ЭРИДАН

15-06-2015 07:51

С.В. Петров

ЭРИДАН, НЕБЕСНАЯ РЕКА

Эридан — древнее, очень протяженное созвездие Южного небесного полушария. Вытянуто от небесного экватора на юг. На юге созвездия находится звезда первой величины Ахернар (от араб. āxir an-nahr — «конец реки»). Собственно Эридан — река в древнегреческой мифологии, идентифицируемая с различными реками, в частности, реками Ефрат, По, Нил. Под этим именем созвездие включено в каталог звездного неба Клавдия Птолемея «Альмагест» (II в.).

Гигин в «Мифах» объяснял появление созвездия Эридан на небе — через миф о Девкалионовом потопе. Зевс, узнав, что титаны убили и растерзали его сына Диониса Загрея, метнул молнию в титанов, испепелив их. Но от этой молнии загорелась и вся земля, от востока до запада.

Океан взмолился к Зевсу о спасении, и тот, чтобы потушить пожар, выпустил потоки воды. Т.е. Эридан, по Гигину, — это поток из хлябей небесных, которые разверз Зевс.

В другой, более популярной версии, созвездие Эридан ассоциируется с мифом о Фаэтоне, сыне Гелиоса, который не справился с управлением небесной колесницей Солнца. Огненные кони Гелиоса понесли, и отклонились от своего звездного пути, слишком близко приблизившись к Земле, отчего та загорелась. Гея взмолилась к Зевсу, и Зевс поразил Фаэтона молнией. Фаэтон рухнул в Эридан, причем нужно понимать, что это мифический звездный Эридан, а история с гибелью сына Гелиоса — это лишь фрагмент из описательной астрономической мифологии, объясняющей причину названия созвездий на картах звездного неба.

Была также попытка представить это созвездие как извилистый путь колесницы Фаэтона, но она не нашла признания в астрономических кругах.

Несмотря на мифологичность звездной реки, нашлось немало желающих отождествить ее с земным аналогом. Полибий отождествлял реку Эридан с рекой Пад (лат. Padus, греч. Πάδος, главная река Италии). По Геродоту, Эридан впадает в северное море, откуда привозят янтарь. Отсюда эпитет «река многих слез», ибо в янтарь (согласно мифу) превратились слезы Аполлона по сыну Асклепию. В другой версии — это слезы Гелиад, сестер Фаэтона, по брату. Гелиады, томившие своим плачем Зевса, были им превращены в тополя (или в плакучие ивы), чья смола и стала янтарем.

По «Аргонавтике» Аполлония, течение Эридана непосредственно переходит в течение реки Родан (Рона). Этой же версии придерживается Павсаний.

Однако в описании Аттики у Павсания встречаем упоминание и еще об одной реке с названием Эридан:

Страбон утверждает, что Эридан — это вымышленная река, хотя его и помещают рядом с Падом. Дионисий Периэгет располагает его истоки явно западнее Пада.

ВЧитать далее...

комментарии: 1

понравилось!

вверх^

к полной версии

С.В. Петров

ЭРИДАН, НЕБЕСНАЯ РЕКА

Эридан — древнее, очень протяженное созвездие Южного небесного полушария. Вытянуто от небесного экватора на юг. На юге созвездия находится звезда первой величины Ахернар (от араб. āxir an-nahr — «конец реки»). Собственно Эридан — река в древнегреческой мифологии, идентифицируемая с различными реками, в частности, реками Ефрат, По, Нил. Под этим именем созвездие включено в каталог звездного неба Клавдия Птолемея «Альмагест» (II в.).

Ἠριδανός ὁ Эридан

1) мифическая река, берущая начало в Рапейских горах и впадающая в Океан на крайнем западе Европы Hes., Her.

2) река Пад, ныне По Eur., Arst., Polyb.

Гигин в «Мифах» объяснял появление созвездия Эридан на небе — через миф о Девкалионовом потопе. Зевс, узнав, что титаны убили и растерзали его сына Диониса Загрея, метнул молнию в титанов, испепелив их. Но от этой молнии загорелась и вся земля, от востока до запада.

Пламя объяло Восток; от стрелы огневой, раскаленной,

Бактрии край запылал; от страшного жара иссохли

Воды в стране Ассирийской и волны Каспийского моря,

Земли Индийских пределов; кипел в Эритрейском заливе

Огненный вал и арабский Нерей добела раскалился.

Молнией Зевс поразил и страны, где солнце заходит;

Гневом горел он за милое чадо…

(Нонн. Поэма о Дионисе VI, 212)

Океан взмолился к Зевсу о спасении, и тот, чтобы потушить пожар, выпустил потоки воды. Т.е. Эридан, по Гигину, — это поток из хлябей небесных, которые разверз Зевс.

Сжалился Зевс и решил залить струей водяною

Тлеющий пепел пожаров и раны земли опаленной.

(Нонн. Поэма о Дионисе VI, 227)

В другой, более популярной версии, созвездие Эридан ассоциируется с мифом о Фаэтоне, сыне Гелиоса, который не справился с управлением небесной колесницей Солнца. Огненные кони Гелиоса понесли, и отклонились от своего звездного пути, слишком близко приблизившись к Земле, отчего та загорелась. Гея взмолилась к Зевсу, и Зевс поразил Фаэтона молнией. Фаэтон рухнул в Эридан, причем нужно понимать, что это мифический звездный Эридан, а история с гибелью сына Гелиоса — это лишь фрагмент из описательной астрономической мифологии, объясняющей причину названия созвездий на картах звездного неба.

В ужасе кони, прыжком в обратную сторону прянув,

Сбросили с шеи ярмо и вожжей раскидали обрывки.

Здесь лежат удила, а здесь, оторвавшись от дышла,

Ось, а в другой стороне — колес разбившихся спицы;

Разметены широко колесницы раздробленной части.

А Фаэтон, чьи огонь похищает златистые кудри,

В бездну стремится и, путь по воздуху длинный свершая,

Мчится, подобно тому, как звезда из прозрачного неба

Падает или, верней, упадающей может казаться.

На обороте земли, от отчизны далеко, великий

Принял его Эридан и дымящийся лик омывает.

(Овидий. Метаморфозы II, 314)

Была также попытка представить это созвездие как извилистый путь колесницы Фаэтона, но она не нашла признания в астрономических кругах.

Несмотря на мифологичность звездной реки, нашлось немало желающих отождествить ее с земным аналогом. Полибий отождествлял реку Эридан с рекой Пад (лат. Padus, греч. Πάδος, главная река Италии). По Геродоту, Эридан впадает в северное море, откуда привозят янтарь. Отсюда эпитет «река многих слез», ибо в янтарь (согласно мифу) превратились слезы Аполлона по сыну Асклепию. В другой версии — это слезы Гелиад, сестер Фаэтона, по брату. Гелиады, томившие своим плачем Зевса, были им превращены в тополя (или в плакучие ивы), чья смола и стала янтарем.

«Дочери Гелия, встав вокруг тополями прямыми,

Льют непрерывно тщетные слезы, и светлые капли

Тут же с их ресниц янтарем ниспадают на землю.»

(Аполлоний Родосский. Аргонавтика IV, 601-603)

По «Аргонавтике» Аполлония, течение Эридана непосредственно переходит в течение реки Родан (Рона). Этой же версии придерживается Павсаний.

«Эти галаты заселяют крайние страны Европы около моря, столь огромного, что до конца проплыть его невозможно; в нем бывают приливы и отливы, и животные живут в нем, совсем не похожие на животных в других морях; через их страну и протекает река Эридан (Рона). Считают, что здесь на его берегах дочери Гелиоса оплакивают роковую гибель их брата Фаэтона. Название галатов стало общеупотребительным сравнительно поздно; прежде они сами себя называли кельтами и другие их так называли.»

(Павсаний. Описание Эллады. Аттика, IV:1)

Однако в описании Аттики у Павсания встречаем упоминание и еще об одной реке с названием Эридан:

«Реки, текущие у афинян — следующие: Илис и река, имеющая одно и то же имя с кельтским Эриданом, впадающая в Илис.»

(Павсаний. Описание Эллады. Аттика, XIX:6)

Страбон утверждает, что Эридан — это вымышленная река, хотя его и помещают рядом с Падом. Дионисий Периэгет располагает его истоки явно западнее Пада.

В

САБАЗИЙ

20-04-2015 23:31

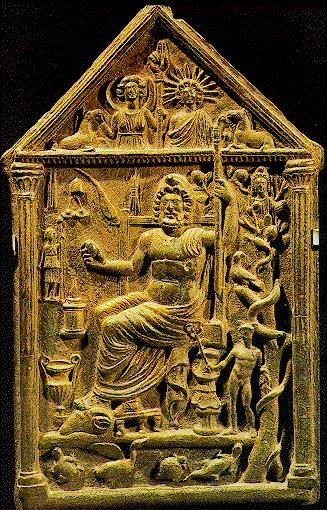

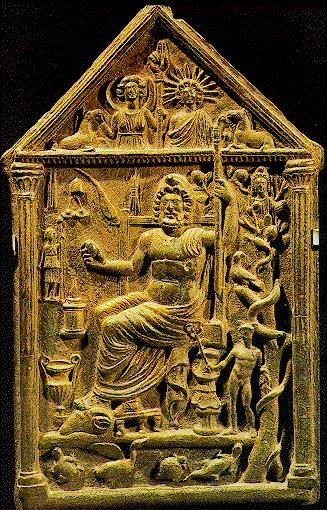

Сабазий (др.-греч. Σαβάζιος, Σαβάδιος, Σαβάσιος, Σαβάνδος, Σεβάζιος, Σεβάδιος, Σάβος) — верховный бог фракийцев и фригийцев. Согласно Страбону, «некоторым образом он дитя» Матери богов. Греки отождествляли его с Дионисом, сыном Зевса, или даже с самим Зевсом. Лукиан сопоставляет Сабазия с фригийскими божествами — Атисом и Корибантом. У других писателей Сабазий сближается с малоазийским и сирийским божеством луны Меном (Μήν). Из Фракии почитание Сабазия рано перешло в Македонию. Во фракийских мистериях Сабазий представлялся в образе толстощекой змеи (греч. όφις παρείας); в том же образе Сабазий перешел и в македонские мистерии, отождествившись с Зевсом. Около времени Пелопоннесской войны (V в. до н.э.) почитание Сабазия как особого божества проникло в Афины.

В греческой религии Сабазий имел титул Спаситель (Σωτήρ, «Сотер»). Сабазия считали подателем благ. На некоторых памятниках Сабазий именуется «владыкой вселенной»; самое имя божества — общего корня с σέβᾰσεως — почитание.

Отождествление Сабазия с Зевсом выглядит естественным не только в силу того, что оба они были верховными божествами, само имя Сабазий (Σεβάζιος, Σεβάδιος), при разбиении его на составляющие, имеет вид Σέβος Διός (Ζεύς) — Высокочтимый Зевс. Поэтому версию, что Сабазий — всего лишь форма имени Зевса, можно считать вполне рабочей.

имеет вид Σέβος Διός (Ζεύς) — Высокочтимый Зевс. Поэтому версию, что Сабазий — всего лишь форма имени Зевса, можно считать вполне рабочей.

Во Фригии Сабазий является паредром великой богини Mά, великой матери богов и всего сущего, вместе с ней образуя верховную божественную двоицу; в этой ипостаси Сабазий носит имя «Отца». Женскую половину диады во Фракии представляла не только Матерь богов (Mά, Кибела), но и юное божество луны (Котис, Коттито, Бендида), которую греки называли то Артемидой, то Деметрой или Персефоной. Как во Фригии, так и во Фракии, главные божества, мужское и женское, образовавшие верховную диаду, в свою очередь двоились: с одной стороны Сабазий и сын его Атис, с другой — Котис (Κότυος, Κοτυττώ) и дочь ее Бендида, так что первоначальный эпитет становился именем другого божества, отдельного от первого, но весьма близкого ему по происхождению и в мифологических сочетаниях.

Символом Сабазия во Фригии служил змей, во Фракии же Сабазий имел вид быка или человека с бычьими небольшими рогами. Чаще всего Сабазия изображали во фригийской одежде и шапке, одной ногой опирающегося на баранью голову и руками,

и шапке, одной ногой опирающегося на баранью голову и руками, Читать далее...

комментарии: 3

понравилось!

вверх^

к полной версии

Сабазий (др.-греч. Σαβάζιος, Σαβάδιος, Σαβάσιος, Σαβάνδος, Σεβάζιος, Σεβάδιος, Σάβος) — верховный бог фракийцев и фригийцев. Согласно Страбону, «некоторым образом он дитя» Матери богов. Греки отождествляли его с Дионисом, сыном Зевса, или даже с самим Зевсом. Лукиан сопоставляет Сабазия с фригийскими божествами — Атисом и Корибантом. У других писателей Сабазий сближается с малоазийским и сирийским божеством луны Меном (Μήν). Из Фракии почитание Сабазия рано перешло в Македонию. Во фракийских мистериях Сабазий представлялся в образе толстощекой змеи (греч. όφις παρείας); в том же образе Сабазий перешел и в македонские мистерии, отождествившись с Зевсом. Около времени Пелопоннесской войны (V в. до н.э.) почитание Сабазия как особого божества проникло в Афины.

В греческой религии Сабазий имел титул Спаситель (Σωτήρ, «Сотер»). Сабазия считали подателем благ. На некоторых памятниках Сабазий именуется «владыкой вселенной»; самое имя божества — общего корня с σέβᾰσεως — почитание.

σέβᾰς τό (σέβη)

1) благоговейный страх, благоговение;

ex. σ. τὸ πρὸς θεῶν Aesch. — благоговейное почитание богов; Διὸς σ. Aesch. — благоговение перед Зевсом;

2) предмет благоговейного почитания, святыня;

ex. Ἑρμῆς κηρύκων σ. Aesch.; μητρὸς σ. Aesch. священная матерь (земля); θεῶν σ. Soph. — святые боги;

3) предмет изумления или восторга;

σέβᾰσις (-εως) ἡ почитание Plut.

σεβαστός (лат. augustus) высокий, священный (эпитет римск. императоров); ex. (Καῖσαρ Σ. Luc.)

σέβω

1) совеститься, испытывать стыд;

2) не осмеливаться, страшиться;

3) поклоняться, чтить, почитать; ex. (θεούς Aesch.; ὡς θεόν τινα Plat.);

4) воздавать или оказывать почести, питать уважение;

5) торжественно справлять (ex. ὄργια Arph. священный обряд);

6) одобрительно относиться, одобрять;

7) быть благочестивым.

Отождествление Сабазия с Зевсом выглядит естественным не только в силу того, что оба они были верховными божествами, само имя Сабазий (Σεβάζιος, Σεβάδιος), при разбиении его на составляющие,

имеет вид Σέβος Διός (Ζεύς) — Высокочтимый Зевс. Поэтому версию, что Сабазий — всего лишь форма имени Зевса, можно считать вполне рабочей.

имеет вид Σέβος Διός (Ζεύς) — Высокочтимый Зевс. Поэтому версию, что Сабазий — всего лишь форма имени Зевса, можно считать вполне рабочей.Во Фригии Сабазий является паредром великой богини Mά, великой матери богов и всего сущего, вместе с ней образуя верховную божественную двоицу; в этой ипостаси Сабазий носит имя «Отца». Женскую половину диады во Фракии представляла не только Матерь богов (Mά, Кибела), но и юное божество луны (Котис, Коттито, Бендида), которую греки называли то Артемидой, то Деметрой или Персефоной. Как во Фригии, так и во Фракии, главные божества, мужское и женское, образовавшие верховную диаду, в свою очередь двоились: с одной стороны Сабазий и сын его Атис, с другой — Котис (Κότυος, Κοτυττώ) и дочь ее Бендида, так что первоначальный эпитет становился именем другого божества, отдельного от первого, но весьма близкого ему по происхождению и в мифологических сочетаниях.

Символом Сабазия во Фригии служил змей, во Фракии же Сабазий имел вид быка или человека с бычьими небольшими рогами. Чаще всего Сабазия изображали во фригийской одежде

и шапке, одной ногой опирающегося на баранью голову и руками,

и шапке, одной ногой опирающегося на баранью голову и руками,

ПАМЯТНИК МЕМФИССКОЙ ТЕОЛОГИИ

05-04-2015 11:57

Солкин В.В.

МЕМФИС: СТУПЕНИ К СПАСЕНИЮ

БОГ, «СТАВШИЙ ЗЕМЛЕЙ»

«Памятник мемфисской теологии» повествует о зависимости Солнца в лице бога Атума и принципа, по которому он творит вселенную, от сил земли и Птаха и о самых важных эпизодах из легендарной драмы Осириса-Хора, сила циклического обновления которой также, согласно тексту, лежит в энергии земли. Эти эпизоды кажутся, на первый взгляд, оторванными друг от друга и, кроме того, «разорванными» в середине рассказом о Птахе и его цивилизующей миссии для Египта. Порой текст даже считали примитивным, пытаясь найти, повинуясь европейской системе мышления, связный рассказ среди важнейших столпов осирического ритуала, которые египтянину не было нужды связывать друг с другом в то, что и так было известно и служило, во многом, осью культуры. Своей структурой текст полностью отвечал нуждам храмового ритуала, повествующего о том, как Хор унаследовал престол своего отца Осириса, а сам Осирис стал плодородным божеством земли Мемфиса, окруженного циклическим движением Солнца.

Ритуал делится на семь архетипических эпизодов. Первым идет ритуальное очищение и «обновление» египетского царя, воссоединившегося со всеми составляющими частями своей плоти (I).

Далее следует «оправдание» Хора — триумф лунного Ока — когда Хор признается легитимным преемником Осириса, вопреки воле Сетха, пытающегося попрать вселенский порядок (II).

Затем начинаются ритуалы «оживления», призванные задействовать сердце Хора; огненная богиня в облике змеи наделяет его могуществом, сиянием и жизнью, необходимыми для того, чтобы править Египтом. Его явление в качестве царя ознаменуется также и тем, что Осирис с этого момента неподвластен разрушительным силам и получает возможность проявить свои плодородные «земные» силы (III).

Прославляют «Владычицу жизни», богиню-сердце Мемфиса, которая поддерживает всю жизнь Обеих земель (IV).

Оживленное сердце и явление богини, несущей жизнь, начинается новый виток трансформаций: Осирис, отождествленный с мемфисским богом земли Птахом-Татененом, «становится землей» в Мемфисе, однако с этого момента его «земная» манифестация рассматривается в космическом измерении, вместе с циклическим движением Солнца (V).

Его возвращение к «земле» сосуществует с явлением Хора как восхваляемого властителя, оплота всего мемфисско-гелиопольского творения (VI).

Наконец, процесс трансформации «завершается» в области горизонта, чтобы позже начаться вновь (VII).

Эта семеричная структура ритуала была для египетского мировоззрения характерной и встречается во многих важнейших храмовых ритуалах, в частности — в ритуале обожествления предков, отправлявшемся издревле в Абидосе. Таким образом, речь идет о некоторых базовых для египетской культуры принципах, на основе которых писали священные тексты, украшали рельефами храмы, проводили ритуалы. Если учитывать древность этих принципов даже по отношению к самим дошедшим до нас египетским памятникам Нового царства и Позднего времени, то становится понятно, почему при соприкосновении с текстом «Памятника мемфисской теологии» следует отставить в сторону логику и последовательность событий: мы понимаем здесь, как и во многих других случаях, лишь самые верхние уровни смысла произведения. На эти семь этапов можно разделить весь текст «Памятника мемфисской теологии», который, в таком случае, предстает как стройная запись последовательных этапов храмового ритуала.

«ОБНОВЛЕНИЕ ЕГИПТА» (I)

В начале текста царь XXV династии Шабака объявляет о своем желании возродить учение Мемфиса посредством нанесения на камень — для вечности — древнего текста, сильно поврежденного временем. Посредством этого благого деяния Шабака становится сыном своего отца, мемфисского Птаха-к-югу-от-стены-его (Ptḥ rsj jnb.f nb Jnbw hḏ), достойным преемником, обновляющим традиции царской власти, дающим Птаху существовать вечно.

Затем Шабака прославляет имя Птаха, как венец земного царства, «самозачавшегося» царя, явившегося в облике «Царя Верхнего Египта» и «Царя Нижнего Египта».

«ОПРАВДАНИЕ ХОРА» (II)

Текст обращается к образу Геба, бога земли и отца Осириса согласно гелиопольскому учению. Геб призывает Эннеаду выступить в качестве свидетелей на споре, где он, Геб, должен рассудить два извечно противоборствующие начала — богов Хора и Сетха, претендующих на престол Египта. Обладая всеми регалиями и возможностями судьи, Геб предлагает разделитьЧитать далее...

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

Солкин В.В.

МЕМФИС: СТУПЕНИ К СПАСЕНИЮ

БОГ, «СТАВШИЙ ЗЕМЛЕЙ»

«Памятник мемфисской теологии» повествует о зависимости Солнца в лице бога Атума и принципа, по которому он творит вселенную, от сил земли и Птаха и о самых важных эпизодах из легендарной драмы Осириса-Хора, сила циклического обновления которой также, согласно тексту, лежит в энергии земли. Эти эпизоды кажутся, на первый взгляд, оторванными друг от друга и, кроме того, «разорванными» в середине рассказом о Птахе и его цивилизующей миссии для Египта. Порой текст даже считали примитивным, пытаясь найти, повинуясь европейской системе мышления, связный рассказ среди важнейших столпов осирического ритуала, которые египтянину не было нужды связывать друг с другом в то, что и так было известно и служило, во многом, осью культуры. Своей структурой текст полностью отвечал нуждам храмового ритуала, повествующего о том, как Хор унаследовал престол своего отца Осириса, а сам Осирис стал плодородным божеством земли Мемфиса, окруженного циклическим движением Солнца.

Ритуал делится на семь архетипических эпизодов. Первым идет ритуальное очищение и «обновление» египетского царя, воссоединившегося со всеми составляющими частями своей плоти (I).

Далее следует «оправдание» Хора — триумф лунного Ока — когда Хор признается легитимным преемником Осириса, вопреки воле Сетха, пытающегося попрать вселенский порядок (II).

Затем начинаются ритуалы «оживления», призванные задействовать сердце Хора; огненная богиня в облике змеи наделяет его могуществом, сиянием и жизнью, необходимыми для того, чтобы править Египтом. Его явление в качестве царя ознаменуется также и тем, что Осирис с этого момента неподвластен разрушительным силам и получает возможность проявить свои плодородные «земные» силы (III).

Прославляют «Владычицу жизни», богиню-сердце Мемфиса, которая поддерживает всю жизнь Обеих земель (IV).

Оживленное сердце и явление богини, несущей жизнь, начинается новый виток трансформаций: Осирис, отождествленный с мемфисским богом земли Птахом-Татененом, «становится землей» в Мемфисе, однако с этого момента его «земная» манифестация рассматривается в космическом измерении, вместе с циклическим движением Солнца (V).

Его возвращение к «земле» сосуществует с явлением Хора как восхваляемого властителя, оплота всего мемфисско-гелиопольского творения (VI).

Наконец, процесс трансформации «завершается» в области горизонта, чтобы позже начаться вновь (VII).

Эта семеричная структура ритуала была для египетского мировоззрения характерной и встречается во многих важнейших храмовых ритуалах, в частности — в ритуале обожествления предков, отправлявшемся издревле в Абидосе. Таким образом, речь идет о некоторых базовых для египетской культуры принципах, на основе которых писали священные тексты, украшали рельефами храмы, проводили ритуалы. Если учитывать древность этих принципов даже по отношению к самим дошедшим до нас египетским памятникам Нового царства и Позднего времени, то становится понятно, почему при соприкосновении с текстом «Памятника мемфисской теологии» следует отставить в сторону логику и последовательность событий: мы понимаем здесь, как и во многих других случаях, лишь самые верхние уровни смысла произведения. На эти семь этапов можно разделить весь текст «Памятника мемфисской теологии», который, в таком случае, предстает как стройная запись последовательных этапов храмового ритуала.

«ОБНОВЛЕНИЕ ЕГИПТА» (I)

В начале текста царь XXV династии Шабака объявляет о своем желании возродить учение Мемфиса посредством нанесения на камень — для вечности — древнего текста, сильно поврежденного временем. Посредством этого благого деяния Шабака становится сыном своего отца, мемфисского Птаха-к-югу-от-стены-его (Ptḥ rsj jnb.f nb Jnbw hḏ), достойным преемником, обновляющим традиции царской власти, дающим Птаху существовать вечно.

«Нашел Его Величество этот [текст], творение предков, которое было изъедено червями, так, что не мог он быть понят от начала до конца. Тогда Его Величество скопировал его заново, так, что стал он лучше, чем прежде, так, что имя его могло длиться и памятник его существовать в доме его отца, Птаха-к-югу-от-стены-его, в вечности, как работа, сотворенная сыном Ра Шабакой для отца своего, Птаха-Татенена, чтобы даровал он жизнь в вечности…»

Затем Шабака прославляет имя Птаха, как венец земного царства, «самозачавшегося» царя, явившегося в облике «Царя Верхнего Египта» и «Царя Нижнего Египта».

«ОПРАВДАНИЕ ХОРА» (II)

Текст обращается к образу Геба, бога земли и отца Осириса согласно гелиопольскому учению. Геб призывает Эннеаду выступить в качестве свидетелей на споре, где он, Геб, должен рассудить два извечно противоборствующие начала — богов Хора и Сетха, претендующих на престол Египта. Обладая всеми регалиями и возможностями судьи, Геб предлагает разделить

ПТАХ — ВЛАДЫКА МЕМФИСА

14-03-2015 17:02

Солкин В.В.

МЕМФИС: СТУПЕНИ К СПАСЕНИЮ

На протяжении веков Мемфис, древнейшая египетская столица, расположенная там, где Нил распадается на рукава в преддверии Дельты, был одной из величайших святынь цивилизации фараонов. В сердце священного города находилась древняя царская цитадель — «Белые стены», которая дала свое имя городу на заре его существования. Позже город стал известен как Меннефер.

К югу от цитадели располагался огромный храмовый комплекс бога Птаха, покровителя Мемфиса, который, разрастаясь от века к веку, стал особенно грандиозным в эпоху владычества Рамсеса II и его сына Мернептаха, когда с юга к основному святилищу бога были пристроены храмы Хатхор, самого Птаха и обожествленного Рамсеса II.

«Красоты Мемфиса» всегда занимали особое место в сердцах египтян, а сам город, где в качестве спутников Птаха почитались его супруга Сехмет, сын — Нефертум и «золотая» Хатхор, считался обителью радости, ликования и красоты. Египетская любовная поэма сравнивает Мемфис с «чашей фруктов, что поставлена перед Прекрасноликим»: таковым был один из эпитетов Птаха.

В наши дни сложно увидеть даже отдаленные черты былого великолепия: здесь, у деревни Мит-Рахина, расположенной в 24 километрах на юг от громады современного Каира, некогда находились блистательные царские резиденции, оживленный торговый центр, место, где в храмовых мастерских создавались поразительные шедевры искусства. Покровителем их был Птах, верховный жрец которого носил титул ур херепу хемут — «великий глава мастерства». От святилища бога остались заросшие тростником руины. Священные рощи, обелиски, пилоны, высокие мачты храмов и жилые кварталы исчезли и лишь название Мит-Рахина, происходящее от древнеегипетского та мит рехенет — «аллея овноголовых сфинксов» — намекает, сколько поразительных памятников древности было уничтожено, когда Мемфис стал каменоломней для растущего средневекового Каира. Не осталось следов от знаменитых гавани и доков Пер нефер, где по приказу Тутмоса III строился египетский флот и храмов сиро-финикийских богов: Баала, Анат, Решепа и Ашторет, пришедших в Египет вместе с воинами — триумфаторами и их пленниками.

От былого величия осталась гигантская упавшая статуя Рамсеса Великого, несколько меньших его колоссов, базы колонн, полузатопленные болотистыми водами, массивный сфинкс, создание которого традиционно приписывается Аменхотепу II и многочисленные памятники археологической зоны Мемфиса, включающие в себя дворец Априя, храм Хатхор «Владычицы Южной сикоморы», святилища Сети I и многие другие, еще не опознанные руины. Среди этих величественных останков некогда грандиозного прошлого, занесенных песком и илом, отчасти видно еще одно лицо Египта фараонов, тот его образ, который почти полностью затмили роскошью и, прежде всего, сохранностью памятников «блистательные» Фивы.

Тутанхамон, восстановивший древнюю традицию и вернувшийся со своим двором в Мемфис, открыл тем самым новую эру в истории города искусств и ремесел. Отчасти, это было возвращение к истокам, к тому оплоту государственности и царской власти, каким был Мемфис, по словам Геродота, при Менесе, первом царе I династии.

Мемфис был городом «сотворения», местом почитания созидательной силы земли. Даже само имя Птаха, великого владыки художников, ремесленников, металлургов, ювелиров, горнорабочих и всех тех, чей труд был связан с землей, возможно, переводилось как «создающий форму».

Бог изображался в небольшом темно-голубом чепце, который своей формой напоминал чепцы, которые носят кузнецы, ювелиры и мастера других ремесел на рельефах в гробницах вельмож Древнего царства в Саккаре, главном некрополе Мемфиса. Птах зачастую изображался с лицом зеленого цвета, цвета вечной жизни и благодати, который созвучен с эпитетом «прекрасноликий», часто сопровождающим имя бога.

Иногда Птах предстает и как Патека — в облике карлика с кривыми ногами, руками до колен и массивной головой; такие изображения божества находили как в гробницах египтян, так и в Тимне, в святилище, сооруженном близ медных рудников. Происхождение этой иконографии остается тайной, хотя связь карликов с ювелирным делом и плавкой металла в Древнем Египте и в африканских культурах вообще хорошо известна.

В честь Птаха и Хатхор, «владычицы бирюзы» устанавливали стелы горнорабочие, отправлявшиеся в долгий и трудный путь к рудникам Синая. Хатхор, почитавшаяся в великолепном святилище в Серабит эль-Хадим, воплощала собой материнскую породу горы, дающую почитаемый минерал, из которого мастера — «слуги Птаха», пользуясь творческой силой своего властелина, изготавливали украшения и другие необходимые предметы. Могущество земли и ее потенциал — лишь один из аспектов силы Птаха, который почитался в Мемфисе как демиург, творец всего сущего и всей египетской культуры.

Египетские тексты повествуют о том, как он «дал рождение» культовым образам богов внутри святилищ, используя для этого вещество земли, которое выросло «в нем» и «наЧитать далее...

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

Солкин В.В.

МЕМФИС: СТУПЕНИ К СПАСЕНИЮ

На протяжении веков Мемфис, древнейшая египетская столица, расположенная там, где Нил распадается на рукава в преддверии Дельты, был одной из величайших святынь цивилизации фараонов. В сердце священного города находилась древняя царская цитадель — «Белые стены», которая дала свое имя городу на заре его существования. Позже город стал известен как Меннефер.

К югу от цитадели располагался огромный храмовый комплекс бога Птаха, покровителя Мемфиса, который, разрастаясь от века к веку, стал особенно грандиозным в эпоху владычества Рамсеса II и его сына Мернептаха, когда с юга к основному святилищу бога были пристроены храмы Хатхор, самого Птаха и обожествленного Рамсеса II.

«Красоты Мемфиса» всегда занимали особое место в сердцах египтян, а сам город, где в качестве спутников Птаха почитались его супруга Сехмет, сын — Нефертум и «золотая» Хатхор, считался обителью радости, ликования и красоты. Египетская любовная поэма сравнивает Мемфис с «чашей фруктов, что поставлена перед Прекрасноликим»: таковым был один из эпитетов Птаха.

В наши дни сложно увидеть даже отдаленные черты былого великолепия: здесь, у деревни Мит-Рахина, расположенной в 24 километрах на юг от громады современного Каира, некогда находились блистательные царские резиденции, оживленный торговый центр, место, где в храмовых мастерских создавались поразительные шедевры искусства. Покровителем их был Птах, верховный жрец которого носил титул ур херепу хемут — «великий глава мастерства». От святилища бога остались заросшие тростником руины. Священные рощи, обелиски, пилоны, высокие мачты храмов и жилые кварталы исчезли и лишь название Мит-Рахина, происходящее от древнеегипетского та мит рехенет — «аллея овноголовых сфинксов» — намекает, сколько поразительных памятников древности было уничтожено, когда Мемфис стал каменоломней для растущего средневекового Каира. Не осталось следов от знаменитых гавани и доков Пер нефер, где по приказу Тутмоса III строился египетский флот и храмов сиро-финикийских богов: Баала, Анат, Решепа и Ашторет, пришедших в Египет вместе с воинами — триумфаторами и их пленниками.

От былого величия осталась гигантская упавшая статуя Рамсеса Великого, несколько меньших его колоссов, базы колонн, полузатопленные болотистыми водами, массивный сфинкс, создание которого традиционно приписывается Аменхотепу II и многочисленные памятники археологической зоны Мемфиса, включающие в себя дворец Априя, храм Хатхор «Владычицы Южной сикоморы», святилища Сети I и многие другие, еще не опознанные руины. Среди этих величественных останков некогда грандиозного прошлого, занесенных песком и илом, отчасти видно еще одно лицо Египта фараонов, тот его образ, который почти полностью затмили роскошью и, прежде всего, сохранностью памятников «блистательные» Фивы.

Тутанхамон, восстановивший древнюю традицию и вернувшийся со своим двором в Мемфис, открыл тем самым новую эру в истории города искусств и ремесел. Отчасти, это было возвращение к истокам, к тому оплоту государственности и царской власти, каким был Мемфис, по словам Геродота, при Менесе, первом царе I династии.

Мемфис был городом «сотворения», местом почитания созидательной силы земли. Даже само имя Птаха, великого владыки художников, ремесленников, металлургов, ювелиров, горнорабочих и всех тех, чей труд был связан с землей, возможно, переводилось как «создающий форму».

Бог изображался в небольшом темно-голубом чепце, который своей формой напоминал чепцы, которые носят кузнецы, ювелиры и мастера других ремесел на рельефах в гробницах вельмож Древнего царства в Саккаре, главном некрополе Мемфиса. Птах зачастую изображался с лицом зеленого цвета, цвета вечной жизни и благодати, который созвучен с эпитетом «прекрасноликий», часто сопровождающим имя бога.

Иногда Птах предстает и как Патека — в облике карлика с кривыми ногами, руками до колен и массивной головой; такие изображения божества находили как в гробницах египтян, так и в Тимне, в святилище, сооруженном близ медных рудников. Происхождение этой иконографии остается тайной, хотя связь карликов с ювелирным делом и плавкой металла в Древнем Египте и в африканских культурах вообще хорошо известна.

В честь Птаха и Хатхор, «владычицы бирюзы» устанавливали стелы горнорабочие, отправлявшиеся в долгий и трудный путь к рудникам Синая. Хатхор, почитавшаяся в великолепном святилище в Серабит эль-Хадим, воплощала собой материнскую породу горы, дающую почитаемый минерал, из которого мастера — «слуги Птаха», пользуясь творческой силой своего властелина, изготавливали украшения и другие необходимые предметы. Могущество земли и ее потенциал — лишь один из аспектов силы Птаха, который почитался в Мемфисе как демиург, творец всего сущего и всей египетской культуры.

Египетские тексты повествуют о том, как он «дал рождение» культовым образам богов внутри святилищ, используя для этого вещество земли, которое выросло «в нем» и «на

ОСИРИС, ЭВОЛЮЦИЯ ОБРАЗА

10-03-2015 18:28

Солкин В.В.

СТОЛПЫ НЕБЕС. СОКРОВЕННЫЙ ЕГИПЕТ

ТЕЛО ОСИРИСА И ГЛУБИНЫ ЗЕМЛИ

Символизм земли в египетском мировоззрении был связан и с понятием смерти, как завершением жизненного цикла, возвращением к матери, в ее воспроизводящее лоно, обеспечивающее цикличное возрождение жизненной энергии Ка. Глубины земли, воспринимавшиеся как царство Осириса, вернее, как субстанция, составляющая его плоть, ассоциировались с тьмой ночи, которая, тем не менее, была лишь этапом на пути к возрождению для умершего, который «Книга мертвых» упоминает «ночью выхода в жизнь». Сам Осирис — и есть тело земли, на котором существуют живые.

Тема таинств Осириса, одна из важнейших в египетском мировоззрении, никогда не принимала форму жесткой идеологемы и, наоборот, изменялась на протяжении веков, касаясь разных сторон человеческого существования. Если в «Текстах пирамид» царь, следуя образу Осириса, поднимается в звездные области северной части неба, где существуют «нерушимые звезды», то в Новом царстве — Осирис — это и само пространство Дуата, и северная часть неба и, наконец, сама земля, таинства которой в это время считались особенно значимыми.

Средне царство, с его процессом демократизации религии, ее обращения ко всему, происходящему на земле и в душе человека, изменило саму суть грандиозной божественной драмы, в которой отныне богопроявленность на земле заняла новое, очень значимое место. Образ Осириса, «слышащего зов» и близкого любому живущему, отныне занял важнейшее место под архаическим, неизведанным и недостижимым звездным небом. Царство Осириса стало проявленным в двух измерениях: в глубинах земли, куда «погружается» солнечное божество и, одновременно, в Дуате, по ту сторону неба, где солнечное божество совершает свой ночной путь. Срок земного существования, земные деяния и ответственность за них стала темой новой этической концепции, в которой психостасия¹ — загробный суд — заняла определяющее место. Смерть и посмертные таинства с этого времени все больше ассоциируются с землей, становясь неотъемлемой частью странствия солнечного божества к Осирису, лежащему в глубине земли в царстве мемфисского бога земли Сокара. Прославление бога, несущего свет во тьме, стало обязанностью любого просветленного умершего, включая усопших царей.

_________________________________

[1] ψυχοστασία (ψυχο-στασία) ἡ взвешивание душ

Это изменение представлений о пути царя через иной мир ярко отразилось и в заупокойной архитектуре: на смену пирамидам с их звездно-ориентированными галереями пришли гробницы фиванской Долины царей, уходящие порой на сотни метров вглубь скального массива Великой вершины Запада. Декорировка этих гробниц была посвящена трансформациям облика Ра во время продвижения его ладьи сквозь хтоническое пространство Осириса и разворачивалась по стенам коридоров и камер подобно бесконечному свитку папируса, содержащего тайное знание.

Осирис, «тот, кто становится землей», был залогом возрождения, примером того, как жизнь заново вышла из земли, погрузившись в нее в обличье смерти, подобно тому, как из недвижимого зерна, брошенного в землю, орошенную водами разлива, рождаются всходы, тянущиеся к Ра из тела Осириса и провозглашающие вечное торжество жизни. Как божество земли, скрывающей в себе таинство возвращения к жизни, Осирис был отождествлен с божествами Мемфиса, в частности, с хтоническим Птахом-Сокаром, хранителем внутренних областей земли, и Птахом-Татененом — мемфисским творцом вселенной.

Хтоническая природа Осириса упоминается во многих текстах; один из наиболее значимых — гимн, сохранившийся на остраконе в собрании Египетского музея в Каире, представляющий собой пылкое обращение к мумифицированному итифаллическому божеству, лежащему в песке, принимающему облик змея, освещенного лучами Ра, пересекающего подземные пещеры в глубинах царства Сокара:

Далее гимн прославляет Осириса как опору земли, руки которого достигают четырех небесных столбов-опор; его движения вызывают землетрясения, влага и воздух исходят из него:

Упоминание о дрожащем, т.е. ожившем Осирисе намекает на его возрождение и посмертную эрекцию, от которойЧитать далее...

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

Солкин В.В.

СТОЛПЫ НЕБЕС. СОКРОВЕННЫЙ ЕГИПЕТ

ТЕЛО ОСИРИСА И ГЛУБИНЫ ЗЕМЛИ

Символизм земли в египетском мировоззрении был связан и с понятием смерти, как завершением жизненного цикла, возвращением к матери, в ее воспроизводящее лоно, обеспечивающее цикличное возрождение жизненной энергии Ка. Глубины земли, воспринимавшиеся как царство Осириса, вернее, как субстанция, составляющая его плоть, ассоциировались с тьмой ночи, которая, тем не менее, была лишь этапом на пути к возрождению для умершего, который «Книга мертвых» упоминает «ночью выхода в жизнь». Сам Осирис — и есть тело земли, на котором существуют живые.

Я — Осирис, упал я на бок свой, чтобы боги могли существовать на мне.

(Тексты саркофагов)

Тема таинств Осириса, одна из важнейших в египетском мировоззрении, никогда не принимала форму жесткой идеологемы и, наоборот, изменялась на протяжении веков, касаясь разных сторон человеческого существования. Если в «Текстах пирамид» царь, следуя образу Осириса, поднимается в звездные области северной части неба, где существуют «нерушимые звезды», то в Новом царстве — Осирис — это и само пространство Дуата, и северная часть неба и, наконец, сама земля, таинства которой в это время считались особенно значимыми.

Средне царство, с его процессом демократизации религии, ее обращения ко всему, происходящему на земле и в душе человека, изменило саму суть грандиозной божественной драмы, в которой отныне богопроявленность на земле заняла новое, очень значимое место. Образ Осириса, «слышащего зов» и близкого любому живущему, отныне занял важнейшее место под архаическим, неизведанным и недостижимым звездным небом. Царство Осириса стало проявленным в двух измерениях: в глубинах земли, куда «погружается» солнечное божество и, одновременно, в Дуате, по ту сторону неба, где солнечное божество совершает свой ночной путь. Срок земного существования, земные деяния и ответственность за них стала темой новой этической концепции, в которой психостасия¹ — загробный суд — заняла определяющее место. Смерть и посмертные таинства с этого времени все больше ассоциируются с землей, становясь неотъемлемой частью странствия солнечного божества к Осирису, лежащему в глубине земли в царстве мемфисского бога земли Сокара. Прославление бога, несущего свет во тьме, стало обязанностью любого просветленного умершего, включая усопших царей.

_________________________________

[1] ψυχοστασία (ψυχο-στασία) ἡ взвешивание душ

Это изменение представлений о пути царя через иной мир ярко отразилось и в заупокойной архитектуре: на смену пирамидам с их звездно-ориентированными галереями пришли гробницы фиванской Долины царей, уходящие порой на сотни метров вглубь скального массива Великой вершины Запада. Декорировка этих гробниц была посвящена трансформациям облика Ра во время продвижения его ладьи сквозь хтоническое пространство Осириса и разворачивалась по стенам коридоров и камер подобно бесконечному свитку папируса, содержащего тайное знание.

Осирис, «тот, кто становится землей», был залогом возрождения, примером того, как жизнь заново вышла из земли, погрузившись в нее в обличье смерти, подобно тому, как из недвижимого зерна, брошенного в землю, орошенную водами разлива, рождаются всходы, тянущиеся к Ра из тела Осириса и провозглашающие вечное торжество жизни. Как божество земли, скрывающей в себе таинство возвращения к жизни, Осирис был отождествлен с божествами Мемфиса, в частности, с хтоническим Птахом-Сокаром, хранителем внутренних областей земли, и Птахом-Татененом — мемфисским творцом вселенной.

Хтоническая природа Осириса упоминается во многих текстах; один из наиболее значимых — гимн, сохранившийся на остраконе в собрании Египетского музея в Каире, представляющий собой пылкое обращение к мумифицированному итифаллическому божеству, лежащему в песке, принимающему облик змея, освещенного лучами Ра, пересекающего подземные пещеры в глубинах царства Сокара:

О, ты, простирающий руки свои,

Спящий на боку своем, лежащий в песке,

Владыка земли,

О, ты, в облике мумии с длинным фаллосом,

Змей, великий годами…

Ра-Хепри сияет на груди твоей,

Когда ты лежишь как Сокар,

Чтобы смог он рассеять

Мрак, что на тебе,

Чтобы мог он дать сияние света глазам твоим.

Далее гимн прославляет Осириса как опору земли, руки которого достигают четырех небесных столбов-опор; его движения вызывают землетрясения, влага и воздух исходят из него:

Земля лежит на руках твоих,

Углы ее — на тебе покоятся,

Так же, как и четыре столпа небес.

Когда дрожишь ты, земля содрогается…

[Нил] выходит

Из сладости рук твоих,

Извергаешь ты воздух,

Пребывающий в горле твоем…

Упоминание о дрожащем, т.е. ожившем Осирисе намекает на его возрождение и посмертную эрекцию, от которой

ВРЕМЯ И БЕЗВРЕМЕНИЕ

25-02-2015 17:52

В.В. Солкин

ВЕЧНОСТЬ И БЕСКОНЕЧНОСТЬ

В древнеегипетском мировоззрении все сущее истолковывалось как совокупность понятий нехех (nḥḥ — «вечность») и джет (ḏ.t — «вечность»), обозначающих всеохватный, абсолютный горизонт целостности. Как временная категория, нехех — постоянно повторяющееся действие — связано с образом солнечного бога Ра, ежесуточно совершающим циклическое вращение по зримым и недоступным областям вселенной, и порой интерпретируется как «завтрашний день». Повелителем категории джет, обозначающей «застывшую» вечность или иногда «вчерашний день», является Осирис, владыка иного мира.¹

__________________________

[1] «Что касается вчера, — это Осирис, что касается завтра, — это Pa (ir sf Wsir pw ir dwȝw Rˁ pw)» (ТВ 17, 9. – Tf. XXIII Naville).

Понятия нехех и джет никогда не представляли какой-либо альтернативы; они входили в число противоположностей, дополняющих друг друга. Более того, ни джет, ни нехех не могут быть реализованы в отрыве друг от друга; только вместе они создают реальность, которую человек называет временем и в которой сочетаются изменчивость и завершенность. «Время жизни Унаса — это нехех, предел его — джет», — гласит 274-е изречение «Текстов пирамид». Кроме того, эти понятия имеют еще один скрытый смысл: на первом погребальном ковчеге Тутанхамона нехех персонифицирован в виде мужчины, а джет — в виде женщины.

Объединение нехех и джет египетская традиция представляет как взаимосвязь души ба и тела. Время от времени эти элементы соединяются, как соединяется птица ба с телом умершего, обеспечивая тем самым существование личности как единого целого. Эта модель стала для египтян универсальной и распространялась на всю вселенную: каждую ночь Ра погружается в загробный мир Дуат и воссоединяется с Осирисом, образуя единое Великое божество, воссоздающее вселенную и продолжающее существование всего сущего в «вечности и бесконечности», — бесконечной смене ночи и дня, покоя и движения, мира загробного и пространства земного.

Согласно сохранившимся источником измерение времени было исключительно храмовой привилегией; для остальных египтян время было враждебным свидетельством того, что именно быстротечные годы и смерть стали итогом человеческих прегрешений, разрушивших пауут — время «Золотого века», когда боги существовали вместе с людьми, а мир еще не был разделен.

Обычно дневное время устанавливалось по солнечным часам, гномонам, состоявшим из двух деревянных брусков, соединенных вместе. На одном бруске, располагавшемся на плоскости в направлении с востока на запад, имелись деления; другой был поставлен своей широкой стороной перпендикулярно к первому в направлении с севера на юг. Тень, отбрасываемая вторым бруском, попадала на деления первого и таким образом фиксировала дневное время. Время это, как и ночное, было разделено на 12 частей от восхода до захода солнца.

Большой популярностью в храмах пользовались водяные часы, названные греками клепсидрой (κλεψύδρα). Они использовались для определения ночного времени. Известен изобретатель усовершенствованных водяных часов Аменмес, носивший титул «хранитель печати» при фараоне Аменхотепе I (XVI в. до н.э.). В Египетском музее в Каире хранится клепсидра из храма Амона в Карнаке, относящаяся ко времени правления Аменхотепа III (XIV в. до н.э.). Это алебастровый инкрустированный лазуритом конусовидный сосуд с небольшим отверстием внизу, расположенным рядом с небольшой фигуркой павиана — священного животного бога мудрости, времени и луны Тота. Клепсидра наполнялась с наступлением ночи, к утру вода вытекала полностью. На внутренней стороне часов вырезаны двенадцать колонок текста и метки для двенадцати «часов» ночи. При нанесении меток учитывалось сезонное изменение продолжительности ночи. Внешняя сторона часов разделена на три регистра. Аменхотеп III изображен поклоняющимся Ра, Тоту, Птаху и богам двенадцати месяцев года. Определенная категория жрецов, носившая название унуит, производное от унут — час, должна была следить за часами; эти жрецы должны были сменять друг друга каждый час и, таким образом, непрерывно осуществлять свою божественную службу.

Протяженность человеческой жизни, или как ее называли сами египтяне ахау, разделялась на две неизмеримые и несравнимые части: жизнь земная и жизнь вечная. Жизнь земная, состоящая из часов, дней, месяцев и лет была в Египте недолгой. Средняя продолжительность жизни древнего обитателя долины Нила — тридцать лет, срок жизни одного поколения; рубеж, переход через который означал для египтянина начало качественно

дней, месяцев и лет была в Египте недолгой. Средняя продолжительность жизни древнего обитателя долины Нила — тридцать лет, срок жизни одного поколения; рубеж, переход через который означал для египтянина начало качественно Читать далее...

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

В.В. Солкин

ВЕЧНОСТЬ И БЕСКОНЕЧНОСТЬ

В древнеегипетском мировоззрении все сущее истолковывалось как совокупность понятий нехех (nḥḥ — «вечность») и джет (ḏ.t — «вечность»), обозначающих всеохватный, абсолютный горизонт целостности. Как временная категория, нехех — постоянно повторяющееся действие — связано с образом солнечного бога Ра, ежесуточно совершающим циклическое вращение по зримым и недоступным областям вселенной, и порой интерпретируется как «завтрашний день». Повелителем категории джет, обозначающей «застывшую» вечность или иногда «вчерашний день», является Осирис, владыка иного мира.¹

__________________________

[1] «Что касается вчера, — это Осирис, что касается завтра, — это Pa (ir sf Wsir pw ir dwȝw Rˁ pw)» (ТВ 17, 9. – Tf. XXIII Naville).

Понятия нехех и джет никогда не представляли какой-либо альтернативы; они входили в число противоположностей, дополняющих друг друга. Более того, ни джет, ни нехех не могут быть реализованы в отрыве друг от друга; только вместе они создают реальность, которую человек называет временем и в которой сочетаются изменчивость и завершенность. «Время жизни Унаса — это нехех, предел его — джет», — гласит 274-е изречение «Текстов пирамид». Кроме того, эти понятия имеют еще один скрытый смысл: на первом погребальном ковчеге Тутанхамона нехех персонифицирован в виде мужчины, а джет — в виде женщины.

Объединение нехех и джет египетская традиция представляет как взаимосвязь души ба и тела. Время от времени эти элементы соединяются, как соединяется птица ба с телом умершего, обеспечивая тем самым существование личности как единого целого. Эта модель стала для египтян универсальной и распространялась на всю вселенную: каждую ночь Ра погружается в загробный мир Дуат и воссоединяется с Осирисом, образуя единое Великое божество, воссоздающее вселенную и продолжающее существование всего сущего в «вечности и бесконечности», — бесконечной смене ночи и дня, покоя и движения, мира загробного и пространства земного.

Согласно сохранившимся источником измерение времени было исключительно храмовой привилегией; для остальных египтян время было враждебным свидетельством того, что именно быстротечные годы и смерть стали итогом человеческих прегрешений, разрушивших пауут — время «Золотого века», когда боги существовали вместе с людьми, а мир еще не был разделен.

Обычно дневное время устанавливалось по солнечным часам, гномонам, состоявшим из двух деревянных брусков, соединенных вместе. На одном бруске, располагавшемся на плоскости в направлении с востока на запад, имелись деления; другой был поставлен своей широкой стороной перпендикулярно к первому в направлении с севера на юг. Тень, отбрасываемая вторым бруском, попадала на деления первого и таким образом фиксировала дневное время. Время это, как и ночное, было разделено на 12 частей от восхода до захода солнца.

Большой популярностью в храмах пользовались водяные часы, названные греками клепсидрой (κλεψύδρα). Они использовались для определения ночного времени. Известен изобретатель усовершенствованных водяных часов Аменмес, носивший титул «хранитель печати» при фараоне Аменхотепе I (XVI в. до н.э.). В Египетском музее в Каире хранится клепсидра из храма Амона в Карнаке, относящаяся ко времени правления Аменхотепа III (XIV в. до н.э.). Это алебастровый инкрустированный лазуритом конусовидный сосуд с небольшим отверстием внизу, расположенным рядом с небольшой фигуркой павиана — священного животного бога мудрости, времени и луны Тота. Клепсидра наполнялась с наступлением ночи, к утру вода вытекала полностью. На внутренней стороне часов вырезаны двенадцать колонок текста и метки для двенадцати «часов» ночи. При нанесении меток учитывалось сезонное изменение продолжительности ночи. Внешняя сторона часов разделена на три регистра. Аменхотеп III изображен поклоняющимся Ра, Тоту, Птаху и богам двенадцати месяцев года. Определенная категория жрецов, носившая название унуит, производное от унут — час, должна была следить за часами; эти жрецы должны были сменять друг друга каждый час и, таким образом, непрерывно осуществлять свою божественную службу.

Протяженность человеческой жизни, или как ее называли сами египтяне ахау, разделялась на две неизмеримые и несравнимые части: жизнь земная и жизнь вечная. Жизнь земная, состоящая из часов,

дней, месяцев и лет была в Египте недолгой. Средняя продолжительность жизни древнего обитателя долины Нила — тридцать лет, срок жизни одного поколения; рубеж, переход через который означал для египтянина начало качественно

дней, месяцев и лет была в Египте недолгой. Средняя продолжительность жизни древнего обитателя долины Нила — тридцать лет, срок жизни одного поколения; рубеж, переход через который означал для египтянина начало качественно

ПОГРЕБЕНИЕ И ТРАНСФОРМАЦИЯ

01-02-2015 21:30

В.В. Солкин

ПОГРЕБЕНИЕ И ТРАНСФОРМАЦИЯ

Размышлениям о смерти посвящено огромное количество текстов и изображений, которые являлись частями грандиозной египетской концепции умирания и возрождения. Египетская культура говорила о феномене смерти несколько тысячелетий, начиная с «Текстов пирамид», которые прочили фараону восхождение по лестнице на небеса, и вплоть до греко-римского времени, когда в гробнице мудреца Петосириса, жреца Тота в Шмуну, тема перехода в другое пространство прозвучала как предостережение о неизбежном: «нет взятки для смерти». Спасением от смерти, как бы не парадоксально это прозвучало, было правильное погребение, выполненное согласно всем требованием многовекового ритуала; он уподоблял умершего божеству и гарантировал новую, вечную жизнь.

Форма и смысловое наполнение заупокойного ритуала неоднократно изменялись на протяжении тысячелетий египетской истории; тем не менее, на протяжении всего этого огромного отрезка времени речь шла об одних и тех же базовых составляющих человеческой сущности и божественном пространстве, в которое они инкорпорировались посредством ритуала.

Огромную роль в процессе изучения того «образцового» для египтян пути, по которому уходил царь в мир иной, сыграла находка гробницы Тутанхамона. Дважды потревоженное грабителями захоронение юного фараона дало возможность понять хотя бы в общих чертах схему, по которой проходило царское погребение, прикоснуться к произведениям искусства, служившими инструментами для великого ритуала перехода, к которому с таким уважением и вниманием относились египтяне.

Все, что было непосредственно связанно с личностью царя, было намеренно удалено из гробницы, как преходящее. Его земная жизнь была полностью заменена предстоянием перед вечностью, трансформацией в новое состояние существования через прохождение ритуалов смерти, обретением божественности через прохождение сквозь состояния божеств иного мира и, наконец, новым рождением в облике светоносного и действенного духа Ах (ȝḫ), спутника Солнечного божества на его Ладье Миллионов лет.

Отсутствие исторических документов в гробнице, так сильно разочаровавшее Картера, было намеренным актом, направленным на обеспечение благого посмертного состояния царя. Личность Тутанхамона была забыта; остался лишь Хор Небхепрура, который должен был в итоге воплотиться в Осирисе и возродиться как новое Солнце.

ГАЛЕРЕИ ДОЛИНЫ ЦАРЕЙ

Памятники из гробницы Тутанхамона, на систематическую перевозку которых в Египетский музей в Каир потребовалось шесть лет, помогают хотя бы отчасти представить то великолепие, которое некогда окружало похороны величайших фараонов Нового царства, по сравнению с которыми гробница, ставшая самой знаменитой в Долине царей, была лишь отблеском истинного величия и роскоши. Уходящие в глубь скал грандиозные галереи, покрытые расписанными рельефами, погружают зрителя в особый, нечеловеческий, мир сотворения и обновления сил вселенной. Забыв о монументальности пирамид прошлых эпох, фараоны придавали отныне куда большее значение внутреннему содержанию и отделке гробниц, расположенных в самой отдаленной долине фиванского некрополя.

На смену «Текстам пирамид» и «Текстам саркофагов» пришли богато иллюстрированные книги о запредельном мире, покрывающие семь или девять коридоров протяженных царских гробниц, непревзойденным шедевром среди которых стала усыпальница Сети I. В их число входили сцены «Ритуала Отверзания уст и очей», астрономические тексты на потолках погребальной камеры, многочисленные изображения божеств и, порой, изображения погребального инвентаря, который некогда находился в соответствующем помещении.

Первые два коридора, обыкновенно, украшал текст «Литаний Ра», отождествлявших царя с Солнцем; далее на все пространство гробницы простирались «Амдуат» и «Книга врат», в которых фараон был вовлечен в полное опасностей ночное странствие солнечной ладьи, вместе с божествами которой он побеждал силы хаоса и получал возрождение в предвечных водах океана Нуна.

На задней стене первого зала гробницы, потолок который поддерживают столбы, высеченные с соблюдением классической для Долины царей пропорции в 5 локтей, царь изображен вместе с Хором, который ведет его к Осирису, восседающему на престоле, как к цели всей грядущей череды царских отождествлений. Третье божество, которое принимает царя в свои объятья на изображениях в нижней части гробницы, — это Хатхор, представляющая собой саму суть принципа возрождения. Среди бусин сетки, которая написана поверх платья богини особе место занимают имена царя и знаки многих празднеств Сед, которые ему обещает милостивая богиня, «Владычица Жизни», предвечная мать и супруга царя.

Гробница Сети I еще не знает включения вЧитать далее...

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

В.В. Солкин

ПОГРЕБЕНИЕ И ТРАНСФОРМАЦИЯ

«Пришла я, наделила я Осириса, Владыку Обеих земель Небхепрура, правогласного, жизнью, постоянством, процветанием, так, что он не умрет»…

(из слов богини Нут на третьем ковчеге Тутанхамона)

Размышлениям о смерти посвящено огромное количество текстов и изображений, которые являлись частями грандиозной египетской концепции умирания и возрождения. Египетская культура говорила о феномене смерти несколько тысячелетий, начиная с «Текстов пирамид», которые прочили фараону восхождение по лестнице на небеса, и вплоть до греко-римского времени, когда в гробнице мудреца Петосириса, жреца Тота в Шмуну, тема перехода в другое пространство прозвучала как предостережение о неизбежном: «нет взятки для смерти». Спасением от смерти, как бы не парадоксально это прозвучало, было правильное погребение, выполненное согласно всем требованием многовекового ритуала; он уподоблял умершего божеству и гарантировал новую, вечную жизнь.

Форма и смысловое наполнение заупокойного ритуала неоднократно изменялись на протяжении тысячелетий египетской истории; тем не менее, на протяжении всего этого огромного отрезка времени речь шла об одних и тех же базовых составляющих человеческой сущности и божественном пространстве, в которое они инкорпорировались посредством ритуала.

Огромную роль в процессе изучения того «образцового» для египтян пути, по которому уходил царь в мир иной, сыграла находка гробницы Тутанхамона. Дважды потревоженное грабителями захоронение юного фараона дало возможность понять хотя бы в общих чертах схему, по которой проходило царское погребение, прикоснуться к произведениям искусства, служившими инструментами для великого ритуала перехода, к которому с таким уважением и вниманием относились египтяне.

Все, что было непосредственно связанно с личностью царя, было намеренно удалено из гробницы, как преходящее. Его земная жизнь была полностью заменена предстоянием перед вечностью, трансформацией в новое состояние существования через прохождение ритуалов смерти, обретением божественности через прохождение сквозь состояния божеств иного мира и, наконец, новым рождением в облике светоносного и действенного духа Ах (ȝḫ), спутника Солнечного божества на его Ладье Миллионов лет.

Отсутствие исторических документов в гробнице, так сильно разочаровавшее Картера, было намеренным актом, направленным на обеспечение благого посмертного состояния царя. Личность Тутанхамона была забыта; остался лишь Хор Небхепрура, который должен был в итоге воплотиться в Осирисе и возродиться как новое Солнце.

ГАЛЕРЕИ ДОЛИНЫ ЦАРЕЙ

Памятники из гробницы Тутанхамона, на систематическую перевозку которых в Египетский музей в Каир потребовалось шесть лет, помогают хотя бы отчасти представить то великолепие, которое некогда окружало похороны величайших фараонов Нового царства, по сравнению с которыми гробница, ставшая самой знаменитой в Долине царей, была лишь отблеском истинного величия и роскоши. Уходящие в глубь скал грандиозные галереи, покрытые расписанными рельефами, погружают зрителя в особый, нечеловеческий, мир сотворения и обновления сил вселенной. Забыв о монументальности пирамид прошлых эпох, фараоны придавали отныне куда большее значение внутреннему содержанию и отделке гробниц, расположенных в самой отдаленной долине фиванского некрополя.

На смену «Текстам пирамид» и «Текстам саркофагов» пришли богато иллюстрированные книги о запредельном мире, покрывающие семь или девять коридоров протяженных царских гробниц, непревзойденным шедевром среди которых стала усыпальница Сети I. В их число входили сцены «Ритуала Отверзания уст и очей», астрономические тексты на потолках погребальной камеры, многочисленные изображения божеств и, порой, изображения погребального инвентаря, который некогда находился в соответствующем помещении.

Первые два коридора, обыкновенно, украшал текст «Литаний Ра», отождествлявших царя с Солнцем; далее на все пространство гробницы простирались «Амдуат» и «Книга врат», в которых фараон был вовлечен в полное опасностей ночное странствие солнечной ладьи, вместе с божествами которой он побеждал силы хаоса и получал возрождение в предвечных водах океана Нуна.

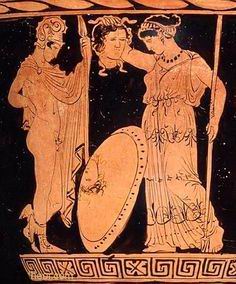

На задней стене первого зала гробницы, потолок который поддерживают столбы, высеченные с соблюдением классической для Долины царей пропорции в 5 локтей, царь изображен вместе с Хором, который ведет его к Осирису, восседающему на престоле, как к цели всей грядущей череды царских отождествлений. Третье божество, которое принимает царя в свои объятья на изображениях в нижней части гробницы, — это Хатхор, представляющая собой саму суть принципа возрождения. Среди бусин сетки, которая написана поверх платья богини особе место занимают имена царя и знаки многих празднеств Сед, которые ему обещает милостивая богиня, «Владычица Жизни», предвечная мать и супруга царя.

Гробница Сети I еще не знает включения в

ХАТХОР, ГОСПОЖА ДЕНДЕРЫ

16-01-2015 19:20

В.В. Солкин

ХРАМ, КАК СВЯТЫНЯ. ДЕНДЕРА

Дочь солнечного божества Хатхор почиталась египтянами как идеал женственности, материнства, «Золотая госпожа любви». С древнейших времен ей были посвящены бирюза и малахит, а также копи на Синайском полуострове, где добывались эти полудрагоценные камни. Зеленый и голубой были у египтян цветами вечной жизни, которой повелевает дочь Ра.

Обитающая в стволе священной сикоморы, богиня дарует жертвенную пищу и священную воду душам усопших, странствующим на пути в царство Осириса. Только вкусив даров Хатхор, души могут достичь своей цели: испив священной воды они обретают знание тайн загробного мира, но уже не могут вернуться к своей земной форме. Заботливая мать Хатхор в образе коровы, своего священного животного, шествует по зарослям тростника, указывая путь истины заблудшим душам, питает божественным молоком фараона — своего сына.

В гневе милостивая богиня становится беспощадной. Приняв облик львиноголовой Сехмет, богиня, согласно тексту Книги коровы, беспрестанно преследовала людей, восставших против вселенской гармонии Маат, установленной Ра. Умиротворенная мудрыми сказаниями Тота и Шу, опьяненная священным пивом с добавлением красного минерала диди, богиня с триумфом возвратилась из далекой африканской страны Бугем, куда удалилась в гневе.

С возвращением Хатхор вселенная вновь возвращается к извечному порядку, а паводок Нила означал, что «Золотая» умиротворилась и согласилась стать супругой бога Хора, повелителя Эдфу. Это событие, происходящее на двадцатый день нового года, было для египтян общенациональным праздником. Плодами союза Хатхор и Хора Эдфусского стали Хор Шематауи — крылатый символ объединенного Египта и младенец Ихи, бог музыки, искусства, столь любимого его великой матерью.

Плодами союза Хатхор и Хора Эдфусского стали Хор Шематауи — крылатый символ объединенного Египта и младенец Ихи, бог музыки, искусства, столь любимого его великой матерью.

Домом «Золотой» богини был величественный и необычайно красивый храм. В древности это место называлось Иунет та нечерет — «Незыблемая земля богини». Греки, пришедшие в Египет вместе с Александром Македонским, упростили имя города до Тентирис, которое перешло в арабский язык как «Дендера».

Храмовый комплекс Хатхор, известный еще с III тысячелетия до н.э., несколько раз перестраивался. Еще в 23 в. до н.э. фараон VI династии Пепи I расширил древнее святилище богини, в память о чем носил титул «Возлюбленный Хатхор из Дендеры»; судя по сохранившимся текстам, благодарное жречество помнило об этом деянии царя даже на рубеже нашей эры — то есть, как ни сложно это себе представить, две тысячи триста лет спустя. Каменные блоки с именами великих царей Среднего и Нового царства — Аменемхета III, Тутмоса III были положены в основание здания, воздвигнутого в I тысячелетии до н.э. при наследниках Александра Великого, Птолемеях, и их преемниках — римских императорах. Вновь возведенный храм действовал на протяжении пяти веков.

За монументальными воротами открывается храмовый двор. Каждая «хаторическая» капитель первых шести колонн пронаоса имеет вид четырех ликов богини. Нижние части колонн соединены небольшими стенками, отделяющими внутреннюю, сакральную часть храма от проникновения профанного мира. Каждая огромная колонна это каменное подобие систра — священного музыкального инструмента Хатхор, мелодичный звон которого сопровождал пение храмового хора.

Само имя богини, «обитель Хора», представляет госпожу Дендеры как великую предвечную богиню бескрайнего неба, в котором парит священный сокол. Связь Хатхор с небом подчеркивается и обилием астрономических изображений в ее храме. Восемнадцать колонн пронаоса (крытого колонного зала)![]()

Читать далее...

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

В.В. Солкин

ХРАМ, КАК СВЯТЫНЯ. ДЕНДЕРА

Дочь солнечного божества Хатхор почиталась египтянами как идеал женственности, материнства, «Золотая госпожа любви». С древнейших времен ей были посвящены бирюза и малахит, а также копи на Синайском полуострове, где добывались эти полудрагоценные камни. Зеленый и голубой были у египтян цветами вечной жизни, которой повелевает дочь Ра.

Обитающая в стволе священной сикоморы, богиня дарует жертвенную пищу и священную воду душам усопших, странствующим на пути в царство Осириса. Только вкусив даров Хатхор, души могут достичь своей цели: испив священной воды они обретают знание тайн загробного мира, но уже не могут вернуться к своей земной форме. Заботливая мать Хатхор в образе коровы, своего священного животного, шествует по зарослям тростника, указывая путь истины заблудшим душам, питает божественным молоком фараона — своего сына.

В гневе милостивая богиня становится беспощадной. Приняв облик львиноголовой Сехмет, богиня, согласно тексту Книги коровы, беспрестанно преследовала людей, восставших против вселенской гармонии Маат, установленной Ра. Умиротворенная мудрыми сказаниями Тота и Шу, опьяненная священным пивом с добавлением красного минерала диди, богиня с триумфом возвратилась из далекой африканской страны Бугем, куда удалилась в гневе.

С возвращением Хатхор вселенная вновь возвращается к извечному порядку, а паводок Нила означал, что «Золотая» умиротворилась и согласилась стать супругой бога Хора, повелителя Эдфу. Это событие, происходящее на двадцатый день нового года, было для египтян общенациональным праздником.

Плодами союза Хатхор и Хора Эдфусского стали Хор Шематауи — крылатый символ объединенного Египта и младенец Ихи, бог музыки, искусства, столь любимого его великой матерью.

Плодами союза Хатхор и Хора Эдфусского стали Хор Шематауи — крылатый символ объединенного Египта и младенец Ихи, бог музыки, искусства, столь любимого его великой матерью.Домом «Золотой» богини был величественный и необычайно красивый храм. В древности это место называлось Иунет та нечерет — «Незыблемая земля богини». Греки, пришедшие в Египет вместе с Александром Македонским, упростили имя города до Тентирис, которое перешло в арабский язык как «Дендера».

Храмовый комплекс Хатхор, известный еще с III тысячелетия до н.э., несколько раз перестраивался. Еще в 23 в. до н.э. фараон VI династии Пепи I расширил древнее святилище богини, в память о чем носил титул «Возлюбленный Хатхор из Дендеры»; судя по сохранившимся текстам, благодарное жречество помнило об этом деянии царя даже на рубеже нашей эры — то есть, как ни сложно это себе представить, две тысячи триста лет спустя. Каменные блоки с именами великих царей Среднего и Нового царства — Аменемхета III, Тутмоса III были положены в основание здания, воздвигнутого в I тысячелетии до н.э. при наследниках Александра Великого, Птолемеях, и их преемниках — римских императорах. Вновь возведенный храм действовал на протяжении пяти веков.

За монументальными воротами открывается храмовый двор. Каждая «хаторическая» капитель первых шести колонн пронаоса имеет вид четырех ликов богини. Нижние части колонн соединены небольшими стенками, отделяющими внутреннюю, сакральную часть храма от проникновения профанного мира. Каждая огромная колонна это каменное подобие систра — священного музыкального инструмента Хатхор, мелодичный звон которого сопровождал пение храмового хора.

«Пробудись, пробудись в мире, в мире возрадуйся!

О, Хатхор, госпожа Дендеры, от сна в жизнь пробудись!

На заре поднимаются боги, восхваляя ежедневно Пробуждающуюся,

Владычицу, восстающую из вод океана предвечного!

Ибо ты, мир в небесах вновь творящая,

Наполняешь всю землю золотом, вновь рожденная,

В Восточных горах Госпожа воссиявшая,

В утесах Западных покой нашедшая,

В Дендере еженощно спящая…

О, Хатхор, Госпожа Дендеры, Око Ра, неба Владычица,

Над всеми богами властвующая, Великая,

Могучая, в сердце ладьи своей восседающая,

Пробудись в мире! Да будет умиротворенным твое пробуждение!

Госпожа Дендеры, женского сердца Владычица, Прекрасноликая…

Да будет умиротворенным твое пробуждение!»

(гимн Хатхор на восходе солнца)

Само имя богини, «обитель Хора», представляет госпожу Дендеры как великую предвечную богиню бескрайнего неба, в котором парит священный сокол. Связь Хатхор с небом подчеркивается и обилием астрономических изображений в ее храме. Восемнадцать колонн пронаоса (крытого колонного зала)

ПО ТУ СТОРОНУ НЕБА

22-12-2014 13:55

Солкин В.В.

ЕГИПЕТ: ВСЕЛЕННАЯ ФАРАОНОВ

На западе, там, где заходит за линию горизонта вечернее солнце, открывается Ро-Сетау — путь в загробный мир. Когда золотая дневная ладья Солнца Манеджет (mˁnḏt) прибывает к причалу запада, великие богини берут на руки солнечный диск и перекладывают его на ладью Месектет (msktt), сделанную из черного дерева, которая отправляется в свое ночное плавание по водам Дуата (dwȝt), мира иного.

Нут, беспредельная богиня неба, проглатывает заходящее солнце, и на смену ему рождает мириады звезд, покрывающих ее тело, простертое над землей, воплощающей ее супруга — бога земли Геба.

На заре, повинуясь вечному циклическому движению вселенной, звезды, проглоченные Нут, вновь сменит омоложенное солнце, поднимающееся из небытия на востоке. Однако перед этим оно должно пройти все этапы своего ночного пути.

Ночное солнце несет в себе возрождение и новую жизнь умершим, открывая своими лучами самые отдаленные и темные области потусторонней реальности. Там, в пространстве предвечного океана Нуна обитают таинственные духи бау, жители потусторонних сфер с человеческими телами и головами животных, рептилий и птиц, погруженные в сон никому не ведомые существа, простираются неведомые даже многим богам миры, несут свою бессмертную стражу у врат царства Осириса духи огня и воздуха, земли и воды. Бау обитающие на западе, в виде шакалов появлялись на горизонте, и, приветствуя заходящее солнце, сопровождали его в потустороннем странствии; восточные бау воспевали омоложенного солнечного бога и встречали его восход на земле в облике павианов.

Многочисленные заупокойные тексты описывают запредельные области вселенной; самые древние из них — Тексты пирамид, записанные в Древнем царстве, самые поздние — магические папирусы греко-римского времени. Однако наиболее детально описывают иные пространства тайные тексты «Амдуат», «Литаний Ра», «Книги врат», «Книги пещер», «Книги земли» и «Книги небес», покрывающие стены гробниц фараонов Нового царства в Фивах и дополняющая их «Книга мертвых». О назначении этих текстов, предназначенных лишь для избранных, говорится в них самих:

Основное отличие текстов из царских гробниц от знаменитой Книги мертвых заключается в том, что они гораздо более масштабны и говорят о структуре иных пространств и вселенских процессах, в то время как Книга мертвых содержит лишь конкретные практические советы, необходимые умершему человеку во время его пребывания в загробном мире. Основной совет, который дает душе Книга мертвых — следовать за ладьей солнечного божества в ее плавании, пересекающем Дуат с запада на восток, стать свидетелем превращения ночного солнца из «старика» в «младенца», и, обретя жизнь вечную, узреть все сокровенные области загробного мира, ставшие видимыми благодаря свету, именуемому знание.

Самые древние из текстов царских гробниц в Фивах — «Амдуат» и «Книга врат» единогласно утверждают, что Дуат разделен на двенадцать областей, которые солнечная ладья проходит за соответствующие им двенадцать ночных часов. Каждая из областей изолирована от других, разделена на три части, имеет ворота, которые охраняют змеи и самые невероятные демонические существа, носящие такие имена, как «Кровопийца, приходящий из бойни» или «Повернутый назад ликом, приходящий из бездны».

Само загробное пространство также имеет три уровня. Первый из них, самый близкий к земле, который Солнце проходит в первый час ночи, представляет собой некую промежуточную область между нашим и иными мирами. Именно здесь находятся первые врата загробного царства. В тексте Амдуат даются точные описания и даже размеры мест, через которые следует ладья в первые три часа ночи. За первым уровнем, следует второй, собственно Дуат, который пересекают по центруЧитать далее...

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

Солкин В.В.

ЕГИПЕТ: ВСЕЛЕННАЯ ФАРАОНОВ

На западе, там, где заходит за линию горизонта вечернее солнце, открывается Ро-Сетау — путь в загробный мир. Когда золотая дневная ладья Солнца Манеджет (mˁnḏt) прибывает к причалу запада, великие богини берут на руки солнечный диск и перекладывают его на ладью Месектет (msktt), сделанную из черного дерева, которая отправляется в свое ночное плавание по водам Дуата (dwȝt), мира иного.

Нут, беспредельная богиня неба, проглатывает заходящее солнце, и на смену ему рождает мириады звезд, покрывающих ее тело, простертое над землей, воплощающей ее супруга — бога земли Геба.

«Это через рот Нут величество этого бога (Ра) проходит в Дуат. Затем продвигается он вперед, проходя по небу. С ним звезды эти входят и с ним проходят вперед, спеша к местам своим… Это в первый час вечера величество этого бога (Ра) входит [в Дуат]. Он становится торжествующим, он становится великолепным в руках отца своего, Осириса. Чист он там. Величество этого бога воссело в жизни в Дуате на втором часу начала ночи. Величество этого бога приказывает Западным (обитающим в Дуате) и он исполняет задуманное в Дуате. Величество этого бога продвигается к земле, вновь и вновь приходя в существование в Верхнем Египте. Сила его велика, подобно [тому, как было] в первый момент его появления… По границам вод небесных, по рукам Нут проходит величество этого бога. Он входит в нее ночью, в час середины ночи и он идет вперед во тьме; все эти звезды с ним».

На заре, повинуясь вечному циклическому движению вселенной, звезды, проглоченные Нут, вновь сменит омоложенное солнце, поднимающееся из небытия на востоке. Однако перед этим оно должно пройти все этапы своего ночного пути.

Ночное солнце несет в себе возрождение и новую жизнь умершим, открывая своими лучами самые отдаленные и темные области потусторонней реальности. Там, в пространстве предвечного океана Нуна обитают таинственные духи бау, жители потусторонних сфер с человеческими телами и головами животных, рептилий и птиц, погруженные в сон никому не ведомые существа, простираются неведомые даже многим богам миры, несут свою бессмертную стражу у врат царства Осириса духи огня и воздуха, земли и воды. Бау обитающие на западе, в виде шакалов появлялись на горизонте, и, приветствуя заходящее солнце, сопровождали его в потустороннем странствии; восточные бау воспевали омоложенного солнечного бога и встречали его восход на земле в облике павианов.

Многочисленные заупокойные тексты описывают запредельные области вселенной; самые древние из них — Тексты пирамид, записанные в Древнем царстве, самые поздние — магические папирусы греко-римского времени. Однако наиболее детально описывают иные пространства тайные тексты «Амдуат», «Литаний Ра», «Книги врат», «Книги пещер», «Книги земли» и «Книги небес», покрывающие стены гробниц фараонов Нового царства в Фивах и дополняющая их «Книга мертвых». О назначении этих текстов, предназначенных лишь для избранных, говорится в них самих:

«Чтобы знать подземных бау, чтобы знать сокровенных бау, чтобы знать врата и пути, по которым странствует Великий Бог, чтобы знать, что делается… чтобы знать последовательность часов и их богов, чтобы знать их «просветления» к Ра, чтобы знать, что он им кричит, чтобы знать блаженных и проклятых»…

Основное отличие текстов из царских гробниц от знаменитой Книги мертвых заключается в том, что они гораздо более масштабны и говорят о структуре иных пространств и вселенских процессах, в то время как Книга мертвых содержит лишь конкретные практические советы, необходимые умершему человеку во время его пребывания в загробном мире. Основной совет, который дает душе Книга мертвых — следовать за ладьей солнечного божества в ее плавании, пересекающем Дуат с запада на восток, стать свидетелем превращения ночного солнца из «старика» в «младенца», и, обретя жизнь вечную, узреть все сокровенные области загробного мира, ставшие видимыми благодаря свету, именуемому знание.

Самые древние из текстов царских гробниц в Фивах — «Амдуат» и «Книга врат» единогласно утверждают, что Дуат разделен на двенадцать областей, которые солнечная ладья проходит за соответствующие им двенадцать ночных часов. Каждая из областей изолирована от других, разделена на три части, имеет ворота, которые охраняют змеи и самые невероятные демонические существа, носящие такие имена, как «Кровопийца, приходящий из бойни» или «Повернутый назад ликом, приходящий из бездны».

Само загробное пространство также имеет три уровня. Первый из них, самый близкий к земле, который Солнце проходит в первый час ночи, представляет собой некую промежуточную область между нашим и иными мирами. Именно здесь находятся первые врата загробного царства. В тексте Амдуат даются точные описания и даже размеры мест, через которые следует ладья в первые три часа ночи. За первым уровнем, следует второй, собственно Дуат, который пересекают по центру

ПРИТЯЖЕНИЕ ВЕЛИКОЙ МАТЕРИ

06-12-2014 23:47

В.В. Солкин

СТОЛПЫ НЕБЕС. СОКРОВЕННЫЙ ЕГИПЕТ