ЗЕВС ЛАБРАНДСКИЙ

01-03-2017 16:15

С.В. Петров

ЗЕВС ВОИТЕЛЬ

Лабранды — античный город в Карии, исторической области в Малой Азии. Древнейшие археологические находки обнаруженные на территории города — остатки керамики, относятся к середине VII века до н.э. Самое раннее, обнаруженное архитектурное сооружение датируется VI веком до н.э. По всей видимости, это фрагменты храма, располагавшегося здесь до постройки в IV веке до н.э. храма Зевса Лабрандского.

В 540-е годы до н.э. после того, как персидский царь Кир II Великий захватив город Сарды и пленив церя Креза, подчинил себе соседнее Лидийское царство, земли Карии попадают под власть Империи Ахеменидов.

Во время правления Дария I, наместник соседнего Милета, Аристагор, опасаясь лишения власти за неудачную попытку овладеть островом Наксос, решает поднять восстание против центральной власти в Персии. Ему удается добиться поддержки у малоазийских греческих городов, в результате чего восстание распространилось на Эолию, Карию, Ликию и, даже, Кипр. В 497 году до н.э. недалеко от Лабранд произошла битва между мятежниками и персидскими силами, под руководством военачальника Давриса, зятя Дария I. Это восстание не увенчалось успехом и власть персов в Малой Азии была восстановлена.

____________________________

[1] Στράτιος 3 воинствующий, воинственный (эпитет Зевса Her., Арея Plut. и Афины Luc.)

В 385 году до н.э. царь Артаксеркс II назначил сатрапом Карии местного правителя Гекатомна, который стал основателем династии Гекатомнидов, состоящей из его детей. Именно при Гекатомнидах, последовательно правивших до прихода Александра Македонского в 334 году до н.э., в Лабрандах было построено большинство дошедших до нас строений.

Гекатомн и его дети, главным образом, Мавсол (для погребения которого был сооружен знаменитый галикарнасский мавзолей, одно из семи чудес света) и Идрей, уделяли огромное внимание Лабрандам. От Миласа до святилища была проложена священная дорога, фрагменты которой сохранились до наших дней. По всей видимости, представители правящей династии одновременно являлись и верховными жрецами святилища и право это было пожизненным и передавалось по наследству.

После большого пожара в IV веке святилище начинает приходить в упадок.

Кроме, упомянутого выше Геродотом, Святилища Зевса Стратия, в Лабрандах поклонялись также Зевсу Осого, в не совсем свойственном для Зевса проявлении.

Феофраст, в сочинении «О водах», так же упоминает храм Зевса-Владыки (Ζηνοποσειδῶν) в Карии.² Ζηνοποσειδῶν — это греческое имя божества, который в Карии почитался под именем Осого (греч. Ὀσόγω, Ὀσογῶα). Самые ранние упоминания об этом божестве в письменных источниках относятся к IV веку до н.э. В надписях Зевс Осого появляется не ранее 200г. до н.э. Сохранились монеты с изображением этого божества; его атрибуты — трезубец, краб, орел. На связь Зевса Осого с морской стихией указывает Павсаний.

[quote][i]«Чтобы преградить людям вход в этот храм, они не устроили никакого заграждения перед входом, но протянули только шерстяную нить, может быть, считая, что для тех, которые тогда чтили богов и имели страх божий, будет достаточно и этого, а может быть потому, что в этой нити была какая-либо особая сила. По-видимому, и Эпит, сын Гиппофоя, не перескочил через этуЧитать далее...

комментарии: 10

понравилось!

вверх^

к полной версии

С.В. Петров

ЗЕВС ВОИТЕЛЬ

Лабранды — античный город в Карии, исторической области в Малой Азии. Древнейшие археологические находки обнаруженные на территории города — остатки керамики, относятся к середине VII века до н.э. Самое раннее, обнаруженное архитектурное сооружение датируется VI веком до н.э. По всей видимости, это фрагменты храма, располагавшегося здесь до постройки в IV веке до н.э. храма Зевса Лабрандского.

В 540-е годы до н.э. после того, как персидский царь Кир II Великий захватив город Сарды и пленив церя Креза, подчинил себе соседнее Лидийское царство, земли Карии попадают под власть Империи Ахеменидов.

Во время правления Дария I, наместник соседнего Милета, Аристагор, опасаясь лишения власти за неудачную попытку овладеть островом Наксос, решает поднять восстание против центральной власти в Персии. Ему удается добиться поддержки у малоазийских греческих городов, в результате чего восстание распространилось на Эолию, Карию, Ликию и, даже, Кипр. В 497 году до н.э. недалеко от Лабранд произошла битва между мятежниками и персидскими силами, под руководством военачальника Давриса, зятя Дария I. Это восстание не увенчалось успехом и власть персов в Малой Азии была восстановлена.

«Жестокая битва персов с карийцами произошла у реки Марсия и длилась долго; наконец персы одолели своей численностью. Персов пало 2000, а карийцев 10000. Беглецы с поля битвы были вынуждены укрыться в Лабраинды, в святилище Зевса Стратия,¹ в огромной священной платановой роще (карийцы же, насколько известно, единственный народ, который приносит жертвы Зевсу Стратию).»

(Геродот. История. Книга V. Терпсихора, 119)

____________________________

[1] Στράτιος 3 воинствующий, воинственный (эпитет Зевса Her., Арея Plut. и Афины Luc.)

В 385 году до н.э. царь Артаксеркс II назначил сатрапом Карии местного правителя Гекатомна, который стал основателем династии Гекатомнидов, состоящей из его детей. Именно при Гекатомнидах, последовательно правивших до прихода Александра Македонского в 334 году до н.э., в Лабрандах было построено большинство дошедших до нас строений.

Гекатомн и его дети, главным образом, Мавсол (для погребения которого был сооружен знаменитый галикарнасский мавзолей, одно из семи чудес света) и Идрей, уделяли огромное внимание Лабрандам. От Миласа до святилища была проложена священная дорога, фрагменты которой сохранились до наших дней. По всей видимости, представители правящей династии одновременно являлись и верховными жрецами святилища и право это было пожизненным и передавалось по наследству.

После большого пожара в IV веке святилище начинает приходить в упадок.

Кроме, упомянутого выше Геродотом, Святилища Зевса Стратия, в Лабрандах поклонялись также Зевсу Осого, в не совсем свойственном для Зевса проявлении.

«У миласийцев есть два святилища Зевса: одно — так называемого Зевса Осого; другое — Зевса Лабрандинского. Первое находится в городе, а Лабранды — селение вдали от города, на горе, вблизи прохода из Алабанд в Миласы. В Лабрандах есть древний храм и деревянная статуя Зевса Стратия, почитаемая окрестными жителями и миласийцами. От святилища до города идет мощеная дорога длиной почти что 60 стадий, называемая священной; по ней движутся священные праздничные процессии. Жреческие должности всегда пожизненно занимают знатнейшие граждане. Эти храмы принадлежат собственно городу, третий же храм — Зевса Карийского — является общим святилищем всех карийцев; в нем имеют долю как братья лидийцы и мисийцы. Рассказывают, что в древности Миласы были простым селением, родиной и местопребыванием карийских царей из рода Гекатомна. Город ближе всего к морю у Фиска, который является якорной стоянкой для миласийцев.»

(Страбон. География, Книга XIV. II:23)

Феофраст, в сочинении «О водах», так же упоминает храм Зевса-Владыки (Ζηνοποσειδῶν) в Карии.² Ζηνοποσειδῶν — это греческое имя божества, который в Карии почитался под именем Осого (греч. Ὀσόγω, Ὀσογῶα). Самые ранние упоминания об этом божестве в письменных источниках относятся к IV веку до н.э. В надписях Зевс Осого появляется не ранее 200г. до н.э. Сохранились монеты с изображением этого божества; его атрибуты — трезубец, краб, орел. На связь Зевса Осого с морской стихией указывает Павсаний.

[quote][i]«Чтобы преградить людям вход в этот храм, они не устроили никакого заграждения перед входом, но протянули только шерстяную нить, может быть, считая, что для тех, которые тогда чтили богов и имели страх божий, будет достаточно и этого, а может быть потому, что в этой нити была какая-либо особая сила. По-видимому, и Эпит, сын Гиппофоя, не перескочил через эту

ЭЛЕВСИНСКАЯ ТРАДИЦИЯ В ПОНТЕ

20-02-2017 17:47

Н.В. Кузина

ЭЛЕВСИНСКИЕ САКРАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ И КУЛЬТ ДИОНИСА

В АНТИЧНЫХ ГОСУДАРСТВАХ СЕВЕРНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ

Традиции почитания Диониса были принесены греками в северопонтийский регион в готовом виде в конце VI в. до н.э. Важная роль земледелия в хозяйственной жизни греческих колонистов определила широкое распространение в регионе культа богов, покровительствующих плодородию земли, произрастанию, способствующих получению богатых урожаев.

В Греции Дионис играл важную роль в элевсинской религии, в рамках которой было развито представление о триаде Диониса, Деметры и Коры. В элевсинской традиции Дионис выступал в хтонической ипостаси Иакха¹ и был связан с подземным царством. Он считался «предводителем таинств Деметры» (Strabo. X, 3, 10; Orph. h. XLII), и церемонии в честь Иакха предваряли элевсинские мистерии. Внутренние связи, существовавшие между Деметрой и Дионисом, нашли отражение и в мифе, где Иакх фигурирует в качестве сына Великой богини. Диодор сообщает, что Иакх — сын Зевса и Деметры — был растерзан земнородными и воскрешен к жизни Деметрой (Diod. III, 62, 6, 8). Согласно Диодору, близость Диониса и Деметры проистекает вследствие того, что «виноград приносит выжимаемое из его кистей вино, получая свой рост от земли и дождя». А воскрешение бога Деметрой подобно тому, как ежегодно летом земля восстанавливает «срезанный виноград для расцветания, дающего возможность нового плодоношения» (Diod. III, 62, 2-8). Таким образом, Дионис как умирающий и воскресающий бог растительности и виноградной лозы в мировоззрении греков традиционно был тесно связан с рождающими силами земли и ее плодородием.

_____________________________

[1] Ἴακχος ὁ Иакх, культово-мистическое имя Вакха (τὸν Ἴακχον ἐξελαύνειν Plut. — нести в торжественном шествии изображение Иакха).

ἴακχος ὁ

1) крик, вопль, оплакивание (νεκρῶν Eur.);

2) гимн в честь Иакха (ὁ μυστικὸς ἴακχος Her.)

В V-IV вв. до н.э. в северопонтийских городских святилищах достаточно отчетливо прослеживается совместное почитание Диониса с элевсинскими богинями, которое имело место и в III в. до н.э. В классическое и раннеэллинистическое время почитание земледельческих богинь Деметры и Коры приобрело особую популярность, что во многом было связано с приоритетным значением зернового хозяйства в экономике северопричерноморских центров и развитием торговли хлебом со Средиземноморьем, прежде всего с Афинами. Именно тогда отчетливо прослеживается влияние на экономическое, политическое и культурное развитие греческих колоний со стороны Афин, заинтересованных в увеличении экспорта хлеба из северопонтийского региона.

В религиозной сфере одним из проявлений этого влияния можно рассматривать распространение элевсинского культа Деметры. Как отмечает А.С. Русяева, для Афин культ Деметры был своеобразным политическим инструментом, направленным на то, чтобы с помощью подвластного им Элевсина привлекать на свою сторону элиту многих государств и получать как можно больше хлеба и драгоценных даров, и поддерживать с ними всесторонние отношения.

О связях античных городов Северного Причерноморья с элевсинским святилищем можно уверенно говорить с последней трети V в. до н.э. Сохранился декрет 418 до н.э., в котором афиняне призывали своих союзников и прочих эллинов присылать в Элевсин десятину урожая, заявляя, что об этом пророчествовал Дельфийский оракул (Syll 3. I. 83). Не уклонялись от исполнения этого предписания и северопонтийские города, входившие в это время в число афинских союзников. Это были Нимфей, Ольвия, возможно Тира, Никоний. Обычай посылать в Элевсин плоды первого урожая из разных греческих городов сохранялся много столетий после распада Афинского морского союза.

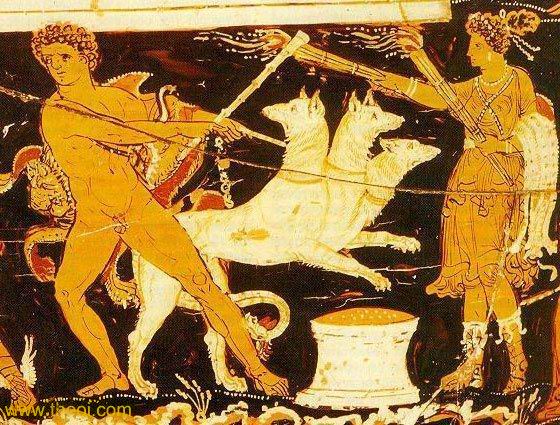

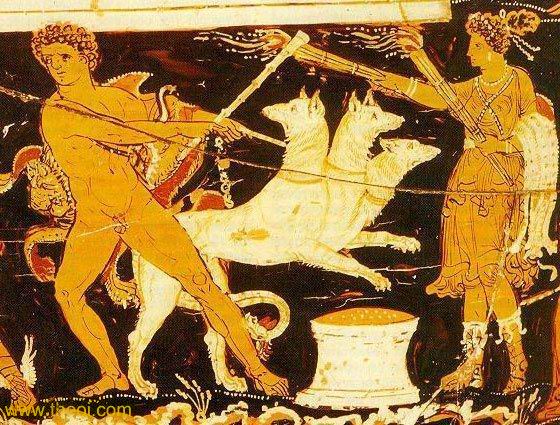

Надо полагать, что в IV-III вв. до н.э., когда дружественные отношения Афин, Ольвии, Боспора переживали свой наивысший расцвет, северопричерноморские греки продолжали неуклонно выполнять требование Дельфийского оракула. Среди северопонтийских греков, вероятно, находились и те, кто входил в круг живших во всех частях греческой ойкумены эллинов, приобщенных к элевсинским мистериям. Возможно, принявшие посвящение получали сакральные предметы, символизирующие приобщение к тайнам элевсинской религии. В этом отношении особенно показательны находки в северо-понтийских погребальных комплексах расписных сосудов с сюжетами на элевсинские темы.

Эти сосуды, как правило, изготавливались на заказ и были предназначены для ритуальных целей. Примечателен тот факт, что среди божественных персонажей, представленных на таких сосудах, часто присутствует Дионис, который согласно эллинским представлениям примыкал к кругу Великих богинь. Очевидно, распространение норм элевсинскихЧитать далее...

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

Н.В. Кузина

ЭЛЕВСИНСКИЕ САКРАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ И КУЛЬТ ДИОНИСА

В АНТИЧНЫХ ГОСУДАРСТВАХ СЕВЕРНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ

Традиции почитания Диониса были принесены греками в северопонтийский регион в готовом виде в конце VI в. до н.э. Важная роль земледелия в хозяйственной жизни греческих колонистов определила широкое распространение в регионе культа богов, покровительствующих плодородию земли, произрастанию, способствующих получению богатых урожаев.

В Греции Дионис играл важную роль в элевсинской религии, в рамках которой было развито представление о триаде Диониса, Деметры и Коры. В элевсинской традиции Дионис выступал в хтонической ипостаси Иакха¹ и был связан с подземным царством. Он считался «предводителем таинств Деметры» (Strabo. X, 3, 10; Orph. h. XLII), и церемонии в честь Иакха предваряли элевсинские мистерии. Внутренние связи, существовавшие между Деметрой и Дионисом, нашли отражение и в мифе, где Иакх фигурирует в качестве сына Великой богини. Диодор сообщает, что Иакх — сын Зевса и Деметры — был растерзан земнородными и воскрешен к жизни Деметрой (Diod. III, 62, 6, 8). Согласно Диодору, близость Диониса и Деметры проистекает вследствие того, что «виноград приносит выжимаемое из его кистей вино, получая свой рост от земли и дождя». А воскрешение бога Деметрой подобно тому, как ежегодно летом земля восстанавливает «срезанный виноград для расцветания, дающего возможность нового плодоношения» (Diod. III, 62, 2-8). Таким образом, Дионис как умирающий и воскресающий бог растительности и виноградной лозы в мировоззрении греков традиционно был тесно связан с рождающими силами земли и ее плодородием.

_____________________________

[1] Ἴακχος ὁ Иакх, культово-мистическое имя Вакха (τὸν Ἴακχον ἐξελαύνειν Plut. — нести в торжественном шествии изображение Иакха).

ἴακχος ὁ

1) крик, вопль, оплакивание (νεκρῶν Eur.);

2) гимн в честь Иакха (ὁ μυστικὸς ἴακχος Her.)

В V-IV вв. до н.э. в северопонтийских городских святилищах достаточно отчетливо прослеживается совместное почитание Диониса с элевсинскими богинями, которое имело место и в III в. до н.э. В классическое и раннеэллинистическое время почитание земледельческих богинь Деметры и Коры приобрело особую популярность, что во многом было связано с приоритетным значением зернового хозяйства в экономике северопричерноморских центров и развитием торговли хлебом со Средиземноморьем, прежде всего с Афинами. Именно тогда отчетливо прослеживается влияние на экономическое, политическое и культурное развитие греческих колоний со стороны Афин, заинтересованных в увеличении экспорта хлеба из северопонтийского региона.

В религиозной сфере одним из проявлений этого влияния можно рассматривать распространение элевсинского культа Деметры. Как отмечает А.С. Русяева, для Афин культ Деметры был своеобразным политическим инструментом, направленным на то, чтобы с помощью подвластного им Элевсина привлекать на свою сторону элиту многих государств и получать как можно больше хлеба и драгоценных даров, и поддерживать с ними всесторонние отношения.

О связях античных городов Северного Причерноморья с элевсинским святилищем можно уверенно говорить с последней трети V в. до н.э. Сохранился декрет 418 до н.э., в котором афиняне призывали своих союзников и прочих эллинов присылать в Элевсин десятину урожая, заявляя, что об этом пророчествовал Дельфийский оракул (Syll 3. I. 83). Не уклонялись от исполнения этого предписания и северопонтийские города, входившие в это время в число афинских союзников. Это были Нимфей, Ольвия, возможно Тира, Никоний. Обычай посылать в Элевсин плоды первого урожая из разных греческих городов сохранялся много столетий после распада Афинского морского союза.

Надо полагать, что в IV-III вв. до н.э., когда дружественные отношения Афин, Ольвии, Боспора переживали свой наивысший расцвет, северопричерноморские греки продолжали неуклонно выполнять требование Дельфийского оракула. Среди северопонтийских греков, вероятно, находились и те, кто входил в круг живших во всех частях греческой ойкумены эллинов, приобщенных к элевсинским мистериям. Возможно, принявшие посвящение получали сакральные предметы, символизирующие приобщение к тайнам элевсинской религии. В этом отношении особенно показательны находки в северо-понтийских погребальных комплексах расписных сосудов с сюжетами на элевсинские темы.

Эти сосуды, как правило, изготавливались на заказ и были предназначены для ритуальных целей. Примечателен тот факт, что среди божественных персонажей, представленных на таких сосудах, часто присутствует Дионис, который согласно эллинским представлениям примыкал к кругу Великих богинь. Очевидно, распространение норм элевсинских

РЕЛИГИЯ ТАИНСТВ

14-02-2017 22:10

Зелинский Фаддей Францевич

РЕЛИГИЯ ЭЛЛИНИЗМА. Глава II

В смущающей многочисленности имен и культов древнегреческого политеизма взору освоившегося с ней наблюдателя представятся два довольно четко отделенных друг от друга течения. Первое — это течение явное, участие в котором не было обусловлено ничем, кроме разве принадлежностью чествующего к соответственной гражданской общине; сюда мы относим большинство государственных культов Греции — и Зевса Олимпийского, и Паллады Афинской, и Аполлона Дельфийского. Но второе — это течение тайное; условием участия в нем было посвящение, посвящение же налагало на того, кто был его удостоен, обязательство — никому из непосвященных не выдавать тех священнодействий, участником и свидетелем которых он сподобился стать; сюда относится тоже ряд культов, хотя и значительно меньший, но особенно два: культ Деметры Элевсинской и культ Диониса, развитый его пророком Орфеем — другими словами, элевсинские и орфические таинства.

Там — Зевс и его обитающая в вечном свете олимпийская семья; здесь — Земля и мрак, полный жутких тайн… жутких, да, но в то же время и утешительных: ведь это же мать-Земля. Мы живем под всевидящими очами Зевса и прочих олимпийцев; но стоит нашему телу покрыться могильной перстью, и мы переходим под власть иных, хтонических богов. Эта двойственность может нас озадачить — и, действительно, христианство ее отвергло. Но в сознании эллина она коренилась твердо — до поры до времени.

От Земли Деметра, от Земли и Дионис; обаяние их учения заключалось именно в том, что они раскрывали перед смертным покров подземных тайн и не только удовлетворяли его любознательность, давая ему определенный ответ на мучительный вопрос, что с ним будет после смерти, но и учили его обеспечить себе лучшую участь на том свете. В те отдаленные времена, когда и сами боги еще не сознавались как стражи нравственности, и условия этой лучшей участи были скорее сакральные, чем нравственные, т.е. скорее сводились к исполнению обрядов посвящения, чем к справедливой жизни. Морализация таинств шла вровень с морализацией религии вообще; ко времени расцвета последней она также и в области таинств была совершившимся фактом.

Обаяние их вследствие этого росло и росло, но все же неодинаковым образом. Причиной разницы было то, что элевсинские таинства были прикреплены к определенной общине, к аттическому Элевсину, и имели здесь свой административный центр в виде жреческой коллегии Эвмолпидов, между тем как орфические, распространяемые через странствующих жрецов и пророков, были рассеяны по всей Элладе. Нам теперь трудно решить вопрос, что было выгоднее. Без сомнения, орфизму легче было находить себе поклонников, не только среди простого народа, но и среди поэтов и мыслителей, с Пиндаром и Платоном во главе; но чистоту и определенность учения легче было сохранить при наличности центральной коллегии, руководившей действиями своих эмиссаров, благодаря своему авторитету, основанному на преемственности полученного некогда от самой Деметры откровения.

Имея свой прочный центр в Элевсине, религия Деметры представляет нам две особенности, важные для ее дальнейшего развития. Первая — это та легкость, с которой она могла принимать в себя культы других богов и в известной мере амальгамироваться с ними; вторая — это энергия, с которой она, путем основания подворий, распространялась по прочему греческому миру. Первая обусловливала вторую — в этом состоит характерная черта, отличающая терпимый эллинский прозелитизм от нетерпимого иудейского.

Древнейшую, достижимую для нашего знания, ступень элевсинского культа представляет для нас сохраненный в Московской рукописи Гомеровский гимн Деметре; согласно ему, содержание священной драмы будет следующее.

С разрешения Зевса его брат Аид похищает Кору, дочь Деметры, в то время как она играла с девами-океанидами на цветистом лугу. Содействовала похищению сама Земля, произведя чудесный нарцисс; Кора его срывает и этим отдает себя во власть похитителя. Никто не слышит ее отчаянного крика, кроме «нежнодушной» Гекаты и Гелия. Но когда она, уже увлекаемая в глубь земли, крикнула вторично, ее услышала и мать. Она бросилась ее искать; девять дней она ее искала, не зная ни пищи, ни сна; на десятый с ней встретилась Геката и рассказала, что могла — что кто-то похитил Кору, но кто именно, этого и она не знает. С ней вместе Деметра отправилась к Гелию и от него, всевидящего бога, узнала всю правду.

Разгневавшись на Зевса, она отказалась от общения с олимпийскими богами и, обратившись в старуху, села у Девичьей криницы в Элевсине близ дворца Келея. Там ее нашли четыре дочери Келея; им она назвалась Дотой критянкой и рассказала, что она, будучи похищена морскими разбойниками, бежала от них. Они называют ей главных вельмож города Триптолема, Диокла, Поликсена, Эвмолпа, Долиха и самого Келея, и предлагают ей поступить няней к их матери Метанире, чтобы вынянчить их позднорожденного братца Демофонта. ДеметраЧитать далее...

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

Зелинский Фаддей Францевич

РЕЛИГИЯ ЭЛЛИНИЗМА. Глава II

В смущающей многочисленности имен и культов древнегреческого политеизма взору освоившегося с ней наблюдателя представятся два довольно четко отделенных друг от друга течения. Первое — это течение явное, участие в котором не было обусловлено ничем, кроме разве принадлежностью чествующего к соответственной гражданской общине; сюда мы относим большинство государственных культов Греции — и Зевса Олимпийского, и Паллады Афинской, и Аполлона Дельфийского. Но второе — это течение тайное; условием участия в нем было посвящение, посвящение же налагало на того, кто был его удостоен, обязательство — никому из непосвященных не выдавать тех священнодействий, участником и свидетелем которых он сподобился стать; сюда относится тоже ряд культов, хотя и значительно меньший, но особенно два: культ Деметры Элевсинской и культ Диониса, развитый его пророком Орфеем — другими словами, элевсинские и орфические таинства.

Там — Зевс и его обитающая в вечном свете олимпийская семья; здесь — Земля и мрак, полный жутких тайн… жутких, да, но в то же время и утешительных: ведь это же мать-Земля. Мы живем под всевидящими очами Зевса и прочих олимпийцев; но стоит нашему телу покрыться могильной перстью, и мы переходим под власть иных, хтонических богов. Эта двойственность может нас озадачить — и, действительно, христианство ее отвергло. Но в сознании эллина она коренилась твердо — до поры до времени.

От Земли Деметра, от Земли и Дионис; обаяние их учения заключалось именно в том, что они раскрывали перед смертным покров подземных тайн и не только удовлетворяли его любознательность, давая ему определенный ответ на мучительный вопрос, что с ним будет после смерти, но и учили его обеспечить себе лучшую участь на том свете. В те отдаленные времена, когда и сами боги еще не сознавались как стражи нравственности, и условия этой лучшей участи были скорее сакральные, чем нравственные, т.е. скорее сводились к исполнению обрядов посвящения, чем к справедливой жизни. Морализация таинств шла вровень с морализацией религии вообще; ко времени расцвета последней она также и в области таинств была совершившимся фактом.

Обаяние их вследствие этого росло и росло, но все же неодинаковым образом. Причиной разницы было то, что элевсинские таинства были прикреплены к определенной общине, к аттическому Элевсину, и имели здесь свой административный центр в виде жреческой коллегии Эвмолпидов, между тем как орфические, распространяемые через странствующих жрецов и пророков, были рассеяны по всей Элладе. Нам теперь трудно решить вопрос, что было выгоднее. Без сомнения, орфизму легче было находить себе поклонников, не только среди простого народа, но и среди поэтов и мыслителей, с Пиндаром и Платоном во главе; но чистоту и определенность учения легче было сохранить при наличности центральной коллегии, руководившей действиями своих эмиссаров, благодаря своему авторитету, основанному на преемственности полученного некогда от самой Деметры откровения.

Имея свой прочный центр в Элевсине, религия Деметры представляет нам две особенности, важные для ее дальнейшего развития. Первая — это та легкость, с которой она могла принимать в себя культы других богов и в известной мере амальгамироваться с ними; вторая — это энергия, с которой она, путем основания подворий, распространялась по прочему греческому миру. Первая обусловливала вторую — в этом состоит характерная черта, отличающая терпимый эллинский прозелитизм от нетерпимого иудейского.

Древнейшую, достижимую для нашего знания, ступень элевсинского культа представляет для нас сохраненный в Московской рукописи Гомеровский гимн Деметре; согласно ему, содержание священной драмы будет следующее.

С разрешения Зевса его брат Аид похищает Кору, дочь Деметры, в то время как она играла с девами-океанидами на цветистом лугу. Содействовала похищению сама Земля, произведя чудесный нарцисс; Кора его срывает и этим отдает себя во власть похитителя. Никто не слышит ее отчаянного крика, кроме «нежнодушной» Гекаты и Гелия. Но когда она, уже увлекаемая в глубь земли, крикнула вторично, ее услышала и мать. Она бросилась ее искать; девять дней она ее искала, не зная ни пищи, ни сна; на десятый с ней встретилась Геката и рассказала, что могла — что кто-то похитил Кору, но кто именно, этого и она не знает. С ней вместе Деметра отправилась к Гелию и от него, всевидящего бога, узнала всю правду.

Разгневавшись на Зевса, она отказалась от общения с олимпийскими богами и, обратившись в старуху, села у Девичьей криницы в Элевсине близ дворца Келея. Там ее нашли четыре дочери Келея; им она назвалась Дотой критянкой и рассказала, что она, будучи похищена морскими разбойниками, бежала от них. Они называют ей главных вельмож города Триптолема, Диокла, Поликсена, Эвмолпа, Долиха и самого Келея, и предлагают ей поступить няней к их матери Метанире, чтобы вынянчить их позднорожденного братца Демофонта. Деметра

АРТЕМИДА ПЕРГСКАЯ

01-02-2017 18:00

Древний город Перга (Πέργη) располагался на холме, окруженном плодородной поймой реки Кестрос. Основали его, якобы, микенские колонизаторы, двигавшиеся в сторону Киликии и Сирии. Древнее название города — Парха, этимологизируется с помощью хетского от parcu — «высокий», что логично для города расположенного на холме.

название города — Парха, этимологизируется с помощью хетского от parcu — «высокий», что логично для города расположенного на холме.

После 1200 года до н.э. Перга был городом ахейцев. В VII в. до н.э. город переходит к лидийцам, а затем в VI в. до н.э. к персам. С покорением Персидской империи Александром Великим, Перга (с 333г. до н.э.) — в составе Македонского царства. После смерти Александра и распада империи, город был под властью Селевкидов, Пергама, и наконец, со II в. до н.э., — римлян.

Наибольшая часть руин античных памятников принадлежит римскому периоду, когда город достиг наибольшего развития и процветания, и считался самым крупным городом в Анатолии.

Река Кестрос была судоходной, по ней в Пергу заходили морские суда. Находясь в 11 км от моря, Перга служила в качестве лимана, и была защищена от пиратских нападений.

В Византийский период, в результате обмеления реки, город утратил свое первенство. Земли вокруг города превратились в засушливую болотистую местность, что вынудило население покидать город. В VII в. к этому добавились набеги арабов. И уже к приходу сельджуков, от роскошного и богатого города, осталось лишь небольшое селение.

Город Перга был известен своим храмом Артемиды (Дианы) — покровительницы города, соперничавшим со знаменитым Эфесским храмом, к которому устремлялись паломники со всей Малой Азии. Великолепный по размерам и архитектуре храм Артемиды высился на вершине холма, за стенами города.

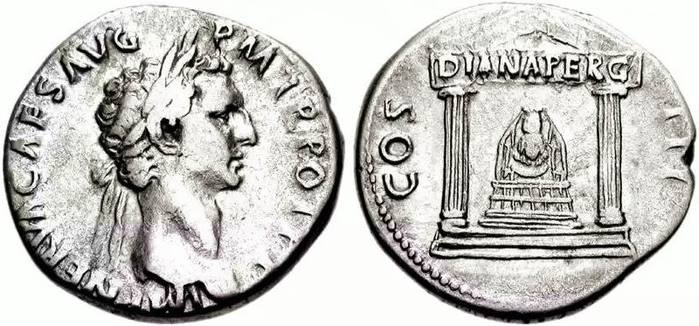

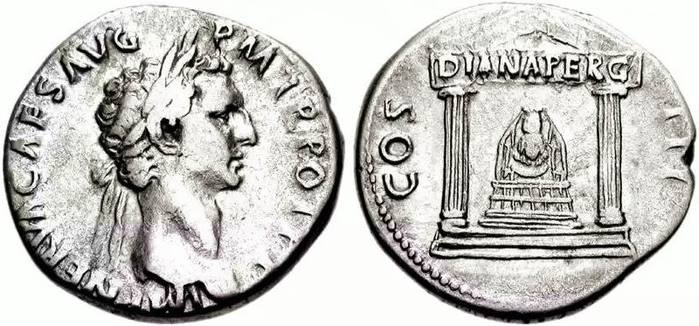

На монетах ниже, отчеканенных в Перге, изображен Храм Артемиды с ксоаном внутри. Ксоан (ξόανον) представляет из себя культовую стелу, которую венчает голова Артемиды Пергской в модиусе.

[i]

[i]

1. Траян (98-117). Бостра, Аравия Петрейская (Arabia Petraea). Тридрахма (AR 22mm, 10.40g), ок. 113/4г. Av: бюст Траяна в лавровом венке; AYTOKP KAIC NEP TPAIANOC CЄB ГЄPM ΔAK. Rv: дистильный храм с ксоаном Артемиды Пергской; ΔHM APX ЄΞ IH YПATOC

2. Максимин I Фракиец (235-238). Перга (Πέργη), Памфилия. Æ 35mm (23.65g). Av: бюст Максимина в лавровом венке; AY K Г IOYΛ YH MAΞIMЄINOC CЄ. Rv: внутри тетрастильного храма, стела с рельефами, которую венчает голова Артемиды Пергской в модиусе, покрытая пеплосом; по бокам символы солнца и луны, фронтон храма украшает изображение орла; APTЄMIΔOC ПЄPГAIAC

3. Корнелия Салонина (Augusta 254-268), жена Галлиена. Æ 31mm (16.39g). Av: бюст Салонины, окаймленный снизу полумесяцем; KOPNHΛIA CAΛΩNINA CЄ. Rv: внутри дистильного храма, стела с рельефами, которую венчает голова Артемиды Пергской в модиусе; по бокам символы солнца и луны; APTЄMIΔOC ПЄPГAIAC / ACYΛOY (на фронтоне храма)

4. Филипп I Араб (Imperator Caesar Marcus Iulius Philippus Augustus, 244-249). Перга (Πέργη), Памфилия. Æ 27mm (12.37g). Av: бюст Филиппа I в лавровом венке; AY K M IOYΛ ФIΛIППOC ЄY CЄ. Rv: внутри дистильного храма, стела с рельефами, которую венчает голова Артемиды Пергской в модиусе; по бокам символы солнца и луны, фронтон храма украшает изображение орла; APTЄMIΔOC ПЄPГAIAC / ACYΛOY

5. Нерва (96-98). Рим. Тетрадрахма (AR 10.14g), 97г. Av: бюст Нервы в лавровом венке; IMP NERVA CAES AVG PM TR POT P P. Rv: внутри дистильного храма священный ксоан Дианы Пергской; COS III / DIANA PERG (на фронтоне храма).

6. Траян (98-117). Рим. Тетрадрахма (AR 10.54g), 98г. Av: бюст Траяна в лавровом венке; IMP CAES NERVA TRAIAN AVG GERM P M. Rv: священный ксоан Дианы Пергской;Читать далее...

комментарии: 2

понравилось!

вверх^

к полной версии

Древний город Перга (Πέργη) располагался на холме, окруженном плодородной поймой реки Кестрос. Основали его, якобы, микенские колонизаторы, двигавшиеся в сторону Киликии и Сирии. Древнее

название города — Парха, этимологизируется с помощью хетского от parcu — «высокий», что логично для города расположенного на холме.

название города — Парха, этимологизируется с помощью хетского от parcu — «высокий», что логично для города расположенного на холме. После 1200 года до н.э. Перга был городом ахейцев. В VII в. до н.э. город переходит к лидийцам, а затем в VI в. до н.э. к персам. С покорением Персидской империи Александром Великим, Перга (с 333г. до н.э.) — в составе Македонского царства. После смерти Александра и распада империи, город был под властью Селевкидов, Пергама, и наконец, со II в. до н.э., — римлян.

Наибольшая часть руин античных памятников принадлежит римскому периоду, когда город достиг наибольшего развития и процветания, и считался самым крупным городом в Анатолии.

Река Кестрос была судоходной, по ней в Пергу заходили морские суда. Находясь в 11 км от моря, Перга служила в качестве лимана, и была защищена от пиратских нападений.

В Византийский период, в результате обмеления реки, город утратил свое первенство. Земли вокруг города превратились в засушливую болотистую местность, что вынудило население покидать город. В VII в. к этому добавились набеги арабов. И уже к приходу сельджуков, от роскошного и богатого города, осталось лишь небольшое селение.

Город Перга был известен своим храмом Артемиды (Дианы) — покровительницы города, соперничавшим со знаменитым Эфесским храмом, к которому устремлялись паломники со всей Малой Азии. Великолепный по размерам и архитектуре храм Артемиды высился на вершине холма, за стенами города.

На монетах ниже, отчеканенных в Перге, изображен Храм Артемиды с ксоаном внутри. Ксоан (ξόανον) представляет из себя культовую стелу, которую венчает голова Артемиды Пергской в модиусе.

[i]

[i]1. Траян (98-117). Бостра, Аравия Петрейская (Arabia Petraea). Тридрахма (AR 22mm, 10.40g), ок. 113/4г. Av: бюст Траяна в лавровом венке; AYTOKP KAIC NEP TPAIANOC CЄB ГЄPM ΔAK. Rv: дистильный храм с ксоаном Артемиды Пергской; ΔHM APX ЄΞ IH YПATOC

2. Максимин I Фракиец (235-238). Перга (Πέργη), Памфилия. Æ 35mm (23.65g). Av: бюст Максимина в лавровом венке; AY K Г IOYΛ YH MAΞIMЄINOC CЄ. Rv: внутри тетрастильного храма, стела с рельефами, которую венчает голова Артемиды Пергской в модиусе, покрытая пеплосом; по бокам символы солнца и луны, фронтон храма украшает изображение орла; APTЄMIΔOC ПЄPГAIAC

3. Корнелия Салонина (Augusta 254-268), жена Галлиена. Æ 31mm (16.39g). Av: бюст Салонины, окаймленный снизу полумесяцем; KOPNHΛIA CAΛΩNINA CЄ. Rv: внутри дистильного храма, стела с рельефами, которую венчает голова Артемиды Пергской в модиусе; по бокам символы солнца и луны; APTЄMIΔOC ПЄPГAIAC / ACYΛOY (на фронтоне храма)

4. Филипп I Араб (Imperator Caesar Marcus Iulius Philippus Augustus, 244-249). Перга (Πέργη), Памфилия. Æ 27mm (12.37g). Av: бюст Филиппа I в лавровом венке; AY K M IOYΛ ФIΛIППOC ЄY CЄ. Rv: внутри дистильного храма, стела с рельефами, которую венчает голова Артемиды Пергской в модиусе; по бокам символы солнца и луны, фронтон храма украшает изображение орла; APTЄMIΔOC ПЄPГAIAC / ACYΛOY

5. Нерва (96-98). Рим. Тетрадрахма (AR 10.14g), 97г. Av: бюст Нервы в лавровом венке; IMP NERVA CAES AVG PM TR POT P P. Rv: внутри дистильного храма священный ксоан Дианы Пергской; COS III / DIANA PERG (на фронтоне храма).

6. Траян (98-117). Рим. Тетрадрахма (AR 10.54g), 98г. Av: бюст Траяна в лавровом венке; IMP CAES NERVA TRAIAN AVG GERM P M. Rv: священный ксоан Дианы Пергской;

СВОБОДА

14-01-2017 21:54

ЛИБЕРТА

Богиня Свободы, как персонификация понятия «свобода», уходит корнями во времена Римской империи. Древнеримской богине Либерте (Libertas) поклонялись во время второй Пунической войны в храме, возведенном на Авентинском холме в Риме отцом Тиберия Гракха. Статуя в ее честь была установлена Клодием на месте дома Марка Тулия Цицерона после того, как дом был разрушен. После падения Сеяна, статуя Свободы была воздвигнута на форуме. Изображение Свободы известно главным образом по монетам времен империи: она представлялась в виде женщины, держащей в левой руке копье или скипетр, а в правой — пилос (πῖλος, pileus, шапка без полей). Дарующая пилос Либерта символизировала отпущение на волю, дарование свободы.

1. Римская республика. Консул Марк Юний Брут (Q. Servilius Caepio Marcus Junius Brutus). Денарий (AR 19mm, 3.92g), 54 до н.э. Av: бюст Либерты; LIBERTAS. Rv: Луций Юний Брут (первый консул Римской республики) в сопровождении ликторов; BRVTVS

• Луций Юний Брут (Lucius Iunius Brutus) — один из основателей Римской республики, возглавивший восстание против последнего римского царя Тарквиния Гордого в 509 до н.э.

• Ликторы — почетная охрана, сопровождавшая важных должностных лиц.

2. Римская республика. Рим. Монетарий Квинт Кассий Лонгин (Q. Cassius Longinus). Денарий (AR 19mm, 3.79g), 55 до н.э. Av: бюст Либерты; LIBERT / Q.CASS. Rv: храм Весты с курульным креслом (sella curulis) внутри, слева — урна, справа — табличка AC (Absolvo Condemno).

3. Римская республика. Рим. Монетарий Гай Кассий Лонгин (Сaius Cassius Longinus). Денарий (AR 19mm, 3.84g), 42 до н.э. Av: голова Либерты в диадеме, покрытая пеплосом; LEIBERTAS / C.CASSI IMP. Rv: кувшин и литуус; LENTVLVS SPINT (P.Lentulus Spinther, legate).

4. Римская республика. Рим. Монетарий Луций Лоллий Паликан (L.Lollius Palicanus). Денарий (AR 18mm, 4.17g), 45 до н.э. Av: бюст Либерты в диадеме; LIBERTATIS. Rv: вид ростры римского Форума, увенчанной скамьей трибуна; PALIKANVS

5. Римская Республика. Монетарий Гай Вибий Панса Цетрониан (Caius Vibius C.f. C.n. Pansa Caetronianus). Денарий (AR 19mm, 3.34g), 48 до н.э. Av: бюст Либерты в лавровом венке; LIBERTATIS. Rv: Рома сидит на куче гальских щитов, справа крылатая Виктория держит над ее головой лавровый венок; C.VIBIUS.C.F.C.N

6. Римская республика. Рим. Монетарий Гай Кассий Лонгин (Сaius Cassius Longinus). Денарий (AR 18mm, 3.82g), 42 до н.э. Av: голова Либерты в диадеме; LEIBERTAS / C.CASSI IMP. Rv: кувшин и литуус; LENTVLVS SPINT (P.Cornelius Lentulus Spinther, legate).

7. Гордиан III (238-244). Рим. Сестерций (Æ 19.58g), 240г. (2nd officina, 7th emission, 2nd phase). Av: бюст Гордиана в лавровом венке; IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG. Rv: Либерта с пилосом и копьем; LIBERTAS AVG / S C

8. Элагабал (218-222). Рим. Сестерций (Æ 27mm, 18.59g), 221/2г. Av: бюст Элагабала в лавровом венке; IMP CAES MAVR ANTONINVS PIVS AVG; Rv: Либерта с пилосом и скипетром; LIBERTAS AVGVSTA / S C

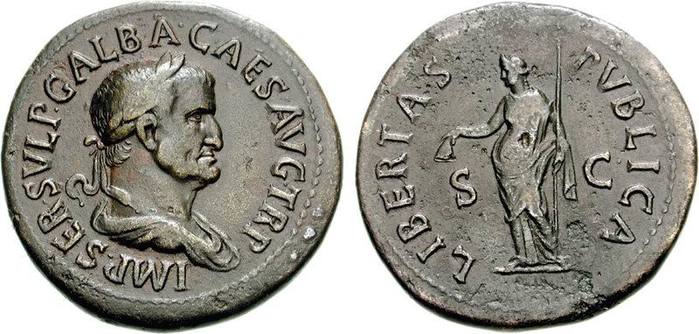

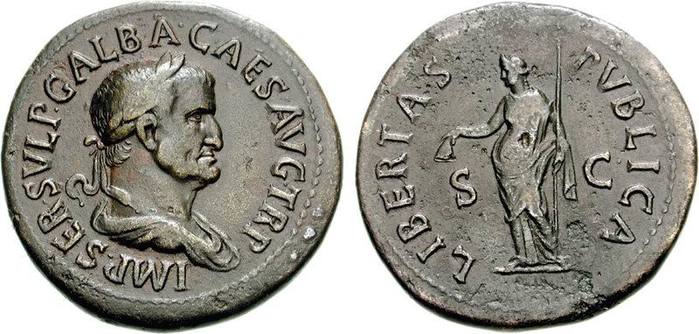

9. Гальба (Servius Galba Imperator Caesar Augustus, 68-69). Рим. Сестерций (Æ 27.03g), 68г. Av: бюст Гальбы в лавровом венке; IMP SER SVLP GALBA CAES AVG TR P. Rv: Либерта в диадеме, с пилосом и копьем; LIBERTAS PVBLICA / S C

10. Клавдий (41-54). Рим. Æ 28mm (12.38g), ок. 50-54гг. Av: бюст Клавдия; TI CLAVDIVS CAESAR AVG P M TR P IMP P P. Rv: Либерта с пилосом; LIBERTAS AVGVSTA / S C

![]()

Читать далее...

комментарии: 4

понравилось!

вверх^

к полной версии

ЛИБЕРТА

Богиня Свободы, как персонификация понятия «свобода», уходит корнями во времена Римской империи. Древнеримской богине Либерте (Libertas) поклонялись во время второй Пунической войны в храме, возведенном на Авентинском холме в Риме отцом Тиберия Гракха. Статуя в ее честь была установлена Клодием на месте дома Марка Тулия Цицерона после того, как дом был разрушен. После падения Сеяна, статуя Свободы была воздвигнута на форуме. Изображение Свободы известно главным образом по монетам времен империи: она представлялась в виде женщины, держащей в левой руке копье или скипетр, а в правой — пилос (πῖλος, pileus, шапка без полей). Дарующая пилос Либерта символизировала отпущение на волю, дарование свободы.

1. Римская республика. Консул Марк Юний Брут (Q. Servilius Caepio Marcus Junius Brutus). Денарий (AR 19mm, 3.92g), 54 до н.э. Av: бюст Либерты; LIBERTAS. Rv: Луций Юний Брут (первый консул Римской республики) в сопровождении ликторов; BRVTVS

• Луций Юний Брут (Lucius Iunius Brutus) — один из основателей Римской республики, возглавивший восстание против последнего римского царя Тарквиния Гордого в 509 до н.э.

• Ликторы — почетная охрана, сопровождавшая важных должностных лиц.

2. Римская республика. Рим. Монетарий Квинт Кассий Лонгин (Q. Cassius Longinus). Денарий (AR 19mm, 3.79g), 55 до н.э. Av: бюст Либерты; LIBERT / Q.CASS. Rv: храм Весты с курульным креслом (sella curulis) внутри, слева — урна, справа — табличка AC (Absolvo Condemno).

3. Римская республика. Рим. Монетарий Гай Кассий Лонгин (Сaius Cassius Longinus). Денарий (AR 19mm, 3.84g), 42 до н.э. Av: голова Либерты в диадеме, покрытая пеплосом; LEIBERTAS / C.CASSI IMP. Rv: кувшин и литуус; LENTVLVS SPINT (P.Lentulus Spinther, legate).

4. Римская республика. Рим. Монетарий Луций Лоллий Паликан (L.Lollius Palicanus). Денарий (AR 18mm, 4.17g), 45 до н.э. Av: бюст Либерты в диадеме; LIBERTATIS. Rv: вид ростры римского Форума, увенчанной скамьей трибуна; PALIKANVS

5. Римская Республика. Монетарий Гай Вибий Панса Цетрониан (Caius Vibius C.f. C.n. Pansa Caetronianus). Денарий (AR 19mm, 3.34g), 48 до н.э. Av: бюст Либерты в лавровом венке; LIBERTATIS. Rv: Рома сидит на куче гальских щитов, справа крылатая Виктория держит над ее головой лавровый венок; C.VIBIUS.C.F.C.N

6. Римская республика. Рим. Монетарий Гай Кассий Лонгин (Сaius Cassius Longinus). Денарий (AR 18mm, 3.82g), 42 до н.э. Av: голова Либерты в диадеме; LEIBERTAS / C.CASSI IMP. Rv: кувшин и литуус; LENTVLVS SPINT (P.Cornelius Lentulus Spinther, legate).

7. Гордиан III (238-244). Рим. Сестерций (Æ 19.58g), 240г. (2nd officina, 7th emission, 2nd phase). Av: бюст Гордиана в лавровом венке; IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG. Rv: Либерта с пилосом и копьем; LIBERTAS AVG / S C

8. Элагабал (218-222). Рим. Сестерций (Æ 27mm, 18.59g), 221/2г. Av: бюст Элагабала в лавровом венке; IMP CAES MAVR ANTONINVS PIVS AVG; Rv: Либерта с пилосом и скипетром; LIBERTAS AVGVSTA / S C

9. Гальба (Servius Galba Imperator Caesar Augustus, 68-69). Рим. Сестерций (Æ 27.03g), 68г. Av: бюст Гальбы в лавровом венке; IMP SER SVLP GALBA CAES AVG TR P. Rv: Либерта в диадеме, с пилосом и копьем; LIBERTAS PVBLICA / S C

10. Клавдий (41-54). Рим. Æ 28mm (12.38g), ок. 50-54гг. Av: бюст Клавдия; TI CLAVDIVS CAESAR AVG P M TR P IMP P P. Rv: Либерта с пилосом; LIBERTAS AVGVSTA / S C

ГЕКАТА

19-12-2016 18:42

Сорита д’Эсте и Дэвид Рэнкайн

ГЕКАТА: ПОГРАНИЧНЫЕ ОБРЯДЫ

(Перевод Анны Блейз)

_________________________…ее перед всеми

Зевс отличил Громовержец и славный удел даровал ей:

Править судьбою земли и бесплодно-пустынного моря.

Был ей и звездным Ураном почетный удел предоставлен,

Более всех почитают ее и бессмертные боги.

Ибо и ныне, когда кто-нибудь из людей земнородных,

Жертвы свои принося по закону, о милости молит,

То призывает Гекату: большую он честь получает

Очень легко, раз молитва его принята благосклонно.

Шлет и богатство богиня ему: велика ее сила.

Долю имеет Геката во всяком почетном уделе

Тех, кто от Геи-Земли родился и от Неба-Урана,

Не причинил ей насилья Кронид и не отнял обратно,

Что от Титанов, от прежних богов, получила богиня.

Все сохранилось за ней, что при первом разделе на долю

Выпало ей из даров на земле, и на небе, и в море.

Чести не меньше она, как единая дочь, получает, —

Даже и больше еще: глубоко она чтима Кронидом.

Пользу богиня большую, кому пожелает, приносит.

Хочет — в народном собранье любого меж всех возвеличит.

Если на мужегубительный бой снаряжаются люди,

Рядом становится с теми Геката, кому пожелает

Дать благосклонно победу и славою имя украсить.

Возле достойных царей на суде восседает богиня.

Очень полезна она, и когда состязаются люди:

Рядом становится с ними богиня и помощь дает им.

Мощью и силою кто победит — получает награду,

Радуясь в сердце своем, и родителям славу приносит.

Конникам также дает она помощь, когда пожелает,

Также и тем, кто, средь синих, губительных волн промышляя,

Станет молиться Гекате и шумному Энносигею.

Очень легко на охоте дает она много добычи,

Очень легко, коль захочет, покажет ее — и отнимет.

Вместе с Гермесом на скотных дворах она множит скотину;

Стадо ль вразброску пасущихся коз иль коров круторогих,

Стадо ль овец густорунных, душой пожелав, она может

Самое малое сделать великим, великое ж — малым.

Так-то, — хотя и единая дочерь у матери, — все же

Между бессмертных богов почтена она всяческой честью.

Вверил ей Зевс попеченье о детях, которые узрят

После богини Гекаты восход многовидящей Эос.

Искони юность хранит она. Вот все уделы богини.

(Гесиод. Теогония, 411-452)

Богиня Геката входила в число важнейших божеств древнего мира. Зародившись во тьме доисторических времен, ее культ сохранялся на протяжении трех тысячелетий. Он пережил периоды греческой архаики, классики и эллинизма, Римскую и Византийскую империю и даже «темные века» Европы, ибо следы древнего поклонения этой богине обнаруживаются даже в эпоху Возрождения.

Геката была богиней рубежей, властительницей всех границ и переходных периодов в человеческой жизни. Кроме того, она почиталась как защитница, отвращающая зло и выводящая на верный путь, о чем свидетельствуют некоторые из ее многочисленных эпитетов. Тройственный облик Гекаты указывает на ее власть над тремя мирами: небом, морем и землей. Об архаических истоках ее культа свидетельствует то, что она изображалась с головами различных животных, каждое из которых символизирует одну из граней ее разностороннего характера.

Геката ассоциировалась с посвятительными церемониями ряда античных мистериальных культов — не только знаменитых Элевсинских мистерий, но и культа Деметры в Селинунте (Сицилия), а также мистерий, бытовавших в Аргосе и на греческих островах Самофракия и Эгина.

С именем Гекаты связывалось множество эпитетов, описывавших различные роли и качества, в которых она выступала в тот или иной период. Вот некоторые из наиболее известных ее именований:

• Хтония («подземная»),

• Дадофора («факелоносица»),

• Энодия («дорожная»),

• Клидофора («ключница»),

• Куротрофа («кормилица детей»),

• Фосфора («светоносная»),

• Пропола («спутница»),

• Пропилея («привратница»),

• Сотейра («спасительница»),

• Триформис («трехтелая»),

• Триодитис (богиня «трех дорог»).

Геката Пропилея («привратница») была хранительницей города, отвращающая зло от его стен и защищающая его жителей. Святилища ей устраивали не только при входе в города и храмы других божеств, но и перед частными домами. Небольшое святилище богини, установленное перед дверью дома, называлось «гекатейон».

Большой храм Гекаты располагался в городе Лагина в Карии (на территории современной Турции), где ежегодно проводилась церемония под названием «Шествие с ключом» (κλειδοσαγωγή). Сара Айлс Джонстон, автор книги «Геката Сотера», предполагает, что эта процессия была связана именно с Гекатой в ее роли Пропилеи — хранительницы врат. Кроме того, само название церемонии ассоциируется с эпитетом «Клидофора»Читать далее...

комментарии: 27

понравилось!

вверх^

к полной версии

Сорита д’Эсте и Дэвид Рэнкайн

ГЕКАТА: ПОГРАНИЧНЫЕ ОБРЯДЫ

(Перевод Анны Блейз)

_________________________…ее перед всеми

Зевс отличил Громовержец и славный удел даровал ей:

Править судьбою земли и бесплодно-пустынного моря.

Был ей и звездным Ураном почетный удел предоставлен,

Более всех почитают ее и бессмертные боги.

Ибо и ныне, когда кто-нибудь из людей земнородных,

Жертвы свои принося по закону, о милости молит,

То призывает Гекату: большую он честь получает

Очень легко, раз молитва его принята благосклонно.

Шлет и богатство богиня ему: велика ее сила.

Долю имеет Геката во всяком почетном уделе

Тех, кто от Геи-Земли родился и от Неба-Урана,

Не причинил ей насилья Кронид и не отнял обратно,

Что от Титанов, от прежних богов, получила богиня.

Все сохранилось за ней, что при первом разделе на долю

Выпало ей из даров на земле, и на небе, и в море.

Чести не меньше она, как единая дочь, получает, —

Даже и больше еще: глубоко она чтима Кронидом.

Пользу богиня большую, кому пожелает, приносит.

Хочет — в народном собранье любого меж всех возвеличит.

Если на мужегубительный бой снаряжаются люди,

Рядом становится с теми Геката, кому пожелает

Дать благосклонно победу и славою имя украсить.

Возле достойных царей на суде восседает богиня.

Очень полезна она, и когда состязаются люди:

Рядом становится с ними богиня и помощь дает им.

Мощью и силою кто победит — получает награду,

Радуясь в сердце своем, и родителям славу приносит.

Конникам также дает она помощь, когда пожелает,

Также и тем, кто, средь синих, губительных волн промышляя,

Станет молиться Гекате и шумному Энносигею.

Очень легко на охоте дает она много добычи,

Очень легко, коль захочет, покажет ее — и отнимет.

Вместе с Гермесом на скотных дворах она множит скотину;

Стадо ль вразброску пасущихся коз иль коров круторогих,

Стадо ль овец густорунных, душой пожелав, она может

Самое малое сделать великим, великое ж — малым.

Так-то, — хотя и единая дочерь у матери, — все же

Между бессмертных богов почтена она всяческой честью.

Вверил ей Зевс попеченье о детях, которые узрят

После богини Гекаты восход многовидящей Эос.

Искони юность хранит она. Вот все уделы богини.

(Гесиод. Теогония, 411-452)

Богиня Геката входила в число важнейших божеств древнего мира. Зародившись во тьме доисторических времен, ее культ сохранялся на протяжении трех тысячелетий. Он пережил периоды греческой архаики, классики и эллинизма, Римскую и Византийскую империю и даже «темные века» Европы, ибо следы древнего поклонения этой богине обнаруживаются даже в эпоху Возрождения.

Геката была богиней рубежей, властительницей всех границ и переходных периодов в человеческой жизни. Кроме того, она почиталась как защитница, отвращающая зло и выводящая на верный путь, о чем свидетельствуют некоторые из ее многочисленных эпитетов. Тройственный облик Гекаты указывает на ее власть над тремя мирами: небом, морем и землей. Об архаических истоках ее культа свидетельствует то, что она изображалась с головами различных животных, каждое из которых символизирует одну из граней ее разностороннего характера.

Геката ассоциировалась с посвятительными церемониями ряда античных мистериальных культов — не только знаменитых Элевсинских мистерий, но и культа Деметры в Селинунте (Сицилия), а также мистерий, бытовавших в Аргосе и на греческих островах Самофракия и Эгина.

С именем Гекаты связывалось множество эпитетов, описывавших различные роли и качества, в которых она выступала в тот или иной период. Вот некоторые из наиболее известных ее именований:

• Хтония («подземная»),

• Дадофора («факелоносица»),

• Энодия («дорожная»),

• Клидофора («ключница»),

• Куротрофа («кормилица детей»),

• Фосфора («светоносная»),

• Пропола («спутница»),

• Пропилея («привратница»),

• Сотейра («спасительница»),

• Триформис («трехтелая»),

• Триодитис (богиня «трех дорог»).

Геката Пропилея («привратница») была хранительницей города, отвращающая зло от его стен и защищающая его жителей. Святилища ей устраивали не только при входе в города и храмы других божеств, но и перед частными домами. Небольшое святилище богини, установленное перед дверью дома, называлось «гекатейон».

Большой храм Гекаты располагался в городе Лагина в Карии (на территории современной Турции), где ежегодно проводилась церемония под названием «Шествие с ключом» (κλειδοσαγωγή). Сара Айлс Джонстон, автор книги «Геката Сотера», предполагает, что эта процессия была связана именно с Гекатой в ее роли Пропилеи — хранительницы врат. Кроме того, само название церемонии ассоциируется с эпитетом «Клидофора»

СОСИПОЛЬ ЭЛЕЙСКИЙ

15-09-2016 10:09

Павсаний

ОПИСАНИЕ ЭЛЛАДЫ VI. ЭЛИДА (II); XX:1-3

1. Гора Кроний (Κρόνιον) <…> простирается вдоль террасы и находящихся на ней сокровищниц. На вершине этой горы в весеннее равноденствие, в месяце, который у элейцев носит имя Элафия (Ἐλαφίῳ μηνὶ),¹ так называемые басилы (Βασίλαι, цари) приносят жертвы Кроносу.

2. У самой подошвы горы, где начинается Кроний, с северной стороны [от Альтиса], между сокровищницами и горой, находится храм Илифии (Εἰλείθυια), в котором воздается поклонение Сосиполю, природному покровителю элейцев. Что касается Илифии, которую они называют Олимпийской, то для служения этой богине они каждый год избирают жрицу; та же старая женщина, которая служит Сосиполю, связана с элейским законом о беспорочной жизни и сама приносит богу воду для омовения и возлагает перед ним [ячменные] лепешки с медом. В переднем помещении храма — он сделан из двух частей — находится жертвенник Илифии, и сюда доступ людям свободен; во внутренней части поклоняются Сосиполю, и доступ туда не разрешен никому, кроме служительницы бога, да и то, покрыв лицо и голову белым покрывалом; а девушки и женщины, оставшись в помещении Илифии, поют в честь него гимн. Они почитают его, совершая всякого рода воскурения, но делать ему возлияния вином они считают недозволенным. И клятва именем Сосиполя считается величайшей.

3. Говорят, когда аркадяне вторглись с войском в Элиду и элейцы выступили против них, к элейским военачальникам пришла женщина, с новорожденным ребенком у груди, и сказала, что этого ребенка родила она, но в силу сновидения она отдает его элейцам как их будущего союзника. Поверив словам этой женщины, начальники положили перед войском нагого ребенка. Аркадяне стали наступать, и тогда вдруг ребенок обратился в дракона (в огромного змея, греч. δράκων).² Аркадяне пришли в смятение от такого зрелища и обратились в бегство; элейцы насели на них, одержали блистательную победу и дали этому богу имя Сосиполя (Σωσίπολις, Спаситель города). Там, где после битвы, по их мнению, дракон исчез, уйдя в землю, там они поставили храм. Вместе с ним они решили почитать и Илифию за то, что она произвела на свет этого ребенка. Памятник аркадян, убитых в этой битве, находится на холме, по ту сторону Кладея, к западу.

___________________________

[1] ἐλάφειος — олений; (ex. τά ἐλαφοκέρατα оленьи рога);

Ἐλαφηβολιών (-ῶνος) ὁ Элафеболион (девятый месяц аттического календаря, соответствует 2-ой половине марта и 1-ой половине апреля) Thuc., Aeschin., Arst.

[2] Роберт Грейвс считает, что змей Сосиполь был гением горы Кроний.

Единственно на чем основывается Грейвс, это расположение храма Илифии (в котором жил гений Сосиполь) у подножья горы Кроний. Но это вообще не о чем не свидетельствует. Тем более, что «Сосиполь» — это эпитет означающий «Защитник города». Эпитет не оригинальный, такой же носили, например, Зевс Сосиполь в Магнесии, или гений реки и одноименного города Гелас в Сицилии.

С другой стороны, соседство реки Алфей дает хорошие шансы отождествить его (гения реки) со змеем, в которого превратился ребенок, рожденный Илифией. В пользу этого может также сыграть и некоторое созвучие имен Алфея (Ἀλφειός) и Илифии (Εἰλείθυια). Да и самоназвание элейцев (Ἠλείοις), чьим «природным покровителем» (как утверждает Павсаний) был Сосиполь, отчасти, тоже созвучно Алфею (Ἀλφειός).

Этой красивой конструкции вредит только то, что главный город Элиды (с тем же названием) располагался на реке Пеней. Т.е. еще одна версия имени элейского Сосиполя — Пеней, гений одноименной реки.

[quote]Ἦλις, дор. Ἆλις (-ιδος) ἡ (эп. Ἦλιδα) Элида, страна в вост. Пелопоннесе, делившаяся на, собственно, Элиду (на севере, главный г. Элида), Πισᾶτις (в центре, главный г. Писа), и Τριφυλία (на юге, главный г. Палос) Hom.,Читать далее...

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

Павсаний

ОПИСАНИЕ ЭЛЛАДЫ VI. ЭЛИДА (II); XX:1-3

1. Гора Кроний (Κρόνιον) <…> простирается вдоль террасы и находящихся на ней сокровищниц. На вершине этой горы в весеннее равноденствие, в месяце, который у элейцев носит имя Элафия (Ἐλαφίῳ μηνὶ),¹ так называемые басилы (Βασίλαι, цари) приносят жертвы Кроносу.

2. У самой подошвы горы, где начинается Кроний, с северной стороны [от Альтиса], между сокровищницами и горой, находится храм Илифии (Εἰλείθυια), в котором воздается поклонение Сосиполю, природному покровителю элейцев. Что касается Илифии, которую они называют Олимпийской, то для служения этой богине они каждый год избирают жрицу; та же старая женщина, которая служит Сосиполю, связана с элейским законом о беспорочной жизни и сама приносит богу воду для омовения и возлагает перед ним [ячменные] лепешки с медом. В переднем помещении храма — он сделан из двух частей — находится жертвенник Илифии, и сюда доступ людям свободен; во внутренней части поклоняются Сосиполю, и доступ туда не разрешен никому, кроме служительницы бога, да и то, покрыв лицо и голову белым покрывалом; а девушки и женщины, оставшись в помещении Илифии, поют в честь него гимн. Они почитают его, совершая всякого рода воскурения, но делать ему возлияния вином они считают недозволенным. И клятва именем Сосиполя считается величайшей.

3. Говорят, когда аркадяне вторглись с войском в Элиду и элейцы выступили против них, к элейским военачальникам пришла женщина, с новорожденным ребенком у груди, и сказала, что этого ребенка родила она, но в силу сновидения она отдает его элейцам как их будущего союзника. Поверив словам этой женщины, начальники положили перед войском нагого ребенка. Аркадяне стали наступать, и тогда вдруг ребенок обратился в дракона (в огромного змея, греч. δράκων).² Аркадяне пришли в смятение от такого зрелища и обратились в бегство; элейцы насели на них, одержали блистательную победу и дали этому богу имя Сосиполя (Σωσίπολις, Спаситель города). Там, где после битвы, по их мнению, дракон исчез, уйдя в землю, там они поставили храм. Вместе с ним они решили почитать и Илифию за то, что она произвела на свет этого ребенка. Памятник аркадян, убитых в этой битве, находится на холме, по ту сторону Кладея, к западу.

___________________________

[1] ἐλάφειος — олений; (ex. τά ἐλαφοκέρατα оленьи рога);

Ἐλαφηβολιών (-ῶνος) ὁ Элафеболион (девятый месяц аттического календаря, соответствует 2-ой половине марта и 1-ой половине апреля) Thuc., Aeschin., Arst.

[2] Роберт Грейвс считает, что змей Сосиполь был гением горы Кроний.

«На северной стороне холма Крона, в святилище Илифии, жил змей по имени Сосиполь.

<…>

Сосиполь, вероятно, был духом Крона, именем которого назван холм; его голова погребена на северном склоне, чтобы защитить лежащий за холмом стадион — у слияния рек Кладей и Алфей.»

Единственно на чем основывается Грейвс, это расположение храма Илифии (в котором жил гений Сосиполь) у подножья горы Кроний. Но это вообще не о чем не свидетельствует. Тем более, что «Сосиполь» — это эпитет означающий «Защитник города». Эпитет не оригинальный, такой же носили, например, Зевс Сосиполь в Магнесии, или гений реки и одноименного города Гелас в Сицилии.

С другой стороны, соседство реки Алфей дает хорошие шансы отождествить его (гения реки) со змеем, в которого превратился ребенок, рожденный Илифией. В пользу этого может также сыграть и некоторое созвучие имен Алфея (Ἀλφειός) и Илифии (Εἰλείθυια). Да и самоназвание элейцев (Ἠλείοις), чьим «природным покровителем» (как утверждает Павсаний) был Сосиполь, отчасти, тоже созвучно Алфею (Ἀλφειός).

Этой красивой конструкции вредит только то, что главный город Элиды (с тем же названием) располагался на реке Пеней. Т.е. еще одна версия имени элейского Сосиполя — Пеней, гений одноименной реки.

[quote]Ἦλις, дор. Ἆλις (-ιδος) ἡ (эп. Ἦλιδα) Элида, страна в вост. Пелопоннесе, делившаяся на, собственно, Элиду (на севере, главный г. Элида), Πισᾶτις (в центре, главный г. Писа), и Τριφυλία (на юге, главный г. Палос) Hom.,

ДЕМЕТРИЙ ПОЛИОРКЕТ

30-08-2016 21:07

Гермокл

НА ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЕМЕТРИЯ ПОЛИОРКЕТА

(перевод Ю. Голубец)

Как боги всеблагие и всесильные

Городу мирволят!

Издалека Деметрия с Деметрою

К нам приводит случай:

Она справляет девы Коры в городе

Таинства святые,¹

А он, улыбчивый, сияя красотой,

Нисходит, словно бог…

Величественно выступает он, и вкруг него

Кольцом теснятся други,

Как звезды в небе, верные соратники —

И сам он — словно солнце!

О, здравствуй, отпрыск Посейдона мощного,

Здравствуй, сын Киприды!²

Иные боги далеко находятся,

И к ним мольбы напрасны,

И нет их здесь, не внемлет ни один,

А Ты — стоишь пред нами

Не каменный, не деревянный, но живой!

Мы молимся тебе:

О милосерднейший, дай поскорее мир нам,

Всемогущ ты ныне!

Не Фивы, нет, теперь Элладу целую

Сфинга одолела,³

На этолийских скалах возлегла она,

Словно встарь, ужасна,

И жизни наши похищает, алчная,

И нет в нас сил сражаться,

Вор этолийский крал, что далеко лежит,

Ныне — что поближе!

Карай его своею властью — если нет,

Найди Эдипа нам,

Чтоб Сфингу эту он со скал высоких сверг

Или же опозорил.⁴

_________________________

[1] Таинства святые — Элевсинские мистерии.

[2] Афродита вышла из морской пены на берег Кипра, отсюда ее прозвище «Киприда».

[3] Сфинга (Σφίγγα, Σφίγξ, сфинкс, «душительница») — чудовище с женской головой и телом львицы, терзавшее жителей Фив. Гермокл отождествляет с ней государства Этолийского союза, к возвышению которого афиняне относились очень ревниво.

[4] После того как Эдип разгадал загадку Сфинги, она бросилась со скалы и разбилась.

Этот гимн, написан Гермоклом в Афинах в начале IV века до н.э. Однако главное действующее лицо этого гимна — вполне реальный человек, Деметрий Полиоркет, «покоритель городов». Деметрий был красив и харизматичен. По свидетельству Плутарха, «роста Деметрий был высокого… а лицом до того красив, что только дивились, и ни один из ваятелей и живописцев не мог достигнуть полного сходства, ибо черты его были разом и прелестны, и внушительны, и грозны, юношеская отвага сочеталась в них с какою-то неизобразимою героической силой и царским величием. И нравом он был примерно таков же, внушая людям и ужас, и, одновременно, горячую привязанность к себе. В дни и часы досуга, за вином, среди наслаждений и повседневных занятий он был приятнейшим из собеседников и самым изнеженным из царей, но в делах настойчив, неутомим и упорен, как никто».

Деметрий Полиоркет был провозглашен богом при жизни, произошло это после того как он освободил Афины от тирании македонян в 307 году до н.э. Во время его второго визита, в 304 году до н.э., то место, на которое ступил Деметрий, сходя со своей колесницы, было объявлено «святилищем сошедшего бога», и там был воздвигнут его алтарь.

[quote][i]«Вот что рассказывает племянник оратора Демосфена Демохар в двадцатой книге своей "Истории" об угодничестве афинян перед Деметрием Полиоркетом, совершенно добровольном и даже без малейшего намека с его стороны. Пишет он так: "Некоторые из этих вещей докучали самому Деметрию, однако и все прочее было до крайности постыдно и унизительно: святилища Афродиты Ламии и Леэны, алтари, возлияния, почитание как героев его льстецов Буриха, Адиманта и Окситенида. Даже пеаны пелись в честь каждого из них, так что сам Деметрий изумлялся происходящему и говорил, что при нем не осталось ни одного афинянина, великого и сильного духом". И фиванцы, как повествует Полемон в сочинении "О расписном портике в Сикионе", раболепствуя перед Деметрием, соорудили храм Афродиты Ламии, любовнице Деметрия, такой же, как Леэна. Что же удивительного, если афиняне, эти льстецы из льстецов, сочиняли в честь Деметрия пеаны и пели в шествиях торжественные гимны? Так пишет и Демохар в двадцать первой книге: "Когда Деметрий возвращался с Левкады и Керкиры в Афины, его принимали не только с фимиамом, венками и возлияниями вина, но навстречу ему шли и хоровые и фаллические шествия с песнями иЧитать далее...

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

Гермокл

НА ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЕМЕТРИЯ ПОЛИОРКЕТА

(перевод Ю. Голубец)

Как боги всеблагие и всесильные

Городу мирволят!

Издалека Деметрия с Деметрою

К нам приводит случай:

Она справляет девы Коры в городе

Таинства святые,¹

А он, улыбчивый, сияя красотой,

Нисходит, словно бог…

Величественно выступает он, и вкруг него

Кольцом теснятся други,

Как звезды в небе, верные соратники —

И сам он — словно солнце!

О, здравствуй, отпрыск Посейдона мощного,

Здравствуй, сын Киприды!²

Иные боги далеко находятся,

И к ним мольбы напрасны,

И нет их здесь, не внемлет ни один,

А Ты — стоишь пред нами

Не каменный, не деревянный, но живой!

Мы молимся тебе:

О милосерднейший, дай поскорее мир нам,

Всемогущ ты ныне!

Не Фивы, нет, теперь Элладу целую

Сфинга одолела,³

На этолийских скалах возлегла она,

Словно встарь, ужасна,

И жизни наши похищает, алчная,

И нет в нас сил сражаться,

Вор этолийский крал, что далеко лежит,

Ныне — что поближе!

Карай его своею властью — если нет,

Найди Эдипа нам,

Чтоб Сфингу эту он со скал высоких сверг

Или же опозорил.⁴

_________________________

[1] Таинства святые — Элевсинские мистерии.

[2] Афродита вышла из морской пены на берег Кипра, отсюда ее прозвище «Киприда».

[3] Сфинга (Σφίγγα, Σφίγξ, сфинкс, «душительница») — чудовище с женской головой и телом львицы, терзавшее жителей Фив. Гермокл отождествляет с ней государства Этолийского союза, к возвышению которого афиняне относились очень ревниво.

[4] После того как Эдип разгадал загадку Сфинги, она бросилась со скалы и разбилась.

Этот гимн, написан Гермоклом в Афинах в начале IV века до н.э. Однако главное действующее лицо этого гимна — вполне реальный человек, Деметрий Полиоркет, «покоритель городов». Деметрий был красив и харизматичен. По свидетельству Плутарха, «роста Деметрий был высокого… а лицом до того красив, что только дивились, и ни один из ваятелей и живописцев не мог достигнуть полного сходства, ибо черты его были разом и прелестны, и внушительны, и грозны, юношеская отвага сочеталась в них с какою-то неизобразимою героической силой и царским величием. И нравом он был примерно таков же, внушая людям и ужас, и, одновременно, горячую привязанность к себе. В дни и часы досуга, за вином, среди наслаждений и повседневных занятий он был приятнейшим из собеседников и самым изнеженным из царей, но в делах настойчив, неутомим и упорен, как никто».

Деметрий Полиоркет был провозглашен богом при жизни, произошло это после того как он освободил Афины от тирании македонян в 307 году до н.э. Во время его второго визита, в 304 году до н.э., то место, на которое ступил Деметрий, сходя со своей колесницы, было объявлено «святилищем сошедшего бога», и там был воздвигнут его алтарь.

«Афиняне проголосовали за указ, написанный Стратоклом, предлагающим установить золотые статуи Антигона и Деметрия в колеснице возле статуй Гармодия и Аристогитона, дать им почетный венок стоимостью двести талантов, освятить алтарь в их честь, назвав алтарем Спасителей, добавить к десяти филам еще две: Деметрида и Антигонида, проводить ежегодные игры в их честь с процессией и жертвоприношением, и вплести их портреты в пеплос Афины.»

(Диодор Сицилийский «Историческая библиотека» 20:46)

[quote][i]«Вот что рассказывает племянник оратора Демосфена Демохар в двадцатой книге своей "Истории" об угодничестве афинян перед Деметрием Полиоркетом, совершенно добровольном и даже без малейшего намека с его стороны. Пишет он так: "Некоторые из этих вещей докучали самому Деметрию, однако и все прочее было до крайности постыдно и унизительно: святилища Афродиты Ламии и Леэны, алтари, возлияния, почитание как героев его льстецов Буриха, Адиманта и Окситенида. Даже пеаны пелись в честь каждого из них, так что сам Деметрий изумлялся происходящему и говорил, что при нем не осталось ни одного афинянина, великого и сильного духом". И фиванцы, как повествует Полемон в сочинении "О расписном портике в Сикионе", раболепствуя перед Деметрием, соорудили храм Афродиты Ламии, любовнице Деметрия, такой же, как Леэна. Что же удивительного, если афиняне, эти льстецы из льстецов, сочиняли в честь Деметрия пеаны и пели в шествиях торжественные гимны? Так пишет и Демохар в двадцать первой книге: "Когда Деметрий возвращался с Левкады и Керкиры в Афины, его принимали не только с фимиамом, венками и возлияниями вина, но навстречу ему шли и хоровые и фаллические шествия с песнями и

КРЫЛЬЯ НА ГОЛОВЕ ГОРГОНЫ

24-08-2016 20:07

С.В. Петров

ГОРГОНЕЙОН

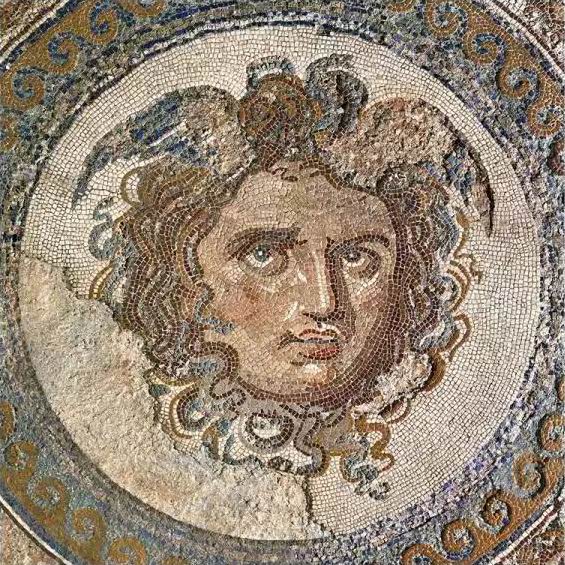

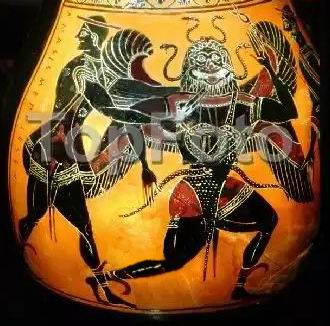

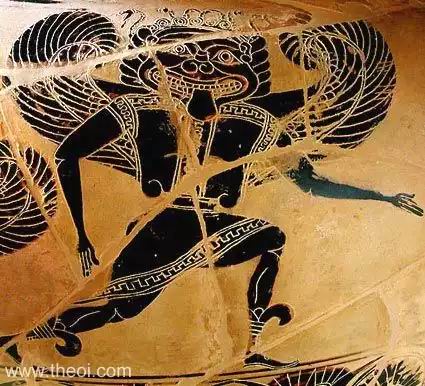

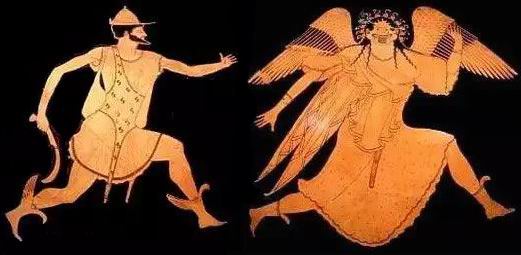

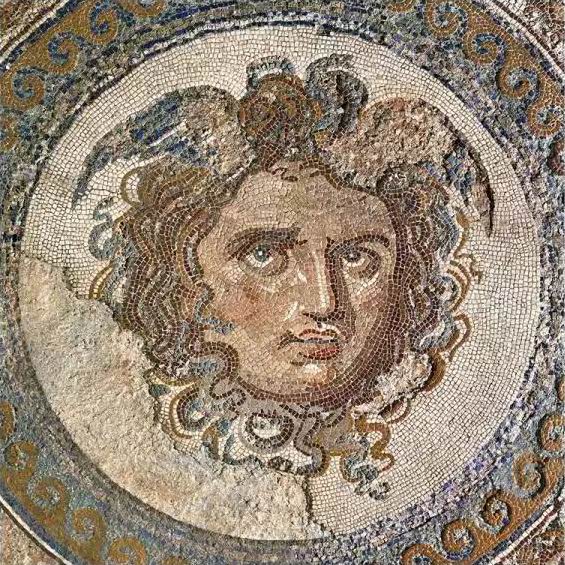

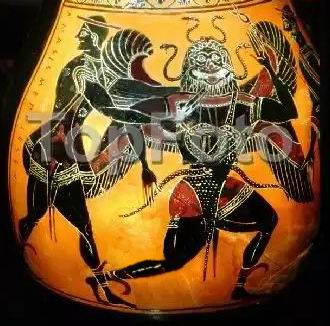

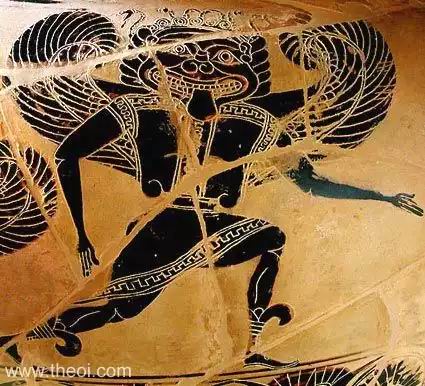

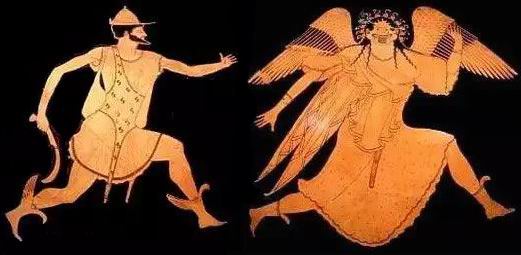

О мифах, в которых повествуется удивительная история превращения прекрасных дев горгон в чудовищ с чешуйчатым телом и змеиной гривой вместо волос, я уже останавливался в теме Медуза Горгона, Иштар и др. Поэтому, чтобы не повторяться, сразу перейду к теме необычной иконографии Горгоны с крыльями на голове. Непонятно откуда пошла эта иконография. Еще менее понятно — что делают эти крылья на голове Медузы, каково их предназначение.

Иногда создается впечатление, что они держатся на шнурках, завязанных на шее. Хотя есть изображения, на которых хорошо видно, что это не подвязки, а змеиные хвосты; тела этих змей поднимаются, чтобы снова сплестись на макушке. Причем змей всего две, а прическа Медузы представляет из себя, скорее, стрижку не очень длинных волос. Нужно отметить, что две переплетенные змеи — это все та же египетская традиция, что нашла развитие в кадуцее, принятом греками (а позднее и римлянами) на вооружение. Имена этих змей — Уаджит и Нехбет. Эта тема также подробно ранее разбиралась.

Но отмотаем немного в прошлое и сравним как себе представляли Горгону греки в VI-V в. до н.э.

Умножение змей в прическе Медузы можно наблюдать на самых ранних дошедших до нас греческих артефактах (VI-V в. до н.э.). Что уж говорить о римской школе изобразительного искусства? Уже греки мало что понимали в сакральных символах воспринятых ими в Египте, и особенно с ними не церемонились. Ничтоже сумняшеся они брали священные для египтян темы храмовой живописи и развивали их в лубочном стиле, на ходу придумывая мифологические сюжетные линии.

Собственно, греков тоже можно понять, они для египтян были чужаками и варварами. Ксенофобия в Египте была делом обыденным. И поскольку египтяне не посвящали греков в таинства своей священной религии, тем просто ничего не оставалось как обходиться своими силами, то бишь умом и сообразительностью, сдабривая их своей безграничной и неуемной фантазией.

Читать далее...

комментарии: 5

понравилось!

вверх^

к полной версии

С.В. Петров

ГОРГОНЕЙОН

О мифах, в которых повествуется удивительная история превращения прекрасных дев горгон в чудовищ с чешуйчатым телом и змеиной гривой вместо волос, я уже останавливался в теме Медуза Горгона, Иштар и др. Поэтому, чтобы не повторяться, сразу перейду к теме необычной иконографии Горгоны с крыльями на голове. Непонятно откуда пошла эта иконография. Еще менее понятно — что делают эти крылья на голове Медузы, каково их предназначение.

Иногда создается впечатление, что они держатся на шнурках, завязанных на шее. Хотя есть изображения, на которых хорошо видно, что это не подвязки, а змеиные хвосты; тела этих змей поднимаются, чтобы снова сплестись на макушке. Причем змей всего две, а прическа Медузы представляет из себя, скорее, стрижку не очень длинных волос. Нужно отметить, что две переплетенные змеи — это все та же египетская традиция, что нашла развитие в кадуцее, принятом греками (а позднее и римлянами) на вооружение. Имена этих змей — Уаджит и Нехбет. Эта тема также подробно ранее разбиралась.

Но отмотаем немного в прошлое и сравним как себе представляли Горгону греки в VI-V в. до н.э.

Умножение змей в прическе Медузы можно наблюдать на самых ранних дошедших до нас греческих артефактах (VI-V в. до н.э.). Что уж говорить о римской школе изобразительного искусства? Уже греки мало что понимали в сакральных символах воспринятых ими в Египте, и особенно с ними не церемонились. Ничтоже сумняшеся они брали священные для египтян темы храмовой живописи и развивали их в лубочном стиле, на ходу придумывая мифологические сюжетные линии.

Собственно, греков тоже можно понять, они для египтян были чужаками и варварами. Ксенофобия в Египте была делом обыденным. И поскольку египтяне не посвящали греков в таинства своей священной религии, тем просто ничего не оставалось как обходиться своими силами, то бишь умом и сообразительностью, сдабривая их своей безграничной и неуемной фантазией.

ДЕМЕТРА ГНЕВНАЯ

24-04-2016 13:16

Павсаний

ОПИСАНИЕ ЭЛЛАДЫ. АРКАДИЯ

XXV.3. За Фельпусой река Ладон течет вниз к святилищу Деметры в Онкее; фельпусийцы называют эту богиню Эринией (Мстящей); с ними согласен и Антимах, написавший поэму о походе аргосцев против Фив; в этой поэме он говорит:

А Онкий, по сказаниям, является сыном Аполлона и в Фельпусской земле царствовал в местечке Онкейон.

__________________________

[1] Δήμητρος τόθι φασὶν Ἐρινύος εἶναι ἔδεθλον. — «Тот, что Деметры [храм], говорят, является храмом (ἔδεθλον) Эринии».

4. Наименование же богине «Эриния» дано по следующему случаю: когда богиня блуждала по земле, отыскивая свою дочь, Посейдон преследовал ее, желая с ней сочетаться; тогда Деметра превратилась в кобылу и паслась вместе с кобылами Онкия; но Посейдон догадался о ее обмане, сам уподобился жеребцу и в таком виде сочетался с Деметрой. Сначала Деметра гневалась на то, что случилось, но с течением времени прекратила свой гнев и пожелала, как говорят, омыться в водах Ладона. Отсюда и пошли наименования, данные богине; вследствие ее гнева ее называют Эринией, потому что аркадяне на своем наречии вместо «быть гневной» говорят «быть Эринией» (ἐρινύειν), а по тому случаю, что она омылась (λοέσσασθαι), в Ладоне ее называют Люсией (Λουσία, «Омывшаяся»).² Статуи, стоящие в храме, сделаны из дерева, но лица и оконечности рук и ног сделаны из паросского мрамора. У статуи [Деметры] Эринии в левой руке знаменитая, как ее называют, циста (греч. κίστη, лат. cista — священный ларец), а в правой — факел; величина статуи на-глаз футов девять; а статуя [Деметры] Люсии приблизительно в футов шесть.³ Те, которые считают, что это статуя Фемиды, а не Деметры Люсии, занимаются праздными фантазиями.

__________________________

[2] Нельзя также не обратить внимание на схожесть слова Λουσία («Омывшаяся») с двумя другими, созвучными и схожими в написании:

[3] ποδός ὁ фут (мера длины = 308.3mm) Her., Plat.

1. Митилини, Лесбос. Гекта (EL 11mm, 2.55g), ок. 377-326 до н.э. Av: голова Деметры в венке из колосьев, покрытая пеплосом. Rv: треножник.

2. Лампсак (Λάμψακος), Мизия. Статер (AV 8.41g), ок. 360 до н.э. Av: голова Деметры в накидке, с венком из цветов лотоса. Rv: протома Пегаса.

5. По преданию аркадян, Деметра родила от Посейдона дочь, имя которой они не считают себя вправе делать известным среди непосвященных, и коня Арейона (Ἀρείων). Поэтому у них у первых из аркадян Посейдона стали именовать Конным (Гиппием, Ἱππεῦ или Ἵππειος). В доказательство справедливости своего рассказа они приводят стихи из Илиады и Фиваиды. В Илиаде (XXIII, 346) об этом самом Арейоне написано:

В Фиваиде же говорится, что Адраст, когда бежал из-под Фив

На основании этих стихов они отстаивают мнение, что Посейдон [Темнокудрый]⁴ был отцом Арейона. Антимах же говорит, что он был сыном Земли:

[quote][i]«Первый из всех данаев Адраст, сын Талая, Крефея

Славный потомок, погнал здесь пару коней своих дивных,

Быстрого Кера иЧитать далее...

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

Павсаний

ОПИСАНИЕ ЭЛЛАДЫ. АРКАДИЯ

XXV.3. За Фельпусой река Ладон течет вниз к святилищу Деметры в Онкее; фельпусийцы называют эту богиню Эринией (Мстящей); с ними согласен и Антимах, написавший поэму о походе аргосцев против Фив; в этой поэме он говорит:

«Храм Деметры стоит, говорят, Эринии там же.»¹

А Онкий, по сказаниям, является сыном Аполлона и в Фельпусской земле царствовал в местечке Онкейон.

__________________________

[1] Δήμητρος τόθι φασὶν Ἐρινύος εἶναι ἔδεθλον. — «Тот, что Деметры [храм], говорят, является храмом (ἔδεθλον) Эринии».

4. Наименование же богине «Эриния» дано по следующему случаю: когда богиня блуждала по земле, отыскивая свою дочь, Посейдон преследовал ее, желая с ней сочетаться; тогда Деметра превратилась в кобылу и паслась вместе с кобылами Онкия; но Посейдон догадался о ее обмане, сам уподобился жеребцу и в таком виде сочетался с Деметрой. Сначала Деметра гневалась на то, что случилось, но с течением времени прекратила свой гнев и пожелала, как говорят, омыться в водах Ладона. Отсюда и пошли наименования, данные богине; вследствие ее гнева ее называют Эринией, потому что аркадяне на своем наречии вместо «быть гневной» говорят «быть Эринией» (ἐρινύειν), а по тому случаю, что она омылась (λοέσσασθαι), в Ладоне ее называют Люсией (Λουσία, «Омывшаяся»).² Статуи, стоящие в храме, сделаны из дерева, но лица и оконечности рук и ног сделаны из паросского мрамора. У статуи [Деметры] Эринии в левой руке знаменитая, как ее называют, циста (греч. κίστη, лат. cista — священный ларец), а в правой — факел; величина статуи на-глаз футов девять; а статуя [Деметры] Люсии приблизительно в футов шесть.³ Те, которые считают, что это статуя Фемиды, а не Деметры Люсии, занимаются праздными фантазиями.

__________________________

[2] Нельзя также не обратить внимание на схожесть слова Λουσία («Омывшаяся») с двумя другими, созвучными и схожими в написании:

λύσιος освобождающий (от проклятия), прощающий; ex. (θεοί Plat.)Эпитет «прощающий» — является дежурным для многих богов (наряду с другим распространенным эпитетом — Σωτήρ, «спасающий»). Слово же λυσσάς фактически повторяет эпитет Деметры в Онкее — Эриния (Ἐρινύα, «гневная»).

λυσσάς (-άδος) adj. f беснующаяся, неистовая, яростная; ex. λυσσάδι μοίρᾳ — в припадке бешенства Eur.

[3] ποδός ὁ фут (мера длины = 308.3mm) Her., Plat.

1. Митилини, Лесбос. Гекта (EL 11mm, 2.55g), ок. 377-326 до н.э. Av: голова Деметры в венке из колосьев, покрытая пеплосом. Rv: треножник.

2. Лампсак (Λάμψακος), Мизия. Статер (AV 8.41g), ок. 360 до н.э. Av: голова Деметры в накидке, с венком из цветов лотоса. Rv: протома Пегаса.

5. По преданию аркадян, Деметра родила от Посейдона дочь, имя которой они не считают себя вправе делать известным среди непосвященных, и коня Арейона (Ἀρείων). Поэтому у них у первых из аркадян Посейдона стали именовать Конным (Гиппием, Ἱππεῦ или Ἵππειος). В доказательство справедливости своего рассказа они приводят стихи из Илиады и Фиваиды. В Илиаде (XXIII, 346) об этом самом Арейоне написано:

«Даже хоть следом бы он на ужасном летел Арейоне,

Бурном Адраста коне, порождении крови бессмертной.»

В Фиваиде же говорится, что Адраст, когда бежал из-под Фив

«В грязных одеждах и рваных стремительно гнал Арейона,

Масти, как сталь вороненая, был этот конь темнокудрый.»

На основании этих стихов они отстаивают мнение, что Посейдон [Темнокудрый]⁴ был отцом Арейона. Антимах же говорит, что он был сыном Земли:

[quote][i]«Первый из всех данаев Адраст, сын Талая, Крефея

Славный потомок, погнал здесь пару коней своих дивных,

Быстрого Кера и

НЕМЕСИДА

30-03-2016 22:19

ГИМН НЕМЕСИДЕ

Мезомед Критский¹

Немесида крылатая, жизни судья,