МАСЛЕНИЦА

25-04-2012 23:16

КОМОЕДИЦЫ

(истоки и этимология)

У греков известны медвежьи праздники, называвшиеся Kωμοεδία, послужившие основой будущей комедии. Проводились они в месяце Артемиды, в марте. «Медвежьи праздники» связаны с древним териоморфным («звериным») обликом Артемиды. В Брауроне, у восточного побережья Аттики, находился храм Артемиды Брауронии (Ἄρτεμις Βραυρωνία). С одной стороны, в этот храм посвящались одежды умерших при родах женщин: это связано с функцией Артемиды как родовспомогательницы. Но с этим же храмом был связан обычай, когда афинские девочки в возрасте от пяти до десяти лет поселялись на некоторое время в этом храме, назывались ἄρκτοι («медведицами»), и во время справлявшегося раз в четыре года праздника Брауроний осуществляли, одетые в выкрашенные шафраном одежды, церемонии в честь Артемиды. С этим обычаем сопоставляют аркадский миф о спутнице Артемиды Каллисто, превращенной ею в медведицу, из-за того, что та нарушила обет целомудрия. Однако здесь просматриваются следы древней традиции, когда именно Артемида принимала медвежий образ.

По словам Павсания в Аркадии был храм Артемиды Каллисто (Καλλιστώ). Т.е. нимфа Каллисто — это, вероятно, отделившаяся от Артемиды звериная ипостась Владычицы в образе медведицы.

Нужно отметить, что название области «Аркадия» (описываемой Павсанием) переводится как «медвежье место». В свою очередь, сочетание слов «аркадская Артемида» будет иметь неоднозначное прочтение, ибо эпитет «аркадская» может быть прочтён и буквально, т.е. «медвежья».

Впрочем, образ медведицы мог возникнуть и из-за созвучия самого имени Артемиды со словами ἄρκτος («медведица») и ἀρταμέω («терзать», «разрывать»), ἀρθρόω («расчленять»).

С другой стороны, и слово «медведь», вероятно, имеет греческую этимологию.

[quote]μεδέουσα ἡ покровительница, хранительница;

ex. Σαλαμῖνος μ. HH. = Ἀφροδίτη;

μ. τόξων Eur. = Ἄρτεμις

μεδέων (-οντος) ὁ покровитель, хранитель;

ex. Ἴδηθεν μ. и Δωδώνης μ. Hom. = Ζεύς;

δελφίνων μ. Arph. = Ποσειδῶν

μέδω (только praes.), преимущ. med. μέδομαι (только praes., impf. и fut. μεδήσομαι) заботиться, покровительствовать, охранять, т.е. властвовать; (Ἐλευσινίας Δηοῦς ἐν κόλποις Soph. — о Вакхе);

Ἀργείων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες Hom. — вожди и властители аргивян.

ἕδος (-εος) τό <ἕζω>

1) седалище, стул;

2) сидение, т.е. бездействие;

3) основание, устой;

4) местопребывание, жилище (θεῶν Hom., Hes. - ср. 6);

5) земля, край (в описаниях); ex. Θήβης ἕ. Hom. = Θήβη;

Ἰθάκης ἕ. Hom. = Ἰθάκη;

ἈσίαςЧитать далее...

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

КОМОЕДИЦЫ

(истоки и этимология)

У греков известны медвежьи праздники, называвшиеся Kωμοεδία, послужившие основой будущей комедии. Проводились они в месяце Артемиды, в марте. «Медвежьи праздники» связаны с древним териоморфным («звериным») обликом Артемиды. В Брауроне, у восточного побережья Аттики, находился храм Артемиды Брауронии (Ἄρτεμις Βραυρωνία). С одной стороны, в этот храм посвящались одежды умерших при родах женщин: это связано с функцией Артемиды как родовспомогательницы. Но с этим же храмом был связан обычай, когда афинские девочки в возрасте от пяти до десяти лет поселялись на некоторое время в этом храме, назывались ἄρκτοι («медведицами»), и во время справлявшегося раз в четыре года праздника Брауроний осуществляли, одетые в выкрашенные шафраном одежды, церемонии в честь Артемиды. С этим обычаем сопоставляют аркадский миф о спутнице Артемиды Каллисто, превращенной ею в медведицу, из-за того, что та нарушила обет целомудрия. Однако здесь просматриваются следы древней традиции, когда именно Артемида принимала медвежий образ.

По словам Павсания в Аркадии был храм Артемиды Каллисто (Καλλιστώ). Т.е. нимфа Каллисто — это, вероятно, отделившаяся от Артемиды звериная ипостась Владычицы в образе медведицы.

«Если держаться из Триколон прямого пути, идущего направо, то прежде всего крутая дорога приведет к источнику, называемому Круной (Κρουνοί, «Ключи»); спустившись же дальше стадий на 30 от Крун, встретишь могилу Каллисто. Это высокая земляная насыпь, на которой растет много дичков, но много и плодовых деревьев. На вершине этого холма находится храм Артемиды, именуемой Каллистой (Прекраснейшей). Мне кажется, что [поэт] Панор, который первым в своих поэмах назвал этим именем Артемиду, заимствовал его у аркадян.» (Павсаний, Описание Эллады. Аркадия, XXXV:7)

Нужно отметить, что название области «Аркадия» (описываемой Павсанием) переводится как «медвежье место». В свою очередь, сочетание слов «аркадская Артемида» будет иметь неоднозначное прочтение, ибо эпитет «аркадская» может быть прочтён и буквально, т.е. «медвежья».

Ἀρκαδία, эп.-ион. Ἀρκαδίη ἡ Аркадия (горная область в центре Пелопоннеса) Hom., Pind., Her.

Ἀρκάς, -ἀδος ὁ уроженец Аркадии Hom., Xen.

ἄρκος ὁ, ἡ NT. v. l. = ἄρκτος ὁ медведь, медведица.

Впрочем, образ медведицы мог возникнуть и из-за созвучия самого имени Артемиды со словами ἄρκτος («медведица») и ἀρταμέω («терзать», «разрывать»), ἀρθρόω («расчленять»).

С другой стороны, и слово «медведь», вероятно, имеет греческую этимологию.

[quote]μεδέουσα ἡ покровительница, хранительница;

ex. Σαλαμῖνος μ. HH. = Ἀφροδίτη;

μ. τόξων Eur. = Ἄρτεμις

μεδέων (-οντος) ὁ покровитель, хранитель;

ex. Ἴδηθεν μ. и Δωδώνης μ. Hom. = Ζεύς;

δελφίνων μ. Arph. = Ποσειδῶν

μέδω (только praes.), преимущ. med. μέδομαι (только praes., impf. и fut. μεδήσομαι) заботиться, покровительствовать, охранять, т.е. властвовать; (Ἐλευσινίας Δηοῦς ἐν κόλποις Soph. — о Вакхе);

Ἀργείων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες Hom. — вожди и властители аргивян.

ἕδος (-εος) τό <ἕζω>

1) седалище, стул;

2) сидение, т.е. бездействие;

3) основание, устой;

4) местопребывание, жилище (θεῶν Hom., Hes. - ср. 6);

5) земля, край (в описаниях); ex. Θήβης ἕ. Hom. = Θήβη;

Ἰθάκης ἕ. Hom. = Ἰθάκη;

Ἀσίας

ОУСЕНЬ

24-04-2012 02:18

ОВСЕНЬ

Осеннее равноденствие не отмечалось столь пышными торжествами, как другие переломные точки круговорота Солнца. Но осеннее празднество, в честь бога солнца Овсеня, все же было. В это время устраивали «именины Овина» в честь Овинника, по-другому они назывались «овсени», а вся последующая неделя — овсенной.

Осенние торжества были связаны с утратой «сени деревьев», а празднество начиналось «в сенях» — при доме, когда ходили по соломе, на которой стояли сани, служившие в те далекие времена средством для обмолота. По разложенным колосьям скользили сани, раздавливая колосья. На полу в избе была разбросана свежая солома. В красном углу избы ставили огромный сноп, около него усаживали самого старого человека в семье, который считался главой торжества. Все это — сноп, солома, Дед или Баба — служили последним напоминанием ушедшего Лета, и Осень вступала в свои права в этот день. На сенях стоял бочонок с овсенной брагой, а снедью были свежие хлебы и пироги, блины и вареники с творогом, всевозможные блюда из собранных овощей и фруктов.

В своей основе праздник Овсеня был воспоминанием о творении мира богом Сварогом, почему творог (или стварог) и был одним из важнейших блюд. Готовили его на меду, с орехами и пряностями, подавали с молоком и медом. Стварог был символом «створения материи», а творог — результатом взаимодействия Небесных и Земных сил — даром, ниспосланным человеку свыше.

Отсюда сформировалось религиозное отношение к творогу, который стал ритуальным блюдом на основных празднествах древних славян, а в последствии перешел и в христианскую кухню. Например, на Пасху приготавливается «творожная пасха» в виде пирамиды.

В некоторых местах этот праздник назывался Богачом, так как это время связано с окончательной уборкой хлеба и хозяйственным обилием, когда даже у бедняка был хлеб на столе. Богач олицетворялся у крестьян с Дажьбогом, попечителем пахарей и сеятелей. Он считался богом, дающим богатство, изобилие и благосостояние. Символом Богача или Даждьбога в доме служила лубка, наполненная зерном со вставленной в него восковой свечой. Лубка так и называлась «богач» и стояла весь год в «почетном» углу под иконами. [1]

Поминали Овсеня и по окончании осеннего сезона, когда осеннее солнце «состаривается и умирает» в самый короткий день года (Карачун).

Нужно заметить, что слова Оусень и Ясень весьма созвучные, поэтому вполне вероятно, что выбор ясеня для йольского полена — не случаен. Сжигание ясеня — это символ прощания с Осенью. В святочных колядках пели:

Если ясень — символ Осени, то ель и сосна — символ зимнего солнцеворота.

В кельтском друидическом календаре ели посвящён день 23 декабря, когда согласно кельтской традиции, рождается божественное дитя, воплощающее дух плодородия. Рождественская ель символизирует начало годового цикла и жизни в целом. Еловая шишка — символ жизни, начала, восстановления здоровья.

ЯСЕНЬ

Владимир Даль производит слово ясень от слова «ясный» (т.е. светлый) и связывает это с редкими листьями, сквозь которые в подлесок хорошо проходит солнечный свет. Народные названия ясеня: козье дерево, ясенник.

Жители Скандинавских стран верили, что боги обитают в заоблачной стране Асгард, посреди которой возвышается исполинский ясень Игдразиль, держащий на своих ветвях небосвод.

Чтобы добыть секрет рун, Один провисел, пригвождённый к Мировому Дереву, девять суток. Аналогичный сюжет имеется в кельтской друидической мифологии, там на ясене был распят при помощи гвоздей бог Езус.

Сборник скандинавских мифологических и героических песен повествует, что однажды боги Один, Вили и Be, сотворив Землю, нашли два дерева — ясень и ольху, и сделали из них мужчину и женщину. Один вдохнул в растения душу и жизнь, Вили — разум и движение, Be — пять чувств. Так появились первые люди — предки всегоЧитать далее...

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

ОВСЕНЬ

Осеннее равноденствие не отмечалось столь пышными торжествами, как другие переломные точки круговорота Солнца. Но осеннее празднество, в честь бога солнца Овсеня, все же было. В это время устраивали «именины Овина» в честь Овинника, по-другому они назывались «овсени», а вся последующая неделя — овсенной.

Осенние торжества были связаны с утратой «сени деревьев», а празднество начиналось «в сенях» — при доме, когда ходили по соломе, на которой стояли сани, служившие в те далекие времена средством для обмолота. По разложенным колосьям скользили сани, раздавливая колосья. На полу в избе была разбросана свежая солома. В красном углу избы ставили огромный сноп, около него усаживали самого старого человека в семье, который считался главой торжества. Все это — сноп, солома, Дед или Баба — служили последним напоминанием ушедшего Лета, и Осень вступала в свои права в этот день. На сенях стоял бочонок с овсенной брагой, а снедью были свежие хлебы и пироги, блины и вареники с творогом, всевозможные блюда из собранных овощей и фруктов.

В своей основе праздник Овсеня был воспоминанием о творении мира богом Сварогом, почему творог (или стварог) и был одним из важнейших блюд. Готовили его на меду, с орехами и пряностями, подавали с молоком и медом. Стварог был символом «створения материи», а творог — результатом взаимодействия Небесных и Земных сил — даром, ниспосланным человеку свыше.

От небесной живой травы зеленела трава, которую щипали коровы, дававшие молоко, но для трав нужно солнце-сурия, а из молока тоже солнце-сурия створяет стварог-творог-сыр.

Отсюда сформировалось религиозное отношение к творогу, который стал ритуальным блюдом на основных празднествах древних славян, а в последствии перешел и в христианскую кухню. Например, на Пасху приготавливается «творожная пасха» в виде пирамиды.

В некоторых местах этот праздник назывался Богачом, так как это время связано с окончательной уборкой хлеба и хозяйственным обилием, когда даже у бедняка был хлеб на столе. Богач олицетворялся у крестьян с Дажьбогом, попечителем пахарей и сеятелей. Он считался богом, дающим богатство, изобилие и благосостояние. Символом Богача или Даждьбога в доме служила лубка, наполненная зерном со вставленной в него восковой свечой. Лубка так и называлась «богач» и стояла весь год в «почетном» углу под иконами. [1]

Поминали Овсеня и по окончании осеннего сезона, когда осеннее солнце «состаривается и умирает» в самый короткий день года (Карачун).

Украинские Колядки начинаются проводами Оусеня (Даждьбога), на смену которому приходит Коляда.

…

Символика Йоля — йольское полено. Церемониальному йольскому полену отводилось главное место в празднике. Полено горело всю ночь (его поджигали от кусочка дерева прошлогоднего полена, которое специально сохранялось), затем тлело следующие 12 дней, а после церемониально вынималось. Ясень — традиционное дерево для йольского полена.

Нужно заметить, что слова Оусень и Ясень весьма созвучные, поэтому вполне вероятно, что выбор ясеня для йольского полена — не случаен. Сжигание ясеня — это символ прощания с Осенью. В святочных колядках пели:

«Бай авсень, бай авсень! Мы ходили, мы будили по святым вечерам».

Если ясень — символ Осени, то ель и сосна — символ зимнего солнцеворота.

«Ай во боре, боре стояла там сосна

Зелена, кудрява. Ой овсень, ой овсень!»

В кельтском друидическом календаре ели посвящён день 23 декабря, когда согласно кельтской традиции, рождается божественное дитя, воплощающее дух плодородия. Рождественская ель символизирует начало годового цикла и жизни в целом. Еловая шишка — символ жизни, начала, восстановления здоровья.

ЯСЕНЬ

Ясень, укр. ясень; болг. ясен, диал. осен, осън; сербохорв. јасен; словенск. jasen; чешск. jasen, jesen; словац. jasen; польск. jasien, jasion, в.-луж., н.-луж. jasen; полаб. josen; лит. uosis; латыш. uôsis.

Владимир Даль производит слово ясень от слова «ясный» (т.е. светлый) и связывает это с редкими листьями, сквозь которые в подлесок хорошо проходит солнечный свет. Народные названия ясеня: козье дерево, ясенник.

Жители Скандинавских стран верили, что боги обитают в заоблачной стране Асгард, посреди которой возвышается исполинский ясень Игдразиль, держащий на своих ветвях небосвод.

Чтобы добыть секрет рун, Один провисел, пригвождённый к Мировому Дереву, девять суток. Аналогичный сюжет имеется в кельтской друидической мифологии, там на ясене был распят при помощи гвоздей бог Езус.

Сборник скандинавских мифологических и героических песен повествует, что однажды боги Один, Вили и Be, сотворив Землю, нашли два дерева — ясень и ольху, и сделали из них мужчину и женщину. Один вдохнул в растения душу и жизнь, Вили — разум и движение, Be — пять чувств. Так появились первые люди — предки всего

НИКОЛА & ВЕЛЕС

23-04-2012 22:55

Велес — один из самых значимых богов в славянской мифологии. Издревле почитался как верховное солярное божество, однако его образ с течением времени претерпел существенные изменения. Он считался богом плодородия, богатства, скотоводства, а также покровителем певцов и сказителей. Позже Велес упоминается, как покровитель волхвов, магии, врачевания и разного рода искусств. Как повелитель подземного царства, он встречается в летописях.

Подобная метаморфоза произошла в тем же греческим Зевсом, который, помимо небесной ипостаси «Громовержца», имел и хтоническую ипостась «подземного бога» (Ζεύς Χθόνιος). Позднее «Зевс подземный» выделился в отдельный персонаж, широко известный под именем Аид (Ἅιδης).

В случае с Велесом, его небесная ипостась перешла к «властителю молний» Перуну (Πυρών). Велесу же оставалось довольствоваться хтонической ипостасью.

Летописи XVII века передают предание о грамоте Александра Македонского, данной предкам словен:

Город Ярославль по преданию был основан в 1010 году на месте храма Медвежий Угол, который был посвящен Велесу, и в котором волхвы содержали священного медведя.

Князь Ярослав Мудрый, правивший в Ростове, убил медведя и разогнал волхвов.

Известно, что с введением христианства, христианские святые замещали собой языческих богов, отчасти принимая на себя их функции и качества. Часть функций Велеса взял на себя святой Никола, который покровительствовал богатству и торговле, а также считался в представлении русских хозяином подземного мира.

Имя Микола (Микула) — славянское имя, после появления христианства на Руси, отождествлено с именем Николай. То обстоятельство, что культ языческого Велеса был во многом перенесен на культ святого Николая, — факт достаточно широко известный, однако нигде нет вразумительных объяснений, почему Велеса заменил именно Николай, а не Власий, несмотря даже на перенятую последним у Велеса функцию покровителя скота — «скотьего бога».

Николая, — факт достаточно широко известный, однако нигде нет вразумительных объяснений, почему Велеса заменил именно Николай, а не Власий, несмотря даже на перенятую последним у Велеса функцию покровителя скота — «скотьего бога».

Возможный ответ кроется в нерассмотренном до сих пор «мерянском следе». Прежде всего, следует отметить, что культ святого Николая присущ месту расселения финно-угров Московии, а не Киевской Руси, где после принятия христианства место языческого покровителя скота Велеса занял св.Георгий (Егорий, Юрий). Он же стал восприниматься и как покровитель и хозяин диких животных, в том числе и волков. На Руси волка, иногда, так и называли — «Юровой собакой». У белорусов считали, что в день осеннего Юрия он «отмыкает волкам пасть» и распускает их до весеннего Юрия. Вместе с князьями Рюриковичами Георгий в конце концов утвердился на Московском гербе, но до сих пор проигрывает народному Николе-угоднику.

Разделение функций языческого бога между святыми Власием и Николой можно объяснить случайностью, проистекающей из славянско-финского двуязычия. Если носитель славянского языка переведет Велеса во Власия, то финн-мерянин с неменьшей легкостью услышит в имени «Николай», «Микола» родное «Мяки Лей» — холм у воды, т.е. святилище, сакральное место. [1]

* * *

Изначально Велес (Волос) выступал в двух ипостасях, символизируемых Летним — Медведем и Зимним — Быком. Позднее, когда он был вытеснен Перуном, к нему стали применять образ Змея Зибога.

Быком. Позднее, когда он был вытеснен Перуном, к нему стали применять образ Змея Зибога.

О глубокой связи Велеса (Николы) с сельскохозяйственными культами свидетельствует сохранявшийся вплоть до XIX века дожиночный обряд, целью которого было обеспечение урожая на следующий год. Обряд назывался «завивание бороды» и заключался в том, что на убранном поле оставляли несжатыми некоторое количество колосьев, которые называли «Волосовой бородкой» (а в некоторых местах — «Николиной бородой», «божьей бородой» и т.п.). Говоря при этом: «Вот тебе, Велесе, борода, на лето уроди нам ржи да овса».

Ниже, описание обряда «завивания бороды», записанное в Новгородской губернии в 1870-е годы.

[quote]Когда выжнутся, оставляют на поле небольшой кустик колосьев и говорят одной жнее: «Ты верти бороду Волосу, или Велесу, друго яко скажут». Та три раза ходит около куста и, захватывая серпом пряди поЧитать далее...

комментарии: 2

понравилось!

вверх^

к полной версии

Велес — один из самых значимых богов в славянской мифологии. Издревле почитался как верховное солярное божество, однако его образ с течением времени претерпел существенные изменения. Он считался богом плодородия, богатства, скотоводства, а также покровителем певцов и сказителей. Позже Велес упоминается, как покровитель волхвов, магии, врачевания и разного рода искусств. Как повелитель подземного царства, он встречается в летописях.

Подобная метаморфоза произошла в тем же греческим Зевсом, который, помимо небесной ипостаси «Громовержца», имел и хтоническую ипостась «подземного бога» (Ζεύς Χθόνιος). Позднее «Зевс подземный» выделился в отдельный персонаж, широко известный под именем Аид (Ἅιδης).

В случае с Велесом, его небесная ипостась перешла к «властителю молний» Перуну (Πυρών). Велесу же оставалось довольствоваться хтонической ипостасью.

Летописи XVII века передают предание о грамоте Александра Македонского, данной предкам словен:

Сии ж князи словено-рустии… сию пречестнейшую епистолию почитаху вельми и обесиша ю в божницы своей по правую страну идола Велеса и честно покланяхуся ей, и праздник честен творяху в началный день примоса месяца.

Город Ярославль по преданию был основан в 1010 году на месте храма Медвежий Угол, который был посвящен Велесу, и в котором волхвы содержали священного медведя.

Сему же многоказненному идолу и керметь (капище) створена бысть и волхов вдан, а сей неугасимый огнь Волосу держа и жертвенная ему кури.

Князь Ярослав Мудрый, правивший в Ростове, убил медведя и разогнал волхвов.

Известно, что с введением христианства, христианские святые замещали собой языческих богов, отчасти принимая на себя их функции и качества. Часть функций Велеса взял на себя святой Никола, который покровительствовал богатству и торговле, а также считался в представлении русских хозяином подземного мира.

Имя Микола (Микула) — славянское имя, после появления христианства на Руси, отождествлено с именем Николай. То обстоятельство, что культ языческого Велеса был во многом перенесен на культ святого

Николая, — факт достаточно широко известный, однако нигде нет вразумительных объяснений, почему Велеса заменил именно Николай, а не Власий, несмотря даже на перенятую последним у Велеса функцию покровителя скота — «скотьего бога».

Николая, — факт достаточно широко известный, однако нигде нет вразумительных объяснений, почему Велеса заменил именно Николай, а не Власий, несмотря даже на перенятую последним у Велеса функцию покровителя скота — «скотьего бога».Возможный ответ кроется в нерассмотренном до сих пор «мерянском следе». Прежде всего, следует отметить, что культ святого Николая присущ месту расселения финно-угров Московии, а не Киевской Руси, где после принятия христианства место языческого покровителя скота Велеса занял св.Георгий (Егорий, Юрий). Он же стал восприниматься и как покровитель и хозяин диких животных, в том числе и волков. На Руси волка, иногда, так и называли — «Юровой собакой». У белорусов считали, что в день осеннего Юрия он «отмыкает волкам пасть» и распускает их до весеннего Юрия. Вместе с князьями Рюриковичами Георгий в конце концов утвердился на Московском гербе, но до сих пор проигрывает народному Николе-угоднику.

Разделение функций языческого бога между святыми Власием и Николой можно объяснить случайностью, проистекающей из славянско-финского двуязычия. Если носитель славянского языка переведет Велеса во Власия, то финн-мерянин с неменьшей легкостью услышит в имени «Николай», «Микола» родное «Мяки Лей» — холм у воды, т.е. святилище, сакральное место. [1]

Изначально Велес (Волос) выступал в двух ипостасях, символизируемых Летним — Медведем и Зимним —

Быком. Позднее, когда он был вытеснен Перуном, к нему стали применять образ Змея Зибога.

Быком. Позднее, когда он был вытеснен Перуном, к нему стали применять образ Змея Зибога.О глубокой связи Велеса (Николы) с сельскохозяйственными культами свидетельствует сохранявшийся вплоть до XIX века дожиночный обряд, целью которого было обеспечение урожая на следующий год. Обряд назывался «завивание бороды» и заключался в том, что на убранном поле оставляли несжатыми некоторое количество колосьев, которые называли «Волосовой бородкой» (а в некоторых местах — «Николиной бородой», «божьей бородой» и т.п.). Говоря при этом: «Вот тебе, Велесе, борода, на лето уроди нам ржи да овса».

Ниже, описание обряда «завивания бороды», записанное в Новгородской губернии в 1870-е годы.

[quote]Когда выжнутся, оставляют на поле небольшой кустик колосьев и говорят одной жнее: «Ты верти бороду Волосу, или Велесу, друго яко скажут». Та три раза ходит около куста и, захватывая серпом пряди по

МОКОШЬ

12-04-2012 02:00

МОКОШЬ

По мнению Б.А. Рыбакова, Мокошь (Макошь, Макешь, Мокуша, Макуша) была едва ли не центральной фигурой «народного» культа дохристианской Руси. Мокошь упоминается автором «Повести временных лет» в составе так называемого пантеона Владимира.

Любопытная деталь — в нескольких источниках Мокошь упоминается не в женском, а в мужском роде. Например, известно чешское божество влаги мужского рода Mokos, которому молились и приносили жертвы во время засухи. Представление о Мокоши как о мужском языческом божестве мы встречаем также в русской пословице «Бог не макеш, чем-нибудь да потешит».

В первой половине XIX века, когда только началось исследование этой богини, ее образ тоже трактовали как мужской. Например, А.С. Кайсаров (1804г.) писал: «Макош или Мокош. Какую должность отправлял этот бог у русских, до сих пор еще неизвестно. Нестор не говорит о нем ничего более, как что Владимир Великий велел соорудить истукан Макоша в Киеве и приносить ему жертвы».

В том же 1804 году А.Глинка в Митаве издал книгу, где Макошь с именем Могошъ также считалась мужчиной. Д.О. Шеппинг (1849) также не определяет пол: «О Мокоше, или Мокошле известно только, что кумир его находился в Киеве, но какое это божество, определить трудно. Вацерад называет его богом дождя; Коллар же описывает его получеловеком, полурыбою, что дает некоторое сходство с чудом морским; в позднейшее же время обоготворяли его в значении бога дождя и сырости, и к нему прибегали с молитвами и жертвоприношениями во время большой засухи».

Мокошь также неоднократно упоминается в более поздних источниках: поучениях против язычества и сборниках вопросов, которые священнику полагалось задавать прихожанам на исповеди. К примеру, в поучении XV века «Слово святого Григория (Богословца) изобретено в толцех о том, како първое погани суще языци кланялися идолом и требы им клали» находим следующие строки:

А безымянный ревнитель в «Слове некоего Христолюбца» XI века обрушивается на «двоеверие», то есть, сочетание в народной вере христианства и остатков язычества:

А вот какие вопросы следовало священнику задавать прихожанкам на исповеди согласно «Уставу преподобного Саввы» (XVI в.):

Имя Мокоши неоднократно упоминается рядом с вилами — похожими на русалок духами прекрасных сладкоголосых девушек с крыльями, культ которых встречается у южных славян и словаков. Упоминание о вилах мы находим все в том же «Слове святого Григория»:

Вил ассоциировали с водой: озером или рекой, в которых они купались и мыли свои длинные волосы. В связи с этим можно предположить, что Мокошь также была связана с водной стихией. В пользу этого говорят многие факты.

Само происхождение имени «Мокошь» неясно. Составитель этимологического словаря русского языка М.Фасмер предполагал, что оно могло происходить от слова «мокрый». В.В. Иванов и В.Н. Топоров возводили имя «Мокошь» к реконструированному корню mokos, «прядение».

Ещё одна гипотеза этимологии этого имени была высказана академиком Б.А. Рыбаковым, который предположил, что слово «Макошь» — составное, делящееся на два корня «ма» и «кошь», где «ма» соответствует сокращению от слова «мать», а второе переводится с древнерусского как «жребий» или «корзина». Таким образом получается, что «Макошь» — «мать счастливого жребия».

Критически высказался на счет этой теории доктор исторических наук Л.С. Клейн в своей работе «Воскрешение Перуна. Реконструкция восточнославянского язычества», отмечая, что в русском языке нигде, кроме детской речи, слово «мать» не сокращается до «ма», особенно в начале сложного слова. Кроме того, по правилам русского языка основное существительное стоит всегда после определяющего слова (как, например, в словах «Богоматерь» или «Даждьбог»). Да и звучание «Макошь» не стандартно: известны и «Мокошь», «Макешь», «Мокуша».

Несмотря на то, что многие ученые считают это имя чисто славянским, есть и другие гипотезы его происхождения. Так, филолог Г.А. Ильинский считает, что это имя происходит из балтских языков. Например, в литовском есть слова makstiti «плести», meksti «вязать», maks «торба», русск. «мошна».

А историкЧитать далее...

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

МОКОШЬ

По мнению Б.А. Рыбакова, Мокошь (Макошь, Макешь, Мокуша, Макуша) была едва ли не центральной фигурой «народного» культа дохристианской Руси. Мокошь упоминается автором «Повести временных лет» в составе так называемого пантеона Владимира.

«И нача княжити Володимеръ въ Киеве единъ и постави кумиры на холъму вне двора теремнага: Перуна деревяна, а голова его серебряна, а оусъ золотъ; и Хоръса, и Дажьбога, и Стрибога, и Семарьгла, и Мокошь».

Любопытная деталь — в нескольких источниках Мокошь упоминается не в женском, а в мужском роде. Например, известно чешское божество влаги мужского рода Mokos, которому молились и приносили жертвы во время засухи. Представление о Мокоши как о мужском языческом божестве мы встречаем также в русской пословице «Бог не макеш, чем-нибудь да потешит».

В первой половине XIX века, когда только началось исследование этой богини, ее образ тоже трактовали как мужской. Например, А.С. Кайсаров (1804г.) писал: «Макош или Мокош. Какую должность отправлял этот бог у русских, до сих пор еще неизвестно. Нестор не говорит о нем ничего более, как что Владимир Великий велел соорудить истукан Макоша в Киеве и приносить ему жертвы».

В том же 1804 году А.Глинка в Митаве издал книгу, где Макошь с именем Могошъ также считалась мужчиной. Д.О. Шеппинг (1849) также не определяет пол: «О Мокоше, или Мокошле известно только, что кумир его находился в Киеве, но какое это божество, определить трудно. Вацерад называет его богом дождя; Коллар же описывает его получеловеком, полурыбою, что дает некоторое сходство с чудом морским; в позднейшее же время обоготворяли его в значении бога дождя и сырости, и к нему прибегали с молитвами и жертвоприношениями во время большой засухи».

Мокошь также неоднократно упоминается в более поздних источниках: поучениях против язычества и сборниках вопросов, которые священнику полагалось задавать прихожанам на исповеди. К примеру, в поучении XV века «Слово святого Григория (Богословца) изобретено в толцех о том, како първое погани суще языци кланялися идолом и требы им клали» находим следующие строки:

…«темъ же богам требу кладутъ и творять словенский язык: виламъ и Макоши, и Диве, Перуну. Хърсу (…)

Но и ноне по украинамъ молятся ему, проклятому богу Перуну, и Хърсу, и Мокоши, и виламъ».

А безымянный ревнитель в «Слове некоего Христолюбца» XI века обрушивается на «двоеверие», то есть, сочетание в народной вере христианства и остатков язычества:

«Тако и сей (Христолюбец) не мога терпети хрьстьян двоеверно живущих. И верують в Перуна, и в Хорса… и в Мокошь… и огневе (огню) моляться же ся, зовуще его Сварожичьм»…

А вот какие вопросы следовало священнику задавать прихожанкам на исповеди согласно «Уставу преподобного Саввы» (XVI в.):

«Не сблудила ли с бабами богомерзкие блуды, не молилася ли вилам, или Роду и рожаницам, и Перуну, и Хорсу, и Мокоши, пила и ела?»

Имя Мокоши неоднократно упоминается рядом с вилами — похожими на русалок духами прекрасных сладкоголосых девушек с крыльями, культ которых встречается у южных славян и словаков. Упоминание о вилах мы находим все в том же «Слове святого Григория»:

…«вилы их же числом 40 сестрениць, глаголють невегласии, то все мняте богинями и тако покладывают им требы, и куры им режуть».

Вил ассоциировали с водой: озером или рекой, в которых они купались и мыли свои длинные волосы. В связи с этим можно предположить, что Мокошь также была связана с водной стихией. В пользу этого говорят многие факты.

Само происхождение имени «Мокошь» неясно. Составитель этимологического словаря русского языка М.Фасмер предполагал, что оно могло происходить от слова «мокрый». В.В. Иванов и В.Н. Топоров возводили имя «Мокошь» к реконструированному корню mokos, «прядение».

Ещё одна гипотеза этимологии этого имени была высказана академиком Б.А. Рыбаковым, который предположил, что слово «Макошь» — составное, делящееся на два корня «ма» и «кошь», где «ма» соответствует сокращению от слова «мать», а второе переводится с древнерусского как «жребий» или «корзина». Таким образом получается, что «Макошь» — «мать счастливого жребия».

Критически высказался на счет этой теории доктор исторических наук Л.С. Клейн в своей работе «Воскрешение Перуна. Реконструкция восточнославянского язычества», отмечая, что в русском языке нигде, кроме детской речи, слово «мать» не сокращается до «ма», особенно в начале сложного слова. Кроме того, по правилам русского языка основное существительное стоит всегда после определяющего слова (как, например, в словах «Богоматерь» или «Даждьбог»). Да и звучание «Макошь» не стандартно: известны и «Мокошь», «Макешь», «Мокуша».

Несмотря на то, что многие ученые считают это имя чисто славянским, есть и другие гипотезы его происхождения. Так, филолог Г.А. Ильинский считает, что это имя происходит из балтских языков. Например, в литовском есть слова makstiti «плести», meksti «вязать», maks «торба», русск. «мошна».

А историк

МИРОВОЕ ДЕРЕВО

02-04-2012 13:44

Мировое дерево (лат. Axis mundi — «Ось мира») — мифологическая конструкция, присущая верованиям разных народов и символизирующая строение Вселенной.

Горизонтальная структура Мирового древа образуется самим деревом и объектами по сторонам от него. Отчетливее всего она обнаруживается в связи со стволом. Обычно по обе стороны от ствола находятся чаще всего симметричные изображения копытных и (или) человеческих фигур (боги, мифологические персонажи, святые, жрецы, люди). Т.е. Зодиакальный круг, сориентированный по оси солнцестояний. Корни уходят в зимний солнцеворот, макушка дерева, соответственно, упирается в летнее солнцестояние. Тем самым, имеем космогонический символизм, когда солнце, от самого рождества, поднимается все выше по мировому дереву, пока не достигает его вершины.

На финском языке Январь называется tammikuu, то есть «месяц дуба», но первоначальным смыслом наименования было «месяц сердцевины зимы», так как tammi ранее означало «ось».

Образ мирового дерева характерен для славянских колядок, русских загадок и заговоров. «Когда свет зародился, тогда дуб повалился, и теперь лежит». Мировое дерево воплощает не только пространственные, но и временные координаты, о чем свидетельствуют мотивы колядок, где мировое дерево превращается в дорогу во время главного календарного (новогоднего) празднества. В русской загадке: «Стоит дуб, на дубу 12 сучьев, на каждом сучке по 4 гнезда» и т. д. говорится о годе, 12 месяцах, 4 неделях и т.д.

(новогоднего) празднества. В русской загадке: «Стоит дуб, на дубу 12 сучьев, на каждом сучке по 4 гнезда» и т. д. говорится о годе, 12 месяцах, 4 неделях и т.д.

На иллюстрации справа изображено созвездие, северной небесной сферы, из редчайшей книги «Bacharach. Astronomia» (Книгохранилище Пулковской обсерватории), датируемой 1545 годом. Это созвездие Гидры, на спине которой располагаются еще два созвездия — Ворон и Чаша. Гидра притаилась на самой макушке Мирового дерева, упираясь мордой своей в созвездие Рака. В свою очередь созвездии Рака — это макушка лета (самый длинный день в году). В египетской традиции год начинался в летнее солнцестояние. И уроборос (берущий корни свои в Египте) символизировал собой годовой цикл. Имеет ли созвездие Гидра какое-то отношение к уроборосу — неизвестно, но теоретически вероятно (в качестве аллюзии).

Ну с горизонтальной (зодиакальной) структурой Мирового дерева, в принципе, все очевидно, посмотрим теперь, что с вертикальной:

«С неба корень тянется вниз, с земли он тянется вверх» («Атхарваведа»).

«Наверху корень, внизу ветви, это — вечная смоковница» («Катха-упанишада»).

«На море на Океяне, на острове на Кургане стоит белая береза, вниз ветвями, вверх кореньями».

Общим для восточных и южных славян можно считать мотив вражды-«перебранки» между змеем у корней мирового дерева и птицей на вершине. Ну, что за змей затаился в корнях мирового дерева — понятно — это Дракон, околополярное созвездие Северного небесного полушария.

Все в порядке и с птицами, обитающими на вершине мирового дерева. Что называется, на любой вкус и цвет… Вот какое разнообразие фауны (на предмет райских птиц) можно наблюдать в мире горнем, запредельном, южнополушарном, куда, собственно, и уходят ветви мирового дерева.

Райская птица (Apus), Павлин (Pavo), Журавль (Grus), приносящий младенцев в капусту (где их в последствии и находят счастливые родители). Не знаю, может ли Тукан (Toucan) претендовать на звание «райской» птицы, но вот Феникс (Phoenix), к бабке не ходи, — птица райская. И что характерно, сидят оне в ветвях этого райского дерева, чуть ли не на одной ветке, по крайней мере, довольно кучно, всей стаей, как и положено птицам. Здесь же, в кроне, притаилась еще одна змея (Hydrus), название которой обычно переводится как Южная Гидра. Видимо, это все тот же «древний змей», обитающий у корней древа, поднялся по стволу, попутно засветившись под именем Гидра (Hydra) у созвездия Рак.

Мало того, в библиотеке Лейденского университета есть изображение южной планисферы, датируемое XVII в., на которой в непосредственной близости к полюсу, а также Райской Птице с одной стороны, и Кораблю Арго (Arca Noё) — с другой, расположилась Сирена-русалка (Siren).¹

Сирены — птицы-девы, обитающие на диком острове Средиземного моря. Обладающие чудным голосом, они садились на скалах, окружающихЧитать далее...

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

Мировое дерево (лат. Axis mundi — «Ось мира») — мифологическая конструкция, присущая верованиям разных народов и символизирующая строение Вселенной.

Горизонтальная структура Мирового древа образуется самим деревом и объектами по сторонам от него. Отчетливее всего она обнаруживается в связи со стволом. Обычно по обе стороны от ствола находятся чаще всего симметричные изображения копытных и (или) человеческих фигур (боги, мифологические персонажи, святые, жрецы, люди). Т.е. Зодиакальный круг, сориентированный по оси солнцестояний. Корни уходят в зимний солнцеворот, макушка дерева, соответственно, упирается в летнее солнцестояние. Тем самым, имеем космогонический символизм, когда солнце, от самого рождества, поднимается все выше по мировому дереву, пока не достигает его вершины.

На финском языке Январь называется tammikuu, то есть «месяц дуба», но первоначальным смыслом наименования было «месяц сердцевины зимы», так как tammi ранее означало «ось».

Образ мирового дерева характерен для славянских колядок, русских загадок и заговоров. «Когда свет зародился, тогда дуб повалился, и теперь лежит». Мировое дерево воплощает не только пространственные, но и временные координаты, о чем свидетельствуют мотивы колядок, где мировое дерево превращается в дорогу во время главного календарного

(новогоднего) празднества. В русской загадке: «Стоит дуб, на дубу 12 сучьев, на каждом сучке по 4 гнезда» и т. д. говорится о годе, 12 месяцах, 4 неделях и т.д.

(новогоднего) празднества. В русской загадке: «Стоит дуб, на дубу 12 сучьев, на каждом сучке по 4 гнезда» и т. д. говорится о годе, 12 месяцах, 4 неделях и т.д.На иллюстрации справа изображено созвездие, северной небесной сферы, из редчайшей книги «Bacharach. Astronomia» (Книгохранилище Пулковской обсерватории), датируемой 1545 годом. Это созвездие Гидры, на спине которой располагаются еще два созвездия — Ворон и Чаша. Гидра притаилась на самой макушке Мирового дерева, упираясь мордой своей в созвездие Рака. В свою очередь созвездии Рака — это макушка лета (самый длинный день в году). В египетской традиции год начинался в летнее солнцестояние. И уроборос (берущий корни свои в Египте) символизировал собой годовой цикл. Имеет ли созвездие Гидра какое-то отношение к уроборосу — неизвестно, но теоретически вероятно (в качестве аллюзии).

Ну с горизонтальной (зодиакальной) структурой Мирового дерева, в принципе, все очевидно, посмотрим теперь, что с вертикальной:

«С неба корень тянется вниз, с земли он тянется вверх» («Атхарваведа»).

«Наверху корень, внизу ветви, это — вечная смоковница» («Катха-упанишада»).

«На море на Океяне, на острове на Кургане стоит белая береза, вниз ветвями, вверх кореньями».

Общим для восточных и южных славян можно считать мотив вражды-«перебранки» между змеем у корней мирового дерева и птицей на вершине. Ну, что за змей затаился в корнях мирового дерева — понятно — это Дракон, околополярное созвездие Северного небесного полушария.

Все в порядке и с птицами, обитающими на вершине мирового дерева. Что называется, на любой вкус и цвет… Вот какое разнообразие фауны (на предмет райских птиц) можно наблюдать в мире горнем, запредельном, южнополушарном, куда, собственно, и уходят ветви мирового дерева.

Райская птица (Apus), Павлин (Pavo), Журавль (Grus), приносящий младенцев в капусту (где их в последствии и находят счастливые родители). Не знаю, может ли Тукан (Toucan) претендовать на звание «райской» птицы, но вот Феникс (Phoenix), к бабке не ходи, — птица райская. И что характерно, сидят оне в ветвях этого райского дерева, чуть ли не на одной ветке, по крайней мере, довольно кучно, всей стаей, как и положено птицам. Здесь же, в кроне, притаилась еще одна змея (Hydrus), название которой обычно переводится как Южная Гидра. Видимо, это все тот же «древний змей», обитающий у корней древа, поднялся по стволу, попутно засветившись под именем Гидра (Hydra) у созвездия Рак.

Мало того, в библиотеке Лейденского университета есть изображение южной планисферы, датируемое XVII в., на которой в непосредственной близости к полюсу, а также Райской Птице с одной стороны, и Кораблю Арго (Arca Noё) — с другой, расположилась Сирена-русалка (Siren).¹

Сирены — птицы-девы, обитающие на диком острове Средиземного моря. Обладающие чудным голосом, они садились на скалах, окружающих

ДЕВЫ-ПТИЦЫ

02-04-2012 13:29

АЛКОНОСТ И СИРИН

После Х века на Руси, получили широкую популярность византийские райские птицы Алконост и Сирин, которых часто изображали вместе. Райская птица Алконост часто встречающаяся в старообрядческих настенных листах, по облику весьма схожа с Сирином, однако, как отмечает О.В. Белова, имеет одно существенное от нее отличие: она всегда изображалась с руками. Нередко в руке птица-дева держит свиток с изречением о воздаянии в раю за праведную жизнь на земле. Алконост, как и Сирин, пленяет людей своим пением, причем настолько, что человек обо всем забывает.

старообрядческих настенных листах, по облику весьма схожа с Сирином, однако, как отмечает О.В. Белова, имеет одно существенное от нее отличие: она всегда изображалась с руками. Нередко в руке птица-дева держит свиток с изречением о воздаянии в раю за праведную жизнь на земле. Алконост, как и Сирин, пленяет людей своим пением, причем настолько, что человек обо всем забывает.

Е.И. Иткина опровергает сложившееся «у некоторых исследователей, а также в обыденном сознании» представление, что «в народном искусстве Сирин — птица радости, а Алконост — птица печали». Исследовательница возводит подобное толкование к картине В.М. Васнецова «Сирин и Алконост. Песня радости и печали» (1896): «Более ранних образцов противопоставления символики Сирина и Алконоста нам не встречалось, и следовательно, можно считать, что оно пошло не от народного, а от профессионального искусства»…

Образ Алконоста восходит к греческому мифу об Алкионе (Ἁλκυών), дочери Эола и жене Кеика (Κήυξ), которая превратилась после смерти мужа в зимородка (ἁλκυών). Греки считали, что когда Алкиона высиживает яйца, на Ионическом и Эгейском морях устанавливается в течение двух недель затишье (неделя до и неделя после зимнего солнцестояния), так как отец Алкионы Эол, бог ветров, удерживает в это время подвластные ему ветры. Иоанн Экзарх Болгарский в «Шестодневе» по этому поводу вопрошает: «если Бог ради малой птицы сдерживает зимнее море, что есть, чего он не может сотворить ради человека, созданного по образу и подобию Божию?»

Дни затишья на море, когда Алкиона-зимородок выводила своих птенцов, греки называли «алкионины» (ἁλκυονίς), т.е. зимородковы дни. В древнерусском языке они назывались алкионитские, алкионовы, а также алсконстии, халкионския и др.

Самое раннее изображение Алконоста находится среди миниатюр и заставок Юрьевского Евангелия 1120-1128 годов — одного из древнейших памятников русской письменности, которое было выполнено в Киеве по заказу Юрьевского монастыря древнего Новгорода. Изображен Алконост с руками и крыльями одновременно и с цветком в руке.

Так же, как и Сирин, Алконост связан с плачем. Образ пьющей слезы птицы мы встречаем в скопческих стихах:

В поэзии Клюева Алконост в соответствии с традиционной символикой птицы является символом души:

Сирин является своеобычным развитием образа греческих сирен (Σειρῆνες) — птиц-дев. Однако, кроме имени, Сирина с сиренами мало что связывает. «Сирин — птица райская, песни поет царские». Считали, что эта птица живет в Эдеме, человек во плоти не может слышать ее пения, а если услышит, значит, он умер и находится в Раю.

По народным поверьям, утром на Яблочный Спас прилетает в яблоневый сад птица Сирин, которая грустит и плачет. А после полудня прилетает в яблоневый сад птица Алконост, которая радуется и смеется. Птица смахивает с крыльев живую росу — и плоды преображаются, в них появляется удивительная сила, все плоды на яблонях с этого момента становятся целительными.

СИРЕНЫ

Сирены в греческой литературе появляются в самых ранних античных произведениях. В «Одиссее» Гомера, из наставления Кирки, мы узнаем, что сирены — это существа, обитающие на острове. На прекрасном лугу, усеянном костями несчастных жертв, они поют свои песни, которым ни один смертный не может противостоять. Сирен две, об их внешнем виде автор не распространяется. Каким образом они умерщвляют и умерщвляют ли вообще спутников, очарованных их песней, тоже остается невыясненным.

[quote][i]«Прежде всего ты сирен повстречаешь, которые пеньем

40

Всех обольщают людей, какой бы ни встретился с ними.

Кто, по незнанью приблизившись к ним, их голос услышит,

Тот не вернется домой никогда. Ни супруга, ни дети

Не побегут никогда ему с радостным криком навстречу.

Звонкою песнью своею его очаруют сирены,

45

Сидя на мягком лугу. Вокруг же огромные тлеют

Груды костей человечьих, обтянутых сморщенной кожей.

Мимо корабль твой гони. Залепи товарищам уши,

Воск размягчив медосладкий, чтоб их ни один не услышал

Спутник. А если ты сам пожелаешь, то можешь послушать.

50

Пусть лишь товарищи,Читать далее...

комментарии: 2

понравилось!

вверх^

к полной версии

АЛКОНОСТ И СИРИН

После Х века на Руси, получили широкую популярность византийские райские птицы Алконост и Сирин, которых часто изображали вместе. Райская птица Алконост часто встречающаяся в

старообрядческих настенных листах, по облику весьма схожа с Сирином, однако, как отмечает О.В. Белова, имеет одно существенное от нее отличие: она всегда изображалась с руками. Нередко в руке птица-дева держит свиток с изречением о воздаянии в раю за праведную жизнь на земле. Алконост, как и Сирин, пленяет людей своим пением, причем настолько, что человек обо всем забывает.

старообрядческих настенных листах, по облику весьма схожа с Сирином, однако, как отмечает О.В. Белова, имеет одно существенное от нее отличие: она всегда изображалась с руками. Нередко в руке птица-дева держит свиток с изречением о воздаянии в раю за праведную жизнь на земле. Алконост, как и Сирин, пленяет людей своим пением, причем настолько, что человек обо всем забывает. Е.И. Иткина опровергает сложившееся «у некоторых исследователей, а также в обыденном сознании» представление, что «в народном искусстве Сирин — птица радости, а Алконост — птица печали». Исследовательница возводит подобное толкование к картине В.М. Васнецова «Сирин и Алконост. Песня радости и печали» (1896): «Более ранних образцов противопоставления символики Сирина и Алконоста нам не встречалось, и следовательно, можно считать, что оно пошло не от народного, а от профессионального искусства»…

Образ Алконоста восходит к греческому мифу об Алкионе (Ἁλκυών), дочери Эола и жене Кеика (Κήυξ), которая превратилась после смерти мужа в зимородка (ἁλκυών). Греки считали, что когда Алкиона высиживает яйца, на Ионическом и Эгейском морях устанавливается в течение двух недель затишье (неделя до и неделя после зимнего солнцестояния), так как отец Алкионы Эол, бог ветров, удерживает в это время подвластные ему ветры. Иоанн Экзарх Болгарский в «Шестодневе» по этому поводу вопрошает: «если Бог ради малой птицы сдерживает зимнее море, что есть, чего он не может сотворить ради человека, созданного по образу и подобию Божию?»

Дни затишья на море, когда Алкиона-зимородок выводила своих птенцов, греки называли «алкионины» (ἁλκυονίς), т.е. зимородковы дни. В древнерусском языке они назывались алкионитские, алкионовы, а также алсконстии, халкионския и др.

Самое раннее изображение Алконоста находится среди миниатюр и заставок Юрьевского Евангелия 1120-1128 годов — одного из древнейших памятников русской письменности, которое было выполнено в Киеве по заказу Юрьевского монастыря древнего Новгорода. Изображен Алконост с руками и крыльями одновременно и с цветком в руке.

Так же, как и Сирин, Алконост связан с плачем. Образ пьющей слезы птицы мы встречаем в скопческих стихах:

«Из очей слез реки лейте:

Птицу райскую лелейте!

Птица любит слезы пить,

И научит вас как жить»…

(Материалы для истории хлыстовской и скопческой

ереси, собранные П.И. Мельниковым)

В поэзии Клюева Алконост в соответствии с традиционной символикой птицы является символом души:

«И взлетит душа Алконостом

В голубую млечную медь,

Над родным плакучим погостом

Избяные крюки допеть!»

(Николай Клюев «Проститься с лаптем-милягой…»)

Сирин является своеобычным развитием образа греческих сирен (Σειρῆνες) — птиц-дев. Однако, кроме имени, Сирина с сиренами мало что связывает. «Сирин — птица райская, песни поет царские». Считали, что эта птица живет в Эдеме, человек во плоти не может слышать ее пения, а если услышит, значит, он умер и находится в Раю.

По народным поверьям, утром на Яблочный Спас прилетает в яблоневый сад птица Сирин, которая грустит и плачет. А после полудня прилетает в яблоневый сад птица Алконост, которая радуется и смеется. Птица смахивает с крыльев живую росу — и плоды преображаются, в них появляется удивительная сила, все плоды на яблонях с этого момента становятся целительными.

СИРЕНЫ

Сирены в греческой литературе появляются в самых ранних античных произведениях. В «Одиссее» Гомера, из наставления Кирки, мы узнаем, что сирены — это существа, обитающие на острове. На прекрасном лугу, усеянном костями несчастных жертв, они поют свои песни, которым ни один смертный не может противостоять. Сирен две, об их внешнем виде автор не распространяется. Каким образом они умерщвляют и умерщвляют ли вообще спутников, очарованных их песней, тоже остается невыясненным.

[quote][i]«Прежде всего ты сирен повстречаешь, которые пеньем

40

Всех обольщают людей, какой бы ни встретился с ними.

Кто, по незнанью приблизившись к ним, их голос услышит,

Тот не вернется домой никогда. Ни супруга, ни дети

Не побегут никогда ему с радостным криком навстречу.

Звонкою песнью своею его очаруют сирены,

45

Сидя на мягком лугу. Вокруг же огромные тлеют

Груды костей человечьих, обтянутых сморщенной кожей.

Мимо корабль твой гони. Залепи товарищам уши,

Воск размягчив медосладкий, чтоб их ни один не услышал

Спутник. А если ты сам пожелаешь, то можешь послушать.

50

Пусть лишь товарищи,

СИРЕНЫ И НЕ ТОЛЬКО

02-04-2012 13:24

Сирены (Σειρῆνες) — сладкоголосые полуптицы-полудевы, унаследовавшие от отца речного бога Ахелоя дикую стихийность, а от матери-музы Мельпомены — божественный голос. По другой версии, отцом сирен был морской бог Форкий. В роли матери, в разных изложениях, выступают (помимо Мельпомены): музы Терпсихора или Каллиопа, а также Гея (Γαῖα, богиня земли) и Кето (Κητώ).

Изначально сирены были прекрасными девами. В послегомеровских сказаниях сирены изображаются как девы чудной красоты, с очаровательным голосом. Звуками своих песен они усыпляют путников, а затем раздирают их на части и пожирают.

Существовало несколько сказаний, объясняющих, почему они приобрели птичий облик. Согласно Еврипиду, они были спутницами Персефоны. После ее похищения Аидом, Деметра сделала сирен крылатыми, ибо они не помогли Персефоне; либо они были превращены в птиц как раз для того, чтобы найти Персефону.

Характеристика и «род деятельности» сирен кроется в их названии. Сирены (σειρήν), очаровывают своим пением мореплавателей, условно говоря, «завлекают их в свои сети», что хорошо перекликается с семантикой слова σειρή — «аркан, путы, узы». Кстати, помимо пения, сирены завораживали моряков своим взглядом.

Согласно описанию Гомера, сирен было две. Позднее называли трех сирен, имена которых были Пейсиноя (Πεισηνόη, от πησινόα — «овладевающая разумом», т.е. «обольщающая», «сводящая с ума»), Аглаопа (Ἀγλαῶπη, от ἀγλαώψ — «со сверкающим взором») и Фелксиопа (Θελξιώπη — «очаровывающая взглядом») или Фелксиноя (θελξινόη — «чарующая»). У разных авторов иногда встречаются и другие имена, которые по сути являются эпитетами, характеризующими сирен более конкретно, например, Аристотель называет одну из сирен Лигией (Λίγεια, «Сладкозвучная»), у Гигина одна из сирен зовётся Молпой (Μολπή, «пение»).

В описаниях сирен, как правило, одна из них играет на кифаре, другая поет, третья играет на флейте. Наиболее распространенная флейта имела у греков название сиринга (σύριγξ), впервые она встречается в «Илиаде» Гомера. Созвучие слов «сирена» и «сиринга», для греческих сказителей, конечно не могло остаться незамеченным. Сладкозвучное пение, подобное волшебным звукам свирели сиринги и их коварство, которое они употребляют с целью увлечь, «заарканить», «опутать» своими чарами — и составляет суть сирен, их «род деятельности».

Сирен сближали с гарпиями (Ἅρπυιαι) и керами (Κῆρες). Гарпии (от ἅρπη, сокол) — персонификации различных аспектов бури. В мифах они представлены злобными похитительницами (ἅρπαγος) детей и человеческих душ, внезапно налетающими и так же внезапно исчезающими, как ветер. Число их колеблется от двух до пяти; изображаются в виде диких полуженщин-полуптиц с крыльями и лапами грифа. Гарпий обычно помещали на Строфадских островах в Эгейском море.

В некоторых мифах говорится, что когда-то гарпии были прекрасными женщинами; в память о прошлом у них сохранились женские лица и грудь. Их причисляли к самым опасным чудовищам подземного царства. Считалось, что гарпии появляются в грозу и ураган, распространяя нестерпимую вонь, подобно хищным птицам стервятникам. Гарпии боялись лишь одного: звуков медных духовых инструментов. По Акусилаю, гарпии сторожат яблоки, по Эпимениду, тождественны Гесперидам (Ἑσπερίδες) — прекрасным нимфам, охраняющим золотые яблоки.

Керы — это души умерших, сделавшиеся кровожадными демонами, приносящие людям страдания и смерть. Древние греки представляли кер крылатыми женскими существами, которые подлетали к умирающему человеку и похищали его душу. Иногда Кера описывалась как единственная богиня беды, она была мрачной дочерью Нюкты (Ночи) и Эреба (Мрака).

Гесиод описывает кер как уродливых страшилищ, мрачных, скрежещущих зубами, обрызганных кровью, спорящих друг с другом за павших на поле битвы, кровь которых они высасывают. Позже керы были отождествлены с эриниями (Ἐρινύες, «гневные»), богинями мести, рождёнными Геей. В римской мифологии им соответствуютЧитать далее...

комментарии: 1

понравилось!

вверх^

к полной версии

Сирены (Σειρῆνες) — сладкоголосые полуптицы-полудевы, унаследовавшие от отца речного бога Ахелоя дикую стихийность, а от матери-музы Мельпомены — божественный голос. По другой версии, отцом сирен был морской бог Форкий. В роли матери, в разных изложениях, выступают (помимо Мельпомены): музы Терпсихора или Каллиопа, а также Гея (Γαῖα, богиня земли) и Кето (Κητώ).

Изначально сирены были прекрасными девами. В послегомеровских сказаниях сирены изображаются как девы чудной красоты, с очаровательным голосом. Звуками своих песен они усыпляют путников, а затем раздирают их на части и пожирают.

Существовало несколько сказаний, объясняющих, почему они приобрели птичий облик. Согласно Еврипиду, они были спутницами Персефоны. После ее похищения Аидом, Деметра сделала сирен крылатыми, ибо они не помогли Персефоне; либо они были превращены в птиц как раз для того, чтобы найти Персефону.

Характеристика и «род деятельности» сирен кроется в их названии. Сирены (σειρήν), очаровывают своим пением мореплавателей, условно говоря, «завлекают их в свои сети», что хорошо перекликается с семантикой слова σειρή — «аркан, путы, узы». Кстати, помимо пения, сирены завораживали моряков своим взглядом.

σειρήν (-ῆνος) ἡ

1) Σειρῆνες — сирены (миф. девы, обитавшие у южных берегов Италии, завлекавшие своим пением мореплавателей и убивавшие их);

2) коварная очаровательница Eur.

3) очарование, обаяние, прелесть Plut.

Согласно описанию Гомера, сирен было две. Позднее называли трех сирен, имена которых были Пейсиноя (Πεισηνόη, от πησινόα — «овладевающая разумом», т.е. «обольщающая», «сводящая с ума»), Аглаопа (Ἀγλαῶπη, от ἀγλαώψ — «со сверкающим взором») и Фелксиопа (Θελξιώπη — «очаровывающая взглядом») или Фелксиноя (θελξινόη — «чарующая»). У разных авторов иногда встречаются и другие имена, которые по сути являются эпитетами, характеризующими сирен более конкретно, например, Аристотель называет одну из сирен Лигией (Λίγεια, «Сладкозвучная»), у Гигина одна из сирен зовётся Молпой (Μολπή, «пение»).

В описаниях сирен, как правило, одна из них играет на кифаре, другая поет, третья играет на флейте. Наиболее распространенная флейта имела у греков название сиринга (σύριγξ), впервые она встречается в «Илиаде» Гомера. Созвучие слов «сирена» и «сиринга», для греческих сказителей, конечно не могло остаться незамеченным. Сладкозвучное пение, подобное волшебным звукам свирели сиринги и их коварство, которое они употребляют с целью увлечь, «заарканить», «опутать» своими чарами — и составляет суть сирен, их «род деятельности».

Сирен сближали с гарпиями (Ἅρπυιαι) и керами (Κῆρες). Гарпии (от ἅρπη, сокол) — персонификации различных аспектов бури. В мифах они представлены злобными похитительницами (ἅρπαγος) детей и человеческих душ, внезапно налетающими и так же внезапно исчезающими, как ветер. Число их колеблется от двух до пяти; изображаются в виде диких полуженщин-полуптиц с крыльями и лапами грифа. Гарпий обычно помещали на Строфадских островах в Эгейском море.

В некоторых мифах говорится, что когда-то гарпии были прекрасными женщинами; в память о прошлом у них сохранились женские лица и грудь. Их причисляли к самым опасным чудовищам подземного царства. Считалось, что гарпии появляются в грозу и ураган, распространяя нестерпимую вонь, подобно хищным птицам стервятникам. Гарпии боялись лишь одного: звуков медных духовых инструментов. По Акусилаю, гарпии сторожат яблоки, по Эпимениду, тождественны Гесперидам (Ἑσπερίδες) — прекрасным нимфам, охраняющим золотые яблоки.

Керы — это души умерших, сделавшиеся кровожадными демонами, приносящие людям страдания и смерть. Древние греки представляли кер крылатыми женскими существами, которые подлетали к умирающему человеку и похищали его душу. Иногда Кера описывалась как единственная богиня беды, она была мрачной дочерью Нюкты (Ночи) и Эреба (Мрака).

Гесиод описывает кер как уродливых страшилищ, мрачных, скрежещущих зубами, обрызганных кровью, спорящих друг с другом за павших на поле битвы, кровь которых они высасывают. Позже керы были отождествлены с эриниями (Ἐρινύες, «гневные»), богинями мести, рождёнными Геей. В римской мифологии им соответствуют

ГАМАЮН

02-04-2012 13:12

Со второй половины XVII века на Руси приобретает популярность образ райской птицы Гамаюн (перс. humayun, «птица рая»). Первое русское упоминание о Гамаюне содержится в Космографии XVII века:

humayun, «птица рая»). Первое русское упоминание о Гамаюне содержится в Космографии XVII века:

В дальнейшем Гамаюну была суждена богатая жизнь в русском искусстве и литературе, особенно конца XIX - начала XX веков. В русской мифологии, Гамаюн — птица вещая, поющая людям божественные песни и предвещающая будущее тем, кто умеет слышать тайное.

Исследователями неоднократно отмечалось, что исчезновение Семаргла из древнерусских письменных памятников свидетельствует о забвении этого божества после крещения Руси. Если окажется возможным обосновать предположение о Хумае (Гамаюне), как деривате более архаичной Саэны, то не окажется ли, что Семаргл вернулся на Русь, под другим именем, в эпоху позднего средневековья?

В отличие от Сирина и Алконоста, Гамаюн пришел на Русь не из Греции. Корни ее отыскиваются, по мнению академика Трубачева, на Востоке, причем не на арабском, а на иранском. Древняя форма, с которой связано слово гамаюн, это младоавестийское humaiia «искусный, хитроумный, чудодейственный», откуда в древнеиранском мире употреблено было имя собственное Humaya. Трубачев О.Н. замечает, что птица «была не только райской, но и хитроумной. Образ этот, родившийся, вероятно, еще на почве иранского фольклора, рано пересек границы стран и культур и стал международным».

Любопытные сведения можно найти в статье В.К. Трутовского «О Смоленском гербе»: "Птица Гамаюн, называемая у татар «Гюмай», а в турецком языке «Гюма» считается среди мусульман особенно важной и многозначащей, как для всякого рядового правоверного, так и для мусульманских владык… Над кем она пролетит так близко, что крыльями своими повеет ему на голову, тот будет непременно владыкой. Отсюда в турецких языках создалось слово «гумаюн», что в первоначальном своем значении равносильно слову «августейший»". Птица Гамаюн была столь популярна на Руси, что название ее даже использовалось как внутрисемейное имя, от которого произошла фамилия Гамаюнов.

«Восточному» происхождению птицы Гамаюн обязано ее появление в титулах восточных правителей, в первую очередь, конечно, турецкого султана, а также шаха Ирана. Картотека Древнерусского словаря, хранящаяся в Институте русского языка им. В.В. Виноградова РАН, содержит выписки из различных грамот и посланий восточным владыкам, содержащих упоминание этой птицы, причем всегда в одной и той же устойчивой форме. Вот, например, полный титул турецкого султана Ибрагима из одной царской грамоты, отправленной с послами в Константинополь:

А вот как обращался к турецкому владыке царь Василий:

Интересно, что в этом обращении Гамаюн упоминается наряду с другой райской птицей — Сирином. Характерен стиль грамоты Бориса Годунова шаху Ирана Аббасу, сочетающий прославление шаха с самоуничижительными характеристиками Бориса:

Птица гамаюн вошла не только в дипломатическую переписку, но и в быт русских царей. Так, в 1614г. царю Михаилу Федоровичу у московского гостя Михаила Смывалова было куплено несколько диковинных вещиц, в том числе:

И.Е. Забелин упоминает также, что 21 октября 1626г. «дьяк Ждан Шипов отнес в Верх к государю в хоромы птицу Гамаюн», которая в этом случае могла быть какою-либо вещицею, изображавшею такую птицу, как она и описана выше. Возможно, именно об этой вещице пишет так называемая «Книга глаголемая урядник: Новое уложение и устроение чина сокольничья пути» (1656). Здесь читаем:

[quote]«Василий Ботвиньевъ, по государеву указу возьми из Гамаюна,Читать далее...

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

Со второй половины XVII века на Руси приобретает популярность образ райской птицы Гамаюн (перс.

humayun, «птица рая»). Первое русское упоминание о Гамаюне содержится в Космографии XVII века:

humayun, «птица рая»). Первое русское упоминание о Гамаюне содержится в Космографии XVII века:«В той же части Азии в Симове жребии острови на восточном море, первый Макаридцкии близь блаженного рая, потому близь глаголют, что залетают оттуда птицы райские гамаюн и финик (феникс) и благоухание износят чудное».

В дальнейшем Гамаюну была суждена богатая жизнь в русском искусстве и литературе, особенно конца XIX - начала XX веков. В русской мифологии, Гамаюн — птица вещая, поющая людям божественные песни и предвещающая будущее тем, кто умеет слышать тайное.

Исследователями неоднократно отмечалось, что исчезновение Семаргла из древнерусских письменных памятников свидетельствует о забвении этого божества после крещения Руси. Если окажется возможным обосновать предположение о Хумае (Гамаюне), как деривате более архаичной Саэны, то не окажется ли, что Семаргл вернулся на Русь, под другим именем, в эпоху позднего средневековья?

В отличие от Сирина и Алконоста, Гамаюн пришел на Русь не из Греции. Корни ее отыскиваются, по мнению академика Трубачева, на Востоке, причем не на арабском, а на иранском. Древняя форма, с которой связано слово гамаюн, это младоавестийское humaiia «искусный, хитроумный, чудодейственный», откуда в древнеиранском мире употреблено было имя собственное Humaya. Трубачев О.Н. замечает, что птица «была не только райской, но и хитроумной. Образ этот, родившийся, вероятно, еще на почве иранского фольклора, рано пересек границы стран и культур и стал международным».

Любопытные сведения можно найти в статье В.К. Трутовского «О Смоленском гербе»: "Птица Гамаюн, называемая у татар «Гюмай», а в турецком языке «Гюма» считается среди мусульман особенно важной и многозначащей, как для всякого рядового правоверного, так и для мусульманских владык… Над кем она пролетит так близко, что крыльями своими повеет ему на голову, тот будет непременно владыкой. Отсюда в турецких языках создалось слово «гумаюн», что в первоначальном своем значении равносильно слову «августейший»". Птица Гамаюн была столь популярна на Руси, что название ее даже использовалось как внутрисемейное имя, от которого произошла фамилия Гамаюнов.

«Восточному» происхождению птицы Гамаюн обязано ее появление в титулах восточных правителей, в первую очередь, конечно, турецкого султана, а также шаха Ирана. Картотека Древнерусского словаря, хранящаяся в Институте русского языка им. В.В. Виноградова РАН, содержит выписки из различных грамот и посланий восточным владыкам, содержащих упоминание этой птицы, причем всегда в одной и той же устойчивой форме. Вот, например, полный титул турецкого султана Ибрагима из одной царской грамоты, отправленной с послами в Константинополь:

«Гамаюна подражателю Ибрагимъ султану Государю Константинопольскому, Беломорскому (т.е. владыке Западного моря, Адриатического), Черноморскому, Анатолийскому, Урумскому, Римскому (от названия области Рум, Румелия), Караманскому и иныхъ Великому Государю брату и доброму приятелю нашему».

А вот как обращался к турецкому владыке царь Василий:

«Высокостоинешему властию и превознесенному честию яко рогу и сынъ рога подражателю Гамаюна и по сему желательнейшему светлостию лица неже песни Сирина… Государю Константинопольскому Салиму-шагъхан-дикерю».

Интересно, что в этом обращении Гамаюн упоминается наряду с другой райской птицей — Сирином. Характерен стиль грамоты Бориса Годунова шаху Ирана Аббасу, сочетающий прославление шаха с самоуничижительными характеристиками Бориса:

«Въ царехъ светлообразнейшему и избранному гамаюну подражателю… высочайшему и славнейшему государю Перситцие и Ширванские земли начальнику Иранскому и Тиранскому Аббасъ шахову величеству царского величества слуга и конюшей бояринъ … дворовой и намесникъ казанской и астраханской Борисъ Федоровичъ Годуновъ вашему высочайшему величеству челомъ бъетъ».

Птица гамаюн вошла не только в дипломатическую переписку, но и в быт русских царей. Так, в 1614г. царю Михаилу Федоровичу у московского гостя Михаила Смывалова было куплено несколько диковинных вещиц, в том числе:

«Птица Гамаюн около шеи сверху обнизано жемчугом, на середине жемчужина большая, позадь ее на спине репей серебряной, на репье зерно жемчужное».

И.Е. Забелин упоминает также, что 21 октября 1626г. «дьяк Ждан Шипов отнес в Верх к государю в хоромы птицу Гамаюн», которая в этом случае могла быть какою-либо вещицею, изображавшею такую птицу, как она и описана выше. Возможно, именно об этой вещице пишет так называемая «Книга глаголемая урядник: Новое уложение и устроение чина сокольничья пути» (1656). Здесь читаем:

[quote]«Василий Ботвиньевъ, по государеву указу возьми из Гамаюна,

АНТИЧНАЯ МОЗАИКА

31-03-2012 00:32

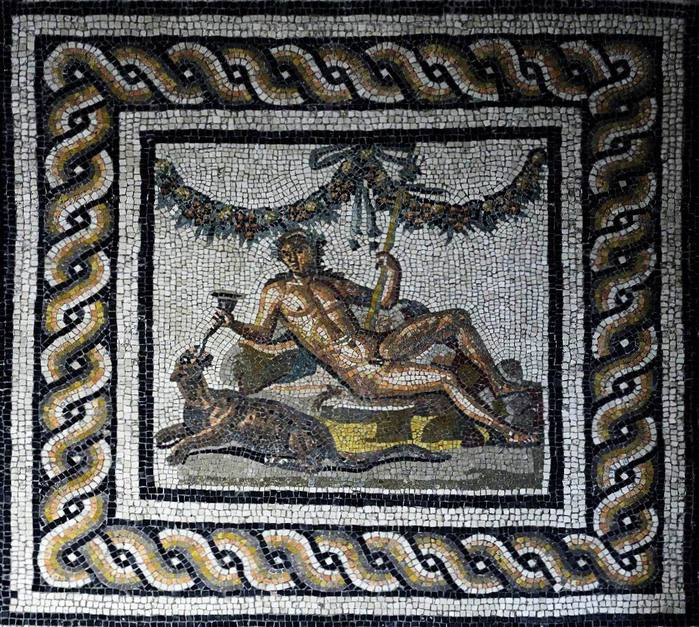

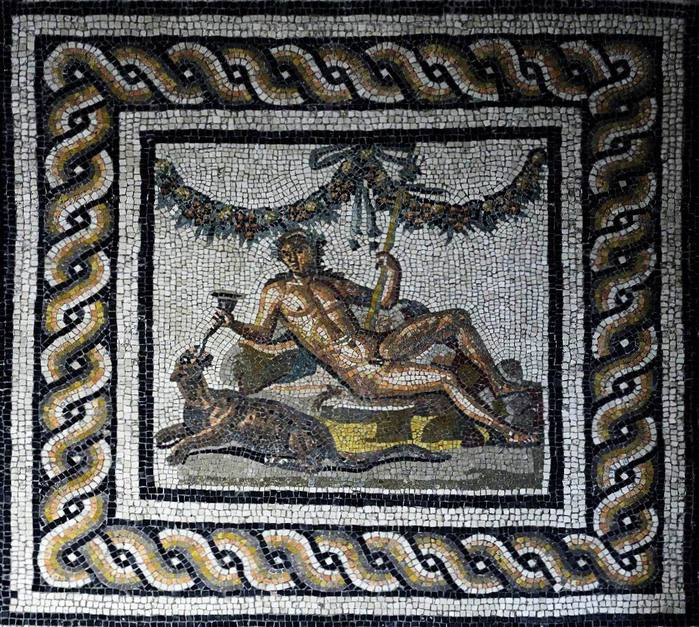

Дионис в плющевом венке и шкуре леопарда.

Мозаика из Дафны (предместье города Антиохии Оронтской), ок. 325-350 г.

Музей Род-Айлендской школы дизайна, Нью-Йорк (Rhode Island School of Design Museum).

________________________

Орел терзающий змею.

Большой дворец мозаики (Great Palace Mosaic Museum), Стамбул.

Сюжет заимствован из египетской мифологии о противостоянии Гора, в образе сокола, и Сета, в образе змея.

«Много раз Гор вызывал злодея Сета на смертный бой и из всех поединков выходил победителем. Поверженный Сет обращался в бегство, прятался, залечивал раны — и снова принимал вызов, и снова дрался. И опять сын Исиды сокрушал своего врага.

Но убить Сета Гор так и не смог. Всякий раз злому красногривому богу удавалось в последний момент спастись. Даже когда Гор, схватив Сета за уши, замахивался мечом, чтоб снести злодею голову, Сет то превращался в змея и уползал под камень, то, обернувшись крокодилом или гиппопотамом, нырял в воду и прятался на дне реки».________________________

Дионис верхом на пантере.

Напольная мозаика, ок. 120-80 гг. до н.э. Делос, Дом масок.

________________________

Дионис. Напольная мозаика триклиния «Дома Диониса». II в. н.э.

Брешиа, Музей Санта-Джулия.

Т.н. «Дом Диониса», названный по сюжету мозаичного панно в триклинии, является частью комплекса «Домусы монастырского сада» (Le Domus dell’Ortaglia) — остатков двух домусов конца I-IV вв. н.э., обнаруженных в ходе раскопок в садах (orti) монастыря Санта-Джулия.________________________

Орфей, играющий на лире. Северная Африка, III в.

Одетый во фракийскую одежду, Орфей играет на лире, сидя на камне под деревом, на котором поет соловей. Найдено в Тунисе в 1940-х гг.________________________

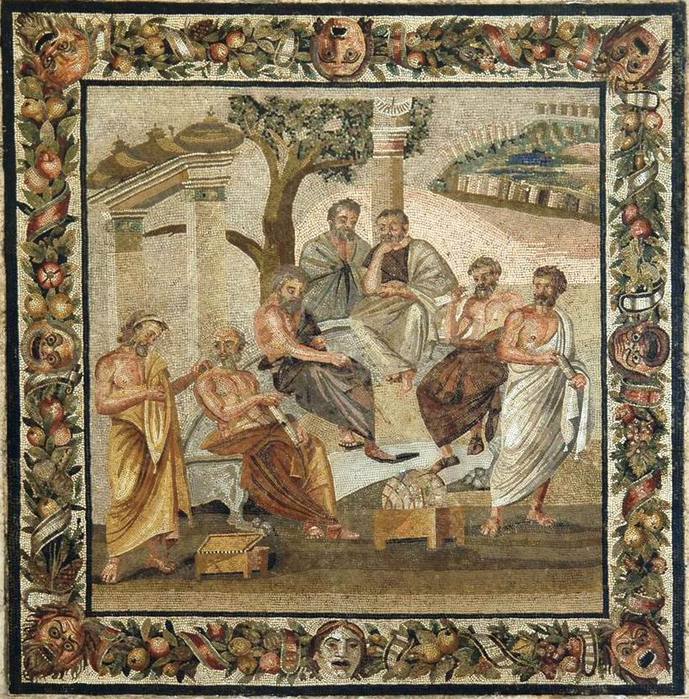

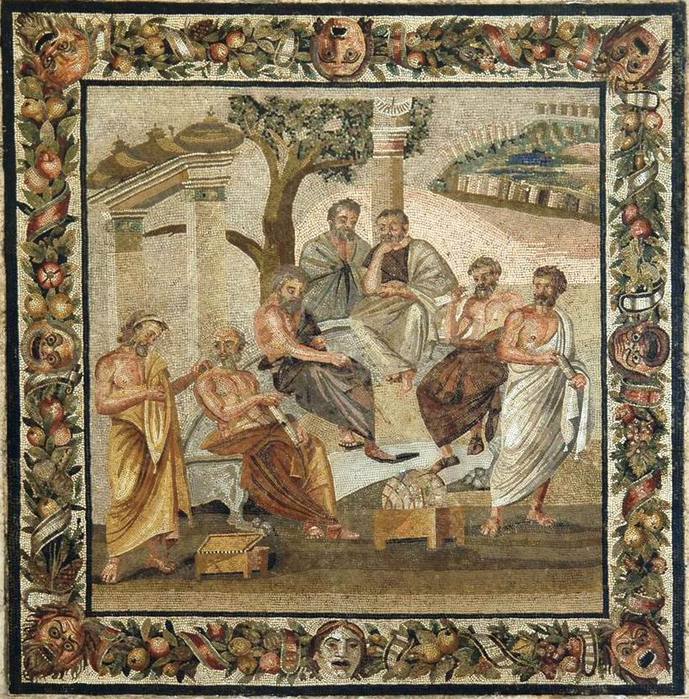

Академия Платона. Мозаика из Помпей. Начало I в. до н.э.

Неаполь, Национальный археологический музей.

Многие мозаики этого периода имеют прекрасную рамку с декоративным украшением из листьев, фруктов и комических масок. Тема, выбранная для этой мозаики — это группа философов, изображенных в обычных одеждах греческих ораторов и философов классического периода. Вторая и третья фигуры слева, как предполагается, изображают соответственно Лисия и Платона. На заднем плане — вид афинского акрополя. Элементы, окружающие философов, священные ворота с вазами, дерево и вотивная колонна — типичны для мифологического пейзажа.________________________

Битва Александра с Дарием.

Фрагмент мозаики, найденной в Доме Фавна, в Помпеях.

Неаполь, Национальный археологический музей.

________________________

Бой петухов между персонификациями победы и поражения.

Мозаика из Помпей (Дом Лабиринта, VI 11, 10, кубикула). Неаполь, Национальный археологический музей.

________________________

Бой петухов. Мозаика из Помпей.

Неаполь, Национальный археологический музей.

________________________

Бродячие музыканты.

Вверху подпись: Диоскурид Самосский. Мозаика из Помпей (т.н. вилла Цицерона). 150-125 гг. до н.э.

Неаполь, Национальный археологический музей.

________________________

![]()

Читать далее...

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

Дионис в плющевом венке и шкуре леопарда.

Мозаика из Дафны (предместье города Антиохии Оронтской), ок. 325-350 г.

Музей Род-Айлендской школы дизайна, Нью-Йорк (Rhode Island School of Design Museum).

________________________

Орел терзающий змею.

Большой дворец мозаики (Great Palace Mosaic Museum), Стамбул.

Сюжет заимствован из египетской мифологии о противостоянии Гора, в образе сокола, и Сета, в образе змея.

«Много раз Гор вызывал злодея Сета на смертный бой и из всех поединков выходил победителем. Поверженный Сет обращался в бегство, прятался, залечивал раны — и снова принимал вызов, и снова дрался. И опять сын Исиды сокрушал своего врага.

Но убить Сета Гор так и не смог. Всякий раз злому красногривому богу удавалось в последний момент спастись. Даже когда Гор, схватив Сета за уши, замахивался мечом, чтоб снести злодею голову, Сет то превращался в змея и уползал под камень, то, обернувшись крокодилом или гиппопотамом, нырял в воду и прятался на дне реки».

Дионис верхом на пантере.

Напольная мозаика, ок. 120-80 гг. до н.э. Делос, Дом масок.

________________________

Дионис. Напольная мозаика триклиния «Дома Диониса». II в. н.э.

Брешиа, Музей Санта-Джулия.

Т.н. «Дом Диониса», названный по сюжету мозаичного панно в триклинии, является частью комплекса «Домусы монастырского сада» (Le Domus dell’Ortaglia) — остатков двух домусов конца I-IV вв. н.э., обнаруженных в ходе раскопок в садах (orti) монастыря Санта-Джулия.

Орфей, играющий на лире. Северная Африка, III в.

Одетый во фракийскую одежду, Орфей играет на лире, сидя на камне под деревом, на котором поет соловей. Найдено в Тунисе в 1940-х гг.

Академия Платона. Мозаика из Помпей. Начало I в. до н.э.

Неаполь, Национальный археологический музей.

Многие мозаики этого периода имеют прекрасную рамку с декоративным украшением из листьев, фруктов и комических масок. Тема, выбранная для этой мозаики — это группа философов, изображенных в обычных одеждах греческих ораторов и философов классического периода. Вторая и третья фигуры слева, как предполагается, изображают соответственно Лисия и Платона. На заднем плане — вид афинского акрополя. Элементы, окружающие философов, священные ворота с вазами, дерево и вотивная колонна — типичны для мифологического пейзажа.

Битва Александра с Дарием.

Фрагмент мозаики, найденной в Доме Фавна, в Помпеях.

Неаполь, Национальный археологический музей.

________________________

Бой петухов между персонификациями победы и поражения.

Мозаика из Помпей (Дом Лабиринта, VI 11, 10, кубикула). Неаполь, Национальный археологический музей.

________________________

Бой петухов. Мозаика из Помпей.

Неаполь, Национальный археологический музей.

________________________

Бродячие музыканты.

Вверху подпись: Диоскурид Самосский. Мозаика из Помпей (т.н. вилла Цицерона). 150-125 гг. до н.э.

Неаполь, Национальный археологический музей.

________________________

РАСПЯТЫЕ ДЕВЫ

19-03-2012 04:30

ВИЛЬГЕФОРТИСА

Вильгефортиса (от лат. Virgo Fortis — Стойкая Дева) — католическая святая, покровительница девушек, стремящихся избавиться от назойливых воздыхателей.

[212x315]

[212x315]

Согласно легенде, она была дочерью португальского короля — закоренелого язычника, который хотел выдать ее за короля Сицилии. Однако она не желала идти замуж ни за каких королей, поскольку была христианкой и дала обет безбрачия. Стремясь соблюсти свой обет, принцесса взмолилась к небесам и обрела чудесное избавление — у нее выросла густая длинная борода; сицилианский король не захотел жениться на такой страхолюдине, после чего разгневанный отец велел ее распять.

[580x414]

[580x414] [580x422]

[580x422]

[209x294]

[209x294]

В Англии ее имя было Uncumber, в Голландии Ontkommer. В немецких землях она была известна как Kümmernis. Она была известна как Liberata в Италии и Франции, и Librada в Испании. Правда в этих южных странах святую изображают без бороды.

ЮЛИЯ КОРСИКАНСКАЯ

На фоне предыдущего сюжета, история о распятой Юлии Корсиканской, не пожелавшей отречься от веры христовой, даже в обмен на свободу, выглядит куда более реалистичной.

христовой, даже в обмен на свободу, выглядит куда более реалистичной.

Святая Юлия (корс. Ghjulia) — покровительница Корсики, жила на заре христианства. Родом она была из Карфагена, поэтому иногда фигурирует также под именем Юлия Карфагенская.

Святая дева была приговорена к смерти на Корсике за отказ принести жертву богам, во время местных празднеств. По версии болландистов, это произошло в V веке (другие источники дают разные годы кончины святой: и III, и VII вв.). Монахи с острова Горгона пришли за телом святой и погребли его в своем монастыре.

Впоследствии (около 763 года) ее мощи перенесли в женский монастырь города Брешии (Brescia), чем было положено начало почитания святой Юлии на севере Италии.

По другой версии, Юлия была корсиканкой, родом из города Нонца. Она была современницей святой Девоты, то есть жила во времена правления императора Диоклетиана (III век). За отказ принести жертву языческим богам она была подвергнута пыткам. По преданию, палачи отрезали ей груди и бросили их на скалы ниже деревни Нонца, где тотчас в скале открылись два источника. Чудо привело в ярость ее палачей, которые привязали святую Юлию к смоковнице, чтобы дать ей умереть от боли.

Т.е. в корсиканской версии распятия девы не было, хотя многие другие детали совпадают с версией болландистов. Однако именно версию болландистов считают более правдоподобной, опирающуюся на авторитет таких хронистов как Витале, Колонна и Фра Паоло Оливезе.

______________________________________________________________

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

ВИЛЬГЕФОРТИСА

Вильгефортиса (от лат. Virgo Fortis — Стойкая Дева) — католическая святая, покровительница девушек, стремящихся избавиться от назойливых воздыхателей.

[212x315]

[212x315]Согласно легенде, она была дочерью португальского короля — закоренелого язычника, который хотел выдать ее за короля Сицилии. Однако она не желала идти замуж ни за каких королей, поскольку была христианкой и дала обет безбрачия. Стремясь соблюсти свой обет, принцесса взмолилась к небесам и обрела чудесное избавление — у нее выросла густая длинная борода; сицилианский король не захотел жениться на такой страхолюдине, после чего разгневанный отец велел ее распять.

[580x414]

[580x414] [580x422]

[580x422] [209x294]

[209x294]

В Англии ее имя было Uncumber, в Голландии Ontkommer. В немецких землях она была известна как Kümmernis. Она была известна как Liberata в Италии и Франции, и Librada в Испании. Правда в этих южных странах святую изображают без бороды.

ЮЛИЯ КОРСИКАНСКАЯ

На фоне предыдущего сюжета, история о распятой Юлии Корсиканской, не пожелавшей отречься от веры

христовой, даже в обмен на свободу, выглядит куда более реалистичной.

христовой, даже в обмен на свободу, выглядит куда более реалистичной.Святая Юлия (корс. Ghjulia) — покровительница Корсики, жила на заре христианства. Родом она была из Карфагена, поэтому иногда фигурирует также под именем Юлия Карфагенская.