Воронин Вячеслав Дмитриевич

28-02-2019 08:04

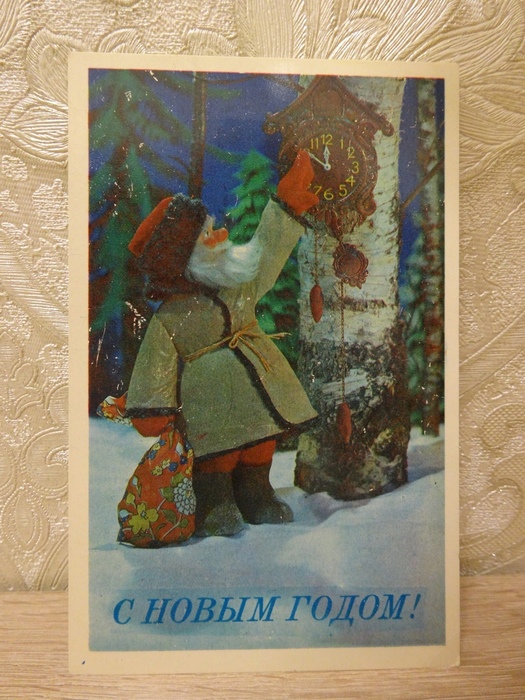

Добрый день, друзья! Продолжаем рубрику "Имя с открытки"! И сегодня у нас буква "В"!. Моим героем сегодня стал советский и российский художник-иллюстратор Вячеслав Дмитриевич Воронин.

Вячеслав Дмитриевич Воронин - известный московский художник, большую часть жизни проработавший в книжной графике, молодежных журналах "Юный техник" и "Техника молодежи", автор многочисленных поздравительных открыток! В журнале "Филокартия" за 2016 год исследователь творчества Вячеслава Воронина Станислав Минеев назвал его художником от Бога или "многостаночником", подчеркнув тем самым многоплановость таланта мастера! Это, на мой взгляд, подтверждают и экспонаты моей коллекции. Большая их часть это новогодние и Рождественские открытки разных эпох. Работы В.Д. Воронина 1970-х годов представляют собой постановочные фотокомпозиции, где героями милых и уютных сюжетов выступают куклы: Дед Мороз, снеговики или дети. Вот Дед Мороз идет по зимнему сказочному лесу и несет мешок с подарками, а здесь он подводит стрелки часов, для того, чтобы скорее наступила полночь. Открытка, изданная к встрече 1981 года уникальна! Это открытка и календарь сразу! Её экземпляры, наверняка сохранились как в коллекциях любителей открыток, так и собирателей календариков, коих в советское время было очень много. Открытки 1980-90-х годов работы Вячеслава Воронина из моей коллекции представляют собой в основном рисованные открытки, но в них так же чувствуется уникальный стиль автора. В процессе поиска информации о художнике я узнала, что Вячеслав Дмитриевич еще и опытный турист! В своё время он с сыновьями проехал на велосипеде весь Крым, а на байдарках прошел многие реки Карелии. В то, ещё советское, время из-за всеобщего дефицита путешественникам приходилось с трудом добывать необходимое туристское снаряжение. Но Вячеслав Дмитриевич был не просто активным туристом, а туристом изобретательным. Все палатки, с которыми он ходил в походы, были самодельными, ибо это жилище туриста должно быть лёгким, компактным, дышащим и непромокаемым. Все конструкции "сочинял" он сам, а на одну из своих палаток даже получил патент. Прочитав об этом заметку в интернете я еще раз решила полюбоваться на открытку Вячеслава Дмитриевича Воронина 1973 года с названием "Новогодний рассказ". На ней мы погружаемся в зимний уютный вечер у костра. Тихо в огне потрескивают поленья, а Дед Мороз рассказывает двум своим юным друзьям увлекательную историю! Я просто уверена, что эта работа художника автобиографична!

[700x525]

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

[700x525]

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

Добрый день, друзья! Продолжаем рубрику "Имя с открытки"! И сегодня у нас буква "В"!. Моим героем сегодня стал советский и российский художник-иллюстратор Вячеслав Дмитриевич Воронин.

Вячеслав Дмитриевич Воронин - известный московский художник, большую часть жизни проработавший в книжной графике, молодежных журналах "Юный техник" и "Техника молодежи", автор многочисленных поздравительных открыток! В журнале "Филокартия" за 2016 год исследователь творчества Вячеслава Воронина Станислав Минеев назвал его художником от Бога или "многостаночником", подчеркнув тем самым многоплановость таланта мастера! Это, на мой взгляд, подтверждают и экспонаты моей коллекции. Большая их часть это новогодние и Рождественские открытки разных эпох. Работы В.Д. Воронина 1970-х годов представляют собой постановочные фотокомпозиции, где героями милых и уютных сюжетов выступают куклы: Дед Мороз, снеговики или дети. Вот Дед Мороз идет по зимнему сказочному лесу и несет мешок с подарками, а здесь он подводит стрелки часов, для того, чтобы скорее наступила полночь. Открытка, изданная к встрече 1981 года уникальна! Это открытка и календарь сразу! Её экземпляры, наверняка сохранились как в коллекциях любителей открыток, так и собирателей календариков, коих в советское время было очень много. Открытки 1980-90-х годов работы Вячеслава Воронина из моей коллекции представляют собой в основном рисованные открытки, но в них так же чувствуется уникальный стиль автора. В процессе поиска информации о художнике я узнала, что Вячеслав Дмитриевич еще и опытный турист! В своё время он с сыновьями проехал на велосипеде весь Крым, а на байдарках прошел многие реки Карелии. В то, ещё советское, время из-за всеобщего дефицита путешественникам приходилось с трудом добывать необходимое туристское снаряжение. Но Вячеслав Дмитриевич был не просто активным туристом, а туристом изобретательным. Все палатки, с которыми он ходил в походы, были самодельными, ибо это жилище туриста должно быть лёгким, компактным, дышащим и непромокаемым. Все конструкции "сочинял" он сам, а на одну из своих палаток даже получил патент. Прочитав об этом заметку в интернете я еще раз решила полюбоваться на открытку Вячеслава Дмитриевича Воронина 1973 года с названием "Новогодний рассказ". На ней мы погружаемся в зимний уютный вечер у костра. Тихо в огне потрескивают поленья, а Дед Мороз рассказывает двум своим юным друзьям увлекательную историю! Я просто уверена, что эта работа художника автобиографична!

[700x525]

[700x525]

Боролин С.

27-02-2019 18:08

Добрый вечер, друзья! Продолжаем рубрику "Имя с открытки". И как мы и договорились, будем следовать правилу алфавита, поэтому сегодня буква "Б"!

Имя выбранного мной художника - Боролин С. Вот так кратко, поскольку, к сожалению, на данный момент я ничего не знаю о судьбе этого мастера открытки, но его творчество я очень люблю с детства! Его открытки несомненно отличаются от работ других художников уже своей тематикой. Это, как правило, официальные, торжественные изображения Московского кремля!

На Новогодней открытке 1979 года на фоне ночного неба изображена Спасская башня с рубиновой звездой. Куранты показывают полночь. Идет снег...Над Красной площадью будто застыла во времени рука национального героя - освободителя Москвы эпохи Смуты, Кузьмы Минина! Она напоминает нам о народном подвиге! На открытке 1984 года мы уже любуемся панорамным видом главной Площади страны. Здесь Спасская и Никольская башни Московского кремля, Собор Василия Блаженного, Мавзолей В.И. Ленина, Сталинские высотки - все архитектурные доминанты столицы, объединяющие историю страны в единое целое! В своей работе 1988 года художник С. Боролин вновь изобразил зимний Московский Кремль, но уже с другого ракурса. На первом плане красуется перед нами Кутафья башня. В центральной части открытки сверкают золотом купола колокольни Ивана Великого. Новый год приходит в столицу, Новый год шагает по всей огромной стране! Все открытки С. Боролина из моей коллекции были выпущены издательством "Правда".На мой взгляд, они могут служить замечательным источником для изучения архитектурных памятников России. Ребенком через них я знакомилась с Москвой, а когда впервые посетила её, то испытала непередаваемое чувство трепета от её величия! До сих пор помню щемящее чувство в груди от осознания того, что сбылась моя давняя мечта! Резные зубцы крепостных стен, Боровицкий холм, Кутафью башню и открытки С. Боролина в детских руках...

[700x525]

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

[700x525]

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

Добрый вечер, друзья! Продолжаем рубрику "Имя с открытки". И как мы и договорились, будем следовать правилу алфавита, поэтому сегодня буква "Б"!

Имя выбранного мной художника - Боролин С. Вот так кратко, поскольку, к сожалению, на данный момент я ничего не знаю о судьбе этого мастера открытки, но его творчество я очень люблю с детства! Его открытки несомненно отличаются от работ других художников уже своей тематикой. Это, как правило, официальные, торжественные изображения Московского кремля!

На Новогодней открытке 1979 года на фоне ночного неба изображена Спасская башня с рубиновой звездой. Куранты показывают полночь. Идет снег...Над Красной площадью будто застыла во времени рука национального героя - освободителя Москвы эпохи Смуты, Кузьмы Минина! Она напоминает нам о народном подвиге! На открытке 1984 года мы уже любуемся панорамным видом главной Площади страны. Здесь Спасская и Никольская башни Московского кремля, Собор Василия Блаженного, Мавзолей В.И. Ленина, Сталинские высотки - все архитектурные доминанты столицы, объединяющие историю страны в единое целое! В своей работе 1988 года художник С. Боролин вновь изобразил зимний Московский Кремль, но уже с другого ракурса. На первом плане красуется перед нами Кутафья башня. В центральной части открытки сверкают золотом купола колокольни Ивана Великого. Новый год приходит в столицу, Новый год шагает по всей огромной стране! Все открытки С. Боролина из моей коллекции были выпущены издательством "Правда".На мой взгляд, они могут служить замечательным источником для изучения архитектурных памятников России. Ребенком через них я знакомилась с Москвой, а когда впервые посетила её, то испытала непередаваемое чувство трепета от её величия! До сих пор помню щемящее чувство в груди от осознания того, что сбылась моя давняя мечта! Резные зубцы крепостных стен, Боровицкий холм, Кутафью башню и открытки С. Боролина в детских руках...

[700x525]

[700x525]

Константин Андрианов.

26-02-2019 20:15

Друзья! Возвращаемся к рассказам о моей коллекции! Сегодня я хочу начать серию публикаций под названием "Имя с открытки". Она будет посвящена самой ценной и любимой части моей коллекции - советским открыткам. В далеких 1980-х годах моего раннего детства я получила в дар от своей прабабушки часть её личного архива - почтовые и поздравительные карточки, которые ей присылали из разных уголков Советского Союза близкие и друзья! Для меня они были настоящим сокровищем, не только хранящим тепло родных рук, но и эстетическим идеалом! Тогда же я сразу приняла решение продолжить эту коллекцию, регулярно пополняя её новыми экспонатами. Нужно сказать, что в СССР открытки играли очень важную роль в жизни. В эпоху отсутствия телефонов, не говоря уж об интернете, они были подчас единственным способом общения! Их с трепетом накануне праздников ждали все советские люди, а к их созданию привлекались самые талантливые художники! Задачей мастеров почтовой миниатюры было создавать неповторимые, яркие, наполненные глубоким смыслом образы, которые должны были одновременно просвещать, радовать и воспитывать людей! У каждого советского художника сложился свой неподражаемый уникальный стиль, который сразу угадывался, как только открытка попадала в руки адресата! Я сама часто в детстве пересматривала свою коллекцию, раскладывая по стопочкам работы своих любимых художников, вошедших через свои работы в мою семью и моё сердце! Сегодня я начну свой рассказ и воспользуюсь принципом русского алфавита. Итак...буква "А".

Художник Андрианов Константин Александрович.

Родился Константин Александрович в 1932 году в посёлке Палех - старинном центре русского народного промысла - палехской лаковой миниатюры и иконописи. В 1951-1956 годах учился в Палехском художественном училище. Затем окончил Московское Высшее художественно-промышленное училище. Работал в палехских художественно-промышленных мастерских. Вошел в Союз художников РСФСР. Константин Александрович Андрианов в 1960-1980-х годах создал очень много сказочно-красивых поздравительных открыток в основу которых были положены литературные сюжеты и мотивы русского народного фольклора! Словно палехские шкатулки, сияющие золотом и яркими красками, они поражают своим изяществом и тончайшими деталями. Вот Мороз- Воевода обходит свои владения, нагоняя стужу и метель, на другой открытке Дед Мороз кружится в танце со своей внучкой Снегурочкой, им вторят сказочные птицы, на следующей открытке появляется уже целый хоровод царевен и будто слышатся мелодии Н.А. Римского-Корсакова. На многих новогодних работах К.А. Андрианова изображен сияющий золотом Московский кремль - вечный образ русской столицы! Есть в моей коллекции интересная открытка, на которой изображена традиционная русская тройка лошадей, которой управляет космонавт! Вот такое сочетание русских традиционных мотивов и достижений советской науки!Работы Константина Александровича Андрианова несомненно являются большой ценностью для коллекционеров, а сам художник и сегодня живет насыщенной творческой жизнью!

[700x525]

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

[700x525]

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

Друзья! Возвращаемся к рассказам о моей коллекции! Сегодня я хочу начать серию публикаций под названием "Имя с открытки". Она будет посвящена самой ценной и любимой части моей коллекции - советским открыткам. В далеких 1980-х годах моего раннего детства я получила в дар от своей прабабушки часть её личного архива - почтовые и поздравительные карточки, которые ей присылали из разных уголков Советского Союза близкие и друзья! Для меня они были настоящим сокровищем, не только хранящим тепло родных рук, но и эстетическим идеалом! Тогда же я сразу приняла решение продолжить эту коллекцию, регулярно пополняя её новыми экспонатами. Нужно сказать, что в СССР открытки играли очень важную роль в жизни. В эпоху отсутствия телефонов, не говоря уж об интернете, они были подчас единственным способом общения! Их с трепетом накануне праздников ждали все советские люди, а к их созданию привлекались самые талантливые художники! Задачей мастеров почтовой миниатюры было создавать неповторимые, яркие, наполненные глубоким смыслом образы, которые должны были одновременно просвещать, радовать и воспитывать людей! У каждого советского художника сложился свой неподражаемый уникальный стиль, который сразу угадывался, как только открытка попадала в руки адресата! Я сама часто в детстве пересматривала свою коллекцию, раскладывая по стопочкам работы своих любимых художников, вошедших через свои работы в мою семью и моё сердце! Сегодня я начну свой рассказ и воспользуюсь принципом русского алфавита. Итак...буква "А".

Художник Андрианов Константин Александрович.

Родился Константин Александрович в 1932 году в посёлке Палех - старинном центре русского народного промысла - палехской лаковой миниатюры и иконописи. В 1951-1956 годах учился в Палехском художественном училище. Затем окончил Московское Высшее художественно-промышленное училище. Работал в палехских художественно-промышленных мастерских. Вошел в Союз художников РСФСР. Константин Александрович Андрианов в 1960-1980-х годах создал очень много сказочно-красивых поздравительных открыток в основу которых были положены литературные сюжеты и мотивы русского народного фольклора! Словно палехские шкатулки, сияющие золотом и яркими красками, они поражают своим изяществом и тончайшими деталями. Вот Мороз- Воевода обходит свои владения, нагоняя стужу и метель, на другой открытке Дед Мороз кружится в танце со своей внучкой Снегурочкой, им вторят сказочные птицы, на следующей открытке появляется уже целый хоровод царевен и будто слышатся мелодии Н.А. Римского-Корсакова. На многих новогодних работах К.А. Андрианова изображен сияющий золотом Московский кремль - вечный образ русской столицы! Есть в моей коллекции интересная открытка, на которой изображена традиционная русская тройка лошадей, которой управляет космонавт! Вот такое сочетание русских традиционных мотивов и достижений советской науки!Работы Константина Александровича Андрианова несомненно являются большой ценностью для коллекционеров, а сам художник и сегодня живет насыщенной творческой жизнью!

[700x525]

[700x525]

С днем Святого Валентина!

14-02-2019 14:40

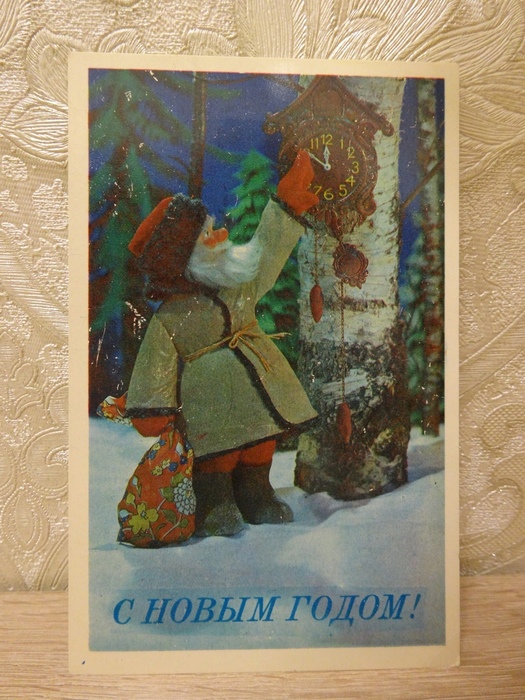

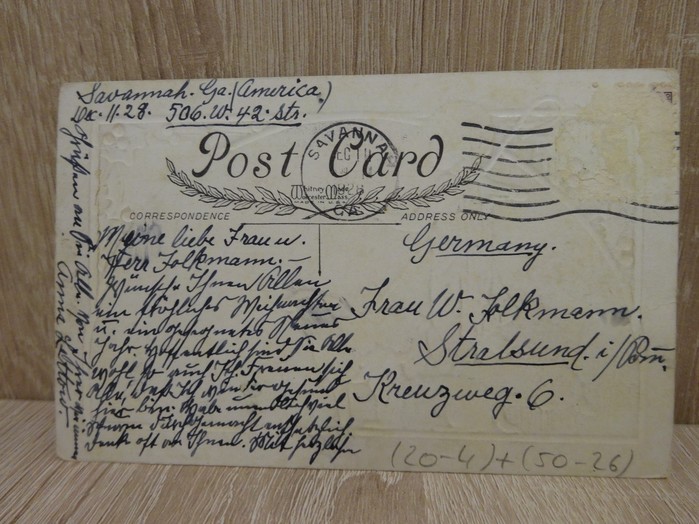

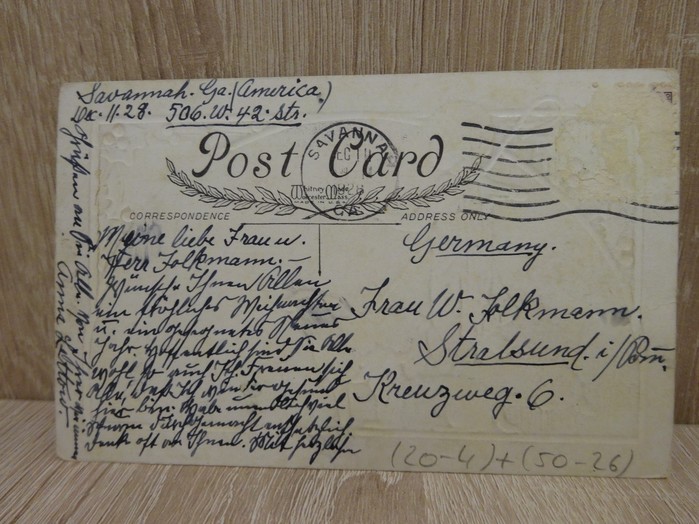

Друзья, продолжаем рубрику! Сегодня 14 февраля!С Днем Святого Валентина! В Россию этот праздник пришел относительно недавно, тогда как на Западе он имеет вековые традиции! Любящие сердца,как известно, обмениваются в этот день маленькими открытками с признаниями в любви, получившими название валентинки! В XIX веке сердцем американской индустрии валентинки стал город Вустер (Штат Массачусетс). У истоков этого стоял предприниматель Джордж Кларксон Уитни. Он родился в 1842 году и был младшим из трех братьев Уитни. Родители мальчиков умерли в раннем детстве, опекуном и наставником Джорджа стал его старший брат Самнер. Джордж окончил Вустескую Академию и в возрасте 19 лет попал на войну. Началась Гражданская война. После её окончания Джордж присоединился к семейному бизнесу брата, владельца оптового магазина. Чем только не торговал магазин, но уникальным товаром были выполненные вручную валентинки, которые создавала супруга Самнера. Они то и оказались самыми востребованными. Жизнь быстро менялась, травмы Гражданской войны привели к всплеску сентиментальности, а валентинки предоставили идеальную среду для выражения своих чувств! После смерти брата Джордж унаследовал его дело и создал компанию "The Whitney Valentine Company". Он начал развивать дело по производству валентинок и скупать своих конкурентов. До 1888 года Уинти выкупил по меньшей мере 10 своих конкурентов, в том числе Эстер Хоуленд и компанию AJ Фишер. Джордж добавил в свой бизнес и другие праздничные открытки к Новому году, Рождеству и Пасхе, активно занимался благотворительностью! "Индустрия, пунктуальность и христианство" - вот слова девиза Уитни! В 1915 году журнал Worcester констатировал, что 90% валентинок, которыми обмениваются в праздник происходят из Вустера! В апреле того же 1915 года Джорджа Уитни не стало. Его бизнес продолжал еще долго развиваться и процветать под руководством его сына Уоррена и внука Джорджа Уитни II. И только суровые реалии Второй мировой войны привели к ликвидации бизнеса. 1 марта 1942 года фирма была ликвидирована. Но многие прекрасные валентинки и открытки компании Уитни сегодня хранятся в Вустерском историческом музее и частных коллекциях. Одна, правда Рождественская, открытка Уитни есть и у меня! У неё интересный и долгий путь, ведь она пересекла океан в далеком 1928 году, добралась из Штатов в Германию, а потом в Россию, прежде чем оказаться в моих руках! Смотрите и любуйтесь! А также представляю Вам фото Джорджа Уитни 1888 года и коллектива его компании 1898 года. А еще на просторах интернета я нашла надгробие семейного захоронения Уитни в родном им штате Массачусетс. На камне начертаны имена всех владельцев компании.

[700x524]

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

[700x524]

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

Друзья, продолжаем рубрику! Сегодня 14 февраля!С Днем Святого Валентина! В Россию этот праздник пришел относительно недавно, тогда как на Западе он имеет вековые традиции! Любящие сердца,как известно, обмениваются в этот день маленькими открытками с признаниями в любви, получившими название валентинки! В XIX веке сердцем американской индустрии валентинки стал город Вустер (Штат Массачусетс). У истоков этого стоял предприниматель Джордж Кларксон Уитни. Он родился в 1842 году и был младшим из трех братьев Уитни. Родители мальчиков умерли в раннем детстве, опекуном и наставником Джорджа стал его старший брат Самнер. Джордж окончил Вустескую Академию и в возрасте 19 лет попал на войну. Началась Гражданская война. После её окончания Джордж присоединился к семейному бизнесу брата, владельца оптового магазина. Чем только не торговал магазин, но уникальным товаром были выполненные вручную валентинки, которые создавала супруга Самнера. Они то и оказались самыми востребованными. Жизнь быстро менялась, травмы Гражданской войны привели к всплеску сентиментальности, а валентинки предоставили идеальную среду для выражения своих чувств! После смерти брата Джордж унаследовал его дело и создал компанию "The Whitney Valentine Company". Он начал развивать дело по производству валентинок и скупать своих конкурентов. До 1888 года Уинти выкупил по меньшей мере 10 своих конкурентов, в том числе Эстер Хоуленд и компанию AJ Фишер. Джордж добавил в свой бизнес и другие праздничные открытки к Новому году, Рождеству и Пасхе, активно занимался благотворительностью! "Индустрия, пунктуальность и христианство" - вот слова девиза Уитни! В 1915 году журнал Worcester констатировал, что 90% валентинок, которыми обмениваются в праздник происходят из Вустера! В апреле того же 1915 года Джорджа Уитни не стало. Его бизнес продолжал еще долго развиваться и процветать под руководством его сына Уоррена и внука Джорджа Уитни II. И только суровые реалии Второй мировой войны привели к ликвидации бизнеса. 1 марта 1942 года фирма была ликвидирована. Но многие прекрасные валентинки и открытки компании Уитни сегодня хранятся в Вустерском историческом музее и частных коллекциях. Одна, правда Рождественская, открытка Уитни есть и у меня! У неё интересный и долгий путь, ведь она пересекла океан в далеком 1928 году, добралась из Штатов в Германию, а потом в Россию, прежде чем оказаться в моих руках! Смотрите и любуйтесь! А также представляю Вам фото Джорджа Уитни 1888 года и коллектива его компании 1898 года. А еще на просторах интернета я нашла надгробие семейного захоронения Уитни в родном им штате Массачусетс. На камне начертаны имена всех владельцев компании.

[700x524]

[700x524]

Викторианский стиль.

14-02-2019 14:17

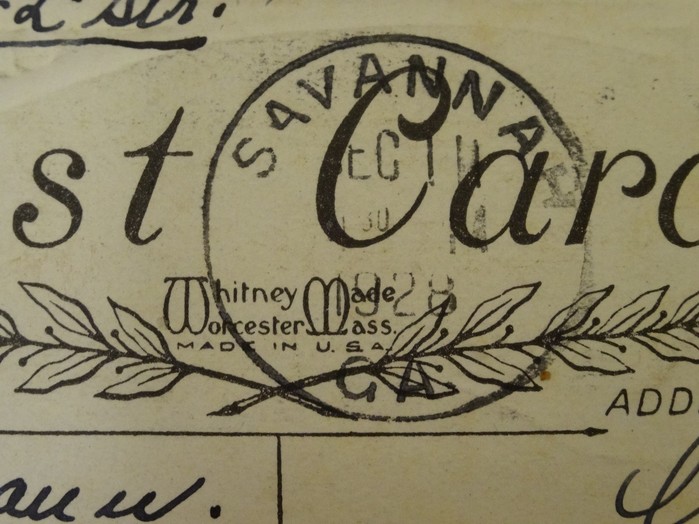

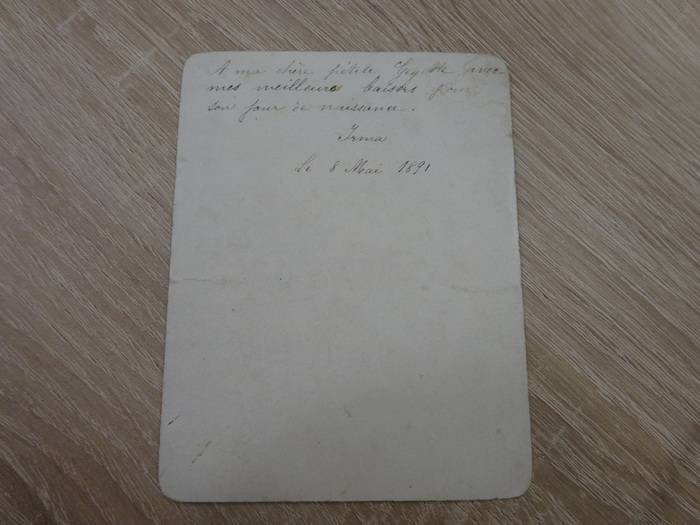

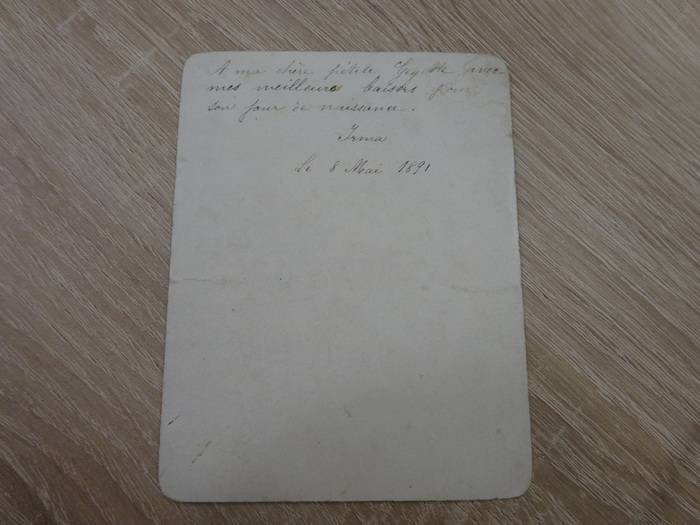

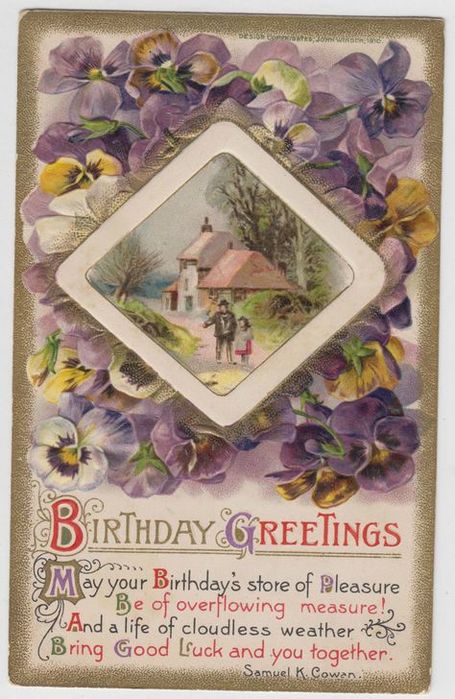

Друзья!Продолжаем рубрику. Каждая открытка - прочитанная книга! Давайте мы совершим путешествие в Викторианскую эпоху! Утро, цветущий сад за окном, и чья-то рука с нежностью выводит аккуратные строки на открытке " Моей дорогой малышке Джегетте с тёплыми поцелуями в день её рождения. Ирма. 8 мая 1891 год". Эти слова написаны на французском, но на лицевой стороне открытки мы читаем строки английского поэта Самуэля Коуэна (Samuel K. Cowan) - (1850-1918). Он родился 13 августа 1850 года в Ирландии, в графстве Антрим (на территории современного города Лисберн). Самуэль Коуэн стал одним из известнейших английских поэтов своей эпохи. Его перу принадлежат многочисленные стихотворения и поэмы, а также рождественские гимны на музыку выдающихся английских композиторов. На протяжении всей жизни Самуэль Коуэн собирал и изучал предания, песни и сказки родной Ирландии, которые были им обобщены в его трудах "Идиллии Ирландии" и "Некоторые кельтские легенды", хранящихся ныне в библиотеке Ольстерского университета. Сюжет иллюстрации к строкам С. Коуэна наверняка взят из народного фольклора! Я давно мечтаю узнать историю появления моей открытки, определить имена её издателя и художника. Но пока я нахожусь в самом начале пути. На сайтах коллекционеров я обнаружила, что английское издательство Rafael Tuc and sons в те же годы выпускало серию открыток с изображением цветов и цитатами английских поэтов, в том числе и Самуэля Коуэна, моя открытка идеально подходит к ним по размерам и стилю оформления! Но вот только знаменитой маркировки издательства, увы, на ней нет. Она имеет другую подпись, мной пока не расшифрованную. Помещаю здесь экспонат моей коллекции и найденные мною английские открытки с цитатами поэта.

[624x500]

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

[624x500]

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

Друзья!Продолжаем рубрику. Каждая открытка - прочитанная книга! Давайте мы совершим путешествие в Викторианскую эпоху! Утро, цветущий сад за окном, и чья-то рука с нежностью выводит аккуратные строки на открытке " Моей дорогой малышке Джегетте с тёплыми поцелуями в день её рождения. Ирма. 8 мая 1891 год". Эти слова написаны на французском, но на лицевой стороне открытки мы читаем строки английского поэта Самуэля Коуэна (Samuel K. Cowan) - (1850-1918). Он родился 13 августа 1850 года в Ирландии, в графстве Антрим (на территории современного города Лисберн). Самуэль Коуэн стал одним из известнейших английских поэтов своей эпохи. Его перу принадлежат многочисленные стихотворения и поэмы, а также рождественские гимны на музыку выдающихся английских композиторов. На протяжении всей жизни Самуэль Коуэн собирал и изучал предания, песни и сказки родной Ирландии, которые были им обобщены в его трудах "Идиллии Ирландии" и "Некоторые кельтские легенды", хранящихся ныне в библиотеке Ольстерского университета. Сюжет иллюстрации к строкам С. Коуэна наверняка взят из народного фольклора! Я давно мечтаю узнать историю появления моей открытки, определить имена её издателя и художника. Но пока я нахожусь в самом начале пути. На сайтах коллекционеров я обнаружила, что английское издательство Rafael Tuc and sons в те же годы выпускало серию открыток с изображением цветов и цитатами английских поэтов, в том числе и Самуэля Коуэна, моя открытка идеально подходит к ним по размерам и стилю оформления! Но вот только знаменитой маркировки издательства, увы, на ней нет. Она имеет другую подпись, мной пока не расшифрованную. Помещаю здесь экспонат моей коллекции и найденные мною английские открытки с цитатами поэта.

[624x500]

[624x500]

Леа и Мими.

14-02-2019 14:12

Друзья, продолжаю знакомить Вас с творчеством Раймунда Вичеры - австрийского художника эпохи модерна через свою коллекцию открыток! В Саратове в этом году выдалась невероятно снежная зима, какой не было ровно сто лет в наших краях! Гуляешь по улицам и скверам, а кругом снег и много много снеговиков! С десяток я встретила сегодня по дороге с работы домой!И как жизненные ситуации порой подталкивают нас протянуть руку к полке за любимой книгой, так и я решила еще раз полюбоваться одной открыткой и перечитать её историю, написанную художником и её первыми владельцами! Юные счастливые девушки лепят снеговика. И чья то рука аккуратно подписала их имена...наверняка, по мотивам воспоминаний. Эх, знать бы кем они были эти прелестные Мими и Леа!? Символично, что открытка прошла почту ровно сто лет назад в 1919 году.

[700x524]

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

[700x524]

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

Друзья, продолжаю знакомить Вас с творчеством Раймунда Вичеры - австрийского художника эпохи модерна через свою коллекцию открыток! В Саратове в этом году выдалась невероятно снежная зима, какой не было ровно сто лет в наших краях! Гуляешь по улицам и скверам, а кругом снег и много много снеговиков! С десяток я встретила сегодня по дороге с работы домой!И как жизненные ситуации порой подталкивают нас протянуть руку к полке за любимой книгой, так и я решила еще раз полюбоваться одной открыткой и перечитать её историю, написанную художником и её первыми владельцами! Юные счастливые девушки лепят снеговика. И чья то рука аккуратно подписала их имена...наверняка, по мотивам воспоминаний. Эх, знать бы кем они были эти прелестные Мими и Леа!? Символично, что открытка прошла почту ровно сто лет назад в 1919 году.

[700x524]

[700x524]

Загадки Венских открыток.

14-02-2019 14:06

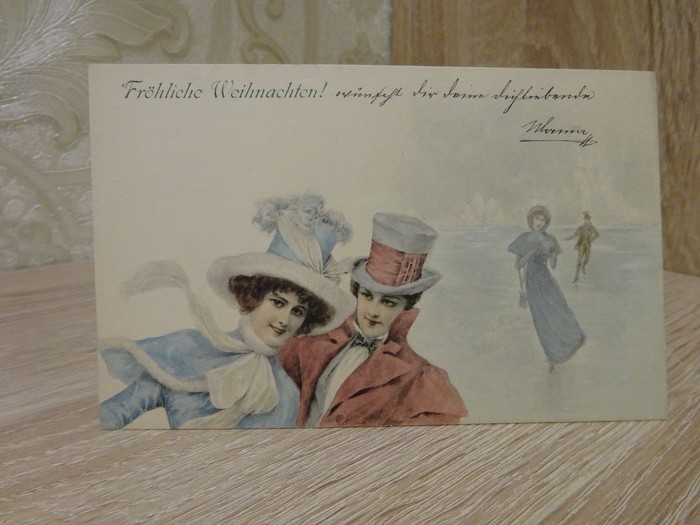

Продолжаем рубрику! Каждая открытка - прочитанная книга! Представляю Вам еще один экспонат моей коллекции. Самые раритетные и модные открытки начала XX века сегодня называют "венскими". Вот одна из них! С 1900 по 1917 год во французском Лионе работало австрийское издательство M.M. Vienne. Под подписью M.M. Vienne скрывался издатель из г. Вены Макс Мунк. Позже появилась расшифровка подписи: крупно M.M. Vienne, а внизу помельче - M. Munk. Но путаница осталась до сих пор: многие думают, что Вьенн - это издатель, а Мунк - это художник. На самом деле, художником, создавшим для Вьенна прелестные серии, невероятно популярных, как их называли, снежно-упоительных открыток, был известный и очень модный в то время живописец Раймунд Вичера (1862-1925).

Он родился в Австрии, учился искусству в Вене и стал там академиком живописи. Рисовал прелестных дам в традиционном тогда стиле Belle Epoque - прекрасной эпохи, был признанным мастером модерна. В наследии мастера огромное количество новогодних, рождественских и пасхальных открыток. Вичера использовал тончайшую технику акварели, поэтому открытки получались легчайших, словно обволакивающих тонов! Сценки чаще всего происходят на фоне заснеженного пейзажа. И что приятно, всех своих прелестниц художник писал с собственной жены! Его любовь сквозит в каждом рисунке. Не потому ли его открытки сквозь столетие светятся счастьем?

[700x524]

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

[700x524]

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

Продолжаем рубрику! Каждая открытка - прочитанная книга! Представляю Вам еще один экспонат моей коллекции. Самые раритетные и модные открытки начала XX века сегодня называют "венскими". Вот одна из них! С 1900 по 1917 год во французском Лионе работало австрийское издательство M.M. Vienne. Под подписью M.M. Vienne скрывался издатель из г. Вены Макс Мунк. Позже появилась расшифровка подписи: крупно M.M. Vienne, а внизу помельче - M. Munk. Но путаница осталась до сих пор: многие думают, что Вьенн - это издатель, а Мунк - это художник. На самом деле, художником, создавшим для Вьенна прелестные серии, невероятно популярных, как их называли, снежно-упоительных открыток, был известный и очень модный в то время живописец Раймунд Вичера (1862-1925).

Он родился в Австрии, учился искусству в Вене и стал там академиком живописи. Рисовал прелестных дам в традиционном тогда стиле Belle Epoque - прекрасной эпохи, был признанным мастером модерна. В наследии мастера огромное количество новогодних, рождественских и пасхальных открыток. Вичера использовал тончайшую технику акварели, поэтому открытки получались легчайших, словно обволакивающих тонов! Сценки чаще всего происходят на фоне заснеженного пейзажа. И что приятно, всех своих прелестниц художник писал с собственной жены! Его любовь сквозит в каждом рисунке. Не потому ли его открытки сквозь столетие светятся счастьем?

[700x524]

[700x524]

Главная цветочница Германии.

14-02-2019 13:56

Друзья, открываю новую рубрику) Буду периодически публиковать посты о своей коллекции. Близкие друзья и знакомые знают, что я с трех лет заядлый филокартист!да-да коллекционер открыток!Коллекцию начала еще моя прабабушка Анастасия Ивановна Плотникова и передала её мне) Каждая открытка для меня словно прочитанная книга, рассказывающая о своём авторе и эпохе её создания! В моей коллекции есть работа немецкой художницы эпохи модерна Катарины Кляйн.

(Catharina Klein, 1861–1929).

Родилась Катарина в 1861 году в Eylau в Восточной Пруссии (ныне- Россия, Калининградская область), после переезда в Берлин усиленно занималась изучением живописи и в скором времени стала самой известной «цветочницей» Германии.

В настоящее время сохранилось очень малое количество ее полотен, поэтому судить о ее творчестве и стиле мы можем только на основе открыток, календарей и плакатов, которые печатались по мотивам ее работ. Исследователи убеждены, что интерес к цветам и фруктам возник у Катарины в детстве, поскольку она была хорошо знакома с сельской жизнью. Примечательно, что художница всегда писала свои натюрморты с натуры, и сама не подозревая того, «увековечила» на своих рисунках цветы, те же розы, и овощи, сорта которых сейчас уже не существуют. Поэтому некоторые работы Кляйн имеют ценность для исследователей-ботаников. Ее работы, как правило, имеют подпись «C.Klein», но существуют и неподписанные образцы, которые нетрудно опознать из-за неповторимого стиля Катарины.

Моя открытка прошла почту в 1926 году, еще при жизни Катарины Кляйн!

[700x524]

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

[700x524]

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

Друзья, открываю новую рубрику) Буду периодически публиковать посты о своей коллекции. Близкие друзья и знакомые знают, что я с трех лет заядлый филокартист!да-да коллекционер открыток!Коллекцию начала еще моя прабабушка Анастасия Ивановна Плотникова и передала её мне) Каждая открытка для меня словно прочитанная книга, рассказывающая о своём авторе и эпохе её создания! В моей коллекции есть работа немецкой художницы эпохи модерна Катарины Кляйн.

(Catharina Klein, 1861–1929).

Родилась Катарина в 1861 году в Eylau в Восточной Пруссии (ныне- Россия, Калининградская область), после переезда в Берлин усиленно занималась изучением живописи и в скором времени стала самой известной «цветочницей» Германии.

В настоящее время сохранилось очень малое количество ее полотен, поэтому судить о ее творчестве и стиле мы можем только на основе открыток, календарей и плакатов, которые печатались по мотивам ее работ. Исследователи убеждены, что интерес к цветам и фруктам возник у Катарины в детстве, поскольку она была хорошо знакома с сельской жизнью. Примечательно, что художница всегда писала свои натюрморты с натуры, и сама не подозревая того, «увековечила» на своих рисунках цветы, те же розы, и овощи, сорта которых сейчас уже не существуют. Поэтому некоторые работы Кляйн имеют ценность для исследователей-ботаников. Ее работы, как правило, имеют подпись «C.Klein», но существуют и неподписанные образцы, которые нетрудно опознать из-за неповторимого стиля Катарины.

Моя открытка прошла почту в 1926 году, еще при жизни Катарины Кляйн!

[700x524]

[700x524]

Новогодний и Рождественский винтаж своими руками!

12-12-2018 10:36

В сочельник.

Загадывая желания...

Уютный вечер.

Зимнее творчество.

Добрая традиция.

В ожидании чуда.

Снегопад.

На катке.

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

В сочельник.

Загадывая желания...

Уютный вечер.

Зимнее творчество.

Добрая традиция.

В ожидании чуда.

Снегопад.

На катке.

Дворцово-парковый ансамбль Ораниенбаум в 2018 году.

03-08-2018 08:19

В этом году мне вновь удалось посетить Ораниенбаум!Сколько всего изменилось!Сколько красоты там!После реставрации вновь открыл двери посетителям Дворец императора Петра III. Дворец был частью крепости Петерштадт, служил местом уединения и отдыха необычного императора, сложного человека с трагической судьбой, при этом очень интересного, образованного! Его супруга Екатерина II, взойдя на престол, постаралась стереть память о своём предшественнике. Она велела разобрать крепость, оставив от всего ансамбля только этот дворец. Долгие годы он находился в запустении, лишь В.К. Елена Павловна-супруга внука Петра III -Великого князя Михаила Павловича, постаралась восстановить дворец таким, каким он был при своем хозяине. В 2013 годы нам посчастливилось посетить дворец и увидеть его таким, каким он был в XIX веке. В 2018 году была проведена новая реставрация дворца. Мы вновь посетили это маленькое чудо, сравнив залы его до и после реставрационных работ! В парке появился новый памятник Петру Федоровичу. Открыта после реставрации большая часть верхнего парка! Браво ландшафтным дизайнерам - садовых дел мастерам, как говорили раньше! Благоухающие цветы, бабочки, завораживающее пение птиц, уникальные архитектурные памятники, близость моря...всё это создаёт ощущение блаженства!

Павильон Каменное зало.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

2.

3.

4.

Читать далее...

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

В этом году мне вновь удалось посетить Ораниенбаум!Сколько всего изменилось!Сколько красоты там!После реставрации вновь открыл двери посетителям Дворец императора Петра III. Дворец был частью крепости Петерштадт, служил местом уединения и отдыха необычного императора, сложного человека с трагической судьбой, при этом очень интересного, образованного! Его супруга Екатерина II, взойдя на престол, постаралась стереть память о своём предшественнике. Она велела разобрать крепость, оставив от всего ансамбля только этот дворец. Долгие годы он находился в запустении, лишь В.К. Елена Павловна-супруга внука Петра III -Великого князя Михаила Павловича, постаралась восстановить дворец таким, каким он был при своем хозяине. В 2013 годы нам посчастливилось посетить дворец и увидеть его таким, каким он был в XIX веке. В 2018 году была проведена новая реставрация дворца. Мы вновь посетили это маленькое чудо, сравнив залы его до и после реставрационных работ! В парке появился новый памятник Петру Федоровичу. Открыта после реставрации большая часть верхнего парка! Браво ландшафтным дизайнерам - садовых дел мастерам, как говорили раньше! Благоухающие цветы, бабочки, завораживающее пение птиц, уникальные архитектурные памятники, близость моря...всё это создаёт ощущение блаженства!

Павильон Каменное зало.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

2.

3.

4.

Парк Александрия в Петергофе

02-08-2018 19:15

Парк Александрия назван так по имени своей первой владелицы – императрицы Александры Фёдоровны, супруги Николая I. Cолнце, цветы, тенистые рощи старых дубов, "музыка воды" ручья, просторы лугов под сливающимся с заливом бездонным небом – всё это и есть Александрия – семейное гнездо четырёх поколений династии Романовых.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

[700x525]

[700x525]

2.

[700x525]

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

[700x525]

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

Парк Александрия назван так по имени своей первой владелицы – императрицы Александры Фёдоровны, супруги Николая I. Cолнце, цветы, тенистые рощи старых дубов, "музыка воды" ручья, просторы лугов под сливающимся с заливом бездонным небом – всё это и есть Александрия – семейное гнездо четырёх поколений династии Романовых.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

[700x525]

[700x525] 2.

[700x525]

[700x525]

Ольгин павильон в Петергофе

05-07-2018 09:49

Ольгин павильон – подарок императора Николая I своей дочери, великой княжне Ольге Николаевне, ко дню её бракосочетания с принцем Карлом Вюртембергским. Павильон построен в стиле загородных вилл острова Сицилии, в столице которого, Палермо, решился вопрос о браке великой княжны.

Ольгин павильон в Петергофе. Фото Анастасии Семёновой.

Ольга Николаевна Романова. К. Робертсон. 1841 год.

Король Карл Вюртембергский.

Павильон представляет собою трёхэтажную башню с террасой и лестницей, спускающейся прямо к воде. Когда-то сюда причаливали лодки, гондолы и паром.

Гладкие стены павильона оживлены барельефами, балконами, нишами с мраморными бюстами, оригинальными дождевыми стоками в виде крылатых драконов. Башня, плавные извилистые дорожки с высаженной вдоль них земляникой, деревья, кусты сирени, барбариса, жасмина, лужайки и цветы, – весь ансамбль небольшого Ольгина острова создавал ощущение безмятежности и покоя. Иллюзию райского сада, где человек находится в гармонии с самим собой, поддерживали гуляющие по острову павлины.

Фотографии Анастасии Семёновой.

Внутренняя отделка Ольгина павильона довольно сдержанна, но не лишена изысканности: скромные лепной и живописный орнаменты, паркетные полы, мраморные камины. На первом этаже Столовая, где царственное семейство устраивало завтраки и полдники, во время которых пили кофе, "кушали чай". Императрица и Ольга Николаевна предпочитали кофе, а Николай Первый любил чай, и, по воспоминаниям Ольги, "…ел к нему иногда солёный огурец". Круглый стол около камина сервирован предметами из приданого Ольги Николаевны. Это салфетки из отбелённого льна, столовое серебро, фарфоровый и серебряный столовые сервизы. Приданое, перечень которого занимал десятки страниц, соответствовало рангу и достоинству русской великой княжны.

Столовая Ольгина павильона. Фото Анастасии Семёновой.

Ольга Николаевна была настоящей красавицей, что подтверждает портрет, написанный в Палермо в 1846 году художником П. Орловым. О счастливых днях отдыха на Сицилии напоминают в Столовой картины с видами Италии.

Пейзажи "страны грёз" украшают и Кабинет Ольги Николаевны, оформленный без лишней помпезности – дочери Николая I воспитывались в спартанской простоте. На рабочем столе Кабинета письменные принадлежности, среди которых мозаичный пресс с изображением сицилийского герба. На отдельном столике шкатулка для рукоделия. Царские дочери хорошо вышивали, кроме того, они умели музицировать, их обучали рисованию, пению, танцам, верховой езде.

Кабинет Великой княжны Ольги Николаевны. Фото Анастасии Семёновой.

![]()

Читать далее...

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

Ольгин павильон – подарок императора Николая I своей дочери, великой княжне Ольге Николаевне, ко дню её бракосочетания с принцем Карлом Вюртембергским. Павильон построен в стиле загородных вилл острова Сицилии, в столице которого, Палермо, решился вопрос о браке великой княжны.

Ольгин павильон в Петергофе. Фото Анастасии Семёновой.

Ольга Николаевна Романова. К. Робертсон. 1841 год.

Король Карл Вюртембергский.

Павильон представляет собою трёхэтажную башню с террасой и лестницей, спускающейся прямо к воде. Когда-то сюда причаливали лодки, гондолы и паром.

Гладкие стены павильона оживлены барельефами, балконами, нишами с мраморными бюстами, оригинальными дождевыми стоками в виде крылатых драконов. Башня, плавные извилистые дорожки с высаженной вдоль них земляникой, деревья, кусты сирени, барбариса, жасмина, лужайки и цветы, – весь ансамбль небольшого Ольгина острова создавал ощущение безмятежности и покоя. Иллюзию райского сада, где человек находится в гармонии с самим собой, поддерживали гуляющие по острову павлины.

Фотографии Анастасии Семёновой.

Внутренняя отделка Ольгина павильона довольно сдержанна, но не лишена изысканности: скромные лепной и живописный орнаменты, паркетные полы, мраморные камины. На первом этаже Столовая, где царственное семейство устраивало завтраки и полдники, во время которых пили кофе, "кушали чай". Императрица и Ольга Николаевна предпочитали кофе, а Николай Первый любил чай, и, по воспоминаниям Ольги, "…ел к нему иногда солёный огурец". Круглый стол около камина сервирован предметами из приданого Ольги Николаевны. Это салфетки из отбелённого льна, столовое серебро, фарфоровый и серебряный столовые сервизы. Приданое, перечень которого занимал десятки страниц, соответствовало рангу и достоинству русской великой княжны.

Столовая Ольгина павильона. Фото Анастасии Семёновой.

Ольга Николаевна была настоящей красавицей, что подтверждает портрет, написанный в Палермо в 1846 году художником П. Орловым. О счастливых днях отдыха на Сицилии напоминают в Столовой картины с видами Италии.

Пейзажи "страны грёз" украшают и Кабинет Ольги Николаевны, оформленный без лишней помпезности – дочери Николая I воспитывались в спартанской простоте. На рабочем столе Кабинета письменные принадлежности, среди которых мозаичный пресс с изображением сицилийского герба. На отдельном столике шкатулка для рукоделия. Царские дочери хорошо вышивали, кроме того, они умели музицировать, их обучали рисованию, пению, танцам, верховой езде.

Кабинет Великой княжны Ольги Николаевны. Фото Анастасии Семёновой.

Без заголовка

10-04-2018 19:57

Это цитата сообщения сандро_пятый Оригинальное сообщение

Кузнецовский фарфор

Читать далее...

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

Это цитата сообщения сандро_пятый Оригинальное сообщение

Кузнецовский фарфор

Кузнецовский фарфор - общепринятое название российского фарфора, выпускавшегося фарфоровым заводом товарищества М. С. Кузнецова (ныне Дулевский фарфоровый завод).

В России конца XIX — начала XX веков заводы «Товарищества производства фарфоровых и фаянсовых изделий М.С. Кузнецова» в Риге, Дулево, Новгороде, Вербилках и другие были основными производителями относительно недорогого фарфора для широкого потребителя.

Вдохновение природой...

09-03-2018 12:32

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

Мои открытки из коллекции "Винтаж". Автор Семёнова Анастасия.

02-03-2018 14:20

Счастливая семейка.

Птенчики.

Мечты.

Весна.

Фиалковый шелк.

Пасхальное чудо.

В Светлый праздник.

Весенние чудеса.

По волнам души...

После Утрени.

Благая весть.

"Святое семейство".

"Святое семейство".

В День Рожденья!

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

Счастливая семейка.

Птенчики.

Мечты.

Весна.

Фиалковый шелк.

Пасхальное чудо.

В Светлый праздник.

Весенние чудеса.

По волнам души...

После Утрени.

Благая весть.

"Святое семейство".

"Святое семейство".

В День Рожденья!

В гостях у императрицы Александры Фёдоровны. Царицын сад и Царицын павильон в Петергофе.

18-07-2017 15:28

15 июля 2017 года мне посчастливилось посетить удивительное по красоте место в Петергофе - Царицын пруд с Царицыным павильоном. Название свое это место получило потому, что владелицей его была сама Императрица Российская Александра Фёдоровна - супруга императора Николая I (1825-1855 годы правления).

Александра Фёдоровна (урождённая принцесса Фридерика Луиза Шарлотта Вильгельмина Прусская, нем. Friederike Luise Charlotte Wilhelmine von Preußen; 13 июля 1798, Потсдам — 20 октября (1 ноября) 1860, Царское Село) — супруга российского императора Николая I, мать Александра II, императрица российская.

Царицын павильон был построен архитектором А. И. Штакеншнейдером. Во время благоустройства территории южнее Верхнего сада в Петергофе. Тогда "искусством и трудом" на месте огромного Охотничьего болота создали проточный пруд с двумя островами, на которых построили два павильона, сначала Царицын, затем Ольгин ( в честь дочери императора Николая Павловича - Ольги).

Царицын павильон. Фото Анастасии Семёновой.

Первый из них архитектор оформил в модном в то время "помпейском духе". Он должен был воспроизводить облик древнеримских домов, открытых при раскопках Помпеи. Непохожий на сооружения предшествующего столетия, он внёс "романтичную ноту в архитектурную симфонию Петергофа". Александра Федоровна любила отдыхать здесь от утомительных дворцовых церемоний.

Экзотические древнеримские названия интерьеров – экседра (комната с тремя нишами), атриум с бассейном и фонтаном, предназначавшиеся в помпейском доме для отдыха, триклиний (столовая), ойкос (гостиная) буквально заставляют мечтать об Италии и посещении Помпей. Об этом легендарном городе напоминает подлинная помпейская мозаика, искусно вмонтированная архитектором в пол Столовой. Мебель, осветительные приборы и другое убранство для Царицына павильона изготавливали по древнеримским и древнегреческим образцам. Обилие полированного цветного камня и мрамора разных оттенков – одна из главных особенностей павильона. Из этого материала выполнены колонны, камины, мозаичные полы и столики.

1.

2.

3.

В античном духе создавалась яркая красочная роспись стен и потолков павильона. Даже сервиз для завтраков и полдников выполнен в стиле античной керамики, найденной в Помпеях, и назван «Этрусским». О том, что павильон стоит на острове, напоминает чайный «Коралловый» сервиз, предметы которого украшены стилизованными веточками кораллов. В технике краснофигурной вазовой живописи выполнены письменные приборы, представленные в Кабинете Александры Федоровны. Память об императрице хранят здесь каминные часы, пресс-папье, статуэтки, книги и две старинные, загадочно мерцающие, витые мраморные колонны, украшенные византийской мозаикой. Они придают Кабинету восточный колорит, напоминавший императрице о берлинском празднике 1821 года, где она выступала в роли восточной красавицы Лалы-Рук. В Царицыном павильоне находится прекрасное собрание мелкой бронзовой пластики, привезенной в XIX веке из Германии и Франции и включающей не только копии с античных оригиналов, но и оригинальные работы мастеров XVIII-XIX веков. Среди них Нимфы, Вакханки, Амуры, Венеры, Дискоболы, Аполлоны, Купальщицы, воспевающие красоту, негу и чувственную радость.

Обстановка Царицына павильона создавала для императрицы Александры Федоровны мир близкий ей и понятный, воплощавший ее представления об идеальном. Это был образ Италии – страны грез и мечтаний.

Во дворе павильона расположен Царицын садик, это сказочно красивое место! Сегодня оно утопает в зелени, а растения подобраны очень тщательно, они полностью воссоздают обстановку XIX века. Александра ФёдоровнаЧитать далее...

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

15 июля 2017 года мне посчастливилось посетить удивительное по красоте место в Петергофе - Царицын пруд с Царицыным павильоном. Название свое это место получило потому, что владелицей его была сама Императрица Российская Александра Фёдоровна - супруга императора Николая I (1825-1855 годы правления).

Александра Фёдоровна (урождённая принцесса Фридерика Луиза Шарлотта Вильгельмина Прусская, нем. Friederike Luise Charlotte Wilhelmine von Preußen; 13 июля 1798, Потсдам — 20 октября (1 ноября) 1860, Царское Село) — супруга российского императора Николая I, мать Александра II, императрица российская.

Царицын павильон был построен архитектором А. И. Штакеншнейдером. Во время благоустройства территории южнее Верхнего сада в Петергофе. Тогда "искусством и трудом" на месте огромного Охотничьего болота создали проточный пруд с двумя островами, на которых построили два павильона, сначала Царицын, затем Ольгин ( в честь дочери императора Николая Павловича - Ольги).

Царицын павильон. Фото Анастасии Семёновой.

Первый из них архитектор оформил в модном в то время "помпейском духе". Он должен был воспроизводить облик древнеримских домов, открытых при раскопках Помпеи. Непохожий на сооружения предшествующего столетия, он внёс "романтичную ноту в архитектурную симфонию Петергофа". Александра Федоровна любила отдыхать здесь от утомительных дворцовых церемоний.

Экзотические древнеримские названия интерьеров – экседра (комната с тремя нишами), атриум с бассейном и фонтаном, предназначавшиеся в помпейском доме для отдыха, триклиний (столовая), ойкос (гостиная) буквально заставляют мечтать об Италии и посещении Помпей. Об этом легендарном городе напоминает подлинная помпейская мозаика, искусно вмонтированная архитектором в пол Столовой. Мебель, осветительные приборы и другое убранство для Царицына павильона изготавливали по древнеримским и древнегреческим образцам. Обилие полированного цветного камня и мрамора разных оттенков – одна из главных особенностей павильона. Из этого материала выполнены колонны, камины, мозаичные полы и столики.

1.

2.

3.

В античном духе создавалась яркая красочная роспись стен и потолков павильона. Даже сервиз для завтраков и полдников выполнен в стиле античной керамики, найденной в Помпеях, и назван «Этрусским». О том, что павильон стоит на острове, напоминает чайный «Коралловый» сервиз, предметы которого украшены стилизованными веточками кораллов. В технике краснофигурной вазовой живописи выполнены письменные приборы, представленные в Кабинете Александры Федоровны. Память об императрице хранят здесь каминные часы, пресс-папье, статуэтки, книги и две старинные, загадочно мерцающие, витые мраморные колонны, украшенные византийской мозаикой. Они придают Кабинету восточный колорит, напоминавший императрице о берлинском празднике 1821 года, где она выступала в роли восточной красавицы Лалы-Рук. В Царицыном павильоне находится прекрасное собрание мелкой бронзовой пластики, привезенной в XIX веке из Германии и Франции и включающей не только копии с античных оригиналов, но и оригинальные работы мастеров XVIII-XIX веков. Среди них Нимфы, Вакханки, Амуры, Венеры, Дискоболы, Аполлоны, Купальщицы, воспевающие красоту, негу и чувственную радость.

Обстановка Царицына павильона создавала для императрицы Александры Федоровны мир близкий ей и понятный, воплощавший ее представления об идеальном. Это был образ Италии – страны грез и мечтаний.

Во дворе павильона расположен Царицын садик, это сказочно красивое место! Сегодня оно утопает в зелени, а растения подобраны очень тщательно, они полностью воссоздают обстановку XIX века. Александра Фёдоровна

На Родине Великого русского просветителя - Александра Николаевича Радищева.

26-03-2017 18:52

В 30 км от города Кузнецка Пензенской области находится уникальное по красоте природы и богатой истории село Нижнее Аблязово! Оно получило свое название по фамилии его владельца - Григория Аблязова, прадеда знаменитого русского писателя Александра Николаевича Радищева. Жемчужиной Пензенской епархии является сельский храм Рождества Христова.

[700x525]

[700x525]

Церковь Рождества Христова сохранилась до наших дней почти в первозданном виде. Освящена она была в 1724 году помещиком Григорием Афанасьевичем Аблязовым. К сожалению, нет документальных данных о начале строительства этой церкви. Но понятно то, что Аблязов стремился создать выдающийся памятник искусства! По преданию, Григорий Афанасьевич, участник Северной войны со шведами (1700-1721 гг.) дал Господу обещание, что если Он убережет его на той страшной войне, по возвращении построит он в своем имении удивительный по красоте храм.

[700x525]

[700x525]

Храм был возведен трехпрестольный. Центральный освящен был в честь Рождества Христова, правый - в честь Покрова Божьей Матери и левый - в честь Александра Свирского.

Всякого впервые посетившего Христорождественский храм поражает красотой уникальный пятиярусный резной иконостас, выполненный в традициях зрелого итальянского барокко. Во втором ряду иконостаса находятся не иконы, а живописные полотна - картины, иллюстрирующие основные библейские события.

[525x700]

[525x700]

Как же может быть объяснимо появление в простой сельской церкви такой богатой резьбы и скульптур столичного уровня?

[525x700]

[525x700]

По устному преданию, сохранившемуся в среде прихожан храма над иконостасом работал итальянский мастер Лаур Морелли, сосланный при Екатерине I за отказ написать икону Богоматери с ликом императрицы.

[525x700]

[525x700]

Лаур Морелли был еще католиком в то время, но являлся глубоко верующим человеком и отказался писать икону с ликом Екатерины, за что попал в немилость и был отправлен в ссылку в Сибирь. В Нижнем Аблязове находился пересылочный пункт для каторжников. Когда Григорий Аблязов узнал о мастере, сразу решил заполучить его в свое имение. Люди были скупы на деньги в те времена. Абязов подкупил стражников, и они под видом одного из покойных рабочих вывезли "тело" Лаура Морелли. Мастер остается у Григория Афанасьевича Аблязова и начинает трудится. В благодарность за сохраненную жизнь он создает проект иконостаса для аблязовской церкви.

[700x525]

[700x525]

Существует две версии истории создания резного иконостаса. Согласно первой, Лаур Мореллии собственноручно в течении долгих лет вырезает этот уникальный иконостас. По второй, ему помогали местные аблязовские мастера. Но поскольку точных документальных данных нет, нам остается только гадать...

Большинство икон, находящихся в храме, написано в XVIII-XIX веках.

[525x700]

[525x700]

[525x700]

[525x700]

Одна из самых почетаемых икон - Богородица Скоропослушница, написанная на Святой горе Афон в скиту Целителя Мученика Святого Пантелеймона специально для прихожан храма. Икона ровесница храма, но состояние ее можно назвать превосходным! По сей день икона дарует чудеса исцеления многим и многим верующим.

Суровые времена борьбы с религией храм выдержал с наименьшими потерями благодаря мужеству и вере прихожан.

Первый раз храм пытались взорвать сразу после революции 1917 года,но верующие отстояли его. Вошли внутрь и велели взрывать вместе с ними, власти отступились. Второй раз, уже в 1920-х годах при второй попытке уничтожить храм были утрачены колокола и отданы на переплавку...Храм вновь устоял. Настоящие колокола в храме не родные. Сохранился лишь язык десятитонного колокола. Он сейчас лежит на колокольне. В 1936 году храм был закрыт для прихожан, но в 1946 году после Великой Отечественной войны

храм был открыт вновь. Люди идут за помощью в храм и пос ей день, но и храм сегодня нуждается в помощи. Задача нашего поколения сохранить этот уникальный памятник истории!

![]()

Читать далее...

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

В 30 км от города Кузнецка Пензенской области находится уникальное по красоте природы и богатой истории село Нижнее Аблязово! Оно получило свое название по фамилии его владельца - Григория Аблязова, прадеда знаменитого русского писателя Александра Николаевича Радищева. Жемчужиной Пензенской епархии является сельский храм Рождества Христова.

[700x525]

[700x525]Церковь Рождества Христова сохранилась до наших дней почти в первозданном виде. Освящена она была в 1724 году помещиком Григорием Афанасьевичем Аблязовым. К сожалению, нет документальных данных о начале строительства этой церкви. Но понятно то, что Аблязов стремился создать выдающийся памятник искусства! По преданию, Григорий Афанасьевич, участник Северной войны со шведами (1700-1721 гг.) дал Господу обещание, что если Он убережет его на той страшной войне, по возвращении построит он в своем имении удивительный по красоте храм.

[700x525]

[700x525]Храм был возведен трехпрестольный. Центральный освящен был в честь Рождества Христова, правый - в честь Покрова Божьей Матери и левый - в честь Александра Свирского.

Всякого впервые посетившего Христорождественский храм поражает красотой уникальный пятиярусный резной иконостас, выполненный в традициях зрелого итальянского барокко. Во втором ряду иконостаса находятся не иконы, а живописные полотна - картины, иллюстрирующие основные библейские события.

[525x700]

[525x700]Как же может быть объяснимо появление в простой сельской церкви такой богатой резьбы и скульптур столичного уровня?

[525x700]

[525x700]По устному преданию, сохранившемуся в среде прихожан храма над иконостасом работал итальянский мастер Лаур Морелли, сосланный при Екатерине I за отказ написать икону Богоматери с ликом императрицы.

[525x700]

[525x700]Лаур Морелли был еще католиком в то время, но являлся глубоко верующим человеком и отказался писать икону с ликом Екатерины, за что попал в немилость и был отправлен в ссылку в Сибирь. В Нижнем Аблязове находился пересылочный пункт для каторжников. Когда Григорий Аблязов узнал о мастере, сразу решил заполучить его в свое имение. Люди были скупы на деньги в те времена. Абязов подкупил стражников, и они под видом одного из покойных рабочих вывезли "тело" Лаура Морелли. Мастер остается у Григория Афанасьевича Аблязова и начинает трудится. В благодарность за сохраненную жизнь он создает проект иконостаса для аблязовской церкви.

[700x525]

[700x525]Существует две версии истории создания резного иконостаса. Согласно первой, Лаур Мореллии собственноручно в течении долгих лет вырезает этот уникальный иконостас. По второй, ему помогали местные аблязовские мастера. Но поскольку точных документальных данных нет, нам остается только гадать...

Большинство икон, находящихся в храме, написано в XVIII-XIX веках.

[525x700]

[525x700] [525x700]

[525x700]Одна из самых почетаемых икон - Богородица Скоропослушница, написанная на Святой горе Афон в скиту Целителя Мученика Святого Пантелеймона специально для прихожан храма. Икона ровесница храма, но состояние ее можно назвать превосходным! По сей день икона дарует чудеса исцеления многим и многим верующим.

Суровые времена борьбы с религией храм выдержал с наименьшими потерями благодаря мужеству и вере прихожан.

Первый раз храм пытались взорвать сразу после революции 1917 года,но верующие отстояли его. Вошли внутрь и велели взрывать вместе с ними, власти отступились. Второй раз, уже в 1920-х годах при второй попытке уничтожить храм были утрачены колокола и отданы на переплавку...Храм вновь устоял. Настоящие колокола в храме не родные. Сохранился лишь язык десятитонного колокола. Он сейчас лежит на колокольне. В 1936 году храм был закрыт для прихожан, но в 1946 году после Великой Отечественной войны

храм был открыт вновь. Люди идут за помощью в храм и пос ей день, но и храм сегодня нуждается в помощи. Задача нашего поколения сохранить этот уникальный памятник истории!

Дом-музей Виктора Эльпидифоровича Борисова-Мусатова в Саратове.

25-08-2015 16:20

Само имя этого замечательного русского художника звучит необычно, музыкально, старинно...Своеобразие его творческого дара, магическое очарование его картин определили уникальное место Виктора Борисова-Мусатова в отечественной культуре. На рубеже XIX-XX веков, в эпоху, богатую творческими индивидуальностями, В.Э. Борисов-Мусатов нашел в искусстве собственный самобытный путь и стал одним из самых значительных мастеров русского символизма.

[510x700]

[510x700]

В.Э. Борисов-Мусатов. Автопортрет.

Весной 1870 года, накануне Пасхи, в Саратове в семье Эльпидифора Борисовича Мусатова родился мальчик, которого назвали Виктором. Э.Б. Мусатов, сын мельника, бывшего крепостного, в юности состоял камердинером у генерала Шахматова, затем получил профессию бухгалтера и служил в железнодорожном управлении. Его супруга Евдокия Гавриловна до замужества была камеристкой в доме Шахматовых. Первые годы жизни Виктора Мусатова прошли в старинном шахматовском доме. Ранние детские воспоминания о городском доме Шахматовых и усадьбе Губаревка, о поэтической атмосфере старого помещичьего быта, о жизни, наполненной музыкой, театральными увлечениями, изысканными нарядами, старинными вещами, поклонением женской красоте - навсегда останутся с мальчиком и впоследствии выльются в фундамент его творческих поисков.

[447x700]

[447x700]

В.Э. Борисов-Мусатов. Девушка на балконе. 1900 год.

В трехлетнем возрасте Виктора постигло несчастье: в результате падения мальчик сильно повредил спину, что вызвало замедление роста и появление горба. Так сформировался его внешний облик, который заставлял Мусатова на протяжении всей его жизни страдать от непохожести на других и связанного с нею одиночества. Хронический воспалительный процесс в позвоночнике излечить так и не удалось, и Виктору в течении всей жизни приходилось бороться с болезнью, преодолевать физическую боль.

Однако, как это часто бывает, болезнь не только способствовала углублению внутреннего развития мальчика, но и подтолкнула его к творчеству. Уже в шестилетнем возрасте Виктор начал рисовать, встретив полное понимание и поддержку родных.

После 1876 года семья Мусатовых перебралась в собственное жилище на окраине Саратова. Маленький дом в четыре комнаты стоял близ солдатского плаца, поэтому новый адрес звучал так: Саратов, Плац-парад. Здесь прошла вся саратовская жизнь художника. За домом находился сад с плодовыми деревьями и цветами, где Виктор вместе с матерью увлеченно ухаживал за растениями, за что и получил прозвище "садовод".

[700x525]

[700x525]

Дом-музей В.Э. Борисова-Мусатова в Саратове. Современный адрес:ул. Вольская,д.33. Фото Анастасии Семёновой.

Формирование эстетического сознания Мусатова несомненно связано с этим детским увлечением, поскольку образ сада займет важнейшее место в его произведениях.

[700x570]

[700x570]

В.Э. Борисов-Мусатов. Майскте цветы. 1894 год.

[564x700]

[564x700]

В.Э. Борисов-Мусатов. Дерево.

[525x700]

[525x700]

Сад Мусатовых в Саратове. Фото Анастасии Семёновой.

[700x525]

[700x525]

Окна дома Мусатовых.

Осенью 1881 года одиннадцатилетний Виктор поступил во второй класс саратовского реального училища, где проучился до 1885 года. В училище начались его регулярные занятия живописью, которую преподавал Фёдор Андреевич Васильев, поощрявший в мальчике стремление к тщательной работе. Рядом была Волга с ее летними и зимними радостями. Вероятно, одним из первых побудительных импульсов творчества Мусатова стала природа окрестностей Саратова. Позднее художник вспоминал:" Около Саратова на Волге есть остров. Этот остров называется Зелёным. В детстве он был для меня чуть ли не Таинственный остров. Я знал только один ближайший его берег. Он был пустынен, и я любил его за это. Там никто не мешал мне делать первые робкие опыты с палитрой".

Новый этап в жизни Виктора Борисова-Мусатова начался в 1883 году с приходом в училище молодого художника Василия Васильевича Коновалова, окончившего педагогические курсы Академии художеств в Петербурге и прошедшего школу П.П. Чистякова. В.В. Коновалов добился отЧитать далее...

комментарии: 2

понравилось!

вверх^

к полной версии

Само имя этого замечательного русского художника звучит необычно, музыкально, старинно...Своеобразие его творческого дара, магическое очарование его картин определили уникальное место Виктора Борисова-Мусатова в отечественной культуре. На рубеже XIX-XX веков, в эпоху, богатую творческими индивидуальностями, В.Э. Борисов-Мусатов нашел в искусстве собственный самобытный путь и стал одним из самых значительных мастеров русского символизма.

[510x700]

[510x700]В.Э. Борисов-Мусатов. Автопортрет.

Весной 1870 года, накануне Пасхи, в Саратове в семье Эльпидифора Борисовича Мусатова родился мальчик, которого назвали Виктором. Э.Б. Мусатов, сын мельника, бывшего крепостного, в юности состоял камердинером у генерала Шахматова, затем получил профессию бухгалтера и служил в железнодорожном управлении. Его супруга Евдокия Гавриловна до замужества была камеристкой в доме Шахматовых. Первые годы жизни Виктора Мусатова прошли в старинном шахматовском доме. Ранние детские воспоминания о городском доме Шахматовых и усадьбе Губаревка, о поэтической атмосфере старого помещичьего быта, о жизни, наполненной музыкой, театральными увлечениями, изысканными нарядами, старинными вещами, поклонением женской красоте - навсегда останутся с мальчиком и впоследствии выльются в фундамент его творческих поисков.

[447x700]

[447x700]В.Э. Борисов-Мусатов. Девушка на балконе. 1900 год.

В трехлетнем возрасте Виктора постигло несчастье: в результате падения мальчик сильно повредил спину, что вызвало замедление роста и появление горба. Так сформировался его внешний облик, который заставлял Мусатова на протяжении всей его жизни страдать от непохожести на других и связанного с нею одиночества. Хронический воспалительный процесс в позвоночнике излечить так и не удалось, и Виктору в течении всей жизни приходилось бороться с болезнью, преодолевать физическую боль.

Однако, как это часто бывает, болезнь не только способствовала углублению внутреннего развития мальчика, но и подтолкнула его к творчеству. Уже в шестилетнем возрасте Виктор начал рисовать, встретив полное понимание и поддержку родных.

После 1876 года семья Мусатовых перебралась в собственное жилище на окраине Саратова. Маленький дом в четыре комнаты стоял близ солдатского плаца, поэтому новый адрес звучал так: Саратов, Плац-парад. Здесь прошла вся саратовская жизнь художника. За домом находился сад с плодовыми деревьями и цветами, где Виктор вместе с матерью увлеченно ухаживал за растениями, за что и получил прозвище "садовод".

[700x525]

[700x525]Дом-музей В.Э. Борисова-Мусатова в Саратове. Современный адрес:ул. Вольская,д.33. Фото Анастасии Семёновой.

Формирование эстетического сознания Мусатова несомненно связано с этим детским увлечением, поскольку образ сада займет важнейшее место в его произведениях.

[700x570]

[700x570]В.Э. Борисов-Мусатов. Майскте цветы. 1894 год.

[564x700]

[564x700]В.Э. Борисов-Мусатов. Дерево.

[525x700]

[525x700]Сад Мусатовых в Саратове. Фото Анастасии Семёновой.

[700x525]

[700x525]Окна дома Мусатовых.

Осенью 1881 года одиннадцатилетний Виктор поступил во второй класс саратовского реального училища, где проучился до 1885 года. В училище начались его регулярные занятия живописью, которую преподавал Фёдор Андреевич Васильев, поощрявший в мальчике стремление к тщательной работе. Рядом была Волга с ее летними и зимними радостями. Вероятно, одним из первых побудительных импульсов творчества Мусатова стала природа окрестностей Саратова. Позднее художник вспоминал:" Около Саратова на Волге есть остров. Этот остров называется Зелёным. В детстве он был для меня чуть ли не Таинственный остров. Я знал только один ближайший его берег. Он был пустынен, и я любил его за это. Там никто не мешал мне делать первые робкие опыты с палитрой".

Новый этап в жизни Виктора Борисова-Мусатова начался в 1883 году с приходом в училище молодого художника Василия Васильевича Коновалова, окончившего педагогические курсы Академии художеств в Петербурге и прошедшего школу П.П. Чистякова. В.В. Коновалов добился от

В гостях у "Русского Гамлета"... Павловский дворцово-парковый ансамбль.

04-08-2015 13:08

[604x450]

[604x450]

Павловский дворец на миниатюре. 1847 год.

Император Павел I (1754-1801 годы жизни) лишь на четверть был русским. Родителями его были императоры Российские Пётр III, урождённый Карл Петер Ульрих Гольштейн-Готторпский, и Екатерина II Великая, урождённая немецкая принцесса София Августа Фредерика Ангальт-Цербстская. Русская кровь в нём текла по отцовской линии , его бабушкой была дочь Петра I Великого, цесаревна Анна Петровна. Но, Павел Петрович снискал себе прозвище "Русский Гамлет", причиной тому была его сложная судьба, противоречивая и порывистая натура, одиночество и постоянно присутствовавшая в нём проблема выбора.

[546x700]

[546x700]

С.С. Щукин. Портрет императора Павла I.

С младенчества Павла забрала у родителей и воспитывала тётушка императрица Елизавета Петровна, из-за этого ребёнок в самом раннем детстве не получил материнского тепла и ласки. В 1761 году после смерти императрицы Елизаветы на престол взошел его отец Пётр III, но уже в 1762 году он был свергнут и жестоко убит в ходе дворцового переворота, организованного его же супругой Екатериной II, которая вопреки ожиданиям многих поддержавших ее дворян стала полноправной правительницей, а вовсе не регентом при Великом князе и единственном наследнике престола Павле Петровиче.

[464x700]

[464x700]

Д.Г. Левицкий. Екатерина II Законодательница.

Пережитая трагедия 1762 года оставила следы в сердце Павла Петровича на всю жизнь. Отношения между Екатериной II и Павлом были напряженными. Он не мог простить матери гибели отца и резко критиковал её за "увлечение идеями Просвещения", разоблачая тем, что не может гуманист и Просвещенный монарх взойти на престол, "перешагнув через труп собственного супруга".

Тем временем, Екатерина всячески старалась отправить сына подальше от Петербурга и не скупилась на подарки в виде дворцов и земель... Обострявшиеся взаимоотношения Павла с матерью привели к тому, что после смерти Григория Орлова в 1783 году принадлежавшее покойному Гатчинское имение было передано в полное распоряжение наследника престола. Уехав из столицы в Гатчину, Павел завёл обычаи, резко отличные от петербургских. Помимо Гатчины, ему были подарены Павловская усадьба близ Царского Села и дача на Каменном острове.

В 1773 году Павел женился на Вильгельмине Гессен-Дармштадтской, которая через два с половиной года умерла при родах. После смерти первой супруги Павел узнал о предательстве с её стороны и пережил глубочайший кризис, но в том же году Павлу подобрали новую супругу — Софию-Доротею Вюртембергскую, которая после перехода в православие стала именоваться Марией Фёдоровной.

[459x700]

[459x700]

А. Рослин. Портрет императрицы Марии Фёдоровны.

[451x700]

[451x700]

Стефано Торелли. Цесаревич Павел Петрович представляет матери свою будущую супругу Софию-Доротею Вюртембергскую.

Мария Фёдоровна смогла стал Павлу Петровичу не только женой и матерью его детей, но так же и преданным другом, пожалуй, единственным человеком, кто понимал и любил его таким, каким он был и сохранившем верность ему до конца жизни.

Местом счастливого семейного уединения Павла I был прекрасный дворец и парк в Павловске...Он и сегодня может рассказать нам много об отношениях между супругами, воспитании детей - наследников престола, об увлечениях августейшей семьи.

Мне посчастливилось дважды побывать там, в 1998 и 2008 годах.

От других резиденций Павла именно это место отличается особым уютом и теплом, присутствием искусств и утонченного вкуса его хозяйки - Марии Фёдоровны.

[700x525]

[700x525]

Главный фасад Павловского дворца и памятник Павлу I перед ним. Фото Анастасии Семёновой.

Дворец был выстроен на берегу реки Славянки в 1780-е годы в стиле классицизм архитектором Чарльзом Камероном.

[700x525]

[700x525]

Река Славянка. Фото Анастасии Семёновой.

[700x525]

[700x525]

Река Славянка. Цветут кувшинки...

После вступления Павла I на престол Павловск стал загородной императорской резиденцией.Читать далее...

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

[604x450]

[604x450]Павловский дворец на миниатюре. 1847 год.

Император Павел I (1754-1801 годы жизни) лишь на четверть был русским. Родителями его были императоры Российские Пётр III, урождённый Карл Петер Ульрих Гольштейн-Готторпский, и Екатерина II Великая, урождённая немецкая принцесса София Августа Фредерика Ангальт-Цербстская. Русская кровь в нём текла по отцовской линии , его бабушкой была дочь Петра I Великого, цесаревна Анна Петровна. Но, Павел Петрович снискал себе прозвище "Русский Гамлет", причиной тому была его сложная судьба, противоречивая и порывистая натура, одиночество и постоянно присутствовавшая в нём проблема выбора.

[546x700]

[546x700]С.С. Щукин. Портрет императора Павла I.

С младенчества Павла забрала у родителей и воспитывала тётушка императрица Елизавета Петровна, из-за этого ребёнок в самом раннем детстве не получил материнского тепла и ласки. В 1761 году после смерти императрицы Елизаветы на престол взошел его отец Пётр III, но уже в 1762 году он был свергнут и жестоко убит в ходе дворцового переворота, организованного его же супругой Екатериной II, которая вопреки ожиданиям многих поддержавших ее дворян стала полноправной правительницей, а вовсе не регентом при Великом князе и единственном наследнике престола Павле Петровиче.

[464x700]

[464x700]Д.Г. Левицкий. Екатерина II Законодательница.

Пережитая трагедия 1762 года оставила следы в сердце Павла Петровича на всю жизнь. Отношения между Екатериной II и Павлом были напряженными. Он не мог простить матери гибели отца и резко критиковал её за "увлечение идеями Просвещения", разоблачая тем, что не может гуманист и Просвещенный монарх взойти на престол, "перешагнув через труп собственного супруга".

Тем временем, Екатерина всячески старалась отправить сына подальше от Петербурга и не скупилась на подарки в виде дворцов и земель... Обострявшиеся взаимоотношения Павла с матерью привели к тому, что после смерти Григория Орлова в 1783 году принадлежавшее покойному Гатчинское имение было передано в полное распоряжение наследника престола. Уехав из столицы в Гатчину, Павел завёл обычаи, резко отличные от петербургских. Помимо Гатчины, ему были подарены Павловская усадьба близ Царского Села и дача на Каменном острове.

В 1773 году Павел женился на Вильгельмине Гессен-Дармштадтской, которая через два с половиной года умерла при родах. После смерти первой супруги Павел узнал о предательстве с её стороны и пережил глубочайший кризис, но в том же году Павлу подобрали новую супругу — Софию-Доротею Вюртембергскую, которая после перехода в православие стала именоваться Марией Фёдоровной.

[459x700]

[459x700]А. Рослин. Портрет императрицы Марии Фёдоровны.

[451x700]

[451x700]Стефано Торелли. Цесаревич Павел Петрович представляет матери свою будущую супругу Софию-Доротею Вюртембергскую.

Мария Фёдоровна смогла стал Павлу Петровичу не только женой и матерью его детей, но так же и преданным другом, пожалуй, единственным человеком, кто понимал и любил его таким, каким он был и сохранившем верность ему до конца жизни.

Местом счастливого семейного уединения Павла I был прекрасный дворец и парк в Павловске...Он и сегодня может рассказать нам много об отношениях между супругами, воспитании детей - наследников престола, об увлечениях августейшей семьи.

Мне посчастливилось дважды побывать там, в 1998 и 2008 годах.

От других резиденций Павла именно это место отличается особым уютом и теплом, присутствием искусств и утонченного вкуса его хозяйки - Марии Фёдоровны.

[700x525]

[700x525]Главный фасад Павловского дворца и памятник Павлу I перед ним. Фото Анастасии Семёновой.

Дворец был выстроен на берегу реки Славянки в 1780-е годы в стиле классицизм архитектором Чарльзом Камероном.

[700x525]

[700x525]Река Славянка. Фото Анастасии Семёновой.

[700x525]

[700x525]Река Славянка. Цветут кувшинки...

После вступления Павла I на престол Павловск стал загородной императорской резиденцией.

Китайский дворец Екатерины II в Ораниенбауме.

29-07-2015 15:24

[700x525]

[700x525]

Антонио Ринальди. Китайский дворец Екатерины II в Ораниенбауме. Фото Анастасии Семёновой.

[461x700]

[461x700]

Д.Г. Левицкий. Портрет Екатерины II.

Китайский дворец расположен в юго-западной части дворцово-паркового ансамбля «Ораниенбаум» (г. Ломоносов). Был построен по проекту архитектора Антонио Ринальди в 1762—1768 годах для императрицы Екатерины II. Является частью ансамбля Собственной дачи в Ораниенбауме. Свое название получил благодаря тому, что его несколько интерьеров отделаны в китайском стиле (шинуазри), что было очень модным в XVIII веке.

В 1852—1853 годах южный фасад был перестроен по проектам А. Штакеншнейдера и Л. Бонштедта. Как музей дворец открыт в 1922 году.

Из всех построек Ораниенбаума середины XVIII века (дворец Петра III, павильон Катальной горки) именно в Китайском дворце стиль рококо (который в России нигде, кроме Ораниенбаума, не получил распространения) проявил себя наиболее полно. В этом, наряду с абсолютной подлинностью дворца (Ораниенбаум в годы Великой Отечественной войны фашистами захвачен не был, в отличие от остальных пригородов Санкт-Петербурга), заключается его уникальность.

Ораниенбаум, имение князя Александра Даниловича Меншикова, после его опалы в 1727 году находилось в ведении Канцелярии от строений. В 1743 году императрица Елизавета Петровна дарует эти земли вместе со всеми постройками своему племяннику и наследнику престола Великому князю Петру Федоровичу, будущему императору Петру III. Здесь для него строится потешная крепость Петерштадт, а в крепости — дворец (по проекту А. Ринальди). После женитьбы Петра Федоровича на немецкой принцессе Софии Фредерике Августе Ангальт-Цербстской (в православии Екатерине Алексеевне) в Ораниенбауме обосновывается малый великокняжеский двор.