|

|

Почему от беспилотников США в Пакистане гибнут мирные жители, будет ли Китай строить свои авианосцы и когда Тихоокеанский флот России получит новые универсальные десантные корабли типа "Мистраль" и современные подлодки "Борей", рассказал главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко

Гость программы - Игорь Юрьевич Коротченко, председатель Общественного совета при Министерстве обороны Российской Федерации, главный редактор журнала "Национальная оборона".

Ведущий - Петр Журавлев.

Журавлев: Здравствуйте! У нас в гостях председатель Общественного совета при Министерстве обороны РФ, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Масса тем для обсуждения, причем часть из них - зарубежные. Прежде всего хотел бы попросить вас прокомментировать доклад Стэнфордского университета, подтвержденный еще одной лондонской исследовательской конторой.

Суть в том, что, начиная с 2004 года, американские ударные беспилотники убили в Пакистане, как сказано в этом докладе, по разным данным, от 500 до 900 человек. Причем 176 из них - дети. Эффективность налетов - 2 процента. Только 2 процента убитых людей - подтвержденные боевики высокого уровня.

Понятно, что это будет комментироваться и на политическом, и на военном уровне. Это американская бесконтактная война?

Коротченко: Хорошие цифры, безусловно. Америка неэффективно использует новейшие военные технологии в Пакистане. В первую очередь, я думаю, это связано с отсутствием качественных данных разведки.

Беспилотник не поражает цель сам по себе. Есть оператор, если беспилотники принадлежат ЦРУ, есть специальный центр управления в Лэнгли, который производит соответствующее управление беспилотниками, либо они управляются Пентагоном.

Любой современный американский беспилотник связан по каналам спутниковой связи с командным центром. Оператор может находиться в любой точки земного шара, а управление боевой операцией идет непосредственно в Пакистане либо в Афганистане.

Получив предварительную разведывательную информацию, оператор, который сидит перед монитором, реально оценивает то, что ему передает камера беспилотника, и дальше принимает решение - заметьте, принимает решение человек - нажимать на кнопку пуска ракет или нет.

Качество подготовки операторов беспилотников и, самое главное, качество предварительной разведывательной информации решает все. Зачастую беспилотники, управляемые американцами, наносят удары по свадебным либо похоронным процессиям, принимая их за сходку полевых командиров. Либо дети и женщины собирают хворост в лесу, а их принимают за боевиков и наносят

Это цитата сообщения NINA_253 Оригинальное сообщение

Желаю всем тёплых,осенних выходных-Поёт-ЖАННА БИЧЕВСКАЯ...

Русские танки

|

Модель, год |

Краткие ТТХ |

|

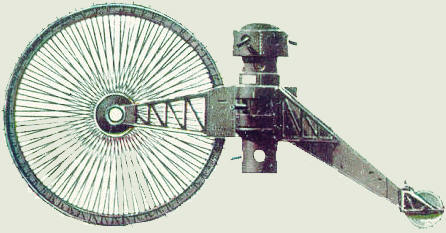

Боевая масса 4 т. Экипаж 2 чел. Размеры: длина – 17,8 м, ширина – 12 м, высота – 9 м. Вооружение: один пулемёт Максим. Бронирование – 8 мм. Двигатель карбюраторный 20 л. с. Скорость по шоссе 25 км/ч. Первый в мире танк, воплощённый в металле. Построен один экземпляр. Читать статью о нём> |

|

| Боевая масса 60 т. Экипаж 2 чел. Размеры: длина – 3,6 м, ширина – 2 м, высота без башни – 1,5 м. Вооружение: 2?76,2-мм орудия, одиннадцать пулемётов Максим. Бронирование – 10 мм. Двигатели карбюраторные 2?250 л. с. Скорость по шоссе 17 км/ч. Читать статью о нём> | |

|

КС, 1919, также известен, как «Танк М», «Рено русский» Борец за свободу товарищ Ленин, |

Боевая масса – 7 т. Экипаж – 2 чел. Вооружение – одна 37-мм пушкаSA-18, один 8-мм пулемёт Гочкисса. Толщина брони – 16 мм лоб и борт корпуса. Двигатель АМО – 34 л. с. Скорость по шоссе – 8,5 км/ч. Запас хода по шоссе – 60 км. Тираж – 15 шт. Читать статью о нём > |

|

Боевая масса – 5,9 т. Экипаж – 2 чел. Вооружение – одно 37-мм орудие, один 6,5-мм пулемёт Фёдорова. Толщина брони: лоб и борт корпуса – 14 мм, башня – 8 мм. Двигатель – М-1, 40 л. с. Скорость по шоссе – 16,5 км/ч. Запас хода по шоссе – 120 км. Тираж – 950 шт.Читать статью о нём > |

|

|

Боевая масса – 18,5 т. Экипаж – 5 чел. Вооружение: дна 45-мм танковая пушка обр. 1930 г., |

Тайна гибели Чапаева.

5 сентября 1919 года при нападении казаков на город Лбищенск (ныне село Чапаев Западно-Казахстанской области Казахстана) погиб легендарный комдив Василий Иванович Чапаев. [657x13]

[657x13]

[284x399]Чапаев родился 9 февраля 1887 года в деревне Будайка в Чувашии. Он был шестым ребенком в бедной крестьянской семье. Когда он родился, повитуха сообщила, что мальчик скорее всего не выживет. Но бабушка выходила чахлого младенца – она заворачивала его в теплую «варежку» и постоянно держала у печки. Мальчик выжил. В поисках лучшей доли семья переехала в село Балаково Николаевской губернии, где появилась возможность учиться.

[284x399]Чапаев родился 9 февраля 1887 года в деревне Будайка в Чувашии. Он был шестым ребенком в бедной крестьянской семье. Когда он родился, повитуха сообщила, что мальчик скорее всего не выживет. Но бабушка выходила чахлого младенца – она заворачивала его в теплую «варежку» и постоянно держала у печки. Мальчик выжил. В поисках лучшей доли семья переехала в село Балаково Николаевской губернии, где появилась возможность учиться.

Десятилетнего Васю отдали в церковно-приходскую школу, где он проучился два года – научился сносно писать и читать по слогам. Однажды он был наказан за провинность – Васю посадили в холодный зимний карцер в одном белье. Поняв через час, что околевает, ребенок выбил окно и спрыгнул с высоты третьего этажа, сломав себе руки и ноги. Так закончилась учеба Чапаева.

В возрасте двадцати с лишним лет его забрали в армию, где он служил в пехоте. Уже там Чапаев отличился храбростью и сноровкой. За время службы получил три георгиевских креста и одну медаль. Когда началась революция, он, не задумываясь, пошел служить в Красную армию.

Дом, в котором родился В. И. Чапаев.

Постоянной темой для разговоров в эти годы служит возникшая вражда между Дмитрием Фурмановым – комиссаром, назначенным в дивизию Чапаева – и Василием Ивановичем. Фурманов периодически пишет доносы на Чапаева, но позже в своих дневниках признается, что элементарно завидовал легендарному комдиву. К тому же яблоком раздора в их дружбе была  [323x473]жена Фурманова – Анна Никитична. Говорят, что именно она стала прообразом Анки-пулеметчицы. Правда, в дивизии действительно была женщина-пулемётчица по имени Анна, но бойцы звали её не Анкой, а Нюркой. Фамилии ее история не сохранила - незадолго до гибели Чапаева Нюрка забеременела и дезертировала вместе с предполагаемым отцом будущего ребёнка.

[323x473]жена Фурманова – Анна Никитична. Говорят, что именно она стала прообразом Анки-пулеметчицы. Правда, в дивизии действительно была женщина-пулемётчица по имени Анна, но бойцы звали её не Анкой, а Нюркой. Фамилии ее история не сохранила - незадолго до гибели Чапаева Нюрка забеременела и дезертировала вместе с предполагаемым отцом будущего ребёнка.

Создание в 1934 году фильма о Чапаеве было делом государственной важности. Стране нужен был герой-революционер, репутация которого не запятнана. Этот фильм люди смотрели по пятьдесят раз, повторить подвиг Чапаева мечтали все советские мальчишки. Но в фильме было не все правда. Например, никакой Анки-пулеметчицы в чапаевской дивизии на самом деле не было. Ее придумали сценаристы фильма, которые сначала хотели сделать героическую женщину врачом, но потом прочитали в газете о случае, когда санитарке пришлось стрелять из пулемета вместо раненого пулеметчика, и поняли, что это находка. Этот случай произошел с Марией Поповой, которая после выхода фильма давала интервью, с гордостью утверждая, что она и есть Анка. Однако жена Фурманова, которая консультировала фильм, настояла, чтобы легендарной героине дали ее имя.

А вот Петька, в отличие от Анки, сумел сохранить свою фамилию для истории. Это был Петр Семенович Исаев, который 30 июня 1918 года поступил в 2-ю Николаевскую стрелковую дивизию, позднее, ставшую 25-й и с 4 октября 1919 носившую имя Чапаева. Петька был верной опорой начдива вплоть до момента его гибели. Как погиб сам Исаев, доподлинно неизвестно. По одной из версий – вместе с Чапаевым, по другой – сам застрелился после гибели командира. Да и о том, как погиб сам Чапаев, до сих пор спорят историки.

[337x437]В фильме мы видим, что раненый в рукуЧапаев пытается переправиться во время боя через Урал, в него стреляют и он тонет. Но родственники Чапаева, увидев фильм, были возмущены. Дочь Чапаева Клавдия писала: "...когда Василия Ивановича ранило, комиссар Батурин приказал им из забора сделать плот и всеми правдами-неправдами суметь переправить Чапаева на другой

[337x437]В фильме мы видим, что раненый в рукуЧапаев пытается переправиться во время боя через Урал, в него стреляют и он тонет. Но родственники Чапаева, увидев фильм, были возмущены. Дочь Чапаева Клавдия писала: "...когда Василия Ивановича ранило, комиссар Батурин приказал им из забора сделать плот и всеми правдами-неправдами суметь переправить Чапаева на другой

Угон в Японию самолёта МиГ-25

6 сентября 1976 года советский летчик старший лейтенант Беленко, совершая полет на перехватчике МиГ-25, перелетел в Японию и попросил политического убежища США. [750x13]

[750x13]

[433x188]Виктор Беленко родился в Нальчике в рабочей семье. После развода родителей в двухлетнем возрасте был оставлен матерью и воспитывался у родственников, а затем у отца с мачехой. В 1965 окончил среднюю школу с серебряной медалью. До призыва в армию работал на предприятиях Омска. В течение одного семестра учился в Омском мединституте, одновременно занимался в аэроклубе ДОСААФ. В 1967 году Беленко поступил в Армавирское высшее училище лётчиков, которое успешно окончил в 1971 году. Был направлен на службу лётчиком-инструктором в Ставропольское авиационное училище. В служебных характеристиках и аттестациях на всём протяжении службы в армии характеризовался положительно. Член КПСС. Избирался членом комсомольского и партийного бюро. В 1975 году переведён на Дальний Восток (по его желанию) и получил назначение в истребительный авиаполк 11-й Отдельной армии ПВО (авиабаза Чугуевка (Приморский край). В должности старшего лётчика Беленко летал на истребителе-перехватчике МиГ-25П(бортовой номер — «31»).

[433x188]Виктор Беленко родился в Нальчике в рабочей семье. После развода родителей в двухлетнем возрасте был оставлен матерью и воспитывался у родственников, а затем у отца с мачехой. В 1965 окончил среднюю школу с серебряной медалью. До призыва в армию работал на предприятиях Омска. В течение одного семестра учился в Омском мединституте, одновременно занимался в аэроклубе ДОСААФ. В 1967 году Беленко поступил в Армавирское высшее училище лётчиков, которое успешно окончил в 1971 году. Был направлен на службу лётчиком-инструктором в Ставропольское авиационное училище. В служебных характеристиках и аттестациях на всём протяжении службы в армии характеризовался положительно. Член КПСС. Избирался членом комсомольского и партийного бюро. В 1975 году переведён на Дальний Восток (по его желанию) и получил назначение в истребительный авиаполк 11-й Отдельной армии ПВО (авиабаза Чугуевка (Приморский край). В должности старшего лётчика Беленко летал на истребителе-перехватчике МиГ-25П(бортовой номер — «31»).

6 сентября 1976 года в 6:45 Беленко вылетел с аэродрома Соколовка Приморского края для выполнения полётного упражнения. В 9:15 японское радио передало, что самолёт МиГ-25П, пилотируемый советским лётчиком Беленко, совершил посадку в аэропорту Хакодате (остров Хоккайдо). Впоследствии японскими властями было сделано официальное уведомление, что Беленко попросил политического убежища. 9 сентября он был вывезен в США. Самолёт был разобран, подвергнут детальному изучению японскими и американскими специалистами и возвращён в СССР 15 ноября 1976 года.

Для расследования побега Беленко была создана специальная группа КГБ СССР. В целях всестороннего изучения его личности были опрошены сто шестнадцать человек из числа родственников и сослуживцев. Собраны данные о состоянии здоровья, взаимоотношениях с командованием и в семье, морально-политических качествах, отношении к советской действительности. В полученных данных не было отмечено, чтобы он интересовался уровнем жизни на Западе, в частности американским. Среди своего окружения осуждал бывшего лётчика-инструктора Армавирского училища Сафронова, перелетевшего в Иран в 1973 году. Со слов жены, передач зарубежных радиостанций не слушал сам и не разрешал слушать ей, а также запретил переписываться со школьной подругой, которая вышла замуж за иностранца и проживала в Италии.

Вместе с тем стало известно, что Беленко однажды высказал недовольство условиями жизни лётного состава, нерегламентированным рабочим днём, частой отменой выходных. При этом  [245x246]он говорил, что американские лётчики заняты по службе меньше.

[245x246]он говорил, что американские лётчики заняты по службе меньше.

Не были подтверждены муссировавшиеся на Западе различные инсинуации о том, что Беленко до побега был завербован американской разведкой. По-видимому, они были сделаны в пропагандистских целях. Полученные в ходе оперативного расследования данные в своей совокупности не давали оснований полагать, что Беленко совершил перелёт за границу, руководствуясь корыстными побуждениями.

Глубокой проработке были подвергнуты вопросы, связанные с возможностью вынужденной посадки Беленко в Японии. Для этого имелись веские основания. Он имел достаточно высокую теоретическую подготовку и, как летчик, достаточный уровень летной натренированности на самолете МиГ-25П. Об этом говорит тот факт, что вылет осуществлялся из состава дежурных сил на перехват контрольной цели, следовавшей курсом в районе береговой черты (между г. Находка и г.Владивосток.) На возможность вынужденной посадки указывало также необычное поведение Беленко в аэропорту Хакодате (стрелял из пистолета, не разрешал фотографировать, требовал зачехлить самолёт). Обращало на себя внимание отношение к нему японских полицейских, которые при вывозе с аэродрома надели на его голову мешок, грубо вталкивали в машину.

С другой стороны, заключения специалистов, объективные данные приборов, выводы о техническом состоянии систем и аппаратуры самолёта

КАКИМ БЫЛ РИСК ОКАЗАТЬСЯ В ГУЛАГЕ ТОГДА И СЕЙЧАС?

Обязательно должна быть четкая государственная статистика, без учета не то что миллионами людей - мастерской из ста человек управлять невозможно. Никто из серьезных ученых не подверг сомнению государственную статистику СССР, объявив ее сфальсифицированной - иначе пришлось бы сделать совершенно дикое допущение, что в начале-середине 30-х годов ХХ века по всем лагерям, тюрьмам и следственным изоляторам синхронно велась двойная бухгалтерия, а проводили ее люди, которые наперед знали и были озабочены тем, как будут представлены и рассмотрены данные через десятки лет после их смерти.

Давайте рассмотрим статистические данные. Попутно мы выясним, сколь правдивы истерии по поводу того, что Индустриализация в СССР была проведена силами многих миллионов «рабов-заключенных».

Крупнейший специалист в данном вопросе, ученый с мировым именем Виктор Земсков, лично работавший с архивами, приводит следующие данные (В.Н. Земсков. ГУЛАГ (историко-социологический аспект) Социологические исследования. 1991, N6, с.10-27; 1991, N7, с.3-16 http://www.hrono.ru/statii/2001/zemskov.html):

С 39-го года и до начала войны количество заключенных стало уменьшаться. Самый маленький процент уголовников был в 1947 году - 40% из 1,7 млн. заключенных - лагеря наполнились полицаями, бандеровцами, фашистскими приспешниками и прочими «безвинными жертвами».

«Максимальное число заключенных в ГУЛАГе, приходившееся на 1 января 1950 г., составляло 2 561 351 человек». Из них уголовников было 77% (там же).

Так много это или мало - почти 1,9 миллиона заключенных в «пик массовых репрессий»? Давайте сравним с «в оплотом демократии» - США, где в настоящий момент, в мирное время в тюрьмах находится более 2,3 млн. человек. (http://www.newsru.com/world/29feb2008/prisoners.html) Население США - около 300 млн., а СССР тех лет - около 200 млн. Если пересчитать США на население СССР, то получается, что в США сейчас было бы 1,53 млн. заключенных, что несколько меньше, чем «в пик сталинских массовых репрессий» -1,88 млн., несколько больше, чем в «страшном 37-м», и примерно равно количеству заключенных в СССР 1939 года - 1,66 млн. Подчеркиваю - всех заключенных ГУЛАГа.

Количество заключенных в тюрьмах России в 2000 году - примерно 1,1 млн. человек, что при пересчете на численность население СССР (145 млн. против 200 млн.) примерно на 25% больше, чем в 1937 году, и на столько же меньше в 1938 году. То есть не то что заметной - практически никакой

Это цитата сообщения Ермоловская_Татьяна Оригинальное сообщение

Белорусское село. Закрытая в России тема.

Белорусское село.

Закрытая в России тема

Правда о Беларуси

[показать]

[показать]tatasoz-

Cмоленское сражение 1812 года16-17 августа 1812 года состоялось Смоленское сражение

Около 2 часов дня Наполеон приказал польскому корпусу Понятовского атаковать Молоховские ворота и восточные предместья вплоть до Днепра. Поляки легко |

Денежная реформа 1961

положительные и отрицательные стороны

[657x13]

[657x13]

Денежную реформу 1961 года часто пытаются представить обычной деноминацией наподобие той, что была проведена в 1998 году. На взгляд непосвященных всё выглядело предельно просто: старые сталинские «портянки» заменили на новые хрущевские «фантики», меньшие по размерам, но более дорогие по номиналу. Находившиеся в обращении денежные знаки образца 1947 года были обменены без ограничений на вновь выпущенные по соотношению 10:1 и в том же соотношении были изменены цены всех товаров, тарифные ставки заработной платы, пенсии, стипендии и пособия, платёжные обязательства и договоры. Делалось это якобы лишь «…в целях облегчения денежного обращения и придания большей полноценности деньгам».

|

Бессменный с 1938 года глава Наркомфина,а потом и министр финансов Арсений Григорьевич Зверев (1900—1969), не согласившись с планом реформы, ушел 16 мая 1960 года с поста главы Минфина. |

Однако тогда, в шестьдесят первом, мало кто обратил внимание на одну странность: до проведения реформы доллар стоил четыре рубля, а после ее проведения курс был назначен в 90 копеек. Многие наивно радовались, что рубль стал дороже доллара, но ведь если менять старые деньги на новые один к десяти, то доллар должен был стоить не 90, а лишь 40 копеек. То же самое произошло и с золотым содержанием: вместо того, чтобы получить золотое содержание, равное 2,22168 грамма, рубль получил лишь 0,987412 г золота. Таким образом, рубль был недооценен в 2,25 раза, а покупательная способность рубля по отношению к импортным товарам, соответственно, во столько же раз уменьшилась.

Недаром бессменный с 1938 года глава Наркомфина а потом и министр финансовАрсений Григорьевич Зверев, не согласившись с планом реформы, ушел 16 мая 1960 года с поста главы Минфина. Ушел он сразу после того, как 4 мая 1960 года в Кремле было подписано постановление № 470 Совета министров СССР «Об изменении масштаба цен и замене ныне обращающихся денег новыми деньгами». Этот уроженец села Негодяева Клинского уезда Московской губернии не мог не понимать, к чему приведет такая реформа, и не пожелал участвовать в этом деле.

Последствия этой реформы были губительными: импорт резко подорожал, и заграничные вещи, которыми советского покупателя и до этого не особо-то баловали, перешли в разряд предметов роскоши.

[показать]Но не только от этого пострадали советские граждане. Несмотря на все заверения партии и правительства, что происходит всего лишь обмен старых денег на новые, такой же, как в предыдущем году во Франции, когда де Голль ввел в обращение новые франки, частный рынок среагировал на эту реформу по-особому: если в в госторговле цены изменились ровно в десять раз, то на рынке они изменились в среднем лишь в 4,5 раза. Рынок-то не обманешь. Так, если в декабре 1960 картофель стоил в госторговле по рублю, а на рынке от 75 копеек до 1 руб. 30 коп., то в январе, как и было предписано реформой, магазинный картофель продавался по 10 копеек за килограмм. Однако картошка на рынке стоила уже 33 копейки. Подобное происходило и с другими продуктами и, особенно, с мясом – впервые после 1950 года, рыночные цены вновь намного превысили магазинные.

[показать]Но не только от этого пострадали советские граждане. Несмотря на все заверения партии и правительства, что происходит всего лишь обмен старых денег на новые, такой же, как в предыдущем году во Франции, когда де Голль ввел в обращение новые франки, частный рынок среагировал на эту реформу по-особому: если в в госторговле цены изменились ровно в десять раз, то на рынке они изменились в среднем лишь в 4,5 раза. Рынок-то не обманешь. Так, если в декабре 1960 картофель стоил в госторговле по рублю, а на рынке от 75 копеек до 1 руб. 30 коп., то в январе, как и было предписано реформой, магазинный картофель продавался по 10 копеек за килограмм. Однако картошка на рынке стоила уже 33 копейки. Подобное происходило и с другими продуктами и, особенно, с мясом – впервые после 1950 года, рыночные цены вновь намного превысили магазинные.

К чему это привело? Да к тому, что магазинные овощи резко потеряли в качестве. Завмагам оказалось выгоднее сплавить качественный товар рыночным спекулянтам, положить полученную выручку в кассу и отчитаться о выполнении плана. Разницу же в цене между закупочной ценой спекулянта и госценой завмаги клали себе в карман. В магазинах же оставалось лишь то, от чего спекулянты сами отказывались, то есть то, что на рынке было невозможно продать. В результате почти всю

В марте 1937 года на московском совещании представителей Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА) было решено принять предложение маршала Егорова о разработке более мощной 122-мм гаубицы. В сентябре 1937 года отдельная конструкторская группа Мотовилихинского завода под руководством Ф. Ф. Петрова получила задание на разработку такого орудия.

Проект гаубицы М-30 поступил в ГАУ 20 декабря 1937 года. Орудие многое заимствовало от других образцов артиллерийского вооружения; в частности, устройство канала ствола было близко к аналогичному узлу гаубицы «Лубок», от неё же взяли тормоз отката и передок. Несмотря на требование ГАУ оснастить новую гаубицу клиновым затвором, М-30 была оснащена поршневым затвором, заимствованным без изменений от 122-мм гаубицы обр. 1910/30 гг. Колёса были взяты от пушки Ф-22. Опытный образец М-30 был закончен 31 марта 1938 года, однако заводские испытания затянулись из-за необходимости доработки гаубицы. Полигонные испытания гаубицы проходили с 11 сентября по 1 ноября 1938 года. Хотя, по заключению комиссии, орудие полигонные испытания не выдержало (за время испытаний дважды ломались станины), было, тем не менее, рекомендовано направить орудие на войсковые испытания.

29 сентября 1939 года М-30 была принята на вооружение под официальным наименованием «122-мм дивизионная гаубица обр. 1938 г.»

[показать]Производство гаубиц М-30 началось в 1940 году. Первоначально оно велось двумя заводами – № 92 (г. Горький) и № 9 (УЗТМ). Завод № 92 выпускал М-30 только в 1940 году, всего это предприятие выпустило 500 гаубиц.

[показать]Производство гаубиц М-30 началось в 1940 году. Первоначально оно велось двумя заводами – № 92 (г. Горький) и № 9 (УЗТМ). Завод № 92 выпускал М-30 только в 1940 году, всего это предприятие выпустило 500 гаубиц.

Кроме выпуска буксируемых орудий, выпускались стволы М-30С для монтажа на самоходно-артиллерийских установках (САУ) СУ-122.

Серийное производство орудия продолжалось до 1955 года. Преемником М-30 стала 122-мм гаубица Д-30, принятая на вооружение в 1960 году.

М-30 имела достаточно современную для своего времени конструкцию с лафетом с раздвижными станинами и подрессоренным колёсным ходом. Ствол представлял собой сборную конструкцию из трубы, кожуха и навинтного казённика с затвором. М-30 оснащалась поршневым однотактным затвором, гидравлическим тормозом отката, гидропневматическим накатником и имела раздельно-гильзовое заряжание. Затвор имеет механизм принудительной экстракции стреляной гильзы при его открывании после выстрела. Спуск производится нажатием курка за спусковой шнур. Орудие оснащалось артиллерийской панорамой Герца для стрельбы с закрытых позиций, этот же прицел использовался и при стрельбе прямой наводкой. Лафет с раздвижными станинами снабжён уравновешивающим механизмом и щитовым прикрытием. Колёса металлические с резиновыми шинами, рессоры пластинчатые. Возка орудия механической тягой обычно производилась без передка непосредственно за тягачом, максимально допустимая скорость транспортировки составляла 50 км/ч на шоссе и 35 км/ч по булыжным мостовым и просёлочным дорогам. Конной тягой гаубица перевозилась за передком шестёркой лошадей. При разведении станин подрессоривание выключается автоматически, при отсутствии места или времени для разведения станин допускается стрельба при сведённых станинах в походном положении. Угол горизонтального обстрела при этом уменьшается до 1°30′.

М-30 стреляла всем ассортиментом 122-мм гаубичных снарядов, в том числе разнообразными старыми гранатами русского и импортного производства. После Великой Отечественной войны к указанному ниже ассортименту снарядов добавились новые типы боеприпасов, например, кумулятивный снаряд 3БП1. Стальная осколочно-фугасная граната 53-ОФ-462 при установке взрывателя на осколочное действие при своём разрыве создавала около 1000 убойных осколков, эффективный радиус поражения живой силы составлял около 30 метров.

М-30 была дивизионным орудием. По штату 1939 года в стрелковой дивизии имелось два артиллерийских полка – лёгкий (дивизион 76-мм пушек и два смешанных дивизиона по две батареи 122-мм гаубиц и одной батарее 76-мм пушек в каждом) и гаубичный (дивизион 122-мм гаубиц и дивизион 152-мм гаубиц), всего 28

11 августа 1979 года в небе над Днепродзержинском столкнулись два самолёта

11 августа 1979 года в 13 часов 35 минут 38 секунд в небе над украинским городом Днепродзержинском столкнулись два Ту-134. Один выполнял рейс Ташкент — Донецк — Минск. На его борту находились 84 человека, в том числе 17 футболистов команды «Пахтакор». Другой же следовал по маршруту Челябинск — Воронеж — Кишинёв. На его борту находились 88 пассажиров и 6 членов экипажа.

В тот день в Харьковском центре управления воздушным движением дежурили шестеро диспетчеров. На более напряженный сектор старший смены Сергеев посадил молодого Николая Жуковского, контролировать его работу поручил Владимиру Сумскому, хотя по инструкции это мог делать лишь сам Сергеев.

[показать]Самолёты шли наперерез друг другу под углом 90° на высоте 8400 м в облаках. Жуковский ошибочно посчитал, что оба самолёта разойдутся. Опасность заметил Владимир Сумской. Он дал команду белорусскому экипажу набрать высоту 9600 метров. В эфире прозвучало: «Понял…» (позывные прозвучали неразборчиво). Сумской был уверен, что ответили минчане, и команда выполняется. На самом же деле эти слова принадлежали экипажу другого самолёта, Ил-62, летевшего навстречу, в Ташкент. Через 1 минуту 5 секунд два самолёта столкнулись. Первым про катастрофу доложил командир Ан-2, находившегося в том районе: «В районе Куриловки наблюдаю падение частей самолёта. По-моему, Ту-134».

[показать]Самолёты шли наперерез друг другу под углом 90° на высоте 8400 м в облаках. Жуковский ошибочно посчитал, что оба самолёта разойдутся. Опасность заметил Владимир Сумской. Он дал команду белорусскому экипажу набрать высоту 9600 метров. В эфире прозвучало: «Понял…» (позывные прозвучали неразборчиво). Сумской был уверен, что ответили минчане, и команда выполняется. На самом же деле эти слова принадлежали экипажу другого самолёта, Ил-62, летевшего навстречу, в Ташкент. Через 1 минуту 5 секунд два самолёта столкнулись. Первым про катастрофу доложил командир Ан-2, находившегося в том районе: «В районе Куриловки наблюдаю падение частей самолёта. По-моему, Ту-134».

Два лайнера столкнулись на высоте 8400 м под углом в 135°. Через 9 месяцев состоялся суд над виновными. На скамье подсудимых оказались диспетчеры Жуковский и Сумской. Каждого приговорили к 15 годам в колонии общего режима. Старшего смены Сергеева, а также руководителей более высокого ранга, на суде не было даже в качестве свидетелей.

Большинство погибших были похоронены в Ташкенте на Боткинском кладбище города, где им установлен памятник. Ещё один памятник установлен на Украине на месте гибели команды. Полузащитник Михаил Ан похоронен в колхозе имени Свердлова под Ташкентом. Защитника Юрия Загумённых родственники похоронили в Ленинграде. Защитник Николай Куликов похоронен на родине родителей в селе Кривском, расположенном под городом Обнинском, Калужской области.

Из-за этой трагедии «Пахтакор» в 1979 году был усилен добровольцами из других клубов: по одному из 15 клубов Высшей лиги чемпионата СССР. Кроме того, в регламент чемпионата СССР по футболу была внесена статья, по которой в течение 3 лет, независимо от результатов, «Пахтакор» сохранял место в высшей лиге советского футбола.

До распада СССР все военные состояли на службе Вооруженных сил Советского союза. Когда же из бывших республик союза начали образовываться самостоятельные государства, военным предоставили право выбирать на службе какой страны они останутся.

Как правило, на территории какого государства военный служил в это время, на службе той страны он и оставался.

Но многие военные через год-два после распада СССР и его вооруженных сил уходили на пенсию, а поскольку основной срок их службы приходился все же на СССР, приемником обязательств которого стала Россия, им было предоставлено право выбирать, чью военную пенсию получать — российскую или другого государства, например, Беларуси. Очень многие выбирали именно российскую военную пенсию, поскольку она была выше, чем в Беларуси или других странах Советского союза. Получая статус российского военного пенсионера часть военных уезжала и жить в Россию, а часть оставалась в том государстве, где закончилась их служба.

Но нашлось достаточно большое количество военных, которые решили схитрить и стать пенсионерами сразу двух государств, получая одновременно пенсию со стороны Министерств обороны России и Беларуси. Расчет был на то, что в неразберихе после развала СССР военные ведомства вряд ли смогут разобраться, кто и сколько военных пенсионеров содержит. Так оно и было до последнего времени. Однако недавно военные ведомства России и Беларуси сверили списки военных пенсионеров и выявили большое количество мошенников, оформивших пенсию сразу в двух государствах. После этого началась кропотливая оперативная работа правоохранительных органов, поскольку в действиях военных явно усматривались признаки мошенничества. И вот появились первые результаты этой деятельности.

Так управлением Следственного комитета по Могилевской области возбуждено уголовное дело в отношении гражданина России, жителя д.Александрово Чаусского района. Военный пенсионер переехал на постоянное место жительство в Беларусь, и с января 1998 года обманом оформил пенсию в Министерстве обороны Беларуси, получая при этом пенсию в Минобороны России. Бывший военный на протяжении 14 лет получал пенсию в двух государствах, незаконно положив в свой карман более 64 миллионов рублей и причинив на эту сумму ущерб Министерству обороны Беларуси.

Еще одно уголовное дело возбуждено Следственным комитетом в отношении руководителя фермерского хозяйства Брестской области. С августа 1993 года мошенническим путем оформив военные пенсии в Минобороны Беларуси и Минобороны России, военный пенсионер за 19 лет сумел незаконно положить в свой карман более 276 миллионов рублей.

В отношении обоих военных пенсионеров возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.209

[299x204]7–9 августа 1714 года у мыса Гангут (Финляндия) произошло морское сражение между русским флотом под командованием адмирала Федора Апраксина и шведским флотом вице-адмирала Ватранга.

[299x204]7–9 августа 1714 года у мыса Гангут (Финляндия) произошло морское сражение между русским флотом под командованием адмирала Федора Апраксина и шведским флотом вице-адмирала Ватранга.

В мае 1714 года русские галеры отправились к Аландским островам. Однако у Гангута путь им преградил шведский флот. Шведы серьезно превосходили русских в силах, особенно в артиллерии, поэтому Апраксин не решился на самостоятельные действия и доложил о сложившейся ситуации царю Петру I.

Прибыв к флоту, Петр велел устроить в узкой части полуострова переволоку и перетащить по ней часть судов на другой берег мыса в Рилакс-фьорд и ударить ими в тыл шведам. Стремясь пресечь этот маневр, в Рилакс-фьорд прибыли 10 судов под командованием контр-адмирала Эреншельда.

[405x640]7 августа 1714 года наступил штиль, лишивший шведские парусные суда свободы маневра. Петр этим воспользовался. Его галеры обошли шведов и блокировали их в Рилакс-фьорде.

[405x640]7 августа 1714 года наступил штиль, лишивший шведские парусные суда свободы маневра. Петр этим воспользовался. Его галеры обошли шведов и блокировали их в Рилакс-фьорде.

На предложение сдаться шведский контр-адмирал ответил отказом. Тогда 9 августа днем русские галеры атаковали шведские корабли в Рилакс-фьорде. После яростной схватки флагманский корабль шведов – фрегат «Элефант» был взят на абордаж, а все остальные суда сдались.

Шведы только убитыми потеряли 361 человека. На берегу вблизи места сражение были погребены 127 россиян, погибших в сражении в Рилакс-фиорде.

В результате этой победы русскими были заняты Аландские острова. Этот успех значительно укрепил позиции русских войск в Финляндии.

Гангут стала первой крупной победой русского флота. Петр I приравнивал ее по значению к Полтавской битве.

В сентябре 1714 года в Петербурге состоялись торжества по случаю Гангутской победы. Победители прошли под триумфальной аркой, на которой был изображен орел, сидевший на спине у слона. Надпись гласила: «Русский орел мух не ловит».

9 августа в честь этого события в России официально установлен праздник – День воинской славы.

Сын премьер-министра России Дмитрия Медведева Илья поступил на юридический факультет МГУ. Его фамилия значится в списке зачисленных студентов.

В приказе о зачислении отмечается, что он поступил без экзаменов. По сведениям РИА Новости, сын главы правительства выиграл олимпиаду, победитель которой имеет право на зачисление без экзаменов.

«Если у него статус зачислен, значит, он принес оригиналы документов в наш вуз», — заявила агентству пресс-секретарь МГУ Светлана Решетникова.

Ранее в СМИ сообщалось, что по результатам вступительных испытаний Илья Медведев также проходил по конкурсу в МГИМО. Дмитрий Медведев говорил, что его сын подавал документы в несколько столичных вузов, однако не уточнял, в какие именно. Премьер-министр подчеркивал, что Илья сам выбирал, на кого ему учиться. Сам Медведев по образованию юрист.

С таким папиком в России все можно!

США не в состоянии сдерживать Китай

[показать]

[показать]Американский флот возглавил авианосец “Джордж Вашингтон”. В составе флота - 4 крейсера, 7 эскадренных миноносцев, 2 атомные подводные лодки. ВМС Южной Кореи были представлены крупнейшим транспортным кораблем в Азии "Докдо"и миноносцами.

В воздухе находились более 200 самолетов.. Впервые американский истребитель "Raptor"летал в воздушном пространстве Южной Кореи.

[показать]

[показать]Китайские эксперты считают, что на этот раз американцы прибыли в Желтое море и Северо-восточную Азию чтобы попытаться испортить торговые связи между Китаем и Южной Кореей, между Китаем и КНДР, которые развиваются и дают возможность как можно скорее разрешить вопрос безопасности на Корейском полуострове. Американцы считают, что экономические контакты этих стран с Китаем слишком близкие, особенно объем товарооборота Китая и Южной Кореи, который уже достиг 100 млрд. долларов США, что почти равняется объему торговли между Китаем и АСЕАН.

[показать]

[показать]После того, как в 90-е годы США вывели войска из Юго-восточной Азии, их влияние в данном районе значительно сократилось. Зато сейчас правительство Обамы реальными действиями заявило миру о возвращении в Юго-восточную Азию – сообщают СМИ Китайской народной республики.

[показать]

[показать]В последние годы США все время стремятся к усилению военного расквартирования в АТР, прежде всего, в Северо-восточной Азии. В Южной Корее и Японии они имеют более 40 военных баз с более 70 тыс. военнослужащих. Американцы создали военную базу в Сингапуре и базу на острове в Гуаме. Кроме того, США открыли военную базу Диего-Гарсия в Индийском море, военные базы в Афганистане, Пакистане, Кыргызстане, особенно в Центральной Азии.

Эксперты отмечают, что расположение американских баз в форме V стремится к охвату горла Китая. Однако на самом деле, США не в состоянии “схватить” Китай за горло.

И в экономическом отношении США не могут нанести удар по Китаю. Проще говоря, у США закончились меры, так как у них нет денег.

26 июня 1953 года три стоявших под Москвой танковых полка получили приказ министра обороны — загрузиться боеприпасами и войти в столицу. Такой же приказ получила и мотострелковая дивизия.

Двум авиадивизиям и соединению реактивных бомбардировщиков было велено в полной боевой готовности ждать приказа о возможной бомбардировке Кремля.

Впоследствии была озвучена версия всех этих приготовлений: министр внутренних дел Берия готовил государственный переворот, который требовалось предотвратить, самого Берию арестовали, судили и расстреляли. 50 лет эта версия никем не подвергалась сомнению.

Обычный, да и не очень обычный человек знает о Лаврентии Берии только две вещи: он был палачом и сексуальным маньяком. Все остальное изъято из истории. Так что даже странно: почему Сталин терпел возле себя эту бесполезную и мрачную фигуру? Боялся, что ли? Загадка.

Да нисколько не боялся! И загадки никакой нет. Более того, без понимания истинной роли этого человека невозможно понять сталинскую эпоху. Потому что на самом деле все было совсем не так, как потом придумали люди, захватившие власть в СССР и приватизировавшие все победы и достижения своих предшественников.

О совсем другом Лаврентии Берии на страницах нашей газеты рассказывает питерский журналист Елена Прудникова, автор сенсационных исторических расследований, участник историко-публицистического проекта «Загадки истории».

«Экономическое чудо» в Закавказье

О «японском экономическом чуде» у нас слышали многие. А вот кто знает о грузинском?

Осенью 1931 года первым секретарем компартии Грузии стал молодой чекист Лаврентий Берия — личность весьма