том 15 январь-июнь

1.

[481x700]

[481x700] 2.

[700x476]

[700x476] 3.

[700x444]

[700x444] 4.

[700x476]

[700x476] 5.

[700x476]

[700x476] 6.

[700x594]

[700x594] 7.

[700x530]

[700x530] 8.

[700x412]

[700x412] 9.

[700x423]

[700x423] 10.

[477x700]

[477x700] 11.

[700x477]

[700x477] 12.

[700x483]

[700x483] 13.

[700x492]

[700x492] 14.

[700x477]

[700x477] 15.

[700x483]

[700x483] 16.

[700x477]

[700x477] 17.

[696x700]

[696x700] 18.

[700x492]

[700x492] 19.

[700x479]

[700x479] 20.

[700x472]

[700x472] 21.

[700x496]

[700x496] 22.

[700x546]

[700x546] 23.

[700x608]

[700x608] 24.

[700x490]

[700x490] 25.

[700x492]

[700x492] 26.

[700x505]

[700x505] 27.

[700x504]

[700x504] 28.

1. Умение читать сияющие знаки неба, извечные звездные письмена, приносит радость познания мира.

Мощные телескопы дают возможность фотографировать великолепие галактик, диффузные и планетарные туманности, звездные скопления, звезды, несущие в себе разнообразие форм космических образований. Полеты ракет и спутников вокруг Земли, автоматических межпланетных станций к Луне и планетам приоткрывают новую страницу познания Вселенной, дают людям возможность почувствовать себя частицей космоса. Первое, что потрясает, когда минуем атмосферу Земли, это чернота пространства при ярчайшем свете нашего Солнца. Мир звезд становится сияющим, многоцветным и звучит как музыка.

Мы связаны с планетами нашей солнечной системы общностью происхождения вещества, общностью взаимодействующего гравитационного поля, и наша биосфера на всех уровнях ее развития в той или иной степени реагирует на проявление солнечной активности — мы являемся частью космоса. Сознание людей должно все больше проникаться мыслью о том, что наша Земля — огромный космический корабль с конечными ресурсами, требующими величайшей бережливости. Его экипаж, то есть мы, земляне, должны об этом постоянно помнить.

Наша Галактика. Окружающий нас мир звезд не безбрежен. Мириады звезд, в число которых входит и Солнце, образуют гигантский звездный остров — Галактику с довольно сложным внутренним строением. Ее образуют звезды, газ, межзвездная пыль, холодные тела типа планет и их спутников, физические поля, космические лучи (ядра элементов и электроны, летящие со скоростью, сравнимой со световой), электромагнитные волны и потоки нейтрино, пересекающие Галактику по всем направлениям. Значительная часть всех звезд концентрируется в диск толщиной около 2 тысяч световых лет и радиусом не менее 50 тысяч световых лет. В состав Галактики входит свыше сотни миллиардов звезд. Свет далеких звезд, концентрирующихся в плоскости Галактики, сливается для нас в сплошную, слабо сверкающую полосу Млечного Пути, хорошо заметную на ночном небе.

2. На открытке изображены созвездия Малой Медведицы, Большой Медведицы, Дракона, над головой Дракона — ноги Геркулеса. Созвездие Жирафа, так же как и созвездие Цефея, отмечено звездами.

По преданием древних греков, Большая Медведица — это Каллисто, дочь царя Аркадии Ликаона. От брака с богом Зевсом у нее родился сын Аркад. Разгневанная богиня Гера, жена Зевса, обратила Каллисто в медведицу. Аркад вырос и сделался страстным охотником. Во время охоты он встретил медведицу и, не узнав в ней мать, хотел ее убить. Появившийся Зевс унес обоих на небо, где поместил их в виде созвездий Большой Медведицы и Волопаса.

Между созвездиями Большой и Малой Медведицы извивается лента многочисленных, но довольно слабых звезд — созвездие Дракона.

В созвездии Малой Медведицы Полярная звезда является основной достопримечательностью, что вызвано ее близостью к Северному полюсу мира. Но эта ее роль временна, так как прецессионное движение земной оси сказывается в очень медленном, но непрерывно совершающемся странствии полюса мира по созвездиям. Ковш созвездия Большой Медведицы — главный ориентир на звездном небе Северного полушария.

Главные звезды, образующие ковш, 2-й звездной величины, и лишь 6 — 3-й звездной величины. Их имена (следуя в направлении ручки ковша): а — Дубхе, (3 — Мерак, у — Фекда, 6 — Мегрец, е — Алиот (навигационная), ^ — Мицар, м — Бенетнаш. Рядом со звездой Мицар находится звезда 4-й величины Алькор — визуально двойная звезда. Созвездие богато двойными звездами, планетарными туманностями, далекими звездными скоплениями, галактиками.

Тубан, а Дракона, был Полярной звездой в глубокой древности (3 тысячи лет до нашей эры) и будет ею снова в XXIIIвеке.

Созвездие Жирафа принадлежит к числу малозаметных; впервые упомянуто в 1624 году.

3. На открытке изображены: внизу — голова Змееносца, над ней — созвездие Геркулеса, справа — созвездие Северной Короны, слева — Лиры (а — Вега), вверху — созвездие Дракона.

Геракл — герой древнегреческих мифов. Юношей он убил страшного Киферонского Льва, шкуру накинул себе на плечи, а шкура с головы зверя стала служить ему шлемом. Созвездие Геркулеса (Геркулес — римское наименование) напоминает нам о 12 мифических подвигах непобедимого древнегреческого героя Геракла на службе царя Эврисфея. Один из его подвигов — победа над трехглавым Цербером, хранителем выхода из подземного царства Аида, — символ победы человека над темными и злыми силами. На обложке комплекта открыток изображен Геракл, держащий на плечах

пасха 2013

1.

[700x525]

[700x525] 2.

[700x525]

[700x525] 3.

[700x525]

[700x525] 4.

[700x525]

[700x525] 5.

[700x525]

[700x525] 6.

[700x525]

[700x525] 7.

[700x525]

[700x525] 8.

[700x525]

[700x525] 9.

[700x525]

[700x525] 10.

[700x525]

[700x525] 11.

[700x525]

[700x525] 12.

[700x525]

[700x525] 13.

[700x525]

[700x525] 14.

[700x525]

[700x525] 15.

[700x525]

[700x525] 16.

[700x525]

[700x525] 17.

[700x]

[700x]1.

[475x700]

[475x700] 2.

[536x700]

[536x700] 3.

[532x700]

[532x700] 4.

[466x700]

[466x700] 5.

[466x700]

[466x700] 6.

[541x700]

[541x700] 7.

[541x700]

[541x700] 8.

[541x700]

[541x700] 9.

[484x700]

[484x700] 10.

[471x700]

[471x700] 11.

[526x700]

[526x700] 12.

[526x700]

[526x700] 13.

[484x700]

[484x700] 14.

[484x700]

[484x700] 15.

[547x700]

[547x700] 16.

Домашняя мастерская

Если вы любите мастерить и хотите приобщить к этому полезному делу сына, то советуем начать вашу совмест¬ную деятельность с создания домаш¬ней мастерской. Существует немало способов ее оборудования. Вот неко¬торые из них.

Темную кладовку можно превратить в отличную мастерскую. Если оборудо¬вать ее целиком не удастся, можно ис¬пользовать внутреннюю сторону двери (рис. 1). Верхнюю часть двери займите полками, на которых разместите ящики с деталями и развесьте инструмент. На нижней части двери прикрепите откидной столик. В сложенном виде столик занимает немного места и не мешает пользоваться кладовкой.

Высоту крепления столика опреде¬лите сами. Чтобы он не качался во вре¬мя работы, дверь прикрепляют к полу или стене стопором.

Рабочий стол можно разместить 8 проеме двери кладовки (рис. 2). Для этого к деревянной раме двери с внут¬ренней стороны крепят металлические уголки-держатели, а к крышке расклад¬ного стола прибивают длинную и проч¬ную планку, опирающуюся на уголки. Ножки стола откидные и, как и в предыдущем случае, прикреплены к крышке металлическими петлями.

Для вашей мастерской потребуется набор инструментов.

Рис. 3

Шило, отвертки, долота, стамески и

многие другие инструменты удобно хранить в вертикальном положении в ящике с песком (рис. 3).

Деревянные балки, опоры и доски полок рабочих столов, толстые стенки переносных инструментальных ящи¬ков — отличное место для хранения инструмента (рис. 4). Диаметр высвер¬ливаемых отверстий должен немного превышать диаметр жала инструмента, а глубина отверстий берется такой, чтобы инструмент входил в них по ру¬коятку.

Возможен и такой вариант крепле¬ния инструмента (рис. 5). На стене перед рабочим столом подвешивают деревянную планку, а на ней растяги¬вают металлическую пружину и при¬бивают ее к планке в нескольких мес¬тах. Инструмент вставляют между точ¬ками крепления пружины. Вместо пру¬жины можно применить толстую ре¬зину.

[239x700]

[239x700]

[239x700]

[239x700]

Выдающийся русский художни!с Виктор Михайлович Васнецов (1848—1926) принадлежит к классикам реалистической школы живописи. Его художественное наследие многообразно, сюда входят и картины на жанрово-бытовую тему («С квартиры на квартиру», «Преферанс», «Чаепитие в трактире»), и живописно-монументальные росписи, и архитектурные проекты, и эскизы театральных декораций. Однако центральное место в творчестве художника занимают живописные и графические произведения, созданные по мотивам русских сказок, былин, песен, изустных сказов. Извлеченные из недр народной мудрости жемчужины русского эпоса находили живой отклик в душе Васнецова и превращались с помощью его фантазии в художественные произведения. По словам А. В. Луначарского, «Васнецов был пропитан чисто национальным русским духом, в его колорите, в ритмах его символики чувствовалось своеобразное преломление коренного источника народной поэзии в романтике-реалисте».

Для В. М. Васнецова русский эпос был той почвой, на которой зиждились его искания вечной красоты и гармонии, устремления к романтическому идеалу, национальному и вечному. В понимании подлинной национальности искусства русская живопись шла за литературой, и ведущая роль в этом принадлежала А. С. Пушкину. В творчестве великого поэта, который серьезно изучал и обрабатывал русские песни, сказки, былины, впервые произошло слияние романтизма с реализмом, характерное не только для русской литературы, но и для живописи, и в частности для творческого метода Васнецова. «В Пушкине кроются все семена и зачатки, из которых развились потом все роды и виды искусства во всех наших художниках...», — писал И. А. Гончаров.

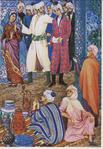

В. М. Васнецов исполнил несколько графических работ к произведениям Пушкина: «Три девицы под окном пряли поздно вечерком» — к «Сказке о царе Салтане», «Подводное царство» — к «Русалке», «Пимен» — к «Борису Годунову». Эти иллюстрации неоднократно репродуцировались в раз-нЬе время. В 1899 году В. М. Васнецов вместе с другими русскими художниками принял участие в оформлении юбилейного трехтомного издания произведений Пушкина. К юбилею поэта художник выполнил также четыре рисунка к стихотворению «Песнь о вещем Олеге»: «Встреча с

волхвом», «Прощание Олега с конем», «На череп коня наступил», «Тризна». «Песнь» была выпущена отдельной книжечкой-раскладкой в 1899 году, переиздана в 1912 году. Работы Васнецова вместе с заставками и буквицами представляют собой органичное целое с текстом Пушкина. Они необыкновенно красивы по колористическому решению. Применив акварельную технику, художник обратился к локальным контрастным цветам, приведя их к единому гармоничному звучанию. Иллюстрации отличаются изысканным декоративизмом и детальной разработкой русского костюма, им свойственны четкая графичность, монументальность, обобщенность образа, символичность. Художник использовал здесь и русскую вязь, и сложный растительный орнамент.

Работы Васнецова в области книжной иллюстрации, созданные по мотивам произведений Пушкина, перекликаются с его живописными полотнами на темы русского эпоса. Художник-реалист сумел запечатлеть на холсте народные фантастические художественные образы. Его наблюдения действительности трансформировались знанием эпоса и были дополнены стилистикой народного, -в частности древнерусского, искусства.

Первые работы Васнецова на эпическую тему отличаются простотой, в них нет никакой усложненности. К числу таких картин относятся «Витязь на распутье» и «Брянские леса». Их эпическое звучание художник усиливает посредством пейзажа: это или дремучие брянские леса, или «чисто поле» с поникшими травами, или бескрайние степи, пересеченные холмами.

Живописный язык художника отличается метафоричностью, она проявляется в орнаментальности его произведений, в ритмах линий, в цветовой палитре.

В процессе эволюции васнецовского былинно-сказочного жанра меняется цветовое звучание картин. Если ранние произведения художника еще академичны по цвету, в них преобладают зеленовато-охристые тона, то в более поздних работах, созданных в 80—90-е годы, цвета становятся локальными, превалирует контрастная гамма. Цвет придает картинам Васнецова монументальность, выразительность. Изобразительные приемы, которые применял художник в своих работах, должны были нести идею возвышения над обыденностью через сильные чувства.

Поиски В. М. Васнецова в фольклорно-эпи-ческом направлении обогатили русскую реалистическую живопись

1.

[640x480]

[640x480]

2.

[640x480]

[640x480]

3.

[640x480]

[640x480]

4.

[640x480]

[640x480]

5.

[640x480]

[640x480]

6.

[640x480]

[640x480]

7.

[640x480]

[640x480]

8.

[640x480]

[640x480]

9.

[360x480]

[360x480]

10.

[640x480]

[640x480]

11.

[640x480]

[640x480]

12.

[640x480]

[640x480]

13.

[360x480]

[360x480]

1.

[544x480]

[544x480] 2.

[640x426]

[640x426] 3.

[287x456]

[287x456] 4.

[546x480]

[546x480] 5.

[640x425]

[640x425] 6.

[640x370]

[640x370] 7.

[545x427]

[545x427] 8.

[640x368]

[640x368] 9.

[640x425]

[640x425] 10.

[623x426]

[623x426] 11.

[546x465]

[546x465] 12.

[538x427]

[538x427] 13.

[640x371]

[640x371] 14.

[384x288]

[384x288] 15.

[640x480]

[640x480] 16.

[640x465]

[640x465] 17.

[543x480]

[543x480] 18.

[640x306]

[640x306] 19.

1.

[521x480]

[521x480] 2.

[291x480]

[291x480] 3.

[640x425]

[640x425] 4.

[640x480]

[640x480] 5.

[618x480]

[618x480] 6.

[640x418]

[640x418] 7.

[640x480]

[640x480] 8.

[640x480]

[640x480] 9.

[640x302]

[640x302] 10.

[640x480]

[640x480] 11.

[640x480]

[640x480] 12.

[640x480]

[640x480] 13.

[640x480]

[640x480] 14.

[640x480]

[640x480] 15.

[640x480]

[640x480] 16.

[640x480]

[640x480] 17.

[640x480]

[640x480]

1.

[640x354]

[640x354] 2.

[572x430]

[572x430] 3.

[568x437]

[568x437] 4.

[640x480]

[640x480] 5.

[579x444]

[579x444] 6.

[541x348]

[541x348] 7.

[642x424]

[642x424] 8.

[641x402]

[641x402] 9.

[640x407]

[640x407] 10.

[580x427]

[580x427] 11.

[640x426]

[640x426] 12.

[624x421]

[624x421] 13.

[645x421]

[645x421] 14.

[640x420]

[640x420] 15.

[546x479]

[546x479] 16.

[640x422]

[640x422] 17.

[640x399]

[640x399] 18.

[640x425]

[640x425] 19.

1.

[545x480]

[545x480] 2.

[640x419]

[640x419] 3.

[503x480]

[503x480] 4.

[508x450]

[508x450] 5.

[640x425]

[640x425] 6.

[640x420]

[640x420] 7.

[504x480]

[504x480] 8.

[545x360]

[545x360] 9.

[546x480]

[546x480] 10.

[541x480]

[541x480] 11.

[640x424]

[640x424] 12.

[640x424]

[640x424] 13.

[640x419]

[640x419] 14.

[640x378]

[640x378] 15.

[640x480]

[640x480]

1.

[640x480]

[640x480] 2.

[640x480]

[640x480] 3.

[640x480]

[640x480] 4.

[640x480]

[640x480] 5.

[640x480]

[640x480] 6.

[640x480]

[640x480] 7.

[640x480]

[640x480] 8.

[640x480]

[640x480] 9.

[640x480]

[640x480] 10.

[640x480]

[640x480] 11.

[360x480]

[360x480] 12.

[640x480]

[640x480]

1.

[640x422]

[640x422] 2.

[640x424]

[640x424] 3.

[360x425]

[360x425] 4.

[640x424]

[640x424] 5.

[623x423]

[623x423] 6.

[523x480]

[523x480] 7.

[640x406]

[640x406] 8.

[545x427]

[545x427] 9.

[640x371]

[640x371] 10.

[640x370]

[640x370] 11.

[640x371]

[640x371] 12.

[640x369]

[640x369]