опубликовано в 2000 году в газете "На смену!"

На уральский север Маргарита Чинцова приехала из теплой Самары вслед за мужем - музыкантом военного оркестра. "Я - жена декабриста", - шутит художница. Погода у нас гостей встречает неласково, суров край Урал. И хоть Маргарита Константиновна почти десять лет живет в Екатеринбурге, привыкнуть к зимним стужам и весеннему снегу не может до сих пор, вот и окружает себя солнечными картинами.

У нее нет огромных, метровых полотен, но солнца в них хватает и на то, чтобы согреть зрителей ее выставок, последняя из которых открылась на днях в Музее Молодежи. Очень вовремя, надо сказать, открылась - за окнами хмурится небо, летят мокрые снежинки, а в помещении музея свет и уют. Кружатся в веселом танце птицы над пражскими домами, языками пламени алеют лепестки "Букета" и благоухают свежестью крупные "Листья бегонии" с сочными каплями росы, к которым так и хочется приникнуть устами.

Маргарита Чинцова известна как "батикист". Получив образование художника-оформителя легкой и текстильной промышленности, она работает в основном в технике "холодного батика". Если приглядеться, фактура ее работ действительно сверкает морозными искорками, как тонкая корочка нетающего наста.

Батик-то, может, и "холодный", но картины все-равно пышут жаром. Как и акварели, которые представлены здесь же, в зале по соседству. Переезжая из Самары, художница прихватила с собой и южные краски - огненные, насыщенные, лучащиеся (и буквально тоже - картина "Песня" зримо сияет изнутри).

"Цвета севера и юга действительно очень разные. Считается, что северные краски тусклее, а я бы сказала, что они обобщают, умиротворяют окружающее. Здесь, на севере, я сильно ощутила философию цвета. Первые года два рисовать уральские пейзажи я не могла - получались какие-то открытки. И только со

опубликовано в газете "На смену!" в 2000 году

Представьте: сидите за ресторанным столиком и вдруг вам сообщают, что неподалеку, буквально в нескольких метрах можно, как в окно, заглянуть в лицо Космоса, подержать в руках теплое яйцо динозавра, услышать звон лежащих на морском дне колоколов. Вы либо покрутите у виска в адрес сказавшего это, либо сорветесь с места и помчитесь проверять истинность сказанного. А вот многие посетители кафе "Бибигон", что на Пушкина, 12 и не подозревают, что прямо над их головами, на втором этаже, открыт параллельный мир.

Олег Гайдамович - преподаватель фортепиано в асбестовском музыкальном училище. Но творческому человеку всегда тесно в рамках специальности, профессии. Тем более, что тяга к искусству передалась Гайдамовичу по генам, от деда и бабушки.

Олег ГАЙДАМОВИЧ:

"В музыку меня за ручку привела бабушка - Ольга Гайдамович. Она была талантливой пианисткой, игре училась еще в дореволюционном Петербурге. Среди ее преподавателей - Глазунов. Рахманинов слушал ее и предвещал большое будущее. Но с революцией ее учеба прервалась, она попала на Урал и до 60-х годов проработала концертмейстером в Оперном театре, где судьба снова свела ее с интереснейшими людьми: Козловским, Лемешевым, Штоковым. Матвей Гайдамович - мой дед - одаренный художник. Но в детстве живописью меня не заинтересовал. Я баловался, как и все дети, карандашом и кисточкой, а серьезного увлечения не возникало. И с возрастомрисование я забросил".

К счастью, не навсегда. Потребность выразить себя другими средствами дала о себе знать зрелому музыканту, состоявшемуся педагогу, заслужившему звание работника культуры Российской Федерации. Руки потянулись к кисти, любовь к родной природе визуализировалась на бумаге в печальных акварелях: "Весна воды", "Весна света", "Воздух весны".

Олег ГАЙДАМОВИЧ:

опубликовано в 2000 год в газете "На смену!"

Неистребима в народе любовь к романсу. Революционные марши ее забить не смогли и советская пропаганда не погубила. А ведь как старались! Вспомните, хотя бы, как изображались певицы романсов в фильмах прошлых десятилетий: карикатурно-томными, закатывающими очи куда-то к потолку, и выступающими обязательно в прокуренных кабаках для жующих "недобитков" НЭПа. Еще романс старательно ассоциировали с цыганщиной и пьянствующим купечеством. Но настоящее искусство тем и хорошо, что легко выдерживает проверку временем. "Интернационалы" стихают и забываются, а "Очаровательные глазки" и "Отвори потихоньку калитку" люди помнят и, затаив дыхание, внемлют верным исполнителям русского романса.

28 мая на сцене Театра Эстрады пройдет концерт талантливой певицы, замечательного человека, и просто красивой женщины (видели бы вы ее глаза!!!) Татьяны Новиковой. "Княгиней русского романса" зовут ее знатоки жанра. Титул такой заработать многого стоит...

- Как казанская девочка Таня сделала первые шаги в певческом творчестве?

- У меня были очень музыкальные родители. Профессионально пением они не занимались, но в нашем доме всегда звучала песня. От них мне и сестре передалась любовь к музыке, пению. Нас обеих взяли после прослушивания в детский хор дворца пионеров города Казани. Я училась тогда в четвертом классе. На прослушивании мы спели пионерскую песню, сейчас уже не вспомню, какую именно. Нас сразу поставили в альты -- оказалось, что мы вполне уверено, твердо "держим" голоса. С сестрой мы все детство пели дуэтом.

- Она тоже стала артисткой?

- Нет, у нее другое призвание. Закончила химико-технологический институт, живет и работает в Белоруссии. А тогда, в детстве, мы занимались пением

опубликовано также в блоге erofilms

[156x240]Неприступная красавица, хранящая не меньше секретов, чем сама Лора Палмер, Одри занимает в структуре сериала особое место. Именно она становится носительницей любимой темы Дэвида Линча, сквозной нитью проходящей через все его творчество: взросление неопытной души, вхождение чистого и невинного ребенка в жестокий мир взрослых. С первого же своего появления Одри являет собой образчик некоей современной Лолиты. Но неприступность Одри – фальшивка, независимость ее напускная. После первого же серьезного столкновения с коварностью и лживостью ''отцов'', маска искушенной в жизни девицы слетает с нее, будто сдуваемая ветром. Хрупкая и ранимая душа скрывалась за ней. Девушка-подросток, попавшая из-за своей завышенной самооценки в трудную и по-настоящему опасную ситуацию, только теперь осознает всю свою незащищенность от внешнего мира. И все же, девочка, побывавшая в публичном доме, подвергнувшаяся, пускай непреднамеренному насилию со стороны родного отца, подсаженная на иглу, не позволила сломать в себе самое главное – подростковое умение любить и удивляться окружающему миру. Роль достаточно сложная и для опытного профессионала, но молодая актриса с блеском справилась с ней, сделав образ Одри незабываемым.

[156x240]Неприступная красавица, хранящая не меньше секретов, чем сама Лора Палмер, Одри занимает в структуре сериала особое место. Именно она становится носительницей любимой темы Дэвида Линча, сквозной нитью проходящей через все его творчество: взросление неопытной души, вхождение чистого и невинного ребенка в жестокий мир взрослых. С первого же своего появления Одри являет собой образчик некоей современной Лолиты. Но неприступность Одри – фальшивка, независимость ее напускная. После первого же серьезного столкновения с коварностью и лживостью ''отцов'', маска искушенной в жизни девицы слетает с нее, будто сдуваемая ветром. Хрупкая и ранимая душа скрывалась за ней. Девушка-подросток, попавшая из-за своей завышенной самооценки в трудную и по-настоящему опасную ситуацию, только теперь осознает всю свою незащищенность от внешнего мира. И все же, девочка, побывавшая в публичном доме, подвергнувшаяся, пускай непреднамеренному насилию со стороны родного отца, подсаженная на иглу, не позволила сломать в себе самое главное – подростковое умение любить и удивляться окружающему миру. Роль достаточно сложная и для опытного профессионала, но молодая актриса с блеском справилась с ней, сделав образ Одри незабываемым.

Реалии шоу-бизнеса с детства были знакомы Шерилин Фенн. Ее мать играла в рок-группе и часто брала дочку в турне по стране. Рок-музыкой занималась и куда как более успешная на этом поприще тетка Шерелин – легендарная рок-музыкантша Сьюзи Куатро. Тетушка занимала в становлении вкусов и интересов племянницы особое место: богемные тусовки, громкие концерты, атмосфера творчества и свободы окружали подрастающего ребенка, узнающего об изнанке шоу-бизнеса не понаслышке.

[186x240]Но напрямую с несправедливостью этого мира Шерилин ''посчастливилось'' столкнуться только в восемнадцать. В компании со своими подружками она из родного Детройта отправилась в американскую столицу, где прошла фотопробы в престижный ''Плейбой'', бывший стартовой площадкой едва ли не для всех современных женщин – звезд кино и модельного бизнеса. Пробы были вполне обнадеживающими, фотографам она явно понравилась. Несколько снимков даже появилась на желанных плейбоевских страницах. О ее физической красоте в голос говорили и фотографы и редактора журнала. Казалось бы, вершина эта взята, и пора бороться за традиционное звание ''Девушки месяца'', а затем и года. Но не тут то было! Дальше нескольких снимков дело не пошло: девушке заявили, что внешность ее хоть и привлекательна, но излишне своеобразна и не соответствует журнальным стандартам. Возможно, ей действительно отказали из-за несоответствия физическим стандартам: припухлость фигуры, чуть широковатые плечи и крупная родинка (из-за родинки некогда едва не загубили модельную карьеру Синди Крауфорд), но вероятнее, что не устроил ''плейбойевцев'' характер Шерилин, строптивость, которую она проявила уже на фотопробах.

[186x240]Но напрямую с несправедливостью этого мира Шерилин ''посчастливилось'' столкнуться только в восемнадцать. В компании со своими подружками она из родного Детройта отправилась в американскую столицу, где прошла фотопробы в престижный ''Плейбой'', бывший стартовой площадкой едва ли не для всех современных женщин – звезд кино и модельного бизнеса. Пробы были вполне обнадеживающими, фотографам она явно понравилась. Несколько снимков даже появилась на желанных плейбоевских страницах. О ее физической красоте в голос говорили и фотографы и редактора журнала. Казалось бы, вершина эта взята, и пора бороться за традиционное звание ''Девушки месяца'', а затем и года. Но не тут то было! Дальше нескольких снимков дело не пошло: девушке заявили, что внешность ее хоть и привлекательна, но излишне своеобразна и не соответствует журнальным стандартам. Возможно, ей действительно отказали из-за несоответствия физическим стандартам: припухлость фигуры, чуть широковатые плечи и крупная родинка (из-за родинки некогда едва не загубили модельную карьеру Синди Крауфорд), но вероятнее, что не устроил ''плейбойевцев'' характер Шерилин, строптивость, которую она проявила уже на фотопробах.

Осознав, что ''зайчика Плейбоя'' из нее не получилось, горевала гордячка Шерилин не долго, решив, что в данном случае журнал потерял гораздо больше. И была абсолютно права! Не известно, чем закончилась ее карьера, если бы ''Плейбой'' не принял такого решения. Ведь журнал этот известен еще и тем, что девушки на его страницах выглядят

опубликовано также на блоге anthonycaptain

1931 год – звезда вестернов начала века АРТ ЭКОРД принял цианид в номере мексиканской гостиницы. Причина смерти – закат актерской карьеры с приходом в кинематограф звука

опубликовано в 2000 году

[показать]Гастролеры любят

Екатеринбург. Приезжают часто и не по разу. Увы, не

всегда их спектакли балуют уральцев качеством и

художественной ценностью, по-настоящему интересных

работ мало. Но в

ближайшем будущем нас ожидают действительно достойные постановки - к

нам едет театр Антона

Чехова. С 24 по 28 мая в залах Музкомедии (она,

собственно, и привозит гостей) и Дворца

Молодежи будут показаны три пьесы -

"Ужин с дураком",

"Пизанская башня" и "Там

же, тогда же".

[показать]Гастролеры любят

Екатеринбург. Приезжают часто и не по разу. Увы, не

всегда их спектакли балуют уральцев качеством и

художественной ценностью, по-настоящему интересных

работ мало. Но в

ближайшем будущем нас ожидают действительно достойные постановки - к

нам едет театр Антона

Чехова. С 24 по 28 мая в залах Музкомедии (она,

собственно, и привозит гостей) и Дворца

Молодежи будут показаны три пьесы -

"Ужин с дураком",

"Пизанская башня" и "Там

же, тогда же".

Загодя, до начала гастролей в Екатеринбург приехал художественный руководитель театра Антона Чехова Леонид Трушкин. Одна из причин раннего появления Леонида Григорьевича на Уральщине - встреча с журналистами.

- Почему гастроли громко названы "Фестивалем спектаклей Леонида Трушкина"?

- Это не принципиально. На самом деле, это не мой фестиваль. Из трех спектаклей два мои, а один - постановки Юрия Еремина.

- В спектакли вы приглашаете именитых артистов, чтобы завоевать большее внимание публики?

- У нас частный театр и единственная статья доходов - деньги, вырученные за билеты. Деньги нам

опубликовано в 2000 году

В рядах

сражавшихся на фронтах Великой Отечественной стояли и люди

с камерой, запечатлевшие на долгие годы

ожесточенные бои, свидетельства ужасающих злодеяний

фашистских войск и

главное - портреты безымянных

героев, проживавших четыре военных года ежедневным

подвигом. Хроникеры войны

прошли ее с первых дней и до

последних, победных мгновений,

с приграничных

июньских постов и

до судебных залов Нюрнберга.

Всю территорию, охваченную

пожарищем, видели они через

объективы тяжелых четырехглазых "Аймо"

- от Ледовитого океана и до Черного

моря. Были среди них и

женщины, такие как Мария Сухова, партизанский

хроникер, погибший от

осколков с камерой в руках.

На фронтах погибло 52 боевых кинооператора,

всего же их было 257.

В рядах

сражавшихся на фронтах Великой Отечественной стояли и люди

с камерой, запечатлевшие на долгие годы

ожесточенные бои, свидетельства ужасающих злодеяний

фашистских войск и

главное - портреты безымянных

героев, проживавших четыре военных года ежедневным

подвигом. Хроникеры войны

прошли ее с первых дней и до

последних, победных мгновений,

с приграничных

июньских постов и

до судебных залов Нюрнберга.

Всю территорию, охваченную

пожарищем, видели они через

объективы тяжелых четырехглазых "Аймо"

- от Ледовитого океана и до Черного

моря. Были среди них и

женщины, такие как Мария Сухова, партизанский

хроникер, погибший от

осколков с камерой в руках.

На фронтах погибло 52 боевых кинооператора,

всего же их было 257.

На Свердловской киностудии помнят и чтут память Константина Петровича Дупленского. Нет, он не погиб на войне. После 1945 года впереди у него была плодотворная жизнь хроникального

опубликовано в газете "На смену!" в 2000 году

Как выглядели

спектакли королевских театров прошлого с точностью не

сможет сказать никто. Но побывавшие на премьерных

показах "Цыганского барона"

Свердловской Музкомедии

стали свидетелями зрелища,

возможно, очень похожего на

те, какими развлекали лицедеи августейших

особ. Пышная, озорная, "не

загружающая", говоря

современным языком, постановка забавляет мелодраматическим

сюжетом, веселит комическими персонажами и бодрит

чудесной музыкой Штрауса.

Как выглядели

спектакли королевских театров прошлого с точностью не

сможет сказать никто. Но побывавшие на премьерных

показах "Цыганского барона"

Свердловской Музкомедии

стали свидетелями зрелища,

возможно, очень похожего на

те, какими развлекали лицедеи августейших

особ. Пышная, озорная, "не

загружающая", говоря

современным языком, постановка забавляет мелодраматическим

сюжетом, веселит комическими персонажами и бодрит

чудесной музыкой Штрауса.

Постановщик Георгий Исаакян, прибывший из Пермского театра оперы и балета, говорит о приглашении Свердловской музкомедии и своем новом спектакле:

- Я благодарен Музкомедии за приглашение. С этим театром меня связывает многое. В ГИТИСе учился у Курочкина, и теперь у меня такое ощущение, будто после долгого блуждания я попал в родной дом. Местная труппа - один из самых динамичных театральных коллективов, а главный режиссер театра Кирилл Стержнев, на мой взгляд, стал уже классиком жанра: "Оливер", "Соломея", "Сорочинская ярмарка". Для театра постановка "Цыганского барона" - большой риск. Музыка Штрауса серьезная, близкая не к опереточной, а оперной. В оперетте преобладают все же диалоги. Музыка для зрителей знакомая - каждый второй номер - шлягер. Произведение в целом романтичное и даже мелодраматичное, временами начинает напоминать мексиканскую мыльную оперу с персонажами, неожиданно оказывающимися родственниками друг другу. Но это не значит, что

опубликовано в 2000 году

В Доме Метенкова состоялась встреча друзей, стоявших у истоков фотохроники УПИ

Красиво забитый гол... Усталое удовольствие после уборки колхозной картошки... Концерт любимого певца, чудом наведавшегося в твой городок... Жизнь состоит из таких вот интересных, волнующих, радующих моментов, незначительных, на первый взгляд. Но спустя годы именно они становятся самым важным и приятным воспоминанием. А как иначе - каждая мелочь сплетается в беспрерывную, но но ускользающую ткань времени. Удержать эти моменты от обрастания обманчивыми деталями или от полного забвения бывает очень трудно, но существуют способы, которые помогают обернуть время вспять и услужливо показать, "как это было".

Сорок лет назад в Уральском Политехническом Институте учились ребята, которые прекрасно осознавали важность пойманных в объектив мгновений. Началось все с "многотиражки" "За индустриальные кадры" - "ЗИКом" называли ее читатели. Фотоиллюстрировали ее трое ребят-студентов - В. Брусницын, Миша Вербук, Сема Ваксман. Трое внештатных фотокорров так активно снабжали газету снимками, что заслужили от сотрудников "ЗИКа" стихотворного признания: "Брусницын, Ваксман и Вербук - без вас газета, как без рук". Но рамки многотиражки были узки, снимать хотелось больше и сюжеты выбирать не по заданию редакции, а вольно. Так и родилась в головах ребят идея Фотохроники УПИ.

опубликовано в газете "На смену!" в 2000 году

Скоро исполнится десять лет, как существует в Екатеринбурге учебное учреждение, пытающееся возвратить высокий уровень образования, свойственный ранее "пушкинскому" лицею. Идея его создания возникла в 1991 году у заслуженного деятеля искусства России Сергея Пименова. А уже на следующий год администрацией города был открыт первый лицейский класс, положивший основу развитию лицея. Сергей Пименов стал художественным руководителем и главным дирижером "Мужского хорового лицея".

Дети, обучающиеся в лицее, прошли строгий конкурсный отбор. Лицейские преподаватели из четырех-пятилетних малышей выбирают тех, в ком уже сейчас заметен талант, усердие и интеллект. Годы учебы будут раскрывать и развивать в полной мере заложенные в ребенка дарования. Обучение в лицее разностороннее, из лицеистов не выращивают "голосистых неучей" для хора. Кроме уроков хорового искусства и общеобразовательной программы ребята получают навыки игры на музыкальных инструментах, знания двух иностранных языков. Такой серьезный подход к обучению сказывается и на творческих успехах, свидетельством чему - многочисленные призы международных фестивалей России, Германии, Италии, Америки. Благодаря победам на них хор "Мужского хорового лицея" вошел в такие престижные организации, как Международная федерация хоровой музыки и Американская ассоциация ACDA.

опубликовано в газете "На смену!" в 2000 году в честь выхода "Первого эпизода"

«ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ» / «STAR WARS» (1977 год)

бюджет $ 8.000.000

прибыль $ 770.700.000

награды:

«Оскар» - «Лучшая работа художника», «Лучшие костюмы», «Лучший монтаж», «Лучшая музыка» (Джон Уилльямс), «Лучший звук», «Лучшие визуальные эффекты»

номинации на «Оскар» - Джордж Лукас («Лучшая режиссура года» и «Лучший сценарий года»), сэр Алек Гиннесс («Актерская работа второго плана») и «Лучшая картина года»

награды Британской академии киноискусства – «Лучшая музыка к фильму» (Джон Уилльямс), «Лучший звук».

награда Ассоциации Лос-Анджелеских кинокритиков – «Лучший фильм 1977 года»).

«ИМПЕРИЯ НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР» / «THE EMPIRE STRIKES BACK» (1980 год)

бюджет $ 8. 000. 000

прибыль $ 407.200.000

1. «Ад канибалов». Группа итальянских тележурналистов отправляется в дикие джунгли Амазонии для исследования жизни местных аборигенов. Цивилизованные люди, попав в первобытные условия, оказываются более жестокими, чем самые злобные канибалы. В перерывах между съемками своего репортажа они расчленяют ни в чем не повинных черепах и обезьянок, насилуют туземок и живьем сжигают целое племя. Расплата не заставляет себя ждать.

Временами начинает казаться, что все происходящее запечатлено документальным способом (а в сценах с убийствами животных это действительно так). Из-за натурализма фильм запрещался во многих странах. В России даже в самый либеральный период расцвета видеопросмотров на «Ад» дети до восемнадцати лет не допускались.

[x150]2. «Зомби, повешанный на веревке колокола» классика итальянского ужаса Лючио Фульчи. С итальянцами по натуралистичности изображаемых кошмаров тягаться трудно. Самый распространенный кадр едва ли не в каждом фильма ужасов «макаронников» – кишки, выдираемые из разорванных животов персонажей. Вот и по картине Фульчи запросто можно изучать анатомию. Один из самых запоминающихся моментов – сверло, ввинчивающееся в висок человека на крупном плане.

[x150]2. «Зомби, повешанный на веревке колокола» классика итальянского ужаса Лючио Фульчи. С итальянцами по натуралистичности изображаемых кошмаров тягаться трудно. Самый распространенный кадр едва ли не в каждом фильма ужасов «макаронников» – кишки, выдираемые из разорванных животов персонажей. Вот и по картине Фульчи запросто можно изучать анатомию. Один из самых запоминающихся моментов – сверло, ввинчивающееся в висок человека на крупном плане.

3. «От заката до рассвета» Роберта Родригеса объединяет в себе отличительные признаки лучших работ Джона Ву и Питера Джексона, а точнее обильные перестрелки первого и неудержимое кровопролитие второго. По пространству экрана летают оторванные головы и струйками брызжет горячая кровь. Как и во всех фильмах, получивших благословение от самого Тарантино, здесь особое место занимает звук. «От заката до рассвета» – пожалуй первый «вампирский» фильм, в котором четко слышно, как клыки упырей скрежещут по костям их жертв. Жуть!

4. «Живая мертвечина», или «Мозг мертв», или «Приключения кровавой мамочки» - кому какой перевод больше нравится. Новозеландец Питер Джексон, обладающий мягко говоря странным чувством юмора, будто решил поиздеваться над некоторыми кинокритиками, любящими в описаниях фильмов ужасов употреблять слово «мясорубка». Джексон показал, что такое настоящая «кровавая мясорубка» и попутно переплюнул всех своих итальянских коллег: целые океаны крови плещутся в его фильме в обрамлении гор из вывернутых кишок и рассыпающихся черепов. Если бы не ирония и не оригинальная фантазия автора, «Мертвечину» вполне можно было бы назвать зловонным киномусором. А так – она получила гран-при фестиваля фантастического кино в Монреале и свое особое место в истории кинематографа.

4. «Живая мертвечина», или «Мозг мертв», или «Приключения кровавой мамочки» - кому какой перевод больше нравится. Новозеландец Питер Джексон, обладающий мягко говоря странным чувством юмора, будто решил поиздеваться над некоторыми кинокритиками, любящими в описаниях фильмов ужасов употреблять слово «мясорубка». Джексон показал, что такое настоящая «кровавая мясорубка» и попутно переплюнул всех своих итальянских коллег: целые океаны крови плещутся в его фильме в обрамлении гор из вывернутых кишок и рассыпающихся черепов. Если бы не ирония и не оригинальная фантазия автора, «Мертвечину» вполне можно было бы назвать зловонным киномусором. А так – она получила гран-при фестиваля фантастического кино в Монреале и свое особое место в истории кинематографа.

[225x150]5. «Космический десант» Обычно даже самые жесткие голливудские боевики носят отчетливый отпечаток «ненастоящести» происходящего. И когда на экране какой-нибудь Чужой разрывает на куски очередную жертву, зрителю не дают забыть, что льется бутафорская кровь. Произведение же Паула Верхоувена – одно из немногих исключений, когда крупнобюджетная американская фантастика по натурализму многих кадров не уступает документальному кинематографу. Впрочем, чего еще ожидать скандального автора?

[225x150]5. «Космический десант» Обычно даже самые жесткие голливудские боевики носят отчетливый отпечаток «ненастоящести» происходящего. И когда на экране какой-нибудь Чужой разрывает на куски очередную жертву, зрителю не дают забыть, что льется бутафорская кровь. Произведение же Паула Верхоувена – одно из немногих исключений, когда крупнобюджетная американская фантастика по натурализму многих кадров не уступает документальному кинематографу. Впрочем, чего еще ожидать скандального автора?

6. «Спасение рядового Райана». У виска взвизгивают пули, зрительный зал пропах пороховой гарью, перед глазами маячат обрубки солдатских конечностей. Через весь этот ужас пробивается упрямым ростком человечность. «Райан» именно человечен, и потому шокирует гораздо сильнее невзоровских опусов, хотя крови здесь ничуть не меньше. Особенно шокирующими у Спилберга получились две сцены - высадка американской армии на

опубликовано в газете "На смену!" в 2000 году

[235x300]Фамилия Тарантино

стала священной для подзабытых звезд экрана.

Снятся в

его фильме означает вновь обратить на себя

внимание неверных поклонников. Сначала Великий

Квентин вернул славу Харви Кейтелю в "Бешенных

псах", потом "Криминальным чтивом" вытащил из глубин

забвения Траволту, а с помощью "Джэки

Браун" напомнил о

существовании темнокожей красавицы

Пэм Грир. Неудивительно

поэтому, что кастинг на каждый новый

фильм молодого классика

представляет из себя очередь до боли знакомых

актеров. Вот и Роберт

Патрик, помыкавшись

десятилетие на съемочных площадках дурацких боевиков, пристроился под тарантиновское крылышко. С самим Магистром

ему поработать, правда еще не удалось, но и друзья-соратники Квентина тоже дарят своим актерам

славу культовых героев. Тезка Патрика -Роберт

Родригес пригласил его поучаствовать в фантастическом

"Факультете". А до этого бывший Т-1000 из второго

"Терминатора" успел

порепетировать триумфальное возвращение на съемках "От заката

до рассвета-2" - продолжения одного из самых легендарных

творений дуэта Тарантино-Родригес. Правда, ко второй части

они имеют малое отношение - только как продюсеры.

[235x300]Фамилия Тарантино

стала священной для подзабытых звезд экрана.

Снятся в

его фильме означает вновь обратить на себя

внимание неверных поклонников. Сначала Великий

Квентин вернул славу Харви Кейтелю в "Бешенных

псах", потом "Криминальным чтивом" вытащил из глубин

забвения Траволту, а с помощью "Джэки

Браун" напомнил о

существовании темнокожей красавицы

Пэм Грир. Неудивительно

поэтому, что кастинг на каждый новый

фильм молодого классика

представляет из себя очередь до боли знакомых

актеров. Вот и Роберт

Патрик, помыкавшись

десятилетие на съемочных площадках дурацких боевиков, пристроился под тарантиновское крылышко. С самим Магистром

ему поработать, правда еще не удалось, но и друзья-соратники Квентина тоже дарят своим актерам

славу культовых героев. Тезка Патрика -Роберт

Родригес пригласил его поучаствовать в фантастическом

"Факультете". А до этого бывший Т-1000 из второго

"Терминатора" успел

порепетировать триумфальное возвращение на съемках "От заката

до рассвета-2" - продолжения одного из самых легендарных

творений дуэта Тарантино-Родригес. Правда, ко второй части

они имеют малое отношение - только как продюсеры.

Все основные

черты тарантиновского стиля в "Кровавых деньгах из

Техаса" (таков подзаголовок фильма) сохранены режиссером Эндрю

Спигелем с дотошностью ученика. Камера совершенно

свободно существует в пространстве - летает, крутиться, подпрыгивает, ползет, перебирается в вампирскую

пасть - и

Все основные

черты тарантиновского стиля в "Кровавых деньгах из

Техаса" (таков подзаголовок фильма) сохранены режиссером Эндрю

Спигелем с дотошностью ученика. Камера совершенно

свободно существует в пространстве - летает, крутиться, подпрыгивает, ползет, перебирается в вампирскую

пасть - и

Демократические особенности американской системы не могли не коснуться и Голливуда. В кино равны все! Или почти все… Вот, к примеру, главное ежегодное событие заокеанской кинематографической жизни – вручение золотой статуэтки по имени ''Оскар'', названной так потому, что была похожа на дадюшку одной из голливудских небожительниц (так гласит легенда). Вручение наград в любой стране и любой области чаще всего определяется социальным или политическим настроем общества, а потому легко поддается обвинениям в ангажированности и необъективности оценок. Не являются исключением и пышные церемонии Американской киноакадемии. По их лауреатам можно точно определить, что на данный момент более волнует ''высокое жюри'', что владеет их умами. В последний раз волновала грядущая война на Балканах, и пожалуйста, - сразу три ленты военной тематики вышли в главные номинанты.

Демократические особенности американской системы не могли не коснуться и Голливуда. В кино равны все! Или почти все… Вот, к примеру, главное ежегодное событие заокеанской кинематографической жизни – вручение золотой статуэтки по имени ''Оскар'', названной так потому, что была похожа на дадюшку одной из голливудских небожительниц (так гласит легенда). Вручение наград в любой стране и любой области чаще всего определяется социальным или политическим настроем общества, а потому легко поддается обвинениям в ангажированности и необъективности оценок. Не являются исключением и пышные церемонии Американской киноакадемии. По их лауреатам можно точно определить, что на данный момент более волнует ''высокое жюри'', что владеет их умами. В последний раз волновала грядущая война на Балканах, и пожалуйста, - сразу три ленты военной тематики вышли в главные номинанты. ''Дядюшка Оскар'' достаточно предсказуем в своей благосклонности к кинематографистам, что позволяет каждый раз делать точные прогнозы и без особого риска ставить ''на победителя''. Но случаются и удивительные ''отклонения от нормы'' – яркие признаки той самой голливудской демократии.

Самая юная ''оскароноска'' за историю существования Академии киноискусства, Ширли Темпл стала кумиром нации, после того, как впервые появилась на экране в трехлетнем возрасте (фильм ''Рыжеволосое алиби'). Ее непосредственность и раскрепощенное поведение перед камерами растрогало сердца самого придирчивого зрителя. В тридцатые годы девочка-милашка снялась аж в двадцати с лишним лентах – поразительное количество, которому могли бы позавидовать и более взрослые звезды. В 1934 году за исполнение роли в фильме ''Встань и кричи ''Ура!'''' специально для Ширли была придумана номинация ''Маленький Оскар''. Так она в шесть лет стала самой молодой обладательницей вожделенной статуэтки (а вовсе не Анна Пакуин из ''Пианино'', хотя Анна и получила настоящего "взрослого" "Оскара"). Океан зрительской любви к маленькой кудрявой малышке не исчерпался до сих пор, свидетельством чему – последняя в уходящем тысячелетии церемония ''раздачи слонов''. Сама Темпл, уже поседевшая, семидесятилетняя женщина, успевшая сделать за свою взрослую жизнь завидную политическую карьеру, похоже не ожидала такого восторженного приветствия и вздрогнула от грома оваций, раздавшегося в зрительном зале.

Самая юная ''оскароноска'' за историю существования Академии киноискусства, Ширли Темпл стала кумиром нации, после того, как впервые появилась на экране в трехлетнем возрасте (фильм ''Рыжеволосое алиби'). Ее непосредственность и раскрепощенное поведение перед камерами растрогало сердца самого придирчивого зрителя. В тридцатые годы девочка-милашка снялась аж в двадцати с лишним лентах – поразительное количество, которому могли бы позавидовать и более взрослые звезды. В 1934 году за исполнение роли в фильме ''Встань и кричи ''Ура!'''' специально для Ширли была придумана номинация ''Маленький Оскар''. Так она в шесть лет стала самой молодой обладательницей вожделенной статуэтки (а вовсе не Анна Пакуин из ''Пианино'', хотя Анна и получила настоящего "взрослого" "Оскара"). Океан зрительской любви к маленькой кудрявой малышке не исчерпался до сих пор, свидетельством чему – последняя в уходящем тысячелетии церемония ''раздачи слонов''. Сама Темпл, уже поседевшая, семидесятилетняя женщина, успевшая сделать за свою взрослую жизнь завидную политическую карьеру, похоже не ожидала такого восторженного приветствия и вздрогнула от грома оваций, раздавшегося в зрительном зале.

Одной из самых трогательных ролей в истории кинематографа вот уже более пол века остается персонаж по имени Гомер Пэриш из памятного фильма ''Лучшие годы нашей жизни'' (1946 г). Зрителей восхитил образ храброго вояки, который возвратился в родные кроя с фронтов второй мировой войны без обеих рук. Но еще более восхищало мужество самого непрофессионального исполнителя, сыгравшего эту роль. Харольд Расселл играл самого себя. Он служил в армии, пока взрыв гранаты не сделал его инвалидом. За роль Пэрриша, он получил два ''Оскара'' – за лучшее исполнение второстепенной мужской роли и за ''Особое мужество''. В 1999 году он широко улыбался с экранов телевизоров и пытался хлопать именитым коллегам двумя металлическими культями. (Да, это тот самый человек, про которого я недавно упоминал)

Одной из самых трогательных ролей в истории кинематографа вот уже более пол века остается персонаж по имени Гомер Пэриш из памятного фильма ''Лучшие годы нашей жизни'' (1946 г). Зрителей восхитил образ храброго вояки, который возвратился в родные кроя с фронтов второй мировой войны без обеих рук. Но еще более восхищало мужество самого непрофессионального исполнителя, сыгравшего эту роль. Харольд Расселл играл самого себя. Он служил в армии, пока взрыв гранаты не сделал его инвалидом. За роль Пэрриша, он получил два ''Оскара'' – за лучшее исполнение второстепенной мужской роли и за ''Особое мужество''. В 1999 году он широко улыбался с экранов телевизоров и пытался хлопать именитым коллегам двумя металлическими культями. (Да, это тот самый человек, про которого я недавно упоминал)ДЖОРДЖ СИ СКОТТ

Знаменитый ''Паттон'' из одноименного фильма поразил академиков своей неблагодарностью. Дважды (в 1961-м и 1970-м годах) он стал лауреатом, но оба раза за призом не явился. Мало того, в прессе стали появляться его нелицеприятные отзывы о самой системе награждения коллег. Кинематографическая братия, похоже разобиделась на талантливого актера и, хотя каждая его новая работа была весьма и весьма качественна, номинаций от ''дядюшки Оскара'' он больше не получал.

Знаменитый ''Паттон'' из одноименного фильма поразил академиков своей неблагодарностью. Дважды (в 1961-м и 1970-м годах) он стал лауреатом, но оба раза за призом не явился. Мало того, в прессе стали появляться его нелицеприятные отзывы о самой системе награждения коллег. Кинематографическая братия, похоже разобиделась на талантливого актера и, хотя каждая его новая работа была весьма и весьма качественна, номинаций от ''дядюшки Оскара'' он больше не получал.написано в 1999 году, опубликовано также на блоге anthonycaptain

Историки знают, что конец каждого века отмечается всемирным упадком. Именно на конец столетий приходится наибольшее количество массовых волнений, революций и войн. Об этом хорошо известно и искусствоведам, ведь все болезни и тревоги социума так или иначе находят свое отражение в произведениях культуры. Взять, к примеру, декаданс. Он возник на пороге 19 и 20 веков и проник во все сферы культурной жизни: в музыку, литературу, моду, слегка задев и новорожденное искусство кино. Последнее десятилетие века 20-го не явилось исключением, и процессы, в этот период происходившие в искусстве, вполне могли претендовать на звание ''нео-декаданса''. Влияние мрачных настроений столь сильно, что заразило даже всегда непробиваемо-оптимистичный Голливуд. Данный обзор не претендует на создание полной картины ''кинематографа упадничества''. Это лишь воспоминания о нескольких картинах последенго десятилетия конца века.

1990

Десятилетие началось с шумного успеха малобюджетного фантастического боевика ''Человек тьмы''. Сэм Рэйми, автор незабвенных ''Зловещих мертвецов'', этой историей о ''благородном Фантомасе'' изменил своей ироничной манере повествования. В ''Даркмене'' от иронии не остается и следа. Главный герой, у которого жестокие гангстеры в буквальном смысле отнимают лицо, не просто становится хладнокровным мстителем, но являет собой символ одинокого человека во враждебном мире. Зрители восхищались захватывающим сюжетом, критики были восхищены не меньше мрачной атмосферой и назвали ''Даркмена'' первым экзистенциальным боевиком.

Десятилетие началось с шумного успеха малобюджетного фантастического боевика ''Человек тьмы''. Сэм Рэйми, автор незабвенных ''Зловещих мертвецов'', этой историей о ''благородном Фантомасе'' изменил своей ироничной манере повествования. В ''Даркмене'' от иронии не остается и следа. Главный герой, у которого жестокие гангстеры в буквальном смысле отнимают лицо, не просто становится хладнокровным мстителем, но являет собой символ одинокого человека во враждебном мире. Зрители восхищались захватывающим сюжетом, критики были восхищены не меньше мрачной атмосферой и назвали ''Даркмена'' первым экзистенциальным боевиком.

В этом же году Эдриан Лайн, известный как создатель модных эротических мелодрам, удивил неожиданно тяжелой и серьезной мистической драмой ''Лестница Джэкоба'', в которой добропорядочный американец вдруг обнаруживал себя в центре таинственного мира, словно пробивающегося сквозь мир реальный. Пытаясь разобраться в собственных видениях и таинственных встречах с демоническими незнакомцами, он в итоге получал неопровержимые доказательства произошедшей много лет назад собственной гибели в пекле вьетнамских джунглей. Еще никогда Лайн не был так серьезен. Видимо, именно это и предрешило провал ленты в прокате. Зритель все еще хотел волшебной сказки со счастливым концом. Предложение поразмышлять о невозможности изменить судьбу, да еще и представленное в такой безрадостной форме ответа в нем не нашло. Тем не менее поток мрачных лент нарастал. В кинотеатрах уже шел ''Мистер Фрост'' (где обычно милый Джэфф Голдблум играл Сатану), а будущий любимчик девочек-подростков Джонни Дэпп подстригал кусты в образе печального Эдварда-Руки-Ножницы.

В этом же году Эдриан Лайн, известный как создатель модных эротических мелодрам, удивил неожиданно тяжелой и серьезной мистической драмой ''Лестница Джэкоба'', в которой добропорядочный американец вдруг обнаруживал себя в центре таинственного мира, словно пробивающегося сквозь мир реальный. Пытаясь разобраться в собственных видениях и таинственных встречах с демоническими незнакомцами, он в итоге получал неопровержимые доказательства произошедшей много лет назад собственной гибели в пекле вьетнамских джунглей. Еще никогда Лайн не был так серьезен. Видимо, именно это и предрешило провал ленты в прокате. Зритель все еще хотел волшебной сказки со счастливым концом. Предложение поразмышлять о невозможности изменить судьбу, да еще и представленное в такой безрадостной форме ответа в нем не нашло. Тем не менее поток мрачных лент нарастал. В кинотеатрах уже шел ''Мистер Фрост'' (где обычно милый Джэфф Голдблум играл Сатану), а будущий любимчик девочек-подростков Джонни Дэпп подстригал кусты в образе печального Эдварда-Руки-Ножницы.

1991

Этот год был годом Джонатана Дэмме, Джуди Фостер и, конечно, Энтони Хопкинса. Их совместное творение ''Молчание ягнят'' напугало весь мир и попутно отхватило несколько ''Оскаров''. Не менее заметным явлением стала экранизация культового романа Уильяма Бэрроуза ''Голый завтрак'' (на лицензионном видео – ''Обед нагишом''). Канадец Дэвид Кроненберг перестал камуфлировать свой интерес к исследованию ирреальных состояний человеческой души и сознания. В ''Завтраке'' пишущие машинки занимаются двойным шпионажем, наркоманы вдыхают порошок от тараканов, а респектабельный джентльмен превращается в огромное насекомое, насилующее юношей. И над всем этим пиршеством – тревожный джаз Говарда Шора. Финал, в котором стройная брюнетка сдирает с себя кожу и оказывается мужчиной средних лет, воспринимается как жутковатая метафора обманчивости бытия, ''мира наизнанку''.

Этот год был годом Джонатана Дэмме, Джуди Фостер и, конечно, Энтони Хопкинса. Их совместное творение ''Молчание ягнят'' напугало весь мир и попутно отхватило несколько ''Оскаров''. Не менее заметным явлением стала экранизация культового романа Уильяма Бэрроуза ''Голый завтрак'' (на лицензионном видео – ''Обед нагишом''). Канадец Дэвид Кроненберг перестал камуфлировать свой интерес к исследованию ирреальных состояний человеческой души и сознания. В ''Завтраке'' пишущие машинки занимаются двойным шпионажем, наркоманы вдыхают порошок от тараканов, а респектабельный джентльмен превращается в огромное насекомое, насилующее юношей. И над всем этим пиршеством – тревожный джаз Говарда Шора. Финал, в котором стройная брюнетка сдирает с себя кожу и оказывается мужчиной средних лет, воспринимается как жутковатая метафора обманчивости бытия, ''мира наизнанку''.

Мрак проник и в детское кино. ''Семейка Аддамс'' даже взрослых шокировала своими циничными героями – сборищем негодяев, ведьм и садистов. Персонажи живут в готическом замке, стараясь сохранить свои ''семейные ценности'' от назойливого влияния мира ''нормальных''. Фильм надолго завоевал фанатичных поклонниц, и сейчас можно встретить мрачных готесс, именующих себя ''Мортишами Аддамс''. Ну, а исполнительница роли пугающе серьезной ''Уэнсдей'' - Кристина Риччи - продолжавшая эпатировать публику совсем не детскими высказываниями о самоубийстве и смерти, превратилась в звезду арт-хаусного кино (тоже к веселости не склонного).

Мрак проник и в детское кино. ''Семейка Аддамс'' даже взрослых шокировала своими циничными героями – сборищем негодяев, ведьм и садистов. Персонажи живут в готическом замке, стараясь сохранить свои ''семейные ценности'' от назойливого влияния мира ''нормальных''. Фильм надолго завоевал фанатичных поклонниц, и сейчас можно встретить мрачных готесс, именующих себя ''Мортишами Аддамс''. Ну, а исполнительница роли пугающе серьезной ''Уэнсдей'' - Кристина Риччи - продолжавшая эпатировать публику совсем не детскими высказываниями о самоубийстве и смерти, превратилась в звезду арт-хаусного кино (тоже к веселости не склонного).

опубликовано в блоге AnthonyCaptain в 2010 году

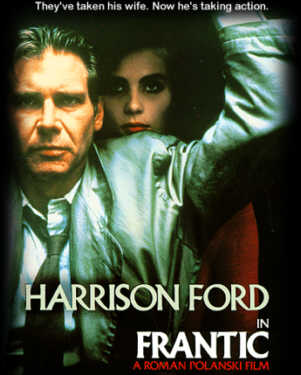

У Поланского есть несколько практически забытых фильмов. "Пираты", например (ну, они-то, возможно, заслуженно - как-никак худшим фильмом с заявленной в названии темой считаются). Или "Оливер Твист" (скорее всего, просто потерявшийся среди обилия других экранизаций Диккенса). Но вот сегодня посмотрел его триллер, в конце 80-х снятый, и считаю, что его-то могли бы помнить и немного подольше.

Фильм называется Frantic. У нас его иногда переводили, как "На грани безумия", но на мой взгляд правильнее перевод "В отчаянии" (или "Отчаянный"). Это триллер, причем триллер в классическом стиле. То есть, нервная дрожь у зрителя вызывается не за счет изобретательных кровавых смертей (как это стало модным в последнее время), а благодаря тягучей атмосфере таинственного и опасного. Согласен, это не лучший кинообразчик, и даже в своем жанре Frantic проигрывает многим лентам (хичкоковским, на которые стремится быть похожим, уж точно). Но достоинств у него масса!

Фильм называется Frantic. У нас его иногда переводили, как "На грани безумия", но на мой взгляд правильнее перевод "В отчаянии" (или "Отчаянный"). Это триллер, причем триллер в классическом стиле. То есть, нервная дрожь у зрителя вызывается не за счет изобретательных кровавых смертей (как это стало модным в последнее время), а благодаря тягучей атмосфере таинственного и опасного. Согласен, это не лучший кинообразчик, и даже в своем жанре Frantic проигрывает многим лентам (хичкоковским, на которые стремится быть похожим, уж точно). Но достоинств у него масса!

Одно из первых супер-достоинств, на которые я обратил внимание во время просмотра, это умелое, постепенное и незаметное нагнетание той самой атмосферы. Вот беспечные герои - американский врач с супругой - прилетают в Париж. Вот они узнают, что пока они летели, кто-то звонил из Парижа к ним домой (при том, что знакомых во Франции у них нет). Вот они обнаруживают, что чемоданы перепутаны в аэропорту. Они еще щебечут и флиртуют друг с другом, шутят и обжимаются, точно подростки, а у нас, тех кто следит за ними из зрительного зала (или, как в моем случае) с мягкого дивана, начинают дрожжать нервы в предвкушении чего-то непонятного и опасного. И вот в это непонятное и опасное окунается главный герой - жена его исчезает в неизвестном направлении прямо из номера отеля. Та-дам!

И тут Поланский садится на любимый конек - оставляет своего героя одиноким в неизвестной и достаточно агрессивной среде, без знания языка, без поддержки тех государственных структур, на чью помощь он мог бы надеяться, и в полном непонимании того, что вообще происходит. Режиссер как бы сам с интересом следит за тем, как герой начинает выпутываться, искать выход из лабиринта, не имея в руке даже тоненькой нити Ариадны. Примерно то же было в другом фильме Поланского - в "Жильце".

Интересно, что местами начинает казаться, будто бы Харрисон Форд, приглашенный на роль врача, играет именно "жильца", которого сыграл в свое время сам Поланский. Или даже самого Поланского. Красавец "Индиана Джонс" непривычно растерян, неуклюж, суетлив (совсем как Поланский - и в жизни, и в "Жильце"). В какие-то моменты Форд даже внешне становится похож на Поланского! Его доктор, бегающий по Парижу в поисках жены, перепуган и растерян, и только бурный всплеск эмоций, вызванный страстным желанием вернуть любимую, позволяет ему на равных контактировать с прожженными бандитами, наркоманами, контробандистами и восточными террористами (да, в передрягу он попал настолько серьезную). Считаю эту роль актерской удачей Форда (хотя, судя по холодным отзывам в год премьеры - 1988 - я единственный, кто так считает).

Еще одно достоинство полузабытого всеми фильма - тема любовного треугольника. Полански мастерски вводит ее "под кожу" основного повествования и проводит так ловко, что она нигде не становится явной. Фильм вдруг из триллера превращается в драму невозможной любви, при этом триллером все равно оставаясь. Незадачливый, но отчаянный герой Форда встречает любимый Поланским тип женщины - очень красивой, привлекательной девушки-оторвы, которая достаточно женственна, чтобы испугаться трупа, но недостаточно воспитана, чтобы держать свои руки подальше от карманов покойного. Она одновременно и хищница, и жертва. Между ней и отчаявшимся врачом почти моментально начинают "бегать искры"... но любовь между ними невозможна - он слишком любит ту, которую ищет.

Эммануэль Сенье (забавно - в моем варианте русской дорожки переводчик на титрах умудрился прочел фамилию актрисы чуть ли не "Зингер", видать не знал, что она француженка), которая играет молодую парижанку, считается актрисой неважнецкой, что после ее бенифиса в "Горького луне" того же Поланского, на мой взгляд странно. Со своей задачей справляется хорошо, в нужные моменты "зажигает" и становится трогательной там, где надо. И на фоне Форда вовсе не теряется. Разве что танцует (есть там такая сцена в ночном баре)

опубликовано в газете "Свеча" в 1998 году

Вначале было Слово. Вернее, книга. Произведение Эммануэль Арсан, скучающей жены французского посла, рассказывало о сексуальных приключениях молоденькой... жены французского посла. Конечно, описанное не было реально происходившими фактами из личной жизни, но ярко описывало мир желаний и страстей неопытной, неудовлетворенной женщины. Своей героине автор подарила собственное имя, так же называлась и книга.

Эм-ма-ну-эль. Тягучее, обволакивающее имя. В нем слышится стон сладострастия. Его обладательница не могла принадлежать племени смертных. Она – ангел во плоти, ангел, спустившийся с небес для того, чтобы своим участием

очистить самые извращенные человеческие мечты, чтобы вдохнуть божественное в то, что всегда считалось низменным, чтобы подарить Чувство тем, кто раньше знал только Плоть...

Арсан едва ли не первая из всех писателей оправдывала сексуальные желания людей. С позиции философии, психологии, искусства и даже религии, она доказывала, что даже самые нетрадиционные проявления сексуальности не могут

навредить Душе, нужно только уважать и любить своих, пусть и многочисленных

партнеров. Любовь, Уважение, Свобода – основополагающие понятия в мироощущении Арсан и ее героини.

Вначале было Слово. Вернее, книга. Произведение Эммануэль Арсан, скучающей жены французского посла, рассказывало о сексуальных приключениях молоденькой... жены французского посла. Конечно, описанное не было реально происходившими фактами из личной жизни, но ярко описывало мир желаний и страстей неопытной, неудовлетворенной женщины. Своей героине автор подарила собственное имя, так же называлась и книга.

Эм-ма-ну-эль. Тягучее, обволакивающее имя. В нем слышится стон сладострастия. Его обладательница не могла принадлежать племени смертных. Она – ангел во плоти, ангел, спустившийся с небес для того, чтобы своим участием

очистить самые извращенные человеческие мечты, чтобы вдохнуть божественное в то, что всегда считалось низменным, чтобы подарить Чувство тем, кто раньше знал только Плоть...

Арсан едва ли не первая из всех писателей оправдывала сексуальные желания людей. С позиции философии, психологии, искусства и даже религии, она доказывала, что даже самые нетрадиционные проявления сексуальности не могут

навредить Душе, нужно только уважать и любить своих, пусть и многочисленных

партнеров. Любовь, Уважение, Свобода – основополагающие понятия в мироощущении Арсан и ее героини.

На такую книгу не мог не обратить внимания кинематограф. В 1973 году за

экранизацию к тому времени уже обошедшего весь мир романа берется начинающий режиссер Джаст Жэкин. Тридцатитрехлетнего бывшего фотографа больше интересовала возможность визуально поэкспериментировать на истории невинной нимфоманки. Вместе со сценаристом Жан-Луи Ришаром он ''перелопатил'' весь сюжет, выкинув из него значительную часть философских размышлений и ''приземлив'' те сцены, где половой акт принимал черты мистического действа. Во избежание проблем с цензурой и для придания фильму респектабельности, на роль ''сексуального наставника'' Эммануэль – развратного старичка Марио был приглашен уважаемый ветеран французского кино Алан Кюни. Оставалось найти исполнительницу главной роли. И тут, как нельзя более во время, появляется

Сильвия Кристель.

Она родилась в Голландии. Родительская строгость в воспитании дочери раздражала юную бунтарку, и она сбегает из дома, еще будучи ''тинэйджером''. Для поддержания независимости ей приходится браться за освоение всевозможных профессий. Кто из заехавших на небольшую голландскую бензоколонку водителей мог догадаться, что горючее в баки их автомобилей закачивает будущая звезда. Кто из посетителей привокзального отеля мог знать, что миловидная официантка, обслуживающая их за стойкой бара, станет мировой знаменитостью. А разве могли немощные больные разглядеть в молоденькой сиделке, поправляющей подушки под их головами, символ Эротической Раскрепощенности?..

Но вскоре лицо Кристель можно было увидеть на обложках многих голландских журналов – девушкой заинтересовались профессиональные фотографы. Большие глаза, с удивлением взирающие на окружающий мир, аккуратненький носик, нежная кожа, по-мальчишечьи нервные губы, вьющиеся локоны, обрамляющие этот портрет, и гибкое, стройное тело вполне сформировавшейся женщины – что еще

опубликовано в газете "На смену!" в 2000 году

Французское кино отличается особым, легким подходом к любой теме. Ни в каких других национальных кинематографиях не влюбляются так непринужденно, бесстрадательно. Ни в одном голливудском боевике не увидишь таких обыденных, совсем не страшных смертей. Фильмы «лягушатников» порхают вокруг страстей с беззаботностью весенних бабочек. Трагедийности в них почти нет. Профессионал с мужественным лицом Бельмондо, твердо шагающий на встречу смерти под трогательную мелодию Эннио Морриконе, - пожалуй, единственная сцена, претендующая вызывать слезы в зрительном зале. Но, нужно быть справедливыми, легкость французских лент вовсе не означает их поверхностности. Философских посягательств на современное бытие и там хватает.

Кристину Паскаль тоже не обвинишь в бездумности. Правда, и оригинальные идеи в ее фильме «Техника супружеской измены» найти достаточно трудно. Все вполне традиционно: двое молодых симпатичных супругов, успевших охладеть друг к другу, переходят из мелодрамы в мелодраму, меняя лишь внешность и род занятий. Здесь они занимаются архитектурой – и зрителю они представлены как раз в момент томительного ожидания оценки их нового проекта. Муженек (Винсен Кассель) не прочь поразвлечься на стороне. Женушка (Карин Виар), начинающая превращаться в заторканную бытом домохозяйку (оказывается, там это тоже не редкость) норовит при всяком удобном случае напоминать «сильной половине» о его пролетарском происхождении. Когда в кадре появляется небритый, загадочно немногословный «друг семейства» (Ришар Берри), не сложно предугадать, что именно к его активной помощи прибегнет раздосадованная Фабианна, решившаяся ответить изменой на измену. Вдобавок к ленивой порочности друг обладает еще и темным прошлым, которое некстати втягивает главных героев в «Скользкую» и одновременно забавную ситуацию с внушительной партией не сбытых наркотиков (этот мотив – поклон любимому жанру комедии положений).

Кристину Паскаль тоже не обвинишь в бездумности. Правда, и оригинальные идеи в ее фильме «Техника супружеской измены» найти достаточно трудно. Все вполне традиционно: двое молодых симпатичных супругов, успевших охладеть друг к другу, переходят из мелодрамы в мелодраму, меняя лишь внешность и род занятий. Здесь они занимаются архитектурой – и зрителю они представлены как раз в момент томительного ожидания оценки их нового проекта. Муженек (Винсен Кассель) не прочь поразвлечься на стороне. Женушка (Карин Виар), начинающая превращаться в заторканную бытом домохозяйку (оказывается, там это тоже не редкость) норовит при всяком удобном случае напоминать «сильной половине» о его пролетарском происхождении. Когда в кадре появляется небритый, загадочно немногословный «друг семейства» (Ришар Берри), не сложно предугадать, что именно к его активной помощи прибегнет раздосадованная Фабианна, решившаяся ответить изменой на измену. Вдобавок к ленивой порочности друг обладает еще и темным прошлым, которое некстати втягивает главных героев в «Скользкую» и одновременно забавную ситуацию с внушительной партией не сбытых наркотиков (этот мотив – поклон любимому жанру комедии положений).

Финал заставляет вспомнить поговорку «милые бранятся – только тешатся». Супругам достается контракт на энную сумму, и они заключают друг друга в примирительные объятия, запросто отказавшись от старого приятеля (он, конечно же, оказался «крайним»). Короче, хэппи-энд. Вот только наивную Фабианну жалко – Бруно-то, так снисходительно «простивший» ей мимолетный адюльтер, изменял ей всерьез, да и в будущем не отвернет взгляда от мелькнувшей поблизости юбки. «Все мужики сволочи!» - беззлобно вздыхает с до боли знакомым акцентом французская постановщица.

Фильм показался бы банальностью, не будь в нем ненавязчивой иронии к метаниям современных интеллектуалов, циничных и пресыщенных благами цивилизации. Наслаждение искусством подменилось в них кокаиновыми «дорожками». Стремление к социальной справедливости растворилось в пустой революционной болтовне. Всеобъемлющая любовь деградировала до уровня похотливых похождений. Романтического флера больше нет – развеян. Остался маленький человек – комплексующее существо с понятным и незамысловатым желанием комфортно и покойно прожить отмеренное судьбой. Без претензий на что-то большее.

Увы, Кристине Паскаль не удалось так же просто разобраться в собственных чувствах. Личные проблемы бывшей актрисы, снимавшейся у такого мастера «легкого» французского кино, как Бертран Тавернье («Часовщик из Сен-Поля», «Около полуночи», «Испорченные дети»), не поддались рассудительному осмыслению. 30 августа 1988 года Кристин Паскаль покончила с собой, выбросившись из окна лечебницы, где она проходила курс лечения от участившихся приступов депрессии. «Техника супружеской измены» стала последней ее работой.

Антон Каптелов

Клуб элитарного кино продолжает знакомить екатеринбуржцев

с шедеврами современного европейского кинематографа. «Идиоты» Ларса фон Трира –

второй фильм программного триптиха апологетов «Догмы». Как и первый –

«Торжество» - «Идиоты» визуально аскетичны, сняты «Вручную» и «грязно» озвучены

– то есть придерживаются основных требований этого искусственно созданного

направления. Тематика их тоже «догматична». Сорокачетырехлетний датчанин

рассказывает о тупиковости цивилизации: превратившей человека в предсказуемый,

всегда движущийся по накатанной колее общественных норм, механизм. Герои фильма

вызывающим поведением дают встряску зомбированному обывателю, идиотскими

поступками демонстрируя идиотизм будней.

Клуб элитарного кино продолжает знакомить екатеринбуржцев

с шедеврами современного европейского кинематографа. «Идиоты» Ларса фон Трира –

второй фильм программного триптиха апологетов «Догмы». Как и первый –

«Торжество» - «Идиоты» визуально аскетичны, сняты «Вручную» и «грязно» озвучены

– то есть придерживаются основных требований этого искусственно созданного

направления. Тематика их тоже «догматична». Сорокачетырехлетний датчанин

рассказывает о тупиковости цивилизации: превратившей человека в предсказуемый,

всегда движущийся по накатанной колее общественных норм, механизм. Герои фильма

вызывающим поведением дают встряску зомбированному обывателю, идиотскими

поступками демонстрируя идиотизм будней.

Трир – выделяющаяся фигура среди режиссеров-догматов. Каждая его новая картина вызывает не утихающую бурю интеллектуальных споров, много копий было сломано вокруг «Королевства», «Европы», «Медеи», свежо воспоминание о «Рассекая волны». К принципам «Догмы» Трир пришел через стилистическую пышность ранних работ, через технически идеальную живописную картинку. Это позволяет заподозрить, что столь яркой творческой личности вскоре станет тесно в рамках «Догмы», которая, отказавшись от достижений столетнего искусства, обрекла себя на непродолжительное существование, но оставит не одно интересное произведение.

Картина

«Техника супружеской измены» тоже затрагивает тему неестественности

современного бытия, но Кристин Паскаль, как актриса, блиставшая когда-то во

французских криминальных детективах и сентиментальных драмах, подходит к ней

совсем иначе. Она не обвиняет – сочувствует, не шокирует – с женской беззлобной

иронией разбирается в причинах дискомфортного внутреннего состояния своих

персонажей. Она следит за часто бессмысленными, ненужными поступками трех

интеллектуалов и приходит к выводу: увлечение наркотиками, постоянные

супружеские измены, тяга к «темным делишкам» и даже заумный треп – лишь

атрибуты выбранного имиджа, за которым скрывается обычная человеческая

неуверенность и скука. Увы, талантливая француженка не смогла так же легко

поставить диагноз собственной жизни. В 43 года она выбросилась из окна клиники,

где проходила курс лечения от депрессии.

Картина

«Техника супружеской измены» тоже затрагивает тему неестественности

современного бытия, но Кристин Паскаль, как актриса, блиставшая когда-то во

французских криминальных детективах и сентиментальных драмах, подходит к ней

совсем иначе. Она не обвиняет – сочувствует, не шокирует – с женской беззлобной

иронией разбирается в причинах дискомфортного внутреннего состояния своих

персонажей. Она следит за часто бессмысленными, ненужными поступками трех

интеллектуалов и приходит к выводу: увлечение наркотиками, постоянные

супружеские измены, тяга к «темным делишкам» и даже заумный треп – лишь

атрибуты выбранного имиджа, за которым скрывается обычная человеческая

неуверенность и скука. Увы, талантливая француженка не смогла так же легко

поставить диагноз собственной жизни. В 43 года она выбросилась из окна клиники,

где проходила курс лечения от депрессии.

«Идиоты»

и «Техника» - фильмы камерные, рассчитанные на небольшую публику, на интимную

атмосферу в кинозале. Иное дело «История Жанны Д'Арк». Новое полотно

французского же режиссера Люка Бессона поставлено со всей полнотой и

масштабностью, на какие способен современный европейский кинематограф. Оно

грохочет децибелами стереозвука и сверкает сочностью импортной пленки. Милла

Йовович в образе Орлеанской Девы воюет, размышляет, страдает со всей

естественностью и эмоциональностью, на какие способна. А способна она на

многое, как помнится по прежнему шедевру тандема Бессон-Йовович – «5 элементу».

Тандем, кстати, едва не распался – Люк и Милла расторгли брак незадолго до

начала съемок, однако сумели сохранить доброжелательность отношений. Сама

актриса говорит о героине: «Я слышала о Жанне всю жизнь. Раньше я представляла

ее девушкой с картины Буше. С овечками, видениями… В прежних фильмах она все

время раздумывает, сомневается. Я же считаю ее героиней действия, человеком,

который следует инстинктам, импульсам. К ней всегда относились как к

воину-спасителю. Народу требуется талисман, поэтому миф о Жанне постоянно

использовался и пересматривался. Сегодня очень много женщин могут узнать себя в

Жанне, поэтому она так современна. В наше время она могла бы заняться наукой и

пытаться самостоятельно ответить на вечные вопросы бытия, не оглядываясь на

Бога».

«Идиоты»

и «Техника» - фильмы камерные, рассчитанные на небольшую публику, на интимную

атмосферу в кинозале. Иное дело «История Жанны Д'Арк». Новое полотно

французского же режиссера Люка Бессона поставлено со всей полнотой и

масштабностью, на какие способен современный европейский кинематограф. Оно

грохочет децибелами стереозвука и сверкает сочностью импортной пленки. Милла

Йовович в образе Орлеанской Девы воюет, размышляет, страдает со всей

естественностью и эмоциональностью, на какие способна. А способна она на

многое, как помнится по прежнему шедевру тандема Бессон-Йовович – «5 элементу».

Тандем, кстати, едва не распался – Люк и Милла расторгли брак незадолго до

начала съемок, однако сумели сохранить доброжелательность отношений. Сама

актриса говорит о героине: «Я слышала о Жанне всю жизнь. Раньше я представляла

ее девушкой с картины Буше. С овечками, видениями… В прежних фильмах она все

время раздумывает, сомневается. Я же считаю ее героиней действия, человеком,

который следует инстинктам, импульсам. К ней всегда относились как к

воину-спасителю. Народу требуется талисман, поэтому миф о Жанне постоянно

использовался и пересматривался. Сегодня очень много женщин могут узнать себя в

Жанне, поэтому она так современна. В наше время она могла бы заняться наукой и

пытаться самостоятельно ответить на вечные вопросы бытия, не оглядываясь на

Бога».

Бессону вновь удалось собрать в одном проекте цвет мирового кино: музыку писал Эрик