Это цитата сообщения Bo4kaMeda Оригинальное сообщение

Все победительницы конкурса Мисс Россия (1929-1939)

https://youtube.com/shorts/2z6Ru4yAAkE?feature=share

Это цитата сообщения bykovvg1952 Оригинальное сообщение

Евреи в мировой живописи

"Это городские люди, которые веками жили в городах, из поколения в поколение, не то, что наши, пока обнюхаются…» (В.М.Молотов. Из беседы с писателем Феликсом Чуевым,1975 г.).

Это целый пласт мировой живописи, десятки, если не сотни картин разных авторов. Ниже - подборка наиболее ярких работ.

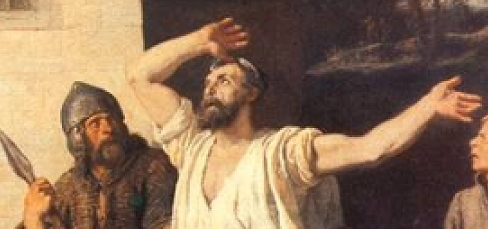

Начать, пожалуй, стоит с вот этой картины польского художника Войцеха Герсона:

Войцех Герсон. «Казимир Великий и евреи». 1874 г.

На картине изображен исторический момент: 14 век, король Казимир Великий приглашает в Польшу евреев из Зап. Европы, где те подвергались гонениям.

Евреи-беженцы рассказывают Казимиру об ужасах жизни в Западной Европе. Присутствующие внимательно слушают.

Казимир о чем-то советуется с духовенством. Скрепы не пострадают?

Ну тогда Окей. Вот так поляки спасли еврейский народ (суть картины).

Казимир Великий не только приютил евреев в 14 в., но и дал им большие льготы: права самоуправления, проживания в городах, ведения бизнеса по всей стране. Эти привилегии в более-менее неизменном виде сохранялись сотни лет. Вскоре в Польше возникнет крупнейшая в мире еврейская община, которая в 18 в. по наследству перейдет к России, а потом к СССР.

Казимир Великий - польский Петр I. Хотел развивать в Польше города (чтоб как в Европе), для чего и приглашал евреев. Но была и вторая причина - Эстерка (Эстер Малах). Это еврейка-любовница Казимира. Эстерка это такой полулегендарный персонаж польской истории по типу Роксоланы (Хюррем Султан) - украинки, которая в 16 в. вертела Османской империей через мужа-султана.

Владислав Лужкевич. «Казимир Великий у Эстерки». 1870 г.

Это цитата сообщения Elena_K18 Оригинальное сообщение

Пэн Юрий (Иегуда)

Фотографии в альбоме «Пэн Юрий (Иегуда)», автор kiselevriso на Яндекс.Фотках

Это цитата сообщения alexandre75 Оригинальное сообщение

страна , которая исчезла из истории..

великоукрские посиделки и народное счастье.

Это цитата сообщения Бахыт_Светлана Оригинальное сообщение

ИОАНН VI АНТОНОВИЧ: «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» РУССКОЙ ИСТОРИИ

Иоанн Шестой - сын Анны Леопольдовны, племянницы императрицы Анны Иоанновны, и немца из знатного рода Вельфов - Антона Ульриха Брауншвейгского. Он стал императором в два месяца, но фактически правила его мать. Через год с небольшим малолетний правитель был свергнут Елизаветой Петровной. Его сочли слишком опасным и перевезли в крепость Шлиссельбург в Санкт-Петербург. посадив в одиночную камеру, и с тех пор до конца жизни он не видел ни одного человеческого лица…

как это выглядит

1.

Это цитата сообщения алла_разумикина Оригинальное сообщение

Художник Джанлука Корона - Gianluca Corona

Джанлука Корона родился в Милане в 1969 году.

В 1991 году он окончил местную Академию ди Белле Арти ди Брера.

В период с 94 по 96 год обучался в мастерской Марио Доницетти в Бергамо.

Затем началась его профессинальная деятельность.И он стал заметной фигурой нового итальянского молодежного поколения в искусстве.

Его натюрморты по-новому открывают нам этот вид живописи,хотя он опирается и вдохновляется великими мастерами XVI и XVII веков.

Особое внимание уделяется использованию традиционных материалов и технологий.

Джанлука провел несколько выставок в Италии и за рубежом, а его работы представлены в публичных и частных коллекциях.

Живет и работает в Милане.

Это цитата сообщения Юфан Оригинальное сообщение

Бес в бороду

Анастасия Осокина 01.03.2011

О страх! о ужас! гром! ты дёрнул за штаны,

Которы подо ртом висят у сатаны.

М.В.Ломоносов

Седина в бороду, бес в ребро. Никого не удивишь этой пословицей. Но бывали случаи, когда хитроумный бес поражал и ребро, и бороду. Именно с бесовщиной связывали бояре тот факт, когда великий князь Василий III, будущий отец Ивана Грозного, совершил манипуляции с бородой ради юной жены — красавицы Елены Глинской, которая была его моложе на 25 лет. Надо признать, государь рисковал не зря. Новая жена подарила ему наследника. Сын Василия и Елены — Иван Грозный к бороде питал большее уважение, чем отец, утверждая, что бритье бороды есть грех, который не смоет кровь всех великомучеников.

http://apologet.spb.ru/ru/1449.html

Средневековая Русь не знала иного способа увековечить память о каком-либо событии, нежели как поставить в честь него храм. Иных монументов с тех пор не сохранилось. Однако уже в XVIII веке Россия усваивает новый для себя, восходящий к традициям античности код и язык памятных символов: обелиск, триумфальная арка, памятная колонна.Могучая, динамично развивающаяся страна стала покрываться уже новыми видами монументов, хотя до самого крушения Империи сохранялась и средневековая традиция возводить храмы и часовни на памятных местах и в честь различных военных побед.

К началу XX века Россия выглядела одновременно и по-европейски и очень самобытно, сохраняя свой неповторимый шарм. Это выражалось во всём от военной формы до архитектуры. Но жить русской государственности оставалось недолго.

В 1917 году случилась беда, которая оборвала тысячелетнюю традицию. К власти в результате кровавого октябрьского переворота пришли преступники, заклятые враги всего того, что составляло дух и плоть России. Не сразу, а в течение долгих лет приходилось русскому народу осознавать, что же случилось с Родиной и каково теперь будет их место на своей земле.

Это цитата сообщения Отрада Оригинальное сообщение

Чудесные пейзажи!

Сергей Басов - художник-самоучка. Родился в 1964 году в г.Йошкар-Ола. Окончил Казанский Авиационный Институт в 1987 году. Живописью занимается с 1980 года.

В 1998 году картины художника появились в международных салонах столицы. А очень скоро появились заказы и от зарубежных любителей и ценителей живописи.

[показать]

[показать] [показать]

[показать]Это цитата сообщения Парашутов Оригинальное сообщение

ПРАЗДНИКИ И ТРАДИЦИИ (ЧАСТЬ 99 - БЛАГОВЕЩЕНИЕ.)

Благовещение - посвящённый евангельскому событию христианский праздник. События Благовещения описаны апостолом Лукой в его Евангелии. В этот день архангел Гавриил был послан Богом в Назарет к Деве Марии с вестью о грядущем рождении от неё Иисуса Христа - Спасителя мира. «Ангел, войдя к Ней, сказал: радуйся, Благодатная! Господь с Тобою; благословенна Ты между жёнами. Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал Ей Ангел: не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога; и вот, зачнёшь во чреве, и родишь Сына, и наречёшь Ему имя: Иисус. Он будет велик и наречётся Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь Бог престол Давида, отца Его; и будет царствовать над домом Иакова во веки, и Царству Его не будет конца.

Сюжет Благовещения издавна популярен в живописи. Икон и религиозных картин, посвященных этому событию, можно насчитать, я думаю, сотни! Благовещение писали Беато Анжелико и Симоне Мартини, Леонардо да Винчи и Боттичелли, Ян ван Эйк и Рогир ван дер Вейден, Эль Греко и Питер Пауль Рубенс. Я в своей галерее собрал картины XIX-XXI веков - яркие, самобытные, порой вольно трактующие само событие, но написанные замечательными художниками, как классиками - например, прерафаэлитами и русскими мастерами, так и современными авторами.

Прошли уже века, но также, как и прежде,

Повсюду этот день — день радости людской —

Встречает целый мир в живительной надежде,

Что сердцу он несет отраду и покой.

Благую весть сердцам, как Ангел кроткой Деве,

Приносит этот день и нам в житейской мгле.

Забыть бы о вражде, о злобе адской, гневе,

И легче бы тогда всем было на земле.

А. Красницкий

[показать]

[показать]John William Waterhouse (British, 1849-1917) The Annunciation. 1914 г.

Это цитата сообщения Long_Life Оригинальное сообщение

Aкварели Альбрехтa Дюрера.

В Европе акварельная техника вошла в употребление в 15 веке. Первоначально использовались сухие краски, с немалым трудом растираемые в порошок. Акварелью нередко пользовались для оформления буквиц (первых букв начальных слов) в книгах, для зарисовок растений и животных.

В 1780 году в акварель стали добавлять мёд (медовая акварель) для её умягчения, так как мёд удерживает влагу. В том же веке появились первые магазины акварели, где можно было приобрести не просто сухую акварель, а жидкую. С 1835 года в состав акварели стал входить глицерин для уменьшения вязкости.

Самым первым европейским художником, который стал экспериментировать с этим художественным средством, стал Дюрер.

Альбрехт Дюрер родился в городе Нюрнберге 21 мая 1471 года. Он был третьим из восемнадцати детей золотых и серебряных дел мастера Альбрехта Дюрера-старшего. Дюрер-старший был родом из Венгрии. Изучая под руководством отца ювелирное дело, приемы гравировки на металле, Дюрер особый интерес проявлял к искусству рисунка. Альбрехт Дюрер в начале 16 века серьёзно занялся акварелью (гуашь в работах использовал, как дополнительный материал). Его можно считать родоначальником акварельной техники в Европе.

Это цитата сообщения Юфан Оригинальное сообщение

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ МАРКИ КАК КОЛЛЕКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

|

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ МАРКИ КАК КОЛЛЕКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

В процессе коллекционирования вышедших ив употребления денежных знаков (монет и бумажных бои) собиратели иногда встречаются с частыми металлическими марками. Прежде всего возникает вопрос, что это такое? Некоторые виды их были временными суррогатами денег, применявшимися в пределах выпустившего их предприятия, другие — служили квитанциями на право получения продуктов или товаров, третьи, наконец, выполняли роль современных нам кассовых чеков при денежных расчетах официантов с хозяином или кассой в ресторанах, трактирах, клубах и т. п. Впрочем, нужно отметить, что применение частных марок в качестве денежных суррогатов в России было запрещено правительственным законом 1870 г. [1]. Подобные знаки выпускались небольшими эмиссиями, предельный лаконизм надписей на большинстве их, скудность письменных источников об этих- выпусках причина того, что они до сих пор не стали предметом специального исследования. Нумизматические работы уделяют им очень скромное место, да, я то лишь наиболее известным видам. Каталоги бумажных бон, даже частных (необязательного обращения), за очень малым исключением, обходят их молчанием. В публикуемом очерке автор делает попытку систематического описания некоторых, редко встречающихся металлических марок, условий и мест их применения.

|

Это цитата сообщения Юфан Оригинальное сообщение

Шорно-футлярная и чемоданная фабрика

В последние годы на мировом антикварном рынке всё больше и больше появляется металлических бон 1922 года с надписью "2-я Государственная шорно-футлярная и чемоданная фабрика" и номиналом на одной стороне и изображением гордо стоящего лося - на другой.

До недавнего времени автор этой ветки знал о них ровно столько же, сколько и подавляющее большинство коллекционеров - три строчки из книги И.Г. Спасского "Русская монетная система" (4-е изд., Л., 1970, стр.242), упоминание у А.В. Тункеля в тоненькой брошюрке "Металлические боны России и СССР" (Донецк, 1992) и с десяток абзацев в работах М.М. Глейзера (типа «Советский червонец», СПБ-1993, стр.16-18 или «Советские монеты 1921-1991», СПБ-2011, стр.31-32). При запросах в Сети везде повторялось одно и то же, порой щедро обраставшее домыслами и фантазиями. Однако, такое положение дел меня, как нумизмата и историка, абсолютно не устраивало - ведь это были, по своей сути, "твёрдые" советские металлические деньги, появившиеся в моём родном городе на пару лет раньше, чем население увидело первые союзные медяки и серебро. И про них почти ничего не было известно...

Хорошим примером для меня послужило знание о том, что, в своё время, настоящими нумизматами и краеведами, любившими и изучавшими историю своих "малых Родин" были приоткрыты тайны нескольких аналогичных выпусков. Например, о северокавказских монетах и бонах имама Узуна Хаджи очень хорошую работу написал академик Ю.Д. Пахомов; большие исследования в архивах и опрос местных жителей провёл прекрасный исследователь О.В. Веровенко, восстановивший чуть ли не по дням всю хронологию выпусков армавирских бон 1918 года. К сожалению, его труд, присланный на отзыв И.Г. Спасскому, целиком так и не был издан (я видел его в архиве и сделал нужные выписки), вероятно, из-за каких-то столичных интриг. Поэтому нынешние коллекционеры знают об этих бонах лишь информацию из пары заметок, размещённых в редком ныне "Советском филателисте" за 1924 и 1927 гг., да из небольшой работы Веровенко в "Советском коллекционере" (Боны Армавира // СК. 1965. Вып. 3. С. 91-94) - маленькой части из его труда, пристроенной в сборник, скорее всего, через Мошнягина - с подачи того же Спасского.

Знал я, как "раскручивал" непонятные на первый взгляд жетоны, монеты или медали энциклопедист А.П.Шишкин... С помощью газетных заметок восстанавливал по крупицам информацию о региональных бонах всего четыре месяца назад ушедший от нас в вечность кавторанг Р.В. Николаев. Обо всём и обо всех так скоро не расскажешь...

И я решил провести собственное расследование - пошёл за знаниями в архивы и библиотеки, поскольку никого из современников выпуска монет шорной фабрики уже не было в живых. В принципе, если бы в каждом провинциальном городе было бы хотя бы по одному энтузиасту - проблем с "непонятными жетонами и трактирными марками" было бы на порядок или два меньше. Представьте, насколько было бы меньше «белых пятен» в нумизматике после того, как каждый форумчанин написал бы о своих открытиях – как он установил эмитента, точное время и место обращения «слепой и немой» пока что боны. Пусть даже не каждый, пусть – десятый, сотый… Всё равно «заговорили» бы многие десятки или даже сотни предметов. И здесь неоценимыми помощниками могли бы стать бы «копари», посколько именно они добывают значительную часть подобных предметов и их информация о местах находок могла бы многое прояснить. Ведь, как известно, денежные суррогаты XIX-XX вв. практически никогда далеко не уходят от мест своей чеканки и первоначального употребления.

Фактически, эта моя предлагаемая Вам для ознакомления работа очень походит на труд «копателя-старателя». Просто происходит она в других местах, а параллелей – хоть завались: - тому пример. Теперь все могут посмотреть и оценить - что можно выяснить, начиная практически с нуля.

Конечно, я не А.Бирштейн, и сюжет моих работ не так закручен, но я старался фактами как-то оживить эту застывшую в металлических кружках историю. Очень горжусь извлечёнными из небытия именами. Считаю, что не напрасно раскрыл тайны "фуфлоделов", сэкономив финансы одним и просто предостерёг или заставил немного задуматься других.

Согласовав и получив одобрение на размещение здесь текста от администрации форума

Мне изрядно надоели причуды Ебая и их ненормальные проценты на продажи + они любят блокировать

ни за хрен собачий, продажи. лимиты дурацкие ставить

Решил искать альтернативы

я сделаю копи _паст с страниц неск сайтов где в принципе можно продавать и процент до 4% с продажи

1

www.etsy.com

Etsy will only be a viable alternative to eBay if you make your own products. This is a website more for jewelry and vintage clothing than for electronics and kids toys. Unless, of course, you made those kid’s toys by hand.

If you fit into this “craftsmen” or “maker” niche, this site is perfect for you. Etsy has 20.8 million active buyers and 1.4 million active sellers. It’s fast becoming one of the biggest names in eCommerce along with Amazon and eBay. If you’re interested in Etsy, you should check out Etsy’s own article, “7 Steps to a Successful Start on Etsy“.

2.

www.bonanza.com

If you try Google something like “Other sites like eBay” or “eBay alternatives” you’ll most likely see a Bonanza ad. It carries the tagline, “Better than eBay? Thousands of sellers think so”.

I can’t vouch for the validity of their ad text, but I can say Bonanza is a great alternative to eBay. It was built for the everyday seller. The very first line of their about us page is, “We remove the technical expertise needed to build a profitable online business, making the joys of entrepreneurship accessible for all.”.

Bonanza has received many awards, but also a few complaints. A quick Google search of reviews shows that some people are buying products and being ripped off. This is more of a buyer problem than seller, but if it continues it will be bad for everyone on the platform. If this doesn’t bother you, here’s everything you need to know about selling on Bonanza.

3

www.ebid.net

eBid was recently ranked number 9 in eCommerce Bytes, “Sellers Choice 2014 Marketplace Ratings“. Sellers on eBid praise the low fees associated with selling on eBid. Although it’s marketplace isn’t quite as big as the others, it still remains profitable. Some recommend you should simply sell items you don’t mind selling over a longer period of time.

4

www.webstore.com/

Webstore has no fees for buying and selling. The website is user friendly, making it easy for you to sell your merchandise. Since Webstore receives profits from advertisements, you will need to deal with ads constantly. -