[381x600]Работая с этой фотографией я еще раз убедился как сильна человеческая “инерция” на собственном примере. Работая с фотографией я “увидел” под фамилией владельца фотоателье Б.Мищенко название города в котором располагалось это фотоателье. И я определил этот город как “Владимиров”. Часто бывало, что владельцы фотоателье открывали отделения в городах поблизости а вот печатать фамилии своих совладельцев они обычно забывали. И я “голову сломал” разыскивая город Владимиров поблизости от Ростова-на-Дону. Долго мучился , ведь такого города в Российской Империи не было, пока до меня не дошло, что это фамилия “П.Владимиров”.

[381x600]Работая с этой фотографией я еще раз убедился как сильна человеческая “инерция” на собственном примере. Работая с фотографией я “увидел” под фамилией владельца фотоателье Б.Мищенко название города в котором располагалось это фотоателье. И я определил этот город как “Владимиров”. Часто бывало, что владельцы фотоателье открывали отделения в городах поблизости а вот печатать фамилии своих совладельцев они обычно забывали. И я “голову сломал” разыскивая город Владимиров поблизости от Ростова-на-Дону. Долго мучился , ведь такого города в Российской Империи не было, пока до меня не дошло, что это фамилия “П.Владимиров”.

Но вернемся к фотографии. Это удостоверение личности выданное в Севастополе полицейским приставом в 1910 году на имя крестьянина Рязанской губернии, уезда Троицкой волости Ивана Григорьевича Сосова. А судя по месту где была сделана фотография учился он в среднем механико-химико-техническом и ремесленном училище в Ростове-на-Дону. Большой путешественник был этот молодой человек. Но двигался на юг, где было тепло и сыто…

Но вернемся к учебному заведению. В конце XIX века город Ростов-на-Дону был по меркам того времени крупным промышленным центром. В связи с этим нехватка квалифицированных технических специалистов и рабочих ощущалась очень сильно. Разговоры о создании подобного училища велись с 80-х годов XIX века. Готовились ходатайства, прошения и пр. Но только вмешательство управляющего промышленных училищ Министерства народного просвещения , тайного советника Ивана Алексеевича Анопова позволило дать делу ход.

Немного отвлекусь на личность И.А.Анопова (1844-1907). Это он изобрел новый вид образования- профессионально-техническое. Этот вид образования характерен тем, что учащийся наряду с теоретическими знаниями получает навыки практического его использования. Т.е. то чего нам так не хватает. Так же его считают родоначальником такого начинания как “Попечительство” - специального фонда при средних-технических учебных заведениях помогающего ссудами и пособиями нуждающимся учащимся и выпускникам ищущим себе работу.

Помощь И.А. Анопова помогла. И 7 Июня 1899 года император Николай II подписал указ об учреждении в Ростове-на-Дону среднего механико-химико-технического училища на основе существующего в городе трехклассного ремесленного училища (со слесарным и столярным отделениями).

Первым директором училища был Зацепин Матвей Иванович. Это был опытный специалист работавший до этого в Новочеркасском  [300x230]атаманском техническом училище. Училище начало свою работу 1-го сентября 1901 года в здании ремесленного училища. Открываются подготовительные классы и первый класс химико-технического отделения. Только к 1903 году училище стало полноценным учебным заведением. Строительство нового здания для училища началось в 1901 году по проекту архитектора Васильева Г.Н. Училище располагалось по адресу - угол Скобелевской улицы (ныне Красноармейская) и Никольского переулка (ныне Халтуринский). Большое двухэтажное здание из красного кирпича соответствовало всем взглядам того времени на передовое техническое обучение. Согласно инновациям И.А.Анопова обучение сочетало теоретические занятия(4 часа в день) и практические занятия в учебных мастерских и лабораториях (так-же 4 часа). В процессе обучения на механико-техническом отделении изучалось до 27 дисциплин: различные виды механического производства, строительное дело, паровые машины, черчение, геодезия и тому подобное. Обучение на

[300x230]атаманском техническом училище. Училище начало свою работу 1-го сентября 1901 года в здании ремесленного училища. Открываются подготовительные классы и первый класс химико-технического отделения. Только к 1903 году училище стало полноценным учебным заведением. Строительство нового здания для училища началось в 1901 году по проекту архитектора Васильева Г.Н. Училище располагалось по адресу - угол Скобелевской улицы (ныне Красноармейская) и Никольского переулка (ныне Халтуринский). Большое двухэтажное здание из красного кирпича соответствовало всем взглядам того времени на передовое техническое обучение. Согласно инновациям И.А.Анопова обучение сочетало теоретические занятия(4 часа в день) и практические занятия в учебных мастерских и лабораториях (так-же 4 часа). В процессе обучения на механико-техническом отделении изучалось до 27 дисциплин: различные виды механического производства, строительное дело, паровые машины, черчение, геодезия и тому подобное. Обучение на

Фотографии расположены на сайте музея К.А.Федина.

Когстантин Федин поступил на экономическое отделение Московского института в 1911 году согласно воли своего отца. Отучившись три года Константин Александрович уезжает в Германию "для углубленного изучения немецкого языка". Я не смог найти данных о том была ли эта поездка частью учебного процесса в институте или личной инициативой будущего писателя. Но так или иначе время было выбрано не самое лучшее. Началась война и Константин Александрович был квалифицирован как "гражданский военнопленный" хотя это особенно не ограничивало его свободу передвижений.

Вот как он описывает эти годы в своей Автобиографии:

"Весной 1914 года я поехал в Германию с целью усовершенствоваться в немецком языке и поселился в Нюрнберге. В деревне Штейн, рядом с дворцом Фабера, я заработал первые пять марок — скрипичной игрой на крестьянской танцульке вместе со своим приятелем, народным учителем, который мне аккомпанировал на рояле. Больше мне скрипка никогда не пригодилась.

Я был застигнут в Баварии войной, пытался пробраться на родину, но по дороге, в Дрездене, меня задержали как гражданского пленного. Из Дрездена я вскоре был выслан.

Мне пришлось жить интернированным в Саксонии и Силезии почти до самой германской революции. Я давал уроки русского языка, служил хористом и актером в театрах Циттау и Гёрлица, продолжал писать и сочинил первый свой роман «Глушь», который впоследствии уничтожил. Литературные средства мои были переменчивыми, оставаясь наивными,— я пытался сочетать бытописание с психологизмом, увлекался, прежде всего, Достоевским, затем скандинавцами, особенно Стриндбергом и Бьернстерне-Бьернсоном, наконец — экспрессионистами с их ранним журналом «Die Aktion». По настроениям журнал был интернационален, позиция его приближалась к немецким спартаковцам, молодых представителей которых я встречал в Саксонии, а затем ближе узнал во время первого посещения Берлина, летом 1918 года, когда среди населения уже начинал сказываться протест против войны. Я был приглашен на службу в качестве переводчика в первое советское посольство в Германии, но немецкие власти, узнав об этом, поспешили включить меня в обменную партию пленных — после пятидесяти месяцев подневольного моего положения «враждебного иностранца»".

Фотография сделана в Белгороде в фотоателье Борковского Иоакима Петровича. По знаку на фуражке мы понимаем, что молодой человек учился в среднем сельскохозяйственном училище. В самом Белгороде подобного училища не было. В Белгородской области было Коньшинское сельскохозяйственное училище, созданное в 1902 году помещицей Елизаветой Петтеш . В нем было возможно получить специальности зоотехника, агронома и сыровара.

Но с гораздо большей уверенностью, возможно, предположить, что молодой человек учился в Харьковском среднем сельскохозяйственном училище. Это предположение основано на том , что Белгород и Харьков в те годы связывало хорошее железнодорожное сообщение и расстояние было небольшим. Кроме этого я купил эту фотографию в пачке с фотографиями учащихся Харьковского училища, о котором я писал ранее.

Фотография подписана: Миросил Иванович Демченко 8 марта 1915 года.

P.S. Красивое имя “Миросил”, жаль что сегодня оно практически не встречается.

Студенты университета так гордились своим мундиром, что не снимали его даже за городом на конных прогулках. Сейчас трудно сказать, что они делают глубокой осенью в окрестностях города Волколывыска Гродненской губернии. Хотя возможно предположить, что один из студентов сын владельца имения, и он вместе со своим другом приехал к своим родителям погостить. Во всяком случае, в седле они держатся уверенно. Да и деньги у них были. Пригласить на фотосъемку фотографа из города мог позволить себе не всякий.

Фотоателье И.Давидовича г.Волковыск. 1909 год.

Честно скажу, с покупкой этой фотографии мне повезло. И повезло не только потому, что это интересная фотография, но и потому, что мне удалось определить, чья это фотография. Но все по порядку.

Честно скажу, с покупкой этой фотографии мне повезло. И повезло не только потому, что это интересная фотография, но и потому, что мне удалось определить, чья это фотография. Но все по порядку.

На фотографии мы видим служащего Собственной Его Величества канцелярии Императрицы Марии. Он имеет чин статского советника. Это высокий чин. V-й в табеле о рангах. Об этом говорят золотые контрпогоны с вензелем императрицы Марии Федоровны и большая звезда с “блесками”(“в сиянии”) в вершине контрпогона. Он одет в парадную форму – сюртук гражданского покроя. Воротник сюртука из черного бархата. Под сюртуком крахмальная рубашка со стоячим воротником и галстук бабочка. Воротник рубашки, высокий, стоячий с немного отогнутыми краями. Такой воротник(очень модный в те годы) назывался “альберт” - в честь принца Альберта, мужа английской королевы Виктории и отца Эдуарда VII. На сюртуке знак выпускника университета не медицинского факультета. Пуговицы массивные с накладными Государственными гербами (обычно их носили на университетской форме). По идее пуговицы должны были быть с “пеликанами” (гербом ведомства). Но как ни странно, ни на одной фотографии служащего этого ведомства высокого чина я подобного герба не видел.

Фотография 1908 года. Фотография сделана в престижном ателье “А.Рентц и Ф.Шрадер” на Большой Морской 27.

Сопоставив место службы и чин мне удалось установить кто изображен на фотографии. Им оказался Вулих Захар Захарович представитель знаменитой династии русских и советских математиков.

Вулих Захар Захарович (1869-1941) - профессор математики, специалист по математическому анализу. Из дворян Курской губернии, родился 8 февраля 1869 года.

В 1886 году закончил гимназию при Императорском СПб. Историко-философском институте с золотой медалью.

По окончании курса в Императорском Санкт-Петербургском университете по математическому разряду физико-математического факультета 30 ноября 1890 года, назначен 1 июля 1891 года сверхштатным преподавателем математики во 2-е реальное училище.

27 апреля 1892 года сверх того назначен преподавателем математики в Мариинский институт. 20 августа 1894 года назначен во 2-ую Санкт-Петербургскую гимназию сверхштатным преподавателем того же предмета, а 26 июля 1895 г. зачислен штатным преподавателем.

11 октября 1899 года из 2-ой Санкт-Петербургской гимназии перешел на службу в Петровское коммерческое училище.

Чиновник по особым поручениям в ведомстве императрицы Марии.

В 1914 году получил чин действительного статского советника.

Преподавал в Императорском женском педагогическом институте (см. фотографию).

После 1917 года преподавал в педагогическом институте (в 1920 году присвоено имя им. Герцена), был деканом физико-математического факультета. Автор двухтомника - Математический анализ изданного в 1932 году.

Видеолекция о династии Вулихов http://www.mathnet.ru/php/seminars.phtml?presentid=15714&option_lang=

Табло с портретами студенток и преподавателей Императорского женского педагогического института в Санкт-Петербурге. 1915

преподаватель математического анализа Захар Захарович Вулих (1869-1941);

вид части Невского проспекта у Гостиного Двора.

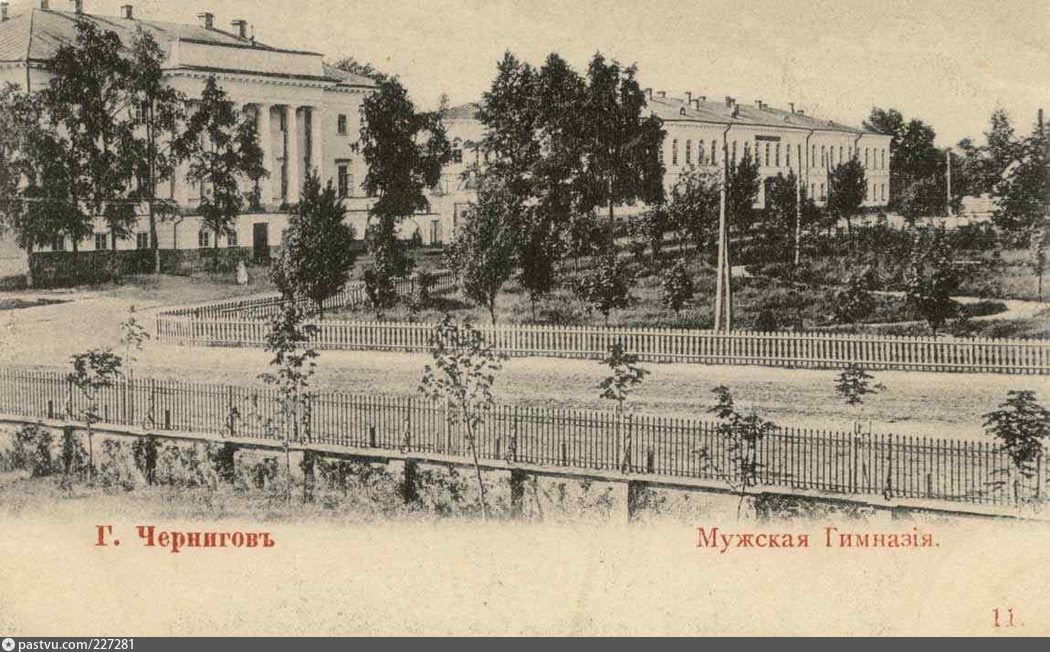

На фотографии, служившей одновременно удостоверением личности, запечатлен Николай Волынский. Он окончил гимназию в 1899 году. Удостоверение подписано директором гимназии (и по совместительству преподавателем греческого языка) Антонюк Юлианом Петровичем. Фотография сделана в фотоателье И.Минченко.

На фотографии, служившей одновременно удостоверением личности, запечатлен Николай Волынский. Он окончил гимназию в 1899 году. Удостоверение подписано директором гимназии (и по совместительству преподавателем греческого языка) Антонюк Юлианом Петровичем. Фотография сделана в фотоателье И.Минченко.

Мужская гимназия была открыта в Чернигове в 1805. Информацию о ее первоначальном местоположении мне найти не удалось. «18 января 1805 г., - сообщили газеты, - совершилось торжественное открытие Черниговской мужской гимназии в присутствии Куракина и черниговского гражданского губернатора барона Ивана Васильевича Френздорфа».

Гимназия переехала в свое здание после 1821 года. Это было красивое здание, построенное в стиле классицизма. Здание еще называют “Дом Губернатора” так как оно было построено по заказу малороссийского кого генерал-губернатора Алексей Борисовича Куракина. Располагалось оно на Екатерининской улице.

Мнения о том, для каких целей строилось это здание - расходятся. По первой теории здание строилось, как резиденция генерал-губернатора, а в 1821 году было ”перепрофилировано” в мужскую гимназию. По другой версии здание изначально строилось для нужд гимназии.

Здание строилось по типовому проекту (им было создано девять типовых проектов “казенных зданий”) Адриана Дмитриевича Захарова главного архитектора Морского ведомства и автора проекта перестройки здания Адмиралтейства в Санкт-Петербурге. Само строительство шло под руководством губернского архитектора Антона Ивановича Карташевского.

1. Тутолмин М. Т. Столетие Черниговской гимназии. 1805—1905. Краткая ист. записка. Чернигов, 1906. 516 с.

[355x600]На фотографии мы видим ученика Великолукского реального училища. Фотография сделана в фотоателье Анисимова.

[355x600]На фотографии мы видим ученика Великолукского реального училища. Фотография сделана в фотоателье Анисимова.

О самом училище много информации. Ее легко найти в интернете. А я хочу обратить Ваше внимание на один документ. Очень интересные отчеты о деятельности училища представлял его директор – Евграф Яковлевич Корчак-Гречина. Эти 40-ка страничные отчеты печатались в Санкт-Петербурге и соответствовали речи директора на отчетном собрании (“акте”). Собрание проходило в гимнастическом зале училища в конце учебного года. На нем собирались родители учеников и весь цвет Великолукского общества.

Из отчета за второй год деятельности училища (1878-1879) мы узнаем, что в его трех классах обучалось 115 человек. К концу учебного года “уволен” был только один ученик. 46 учащихся были из семей дворян и чиновников, а 51 из городских сословий. Двое учащихся были детьми иностранцев. Детей из семей крестьян и духовного сословия было мало.

Дети были озорниками. За год было зафиксировано 411 проступков. Но ничего серьезного. В основном неподготовленные уроки, невнимание на уроке, брань и драки. Ни один из учеников не был исключен за поведение.

Ученики ленились. Классные наставники боролись с этим оставляя учеников после уроков для разъяснения непонятое. Некоторые исправлялись. А на тех кто “по своему развитию не могли следовать за курсом даже при прилежании” смотрели снисходительно “как на неизбежный результат неразвития”. При этом считалось, что непонимание предмета и рассеянность “происходят от причин связанных со здоровьем ученика”. Таких учеников направляли к врачу “ и он "оказывал существенную помощь, раскрывая зло, которое как часто бывает в детском возрасте, и вразумлял их каким образом отрешиться от замеченных физических недостатков”. Очень интересный педагогический подход.

Ученики болели. За год они пропустили 3988 уроков. Основными болезнями были: “Катар дыхательных и пищеварительных органов(ныне это гастрит или функциональная дисперсия), сыпь, слабые травматические повреждения, несколько случаев воспаления легких и слабое тифозное заболевание(!!?)”.

Очень резко директор говорит о достатке учащихся (это при том, что 40% были детьми дворян и чиновников) –“ Вообще говоря, в училище большинство учащихся – бедняки и нельзя не удивляться, как еще некоторые могут содержать себя в училище; есть, например, такие, которые почти брошены родителями и не имеют не только чем питаться, но даже лишены крова, и по необходимости пришлось позаботится о них: так, один взят на попечение одним из преподавателей, а другой – директором."

Для учеников, родители которых не проживали в городе предоставлялись “общие квартиры”. Эти общежития были под надзором  [300x305]содержателей квартир и училищного начальства. В квартире предоставляемой дочерью подполковника госпожой Ясинской проживало 19 учеников. Правила проживания определялись правилами установленными Педагогическим советом училища. Директор в своей речи отмечал, что “ученики этой квартиры отличаются прилежанием и хорошей нравственностью”. Ежедневно старший дежурный докладывал директору о состоянии квартиры.

[300x305]содержателей квартир и училищного начальства. В квартире предоставляемой дочерью подполковника госпожой Ясинской проживало 19 учеников. Правила проживания определялись правилами установленными Педагогическим советом училища. Директор в своей речи отмечал, что “ученики этой квартиры отличаются прилежанием и хорошей нравственностью”. Ежедневно старший дежурный докладывал директору о состоянии квартиры.

Правила проживания определяли:

1. Подъем в 6 часов и отбой в 10 часов вечера

2. От 6.30 до 8.30 утра ученики готовили уроки

3. После окончания уроков до 18.00 учащиеся обедали и гуляли на чистом воздухе.

4. С 18.00 до 19.45 готовили уроки, с 19.45 до 20.30 пили чай и отдыхали, с 20.30 до 20.30 готовили уроки.

5. Ученики ходят в класс и из класса попарно(!!!?).

6. Все ученики живущие в квартире подчиняются старшему дежурному.

7. По одиночке выходить из квартиры могут только по разрешению старшего дежурного или заведующего квартирой воспитателя.

8. В 18.00 все ученики должны быть в квартире.

9. Старший дежурный имеет право запрещать посещение квартиры учениками не проживающими в ней.

10. Дежурный может

[302x500]Фотография молодого агронома обучавшегося в Харьковском сельскохозяйственном училище. К моменту фотографирования он проживал на станции Свекловичной Белгород – Сумской железной дороги. Его инициалы П.Д.К. Фотография сделана в фотоателье М.Лещинского в Харькове.

[302x500]Фотография молодого агронома обучавшегося в Харьковском сельскохозяйственном училище. К моменту фотографирования он проживал на станции Свекловичной Белгород – Сумской железной дороги. Его инициалы П.Д.К. Фотография сделана в фотоателье М.Лещинского в Харькове.

Харьковское училище было расположено в 12 верстах от г. Харькова, в 2,5 верст, от станции Дергачи Южной железной дороги и в 1,25 верст от платформы «Лозовенька», от которой прямая дорога вела в усадьбу училища. Последняя находилась в широкой долине р. Лопани и занимала площадь около 5,5 десятин, состоящую из песчаного холма, который с запада переходил в пойму означенной реки.

Училище было одним из старейших в России. Свою историю оно начинает еще при крепостном праве. В 1847 была открыта Харьковская учебная ферма на основании Высочайшего повеления – “… объ учрежденіи учебныхъ фермъ или такихъ хозяйствъ, въ которыхъ могли бы обучаться сельскому хозяйству крестьянскіе мальчики нагляднымъ практическимъ путемъ съ тѣмъ, чтобы они впослѣдствіи основали образцовая крестьянскія усадьбы и применили въ нихъ полученныя знанія, сообразно мѣстнымъ условіямъ.”

На основании этих принципов и была создана Харьковская учебная ферма. “Въ теченіе 4 лѣтняго пребыванія воспитанники учебной фермы должны были пройти установленные предметы, а именно: законъ Божій, русскій языкъ, ариѳметику, чистописаніе, теорію сельскаго хозяйства, практическое скотоврачеваніе и сельскій полицейскій уставъ, кромѣ того обучались церковному пѣнію. Эти занятія происходили въ зимнее время, не болѣе 3 уроковъ въ день (по 1,5 часа), ученики фермы назначались на дежурства и текущія усадебныя работы, не исключая и всякихъ работъ по домашнему хозяйству (въ кухнѣ, пекарнѣ и пр.), а также на занятія разными ремеслами. Въ числѣ послѣднихъ на Харьковской учебной фермѣ видное мѣсто было отведено работамъ по дубленію овчинъ и шитью крестьянскихъ тулуповъ, а также другой одежды, затѣмъ обученію кузнечному, столярному, плотничному ремесламъ, печнымъ, колеснымъ, кровельнымъ работамъ и выдѣлкѣ кирпича. Кромѣ того, было предложено ввести обученіе воспитанниковъ добыванію селитры, для чего былъ заложенъ селитряный буртъ. Въ лѣтнее время, съ конца марта до сентября, ученики производили всѣ сельскохозяйственныя работы по полеводству и луговодству, въ огородѣ, въ саду, въ питомникѣ, по уходу за молочнымъ и рабочимъ скотомъ, по пчеловодству, по уходу за опытнымъ полемъ и хозяйственно-ботаническимъ садомъ, въ лѣсу и т. п. Подъ руководствомъ отдѣльнаго мастера воспитанники фермы должны были принимать непосредственное участіе въ производствѣ и ремонтѣ земледѣльческихъ орудій и машинъ (плуговъ, косуль, боронъ, вѣялокъ, ручныхъ орудій и пр.). Эти орудія и машины продавались всѣмъ желающимъ не по высокимъ цѣнамъ и часто изготовлялись по заказамъ помѣщиковъ и даже крестьянъ. За содержаніе на полномъ казенномъ иждивеніи (квартира, продовольствіе, обмундированіе, учебныя пособія) съ каждаго ученика взималось по 50 руб. въ годъ, если же на своей одеждѣ, то только по 25 руб.”

Идея создания подобного учебного заведения была прогрессивной для тех лет. Но она разбивалась о реалии крепостного права тех лет –  [400x288]“учебная обстановка фермы оказалась весьма недостаточною, самое обученіе въ тѣ времена крѣпостного права носило принудительный характеръ, вслѣдствіе чего и родители, и самые ученики всячески стремились уклоняться, первые—отъ посылки дѣтей на ферму, а вторые—отъ обученія въ ней. Вслѣдствіе этого число оканчивающихъ курсъ было весьма не велико, а съ 1863 года, когда была прекращена обязательная посылка крестьянскихъ мальчиковъ на учебныя фермы, число учениковъ стало быстро сокращаться.” Многие фермы основанные в других городах не могли работать в таких условиях и просто закрывались.

[400x288]“учебная обстановка фермы оказалась весьма недостаточною, самое обученіе въ тѣ времена крѣпостного права носило принудительный характеръ, вслѣдствіе чего и родители, и самые ученики всячески стремились уклоняться, первые—отъ посылки дѣтей на ферму, а вторые—отъ обученія въ ней. Вслѣдствіе этого число оканчивающихъ курсъ было весьма не велико, а съ 1863 года, когда была прекращена обязательная посылка крестьянскихъ мальчиковъ на учебныя фермы, число учениковъ стало быстро сокращаться.” Многие фермы основанные в других городах не могли работать в таких условиях и просто закрывались.

Правительство понимало эту ситуацию и искало различные формы решения этой проблемы. Квалифицированные кадры были нужны во все времена. 17 мая 1854 года Высочайшим повелением было учреждено Харьковское земледельческое училище. Оно открылось 30 января 1855 года. 12 лет

Определение принадлежность того или ино [387x600]го учащегося к учебному заведению. Дело не простое но и очень увлекательное. Сложности в определении возникают по многим причинам. Это связано не только с отсутствием документов и воспоминаний, но и как не странно с модой. Молодежь во все века стремилась не отставать от моды и вследствие этого форменная одежда учебных заведений претерпевала значительные модификации вследствие стремления их владельцев не отставать от модных поветрий тех лет.

[387x600]го учащегося к учебному заведению. Дело не простое но и очень увлекательное. Сложности в определении возникают по многим причинам. Это связано не только с отсутствием документов и воспоминаний, но и как не странно с модой. Молодежь во все века стремилась не отставать от моды и вследствие этого форменная одежда учебных заведений претерпевала значительные модификации вследствие стремления их владельцев не отставать от модных поветрий тех лет.

На фотографии мы видим модного молодого человека с сигареткой в руке в форме учащегося духовной семинарии. Фотография сделана в городе Славянске(Изюмский уезд Харьковской губернии). Фотография сделана фотографом Барышниковым А.. Ближайшая Духовная Семинария была расположена в Харькове. Возможно, что молодой человек учился в ней.

Отличить учащегося семинарии в подобной форме от студента университета довольно трудно. Их различают только пуговицы. У студентов университета они с “орлами” у учащихся семинарии на пуговицах обычно присутствовали буквы определяющие их учебное заведение. Например “Я.Д.С.” – Ярославская Духовная Семинария.

Информации о форме семинаристов очень мало. На уровне правительства она не нормировалась.

“§ 162. Одежду носят ученики однообразную и приличную, соответственно временам года. Правило это распространяется и на всех приходящих учеников.” - Уставы Православных Духовных семинарий и училищ, Высочайше утвержденные 22 августа 1884 года.

Решение принимались на местах. Ниже описание Распоряжения от Управления Ярославской Духовной семинарии. Оно было опубликовано в Ярославских Епархиальных Ведомостях № 28 от 13-го Июля 1903 года (по старому стилю).

"Признавая введение однообразной формы воспитанников Ярославской семинарии: 1) согласным требованию параграфа 162 уст. дух. семинарий; 2) весьма полезным в педагогическом отношении; 3) важным в отношении облегчения инспекторского надзора; 4) удобным в смысле приобретения воспитанниками семинарии разнообразных льгот, с форменною одеждою связанных и 5) в материальном отношении необременительным, Правление Ярославской Духовной Семинарии полагает возможным ввести форменную одежду с следующего учебного 1903-1904 года для формы и правил: А. 1) тужурка из чёрного сукна, с синими петлицами синим кантом и светлыми пуговицами на воротнике; - брюки из чёрного сукна, но без канта - для воспитанников всех классов; 2)мундир чёрного сукна двубортный, с синим стоячим воротником, с синим кантом и светлыми пуговицами - для воспитанников начиная с 3-го класса до 6-го включительно; 3) фуражка чёрного сукна с синим суконным околышем, с синими кантами и с значком начальных букв Я.Д.С., в лавровых ветвях; 4) пальто чёрного сукна или драпа, с синими петлицами на воротнике, с синим кантом и светлыми пуговицами и с клапаном в талии на двух пуговицах.

. . .Б. С введением форменной одежды для воспитанников семинарии вступают в силу следующие обязательные правила: 1) все воспитанники обязываются завести форменную одежду с начала 1903=1904 учебного года так, чтобы тужурки и фуражки имели все воспитанники к 1-му января 1904, а мундиры и плащи к 1-му января 1905 года; 2) каждый воспитанник семинарии во всякое время года, как учебное, так и не учебное обязывается носить костюм только установленной формы; в летнее время в квартирах и общежитиях позволяется носить блюзу чёрного цвета под ремень; ношение цветных рубашек и блюз строго воспрещается; 3) - за упорное нежелание носить форменную одежду воспитанник может быть уволен из семинарии. На сем постановлении Правления семинарии Его Высокопреосвященству благоугодно было положить от 17-го июня сего 1903-го года резолюцию за № 2212 "согласен", о чем Правление семинарии и имеет честь довести до сведения духовенства епархии”.

"...Маня Дадурова встает и спокойно, не торопясь, начинает укладывать свои книжки. Потом отвешивает реверанс наставнице и спускается вниз. Там, на вешалке в раздевалке, висит ее ветхое, во многих местах заплатанное пальтишко и облезшая от долгого употребления поддельного котика меховая шапка. Старичок сторож, дежурящий бессменно у вешалок, добродушно подшучивает над  [363x600]ней:

[363x600]ней:

— Эх, поздненько что-то, барышня! Полюбилась, знать, гимназия, загостились нынче!

Маня проворно одевается, стараясь не смотреть на старика, и, незаметно прошмыгнув мимо величественного гимназического швейцара, стремительно выскакивает на улицу.

Зимний ласковый вечер. Чуть-чуть студит морозцем. Летят легкие, как пух, снежинки. Легко светят фонари. Бегут с веселым звоном трамваи, спешат пешеходы по тротуарам.

Широко раскрытыми глазами Маня смотрит на знакомые картины. Здесь, на улице, затерянная в толпе, она чувствует себя совсем иной. Это не прежняя тупо-равнодушная гимназистка со спокойно-флегматичным видом, нет! Ее глаза сияют удовольствием. На смуглых рябоватых щеках играет румянец, и даже нечто вроде улыбки приоткрывает тонкие губы. Маня так любит бывать среди незнакомой толпы и тихонько любоваться высокими домами, освещенными витринами, бегущими, будто наперегонки, вагонами трамваев. А еще больше любит природу Маня. Этот белый, скрипучий, ласковый снег под ногами, эти золотые звездочки на потемневшем небе, деревья, осыпанные серебряной пудрой инея во встречных скверах. Она идет не спеша, перебирая маленькими ногами, с удовольствием вдыхая свежий морозный воздух. Незаметно доходит до дома и приходит в себя только на пятом этаже, перед убогой дверью, обитой рваной клеенкой, на которой значится: «Иван Афанасьевич Руханов, живописных дел мастер»".

Лидия Чарская

Нелюбимая

После начала Первой Русской Революции в 1905 году, на волне демократических движений, стали создаваться средние учебные заведения претворяющие новые формы обучения и управления. В них вводили совместное обучение, элементы ученического самоуправления, а также коллективное управление: школьные советы с участием педагогов, родителей и учеников.

Одной из таких школ была Санкт-Петербургская Гимназия С.А. Столбцова (Невский 102). В 1906 году статским советником Н. В. Балаевым были открыты «Курсы Родительского союза средней школы». Основным костяком школы была группа учителей, уволенных из казенных гимназий за участие в революционном движении или за открыто выраженное к ним сочувствие. К основателям гимназии присоединились и родители гимназистов старших классов, исключенных из разных гимназий за участие в революционных кружках того времени.

На созданных курсах обучались по программе старших классов средних учебных заведений. В 1907 году курсы были приобретены у Н. В. Балаева С. А. Столбцовым и преобразованы в «Частное реальное училище и гимназию Товарищества преподавателей с правами для учащихся». В 1909 году они были преобразованы в «Частную мужскую гимназию с правами для учащихся». В 1915 году Гимназия перешла к действительному статскому советнику Н. В. Дмитриеву и была реорганизована в мужскую гимназию с правами правительственных гимназий.

Среди организаторов гимназии был СМИРНОВ-КУТАЧЕСКИЙ Алексей Матвеевич (1876-1958). Он с 1904 года преподавал в частной женской гимназии Е.Н.Стеблин-Каменской и в Смольном ин-те. За участие в декабрьской забастовке учителей 1905 года был уволен.  [показать]

[показать]

Новая гимназия была популярна среди творческой интеллигенции благодаря своим новшествам.

Больше о самой школе можно прочесть в воспоминаниях Самуила Алянского – “Встречи с Александром Блоком”.

Среди известных учеников можно назвать Илью Яковлевича Маршака (см. фото) младшего брата Самуила Маршака его товарищами по классу были Виталий Бианки и Николай Рабинович (Адуев). Знаменитый художник Юрий Анненков в 1906 г. был исключен из 12-й казенной гимназии за политические карикатуры, печатавшиеся в нелегальном ученическом журнале. Получив свидетельство об окончании 5-го класса, поступил в частную гимназию С.А.Столбцова. Вместе с Анненковым учился будущий родоначальник издательства “Алконост” Самуил Миронович Алянский.

Представленный ученический билет подписан директором гимназии Одинец Дмитрием Михайловичем. Это российский учёный, историк, общественный и политический деятель русского зарубежья и человек очень интересной судьбы. Член ЦК Трудовой группы (1906—1917), министр великорусских дел в правительстве УНР (1917—1918), председатель киевского комитета «Союза возрождения России» (1918—1919), профессор русской истории и истории русского права в Сорбонне (1922—1948), председатель «Союза советских граждан во Франции» (1947—1948), профессор Казанского университета (1948—1950).

Саму школу и отношение к ней правительственных органов характеризует одна занятная история. Осенью 1910 года скончался председатель I Государственной думы С. А. Муромцев. Он , после роспуска I Думы,

На фотографии мы видим студентов Константиновского Межевого Института во главе с чиновником межевого ведомства министерства юстиции. По всей видимости, молодые люди находятся в летнем лагере “для практического обучения межеванию, съемкам, нивелированию и астрономическим определениям”.

Константиновский межевой институт, высшее учебное заведение в Москве ведет свою историю от созданной в 1779 году по указу Императрицы Екатерины IIКонстантиновской землемерной Школы. А свое название школа получила в честь родившегося в тот год внука императрицы цесаревича Константина. В 1819 году учебное заведение переименовывается в Константиновское землемерное училище, а в [300x352] 1835 преобразуется в Константиновский межевой институт. Не миновала институт и военная доля. В 1849 году институт был преобразован в военный Корпус межевых инженеров. В 1867 году институт вернулся на гражданскую стезю. В 1916 году получил название Императорского Константиновского межевого института. Почему на многих фотографиях до 1916 года на наплечных знаках мы видим императорскую корону – загадка.

[300x352] 1835 преобразуется в Константиновский межевой институт. Не миновала институт и военная доля. В 1849 году институт был преобразован в военный Корпус межевых инженеров. В 1867 году институт вернулся на гражданскую стезю. В 1916 году получил название Императорского Константиновского межевого института. Почему на многих фотографиях до 1916 года на наплечных знаках мы видим императорскую корону – загадка.

Окончившие полный курс наук получали звание межевого инженера (с чином Х кл.) или старшего землемерного помощника (с чином XII кл.). Казеннокоштные воспитанники института были обязаны прослужить по межевому ведомству пять лет.

На наплечных знаках четко просматривается “КМИ” и как ни странно императорская корона. На фуражках и лацканах – буссоль. Пуговицы общегражданские, без изображения межевого столба.

На фотографии, которую выпускник Рижского Политехнического института послал своим родителям, мы видим веселую компанию студентов. Судя по пояснительному тексту на обороте, фотография была сделана после выпускного бала 3-го февраля 1912 года.

Хочу обратить Ваше внимание на петлицы из золотого галуна (их иногда называли “белевыми” по очертаниям схожие с продольным  [306x332]сечением катушки для ниток) с пуговицами на обшлага(прямые) рукава (отворот на конце рукава, а также вообще нижняя часть рукава) мундира студента. Это часть парадного мундира студента. Он был однобортным и застегивался на девять позолоченных пуговиц. В те годы это была большая редкость, так как большинство студентов предпочитало носить демократичные тужурки или кители. Воротника не видно но он должен был быть стоячим с откошенными концами с двумя петлицами из золотого галуна.

[306x332]сечением катушки для ниток) с пуговицами на обшлага(прямые) рукава (отворот на конце рукава, а также вообще нижняя часть рукава) мундира студента. Это часть парадного мундира студента. Он был однобортным и застегивался на девять позолоченных пуговиц. В те годы это была большая редкость, так как большинство студентов предпочитало носить демократичные тужурки или кители. Воротника не видно но он должен был быть стоячим с откошенными концами с двумя петлицами из золотого галуна.

Студенты четко идентифицируются по наплечным знакам с буквами “РПИ”.

В начале прошлого века Барнаул славился своими театрами. Труппы были профессиональные и любительские.

На фотографии мы видим любительскую труппу города Барнаула. Судя по афише, постановка была показана в здании Общественного собрания (или на его летней сцене).

Это могла быть:

1. Любительская труппа С.И.Новоселова

2. Любительская труппа Общества попечения о начальном образовании (Школьное общество).

3. “Кружок любителей драматического искусства”, организованный межевым инженером Александром Лесневским в 1897 г.

4. Любительская труппа театра Общественного собрания.

Вероятнее всего это труппа Общества попечения о начальном образовании. За это говорит большое количество учащихся на фотографии, то что фотография сделана в фотоателье Сергея Ивановича Борисова активного участника труппы и, по всей видимости, в центре фотографии мы видим чиновника министерства образования.

Постановка включала:

Шутка в одном действии Д.А. Мансфельда – “Не зная броду – не суйся в воду”

Водевиль в 3-х действиях Мясницкого – “Сыщик”

Источники:

1. Адриан Топоров, Я-из Стойла, Автобиографические записки.

2. Саета Витаутас Антонович, Барнаул. Прошлое и настоящее. Том II

3. 7 октября 1884 г. в Барнауле создано Общество попечения о начальном образовании

[366x600]На фотографии мы видим брата и сестру. Фотография сделана фотографом В.Срывкиным. Училась ли где либо сестра сказать мы не сможем, а вот ее брат обучался в одном из старейших учебных заведений города, в Первой Рязанской Гимназии. И хотя фотография была сделана в 1903, когда вторая Рязанская гимназия была уже открыта(вторая “Губернская” Мужская гимназия была открыта в 1903 году), на фуражечном знаке мы видим – “РГ”. Фуражечные знаки еще не успели поменять.

[366x600]На фотографии мы видим брата и сестру. Фотография сделана фотографом В.Срывкиным. Училась ли где либо сестра сказать мы не сможем, а вот ее брат обучался в одном из старейших учебных заведений города, в Первой Рязанской Гимназии. И хотя фотография была сделана в 1903, когда вторая Рязанская гимназия была уже открыта(вторая “Губернская” Мужская гимназия была открыта в 1903 году), на фуражечном знаке мы видим – “РГ”. Фуражечные знаки еще не успели поменять.

Первая Рязанская Гимназия была открыта в 1804 году путем преобразования главного народного училища созданного в 1796 по указу Императрицы Екатерины II. Работала по Уставу учебных заведений подведомых Университетам. Гимназия в те годы бы была подведомственная Московскому университету. Для университета она была не просто подготовительным отделением а “ своим местным, областным ученым органом, пользуясь которым он узнавал о всех выдающихся, любопытных в научном отношении явлениях местной жизни”. Начиная с 1842 года, гимназия получила право выпускать учеников поступавших в Московский университет без вступительных экзаменов.

Рязанская гимназия по праву гордится своими выпускниками. Многие из них оставили очень интересные воспоминания об учебном процессе в ее стенах. Приведу небольшой отрывок из воспоминаний об учебе в гимназии поэта Якова Петровича Полонского. Полностью с ними можно познакомится в повести “Школьные годы”:

“Утром классы начинались с 9 часов и кончались в полдень. После обеда с 2 часов и до 5-ти. Далеко по городу разносился призывный звонок со двора гимназии; был еще и другой звонок в виде колокольчика из-под дуги, в который звонил сторож, прохаживаясь между классами в начале и конце каждого урока (то же, что и теперь). В старой гимназии перед учителем стоял столик на небольшом возвышении; в новой гимназии -- кафедра. В каждом классе был надзиратель (из учеников). Он сидел первым на первой скамье; на следующих скамьях до самой задней стены сидели тоже первыми с правой стороны помощники надзирателя. Все они были выбираемы или самим директором, или инспектором, и выбор этот вовсе не зависел от баллов или от успехов. Так, у того стола, где я очутился, помощником был Кильхен (очень красивый мальчик) только потому, что директор знал семью его и, так сказать, был уверен в его благовоспитанности.

Как надзиратель, так и его помощники обязаны были наблюдать за своими товарищами в то время, когда ожидался учитель. Нарушающих тишину и порядок они должны были записывать, и эти рапортички подавать или вошедшему учителю, или инспектору. Иногда на эти рапортички не обращалось никакого внимания, иногда инспектор вызывал виноватых, читал им нотацию и ставил в угол.

Каждые полгода совершалась пересадка по счету баллов; но эта пересадка не касалась ни надзирателя, ни его помощников, хотя бы они по баллам своим и были понижены, они оставались на тех же местах.

Во время класса тот, кому нужно было выйти, поднимал руку и, получивши дозволение, бежал на задний двор. Иногда в трескучий двадцатипятиградусный мороз бегали мы туда без шинелей и возвращались как ни в чем не бывало. Ретирадные места не отличались своею опрятностью, и все дощатые стены их были покрыты разными надписями -- мелом, углем и чем попало -- самого скабрезного свойства. Никто никогда туда не заходил; только раз гимназическое начальство пришло в великий конфуз, когда кто-то из прибывших ревизоров пожелал освидетельствовать и это, всеми заброшенное, из барочных досок сколоченное помещение. Нечего и говорить о том, что о теперешних ватерклозетах во всей не только Рязани, но и в Москве никто не имел ни малейшего понятия.

Надзиратель самого старшего, седьмого, класса назывался уже старшиной и был, так сказать, надзирателем над учениками всей гимназии. Помню, как в рекреацию проходил он по всем классам, а иногда и не один, а со своими ассистентами, которые шли за ним, как адъютанты за генералом. Как нельзя лучше я помню повелительное лицо, поступь и осанку одного старшины К., перед которым мы расступались, прекращали драку и усаживались на места... Боже мой! какое это было лицо!.. Это был полководец, чем-то вроде Наполеона. Я тогда так и воображал себе, что он будет великим человеком. Но К. обманул мои надежды: он, как кажется, всю жизнь свою провел в московском клубе и всю душу свою отдал картам. Так ли ему повиновались

С некоторой долей уверенности можно утверждать, что эта замечательная девушка закончила Александринское женское коммерческое училище Санкт-Петербургского купеческого общества.

С некоторой долей уверенности можно утверждать, что эта замечательная девушка закончила Александринское женское коммерческое училище Санкт-Петербургского купеческого общества.

Это училище ведет свою историю от Николаевского дома призрения престарелых и увечных граждан Санкт-Петербургского купеческого общества при котором в специально построенном флигеле в 1844 году открылась Александринская школа для сирот женского пола и дочерей бедных родителей купеческого, мещанского и ремесленного сословий при Доме призрения престарелых и увечных граждан. Свое название она получила в честь Императрицы Александры Федоровны. Позже флигель соединили переходов с главным зданием. Училище располагалось по адресу ул. Тамбовская 82 (ул. Расстанная 20, к.1).

В те времена это было довольно прогрессивное учебное заведение. В один период обучение в нем проходило по английской системе преподавания получившей названия Белл-Ланкастерской. Это была система взаимного обучения суть, которого была в том что “Сперва учитель занимался со старшими учащимися, которые, получив определённые знания, начинали обучать им, под руководством учителя, более младших учащихся”.

В 1900 году Школа была переименована в «Александринскую торговую школу Санкт-Петербургского купеческого общества».

В период с 1905 по 1908 год прошла реконструкция здания под управлением архитектора Василия Антоновича Косякова (1862-1921).

В 1912 году было переименовано в Александринское женское коммерческое училище Санкт-Петербургского купеческого общества. Находилось в ведомстве Министерства торговли и промышленности.

В настоящий момент в этом здании располагается средняя общеобразовательная школа №359.

Студент Санкт-Петербургского Политехнического Института. Наплечный знак с буквами МФ – Министерство Финансов. Институт относился к этому министерству до 1905 года, а затем он был передан в министерство торговли и промышленности. Фотография сделана после 1908 года. По всей видимости молодой человек поступил в институт до 1905 года и затем не стал менять наплечные знаки. Скрещенные факел и кадуцей на петлице означает , что молодой человек учился на экономическом отделении института.

Ученик классической Жмеринской мужской гимназии. Френч стилизован под военную форму. Поэтому, по всей видимости, фотография сделана после 1914 года.

Гимназия имела прозвище “На Горе”. Была расположена на улице Кавказ. Учащиеся гимназий (мужской и женской) любили гулять в близлежащем саду. Его называли “Вишневый сад”. Гимназия была открыта в 1907 году.

Директором гимназии был статский советник Дмитрий Космич Вишневский, Почетным попечителем гимназии – камергер двора Е.И.В., действительный статский советник, граф Дмитрий Федорович Гейден (очень интересная биография). Законоучителями были – священник Николай Николаевич Борецкий и ксендз Мариан Войцеховский.

Фотография В.И. Воюцкого в Жмеринке Подольской губернии. Удостоен Высочайшей награды, 1910 год и наград на выставке в Риме в 1908 году.

Информации о старой Жмеринке найти удалось очень мало. Видимо поветрие краеведения еще не захватило местных обывателей.

Фотография брата и сестры присланная коллегой Palex. Отличная фотография! Спасибо.

Отличная фотография. Молодой человек, судя по его кителю, студент университета. Фотография сделана в Тульской губернии. Инициалы фотографа А.К. Город видимо Белев.