[350x600]На фотографии мы видим молодого человека в форме с эмблемами земледельческого училища. Фотография сделана в Саратове. Фотоателье Алексея Ивановича Чиркина работало в Саратове до 1906 года, затем фотограф переезжает в г. Ветлугу. В самом Саратове в это время не было сельскохозяйственного учебного заведения. Высшие сельскохозяйственные курсы Саратовского общества сельского хозяйства были открыты только в 1913 году. По этой причине, запечатленный на фотографии молодой человек, не мог учиться непосредственно в Саратове.

[350x600]На фотографии мы видим молодого человека в форме с эмблемами земледельческого училища. Фотография сделана в Саратове. Фотоателье Алексея Ивановича Чиркина работало в Саратове до 1906 года, затем фотограф переезжает в г. Ветлугу. В самом Саратове в это время не было сельскохозяйственного учебного заведения. Высшие сельскохозяйственные курсы Саратовского общества сельского хозяйства были открыты только в 1913 году. По этой причине, запечатленный на фотографии молодой человек, не мог учиться непосредственно в Саратове.

Выскажу предположение, что Николай Васильевич Ефремов учился в Саратовском Мариинском земледельческом училище Главного Управления землеустройства и земледелия расположенном в селе Николаевский городок Саратовского уезда. Село находилось не далеко от Саратова(40 верст), и многие саратовские молодые люди учились в этом учебном заведении. Конечно, есть вероятность, что на фотографии мы видим учащегося Вольской сельскохозяйственной школы (при деревне Шмитовке, Новосильцевской волости), но это маловероятно, так как форма на молодом человеке в большей степени соответствует форме училища. Мог он учиться и в каком либо другом сельскохозяйственном училище не в Саратовской губернии, но сейчас это трудно выяснить. На фотографии есть характерные проколы и написана фамилия- это означает, что фотографию могли использовать как удостоверение личности или она хранилась в личном деле молодого человека.

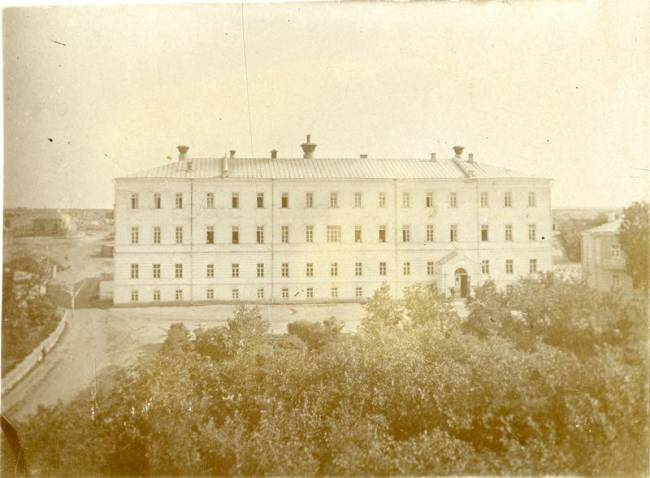

Мариинское земледельческое училище открылось 15.01.1865 г. при Мариинской ферме в Николаевском городке Саратовского уезда. В первые годы училище имело трехлетний курс обучения. В 1868 году училище было преобразовано в пятикласное. При этом 4 ½ года предназначалось для теоретического изучения предметов с практическими упражнениями на ферме, и 1 год — для практики в частных хозяйствах или на фермах министерства. В начале 1894 года в нем обучалось 156 человек.

Посмотрев на огромное здание училища, возникает резонный вопрос, как такое здание могло появиться в “полях” саратовской губернии. Оказывается, что у села Николаевский городок очень длинная и увлекательная история. В 1828 по указу Императора Николая I в 40 верстах от Саратова начались строительные работы связанные с созданием в селе, названном в честь Императора, сельскохозяйственной колонии(в будущем именованной Мариинской в честь Императрицы Марии Федоровны) для питомцев Московского опекунского дома для незаконнорождённых дворянских детей. Создание колонии было поручено Егору Карловичу фон Лоде военному и государственному деятелю, участнику наполеоновских войн. Егор Карлович не понаслышке был знаком с жизнью сирот, он сам в детстве воспитывался в военно-сиротском доме. В 1827 году он был командирован в Саратовскую губернию для покупки земельного участка и начала строительства зданий для колонии. Егор Карлович нанял итальянского архитектора, и под его руководством началось строительство комплекса зданий для организации колонии. Был возведен каменный дом для главы колонии, большое четырехэтажное здание предназначенное для проживания служащих - доктора, двух фельдшеров, ветеринара, бухгалтера, эконома, письмоводителя, коновала, акушерки. Здесь же были помещения для аптеки, больницы на тридцать коек и домовой церкви.

Здание Мариинского земледельческого училища

Рядом с четырёхэтажным зданием, по его бокам построили два двухэтажных. В одном жил брандмейстер и учителя школы, в другом разместились классы школы и школьные мастерские для обучения воспитанников ремёслам. Также построили четыре бани (две для девиц и две мужские), кузницу, продовольственные склады, магазин, слесарную мастерскую, водяную мельницу и пр.. Для питомцев же отстроили дома в одну улицу. Для участия в этом проекте были привлечены немецкие колонисты, населявшие этот край с екатерининских времен.

В центре села была построена церковь(1835) “о двух престолах”: первый — во имя Николая Чудотворца, второй — во имя Святой равноапостольной Марии Магдалины. На берегу реки Идолги был разбит парк. В парке произрастали деревья и кустарники различных пород. Дорожки мостились камнем, вдоль них были установлены скамейки. К

По всей видимости, сей статный молодой человек учился в реальном училище Г.К.Штемберга. Последняя буква на его пряжке просматривается не очень отчетливо, но я смею предположить, что это буква “Ш”.

По всей видимости, сей статный молодой человек учился в реальном училище Г.К.Штемберга. Последняя буква на его пряжке просматривается не очень отчетливо, но я смею предположить, что это буква “Ш”.

Штемберг Георгий Константинович, статский советник (с 1911 г.) в 1902г. открыл частное мужское учебное заведение первого класса (работает по программе правительственных гимназий). До этого времени он преподавал в Смольном институте, Торговой школе Императора Николая II, был причислен к Собственной Его Императорского Величества канцелярии.

Во вновь открытом учебном заведении физическим воспитанием руководил профессор Штанге Владимир Адольфович – знаменитый врач и преподаватель, его медицинскими методиками пользуются до сих пор. Руководителем музыкально-вокального класса была Главач Зоя Войтеховна дочь знаменитого в те годы композитора, дирижера, органиста-виртуоза, изобретателя музыкальных инструментов. Учебное заведение открылось по адресу Большая Подьяческая дом 22.

В 1904 году учебное заведение было преобразовано в прогимназию. В 1905 году основывается реальное училище. Получаются права государственных прогимназий и реальных училищ. Переезжает в новое помещение по адресу Забалканский(ныне Московский) пр. 22. В 1906 году учебное заведение получает статус гимназии. Находится в ведении попечителя С.-Петербургского (Петроградского) учебного округа.

Фотография датирована маем 1915 года. Поэтому сфотографированный юноша учился в новом здании построенном специально для реального училища и гимназии.

В 1912 году было начато строительство здания для учебного заведения Г.К.Штемберга. Строительство велось по проекту модного в те годы архитектора Сильвио (Валентин) Амвросиевича Данини в стиле неоклассицизма. В 1913 году строительство было закончено и учебное заведение переехало в новые стены. Мы можем увидеть это здание по адресу Звенигородская ул., дом 10.

Георгий Константинович во многом был новатором в обучении. Вновь построенное здание изначально имело в своем проекте кинозал. В последствии кинозал активно использовался в учебном процессе.

При гимназии и реальном училище Г.К. Штемберга, было создано «Общество улучшения быта учащихся». Так, в 1909–1911 гг., учащиеся гимназии Г.К. Штемберга за счет этого общества смогли посетить Кавказ, Крым, Одессу, Киев, Берлин, Рейнский водопад, Швейцарию, Милан, Флоренцию, Рим, Венецию, Черногорию, Вену, Кенигсберг, Потсдам, Дрезден, Прагу и Болгарию.

Вот что писала газета «Петербургский листок» об одном из таких путешествий: «Пять недель путешествия по Западной Европе, видимо, нисколько не утомили молодежь, которая вернулась на родину бодрой и жизнерадостной. Роскошная панорама всего виденного должна оставить неизгладимый след в душе каждого. Пребывание в Берлине, Рейнский водопад, бирюзовые озера Швейцарии, величественный Сен-Готтард, так много говорящий русской народной гордости, Милан, Флоренция, всемирная выставка искусства в Риме, дивное путешествие по Адриатическому морю в Черногорию, теплый, дружественный прием в ее столице, городе Цетинье…» (1).

Реклама Учебного заведения Г.К Штемберга в 1903 году

В учебном заведении издавался собственный журнал. Вот что писал журнал «Новая заря» гимназии и реального училища Г.К. Штемберга в 1917 году: - «В ответственное время наш журнал начинает свое существование. Только что свергнут тяжелый гнет, веками давивший Россию; только что каждый получил возможность высказать то, что у него наболело на душе… Наш журнал не будет чисто литературным. Значительную часть мы уделим общественности. В этом разделе будут помещаться статьи по общественным вопросам и, в частности, по вопросам, касающимся школы и ее внутренней жизни».

Реклама гимназии Г.К.Штемберга в 1914-году

В гимназии

Замечательная фотография. На ней мы видим двух сестер-близнецов и ребенка в костюме, практически идентичном форме учащегося речного училища.

Фотография датирована мартом 1906 года. Она сделана в фотоателье Александра Александровича Якунина, что располагалось на Покровской улице, между Соликамским и Обвинским проулками, в собственном доме.

А примечательна эта фотография тем, что ребенок одет в форму речного(или мореходного) училища, которое появится в Перми только в 1913 году.

Подобный костюм был довольно дорогим для тех лет. По всей видимости, отец ребенка был связан с судоходством, имел хороший доход и готовил ребенка к судоводительству с малых лет.

Электротехнический институт Императора Александра III– Ленинградский Электротехнический институт - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина) – это учебное заведение всем хорошо известно и я не буду повторяться, пересказывая его историю. Но я хочу обратить Ваше внимание на студенческие общественные организации, легально существовавшие в стенах института в дореволюционный период. Эти организации создавались студентами, и поддерживались преподавателями и руководством института. Приятно отметить социальную и научную и главное самостоятельную активность студентов тех лет.

Эти студенческие организации существовали на основе Правил “объ организащяхъ студентовъ Электротехнического Института ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА Ш-го, составленный на основании ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго Положен^ Совета Министровъ 11-го 1юня 1907 года”.

- Научно-Технический Кружок Студентов Электротехнического Института ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА III-го.

- Гимнастический и Спортивный Кружок студентов Электротехнического Института ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА III-го.

- Бюро Труда студентов Электротехнического Института ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА III-го.

- Издательское Общество студентов Электротехнического Института ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА III-го.

- Касса взаимопомощи студентов Электротехнического Института ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА III-го.

Из посвящения к 25 летнему юбилею института:

— „Да будетъ светь!" — Во тьмъ, мерцая.

Зажглася искра золотая...

И разгораясь, и сверкая,

Зарею утренней блистая,

Зардълъ разсвътъ,

И тьмы ужъ нътъ!

И жизни слово чрезъ хаосъ,

Какъ трепетъ мысли, пронеслось…

Инженер В.Горшковъ

На этой групповой фотографии, сделанной, по всей видимости, после 1915 года, мы видим группу молодых людей во главе со строгим руководителем. Их отраслевая принадлежность определяется предметами, которые они держат в руках и которые лежат на столике перед их руководителем. Это штангенциркуль, сверло крупного диаметра, фреза и пр. Это не группа студентов, какого либо из институтов Москвы тех времен. На многих можно различить форму разных учебных заведений. Это Московский университет, Императорское Московское техническое училище(ИМТУ), Московский институт путей сообщения Императора Николая II и Варшавский политехнический институт Императора Николая II. Конечно студентов Варшавского Политехнического института легко перепутать(по форме) с их коллегами из Томского политехнического института Императора Николая II, но в 1915 году, в связи с началом Первой Мировой Войны Варшавский политехнический сперва эвакуировали в Москву, а затем в Новочеркасск, Ростов-на-Дону и, наконец, Нижний Новгород, где студенты и преподаватели послужили основой для создания высшей технической школы в этих городах. По этой причине вероятность того, что мы видим студентов Варшавского политехнического намного выше.

Трудно сказать, что это за общество, не опознав его руководителя или кого-либо из студентов на фотографии. Это могла быть секция при одном из технических обществ Москвы - Московское Политехническое общество при Императорском Московском Техническом Училище, Общество содействия успехам опытных наук и их практическому применению созданное при ИМТУ и Московском университете или Московское общество воздухоплавания. А может быть это был домашний семинар молодого профессора одного из московских ВУЗов? Такая практика была популярна в те годы. Или это группа подвижников из Московского общества распространения технических знаний.

Одна надежда, что кто-то из читателей узнает, кого-либо на этой фотографии и поделится с нами этой информацией.

Конец XIXвека – начало XXв России характеризуется взрывным ростом числа общественно-культурных, спортивных, благотворительных и политических организаций. Граждане России стали массово объединяться по своим интересам. Численность подобных организаций исчислялась тысячами. Следует заметить, что сугубо молодежных организаций было не очень много, и возрастное разделение было не таким уж важным фактором. Например, туристические или натуралистические общества объединяли людей различного возраста от гимназистов и реалистов до дам и мужей преклонного возраста. Главным было общность интересов. Чему сегодня можно только позавидовать.

Одним из популярных направлений, среди подобных общественных организациях, был спорт. Вокруг каждого вида спорта создавались общества, объединяющие не только любителей данного вида, но и людей считающих своим долгом приложить усилия для его популяризации. В первую очередь деятельность такого общества была ориентирована на совместные занятия спортом его членов и популяризацию этого вида спорта в массах.

Особую популярность, в начале XXвека, получили спортивные общества связанные с гимнастикой. Во многом этому способствовало демократичность этого вида спорта. Ведь гимнастикой, возможно, заниматься и у себя дома.

В России с гимнастикой были знакомы довольно давно. Начиная с начала XIXвека в России были хорошо известны две гимнастические школы, немецкая (Turnen– создатель Фридрих Людвиг Ян), ставящая во главу угла силовые аспекты и шведская (все вероятно помнят шведскую стенку в школе) ориентированную на гармоничное развитие человека(создана Пером Хенриком Лингом). В 1834 году, по повелению Великого Князя Михаила Павловича, в военных учебных заведениях начались занятия гимнастикой на постоянной основе. Гражданские учебные заведения сильно отставали от военных. Только 1871 году в Уставом гимназий и прогимназий были введены занятия гимнастикой –“Гимнастика и пение преподаются всем воспитанникам бесплатно; для пансионеров занятия гимнастикой обязательны. По желанию родителей и за особую плату в гимназии и прогимназии воспитанники могут обучаться также музыке и танцеванию”.

Первые гимнастические общества в России были национальными («Turnverein» , «Пальма» и пр.). Это значительно сдерживало развитие гимнастики в России. В 1883 году в Москве было организовано Российское Гимнастическое Общество. Общество располагалось в доходном доме доктора А.Ф.Редлиха на Страстном бульваре. Дом был оборудован гимнастическим залом. Среди учредителей общества были братья Чеховы, Л.Н.Толстой, В. А. Гиляровский и многие другие известные и влиятельные люди . Примечательно, что А.П. Чехов, взносы платил но гимнастикой не занимался. Вот, что он написал об основании общества в своей статье:

«Оттон Селецкий <...> Подумал и сообразил. Плодом соображения явился плод слияния мускула с идеей – «Русское гимнастическое общество в Москве» с коим и имею честь поздравить. <...> Будем делать гимнастику! Станем с горя силачами и перевернем, от нечего делать, землю! Русский человек и без точки опоры обойдется.»

(«Осколки», 1883, № 41, 8 октября, стр. 4. Подпись: Рувер.)

В 1895 году “отец русской атлетики” Владислав Францевич Краевский создал в Санкт-Петербурге “Кружок любителей Атлетики”, которое в 1987 году преобразуется «Петербургское велосипедно-атлетическое общество».

Но все эти общества не обеспечивали массовости. Немецкие и шведские гимнастические общества строились по национальному признаку, а вышеупомянутые русские организации были довольно элитарными.

Потребность в гимнастических спортивных обществах среди городского населения России была очень высокая. В этой ситуации многие общественные деятели обратили внимание на соседние государства где массово развивалось “сокольское” гимнастическое движение. Организовывались “сокольские” общества, издавались журналы, проводились массовые слеты и пр. Само движение родилось в Чехии на фоне роста национального самосознания и идей освобождения от владычества Австро-Венгерской Империи в конце XIXвека. По мере роста популярности движения в других странах, идеи чешской

На фотографии мы видим двух студентов(слева и справа) Санкт-Петербургского Электротехнического института Императора Александра III. Их принадлежность к этому учебному заведению однозначно определяется их фуражечными знаками (скрещенные лопата и топор с пучком молний) и по их полупогонам. Интересно, что у молодой человек слева имеет полупогон (наплечный знак ) с вензелем Императора Александра III (установленный в сентябре 1901 года), а молодой человек стоящий справа имеет плечевой знак (полупогон) с аббревиатурой института (ЭИ) установленный в 1892 году.

На улице студенты хорошо узнавались благодаря лимонно-желтому канту(выпушке) на форме, плечевых знаках и фуражке.

Чему учили в институте? Ниже представлена выдержка Свода уставов учебных учреждений и учебных заведений 1911 года. Положение об Учебной части Электротехнического Института:

[171x300]1426. Учебный курс Института продолжается пять лет и разделяется на пять годовых курсов. Начиная с четвертого курса, допускается специализация по различным отраслям электротехники. 1899 Июн. 4 (17050) пол., ст. 4.

[171x300]1426. Учебный курс Института продолжается пять лет и разделяется на пять годовых курсов. Начиная с четвертого курса, допускается специализация по различным отраслям электротехники. 1899 Июн. 4 (17050) пол., ст. 4.

1427. В Институте преподаются:

1) богословие;

2) высшая математика;

3) начертательная геометрия;

4) теоретическая механика;

5) механическая теория тепла;

6) прикладная механика;

7) строительная механика;

8) механическая технология;

9) физика;

10) химия;

11) электрохимия;

12) электротехника;

13) устройство электрических линий;

14) электрические телеграфы;

15) телефоны и электрическая сигнализация;

16) черчение;

17) строительное искусство и общие начала гражданской архитектуры;

18) топография;

19) общее и специальное законоведение;

20) составление смет и техническая отчетность

21) иностранные языки: французский, немецкий и английский.

Примечание: В Институте могут, с разрешения Министра Внутренних Дел, преподаваться необязательные для студентов* предметы, не значащиеся в сей (1427) статье. Из иностранных языков* обязателен* лишь один.

1428. Преподавание в Институте сопровождается репетициями, упражнениями, составлением проектов и практическими занятиями как в учебно-вспомогательных учреждениях Института, так и вне его;

1429. При Институте имеются:

1) библиотека (основная и учебная);

2) лаборатории - физическая, химическая, но испытанию строительных материалов, электрохимическая, электротехническая, электроизмерительная и электротелеграфная;

8) учебная электрическая станция (испытание электрических и паровых машин);

4) учебная телеграфная и телефонная станция (аппаратная);

5) коллекции, к предметам преподавания относящийся;

6) мастерская и другие учебно-вспомогательные учреждения;

На открытке мы видим ученика младших классов гимназии в зимней одежде. Ведь только младшим классам разрешалось зимой носить каракулевый воротник на светло-сером двубортном пальто. И конечно у детей богатых родителей воротники могли быть лисьи и бобровые, а пальто шились в самых модных ателье. “Старшеклассники редко носили их в рукава, предпочитая накидывать на плечи, а сугубые франты даже пытались драпироваться в пальто, словно в тоги.”

Фуражки гимназисты носили и зимой и летом. Зимних головных уборов не было. Зимой фуражку подбивали ватой а в сильные холода гимназисты надевали наушники сделанные из черного фетра на коричневой байке внутри.

Открытка, которую мы с Вами видим входит в серию “Дети зимой” выпущенную Типо-литография Т-ва И. Н. Кушнерев и Ко в Москве.

Под псевдонимом Allegro скрывается замечательная поэтесса и иллюстратор “Серебряного века”, дочь знаменитого Российского историка и сестра философа Владимира Соловьева - Поликсена Сергеевна Соловьёва. Поликсена Сергеевна была очень не ординарным человеком и очень одаренным поэтом символистом. Но это уже тема отдельного обсуждения…

ПЕТЕРБУРГ

Город туманов и снов

Встает предо мною

С громадой неясною

Тяжких домов,

С цепью дворцов,

Отраженных холодной Невою.

Жизнь торопливо бредет

Здесь к цели незримой...

Я узнаю тебя с прежней тоской,

Город больной,

Неласковый город любимый!

Ты меня мучишь, как сон,

Вопросом несмелым...

Ночь, но мерцает зарей небосклон...

Ты весь побежден

Сумраком белым.

1901

Экзамен Из всех билетов вызубрив четыре, Со скомканной программою в руке, Неся в душе раскаянья гири, Я мрачно шел с учебником к реке. Там у реки блондинка гимназистка Мои билеты выслушать должна. Ах, провалюсь! Ах, будет злая чистка! Но ведь отчасти и ее вина... Зачем о ней я должен думать вечно? Зачем она близка мне каждый миг? Ведь это, наконец, бесчеловечно! Конечно, мне не до проклятых книг. Ей хорошо: по всем - двенадцать баллов, А у меня лишь по закону пять. Ах, только гимназистки без скандалов Любовь с наукой могут совмещать! Пришел. Навстречу грозный голос Любы: "Когда Лойола орден основал?" А я в ответ ее жестоко в губы, Жестоко в губы вдруг поцеловал. "Не сметь! Нахал! Что сделал для науки Декарт, Бэкон, Паскаль и Галилей?" А я в ответ ее смешные руки Расцеловал от пальцев до локтей. "Кого освободил Пипин Короткий? Ну, что ж? Молчишь! Не знаешь ни аза?" А я в ответ почтительно и кротко Поцеловал лучистые глаза. Так два часа экзамен продолжался. Я получил ужаснейший разнос! Но, расставаясь с ней, не удержался И вновь поцеловал ее взасос. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Я на экзамене дрожал как в лихорадке, И вытащил... второй билет! Спасен! Как я рубил! Спокойно, четко, гладко... Иван Кузьмич был страшно поражен. Бегом с истории, ликующий и чванный, Летел мою любовь благодарить... В душе горел восторг благоуханный. Могу ли я экзамены хулить? <1910> Саша Черный

Тур Фёдор Евдокимович – преподаватель анатомии и физиологии

Тур Фёдор Евдокимович – преподаватель анатомии и физиологии

Тур Фёдор Евдокимович (1866-1942) – ученый физиолог, педагог, потомственный дворянин в первом поколении, действительный статский советник, приват-доцент ИСПбУ. Один из основателей Женского педагогического университета в Санкт-Петербурге.

Учеба: Федор Евдокимович родился в крестьянской семье в Черниговской губернии. С детства он обладал тягой к знаниям и учебе. В десять лет он поступил в младшее отделение подготовительного класса Новгород-Сиверсой гимназии(Новгород-Сиверский город в Черниговской губернии). Благодаря своим успехам в учебе, через полгода, был переведен в старшее отделение, а в конце года в первый класс гимназии. С пятого класса гимназии, будущий ученый, оплачивал обучение самостоятельно, зарабатывая частными уроками. В восьмом классе случился конфликт с руководством гимназии и Федор Евдокимович был вынужден закончить очное обучение. В 1884 году он сдает экстерном гимназические экзамены в Чернигове и поступает на естественное отделение физико-математического отделения Санкт-Петербургского университета. Учась в университете, Тур был связан с Террористической фракцией партии «Народная воля» Александра Ульянова. В 1887 году, в качестве “неблагонадежного элемента” был исключен из университета на 2 года. Но благодаря хлопотам преподавателей смог восстановиться уже в 1888г. ”Заканчивая обучение, он представил диссертацию, выполненную в лаборатории профессора И. М. Сеченова под руководством профессора Н. Е. Введенского «Об изменениях эффектов тетанизации мышцы от прохождения волны возбуждения». Получив в 1889 г. степень кандидата естественных наук, он был назначен ассистентом по кафедре физиологии Санкт-Петербургского университета, а в 1894 г. выдержал экзамен на звание магистра зоологии и физиологии”(1).

Педагогическая деятельность: Приват-доцент ИСПбУ, преподаватель географии в реальном училище Штюрмера, преподаватель естественной истории в женской гимназии М.А.Лохвицкой-Скалон, преподаватель анатомии и физиологии на Высших женских естественнонаучных курсах М.А.Лохвицкой-Скалон (1903-1918), председатель педагогических советов в гимназиях Мушниковой и Константиновской, профессор Женского педагогического института (1909-1913), руководитель кафедры физиологии в Государственном институте медицинских знаний (II медицинский институт) с 1919 по 1939.

Товарищ председателя общества вспоможения нуждающимся ученикам Ларинской гимназии.

Член Императорского общества естествоиспытателей при Санкт-Петербургском императорском университете, позже секретарь этого Общества;

В Советском Союзе

· Член Ленсовета III, IV и XI созывов;

· Член коллегии отдела технических и профессиональных учебных заведений Народного комиссариата просвещения Северной области;

· Почетный член Ленинградского общества испытателей природы при ЛГУ;

·

С высокой долей вероятности, возможно, утверждать, что молодой человек, представленный на фотографии, учится в Московском Коммерческом институте. Форма не стандартная для этого учебного заведения. Но на наплечном знаке просматривается аббревиатура “МКИ”. Возможно, молодой человек ранее учился в Московском Коммерческом Училище, где подобная форма была более популярна, и не стал ее менять.

Вся Москва: адресная и справочная книга. 1917 г.

https://viewer.rsl.ru/ru/rsl01003091451?page=226&rotate=0&theme=white

Московский Коммерческий Институт есть высшее учебное заведение и состоит в ведении Министерства Торговли и промышленности.

Продолжительность курса в Коммерческом Институте 4 года или 8 семестров.

В институт принимаются лица обоего пола действительными слушателями или вольнослушателями.

Для принятия действительным слушателем требуется свидетельство об окончании курса среднего учебного заведения. Лица окончившие курс высшей школы, а также состоящие на последнем курсе принимаются на 5-й семестр; окончившие и оканчивающие юридический факультет – на специальные циклы экономического отделения; окончившие и оканчивающие естественно-исторический факультет или высшую техническую школу – на коммерческое отделение. Вольнослушатели принимаются лишь по числу вакансий, остающихся после зачисления действительных слушателей соответственно с их образовательным цензом и в количестве не более 5% общего числа вновь принятых слушателей.

Слушатели, удовлетворившие всем требованиям прохождения курса, удостаиваются, по выдержании надлежащих испытаний, диплома об окончании Коммерческого Института Iили IIразряда и звания кандидата экономических наук, окончившие курс по экономическому отделению, и коммерческого инженера – по коммерческо-техническому отделению.

Помимо изучения предметов того или иного цикла в полном объеме, слушателям предоставляется право обучаться и отдельным предметам по их выбору; но в этом случае по выдержании испытаний они получают не диплом, а удостоверение о прослушанных курсах.

Преподавание в Коммерческом Институте ведется по предметной системе с зачетами по полугодиям(семестрам) академического года, и организовано по двум основным факультетам:

I. Отделение экономическое

II. Отделение коммерческо-техническое.

Довольно редкая фотография. Студент Санкт-Петербургского университета одет в мундир, утвержденном в 1885 году. Не любили студенты мундир. “Белоподкладочники” и “Аристократы” предпочитали менее помпезный сюртук, а демократически настроенная молодежь (особенно в начале XXвека) обходилась студенческими тужурками. А у этого молодого человека все в полном комплекте – мундир с золотыми галунами, белые перчатки, фуражка и шпага. Мне впервые встретилась фотография студента университета в мундире с золотыми галунами. Фотография датирована 6 дек. 1917 года. Фотоателье Е.Семененко, Петроград, Невский пр. № 76, угол Литейного проспекта.

Описание формы:

К № 2927. -1885 Мая 8

Высочайше утвержденное, 8 Мая 1885 года, описание форменной одежды студентов Императорских Университетов: С.-Петербургского, Московского, Казанского, Харьковского, св. Владимира и Новороссийского.

1. Фуражка (съ козырькомъ) темнозеленаго сукна, съ околышемъ изъ темносиняго сукна; по верху фуражки темносиняя выпушка.

2. Мундиръ темно-зеленаго сукна, однобортный, застегивающийся на девять желтыхъ металлическихъ пуговицъ съ изображещемъ на нихъ государственнаго герба. Воротникъ (съ откошенными концами) и обшлага (прямые) изъ темносиняго сукна съ двумя петлицами изъ золотаго галуна на воротнике и обшлагахъ и съ двумя желтыми металлическими пуговицами на каждомъ рукаве. При мундире шпага, которая носится безъ темляка и портупеи, въ разрезе, имеющемся на левой стороне мундира.

3. Сюртукъ темнозеленаго сукна двубортный, застегивающийся на 6 желтыхъ металлическихъ пуговицъ съ изображешемъ государственнаго герба; воротникъ (съ откошенными концами) темносиняго сукна. На левой стороне разрезъ для шпаги.

4. Шаровары темнозеленыя длинныя, сверхъ сапоговъ, безъ канта.

5. Пальто темнозеленаго сукна, съ отложнымъ того же сукна во-ротникомъ и съ лацканами. На воротнике темносиняя суконная петлица съ желтою металлическою пуговицею.

Студентамъ предоставляется право носить и шинели изъ темносераго сукна, офицерскаго образца. Въ зимнее время, какъ шинель, такъ и форменное пальто, могутъ быть съ меховымъ воротникомъ.

6. Галстухъ черный, перчатки белыя замшевыя.

7. Башлыкъ общаго образца, верблюжьяго цвета.

[190x300]Фотография сделана в городе Орел. Фотоателье Лясковского С.Е. (Болховская, Георгиевский пер., д.Мартынова)

[190x300]Фотография сделана в городе Орел. Фотоателье Лясковского С.Е. (Болховская, Георгиевский пер., д.Мартынова)

Судя по военному покрою кителя фотография сделана в 1916-1917 годах. В годы Первой Мировой военная форма была очень популярна среди учащихся средних учебных заведений.

Если это молодой человек не приехал погостить в Орел из другого крупного города, то по всей видимости он учился в Орловской низшей сельскохозяйственной школе I разряда. Школа располагалась в имении "Сорочьи кусты" , недалеко от станции Змиевка, Московско-Курской железной дороги.

Красавчик однако… А еще в форме подобной военной. Сколько уездных барышень он мог погубить…

Неожиданно сильное послание на обороте карточки. Оно выбивается из стиля посланий провинциальных барышень того времени.

Неожиданно сильное послание на обороте карточки. Оно выбивается из стиля посланий провинциальных барышень того времени.

По всей видимости девушки учились в женском епархиальном училище. Это было очень прогрессивное для своего времени учебное заведение.

Пунктуация оставлена авторская.

Придет пора когда меня не будет и моего не встретишь взора ты, душа твоя и сердце позабудут мой светлый взор и грустные черты но в жизни есть тяжелые минуты, когда тоска наляжет на груди, когда почувствуешь тоску уединенья, тогда молю: прошедшее буди! Глаза твои покроются слезой и голос твой в дали услышу я, и снова я явлюсь пред тобой по прежнему сочувствуя любя, любить тебя никто не будет как я и никогда быть может не любили. Пусть целый свет меня за то осудит, с тобой людей и свет я позабыла.

Не забывай того, что было, былое вновь не будет никогда.

Дорогой Лизе на вечную память от горячо любящей тебя, твоей подруги Мани Кузнецовой.

Не забудь меня милая Лизочка среди шумной толпы подруг.

P.S. Молодые девушки тех лет часто использовали в своих посланиях стихи популярных авторов. Но для этого текста мне не удалось найти аналогов. Конечно, в тексте присутствуют некоторые нотки из стихов Лермонтова, но в те годы так говорили. Текст на 100% уникален.

Российское студенчество конца XIX - начала XX веков любило музыку. Но в отличие от студентов наших лет они не просто любили её слушать , они очень любили ее исполнять. Во многих высших учебных заведений тех лет существовали студенческие хоры и симфонические оркестры.

Одним из таких музыкальных коллективов был Восточный Студенческий Оркестр в городе Харькове.

Оркестр был создан Григорием Мартыновичем Вердияном в 1913 году. Он “основал в Харькове восточный оркестр из числа студентов армян, в репертуаре которого были армянские, грузинские и азербайджанские мелодии. На счету оркестра десятки выступлений”(1). Под руководством Григория Вердияна, с понятными перерывами, оркестр, в том или ином виде, не прекращал своей деятельности до 40-х годов прошлого века. Последние зафиксированные выступления происходили в Тбилиси в 1942 году в клубе им. Берии. Оркестр, в составе сорока исполнителей, готовился к выступлению, на концерте посвященному 230-летию со дня рождения Саят-Нова. Концерт состоялся с большим успехом. Оркестр не имел государственной дотации, по этой причине он был вынужден прекратить свою деятельность в те очень трудные годы. А солист этого оркестра Мукуч Казарян стал руководителем известного тбилисского ансамбля народной песни и танцев имени “Саят-Нова”.

Григорий Мартынович Вердиян родился в Нагорном Карабахе, в Шуше в 1889 году. Окончил гимназию. Поступил на медицинский факультет Харьковского Императорского Университета. Проходил интернатуру в терапевтической клинике университета. В декабре 1914 года был мобилизован. Вердиян начал свою службу ординатором полевого передвижного госпиталя. В 1920 году вступил добровольцем XIКрасную Армию, где был назначен начальником госпиталя. Вместе с армией госпиталь был перебазирован в Тифлис. В 1927 году демобилизовался из армии по состоянию здоровья. После демобилизации Григорий Мартынович занимался восстановлением курортов – Пятигорск, Боржоми, Абастумани, Ессентуки, где занимал различные должности. Был лечащим врачом С. Орджоникидзе, С. Кирова, С. Будённого и других известных советских деятелей. Переписывался с Семашко, Буденным, академиком Владимиром Петровичем Филатовым.

Не взирая на свою загруженность Григорий Мартынович не оставлял свое музыкальное увлечение. Его оркестр постоянно выступал в Тбилиси, в Госцирке, клубе Ворошилова, клубе им. Л.П.Бериа (затем им. Комсомола, а ныне — Театр царского двора) и пр.

Григорий Мартынович Вердиян скончался в 1962 году.

1. Еремян, А.Л. (Арсен Левонович) Позови меня как сына : [к VI Международному русско-грузинскому поэтическому фестивалю "Во весь голос"] / Арсен Еремян ; Международный культ.-просвет. союз "Русский клуб". Союз писателей Армении. Союз писателей Грузии. - Тбилиси : Междунар. культ.-просвет. Союз "Русский клуб", 2013 (тип. ООО "Грифони"). - 593, [10] с. + [8] вкл. л. фот., [1] л. фронт. портр. ; 21 см.. - ISBN 978-9941-9264-9-5 https://pdfkul.com/-pdf_5a96af341723dd445711a938.html

Фотография сделана в 1914 году. Фотоателье “Идеалъ”, Харьков.

[372x600]Замечательная открытка работы Кадулина Владимира Федоровича из серии(№ 50) “Гимназисты” изданной издательством “Рассвет” в Киеве. Первоклассник курит(а может быть только делает вид, что курит выдувая дым из папиросы в обратную сторону) и косится глазами на своих друзей думая о том какое впечатление он производит этим действием.

[372x600]Замечательная открытка работы Кадулина Владимира Федоровича из серии(№ 50) “Гимназисты” изданной издательством “Рассвет” в Киеве. Первоклассник курит(а может быть только делает вид, что курит выдувая дым из папиросы в обратную сторону) и косится глазами на своих друзей думая о том какое впечатление он производит этим действием.

Во все времена дети хотели казаться старше своих лет. Они считали, что курение придаст им мужественности. И конечно запретный плод он сладок. Курящим родителям трудно объяснить своим детям, почему им нельзя курить. Если сказать - это дурная привычка, то получается , что родители совершают дурные поступки. Ребенок просто не верит им.

Вот, что пишет о курении в гимназии старший брат Антона Павловича Чехова – Александр. Он описывает “быт” Таганрогской гимназии в которой учился и Антон Павлович.

В самом углу двора, за флигелем, находились два передвижных домика для неизбежной необходимости. Во время перемен в них набивались и вокруг них собирались плотной кучкой курящие ученики всех классов. Курение у нас не только воспрещалось, но даже и преследовалось, и от этого, как и везде и всегда, получались две невыгоды: число поклонников запрещенного плода после каждого отдельного запрета быстро возрастало и место для курения было выбрано самое нездоровое. В результате выходило так, что курящая безусая молодежь, среди которой попадались даже ученики первого и второго класса, выбежав во время перемены из душных классов во двор, вместо того чтобы две-три лишние минуты подышать чистым воздухом, сбивались в кучу в грязном месте и отравлялись вдвойне - и табаком, и миазмами. На куренье начальство смотрело как на неизбежное, хотя и запретное зло и не преследовало прямо, но зато строго наказывало, если курящий попадался на глаза. Обыкновенно же надзиратели, на обязанности которых лежало смотреть за поведением гимназистов во время перемен, принуждены были во избежание неприятностей и хлопот смотреть на табачные прегрешения сквозь пальцы. Наказывали ученика, если он попадался директору или инспектору с папироскою на улице или в городском саду. Обыкновенно провинившегося оставляли на другой день в гимназии после уроков на час или на два. Впрочем, инспектор Егор Семенович Каменский был человек добрый и ограничивался только тем, что молча грозил пальцем, но без обеда не оставлял никогда. За это его очень любили. Прочие педагоги относились к курению гимназистов безразлично, вернее, просто не хотели вмешиваться и прибегать к дисциплинарным взысканиям. В свою очередь, и ученики, завидев на улице или в городском саду учителя, тотчас же бросали или прятали в рукав папиросы - частью из деликатности, частью же из страха. Но надзиратели - а их у нас было два: добряк Александр Григорьевич Кибирев и простодушнейший Павел Иванович Вуков - считали себя почему-то обязанными особенно строго блюсти за курящими в публичных местах вне гимназии. По их мнению, это был их служебный долг, и понятие об этом долге так глубоко вошло в их плоть и кровь, что Павел Иванович, например, считал себя в простоте душевной вправе разрешать и не разрешать ученикам курение даже и в том случае, когда они были у себя дома.

Во все времена у школьников были свои популярные игры. Эти игры стихийно возникали, вовлекая в игру весь класс, занимая все свободное, а иногда и учебное время. Но интерес к конкретной игре мог пропасть мгновенно, если возникала другая игра. В мое время это была игра в фантики. Во времена, когда учащиеся писали перьями, одной из детских забав была “игра в перышки” (перья).

Правила игры были разными. Но среди них было одно общее. Как и в случае с “фантиками” выигравший забирал перо проигравшего. При этом, опять как и в случае с “фантиками”, перья имели разный уровень стоимости, который не имел ничего общего с денежной стоимостью пера в магазине. Это была своеобразная школьная валюта, которой можно было оплатить различные услуги или обменять на другие “детские” ценности.

Многие писатели упоминали эту игру в своих произведениях:

Аркадий Аверченко - рассказ Лото-Тамбола:

Оглянитесь назад, на детство – вы вспомните, что в каждом из училищ, в каждой гимназии была такая неожиданно вспыхивающая эпидемия: вдруг – игра в перья! И все мальчишки, все классы с головой уходят в дурацкую игру, ходят, как пьяные, учебники плесневеют, в журналах стройным частоколом вытягивается ряд единиц… Но однажды, во время разгара игры в перья, кто-то, разжевав резинку, на что ушла добрая половина дня, надул воздухом разжеванную массу и причудливо щелкнул ею. И вдруг – первая эпидемия (игра в перья) сразу, как по мановению волшебного жезла, прекратилась, к перьям потеряли всякий интерес, и крупные держатели этих, казалось бы, абсолютных ценностей – сразу потерпели крах…

Эрнст Теодорович Кренкель - RAEM — МОИ ПОЗЫВНЫЕ

Летом играли в бабки, лапту и пёрышки. Современным детям, оснащённым новейшей техникой в виде самопишущих и шариковых ручек, неведом тот пёстрый и разнообразный мир ученических пёрышек, который так памятен людям моего поколения. Пёрышки выпускались десятками типов, с двузначными и трёхзначными номерами – от мягких или тоненьких до широких лопаточек рондо, позволявших писать с немыслимой сегодня витиеватостью. Не знают современные дети и азарта игр, связанных с пёрышками, игр, в которые можно было играть не только на переменах, но и на уроках, с соседом по парте, замаскировавшись спиной впереди сидящего. Вооружившись пёрышком, надо было одним движением перевернуть пёрышко другого игрока «на спину» – и тотчас же переходило в твою собственность. Карманы были всегда полны перьями всех фасонов и видов.

Влас Михайлович Дорошевич - Горе и радости маленького человека

И, наконец, самый слабосильный сказал голосом, прерывавшимся от всхлипываний:

— Хочешь старое наполеоновское перо на новое восемьдесят шестое менять?

— У меня восемьдесят шестые все со свинчаткой! — всхлипывая, ответил Иванов Павел. — Хочешь я тебе за наполеоновское с веточкой старое перо дам и немножко снимки дам?

— Ишь ты какой! — ответил уже более живо слабосильный. — На что мне твоя снимка? Я сам снимку жую!

(снимка –устар. мягкая резинка для удаления излишних карандашных линий или пятен )

Открытка Общества св. Евгении 50-25 "В Перышки" Un jeu 1912 год. Фотоэтюд М.Сперанского

Фототипия и тип. А.Ф. Дресслера, СПБ., Б. Подъяческая 22

Мне довольно редко встречаются воспоминания выпускников Санкт-Петербургского Института Путей Сообщения, рассказывающие о периоде конца XIXвека и начала XX. В те годы это было очень консервативное учебное заведение. Студенты института редко участвовали в политической и культурной жизни нашей страны. Многие выпускники жаловались на качество преподавания в этом ВУЗе. В первую очередь претензии касались оторванности учебного процесса от реальной жизни и отсутствия самостоятельной работы студентов (как хорошо нам это знакомо).

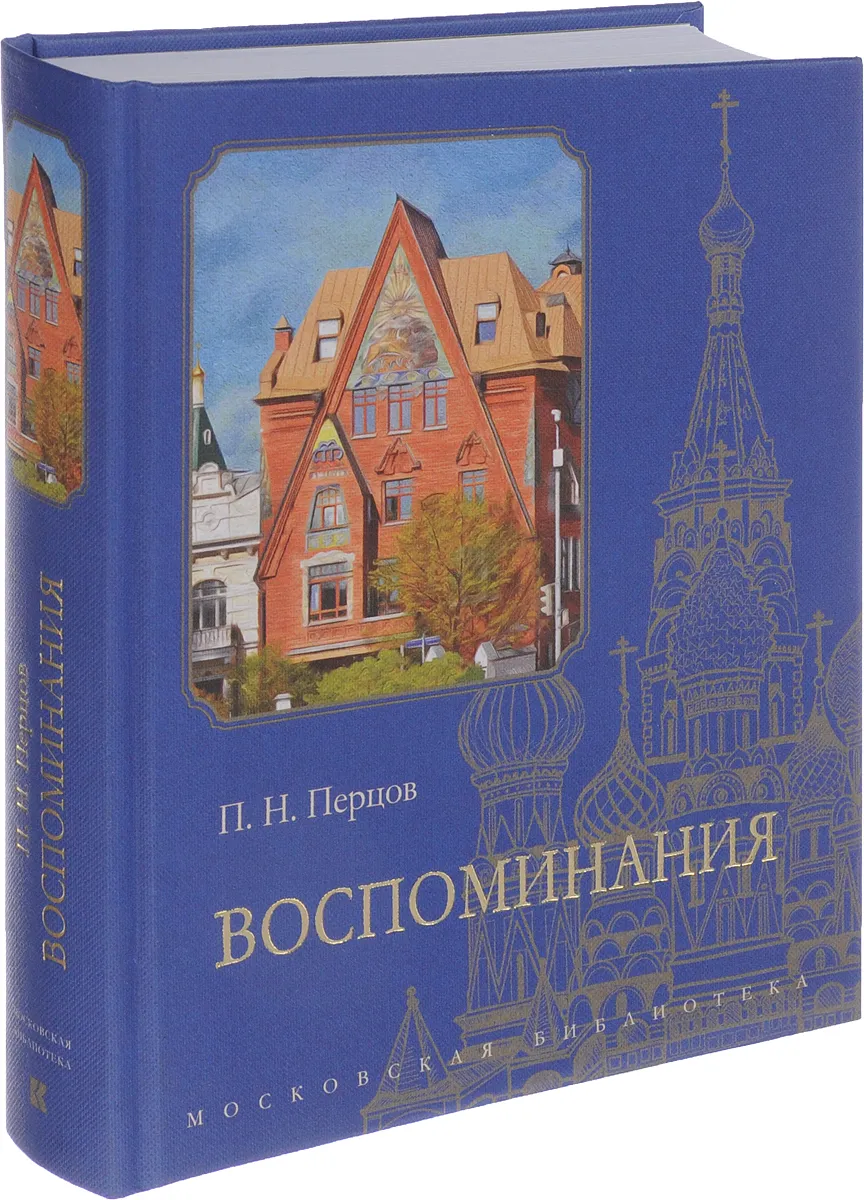

Но, не смотря на это, институт выпускал высококлассных специалистов готовых к работам любой сложности. Хорошим примером этого может служить биография инженера-путейца Петра Николаевича Перцова (1857-1937). Он участвовал в строительстве многих железных дорог. Под его непосредственным руководством было построено более 1000 км. железнодорожных путей в различных уголках нашей страны. Петр Николаевич имел очень активную жизненную позицию, был членом партии “октябристов”, занимал много значимых общественных постов. Он был известным любителем искусств, коллекционером. “Дом Перцова” - здание, построенное в неорусском стиле в Москве, радует взгляд и в наши дни. В 2017 году были изданы воспоминания Петра Николаевича в издательстве “Кучково поле”. Рекомендую прочесть эту книгу всем, кому интересна история железнодорожного транспорта в России и тем, кто увлечен историческим периодом конца XIX века и начала XX.

В “Воспоминаниях” приводится описание очень интересного эпизода из студенческой жизни Петра Николаевича характеризующий уровень подготовки студентов того времени. После третьего курса будущий инженер путеец проходил практику в Самаре на Оренбургской железной дороге. Во время практики студенты получали жалование в размере 50 рублей в месяц. Этих денег хватало на жизнь, но молодые студенты хотели подзаработать. И они стали искать “халтуру”. В то время Самарское городское управление решило провести железнодорожную ветвь от ж/д станции Самара вдоль реки Самарки к хлебным магазинам, расположенным вдоль Самарки до впадения ее в реку Волгу. Необходимо было провести геодезические изыскания и разработать проект. Городские власти стали искать исполнителей. Первоначально они обратились к начальнику Самарской дистанции пути инженеру Редеру. А через некоторое время аналогичное предложение было направлено к студентам практикантам. Хочется отметить не только тот факт, что чиновники городской управы знали о студентах практикантах работающих в их городе, но и то, что они считали студентов практикантов способными выполнить эти работы. Петр Николаевич, вместе с двумя своими друзьями студентами подготовил предложение на проведение этих работ. Стоит отметить, что стоимость их предложения была выше, чем запросил инженер Редер за свою работу. Но будущий инженер путеец смог так хорошо обосновать свое предложение, что подряд был отдан студентам. За две недели были проведены изыскания, и разработан проект. Проект был представлен в городской управе, и получил положительную оценку. Вскоре друзья-студенты уехали в Санкт-Петербург с “кругленькой” суммой в кармане. Они были очень горды своей первой самостоятельной работой.

Фотоателье К.К.Булла Санкт-Петербург , Невский 54, прот. Публич. Библиотеки.

[374x600]Честно скажу, фотография не самая лучшая для представления темы “торговых школ” в России. Но тема очень интересная, а этот материал был под рукой.

[374x600]Честно скажу, фотография не самая лучшая для представления темы “торговых школ” в России. Но тема очень интересная, а этот материал был под рукой.

На фотографии мы видим двух учащихся торговой школы. О принадлежности их этому типу учебного заведения говорят их бляхи на ремнях. У сидящего молодого человека на ремне “классическая” бляха, на которой выгравированы наклонные и перекрещивающиеся буквы “Ш” и “Т”. А у стоящего в середине паренька бляха более интересная. Она прорезная и по виду аналогична изображению аббревиатуры “ТИ” – Санкт-Петербургского Технологического института. Но студенты не носили ремней да и молодой человек совсем не похож на студента. Так, что это вероятнее всего не совсем каноническое изображение аббревиатуры – “ТШ” торговой школы.

Торговые школы в России появились на основании “Положения о коммерческом образовании” утвержденного Императором 15 апреля 1896г.(1):

“1.Для распространения в Империи коммерческих знаний могут быть учреждены, на основании сего Положения, коммерческие учебные заведения следующих разрядов: a)торговые классы, б) торговые школы, в) Коммерческие Училища и г)курсы коммерческих знаний.

2.Коммерческие учебные заведения, за установленными особыми изъятиями, состоять в ведении Министерства Финансов, по Департаменту Торговли и Мануфактур. Означенные учебные заведения открываются с разрешения Министерства Финансов”.

“Положение” предоставляло юридическую основу для создания целой линейки учебных заведений: уровня среднего образования- коммерческие училища (обычно семиклассные), специальных-профессиональных – торговые школы и учебных заведений для работающих взрослых лиц – торговые классы и курсы.

Широкое коммерческое образование появилось в России довольно поздно. Его появление во многом обязано Витте Сергею Юрьевичу, который понимал насущную необходимость подобных учебных заведений. После объявления “Положения” подобные формы учебных заведений стали очень популярны в России.

Торговые школы предназначались для подготовки в короткий срок специалистов низшего звена для торговых предприятий. Это были приказчики, конторщики, бухгалтера и пр. В те годы бизнес в России бурно развивался и существовала большая потребность в квалифицированных кадрах. В школу обычно шли молодые люди (хотя существовали женские коммерческие школы и школы со смешанным контингентом, правда, это были единичные случаи) 10-12 лет. Они должны были иметь начальную подготовку по общеобразовательным предметам. Обычно учебные заведения были трёхклассными (трёхгодичное обучение) плюс подготовительный класс(по необходимости). Обучение было платным. Школы финансировались за счет земств и благотворителей. Казна (Министерство Финансов) могла дать льготный кредит на организацию школы или, в исключительных случаях, принять на себя(частично или полностью) финансирование учебного заведения.

Согласно "Положению" - "В трёхклассных школах преподаются: закон Божий, Русский язык, бухгалтерия, коммерция в связи со сведениями по торговому и промышленному законодательству, коммерческая арифметика в связи с необходимыми сведениями из алгебры, основания геометрии, отечественная история, коммерческая география России, коммерческая корреспонденция, сведения о товарах местного торгового района, каллиграфия. Кроме того, в случае распределения учеников школы на два отделения, на бухгалтерском отделении назначаются дополнительные практические занятия по бухгалтерии, а на товарном отделении приходится более подробный практический курсов товарах местного района в связи с необходимыми сведениями из естествознания. В трехклассных школах могут также преподаваться иностранные языки". Не все торговые школы включали в свои программы иностранные языки. В программах наиболее прогрессивных школ могли быть один и более иностранный язык. Обычно это были немецкий и французский языки. Включались в учебные программы физика и химия “в применении к товароведению”. Позднее появились занятия гимнастикой.

Не простым был вопрос вероисповедания учащихся. Мне встречались следующие формулировки: - “В школу принимаются дети всех сословий христианских вероисповеданий” или “В первый класс школы принимаются дети всех вероисповеданий”.

Так как торговые школы часто имели частные источники финансирования, то могли встречаться следующие формулировки: - “В школу принимаются прежде всего дети лиц участвующих в содержании школы, а также и дети лиц, служащих в торговых и промышленных предприятиях — участников по содержанию

На фотографии мы видим ученика 9-й Санкт-Петербургской Введенской гимназии. Об этом однозначно говорит аббревиатура “СПВГ”. Фотография сделана не позднее 1906 года в фотоателье “Борель” расположенного по адресу Невский пр. 54.

На углу Большого проспекта Петроградской стороны и улицы Шамшина стоит кирпичного цвета здание (Большой пр. ПС, 37/Шамшева ул., 3). Это здание бывшей гимназии, а ныне четырехзвездочный Введенский отель. Свою историю гимназия ведет от Введенского двухклассного училища основанного указом Екатерины IIв числе первых 6-и “малых народных” училищ в Санкт-Петербурге в 1781 году. В 1805 году для училища был приобретен двухэтажный дом купца А.Иванова расположенный на месте будущей гимназии. В 1834 году училище стало четырехклассным. Училище развивалось, при нем появился пансион. В 1837 году, по проекту архитектора Мартынова Евграфа Ивановича, был надстроен дополнительный третий этаж. В 1862 году училище было преобразовано в «С.-Петербургскую Введенскую мужскую прогимназию» (начальная четырехклассная гимназия). В 1882 году училище получило статус полной гимназии. В 1883-84 годах здание полностью перестраивается по проекту архитектора Аккермана Августа Ивановича. После перестройки гимназия принимает знакомый нам вид(до реконструкции под отель). В 1913 г. Введенской гимназии было присвоено имя Петра Великого.

Самый знаменитый выпускник гимназии Александр Блок оставил очень не лестные воспоминания об этом учебном заведении. В неоконченном рассказе 1918 года “Исповедь язычника” он писал следующее: - “…гимназия была очень захолустная, мальчики вышли по большей части из семей неинтеллигентных… Дети быстро развращались. Среди нас было несколько больных, тупых и слабоумных. Учились курить, говорили и рисовали много сальностей. К середине гимназического ученья кое-кто уже обзавелся романом; некоторые свели дружбу с классными наставниками и их помощниками, и стало чувствоваться, что, кроме обязательных гимназических, существуют еще какие-то приватные и частные отношения между воспитателями и некоторыми учениками. На крупные шалости и даже гнусные патологические проявления одних — начальство смотрело сквозь пальцы; других же, стоявших в стороне от какого-то заговора, который казался таинственным, но имел очень дурной и непривлекающий запах, напротив, преследовали иногда несправедливо. Как всегда бывает, страдали больше невинные и безответные”.

Но вероятнее всего Александ Блок был слишком пристрастен. В гимназии не учились дети аристократов, обучение (50 рублей в год) было самым недорогим в Санкт-Петербурге. Сама гимназия находилась на Большом проспекте Петербургской стороны(ныне Петроградской) , в районе, отдаленном по тогдашним условиям от центральных частей города и заселенном в основном мелкими чиновниками, мещанством и военными.

Для Александра Блока подобная публика была “страшно плебейской”. “Я наблюдаю там типы купцов, хлыщей, забулдыг и проч.,— пишет восьмиклассник Блок матери.— А таких типов много, я думаю больше и разнообразнее, чем в каком-нибудь другом месте (в другой гимн<азии>”.

Публика училась в гимназии очень буйная. Было много второгодников. По воспоминаниям современников:-“ Дети быстро развращались (...) Учились курить, говорили и рисовали много сальностей (…) многие из таких, начав примерно уже со 2-го класса заниматься уличным «ухажерством» и благодаря близости кафешантана в лице «Зоологии» (в парке у Зоологического сада) раннему знакомству с пивными и всеми видами любви, сходили и вовсе на нет”.

Преподаватели как могли, боролись с “распустившейся молодежью”, порой довольно жестоко. Характерны записи в кондуитных и штрафных журналах.

· Де-Лазари, III класс — «гулял с тросточкою по улице» (наказав карцером на 1 час);

· Воейков, III класс — «задевал в Зоологическом саду женщин предосудительного поведения» (карцер на 4 часа);

· Оленчиков, III класс — «во время всенощной гулял с барышней без ведома родителей» (карцер на 2 часа);

· Сиверс, III класс — «курил на улице близ гимназии (шел с барышней и