На фотографии мы видим студента Санкт-Петербургского Политехнического Института. Молодой человек учится (или завершил обучение) на экономическом отделении(петличный знак - . скрещенные факел и кадуцей). Наплечный знак с буквами МФ – Министерство Финансов. Институт относился к этому министерству до 1905 года, а затем он был передан в министерство торговли и промышленности. Фотография датирована 1913 годом. Вероятно он дарит свою старую фотографию. Фотография сделана в Боровичах в фотоателье Н.С.Дубровина (Никитская улица, д.№ 9).

Молодой человек фотографируется в очках. По всей видимости они синего цвета и имеют диоптрии. В те годы считалось, что зеленые линзы оказывают благотворное действие при переутомлении глаз и даже избавляют от некоторых глазных болезней.

Синие очки были не просто модным аксессуаром, это был определенный символ выражавший позицию человека . Так, Александр Васильевич Никитенко (историк литературы, цензор, профессор Санкт-Петербургского университета, действительный член Академии наук ) оставил следующую запись в своем дневнике 5 ноября 1866 г. Нижегородский губернатор сделал распоряжение, но которому "все женщины, носящие круглые шляпы, синие очки, башлыки, коротко остриженные волосы и не носящие кринолинов, признаются нигилистками, забираются в полицию, где им приказывают скинуть все эти наряды и надеть кринолины; а если они не послушаются, то высылать их из губернии".

Алекса́ндр Миха́йлович Скабиче́вский(русский литературный критик и историк русской литературы) в “Литературных воспоминаниях” отмечал : - “…появились те пресловутые нигилистические костюмы, в которых щеголяла молодежь в течение 60-х и 70-х годов. Пледы и сучковатые дубинки, стриженые волосы и космы сзади до плеч, синие очки, фра-дьявольские шляпы и конфедератки,— боже, в каком поэтическом ореоле рисовалось все это в те времена и как заставляло биться молодые сердца, причем следует принять в соображение, что все это носилось не из одних только рациональных соображений и но ради одного желания опроститься, а демонстративно, чтобы открыто выставить свою принадлежность к сонму избранных”.

Конечно 1913 год это не середина XIX века, и к синим очкам уже относились более спокойно, но и в те годы этот аксессуар нес определенную смысловую нагрузку, говоря о “учености” и обладании определенными воззреньями их владельца.

Фотография сделана в фотоателье Семененко Екатерины Алексеевны по адресу Невский пр. 75, угол Литейного пр. Екатерина Алексеевна Семененко, вдова фотографа Александра Семененко, с 1893 года упоминается справочниках как владелец фотоателье в доме 76/59 на углу Невского и Литейного проспектов.

Отрывки из рассказа Надежды Александровны Тэффи “Каникулы”

***

Младшая сестра Лялечки, гимназистка Маруська, тоже была сильно занята. Чтобы направить ее мысли на математический путь, учитель арифметики велел ей за лето решить пятьдесят задач.

И каждый день от завтрака до пятичасового чая, в самое жаркое время, когда мухи жужжат, лезут в рот и путаются в волосах, стонала Маруська над задачами, но, несмотря на все свое усердие, не смогла решить ни одной.

— Господи! Да что же это такое?! Здесь, верно, ошибка в ответе. Либо опечатка. Не может же быть, чтобы это все было неверно.

Шла за помощью к Лялечке. А Лялечка сидела злая, с поджатыми губами, и думала о пироге с налимом, который заказан к обеду, и который все будут есть, кроме нее.

— Не для меня… не для меня, — горько думала Лялечка, — Чего тебе еще? Только мешаешь сосредоточиться!

— У меня задача не выходит, — плаксиво тянула Маруська. — Видишь: молочник продал три аршина яблоков… То есть три десятка молока… Господи, ничего не понимаю! Я совсем заучилась! Я не могу летом задачи решать, у меня все в голове путается.

— Ну чего ты ревешь, как корова! — урезонивала сестру Лялечка. — Такую ерундовую задачу не можешь решить.

— Так что же мне делать?

— Очень просто. Что у тебя там, молочник? Ну, раздели молочника и отвяжись.

— Да когда он не делится! Хм!

— Ну помножь!

— Тебе легко говорить! Сама бы попробовала.

— Пошла вон и не лезь с ерундой. Раз тебе задано — значит, сама и решай. А какая же тебе польза будет, если я за тебя учиться стану?

— Скажи лучше, что не умеешь.

— Дура!

— Сама дура. Старая девка!

— Вот я папе скажу — он тебе задаст.

Последнее педагогическое средство помогало лучше всего: Маруська удалялась с громким ревом, оставляя Лялечку наедине с ее горькими думами о пироге с налимом.

***

Вдруг вбегает Маруська. Лицо у нее испуганно-счастливое и растерянное:

— Лялька! Лялька! У меня задача вышла! Ей-Богу! Смотри — ответ верный.

— Быть не может! — пугается Лялька.

— Смотри сама — ответ верный.

— Не может быть! Ты, верно, где-нибудь ошиблась, оттого и ответ вышел верный. Давай-ка, проверим вместе.

Стали проверять.

— Это что? — спрашивает Лялечка. — Ты тут зачем делила 40 на пять? А?

— А как же? — лепечет Маруська. — Сорок человек съели по пяти яблок…

— Так ведь множить надо в таком случае! Множить, а не Делить! Эх ты! Математик! Я говорила, что ответ случайно совпал. Пойди-ка, переделай.

Маруська краснеет, надувает губы и уходит, понурив голову.

— Не для меня придет весна! — шепчет Лялечка.

***

Трудна наука в летнюю пору... Годы проходят, а ничего не меняется.

На фотографиях мы видим мальчиков в гимназических полукафтанах. Эта форма была Высочайше утверждена в 1868 году. По всей видимости, фотографии были сделаны в промежутке между 1869 и 1880 годами.

В 1880 году Л.Клювера перестает работать заведение на Вознесенском 45.

В 1881 году Высочайшим повелением кепи были заменены фуражками. Кепи мы видим в руках мальчика на одной из фотографий.

Высочайше утвержденное, 10 и 19 Декабря 1868 года, Описание формы одежды учеников Гимназий и Прогимназий.

Полукафтан темносиняго сукна, однобортный, не доходящий до колен, застёгивающийся на девять посеребренных гладких, выпуклых пуговиц, с четырьмя такими же пуговицами сзади по концам карманных клапанов, воротник (скошенный) и обшлага (прямые) одного сукна с мундиром, поверху воротника нашит узкий серебряный галун, а у обшлагов, где разрез, по две малые пуговицы.

Шапка одинакового с полукафтаном сукна, по образцу военных кепи, с белыми выпушками вокруг тульи и верхнего края околыша. На околыше над козырьком жестяной посеребренный знак, состоящий из двух лавровых листьев, перекрещивающихся стеблями, между коими помещены прописные заглавные буквы названия города и гимназии или прогимназии с их номером, где таковой есть, например: С.П.Б. I Г. (С.- Петербургская Первая гимназия) или Р.Г. (Ришельевская гимназия), или О. 2 Г. (Одесская Вторая гимназия), или Б.Л.П. (Брест-Литовская прогимназия).

До 1918 года женщины в России не имели права учится в государственных высших учебных заведениях и получать диплом об окончании. Одно время(в середине XIX века) они могли посещать лекции в качестве вольнослушательниц. Но через некоторое время эта возможность была ликвидирована.

В начале XX века активно развивалось частное женское и совместное образования. Появились специализированные курсы и коммерческие институты. В этих учебных заведениях работало много преподавателей из государственных ВУЗов и университетов. Уровень преподавания был на высоком уровне.

Обучение во многих подобных заведениях давало право на жительство в крупных городах. Это давало дополнительный стимул к образованию.

Советская власть, одним из первых своих постановлений, упразднила систему раздельного образования. Девушки получили право обучаться в государственных ВУЗах наравне с мужчинами.

Не могу сказать, почему в приведенном документе девушку называют слушательницей, а не студентом. Но как Вы видите по этому документу, в котором не предусмотрен женский род, девушки в принципе не могли быть ни студентами, ни слушательницами университета.

* * *

Статья № 499. Постановление Народного Комиссариата Просвещения.

О введении обязательного совместного обучения.

§ 1. Во всех учебных заведениях вводится совместное обучение учащихся обоего пола.

Примечание. В наименовании всех учебных заведений, всех ступеней и типов, включая высшую школу, опускаются слова мужской и женский.

§ 2. С момента опубликования настоящего постановления все учебные заведения принимают на свободные вакансии учащихся обоего пола на равных основаниях.

§ 3. В целях более последовательного осуществления принципа совместного обучения прием новых учащихся производится следующим образом: мужские учебные заведения принимают на свободные вакансии в первые четыре класса преимущественно учащихся женского пола: женские учебные заведения соответственно принимают в те же классы преимущественно учащихся мужского пола с тем расчетом, чтобы количество учащихся обоего пола по классам было возможно более равномерно.

§ 4. Прием учащихся обоего пола в старшие классы, начиная с 5‑го, производится беспрепятственно.

§ 5. Во всех вновь открывающихся классах и учебных заведениях прием учащихся обоего пола производится на основании § 3.

Подписал: Народный Комиссар Просвещения А. Луначарский.

Распубликовано в № 109 Известий Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Советов от 31/18 мая 1918 года.

Первые опыты создания всесословного учебного заведения для девушек.

Коломенская женская гимназия в Санкт-Петербурге

Открыта: 8 Октября 1858 года.

Первоначальный адрес: дом Лесникова на углу Садовой улицы и Грязной (в настоящее время - Садовая ул., д. 77; Грязная ул.а сейчас является частью Лермонтовского пр.)

Основной адрес: C 1870 года Торговая (Союза Печатников) 16. Архитектор Мижуев Павел Петрович

До 1858 года в России не существовало понятия женского образования. Все учебные заведения для девушек, существовавшие до этого года, предназначались только для дворян, и их было очень мало. Крымская война (1853-1856) показала, что стране необходимы реформы. В ряду насущных задач стояло и реформирование системы образования, так как многие проблемы были связаны с необразованностью, в первую очередь, низших и средних слоев населения, в том числе и женского. В те времена было очень популярно высказывание французского ученого Эдуарда Лабулэ – “цивилизация страны измеряется не тем, что думают и знают образованные умы, но тем, что думают и знают ее женщины, передающие новому поколению свои мысли и предрассудки”.

В марте 1856 г. министр народного просвещения Авраам Сергеевич Норов подал Императору Александру II записку о положении учебного дела, в которой, упоминалось, что «в системе народного образования по сие время преимущественное внимание правительства обращено было на образование мужского пола. Институты для девиц, обязанные своим существованием попечениям императорской фамилии, предназначены для ограниченного числа дочерей дворян и чиновников; лица же среднего состояния, особенно в губернских и уездных городах, лишены возможности дать своим дочерям необходимое образование. Между тем, от этого зависит как развитие в народных массах истинных понятий об обязанностях каждого, так и всевозможные улучшения семейных нравов”. После этого последовала жаркая дискуссия о целесообразности организации женского образования в целом и о конкретных шагах его реализации. Дискуссия не осталась без результата.

15 марта 1858 г. Император утвердил представление Главного совета, а уже 22 марта был подписан именной указ Совету об устройстве в Санкт-Петербурге Мариинского женского училища для образования приходящих девиц; попечителем училища назначался председатель Главного совета принц П. Г. Ольденбургский. 23 августа 1858 г. принц П. Г. Ольденбургский получил согласие императора на открытие трех новых училищ для приходящих девиц в Коломне, на Васильевском острове и на Петербургской стороне на тех же основаниях, что и Мариинское училище.

Первое из трех новых училищ для приходящих девиц, Коломенское, было торжественно открыто 8 октября 1858 г. Спустя 4 года, 10 ноября 1862 г., учебное заведение было переименовано в Коломенскую женскую гимназию.

Оценивая первые результаты реформы системы женского образования, император Александр II в своем послании Главному совету женских учебных заведений от 20 июня 1859 г. писал: «…обращая особенное внимание на воспитание у нас женского пола, как на главное условие благоденствия семейного, видно, что эта важная отрасль народного образования постоянно развивается и приносит желаемые плоды.<…> В открытых училищах для приходящих девиц, доступных всем сословиям, как и в институтах, дети, утверждаясь в правилах веры и благочестия, равно получая основательные познания в науках и искусствах, приучаются к необходимым для них впоследствии домашним занятиям, и, таким образом, приготовляются к достижению предназначенной им цели быть настоятельницами и рукодельницами будущих поколений”.

Опыт удался.

Программа празднования 50-летия Коломенской Женской Гимназии.

1858-1908

K.Ж.Г.

Программа вечера

8-го Октября

1. ”Кантата ко дню 50-ти летия женской гимназии женской гимназии” – Ю.В.Стружковой, музыка А.Кондратьева – преподавателя пения – исп. хор учениц I-го и II-го кл. под управлением А.А.Кондратьева. Solo исп. О.С.Скрябина и

В 1907 г. на базе Демидовского дома призрения трудящихся (наб. Мойки 108) была организована семиклассная женская гимназия. При ней действовали «высшие женские курсы», педагогические курсы и дополнительный восьмой класс, предназначенный для воспитанниц успешно освоивших базовую программу и желавших продолжать обучение далее. До организации гимназии в “Доме трудолюбия”(он был организован в 1833 году 1833 Анатолием Николаевичем Демидовым правнуком основателя знаменитой династии) существовали различные учебные заведения, но вновь организованное работало уже по стандартной программе государственных женских учебных заведений (ведомства учреждений Императрицы Марии) и гарантировало получение выпускницам документов стандартного вида.

Обучение в гимназии(с обязательным пансионом) было платным.

К 1917 году учебный конгломерат работавший в рамках бывшего “Дома трудолюбия” превратился в большой образовательный комплекс , включавший детское убежище, восьмиклассную женскую гимназию с педагогическими курсами иностранных языков и две женские профессиональные школы.

Как мы видим руководство учебного комплекса, поддерживало Сокольское движение. При этом надо помнить , что занятие спортом в женских учебных заведениях обычно не поощрялось. А здесь мы видим разнообразный спортивный инвентарь – “Бревно гимнастическое низкое” и “Брусья гимнастические мужские параллельные классические”.

Бревно гимнастическое низкое

Брусья гимнастические "мужские" параллельные классические

Благотворительное учреждение находилось под опекой представителей рода Демидовых вплоть до 1917 г. После Октябрьской революции в здании гимназии функционировала средняя школа, проработавшая до 1980-х гг. В настоящее время здание по адресу Набережная реки Мойки д. 108 принадлежит университету физической культуры им. П.Ф. Лесгафта.

Эта открытка привлекла мое внимание названием училища, в котором училась воспитанница. Сегодня не каждый человек сможет прочесть это название. Две буквы из его названия были упразднены в 1918 году. Это буквы “I” ("и" десятеричное) и “Фита”. Конечно, ничего сложного в прочтении названия нет, просто непривычно для тех кто не читает книги и журналы выпущенные до 1918 года.

Ионафановское епархиальное женское училище было открыто в Ярославле в 1880 году. Училище предназначалось в основном для девочек из семей духовенства. Это было среднее учебное заведение, его программа примерно соответствовала уровню женских гимназий. В 1910 году начальницей училища была Ольга Михайловна Ликвентова. При училище было все необходимое: баня, столовая, больница, место для учебы, отдыха и сна и даже церковь, поэтому воспитанницы очень редко выходили за пределы училища.

В то время, когда была послана эта открытка, училище было шестиклассным плюс два дополнительных педагогических класса. Один дополнительный класс был физико-математическим, а другой словесно-историческим.

При училище была открыта бесплатная начальная школа в которой ученицы седьмого, а затем восьмого, класса получали практические навыки в педагогике.

К 1917 году общая программа обучения расширилась до семи классов, и училище стало 8-ми классным.

При училище была очень хорошая библиотека, состоящая из двух отделений – “ученического” и “фундаментального”.

Более подробную информацию об училище Вы сможете найти здесь.

Катание на коньках было одним из любимых развлечений жителей Санкт-Петербурга в конце XIX века и в начале XX-го. По всей видимости, учащийся Жуков был завсегдатаем катка. Ему выдан абонементный билет №1. Примечательно, что кататься на коньках он должен был в ученической форме. Мы не знаем стоимости абонемента, но по правилам, приведенным на обороте этого документ, г-н Жуков был обязан доплачивать 10к. в те дни, когда на катке играла музыка.

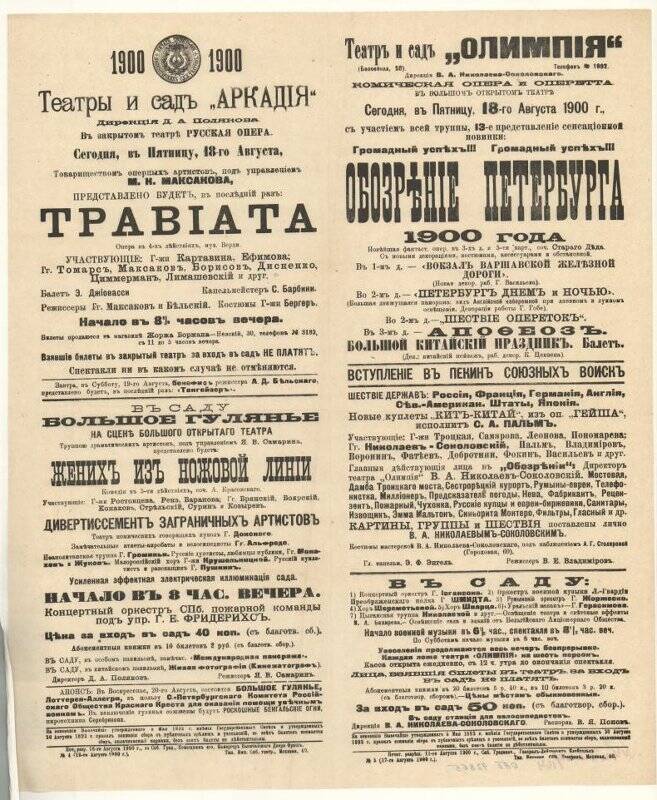

Интересно место где располагался каток. В конце XIXвека вплоть до строительства Жилого комплекса Бассейного товарищества в 1909 году участок земли, ограниченный современными домами по ул. Бассейной (Некрасова) 58-60, Греческим пр. 10-12, Фонтанной ул. 3-5 и переулком Виленским 17, принадлежал Лейб-гвардии Преображенского полка. В середине XIX века на этом участке располагались полковые огороды и баня. В конце XIXвека, когда город вплотную подошел к этому участку, командование стало сдавать этот участок в аренду.

В 1895 году на этом участке появляется деревянный летний театр “Новый Эрмитаж”, в 1898 году практически весь участок земли облагораживается, театр переименовывается в “Олимпию”. Так появляется единый развлекательный комплекс “Театр и сад “Олимпия” (директор В. А. Николаев-Соколовский). Плата за вход в сад 50 коп. Затем случился пожар, а после пожара строится новое здание получившее название “Новый Летний Театр” в саду “Олимпия”. Здание строится в 1904 году и существует до пожара в 1908 году, после чего здание театра не восстанавливают.

По всей видимости, вышеупомянутый каток находился внутри сада “Олимпия” или рядом с ним.

Трудно сказать, где была сделана эта фотография. Можно предположить, что съемка производилась в южном городе. Гимназисты, чиновники, приятные дамы всех возрастов, две сестры доминирующие в центре фотографии, чудные дети и пр. Одежда, открытые взгляды – все говорит о том, что собравшиеся представители среднего класса. Но одна персона разительно выбивается из общей идиллической картинки – это мальчик с жестким и несколько настороженным взглядом. На голове у него фуражка с массивной бляхой с надписью “ГАЗЕТЧИК”.

"Подобно тому, как «офени» и «книгоноши» торгуют народными изданиями, так точно в больших городах, каковы например Петербург и Москва, «газетчик» торгует «уличными листками». Петербургский или московский газетчик представляет собою уличный тип, более или менее известный каждому местному обывателю

Петербургский газетчик стоит на перекрестке каждой улицы, на пригородных вокзалах железных дорог, на местах отправления дилижансов конно-железных дорог и т. д. Все «газетчики» столицы составляют три артели: 1) «артель издателей» — 68 человек, 2) «петербургская артель» — 150 человек и, наконец, 3) так называемая «хозяйская артель» — 100 человек. Всего — 318 «газетчиков».

Каждый артельщик, пред вступлением в артель, обязан получить от городской думы «жестянку» для разносной торговли. Артельщики носят установленную форму одежды, на околыше фуражки — №, с надписью: «газетчик». Для удобства публики «газетчики» размещаются по участкам города, причем назначенные на те или другие «посты» или «углы» производится правлением артели, по указанию городской полиции. Понятно, на бойкой улице, например на Невском проспекте, «посты» считаются выгоднее, чем в какой-нибудь другой улице.

Газетчик обязан, между прочим, не выкрикивать названия газет, или их содержания; продаваемые газеты и книги — сохранять от дождя, пыли и снега." Еще...

Санкт-Петербургский Императорский историко-филологический институт был расположен по адресу Университетская набережная 11. Сегодня в этом здании находятся Филологический и Восточный факультеты СПбГУ.

По указу Императора Александра от 27 июня 1867 года здание бывшей холерной больницы было передано вновь организованному институту.

До 1917 года это было полноправное привилегированное учебное заведение, которое готовило учителей гимназий и других учебных заведений. Студенты старших курсов подразделялись по трем специализациям : 1) Древние языки, 2)Русский язык и словесность, 3) История и география. Это было практически единственное высшее учебное заведение, в котором ”при приеме студентов наблюдается, чтобы они не имели какого-либо природного недостатка, препятствующего быть учителем, и чтобы состояние здоровья и телосложения их были вполне благонадежны”. Как мы видим, подходы к толерантности в те годы были совсем другими.

Планировалось, что в ходе обучения теоретические занятия будут совмещаться с практическими. В 1870 году была открыта гимназия. Гимназия занимала правую часть здания. Подчинялась она директору института. Студенты старших курсов проводили занятия в гимназии.

Институт был не большим. В 1908 году в нем обучалось всего 100 студентов и 28 преподавателей. Интересно отметить, что 100 студентов были стипендиатами. Принимали в институт выпускников классических гимназий и философского класса семинарий.

Все студенты жили в здании института. Только в 1909-1910 учебном году планировалось принять 10 своекоштных студентов. “Проживали студенты в “камерах” при институте по 3 — 8 человек, “смотря по величине и удобству помещения”. “Камеры” находились в западном крыле здания. Часть их окон была обращена к Неве (там сейчас административные службы и деканат). За ними находился лазарет. Глухой переулок, куда выходили основные окна “камер”, стал затем называться Филологическим”.

В связи с этим, очень интересно идентифицировать автора текста на обратной стороне открытки. Он пишет (орфография и пунктуация сохранены без изменений) : “Посылаю тебе Маша мой теперешний квартирный вид. Моя комната во 2-м этаже, и 3 окна (которые выходят на Неву) отмечены точками. P.S. Фасад весь смотрит на Неву”. Очень любопытно, кто мог жить на втором этаже в центральной части здания? По моему мнению, студент (вероятнее всего в прошлом семинарист) слегка “сдвинул “ свои окна к центру здания к вывеске института для улучшения антуража своего проживания

Форма студентов была практически идентична форме студентов университета. Наплечных знаков не было. Отличительной особенностью была белая выпушка(кант) на фуражке, мундире и шинели. В университетской форме кант был синий. По этой причине на черно-белых фотографиях очень сложно отличить студентов института от студентов Университета.

Учились четыре года. Выпускники института приравнивались по своему образовательному уровню и «табели о рангах» к выпускникам университетов. Студенты, успешно окончившие курс, получали звание “учителя средних учебных заведений”.

Выпускник института должен был прослужить не менее шести лет в ведомстве Министерства Народного просвещения или заплатить 400 рублей за каждый год обучения.

Ниже приведено свидетельство об окончании первого класса гимназии Императорского Санкт-Петербургского Историко-Филологического института Владимира Готта за 1900-1901 год. Владимир проживал на Петербургской стороне Мытнинской набережной дом № 2-5 кв.№ 39. Переведен в следующий класс с нареканиями. Владимиру очень плохо давалось чистописание.

Свидетельство подписано Гинтовт Степаном Ивановичем. Степан Иванович был выпускником Историко-Филологического института 1883 года, и в те годы он вёл практические занятия по латинскому языку со студентами 2-го курса Института. 12 января 1893 года он был утверждён в должности наставника-руководителя по латинскому языку в гимназии этого же Института.

[386x600]На фотографии студент Санкт-Петербургского Практического Технологического института Императора Николая I. О принадлежности молодого человека к этому учебному заведению говорят наплечные знаки с вензелем Императора Николая первого и петличный знак в виде перекрещённых молотка и французского ключа. Воротник должен быть из тёмно-синего бархата , выпушка из синего сукна (вероятно, в нашем случае, из голубого).

[386x600]На фотографии студент Санкт-Петербургского Практического Технологического института Императора Николая I. О принадлежности молодого человека к этому учебному заведению говорят наплечные знаки с вензелем Императора Николая первого и петличный знак в виде перекрещённых молотка и французского ключа. Воротник должен быть из тёмно-синего бархата , выпушка из синего сукна (вероятно, в нашем случае, из голубого).

Фотография сделана в Туле(об этом говорит оттиск в правом нижнем углу фотографии) , в фотоателье семейства Вакуленко.

Вероятнее всего столичный студент приехал на каникулы домой к родителям. По всей видимости, он производил неизгладимое впечатление на уездных барышень своей блестящей формой и конечно своими усами.

В те годы усы были очень популярны у мужчин. Усы были предметом гордости, и конечно требовали тщательного ухода. Чаще всего усы носили мужчины среднего и старшего возраста, у студентов не всегда было свободное время для ухода за ними.

Но возможно, что молодой человек с нашей фотографии специально отрастил усы для поездки домой на каникулы.

Какие были средства для ухода за мужскими усами?

В первую очередь это специализированные средства для роста усов (сегодня уже никто не скажет, принимались эти средства как медикаменты или их втирали в кожу) . Отличные примеры – Усатин “Перу” и “Перуин-Пето” и пр. Почему при приеме этих средств должны расти усы, а не волосы трудно сказать, но эти средства были популярны у мужчин в начале прошлого вена.

Другим популярным средством по уходу за усами были специальные бинты для предания им требуемой формы.

Для ежедневного ухода за усами применялись различные помады, изготовленные на основе масел — оливкового, миндального и пальмового. К основе добавляли воск, масло какао и иногда парафин. Аромат такому средству придавали цветы — розы, герань, жасмин, резеда, гиацинты.

Далее шли специальные щеточки, щипцы, расчески и прочие средства для ухода за бородой и усами.

И конечно, усы надо было подкрашивать. Для этого использовались не только разнообразные краски для волос, но и “самокрасящие гребенки” для усов.

P.S. Согласно “толкователю”(были и такие) усы этого молодого человека оценивались двояко. С одной стороны это “усы интеллигентного делового человека, аккуратного и точного в своих решениях”, а с другой – “это усы ловеласа, сердцееда, любителя верховой езды и женщин …”

Учащийся Архангельской Губернской Гимназии. Об этом говорит пряжка на ремне молодого человека с аббревиатурой А.Г.Г. и фуражечный знак с соответствующими обозначениями. Фотография сделана до 1911 года. В этом году гимназии было присвоено имя М.В.Ломоносова (в честь 200-летия со дня рождения) и аббревиатуры на форме изменились на А.Л.Г. - Архангельская Ломоносовская гимназия.

Пользуясь, случаем я хочу рассказать о специальной стипендии для крестьянских детей дающей им право обучаться в гимназии. В 1865 году в преддверии 100-летия со дня смерти М.В. Ломоносова Архангельским губернским статистическим комитетом рассматривались различные идеи по увековечиванию памяти великого ученого. Секретарь комитета Павел Платонович Чубинский предложил учредить при Архангельской гимназии Ломоносовской стипендии, дававшей право обучения в гимназии крестьянским детям. Предложение было принято, и и Статистический комитет приступил к реализации этой идеи. В результате, к концу 1865 г. посредством добровольной подписки по всей империи было собрано 4000 рублей на учреждение стипендии и разработан проект «Положения о Ломоносовской стипендии», утвержденный 3 августа 1866 г. товарищем министра Иваном Давыдовичем Деляновым. Согласно «Положению о Ломоносовской стипендии», она предназначалась для образования одного крестьянского мальчика в Архангельской губернской гимназии. Стипендия выплачивалась с процентов получаемых от вложения вышеуказанной суммы в размере 4000 руб. в государственные 5% билеты. К соисканию Ломоносовской стипендии допускались крестьянские дети всех уездов Архангельской губернии, но предпочтение отдавалось уроженцам Холмогорского уезда — родины М. В. Ломоносова. По окончании стипендиатом курса наук в архангельской гимназии и при желании продолжить обучение комиссия Ломоносовской стипендии обязана была ходатайствовать о принятии его стипендиатом в одно из высших учебных заведений либо оказать финансовую помощь, если получение стипендии оказывалось невозможным. Таким образом, Архангельский губернский статистический комитет учреждением стипендии имени М. В. Ломоносова оказывал помощь крестьянским детям в получении образования.

К сожалению мне неизвестен размер оплаты за обучение в Архангельской Губернской гимназии, но одно возможно сказать, что вероятнее всего этой стипендии хватало только на оплату за обучение, а ведь ученику надо было где-то жить, есть и покупать одежду.

Фотография сделана в фотоателье М.Сорокина в Архангельске.

К сожалению, по этой фотографии, очень трудно определить в каком учебном заведении учились эти молодые люди. На их пряжках, с высокой долей сомнения возможно увидеть “В.Д.У”. Последние две буквы говорят о “духовном училище”, но в каком конкретно определить невозможно. Городов и населенных пунктов название, которых начинается на букву “В” в России было очень много.

Духовное училище (общие сведения):

Миссия: Духовные училища учебно-воспитательные заведения для первоначального образования и подготовки детей к служению Православной Церкви.

Финансирование: Пособия Святейшего Синода и средства епархии на территории, которой училище находится.

Нормативные документы: Уставы Православных духовных семинарий и училищ Высочайше утвержденные 22 августа 1884 года.

Внешнее управление:

Общее управление – Духовные училища в каждой епархии, находясь под главным управлением Святейшего Синода, находятся в ведении Епархиального Архиерея, и вверяются ближайшему попечению местного духовенства.

По учебно-воспитательной части духовные училища состоят под руководством местных семинарских Правлений.

Учащиеся: В училище принимаются дети православного духовенства(местной епархии) бесплатно и из других сословий с платою за обучение. Дети военного духовенства принимаются бесплатно. В училище не допускается наличие приватных учеников. Прием детей дозволяется как в первый класс, так и в последующие. В первый класс поступают дети в возрасте от 10 до 12 лет, обученные читать и писать на русском и читать на церковно-славянском языке, знающие общеупотребительные молитвы, Символ веры и Заповеди, по арифметике первые два действия, с таблицей умножения. Приемные экзамены проводятся в начале учебного года.

Длительность обучения: В училище полагается четыре класса с годичным курсом в каждом. Может быть организован дополнительный подготовительный класс.

Педагогический состав: Смотритель, помощник смотрителя, надзиратель, учителя и почетный блюститель по хозяйственной части.

Смотритель училища определяется по представлению Епархиального Преосвященного, Святейшим Синодом. Смотритель должен иметь ученую степень магистра или кандидата академии. Смотрителю подчиняются все учителя училища.

Помощник смотрителя назначается по представлению Епархиального Преосвященного, Святейшим Синодом. Преподавая Священную Историю, помощник смотрителя разделяет со смотрителем труды по учебно-воспитательной и хозяйственной частям в училище, причем во всех случаях поступает по его указаниям, и отдает ему отчет в своих действиях.

Надзиратель. В помощь инспекции в училищах может быть учреждена должность надзирателей из окончивших курс семинарии в первом разряде , определяемых Епархиальным Преосвященным, по рекомендации смотрителя и его помощника, после трехмесячного испытания.

Учителя: Учителя училищ определяются на должность в начале учебного года Святейшим Синодом, по представлениям академических советов, а в течение учебного года Обер-Прокурором Святейшего Синода, по докладам Учебного комитета. При недостатке лиц с академическим образованием, допускаются к исправлению учительских должностей студенты семинарии, по рекомендации семинарского Правления, утверждаемые Преосвященным. Могут быть приглашены для преподавания в училище, с утверждения Епархиального Преосвященного, и наставники из других ведомств, с назначением им вознаграждения по соглашению их с училищным Правлением.

Почетный блюститель по хозяйственной части избирается училищным Правлением, и утверждается в сем звании Епархиальным Архиереем. Почетный блюститель содействует возможно лучшему содержанию училища по хозяйственной части денежными и другими, по усердию своему, единовременными или постоянными приношениями.

Руководство: Училищное Правление,

2-го августа

Многоуважаемая Антонина Васильевна приехал благополучно. Скоро еду в Крым. Вспоминаете ли обо мне, я Вас не забываю Надеюсь , когда нибудь Вас увидеть. Искренний привет Вере Константиновне. Пишите.

Преданный Вам М Джан. Адр. Петроград Восточная Академия Свечной 6

Для меня всегда было загадкой, как письма находили своих адресатов в те времена при подобном указании адреса получателя как на этом письме. Конечно город Романов-Борисоглебск, в те времена, не мог похвастаться большим населением (в 1913 году 7600 жителей) но почтовая служба не обязана была знать всех жителей города. Но как мы видим письма и открытки доходили до адресатов при указании в качестве адреса просто названия города.

Автор послания Михаил Николаевич Джан-Юй-Чуань – преподаватель китайского языка в Петроградской Практической Восточной Академии. Мне пока не удалось установить национальность Михаила Николаевича. Был ли он китайцем принявшим русское имя, или он был русским любившим все китайское, все это неизвестно.

Практическая восточная академия была создана в 1909 году в Санкт-Петербурге при Императорском Обществе востоковедения. По организационной форме это были коммерческие трехгодичные курсы. Учебное заведение относилось к ведомству Министерства Торговли и промышленности. Учебное заведение находилось по адресу Свечной переулок 6. Оно начало свою работу в 1910 г. Практиковалось совместное обучение(3). Учебное заведение находилось под патронажем Императрицы Александры Федоровны, что отражалось в нагрудном знаке выпускника: ” Серебряный овальный венок, состоящий из лавровой и дубовой ветвей, увенчанный серебряной Императорской короной и перевязанный внизу серебряной лентой. Внутри венка находится золотое изображение восходящего солнца с расходящимися от него золотыми лучами, на которых расположены серебряные переплетенные буквы А и Ф — вензель Александры Федоровны”.

Академия была создана на базе Курсов востоковедения с целью подготовки специалистов «с практическим знанием восточных  языков и стран для административной, консульской и торгово-промышленной службы и деятельности...в восточных окраинах и сопредельных с ним странах». Академия состояла из коммерческого, окраинно-административного, консульского отделений, слушатели которых получали специализацию по конкретной стране (Китай, Япония, Корея, Монголия, Персия, Турция, а та#же Средняя Азия). На коммерческом отделении изучались таможенная политика и тарифы, условия торговли в различных странах, торговое право стран Востока. Программа окраинно-административного отделения включала следующие предметы: административное, экономическое и хозяйственное устройство сопредельных России восточных стран, местное, политическое, пограничное право, действовавшее на восточных окраинах империи. Консульское отделение давало подготовку по международному праву, истории дипломатии, военному устройству конкретной восточной страны, консульской службе, французскому языку. Слушатели всех отделений получали всестороннюю языковую подготовку, знакомились с историей, географией, этнографией, государственным устройством стран Востока, с новейшим состоянием их отношений с Россией(1).

языков и стран для административной, консульской и торгово-промышленной службы и деятельности...в восточных окраинах и сопредельных с ним странах». Академия состояла из коммерческого, окраинно-административного, консульского отделений, слушатели которых получали специализацию по конкретной стране (Китай, Япония, Корея, Монголия, Персия, Турция, а та#же Средняя Азия). На коммерческом отделении изучались таможенная политика и тарифы, условия торговли в различных странах, торговое право стран Востока. Программа окраинно-административного отделения включала следующие предметы: административное, экономическое и хозяйственное устройство сопредельных России восточных стран, местное, политическое, пограничное право, действовавшее на восточных окраинах империи. Консульское отделение давало подготовку по международному праву, истории дипломатии, военному устройству конкретной восточной страны, консульской службе, французскому языку. Слушатели всех отделений получали всестороннюю языковую подготовку, знакомились с историей, географией, этнографией, государственным устройством стран Востока, с новейшим состоянием их отношений с Россией(1).

В академию принимались имевшие среднее и высшее образование. Курс обучения был 3-летним. Выпускники получали диплом и звание «восточника». Академия

Фотография сделана в знаменитом фотоателье Якова Ивановича Лейцингера в Архангельске. Об этом говорит тисненный штамп в правом нижнем углу фотографии. Вероятнее всего сам Яков Иванович не работал над этой фотографией, он с 1903 года был избран на пост городского головы. Но не взирая на высокие должности владельца фотоателье продолжало работать радуя архангелогородцев качественными фотографиями.

Сейчас трудно узнать по какой причине глава этого семейства выбрал для своего старшего сына Киевский политехнический институт Императора Александра II. Но его наплечные знаки определенно указывают на принадлежность к вышеупомянутому ВУЗу.

К сожалению учебное заведение, в котором обучается второй сын установить труднее. Конечно, первая литера “А”, хорошо просматриваемая на пряжке его ремня, говорит о том, что учится в родном городе – Архангельске. Со второй буквой труднее. На первый взгляд это литера “К”, но в Архангельске не было коммерческого училища. Вернее всего это буква “Р”, означающая принадлежность мальчика к Архангельскому реальному училищу. А вся аббревиатура выглядела следующим образом – “А.Р.У.” . Архангельское реальное училище открыли в 1911 году. Это учебное заведение было популярно среди городского купечества, так как, в отличие от гимназии, давала “практические” знания и возможность поступления в технический институт.

Мой милый симпомпонъ!

Шлю тебе привет с Иматры! Если бы ты знала, Как здесь хорошо! Сижу почти у самого водопада на гранитных глыбах. Почти у самых ног мчится бушующий поток … Брызги воды иногда обдают меня. Мчащийся поток зачаровывает манит в свою бездну. Безумно хорошо!! Ае..(?)

“Симпомпонъ” – довольно оригинальное обращение к адресату(на современный взгляд) при том, что открытка посылается приходское училище где Клавдия Емельяновна Евдюкова работает. Да и фамилия Евдюковых была не из последних в Оренбурге в те годы.

Николай Емельяновичъ Евдюковъ - заведующий городской электрической станцией инженер-технолог;

Федоръ Емельяновичъ Евдюковъ - Атаманъ 2 военного отдела Оренбургского Казачьего Войска, полковникъ;

Нина Ипполитовна Евдюкова - преподавательница русского языка и словесности в 1-й женской гимназии;

А.Е. Евдюкова - заведующая 4-м женским приходским училищем;

[365x600]На фотографии мы видим великовозрастного ученика Красноуфимского промышленного училища (одно из самых передовых учебных заведений тех лет). О принадлежности молодого человека к вышеупомянутому учебному заведению говорят его наплечные знаки” . Других учебных заведений, учащиеся которых могли похвастаться подобными “знаками отличия” в Красноуфимске не существовало.

[365x600]На фотографии мы видим великовозрастного ученика Красноуфимского промышленного училища (одно из самых передовых учебных заведений тех лет). О принадлежности молодого человека к вышеупомянутому учебному заведению говорят его наплечные знаки” . Других учебных заведений, учащиеся которых могли похвастаться подобными “знаками отличия” в Красноуфимске не существовало.

Датировка снимка, к сожалению, трудно поддается определению. О фотографе Семене Яковлевиче Юминове из Красноуфимска известно очень мало. Самая ранняя датированная фотография (из известных нам) его ателье сделана в 1897 году, а самая поздняя в 1905.

История Красноуфиского промышленного училища начинается в 1872 году, когда Красноуфимская управа в ходатайствовала перед правительством об открытии реального шестиклассного училища, «приспособленного к потребностям горнозаводским и сельскохозяйственным». Ходатайство было удовлетворено в 1874 г.

Открытие реального шестиклассного училища состоялось 12 августа 1875 г. Это было учебное заведение соответствующее уставу реальных училищ Министерства Народного просвещения принятого правительством тремя годами ранее 15 мая 1872 г. Согласно этому уставу, обучающиеся могли получить общее среднее образование , соответствующее практическим потребностям с уклоном на технические предметы. Реальные училища тех лет, возможно, назвать прототипами средних профессиональных заведений наших дней.

Хочу напомнить, что право на поступление в технические или сельскохозяйственные институты получали учащиеся, окончившие 7-й класс реального училища. В Красноуфимском реальном училище 7-го класса не было.

Училище имело две специализации - сельское хозяйство и горное дело.

Горнозаводское отделение просуществовало в училище недолго, и в 1896 году оно было переведено в Пермское Алексеевское реальное училище(4). Обучение учащихся по специализации “горное дело” возобновилось после преобразования учебного заведения в промышленное училище.

С 1880 г., усилиями директора училища Соковнина Николая Александровича, был введен 2-х летний дополнительный (7 и 8 классы) курс сельского хозяйства, а за городом была создана сельскохозяйственная ферма. В сельскохозяйственные классы принимались не только окончившие шесть классов в училища, но и более взрослые ученики. Данных о формальном соответствии дополнительного образования программе 7-го класса реального училища нет, но учащиеся окончившие специализированный курс имели право на поступление в Петровскую Земледельческую Академию наравне с выпускниками других училищ, окончивших 7 классов.

Большой интерес сегодня представляет механизм наставничества, существовавший в те годы. В 1883 г. был учрежден в Пермской губернии  [207x300]«Институт агрономических смотрителей», по существу – первых земских агрономов. В 1883 г. было утверждено положение для всех агрономических смотрителей, единое по всей губернии. По положению все смотрители обязаны были раз в год съезжаться в Красноуфимск (в реальное училище) для отчета и выработки плана работы на будущий год. Агрономические смотрители обязаны были вести ежедневный дневник о своей деятельности и отсылать его в установленные сроки (летом еженедельно, а зимой – раз в месяц) директору Красноуфимского училища (Н. А. Соковнину). Таким образом, директор училища возглавлял агрономическое обслуживание губернии. Эти смотрители обязаны были давать населению письменную или устную консультацию, отвечая на вопрос с возможной скоростью, руководствоваться опытом Красноуфимской фермы, а те вопросы, по которым нет опыта, передавать на обсуждение совета с.-х. отделения Красноуфимского реального училища и только тогда давать ответ(3).

[207x300]«Институт агрономических смотрителей», по существу – первых земских агрономов. В 1883 г. было утверждено положение для всех агрономических смотрителей, единое по всей губернии. По положению все смотрители обязаны были раз в год съезжаться в Красноуфимск (в реальное училище) для отчета и выработки плана работы на будущий год. Агрономические смотрители обязаны были вести ежедневный дневник о своей деятельности и отсылать его в установленные сроки (летом еженедельно, а зимой – раз в месяц) директору Красноуфимского училища (Н. А. Соковнину). Таким образом, директор училища возглавлял агрономическое обслуживание губернии. Эти смотрители обязаны были давать населению письменную или устную консультацию, отвечая на вопрос с возможной скоростью, руководствоваться опытом Красноуфимской фермы, а те вопросы, по которым нет опыта, передавать на обсуждение совета с.-х. отделения Красноуфимского реального училища и только тогда давать ответ(3).

26 июня 1889 г. реальное училище было преобразовано в промышленное. Это преобразование производилось на основе опубликованного 7 марта 1888 г. “Высочайше утвержденных Основных Положений о промышленных училищах”. Согласно этому документу три типа училищ: средне, низшее и ремесленное, но они также могли быть объединены в общее промышленное училище – “Промышленные училища каждого из поименованных (ст. 2—4) видов могут существовать или отдельно или в соединении с другими подобными же училищами различных степеней и специальностей“. В состав Красноуфимского промышленного училища вошли шестиклассное реальное училище (общеобразовательные классы), средние горнозаводское и

Фотография сделана в промежутке между 1909 и 1912 годами.

Интересные воспоминания о гимназической форме оставил художник Мстислав Валерианович Добужинский учившийся в 1888 году в 4-м классе 1-й Санкт-Петербургской гимназии и оставшийся в этом классе на второй год.

“Форма гимназистов Одесского округа, к которому принадлежал Кишинев, отличалась от Петербургской: в Петербурге носили черные блузы и брюки, тут же ходили во всем сером (как арестанты, мне казалось). Летом же носили парусиновые рубашки и фуражки, а не белые, как в Петербурге”.

“Наши черные форменные рубашки с двумя серебряными пуговками на воротнике после серых кишиневских казались мне даже нарядными; некоторые франты (хотя быть одетым не по форме запрещалось) носили куртки без пуговиц — на манер «австрийских» — это почему-то допускалось. Появились тогда, вероятно, впервые и «белоподкладочники», носившие в классе наш парадный синий однобортный мундир нарочито укороченный и, как в кавалерии, на белой шелковой подкладке, что тоже разрешалось” (2).

На фотографии не видно серебряных пуговиц на воротнике. Вероятно мода, о которой писал Добужинский, к этому времени уже прошла.

Первая Санкт-Петербургская гимназия одно из старейших учебных заведений Санкт-Петербурга. Любопытную информацию о жизни учеников 1-й гимназии в середине XIX века возможно найти в дневнике ученика 1-го класса Ивана Ивановича Шамшина, в будущем сенатора и члена Государственного Совета. Дневник пишет ребенок, поэтому к грамотности и стилистике текста необходимо относиться снисходительно:

"Четверг 1 апреля. Этот день обыкновенно обманывают. У нас обманули Шифнера и Мосягина. Мосягину сказали, что на доске написано 1 апреля, он взглянул, а там ничего не было. Шифнеру сказали, что после трех часов роспуск. Я обдувал многих. Я раз сказал Захарьину, что Порой-Котец [Явная ошибка чтения: должно быть «Порай-Кошиц», это очень известная фамилия, в частности, есть знаменитый химик.- Прожито] пишет что-то на бумажке в стихах, а когда он пошёл посмотреть, то я ему сказал: «1 апреля». Таким образом прошёл день очень весело и незаметно. Я получил хорошие отметки"(1).

Читая этот текст нельзя забывать, что пишет его ученик первого класса. А сам текст интересен фактом широкой популярности этого календарного праздника в середине XIX века.

Фотоателье: Артистическая фотография Кодлубовича Владимира Максимовича

Измайловский пр. №21/1 Телефон № 478-97

Уг.12-ой Роты, против 7-ой Роты

Летом Красное село на Фабриканке д.Гультяева

1. Дневник И.И. Шамшина // Русская старина. Том CLXVII. 1916. Выпуски 7-9. https://runivers.ru/upload/iblock/e29/Russkaya%20starina%20167.pdf

2. Добужинский М. В. Воспоминания. / вступ. ст. и примеч. Г. И. Чугунова. — М., 1987.

[355x600]Практически нет никаких шансов установить название учебного, заведения в котором учился запечатлённый на фотографии молодой человек. Характерный петличный знак, очень похожий на масонскую эмблему, говорит об учебе в техническом училище. Но вот в каком, большой вопрос. Формально, после 1903 года, училища находящиеся в ведении Министерства Народного просвещения подразделялись на средние и низшие. На основании Высочайшего повеления № 23575 от Ноября 22, объявленного Министром Народного просвещения – “Об установлении форменной одежды нового образца для учащихся в средних и низших Технических Училищах ведомства Министерства Народного Просвещения” вводилась формализация формы учащихся этих учебных заведений. Форма учащихся средних учебных заведений отличалась от формы низших наличием светлого канта на полупальто, фуражке и на петлицах.

[355x600]Практически нет никаких шансов установить название учебного, заведения в котором учился запечатлённый на фотографии молодой человек. Характерный петличный знак, очень похожий на масонскую эмблему, говорит об учебе в техническом училище. Но вот в каком, большой вопрос. Формально, после 1903 года, училища находящиеся в ведении Министерства Народного просвещения подразделялись на средние и низшие. На основании Высочайшего повеления № 23575 от Ноября 22, объявленного Министром Народного просвещения – “Об установлении форменной одежды нового образца для учащихся в средних и низших Технических Училищах ведомства Министерства Народного Просвещения” вводилась формализация формы учащихся этих учебных заведений. Форма учащихся средних учебных заведений отличалась от формы низших наличием светлого канта на полупальто, фуражке и на петлицах.

На форме молодого человека с фотографии нет канта, но очень маловероятно, что он учился в низшем техническом училище. Учащиеся таких заведений редко носили установленную форму. Они были совсем не богатые люди. Да и форма молодого человека не совсем соответствует установленным в 1903 году образцам и на вид она совсем не дешевая. Если к этому добавить фотографирование у довольно дорогого фотографа, его возраст и пр. то возможно предположить, что молодой человек учился в частном среднем техническом училище.

В последней четверти XIXвека российская экономика переживала этап бурной индустриализации. Не во всех регионах Российской Империи эта тенденция была представлена в равной мере. Одним из флагманов развития промышленности был Санкт-Петербург. Ведущей отраслью, как и в настоящее время, была оборонная промышленность.

Индустриализация невозможна без квалифицированных кадров. Кроме управленцев и инженеров любому производству необходимы обученные рабочие и средний руководящий персонал. Правительство уделяло много внимания высшему техническому образованию, поэтому Санкт-Петербург имел большое количество технических ВУЗов. А вот понимание проблемы профессиональной подготовки рабочих не было в должной мере осознанно руководством страны. До последней четверти XIXвека системы профессиональной подготовки кадров не существовало. Нельзя сказать, что подобных учебных заведений в конце XIXвека не было, они были. Но развивались они бессистемно. Не было единой программы, и какой либо стандартизации учебных процессов. В 60–70-е годы в Санкт-Петербурге XIX столетия уже существовали: ремесленное училище цесаревича Николая, Охтенское училище, ремесленное училище Императорского русского технического общества (ИРТО), школа для детей Путиловского завода, техническая школа Балтийского завода и семь школ ИРТО для взрослых рабочих. Но квалифицированных рабочих кадров и руководителей низшего звена они готовили недостаточно, чтобы удовлетворить потребность бурно развивающейся промышленности страны.

Первым шагом правительства на пути организации профессионального образования и его систематизации стало законодательное закрепление основных форм подготовки рабочих разных возрастных групп. 7 марта 1888 г. появились «Основные положения о промышленных училищах». Этим документом были установлены три типа училищ: средние технические, низшие технические и ремесленные. В декабре 1893 г. издается Высочайше утвержденное мнение Государственного совета -«О школах ремесленных учеников и об утверждении штата сих школ», а в апреле 1895 г. Высочайше утвержденное мнение Государственного совета - "О низших ремесленных школах и об утверждении штатов упомянутых школ" – эти документы определили еще два типа технических учебных заведений. В марте 1902 издается Высочайше утвержденное мнение Государственного совета "О технических и ремесленных учебных мастерских и курсах", определив эти новые формы учебных заведений в ведение Министерства Финансов. На основании этого мнения промышленные предприятия могли организовывать обучение по необходимым предприятию специализациям. Надо отметить, что этот тип [300x256] обучения определялся для обоих полов и оно было бесплатным для учащихся. В июне 1902 г. публикуется “ Высочайше утвержденное Положение о художественно-промышленных учреждениях ведомства Министерства Финансов”. Этим положением были определены следующие типы

[300x256] обучения определялся для обоих полов и оно было бесплатным для учащихся. В июне 1902 г. публикуется “ Высочайше утвержденное Положение о художественно-промышленных учреждениях ведомства Министерства Финансов”. Этим положением были определены следующие типы

Внешкольный надзор:

“Сейчас мальчишку я поймаю”-, Злорадно думал педагог.

И вдруг …. Совсем не ожидая, жену узнал он …. О мой Бог !...

Внешкольный надзор – контроль над учащимися со стороны преподавателей и служащих средней школы.

Согласно правилам учебных заведений, в первую очередь гимназий и реальных училищ, ученики имели большое количество ограничений в течении внеучебного времени. Формально правила поведения учеников были сформулированы в документе “Правила для учеников гимназий и прогимназий ведомства Министерства Народного Просвещения” утвержденные министром народного просвещения 4-го мая 1874 г., но практически во всех учебных заведениях существовали собственные правила, расширяющие и уточняющие “министерские” правила.

Вот некоторые выдержки из “Правил относительно соблюдения порядка и приличия учениками вне стен учебного заведения, вне дома и в отпуску Царскосельского реального училища” 1907 года.

Контроль за поведением учеников, в мужских учебных заведениях, осуществляли классные надзиратели. Формально, классный надзиратель, был помощником классного наставника (классный руководитель в современном понимании). Основная функция классного надзирателя заключалась в надзоре за учениками в учебном заведении и вне его стен. Они не преподавали, а только осуществляли надзорные функции. Надзиратели и помощники классных наставников(были и такие) следили за поведением гимназистов на улицах города, в общественных местах. Кроме всего прочего, помощникам классных руководителей вменялось в обязанность посещать квартиры гимназистов, не явившихся на уроки. Они контролировали театры, кинотеатры, библиотеки, парки и места народных гуляний. Их функции не ограничивались учебным временем, в каникулы они так-же осуществляли свой контроль. В женских учебных заведениях функции контроля осуществляли “классные дамы”. Нарушение правил каралось различными наказаниями, вплоть до исключения из учебного заведения.

Случалось, что контроль за поведением учеников вне школьных стен возлагался и на учителей, им вменялось в обязанность контролировать места возможного появления учеников. Нельзя сказать, что они выполняли эти обязанности с большим энтузиазмом, но встречалось достаточно “педагогов” с радостью исполнявших эти “полицейские” функции. Подобная ситуация обыгрывается на представленной открытке.

Ниже фрагментен из воспоминаний князя Трубецкого Евгения Николаевича (философ, публицист и общественный деятель) о его учебе в Калужской казенной гимназии в последнюю четверть XIXвека:

“Практиковался у нас, например, так называемый «внешкольный надзор над учащимися». Он возлагался на надзирателей гимназии — людей без образования и внушавших в общем мало уважения учащимся. Их умственный и нравственный уровень был невысок: иначе, конечно, и не могло быть в виду грошового жалования. которое они получали.

Был, например, надзиратель, известный своим пристрастием к спиртным напиткам. Если ему случалось уличить гимназиста в посещении пивной, лучший способ избежать ответственности заключался в том, чтобы