С Новым 2024 Годом!!!

31-12-2023 22:08

Всех-всех-всех поздравляю м наступающим Новым годом! С новыми желаниями и возможностями! С новыми впечатлениями!

Пусть в следующие 366 дней сбудутся ваши самые светлые надежды, произойдут грандиозные счастливые события. Пусть приближающийся Новый год подарит вам вдохновение, невероятные идеи, приятные сюрпризы, добрые встречи и тысячи незабываемых радостных мгновений!

Желаю, чтобы в этом году вы успели сделать всё, что не успели сделать в прошлом, чтобы удача шла с вами в ногу, чтобы никогда не покидали ваш дом счастье, улыбки близких и прекрасное самочувствие!

[700x700]

комментарии: 4

понравилось!

вверх^

к полной версии

[700x700]

комментарии: 4

понравилось!

вверх^

к полной версии

Всех-всех-всех поздравляю м наступающим Новым годом! С новыми желаниями и возможностями! С новыми впечатлениями!

Пусть в следующие 366 дней сбудутся ваши самые светлые надежды, произойдут грандиозные счастливые события. Пусть приближающийся Новый год подарит вам вдохновение, невероятные идеи, приятные сюрпризы, добрые встречи и тысячи незабываемых радостных мгновений!

Желаю, чтобы в этом году вы успели сделать всё, что не успели сделать в прошлом, чтобы удача шла с вами в ногу, чтобы никогда не покидали ваш дом счастье, улыбки близких и прекрасное самочувствие!

[700x700]

[700x700]

КОФЕ И КАКАО С БЕЗЕ, или Откуда у заимствований берётся грамматический род

30-11-2023 23:03

Источник журнал "Наука и жизнь" №2, 2022 год

Автор - кандидат филологических наук Ирина ФУФАЕВА,

Российский государственный гуманитарный университет.

Что может быть лучше кофе с пирожным безе ранним утром нового года? Разве что новая заметка о русском языке. А что больше всего волнует публику в дискуссиях о русском языке ? Соблюдение правил настоящих и выдуманных.

Например, до сих пор, спустя больше десятилетия, живы отголоски волнений 2009 года по поводу, в общем-то, очень незначительному. Тогда случилось массовое осознание факта, что часть словарей относит слово кофе не только к мужскому, но и — в качестве разговорного варианта — к среднему грамматическому роду.

Приключения грамматического рода других заимствований никаких волнений не вызывали. Потому что их род не попал в некий неписаный, но Очень Важный Свод Очень Важных Правил Русского Языка. И сегодня мы поговорим и о попавшем в него роде кофе, и о неизвестных «родовых историях» других похожих существительных.

Непростая история грамматического рода кофе — заимствования ещё XVII века — теперь довольно регулярно освещается в популярных текстах. В XVII веке слово кофе было редким экзотизмом, как и сам продукт, и употреблялось только в контекстах «про заморскую жизнь». Что касается грамматики, то в немногочисленных ранних контекстах можно найти согласование по среднему роду: «варёное кофе».

В XVIII веке с валом петровских нововведений в Россию повалил и сам продукт, и разные варианты названия напитка, относившиеся ко всем трём родам, изменявшиеся и не изменявшиеся по падежам. Помимо собственно кофе (неизменяемое, м. и ср. рода), это кафе м. р.; кафа ж. р.; кагве, неизменяемое, м. р.; кофь ж. р. (в род. падеже кофи) и кофь м. р. (в род. падеже кофя); кофий, кафей, кофей, коффей (все м. р.); кава ж. р.

Разнообразие вариантов естественно для периода, когда заимствование только входит в язык и носители языка приспосабливают его и к своему произношению, и к письму, и к морфологии, и к грамматике. В случае кофе сыграло роль ещё и разнообразие языков, из которых к русским людям приходило название напитка: турецк. — kahvе, франц. — café, нем. — Kaffee, пол. — kawa и т. д. Оно сказалось и на судьбе грамматического рода.

Вообще логично, что в «принимающем» языке слово-гость должно вписаться в имеющиеся грамматические категории, классы. Например, заимствованный глагол в русском языке всегда распределяется по тому или иному спряжению. Недавние пришельцы гуглить и хейтить от англ. to google и to hate попали во II спряжение: гуглИШЬ, хейтИШЬ, гуглЯТ, хейтЯТ. Это произошло само собой, в речи людей, которые совершенно не задумывались ни об окончаниях, ни тем более о спряжениях, но образовали их в полном соответствии с русской системой глагольных форм. Так обычно и случается. А вот в систему русского грамматического рода заимствованные существительные вписываются немножко сложнее, потому что здесь может действовать несколько факторов.

Прежде всего важно, является ли заимствование названием человека или нет. (Сейчас «человеческие» тонкости разбирать не будем: кофе явно не человек.) При этом любое русское существительное должно обрести один из трёх родов, даже абстрактное, называющее хоть философскую доктрину, хоть научную дисциплину. Идеализм мужского рода, семиотика женского, материаловедение среднего. И для существительных, не являющихся названиями людей, значение как раз никак НЕ влияет на род.

Зато влияет — «внешний вид», точнее — финаль, последний звук слова: его похожесть на русское окончание. Согласный ассоциируется у нас с мужским родом, -а/-я — с женским, -о/-е — со средним. Это не абсолютные правила, но так бывает часто, а для существительных, НЕ обозначающих людей, — почти всегда.

Но в начальный момент заимствования слова, когда оно ещё не совсем освоилось, важнее другие факторы.

Во-первых, род родового слова, простите за каламбур. Поэтому в 1930-е годы можно встретить словосочетание «молниеноснАЯ блицкриг» — на род свежего заимствования повлиял род русского слова война; блицкриг — частный случай войны, в немецком оригинале Blitz — молния, Krieg — война (причём оба немецких слова мужского рода), Blitzkrieg буквально «молниеносная война». Вскоре внешний вид слова финаль на согласный перевесила. Сейчас в русском языке блицкриг мужского рода.

Источник журнал "Наука и жизнь" №2, 2022 год

Автор - кандидат филологических наук Ирина ФУФАЕВА,

Российский государственный гуманитарный университет.

Что может быть лучше кофе с пирожным безе ранним утром нового года? Разве что новая заметка о русском языке. А что больше всего волнует публику в дискуссиях о русском языке ? Соблюдение правил настоящих и выдуманных.

Например, до сих пор, спустя больше десятилетия, живы отголоски волнений 2009 года по поводу, в общем-то, очень незначительному. Тогда случилось массовое осознание факта, что часть словарей относит слово кофе не только к мужскому, но и — в качестве разговорного варианта — к среднему грамматическому роду.

Приключения грамматического рода других заимствований никаких волнений не вызывали. Потому что их род не попал в некий неписаный, но Очень Важный Свод Очень Важных Правил Русского Языка. И сегодня мы поговорим и о попавшем в него роде кофе, и о неизвестных «родовых историях» других похожих существительных.

Но кофе горячо и крепко, день наступает ясный,

морозный, мысль о необычайной церемонии,

которая ждёт меня нынче вечером, возбуждает...

И. А. Бунин. Нобелевские дни

морозный, мысль о необычайной церемонии,

которая ждёт меня нынче вечером, возбуждает...

И. А. Бунин. Нобелевские дни

Непростая история грамматического рода кофе — заимствования ещё XVII века — теперь довольно регулярно освещается в популярных текстах. В XVII веке слово кофе было редким экзотизмом, как и сам продукт, и употреблялось только в контекстах «про заморскую жизнь». Что касается грамматики, то в немногочисленных ранних контекстах можно найти согласование по среднему роду: «варёное кофе».

В XVIII веке с валом петровских нововведений в Россию повалил и сам продукт, и разные варианты названия напитка, относившиеся ко всем трём родам, изменявшиеся и не изменявшиеся по падежам. Помимо собственно кофе (неизменяемое, м. и ср. рода), это кафе м. р.; кафа ж. р.; кагве, неизменяемое, м. р.; кофь ж. р. (в род. падеже кофи) и кофь м. р. (в род. падеже кофя); кофий, кафей, кофей, коффей (все м. р.); кава ж. р.

Разнообразие вариантов естественно для периода, когда заимствование только входит в язык и носители языка приспосабливают его и к своему произношению, и к письму, и к морфологии, и к грамматике. В случае кофе сыграло роль ещё и разнообразие языков, из которых к русским людям приходило название напитка: турецк. — kahvе, франц. — café, нем. — Kaffee, пол. — kawa и т. д. Оно сказалось и на судьбе грамматического рода.

Вообще логично, что в «принимающем» языке слово-гость должно вписаться в имеющиеся грамматические категории, классы. Например, заимствованный глагол в русском языке всегда распределяется по тому или иному спряжению. Недавние пришельцы гуглить и хейтить от англ. to google и to hate попали во II спряжение: гуглИШЬ, хейтИШЬ, гуглЯТ, хейтЯТ. Это произошло само собой, в речи людей, которые совершенно не задумывались ни об окончаниях, ни тем более о спряжениях, но образовали их в полном соответствии с русской системой глагольных форм. Так обычно и случается. А вот в систему русского грамматического рода заимствованные существительные вписываются немножко сложнее, потому что здесь может действовать несколько факторов.

Прежде всего важно, является ли заимствование названием человека или нет. (Сейчас «человеческие» тонкости разбирать не будем: кофе явно не человек.) При этом любое русское существительное должно обрести один из трёх родов, даже абстрактное, называющее хоть философскую доктрину, хоть научную дисциплину. Идеализм мужского рода, семиотика женского, материаловедение среднего. И для существительных, не являющихся названиями людей, значение как раз никак НЕ влияет на род.

Зато влияет — «внешний вид», точнее — финаль, последний звук слова: его похожесть на русское окончание. Согласный ассоциируется у нас с мужским родом, -а/-я — с женским, -о/-е — со средним. Это не абсолютные правила, но так бывает часто, а для существительных, НЕ обозначающих людей, — почти всегда.

Но в начальный момент заимствования слова, когда оно ещё не совсем освоилось, важнее другие факторы.

Во-первых, род родового слова, простите за каламбур. Поэтому в 1930-е годы можно встретить словосочетание «молниеноснАЯ блицкриг» — на род свежего заимствования повлиял род русского слова война; блицкриг — частный случай войны, в немецком оригинале Blitz — молния, Krieg — война (причём оба немецких слова мужского рода), Blitzkrieg буквально «молниеносная война». Вскоре внешний вид слова финаль на согласный перевесила. Сейчас в русском языке блицкриг мужского рода.

Лучше меньше, да лучше

02-10-2023 22:10

Источник https://www.nkj.ru/archive/articles/32436/ журнал "Наука и жизнь" №11 2017 год.

Рассказывают, что Резерфорд однажды, зайдя в лабораторию поздно вечером, нашёл там одного из своих учеников за работой. На вопрос руководителя, как долго он тут сидит, тот ответил, что работает с самого утра и таков его рабочий график каждый день. На что великий физик спросил:

— А когда же вы думаете?

Распространено представление о необыкновенном трудолюбии и упорстве знаменитостей, добившихся выдающихся результатов в своей сфере деятельности. Действительно, такие исторические фигуры, как Чарльз Диккенс, Анри Пуанкаре, Чарльз Дарвин, умели подчинить всю свою жизнь достижению главных целей. Но свой рабочий день они тщательно дозировали.

Так, Дарвин брался за работу в 8 утра после завтрака и утренней прогулки, работал строго полтора часа. После этого час тратил на чтение почты и писание писем. Затем в 10:30 возвращался к науке, иногда проводил эксперименты и наблюдения в птичнике или оранжерее. К полудню он считал, что поработал на сегодня достаточно, и отправлялся на долгую прогулку — не менее часа. Затем перекусывал и опять брался за письма. В три часа дня ложился вздремнуть на часок, потом снова гулял, затем возвращался в кабинет и работал до полшестого, когда всех звали на обед. В таком режиме Дарвин создал 19 книг, в том числе самый знаменитый свой труд «Происхождение видов». Его трудовой день состоял из трёх периодов по полтора часа. Если бы в наше время так работал университетский профессор, договор с ним не продлили бы, а если бы таким был рабочий график сотрудника какой-либо компании, его уволили бы за леность через неделю.

Анри Пуанкаре, выдающийся французский математик, создал 30 книг и полтысячи статей в самых разных областях математики, физики, астрономии и философии. Одновременно он преподавал в Сорбонне, участвовал в разработке концепции часовых поясов, консультировал развитие железных дорог на севере Франции, занимал пост главного инспектора шахт (по образованию он горный инженер). Французский психиатр Эдуар Тулуз исследовал его манеру работы. Пуанкаре очень чётко выдерживал график: работал с 10 до полудня и потом с 5 до 7 часов.

Ведущий английский математик первой половины ХХ века Годфри Харди начинал день с неторопливого завтрака и чтения спортивных отделов газет, затем с 9 до часу погружался в мир математики. После ланча гулял и играл в теннис. Харди считал, что 4—4,5 часа в сутки — предел продуктивной работы для математика.

Другой выдающийся английский математик, Джон Литтлвуд, полагал, что математик может работать с серьёзной концентрацией на проблемах не более 4—5 часов в день, с перерывами каждый час, желательно — c прогулками.

В середине прошлого века два американских психолога изучили рабочие графики сотрудников Технологического института в Иллинойсе и получили кривую зависимости продуктивности научной работы (выраженной в количестве опубликованных статей) от продолжительности рабочего времени за неделю. Кривая быстро растёт при увеличении рабочих часов до 20 в неделю, затем начинает падать. Учёные, трудившиеся 25 часов в неделю, оказались не более продуктивны, чем работавшие всего 5 часов. Те, кто проводил на рабочем месте 35 часов в неделю, были вдвое менее продуктивны, чем работавшие в неделю 20 часов. При дальнейшем росте усидчивости наблюдался некоторый рост результатов: работавшие 50 часов в неделю добивались уровня «пятичасовых». А наименее результативными были те, кто трудился по 60 часов и более в неделю.

В 80-х годах ХХ века шведский психолог Андерс Эрикссон исследовал расписание занятий юных скрипачей в Берлинской школе искусств (см. «Наука и жизнь» № 8, 2016 г., статья «Повторенье — мать ученья?»), а затем, через несколько лет после выпуска из школы, интересовался их творческой судьбой. Оказалось, что самые успешные скрипачи, достигшие мировой известности, в юности занимались несколько раз в день по 80—90 минут с перерывами между уроками по полчаса, что в сумме давало около 4 часов занятий в день. Любопытно, что, в отличие от просто хороших учеников, лучшие ещё и больше отдыхали. Они спали примерно на час в сутки больше за счёт дневного сна, а тренировались с утра и второй раз — вечером.

Те же закономерности характерны для многих творческих личностей. Так, Диккенс трудился, по словам его сына, «в режиме банковского клерка»: с 9 до 2 часов дня, с перерывом на ланч. Сомерсет Моэм — 4 часа в день, до часа дня. Габриэль Гарсиа Маркес работал за письменным столом 5 часов ежедневно.

Разумеется, это не значит, что после 4—5 часов работы такие люди выкидывают из головы всякую мысль о своём призвании. Наверняка и учёным и писателям продуктивные идеи приходили и на прогулке, и за обедом, а иногда даже во сне. И Резерфорд считал отдельными категориями время на работу и время подумать. Но уметь организовать свой рабочий день так, чтобы труд был по силам и в удовольствие, — вот в чём секрет.

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

Источник https://www.nkj.ru/archive/articles/32436/ журнал "Наука и жизнь" №11 2017 год.

Рассказывают, что Резерфорд однажды, зайдя в лабораторию поздно вечером, нашёл там одного из своих учеников за работой. На вопрос руководителя, как долго он тут сидит, тот ответил, что работает с самого утра и таков его рабочий график каждый день. На что великий физик спросил:

— А когда же вы думаете?

Распространено представление о необыкновенном трудолюбии и упорстве знаменитостей, добившихся выдающихся результатов в своей сфере деятельности. Действительно, такие исторические фигуры, как Чарльз Диккенс, Анри Пуанкаре, Чарльз Дарвин, умели подчинить всю свою жизнь достижению главных целей. Но свой рабочий день они тщательно дозировали.

Так, Дарвин брался за работу в 8 утра после завтрака и утренней прогулки, работал строго полтора часа. После этого час тратил на чтение почты и писание писем. Затем в 10:30 возвращался к науке, иногда проводил эксперименты и наблюдения в птичнике или оранжерее. К полудню он считал, что поработал на сегодня достаточно, и отправлялся на долгую прогулку — не менее часа. Затем перекусывал и опять брался за письма. В три часа дня ложился вздремнуть на часок, потом снова гулял, затем возвращался в кабинет и работал до полшестого, когда всех звали на обед. В таком режиме Дарвин создал 19 книг, в том числе самый знаменитый свой труд «Происхождение видов». Его трудовой день состоял из трёх периодов по полтора часа. Если бы в наше время так работал университетский профессор, договор с ним не продлили бы, а если бы таким был рабочий график сотрудника какой-либо компании, его уволили бы за леность через неделю.

Анри Пуанкаре, выдающийся французский математик, создал 30 книг и полтысячи статей в самых разных областях математики, физики, астрономии и философии. Одновременно он преподавал в Сорбонне, участвовал в разработке концепции часовых поясов, консультировал развитие железных дорог на севере Франции, занимал пост главного инспектора шахт (по образованию он горный инженер). Французский психиатр Эдуар Тулуз исследовал его манеру работы. Пуанкаре очень чётко выдерживал график: работал с 10 до полудня и потом с 5 до 7 часов.

Ведущий английский математик первой половины ХХ века Годфри Харди начинал день с неторопливого завтрака и чтения спортивных отделов газет, затем с 9 до часу погружался в мир математики. После ланча гулял и играл в теннис. Харди считал, что 4—4,5 часа в сутки — предел продуктивной работы для математика.

Другой выдающийся английский математик, Джон Литтлвуд, полагал, что математик может работать с серьёзной концентрацией на проблемах не более 4—5 часов в день, с перерывами каждый час, желательно — c прогулками.

В середине прошлого века два американских психолога изучили рабочие графики сотрудников Технологического института в Иллинойсе и получили кривую зависимости продуктивности научной работы (выраженной в количестве опубликованных статей) от продолжительности рабочего времени за неделю. Кривая быстро растёт при увеличении рабочих часов до 20 в неделю, затем начинает падать. Учёные, трудившиеся 25 часов в неделю, оказались не более продуктивны, чем работавшие всего 5 часов. Те, кто проводил на рабочем месте 35 часов в неделю, были вдвое менее продуктивны, чем работавшие в неделю 20 часов. При дальнейшем росте усидчивости наблюдался некоторый рост результатов: работавшие 50 часов в неделю добивались уровня «пятичасовых». А наименее результативными были те, кто трудился по 60 часов и более в неделю.

В 80-х годах ХХ века шведский психолог Андерс Эрикссон исследовал расписание занятий юных скрипачей в Берлинской школе искусств (см. «Наука и жизнь» № 8, 2016 г., статья «Повторенье — мать ученья?»), а затем, через несколько лет после выпуска из школы, интересовался их творческой судьбой. Оказалось, что самые успешные скрипачи, достигшие мировой известности, в юности занимались несколько раз в день по 80—90 минут с перерывами между уроками по полчаса, что в сумме давало около 4 часов занятий в день. Любопытно, что, в отличие от просто хороших учеников, лучшие ещё и больше отдыхали. Они спали примерно на час в сутки больше за счёт дневного сна, а тренировались с утра и второй раз — вечером.

Те же закономерности характерны для многих творческих личностей. Так, Диккенс трудился, по словам его сына, «в режиме банковского клерка»: с 9 до 2 часов дня, с перерывом на ланч. Сомерсет Моэм — 4 часа в день, до часа дня. Габриэль Гарсиа Маркес работал за письменным столом 5 часов ежедневно.

Разумеется, это не значит, что после 4—5 часов работы такие люди выкидывают из головы всякую мысль о своём призвании. Наверняка и учёным и писателям продуктивные идеи приходили и на прогулке, и за обедом, а иногда даже во сне. И Резерфорд считал отдельными категориями время на работу и время подумать. Но уметь организовать свой рабочий день так, чтобы труд был по силам и в удовольствие, — вот в чём секрет.

Красного прилива цвет

29-08-2023 22:01

Источник https://www.nkj.ru/archive/articles/41334/ журнал "Наука и жизнь" №5, 2021

Автор - кандидат биологических наук Филипп Сапожников, Институт океанологии им. П. П. Ширшова РАН

О красных приливах бродит по миру множество слухов, написаны сотни книг и тысячи репортажей, их изучению посвящены многочисленные научные работы, степень детализации которых год от года растёт. И всё же суть этих явлений — а главное, причины их возникновения — пока не до конца ясны. Впрочем, это отражает не степень общей загадочности красных приливов, а скорее уровень системных наблюдений за жизнью в море по всему миру. Чем дальше продвигаются учёные в объяснении процессов, происходящих на солёных акваториях, чем разностороннее становятся подходы, тем больше открывается новых особенностей и деталей, к пониманию которых наука приходит лишь постепенно и с использованием комплекса самых разных методов.

Красный прилив у берегов Калифорнии, США. Фото: Kai Schumann/NOAA.

В море живут микроводоросли — как правило, одноклеточные или колониальные организмы, в различной степени способные добывать себе энергию для жизни с помощью фотосинтеза, а также путём усвоения готовой органической пищи. Большинство из них могут совмещать эти полезные свойства — в зависимости от условий среды обитания. Если микроводорослей, населяющих толщу воды, где-то становится очень много, то учёные и другие наблюдатели говорят об их цветении. В тех случаях, когда такое массовое развитие водорослей несёт опасность для остальных обитателей моря и — разностепенно — для человека, его называют вредоносным цветением водорослей (или harmful algal bloom). Частный случай вредоносного цветения водорослей — красный прилив: результат быстрого и весьма активного размножения в приповерхностном слое моря микроводорослей из числа динофлагеллят и/или диатомей, при котором концентрация их клеток в литре воды может достигать сотен тысяч и даже миллионов. При этом вода на пространствах, охватывающих десятки и сотни километров, окрашивается обширными пятнами в красный, бурый, зеленовато-голубой, желтоватый или золотистый цвета — в зависимости от того, какой из видов расплодился в составе облаков цветения особенно массово. Состав пигментов и их сочетание в хлоропластах разных видов микроводорослей, да и сама концентрация хлоропластов внутри их клеток неодинаковы — оттого будет различаться и общая окраска цветения.

Если охватить это явление взглядом целиком — например, из окна самолёта, с большой высоты, или же на спутниковом снимке высокого разрешения, сделанном с учётом флуоресценции фотосинтетических пигментов (например, хлорофилла а) на поверхности моря, то становится хорошо видно, что пятна цветения разной интенсивности вырисовываются струями течений: в форме завитков, грибов с распростёртыми и закрученными шляпками или извилистых жил. Такая картина говорит о том, что цветение переносится движением вод и cвязано c характеристиками отдельных водных масс, например с концентрацией соединений азота, фосфора и железа в отдельных струях течений.

Красный прилив у берегов Анголы. Фото: ESA.

Конечно же, для развития цветения микроводорослям нужны ресурсы, и это не только солнечный свет, вода и растворённый в ней СО2: необходимы ещё питательные вещества. И для динофлагеллят, и для диатомей хорошим ресурсом для роста служат фосфаты и нитраты, а стимулом к массовому размножению зачастую выступают ионы железа. Поэтому, если где-то в море имел место апвеллинг — сезонный или эпизодический подъём глубинных вод, богатых азотом, фосфором и другими биогенными веществами, то микроводорослям уже есть на чём расти. Добавим к этому тихую погоду (допустим, после сильных штормов или урагана), прогрев поверхностных вод и лёгкий ветер, и получим минимальный комплекс условий для формирования цветения. Иногда ему способствует и изменение солёности.

Если же ветра и течения приносят разрастающиеся пятна цветения к берегам, то здесь их встречают поля высоких концентраций биогенов, пришедших в море с водами суши: с дождевым стоком, со сточными водами человеческих поселений, а также с речными водами, приносящими удобрения с полей сельхозугодий и просто с лужаек и газонов, где заботливые хозяева активно вносят их в почву. Здесь, у берега, цветение развивается ещё более бурно, достигая тех самых концентраций в миллионы клеток на литр. И становится вредоносным, обретая статус красного прилива. К этому располагает ещё одна цепочка явлений: нагонный ветерок собирает клетки микроводорослей густыми полями вдоль берегов, плотность их пятен стремительно растёт и их влияние наЧитать далее...

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

Источник https://www.nkj.ru/archive/articles/41334/ журнал "Наука и жизнь" №5, 2021

Автор - кандидат биологических наук Филипп Сапожников, Институт океанологии им. П. П. Ширшова РАН

О красных приливах бродит по миру множество слухов, написаны сотни книг и тысячи репортажей, их изучению посвящены многочисленные научные работы, степень детализации которых год от года растёт. И всё же суть этих явлений — а главное, причины их возникновения — пока не до конца ясны. Впрочем, это отражает не степень общей загадочности красных приливов, а скорее уровень системных наблюдений за жизнью в море по всему миру. Чем дальше продвигаются учёные в объяснении процессов, происходящих на солёных акваториях, чем разностороннее становятся подходы, тем больше открывается новых особенностей и деталей, к пониманию которых наука приходит лишь постепенно и с использованием комплекса самых разных методов.

Красный прилив у берегов Калифорнии, США. Фото: Kai Schumann/NOAA.

В море живут микроводоросли — как правило, одноклеточные или колониальные организмы, в различной степени способные добывать себе энергию для жизни с помощью фотосинтеза, а также путём усвоения готовой органической пищи. Большинство из них могут совмещать эти полезные свойства — в зависимости от условий среды обитания. Если микроводорослей, населяющих толщу воды, где-то становится очень много, то учёные и другие наблюдатели говорят об их цветении. В тех случаях, когда такое массовое развитие водорослей несёт опасность для остальных обитателей моря и — разностепенно — для человека, его называют вредоносным цветением водорослей (или harmful algal bloom). Частный случай вредоносного цветения водорослей — красный прилив: результат быстрого и весьма активного размножения в приповерхностном слое моря микроводорослей из числа динофлагеллят и/или диатомей, при котором концентрация их клеток в литре воды может достигать сотен тысяч и даже миллионов. При этом вода на пространствах, охватывающих десятки и сотни километров, окрашивается обширными пятнами в красный, бурый, зеленовато-голубой, желтоватый или золотистый цвета — в зависимости от того, какой из видов расплодился в составе облаков цветения особенно массово. Состав пигментов и их сочетание в хлоропластах разных видов микроводорослей, да и сама концентрация хлоропластов внутри их клеток неодинаковы — оттого будет различаться и общая окраска цветения.

Если охватить это явление взглядом целиком — например, из окна самолёта, с большой высоты, или же на спутниковом снимке высокого разрешения, сделанном с учётом флуоресценции фотосинтетических пигментов (например, хлорофилла а) на поверхности моря, то становится хорошо видно, что пятна цветения разной интенсивности вырисовываются струями течений: в форме завитков, грибов с распростёртыми и закрученными шляпками или извилистых жил. Такая картина говорит о том, что цветение переносится движением вод и cвязано c характеристиками отдельных водных масс, например с концентрацией соединений азота, фосфора и железа в отдельных струях течений.

Красный прилив у берегов Анголы. Фото: ESA.

Конечно же, для развития цветения микроводорослям нужны ресурсы, и это не только солнечный свет, вода и растворённый в ней СО2: необходимы ещё питательные вещества. И для динофлагеллят, и для диатомей хорошим ресурсом для роста служат фосфаты и нитраты, а стимулом к массовому размножению зачастую выступают ионы железа. Поэтому, если где-то в море имел место апвеллинг — сезонный или эпизодический подъём глубинных вод, богатых азотом, фосфором и другими биогенными веществами, то микроводорослям уже есть на чём расти. Добавим к этому тихую погоду (допустим, после сильных штормов или урагана), прогрев поверхностных вод и лёгкий ветер, и получим минимальный комплекс условий для формирования цветения. Иногда ему способствует и изменение солёности.

Если же ветра и течения приносят разрастающиеся пятна цветения к берегам, то здесь их встречают поля высоких концентраций биогенов, пришедших в море с водами суши: с дождевым стоком, со сточными водами человеческих поселений, а также с речными водами, приносящими удобрения с полей сельхозугодий и просто с лужаек и газонов, где заботливые хозяева активно вносят их в почву. Здесь, у берега, цветение развивается ещё более бурно, достигая тех самых концентраций в миллионы клеток на литр. И становится вредоносным, обретая статус красного прилива. К этому располагает ещё одна цепочка явлений: нагонный ветерок собирает клетки микроводорослей густыми полями вдоль берегов, плотность их пятен стремительно растёт и их влияние на

Июнь в городском парке Фюрта

03-07-2023 22:06

Городской парк Фюрта (пригород Нюрнберга) в июне выглядит особенно очаровательно. Этот парк, заложенный в 1951 году к выставке садоводства, раскинулся вдоль реки Пегниц. Парк находится на двух уровнях. Внизу на пойме ближе к реке расположены лужайки, детские площадки, пруд с утками и черепахами и, конечно, живописные деревья.

Выше, на надпойменной террасе взор услаждают фонтаны и цветники.

Большой бук

У входа в парк стоит небольшая протестантская церковь Воскресения Христова, построенная в 1825 году. Возле неё растет огромный бук-патриарх, да не простой, а плакучий. Плакучие деревья мы видели и знаем - ивы, березы... Но вряд ли кто знает, что плакучими бывают буки.

Розарий

В парке особенно хороши розы, у которых в июне самый пик цветения.

Городской парк Фюрта (пригород Нюрнберга) в июне выглядит особенно очаровательно. Этот парк, заложенный в 1951 году к выставке садоводства, раскинулся вдоль реки Пегниц. Парк находится на двух уровнях. Внизу на пойме ближе к реке расположены лужайки, детские площадки, пруд с утками и черепахами и, конечно, живописные деревья.

Выше, на надпойменной террасе взор услаждают фонтаны и цветники.

Большой бук

У входа в парк стоит небольшая протестантская церковь Воскресения Христова, построенная в 1825 году. Возле неё растет огромный бук-патриарх, да не простой, а плакучий. Плакучие деревья мы видели и знаем - ивы, березы... Но вряд ли кто знает, что плакучими бывают буки.

Розарий

В парке особенно хороши розы, у которых в июне самый пик цветения.

Интересная книга "Знакомство с Германией, или Путешествие с волшебной кошкой"

17-05-2023 22:07

https://vk.com/doc143790965...zUHZC9fJZg

Книга Елена Архангельская "Знакомство с Германией, или Путешествие с волшебной кошкой" - это увлекательный и познавательный рассказ об истории Германии, её достопримечательностях, а также – о дружбе с Россией и о том, что их объединяет, в легкодоступной форме для детей и их родителей. Для изучения немецкого языка текст в книге дан параллельно на двух языках. Левая колонка на русском языке, а правая - на немецком. В конце книги список полезной литературы, на которую стоит обратить внимание.

По вышеуказанной ссылке книгу можно скачать полностью и бесплатно.

комментарии: 1

понравилось!

вверх^

к полной версии

Книга Елена Архангельская "Знакомство с Германией, или Путешествие с волшебной кошкой" - это увлекательный и познавательный рассказ об истории Германии, её достопримечательностях, а также – о дружбе с Россией и о том, что их объединяет, в легкодоступной форме для детей и их родителей. Для изучения немецкого языка текст в книге дан параллельно на двух языках. Левая колонка на русском языке, а правая - на немецком. В конце книги список полезной литературы, на которую стоит обратить внимание.

По вышеуказанной ссылке книгу можно скачать полностью и бесплатно.

С ДНЁМ ПОБЕДЫ!

09-05-2023 20:54

Поздравляю с величайшим праздником — Днём Победы и желаю только мирных дней и добрых вестей, солнечного неба над головой и спокойствия в каждый дом. Цените мир, дорожите близкими, будьте благодарны нашим дедам, отдавшим свои жизни за нашу жизнь.

И ещё желаю вам никогда не падать духом и всегда помнить, что в этом мире всё можно преодолеть, если нет войны. Пусть у вас всегда будет самое прекрасное ощущение того, что есть жизнь со всеми ее прелестями, есть семья и любящие вас люди — цените каждый момент.

комментарии: 1

понравилось!

вверх^

к полной версии

комментарии: 1

понравилось!

вверх^

к полной версии

Поздравляю с величайшим праздником — Днём Победы и желаю только мирных дней и добрых вестей, солнечного неба над головой и спокойствия в каждый дом. Цените мир, дорожите близкими, будьте благодарны нашим дедам, отдавшим свои жизни за нашу жизнь.

И ещё желаю вам никогда не падать духом и всегда помнить, что в этом мире всё можно преодолеть, если нет войны. Пусть у вас всегда будет самое прекрасное ощущение того, что есть жизнь со всеми ее прелестями, есть семья и любящие вас люди — цените каждый момент.

Врачи ошибаются? Когнитивные ошибки в медицине

24-03-2023 23:02

Источник: https://cmtscience.ru/article/vrachioshibautsya-kognitivnye-oshibki-v-medicine

Переводчик: Татьяна Архарова

Редактор: Вероника Рис

Первоисточник: Cognitive errors in medicine: The common errors

Когнитивные способности человека очень сложны. И мы с вами подвержены огромному количеству ошибок и предубеждений, которые искажают наше понимание реальности.

В этой статье собраны часто встречающиеся когнитивные искажения в сфере медицины, а также ошибки, которые влияют на нашу повседневную жизнь.

Ошибка представления

Врач убеждает сам себя в истинности предположения о диагнозе, не пытаясь рассмотреть альтернативы. Например, если у человека болит голова, врач с большей вероятностью поставит наиболее распространённый при таких симптомах диагноз, а не сделает люмбальную пункцию, чтобы исключить субарахноидальное кровоизлияние. Точно так же, одышка пациентки может восприниматься врачом как простое беспокойство, а не лёгочная эмболия.

Ошибка имеющихся данных

Вера врача в то, что имеющихся данных клинико-лабораторных методов исследования не достаточно для того, чтобы поставить пациенту диагноз. Примером такой ошибки может быть нерациональное и частое использование компьютерной томографии.

Эффект неоднозначности

Среди некоторых врачей существует тенденция ставить наиболее вероятные диагнозы. Например, у пациента лихорадка и боли в суставах после круиза по Карибскому морю. Доктор ставит диагноз «грипп». Конечно же, он слышал и о лихорадке чикунгунье. Тем не менее врач не знает, насколько часто встречается данный вирус и не имеет тестов для проверки диагноза, в конечном итоге предпочтение отдаёт диагнозу «грипп».

«Якорные ошибки»

Врач настаивает на диагнозе, поставленном после первого осмотра, даже когда имеются несовместимые и противоречивые данные.

Ещё бывает так, что один врач поставил неверный диагноз, а затем этот диагноз воспринимается другими врачами как данность и не пересматривается.

Эффект предвзятости

Врач видит то, что хочет видеть, его мышление сформировано ожиданиями. Например, бездомного нашли без сознания, ранее он употреблял наркотики. Врач предполагает, что это передозировка, хотя на самом деле у пациента может быть тяжёлая гипогликемия.

Источник: https://cmtscience.ru/article/vrachioshibautsya-kognitivnye-oshibki-v-medicine

Переводчик: Татьяна Архарова

Редактор: Вероника Рис

Первоисточник: Cognitive errors in medicine: The common errors

Когнитивные способности человека очень сложны. И мы с вами подвержены огромному количеству ошибок и предубеждений, которые искажают наше понимание реальности.

В этой статье собраны часто встречающиеся когнитивные искажения в сфере медицины, а также ошибки, которые влияют на нашу повседневную жизнь.

Ошибка представления

Врач убеждает сам себя в истинности предположения о диагнозе, не пытаясь рассмотреть альтернативы. Например, если у человека болит голова, врач с большей вероятностью поставит наиболее распространённый при таких симптомах диагноз, а не сделает люмбальную пункцию, чтобы исключить субарахноидальное кровоизлияние. Точно так же, одышка пациентки может восприниматься врачом как простое беспокойство, а не лёгочная эмболия.

Ошибка имеющихся данных

Вера врача в то, что имеющихся данных клинико-лабораторных методов исследования не достаточно для того, чтобы поставить пациенту диагноз. Примером такой ошибки может быть нерациональное и частое использование компьютерной томографии.

Эффект неоднозначности

Среди некоторых врачей существует тенденция ставить наиболее вероятные диагнозы. Например, у пациента лихорадка и боли в суставах после круиза по Карибскому морю. Доктор ставит диагноз «грипп». Конечно же, он слышал и о лихорадке чикунгунье. Тем не менее врач не знает, насколько часто встречается данный вирус и не имеет тестов для проверки диагноза, в конечном итоге предпочтение отдаёт диагнозу «грипп».

«Якорные ошибки»

Врач настаивает на диагнозе, поставленном после первого осмотра, даже когда имеются несовместимые и противоречивые данные.

Ещё бывает так, что один врач поставил неверный диагноз, а затем этот диагноз воспринимается другими врачами как данность и не пересматривается.

Эффект предвзятости

Врач видит то, что хочет видеть, его мышление сформировано ожиданиями. Например, бездомного нашли без сознания, ранее он употреблял наркотики. Врач предполагает, что это передозировка, хотя на самом деле у пациента может быть тяжёлая гипогликемия.

Что наука знает об иммунитете: врожденный, адаптивный и не только

19-03-2023 22:49

Правда и мифы об устройстве и работе иммунитета

Источник https://postnauka.ru/longreads/157267

Иммунитет — сложная, многокомпонентная система, и далеко не каждый понимает, как именно она работает. Недостаток знаний о принципах работы иммунитета нередко приводит нас к формированию магического мышления: мы стремимся иммунитет укрепить, используем термин «слабый иммунитет», при этом в действительности оказывается, что такие представления бессмысленны и даже опасны. Что такое иммунитет и как он устроен, ПостНаука узнала у доктора биологических наук, профессора, заведующего лабораторией иммуногенетики Центрального научно-исследовательского института туберкулеза РАМН Александра Апта.

Это база

Иммунитет — очень древняя эволюционная система, которая возникла в живой природе до разделения растений и животных на царства, поскольку и у растений есть своя система иммунитета, и она также есть у животных. Главная функция иммунитета — защита от вторжения извне, то есть от вирусов, бактерий, грибов и не только [1].

При этом весь иммунитет можно условно разделить на врожденный и адаптивный, или приобретенный [2]. Различаются они по простому критерию. Врожденный иммунитет не требует обучения иммунной системы: она, увидев чужое, немедленно реагирует. Для этого у врожденного иммунитета есть рецепторный аппарат, который существует с момента эмбрионального развития хозяина. Но у врожденного иммунитета нет или почти нет функции памяти, поэтому на любое новое вторжение она будет отвечать так же, как на предыдущее. То есть врожденный иммунитет не очень разнообразен и часто неспецифичен.

Эволюционно появление врожденного иммунитета, скорее всего, связано с питанием: питание одноклеточных организмов — это фагоцитоз, то есть процесс, который и является базовым элементом врожденного иммунитета.

По мере того, как возникало разнообразие в виде многоклеточности организмов и эволюционирования патогенов, появилась потребность в более тонких регуляторных настройках. Так начал формирование адаптивный иммунитет, который носит свое имя вполне оправданно: это означает, что такой иммунитет адаптируется к вторжению паразита. Первый раз реакция протекает медленно и слабо, а при повторных контактах иммунитет обучен, его рецепторы настроены на конкретный вид вторжения, и организм борется сильнее и эффективнее. Для этого существует рецепторный аппарат, который устроен гораздо более сложно, чем в первом случае.

Правда и мифы об устройстве и работе иммунитета

Источник https://postnauka.ru/longreads/157267

Иммунитет — сложная, многокомпонентная система, и далеко не каждый понимает, как именно она работает. Недостаток знаний о принципах работы иммунитета нередко приводит нас к формированию магического мышления: мы стремимся иммунитет укрепить, используем термин «слабый иммунитет», при этом в действительности оказывается, что такие представления бессмысленны и даже опасны. Что такое иммунитет и как он устроен, ПостНаука узнала у доктора биологических наук, профессора, заведующего лабораторией иммуногенетики Центрального научно-исследовательского института туберкулеза РАМН Александра Апта.

Это база

Иммунитет — очень древняя эволюционная система, которая возникла в живой природе до разделения растений и животных на царства, поскольку и у растений есть своя система иммунитета, и она также есть у животных. Главная функция иммунитета — защита от вторжения извне, то есть от вирусов, бактерий, грибов и не только [1].

При этом весь иммунитет можно условно разделить на врожденный и адаптивный, или приобретенный [2]. Различаются они по простому критерию. Врожденный иммунитет не требует обучения иммунной системы: она, увидев чужое, немедленно реагирует. Для этого у врожденного иммунитета есть рецепторный аппарат, который существует с момента эмбрионального развития хозяина. Но у врожденного иммунитета нет или почти нет функции памяти, поэтому на любое новое вторжение она будет отвечать так же, как на предыдущее. То есть врожденный иммунитет не очень разнообразен и часто неспецифичен.

Эволюционно появление врожденного иммунитета, скорее всего, связано с питанием: питание одноклеточных организмов — это фагоцитоз, то есть процесс, который и является базовым элементом врожденного иммунитета.

По мере того, как возникало разнообразие в виде многоклеточности организмов и эволюционирования патогенов, появилась потребность в более тонких регуляторных настройках. Так начал формирование адаптивный иммунитет, который носит свое имя вполне оправданно: это означает, что такой иммунитет адаптируется к вторжению паразита. Первый раз реакция протекает медленно и слабо, а при повторных контактах иммунитет обучен, его рецепторы настроены на конкретный вид вторжения, и организм борется сильнее и эффективнее. Для этого существует рецепторный аппарат, который устроен гораздо более сложно, чем в первом случае.

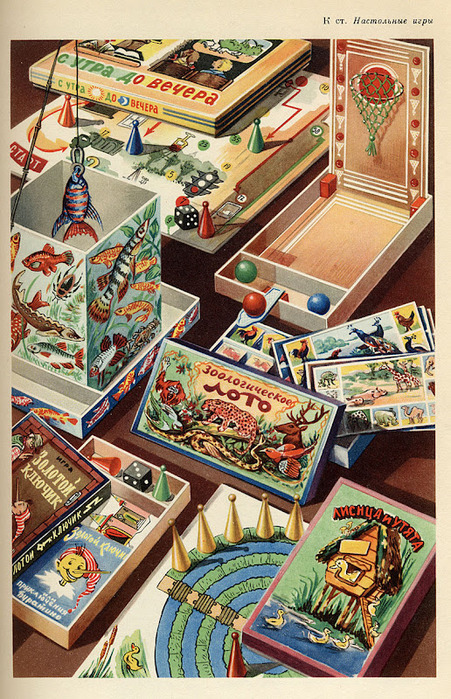

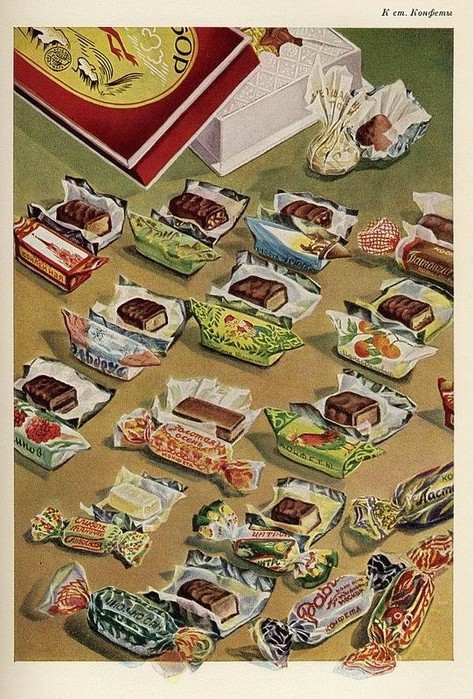

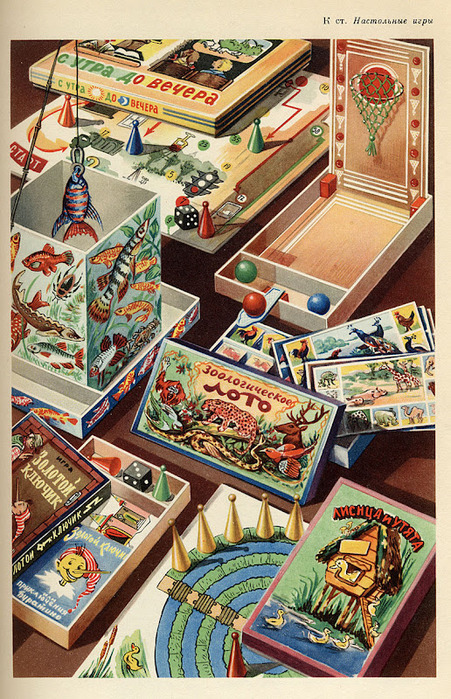

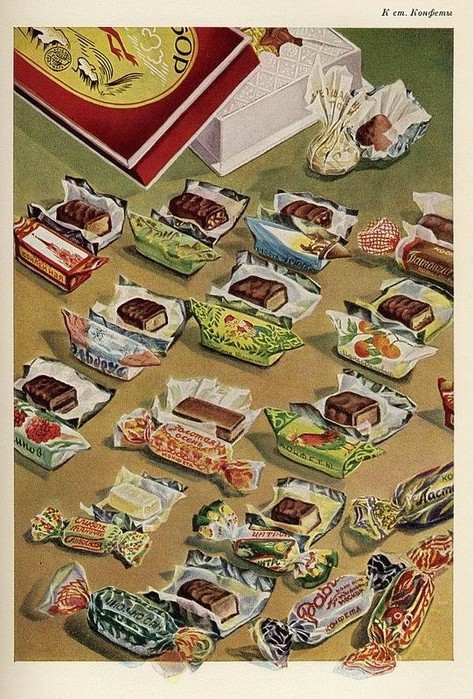

Советский "Товарный словарь" 1956-1961 годов в 9 томах

28-01-2023 22:55

Уникальный 9-томный "Товарный словарь" 1956-1961 годов - очень интересная советская иллюстрированная энциклопедия в стиле БСЭ под общей редакцией И.А.Пугачева с цветными и черно-белыми иллюстрациями. Словарь был предназначен для работников советской торговли (скорее всего для руководящих работников) и представляет собой каталог, в котором подробно описан весь ассортимент товаров народного потребления, выпускаемых в то время советской промышленностью (включая опытные образцы, которые впоследствии могли быть выпущены в массовых количествах, а могли в дальнейшем не выпускаться).

Цветные иллюстрации (на вклейках) напоминают цветные иллюстрации из "Книги о вкусной и здоровой пище" тех же времен издания.

В последний том вошли статьи, не успевшие попасть в ранее выпущенные тома.

Радующие глаз картинки из словаря иллюстрируют гастрономическое и товарное изобилие СССР лишь на бумаге, в реальности многие товары были недоступны большинству советских людей из-за дефицита или дороговизны.

Этот словарь - интересная экскурсия как для людей старшего поколения, которая напомнит их юность и молодость, так и для молодых людей, которые могут окунуться в далёкое прошлое.

В центре картинки к статье "Эмалевые художественные изделия" показана ваза цвета морской волны с розовыми цветами и характерными тонкими металлическими линиями в виде облачков. Эта техника изготовления называется "клуазоне". Такие латунные вазы и другие изделия (солонки, чайницы, миски) с типичным для клуазоне узором в виде облачков делали тогда и делают сегодня в Китае. Но в Союзе такие вазы никогда не делали.

По этим ссылкам эти интересные книги можно скачать прямо и быстро, бесплатно, без СМС, регистрации и прочих заморочек.

1 том https://vk.com/doc3260116_626148394?hash=4195f1fe223bdc0782

2 том https://vk.com/doc3260116_626148368?hash=6498d9ed356f2d0039

3 том https://vk.com/doc3260116_626148420?hash=675d55b84f8e4e08c3

4 том https://vk.com/doc3260116_626148437?hash=bcb335cae0ab61c054

5 том https://vk.com/doc3260116_626148448?hash=8609b222e29947d9bb

6 том https://vk.com/doc3260116_626148452?hash=f8fabdcf51fcd87395

7 том https://vk.com/doc3260116_626148405?hash=a0c00f580e28f81372

8 том https://vk.com/doc3260116_626148445?hash=fbe6da3f6e0948c4b9

9 том https://vk.com/doc3260116_626148456?hash=1bb3a34d7b8ec331d3

Выше и ниже некоторые цветные иллюстрации из "Торгового словаря"

Уникальный 9-томный "Товарный словарь" 1956-1961 годов - очень интересная советская иллюстрированная энциклопедия в стиле БСЭ под общей редакцией И.А.Пугачева с цветными и черно-белыми иллюстрациями. Словарь был предназначен для работников советской торговли (скорее всего для руководящих работников) и представляет собой каталог, в котором подробно описан весь ассортимент товаров народного потребления, выпускаемых в то время советской промышленностью (включая опытные образцы, которые впоследствии могли быть выпущены в массовых количествах, а могли в дальнейшем не выпускаться).

Цветные иллюстрации (на вклейках) напоминают цветные иллюстрации из "Книги о вкусной и здоровой пище" тех же времен издания.

В последний том вошли статьи, не успевшие попасть в ранее выпущенные тома.

Радующие глаз картинки из словаря иллюстрируют гастрономическое и товарное изобилие СССР лишь на бумаге, в реальности многие товары были недоступны большинству советских людей из-за дефицита или дороговизны.

Этот словарь - интересная экскурсия как для людей старшего поколения, которая напомнит их юность и молодость, так и для молодых людей, которые могут окунуться в далёкое прошлое.

В центре картинки к статье "Эмалевые художественные изделия" показана ваза цвета морской волны с розовыми цветами и характерными тонкими металлическими линиями в виде облачков. Эта техника изготовления называется "клуазоне". Такие латунные вазы и другие изделия (солонки, чайницы, миски) с типичным для клуазоне узором в виде облачков делали тогда и делают сегодня в Китае. Но в Союзе такие вазы никогда не делали.

По этим ссылкам эти интересные книги можно скачать прямо и быстро, бесплатно, без СМС, регистрации и прочих заморочек.

1 том https://vk.com/doc3260116_626148394?hash=4195f1fe223bdc0782

2 том https://vk.com/doc3260116_626148368?hash=6498d9ed356f2d0039

3 том https://vk.com/doc3260116_626148420?hash=675d55b84f8e4e08c3

4 том https://vk.com/doc3260116_626148437?hash=bcb335cae0ab61c054

5 том https://vk.com/doc3260116_626148448?hash=8609b222e29947d9bb

6 том https://vk.com/doc3260116_626148452?hash=f8fabdcf51fcd87395

7 том https://vk.com/doc3260116_626148405?hash=a0c00f580e28f81372

8 том https://vk.com/doc3260116_626148445?hash=fbe6da3f6e0948c4b9

9 том https://vk.com/doc3260116_626148456?hash=1bb3a34d7b8ec331d3

Выше и ниже некоторые цветные иллюстрации из "Торгового словаря"

Подснежники в начале января

11-01-2023 23:05

Эти подснежники я сфоткала 7 января этого 2023 года. В конце декабря в Германии резко потеплело. 31 декабря максимальная температура в Нюрнберге достигла +16°С. А на первой неделе этого года температура держалась около +10°С. Вот подснежники и выскочили.

А центральном регионе России наступили экстремальные морозы. Видимо, именно там находится тот волчий хвост, который должен мёрзнуть согласно желаниям некоторых людей.

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

Эти подснежники я сфоткала 7 января этого 2023 года. В конце декабря в Германии резко потеплело. 31 декабря максимальная температура в Нюрнберге достигла +16°С. А на первой неделе этого года температура держалась около +10°С. Вот подснежники и выскочили.

А центральном регионе России наступили экстремальные морозы. Видимо, именно там находится тот волчий хвост, который должен мёрзнуть согласно желаниям некоторых людей.

С Новым 2023 Годом!

31-12-2022 22:12

Поздравляю друзей, читателей и просто гостей моего дневника с наступающим Новым годом!

Хочу пожелать всем добрым людям никогда не терять надежду, верить в добро, любить и не терять родных и близких людей, крепкого всем здоровья, весёлого настроения, огромного счастья, благосостояния, мирного неба над головой. Пусть сбудутся самые заветные мечты, а душа поёт и радуется каждому новому дню.

Счастливого года, здоровья, удачи,

Чтоб всё получалось и жили богаче,

Успехом и радостью сопровождались,

Везенья во всём и чтоб не нуждались,

Добро бумерангом чтоб возвращалось,

Беда - отводилась, зло - не встречалось,

Желания чтобы всегда воплощались,

Мечты парили, осуществлялись -

Чтоб мир, любовь и жизнь кипучая,

В букете растущего благополучия,

Улыбки и смех получали в ответ,

Год Новый по сути счастливый билет!

комментарии: 2

понравилось!

вверх^

к полной версии

комментарии: 2

понравилось!

вверх^

к полной версии

Поздравляю друзей, читателей и просто гостей моего дневника с наступающим Новым годом!

Хочу пожелать всем добрым людям никогда не терять надежду, верить в добро, любить и не терять родных и близких людей, крепкого всем здоровья, весёлого настроения, огромного счастья, благосостояния, мирного неба над головой. Пусть сбудутся самые заветные мечты, а душа поёт и радуется каждому новому дню.

Счастливого года, здоровья, удачи,

Чтоб всё получалось и жили богаче,

Успехом и радостью сопровождались,

Везенья во всём и чтоб не нуждались,

Добро бумерангом чтоб возвращалось,

Беда - отводилась, зло - не встречалось,

Желания чтобы всегда воплощались,

Мечты парили, осуществлялись -

Чтоб мир, любовь и жизнь кипучая,

В букете растущего благополучия,

Улыбки и смех получали в ответ,

Год Новый по сути счастливый билет!

Словарь ошибок русского языка

19-12-2022 21:29

maxima-library.org/componen...ib/b/57805

Аннотация

В этом словаре ошибок, совершаемых носителями русского языка, вы найдете не только имеющиеся во многих словарях указания на типичные огрехи, которые мы делаем в устной и письменной речи, но и наблюдения автора за характерными современными отклонениями от нормы на телевидении, на радио, в живом общении.

Этот словарь будет полезен тем, кто хочет избавиться от языковых ошибок, людям, небезразличным к русскому языку, учащимся и всем, кто дружит с книгой.

комментарии: 3

понравилось!

вверх^

к полной версии

Аннотация

В этом словаре ошибок, совершаемых носителями русского языка, вы найдете не только имеющиеся во многих словарях указания на типичные огрехи, которые мы делаем в устной и письменной речи, но и наблюдения автора за характерными современными отклонениями от нормы на телевидении, на радио, в живом общении.

Этот словарь будет полезен тем, кто хочет избавиться от языковых ошибок, людям, небезразличным к русскому языку, учащимся и всем, кто дружит с книгой.

Два типа цивилизации

20-11-2022 22:55

Статья большая и для умных людей. А те, кто не любит "много букв", могут пройти мимо.

Фрагмент из увлекательной и интересной книги Андрея Остальского "[Англия] Иностранец ее Величества" http://maxima-library.org/component/maxlib/b/283506

Но этот фрагмент не об Англии. Здесь сравниваются цивилизации, общества и менталитеты Запада и России.

"Почему Запад считает Россию не демократическим государством, а себя - носителем демократии всему миру?"

*****************

Остров Северная Германия

Василий Аксенов придумал «остров Крым», в котором, как на Тайване в китайском случае, уцелело капиталистическое общество западного типа. А мне вот пригрезился остров Северная Германия. Остров Ганзея.

Я умышленно беру эпитеты «морской» и «сухопутный» в кавычки. Как его ни называй, а суть в том, что тип цивилизации, замешанный прежде всего на торговле, строил свободное и правовое общество, а противоположный ему («сухопутный») имел в основе сильное централизованное государство и какую-нибудь мощную идеологию — свобода и права личности были там ни к чему.

Иметь широкий доступ к морю — это было условие необходимое, но недостаточное само по себе, чтобы создать «морской» тип. Необходимо было счастливое совпадение еще многих условий. Как и получилось в английском случае. Основатели Испании вестготы никак не могли приобрести склонность к торговле: им все время приходилось воевать с мусульманами. Испания родилась в борьбе и войне. Главный объединитель испанского государства — королевство Кастилия — почти не имело выхода к морю, а ведь именно оно определило и государственный строй, и идеологию, и нравы. Между тем были там и ростки «морского», торгового (особенно в будущей Португалии), но их задавили. Испания долгое время и в море продолжала то, что делала на суше: воевала и грабила, а не торговала.

Еще более вопиющие случаи имели место в Италии, чьи города-государства являлись прообразом чисто «морской» цивилизации, но проиграли в борьбе с «континенталами». Да и в Германии вспомним Ганзейскую лигу: уж что, кажется, может быть «морскее», а победила модель сугубо «сухопутная». Пруссия подчинила их себе, уничтожила ганзейство. Если бы в свое время произошло гигантское землетрясение, образовалась гигантская трещина, и север Германии отделил бы от континента пролив, то судьба немцев могла сложиться иначе.

В России, как ни странно, явные черты раннего формирования «морского» типа подавал Новгород — недаром он был «родственником», почти кузеном ганзейской семьи. Но Иван Грозный с ним быстренько разобрался.

Нидерланды сохранились во многом благодаря своему теснейшему союзу с той же Англией. Союз этот был настолько тесен, что кое у кого даже возникли некоторые основания считать две страны единым целым. И не даром именно голландцы дали Англии ее важнейшую династию.

Неслучайно, конечно, ярые сторонники «континентализма» неизменно объединяют англичан и голландцев в одну презренную «торгашескую» категорию, часто добавляя к ним еще и «безродных космополитов» (и тоже «торгашей») — евреев.

«Сухопутно-континентальный» тип неизменно видит себя как воплощение идеалов, претворенных в жизнь в сильном централизованном государстве. Объективно он складывался там, где сильная власть была необходима как субъект экономики, как ее главный двигатель. Государство в таких странах исторически должно было постоянно вмешиваться в перераспределение материальных ресурсов: товаров, денег, производительных сил. Своей высшей формы этот тип достиг в СССР и в национал-социалистической Германии.

«Морскому» типу нужна максимально возможная свобода (но не анархия — отсюда особое уважение к суду и к закону). Чем свободнее производитель, торговец и потребитель, тем успешнее развивается такое общество, при условии, что договоры соблюдаются, за чем и призвано следить государство. Характерная и крайне важная черта «морского» государства — консенсусный тип сбора налогов. Уже в Средневековье в Англии король не мог назначать их произвольно, а лишь проконсультировавшись с элитой общества, причем не только с аристократией, но и с городской буржуазией. Главная форма этой консультации — парламентаризм. Ведь парламент был необходим прежде всего для утверждения бюджета и определения налоговых ставок. Крайне важное производное от этой консультации — правовое государство, система так называемого общего права, как раз и регулирующая ответственность за уплату налогов и за соблюдение коллективных и частных договоров.

В «континентальном» же типе все наоборот. Суть его экономической системы сводится к государственной конфискации. Всесильное государство забирает произведенное обществом и перераспределяет его по своему усмотрению. Конфискация может быть тотальной, как в СССР, или частичной, как в Германии, но все равно она — основа устройства общества. В «сухопутной модели» источник права — монарх, вообще государство, высшая власть. Общественный консенсус не нужен, вернее, невозможен. Тут законЧитать далее...

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

Статья большая и для умных людей. А те, кто не любит "много букв", могут пройти мимо.

Фрагмент из увлекательной и интересной книги Андрея Остальского "[Англия] Иностранец ее Величества" http://maxima-library.org/component/maxlib/b/283506

Но этот фрагмент не об Англии. Здесь сравниваются цивилизации, общества и менталитеты Запада и России.

"Почему Запад считает Россию не демократическим государством, а себя - носителем демократии всему миру?"

*****************

Остров Северная Германия

Василий Аксенов придумал «остров Крым», в котором, как на Тайване в китайском случае, уцелело капиталистическое общество западного типа. А мне вот пригрезился остров Северная Германия. Остров Ганзея.

Я умышленно беру эпитеты «морской» и «сухопутный» в кавычки. Как его ни называй, а суть в том, что тип цивилизации, замешанный прежде всего на торговле, строил свободное и правовое общество, а противоположный ему («сухопутный») имел в основе сильное централизованное государство и какую-нибудь мощную идеологию — свобода и права личности были там ни к чему.

Иметь широкий доступ к морю — это было условие необходимое, но недостаточное само по себе, чтобы создать «морской» тип. Необходимо было счастливое совпадение еще многих условий. Как и получилось в английском случае. Основатели Испании вестготы никак не могли приобрести склонность к торговле: им все время приходилось воевать с мусульманами. Испания родилась в борьбе и войне. Главный объединитель испанского государства — королевство Кастилия — почти не имело выхода к морю, а ведь именно оно определило и государственный строй, и идеологию, и нравы. Между тем были там и ростки «морского», торгового (особенно в будущей Португалии), но их задавили. Испания долгое время и в море продолжала то, что делала на суше: воевала и грабила, а не торговала.

Еще более вопиющие случаи имели место в Италии, чьи города-государства являлись прообразом чисто «морской» цивилизации, но проиграли в борьбе с «континенталами». Да и в Германии вспомним Ганзейскую лигу: уж что, кажется, может быть «морскее», а победила модель сугубо «сухопутная». Пруссия подчинила их себе, уничтожила ганзейство. Если бы в свое время произошло гигантское землетрясение, образовалась гигантская трещина, и север Германии отделил бы от континента пролив, то судьба немцев могла сложиться иначе.

В России, как ни странно, явные черты раннего формирования «морского» типа подавал Новгород — недаром он был «родственником», почти кузеном ганзейской семьи. Но Иван Грозный с ним быстренько разобрался.

Нидерланды сохранились во многом благодаря своему теснейшему союзу с той же Англией. Союз этот был настолько тесен, что кое у кого даже возникли некоторые основания считать две страны единым целым. И не даром именно голландцы дали Англии ее важнейшую династию.

Неслучайно, конечно, ярые сторонники «континентализма» неизменно объединяют англичан и голландцев в одну презренную «торгашескую» категорию, часто добавляя к ним еще и «безродных космополитов» (и тоже «торгашей») — евреев.

«Сухопутно-континентальный» тип неизменно видит себя как воплощение идеалов, претворенных в жизнь в сильном централизованном государстве. Объективно он складывался там, где сильная власть была необходима как субъект экономики, как ее главный двигатель. Государство в таких странах исторически должно было постоянно вмешиваться в перераспределение материальных ресурсов: товаров, денег, производительных сил. Своей высшей формы этот тип достиг в СССР и в национал-социалистической Германии.

«Морскому» типу нужна максимально возможная свобода (но не анархия — отсюда особое уважение к суду и к закону). Чем свободнее производитель, торговец и потребитель, тем успешнее развивается такое общество, при условии, что договоры соблюдаются, за чем и призвано следить государство. Характерная и крайне важная черта «морского» государства — консенсусный тип сбора налогов. Уже в Средневековье в Англии король не мог назначать их произвольно, а лишь проконсультировавшись с элитой общества, причем не только с аристократией, но и с городской буржуазией. Главная форма этой консультации — парламентаризм. Ведь парламент был необходим прежде всего для утверждения бюджета и определения налоговых ставок. Крайне важное производное от этой консультации — правовое государство, система так называемого общего права, как раз и регулирующая ответственность за уплату налогов и за соблюдение коллективных и частных договоров.

В «континентальном» же типе все наоборот. Суть его экономической системы сводится к государственной конфискации. Всесильное государство забирает произведенное обществом и перераспределяет его по своему усмотрению. Конфискация может быть тотальной, как в СССР, или частичной, как в Германии, но все равно она — основа устройства общества. В «сухопутной модели» источник права — монарх, вообще государство, высшая власть. Общественный консенсус не нужен, вернее, невозможен. Тут закон

Правда ли, что Эйфелеву башню запрещено фотографировать ночью?

06-11-2022 22:37

Информация из очень хорошего сайта фактчекинга

Источник https://provereno.media/2021/05/11/pravda-li-chto-...eshheno-fotografirovat-nochju/

Автор Даниил Федкевич

Распространено мнение, что главную достопримечательность Парижа можно снимать только в дневное время. Мы проверили, соответствует ли это убеждение действительности.

Фото: Société d’Exploitation de la Tour Eiffel

Предостережения для путешественников, которые хотят запечатлеть детали своей поездки во французскую столицу, активно тиражируются в русскоязычном интернете. Их передают, в частности, туристические агентства и тематический портал «Рамблер / Путешествия». Подобное утверждение есть и в нескольких публикациях британского таблоида The Sun, со ссылкой на которые «новостью» в разные годы делились https://ria.ru/20200909/dostoprimechatelnosti-1576927440.html" target="_blank">РИА «Новости», балтийский интернет-портал Delfi, телеканал «Звезда» и сайт «Вести.Ru» — часть государственного холдинга ВГТРК.

324-метровая башня в центре Парижа была построена по проекту Гюстава Эйфеля ко Всемирной выставке 1889 года. Согласно французскому Кодексу об интеллектуальной собственности, Эйфелеву башню (как и любое другое сооружение) можно фотографировать без каких-либо ограничений независимо от времени суток, если впоследствии снимки не будут использованы в коммерческих целях. Это подтверждает и информация, опубликованная на официальном сайте компании, которая занимается использованием и сохранением знаменитого памятника.

Однако в тёмное время суток на Эйфелевой башне зажигают подсветку, которую установили в 1985 году. В отличие от самой достопримечательности, иллюминация не считается общественным достоянием, поэтому ночью фотографии можно делать только с разрешения управляющей компании. При этом на её сайте есть важная оговорка: «Виды Эйфелевой башни, снятые частными лицами для частного использования, не требуют предварительного согласования». В свою очередь, «профессионалы», желающие запечатлеть подсвеченную башню и впоследствии использовать изображение, например, на сувенирной продукции или рекламе, обязаны согласовать съёмку.

В эпоху социальных сетей «частное использование» фотографий зачастую подразумевает их публикацию в интернете. На этот счёт обычным туристам тоже можно не беспокоиться. Во-первых, как отметили авторы статьи 2014 года в Art Law Journal, отследить всех туристов с ночными фотографиями Эйфелевой башни в Instagram практически невозможно, а судиться с ними — просто невыгодно. Во-вторых и в-главных, сама управляющая компания в 2020 году на своём сайте сообщила, что делиться фотографиями можно без каких-либо ограничений. Более того, согласно судебной практике, даже профессиональные фотографы не обязаны запрашивать разрешение, если изображение подсвеченной башни — всего лишь часть пейзажа и носит «вспомогательный» характер.

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

Информация из очень хорошего сайта фактчекинга

Источник https://provereno.media/2021/05/11/pravda-li-chto-...eshheno-fotografirovat-nochju/

Автор Даниил Федкевич

Распространено мнение, что главную достопримечательность Парижа можно снимать только в дневное время. Мы проверили, соответствует ли это убеждение действительности.

Фото: Société d’Exploitation de la Tour Eiffel

Предостережения для путешественников, которые хотят запечатлеть детали своей поездки во французскую столицу, активно тиражируются в русскоязычном интернете. Их передают, в частности, туристические агентства и тематический портал «Рамблер / Путешествия». Подобное утверждение есть и в нескольких публикациях британского таблоида The Sun, со ссылкой на которые «новостью» в разные годы делились https://ria.ru/20200909/dostoprimechatelnosti-1576927440.html" target="_blank">РИА «Новости», балтийский интернет-портал Delfi, телеканал «Звезда» и сайт «Вести.Ru» — часть государственного холдинга ВГТРК.

324-метровая башня в центре Парижа была построена по проекту Гюстава Эйфеля ко Всемирной выставке 1889 года. Согласно французскому Кодексу об интеллектуальной собственности, Эйфелеву башню (как и любое другое сооружение) можно фотографировать без каких-либо ограничений независимо от времени суток, если впоследствии снимки не будут использованы в коммерческих целях. Это подтверждает и информация, опубликованная на официальном сайте компании, которая занимается использованием и сохранением знаменитого памятника.

Однако в тёмное время суток на Эйфелевой башне зажигают подсветку, которую установили в 1985 году. В отличие от самой достопримечательности, иллюминация не считается общественным достоянием, поэтому ночью фотографии можно делать только с разрешения управляющей компании. При этом на её сайте есть важная оговорка: «Виды Эйфелевой башни, снятые частными лицами для частного использования, не требуют предварительного согласования». В свою очередь, «профессионалы», желающие запечатлеть подсвеченную башню и впоследствии использовать изображение, например, на сувенирной продукции или рекламе, обязаны согласовать съёмку.

В эпоху социальных сетей «частное использование» фотографий зачастую подразумевает их публикацию в интернете. На этот счёт обычным туристам тоже можно не беспокоиться. Во-первых, как отметили авторы статьи 2014 года в Art Law Journal, отследить всех туристов с ночными фотографиями Эйфелевой башни в Instagram практически невозможно, а судиться с ними — просто невыгодно. Во-вторых и в-главных, сама управляющая компания в 2020 году на своём сайте сообщила, что делиться фотографиями можно без каких-либо ограничений. Более того, согласно судебной практике, даже профессиональные фотографы не обязаны запрашивать разрешение, если изображение подсвеченной башни — всего лишь часть пейзажа и носит «вспомогательный» характер.

Что желает знать каждый охотник?

18-10-2022 20:56

Источник https://nkj.ru/archive/articles/45147/ журнал "Наука и жизнь" №9, 2022

Автор Юрий Фролов

Наверняка любому из нас известен ответ на этот вопрос (Примечание Wild_Katze для тех, кто не знает: "Каждый Охотник Желает Знать, Где Сидит Фазан"), а заодно — порядок размещения цветов в спектре: красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий, фиолетовый. Бытует ещё и стишок с некоторым французским колоритом: «Как однажды Жак-звонарь городской сломал фонарь».

Известны рифмованные фразы, по числу букв в каждом слове которых можно вспомнить значение числа «пи». Например, из книги Я. И. Перельмана «Занимательная геометрия»:

Это я знаю и помню

прекрасно,

Пи многие знаки

мне лишни, напрасны.

Тут даётся 11 знаков после запятой, что слишком много для любых подсчётов. Для обычных вычислений достаточно помнить 2 знака после запятой (3,14), а для более точных — 4 знака (3,1416). Это значение Перельман предлагал запомнить с помощью фразы: «Что я знаю о кругах?» Правда, в век компьютеров и карманных калькуляторов «пи» мало кому приходится помнить. Тем не менее придумывание таких способов — занятная гимнастика для ума. Вот американский математик Артур Бенджамин предложил придать каждой цифре букву английского алфавита, составлять из них слова, а из слов — запоминающиеся фразы. Способ хорош тем, что позволяет закодировать словом и ноль, который впервые выскакивает в длинном «пи» на 32-м месте после запятой, а дальше появляется чаще.

Студенты-медики и биологи придумали для запоминания порядка черепно-мозговых нервов (они же черепные) фразу: Очнись, Зловещий Гробовщик, Бушует Тонус Организма, Лишая Собственный Язык Безмерной Доли Пессимизма. Это обонятельный, зрительный, глазодвигательный, блоковый, тройничный, отводящий, лицевой, слуховой (который, впрочем, сейчас чаще называют преддверно-улитковым), языкоглоточный, блуждающий, добавочный и подъязычный.

Немало перечней, нуждающихся в запоминании, и в астрономической науке.

Звёзды по их температуре делят на семь классов, обозначаемых латинскими буквами O, B, A, F, G, K и M. Такой странный, как бы случайный порядок букв объясняется тем, что сначала звёзды классифицировали по другим принципам, выделив 16 их классов, от А до Q, с пропуском буквы J, которую при не очень аккуратном написании легко спутать с I. Затем параметры светил уточнялись, приходилось не только переставлять их из одного класса в другой, но и менять порядок классов, соответственно температуре звёзд. А часть старых классов просто выкинули. В итоге современная классификация делит звёзды на 7 классов, от голубых с температурой более 30 000 К (класс O) до красных с температурой 2500—3800 К (класс M). Так вот, порядок звёздных классов запоминается по фразе «Один Бритый Англичанин Финики Жевал Как Морковь»: O, B, A, F, G, K, M. Но сами англичане используют фразу «Oh Be A Fine Girl Kiss Me».

Оставаясь в пределах астрономии, надо привести фразу для запоминания порядка планет Солнечной системы по мере их удаления от Солнца: «Мы ведь знаем, мама Юли села утром на пилюли». Это Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и Плутон.

Или другой вариант: «Можно вылететь за Марс, ювелирно свернув у нашей планеты».

В царской России гимназистов выручали стишки, позволяющие запомнить слова с буквой «ять», но для нас, к счастью, это уже не актуально.

Свои «волшебные фразы», обязательные для запоминания, есть у техников, проверяющих буквопечатающую аппаратуру. Исправность телетайпов, телеграфных аппаратов, принтеров и пишущих машинок проверяют предложением, содержащим все буквы русского алфавита: «В чащах юга жил-был цитрус? Да, но фальшивый экземпляръ!»Здесь не хватает буквы Ё, зато использованы ещё «старомодный» твёрдый знак и знаки препинания: вопросительный, восклицательный, запятая и дефис. Если не касаться этих знаков, но настаивать на Ё, вполне хватит предложения: «Съешь ещё этих мягких французских булок да выпей же чаю».

А вот фраза для проверки качества каналов связи и звукозаписывающей аппаратуры. Она составлена так, что даёт среднестатистическое для русского языка распределение частот и энергий звуковых колебаний: «Лермонтов спешит на свидание, тараня носом низкий потолок». Абсурдные фразы почему-то запоминаются легче всего.

Примечание Wild_Katze

Вот то самое стихотворение (отсюда https://www.philol.msu.ru/~rki/alphabet/bukva%20jat.html) с буквой "ять" (ѣ), которое учили гимназисты царской России:

Бѣлый, блѣдный, бѣдный бѣсъ

Убѣжалъ голодный въ лѣсъ.

Рѣзво по лѣсу он бѣгалъ,

Рѣдькой съ хрѣномъ пообѣдалъ,

И за горькiй тот обѣдъ

Далъ обѣтъ надѣлать бѣдъ!

Вѣдай, братъ, что клѣть и клѣтка,

Рѣшето, рѣшетка, сѣтка,

Вѣжа и желѣзо съ ять, -

Такъ и надобно писать.

Наши вѣки и рѣсницы

Защищаютъ глазъЧитать далее...

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

Источник https://nkj.ru/archive/articles/45147/ журнал "Наука и жизнь" №9, 2022

Автор Юрий Фролов

Наверняка любому из нас известен ответ на этот вопрос (Примечание Wild_Katze для тех, кто не знает: "Каждый Охотник Желает Знать, Где Сидит Фазан"), а заодно — порядок размещения цветов в спектре: красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий, фиолетовый. Бытует ещё и стишок с некоторым французским колоритом: «Как однажды Жак-звонарь городской сломал фонарь».

Известны рифмованные фразы, по числу букв в каждом слове которых можно вспомнить значение числа «пи». Например, из книги Я. И. Перельмана «Занимательная геометрия»:

Это я знаю и помню

прекрасно,

Пи многие знаки

мне лишни, напрасны.

Тут даётся 11 знаков после запятой, что слишком много для любых подсчётов. Для обычных вычислений достаточно помнить 2 знака после запятой (3,14), а для более точных — 4 знака (3,1416). Это значение Перельман предлагал запомнить с помощью фразы: «Что я знаю о кругах?» Правда, в век компьютеров и карманных калькуляторов «пи» мало кому приходится помнить. Тем не менее придумывание таких способов — занятная гимнастика для ума. Вот американский математик Артур Бенджамин предложил придать каждой цифре букву английского алфавита, составлять из них слова, а из слов — запоминающиеся фразы. Способ хорош тем, что позволяет закодировать словом и ноль, который впервые выскакивает в длинном «пи» на 32-м месте после запятой, а дальше появляется чаще.

Студенты-медики и биологи придумали для запоминания порядка черепно-мозговых нервов (они же черепные) фразу: Очнись, Зловещий Гробовщик, Бушует Тонус Организма, Лишая Собственный Язык Безмерной Доли Пессимизма. Это обонятельный, зрительный, глазодвигательный, блоковый, тройничный, отводящий, лицевой, слуховой (который, впрочем, сейчас чаще называют преддверно-улитковым), языкоглоточный, блуждающий, добавочный и подъязычный.

Немало перечней, нуждающихся в запоминании, и в астрономической науке.

Звёзды по их температуре делят на семь классов, обозначаемых латинскими буквами O, B, A, F, G, K и M. Такой странный, как бы случайный порядок букв объясняется тем, что сначала звёзды классифицировали по другим принципам, выделив 16 их классов, от А до Q, с пропуском буквы J, которую при не очень аккуратном написании легко спутать с I. Затем параметры светил уточнялись, приходилось не только переставлять их из одного класса в другой, но и менять порядок классов, соответственно температуре звёзд. А часть старых классов просто выкинули. В итоге современная классификация делит звёзды на 7 классов, от голубых с температурой более 30 000 К (класс O) до красных с температурой 2500—3800 К (класс M). Так вот, порядок звёздных классов запоминается по фразе «Один Бритый Англичанин Финики Жевал Как Морковь»: O, B, A, F, G, K, M. Но сами англичане используют фразу «Oh Be A Fine Girl Kiss Me».

Оставаясь в пределах астрономии, надо привести фразу для запоминания порядка планет Солнечной системы по мере их удаления от Солнца: «Мы ведь знаем, мама Юли села утром на пилюли». Это Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и Плутон.

Или другой вариант: «Можно вылететь за Марс, ювелирно свернув у нашей планеты».

В царской России гимназистов выручали стишки, позволяющие запомнить слова с буквой «ять», но для нас, к счастью, это уже не актуально.

Свои «волшебные фразы», обязательные для запоминания, есть у техников, проверяющих буквопечатающую аппаратуру. Исправность телетайпов, телеграфных аппаратов, принтеров и пишущих машинок проверяют предложением, содержащим все буквы русского алфавита: «В чащах юга жил-был цитрус? Да, но фальшивый экземпляръ!»Здесь не хватает буквы Ё, зато использованы ещё «старомодный» твёрдый знак и знаки препинания: вопросительный, восклицательный, запятая и дефис. Если не касаться этих знаков, но настаивать на Ё, вполне хватит предложения: «Съешь ещё этих мягких французских булок да выпей же чаю».

А вот фраза для проверки качества каналов связи и звукозаписывающей аппаратуры. Она составлена так, что даёт среднестатистическое для русского языка распределение частот и энергий звуковых колебаний: «Лермонтов спешит на свидание, тараня носом низкий потолок». Абсурдные фразы почему-то запоминаются легче всего.

Примечание Wild_Katze

Вот то самое стихотворение (отсюда https://www.philol.msu.ru/~rki/alphabet/bukva%20jat.html) с буквой "ять" (ѣ), которое учили гимназисты царской России:

Бѣлый, блѣдный, бѣдный бѣсъ

Убѣжалъ голодный въ лѣсъ.

Рѣзво по лѣсу он бѣгалъ,

Рѣдькой съ хрѣномъ пообѣдалъ,

И за горькiй тот обѣдъ

Далъ обѣтъ надѣлать бѣдъ!

Вѣдай, братъ, что клѣть и клѣтка,

Рѣшето, рѣшетка, сѣтка,

Вѣжа и желѣзо съ ять, -

Такъ и надобно писать.

Наши вѣки и рѣсницы

Защищаютъ глазъ

Что заставляет нас занимать ту или иную позицию?

03-10-2022 20:25

Источник https://postnauka.ru/questions/157170

Ольга Гулевич, доктор психологических наук, доцент департамента психологии НИУ ВШЭ

Про идентичность, доверие институтам и ощущение угрозы

В сложные исторические моменты общество нередко разделяется на тех, кто придерживается одной позиции, и на тех, кто совсем не согласен с первыми. Что заставляет нас оказаться в той или иной группе? Социальная психология исследует этот вопрос много лет — и ученым есть, что рассказать. Об этом ПостНаука побеседовала с доктором психологических наук, доцентом департамента психологии НИУ ВШЭ Ольгой Гулевич.

Если обобщить результаты научных исследований во всем мире, можно выявить три основные группы факторов, которые способствуют поддержке страны в ситуации, когда она инициирует военные действия на территории другого государства. Эти факторы — не личностные, они связаны с отношением человека к группе.