Евразийство на практике. Часть 2

Калита – «друг Узбека» и Куликовская битва

Продолжаем соотносить теоретические постулаты неоевразийцев и суровую историческую действительность. Сегодня рассмотрим два утверждения. Первое касается «ордынского выбора» Ивана Калиты: как утверждают евразийцы, Иван Данилович следовал политике умиротворения Орды, выполняя ее требования, поскольку считал зависимость Руси от Орды естественным и даже полезным явлением. Вот, к примеру, цитата с официального сайта «Евразийского движения РФ»: «Тонкая дипломатия русских князей и православного духовенства позволила установить союз между мусульманской Ордой и православной Русью, оговорив взаимные обязательства, исключавшие военные конфликты и межрелигиозные распри».

Иван Калита и его дела

Ну что же, давайте вспомним историю княжения Ивана Калиты и посмотрим, как реализовывалось это трогательное «единение христианства и ислама». Благо, есть достаточно письменных источников по этой эпохе. Иван Калита стал московским князем в 1325 году. И в том же году в Москву перебрался митрополит Пётр. Калита по такому случаю начал строительство в Кремле каменного Успенского собора. Митрополит вскоре умер (он был очень немолод) и один из приближенных Калиты (по распоряжению князя) написал его Житие. В котором, в частности, упомянул ордынскую власть как гнет «проклятых иноверец». Что, на мой взгляд, плохо соотносится с термином «установление союза Орды и Руси».

Через два года (в 1327 г.) случилось восстание в Твери, во время которого горожане перебили татарский отряд во главе с двоюродным братом Узбека Чолханом, известным нам по летописям как Щелкан. Зимой 1328 года Узбек отправляет в Тверь большой отряд карателей, который разорил земли княжества. Есть упоминания о том, что Калита с дружиной сопровождал это войско. Но ни одного упоминания об участии москвичей в каких-либо вооруженных стычках. Дальше начинаются предположения. Евразийцы видят в этом факте подтверждение добровольного и активного сотрудничества Калиты с Узбеком. А их оппоненты отмечают, что в поход Калита отправился с тем же (относительно небольшим) отрядом с которым до того ездил к Узбеку за ярлыком на княжение, и фактически был заложником. Гарантом того, что Москва не нападет на карателей с тыла. Так что ни о каком сотрудничестве и даже – доверии, речи не шло.

Здесь вы вольны выбирать ту версию, которая вам ближе. Но процитирую, что пишет о том походе московская летопись (а речь-то идет про заклятого соперника в борьбе за великое княжение): «Щелкан шедъ ратью, плениша Тферь и Кашинъ и прочия городы и волости, и села, и все княжение Тферское взяша и пусто сътвориша… Великии же Спасъ милостивыи человеколюбецъ Господь своею милостию заступилъ благовернаго князя нашего Ивана Даниловичя и его ради Москву и всю его отчину отъ иноплеменникъ, отъ поганыхъ Татаръ». Летописи, как известно, отражают официальное отношение князей и Церкви к происходившим событиям (примерно, как публикации ТАСС в наше и советское время). И из этой позиции следует, что Калита, если и считал сотрудничество с Ордой «полезным», то где-то очень глубоко в душе. А скорее всего, относился к этому взаимодействию как к неизбежному злу. И готовил почву для изменения ситуации в будущем.

Прошло еще несколько лет. Москва продолжала строиться. И в 1333 году было завершено возведение еще одного каменного собора – Архангельского. Датой его освещения выбрали 20 сентября – день, когда отмечалась память князя Михаила Черниговского. Что нам о нем известно. Участвовал в битве на Калке, после гибели в ней Мстислава занял черниговский престол. Затем успел покняжить в Новгороде, в 1238 году стал киевским князем. Правда, спустя несколько лет, был вынужден покинуть Киев, спасаясь от войска Батыя в Венгрии. Потом правил в Чернигове, откуда, вместе с другими князьями был вызван в Орду (все та же история про «злее зла честь татарская»).

Но повел себя в Орде Михаил совсем не как Даниил Галицкий. Монголы на тот момент являлись язычниками и перед входом в шатер Батыя требовали поклониться своим идолам. Михаил отказался: «Я могу поклониться Царю вашему, ибо Небо вручило ему судьбу Государств земных; но Христианин не служит ни огню, ни глухим идолам». За это он был казнен.

И спустя десятилетия его имя символизировало готовность к самопожертвованию, непокорность Орде. Особой популярностью пользовался Михаил Черниговский в ростовской и брянско-черниговской землях, то есть как раз в тех районах, откуда шел основной поток переселенцев в московское княжество. И Калита выбирает именно день его памяти для освящения Архангельского собора. Вряд ли в Орде поняли

Лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков считает, что сценарий фильма режиссёра Кирилла Серебренникова о музыканте Викторе Цое является «ложью от начала и до конца». Об этом он заявил в ходе мероприятия, посвящённого презентации своего нового альбома.

«Я читал сценарий, который они мне прислали, и я им сразу написал, что сценарий - ложь от начала до конца. Что мы жили совсем по-другому, у нас была другая мотивация. У него в сценарии представлены хипстеры, сегодняшние московские хипстеры», - цитирует его ТАСС.

Гребенщиков также отметил, что автор сценария к киноленте не был современником Цоя и что это нашло отражение в тексте.

«Человек, который писал этот сценарий, он даже не был на этой планете. У него совсем другое в голове. Он не понимает, как люди могут жить так. Будь он в те времена, он служил бы в КГБ», - пояснил он.

Поговорил по случаю со знакомыми православными из Казахстана. Они хватаются за голову. На самом деле назарбаевская "декириллизация" - это цветочки по сравнению с масштабной дехристианизацией, проводимой под лозунгом защиты светского государства от исламского религиозного экстремизма.

После террористеческого налета ваххабитов летом 2016, Назарбаев распорядился создать министерство по делам религий во главе с бывшим спецназовцем Ермекбаевым, специалистом по контрпартизанской борьбе в Анголе (можете представить себе философию методов?) с огромными китайскими связями, и поставил ему задачу создать из Казахстана _абсолютно светское государство_. Такую азиатскую Чехию, в которой не верит никто и ни во что.

Формально на острие удара - радикальный ислам, и это при том, что раньше к исламу власти были довольно дружественны и позиционировали казахов как исламскую нацию. Но, поскольку, в свете этого, прямо говорить "мы боремся с проявлениями религиозного экстремизма у большинства" невозможно, так как это большинство, то заявляется, что речь идет о защите светскости от любой религии, а стало быть под ударом уже 3,5 миллиона русского населения, в основном православные христиане.

Первая волна тихого религиозного погрома была еще в 2011 году, когда власти вынесли (http://eparchia.patriarchia.ru/db/text/1668741.html) все молитвенные комнаты из тюрем, интернатов и т.д. Если в тюрьмах еще можно было объяснить тем, что боятся появления ваххабитских джамаатов, а православных под нож - заодно, то все-таки джамааты психоневрологических инвалидов - это призрачная угроза.

Но по сравнению с тем, что началось сейчас - это были цветочки. Теперь все очень очень жестко. Появилась "Концепция госполитики в религиозной сфере". Это уже полноценное гонение на любые религии, что автоматически означает - на Православие, как конфессию четверти населения страны.

Госслужащим - запрет демонстрации религиозных убеждений (никаких тебе купаний в проруби). Учителям - никакого мировоззренческого воздействия в сторону религии. Журналистам - религия только в режиме светской хроники. Всем связанным с государством слоям - приказная установка формировать "светское мировоззрение".

Теперь уже дошло до стадии законодательства о религии, где в законы вносятся множество дискриминационных поправок: https://diakom.gov.kz/…/proekt-zakona-o-vnesenii-izmeneniy-…), и это уже прямо может быть интерпретировано как гонение. Установка на полное вытеснение религии из общественного пространства. Запрет на миссионерство. Запрет преподавания религиоведения. Запрет частного изучения религии. Это уже просто Советский Союз.

Но самый хартленд, конечно, норма, которой не было даже в СССР - запрет на посещение богослужений несовершеннолетними.

« Руководитель религиозного объединения обязан принять меры к недопущению участия несовершеннолетних, не достигших 16 лет, в богослужениях, религиозных обрядах, церемониях и (или) собраниях без сопровождения одного из родителей, совершеннолетних близких родственников, или иных законных представителей несовершеннолетнего, а также при возражении второго родителя или законного представителя несовершеннолетнего».

При этом, даже после вмешательства Патриаха Кирилла, максимум уступок на которые пошли власти - это отказ от закрытия воскресных школ при храмах, но драконовская мера конвоирования родителями так и

2018 год объявлен в Белорусской Православной Церкви годом памяти митрополита Литовского и Виленского Иосифа (Семашко) – в этом году исполняется 220 лет со дня его рождения и 150 лет со времени его кончины.

Решением Синода Белорусского Экзархата Русской Православной Церкви, принятым 3 сентября 2012 года (журнал № 169), 25 февраля по гражданскому или 12 февраля по церковному календарю восстановлена практика совершать благодарственный молебен по случаю воссоединения белорусских униатов с Матерью-Церковью. Именно в этот день в 1839 г. в соборе Св. Софии в Полоцке высшим униатским духовенством был подписан Соборный акт с обращением к императору Николаю I и Святейшему Синоду и просьбой принять в общение униатов. Главными совершителями этого дела выступили униатские епископы Иосиф (Семашко), Василий (Лужинский) и Антоний (Зубко).

Так было положено начало восстановлению духовного единства белорусского народа, разделённого церковной унией, с единоверной Россией. В настоящее время это событие в Белоруссии обходится молчанием либо преподносится как предательство; соответственно, на пастырей-воссоединителей бросается тень осуждения.

«Уния» (союз, объединение) – польское слово, происходящее из латинского языка. В гражданской истории Белоруссии известны Кревская уния, Радомская уния, Городельская уния и др. Это были государственные соглашения между представителями Польского королевства и Великого княжества Литовского. Из политической слово лексики было перенесено польскими католическими проповедниками в церковную область. Церковная уния стала логическим продолжением Люблинской унии 1569 г., когда Польша и Литва образовали одно государство – Речь Посполитую. За государственным единством следовало единство общественное, культурное, религиозное. Польша была страной преимущественно католической, Великое княжество Литовское и Русское – большей частью православной. Провозглашенная в Бресте в 1596 г. церковная уния была подчинением православных иерархов власти римского папы и принятием католического вероучения с условием сохранения устройства и обрядов, свойственных Русской Церкви. Со стороны большей части духовенства и мирян уния понималась как обращение в католичество, её отвергали и она утверждалась насилием. Народная стихия ответила на насилие казацкими войнами.

Уния была противоречивым явлением. С одной стороны, там, где декларировалось церковное единство (со стороны Католической Церкви), продолжала существовать настоящая конфессиональная граница: униатов отличало от остальных католиков православное богослужение, язык, даже существовал запрет перехода униатов в латинский обряд. С другой стороны, там, где должна была проходить настоящая конфессиональная граница (со стороны Русской Православной Церкви), униатов отличало только декларативное заявление о единстве с Римским престолом, даже Символ веры употреблялся ими без католической вставки «и от Сына» (Филиокве). Здесь «граница» оставалась открытой: унию хотели распространить как можно дальше на восток.

С течением времени отличие униатов от католиков латинского обряда стало стираться. В униатском богослужении появились читанные литургии, католический праздник Тела Христова, Символ веры с Филиокве. Из храмов стали

История первая – про Галицкую Русь и ее «западный выбор»

В прошлом веке стараниями ряда неглупых людей на свет появилась теория евразийства. Согласно ей, главным врагом Руси была западная католическая экспансия, от которой она «спаслась» добровольным симбиозом с Ордой (как меньшим злом). Окончательному оформлению это теории способствовал известный историк Л.Н. Гумилев. А уже на рубеже ХХ и нашего веков политолог и философ А.Г. Дугин ввел эту теорию в политическую повестку. Спору нет, и Гумилев, и Дугин – умные люди, и их работы содержат массу полезных вещей. Вот только данная теория лично мне сильно напоминает «попытку натянуть сову на глобус». И в обоснование своих слов, приведу несколько примеров того как она соотносится с реальными событиями нашей истории.

Говоря о периоде нашествия Батыя (и последовавшего за этим десятилетия) евразийцы любят сопоставлять Владимиро-Суздальскую и Галицко-Волынскую Русь. В первой Александр Невский, оказавшись меж двух огней (нашествие ордынцев и экспансия католических рыцарских орденов) делает ставку на союз с Ордой: едет в 1252 году к Батыю, налаживает контакт с его сыном, а затем и с Ордой. На Галичине же делают выбор в пользу союза с европейскими государствами, что, по мнению евразийцев, и стало причиной исчезновения Галицко-Волынского княжества в течение нескольких последующих десятилетий. В общем, не дружите с Западом, повернитесь на Восток. Совсем как современный политический курс путинцев (которым весьма нравится творчество Дугина).

Галицкая Русь

Ну а как это соотносится с известными нам историческими фактами? Давайте, посмотрим.

Начнем с того, что Даниил Галицкий тоже пытался как-то наладить отношения с Ордой. В 1245 г. Даниил отправился в Орду к Батыю, чтобы получить от него ярлык на галицко-волынские земли. Летописи безжалостно фиксируют детали: стоял на коленях в шатре Батыя и пил по его приказу кумыс («О злее зла честь татарьская! Данилови Романовичю, князю бывшу велику, обладавшу Рускою землею, Кыевомъ и Володимеромъ и Галичемь… ньне седить на колену и холопомъ называеться!»). Но эта унизительная процедура не прошла впустую – домой князь Даниил Галицкий уехал с нужным ярлыком.

И только после этого уже европейские правители сами начинают искать союза с князем Даниилом, рассматривая его и как «канал» для контактов с загадочными и страшными монголами. Король Венгрии Бела IV, отказавшийся выдать свою дочь Констанцию за сына галицкого князя Льва Данииловича в 1240 году, во время взятия монголами Киева, теперь сам возобновил сватовство. Брак заключили в 1247 году. Позже эта родственная связь втянула Даниила в борьбу венгерского короля с чешским из-за австрийского наследства. И в 1252 году другой его сын – Роман – женился на наследнице австрийского герцогства и заявил свои притязания на эту область.

Александр Невский

Вторая неувязочка касается того, что Александру Невскому удалось быстро подружиться (и даже «побрататься») с сыном Батыя, Сартаком. Об этом не раз пишет в своих работах Гумилев, например: «В 1251 г. Александр приехал в орду Батыя, подружился, а потом побратался с его сыном Сартаком, вследствие чего стал сыном хана и в 1252 г. привел на Русь татарский корпус с опытным нойоном Неврюем… стал великим князем, немцы приостановили наступление на Новгород и Псков».

Пишет об этом Гумилев не раз, еще больше на его слова ссылаются современные евразийцы. Но ни у кого нет ссылок на первоисточник. То есть, вопрос – а откуда об этом интересном факте узнал сам Лев Николаевич – повисает в воздухе. Не был же он лично очевидцем братания. А других письменных свидетельств этому история не знает. И мы вполне можем задуматься – а так ли сильно отличалась процедура получения ярлыка на княжение в Орде у князей Даниила и Александра?

Да и в последующие десятилетия ситуация в двух ведущих русских княжествах имела немало общего. Оба княжества платили дань татарам и никакого «отеческого» отношения со стороны правителей Орды ни к одной из частей Русской земли не наблюдалось – обычная политика захватчиков, стремившихся соблюсти баланс «взять побольше / не разорить вконец».

Да, Даниил Галицкий пытался вести самостоятельную игру, но до открытой войны с Ордой на стороне Запада дело не доходило. Скорее, наоборот. В 1258 году нойон Бурундай привёл на Волынь войско и заставил Даниила сделать выбор между сопротивлением ему и совместным походом на Литву. Даниил отправил с монголами своего брата Василько и Литва испытала на себе все последствия татарского нашествия. К слову, галицкие князья в XIII веке

Сербская Православная Церковь наградила орденом святого царя Константина отставного офицера греческих ВМC Мариноса Рицудиса, который отказался участвовать в нападении НАТО на Югославию в 1999 году и получил за это тюремный срок, сообщает РИА Новости.

Церемония награждения прошла в Белграде 23 января.

«Господин Рикудис поступил так, как поступали великие души и великие личности. После отбытия наказания и после всех искушений он имел мужество сказать: я не герой, герой — сербский народ! Это действительно заповедь храброго, мудрого и истинного христианина. Нам не хватает слов, чтобы поблагодарить его за этот поступок, поэтому мы решили отметить его орденом Святого Императора Константина», — заявил Патриарх Сербский Ириней.

В свою очередь, Маринос Рицудис с волнением отметил, что глубоко тронут признанием Сербской Православной Церкви. «Для меня и моей семьи большая честь быть в этом святом месте, и я тронут тем, что вы отметили меня высокой наградой Сербской Православной Церкви. Я не мог поверить, что спустя 18 лет с того момента, как я отказался от участия в войне против сербского народа, я буду здесь со своими православными братьями. Для меня большая честь получить признание от вас — храбрых и смелых людей, от моих православных братьев, которые никогда не переставали защищать свои святыни».

Младший лейтенант ВМС Маринос Рицудис в апреле 1999 года отказался пройти на борт эскадренного миноносца «Фемистокл» незадолго до отплытия, чтобы не участвовать в нападении на Сербию. Во многих сербских источниках говорится, что Рицудис был капитаном корабля и приказал экипажу вернуться в порт, но это не соответствует действительности.

Перед выходом «Фемистокла» в Адриатику офицер встретился с тогдашним архиепископом Христодулом и священником Георгиосом Металлиносом, который был потом рядом с ним в зале военно-морского суда 21 апреля 1999 года. Сам священник говорил, что не знал Рицудиса, а посоветовал ему поступить по совести.

Греческие СМИ писали, что офицер просил благословения Церкви. В окружении архиепископа отказались комментировать, была ли встреча, — не подтвердили и не опровергли. После встречи Рицудис уведомил своего командира и командира корабля, а также прокурора военно-морского суда, что отказывается подчиниться приказу.

Военно-морской суд приговорил его к двум годам и шести месяцам с отсрочкой исполнения приговора на три года. Собравшиеся у суда встретили это решение аплодисментами. Они приветствовали Рицудиса криками «браво» — тогда в Греции было много антивоенных выступлений, митингов против бомбардировок единоверной Сербии.

Командование ВМС уволило Рицудиса, он обратился в Европейский суд, но безрезультатно. Сам он заявлял о том, что поступил, как требовала совесть, потому что «закон Божий превыше всего».

Более 60-ти приходов Католической церкви Востока в США перешли в юрисдикцию РПЦЗ.

В школах Парагвая запрещена пропаганда гомосексуализма; либеральные мировые СМИ разглядели «руку Москвы» …

[200x223]

[200x223]

1 500 000 перуанцев выступили за «изгнание гендеров» из школ и запрет гомосексуализма …

[400x304]

[400x304]

За столетие безудержной лжи, которой, как грязью, вымазали и продолжают мазать русскую монархию, в массовом сознании сформировался и закаменел образ русского царя как золотого истуканчика, окруженного прислужниками, кои ревностно оберегают его от любого соприкосновения с внешней средой. Иными словами — деспота, равнодушного к подвластному народу, от «стонов и воплей» которого венценосца ограждают не только стены дворцов, но и ощетинившиеся штыками и ружьями войска.

Эту «картину маслом», впрочем, начали создавать задолго до гибели монархии. Свою роль сыграла и чиновная бюрократия, которая за два века бытия Российской империи приобрела такую силу, что преодолеть ее давление и глухое сопротивление подчас не мог даже сам император. Густо покрывала серой и черной краской образ царской власти «совестливая» интеллигенция, претендовавшая на роль посредника между царем и народом, но в действительности лишь мешавшая: в своем желании «разделить» с монархом власть (во всяком случае, власть над умами) она все глубже увязала в болоте антиправительственных и экстремистских настроений. Доверять ей самодержец имел все менее оснований. Бюрократия и антинационально ориентированная интеллигенция создавали то «средостение» между государем и народом, сломать которое все свое царствование стремился последний русский император Николай II.

Но была еще одна сила, откровенно заинтересованная в разжигании смертельной вражды между монархом и низовыми сословиями, — социалисты всех мастей, работавшие на революцию. Самой успешной их в этом смысле провокацией стало вооруженное столкновение между правительственными войсками и партийными боевиками, которыми была нашпигована толпа рабочих, шедших 9 января 1905 года к Зимнему дворцу с петицией, полной бредовых революционных требований. С тех пор оголтелая пропаганда «буревестников» принялась рисовать Николая «Кровавого» как тирана, боящегося и ненавидящего свой народ.

Как обычно, угрюмо-депрессивный агитпроп революционных террористов был далек от реальности. Николай II всегда желал знать, чем живет простой народ, его интересы, нужды, заботы. При любой возможности он старался войти в близкий контакт с крестьянами, рабочими, солдатами, матросами, любил общение с ними «запросто», без условностей этикета. Свое желание быть ближе к народу государь продемонстрировал сразу по вступлении на престол. При первом проезде царской четы по Петербургу Николай распорядился убрать шпалеры войск, чтобы толпы людей могли свободно стоять на улицах и видеть вблизи своего государя. Это было тем более необычно, что после убийства Александра II террористами царские выезды при Александре III сопровождались строжайшими мерами охраны.

В последующие годы во время поездок по стране это естественное желание самодержца видеть и чувствовать простой народ нередко вступало в конфликт с «охранным перестаранием» чиновников на местах. «Император прибыл… в одесский порт, откуда поездом проследовал к смотровому плацу... Рельсовый путь пролегал по городским предместьям. Царь вышел на площадку вагона, чтобы здороваться с народом, но народа не оказалось: градоначальник приказал закрыть ставнями или забить досками все окна домов, выходившие в сторону железнодорожного пути, а на всех улицах, пересекавших путь, толпы народа были оттеснены полицией на двести шагов от рельс. Государь разгневался, администраторы пострадали, а больше всего пострадало единение царя с народом, которого желали царь и народ, но которому противилась охрана» (Государь-император Николай II Александрович. Сборник памяти 100-летия со дня рождения. Нью-Йорк, 1968. С. 182.). Такие случаи повторялись не раз.

После событий 9 января, когда пропаганда социалистов смаковала возмущение столичного пролетариата («Нет у нас больше царя!»), Николай II не изменил своего отношения к рабочим. Он понимал, что те стали жертвой циничной провокации. Приняв вскоре в Царском Селе делегацию от рабочих разных заводов, император объявил им: «Вы дали себя вовлечь в заблуждение и обман изменниками и врагами нашей родины. Стачки и мятежные сборища только возбуждают толпу к таким беспорядкам, которые всегда заставляли и будут заставлять власти прибегать к военной силе, а это неизбежно вызывает и неповинные жертвы. Знаю, что нелегка жизнь рабочего. Многое надо

Защита Ленина и большевистского порядка в новой статье Захара Прилепина настолько характерна, что посвященные ей пункты невозможно оставить без разбора, как в идейном, так и в фактическом плане. Рассмотрим их, сохраняя авторскую нумерацию.

Великий Октябрь к своему столетию потерпел сокрушительное поражение. Это поражение состоит в том, что даже те люди, которые сегодня занимаются апологетикой большевистского переворота, никогда не используют для его оправдания апелляцию к собственным ценностям, программе и слоганам большевиков.

Никто не говорит о том, что Октябрь открыл путь к построению социализма и коммунизма во всем мире, никто не выражает счастья по поводу того, что сокрушена была власть буржуазии и царских приспешников и возникла власть трудящихся. Никто не говорит, что было покончено с поповским мракобесием и воссиял свет безбожной мысли, никто не настаивает, что большевики дали землю крестьянам, заводы – рабочим, а народам – мир.

Вся красная апологетика строится на разных формах оправдания октябрьского переворота, большевизма и советской власти в рамках чужеродных большевизму ценностных систем.

Патриотической, националистической, конспирологической, народнической, даже православной. Фактически это софистическая манипуляция гегелевским «Хитрым разумом». Большевики хотели одного, но на деле получилось совсем другое, но именно это неосознанное благо и есть подлинная выгода от революции.

Часть подобной апологетики была изобретена еще в 1920-е годы национал-большевиками разных фракций от Устрялова (Ленин объективно патриот и государственник, а белые объективно агенты иноземных сил в виде Антанты) до Клюева (большевики высвободили силы народной, допетровской, керженской Руси).

Общая цена всем этим формам апологетики видна была из того, что всех, кто прославлял большевизм не в марксистко-ленинской логике, расстреляли (Устрялова, Клюева) или пересажали как врагов (Карсавина, Савицкого, Шульгина).

Большевики охотно использовали сменовеховство в своих интересах, но сменовеховского видения своей исторической миссии как патриотов, собирателей нации, хранителей государства и т.д., разумеется, совершенно не разделяли.

Почему люди вообще сегодня занимаются красной апологетикой? Читать далее

В стремлении захватить Иерусалим и восстановить храм Соломона еврейские власти принимают меры не только против мусульман-арабов, но и против христиан…

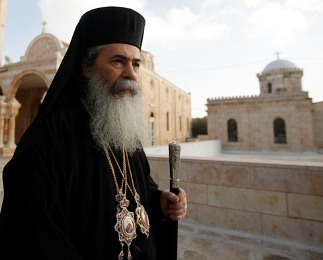

Тревогу, которую бьют многие мусульманские страны в связи с активностью евреев в Иерусалиме, продолжающих вопреки позиции ЮНЕСКО археологические раскопки в районе разрушенного храма Соломона и мечети Аль-Аксы на Храмовой горе, разделяет и Предстоятель Иерусалимской Православной Церкви Блаженнейший Патриарх Феофил III.

Тревогу, которую бьют многие мусульманские страны в связи с активностью евреев в Иерусалиме, продолжающих вопреки позиции ЮНЕСКО археологические раскопки в районе разрушенного храма Соломона и мечети Аль-Аксы на Храмовой горе, разделяет и Предстоятель Иерусалимской Православной Церкви Блаженнейший Патриарх Феофил III.

В связи с тем, что евреи предпринимают попытки выдавить из Иерусалима не только арабов-мусульман, но и христиан, глава Иерусалимского Патриархата вынужден был отправиться в многодневное турне, в ходе которого посетил Иорданию, Италию и Англию.

Патриарх Феофил имел встречи с королём Иордании Абдаллой II, папой Римским Франциском, а также главой Англиканской церкви архиепископом Кентерберийским Джастином Уэлби, и везде он обращал внимание, что в Израиле готовится закон, дающий возможность конфискации церковных земель, сообщает Седмица.Ru.

Последний раз об опасности для христиан Иерусалима Патриарх Иерусалимский Феофил заявил, выступая в Вестминстерском соборе сразу после своей встречи с католическим архиепископом Вестминстера кардиналом Винцентом Николсом и архиепископом Кентерберийским Джастином Уэлби, а также другими высшими духовными лицами Англии.

Патриарх Феофил отметил, что неоднократно выступал в парламенте Израиля по вопросам «положений статус-кво Святой Земли», то есть собрания правил пользования святыми местами во всем Старом Городе Иерусалима, которые, в частности, гарантируют доступ к святыням верующих разных религий. Однако, еврейские власти игнорируют эту позицию.

По словам Патриарха, «любое посягательство на незыблемость положений статус-кво может привести к серьёзным и непредсказуемым последствиям, которые крайне нежелательны в нынешней атмосфере растущей религиозной напряженности».

Тем не менее, 40 членов израильского кнессета выдвинули и подписали законопроект, ограничивающий права Церкви на свободное распоряжение своими землями и угрожающий их конфискацией в пользу Израиля. В проекте закона предусматривается положение, согласно которому государство может конфисковать земли, сдаваемые церквями в аренду третьим сторонам.

«С недавних пор мы видим возобновление посягательств, которые угрожают христианскому присутствию в Святой Земле и могут нарушить мирное сосуществование разных религий в Святом Городе Иерусалиме. Положения статус-кво, гарантирующие возможность иудеям, христианам и мусульманам мирно и дружно жить, трудиться и процветать всем вместе в Иерусалиме, как это было многие века, сегодня под угрозой. Эти положения, защищавшие свободу вероисповедания и свободный доступ ко всем святым местам города для всех и каждого, сегодня в опасности. Если мы сегодня не ответим немедленными действиями, завтра может быть поздно, а результаты будут совершенно катастрофическими» — отметил Патриарх Феофил.

«До недавних пор мы хранили безмолвие и терпеливо сносили злобные нападки на нас и нашу Церковь. Чуть не каждый день мы сталкивались и сталкиваемся с новыми ложными обвинениями, подозрениями и клеветническими измышлениями. Очернители давно уже зарятся на наше наследие и пытаются всячески расколоть наше единство. Но сегодня, следуя нашему великому призванию и служению Господу нашему, мы решились

Известный музыкант выступил против «Матильды» …

Логойск - районный центр в Минской области. Здесь все акушеры-гинекологи местной районной больницы подали главному врачу заявления о своем отказе проводить операции по прерыванию беременности. Медики воспользовались своим правом, поскольку в статье 27 закона о здравоохранении Беларуси прописано, что врач имеет право отказаться производить аборт по этическим причинам.

[200x300]В то же время, по закону, больница не имеет права отказать женщине, если она настаивает на аборте. В этом случае пациенток из Логойска направляют в областную больницу в Минск. За год в райцентре были только две беременные женщины, которые не захотели отказаться от убийства зачатого ребенка.

[200x300]В то же время, по закону, больница не имеет права отказать женщине, если она настаивает на аборте. В этом случае пациенток из Логойска направляют в областную больницу в Минск. За год в райцентре были только две беременные женщины, которые не захотели отказаться от убийства зачатого ребенка.

Телеканал ОНТ: «Как итог – улучшилась статистика по стране. Только за первые полгода 2017 г. от прерывания беременности отказались 1009 женщин. На столько же стало больше и нас, белорусов».

По данным пролайф-организаций, в Беларуси ежедневно убивают 82 нерожденных ребенка. И в среднем каждые 14 минут по будним дням прерывается жизнь зачатого малыша.

На фото – главный врач Логойской ЦРБ, Будько Юрий Владимирович

Священник Георгий Максимов,

Хотел бы рассказать о недавнем вразумлении «православных эволюционистов» в Сербской Православной Церкви. Там не так давно произошли примечательные события. Началось все 3 мая 2017 года, когда в министерство образования Сербии была подана петиция о ревизии преподавания теории эволюции в школах и ВУЗах страны. Это было не со стороны Церкви и не от каких-нибудь «православных активистов», петицию подписали 166 человек - в том числе 52 академика, научных советника и профессора, 61 доктор наук, 5 магистров наук, а также учителя, медики, журналисты и т.д. И всего пять священников. В самой петиции и в сопровождающем ее объяснении не требовалось запретить эволюционизм, но просто указывалось, что к настоящему времени накопилось достаточно много новых данных, которые указывают на серьезные проблемы эволюционизма именно с научной точки зрения, поэтому следовало бы учащимся предоставлять и такую информацию, не догматизировать эволюционизм, и вообще знакомить их и с другими взглядами, в частности, с библейским взглядом на происхождение мира и человека.

Уже 9 мая появилось открытое письмо за подписями профессоров и преподавателей Богословского факультета Белградского университета, направленное против указанной петиции. В нем заявлялось, что подписанты петиции - это всего лишь «группа людей», и от них «не могут исходить…такие инициативы», они могут исходить лишь «из самой науки». Затем постулировалось, что "Независимо от возражений, которые могут быть сделаны ей, и трудностей, которые она испытывает в объяснении определенных явлений» в настоящее время теория эволюции безальтернативна. Потом они ссылаются на утверждение, «широко принятое научным сообществом теологов во всем мире о том, что нет "библейской теории творения"», и уверяют, что «Понимание Священного Писания как последнего критерия истины каждой отдельной науки происходит от теологической необоснованной идеологии американского креационизма». Ну и что «Христианская вера в.. Бога творца мира и жизни, не (обязательно) противоречит теории эволюции». В конце они призывают Министерство образования не реагировать на петицию и вообще на любую инициативу, которая «поставила бы под сомнение теорию эволюции в рамках начального, среднего и высшего образования в Республике Сербия». Подписали это письмо десять человек, в том числе один епископ, четыре священника и один диакон. Это не весь преподавательский состав Богословского факультета, но заметная его часть.

Вообще, конечно, занятно видеть, как богословы, не имеющие никакого естественно-научного образования, бросились рьяно защищать теорию эволюции от академиков, докторов биологических наук и других ученых, посмевших указать на ее, скажем так, проблемы. Это, полагаю, вовсе не от того, что эти преподаватели богословского факультета особо сильно интересуются эволюционной теорией и переживают за нее. Просто так выражается типичный для модернистов страх перед миром. Они в курсе, что для светского мира эволюционизм это аксиома, а те, кто сомневается в ней, в глазах того же мира - маргиналы, фрики и мракобесы. Вот и подорвались эти модернисты поскорее заявить публично: «нет-нет, дорогие друзья, вы только не подумайте, что мы с ними, нет-нет, мы горой за эволюцию!». Примечательно, что если в петиции на нескольких страницах излагаются именно научные претензии к эволюционизму, "богословы» ни на одну из них не отвечают, все сводится к общим утверждениям в духе «эволюционизм это наше все и никто не вправе на него покушаться».

По просьбам наших читателей мы размещаем текстовую версию 1-го выпуска программы "Контрпропаганда".

В последнее время с экранов центрального телевидения, газетных передовиц и крупных сетевых порталов всё чаще можно услышать призывы к ресоветизации, к возвращению красного проекта. Товарищ Прилепин в духе Ленина собирается завоёвывать Россию, брать её, как рейхстаг. Товарищ Сёмин пугает своих адептов белогвардейцами, несущими якобы разрушение нашей стране, и утверждает, будто бы суверенитет возможно сохранить лишь путём ресоветизации. Конечно, для мало-мальски знакомого с отечественной историей человека очевидна полная противоположность данной концепции реальности. Хотя бы потому, что именно большевики по итогам цветной революции 17-го года расчленили некогда единое Российское государство и на протяжении всего своего правление активнейшим образом развивали сепаратизм в созданных ими национальных республиках. В частности, нынешняя Украина – прямое порождение коммунистической политики. Таким образом, коммунист, ратующий за целостность государства, подобен лисице, отстаивающей целостность курятника.

Обратимся к тезисам отцов-основателей Советского Союза:

«…При таких условиях очень естественно, что «свобода выхода из союза», которой мы оправдываем себя, окажется пустою бумажкой, неспособной защитить российских инородцев от нашествия того истинно русского человека, великоросса-шовиниста, в сущности, подлеца и насильника, каким является типичный русский бюрократ. Нет сомнения, что ничтожный процент советских и советизированных рабочих будет тонуть в этом море шовинистической великорусской швали, как муха в молоке…», «…Если великорусский коммунист настаивает на слиянии Украины с Россией, его легко заподозрят украинцы в том, что он защищает такую политику не по соображениям единства пролетариев в борьбе с капиталом, а по предрассудкам старого великорусского национализма, империализма. Такое недоверие естественно, до известной степени неизбежно и законно, ибо веками великороссы впитывали в себя, под гнётом помещиков и капиталистов, позорные и поганые предрассудки великорусского шовинизма…» (Владимир Ленин)

«Каленым железом прижечь всюду, где есть хотя бы намек на великодержавный шовинизм…» (Григорий Зиновьев)

«Мы, в качестве бывшей великодержавной нации должны поставить себя в неравное положение в смысле еще больших уступок национальным течениям» (Николай Бухарин)

Вот, на таких идеологических императивах с первых месяцев утверждения большевистской власти строилась коммунистическая национальная политика… Главный враг был определён сразу и чётко: «великорусская шваль», которая, согласно Ленину, виновата буквально перед всеми народами, населявшими ненавистную ему страну, а, значит, приговорена расплачиваться за эту «вину», искуплять её кровью, которой вождь мирового пролетариата не жалел никогда, допуская уничтожения 90% русского народа во имя торжества своей идеи.

Ярче всего суть большевистской национальной политики отразилась в материалах X съезда РКП(б). Делегаты были обеспокоены судьбой окраин и страждущих под гнётом «великорусской швали» малых народов.

Сегодня ИА «Легитимист» предлагает Вашему вниманию интервью с генеральным секретарем Российского Имперского Союза-Ордена, юристом Андреем Юрьевичем Сорокиным о проблемах в связи с увековечением памяти Александра Васильевича Колчака.

Андрей Юрьевич, Вы, конечно же, знаете, что в Санкт-Петербурге по решениям районного и городского судов демонтирована памятна доска А.В. Колчаку. Не так давно, в СМИ появилась информация, что о сносе памятника адмиралу в судебные инстанции обратились и в Иркутске. Как бы Вы прокомментировали эту ситуацию?

А.С. Всё это очень печально. Питерские суды, на мой взгляд, явно нарушили принцип объективности и беспристрастности судопроизводства. Конституция Российской Федерации гарантирует идеологическое многообразие, судебные же решения по мемориальной доске Александру Васильевичу трудно назвать политически непредвзятыми. Да и в отношении всесторонности и полноты исследования при принятии этих судебных решений имеются весьма серьёзные юридические претензии. То же и в отношении поданного в Иркутске иска.

Да, эти дела представляются связанными. Иркутский истец заявляет, что уверенность «уверенность в благополучном исходе дела» ему придает демонтаж памятной доски лидеру белого движения в Санкт-Петербурге. А какие же всё-таки претензии?

А.С. Согласно пункту 1 ст. 49 Конституции Российской Федерации каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда. Заметьте, именно приговором суда. Это очень важный принцип для любого государства, позиционирующего себя правовым. Вот это обстоятельство как раз и не было, как мне кажется, учтено.

Разве Колчак не был приговорен к расстрелу?

А.С. Если под приговором понимать решение судебного органа, а юридически его иначе понимать и нельзя, то нет. Адмирал суду предан не был. Дело в том, что постановление от 7 февраля 1920 года о расстреле А.В. Колчака и В.Н. Пепеляева было принято неким Иркутским военно-революционным комитетом (прошу не путать с созданным 17 февраля 1920 года Реввоенсоветом 5-й советской армии Иркутским губернским революционным комитетом). В соответствии же с п. 8 Декрет Совнаркома «О суде» от 22 ноября/5 декабря 1917 года для борьбы против контрреволюционных сил учреждались рабочие и крестьянские революционные трибуналы в составе одного председателя и шести очередных заседателей, избираемых губернскими или городскими Советами рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Для производства же по этим делам предварительного следствия при тех же Советах образовывались особые следственные комиссии. С 25 января до 16 февраля 1920 года в Иркутске действовал Совет рабочих и солдатских депутатов, который революционного трибунала так не создал. Иными словами, по состоянию на 7 февраля, когда уже в городе как две недели была установлена советская власть, и, соответственно, подлежал применению названный декрет «О суде», в Иркутске не было полномочного судебного органа.

Кем же всё-таки был создан Военно-революционный комитет?

А.С. Он был образован местным комитетом РКП (б), т.е. являлся партийной, а не государственной структурой. Но тогда еще не додумались, как это было сделано при принятии Конституции СССР от 7 октября 1977 года, законодательно закрепить статус коммунистической партии, как «руководящей и направляющей силы советского общества, ядра его политической системы, государственных и общественных организаций». Так что, постановление военно-революционного комитета имеет не большую юридическую силу, чем «приговор» «Народной воли» Царю-Освободителю. Иными словами, расстрел Колчака был не приведением в исполнение приговора суда, а самым настоящим политическим убийством.

Но ведь, как известно, еще в 1919 году декретом советской власти Колчак был объявлен вне закона?

Он стремился ослабить Россию и русских

Привычный взгляд на Гражданскую войну 1918-1920 годов опровергается самими красными командирами.

Победа Белой армии означала бы распродажу нашей страны с молотка. Расплачиваясь за щедрую западную помощь, белые раздали бы самые прибыльные сферы экономики иностранцам. Это утверждение десятками лет тиражировались советской пропагандой и оказались накрепко вбитым в общественное сознание.

Однако, ранняя советская власть была не столь категорична в оценках. В 1920-х годах при большевиках выходили книги, которые не просто ставили под сомнение «щедрость» Антанты по отношению к белым, а прямым текстом авторы заявляли обратное.

Так, видный полководец Красной армии Николай Какурин, кстати, участник подавления Тамбовского восстания, опубликовал целый ряд фундаментальных исследований по истории Гражданской войны, и в его работах мы видим совсем не то, что в более поздние времена воспринималось как неоспоримая истина.

Для начала вспомним, что осень 1919 года – это период максимальных успехов наступления генерала Юденича на Петроград. Белые отряды вышли к Пулковским высотам. Казалось, еще немного, и большевики потеряют крупнейший город. Петроград – это порт, и помощь флота Антанты имела бы решающее значение. Чем же в это время занимались англичане, а точнее их многочисленный флот, обладавший колоссальной огневой мощью? Правильный ответ – ничем, и на это есть свидетельство, опубликованное ни где-нибудь, а именно в Советской России. Вот цитата из Какурина:

«Боевые действия враждебных флотов в Финском заливе в это время не получили большого развития. Советский флот был слаб, чтобы предпринять самостоятельные операции против английского флота. Последний же держался в общем, пассивно, преследуя частную задачу срыва морского могущества России вне зависимости от ее политической окраски.»

Здесь есть сразу несколько важных деталей. Первое - английский флот держался пассивно. То есть в решающий момент никак не помог белому наступлению. Что же его остановило, неужели корабли с красными матросами Советской республики? Конечно, нет, и Какурин не скрыват, что красный флот был слаб. Это второе признание, впрочем, банальное и общеизвестное.

Но вот третий тезис, ключевой по содержанию. Английский флот преследовал «частную задачу срыва морского могущества России вне зависимости от ее политической окраски».

То есть Британия наплевала на «политическую окраску» Юденича, им нужно было сорвать «морское могущество России». Победа Юденича англичанам была совершенно невыгодна, а вот максимальное затягивание Гражданской войны, как раз то, что нужно. Быстрая победа той или иной стороны дает возможность российскому государству начать восстановление экономики и армии. Лондону это совершенно ни к чему, и в минуту, когда Юденичу остается рукой подать до победы под Петроградом, английский флот бездействует.

Вот и вся цена «огромной английской помощи», вот и вся цена болтовне про то, как Британия «душила первое в мире государство рабочих и крестьян». В свою очередь Юденич действительно считал, что Англия не ограничится устными и дежурными проклятиями в адрес большевизма и хотя бы поддержит его наступление огнем корабельных орудий, но, как подчеркивает Какурин: «Надежды противника (Юденича – Прим. Д. Зыкин) на активное действие английского флота не оправдались».

Что было дальше? Красные получили подкрепление из других районов, подконтрольных большевикам и перешли в контрнаступление. «14 ноября было сломлено последнее сопротивление противника в районе Ямбурга. Северо-Западная армия была прижата к эстонской границе, перешла ее и была интернирована в Эстонию, согласно условиям мирного договора между Эстонией и нашим Союзом», - сообщает Какурин.

Дальше-больше, красный командир Какурин дает убийственную для красной пропаганды оценку:

«В течение операции действия флотов обеих сторон в Финском заливе не получили обширного развития. Главные силы английского флота были отвлечены к Риге, которой угрожали белогвардейские войска

Беседа с историком науки и образования Дмитрием Сапрыкиным

О китайском вкладе в победу Октябрьского переворота

Многим кажется, что за сто лет, прошедших с 1917 года, белых пятен в революционной истории России остаться не должно. Однако в нашем славном Отечестве и спустя век находятся целые исторические пласты — либо малознакомые, либо вовсе неведомые публике. Как, например, сюжет о примерно 100-тысячном легионе китайских бойцов, ставшим опорой большевиков в первые годы советской власти. Китайцам доверяли и охрану вождей революции, и наиболее грязную работу — карательные операции. Первые чекистские ЧОНы — части особого назначения — формировались именно из китайцев, которым не было равных в исполнительности и жестокости при решении самых некрасивых "революционных задач". О китайском акценте русской революции за минувшие годы говорили крайне скупо, а о том, куда делись тысячи китайцев после деятельного участия в нашей Гражданской войне, не говорили вовсе.

В год столетия революции много говорят о ее корнях и истоках, но явно недостаточно о ключевых участниках великих событий отечественной истории — о... китайцах. Об их роли молчат исследователи, их имена, запертые под спудом засекреченных архивных папок, не звучат в исторической литературе, а между тем китайский вклад в победу Октябрьского переворота, в установление советской власти и победу красных в Гражданской войне действительно по сей день так и не оценен. А ведь есть что оценивать...

Кто кому учитель

Тот факт, что произошедшие в Петрограде 1917 года революционные перемены изменили весь миропорядок, во многом предопределив путь человечества в ХХ веке, сегодня не может отрицать никто. Однако не меньшим знаком для судеб мира стала и победившая на несколько лет раньше, в 1911 году, китайская революция. Красные вожди во главе с Лениным обратили свой взор на дальневосточного соседа еще до того, как пришли к власти. И это вполне объяснимо: у главного китайского революционера, основателя партии Гоминьдан и Китайской республики, доктора Сунь Ятсена, было чему поучиться.

Первые контакты русских социал-демократов с Сунь Ятсеном начались еще в 1896 году, когда революционер и заговорщик Феликс Волховский встретился в Лондоне с будущим первым президентом Китая, а в то время молодым 30-летним эмигрантом. К этому времени Волховский успел отсидеть в Петропавловской крепости, был близок к группе широко известного в России и Европе террориста Нечаева. Будучи сосланным в Иркутск, а затем в Кяхту, на границу Российской и Цинской империй, он бежал из ссылки, пересек Дальний Восток и добрался до США, откуда потом перебрался в Лондон, где влился в круги социалистов-революционеров. О встрече с китайским эмигрантом Волховский написал статью, опубликованную в журнале "Русское богатство",— его потрясла рассказанная Сунь Ятсеном история о том, как тот был схвачен прямо на улице британской столицы "посланцами-метеорами" — агентами маньчжурской имперской разведки, личной спецслужбы вдовствующей императрицы Цы Си. Так имя Сунь Ятсена впервые появилось в русской прессе, но не только этой историей был ценен контакт: Волховский потом не единожды встречался с Сунь Ятсеном, расспрашивая его о тайных обществах Китая, членом которых Сунь являлся. Эти организации ставили своей целью борьбу с чужой для Китая маньчжурской династией, и именно опыт этой борьбы русского эмигранта интересовал. Читать далее

ronsslav.com/oleg-smirnov-kitayskie-shtyki-rossiyskoy-revolyutsii/