Гвоздика, макро.

19-06-2018 14:07

Гвоздика, стэкинг 8 кадров, объектив Индустар 50У-1 3,5/50 1957 года, не перестаёт удивлять..

Гвоздика

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

Гвоздика

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

Гвоздика, стэкинг 8 кадров, объектив Индустар 50У-1 3,5/50 1957 года, не перестаёт удивлять..

Гвоздика

Гвоздика

Фото через микроскоп. Кристаллы.

02-06-2018 21:42

Ещё фото через микроскоп Биолам. Кристалл карбида кремния чёрного F60, прямая проекция на матрицу с объективом Ломо План 3,5х0.10, стэкинг, кроп, и кристаллы сахара - также прямая проекция на матрицу с объективом Ломо План 3,5х0.10, стэкинг 3 кадра, кроп. Комбинированное освещение:

Кристалл карбида кремния чёрного F60

Кристалл карбида кремния чёрного F60

Сахар на предметном стекле

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

Сахар на предметном стекле

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

Ещё фото через микроскоп Биолам. Кристалл карбида кремния чёрного F60, прямая проекция на матрицу с объективом Ломо План 3,5х0.10, стэкинг, кроп, и кристаллы сахара - также прямая проекция на матрицу с объективом Ломо План 3,5х0.10, стэкинг 3 кадра, кроп. Комбинированное освещение:

Кристалл карбида кремния чёрного F60

Кристалл карбида кремния чёрного F60  Сахар на предметном стекле

Сахар на предметном стекле

Фото через микроскоп. Срез. Проба.

02-06-2018 15:42

Впервые попробовал снять через микроскоп что-то растительное) Срез стебля петрушки (толстоват вышел срез, но микротома у меня нету), микроскоп Биолам С-12, объектив Ломо План 3,5х0.10 прямая проекция на матрицу, осветитель Белых. Целый кадр и кроп с него. Стэкинг 3 кадра. Хотел сделать больше, но столкнулся с тем, что объект съёмки вянет просто на глазах, и теряет в объёме пока его снимаешь) В результате только первые три кадра удалось склеить в стэк. Но для первого раза недурно, я считаю.

Срез стебля петрушки

Срез стебля петрушки

Срез стебля петрушки

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

Срез стебля петрушки

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

Впервые попробовал снять через микроскоп что-то растительное) Срез стебля петрушки (толстоват вышел срез, но микротома у меня нету), микроскоп Биолам С-12, объектив Ломо План 3,5х0.10 прямая проекция на матрицу, осветитель Белых. Целый кадр и кроп с него. Стэкинг 3 кадра. Хотел сделать больше, но столкнулся с тем, что объект съёмки вянет просто на глазах, и теряет в объёме пока его снимаешь) В результате только первые три кадра удалось склеить в стэк. Но для первого раза недурно, я считаю.

Срез стебля петрушки

Срез стебля петрушки  Срез стебля петрушки

Срез стебля петрушки

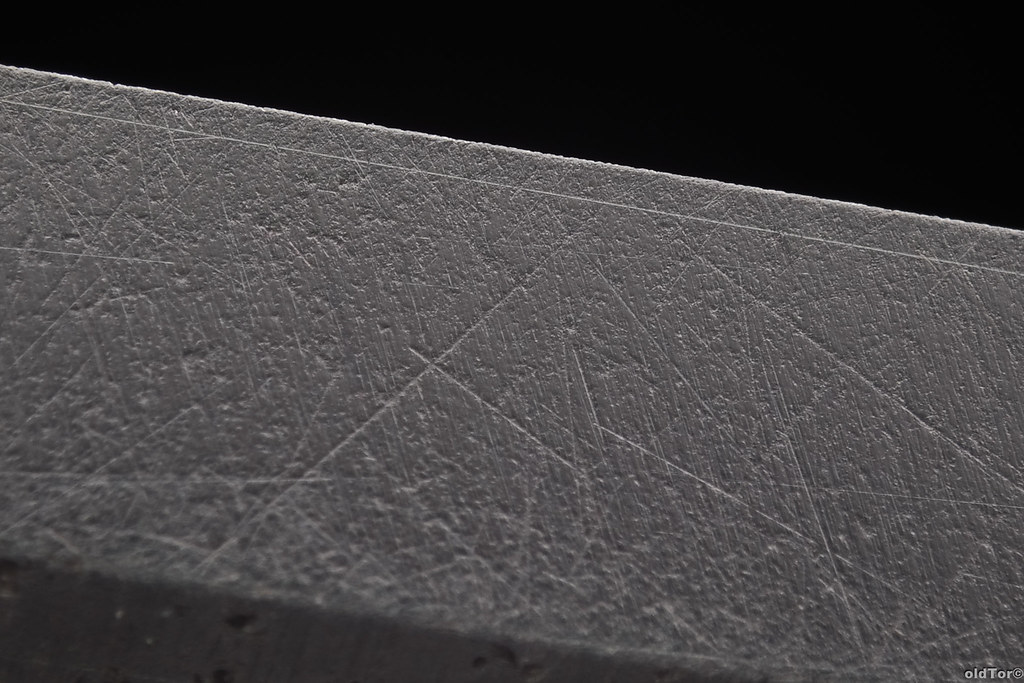

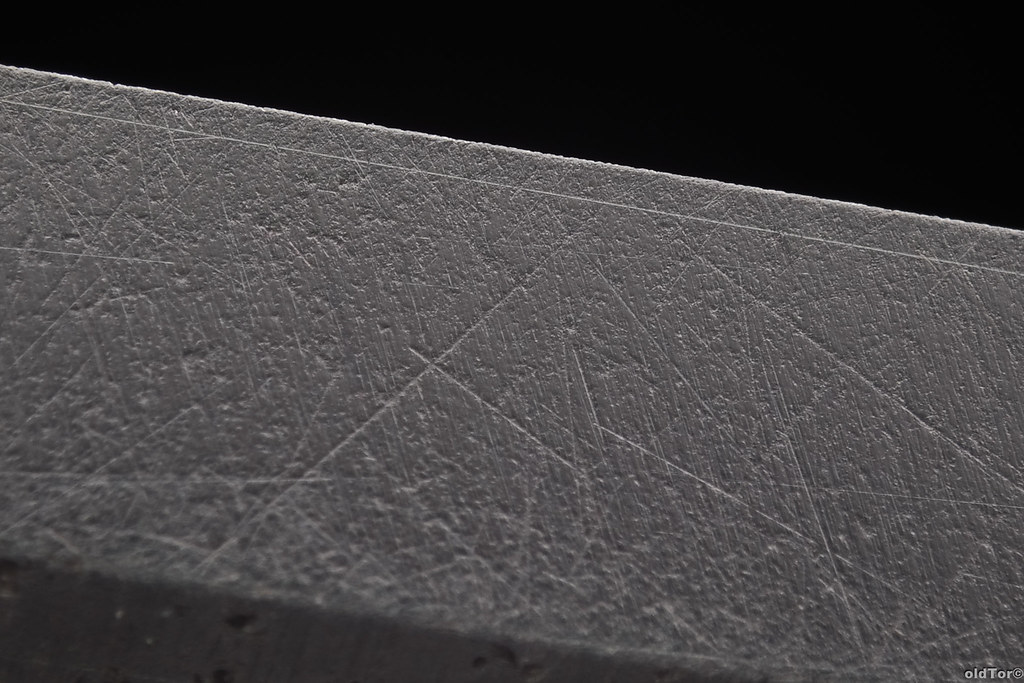

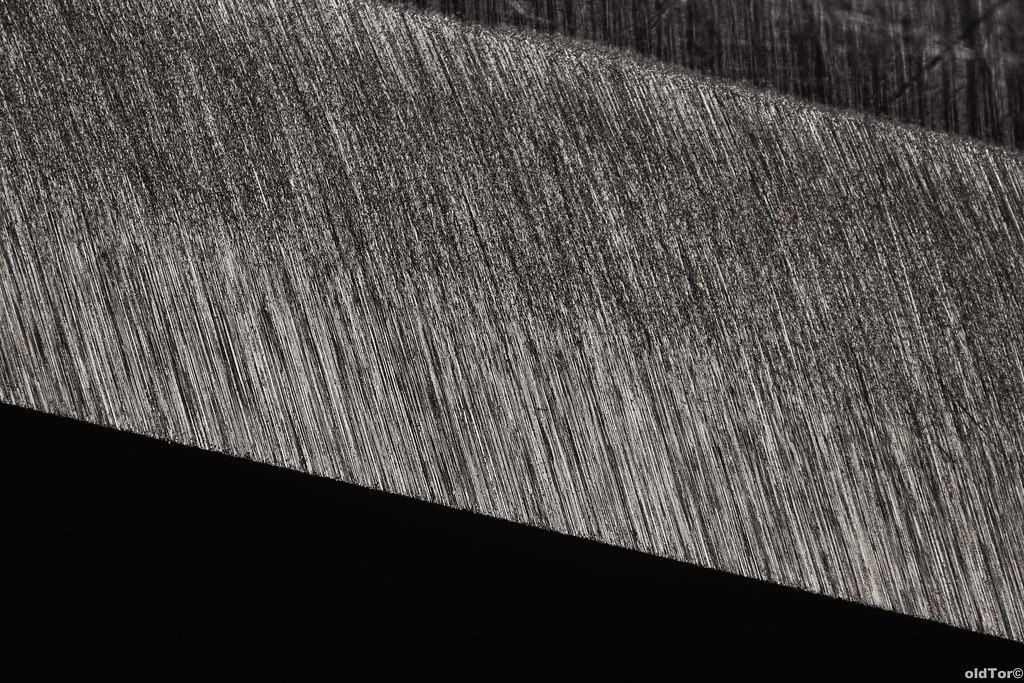

Nakayama. Фото.

01-06-2018 16:32

Дошли руки немного поснимать одну накаяма, маленькую "карманную", про которую раньше писал. Сподвигло на это то, что раньше саму по себе её для финиша бритв не распробовал особо - показалась грубовата, а тут что-то вернулся к её пробам и понравилось - как раз на жестковатой бритве, удивительно мягкое бритьё получил после этого камушка:

Nakayama 5.

Nakayama 5.

И заодно вспомнил, как трудно было её отфотографировать. Поверхность при любом практически освещении и выбранном объективе, желает "мутнеть" и давать эффект "мыла", в больших увеличениях вовсе не удалось с этим справиться достаточно хорошо, но зато в скромных что-то получилось, и удалось рассмотреть новое в поверхности этого камня - перво-наперво масштаб 1:2, с обычным олимпусовским макрообъективом:

Nakayama 5.

Nakayama 5.

Попробовал с фуджиноном 55мм. без диафрагмы - 1,7:1 масштаб:

Nakayama 5.

Nakayama 5.

Вообще, для бОльших масштабов, грубовата поверхность камня кажется. Слишком много переотражающих частиц и как бы "хлопьев" на поверхности. При том что камень не притирался уже чёрт знает сколько времени, и последнее время использовался с собственной суспензией или суспензией умегахата и чистый и поверхность кажется довольно гладкой и бритву доводит тонко. А в увеличении - вот такая вот истрия - как будто только что притёрли на порошке КК порядка F600....

Попробовал тем же фуджиноном и в том же масштабе, снять скол:

Nakayama 5.

Nakayama 5.

- по-моему красиво вышло!

Вообще, была мысль притереть и может даже попробовать шлифануть рабочую поверхность, т.е. подготовить её для съёмки в "серьёзном увеличении", но во-первых было лень, а во-вторых - упрямство заело) Как же так - мне интересна поверхность именно в её "рабочем состоянии", а не в каком-то ещё, а снять нормально не получается...

В общем ковырялся с разными объективами и светом, в результате некоторый приемлемый оптимум между масштабом съёмки и шероховатостью и характером поверхности камня, был найден в применении объектива ОКС1-22-1 реверсно с макрокольцами, с масштабом съёмки "всего" 5,7:1. Немного кропнул фотку, по горизонтали 3мм.:

Nakayama 5.

Nakayama 5.

Ну вот так ещё куда ни шло... Кстати, хоть и невнятно, но у левого края тоже виден след от того моллюска "крыло ангела", который в таких камнях иногда попадается.

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

Дошли руки немного поснимать одну накаяма, маленькую "карманную", про которую раньше писал. Сподвигло на это то, что раньше саму по себе её для финиша бритв не распробовал особо - показалась грубовата, а тут что-то вернулся к её пробам и понравилось - как раз на жестковатой бритве, удивительно мягкое бритьё получил после этого камушка:

Nakayama 5.

Nakayama 5.И заодно вспомнил, как трудно было её отфотографировать. Поверхность при любом практически освещении и выбранном объективе, желает "мутнеть" и давать эффект "мыла", в больших увеличениях вовсе не удалось с этим справиться достаточно хорошо, но зато в скромных что-то получилось, и удалось рассмотреть новое в поверхности этого камня - перво-наперво масштаб 1:2, с обычным олимпусовским макрообъективом:

Nakayama 5.

Nakayama 5. Попробовал с фуджиноном 55мм. без диафрагмы - 1,7:1 масштаб:

Nakayama 5.

Nakayama 5.Вообще, для бОльших масштабов, грубовата поверхность камня кажется. Слишком много переотражающих частиц и как бы "хлопьев" на поверхности. При том что камень не притирался уже чёрт знает сколько времени, и последнее время использовался с собственной суспензией или суспензией умегахата и чистый и поверхность кажется довольно гладкой и бритву доводит тонко. А в увеличении - вот такая вот истрия - как будто только что притёрли на порошке КК порядка F600....

Попробовал тем же фуджиноном и в том же масштабе, снять скол:

Nakayama 5.

Nakayama 5.- по-моему красиво вышло!

Вообще, была мысль притереть и может даже попробовать шлифануть рабочую поверхность, т.е. подготовить её для съёмки в "серьёзном увеличении", но во-первых было лень, а во-вторых - упрямство заело) Как же так - мне интересна поверхность именно в её "рабочем состоянии", а не в каком-то ещё, а снять нормально не получается...

В общем ковырялся с разными объективами и светом, в результате некоторый приемлемый оптимум между масштабом съёмки и шероховатостью и характером поверхности камня, был найден в применении объектива ОКС1-22-1 реверсно с макрокольцами, с масштабом съёмки "всего" 5,7:1. Немного кропнул фотку, по горизонтали 3мм.:

Nakayama 5.

Nakayama 5. Ну вот так ещё куда ни шло... Кстати, хоть и невнятно, но у левого края тоже виден след от того моллюска "крыло ангела", который в таких камнях иногда попадается.

Fujinon-EFC 55mm. Продолжение проб без диафрагмы.

30-05-2018 18:39

Продолжая пробы Фуджинона 55мм. без диафрагмы, поснимал с ним и с макромехом - в определённом диапазоне получается без потерь варьировать масштаб съёмки, но конечно, в масштабах поменьше, он превратился в совсем мягкорисующий, однако это вовсе не адвокатство "мыла" - его нет, если только его не сделать светом. В общем, очень вариабельный объектив!

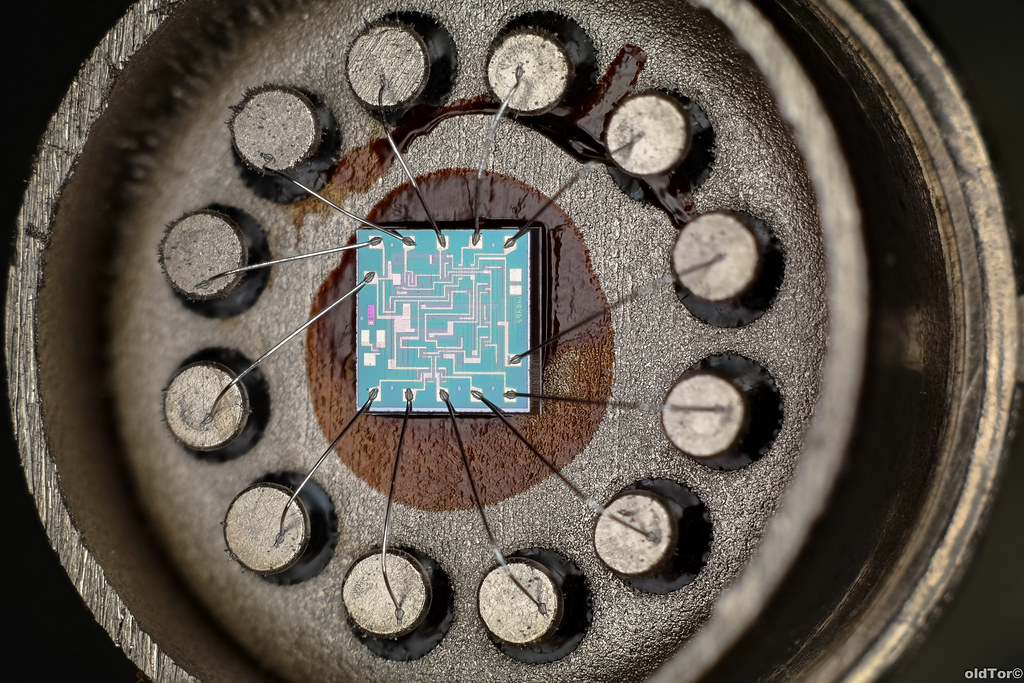

В качестве примера, поснимал транзистор 1Т308В - стэкинг 10 и стэкинг 9 кадров соответственно:

1Т308В транзистор

1Т308В транзистор

1Т308В транзистор

1Т308В транзистор

Очень удивился, что при столь "софт" картинке, стэкинг отработал нормально и при том всё видно и выглядит не скучно.

Ну и отдельно тестовый снимок боке:

Боке ボケ

Боке ボケ

А если масштаб делать побольше и приближаться к уже "микроскопным длинам тубусов", так сказать, то характер картинки меняется, он становится пожёстче и порезче - в качестве примера микросхема КС573РФ2:

КС573РФ2 Микросхема

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

КС573РФ2 Микросхема

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

Продолжая пробы Фуджинона 55мм. без диафрагмы, поснимал с ним и с макромехом - в определённом диапазоне получается без потерь варьировать масштаб съёмки, но конечно, в масштабах поменьше, он превратился в совсем мягкорисующий, однако это вовсе не адвокатство "мыла" - его нет, если только его не сделать светом. В общем, очень вариабельный объектив!

В качестве примера, поснимал транзистор 1Т308В - стэкинг 10 и стэкинг 9 кадров соответственно:

1Т308В транзистор

1Т308В транзистор  1Т308В транзистор

1Т308В транзистор Очень удивился, что при столь "софт" картинке, стэкинг отработал нормально и при том всё видно и выглядит не скучно.

Ну и отдельно тестовый снимок боке:

Боке ボケ

Боке ボケ А если масштаб делать побольше и приближаться к уже "микроскопным длинам тубусов", так сказать, то характер картинки меняется, он становится пожёстче и порезче - в качестве примера микросхема КС573РФ2:

КС573РФ2 Микросхема

КС573РФ2 Микросхема

Fujinon-EFC 1:6/72 Пара макрофото.

29-05-2018 15:39

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

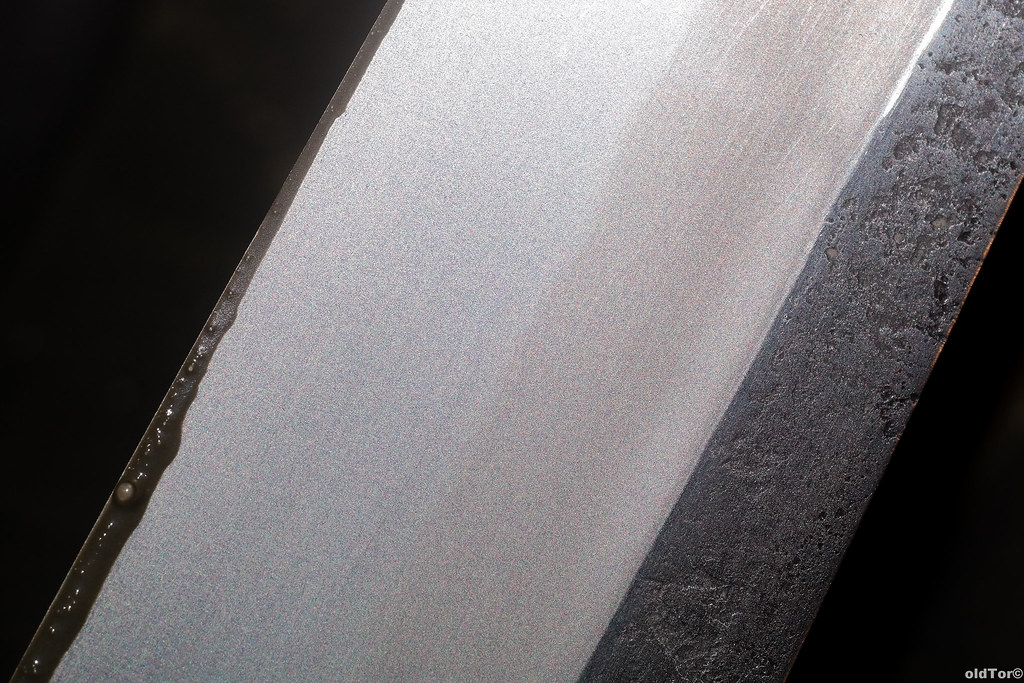

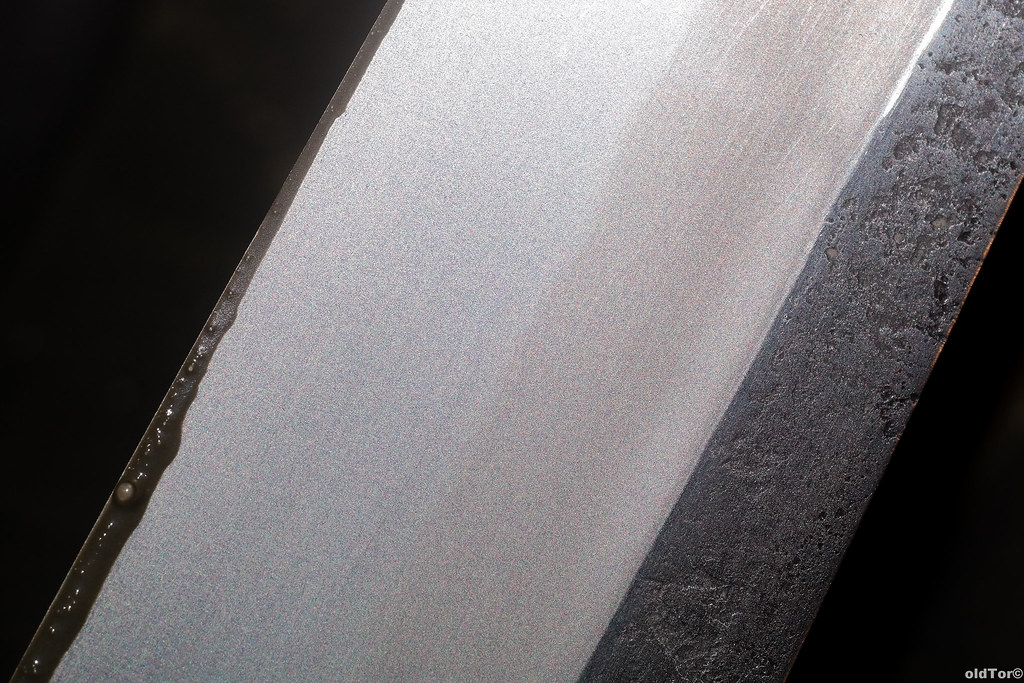

Эксперименты по получению дымчатой поверхности. У8 с зонной закалкой.

26-05-2018 14:18

Попробовал я получить хотя бы какое-то "касуми" или псевдо-касуми, хотя бы, на одном тестовом клинке - сталь У8 с зонной закалкой.

Клинок когда-то был грубовато отполирован, травлён слегка в хлорном железе. Перед пробами, его поверхность выглядела вот так:

Сталь У8 с зонной закалкой, эксперименты с отделкой поверхности

Сталь У8 с зонной закалкой, эксперименты с отделкой поверхности

Попробовал я обработать на суспензии Аото - мягкого, но не очень грубого и с частицами, дробящимися, как мне показалось, легче, чем у других слуриков Аото что у меня есть. В качестве камня-основы взял довольно плотный сланец, притёртый достаточно грубовато - это бывший у меня на пробах ранее (писал я про него обзор вот тут: http://www.myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=414 ) сланец из Турции. Поскольку можно было при сегодняшних пробах ограничиться относительно небольшим участком рабочей поверхности, вкрапления пирита не мешали. Собственно, я работал на очень скромном участке камушка, так как постоянно держал под спуском клинка "подушку" из суспензии - т.е. размазывать работу по всему камню не было никакой нужды.

Работал сначала на густой суспензии Аото, под конец работы слегка её разбавив - получился такой вот результат - общий план и поближе:

Сталь У8 с зонной закалкой, эксперименты с отделкой поверхности

Сталь У8 с зонной закалкой, эксперименты с отделкой поверхности

Сталь У8 с зонной закалкой, эксперименты с отделкой поверхности

Сталь У8 с зонной закалкой, эксперименты с отделкой поверхности

В целом, я считаю для грубоватого этапа симпатично, хотя риски поперёк клинка я так и не убрал - работал-то я только вдоль клинка переменными движениями вперёд-назад, и надеялся что царапины старые поперёк клинка уйдут, но они не ушли - для проб сгодится, но вообще потом надо будет переделать всё и удалить сначала на синтетиках эти косяки.

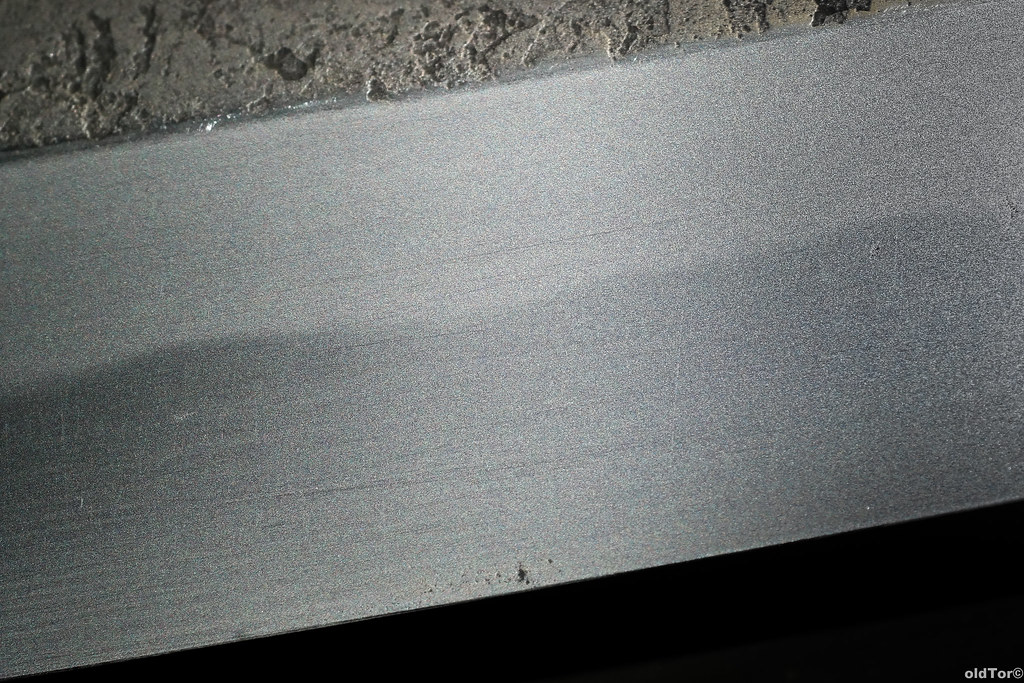

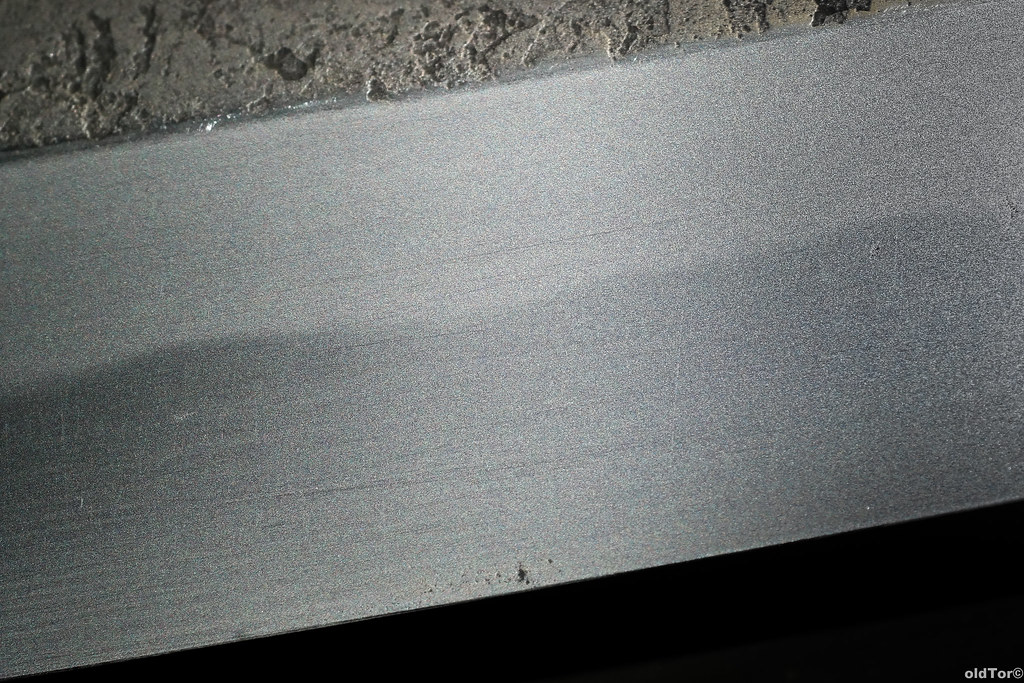

Дальше я взял вот такой вот не особо твёрдый японский камень:

http://www.myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=425

На нём работал с его собственной суспензией, получился, я считаю, удачный шаг после предыдущего этапа. Поработал сколько-то таким же манером как и ранее, затем тампоном из ватного диска, которым стирал суспензию с клинка, набирал её с камня и натирал спуски - вышло вот так - общий план и поближе:

Сталь У8 с зонной закалкой, эксперименты с отделкой поверхности

Сталь У8 с зонной закалкой, эксперименты с отделкой поверхности

Сталь У8 с зонной закалкой, эксперименты с отделкой поверхности

Сталь У8 с зонной закалкой, эксперименты с отделкой поверхности

Живьём выглядит вполне пристойно по однородности, попробую такой же сет применить ещё на каком-нибудь клинке. Идти дальше по тонкости обработки я считаю на данном ноже было бессмысленно - слишком много на нём косяков и царапок старых - сначала надо всё это вывести, и тогда на нём можно будет контрольно пробовать снова этот сет абразивов и пробовать идти дальше по тонкости обработки.

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

Попробовал я получить хотя бы какое-то "касуми" или псевдо-касуми, хотя бы, на одном тестовом клинке - сталь У8 с зонной закалкой.

Клинок когда-то был грубовато отполирован, травлён слегка в хлорном железе. Перед пробами, его поверхность выглядела вот так:

Сталь У8 с зонной закалкой, эксперименты с отделкой поверхности

Сталь У8 с зонной закалкой, эксперименты с отделкой поверхности Попробовал я обработать на суспензии Аото - мягкого, но не очень грубого и с частицами, дробящимися, как мне показалось, легче, чем у других слуриков Аото что у меня есть. В качестве камня-основы взял довольно плотный сланец, притёртый достаточно грубовато - это бывший у меня на пробах ранее (писал я про него обзор вот тут: http://www.myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=414 ) сланец из Турции. Поскольку можно было при сегодняшних пробах ограничиться относительно небольшим участком рабочей поверхности, вкрапления пирита не мешали. Собственно, я работал на очень скромном участке камушка, так как постоянно держал под спуском клинка "подушку" из суспензии - т.е. размазывать работу по всему камню не было никакой нужды.

Работал сначала на густой суспензии Аото, под конец работы слегка её разбавив - получился такой вот результат - общий план и поближе:

Сталь У8 с зонной закалкой, эксперименты с отделкой поверхности

Сталь У8 с зонной закалкой, эксперименты с отделкой поверхности Сталь У8 с зонной закалкой, эксперименты с отделкой поверхности

Сталь У8 с зонной закалкой, эксперименты с отделкой поверхности В целом, я считаю для грубоватого этапа симпатично, хотя риски поперёк клинка я так и не убрал - работал-то я только вдоль клинка переменными движениями вперёд-назад, и надеялся что царапины старые поперёк клинка уйдут, но они не ушли - для проб сгодится, но вообще потом надо будет переделать всё и удалить сначала на синтетиках эти косяки.

Дальше я взял вот такой вот не особо твёрдый японский камень:

http://www.myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=425

На нём работал с его собственной суспензией, получился, я считаю, удачный шаг после предыдущего этапа. Поработал сколько-то таким же манером как и ранее, затем тампоном из ватного диска, которым стирал суспензию с клинка, набирал её с камня и натирал спуски - вышло вот так - общий план и поближе:

Сталь У8 с зонной закалкой, эксперименты с отделкой поверхности

Сталь У8 с зонной закалкой, эксперименты с отделкой поверхности  Сталь У8 с зонной закалкой, эксперименты с отделкой поверхности

Сталь У8 с зонной закалкой, эксперименты с отделкой поверхностиЖивьём выглядит вполне пристойно по однородности, попробую такой же сет применить ещё на каком-нибудь клинке. Идти дальше по тонкости обработки я считаю на данном ноже было бессмысленно - слишком много на нём косяков и царапок старых - сначала надо всё это вывести, и тогда на нём можно будет контрольно пробовать снова этот сет абразивов и пробовать идти дальше по тонкости обработки.

Пробы суспензии Uchigumori 内曇 (Учигумори) в заточке бритвы на Чарнли Форест.

23-05-2018 11:16

Задали мне тут вопрос, пойдёт ли учигумори вместо.... нагура при заточке бритв. Я попробовал сравнить.

Кое-какие впечатления есть, но нужно ещё несколько проб сделать, чтобы суммировать их и сделать какой-то вывод, так как разумеется, одна проба и на одном камне, совершенно недостаточная практика для делания выводов.

Бритва - старая "немка", углеродка. В качестве основы под суспензии, взял чарнли форест, на фото он второй справа:

https://img-fotki.yandex.ru/get/48069/14043766.2c/0_168ba4_100dd7d9_XL.jpg

Сразу скажу что кроме как тактильным откликом, мне работа на нём с суспензией учигумори - не понравилась. Я перебирал варианты консистенции суспензии довольно долго, и так и не сумел от неё добиться, чтобы она "запустилась" быстро и активно. Только под конец обработки на очередной порции в очередной консистенции, стал заметен существенный прогресс. Поначалу, казалось, что при отсутствии съёма, поверхность фаски тем не менее приобретает ожидаемый от работы свободного зерна характер и равномерность. По мере процесса, как будто бы однородность пострадала. То ли дело во влиянии камня, на котором суспензия была применена, тем более что он не особо-то тонко притёрт, кажется последний раз я его притирал на порошке F800, то ли ещё в чём - результат получился не самый однородный, хотя он не сильно отличается от работы на этом же камне суспензии тэнзё нагура. Однако, тэнзё на нём работает намного быстрее, темнеет сразу, запах углеродки появляется быстро и явный, времени нужно намного меньше и достаточно одной порции суспензии, чтобы получить тот же результат и более однородный. Острота после тэнзё - выше.

В общем, после учигумори получился вот такой результат - микрофото с объективом Ломо План 10х0.22, прямая проекция на матрицу, кроп, 1мм. по горизонтали, фото кликабельны:

Заточка опасной бритвы

Заточка опасной бритвы

Я старался поймать такой угол падения света, чтобы было видно отдельные более глубокие риски - я правда не очень уверен, все ли они, результат работы суспензии - весьма вероятно, что часть их от собственно камня-основы, который, как я уже писал выше, был притёрт не особо тонко.

Да, далее я попробовал поработать на чистом чарнли, немного, чтобы немного "проявить" поверхность - параметры фото те же:

Заточка опасной бритвы

Заточка опасной бритвы

Причём, на чистом я сделал по паре проходов вдоль кромки, после чего работал в одном направлении на зерно. Т.е. все оставшиеся в других направлениях более глубокие риски (и ямки от свободного зерна тоже, да, и не самые маленькие) - остатки от работы на суспензии. При том чистый камень не дал паразитки, что наводит на мысль, что всё-таки она появилась из-за суспензии учигомори, а не из-за недостаточно тщательно и тонко притёртого камня, хотя с другой стороны - утверждать этого я не могу - поверхность камня тоже находится в динамике, когда на ней работаешь с суспензией, и если на ней что-то выступало, то могло сгладиться в процессе.

В общем, пока неоднозначно, и не впечатляет - да, можно и так заточить бритву, всё получилось, но по сравнению с работой на тэнзё нагура - всё медленее, менее однородно. Но необходимо продолжить пробы, пока выносить окончательный вердикт крайне рано.

комментарии: 2

понравилось!

вверх^

к полной версии

Задали мне тут вопрос, пойдёт ли учигумори вместо.... нагура при заточке бритв. Я попробовал сравнить.

Кое-какие впечатления есть, но нужно ещё несколько проб сделать, чтобы суммировать их и сделать какой-то вывод, так как разумеется, одна проба и на одном камне, совершенно недостаточная практика для делания выводов.

Бритва - старая "немка", углеродка. В качестве основы под суспензии, взял чарнли форест, на фото он второй справа:

https://img-fotki.yandex.ru/get/48069/14043766.2c/0_168ba4_100dd7d9_XL.jpg

Сразу скажу что кроме как тактильным откликом, мне работа на нём с суспензией учигумори - не понравилась. Я перебирал варианты консистенции суспензии довольно долго, и так и не сумел от неё добиться, чтобы она "запустилась" быстро и активно. Только под конец обработки на очередной порции в очередной консистенции, стал заметен существенный прогресс. Поначалу, казалось, что при отсутствии съёма, поверхность фаски тем не менее приобретает ожидаемый от работы свободного зерна характер и равномерность. По мере процесса, как будто бы однородность пострадала. То ли дело во влиянии камня, на котором суспензия была применена, тем более что он не особо-то тонко притёрт, кажется последний раз я его притирал на порошке F800, то ли ещё в чём - результат получился не самый однородный, хотя он не сильно отличается от работы на этом же камне суспензии тэнзё нагура. Однако, тэнзё на нём работает намного быстрее, темнеет сразу, запах углеродки появляется быстро и явный, времени нужно намного меньше и достаточно одной порции суспензии, чтобы получить тот же результат и более однородный. Острота после тэнзё - выше.

В общем, после учигумори получился вот такой результат - микрофото с объективом Ломо План 10х0.22, прямая проекция на матрицу, кроп, 1мм. по горизонтали, фото кликабельны:

Заточка опасной бритвы

Заточка опасной бритвыЯ старался поймать такой угол падения света, чтобы было видно отдельные более глубокие риски - я правда не очень уверен, все ли они, результат работы суспензии - весьма вероятно, что часть их от собственно камня-основы, который, как я уже писал выше, был притёрт не особо тонко.

Да, далее я попробовал поработать на чистом чарнли, немного, чтобы немного "проявить" поверхность - параметры фото те же:

Заточка опасной бритвы

Заточка опасной бритвыПричём, на чистом я сделал по паре проходов вдоль кромки, после чего работал в одном направлении на зерно. Т.е. все оставшиеся в других направлениях более глубокие риски (и ямки от свободного зерна тоже, да, и не самые маленькие) - остатки от работы на суспензии. При том чистый камень не дал паразитки, что наводит на мысль, что всё-таки она появилась из-за суспензии учигомори, а не из-за недостаточно тщательно и тонко притёртого камня, хотя с другой стороны - утверждать этого я не могу - поверхность камня тоже находится в динамике, когда на ней работаешь с суспензией, и если на ней что-то выступало, то могло сгладиться в процессе.

В общем, пока неоднозначно, и не впечатляет - да, можно и так заточить бритву, всё получилось, но по сравнению с работой на тэнзё нагура - всё медленее, менее однородно. Но необходимо продолжить пробы, пока выносить окончательный вердикт крайне рано.

Vintage transistor macro

22-05-2018 12:25

Транзистор П702А, снято с объективом Fujinon-EFC 55mm. без диафрагмы. 1 кадр, немного постобработки.

Транзистор П702А

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

Транзистор П702А

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

Транзистор П702А, снято с объективом Fujinon-EFC 55mm. без диафрагмы. 1 кадр, немного постобработки.

Транзистор П702А

Транзистор П702А

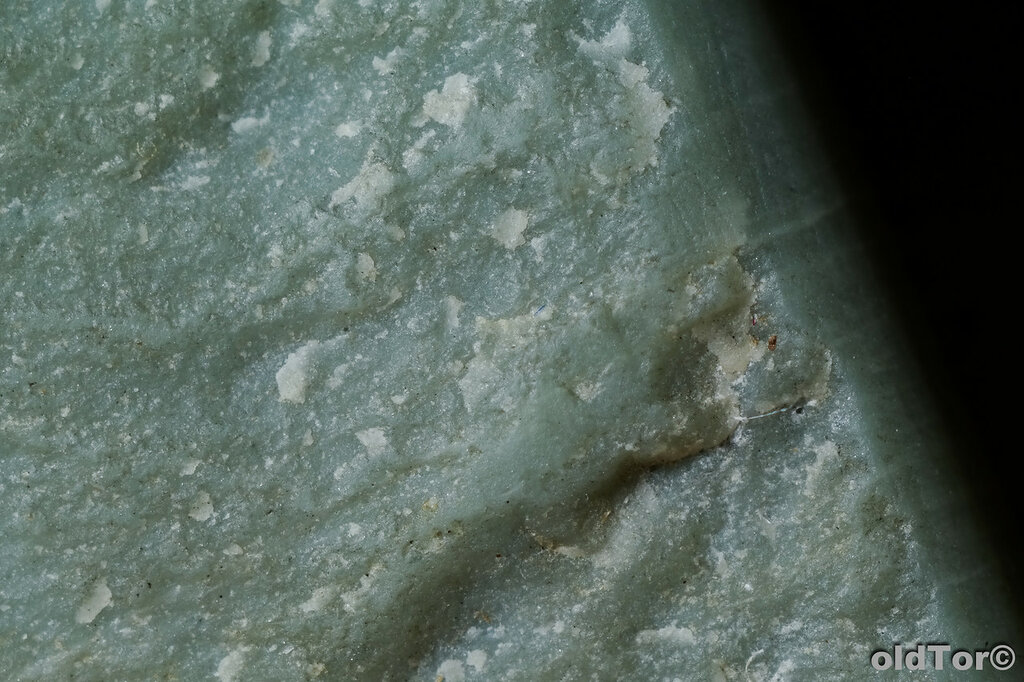

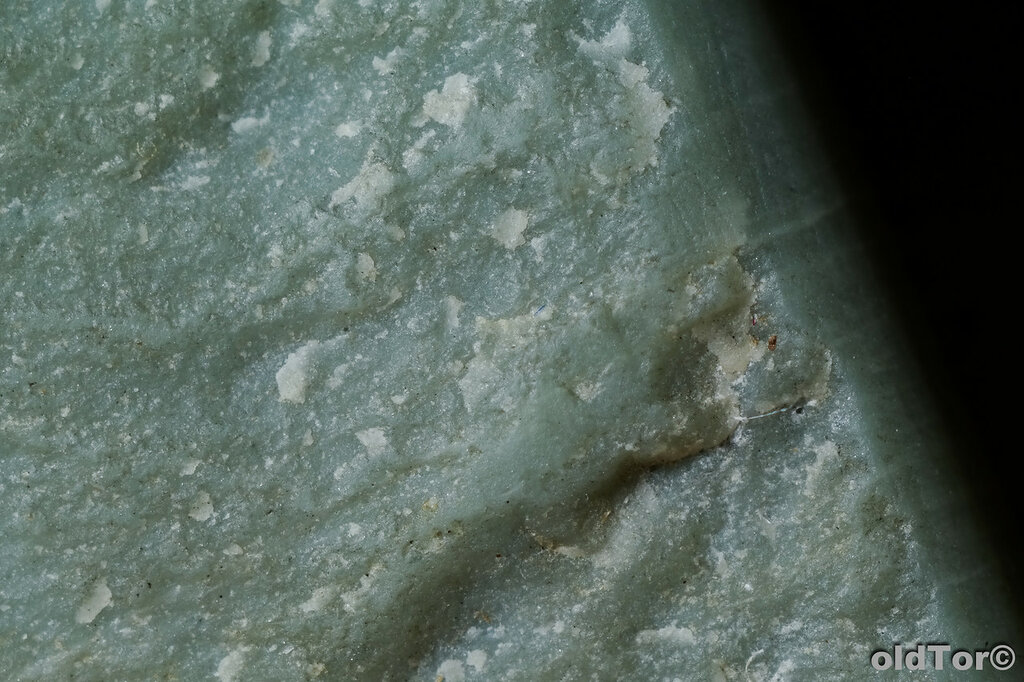

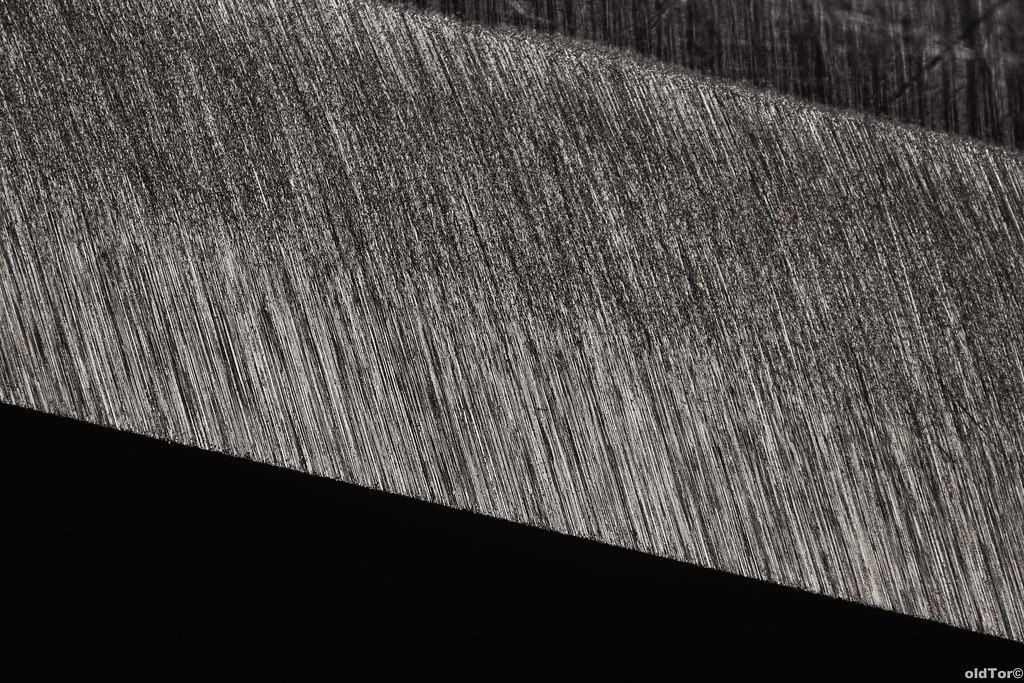

Немного о ГРИП

21-05-2018 11:11

Вот честно говоря не всегда бывает охота делать стэкинг, хотя это в макро (и микро) можно сказать единственный удобный способ увеличить ГРИП.

Однако, иногда намного целесообразнее оказывается снять в меньшем масштабе, но на достаточно качественный и резкий "обычный" фотографический, а не какой-нибудь специальный, макрообъектив и добиться нужной ГРИП под объект съёмки чисто за счёт разумного зажатия диафрагмы. Далеко не все "обычные" объективы, позволяют вольно с ней обращаться, спецобъективы вообще показывают довольно жёсткие рамки по выбору "дырки" для того или иного масштаба съёмки с ними (именно потому, вероятно, часто имеют вообще фиксированную диафрагму под рассчётный для них режим работы, и тут, применяя такой объектив в нерассчётом режиме, приходится ставить другие диафрагмы или вовсе вынимать имеющуюся, что конечно ограничивает рамки применения объектива в разных масштабах, не меньше, чем другие их параметры.

Потому, исходя из особенностей объекта съёмки, весьма актуально ориентироваться на его шероховатость\рельеф и выбирать объектив и масштаб съёмки, которые позволяют вместить это в ГРИП.

По этой причине, например результаты заточки на станке, я предпочёл снимать с объективом 4х0.10, а не 10х0.22 или 10х0.25, а тонкую заточку и обычную доводку и финиш - с объективами 10х0.22 и 10х0.25, а не 20х0.40, который нужен достаточно редко - если ну никак не обойтись, а снимать надо что-то, что будет обладать столь малой шероховатостью, что в ГРИП такого объектива она поместится. Собственно, и при таком раскладе нередко приходится прибегать к стекингу, но чаще из-за неплоскостности объекта съёмки или например желания "зацепить" при съёмке заточки не только доводочную фаску, но и заточную - для полноты картины. Но всё равно, шероховатость основной наблюдаемой поверхности должна укладываться в ГРИП - это обеспечивает наиболее удачную картинку (и свет поставить проще, и редактировать и пр.).

При съёмке брусков и камней, когда надо посмотреть характер скола - та же история. Иногда лучше сделать более скромный масштаб съёмки, но зато получить нужную глубину резко изображаемого пространства сразу, а не склеивать долго и муторно множество кадров. Однако - объектив при том должен обеспечивать достаточную резкость, детальность, контраст и разрешение. Вот к примеру - скол на камушке, масштаб всего 1,46:1 -

Такого масштаба оказалось вполне достаточно, чтобы увидеть всё, что нужно в плане характера скола и при том, вместить нужный участок камня в ГРИП "одним выстрелом". Однако, использовался "спецобъектив".

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

Вот честно говоря не всегда бывает охота делать стэкинг, хотя это в макро (и микро) можно сказать единственный удобный способ увеличить ГРИП.

Однако, иногда намного целесообразнее оказывается снять в меньшем масштабе, но на достаточно качественный и резкий "обычный" фотографический, а не какой-нибудь специальный, макрообъектив и добиться нужной ГРИП под объект съёмки чисто за счёт разумного зажатия диафрагмы. Далеко не все "обычные" объективы, позволяют вольно с ней обращаться, спецобъективы вообще показывают довольно жёсткие рамки по выбору "дырки" для того или иного масштаба съёмки с ними (именно потому, вероятно, часто имеют вообще фиксированную диафрагму под рассчётный для них режим работы, и тут, применяя такой объектив в нерассчётом режиме, приходится ставить другие диафрагмы или вовсе вынимать имеющуюся, что конечно ограничивает рамки применения объектива в разных масштабах, не меньше, чем другие их параметры.

Потому, исходя из особенностей объекта съёмки, весьма актуально ориентироваться на его шероховатость\рельеф и выбирать объектив и масштаб съёмки, которые позволяют вместить это в ГРИП.

По этой причине, например результаты заточки на станке, я предпочёл снимать с объективом 4х0.10, а не 10х0.22 или 10х0.25, а тонкую заточку и обычную доводку и финиш - с объективами 10х0.22 и 10х0.25, а не 20х0.40, который нужен достаточно редко - если ну никак не обойтись, а снимать надо что-то, что будет обладать столь малой шероховатостью, что в ГРИП такого объектива она поместится. Собственно, и при таком раскладе нередко приходится прибегать к стекингу, но чаще из-за неплоскостности объекта съёмки или например желания "зацепить" при съёмке заточки не только доводочную фаску, но и заточную - для полноты картины. Но всё равно, шероховатость основной наблюдаемой поверхности должна укладываться в ГРИП - это обеспечивает наиболее удачную картинку (и свет поставить проще, и редактировать и пр.).

При съёмке брусков и камней, когда надо посмотреть характер скола - та же история. Иногда лучше сделать более скромный масштаб съёмки, но зато получить нужную глубину резко изображаемого пространства сразу, а не склеивать долго и муторно множество кадров. Однако - объектив при том должен обеспечивать достаточную резкость, детальность, контраст и разрешение. Вот к примеру - скол на камушке, масштаб всего 1,46:1 -

Такого масштаба оказалось вполне достаточно, чтобы увидеть всё, что нужно в плане характера скола и при том, вместить нужный участок камня в ГРИП "одним выстрелом". Однако, использовался "спецобъектив".

Leitz Wetzlar Focotar 50mm f/4.5 Продолжение проб.

20-05-2018 15:34

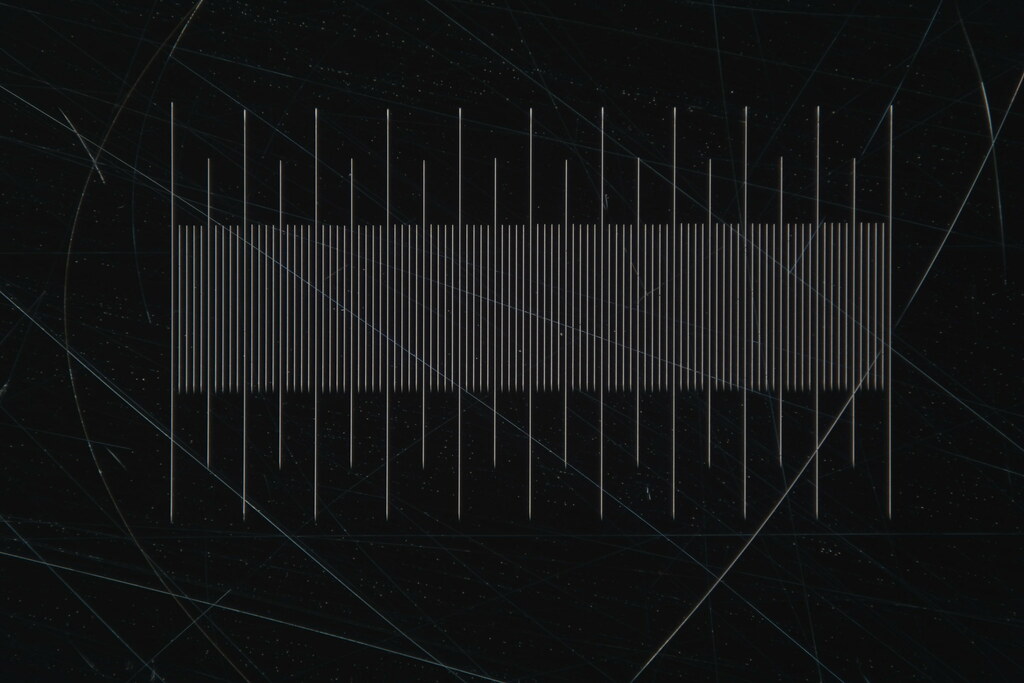

Продолжая пробы объектива Leitz Wetzlar Focotar 50mm f/4.5., попробовал поснимать микросхему 140УД501А.

Снимал с макромехом в чуть разных масштабах и немного по-разному освещая, и под разным углом. По-моему объектив показал себя хорошо:

Микросхема 140УД501А

Микросхема 140УД501А

Микросхема 140УД501А

Микросхема 140УД501А

Микросхема 140УД501А

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

Микросхема 140УД501А

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

Продолжая пробы объектива Leitz Wetzlar Focotar 50mm f/4.5., попробовал поснимать микросхему 140УД501А.

Снимал с макромехом в чуть разных масштабах и немного по-разному освещая, и под разным углом. По-моему объектив показал себя хорошо:

Микросхема 140УД501А

Микросхема 140УД501А  Микросхема 140УД501А

Микросхема 140УД501А  Микросхема 140УД501А

Микросхема 140УД501А

Прогрессия на РК при направке на кожаном ремне, пример на опасной бритве.

12-05-2018 14:10

Поймал себя на том, что мало и редко делал фото после направки бритвы на ремне - обычно делал перед таковой - считаю что это важнее.

Но вот решил показать что там происходит, в очередной раз, и более того - попробовал более нарочито показать происходящее, создав больше контраст между состоянием бритвы перед направкой и после.

Снял не особо удачно, правда, но всё-таки.

Первый снимок - бритва после обработки на Накаяма Маруичи с суспензией мягкого довольно Карасу - после работы круговыми и сеткой, последние движения в одном направлении (следы "сетки" практически незаметны, разве что намёком, если открыть фото по клику и приглядеться как следует):

Прогрессия РК бритвы при направке. Перед ремнём, после Накаяма Маруичи с суспензией Карасу

Прогрессия РК бритвы при направке. Перед ремнём, после Накаяма Маруичи с суспензией Карасу

На втором снимке - результат дальнейшей направки на чистом кожаном ремне из лошадки, самопальном - так как бритва подготовлена нарочито грубовато к направке, то сделал проходов на сторону больше обычного - 40.:

Прогрессия РК бритвы при направке. После кожаного чистого ремня 40 проходов на сторону

Прогрессия РК бритвы при направке. После кожаного чистого ремня 40 проходов на сторону

Фото сделаны с объективом Ломо-План 9х0.20, кроп, 1мм. по горизонтали, фото кликабельны.

Как можно видеть, ремень частично "снял", "стащил" с зоны РК всё лишнее, сгладил и фаску в зоне РК и саму кромку, проявил оставшиеся риски от работы "сеткой", которую я не старался выводить, выполняя последние движения на суспензии в одном направлении.

В общем - я считаю хороший пример того, как работает чистый кожаный ремень, и насколько сильно он может влиять на характер кромки, да и фаски в зоне РК.

комментарии: 6

понравилось!

вверх^

к полной версии

Поймал себя на том, что мало и редко делал фото после направки бритвы на ремне - обычно делал перед таковой - считаю что это важнее.

Но вот решил показать что там происходит, в очередной раз, и более того - попробовал более нарочито показать происходящее, создав больше контраст между состоянием бритвы перед направкой и после.

Снял не особо удачно, правда, но всё-таки.

Первый снимок - бритва после обработки на Накаяма Маруичи с суспензией мягкого довольно Карасу - после работы круговыми и сеткой, последние движения в одном направлении (следы "сетки" практически незаметны, разве что намёком, если открыть фото по клику и приглядеться как следует):

Прогрессия РК бритвы при направке. Перед ремнём, после Накаяма Маруичи с суспензией Карасу

Прогрессия РК бритвы при направке. Перед ремнём, после Накаяма Маруичи с суспензией КарасуНа втором снимке - результат дальнейшей направки на чистом кожаном ремне из лошадки, самопальном - так как бритва подготовлена нарочито грубовато к направке, то сделал проходов на сторону больше обычного - 40.:

Прогрессия РК бритвы при направке. После кожаного чистого ремня 40 проходов на сторону

Прогрессия РК бритвы при направке. После кожаного чистого ремня 40 проходов на сторону Фото сделаны с объективом Ломо-План 9х0.20, кроп, 1мм. по горизонтали, фото кликабельны.

Как можно видеть, ремень частично "снял", "стащил" с зоны РК всё лишнее, сгладил и фаску в зоне РК и саму кромку, проявил оставшиеся риски от работы "сеткой", которую я не старался выводить, выполняя последние движения на суспензии в одном направлении.

В общем - я считаю хороший пример того, как работает чистый кожаный ремень, и насколько сильно он может влиять на характер кромки, да и фаски в зоне РК.

Пробы создания дымчатой отделки поверхности фаски.

06-05-2018 17:16

Я тут попробовал что-то получить с дымчатой поверхностью, но вот взял явно не очень подходящую сталь, т.е. все выводы на основе моей пробы, которую покажу, переносить на стали других типов - явно не стоит. Это же касается и выбора абразивов, для подготовки поверхности до перехода на камень, которым, собственно, и выполнялась матовость.

Я взял косячок из cts-bd1, переточил по заточной фаске в линзу, и приступил к подготовке к попытке получить "дымку". Взял Гриталон м14 ст3, затем Гриталон м3 ст1. На этой стали м14 показал результат столь же хороший, что и на других сталях вт.ч. попроще, по однородности работы, а м3 показал работу существенно однороднее, чем на более простых сталях.

Далее самое интересное - я прикинул что взять, и решил взять Tam'o'Shanter c суспензией другого, более мягкого - подумалось, что его характер работы и его суспензии, справится. Собственно, так и оказалось. Немного поэкспериментировал с выбором консистенции суспензии и манерой работы, и в общем получил вполне приличный расклад.

Конечно не идеально и местами есть недовыведенные риски, но в целом, я считаю, неплохо. Микрофото не стал делать - там всё выглядит вполне привычно и предсказуемо для обработки подобных сталей свободным зерном, а поскольку всё сделано в линзу, то если снимать в микро, то надо заморачиваться со стэкингом, так что ограничился скромным макро, попутно убедившись, что снимать такую поверхность я совершенно не умею (ну зато вот будет повод поучиться это делать):

Дымчатая поверхность на стали cts-bd1

Дымчатая поверхность на стали cts-bd1

Дымчатая поверхность на стали cts-bd1

Дымчатая поверхность на стали cts-bd1

Дымчатая поверхность на стали cts-bd1

Дымчатая поверхность на стали cts-bd1

Да, поверхность при своей матовости, под любым углом отражает и примерно одинаково:

Дымчатая поверхность на стали cts-bd1

комментарии: 4

понравилось!

вверх^

к полной версии

Дымчатая поверхность на стали cts-bd1

комментарии: 4

понравилось!

вверх^

к полной версии

Я тут попробовал что-то получить с дымчатой поверхностью, но вот взял явно не очень подходящую сталь, т.е. все выводы на основе моей пробы, которую покажу, переносить на стали других типов - явно не стоит. Это же касается и выбора абразивов, для подготовки поверхности до перехода на камень, которым, собственно, и выполнялась матовость.

Я взял косячок из cts-bd1, переточил по заточной фаске в линзу, и приступил к подготовке к попытке получить "дымку". Взял Гриталон м14 ст3, затем Гриталон м3 ст1. На этой стали м14 показал результат столь же хороший, что и на других сталях вт.ч. попроще, по однородности работы, а м3 показал работу существенно однороднее, чем на более простых сталях.

Далее самое интересное - я прикинул что взять, и решил взять Tam'o'Shanter c суспензией другого, более мягкого - подумалось, что его характер работы и его суспензии, справится. Собственно, так и оказалось. Немного поэкспериментировал с выбором консистенции суспензии и манерой работы, и в общем получил вполне приличный расклад.

Конечно не идеально и местами есть недовыведенные риски, но в целом, я считаю, неплохо. Микрофото не стал делать - там всё выглядит вполне привычно и предсказуемо для обработки подобных сталей свободным зерном, а поскольку всё сделано в линзу, то если снимать в микро, то надо заморачиваться со стэкингом, так что ограничился скромным макро, попутно убедившись, что снимать такую поверхность я совершенно не умею (ну зато вот будет повод поучиться это делать):

Дымчатая поверхность на стали cts-bd1

Дымчатая поверхность на стали cts-bd1  Дымчатая поверхность на стали cts-bd1

Дымчатая поверхность на стали cts-bd1 Дымчатая поверхность на стали cts-bd1

Дымчатая поверхность на стали cts-bd1 Да, поверхность при своей матовости, под любым углом отражает и примерно одинаково:

Дымчатая поверхность на стали cts-bd1

Дымчатая поверхность на стали cts-bd1

Видео. Washita. Особенности заточки на вашитах.

05-05-2018 16:09

комментарии: 7

понравилось!

вверх^

к полной версии

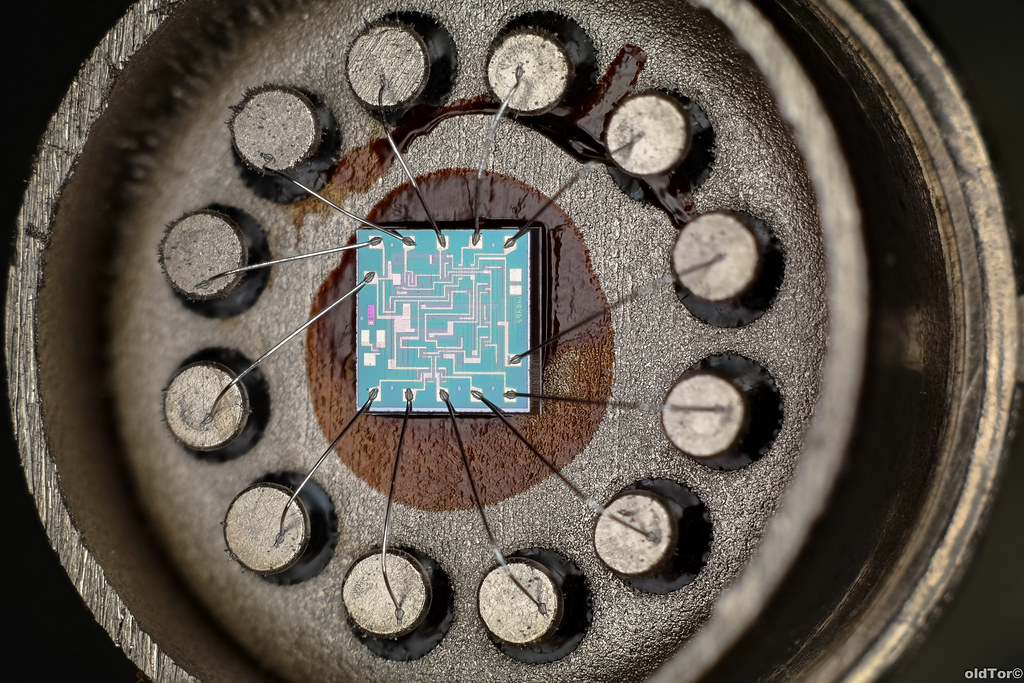

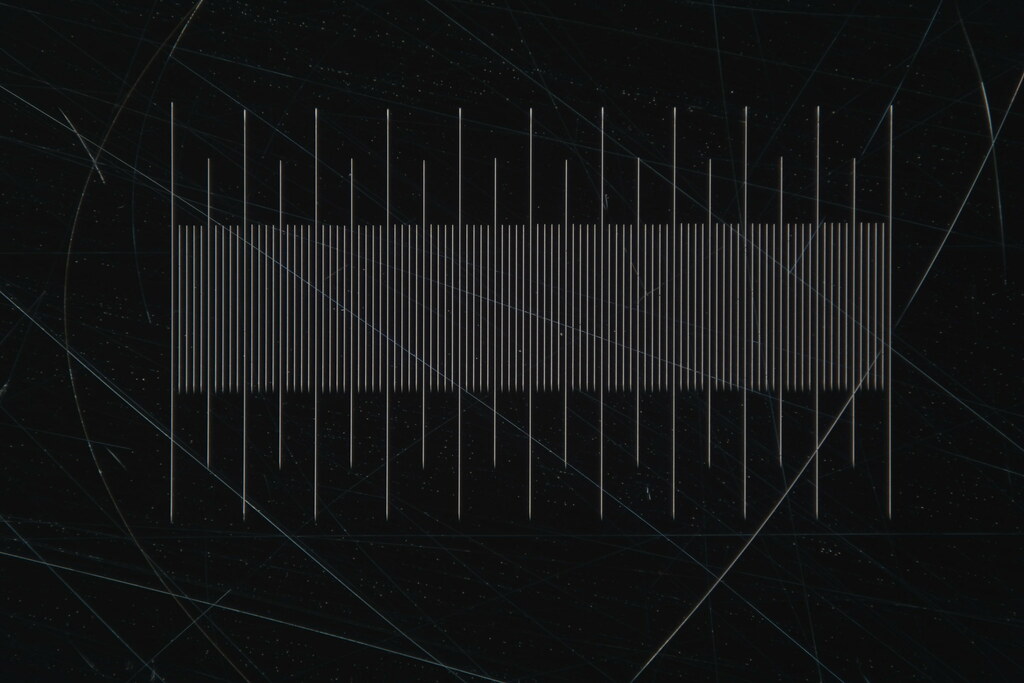

Рабочие фото с телеконвертером Vivitar и объективом Ломо План 10х0.22

04-05-2018 22:41

Немного скорректировал длину тубуса для применения телеконвертера Vivitar с микроскопными объективами на тубус 160мм.

Объектив - Ломо План 10х0.22

Искал наиболее оптимальный масштаб проекции на матрицу, при котором, при наиболее удачно поставленном освещении, и в 100% получается достаточно внятная по детальности картинка.

Сделал несколько кадров, для начала линейка, без редактуры:

Линейка микрофото, масштаб съёмки 16,5:1

Линейка микрофото, масштаб съёмки 16,5:1

Далее снял объект-микрометр. Для тех, кто не знает что это такое - в данном случае, у меня старенький объект-микрометр ОМО для отражённого света без покровного стекла:

Объект-микрометр ОМО - отражённого света без покровного стекла

Объект-микрометр ОМО - отражённого света без покровного стекла

Рабочая часть представляет собой оптическое стекло по ГОСТ 3514-76 с нанесённой шкалой длиной 1мм., минимальные деления на шкале - равны 10мкм., с толщиной штриха 2мкм. с допуском 1мкм. (в более поздней редакции - 0,5мкм.) по ГОСТ 7513-75:

http://libnorm.ru/Files/593/59344.pdf

У меня, правда, он б\у, уже как следует побитый жизнью, но пользоваться можно - фото без редактуры:

Объект-микрометр, масштаб съёмки 16,5:1

Объект-микрометр, масштаб съёмки 16,5:1

Посчитав, выяснил, что получил при съёмке масштаб 16,5:1

Для примера постарался сделать "рабочее" фото какого-нибудь абразива, выбор пал на абразив, обладающий подходящей шероховатостью для данного масштаба съёмки и для ГРИП данного объектива (разрешающая способность его, при апертуре 0,22 при удачной постановке света и подходящем образце для изучения - до 1,4-1,3мкм., а изолированные объекты можно наблюдать и ещё меньшие), и таким абразивом под рукой оказался Гриталон м3 ст1.

Вот целый кадр:

Gritalon М3 СТ1 микрофото, масштаб съёмки 16,5:1

Gritalon М3 СТ1 микрофото, масштаб съёмки 16,5:1

И сделал кроп с него, по горизонтали 600мкм.:

Gritalon М3 СТ1 микрофото, масштаб съёмки 16,5:1

Gritalon М3 СТ1 микрофото, масштаб съёмки 16,5:1

Для сравнения и понимания масштаба - такой же кроп объект-микрометра - 600мкм. по горизонтали:

Объект-микрометр, масштаб съёмки 16,5:1

Объект-микрометр, масштаб съёмки 16,5:1

В общем, считаю, что фото достаточно информативны и для работы вполне подойдут.

Например, мне стало понятно лучше, чем раньше, почему этот вариант Гриталона м3 у меня работает достаточно грубовато - видно, что есть подрасплав связки, в которую "вплавлены" зёрна (при меньшем масштабе съёмки, я был не уверен, не более ли крупное это зерно, но тут уже при некотором навыке наблюдений в микроскоп, считаю что это именно подрасплав с впаянными в него зёрнами. Вообще это явление не редкое на брусках из карбида кремния на керамической связке, но чем грубее брусок и чем твёрже связка - тем меньше это влияет на однородность работы). Однако, есть и более крупное зерно - оно зеленоватого оттенка на фоне остальной поверхности, размер можно прикинуть, сопоставив со шкалой объект-микрометра. Однако, в силу способности зерна карбида кремния к дроблению, это не слишком влияет на его работу. Вот если такое происходит в абразивах с зерном к дроблению склонным в меньшей степени - это уже беда.

В общем, я доволен полученными с телеконвертером результатами, работать станет удобнее и информативнее.

комментарии: 3

понравилось!

вверх^

к полной версии

Немного скорректировал длину тубуса для применения телеконвертера Vivitar с микроскопными объективами на тубус 160мм.

Объектив - Ломо План 10х0.22

Искал наиболее оптимальный масштаб проекции на матрицу, при котором, при наиболее удачно поставленном освещении, и в 100% получается достаточно внятная по детальности картинка.

Сделал несколько кадров, для начала линейка, без редактуры:

Линейка микрофото, масштаб съёмки 16,5:1

Линейка микрофото, масштаб съёмки 16,5:1 Далее снял объект-микрометр. Для тех, кто не знает что это такое - в данном случае, у меня старенький объект-микрометр ОМО для отражённого света без покровного стекла:

Объект-микрометр ОМО - отражённого света без покровного стекла

Объект-микрометр ОМО - отражённого света без покровного стекла Рабочая часть представляет собой оптическое стекло по ГОСТ 3514-76 с нанесённой шкалой длиной 1мм., минимальные деления на шкале - равны 10мкм., с толщиной штриха 2мкм. с допуском 1мкм. (в более поздней редакции - 0,5мкм.) по ГОСТ 7513-75:

http://libnorm.ru/Files/593/59344.pdf

У меня, правда, он б\у, уже как следует побитый жизнью, но пользоваться можно - фото без редактуры:

Объект-микрометр, масштаб съёмки 16,5:1

Объект-микрометр, масштаб съёмки 16,5:1Посчитав, выяснил, что получил при съёмке масштаб 16,5:1

Для примера постарался сделать "рабочее" фото какого-нибудь абразива, выбор пал на абразив, обладающий подходящей шероховатостью для данного масштаба съёмки и для ГРИП данного объектива (разрешающая способность его, при апертуре 0,22 при удачной постановке света и подходящем образце для изучения - до 1,4-1,3мкм., а изолированные объекты можно наблюдать и ещё меньшие), и таким абразивом под рукой оказался Гриталон м3 ст1.

Вот целый кадр:

Gritalon М3 СТ1 микрофото, масштаб съёмки 16,5:1

Gritalon М3 СТ1 микрофото, масштаб съёмки 16,5:1И сделал кроп с него, по горизонтали 600мкм.:

Gritalon М3 СТ1 микрофото, масштаб съёмки 16,5:1

Gritalon М3 СТ1 микрофото, масштаб съёмки 16,5:1 Для сравнения и понимания масштаба - такой же кроп объект-микрометра - 600мкм. по горизонтали:

Объект-микрометр, масштаб съёмки 16,5:1

Объект-микрометр, масштаб съёмки 16,5:1 В общем, считаю, что фото достаточно информативны и для работы вполне подойдут.

Например, мне стало понятно лучше, чем раньше, почему этот вариант Гриталона м3 у меня работает достаточно грубовато - видно, что есть подрасплав связки, в которую "вплавлены" зёрна (при меньшем масштабе съёмки, я был не уверен, не более ли крупное это зерно, но тут уже при некотором навыке наблюдений в микроскоп, считаю что это именно подрасплав с впаянными в него зёрнами. Вообще это явление не редкое на брусках из карбида кремния на керамической связке, но чем грубее брусок и чем твёрже связка - тем меньше это влияет на однородность работы). Однако, есть и более крупное зерно - оно зеленоватого оттенка на фоне остальной поверхности, размер можно прикинуть, сопоставив со шкалой объект-микрометра. Однако, в силу способности зерна карбида кремния к дроблению, это не слишком влияет на его работу. Вот если такое происходит в абразивах с зерном к дроблению склонным в меньшей степени - это уже беда.

В общем, я доволен полученными с телеконвертером результатами, работать станет удобнее и информативнее.

Vivitar tele converter 2x-1 пробы.

04-05-2018 10:33

Приехал ко мне второй телеконвертер, Vivitar 2х, тоже Япония, как и Komura. Я предполагал, что разница будет невелика, но мне в любом случае хотелось на м42 тоже иметь нормальный телеконвертер:

Vivitar teleconverter 2x-1

Vivitar teleconverter 2x-1

Сравнил с Komura с микроскопным объективом Ломо План 10х0.22 - снял линейку, без редактуры, камерный джипег:

Тестовый снимок с телеконвертером

Тестовый снимок с телеконвертером

Качество в общем такое же, как с Komura, масштаб проекции вышел чуть-чуть побольше. Но это понятно, так как тубусы до микроскопного объектива от телеконвертеров я строил из разных колец, погрешности есть, да они и не критичны, учитывая, что нормальный объектив на фиксированный тубус и со сравнительно небольшой апертурой можно чутка подвигать в ту или другую сторону, в некотором диапазоне.

Взял первый попавшийся под руку нож - это оказалась углеродка У10А грубовато заточенная и уже поработавшая - попробовал снять, что там на РК - также без редактуры, "как есть":

Тестовые снимки с телеконвертером Vivitar 2x

Тестовые снимки с телеконвертером Vivitar 2x

В принципе - нормально. Чуть лучше свет поставить да "проявить" редактурой чутка и вполне годное по информативности микрофото можно получить. Лучше чем с окулярной съёмкой, и несколько хуже, чем при прямой проекции.

Ну а далее, я попробовал проверить чего может этот телеконвертер с каким-нибудь объективом для скромного масштаба съёмки, взял Вегу-11У2, снял "паучка" на клинке Спайдерко Милитари- весь кадр и сделал кроп - всё без редактуры:

Тестовые снимки с телеконвертером Vivitar 2x

Тестовые снимки с телеконвертером Vivitar 2x

Тестовые снимки с телеконвертером Vivitar 2x

Тестовые снимки с телеконвертером Vivitar 2x

Хорошо с Вегой получается - в 100% тоже резко и чистенько.

Вдохновившись этим результатом я подумал, а отчего бы не попробовать с... Гелиосом, чисто поглядеть что будет, а то в интернете есть тесты такого объектива с советским телеконвертером ТК-2, и там всё очень уныло. Скрутил - получилась достаточно компактная и удобная конструкция:

HELIOS 44-2 58mm f/2.0 c телеконвертером Vivitar

HELIOS 44-2 58mm f/2.0 c телеконвертером Vivitar

Ну и попробовал что-нибудь снять, что под руку попадётся. Вышло вот так:

Тестовый снимок с телеконвертером

Тестовый снимок с телеконвертером

Я честно говоря, ожидал, что всё будет намного хуже. Даже закралась мысль, что может быть этот объектив чисто по оптике способен на большее, чем позволяет его конструкция при обычном варианте применения. Правда, ругать гелиосы за часто невнятную и унылую картинку на кропнутой матрице легко, забывая, какие классные снимки с этими объективами делались на 35мм. плёнку.. Да и на цифру на них можно делать хорошие снимки, многим удаётся, в конце-концов - надо приноровиться просто к характеру объектива. А дальше уже выбирать, нравится-не нравится, использовать или нет.

В общем - конвертер понравился, японская оптика (а у вивитара этого она японская, хотя фирма и американская), как обычно, оказалась на высоте. И очень порадовало, что совсем не бросаются в глаза светопотери - разумеется, они есть, но довольно скромные.

Что Komura, что Vivitar, однозначно "селю на ПМЖ" в арсенале)

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

Приехал ко мне второй телеконвертер, Vivitar 2х, тоже Япония, как и Komura. Я предполагал, что разница будет невелика, но мне в любом случае хотелось на м42 тоже иметь нормальный телеконвертер:

Vivitar teleconverter 2x-1

Vivitar teleconverter 2x-1Сравнил с Komura с микроскопным объективом Ломо План 10х0.22 - снял линейку, без редактуры, камерный джипег:

Тестовый снимок с телеконвертером

Тестовый снимок с телеконвертером Качество в общем такое же, как с Komura, масштаб проекции вышел чуть-чуть побольше. Но это понятно, так как тубусы до микроскопного объектива от телеконвертеров я строил из разных колец, погрешности есть, да они и не критичны, учитывая, что нормальный объектив на фиксированный тубус и со сравнительно небольшой апертурой можно чутка подвигать в ту или другую сторону, в некотором диапазоне.

Взял первый попавшийся под руку нож - это оказалась углеродка У10А грубовато заточенная и уже поработавшая - попробовал снять, что там на РК - также без редактуры, "как есть":

Тестовые снимки с телеконвертером Vivitar 2x

Тестовые снимки с телеконвертером Vivitar 2x В принципе - нормально. Чуть лучше свет поставить да "проявить" редактурой чутка и вполне годное по информативности микрофото можно получить. Лучше чем с окулярной съёмкой, и несколько хуже, чем при прямой проекции.

Ну а далее, я попробовал проверить чего может этот телеконвертер с каким-нибудь объективом для скромного масштаба съёмки, взял Вегу-11У2, снял "паучка" на клинке Спайдерко Милитари- весь кадр и сделал кроп - всё без редактуры:

Тестовые снимки с телеконвертером Vivitar 2x

Тестовые снимки с телеконвертером Vivitar 2x Тестовые снимки с телеконвертером Vivitar 2x

Тестовые снимки с телеконвертером Vivitar 2x Хорошо с Вегой получается - в 100% тоже резко и чистенько.

Вдохновившись этим результатом я подумал, а отчего бы не попробовать с... Гелиосом, чисто поглядеть что будет, а то в интернете есть тесты такого объектива с советским телеконвертером ТК-2, и там всё очень уныло. Скрутил - получилась достаточно компактная и удобная конструкция:

HELIOS 44-2 58mm f/2.0 c телеконвертером Vivitar

HELIOS 44-2 58mm f/2.0 c телеконвертером Vivitar Ну и попробовал что-нибудь снять, что под руку попадётся. Вышло вот так:

Тестовый снимок с телеконвертером

Тестовый снимок с телеконвертером Я честно говоря, ожидал, что всё будет намного хуже. Даже закралась мысль, что может быть этот объектив чисто по оптике способен на большее, чем позволяет его конструкция при обычном варианте применения. Правда, ругать гелиосы за часто невнятную и унылую картинку на кропнутой матрице легко, забывая, какие классные снимки с этими объективами делались на 35мм. плёнку.. Да и на цифру на них можно делать хорошие снимки, многим удаётся, в конце-концов - надо приноровиться просто к характеру объектива. А дальше уже выбирать, нравится-не нравится, использовать или нет.

В общем - конвертер понравился, японская оптика (а у вивитара этого она японская, хотя фирма и американская), как обычно, оказалась на высоте. И очень порадовало, что совсем не бросаются в глаза светопотери - разумеется, они есть, но довольно скромные.

Что Komura, что Vivitar, однозначно "селю на ПМЖ" в арсенале)

Заточка ножа из стали 440с на Гриталон м3

02-05-2018 00:55

Затачивал тут нож из 440с, префиниш делал на Гриталоне м3 водном, который потвёрже. ну что - кушает очень быстро, ожидал что будет несколько менее шероховатый результат, но нормально - дальше на чарнли ушёл легко на финиш с небольшим повышением угла.

Заточку делал с помощью "костыля", вот решил сделать фото одного немаловажного момента, так как сталкиваюсь с тем, что его не всегда понимают.

Собственно фото после Гриталона - угол в процессе _не менял_ - по горизонтали 2мм.:

Заточка стали 440с на Gritalon м3

Заточка стали 440с на Gritalon м3

Как можно видеть, несмотря на заточку с помощью приспособы, произошло повышение угла. Небольшое, сопоставимое с глубиной риски. Засчёт чего?

Засчёт, как всегда, совокупности факторов.

Смена направления движений и их характера - сначала я прорабатывал переменными недлинными движениями вперёд-назад (которые всегда дают практически эффект "качения" и тут, при применении приспособ с подвижным абразивом, например - становится очень критичным вес штанги и бруска - инерционность и вес увеличивают этот эффект "качения" и отклонения от плоскости усугубляются) и с толикой суспензии, а заканчивал - на чистом и делая длинные проходы в одном направлении. Что при этом произошло:

1) Ушла "подушка" суспензии, пусть и слабоконцентрированной - но она влияла на глубину врезания зерна в сталь.

2) Длинные проходы сугубо на зерно, режут глубже и больше именно на РК, и чем активнее резание выбранного абразива, тем больше прирастает это мизерное увеличение угла.

Ещё на это можно влиять, меняя наклон рисок - чем они ближе к перпендикуляру к линии РК - тем больше нагрузки на кромку и тем, опять-таки, глубже врезание зерна.

Да, если хочется или нужно, получить всю фаску максимально однородной - можно поработать ещё, пока до границы со спуском не проточится последней манерой движений, но обычно в этом нет нужды, тем более, что для невооружённого взгляда это всё незаметно.

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

Затачивал тут нож из 440с, префиниш делал на Гриталоне м3 водном, который потвёрже. ну что - кушает очень быстро, ожидал что будет несколько менее шероховатый результат, но нормально - дальше на чарнли ушёл легко на финиш с небольшим повышением угла.

Заточку делал с помощью "костыля", вот решил сделать фото одного немаловажного момента, так как сталкиваюсь с тем, что его не всегда понимают.

Собственно фото после Гриталона - угол в процессе _не менял_ - по горизонтали 2мм.:

Заточка стали 440с на Gritalon м3

Заточка стали 440с на Gritalon м3 Как можно видеть, несмотря на заточку с помощью приспособы, произошло повышение угла. Небольшое, сопоставимое с глубиной риски. Засчёт чего?

Засчёт, как всегда, совокупности факторов.

Смена направления движений и их характера - сначала я прорабатывал переменными недлинными движениями вперёд-назад (которые всегда дают практически эффект "качения" и тут, при применении приспособ с подвижным абразивом, например - становится очень критичным вес штанги и бруска - инерционность и вес увеличивают этот эффект "качения" и отклонения от плоскости усугубляются) и с толикой суспензии, а заканчивал - на чистом и делая длинные проходы в одном направлении. Что при этом произошло:

1) Ушла "подушка" суспензии, пусть и слабоконцентрированной - но она влияла на глубину врезания зерна в сталь.

2) Длинные проходы сугубо на зерно, режут глубже и больше именно на РК, и чем активнее резание выбранного абразива, тем больше прирастает это мизерное увеличение угла.

Ещё на это можно влиять, меняя наклон рисок - чем они ближе к перпендикуляру к линии РК - тем больше нагрузки на кромку и тем, опять-таки, глубже врезание зерна.

Да, если хочется или нужно, получить всю фаску максимально однородной - можно поработать ещё, пока до границы со спуском не проточится последней манерой движений, но обычно в этом нет нужды, тем более, что для невооружённого взгляда это всё незаметно.

Мои объективы для макро и микрофотографии.

30-04-2018 15:50

Меня часто спрашивают, какую оптику я использую для макро и микрофото. Мои обзоры по пробам разных объективов здорово разбросаны по профильным темам на форумах и потому "собрать их в кучу" - довольно сложно и времязатратно, потому я решил свести это в одном месте, показать те объективы, которыми пользуюсь регулярно. Конечно, их вообще-то больше, и перепробованных разных и в т.ч. другие экземпляры тех, что покажу в данном посте (это касается советских), но эти - постепенно отобрались в рабочий набор, обеспечивающий практически весь диапазон масштабов съёмки от 1:2 до 20:1.

Итак, на первом фото, объективы от фотоувеличителей, слева направо:

1) Schneider Kreuznach Componon 50mm f/4.0

2) Rodenstock Ysaron 75mm f/4.5

3) Индустар-50У-1 50mm f/3.5

4) Вега-11У2 50mm f/2.8

Объективы от фотоувеличителей

Объективы от фотоувеличителей

На втором фото - спецобъективы, кроме первого слева. Слева направо:

1) ЛОМО ОКС1-22-1 22mm f/2.8 (киносъёмочный)

2) Yashinon 32mm f/3.5 (для чтения микрофишей)

3) Fujinon-EFC 55mm f/6.0 (от минилаба)

4) Fujinon-EFC 72mm f/6.0 (от минилаба)

5) Fujinon EFC 108mm f/5.6 (от минилаба)

6) Корректор 150 mm f/ 6.3 (от фотографической установки ФМН-2)

Специальные объективы

Специальные объективы

На третьем - микроскопные объективы планахроматы с большими рабочими расстояниями, рассчитанные на работу в т.ч. без покровного стекла, с полностью исправленной или незначительной хроматической разностью увеличений, на фиксированный тубус и на тубус бесконечность, слева направо:

1) Ломо-План 3,5х0.10 (тубус 160мм., рабочее расстояние ~20мм.)

2) Ломо-План 9х0.20 с ирисовой диафрагмой (ОМ-2П, поляризационный, тубус 160мм., парфокальная высота 37,5мм., рабочее расстояние ~10мм.)

3) Ломо-План 10х0.22 (ОПХ-10Л, люминисцентный, тубус 160мм., парфокальная высота DIN (45 мм), рабочее расстояние 14мм.)

4) Labor-microscopes Plan 20x/0.4 (тубус бесконечность, фокусное расстояние тубусной линзы 200мм., парфокальная высота DIN (45 мм), рабочее расстояние 8мм.)

5) Nikon CFI E Plan 10х0.25 (тубус бесконечность, фокусное расстояние тубусной линзы 200мм., парфокальная высота 60мм., рабочее расстояние 7мм.)

6) Nikon CFI E Plan 4х0.10 (тубус бесконечность, фокусное расстояние тубусной линзы 200мм., парфокальная высота 60мм., рабочее расстояние 30мм.)

Микроскопные объективы

Микроскопные объективы

Ну а о том, как применять какие из них, можно поискать в теме:

http://www.myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?f=36&t=211

А также, на многие из вышеупомянутых объективов, можно почитать данные и отзывы с примерами фото, кликнув на их наименования на моей страничке вот тут:

http://lens-club.ru/profile/c_14042.html

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

Меня часто спрашивают, какую оптику я использую для макро и микрофото. Мои обзоры по пробам разных объективов здорово разбросаны по профильным темам на форумах и потому "собрать их в кучу" - довольно сложно и времязатратно, потому я решил свести это в одном месте, показать те объективы, которыми пользуюсь регулярно. Конечно, их вообще-то больше, и перепробованных разных и в т.ч. другие экземпляры тех, что покажу в данном посте (это касается советских), но эти - постепенно отобрались в рабочий набор, обеспечивающий практически весь диапазон масштабов съёмки от 1:2 до 20:1.

Итак, на первом фото, объективы от фотоувеличителей, слева направо:

1) Schneider Kreuznach Componon 50mm f/4.0

2) Rodenstock Ysaron 75mm f/4.5

3) Индустар-50У-1 50mm f/3.5

4) Вега-11У2 50mm f/2.8

Объективы от фотоувеличителей

Объективы от фотоувеличителейНа втором фото - спецобъективы, кроме первого слева. Слева направо:

1) ЛОМО ОКС1-22-1 22mm f/2.8 (киносъёмочный)

2) Yashinon 32mm f/3.5 (для чтения микрофишей)

3) Fujinon-EFC 55mm f/6.0 (от минилаба)

4) Fujinon-EFC 72mm f/6.0 (от минилаба)

5) Fujinon EFC 108mm f/5.6 (от минилаба)

6) Корректор 150 mm f/ 6.3 (от фотографической установки ФМН-2)

Специальные объективы

Специальные объективыНа третьем - микроскопные объективы планахроматы с большими рабочими расстояниями, рассчитанные на работу в т.ч. без покровного стекла, с полностью исправленной или незначительной хроматической разностью увеличений, на фиксированный тубус и на тубус бесконечность, слева направо:

1) Ломо-План 3,5х0.10 (тубус 160мм., рабочее расстояние ~20мм.)

2) Ломо-План 9х0.20 с ирисовой диафрагмой (ОМ-2П, поляризационный, тубус 160мм., парфокальная высота 37,5мм., рабочее расстояние ~10мм.)

3) Ломо-План 10х0.22 (ОПХ-10Л, люминисцентный, тубус 160мм., парфокальная высота DIN (45 мм), рабочее расстояние 14мм.)

4) Labor-microscopes Plan 20x/0.4 (тубус бесконечность, фокусное расстояние тубусной линзы 200мм., парфокальная высота DIN (45 мм), рабочее расстояние 8мм.)

5) Nikon CFI E Plan 10х0.25 (тубус бесконечность, фокусное расстояние тубусной линзы 200мм., парфокальная высота 60мм., рабочее расстояние 7мм.)

6) Nikon CFI E Plan 4х0.10 (тубус бесконечность, фокусное расстояние тубусной линзы 200мм., парфокальная высота 60мм., рабочее расстояние 30мм.)

Микроскопные объективы

Микроскопные объективыНу а о том, как применять какие из них, можно поискать в теме:

http://www.myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?f=36&t=211

А также, на многие из вышеупомянутых объективов, можно почитать данные и отзывы с примерами фото, кликнув на их наименования на моей страничке вот тут:

http://lens-club.ru/profile/c_14042.html

Charnley Forest макро.

30-04-2018 13:01

Попробовал, как отработает телеконвертер Komura Telemore 95 II 2x for Olympus OM в съёмке макро камней, в связке с макрообъективом Olympus OM Zuiko Auto-Macro 50mm.

Сам телеконвертер:

Телеконвертер Komura Telemore 95 II 2x

Телеконвертер Komura Telemore 95 II 2x

Снял Charnley Forest, сначала просто на макрик, затем на макрик с телеконвертером, участок с каверной:

Charnley Forest

Charnley Forest

Charnley Forest

Charnley Forest

Разумеется, слегка подсел контраст, но если учесть, что вместе с увеличением изображения, в два раза, телеконвертер увеличивает, соответственно и аберрации объектива и происходит потеря светосилы, я считаю всё очень недурно - макрообъектив обладает достаточным запасом по разрешению, чтобы при увеличении построенного им изображения, всё осталось достаточно детальным, поле осталось плоским (немного есть чутка "мути", по диагонали - левый верхний угол и нижний правый, но, это скорее ошибка позиционирования объекта относительно плоскости матрицы камеры). В общем, всё хорошо, учитывая, что это тестовые снимки без какой-либо редактуры.

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

Попробовал, как отработает телеконвертер Komura Telemore 95 II 2x for Olympus OM в съёмке макро камней, в связке с макрообъективом Olympus OM Zuiko Auto-Macro 50mm.

Сам телеконвертер:

Телеконвертер Komura Telemore 95 II 2x

Телеконвертер Komura Telemore 95 II 2xСнял Charnley Forest, сначала просто на макрик, затем на макрик с телеконвертером, участок с каверной:

Charnley Forest

Charnley Forest Charnley Forest

Charnley Forest Разумеется, слегка подсел контраст, но если учесть, что вместе с увеличением изображения, в два раза, телеконвертер увеличивает, соответственно и аберрации объектива и происходит потеря светосилы, я считаю всё очень недурно - макрообъектив обладает достаточным запасом по разрешению, чтобы при увеличении построенного им изображения, всё осталось достаточно детальным, поле осталось плоским (немного есть чутка "мути", по диагонали - левый верхний угол и нижний правый, но, это скорее ошибка позиционирования объекта относительно плоскости матрицы камеры). В общем, всё хорошо, учитывая, что это тестовые снимки без какой-либо редактуры.