Это цитата сообщения Томаовсянка Оригинальное сообщение

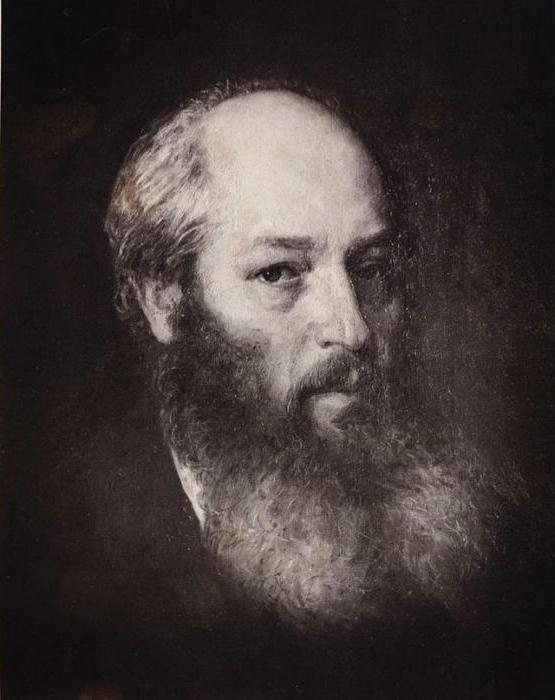

Памяти Афанасия Афанасьевича Фета (1820-1892)

Афанасий Афанасьевич Фет – известный русский поэт с немецкими корнями, лирик, переводчик, автор мемуаров. Член-корреспондент Академии наук Петербурга

Афанасий Афанасьевич Фет – известный русский поэт с немецкими корнями, лирик, переводчик, автор мемуаров. Член-корреспондент Академии наук Петербурга

В Орловской губернии недалеко от города Мценска в 19 веке была расположена усадьба Новосёлки, где 5 декабря 1820 года в доме богатого помещика Шеншина молодая женщина Шарлотта-Елизавета Беккер Фет родила мальчика Афанасия.

Шарлотта-Елизавета была лютеранкой, проживала в Германии и состояла в браке с Иоганном-Петером-Карлом-Вильгельмом Фетом, асессором Дармштадтского городского суда. Они поженились в 1818 году, в семье родилась девочка Каролина-Шарлотта-Георгина-Эрнестина. А в 1820 году Шарлотта-Елизавета Беккер Фет бросила маленькую дочь и мужа и уехала в Россию с Афанасием Неофитовичем Шеншиным, будучи беременной на седьмом месяце.

На пажитях немых люблю в мороз трескучий

При свете солнечном я солнца блеск колючий,

Леса под шапками иль в инее седом

Да речку звонкую под темно-синим льдом.

Как любят находить задумчивые взоры

Завеянные рвы, навеянные горы,

Былинки сонные среди нагих полей,

Где холм причудливый, как некий мавзолей,

Изваян полночью,- иль тучи вихрей дальных

На белых берегах и полыньях зеркальных.

Старинные мастера говорили - показать красоту камня, показать красоту дерева, красоту металла, и никому не приходило в голову сказать: "В этом куске малахита я хочу показать себя". Мастер лишь подчиняется материалу, подсмотренному в нём скрытому образу и идёт в поисках его...

Свиридовским творениям свойственны редкая органичность, естественность, они кажутся существовавшими всегда. Поэзия вне нас. Мы её впитываем. Это важнейшая установка Свиридова-художника, ответственного перед жизнью, защищающего музыку от сползания в трясину "чистого" искусства. Душа художника - как калейдоскоп со множеством зеркал, и отраженные в них узоры бесконечны в своём разнообразии и меняются от малейшего движения. Это и есть собственное видение, только душой, без других специальных приспособлений. Поэтому его зрение - "всехнее" зрение, и каждый вдумчивый человек, слушая любимые страницы свиридовской музыки, с упоением скажет (перефразируя Твардовского): "Как это мы со Свиридовым замечательно чувствуем". Свиридов не покоряет слушателя, он его возвышает. А чем больше человек помогает возвыситься другим, тем более возвышается он сам.

Душа грустит о небесах

Асклепионы обычно возводили в особых, богатых растительностью местах, рядом с источниками (в том числе термальными). Вода, символизирующая очищение, обновление и гигиену, была необходима для лечебной деятельности святилищ. В римский период в некоторых асклепионах располагались термы для ванн и водотерапии. В большинстве крупных асклепионов строили здания для размещения пациентов, театры для их развлечения и стадионы для проведения игр в честь бога-целителя.

Асклепион (фото KudinAndrii)

Несравненный знаток человеческой души, проницательно высмеивающий пороки, мечтающий об идеальном мире, легко переходящий от самой глубокой скорби к величайшей радости, благочестивый певец страстей и таинств — Моцарт до сих пор завораживает как личность, оставаясь вершиной музыки. Как музыкант он синтезировал все достижения прошлого, доведя до совершенства все музыкальные жанры и превзойдя почти всех своих предшественников совершенным воплощением гармонического строя чувств.

Josef Büche. Mozart beim komponieren (Моцарт сочиняет)

Концерт № 20 ре минор, быть может, самый известный и удивительный концерт Моцарта – первый из двух концертов, написанных в миноре. В нём трагизм выражен с удивительной силой и правдивостью, а исповедь солиста – с неподдельной искренностью…

«В нём вспоминаешь, – рассказывает пианист Михаил Воскресенский, – что Моцарт жил в эпоху бури и натиска, которую впоследствии так ярко отразил Бетховен, хотя Моцарт был, безусловно, провозвестником этого направления. Такой порывистости и ощущения борьбы, как в финале этого концерта, пожалуй, не найдешь даже и у Бетховена. И в то же время всё у Моцарта гармонично и соразмерно…»

Всё сочинение пронизано контрастами драматических и мятежных тем и многогранно представленной лирики — скорбной, нежной, взволнованной, гармонически светлой. Сосредоточием образного конфликта является первая часть. Образ, возникающий у слушателя вначале, затем постоянно обогащается и преображается. Изящная грациозность мотивов сменяется светлой печалью, выразительными "говорящими" интонациями . Финал в целом отличается драматическим напряжением. Однако образное развитие завершается на оптимистичной мажорной ноте: в коде утверждается образ радости. Подобное решение финала вновь подтверждает излюбленную идею моцартовского творчества — несмотря на любые драмы жизни, в ней всегда найдется место светлому чувству.

Опубликовано здесь

Деревушка Мюленен ( Mülenen) находится совсем рядом со Шпицем. Мы доехали туда на поезде за несколько минут. Крошечная и ничем, казалось бы, не примечательная станция,

но...

Здоровье является самым ценным активом для каждого человека, который старается сохранить, восстановить и улучшить его. Именно поэтому люди пытались найти причины болезней, приписывая их сверхъестественным силам, таким как магия или божественный гнев, либо естественным обстоятельствам - окружающей среде, возрасту и образу жизни, из-за которых мог нарушиться гармоничный баланс в теле.

Вера в то, что болезнь - божественное возмездие за нечестивые поступки, преобладала в античной Греции. Лечение также воспринималось как связанный с богами процесс: именно священнослужители предлагали способы умиротворения богов молитвами, жертвоприношением и искуплением вины. Такая теократическая концепция возникла из-за неспособности интерпретировать и, по сути, противостоять неизвестным силам окружающего мира, природе и её законам. Поэтому люди обращались за помощью к всемогущим богам - Аполлону, Зевсу, Дионису, Афине, Артемиде, Афродите и другим, - чтобы восстановить здоровье. Способность к целительству также приписывалась различным местным божествам и героям - Гераклу Алексикакосу (защищающий от зла), Аминосу, Херосу-иатросу (герой-целитель) и прорицателю Амфиараю, почитавшемуся в Оропосе или Рамнусе.

Музыка - неисчерпаемый в своих загадках художественный мир, наполненный знаками, неуловимо-уникальными смыслами и символами. Одна из таких загадок - музыкальная монограмма - последовательность музыкальных нот, которая может служить для обозначения скрытого сообщения, как правило, с помощью установленного соответствия между нотами и буквами.

Наиболее распространёнными и известными примерами являются произведения композиторов, в которых они использовали свои собственные зашифрованные имена или имена своих друзей в качестве тем или мотивов.

Составление музыкальных монограмм было популярным уже в XVI веке. Считается, что этот метод был впервые использован Жоскеном Депре в его мессе «Hercules Dux Ferrariae». Теоретик музыки Джозеффо Царлино назвал этот метод Soggetto cavato. При этом способе шифрования гласным буквам в тексте ставятся в соответствие слоговые названия ступеней звукоряда (ut, re, mi, fa, sol, la) Гвидо д’Ареццо (нота до называлась ut). Таким образом, имя адресата «Hercules Dux Ferrarie» («Геркулес, герцог Феррарский», посвящена патрону Жоскена Эрколе д’Эсте) превращается в re-ut-re-ut-re-fa-mi-re, что в современной музыкальной нотации записывается как D-C-D-C-D-F-E-D.

Есть у Жоскена Депре и месса под названием «La sol fa re mi», где в основу композиции положена одна настойчиво повторяющаяся фраза. По словам Генриха Глареана, швейцарского ученого и теоретика музыки, этой фразой Жоскен зашифровал свой ответ неизвестному высокому покровителю — «laisse faire moy» (не мешай мне!).

Якоб Донт — австрийский скрипач, композитор и музыкальный педагог, родился 2 марта 1815 года в Вене.

В возрасте шестнадцати лет он был принят в оркестр Hofburgtheater и в 1834 году поступил на службу в Венскую придворную капеллу. За это время он часто выступал в качестве солиста. Однако, несмотря на свой успех, решил не делать сольную карьеру. В 1853 году он стал профессором в Педагогическом институте в Вене (Pädagogische Hochschule Wien). С 1871 года работал в Венской консерватории. Композиторское наследие Донта в основном ограничивается инновационными учебно-методическими материалами. Двадцать четыре этюда и каприса Донта «Gradus ad Parnassum» (Op. 35) и 24 подготовительных упражнения к этюдам Р. Крейцера и П. Роде считаются одними из самых важных в техническом плане упражнений для скрипки и широко используются в педагогической практике.

(Колесникова Н.С.)

Caprice № 24 ми-бемоль минор

Возвращаюсь к своей давней и излюбленной теме: Пифагор и его время. Сегодня речь пойдёт об учителях Пифагора.

Отцом Пифагора был Мнесарх - резчик по драгоценным камням. Мнесарх, по словам Апулея, "славился среди мастеров своим искусством вырезать геммы, но стяжал скорее славу, чем богатство". Имя матери Пифагора не сохранилось. Некоторые называли её Пифаидой, дочерью рода Анкея - основателя Самоса.

Руины Самоса

Другие утверждали, будто бы это сам Мнесарх назвал жену Пифаидой, а сына - Пифагором в честь дельфийской прорицательницы Пифии. Сделал же так Мнесарх после того, как получил от Дельфийского оракула весть о том, что жена подарит ему необыкновенного сына.

По многим античным свидетельствам, родившийся мальчик был сказочно красив, а вскоре проявил и свои незаурядные способности. Среди учителей юного Пифагора традиция называет имена старца Гермодаманта и Ферекида Сиросского.

Стихиры Ивана Грозного торжественно монументальны, размеренны, строго унисонны, одноголосны, предназначены для мужского голоса. В них "опеваются", многократно повторяясь, отдельные звуки, создавая звуковую оправу для особенно значительных слов или фраз. Пение стихир - раздельноречное, в словах нет двух рядом стоящих согласных, между ними обязательно вставлен гласный звук: "венецы" вместо "венцы", "заступеника" вместо "заступника", "весехо" вместо "всех" и т.п. "Беды и скорби, печали и распутия, реки и пустыни, рати, и цари и князья" - вот темы, подвигнувшие автора на сочинение духовных стихов и музыки, молитвенно звучащей о всей Руси, "благодарственной" радостью о ней.

В. М. Васнецов Царь Иван Грозный

Исходив весь Шпиц вдоль и поперёк, мы решили обойти и его окрестности. Можно было, конечно, и на общественном транспорте бесплатно прокатиться, но так не очень интересно. Пешком, не спеша, созерцая типичные швейцарские пейзажи куда увлекательнее )

Пошли мы буквально куда глаза глядят. Нам было всё равно, лишь бы красота кругом простиралась. Оказалось, что мы направлялись в небольшое селение Faulensee. Но по этой дороге можно было дойти и до Интерлакена ) Однако, это далековато .

Иван IV Грозный (1530 - 1584), великий князь Московский и всея Руси, первый русский царь династии Рюриковичей, нрава крутого и необузданного, главную свою задачу видел в укреплении собственной власти и усилении Московского государства. Сообразуясь с этим, он провёл много реформ и за время сорокалетнего правления расширил границы Московской Руси, превратив её в великую державу. При нём были завоёваны Казанское (1552) и Астраханское (1556) ханства, осуществлён поход Ермака в Сибирь (1581), начато книгопечатание.

Музыку и хоровое церковное пение Иван Грозный любил с молодых лет, неистово и от всей души. Неподалёку от Москвы, в древнем Переславле-Залесском (ныне - в Ярославской области), в соборе Никитского монастыря, построенном в 1564 году,

Никитский собор (1564 год)

до недавнего времени находилась вмурованная в стену большая плита из белого камня. На ней было начертано: "Благочестивый государь всенощное бдение слушал и первую статию сам пел, и божественную литургию слушал, и красным пением с своею станицею сам же государь пел на заутрени и на литургии". Из этого следует, что царь имел свою капеллу - "станицу", а в ней певцов, выделявшихся мастерством исполнения. Иван Грозный приезжал на освящение этого собора.

Это цитата сообщения Barucaba Оригинальное сообщение

САДЫ ПОД ДОЖДЁМ

Небо было затянуто беспросветной пеленой серых, словно милицейские шинели, облаков, а под ними проносились, тая на глазах, черные рваные тучи. То усиливаясь, то ослабевая, шел весенний холодный дождь, рыхля и размачивая задержавшийся не по времени грязный уличный снег и моя не сколотый дворниками лед. Блестели, раскачивавшиеся на ветру мокрые, словно от обильных слез, ветви редких обнаженных деревьев, составлявших некое подобие сквозившего тоской сада.

Хандра. Да, она, проклятая, - подумал полковник, ища себе по привычке оправдания. Да и как тут не захандришь, когда еще с ночи ломят по погоде переломанные в трех международных заварухах и четырех гражданских конфликтах кости и ноют наложенные почти без анестезии швы, когда весь продырявлен помимо пуль альфа-, бета- и гамма-частицами, исколот тупыми и острыми иглами медицинских шприцев и бит прикладами, сапогами и резиновыми дубинками по печени, по голове, в пах.

Дождь за окном стихал. Мелкие редкие капли беззвучно падали на подоконник, с которого сползали остатки талого снега и льда.

***

Глеб подошел к стенке, открыл нижнюю дверцу и обнаружил в углублении стопку старых пластинок. Просматривать их было его любимым занятием. Он вынул из середины тугого ряда первую попавшуюся. Это был второй концерт Рахманинова в исполнении автора. “Запись 1942 года” - значилось на ней. “42-й, немцы рвутся к Сталинграду.

И ещё одна прогулка по Шпицу, маленькому, уютному, тихому городку, где жизнь течет неспешно и размеренно. Немногочисленные прохожие здесь приветливо здороваются, облака спускаются сюда с неба, а озеро впитало в себя все оттенки бирюзы.

Хотя после непогоды озеро приобретает цвет серого агата.

Международный день Музыки мы отметили в Московском доме композиторов, где состоялся замечательный концерт. Дочь играла в оркестре, а я сидела в зрительном зале.

Ещё одна моя статья на сайте Культуролог

Никакой технический и интеллектуальный прогресс не в силах уменьшить ту роль, которую играет в нашей жизни музыка. Меняя свой вид и формы, музыка на протяжении всей истории мировой культуры была и остаётся верной и необходимой спутницей человека. К каким бы эпохам и народам мы не обратились, музыка стоит в ряду самых значимых и дорогих человеку искусств. Музыкальные творения, обращаясь к нам на своём особом языке, подобно живым мыслящим и чувствующим созданиям взывают к диалогу и пониманию.

Михаил Нестеров "Элегия (Слепой музыкант)", 1928