Это цитата сообщения oslix Оригинальное сообщение

А.С. Пушкину- 215

ВЕЛИКОМУ РУССКОМУ ПОЭТУ - 2 1 5 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

Серия сообщений "ЮБИЛЕИ":

Часть 1 - HOHOL ARTS FEST 2009 in New York

Часть 2 - K 150-LET. TPETIAKOBCKOI GALEPEI

...

Часть 44 - А.С. Пушкин - Ю.М. Лотман

Часть 45 - Незавершеная поэма А.С. Пушкина "Актеон"

Часть 46 - А.С. Пушкину- 215

Это цитата сообщения vezlava Оригинальное сообщение

[показать]Радости и боли семьи Пушкиных

[показать]Радости и боли семьи Пушкиных

Это цитата сообщения Barucaba Оригинальное сообщение

«Что наша жизнь? Игра!» Фильм - опера «Пиковая дама»

Поразительно, но, прежде чем П.И.Чайковский создал свой трагический оперный шедевр, пушкинская «Пиковая дама» вдохновила Франца Зуппе на сочинение... оперетты (1864); а еще раньше — в 1850 году — одноименную оперу написал французский композитор Жак Франсуа Фроманталь Галеви (впрочем, от Пушкина мало что здесь осталось: либретто написал Скриб, воспользовавшись для этого переводом «Пиковой дамы» на французский язык, сделанным в 1843 году Проспером Мериме; в этой опере имя героя изменено, старуха-графиня превращена в молодую польскую принцессу и так далее). Это, конечно, курьезные обстоятельства, узнать о которых можно лишь из музыкальных энциклопедий.

Сюжет «Пиковой дамы», предложенный композитору его братом, Модестом Ильичом, не сразу заинтересовал Чайковского (как в свое время и сюжет «Евгения Онегина»), но, когда он все же овладел его воображением, Чайковский стал работать над оперой «с самозабвением и наслаждением» (как и над «Евгением Онегиным»), и опера (в клавире) была написана в поразительно короткий срок — за 44 дня. В письме к Н.Ф. фон Мекк П.И.Чайковский рассказывает, о том, как пришел к мысли писать оперу на этот сюжет: «Случилось это таким образом: брат мой Модест три года тому назад приступил к сочинению либретто на сюжет «Пиковой дамы» по просьбе некоего Кленовского, но сей последний от сочинения музыки в конце концов отказался, почему-то не сладив со своей задачей. Между тем директор театров Всеволожский увлекся мыслью, чтобы я написал на этот самый сюжет оперу и притом непременно к будущему сезону. Он высказал мне это желание, и так как это совпало с моим решением бежать из России в январе и заняться сочинением, то я согласился... мне очень хочется работать, и если удастся хорошо устроиться где-нибудь в уютном уголке за границей — мне кажется, что я свою задачу осилю и к маю представлю в дирекцию клавираусцуг, а летом буду инструментовать его».

Чайковский уехал во Флоренцию и начал работать над «Пиковой дамой» 19 января 1890 года. Сохранившиеся эскизные наброски дают представление о том, как и в какой последовательности протекала работа: на сей раз композитор писал почти «подряд» (в отличие от «Евгения Онегина», сочинение которого началось со сцены письма Татьяны). Интенсивность этого труда поражает: с 19 по 28 января сочиняется первая картина, с 29 января по 4 февраля — вторая картина, с 5 по 11 февраля — четвертая картина, с 11 по 19 февраля — третья картина и т.д.

Премьера оперы состоялась в Мариинском театре в Санкт-Петербурге 19 декабря 1890 года. Дирижировал Эдуард Направник.

П. И. Чайковский и супруги Фигнер, исполнители главных партий на премьере оперы

Либретто оперы в очень большой степени отличается от оригинала. Произведение Пушкина — прозаическое, либретто — стихотворное, причем со стихами не только либреттиста и самого композитора, но также Державина, Жуковского, Батюшкова. Лиза у Пушкина — бедная воспитанница богатой старухи-графини; у Чайковского она — ее внучка. К тому же возникает никак не проясненный вопрос о ее родителях — кто, где они, что с ними. Германн у Пушкина — из немцев, потому именно таково написание его фамилии, у Чайковского о его немецком происхождении ничего не известно, и в опере «Герман» (с одним «н») воспринимается просто как имя. Князь Елецкий, фигурирующий в опере, у Пушкина отсутствует. Граф Томский, родство которого с графиней в опере никак не отмечено, и где он выведен посторонним лицом (просто знакомым Германа, как и другие игроки), у Пушкина является ее внуком; этим, по-видимому, объясняется его знание семейной тайны. Действие драмы Пушкина происходит в эпоху Александра I, тогда как опера переносит нас — это была идея директора императорских театров И.А.Всеволожского — в екатерининскую эпоху.

Это цитата сообщения Скептикус Оригинальное сообщение

Чёрный миф о Дохристианской Руси

Дохристианская история Руси часто показана в тёмном цвете, наши предки в ней "дикие" варвары, в звериных шкурах живущие охотой и рыболовством в первобытных лесах и болотах. Единственными светлыми пятнами выглядят варяги-норманы, "принесшие" свет основ цивилизации на Русь (согласно норманнской теории) и княгиня Ольга пытающаяся привить дикарям принципы христианства. В итоге для большинства граждан России дохристианская история Руси - это настоящая терра инкогнита ("Неизвестная земля" от лат.).

Фактически в настоящее время России требуется что-то вроде немецкого "Наследия предков" (Аненербе). И не надо вставать в позу и говорить типа тьфу "мерзость", фашизм. Сумрачный тевтонский гений немало новинок ввел в мировой оборот. Понятно, что мистицизму, оккультизму, расизму и нацизму делать в таком учреждении нечего, но вот провести огромную работу в области археологии, истории, истоков Руси необходимо.

Богини девственной округлые черты,

Во всем величии блестящей наготы,

Я видел меж дерев над ясными водами.

С продолговатыми, бесцветными очами

Высоко поднялось открытое чело,-

Его недвижностью вниманье облегло,

И дев молению в тяжелых муках чрева

Внимала чуткая и каменная дева.

Но ветер на заре между листов проник,-

Качнулся на воде богини ясный лик;

Я ждал, - она пойдет с колчаном и стрелами,

Молочной белизной мелькая меж древами,

Взирать на сонный Рим, на вечный славы град,

На желтоводный Тибр, на группы колоннад,

На стогны длинные... Но мрамор недвижимый

Белел передо мной красой непостижимой.

http://ruspoet.com/russkie_poety/fet_afanasiy/diana.mp3.13817

[384x512]

[384x512]

[259x300]

[259x300]Портрет А.С. Пушкина работы художника Кипренского.

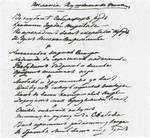

План поэмы был таков:

Морфей влюблен в Диану — Его двор — он усыпляет Эндимиона — Диана (пр.) назначает ему свидание и находит его спящим —

...... Актеон это узнает от Феоны, ищет Диану, не спит — наконец видит Диану в источнике.

Актеон, un fat, après avoir séduit Théone Naïade, lui demande l'histoire scandaleuse de Diane — Théone médit Morphée etc. etc. Актеон voit Diane, en devient amoureux, la trouve au bain, meurt dans la grote de Théone — 1)

Набросок начала поэмы:

В лесах Гаргафии счастливой

За ланью быстрой и пугливой

Стремился долго Актеон.

Уже на тихий небосклон

Восходит бледная Диана,

И в сумраке пускает он

Последнюю стрелу колчана.

http://www.rvb.ru/pushkin/01text/02...02misc/0806.htm

[440x800]

[440x800]Бугеро. Вечернее настроение, 1882

[490x700]

[490x700]Крейн. Диана, 1881

Это цитата сообщения Лариса_Воронина Оригинальное сообщение

Золотой век русской поэзии. Евгений Абрамович Баратынский.

[показать] [показать]Приманкой ласковых речей Вам не лишить меня рассудка! Конечно, многих вы милей, Но вас любить – плохая шутка! Вам не нужна любовь моя, Не слишком заняты вы мною, Не нежность- прихоть вашу я Признаньем страстным успокою. Вам дорог я, твердите вы, Но лишний пленник вам дороже; Вам очень мил я, но, увы! Вам и другие милы тоже. С толпой соперников моих Я состязаться не дерзаю И превосходной силе их Без битвы поле уступаю. Художник Константин Егорович Маковский |

Это цитата сообщения Ермоловская_Татьяна Оригинальное сообщение

Тройка – не птица

Александр Сергеевич Пушкин странствовать любил. Кто-то подсчитал, что по казенной и частной надобности поэт наездил по России примерно 34 тысячи верст. То есть 40 тысяч километров. По нынешним временам вроде немного. Но давайте прикинем: при средней скорости передвижения транспорта пушкинского времени около 10 верст в час Александр Сергеевич провел в дороге почти полгода. Это без обедов, ночевок, ожиданий на почтовых станциях и прочая. Полгода чистого времени в бричках, каретах, санях, кибитках, телегах…

[700x525]

[700x525]В 1887 году историк русской литературы князь Павел Вяземский опубликовал в журнале «русский архив» работу «лермонтов и госпожа Гоммер де Гелль в 1840 году». Сын князя Петра Вяземского, известного литератора и друга Пушкина, был уже в изрядном возрасте, пользовался авторитетом в научных кругах. Во многом по этой причине рассказ о романе Лермонтова с французской путешественницей и поэтессой приняли было всерьез. Однако очень быстро сошлись на том, что 67 летний князь запустил в печать остроумную мистификацию. Литературные розыгрыши в России всегда были в моде, а уж на заре Серебряного века тем паче. История приняла почти скандальный оборот, но закончиться не успела. В следующем году князь Павел Вяземский скончался.

Это цитата сообщения Leonsija Оригинальное сообщение

А.С. Пушкин "Пиковая дама" иллюстрации А.Н. Бенуа, музыка П.И. Чайковского

В 1911 году Типография поставщиков Его Императорского Величества - Р.Голике и А. Вильборг выпустила в свет издание повести Александра Сергеевича Пушкина "Пиковая дама" с иллюстрациями художника-акварелиста, искусствоведа Александра Николаевича Бенуа (1870-1960). Как мы помним, А.Н. Бенуа был одним из создателей художественного объединения "Мир искусства" и его рисунки выполнены в традиционной для этого сообщества манере. А.Н. Бенуа был страстным поклонником театра и потому опера П.И. Чайковского "Пиковая дама" (премьера 1890 год, либретто М.И.Чайковского) стала еще одним источником для творчества художника. Попытки создания иллюстраций к этой повести А.Бенуа предпринимал и в 1898 году, и в 1905, и в 1910 годах, создав цельный цикл рисунков. Ну, а опера П.И. Чайковского стала настоящим шедевром оперного искусства, каждая ария в ней - бриллиант! Соединим вместе иллюстрации А.Н. Бенуа, фабулу сюжета А.С. Пушкина и некоторые музыкальные отрывки из оперы П.И. Чайковского "Пиковая дама"...

А. Н. Бенуа Однажды в Версале 1910

А. С. Пушкин

Пиковая дама 1833

Краткое(!) содержание повести

«Однажды играли в карты у конногвардейца Нарумова. Долгая зимняя ночь прошла незаметно; сели ужинать в пятом часу утра. Те, которые остались в выигрыше, ели с большим апетитом; прочие, в рассеянности, сидели перед пустыми своими приборами. Но шампанское явилось, разговор оживился, и все приняли в нем участие». После игры Томский рассказал удивительную историю своей бабушки, которая знает тайну трех карт, якобы открытую ей знаменитым Сен-Жерменом, непременно выигрывающих, если поставить на них подряд.

Это цитата сообщения М_э_р_И Оригинальное сообщение

Колокольные звоны в звукозаписи (mp3)

Звон Духовской церкви Троице-Сергиевой Лавры

Звон записан Н.Н. Померанцевым в 1978 году. По своему характеру звон близок к ростовской традиции, звон был создан в Лавре после Великой Отечественной Войны на исторических колоколах, собранных из различных храмов. Звон отличает отсутствие явно выраженной трели в верхнем регистре, а также насыщенное, стройное звучание средних и больших колоколов.

Звон большой колокольни Троице-Сергиевой Лавры

Звон записан Н.Н. Померанцевым в 1978 году. Вы услышите классическое звучание лаврского звона, который много десятилетий совершается на втором ярусе Лаврской колокольни. Множество сложнейших ритмико-мелодических попевок, характерный раскатистый трезвон, словно эхом разносится окрест. С чем сравнить его? - с птичьими руладами, с праздничным пением Пасхального Канона, с сверкающим потоком кристально-чистой воды...

Звон Владимира Ивановича Машкова в Новодевичьем монастыре

Владимир Иванович оставил по себе множество учеников, он передал нам всем традиции старо-московской школы звона. Его звон отличается особой рассудительностью, уравновешенностью. Как говорил он сам: "Звон должен быть, как стихи, чтобы всё в рифму звучало".

Николай Чернышевский

русский писатель, публицист, литературный критик, философ, революционный демократ

24 июля 1828 — 29 октября 1889

Николай Гаврилович Чернышевский родился (12) 24 июля 1828 года в Саратове в семье священника. Начальное образование он получил дома, а в 1842 году был определен на обучение в Саратовскую духовную семинарию. Однако духовное поприще не влекло Николая, и в 1846 году он поступил в Петербургский университет на отделение общей словесности философского факультета.

В университете Чернышевский был в числе лучших учеников, но гораздо больше основных предметов его увлекали социально-политические темы. Именно тогда сложилось мировоззрение Чернышевского, которое формировалось под влиянием работ классиков немецкой философии, английской политической экономии, французского утопического социализма.

После окончания университета в 1850 году Чернышевский несколько лет преподавал в Саратовской гимназии, а в 1853 году вернулся в Петербург на должность учителя русского языка Второго кадетского корпуса, но продержался там менее года. Превосходный преподаватель, он был недостаточно строг к ученикам, и вскоре ему пришлось оставить корпус.

С того времени он всецело отдался литературной деятельности. Его карьера публициста началась с небольших статей в журналах «Санкт-Петербургские Ведомости» и «Отечественные Записки», рецензий и переводов. Затем Чернышевский был приглашен Н.Некрасовым в «Современник», где скоро стал одним из руководителей, а его статьи, преимущественно были посвященны критике и истории литературы.

В конце 1857 года Чернышевский, передав отдел критики Н.Добролюбову , которого он привел в «Современник» двумя годами ранее, обратился к экономико-политическим темам, прежде всего – посвященным предстоящей крестьянской реформе. В своих работах он критиковал либерально-дворянские проекты реформы. В «Письмах без адреса», написанных уже после реформы, Николай Гаврилович обвинил самодержавие в ограблении крестьян. Также в 1861-62 годах Николай Гаврилович был идейным вдохновителем революционной организации «Земля и воля».

Вся эта деятельность не могла уйти от надзора полиции, и в мае 1862 года «Современник» был закрыт, а вскоре арестован и сам Чернышевский и заключен в Петропавловскую крепость, где просидел около двух лет. За это время он написал ряд повестей и рассказов, а также свою главную книгу – роман «Что делать?», который был опубликован в 1863 году.

Весной 1864 года Чернышевский был признан виновным «в принятии мер к ниспровержению существующего порядка управления», лишен всего состояния и осужден на семь лет каторжных работ и ссылку в Сибирь на вечное поселение. Более 20 лет он провел в тюрьме, нерчинских рудниках, вилюйской ссылке, но продолжал свою литературную деятельность – работал над разными сочинениями и переводами.

Только в 1883 году Николай Гаврилович получил разрешение поселиться в Астрахани, а еще через 6 лет – на родине, в Саратове. В эти годы он вновь взялся за литературу и журналистику, строил большие планы. Им были написаны несколько статей и философских работ, воспоминания о Добролюбове и Некрасове, переведены 11 томов «Всеобщей истории» Г.Вебера… Но чрезмерная работа надорвала старческий и больной организм.

Скончался Николай Гаврилович Чернышевский от кровоизлияния в мозг (17) 29 октября 1889 года в Саратове, где и был похоронен на Воскресенском кладбище.

В память о Чернышевском названы улицы и площади во многих городах России, памятники ему установлены в Саратове и Москве. Также на родине писателя в Саратове есть музей Н.Г.Чернышевского.

Это цитата сообщения Almix Оригинальное сообщение

Сегодня - День рождения Михаила Юрьевича Лермонтова

[250x327]

[250x327]А. О. Смирновой

Без вас хочу сказать вам много,

При вас я слушать вас хочу;

Но молча вы глядите строго,

И я в смущении молчу.

Что ж делать?.. Речью неискусной

Занять ваш ум мне не дано...

Все это было бы смешно,

Когда бы не было так грустно...

Портрет - А. О. Смирнова-Россет.

Акварель П. Ф. Соколова, 1835 год

Это цитата сообщения Мечтающая_Ирина Оригинальное сообщение

КАК В СТАРИНУ ЛЕЧИЛИСЬ НА РУСИ

[показать] [показать] [показать] [показать] |

Это цитата сообщения Скептикус Оригинальное сообщение

ГАРЕМ КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА «КРАСНОЕ СОЛНЫШКО»

[показать]

[показать] [показать]

[показать] [показать]

[показать]Клодт Михаил Петрович. Терем царевен.

Самое интересное сам князь Владимир «Красное Солнышко», который принес православную веру и крестил Русь, вошел в историю и как владелец самого большого гарема среди русских правителей.

Это цитата сообщения Лариса_Воронина Оригинальное сообщение

Гении. Леонардо да Винчи. "Тайная вечеря"

Меня всегда очень завораживал сам сюжет "Тайной Вечери", всегда хотелось разобраться подробнее, что запечатлено на картинах художников, посвященных последней трапезе Христа и его 12 учеников, понять, кто рядом с Христом и где сидит Иуда...

И мне недавно удалось найти книгу, посвященную этой картине Великого Леонардо, с ответами на все мои вопросы.

[показать]

[показать]В 1482 году Леонардо приезжает в Милан на службу к герцогу миланскому Моро и вскоре приступает к своему самому крупному живописному свершению - к своей "Тайной Вечери", стенной росписи, выполненной для трапезной церкви Санта -Мария делле Грацие ( Святой Марии Милостивой). Это никем не превзойденное творение в истории живописи, одно из самых значительных и прославленных произведений. Ее величие стало очевидно сразу же после ее появления. С нее делались копии, ее восхваляли письменные источники того времени.

В драме "Тайной вечери", которая должна вскоре развиться в величайшую для христианского мира трагедию, Леонардо выбирает мгновение реакции учеников на слова Учителя: " Один из вас предаст Меня", и демонстрирует психологические нюансы поведения двенадцати людей разных типов, темпераментов и характеров.

Леонардо помещает апостолов следующим образом:

по правую руку Христа - Иоанн, Петр, Иуда Искариот, Андрей, Иаков Младший, Варфоломей;

по левую руку Спасителя - Фома ( сзади), Иаков Старший, Филипп, Матфей, Иуда (Фадей), Симон Зилот.

Всю композицию Леонардо разбил на пять фрагментов. Фигура Христа, помещенная в центре, отделена от учеников. Двенадцать апостолов составляют четыре группы по три человека. Лица каждого из них, кроме Иуды Искариота, ярко освещены. Несмотря на то, что основной смысл переживаний апостолов одинаков: это смесь изумления, недоверия и страха, эмоциональная оценка происходящего каждого из них различается согласно их характерам. Было сделано очень большое количество зарисовок и эскизов мужских голов, которые до настоящего времени принадлежат к лучшему , что есть в художественном наследии Леонардо.

Но более всего Леонардо занимали образы двух антагонистов - Христа и Иуды. Христос - центр водоворота человеческих страстей на композиции Леонардо - скорбно спокоен и возвышен. Но от его неподвижной фигуры разливаются волны энергии. Леонардо пишет Спасителя без нимба, учеников его, кроме Иуды с кошельком в руке, лишает всех атрибутов. Что касается Иуды, которого художники традиционно изображали отдельно от остальных участников последней трапезы Христа с учениками, Леонардо выделяет его, погружая в тень.

Лица на картине «Тайная вечеря», за исключением Христа, по слухам, были списаны с обычных людей; которых Леонардо встречал в Милане и окрестностях.

Для Господа он, по-видимому, нашёл двух натурщиков. В конце концов Христос становится как бы обобщением : глубоко трогательная, соотнесённая с вечностью фигура, вечностью, которую Леонардо обозначил с помощью спускающейся с левого плеча Христа мантии холодного синего цвета отстранённости. А вот чтобы нарисовать Иуду, Леонардо потратил много времени, посещая притоны, куда заглядывали миланские преступники.

Леонардо поместил Иуду с той же стороны стола, что и всех остальных, однако психологически отделил его от других одиночеством, которое гораздо более сокрушительно, чем просто физическое отстранение. Мрачный и сосредоточенный, Иуда отпрянул от Христа. На нем как бы вековая печать вины и одиночества.

Другие апостолы, вопрошающие , протестующие, отрицающие, все ещё не знают, кто из них предатель, - а зритель узнаёт его сразу.

Как и предполагалось по замыслу, «Тайная вечеря» получилась такой, что её не с чем сравнивать …

Во время Второй мировой войны, в 1943 году, во дворе монастыря разорвалась бомба. Взрывная волна разрушила правую продольную стену и своды трапезной. Чудом осталась стоять стена с "Тайной вечерей", заложенная мешками с песком. Реставрация картины длилась очень долго, усилиями современной науки и искусства фреска была окончательно спасена к 1954 году, но реставрация продолжалась и "Тайная вечеря" была открыта для публики лишь к 1999 году.

Использованы материалы из книги "Галерея гениев. Леонардо" 2011 год.

Это цитата сообщения Ермоловская_Татьяна Оригинальное сообщение

ПОСМЕРТНАЯ ТАЙНА МОЦАРТА

[700x485]

[700x485]Весной 1986 г. Международный фонд Моцартеум проводил очередную выставку, названную «Моцарт в XIX веке». Среди экспонатов, отобранных для неё, был и загадочно обретённый череп композитора. Его выставили в нише, заботливо укрыв стеклянным колпаком, который обвивал плющ. Впрочем, у посетителей этот мрачный экспонат не вызвал особого внимания.

«Однако на презентации, устроенной в честь выставки, — вспоминал её устроитель, профессор Рудольф Ангермюллер, — ко мне обратился доктор Целлер, представлявший Кельтский музей. Ему хотелось, чтобы их художник Райнер сфотографировал череп. Позднее по этому снимку он мог бы нарисовать портрет Моцарта».

Вскоре Ангермюллер разоткровенничался. «Вы знаете, мы, между прочим, до сих пор не знаем, подлинный ли это череп Моцарта. У вас в музее нет специалистов, которые могли бы это проверить?»

Это цитата сообщения Barucaba Оригинальное сообщение

Музыка и Живопись. Барокко. Два венецианца: Антонио Вивальди и Антонио Каналь

[227x284]Антонио Каналь ( Джованни Антонио Каналь (итал. Giovanni Antonio Canal), известный также под именем Канале́тто) родился 7 октября 1697 года в Венеции. Учился живописи у своего отца Бернардо Каналя, театрального художника, помогал ему оформлять спектакли в театрах Венеции.

[227x284]Антонио Каналь ( Джованни Антонио Каналь (итал. Giovanni Antonio Canal), известный также под именем Канале́тто) родился 7 октября 1697 года в Венеции. Учился живописи у своего отца Бернардо Каналя, театрального художника, помогал ему оформлять спектакли в театрах Венеции.

В 1719 году посетил Рим, где познакомился с творчеством знаменитого ведутиста Джованни Паоло Панини. После этого начал писать свои знаменитые виды Венеции. Первой известной исследователям работой Каналя с авторской подписью является «Архитектурное каприччо» (1723). В отличие от большинства художников того времени Каналетто на раннем этапе своего творчества писал свои виды (ведуты) сразу с натуры, не делая предварительных набросков и эскизов. Впоследствии стал писать в студии, пользуясь камерой-обскурой.Пейзажи того периода отличаются детально точным представлением городского вида. Большое число работ Каналетто были с успехом проданы англичанам, приезжавшим в Венецию для обучения. Многие существующие и воображаемые ведуты Каналетто создает по заказу английских коллекционеров, например серию городских видов для лорда Бедфорда в 1730—1731 годах. В 1740 году этот источник дохода исчез: началась война за австрийское наследство, и британцы стали реже приезжать на континент.

В 1746 году Каналетто едет в Лондон, чтобы быть ближе к каналам сбыта своих картин. В течение девяти лет он живет в Англии, пишет виды местных дворцов и домов. В этот период в его творчестве появляется вторичность, техника перестает нравиться заказчикам. В 1755 году художник возвращается в Венецию.

В 1763 году его избирают в Венецианскую академию художеств.

Каналетто умер 19 апреля 1768 года в родной Венеции.

Антонио Вивальди ( Антонио Лучо Вивальди (итал. Antonio Lucio Vivaldi) — венецианский композитор, скрипач, педагог, дирижёр, католический священник. Вивальди считается одним из крупнейших представителей итальянского скрипичного искусства XVIII века, при жизни получил широкое признание во всей Европе.Родился 4 марта 1678 года в Венеции, являвшейся в ту пору столицей Венецианской республики. Первым учителем Вивальди был его отец, скрипач собора св. Марка. В 1703 Вивальди принял сан священника, с 1704 по 1740 был директором музыки в Оспедале делла Пьета в Венеции – доме призрения сирот, который славился как лучшая в городе музыкальная школа для девочек. В Венеции главной его обязанностью было сочинение музыки, и он сочинял с редкой легкостью и быстротой. В огромном наследии Вивальди – множество опер, а также духовных сочинений. Однако как современники, так и следующие поколения выше всего ставили инструментальные сочинения Вивальди, прежде всего концерты. В 1740 Вивальди уехал из Венеции в Вену, где скончался 28 июля 1741.

МУЗЫКА АНТОНИО ВИВАЛЬДИ И ВЕНЕЦИЯ В РАБОТАХ АНТОНИО КАНАЛЬ