После визита к терриконам Солигорска и к Любанским Голубым озерам, на обратном пути, уже ближе к вечеру, решили заскочить ненадолго в сам Солигорск, чтобы хоть какое-то представление о городе получить - никто из нас, как выяснилось, не бывал в здесь раньше.

Буквально за час быстро пробежались по центральной части Солигорска.

(Короткая прогулка по центру Солигорска)

И вновь вернемся в Новгород От церкви Никиты Мученника мы направились к бывшему Михалицкому Рождественскому монастырю. Сам монастырь был упразднен еще в 1764-м году, однако от него сохранилось две церкви. Одна из них - собор Рождества Богородицы.

Далее в моем блоге...

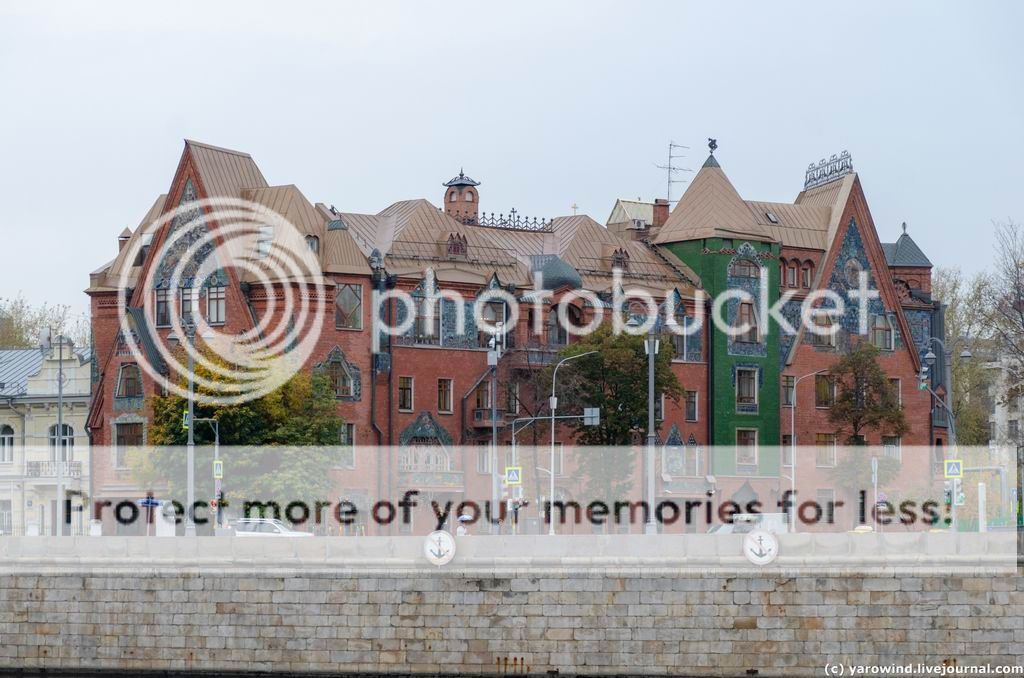

После Берсеневской набережной и Красного Октября наш путь лежал через Патриарший мост к дому Перцовой. Много раз видел его раньше на фотографиях, но вот лично мимо как-то раньше не проходил. Исправился.

1.

Смотреть далее...

Полуострова Рыбачий и Средний - это самые северные земля европейской части России, омываются они Баренцевым морем. Письменные упоминания середины 16-го века говорят, что здесь, в губе Кекурская, был один из трёх центров международной торговли России с Европой. Русские поморы вместе с норвегами, финами и лопарями-саамами ловили и продавали рыбу. В 20 веке связанные эти земли обрели стратегическое военное значение и были закрыты для обычных граждан, но относительно недавно стали доступны туристам.

Источник: https://zen.yandex.ru/media/bepowerback/priroda-zabroshki-i-eho-voiny-zachem-ehat-na-rybachii-i-srednii-poluostrova-5fdc43841e8e8c460f4cff2c

Как вы уже поняли из описания, я бы разделил достопримечательности этих полуостровов на три категории: природа, заброшки и эхо войны, поэтому давайте по порядку.

Трудно передать тот кайф, который испытываешь от видов и красот тундры, а какое удовольствие погулять по этому ковру и полежать. Это круче всяких матрасов.

Ну и каждый любитель дикого туризма и палаток оценит местную природу и открывающийся вид из палатки.

Природа природой, но за время небольшого путешествия у меня появилось и несколько любимых мест на этих полуостровах. Во-первых, это самая северная точка европейской части России - мыс Немецкий

Не смотря на холодное море даже летом, удалось тут искупаться. Непередаваемые эмоции!

А еще своей красотой поразил мыс Кекурский, что даже остались тут ночевать

Рядом находятся "Ворота времени"

И можно вечно наблюдать, как волны разбиваются о скалы. Оцените размер волны относительно людей.

Западная сторона полуострова Средний тоже очень красива, не забудьте заскочить к скалам "Два брата", у саамов это место считалось святым.

А какое тут в сезон северное сияние... Идеальное место в дали от крупных населенных пунктов и засветов.

Проезжая по западному берегу Рыбачьего в сторону мыса Немецкого, мы натолкнулись на интересные небольшие "каменные" сооружения, в которых несложно было распознать долговременные огневые сооружения (ДОТ).

Вокруг ДОТов максимум что можно увидеть, так это полузасыпанные траншеи.

Еще одна интересная заброшка находится на побережье Вайда-Губы - это

В 20 км на юг от Пармы возвышается великолепный замок Торрекьяра. За прошедшие пять столетий замок практически не изменился внешне. Это один из самых известных образцов итальянского замкового искусства. Расположение Торрекьяра тоже крайне живописно, вокруг раскинулись прекрасные холмы и виноградники. Но интересен замок не только своими башнями и стенами. Он был построен известным полководцем для своей любовницы, за всем этим стоит романтическая история. Идем смотреть замок и слушать историю про средневековый любовный... четырехугольник.

(История и фото замка Торрекьяра...)

Продолжим рассказ о районе Ярославской Большой мануфактуры и посмотрим архитектуру 1920-1930-х годов. Надо заметить, что если в Москве конструктивизм в умах архитектуров быстро завоевал доминирующее положение, в Петербурге это произошло с задержкой где-то года на три, в провинции процесс затянулся на достаточно долгий срок и конструктивизм становится доминирующим стилем только к концу 1920-х годов. Интересные примеры этого можно увидеть в Ярославле. Один из них - школа на 800 учащихся на улице Будкина.

Далее в моем блоге...

В Питере мне на музеи всегда не хватает времени - хочется еще пройтись по городу, особенно если погода хорошая. Но вот наконец добрался до дворца светлейшего князя Меншикова.

В свое время в Меншиковском дворце постоянно бывал Петр I, играли свадьбу царевич Алексей и немецкая принцесса Шарлотта София, а также племянница Петра Первого, будущая российская императрица Анна Иоанновна с герцогом Курляндским. Если уж царевичи и королевичи тут бывали, то чего бы и мне не зайти:).

1. Нога колосса, Италия, XVIIв.

Смотреть далее...

И вновь продолжу рассказ о поездке в Новгород. От Спаса на Нередице такси вновь привезло нас в город и мы стали обходить различные церкви, расположенные на правом берегу Волхова. Первой из них стала церковь Никиты Мученника. В результате многократных перестроек этот храм потерял стилевую чистоту, зато этот стилистический винегрет приобрел определенную живописность.

Далее в моем блоге...

Кольский полуостров находится на севере Европейской части России и наиболее доступен жителям нашей страны, чтобы посмотреть красоты тундры и Заполярья. Этот край, способный принести любому путешественнику потрясающие эмоции, это место с древней историей и практически нетронутой красотой природы.

Источник: https://zen.yandex.ru/media/bepowerback/samye-krasivye-i-interesnye-mesta-kolskogo-poluostrova-sam-proehal-i-rekomenduiu-posmotret-5fdbbaed1e8e8c460ffccb37

Кольский полуостров расположился на большей части Мурманской области, он начинается от Кандалакши и заканчивается Кольским заливом, где находится областная столица.

Чтобы увидеть все красоты Кольского полуострова, настоятельно рекомендую приехать сюда именно на автомобиле по трассе Р-21 "Кола". Это самая северная в мире скоростная автомобильная дорога, длинна ее составляет 1592 км, и она считается одной из красивейших дорог России.

По этой трассе вы можете увидеть, как буквально на глазах меняется природа. Чем дальше на север уходит дорога, тем больше зачаровывает пейзаж: таежные сосны и ели постепенно сменяются редколесьем лесотундры и кустарниками тундры.

Ну и сделать остановку у самой первой достопримечательности - стелы, которая означает пересечение Полярного круга.

Дальше можно заскочить в Кандалакшу

И искупаться в Белом море. Хоть оно и не такое теплое, как Черное, но зато туристов не так много:)

Дальше нужно не пропустить своротку на Кировск и Апатиты. Здесь можно заехать в Хибины. Это очень древний горный массив и сердце Кольского полуострова.

Обязательно как минимум день нужно провести в городе-герое Мурманске. Здесь столько всего интересного, что я написал про достопримечательности Мурманска отдельный пост.

Ну а дальше в Териберку - рыболовецкий поселок на берегу Баренцева моря, который особенно стал известен благодаря фильму "Левиафан" Звягинцева. Тут тоже столько интересностей, что и здесь пришлось посвятить этому отдельный пост.

Ну и конечно же на Кольский полуостров приезжаю за северным сиянием. Сезон начинается с сентября и заканчивается в марте. Чтобы лучше увидеть это явление,

Начало - Новогодние прогулки в Золотую Осень. Баниас - водопады

Налюбовавшись водопадами, продолжаем нашу прогулку.

Мы переходим ручей через мостик и отравляемся вверх по реке к источникам Баниаса. Поднимаемся наверх из ущелья. И попадаем в царство Золотой Осени. Лучи низкого предвечернего солнца добавляют золота в открывающееся перед нами богатство красок.

Приглашаю и вас погулять по нему вместе с нами.

(Вверх по Баниасу к древнему городу...)

" На даче летом, поздно вечером, муж вышел в сад подышать воздухом перед сном. И неожиданно увидел,

как на газоне сосед устроился с его женой и держит ее в объятьях. Муж стал негодовать и возмущаться, он громко кричал соседу, что тот негодяй и скотина. Потом сказал ему: - Сосед, как вы можете так делать, ведь у моей жены радикулит и ей нельзя сидеть на земле )"...

Наверное если бы сосед обнимал его жену в беседке, то крику было бы меньше).

Про беседку и прогулки в Питере, на Елагином острове:

Сперва на этом месте, на Елагином острове (сейчас там ЦПКиО в Петербурге), ещё при жизни Ивана Елагина, первого владельца острова, была построена беседка. Потом был создан павильон и

архитектор, Карл Иванович Росси, сохранил в нем облик беседки, изменив лишь планировку. Так появился павильон у Гранитной пристани или Павильон под флагом (Или с флагштоком). Сейчас он

является Памятником архитектуры мирового значения.

"Павильон представляет собой прямоугольный объем с вписанной в него открытой ротондой из 10-ти дорических колонн. Стиль : классицизм. Возведен в 1824-1825 годах.

Стены павильона украшены барельефными панно. У входа - чугунные вазы-жертвенники.

Из-за своего изящества павильон называли "Миловидой". Но его официальное название - "Павильон под флагом", потому что над ним поднимали императорский флаг, когда члены царской семьи приезжали на остров.

Недалеко от павильона в мае всегда тюльпаны

Разных сортов. Это фестиваль тюльпанов

Перед павильоном расположена полукруглая гранитная пристань с широкой лестницей для спуска к воде. Для оформления спуска к воде по эскизам Карла Ивановича Росси была отлита декорированная ажурная решетка. Для отдыха около павильона были сделаны чугунные диванчики и кресла. Когда-то внутри павильон украшала гризайль: живопись серого цвета, но это не сохранилось".

Любите летом посидеть в жаркий день в беседке?)

Проснулись утром - за окном минус 14. Пока умывались, температура упала ещё на градус, пока завтракали и собирались - спустилась аж до минус 17-ти. Как-то настораживает в такую погоду ехать куда-то далеко.

Но..., делать нечего, назвался лыжником - вперед, на лыжню!

(Когда солнце только одним глазком выглядывает из-за горизонта...)

Из Самары, если ехать на наш юг, до Волгограда можно добраться двумя дорогами: левым берегов Волги и правым. Очень часто местные жители ведут ожесточенные споры, какой стороной лучше ехать. За сезон 2020 года я дважды ездил в ту сторону, поэтому, проехав туда-сюда четыре раза, хочу показать, где все-таки лучше и быстрее, а где хуже и дольше.

Источник: https://zen.yandex.ru/media/bepowerback/iz-dvuh-zol-remont-i-probki-ili-ubityi-asfalt-sravnil-dve-dorogi-na-iug-6000bf7795bba40a1de135a6

Дорога левым берегом Волги на карте выглядит так, почти 790 км. Это региональная трасса

Трафик на ней не сильно большой. В Самарской области дороги отличные, а вот в Саратовской резко портятся

Местами это выглядит действительно ужасно

Асфальт настолько продавлен, что легковушки цепляются днищем асфальт

Как после бомбежки

А вот из Энгельса в Волгоград (Волжский) дорога вообще прямая

Машин почти нет, неровностей мало, которые на внедорожнике или кроссовере почти не чувствуются

Единственный минус - на пути есть паром через реку Еруслан

Паром платный 500-600 рублей и ходит несколько раз в день в определенное время. Перед тем, как выезжать, лучше уточнять, не сломался ли и когда ближайший, чтобы потом не потратить полдня на новое ожидание или длиннющий объезд через Палласовку.

Дорога правым берегом Волги на карте выглядит так, приходится делать крюк по вокруг Самарской Луки, здесь длиннее на 80 км - 870 км. Это федеральная трасса

От Самары до Тольятти шикарная трасса, даже в Тольятти построили мост, который очень разгрузил движение, раньше приходилось стоять в пробках.

Потом сворачиваем в сторону Волгограда после Сызрани

От Ананури поехали дальше на север. Именно в окрестностях Военно-Грузинской дороги мы получили самые сильные впечатления от Кавказских гор. Природа тут весьма фотогенична, и поэтому даже кое-что смогло запечатлеться на фотографиях.

1.

Смотреть далее...

После строителя Боголепа, обителью управляли Герман, Галактион, Корнилий, Сосипатр, Иов, Феодосии и Антоний. Последним настоятелем Богоявленского монастыря стал строитель Евфимий, возведенный в сан игумена в 1686 г. архиепископом Коломенским и Каширским Никитой (Тотемским).В 1673 г. Орёл и Богоявленский монастырь сгорели во время пожара. В отчетах воеводы о пожаре упоминается выгоревшее «святилище Божие». Разрушения были столь значительны, что жители обратились к царю Алексею Михайловичу с челобитной о перенесении города на Ввозную гору.

Однако, когда разрешение было получено, орловчане успели отстроиться на пепелище.После пожара, в 1674 г., монастырь получил 150 четв. пашенной земли «вниз по Оке» и 12 дес. сенокосной земли.В 1676 г. настоятель Богоявленского монастыря иеромонах Евфимий с братией обратились к Святейшему патриарху Московскому и всея России Иоакиму (Савёлову) с просьбой о построении на старом монастырском погосте – «Каменном Верхе» деревянной церкви Успения Пресвятой Богородицы для крестьян, которые не могли посещать городские храмы из-за разлива реки. Евфимию было отказано, но уже в 1678 г. в Писцовой книге г. Орла и Орловского уезда упоминается о существовании на Ввозной горе Успенской пустыни, с деревянной церковью Успения Пресвятой Богородицы с приделом апостолов Петра и Павла. Здесь были «двор скоцкой» и «двор конюшей», где жили конюх и скотник с семьями и 2 крестьянских двора, давших начало подмонастырской слободе.

Согласно Писцовой книге 1685-1686 гг. к пустыни было приписано 25 тяглых людей. Келий еще не было, и монахи из братии Богоявленского монастыря, проживавшие в пещерах на берегу реки Оки, подвергались нападениям разбойников. В Синодике монастыря значилось несколько имен схимников и монахов, убиенных «лихими людьми».После пожара (ок. 1680 г.) игум. Евфимий с братией переехал в Успенскую пустынь и восстановил Богоявленскую обитель, отстроив собор в камне – старейшую сохранившуюся каменную постройку города Орла. Массивный Богоявленский собор, заложенный в кон. 70 — нач. 80-х гг. XVII в., находится на берегу р. Орлик, недалеко от впадения в р. Оку, и является доминантой центра города.

Еще в 1678 г. воевода П.М. Скрябин пожаловал игум. Евфимию пустырь на месте старой острожной стены, недалеко от места, где стояла сгоревшая в 1673 г. проезжая Пятницкая башня. Участок (4х4 саж.) находился в конце торговых рядов, «идучи из ряду к Оке-реке на правой стороне, против мосту, что ездят через Оку-реку». Вскоре после получения права собственности на это место игум. Евфимий с братией построил здесь каменную часовню. Она зафиксирована на чертеже г. Орла 1728 г. и была снесена, вероятно, в кон. XVIII в. в связи с перестройкой города по регулярному плану.В 1681 г. по благословению архиеп. Коломенского Никиты (Тотемского, 1681-1704) в скиту был заложен, а 11 апреля 1688 г. освящен каменный Успенский храм с колокольней.

Богоявленский монастырь в центре города действовал некоторое время, после переезда братии в скит, но вскоре Богоявленская церковь обращена в приходскую, а Успенская пустынь была преобразована в монастырь. В день закладки Успенского храма из Богоявленского монастыря крестным ходом была перенесена икона Успения Пресвятой Богородицы – «в дар и благословение новоустрояемой обители от старцев Богоявленского Феодосия и прозорливого Антония, схимника, с братиею». Эта икона, «письма древнего византийского», почитавшаяся чудотворной, стала главной святыней храма. Вероятно, с этих пор в Орле установилась традиция совершать ежегодный крестный ход 15 августа. В более позднее время он совершался из городского собора до Успенского храма. Одновременно из всех приходских храмов в Успенский направлялись крестные ходы. Это самый древний и почитаемый из всех существовавших в городе уставных поместных крестных ходов. Перед

Название этого фоторепортажа навеял просмотр собственных фотографий при подготовке к одному проекту. Среди почти тысячи отснятых в Сочи/Адлере кадров, наблюдалась некая закономерность.

Вот катаемся на аттракционах в Сочи-парке, а вот преодолеваем веревочный курс в Скай-парке. Вот ходим по форелевой ферме на берегу реки Мзымта, а вот уже сидим загораем на горных склонах Роза-Хутор.

- Что-то нас колбасило в той поездке. То вверх, то вниз, то обратно.

- Ну вот тебе и название для материала, что тут думать.

Внизу

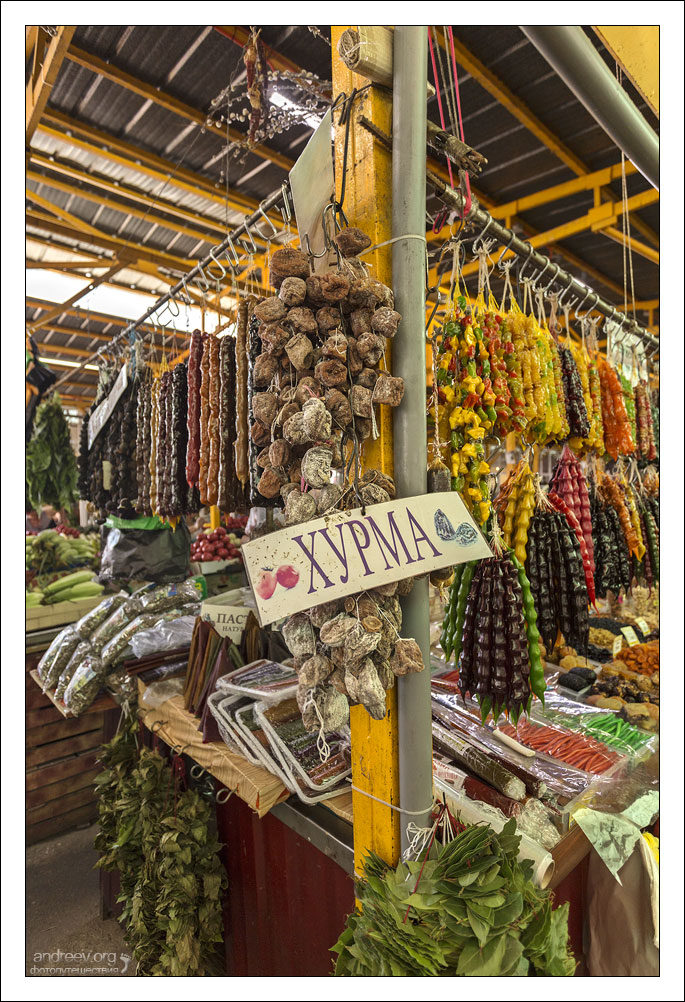

Когда тренируешься в усиленном режиме и соблюдаешь диету, то куда тянет сходить в редкий выходной? Конечно же на рынок!

>

Центральный рынок Адлера располагался на улице с ругательным по нынешним временам названием – Демократическая, всего в 15 минутах езды от гостиницы. Машину можно оставить у обочины на любой соседней улице.

Сегодня адлерский рынок – один из самых популярных базаров на побережье, как среди местного населения, так и среди туристов.

Однако, раньше Адлерский район представлял собой заболоченное место, кишащее малярийными комарами. Помогла… Америка. Именно оттуда в Европу завезли маленьких рыбок гамбузий, благодаря усилиям Международного Красного Креста. А затем эти истребительницы комариных личинок попали в СССР. 1956 год – первый год в истории Сочи, в течение которого не было зафиксировано ни одного случая заболевания малярией.

Теперь в Адлере рыбке-гамбузии поставлен памятник, город превратился в курорт, а рынок расцвел и стал напоминать огромный восточный базар.

Секций на рынке много: вещевая, хозяйственная, строительная, автозапчасти… Но нас больше всего интересовала еда :) Причем, хотелось попробовать того, чего дома днем с огнем не сыщешь, то бишь местной экзотики.

«Неся кило удивительной колбасы, я шагал в неопределённом направлении» (Ю. Олеша)

- Саша, хочешь чурчхелу? – спрашиваю дочку.

- Чу… ЧТО?

Признаться, так и нам раньше не доводилось пробовать это традиционное грузинское лакомство, больше всего похожее по форме на сырокопченую сосиску. Кстати, в Турции, где чурчхела тоже популярна, ее так и называют – «суджук», то бишь колбаса.

Само слово «чурчхела» не имеет прямого перевода и значения, но скорее всего, оно происходит от мегрельского (регион на западе Грузии) «чхур» — холодно и «чхер» — горячо.

Готовят её из нанизанных на нитку очищенных орехов в загущённых мукой соках: виноградном, гранатовом (есть и другие варианты). Для начинки используют грецкие орехи, миндаль, фундук, ядра абрикоса и персика.

Сушат чурчхелу на солнце в течение 15—17 суток. Затем сладость укладывают в ящики, слои перекладывают тканью и выдерживают в сухом прохладном помещении в течение 2—3 месяцев для вызревания. После чего она поступает на рынки.

На вкус ожидали нечто приторно-сладкое. Но нет. Очень приятная текстура, умеренная сладость, и есть что пожевать. Цена вопроса 60 рублей (80 центов). Больше всего понравились грецкие орехи в гранатовом соке.

От видов халвы, рахат-лукума, и варенья из сосновых шишек разбегались глаза, а потом вновь собирались на сушеной хурме. Сушеные бананы – да, сушеные финики – да, сушеная клюква – да. Но вот сушеная хурма опять же встретилась впервые.

Мы же привыкли ее видеть ярко-оранжевой, приплюснутой или корольком. В Техасе у многих хурма растет во дворах, сбор урожая – в октябре, если успеешь отобрать у белок.

Здесь же на рынке висели гирлянды каких-то сморщенных на вид… ушей. На вкус сушеная хурма очень сладкая, хорошая замена или дополнение к энергетическим батончикам и питьевой сгущенке во время соревнований.

В пахучих рядах со специями нос щекотали перечные и травяные ароматы. Здесь уже были составлены готовые смеси для плова, шашлыка, супа, рыбы. Но продавцы давали понять, что сделают любой состав по

И вновь вернемся в Ярославль. Рассказывая о церкви Петра и Павла я уже фактически начал рассказ о районе Ярославской Большой мануфактуры (ныне это предприятие именуется фабрикой "Красный Перекоп"). Надо отметить, что в этом районе сформировался чрезвычайно интересный и живописный комплекс зданий, построенных в разных стилях от эклектики до конструктивизма. Интересного здесь много, а потому рассказ свой я разделю на два поста. Сегодня мы посмотрим здания, построенные до революции.

Начнем, разумеется, с самой фабрики:

Далее в моем блоге...