В прошлой прогулке мы остановились возле храма Мартина Исповедника на ул. Солженицина, пойдемте дальше, в сторону Андроньевской площади.

1. Двухэтажное здание досоветской постройки.

Смотреть далее...

Девятый день в Исландии, 12 сентября.

Это наш первый визит в Исландию, поэтому мы старались увидеть как можно больше всего нового, необычного, выбирая при этом места и походы, которые были наиболее интересны и красивы именно для нас. А у меня это, в первую очередь, всё, что связано с вулканизмом. Восточные фьорды (и западные тоже) - это уже идеи для следующих неспешных и более углублённых поездок на этот неисчерпаемый в своем великолепии остров.

Поэтому, проехав вдоль западного берега первого восточного фьорда Беруфьордур, мы решаем сократить путь и уходим с 1 дороги, которая ещё долго будет виться, огибая по берегам несколько следующих фьордов, в горы - сегодня нас ещё ждут походы к водопадам Хенгифосс и Литланесфосс и к каньону Студлагил.

А сейчас мы едем через перевал Окси, к самому большому лесу в Исландии на берегу озера, в котором водится загадочный огромный червь - родственник Несси.

(Слоеные горы, непростой перевал, самый большой лес Исландии и водяной монстр в озере.)

Мы медленно, но уверенно пробираемся через толщу истории и гущу архитектурных достопримечательностей к Благовещенскому мосту, продолжая разбираться в окружающих строениях...

И из окружающих строений мы видим Счастливого Пушкина...

В начале XVIII века участок дома №52 по Английской набережной принадлежал генералу от инфантерии Автомону Михайловичу Головину. Здесь им был возведён жилой дом с семью окнами на главном фасаде, парадным крыльцом и балконом на колоннах.

В начале XIX века особняком владел Яков Алексеевич Потёмкин, участник войны с Францией. В Париже он получил звание генерал-адъютанта, откуда от прибыл в Петербург в 1814 году и начал мирную жизнь. Ещё в 1807 году он женился на Ольге Фёдоровне Брискорн. Сразу после свадьбы он передал право владения особняком своей тёще "тайной советнице Брискорновой", по первому мужу Струковой. При ней в 1830 году участок был застроен со стороны Галерной улицы, где появился четырёхэтажный дом. С октября 1831 до весны 1832 года здесь снимал квартиру А. С. Пушкин со своей женой.

Первая застройка участка дома №50 по Английской набережной была произведена в начале XVIII века для Анны Яковлевны Шереметевой, урождённой княжны Долгоруковой, дочери боярина и сенатора Якова Фёдоровича Долгорукова.

В 1859-1862 годах особняк снимал прусский посланник князь Отто фон Бисмарк, в будущем канцлер Германской империи. Первое время он обитал в гостинице Демута на Мойке, но князю не нравились грязь и неудобства. Дом Стенбок-Ферморов, судя по письмам Бисмарка жене, ему чрезвычайно нравился. При полной меблировке аренда особняка стоила 7 000 рублей в год - весьма дорого. Но Бисмарка цена не пугала. Он жил в роскошной обстановке. Жена присылала из Франкфурта мебель орехового дерева, резную, старофранцузскую, модную в то время в Петербурге. На Бисмарка здесь работало огромное число слуг. По служебным делам князь часто был на родине. В Петербурге он обитал только несколько месяцев в году.

Согласно описи 1738 года первым хозяином участком дома №48 на Английской набережной был отставной морской офицер Николай Иванов. Спустя несколько лет участок принадлежал купцу Крампу. В начале XIX века им владел князь Михаил Михайлович Голицын.

Участок часто менял владельцев. В 1830-х годах он принадлежал приятелю А. С. Пушкина ротмистру Кавалергардского полка графу Павлу Карловичу Ферзену. С Павлом Ферзеном случилось несчастье - на охоте он случайно убил своего подчинённого В. Я. Скарятина. Между ними были сложные отношения, да и вообще у графа была дурная репутация. После долгих судебных разбирательств он был вынужден покинуть Петербург и продать свой особняк.

После 1917 года дом №48 был национализирован.

"Начальник полиции одного английского городка рассказывает коллегам: - Труднее всего нам приходится с женщинами, они очень не любят сознаваться. Недавно одна леди, остановившаяся в отеле, заснула в постели с горящей сигаретой и тем вызвала пожар. Когда был допрос, то она

заявила, что это не ее вина, поскольку постель уже горела, когда она ложилась в нее...)"

Октябрь был дождливый. Но как только выпадали хорошие дни - я старалась ими пользоваться. И когда такое случилось - отправилась в Ораниенбаум. Побывав там, погуляв в парке, я поняла, что мне не хватило времени там побродить и отправилась туда ещё и на следующий день, который снова был без дождя и даже солнечным. На второй день я сразу отправилась к Китайскому дворцу или Собственной даче. Первое название он получил, потому что в нем есть несколько Китайских кабинетов - комнат, отделанных в китайском стиле. А Собственная дача - Екатерина 2 задумала построить и построила собственную дачу для увеселений .

Во время Великой Отечественной войны Ораниенбаум не был захвачен немцами и дворец сохранился в подлинном состоянии, а не воссозданном.

Дворец прелестен - он камерный, уединенный. Перед ним луг и пруд. Действительно дача.

Попасть внутрь можно только в хорошую погоду и в теплое время года. Сейчас он уже закрыт до мая 2023 года.

Парк у дворца был золотой осенью красив .

Увидела фотосессию - поснимала).

На 1 фото - Китайский дворец. Его создал Антонио Ринальди в 1762—1768 годах, по его же проекту была произведена отделка внутренних помещений дворца. В 1852—1853 годах южный фасад был перестроен, появился второй этаж, по проектам А. Штакеншнейдера и Л. Бонштедта.

2.Тритон, спасающий детей. Работа создана скульптором Йозефом фон Копф в 1861 году.

3.Аполлон Бельведерский. Неизвестный скульптор. Италия, конец 18 века.

Копия с античного оригинала Леохара, середина 4 века до н.э., мрамор

4.Венера Медицейская. Неизвестный скульптор 1810 год

Копия с античного оригинала III века до н.э. Бронза

5.Артемида с ланью (Артемида Версальская). Неизвестный скульптор. Италия 18 век

Копия с античного оригинала Леохара середины 4 века до н.э., Мрамор

Она наблюдает за тем, что происходит у дворца, а что же там происходит?)

6.у дворца

7.В парке

8.Пергола. Была создана в 70-х годах 19 века.

9.В Перголе прячутся скульптуры. Вот одна из них - Меркурий. Копия с оригинала Джамболоньи.

Россия. Бронза, 19 век

10.Или "Нимфа в раковине". Копия с оригинала итальянского скульптора, 19 век.

Россия, Санкт-Петербург. Реставрационная мастерская "Наследие", 2022 год. Искусственный мрамор

11.Иона. Неизвестный скульптор. Италия 18 век.

Копия с произведения Л.Лотто (Лоренцетто). 16 век .Мрамор

12. Вечереет

13. Дети, которых спасает Тритон )

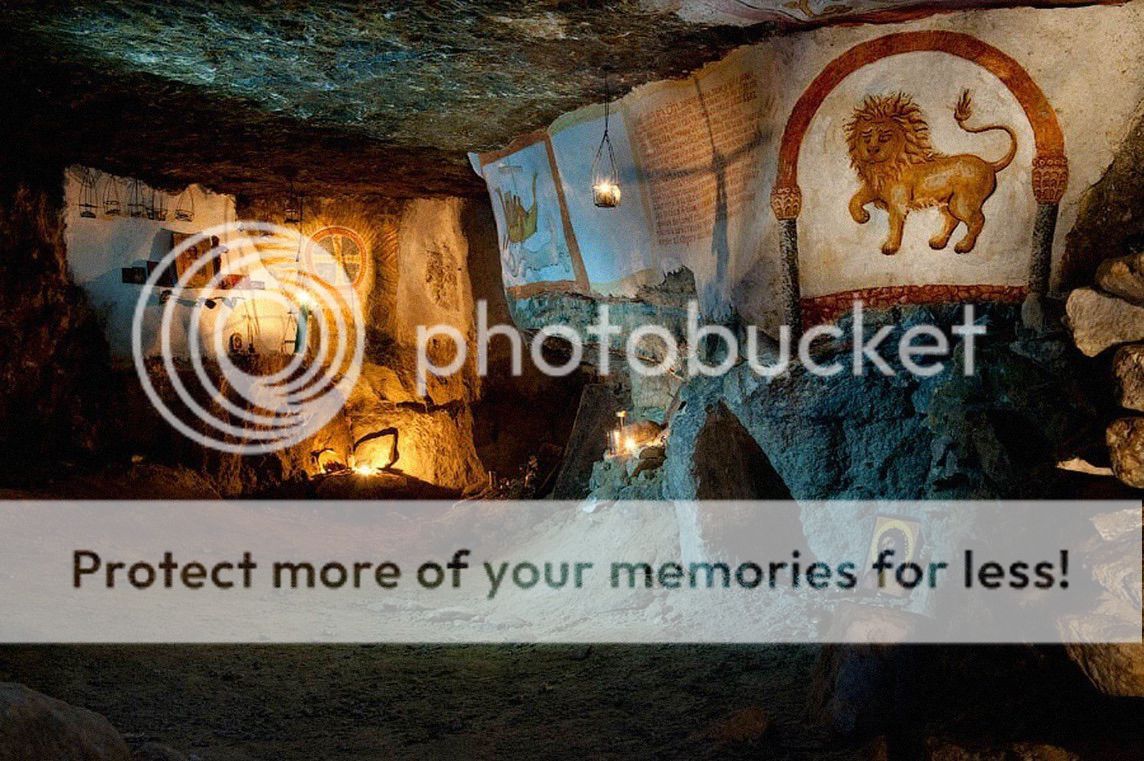

В 15 км от МКАД в южном направлении есть широко известное в узких кругах место — Съяновские каменоломни. Самая крупная система каменоломен в Московской области и 5-я по величине в России. Поэтому иногда ее называют просто Система.

Вот туда мы и отправились.

1.

Смотреть далее...

На 8 день нашего путешествия мы отправились в горы Пирин к озерам Бандеришки.

На календаре была уже вторая половина июня - 17 июня.

От хижи Вихрен до первого, самого нижнего озера группы - Окото, были целые поляны крокусов, снег был только в каких-то сильно затененных местах.

А вот когда мы пошли выше - там оказалось почти все завалено снегом, через который пробивались крокусы, а на озерах ещё плавал лёд.

(Снег, лёд, крокусы и гроза с градом...)

Село Малокурильское. Второе и самое большое село Шикотана. Население -1873 человека.

Японское название села — Сикотан — от от айнского "Шикотан", "ши" означает большой, значительный, "котан" — селение, место, земля. С 1855 года относилось к японскому губернаторству Мацумаэ, переименованному в 1869 году в Хоккайдо. Входило в состав Японии до окончания вторйо мировой войны. После 1945 года село предполагалось назвать Шпанбергово в честь российского мореплавателя, участника двух Камчатских экспедиций, первооткрывателя острова Фигурного (Шикотана) Мартына Петровича Шпанберга. Но в Указе Верховного Совета РСФСР от 15 октября 1947 года было закреплено современное название, "более тесно связанное с географическим положением этого населенного пункта на Малой Курильской гряде".

Большинство жителей заняты добычей и переработкой рыбы. В селе расположен крупный рыбокомбинат "Островной", созданный в 1999 году на базе производственных мощностей бывшего Рыбоконсервного завода № 24, серьёзно пострадавшего во время землетрясения 1994 года. Предприятие производит консервы, в основном из сайры, а также свежемороженую рыбу.

Памятник труженикам моря

Малокурильская бухта, вид на военный причал.

Кладбище кораблей:

Гостиница "София" — одна из двух в поселке. Не очень бюджетно (Одноместный номер — 4500 руб. Место в трехместном или двухместном номере — 2200 руб),как и по всему Дальнему востоку), но выбора немного. Зато совсем рядом с морем.Есть еще одна — "Звезда". Место в двухместном номере — 4500 руб, одноместные номера – 3500, 4500,5500 руб, одно место в трехместном номере — 2500. Хозяйка грузинка с экзотическим имнем Мадонна, бонусом будут блюда грузинской кухни.

Магазин "Универмаг".

Он работает. Аж до семи вечера...

В Коканд мы прибыли уже сильно после обеда. Пока заселились в гостиницу (ее оказалось не так то просто найти, кто же думал, что она находится на территории спорткомплекса:). Даже местные жители затруднялись нам помочь с ее нахождением), пока поели, времени оставалось уже не так много

1. Доехали на такси до улицы Истиклол и далее пошли пешком

Смотреть далее...

Начало похода: От Эйн Нетафим до горы Шломо - известняки и песчаники

По Эйлатским горам можно строить маршруты различной протяженности и сложности - здесь проложено много троп, пресекающих друг друга. И все эти маршруты будут интересными и очень красивыми.

В тот день мы начали свой маршрут среди песчаников ущелья Нетафим.

А потом в какой-то момент резко свернули из русла Нетафим в сторону, в русло ущелья Бат Шева - его ещё называют ущельем водопадов - и сразу оказались в разноцветном гранитном царстве.

(По ущелью Бат Шева - скалы, скобы, водопады...)

Спешу напомнить, что я нынче проживаю в городе Орёл; соответственно, и отсюда состоялась туристическая поездка в город Санкт-Петербург.

Орёл — узловая железнодорожная станция Московской железной дороги в городе Орёл. Пассажирским терминалом является главный вокзал города Орла. Станция является центром Орловско-Курского региона МЖД. Орёл — участковая станция 1 класса.

Железнодорожный комплекс станции включает в себя эксплуатационное локомотивное депо ТЧЭ-27 «Орёл-Сортировочный», являющееся структурным подразделением Московской дирекции тяги и ремонтное локомотивное депо ТЧР-28 «Орёл» — структурное подразделение Дирекции по ремонту тягового подвижного состава, эксплуатационное вагонное депо ВЧДЭ-21, Орловская дистанция пути ПЧ-25, Орловская дистанция электроснабжения ЭЧ-11, Орловская дистанция СЦБ ШЧ-19.

Станция достаточно потрепанная, но включает в себя три пути на север (Московское направление) и три пути на юг (Воронежское и Курское направление).

Ждем поезд...

Конечно не этот...

Железнодорожный вокзал г. Орла является одним из узловых на участке Московской железнодорожной артерии, частью Орловско-Курского региона. 21 мая 1864 года император Александр II подписал повеление о строительстве южной дороги. Через два года по проекту архитектора Апольда был построен Орловский вокзал. 16 августа 1868 года открыто сквозное движение пассажирских поездов от Москвы до Орла. Летом 1943 года, отступая, фашисты взорвали здание вокзала.

Строительство нового здания вокзала было начато в 1944 году и закончено в 1950 году. В этом же году вокзальный комплекс сдан в эксплуатацию. Строительство багажного тоннеля и двухэтажного пакгауза закончено в 1963 году. Строительство вокзала и тоннеля производилось Управлением строительно-восстановительных работ Московской железной дороги по проекту архитектора Мхитаряна Степана Аванесовича. Территория вокзального комплекса Орёл находится на границе между Железнодорожным и Северным районами города.

Вот наш поезд:

Характеристической чертой нашего поезда явилась двухэтажная конструкция:

Преимущества двухъярусных вагонов:

— более высокая пассажировместимость и, следовательно, провозная способность;

— часто входные двери нижнего салона расположены на более низком уровне, что позволяет обойтись без высоких платформ.

Недостатки двухэтажных вагонов:

— в случае катастроф, такие

Итак мы прибыли на остров Шикотан. И вас сразу информируют, что здесь находится начало России!

Я, конечно, сделал вид, что поверил. Хотя встречал такую же надпись на памятнике на Камчатке ("Здесь начинается Россия"). Но я-то точно знаю, что Россия начинается на Чукотке) Но об этом только на будущий год)))

ДК - одно из первых строений, которое встречает вас в селе Крабозаводское. Полное название - МБУК "Крабозаводской Дом культуры "Утро Родины".

Само село. Слева супермаркет. Справа - автобусная остановка.

Жилые дома и спортивная площадка:

Шикотанская участковая больница. Очень современное и приличное заведение. Один из моих спутников ходил тудв с какой-то фигней, хвалил сервис...

Местные банкоматы. Других вы тут не найдете... Озаботьтесь приобретением налички заранее.

Местная доска объявлений.

Никогда не стоит забывать, что Курилы - сейсмоопасное место, и цунами и землятрясения тут обычное дело...

При угрозе цунами всегда надо бежать на возвышенность.

Собственно, это и есть пратически весь село, центром которого является Крабозаводский рыбокомбинат, на котором работает 200 чловек из 8900 постоянного населения села. Это предприятие новое, построено в 90-е на месте почившего советского предшественника. А когда то здесь жило 2700 человек, всего на острове было 7 рыбзаводов.

После того, как мы нагулялись по Ташкенту и съездили на Чарвак, пора было отправлять в Ферганскую долину, которая и была целью нашего узбекского путешествия. Первой точкой для ночевки был Коканд, до него 230км через горы. Поэтому разнообразили свой путь парой промежуточных остановок.

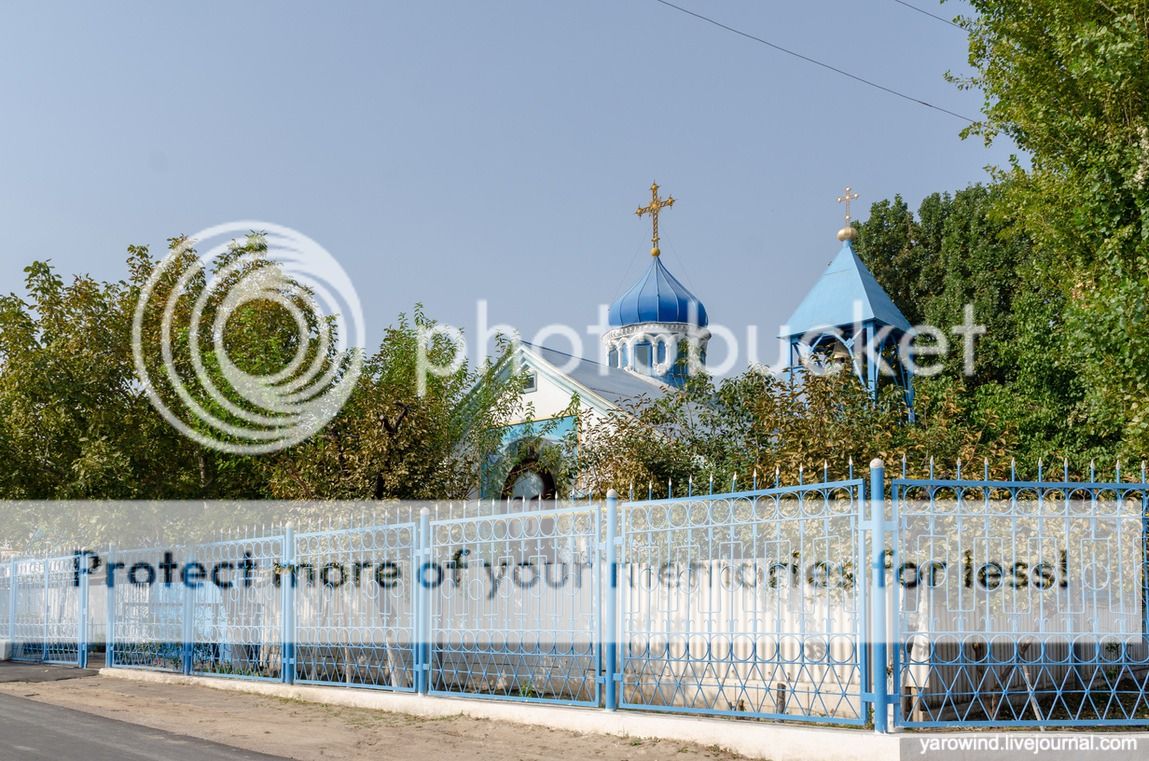

Вначале заскочили в Алмалык, до него 60км. В сам город не заезжали, особо времени не было, заскочили только на окраину, посмотреть на местный православный храм Успения Богородицы, 1988. Их в Узбекистане все же не так много.

Обратил на себя внимание высокий железный забор вокруг храма. Похожее я видел в Турции.

1.

Смотреть далее...

На обратном пути из Мурома сделали небольшую остановку в Касимове – давно хотел посмотреть это необычный городок, столицу средневекового Касимовского ханства. От Мурома до него всего 100 км на юг. Основан Касимов еще в 1152г, население 30 тыс. человек.

Осмотр начали с Татарской слободы и Ханской мечети. По преданию, мечеть была построена первым правителем Касимовского ханства царевичем Касимом в XV веке. По другим данным - ханом Шах-Али, в середине XVI века. От нее ныне остался только минарет.

1.

.jpg?width=1920&height=1080&fit=bounds)

Смотреть далее...

Я недавно закончил цикл постов об орловском писателе Лескове И.С., экспозиция которого на время ремонта музея Лескова перенесена в музей Грановского — https://cand-orel.livejournal.com/1547902.html.

Тем не менее, часть музейных площадей осталась и под экспозицией Грановского Т.Н.

В данном посте я собираюсь дать информацию о доме-музее Грановского Т.Н., о самом ученом и проиллюстрировать пост своими фотографиями.

Дом-музей Т. Н. Грановского — дом, в котором родился Т. Н. Грановский (1813—1855) русский историк, учёный, прогрессивный общественный деятель.

Дом бревенчатый, обшитый тёсом, на каменном фундаменте был построен во второй половине XVIII века. Бабка будущего историка Анна Алексеевна Грановская купила этот дом вместе с хозяйственными постройками в 1797 году. А в 1812 году её муж Тимофей Ефимович Грановский приобрёл и остальную часть усадьбы около дома. Тимофей Николаевич Грановский прожил в доме всего лишь один год, после чего его дед продал дом и усадьбу.

После Великой Октябрьской революции в нём размещались различные государственные организации. С 1957 года в доме находился Музей писателей-орловцев. В том же году на нём установили мемориальную доску из белого мрамора с надписью: «В этом доме в 1813 году родился известный историк Тимофей Николаевич Грановский». В музее несколько залов, экспозиции которых посвящены Т. Н. Грановскому, а также фольклористу П. В. Киреевскому, «фольклористу-страннику» П. И. Якушкину, литератору-критику Д. И. Писареву, писательнице и поэтессе Марко Вовчок (в настоящее время заняты экспозицией Лескова).

Несмотря на многочисленные переделки, внутренняя планировка сохранилась в традиционном стиле дворянского особняка (прихожая, гостиная и столовая располагаются по главному фасаду). Дом-музей Грановского является филиалом Орловского объединённого государственного литературного музея И. С. Тургенева.

Тимофей Николаевич Грановский (9 [21] марта 1813 года, Орёл — 4 (16) октября 1855 года, Москва) — русский историк-медиевист, заложивший основы научной разработки западноевропейского Средневековья в России, ординарный профессор и декан историко-филологического факультета Московского университета. Идеолог западничества. Был ближайшим другом Н. П. Огарёва и А. И. Герцена.

Тимофей Николаевич родился в дворянской семье среднего достатка и был старшим из пяти детей. Его отец, Николай Тимофеевич, был советником соляного управления. Мать, происходившая из богатой малороссийской семьи, имела благотворное влияние на сына. До 1826 года воспитывался дома. Домашнее воспитание Тимофея было направлено главным образом на изучение французского и английского языков.

"В магазин стройматериалов заходит шикарная деваха: платье красное, ноги длинные, каблуки, прическа - супермодель! Продавцы от нее ждут диалога в стиле: ищу такую штучку...

А она им говорит: - Мальчики, мне нужны

свёрла по металлу от одного до восьми миллиметров, с шагом по ноль-пять."

Продавцы дар речи потеряли, но спрашивают: - А вам зачем?

А деваха им отвечает: - Да так, макеты делать. Архитектор я...)"

"Контакт- есть контакт! От винта - есть от винта !" )

Сегодня День рождения социальной сети "ВКонтакте", ей 16 лет. Молодая, красивая, что ещё надо ). Получает поздравления отовсюду, я тоже присоединяюсь к поздравлениям!)

И откручиваю дни назад, к 3 октября. Тогда был Всемирный день архитектуры. Он отмечается ежегодно, в первый понедельник октября.

Интересной архитектурой славится Выборг, но одно дело читать, другое - увидеть лично. Я поехала гулять в Выборг, собиралась идти к крепости, но зашла в магазин и ушла в другую сторону, к Красной площади. Сторона оказалась интересной). Меня поманили башенки, что на первом фото. В хорошую погоду они красиво смотрелись. Это был доходный дом АО Ахиллес, в архитектурном стиле неоготика, 1904 года постройки, архитектор Герхард Сольберг.

Я стала делать фото дома, искать ракурсы и в их поисках зашла во двор. И увидела: у домов в стиле модерн, у них практически нет балконов по фасаду, но все балконы прячутся во дворах. Это было мое личное открытие для меня). И это не частные балконы, а балконы лестничных пролетов, общественные балконы. И так - у большинства домов. С практической точки зрения - все верно, дворы защищены от ветра с залива. Частный балкон - это было расточительно и не красиво, когда их много. Поэтому - общественные, и в то время шла социализация общества.

2.Здание в стиле северный модерн на Красной площади Выборга : дом, с двумя оригинальными башенками. Архитектор П. Уотила, построен был в 1907 году для купца Ф. Москвина. Дом не очень пострадал во время войны и там сохранились внутренние интерьеры. К нему примыкает дом, построенный архитектором А. Шульманом: это доходный дом Акционерного Общества "Отсо", построенный в 1905 году. Напротив него - доходный дом АО "Арина", архитектор А.Шульман.

3.Архитектура в стиле модерн : доходный дом АО Каннас или Жилой дом с магазинами акционерного общества "Каннас". Архитектор: Пааво Уотила, построен в 1907 году.

4. Доходный дом К. Массинена в Выборге. Архитектурный стиль - модерн

В 1910 году был построен корпус по бульвару Кутузова . Архитектор Пааво Уотила. Фасад по Кутузова имеет в длину 70 метров

В 1914 году был построен корпус по Ленинградскому шоссе . Архитектор

Вяйно Куйнянен.

5.Доходный дом К. Массинена. Вид со двора с балконами

6.Доходный дом К. Массинена. Вид со двора, с балконами

7.Дом Лаллукки : бывшее здание фирмы "Хякли, Лаллукка и К°".

Построен в 1906 году в стиле национального романтизма и под влиянием северного модерна. Архитектор Аллан Шульман

8.В этом доме бывали Рерих и Ленин

"Дом с совами". Стиль - модерн. Архитектор Отто Вяйнё Вартиоваара.

Был построен в 1909 году.

9.Дом, с балконами внутри. Архитектура - северный модерн

10. Во дворе, видны общие балконы и старые окна в стиле. Внешние окна- много пластика.

11.Мурал "Я люблю тебя Выборг"

Получилась прогулка в стиле модерн и небольшое расследование про балконы). Есть сериал с расследованиями: "Преступление в стиле модерн".

В прошлом репортаже по Новоиерусалимскому монастырю я выкладывал все больше второстепенные объекты, да общие виды. Но едут сюда не за ними (по крайней мере не в первую очередь), а для того, чтобы посмотреть на Воскресенский собор – сооружение для наших краев уникальное, что есть уж, то есть.

1.

.jpg?width=1920&height=1080&fit=bounds)

Смотреть далее...

Сегодня рано утром мы отправляемся на Шикотан.

Как я уже говорил, между островами можно путешествовать на самолете или по морю на "Игоре Фархутдинове" и "Александре Невельском", но их, возможно, придется долго ждать ( об особенностях местных морских перевозок см. часть 5).Зато между кунаширом и Шикотаном курсирует плашкоут. Вернее, два: "Надежда" и "Дружба". Об подарены Японией. Оба как бы не предназначены для перевозки людей (это рыболовецкие суда), но именно с этой целью используются...

Это "Надежда":

А мы пойдем на "Дружбе"!

Порт Южно-Курильска, Вид с моря.

Чайки провожают...

И громада вулкана Менделеева, скрытая в тумане...