Хрупкий и болезненный, "словно носящий в себе какую-то тайну", "человек большого таланта и больших, скрытых страстей" (М. В. Нестеров), А. П. Рябушкин создал картины, в которых в поэтической форме и со свойственным ему природным чувством декоративности представил быт Древней Руси.

Родился Рябушкин в семье крестьянина-иконописца. Четырнадцати лет остался сиротой. Художественные и музыкальные способности его проявились очень рано. Благодаря счастливому случаю, он оказался в МУЖВЗ (1875-82). После смерти своего учителя, В. Г. Перова, Рябушкин продолжил обучение в Петербургской АХ (1882-90).

Работы его неизменно отмечались наградами, однако за дипломную картину "Снятие с креста" (1890) Рябушкин не получил большой золотой медали по той причине, что отступил от первоначально утвержденного Советом АХ эскиза. Расстроенный художник уже намеревался разрезать огромный (129 см) холст на части и использовать для других работ, но тут его мастерскую посетил П. М. Третьяков и купил картину. Президент АХ великий князь Владимир Александрович счел нужным предоставить Рябушкину из своих личных средств сумму, полагающуюся золотым медалистам на заграничную поездку, правда, сроком не на три, а на два года.

[показать]

[показать]Боярская дума

Это цитата сообщения ВЕнеРИН_БАШМАЧОК Оригинальное сообщение

Мария Алексеевна Федорова (Ионова) (1859–1934) – художник-пейзажист.Дочь бухгалтера, родилась в Петербурге. В 19 лет поступила в рисовальную школу Общества Поощрения художников. Вольноходящая ученица Академии Художеств с 1881 года. По домашним обстоятельствам курса не окончила. В 1890 году получила малую поощрительную медаль, в 1891 – большую. В 1892 получила свидетельство преподавателя рисования в женских гимназиях (1892). Писала в основном пейзажи. Участвовала в выставках Академии художеств, Санкт-Петербургского общества художников, Московского общества любителей художеств. Ряд ее произведений принадлежит собранию Государственной Третьяковской галереи.В 1891 году один из ее пейзажей «К ненастью» (холст, масло) был куплен П.М.Третьяковым. В 1898 И. К. Айвазовский направил в Совет ИАХ ходатайство о присвоении ей почетного звания за успехи в живописи. До 1918 участвовала в Весенних выставках в залах АХ. С творческими целями часто совершала поездки по России, нередко бывала на Волге. Ученица И. И. Шишкина, она тем не менее сохранила свою художественную индивидуальность.Около 1920 поселилась в Финляндии, продолжала заниматься живописью и давала уроки рисования. Написала иконы Спасителя и Божьей Матери для Никольской православной общины в Хельсинки (вместе с дочерью – Л. В. Платан), иконы «Голгофа» и «Плащаница» для Выборгской православной общины.В 1923 провела совместные выставки с Григором Ауэром в Выборге и в Салоне Стриндберга в Хельсинки. Входила в Общество русских художников в Финляндии; показала пейзажи на его 1-й выставке (1933). В 1936 на одном из вечеров общества был заслушан доклад В. П. Щепанского «Русские пейзажисты», посвященный памяти художницы. Произведения М. А. Федоровой находятся в ряде музейных и частных собраний, в том числе в Государственной Третьяковской галерее, а также в музеях Таганрога, Рязани, Полтавы, а также в частных коллекциях России и Финляндии, где художница жила в начале ХХ века.

Ветреный день.

Ветреный день.

Это цитата сообщения ВЕнеРИН_БАШМАЧОК Оригинальное сообщение

[показать]Алексей Степанович Степанов (24 апреля (6 мая) 1858, Симферополь, Таврическая губерния — 5 октября 1923, Москва) — русский живописец, график, академик Императорской Академии художеств, член Товарищества передвижных художественных выставок, один из учредителей «Союза русских художников».Алексей Степанов - один из замечательных русских пейзажистов и анималистов конца 19-го и начала 20-го веков, близкий друг Чехова, Нестерова, Серова, Левитана, человек чистой души, доброго сердца и необычайной скромности. Но имено эта скромность привела к тому, что сейчас имя Степанова находится в тени его более именитых собратьев. Во многих справочниках и энциклопедиях его имя попросту отсутствует.Алексей Степанович Степанов родился в Симферополе, в семье потомственного дворянина, офицера, участника Крымской войны. Осиротевшего в раннем возрасте Степанова (в 1858 году умирает его мать, а в 1863 году отец), опекун увозит в Москву и устраивает в малолетнее отделение Института обер-офицерских сирот, располагавшегося в бывшей усадьбе графа Разумовского.Учился в 1-й мужской гимназии, затем на землемерном отделении Константиновского межевого института. Окончив полный курс, в 1879 году Степанов выпускается из института с присвоением звания землемера.С 1880 по 1883 год вольнослушатель, c 1883 года по 1884 год студент Московского Училища живописи, ваяния и зодчества, класс И. М. Прянишникова, обучение рисунку – класс Е. С. Сорокина. За рисунок и эскизы в 1883 году награждён малой серебряной медалью Училища. В 1884 году за представленную выпускную работу «Отец и сын, или Военная беседа» награждается большой серебряной медалью с присвоением звания классного художника.Будучи студентом Московского Училища живописи, ваяния и зодчества, Степанов начинает сотрудничество с журналом «Природа и охота», продолжавшееся долгие годы. С 1883 по 1895 год в журнале опубликовано около ста рисунков Степанова.С 1888 года экспонент Товарищества передвижных художественных выставок, картина «Гоп! Гоп!» была принята к показу на XVI Передвижной выставке. Первый успех Степанову приносит выставленная в 1889 году на XVII Передвижной выставке картина «Лоси едят сено зимой». Картина единогласно принята на выставку Советом Товарищества и была приобретена П. М. Третьяковым для своей коллекции.

[показать]Алексей Степанович Степанов (24 апреля (6 мая) 1858, Симферополь, Таврическая губерния — 5 октября 1923, Москва) — русский живописец, график, академик Императорской Академии художеств, член Товарищества передвижных художественных выставок, один из учредителей «Союза русских художников».Алексей Степанов - один из замечательных русских пейзажистов и анималистов конца 19-го и начала 20-го веков, близкий друг Чехова, Нестерова, Серова, Левитана, человек чистой души, доброго сердца и необычайной скромности. Но имено эта скромность привела к тому, что сейчас имя Степанова находится в тени его более именитых собратьев. Во многих справочниках и энциклопедиях его имя попросту отсутствует.Алексей Степанович Степанов родился в Симферополе, в семье потомственного дворянина, офицера, участника Крымской войны. Осиротевшего в раннем возрасте Степанова (в 1858 году умирает его мать, а в 1863 году отец), опекун увозит в Москву и устраивает в малолетнее отделение Института обер-офицерских сирот, располагавшегося в бывшей усадьбе графа Разумовского.Учился в 1-й мужской гимназии, затем на землемерном отделении Константиновского межевого института. Окончив полный курс, в 1879 году Степанов выпускается из института с присвоением звания землемера.С 1880 по 1883 год вольнослушатель, c 1883 года по 1884 год студент Московского Училища живописи, ваяния и зодчества, класс И. М. Прянишникова, обучение рисунку – класс Е. С. Сорокина. За рисунок и эскизы в 1883 году награждён малой серебряной медалью Училища. В 1884 году за представленную выпускную работу «Отец и сын, или Военная беседа» награждается большой серебряной медалью с присвоением звания классного художника.Будучи студентом Московского Училища живописи, ваяния и зодчества, Степанов начинает сотрудничество с журналом «Природа и охота», продолжавшееся долгие годы. С 1883 по 1895 год в журнале опубликовано около ста рисунков Степанова.С 1888 года экспонент Товарищества передвижных художественных выставок, картина «Гоп! Гоп!» была принята к показу на XVI Передвижной выставке. Первый успех Степанову приносит выставленная в 1889 году на XVII Передвижной выставке картина «Лоси едят сено зимой». Картина единогласно принята на выставку Советом Товарищества и была приобретена П. М. Третьяковым для своей коллекции.

Осень.

ребят,пора создать тему FAQ не раз говорил с админом о её создании

итак F.A.C.K.U

В:Я нарисовал картину! что мне делать?

О:Выброси её на хуй

В:У меня мама ругается что я много сру когда рисую!

О:Мама лох

В:Где скачать медальки?

О:КОГО?!

В:Сколько щас стоит шкаф?

О:Шкаф бесплатен для тех кто ест картошку

В:У меня дома есть друг,где его можно продать?

О:Говорят что скоро это fixanut

В:У меня на патче 1.5.3 не рисует красный фломастер

О:У всех так,рисуй серым

В:Каково ?

О:ПОшел на хуй

В:Говорят что Билл Гейц рисует 62346235239 картин в день,и продаёт каждую за 50000 долларов,это правда?

О:Нет это опять чечня пиздит

В:Говорят что Билл Гейц продал свою знаменитую картину "Шлюха на пивзаводе" за 52480 2397ем8 центов,это правда?

О:Так слушай сюда,все что гвоорят про Билла ГейцА ПИЗДЁШЬ

В:Говорят что Билл гейц бросил рисовать в paint'e это так?

О:ДА

В:Кто рисует тот танцует?

О:ГОВНО

В:Стоит ли мне браться за мозги?

О:Иди в жопу

В:Моя жена меня ненавидит? что делать?

О:Послать её к индюкю в понос

В:У меня болит гланда когда я рисую в paint'e

О:Говорят что в след. патчи это добавят

В:Почему у меня когда я смотрю русский картины дома выключают отопление?

О:Потому что ты с головой не дружишь индюк сюка

В:Слышал что Билл Гейц дружит с БоМЖОМ?Это так?

О:Зяебал

В:У меня на картошке появилась плесень после того как я зашел на этот дневник

О:Ибо этот дневник отрава сука

В:Стоит ли мне жить?

О:Нет конечно !

[700x437]

[700x437]

Это цитата сообщения ВЕнеРИН_БАШМАЧОК Оригинальное сообщение

[показать]Антон Павлович Лосенко родился в семье украинского казака. Рано осиротел и семилетним ребенком был отправлен в Петербург в придворный певческий хор. Однако в 1753 году, как "спавший с голоса", но проявлявший способности к искусству, был отдан к художнику И. П. Аргунову для обучения живописи. Пять с половиной лет, проведенных в мастерской Аргунова, послужили весьма основательной подготовке. Зачисленный воспитанником в Академию художеств (АХ) (1758), Лосенко очень скоро стал помощником академических преподавателей и получил должность подмастерья. Оценив талант молодого живописца, в 1760 году его направили в Париж для совершенствования знаний и мастерства.Занимаясь под руководством Ж. Рету, Лосенко создал большую историческую картину на евангельский сюжет "Чудесный улов" (1762). В ней он сумел сочетать требования классицизма со смягченной, человеческой трактовкой образа Христа. В 1766-1769 годах художник жил в Италии, где изучал античность, копировал произведения Рафаэля, написал картину на античный сюжет "Зевс и Фетида" (1769). В этот период много внимания уделял он живописным этюдам обнаженного тела; в результате появились известные полотна "Авель" и "Каин" (оба 1768). В них сказалось не только умение точно передать анатомические особенности человеческого тела, но и способность сообщить им богатство живописных оттенков, свойственных живой натуре.В 1769 году Лосенко возвратился в Петербург, где ему было предложено написать картину на звание академика исторической живописи. Художник создает произведение на тему из русской истории - "Владимир и Рогнеда" (1770). Согласно древней летописи, новгородский князь Владимир просил руки дочери полоцкого князя Рогвольда, но, получив отказ, напал на Полоцк, убил отца и братьев Рогнеды и силой взял ее в жены. В картине представлен кульминационный момент "прежалостной судьбы" Рогнеды, когда Владимир вторгся в ее покои и с нею "неволею сочетался". Однако Лосенко изобразил Владимира не вероломным завоевателем, а человеком, раскаявшимся в своих поступках, - в этом выразились высокие идеалы нравственности и гуманизма века Просвещения. Новым было и содержание: национальное прошлое становилось сюжетом исторической картины, приравниваясь к общепринятым античным и библейским сюжетам по статусу иерархии жанра. Успех картины принес ее создателю не только звание академика, но и назначение адъюнкт-профессором (с 1770 года), а вскоре профессором и директором АХ (с 1772 года). До конца жизни Лосенко оставался на этом посту. К тому же он вел практические занятия и создал учебный и теоретический курс "Изъяснение краткой пропорции человека...", ставший пособием для нескольких поколений художников.

[показать]Антон Павлович Лосенко родился в семье украинского казака. Рано осиротел и семилетним ребенком был отправлен в Петербург в придворный певческий хор. Однако в 1753 году, как "спавший с голоса", но проявлявший способности к искусству, был отдан к художнику И. П. Аргунову для обучения живописи. Пять с половиной лет, проведенных в мастерской Аргунова, послужили весьма основательной подготовке. Зачисленный воспитанником в Академию художеств (АХ) (1758), Лосенко очень скоро стал помощником академических преподавателей и получил должность подмастерья. Оценив талант молодого живописца, в 1760 году его направили в Париж для совершенствования знаний и мастерства.Занимаясь под руководством Ж. Рету, Лосенко создал большую историческую картину на евангельский сюжет "Чудесный улов" (1762). В ней он сумел сочетать требования классицизма со смягченной, человеческой трактовкой образа Христа. В 1766-1769 годах художник жил в Италии, где изучал античность, копировал произведения Рафаэля, написал картину на античный сюжет "Зевс и Фетида" (1769). В этот период много внимания уделял он живописным этюдам обнаженного тела; в результате появились известные полотна "Авель" и "Каин" (оба 1768). В них сказалось не только умение точно передать анатомические особенности человеческого тела, но и способность сообщить им богатство живописных оттенков, свойственных живой натуре.В 1769 году Лосенко возвратился в Петербург, где ему было предложено написать картину на звание академика исторической живописи. Художник создает произведение на тему из русской истории - "Владимир и Рогнеда" (1770). Согласно древней летописи, новгородский князь Владимир просил руки дочери полоцкого князя Рогвольда, но, получив отказ, напал на Полоцк, убил отца и братьев Рогнеды и силой взял ее в жены. В картине представлен кульминационный момент "прежалостной судьбы" Рогнеды, когда Владимир вторгся в ее покои и с нею "неволею сочетался". Однако Лосенко изобразил Владимира не вероломным завоевателем, а человеком, раскаявшимся в своих поступках, - в этом выразились высокие идеалы нравственности и гуманизма века Просвещения. Новым было и содержание: национальное прошлое становилось сюжетом исторической картины, приравниваясь к общепринятым античным и библейским сюжетам по статусу иерархии жанра. Успех картины принес ее создателю не только звание академика, но и назначение адъюнкт-профессором (с 1770 года), а вскоре профессором и директором АХ (с 1772 года). До конца жизни Лосенко оставался на этом посту. К тому же он вел практические занятия и создал учебный и теоретический курс "Изъяснение краткой пропорции человека...", ставший пособием для нескольких поколений художников.

Владимир и Рогнеда

Ф. Булгарин писал: «Нельзя не восхищаться трудами О.А. Кипренского, нельзя не порадоваться, что мы имеем художника такой силы, нельзя не погрустить, что он занимается одними портретами».

Автопортрет

XVIII век вошел в историю русского живописного искусства как «век портрета», одним из лучших его портретистов является Владимир Лукич Боровиковский.

Боровиковский

Бугаевский-Благодатный

Художник А. Мокрицкий писал о Венецианове: «Никто лучше его не изображал деревенских мужиков во всей их патриархальной простоте. Он передал их типически, не утрируя и не идеализируя, а потому что вполне чувствовал и понимал богатство русской натуры… Имея чрезвычайно зоркий и зрячий глаз, он умел передать в них даже ту матовость, запыленность и неблестящесть, которые сообщают мужику его постоянное пребывание или в поле, или в дороге, или в курной избе».

Крестьянин со скрещенными руками

Это цитата сообщения stichling Оригинальное сообщение

Как русские художники, изображали стол на пасху.

Время остановилось, и мы видим:

пасхальный стол, на картинах Жуковского, Филонова, Маковского.

В одном из отдаленных районов Вологодской области, близ города Кириллова, находится древний монастырь, основанный в XIV веке московским монахом Ферапонтом. Более 600 лет назад возник он с небольших рубленых келий. Со временем к монастырю стали отходить окрестные земли. В монастырскую казну потекли денежки, на которые приобретались новые земли и деревни, а также приглашались мастера для строительства каменных крепостных стен, храмов и других зданий. Приобреталось и много книг: Ферапонтов монастырь завел огромную библиотеку, переписываемые по заказу книги рассылались отсюда по всей Руси.

В страшные времена войн и усобиц XIV–XV веков на Руси появился великий иконописец Андрей Рублёв.

Игумен Никон (ставший после Сергия Радонежского настоятелем Троице-Сергиевого монастыря) очень сокрушался, что вновь воздвигнутый белокаменный Троицкий собор не был украшен живописью. Предчувствуя скорую кончину свою и желая завершить убранство собора при жизни, Никон призвал для работы Андрея Рублева и Даниила Черного — прославленных живописцев, «изрядных вельми, всех превосходящих и в добродетели совершенных». Работа заключалась не только в том, чтобы расписать храм фресками. Кроме этого, надо было написать большое количество икон для высокого многоярусного иконостаса. Игумен Никон еще при жизни своей хотел не только видеть храм украшенным, но и написанной икону, которая должна была стать главным памятником «в похвалу Сергию Радонежскому». Приступать к росписи соборных стен можно было только через год после его постройки, когда фрескам уже не будет угрожать осадка здания. Но работы по внутреннему убранству храма можно было начинать сразу после окончания его строительства. И первой заботой было создание главной иконы — «Троицы», которая должна была стоять по правую сторону царских врат.

[800x996]

[800x996]

Читать далее

Боровиковский Владимир - знаменитый русский художник-портретист. Изображал даже императорских особ. Одними из самых знаменитых его картин считаются: Портрет Великой Княжны Александры Павловны, Портрет М.И.Лопухиной и многие другие.

Подробнее о знаменитом русском художнике:

Вечер

Павел Джогин — живописец-пейзажист. Учился в Академии художеств у С. М. Воробьёва. Писал виды окрестностей Петербурга и различных местностей Эстляндской, Новгородской и Черниговской губерний. Принадлежит к художникам, сохранившим в своем творчестве романтические черты и возвышенное понимание пейзажного образа. Представленная работа принадлежит к наиболее удачным произведениям живописца, привлекательна ясностью и чистотой отношения художника к природе.Постоянный участник академических выставок (с 1858). Член Петербургской артели художников (с 1863).Совместно с А. В. Гине и. И. Шишкиным работал над альбомом с видами острова Валаам.Произведения П. П. Джогина имеются в Государственной Третьяковской галерее, Государственном Эрмитаже, музеях Иркутска, Курска, Тюмени, Алма-Аты, Ташкента и других.

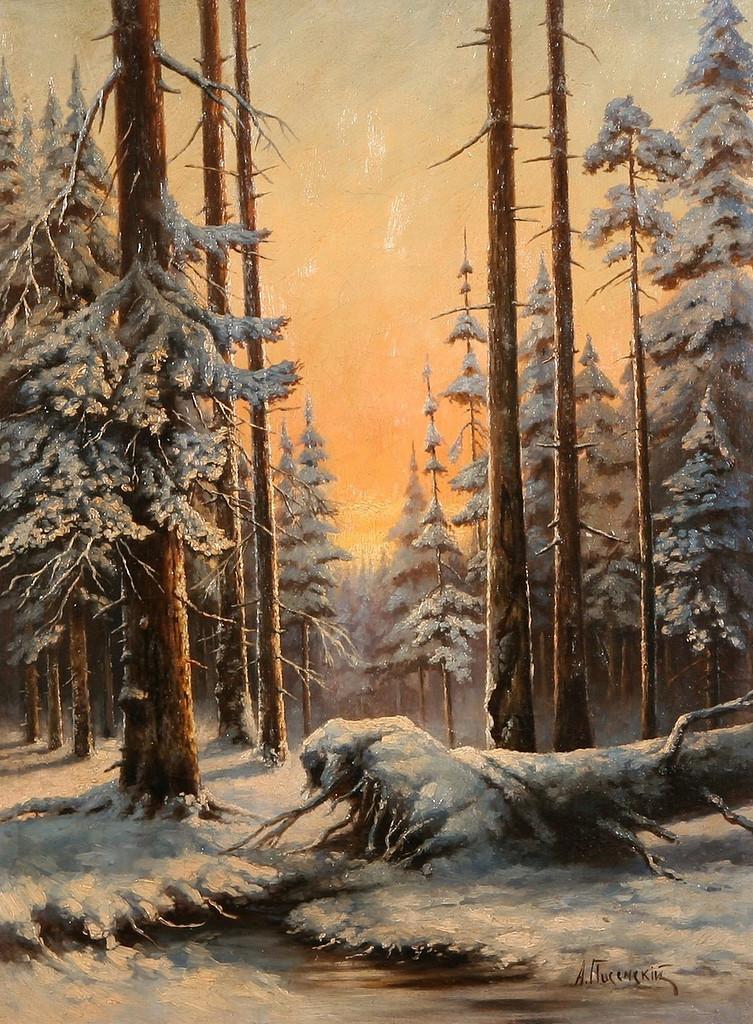

Писемский Алексей Александрович - русский живописец-пейзажист, представляет русский реалистический пейзаж 1880-90-х годов. Родился в 1859г . в с.Буе Костромской губернии.Сын помещика, родной племянник писателя А.Ф.Писемского. Воспитывался в костромском реальном училище, но, не окончив в нем курса, поступил в 1878 г. вольноприходящим учеником в Императорскую Академию Художеств, в которой уже будучи академистом был награжден за свои успехи тремя малыми и двумя большими серебряными медалями.В Академии учился у Ю.Ю.Клевера и М.К.Клодта. Оставил академию в 1880 г., получив звание неклассного художника 3-й степени. На следующий год, за представленные на академическую выставку картины повышен в художники 2-й степени. Особенно удачно писал акварелью и рисовал пером, являлся постоянным участником в выставках обществ русских акварелистов со времени его возникновения.Занимался книжной иллюстрацией.На выставках с 1883г. (АХ, Общества выставок художественных произведений, МОИХ и др.). Экспонент академических передвижных выставок в Одессе (1886), Харькове (1887), Риге и Киеве (1888), Казани (1889); международной выставки в Берлине (1887). С 1890 преподавал в Рисовальной школе ОПХ.

Зимний пейзаж

Зимний пейзаж

- Валентин Терещенко.

Живопись - импрессионизм художника Валентина Степановича Терещенко вызывает ассоциацию с ранним солнечным утром. Картины художника, наполненные светоносной энергетикой, погружают душу в созерцание прекрасного.

~ Коровин Константин Алексеевич

(1861-1939)

Родился Константин Алексеевич Коровин 23 ноября 1861 года в состоятельной купеческой семье. В 1875 году Коровин поступает на архитектурное отделение Московского училища живописи, ваяния и зодчества, где учился живописи и его старший брат Сергей, впоследствии известный художник-реалист. К этому времени их семья разорилась. “Мне пришлось сильно нуждаться, — вспоминал Константин Коровин о годах учебы, — уже пятнадцати лет я давал уроки рисования и зарабатывал свой хлеб”.

Кустодиев Борис Михайлович

(1878-1927)

Выходец из семьи преподавателя духовной семинарии. Для его становления как художника наибольшее значение имели уроки И. Е. Репина в петербургской Академии художеств, где он учился в 1896-1903. Был членом объединений «Мир искусства» и «Союз русских художников».