Здравствуйте уважаемые.

Продолжаем вспоминать звезд прошлого :-)

Любовь Орлова

Валентина Серова

Николай Черкасов

Марина Ладынина

Борис Чирков

Фаина Раневская

Евгения Мельникова

Галина Сергеева

Мария Стрелкова

Николай Крючков

Здравствуйте уважаемые.

Начну новую серию. Быть может - буде интересно.

Вспомним звзд экрана прошлого :-)

Итак...

Вера Холодная

Вера Каралли

Иван Мозжухин

Ольга Гзовская

Александра Гончарова

Андрей Громов

Витольд Полонский

Иван Перестиани

Софья Гославская

Борис Глаголин

Приятного времени суток.

Здравствуйте уважаемые.

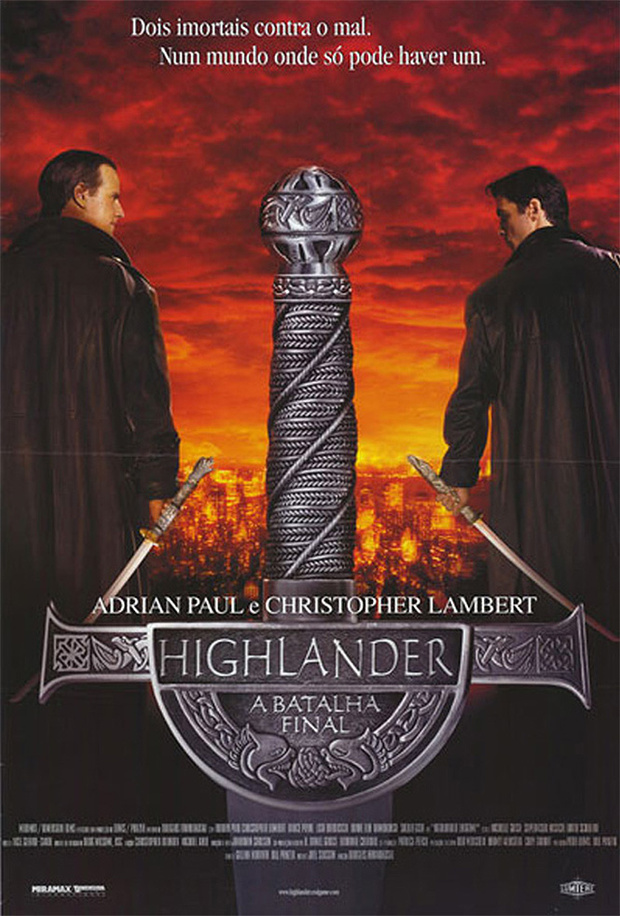

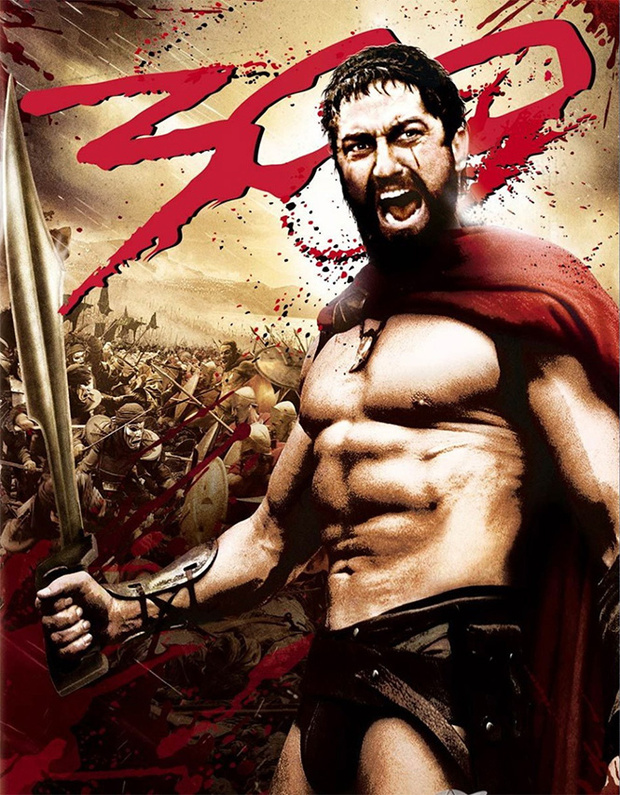

На что смотрит Бэтмен?

Меч приклеен к руке?

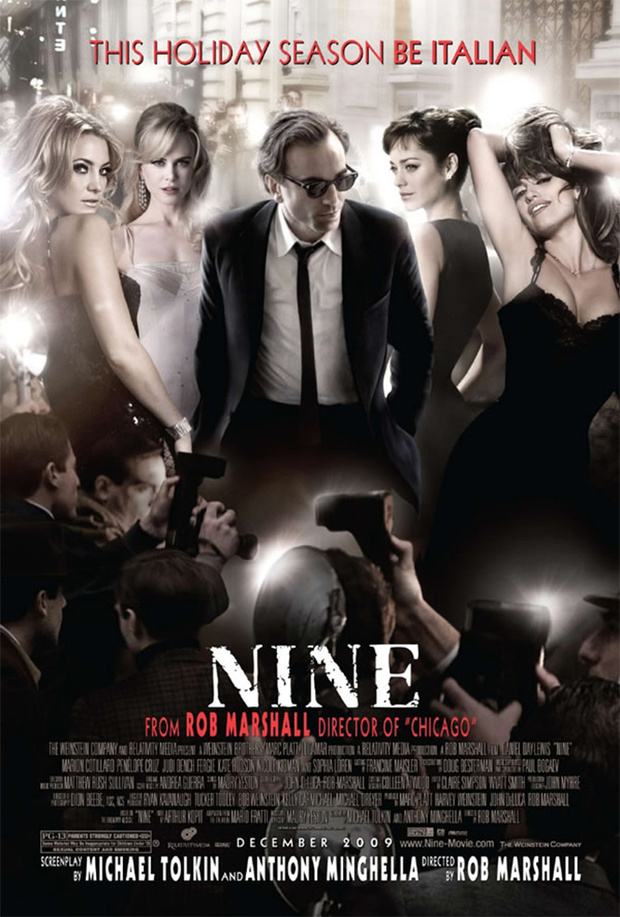

Что именно фотографирует фотограф слева?

Что с рукой Умы Турман?

Что с рукоядью меча?

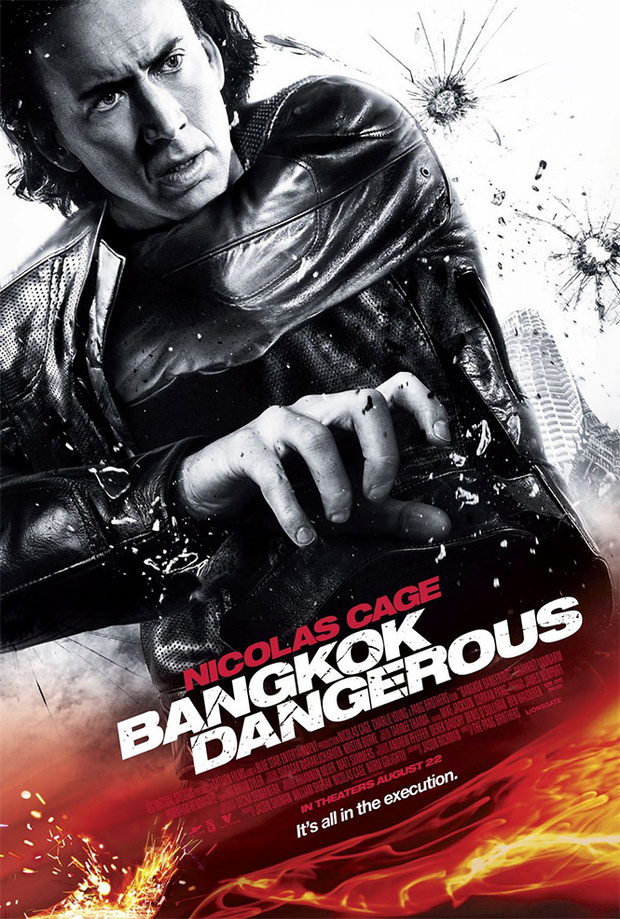

Что у Кейджа с левой рукой?

А как она его вообще обнимает?

Приятного времени суток.

Не первый раз слышу о нем и не первый раз пересматриваю фильм «Осень», и как традиционно говорится — в каждом возрасте по разному воспринимаешь.

В 70-е отец рассказывал (меня бы ещё не пустили по возрасту), что фильм несправедливо зажимали.

В 90-е, когда всё уже можно было посмотреть, пребывал в восторгах — как всё правдиво, какая романтика чувств!

Может и потом смотрел, но не отложилось...

А сейчас как-то критически зашло, что решил поделиться соображениями.

Конечно в 70-е зажимали — там же всё поперек властвующей идеологии социализма и Морального кодекса строителей коммунизма:

— и деревня забитая и бесхозная;

— три с половиной семьи, и ни в одной нормальных семейных отношений;

— обсуждение никуда не ушедших религиозных обрядов;

— в кадре курят и бухают.

Но зато как честно всё показано!

И что там честного ... Доктор Илья (Леонид Кулагин) лет тридцати приезжает практически с ровесницей Сашей (Наталья Рудная) в деревню с целью супружеской измены, поскольку в Сашу он влюблен с детства, а дома у него счастья нет.

Саша в свою очередь проявляет к Илье встречные чувства, но всю молодость что-то там делала ему назло, а теперь свободна и хочет, чтобы Илья бросил жену в виде какой-либо церемонии.

Поселяются они в домике у сельской семьи Дуси (Наталья Гундарева) и Эдуарда (Александр Фатюшин), у которых с виду счастливых и дочь нажита.

Но в «бабском» разговоре выясняется, что они пробовали уехать в город из этой «убитой» деревни, но там муж загулял налево. При этом Гундарева как обычно переигрывает, так страстно декламирует на темы сельскохозяйственной жизни, что неприятно ... неприятно.

Вот такой разворот в этом пасьянсе..., раскладываемом поденно день за днем в течении недели. Там какой-то антураж сельской экзотики с рыбалкой, доением коровы, панцирной кроватью на фоне вечно идущего дождя.

Любовь у Ильи и Саши вроде бы есть, насколько это возможно в тридцать лет, но надо расставить все точки над i. И Илья с сельской почты под наблюдением почтовых работников пытается поставить эту точку жене по телефону, но ... не случилось.

Ну, Илья ясное дело — в пивную с мужиками расслабиться, а Александра потом следом за ним, чтобы всё-таки у них продолжение было, с соответствующими истериками ...

Потом — отъезд по домам. Саша из предстоящего одиночества — к друзьям, хоть как-то грядущее смягчить. А там тоже семья — не сказать, что нормальная.

Джигарханян — хорош. Собралась было Саша заночевать у них, но среди ночи спохватилась и не такси домой. А там её уже Илья ждет. Сказка!

И что сказать?! Что за сорок с лишним лет в бытовом плане ничего не изменилось, и, что за это время нравы в отношении семьи стали как-то по-свободнее, а любовь как слово вообще выходит из употребления...

Да, и фильм сам по себе был фигой в кармане.

«И нам, конечно, лгут,

Что там тяжелый труд.»

Фильм, фильм, фильм

Честно говоря, я не люблю художественную литературу о писателях, художественные фильмы о кинематографистах… автопортреты терплю… Как-то это всё свидетельствует о кризисных явлениях в творчестве автора тем, что он не знает другой жизни или не видит проблем жизни, поэтому несет зрителю более знакомый себе материал из знакомого окружения. А жизнь – мимо.

Но есть несколько фильмов, скажем так, о кинематографической тусовке, которые внушают доверие острой постановкой вопроса – что есть кино. Тут, наверное, и Last Action Hero (может быть когда-нибудь), но сегодня хотел поделиться впечатлениями о Birdman or The Unexpected Virtue of Ignorance; «Бёрдмэн, или неожиданное достоинство невежества».

Ладно, ладно – да, Иньярриту… И «Выжившего» ему можно даже очень простить, тем более, что Ди Каприо надо было Оскар «сделать» (отсюда весь пафос и потуги на героизм, несвойственный в принципе ролям Ди Каприо при его гениальном артистизме). Зато «Бьютифул», «Вавилон», «Сука-любовь», да и «21 грамм» - каждый – отдельная песня.

Скажу сразу – Birdman смотрел не первый, и даже не второй раз. И каждый раз – новое открытие. Нынче посмотрел без остановок за один вечер и с восторгом выявил для себя, что весь фильм снят одним планом: поворот камеры - и в кадре уже нужные актеры, поворот камеры – и уже новая сцена. Конечно, пригляделся – можно обнаружить места и возможности для монтажа; но сейчас в современных фильмах, чисто в теоретическом плане, когда отдельные эпизоды для нагнетания динамизма фильма становятся всё короче и короче, такое техническое решение выглядит достаточно парадоксальным. Тем не менее, наоборот — данный подход как раз почему-то и дает динамику фильму и создает дополнительный эффект присутствия.

Чуть-чуть покопаюсь в материале и в его реализации.

В общем плане...

Изначально забавляет такой несколько абсурдистский подход к сюжету и намеренному выбору актера на главную роль. Да, Бёрдмэн – некогда легендарная роль главного героя фильма Риггана Томсона, которого играет Майкл Китон – звезда Бэтмена.

Однако, при этом авторам уже не требуется дополнительных объяснений и сразу разрушен барьер между киношным миром и реальностью.

Ну и чуть бытовой мистики – некоторые парапсихологические способности Риггана (иначе как бы он стал Бёрдмэном) как левитация и телекинез, которыми мы и сами в обыденной жизни не пренебрегаем, хотя и не делимся информацией о своих умениях с окружающими, родными и близкими…

И какой-то шутливый по ходу фильма фрагмент кондового блокбастера, как бы вопрошающий – этого ты ждал и хотел зритель? Да, я так могу, но не буду, потому что это – чушь…

Очень украшает и создает некую джазовую камерную обстановку и задает ритм фильма звучащее, казалось бы, за кадром соло на ударных инструментах. Ан нет – опять режиссерские штучки и шуточки: музыкант неоднократно возникает в кадре в случайных местах – он непосредственный герой и участник фильма.

Теперь — по эпизодам и по сюжету...

И в итоге фильм всё-таки начинается. Начинается с банальной медитации и левитации Риггана Томсона в преддверии репетиции. Он достаточно вульгарно и устало спорит с голосом в своей голове, принадлежащем собственно Бёрдмэну, ставшему уже неотделимой частью сознания Риггана.

По существу этот монолог-диалог и вводит нас в курс дела, что Ригган рискнул всем, вложившись духовно и материально в постановку пьесы на Бродвее, пытаясь доказать свою

Здравствуйте уважаемые.

Интересная, конечно, тема. И почти необъятная.

Ибо какой-бы не был большой склад реквизита на "Мосфильме" и иных студий, те или иные предметы использовали в совершенно различных картинах

Лишь пару примеров сегодня приведу. И, безусловно, будет интересно услышать ваши примеры :-)

Настоящих рекордсменов тут, безусловно, два.

Первый из них - Статуя "Персей и Пегас"

Копия работы французского скульптора Эмиля-Луи Пико промелькнула аж в 7 фильмах.

Ну, прежде всего, это именно та лошадь, с которой сроднился Новосельцев в "Служебном романе"

Семен Семеныч Горбунков пытался приобрести в комиссионном магазине "такого же, но без крыльев" в "Бриллиантовой руке"

В первый же раз, судя по всему, скульптура появилась еще в 1950 году в ленте Михаила Ромма "Секретная миссия".

Затем был "Пакет" Владимира Назарова

А еще в 11-й серии "Семнадцати мгновений весны"

Также в ленте "Мой ласковый и нежный зверь".

А также в российском фильме Ширли-Мырли

Ну а второй подобный артефакт, это скульптура, которую мы помним как Просковью Тулупову из "Формула любви"

Но не только :-)))

"Служебный роман"

"Вечерний лабиринт"

"Бег"

"Старый Новый год"

"Васса"

Интересно, что сегодня она украшает садик недалеко от Покровских ворот.

Другие элементы встречаются не так часто...

Помните кошек, на которых тренировался герой Г. Вицина

Его можно наблюдать в фильме "Любовь и голуби" :-)

Иногда один и тот же предмет в одной картине играет разные роли.

Ну, например "Москва слезам не верит".

То настенный ковер

То плед

Естественно, что много разного транспорта используется. Но я хотел бы выделить

Трамвай, который снялся как минимум в 3 фильмах:

„Холодное лето 53-го“, „Покровские ворота“, „Место встречи изменить нельзя“

А кто не вспомнит ту самую лисью шубу которая кочевала из фильма ?

Ту самую в которой Вицин в "Самогонщиках" играл...

А еще в "Опперации Ы"

Здравствуйте уважаемые

Люблю я европейски книматограф, который, что бы там кто не говрил, потихонку развивается. И теперь не только Фанцией и Италией единой, как говорится..:-)

Хочу прдсавить вашему вниманию несколько очень достойных работ германских кинематографистов, которые очень ценю. Если не вдели - советую посмотреть.

Душевная кухня/Soul Kitchen (2009 )

Режиссёр Фатих Акин

В ролях Адам Бусдукос, Мориц Бляйбтрой, Бироль Юнель, Анна Бедерке, Удо Кир, Моника Бляйбтрой

Зинос держит драдирующий ресторанчик на окраине Гамбурга. Немногочисленные посетители довольствуются лабенькими бюдами его собственного приготовления и наизусть знают меню, состоящее из нескольких строк на одном листке. Не сказать что он доволен, но не жалуется особо. Но тут получается что на него обрушивается все ходу-по наводке приятеля, мечтающего прибрать ресторанчик к рукам и превратить его в бордель, заявляется санитарная инспекция, а за ней налоговая полиция. И в довершении всех бед красавица-подружка бросает его и уезжает работать в Шанхай. Ситуация критическая, и выход может быть только один: пригласить супершеф-повара, сделать ресторан самым модным местом Гамбурга! А попутно решить проблемы в личной жизни.

Отличное кино. Душевное :-)

"Солнце Ацтеков"/Im Juli (2000)

Режиссёр Фатих Акин

В ролях Мориц Бляйбтрой, Кристиана Пауль, Мехмет Куртулус, Идил Юнер, Бранка Катич, Фатих Акин

И еще один фильм турецкого самородка

В руки молодому преподавателю Даниэлю , который после окончания учебного года собирается провести унылое лето в душном городе, попадается кольцо с магическим символом. Он случайно встречает красивую турчанку Мелек, влюбляется в неё и решает отправиться за ней в Стамбул, чтобы признаться в своих чувствах. На дороге он подбирает знакомую девушку Юли.

Так начинается полная опасностей и приключений погоня за счастьем через всю Европу.

Достучаться до небес"/Knockin’ On Heaven’s Door (1997)

Режиссёр Тома Ян

В ролях Ян Йозеф Лиферс, Тиль Швайгер, Мориц Блайбтрой, Тьерри Ван Вервеке, Хуб Стапель, Рутгер Хауэр

Это конечно классика но вдруг не видели.... Фильм повествует о двух мужчинах, которым ставят смертельный диагноз, в результате чего они угоняют машину с миллионом немецких марок в багажнике и покидают больницу. Название происходит от знаменитой одноимённой песни Боба Дилана, которая звучит в фильме в исполнении немецкой группы Selig.

Шикарное кино.

Сталинград/Stalingrad (1993)

Режиссёр Йозеф Фильсмайер.

В ролях: Томас Кречман, Доминик Хорвиц, Йохен Никель, Себастьян Рудольф, Дана Ваврова, Мартин Бенрат, Сильвестер Грот, Карель Херманек, Хайнц Эмигольц,Фердинанд Шустер, Дитер Окрас

Тут вообще ничего говорить не хочется. Мне кажется, это лучший фильм о Сталинграде. Тем удивительнее, что сделано кино именно немцами. Очень жестко, сурово и мощно.

Небо над Берлином/Der Himmel über Berlin (1987)

Режиссер Вим Вендерс

В ролях: Бруно Ганц, Отто Зандер, Сольвейг Доммартин, Курт Буа, Питер Фальк

Невидимые людям ангелы фланируют по разделенному стеной Берлину, заглядывая в дома, мысли и души его обитателей. Один из них готов променять вечность в раю на любовь акробатки из цирка. Но по силам ли небесному созданию выдержать земные чувства?

В США сняли что-о похожее— "Город ангелов" режиссёра Брэда Силберлинга с Николасом Кейджем и Мег Райан в главных ролях. Тоже неплохой, но немецкий оригнал лучше :-)

Бункер/ Der

Вот честно скажу, что ранее я настолько утомил свои глаза и разум просмотром фильмов для «общего развития», что был просто вынужден облагородить свои органы чувств и генерации мыслей чем-то однозначно шедевральным. Скажу сразу, что так и получилось, потому что этот фильм уже неоднократно до этого исправлял ситуацию моего мировосприятия в периоды пессимистических мнений о кинематографе.

При этом я скажу, что Уэс Андерсон (режиссер этого фильма) однозначно не принадлежит к числу тех, кому я регулярно молюсь перед сном. Его короткий метр – точно не тот жанр, который я смотрю в принципе; мультипликационная техника - точно осталась в далеком детстве (для меня мультфильмы – это возмутительно нереально, а фантастика – однозначно реальность, по-моему без обсуждения); детские и семейные взаимоотношения – это точно не моё…

А тут… В данном случае его умение в короткий хронометрах уместить мысль и действие, решить проблемы декораций и антуража средствами мультипликации, показать криминально-нравственные повороты сюжета с помощью юношеского восприятия ситуации; то есть из имеющихся и полученных навыков в других сюжетных реализациях и проистекает этот апофеоз его гениального творчества в данном конкретном случае (речь идет о Уэсе Андерсоне и этом фильме).

Не скрою, был вопрос о фантастических и нереальных чудесных спасениях персонажа посредством общества «Золотых ключей»; но накануне нашел кусочек знания и об этой «тайной организации». Да, она реальна, существует и решает вопросы и сейчас – то есть, в фильме никакой фантастики и мистики… Знаю и на своем профессиональном поприще, что коллеги по цеху выручат, если есть неразрешимый вопрос, независимо от конкурентных и правовых аспектов существования нашего мира. Но в фильме был этим поворотом сюжета приятно удивлен, относил всё к фантазиям автора.

Потом о сценарии, в авторстве которого ненавязчиво фигурирует Стефан Цвейг, расшифрованный потом критиками в виде первоисточников - трех конкретных рассказах… Ну, нет у него, да и у всех европейских авторов того периода времени такого саркастического, карикатурного и юморного легкого восприятия и изложения событий, скорее - это авторская реакция Уэса Андерсона на все эти гнетуще мрачные и симптоматичные «двадцать четыре часа внешнего мира от нетерпения сердца» Цвейга. Это переосмысление и изложение художественного восприятия тех времен мировых войн и ответ Цвейгу (да и всем авторам тог времени) от нашего современника. Человечество, смеясь, расстается со своим прошлым (Маркс).

Конечно, не без подсказки кинематографической критики – да, отель «Гранд Будапешт» ассоциируется со старой Европой на грани веков, которой приходит конец. Но без лишнего и понятного лицемерия в лице Густава – симпатичного и неотразимого; мы видим, что эти приятные и заставляющие его возлюбить МАНЕРЫ – суть прикрытие далеко ненравственных поступков. Что суть существования той европейской цивилизации – наследование, а точнее – непосредственное получение наследства от старых основ и богатств былого величия. И когда в фильме возникает совсем безнравственный и беспринципный пронырливый наемный киллер Джоплинг в поисках и возврате наследства, отметающий сразу какой-то моральный посыл всего этого наследства,

Непреднамеренно получилось, что на неделе отсмотрел два фильма, казалось бы, достаточно разных, но в своей криминально-жанровой сущности и рассово-обостренной проблематике находящихся где-то рядом.

Один фильм 2007 года под незамысловатым названием «Гангстер» (American Gangster) достопочтенного и плодовитого на удачу Ридли Скотта; назовем его – «быль»… Фильм о 60-х…70-х годах и борьбе полиции с гангстерами и наркомафией.

Другой фильм 2020 года с замысловатым и пафосным названием «Проект «Сила» (Project Power), допустим, в будущем известных режиссеров; назовем его – «жуткая фантастика». Фильм о некоем будущем и борьбе полиции с гангстерами и наркомафией.

Так вот в итоге такой тандем или дуплет в итоге поверг меня в разрешение моей зрительской проблемы – зачем каждый из них сняли, и что хотели нам сказать режиссеры, и хотели ли, и могли ли.

Коротенечко – о сюжетных, постановочных, объективных и субъективных различиях фильмов, а таковые как ни странно имеются. При этом подчеркну, что в двух этих фильмах сквозит тема чернокожих и их участия и месте в общественном процессе.

В первом случае речь идет о чернокожем гарлемском гангстере Фрэнке Лукасе (Дензел Вашингтон), получившем в наследство преступную империю почившего итальянского хозяина. Фрэнк проявил деловое чутье и, мотанувшись в ЮВА, где в разгаре война и прочая бесконтрольность, наладил прямые поставки чистейшего героина через армейского родственника.

В Нью-Йорке он окружил себя кланом родственников и развернулся на всю катушку, посылая конкурентов и претендентов и в светлую даль, и в тёмную неизвестность.

Параллельно в полиции, имеющей фактическую монополию на распространение наркоты в NY(!), почему-то организовывается группа по борьбе с наркопреступностью. Во главе ставится Ричи Робертс (Рассел Кроу), известный в народе тем, что сдал в «бюджет» черный налик в миллион долларов, случайно конфискованный у мафии.

Расследование идет ни шатко, ни валко до тех пор, пока Фрэнк Лукас под чутким воспитательным порывом молодой жены не решился шикануть в публичном пространстве и попасть на заметку в новое подразделение чисто по внешнему виду.

При этом надо сказать, что Фрэнк Лукас до этой поры относился к полиции, как конкурирующей организации и отрабатывал взаимодействие с детективом Трупо (Джош Бролин) по отработанному алгоритму взаимодействия с конкурентами – по-бандитски.

А для Ричи Робертса поймать вычисленного Фрэнка Лукаса становится делом техники, и техника такого настырного пацана не подводит. Вся семья Лукаса и он сам лично попадают в руки правосудия.

Лукас же не рассматривает возможность сотрудничества со следствием и видит проблему покупки лояльности Ричи Робертса только за ценой, удивляясь несговорчивости последнего. А Ричи тоже ищет слабое место – и находит причины для сотрудничества.

Здравствуйте уважаемые.

Недавно буквально наткнулся на одну забавную вещь, о которой раньше, если честно не знал :-)

Думаю, вы все так же как и я любите один из самых шедевральных фильмов Леонида Гайдая "Кавказская пленница" и конечно же помните этот яркий эпизод:

Забавный, правда? :-)

Ну а теперь вспомним Чабби Чеккера? Что? Вы не знаете такого? Да знаете! Все знаете. 100% :-)

Достаточно только поставить вот это...

Он из той породы звезд, чьи композиции слышали все, но не все просто знают, что исполняет именно он. Почему то авторство приписывают кому угодно - от Элвиса до Бадди Холли, а не Чабби. А ведь именно он, по сути, являлся тем, кто ввел моду на твист.

Его на самом деле зовут Эрнест Эванс.Он был выходцем из бедной негритянской семьи, проживавшей в Южной Филадельфии. Работая в супермаркете, он занимался также самодеятельностью, пародируя то Элвиса Пресли, то Фэтса Домино. Владелец магазина, где работал Эванс, Генри Кольт, имея связи в сфере телевидения, познакомил его с телеведущим Диком Кларком, который помог Эвансу заключить контракт со звукозаписывающей фирмой и издать несколько синглов. Супруга Эванса придумала Эрнесту псевдоним Чабби Чеккер ( chubby — "толстощекий", checker — "шашки", как антоним псевдонима одного из родоначальников рок-н-ролла Фэтса Домино: англ. fat — "толстый" англ. domino — игра "домино"). Первый сингл Эванса остался незамеченным, а второй, представлявший собой запись уже известной к тому времени песни Хэнка Балларда "The Twist", пошел очень хорошо. Чабби даже пригласили на ТВ-шоу Дика Кларка. Ведущий спросил у него - как танцевать под эту песню, на что Чебби ответил следующее: "Просто представьте, что вытираете салфеткой зад и одновременно обеими ногами давите окурки" :-)))

И вот мне интересно, кто именно такой "прошаренный" был на площадке, что смотрел американское телевидение и мог знать эту фразу. Аллюзия же однозначная :-) Я бы поставил на Евгения Моргунова. Он мало того, что был самым молодым со всей троицы, но несмотря на лишний вес (у него был диабет) был еще и стилягой, и интересовался всеми новинками "Загнивающего Запада" :-)

По-моему, получилось интересно :-))

А вы знали о подобной истории?

Приятного времени суток.

Почему-то этот фильм в далеком 1980 году «не выстрелил». И вроде бы сам персонаж Flash Gordon имел успешную и раскрученную предысторию ещё до съемок фильма. И фильм продюсировал сам Дино де Лаурентис, практически не знающий промахов. И актерский состав заслуживает, по меньшей мере, уважения. Про оригинальную музыку – вообще нет слов от восхищения.

А в итоге получилась веселая пародия на фантастический фильм. Мне местами это действо напоминало чепушной момент, как в «Людях в черном» Кей и Джей смотрели кассету о Светоче Зарты – так же всё выглядело изумительно кондово (в ЛвЧ, я думаю, это намеренно было сделано).

В принципе и космические дела, являющиеся, по сути, главным содержанием обозреваемого фильма, выглядят дешево и убого.

А и тогда уже были какие-то стандарты и принципы жанра; в конце концов, были уже и «Звездные войны».

Да, и в целом какое-то ощущение катастрофической бедности. Притом, что всё празднично красное и блестит золотом, не покидает ощущение картонности этих декораций и обустройств обстановки.

Единственно, чем я всё это «безобразие» оправдываю, что авторы стремились к историческому оригиналу. Дело в том, что сам персонаж Flash Gordon создан ещё в тридцатые годы прошлого столетия в рамках одноименного комикса, публиковавшегося в газетах Sunday и Daily.

И этот подход «документального» соответствия изначальному комиксу и сгубил создателей фильма. Время жестоко, и желание угодить прежним канонам не побуждает оценивать зрителей мерками тех ушедших времен – всё оценивается современными мерками. А в моём случае даже и не 1980-х годов, а уже 2020-х.К примеру, наши и инопланетяне «тогда» и «сейчас».

В целом, я определю ситуацию так, что фильм устарел ещё до выхода на экран.Но, тем не менее, всё это объясняет отсутствие кассового успеха у фильма, но никак не объясняет его какую-то притягательную силу, заставляющую несмотря на все его недостатки и промахи смотреть и пересматривать этот фильм. Наверное, вот этот «примитивизм», который нужно поймать как настроение, как шутливое отношение к материалу по типу уже упомянутого «Светоча Зарты», и создает магию кино. Которое хочется пересмотреть и о котором хочется рассказать.

Итак, жил да был на планете Монго почти безнравственный император Минг (Макс фон Сюдов), который в минуту печали и скуки любил обрушить какую-нибудь цивилизацию (прям как Сорос какой-то).

Здравствуйте уважаемые.

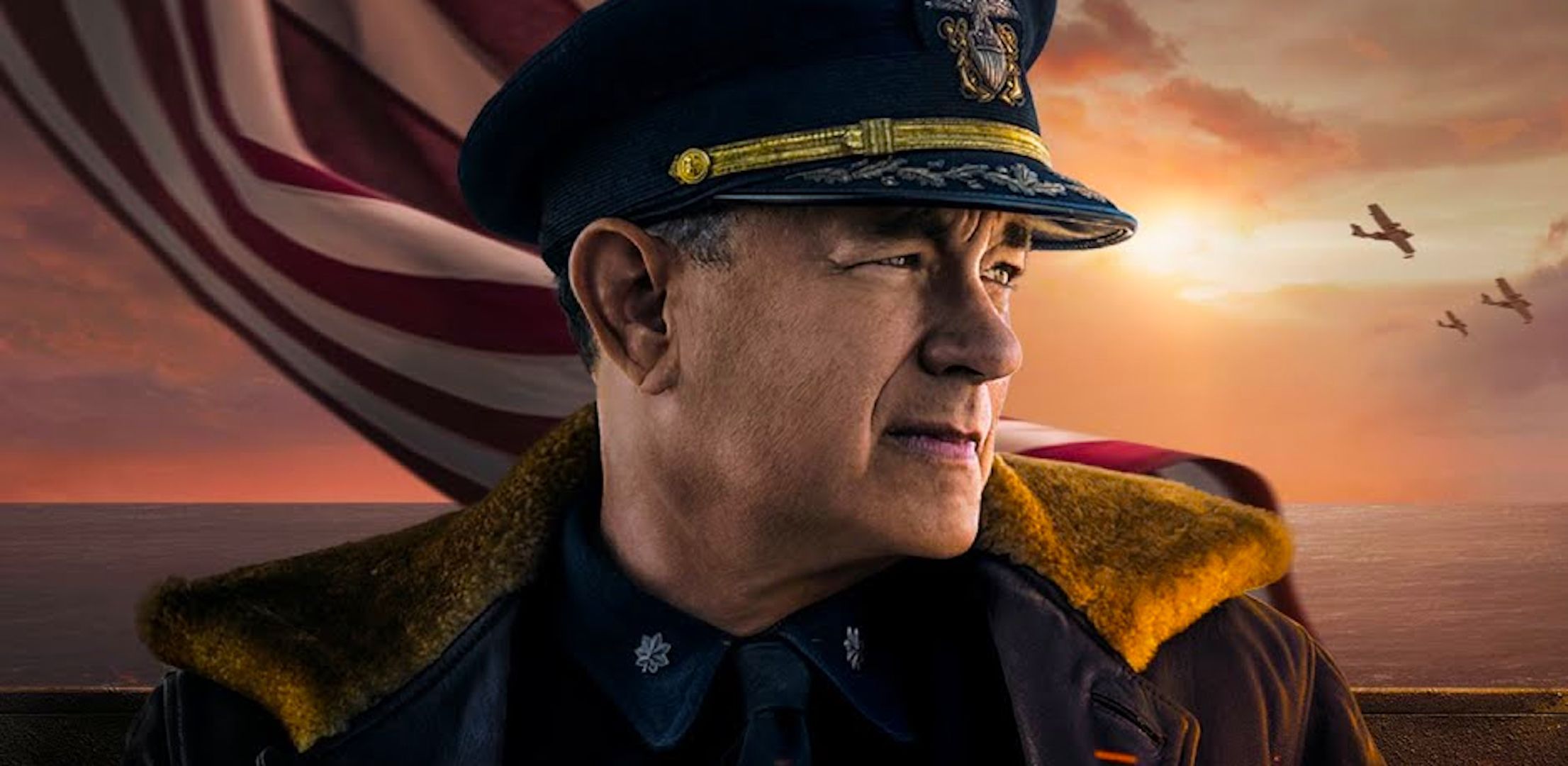

Отличный фильм, еще более прекрасная книга очень неплохо "нарисовали" нам будни сопровождения конвоев на Британские острова в течение пяти дней февраля 1942 года - тяжелейшее время для союзников в Атлантике.

У нас в книге и в фильме большой конвой из 37 кораблей без прикрытия в воздухе в сопровождении 4 боевых судов.

Сазу скажу, что боевых, что транспортных судов с таким наименованием я не нашел, так что все это естественно вымысел. Тем более наименований транспортов дается немного:"Саутленд", танкер "Хендриксон", Спасательное судно "Кадена" и норвежский корабль "Король Густав"

С боевыми судами проще, но сначала пару слов о "командующим эскортом и капитаном эсминца "Килинг" кавторанге ВМС США Джордже Краузе, сорока двух лет, рост пять футов девять дюймов, вес сто пятьдесят пять фунтов, телосложение среднее, цвет глаз серый" (так в книге) :-)

Во флоте США не было такого звания - капитан второго ранга. Есть звание Коммандер (Commander). Офицер в звании коммандер обычно командует кораблем класса фрегат или эсминец, подводной лодкой, авиаэскадрильей, или береговой частью. Так что все сходится

Ну теперь давайте к конкретным кораблям боевым.

Главная боевая сила конвоя, на которой Краузе держал свой вымпел - это

"эсминец "Килинг" типа "Мэхен" водоизмещением пятнадцать тысяч тонн, спущенный на воду в 1938-м".

Тут уже ошибка. Эскадренные миноносцы типа "Мэхэн" спускались на воду до 1937 года включительно и ни один из них не водил конвои в Атлантике. Всего было построено 18 кораблей и все они воевали на Тихом океане.

Но раз в кино и в книге Мэхен, значит пусть будет Мэхен :-)

Водоизмещение от 1500 дл. тонн (стандартное) до 2230 дл. тонн (полное)

Длина 104,0 м

Ширина 10,57 м

Осадка 5,18 м

Двигатели 2 паровых турбины Дженерал Электрик, 4 котла

Мощность 46 000 л. с. (36 040 КВт)

Скорость хода 35 узлов (полная)

Дальность плавания Запас топлива 522 т нефти 6500 миль (на 12 узлах)

Экипаж 204 человека

Вооружение

Артиллерия 5 × 1 — 127-мм/38 АУ

Зенитная артиллерия 4 × 1 — 12,7-мм пулемёта

Противолодочное вооружение 2 БС, 14 ГБ

Минно-торпедное вооружение 3 четырёхтрубных 533-мм ТА

Второй позначимости и боевой мощи корабль эскорта - это польский эсминец "Виктор"

С поляками все вообще просто. В результате Операции "Пекин"29 августа — 1 сентября 1939 была произведена эвакуация части польского военно-морского флота. из Гдыни в британские порты прорвались 3 из 4 эсминцев польских ВМС: "Бужа", "Блыскавица" и "Гром"

Все 3 корабла покрыли себя славой и воевали очеь храбро. 2 судна пережили войну: ORP Burza 31 мая 1960 года стал кораблем-музеем. В 1976 году был выведен из состава флота Польши, а через год его разобрали.

Ну а ORP Blyskawica поныне стоит в порту Гдыни как корабль-музей.Это самый старый из эсминцев времён Второй мировой, прошедших всю войну и сохранившихся до наших дней. Единственное судно,

Недавно речь зашла о бессюжетном кино и его праве на существование…

Вспомнилось «Время бешеных псов» (нет не тарантиновские «Бешенные псы», хотя может они как-то подтолкнули авторов к созданию этого фильма) с одной единственной интригой и без какой-либо развивающейся истории.

Так — легкий сюр, как обозначено в начале фильма — в некоей параллельной вселенной.

Пространство действия реально ограничено всегда сумеречной безлюдной улицей и несколькими вечерними заведениями клубного типа с приджазованной живой музыкой и постоянными посетителями в вечерних туалетах.

Всё действие крутится вокруг освобождения из дурки бывшего главаря «высшего» света, представленного в основном бандитами, Вика и его телодвижениями по сохранению своей власти в этом гадюшнике. Для реализации этой идеи в картину «загнали» толпу звезд с возможностью в рамках артистических этюдов, отведенных конкретному персонажу, оторваться в своем актерском мастерстве.

При этом все события не сказать, что отличаются реалистичностью и достоверностью – всякие мафиозные разборки выглядят великосветски и обставлены эпичными ритуалами, типа дуэлей за антикварными письменными столами в бесконечно объемном подвальном помещении (и в этом плане несколько негармонично выглядит один из переводов этого фильма, где героев заставляют «ботать по фене» — наверное, меньше всего хотели бы этого авторы фильма).

А реализовал всё это действо Лэрри Бишоп, которого можно охарактеризовать фразой – широко известен в узких кругах. В том числе по участию в «Крысиной стае», тусовки Фрэнка Синатры и его сподвижников. В силу этого фильм наполнен музыкой соответствующего качественного звучания, и уж если звучит песня «My Way», то её в кадре исполняет автор слов Пол Анка собственной персоной. То есть и звуковая дорожка фильма по-своему тоже самоценна.

Оставляет очень приятное впечатление и операторская работа с концентрацией в нужный момент на деталях внешности или мимики героев без дополнительной словесной составляющей. Тот же добрый-добрый взгляд Вика с морщинками трудовой усталости и вселенской печали на фоне происходящих расстрельных событий.

Итак, следует, наверное, вскользь проанализировать сюжет, насколько это можно сделать в бессюжетном фильме… Попробую, хотя бы ради того, чтобы представить актеров.

Фильм начинается с того, что Бэн Ландон (Гэбриэл Бирн - Siesta, Miller’s Crossing, Cool World, Dead Man, The Usual Suspects, The Man in the Iron Mask, Enemy of the State и прочее, всего около 70 фильмов), временно управляющий отелем «У Вика» и претендующий на его место во всех отраслях бандитского бизнеса, собирает ребят, чтобы сообщить пренеприятнейшее известие.

Да, Вик скоро выходит из психушки и уже заранее кем-то недоволен до такой степени, что этих персон следует убрать. Что на руку и самому Бэну для ослабления позиций освобожденного бывшего шефа. В частности Рэд (Майкл Дж. Поллард - Бонни и Клайд, Танго и Кэш, Дик Трейси, Одиссея Кончаловского) сразу попадает под раздачу.

Происходит наезд и на Микки Холидэя (Джефф Голдблюм - Муха, Парк Юрского периода, Пудра, День независимости, Отель «Гранд Будапешт», Стражи Галактики. Часть 2, Тор: Рагнарёк), но он находит отмаз, что ему Вик поручил охранять егодевушку, которую он и «спрятал», и без него её не найдут.

Бэн правда пытается изобразить шуточки над истинными взаимоотношениями Микки и подруги Вика, но пока – это всё грязные намеки. При этом Микки всё ещё остается приближенным «сотрудником» Вика – ещё никто ничего не отменял.

А вскоре Микки отправляется на дуэль, про

«В мире нет ничего, что можно знать наверняка. Это единственное, что я знаю наверняка» Д. Ф. Нэш

Умные люди интересны, как и истории о них, в том числе кинематографические. Поэтому смотрел с заведомо положительным восприятием, и теперь хочется поделиться своим позитивным отзывом.

Единственно, что напрягает так это возможная реакция сомнительных «знатоков» темы. Как о фильмах как-либо соприкасающихся с наркоманией, где мои оппоненты как бы уличают меня в невозможности «поднять» тему, не будучи активным участником процесса, тем более без утреннего приёма дозы с утра и натощак (слава богу нет возрастной категории «наркоман+»).

Так и тут я опасаюсь, что меня заподозрят в отсутствии опыта активного шизофреника, которому в силу отсутствия данного недуга не понять в полной мере ни главного героя; ни масштаб научных проблем, порешанных им же; а так же и драматических событий его насыщенной жизни. Извините, тем не менее…

И так чудовищный сплав незаурядного ума и шизофрении - и разум «заиграл» новыми гранями.

При этом хочу сказать, что в плане развития общей эрудиции ознакомился с фактами жизни реального прототипа Джона Форбса Нэша, чтобы детальнее понять исходные замыслы и фактические реализации авторов фильма. Нет, книгу, по которой написан сценарий, читать принципиально не стал.

Не то, что не люблю читать, но не в таких объемах – «поднять» сие, по-моему, уже какой-то лёгкий симптомчик заболевания, присущего главному герою. И потом его научный труд, объемами поменьше будет – лучше уж его осилить (вот уж воистину: краткость – сестра таланта).

И прежде, чем приступить к описательной части моего повествования, хотел бы прежде сделать ряд аналитических заметок по поводу и без повода.

Во-первых, опять о смысловых нагрузках перевода, где в оригинале звучит «A Beautiful Mind»…

И чуть ли не с начала фильма герой находится в поисках оригинальной идеи (original idea) для своего поприща. Согласитесь, что «beautiful mind» – практически синоним «original idea», а вот «игры разума» убежали достаточно далеко по смыслу…

Во-вторых, был поражен достоверностью математического аппарата, присутствующего на протяжении всего видеоряда в фильме (это реальный Джон Форбс Нэш).

Так вот выяснил, что для написания формул в фильм действительно приглашали консультанта, он-то их и воспроизвел для декорации. Правда, там опять упреки были от кинозрителей, что на достаточно длинном периоде жизни формулы на доске не меняются. Так вот, вчера на работе обратил внимание, что уже с год назад что-то яростно объяснял сотрудникам с рисованием на доске – «иероглифы» целы до сих пор.

В-третьих, фильм – достойный гимн или ода математике. Начать с произнесенной в фильме фразы, что математики выиграли войну… И сразу же вспомнилось марксово - «наука только тогда достигает совершенства, когда ей удается пользоваться математикой».

И вот тут именно тот случай… Не было бы такой науки, как теория игр (раздел прикладной математики, математический метод изучения оптимальных стратегий в играх; методы теории игр находят применение в международных отношениях, экономике, реже в общественных науках — социологии, политологии, психологии, этике, юриспруденции и других) без этого математического аппарата. Как не было бы, к примеру, цифровой электроники без алгебры логики. Хочу особо подчеркнуть эту миссию фильма.

В-четвертых, фильм — достойный своих авторов и актеров. Ну, актёров, безусловно, мы все увидели и по достоинству оценили. Я – про режиссера —

We three kings of Orient are

Bearing gifts we traverse afar

Field and fountain, moor and mountain

Following yonder star

Мы три короля с Востока,

Несем подарки, мы путешествуем издалека.

Прошли через луга и оазисы, болота и горы,

Следуя за звездой.

Набив изрядную оскомину недавним бесконтрольным употреблением клюквы от Майкла Бэя, решил-таки строго в диетических целях посмотреть на восточную тематику что-то более близкое к истории и действительности, так сказать от настоящих поваров. С другой стороны, может быть, иранские и кувейтские кинозрители увидят в его блюдах такую же клюкву, но меня творения Дэвид Расселла в своем большинстве устраивают. Итак, как обозначено и анонсировано - "Три короля".

И, хотя фильм обозначается как комедийный боевик, я бы больше смотрел на название фильма и легкий напевчик одного из бойцов, по-моему, отсылающих нас к рождественской песенке про трех волхвов.

Притом, что в фильме хватает действительно скорее циничных, но не юмористичных эпизодов, всё-таки практически с самого начала ждешь библейского осмысления.

А циничного и я бы сказал, что с некоторым уклоном в практическую жесть, в фильме хватает, начиная с шутки с разметанной на мине в ошметки коровой в начале фильма (и с колокольчиком на её шее звучащим "благовестом" с небес) в начале фильма...

... и анатомическими мультипликационными подробностями возможного ранения с показом деформации органов и соответствующими комментариями последствий без прикрас. Включая эпизод, где для поддержания жизнеспособности раненного в легкое бойца ему вставляют в тело клапан, который надо периодически спускать, чтобы в грудной клетке не скапливался воздух. Трэш. Не менее забавно наблюдать за машиной, въехавшей на минное поле, которую поочередно взрывающиеся мины перекидывают, как детскую игрушку.

Ну и ещё ряд моментов, которые несмотря на свою жестокость, вызывают инстинктивные похохатывания - всё к ним (этим моментам) больше возвращаться и смаковать не буду. Смотрим!

И под ненавязчивый мотивчик "с войной покончили мы счеты" оказываемся в американском лагере в момент завершения кувейтской компании 1991 года. Прибывшие новобранцы - в лице Троя Барлоу (Марк Уолберг), Чифа Элджина (Ice Cube) и Конрада Вига (Спайк Джонз) - так и не успели даже пострелять досыта... А враги им предстают только в роли военнопленных, которых им надо в массовом порядке организованно раздеть (наверное, в непорнографических и гигиенических целях) . Вот у одного из противоборствующих бойцов непосредственно в заднем проходе и была обнаружена секретная карта тайных бункеров Саддама Хусейна, которая и заинтересовала американских военных.

И тут на запах то ли извлеченной оттуда бумажки, то ли на аромат сокровищ иракского режима прилетает майор Арчи Гейтс (Джордж Клуни). Ему как старослужащему "война - мать родна", он спокойно ориентируется среди сослуживцев и командиров, без всякого стеснения имеет любовные утехи с прикомандированной корреспонденткой, и вообще в курсе всего.

Поэтому он оперативно и оказался в кругу салаг с готовыми и проработанными предложениями по организации выезда на природу под видом сотрудничества с прессой (которую он на самом деле отправляет покататься порожняком, чтобы не мешала). А сама бригада золотодобытчиков направляется к известному им оазису для добычи драгметаллов открытым промышленным способом на сейфовых рудниках ненавистного им режима Саддама Хусейна.

Здравствуйте уважаемые.

Шикарный фильм, абсолютно справедливо ценимый и любимый многими поколениями в нашей стране. Для меня, это фильм №2 по качеству из всех, что снял Леонид Гайдай :-)

Но есть там один момент, который до сих пор смущает если не всех, то многих.

Вот этот вот:

В чем собственно суть?

Многие удивляются - зачем на этом делать акцент, и что это вообще такое.

Берем словарь С. И. Ожегова, читаем: "Волюнтаризм - направление в идеалистической философии,приписывающее божественной или человеческой воле основную роль в развитии природы и общества, отрицающее объективную закономерность и необходимость.

2. В политике и общественной жизни: субъективистские произвольные решения,игнорирующие объективно существующие условия и закономерности"

Вообще мне больше нравится первое значение, и в связи с этим толкованием, а также опираясь на образ, созданный Юрием Никулиным (а герой у него, на секундочку, "Балбес"), то эта фраза заиграла новыми красками, и раскрыла бы этот персонаж с иной, интересной стороны: человек, не обладающий остротой ума и не стремящийся к постижению истин мира посредством изучения источников мудрости, из-за глубинного порыва мятежной души благородно выказывает мнение о своем собеседнике как Титане и Димиурге, выстраивающим Ось Мира в этот самый момент. Хорошо же? :-)))

Но в контексте фильма все проще и обыгрывается 2 значение термина, который мы прочитали в словаре. Но сходу опять возникает недоумение... И что? Почему Балбес делает страшные глаза и закрывает рот ладонями, словно сказал какую-то непристойность на приеме невинной принцессы Империи Ямато в 17 столетии.

Но это действительно шутка, но та, которая нам ныне и не особо понятна, ибо нужно знать контекст и быть погруженным в ту эпоху.

Фильм был снят в 1966-67 году. Незадолго до этого был снят со всех постов и отправлен на пенсию Н.С.Хрущёв. Новая команда, которую принято называть Брежневской (хотя это не так - Леонид Ильич станет играть там первую скрипку намного позже) для того, чтобы обосновать фактический (хоть и бескровный) захват власти, начала выискивать (пусть и достаточно мягко) многочисленные недостатки в работе предыдущего Первого Секретаря ЦК КПСС и руководителя Страны. Был введен особый термин - "экономический волюнтаризм", обозначающий руководство экономикой без учёта объективных обстоятельств и возможных последствий принятия как экономических, так и политических решений. То есть мечты, амбиции и, простите "понты", заслоняли реальную реальной экономическую целесообразность (то же повсеместное увлечение кукурузой). Само это время потом назовут "Эпохой волюнтаризма", кстати.

А так как пропагандистская машина работала тогда слаженно, то это слово самое - "волюнтаризм" было слышно из каждого утюга, как говорится :-)

Как итог, незамутненное сознание персонажа Юрия Никулина захватило наименование термина, но как часто это и бывает, желания разобраться в нем не появилось.

В итоге и получилась шутка, которая, к сожалению, с годами не только перестала быть актуальной, но и стала вовсе непонятной.

Вот как-то так.

Надеюсь, было интересно.

Приятного времени суток.

Фильм сам, похоже, снят по мотивам слухов о происходящем в горячих точках по какому-то очень призрачному или весьма подпольному сценарию. Ряд трюковых и сюжетных находок порадовал, а ряд сценарных и мировоззренческих решений просто огорчил. Поэтому отношение к фильму двойственное.

Чем точно запомнился фильм так это трюками, узнаваемо и круто как по Дэдпулу, но только Райан Рейнольдс практически без грима. Всё летает и взрывается, гонки по Флоренции сняты мастерски и захватывают дух.

Гонщики носятся и сбивают всех подряд и врагов, и случайных прохожих, временами кажется, что и зрителей, сидящих близко к телевизору.

Только вот Дэдпул был "сказочным" персонажем, и всё происходящее на экране воспринималось, как психопатическое фэнтези. А здесь уже несколько другой жанр, всё-таки ближе к реальности, придуманной или надуманной, но реальности, и обращаться так неаккуратно с трупами "живых" людей как-то негуманно что ли.

Во всяком случае, не смешно, но шутить на эту тему авторы зачем-то пытаются.

Очень притягательное решение по легенде этого тайного сообщества, что ребята инсценируют свой уход из жизни и уходят в мир полной анонимности, где у них даже и имен нет только - номера (угадайте какие).

Подскажу, что Райан Рейнольдс - первый. И кроме номеров у них ещё какая-то функциональная специализация по их бандитскому промыслу. В принципе, ради справедливого дела, там безымянные герои и прочее - это как бы оправдывает призрачных миротворцев.

А если дело - несправедливое или нечестное? То это рядовой и заурядный троллинг. Анонимно напакостить и скрыться. Именно так, по-моему, в этом фильме и происходит. Нет однозначности в справедливости совершаемых ими подвигов в надуманных ситуациях международных коллизий, притянутых за уши из разных политических анекдотов и баек. Это как Омерика считает, что всё совершаемое ею - во благо цивилизации. Какой такой цивилизации?! У них там своя не всем приятно пахнущая цивилизация, а многим таких ароматов и не надо. Так и с этой бандой - может быть они и "робин гуды", но нужны ли миру их анонимные подвиги?!

Да и политические подоплеки с всякими перепевами и рифмами на тему азиатских стран и фамилий, "истинных" причин распыления отравляющих веществ по мирному населению, что уже и в анекдотах от этого скучно стало. В общем, политическое противостояние на уровне - один плохой, потому что лысый и борода у него некрасивая...

... а другой наоборот - хороший, потому что лохматый, и бородка у него интеллигентная. И к тому же они братья... Вот, блин, опять индийские страсти с семейными проблемами и разборками на международном уровне!

Ну, и да - обязательно - альтернативные представления об участии одной неназванной страны в этих ближневосточных и восточных конфликтах и недоразумениях.

«Господа, что вы мерзнете?

Проходите к нам. У нас весело.

Не соскучитесь. Милости просим. »

Сакральный вопрос "было ли кино в России в 90-е" не дает покоя, но лучше этот вопрос не теребить в почти медицинской терминологии. Конечно, у большинства, следящих за кинематографом, тогда сложилось впечатление, что накатился вал пошлости и безнравственности. Но тут навскидку можно сразу вспомнить и наоборот "Ребро Адама", "Паспорт", "Такси-блюз", "Облако-рай", "Год собаки", " Луна-парк" и прочая...

Но я сейчас не туда, я скорее о феномене Рогожкина...

Для себя я решил, что низкое качество кинематографических поделок того времени объясняется тем, что люди, считающие себя режиссерами, кинулись воплощать на экране банальные анекдоты и пошлые байки. Причем настолько известные в устном творчестве, что для их воплощения в шедевр требовался изрядный талант.

Очень здорово обыгрывать фольклор получалось у Стоянова и Олейникова в "Городке" в рамках "малых форм".

А в кино очень всё профессионально реализовано у Рогожкина. И в этом плане квинтэссенцией всех его незабвенных "Охот...", по-моему, является "Операция "С Новым годом!" (несмотря на переизбыток рекламных продуктов в фильме).

И сегодня, когда всё прогрессивное человечество празднует 2020,5 год в опасениях, что можно не дотянуть до празднования 2021, хочется создать себе новогоднее настроение. При этом изложить и проанализировать всё содержание упомянутого фильма в силу трудоемкости этого процесса я не берусь, но вспомнить отдельные персонажи, их какие-то характеристики и байки - попробую.

В качестве вводной надо сообщить, что накануне Нового года собралась в больнице достаточно случайная и странная компания...

Генерал Иволгин (Алексей Булдаков) попал в больницу из-за ненамеренного падения со стула в ходе прямой трансляции его поздравления личному составу, раскиданному по стране.

"Итак, товарищи офицеры, то есть товарищи больные, последнее по порядку, но не по значению — это женщины. Праздник, особенно Новый год, без женщин, сами понимаете — невозможен. Женщины нужны. Даже если сейчас они не нужны, уверяю вас, потом будете бегать в поисках".

Врач Женя Качалов (Кирилл Ульянов) —собственно дежурный врач, у которого всё это непотребство творится в отделении.

"Скажите:"сосиска, сарделька, сука"

Полуян (Алексей Полуян) — выздоравливающий от перелома шеи наркоман в поисках кайфа.

"Это МИД? Это Полуян из больницы. Нет, не психической. Я из травмы. Нет, травмы не головы. У меня шея. С Новым годом вас! А телефончик в Ватикан не подскажете? А кто знает?"

«Безнадёжно больной» (Сергей Маковецкий), да ещё и со сломанным пальцем.

"— Доктор, вы мою коляску не видели?

— Коляску? Зачем вам коляска?

— У вас же вон, механическая.

— Да, мне моя нужна. Вот тут же стояла. Вот люди! Ни на минуту нельзя ставить!

— Зачем вам коляска, вы вон как ходите.

— У меня там заначка."

Сержант Семёнов (Сергей Гусинский), у которого прикованный наручниками задержанный проглотил ключ от наручников (или медаль?)

"— Семенов, у тебя ранения

Вот для чего снимают кино? Правильно, чтобы смотреть. Именно смотреть. Исходя из этой цели, оно не должно что-то там рассказывать и делать что-то несвойственное ему. Красивый видеоряд, интересный вид персонажей и какое-то развитие событий, чтобы динамика была. Вот и всё, такой вот незатейливый рецепт хорошего фильма. Именно так и снята "Легенда".

Сразу отмечу несколько нюансов.

Во-первых, фильм снял сам Ридли Скотт. Наверное именно здесь он оттачивал своё мастерство по «пугалкам», чтобы потом его успешно применить в «Чужом». Фильм-то «Легенда» в первую очередь для детей, и испугать их надо ровно настолько, чтобы они в штаны не обделались. Ужасы должны быть в несмертельной дозировке.

Во-вторых, в этом фильме одна из первых ролей Тома Круза, во всяком случае, успешных ролей.

В-третьих, фильм «Легенда» снят в далеком легендарном 1985 году (по прошедшему времени уже тянет на легенду), и о серьезных компьютерных эффектах в ту пору говорить не приходится. С учетом того, что экранная картинка — «зачетная», можно положительно оценить труд, затраченный на все эти рукотворные, а не цифровые и виртуальные декорации и персонажи.

И вот начинаем смотреть и временами рассматривать фильм (Легенда). Жила была принцесса Лили (Миа Сара), красивая и, соответственно, не очень осторожная – ей по статусу такой с придурью быть, похоже, полагалось.

И было у неё шило в кормовой части красивого её принцесьего тела, что побуждало её беспрестанно носиться, где попало, и приставать, к кому попало. Ей даже замечания взрослые персонажи фильма соответствующие делали предупредительные в воздух.

И одним из следствий этого разгульного поведения стало знакомство с пареньком-лесовеньком Джеком (Том Круз), который на импровизированных курсах иностранных языков учил её шпрехать звериную речь.

И на каком-то этапе решил Джек показать Лили единорога в хорошем смысле этого слова. Недостаточно им, видите ли, было только флору смотреть – и фауну им подавай (это я плавно перехожу к показу пару кадров красивых декораций для Вашей их оценки).

А вот собственно и конь с артефактом на лбу.

А единорог, я Вам скажу – это не просто так… В этом же лесу и в фильме обитает злобствующий беспредельно Повелитель Тьмы (Тим Карри), который науськивает своих гоблинов единорогов покончать, бивни у них ампутировать – и тогда к всеобщей радости наступит полярная ночь без дальнейших перспектив внезапного рассвета. Ибо ультрафиолет Повелителю Тьмы вреден для его ультракрасной кожи.

А единорога он рекомендует своим приспешникам искать возле милой и глупой девушки, чья наивность, наверняка, весь мир в гроб и вгонит.

Так вот Лили как раз коня на скаку остановила в порыве своей недюженной страсти естествоиспытателя, а гоблин из специальной плевательной трубочки, как у нас в детстве, что-то с наркозным действием и ввел сказочному существу. Герой!

А Лили уже Джека напрягает на любовные подвиги – заставила нырять (нет не зимой в прорубь) за своим кольцом в реку. А гоблины уже с бесчувственного тела единорога клык и отняли под наркозом. И сразу тут криогенная какая-то