"Ангел, войдя к Ней, сказал: радуйся, Благодатная! Господь с Тобою; благословенна Ты между жёнами. Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал Ей Ангел: не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога; и вот, зачнёшь во чреве, и родишь Сына, и наречёшь Ему имя: Иисус. Он будет велик и наречётся Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь Бог престол Давида, отца Его; и будет царствовать над домом Иакова во веки, и Царству Его не будет конца." (Евангелие от Луки). По мнению ряда богословов, слова архангела Гавриила — «Радуйся, Благодатная» — стали первой благой вестью для человечества после его грехопадения.

Благовещенье

В день Благовещенья весна благоуханна,

О чуде бытия поют поля и лес.

При виде таинства не Чудо сердцу странно,

А странным было бы отсутствие чудес.

И, чуду радуясь, священное Осанна

Пою Архангелу - посланнику небес!

Александр Солодовников

1938 — 1956

Крымские историки разгадали одну из тайн царской семьи, зашифрованную в дневнике великой княжны Ольги Романовой…

Мы сострадаем судьбе британской принцессы Дианы, совершенно не подозревая о том, что история любви российской принцессы — великой княжны Ольги Романовой — еще более возвышенна и более трагична… Кстати, в отличие от леди Ди старшая дочь российского императора Ольга Романова была принцессой по рождению — багрянородной, то есть рожденной после коронации своего августейшего отца. (Сама монархистка и очень люблю ОТМА, но принцессу Диану автор статьи зря заругал. Примечание от Эльзы Руппель).

Последним духовником Царской Семьи суждено было стать протоиерею Александру Васильеву. Кто же он такой, воспитанник знаменитой сельской школы Сергея Рачинского в селе Татево?

Александр Петрович Васильев (1868, Российская Империя — 1918, РСФСР, † 49 лет) — протоиерей, духовник царской семьи, пастырь-трезвенник, монархист, общественный деятель, член Главной Палаты Русского Народного Союза им. Михаила Архангела (РНСМА).

Родился 6 августа 1868 года (по другим источникам - 6 (18) сентября или 23 сентября) в семье простого крестьянина-землепашца, в деревне Шепотово (Шопотово) Бельского уезда Смоленской губернии (ныне Тверская область). Возможно, название села не совсем верное, возможно, имеется ввиду Шоптово, Бѣльскій уѣздъ.

В раннем детском возрасте Александр лишился родителей, но без попечения не остался. Отрока Александра Васильева принял в школу соседнего села Татево известный народный учитель Сергей Александрович Рачинский. В годы обучения профессор-педагог заметил в богобоязненном мальчике большую любовь к церковности и стремление к духовным наукам.

ОТМА — сокращение, состоящее из первых букв имён, которое использовалось дочерьми Николая II и Александры Фёдоровны: Великими княжнами Ольгой (15 ноября 1895 — 17 июля 1918), Татьяной (10 июня 1897 — 17 июля 1918), Марией (26 июня 1899 — 17 июля 1918) и Анастасией (18 июня 1901 — 17 июля 1918). Пьер Жильяр писал, что этим сокращением девочки подписывали открытки своим родителям, родственникам и друзьям. Однако других доказательств этому нет. Известные нам письма княжны подписывали своими полными именами или прозвищами.

Далее о царевнах ОТМА отрывок из книги баронессы Софии Буксгевден - Венценосная мученица...

Пророчество Есенина...

Л. Карохин в книге «Сергей Есенин в Царском Селе» пишет: "Можно только восхититься прозорливым предвиденьем Есенина трагической гибели «младых царевен», за которых он просил помолиться «святую Магдалину». Эту версию о пророчестве убедительно доказала О. Воронова в книге «Сергей Есенин и русская духовная культура». Рассматривая тематическое кольцо первой и последней строф, она выделила особую цветовую символику, связанную с трагической семантикой. Исследовательница пишет, что багровый цвет заката по народным синоптическим наблюдениям предвещает страшный день. На этом фоне видение «горящих венцов» на белых берёзках, в образах которых символически явлены «младые царевны», приобретает глубокий духовный подтекст. В сочетании с белым цветом их одеяний – символом чистоты и невинности, святости и нетления, родства с божественным светом, ангельской непорочности, – багровый цвет заката вызывает в памяти голгофские страницы Евангелия и образ невинно убиенной жертвы. Таким образом, поэт вольно или невольно предсказал будущую трагедию в Ипатьевском доме. Это лишний раз подтверждает мысль о том, что путь художника-творца к своему результату, к тайнам мира и человеческой души гораздо короче пути ученого-исследователя."

Сергей Есенин. "В багровом зареве закат шипуч и пенен"

В багровом зареве закат шипуч и пенен,

Берёзки белые горят в своих венцах.

Приветствует мой стих младых царевен

И кротость юную в их ласковых сердцах.

Где тени бледные и горестные муки,

Они тому, кто шёл страдать за нас,

Протягивают царственные руки,

Благословляя их к грядущей жизни час.

На ложе белом, в ярком блеске света,

Рыдает тот, чью жизнь хотят вернуть...

И вздрагивают стены лазарета

От жалости, что им сжимает грудь.

Всё ближе тянет их рукой неодолимой

Туда, где скорбь кладёт печать на лбу.

О, помолись, святая Магдалина,

За их судьбу.

Стихотворение было прочитано Есениным 22 июня 1916 г. в присутствии императрицы Александы Феодоровны и её дочерей на концерте в Царскосельском лазарете при Феодоровском соборе по случаю именин вдовствующей императрицы Марии Феодоровны и великой княжны Марии Николаевны.

Пророчество Блока...

Александр Блок. Угар

Заплетаем, расплетаем

Нити дьявольской Судьбы,

Звуки ангельской трубы.

Будем счастьем, будем раем,

Только помните гробы,

Только знайте: вы – рабы.

Мы ребёнку кудри чешем,

Песни длинные поём,

Поим сладостным питьём.

Поиграем и потешим –

Будет маленьким царём,

Царь повырастет потом…

Вот ребёнок засыпает

На груди твоей, сестра…

Начинается игра!

Слышишь, он во сне вздыхает, –

Видит красный свет костра:

На костёр идти пора!

Положи венок багряный

Из удушливых углей

В завитки его кудрей:

Пусть он грезит в час румяный,

Что на нём – венец царей…

Утро близится! Скорей!

Пойте стройную стихиру:

Царь отходит почивать!

Царь отходит умирать!

Песня носится по миру –

Будут ангелы вздыхать,

Над костром, кружа, рыдать.

Тихо в сонной колыбели

Успокоился царёк.

Занимается денёк.

Девы-сёстры улетели –

Сизый стелется дымок,

Рдеет красный уголёк.

1906, октябрь

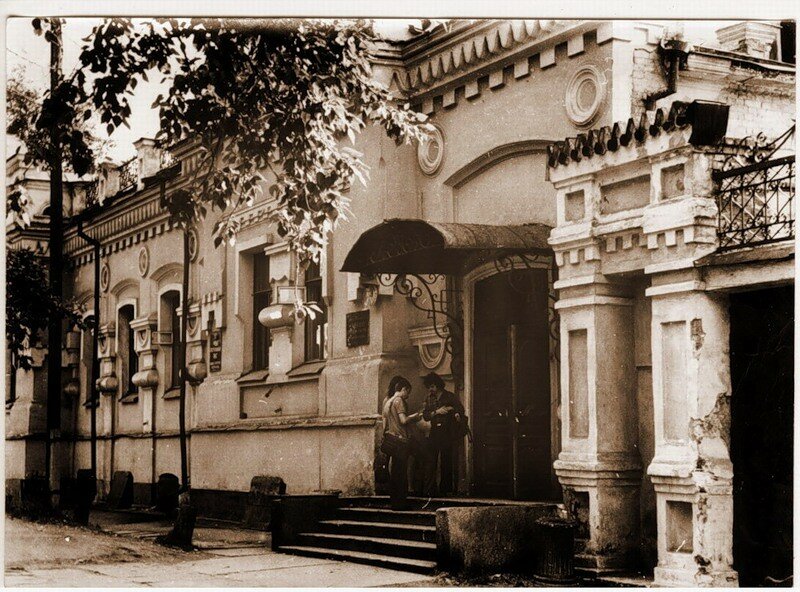

4 августа 1975 года по инициативе председателя КГБ Юрия Андропова ЦК КПСС принял секретное постановление о сносе в Свердловске Ипатьевского дома, в котором были убиты русский Император Николай Второй и его Семья.

Ипатьевский дом был одной из главных достопримечательностей города. В 1920-е годы сюда приводили на экскурсию пионеров, а расстрел Царской Семьи считался одним из подвигов уральских большевиков...

...Но время от времени на пороге дома появлялись положенные тайком красные розы.

Швецию "достало": королевство не желает больше принимать у себя мигрантов, создающих слишком много проблем коренным жителям. С 22 июля миграционное законодательство жестко поменялось.

Шведское королевство объявило о закрытии границ. Участившиеся случаи агрессии со стороны восточных мигрантов, в том числе, кровавая бойня, устроенная афганцем в немецком поезде, облитые кислотой выпускницы Датского университета – все это привело правительство к мысли о необходимости избавляться от концепции слишком широко открытых дверей.

Теперь получить миграционные права можно будет только в случае воссоединения с семьей. Никаких статусов беженцев, никакого гражданства по факту многолетнего пребывания нелегалом в стране. Беженцы смогут находиться на территории Швеции не больше, чем три года, для иных категорий мигрантов срок пребывания в стране сокращен до одного года. Тем не менее, если беженец сможет доказать свою полезность государству, найти жилье и работу, влиться в общество и не быть замеченным в сомнительных мероприятиях, есть шанс на исключительную натурализацию. Также оговаривается, что при попытке перевезти членов своей семьи беженец должен предоставить документы о финансовой состоятельности – чтобы была возможность содержать каждого домочадца. (newtribuna.ru)

И реакция на смену миграционной политики в Швеции (взято в ЖЖ

Забавна критика левых: "А вот оценка перемены курса от лидера Левой партии Юнаса Шёстедта: "Это страшно ограничительная политика. Усложняется процесс обращения за убежищем в Швеции. Убежище будет сложнее получить и тем, кто сюда уже добрался. И условия приема будут ухудшены, в связи с введением временных видов на жительство".

Юнас Шёстедт продолжает: "Швеция была одной из немногих стран, демонстрировавших ответственную миграционную политику. И я этим гордился. Швеция была неким светлым пятном, маяком в темноте, вкупе с еще несколькими странами. Правительство этот свет загасило".

Загасило, ха-ха.

Ещё один представитель леваков:

"Лоренц Туватт, глашатай молодежного объединения Зеленой партии, с линией своей материнской организации, сидящей в правительстве, не согласен: "Это неприемлемая политика. Политика прямо направленная на сокращение возможностей для беженцев приезжать в Швецию и искать здесь убежище. Эта политика, бьющая по самым слабым и нуждающимся: бегущим от угнетения, войны и террора ДАЕШ".

По мнению Лоренца Зеленой партии, в этой ситуации, нужно было покинуть правительство, а не поддерживать новую, по его словам, антигуманную политику Социал-демократов".

Консерваторы: "По мнению лидера другой оппозиционной партии, Консервативной - Анны Чинберг Батра, общее направление действий правительства верное: "Меня беспокоит, что этого недостаточно. Я приветствую то, что премьер-министр намерен ввести временные разрешения, как базовое правило. Мы, Консерваторы, долго этого требовали. Но если серьезны разговоры о том, что Швеция нуждается в передышке от приема беженцев, то следует провести наше предложение о том, что прибывшие к нашим границам, но обязанные по нормам Дублинской конвенции просить убежища в другой стране ЕС, должны туда сразу, от границ, отправляться".

Молодцы, что сказать, но лучше всех, конечно "Демократы Швеции": "И прямая противоположность Зеленым - Демократы Швеции, партия настойчиво и долгое время выступавшая за сокращение и даже прекращение миграции в Швецию:

Маркус Висельгрен представитель партии в миграционных вопросах, он усмехается: "Правительство проводит целый ряд предложений, о которых Демократы Швеции говорили и активно продвигали несколько лет назад. Это наша политика, по большей части, что, разумеется, позитивно. Но проблема в том, что предпринимаемое ныне делается слишком поздно и этого недостаточно". (sverigesradio.se)

Нашла несколько текстов о судьбе этого удивительного пса, лень было делать из них один текст, вложу их по-порядку.

«Его следовало бы назвать Шерлок Холмс или Пинкертон!» «Герой дня!» «Гениальная собака!» В начале XX века о собаке-сыщике в российских (и не только) газетах отзывались исключительно в восторженных тонах. Оно и понятно: за время своей разыскной деятельности Треф раскрыл более 1 500 преступлений! Одного слуха о скором визите добермана-пинчера хватало, чтобы в том или ином городе на время прекратились грабежи и убийства: преступники предпочитали покинуть насиженные места, лишь бы знаменитый пес не вышел на их след…

Отпуск с пользой для работы

Сегодня служебно-разыскными собаками никого не удивишь: их встретишь и на вокзале, и в аэропорту, и в метро, и на улице - четвероногие «выгуливают» патрульных. Овчарки, ротвейлеры и даже спаниели исправно ловят преступников, выходят на след подозреваемых, находят наркотики и оружие. Все логично. Даже странно, что использовать псов таким образом додумались всего каких-то сто лет назад: о необходимости создания службы разыскных собак в России заговорили лишь в начале XX столетия. И если бы не усилия Владимира Ивановича Лебедева - чиновника для особых поручений Департамента полиции, то разговоры так бы разговорами и остались.

Екатерина Андреевна Арская (1875 † 1937), дочь потомственного почетного гражданина, купца II гильдии Андрея Петровича Уртьева, ктитора храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»

Екатерина Андреевна Арская, урожденная Уртьева, родилась 1 апреля 1875 года в Санкт-Петербурге. Ее отец, Андрей Петрович Уртьев, был купцом 2-й гильдии, а также ктитором церкви иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» на Шпалерной улице. Мать, Ксения Филипповна, занималась воспитанием девятерых детей: у Екатерины было пять сестер – Елизавета, Евгения, Мария, Александра и Ксения, и три брата – Андрей, Алексей и Павел. Семья Уртьевых жила в доме №8 по Фурштадтской улице.

Екатерина Андреевна и ее старшие сестры учились в Санкт-Петербургском Александровском институте (ул. Смольного, дом №3). Институт давал высшее образование и был создан по образцу знаменитого Смольного института благородных девиц. В нем обучались девочки из семей незнатного дворянства и почетных граждан. Смольный и Александровский институты входили в Императорское Воспитательное Общество благородных девиц, председателем и попечителем которого была императрица Мария Федоровна.

Царственные родители решили, что если родится мальчик, то назовут его Павлом, если девочка – Ольгой, что было одобрено Императрицей Марией Феодоровной. Родилась Царевна Ольга в Царском Селе 3 ноября 1895 года, в 9 часов пополудни. Крещена придворным протопресвитером и духовником Янышевым в церкви Царскосельского дворца 14 ноября — в день рождения императрицы Марии Феодоровны и в первую годовщину бракосочетания её родителей; восприемниками её были императрица Мария Феодоровна и великий князь Владимир Александрович; по причащении новорождённой, императрица Мария Феодоровна возложила на неё знаки ордена Св. Екатерины. Родители не могли нарадоваться появлению ребенка.

В этом году, впервые за 30 лет, Москва будет празднично оформлена не только к традиционным праздникам, таким как Новый год, День Победы и другим, но и к пяти новым памятным датам. В их числе: День партизан-подпольщиков, День семьи, любви и верности, День крещения Руси. А также — Окончание Второй мировой войны и День Октябрьской революции 1917 года.

В обществе возникла дискуссия — каким должно быть оформление к этой дате — праздничным или траурным? Корреспондент «Вестей ФМ» Ольга Беляева выслушала мнения сторон.

В последние годы в России появился целый ряд новых памятных дат: День партизан и подпольщиков — 29 июня, День семьи — 8 июля, День крещения Руси —28 июля. Но в этом ряду новой названа давно знакомая всем дата 7 ноября. День Октябрьской революции 1917 года отмечался в стране более 70 лет. Затем был переименован в День согласия и примирения, а вскоре отменен вовсе. В 2004 его место занял День народного единства, который стали праздновать 4 ноября. И вот 7 ноября возвращается как памятная дата. Коммунисты, которые все эти годы выходили в этот день на демонстрации с красными знаменами, предпочитают видеть их и в праздничном оформлении города, поделился с «Вестями ФМ» секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов.

«Великая Октябрьская революция — это в любом случае праздник. Это памятная и знаменательная дата. И она не может быть траурной. Что касается события, то это день основания нынешней Российской Федерации, как бы к нему ни относились», — справедливо отмечает Обухов.

Коммунисты считают Российскую Федерацию правопреемницей Советского Союза. Председатель партии «Яблоко» Сергей Митрохин думает, что это ошибочное утверждение, а 7 ноября (25 октября по старому стилю) произошел насильственный захват власти группой большевиков.

«Я не вижу никаких поводов для празднования. Считаю, что это день скорби. Я бы не стал на государственном уровне этот день отмечать, пока не выработалось отношение к самому большевистскому перевороту. Лучше пока ничего не делать, просто забыть», — думает Митрохин.

Возвращение 7 ноября в виде памятной даты — это все же некий эрзац прошлого праздника, считает депутат Госдумы, единоросс Валерий Рязанский.

«Мне кажется, что главные цвета, которые будут превалировать на этом празднике, — это цвета государственного флага России. Так как речь идет о государственном дне. Не хочу сказать, что для меня это нечувствительная дата. Я отношу себя к поколению тех людей, которые много и часто участвовали в праздновании этого дня», — поясняет Рязанский.

А лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил реанимировать праздничную демонстрацию трудящихся на Красной площади. Совместное шествие всех политических сил, по его мнению, сплотит их накануне думских выборов

«Я не исключаю, что в этот день проведут демонстрацию на Красной площади, и там будет стоять и президент, и премьер-министр. Такая брежневская картинка. Я бы так сделал и Зюганова поставил бы на трибуну», — говорит Жириновский.

Отменяя празднование годовщины Октябрьской революции в 2004 году, депутаты Госдумы отмечали, что 7 ноября — это «день трагического разделения России», который так и не стал днем примирения и согласия, как его поначалу предлагали называть.

Подробнее: http://news.mail.ru/society/5653458/?frommail=1

Где-то с середины лета сего года по сети началось распространение статистики царских охот. В отчётах указывалось количество убитых животных - оленей, зайцев, тетеревов и... кошек. Всё это походило на сознательный вброс - эти материалы появились аккурат перед очередной годовщиной убийства царской семьи и напирали на одно обстоятельство - вот он какой - мученик-страстотерпец: котов душил-душил... Значит, типа, правильно его убили.

[показать]

[показать] А вот правда об императорской охоте.

В монархическом обществе охота играла и играет огромную роль. Это далеко не только развлечение монарха и даже не столько развлечение. С древних времён торжественный выезд на охоту русского царя знаменовал собой могущество и величие государства. В охоте принимало участие сотни человек, включая высшую знать, иностранных послов и гостей.... Охота была определённым спортом того времени и вовсе не означала жестокости к животным. Цари строго следили о не допустимости охоты в брачный период, как животных, так и птиц, не убивали самку с детёнышами и т.д. Животных никогда не «прикармливали» для облечения их убийства, как это делалось в советские времена.

При Императорах Александре III и Николае II охота в основном проходила в Беловеже и в окрестностях Петергофа. Император Николай II очень любил охоту. Вместе с Государем в охоте принимало участие большое число приглашённых. Приглашение на Высочайшую охоту считалось знаком великой милости и расположения монарха. Охота продолжалась несколько дней, после чего составлялся отчёт о результатах охоты, а в конце каждого года составлялся красочно оформленный общее число убитой дичи. Заметим, речь шла о зверях убитых не только Государем, но всеми участниками охоты.

Что же касается личного участия Государя в охоте, то выводы об этом мы можем сделать из дневниковых записей Императора Николая II. Так, в дневниках за 1907 год мы читаем: «30 октября. Вторник. В 8 часов отправился по железной дороге в Петергоф на охоту. […] Всего убито: 557. Мною: 37. 1 тетерев, куропаток 16, сова, козёл, 3 русака, 15 белок». (2)

«24 октября. Всего убито: 225, мною: 20. Тетеревов – 8, зайцев – 12». (3)

«19 октября, пятница. Убито: 214. Мною: 11. Фазанов – 3, зайцев – 8».

«25 сентября. Охота вышла удачная. Всего убито 32. Тетерева 23, семь зайцев и 2 глухаря. Мною – 5 тетеревов».4

«3 сентября. Всего убито 5 рябчиков, тетерев и 4 зайца. Я не стрелял».

Теперь пора перейти к главному мифу клеветников: к мифу о «тысячах убитых Царём кошках». Вообще в дневниковых записях Государя посвящённых охоте, кошка в качестве трофея встречается крайне редко. За весь 1905 года об убитой кошке говорится один раз: «Гулял с Дмитрием в последний раз, убил кошку». Слово «кошка» вовсе не всегда обозначала домашнюю кошку. «Юным натуралистам» из разных ЖЖ следовало бы, вместо того, чтобы сокрушаться о «зверски убитых» домашних любимцах, задуматься: а откуда им было взяться да ещё в таком количестве в лесах? Ведь Государь охотился в лесах Беловежской пущи и Петергофа. Откуда там было взяться мурзикам и пушкам?

Все остальные тысячи кошек, приводимые в годовых отчётах, были убиты ведомством императорской охоты, но не как не Императором. А ведомство императорской охоты чётко руководствовалось «Правилами об охоте» Российской Империи, принятыми в феврале 1892 г. Статья 19 этих Правил указывала: «Истреблять хищных зверей и птиц, птенцов их и гнезда, а также убивать на полях и в лесах бродячих кошек и собак дозволяется в течение всего года, всякими способами, кроме отравы. Начальникам губерний и областей предоставляется дозволять употребление отравы для истребления хищных зверей в виде общей меры или выдавать на то разрешения отдельным лицам и обществам охотников». То есть речь шла об отстреле тех диких и бродячих животных, которые были опасны для человека (угроза бешенством и т.д.). Императорская охота занималась отстрелом этих бродячих животных в пределах императорских угодий. Кто сейчас будет осуждать главу государства за существование службы по поимке бездомных котов и собак?

Тем более, что если бы Николай II был бы так одержим стремлением перебить побольше кошек, то ему не надо было их искать так далеко от Петербурга. Там, в имперской столице, на 1914 год только в подвалах Зимнего дворца обитало 600 домашних кошек. Вот, где раздолье! Собственный дворец, пали не хочу! Потом, и у Наследника Цесаревича был любимый кот, и его можно было тоже пристрелить и записать в дневник: «убил кота». А уж собак у Государя и у членов его Семьи было множество. О них и говорить не приходится. Нашим доморощенным натуралистами невдомёк, что в лесу Царь мог встретить только дикую хищную кошку, например рысь, или лесную

Степан Бандера был агентом НКВД?

Вокруг личности Степана Бандеры сломано много копий. Но если внимательно посмотреть на его жизненный путь, то можно прийти к неожиданным выводам.

http://donbassrus.livejournal.com/373641.html

Это цитата сообщения Elsass Оригинальное сообщение

Открытие Памятника Добровольцу Русской Армии и Музея Антибольшевистского сопротивления

http://news.nswap.info/?p=36969#comments

31 июля в г. Подольске Московской области в 14.00 состоится торжественное открытие Памятника Добровольцу Русской Армии и Музея Антибольшевистского сопротивления. Приглашаем на открытие.

Описание проезда до Подольского Мемориала

На электропоезде: со станции м. Царицыно (35 минут до Подольска), м. Текстильщики (45 минут до Подольска) либо с Курского вокзала (час до Подольска) до станции Подольск. На станции сесть на автобус или маршрутное такси № 1 до конечной остановки (около 20 минут без пробок). По указателю “Открытие Памятника” спускаетесь по дорожке к месту открытия.

На автобусе из Москвы:

а) автобусом № 407 от м. Южная до станции Подольск (около 40-50 минут без пробок) , далее – автобусом № 1 до конечной.

б) автобусами 407, 406 и другие идущими до Подольска от м. Южная доехать до остановки “Поворот на Цемзавод” (около 30 минут) перейти дорогу и сесть на автобус № 1 или № 18 и доехать до конечной.

в) на автобусе из области (или из Подольска):

с остановок “Архив”, “Сквер Подольских курсантов”, “Родина”, “Площадь Ленина”" автобусом № 18 до конечной остановки.

На машине:

а) из Москвы: по Варшавскому шоссе в сторону области, за переездом МКАД держаться правее и следить за указателями на Подольск. Поворачиваете по указателю “Подольск”. Въехав в Подольск, проезжаете до железнодорожного полотна, пересекаете его и поворачиваете под стрелку светофора налево.

[показать]

[показать]Маршрут до музея из Москвы

б) из области: в городе Подольске доезжаете до площади Ленина и далее по схеме

[показать]

[показать]Маршрут до музея из Московской области

Собственно, сам музей.

[показать]

[показать]Внутри Музея

[показать]

[показать]Завершающие работы по открытию Памятника и Музея

[показать]

[показать]Экспозиция, посвещённая Белому Движению

[показать]

[показать]Экспозиция, посвящённая Второй Мировой войне

Это цитата сообщения Роман_Торчагин Оригинальное сообщение

Антирелигиозные основы воспитания в советской школе в 1920-е гг.

1. Программы преподавания

В первой части статьи рассматривается содержание антирелигиозного образования и воспитания в советских школах в 1927-1929 гг. Программы учебных дисциплин (обществоведения, литературы, географии, естествознания) пропитывались и наполнялись антирелигиозным содержанием. Антирелигиозные вставки и комментарии имели вполне очевидную цель — убить веру в Бога в сознании советских детей, воспитать поколение безбожников. В статье установлено, что новая коммунистическая мораль противопоставлялась Православию, религиозным нормам и ценностям. Школьный учитель обязан был быть воинствующим безбожником, который должен отторгать детей от Русской Православной Церкви, разоблачать церковные Таинства, религиозные обряды и праздники, христианский образ жизни.

Большое место в деле формирования нового человека, не связывающего свою жизнь и помыслы с религиозной совестью, отводилось антирелигиозной обработке детского и взрослого населения в 1920-е гг. Развернувшаяся беспрецедентная антирелигиозная кампания захватила и советскую школу.

Историки Е.М. Балашов и В.А. Шевченко обратили внимание на то, что антирелигиозному воспитанию в процессе преподавания в школе общественных и естественно-научных дисциплин придавалось особое значение[1].

Программы преподавания должны были сыграть главную роль в переходе к антирелигиозному воспитанию в школе. Важнейшей задачей Наркомпроса РСФСР, названного М.Н. Покровским «особым аппаратом идейной диктатуры пролетариата», в 1920-е гг. стало составление новых программ преподавания и увязывание их с антирелигиозным воспитанием. Государственный учёный совет (ГУС), образованный в Академическом центре Наркомпроса на правах секции, поначалу выполнял задачи по теоретическому и программному руководству высшей школой. В 1920-е гг. функции ГУСа по составлению программ обучения распространились и на школы I-й и II-й ступени. В структуре ГУСа действовали подсекции — научно-методическая, руководимая Н.К. Крупской, и научно-политическая во главе с М.Н. Покровским. Указанные организационные государственные органы были призваны осуществлять программно-методическое руководство всей системой начального, среднего и высшего образования[2].

В отличие от дореволюционного Закона Божия антирелигиозное воспитание и образование в 1920-е гг. не сосредоточивалось в отдельной учебной дисциплине, не имело чёткой структуры и распределялось по отдельным направлениям путём разнообразных воспитывающих и образовывающих форм и приёмов педагогического воздействия в антирелигиозном ключе, и главное, через наполнение преподаваемых курсов (комплексов, учебных дисциплин) противоположным и отрицательным по отношению к религии содержанием. Кардинальный пересмотр содержания учебных дисциплин был по настоящему революционным в школьной политике 1920-х гг., в корне меняющим взгляд как на саму учебную дисциплину, так и на её место и роль в системе школьного преподавания.

В большей степени изменения коснулись гуманитарных дисциплин, наиболее приближённых к религиозным интерпретациям явлений жизни — истории, обществоведения, литературы, русского языка. Из программ этих дисциплин вырезалась религиозная основа, профанировались аксиологические, смыслообразующие проблемы человеческого бытия.

История как школьная учебная дисциплина вообще попала в разряд нежелательных для изучения и её систематическое преподавание было упразднено. Заместитель наркома просвещения М.Н. Покровский был инициатором изъятия из школы истории как отдельного предмета и введения в курс обучения обществоведения и политграмоты. Он считал, что религиозные верования в новом курсе должны объясняться как «невежественное

Это цитата сообщения alexandre75 Оригинальное сообщение

О погромной травле евреев

Антисемитизмом называется распространение вражды к евреям. Когда проклятая царская монархия доживала своё последнее время, она старалась натравить тёмных рабочих и крестьян на евреев. Царская полиция в союзе с помещиками и капиталистами устраивала еврейские погромы. Hенависть измученных нуждой рабочих и крестьян помещики и капиталисты старались направить на евреев. И в других странах приходится видеть нередко, что капиталисты разжигают вражду к евреям, чтобы засорить глаза рабочего, чтобы отвлечь их взоры от настоящего врага трудящихся — от капитала. Вражда к евреям держится прочно только там, где кабала помещиков и капиталистов создала беспросветную темноту рабочих и крестьян.

Только совсем тёмные, совсем забитые люди могут верить лжи и клевете, распространяемой против евреев. Это — остатки старого крепостного времени, когда попы заставляли сжигать еретиков на кострах, когда существовало рабство крестьян, когда народ был задавлен и безгласен. Эта старая крепостническая темнота проходит. Hарод становится зрячим.

Не евреи враги трудящихся. Враги рабочих — капиталисты всех стран. Среди евреев есть рабочие, труженики, — их большинство. Они наши братья по угнетению капиталом, наши товарищи по борьбе за социализм. Среди евреев есть кулаки, эксплуататоры, капиталисты: как и среди русских, как и среди всех наций. Капиталисты стараются посеять и разжечь вражду между рабочими разной веры, разной нации, разной расы. Hа розне рабочих держится сила и власть капитала. Богатые евреи, как и богатые русские, как и богачи всех стран, в союзе друг с другом давят, гнетут, грабят, разъединяют рабочих.

Позор проклятому царизму, мучившему и преследовавшему евреев. Позор тем, кто сеет вражду к евреям, кто сеет ненависть к другим нациям.

Да здравствует братское доверие и боевой союз рабочих всех наций в борьбе за свержение капитала!

Из цикла «Тексты грамофонных записей». Дата создания: Конец марта 1919, опубл.: журнал «Молодая гвардия» №№ 2-3, февраль - март 1924. Источник: Владимир Ильич Ленин Полное собрание сочинений. — Т. 38 С. 242—243

[685x669]

[685x669]