21 ноября родились...

21-11-2025 08:31

к комментариям - к полной версии

- понравилось!

1912

Евгений Ильич Аладышкин

главный инженер НИИ-3 Государственного комитета по радиоэлектронике СССР. Родился в городе Нижний Новгород, в семье служащего. Русский. В юности жил в городе Павлово той же области. Трудовую деятельность начали в 1928 году, по путевке укома комсомола был принят на работу в Павловский радиоузел. Здесь прошел путь от ученика монтера радиоузла до главы радиотехнической службы района. Окончил курсы радиоинженеров в Нижнем Новгороде. В 1939 году окончил Ленинградский электротехнический институт имени В.И.Ульянова (Ленина). По распределению поступил на работу конструктором на завод «Водтрансприбор» в Ленинграде. Позднее возглавил разработку гидролокационной станции «Тамир-1». В годы Великой Отечественной войны, после эвакуации предприятия в город Омск, продолжал работать над совершенствованием станций «Тамир». В 1943 году под его руководством проведены государственные испытания станции «Тамир-10» для кораблей противолодочной обороны, через два года - гидролокационной станции «Тамир-5Л», предназначенной для подводных лодок. Гидролокационные станции «Тамир» различных модификаций успешно использовались в годы войны для поиска вражеских подводных лодок. В 1946–1949 годах - начальник ОКБ Ленинградского приборостроительного завода. С 1949 года - главный инженер НИИ №3 (ныне – ФГУП ЦНИИ «Морфизприбор»). Под его руководством проводилась научно-исследовательская работа в области гидроакустики, создан ряд морских приборов для ВМФ. В конце 1950-х годов была разработана гидроакустическая система «Арктика» для дизель-электрических подводных лодок и атомных подводных лодок первого поколения. В 1959 году институт приступил к созданию для атомных подводных лодок второго поколения многофункционального гидроакустического комплекса с принципиально новым обликом и перечнем решаемых задач, получившего наименование «Рубин» (с 1960 года – главный конструктор Е.И.Аладышкин). В комплексе была применена носовая антенна максимально возможных для подводных лодок размеров, которая в пассивном и активном режимах обеспечивала обнаружение целей в дальних зонах акустической освещенности, т.е. на дальностях, превышающих дальность действия предыдущих гидроакустических средств приблизительно на порядок. «Рубин» стал родоначальником комплексов, созданных институтом для последующих поколений подводных лодок и кораблей. Указом Президиума Верховного Совета СССР (с грифом «не подлежит опубликованию») от 28 апреля 1963 года за большие заслуги в деле создания и производства новых типов ракетного вооружения, а также атомных подводных лодок и надводных кораблей, оснащенных этим оружием, и перевооружения кораблей Военно-Морского Флота Аладышкину Евгению Ильичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». В 1973-1979 годах - заместитель директора по научной работе того же института. Жил в городе Ленинград (ныне – Санкт-Петербург). Скончался 22 ноября 1982 года. Похоронен на Серафимовском кладбище города Санкт-Петербург. Награжден орденом Ленина (28 апреля 1963), 2 орденами Трудового Красного Знамени (23 июля 1959; 6 апреля 1970), орденом Красной Звезды (13 апреля 1944), медалями. Сталинская премия СССР (1941, за изобретение прибора ультразвуковой связи).

1912

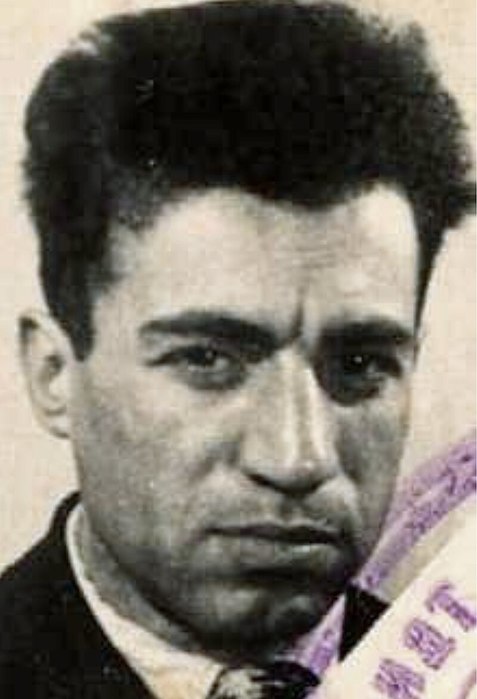

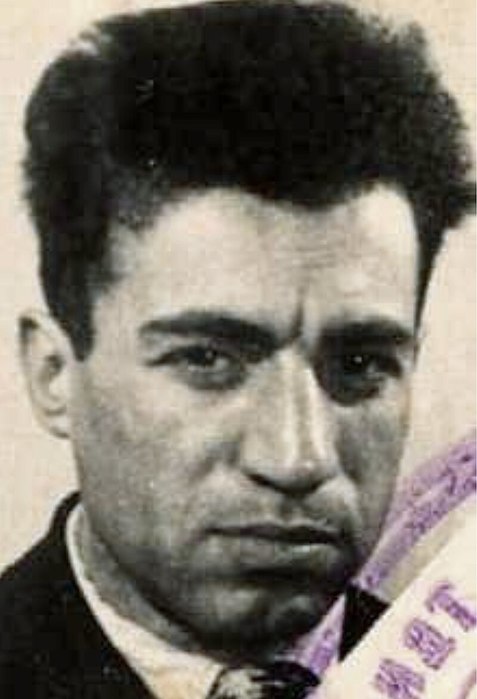

Михаил Борисович Винярский

украинский советский кинорежиссёр, организатор кинопроизводства. Родился в городе Бобринец, Елисаветградский уезд, Херсонская губерния, Российская империя (ныне Кировоградская область, Украина). С 1928 года работал наборщиком в типографиях Борбинца и Одессы. В 1935 году окончил режиссёрский факультет Высшего государственного института кинематографии (мастерская Сергея Эйзенштейна). В 1935—1936 годах — ассистент режиссёра на киностудии «Мосфильм». Работал режиссёром-практикантом на съёмках фильма Александра Довженко «Аэроград» (1935). Продолжил учёбу у Довженко в режиссёрской лаборатории на Киевской киностудии. В 1936—1937 годах вместе с Юлией Солнцевой работал над сценарием фильма «Висунская республика», который так и не был запущен в производство. В 1937—1938 годах вместе с Солнцевой готовил экранизацию романа Николая Островского «Как закалялась сталь» по сценарию Исаака Бабеля. Однако и этот проект не был реализован. В 1939 году снял короткометражный научно-популярный фильм «Херсонес Таврический», ставший его первой самостоятельной работой в кино. В октябре 1936 года и сентябре 1939 года призывался на службу в РККА. В 1940—1941 годах — начальник производства Киевской киностудии художественных фильмов. В 1941—1942 годах — начальник производства Ашхабадской киностудии. Участник Великой Отечественной войны. Служил в должности начальника маскировочной службы 34-го района авиационного базирования. В 1944 году вступил в ВКП(б). В сентябре 1945 года демобилизован в звании старшего лейтенанта. 13 ноября 1945 года его наставник Александр Довженко записал в дневник:

«Сегодня вернулся из Германии навсегда Миша Винярский. Какова будет его творческая судьба. Сильно поломала его война. Помню, четыре года назад он был уже на подходе к режиссуре. Он был уже почти готов. Сейчас он огрубел и кино словно где-то далеко от него. Он видел много запрещенных для него вещей, а может, и делал запретное. Во всяком случае, даже созерцание зла что-то отняло у Мишки.»

С 1945 года работал на Киевской студии художественных фильмов. В 1946 году совместно с Виктором Шкловским написал сценарий «Потолок мира», который не был реализован. В 1953—1954 годах — режиссёр киностудии Киевнаучфильм. С 1954 года — режиссёр Одесской киностудии. С 1962 года — режиссёр Киевской студии научно-популярных фильмов. В 1968 году вместе с Григорием Липшицем дал киноведу Ефиму Левину большое интервью о занятиях в мастерской Сергея Эйзенштейна, которое впервые было опубликовано в 2006 году в журнале «Киноведческие записки». Умер в городе Киев, Украинская ССР, СССР, 30 марта 1977 года. Похоронен на Берковецком кладбище Киева. Награды: Орден Красной Звезды; Медаль «За оборону Кавказа»; Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» Призы: 1966 — Серебряная медаль I Всесоюзного кинофестиваля спортивных фильмов в Москве за фильм «Путь к одному голу»; 1967 — Ломоносовская премия за фильм «Путь к антивеществу»; 1967 — диплом I кинофестиваля республик Закавказья и Украины в Тбилиси в категории полнометражных научно-популярных фильмов за фильм «Путь к антивеществу».

Фильмография

Режиссёр-практикант: 1935 — Аэроград. Режиссёр: 1939 — Херсонес Таврический; 1955 — Тень у пирса; 1957 — Координаты неизвестны; 1959 — Мечты сбываются; 1964 — Приговор выносит история; 1965 — Путь к одному голу; 1966 — Путь к антивеществу; 1967 — Письмо другу; 1968 — Техника безопасности на железных дорогах; 1973 — Цена ошибки — жизнь!; 1974 — Воде быть чистой.

[468x700]

[468x700]

1912

Михаил Романович Гетьман (в наградных документах - Гетман)

разведчик 229-го гвардейского стрелкового полка (72-я гвардейская стрелковая дивизия, 7-я гвардейская армия, 2-й Украинский фронт), гвардии красноармеец. Родился в деревни Короли Драгунской волости Тюкалинского уезда Тобольской губернии (ныне Тюкалинского района Омской области). Украинец. Образование начальное. Окончил курсы трактористов. Работал трактористом в совхозе в села Лесное того же района. В 1938-1940 годах проходил службу в Красной Армии, участвовал в боях у озера Хасан в 1938 году и в советско-финляндской войне 1939-1940 годов. В июне 1941 года был вновь призван в армию Исиль-Кульским райвоенкоматом Омской области. В действующей армии с января 1944 года. Весь боевой путь прошел в составе 229-го гвардейского стрелкового полка 72-й гвардейской стрелковой дивизии, был разведчиком. В ночь на 12 марта 1944 года принимал участие в разведке обороны противника, захвате дух контрольных пленных. Получил первую боевую награду – медаль «За отвагу». С января по июль 1944 года участвовал в групповых операциях по захвату 12 контрольных пленных, солдат и офицеров противника, лично взял 2 «языка». В ночь на 29 июля в ночном поиске в районе населенного пункта Редута (8,5 км юго-восточнее города Пашкани, Румыния) был ранен в обе руки, но продолжал выполнять боевую задачу. Превозмогая боль, броском гранаты уничтожил пулемет противника. Приказом по частям 72-й гвардейской стрелковой дивизии (№44/н) от 18 августа 1944 года гвардии красноармеец Гетман Михаил Романович награжден орденом Славы III степени. 19 – 23 сентября 1944 года, действуя в разведке около населенного пункта Телек (12,5 км юго-восточнее города Речин, Румыния), гвардии красноармеец Гетман подорвал гранатой крупнокалиберный пулемет с расчетом, чем обеспечил продвижение пехоты. 29 сентября в составе группы разведчиков обнаружил до роты пехоты противника с двумя штурмовыми орудиями. Вступив в неравную схватку, разведчики уничтожили значительную часть гитлеровцев. Приказом по войскам 7-й гвардейской армии (№187/н) от 22 ноября 1944 года гвардии красноармеец Гетман Михаил Романович награжден орденом Славы II степени. 29 марта 1945 года гвардии красноармеец Гетман в составе разведгруппы первым переправился через реку Нитра у населенного пункта Нове-Замки (Словакия), обеспечил высадку всей группы. Разведчики проникли в тыл противника и собрали ценные сведения о его обороне, но на обратном пути на берегу реки были обнаружены врагом. В коротком бою гвардейцы захватили плацдарм и удерживали его до подхода основных сил. Огнем из автомата и гранатами Гетман лично истребил около 10 вражеских солдат и расчет пулемета. В одном из следующих боев был тяжело ранен, пятый раз за войну. День победы встретил в госпитале. В октябре 1945 года был демобилизован. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года за мужество, отвагу и бесстрашие, проявленные в боях с немецкими захватчиками, гвардии красноармеец Гетьман Михаил Романович награжден орденом Славы I степени. Стал полным кавалером ордена Славы. Вернулся на родину. Полученные ранения не позволили вернуться к труду тракториста. Работал сапожником, конюхом, строителем в совхозе «Лесной». Жил в посёлке Лесной Исилькульского района Омской области. Умер 12 мая 1960 года. Похоронен на кладбище посёлка Лесной. Награжден орденами Славы I (15 мая 1946), II (22 ноября 1944) и III (18 августа 1944) степеней, медалями, в том числе «За отвагу» (14 марта 1944).

[436x699]

[436x699]

1912

Александр Васильевич Гострый

старший машинист паровозной колонны особого резерва Народного комиссариата путей сообщения № 12, по Указу - паровозный машинист депо Джанкой Сталинской железной дороги. Родился в городе Никополе, ныне Днепропетровской области, в семье железнодорожника. Украинец. Семья была многодетная, рано умер отец и ему пришлось батрачить на сельских богатеев. В школу ходить только четыре года. В семнадцать лет пошёл работать учеником кузнеца в артель, а в 1930 году, как только представилась возможность, поступил на работу в паровозное депо станции Никополь. В 1934 году был призван в Красную Армию и направлен по спец набору в бронетанковые войска. Сперва служил в Киеве, а потом танковый батальон перебросили на Дальний Восток, в город Никольск-Уссурийский. Проходил службу в мастерской по ремонту танков, стал ударником в воинской части. После демобилизации в 1937 году в Никополь. Уехал в Крым, сдал экзамены на права управления локомотивом и стал машинистом в депо Джанкой. Но и здесь учился, овладевая методом Папавина по продлению работы узлов и деталей паровоза, а ездил со своей бригадой по-кривоносовски. С первых дней Великой Отечественной войны машинист Гострый водил воинские эшелоны, часто под вражескими бомбами. В конце октября 1941 года, когда гитлеровцы ворвались в Крым, его послали к Перекопу на выручку бронепоезда «Войковец». Локомотив трижды бомбили, но задание было выполнено. Вернувшись в депо Гострый заварили пробоины и уже на следующий день повёл состав со взрывчаткой. 30 октября вывел последний составу с эвакуирующимися железнодорожниками узла. Эшелон пошёл к Феодосии, а оттуда в Керчь, дальше, под огнем противника, эвакуировались через пролив. На Кубани железнодорожников из Крыма сразу направили на строительство дороги Кизляр-Астрахань. В 1942 года Гострый был зачислен в паровозную колонну особого резерва № 12. Работал сперва рядовым, а потом старшим машинистом, обслуживая головные участки ближнего фронта, а с июля - Сталинградского. Бригаде Гострого приходилось доставлять на передовую, а затем выводить порожние составы и отдельные группы вагонов из зоны бомбёжки и артобстрелов, отцеплять и растаскивать вагоны в горящих поездах, часто восстанавливать пострадавшие от бомб участки железнодорожной колеи. В одном из рейсов он был контужен, но продолжал работать. На станции Касторной паровоз Гострого был разбит, но после ремонта продолжала возить всё необходимое во время боев на Курской дуге. При освобождении Харькова, бригада доставила в Дарницу сапёров и нужные стройматериалы для возрождения киевских мостов через Днепр. Сдал свой паровоз Гострый только у польской границы, когда был откомандировании его в депо Джанкой. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 1943 года «за особые заслуги в обеспечении перевозок для фронта и народного хозяйства и выдающиеся достижения в восстановлении железнодорожного хозяйства в трудных условиях военного времени» Гострому Александру Васильевичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». В конце мая 1944 прибыл в Джанкой был назначен машинистом-инструктором. В депо не было ни одного целого паровоза, как и здания депо. Участвовал в восстановлении разрушенного хозяйства, паровозов. Затем продолжа работать по специальности – водил составы по дорогам Крыма. Окончив в 1962 году техническую школу в Белгороде, работал на тепловозах. Дважды избирался депутатом Верховного Совета СССР. В 1968 году ушёл на пенсию. Но и на пенсии трудился до 1982 года, вёл огромную общественную работу. Жил в Джанкое, затем в Симферополе. Скончался 8 апреля 1992 года. Награжден орденом Ленина, медалями.

1912

Эйлин Джойс

австралийская пианистка

[461x699]

[461x699]

1912

Александр Семёнович Евтушенко

сапёр 2-го гвардейского отдельного штурмового инженерно-сапёрного батальона 1-й гвардейской штурмовой инженерно-сапёрной бригады 70-й армии 2-го Белорусского фронта, гвардии рядовой. Родился в селе Знаменка ныне Валуйского района Белгородской области, в крестьянской семье. Русский. Образование начальное. Работал столяром. В Красной Армии в 1935-1937 годах и с июня 1941 года. Участник Великой Отечественной войны с 1941 года. Сапёр 2-го гвардейского отдельного штурмового инженерно-сапёрного батальона (1-я гвардейская штурмовая инженерно-сапёрная бригада, 70-я армия, 2-й Белорусский фронт) гвардии красноармеец Александр Евтушенко в ночь на 20 апреля 1945 года на лодке переправил первый десант через реку Одер в районе населённого пункта Шенинген (ныне Каменец, южнее города Щецин, Польша). Бесстрашный воин-сапёр сделал сорок восемь рейсов, переправив четыреста двадцать бойцов. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистским захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм гвардии красноармейцу Евтушенко Александру Семёновичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 5557). После войны старший сержант А.С.Евтушенко демобилизован. Вернулся на родину, где жил и работал до ухода на заслуженный отдых. Умер 6 июля 1987 года. Награждён орденами Ленина, Отечественной войны I степени, медалями.

[524x700]

[524x700]

Бюст Героя установлен на аллее Героев в центре города Валуйки Белгородской области.

1912

Элинор Пауэлл

американская актриса.

1912

Михаил Викторович Соболевский

доктор технических наук, директор Государственного научно-исследовательского института химии и технологии элементоорганических соединений, город Москва. В 1930 году окончил Шосткинский химический техникум. В 1943-1958 годах работал во Всесоюзном институте авиационных материалов (ВИАМ), где прошел путь от старшего инженера до начальника лаборатории неметаллических материалов. Еще в 1942 и 1943 годах стал лауреатом двух Сталинских премий, I и II степеней, за создание кремнийорганических компаундов с высокой адгезией, позволяющей использовать их для экспресс-ремонта обшивки боевых самолетов в полевых условиях. В 1951 году решением Президиума Высшей аттестационной комиссии (ВАК) ему была разрешена защита кандидатской диссертации без наличия высшего образования. С 1959 по 1975 год − директор Государственного научно-исследовательского института химии и технологии элементоорганических соединений (ГНИИХТЭОС). Ему принадлежит приоритет разработки, освоения и внедрения в авиационную технику нескольких десятков марок авиационных низкотемпературных приборных масел, основы рабочих жидкостей для гидросистем и высокотемпературного масла для современной и перспективной техники. Автор более 300 научных трудов, в том числе пяти монографий.

[525x700]

[525x700]

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 апреля 1971 года за выдающиеся успехи в выполнении заданий пятилетнего плана, внедрение передовых методов труда и достижение высоких технических и производственных показателей Соболевскому Михаилу Викторовичу звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Более 20 лет преподавал в Московском институте радиотехники, электроники и автоматики (МИРЭА), где вначале трудился профессором кафедры материалов радиоэлектроники, а затем перешел на кафедру химии, проработав на ней свыше 15 лет. Его научная деятельность была посвящена продвижению и внедрению кремнийорганики в электронику и системы связи. Жил в Москве. Умер 5 июня 2004 года. Похоронен в Москве на Миусском кладбище. Лауреат Сталинской премии первой и второй степеней (1942, 1943). Заслуженный деятель науки и техники РСФСР. Доктор технических наук наук. Профессор. Награжден орденами Ленина (20 апреля 1971), Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», медалями.

1913

Джон Едвард Боултинг

английский продюсер и режиссер. В 1937 г. вместе с братом Р.Боултингом основал фирму «Чартес филмс». Был продюсером ряда картин, поставленных Р.Боултингом. Первый самостоятельный фильм поставил в 1945 г. - «Совместное путешествие». Затем поставил фильмы «Брайтонская скала» (1947) и «Волшебный ящик» (1951). В 1950-е гг. обратился к жанру комедии - «Счастливчик Джим» (1957) и «Похождения рядового» (1956). С 1958 г. - один из руководителей английской фирмы «Бритиш Лайони», с 1972 г. консультант сценарного отдела.

1913

Рой Алфред Боултинг

английский режиссер. Окончил университет в Торонто (Канада). Работать в кино начал в 1933 г. как ассистент режиссера. В 1937 г. вместе с братом Дж. Боултингом основал фирму «Чартер филмс». Поставил здесь фильмы: «Преступление в чемодане» (1939), «Скала грома» (1942), «Пастор Холл» (1940). В годы 2-й мировой войны, работая при контротделе английской армии, снял документальные фильмы: «Победа в пустыне» (1943), «Победа в Тунисе» (1944), «Победа в Бирме» (1945). После социального фильма «Во имя славы» (1947) – о лейбористе, отказавшегося от защиты интересов рабочего класса, якобы ради общенациональных интересов, начал ставить развлекательные комедии «Жозефина и мужчины» (1955), «Невеста счастлива» (1958) и др. В 1958 г. поставил сатирический фильм «Карлтон Браун – дипломат», высмеивающий британскую дипломатию. Среди фильмов 1960-х гг. - «Риск».

[500x699]

[500x699]

1913

Иван Петрович Громов

командир батальона 586-го стрелкового полка 396-й стрелковой дивизии 2-й Краснознамённой армии 2-го Дальневосточного фронта, капитан. Родился в деревне Верляйское ныне Удомельского района Тверской области, в крестьянской семье. Русский. Окончив неполную среднюю школу, работал бригадиром в колхозе. В Красной Армии с 1935 года. В 1939 году окончил курсы младших лейтенантов, а в 1942 году - курсы «Выстрел». Член ВКП(б)/КПСС с 1943 года. В боях Великой Отечественной войны с 1942 года. Во время советско-японской войны 1945 года батальон 586-го стрелкового полка (396-я стрелковая дивизия, 2-я Краснознамённая армия, 2-й Дальневосточный фронт) под командованием капитана Ивана Громова одним из первых 12 августа 1945 года вышел к узлам сопротивления главной оборонительной полосы Квантунской армии - Суньу и Ганьчацзы (Китай). Командир умело организовал боевые действия, вверенного ему стрелкового батальона, разгромив Ганьчацзыский и Хоэрмоцзиньский узлы сопротивления японских войск. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 сентября 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с японскими милитаристами и проявленные при этом мужество и героизм капитану Громову Ивану Петровичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 8956). После окончания боёв И.П.Громов продолжал военную службу. В 1948 году он окончил Каменец-Подольскую школу офицерского состава Министерства внутренних дел СССР, а в 1955 году - курсы переподготовки при Саратовском военном училище МВД. С 1964 года подполковник Громов И.П. - в запасе. Жил в Ульяновске. До ухода на заслуженный отдых работал в Управлении снабжения и сбыта Ульяновского облисполкома. Скончался 9 апреля 1993 года. Похоронен в Ульяновске. Награждён орденом Ленина (8 сентября 1945), орденами Отечественной войны I степени (6 апреля 1985), Красной Звезды (30 декабря 1956), медалями. 21 сентября 1999 года на родине Героя Советского Союза И.П.Громова в деревне Верескуново Удомельского района Тверской области состоялось открытие мемориальной доски на доме, в котором жил будущий Герой.

1913

Михаил Яковлевич Евтушенко

тракторист Прокопьевской МТС Кемеровской области. Родился в селе Поляково Каинского уезда Томской губернии, ныне – Убинского района Новосибирской области, в семье крестьянина. Русский. С 15 лет начал работать помощником тракториста, затем самостоятельно на тракторе в местном колхозе до призыва на военную службу в Красную Армию в 1939 году. Участник Великой Отечественной войны с апреля 1942 года. Боевой путь прошёл шофёром транспортного взвода в составе 27-го артиллерийского полка (5-я стрелковая дивизия). Участвовал в боях на Курской дуге, в освобождении Белоруссии, в битве за Берлин. После демобилизации Михаил Яковлевич вернулся к мирному труду и работал трактористом в Прокопьевской машинно-тракторной станции (МТС) Кемеровской области. По итогам работы в 1948 году получил в обслуживаемом колхозе имени Ворошилова урожай пшеницы 22,2 центнера с гектара на площади 220,5 гектара и ржи 22,4 центнера с гектара на площади 35,4 гектара. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 февраля 1949 года за получение высоких урожаев пшеницы, ржи и картофеля в 1948 году Евтушенко Михаилу Яковлевичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением орденом Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Этим же указом высокого звания были удостоены ещё семеро передовиков Прокопьевской МТС, в том числе и его бригадир А.М.Мухарев. Проживал в селе Шарап Прокопьевского района. Скончался 16 декабря 1964 года. Награждён орденами Ленина (25 февраля 1949), Красной Звезды (25 февраля 1945), медалями, в том числе «За отвагу» (25 августа 1944).

1913

Гуннар Фромхольдович Кангро

эстонский математик, член-корреспондент Академии Наук Эстонской ССР (с 1961). Окончил Тартуский университет (1935). В 1936-1941 гг. преподавал в Таллинском политехническом институте5699, с 1944 г. — в Тартуском университете (с 1951 г. — профессор). Основные работы относятся к теории функций, теории рядов, функциональному анализу. Внес крупный вклад в развитие методов теории суммируемости. Получил результаты по многим актуальным проблемам теории рядов. Работал также в области функционального анализа; развивал теорию суммируемости рядов в банаховом пространстве. Его работы получили применение в теории ортогональных рядов и теории приближения функций.

1913

Михаил Андреевич Шаховцев

заместитель командира 140-го гвардейского стрелкового полка (47-я гвардейская стрелковая дивизия, 8-я гвардейская армия, 1-й Белорусский фронт), гвардии майор. Родился в селе Берёзовка, ныне город Одесской области, в семье священнослужителя. Русский. Член ВКП(б)/КПСС с 1943 года. Окончил Саратовский институт механизации сельского хозяйства. Работал в городе Барнаул главным инженером областного управления сельского хозяйства. В Красной Армии с сентября 1940 года. Окончил в 1941 году Ташкентское военное пехотное училище. На фронте в Великую Отечественную войну с конца 1941 года. В 1942 году окончил Курсы усовершенствования командного состава при Военной академии имени М.В. Фрунзе и направлен на фронт адъютантом старшим батальона 437-го стрелкового полка 154-й стрелковой дивизии. Участвовал в боях под Козельском (Калужская область), за которые в октябре 1942 года дивизия была преобразована в 47-ю гвардейскую, а полк получил наименование 140-го гвардейского стрелкового полка. Затем дивизия в составе 5-й танковой армии была передислоцирована на Юго-Западный фронт и участвовала в Сталинградской битве. В ноябре 1942 года в боях за хутора Большой и Блиновский (ныне – Серафимовичский район Волгоградской области) возглавил роту и лично уничтожил 20 солдат и двух офицеров врага, в районе населённого пункта Старосенюткин захватил миномётную батарею противника, а под хутором Пичугин истребил двух офицеров и 15 вражеских солдат. За эти бои гвардии старший лейтенант Шаховцев награждён орденом Красной Звезды. После Сталинградской битвы он был назначен командиром батальона и участвовал в наступлении на донбасском направлении и боях на реке Миус. За форсирование реки Северский Донец был награждён орденом Александра Невского. В сентябре-октябре 1943 года М.А.Шаховцев участвовал в форсировании Днепра в районе села Войсковое (Солонянский район Днепропетровской области) и боях на плацдарме. В ноябре 1943 года 47-я гвардейская стрелковая дивизия вошла в состав 8-й гвардейской армии 3-го Украинского фронта и вела наступление на криворожском направлении, затем уничтожала никопольскую группировку противника, освобождала юг Украины в ходе Березнеговато-Снигирёвской и Одесской операций. В июне 1944 года включена в состав 1-го Белорусского фронта и выдвинута на ковельское направление. 18-20 июля 1944 года при прорыве обороны противника в районе деревни Ольшанка (ныне – Любомльский район Волынской области) в ходе Люблин-Брестской операции заместитель командира полка по строевой части гвардии майор Шаховцев, находясь в боевых порядках штурмового батальона, успешно выполнил поставленную задачу. В ходе наступления вышел на окраину города Любомль, уничтожив при этом около двух батальонов врага, захватил шесть пушек и семь миномётов, за что был награждён орденом Отечественной войны I степени. В дальнейшем он, возглавляя ударную группу полка, организовал преследование противника. 18 июля 1944 года во взаимодействии с другими частями дивизии полк освободил город Любомль, с ходу форсировал реку Западный Буг, а затем Вислу восточнее города Магнушев (Польша). С 10 по 14 августа участвовал в отражении вражеских контратак на плацдарме. 14 августа в критический момент боя Шаховцев поднял автоматную роту в атаку на превосходящего противника и отбросил его. Потери гитлеровцев при этом составили около 200 солдат и офицеров, две самоходные артиллерийские установки и два пулемёта. В этом бою М.А.Шаховцев погиб. Первоначально был похоронен на городском кладбище в городе Ласкажув (Польша)*. Перезахоронен на воинском кладбище в городе Гарволин (улица Костюшки), Мазовецкое воеводство, Польша. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство гвардии майору Шаховцеву Михаилу Андреевичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Награждён орденами Ленина (24 марта 1945), Александра Невского (5 октября 1943), Отечественной войны I степени (31 июля 1944), Красной Звезды (20 декабря 1942).

1914

Михаил Никитович Жуков

лётчик-истребитель, лейтенант. Участник советско-финляндской войны. С началом Великой Отечественной войны на фронте. Воевал в составе 38-го истребительного авиационного полка, был командиром звена. 12 июля 1941 г. в воздушном бою у деревень Сухово и Заболотье на «И-153» таранил «Me-109». Повреждённый самолёт посадил на своём аэродроме. Награждён орденом Красного Знамени. Совершил 101 боевой вылет, в 16 воздушных боях сбил лично 7 и в группе 3 самолёта противника. Погиб в воздушном бою.

[541x700]

[541x700]

1914

Михаил Васильевич Зимянин

советский государственный и партийный деятель; главный редактор главного печатного органа ЦК КПСС газеты «Правда», член ЦК КПСС. Родился в городе Витебске, ныне областном центре одноимённой области Белоруссии, в семье рабочего-железнодорожника. Белорус. В 1936-1938 годах на действительной военной службе в Красной Армии. После окончания полковой школы Михаила Зимянина назначили редактором газеты войсковой части. Выпуском её он занимался до окончания срочной службы. В 1939 году окончил Могилёвский педагогический институт. Член ВКП(б)/КПСС с 1939 года. С 1939 года на комсомольской работе. В 1940-46 годах - первый секретарь ЦК ЛКСМ Белоруссии. В годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов - участник партизанского движения в Белоруссии. Начало войны застало его в Белостоке. С частями 3-й, 4-й и 10-й армий Западного и Центрального фронтов, прикрывавших Белоруссию, он прошел тяжёлый путь, с боями отступая к Барановичам и Минску. Уже в конце июня 1941 года он в числе других белорусских руководителей приступил к созданию в тылу гитлеровских войск подполья, к формированию из местного населения партизанских отрядов, которые усиливались выходящими из окружения солдатами и командирами. В начале октября 1941 года первый секретарь ЦК КП(б) Белоруссии П.К.Пономаренко с первым секретарём ЦК ЛКСМ Белоруссии М.В.Зимяниным были направлены на Брянский фронт, где в течение двух недель пытались обеспечить организованный отход советских войск, едва не истребленных танками Гудериана. После Брянского фронта член Военного совета 3-й Ударной армии Пономаренко П.К. командировал старшего батальонного комиссара Михаила Зимянина в район Ржева и Великих Лук, где шли долгие кровопролитные сражения, «для выполнения специального задания по сбору данных о противнике и по вопросам связи с партизанскими отрядами». Здесь, в болотах и лесах, создавались так называемые окна, через которые налаживалась связь с белорусскими партизанами, осуществлялась переброска боеприпасов, другого военного снаряжения, продуктов питания, медикаментов. Рассказывая о совместной работе в Минско-Полесской партизанской зоне, К.Т.Мазуров утверждал, что работа М.В. Зимянина «принесла большую пользу» не только ему, но также партийным и партизанским руководителям. Только за пять первых месяцев 1943 года руководитель белорусских комсомольцев, ближайший сотрудник начальника Центрального штаба партизанского движения при Ставке Верховного Главнокомандования, 1-го секретаря ЦК КП(б) Белоруссии, генерал-лейтенанта П.К.Пономаренко Михаил Зимянин побывал в отрядах Минской, Полесской, Гомельской, Пинской областей. «Человек подвижный, необычайно энергичный, целеустремленный, он всех заражал своим энтузиазмом, – рассказывал генерал КГБ СССР, а в годы Великой Отечественной войны геройский партизан, Э.Б.Нордман. - Его обаяние, широкий политический кругозор, талант организатора, смелость и выдержка в сложной обстановке снискали ему уважение среди партизан».

[529x700]

[529x700]

После войны, в 1946 году - второй секретарь Гомельского обкома партии. В 1946-1947 годах - Министр просвещения Белорусской ССР. В 1947-1953 годах - секретарь, второй секретарь ЦК КП Белоруссии. С 12 июня по 25 июня 1953 года - первый секретарь ЦК КП Белоруссии. Всего неполные две недели… Если обратиться к истории, то 12 июня 1953 года Президиум ЦК КПСС по докладной записке Л.П.Берия принял постановление «Вопросы Белорусской ССР», по которому Н.С.Патоличев освобождался от обязанностей первого секретаря ЦК Компартии Белоруссии и отзывался в распоряжение ЦК КПСС. На его место был рекомендован М.В.Зимянин. Однако во время проведения в Минске 25-27 июня 1953 года Пленума ЦК КП Белоруссии, в Москве был арестован Берия и Президиум ЦК КПСС отменил рекомендацию, в связи с чем Н.С.Патоличев вновь был избран первым секретарём ЦК Компартии Белоруссии. С 1953 до января 1956 года - заведующий IV Европейским отделом МИД СССР, являясь одновременно с 1954 года членом коллегии МИД СССР. С 21 января 1956 года по 3 января 1958 года - Чрезвычайный и полномочный посол СССР во Вьетнаме. Затем до 1960 года он заведующий Дальневосточным отделом МИД СССР и членом коллегии МИД СССР. С 20 февраля 1960 года по 8 апреля 1965 года - Чрезвычайный и полномочный посол СССР в Чехословакии, а затем до сентября 1965 года - заместитель министра иностранных дел СССР. С сентября 1965 года до марта 1976 года - главный редактор газеты «Правда», а с 1966 года одновременно председатель Правления Союза журналистов СССР. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 ноября 1974 года за выдающиеся достижения в руководстве партийной печатью и его главного печатного органа – редакцией газеты «Правда», а также в связи с 60-летием со дня рождения, Зимянину Михаилу Васильевичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». С 5 марта 1976 года по 28 января 1987 года – секретарь ЦК КПСС. С этой должности он в 1987 году вышел на пенсию. Избирался делегатом XIX-XXVII съездов КПСС партии: на XIX, XXIII- XXVII съездах – член ЦК КПСС, а на XX и XXII съездах КПСС - членом Центральной ревизионной комиссии КПСС.

[509x698]

[509x698]

Избирался депутатом Верховного Совета СССР 2-3-го и 7-9-го созывов. Жил в городе-герое Москве. Скончался 1 мая 1995 года. Похоронен в Москве на Троекуровском кладбище. Награждён тремя орденами Ленина, орденом Отечественной войны I степени, тремя другими орденами, медалями, иностранной наградой - орденом Победного Февраля (Чехословакия, 19 марта 1985). Сочинения: Партия революционного действия : Доклад на Торжественном заседании в Москве, посвящённом 80-летию II съезда РСДРП, 29 июля 1983 года. – Минск: Беларусь, 1983; Под знаменем ленинизма: Избранные статьи и речи. - Москва: Политиздат, 1984.

[499x700]

[499x700]

1914

Абдель Керим Касем (арабское имя — عبد الكريم قاسم)

иракский государственный и военный деятель, премьер-министр и министр обороны Ирака в 1958—1963 годах, бригадный генерал. В 1958 году под его руководством в Ираке произошел военный переворот, в результате которого был свергнут монархический режим и провозглашена Республика Ирак. Касем оставался руководителем Ирака до 1963 года, пока сам не был свергнут и казнен в результате военного переворота баасистов. Существуют различные формы его имени: Абдель Касем, Абдель-Карим Касим или Абдель Карим Касем. Во времена его правления он был широко известен как «аз-Заи́м» (арабское имя — الزعيم), что в переводе с арабского означает «вождь». Абдель Керим Касем родился в бедной семье плотника, в Багдаде. Его отец, по происхождению суннит, умер после рождения сына, участвуя в Первой мировой войне солдатом Османской империи. Мать будущего премьера была по происхождению шииткой и дочерью курдского фермера. Когда Касему исполнилось шесть лет, его семья перебралась в Шувайру, небольшой городок вблизи Тигра, а затем в 1926 году — в Багдад. Касем был прекрасным студентом, и он поступил в средную школу на государственную стипендию. После окончания учебы в 1931 году он преподавал в начальной школе (с 22 октября 1931 года по 3 сентября 1932 года). Его увольнение было связано с тем, что он поступил в военный колледж, который окончил в 1934 году в чине второго лейтенанта. Абдель Керим Касем принимал активное участие в подавлении беспорядков племен в районе Евфрата, а также в англо-иракской войне в мае 1941 года и в военных деяствия в Курдистане в 1945 году. Касем также участвовал в арабо-израильской войне с мая 1948 по июнь 1949 года. В 1955 году получил звание бригадного генерала. Стал лидером революционного движения в армии, которое строило планы свержения монархии, опираясь на опыт захвата власти египетским президентом Абделем Насером. В 1956 году в иракской армии была создана тайная революционная организация «Свободные офицеры», а через год в стране был создан Фронт национального единства, в состав которого вошли Национально-демократическая партия, Партия арабского социалистического возрождения «БААС», «Истикляль» и иракская коммунистическая партия. 14 июля 1958 года Абдель Касем возглавил переворот. Девятнадцатая и двадцатая бригады 3-й дивизии иракской армии, расположенные недалеко от Багдада, в Баакубе, во главе с полковниками Абдель Керим Касемом и Абдель Салямом Арефом получили приказ отправиться в Иорданию. Однако офицерский состав бригад во главе с Касемом и Арефом принял решение воспользоваться удобной ситуацией с тем, чтобы занять Багдад и свергнуть проимпериалистический режим. В 3 часа ночи революционно настроенные армейские части вошли в Багдад, перешли мост Фейсала, а затем заняли радиоцентр, центральный телеграф и окружили королевский дворец Каср ар-Рихаб. К военным присоединилось гражданское население. К пяти часам утра завязалась недолгая перестрелка между повстанцами и отрядами, охранявшими королевский дворец. Начальники охраны — офицеры-курды подполковник Тага Бамарни и лейтенант Мустафа Абдалла не оказали сопротивления и сами присоединились к подразделениям Арефа и Касема. В 6 часов утра дворец пал. Королю Фейсалу II и его регенту Абделю Илаху путчисты предложили сдаться. Король и вся его семья вышли из дворца, каждый из них держал над головой Коран. В то время как они покидали дворец, лейтенант Абдель Саттар аль-Абоси без приказа открыл огонь и расстрелял почти всю королевскую семью. Фейсал II скончался позже от ран в больнице, куда его доставили. Утром нового дня багдадское радио передало:

«Говорит Иракская Республика! Сегодня — день победы и славы. Враги бога и народа убиты и выброшены на улицу. Будем едины в борьбе против империалистов и их агентов!»

После этого началась расправа с королевской элитой, жертвой которой стал премьер-министр Нури аль-Саид. Здание английского посольства было сожжено. Народ снес памятники королю Фейсалу I и британскому генералу Моду, утопив затем их в Тигре. В тот же день Касем, провозгласив Ирак республикой, возглавил новое правительство. После свержения монархии Касем стал премьер-министром и министром обороны. В состав кабинета вошли как военные, так и гражданские лица. Новый глава правительства пошел на сотрудничество с Советским Союзом. Касем принял решение о перевооружении иракской армии. Весной 1959 года он заключил ряд соглашений с СССР о поставках советского оружия и боевой техники, а также об обучении иракских офицеров и технических специалистов в СССР. Он отменил Договора о взаимной безопасности и двусторонних отношений с Великобританией. Кроме того, Ирак вышел из ряда военных соглашения с США. 30 мая 1959 года последний британский солдат покинул страну. 26 июля 1958 года была принята временная конституция Иракской республики, провозглашавшая равенство всех иракских граждан перед законом и предоставляющая им свободы независимо от расы, национальности, языка или религии. Уже в первые дни революции возникли или вышли из подполья профсоюзы, крестьянские союзы и многие другие прогрессивные организации. Политические партии, включая ИКП, хотя и не были формально легализованы, также осуществляли свою деятельность легально. Правительство освободило политических заключенных и амнистировало курдов, которые участвовали в 1943 в 1945 годах в курдских восстаниях. Касем отменил запрет на деятельность иракской Коммунистической партии. При Касеме начали всё больше строить школ и больниц.

[576x288]

[576x288]

В Багдаде и Басре правительство выделило средства на строительство социального жилья. Все более заметная часть растущих доходов от добычи нефти постепенно стала передаваться на борьбу с нищетой и социальные программы. Но, несмотря на популярность премьера, людей не устраивал авторитарный стиль его правления. 30 сентября 1958 года был обнародован закон об аграрной реформе. Этот закон носил половинчатый характер и полностью не ликвидировал феодальное землевладение, но все же существенно ограничил его. Предусматривалось изъятие у феодалов половины принадлежавших им земель, с тем чтобы распределить конфискованные излишки среди безземельных крестьян. Предусматривалась выплата денежной компенсации владельцам латифундий за изъятые у них земли. Правительство ввело 8-часовой рабочий день. Такого рода деятельность нового правительства вызвала ожесточенное сопротивление феодальной и буржуазно-компрадорской реакции. В условиях политической напряженности глава государства Касем стал укреплять личную диктатуру, чем вызвал недовольство даже со стороны политических союзников. Касем прочно держал под контролем тайную полицию и службу безопасности, предотвратив несколько попыток покушений. С середины 1959 правительство Касема стало проводить политику балансирования между правыми и левыми силами, ограничивать и даже подавлять деятельность левых организаций. После свержении монархии режим Абдель Керима Касема сделал широкие уступки курдам: во временную конституцию Ирака была включена статья, провозглашавшая Ирак общим государством арабов и курдов (статья 3); курды были введены в правительство, и ДПК ставила вопрос о предоставлении Курдистану автономии. Однако правительство Касема на это не пошло, более того — со временем оно начало все более открыто поддерживать арабских националистов. Со второй половины 1960 года в иракских СМИ началась кампания нападок на курдов и их лидеров, которых обвиняли в сепаратизме и в связях с Москвой. Дошло до того, что сорт «курдской пшеницы» был специальным приказом переименован в «северную пшеницу». На стенах домов в Багдаде появились надписи: «Ирак — родина арабов и мусульман, а не курдов и христиан!». Если ранее А. К. Касем говорил, что арабо-курдское единство — краеугольный камень иракской государственности, то теперь курдам предлагалось раствориться в иракской нации. В декабре, спасаясь от репрессий, лидеры Демократической партии Курдистана покидают столицу и находят убежище в горах Иракского Курдистана. В 1961 году Касем принимает решение покончить с «курдским вопросом» и сосредотачивает в Курдистане войска. В июне премьер не принимает представителей курдских партий. 7 сентября начинаются бомбардировки Курдистана, а 11 сентября Мустафа Барзани провозгласил новое восстание и призвал курдов к оружию. Так началось грандиозное движение, вошедшее в курдскую историю под названием «революции 11 сентября». Иракская армия, обладая многократным численным и абсолютным техническим превосходством, рассчитывала быстро разгромить курдов. Однако те, используя партизанские методы борьбы, начали наносить ей одно поражение за другим. В короткий срок Барзани сумел вытеснить правительственные войска из горных районов и полностью взять под свой контроль Курдистан. Первым вопросом, по которому развернулась борьба уже в июле 1958 года было присоединение Ирака к только что созданной Египтом и Сирией Объединенной Арабской Республике (ОАР). За присоединение выступали националисты и лидеры партии Баас, верившие в арабское объединение. Против высказались коммунисты. Касем яростно выступал против такого объединения. Его позиция объяснялась тем, что он не хотел превращать Ирак в ещё одну часть большого государства под руководством Египта, подчинившись Насеру, которого он не любил и боялся. Стремясь дистанцироваться от коммунистов, Касем начал репрессии против левых. Тогда же, сразу после революции, между Касемом и его соратником Арефом, который также выступал за союз с Египтом, началась борьба. Последний проиграл борьбу за власть в сентябре 1958 года. Он был снят со всех постов и отправлен в отставку. Два месяца спустя он попытался организовать переворот вместе с двумя десятками офицеров. Переворот провалился, 19 офицеров были казнены. Ареф был приговорен к смертной казни, но его помиловал Касем и отправил послом в ФРГ. Впоследствии его спецслужбы раскрыли еще 29 заговоров против него. Но борьба за власть резко обострилась, когда 5-6 марта 1959 года Иракская коммунистическая партия (ИКП) организовала в третьем по величине городе Ирака — Мосуле, главном оплоте баасизма, Большой фестиваль мира. К началу фестиваля в город прибыли 250 тысяч активистов ИКП. Через день после фестиваля, когда большинство участников покинули город, военное командование местного гарнизона подняло мятеж под панарабистским лозунгами. На улицах города началась вооруженная борьба между коммунистами, панарабистами, христианами, туркменами, арабами и другими. Пока в Мосуле шла борьба между главными соперниками — коммунистами и панарабистами Касем не вмешивался, чтобы с помощью левых сил покончить с мятежными офицерами, арабскими националистами и сторонниками мусульманского братства. 8 марта правительственные войска начали штурм Мосула и к следующему дню армия и вооруженные отряды коммунистов жестоко подавили его. Последовали изнасилования, убийства, грабежи, групповые суды и казни в присутствии ликующих толп. Жизни лишились сотни людей, в большинстве арабские националисты. Считается, что последовавшие после подавления мятежа казни и стали причиной попытки покушения на Касема. Через месяц произошло еще одно кровопролитие. В первую годовщину иракской революции в Киркуке прошла большая демонстрация курдов, чтобы выразить свою поддержку Абделю Касему. Но вместо митинга началось смешанное восстание курдов, коммунистов, мусульманских фракций и армейских войск в Киркукском районе. Только к 20 июля восстание было подавлено правительственными войсками с тяжёлыми потерями. Несмотря на многочисленные заговоры и неоднократные покушения А.К.Касем смог укрепить свою власть, ослабив и баасистов, и коммунистов. Это позволило ему активизировать внешнюю политику, что, однако, привело к обострению отношений с соседями. После свержения хашимистской династии в Ираке король Иордании Хусейн, формально имевший для того основания, 14 июля провозгласил главой Арабской Федерации себя и попытался организовать интервенцию в Ирак с целью свержения режима А.К.Касема. В Иорданию стали прибывать британские войска, и вскоре английские войска взяли под охрану все стратегически важные объекты страны. 15 июля Ирак заявил о денонсации договора об Арабской Федерации. Во время своего пребывания на посту премьер-министра, Абдель Касем начал создавать почву для ирано-иракской войны. В конце 1959 г. разгорелся конфликт Ирака с Ираном по поводу судоходства по реке Шатт-аль-Араб. Багдад обвинил Иран в нарушении ирано-иракского договора 1937 г. 18 декабря он заявил: «Мы не хотели бы обратиться к истории арабских племен, проживающих в Аль-Ахвазе и Хорремшехре. Турки передали Хорремшехр, который являлся частью иракской территории, Ирану.» После этого Ирак начал поддерживать сепаратистов в Хузистане и даже заявил о своих территориальных претензиях на следующем заседании Лиги арабских государств. 19 апреля 1961 г. после длительных переговоров между Великобританией и Кувейтом было подписано межгосударственное соглашение об отмене англо-кувейтского договора 1899 г., и эмират обрел политическую независимость. Касем стал первым иракским лидером, не признавшим Кувейт независимым государством. 25 июня 1961 года он объявил Кувейт частью территории Ирака и призывал его к воссоединению. Командующий вооруженными силами Ирака генерал А.Салех аль-Абди заявил о готовности иракской армии в любую минуту осуществить присоединение Кувейта. Перед лицом угрозы со стороны Ирака, Великобритания направила в Кувейт свои войска. Через месяц Кувейт обратился в Совет Безопасности ООН с просьбой созвать чрезвычайное заседание Совета, чтобы обсудить «жалобу Кувейта в отношении положения, вызванного угрозами Ирака территориальной независимости Кувейта, которые могут подорвать международный мир и безопасность». Кувейт поддержали ряд арабских стран. 13 августа части арабских армий (Иордания, Сирия, Саудовская Аравия и Тунис), возглавляемые Саудовской Аравией, прибыли в Кувейт и заняли оборону для отражения возможной агрессии со стороны Ирака, после чего Великобритания вывела из Кувейта свои войска. Но иракское правительство продолжало накалять ситуацию и тогда в конце декабря Великобритания послала военно-морские силы в Персидский залив в связи с угрозами премьера Ирака аннексировать Кувейт. В декабре Багдад заявил, что он «пересмотрит» дипломатические отношения со всеми государствами, признающими Кувейт. По мере того как все больше и больше стран признавали Кувейт, множество иракских послов из разных стран возвращалось домой. Агрессивная политика иракского правительства ввергло страну в изоляцию среди арабского мира. Угрозы Кувейту со стороны набирающего силу северного соседа временно прекратились лишь после падения режима Касема. Новая партия «Баас», которая начала только формироваться и была тогда немногочисленной (в 1958 году она насчитывала около трёхсот членов) решила прийти к власти и изменить политический режим. Для начала, однако, надо было убрать генерала Касема. 7 октября группа заговорщиков попыталась убить премьер-министра страны, среди них был молодой Саддам Хусейн. Саддам вообще не входил в основную группу покушавшихся, а стоял в прикрытии. Но у него не выдержали нервы, и он, поставив под удар всю операцию, открыл огонь по машине генерала, когда та только приближалась. В результате шофер премьера был убит, но А. К. Касем, серьёзно раненый, уцелел. Самому Саддаму, легко раненому, удалось убежать через Сирию в Египет. Через три недели премьера выписали из больницы. Тогда весь Ирак и услышал о партии Баас и ее бойце Саддаме Хусейне, будущем президенте Ирака. После покушения партия Баас была объявлена под запретом, семнадцать баасистов приговорили к смертной казни и расстреляли. Большинство других получили разные сроки заключения. Саддама Хусейна суд приговорил к смертной казни — заочно. Генерал Касем был весьма популярен в народе. В начале 1963 года он похвастался, что ему удалось благополучно пережить 38 покушений и заговоров. Однако бывшие соратники продолжали борьбу против Касема. Сближение с коммунистами, а также восстание курдов в 1961 и студенческие забастовки в 1962 еще более ослабили режим Касема. Из эмиграции вернулся генерал Ареф. Он вступил в тайный союз с партией Баас и 8 февраля 1963 г. они совершили военный переворот. Утром этого дня части багдадского гарнизона выступили против дискредитировавшего себя правительства. Узнав о начале мятежа, Абдель Керим Касем забаррикадировался в министерстве обороны со своей охраной, усиленной верными солдатами и офицерами. Ему на помощь пришли коммунисты. Они совместно со сторонниками Касема выступили с палками в руках против танков и пулеметов, но силы были неравны. Одновременно истребители иракских ВВС взлетели с военной базы Хабания и подвергли министерство бомбардировке. Два дня на улицах Багдада шли кровопролитные бои. Касем связался с путчистами и предложил сдаться в обмен на жизнь, что ему и пообещали. На следующий день 9 февраля Абдель Керим Касем со своими генералами и другими сторонниками покинул здание и сдался путчистам. После этого его и еще двух генералов Таху аль-Шейх Ахмеда и Фадиля аль-Махдави посадили в бронетранспортер и привезли в здание телевидения и радио, где их ждали организаторы переворота Абдель Салам Ареф и Ахмед Хасан аль-Бакр. Над ними организовали скоротечный суд, длившийся 40 минут, который приговорил их к смертной казни. Трех человек привели в соседнюю телестудию и привязали к стульям. Перед расстрелом предложили завязать глаза, но они отказались. Им зачитали смертный приговор, после чего премьер-министра и двух его генералов расстреляли. Труп Абделя Касема посадили на стул перед телевизионной камерой и показывали на всю страну. Окровавленный труп «единственного лидера» на протяжении нескольких дней транслировали по телевидению, чтобы народ мог убедиться: генерал Касем действительно мертв. Рядом с трупом стоял солдат, который брал мёртвого главу правительства за волосы, откидывал его голову назад и плевал ему в лицо. Сперва свергнутого премьера похоронили в безымянной могиле где-то к югу от Багдада. Но кто-то из его сторонников нашел место захоронения и перезахоронил в другом месте. В итоге правительство выкопало тело Касема и похоронили в тайном месте, которое никто не смог найти. 17 июля 2004 года министр по правам человека Амин Бахтияр заявил, что им удалось найти тайное захоронение бывшего премьера. Могила была обнаружена после трехмесячных поисков по свидетельским показаниям одного из жителей Багдада. Помимо Абдель Керима Касема также были обнаружены и тела трех генералов, казненных вместе с ним. Четыре трупа были одеты в военную форму. На останках обнаружили следы пыток, это говорит о том, что перед смертью всех убитых пытали. Могила находилась в сельскохозяйственном районе к северу от Багдада, на пути к городу Баакуба. Найденные тела отправили на анализы ДНК и после их подтверждения трупы окончательно захоронили.

вверх^

к полной версии

понравилось!

в evernote

1912

Евгений Ильич Аладышкин

главный инженер НИИ-3 Государственного комитета по радиоэлектронике СССР. Родился в городе Нижний Новгород, в семье служащего. Русский. В юности жил в городе Павлово той же области. Трудовую деятельность начали в 1928 году, по путевке укома комсомола был принят на работу в Павловский радиоузел. Здесь прошел путь от ученика монтера радиоузла до главы радиотехнической службы района. Окончил курсы радиоинженеров в Нижнем Новгороде. В 1939 году окончил Ленинградский электротехнический институт имени В.И.Ульянова (Ленина). По распределению поступил на работу конструктором на завод «Водтрансприбор» в Ленинграде. Позднее возглавил разработку гидролокационной станции «Тамир-1». В годы Великой Отечественной войны, после эвакуации предприятия в город Омск, продолжал работать над совершенствованием станций «Тамир». В 1943 году под его руководством проведены государственные испытания станции «Тамир-10» для кораблей противолодочной обороны, через два года - гидролокационной станции «Тамир-5Л», предназначенной для подводных лодок. Гидролокационные станции «Тамир» различных модификаций успешно использовались в годы войны для поиска вражеских подводных лодок. В 1946–1949 годах - начальник ОКБ Ленинградского приборостроительного завода. С 1949 года - главный инженер НИИ №3 (ныне – ФГУП ЦНИИ «Морфизприбор»). Под его руководством проводилась научно-исследовательская работа в области гидроакустики, создан ряд морских приборов для ВМФ. В конце 1950-х годов была разработана гидроакустическая система «Арктика» для дизель-электрических подводных лодок и атомных подводных лодок первого поколения. В 1959 году институт приступил к созданию для атомных подводных лодок второго поколения многофункционального гидроакустического комплекса с принципиально новым обликом и перечнем решаемых задач, получившего наименование «Рубин» (с 1960 года – главный конструктор Е.И.Аладышкин). В комплексе была применена носовая антенна максимально возможных для подводных лодок размеров, которая в пассивном и активном режимах обеспечивала обнаружение целей в дальних зонах акустической освещенности, т.е. на дальностях, превышающих дальность действия предыдущих гидроакустических средств приблизительно на порядок. «Рубин» стал родоначальником комплексов, созданных институтом для последующих поколений подводных лодок и кораблей. Указом Президиума Верховного Совета СССР (с грифом «не подлежит опубликованию») от 28 апреля 1963 года за большие заслуги в деле создания и производства новых типов ракетного вооружения, а также атомных подводных лодок и надводных кораблей, оснащенных этим оружием, и перевооружения кораблей Военно-Морского Флота Аладышкину Евгению Ильичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». В 1973-1979 годах - заместитель директора по научной работе того же института. Жил в городе Ленинград (ныне – Санкт-Петербург). Скончался 22 ноября 1982 года. Похоронен на Серафимовском кладбище города Санкт-Петербург. Награжден орденом Ленина (28 апреля 1963), 2 орденами Трудового Красного Знамени (23 июля 1959; 6 апреля 1970), орденом Красной Звезды (13 апреля 1944), медалями. Сталинская премия СССР (1941, за изобретение прибора ультразвуковой связи).

1912

Михаил Борисович Винярский

украинский советский кинорежиссёр, организатор кинопроизводства. Родился в городе Бобринец, Елисаветградский уезд, Херсонская губерния, Российская империя (ныне Кировоградская область, Украина). С 1928 года работал наборщиком в типографиях Борбинца и Одессы. В 1935 году окончил режиссёрский факультет Высшего государственного института кинематографии (мастерская Сергея Эйзенштейна). В 1935—1936 годах — ассистент режиссёра на киностудии «Мосфильм». Работал режиссёром-практикантом на съёмках фильма Александра Довженко «Аэроград» (1935). Продолжил учёбу у Довженко в режиссёрской лаборатории на Киевской киностудии. В 1936—1937 годах вместе с Юлией Солнцевой работал над сценарием фильма «Висунская республика», который так и не был запущен в производство. В 1937—1938 годах вместе с Солнцевой готовил экранизацию романа Николая Островского «Как закалялась сталь» по сценарию Исаака Бабеля. Однако и этот проект не был реализован. В 1939 году снял короткометражный научно-популярный фильм «Херсонес Таврический», ставший его первой самостоятельной работой в кино. В октябре 1936 года и сентябре 1939 года призывался на службу в РККА. В 1940—1941 годах — начальник производства Киевской киностудии художественных фильмов. В 1941—1942 годах — начальник производства Ашхабадской киностудии. Участник Великой Отечественной войны. Служил в должности начальника маскировочной службы 34-го района авиационного базирования. В 1944 году вступил в ВКП(б). В сентябре 1945 года демобилизован в звании старшего лейтенанта. 13 ноября 1945 года его наставник Александр Довженко записал в дневник:

«Сегодня вернулся из Германии навсегда Миша Винярский. Какова будет его творческая судьба. Сильно поломала его война. Помню, четыре года назад он был уже на подходе к режиссуре. Он был уже почти готов. Сейчас он огрубел и кино словно где-то далеко от него. Он видел много запрещенных для него вещей, а может, и делал запретное. Во всяком случае, даже созерцание зла что-то отняло у Мишки.»

С 1945 года работал на Киевской студии художественных фильмов. В 1946 году совместно с Виктором Шкловским написал сценарий «Потолок мира», который не был реализован. В 1953—1954 годах — режиссёр киностудии Киевнаучфильм. С 1954 года — режиссёр Одесской киностудии. С 1962 года — режиссёр Киевской студии научно-популярных фильмов. В 1968 году вместе с Григорием Липшицем дал киноведу Ефиму Левину большое интервью о занятиях в мастерской Сергея Эйзенштейна, которое впервые было опубликовано в 2006 году в журнале «Киноведческие записки». Умер в городе Киев, Украинская ССР, СССР, 30 марта 1977 года. Похоронен на Берковецком кладбище Киева. Награды: Орден Красной Звезды; Медаль «За оборону Кавказа»; Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» Призы: 1966 — Серебряная медаль I Всесоюзного кинофестиваля спортивных фильмов в Москве за фильм «Путь к одному голу»; 1967 — Ломоносовская премия за фильм «Путь к антивеществу»; 1967 — диплом I кинофестиваля республик Закавказья и Украины в Тбилиси в категории полнометражных научно-популярных фильмов за фильм «Путь к антивеществу».

Фильмография

Режиссёр-практикант: 1935 — Аэроград. Режиссёр: 1939 — Херсонес Таврический; 1955 — Тень у пирса; 1957 — Координаты неизвестны; 1959 — Мечты сбываются; 1964 — Приговор выносит история; 1965 — Путь к одному голу; 1966 — Путь к антивеществу; 1967 — Письмо другу; 1968 — Техника безопасности на железных дорогах; 1973 — Цена ошибки — жизнь!; 1974 — Воде быть чистой.

[468x700]

[468x700]1912

Михаил Романович Гетьман (в наградных документах - Гетман)

разведчик 229-го гвардейского стрелкового полка (72-я гвардейская стрелковая дивизия, 7-я гвардейская армия, 2-й Украинский фронт), гвардии красноармеец. Родился в деревни Короли Драгунской волости Тюкалинского уезда Тобольской губернии (ныне Тюкалинского района Омской области). Украинец. Образование начальное. Окончил курсы трактористов. Работал трактористом в совхозе в села Лесное того же района. В 1938-1940 годах проходил службу в Красной Армии, участвовал в боях у озера Хасан в 1938 году и в советско-финляндской войне 1939-1940 годов. В июне 1941 года был вновь призван в армию Исиль-Кульским райвоенкоматом Омской области. В действующей армии с января 1944 года. Весь боевой путь прошел в составе 229-го гвардейского стрелкового полка 72-й гвардейской стрелковой дивизии, был разведчиком. В ночь на 12 марта 1944 года принимал участие в разведке обороны противника, захвате дух контрольных пленных. Получил первую боевую награду – медаль «За отвагу». С января по июль 1944 года участвовал в групповых операциях по захвату 12 контрольных пленных, солдат и офицеров противника, лично взял 2 «языка». В ночь на 29 июля в ночном поиске в районе населенного пункта Редута (8,5 км юго-восточнее города Пашкани, Румыния) был ранен в обе руки, но продолжал выполнять боевую задачу. Превозмогая боль, броском гранаты уничтожил пулемет противника. Приказом по частям 72-й гвардейской стрелковой дивизии (№44/н) от 18 августа 1944 года гвардии красноармеец Гетман Михаил Романович награжден орденом Славы III степени. 19 – 23 сентября 1944 года, действуя в разведке около населенного пункта Телек (12,5 км юго-восточнее города Речин, Румыния), гвардии красноармеец Гетман подорвал гранатой крупнокалиберный пулемет с расчетом, чем обеспечил продвижение пехоты. 29 сентября в составе группы разведчиков обнаружил до роты пехоты противника с двумя штурмовыми орудиями. Вступив в неравную схватку, разведчики уничтожили значительную часть гитлеровцев. Приказом по войскам 7-й гвардейской армии (№187/н) от 22 ноября 1944 года гвардии красноармеец Гетман Михаил Романович награжден орденом Славы II степени. 29 марта 1945 года гвардии красноармеец Гетман в составе разведгруппы первым переправился через реку Нитра у населенного пункта Нове-Замки (Словакия), обеспечил высадку всей группы. Разведчики проникли в тыл противника и собрали ценные сведения о его обороне, но на обратном пути на берегу реки были обнаружены врагом. В коротком бою гвардейцы захватили плацдарм и удерживали его до подхода основных сил. Огнем из автомата и гранатами Гетман лично истребил около 10 вражеских солдат и расчет пулемета. В одном из следующих боев был тяжело ранен, пятый раз за войну. День победы встретил в госпитале. В октябре 1945 года был демобилизован. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года за мужество, отвагу и бесстрашие, проявленные в боях с немецкими захватчиками, гвардии красноармеец Гетьман Михаил Романович награжден орденом Славы I степени. Стал полным кавалером ордена Славы. Вернулся на родину. Полученные ранения не позволили вернуться к труду тракториста. Работал сапожником, конюхом, строителем в совхозе «Лесной». Жил в посёлке Лесной Исилькульского района Омской области. Умер 12 мая 1960 года. Похоронен на кладбище посёлка Лесной. Награжден орденами Славы I (15 мая 1946), II (22 ноября 1944) и III (18 августа 1944) степеней, медалями, в том числе «За отвагу» (14 марта 1944).

[436x699]

[436x699]1912

Александр Васильевич Гострый

старший машинист паровозной колонны особого резерва Народного комиссариата путей сообщения № 12, по Указу - паровозный машинист депо Джанкой Сталинской железной дороги. Родился в городе Никополе, ныне Днепропетровской области, в семье железнодорожника. Украинец. Семья была многодетная, рано умер отец и ему пришлось батрачить на сельских богатеев. В школу ходить только четыре года. В семнадцать лет пошёл работать учеником кузнеца в артель, а в 1930 году, как только представилась возможность, поступил на работу в паровозное депо станции Никополь. В 1934 году был призван в Красную Армию и направлен по спец набору в бронетанковые войска. Сперва служил в Киеве, а потом танковый батальон перебросили на Дальний Восток, в город Никольск-Уссурийский. Проходил службу в мастерской по ремонту танков, стал ударником в воинской части. После демобилизации в 1937 году в Никополь. Уехал в Крым, сдал экзамены на права управления локомотивом и стал машинистом в депо Джанкой. Но и здесь учился, овладевая методом Папавина по продлению работы узлов и деталей паровоза, а ездил со своей бригадой по-кривоносовски. С первых дней Великой Отечественной войны машинист Гострый водил воинские эшелоны, часто под вражескими бомбами. В конце октября 1941 года, когда гитлеровцы ворвались в Крым, его послали к Перекопу на выручку бронепоезда «Войковец». Локомотив трижды бомбили, но задание было выполнено. Вернувшись в депо Гострый заварили пробоины и уже на следующий день повёл состав со взрывчаткой. 30 октября вывел последний составу с эвакуирующимися железнодорожниками узла. Эшелон пошёл к Феодосии, а оттуда в Керчь, дальше, под огнем противника, эвакуировались через пролив. На Кубани железнодорожников из Крыма сразу направили на строительство дороги Кизляр-Астрахань. В 1942 года Гострый был зачислен в паровозную колонну особого резерва № 12. Работал сперва рядовым, а потом старшим машинистом, обслуживая головные участки ближнего фронта, а с июля - Сталинградского. Бригаде Гострого приходилось доставлять на передовую, а затем выводить порожние составы и отдельные группы вагонов из зоны бомбёжки и артобстрелов, отцеплять и растаскивать вагоны в горящих поездах, часто восстанавливать пострадавшие от бомб участки железнодорожной колеи. В одном из рейсов он был контужен, но продолжал работать. На станции Касторной паровоз Гострого был разбит, но после ремонта продолжала возить всё необходимое во время боев на Курской дуге. При освобождении Харькова, бригада доставила в Дарницу сапёров и нужные стройматериалы для возрождения киевских мостов через Днепр. Сдал свой паровоз Гострый только у польской границы, когда был откомандировании его в депо Джанкой. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 1943 года «за особые заслуги в обеспечении перевозок для фронта и народного хозяйства и выдающиеся достижения в восстановлении железнодорожного хозяйства в трудных условиях военного времени» Гострому Александру Васильевичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». В конце мая 1944 прибыл в Джанкой был назначен машинистом-инструктором. В депо не было ни одного целого паровоза, как и здания депо. Участвовал в восстановлении разрушенного хозяйства, паровозов. Затем продолжа работать по специальности – водил составы по дорогам Крыма. Окончив в 1962 году техническую школу в Белгороде, работал на тепловозах. Дважды избирался депутатом Верховного Совета СССР. В 1968 году ушёл на пенсию. Но и на пенсии трудился до 1982 года, вёл огромную общественную работу. Жил в Джанкое, затем в Симферополе. Скончался 8 апреля 1992 года. Награжден орденом Ленина, медалями.

1912

Эйлин Джойс

австралийская пианистка

[461x699]

[461x699]1912

Александр Семёнович Евтушенко

сапёр 2-го гвардейского отдельного штурмового инженерно-сапёрного батальона 1-й гвардейской штурмовой инженерно-сапёрной бригады 70-й армии 2-го Белорусского фронта, гвардии рядовой. Родился в селе Знаменка ныне Валуйского района Белгородской области, в крестьянской семье. Русский. Образование начальное. Работал столяром. В Красной Армии в 1935-1937 годах и с июня 1941 года. Участник Великой Отечественной войны с 1941 года. Сапёр 2-го гвардейского отдельного штурмового инженерно-сапёрного батальона (1-я гвардейская штурмовая инженерно-сапёрная бригада, 70-я армия, 2-й Белорусский фронт) гвардии красноармеец Александр Евтушенко в ночь на 20 апреля 1945 года на лодке переправил первый десант через реку Одер в районе населённого пункта Шенинген (ныне Каменец, южнее города Щецин, Польша). Бесстрашный воин-сапёр сделал сорок восемь рейсов, переправив четыреста двадцать бойцов. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистским захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм гвардии красноармейцу Евтушенко Александру Семёновичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 5557). После войны старший сержант А.С.Евтушенко демобилизован. Вернулся на родину, где жил и работал до ухода на заслуженный отдых. Умер 6 июля 1987 года. Награждён орденами Ленина, Отечественной войны I степени, медалями.

[524x700]

[524x700]Бюст Героя установлен на аллее Героев в центре города Валуйки Белгородской области.

1912

Элинор Пауэлл

американская актриса.

1912

Михаил Викторович Соболевский

доктор технических наук, директор Государственного научно-исследовательского института химии и технологии элементоорганических соединений, город Москва. В 1930 году окончил Шосткинский химический техникум. В 1943-1958 годах работал во Всесоюзном институте авиационных материалов (ВИАМ), где прошел путь от старшего инженера до начальника лаборатории неметаллических материалов. Еще в 1942 и 1943 годах стал лауреатом двух Сталинских премий, I и II степеней, за создание кремнийорганических компаундов с высокой адгезией, позволяющей использовать их для экспресс-ремонта обшивки боевых самолетов в полевых условиях. В 1951 году решением Президиума Высшей аттестационной комиссии (ВАК) ему была разрешена защита кандидатской диссертации без наличия высшего образования. С 1959 по 1975 год − директор Государственного научно-исследовательского института химии и технологии элементоорганических соединений (ГНИИХТЭОС). Ему принадлежит приоритет разработки, освоения и внедрения в авиационную технику нескольких десятков марок авиационных низкотемпературных приборных масел, основы рабочих жидкостей для гидросистем и высокотемпературного масла для современной и перспективной техники. Автор более 300 научных трудов, в том числе пяти монографий.

[525x700]

[525x700] Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 апреля 1971 года за выдающиеся успехи в выполнении заданий пятилетнего плана, внедрение передовых методов труда и достижение высоких технических и производственных показателей Соболевскому Михаилу Викторовичу звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Более 20 лет преподавал в Московском институте радиотехники, электроники и автоматики (МИРЭА), где вначале трудился профессором кафедры материалов радиоэлектроники, а затем перешел на кафедру химии, проработав на ней свыше 15 лет. Его научная деятельность была посвящена продвижению и внедрению кремнийорганики в электронику и системы связи. Жил в Москве. Умер 5 июня 2004 года. Похоронен в Москве на Миусском кладбище. Лауреат Сталинской премии первой и второй степеней (1942, 1943). Заслуженный деятель науки и техники РСФСР. Доктор технических наук наук. Профессор. Награжден орденами Ленина (20 апреля 1971), Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», медалями.

1913

Джон Едвард Боултинг

английский продюсер и режиссер. В 1937 г. вместе с братом Р.Боултингом основал фирму «Чартес филмс». Был продюсером ряда картин, поставленных Р.Боултингом. Первый самостоятельный фильм поставил в 1945 г. - «Совместное путешествие». Затем поставил фильмы «Брайтонская скала» (1947) и «Волшебный ящик» (1951). В 1950-е гг. обратился к жанру комедии - «Счастливчик Джим» (1957) и «Похождения рядового» (1956). С 1958 г. - один из руководителей английской фирмы «Бритиш Лайони», с 1972 г. консультант сценарного отдела.

1913

Рой Алфред Боултинг

английский режиссер. Окончил университет в Торонто (Канада). Работать в кино начал в 1933 г. как ассистент режиссера. В 1937 г. вместе с братом Дж. Боултингом основал фирму «Чартер филмс». Поставил здесь фильмы: «Преступление в чемодане» (1939), «Скала грома» (1942), «Пастор Холл» (1940). В годы 2-й мировой войны, работая при контротделе английской армии, снял документальные фильмы: «Победа в пустыне» (1943), «Победа в Тунисе» (1944), «Победа в Бирме» (1945). После социального фильма «Во имя славы» (1947) – о лейбористе, отказавшегося от защиты интересов рабочего класса, якобы ради общенациональных интересов, начал ставить развлекательные комедии «Жозефина и мужчины» (1955), «Невеста счастлива» (1958) и др. В 1958 г. поставил сатирический фильм «Карлтон Браун – дипломат», высмеивающий британскую дипломатию. Среди фильмов 1960-х гг. - «Риск».

[500x699]

[500x699]1913

Иван Петрович Громов

командир батальона 586-го стрелкового полка 396-й стрелковой дивизии 2-й Краснознамённой армии 2-го Дальневосточного фронта, капитан. Родился в деревне Верляйское ныне Удомельского района Тверской области, в крестьянской семье. Русский. Окончив неполную среднюю школу, работал бригадиром в колхозе. В Красной Армии с 1935 года. В 1939 году окончил курсы младших лейтенантов, а в 1942 году - курсы «Выстрел». Член ВКП(б)/КПСС с 1943 года. В боях Великой Отечественной войны с 1942 года. Во время советско-японской войны 1945 года батальон 586-го стрелкового полка (396-я стрелковая дивизия, 2-я Краснознамённая армия, 2-й Дальневосточный фронт) под командованием капитана Ивана Громова одним из первых 12 августа 1945 года вышел к узлам сопротивления главной оборонительной полосы Квантунской армии - Суньу и Ганьчацзы (Китай). Командир умело организовал боевые действия, вверенного ему стрелкового батальона, разгромив Ганьчацзыский и Хоэрмоцзиньский узлы сопротивления японских войск. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 сентября 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с японскими милитаристами и проявленные при этом мужество и героизм капитану Громову Ивану Петровичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 8956). После окончания боёв И.П.Громов продолжал военную службу. В 1948 году он окончил Каменец-Подольскую школу офицерского состава Министерства внутренних дел СССР, а в 1955 году - курсы переподготовки при Саратовском военном училище МВД. С 1964 года подполковник Громов И.П. - в запасе. Жил в Ульяновске. До ухода на заслуженный отдых работал в Управлении снабжения и сбыта Ульяновского облисполкома. Скончался 9 апреля 1993 года. Похоронен в Ульяновске. Награждён орденом Ленина (8 сентября 1945), орденами Отечественной войны I степени (6 апреля 1985), Красной Звезды (30 декабря 1956), медалями. 21 сентября 1999 года на родине Героя Советского Союза И.П.Громова в деревне Верескуново Удомельского района Тверской области состоялось открытие мемориальной доски на доме, в котором жил будущий Герой.

1913

Михаил Яковлевич Евтушенко

тракторист Прокопьевской МТС Кемеровской области. Родился в селе Поляково Каинского уезда Томской губернии, ныне – Убинского района Новосибирской области, в семье крестьянина. Русский. С 15 лет начал работать помощником тракториста, затем самостоятельно на тракторе в местном колхозе до призыва на военную службу в Красную Армию в 1939 году. Участник Великой Отечественной войны с апреля 1942 года. Боевой путь прошёл шофёром транспортного взвода в составе 27-го артиллерийского полка (5-я стрелковая дивизия). Участвовал в боях на Курской дуге, в освобождении Белоруссии, в битве за Берлин. После демобилизации Михаил Яковлевич вернулся к мирному труду и работал трактористом в Прокопьевской машинно-тракторной станции (МТС) Кемеровской области. По итогам работы в 1948 году получил в обслуживаемом колхозе имени Ворошилова урожай пшеницы 22,2 центнера с гектара на площади 220,5 гектара и ржи 22,4 центнера с гектара на площади 35,4 гектара. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 февраля 1949 года за получение высоких урожаев пшеницы, ржи и картофеля в 1948 году Евтушенко Михаилу Яковлевичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением орденом Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Этим же указом высокого звания были удостоены ещё семеро передовиков Прокопьевской МТС, в том числе и его бригадир А.М.Мухарев. Проживал в селе Шарап Прокопьевского района. Скончался 16 декабря 1964 года. Награждён орденами Ленина (25 февраля 1949), Красной Звезды (25 февраля 1945), медалями, в том числе «За отвагу» (25 августа 1944).

1913

Гуннар Фромхольдович Кангро

эстонский математик, член-корреспондент Академии Наук Эстонской ССР (с 1961). Окончил Тартуский университет (1935). В 1936-1941 гг. преподавал в Таллинском политехническом институте5699, с 1944 г. — в Тартуском университете (с 1951 г. — профессор). Основные работы относятся к теории функций, теории рядов, функциональному анализу. Внес крупный вклад в развитие методов теории суммируемости. Получил результаты по многим актуальным проблемам теории рядов. Работал также в области функционального анализа; развивал теорию суммируемости рядов в банаховом пространстве. Его работы получили применение в теории ортогональных рядов и теории приближения функций.

1913

Михаил Андреевич Шаховцев