16 ноября родились...

16-11-2025 12:09

к комментариям - к полной версии

- понравилось!

1840

Михаил Иванович Каринский

русский философ и логик, Заслуженный ординарный профессор Санкт-Петербургской духовной академии по кафедре истории философии, доктор философии, статский советник, потомственный дворянин. Родился в Москве, в семье священника: «Ноября четвёртого дня за тысяча восемьсот сороковой год родился Михаил, крещён 20 числа, родители его означенной больницы Диакон Иоанн Каринский и законная жена его Марья [Мария] Герасимовна, оба греко-российского исповедания, восприемники были оной больницы доктор медицины Алексей Казмич [Кузьмич] Щировский и письмоводителя 1IV класса чиновника Андрея Майкова жена Варвара Алексеевна. Крестил священник Иоанн Баршев с пономарём Александром Лебедевым». Отец — Иоанн Александрович Каринский (1815—1891); мать — Каринская (урожд. Лебедева) Мария Герасимовна (1818—1878). Всего в семье родились 15 детей, до взрослого возраста дожили только трое: Михаил; Сергей (1839—1901) — надворный советник, московский чиновник; Феодосия (1855—1930), в браке за М.А.Некрасовым, преподавателем философии, психологии, логики и дидактики Вифанской духовной семинарии. Михаил Каринский поступил в Московскую духовную семинарию (Божедомский переулок) в 1852 году. Посвящён в стихарь 24 мая 1857 года. По окончании курса семинарского обучения в июле 1858 года был причислен к первому разряду семинарских воспитанников, возведён в степень студента и уволен в Епархиальное ведомство. В августе 1858 г. поступил в Московскую духовную академию (XXIII учебный курс). В Академии учился философии у профессора В.Д.Кудрявцева-Платонова, известного представителя "школы верующего разума", строившего систему трансцендентального монизма. По окончании курса академического учения в июне 1862 г. был причислен к первому разряду воспитанников Академии и 22 октября 1862 г. возведён Святейшим Правительствующим Синодом в степень магистра. 27 февраля 1863 г. Михаилу Каринскому был вручён магистерский диплом и аттестат об успехах и поведении в Академии.

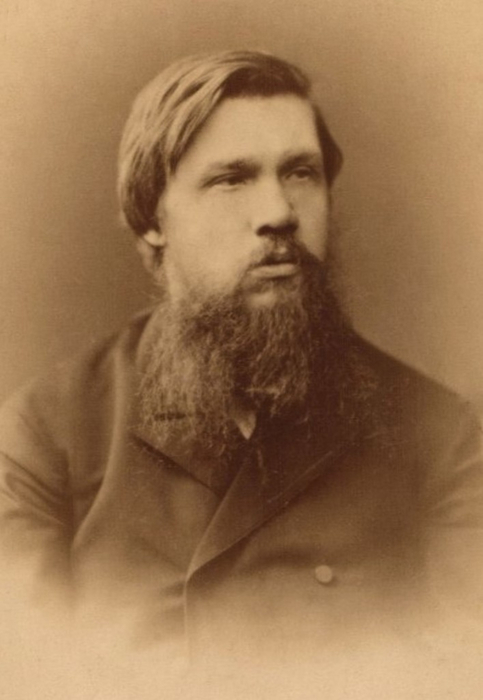

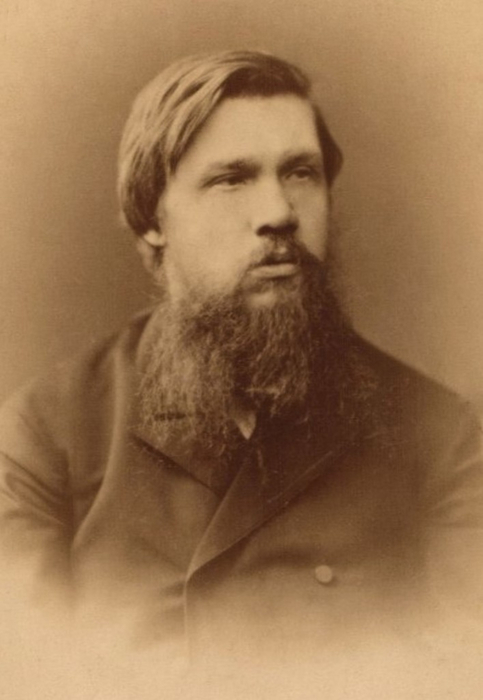

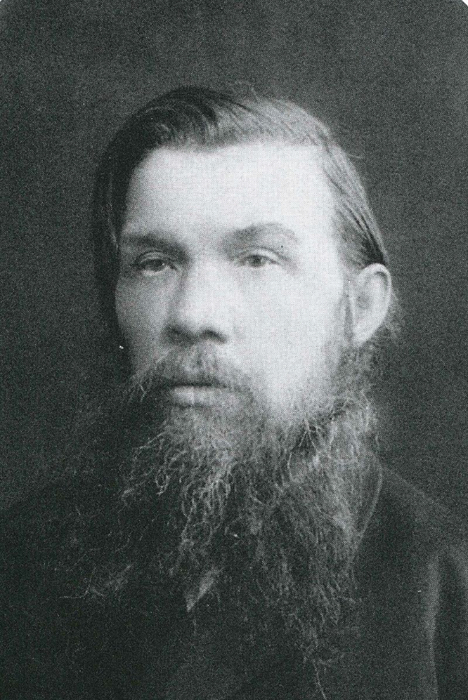

Михаил Каринский, 1860-е годы.

28 января 1863 г. определён в Вифанскую духовную семинарию профессором по классу гражданской истории и греческого языка во 2-ом классе низшего отделения; с 22 октября 1864 г. ему поручено преподавание латинского языка вместо греческого в том же классе. 6 сентября 1865 г. перемещён в Московскую духовную семинарию профессором по классу логики, психологии и латинского языка. 4 июля 1868 г. М.И.Каринскому поручено преподавание педагогики в 5 классе семинарии. 12 октября 1868 г. перемещён на кафедру латинского языка с преподаванием в 1, 2 и IV классах. 16 сентября 1867 г. избран членом Педагогического и распорядительного собрания Правления Московской духовной семинарии (уволен от звания члена собрания 20 июля 1868 г. в соответствии с прошением). 24 февраля 1869 г. вновь избран членом Педагогического собрания Правления семинарии. После смерти В.Н.Карпова, последовавшей в декабре 1867 г., М.И.Каринский выставил свою кандидатуру на занятие вакантной должности по кафедре логики и психологии Санкт-Петербургской духовной академии, представив на конкурс свою программу. Программа получила высокую оценку, но конкурс выиграл воспитанник академии и преподаватель Петербургской духовной семинарии А.Е.Светилин, назначенный бакалавром кафедры и ставший впоследствии профессором. Петербургский период в деятельности М.И.Каринского начинается с середины 1869 г. После избрания Советом Санкт-Петербургской Духовной академии он был утверждён 8 сентября 1869 г. в должности доцента кафедры метафизики. Отмечая заслуги М.И.Каринского, Правление Московской духовной семинарии 25 сентября 1869 г. постановило выразить ему "искреннюю признательность за отличную и примерную службу в должности наставника семинарии и члена Правления".

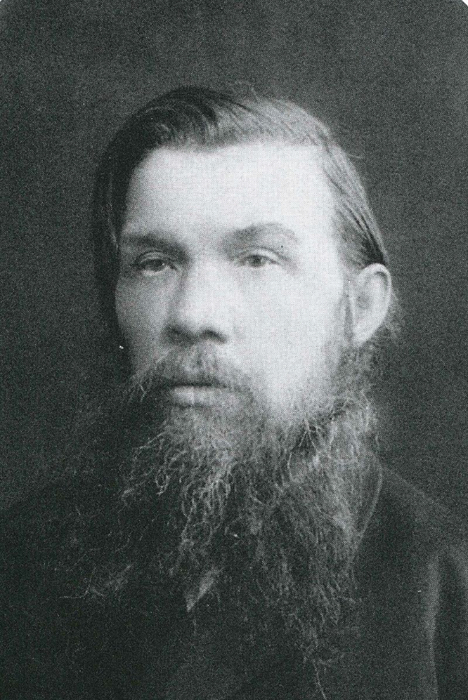

М.И.Каринский в 1870-е годы.

8 апреля 1871 г. с Высочайшего соизволения от 21 апреля 1871 г. М.И.Каринский командирован Святейшим Синодом за границу на один год "для ближайшего ознакомления с состоянием преподаваемой им науки". В 1871-1872 г.г. находился в Германии, где стажировался в университетах Гейдельберга, Йены и Гёттингена: слушал лекции знаменитых профессоров К.Фишера, Р.Г.Лотце, Э.Г.Целлера, К.Рейхлина фон Мельдегга и др., по результатам этой стажировки опубликовал свой «Критический обзор последнего периода германской философии» (1873). С 25 июня 1873 г. М.И.Каринский — экстраординарный профессор по кафедре метафизики. 24 сентября 1873 г. Советом Академии ему было поручено временное чтение лекций по истории философии, к которому он приступил с 25 октября 1873 г. С 6 июня 1874 г. решением Святейшего Синода М.И.Каринский согласно его прошению перемещён с кафедры метафизики на кафедру истории философии. В октябре 1874 г., после смерти П.Д.Юркевича, открылась вакансия профессора по кафедре философии Московского университета, и профессор церковной истории историко-филологического факультета А.М.Иванцов-Платонов предложил М.И.Каринского в качестве профессора. Однако назначение не состоялась, поскольку М.И.Каринский к тому времени защитил только магистерскую диссертацию. С 24 сентября 1877 г. избран на четыре года членом обыкновенных собраний Совета Академии от богословского отделения. Указами Правительствующего Сената (по департаменту Герольдии): от 18 декабря 1878 г. № 3437 утверждён в чине титулярного советника по степени магистра со старшинством с 28 января 1863 г.; от 25 марта 1879 г. № 564 произведён за выслугу лет в чин коллежского ассессора со старшинством с 286 января 1866 г.; от 1 ноября 1879 г. № 2907 произведён за выслугу лет в чин надворного советника со старшинством с 28 января 1870 г. 23 июня 1880 г. после публичной защиты диссертации ("рассуждений") «Классификация выводов» на историко-филологическом факультете Санкт-Петербургского университета был удостоен учёной степени доктора философии и утверждён в этой степени решением Совета университета от 23 июня 1880 г.

М.И.Каринский, Санкт-Петербург, 1890-е годы.

1 июля 1880 г. М.И.Каринский избран ординарным профессором Санкт-Петербургской Духовной академии и утверждён в этом звании указом Святейшего Синода от 28 августа 1880 г. № 3003. 24 сентября 1881 г. вновь избран членом обыкновенных собраний Совета Духовной академии от богословского отделения. Указами Правительствующего Сената (по департаменту Герольдии): от 3 августа 1880 г. № 2421 произведён в чин коллежского советника со старшинством с 28 января 1874 г.; от 8 апреля 1882 г. произведён за выслугу лет в чин статского советника со старшинством с 28 января 1878 г. Преподавал историю философии в Санкт-Петербургской Духовной Академии до 18 октября 1894 г. Читал лекции по истории философии, логике и психологии на Высших женских курсах (1882—1889 г.г.) и на Педагогических курсах (1891—1892 г.г.). Среди его работ этого периода были «Борьба против силлогизма в новой философии» (1880), Лекции по истории новой философии (1884), «Бесконечное Анаксимандра» (1890) и др. Действительный член Психологического общества при Московском университете, почётный член Философского общества при Петербургском университете (почётными членами Общества также были: В.Вундт, Н.Ф.Каптерев, A.A.Козлов, Л.М.Лопатин, Л.Н.Толстой, Ш.Ренувье, Г.Спенсер, К.Фишер, Э.Целлер)

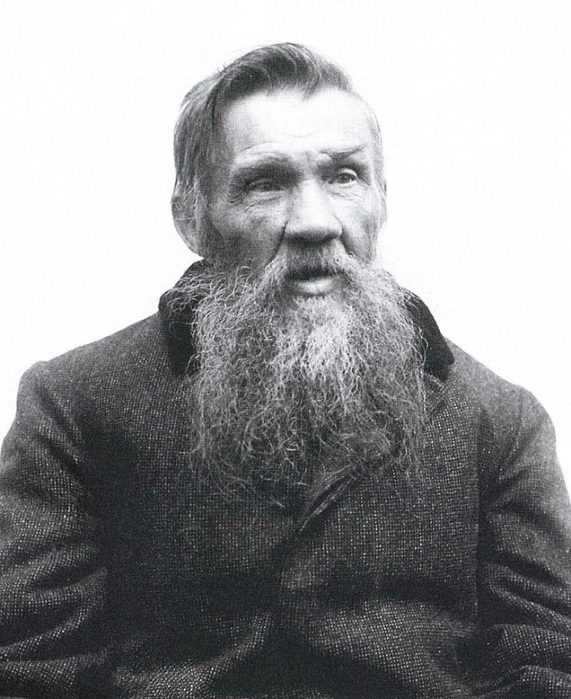

М.И.Каринский в 1910—е годы

Умер в деревне Большая Субботиха Вятского уезда Вятской губернии 3 июля 1917 года. Похоронен в Успенском Трифоновом монастыре. Награды: Орден Святой Анны III степени — 26 июля 1873;Орден Святого Станислава II степени — 21 июня 1878;Орден Святой Анны II степени — 19 августа 1882; Орден Святого Владимира IV степени — 17 апреля 1887. «... Ещё нужно назвать имя М.И.Каринского, воспитанника Московских семинарии и академии, и затем многолетнего профессора Санкт-Петербургской академии, — это был тончайший аналитик и критик философских систем, сочетавший эту критическую требовательность с непреклонностью веры...» (Георгий Флоровский, "Пути русского богословия").

М.В.Каринская (Зотикова), Петербург, 1910-е годы

Семья:

29 августа 1869 г. женился на Маргарите Викторовне Зотиковой (31 августа 1849—н.д.), дочери московского чиновника, сестре В.В.Зотикова и Е.В.Зотикова. Сыновья — Николай Михайлович Каринский (1873—1935), российский и советский филолог-славист, палеограф, диалектолог, член-корреспондент Академии Наук СССР (1921, до 1925 — Российской Академии Наук) и Владимир Михайлович Каринский (1874—1932), российский философ, профессор кафедры философии Харьковского университета. Дочь — Нина Михайловна Луппова (урождённая Каринская) (1878—1957), жена П.Н.Луппова (1867—1949), историка Вятского края, доктора исторических наук, доктора богословия; окончила Высшие (Бестужевские) женские курсы, до 1917 г. учитель начальной школы в Петербурге, после переезда в Вятку (1917 г.) читала лекции по педагогике. В.М.Каринский и Н.М.Каринская (Луппова) состояли членами Философского общества при Санкт-Петербургском университете. Адрес в Санкт-Петербурге: Невский проспект, 173. Сочинения: «Египетские иудеи» («Христианское чтение», 1870, июль, - Страницы 121-163; сентябрь, - Страницы 398-461); «Критический обзор последнего периода германской философии» («Христианское чтение», 1873); «К вопросу о позитивизме» («Православное обозрение», 1875); «Подложные стихи в сочинении иудейского философа Аристовула» («Журнал Министерства Hародного Просвещения», 1876); «Аполлоний Тианский» (там же, 1876); «Явление и действительность» («Православное обозрение», 1878); «Классификация выводов. Исследование М.Каринского» (Санкт-Петербург, 1880); «Тёмное свидетельство Ипполита о философе Анаксимене» («Христиансекое чтение», 1881); «Связь философских взглядов с физико-астрономическими в древнейший период греческой философии» (там же, 1883); «Учебники логики М.М.Троицкого» («Журнал Министерства Hародного Просвещения», 1889); «Бесконечное Анаксимандра» (там же, 1890); «Идеализм и реализм: Историко-критическое обозрение» Петра Линицкого» («Христианское чтение», 1892); «Об истинах самоочевидных» («Журнал Министерства Hародного Просвещения», 1893); «По поводу статьи господина профессора А.И.Введенского» («Вопросы философии и психологии», 1895); «По поводу полемики господина профессора Введенского против моей книги» («Журнал Министерства Hародного Просвещения», 1896); «Разбор мнения Милля о постулатах геометрического знания, подразумевающихся при геометрических дефинициях» (там же, 1897); «Ф.Козловский. Учебник логики» (там же, 1897); «Разногласие в школе нового эмпиризма по вопросу об истинах самоочевидных» (Петроград, 1914); «Отрывок из литографированного издания Каринского «Логика» («Вопросы философии», 1947). Переиздания: Каринский М.И. Классификация выводов. // Избранные труды русских логиков XIX века. Москва: Издательство Академии Наук СССР, 1956. — 404 страницы, страницы 3—177; Каринский М.И. Явление и действительность // Антология феноменологической философии в России / Под общей редакцией И.М.Чубарова. Москва, 1998. Страницы 18–52; Каринский М.И. Критический обзор последнего периода германской философии. Издание 2-е, исправленное. Серия: «Из наследия философской мысли: история философии». Москва: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2011. — 336 страниц; Каринский М.И. Об истинах самоочевидных. Издание 2-е. Серия: «Из наследия мировой философской мысли: логика». Москва: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2011. — 200 страниц.

Воззрения:

Во всех своих трудах Каринский выказал глубину анализа, необыкновенную добросовестность в передаче чужих мыслей, а в критике их — чрезвычайную правдивость. Эти же свойства Каринский проявлял и в своей плодотворной преподавательской деятельности. Из учеников его выделяется В.C.Серебреников. Большинство исторических работ Каринского имеет характер весьма ценных, по первоисточникам, монографий, касающихся самых запутанных вопросов, только «Обзор немецкой философии» представляет собою блестящий очерк развития основных идей немецкой философии, начиная с Канта и кончая Гартманом. Этот анализ классиков немецкой философии и их эпигонов содержит в себе и руководящие идеи самого Каринского. Вся немецкая философия стоит в зависимости от того направления, которое дал ей Кант; но Кантова система, как показывает Каринский, имеет коренные недостатки, поэтому и все попытки систематизации, выросшие на этой почве, несостоятельны. Нужно, следовательно, заново пересмотреть основные вопросы познания. Таким образом, история философии привела Каринского к рассмотрению вопросов, составляющих догматическую часть его философии.

Теория познания — это главная задача философии. В истинном познании мы имеем,

во-первых, способ выведения мысли из других, то есть формулы вывода;

во-вторых — так как всякое доказательство покоится на истинах самоочевидных — определение числа аксиом и указание права их на достоверность.

Эти две задачи Каринский разрешает в двух сочинениях: первую — в «Классификации выводов», вторую — в «Истинах самоочевидных».

Каринский был убеждён в том, что на почве критической философии невозможно построение новой гносеологической системы. Попытка решения этой задачи была предпринята в докторской диссертации «Классификация выводов», которую по уровню логико-философской интуиции можно поставить в один ряд с логическими сочинениями Аристотеля, Ф.Бэкона, Лейбница, Дж.С.Милля, Гегеля.

«Классификация выводов» — единственный русский вполне оригинальный и весьма значительный труд по логике. Каринский показывает несостоятельность обоих противоположных направлений в логике — силлогистического, формального (Аристотелевского) и индуктивного (Бэкона и Милля). Он утверждает, что нельзя основывать классификацию выводов на противоположности между индукцией и силлогизмом. Среди силлогистических выводов найдутся такие, которые окажутся ближе к индуктивным, чем к другим силлогистическим; самый принцип деления силлогистических фигур, как чисто внешний, разъединяет сродное и соединяет совершенно различное. Противоположная школа Бэкона и Милля указала на некоторые существенные недостатки силлогистики, но сама не выдерживает критики. Отрицание силлогизма Бэконом покоится на недоразумении, и его теория индукции отлично уживается с силлогизмом. Утверждение Милля, что всякий силлогизм есть petitio principii и что мы заключаем от частного к частному — неверно, ибо заключение получается лишь в том случае, если сделать добавочное предположение о сходстве частных случаев между собою. Оба направления, как силлогистическое, так и индуктивное, имеют и общие недостатки — а именно они оставляют без внимания целый ряд законных выводов, необъяснимых с их точки зрения. Итак, нужно найти новый принцип для классификации выводов. Выводом называется перенесение одного из основных элементов установленного уже в нашем знании суждения на соответственное место в другом суждении на основании некоторого отношения между остальными элементами обоих суждений. Логически перенесение элементов суждения из одного в другое может быть оправдано в случаях тождества этих элементов. Итак, тождество есть оправдание всякого вывода.

Эта мысль Каринского сближает его с математическим направлением логики (Гамильтона и др.). Так как основных элементов в суждении два, субъект и предикат, то из сличения их получаются две главных группы выводов: первая, основанная на сличении субъектов двух суждений, даёт выводы положительные; вторая, основанная на сличении предикатов двух суждений, даёт выводы отрицательные и гипотетические. Каринский даёт весьма подробное описание первой группы, причем останавливается на вполне законных выводах, обыкновенно не помещаемых в логиках, напр. заключении от частей агрегата к агрегату и т. д.

Весьма интересны указания, каким образом и так называемую неполную индукцию следует свести к общему логическому основанию вывода — тождеству. Вторая группа рассмотрена Каринским менее подробно. В общем следует сказать, что Каринский нашёл верный принцип и блистательно провёл его и если можно спорить с Каринским, то только относительно деталей, напр. того места, которое следует отвести умозаключению по аналогии, etc.

Вторая задача логики, имеющая несравненно большее философское значение, состоит в перечислении и оправдании самоочевидных истин. На природу их в философии выражены два диаметрально противоположных взгляда: рационалистический и эмпирический. Эта противоположность направлений резко выступает в лице Канта и Милля. Каринский в первом выпуске своего труда «Об истинах самоочевидных» рассматривает пока только рационалистическое решение вопроса, причем, отождествляя в известном смысле рационализм с кантианизмом, подробно рассматривает «Критику чистого разума». До настоящего времени не было в литературе столь всестороннего анализа «Критики чистого разума», смелого и глубокого, каким является книга Каринского. Он сначала критикует исходное положение «Критики чистого разума» и доказывает его догматичность: предполагая неопытное происхождение аксиом знания, Кант ссылается на всеобщность их и необходимость — но всеобщность и необходимость следует доказать, а не предполагать. Дальше Каринский останавливается на аксиомах математических и доказывает, что созерцания пространства и времени могут быть априорны, а суждения о законах созерцания (напр. математические аксиомы) могут, в то же время, происходить и из опыта. Математическое знание могло бы быть умозрительным, только если бы оно было аналитическим, а не синтетическим, как учит Кант; но в таком случае оно не могло бы быть всеобщим и необходимым, ибо можно представить себе пространство и с иными свойствами, чем те, которые за ним признают люди. Наконец, Каринский указывает и на противоречие между трансцендентальной эстетикой «Критики чистого разума» и её аналитикой: в первой математические аксиомы выводятся из созерцания, во второй они рассматриваются как результаты рассудочной деятельности, так что аналитика делает излишним учение о созерцании. В третьей части Каринский рассматривает учение о рассудке, то есть трансцендентальную аналитику. Канту неоднократно делали упрек в том, что он не выводит категорий рассудка, как намеревался, а берёт их готовыми. Каринский, указав на некоторые недостатки учения о категориях, показывает, что обязательность категорий для мысли не может быть выяснена мыслью и является вполне догматичным утверждением, почему и основоположения получают характер слепой необходимости, чуждой для самой мысли. Подробнее всего Каринский рассматривает категории отношения и из них — причинность. Чтобы признать объективную перемену, нужно подметить причинную её зависимость от предшествовавшего явления; но подметить её нельзя, не признав перемену объективною, и т. д. до бесконечности. Следовательно, нет возможности объективной перемены; Кант, тем не менее, полагает, что в наших восприятиях мы имеем дело с внешней действительностью. Наконец, в четвёртой части автор рассматривает учение о созидании мира чистым самосознанием. Каринский соглашается с Кантом в воззрениях на самосознание как на силу, без единства и тождества которой невозможно знание, и критикует лишь положение, что самосознание творит внешний мир из порождаемых сознанием же ощущений, руководствуясь при этом законами созерцания и категориями рассудка. Литература: Радлов Э.Л. Каринский, Михаил Иванович // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: в 86 томах (82 тома и 4 дополнительных) — Санкт-Петербург, 1890—1907; Радлов Э.Л. М.И.Каринский: Творец русской критической философии: [Некролог]. — Петроград, 1917. — 19 страниц; Кондаков Н.И. Выдающиеся произведения русской логической науки XIX века // Избранные труды русских логиков XIX века. — Москва: Издательство Академии Наук СССР, 1956. — Страницы 347—387; Попов А.В. Каринский Михаил Иванович (1840—1917). — Санкт-Петербург, 2012. — 78 страниц; Сердюкова Ю.А. Психологические взгляды М. И. Каринского // Методология и история психологии. — 2008. — № 2. — Страницы 79—90; Логико-гносеологическое направление в отечественной философии (первая половина XX века): М.И.Каринский, В.Н.Ивановский, Н.А.Васильев / под редакцией В.А.Бажанова. – Москва: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2012. – 423 страницы. — (Философия России первой половины XX века); Шевцов А.В. М.И.Каринский и русская гносеология. — Москва: Мир философии, 2017. — 303 страницы; Шевцов А.В. М.И.Каринский как историк философии //Вестник Ленинградского государственного университета имени А.С.Пушкина. — Выпуск № 4. Том 2. — 2012. — Страницы 44—49.

[469x699]

[469x699]

1841

Жюль Виоль (французское имя — Jules Louis Gabriel Violle)

французский физик, член Парижской академии наук (1897). Родился в городе Лангр, департамент Верхняя Марна, Франция. В 1870 году получил степень доктора наук. Окончил Нормальную школу в Париже, в 1870 г. получил степень доктора наук. С 1879 года — профессор Университета в Гренобле, с 1884-го — Нормальной школы, с 1892-го — Консерватории искусств и ремесел в Париже. Работы в области теплоты, молекулярной физики, оптики. В 1875 году на Монблане определил солнечную постоянную и температуру Солнца, механический эквивалент тепла. В 1881 году предложил фотометрическую единицу — платиновую единицу света, которая в 1884-м на Международной конференции была принята в качестве стандарта. В 1882 году построил калориметр, принцип которого был использован в термосе. Изучал гейзеры, образование града, проводил атмосферные исследования при помощи воздушных шаров. Председатель Французского фотографического общества с 1906 по 1908 годы. Один из основателей Института теоретической и прикладной оптики и Высшей оптической школы во Франции. По некоторым версиям Виоль стоит за псевдонимом Фулканелли, известного алхимика XX века. Умер Виоль в Фиксине 12 сентября 1923 года. Награды: Командор ордена Почётного легиона. Литература: Храмов Ю.А. Виоль Луи Жюль Габриэль (Violle Jules-Louis-Gabriel) // Физики: Биографический справочник / Под редакцией А.И.Ахиезера. — Издание 2-е, исправленное и дополненное — Москва : Наука, 1983. — Страница 65. — 400 страниц. — 200 000 экземпляров (в переплёте.); A l'ombre des chênes, l'alchimiste de la République.

1841

Ференц Лайош Акош Кошут (венгерское имя — Kossuth Ferenc Lajos Ákos)

венгерский политический деятель. Родился в Пеште. Сын ключевого деятеля революции 1848—1849 годов Лайоша Кошута, осенью 1894 года приехал в Венгрию и совершил по ней поездку. Везде он был встречен с большими почестями, всюду на банкетах и на митингах произносил речи, развивая в них идеи отца, то есть независимость Венгрии. На банкете в Дебрецене, после речи Кошута, толпа пропела оскорбительную для императора песнь. Либеральное министерство Векерле, хотя и заявляло, что оно заставит уважать законы всякого, какое бы ни носил он имя, но ничего не сделало для противодействия. Это было одной из главных причин отставки министерства, данной ему вопреки ясно выраженной воле палаты депутатов. Несмотря на отрицательное отношение к Австрийской империи, Кошут, во время своей поездки, принял венгерское подданство и принес присягу на верность императору.

Лайош Кошут с сыновьями. Ференц справа.

Был выбран в рейхстаг. С 1895 года был лидером «Партии независимости и 48-го года», отстаивающей старую программу Лайоша Кошута, то есть образование из Венгрии особого государства, связанного с Австрией лишь узами личной унии. В конце 1904 года был избран председателем комитета объединенной оппозиции. Выборы в рейхстаг в январе 1905 года дали оппозиции большинство и принудили правительство Тисы к отставке, запустив венгерский кризис 1905—1906 годов. Король Франц-Иосиф I в числе прочих политических деятелей приглашал к себе и Кошута, но соглашения не состоялось, и Кошут не получил предложения составить кабинет. В правительстве Шандора Векерле занимал пост министра торговли с 8 апреля 1906 по 17 января 1910 года. Рост социал-демократической партии создал оппозицию, стоящую влево от Кошута, и отношения с ней у него вскоре обострились. Кошут высказался не только против социализма, но и против немедленного введения всеобщего избирательного права. В 1909 году его Партия независимости раскололась на крылья под началом Кошута и Дьюлы Юста. В 1913 году, когда их воссоединил Михай Каройи, Кошут уже практически не оказывал существенного влияния на политику. Умер в Будапеште 25 мая 1914 года. Источники: Водовозов В.В.Кошут // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: в 86 томах (82 тома и 4 дополнительных) — Санкт-Петербург, 1890—1907.

1841

Яков Дмитриевич Малама

генерал от кавалерии (1906), начальник Кубанской области и наказный атаман Кубанского казачьего войска (1892—1904), командующий войсками Кавказского военного округа (1904—1905), помощник по военной части наместника Его Императорского Величества на Кавказе (1905—1906). (№ 46 по Родословной Росписи). Происходил из дворян Полтавской губернии. Образование получил в Петровском Полтавском кадетском корпусе, из которого выпущен 25 июня 1861 года корнетом, и Константиновском военном училище, после чего служил в Лубенском гусарском полку. 16 ноября 1863 года произведён в поручики. В 1868 году Малама, пройдя курс наук в Николаевской академии Генерального штаба и сдав экзамены по 2-му разряду 13 ноября 1868 г., в тот же день зачислен в штаб Кавказского военного округа. 20 февраля того же года получил чин штабс-ротмистра, в следующем году, 29 мая, переведён поручиком в Генеральный штаб и назначен офицером для особых поручений в штаб Туркестанского генерал-губернатора. 10/22 ноября 1869 г. командирован в Красноводский отряд отрядным адъютантом. В Туркестане он неоднократно принимал участие в походах против Шахрисябзских беков и Кокандского ханства, за отличия был произведён в штабс-капитаны (28 апреля 1870 года) и капитаны (7 августа 1871 года). В 1871 г. в качестве делегата Кавказа командирован в Вену для разбора турецким судом дела об ограблении русской почты. 25 марта 1872 г. назначен для поручений при штабе Кавказского военного округа. 13 марта 1870 г. награждён за отличие орденом Святого Станислава III степени, а за труды, понесённые во время действий и занятий наших войск на юго-восточном берегу Каспийского моря — орденом Святого Владимира IV степени (21 сентября 1872 г.). 28 января 1873 года Малама назначен в Высочайше разрешённую командировку с переименованием в коллежские асессоры и с сохранением прав и преимуществ, присвоенных лицам, состоящим на службе в военных чинах. 1 марта 1874 г. — за отличие надворный советник; 17 декабря 1874 г. возвратился из командировки и переименован в подполковники Генерального штаба. 22 марта 1875 г. командирован в Санкт-Петербург для представления Государю Императору работ, произведённых в Турции; 11 апреля 1876 г. награждён орденом Святого Станислава II степени. 12 декабря 1876 г. — и.д. начальника штаба Кавказской сводной казачьей дивизии. С открытием в 1877 году военных действий против Турции, Малама вошёл в штаб главнокомандующего Дунайской армией и принимал непосредственное участие в разработке и проведении планов войны. За отличие 8 апреля 1877 г. был произведён в полковники (со старшинством от 27 марта 1877 года) с назначением 7/19 июля 1877 г. приказом по действовавшему корпусу на Кавказско-турецкой границе командиром авангарда и затем — начальником штаба 2-й колонны отряда генерал-лейтенанта Девеля, штурмовавшего Карс. 17/29 августа 1877 г. приказом по главным силам действующего корпуса назначен начальником штаба отряда генерал-лейтенанта Лазарева на Мавряк Чае. «Особенно памятно участие Маламы в бое между Базарджикскими и Шатыр-Оглинскими высотами, где Малама проявил выдающуюся храбрость и боевую отвагу.» «Во время боя 2-го октября ему поручено было с четырьмя сотнями казаков и эскадроном драгун овладеть позицией на возвышенности, лежащей между Базарджикскими и Шатироглинскими высотами. После упорного боя, полковник Малама исполнил это поручение блестящим образом, и занял позицию на столько важную, что с занятием её сражение приняло решительный оборот в нашу пользу; позицию эту он удержал до прихода на смену его пехоты.» Кроме того, в том же году за отличия в делах против турок он был удостоен орденов Святой Анны II степени с мечами и СвятогоВладимира III степени с мечами и 1 декабря пожалован золотой саблей с надписью «За храбрость». 19 января 1878 г. — начальник штаба Эриванского отряда. 3 февраля 1878 года полковник Малама был удостоен ордена Святого Георгия IV степени «В воздаяние за отличие в бою с Турками на позиции между Базарджикскими и Шатыр-Оглинскими высотами, 14-го Октября 1877 года.» 4 июля 1878 г. по Высочайшему повелению назначен председателем во 2-ю специальную Мало-азиатскую Комиссию для разграничения, на основании Берлинского трактата, Российских владений с турецкими. 23 ноября 1878 г. пожалован персидский орден Льва и Солнца II степени. По окончании военных действий Малама продолжил службу на должностях Генерального штаба, в 1879—1880 годах был начальником штаба Красноводского отряда и принимал участие в неудачном походе генерала Ломакина в Ахал-Текинский оазис. При назначении Скобелева начальником в Закаспии Малама поначалу возглавил передовой отряд в Бами; 10 июня 1880 года назначен в распоряжение временно командовавшего войсками Закаспийского военного отдела генерал-адъютанта Скобелева. 9 сентября 1880 г. назначен штаб-офицером для поручений при Его Императорском Высочестве Главнокомандующем Кавказской армией.

Депутация ККВ на коронационных торжествах 1896 г. В центре - генерал Я.Д.Малама

4 марта 1881 года он был назначен командиром 6-го драгунского Нижегородского Его Величества короля Виртембергского полка. 26 марта 1881 г. назначен во главе депутации от полка для присутствия при погребальной церемонии в Бозе почившего Государя Императора Александра Николаевича. 13 мая 1883 г. командирован в Москву во главе делегации Кубанского казачьего войска для присутствия при Священном Короновании Их Императорских Величеств. 6 августа 1884 г. пожалована медаль в память Священного Коронования Императора Александра III. С 2 августа по 13 октября 1885 года командовал 1-й бригадой Кавказской кавалерийской дивизии, причем с 17/29 июля параллельно занимал должность начальника войскового штаба Кубанского казачьего войска. 18 мая 1887 года Малама был произведён за отличие в генерал-майоры и 1/13 июня 1888 года назначен старшим помощником начальника Кубанской области и наказного атамана Кубанского казачьего войска с зачислением по Генеральному штабу. С 19 февраля 1890 года Малама был начальником штаба Киевского военного округа, однако 2 апреля 1892 года вернулся на Северный Кавказ, где был назначен начальником Кубанской области и наказным атаманом Кубанского казачьего войска, в каковых должностях находился свыше двенадцати лет. В это время край переживал период экономического и общественного подъема. За атаманом закрепляется репутация достаточно либерального человека: он оказывает поддержку созданному в 1897 году «Обществу любителей истории Кубанской области» (ОЛИКО), поощряет благотворительность, при нем местная газета «Кубанские областные ведомости» публикует массу исторических, географических, этнографических материалов, правдиво отражающих жизнь казачества. Яков Дмитриевич состоял членом более двадцати различных комитетов и обществ области; будучи председателем Кубанского областного статистического комитета, он принял активное участие в подготовке и проведении первой всеобщей переписи населения. При Я.Д.Маламе было торжественно отпраздновано в 1896 г. 200-летие Кубанского казачьего войска (дата определялась «по старшинству» Хоперского полка). За это время Малама получил чин генерал-лейтенанта (26 мая 1896 года) и ордена Святого Станислава I степени и сербский орден Таковского креста I степени (в 1890 году), Святой Анны I степени (1894), Святого Владимира II степени (1899) и Белого орла (1904). Кроме этих наград, Маламе были пожалованы медали: в память царствования Императора Александра III (1896), в память священного Короновании Их Императорских Величеств (1896), медаль в память всех походов и экспедиций в Средней Азии с 1853 по 1895 гг. (1896), медаль для бывших воспитанников военно-учебных заведений, находившихся в них на воспитании в день кончины Императора Николая I (1896), медаль за труды по первой всеобщей переписи населения (1897). С 8 ноября 1904 года Малама исполнял обязанности помощника Главноначальствующего гражданской частью на Кавказе и командующего войсками Кавказского военного округа, а с 6 апреля 1905 года состоял помощником по военной части наместника Его Императорского Величества на Кавказского. 12 января 1907 года он был произведён в генералы от кавалерии и назначен членом Военного совета. Участвовал в подавлении революционного мятежа. За свою многолетнюю плодотворную деятельность на благо Кубанского края Я.Д.Малама Высочайшим соизволением был утверждён в звании почётного гражданина города Екатеринодара, преподнесённым ему Городской думой в 1905 г. Помимо сего, пользуясь искренней любовью всего населения области и особенно казаков, генерал Я. Д. Малама был избран почетным стариком Старокорсуновской и Пластуновской станиц Екатеринодарского отдела, Петропавловской и Баталпашинской станиц Лабинского отдела, Крымской и Славянской станиц Темрюкского отдела ККВ, а также Почетным мировым судьёй Екатеринодарского и Майкопского округов. 19 декабря 1909 г. награждён орденом Святого Александра Невского. Кроме сего, пожалованы также медали за Турецкую войну 1877-78 гг. и в память Ахал-Текинской экспедиции, а также знак отличия на Георгиевской ленте за 40 лет беспорочной службы. Скончался Малама 6 января 1913 года.

Памяти Я.Д.Малама

6 января в Петербурге скончался член Военного совета, бывший Начальник Кубанской области Наказный Атаман Кубанского Казачьего войска генерал от кавалерии Яков Дмитриевич Малама. Покойный генерал большую часть своей служебной деятельности провёл в Кубанской области, занимая в ней крупные административные посты: начальника штаба Кубанского войска Старшего помощника и затем Начальника Кубанской области, в каковой области должности Я.Д.Малама состоял 10 лет. За время своего продолжительного управления областью почивший генерал оставил в ней по себе глубокий след, способствуя всеми зависевшими от него мерами к широкому развитию культурного и экономического развития Кубанского края и его населения, как казачьего, так и иногороднего. Постройка и открытие школ, сельское хозяйство, насаждение развитие торговли и путей сообщения — всё находило в лице интеллигентного широко одаренного природой и светлым умом администратора своё высокое покровительство и содействие. Генерал Я.Д.Малама первый путём нравственного воздействия, в виде издания ряда гуманных циркуляров и личных собеседований, ликвидировал разбойничью и грабительскую сторону жизни кубанских горцев, в последнее время представляющих собой мирное, трудолюбивое население. Инициативе покойного же генерала принадлежит и много симпатичных актов относительно упорядочения жизни иногороднего населения области, всегда находившего в лице его Высокопревосходительства в своих человеческих и законных требованиях могучую и сердечную помощь. В газетной статье нет возможности перечислить все заслуги незабвенного покойника перед войском и областью, но насколько они велики, говорят за себя факты: в области нет города или станицы, где бы какое-нибудь событие общественной жизни не было связано с именем генерала Маламы. Насколько внимательно почивший генерал относится к частной инициативе, я позволю себе привести маленький пример, который лучше всего может вообще характеризовать личность Якова Дмитриевича. При одном из объездов области в ст. Н. генералу доложили, что казак N на 16 десятинах общественной земли, из-за которых у него с обществом впоследствии возник спор, развёл большой фруктово-виноградный сад, который теперь не желает уступить обществу безвозмездно, при чём N рисовался как захватчик общественной земли и вредный человек. Генерал заинтересовался личностью казака и попросил показать ему сначала сад, а затем казака и садовладельца. В тот же день N был вызван и сильно взволнованным и напуганным явился на станичный сбор к находившемуся там своему Наказному Атаману. Но то, что произошло, никто не ожидал. Когда к его Вы-ву подошёл N, генерал, сняв папаху, низко поклонился казаку и от лица войска поблагодарил за труды по устройству хорошего сада. Затем, обласкав казака, генерал некоторое время расспрашивал о хозяйстве и, в конце концов, пообещал своё содействие в улажении между ним и обществом возникшего спора. Подобная черта в характере почившего генерала привлекала к нему всё население области, верившее Я.Д., что всё хорошее в нем всегда встретит поддержку и помощь. Благодаря гуманности и отсутствию черствого формализма, особенно плодотворное развитие деятельности городских самоуправлений принадлежит также ко времени управления областью генерала Маламы, никогда не ставившего ненужных преград развитию общественной инициативы и деятельности городских управлений, в памяти которых имя покойного начальника области не умрёт никогда. Помимо природного чутья и такта, генерал обладал прекрасным благородным чувством уважать мнения всех соприкасавшихся с ним людей и благодаря вероятно этому обстоятельству всегда окружал себя прекрасными, деятельными работниками. Какой любовью и уважением пользовался генерал Я.Д.Малама на Кубани, показали проводы его Пр-ва в Тифлис — всё население области выразило тогда чувства сожаления, проводив любимого начальника области знаками вещественного внимания и сердечных изъявлений. Генерал Я.Д.Малама, будучи в Тифлисе и в Петербурге, никогда не порывал связи с Кубанской областью и всегда всем, чем мог, оказывал помощь и сочувствие. Со смертью Я.Д.Маламы справедливо будет сказать, что ушёл от жизни видный государственный деятель России. Честный и высоко развитый, с достоинством носивший высокую власть, доверенную ему Государем, которой он пользовался только для блага всей родины и того населения, которому служил. Такие имена не забываются не только в одной области, но и во всём отечестве. Дай Бог, чтобы в некролог каждого деятеля с чистой совестью можно было написать такие строки. Мир праху твоему, безупречный государственный деятель и хороший, в лучшем смысле этого слова, человек. От Кубанского войска на гроб почившего особой депутацией из чинов Конвоя Его Величества по поручению Наказного Атамана генерал-лейтенанта М.П.Бабыча возложен был серебряный венок. Похороны генерала состоялись 12 января в его имении [в фамильном склепе имения «Незабудкино»], в Екатеринославской губернии.

Д.Подчищаев

Траур

Вчера в церкви Благовещения Лейб-Гвардии Конного полка состоялось отпевание скончавшегося генерала-от-кавалерии Я.Д.Малама. Для отдания воинских почестей построился л.-гв. Атаманский полк с хором трубачей и штандартом, при артиллерии. По окончании отпевания гроб вынесли из церкви, музыка играла «Коль славен». Процессия направилась на Николаевский вокзал. В тот же день с поездом тело отправлено в Екатеринославскую губернию, где и будет предано земле в имении «Незабудкино». Среди присутствовавших на отпевании: товарищ министра торговли т. с. Коновалов, начальник Генерального штаба Жилинский, Сандецкий, Салтанов, Ставровский Владимир Дмитриевич, Янушковский, Гершельман, сенатор Петр Назарьевич Гуссаковский, Фрезе, Яцкевич и др. На гроб Я.Д.Малама возложено много венков. Награды: Орден Святого Станислава III степени (1870), Орден Святого Владимира IV степени (1872), Орден Святого Станислава II степени (1876), Орден Святой Анны II степени с мечами (1877), Золотое оружие «За храбрость» (1877), Орден Святого Владимира III степени с мечами (1877), Орден Святого Георгия IV степени (1878), Орден Святого Станислава I степени (1890), Орден Таковского креста I степени (1890), Орден Святой Анны I степени (1894), Орден Святого Владимира II степени (1899), Орден Белого орла (1904), Орден Святого Александра Невского (1909). В память о генерале Маламе центральный проспект города Анапы в Кубанском крае был назван в честь его имени, а именно — Маламинским проспектом. В честь генерала названо село Маламино (Успенский район Краснодарского края). Источники: Малама В.В. Родъ Малама. Екатеринославъ, 1912; Волков С.В. Генералитет Российской империи. Энциклопедический словарь генералов и адмиралов от Петра I до Николая II. Том II. Л—Я. Москва, 2009; Глиноецкий Н.П. Исторический очерк Николаевской академии Генерального штаба. Санкт-Петербург, 1882; Исмаилов Э.Э. Золотое оружие с надписью «За храбрость». Списки кавалеров 1788—1913. Москва, 2007; Список генералам по старшинству. Составлен по 1 июля 1906 года. Санкт-Петербург, 1906; Терентьев М.А. История завоевания Средней Азии. Том 3. Санкт-Петербург, 1903; Шабанов В.М. Военный орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия. Москва, 2004.

1842

Жан Батист Эжен де Жорген (французское имя — Jean Baptiste Eugène de Jaurgain)

французский журналист и эрудит, автор работ по истории Французской Наварры и Страны Басков. Родился в коммуне Оссас, департамент Атлантические Пиренеи, Франция. Сын Жана Пьера Шарля де Жоргена и Мари Дениз д'Эчебер. Происходил из старинной сулетинской дворянской семьи, известной с конца XIV века; по женской линии возводил своё происхождение к графу Шарлю де Люксу, последнему представителю знатного рода, связанного родством с древними династиями Васконии, Наварры и Беарна. Участвовал во франко-прусской войне волонтером в полку алжирских стрелков, сражался в битве при Вейсенбурге. Как журналист печатался под псевдонимом в сатирической роялистской газете «Le Triboulet», в рубрике «Генеалогия и Геральдика». Был редактором в Gazette de France и её корреспондентом в Памплоне во время Второй карлистской войны. В 1886—1887 заведовал изданием исторического журнала Revue de Béarn, Navarre et Lannes, в 1904—1905 был одним из директоров «Revue du Béarn et du Pays Basque». Сотрудничал со многими региональными изданиями, в том числе с «Revue Internationale d'Etudes Basques». В июне 1907 был избран членом-корреспондентом Королевской академии истории в Мадриде. Был одним из основателей ассоциации «Eskualzaleen Biltzarra», занимавшейся популяризацией баскского языка, и в 1907—1908 занимал должность её президента. Не имея своих детей, перед смертью, 17 марта 1920, усыновил Рено д'Элисагарая (8 мая 1871—6 марта 1950), принявшего его фамилию, адвоката, мэра Пойяка, депутата Национальной Ассамблеи от Жиронды (13 ноября 1908—31 мая 1914). В качестве эрудита специализировался на генеалогической истории регионов, ранее входивших в состав Гасконского герцогства — Французской Наварры, французской Страны Басков, области Суль, Беарна, и сопредельных районов испанских Наварры и Страны Басков. Его основная работа на эту тему, «Васкония» (1898—1902), посвященная раннесредневековой генеалогической истории региона, и до сих пор остающаяся весьма популярной, была неоднозначно воспринята специалистами. Рене Пупарден в рецензии на первый том, опубликованной в Annales du Midi, отметил многие слабые места, в первую очередь, отсутствие источниковедческого обзора, и в целом, весьма некритичное отношение автора к источникам, многие из которых являются поздними и сомнительными компиляциями, сравнимыми по степени достоверности с явно подложной хартией Алаона. Пупарден находит попытку Жоргена возвести происхождение всех могущественных династий Пиренейского юга к одному корню — некоему, сконструированному им «Гасконскому дому», очень смелой, и добавляет, что предшественники автора — лангедокские, провансальские или итальянские эрудиты (Уайенар, де Марка, Нострдам) не осмеливались заходить так далеко. Современные исследователи также считают ряд генеалогических построений Жоргена явно фантастическими. Умер в городе Сибур , департамент Атлантические Пиренеи, Франция, 18 марта 1920 года. Публикации: Chants populaires du pays basque // Le Courrier de Bayonne, juillet 1870; Histoire et généalogie de la maison d'Ezpeleta. — Talence, 1877 gallica.bnf.fr; Nobiliaire de Béarn. — P.: Charles Blot, 1879; Notice sur la maison de Talleyrand-Périgord. — P.: Gaston Née, 1881 gallica.bnf.fr; Arnaud d'Oihenart et sa famille. — P.: H. Champion, 1885; Les Capitaines-Chátelains de Mauléon, gouverneurs de la vicomté de Soule // Revue de Béarn, Navarre et Lannes, T. II. — P., 1884 gallica.bnf.fr, T. III. — P., 1885 gallica.bnf.fr; Notice héraldique sur les Maisons de Galard et de Béarn. — P.: C. Motteroz, 1886; «Profils basques»: Menaud et Gratien d'Aguerre, Jean et Claude d'Aguerre // Revue de Béarn, Navarre et Lannes, T. IV. — P., 1886 gallica.bnf.fr, T. V. — P., 1887 gallica.bnf.fr; Armorial de Béarn, 1696-1701: extrait du recueil officiel dressé par ordre de Louis XIV. T. I—II. — P.: H. Champion, 1889, 1893 gallica.bnf.fr; Notice biographique sur le Chevalier de Bela. — Bayonne: Lamaignére, 1895; Châteaux basques : Urtubie. — Bayonne: Lamaignére, 1896; Étude historique et critique sur les origines du royaume de Navarre, du duché de Gascogne et de la Vicomté de Béarn. — Pau: Ribaut, 1897; La Vasconie : étude historique et critique sur les origines du royaume de Navarre, du duché de Gascogne, des comtés de Comminges, d'Aragon, de Foix, de Bigorre, d'Alava & de Biscaye, de la vicomté de Béarn et des grands fiefs du duché de Gascogne. T. I—II. — Pau: PyréMonde , 1898, 1902. archive.org univ. bordeaux Rééditions: San Sebastián: Auñamendi, 1978; Marseille: Laffite Reprints, 1979; Quelques légendes poétiques du pays de Soule. — Ligugé (Viena), 1899. Réédition Nîmes: C. Lacour, 1992. — ISBN 2-86971-699-0; Cartulaire du Prieuré de Saint-Mont, ordre de Cluny // Archives historiques de la Gascogne, 15 anneé, 1904; «Profils basques»: Gratian de Garro / Jean d'Amezqueta / Un gentilhomme basque prisonnier chez les Turcs au 17e siécle // Revue de Bayonne et du Pays Basque, 1904; Corisande d'Andoins Comtesse de Guiche et dame de Gramont // Revue Internationale d'Etudes Basque. — Bayonne, 1907; Archives d'Oihenart: documents sur les Gramont d'Asté. — Tarbes: Cohuré, 1907; Épisodes de la guerre civil de Navarre, d'après un Compte de Pedro-Periz de Jassu, bailli de Saint-Jean et receveur des derniers royaux de Basse Navarre, 1451—1455 // Revue Internationale d'Etudes Basques. — Bayonne, 1908; Journal de Pierris de Casalivetery, notaire royal de Mauléon de Soule // Archives historiques de la Gascogne, 18 anneé. — P., 1908; A propos de Los Refranes Vascos de Sauguis // Revue Internationale d'Etudes Basque. — Bayonne, 1909; Les Beaumont-Navarre, notes historiques et généalogiques // Revue Internationale d'Etudes Basque. — Bayonne, 1909; Sur 1'époque du mariage de Béatrix ler, comtesse de Bigorre, avec Centulle de Béarn // Bulletin de la Société académique, 1909; Troisvilles, d'Artagnan et les Trois Mousquetaires. Études biographiques et héraldiques. — P.: H. Champion, 1910 archive.org; La Maison de Caumont-La-Force, généalogie de ses diverses branches du XVe siècle à nos jours, rectifiée et suivie de ses preuves. — P.: H. Champion, 1912 univ. Bordeaux; L'Évêché de Bayonne et les légendes de saint Léon : étude critique. — Saint-Jean-de-Luz: Mlle Béguet, 1917 univ. Bordeaux; Deux comtes de Comminges béarnais au XVº síècle. Jean de Lescun, bâtard d'Armagnac et Odet d'Aydie, seigneur de Lescun // Bulletin de la Société archéologique du Gers, 15—19 anneés. Auch: 1914—1918: — P.: H. Champion, 1919; Les Baillis du Pays de Labourd // Bulletin de la Société des sciences et arts de Bayonne, 1919; La Maison de Gramont 1040—1968 (avec R. Ritter). — Lourdes: Les amis du Musée Pyrénéen, 1968. Литература: d'Elissagaray de Jaurgain, Renaud. Un Aperçu sur un historien du Pays Basque, historiographe d'Oihenart, Jean de Jaurgain // Oihenarten laugarren mendeurrena. Cuarto centenario de Oihenart. Euskaltzaindia, 1994, pp. 509–524; Poupardin, René. Jean de Jaurgain. — La Vasconie [compte rendu] // Annales du Midi : revue archéologique, historique et philologique de la France méridionale. Année 1899. Volume 11. № 44, pp. 501–508; Poupardin, René. Jean de Jaurgain. L'évêché de Bayonne et les légendes de saint Léon. Etude critique [compte rendu] // Bibliothèque de l'école des chartes. Année 1918. Volume 79. № 1 pp. 192–195; Meynier, Albert. Jean de Jaurgain. Troisvilles, d'Artagnan et les trois mousquetaires. Études biographiques et héraldiques. Nouvelle edition [compte rendu] // Annales du Midi: revue archéologique, historique et philologique de la France méridionale. Année 1911. Volume 23. № 91, pp. 359–361.

1843

Одоардо Беккари (итальянское имя — Odoardo Beccari)

итальянский ботаник и путешественник. Одоардо Беккари учился в гимназии в Лукке, потом в университете в Пизе. В 1855 году предпринял вместе с маркизом Джакомо Дориа путешествие на остров Борнео, в северной части которого он прожил до января 1868 года у саравакского раджи, сэра Джеймса Брука. Вернувшись в Италию с богатой добычей ботанических и зоологических предметов, он основал Nuovo giornale botanico italiano, в первых выпусках которого (1869—1871) напечатаны его ботанические исследования острова Борнео. В 1870 году он соединился с Орацио Антинори и профессором Исселем для экспедиции в Красное море, в которой они посетили Акабский залив, архипелаг Дахлак, а также страну богосов и Барку на севере Абиссинии. Прожив с год на родине, он 27 ноября 1871 года пустился вместе с Д'Альберти в новое путешествие в Новую Гвинею. Выехав из Амбона, они пристали 9 апреля 1872 года к юго-западному берегу Новой Гвинеи и после нескольких экспедиций внутрь страны вернулись в Амбон 6 декабря. Д’Альберти уехал в Сидней, а Беккари отправился к островам Ару и Кей и 6 октября 1873 года переехал в Макасар, чтобы продолжать свои изыскания на Сулавеси. 22 января 1875 года он предпринял второе путешествие в Новую Гвинею из Амбона, посетил Арфакские горы и вернулся в июле в Тернате. После третьей поездки на Новую Гвинею (ноябрь 1875 — июнь 1876) он возвратился в Италию. Его исследования и отчёты об экспедиции в Новую Гвинею напечатаны в Bulletino della societa geografica italiana (1873—1874). В честь Беккари названы роды растений: Beccariodendron Warb. семейства Анноновые; Beccariophoenix Jum. & H.Perrier семейства Пальмовые; Beccarianthus Cogn. семейства Меластомовые. Печатные труды: Palme del Madagascar descritte ed illustrate. 1912—1914; Contributo alla conoscenza della palma a olio (Elaeis guineensis). 1914; Malesia; raccolta di osservazioni botaniche intorno alle piante dell’arcipelago Indo-Malese e Papuano pubblicata da Odoardo Beccari, destinata principalmente a descrivere ed illustrare le piante da esso raccolte in quelle regioni durante i viaggi eseguiti dall’anno 1865 all’anno 1878. 1916. (итал.) Il genere Cocos Linn. e le palme affini. 1916; A monographic study of the genus Pritchardia. 1921 (англ.) (совместно с Джозефом Фрэнсисом Чарлзом Роком); Nuova Guinea: Celebes e Molucche: diarii di viaggio. 1924; Nelle foreste di Borneo: viaggi e ricerche di un naturalista. 1982; Wanderings in the great forests of Borneo. 1989. Литература: Кора, Spedizione italiana alla Nuova Guinea (Турин, 1872); Иссель, Viaggio nel mar Rosso e tra i Bogos, (Милан, 1872); Viaggio dei Signori Antinori, Beccari ed Issel (Турин, 1874); Oscar Nalesini, L’Asia Sud-orientale nella cultura italiana. Bibliografia analitica ragionata, 1475—2005. Roma, Istituto Italiano per l’Africa e l’Oriente, 2009, с. 17-18 (Биография), 64-65 (путешествие), 385—390 (Ботаника) ISBN 978-88-6323-284-4. Источники: Беккари Одардо // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: в 86 томах (82 тома и 4 дополнительных) — Санкт-Петербург, 1890—1907.

1845

Вильгельм Гессенский и Прирейнский (немецкое имя —Wilhelm von Hessen und bei Rhein; полное имя — Вильгельм Людвиг Фридрих Георг Эмиль Филипп Густав Фердинанд, Wilhelm Ludwig Friedrich Georg Emil Philipp Gustav Ferdinand von Hessen und bei Rhein)

принц Гессенский и Прирейнский, прусский генерал от инфантерии. Родился в Бессунгене. Младший (третий) сын принца Карла Гессенского и Прирейнского (1809—1877) и принцессы Елизаветы Прусской (1815—1885), дочери Вильгельма Прусского и Марии Анны Амалии Гессен-Гомбургской. Его старшими братьями были великий герцог Гессенский Людвиг IV и прусский генерал от кавалерии Генрих, а младшая сестра Анна стала герцогиней Мекленбург-Шверинской. Будучи членом Гессенского дома, принц Вильгельм с 1872 по 1900 год являлся членом первой палаты ландтага Великого герцогства Гессенского. Как и его старшие братья, принц Вильгельм после окончания обучения начал военную службу, которую закончил в степени генерала от инфантерии. Вильгельм интересовался искусством. Он любил музыку и, как великий герцог Эрнст Людвиг (1868—1937), часто посещал Байройт и оперный театр Рихарда Вагнера. Принц также был другом Козимы, супруги Вагнера. Мария Фридерика Прусская, сестра Елизаветы (матери Вильгельма), была матерью короля Баварии Людвига II, с которым принц Вильгельм поддерживал дружеские отношения и вероятно, принадлежал к числу тех немногих людей, в которых Людвиг II не разочаровался. После морганатического брака принц Вильгельм Гессенский и Прирейнский вынужден был закончиться свою военную карьеру в чине генерала от инфантерии. После женитьбы проживал во дворце Розенхёэ. 54-летний Вильгельм скончался 24 мая 1900 года во дворце Розенхёэ в Дармштадте. Семья: 24 февраля 1884 года во Франции принц Вильгельм Гессенский женился морганатическим браком на Жозефине Бендер (11 августа 1857 — 24 февраля 1942), получившей титул графини фон Лихтенберг. У них был один сын: Готфрид фон Лихтенберг (19 ноября 1877, Дармштадт — 6 сентября 1914, Этерне, Марна), погиб во время Первой мировой войны. Источники: Manfred Knodt: Die Regenten von Hessen-Darmstadt. 1. Auflage. Schlapp, Darmstadt 1976. ISBN 3-87704-004-7; Jochen Lengemann: MdL Hessen 1808—1996, 1996. ISBN 3-7708-1071-6; Maria Seitz: Hätt` ich Flügel, um mich zu Dir schwingen zu können… Dokument einer lebenslangen Freundschaft: Briefwechsel zwischen König Ludwig II von Bayern… der Kronprinzenzeit bis zur ersten Bauplanung. Verlag: Toeche-Mittler; Auflage: 1., 2011. ISBN 978-3-87820-134-2; Felix Sommer: Psychiatrie und Macht: Leben und Krankheit König Ludwig II. von Bayern im Spiegel prominenter Zeitzeugen, Verlag: Lang, Peter Gmbh 2009, ISBN 978-3-631-59242-7; S. 146; Jean des Cars, Ludwik II Bawarski, Warszawa 1997, ISBN 83-06-02618-7.

[570x700]

[570x700]

1847

Николай Данилович Юргенс

русский морской офицер, гидрограф и полярный исследователь. В 1868 году окончил штурманское училище, после чего принимал участие в трёхлетнем кругосветном плавании на клипере «Всадник». В 1870 году получил звание прапорщика. С 1871 года Николай служил в Компасной обсерватории в Кронштадте, в 1874 году поступил в Морскую академию. После окончания Юргенс снова служил в обсерватории, был на стажировке в США. В 1877 году Николай Юргенс служил старшим штурманский офицером на лодке «Ёрш», в 1878 году на крейсере «Азия», в 1879 году на броненосном фрегате «Генерал-Адмирал». С 1882 по 1883 годы проходил первый в истории официальный Международный полярный год. В рамках его программы Россия обязалась обустроить на своей территории две полярные станции: в устье реки Лены и на Новой Земле. 30 сентября 1880 года начальником Ленской экспедиции Полярная комиссия Русского географического общества избрала Николая Юргенса, поручика корпуса флотских штурманов. Кроме Юргенса в состав экспедиции входили астроном-магнитолог Адольф Георгиевич Эйгнер, доктор медицины Александр Александрович Бунге и пятеро моряков и солдат. В Якутске к ним был прикомандирован ещё один член, наблюдатель и переводчик с якутского казак А. Большёв. Подготовку учёные проходили в Пулковской астрономической, Павловской магнитно-метеорологической и в Главной физической обсерваториях, где одновременно проходила поверка метеорологических приборов для наблюдений на станции. 16 декабря 1881 года участники экспедиции отправились в путь из Санкт-Петербурга. Известно, что первоначальный багаж экспедиции состовлял около 56 пудов (900 килограмм). Спустя 8 месяцев, 7 августа 1882 года достигли места назначения — Кетах, самого северного поселения дельты Лены (район расположения современного посёлка Тикси). Место для обустройства станции было выбрано на южном берегу острова Сагастырь, и уже 19 августа были проведены первые метеорологические наблюдения. С этого времени они проводились ежечасно на протяжении 22 месяцев, согласно заданной программе. А два раза в месяц их следовало проводить через каждые 5 минут круглосуточно и через каждые 20 секунд в течение часа. Помимо метеорологических наблюдений, участники группы проводили геодезические съёмки, составляли карты, провели ряд дальних поездок для определения астрономических и магнитных пунктов, в частности к устью реки Оленёк, на оcтрова Дугай и другие, налаживали взаимоотношения с якутами. В 1883—1884 годы члены экспедиции даже произвели раскопки останков мамонта, найденного в 1883 году старостой Туматского наслега (Усть-Янский улус). 26 июня 1884 года работа на станции была завершена и участники экспедиции покинули остров. 14 июля они доплыли до поселения Булун Булунского улуса (120 километров к юго-западу от Тикси), где пересели на пароход «Лена». 19 августа Юргенс с товарищами прибыли в Якутск, оттуда отправились в столицу.

[520x700]

[520x700]

Титульный лист отчета Ленской экспедиции Н.Юргенса, изданного ИРГО, 1895 год.

В ходе экспедиции Николай Юргенс сделал серию карандашных рисунков, изображающих северное сияние. Географическое общество впервые представило их широкой публике только в 2011 году на выставке «Aurora borealis». По возвращению Николай Юргенс получил звание штабс-капитана 1 января 1885 года и был избран действительным членом Императорского Русского географического общества. По результатам наблюдений и исследований Юргенс подготовил отчёт «Экспедиция к устью реки Лены с 1881 года по 1885 год», зачитанный 6 марта 1885 года во время общего собрания Географического общества и в последствии изданный (переиздавались под заглавием «Труды русской полярной станции на устье Лены» в 2-х частях). В том же году Николай был награждён высшей наградой Географического общества — Золотой Константиновской медалью. В 1886 году Николай Юргенс получил Орден Святого Владимира IV степени. В период с 22 сентября 1888 года по 1889 год Юргенс совершил заграничное плавание на броненосном фрегате «Адмирал Нахимов», после чего служил в должности флагманского штурманского офицера Штаба Начальника эскадры в Тихом океане. 25 сентября 1890 года Юргенс получил звание капитана с последующим увольнением со службы. Николай Юргенс умер в 1898 году. Библиография: Николай Юргенс Экспедиція к устью рѣки Лены с 1881 года по 1885 год. — Типография А.С.Суворина, 1885. — 54 страницы; Часть I. Астрономические и магнитные наблюдения за 1882—1884 год / Обработаны B.Е.Фусом, Ф.Ф.Миллером и Н.Д.Юргенсом. Под редакцией А.А.Тилло. — Труды Русской полярной станции на устье Лены. — Санкт-Петербург, 1895. Литература: Очерки по истории гидрометеорологической службы России / Под редакцией А.И.Бедрицкого. — Санкт-Петербург: Гидрометеоиздат, 1997. — Том I. — Страницы 57—64. — 339 страниц; Е.Р.Акбальян Северная энциклопедия. — Европейское издательство/Северные просторы, 2005. — 1200 страниц — 5000 экземпляров — ISBN 5987970016; А.В.Антошкевич, А.А.Комарицын, В.Г.Смирнов, Б.С.Фридман История морского картографического производства в России (конец XIX — начало XX в.). — Санкт-Петербург: ЦКП ВМФ, 2003. — Страница 69.

вверх^

к полной версии

понравилось!

в evernote

1840

Михаил Иванович Каринский

русский философ и логик, Заслуженный ординарный профессор Санкт-Петербургской духовной академии по кафедре истории философии, доктор философии, статский советник, потомственный дворянин. Родился в Москве, в семье священника: «Ноября четвёртого дня за тысяча восемьсот сороковой год родился Михаил, крещён 20 числа, родители его означенной больницы Диакон Иоанн Каринский и законная жена его Марья [Мария] Герасимовна, оба греко-российского исповедания, восприемники были оной больницы доктор медицины Алексей Казмич [Кузьмич] Щировский и письмоводителя 1IV класса чиновника Андрея Майкова жена Варвара Алексеевна. Крестил священник Иоанн Баршев с пономарём Александром Лебедевым». Отец — Иоанн Александрович Каринский (1815—1891); мать — Каринская (урожд. Лебедева) Мария Герасимовна (1818—1878). Всего в семье родились 15 детей, до взрослого возраста дожили только трое: Михаил; Сергей (1839—1901) — надворный советник, московский чиновник; Феодосия (1855—1930), в браке за М.А.Некрасовым, преподавателем философии, психологии, логики и дидактики Вифанской духовной семинарии. Михаил Каринский поступил в Московскую духовную семинарию (Божедомский переулок) в 1852 году. Посвящён в стихарь 24 мая 1857 года. По окончании курса семинарского обучения в июле 1858 года был причислен к первому разряду семинарских воспитанников, возведён в степень студента и уволен в Епархиальное ведомство. В августе 1858 г. поступил в Московскую духовную академию (XXIII учебный курс). В Академии учился философии у профессора В.Д.Кудрявцева-Платонова, известного представителя "школы верующего разума", строившего систему трансцендентального монизма. По окончании курса академического учения в июне 1862 г. был причислен к первому разряду воспитанников Академии и 22 октября 1862 г. возведён Святейшим Правительствующим Синодом в степень магистра. 27 февраля 1863 г. Михаилу Каринскому был вручён магистерский диплом и аттестат об успехах и поведении в Академии.

Михаил Каринский, 1860-е годы.

28 января 1863 г. определён в Вифанскую духовную семинарию профессором по классу гражданской истории и греческого языка во 2-ом классе низшего отделения; с 22 октября 1864 г. ему поручено преподавание латинского языка вместо греческого в том же классе. 6 сентября 1865 г. перемещён в Московскую духовную семинарию профессором по классу логики, психологии и латинского языка. 4 июля 1868 г. М.И.Каринскому поручено преподавание педагогики в 5 классе семинарии. 12 октября 1868 г. перемещён на кафедру латинского языка с преподаванием в 1, 2 и IV классах. 16 сентября 1867 г. избран членом Педагогического и распорядительного собрания Правления Московской духовной семинарии (уволен от звания члена собрания 20 июля 1868 г. в соответствии с прошением). 24 февраля 1869 г. вновь избран членом Педагогического собрания Правления семинарии. После смерти В.Н.Карпова, последовавшей в декабре 1867 г., М.И.Каринский выставил свою кандидатуру на занятие вакантной должности по кафедре логики и психологии Санкт-Петербургской духовной академии, представив на конкурс свою программу. Программа получила высокую оценку, но конкурс выиграл воспитанник академии и преподаватель Петербургской духовной семинарии А.Е.Светилин, назначенный бакалавром кафедры и ставший впоследствии профессором. Петербургский период в деятельности М.И.Каринского начинается с середины 1869 г. После избрания Советом Санкт-Петербургской Духовной академии он был утверждён 8 сентября 1869 г. в должности доцента кафедры метафизики. Отмечая заслуги М.И.Каринского, Правление Московской духовной семинарии 25 сентября 1869 г. постановило выразить ему "искреннюю признательность за отличную и примерную службу в должности наставника семинарии и члена Правления".

М.И.Каринский в 1870-е годы.

8 апреля 1871 г. с Высочайшего соизволения от 21 апреля 1871 г. М.И.Каринский командирован Святейшим Синодом за границу на один год "для ближайшего ознакомления с состоянием преподаваемой им науки". В 1871-1872 г.г. находился в Германии, где стажировался в университетах Гейдельберга, Йены и Гёттингена: слушал лекции знаменитых профессоров К.Фишера, Р.Г.Лотце, Э.Г.Целлера, К.Рейхлина фон Мельдегга и др., по результатам этой стажировки опубликовал свой «Критический обзор последнего периода германской философии» (1873). С 25 июня 1873 г. М.И.Каринский — экстраординарный профессор по кафедре метафизики. 24 сентября 1873 г. Советом Академии ему было поручено временное чтение лекций по истории философии, к которому он приступил с 25 октября 1873 г. С 6 июня 1874 г. решением Святейшего Синода М.И.Каринский согласно его прошению перемещён с кафедры метафизики на кафедру истории философии. В октябре 1874 г., после смерти П.Д.Юркевича, открылась вакансия профессора по кафедре философии Московского университета, и профессор церковной истории историко-филологического факультета А.М.Иванцов-Платонов предложил М.И.Каринского в качестве профессора. Однако назначение не состоялась, поскольку М.И.Каринский к тому времени защитил только магистерскую диссертацию. С 24 сентября 1877 г. избран на четыре года членом обыкновенных собраний Совета Академии от богословского отделения. Указами Правительствующего Сената (по департаменту Герольдии): от 18 декабря 1878 г. № 3437 утверждён в чине титулярного советника по степени магистра со старшинством с 28 января 1863 г.; от 25 марта 1879 г. № 564 произведён за выслугу лет в чин коллежского ассессора со старшинством с 286 января 1866 г.; от 1 ноября 1879 г. № 2907 произведён за выслугу лет в чин надворного советника со старшинством с 28 января 1870 г. 23 июня 1880 г. после публичной защиты диссертации ("рассуждений") «Классификация выводов» на историко-филологическом факультете Санкт-Петербургского университета был удостоен учёной степени доктора философии и утверждён в этой степени решением Совета университета от 23 июня 1880 г.

М.И.Каринский, Санкт-Петербург, 1890-е годы.

1 июля 1880 г. М.И.Каринский избран ординарным профессором Санкт-Петербургской Духовной академии и утверждён в этом звании указом Святейшего Синода от 28 августа 1880 г. № 3003. 24 сентября 1881 г. вновь избран членом обыкновенных собраний Совета Духовной академии от богословского отделения. Указами Правительствующего Сената (по департаменту Герольдии): от 3 августа 1880 г. № 2421 произведён в чин коллежского советника со старшинством с 28 января 1874 г.; от 8 апреля 1882 г. произведён за выслугу лет в чин статского советника со старшинством с 28 января 1878 г. Преподавал историю философии в Санкт-Петербургской Духовной Академии до 18 октября 1894 г. Читал лекции по истории философии, логике и психологии на Высших женских курсах (1882—1889 г.г.) и на Педагогических курсах (1891—1892 г.г.). Среди его работ этого периода были «Борьба против силлогизма в новой философии» (1880), Лекции по истории новой философии (1884), «Бесконечное Анаксимандра» (1890) и др. Действительный член Психологического общества при Московском университете, почётный член Философского общества при Петербургском университете (почётными членами Общества также были: В.Вундт, Н.Ф.Каптерев, A.A.Козлов, Л.М.Лопатин, Л.Н.Толстой, Ш.Ренувье, Г.Спенсер, К.Фишер, Э.Целлер)

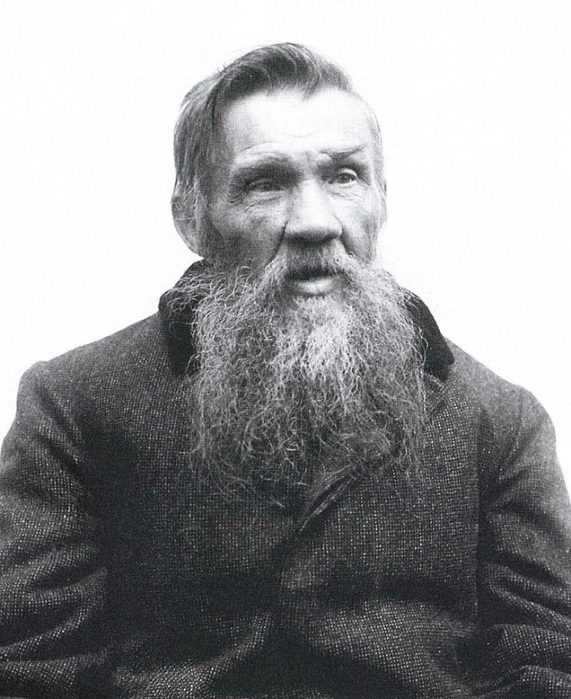

М.И.Каринский в 1910—е годы

Умер в деревне Большая Субботиха Вятского уезда Вятской губернии 3 июля 1917 года. Похоронен в Успенском Трифоновом монастыре. Награды: Орден Святой Анны III степени — 26 июля 1873;Орден Святого Станислава II степени — 21 июня 1878;Орден Святой Анны II степени — 19 августа 1882; Орден Святого Владимира IV степени — 17 апреля 1887. «... Ещё нужно назвать имя М.И.Каринского, воспитанника Московских семинарии и академии, и затем многолетнего профессора Санкт-Петербургской академии, — это был тончайший аналитик и критик философских систем, сочетавший эту критическую требовательность с непреклонностью веры...» (Георгий Флоровский, "Пути русского богословия").

М.В.Каринская (Зотикова), Петербург, 1910-е годы

Семья:

29 августа 1869 г. женился на Маргарите Викторовне Зотиковой (31 августа 1849—н.д.), дочери московского чиновника, сестре В.В.Зотикова и Е.В.Зотикова. Сыновья — Николай Михайлович Каринский (1873—1935), российский и советский филолог-славист, палеограф, диалектолог, член-корреспондент Академии Наук СССР (1921, до 1925 — Российской Академии Наук) и Владимир Михайлович Каринский (1874—1932), российский философ, профессор кафедры философии Харьковского университета. Дочь — Нина Михайловна Луппова (урождённая Каринская) (1878—1957), жена П.Н.Луппова (1867—1949), историка Вятского края, доктора исторических наук, доктора богословия; окончила Высшие (Бестужевские) женские курсы, до 1917 г. учитель начальной школы в Петербурге, после переезда в Вятку (1917 г.) читала лекции по педагогике. В.М.Каринский и Н.М.Каринская (Луппова) состояли членами Философского общества при Санкт-Петербургском университете. Адрес в Санкт-Петербурге: Невский проспект, 173. Сочинения: «Египетские иудеи» («Христианское чтение», 1870, июль, - Страницы 121-163; сентябрь, - Страницы 398-461); «Критический обзор последнего периода германской философии» («Христианское чтение», 1873); «К вопросу о позитивизме» («Православное обозрение», 1875); «Подложные стихи в сочинении иудейского философа Аристовула» («Журнал Министерства Hародного Просвещения», 1876); «Аполлоний Тианский» (там же, 1876); «Явление и действительность» («Православное обозрение», 1878); «Классификация выводов. Исследование М.Каринского» (Санкт-Петербург, 1880); «Тёмное свидетельство Ипполита о философе Анаксимене» («Христиансекое чтение», 1881); «Связь философских взглядов с физико-астрономическими в древнейший период греческой философии» (там же, 1883); «Учебники логики М.М.Троицкого» («Журнал Министерства Hародного Просвещения», 1889); «Бесконечное Анаксимандра» (там же, 1890); «Идеализм и реализм: Историко-критическое обозрение» Петра Линицкого» («Христианское чтение», 1892); «Об истинах самоочевидных» («Журнал Министерства Hародного Просвещения», 1893); «По поводу статьи господина профессора А.И.Введенского» («Вопросы философии и психологии», 1895); «По поводу полемики господина профессора Введенского против моей книги» («Журнал Министерства Hародного Просвещения», 1896); «Разбор мнения Милля о постулатах геометрического знания, подразумевающихся при геометрических дефинициях» (там же, 1897); «Ф.Козловский. Учебник логики» (там же, 1897); «Разногласие в школе нового эмпиризма по вопросу об истинах самоочевидных» (Петроград, 1914); «Отрывок из литографированного издания Каринского «Логика» («Вопросы философии», 1947). Переиздания: Каринский М.И. Классификация выводов. // Избранные труды русских логиков XIX века. Москва: Издательство Академии Наук СССР, 1956. — 404 страницы, страницы 3—177; Каринский М.И. Явление и действительность // Антология феноменологической философии в России / Под общей редакцией И.М.Чубарова. Москва, 1998. Страницы 18–52; Каринский М.И. Критический обзор последнего периода германской философии. Издание 2-е, исправленное. Серия: «Из наследия философской мысли: история философии». Москва: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2011. — 336 страниц; Каринский М.И. Об истинах самоочевидных. Издание 2-е. Серия: «Из наследия мировой философской мысли: логика». Москва: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2011. — 200 страниц.

Воззрения:

Во всех своих трудах Каринский выказал глубину анализа, необыкновенную добросовестность в передаче чужих мыслей, а в критике их — чрезвычайную правдивость. Эти же свойства Каринский проявлял и в своей плодотворной преподавательской деятельности. Из учеников его выделяется В.C.Серебреников. Большинство исторических работ Каринского имеет характер весьма ценных, по первоисточникам, монографий, касающихся самых запутанных вопросов, только «Обзор немецкой философии» представляет собою блестящий очерк развития основных идей немецкой философии, начиная с Канта и кончая Гартманом. Этот анализ классиков немецкой философии и их эпигонов содержит в себе и руководящие идеи самого Каринского. Вся немецкая философия стоит в зависимости от того направления, которое дал ей Кант; но Кантова система, как показывает Каринский, имеет коренные недостатки, поэтому и все попытки систематизации, выросшие на этой почве, несостоятельны. Нужно, следовательно, заново пересмотреть основные вопросы познания. Таким образом, история философии привела Каринского к рассмотрению вопросов, составляющих догматическую часть его философии.

Теория познания — это главная задача философии. В истинном познании мы имеем,

во-первых, способ выведения мысли из других, то есть формулы вывода;

во-вторых — так как всякое доказательство покоится на истинах самоочевидных — определение числа аксиом и указание права их на достоверность.

Эти две задачи Каринский разрешает в двух сочинениях: первую — в «Классификации выводов», вторую — в «Истинах самоочевидных».

Каринский был убеждён в том, что на почве критической философии невозможно построение новой гносеологической системы. Попытка решения этой задачи была предпринята в докторской диссертации «Классификация выводов», которую по уровню логико-философской интуиции можно поставить в один ряд с логическими сочинениями Аристотеля, Ф.Бэкона, Лейбница, Дж.С.Милля, Гегеля.

«Классификация выводов» — единственный русский вполне оригинальный и весьма значительный труд по логике. Каринский показывает несостоятельность обоих противоположных направлений в логике — силлогистического, формального (Аристотелевского) и индуктивного (Бэкона и Милля). Он утверждает, что нельзя основывать классификацию выводов на противоположности между индукцией и силлогизмом. Среди силлогистических выводов найдутся такие, которые окажутся ближе к индуктивным, чем к другим силлогистическим; самый принцип деления силлогистических фигур, как чисто внешний, разъединяет сродное и соединяет совершенно различное. Противоположная школа Бэкона и Милля указала на некоторые существенные недостатки силлогистики, но сама не выдерживает критики. Отрицание силлогизма Бэконом покоится на недоразумении, и его теория индукции отлично уживается с силлогизмом. Утверждение Милля, что всякий силлогизм есть petitio principii и что мы заключаем от частного к частному — неверно, ибо заключение получается лишь в том случае, если сделать добавочное предположение о сходстве частных случаев между собою. Оба направления, как силлогистическое, так и индуктивное, имеют и общие недостатки — а именно они оставляют без внимания целый ряд законных выводов, необъяснимых с их точки зрения. Итак, нужно найти новый принцип для классификации выводов. Выводом называется перенесение одного из основных элементов установленного уже в нашем знании суждения на соответственное место в другом суждении на основании некоторого отношения между остальными элементами обоих суждений. Логически перенесение элементов суждения из одного в другое может быть оправдано в случаях тождества этих элементов. Итак, тождество есть оправдание всякого вывода.

Эта мысль Каринского сближает его с математическим направлением логики (Гамильтона и др.). Так как основных элементов в суждении два, субъект и предикат, то из сличения их получаются две главных группы выводов: первая, основанная на сличении субъектов двух суждений, даёт выводы положительные; вторая, основанная на сличении предикатов двух суждений, даёт выводы отрицательные и гипотетические. Каринский даёт весьма подробное описание первой группы, причем останавливается на вполне законных выводах, обыкновенно не помещаемых в логиках, напр. заключении от частей агрегата к агрегату и т. д.

Весьма интересны указания, каким образом и так называемую неполную индукцию следует свести к общему логическому основанию вывода — тождеству. Вторая группа рассмотрена Каринским менее подробно. В общем следует сказать, что Каринский нашёл верный принцип и блистательно провёл его и если можно спорить с Каринским, то только относительно деталей, напр. того места, которое следует отвести умозаключению по аналогии, etc.

Вторая задача логики, имеющая несравненно большее философское значение, состоит в перечислении и оправдании самоочевидных истин. На природу их в философии выражены два диаметрально противоположных взгляда: рационалистический и эмпирический. Эта противоположность направлений резко выступает в лице Канта и Милля. Каринский в первом выпуске своего труда «Об истинах самоочевидных» рассматривает пока только рационалистическое решение вопроса, причем, отождествляя в известном смысле рационализм с кантианизмом, подробно рассматривает «Критику чистого разума». До настоящего времени не было в литературе столь всестороннего анализа «Критики чистого разума», смелого и глубокого, каким является книга Каринского. Он сначала критикует исходное положение «Критики чистого разума» и доказывает его догматичность: предполагая неопытное происхождение аксиом знания, Кант ссылается на всеобщность их и необходимость — но всеобщность и необходимость следует доказать, а не предполагать. Дальше Каринский останавливается на аксиомах математических и доказывает, что созерцания пространства и времени могут быть априорны, а суждения о законах созерцания (напр. математические аксиомы) могут, в то же время, происходить и из опыта. Математическое знание могло бы быть умозрительным, только если бы оно было аналитическим, а не синтетическим, как учит Кант; но в таком случае оно не могло бы быть всеобщим и необходимым, ибо можно представить себе пространство и с иными свойствами, чем те, которые за ним признают люди. Наконец, Каринский указывает и на противоречие между трансцендентальной эстетикой «Критики чистого разума» и её аналитикой: в первой математические аксиомы выводятся из созерцания, во второй они рассматриваются как результаты рассудочной деятельности, так что аналитика делает излишним учение о созерцании. В третьей части Каринский рассматривает учение о рассудке, то есть трансцендентальную аналитику. Канту неоднократно делали упрек в том, что он не выводит категорий рассудка, как намеревался, а берёт их готовыми. Каринский, указав на некоторые недостатки учения о категориях, показывает, что обязательность категорий для мысли не может быть выяснена мыслью и является вполне догматичным утверждением, почему и основоположения получают характер слепой необходимости, чуждой для самой мысли. Подробнее всего Каринский рассматривает категории отношения и из них — причинность. Чтобы признать объективную перемену, нужно подметить причинную её зависимость от предшествовавшего явления; но подметить её нельзя, не признав перемену объективною, и т. д. до бесконечности. Следовательно, нет возможности объективной перемены; Кант, тем не менее, полагает, что в наших восприятиях мы имеем дело с внешней действительностью. Наконец, в четвёртой части автор рассматривает учение о созидании мира чистым самосознанием. Каринский соглашается с Кантом в воззрениях на самосознание как на силу, без единства и тождества которой невозможно знание, и критикует лишь положение, что самосознание творит внешний мир из порождаемых сознанием же ощущений, руководствуясь при этом законами созерцания и категориями рассудка. Литература: Радлов Э.Л. Каринский, Михаил Иванович // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: в 86 томах (82 тома и 4 дополнительных) — Санкт-Петербург, 1890—1907; Радлов Э.Л. М.И.Каринский: Творец русской критической философии: [Некролог]. — Петроград, 1917. — 19 страниц; Кондаков Н.И. Выдающиеся произведения русской логической науки XIX века // Избранные труды русских логиков XIX века. — Москва: Издательство Академии Наук СССР, 1956. — Страницы 347—387; Попов А.В. Каринский Михаил Иванович (1840—1917). — Санкт-Петербург, 2012. — 78 страниц; Сердюкова Ю.А. Психологические взгляды М. И. Каринского // Методология и история психологии. — 2008. — № 2. — Страницы 79—90; Логико-гносеологическое направление в отечественной философии (первая половина XX века): М.И.Каринский, В.Н.Ивановский, Н.А.Васильев / под редакцией В.А.Бажанова. – Москва: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2012. – 423 страницы. — (Философия России первой половины XX века); Шевцов А.В. М.И.Каринский и русская гносеология. — Москва: Мир философии, 2017. — 303 страницы; Шевцов А.В. М.И.Каринский как историк философии //Вестник Ленинградского государственного университета имени А.С.Пушкина. — Выпуск № 4. Том 2. — 2012. — Страницы 44—49.

[469x699]

[469x699]1841

Жюль Виоль (французское имя — Jules Louis Gabriel Violle)