15 ноября родились...

15-11-2025 05:03

к комментариям - к полной версии

- понравилось!

[472x700]

[472x700]

1906

Михаил Васильевич Миловидов

начальник управления работ № 156 строительного треста № 15 Брянского совнархоза. Родился в деревне Головищи, Суздальского уезда Владимирской губернии, ныне Ильинского района Ивановской области, в крестьянской семье. Русский. В 1918 году окончил IV класса начальной школы. Больше в школу не ходил, семья состояла из 9 человек, отцу инвалиду войны нужна была помощь в домашнем хозяйстве. В 1923 году пошел на заработки, на отхожий промысел на строительство. На сезонных работал в городах Тейково (строительстве рабочего поселка у железнодорожной станции) и Иваново (на строительстве здания «Водосвет», а потом на строительстве фабрики «Красная Талка»). Работа была сезонная, часть времени трудился в домашнем хозяйстве. В 1928 году по рекомендации комсомольской организации был избран председателем Нестерцовского сельского совета, где проработал три года. В 1930-1933 годах учился на рабфаку Ивановского энергетического института. В 1933 году вступил в ВКП(б)/КПСС. В 1933-1937 годах работал председателем Никитинской промыслово-кооперативной артели. Одновременно учился заочно на курсах мастеров-строителей при Московском заочном индустриальном институте технического образования (ВЗИТО, ныне - Московский государственный открытый университет). В 1937 году, по окончанию учебы, получил квалификацию мастера общестроительных работ и был направлен на работу в город Ярославль. В 1937 году был принят на работу в «Облстройтрест» в городе Ярославль мастером. В марте 1941 года был переведен в «Дорстрой» Ярославской железной дороги. В 1941 году окончил с отличием строительный техникум. В августе 1941 года по предложению Ярославского обкома перешел работать в стройтрест №20 Наркомата строительства на особо важные работы города Ярославль на должность производителя работа. В этой должности трудился почте все военный годы. В октябре 1941 – марте 1942 года работал на строительстве оборонительных сооружении под Москвой. В феврале 1944 года с группой строителей-специалистов был направлен в освобожденную от захватчиков Брянскую область. Работал на восстановлении разрушенных брянский заводов и самого города. Трудился в тресте «Брянскпромстрой» старшим прорабом, начальником участка в городе Бежица (ныне в черте города Брянск). В марте 1948 года назначен главным инженером СМУ №1, затем в переведен управление начальника работ УНР-684 (поселок Сельцо Брянской области). В 1954 году назначен во вновь созданное строительное управление начальника работ УНР-156 начальником. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 августа 1958 года за выдающиеся успехи, достигнутые в строительстве и промышленности строительных материалов, Миловидову Михаилу Васильевичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». В 1963 году по состоянию здоровья перешел на более легкую работу – заместителем начальника технического отдела Брянского управления строительства «Брянскстрой». В декабре 1969 года вышел на пенсию. Активно участвовал в общественной жизни, избирался депутатом Брянского городского, Бежецкого районного советов депутатов. Жил в городе Брянск. Скончался 11 августа 1978 года. Награжден орденом Ленина (9 августа 1958), медалями.

1906

Валерий Сергеевич Нельский (Валерий Сергеевич Булатовский)

российский актер, народный артист СССР (1975). Член КПСС с 1963. Родился в поселке Красный, ныне Смоленской области. На сцене с 1922 г. Работал в Смоленском, Свердловском, Челябинском, Куйбышевском и других театрах. С 1945 г. - в Ярославском театре имени Волкова. Исполнил роль В.И.Ленина в спектаклях "Вечный источник" Д.И.Зорина, "Третья патетическая" Погодина, "Мятеж на Волге" Назарова, "Посольский дневник" Дангулова. Среди лучших ролей также: Швандя ("Любовь Яровая" Тренёва), Пётр, Монахов ("Мещане", "Варвары" Горького), генерал Панфилов ("Панфиловцы" Назарова), Фёдор ("Царь Фёдор Иоаннович" А.К.Толстого). Сталинская премия (1950). Награжден орденом Октябрьской Революции, 2 другими орденами, а также медалями.

1906

Курбан Али оглы Халилов

советский государственный и партийный деятель. Член КПСС с 1926. Родился в селении Кехралан, ныне город Ардебиль в Иранском Азербайджане, в семье рабочего. Трудовую деятельность начал в 1923 в Баку токарем. Окончил в 1933 Азербайджанский индустриальный институт имени М.А.Азизбекова. В 1932—1935 и в 1937 инженер, начальник цеха завода имени С.М.Кирова в Баку. В 1935—1936 в Советской Армии. В 1937—1942 директор машиностроительных заводов имени лейтенанта Шмидта, имени С.М.Кирова, имени Ф.Э.Дзержинского в Баку. В 1942—1945 секретарь Бакинского горкома КП (б) Азербайджана. В 1945—1955 заместитель начальника объединений "Азнефть", "Азнефтеразведка", управляющий стройтрестом, заместитель министра совхозов, начальник стройуправления в Нахичеванской АССР, заместитель министра промышленности стройматериалов Азербайджанской ССР. В 1955—1958 заместитель председателя Бакинского горисполкома, министр местной промышленности, в 1958—1969 министр финансов Азербайджанской ССР. С 1969 председатель Президиума Верховного Совета Азербайджанской ССР, заместитель председателя Президиума Верховного Совета СССР (с 1970). Член Центральной ревизионной комиссии КПСС с 1971. Депутат Верховного Совета СССР 8—9-го созывов. Награжден 4 орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, 2 другими орденами, а также медалями.

1906

Диомид Севодович Хеладзе

секретарь Батумского районного комитета Компартии (большевиков) Грузии, Аджарская АССР. Родился в селе Кончкати (Днеурдживоти) Гурийского уезда Кутаисской губернии, ныне – Ланчхутский муниципалитет края Гурия Грузии, в семье крестьянина. Грузин. Среднюю школу окончил в селении Ланчхути, в 1921 году вступил в комсомол, с 1925 года – на руководящей комсомольской работе. В 1928 году вступил в ВКП(б)/КПСС и вскоре перешёл на партийную работу в родном Ланчхутском районе. В 1935 году был снят с партийной работы, а в 1937 году избран первым секретарём Кедского райкома Компартии (большевиков) Грузии (Аджарская АССР). С началом Великой Отечественной войны был призван в Красную Армию в июле 1941 года. После окончания ускоренных курсов политработников участвовал в оборонительных боях за Москву в составе 1088-го стрелкового полка 323-й стрелковой дивизии. Дальнейший боевой путь прошёл на военно-политических должностях 1173-стрелкового полка 349-й стрелковой дивизии, участвовал в обороне Кавказа. За образцовое выполнение боевых заданий командования майор Хеладзе был награждён орденом Красной Звезды. После демобилизации в марте 1946 года вернулся на родину, где работал первым секретарём Батумского райкома КП(б) Грузии. На обширных территориях центрального района Аджарской АССР труженики колхозов и совхозов выращивали зелёный чай и цитрусовые – основные сельскохозяйственные культуры в этой местности. В 1948 году как один из руководителей района обеспечил своей работой перевыполнение в целом по Батумскому району планового сбора урожая сортового зелёного чайного листа на 15,2 процента. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 августа 1949 года за получение высоких урожаев сортового зелёного чайного листа и цитрусовых плодов в 1948 году Хеладзе Диомиду Севодовичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Этим же указом высокого звания были удостоены председатель Батумского райисполкома М.Ю.Куршубадзе, заведующий сельхозуправлением С.Х.Чанкуридзе и главный агроном района К.Ф.Мухаилиди, а также 17 передовых чаеводов колхозов Батумского района. С 1952 года работал первым секретарём Кобулетского райкома партии до своей кончины в ноябре 1953 года. Избирался депутатом Верховного Совета Аджарской АССР и членом Аджарского обкома КП Грузии. Награждён орденами Ленина (29 августа 1949), Красной Звезды (30 ноября 1944), медалями, в том числе «За оборону Москвы» (1 мая 1944), «За оборону Кавказа» (1 мая 1944).

[463x699]

[463x699]

1906

Александр Акимович Шаров

командир роты 273-го гвардейского стрелкового полка 89-й гвардейской стрелковой дивизии 5-й ударной армии 1-го Белорусского фронта, гвардии старший лейтенант. Родился в селе Пречистое, ныне поселок городского типа Первомайского района Ярославской области, в семье крестьянина. Русский. Окончил Ленинградский сельскохозяйственный институт. Работал преподавателем. В Красной Армии в 1934-35 годах и с августа 1941 года. Был призван Компанеевским РВК Кировоградской области и направлен на фронт. В 1944 году окончил курсы младших лейтенантов. Командир роты 273-го гвардейского стрелкового полка (89-я гвардейская стрелковая дивизия, 5-я ударная армия, 1-й Белорусский фронт) гвардии старший лейтенант А.А.Шаров с ротой 14 января 1945 прорвал оборону противника у деревни Новая Воля (10 км южнее города Варка, Польша), в последующем с ходу форсировал реку Пилица, захватил и удерживал рубеж, обеспечивая преодоление реки подразделениями батальона. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 февраля 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм, гвардии старшему лейтенанту Александру Акимовичу Шарову присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 7330). С 1945 года А.А.Шаров - в запасе. Работал преподавателем и заведующим учебной частью Дубовского сельскохозяйственного техникума (Волгоградская область). Скончался 3 августа 1957 года. Похоронен в городе Камышин Волгоградской области. Награжден орденом Ленина, медалями. В городе Дубовка Герою установлен бюст.

1907

Израйел Альберт Горовиц (Israel Albert Horowitz; также - Al Horowitz или I.A.Horowitz)

американский международный шахматный мастер (1950) и международный арбитр (1951). Родился в Бруклине, штат Нью-Йорк, США. Шахматный литератор. Издатель-редактор журнала «Чесс ревью» (1934—1969). Победитель открытых чемпионатов США (1936 и 1943); в открытом чемпионате (1938) — 1-2-е место (с И.Кэжденом). Лучшие результаты в других чемпионатах США: 1938 — 4-е; 1942 — 6-е; 1944 — 3-4-е; 1951 — 5-е места. В 1941 проиграл матч на первенство страны С. Решевскому — 6½ : 9½ (+0 −3 =13). В составе команды США участник Олимпиад 1931, 1935, 1937 и 1950; матчей СССР — США (1945—1955); в последних сыграл вничью с С. Флором: +1 −1 =0 (4-я доска, 1945) и И. Болеславским: +0 −0 =2 (4-я доска, 1946). Умер в городе Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США, 18 января 1973 года. Литература: Шахматный словарь / главный редактор Л.Я.Абрамов; составитель Г.М.Гейлер. — Москва: Физкультура и спорт, 1964. — Страница 227. — 120 000 экземпляров; Шахматы: энциклопедический словарь / главный редактор А.Е.Карпов. — Москва: Советская энциклопедия, 1990. — Страница 89. — 621 страница. — 100 000 экземпляров. — ISBN 5-85270-005-3.

[451x699]

[451x699]

1907

Пётр Платонович Иванов

командир 547-го Пинского ордена Кутузова III степени миномётного полка 61-й армии 1-го Белорусского фронта, подполковник. Родился в селе Марьевка ныне Сумского района Сумской области (Украина), в семье крестьянина. Украинец. Член ВКП(б)/КПСС с 1931 года. Окончив среднюю школу, работал в сельском хозяйстве. В Красной Армии с 1929 года. В 1932 году окончил курсы командиров взводов, в 1935 году - Киевское военное артиллерийское училище. Когда началась Великая Отечественная война, командовал дивизионом 198-го гаубичного артиллерийского полка 46-й стрелковой дивизии. Участник Великой Отечественной войны с июля 1941 года. Воевал на Западном, Брянском, 2-м Прибалтийском и 1-м Белорусском фронтах. Командир 547-го Пинского ордена Кутузова III степени миномётного полка (61-я армия, 1-й Белорусский фронт) подполковник П.П.Иванов огнём своего полка с 14 января по 5 февраля 1945 года обеспечивал форсирование подразделениями реки Пилица северо-западнее города Варка (Польша), преследование отходящего противника и отражение его контратак. В этих боях было уничтожено 7 миномётных батарей, 25 пулемётов, сотни гитлеровцев. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 февраля 1945 года за умелое руководство полком, личное мужество, проявленное в боях против фашистских захватчиков, подполковнику Иванову Петру Платоновичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». После войны продолжал службу в Вооруженных Силах. В 1947-1952 годах командовал 31-м гвардейским артиллерийским полком (в Беломорском и Северном военных округах). В 1948 году заочно окончил Высшую офицерскую артиллерийскую школу. С 1955 года полковник П.П.Иванов - в запасе. Жил в городе Сумы (Украина). Работал председателем областного общества охотников и рыболовов. Умер 25 августа 1986 года. Похоронен на Засумском кладбище в Сумах. Награжден 2 орденами Ленина, 2 орденами Красного Знамени, орденом Александра Невского, 2 орденами Отечественной войны I степени, 3 орденами Красной Звезды, медалями. В городе Сумы, в начале улицы имени Героев Сталинграда, создана аллея Славы, где представлены портреты 39 Героев Советского Союза, чья судьба связана с городом Сумы и Сумским районом, среди которых и портрет Героя Советского Союза П.П.Иванова.

1907

Эдвард Марчевский

польский математик, член Польской Академии Наук (с 1958). Родился в Варшаве. Окончил Варшавский университет. Работал во Вроцлавском университете (с 1945- профессор, в 1953-1957-ректор), директор Математического института Вроцлавского университета, с 1948 -профессор Математического института Польской Академии Наук. Президент Польского математического общества (1957-1959), президент Вроцлавского научного общества (1961-1964).Основные научные интересы посвящены изучению взаимосвязей между различными понятиями математики. Работы относятся к теории множеств, топологии, теории функций действительного переменного, теории аналитических функций, общей алгебре, теории вероятностей. Ему принадлежит установление связи между понятиями меры и измерения (1936), исследование связей между множественной и стохастической независимостями (1938-1948), создание общеалгебраической схемы математических понятий независимости (1958). Ввел ряд новых математических понятий: почти подгармонической функции (1933), плотного класса и плотной меры (1953) и др. Основатель (1947) и редактор журнала "СоllоquiМ МаthеМаtiСuМ".

[525x700]

[525x700]

1907

Александр Пантелеевич Матиков

командир 673-го штурмового авиационного полка 266-й штурмовой авиационной дивизии 1-го штурмового авиационного корпуса 5-й воздушной армии 2-го Украинского фронта, подполковник. Родился в селе Лозны Летичевского района Хмельницкой области, в семье рабочего. Украинец. Член КПСС с 1931 года. Окончил семь классов средней школы. Работал на сахарных заводах Украины, затем в Ленинграде на фабрике "Красный швейник". В 1932 году призван в ряды Красной Армии. В 1935 году окончил Харьковскую военно-авиационную школу пилотов. Участник советско-финляндской войны 1939-1940 годов. В боях Великой Отечественной войны с февраля 1943 года. Воевал на 2-м Украинском фронте. Неоднократно вылетал на штурмовку скоплений вражеских войск. К декабрю 1943 года командир 673-го штурмового авиационного полка подполковник А.П.Матиков совершил 32 боевых вылета, нанеся противнику большой урон в живой силе и технике. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 июля 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования по уничтожению живой силы и техники противника и проявленные при этом мужество и героизм подполковнику Александру Пантелеевичу Матикову присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда" (№ 1977). После окончания Великой Отечественной войны продолжал службу в Военно-воздушных силах. С 1955 года полковник А.П.Матиков — в запасе. Жил в Киеве. Скончался 8 марта 1982 года. Похоронен в Киеве на Лукьяновском военном кладбище. Награжден орденом Ленина, тремя орденами Красного Знамени, орденом Богдана Хмельницкого II степени, двумя орденами Красной Звезды, медалями.

[525x700]

[525x700]

1907

Михаил Трофимович Трусов

помощник командира эскадрильи 44-го скоростного бомбардировочного авиационного полка 55-й скоростной авиационной бомбардировочной бригады 7-й армии Северо-Западного фронта, капитан. Родился в селе Березовка Уметского района Тамбовской области, в крестьянской семье. Русский. Член КПСС с 1931 года. Окончил пять классов. Был рабочим. В 1929 году призван в ряды Красной Армии. В 1933 году окончил Сталинградскую военную школу лётчиков. Участник советско-финляндской войны 1939-1940 годов. Помощник командира эскадрильи 44-го скоростного бомбардировочного полка капитан М.Т.Трусов к середине февраля 1940 года совершил 16 боевых вылетов на бомбардировку живой силы и техники противника. 10 февраля 1940 года девять самолетов СБ из 44-го скоростного бомбардировочного авиационного полка под прикрытием пятнадцати истребителей И-16 из 7-го истребительного авиационного полка бомбили оборонительные укрепления противника. В бомбардировщик старшего лейтенанта М.Ф.Мазаева попал зенитный снаряд и он загорелся. Пришлось садиться на озеро, находившееся на территории врага. К самолёту побежали финны. Но наши истребители пулемётным огнём быстро прижали их ко льду. Тем временем ведущий звена СБ капитан М.Т.Трусов приземлился рядом с машиной М.Ф.Мазаева, забрал экипаж и, прикрываемый огнём истребителей, взлетел. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 марта 1940 года за образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом отвагу и геройство капитану Михаилу Трофимовичу Трусову присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда" (№ 267). В боях Великой Отечественной войны с июня 1942 года. В 1942 году окончил курсы усовершенствования командного состава. Был командиром полка. С 1945 года майор М.Т.Трусов — в запасе. Жил в городе Кирсанов Тамбовской области. Скончался 3 января 1977 года. Награжден орденом Ленина, орденом Красного Знамени, орденом Красной Звезды, медалями.

[524x699]

[524x699]

1907

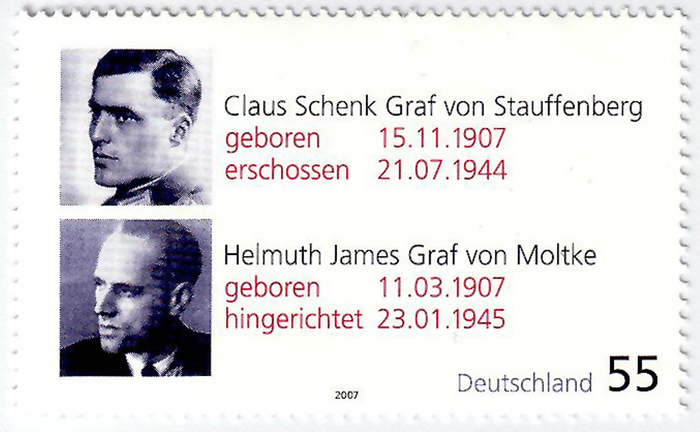

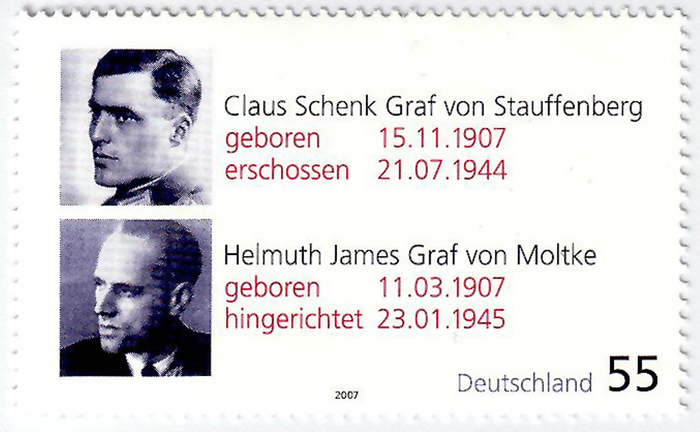

Клаус Филипп Мария Шенк граф фон Штауффенберг (немецкое имя — Claus Philipp Maria Schenk Graf von Stauffenberg)

полковник вермахта, один из основных участников группы заговорщиков, спланировавших Заговор 20 июля и осуществивших покушение на жизнь Адольфа Гитлера 20 июля 1944 года. Граф Клаус Шенк фон Штауффенберг родился в Йеттингене, в одной из старейших аристократических семей Южной Германии, тесно связанной с королевским домом Вюртемберга — отец графа занимал высокий пост при дворе последнего короля Вюртемберга. Клаус был третьим сыном в семье. Его старшие братья, Бертольд и Александр, позднее также приняли участие в заговоре. Воспитывался в духе католического благочестия, немецкого патриотизма и монархического консерватизма. Получил отличное образование, имел литературные склонности. В 1923 году вместе с братом Бертольдом вошел в круг Стефана Георге и до конца своих дней преклонялся перед этим поэтом. 1 апреля 1926 года Штауффенберг был зачислен в 17-й кавалерийский полк в Бамберге. В 1927—1928 гг. учился в пехотном училище в Дрездене. В апреле 1932 года по случаю президентских выборов выступил против Гинденбурга в поддержку Гитлера. В мае 1933 года получил звание лейтенанта. Штауффенберг принимал участие в военном обучении штурмовиков и организовал передачу рейхсверу нелегального арсенала оружия. 26 сентября 1933 года женился на баронессе Нине фон Лерхенфельд. В 1934 году получил назначение в кавалерийское училище в Ганновере. В это время кавалерия постепенно переформировывалась в моторизованные войска. 6 октября 1936 года приступил к учёбе в Военной академии генерального штаба в Берлине. В 1938 году после окончания академии назначен вторым офицером генерального штаба под началом генерал-лейтенанта Эриха Гепнера. Участвовал в оккупации Судетской области.

Штауффенберг в 1926 году.

Война

В 1939 году с началом Второй мировой войны в качестве обер-лейтенанта в танковой дивизии Штауффенберг участвовал в польской кампании. Из Польши он писал жене: «Население — невероятный сброд. Много евреев и полукровок. Этим людям хорошо, когда ими управляешь кнутом. Тысячи заключенных пригодятся для сельского хозяйства Германии. Они трудолюбивы, послушны и нетребовательны.» Петер Граф Йорк фон Вартенбург и Ульрих Граф Шверин фон Шваненфельд обратились к Штауффенбергу с просьбой принять назначение на должность адъютанта командующего сухопутных войск Вальтера фон Браухича для участия в попытке переворота. Но Штауффенберг отказался. В 1940 году в качестве офицера генштаба участвовал во французской кампании. Получил назначение в орготдел командования сухопутных войск. В декабре 1941 года поддержал сосредоточение командной власти в руках Гитлера. В 1942 году из-за массовых убийств евреев, поляков и русских, а также бездарного ведения военных действий Штауффенберг присоединился к участникам Сопротивления. В 1943 году получил назначение в 10-ю танковую дивизию, которая должна была обеспечить отступление генерала Эрвина Роммеля в Северной Африке. Во время налета был тяжело ранен, потеряв левый глаз, кисть правой руки и два пальца на левой. После выздоровления вернулся в строй. К этому времени он уже осознал, что Гитлер ведет Германию к катастрофе. 1 июля 1944 года Штауффенберг был официально назначен начальником штаба при командующем армией резерва Фридрихе Фромме и произведен в полковники.

[700x381]

[700x381]

Участие в заговоре

Предвидя неминуемое поражение в войне, группа германских генералов и офицеров пошла на заговор, целью которого было физическое устранение Гитлера. Заговорщики рассчитывали, что после ликвидации фюрера они смогут заключить мирный договор и таким образом избежать окончательного разгрома Германии. Уникальная возможность обеспечить успех заговора была связана с тем, что на новом месте службы — в штабе резерва сухопутных войск в здании Бендлер-блок на Бендлерштрассе в Берлине — Штауффенберг занимался подготовкой так называемого плана «Валькирия». Этот план, разработанный официально и согласованный с самим Гитлером, предусматривал меры по переходу управления страной к штабу резерва сухопутных войск в случае внутренних беспорядков, если связь с Верховным командованием вермахта будет нарушена. По планам заговорщиков, именно на Штауффенберга была возложена задача установить связь с командирами регулярных воинских частей по всей Германии после покушения на Гитлера и отдать им распоряжения об арестах руководителей местных нацистских организаций и офицеров гестапо. В то же время Штауффенберг был единственным из заговорщиков, имевшим регулярный доступ к Гитлеру, поэтому в конце концов он взял на себя и осуществление самого покушения.

Слева направо: Штауффенберг, Карл-Йеско фон Путткамер, Карл-Генрих Боденшац (стоит спиной к объективу), Адольф Гитлер, Вильгельм Кейтель. 15 июля 1944 года.

Покушение

На 20 июля 1944 года в ставке Гитлера было назначено очередное совещание о положении дел на фронтах. Участники заговора генерал-майор Хеннинг фон Тресков и его подчиненный майор Иоахим Кун, военный инженер по образованию, подготовили для покушения два взрывных устройства, которые Штауффенберг положил в свой портфель. Активировать детонаторы предстояло самому Штауффенбергу непосредственно перед покушением. Штауффенберг был вызван в полевую ставку Верховного командования германской армии «Вольфсшанце» («Волчье логово») под городом Растенбург в Восточной Пруссии (ныне город Кентшин на территории Варминьско-Мазурского воеводства Польши), где ему предстояло сделать доклад о формировании резервных частей. Вызов на совещание завизировал сам генерал-фельдмаршал Вильгельм Кейтель, начальник Верховного командования вермахта, главный советник Гитлера по военным вопросам. Перед вылетом в ставку Клаус фон Штауффенберг встретился со своим братом Бертольдом и сказал ему слова, которые тот записал в дневнике: «Кто найдет в себе мужество сделать это, войдет в историю как предатель, но если он откажется это сделать, то будет предателем перед своей совестью». Штауффенберг рассчитывал, что совещание будет проходить в одном из бункеров. Взрыв двух килограммов взрывчатки в закрытом помещении не оставлял фюреру практически никаких шансов на спасение. Однако по прибытии в ставку Штауффенберг узнал, что совещание перенесли на более раннее время. Кроме того, его проводили не в бункере фюрера, а в одном из деревянных строений, так как в бункере были начаты дополнительные укрепительные работы. Находясь под почти непрерывным наблюдением, испытывая дефицит времени и действуя одной искалеченной рукой, Штауффенберг смог активировать детонатор только на одном взрывном устройстве. Несмотря на то что взрыв одного устройства привёл бы к детонации и второго, Штауффенберг по неизвестным причинам не стал класть обратно в свой портфель блок взрывчатки, оставшийся без детонатора. Поэтому сила взрыва оказалась в два раза ниже ожидавшейся. Правда, Штауффенбергу удалось поставить портфель рядом с Гитлером и под благовидным предлогом выйти из комнаты, когда до взрыва оставалось пять минут. Но буквально за считанные секунды до взрыва полковник Хайнц Брандт переставил портфель, и массивный дубовый стол спас Гитлера от взрывной волны. Всего в бараке находились 24 человека. 17 из них получили ранения, ещё четверо погибли, а сам Гитлер чудом отделался легкой контузией и ранением. Неудача покушения дала ему очередной повод утверждать, что его хранит само «провидение».

Мемориальная плита на месте дома, в котором жил Штауффенберг в Вуппертале

Провал заговора

К этому моменту Штауффенберг уже покинул территорию Ставки и видел взрыв с расстояния. Будучи уверенным в успехе покушения, он добрался до Растенбурга и вылетел в Берлин, где сообщил генералу Фридриху Ольбрихту, что Гитлер мертв, и стал настаивать на приведении плана «Валькирия» в исполнение. Однако командующий резервом сухопутных войск генерал-полковник Фридрих Фромм, который должен привести план в действие, решил сам удостовериться в гибели Гитлера и дозвонился до Ставки. Узнав о провале покушения, он отказался от участия в заговоре и был арестован заговорщиками. Действия заговорщиков были поддержаны оппозиционно настроенными военачальниками на местах. Например, военный губернатор Франции, генерал Штюльпнагель, начал аресты чинов СС и гестапо.

Свидетельство о смерти Штауффенберга, выписанное по месту жительства в Бамберге в 1951 году; дата смерти указана «20 июля 1944, неизвестный час»

Пытаясь осуществить свой план, Штауффенберг лично обзванивал командиров частей и соединений в Германии и на оккупированных территориях, убеждая их выполнять приказы нового руководства — генерал-полковника Людвига Бека и генерал-фельдмаршала Вицлебена — и провести аресты офицеров СС и гестапо. Некоторые из тех, к кому он обращался, действительно выполнили его указания и приступили к задержаниям. Однако многие войсковые командиры предпочли дождаться официального подтверждения гибели Гитлера. Такого подтверждения, однако, не последовало — более того, Геббельс вскоре объявил по радио, что Гитлер жив. В результате уже к вечеру того же дня сохранивший верность Гитлеру батальон охраны военной комендатуры Берлина контролировал основные здания в центре Берлина, а ближе к полуночи захватил здание штаба резерва сухопутных войск на Бендлерштрассе. Клаус фон Штауффенберг, его брат Бертольд и другие заговорщики были схвачены. При аресте Штауффенберг вместе с братом пытались отстреливаться, но Штауффенберг был ранен в плечо. В 23:30 генерал-полковник Фромм был выпущен из-под ареста. Пытаясь скрыть следы собственной причастности к заговору, он немедленно объявил заседание военного суда, который после 30-минутного совещания приговорил к смерти пять человек, в том числе Клауса фон Штауффенберга. Из-за личного уважения к Людвигу Беку Фромм разрешил ему застрелиться. Между 0.15 и 0.30 21 июля 1944 года во дворе штаба один за другим были расстреляны Ольбрихт, фон Квирнхайм, Хафен и Штауффенберг. Перед смертью Штауффенберг успел выкрикнуть: «Да здравствует священная Германия!» Остальные заговорщики были переданы гестапо. На следующий день была создана специальная комиссия из высокопоставленных руководителей СС для расследования заговора. Тысячи предполагаемых и действительных участников «заговора 20 июля» были арестованы, подвергнуты пыткам, казнены. Казнь специально снимали на киноплёнку для показа фюреру. По всей Германии начались аресты подозреваемых в заговоре. Были арестованы многие видные военачальники, например, генерал-фельдмаршалы Вицлебен (казнён по приговору суда) и Эвальд фон Клейст (отпущен), генерал-полковник Штюльпнагель (пытался застрелиться, но выжил и был казнён), Франц Гальдер и многие другие. Эрвина Роммеля, попавшего под подозрение, 14 октября заставили принять яд. Погибли и многие гражданские участники заговора — Карл Фридрих Гёрделер, Ульрих фон Хассель, Юлиус Лебер и другие.

Похоронен на Старом кладбище Святого Матвея, Берлин-Шенеберг, Германия

Герой или предатель

В расколотой послевоенной Германии отношение к покушению на Гитлера 20 июля 1944 года было неоднозначным. В Западной Германии средства массовой информации и политики описывали участников заговора как героев. В ГДР эта дата вообще не отмечалась. Хотя Штауффенберг был воспитан в консервативной, монархической и религиозной традиции, за время войны его политические позиции заметно сдвинулись в сторону левых. В среде антигитлеровских заговорщиков он сблизился с социал-демократами Юлиусом Лебером и Вильгельмом Лёйшнером; кроме того, он считал, что к послевоенному обустройству Германии следует подключить все антифашистские силы, включая коммунистов. В восточногерманской и советской историографии заговорщики разделялись на «реакционное» (консервативное) крыло под руководством бывшего бургомистра Лейпцига Гёрделера и «патриотическое» (прогрессивное) во главе со Штауффенбергом. Согласно этой концепции, первые намеревались после переворота заключить сепаратный мир с Западом и продолжить войну с Советским Союзом, вторые же ставили своей целью полный мир для Германии и установили контакты с левыми политиками — социал-демократами, и даже с руководителями коммунистического подполья. Сходную точку зрения разделяет и ряд западных авторов. Но вплоть до середины 1960-х годов многие в Германии считали участников заговора не героями, а предателями. В современной Германии 20 июля объявлено днём траура по казнённым и ежегодно сопровождается проведением торжественных мероприятий. На месте казни графа фон Штауффенберга и его товарищей проводится торжественное принятие присяги военнослужащими бундесвера.

Почтовая марка ФРГ, посвящённая графу Штауффенбергу (сверху) и графу Хельмуту фон Мольтке (снизу)

Награды: Кавалер Железного креста II класса; Кавалер Железного креста I класса; Немецкий крест в золоте: Золотой нагрудный знак «За ранение»; Медаль «За выслугу лет в вермахте» III класса; Медаль «За выслугу лет в вермахте» IV класса; Кавалер ордена «За храбрость»; Кавалер ордена Креста Свободы III класса

Бюст Клауса Шенка графа фон Штауффенберга, работы Франка Менерта (немецкое имя — Frank Mehnert)

Фильмы: 1951 История Роммеля / The Desert Fox: The Story of Rommel. В роли Эдуард Франц; 1955 Это произошло 20 июля / Es geschah am 20. Juli (ФРГ, режиссёр Георг Вильгельм Пабст) В роли Бернхард Викки; 1955 20 июля / Der 20. Juli (ФРГ, реж. Фальк Харнак) В роли Вольфганг Прайс; 1966 Без борьбы нет победы / Ohne Kampf kein Sieg (ТВ ГДР, режиссёр Руди Курц) В роли Альфред Штруве; 1967 Ночь генералов / The Night of the Generals (режиссёр Анатоль Литвак) В роли Жерар Бюхр; 1970 Клаус граф Штауффенберг — портрет покусителя / Claus Graf Stauffenberg — Porträt eines Attentäters (ZDF, ТВ ФРГ, режиссёр Рудольф Нусгрубер) В роли Хорст Науман; 1970 Освобождение. Направление главного удара (СССР, режиссёр Юрий Озеров) В роли Альфред Штруве; 1971 Операция Валькирия / Operation Walküre (WDR, ТВ ФРГ, режиссёр Франц Петер Вирт) В роли Йоахим Хансен; 1974 Fliegen und Stürzen — Porträt der Melitta Schiller-Stauffenberg. В роли Вольфганг Арпс; 1974 Гитлер / Hitler. В роли Виллиам Серджент; 1989 War and Remembrance. В роли Скай Дюмон; 1990 Заговор против Гитлера / The Plot to Kill Hitler (ТВ, режиссёр Лоренс Шиллер) В роли Брэд Дэвис; 2004 Штауффенберг / Stauffenberg (ARD, ТВ ФРГ, режиссёр Йо Байер) В роли Себастьян Кох; 2004 Что действительно произошло 20 июля 1944 года? / Was geschah wirklich am 20. Juli 1944? (RBB, ТВ ФРГ, режиссёр Артем Деменок); 2004 Час офицеров / Die Stunde der Offiziere (ZDF, ТВ ФРГ, режиссёр Ханс-Эрих Вит) В роли Харальд Шротт; 2006 Роммель и заговор против Гитлера / Rommel and the Plot Against Hitler. В роли Стефан Джекобс;2008 Операция «Валькирия» / Valkyrie (режиссёр Брайан Сингер) в роли Том Круз; 2009 Штауффенберг — подлинная история / Stauffenberg — Die wahre Geschichte (ZDF, ТВ ФРГ, режиссёр Оливер Хальмбургер) в роли Петер Беккер; 2009 «Switch reloaded». В роли Михаэль Мюллер. Литература: Мильштейн М.А. Заговор против Гитлера. Москва, 1962; Финкер К. Заговор 20 июля 1944 года. Дело полковника Штауффенберга. Москва, 1975; Евгений Беркович Одинокие герои. История покушений на Гитлера: Часть первая «Логово волка»; Часть вторая «Настанет время, когда я спасу Германию».

1908

Михаил Захарович Бондарюк

российский конструктор прямоточных воздушно-реактивных двигателей, С 1950 г. главный конструктор ОКБ-670 Министерства авиационной промышленности. Под его руководством создавались проекты двигателей для зенитных управляемых, крылатых, баллистических ракет и беспилотных летательных аппаратов, велись работы по бортовым источникам электропитания, ядерным реактивным двигателям и ядерным энергетическим установкам для космических аппаратов, были разработаны двигатели для межконтинентальных крылатых ракет "Буря" и "Буран". Умер в 1969 году.

1908

Любомир Крыстанов (Кръстанов)

болгарский метеоролог и геофизик, академик (1960) и президент (с 1962) Болгарской Академии Наук. Член Болгарской коммунистической партии с 1941, кандидат в члены ЦК (с 1962). Родился в Плевене. С 1932 работает в Центральном метеорологическом институте Болгарии (с 1950 директор). Профессор Софийского университета и начальник Гидрометеослужбы Болгарии (1951—1959). Директор Геофизического института (1959). Основные труды по физической химии, метеорологии, физике атмосферы (физика облаков, их влагосодержание, процессы конденсации, турбулентность в околоземных воздушных слоях и т. д.). Иностранный член Академии Наук СССР (1966).

1908

Гайк Петросович Хачатрян

председатель колхоза «Парижская коммуна» Арташатского района Армянской ССР. Родился в селе Кашка (в советский период – Карабахларского района Армянской ССР), ныне – Араратской области Армении. Армянин. С юного возраста работал по найму (батрачил) в селе Вардашен (позже – Вединского района). В конце 1920-х годов активно участвовал в коллективизации сельского хозяйства, с 1930 года работал председателем колхоза и председателем сельсовета. После учёбы в Ереванском зоотехническо-ветеринарном институте с 1933 по 1935 год вернулся в Камарлинский район и работал председателем колхоза, с 1938 года – председателем исполкома Камарлинского районного Совета депутатов трудящихся. В декабре 1942 года был призван в Красную Армию. С февраля 1943 года лейтенант Хачатрян в составе 3-го стрелкового полка 176-й стрелковой дивизии (18-я десантная армия) участвовал в оборонительных боях за Кавказ. Будучи заместителем командира роты по политической части, он особо отличился в боях на Малой земле под Новороссийском в апреле 1943 года, был тяжело ранен осколком мины в голову. За образцовое выполнение боевых заданий командования капитан Хачатрян был награждён орденом Красной Звезды. После излечения в 1943 году вернулся на родину, где стал работать на руководящих должностях в сельском хозяйстве, в 1946 году возглавил колхоз «Парижская коммуна» (село Даргалу, с 1949 года – Анастасаван, с 1957 – Айгезард) Арташатского района Армянской ССР. В 1949 году хлопкоробы колхоза получили высокий урожай хлопка 41,1 центнера с гектара на площади 102 гектара. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 октября 1950 года за получение высоких урожаев хлопка на поливных землях в 1949 году Хачатряну Гайку Петросовичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Этим же указом высокого звания были удостоены ещё четыре передовых звеньевых арташатского колхоза «Парижская коммуна». Помимо хлопка в колхозе успешно развивалось виноградарство. К середине 1950-х годов колхозные виноградари получали урожай солнечной ягоды до 36 центнеров с гектара. В конце 1956 года председателем колхоза «Парижская коммуна» стал А.М.Саркисян, а Г.П.Хачатрян перешёл работать в Шаумянский район города Еревана. Избирался депутатом Ереванского городского Совета депутатов трудящихся. С 1969 года – персональный пенсионер союзного значения. Проживал в городе Ереване – столице Армянской ССР, ныне – Армении. Дата его кончины не установлена. Награждён орденами Ленина (16 октября 1950), Красной Звезды (6 ноября 1945), медалями, в том числе «За оборону Кавказа» (1 мая 1944).

[525x700]

[525x700]

1908

Михаил Степанович Шейкин

командир 220-го гвардейского стрелкового Краснознаменного полка (79-я гвардейская стрелковая Запорожская Краснознаменная орденов Суворова и Богдана Хмельницкого дивизия, 8-я гвардейская армия, 1-й Белорусский фронт), гвардии полковник. Родился на хуторе Кадушкин, позднее Киквидзенского района Волгоградской области (ныне хутор не существует), в крестьянской семье. Русский. Окончил 7 классов. Работал в комитете крестьянской взаимопомощи. Призван в армию в 1929 году. Член ВКП(б)/КПСС с 1931 года. Окончил военно-политическое училище в Ленинграде в 1934 году. Участник советско-финляндской войны 1939 – 1940 годов, в 1940 году был награжден медалью «За боевые заслуги». Во время Великой Отечественной войны в действующей армии – с июня 1941 года. Сражался на Северо-Западном, Карельском, 3-м Украинском и 1-м Белорусском фронтах. Ранен, дважды контужен. Окончил Высшие стрелково-тактические курсы усовершенствования командного состава пехоты «Выстрел» в 1943 году. Особо отличился в Варшавско-Познанской наступательной операции на территории Польши. В ходе наступления с магнушевского плацдарма с 22 января по 3 февраля 1945 года, действуя со своим полком в качестве передового отряда корпуса, одним батальоном форсировал реку Варта в районе города Познань (Польша), затем в конце операции – реку Одер севернее города Франкфурт-на-Одере (Германия).

[526x700]

[526x700]

Захватив и удержав плацдармы на этих реках, полк обеспечил переправу главных сил дивизии, а впоследствии и армии. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за умелое командование полком, мужество и героизм, проявленные в Варшавско-Познанской операции, Шейкину Михаилу Степановичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». После окончания войны продолжал службу в Вооруженных Силах. Служил в Группе советских оккупационных войск в Германии, военным комиссаром Водно-транспортного райвоенкомата города Одесса. С 1955 года гвардии полковник М.С.Шейкин – в отставке. Жил в Одессе. До 1984 года работал наставником молодёжи в Одесском художественном училище. Скончался 1 мая 1989 года. Похоронен на 2-м Христианском кладбище Одессы. Награжден 2 орденами Ленина (24 марта 1945; …), 3 орденами Красного Знамени (28 апреля 1944; 14 августа 1944; …), орденами Суворова III степени (1 сентября 1945), Отечественной войны I степени (11 марта 1985), Красной Звезды, медалями, польским крестом ордена Виртути милитари.

1909

Николай Андреевич Шевченко

командир пулемётного расчёта 1-й пулемётной роты 465-го стрелкового полка 167-й стрелковой дивизии 38-й армии Воронежского фронта, красноармеец. Родился 15 ноября 1909 года в селе Белянка, ныне Шебекинского района Белгородской области, в крестьянской семье. Украинец. Окончил три класса начальной школы. Работал в колхозе. В 1931-1938 годах проходил срочную службу в рядах Красной Армии. В 1933 году окончил полковую школу, в 1938 году – курсы младших лейтенантов. Вторично призван Большетроицким РВК Курской области в 1941 году. В боях Великой Отечественной войны с июня 1941 года. Воевал на Западном, Воронежском, 1-м Украинском фронтах. Летом 1943 года, во время битвы на Курской дуге 167-я стрелковая дивизия, где красноармеец Н.А.Шевченко служил в должности командира пулемётного расчёта 1-й пулемётной роты 465-го стрелкового полка, находилась в обороне под городом Сумы, в районе сёл Кияницы и Пушкаревки, на юго-западной части Курской дуги. 8 августа 1943 года во время прорыва обороны противника, когда фашисты внезапно перешли в контратаку, он смело выдвинулся вперёд со своим пулемётом и метким огнём рассеял боевые порядки противника, уничтожив при этом до 25 фашистов и подавив пулемётную точку, чем помог отбить контратаку. 12 сентября 1943 года в бою за село Сакуниха Недригайловского района Сумской области, обстреливая из пулемёта контратакующего противника, красноармеец Н.А.Шевченко зашел с фланга и метким огнём уничтожил до 40 гитлеровцев, чем помог подразделениям батальона отбить контратаку и продвинуться вперёд. В конце сентября – октябре 1943 года красноармеец Н.А.Шевченко особо отличился при форсировании Днепра в районе села Вышгород, ныне город Киевской области, и в боях за удержание и расширение плацдарма на его правом берегу. 27 сентября 1943 года он вместе со своим расчётом под сильным артиллерийским и пулемётным огнём противника форсировал Днепр и закрепился на захваченном участке берега. Ведя меткий огонь, красноармеец Н.А.Шевченко уничтожил до 10 гитлеровцев и подавил две огневые точки противника, чем обеспечил форсирование реки Днепр и захват плацдарма передовыми подразделениями полка. 12 октября 1943 года участвуя в боях на плацдарме на правом берегу реки Днепр в районе села Лютеж Вышгородского района, когда противник численно превосходящими силами перешёл в контратаку, красноармеец Н.А.Шевченко метким огнём своего пулемёта подавил три огневые точки противника и уничтожил до 35 фашистов, чем сорвал контратаку противника и обеспечил продвижение наших стрелковых подразделений вперёд и закрепление их на новом рубеже. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 ноября 1943 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство красноармейцу Шевченко Николаю Андреевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда" (№ 2326). В последующих боях был ранен. После выздоровления служил помощником командира хозяйственного взвода 28-го отдельного гвардейского тяжёлого танкового полка 6-го гвардейского механизированного корпуса 4-й танковой армии. В 1945 году демобилизовался. Вернулся на родину. Окончил семь классов неполной средней школы, в 1953 году – Рыльское педагогическое училище, в 1956 году – Ленинградский институт физкультуры имени Лесгафта. Лейтенант в отставке Н.А.Шевченко работал преподавателем физкультуры Белянской средней школы. Умер 4 июля 1985 года. Похоронен в селе Белянка. Награжден орденом Ленина (13 ноября 1943), орденом Отечественной войны I степени (11 марта 1985), медалями, в том числе медалью «За отвагу» (4 февраля 1945).

1910

Алескер Гаджи Ага оглы Алекперов

азербайджанский актер, народный артист СССР (1961). Сценическую деятельность начал в 1927 г. в бакинском Рабочем театре. С 1933 г. – актер азербайджанского театра имени Азизбекова (Баку). Его образы отмечены драматической силой и мощным темпераментом. Играл преимущественно трагедийные роли: Вагиф (одноименная пьеса Самеда Вургуна), Отелло (одноименная трагедия Шекспира). К его лучшим ролям относятся также: Ханлар (одноименная пьеса Самеда Вургуна), Гатыр Мамед (одноименная пьеса 3.Халила), Гачах Наби (одноименная пьеса С.Рустама), Алхан («Вешние воды» Эфендиева), Джаваншир (одноименная пьеса М.Гусейна). Играл также характерные роли: Саламов («1905 год», Джабарлы) и др. С 1929 г. снимался в кино («Дом на вулкане», «Кендлиляр», «На дальних берегах» и др.). Умер 31 января 1963 года.

[466x700]

[466x700]

1910

Павел Игнатьевич Белоусов

машинист экскаватора управления механизации №2 треста №12 Горьковского совнархоза. Белоусов П.И. родился в селе Пеля - Казенная Починковского района Горьковской (ныне Нижегородской) области, в крестьянской семье. Свой трудовой путь Белоусов П.И. начал в 1928 году рабочим на железной дороге, а с 1930 – работал экскаваторщиком на строительстве Горьковского автозавода. С марта 1941 года Белоусов П.И. в рядах Красной Армии и за участие в Великой Отечественной войне был награждён орденом Красная Звезда и медалью «За боевые заслуги». После демобилизации Белоусов П.И. вернулся к мирной профессии строителя – машиниста экскаватора и его экипаж трудился на реконструкции заводов «Двигатель революции», «Красная Этна», участвовал в строительстве Дворца культуры автозавода, аэропорта, жилых кварталов Соцгорода в Автозаводском районе города Горького и других объектах народного хозяйства. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 августа 1958 года за выдающиеся успехи, достигнутые в строительстве и промышленности строительных материалов Белоусову Павлу Игнатьевичу было присвоено звание Героя Социалистического труда с вручением ордена Ленина и Золотой медали «Серп и Молот». В 1959 году Белоусов П.И. был избран депутатом Горьковского областного Совета народных депутатов, а в 1963 – в Верховный Совет РСФСР и являлся членом Президиума Верховного Совета РСФСР. 17 июня 1976 года Белоусов П.И. был удостоен звания «Почётный гражданин города Горького». Скончался 7 февраля 1996 года и был похоронен на Бугровском кладбище города Нижний Новгород,

[525x700]

[525x700]

на доме №34 по улице Совнаркомовская Канавинского района, в котором он проживал, была установлена мемориальная доска. Награждён орденами Ленина (9 августа 1958), Трудового Красного Знамени (1952), Красной Звезды и медалями, в том числе «За боевые заслуги» (1 августа 1943).

1910

Мухит Кулжанович Бупежанов

директор Джезказганского рудоуправления (Карагандинская область Казахской ССР). Родился в ауле № 8 Оренбургской губернии (ныне территория Республики Казахстан). После окончания в 1936 году Московского института цветных металлов и золота работал в Карагандинской области Казахской ССР: дежурным инженером, начальником шахты, начальником строительства шахты, директором Байконурского угольного рудника. В 1946 году вступил в ВКП(б)/КПСС. В 1948-1954 годах – начальник шахтоуправления Джезказганского горно-металлургического комбината (Карагандинская область). В 1954-1962 годах – заместитель главного инженера, главный инженер, директор Джезказганского рудоуправления (Карагандинская область). Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 июня 1961 года за выдающиеся успехи, достигнутые в деле развития цветной металлургии Бупежанову Мухиту Кулжановичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». В 1962-1964 годах – первый заместитель председателя, а в 1964-1965 годах – председатель совнархоза (СНХ) Южно-Казахстанского экономического района. В 1965-1973 годах – первый заместитель Министра цветной металлургии Казахской ССР. С 1973 года – на пенсии. Умер 4 марта 1999 года. Лауреат Государственной премии СССР (1970).

[476x699]

[476x699]

1910

Басан Бадьминович Городовиков

командир 184-й Краснознамённой Духовщинской стрелковой дивизии 5-й армии 3-го Белорусского фронта, генерал-майор. Родился на хуторе Мокрая Ельмута (ныне Пролетарского района Ростовской области), в крестьянской семье. Калмык. Член ВКП(б)/КПСС с 1939 года. Окончил 8 классов. В Красной Армии с 1927 года. В 1930 году окончил кавалерийскую школу, в 1938 году - Военную академию имени М.В.Фрунзе. На фронте в Великую Отечественную войну с июля 1941 года. Командуя 251-й стрелковой дивизией 31-й армии, полковник Городовиков Б.Б. участвовал в Ржевско-Вяземской операции войск Западного фронта, в ходе которой воины его дивизии 8 марта 1943 года освободили город Сычёвку Смоленской области. Став командиром 184-й стрелковой дивизии (5-я армия, 3-й Белорусский фронт) генерал-майор Б.Б.Городовиков умело организовал на своем участке выполнение задачи по окружению войск противника в районе города Витебска (Белоруссия), а также по разгрому вражеской группировки, шедшей на помощь окружённому гарнизону в городе Вильнюсе. 12 июля 1944 года 184-я стрелковая дивизия совместно с воинами 45-го стрелкового корпуса освободила старинный литовский город Тракай. Успешно форсировав реку Неман дивизия генерал-майора Городовикова Б.Б. 17 августа 1944 года первой из советских соединений вышла к Государственной границе СССР с гитлеровской Германией (Восточная Пруссия) северо-западнее города Вилкавишкиса (Литовская ССР), в районе города Наумиестис (Кудиркос-Науместис), который впоследствии и освобождала от оккупантов - 16 октября 1944 года. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1945 года за умелое командование дивизией и проявленные при этом мужество и героизм Городовикову Басану Бадьминовичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда" (№ 7110). После войны продолжал службу в армии. С 1961 года генерал-лейтенант Б.Б.Городовиков - в запасе. Работал первым секретарём Калмыцкого обкома КПСС. С 1978 года жил в Москве. Умер 17 августа 1983 года. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве (участок 10). Награждён 4 орденами Ленина, орденом Октябрьской революции, 4 орденами Красного Знамени, орденами Суворова II степени, Кутузова II степени, Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, медалями. Имя Героя носил пионерский отряд школы № 37 города Вильнюса - столицы Литовской ССР. Сочинения: Орденоносная Калмыкия. 2-е издание. Элиста, 1972; Советская Калмыкия на подъёме. Москва, 1984.

[516x699]

[516x699]

1910

Михаил (в Указе - Иван) Карпович Ефанов

понтонёр 40-го отдельного моторизованного понтонно-мостового батальона 7-й гвардейской армии Степного фронта, красноармеец. Родился в селе Чердаты ныне Зырянского района Томской области, в крестьянской семье. Русский. Окончил IV класса сельской школы, после чего работал по найму. В 1932-34 годах проходил службу в Красной Армии. По возвращению домой работал заведующим пекарней в Зырянском леспромхозе. 22 июня 1941 года вновь призван в армию Зыряновским райвоенкоматом. На фронте с января 1942 года. Воевал на Северо-Западном, Воронежском, Степном и 2-м Украинском фронтах. Член ВКП(б)/КПСС с 1944 года. Служил понтонёром 40-го отдельного моторизованного понтонно-мостового батальона. Отличился во время форсирования Днепра осенью 1943 года. Утром 26 сентября 1943 года при форсировании реки Днепр у села Бородаевка Верхнеднепровского района Днепропетровской области Украины, красноармеец Ефанов заменил раненого командира отделения. Под его руководством понтонеры завершили сборку парома и преступили к переправе. Первыми рейсами, в исключительно трудных условиях под непрерывным огнем противника отделении Ефанова переправило на правый берег батальон и шесть противотанковых пушек. Работа паромной переправы продолжалась несколько дней. 28 сентября 1943 года Ефановым на правый берег Днепра были доставлены пятьсот бойцов с вооружением. 1 октября, когда во время рейса с танком на борту у ведущего катера заглох мотор на середине реки, Ефанов, оценив обстановку, дал команду «К веслам». Бойцы, борясь с течением реки, доставили танк и пехоту к установленному месту высадки. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 декабря 1943 года за мужество и героизм, проявленные при форсировании Днепра и удержании плацдарма на его правом берегу красноармейцу Ефанову Михаилу Карповичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 1508). В декабре 1945 году старший сержант Ефанов М.К. был демобилизован. Работал инструктором Зырянского райкома партии, директором хозрасчётного хозяйства, начальником автотранспортного стройучастка. С 1960 года жил в городе Новосибирск. Скончался 14 октября 1962 года. Похоронен на Заельцовском кладбище в Новосибирске. Награждён орденом Ленина, медалями.

вверх^

к полной версии

понравилось!

в evernote

[472x700]

[472x700] 1906

Михаил Васильевич Миловидов

начальник управления работ № 156 строительного треста № 15 Брянского совнархоза. Родился в деревне Головищи, Суздальского уезда Владимирской губернии, ныне Ильинского района Ивановской области, в крестьянской семье. Русский. В 1918 году окончил IV класса начальной школы. Больше в школу не ходил, семья состояла из 9 человек, отцу инвалиду войны нужна была помощь в домашнем хозяйстве. В 1923 году пошел на заработки, на отхожий промысел на строительство. На сезонных работал в городах Тейково (строительстве рабочего поселка у железнодорожной станции) и Иваново (на строительстве здания «Водосвет», а потом на строительстве фабрики «Красная Талка»). Работа была сезонная, часть времени трудился в домашнем хозяйстве. В 1928 году по рекомендации комсомольской организации был избран председателем Нестерцовского сельского совета, где проработал три года. В 1930-1933 годах учился на рабфаку Ивановского энергетического института. В 1933 году вступил в ВКП(б)/КПСС. В 1933-1937 годах работал председателем Никитинской промыслово-кооперативной артели. Одновременно учился заочно на курсах мастеров-строителей при Московском заочном индустриальном институте технического образования (ВЗИТО, ныне - Московский государственный открытый университет). В 1937 году, по окончанию учебы, получил квалификацию мастера общестроительных работ и был направлен на работу в город Ярославль. В 1937 году был принят на работу в «Облстройтрест» в городе Ярославль мастером. В марте 1941 года был переведен в «Дорстрой» Ярославской железной дороги. В 1941 году окончил с отличием строительный техникум. В августе 1941 года по предложению Ярославского обкома перешел работать в стройтрест №20 Наркомата строительства на особо важные работы города Ярославль на должность производителя работа. В этой должности трудился почте все военный годы. В октябре 1941 – марте 1942 года работал на строительстве оборонительных сооружении под Москвой. В феврале 1944 года с группой строителей-специалистов был направлен в освобожденную от захватчиков Брянскую область. Работал на восстановлении разрушенных брянский заводов и самого города. Трудился в тресте «Брянскпромстрой» старшим прорабом, начальником участка в городе Бежица (ныне в черте города Брянск). В марте 1948 года назначен главным инженером СМУ №1, затем в переведен управление начальника работ УНР-684 (поселок Сельцо Брянской области). В 1954 году назначен во вновь созданное строительное управление начальника работ УНР-156 начальником. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 августа 1958 года за выдающиеся успехи, достигнутые в строительстве и промышленности строительных материалов, Миловидову Михаилу Васильевичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». В 1963 году по состоянию здоровья перешел на более легкую работу – заместителем начальника технического отдела Брянского управления строительства «Брянскстрой». В декабре 1969 года вышел на пенсию. Активно участвовал в общественной жизни, избирался депутатом Брянского городского, Бежецкого районного советов депутатов. Жил в городе Брянск. Скончался 11 августа 1978 года. Награжден орденом Ленина (9 августа 1958), медалями.

1906

Валерий Сергеевич Нельский (Валерий Сергеевич Булатовский)

российский актер, народный артист СССР (1975). Член КПСС с 1963. Родился в поселке Красный, ныне Смоленской области. На сцене с 1922 г. Работал в Смоленском, Свердловском, Челябинском, Куйбышевском и других театрах. С 1945 г. - в Ярославском театре имени Волкова. Исполнил роль В.И.Ленина в спектаклях "Вечный источник" Д.И.Зорина, "Третья патетическая" Погодина, "Мятеж на Волге" Назарова, "Посольский дневник" Дангулова. Среди лучших ролей также: Швандя ("Любовь Яровая" Тренёва), Пётр, Монахов ("Мещане", "Варвары" Горького), генерал Панфилов ("Панфиловцы" Назарова), Фёдор ("Царь Фёдор Иоаннович" А.К.Толстого). Сталинская премия (1950). Награжден орденом Октябрьской Революции, 2 другими орденами, а также медалями.

1906

Курбан Али оглы Халилов

советский государственный и партийный деятель. Член КПСС с 1926. Родился в селении Кехралан, ныне город Ардебиль в Иранском Азербайджане, в семье рабочего. Трудовую деятельность начал в 1923 в Баку токарем. Окончил в 1933 Азербайджанский индустриальный институт имени М.А.Азизбекова. В 1932—1935 и в 1937 инженер, начальник цеха завода имени С.М.Кирова в Баку. В 1935—1936 в Советской Армии. В 1937—1942 директор машиностроительных заводов имени лейтенанта Шмидта, имени С.М.Кирова, имени Ф.Э.Дзержинского в Баку. В 1942—1945 секретарь Бакинского горкома КП (б) Азербайджана. В 1945—1955 заместитель начальника объединений "Азнефть", "Азнефтеразведка", управляющий стройтрестом, заместитель министра совхозов, начальник стройуправления в Нахичеванской АССР, заместитель министра промышленности стройматериалов Азербайджанской ССР. В 1955—1958 заместитель председателя Бакинского горисполкома, министр местной промышленности, в 1958—1969 министр финансов Азербайджанской ССР. С 1969 председатель Президиума Верховного Совета Азербайджанской ССР, заместитель председателя Президиума Верховного Совета СССР (с 1970). Член Центральной ревизионной комиссии КПСС с 1971. Депутат Верховного Совета СССР 8—9-го созывов. Награжден 4 орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, 2 другими орденами, а также медалями.

1906

Диомид Севодович Хеладзе

секретарь Батумского районного комитета Компартии (большевиков) Грузии, Аджарская АССР. Родился в селе Кончкати (Днеурдживоти) Гурийского уезда Кутаисской губернии, ныне – Ланчхутский муниципалитет края Гурия Грузии, в семье крестьянина. Грузин. Среднюю школу окончил в селении Ланчхути, в 1921 году вступил в комсомол, с 1925 года – на руководящей комсомольской работе. В 1928 году вступил в ВКП(б)/КПСС и вскоре перешёл на партийную работу в родном Ланчхутском районе. В 1935 году был снят с партийной работы, а в 1937 году избран первым секретарём Кедского райкома Компартии (большевиков) Грузии (Аджарская АССР). С началом Великой Отечественной войны был призван в Красную Армию в июле 1941 года. После окончания ускоренных курсов политработников участвовал в оборонительных боях за Москву в составе 1088-го стрелкового полка 323-й стрелковой дивизии. Дальнейший боевой путь прошёл на военно-политических должностях 1173-стрелкового полка 349-й стрелковой дивизии, участвовал в обороне Кавказа. За образцовое выполнение боевых заданий командования майор Хеладзе был награждён орденом Красной Звезды. После демобилизации в марте 1946 года вернулся на родину, где работал первым секретарём Батумского райкома КП(б) Грузии. На обширных территориях центрального района Аджарской АССР труженики колхозов и совхозов выращивали зелёный чай и цитрусовые – основные сельскохозяйственные культуры в этой местности. В 1948 году как один из руководителей района обеспечил своей работой перевыполнение в целом по Батумскому району планового сбора урожая сортового зелёного чайного листа на 15,2 процента. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 августа 1949 года за получение высоких урожаев сортового зелёного чайного листа и цитрусовых плодов в 1948 году Хеладзе Диомиду Севодовичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Этим же указом высокого звания были удостоены председатель Батумского райисполкома М.Ю.Куршубадзе, заведующий сельхозуправлением С.Х.Чанкуридзе и главный агроном района К.Ф.Мухаилиди, а также 17 передовых чаеводов колхозов Батумского района. С 1952 года работал первым секретарём Кобулетского райкома партии до своей кончины в ноябре 1953 года. Избирался депутатом Верховного Совета Аджарской АССР и членом Аджарского обкома КП Грузии. Награждён орденами Ленина (29 августа 1949), Красной Звезды (30 ноября 1944), медалями, в том числе «За оборону Москвы» (1 мая 1944), «За оборону Кавказа» (1 мая 1944).

[463x699]

[463x699]1906

Александр Акимович Шаров

командир роты 273-го гвардейского стрелкового полка 89-й гвардейской стрелковой дивизии 5-й ударной армии 1-го Белорусского фронта, гвардии старший лейтенант. Родился в селе Пречистое, ныне поселок городского типа Первомайского района Ярославской области, в семье крестьянина. Русский. Окончил Ленинградский сельскохозяйственный институт. Работал преподавателем. В Красной Армии в 1934-35 годах и с августа 1941 года. Был призван Компанеевским РВК Кировоградской области и направлен на фронт. В 1944 году окончил курсы младших лейтенантов. Командир роты 273-го гвардейского стрелкового полка (89-я гвардейская стрелковая дивизия, 5-я ударная армия, 1-й Белорусский фронт) гвардии старший лейтенант А.А.Шаров с ротой 14 января 1945 прорвал оборону противника у деревни Новая Воля (10 км южнее города Варка, Польша), в последующем с ходу форсировал реку Пилица, захватил и удерживал рубеж, обеспечивая преодоление реки подразделениями батальона. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 февраля 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм, гвардии старшему лейтенанту Александру Акимовичу Шарову присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 7330). С 1945 года А.А.Шаров - в запасе. Работал преподавателем и заведующим учебной частью Дубовского сельскохозяйственного техникума (Волгоградская область). Скончался 3 августа 1957 года. Похоронен в городе Камышин Волгоградской области. Награжден орденом Ленина, медалями. В городе Дубовка Герою установлен бюст.

1907

Израйел Альберт Горовиц (Israel Albert Horowitz; также - Al Horowitz или I.A.Horowitz)

американский международный шахматный мастер (1950) и международный арбитр (1951). Родился в Бруклине, штат Нью-Йорк, США. Шахматный литератор. Издатель-редактор журнала «Чесс ревью» (1934—1969). Победитель открытых чемпионатов США (1936 и 1943); в открытом чемпионате (1938) — 1-2-е место (с И.Кэжденом). Лучшие результаты в других чемпионатах США: 1938 — 4-е; 1942 — 6-е; 1944 — 3-4-е; 1951 — 5-е места. В 1941 проиграл матч на первенство страны С. Решевскому — 6½ : 9½ (+0 −3 =13). В составе команды США участник Олимпиад 1931, 1935, 1937 и 1950; матчей СССР — США (1945—1955); в последних сыграл вничью с С. Флором: +1 −1 =0 (4-я доска, 1945) и И. Болеславским: +0 −0 =2 (4-я доска, 1946). Умер в городе Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США, 18 января 1973 года. Литература: Шахматный словарь / главный редактор Л.Я.Абрамов; составитель Г.М.Гейлер. — Москва: Физкультура и спорт, 1964. — Страница 227. — 120 000 экземпляров; Шахматы: энциклопедический словарь / главный редактор А.Е.Карпов. — Москва: Советская энциклопедия, 1990. — Страница 89. — 621 страница. — 100 000 экземпляров. — ISBN 5-85270-005-3.

[451x699]

[451x699]1907

Пётр Платонович Иванов

командир 547-го Пинского ордена Кутузова III степени миномётного полка 61-й армии 1-го Белорусского фронта, подполковник. Родился в селе Марьевка ныне Сумского района Сумской области (Украина), в семье крестьянина. Украинец. Член ВКП(б)/КПСС с 1931 года. Окончив среднюю школу, работал в сельском хозяйстве. В Красной Армии с 1929 года. В 1932 году окончил курсы командиров взводов, в 1935 году - Киевское военное артиллерийское училище. Когда началась Великая Отечественная война, командовал дивизионом 198-го гаубичного артиллерийского полка 46-й стрелковой дивизии. Участник Великой Отечественной войны с июля 1941 года. Воевал на Западном, Брянском, 2-м Прибалтийском и 1-м Белорусском фронтах. Командир 547-го Пинского ордена Кутузова III степени миномётного полка (61-я армия, 1-й Белорусский фронт) подполковник П.П.Иванов огнём своего полка с 14 января по 5 февраля 1945 года обеспечивал форсирование подразделениями реки Пилица северо-западнее города Варка (Польша), преследование отходящего противника и отражение его контратак. В этих боях было уничтожено 7 миномётных батарей, 25 пулемётов, сотни гитлеровцев. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 февраля 1945 года за умелое руководство полком, личное мужество, проявленное в боях против фашистских захватчиков, подполковнику Иванову Петру Платоновичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». После войны продолжал службу в Вооруженных Силах. В 1947-1952 годах командовал 31-м гвардейским артиллерийским полком (в Беломорском и Северном военных округах). В 1948 году заочно окончил Высшую офицерскую артиллерийскую школу. С 1955 года полковник П.П.Иванов - в запасе. Жил в городе Сумы (Украина). Работал председателем областного общества охотников и рыболовов. Умер 25 августа 1986 года. Похоронен на Засумском кладбище в Сумах. Награжден 2 орденами Ленина, 2 орденами Красного Знамени, орденом Александра Невского, 2 орденами Отечественной войны I степени, 3 орденами Красной Звезды, медалями. В городе Сумы, в начале улицы имени Героев Сталинграда, создана аллея Славы, где представлены портреты 39 Героев Советского Союза, чья судьба связана с городом Сумы и Сумским районом, среди которых и портрет Героя Советского Союза П.П.Иванова.

1907

Эдвард Марчевский

польский математик, член Польской Академии Наук (с 1958). Родился в Варшаве. Окончил Варшавский университет. Работал во Вроцлавском университете (с 1945- профессор, в 1953-1957-ректор), директор Математического института Вроцлавского университета, с 1948 -профессор Математического института Польской Академии Наук. Президент Польского математического общества (1957-1959), президент Вроцлавского научного общества (1961-1964).Основные научные интересы посвящены изучению взаимосвязей между различными понятиями математики. Работы относятся к теории множеств, топологии, теории функций действительного переменного, теории аналитических функций, общей алгебре, теории вероятностей. Ему принадлежит установление связи между понятиями меры и измерения (1936), исследование связей между множественной и стохастической независимостями (1938-1948), создание общеалгебраической схемы математических понятий независимости (1958). Ввел ряд новых математических понятий: почти подгармонической функции (1933), плотного класса и плотной меры (1953) и др. Основатель (1947) и редактор журнала "СоllоquiМ МаthеМаtiСuМ".

[525x700]

[525x700]1907

Александр Пантелеевич Матиков

командир 673-го штурмового авиационного полка 266-й штурмовой авиационной дивизии 1-го штурмового авиационного корпуса 5-й воздушной армии 2-го Украинского фронта, подполковник. Родился в селе Лозны Летичевского района Хмельницкой области, в семье рабочего. Украинец. Член КПСС с 1931 года. Окончил семь классов средней школы. Работал на сахарных заводах Украины, затем в Ленинграде на фабрике "Красный швейник". В 1932 году призван в ряды Красной Армии. В 1935 году окончил Харьковскую военно-авиационную школу пилотов. Участник советско-финляндской войны 1939-1940 годов. В боях Великой Отечественной войны с февраля 1943 года. Воевал на 2-м Украинском фронте. Неоднократно вылетал на штурмовку скоплений вражеских войск. К декабрю 1943 года командир 673-го штурмового авиационного полка подполковник А.П.Матиков совершил 32 боевых вылета, нанеся противнику большой урон в живой силе и технике. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 июля 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования по уничтожению живой силы и техники противника и проявленные при этом мужество и героизм подполковнику Александру Пантелеевичу Матикову присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда" (№ 1977). После окончания Великой Отечественной войны продолжал службу в Военно-воздушных силах. С 1955 года полковник А.П.Матиков — в запасе. Жил в Киеве. Скончался 8 марта 1982 года. Похоронен в Киеве на Лукьяновском военном кладбище. Награжден орденом Ленина, тремя орденами Красного Знамени, орденом Богдана Хмельницкого II степени, двумя орденами Красной Звезды, медалями.

[525x700]

[525x700]1907

Михаил Трофимович Трусов

помощник командира эскадрильи 44-го скоростного бомбардировочного авиационного полка 55-й скоростной авиационной бомбардировочной бригады 7-й армии Северо-Западного фронта, капитан. Родился в селе Березовка Уметского района Тамбовской области, в крестьянской семье. Русский. Член КПСС с 1931 года. Окончил пять классов. Был рабочим. В 1929 году призван в ряды Красной Армии. В 1933 году окончил Сталинградскую военную школу лётчиков. Участник советско-финляндской войны 1939-1940 годов. Помощник командира эскадрильи 44-го скоростного бомбардировочного полка капитан М.Т.Трусов к середине февраля 1940 года совершил 16 боевых вылетов на бомбардировку живой силы и техники противника. 10 февраля 1940 года девять самолетов СБ из 44-го скоростного бомбардировочного авиационного полка под прикрытием пятнадцати истребителей И-16 из 7-го истребительного авиационного полка бомбили оборонительные укрепления противника. В бомбардировщик старшего лейтенанта М.Ф.Мазаева попал зенитный снаряд и он загорелся. Пришлось садиться на озеро, находившееся на территории врага. К самолёту побежали финны. Но наши истребители пулемётным огнём быстро прижали их ко льду. Тем временем ведущий звена СБ капитан М.Т.Трусов приземлился рядом с машиной М.Ф.Мазаева, забрал экипаж и, прикрываемый огнём истребителей, взлетел. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 марта 1940 года за образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом отвагу и геройство капитану Михаилу Трофимовичу Трусову присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда" (№ 267). В боях Великой Отечественной войны с июня 1942 года. В 1942 году окончил курсы усовершенствования командного состава. Был командиром полка. С 1945 года майор М.Т.Трусов — в запасе. Жил в городе Кирсанов Тамбовской области. Скончался 3 января 1977 года. Награжден орденом Ленина, орденом Красного Знамени, орденом Красной Звезды, медалями.

[524x699]

[524x699]1907

Клаус Филипп Мария Шенк граф фон Штауффенберг (немецкое имя — Claus Philipp Maria Schenk Graf von Stauffenberg)

полковник вермахта, один из основных участников группы заговорщиков, спланировавших Заговор 20 июля и осуществивших покушение на жизнь Адольфа Гитлера 20 июля 1944 года. Граф Клаус Шенк фон Штауффенберг родился в Йеттингене, в одной из старейших аристократических семей Южной Германии, тесно связанной с королевским домом Вюртемберга — отец графа занимал высокий пост при дворе последнего короля Вюртемберга. Клаус был третьим сыном в семье. Его старшие братья, Бертольд и Александр, позднее также приняли участие в заговоре. Воспитывался в духе католического благочестия, немецкого патриотизма и монархического консерватизма. Получил отличное образование, имел литературные склонности. В 1923 году вместе с братом Бертольдом вошел в круг Стефана Георге и до конца своих дней преклонялся перед этим поэтом. 1 апреля 1926 года Штауффенберг был зачислен в 17-й кавалерийский полк в Бамберге. В 1927—1928 гг. учился в пехотном училище в Дрездене. В апреле 1932 года по случаю президентских выборов выступил против Гинденбурга в поддержку Гитлера. В мае 1933 года получил звание лейтенанта. Штауффенберг принимал участие в военном обучении штурмовиков и организовал передачу рейхсверу нелегального арсенала оружия. 26 сентября 1933 года женился на баронессе Нине фон Лерхенфельд. В 1934 году получил назначение в кавалерийское училище в Ганновере. В это время кавалерия постепенно переформировывалась в моторизованные войска. 6 октября 1936 года приступил к учёбе в Военной академии генерального штаба в Берлине. В 1938 году после окончания академии назначен вторым офицером генерального штаба под началом генерал-лейтенанта Эриха Гепнера. Участвовал в оккупации Судетской области.

Штауффенберг в 1926 году.

Война

В 1939 году с началом Второй мировой войны в качестве обер-лейтенанта в танковой дивизии Штауффенберг участвовал в польской кампании. Из Польши он писал жене: «Население — невероятный сброд. Много евреев и полукровок. Этим людям хорошо, когда ими управляешь кнутом. Тысячи заключенных пригодятся для сельского хозяйства Германии. Они трудолюбивы, послушны и нетребовательны.» Петер Граф Йорк фон Вартенбург и Ульрих Граф Шверин фон Шваненфельд обратились к Штауффенбергу с просьбой принять назначение на должность адъютанта командующего сухопутных войск Вальтера фон Браухича для участия в попытке переворота. Но Штауффенберг отказался. В 1940 году в качестве офицера генштаба участвовал во французской кампании. Получил назначение в орготдел командования сухопутных войск. В декабре 1941 года поддержал сосредоточение командной власти в руках Гитлера. В 1942 году из-за массовых убийств евреев, поляков и русских, а также бездарного ведения военных действий Штауффенберг присоединился к участникам Сопротивления. В 1943 году получил назначение в 10-ю танковую дивизию, которая должна была обеспечить отступление генерала Эрвина Роммеля в Северной Африке. Во время налета был тяжело ранен, потеряв левый глаз, кисть правой руки и два пальца на левой. После выздоровления вернулся в строй. К этому времени он уже осознал, что Гитлер ведет Германию к катастрофе. 1 июля 1944 года Штауффенберг был официально назначен начальником штаба при командующем армией резерва Фридрихе Фромме и произведен в полковники.

[700x381]

[700x381] Участие в заговоре

Предвидя неминуемое поражение в войне, группа германских генералов и офицеров пошла на заговор, целью которого было физическое устранение Гитлера. Заговорщики рассчитывали, что после ликвидации фюрера они смогут заключить мирный договор и таким образом избежать окончательного разгрома Германии. Уникальная возможность обеспечить успех заговора была связана с тем, что на новом месте службы — в штабе резерва сухопутных войск в здании Бендлер-блок на Бендлерштрассе в Берлине — Штауффенберг занимался подготовкой так называемого плана «Валькирия». Этот план, разработанный официально и согласованный с самим Гитлером, предусматривал меры по переходу управления страной к штабу резерва сухопутных войск в случае внутренних беспорядков, если связь с Верховным командованием вермахта будет нарушена. По планам заговорщиков, именно на Штауффенберга была возложена задача установить связь с командирами регулярных воинских частей по всей Германии после покушения на Гитлера и отдать им распоряжения об арестах руководителей местных нацистских организаций и офицеров гестапо. В то же время Штауффенберг был единственным из заговорщиков, имевшим регулярный доступ к Гитлеру, поэтому в конце концов он взял на себя и осуществление самого покушения.

Слева направо: Штауффенберг, Карл-Йеско фон Путткамер, Карл-Генрих Боденшац (стоит спиной к объективу), Адольф Гитлер, Вильгельм Кейтель. 15 июля 1944 года.

Покушение

На 20 июля 1944 года в ставке Гитлера было назначено очередное совещание о положении дел на фронтах. Участники заговора генерал-майор Хеннинг фон Тресков и его подчиненный майор Иоахим Кун, военный инженер по образованию, подготовили для покушения два взрывных устройства, которые Штауффенберг положил в свой портфель. Активировать детонаторы предстояло самому Штауффенбергу непосредственно перед покушением. Штауффенберг был вызван в полевую ставку Верховного командования германской армии «Вольфсшанце» («Волчье логово») под городом Растенбург в Восточной Пруссии (ныне город Кентшин на территории Варминьско-Мазурского воеводства Польши), где ему предстояло сделать доклад о формировании резервных частей. Вызов на совещание завизировал сам генерал-фельдмаршал Вильгельм Кейтель, начальник Верховного командования вермахта, главный советник Гитлера по военным вопросам. Перед вылетом в ставку Клаус фон Штауффенберг встретился со своим братом Бертольдом и сказал ему слова, которые тот записал в дневнике: «Кто найдет в себе мужество сделать это, войдет в историю как предатель, но если он откажется это сделать, то будет предателем перед своей совестью». Штауффенберг рассчитывал, что совещание будет проходить в одном из бункеров. Взрыв двух килограммов взрывчатки в закрытом помещении не оставлял фюреру практически никаких шансов на спасение. Однако по прибытии в ставку Штауффенберг узнал, что совещание перенесли на более раннее время. Кроме того, его проводили не в бункере фюрера, а в одном из деревянных строений, так как в бункере были начаты дополнительные укрепительные работы. Находясь под почти непрерывным наблюдением, испытывая дефицит времени и действуя одной искалеченной рукой, Штауффенберг смог активировать детонатор только на одном взрывном устройстве. Несмотря на то что взрыв одного устройства привёл бы к детонации и второго, Штауффенберг по неизвестным причинам не стал класть обратно в свой портфель блок взрывчатки, оставшийся без детонатора. Поэтому сила взрыва оказалась в два раза ниже ожидавшейся. Правда, Штауффенбергу удалось поставить портфель рядом с Гитлером и под благовидным предлогом выйти из комнаты, когда до взрыва оставалось пять минут. Но буквально за считанные секунды до взрыва полковник Хайнц Брандт переставил портфель, и массивный дубовый стол спас Гитлера от взрывной волны. Всего в бараке находились 24 человека. 17 из них получили ранения, ещё четверо погибли, а сам Гитлер чудом отделался легкой контузией и ранением. Неудача покушения дала ему очередной повод утверждать, что его хранит само «провидение».

Мемориальная плита на месте дома, в котором жил Штауффенберг в Вуппертале

Провал заговора

К этому моменту Штауффенберг уже покинул территорию Ставки и видел взрыв с расстояния. Будучи уверенным в успехе покушения, он добрался до Растенбурга и вылетел в Берлин, где сообщил генералу Фридриху Ольбрихту, что Гитлер мертв, и стал настаивать на приведении плана «Валькирия» в исполнение. Однако командующий резервом сухопутных войск генерал-полковник Фридрих Фромм, который должен привести план в действие, решил сам удостовериться в гибели Гитлера и дозвонился до Ставки. Узнав о провале покушения, он отказался от участия в заговоре и был арестован заговорщиками. Действия заговорщиков были поддержаны оппозиционно настроенными военачальниками на местах. Например, военный губернатор Франции, генерал Штюльпнагель, начал аресты чинов СС и гестапо.

Свидетельство о смерти Штауффенберга, выписанное по месту жительства в Бамберге в 1951 году; дата смерти указана «20 июля 1944, неизвестный час»