11 ноября родились...

11-11-2025 04:22

к комментариям - к полной версии

- понравилось!

1868

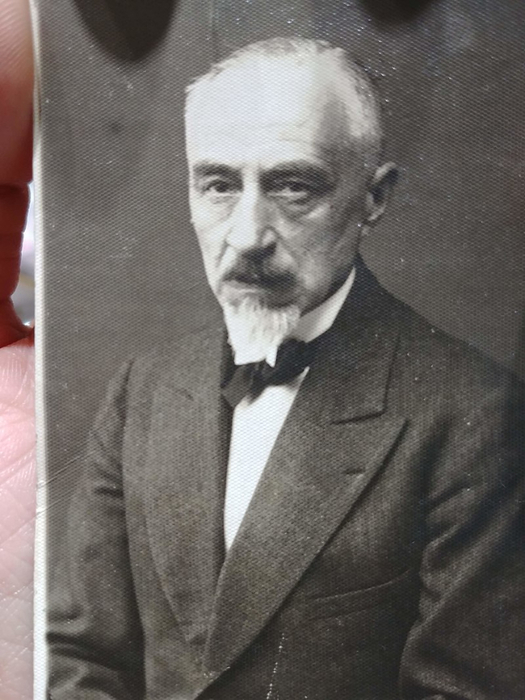

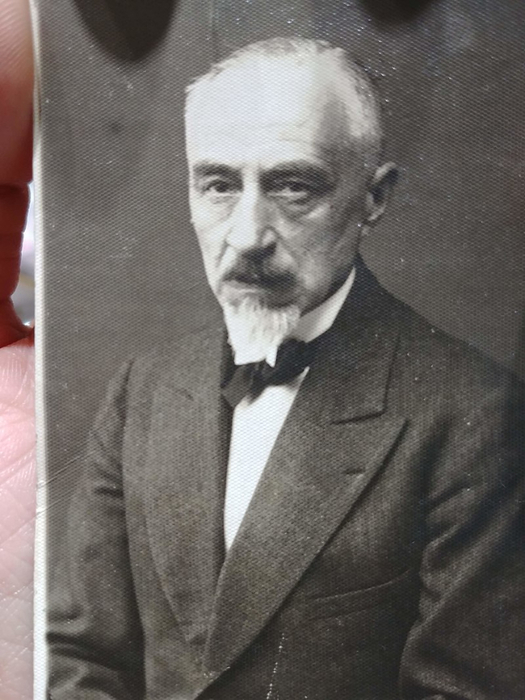

Николай Леонович (Леонтьевич) Шишков

симбирский и олонецкий вице-губернатор, действительный статский советник. В 1911 году был предводителем дворянства в Данковском уезде Рязанской губернии и почётным мировым судьёй этого уезда. В 1913 году в чине коллежского советника служил чиновником особых поручений V класса в Главном управлении землеустройства и земледелия. Не позже 1911 года было пожаловано звание камер-юнкера, в 1915 году — чин действительного статского советника и звание камергера. Член Московского попечительного комитета. С 1915 г. — симбирский вице-губернатор, почетный член Симбирского отделения Попечительства о материнстве и младенчестве, председатель совета Братства Святой Равноапостольной Марии Магдалины при Мариинской гимназии, почетный член Симбирского общества сельского хозяйства, член Симбирского добровольческого пожарного общества. С начала 1917 г. — последний олонецкий вице-губернатор. Отстранен от должности согласно указу Временного правительства от 5 марта 1917 года. Председатель Общества изучения Олонецкой губернии (1917). Арестован в 1930 г. по обвинению в антисоветской агитации и шпионаже и расстрелян 14 январе 1931 года. Награды: Орден Святой Анны II степени.

1868

Сергей Эдуардович Штейгер

русский офицер и общественный деятель, член IV Государственной думы от Киевской губернии. Барон. Реформатского вероисповедания. Из потомственных дворян Херсонской и Киевской губерний. Землевладелец Каневского уезда (550 десятин). Окончил Ришельевскую гимназию в Одессе и Елисаветградское кавалерийское училище (1888). Служил офицером во 2-м лейб-гусарском Павлоградском и 14-м гусарском Митавском полках. В 1891—1901 годах состоял адъютантом при командующем войсками Одесского военного округа графе А.И.Мусине-Пушкине. В 1901 году вышел в отставку в чине подполковника кавалерии и поселился в своем имении Каневского уезда. Занялся сельским хозяйством и общественной деятельностью. Избирался Каневским уездным предводителем дворянства (с 1907) и председателем Каневской уездной земской управы (с 1911), состоял почетным мировым судьей Каневского судебного округа. Дослужился до чина коллежского советника. В 1912 году был избран членом Государственной думы от Киевской губернии. Входил во фракцию русских националистов и умеренно-правых (ФНУП), после её раскола в августе 1915 — в группу сторонников П.Н.Балашова. Состоял докладчиком комиссии по военным и морским делам, а также членом комиссий: по военным и морским делам, о праздновании 300-летия дома Романовых, по народному образованию, о народном здравии и о путях сообщения. В годы Первой мировой войны занимался помощью раненым и больным воинам. Состоял уполномоченным: Российского общества Красного Креста в Каневском уезде, Комитета великой княгини Марии Павловны, Киевского губернского земства во Всероссийском Земском союзе. После Октябрьской революции переехал в Одессу, в 1920 году эвакуировался с семьей в Константинополь. В эмиграции в Чехословакии, с 1931 года — в Швейцарии, жил в Берне. Скончался в 1937 году. Семья: Был женат дважды. Старший сын — Штейгер, Борис Сергеевич (1892—1937), сотрудник Наркомпроса и ОГПУ. Расстрелян; Средний сын от первого брака: Анатолий, поэт первой волны эмиграции; Во втором браке было трое детей. Одна из дочерей Алла (1909—1987) была поэтессой и первой женой художника Александра Сергеевича Головина (1904—1968). Источники: Штейгер, баронский род // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: в 86 томах (82 тома и 4 дополнительных) — Санкт-Петербург, 1890—1907; Государственная дума Российской империи: 1906—1917. — Москва: РОССПЭН, 2008.

[458x700]

[458x700]

1869

Виктор Эммануил III (итальянское имя — Vittorio Emanuele III)

третий король единой Италии нового времени с 29 июля 1900 года. Император Эфиопии с 9 мая 1936 по 5 мая 1941 года (формально сохранял титул до 8 сентября 1943), король Албании с 16 апреля 1939 по 8 сентября 1943 года. Первый маршал Империи (30 марта 1938). Представитель Савойской династии, единственный сын и преемник короля Умберто I. На период его правления пришёлся рассвет фашизма в Италии, при котором фактически правил Бенито Муссолини, а король превратился при нём в марионеточную фигуру. Однако в конце правления Виктор Эммануил поддержал свержение Муссолини, а после окончания Второй мировой войны отрёкся от престола.

Полный титул

Его величество Виктор Эммануил III Фердинандо Мария Дженнаро, король Италии, король Албании, император Эфиопии, король Черногории, первый маршал империи, король Сардинии, король Кипра, Иерусалима и Армении, герцог Савойский, принц Кариньяно, принц Пьемонта, принц Онельи, принц Пойрино, принц Трино, имперский князь Священной Римской империи, принц Карманьолы, принц Монмельяна с Арбеном и Франсеном, принц-бальи герцогства Аоста, принц Кьери, принц Дронеро, принц Крешентино, принц Ривы, Кьери и Банны, принц Буски, принц Бене, принц Бра, герцог Генуи, герцог Монферрато, герцог Аосты, герцог Шабле, герцог Женевы, герцог Брешиа, герцог Пьяченцы, герцог Кариньяно Ивуа, маркиз Ивреи, маркиз Салуццо, маркиз Сузы и Чевы, маркиз Маро, маркиз Ористано, маркиз Чезаны, маркиз Савоны, маркиз Тарантезы, маркиз Боргоманеро и Куреджо, маркиз Казелле, маркиз Риволи, маркиз Пьянецца, маркиз Говоне, маркиз Салуссола, маркиз Раккониджи с Теджероне, Мильябруной и Моттуроне, маркиз Каваллермаджоре, маркиз Марене, маркиз Модана и Ланлебур, маркиз Ливорно-Феррарис, маркиз Сантии, маркиз Алье, маркиз Ченталло и Демонте, маркиз Дезаны, маркиз Гемме, маркиз Вигоне, маркиз Вильяфранки, граф Морьен, граф Женевы, граф Ниццы, граф Танда, граф Ромон, граф Асти, граф Алессандрии, граф Гочано, граф Новары, граф Тортоны, граф Боббио, граф Суасон, граф Французской империи, граф Сант-Антиоко, граф Полленцо, граф Рокбрюна, граф Тричерро, граф Байро, граф Одзеньи, граф Бардже, граф Апертоле, барон Во и Фосиньи, великий князь Монако и Ментоны, сеньор Верчелли, сеньор Пинероло, сеньор Ломеллины и Вальсесии, благородный патриций Венеции, патриций Феррары, хранитель Священной плащаницы.

До вступления на трон

Виктор Эммануил был человеком довольно замкнутым и молчаливым. Родители не слишком баловали его вниманием, однако постарались дать ему хорошее образование — он знал географию и историю, свободно владел английским языком (его няня была англичанкой) и неплохо играл на фортепьяно. Как и его отец и дед, увлекался охотой, но более рыбной ловлей, а также нумизматикой — после его смерти осталась одна из богатейших в мире коллекций монет, которая, по некоторым данным, до сих пор поддерживает материальное состояние Савойского дома. В 1904 году награждён медалью британского Королевского нумизматического общества.

[700x368]

[700x368]

Серебряная монета Италии 5 лир с портретом Виктора Эммануила III, 1927 год.

Правление

В первые годы своего правления Виктор показал себя осторожным и рассудительным политиком. Он ослабил преследование радикалов, с большим вниманием относился к инициативам премьер-министра Джолитти по усовершенствованию налоговой и судебной системы. Во внешней политике он проявлял ту же умеренность, хотя в 1911-м уступил давлению националистов и дал ход войне с Турцией. Несмотря на традиционный союз Савойской династии с Германией и Австрией, в Первой мировой войне поддержал Антанту, вступив в войну в 1915.

[700x346]

[700x346]

С 1922 значение Виктора Эммануила было чисто номинальным, так как реальная власть не без его помощи перешла к фашистам во главе с Бенито Муссолини. Пропаганда времён фашизма откровенно оттеснила царствовавшего государя вообще за всякие рамки, его фотографии заменялись на портреты дуче, кадры с его участием вырезались из фильмов и т. п. Король никогда не возражал против решений фашистского правительства, не делал ничего, чтобы защитить лично преданных ему придворных и офицеров, подвергавшихся репрессиям (в том числе по расовому признаку после 1938).

[700x345]

[700x345]

Это унижение короля резко отрицательно сказалось на престиже династии, хотя по свидетельствам в мемуарах графа Чиано Муссолини раздражало, что король от души презирал фашизм. В 1936, после захвата Эфиопии (Вторая итало-эфиопская война), был провозглашён императором Эфиопии; в 1939 — королём Албании (полного международного признания эти титулы не получили). Поскольку параллельно с этим происходило сокращение потребления продукции населением, вводились эмбарго, стал проявляться кризис, в Италии имела популярность ироническая песенка примерно следующего содержания:

Когда наш Виктор был простым королем, то кофе на каждой был кухне

Когда же он стал Эфиопии царем, то кофе вдруг стал дефицитом

Когда он взошёл на Албанский престол, от кофе не стало и духу

Если мы одержим ещё одну такую победу, то не будет тогда и цикория.

В 1938 королю и Муссолини были присвоены звания Первых маршалов Империи, что вызвало возмущения среди монархистов, поскольку частное лицо поставило себя на один уровень с королем. В 1943, незадолго до высадки войск союзников в континентальной Италии, король поддержал решение Большого фашистского совета сместить и арестовать дуче 25 июля 1943.

[700x345]

[700x345]

Король отказался от эфиопского и албанского титулов и с этого времени поддерживал союзников. После оглашения заключения мира 8 сентября, перед вводом в страну немецких войск и оккупации ими Рима бежал в Египет; после освобождения Муссолини был восстановлен фашистский режим, объявленный «республиканским» (Республика Сало).

Последние годы

9 мая 1946 77-летний Виктор Эммануил III после почти полувекового царствования отрёкся от престола в пользу уже фактически руководившего Италией сына, «майского короля» Умберто II, который носил корону только месяц и был низложен по итогам референдума. 28 декабря 1947 года Виктор Эммануил III умер в Александрии, куда к нему из Болгарии переехали дочь, царица Йована, и внук Симеон II.

[571x700]

[571x700]

Почтовая марка Италии, посвящённая Виктору Эммануилу III, 1916, 20 чентезимо (Михель #125; Ивер #103).

Семья: В 1896 году женился на Елене Черногорской (1873—1952), дочери короля Черногории Николы Петровича. Супруги имели пятерых детей: Иоланда Маргарита (1901—1986), замужем за Джоржио Карло Кальви, графом Берголо; Мафальда (1902—1944), замужем за Филиппом Гессенским, умерла в концлагере Бухенвальд; Умберто II (1904—1983), женат на Мари-Жозе Бельгийской; Джованна (1907—2000), замужем за царём Болгарии Борисом III; Мария Франческа (1914—2001), замужем за Луиджи Бурбон-Пармским. В популярной культуре: В фильме «Москва — Генуя» — Андрей Файт; В киноэпопее «Освобождение» (1967—1971) роль короля Виктора Эммануила III исполнил советский актёр Георгий Тусузов; в фильме «Чичерин» (1986) — Абессалом Лория. Литература: Виктор-Эммануил III // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: в 86 томах (82 тома и 4 дополнительных) — Санкт-Петербург, 1890—1907; Чиано Галеаццо, Дневник фашиста. 1939-1943. (Москва: Издательство "Плацъ", Серия "Первоисточники новейшей истории", 2010, 676 страниц.) ISBN 978-5-903514-02-1.

1870

Дмитрий Дмитриевич Приходкин

русский военный деятель, генерал-майор. Родился в гороле Киев, Российская империя, в православной семье. Брат Б.Д.Приходкина. Обучался в Петровском Полтавском кадетском корпусе. На военную службу поступил 12 сентября 1888 года. В 1891 году окончил Михайловское артиллерийское училище, откуда был выпущен в 32-ю артиллерийскую бригаду. Позже служил в 18-й конно-артиллерийской батарее. Подпоручик (1891), поручик (1893). Окончил Николаевскую академию генштаба в 1899 году, получив чин штабс-капитана в этом же году. Служил в Киевском военном округе. Был старшим адъютантом штаба 10-й кавалерийской дивизии в 1900 году. С 1900 по 1903 годы был помощником старшего адъютанта штаба Киевского военного округа. Получил чин капитана в 1901 году. В 1902—1903 годах командовал эскадроном в 26-м драгунском Бугском полку. Затем был прикомандирован к Елисаветградскому кавалерийскому училищу, где служил с сентября 1903 по июнь 1905 года. Участник русско-японской войны 1904-1905 годов, где получил чин подполковника в 1904 году. Был штаб-офицером для особых поручений при штабе 9-го армейского корпуса. С октября 1905 по сентябрь 1909 года находился в Елисаветградском кавалерийском училище на преподавательской работе. Полковник с декабря 1908 года. Был начальником строевого отдела штаба Брест-Литовской крепости (1909) и начальником штаба 12-й пехотной дивизии (1909—1911). С ноября 1911 года — начальник штаба 7-й кавалерийской дивизии. Участник Первой мировой войны. По май 1915 года находился в том же чине и должности. С июня 1915 года — командир 10-го гусарского Ингерманландского полка. Начальник штаба Сводной кавалерийской дивизии с 24 июня 1916 по 19 декабря 1916. Генерал-майор с 1916 года. С февраля по март 1917 года был начальником штаба 6-го кавалерийского корпуса. После Октябрьской революции служил в украинской армии, имел звание генерал-хорунжий. Состоял для поручений при начальнике Генерального штаба. Затем в составе ВСЮР находился в резерве чинов войск Киевской области (1919) и Новороссийской области (1920). О дальнейшей судьбе сведений нет, известно, что умер в 1945 году. Награды: Награждён орденами Святого Станислава III степени (1895), Святой Анны III степени (1905), Святого Станислава ІІ степени (1905); Святой Анны II степени (1911 и 1912), Святого Владимира III степени с мечами (1914); Святого Владимира IV степени с мечами и бантом (1915); мечи к ордену Святого Станислава II степени (1915); мечи и бант к ордену Святой Анны III степени (1916); мечи к ордену Святой Анны II степени (1916); Святого Станислава I степени с мечами (1917). Источники: Литвин М.Р., Науменко К.Е. Збройні сили України першої половини XX ст. Генерали і адмірали / Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України. - Львів; Харків: «Видавництво Сага», 2007.

1870

Александр Иванович Слепушкин

русский арфист и педагог. Родился в Санкт-Петербурге, в семье Ивана Александровича и Марии Петровны Слепушкиных. Отец, происходивший из крестьян, дослужился до чина надворного советника, что давало право на потомственное дворянство.

С детских лет обучался игре на фортепиано, скрипке и трубе. Но был определён в 1885 году в Александровский кадетский корпус. Пройдя гимназический курс, летом 1887 года поступил в Николаевское кавалерийское училище. Окончив училище по 1-му разряду получил распределение на службу корнетом в Гродненский гусарский лейб-гвардии полк. Спустя три года, в 1892 году он поступил в Николаевскую академию генерального штаба, которую окончил в октябре 1894 года по 2-му разряду и вернулся в полк, в Варшаву. В апреле 1897 года был произведён в штабс-ротмистры; в 1901 году был командирован штаб-офицером для особых поручений при Кутаисском военном губернаторе; 29 января 1902 года вышел в отставку. Уже будучи офицером, увлёкся игрой на арфе; брал уроки у арфиста Aвгуста Мартиновича Инспрукера, который посоветовал ему отправиться на обучение в Берлин, хотя к тому времени классы арфы уже были и в Петерубргской, и в Московской консерваториях. С 1902 года Слепушкин учился в Высшей школе музыки у Вильгельма Поссе. В 1908 году, выдержав конкурс, стал солистом оркестра Большого театра и профессором Московской консерватории. Активно занимался педагогической деятельностью, давал сольные концерты. Игра Слепушкина отличалась исключительной виртуозностью, красивым певучим звуком. В репертуаре были сонаты Людвига ван Бетховена, этюды и вальсы Фредерика Шопена, прелюдии и фуги Иоганна Себастьяна Баха, «Жаворонок» Михаила Глинки-Милия Балакирева, сочинения Френца Листа и других в переложении для арфы, а из оригинальных сочинений для арфы — произведения Элиаса Пэриш-Алварса. Среди его учеников: К.К.Бакланова, М.А.Бедлевич-Пушечникова, М.А.Корчинская, М.П.Кошиц, Н.Г.Парфёнов, Е.С.Сулимова. Умер в Москве 30 марта 1918 года. Похоронен на Ваганьковском кладбище. В 1928 году, его ученик Н.Г.Парфёнов издал книгу "Техника игры на арфе. Метод профессора А.И.Слепушкина". Литература: Слепушкин / Шамеева Н.Х. // Большая российская энциклопедия : [в 35 томах] / главный редактор Ю.С.Осипов. — Москва : Большая российская энциклопедия, 2004—2017; Музыкальный энциклопедический словарь / Главный редактор Г.В.Келдыш. — Москва: Советская энциклопедия, 1990. — Страницы 504-505. — ISBN 5-85270-033-9; Парфёнов Н.Г. Техника игры на арфе. Метод профессора А.И.Слепушкина. — Москва, 1927; Эрдели К.А. Арфа в моей жизни. Мемуары. — Москва, 1967. — Страицы 78—81

[538x700]

[538x700]

1870

Эдмунд Горас Феллоуз (Edmund Horace Fellowes)

английский музыковед, священник англиканской церкви. Родился в Лондоне. Получил образование в Винчестере и Оксфордском университете, в 1894 был назначен викарием церкви Святой Анны в Уондсуэрте и вскоре принял сан священника (1895). После 1900 стал младшим каноником и хормейстером часовни святого Георгия (1924–1927). Умер в Виндзоре 21 декабря 1951 года. Главным достижением Феллоуза в сфере музыки являются два труда: 36-томное издание мадригалов эпохи королевы Елизаветы Школа английского мадригала (The English Madrigal School, 1912–1924) и Школа английской песни с аккомпанементом лютни в 32-х томах (The English School of Lutenist Song-Writers, 1930–1932). Ученый опубликовал также биографии композиторов елизаветинской эпохи У.Бёрда и О.Гиббонса и писал музыку для Англиканской церкви.

[530x700]

[530x700]

1871

Леопольд Куншак (немецкое имя — Leopold Kunschak)

австрийский государственный деятель, председатель Национального совета Австрии (1945—1953). Родился в Вене. Рано потерял отца, работал наборщиком, возницей, затем перешел на вагонный завод Зиммеринга. С 1892 по 1934 гг. возглавлял христианско-социальное рабочее объединение. В 1904—1934 гг. — член городского совета Вены. В 1907—1911 гг. — депутат рейхстага. В 1913—1919 гг. — член Национального совета Нижней Австрии. В 1919—1920 гг. — член Учредительного собрания. В 1920—1934 гг. — член Национального совета. Был известен своими антисемитскими взглядами. Выступал с разоблачениями «еврейской либеральной прессы» и усматривал в работодателях еврейского происхождения угрозу для христианских работников. В 1919 г. разработал дискриминационный законопроект о «правовом положении еврейского народа», который, впрочем, не внес под влиянием председателя Христианско-социальной партии Игнаца Зейпеля. В 1936 г. опубликовал в журнале имперского объединения Христианского объединения трудящихся Австрии аналогичный законопроект, предусматривавший создание изолированных «еврейских поселений», с отдельными школами, а также ограничение доступа для евреев в университеты и к работе в государственном секторе. Являлся противником Энгельберта Дольфуса и националистического объединения хеймвер. После Второй мировой войны 27 апреля 1945 г. он совместно с Карлом Реннером, Адольфом Шерфом и Иоганном Копленигом подписал Декларацию независимости Австрии. В 1945 г. — член Венского городского совета. В 1945—1946 гг. — вице-бургомистр Вены. Участвовал в создании Австрийской народной партии. С 12 декабря 1945 г. до своей кончины — президент Национального совета. Умер в Вене 13 марта 1953 года. С 1965 г. Австрийская народная партия присуждает ежегодную премию имени Леопольд Куншака. Изображен на австрийской почтовой марке 1978 года.

1871

Николай Константинович де Лазари (Делазари)

поэт и прозаик; сын актёра Константина де Лазари (Константинова), брат актёра Ивана Константиновича де Лазари. Родился в Москве. Учился в приюте принца Ольденбургского и на драматических курсах. С 1900 по 1913 работал помощником контролера Московско-Казанской железной дороги. В 1913 году в чине титулярного советника вышел в отставку. Сотрудничал с газетами и журналами: «Огонёк», «Биржевые ведомости», «Вечерние известия», «Вихрь», «Гудок», «Нива», «Новости», «Пробуждение» и др. Писал под псевдонимами: Гидальго; Б.Кукавинский; Н.К.—Д. Погиб в Серпухове в инвалидном доме во время оккупации в 1941 году. Семья: Отец — Константин Николаевич де Лазари, мать — Прасковья Павловна Павлова; Жена — Мария Алексеевна Еловская. Сочинения: Кляксы. — Санкт-Петербург, 1907 (сатирические миниатюры); Любовь человека. — Санкт-Петербург, 1909 (сборник рассказов); Страсть. — Петроград, 1915 (стихи); Оригинальные рассказы. — Москва, 1918.

1871

Леопольд Куншак (немецкое имя — Leopold Kunschak)

австрийский государственный деятель, председатель Национального совета Австрии (1945—1953). Родился в Вене. Рано потерял отца, работал наборщиком, возницей, затем перешел на вагонный завод Зиммеринга. С 1892 по 1934 гг. возглавлял христианско-социальное рабочее объединение. В 1904—1934 гг. — член городского совета Вены. В 1907—1911 гг. — депутат рейхстага. В 1913—1919 гг. — член Национального совета Нижней Австрии. В 1919—1920 гг. — член Учредительного собрания. В 1920—1934 гг. — член Национального совета. Был известен своими антисемитскими взглядами. Выступал с разоблачениями «еврейской либеральной прессы» и усматривал в работодателях еврейского происхождения угрозу для христианских работников. В 1919 г. разработал дискриминационный законопроект о «правовом положении еврейского народа», который, впрочем, не внес под влиянием председателя Христианско-социальной партии Игнаца Зейпеля. В 1936 г. опубликовал в журнале имперского объединения Христианского объединения трудящихся Австрии аналогичный законопроект, предусматривавший создание изолированных «еврейских поселений», с отдельными школами, а также ограничение доступа для евреев в университеты и к работе в государственном секторе. Являлся противником Энгельберта Дольфуса и националистического объединения хеймвер. После Второй мировой войны 27 апреля 1945 г. он совместно с Карлом Реннером, Адольфом Шерфом и Иоганном Копленигом подписал Декларацию независимости Австрии. В 1945 г. — член Венского городского совета. В 1945—1946 гг. — вице-бургомистр Вены. Участвовал в создании Австрийской народной партии (АНП). С декабря 1945 г. — президент Национального совета. С 1965 г. АНП присуждает ежегодную премию имени Леопольд Куншака. Умер в родном городе 13 марта 1953 года. Изображен на австрийской почтовой марке 1978 года. Источники: Leopold Kunschak, Biografie | Österreichisches Parlament; Kunschak, Leopold | AEIOU Österreich-Lexikon im Austria-Forum; Emmerich Talos, Wolfgang Neugebauer: Austrofaschismus. 7. Auflage: Politik, Ökonomie, Kultur, 1933-1938, LIT Verlag, 2014.

[636x700]

[636x700]

1871

Николай Феофилактович Лесков

российский этнограф, фольклорист, писатель, кандидат богословия, педагог, краевед. Один из первых исследователей этнографии и фольклора карел Олонецкой губернии. Родился в селе Святозеро, Олонецкая губерния, в семье псаломщика. Окончил Олонецкую духовную семинарию и Санкт-Петербургскую духовную академию со степенью кандидат богословия в 1896 году. Во время учебы в академии, по поручению отделения этнографии при Императорском географическом обществе, совершил поездки для изучения быта карельского народа. Итоги первой экспедиции, совершенной летом 1892 г., были высоко оценены учеными географического общества: "Н.Ф.Лесков, совершивший по поручению отделения поездку в Петрозаводский уезд, сообщил нам интересные наблюдения над бытом карелов той местности, еще не подвергшейся этнографическому исследованию... Остатки старины, своеобразные особенности быта и изучения языка делают дальнейшие исследования этой народности весьма желательным". С 1887 года преподавал в Каргопольском духовном училище. Вторая поездка Н.Ф.Лескова была предпринята летом 1893 г. Он собрал богатый материал по народному творчеству карел Олонецкого и Петрозаводского уездов. По результатам этих экспедиций географическим обществом Н.Ф.Лескову была присуждена серебряная медаль с надписью "За полезные труды". В Национальном архиве РК обнаружены два уведомления - географического общества и олонецкого губернатора - о направлении в 1895 г. Н.Ф.Лескова в Повенецкий уезд и об оказании ему содействия в проведении научной работы. Богатый материал, собранный ученым во время экспедиций, был использован в многочисленных этнографических статьях, которые печатались преимущественно в журнале "Живая старина". Во время учебы в Санкт-Петербурге Н.Ф.Лесков занимался также и литературной деятельностью, успешно публиковал свои рассказы, в основном, из жизни родного карельского народа. Ввиду того, что многие читатели считали его талантливо написанные произведения принадлежащими перу известного русского писателя Н.С.Лескова, последние свои рассказы он подписывал Н.Ф.Лесков-Корельский. С 1896 г. и до последних своих дней Н.Ф.Лесков находился на педагогической работе в Каргополе и в Петрозаводске, сполна отдавая своим ученикам и свой наблюдательный ум, и доброе сердце. С 1908 года — преподаватель арифметики, географии и природоведения в Олонецкой духовной семинарии. Во время работы в Каргополе он провел также большую работу по сбору старинных церковных ценностей, в Петрозаводске собрал материалы и выступил с докладом, посвященным 100-летию Петрозаводского духовного училища. Жизнь Н.Ф.Лескова оборвалась внезапно. Многие материалы, собранные исследователем в нашем крае, требуют дальнейшего поиска и обобщения. Н.Ф.Лесков получил известность как писатель, автор рассказов о жизни карельской деревни. Печатался под псевдонимом «Н.Лесков —Карельский». Умер в Петрозаводске 5 ноября 1915 года. Сын Александр Николаевич Лесков (родился 8 октября 1899 года) — советский государственный деятель, арестован по ложному обвинению и расстрелян 7 ноября 1937 года. Сочинения: Лесков Н.Ф. Доклад о поездке в Олонецкую губернию летом 1892 г. // Живая старина. 1892. Выпуск 3. Отдел 5; Лесков Н.Ф. О влиянии карельского языка на русский в пределах Олонецкой губернии // Живая старина. 1892. Выпуск 2; Лесков Н.Ф. Отчёт о поездке к олонецким карелам летом 1893 г. // Живая старина. Выпуск 1; Лесков Н.Ф. Две репины. (Страничка из путешествия по нашему северу) // Исторический вестник. 1893. Том 52. Страницы. 690—699; Лесков Н.Ф. Карельская песня // Живая старина. 1894. Выпуски 3-4. Отдел 2. Страницы 499—511; Лесков Н.Ф. «Умер натуральной смертью…» // Исторический вестник. 1894. Том 55. Страницы 630—642; Лесков Н.Ф. Поездка в Корелу // Живая старина. 1895. Выпуски 3-4. отдел 1. Страницы 279—297. Литература: Крылов В.И. Н.Ф.Лесков <Некролог> // Известия общества изучения Олонецкой губернии. 1915. Том 6. № 5-8. страницы 121—126; Суперанский Н. Кончина преподавателя Петрозаводского духовного училища Н.Ф.Лескова // Олонецкие епархиальные ведомости. 1915. № 32. страница 614; Суперанский Н. Памяти почившего Николая Феофилактовича Лескова // Олонецкие епархиальные ведомости. 1915. № 33. Страницы 639—645; № 34. Страницы.671—674; № 35. страницы 992—997; Гордеев Н. Николай Лесков из Святозера // Северный курьер. 1992. 30 апреля; Пашков А.М. Из истории краеведческого изучения Олонца // Олонец: Историко-краеведческие очерки / Петрозаводский Государственный университет. Карельский Научный Центр Российской Академии Наук. Петрозаводск, 1999. часть 2; Карелия: энциклопедия: в 3 томах / главный редактор А.Ф.Титов. Том 2: К — П. — Петрозаводск, 2009. — 464 страницы. ISBN 978-5-8430-0125-4 (том 2).

1871

Роберт Оттокар Линднё (Robert Ottokar Lindneux)

американский художник, наиболее известный своими картинами, посвящёнными Дикому Западу и индейцам. Родился в городе Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США. В молодости учился в Дюссельдорфе у Бенжамена Вотье, затем посещал академию изящных искусств в Париже и Мюнхенскую художественную академию. Вернувшись в США, поселился в Денвере, где и создал большинство своих произведений. В настоящее время картины Линднё хранятся в крупных художественных музеях и частных коллекциях США. Умер в городе Денвер, штат Колорадо, США, 24 ноября 1970 года.

[496x700]

[496x700]

1872

Мод Адамс (Maude Adams; имя при рождении — Мод Юинг Кискадден, Maude Ewing Kiskadden)

американская театральная актриса. Родилась с Солт-Лейк-Сити, в семье мормонов. Её мать, Энни Кискадден, была актрисой, и юная Адамс провела свои первые годы в частых гастролях с ней по провинциальным театрам. Её дебют состоялся в возрасте девяти месяцев, а в пять лет она уже выступала на театральных сценах Сан-Франциско. В 1888 году состоялся дебют Мод Адамс на Бродвее, что положило начало её яркой и успешной карьере на сценах Нью-Йорка. Большую популярность в последующие годы ей принесли роли в пьесах «Бал-маскарад», «Бабочки», «Кристофер младший», «Маленький священник», «Орлеанская дева» и «Питер Пэн», роль в которой сделала её главной звездой Бродвея начала XX века и приносила неслыханные по тем временам 20 тысяч долларов в месяц. В 1909 году чешский живописец Альфонс Муха изобразил актрису на одном из своих плакатов в образе Жанны д’Арк. В мае 1917 года, на пике своей популярности, актриса покинула театральную сцену. В дальнейшие годы Адамс сотрудничала с компанией «General Electric», где принимала участие в создании более мощных и эффективных осветительных приборов для театра. В конце 1920-х она на короткое время вернулась на театральную сцену, где приняла участие в ряде провинциальных постановок пьес Шекспира. Актрисе неоднократно предлагали появиться на большом экране, но все переговоры с ней каждый раз заканчивались провалом. С 1937 по 1943 год Мод Адамс возглавляла отделение драматургии в колледже Стивенс в городе Колумбия, штат Миссури. На протяжении многих лет своей жизни актриса поддерживала тесную связь с монахинями католического Ордена сестёр Сионской горницы. В 1917 году она даже подарила им своё имение на озере Ронконкома на Лонг-Айленде для послушниц ордена и затворников. В середине 1940-х Мод Адамс уединилась в своём загородном доме в деревне Тэннерсилль в штате Нью-Йорк, где и скончалась 17 июля 1953 года. Её тело было перевезено на Лонг-Айленд, где без лишнего шума погребено на кладбище монастыря сестёр Сионской горницы. В настоящее время в её имении, переданном ею монахиням, размещается церковный приют и музей памяти Мод Адамс. Литература: Stern, Keith (2009), Maude Adams, Queers in History, BenBella Books, Inc.; Dallas, Texas, ISBN 978-1-933771-87-8; Armond Fields. Maude Adams: Idol of American Theater, 1872—1953 (англ.). — McFarland, 2004. — ISBN 978-0-7864-1927-2.

1873

Марцин Евгениуш Казимировский (польское имя — Marcin Eugeniusz Kazimirowski)

польский художник-портретист и пейзажист. Родился в селе Горишняя Выгнанка (пригород Чорткова), Австро-Венгрия. В 1892 году поступил в Академию изящных искусств в Кракове. Ученик Флориана Цинка, Исидора Яблонскогo и Владислава Лущкевича. Затем стажировался в студиях Теодора Аксентовича. В 1896 году получил серебряную медаль и стипендию для продолжения учёбы за границей от Львовского общества «Друзей изящных искусств». Через год отправился в Мюнхен, сперва брал уроки в частной школе, а затем в Академии художеств. После этого он прошел курс обучения в частной школе «Baila» в Париже. Затем вернулся в Краков и продолжил учёбу в краковской академии (1898/1899) под руководством Леона Вычулковского. В 1900 совершил поездку в Италию, где в течение семестра обучался в Академии Святого Луки в Риме. Вернувшись в Польшу, до 1914 года жил в Кракове.

Евгениуш Казимировский, автопортрет

Часто выезжал для получения заработков, в том числе в Вильно и Львов. Летнее время обычно проводил в поместьях приятелей на Украине и в Виленском крае. Расписывал церкви и костелы, оформлял железнодорожную станцию Львова, писал пейзажи и портреты. В 1911 году несколько недель провел в Москве. С 1915 — преподаватель учительской семинарии в Вильно. Одновременно работал театральным художником в Большом и Польском театрах Вильно. В 1934 по заказу священника Михаила Сопочко и в соответствии с указаниями сестры Конгрегации Божьей Матери Милосердия Фаустины Ковальской (причисленной к лику святых в 2000 году), написал первую икону «Иисус, уповаю на Тебя» нового культа Божьего Милосердия в Католической церкви. Евгениуш Казимировский был членом объединения независимых художников Вильнюса, регулярно принимал участие в выставках, которые проводило объединение. С 1936 он жил в Белостоке. В 1939 году был президентом группы «Краеведческого общества». Во время проживания в Белостоке продолжал писать пейзажи, картины на сакральную тематику и портреты. На его выставке, состоявшейся в Белостоке, представил почти 100 полотен. После его смерти в в Белостоке 23 сентября 1939 годау почти все его произведения, хранившиеся в Кракове, Львове и Вильно исчезли.

Главное сохранившееся произведение художника — чудотворный образ Иисуса Милосердного («Иисус, уповаю на Тебя»), является сейчас главной реликвией храма Милосердия Божия в Вильнюсе.

[518x700]

[518x700]

1873

Анна Мария Тильшова (чешское имя — Anna Maria Tilschová)

чешская писательница, представительница младшей волны чешской реалистической прозы начала ХХ столетия. Родилась в Праге. Тильшова выросла в обстановке богатой пражской патрицианской семьи. Литературная деятельность Тильшовой началась в начале XX в., когда в чешской литературе особенно сильно сказались влияния новейших течений западноевропейских литератур — импрессионизма и символизма. Кроме того в начале XX века вновь появляется в чешской литературе ряд крупных представителей натуралистического романа. Первые произведения Тильшовой написаны в импрессионистической манере: «Семнадцать повестей» (чешское название — Sedmnáct povídek, 1909) — на темы из интимных переживаний светской женщины. Цикл повестей «На горах» (чешское название — Na horách, 1905) посвящен чешской провинции. От импрессионистических рассказов Тильшова переходит к натуралистическим новеллам, сюжеты для которых она черпает из быта близко знакомой ей среды пражской торговой и промышленной буржуазии. Тонкость психологического анализа переживаний персонажей новелл Тильшовой, конкретность и четкость изображения реальной действительности ставят новеллы Тильшову в ряд лучших произведений чешского натурализма. Отдельные новеллы Тильшовой собраны в сборниках «Фанни» (чешское название — Fany, 1915), «Грешница» (чешское название — Hříšnice, 1918), «Город» (чешское название — Město, 1919). В ряде новелл сборника «Горе от любви» (чешское название — Hoře z lásky, 1921) Тильшова рисует переживания простых женщин, непосредственных натур из народа. В своих больших социальных романах — «Старинная семья» (чешское название — Stará rodina, 1916), «Сыновья» (чешское название — Synové, 1918), «Наследники» (чешское название — Dědicové, 1923) — Тильшова описывает среду пражской буржуазии. Роман «Сыновья» написан на ту же тему, что и известный роман Томаса Манна «Будденброки» — распад и вырождение старинной буржуазной семьи, не приспособленной к новым условиям, созданным капиталистическими отношениями. С объективистской наукообразностью, характерной для натурализма, Тильшова дает образ героя, лишенного воли и жизни, неспособного к сильным чувствам, физически вырождающегося. В романе «Искупление» (чешское название — Vykoupení, 1923) изображена жизнь пражской богемы. Умерла Тильшова в городе Добриш 18 июня 1957 года. Две монографии о ней написали литературные историки Карел Крейчи (чешское имя — Karel Krejčí, 1959) и её друг Мирослав Герман (чешское имя — Miroslav Heřman, 1949). Избранные произведения: Alma mater (семейный роман), 1933; Černá dáma a tři povídky, 1924; Dědicové, 1924; Fany, 1915; Haldy, 1927; Hoře z lásky; Hříšnice a jiná próza, 1918; Matky a dcery; Na horách, 1905; Návrat; Orlí hnízdo (семейный роман), 1942; Sedmnáct povídek, 1904; Stará rodina, 1916; Synové, 1918; Tři kříže; U Modrého kohouta; Vykoupení, 1923. Библиография: Novak I. A., Prehledne dejiny ceske literatury, 3 vyd., Olomouc, 1922.

1874

Николай Алексеевич Ермолов

протоиерей Русской православной церкви, священномученик, новосибирский новомученик. Родился в селе Секретарка,

Самарская губерния, Российская империя. Николай Ермолов был сыном псаломщика, окончил Самарскую семинарию (1897). Служил псаломщиком и учителем в Бугульме. С 1900 года — священник. До 1905 года служил в церкви села Шорон Белебейского уезда. С 1906 по 1919 годы — священник в церкви села Байки Бирского уезда Уфимской губернии; с 1920 по 1924 годы — в церкви села Доронино (ныне Тогучинский район Новосибирской области). Вместе с отступающей армией Колчака в 1919 году Ермолов отправился в Сибирь, где жил его брат. В 1920 году был впервые арестован, однако не допрошен и вскоре освобождён. В 1924 году за усердное служение Церкви Христовой и мужественное противостояние обновленческому расколу расколу получил назначение в село Ордынское, где был настоятелем, предположительно, Покровской церкви. Второй раз его на два месяца арестовали за неуплату налогов: в 1933 году местный сельсовет постановил, что священник должен в трёхдневный срок сдать государству центнер мяса. Спустя два месяца освобождён. 27 июля 1937 года по обвинению в «организации контрреволюционной работы, формировании повстанческих элементов на случай войны» протоиерей Николай снова арестован. В ходе следствия виновным в антигосударственной деятельности себя не признал. 1 октября тройкой УНКВД по Западно-Сибирскому краю приговорён к расстрелу с конфискацией имущества. Расстрелян 26 октября 1937 года в Новосибирске и погребён вместе со священником Иннокентием Кикиным в общей безвестной могиле. Постановлением президиума Новосибирского областного суда от 2 августа 1958 года постановление тройки НКВД от 1 октября 1937 года было отменено и дело в отношении протоиерея Николая Ермолова и священника Иннокентия Кикина прекращено за отсутствием состава преступления. 24 апреля 2002 года определением патриарха и Священного синода Русской православной церкви протоиерей Николай Ермолов и священник Иннокентий Кикин были причислены к лику святых новомучеников и исповедников Российских. Торжественное прославление святых состоялось за всенощным бдением в кафедральном Вознесенском соборе Новосибирска 23 мая 2002 года с участием патриарха Московского и всея Руси Алексия II. Автором тропаря священномученикам новосибирским Николаю и Иннокентию стал священник Александр Матрук.

1874

Олимпий Аристархович Квиткин

российский деятель революционного движения, впоследствии статистик-демограф. Родился в городе Борзна, Борзнянский уезд, Черниговская губерния, Российская империя, в семье отставного полковника Звенигородского полка. В 1886 году семья переехала в Орёл, и Олимпий Квиткин стал учиться в орловской гимназии. После окончания гимназии с золотой медалью в 1894 году он поступил на медицинский факультет Московского университета. В 1895 году его избрали представителем Орловского землячества в студенческий союзный совет, задача которого состояла в руководстве политическими выступлениями студентов, демонстрациями; в 1896 году за участие в Ваганьковской демонстрации Квиткин был исключён из университета и выслан под гласный надзор полиции по месту рождения. Осенью 1897 года ему было разрешено переехать в Орёл, где О.А.Квиткин вступил в марксистский кружок, который в начале 1898 года установил связь с рабочей организацией на Бежицком заводе. В декабре того же года О.А.Квиткин был арестован и после тюремного заключения в апреле 1901 года был отправлен в ссылку в Вологодскую губернию, где находился до зимы 1904 года. О.А.Квиткин — член РСДРП. Здесь, в вологодской ссылке, в те годы находились А.В.Луначарский, А.А.Богданов, С.Г.Струмилин, а также представители самых различных оппозиционных политических партий. К периоду вологодской ссылки относится систематическое и углублённое занятие Квиткина статистикой на основе использования обширного материала земской статистики. Получив работу в губернском земском статистическом бюро, которым в те годы руководил известный статистик П.П.Румянцев, Квиткин проделал большую работу по обработке статистических материалов для обзора сельского хозяйства. После возвращения в Орёл он стал одним из руководителей Орловско-Брянского комитета РСДРП. В 1905 году О.А.Квиткин был избран делегатом на III съезд РСДРП. В августе 1905 года Квиткин получил место статистика в Костромском земском статистическом бюро и вошёл в Костромской комитет РСДРП под кличкой «Афанасий». В разгар революции 1905 года Квиткин под фамилией Афанасьева был заместителем председателя Костромского Совета рабочих депутатов. После событий 1905 года и ликвидации совета он был вынужден перейти на нелегальную работу. В это время он активно участвовал в деятельности РСДРП, в частности, принимал участие в IV съезде РСДРП в Стокгольме и в V съезде в Лондоне. В 1911 году Квиткин выехал в Париж, где в течение двух лет учился на свои средства в Парижском университете в Сорбонне. Недостаток средств, а затем и начавшаяся Первая мировая война задержали его во Франции до 1915 года. После возвращения в Россию он работал в Москве инструктором в бюро по организации бирж труда для беженцев из полосы военных действий. В феврале 1919 года О.А.Квиткин был приглашён в ЦСУ на должность заместителя заведующего отделом городской статистики. С тех пор и до конца своей жизни он работал на руководящей работе в ЦСУ СССР. Осенью 1925 года в период подготовки первой Всесоюзной переписи населения О.А.Квиткин был командирован на два месяца в Германию для изучения опыта проведения переписей населения. За два месяца до начала Всесоюзной переписи населения 1926 года жизнь ведущего статистика В.Г.Михайловского внезапно оборвалась, и Коллегия ЦСУ поручила возглавить общее руководство по проведению, разработке и публикации материалов переписи О.А.Квиткину. По завершении в 1932 году публикации материалов переписи 1926 года Квиткин активно включился в подготовку очередной переписи населения, дата проведения которой несколько раз переносилась. Окончательный срок проведения Всесоюзной переписи был назначен на 6 января 1937 года. Вся подготовительная работа по организации и проведению этой переписи была сосредоточена в Бюро переписи населения ЦУНХУ, которое возглавлял О.А.Квиткин. Результаты переписи 1937 года не удовлетворили тогдашнее руководство СССР, спустя восемь месяцев после её проведения перепись была объявлена вредительской, но до этого, уже 25 марта 1937 года, О.А.Квиткин в числе ответственных за её проведение был арестован и 28 сентября 1937 года расстрелян.

1875

Алексей Алексеевич Боровой

русский философ, юрист, экономист, журналист и теоретик анархизма. После юношеского увлечения марксизмом перешёл на позиции анархо-индивидуализма, позднее оказывался под влиянием анархо-синдикализма и даже платформизма. Неизменным оставалась его приверженность идеям гуманизма и атеизма. Родился в Москве, в семье чиновника. Во время обучения на юридическом факультете Московского университета (1894—1898) посещал лекции других факультетов и в течение года учился в Московской консерватории по классу фортепиано; постоянно посещал вернисажи и выставки, не пропускал ни одной театральной или музыкальной премьеры, следил за литературными новинками. Сдав в январе 1902 года магистерские экзамены получил должность приват-доцента Московского университета, а летом 1903 года — двухгодичную командировку в Германию и Францию. Приехав в Париж с марксистскими убеждениями, он уехал из него анархистом: Неожиданно из каких-то неведомых глубин во мне родилась разом огромная, оформленная, просветляющая, единая мысль. С необыкновенной отчетливостью, побеждающей убедительностью — во мне проснулось чувство нового для меня мироощущения. Я дрожал, как струна. У меня не было с собою ни карандаша, ни записной книжки. Не помню — как дошел я или добежал до своего отеля и буквально влихорадке записал отдельными словами ход пришедших мыслей. Со скамьи Люксембургского сада — я встал просветленным, страстным, непримиримым анархистом… В 1906—1910 годах он руководил московским издательством «Логос». С апреля 1906 года выступал с лекциями об анархизме в Московском историческом музее, после чего стал подвергаться политическим преследованиям. В конце 1910 года был привлечён к судебной ответственности за выпуск ряда анархических изданий и собственной брошюры «Революционное миросозерцание», в связи с чем был вынужден бежать во Францию, где жил до конца 1913 года, читая лекции в Collège libre des sciences sociales и в эмигрантском рабочем университете. Вскоре жена Эмилия с дочерью Татьяной вернулись в Россию. Сам он вернулся в Россию только после амнистии, данной политэмигрантам по случаю 300-летия дома Романовых; занялся журналистикой: сотрудничал с газетой «Новь», с С.А.Соколовым-Кречетовым и журналом «Перевал». В политику вернулся после Февральской революции 1917 года; был редактором журнала «Клич» (1917) и одним из лидеров Московского союза идейной пропаганды анархизма (1918). В начале 1918 года был военным комиссаром при Главном военном санитарном управлении. С 1918 по 1923 читал ряд курсов в разных учебных заведениях Москвы. С 1919 года — профессор экономического отделения факультета общественных наук Московского университета. В 1921 году стал одним из учредителей Всероссийского комитета по увековечению памяти П.А.Кропоткина, с 1923 года работал в Кропоткинском музее в Москве. С 1924 года состоял экономистом-консультантом при Московской товарной бирже. После 1921 года возобновились преследования Борового по политическим мотивам, и после 1925 года он был исключён из преподавательского состава. В 1929 году он был сослан в Вятку, а в 1932 году — во Владимир, где и умер 21 ноября 1935 года от сердечного приступа. Был дважды женат; 2-я жена — Эмилия Васильевна Шеляпина (урождённая Струве), сестра В.В.Струве.

Взгляды

По Боровому, обе ветви анархизма — индивидуалистическая и коммунистическая — декларативно выступают за освобождение личности, но не предлагают конкретного способа достижения заявленной цели, кроме того, содержат те или иные ограничения свободы индивидуума. Анархические взгляды, на его взгляд, не получили достаточной научной проработки. Анархизм был хорош в критике существующих порядков, наметил величественные цели, к которым общество должно стремиться, но ни один теоретик антиэтатизма не смог показать, что «излюбленный им общественный идеал является необходимой стадией исторического развития, что никакие человеческие несправедливости, никакие человеческие учреждения и насилия не помешают восторжествовать анархическому идеалу». Доктрина анархизма остаётся утопией, социально-экономическим прожектёрством романтиков. Большинство сторонников безначалия верит в скорое наступление анархии и все силы прилагают к подготовке неминуемой социальной революции, полагаясь только на чаяньях сердца и личную убеждённость, тогда как, по мнению Борового, анархизм должен опираться не только на эмоциональный порыв, но и на логику, факты, концептуальную целостность и стройность. Безгосударственный идеал Борового предполагает такую форму общественной жизни, что способствовала бы развитию самых разных человеческих отношений в социуме, при этом исключала бы внешний принудительный контроль данных отношений. Особой проработки требует либертарная экономика, потому что именно в хозяйственной сфере государственная власть всё более усиливается. По теории Борового, вытеснение принуждения из экономики будет протекать благодаря интеграции трудовых функций пролетария, который дотоле оставался живым придатком машины, но с ростом научно-технического прогресса всё более становится умным оператором производственных функций, имеющей самостоятельное значение хозяйственной единицей. В отличие от многих других анархистов, Боровой не считал, что анархический идеал осуществится в ближайшем будущем. Господство максимальной духовной и материальной свободы людей у него предваряет ряд долгих исторических этапов, перескочить через которые не получится. Как невозможно было обойти капиталистическую формацию, так не избежать и социалистической, последняя должна подготовить экономические и психологические предпосылки анархии. При социализме продолжится концентрация производства, начатая капиталистическими монополиями, а более справедливое распределение благ в обществе удовлетворит насущные потребности и воспитает более культурного и экономически универсального человека. Только после разрешения проблемы физического выживания человечества настанет пора восстания гордого духа, желающего истинной свободы. С точки зрения Борового, последовательные анархисты не должны противиться предстоящему социалистическому строю, помогать социалистам построить его, и только после наступления более прогрессивной исторической стадии сойтись в последней борьбе с охранителями социалистического status quo. Отличие Борового от Макса Штирнера не только в принятии социализма, но и в желании революции. Также, в отличие от Бакунина, Кропоткина, Прудона и Годвина, Боровой не склонен возводить в абсолют творческую силу народа, и возлагать надежды на массы, существующие при сложившемся государственном порядке. Именно величайшая растворённость индивида в социуме создаёт почву для существования власти. Для зрелого же общества, организованного на самоуправлении, непременно нужно, чтобы каждый человек полностью осознавал происходящее, только от этого зависит возможность установления анархического порядка. Боровой считает глупым воззрение, по которому человек должен всецело раствориться в гармоничном и счастливом обществе, избавившись от личной ответственности. Причиной, по которой анархия пока не может быть построена, лежит в укоренении принципа власти в человеческой психологии, так что любая смена правительства будет декоративной, ведь сама власть продолжит существовать. В своём сочинении «Власть» Боровой обращает внимание на сконструированный и преходящий характер власти, но ничуть не абсолютный, метафизический. По Боровому, власть не присуща биологическим свойствам человека, а насквозь социальна, и вполне может отжить своё. Власть государства и капитала покоится на механизмах поддержания низкого общественного самосознания, которое, также как отчуждающие условия труда, создаёт асоциальных индивидуумов, не способных к критическому мышлению, гражданской субъектности и эмпатии. Вследствие этого Боровой считает необходимым развитие «индивидуальных воль», могущих преодолеть религиозное сознание и сопутствующую ему привычку подчиняться власти. В усилении индивидуального начала Боровой видит исток, из которого впоследствии вырастет безвластный общественный строй. Раз власть воспроизводится обществом, тяготеющим к авторитаризму и лояльным действующей власти, то замена одних правящих лиц на другие не перевоспитает людей из раболепных в свободолюбивых. По мнению Борового, даже в том случае, когда у людей пробудится классовое сознание, без саморефлексии это внесёт лишь косметические изменения в общество. Библиография: «Революционное творчество и парламент» («Революционный синдикализм»). 1906—1907 (2-е издание — Москва: «Союз труда», 1917. - 84 страницы); «Общественные идеалы современного человечества. Либерализм. Социализм. Анархизм.» (1906) (2-е издание — Москва: «Н.В.Петров», 1917. - 64 страницы); «Революционное миросозерцание» (1907); «Популярный курс политической экономии» (1908); «История личной свободы во Франции» (1910); «История личной свободы во Франции. Ответ рецензентам» (1911); К вопросу о парламентском кретинизме. — 1917; Анархистский манифест. — 1918; «Личность и общество в анархическом мировоззрении» (1921); Личность и общество в анархистском мировоззрении. — Петроград-Москва: Книгоиздательство «Голос Труда», 1920. — 104 страницы. (на сайте Руниверс в форматах DjVu и PDF); Современное масонство на Западе. — Москва: Задруга, 1922 (обложка. 1923). — 55 страниц. — (Масонство в его прошлом и настоящем; Том 3, Выпуск 1); «Миф о Бакунине» (1925); Власть 1935. Литература: Боровой Алексей Алексеевич / Кривенький В.В. // Большая российская энциклопедия : [в 35 томах.] / главный редактор Ю.С.Осипов. — Москва : Большая российская энциклопедия, 2004—2017; Боровой, Алексей Алексеевич // Большая советская энциклопедия : в 66 томах (65 томов и 1 дополнительный.) / главный редактор О.Ю.Шмидт. — Москва : Советская энциклопедия, 1926—1947; Боровой А.А. Моя жизнь (фрагменты воспоминаний) // Московский журнал. — 2010. — № 10. — Страницы 21—40. — ISSN 0868-7110; Рябов П.В. Романтический анархизм Алексея Борового (из истории русской философии жизни) // Историко-философский ежегодник 2011. — Москва, 2012. — Страницы 416-435. — ISBN 978-5-88373-345-0; Гусева Ю.В. Из творческого наследия анархиста А.А.Борового // «Отечественные архивы». — Москва, 1992. — № 4.

[472x700]

[472x700]

1875

Весто Мелвин Слайфер (Vesto Melvin Slipher)

американский астроном, член Национальной Академии Наук (с 1921 г.). Родился в городе Малберри, штат Индиана, США. В 1901 г. окончил Индианский университет и с того времени работал в Ловелловской обсерватории (Флагстафф (Аризона)), с 1916 г. — её фактический директор (юридически — в 1927—1952 гг.). Научные работы относятся к астроспектроскопии. Методами спектрокопии определил скорости и периоды осевого вращения Марса, Юпитера, Сатурна, Урана; показал, что Венера вращается очень медленно. Впервые получил фотографии спектров больших планет с достаточно высокой дисперсией, обнаружившие структуру молекулярных полос поглощения, которые впоследствии были отождествлены Р. Вильдтом с полосами аммиака и метана. Получил подтверждение присутствия межзвездных линий кальция в спектрах большого числа звезд в созвездии Персея, Скорпиона и Ориона; открыл межзвездный натрий. Обнаружил, что некоторые диффузные туманности, например, туманность вокруг Меропы в Плеядах, имеют спектр, схожий со спектром звезд. Впервые наблюдал спектр Крабовидной туманности. Первым измерил высокие лучевые скорости шаровых скоплений и спиральных туманностей; в 1913 г. получил для туманности Андромеды M31 значение лучевой скорости, равное 300 км/с. Одним из первых пришел к заключению, что спиральные туманности являются очень далекими звездными системами. Открытие им огромных пространственных скоростей галактик явилось наблюдательной основой теории расширяющейся Вселенной, предложенной Э.Хабблом. Впервые получил доказательства вращения галактик и измерил его скорость для галактики NGC 4594 в созвездии Девы (1913—1914) и для туманности Андромеды (1915). Изучил спектры излучения ночного неба, полярных сияний, большого числа звезд и комет. Руководил поисками занептуновой планеты П.Ловелла, приведшими к открытию К.Томбо Плутона в 1930 г. Член многих академий и научных обществ. Умер в городе Флагстафф, штат Аризона, США, 8 ноября 1969 года. Награды и премии: Медали имени Лаланда Парижской Академии Наук (1919), имени Дрейпера Национальной Академии Наук США (1932), Золотая медаль Лондонского королевского астрономического общества (1933), Медаль Кэтрин Брюс Тихоокеанского астрономического общества (1935).

Память

В 1970 г. Международный астрономический союз присвоил имя Весто Мелвина Слайфера (совместно с его братом Эрлом Чарльзом Слайфером) кратеру на обратной стороне Луны. Литература: Колчинский И.Г., Корсунь А.А., Родригес М.Г. «Астрономы. Биографический справочник» // Наукова думка, Киев, 1977 г.; Ник. Горькавый. Сказка об астрономе Слайфере, который открыл разбегание Вселенной // «Наука и жизнь» №4, 2011; Cormac O. Raifeartaigh The contribution of VM Slipher to the discovery of the expanding universe // Origins of the Expanding Universe: 1912—1932 : M. J. Way & D. Hunter, eds., ASP Conf. Ser., Vol. 471. — 2013. — arΧiv: 1212.5499; Laird A. Thompson V.M. Slipher and the Development of the Nebular Spectrograph // Origins of the Expanding Universe: 1912—1932 : M. J. Way & D. Hunter, eds., ASP Conf. Ser., Vol. 471. — 2013. — arΧiv: 1301.7331; John A. Peacock Slipher, galaxies, and cosmological velocity fields // Origins of the Expanding Universe: 1912—1932 : M. J. Way & D. Hunter, eds., ASP Conf. Ser., Vol. 471. — 2013. — arΧiv: 1301.7286; Joseph S. Tenn What Else Did V. M. Slipher Do? // Origins of the Expanding Universe: 1912—1932 : M. J. Way & D. Hunter, eds., ASP Conf. Ser., Vol. 471. — 2013. — arΧiv: 1301.7656; K.C. Freeman Slipher and the Nature of the Nebulae // Origins of the Expanding Universe: 1912—1932 : M. J. Way & D. Hunter, eds., ASP Conf. Ser., Vol. 471. — 2013. — arΧiv: 1301.7509.

1875

Вильям Скотт Фергюсон (William Scott Ferguson)

американский историк-антиковед. Родился в городе Маршфилд, Остров Принца Эдуарда, Канада. Сын канадского фермера и политика Дональда Фергюсона и Элизабет Скотт Фергюсон. Обучался в университете Макгилла в Монреале, где в 1896 получил степень бакалавра, и в Корнеллском университете, где в 1897 стал магистром, а в 1899 получил докторскую степень. Продолжил образование в Берлине и Афинах. По возвращении в США работал преподавателем греческой и римской истории в Калифорнийском университете в Беркли. В 1906—1907 занимался исследованиями в Институте Карнеги в Вашингтоне; в то же время был назначен адъюнкт-профессором в Беркли. В 1908 он поступил помощником профессора в Гарвардский университет, с 1912 профессор древней истории, с 1929 Маклиновский профессор древней и современной истории. В 1913—1914 работал профессором Американской школы классических исследований в Афинах. В 1939—1942 был деканом факультета искусств и науки, в 1945 вышел в отставку. Умер в городе Кембридж, штат Массачусетс, США, 28 апреля 1954 года. Воспитал большое количество учеников и оказал значительное влияние на американское антиковедение. В докторской диссертации «Афинские архонты III и II веков до Р. Х.» (1899) вывел правило, согласно которому архонт-эпоним также занимал должность председателя Буле. Эта закономерность, получившая название «закона Фергюсона», имела большое значение для уточнения античной хронологии. Кроме этого опубликовал работы по истории и культуре эллинистического периода, курс лекций по греческому империализму (1913), и участвовал в создании Кембриджской древней истории. Капитальная монография «Эллинистические Афины. Исторический очерк» (1911) стала классической и оставалась единственной обобщающей работой по истории Афин эллинистического времени, вплоть до издания в 1995 книги Христиана Хабихта. В 1951 была учреждена премия Вильяма Скотта Фергюсона для студентов Гарварда за лучшее эссе. Среди получивших эту награду был Джон Робертс. Публикации: The Athenian Secretaries. — N. Y.: Macmillan, 1898; The Athenian Archons of the Third and Second Centuries Before Christ. — Ithaca, N. Y.: Andrus & Church, 1899; Hellenistic Athens, an historical essay. — London: Macmillan, 1911; A History of the Ancient World. — N. Y.: C. Scribner's sons, 1912; Greek Imperialism. — Boston — N. Y.: Houghton Mifflin company, 1913; Ancient History // The Harvard Classics, Volume 51 (1914); Plutarch // The Harvard Classics, Volume 51 (1914). Литература: Biographical Dictionary of North American Classicists. — London: Greenwood Press, 1994. — ISBN 978-0-313245-60-2, p. 172—174

вверх^

к полной версии

понравилось!

в evernote

1868

Николай Леонович (Леонтьевич) Шишков

симбирский и олонецкий вице-губернатор, действительный статский советник. В 1911 году был предводителем дворянства в Данковском уезде Рязанской губернии и почётным мировым судьёй этого уезда. В 1913 году в чине коллежского советника служил чиновником особых поручений V класса в Главном управлении землеустройства и земледелия. Не позже 1911 года было пожаловано звание камер-юнкера, в 1915 году — чин действительного статского советника и звание камергера. Член Московского попечительного комитета. С 1915 г. — симбирский вице-губернатор, почетный член Симбирского отделения Попечительства о материнстве и младенчестве, председатель совета Братства Святой Равноапостольной Марии Магдалины при Мариинской гимназии, почетный член Симбирского общества сельского хозяйства, член Симбирского добровольческого пожарного общества. С начала 1917 г. — последний олонецкий вице-губернатор. Отстранен от должности согласно указу Временного правительства от 5 марта 1917 года. Председатель Общества изучения Олонецкой губернии (1917). Арестован в 1930 г. по обвинению в антисоветской агитации и шпионаже и расстрелян 14 январе 1931 года. Награды: Орден Святой Анны II степени.

1868

Сергей Эдуардович Штейгер

русский офицер и общественный деятель, член IV Государственной думы от Киевской губернии. Барон. Реформатского вероисповедания. Из потомственных дворян Херсонской и Киевской губерний. Землевладелец Каневского уезда (550 десятин). Окончил Ришельевскую гимназию в Одессе и Елисаветградское кавалерийское училище (1888). Служил офицером во 2-м лейб-гусарском Павлоградском и 14-м гусарском Митавском полках. В 1891—1901 годах состоял адъютантом при командующем войсками Одесского военного округа графе А.И.Мусине-Пушкине. В 1901 году вышел в отставку в чине подполковника кавалерии и поселился в своем имении Каневского уезда. Занялся сельским хозяйством и общественной деятельностью. Избирался Каневским уездным предводителем дворянства (с 1907) и председателем Каневской уездной земской управы (с 1911), состоял почетным мировым судьей Каневского судебного округа. Дослужился до чина коллежского советника. В 1912 году был избран членом Государственной думы от Киевской губернии. Входил во фракцию русских националистов и умеренно-правых (ФНУП), после её раскола в августе 1915 — в группу сторонников П.Н.Балашова. Состоял докладчиком комиссии по военным и морским делам, а также членом комиссий: по военным и морским делам, о праздновании 300-летия дома Романовых, по народному образованию, о народном здравии и о путях сообщения. В годы Первой мировой войны занимался помощью раненым и больным воинам. Состоял уполномоченным: Российского общества Красного Креста в Каневском уезде, Комитета великой княгини Марии Павловны, Киевского губернского земства во Всероссийском Земском союзе. После Октябрьской революции переехал в Одессу, в 1920 году эвакуировался с семьей в Константинополь. В эмиграции в Чехословакии, с 1931 года — в Швейцарии, жил в Берне. Скончался в 1937 году. Семья: Был женат дважды. Старший сын — Штейгер, Борис Сергеевич (1892—1937), сотрудник Наркомпроса и ОГПУ. Расстрелян; Средний сын от первого брака: Анатолий, поэт первой волны эмиграции; Во втором браке было трое детей. Одна из дочерей Алла (1909—1987) была поэтессой и первой женой художника Александра Сергеевича Головина (1904—1968). Источники: Штейгер, баронский род // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: в 86 томах (82 тома и 4 дополнительных) — Санкт-Петербург, 1890—1907; Государственная дума Российской империи: 1906—1917. — Москва: РОССПЭН, 2008.

[458x700]

[458x700] 1869

Виктор Эммануил III (итальянское имя — Vittorio Emanuele III)

третий король единой Италии нового времени с 29 июля 1900 года. Император Эфиопии с 9 мая 1936 по 5 мая 1941 года (формально сохранял титул до 8 сентября 1943), король Албании с 16 апреля 1939 по 8 сентября 1943 года. Первый маршал Империи (30 марта 1938). Представитель Савойской династии, единственный сын и преемник короля Умберто I. На период его правления пришёлся рассвет фашизма в Италии, при котором фактически правил Бенито Муссолини, а король превратился при нём в марионеточную фигуру. Однако в конце правления Виктор Эммануил поддержал свержение Муссолини, а после окончания Второй мировой войны отрёкся от престола.

Полный титул

Его величество Виктор Эммануил III Фердинандо Мария Дженнаро, король Италии, король Албании, император Эфиопии, король Черногории, первый маршал империи, король Сардинии, король Кипра, Иерусалима и Армении, герцог Савойский, принц Кариньяно, принц Пьемонта, принц Онельи, принц Пойрино, принц Трино, имперский князь Священной Римской империи, принц Карманьолы, принц Монмельяна с Арбеном и Франсеном, принц-бальи герцогства Аоста, принц Кьери, принц Дронеро, принц Крешентино, принц Ривы, Кьери и Банны, принц Буски, принц Бене, принц Бра, герцог Генуи, герцог Монферрато, герцог Аосты, герцог Шабле, герцог Женевы, герцог Брешиа, герцог Пьяченцы, герцог Кариньяно Ивуа, маркиз Ивреи, маркиз Салуццо, маркиз Сузы и Чевы, маркиз Маро, маркиз Ористано, маркиз Чезаны, маркиз Савоны, маркиз Тарантезы, маркиз Боргоманеро и Куреджо, маркиз Казелле, маркиз Риволи, маркиз Пьянецца, маркиз Говоне, маркиз Салуссола, маркиз Раккониджи с Теджероне, Мильябруной и Моттуроне, маркиз Каваллермаджоре, маркиз Марене, маркиз Модана и Ланлебур, маркиз Ливорно-Феррарис, маркиз Сантии, маркиз Алье, маркиз Ченталло и Демонте, маркиз Дезаны, маркиз Гемме, маркиз Вигоне, маркиз Вильяфранки, граф Морьен, граф Женевы, граф Ниццы, граф Танда, граф Ромон, граф Асти, граф Алессандрии, граф Гочано, граф Новары, граф Тортоны, граф Боббио, граф Суасон, граф Французской империи, граф Сант-Антиоко, граф Полленцо, граф Рокбрюна, граф Тричерро, граф Байро, граф Одзеньи, граф Бардже, граф Апертоле, барон Во и Фосиньи, великий князь Монако и Ментоны, сеньор Верчелли, сеньор Пинероло, сеньор Ломеллины и Вальсесии, благородный патриций Венеции, патриций Феррары, хранитель Священной плащаницы.

До вступления на трон

Виктор Эммануил был человеком довольно замкнутым и молчаливым. Родители не слишком баловали его вниманием, однако постарались дать ему хорошее образование — он знал географию и историю, свободно владел английским языком (его няня была англичанкой) и неплохо играл на фортепьяно. Как и его отец и дед, увлекался охотой, но более рыбной ловлей, а также нумизматикой — после его смерти осталась одна из богатейших в мире коллекций монет, которая, по некоторым данным, до сих пор поддерживает материальное состояние Савойского дома. В 1904 году награждён медалью британского Королевского нумизматического общества.

[700x368]

[700x368]Серебряная монета Италии 5 лир с портретом Виктора Эммануила III, 1927 год.

Правление

В первые годы своего правления Виктор показал себя осторожным и рассудительным политиком. Он ослабил преследование радикалов, с большим вниманием относился к инициативам премьер-министра Джолитти по усовершенствованию налоговой и судебной системы. Во внешней политике он проявлял ту же умеренность, хотя в 1911-м уступил давлению националистов и дал ход войне с Турцией. Несмотря на традиционный союз Савойской династии с Германией и Австрией, в Первой мировой войне поддержал Антанту, вступив в войну в 1915.

[700x346]

[700x346] С 1922 значение Виктора Эммануила было чисто номинальным, так как реальная власть не без его помощи перешла к фашистам во главе с Бенито Муссолини. Пропаганда времён фашизма откровенно оттеснила царствовавшего государя вообще за всякие рамки, его фотографии заменялись на портреты дуче, кадры с его участием вырезались из фильмов и т. п. Король никогда не возражал против решений фашистского правительства, не делал ничего, чтобы защитить лично преданных ему придворных и офицеров, подвергавшихся репрессиям (в том числе по расовому признаку после 1938).

[700x345]

[700x345] Это унижение короля резко отрицательно сказалось на престиже династии, хотя по свидетельствам в мемуарах графа Чиано Муссолини раздражало, что король от души презирал фашизм. В 1936, после захвата Эфиопии (Вторая итало-эфиопская война), был провозглашён императором Эфиопии; в 1939 — королём Албании (полного международного признания эти титулы не получили). Поскольку параллельно с этим происходило сокращение потребления продукции населением, вводились эмбарго, стал проявляться кризис, в Италии имела популярность ироническая песенка примерно следующего содержания:

Когда наш Виктор был простым королем, то кофе на каждой был кухне

Когда же он стал Эфиопии царем, то кофе вдруг стал дефицитом

Когда он взошёл на Албанский престол, от кофе не стало и духу

Если мы одержим ещё одну такую победу, то не будет тогда и цикория.

В 1938 королю и Муссолини были присвоены звания Первых маршалов Империи, что вызвало возмущения среди монархистов, поскольку частное лицо поставило себя на один уровень с королем. В 1943, незадолго до высадки войск союзников в континентальной Италии, король поддержал решение Большого фашистского совета сместить и арестовать дуче 25 июля 1943.

[700x345]

[700x345]Король отказался от эфиопского и албанского титулов и с этого времени поддерживал союзников. После оглашения заключения мира 8 сентября, перед вводом в страну немецких войск и оккупации ими Рима бежал в Египет; после освобождения Муссолини был восстановлен фашистский режим, объявленный «республиканским» (Республика Сало).

Последние годы

9 мая 1946 77-летний Виктор Эммануил III после почти полувекового царствования отрёкся от престола в пользу уже фактически руководившего Италией сына, «майского короля» Умберто II, который носил корону только месяц и был низложен по итогам референдума. 28 декабря 1947 года Виктор Эммануил III умер в Александрии, куда к нему из Болгарии переехали дочь, царица Йована, и внук Симеон II.

[571x700]

[571x700] Почтовая марка Италии, посвящённая Виктору Эммануилу III, 1916, 20 чентезимо (Михель #125; Ивер #103).

Семья: В 1896 году женился на Елене Черногорской (1873—1952), дочери короля Черногории Николы Петровича. Супруги имели пятерых детей: Иоланда Маргарита (1901—1986), замужем за Джоржио Карло Кальви, графом Берголо; Мафальда (1902—1944), замужем за Филиппом Гессенским, умерла в концлагере Бухенвальд; Умберто II (1904—1983), женат на Мари-Жозе Бельгийской; Джованна (1907—2000), замужем за царём Болгарии Борисом III; Мария Франческа (1914—2001), замужем за Луиджи Бурбон-Пармским. В популярной культуре: В фильме «Москва — Генуя» — Андрей Файт; В киноэпопее «Освобождение» (1967—1971) роль короля Виктора Эммануила III исполнил советский актёр Георгий Тусузов; в фильме «Чичерин» (1986) — Абессалом Лория. Литература: Виктор-Эммануил III // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: в 86 томах (82 тома и 4 дополнительных) — Санкт-Петербург, 1890—1907; Чиано Галеаццо, Дневник фашиста. 1939-1943. (Москва: Издательство "Плацъ", Серия "Первоисточники новейшей истории", 2010, 676 страниц.) ISBN 978-5-903514-02-1.

1870

Дмитрий Дмитриевич Приходкин

русский военный деятель, генерал-майор. Родился в гороле Киев, Российская империя, в православной семье. Брат Б.Д.Приходкина. Обучался в Петровском Полтавском кадетском корпусе. На военную службу поступил 12 сентября 1888 года. В 1891 году окончил Михайловское артиллерийское училище, откуда был выпущен в 32-ю артиллерийскую бригаду. Позже служил в 18-й конно-артиллерийской батарее. Подпоручик (1891), поручик (1893). Окончил Николаевскую академию генштаба в 1899 году, получив чин штабс-капитана в этом же году. Служил в Киевском военном округе. Был старшим адъютантом штаба 10-й кавалерийской дивизии в 1900 году. С 1900 по 1903 годы был помощником старшего адъютанта штаба Киевского военного округа. Получил чин капитана в 1901 году. В 1902—1903 годах командовал эскадроном в 26-м драгунском Бугском полку. Затем был прикомандирован к Елисаветградскому кавалерийскому училищу, где служил с сентября 1903 по июнь 1905 года. Участник русско-японской войны 1904-1905 годов, где получил чин подполковника в 1904 году. Был штаб-офицером для особых поручений при штабе 9-го армейского корпуса. С октября 1905 по сентябрь 1909 года находился в Елисаветградском кавалерийском училище на преподавательской работе. Полковник с декабря 1908 года. Был начальником строевого отдела штаба Брест-Литовской крепости (1909) и начальником штаба 12-й пехотной дивизии (1909—1911). С ноября 1911 года — начальник штаба 7-й кавалерийской дивизии. Участник Первой мировой войны. По май 1915 года находился в том же чине и должности. С июня 1915 года — командир 10-го гусарского Ингерманландского полка. Начальник штаба Сводной кавалерийской дивизии с 24 июня 1916 по 19 декабря 1916. Генерал-майор с 1916 года. С февраля по март 1917 года был начальником штаба 6-го кавалерийского корпуса. После Октябрьской революции служил в украинской армии, имел звание генерал-хорунжий. Состоял для поручений при начальнике Генерального штаба. Затем в составе ВСЮР находился в резерве чинов войск Киевской области (1919) и Новороссийской области (1920). О дальнейшей судьбе сведений нет, известно, что умер в 1945 году. Награды: Награждён орденами Святого Станислава III степени (1895), Святой Анны III степени (1905), Святого Станислава ІІ степени (1905); Святой Анны II степени (1911 и 1912), Святого Владимира III степени с мечами (1914); Святого Владимира IV степени с мечами и бантом (1915); мечи к ордену Святого Станислава II степени (1915); мечи и бант к ордену Святой Анны III степени (1916); мечи к ордену Святой Анны II степени (1916); Святого Станислава I степени с мечами (1917). Источники: Литвин М.Р., Науменко К.Е. Збройні сили України першої половини XX ст. Генерали і адмірали / Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України. - Львів; Харків: «Видавництво Сага», 2007.

1870

Александр Иванович Слепушкин

русский арфист и педагог. Родился в Санкт-Петербурге, в семье Ивана Александровича и Марии Петровны Слепушкиных. Отец, происходивший из крестьян, дослужился до чина надворного советника, что давало право на потомственное дворянство.

С детских лет обучался игре на фортепиано, скрипке и трубе. Но был определён в 1885 году в Александровский кадетский корпус. Пройдя гимназический курс, летом 1887 года поступил в Николаевское кавалерийское училище. Окончив училище по 1-му разряду получил распределение на службу корнетом в Гродненский гусарский лейб-гвардии полк. Спустя три года, в 1892 году он поступил в Николаевскую академию генерального штаба, которую окончил в октябре 1894 года по 2-му разряду и вернулся в полк, в Варшаву. В апреле 1897 года был произведён в штабс-ротмистры; в 1901 году был командирован штаб-офицером для особых поручений при Кутаисском военном губернаторе; 29 января 1902 года вышел в отставку. Уже будучи офицером, увлёкся игрой на арфе; брал уроки у арфиста Aвгуста Мартиновича Инспрукера, который посоветовал ему отправиться на обучение в Берлин, хотя к тому времени классы арфы уже были и в Петерубргской, и в Московской консерваториях. С 1902 года Слепушкин учился в Высшей школе музыки у Вильгельма Поссе. В 1908 году, выдержав конкурс, стал солистом оркестра Большого театра и профессором Московской консерватории. Активно занимался педагогической деятельностью, давал сольные концерты. Игра Слепушкина отличалась исключительной виртуозностью, красивым певучим звуком. В репертуаре были сонаты Людвига ван Бетховена, этюды и вальсы Фредерика Шопена, прелюдии и фуги Иоганна Себастьяна Баха, «Жаворонок» Михаила Глинки-Милия Балакирева, сочинения Френца Листа и других в переложении для арфы, а из оригинальных сочинений для арфы — произведения Элиаса Пэриш-Алварса. Среди его учеников: К.К.Бакланова, М.А.Бедлевич-Пушечникова, М.А.Корчинская, М.П.Кошиц, Н.Г.Парфёнов, Е.С.Сулимова. Умер в Москве 30 марта 1918 года. Похоронен на Ваганьковском кладбище. В 1928 году, его ученик Н.Г.Парфёнов издал книгу "Техника игры на арфе. Метод профессора А.И.Слепушкина". Литература: Слепушкин / Шамеева Н.Х. // Большая российская энциклопедия : [в 35 томах] / главный редактор Ю.С.Осипов. — Москва : Большая российская энциклопедия, 2004—2017; Музыкальный энциклопедический словарь / Главный редактор Г.В.Келдыш. — Москва: Советская энциклопедия, 1990. — Страницы 504-505. — ISBN 5-85270-033-9; Парфёнов Н.Г. Техника игры на арфе. Метод профессора А.И.Слепушкина. — Москва, 1927; Эрдели К.А. Арфа в моей жизни. Мемуары. — Москва, 1967. — Страицы 78—81

[538x700]

[538x700] 1870

Эдмунд Горас Феллоуз (Edmund Horace Fellowes)

английский музыковед, священник англиканской церкви. Родился в Лондоне. Получил образование в Винчестере и Оксфордском университете, в 1894 был назначен викарием церкви Святой Анны в Уондсуэрте и вскоре принял сан священника (1895). После 1900 стал младшим каноником и хормейстером часовни святого Георгия (1924–1927). Умер в Виндзоре 21 декабря 1951 года. Главным достижением Феллоуза в сфере музыки являются два труда: 36-томное издание мадригалов эпохи королевы Елизаветы Школа английского мадригала (The English Madrigal School, 1912–1924) и Школа английской песни с аккомпанементом лютни в 32-х томах (The English School of Lutenist Song-Writers, 1930–1932). Ученый опубликовал также биографии композиторов елизаветинской эпохи У.Бёрда и О.Гиббонса и писал музыку для Англиканской церкви.

[530x700]

[530x700] 1871

Леопольд Куншак (немецкое имя — Leopold Kunschak)

австрийский государственный деятель, председатель Национального совета Австрии (1945—1953). Родился в Вене. Рано потерял отца, работал наборщиком, возницей, затем перешел на вагонный завод Зиммеринга. С 1892 по 1934 гг. возглавлял христианско-социальное рабочее объединение. В 1904—1934 гг. — член городского совета Вены. В 1907—1911 гг. — депутат рейхстага. В 1913—1919 гг. — член Национального совета Нижней Австрии. В 1919—1920 гг. — член Учредительного собрания. В 1920—1934 гг. — член Национального совета. Был известен своими антисемитскими взглядами. Выступал с разоблачениями «еврейской либеральной прессы» и усматривал в работодателях еврейского происхождения угрозу для христианских работников. В 1919 г. разработал дискриминационный законопроект о «правовом положении еврейского народа», который, впрочем, не внес под влиянием председателя Христианско-социальной партии Игнаца Зейпеля. В 1936 г. опубликовал в журнале имперского объединения Христианского объединения трудящихся Австрии аналогичный законопроект, предусматривавший создание изолированных «еврейских поселений», с отдельными школами, а также ограничение доступа для евреев в университеты и к работе в государственном секторе. Являлся противником Энгельберта Дольфуса и националистического объединения хеймвер. После Второй мировой войны 27 апреля 1945 г. он совместно с Карлом Реннером, Адольфом Шерфом и Иоганном Копленигом подписал Декларацию независимости Австрии. В 1945 г. — член Венского городского совета. В 1945—1946 гг. — вице-бургомистр Вены. Участвовал в создании Австрийской народной партии. С 12 декабря 1945 г. до своей кончины — президент Национального совета. Умер в Вене 13 марта 1953 года. С 1965 г. Австрийская народная партия присуждает ежегодную премию имени Леопольд Куншака. Изображен на австрийской почтовой марке 1978 года.

1871

Николай Константинович де Лазари (Делазари)

поэт и прозаик; сын актёра Константина де Лазари (Константинова), брат актёра Ивана Константиновича де Лазари. Родился в Москве. Учился в приюте принца Ольденбургского и на драматических курсах. С 1900 по 1913 работал помощником контролера Московско-Казанской железной дороги. В 1913 году в чине титулярного советника вышел в отставку. Сотрудничал с газетами и журналами: «Огонёк», «Биржевые ведомости», «Вечерние известия», «Вихрь», «Гудок», «Нива», «Новости», «Пробуждение» и др. Писал под псевдонимами: Гидальго; Б.Кукавинский; Н.К.—Д. Погиб в Серпухове в инвалидном доме во время оккупации в 1941 году. Семья: Отец — Константин Николаевич де Лазари, мать — Прасковья Павловна Павлова; Жена — Мария Алексеевна Еловская. Сочинения: Кляксы. — Санкт-Петербург, 1907 (сатирические миниатюры); Любовь человека. — Санкт-Петербург, 1909 (сборник рассказов); Страсть. — Петроград, 1915 (стихи); Оригинальные рассказы. — Москва, 1918.

1871

Леопольд Куншак (немецкое имя — Leopold Kunschak)