9 ноября родились...

09-11-2025 08:15

к комментариям - к полной версии

- понравилось!

[700x540]

[700x540]

1908

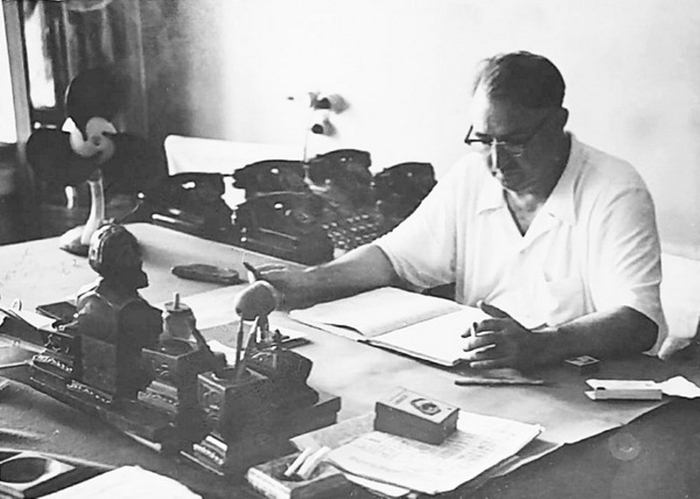

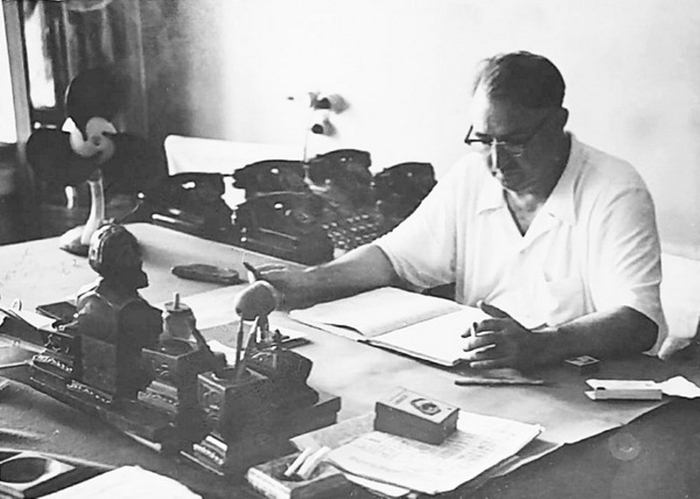

Сергей Алексеевич Христианович

советский российский учёный в области механики, горного дела и энергетики, один из основателей Сибирского отделения Академии Наук СССР, академик Академии Наук СССР. Родился в Санкт-Петербурге. Родители – дворяне-помещики Орловской губернии. В 1920 году родители ушли с Белой армией А.И.Деникина, занявшей город Орёл, в Ростове заболели тифом и умерли. Был беспризорным, затем жил у своего опекуна, профессора Д.И.Иловайского в Ростове, а с 1923 года – у своей тётки М.Н.Бек в Ленинграде (ныне – Санкт-Петербург). После окончания в 1925 году средней школы он не сразу сделал выбор в пользу точных наук: вначале он поступил на антропологическое отделение географического факультета Ленинградского государственного университета (ЛГУ) и лишь позже перевёлся на физико-математический факультет и в 1930 году окончил университет по математическому отделению. После окончания ЛГУ свою научную биографию С.А.Христианович начал с младшего научного сотрудника в Государственном гидрологическом институте. Итог пятилетней работы в этом институте – монография «Некоторые новые вопросы механики сплошной среды», подготовленная в соавторстве с С.Г.Михлиным и Б.Б.Девисоном (книга была опубликована в 1938 году под редакцией Н.Е.Кочина). В 1935 году С.А.Христианович переехал в Москву и поступил в докторантуру Математического института имени В.А.Стеклова Академии Наук СССР. Через год он подготовил статью о распределении напряжений в пластической зоне вокруг отверстия, ограниченного произвольным замкнутым контуром. Эта работа привлекла внимание специалистов, в том числе и зарубежных, и быстро получила широкую известность. В 1938 году С.А.Христианович закончил докторантуру, защитив сразу две докторские диссертации – по физико-математическим и техническим наукам. В 1939 году вместе с группой специалистов-механиков Математического института С.А.Христианович перешёл на работу в Институт механики Академии Наук СССР, где в 1939-1940 годах занимался теоретическими проблемами фильтрации, а также проблемами медленного просачивания жидкости сквозь пористую среду. По мнению специалистов, работа С.А.Христиановича «Движение грунтовых вод, не следующих закону Дарси» в значительной степени опередила своё время. Спустя четверть века это исследование легло в основу создания методов расчёта движения вязкопластической нефти. Большое значение для практического применения в нефтедобывающей промышленности имела и другая работа С.А.Христиановича – «О движении газированной жидкости в пористых породах». В Институте механики С.А.Христианович занимал должность заместителя директора. В 1940 году он перешёл на работу в Центральный аэрогидродинамический институт имени Н.Е.Жуковского (ЦАГИ) на должность заведующего лабораторией аэродинамики больших скоростей. Причиной стало само время: предчувствие скорой войны заставило многих учёных сменить мирную тематику исследований на оборонную. Работы С.А.Христиановича накануне и в период войны в связи с развитием скоростной авиации были посвящены проблемам аэродинамики. Основная цель теоретических и экспериментальных исследований – увеличение скорости полёта самолётов, что в свою очередь, прежде всего, было связано со снижением лобового сопротивления. В ЦАГИ С.А.Христианович проработал до 1953 года, став там научным руководителем по аэродинамике и заместителем начальника. В 1945-1953 годах активно занимался работами по атомному проекту СССР, выполняя задачи по аэродинамической отработки различных вариантов конструкции атомных бомб. В последующие годы также привлекался к работам в атомной области, например исследовал газодинамические проблемы атомного взрыва. В 1953 году он был избран на должность академика-секретаря Отделения технических наук Академии Наук СССР, на которой он оставался до 1956 года. Одновременно с 1953 года работал в Институте химической физики и Институте нефти Академии Наук СССР. Научные вопросы, которые он разрабатывал в этот период, были связаны с газодинамическими проблемами атомного взрыва, теорией гидравлического разрыва нефтеносного пласта, изучением внезапных выбросов угля и газа в угольных пластах. 18 мая 1957 года правительством страны по инициативе академиков М.Лаврентьева, С.Соболева и С.Христиановича было принято решение о создании Сибирского отделения Академии Наук СССР. Организаторам-академикам пришлось потратить много сил и красноречия на агитацию известных учёных перебраться вместе со своими учениками и коллегами в новый научный центр под Новосибирском – Академгородок. С.А.Христианович стал в 1957 году заместителем, а в 1958 - первым заместителем председателя Сибирского отделения Академии Наук СССР М.А.Лаврентьева. На него было возложено руководство организацией проектирования и строительства Новосибирского научного центра, а также будущих научных центров в Красноярске, Иркутске, Улан-Удэ и Владивостоке. Также он основал в Новосибирске Институт теоретической и прикладной механики (ИТПМ) и возглавлял его в период с 1957 по 1965 год. Преподавал и заведовал кафедрами в МГУ, НГУ и МФТИ. В 1965 году С.А.Христианович вернулся в Москву, где продолжил научную и организационную деятельность в качестве научного руководителя Института физико-технических и радиотехнических измерений (1965-1972) и члена Коллегии Государственного комитета СССР по науке и технике. С 1972 по 1988 год заведовал лабораторией механики нелинейных сред в Институте проблем механики Академии Наук СССР. С 1988 года до конца жизни - советник при дирекции Института проблем механики и советник Академии Наук СССР - Российской Академии Наук. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 марта 1969 года академику Академии Наук СССР Христиановичу Сергею Алексеевичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». 28 января 1939 года он был избран членом-корреспондентом (в 30 лет) Академии Наук СССР. 27 сентября 1943 года избран действительным членом (академиком) Сибирского отделения СССР (в 34 года). В 1946-1956 и 1957-1962 годах член Президиума Академии Наук СССР. В 1958-1964 годах - член Президиума Академии Наук СССР. Доктор технических наук (1938). Профессор (1939). Являлся депутатом Верховного Совета РСФСР 5-го созыва (1959-1963), депутатом Новосибирского областного Совета народных депутатов, членом коллегии Государственного комитета Совета Министров СССР по науке и технике. Жил в городе-герое Москве. Скончался 28 апреля 2000 года. Похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. Награждён 6 орденами Ленина (1943, 1944, 1953, 13 ноября 1958, 1967, 13 марта 1969), орденом Октябрьской Революции (1978), 2 орденами Отечественной войны I степени (1945, 1945), 2 орденами Трудового Красного Знамени (1956, 1975), медалями. Лауреат Сталинской премии (1942, 1946, 1952), премии имени Н.Е.Жуковского (1940).

[700x686]

[700x686]

Память об академике С.А.Христиановиче увековечена присвоением Новосибирскому Институту теоретической и прикладной механики Сибирского отделения Российской Академии Наук его имени (2005), на здании института установлена мемориальная доска. Учреждена премия имени академика С.А.Христиановича для молодых учёных Сибирского отделения Российской Академии Наук.

1909

Роберт Дуглас

актер.

1909

Массимо Паллоттино (Pallottino)

итальянский историк-этрусколог, археолог и филолог. Родился в Риме. Профессор Римского университа (с 1946 г.). Автор трудов по археологии, языку и искусству этрусков. Отвергал античную традицию о приходе этрусков из Малой Азии и считал, что они сформировались в Италии в процессе взаимодействия различных этнических групп. Руководитель многих раскопок, в том числе в Санта-Севера (Пирги), где обнаружены параллельные тексты на этрусском и финикийском языках. Сочинения: L’origine degli etruschi, Roma, 1947; La peinture étrusque, [Gen.— P.— N. Y., 1952]; Testimonia linguae etruscae, 2 ed., Firenze, 1968; Etruscologia, 5 ed., Mil., 1963.

1910

Елпидифор Алексеевич Веселов

доктор биологических наук, профессор. Заслуженный деятель науки Карельской АССР.

[495x700]

[495x700]

1910

Иван Сергеевич Крипак

командир расчета минометной роты 2-го стрелкового батальона 929-го Ясского стрелкового полка (254-я Черкасская Краснознаменная орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого стрелковая дивизия, 73-й стрелковый корпус, 52-я армия, 1-й Украинский фронт), старший сержант. Родился в селе Шарковщина ныне Миргородского района Полтавской области (Украина), в крестьянской семье. Украинец. В 1921 году окончил III класса . Работал в домашнем хозяйстве, затем в колхозе. С 1933 по 1935 год проходил действительную срочную службу в Красной Армии. Повторно призван 29 сентября 1943 года. В действующей армии с 13 октября 1943 года. Воевал на Степном (с 20 октября 1943 года – 2-й Украинский) и 1-м Украинском фронтах. Принимал участие в битве за Днепр, Кировоградской, Корсунь-Шевченковской, Уманско-Ботошанской, Ясско-Кишиневской, Сандомирско-Силезской, Нижнесилезской и Берлинской наступательных операциях. В боях трижды был ранен. При овладении селом Свидовок (ныне Черкасский район Черкасской области, Украина) 18 ноября 1943 года наводчик миномета И.С.Крипак уничтожил огневую точку противника, препятствовавшую продвижению наших стрелковых подразделений. Затем, перенеся огонь на вражеские траншеи, уничтожил 5 немецких солдат. Приказом командира 254-й стрелковой дивизии от 21 февраля 1944 года красноармеец Крипак Иван Сергеевич награжден орденом Славы III степени. В ходе Уманско-Ботошанской наступательной операции 4 апреля 1944 года в районе села Стынка (ныне жудец Яссы, Румыния) пехота противника при поддержке бронетранспортеров атаковала боевые порядки 2-го батальона 929-го стрелкового полка. Командир минометного расчета И.С.Крипак открыл огонь и отсек пехоту противника от бронетранспортеров. Продолжая вести огонь по залегшей пехоте, уничтожил до 30 вражеских солдат. Приказом командующего 52-й армией от 7 июня 1944 года красноармеец Крипак Иван Сергеевич награжден орденом Славы II степени. При прорыве обороны противника с началом Ясско-Кишиневской наступательной операции расчет сержанта И.С.Крипака поддерживал огнем атакующие стрелковые подразделения северо-западнее города Яссы (Румыния). 20 августа 1944 года минометчики уничтожили 3 огневые точки и до 20 вражеских солдат. Приказом командира полка И.С.Крипак был награжден медалью «За отвагу». В сентябре 1944 года 254-я стрелковая дивизия была передислоцирована в полосу 1-го Украинского фронта и в декабре введена на сандомирский плацдарм. В ходе Сандомирско-Силезской наступательной операции 23 января 1945 года на подступах к городу Бреслау расчет И.С.Крипака уничтожил 2 огневых точки и до 10 солдат противника. В бою И.С.Крипак был ранен, но продолжал управлять расчетом до полного выполнения боевой задачи. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество старший сержант Крипак Иван Сергеевич награжден орденом Славы I степени. В апреле 1945 года в бою И.С.Крипак был тяжело ранен в грудь. День Победы встретил в госпитале. В июле 1945 года демобилизован. Вернулся в родное село. Работал плотником в колхозе. Старшина в отставке (1969). Умер 4 декабря 1974 года. Награжден орденами Славы I (27 июня 1945), II (7 июня 1944) и III (21 февраля 1944) степеней, медалями, в том числе «За отвагу» (7 сентября 1944).

[453x700]

[453x700]

В городе Миргород Полтавской области (Украина) на аллее Героев установлен бюст И.С.Крипака.

1910

Иван Михайлович Уваренкова

математик, профессор СГПИ. Умер в 1979 году.

1911

Григорий Федорович Балаба

заслуженный тренер Украины по футболу.

1911

Александр Кузьмич Белов

автоматчик 1124-го стрелкового полка 334-й стрелковой дивизии 43-й армии 1-го Прибалтийского фронта, красноармеец. Родился в деревне Костыляй ныне Иссинского района Пензенской области, в крестьянской семье. Русский. Окончил начальную школу. Работал мастером на маслозаводе в посёлке (ныне посёлок городского типа) Балахта Красноярского края. В Красную Армию призван в 1941 году. В боях Великой Отечественной войны с июля 1942 года. Член ВКП(б)/КПСС с 1944 года. Автоматчик 1124-го стрелкового полка (334-я стрелковая дивизия, 43-я армия, 1-й Прибалтийский фронт) кандидат в члены ВКП(б) красноармеец Александр Белов особо отличился в боях за освобождение Витебской области Белоруссии. 23 июня 1944 года во время прорыва обороны неприятеля у деревни Козоногово Сиротинского ныне Шумилинского района Витебской области красноармеец Белов ворвался во вражескую траншею, где уничтожил шестнадцать гитлеровцев. 25 июня 1944 года автоматчик Александр Белов в числе первых форсировал реку Западная Двина и метким автоматным огнём содействовал переправе бойцов своего батальона. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм красноармейцу Белову Александру Кузьмичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 4156). В 1945 году старшина Белов А.К. демобилизован. Жил в посёлке городского типа Балахта Красноярского края. До 1958 года работал на маслозаводе. Скончался 20 мая 1974 года. Награждён орденом Ленина, орденом Отечественной войны I степени, медалями. В посёлке городского типа Исса Пензенской области установлен бюст Героя Советского Союза А.К. Белова. Его именем названа улица в посёлке городского типа Балахта Красноярского края.

[499x700]

[499x700]

1911

Матрёна Дмитриевна Десюк

бригадир полеводческой бригады совхоза имени Микояна Кореновского района Краснодарского края. Родилась в станице Кореновская ныне городе Кореновск Краснодарского края. С 14 лет начала трудовой путь в артели Красное Солнышко. После распада артели с 1929 года работала на свекловичных полях свеклосовхоза имени Микояна Кореновского района. В 1934 году стала звеньевой. Уже к 1940 году звено добивается высоких результатов, стабильно выращивая 350 центнеров свеклы с гектара. В 1943 году возглавила полеводческую бригаду в этом же совхозе. За высокий урожай 1947 года награждена орденом Ленина. Не останавливаясь на достигнутом рубеже, продолжала кропотливую работу по выращиванию лучших сортов семян свеклы и достижению более высоких урожаев. В 1956-1958 годах лучший свекловод Кубани делилась своими достижениями с другими тружениками на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке (ВСХВ) в Москве. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 октября 1957 года за особые заслуги в развитии сельского хозяйства и достижение высоких показателей по производству продуктов сельского хозяйства Десюк Матрёне Дмитриевне присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Продолжала работать в совхозе до выхода на заслуженный отдых. Жила в Кореновском районе Краснодарского края. Умерла в 2004 году. Постановлением главы администрации Краснодарского края от 5 апреля 2002 года удостоена звания «Ветеран труда». Награждена 2 орденами Ленина (19 мая 1948, 31 октября 1957), орденом Трудового Красного Знамени (3 июня 1952), медалями, а также 3 золотыми медалями ВСХВ.

[525x700]

[525x700]

1911

Кай Франк (финское имя — Kaj Franck)

один из ведущих деятелей финского дизайна в области керамики, фарфора, стекла, мебели и интерьера. Являлся учителем нескольких поколений профессиональных дизайнеров в Финляндии. Первая известная работа — набор посуды «Килта» для фирмы «Арабиа» (выпускался более 20 лет). Многочисленны работы по стеклу для «Иитала» и «Нууттайерви». Удостоен звания профессора в 1972 году. Франк окончил Центральную школу искусств и дизайна дизайн мебели в 1932 году. Являлся художественным руководителем компании «Wärtsilä» (позже «Хэкмен Plc», ныне «Iittala Group»). Он получил немало наград за свои достижения. Самая значительная из них — «Compasso d’Oro» («Золотой циркуль»), которой Кай Франк удостоился в 1957 году. Во всем мире эта итальянская награда в сфере дизайна высоко ценится. Сервизы, созданные на фабрике «Арабиа» по проектам Кая Франка, сегодня представлены в музеях дизайна, они стали одной из легенд современного дизайна.

[700x345]

[700x345]

В 1992 году организацией «Design Forum Finland», поддерживающей финских дизайнеров, была учреждена ежегодная награда «Kaj Franck Design Prize» для дизайнеров, работающих в стиле позднего Кая Франка. Сам же термин «промышленное искусство» в настоящее время означает продукты применения изобразительного искусства к некоторым категориям предметов всеобщего пользования, выполненных в результате более или менее механических процессов. То есть изделиями это искусства являются вещи, окружающие людей всё время, порой и не замечаемые. Но ведь настоящий дизайнер, художник может вложить в них частичку своей души. И тогда получается шедевр. Умер 26 сентября 1989 года. К 100-летнему юбилею со дня рождения Кая Франка финский монетный двор выпустил серебряную монету в честь знаменитого дизайнера, а также промышленного искусства, в области которого он работал.

1912

Виктор Илларионович Ивченко

советский украинский режиссер, сценарист, народный артист УССР (1960). Член КПСС с 1941. Родился в городе Богодухов, Харьковская область. В 1937 окончил Киевский институт театрального искусства имени Карпенко-Карого. В 1937-1953 режиссер и актер львовского Украинского драматического театра имени М.Заньковецкой. С 1953 режиссер Киевской киностудии. Первый фильм - "Судьба Марины" (1954, совместно с И.П.Шмаруком). Лучшие фильмы: "Чрезвычайное происшествие" (1959), "Иванна" (1960), "Серебряный тренер" (1963), "Гадюка" (1966, по А.Н.Толстому; Государственная премия Украинской ССР, 1967), "Путь к сердцу" (1970), "Софья Грушко" (1971). Экранизировал классические произведения: "Назар Стодоля" (1955, по Т.Г.Шевченко), "Лесная песня" (1961, по Л.Украинке). С 1960 преподает на кинофакультете Киевского института театрального искусства имени И.К.Карпенко-Карого. Награжден орденом Ленина, 2 другими орденами, а также медалями. Умер 5 сентября 1972 года.

1912

Иван Афанасьевич Костромин

моторист бензопилы Хандагатайского леспромхоза Заиграевского аймака Бурят-Монгольской АССР. Родился 9 ноября 1912 года в селе Ташелан Верхнеудинского уезда Забайкальской области, ныне – Заиграевского района Республики Бурятия, в семье крестьянина. Русский. Получив начальное образование, в 15-летнем возрасте начал трудовую деятельность в артели имени Трудящихся по выработке сундучно-столярных изделий, работал грузчиком. С мая 1935 года проходил военную службу в Красной Армии командиром отделения в 105-м Краснознамённом стрелковом полку Забайкальского военного округа. В 1936 году по специальному набору был направлен работать в Монгольскую Народную Республику. После возвращения на родину в 1939 году трудился вальщиком леса в Хандагатайском леспромхозе на лучковой пиле. Своими трудовыми достижениями стахановец И. А. Костромин стал известен всей Бурят-Монгольской АССР, активно участвовал в становлении и развитии Хандагатайского леспромхоза. С началом Великой Отечественной войны повторно был призван в Красную Армию по мобилизации в июле 1941 года. Лейтенант Костромин командиром стрелкового взвода в составе 1032-го стрелкового полка 293-й стрелковой дивизии (36-я армия) участвовал в боевых действиях против японских милитаристов на Забайкальском фронте в августе 1945 года. После демобилизации в 1946 году вернулся на родину и продолжил работать вальщиком леса в Хандагатайском леспромхозале. С первых дней он добивался высокой выработки при заготовке деловой древесины. С приходом новой техники переучивался на электромоториста. В совершенстве овладел методами работы на электропиле и довёл заготовку древесины до 19 тысяч кубометров в год. Он в числе первых лесорубов Бурят-Монгольской АССР перешёл на работу бензопилой «Дружба». При этом он поменял и методы работы, перейдя на более прогрессивную форму организации труда – одиночную валку леса, что дало положительный эффект: поднялась производительность труда, возросла выработка. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 октября 1957 года за выдающиеся успехи, достигнутые в деле развития лесной промышленности, Костромину Ивану Афанасьевичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». В 1959 году он поступил в школу фабрично-заводского обучения (ФЗО-13) и окончил курсы шофёров, продолжал трудиться в родном леспромхозе.

Перейдя работать электропилой «К-5», И.А.Костромин за смену сваливал по 90–100 кубометров леса при норме 57,5 кубометра. Почётный мастер лесозаготовок и лесосплава (1956). Скончался в 1976 году. Награждён орденом Ленина (5 октября 1957), медалями, в том числе «За боевые заслуги» (18 сентября 1945), «За трудовое отличие» (31 мая 1952).

1912

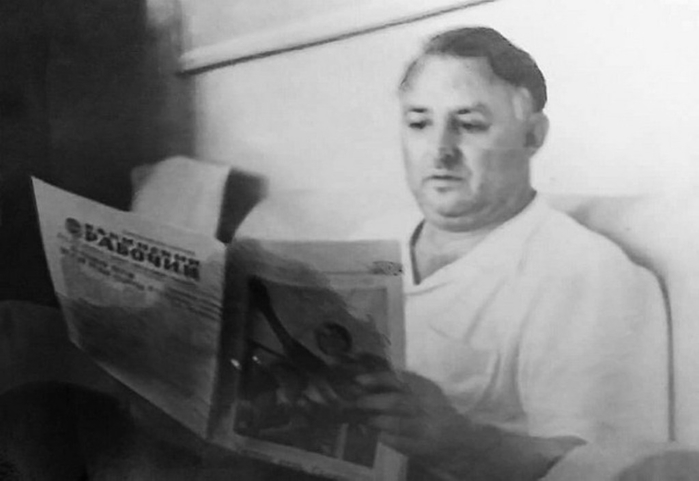

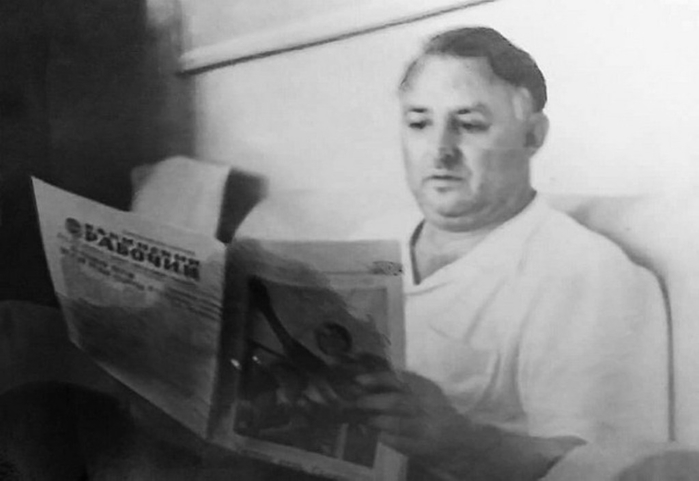

Мирза Мустафа оглы Мустафаев

начальник нефтепромыслового управления имени 26 Бакинских Комиссаров Министерства нефтедобывающей промышленности Азербайджанской ССР, город Баку. Родился в селе Сабунчи Бакинского уезда Бакинской губернии, ныне — посёлок в составе Сабунчинского района города Баку, столицы Азербайджана. Из рабочей семьи. Азербайджанец. Окончил Азербайджанский индустриальный институт (ныне — Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности). С 1933 года работал старшим лаборантом, научным сотрудником, заведующим лабораторией, инженером-геологом. В 1939 году вступил в ВКП(б)/КПСС. В годы Великой Отечественной войны работал заведующим бакинскими нефтепромыслами в нефтепромысловых управлениях имени С.Орджоникидзе и имени В.И.Ленина.

М.М.Мустафаев в 1950-х годах.

В 1955 году назначен начальником нефтепромыслового управления имени 26 Бакинских Комиссаров (ныне — Нефтегазодобывающее управление имени А.Д.Амирова), где прежде семь лет подряд не выполнялся план. На этой должности проявил себя умелым руководителем, организовавшим эффективное производство. Именно в его управлении началось внедрение средств автоматизации в нефтяной промышленности, одним из создателей которой был сам Мирза Мустафаевич. Возглавляемый им коллектив отличился при выполнении заданий семилетнего плана (1959—1965).

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 мая 1966 года за выдающиеся заслуги в выполнении заданий семилетнего плана по добыче нефти и достижение высоких технико-экономических показателей в работе Мустафаеву Мирзе Мустафа оглы присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Параллельно с производством вёл активную научную деятельность. В 1959 году защитил кандидатскую диссертацию по теме «Разработка залежей нефти свиты Надкирмакинской песчаной пачки Бибиэйбатского месторождения и методы интенсификации нефтедобычи». Автор 8 книг и брошюр, 20 рационализаторских предложений. С 1973 года — начальник технического отдела производственного объединения «Азнефть» Министерства нефтяной промышленности СССР.

Кандидат геолого-минералогических наук (1959). Избирался депутатом Верховного Совета Азербайджанской ССР 6-го созыва (1963—1966), Бакинского городского Совета депутатов трудящихся (с 1948 года), делегатом съезда КПСС, съезда профсоюзов. После выхода на пенсию жил в городе Баку (ныне — Азербайджан). Умер 18 июня 1986 года. Похоронен на Ясамальском кладбище в Баку. Награждён орденами Ленина (23 мая 1966), Трудового Красного Знамени (31 июля 1953), 2 орденами «Знак Почёта» (6 февраля 1942; 19 марта 1959), медалями, в том числе «За трудовую доблесть» (15 мая 1951). Заслуженный инженер Азербайджанской ССР (24 мая 1960). Отличник гражданской обороны СССР II степени (9 апреля 1966). Отличник социалистического соревнования Министерства южзападнефти СССР. Именем Героя названа улица в Сабаильском районе города Баку.

1912

Николай Трофимович Федоренко

русский советский филолог-востоковед, государственный и общественный деятель, профессор (1953), член-корреспондент Академии Наук СССР (1958), член-корреспондент Российской Академии Наук (1991). Член КПСС с 1943. Родился в Пятигорске, в рабочей семье. Окончил Московский институт востоковедения (1937). Чрезвычайный и полномочный посол СССР (с 1954). Заместитель министра иностранных дел (1955–1958), посол СССР в Японии (1958–1962), постоянный представитель СССР при ООН и представитель СССР в Совете Безопасности (1963–1968). С 1970 главный редактор журнала "Иностранная литература". Автор работ по истории культуры Китая и Японии, китайской классической и современной литературе, а также по общетеоретическим вопросам литературы и искусства. Секретарь правления Союза Писателей СССР (с 1971). Член центральной ревизионной комиссии КПСС в 1966–1971. Федоренко – почетный член института китаеведения в Токио (1961) и почетный академик флорентийской академии искусств (1975). Автор книг о культуре Китая и Японии. Награжден 2 орденами Ленина, 4 другими орденами, а также медалями. Сочинения: Китайская литература, Москва, 1956; Китайские записи, Москва, 1958; "Шицзнн" и его место в китайской литературе, Москва, 1958; Земля и легенды Китая, Москва, 1961; Японские записи, Москва, 1966, 2-е издание, Москва, 1974: Дипломатические записи, Москва, 1972; Краски времени, Москва, 1972; Проблемы исследования китайской литературы, Москва, 1974; Меткость слова..., Москва, 1975. Литература: Изучение китайской литературы в СССР. К 60-летию Н.Т.Федоренко, Москва, 1973.

1913

Лев Владимирович Альтшулер

российский физик, создатель научной школы. Основные труды в области физики высоких давлений, ударных волн, детонационных явлений, рентгеноструктурного анализа. Ленинская премия (1962). Сталинская премия (1946, 1949, 1953). Премия Американского физического Общества (1991). Умер в декабре 2003 года.

1913

Матрёна Митрофановна Панова

бригадир колхоза «Красный Октябрь» Лево-Россошанского района Воронежской области. Родилась в селе Данково Воронежского уезда, ныне Каширского района Воронежской области, в крестьянской семье. Русская. Получив начальное образование, активно участвовала в коллективизации и со дня образования в 1930 году вступила в местного колхоз «Красный Октябрь». В 1941 году возглавила полеводческую бригаду, которой ранее руководил ушедший на фронт её отец. По итогам работы в 1947 году бригада М.М.Пановой, состоящая из 4-х звеньев, получила урожай ржи 30,60 центнера с гектара на площади 17 гектаров. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 января 1948 года за получение высоких урожаев пшеницы и ржи в 1947 году Пановой Матрёне Митрофановне присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Этим же указом ещё 10 тружеников колхоза «Красный Октябрь» были удостоены высокого звания. Позже М.М.Панова заведовала свинотоварной фермой, затем работала помощником бригадира по животноводству в родном колхозе, реорганизованном в «40 лет Октября». По итогам работы в 1956 году была награждена вторым орденом Ленина. С 1968 года – на пенсии. Проживала в родном селе Данково, скончалась 26 декабря 1985 года. Награждена 2 орденами Ленина (18 января 1948, 15 января 1957), медалями.

Бюст установлен в районном центре Каширское, Воронежская область.

[499x699]

[499x699]

1913

Моисей Степанович Токарев

командир 862-го истребительного авиационного полка 217-й истребительной авиационной дивизии 4-й воздушной армии Закавказского фронта, майор. Родился в шахтерском поселке Юзовка (ныне город Донецк, Украина), в семье рабочего. Украинец. Член ВКП(б) с 1938 года. В Красной Армии с 1933 года. В 1936 году окончил Харьковское военное авиационное училище. Служил в Особой Краснознамённой Дальневосточной армии. Участник советско-финляндской войны 1939-1940 годов. За боевые заслуги награжден медалью «За отвагу». На фронтах Великой Отечественной войны с июня 1941 года. Сражался на Южном, Северо-Кавказском, Закавказском и Воронежском фронтах. Начало войны М.С. Токарев встретил в 131-м истребительном авиационном полку. 22 июня 1941 года, охраняя воздушное пространство в районе города Тирасполя (Молдавия), во главе девятки самолётов-истребителей «И-16», он встретил группу вражеских самолётов, состоящую из двадцати «Ju-88», прикрываемых двенадцатью «Bf-109». В воздушном бою советские лётчики-истребители расстроили боевой порядок противника и подбили два бомбардировщика, один из которых был сбит старшим политруком Токаревым М.С. До конца 1941 года Токарев совершил 105 боевых вылетов. 35 - на штурмовку войск противника, 10 раз совершал разведывательные полеты в глубь вражеского тыла, 6 раз сопровождал свои бомбардировщики, 54 раза вылетал на патрулирование и прикрытие своих войск, объектов и аэродромов. Провел восемь воздушных боев, в которых лично сбил 7 фашистских самолетов: 5 истребителей «Ме-109» и 2 бомбардировщика «Ю-88». 27 июля 1941 года Токарев не смог вернуться на свой аэродром. В паре вступил в воздушный бой с семью «Ме-109». Лично сбил два вражеских самолета, но и сам в этой неравной схватке был ранен. Его «И-16» от очереди гитлеровского «мессершмитта» загорелся и пошел вниз. Моисей Токарев, превозмогая боль, сумел выпрыгнуть из горящей машины. Прыжок получился затяжной. Парашют раскрылся почти у земли. Упал летчик у линии фронта на нейтральной полосе и потерял сознание. Очнулся в госпитале. Танкисты ночью вытащили. Они наблюдали за воздушным боем и были восхищены его мастерством и смелостью. «После возвращения из госпиталя, — подчеркивается в наградном листе, — летчик Токарев еще с большей ненавистью к врагу, мужеством и умением уничтожал фашистских захватчиков на земле и в воздухе. Был награжден орденами Ленина и Красного Знамени». 1942 год Моисей Токарев начал в тылу с переучивания. Полк перевооружили. Они получили самые современные по тем временам самолеты «ЛаГГ-3». Летчики спешили на фронт, поэтому учебные будни проходили с большой интенсивностью. Особенно они были напряженными у Токарева. Он был назначен командира полка, поэтому не только сам овладевал новой машиной, но и руководил учебой подчиненных. С 1 июля 1942 года полк начал активные боевые действия на новых самолетах. В составе 4-й воздушной армии, входящей в северную группу Закавказского фронта, летчики сражались за Советский Кавказ. За три с половиной месяца М.С.Токарев совершил 55 боевых вылетов, сбил три самолета противника и в паре еще два. Командир 862-го истребительного авиационного полка (217-я истребительная авиационная дивизия, 4-я воздушная армия, Закавказский фронт) майор Моисей Токарев к 21 сентября 1942 года совершил 160 боевых вылетов на штурмовку скоплений войск врага, в 32 воздушных боях сбил лично 10 и в группе 2 самолёта противника. 21 сентября 1942 года за отличное выполнение боевых заданий и проявленные при этом мужество и героизм он был представлен к званию Героя Советского Союза. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 декабря 1942 года за умелое командование авиационным полком, образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм, майору Токареву Моисею Степановичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 830). Затем принимал участие в битве на Курской дуге. Командир 40-го гвардейского истребительного авиационного полка (5-й истребительгый авиационный корпус, 2-я воздушная армия, Воронежский фронт) гвардии майор Токарев М.С. 8 июля 1943 года в районе города Старого Оскола Белгородской области сбил в неравном бою четыре вражеских самолета, но и сам героически погиб... Похоронен в городе Старый Оскол. Отважный авиационный командир, лётчик-истребитель М.С.Токарев совершил более двухсот боевых вылетов, провёл сорок один воздушный бой, в которых лично сбил шестнадцать вражеских самолётов и два - в группе (по другим данным его общее число побед составляет двадцать два самолёта противника). Награждён двумя орденами Ленина, орденами Красного Знамени, Отечественной войны I степени, медалями. Именем Героя названы улица в городе Донецке, улица и школа № 2 в городе Старый Оскол. Бронзовыми буквами первой вынесена фамилия Героя Советского Союза М.С.Токарева на монументе землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, установленном в Кировском районе города Донецка.

1914

Павел Вежинов (псевдоним; настоящее имя и фамилия - Никола Делчев Гугов)

болгарский писатель. Печататься начал в 1932. Ранние сборники рассказов ("Улица без мостовой", 1938, и др.) реалистически рисуют городской быт. Впечатления участника Отечественной войны болгарского народа 1944-1945 отразились в повестях сборника "Вторая рота" (1949; Димитровская премия, 1950); мужество партизан изображено в повести "В долине" (1950). Роман "Сухая равнина" (1952) посвящен рождению новой, социалистической морали. Произведения конца 1950-1960-х гг. ("Вдали от берегов", "Запах миндаля" и др.) ставят острые проблемы долга, отличаются глубиной психологического анализа. Вежинов - также автор романов для юношества, киносценариев.

[523x698]

[523x698]

Мемориальная доска установлена в посёлке Чкаловский (улица Институтская, дом 27) на доме, в котором в 1953-1960 годах жил А.В.Сарыгин.

1914

Арсений Васильевич Ворожейкин

командир авиаэскадрильи 728-го истребительного авиационного полка (256-я истребительная авиационная дивизия, 5-й истребительный авиационный корпус, 2-я воздушная армия, Воронежский фронт) капитан; командир авиаэскадрильи 728-го истребительного авиационного полка (256-я истребительная авиационная дивизия, 5-й истребительный авиационный корпус, 2-я воздушная армия, 1-й Украинский фронт) капитан. Родился в деревне Прокофьево Смольковской волости Балахнинского уезда Нижегородской губернии (ныне Городецкого района Нижегородской области). Русский. В 1928 году окончил 4 класса начальной школы в деревне Вязовое (Городецкий район), в 1930 году – 6 классов школы фабрично-заводского обучения в Городце. В 1930–1931 годах работал на лесозаводе в городе Балахна (Нижегородская область), в апреле – октябре 1931 года – матросом-брандвахтёром в 1-й Волжской изыскательской партии. В армии с ноября 1931 года (при призыве в армию приписал себе два года). В октябре 1932 года окончил полковую школу. Служил командиром отделения в отдельном кавалерийском эскадроне 17-й стрелковой дивизии (в городе Нижний Новгород, переименованном в 1932 году в город Горький). В сентябре 1933 года уволен в запас. В 1934 году окончил 1 курс факультета журналистики Высшей коммунистической сельскохозяйственной школы в Горьком. Вновь в армии с августа 1934 года. В ноябре 1937 года окончил Харьковскую военную авиационную школу лётчиков. В ноябре 1937 – июле 1938 года служил в составе 1-й армии особого назначения младшим лётчиком и начальником химической службы 73-й отдельной истребительной авиационной эскадрильи (посёлок Монино Щёлковского района Московской области). Летал на истребителе «И-15». В январе 1939 года окончил курсы комиссаров-лётчиков в Харькове, после чего вновь служил в АОН-1 комиссаром истребительной авиаэскадрильи 53-го тяжёлобомбардировочного авиационного полка (Монино). Участник боёв с японцами на реке Халхин-Гол: в июне – августе 1939 – комиссар авиаэскадрильи 22-го истребительного авиационного полка, в августе – сентябре 1939 – комиссар отдельной разведывательной авиационной эскадрильи. Совершил около 100 боевых вылетов на истребителе И-16 (боевой налёт 165 часов), в 30 воздушных боях сбил лично 1 и в составе группы 12 самолётов противника. 4 июля 1939 года в воздушном бою был сбит и ранен в левое плечо. При вынужденной посадке в степи его самолёт скапотировал, лётчик при этом получил тяжёлую травму позвоночника. Был отправлен в госпиталь в город Баян-Тумен (ныне город Чойболсан, Монголия), но в конце июля вернулся в свой полк. После окончания боёв на Халхин-Голе до февраля 1940 года служил комиссаром авиаэскадрильи 56-го истребительного авиационного полка в городе Ундур-Хан (ныне Ундэрхаан, Монголия). Летал на истребителе «И-16». Участник советско-финляндской войны: в феврале – марте 1940 – комиссар авиаэскадрильи 38-го истребительного авиационного полка. Воевал в составе Особой авиагруппы, базировавшейся в Эстонии. Совершил несколько боевых вылетов на истребителе «И-153». В мае 1940 – июле 1941 – заместитель командира авиаэскадрильи по политчасти и командир авиаэскадрильи 84-го истребительного авиационного полка (в Закавказском военном округе; город Ереван, Армения), в июле – сентябре 1941 – командир авиаэскадрильи 348-го истребительного авиационного полка (город Ереван). Летал на истребителе «И-153». В августе 1942 года окончил ускоренный курс Военно-воздушной академии, находившейся в эвакуации в городе Чкалов (ныне Оренбург). Участник Великой Отечественной войны: в сентябре 1942 – июле 1944 – заместитель командира авиаэскадрильи и командир авиаэскадрильи 728-го истребительного авиационного полка. Воевал на Калининском (сентябрь 1942 – март 1943), Воронежском (июль – октябрь 1943) и 1-м Украинском (октябрь 1943 – июль 1944) фронтах. Участвовал в прикрытии командного пункта Калининского фронта, Курской битве, Белгородско-Харьковской и Сумско-Прилукской операциях, битве за Днепр, Киевской, Ровно-Луцкой и Проскуровско-Черновицкой операциях. 19 августа 1943 года был легко ранен в левую руку в воздушном бою. За образцовое выполнение боевых заданий Командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 февраля 1944 года капитану Ворожейкину Арсению Васильевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 2 мая 1944 года был тяжело ранен в правую ногу при вражеской бомбардировке аэродрома Тарнополь (ныне Тернополь, Украина) и до июля 1944 года находился на излечении в госпитале в городе Житомир (Украина). В июле – октябре 1944 – заместитель командира 32-го истребительного авиационного полка. Воевал на 1-м Украинском фронте (июль – август 1944). Участвовал в Львовско-Сандомирской операции. За образцовое выполнение боевых заданий Командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками, дающее право на получение звания Героя Советского Союза, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 августа 1944 года майор Ворожейкин Арсений Васильевич награждён второй медалью «Золотая Звезда». С ноября 1944 – старший лётчик-инструктор воздушного боя Управления истребительной авиации Главного управления боевой подготовки фронтовой авиации ВВС Красной Армии. Неоднократно выезжал в истребительные авиаполки на фронт, где обучал лётчиков методам ведения воздушного боя и совершал боевые вылеты. Участвовал в Берлинской и Пражской операциях. За время войны совершил более 250 боевых вылетов на истребителях «И-16» (108 вылетов), «Як-7Б», «Як-9Д» и «Як-3», в воздушных боях сбил лично 45 и в составе группы 1 самолёт противника. После войны до декабря 1945 года продолжал службу в Главном управлении боевой подготовки фронтовой авиации ВВС. В декабре 1945 – декабре 1947 – командир 9-го гвардейского истребительного авиационного полка (в Белорусском военном округе; город Кобрин Брестской области, с июня 1946 – посёлок Россь Гродненской области, Беларусь). Летал на истребителе «Ла-7». В декабре 1947 – ноябре 1950 – старший лётчик-инспектор Управления боевой подготовки истребительной авиации ВВС. Летал на реактивных истребителях «Як-15», «Ла-15», «МиГ-9» и «МиГ-15». Военный лётчик 1-го класса (июня 1950). В феврале 1953 года окончил Высшую военную академию (Военную академию Генерального штаба). В марте 1953 – марте 1955 – командир 108-й истребительной авиационной дивизии (в Ленинградском военном округе, с августа 1953 – в составе ВВС 8-го ВМФ на Балтике; аэродром Ласнамяэ, город Таллинн, Эстония). Летал на реактивных истребителях «МиГ-15» и «МиГ-17». В январе 1954 года командир дивизии А.В. Ворожейкин вместе со своим заместителем полковником В.Г. Захарьевым выполнял ночной тренировочный полёт парой. В ходе полёта у «МиГ-17» комдива отказала сигнальная лампа на правом крыле. Шедший ведомым В.Г.Захарьев, из-за отсутствия сигнализации, в развороте столкнулся с самолётом ведущего. А.В.Ворожейкин сумел посадить свой повреждённый истребитель на снег без шасси, а самолёт ведомого упал на поляну, пилот погиб. В марте – декабре 1955 – помощник командующего ВВС 4-м ВМФ (город Балтийск Калининградской области). Летал на реактивных истребителях «МиГ-15» и «МиГ-17». В марте 1956 – январе 1957 – начальник штаба – 1-й заместитель командующего ПВО Черноморского флота (город Севастополь, Крым). С января 1957 года генерал-майор авиации А.В.Ворожейкин – в запасе. Занимался активной литературной деятельностью, член Союза писателей СССР (России). Жил в Москве. Умер 23 мая 2001 года. Похоронен в Москве на Троекуровском кладбище. Награждён орденом Ленина (4 февраля 1944), 4 орденами Красного Знамени (29 августа .1939; 11 августа 1943; 16 мая 1947; 20 апреля 1953), орденами Суворова III степени (21 августа 1944), Александра Невского (31 декабря 1943), Отечественной войны I степени (11 марта 1985), 2 орденами Красной Звезды (6 ноября 1947; 4 июня 1955), медалью «За боевые заслуги» (3 ноября 1944), другими медалями; американским Крестом лётных заслуг (12 июня 1944), монгольскими орденами Боевого Красного Знамени (1967) и «За боевые заслуги» (6 июля 1971), иностранными медалями. Почётный гражданин города Городец (Нижегородская область; 1986).

[428x699]

[428x699]

Памятная стела установлена в городе Нижний Новгород на территории Нижегородского Кремля.

[699x609]

[699x609]

Бронзовый бюст Героя установлен в городе Городец Нижегородской области. Его именем названы улицы в Городце и Нижнем Новгороде. В городе Балахна Нижегородской области на доме, в котором он жил, и в городе Городец Нижегородской области на здании школы, где он учился, установлены мемориальные доски. Его именем названы улицы в городах Бор и Городец Нижегородской области. Имя А.В.Ворожейкина носит школа № 1 в Городце. Воинские звания: лейтенант (6 ноября 1937); старший политрук (24 января .1939, внеочередное); капитан (12 апреля 1943); майор (4 апреля 1944); подполковник (14 марта 1948); полковник (22 июня 1951); генерал-майор авиации (31 мая 1954). Сочинения: Заметки об огневом мастерстве. Москва : Воениздат, 1945; Истребители. Москва : Воениздат, 1961; Над Курской дугой. Москва : Воениздат, 1962; Твёрже стали. Москва : Воениздат, 1963; Рассвет над Киевом. Москва : Воениздат, 1966; Под нами Берлин. Горький: Волго-Вятское книжное изд-во, 1970; Рядовой авиации. Москва : Издательство ДОСААФ, 1972; Сильнее смерти. Москва : Детская литература, 1978; Последние атаки. Москва : Издательство ДОСААФ, 1979; Солдаты неба. Москва : Детская литература, 1981; Солдаты неба. 2-е издание. Москва : Воениздат, 1986; Небо истребителя. Москва : Воениздат, 1991.

[476x700]

[476x700]

1914

Александр Михайлович Драгавцев

главный конструктор проекта Проектно-конструкторского бюро по проектированию путевых комбайнов Всесоюзного научно-исследовательского института железнодорожного транспорта Министерства путей сообщения СССР, Москва. Родился в городе Медынь Калужской губернии, ныне в составе Калужской области. Русский. Из рабочих. Беспартийный. Учился в одной из школ Медыни, но в 1929 году вынужден был прервать учёбу из-за тяжелого материального положения семьи. Работал учеником электромонтёра на одном из заводов Медыни. С 1931 года жил в Калуге, работал на Калужском заводе Всесоюзного объединения весоизмерительной продукции (с 1934 года – Государственный союзный завод имени Эрнста Тельмана, ныне – Калужский завод транспортного машиностроения). В 1936 году окончил без отрыва от производства рабфак при этом заводе и поступил в институт. В 1941 году окончил Московский институт инженеров транспорта. С 1941 года – инженер ремонтно-восстановительного поезда. Все годы Великой Отечественной войны провёл на магистралях, вместе с поездом непрерывно перебрасывался с места на место, восстанавливая разрушенные железные дороги и сооружая новые. В 1945 году работал в Германии в составе группы специалистов по отбору оборудования в счёт репараций. С 1947 года – главный механик 8-й путевой машинной станции на Московско-Курско-Донбасской железной дороге. С 1948 года – главный инженер опытной путевой машинной станции на Октябрьской железной дороге, на которой производились испытания новой железнодорожной техники, разрабатываемой Всесоюзным научно-исследовательским институтом железнодорожного транспорта. Именно там развернулась его конструкторская деятельность. С 1958 года – главный конструктор проекта Проектно-конструкторского бюро по проектированию путевых комбайнов Всесоюзного научно-исследовательского института железнодорожного транспорта, а после реорганизации в 1970 году – в Проектно-технологическом конструкторском бюро Главного управления пути Министерства путей сообщения СССР. К 1954 году им была разработана первая в СССР щебнеочистительная машина ДОМ-Д, а через три года, после всесторонних испытаний, – высокопроизводительная щебнеочистительная машина ЩОМ-Д. Машина показала очень высокие результаты, обеспечив полную механизацию очистки щебеночного слоя железнодорожного пути при капитальном и среднем ремонтах. Первые запущенные в эксплуатацию 20 таких машин выполняли в год свыше 50 % от общего объёма данного вида работ по всей железнодорожной сети СССР! За выдающиеся заслуги в деле развития железнодорожного транспорта указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 августа 1959 года Драгавцеву Александру Михайловичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». С 1972 года до последнего дня жизни – главный инженер Центрального конструкторского бюро путевых машин (ЦКБ «Путьмаш»). С конца 1950-х годов – член Научно-технического совета МПС СССР. В эти годы под руководством А.М.Драгавцева было разработано семейство высокопроизводительных машин с центробежным способом очистки щебня ЩОМ-ДО, ЩОМ-Ч, ЩОМ-ЧМ, балластоочистительную машину БМС, подбивочно-выправочную машину ВПР, многочисленные устройства и оборудование. Обладатель большого количества авторских свидетельств на изобретения. Жил в городе-герое Москве. Скончался 30 ноября 1975 года. Похоронен на Головинском кладбище в Москве. Награждён орденом Ленина (1 августа 1959), медалями, в том числе «За трудовое отличие» (13 сентября 1943).

1914

Бэзил Дэвидсон (Дейвидсон; Davidson)

английский писатель, ученый-африканист. Родился в городе Бристоль. Участник 2-й мировой войны 1939-1945. Первый роман Дэвидсона "Шоссе № 40" (1949) посвящен итальянским партизанам-антифашистам. Роман "Золотой рог" (1952) разоблачает шпионаж империалистических держав против социалистических стран. В романе "Речные пороги" (1956, русский перевод 1960), как и в публицистической книге "Чернокожая мать" (1961), английским колонизаторам противопоставлены борцы за свободу Африки. Борьба югославских партизан - тема романа Дэвидсона "Дело Андраши" (1966). Сочинения в русском переводе: Новое открытие Древней Африки, Москва, 1962; Черная мать. Африка: годы испытаний, Москва, 1964. Литература: Ивашева В., Английская литература. XX век, Москва, 1967; ее же, Английские диалоги, Москва, 1971.

[519x700]

[519x700]

1914

Григорий Демидович Завгородний

командир батареи 154-го гвардейского артиллерийского полка 76-й гвардейской стрелковой дивизии 61-й армии Центрального фронта, гвардии капитан. Родился в станице Ново-Николаевская Константиновского района Ростовской области, в семье рабочего. Русский. Окончил 7 классов. Работал в колхозе. В 1934 году окончил курсы фрезировщиков. В 1936-1937 годах служил в Красной Армии. Окончил полковую артиллерийскую школу при 114-м стрелковом полку Северо-Кавказского военного округа. В 1937 году уволился в запас. В 1938-1939 годах окончил курсы электромонтёров и техническую железнодорожную школу в городе Краснодар. В 1939 году окончил курсы усовершенствования комсостава запаса при Орждоникидзевском артиллерийском училище, стал младшим лейтенантом. После курсов переподготовки работал дежурным по станции Белореченская. Вторично призван в армию 24 июня 1941 года. Служил в 268-м запасном артиллерийском полку. На фронте в Великую Отечественную войну с февраля 1942 года. Был командиром огневого взвода, артиллерийской батареи. Воевал на Крымском, Северо-Кавказском, Южном, Юго-Восточном, Сталинградском, Донском, Брянском, Центральном, Белорусском, 1-м и 2-м Белорусских фронтах. Член КПСС с 1943 года. За всю войну ни разу не был ранен. Участвовал: в боях в Крыму в районе городов Феодосия и Керчь, в оборонительный боях на Дону в районе станицы Цимлянской и на подступах к Сталинграду в районе станций Абганерово, Тингута, посёлков Бекетовка, Песчанка – в 1942 году; в освобождении Сталинграда, в сражении на Орловско-Курской дуге, в том числе за город Болхов, в освобождении Черниговской области, в форсировании реки Днепр с завоеванием плацдарма – в 1943; в освобождении Украинского Полесья, в Белорусской операции, в том числе в освобождении города Брест, в форсировании реки Нарев в районе города Сероцк – в 1944; в Висло-Одерской операции, в том числе в освобождении городов Торунь, Быдгощ, в форсировании Одера, в боях за город Штеттин (Щецын, Польша) – в 1945. Командир артиллерийской батареи 154-го гвардейского артиллерийского полка гвардии капитан Завгородний отличился в боях за Днепр. Его батарея в бою за село Толстолес (Черниговский район Черниговской области) 21 сентября 1943 года огнём прямой наводкой отразила 3 контратаки врага, нанеся ему существенный урон в живой силе и боевой технике. При форсировании Днепра 29 сентября 1943 года в районе села Мысы (Репкинский район Черниговской области) огнём с левого берега содействовала захвату плацдарма. В ночь на 30 сентября батарея на подручных средствах переправилась на правый берег и помогла удержать занятый плацдарм. 2 октября батарея форсировала приток Днепра и огнём нанесла урон врагу. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм гвардии капитану Завгороднему Григорию Демидовичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 2954). В ноябре 1945 года окончил высшую офицерскую артиллерийскую школу в Ленинграде. После училища до февраля 1949 года служил заместителем командира артиллерийского дивизиона 9-й механизированной дивизии в составе Группы советских войск в Германии (ГСВГ), а затем командиром дивизиона 167-го артиллерийского полка 24-й отдельной стрелковой бригады Западно-Сибирского военного округа. Подполковник Г.Д.Завгородний скоропостижно скончался 12 декабря 1955 года. Был похоронен в городе Новосибирск. В марте 1956 года его останки были перевезены в городе Саки (Крым) и захоронены на гражданском кладбище. Награждён орденами Ленина (15 января 1944), Красного Знамени (26 октября 1944), 2 орденами Отечественной войны II степени (17 августа 1943; 9 февраля 1945), 2 орденами Красной Звезды (6 февраля 1943; 3 ноября 1953), медалями «За боевые заслуги» (24 июня 1948), «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией», «За освобождение Варшавы», «XXX лет СА и ВМФ». На стене Новониколаевской осyовной школы мемориальная доска с именами Героев Советского Союза, уроженцев нашего села Завгороднего Григория Деомидовича и Шинкаренко Фёдора Ивановича.

[470x698]

[470x698]

1914

Алексей Фловьянович Косарев

лётчик-испытатель II класса (1951), майор (1950). Родился в городе Слободской ныне Кировской области. С 1925 жил в городе Татарск Новосибирской области. Работал слесарем на заводе в Омске. В 1932 окончил ФЗУ. В 1933 окончил Омский аэроклуб, до 1935 был в нём лётчиком-инструктором. В 1935-1938 – лётчик-инструктор Сталинского аэроклуба (город Новокузнецк Кемеровской области), в 1938-1939 – начальник лётной части Анжеро-Судженского аэроклуба. В 1939 окончил курсы повышения квалификации при Центральном аэроклубе имени В.П.Чкалова. В армии с 1940. В 1940 окончил Ульяновскую ВАШЛ, до 1941 был в ней лётчиком-инструктором. В 1941-1942 – лётчик-инструктор ВАШЛ (город Цнори Сигнахского района (Грузия)). Участник Великой Отечественной войны: в апреле-декабре 1942 – командир звена 862-го истребительного авиационного полка (Закавказский фронт); в декабре 1942-июне 1943 – командир звена 249-го истребительного авиационного полка (Закавказский фронт). Совершил 185 боевых вылетов на «ЛаГГ-3» и «Ла-5», в 62 воздушных боях сбил лично 6 и в группе 3 самолёта противника. В 1943-1948 – лётчик-инструктор Высшей офицерской школы воздушного боя (город Люберцы). С мая 1948 по сентябрь 1951 – лётчик-испытатель ОКБ С.А.Лавочкина. Поднял в небо и провёл испытания «Ла-15УТИ» (14 сентября 1949), «Ла-11» со сбрасывающимися лыжами (1951). Провёл испытания «Ла-200» (1949-1951), испытания необратимых бустеров и автоматов загрузки управления (на «Ла-15») (1950), принимал участие в испытаниях «Ла-11», «Ла-15», «Ла-174ТК». В 1949 и 1951 окончил курсы лётчиков-испытателей при ШЛИ. С сентября 1951 по май 1953 – на лётно-испытательной работе в Лётно-исследовательском институте. Участвовал в проведении ряда испытательных работ на «МиГ-15», «МиГ-15» («СД»), «Ту-4» (2-м пилотом), «В-25» (2-м пилотом) по тематике института. С 1953 служил в строевых частях ВВС. С февраля 1957 – в запасе. В 1962-1967 работал прибористом в Научно-исследовательском химико-технологическом институте. Жил в городе Люберцы Московской области. Умер 31 марта 1995 года. Похоронен в Люберцах, на Новом кладбище. Награждён орденами Красного Знамени, Отечественной войны II степени, Красной Звезды, медалями.

вверх^

к полной версии

понравилось!

в evernote

[700x540]

[700x540]1908

Сергей Алексеевич Христианович

советский российский учёный в области механики, горного дела и энергетики, один из основателей Сибирского отделения Академии Наук СССР, академик Академии Наук СССР. Родился в Санкт-Петербурге. Родители – дворяне-помещики Орловской губернии. В 1920 году родители ушли с Белой армией А.И.Деникина, занявшей город Орёл, в Ростове заболели тифом и умерли. Был беспризорным, затем жил у своего опекуна, профессора Д.И.Иловайского в Ростове, а с 1923 года – у своей тётки М.Н.Бек в Ленинграде (ныне – Санкт-Петербург). После окончания в 1925 году средней школы он не сразу сделал выбор в пользу точных наук: вначале он поступил на антропологическое отделение географического факультета Ленинградского государственного университета (ЛГУ) и лишь позже перевёлся на физико-математический факультет и в 1930 году окончил университет по математическому отделению. После окончания ЛГУ свою научную биографию С.А.Христианович начал с младшего научного сотрудника в Государственном гидрологическом институте. Итог пятилетней работы в этом институте – монография «Некоторые новые вопросы механики сплошной среды», подготовленная в соавторстве с С.Г.Михлиным и Б.Б.Девисоном (книга была опубликована в 1938 году под редакцией Н.Е.Кочина). В 1935 году С.А.Христианович переехал в Москву и поступил в докторантуру Математического института имени В.А.Стеклова Академии Наук СССР. Через год он подготовил статью о распределении напряжений в пластической зоне вокруг отверстия, ограниченного произвольным замкнутым контуром. Эта работа привлекла внимание специалистов, в том числе и зарубежных, и быстро получила широкую известность. В 1938 году С.А.Христианович закончил докторантуру, защитив сразу две докторские диссертации – по физико-математическим и техническим наукам. В 1939 году вместе с группой специалистов-механиков Математического института С.А.Христианович перешёл на работу в Институт механики Академии Наук СССР, где в 1939-1940 годах занимался теоретическими проблемами фильтрации, а также проблемами медленного просачивания жидкости сквозь пористую среду. По мнению специалистов, работа С.А.Христиановича «Движение грунтовых вод, не следующих закону Дарси» в значительной степени опередила своё время. Спустя четверть века это исследование легло в основу создания методов расчёта движения вязкопластической нефти. Большое значение для практического применения в нефтедобывающей промышленности имела и другая работа С.А.Христиановича – «О движении газированной жидкости в пористых породах». В Институте механики С.А.Христианович занимал должность заместителя директора. В 1940 году он перешёл на работу в Центральный аэрогидродинамический институт имени Н.Е.Жуковского (ЦАГИ) на должность заведующего лабораторией аэродинамики больших скоростей. Причиной стало само время: предчувствие скорой войны заставило многих учёных сменить мирную тематику исследований на оборонную. Работы С.А.Христиановича накануне и в период войны в связи с развитием скоростной авиации были посвящены проблемам аэродинамики. Основная цель теоретических и экспериментальных исследований – увеличение скорости полёта самолётов, что в свою очередь, прежде всего, было связано со снижением лобового сопротивления. В ЦАГИ С.А.Христианович проработал до 1953 года, став там научным руководителем по аэродинамике и заместителем начальника. В 1945-1953 годах активно занимался работами по атомному проекту СССР, выполняя задачи по аэродинамической отработки различных вариантов конструкции атомных бомб. В последующие годы также привлекался к работам в атомной области, например исследовал газодинамические проблемы атомного взрыва. В 1953 году он был избран на должность академика-секретаря Отделения технических наук Академии Наук СССР, на которой он оставался до 1956 года. Одновременно с 1953 года работал в Институте химической физики и Институте нефти Академии Наук СССР. Научные вопросы, которые он разрабатывал в этот период, были связаны с газодинамическими проблемами атомного взрыва, теорией гидравлического разрыва нефтеносного пласта, изучением внезапных выбросов угля и газа в угольных пластах. 18 мая 1957 года правительством страны по инициативе академиков М.Лаврентьева, С.Соболева и С.Христиановича было принято решение о создании Сибирского отделения Академии Наук СССР. Организаторам-академикам пришлось потратить много сил и красноречия на агитацию известных учёных перебраться вместе со своими учениками и коллегами в новый научный центр под Новосибирском – Академгородок. С.А.Христианович стал в 1957 году заместителем, а в 1958 - первым заместителем председателя Сибирского отделения Академии Наук СССР М.А.Лаврентьева. На него было возложено руководство организацией проектирования и строительства Новосибирского научного центра, а также будущих научных центров в Красноярске, Иркутске, Улан-Удэ и Владивостоке. Также он основал в Новосибирске Институт теоретической и прикладной механики (ИТПМ) и возглавлял его в период с 1957 по 1965 год. Преподавал и заведовал кафедрами в МГУ, НГУ и МФТИ. В 1965 году С.А.Христианович вернулся в Москву, где продолжил научную и организационную деятельность в качестве научного руководителя Института физико-технических и радиотехнических измерений (1965-1972) и члена Коллегии Государственного комитета СССР по науке и технике. С 1972 по 1988 год заведовал лабораторией механики нелинейных сред в Институте проблем механики Академии Наук СССР. С 1988 года до конца жизни - советник при дирекции Института проблем механики и советник Академии Наук СССР - Российской Академии Наук. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 марта 1969 года академику Академии Наук СССР Христиановичу Сергею Алексеевичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». 28 января 1939 года он был избран членом-корреспондентом (в 30 лет) Академии Наук СССР. 27 сентября 1943 года избран действительным членом (академиком) Сибирского отделения СССР (в 34 года). В 1946-1956 и 1957-1962 годах член Президиума Академии Наук СССР. В 1958-1964 годах - член Президиума Академии Наук СССР. Доктор технических наук (1938). Профессор (1939). Являлся депутатом Верховного Совета РСФСР 5-го созыва (1959-1963), депутатом Новосибирского областного Совета народных депутатов, членом коллегии Государственного комитета Совета Министров СССР по науке и технике. Жил в городе-герое Москве. Скончался 28 апреля 2000 года. Похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. Награждён 6 орденами Ленина (1943, 1944, 1953, 13 ноября 1958, 1967, 13 марта 1969), орденом Октябрьской Революции (1978), 2 орденами Отечественной войны I степени (1945, 1945), 2 орденами Трудового Красного Знамени (1956, 1975), медалями. Лауреат Сталинской премии (1942, 1946, 1952), премии имени Н.Е.Жуковского (1940).

[700x686]

[700x686]Память об академике С.А.Христиановиче увековечена присвоением Новосибирскому Институту теоретической и прикладной механики Сибирского отделения Российской Академии Наук его имени (2005), на здании института установлена мемориальная доска. Учреждена премия имени академика С.А.Христиановича для молодых учёных Сибирского отделения Российской Академии Наук.

1909

Роберт Дуглас

актер.

1909

Массимо Паллоттино (Pallottino)

итальянский историк-этрусколог, археолог и филолог. Родился в Риме. Профессор Римского университа (с 1946 г.). Автор трудов по археологии, языку и искусству этрусков. Отвергал античную традицию о приходе этрусков из Малой Азии и считал, что они сформировались в Италии в процессе взаимодействия различных этнических групп. Руководитель многих раскопок, в том числе в Санта-Севера (Пирги), где обнаружены параллельные тексты на этрусском и финикийском языках. Сочинения: L’origine degli etruschi, Roma, 1947; La peinture étrusque, [Gen.— P.— N. Y., 1952]; Testimonia linguae etruscae, 2 ed., Firenze, 1968; Etruscologia, 5 ed., Mil., 1963.

1910

Елпидифор Алексеевич Веселов

доктор биологических наук, профессор. Заслуженный деятель науки Карельской АССР.

[495x700]

[495x700] 1910

Иван Сергеевич Крипак

командир расчета минометной роты 2-го стрелкового батальона 929-го Ясского стрелкового полка (254-я Черкасская Краснознаменная орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого стрелковая дивизия, 73-й стрелковый корпус, 52-я армия, 1-й Украинский фронт), старший сержант. Родился в селе Шарковщина ныне Миргородского района Полтавской области (Украина), в крестьянской семье. Украинец. В 1921 году окончил III класса . Работал в домашнем хозяйстве, затем в колхозе. С 1933 по 1935 год проходил действительную срочную службу в Красной Армии. Повторно призван 29 сентября 1943 года. В действующей армии с 13 октября 1943 года. Воевал на Степном (с 20 октября 1943 года – 2-й Украинский) и 1-м Украинском фронтах. Принимал участие в битве за Днепр, Кировоградской, Корсунь-Шевченковской, Уманско-Ботошанской, Ясско-Кишиневской, Сандомирско-Силезской, Нижнесилезской и Берлинской наступательных операциях. В боях трижды был ранен. При овладении селом Свидовок (ныне Черкасский район Черкасской области, Украина) 18 ноября 1943 года наводчик миномета И.С.Крипак уничтожил огневую точку противника, препятствовавшую продвижению наших стрелковых подразделений. Затем, перенеся огонь на вражеские траншеи, уничтожил 5 немецких солдат. Приказом командира 254-й стрелковой дивизии от 21 февраля 1944 года красноармеец Крипак Иван Сергеевич награжден орденом Славы III степени. В ходе Уманско-Ботошанской наступательной операции 4 апреля 1944 года в районе села Стынка (ныне жудец Яссы, Румыния) пехота противника при поддержке бронетранспортеров атаковала боевые порядки 2-го батальона 929-го стрелкового полка. Командир минометного расчета И.С.Крипак открыл огонь и отсек пехоту противника от бронетранспортеров. Продолжая вести огонь по залегшей пехоте, уничтожил до 30 вражеских солдат. Приказом командующего 52-й армией от 7 июня 1944 года красноармеец Крипак Иван Сергеевич награжден орденом Славы II степени. При прорыве обороны противника с началом Ясско-Кишиневской наступательной операции расчет сержанта И.С.Крипака поддерживал огнем атакующие стрелковые подразделения северо-западнее города Яссы (Румыния). 20 августа 1944 года минометчики уничтожили 3 огневые точки и до 20 вражеских солдат. Приказом командира полка И.С.Крипак был награжден медалью «За отвагу». В сентябре 1944 года 254-я стрелковая дивизия была передислоцирована в полосу 1-го Украинского фронта и в декабре введена на сандомирский плацдарм. В ходе Сандомирско-Силезской наступательной операции 23 января 1945 года на подступах к городу Бреслау расчет И.С.Крипака уничтожил 2 огневых точки и до 10 солдат противника. В бою И.С.Крипак был ранен, но продолжал управлять расчетом до полного выполнения боевой задачи. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество старший сержант Крипак Иван Сергеевич награжден орденом Славы I степени. В апреле 1945 года в бою И.С.Крипак был тяжело ранен в грудь. День Победы встретил в госпитале. В июле 1945 года демобилизован. Вернулся в родное село. Работал плотником в колхозе. Старшина в отставке (1969). Умер 4 декабря 1974 года. Награжден орденами Славы I (27 июня 1945), II (7 июня 1944) и III (21 февраля 1944) степеней, медалями, в том числе «За отвагу» (7 сентября 1944).

[453x700]

[453x700] В городе Миргород Полтавской области (Украина) на аллее Героев установлен бюст И.С.Крипака.

1910

Иван Михайлович Уваренкова

математик, профессор СГПИ. Умер в 1979 году.

1911

Григорий Федорович Балаба

заслуженный тренер Украины по футболу.

1911

Александр Кузьмич Белов

автоматчик 1124-го стрелкового полка 334-й стрелковой дивизии 43-й армии 1-го Прибалтийского фронта, красноармеец. Родился в деревне Костыляй ныне Иссинского района Пензенской области, в крестьянской семье. Русский. Окончил начальную школу. Работал мастером на маслозаводе в посёлке (ныне посёлок городского типа) Балахта Красноярского края. В Красную Армию призван в 1941 году. В боях Великой Отечественной войны с июля 1942 года. Член ВКП(б)/КПСС с 1944 года. Автоматчик 1124-го стрелкового полка (334-я стрелковая дивизия, 43-я армия, 1-й Прибалтийский фронт) кандидат в члены ВКП(б) красноармеец Александр Белов особо отличился в боях за освобождение Витебской области Белоруссии. 23 июня 1944 года во время прорыва обороны неприятеля у деревни Козоногово Сиротинского ныне Шумилинского района Витебской области красноармеец Белов ворвался во вражескую траншею, где уничтожил шестнадцать гитлеровцев. 25 июня 1944 года автоматчик Александр Белов в числе первых форсировал реку Западная Двина и метким автоматным огнём содействовал переправе бойцов своего батальона. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм красноармейцу Белову Александру Кузьмичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 4156). В 1945 году старшина Белов А.К. демобилизован. Жил в посёлке городского типа Балахта Красноярского края. До 1958 года работал на маслозаводе. Скончался 20 мая 1974 года. Награждён орденом Ленина, орденом Отечественной войны I степени, медалями. В посёлке городского типа Исса Пензенской области установлен бюст Героя Советского Союза А.К. Белова. Его именем названа улица в посёлке городского типа Балахта Красноярского края.

[499x700]

[499x700] 1911

Матрёна Дмитриевна Десюк

бригадир полеводческой бригады совхоза имени Микояна Кореновского района Краснодарского края. Родилась в станице Кореновская ныне городе Кореновск Краснодарского края. С 14 лет начала трудовой путь в артели Красное Солнышко. После распада артели с 1929 года работала на свекловичных полях свеклосовхоза имени Микояна Кореновского района. В 1934 году стала звеньевой. Уже к 1940 году звено добивается высоких результатов, стабильно выращивая 350 центнеров свеклы с гектара. В 1943 году возглавила полеводческую бригаду в этом же совхозе. За высокий урожай 1947 года награждена орденом Ленина. Не останавливаясь на достигнутом рубеже, продолжала кропотливую работу по выращиванию лучших сортов семян свеклы и достижению более высоких урожаев. В 1956-1958 годах лучший свекловод Кубани делилась своими достижениями с другими тружениками на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке (ВСХВ) в Москве. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 октября 1957 года за особые заслуги в развитии сельского хозяйства и достижение высоких показателей по производству продуктов сельского хозяйства Десюк Матрёне Дмитриевне присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Продолжала работать в совхозе до выхода на заслуженный отдых. Жила в Кореновском районе Краснодарского края. Умерла в 2004 году. Постановлением главы администрации Краснодарского края от 5 апреля 2002 года удостоена звания «Ветеран труда». Награждена 2 орденами Ленина (19 мая 1948, 31 октября 1957), орденом Трудового Красного Знамени (3 июня 1952), медалями, а также 3 золотыми медалями ВСХВ.

[525x700]

[525x700] 1911

Кай Франк (финское имя — Kaj Franck)

один из ведущих деятелей финского дизайна в области керамики, фарфора, стекла, мебели и интерьера. Являлся учителем нескольких поколений профессиональных дизайнеров в Финляндии. Первая известная работа — набор посуды «Килта» для фирмы «Арабиа» (выпускался более 20 лет). Многочисленны работы по стеклу для «Иитала» и «Нууттайерви». Удостоен звания профессора в 1972 году. Франк окончил Центральную школу искусств и дизайна дизайн мебели в 1932 году. Являлся художественным руководителем компании «Wärtsilä» (позже «Хэкмен Plc», ныне «Iittala Group»). Он получил немало наград за свои достижения. Самая значительная из них — «Compasso d’Oro» («Золотой циркуль»), которой Кай Франк удостоился в 1957 году. Во всем мире эта итальянская награда в сфере дизайна высоко ценится. Сервизы, созданные на фабрике «Арабиа» по проектам Кая Франка, сегодня представлены в музеях дизайна, они стали одной из легенд современного дизайна.

[700x345]

[700x345] В 1992 году организацией «Design Forum Finland», поддерживающей финских дизайнеров, была учреждена ежегодная награда «Kaj Franck Design Prize» для дизайнеров, работающих в стиле позднего Кая Франка. Сам же термин «промышленное искусство» в настоящее время означает продукты применения изобразительного искусства к некоторым категориям предметов всеобщего пользования, выполненных в результате более или менее механических процессов. То есть изделиями это искусства являются вещи, окружающие людей всё время, порой и не замечаемые. Но ведь настоящий дизайнер, художник может вложить в них частичку своей души. И тогда получается шедевр. Умер 26 сентября 1989 года. К 100-летнему юбилею со дня рождения Кая Франка финский монетный двор выпустил серебряную монету в честь знаменитого дизайнера, а также промышленного искусства, в области которого он работал.

1912

Виктор Илларионович Ивченко

советский украинский режиссер, сценарист, народный артист УССР (1960). Член КПСС с 1941. Родился в городе Богодухов, Харьковская область. В 1937 окончил Киевский институт театрального искусства имени Карпенко-Карого. В 1937-1953 режиссер и актер львовского Украинского драматического театра имени М.Заньковецкой. С 1953 режиссер Киевской киностудии. Первый фильм - "Судьба Марины" (1954, совместно с И.П.Шмаруком). Лучшие фильмы: "Чрезвычайное происшествие" (1959), "Иванна" (1960), "Серебряный тренер" (1963), "Гадюка" (1966, по А.Н.Толстому; Государственная премия Украинской ССР, 1967), "Путь к сердцу" (1970), "Софья Грушко" (1971). Экранизировал классические произведения: "Назар Стодоля" (1955, по Т.Г.Шевченко), "Лесная песня" (1961, по Л.Украинке). С 1960 преподает на кинофакультете Киевского института театрального искусства имени И.К.Карпенко-Карого. Награжден орденом Ленина, 2 другими орденами, а также медалями. Умер 5 сентября 1972 года.

1912

Иван Афанасьевич Костромин

моторист бензопилы Хандагатайского леспромхоза Заиграевского аймака Бурят-Монгольской АССР. Родился 9 ноября 1912 года в селе Ташелан Верхнеудинского уезда Забайкальской области, ныне – Заиграевского района Республики Бурятия, в семье крестьянина. Русский. Получив начальное образование, в 15-летнем возрасте начал трудовую деятельность в артели имени Трудящихся по выработке сундучно-столярных изделий, работал грузчиком. С мая 1935 года проходил военную службу в Красной Армии командиром отделения в 105-м Краснознамённом стрелковом полку Забайкальского военного округа. В 1936 году по специальному набору был направлен работать в Монгольскую Народную Республику. После возвращения на родину в 1939 году трудился вальщиком леса в Хандагатайском леспромхозе на лучковой пиле. Своими трудовыми достижениями стахановец И. А. Костромин стал известен всей Бурят-Монгольской АССР, активно участвовал в становлении и развитии Хандагатайского леспромхоза. С началом Великой Отечественной войны повторно был призван в Красную Армию по мобилизации в июле 1941 года. Лейтенант Костромин командиром стрелкового взвода в составе 1032-го стрелкового полка 293-й стрелковой дивизии (36-я армия) участвовал в боевых действиях против японских милитаристов на Забайкальском фронте в августе 1945 года. После демобилизации в 1946 году вернулся на родину и продолжил работать вальщиком леса в Хандагатайском леспромхозале. С первых дней он добивался высокой выработки при заготовке деловой древесины. С приходом новой техники переучивался на электромоториста. В совершенстве овладел методами работы на электропиле и довёл заготовку древесины до 19 тысяч кубометров в год. Он в числе первых лесорубов Бурят-Монгольской АССР перешёл на работу бензопилой «Дружба». При этом он поменял и методы работы, перейдя на более прогрессивную форму организации труда – одиночную валку леса, что дало положительный эффект: поднялась производительность труда, возросла выработка. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 октября 1957 года за выдающиеся успехи, достигнутые в деле развития лесной промышленности, Костромину Ивану Афанасьевичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». В 1959 году он поступил в школу фабрично-заводского обучения (ФЗО-13) и окончил курсы шофёров, продолжал трудиться в родном леспромхозе.

Перейдя работать электропилой «К-5», И.А.Костромин за смену сваливал по 90–100 кубометров леса при норме 57,5 кубометра. Почётный мастер лесозаготовок и лесосплава (1956). Скончался в 1976 году. Награждён орденом Ленина (5 октября 1957), медалями, в том числе «За боевые заслуги» (18 сентября 1945), «За трудовое отличие» (31 мая 1952).

1912

Мирза Мустафа оглы Мустафаев

начальник нефтепромыслового управления имени 26 Бакинских Комиссаров Министерства нефтедобывающей промышленности Азербайджанской ССР, город Баку. Родился в селе Сабунчи Бакинского уезда Бакинской губернии, ныне — посёлок в составе Сабунчинского района города Баку, столицы Азербайджана. Из рабочей семьи. Азербайджанец. Окончил Азербайджанский индустриальный институт (ныне — Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности). С 1933 года работал старшим лаборантом, научным сотрудником, заведующим лабораторией, инженером-геологом. В 1939 году вступил в ВКП(б)/КПСС. В годы Великой Отечественной войны работал заведующим бакинскими нефтепромыслами в нефтепромысловых управлениях имени С.Орджоникидзе и имени В.И.Ленина.

М.М.Мустафаев в 1950-х годах.

В 1955 году назначен начальником нефтепромыслового управления имени 26 Бакинских Комиссаров (ныне — Нефтегазодобывающее управление имени А.Д.Амирова), где прежде семь лет подряд не выполнялся план. На этой должности проявил себя умелым руководителем, организовавшим эффективное производство. Именно в его управлении началось внедрение средств автоматизации в нефтяной промышленности, одним из создателей которой был сам Мирза Мустафаевич. Возглавляемый им коллектив отличился при выполнении заданий семилетнего плана (1959—1965).

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 мая 1966 года за выдающиеся заслуги в выполнении заданий семилетнего плана по добыче нефти и достижение высоких технико-экономических показателей в работе Мустафаеву Мирзе Мустафа оглы присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Параллельно с производством вёл активную научную деятельность. В 1959 году защитил кандидатскую диссертацию по теме «Разработка залежей нефти свиты Надкирмакинской песчаной пачки Бибиэйбатского месторождения и методы интенсификации нефтедобычи». Автор 8 книг и брошюр, 20 рационализаторских предложений. С 1973 года — начальник технического отдела производственного объединения «Азнефть» Министерства нефтяной промышленности СССР.

Кандидат геолого-минералогических наук (1959). Избирался депутатом Верховного Совета Азербайджанской ССР 6-го созыва (1963—1966), Бакинского городского Совета депутатов трудящихся (с 1948 года), делегатом съезда КПСС, съезда профсоюзов. После выхода на пенсию жил в городе Баку (ныне — Азербайджан). Умер 18 июня 1986 года. Похоронен на Ясамальском кладбище в Баку. Награждён орденами Ленина (23 мая 1966), Трудового Красного Знамени (31 июля 1953), 2 орденами «Знак Почёта» (6 февраля 1942; 19 марта 1959), медалями, в том числе «За трудовую доблесть» (15 мая 1951). Заслуженный инженер Азербайджанской ССР (24 мая 1960). Отличник гражданской обороны СССР II степени (9 апреля 1966). Отличник социалистического соревнования Министерства южзападнефти СССР. Именем Героя названа улица в Сабаильском районе города Баку.

1912

Николай Трофимович Федоренко

русский советский филолог-востоковед, государственный и общественный деятель, профессор (1953), член-корреспондент Академии Наук СССР (1958), член-корреспондент Российской Академии Наук (1991). Член КПСС с 1943. Родился в Пятигорске, в рабочей семье. Окончил Московский институт востоковедения (1937). Чрезвычайный и полномочный посол СССР (с 1954). Заместитель министра иностранных дел (1955–1958), посол СССР в Японии (1958–1962), постоянный представитель СССР при ООН и представитель СССР в Совете Безопасности (1963–1968). С 1970 главный редактор журнала "Иностранная литература". Автор работ по истории культуры Китая и Японии, китайской классической и современной литературе, а также по общетеоретическим вопросам литературы и искусства. Секретарь правления Союза Писателей СССР (с 1971). Член центральной ревизионной комиссии КПСС в 1966–1971. Федоренко – почетный член института китаеведения в Токио (1961) и почетный академик флорентийской академии искусств (1975). Автор книг о культуре Китая и Японии. Награжден 2 орденами Ленина, 4 другими орденами, а также медалями. Сочинения: Китайская литература, Москва, 1956; Китайские записи, Москва, 1958; "Шицзнн" и его место в китайской литературе, Москва, 1958; Земля и легенды Китая, Москва, 1961; Японские записи, Москва, 1966, 2-е издание, Москва, 1974: Дипломатические записи, Москва, 1972; Краски времени, Москва, 1972; Проблемы исследования китайской литературы, Москва, 1974; Меткость слова..., Москва, 1975. Литература: Изучение китайской литературы в СССР. К 60-летию Н.Т.Федоренко, Москва, 1973.

1913

Лев Владимирович Альтшулер

российский физик, создатель научной школы. Основные труды в области физики высоких давлений, ударных волн, детонационных явлений, рентгеноструктурного анализа. Ленинская премия (1962). Сталинская премия (1946, 1949, 1953). Премия Американского физического Общества (1991). Умер в декабре 2003 года.

1913