23 октября родились...

23-10-2025 03:21

к комментариям - к полной версии

- понравилось!

1846

Александр Андреевич Архангельский

русский хоровой дирижёр, композитор и педагог. Заслуженный артист РСФСР. Родился в селе Старое Тезиково Пензенской губернии, в семье священника, окончил Пензенскую Духовную Семинарию. Теорией музыки занимался у Н.М.Потулова. С 1862 г. регент архиерейского хора в Пензе. С 1870 г. жил в Санкт-Петербурге. В 1870-1871 гг. вольнослушатель хирургического отделения Военно-медицинской академии, в 1871-1873 гг. студент химического факультета Технологического института. В 1872 г. сдал экзамен в Придворной певческой капелле на звание регента. В 1873-1878 гг. регент хоров Саперного батальона, Конногвардейского полка, Придворно-конюшенной церкви. Преподавал сольное и хоровое пение в женском Патриотическом институте (1885-1908), Александровском лицее (1891-1897), Екатерининском женском училище (1893-1898, 1904-1906), Музыкальном институте (1913-1919) и других учебных заведениях. В 1902-1908 гг. руководитель и педагог организованных им бесплатных курсов хорового пения. В 1880 г. Архангельский создал смешанный хор (вначале из 20, впоследствии до 90 человек) и возглавлял его до 1923 г. (с 1917 Трудовой коммунальный хор). В 1887 г. Архангельский реформировал состав хора, полностью заменив голоса мальчиков женскими. Первые программы хора (1883-1885) включали русские, славянские и западноевропейские народные песни.

С 1886 г. репертуар хора пополнила русская церковная и светская музыка XVII-XIX вв., западноевропейская музыка различных эпох и стилей; многие произведения хор исполнял в России впервые. Исполнительский уровень хора был чрезвычайно высок. В 1897-1901 гг. хор совершал гастрольные поездки по России (более 50 городов), Польше, Финляндии, в 1907 и 1913 гг. выступал в Германии, участвовал в концертах Русского Музыкального Общества, Русских симфонических концертах М.П.Беляева, в общедоступных симфонических концертах А.Д.Шереметева, в частных антрепризах А.И.Зилоти, С.А.Кусевицкого, в спектаклях Мариинского театра и др. В 1901 г.

Барельеф на здании Центра русской хоровой и вокальной культуры в Пензе.

Архангельский создал Санкт-Петербургское певческое благотворительное общество (существовало до 1918), объединившее все хоры Санкт-Петербурга. В 62 концертах объединенного хора в составе до 600 человек было исполнено 125 сочинений. С 1906 г. Архангельский - главный инспектор Святейшего Синода по устройству и инспектированию церковных хоров, в 1923 г. возглавил Общестуденческий русский хор в Праге, который впоследствии носил его имя.

Покровский собор в Наровчате. Здесь А.А.Архангельский пел отроком в 1850-х годах

В сочинениях Архангельского проявляется знание возможностей сочетания отдельных голосов и хоровых групп, нередко встречаются полифонические эпизоды. Архангельский один из первых трактовал песнопения литургии и всенощного бдения как единый цикл, имеющий гармонические и интонационные связи. Мелодика его сочинений близка обиходным распевам и народной песне. Переложения древних распевов выполнены в строгом диатоническом стиле гармонии с ограничением диссонансов. Некоторые циклы Архангельского были рекомендованы для церковноприходских школ и духовных учебных заведений. Умер в Праге 16 ноября 1924 года.

Дом в Праге, в котором умер Архангельский

Музыкальные сочинения: № 1: Пение Божественной литургии. Санкт-Петербург, 1886; № 2: Всенощное бдение. [Б. г.]; № 3-13: «Господи, помилуй» и «Иже херувимы» № 1, «Иже херувимы» № 2, «Иже херувимы» № 3, «К Богородице прилежно», «Утоли болезни», «Крест хранитель», «Милость мира» № 1, «Милость мира» № 2, «Милость мира» № 3, «Милость мира» № 4, Гимн в память чудесного избавления от опасности, угрожавшей Государю Императору и Его Августейшей Семье при крушении поезда 17 октября 1888 г. 1888; № 14: «Господи, помилуй» и «Ныне силы небесныя». 1889; № 15-16: Литургия святого Иоанна Златоуста (заупокойная), Панихида. 1891; № 17: Пение церковных служб во дни святого Великого Пятка, Святой Пасхи и двунадесятых праздников. 1892; № 18-19: «Милость мира» № 5, Великое славословие. 1893; № 20-29: Многолетие, «Молитву пролию», «Вскую мя отринул еси», «К кому возопию, Владычице», «Иже херувимы» № 4, «Иже херувимы» № 5, «Иже херувимы» № 6, «Господи, услыши молитву мою», «Тебе Бога хвалим», Подражание песнопениям Православной церкви (канты) для однородных голосов. 1894; № 30-33: «Помилуй нас, Господи», «Милосердия двери», «Хвалите Господа с небес», Пение литургии святого Иоанна Златоуста в духе древних напевов Православной церкви. 1895; № 34-39: «Внуши, Боже», «Гласом моим ко Господу воззвах», «Не имамы иныя помощи», «Милость мира» № 6, «Достойно есть» № 1, Пение всенощного бдения. 1896; [№ 40 пропущен]; № 41-47:«Боже, во имя Твое спаси мя», «О, Всепетая Мати», «Помышляю день страшный», «Милость мира» № 7, «Иже херувимы» № 7, «Достойно есть» № 2, «Ныне отпущаеши». 1898; № 48-51: «Бог нам прибежище и сила», «Милость мира» № 8, «Иже херувимы» № 8, «Достойно есть» № 3 и «Многая лета» № 2. 1900; № 52-54: Пение литургии преждеосвященных Даров, «Иже херувимы» № 9, «Иже херувимы» № 10. 1905; № 55: Пение из литургии святого Иоанна Златоуста: «Господи, помилуй» и «Единородный Сыне». 1905; № 56: «Приидите, поклонимся», «Господи, спаси благочестивыя» и Трисвятое; № 57-59: «Иже херувимы» № 11, «Верую», «Милость мира» № 9. 1905; № 60: «Достойно есть» № 4, «Отче наш» и «Един свят». 1905; № 61: «С вышних призирая», «Благословен Грядый», «Видехом свет истинный», «Да исполнятся уста наша», «Буди имя Господне». 1905; № 62-66: «Внегда скорбети ми», «Высшую небес», «О пресладкий и всещедрый Иисусе», «На реках вавилонских», «Житейское море». 1905; № 67: «Господи, помилуй» на Великой ектении, «Единородный Сыне», «Приидите, поклонимся», Трисвятое, «Господи, помилуй», «Подай, Господи». 1905; № 68-70: «Милость мира» № 10, «Достойно есть» № 5, «Хвалите Господа с небес» № 2. 1905; № 71: «Хвалите имя Господне». 1905; № 72: «Блажен муж» (тенор соло). 1909; № 73-76: «Благослови, душе моя, Господа» (предначительный псалом), «Блажен муж» № 2 (тенор соло), «Свете тихий», «Ныне отпущаеши» (тенор или сопрано соло). 1909; № 77: «Ныне отпущаеши». [Б. г.]; № 78: «Верую» (бас соло). 1911; № 79: «Блажен разумеваяй на нища и убога» (тенор соло). [1913?]; № 80: Служба во Святую и Великую Пасху. Петроград, 1915 (№ 72 - издание Церковно-певческого благотворительного общества (Санкт-Петербург), остальные - издания автора). Литература: Беренский Н.А. Архангельский как духовный композитор // Русская Музыкальная Газета, 1897. Июль/август. Столбцы. 1047-1052; Лисицын. Обзор. Страницы 27-38, 311-313; Компанейский Н.И. Двадцатилетие концертной деятельности А.А.Архангельского // Русская Музыкальная Газета, 1903. № 3. Столбцы 71-74; К 30-летию хора А.А.Архангельского // Хоровое и регентское дело. 1913. № 2. Страницы 33-36; Ткачев Д.В. А.А.Архангельский: Очерк жизни и деятельности. Москва, 1974; Александр Андреевич Архангельский: Воспоминания современников. Духовно-музыкальные сочинения. Москва, 1999; Плотникова Н.Ю. Великий властитель гармонии // Культурно-просветительная работа: (Встреча). 1999. № 1-2.

1848

Мария Луиза Франциска Амалия Саксен-Кобург-Готская и Кохари (немецкое имя — Marie Luise Franziska Amalie von Sachsen-Coburg und Gotha)

немецкая принцесса из Саксен-Кобург-Готского дома, герцогиня Саксонская, в замужестве — герцогиня Баварская. Дочь принца Августа Саксен-Кобург-Готского и принцессы Клементины Орлеанской, внучка короля Франции Луи Филиппа I, сестра царя Болгарии Фердинанда I. С детства Амалия предназначалась в невесты принцу Леопольду Баварскому, однако тот женился на австрийской эрцгерцогине Гизеле. Мужем Амалии стал Максимилиан Эмануэль, герцог Баварский, младший ребёнок в семье герцога Максимилиана Иосифа Баварского и его супруги Людовики Баварской. Максимилиан Эмануэль приходился младшим братом австрийской императрице Елизавете. Они поженились 20 сентября 1875 года в Эбентале в Нижней Австрии. Брак был очень счастливым. У Амалии и Максимилиана Эмануэля родилось трое сыновей: Зигфрид Август Максимилиан Мария, герцог Баварский (10 марта 1876 — 12 июля 1952); Кристоф Иосиф Клеменс Мария, герцог Баварский (22 апреля 1879 — 10 июля 1963); Луитпольд Эмануэль Людвиг Мария, герцог Баварский (30 июня 1890 — 16 января 1973). Амалия тяжело переживала безвременный и внезапный уход из жизни супруга и умерла от перитонита 6 мая 1894 года, менее чем через год после смерти Макса Эмануэля. Титулы: 23 октября 1848 — 20 сентября 1875: Её Светлость Принцесса Амалия Саксен-Кобург-Готская, герцогиня Саксонская; 20 сентября 1875 — 6 мая 1894: Её Королевское Высочество Герцогиня Амалия Баварская, принцесса Саксен-Кобург-Готская, герцогиня Саксонская.

1848

Антон Бренек (немецкое имя — Anton Brenek)

австрийский скульптор чешского происхождения. Родился в городе Брюнн, Австро-Венгрия (ныне Брно, Чехия). Первые уроки мастерства получил в скульптурной мастерской своего отца Йозефа Бренека (1820—1878). В 1872—1874 гг. обучался в Венской школе прикладных искусств (Kunstgewerbeschule des k. k. österreichischen Museums für Kunst und Industrie). Два года спустя, поступил в Венскую академию изобразительных искусств, ученик Каспара фон Зимбуша. Вместе с учителем работал, при создании его основных работ, памятника Бетховена и памятника Марии-Терезии в Вене. Учитывая опыт работы, позже Антон Бренек стал профессором моделирования и рисования в Государственной торговой школе. В этой школе он преподавал до 1881 года, а затем был переведен в Вену, для преподавания в местной государственно-торговой школе. В 1905 году вышел в отставку, но по-прежнему, посвящал всего себя скульптуре. Умер в Бадене (Нижняя Австрия) 18 ноября 1908 года.

Статуя Диего Веласкеса (Вена)

Избранные произведения: Четыре скульптурные статуи на фасаде Венской ратуши; Памятник императору Иосифу II (Брно); Четыре фигурные рельефы из каррарского мрамора для здания парламента (Вена); Памятник императору Иосифу II в Рейхенберге; Памятник Ф.Грильпарцеру (Брно); Памятник мэру Брно Густаву Винтерхоллеру (Брно); Две аллегорические фигуры (Хофбург); Колоссальная статуя польского воина 1683 года (Нойбург); Памятник императору Францу Иосифу I (Берндорф (Нижняя Австрия)); Мемориал Константина Томащука в Черновцах; Мемориал Йозефа Трейтеля в Академии наук (Вена); Памятник Йозефа Пецваля во дворе венского университета; Памятник императору Иосифу II в Нови-Йичин; Две скульптурные группы детей в Триесте; Две скульптурные группы для австрийского павильона на Юбилейной выставки в Бухаресте (1906); Статуя Диего Веласкеса (Вена); Две фигуры в натуральную величину для портала в новом офисном здании в Карлсбаде; Бронзовый бюст Альбрехт фон Валленштейна в Венском военно-историческом музее (1882).

Галерея

Памятник императору Иосифу II (Брно)

Бюст императора Франца Иосифа I (Берндорф (Нижняя Австрия))

Памятник императору Иосифу II (Брно) на открытке 1892 г.

Бюст политика Константина Томащука

Скульптура польского воина 1683 г. на Венском военно-историческом музее

Скульптура воина на Венском военно-историческом музее

1851

Гийом Кутюр (французское имя — Guillaume Couture)

франко-канадский композитор, хормейсте, композитор, музыкальный критик и музыкальный педагог. Хотя он никогда не занимался исполнительской карьерой, его особенно помнят за его работу в качестве учителя вокала, поскольку он обучал многих известных канадских певцов. Он дед композитора Жана Папино-Кутюр. Родился в Монреале. До этого был хормейстером в Соборе Сен-Жак. учился в Парижской консерватории с Роменом Бюссином и Теодором Дюбуа с 1873 по 1875 год. Его Ревери, опус 2 (в частности, единственное канадское оркестровое произведение, опубликованное до 1900 года.) была впервые представлена в Париже в 1875 году на концерте, в который также вошли оригинальные произведения Анри Дюпарка, Габриэля Форе и Сезара Франка. В том же году он вернулся в свой родной город, где начал частное преподавание и писал в качестве музыкального критика для «La Minerve». Он продолжал периодически возвращаться во Францию для дальнейшего обучения с Бюссином до 1887 года. В начале 1876 года Кутюр вернулся в Париж, чтобы занять пост хормейстера базилики Святой Клотильды в Париже. Сезар Франк в то время был особенно органистом в соборе. Он уехал оттуда в конце 1877 года в Монреаль, где снова начал преподавать, как в частном порядке, так и в религиозных учреждениях, таких как Конгрегация Нотр-Дам и Институт сестер святых имен Иисуса и Марии. Он преподавал в Средней школе для девочек в Монреале с 1885 по 1914 год. Среди его выдающихся учеников были: Ахилле Фортье, Анри Ганьон, Фредерик Пеллетье, Лео-Поль Морен и.

Кутюр продолжал работать музыкальным критиком, писать для таких газет, как «Revue de Montréal», «La Patrie и Montreal Star». В 1880 году он стал дирижером оркестра, которым руководил до его расформирования в 1899 году. В 1894 году он основал Монреальский симфонический оркестр (не имеющий отношения к нынешнему оркестру), которым руководил до 1896 года. Он написал свое самое значительное произведение, oratorio, с 1907 по 1909 год. Он умер в родном городе 15 января 1915 года. Похоронен на кладбище Нотр-Дам-де-Неж в Монреале.

1852

Жан-Луи Форен (французское имя — Jean-Louis Forain)

французский художник, график, книжный иллюстратор. Родился в Реймсе. Из семьи ткачей. В 1860 приехал c родителями в Париж. Начал свою карьеру, как карикатурист. Работал в нескольких парижских журналах, включая Le Monde Parisien и Le rire satirique. Позже учился в Высшей школе изящных искусств у Карпо и Жерома. Участвовал во Франко-прусской войне. Дружил с Верленом и Рембо, Моне, Мане и Дега. Несколько раз выставлялся с импрессионистами (в 1879, 1880, 1881 и 1886 годах). Он был самым молодым художником, который часто посещал и принимал участие в дебатах под руководством Эдуарда Мане и Эдгара Дега в кафе «Новые Афины». Первая персональная экспозиция состоялась в 1890 в галерее Тео ван Гога. В 1891 году Форен женился на художнице Жанне Боск, у них родился сын Жан-Лу. В 1921 подарил Реймсу большое собрание своих рисунков. Похоронен в городке Ле-Шене под Версалем. Умер в Париже 11 июля 1931 года. Творчество: Острый карикатурист, наблюдательный критик общественных нравов. По манере наиболее близок к Домье, Дега, Тулуз-Лотреку, у них немало общих мотивов (балет, скачки, суд, цирк, бордель и др.).

Некоторые работы

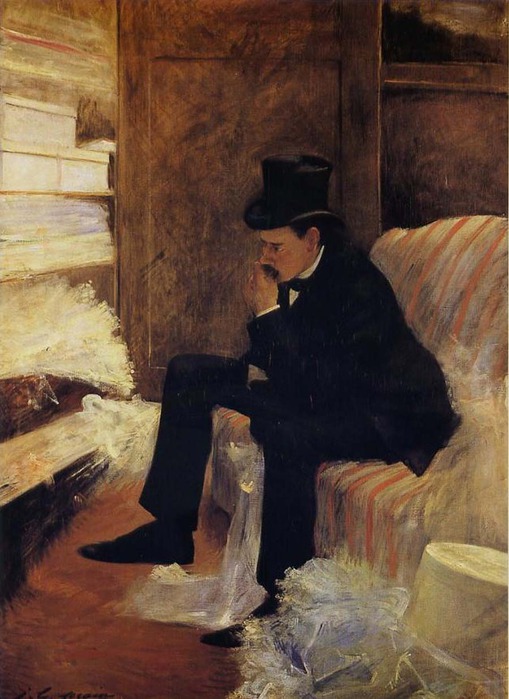

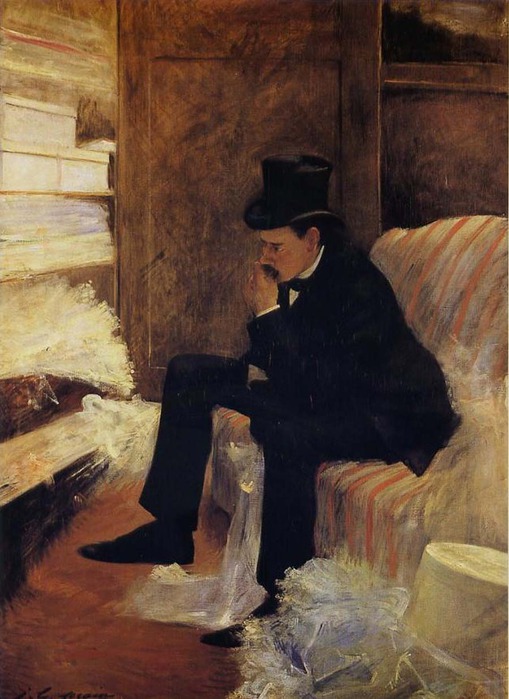

«Вдовец»

«Танцовщица на проволоке», 1895

«Клиент», 1898

«Двое под дождем», 1900

Признание: Член Академии изящных искусств Франции (1923), Британской Королевской академии (1931). Наследие: Работы Форена представлены во многих крупных музеях мира, три из них — в Эрмитаже и одна - в ГМИИ им. Пушкина из коллекции С.И Щукина. Литература: Browse L. Forain the painter, 1852—1931. London: P. Elek, 1978; Guérin M. J.-L. Forain, lithographe: catalogue raisonné de l'œuvre lithographié de l’artiste. San Francisco: Alan Wofsy Fine Arts, 1980; Craig Faxon A. Jean-Louis Forain: a catalogue raisonné of the prints. New York: Garland Pub., 1982; Jean-Louis Forain, 1852—1931. Avignon: Fondation Angladon-Dubrujeaud, Musée Angladon; Les Baux-de-Provence: Musée Yves Brayer, 2003.

1854

Фридрих Людвиг Германович Шрадер

петербургский фотограф, «отец Российского Фотопортрета при искусственном освещении», владелец фотоателье «А.Ренцъ и Ф.Шрадеръ».(«H.Rentz & F.Schrader»). Родился в Санкт-Петербурге. Отец Фридриха, Герман Иоганнович (Ермолай Иванович), определивший карьеру сына, имел в собственности фабрику по производству мебели и профессионально занимался резьбой по дереву. Так, его художественные работы по резьбе имеются, в частности, в Покровском соборе в Гатчине и Смольном соборе. Подросший Фридрих был отправлен отцом обучаться на фотографа в Германию и во Францию, по возвращении устроился на работу в петербургском фотоателье «А. Рентц и К». Владелец заведения Генрих (Андрей) Рентц (Rentz) являлся родным братом матери Фридриха. В 1893 году ателье сменило вывеску на «А. Ренцъ и Ф.Шрадеръ» (H.Rentz & F.Schrader), поскольку Фридрих и Ренц стали компаньонами. Это название их семейное предприятие сохранило и после 1899 года, когда единственным хозяином остался Фридрих. Ателье всегда располагалось в центре Петербурга, на Большой Морской улице, но иногда, по объективным причинам, не зависящим от владельца, переезжало, меняя номер домов: 32, 30, 27, 21. С 1901 года Фридрих получил возможность иметь изображения Государственного герба Российской империи на производимой фотоателье продукции, поскольку постоянное членство в Императорском Русском Техническом Обществе, полученное им, автоматически давало эту привилегию. Фотоателье пользовалось у всех сословий столицы популярностью, отличаясь неизменным качеством фотоснимков и вкусом в их оформлении. На престижных фотовыставках было отмечено наградами. В 1917 году предприятие «А.Ренцъ и Ф.Шрадеръ» было национализировано большевиками и сменило наименование. В 1918 году Фридрих переезжает в качестве эмигранта в город Выборг, который в то время относился к Финляндии, отделившейся от России. Спустя 12 лет, в 1930 году, Фридрих обосновывается в городе Энсо (ныне — Светогорск). Умер он в Энсо, Выборгская губерния, Финляндия, в марте 1931 года.

Клиенты фотоателье

Портреты государственных деятелей: Портрет Императора Александра III-го на яхте «Полярная звезда»; Принц А.П.Ольденбургский; Министр финансов России И.А.Вышнеградский; Дипломат С.А.Поклевский-Козел, посланник в Иране, Японии, Румынии. Портреты издателей, писателей, журналистов: А.С.Суворин; Ф.К.Сологуб; В.М.Дорошевич. Портреты художников: И.Е.Репин; Л.Ф.Лагорио. Портреты оперных певцов: Маттиа Баттистини (Италия). Портреты драматических артистов: В.Ф.Комиссаржевская; В.А.Мичурина; Портрет певицы А.Д.Вяльцева. Портреты артисток балета: А.Я. Ваганова; П.П.Парфентьева; Л.К.Всеволодская; Ю.Ф.Кшесинская. Портреты композиторов и музыкантов: С.В.Рахманинов; М.А.Балакирев; А.Д.Шереметьев; Ф.И.Шаляпин; А.К.Глазунов. Портреты офицеров России: А.А.Брусилов — его портрет поместили в БСЭ (том 4 страница 63); полковника К.Г.Маннергейм, будущий президента Финляндии — его портрет разместил журнал «SEURA» № 16, 1966 г. (Финляндия); Н.П.Линевич, главнокомандующий русской армией (1905—1906). Награды фотоателье «А.Ренцъ и Ф.Шрадеръ»: Почетный отзыв на Фотографической выставке в Санкт Петербурге 3 мая 1891; Высочайшая благодарность Государя Императора Александра III 1891; Серебряная медаль на IV фотографической выставке в Санкт-Петербурге 30 марта 1894; Высочайшая благодарность Государя Императора Николая II 26 октября 1894; Золотая медаль на Художественной фотографической выставке в Москве 24 февраля-4 апреля 1896; Серебряная медаль на Всероссийской Промышленной выставке в Нижнем Новгороде (фотографический отдел) Октябрь 1896; Серебряная медаль на Промышленно-Художественной выставке в Стокгольме Октябрь 1897; Благодарность «Совета русского фотографического общества» на V-й фотографической выставке Императорского Русского Технического Общества апрель 1898; Grand prix на Парижской выставке за участие в коллективной работе членов V отдела Императорского Русского Технического Общества Октябрь 1900; Почётный диплом на Международной художественной выставке в Санкт-Петербурге 10 апреля 1903.

1854

Энни Лоррейн Смит (Annie Lorrain Smith)

британский лихенолог, чья работа «Лишайники» (1921) на протяжении нескольких десятилетий оставалась одним из основных учебников по специальности. Она также была микологом и членом-основателем Британского микологического общества, в котором дважды занимала пост президента. Энни Лоррейн Смит родилась в Ливерпуле. Её детство прошло в шотландском графстве Дамфрисшир, где её отец Уолтер возглавлял сельский приход Свободной Церкви Шотландии в Халф-Мортон, в нескольких милях к северу от деревни Гретна-Грин. У неё было несколько братьев и сестёр, также реализовавших свои таланты в различных областях науки. Среди них — патологоанатом, профессор Джеймс Лоррейн Смит. После окончания школы в Эдинбурге Энни Лоррейн Смит отправилась за границу для изучения французского и немецкого языков, после чего некоторое время работала гувернанткой.

Научная деятельность

После своего переезда в Лондон в 1888 году, она начала изучать ботанику в Королевском колледже науки, где её научным руководителем стал Д.Г.Скотт. Он нашел для неё работу в Британском музее; при этом заработная плата для неё выплачивалась специальным фондом, поскольку официально труд женщин в этом заведении использоваться не мог. В музее она занималась идентификацией недавно собранных грибов, прибывающих из-за рубежа и из различных областей Великобритании, и составлением сообщений о них, а также работала в отделе споровых гербариев этого музея. В 1904 году Энни Лоррейн Смит стала одной из первых женщин-членов Лондонского Линнеевского общества, что стало возможным после изменения законодательства. Её научные интересы сосредоточились на лихенологии в 1906 году, когда она согласилась завершить работу над «Монографией о лишайниках Британии», которая осталась неоконченной после смерти Джеймса Кромби. Эта работа позднее привела её к созданию «Иллюстрированного справочника по лишайникам Британии» (1921), в который были включены все известные на тот момент британские лишайники. Этот справочник оставался уникальным специализированным изданием на протяжении четверти века. В том же году был опубликован её труд «Лишайники», который приобрел статус классического текста по специальности.

Общественная деятельность

Энни Лоррейн Смит была сторонницей идеи о предоставлении женщинам избирательных прав и защиты прав женщин. В 1931 году, в возрасте 77 лет, она была отмечена включением в список на получение персональной пенсии «В знак признания заслуг перед биологической наукой». В 1934 году — награждена Орденом Британской империи «За вклад в развитие микологии и лихенологии». Она умерла в Лондоне 7 сентября 1937 года. Для обозначения Энни Лоррейн Смит как автора названий ботанических объектов, используется стандартная аббревиатура A.L.Sm.

1825

Аполлинарий Контский (польское имя — Apolinary Kątski)

польский скрипач, композитор и педагог. Аполлинарий Контский родился в семье столичных польских музыкантов. Его брат Станислав тоже стал скрипачом, братья Антоний и Кароль пианистами. В возрасте четырёх лет начал обучение игре на скрипке под руководством отца, Гжегожа (Григория) Контского. В возрасте пяти лет выступал при императорском дворе в Санкт-Петербурге, исполняя концерт для скрипки Пьера Роде. В 1836—1849 гг. жил в Париже, брал уроки Никколо Паганини. Выступал в многих столицах Европы вместе со своими братьями и сестрой Вандой. В 1837 году выступал на коронации королевы Виктории в Лондоне. В 1849 году выступал в Кракове, в 1850 году в Варшаве. В 1852 году стал солистом Императорских театров в Санкт-Петербурге как преемник Анри Вьётана.

Аполлинарий Контский, польский скрипач (1825-1879)

Занимался также камерной музыкой вместе с Антоном Рубинштейном, Теодором Лешетицким, Александром Даргомыжским и дочерью Вандой. Он основал струнный квартет, с которым его дочь выступала по всей Польше и России. В 1853 году он был назначен скрипачом царя России. В 1861 году он стал первым директором возрожденного Музыкального университета имени Фредерика Шопена. В конце 1850-х годов вернулся в Варшаву. 26 января 1861 года основал Музыкальный Институт в Варшаве и стал преподавателем по классу скрипки. Среди его учеников, в частности, Тимоте Адамовский, Константин Горский, Зыгмунт Носковский и Станислав Барцевич. В 1878 году он выступал на Парижской международной выставке вместе с Генрихом Венявским. Он сочинил скрипичный концерт, квартет для четырех скрипок, 24 этюда-каприса для скрипки и флейты, транскрипции, вариации, оперные фантазии («Фантазия на мотивы Лючия ди Ламмермур» была известна в его время) и множество других виртуозных произведений. Аполлинарий Григорьевич Контский умер в родном городе 29 июня 1879 года.

Могила Аполинария Концкого на Повонзском кладбище (секция 16, ряд 2, могилы 9, 10) в Варшаве.

Литература: Соловьёв Н.Ф. Контские // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: в 86 томах (82 тома и 4 дополнительных) — Санкт-Петербург, 1890—1907.

1856

Дмитрий Васильевич Скворцов

кораблестроитель, главный корабельный инженер Санкт-Петербургского порта, генерал-майор. Скворцов Дмитрий Васильевич родился в Санкт-Петербурге, сын придворного служителя. В 1880 году окончил механическое отделение Технического училища Морского ведомства в Кронштадте и произведён в кондукторы. С 1880 по 1883 год проходил службу инженер-механиком на крейсерах «Африка», «Европа» и клипере «Стрелок». В августе 1881 года Д.В.Скворцов получил первое офицерское знание прапорщика Корпуса инженер-механиков флота. В 1884 году принял решение стать кораблестроителем и поступил в Николаевскую морскую академию на кораблестроительный отдел. В 1886 году после окончания академии, был переведён в Корпус корабельных инженеров и принимал участие в испытании и постройке кораблей. В 1890—1891 годах принимал участие в испытаниях императорской яхты «Полярная Звезда», в постройке крейсера «Рюрик» и испытании модели броненосца «Полтава» на заводе Денни в Англии. В конце 1891 года Д.В.Скворцов получил первое самостоятельное назначение — наблюдающим за постройкой броненосца береговой обороны «Адмирал Ушаков» на Балтийском заводе и возглавил разработку его чертежей. Одновременно он наблюдал за постройкой мореходной канонерской лодки «Отважный», замещал заведующего Опытовым бассейном в Санкт-Петербурге. В 1894 году, после окончания строительства броненосца береговой обороны «Адмирал Ушаков», Скворцов получил назначение строителем однотипного корабля «Генерал-адмирал Апраксин» на Новом Адмиралтействе. 30 апреля 1896 года броненосец «Генерал-адмирал Апраксин» был спущен на воду из Малого каменного эллинга. За постройку броненосца Д.В.Скворцов был пожалован орденом Святой Анны III степени, добавочным денежным содержанием по 100 рублей в месяц и произведён в звание младшего судостроителя. С 1896—1900 годы Скворцов исполнял должность главного корабельного инженера Санкт-Петербургского военного порта. В 1898 году, когда «Апраксин» ещё достраивался, Скворцов принимал участие в создании проекта «броненосца в 13,225 тонн водоизмещением». 26 мая 1899 года был назначен строителем эскадренного броненосца «Бородино», который строился на верфи «Новое адмиралтейство» и был спущен на воду 8 сентября 1901 года. В 1900 году в звании старшего судостроителя Скворцов был назначен главным корабельным инженером Санкт-Петербургского порта. С 1903 по 1909 годы являлся членом технического совета отдела торгового мореплавания Министерства торговли и промышленности. В 1907 году присвоено звание генерал-майор Корпуса корабельных инженеров. С 1908 года — старший помощник главного инспектора кораблестроения Морского технического комитета. Умер Д.В.Скворцов 20 июля 1910 года в Санкт-Петербурге. Похоронен на Смоленском православном кладбище. Корабли построенные Д.В.Скворцовым: Броненосец береговой обороны «Адмирал Ушаков»; Броненосец береговой обороны «Генерал-адмирал Апраксин»; Эскадренный броненосец «Бородино». Награды: Орден Святой Анны III степени; Орден Святого Станислава III степени; Орден Святого Станислава III степени; Орден Святого Владимира IV степени. Источники: Доценко В.Д. Морской биографический словарь. — Издательство: «Logos», 1995. Страница 356 — 496 страниц — ISBN 5-87288-095-2; Манвелов Н. Обычаи и традиции Российского Императорского флота. Издательство: Яуза. 2008. ISBN 978-5-699-26282-3; Дмитрий Васильевич Скворцов; Грибовский В.Ю., Черников И.И. Броненосец «Адмирал Ушаков» страница 233.

1857

Василий Владимирович Ефимов

русский юрист, ординарный профессор, доктор гражданского права. Происходил из крестьян. Первоначальное образование получил в Санкт-Петербурге во 2-й классической гимназии. Как отмечается в некрологе, Василий Владимирович был обязан своим увлечением римским правом именно обучению в гимназии: «Из учителей своей гимназии покойный с величайшим уважением и благодарностью всегда вспоминал об учителе латинского языка Кениге, которому приписывал своё влечение к римскому праву, вызванное в нем еще на гимназической скамье. Кениг по своему образованию был романист: в конце пятидесятых годов он был приват-доцентом римского права в Харьковском Университете, ему принадлежит обстоятельный некролог и биография Савиньи, помещенный в одном из номеров «Русского вестника» — П.П.Цитович. Гимназический курс окончил в 1876 году, а в 1880 году — юридический факультет Петербургского университета со степенью кандидата и с золотой медалью за работу по римскому праву: «institutio heredis ex re certa». Оставленный при университете, в 1882 году выдержал экзамен на степень магистра (магистерская диссертация: «Очерки по истории древнеримского родства и наследования», 1885) и был избран факультетом в качестве преподавателя истории римского права. После защиты докторской диссертации («Посильная ответственность должника по римскому праву», 1889) был назначен экстраординарным, а с 1891 года — ординарным профессором по кафедре римского права. После смерти Л.Б.Дорна, профессор Ефимов читал кроме истории, еще часть догмы римского права. Он был первым профессором, приобретшим степень доктора гражданского права и занявшим кафедру римского права без поездки в иностранные университеты. Секретарь юридического факультета Санкт-Петербургского университета. 25 ноября 1902 года Василий Владимирович Ефимов подал прошение об отставке в связи с болезнью и скончался 16 декабря того же года. Основные труды: Лекции римского права / [Сочинение] Профессора Ефимова. — Санкт-Петербург : типография М.М.Стасюлевича, [1883]. — 312, 152 страницы; Очерки по истории древне-римского родства и наследования / [Сочинение] В.В.Ефимова. — Санкт-Петербург : типография В.С.Балашева, 1885. — X, 334 страницы; Посильная ответственность должника: [По римскому праву]: Исследование beneficium competentiae В.В.Ефимова. — Санкт-Петербург: типография В.С.Балашева, 1888. 300 страниц; Догма римского права: Лекции профессора В.В.Ефимова. Санкт-Петербург : типография В.С.Балашева, 1893—1894. — 2 тома; Особенная часть. — 1894. — 380, XII страниц; Общая часть. — 1893. — 270 страниц; переиздания: — Санкт-Петербург : типография В.С.Балашева и К°, 1898. — 640 страниц; …: Учебный курс В.В.Ефимова, профессора Санкт-Петербургского университета. — Санкт-Петербург: книжный магазин А.Ф.Цинзерлинга, б. Мелье и К°, 1901. — 640 страниц; Отчет о состоянии и деятельности Императорского С.-Петербургского университета за 1894 год: С приложением речи профессора В.А.Жуковского / Составлен профессором В.В.Ефимовым. — Санкт-Петербург: Г.Шахт, 1895. 160 страниц; Лекции по истории римского права / [Сочинение] Профессора Санкт-Петербургского университета В.В.Ефимова. — Санкт-Петербург: типография В.С.Балашева и К°, 1898. — 491 страница. Статьи: «О мусульманском браке» («Журнал гражданского и уголовного права», 1883); «Наследование римлян в завещанном имуществе» («Юридическая Летопись», 1890). Литература: Ефимов, Василий Владимирович // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: в 86 томах (82 тома и 4 дополнительных) — Санкт-Петербург, 1890—1907; Из деятельности Юридических обществ: Санкт-Петербургское юридическое общество. // Журнал Министерства юстиции : [№ 5. Май — № 6. Июнь]. — Санкт-Петербург: Типография Правительствующего Сената, 1898. — № 5. — Страницы 238—243; Алексеева Т.А. Из истории преподавания римского права в Императорском Санкт-Петербургском университете /Т.А.Алексеева. // Правоведение. — 2001. — № 6. — Страницы 199—208; Отчет о состоянии и деятельности Императорского С.-Петербургского университета за 1902 год: С приложением речи профессора В.В.Бартольда / Составлен профессором П.П.Цитовичем. — Санкт-Петербург: Г. Шахт, 1903. — Страницы 10-12. 181, 73 страницы. Источники: Василий Владимирович Ефимов. Юридическая Россия; Баринов Д.А., Ростовцев Е.А. Ефимов Василий Владимирович // Биографика СПбГУ.

1857

Георг Альбрехт Клебс (немецкое имя — Georg Albrecht Klebs)

немецкий ботаник, один из основоположников физиологии растений. Родился в Нейденбурге. Был ассистентом известного ботаника Де-Бари в Страсбурге, с 1887—профессор в Базеле, затем в Галле и в Гейдельберге. Долгое время преподавал в Москве в здании, где сейчас расположена автошкола на Таганке. Автор многих исследований по систематике и морфологии водорослей, грибов, а также по физиологии растительной клетки. Особенно известен Клебс как один из основателей экспериментально-морфологического направления в ботанике (физиологии развития), решительно выступавший против идеи автономности жизненного цикла развития организма от окружающей среды. В разнообразных исследованиях над водорослями, грибами, папоротниками, цветковыми растениями Клебс экспериментально доказывает, что возможно управлять ходом индивидуального развития, сменой фаз вегетативного роста, покоя, вегетативного и полового размножения путем подбора соответствующих комбинаций внешних условий. Основы теоретических концепций Клебса и результаты его экспериментальных исследований до 1903 изложены им в книге «Произвольное изменение растительных форм» (русский перевод с примечаниями К.А.Тимирязева, Москва, 1905). К.А.Тимирязев высоко ценил экспериментальные работы Клебса, но вместе с тем правильно критиковал ряд неверных и эклектических теоретических его положений, как-то: неправильное понимание отношения между неоламаркизмом и дарвинизмом, умаление значения дарвинизма в свете работ Негели и Де-Фриза, недостаточное раскрытие виталистической сущности работ Дриша и т. д. Из других работ Клебса следует особенно отметить капитальную сводку «Die Bedingungen der Fortpllanzung bei einigen Algen una Pilzen» (Jena, 1896) и «крунианскую лекцию», прочитанную им в Лондонском королёвском обществе в 1910,—«Alterations In the development and forms of plants as a result of environment» («Nature», 1910, v. 3). Умер в Гейдельберге 15 октября 1918 года. Сочинения в русском переводе: Произвольное изменение растительных форм, в книге: Тимирязев К.А., Сочинения, том 6, Москва, 1939, страницы 291-454. Литература: Полный список работ и биография Клебса в некрологе: Küster E., Georg Klebs. (1857-1918), "Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft", 1918, Bd 36, . 90-116 (библиография).

1857

Хуан Луна-и-Новисио (имя на пилипино - Juan Luna y Novicio)

один из крупнейших филиппинских художников, участник филиппинской революционной антиколониальной войны, брат генерала Антонио Луна. Хуан Луна-и-Новисио родился в Бадоке, в дворянской семье, его родителями были Хоакин Луна де Сан-Педро-и-Посада и Лаурена Новисио-и-Анчета, был третьим из 7 детей. Уже в раннем возрасте Хуан проявляет художественный талант, и после окончания манильского Атенея изучает живопись. В 1874 году Хуан Луна становится бакалавром искусств. После этого он поступает в Маниле в морскую школу, изучает навигацию и участвует в плаваниях в различные страны. После возвращения на Филиппины Луна посещает манильскую академию живописи (Academia de Dibujo y Pintura). В 1877 году Хуан, вместе со своим старшим братом, виолончелистом Мануэлем, уезжает для продолжения образования в Испанию. В Мадриде Луна поступает в Королевскую академию изящных искусств Сан-Фернандо, где его работы вскоре завоёвывают несколько премий. Не удовлетворённый системой обучения в академии, Луна берёт также частные уроки у художника Алехо Вера. Последний, увидев в своём ученике многообещающее дарование, берёт его с собой в учебные поездки в Рим и Париж. В Риме Луна изучает работы старых мастеров эпохи Возрождения. Здесь он пришет картину Дафнис и Хлоя, за которую был награждён серебряной палитрой Художественным лицеем Манилы, а также картину Смерть Клеопатры — за которую получил серебряную медаль. Смерть Клеопатры была позднее приобретена испанским правительством за 5.000 песет. Став известным художником, Хуан Луна получает на протяжении четырёх лет ежегодную стипендию от филиппинского правительства в размере 600 песо. Ещё в Риме Луна работает над своим главным произведением — «Сполиарумом» (Spoliarium). За него он получает в 1884 году первую премию в Мадриде — золотую медаль Национальной выставки изящных искусств.

Хуан Луна в его парижской студии.

За картину «Битва при Лепанто» он завоёвывает свою вторую золотую медаль - на барселонской выставке 1888 года. В 1885 году Х.Луна приезжает в Париж и открывает здесь свою мастерскую. Это художественное ателье вскоре становится местом встреч проживавших за пределами своей страны филиппинцев. Здесь Хосе Рисаль организует революционную, антиколониальную группу Indios Bravos. В 1886 году Луна женится на Пас Пардо де Тавера. В этом недолгом и несчастливом браке родились сын Андрес и дочь Мария. 23 сентября 1893 года Х.Луна, в припадке ревности, убивает жену и тёщу, а также тяжело ранит своего тестя Феликса. Дело рассматривалось французским судом. 7 февраля 1894 года он был признан невиновным в этом преступлении, и через 5 дней уехал из Парижа вместе с сыном в Мадрид, где закончил некоторые свои недоработанные произведения. В апреле 1894 года Х.Луна возвращается на Филиппины. Здесь он пишет некоторые свои работы на филиппинскую тематику. В начале 1896 года Луна вновь уезжает, на этот раз в Японию. После возвращения он был в сентябре 1896 арестован и провёл длительное время в манильской тюрьме — по обвинению в организации антииспанского Катипунанского восстания, одним из руководителей которого был брат Хуана, Антонио. 27 мая 1897 года он был помилован в связи с днём рождения короля Альфонса XIII и вышел на свободу. Через месяц художник отплыл из Филиппин в Испанию. В 1898 году Х.Луна назначается революционным филиппинским правительством членом делегации на переговорах в Париже по поводу признания независимого Филиппинского государства. После окончания Испано-американской войны в декабре 1898 года он приезжает в Вашингтон с тем, чтобы побудить правительство США к признанию суверенитета Филиппин. Находясь в США, Хуан Луна узнал о гибели своего брата Антонио, после чего бросает все дела и отправляется на родину. По пути, в Гонконге, Х.Луна скончался от инфаркта 7 декабря 1899 года. В 1920 году его тело было перевезено из Гонконга на Филиппины и там захоронено. Имя Хуана Луны носит одна из центральных улиц Манилы.

1858

Антоний (в миру — Николай Михайлович Быстров)

епископ Русской православной церкви, архиепископ Архангельский и Холмогорский. Причислен к лику святых Русской православной церкви в 2006 году. Родился в селе Нюба, Сольвычегодский уезд, Вологодская губерния, в семье священника Нюбской Никольской церкви Михаила Ивановича Быстрова. В 1879 году окончил Вологодскую духовную семинарию. С юности хотел стать монахом, но по просьбе родителей женился, три года служил псаломщиком в Вологодской епархии.

Священник и монах

27 января 1882 года назначен исправляющим должность настоятеля Степуринской Христорождественской церкви Грязовецкого уезда. 14 февраля того же года рукоположён во священника этой же церкви. В тот же год у него родилась дочь Мария. Вскоре жена умерла. после этого в 1888 году принял монашество. 19 февраля 1888 во Владимирской Заоникиевой пустыни Вологодской губернии был пострижен в монашество с именем Антоний. 1 марта 1888 года назначен управляющим Кадниковского Григориево-Пельшемского Лопотова монастыря Вологодской епархии, а с 1889 года — его настоятелем. С 1890 года — настоятель Корнилиево-Комельского монастыря той же епархии. В 1892 году возведён в сан игумена, в 1906 года — архимандрита. За время служения в Корнилиевой обители проявил себя опытным руководителем духовной жизни братии. С 1907 года — настоятель Вологодского Свято-Духова монастыря. Глубокий знаток церковного устава, истово и благоговейно совершал богослужение и сам отправлял установленные на седмице акафистные моления. Зорко следил за всеми проявлениями иноческой жизни и, по оценке современников, являлся одним из опытных и просвещенных руководителей — воспитателей монашества.

Архимандрит Антоний (Быстров)

Архиерей

С 30 января 1910 года в Троицком соборе Александро-Невской лавры был хиротонисан во епископа Вельского, викария Вологодской епархии. Хиротонию совершили: митрополит Санкт-Петербургский Антоний (Вадковский), митрополит Московский и Коломенский Владимир (Богоявленский), митрополит Киевский и Галицкий Флавиан (Городецкий) и др. С марта 1921 года — епископ Архангельский и Холмогорский. 27 декабря 1922 года выслан в Нарымский край (Томская губерния) на три года. В начале 1926 года возвратился в Архангельск, много занимался устройством ссыльного духовенства. 7 октября 1926 года арестован, но вскоре освобожден. В 1927 году была арестована его дочь Мария. В 1929 году возведён в сан архиепископа и стал управляющим епархиями Северного края — Архангельской, Вологодской, Северно-Двинской и области Коми. 23 января 1931 года был арестован за «поддержку контрреволюционного духовенства». Вместе с ним были арестованы 20 человек, в том числе ссыльные епископы Аверкий (Кедров), Тихон (Шарапов), Иннокентий (Тихонов). Обвинён в том, что «покровительствовал и помогал сосланным в Северный край церковникам», а также в разрешении создать церковный хор, в которой вошло много ссыльного духовенства. Был помещён в городскую тюрьму в одну камеру с семью уголовниками. Вопреки ожиданиям гонителей, уголовники отнеслись к владыке Антонию с уважением. Один из них уступил ему свою койку, которых на восьмерых заключённых было только три. У архиепископа оказалось с собою Евангелие, которое он читал своим сокамерникам, комментируя читаемое. Причём оказалось, что многие из них впервые услышали о Христе Спасителе и Его заповедях. Отказался признать себя виновным. Также ответил отказом на предложение стать осведомителем. После этого был переведён в другую камеру, где содержался в тяжёлых условиях, вскоре заболел дизентерией и умер в тюремной больнице 16 июля 1932 года. Существует рассказ о том, что перед кончиной, когда к нему на короткое время вернулось сознание, он сам прочёл себе отходную. Похоронен на Ильинском кладбище в Архангельске

Канонизация

В 1981 году решением Архиерейского Собора Русской православной церкви заграницей канонизирован в лике священномученика со включением Собор новомучеников и исповедников Российских (без установления отдельного дня памяти). Епархиальная комиссия по канонизации посчитала, что он достоин причисления к лику святых, так как, будучи в преклонном возрасте, мужественно переносил все тяготы. Скончался мученически в заключении, нигде — ни на следствии, ни в тюрьме — себя не запятнав, не опорочив. 26 декабря 2006 года Священный Синод Русской православной церкви постановил включить имя владыки Антония в Собор новомучеников и исповедников Российских XX века.

1858

Мари Жозеф Эрб (французское имя — Marie Joseph Georges Erb)

французский композитор, органист и музыкальный педагог. Родился в Страсбурге, в семье, представители которой с 1789 года были органистами в страсбургской церкви Святого Иоанна. В 1874—1880 гг. учился в Париже в Школе Нидермейера у Гюстава Лефевра и Эжена Жигу, брал также уроки у Камиля Сен-Санса, сдружился со своим соучеником Леоном Боэльманом. По возвращении в Эльзас в 1882 году основал Эльзасское общество церковной музыки, в том же году опубликовал свои первые композиции — которые, однако, несмотря на работу Эрба органистом, на протяжении более чем двух десятилетий носили исключительно светский характер. В 1910—1937 гг. преподавал в Страсбургской консерватории орган и композицию (на позднем этапе также фортепиано и теорию музыки), среди его учеников, в частности, Герман Вольфганг фон Вальтерсхаузен. Мемуарный очерк об Эрбе оставил Альберт Швейцер. Умер в Андлау (Эльзас) 9 июля 1944 года.

1860

Виктор Сергеевич Кочубей

русский генерал-лейтенант, адъютант наследника цесаревича Николая, начальник Главного управления уделов Министерства Императорского Двора и Уделов, один из членов-учредителей Императорского Православного Палестинского Общества.

В одеждах полковника войска Запорожского на костюмированном балу 1903

Сын князя Сергея Викторовича Кочубея (полтавского губернского предводителя дворянства) и графини Софьи Александровны Бенкендорф. Внук министра внутренних дел князя В.П.Кочубея и шефа Отдельного корпуса жандармов графа А.Х.Бенкендорфа, племянник нумизмата князя В.В.Кочубея. Получил домашнее образование, в 1878 году выдержал офицерский экзамен при Михайловском артиллерийском училище. С 1879 года служил в Кавалергардском полку. Чины: подпоручик (1879), корнет гвардии (1879), поручик (1885), штабс-ротмистр (1889), ротмистр (1894), флигель-адъютант (1894), полковник (1898), генерал-майор с зачислением в Свиту Его Императорского Величества (1899), генерал-адъютант (1909), генерал-лейтенант (1911). Князь Кочубей был одним из крупнейших землевладельцев Полтавской губернии. В Петербурге жил в собственном особняке на Фурштатской улице, возведенном в 1908—1910 годах архитектором Мельцером. В 1892—1894 годах состоял адъютантом наследника цесаревича Николая Александровича, сопровождал его в путешествии на Восток (1890—1891). В 1899—1917 годах возглавлял Главное управление уделов Министерства Императорского Двора и Уделов.

Особняк Кочубея на Фурштатской улице в Санкт-Петербурге

В 1910 году в Париже была опубликована книга князя Кочубея «Вооружённая Россия, её боевые основы», в которой он предпринял попытку «объективно оценить степень готовности России к будущей общеевропейской войне и перспективы участия в ней». При этом Виктор Сергеевич проявил себя как «незаурядный военный и государственный мыслитель», а его выводы о состоянии российской армии были подобны «пророчествам Кассандры.» Арестовывался во время Февральской революции, был отпущен по приказу Керенского. 19 апреля 1917 уволился от службы по болезни и переехал в Киев, затем эмигрировал. Лев Успенский в своих «Записках старого петербуржца» рассказывал, что для поездок на извозчике князь «выбирал самую страшную пролетку, самые еле живые санки, самого разнесчастного мужичонку (флюс и одного глаза нет!)». Скончался 4 декабря 1923 года в немецком Висбадене. Похоронен на местном кладбище.

Князь В.С.Кочубей с женой и детьми

Семья

Жена (с 3 апреля 1892 года) — княжна Елена Константиновна Белосельская-Белозерская (1869—1944), фрейлина двора (с 1888); дочь князя Константина Эсперовича Белосельского-Белозерского от брака с Надеждой Дмитриевной Скобелевой. По словам А.А.Мосолова, княгиня Елена Кочубей «по своим и мужа вкусам, не любила светской жизни, чувствовала себя лучше в историческом имении Кочубеев под Полтавою Диканьке и там принимала лишь близких друзей князя». Умерла в эмиграции в Париже. Их дети: Виктор (1893—1953), выпускник Пажеского корпуса, офицер Кавалергардского полка. В эмиграции во Франции, затем в США; Надежда (1894—1967), в замужестве за графом Иваном Дмитриевичем Толстым; Софья (1896—1920), с 1918 года замужем за полковником Георгием Степановичем Воеводским (1891—1954). В феврале 1920 года вместе с мужем выехала из Севастополя в Константинополь, где вскоре умерла от тифа. Награды: Орден Святой Анны III степени (1896); Орден Святого Владимира III степени (1902); Орден Святого Станислава I степени (1904); Орден Святой Анны I степени (1907); Орден Святого Владимира II степени (1913); Орден Белого Орла (4 апреля 1915).

1860

Фёдор Фёдорович Тютчев

русский офицер, журналист и писатель, герой Первой мировой войны. Родился в Женеве, Швейцария. Незаконнорожденный сын поэта Ф.И.Тютчева. Православный. Был приписан к мещанскому сословию Санкт-Петербурга. Старший незаконнорожденный сын известного поэта Фёдора Ивановича Тютчева от Елены Александровны Денисьевой (1826—1864) Учился в лицее цесаревича Николая, в Лейпциге и Праге. 26 июня 1879 года поступил вольноопределяющимся в 1-й лейб-драгунский Московский полк, 13 сентября того же года был зачислен юнкером в Тверское кавалерийское юнкерское училище. Окончил училище по 2-му разряду (1881), выпущен подпрапорщиком с увольнением в запас армейской кавалерии. Решил заняться литературой, работал секретарём газеты «Свет» (1882—1886). Быстро растратил отцовское наследство, вёл полунищенскую жизнь. В июле 1888 года был произведён в подпоручики 8-го резервного пехотного батальона с оставлением в запасе армейской пехоты, а в сентябре определён в Отдельный корпус пограничной стражи с переименованием в корнеты. Чины: поручик (1893), штабс-ротмистр (1897), ротмистр (1901), есаул (1901), войсковой старшина (за отличие, 1904), подполковник (1904), полковник (1915). Состоял младшим офицером Ченстоховской пограничной бригады (1888—1894). В январе 1894 года был переведён в Эриванскую пограничную бригаду, командовал многими пограничными отрядами. В 1899 году был прикомандирован к штабу ОКПС, состоял помощником старшего адъютанта штаба. Участвовал в русско-японской войне. 1 марта 1904 года был переведён в 1-й Аргунский полк Забайкальского казачьего войска с переименованием в есаулы, командовал сотней. В апреле—июле участвовал в конных рейдах отрядов генералов Ренненкампфа и Мищенко, отличившись в боях у сёл Циэрлгоу-Тани и Иншаугоу, где во главе 1-го Читинского казачьего полка под огнём вывез группу раненых с позиции. Затем был переведён в штаб Главнокомандующего, принимал участие в сражениях на реке Шахэ и под Мукденом. В июле 1906 года вернулся в штаб ОКПС. Командовал отрядом Скулянской пограничной бригады (1906), отделом и отделением штаба 6-й Таурогенской пограничной бригады (1906—1911), отделом 25-й Черноморской бригады в Батумском округе (1911—1914). В первые месяцы Первой мировой войны командовал 2-м эксплуатационным батальоном Кавказской парковой железнодорожной бригады. В октябре 1914 года был переведён в действующую армию, командовал 3-м батальоном 36-го Орловского пехотного полка (1914—1915). Был награждён Георгиевским оружием «За то, что 21 декабря 1914 г. в бою у местечка Бжестека, став во главе своего батальона, бросился в штыки на австрийские окопы и, выбив противника, далеко преследовал его.» 5 марта 1915 года был откомандирован в распоряжение командующего 9-й армией в Проскуров для формирования пограничных полков. Состоял помощником командира Сводного и 1-го конного пограничных полков 8-й армии. В мае 1915 в бою у местечка Бергомет был контужен снарядом, но остался в строю. За бои 21 июля 1915 года у сёл Ржавинцы и Баламутовка был произведён в полковники. Затем служил в этапно-транспортном отделе управления начальника военных сообщений армий Юго-Западного фронта. 20 февраля 1916 года переведён в 317-й пехотный Дрисский полк. 22 февраля того же года умер по дороге в полк во 2-м Кауфманском полевом госпитале в Бердичеве.

Надгробие Ф.Ф.Тютчева и Е.А.Денисьевой на Литераторских мостках

Похоронен на Волковом кладбище в Петербурге. Был женат на Марии Николаевне Тютчевой (умерла около 1890 года), в середине 1890-х женился вновь на Анне Александровне Абрасимовой (1873—1924). Публицистика: Одновременно со службой занимался публицистикой и литературным творчеством, писал повести, эссе и романы. Сотрудничал во многих газетах и журналах («Новое время», «Русский вестник», «Исторический вестник», «Военный сборник», «Разведчик» и других). Награды: Орден Святого Станислава III степени (1898); Орден Святой Анны III степени (1902); Орден Святой Анны IVстепени (1904); Орден Святого Станислава II степени с мечами (1904); Орден Святой Анны II степени с мечами (1904); Орден Святого Владимира IVстепени с мечами и бантом (1905); Георгиевское оружие (Высочайший приказ 3 декабря 1915). Литературное творчество: Тютчев Ф.Ф. Собрание сочинений в 3 томах. — Санкт-Петербург: ООО «Издательство «Росток», 2011. Источники: Г.В.Чагин, Л.М.Щемелёва. Тютчев Фёдор Фдорович // Русские писатели, 1800—1917 : Биографический словарь / главный редактор Б.Ф.Егоров. — Москва : Большая российская энциклопедия ; Санкт-Петербург : Нестор-История, 2019. — Том 6 : С—Ч. — Стрницы 361-363. — 656 страниц. — (Серия биографических словарей: Русские писатели. 11—20 вв.). — 1000 экземпляров. — ISBN 5-85270-011-8. — ISBN 978-5-4469-1616-0 (т. 6).

1860

Павел Николаевич Шабельский

генерал-лейтенант. Сын полковника Николая Катоновича Шабельского (28 ноября 1831—16 мая 1896) от его брака с Лидией Александровной Сталь-фон-Гольштейн (1838—18 февраля .1907). В 1873 году экстерном поступил в Пажеский корпус. В 1877 году переведен в младший специальный класс. 20 августа 1879 года из камер-пажей произведен в корнеты Кавалергадского полка. В 1885 году произведен в поручики. В том же 1885 году окончил курс при телеграфном парке. 13 декабря 1887 года уволен со службы по домашним обстоятельствам в чине штабс-ротмистра. В 1888 году зачислен по гвардейской кавалерии поручиком и 26 июля того же года вновь определен на службу в Кавалергардский полк, с назначением адъютантом к начальнику штаба войск гвардии и Петербургского военного округа. В 1889 году произведен в штабс-ротмистры и отчислен от должности адъютанта. 22 апреля 1890 года назначен адъютантом к командиру гвардейского корпуса. В 1891 году прикомандирован к лейб-гвардейскому Егерскому полку для командования ротой. 29 апреля 1894 года произведен в ротмистры, с зачислением по гвардейской кавалерии.

Лидия Александровна Шабельская (1857)

В 1897 году произведен в полковники, с зачислением в запас по гвардейской кавалерии. В 1898 году избран в почетные мировые судьи по Старорусскому уезду. 2 мая 1899 года определен на службу штаб-офицером для поручении при командующем войсками Финляндского военного округа, с зачислением по армейской кавалерии. В 1905 году произведен в генерал-майоры и в 1906 году назначен генералом для особых поручении при министре внутренних дел, по званию шефа жандармов, в 1907 году поступил в распоряжение министра внутренних дел. 19 декабря 1913 года за отличие произведен в генерал-лейтенанты. 9 июня 1917 года уволен со службы. Скончался в эмиграции в 1935 году. Источники: Сборник биографии кавалергардов; Сергей Владимирович Волков Генералитет Российской империи: энциклопедический словарь генералов и адмиралов от Петра I до Николая II, Том 2 страница 722; Волков С.В. Офицеры российской гвардии. Москва, 2002; Егоров Н.Д. Русский генералитет накануне Гражданской войны (Материалы к биографическому справочнику). Москва, 2004.

1861

Сара Босманс-Бенедиктс (нидерландское имя — Sarah Bosmans-Benedicts)

нидерландская пианистка и музыкальный педагог еврейского происхождения. Жена виолончелиста Хенри Босманса. Родилась в Амстердаме, Нидерланды. Дочь скрипача и музыкального педагога Бенедиктуса Бенедиктса. В 1877 году, получив стипендию короля Виллема III, отправилась в Германию для обучения в Кёльнской консерватории у Джеймса Кваста, занималась также композицией под руководством Фердинанда Хиллера. По возвращении в Нидерланды дебютировала как солистка в 1880 году, исполнив Второй концерт Камиля Сен-Санса с оркестром под управлением Йоханнеса Верхулста. В большей степени выступала как ансамблистка, в том числе аккомпанируя мужу, а также Виллему Кесу и Юлиусу Рёнтгену. После смерти мужа (1896) практически отказалась от исполнительской карьеры, лишь изредка аккомпанируя своим ближайшим коллегам, среди которых были Исаак Моссел, Брам Элдеринг и Карл Флеш. В 1895—1934 гг. преподавала в Амстердамской консерватории, входила в ближайшее окружение Виллема Менгельберга. Среди значительных учеников Босманс — дирижёр Яап Спаандерман и её собственная дочь, композитор Генриетта Босманс, которую связывали с матерью близкие, но сложные отношения. В 1944 г. как еврейка была заключена в концентрационный лагерь Вестерборк, однако в результате хлопот дочери и Менгельберга через несколько дней была освобождена. Умерла в родном городе 12 ноября 1949 года.

вверх^

к полной версии

понравилось!

в evernote

1846

Александр Андреевич Архангельский

русский хоровой дирижёр, композитор и педагог. Заслуженный артист РСФСР. Родился в селе Старое Тезиково Пензенской губернии, в семье священника, окончил Пензенскую Духовную Семинарию. Теорией музыки занимался у Н.М.Потулова. С 1862 г. регент архиерейского хора в Пензе. С 1870 г. жил в Санкт-Петербурге. В 1870-1871 гг. вольнослушатель хирургического отделения Военно-медицинской академии, в 1871-1873 гг. студент химического факультета Технологического института. В 1872 г. сдал экзамен в Придворной певческой капелле на звание регента. В 1873-1878 гг. регент хоров Саперного батальона, Конногвардейского полка, Придворно-конюшенной церкви. Преподавал сольное и хоровое пение в женском Патриотическом институте (1885-1908), Александровском лицее (1891-1897), Екатерининском женском училище (1893-1898, 1904-1906), Музыкальном институте (1913-1919) и других учебных заведениях. В 1902-1908 гг. руководитель и педагог организованных им бесплатных курсов хорового пения. В 1880 г. Архангельский создал смешанный хор (вначале из 20, впоследствии до 90 человек) и возглавлял его до 1923 г. (с 1917 Трудовой коммунальный хор). В 1887 г. Архангельский реформировал состав хора, полностью заменив голоса мальчиков женскими. Первые программы хора (1883-1885) включали русские, славянские и западноевропейские народные песни.

С 1886 г. репертуар хора пополнила русская церковная и светская музыка XVII-XIX вв., западноевропейская музыка различных эпох и стилей; многие произведения хор исполнял в России впервые. Исполнительский уровень хора был чрезвычайно высок. В 1897-1901 гг. хор совершал гастрольные поездки по России (более 50 городов), Польше, Финляндии, в 1907 и 1913 гг. выступал в Германии, участвовал в концертах Русского Музыкального Общества, Русских симфонических концертах М.П.Беляева, в общедоступных симфонических концертах А.Д.Шереметева, в частных антрепризах А.И.Зилоти, С.А.Кусевицкого, в спектаклях Мариинского театра и др. В 1901 г.

Барельеф на здании Центра русской хоровой и вокальной культуры в Пензе.

Архангельский создал Санкт-Петербургское певческое благотворительное общество (существовало до 1918), объединившее все хоры Санкт-Петербурга. В 62 концертах объединенного хора в составе до 600 человек было исполнено 125 сочинений. С 1906 г. Архангельский - главный инспектор Святейшего Синода по устройству и инспектированию церковных хоров, в 1923 г. возглавил Общестуденческий русский хор в Праге, который впоследствии носил его имя.

Покровский собор в Наровчате. Здесь А.А.Архангельский пел отроком в 1850-х годах

В сочинениях Архангельского проявляется знание возможностей сочетания отдельных голосов и хоровых групп, нередко встречаются полифонические эпизоды. Архангельский один из первых трактовал песнопения литургии и всенощного бдения как единый цикл, имеющий гармонические и интонационные связи. Мелодика его сочинений близка обиходным распевам и народной песне. Переложения древних распевов выполнены в строгом диатоническом стиле гармонии с ограничением диссонансов. Некоторые циклы Архангельского были рекомендованы для церковноприходских школ и духовных учебных заведений. Умер в Праге 16 ноября 1924 года.

Дом в Праге, в котором умер Архангельский

Музыкальные сочинения: № 1: Пение Божественной литургии. Санкт-Петербург, 1886; № 2: Всенощное бдение. [Б. г.]; № 3-13: «Господи, помилуй» и «Иже херувимы» № 1, «Иже херувимы» № 2, «Иже херувимы» № 3, «К Богородице прилежно», «Утоли болезни», «Крест хранитель», «Милость мира» № 1, «Милость мира» № 2, «Милость мира» № 3, «Милость мира» № 4, Гимн в память чудесного избавления от опасности, угрожавшей Государю Императору и Его Августейшей Семье при крушении поезда 17 октября 1888 г. 1888; № 14: «Господи, помилуй» и «Ныне силы небесныя». 1889; № 15-16: Литургия святого Иоанна Златоуста (заупокойная), Панихида. 1891; № 17: Пение церковных служб во дни святого Великого Пятка, Святой Пасхи и двунадесятых праздников. 1892; № 18-19: «Милость мира» № 5, Великое славословие. 1893; № 20-29: Многолетие, «Молитву пролию», «Вскую мя отринул еси», «К кому возопию, Владычице», «Иже херувимы» № 4, «Иже херувимы» № 5, «Иже херувимы» № 6, «Господи, услыши молитву мою», «Тебе Бога хвалим», Подражание песнопениям Православной церкви (канты) для однородных голосов. 1894; № 30-33: «Помилуй нас, Господи», «Милосердия двери», «Хвалите Господа с небес», Пение литургии святого Иоанна Златоуста в духе древних напевов Православной церкви. 1895; № 34-39: «Внуши, Боже», «Гласом моим ко Господу воззвах», «Не имамы иныя помощи», «Милость мира» № 6, «Достойно есть» № 1, Пение всенощного бдения. 1896; [№ 40 пропущен]; № 41-47:«Боже, во имя Твое спаси мя», «О, Всепетая Мати», «Помышляю день страшный», «Милость мира» № 7, «Иже херувимы» № 7, «Достойно есть» № 2, «Ныне отпущаеши». 1898; № 48-51: «Бог нам прибежище и сила», «Милость мира» № 8, «Иже херувимы» № 8, «Достойно есть» № 3 и «Многая лета» № 2. 1900; № 52-54: Пение литургии преждеосвященных Даров, «Иже херувимы» № 9, «Иже херувимы» № 10. 1905; № 55: Пение из литургии святого Иоанна Златоуста: «Господи, помилуй» и «Единородный Сыне». 1905; № 56: «Приидите, поклонимся», «Господи, спаси благочестивыя» и Трисвятое; № 57-59: «Иже херувимы» № 11, «Верую», «Милость мира» № 9. 1905; № 60: «Достойно есть» № 4, «Отче наш» и «Един свят». 1905; № 61: «С вышних призирая», «Благословен Грядый», «Видехом свет истинный», «Да исполнятся уста наша», «Буди имя Господне». 1905; № 62-66: «Внегда скорбети ми», «Высшую небес», «О пресладкий и всещедрый Иисусе», «На реках вавилонских», «Житейское море». 1905; № 67: «Господи, помилуй» на Великой ектении, «Единородный Сыне», «Приидите, поклонимся», Трисвятое, «Господи, помилуй», «Подай, Господи». 1905; № 68-70: «Милость мира» № 10, «Достойно есть» № 5, «Хвалите Господа с небес» № 2. 1905; № 71: «Хвалите имя Господне». 1905; № 72: «Блажен муж» (тенор соло). 1909; № 73-76: «Благослови, душе моя, Господа» (предначительный псалом), «Блажен муж» № 2 (тенор соло), «Свете тихий», «Ныне отпущаеши» (тенор или сопрано соло). 1909; № 77: «Ныне отпущаеши». [Б. г.]; № 78: «Верую» (бас соло). 1911; № 79: «Блажен разумеваяй на нища и убога» (тенор соло). [1913?]; № 80: Служба во Святую и Великую Пасху. Петроград, 1915 (№ 72 - издание Церковно-певческого благотворительного общества (Санкт-Петербург), остальные - издания автора). Литература: Беренский Н.А. Архангельский как духовный композитор // Русская Музыкальная Газета, 1897. Июль/август. Столбцы. 1047-1052; Лисицын. Обзор. Страницы 27-38, 311-313; Компанейский Н.И. Двадцатилетие концертной деятельности А.А.Архангельского // Русская Музыкальная Газета, 1903. № 3. Столбцы 71-74; К 30-летию хора А.А.Архангельского // Хоровое и регентское дело. 1913. № 2. Страницы 33-36; Ткачев Д.В. А.А.Архангельский: Очерк жизни и деятельности. Москва, 1974; Александр Андреевич Архангельский: Воспоминания современников. Духовно-музыкальные сочинения. Москва, 1999; Плотникова Н.Ю. Великий властитель гармонии // Культурно-просветительная работа: (Встреча). 1999. № 1-2.

1848

Мария Луиза Франциска Амалия Саксен-Кобург-Готская и Кохари (немецкое имя — Marie Luise Franziska Amalie von Sachsen-Coburg und Gotha)

немецкая принцесса из Саксен-Кобург-Готского дома, герцогиня Саксонская, в замужестве — герцогиня Баварская. Дочь принца Августа Саксен-Кобург-Готского и принцессы Клементины Орлеанской, внучка короля Франции Луи Филиппа I, сестра царя Болгарии Фердинанда I. С детства Амалия предназначалась в невесты принцу Леопольду Баварскому, однако тот женился на австрийской эрцгерцогине Гизеле. Мужем Амалии стал Максимилиан Эмануэль, герцог Баварский, младший ребёнок в семье герцога Максимилиана Иосифа Баварского и его супруги Людовики Баварской. Максимилиан Эмануэль приходился младшим братом австрийской императрице Елизавете. Они поженились 20 сентября 1875 года в Эбентале в Нижней Австрии. Брак был очень счастливым. У Амалии и Максимилиана Эмануэля родилось трое сыновей: Зигфрид Август Максимилиан Мария, герцог Баварский (10 марта 1876 — 12 июля 1952); Кристоф Иосиф Клеменс Мария, герцог Баварский (22 апреля 1879 — 10 июля 1963); Луитпольд Эмануэль Людвиг Мария, герцог Баварский (30 июня 1890 — 16 января 1973). Амалия тяжело переживала безвременный и внезапный уход из жизни супруга и умерла от перитонита 6 мая 1894 года, менее чем через год после смерти Макса Эмануэля. Титулы: 23 октября 1848 — 20 сентября 1875: Её Светлость Принцесса Амалия Саксен-Кобург-Готская, герцогиня Саксонская; 20 сентября 1875 — 6 мая 1894: Её Королевское Высочество Герцогиня Амалия Баварская, принцесса Саксен-Кобург-Готская, герцогиня Саксонская.

1848

Антон Бренек (немецкое имя — Anton Brenek)

австрийский скульптор чешского происхождения. Родился в городе Брюнн, Австро-Венгрия (ныне Брно, Чехия). Первые уроки мастерства получил в скульптурной мастерской своего отца Йозефа Бренека (1820—1878). В 1872—1874 гг. обучался в Венской школе прикладных искусств (Kunstgewerbeschule des k. k. österreichischen Museums für Kunst und Industrie). Два года спустя, поступил в Венскую академию изобразительных искусств, ученик Каспара фон Зимбуша. Вместе с учителем работал, при создании его основных работ, памятника Бетховена и памятника Марии-Терезии в Вене. Учитывая опыт работы, позже Антон Бренек стал профессором моделирования и рисования в Государственной торговой школе. В этой школе он преподавал до 1881 года, а затем был переведен в Вену, для преподавания в местной государственно-торговой школе. В 1905 году вышел в отставку, но по-прежнему, посвящал всего себя скульптуре. Умер в Бадене (Нижняя Австрия) 18 ноября 1908 года.

Статуя Диего Веласкеса (Вена)

Избранные произведения: Четыре скульптурные статуи на фасаде Венской ратуши; Памятник императору Иосифу II (Брно); Четыре фигурные рельефы из каррарского мрамора для здания парламента (Вена); Памятник императору Иосифу II в Рейхенберге; Памятник Ф.Грильпарцеру (Брно); Памятник мэру Брно Густаву Винтерхоллеру (Брно); Две аллегорические фигуры (Хофбург); Колоссальная статуя польского воина 1683 года (Нойбург); Памятник императору Францу Иосифу I (Берндорф (Нижняя Австрия)); Мемориал Константина Томащука в Черновцах; Мемориал Йозефа Трейтеля в Академии наук (Вена); Памятник Йозефа Пецваля во дворе венского университета; Памятник императору Иосифу II в Нови-Йичин; Две скульптурные группы детей в Триесте; Две скульптурные группы для австрийского павильона на Юбилейной выставки в Бухаресте (1906); Статуя Диего Веласкеса (Вена); Две фигуры в натуральную величину для портала в новом офисном здании в Карлсбаде; Бронзовый бюст Альбрехт фон Валленштейна в Венском военно-историческом музее (1882).

Галерея

Памятник императору Иосифу II (Брно)

Бюст императора Франца Иосифа I (Берндорф (Нижняя Австрия))

Памятник императору Иосифу II (Брно) на открытке 1892 г.

Бюст политика Константина Томащука

Скульптура польского воина 1683 г. на Венском военно-историческом музее

Скульптура воина на Венском военно-историческом музее

1851

Гийом Кутюр (французское имя — Guillaume Couture)

франко-канадский композитор, хормейсте, композитор, музыкальный критик и музыкальный педагог. Хотя он никогда не занимался исполнительской карьерой, его особенно помнят за его работу в качестве учителя вокала, поскольку он обучал многих известных канадских певцов. Он дед композитора Жана Папино-Кутюр. Родился в Монреале. До этого был хормейстером в Соборе Сен-Жак. учился в Парижской консерватории с Роменом Бюссином и Теодором Дюбуа с 1873 по 1875 год. Его Ревери, опус 2 (в частности, единственное канадское оркестровое произведение, опубликованное до 1900 года.) была впервые представлена в Париже в 1875 году на концерте, в который также вошли оригинальные произведения Анри Дюпарка, Габриэля Форе и Сезара Франка. В том же году он вернулся в свой родной город, где начал частное преподавание и писал в качестве музыкального критика для «La Minerve». Он продолжал периодически возвращаться во Францию для дальнейшего обучения с Бюссином до 1887 года. В начале 1876 года Кутюр вернулся в Париж, чтобы занять пост хормейстера базилики Святой Клотильды в Париже. Сезар Франк в то время был особенно органистом в соборе. Он уехал оттуда в конце 1877 года в Монреаль, где снова начал преподавать, как в частном порядке, так и в религиозных учреждениях, таких как Конгрегация Нотр-Дам и Институт сестер святых имен Иисуса и Марии. Он преподавал в Средней школе для девочек в Монреале с 1885 по 1914 год. Среди его выдающихся учеников были: Ахилле Фортье, Анри Ганьон, Фредерик Пеллетье, Лео-Поль Морен и.

Кутюр продолжал работать музыкальным критиком, писать для таких газет, как «Revue de Montréal», «La Patrie и Montreal Star». В 1880 году он стал дирижером оркестра, которым руководил до его расформирования в 1899 году. В 1894 году он основал Монреальский симфонический оркестр (не имеющий отношения к нынешнему оркестру), которым руководил до 1896 года. Он написал свое самое значительное произведение, oratorio, с 1907 по 1909 год. Он умер в родном городе 15 января 1915 года. Похоронен на кладбище Нотр-Дам-де-Неж в Монреале.

1852

Жан-Луи Форен (французское имя — Jean-Louis Forain)

французский художник, график, книжный иллюстратор. Родился в Реймсе. Из семьи ткачей. В 1860 приехал c родителями в Париж. Начал свою карьеру, как карикатурист. Работал в нескольких парижских журналах, включая Le Monde Parisien и Le rire satirique. Позже учился в Высшей школе изящных искусств у Карпо и Жерома. Участвовал во Франко-прусской войне. Дружил с Верленом и Рембо, Моне, Мане и Дега. Несколько раз выставлялся с импрессионистами (в 1879, 1880, 1881 и 1886 годах). Он был самым молодым художником, который часто посещал и принимал участие в дебатах под руководством Эдуарда Мане и Эдгара Дега в кафе «Новые Афины». Первая персональная экспозиция состоялась в 1890 в галерее Тео ван Гога. В 1891 году Форен женился на художнице Жанне Боск, у них родился сын Жан-Лу. В 1921 подарил Реймсу большое собрание своих рисунков. Похоронен в городке Ле-Шене под Версалем. Умер в Париже 11 июля 1931 года. Творчество: Острый карикатурист, наблюдательный критик общественных нравов. По манере наиболее близок к Домье, Дега, Тулуз-Лотреку, у них немало общих мотивов (балет, скачки, суд, цирк, бордель и др.).

Некоторые работы

«Вдовец»

«Танцовщица на проволоке», 1895

«Клиент», 1898

«Двое под дождем», 1900

Признание: Член Академии изящных искусств Франции (1923), Британской Королевской академии (1931). Наследие: Работы Форена представлены во многих крупных музеях мира, три из них — в Эрмитаже и одна - в ГМИИ им. Пушкина из коллекции С.И Щукина. Литература: Browse L. Forain the painter, 1852—1931. London: P. Elek, 1978; Guérin M. J.-L. Forain, lithographe: catalogue raisonné de l'œuvre lithographié de l’artiste. San Francisco: Alan Wofsy Fine Arts, 1980; Craig Faxon A. Jean-Louis Forain: a catalogue raisonné of the prints. New York: Garland Pub., 1982; Jean-Louis Forain, 1852—1931. Avignon: Fondation Angladon-Dubrujeaud, Musée Angladon; Les Baux-de-Provence: Musée Yves Brayer, 2003.

1854

Фридрих Людвиг Германович Шрадер

петербургский фотограф, «отец Российского Фотопортрета при искусственном освещении», владелец фотоателье «А.Ренцъ и Ф.Шрадеръ».(«H.Rentz & F.Schrader»). Родился в Санкт-Петербурге. Отец Фридриха, Герман Иоганнович (Ермолай Иванович), определивший карьеру сына, имел в собственности фабрику по производству мебели и профессионально занимался резьбой по дереву. Так, его художественные работы по резьбе имеются, в частности, в Покровском соборе в Гатчине и Смольном соборе. Подросший Фридрих был отправлен отцом обучаться на фотографа в Германию и во Францию, по возвращении устроился на работу в петербургском фотоателье «А. Рентц и К». Владелец заведения Генрих (Андрей) Рентц (Rentz) являлся родным братом матери Фридриха. В 1893 году ателье сменило вывеску на «А. Ренцъ и Ф.Шрадеръ» (H.Rentz & F.Schrader), поскольку Фридрих и Ренц стали компаньонами. Это название их семейное предприятие сохранило и после 1899 года, когда единственным хозяином остался Фридрих. Ателье всегда располагалось в центре Петербурга, на Большой Морской улице, но иногда, по объективным причинам, не зависящим от владельца, переезжало, меняя номер домов: 32, 30, 27, 21. С 1901 года Фридрих получил возможность иметь изображения Государственного герба Российской империи на производимой фотоателье продукции, поскольку постоянное членство в Императорском Русском Техническом Обществе, полученное им, автоматически давало эту привилегию. Фотоателье пользовалось у всех сословий столицы популярностью, отличаясь неизменным качеством фотоснимков и вкусом в их оформлении. На престижных фотовыставках было отмечено наградами. В 1917 году предприятие «А.Ренцъ и Ф.Шрадеръ» было национализировано большевиками и сменило наименование. В 1918 году Фридрих переезжает в качестве эмигранта в город Выборг, который в то время относился к Финляндии, отделившейся от России. Спустя 12 лет, в 1930 году, Фридрих обосновывается в городе Энсо (ныне — Светогорск). Умер он в Энсо, Выборгская губерния, Финляндия, в марте 1931 года.

Клиенты фотоателье

Портреты государственных деятелей: Портрет Императора Александра III-го на яхте «Полярная звезда»; Принц А.П.Ольденбургский; Министр финансов России И.А.Вышнеградский; Дипломат С.А.Поклевский-Козел, посланник в Иране, Японии, Румынии. Портреты издателей, писателей, журналистов: А.С.Суворин; Ф.К.Сологуб; В.М.Дорошевич. Портреты художников: И.Е.Репин; Л.Ф.Лагорио. Портреты оперных певцов: Маттиа Баттистини (Италия). Портреты драматических артистов: В.Ф.Комиссаржевская; В.А.Мичурина; Портрет певицы А.Д.Вяльцева. Портреты артисток балета: А.Я. Ваганова; П.П.Парфентьева; Л.К.Всеволодская; Ю.Ф.Кшесинская. Портреты композиторов и музыкантов: С.В.Рахманинов; М.А.Балакирев; А.Д.Шереметьев; Ф.И.Шаляпин; А.К.Глазунов. Портреты офицеров России: А.А.Брусилов — его портрет поместили в БСЭ (том 4 страница 63); полковника К.Г.Маннергейм, будущий президента Финляндии — его портрет разместил журнал «SEURA» № 16, 1966 г. (Финляндия); Н.П.Линевич, главнокомандующий русской армией (1905—1906). Награды фотоателье «А.Ренцъ и Ф.Шрадеръ»: Почетный отзыв на Фотографической выставке в Санкт Петербурге 3 мая 1891; Высочайшая благодарность Государя Императора Александра III 1891; Серебряная медаль на IV фотографической выставке в Санкт-Петербурге 30 марта 1894; Высочайшая благодарность Государя Императора Николая II 26 октября 1894; Золотая медаль на Художественной фотографической выставке в Москве 24 февраля-4 апреля 1896; Серебряная медаль на Всероссийской Промышленной выставке в Нижнем Новгороде (фотографический отдел) Октябрь 1896; Серебряная медаль на Промышленно-Художественной выставке в Стокгольме Октябрь 1897; Благодарность «Совета русского фотографического общества» на V-й фотографической выставке Императорского Русского Технического Общества апрель 1898; Grand prix на Парижской выставке за участие в коллективной работе членов V отдела Императорского Русского Технического Общества Октябрь 1900; Почётный диплом на Международной художественной выставке в Санкт-Петербурге 10 апреля 1903.

1854

Энни Лоррейн Смит (Annie Lorrain Smith)

британский лихенолог, чья работа «Лишайники» (1921) на протяжении нескольких десятилетий оставалась одним из основных учебников по специальности. Она также была микологом и членом-основателем Британского микологического общества, в котором дважды занимала пост президента. Энни Лоррейн Смит родилась в Ливерпуле. Её детство прошло в шотландском графстве Дамфрисшир, где её отец Уолтер возглавлял сельский приход Свободной Церкви Шотландии в Халф-Мортон, в нескольких милях к северу от деревни Гретна-Грин. У неё было несколько братьев и сестёр, также реализовавших свои таланты в различных областях науки. Среди них — патологоанатом, профессор Джеймс Лоррейн Смит. После окончания школы в Эдинбурге Энни Лоррейн Смит отправилась за границу для изучения французского и немецкого языков, после чего некоторое время работала гувернанткой.

Научная деятельность

После своего переезда в Лондон в 1888 году, она начала изучать ботанику в Королевском колледже науки, где её научным руководителем стал Д.Г.Скотт. Он нашел для неё работу в Британском музее; при этом заработная плата для неё выплачивалась специальным фондом, поскольку официально труд женщин в этом заведении использоваться не мог. В музее она занималась идентификацией недавно собранных грибов, прибывающих из-за рубежа и из различных областей Великобритании, и составлением сообщений о них, а также работала в отделе споровых гербариев этого музея. В 1904 году Энни Лоррейн Смит стала одной из первых женщин-членов Лондонского Линнеевского общества, что стало возможным после изменения законодательства. Её научные интересы сосредоточились на лихенологии в 1906 году, когда она согласилась завершить работу над «Монографией о лишайниках Британии», которая осталась неоконченной после смерти Джеймса Кромби. Эта работа позднее привела её к созданию «Иллюстрированного справочника по лишайникам Британии» (1921), в который были включены все известные на тот момент британские лишайники. Этот справочник оставался уникальным специализированным изданием на протяжении четверти века. В том же году был опубликован её труд «Лишайники», который приобрел статус классического текста по специальности.

Общественная деятельность

Энни Лоррейн Смит была сторонницей идеи о предоставлении женщинам избирательных прав и защиты прав женщин. В 1931 году, в возрасте 77 лет, она была отмечена включением в список на получение персональной пенсии «В знак признания заслуг перед биологической наукой». В 1934 году — награждена Орденом Британской империи «За вклад в развитие микологии и лихенологии». Она умерла в Лондоне 7 сентября 1937 года. Для обозначения Энни Лоррейн Смит как автора названий ботанических объектов, используется стандартная аббревиатура A.L.Sm.

1825

Аполлинарий Контский (польское имя — Apolinary Kątski)

польский скрипач, композитор и педагог. Аполлинарий Контский родился в семье столичных польских музыкантов. Его брат Станислав тоже стал скрипачом, братья Антоний и Кароль пианистами. В возрасте четырёх лет начал обучение игре на скрипке под руководством отца, Гжегожа (Григория) Контского. В возрасте пяти лет выступал при императорском дворе в Санкт-Петербурге, исполняя концерт для скрипки Пьера Роде. В 1836—1849 гг. жил в Париже, брал уроки Никколо Паганини. Выступал в многих столицах Европы вместе со своими братьями и сестрой Вандой. В 1837 году выступал на коронации королевы Виктории в Лондоне. В 1849 году выступал в Кракове, в 1850 году в Варшаве. В 1852 году стал солистом Императорских театров в Санкт-Петербурге как преемник Анри Вьётана.

Аполлинарий Контский, польский скрипач (1825-1879)

Занимался также камерной музыкой вместе с Антоном Рубинштейном, Теодором Лешетицким, Александром Даргомыжским и дочерью Вандой. Он основал струнный квартет, с которым его дочь выступала по всей Польше и России. В 1853 году он был назначен скрипачом царя России. В 1861 году он стал первым директором возрожденного Музыкального университета имени Фредерика Шопена. В конце 1850-х годов вернулся в Варшаву. 26 января 1861 года основал Музыкальный Институт в Варшаве и стал преподавателем по классу скрипки. Среди его учеников, в частности, Тимоте Адамовский, Константин Горский, Зыгмунт Носковский и Станислав Барцевич. В 1878 году он выступал на Парижской международной выставке вместе с Генрихом Венявским. Он сочинил скрипичный концерт, квартет для четырех скрипок, 24 этюда-каприса для скрипки и флейты, транскрипции, вариации, оперные фантазии («Фантазия на мотивы Лючия ди Ламмермур» была известна в его время) и множество других виртуозных произведений. Аполлинарий Григорьевич Контский умер в родном городе 29 июня 1879 года.