14 октября родились...

14-10-2025 03:58

к комментариям - к полной версии

- понравилось!

1909

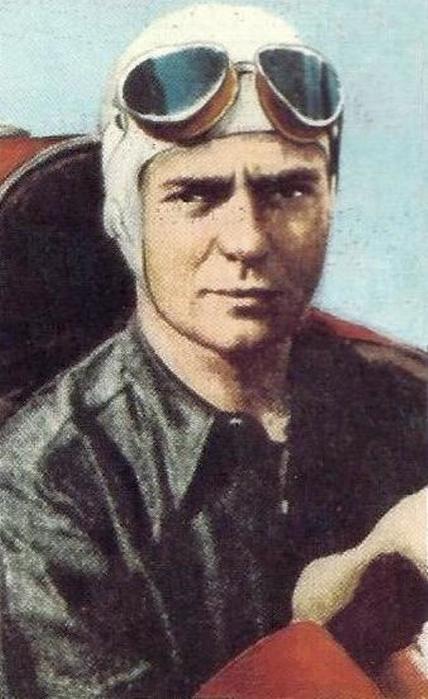

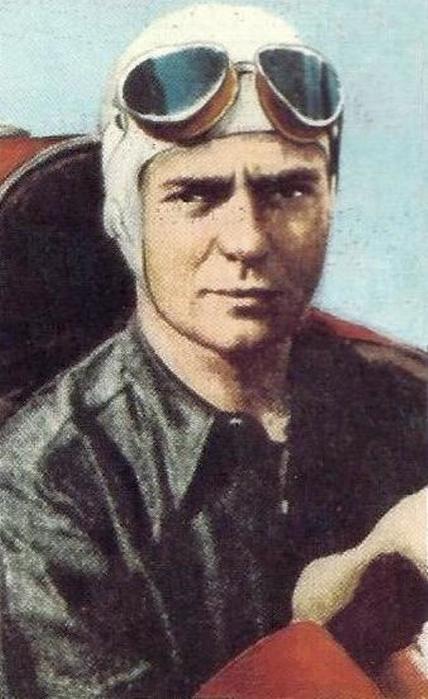

Бернд Роземайер (Роземейер; немецкое имя — Bernd Rosemeyer)

немецкий автогонщик, чемпион Европы 1936 года. Погиб на трассе Франкфурт-Дармштадт. Наряду с Рудольфом Караччолой был одним из известнейших немецких автогонщиков довоенной эпохи, воспринимаясь одновременно и как один из символов Третьего рейха. Гауптштурмфюрер СС. Племянник Йозефа Роземейера. Родился в городе Линген, Эмсланд, Нижняя Саксония, Германская империя. Отец Бернда владел автомастерской. После окончания школы Бернд там работал помощником. В шестнадцать лет получил водительские права.

Гоночная карьера

Мотоциклы

В 1931 году фирма по производству мотоциклов «Zündapp» объявила конкурс на замещение вакантной должности заводского гонщика, в котором лучшим стал Бернд. Первую гонку он провёл на трассе в Ольденбурге в классе 250 см³, одержав в том сезоне десять побед. В 1932 году выступал в гонках на частном BMW, менеджером стал его брат Йоб. В том же году выиграл гонку в Хоэнсбурге в классе 500 см³ и 1000 см³. В следующем году он пересел на мотоцикл NSU, на котором выиграл гонку в Силезии, на трассе в Боденхайме, в венгерской горной гонке в Гёдёллё и километровую гонку в Будапеште. В 1934 году пересел на DKW и первенствовал в гонках в Силезии, Гогенштауфене, 2000 километровой гонке и шестидневной Международной гонке.

Роземайер в 1937 году на Нюрбургринге

Автомобили

DKW принадлежала «Auto Union», за которую он начал выступать в том же году в Больших призах (Гран-при) с целью подготовиться к сезону-1935 чемпионата Европы. В 1935 году он выступал как заводской гонщик «Auto Union», одержав свою первую победу 29 сентября 1935 году на Масарик-ринге в Брно. В 1936 году он стал чемпионом Европы. Кроме того, он соревновался с Караччолой в рекорде абсолютной скорости. Роземайер стал первым, кто превысил скорость 400 км/ч на дороге общего пользования (406,32 км/ч 26 октября 1937 года, дистанция 5 км, старт с ходу).

Свадьба Элли Байнхорн и Роземайера (1936)

13 июля 1936 года Роземайер женился на Элли Байнгорн, известнейшей и удачливейшей женщине-лётчике того времени. У них родился сын — Бернд Роземайер (младший), ставший спортивным врачом и работавшим в ADAC в секторе транспортной медицины.

Гибель

28 января 1938 года Караччола на автобане Франкфурт-Дармштадт (нынешняя трасса А5) установил рекорд скорости 432,69 км/ч. Роземайер был полон решимости отыграться, однако на скорости 440 км/ч из-за бокового ветра потерял управление и попал в аварию. Его могила находится на Далемском лесном кладбище в Берлине.

Указатель расстояния до памятника Роземайеру на трассе А5

Мемориал Роземайера

Мемориальная доска

Мемориальный камень (памятник)

Роземайер и нацизм

С 1933 года Роземайер служил в СС, рассматриваясь нацистами в качестве героя. Про его смерть Гитлер сказал, что Роземайер был одним из лучших среди пионеров автогонок, имевшим огромное значение для автоспорта и автомобильной промышленности Германии. Писатель и критик Виктор Клемперер в 1946 году писал про Роземайера:

«Наиболее частым и запоминающимся изображением героизма середины тридцатых был автогонщик: после своей смерти Бернд Роземайер в глазах народа сравняется с Хорстом Весселем.» Как и Вессель, Роземайер был членом СА и хауптштурмфюрером СС. Это было одним из основным пунктов гитлеровской пропаганды и нацистской идеологии для превознесения «арийской теории» и воспитания молодёжи. История о его гибели была использована нацистами в пропагандистских целях.

Концепт 2000 г. «Audi Rosemeyer» названный в честь гонщика.

Важнейшие достижения: Чемпион Европы (1936); Победитель Гран-при Чехословакии (1935); Победитель Эйфельских гонок (1936); Победитель Гран-при Германии (1936); Победитель Гран-при Швейцарии (1936); Победитель Гран-при Италии (1936); Победитель Коппа Ачербо, Гран-при Пескары, Гран-при Италии (1936); Победитель Горного приза Германии (1936); Победитель Эйфельских гонок (1937); Победитель Коппа Ачербо, Гран-при Пескары, Гран-при Италии (1937); Победитель Кубка Вандербильдта (1937); Победитель Гран-при Донингтона (1937).

Результаты в Чемпионате Европы

[496x700]

[496x700]

1910

Ефим Петрович Беспалов

командир орудия 45-мм пушки 364-го стрелкового полка (139-я стрелковая дивизия, 49-я армия, 2-й Белорусский фронт) старший сержант – на момент представления к награждению орденом Славы I степени. Родился в селе Андреевка ныне Екатериновского района Саратовской области, в семье крестьянина. Русский. В 1921 году окончил начальную школу в своем селе. Восемнадцатилетним юношей начал самостоятельную жизнь. Строил железную дорогу в Ленинградской области, работал на строительстве завода в городе Сычевка (Смоленская область), сооружал плотину на реке Амударья. Работал в городе Турткуль (Каракалпакстан, Узбекистан) завхозом на предприятии, заведующим коммунальным отделом коммунального хозяйства города. В июне 1942 года был призван в Красную Армию Турткульским райвоенкоматом. С августа 1942 года участвовал в боях с захватчиками. К концу 1943 года красноармеец Беспалов воевал в составе расчета 45-мм пушки 364-го стрелкового полка 139-й стрелковой дивизии. В ноябре 1943 года в критическую минуту боя заменил раненого наводчика и точным огнем уничтожил станковый пулемет и до 10 гитлеровцев. За этой бой получил первую боевую награду медаль «За отвагу». 28 июня 1944 года в боях за город Могилев и при форсировании реки Днепр, поддерживая пехоту, точными выстрелами из орудия несколько огневых точек. Награжден медалью «За боевые заслуги». Член ВКП)б)/КПСС с 1944 года. 19 июля 1944 года в бою у деревни Погораны (Мостовский район Гродненской области, Беларусь) красноармеец Беспалов при отражении контратаки противника метким огнем ликвидировал пулеметную точку, подбил бронетранспортер и штурмовое орудие. Приказом по частям 139-й стрелковой дивизии от 7 сентября 1944 года (№31/н) красноармеец Беспалов Ефим Петрович награжден орденом Славы II степени. В наступательных боях с 3 по 10 сентября 1944 года в районе городов Осовец (ныне – город Осовец-Крепость) и Ломжа (оба - Подляское воеводство, Польша) красноармеец Беспалов со своим расчетом огнем из орудия уничтожил 2 бронетранспортера, штурмовое орудие, 2 автомобиля с военными грузами, до 20 вражеских солдат и подавил 6 пулеметных точек. Приказом по войскам 49-й армии от 26 октября 1944 года (№139) красноармеец Беспалов Ефим Петрович награжден орденом Славы II степени. В середине января 1945 года, прорвав оборону противника на реке Нарев, дивизия вела активные боевые действия по разгрому восточно-прусской группировки противника. В этих боях старший сержант Беспалов командовал расчетом. 19 января 1945 года в бою в районе города Черск (Хойницкий повят Поморского воеводства, Польша) старший сержант Беспалов, находясь в боевых порядках пехоты, артиллерийским огнем подавил 4 пулеметные точки. В феврале 1945 года при отражении вражеской контратаки под городом Давциг, когда весь расчет Беспалова вышел из строя, он один отбивал атаки врага. В этом бою был тяжело ранен. В свой полк вернулся уже после Победы. В августе 1945 года был демобилизован. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года старший сержант Беспалов Ефим Петрович награжден орденом Славы I степени. Стал полным кавалером ордена Славы. Жил в городе Саратов. Работал экспедитором, завхозом в областной больнице. Скончался 31 января 1996 года. Награжден орденами Отечественной войны I степени (11 марта 1985), Славы I (15 мая 1946), II (26 октября 1944) и III (7 сентября 1944) степеней, медалями, в том числе «За отвагу» (21 февраля 1944) и «За боевые заслуги» (28 июля 1944).

1910

Константин Николаевич Ефимов

художник. Родился в Одессе. Окончил театрально-декорационный факультет Одесского художественного института. С 1937 работал в кино как художник по костюмам и художник-постановщик. Умер в Москве 10 февраля 1989 года.

[514x700]

[514x700]

1910

Тихон Павлович Мананков

командир 790-го артиллерийского полка (250-я стрелковая Бобруйская Краснознаменная ордена Суворова дивизия, 3-я армия, 2-й Белорусский фронт), майор. Родился в селе Нижнее Ольшаное ныне Должанского района Орловской области, в крестьянской семье. Русский. Окончил 8 классов. Работал в сельском хозяйстве, с 1928 года – забойщиком, бригадиром, комсоргом на шахте имени Ильича в поселке Кадиевка (ныне город Стаханов Луганской области). Призван в армию в 1932 году. Служил на Дальнем Востоке в 187-м артиллерийском полку. Окончил в октябре 1933 года полковую школу младших командиров. Служил с ноября 1933 по ноябрь 1934 года помощником командира огневого взвода, а с ноября 1934 по март 1935 года – командиром огневого взвода того же полка. В марте 1935 года направлен на курсы усовершенствования командного состава (КУКС) в городе Владивосток. После окончания курсов в декабре 1936 года получил звание младшего лейтенанта и служил в своем 187-м артиллерийском полку до 1941 года командиром взвода управления (декабрь 1936 – октябрь 1937 года), командиром огневого взвода (октябрь 1937 – декабрь 1938 года), заместителем командира батареи (декабрь 1938 – май 1941 года) и командиром батареи (май – декабрь 1941 года). В декабре 1941 года прибыл на Урал, где формировалась 133-я отдельная стрелковая бригада, и был назначен заместителем командира дивизиона 76-мм орудий этой бригады. В действующей армии – с мая 1942 года. Сражался на Северо-Западном, Брянском, Белорусском, 1-м и 2-м Белорусских фронтах. Дважды ранен. Особо отличился в Млавско-Эльбингской наступательной операции на территории Польши. При прорыве обороны противника и наступлении дивизии с ружанского плацдарма на реке Нарев 14 января 1945 года (юго-западнее города Ружан) 790-й артиллерийский полк под его командованием провёл мощную артиллерийскую подготовку, обеспечив подавление огневых точек врага. Умело руководил действиями артиллеристов при отражении вражеских контратак. За два дня боёв огнём артиллерии полка было уничтожено и подавлено 5 противотанковых орудий, 74 пулемёта, истреблено свыше батальона пехоты. Погиб в бою 15 января 1945 года при отражении контратаки противника, пытавшегося прорваться к его наблюдательному пункту. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство Мананкову Тихону Павловичу присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно). Похоронен в населенном пункте Хшаново (Жевне, Повят-Маковский, ныне Мазовецкое воеводство), юго-западнее города Ружан. Награжден орденами Ленина (29 июня 1945), Александра Невского (21 авугста 1943), Отечественной войны I степени (21 августа 1943), Красной Звезды (24 августа 1943), медалью «За боевые заслуги» (за выслугу лет). Именем Героя названа улица в городе Стаханов.

[501x700]

[501x700]

Портрет Т.П.Мананкова помещен на стенде "Герои - земляки" в центре Должанского района - поселке городского типа Долгое.

[700x365]

[700x365]

Стенд в поселке Долгое.

1910

Василий Иванович Штифанов

начальник Джезказганской геологоразведочной экспедиции Министерства геологии и охраны недр Казахской ССР. Родился в селе Половинкино ныне Рубцовского района Алтайского края. Русский. Окончив девятилетнюю школу, занимался ликбезом на Алтае. Переехав в город Семипалатинск (ныне – Семей, Казахстан), поступил в Семипалатинский геологоразведочный институт, который в 1934 году был включен в состав Казахского горно-металлургического института (КазГМИ) в городе Алма-Ата (ныне – Казахский национальный технический университет имени К.И. Сатпаева). В 1937 году окончил геологический факультет КазГМИ по специальности геолог. В 1938 году приехал в город Джезказган (Жезказган) Карагандинской (с 1973 года – Джезказганской) области Казахской ССР (ныне – Карагандинской области Республики Казахстан). С 1938 года – старший рудничный геолог геолого-разведочного отдела Джезказганского металлургического комбината. С 25 июля 1941 года – начальник Джезказганской геолого-разведывательной конторы (сменил на этой должности Каныша Сатпаева). В начале Великой Отечественной войны отряд геологов, которым руководил Василий Штифанов, занимался поиском месторождения полезных ископаемых. Благодаря деятельности отряда в 1942 году был открыто Джездинское марганцевое месторождение. В 1957 году Джезказганская геолого-разведывательная контора была преобразована в геологоразведочную экспедицию, начальником которой был назначен В.И.Штифанов. В 1960-е годы экспедиция, насчитывавшая около 2 тысяч сотрудников, занималась разведкой полезных ископаемых на территории Джезказганского и Улутауского районов. Экспедиция ежегодно перевыполняла план. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 апреля 1963 года за выдающиеся успехи, достигнутые в деле открытия и разведки месторождений полезных ископаемых, Штифанову Василию Ивановичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Избирался депутатом Карагандинского/Дзезказганского областного Совета, членом обкома и бюро горкома Компартии Казахстана. С 1986 (по другим данным – 1982) года - на пенсии. Жил в городе Жезказган Карагандинской области (Казахстан). Умер 28 октября 1998 года. Заслуженный геолог-разведчик Казахской ССР. Почётный гражданин городов Джезказгана и Сатпаева. Награждён орденами Ленина (29 апреля 1963), Октябрьской Революции (20 апреля 1971), медалями, в том числе «За трудовое отличие» (16 ноября 1945). Именем В.И.Штифанова названы улицы в городе в Жезказган и городе Сатпаев.

[473x699]

[473x699]

1911

Михаил Максимович Бронников

начальник политотдела 67-й гвардейской стрелковой дивизии 6-й гвардейской армии 1-го Прибалтийского фронта, гвардии полковник. Родился в деревне Лаптевщина Лебяжского района Кировской области, в семье крестьянина. Русский. В 1918 году от «испанки» умер отец. В 1921 году во время голода Миша Бронников был отдан в детский дом, организованный при Вятском губчека. Днём часа 3 детдомовцы работали на спичечной фабрике «Белка» - склеивали коробки. По вечерам занимались в школе. В 1924 году 12-летний Михаил вернулся в родную деревню и в волостном центре Лебяжье вступил в комсомол. Сразу проявил незавидную активность – организовал в деревне школу ликбеза, в которой сам «преподавал». Посылали Михаила в разные деревни волости, где он сколачивал новые комсомольские ячейки. Заодно смотрел, как идёт заготовка хлеба на местах, не припрятывают ли кулаки излишки от народа. В подвале одной мельницы накрыли огромный схрон ! За это на Михаила Бронникова было совершено покушение, но он сумел уйти от пули. После этого ему выдали для безопасности наган! Работал Бронников в разное время секретарём комсомольской ячейки, делопроизводителем сельсовета, распространял облигации займа, занимался страхованием. В 1929 году подал заявление в партию. На пленуме избрали Бронникова председателем Лебяжского сельсовета. Член ВКП(б) с 1932 года. Первый колхоз Бронников решил создать в родной деревне. Непросто было убедить крестьян, но всё же колхоз был создан и получил название «Лапоть». 2 недели председателем «Лаптя» был сам Бронников. Название это сохранялось до 1934 года, когда хозяйству присвоили более современное название – «Челюскинец»! Вскоре послали Бронникова на курсы пропагандистов в Горьковский комвуз. Учащиеся параллельно работали на строительстве автозавода. При тушении торфа Бронников получил сильные ожоги и едва не погиб. После лечения вернулся в родные края и стал секретарём Лебяжского райкома комсомола. Осенью 1933 года Бронников был призван в Красную Армию. Служил артиллерийским разведчиком в батарее на конной тяге, потом вычислителем-планшетистом в учебном дивизионе. В 1937 году окончил Ленинградское военно-политическое училище имени Ф.Энгельса. При выпуске получил предписание на должность политрука батареи. Затем Бронников возглавлял партбюро полка, партийную комиссию при политотделе дивизии, был начальником дивизионной партийной школы. В мае 1941 года заочно окончил Военно-политическую академию имени В.И.Ленина. На фронте в Великую Отечественную войну с 1941 года. Война застала замполита отдельного зенитного дивизиона Бронникова в городе Трускавце. Зенитки дивизиона заговорили 22 июня 1941 года, «разгоняя» стаи вражеских бомбардировщиков. Бои первых месяцев: контрудар под Перемышлем, Яворские леса под Львовом, первое крупное сражение с танками Клейста под Бродами. Зенитчики, опустив орудия, били по танкам ! Затем Бронников вместе с линией фронта отступал до Днепра. В сентябре 1941 года между Прилуками и Пирятиным попал в окружение – пришлось уничтожить технику. Ровно через 3 недели Бронников вывел группу в 96 человек из вражеского кольца. М.М.Бронникова назначили инструктором политотдела в 1-ю гвардейскую стрелковую дивизию генерал-майора И.Н.Руссиянова. 14 октября 1941 года (тридцать лет стукнуло!) он передал приказ комдиву о немедленном отходе от Ахтырки на Корочу, так как гитлеровцы оказались уже намного восточнее – Гудериан прорвался и помчался в сторону Москвы! Около месяца дивизия упорно пробивалась к своим войскам. В 1942 году Бронников пережил не менее драматичный, огненный путь отступления в донских степях. В июле 1942 года 1-я гвардейская стрелковая дивизия «зацепилась» за правый берег Дона и многие месяцы стойко обороняла этот рубеж, не пропустив врага за реку. Первую награду – медаль «За отвагу» Бронников получил в дни контрнаступления советских войск под Сталинградом. Ему было поручено разбросать листовки среди окружённой в районе станицы Распопинской многотысячной группировки противника. Листовки были разбросаны. В результате вражеский корпус – свыше 20 тысяч гитлеровцев – сложили оружие. Весной 1943 года Бронникова назначили начальником политотдела 67-й гвардейской стрелковой дивизии, которой командовал генерал-майор А.И.Баксов. Дивизия участвовала в отражении мощного наступления фашистской танковой армады на Курской дуге, а, перейдя в наступление, достигла района Ахтырки и Полтавы. Отсюда дивизию в составе 6-й гвардейской армии перебросили на 1-й Прибалтийский фронт. Развёртывалась подготовка к операции «Багратион». В освобождении Белоруссии 6-й гвардейской армии выпало действовать на направлении главного удара. 22 июня 1944 года (3 года войны остались позади) 67-я гвардейская стрелковая дивизия прорвала оборону гитлеровцев и перешла в наступление. Впереди лежала Западная Двина – серьёзная водная преграда. 24 июня 1944 года стрелковый полк с силами усиления форсировал реку и захватил небольшой плацдарм. Но к вечеру фашистские танки потеснили советских бойцов, был тяжело ранен командир полка. Бронников принял командование полком на себя. Назначил командиров вместо выбывших из строя, переместил наблюдательный пункт, наладил связь с комдивом. На плацдарме не хватало артиллерии – только гаубичная бригада. Бронников приказал поставить орудия на прямую наводку. Умело руководя полком, Бронников не только обеспечил удержание плацдарма, но и к концу следующего дня расширил его по фронту и вглубь. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство гвардии полковнику Бронникову Михаилу Максимовичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 3838). После форсирования Западной Двины Бронников участвовал в освобождении Белоруссии и Прибалтики. Войну закончил в мае 1945 года начальником политотдела стрелкового корпуса под городом Либава (ныне Лиепая). После войны продолжал службу в Прибалтике. В 1950 году М.М.Бронников окончил курсы переподготовки, а в 1957 году – Высшие академические курсы усовершенствования офицерского состава при Военно-политической академии имени В.И.Ленина. Много лет провёл в Туркестане, затем на Кавказе. Два созыва подряд избирался депутатом Верховного совета Таджикской ССР. В 1968 году Бронников участвовал в военных событиях в Чехословакии. С 1969 года генерал-майор М.М.Бронииков – в отставке. Жил в городе Москве. Работал сначала в парторганизации ДОСААФ, затем в обществе «Знание», на ВДНХ. 10 лет работал старшим инженером института «Гипробытпром», исполняя заодно должности начальника гражданской обороны и председателя совета ветеранов института. Умер 14 ноября 1983 года. Похоронен в Москве на Кунцевском кладбище (участок 10). Награждён орденом Ленина, 4 орденами Красного Знамени, орденом Отечественной войны I степени, 2 орденами Красной Звезды, медалями.

[479x699]

[479x699]

1911

Наркис Михайлович Гордеев

военный комиссар батареи артиллерийского полка 1-й истребительно-противотанковой бригады (1-я истребительно-противотанковая дивизия, Юго-Западный фронт), политрук. Родился в городе Нижний Новгород, в семье рабочего. Русский. С детства помогал отцу сапожничать. После окончания 7 класса поступил учеником в мастерскую, затем работал столяром. Член ВКП(б) с 1932 года. В 1939 году был призван в Красную Армию. Службу проходил в артиллерии. Участник советско-финляндской войны 1939-1940 годов. После увольнения в запас работал заведующим табачным магазином. В начале Великой Отечественной войны вновь призван в армию и направлен в Горьковское военно-политическое училище. По окончании училища назначен комиссаром роты аэродромного обслуживания. В апреле 1942 года добился перевода на передовую и получил назначение на должность комиссара артиллерийской батареи. Особо отличился в боях под Харьковом летом 1942 года. 13 июня в жестоком бою под поселком Великий Бурлук (Харьковская область Украины) погиб командир батареи, и комиссар Гордеев принял командование на себя. В тот день батарея отбила несколько танковых атак. Встав вместо выбывшего из строя наводчика, Гордеев лично подбил танк. 22 июня в районе хутора Михайловка (Шевченковский район Харьковской области) батарея, в которой осталось всего 14 бойцов, преградила путь немецким танкам. В неравном бою артиллеристы подбили 15 танков, уничтожили 10 огневых точек, 8 автомашин и значительное количество живой силы противника. Когда все орудия были разбиты, бойцы продолжали стрелять из карабинов, ручных пулеметов, отбиваться гранатами. Политрук Гордеев до последнего дыхания вдохновлял бойцов своим примером. Все артиллеристы погибли в неравном бою смертью храбрых. Похоронены в братской могиле на хуторе Михайловка. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 февраля 1943 года за образцовое выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками политруку Гордееву Наркису Михайловичу присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. Награжден орденом Ленина. В селе Петровка Шевченковского района сооружена стела. Его имя носили пионерские дружины Новониколаевской школы № 8 Шевченковского района и школы № 56 города Горький (Нижний Новгород). На здании школы № 32 и на доме, где жил Герой, установлены мемориальный доски. начале 2010 года,в год 65-летия Победы, дом был снесен и доска кничтожена. Фамилия Гордеева помещена на стеле у Вечного огня в Нижнем Новгороде.

1911

Роман Григорьевич Григорьев

российский кинорежиссер, заслуженный деятель искусств СССР (1965) и Узбекской ССР (1964). С 1933 г. работает на Центральной студии документальных фильмов (Москва). В годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. был главным редактором студии, возглавлял работу фронтовых киногрупп. Как режиссёр работает с 1945 г. Снял фильмы: «Болгария» (1946), «На страже мира» (1948, Сталинская премия, 1949), «Слава труду» (1949, совместно с А.И.Медведкиным и М.Е.Славинской; Сталинская премия, 1950), «Счастье трудных дорог» (1955, совместно с И.М.Посельским), «О Москве и москвичах» (1956), «Магистраль» (1964), «Москва, улица Горького» (1966), «Люди в пути» (1968) и др. Наиболее крупная работа – фильм «Люди голубого огня» (1961).

[446x699]

[446x699]

1911

Иван Михайлович Михайлов

сапер 1067-го стрелкового полка (311-я стрелковая дивизия, 61-я армия, 1-й Белорусский фронт) красноармеец – на момент представления к награждению орденом Славы I степени. Родился в деревне Большие Монастыри ныне Дедовичского района Псковской области, в семье крестьянина. Русский. Окончил начальную школу. Работал бригадиром тракторной бригады в колхозе. В начале войны вынужден был остаться на оккупированной территории. С октября 1943 года воевал бойцом 13-й Ленинградской партизанской бригады. После соединения с регулярными частями Красной Армии в марте 1944 года был зачислен сапером 1067-го стрелкового полка 311-й стрелковой дивизии. В составе этой дивизии сражался на Ленинградском, 1-й , 2-м и 3-м Прибалтийских и 1-м Белорусском фронтах. За участие в прорыве обороны противника в районе населенного пункта Стремутка на Псковщине и проявленную при этом личную отвагу награжден медалью "За боевые заслуги". В сентябре 1944 года награжден медалью "За отвагу": отличился в боях за освобождение литовского города Шяуляй. 20-24 сентября 1944 годы в районе населенного пункта Дуяс (Латвия) красноармеец Михайлов вместе с бойцами под огнем противника изготовил 40 плотов, 3 лодки и доставил их к месту форсирования реки Западная Двина. Участвовал в форсировании водной преграды и удержании плацдарма на западном берегу. Приказом от 3 октября 1944 года красноармеец Михайлов Иван Михайлович награжден орденом Славы III степени (№239138). 28 января 1945 года восточнее города Шнайдемюль (ныне Пила, Польша) сапер Михайлов, находясь впереди стрелковых подразделений и обеспечивая их беспрепятственное продвижение, своевременно делал проходы в проволочных заграждениях. Участвовал в отражении 7 контратак противника, уничтожил 5 вражеских солдат. В ходе операции был ранен и получил контузию. После госпиталя вернулся в свой полк. Приказом от 21 марта 1945 года красноармеец Михайлов Иван Михайлович награжден орденом Славы II степени (№27079). 26 апреля 1945 года Михайлов в составе разведывательной группы проник в тыл врага, переправился через канал Гогенцоллерн (Германия) и добыл ценные сведения о противнике. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года за образцовое выполнение заданий командования в боях с немецко-фашистскими захватчиками на завершающем этапе Великой отечественной войны красноармеец Михайлов Иван Михайлович награждён орденом Славы I степени (№ 460). Стал полным кавалером ордена Славы. В 1945 году был демобилизован. Вернулся на родину. Трудился в совхозе «Дедовичский». Член КПСС с 1961года. Жил в дерене Тягуще Псковской области. Скончался 4 июля 1994 года. Похоронен на кладбище деревни Мишино Дедовичского района Псковской области. Награжден орденами Отечественной войны I степени, Славы 3-х степеней, медалями, в том числе "За отвагу".

[469x698]

[469x698]

1911

Ле Дык Хо (Le Duc Tho; псевдоним - Фан Динь Кхай)

один из коммунистических лидеров Северного Вьетнама, лауреат Нобелевской премии 1973 совместно с Г.Киссинджером за достижение «Парижских соглашений» об окончании войны во Вьетнаме. Родился в провинции Нам Ха в Северном Вьетнаме. Еще в молодости стал участником радикального национального политического движения. В 1930 участвовал в создании Индокитайской коммунистической партии. Боролся против французского колониального правления во Вьетнаме, за что дважды отбывал тюремный срок при французском управлении в 1930–1936 и 1939–1944. В годы Второй мировой войны Индокитай номинально оставался во власти старой французской колониальной администрации, которая подчинялась приказам коллаборационистского правительства Виши в Париже. Фактически эта часть света стала подконтрольна участвовавшей на стороне держав «оси» империалистической Японии. После освобождения Франции войсками союзников все французские подданные, находившиеся в Индокитае, были интернированы японскими властями. После капитуляции Японии в сентябре 1945, к северу от 16 параллели были введены китайские войска, а к югу – британские. В этих условиях активизировалась национально-освободительная борьба, лидерство в которой во Вьетнаме завоевало движение «Лига борьбы за независимость Вьетнама» (сокращенно Вьетминь) под руководством Хо Ши Мина. В сентябре 1945 ей удалось провозгласить суверенитет Вьетнама и вступить в переговоры с французскими властями, восстанавливавшими контроль на юге страны. Однако переговоры не привели к взаимопониманию, и уже в 1946 французы начали активные боевые действия по восстановлению контроля над севером Вьетнама. В 1945 Ле Дых Тхо вернулся в Ханой и присоединился к Хо Ши Мину, взяв на себя руководство Вьетминем в Южном Вьетнаме вплоть до поражения французских войск и подписания Женевских соглашений 1954 о разделе страны. Демократическую Республику Вьетнам (ДРВ) на севере страны возглавил Хо Ши Мин, Республику Вьетнам на юге – бывший император Бао Дай. В 1955 Ле Дых Тхо стал членом Политбюро Партии трудящихся Вьетнама (позже – Коммунистической партии Вьетнама), в обязанности которого входила подготовка восстания против правительства Южного Вьетнама, которое после ухода французов стали поддерживать американцы. Превращение Вьетнама в арену борьбы коммунистической и капиталистической систем привело к развязыванию международного вооруженного конфликта, известного как Вьетнамская война (1965–1975). Переговоры о мирном завершении конфликта начались в Париже в январе 1969 между представителями США, Южного Вьетнама, Северного Вьетнама и Фронта национального освобождения Южного Вьетнама (Вьетконг). С 1968 по 1973 Ле Дых Тхо возглавлял делегацию Северного Вьетнама на переговорах. 27 января 1973 года в Париже было подписано соглашение о прекращении войны и восстановлении мира во Вьетнаме. США прекратили бомбардировки Северного Вьетнама и к концу марта вывели из Южного Вьетнама все свои войска (за исключением военных советников). Ле Дых Тхо и госсекретарь США Генри Киссинджер были награждены Нобелевской премией мира за достижение этого соглашения. Однако это решение было одним из самых спорных и критикуемых за всю историю существования Нобелевского комитета. Сам Ле Дых Тхо отказался от премии, заявив, что достигнутое перемирие осталось таковым лишь на бумаге. По условиям перемирия, правительства Северного и Южного Вьетнама оставались у власти до проведения новых выборов, на которых предполагалось выбрать общее для всей страны правительство. Однако уже в начале 1974 переговоры о будущем устройстве Вьетнама зашли в тупик и военные действия между Севером и Югом возобновились. Ле Дых Тхо и Во Нгуен Гьяп взяли на себя непосредственное руководство военными операциями против южновьетнамского правительства. В 1975 северовьетнамские войска взяли Сайгон и объединили под своим контролем территорию всей страны. В 1978 Ле Дых Тхо возглавил вьетнамские войска во время вторжения в пол-потовскую Камбоджию. Затем ушел с военной службы, оставаясь членом Политбюро вплоть до своей отставки в 1986. Умер в Ханое 13 октября 1990 года.

[530x700]

[530x700]

1911

Иосиф Лукьянович Юрченко

cапер 926-го отдельного корпусного батальона (4-й гвардейского стрелкового корпуса, 8-я гвардейская армия, 1-й Белорусский фронт) красноармеец. Родился в деревне Голая, ныне село Шевченково Кантемировского район Воронежской области, в семье крестьянина. Украинец. Окончил III класса . Работал в конторе по заготовке скота. В 1933-1936 годах проходил срочную службу в Красной Армии. После увольнения в запас переехал в Северную Осетию. Жил в селе Чикола ныне Ирафского района. Работал плотником в леспромхозе. В боях Великой Отечественной войны – с ноября 1941 года. К лету 1944 года красноармеец Юрченко воевал сапером 926-го отдельного корпусного батальона 4-го гвардейского стрелкового корпуса. 1 августа 1944 года под пулеметно-минометным огнем переправил на лодке через реку Висла в районе города Магнушев (Польша) 60 бойцов, два станковых пулемета, четыре противотанковых орудия, десять ящиков патронов. На обратном пути перебросил с занятого нашими частями плацдарма 15 раненых бойцов. Приказом по 4-му гвардейскому стрелковому корпусу от 15 августа 1944 года красноармеец Юрченко Иосиф Лукьянович награжден орденом Славы III степени (№126504). Беспримерный героизм проявил сапер Юрченко при форсировании реки Одер, прорыве обороны фашистских войск и в наступательных операциях на Берлин. 15 января 1945 года при прорыве глубокоэшелонированной немецкой обороны в районе населенного пункта Гловачув в 25 км восточнее города Бялобжеги (Польша) находясь в боевых порядках пехоты Юрченко под огнем проделал 4 прохода в минных полях противника, обезвредив до 40 мин и обеспечив продвижение пехоты. Приказом по 8-й гвардейской армии от 4 февраля 1945 года красноармеец Юрченко Иосиф Лукьянович награжден орденом «Слава» II степени (№6578). В дальнейшем участвовал в штурме Берлина. 1 мая 1945 году в бою в центре Берлина Юрченко с группой бойцов под сильным ружейно-пулеметным огнем проделал проход в баррикаде преграждавшей улицу и затруднявшей продвижение наших стрелков. Наши пехотные подразделения и самоходные орудия ринулись в этот проход и начали подавлять огневые точки врага. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года за исключительное мужество, отвагу и бесстрашие, проявленные в боях с гитлеровскими захватчиками, красноармеец Юрченко Иосиф Лукьянович награждён орденом Славы I степени (№ 904). Стал полным кавалером ордена Славы. В октябре 1945 года сержант Юрченко был демобилизован. Вернулся в Северную Осетию. Жил и работал в селении Чикола. С 1967 года – на пенсии. В конце 1970-х годов переехал в город Ростов-на-Дону. Скончался 15 (по другим данным – 1) октября 1987 года. Награжден орденами Отечественной войны I степени. Славы 3-х степеней, медалями.

1912

Лев Николаевич Гумилев

российский историк, географ, доктор исторических (1961) и географических (1974) наук, академик Российской Академии Естественных Наук (1991). Сын Н.С.Гумилева и А.А.Ахматовой. Трижды подвергался репрессиям в сталинские годы. В перерывах между арестами успел не просто защитить несколько диссертаций и написать множество книг, но и стать уникально образованным человеком. Создатель учения о человечестве и этносах как биосоциальных категориях; исследовал биоэнергетическую доминанту этногенеза (назвал ее пассионарностью). Труды по истории тюркских, монгольских, славянских и других народов Евразии. Подвергался репрессиям в 1930-1950-е гг.

1912

Николай Николаевич Зиновьев

режиссёр, сценарист . Окончил Одесский музыкально-театральный институт имени Л. ван Бетховена (1931). В 1933—1949 работал в Музыкальном театре имени Вл.И.Немировича-Данченко. С 1949 - режиссёр Союзгосцирка. Уже в первых крупных работах Зиновьев сочетал высокую театральную культуру со специфическим стилем. Умер 22 сентября 1967 года.

1912

Сергей Петрович Ионов

механик-водитель танка 3-й танковой Чаплинской Краснознаменной бригады (23-й танковый корпус, 2-й Украинский фронт), старшина технической службы. Родился в селе Злобино ныне Каширского района Московской области, в крестьянской семье. Русский. Окончив 5 классов, работал трактористом в колхозе. С 1934 по 1939 год проходил действительную службу в армии в танковых войсках в Забайкальском военном округе. После возвращения из армии один год работал на Каширской ГРЭС турбинистом, потом возвратился в свое село. Работал трактористом. Вновь призван в сентябре 1941 года Каширским райвоенкоматом. В действующей армии – с октября 1941 года. Сражался на Западном, Сталинградском, Донском, Юго-Западном, 3-м и 2-м Украинских фронтах. Дважды тяжело ранен. Особо отличился во время Ясско-Кишиневской стратегической наступательной операции на территории Румынии. В боях с 21 по 23 августа 1944 года был в числе первых при освобождении городов Тыргу-Фрумос и Роман, вместе с экипажем уничтожил большое количество боевой техники и живой силы противника, отличил¬ся при форсировании реки Сирет. Таранил вражеский танк и, отремонтировав свою машину, поврежденную при таране, снова продолжал бой. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за мужество и героизм, проявленные в Ясско-Кишиневской операции, Ионову Сергею Петровичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». В 1945 году старшина С.П.Ионов демобилизован. До 1952 года работал трактористом в городе Ступино Московской области, затем переехал в город Находка Приморского края. Трудился в системе «Дальстрой» плотником, шофером, грузчиком, слесарем котельной. Скончался 16 марта 1961 года.

[524x700]

[524x700]

Похоронен в Находке на Старом городском кладбище.

Награжден орденами Ленина (24 марта 1945), Отечественной войны II степени (6 февраля 1943), Красной Звезды (19 сентября 1943), Славы III степени (16 сентября 1944), медалями. На доме в Находке (улица Комсомольская, 7), где жил С.П.Ионов, установлена мемориальная доска. Имя Героя носит улица в городе Кашира.

1912

Александр Иванович Конопатчиков

командир расчёта 70-миллиметровой пушки 153-го стрелкового полка 80-й стрелковой дивизии 54-й армии Волховского фронта; 59-й армии 1-го Украинского фронта, старший сержант. Родился в деревне Конное ныне Бельского района Смоленской области, в семье крестьянина. Русский. Образование начальное. Работал на судоверфи в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). В Красной Армии и на фронте в Великую Отечественную войну с сентября 1941 года. Командир расчета 70-миллиметровой пушки 153-го стрелкового полка (80-я стрелковая дивизия, 54-я армия, Волховский фронт) старший сержант Александр Конопатчиков в боях 17-31 января 1944 года в районе города Любань Ленинградской области вместе с боевым расчетом разрушил два дзота, вывел из строя три пулемета, 105-миллиметровый миномёт, уничтожил свыше десяти гитлеровцев. За мужество и отвагу, проявленные в боях, старший сержант Конопатчиков Александр Иванович 17 февраля 1944 года награждён орденом Славы III степени (№ 17725). В том же боевом составе (59-я армия, 1-й Украинский фронт) в районе населенного пункта Козденбе (восточнее города Домброва-Гурне, Польша) 20 января 1945 года Александр Конопатчиков уничтожил пять пулеметов с прислугой, свыше отделения пехоты. За мужество и отвагу, проявленные в боях, старший сержант Конопатчиков Александр Иванович 2 февраля 1945 года награждён орденом Славы II степени (№ 10120). В бою за город Линден (Германия) 28 марта 1945 года подавил огонь нескольких пулеметов, разбил два орудия и истребил свыше десяти солдат. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 года за образцовое выполнение заданий командования в боях с немецко-фашистскими захватчиками старший сержант Конопатчиков Александр Иванович награждён орденом Славы I степени (№ 5), став полным кавалером ордена Славы. В 1945 году старший сержант А.И.Конопатчиков демобилизован. Жил в городе-герое Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Работал на судостроительном заводе. Скончался 2 декабря 1973 года. Похоронен на Северном кладбище в Санкт-Петербурге. Награждён орденами Отечественной войны I степени, Славы I, II и III степеней, медалями.

Был установлен на Северном кладбище (Коммунистическая площадка) в Санкт-Петербурге.

Установлен на Северном кладбище (Коммунистическая площадка) в Санкт-Петербурге. Открыт в 2015 году.

1912

Сергей Тихонович Кочетков

слесарь завода при научно-исследовательском институте «Сапфир» Министерства электронной промышленности СССР, город Москва. Родился в городе Москве, в семье рабочего. Русский. В 1929 году окончил 8 классов средней школы. Трудовую деятельность начал учеником слесаря на заводе №102 Наркомата нефтяной промышленности СССР. В 1935 году, после срочной службы, вернулся на свой завод. Внёс ряд рационализаторских предложений, благодаря которым улучшилось качество выпускаемых изделий. В годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов на фронт на мобилизовался. Как специалист высокой квалификации по брони был оставлен на заводе. Там же работал и в первые послевоенные годы. В 1961 году в результате реорганизации промышленных предприятий Кочетков был переведён на опытный завод при научно-исследовательском институте (НИИ) №311 (с 1966 года – НИИ полупроводникового приборостроения Министерства электронной промышленности СССР, позднее – Государственный НИИ «Сапфир», Государственный завод «Оптрон», ОАО «Оптрон»). Основная деятельность предприятия направлена на разработку и производство электронной компонентной базы (стабилитроны; диоды ВЧ регулируемые, коммутационные, СВЧ коммутационные, ограничительные; индикаторы матричные; интегральные схемы гибридные и т.д.) для радиоэлектронной промышленности. На новом месте как опытному инструментальщику ему было поручено изготовление радиотехнических деталей для приборов высокой точности. Вложил много труда в совершенствование конструкции пресса и технологического процесса штамповки деталей из редких металлов. Изготовленные таким образом детали потом стали применяться и в космических аппаратах. Указом Президиума Верховного Совета СССР («закрытым») от 26 апреля 1971 года за выдающиеся заслуги в выполнении пятилетнего плана, создании новой техники и развитии электронной промышленности Кочеткову Сергею Тихоновичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Работал на заводе до выхода на пенсию. Непрерывный трудовой стаж составил 52 года. Жил в Москве. Скончался 3 мая 2005 года. Награждён орденом Ленина (26 апреля 1971), медалями.

1912

Яков Иванович Манаенко

свинарь совхоза «Терек» Моздокского района, Северо-Осетинская АССР. Родился в селе Медведское Благодарненского уезда Ставропольской губернии, с 1936 года – Гофицкое Петровского района Ставропольского края, в крестьянской семье. Русский. Окончил начальную школу. В 1929 году с семьей вступил сельскохозяйственный кооператив, позднее колхоз «Пролетарская воля» Ставропольского края. В 1937 году окончил ветеринарные курсы, работал ветсанитаром в этом хозяйстве. Участник Великой Отечественной войны. Воевал на Западном и 4-м Украинском фронтах. Службу начала в артиллерии ездовым на батарее сорокапяток. Участвовал в обороне Москвы, был ранен. После госпиталя вернулся на фронт, продолжил службу в батальоне ПТР. В ноябре 1943 года под Белой Церковью был второй раз ранен, тяжело. После госпиталя был демобилизован по здоровью. Вернулся в родное село Гофицкое, продолжал работать ветсанитаром в колхозе «Пролетарская воля». В 1946 году переехал в село Калиновка Предгорненского района Чечено-Ингушской АССР, и вплоть до 1958 года его трудовая деятельность была связана с совхозом «Предгорный». В 1958 году перешел работать в свиноводческий совхоз «Терек» Моздокского района Северной Осетии. Пришел работать свинарем на второе отделение совхоза. С первых же дней зарекомендовал себя трудолюбивым, хозяйственным человеком. Первое время, как и у других свинарей, занятых на откорме животных, на его попечении было 300 голов. Через несколько месяцев взялся откармливать 400, а потом и 450 голов. Ухаживать за таким поголовьем свиней было нелегко: раздавать корма, чистить помещения и т.д. приходилось вручную. Тем не менее уже в 1963 - 1965 годах Манаенко откармливал по пятьсот свиней в год. Средний живой вес каждой головы при сдаче на мясокомбинат достигал 95 килограммов. Осенью 1965 года на ферме были введены в эксплуатацию механизированные свинарники на 2500-3000 голов. В организации нового крупногруппового метода откорма свиней активно участвовал Манаенко. Вдвоем с Виктором Колесниковым в 1966 году они откормили 8400 животных общим живым весом 7728 центнеров. В совхозе Якова Ивановича заслуженно стали называть мастером механизированного откорма. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 марта 1966 года за достигнутые успехи в развитии животноводства, увеличении производства и заготовок мяса и другой продукции Манаенко Якову Ивановичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Продолжал работать на том же месте. В 1972 году вышел на пенсию, но отдыхал недолго. С 1977 года до последних дней своей жизни был в трудовом строю, работал на ферме второго отделения совхоза «Терек». Скончался 23 августа 1990 года. Похоронен на кладбище поселка Притеречный Моздокского района Республики Северная Осетия – Алания. Награжден орденами Ленина (22 марта 1966), Октябрьской Революции (8 апреля 1971), Отечественной войны II степени (11 марта 1985), медалями.

[499x700]

[499x700]

1912

Пелагея Никитична Прокофьева

председатель колхоза имени Калинина Солецкого района Новгородской области. Родилась в деревне Дуброво Порховского уезда Псковской губернии ныне Солецкого района Новгородской области, в семье крестьянина. В 1924 году окончила IV класса Дубровской начальной школы. С 1924 года работала в хозяйстве родителей. В 1932 году окончила курсы трактористов при Солецкой машинно-тракторной станции (МТС) и работала механизатором Солецкой МТС. В 1933 году окончила курсы бригадиров-овощеводов при районном земельном отделе. С 1934 года – бригадир овощеводческой бригады колхоза имени Калинина Солецкого района Ленинградской (с июля 1944 года – Новгородской) области. В годы Великой Отечественной войны и оккупации района участвовала в партизанском движении, была связной, помогала партизанам питанием и одеждой. После освобождения района с февраля 1944 года возглавила полеводческую бригаду в своем колхозе. С ноября 1944 по февраль 1973 года – председатель колхоза имени Калинина Солецкого района Новгородской области. Под ее руководством колхоз в короткий срок восстановил экономику и стал одним из крупных и передовых хозяйств Новгородской области. К 1958 году колхоз был полностью радиофицирован и электрифицирован, имел клуб, библиотеку и стационарную киноустановку. Общая площадь укрупненного колхоза в 1959 году составила 7079 гектаров, в том числе пашни – 3441 гектар. В 1965 году, несмотря на неблагоприятные погодные условия, полеводы колхоза получили урожай зерновых по 12 центнеров, картофеля – по 137, льносемян – по 4.2, льноволокна – по 5 центнеров с каждого гектара. По сравнению с 1964 годом в 1965 году производство молока возросло на 3746 центнеров и составило по 267 центнеров на 100 гектаров сельскохозяйственных угодий. Значительно увеличилось производство мяса. Валовый доход хозяйства в 1965 году достиг 980 тысяч рублей (в 3 раза больше чем в 1963 году). Достижения колхоза неоднократно демонстрировались на Выставке достижений народного хозяйства (ВДНХ) СССР в Москве. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 апреля 1966 года за успехи, достигнутые в увеличении производства и заготовок подсолнечника, льна, конопли, хмеля и других технических культур Прокофьевой Пелагее Никитичне присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». По результатам 1967 года за получение высокого урожая зерновых и сверхплановую продажу хлеба государству колхозу присуждено переходящее Красное знамя Совета Министров РСФСР и ВЦСПС. В 1970 году на средства колхоза был построен Дом культуры на 300 мест, закончена установка водопровода в дома колхозников. С марта 1973 года – на пенсии. Жил в деревне Дуброво Солецкого района. Умерла 28 сентября 1987 года. Похоронена на кладбище в деревне Молочково Солецкого района. Депутат Верховного Совета СССР 5-го созыва (1958-1962). Делегат XXI (1959) и XXII (1961) и съездов КПСС и III Всесоюзного съезда колхозников (1969). Также избиралась депутатом Новгородского областного, Солецкого районного, Дубровского сельского Советов депутатов, членом Новгородского облисполкома, Новгородского обкома и Солецкого райкома КПСС, председателем Новгородской областной общественной комиссии по проверке выполнения обязательств, принятых тружениками сельского хозяйства области. Награждена 2 орденами Ленина (1960, 30 апреля 1966), орденом Октябрьской Революции (8 апреля 1971), медалями, а также 2 Большими серебряными, 2 малыми серебряными, тремя Бронзовыми медалями ВДНХ СССР. В 2012 году именем П.Н.Прокофьевой был назван избирательный участок № 413 в деревне Дуброво.

1913

Александр Михайлович Борщаговский

российский писатель, драматург, сценарист, критик, театровед. Родился в городе Белая Церковь. Окончил Киевский театральный институт (1935), аспирантуру Театрального института имени Н.В.Лысенко (1940). Работал заведующим литературной частью в киевских театрах. В 1945—1946 — начальник сценарного отдела Киевской киностудии художественных фильмов, затем был членом редакционного и художественного советов одного из объединений «Мосфильма». Автор романа "Русский флаг", повестей "Тревожные облака", "Дамский портной", пьес "Жена", "Медвежья шкура", сценариев фильмов "Три тополя на Плющихе", "Дверь без замка", "Сойти на берег", книги воспоминаний "Записки баловня судьбы", документальной книги "Обвиняется кровь"

1913

Сергей Сергеевич Дёгтев

наводчик 45-миллиметрового орудия; командир 76-миллиметрового орудия 271-го отдельного истребительно-противотанкового дивизиона 149-й стрелковой дивизии. Родился в деревне Долиновка ныне Тетюшского района Республики Татарстан, в крестьянской семье. Мордвин. Окончив IV класса, работал в колхозе. В Красной Армии в 1939-1940 годах и с 1941 года. Участник советско-финляндской войны 1939-1940 годов. В боях Великой Отечественной войны с сентября 1941 года. Член ВКП(б)/КПСС с 1942 года. Наводчик 45-миллиметрового орудия 271-го отдельного истребительно-противотанкового дивизиона (149-я стрелковая дивизия, 65-я армия, Белорусский фронт) сержант Сергей Дёгтев под населёнными пунктами Дуброва, Романовка, расположенными в 25-и километрах южнее города Речица Гомельской области Белоруссии, при отражении атаки противника 18 ноября 1943 года подбил два вражеских танка, подавил два ротных миномёта и уничтожил свыше десяти солдат и офицеров. За мужество и отвагу, проявленные в боях, 25 ноября 1943 года сержант Дёгтев Сергей Сергеевич награждён орденом Славы III степени (№ 3566). 21 декабря 1943 года в бою за железнодорожную станцию и посёлок Чеповичи Житомирской области Украины наводчик 45-миллиметрового орудия 271-го отдельного истребительно-противотанкового дивизиона (149-я стрелковая дивизия, 13-я армия, 1-й Украинский фронт) сержант Дёгтев С.С. поджёг два танка и разбил два вражеских пулемета. За мужество и отвагу, проявленные в боях, 14 июня 1944 года сержант Дёгтев Сергей Сергеевич награждён орденом Славы II степени (№ 1963). 16-19 февраля 1945 года командир 76-миллиметрового орудия 271-го отдельного истребительно-противотанкового дивизиона (149-я стрелковая дивизия, 3-я гвардейская армия, 1-й Украинский фронт) старший сержант Сергей Дёгтев в боях за город Христианштадт, расположенный в 23-х километрах юго-западнее города Грюнберг (ныне – город Зелёна-Гура, Польша), метким огнём подавил вражеское орудие и четыре пулемётные точки. 24 февраля 1945 года в бою за населённый пункт Маркенсдорф (Германия) старший сержант Дёгтев с вверенным ему орудийным расчётом отразил две вражеские контратаки, уничтожив при этом до пятнадцати солдат противника. 27 февраля 1945 года в бою за населённый пункт Заденсдорф (Германия) расчёт 76-миллиметрового орудия под командованием старшего сержанта Сергея Дёгтева прямой наводкой разбил пулемётную точку, остановившую продвижение бойцов Красной Армии. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 года за образцовое выполнение заданий командования в боях с немецко-фашистскими захватчиками старший сержант Дёгтев Сергей Сергеевич награждён орденом Славы I степени (№ 1274), став полным кавалером ордена Славы. В 1945 году старшина Дёгтев С.С. демобилизован. Работал председателем колхоза в деревне Долиновка, плотником в селе Подгоры Волжского района Куйбышевской (ныне Самарской) области. Жил в городе Куйбышев (с 1991 года и ныне - Самара). Скончался 26 марта 1988 года. Похоронен в Самаре на кладбище «Рубежное». Награждён орденами Отечественной войны I и II степеней, Красной Звезды, Славы I, II, III степеней, медалями. Имя полного Кавалера ордена Славы С.С. Дёгтева присвоено улице в селе Подгоры Волжского района Самарской области.

[526x700]

[526x700]

1913

Сергей Борисович Колесников

председатель колхоза имени XVII партсъезда Аларского аймака Усть-Ордынского Бурят-Монгольского национального округа Иркутской области. Родился в селе Ключи Аларском районе Иркутской области. Участник Великой Отечественной войны, командиром танка Т-26 воевал против японских милитаристов в Маньчжурии. После демобилизации старшина С.Б.Колесников вернулся на родину и был избран председателем колхоза им. XVII партсъезда, получивший в 1947 году урожай пшеницы 30,2 центнера с гектара на площади 40,5 гектара. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 апреля 1948 года за получение высоких урожаев пшеницы в 1947 году председатель колхоза Колесников Сергей Борисович удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». С.Б.Колесников – один из первых трёх Героев Социалистического Труда Иркутской области тружеников сельского хозяйства. В 1949 году окончил годичные курсы при Иркутском сельскохозяйственном институте и заведовал районным заготовительным отделом. В 1952 году возглавил Шалотскую полеводческую бригаду объединённого колхоза имени Ленина. Жил в поселке Кутулик Аларского района. Умер 1 февраля 1973 года. Награждён орденом Ленина (2 апреля 1948) и медалями, в том числе «За боевые заслуги» (14 октября 1945).

вверх^

к полной версии

понравилось!

в evernote

1909

Бернд Роземайер (Роземейер; немецкое имя — Bernd Rosemeyer)

немецкий автогонщик, чемпион Европы 1936 года. Погиб на трассе Франкфурт-Дармштадт. Наряду с Рудольфом Караччолой был одним из известнейших немецких автогонщиков довоенной эпохи, воспринимаясь одновременно и как один из символов Третьего рейха. Гауптштурмфюрер СС. Племянник Йозефа Роземейера. Родился в городе Линген, Эмсланд, Нижняя Саксония, Германская империя. Отец Бернда владел автомастерской. После окончания школы Бернд там работал помощником. В шестнадцать лет получил водительские права.

Гоночная карьера

Мотоциклы

В 1931 году фирма по производству мотоциклов «Zündapp» объявила конкурс на замещение вакантной должности заводского гонщика, в котором лучшим стал Бернд. Первую гонку он провёл на трассе в Ольденбурге в классе 250 см³, одержав в том сезоне десять побед. В 1932 году выступал в гонках на частном BMW, менеджером стал его брат Йоб. В том же году выиграл гонку в Хоэнсбурге в классе 500 см³ и 1000 см³. В следующем году он пересел на мотоцикл NSU, на котором выиграл гонку в Силезии, на трассе в Боденхайме, в венгерской горной гонке в Гёдёллё и километровую гонку в Будапеште. В 1934 году пересел на DKW и первенствовал в гонках в Силезии, Гогенштауфене, 2000 километровой гонке и шестидневной Международной гонке.

Роземайер в 1937 году на Нюрбургринге

Автомобили

DKW принадлежала «Auto Union», за которую он начал выступать в том же году в Больших призах (Гран-при) с целью подготовиться к сезону-1935 чемпионата Европы. В 1935 году он выступал как заводской гонщик «Auto Union», одержав свою первую победу 29 сентября 1935 году на Масарик-ринге в Брно. В 1936 году он стал чемпионом Европы. Кроме того, он соревновался с Караччолой в рекорде абсолютной скорости. Роземайер стал первым, кто превысил скорость 400 км/ч на дороге общего пользования (406,32 км/ч 26 октября 1937 года, дистанция 5 км, старт с ходу).

Свадьба Элли Байнхорн и Роземайера (1936)

13 июля 1936 года Роземайер женился на Элли Байнгорн, известнейшей и удачливейшей женщине-лётчике того времени. У них родился сын — Бернд Роземайер (младший), ставший спортивным врачом и работавшим в ADAC в секторе транспортной медицины.

Гибель

28 января 1938 года Караччола на автобане Франкфурт-Дармштадт (нынешняя трасса А5) установил рекорд скорости 432,69 км/ч. Роземайер был полон решимости отыграться, однако на скорости 440 км/ч из-за бокового ветра потерял управление и попал в аварию. Его могила находится на Далемском лесном кладбище в Берлине.

Указатель расстояния до памятника Роземайеру на трассе А5

Мемориал Роземайера

Мемориальная доска

Мемориальный камень (памятник)

Роземайер и нацизм

С 1933 года Роземайер служил в СС, рассматриваясь нацистами в качестве героя. Про его смерть Гитлер сказал, что Роземайер был одним из лучших среди пионеров автогонок, имевшим огромное значение для автоспорта и автомобильной промышленности Германии. Писатель и критик Виктор Клемперер в 1946 году писал про Роземайера:

«Наиболее частым и запоминающимся изображением героизма середины тридцатых был автогонщик: после своей смерти Бернд Роземайер в глазах народа сравняется с Хорстом Весселем.» Как и Вессель, Роземайер был членом СА и хауптштурмфюрером СС. Это было одним из основным пунктов гитлеровской пропаганды и нацистской идеологии для превознесения «арийской теории» и воспитания молодёжи. История о его гибели была использована нацистами в пропагандистских целях.

Концепт 2000 г. «Audi Rosemeyer» названный в честь гонщика.

Важнейшие достижения: Чемпион Европы (1936); Победитель Гран-при Чехословакии (1935); Победитель Эйфельских гонок (1936); Победитель Гран-при Германии (1936); Победитель Гран-при Швейцарии (1936); Победитель Гран-при Италии (1936); Победитель Коппа Ачербо, Гран-при Пескары, Гран-при Италии (1936); Победитель Горного приза Германии (1936); Победитель Эйфельских гонок (1937); Победитель Коппа Ачербо, Гран-при Пескары, Гран-при Италии (1937); Победитель Кубка Вандербильдта (1937); Победитель Гран-при Донингтона (1937).

Результаты в Чемпионате Европы

[496x700]

[496x700] 1910

Ефим Петрович Беспалов

командир орудия 45-мм пушки 364-го стрелкового полка (139-я стрелковая дивизия, 49-я армия, 2-й Белорусский фронт) старший сержант – на момент представления к награждению орденом Славы I степени. Родился в селе Андреевка ныне Екатериновского района Саратовской области, в семье крестьянина. Русский. В 1921 году окончил начальную школу в своем селе. Восемнадцатилетним юношей начал самостоятельную жизнь. Строил железную дорогу в Ленинградской области, работал на строительстве завода в городе Сычевка (Смоленская область), сооружал плотину на реке Амударья. Работал в городе Турткуль (Каракалпакстан, Узбекистан) завхозом на предприятии, заведующим коммунальным отделом коммунального хозяйства города. В июне 1942 года был призван в Красную Армию Турткульским райвоенкоматом. С августа 1942 года участвовал в боях с захватчиками. К концу 1943 года красноармеец Беспалов воевал в составе расчета 45-мм пушки 364-го стрелкового полка 139-й стрелковой дивизии. В ноябре 1943 года в критическую минуту боя заменил раненого наводчика и точным огнем уничтожил станковый пулемет и до 10 гитлеровцев. За этой бой получил первую боевую награду медаль «За отвагу». 28 июня 1944 года в боях за город Могилев и при форсировании реки Днепр, поддерживая пехоту, точными выстрелами из орудия несколько огневых точек. Награжден медалью «За боевые заслуги». Член ВКП)б)/КПСС с 1944 года. 19 июля 1944 года в бою у деревни Погораны (Мостовский район Гродненской области, Беларусь) красноармеец Беспалов при отражении контратаки противника метким огнем ликвидировал пулеметную точку, подбил бронетранспортер и штурмовое орудие. Приказом по частям 139-й стрелковой дивизии от 7 сентября 1944 года (№31/н) красноармеец Беспалов Ефим Петрович награжден орденом Славы II степени. В наступательных боях с 3 по 10 сентября 1944 года в районе городов Осовец (ныне – город Осовец-Крепость) и Ломжа (оба - Подляское воеводство, Польша) красноармеец Беспалов со своим расчетом огнем из орудия уничтожил 2 бронетранспортера, штурмовое орудие, 2 автомобиля с военными грузами, до 20 вражеских солдат и подавил 6 пулеметных точек. Приказом по войскам 49-й армии от 26 октября 1944 года (№139) красноармеец Беспалов Ефим Петрович награжден орденом Славы II степени. В середине января 1945 года, прорвав оборону противника на реке Нарев, дивизия вела активные боевые действия по разгрому восточно-прусской группировки противника. В этих боях старший сержант Беспалов командовал расчетом. 19 января 1945 года в бою в районе города Черск (Хойницкий повят Поморского воеводства, Польша) старший сержант Беспалов, находясь в боевых порядках пехоты, артиллерийским огнем подавил 4 пулеметные точки. В феврале 1945 года при отражении вражеской контратаки под городом Давциг, когда весь расчет Беспалова вышел из строя, он один отбивал атаки врага. В этом бою был тяжело ранен. В свой полк вернулся уже после Победы. В августе 1945 года был демобилизован. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года старший сержант Беспалов Ефим Петрович награжден орденом Славы I степени. Стал полным кавалером ордена Славы. Жил в городе Саратов. Работал экспедитором, завхозом в областной больнице. Скончался 31 января 1996 года. Награжден орденами Отечественной войны I степени (11 марта 1985), Славы I (15 мая 1946), II (26 октября 1944) и III (7 сентября 1944) степеней, медалями, в том числе «За отвагу» (21 февраля 1944) и «За боевые заслуги» (28 июля 1944).

1910

Константин Николаевич Ефимов

художник. Родился в Одессе. Окончил театрально-декорационный факультет Одесского художественного института. С 1937 работал в кино как художник по костюмам и художник-постановщик. Умер в Москве 10 февраля 1989 года.

[514x700]

[514x700] 1910

Тихон Павлович Мананков

командир 790-го артиллерийского полка (250-я стрелковая Бобруйская Краснознаменная ордена Суворова дивизия, 3-я армия, 2-й Белорусский фронт), майор. Родился в селе Нижнее Ольшаное ныне Должанского района Орловской области, в крестьянской семье. Русский. Окончил 8 классов. Работал в сельском хозяйстве, с 1928 года – забойщиком, бригадиром, комсоргом на шахте имени Ильича в поселке Кадиевка (ныне город Стаханов Луганской области). Призван в армию в 1932 году. Служил на Дальнем Востоке в 187-м артиллерийском полку. Окончил в октябре 1933 года полковую школу младших командиров. Служил с ноября 1933 по ноябрь 1934 года помощником командира огневого взвода, а с ноября 1934 по март 1935 года – командиром огневого взвода того же полка. В марте 1935 года направлен на курсы усовершенствования командного состава (КУКС) в городе Владивосток. После окончания курсов в декабре 1936 года получил звание младшего лейтенанта и служил в своем 187-м артиллерийском полку до 1941 года командиром взвода управления (декабрь 1936 – октябрь 1937 года), командиром огневого взвода (октябрь 1937 – декабрь 1938 года), заместителем командира батареи (декабрь 1938 – май 1941 года) и командиром батареи (май – декабрь 1941 года). В декабре 1941 года прибыл на Урал, где формировалась 133-я отдельная стрелковая бригада, и был назначен заместителем командира дивизиона 76-мм орудий этой бригады. В действующей армии – с мая 1942 года. Сражался на Северо-Западном, Брянском, Белорусском, 1-м и 2-м Белорусских фронтах. Дважды ранен. Особо отличился в Млавско-Эльбингской наступательной операции на территории Польши. При прорыве обороны противника и наступлении дивизии с ружанского плацдарма на реке Нарев 14 января 1945 года (юго-западнее города Ружан) 790-й артиллерийский полк под его командованием провёл мощную артиллерийскую подготовку, обеспечив подавление огневых точек врага. Умело руководил действиями артиллеристов при отражении вражеских контратак. За два дня боёв огнём артиллерии полка было уничтожено и подавлено 5 противотанковых орудий, 74 пулемёта, истреблено свыше батальона пехоты. Погиб в бою 15 января 1945 года при отражении контратаки противника, пытавшегося прорваться к его наблюдательному пункту. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство Мананкову Тихону Павловичу присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно). Похоронен в населенном пункте Хшаново (Жевне, Повят-Маковский, ныне Мазовецкое воеводство), юго-западнее города Ружан. Награжден орденами Ленина (29 июня 1945), Александра Невского (21 авугста 1943), Отечественной войны I степени (21 августа 1943), Красной Звезды (24 августа 1943), медалью «За боевые заслуги» (за выслугу лет). Именем Героя названа улица в городе Стаханов.

[501x700]

[501x700] Портрет Т.П.Мананкова помещен на стенде "Герои - земляки" в центре Должанского района - поселке городского типа Долгое.

[700x365]

[700x365]Стенд в поселке Долгое.

1910

Василий Иванович Штифанов

начальник Джезказганской геологоразведочной экспедиции Министерства геологии и охраны недр Казахской ССР. Родился в селе Половинкино ныне Рубцовского района Алтайского края. Русский. Окончив девятилетнюю школу, занимался ликбезом на Алтае. Переехав в город Семипалатинск (ныне – Семей, Казахстан), поступил в Семипалатинский геологоразведочный институт, который в 1934 году был включен в состав Казахского горно-металлургического института (КазГМИ) в городе Алма-Ата (ныне – Казахский национальный технический университет имени К.И. Сатпаева). В 1937 году окончил геологический факультет КазГМИ по специальности геолог. В 1938 году приехал в город Джезказган (Жезказган) Карагандинской (с 1973 года – Джезказганской) области Казахской ССР (ныне – Карагандинской области Республики Казахстан). С 1938 года – старший рудничный геолог геолого-разведочного отдела Джезказганского металлургического комбината. С 25 июля 1941 года – начальник Джезказганской геолого-разведывательной конторы (сменил на этой должности Каныша Сатпаева). В начале Великой Отечественной войны отряд геологов, которым руководил Василий Штифанов, занимался поиском месторождения полезных ископаемых. Благодаря деятельности отряда в 1942 году был открыто Джездинское марганцевое месторождение. В 1957 году Джезказганская геолого-разведывательная контора была преобразована в геологоразведочную экспедицию, начальником которой был назначен В.И.Штифанов. В 1960-е годы экспедиция, насчитывавшая около 2 тысяч сотрудников, занималась разведкой полезных ископаемых на территории Джезказганского и Улутауского районов. Экспедиция ежегодно перевыполняла план. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 апреля 1963 года за выдающиеся успехи, достигнутые в деле открытия и разведки месторождений полезных ископаемых, Штифанову Василию Ивановичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Избирался депутатом Карагандинского/Дзезказганского областного Совета, членом обкома и бюро горкома Компартии Казахстана. С 1986 (по другим данным – 1982) года - на пенсии. Жил в городе Жезказган Карагандинской области (Казахстан). Умер 28 октября 1998 года. Заслуженный геолог-разведчик Казахской ССР. Почётный гражданин городов Джезказгана и Сатпаева. Награждён орденами Ленина (29 апреля 1963), Октябрьской Революции (20 апреля 1971), медалями, в том числе «За трудовое отличие» (16 ноября 1945). Именем В.И.Штифанова названы улицы в городе в Жезказган и городе Сатпаев.

[473x699]

[473x699]1911

Михаил Максимович Бронников

начальник политотдела 67-й гвардейской стрелковой дивизии 6-й гвардейской армии 1-го Прибалтийского фронта, гвардии полковник. Родился в деревне Лаптевщина Лебяжского района Кировской области, в семье крестьянина. Русский. В 1918 году от «испанки» умер отец. В 1921 году во время голода Миша Бронников был отдан в детский дом, организованный при Вятском губчека. Днём часа 3 детдомовцы работали на спичечной фабрике «Белка» - склеивали коробки. По вечерам занимались в школе. В 1924 году 12-летний Михаил вернулся в родную деревню и в волостном центре Лебяжье вступил в комсомол. Сразу проявил незавидную активность – организовал в деревне школу ликбеза, в которой сам «преподавал». Посылали Михаила в разные деревни волости, где он сколачивал новые комсомольские ячейки. Заодно смотрел, как идёт заготовка хлеба на местах, не припрятывают ли кулаки излишки от народа. В подвале одной мельницы накрыли огромный схрон ! За это на Михаила Бронникова было совершено покушение, но он сумел уйти от пули. После этого ему выдали для безопасности наган! Работал Бронников в разное время секретарём комсомольской ячейки, делопроизводителем сельсовета, распространял облигации займа, занимался страхованием. В 1929 году подал заявление в партию. На пленуме избрали Бронникова председателем Лебяжского сельсовета. Член ВКП(б) с 1932 года. Первый колхоз Бронников решил создать в родной деревне. Непросто было убедить крестьян, но всё же колхоз был создан и получил название «Лапоть». 2 недели председателем «Лаптя» был сам Бронников. Название это сохранялось до 1934 года, когда хозяйству присвоили более современное название – «Челюскинец»! Вскоре послали Бронникова на курсы пропагандистов в Горьковский комвуз. Учащиеся параллельно работали на строительстве автозавода. При тушении торфа Бронников получил сильные ожоги и едва не погиб. После лечения вернулся в родные края и стал секретарём Лебяжского райкома комсомола. Осенью 1933 года Бронников был призван в Красную Армию. Служил артиллерийским разведчиком в батарее на конной тяге, потом вычислителем-планшетистом в учебном дивизионе. В 1937 году окончил Ленинградское военно-политическое училище имени Ф.Энгельса. При выпуске получил предписание на должность политрука батареи. Затем Бронников возглавлял партбюро полка, партийную комиссию при политотделе дивизии, был начальником дивизионной партийной школы. В мае 1941 года заочно окончил Военно-политическую академию имени В.И.Ленина. На фронте в Великую Отечественную войну с 1941 года. Война застала замполита отдельного зенитного дивизиона Бронникова в городе Трускавце. Зенитки дивизиона заговорили 22 июня 1941 года, «разгоняя» стаи вражеских бомбардировщиков. Бои первых месяцев: контрудар под Перемышлем, Яворские леса под Львовом, первое крупное сражение с танками Клейста под Бродами. Зенитчики, опустив орудия, били по танкам ! Затем Бронников вместе с линией фронта отступал до Днепра. В сентябре 1941 года между Прилуками и Пирятиным попал в окружение – пришлось уничтожить технику. Ровно через 3 недели Бронников вывел группу в 96 человек из вражеского кольца. М.М.Бронникова назначили инструктором политотдела в 1-ю гвардейскую стрелковую дивизию генерал-майора И.Н.Руссиянова. 14 октября 1941 года (тридцать лет стукнуло!) он передал приказ комдиву о немедленном отходе от Ахтырки на Корочу, так как гитлеровцы оказались уже намного восточнее – Гудериан прорвался и помчался в сторону Москвы! Около месяца дивизия упорно пробивалась к своим войскам. В 1942 году Бронников пережил не менее драматичный, огненный путь отступления в донских степях. В июле 1942 года 1-я гвардейская стрелковая дивизия «зацепилась» за правый берег Дона и многие месяцы стойко обороняла этот рубеж, не пропустив врага за реку. Первую награду – медаль «За отвагу» Бронников получил в дни контрнаступления советских войск под Сталинградом. Ему было поручено разбросать листовки среди окружённой в районе станицы Распопинской многотысячной группировки противника. Листовки были разбросаны. В результате вражеский корпус – свыше 20 тысяч гитлеровцев – сложили оружие. Весной 1943 года Бронникова назначили начальником политотдела 67-й гвардейской стрелковой дивизии, которой командовал генерал-майор А.И.Баксов. Дивизия участвовала в отражении мощного наступления фашистской танковой армады на Курской дуге, а, перейдя в наступление, достигла района Ахтырки и Полтавы. Отсюда дивизию в составе 6-й гвардейской армии перебросили на 1-й Прибалтийский фронт. Развёртывалась подготовка к операции «Багратион». В освобождении Белоруссии 6-й гвардейской армии выпало действовать на направлении главного удара. 22 июня 1944 года (3 года войны остались позади) 67-я гвардейская стрелковая дивизия прорвала оборону гитлеровцев и перешла в наступление. Впереди лежала Западная Двина – серьёзная водная преграда. 24 июня 1944 года стрелковый полк с силами усиления форсировал реку и захватил небольшой плацдарм. Но к вечеру фашистские танки потеснили советских бойцов, был тяжело ранен командир полка. Бронников принял командование полком на себя. Назначил командиров вместо выбывших из строя, переместил наблюдательный пункт, наладил связь с комдивом. На плацдарме не хватало артиллерии – только гаубичная бригада. Бронников приказал поставить орудия на прямую наводку. Умело руководя полком, Бронников не только обеспечил удержание плацдарма, но и к концу следующего дня расширил его по фронту и вглубь. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство гвардии полковнику Бронникову Михаилу Максимовичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 3838). После форсирования Западной Двины Бронников участвовал в освобождении Белоруссии и Прибалтики. Войну закончил в мае 1945 года начальником политотдела стрелкового корпуса под городом Либава (ныне Лиепая). После войны продолжал службу в Прибалтике. В 1950 году М.М.Бронников окончил курсы переподготовки, а в 1957 году – Высшие академические курсы усовершенствования офицерского состава при Военно-политической академии имени В.И.Ленина. Много лет провёл в Туркестане, затем на Кавказе. Два созыва подряд избирался депутатом Верховного совета Таджикской ССР. В 1968 году Бронников участвовал в военных событиях в Чехословакии. С 1969 года генерал-майор М.М.Бронииков – в отставке. Жил в городе Москве. Работал сначала в парторганизации ДОСААФ, затем в обществе «Знание», на ВДНХ. 10 лет работал старшим инженером института «Гипробытпром», исполняя заодно должности начальника гражданской обороны и председателя совета ветеранов института. Умер 14 ноября 1983 года. Похоронен в Москве на Кунцевском кладбище (участок 10). Награждён орденом Ленина, 4 орденами Красного Знамени, орденом Отечественной войны I степени, 2 орденами Красной Звезды, медалями.

[479x699]

[479x699]1911

Наркис Михайлович Гордеев

военный комиссар батареи артиллерийского полка 1-й истребительно-противотанковой бригады (1-я истребительно-противотанковая дивизия, Юго-Западный фронт), политрук. Родился в городе Нижний Новгород, в семье рабочего. Русский. С детства помогал отцу сапожничать. После окончания 7 класса поступил учеником в мастерскую, затем работал столяром. Член ВКП(б) с 1932 года. В 1939 году был призван в Красную Армию. Службу проходил в артиллерии. Участник советско-финляндской войны 1939-1940 годов. После увольнения в запас работал заведующим табачным магазином. В начале Великой Отечественной войны вновь призван в армию и направлен в Горьковское военно-политическое училище. По окончании училища назначен комиссаром роты аэродромного обслуживания. В апреле 1942 года добился перевода на передовую и получил назначение на должность комиссара артиллерийской батареи. Особо отличился в боях под Харьковом летом 1942 года. 13 июня в жестоком бою под поселком Великий Бурлук (Харьковская область Украины) погиб командир батареи, и комиссар Гордеев принял командование на себя. В тот день батарея отбила несколько танковых атак. Встав вместо выбывшего из строя наводчика, Гордеев лично подбил танк. 22 июня в районе хутора Михайловка (Шевченковский район Харьковской области) батарея, в которой осталось всего 14 бойцов, преградила путь немецким танкам. В неравном бою артиллеристы подбили 15 танков, уничтожили 10 огневых точек, 8 автомашин и значительное количество живой силы противника. Когда все орудия были разбиты, бойцы продолжали стрелять из карабинов, ручных пулеметов, отбиваться гранатами. Политрук Гордеев до последнего дыхания вдохновлял бойцов своим примером. Все артиллеристы погибли в неравном бою смертью храбрых. Похоронены в братской могиле на хуторе Михайловка. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 февраля 1943 года за образцовое выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками политруку Гордееву Наркису Михайловичу присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. Награжден орденом Ленина. В селе Петровка Шевченковского района сооружена стела. Его имя носили пионерские дружины Новониколаевской школы № 8 Шевченковского района и школы № 56 города Горький (Нижний Новгород). На здании школы № 32 и на доме, где жил Герой, установлены мемориальный доски. начале 2010 года,в год 65-летия Победы, дом был снесен и доска кничтожена. Фамилия Гордеева помещена на стеле у Вечного огня в Нижнем Новгороде.

1911

Роман Григорьевич Григорьев

российский кинорежиссер, заслуженный деятель искусств СССР (1965) и Узбекской ССР (1964). С 1933 г. работает на Центральной студии документальных фильмов (Москва). В годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. был главным редактором студии, возглавлял работу фронтовых киногрупп. Как режиссёр работает с 1945 г. Снял фильмы: «Болгария» (1946), «На страже мира» (1948, Сталинская премия, 1949), «Слава труду» (1949, совместно с А.И.Медведкиным и М.Е.Славинской; Сталинская премия, 1950), «Счастье трудных дорог» (1955, совместно с И.М.Посельским), «О Москве и москвичах» (1956), «Магистраль» (1964), «Москва, улица Горького» (1966), «Люди в пути» (1968) и др. Наиболее крупная работа – фильм «Люди голубого огня» (1961).

[446x699]

[446x699]1911

Иван Михайлович Михайлов