14 октября родились...

14-10-2025 03:58

к комментариям - к полной версии

- понравилось!

1901

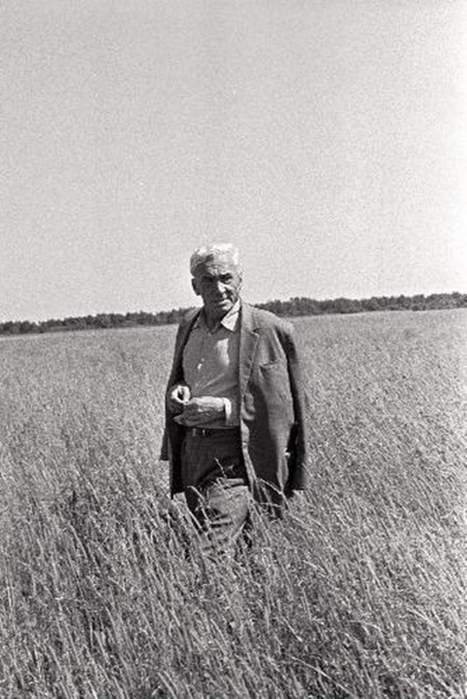

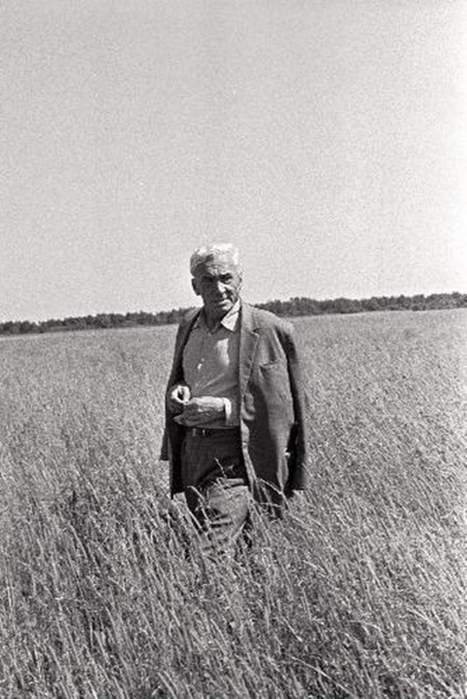

Григорий Андреевич Белов

командир 16-й гвардейской Черниговской кавалерийской дивизии 7-го гвардейского кавалерийского корпуса 61-й армии Центрального фронта, гвардии полковник. Родился в селе Сара Алатырского уезда Симбирской губернии, ныне Сурского района Ульяновской области. Из крестьянской семьи. Русский. Окончил начальную школу. В детстве и в юности трудился матросом на волжских речных баржах купцов-промышленников в Рыбинске и в Сызрани, с мая 1918 года - грузчиком на пристани в Самаре. Член РКП(б) с 1919 года. В Красной Армии с апреля 1920 года, доброволец. Участник Гражданской войны. В 1920 году окончил окружные партийные курсы Заволжского округа в Самаре. Служил политруком роты запасного караульного полка, с сентября 1920 - политбойцом и политруком эскадрона 92-го кавалерийского полка 16-й кавалерийской дивизии 2-й Конной армии, с января 1921 - секретарь партбюро 92-го кавполка, с июля - вновь политрук эскадрона. Воевал на Южном фронте против армии генерала П.Н.Врангеля, на юге Украины против отрядов Н.Махно, на Северном Кавказе и на Кубани против многочисленных повстанческих и бандитских отрядов в 1921 году. С декабря 1921 года - политбоец и политрук команды связи 1-го кавалерийского полка (затем 13-й и 61-й кавполка) Особой кавалерийской бригады. В 1923 года в составе сводного отряда вновь участвовал в боях по ликвидации крупной банды атамана Рябоконя на Кубани. В 1925 году окончил повторные курсы комиссаров и политруков (Москва). Продолжал дальнейшую службу в своём полку, политрук эскадрона, политрук полковой школы, секретарь партбюро. Окончил экстерном военную школу в Твери в 1927 году и сразу направлен на дальнейшую учёбу в академию. В 1930 году окончил Военно-политическую академию РККА имени Н.Г.Толмачева. С мая 1930 - военком 9-го кавалерийского полка 2-й кавалерийской дивизии. С ноября 1931 года - командир-комиссар 8-го кавалерийского полка этой же дивизии. С февраля 1935 года - командир-комиссар 62-го кавалерийского полка Особой кавалерийской дивизии имени И.В.Сталина. С января 1937 года - в правительственной командировке в Монголии, инструктор 7-й кавалерийской дивизии Монгольской народно-революционной армии. С февраля 1939 года - преподаватель тактики старшего курса, начальник среднего курса на Краснознамённых кавалерийских курсах усовершенствования командного состава РККА имени С.М.Будённого (Новочеркасск). С ноября 1940 года - старший преподаватель тактики конницы Высшей военной школы штабной службы РККА. С февраля 1941 года - преподаватель на кафедрах общей тактики и тактики конницы Военной академии РККА имени М.В.Фрунзе. Начало Великой Отечественной войны полковник Г.А.Белов встретил в академии. С сентября 1941 года - командир 87-го запасного кавалерийского полка (город Ковров Владимирской области). На фронтах Великой Отечественной войны - с июля 1942 года, назначен заместителем командира по строевой части 112-й добровольческой Башкирской (с 14 февраля 1943 года - 16-я гвардейская) кавалерийской дивизии. Под руководством комдива полковника (с 10 ноября 1942 года генерал-майора) Шаймуратова Минигали Мингазовича Г.А.Белов принимал активное участие в боях на Брянском и Воронежском фронтах, участник Воронежско-Ворошиловградской оборонительной операции. В октябре 1942 года полковник Белов Г.А. назначен на должность заместителя командира по тылу 8-го кавалерийского корпуса на Юго-Западном фронте. Отлично проявил себя в ноябре 1942 года, когда в начале наступления советских войск в Сталинградской битве на тылы корпуса вырвалась 22-я немецкая танковая дивизия. Срочно сформировал отряд из тыловых частей и разрозненных групп бойцов других частей, более суток успешно оборонял рубеж по реке Чир и не допустил форсирования реки врагом. В начале декабря 1942 года временно исполнял должность командира 73-й кавалерийской дивизии этого корпуса. Участник Средне-Донской и Ворошивградской наступательных операций. В феврале 1943 года обстановка на Юго-Западном фронте резко изменилась: противник собрал в кулак свежие дивизии и нанёс удары по далеко вырвавшимся вперёд передовым советским войскам, часть их которых попала в окружение. 23 февраля 1943 года в неравном бою у села Штеровка Ивановского района Ворошиловградской области Украинской ССР, при выходе из тыла противника геройски погиб командир 16-й гвардейской кавалерийской дивизии гвардии генерал-майор Шаймуратов М.М., дивизию принял гвардии полковник Г.А.Белов. Этой дивизией в составе 7-го гвардейского кавалерийского корпуса он командовал до победоносного завершения войны. С апреля 1943 года дивизия находилась на переформировании в резерве, в сентябре передана Центральному фронту и приняла участие в Черниговско-Припятской наступательной операции и в битве за Днепр. Командир 16-й гвардейской кавалерийской дивизии (7-й гвардейский кавалерийский корпус, 61-я армия, Центральный фронт) гвардии полковник Белов Г.А. в конце сентября 1943 года умело руководил частями дивизии при освобождении 21 сентября 1943 года города Чернигова (Украина), форсировании реки Днепр 26-28 сентября 1943 года в районе деревни Нивки Брагинского района Гомельской области Белоруссии и в боях по удержанию и расширению плацдарма. За проявленные мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 1944 года гвардии полковнику Белову Григорию Андреевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда". 16-я гвардейская кавалерийская дивизия под командованием гвардии генерал-майора (воинское звание присвоено 29 октября 1943 года) Белова Г.А. в дальнейшем успешно действовала в Гомельско-Речицкой, Калинковичско-Мозырской, Белорусской, Висло-Одерской, Берлинской наступательных операциях. Победу кавалеристы встретили на берегу Эльбы, завершив боевые действия 7 мая 1945 года. За проявленное мужество и отвагу бойцами и командирами дивизии она была удостоена почётного наименования "Черниговская" (21 сентября 1943 года), награждена орденами Ленина (19 февраля 1945), Красного Знамени (15 января 1944), Суворова II степени (9 августа 1944) и Кутузова II степени (28 мая 1945). Четыре тысячи воинов дивизии удостоены орденов и медалей Советского Союза, 78 её солдат и офицеров стали Героями Советского Союза, а пятеро - полными кавалерами ордена Славы. Такого количества Героев не имело ни одно соединение сухопутных войск Красной Армии!

[700x650]

[700x650]

За успешные боевые действия кавалеристы, которыми командовал гвардии генерал-майор Белов Г.А., 15 раз отмечались в приказах Верховного Главнокомандующего И.В.Сталина. На историческом Параде Победы, состоявшемся 24 июня 1945 года на Красной площади в Москве, генерал-майор Белов Г.А. возглавлял сводный дивизион кавалеристов. После войны Г.А. Белов продолжал службу в Вооружённых Силах СССР. В 1945 году дивизия была переброшена сначала в Белорусский, затем в Закавказский военные округа и в конце года расформирована. В 1947 году Г.А.Белов окончил Высшие академические курсы при Высшей военной академии имени К.Е. Ворошилова. С апреля 1947 года - командир 16-й гвардейской механизированной дивизии (Туркестанский военный округ). С сентября 1949 года - командир 17-го стрелкового корпуса там же. С июля 1954 года - старший военный советник командующего войсками военного округа Народно-освободительной армии Китайской Народной Республики. С мая 1958 года служил в Военной академии имени М.В.Фрунзе: заместитель начальника и начальник кафедры оперативно-тактической подготовки, начальник факультета. С ноября 1962 года генерал-лейтенант Белов Г.А. - в отставке. Депутат Верховного Совета Узбекской ССР 3-го созыва (1951-1955). Жил в городе-герое Москве, где скончался 23 июня 1994 года.

[525x700]

[525x700]

Похоронен в Москве на Востряковском кладбище (участок 114). Генерал-лейтенант (3 августа 1953). Награждён тремя орденами Ленина (15 января 1944, 30 апреля 1945, 29 мая 1945), четырьмя орденами Красного Знамени (23 марта 1943, 6 августа 1944, 3 ноября 1944, 15 ноября 1950), орденами Суворова II степени (6 апреля 1945), Отечественной войны I степени (11 марта 1985), Красной Звезды (28 октября 1967), "Знак Почёта" (14 мая 1936), медалями, иностранной наградой - орденом "За воинскую доблесть" ("Виртути Миллитари", Польша) V степени (24 апреля 1946), другими иностранными наградами. Почётный гражданин города Бранденбург (Германия). Его именем названа улица в селе Сара. В городе Ковров Владимирской области установлена памятная стела на Аллее Героев. В Дёмском районе города Уфы - столицы Башкирии, на улице Правды, установлен памятник воинам 112-й Башкирской - 16-й гвардейской Черниговской кавалерийской дивизии, и в том же районе по адресу: улица Левитана, дом № 27, открыт Музей 112-й (16-й гвардейской) Башкирской кавалерийской дивизии, являющийся филиалом Республиканского музея боевой Славы.

[455x698]

[455x698]

Имя Г.А.Белова высечено золотыми буквами на мемориальных досках вместе с именами всех 78-и Героев Советского Союза 112-й Башкирской (16-й гвардейской Черниговской) кавалерийской дивизии, установленных в Национальном музее Республики Башкортостан (город Уфа, улица Советская, 14) и в Музее 112-й (16-й гвардейской) Башкирской кавалерийской дивизии.

Сочинения: Путь мужества и славы. Уфа. 1967; Путь мужества и славы. 2-е издание. Уфа. 1978; Путь мужества и славы. 3-е издание. Уфа. 1985.

[465x700]

[465x700]

1901

Роман Анисимович Турков

директор завода № 88 Государственного комитета Совета Министров СССР по оборонной технике. Родился в селе Бахань ныне Быховского района Могилёвской области Республики Беларусь. Русский. Окончил сельскую школу. В 1929 году окончил Ленинградский технологический институт, по образованию - инженер-технолог. Работал инженером и главным технологом на артиллерийском заводе «Красный арсенал» в Ленинграде. За значительное увеличение выпуска артиллерийского вооружения (батальонные, полковые, горно-вьючные миномёты) в конце 30-х годов, которым оснащались части, участвовавшие в боях у озера Хасан, на реке Халхин-Гол, в освободительных походах в Белоруссию и Западную Украину, в советско-финской войне 1939-1940 годов, а также поставляемого в республиканские войска воюющей Испании, в 1941 году Р.А.Турков награждён орденом Трудового Красного Знамени. В 1941 году участвовал в организации строительства оборонительных укреплений на подступах к Ленинграду. Затем был переведён на эвакуированный в Красноярск Коломенский завод № 4. С 1942 по 1949 годы работал главным инженером и директором Красноярского артиллерийского завода № 4 имени К.Е.Ворошилова (Красмашзавод). Руководил производством различных типов миномётов, таких как РМ-40, БМ-37, ПМ-41, покрывших себя славой в сражениях Великой Отечественной войны, артиллерийских систем 61-К, 70-К, спаренных зенитных установок В-11 и В-47, морских 100-мм артиллерийских систем Б-24 и Б-34. С 1949 года - директор Сталинградского завода “Баррикады”. Завод под руководством Р.А.Туркова продолжал модернизировать и создавать совместно с ЦКБ-34 новое артиллерийское вооружение для сухопутных войск, кораблей и береговой обороны ВМФ (Б-4МБР, СМ-4-1, СМ-31, СМ-33, 2А3, СМ-54, СМ-27, СМ-9). С 1954 по 1956 годы работал в ОКБ-1, под руководством С.П.Королёва: заместитель начальника отдела, заместитель главного конструктора по производству. С 1956-го по 1966 годы являлся директором завода № 88 и одновременно первым заместителем начальника ОКБ-1. Руководил подготовкой производства, изготовлением, заводскими испытаниями ракеты Р-7 и ее модификаций, разгонных блоков Е, И, Л, ракет Р-9, первых Искусственных спутников Земли, первых научных ИСЗ “Электрон”, первых автоматических межпланетных станций для полетов к Луне, Венере, Марсу, первых отечественных спутников космической связи “Молния-1”, отечественных баллистических ракет дальнего действия на твердом топливе РТ-1, РТ-2, космических кораблей “Восток”, “Восход”, “Союз”. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 июня 1961 года за выдающиеся заслуги в создании образцов ракетной техники и обеспечение успешного полёта человека в космическое пространство Туркову Роману Анисимовичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Руководил подготовкой производства, изготовлением, заводскими испытаниями ракеты-носителя сверхтяжёлого класса Н-1, её головного блока на начальном этапе работ. С 1966 года – на пенсии. Жил в городе Калининград (ныне – Королёв) Московской области. Умер 9 декабря 1976 года.

[525x700]

[525x700]

Похоронен в городе Королёв Московской области на Болшевском кладбище. Награждён 3 орденами Ленина (1944, 1957, 1961), орденами Трудового Красного Знамени (1941), Отечественной войны I степени (1945), медалями “За оборону Ленинграда” (1942), “За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов” (1946).

1902

Александр Яковлевич Премет

председатель колхоза имени Мичурина Харьюского района Эстонской ССР. Родился в городе Гатчина Гатчинской волости Царскосельского уезда Санкт-Петербургской губернии (ныне Гатчинского района Ленинградской области). Эстонец. До революции сдал экстерном экзамены за высшее начальное училище. С 1918 года работал подручным токаря. В 1919—1926 служил в Красной Армии. Участник Гражданской войны. В 1919 году вступил в РКП(б)/ВКП(б)/КПСС. С декабря 1919 года — в продорганах РККА. В 1921—1926 годах — в кавалерийских частях в Средней Азии, начальник-политрук школы младшего комсостава 48-го Краснознамённого полка. Дослужился до должности политрука эскадрона 66-го кавалерийского полка, принимал участие в борьбе с басмачеством. В 1924 году приказом Революционного военного совета республики №335 награждён орденом Красного Знамени (РСФСР). Демобилизовавшись из армии, остался работать в Таджикской АССР (ныне — Таджикистан), где занял пост первого секретаря Гармского оргпартбюро (февраль — июль 1927 года). С июля 1927 года — заведующий орготделом — заместитель председателя ЦК Союза бедноты «Кошчи» Таджикской АССР (с 1929 года — Таджикской ССР). В дальнейшем назначен заместителем наркома земледелия Таджикской ССР. В марте 1930 года освобождён от должности по болезни. В 1933 году окончил Академию социалистического земледелия (по другим данным, не доучился и диплом получил позже). В 1933—1935 годах работал начальником политотдела Мангушской машинно-тракторной станции (Донецкая область Украинской ССР, ныне — Украина). В 1935—1938 годах — проректор Донецкого комвуза (коммунистического высшего учебного заведения), в 1938—1941 годах — управляющий трестом совхозов. В 1941—1945 годах — участник Великой Отечественной войны. Воевал в 61-й кавалерийской и 97-й Туркменской кавалерийской дивизиях 4-го кавалерийского корпуса. Участник обороны Сталинграда. В конце войны — начальник 1-го отдела 61-й кавалерийской дивизии. Демобилизован в звании майора. После войны направлен на руководящую работу в Эстонскую ССР (ныне — Эстония). В 1945—1948 годах — парторг ЦК Компартии Эстонии в Тартуском университете. В 1948 году стал заместителем Министра сельского хозяйства ЭССР, позже — заместителем председателя республиканского Госплана. В марте 1955 года ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли Обращение и постановление «О мерах по дальнейшему укреплению колхозов руководящими кадрами», в котором партийным и советским организациям предлагалось подобрать не менее 30 тысяч добровольцев для руководящей работы в колхозах. Одним из «тридцатитысячников», откликнувшихся на это обращение, оказался Александр Яковлевич. Хотя он пошёл в колхоз не только по призыву партии: ещё со времён занятий в Аграрном институте красной профессуры он полюбил сельское хозяйство, землю и всё растущее на ней. 11 мая 1955 года он был избран председателем колхоза имени Мичурина в Харьюском районе Эстонской ССР. Колхоз находился в плачевном состоянии. На неблагодатной подзолистой почве, расположенной на плитняковой основе и нафаршированной камнями всякого происхождения, годом раньше был получен урожай всего шесть центнеров зерна с гектара. Поля были вспаханы кое-как. Новый председатель решил запахать истощившийся тонкий слой поглубже, чтобы на урожай работал новый слой. Попав в подготовленную почву, зерно, несмотря на ранний сев, выдержало холод ранней весны и проросло раньше обычного, набравшись майского и июньского солнца. Благодаря такой элементарной агротехнике осенью 1956 года было снято уже по тринадцати центнеров с гектара. С тех пор Александр Яковлевич утверждал: 13 центнеров с гектара можно получить на самой плохой земле. На третий год работы председатель был награждён орденом Ленина. Но на этом в колхозе не остановились — для повышения плодородности почвы стали вывозить с осушённых болот торфяную землю, сотни тонн торфа, пропущенного через скотные дворы в виде подстилки. Камни выкапывали из земли лопатами, взрывали, просто подбирали и корзинами выносили на обочину. И с каждым годом менялась земля, менялись её качество и цвет. И всё равно несколько лет самым обильным здесь был «каменный урожай». Колхозники догадались использовать корчеватель трактора «С-100» для выворачивания камней из почвы. С каждым годом пашня становилась всё темней. Урожайность дошла до восемнадцати, двадцати, двадцати пяти центнеров с гектара. В засушливом 1963 году мичуринцы смогли получить отменный урожай — 26 центнеров, а в 1964 году, когда на помощь пришли новые химические удобрения, колхоз вырастил и убрал 35 центнеров с гектара.

Неоднократно принимал участи во Всесоюзной сельскохозяйственной выставке (ВСХВ) и Выставке достижений народного хозяйства (ВДНХ) СССР, где отмечался медалями и дипломами. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1965 года за выдающиеся заслуги в развитии сельского хозяйства Эстонской ССР Премету Александру Яковлевичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Возглавлял колхоз имени Мичурина до преклонного возраста. В 1971 году его трудовые достижения были отмечены орденом Октябрьской Революции. Избирался депутатом Верховного Совета Эстонской ССР 6-го созыва (1963—1967). Жил в Эстонской ССР. Умер в середине 1970-х годов. Награждён 2 орденами Ленина (1 марта 1958; 1 октября 1965), орденами Октябрьской Революции (8 апреля 1971), Красного Знамени (1924), медалями, в том числе золотыми и серебряными медалями ВСХВ и ВДНХ СССР.

А.Я.Премет

А.Я.Премет

А.Я.Премет

[493x700]

[493x700]

1903

Владимир Александрович Борисов

командир 44-й Краснознамённой Барановичской гвардейской стрелковой дивизии 105-го стрелкового корпуса 65-й армии 1-го Белорусского фронта, гвардии генерал-майор. Родился в деревне Таковая Ярославской губернии, ныне Борисоглебского района Ярославской области в крестьянской семье. Русский. Окончил церковно-приходскую школу. В 13 лет был отправлен в Петроград, в учение в гастрономический магазин Ветчинкина. В 1918 году вернулся в деревню. В Красной Армии с октября 1925 года. Окончил полковую школу младших командиров в 6-й Орловской стрелковой дивизии в 1926 году. Служил командиром отделения в 16-м стрелковом полку этой дивизии (Орёл). В 1928 году окончил Объединённую военную школу имени ВЦИК (Москва) и оставлен в ней для дальнейшей службы: командир взвода учебного батальона, с апреля 1930 - курсовой командир, помощник начальника боепитания, преподаватель тактики и географии. За время службы в школе окончил школу «Снайпинга» при Центральном совете Осоавиахима в 1931 году, в 1932 году – Ленинградские бронетанковые курсы усовершенствования командного состава. Член ВКП(б)/КПСС с 1928 года. С марта по октябрь 1937 года - помощник начальника отдела Управления вузов РККА, затем на учёбе. В 1940 году окончил Военную академию РККА имени М.В.Фрунзе. С марта 1940 года - помощник и старший помощник начальника отделения штаба Белорусского Особого военного округа, с июня 1940 - начальник оперативного отделения штаба 27-й стрелковой дивизии Западного Особого военного округа. В июне 1941 года, накануне войны, получил назначение в 5-ю воздушно-десантную бригаду 3-го воздушно-десантного корпуса в Одесском военном округе. С июля 1941 года майор В.А.Борисов - участник Великой Отечественной войны. Боевое крещение начальник штаба бригады получил на Юго-Западном фронте при обороне Киева в июле-августе 1941 года. В сентябре 1941 года вместе с бригадой вырвался из Киевского котла Юго-Западного фронта, затем участвовал в Сумско-Харьковской оборонительной операции. С ноября 1941 года - начальник штаба 87-й стрелковой дивизии (с марта 1942 - 13-я гвардейская стрелковая дивизия), с июня 1942 - заместитель командира этой дивизии. Участник Воронежско-Ворошиловградской оборонительной операции, а с сентября 1942 года в составе 62-й армии оборонял Сталинград. С октября 1942 года - на учёбе. Полковник (1942). В 1943 году окончил ускоренный курс Высшей военной академии имени К.Е.Ворошилова. С 25 марта по 29 ноября 1943 года и с 19 января по 10 июня 1944 года В.А.Борисов командовал 175-й дважды орденоносной Ковельской стрелковой дивизией в 70-й, 48-й и 47-й армиях Центрального и 2-го Белорусского фронтов. Дивизия под его командованием отличилась в битве на Курской дуге, в битве за Днепр, Гомельско-Речицкой и Полесской наступательных операциях. В ноябре 1943 года был ранен, после госпиталя вернулся на пост командира дивизии. За умелое руководство дивизией и боевые успехи командир дивизии был награжден орденом Кутузова II степени. С 13 июня 1944 года и до победоносного окончания войны гвардии генерал-майор Борисов В.А. - командир 44-й Краснознамённой Барановичской гвардейской стрелковой дивизии. Участник Белорусской наступательной операции. Командуя 44-й гвардейской стрелковой дивизией (105-й стрелковый корпус, 65-я армия, 1-й Белорусский фронт), гвардии генерал-майор Борисов В.А. чётко управлял частями и обеспечил 5 сентября 1944 года успешную переправу войск через реку Нарев в 10 километрах севернее польского города Сероцк. На захваченном плацдарме только за первые два дня ожесточенных боев воины дивизии отбили 7 фашистских атак, поддержанных массированным артиллерийским и минометным огнем и ударами с воздуха. Генерал Борисов, рискуя жизнью, мужественно, умело руководил боевыми действиями частей. 44-й гвардейская стрелковая дивизия удержала свои позиции на плацдарме, сохранила мосты через Нарев, что существенно помогло другим соединениям, сражавшимся за удержание Сероцкого плацдарма. В боях против дивизии противник потерял 407 танков и свыше 20 тысяч солдат убитыми. Сохранение плацдарма имело важное значение для последующего наступления войск фронта. Именно отсюда был нанесен удар по врагу в Восточно-Прусской операции, предопределивший разгром всей северо-западной группировки вермахта. За образцовое выполнение заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 апреля 1945 года гвардии генерал-майору Борисову Владимиру Александровичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». В 1945 году участвовал во главе дивизии в Восточно-Прусской. Восточно-Померанской и Берлинской наступательных операциях на 2-м Белорусском фронте. 24 июня 1945 года гвардии генерал-майор Борисов участвовал в Параде Победы на Красной площади в Москве. После войны продолжал службу в Советской Армии. Командовал той же дивизией в Северной группе войск (Польша). С января 1946 года - старший преподаватель Высшей военной академии имени К.Е.Ворошилова (в 1949 году ему присвоены права окончившего эту академию). С мая 1950 - военный советник при начальнике Военной академии Румынской народной армии. С 1954 года - старший преподаватель Высшей военной академии имени К.Е.Ворошилова (с 1958 - Военная академия Генерального штаба). С сентября 1959 - специалист и старший военный специалист при Высший академических курсах Военной академии Национальной народной армии Германской Демократической Республики. С мая 1961 года - в запасе по болезни. Жил в городе-герое Москве. Вел большую общественную работу, являлся заместителем секретаря парторганизации районного комитета ДОСААФ Фрунзенского района. Скончался 19 марта 1993 года. Похоронен на Кунцевском кладбище города Москвы (участок 9-2). Подполковник (1941). Полковник (1942). Генерал-майор (25 сентября 1943). Награждён двумя орденами Ленина (6 апреля 1945, 10 апреля 1945), четырьмя орденами Красного Знамени (27 марта 1942, 2 декабря 1942, ...), орденами Суворова II степени (15 января 1944), Кутузова II степени (27 августа 1943), Отечественной войны I степени (11 марта 1985), Красной Звезды, медалями, а также иностранными орденами и медалями. Имя Героя носила пионерская дружина школы села Яковцево Борисоглебского района Ярославской области.

[274x700]

[274x700]

На родине в центре поселка Борисоглебский, на мемориале землякам, установлена стела с портретом Героя.

[576x698]

[576x698]

1903

Семен Ариевич Косберг

видный советский конструктор, создатель авиационных и ракетных двигателей, Главный конструктор ОКБ-154 (КБ химической автоматики). Родился в городе Слуцке ныне Минской области (Белоруссия), в семье кузнеца-кустаря. Еврей. В 1917-1919 годах учился в Слуцком коммерческом училище, в 1919-1925 годах работал кузнецом и слесарем в кузнице отца. Одновременно в 1922-1924 годах учился на вечерних общеобразовательных курсах, где получил среднее образование. В 1925-1926 годах проходил срочную службу в армии. После демобилизации работал слесарем на фабрике имени С.Халтурина в Ленинграде. В 1927-1929 годах учился в Ленинградском политехническом институте, а затем в Московском авиационном институте, который окончил в 1930 году. В 1931 году С.А.Косберг был направлен на работу в Центральный институт авиационного моторостроения (ЦИАМ), где прошел путь от инженера-конструктора до начальника научно-исследовательского отдела. Занимался вопросами создания систем непосредственного впрыска топлива в головки цилиндров авиадвигателей вместо недостаточно эффективных карбюраторных систем впрыска. С группой инженеров С.А.Косберг изучал зарубежный опыт, разрабатывал и испытывал систему непосредственного впрыска для авиационного двигателя «М-34». До 1940 года были спроектированы, изготовлены и испытаны несколько агрегатов непосредственного впрыска различной конструкции. В 1936-1939 годах в печати издании появляются первые статьи С.А.Косберга о впрыскивающей системе для бензиновых двигателей. К 1940 году были решены вопросы создания систем автоматики и регулирования агрегатов непосредственного впрыска, а также технологии их изготовления. Применение этих систем при работе авиационных двигателей давало возможность достичь увеличения их мощности, повышения экономичности, улучшения эксплуатационных качеств (возможности запуска при низкой температуре, приемистости, устойчивости функционирования при малых оборотах и на больших высотах), надежной работы при боевых эволюциях самолета. Эти преимущества перед известными системами послужили основанием для их разработки и внедрения в авиационную промышленность. Как талантливый инженер и энергичный организатор С.А.Косберг в 1940 году назначается заместителем главного конструктора ОКБ завода №33 Народного комиссариата авиационной промышленности (НКАП) и начальником КБ по разработке систем непосредственного впрыска на этом заводе. В 1941 году в связи с возросшей необходимостью коренного улучшения боевой авиационной техники ОКБ завода №33 при эвакуации было разделено на два самостоятельных предприятия, одно из которых - будущее КБ химавтоматики (КБХА) было эвакуировано в город Бердск Новосибирской области на завод №296 имени Дзержинского. С 13 октября 1941 года предприятие стало самостоятельным и получило наименование ОКБ-296. Главным конструктором был назначен С.А.Косберг. В суровых сибирских условиях, по существу на голом месте, группа специалистов, руководимая С.А.Косбергом, в короткие сроки создала и внедрила в серийное производство агрегат непосредственного впрыска НВ-ЗУ для авиационного двигателя «АШ-82ФН» генерального конструктора А.Д.Швецова. Использование мотора «АШ-82ФН» на самолетах-истребителях «Ла-5» существенно улучшило их летно-тактические данные (скороподъемность, маневренность, скорость, дальность полета), что обеспечило преимущество отечественным истребителям в воздушных боях над лучшими немецкими машинами «Фокке-Вульф-190» и «Мессершмитт-109». Несомненные достоинства системы НВ, подтвержденные эксплуатацией в боевых условиях мотора «АШ-82ФН» с агрегатом «НВ-ЗУ», обусловили полное вытеснение в 1943-1944 годах системы карбюрации со всех вновь разрабатываемых поршневых двигателей. Моторы «АШ-82ФН» с агрегатом «НВ-ЗУ» устанавливались во время Великой Отечественной войны на самолетах-истребителях «Ла-5» и «Ла-7» генерального конструктора С.А.Лавочкина, бомбардировщиках «Ту-2» и торпедоносцах «Ту-2Д» генерального конструктора А.Н.Туполева, а после войны—на самолетах-истребителях «Ла-9», «Ла-11» С.А.Лавочкина, пассажирских самолетах «Ил-12» и «Ил-14» генерального конструктора С.В.Ильюшина. В 1942-1949 годах серийными заводами было сдано в эксплуатацию более 30 000 агрегатов НВ-ЗУ и НВ-3ФА. В 1941-1952 годах ОКБ разработало 11 вариантов агрегатов НВ и 40 их модификаций для авиационных моторов конструкторов А.Д.Швецова, А.А.Микулина, В.Я.Климова, В.А.Добрынина. За большой личный вклад в дело создания боевой авиационной техники С.А.Косберг был награжден орденами «Знак Почета», Красной Звезды и Отечественной войны I степени. Награждены были боевыми орденами, медалями и ряд работников ОКБ. Следующим этапом работ было исследование и внедрение впрыска водно-спиртовых смесей в цилиндры авиационных моторов. Это позволяло значительно увеличить давление при всасывании топлива и форсировать моторы по мощности без появления детонации при их работе на топливе исходного сорта, а также перевести моторы на топливо с пониженным октановым числом. Схема совместного впрыска топлива и водно-спиртовой смеси с помощью агрегатов НВ обеспечивала более равномерное распределение смеси по отдельным цилиндрам мотора по сравнению со схемами впрыска перед нагнетателем и во всасывающие патрубки цилиндров, а также исключение дополнительных агрегатов для подачи смеси: помп, фильтров, форсунок, трубопроводов. Особое место в деятельности С.А.Косберга и руководимого им ОКБ занимали исследования по проектированию и отработке форсунок, технологичных в изготовлении и надежных в эксплуатации, так как от этих важных узлов в значительной мере зависел основной параметр поршневых, турбореактивных и жидкостных ракетных двигателей—экономичность. Впервые в отечественной практике были внедрены проливочные испытания форсунок при их комплектовании, обеспечивающие единообразие гидравлических характеристик указанных узлов. В 1941-1954 годах под руководством С.А.Косберга помимо агрегатов НВ было разработано и передано в производство 10 типов серийных и 17 типов опытно-экспериментальных форсунок для авиационных моторов, 31 тип рабочих и 4 типа пусковых форсунок для реактивных двигателей 18 наименований. По окончании войны в 1946 году ОКБ было перебазировано в Воронеж и стало именоваться ОКБ-154. К этому времени на смену поршневым двигателям пришли реактивные. ОКБ, продолжая работы над агрегатами НВ, начало разработку агрегатов топливной аппаратуры для турбореактивных и турбовинтовых двигателей генеральных конструкторов В.Я.Климова, А.М.Люльки, А.А.Микулина, П.А.Соловьева, А.Г.Ивченко, Н.Д.Кузнецова. Создавались и внедрялись в серийное производство топливные форсунки, регуляторы подачи топлива в форсажную камеру, системы управления и регулирования двигателей, топливные фильтры, масляные флюгерные насосы и многие другие системы и агрегаты. С.А.Косберг проявил инициативу в разработке ряда пусковых стартеров на твердом топливе (порохе), а затем и на жидком (унитарном) для мощных авиационных турбореактивных двигателей. В связи с тем, что в стране бурными темпами начало развиваться ракетостроение, С.А.Косберг решил, что руководимому им ОКБ необходимо осваивать новую тематику. К этому времени ОКБ располагало квалифицированными инженерно-конструкторскими кадрами и опытным производством, что позволяло браться за создание более сложных задач. Полученный опыт разработки пусковых стартеров на жидком топливе, включавших в себя значительную часть агрегатов, применяемых в жидкостных ракетных двигателях - ЖРД (газогенератор, турбина, насосы, органы регулирования и управления), был использован для перехода к более высокой ступени развития двигателестроения - к созданию авиационных ЖРД. Такие двигатели должны были многократно включаться в полете и иметь большой ресурс работы. Решение этой задачи в комплексе представляло значительную трудность. Усилиями коллектива ОКБ под руководством С.А.Косберга подобные ЖРД («Д-154» тягой в 4 тонны и «СК-1» регулируемой тяги в 2-4 тонны) были разработаны в 1954-1958 годах. При создании двигателя «СК-1», работавшего на жидком кислороде и этиловом спирте, была использована камера сгорания, разработанная в ОКБ С.П.Королёва и предоставленная в распоряжение ОКБ-154 как результат первых творческих контактов. Оба двигателя предназначались для самолета-истребителя «Е-50А» Генерального конструктора А.И.Микояна. Третий ЖРД («СК-1К») с регулируемой тягой от 4 до 1,5 тонн для самолета-истребителя «Як-27В» генерального конструктора А.С.Яковлева был первым в стране двигателем такого типа многоразового использования, работающим на жидком кислороде и керосине, с ресурсом до 3 часов. Впервые в схему ЖРД был включен газогенератор, работающий на основных компонентах топлива. В августе 1957 года ОКБ было реорганизовано в самостоятельное уставное Государственное союзное опытно-конструкторское бюро №154. Его специалистам были поручены работы по созданию новых авиационных ЖРД. Приобретенный опыт, уверенность в силах коллектива, творческая инициатива С.А.Косберга позволили ОКБ приступить к разработке жидкостных реактивных двигателей ракет класса «земля—воздух» для противовоздушной обороны страны. В 1957-1960 годах был создан ЖРД РД-0200 с регулируемой тягой от 6 до 0,6 тонн, работающий на самовоспламеняющихся компонентах топлива (окислителе «АК-27И» и горючем «ТГ-02») для второй ступени ракеты генерального конструктора С.А.Лавочкина. Разработка велась совместно с ОКБ-2 ГКОТ (Государственного комитета оборонной техники) главного конструктора А.М.Исаева, что положило начало тесному творческому сотрудничеству обоих коллективов и их главных конструкторов. Отработка двигателя была завершена силами коллектива ОКБ-154. Впервые в стране был создан ЖРД с десятикратным регулированием тяги. Он успешно прошел летные испытания и был передан в серийное производство. В 1959-1960 годах был разработан ЖРД РД-0201 с регулируемой тягой от 6 до 3 тонн, работающий на самовоспламеняющихся компонентах топлива (окислителе «АК-27И» и горючем «ТГ-02») для зенитной ракеты генерального конструктора П.Д.Грушина. Успешные работы по созданию ЖРД укрепили авторитет ОКБ в этой области. Главному конструктору ракетно-космических систем С.П.Королёву хорошо были известны созданные С.А.Косбергом образцы авиационных ракетных двигателей, знал Сергей Павлович и о его творческом содружестве с главным конструктором ЖРД А.М.Исаевым. 10 февраля 1958 года произошла встреча С.А.Косберга и его соратника А.Д.Конопатова с С.П.Королёвым, положившая начало их сотрудничеству. Сблизили и подружили этих людей одинаковые свойства ума и характера — одержимость и беззаветная преданность науке. Двухступенчатая ракета-носитель С.П.Королёва успешно вывела на орбиту три первых искусственных спутника Земли. Однако дальнейшее изучение космического пространства было невозможно без третьей ступени, которая обеспечила бы разгон корабля до второй космической скорости. Кислородно-керосиновый ЖРД «РД-0105» тягой 5,04 тонн для третьей ступени (блок «Е») «РН 8К-72» был разработан ОКБ С.А.Косберга в 1959-1960 годах совместно с ОКБ-1 С.П.Королёва за рекордно короткий срок - 9 месяцев. Это был первый отечественный ЖРД, запускаемый в условиях, близких к состоянию невесомости и глубокого вакуума. Применение третьей ступени с двигателем РД-0105 дало возможность увеличить массу искусственных спутников Земли с 1400 до 4500 кг и достичь второй космической скорости, что позволило осуществить полеты космических объектов в район Луны и на Луну, облет Луны и фотографирование её обратной стороны. За творческий вклад в эти полеты С.А.Косбергу была присуждена ученая степень доктора технических наук, он был удостоен Ленинской премии. Новой самостоятельной разработкой ОКБ стал кислородно-керосиновый ЖРД «РД-0109» тягой 5,56 тонн для третьей ступени (блок «Е») более совершенной и надежной ракеты - носителя «Восток», применявшейся при запуске ориентированных спутников Земли с возвратом их на Землю. С помощью этой ракеты были выполнены задачи мирового значения, и прежде всего - запуск в космическое пространство первого космонавта Земли Ю.А.Гагарина. Коллективный подвиг первопроходцев советской науки и техники 12 апреля 1961 года навсегда вписал имя С.А.Косберга в историю космонавтики. За выдающиеся заслуги в обеспечении первого в мире полёта человека в космическое пространство, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 июня 1961 года Косбергу Семёну Ариевичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и медали «Серп и Молот».Очередными разработками ОКБ стали более мощные кислородно-керосиновые ЖРД: «РД-0107» для третьей ступени ракеты-носителя «Восход»; «РД-0108» и на его базе существенно модернизированный двигатель «РД-0110» для третьей ступени (блок «И») ракеты-носителя «Союз». По своим техническим и эксплуатационным характеристикам каждый из этих двигателей обеспечивал достижение качественно нового уровня развития отечественной ракетной техники. С помощью ракеты-носителя «Восход» осуществлены первые запуски автоматических межпланетных станций «Луна», «Венера», «Марс», а с помощью РН «Союз» выполняются все задачи выведения на орбиту космических кораблей типа «Союз» с космонавтами на борту и грузовых кораблей типа «Союз Т» для обеспечения эксплуатации долговременных орбитальных станций «Салют» и «Мир». Много сил и энергии отдал С.А.Косберг созданию новых ЖРД, работающих по схеме с дожиганием генераторного газа (их разработка начата ОКБ в 1961 году). В ходе работ был решен ряд фундаментальных проблем, что позволило не только разработать надежную конструкцию двигателя, но и открыть дальнейшую широкую перспективу создания мощных и эффективных средств выведения космических объектов на орбиту. Большой заслугой С.А.Косберга было создание в ОКБ за короткий срок современной испытательной базы с хорошо оснащенными экспериментальными лабораториями. Стало возможным вести разработку более мощных ЖРД, работающих как на криогенном топливе, так и на топливе длительного хранения. Первыми из таких ЖРД, работающими по схеме с дожиганием на топливе из азотного тетроксида и несимметричного диметилгидразина, стали «РД-0202» и «РД-0205» соответственно для первой и второй ступеней ракеты-носителя «Протон» генерального конструктора В.Н.Челомея. На их основе были разработаны ЖРД «РД-0210» и «РД-0211» для второй ступени и «РД-0212» для третьей ступени ракеты - носителя. Создание двигателей для РН «Протон», как и появление самой ракеты подобного класса - крупное достижение ракетно-космической техники. С помощью этой ракеты решены такие выдающиеся задачи, как вывод на околоземные орбиты тяжелых автоматических станций «Протон», запуск возвращаемых автоматических станций «Зонд» для облета Луны, доставка на Луну луноходов, запуск межпланетных космических аппаратов, взявших пробы лунного грунта, совершивших посадки на Марс и Венеру, вывод долговременных орбитальных станций «Салют», «Мир» в космос и спутников на стационарную орбиту. Отработка и сдача в эксплуатацию упомянутых двигателей закончена без С.А.Косберга. 3 января 1965 года он погиб в автомобильной катастрофе. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. Награжден орденами Ленина, «Знак Почета», Красной Звезды, Отечественной войны I степени, медалями. Лауреат Ленинской премии (1960). Именем С.А.Косберга назван кратер на обратной стороне Луны.

[498x700]

[498x700]

1903

Садык Кульбаев (Кольбаев)

бригадир колхоза «Казахстан» Георгиевского района Южно-Казахстанской области Казахской ССР. Родился в селе Георгиевка Туркестанского края, ныне аул Коксаяк Толебийского района Южно-Казахстанской области Казахстана, в крестьянской семье. Казах. До коллективизации сельского хозяйства работал по найму (батрачил). В 1929 году вступил в местную сельхозартель «Казахстан», ставшую ядром будущего одноимённого колхоза. В 1946 году возглавил бригаду полеводов по выращиванию зерновых культур, получившую в 1947 году урожай пшеницы 30,17 центнеров с гектара на площади 25 гектаров. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 марта 1948 года за получение высоких урожаев пшеницы, ржи, хлопка и сахарной свеклы бригадиру Кульбаеву Садыку присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». В последующие годы Садык Кульбаев продолжал руководить полеводческой бригадой, собиравшей высокие урожаи, до выхода на пенсию в 1965 году. Жил в селе Георгиевка. Умер 23 февраля 1994 года. Похоронен на кладбище села Казахстан Толебийского района. Награждён орденом Ленина (28 марта 1948) и медалями.

1903

Назар Александрович Макоедов

управляющий отделением совхоза «Индустриальный» Министерства пищевой промышленности СССР, Шевченковский район Харьковской области Украинской ССР. Родился в селе Демьяновка Марчихино-Будской волости Глуховского уезда Черниговской губернии (ныне Ямпольского района Сумской области, Украина). Украинец. С 15 лет работал в сельском хозяйстве. В 1931 году переехал на постоянное место жительства в село Огурцовка Купянского (с 1935 года – Шевченковского) района Харьковской области УССР. Работал бригадиром совхоза «Индустриальный». Во время Великой Отечественной войны находился в действующей армии. Принимал участие в боях под городом Смоленск, где был тяжело ранен. После выздоровления демобилизован из армии. Вернулся в село Огурцовка. Работал бригадиром, с 1947 года – управляющим отделением совхоза «Индустриальный» Министерства пищевой промышленности СССР (Шевченковский район Харьковской области Украинской ССР). Отделение Н.А.Макоедова в 1947 году вырастило высокий урожай озимой пшеницы, собрав на площади 105 гектаров по 32,8 центнера зерна с гектара. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 апреля 1948 года за получение высоких урожаев пшеницы, ржи и сахарной свёклы при выполнении совхозами плана сдачи государству сельскохозяйственных продуктов в 1947 году и обеспеченности семенами зерновых культур для весеннего сева 1948 года, Макоедову Назару Александровичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». В последние годы жизни проживал в посёлке городского типа Шевченково Харьковской области (Украина). Умер 10 октября 1972 года. Похоронен на кладбище посёлка Шевченково. Награждён орденом Ленина (30 апреля 1948), медалями.

1904

Алексей Петрович Бызов

начальник 1-го Главного управления МГБ СССР, генерал-майор (1945). Родился в селе Петровка Симбирского уезда, Симбирская губерния (по другим данным в Мелекесском уезде Самарской губернии), Российская империя, в русской семье землемера-таксатора. С сентября 1919 агент Симбирского городского жилищного отдела. С марта 1920 в органах военной цензуры. Одновременно учился, в 1920 окончил гимназию, в 1921 школу 2-й ступени. Член РКП(б) с мая 1923, депутат ВС СССР III—V созывов. В 1921—1923 уполномоченный Контрразведывательного, Секретного отдела Самарской губернской ЧК — губернского отдела ГПУ. В 1923—1928 уполномоченный Секретного отдела Саратовского губернского отдела ГПУ. Окончил 2 курса Саратовского государственного университета в 1928. В 1928—1932 уполномоченный, начальник Информационного отдела Астраханского окротдела ГПУ, начальник Отделения, помощник начальника Секретно-политического отдела Полномочного представительства ОГПУ по Нижне-Волжскому краю. В 1934—1937 помощник, заместитель начальника Секретно-политического отдела УГБ Управления НКВД по Сталинградскому краю, начальник Секретно-политического отдела УГБ Управления НКВД по Крымской АССР. С 1938 заместитель начальника Управления милиции НКВД Татарской АССР. 20 января 1939 был арестован по постановлению следственной части НКВД, обвинён по статьям 58-2 и 58-11 УК РСФСР, но 21 июля 1939 дело было прекращено. Затем с сентября 1939 в Дорожном отделе НКВД железной дороги имени В.В.Куйбышева. В 1942—1943 заместитель начальника Управления НКВД по Куйбышевской области. В 1943—1946 заместитель начальника Управления НКГБ по Куйбышевской области, начальник Управления НКГБ по Брянской области. В 1946—1951 министр государственной безопасности Казахской ССР. В 1951 начальник 1-го главного управления МГБ СССР. В 1951—1952 начальник 5-го управления МГБ СССР. В 1952—1953 начальник Управления МГБ по Ростовской области. В 1953—1954 министр внутренних дел Узбекской ССР. В 1954—1960 председатель КГБ при Совете министров Узбекской ССР. С 11 февраля 1960 в распоряжении Управления кадров КГБ. С ноября 1960 до февраля 1963 работал заведующим отделом по изучению структуры и работы госаппарата Комиссии советского контроля Совета министров Узбекской ССР, с апреля 1963 начальник секретариата Президиума Верховного совета Узбекской ССР. С августа 1966 на пенсии. Умер в Ульяновске 31 августа 1982 года. Звания: 22 марта 1936, капитан государственной безопасности; 10 мая 1940, майор милиции; 5 августа 1942, майор государственной безопасности; 14 февраля 1943, полковник государственной безопасности; 18 марта 1944, комиссар государственной безопасности; 9 июля 1945, генерал-майор. Награды: Орден Ленина (12 мая 1945); 2 ордена Красного Знамени (3 ноября 1944, 24 ноября 1950); 2 ордена Трудового Красного Знамени (29 октября 1949); орден Красной Звезды (2 июля 1942); нагрудные знаки «Почётный работник ВЧК-ГПУ (XV)» (8 апреля 1934); «Почётный сотрудник госбезопасности» (23 декабря 1957); «50 лет пребывания в КПСС»; Юбилейная медаль «За доблестный труд (За воинскую доблесть). В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»; Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»; медали. Литература: Петров Н.В., Скоркин К.В. Кто руководил НКВД 1934—1941. Москва, 1999; XIX съезд ВКП(б) — КПСС (5 — 14 октября 1952 г.). Документы и материалы.

[533x699]

[533x699]

1904

Андрей Павлович Ермаков

командир 2-го батальона 149-го Краснознамённого Белорецкого мотострелкового полка 36-й мотострелковой дивизии 1-й армейской группы, капитан. Родился в селе Успенское ныне Мокшанского района Пензенской области, в крестьянской семье. Русский. Член ВКП(б) с 1931 года. Окончил 4-классную сельскую церковноприходскую школу. Трудился в хозяйстве отца. В Красной Армии с 1926 года. Служил в 3-м Пензенском стрелковом полку. По окончании полковой школы командовал отделением, а по окончании действительной военной службы остался на сверхсрочную. В июле 1930 года окончил Иркутские командные пехотные курсы, после чего служил в 108-м стрелковом полку 36-й стрелковой дивизии Забайкальского военного округа командиром стрелкового и пулемётного взводов. С 1932 года командовал пулемётной ротой в этой же воинской части, был адъютантом старшим стрелкового батальона. С мая 1938 года - помощник начальника штаба 149-го мотострелкового полка, а с 1939 года - командир 2-го батальона этого полка. 17 мая 1939 года А.П.Ермакову присвоено воинское звание "капитан". Батальон 149-го мотострелкового полка (36-я мотострелковая дивизия, 1-я арм. группа) под командованием капитана Ермакова А.П., участвуя с 11 мая 1939 года в боях на реке Халхин-Гол (Монголия), отразил несколько атак японских милитаристов, многократно сам атаковал врага, нанёс ему большой урон в живой силе и технике. Отважный комбат пал смертью храбрых в бою 23 августа 1939 года. Похоронен в районе боевых действий. За умелое и мужественное командование батальоном и героизм, проявленный в майских боях, капитану Ермакову Андрею Павловичу 17 ноября 1939 года посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Награждён орденом Ленина. На родине Героя в средней школе села Успенское Пензенской области о жизни и подвиге славного земляка собраны и бережно хранятся многочисленные материалы.

1904

Карлис Ирбитис (латышское имя — Kārlis Irbītis)

латвийский авиаконструктор. Родился в Лоде, близ Руйиены, Российская империя (ныне Латвия). Окончил Рижский государственный техникум в 1925 году. В том же году сконструировал свой первый самолёт. С 1930 года работал на фабрике «ВЭФ» (VEF). Разработал лёгкий истребитель «VEF I-16» с неубирающимся шасси (1939 год), спортивный самолёт «VEF I-12» (1935 год). По первой букве фамилии конструктора Карлиса Ирбитиса латвийские самолёты имели литеру «I». Автор эмблемы «VEF» и дизайна радиоприёмников радиосезона 1933/1934 годов. С 1942 по 1948 год работал на фирме «Мессершмитт». После Второй мировой войны жил в Канаде, работал инженером-конструктором в компании «Канадэр». В 1992 году Латвийская академия наук присвоила Ирбитису звание почётного доктора. Умер в Сен-Лоран (ныне в составе Монреаля, Канада) 13 октября 1997 года. Столетие Ирбитиса было торжественно отмечено в Латвии. Авторство: VEF I-16; VEF I-12; Дизайн эмблемы ВЭФа (VEF); Радиоприёмник радиосезона 1933/34 годов; Мотоцикл «Pandera» (в соавторстве с Арнольдом Пандерсом); 1925—1935 годы — проекты самолётов для спортивных пилотов; 1935—1943 годы — спортивные самолёты VEF I-11 и VEF I-12; Военно-учебный самолёт I-14, I-15; 1940 год — лёгкий истребитель «VEF I-16»; 1941 год — лёгкий истребитель «I-17»; 1957 год — разработал самолёт вертикального взлёта «CL-84». Патенты: K.Irbitis. Control System for Aircraft. Patent of Canada Nr.822575, 1963; K.Irbitis. Pneumatic propeller drive system. Patent of Canada Nr.683336, 1964; K.Irbitis. Pneumatic propeller drives. Patent of Canada Nr.683335, 1964; Patent of USA Nr.312027, 1964. Литература: Irbītis, Kārlis, Of Struggle and Flight, Canada’s Wings Inc., Stittsville, Ontario 1986, ISBN 0-920002-36-6.

1904

Василий Михайлович Кочерга

звеньевой молочного совхоза «Вольно-Чернихово» Министерства совхозов СССР, Городищенский район Барановичской области Белорусской ССР. Родился в деревне Хорошевичи Деревновской волости Слонимского уезда Гродненской губернии, ныне в составе Деревновского сельсовета Слонимского района Гродненской области Белоруссии. Из бедной крестьянской семьи. Белорус. Беспартийный. Рано начал трудиться в сельском хозяйстве, батрачил у местных землевладельцев. Родная деревня в 1921–1939 годах входила в состав Слонимского повета Новогрудского воеводства Польши. В результате освободительного похода Красной Армии в сентябре 1939 года состоялось воссоединение земель Западной Белоруссии с Белорусской ССР. В январе следующего года деревня Хорошевичи вошла в состав новообразованного Слонимского района Барановичской (с 1954 года – Брестской) области. В 1940 году Василий Михайлович поступил работать в совхоз «Вольно-Чернихово», который был образован в самом конце предыдущего года в соседнем Городищенском районе Барановичской области. С началом Великой Отечественной войны вместе с большой семьёй он остался на территории района, оккупированного гитлеровской Германией. Вёл единоличное крестьянское хозяйство. После освобождения района в июле 1944 года принимал активное участие в восстановлении разрушенного в период оккупации совхоза «Вольно-Чернихово», продолжив работать в нём рабочим, а с 1946 года – звеньевым в составе полеводческой бригады №1, которую возглавил Н.Л.Веленько. В тяжелейших условиях военного времени и первых послевоенных лет дирекция при опоре на самоотверженный труд рабочих совхоза сумела добиться скорейшего восстановления и дальнейшего развития сельскохозяйственного производства. При этом основной специализацией хозяйства было определено семеноводство, а веленьковская бригада стала специализироваться на выращивании красного клевера – ценной сельскохозяйственной культуры, не только повышающей плодородие почвы, но и являющейся ценным предшественником для технических и зерновых культур. Клеверное сено обладает высокими питательными качествами и является важным источником белковой пищи для животных. В борьбе за высокий урожай члены бригады использовали все свои возможности и резервы, в условиях преобладания ручного труда выполняя полевые работы на высоком агротехническом уровне. Это позволило передовому коллективу получить в 1948 году урожай семян клевера по 5,25 центнера с гектара на площади 10,5 гектара. Звено во главе с Кочергой собрало по 5,26 центнера с гектара на площади 5,0 гектара. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 марта 1949 года за получение высоких урожаев ржи и клевера при выполнении совхозом плана сдачи государству сельскохозяйственных продуктов в 1948 году и обеспеченности семенами всех культур в размере полной потребности для весеннего сева 1949 года Кочерге* Василию Михайловичу было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Этим же указом высокого звания были удостоены бригадир Н.Л.Веленько и ещё один звеньевой бригады Н.Л.Светлик. Культивируя на суглинках местный двуукосный раннеспелый сорт красного клевера, в бригаде смогли получать относительно высокие урожаи озимой ржи и яровой пшеницы, ячменя и гречихи. Так, в том же 1948 году на 157-гектарной площади хлеборобы во главе с Веленько собрали небывалый урожай – 17,1 центнера зерновых с гектара. Опыт выращивания семян клевера в передовом коллективе был обобщён Министерством совхозов Белорусской ССР.

Продолжал успешно руководить небольшим коллективом полеводов в семеноводческом совхозе «Вольно-Чернихово» (с 1960 года – одноимённая экспериментальная база; ныне – ОАО «Экспериментальная база «Вольно»). С 1968 года – персональный пенсионер союзного значения. Проживал в деревне Вольно, центре Вольновского сельсовета Барановичского района. Умер 5 октября 1985 года (по другим данным – в декабре 1981 года). Похоронен на Вольновском деревенском кладбище. Награждён орденом Ленина (30 марта 1949), медалями, в том числе «За трудовую доблесть» (24 апреля 1948).

вверх^

к полной версии

понравилось!

в evernote

1901

Григорий Андреевич Белов

командир 16-й гвардейской Черниговской кавалерийской дивизии 7-го гвардейского кавалерийского корпуса 61-й армии Центрального фронта, гвардии полковник. Родился в селе Сара Алатырского уезда Симбирской губернии, ныне Сурского района Ульяновской области. Из крестьянской семьи. Русский. Окончил начальную школу. В детстве и в юности трудился матросом на волжских речных баржах купцов-промышленников в Рыбинске и в Сызрани, с мая 1918 года - грузчиком на пристани в Самаре. Член РКП(б) с 1919 года. В Красной Армии с апреля 1920 года, доброволец. Участник Гражданской войны. В 1920 году окончил окружные партийные курсы Заволжского округа в Самаре. Служил политруком роты запасного караульного полка, с сентября 1920 - политбойцом и политруком эскадрона 92-го кавалерийского полка 16-й кавалерийской дивизии 2-й Конной армии, с января 1921 - секретарь партбюро 92-го кавполка, с июля - вновь политрук эскадрона. Воевал на Южном фронте против армии генерала П.Н.Врангеля, на юге Украины против отрядов Н.Махно, на Северном Кавказе и на Кубани против многочисленных повстанческих и бандитских отрядов в 1921 году. С декабря 1921 года - политбоец и политрук команды связи 1-го кавалерийского полка (затем 13-й и 61-й кавполка) Особой кавалерийской бригады. В 1923 года в составе сводного отряда вновь участвовал в боях по ликвидации крупной банды атамана Рябоконя на Кубани. В 1925 году окончил повторные курсы комиссаров и политруков (Москва). Продолжал дальнейшую службу в своём полку, политрук эскадрона, политрук полковой школы, секретарь партбюро. Окончил экстерном военную школу в Твери в 1927 году и сразу направлен на дальнейшую учёбу в академию. В 1930 году окончил Военно-политическую академию РККА имени Н.Г.Толмачева. С мая 1930 - военком 9-го кавалерийского полка 2-й кавалерийской дивизии. С ноября 1931 года - командир-комиссар 8-го кавалерийского полка этой же дивизии. С февраля 1935 года - командир-комиссар 62-го кавалерийского полка Особой кавалерийской дивизии имени И.В.Сталина. С января 1937 года - в правительственной командировке в Монголии, инструктор 7-й кавалерийской дивизии Монгольской народно-революционной армии. С февраля 1939 года - преподаватель тактики старшего курса, начальник среднего курса на Краснознамённых кавалерийских курсах усовершенствования командного состава РККА имени С.М.Будённого (Новочеркасск). С ноября 1940 года - старший преподаватель тактики конницы Высшей военной школы штабной службы РККА. С февраля 1941 года - преподаватель на кафедрах общей тактики и тактики конницы Военной академии РККА имени М.В.Фрунзе. Начало Великой Отечественной войны полковник Г.А.Белов встретил в академии. С сентября 1941 года - командир 87-го запасного кавалерийского полка (город Ковров Владимирской области). На фронтах Великой Отечественной войны - с июля 1942 года, назначен заместителем командира по строевой части 112-й добровольческой Башкирской (с 14 февраля 1943 года - 16-я гвардейская) кавалерийской дивизии. Под руководством комдива полковника (с 10 ноября 1942 года генерал-майора) Шаймуратова Минигали Мингазовича Г.А.Белов принимал активное участие в боях на Брянском и Воронежском фронтах, участник Воронежско-Ворошиловградской оборонительной операции. В октябре 1942 года полковник Белов Г.А. назначен на должность заместителя командира по тылу 8-го кавалерийского корпуса на Юго-Западном фронте. Отлично проявил себя в ноябре 1942 года, когда в начале наступления советских войск в Сталинградской битве на тылы корпуса вырвалась 22-я немецкая танковая дивизия. Срочно сформировал отряд из тыловых частей и разрозненных групп бойцов других частей, более суток успешно оборонял рубеж по реке Чир и не допустил форсирования реки врагом. В начале декабря 1942 года временно исполнял должность командира 73-й кавалерийской дивизии этого корпуса. Участник Средне-Донской и Ворошивградской наступательных операций. В феврале 1943 года обстановка на Юго-Западном фронте резко изменилась: противник собрал в кулак свежие дивизии и нанёс удары по далеко вырвавшимся вперёд передовым советским войскам, часть их которых попала в окружение. 23 февраля 1943 года в неравном бою у села Штеровка Ивановского района Ворошиловградской области Украинской ССР, при выходе из тыла противника геройски погиб командир 16-й гвардейской кавалерийской дивизии гвардии генерал-майор Шаймуратов М.М., дивизию принял гвардии полковник Г.А.Белов. Этой дивизией в составе 7-го гвардейского кавалерийского корпуса он командовал до победоносного завершения войны. С апреля 1943 года дивизия находилась на переформировании в резерве, в сентябре передана Центральному фронту и приняла участие в Черниговско-Припятской наступательной операции и в битве за Днепр. Командир 16-й гвардейской кавалерийской дивизии (7-й гвардейский кавалерийский корпус, 61-я армия, Центральный фронт) гвардии полковник Белов Г.А. в конце сентября 1943 года умело руководил частями дивизии при освобождении 21 сентября 1943 года города Чернигова (Украина), форсировании реки Днепр 26-28 сентября 1943 года в районе деревни Нивки Брагинского района Гомельской области Белоруссии и в боях по удержанию и расширению плацдарма. За проявленные мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 1944 года гвардии полковнику Белову Григорию Андреевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда". 16-я гвардейская кавалерийская дивизия под командованием гвардии генерал-майора (воинское звание присвоено 29 октября 1943 года) Белова Г.А. в дальнейшем успешно действовала в Гомельско-Речицкой, Калинковичско-Мозырской, Белорусской, Висло-Одерской, Берлинской наступательных операциях. Победу кавалеристы встретили на берегу Эльбы, завершив боевые действия 7 мая 1945 года. За проявленное мужество и отвагу бойцами и командирами дивизии она была удостоена почётного наименования "Черниговская" (21 сентября 1943 года), награждена орденами Ленина (19 февраля 1945), Красного Знамени (15 января 1944), Суворова II степени (9 августа 1944) и Кутузова II степени (28 мая 1945). Четыре тысячи воинов дивизии удостоены орденов и медалей Советского Союза, 78 её солдат и офицеров стали Героями Советского Союза, а пятеро - полными кавалерами ордена Славы. Такого количества Героев не имело ни одно соединение сухопутных войск Красной Армии!

[700x650]

[700x650]За успешные боевые действия кавалеристы, которыми командовал гвардии генерал-майор Белов Г.А., 15 раз отмечались в приказах Верховного Главнокомандующего И.В.Сталина. На историческом Параде Победы, состоявшемся 24 июня 1945 года на Красной площади в Москве, генерал-майор Белов Г.А. возглавлял сводный дивизион кавалеристов. После войны Г.А. Белов продолжал службу в Вооружённых Силах СССР. В 1945 году дивизия была переброшена сначала в Белорусский, затем в Закавказский военные округа и в конце года расформирована. В 1947 году Г.А.Белов окончил Высшие академические курсы при Высшей военной академии имени К.Е. Ворошилова. С апреля 1947 года - командир 16-й гвардейской механизированной дивизии (Туркестанский военный округ). С сентября 1949 года - командир 17-го стрелкового корпуса там же. С июля 1954 года - старший военный советник командующего войсками военного округа Народно-освободительной армии Китайской Народной Республики. С мая 1958 года служил в Военной академии имени М.В.Фрунзе: заместитель начальника и начальник кафедры оперативно-тактической подготовки, начальник факультета. С ноября 1962 года генерал-лейтенант Белов Г.А. - в отставке. Депутат Верховного Совета Узбекской ССР 3-го созыва (1951-1955). Жил в городе-герое Москве, где скончался 23 июня 1994 года.

[525x700]

[525x700]Похоронен в Москве на Востряковском кладбище (участок 114). Генерал-лейтенант (3 августа 1953). Награждён тремя орденами Ленина (15 января 1944, 30 апреля 1945, 29 мая 1945), четырьмя орденами Красного Знамени (23 марта 1943, 6 августа 1944, 3 ноября 1944, 15 ноября 1950), орденами Суворова II степени (6 апреля 1945), Отечественной войны I степени (11 марта 1985), Красной Звезды (28 октября 1967), "Знак Почёта" (14 мая 1936), медалями, иностранной наградой - орденом "За воинскую доблесть" ("Виртути Миллитари", Польша) V степени (24 апреля 1946), другими иностранными наградами. Почётный гражданин города Бранденбург (Германия). Его именем названа улица в селе Сара. В городе Ковров Владимирской области установлена памятная стела на Аллее Героев. В Дёмском районе города Уфы - столицы Башкирии, на улице Правды, установлен памятник воинам 112-й Башкирской - 16-й гвардейской Черниговской кавалерийской дивизии, и в том же районе по адресу: улица Левитана, дом № 27, открыт Музей 112-й (16-й гвардейской) Башкирской кавалерийской дивизии, являющийся филиалом Республиканского музея боевой Славы.

[455x698]

[455x698]Имя Г.А.Белова высечено золотыми буквами на мемориальных досках вместе с именами всех 78-и Героев Советского Союза 112-й Башкирской (16-й гвардейской Черниговской) кавалерийской дивизии, установленных в Национальном музее Республики Башкортостан (город Уфа, улица Советская, 14) и в Музее 112-й (16-й гвардейской) Башкирской кавалерийской дивизии.

Сочинения: Путь мужества и славы. Уфа. 1967; Путь мужества и славы. 2-е издание. Уфа. 1978; Путь мужества и славы. 3-е издание. Уфа. 1985.

[465x700]

[465x700] 1901

Роман Анисимович Турков

директор завода № 88 Государственного комитета Совета Министров СССР по оборонной технике. Родился в селе Бахань ныне Быховского района Могилёвской области Республики Беларусь. Русский. Окончил сельскую школу. В 1929 году окончил Ленинградский технологический институт, по образованию - инженер-технолог. Работал инженером и главным технологом на артиллерийском заводе «Красный арсенал» в Ленинграде. За значительное увеличение выпуска артиллерийского вооружения (батальонные, полковые, горно-вьючные миномёты) в конце 30-х годов, которым оснащались части, участвовавшие в боях у озера Хасан, на реке Халхин-Гол, в освободительных походах в Белоруссию и Западную Украину, в советско-финской войне 1939-1940 годов, а также поставляемого в республиканские войска воюющей Испании, в 1941 году Р.А.Турков награждён орденом Трудового Красного Знамени. В 1941 году участвовал в организации строительства оборонительных укреплений на подступах к Ленинграду. Затем был переведён на эвакуированный в Красноярск Коломенский завод № 4. С 1942 по 1949 годы работал главным инженером и директором Красноярского артиллерийского завода № 4 имени К.Е.Ворошилова (Красмашзавод). Руководил производством различных типов миномётов, таких как РМ-40, БМ-37, ПМ-41, покрывших себя славой в сражениях Великой Отечественной войны, артиллерийских систем 61-К, 70-К, спаренных зенитных установок В-11 и В-47, морских 100-мм артиллерийских систем Б-24 и Б-34. С 1949 года - директор Сталинградского завода “Баррикады”. Завод под руководством Р.А.Туркова продолжал модернизировать и создавать совместно с ЦКБ-34 новое артиллерийское вооружение для сухопутных войск, кораблей и береговой обороны ВМФ (Б-4МБР, СМ-4-1, СМ-31, СМ-33, 2А3, СМ-54, СМ-27, СМ-9). С 1954 по 1956 годы работал в ОКБ-1, под руководством С.П.Королёва: заместитель начальника отдела, заместитель главного конструктора по производству. С 1956-го по 1966 годы являлся директором завода № 88 и одновременно первым заместителем начальника ОКБ-1. Руководил подготовкой производства, изготовлением, заводскими испытаниями ракеты Р-7 и ее модификаций, разгонных блоков Е, И, Л, ракет Р-9, первых Искусственных спутников Земли, первых научных ИСЗ “Электрон”, первых автоматических межпланетных станций для полетов к Луне, Венере, Марсу, первых отечественных спутников космической связи “Молния-1”, отечественных баллистических ракет дальнего действия на твердом топливе РТ-1, РТ-2, космических кораблей “Восток”, “Восход”, “Союз”. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 июня 1961 года за выдающиеся заслуги в создании образцов ракетной техники и обеспечение успешного полёта человека в космическое пространство Туркову Роману Анисимовичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Руководил подготовкой производства, изготовлением, заводскими испытаниями ракеты-носителя сверхтяжёлого класса Н-1, её головного блока на начальном этапе работ. С 1966 года – на пенсии. Жил в городе Калининград (ныне – Королёв) Московской области. Умер 9 декабря 1976 года.

[525x700]

[525x700] Похоронен в городе Королёв Московской области на Болшевском кладбище. Награждён 3 орденами Ленина (1944, 1957, 1961), орденами Трудового Красного Знамени (1941), Отечественной войны I степени (1945), медалями “За оборону Ленинграда” (1942), “За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов” (1946).

1902

Александр Яковлевич Премет

председатель колхоза имени Мичурина Харьюского района Эстонской ССР. Родился в городе Гатчина Гатчинской волости Царскосельского уезда Санкт-Петербургской губернии (ныне Гатчинского района Ленинградской области). Эстонец. До революции сдал экстерном экзамены за высшее начальное училище. С 1918 года работал подручным токаря. В 1919—1926 служил в Красной Армии. Участник Гражданской войны. В 1919 году вступил в РКП(б)/ВКП(б)/КПСС. С декабря 1919 года — в продорганах РККА. В 1921—1926 годах — в кавалерийских частях в Средней Азии, начальник-политрук школы младшего комсостава 48-го Краснознамённого полка. Дослужился до должности политрука эскадрона 66-го кавалерийского полка, принимал участие в борьбе с басмачеством. В 1924 году приказом Революционного военного совета республики №335 награждён орденом Красного Знамени (РСФСР). Демобилизовавшись из армии, остался работать в Таджикской АССР (ныне — Таджикистан), где занял пост первого секретаря Гармского оргпартбюро (февраль — июль 1927 года). С июля 1927 года — заведующий орготделом — заместитель председателя ЦК Союза бедноты «Кошчи» Таджикской АССР (с 1929 года — Таджикской ССР). В дальнейшем назначен заместителем наркома земледелия Таджикской ССР. В марте 1930 года освобождён от должности по болезни. В 1933 году окончил Академию социалистического земледелия (по другим данным, не доучился и диплом получил позже). В 1933—1935 годах работал начальником политотдела Мангушской машинно-тракторной станции (Донецкая область Украинской ССР, ныне — Украина). В 1935—1938 годах — проректор Донецкого комвуза (коммунистического высшего учебного заведения), в 1938—1941 годах — управляющий трестом совхозов. В 1941—1945 годах — участник Великой Отечественной войны. Воевал в 61-й кавалерийской и 97-й Туркменской кавалерийской дивизиях 4-го кавалерийского корпуса. Участник обороны Сталинграда. В конце войны — начальник 1-го отдела 61-й кавалерийской дивизии. Демобилизован в звании майора. После войны направлен на руководящую работу в Эстонскую ССР (ныне — Эстония). В 1945—1948 годах — парторг ЦК Компартии Эстонии в Тартуском университете. В 1948 году стал заместителем Министра сельского хозяйства ЭССР, позже — заместителем председателя республиканского Госплана. В марте 1955 года ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли Обращение и постановление «О мерах по дальнейшему укреплению колхозов руководящими кадрами», в котором партийным и советским организациям предлагалось подобрать не менее 30 тысяч добровольцев для руководящей работы в колхозах. Одним из «тридцатитысячников», откликнувшихся на это обращение, оказался Александр Яковлевич. Хотя он пошёл в колхоз не только по призыву партии: ещё со времён занятий в Аграрном институте красной профессуры он полюбил сельское хозяйство, землю и всё растущее на ней. 11 мая 1955 года он был избран председателем колхоза имени Мичурина в Харьюском районе Эстонской ССР. Колхоз находился в плачевном состоянии. На неблагодатной подзолистой почве, расположенной на плитняковой основе и нафаршированной камнями всякого происхождения, годом раньше был получен урожай всего шесть центнеров зерна с гектара. Поля были вспаханы кое-как. Новый председатель решил запахать истощившийся тонкий слой поглубже, чтобы на урожай работал новый слой. Попав в подготовленную почву, зерно, несмотря на ранний сев, выдержало холод ранней весны и проросло раньше обычного, набравшись майского и июньского солнца. Благодаря такой элементарной агротехнике осенью 1956 года было снято уже по тринадцати центнеров с гектара. С тех пор Александр Яковлевич утверждал: 13 центнеров с гектара можно получить на самой плохой земле. На третий год работы председатель был награждён орденом Ленина. Но на этом в колхозе не остановились — для повышения плодородности почвы стали вывозить с осушённых болот торфяную землю, сотни тонн торфа, пропущенного через скотные дворы в виде подстилки. Камни выкапывали из земли лопатами, взрывали, просто подбирали и корзинами выносили на обочину. И с каждым годом менялась земля, менялись её качество и цвет. И всё равно несколько лет самым обильным здесь был «каменный урожай». Колхозники догадались использовать корчеватель трактора «С-100» для выворачивания камней из почвы. С каждым годом пашня становилась всё темней. Урожайность дошла до восемнадцати, двадцати, двадцати пяти центнеров с гектара. В засушливом 1963 году мичуринцы смогли получить отменный урожай — 26 центнеров, а в 1964 году, когда на помощь пришли новые химические удобрения, колхоз вырастил и убрал 35 центнеров с гектара.

Неоднократно принимал участи во Всесоюзной сельскохозяйственной выставке (ВСХВ) и Выставке достижений народного хозяйства (ВДНХ) СССР, где отмечался медалями и дипломами. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1965 года за выдающиеся заслуги в развитии сельского хозяйства Эстонской ССР Премету Александру Яковлевичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Возглавлял колхоз имени Мичурина до преклонного возраста. В 1971 году его трудовые достижения были отмечены орденом Октябрьской Революции. Избирался депутатом Верховного Совета Эстонской ССР 6-го созыва (1963—1967). Жил в Эстонской ССР. Умер в середине 1970-х годов. Награждён 2 орденами Ленина (1 марта 1958; 1 октября 1965), орденами Октябрьской Революции (8 апреля 1971), Красного Знамени (1924), медалями, в том числе золотыми и серебряными медалями ВСХВ и ВДНХ СССР.

А.Я.Премет

А.Я.Премет

А.Я.Премет

[493x700]

[493x700] 1903

Владимир Александрович Борисов

командир 44-й Краснознамённой Барановичской гвардейской стрелковой дивизии 105-го стрелкового корпуса 65-й армии 1-го Белорусского фронта, гвардии генерал-майор. Родился в деревне Таковая Ярославской губернии, ныне Борисоглебского района Ярославской области в крестьянской семье. Русский. Окончил церковно-приходскую школу. В 13 лет был отправлен в Петроград, в учение в гастрономический магазин Ветчинкина. В 1918 году вернулся в деревню. В Красной Армии с октября 1925 года. Окончил полковую школу младших командиров в 6-й Орловской стрелковой дивизии в 1926 году. Служил командиром отделения в 16-м стрелковом полку этой дивизии (Орёл). В 1928 году окончил Объединённую военную школу имени ВЦИК (Москва) и оставлен в ней для дальнейшей службы: командир взвода учебного батальона, с апреля 1930 - курсовой командир, помощник начальника боепитания, преподаватель тактики и географии. За время службы в школе окончил школу «Снайпинга» при Центральном совете Осоавиахима в 1931 году, в 1932 году – Ленинградские бронетанковые курсы усовершенствования командного состава. Член ВКП(б)/КПСС с 1928 года. С марта по октябрь 1937 года - помощник начальника отдела Управления вузов РККА, затем на учёбе. В 1940 году окончил Военную академию РККА имени М.В.Фрунзе. С марта 1940 года - помощник и старший помощник начальника отделения штаба Белорусского Особого военного округа, с июня 1940 - начальник оперативного отделения штаба 27-й стрелковой дивизии Западного Особого военного округа. В июне 1941 года, накануне войны, получил назначение в 5-ю воздушно-десантную бригаду 3-го воздушно-десантного корпуса в Одесском военном округе. С июля 1941 года майор В.А.Борисов - участник Великой Отечественной войны. Боевое крещение начальник штаба бригады получил на Юго-Западном фронте при обороне Киева в июле-августе 1941 года. В сентябре 1941 года вместе с бригадой вырвался из Киевского котла Юго-Западного фронта, затем участвовал в Сумско-Харьковской оборонительной операции. С ноября 1941 года - начальник штаба 87-й стрелковой дивизии (с марта 1942 - 13-я гвардейская стрелковая дивизия), с июня 1942 - заместитель командира этой дивизии. Участник Воронежско-Ворошиловградской оборонительной операции, а с сентября 1942 года в составе 62-й армии оборонял Сталинград. С октября 1942 года - на учёбе. Полковник (1942). В 1943 году окончил ускоренный курс Высшей военной академии имени К.Е.Ворошилова. С 25 марта по 29 ноября 1943 года и с 19 января по 10 июня 1944 года В.А.Борисов командовал 175-й дважды орденоносной Ковельской стрелковой дивизией в 70-й, 48-й и 47-й армиях Центрального и 2-го Белорусского фронтов. Дивизия под его командованием отличилась в битве на Курской дуге, в битве за Днепр, Гомельско-Речицкой и Полесской наступательных операциях. В ноябре 1943 года был ранен, после госпиталя вернулся на пост командира дивизии. За умелое руководство дивизией и боевые успехи командир дивизии был награжден орденом Кутузова II степени. С 13 июня 1944 года и до победоносного окончания войны гвардии генерал-майор Борисов В.А. - командир 44-й Краснознамённой Барановичской гвардейской стрелковой дивизии. Участник Белорусской наступательной операции. Командуя 44-й гвардейской стрелковой дивизией (105-й стрелковый корпус, 65-я армия, 1-й Белорусский фронт), гвардии генерал-майор Борисов В.А. чётко управлял частями и обеспечил 5 сентября 1944 года успешную переправу войск через реку Нарев в 10 километрах севернее польского города Сероцк. На захваченном плацдарме только за первые два дня ожесточенных боев воины дивизии отбили 7 фашистских атак, поддержанных массированным артиллерийским и минометным огнем и ударами с воздуха. Генерал Борисов, рискуя жизнью, мужественно, умело руководил боевыми действиями частей. 44-й гвардейская стрелковая дивизия удержала свои позиции на плацдарме, сохранила мосты через Нарев, что существенно помогло другим соединениям, сражавшимся за удержание Сероцкого плацдарма. В боях против дивизии противник потерял 407 танков и свыше 20 тысяч солдат убитыми. Сохранение плацдарма имело важное значение для последующего наступления войск фронта. Именно отсюда был нанесен удар по врагу в Восточно-Прусской операции, предопределивший разгром всей северо-западной группировки вермахта. За образцовое выполнение заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 апреля 1945 года гвардии генерал-майору Борисову Владимиру Александровичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». В 1945 году участвовал во главе дивизии в Восточно-Прусской. Восточно-Померанской и Берлинской наступательных операциях на 2-м Белорусском фронте. 24 июня 1945 года гвардии генерал-майор Борисов участвовал в Параде Победы на Красной площади в Москве. После войны продолжал службу в Советской Армии. Командовал той же дивизией в Северной группе войск (Польша). С января 1946 года - старший преподаватель Высшей военной академии имени К.Е.Ворошилова (в 1949 году ему присвоены права окончившего эту академию). С мая 1950 - военный советник при начальнике Военной академии Румынской народной армии. С 1954 года - старший преподаватель Высшей военной академии имени К.Е.Ворошилова (с 1958 - Военная академия Генерального штаба). С сентября 1959 - специалист и старший военный специалист при Высший академических курсах Военной академии Национальной народной армии Германской Демократической Республики. С мая 1961 года - в запасе по болезни. Жил в городе-герое Москве. Вел большую общественную работу, являлся заместителем секретаря парторганизации районного комитета ДОСААФ Фрунзенского района. Скончался 19 марта 1993 года. Похоронен на Кунцевском кладбище города Москвы (участок 9-2). Подполковник (1941). Полковник (1942). Генерал-майор (25 сентября 1943). Награждён двумя орденами Ленина (6 апреля 1945, 10 апреля 1945), четырьмя орденами Красного Знамени (27 марта 1942, 2 декабря 1942, ...), орденами Суворова II степени (15 января 1944), Кутузова II степени (27 августа 1943), Отечественной войны I степени (11 марта 1985), Красной Звезды, медалями, а также иностранными орденами и медалями. Имя Героя носила пионерская дружина школы села Яковцево Борисоглебского района Ярославской области.

[274x700]

[274x700] На родине в центре поселка Борисоглебский, на мемориале землякам, установлена стела с портретом Героя.

[576x698]

[576x698]1903

Семен Ариевич Косберг