11 октября родились...

11-10-2025 08:41

к комментариям - к полной версии

- понравилось!

1872

Эмили Дэвисон (Emily Davison; имя при рождении — Эмили Уилдинг Дэвисон, Emily Wilding Davison)

британская общественная деятельница, суфражистка. Была активисткой британской воинствующей суфражистской организации «Женский общественно-политический союз», протестовала против принудительного кормления (представительниц союза неоднократно подвергали такому кормлению во время устраиваемых ими голодовок). Погибла во время английского Дерби в 1913 году, когда выбежала на стадион навстречу жеребцу по кличке Энмер, принадлежавшему королю Георгу V, столкнулась с ним и вскоре скончалась от полученных в результате этого травм. Дэвисон родилась в Блэкхите, Лондон, в семье Чарльза и Маргарет Дэвисонов, происходивших из Нортумберленда. У неё было две сестры, один брат и несколько сводных братьев и сестёр (от первого брака отца). Одним из её сводных братьев был капитан военно-морского флота Генри Джоселин Дэвисон, который впоследствии выступал свидетелем на следствии по её делу. Окончив школу, она в 1891 году поступила для получения высшего образования в Королевский колледж Голлоуэй в Лондоне, где изучала иностранные языки. Вскоре, однако, умер её отец, а мать одна не могла оплачивать стоимость обучения (20 фунтов за семестр). В итоге Дэвисон не смогла окончить курс и стала работать школьной учительницей в Эджбастоне и Уэртинге. Благодаря этой работе она заработала достаточно денег, чтобы поступить изучать биологию, химию, английский язык и литературу в колледж Сент-Хью при Оксфордском университете. На выпускных экзаменах она получила высший балл, однако женщинам в Оксфорде в то время не присуждали учёных степеней. После окончания университета работала в Беркшире домашней учительницей в богатой семье. В 1908 году она всё же получила степень по иностранным языкам от Лондонского университета.

Участие в суфражистском движении

Дэвисон присоединилась к Женскому общественно-политическому союзу в 1906 году. Девять раз в период с 1909 по 1912 год она подвергалась арестам и заключениям в тюрьму по причине участия в незаконных акциях, метании камней, разбитии окна, сожжении почтовых ящиков, а также из-за нападения на человека, которого она ошибочно приняла за канцлера казначейства Дэвида Ллойда Джорджа. В тюрьме она сразу же заслужила репутацию агрессивного и опытного борца против принудительного кормления, которое само по себе было опасным и тяжёлым испытанием. В знак протеста против него и, с целью избежать такого кормления в 1909 году она забаррикадировала вход в свою камеру. Тюремщики после этого решили наполнить её камеру ледяной водой, просунув шланг через окно, что она выдерживала по меньшей мере четверть часа, прежде чем они смогли взломать дверь. После этого она была быстро доставлена в больницу. В 1912 году (во время очередного ареста) она вновь протестовала против принудительного кормления. На этот раз она бросилась с 10-метровой лестницы, потеряв после падения сознание и получив тяжёлые травмы. Свои действия она объяснила желанием спасти от принудительного кормления находившихся с ней в заключении суфражисток, сказав, что «одна большая трагедия сможет предотвратить множество других». 2 апреля 1911 года, в день переписи населения в Великобритании, Дэвисон ночью проникла в Вестминстерский дворец и спряталась там в шкафу, поскольку хотела указать в переписном листе, что в данный момент (то есть в ночь переписи) проживает в Палате общин, нижней палате британского парламента. В итоге в переписном листе действительно указали, что она была «найдена спрятавшейся в шкафу в Вестминстерском дворце». В 1999 году по инициативе Тони Бенна на этом шкафу была установлена мемориальная доска. В 1913 году Дэвисон подложила бомбу в новый дом Дэвида Ллойд Джорджа в графстве Суррей, взрыв серьёзно повредил здание.

Смерть на английском Дерби 8 июня 1913 года

Причины, по которым Дэвисон отправилась на дерби в Эпсоме, до конца не выяснены. Известно, например, что она купила билет на суфражистское мероприятие за пределами Лондона и железнодорожный билет в оба конца (хотя впоследствии было установлено, что в то время продавались только такие билеты). Было высказано предположение, что она хотела прикрепить к коню, принадлежавшему королю, флаг суфражисток. С учётом её поступков во время попыток противостоять принудительному кормлению представляется вероятным, что ей действительно хватило смелости на такую акцию. Во время столкновения с конём она получила тяжёлые травмы и скончалась четыре дня спустя. Момент её гибели был снят на киноплёнку. Среди историков нет единого мнения по поводу того, ускорила ли в действительности гибель Дэвисон получение британскими женщинами избирательного права. К 1913 году его идея уже имела широкую поддержку как в парламенте, так и в народе. Многие считали, что противоправные действия суфражисток лишь препятствовали введению избирательного права. Даже некоторые члены Женского общественно-политического союза не поддержали поступок, совершённый Дэвисон. Противники введения избирательного права воспользовались этим случаем для доказательства своих утверждений о неуравновешенности и непредсказуемости женщин. Тем не менее после гибели Дэвисон в рядах Союза стала рассматриваться как мученица, погибшая за дело суфражизма. В панихиде, прошедшей в Лондоне 14 июня, приняло участие большое количество людей. Некоторые из участников большой процессии несли плакаты, на которых было написано: «Дайте мне свободу или позвольте умереть» и подобные лозунги. Дэвисон была похоронена в Нортумберленде. На её могильной плите высечена фраза «Дела, а не слова».

1873

Иван Терентьевич Фофанов

русский сказитель. Иван Терентьевич Фофанов родился в деревне Климовская, Авдеевская волость, Пудожский уезд, Олонецкая губерния, Российская империя. В молодости был батраком, впоследствии занимался рыболовством, был рыбаком, вёл крестьянское хозяйство. В 1930-х годах работал сторожем нефтебазы МТС. Умер 10 августа 1943 года.

Творчество

Впервые былины от него были записаны И.В.Ломакиной (Гудовщиковой), затем многие былины — К.В.Чистовым. Всего было записано 18 былин. И.Т.Фофанов участвовал в I Всекарельском совещании по вопросам языка (в Петрозаводске в 1938 году). В совещании приняли участие 20 русских и карельских сказителей. В 1939 г. приезжал в Ленинград по приглашению М.К.Азадовского для пения былин студентам, слушавшим курс русской словесности. Былины перенял от Никифора Прохорова, имевшего прозвище прозвищу «Утка» (сюжеты «Илья и Идолище», «Илья и Сокольник», «Добрыня и Алеша», «Михайло Потык»), а также от своего отца Терентия Андреевича, других сказителей-пудожан Потапа Антонова и Ивана Фепонова, Андрея Сорокина. Известны его былины «Добрыня и змей», «Наезд литовцев», «Илья и Соловей», «Соловей Будимирович», «Ссора Ильи Муромца с князем Владимиром», «Сухман» и другие. Литература: Былины Пудожского края / Подготовка текстов, статья и примечания Г.Н.Париловой и А.Д.Соймонова; Предисловие и редакция А.М.Астаховой. Петрозаводск, 1941. Страницы 186—265, 473; Новиков Ю.А. Становление мастера: (былинный репертуар Ивана Терентьевича Фофанова) / Ю.А.Новиков // Мастер и народная художественная традиция Русского Севера: (доклад III Международной научой конференции «Рябининские чтения — 99»). — Петрозаводск, 2000. — Страницы 242—251; Фофанов И.Т. Пудож и Пудожский район: указатель литературы — Петрозаводск, 2007. — Страница 91.

[472x700]

[472x700]

1874

Уильям Кенсетт Стайлз (William Kensett Styles)

британский стрелок, чемпион и призёр летних Олимпийских игр. Родился в Лондоне. Стайлз принял участие в летних Олимпийских играх в Лондоне в двух дисциплинах по индивидуальной стрельбе из малокалиберной винтовки. Он стал чемпионом в стрельбе по исчезающей мишени и 9-м в стрельбе по подвижной мишени. На летних Олимпийских играх 1912 в Стокгольме Стайлз снова участвовал в соревнованиях по стрельбе из этого оружия. Он стал 13-м в стрельбе по исчезающей мишени и 27-м, стреляя по статичной мишени из любой позиции. Также он стал серебряным призёров в командной стрельбе по исчезающей мишени. Стайлз был зятем другого олимпийского чемпиона по стрельбе Уильяма Пимма. Умер в Сифорде 8 апреля 1940 года.

1875

Михаил Антонович Жебрак (Жебрак-Русанович; с подачи Антона Туркула Жебрак-Русакевич, у Николая Рутыча Жебрак-Рустанович; наиболее известен как полковник Жебрак)

русский военный и общественный деятель, полковник. Выходец из крестьянской семьи, выслужившийся в офицеры Русской императорской армииПерейти к разделу «#Начало военной службы». Участник Русско-японской войныПерейти к разделу «#Участник русско-японской войны». Выпускник Александровской военно-юридической академии, юрист военно-морских ведомств (1912—1914). Участник Белого движения на Юге России, один из родоначальников русского добровольческого движения в период Гражданской войны, создатель в начале 1918 года в Измаиле офицерского добровольческого отряда полковника Жебрака. Участник и один из организаторов Дроздовского похода, командир офицерского полка в составе Первой бригады русских добровольцев полковника М.Г.ДроздовскогоПерейти к разделу «#Присоединение к отряду Дроздовского». Командир 2-го офицерского стрелкового полка 3-й дивизии в Добровольческой армии. Погиб в бою у села Белая Глина 23 июня (6 июля) 1918 года во время Второго Кубанского похода Имя полковника Жебрака было воспето в военном фольклоре Добровольческой армии Михаил Жебрак родился в Гродненской губернии, в крестьянской семье православного вероисповедания. В мемуарных источниках периода Гражданской войны в России Михаил Жебрак часто упоминается под двойной фамилией Жебрак-Русакевич или Жебрак-Русанович (также Жебрак-Рустанович. Происхождение двойной фамилии исследователям до настоящего времени установить не удалось. Во всех его послужных списках и официальных документах присутствует фамилия Жебрак. В современной историографии для идентификации полковника преимущественно утвердилась фамилия Жебрак-Русанович.

Начало военной службы

21 сентября 1894 года он подал прошение вступить на военную службу и был принят на правах вольноопределяющегося 2-го разряда в Петрозаводский 103-й пехотный полк. 23 августа 1895 года получил чин младшего унтер-офицера и через 20 дней был зачислен в младший класс Виленского пехотного юнкерского училища, которое окончил в 1898 году по 1-му разряду. 13 ноября 1898 года произведён в подпоручики и выпущен в Венденский 178-й пехотный полк (согласно данным Николая Рутыча — в Либавский 6-й пехотный полк). Исследователь биографии Михаила Жебрак-Русановича историк Никита Кузнецов пишет, что такое успешное начало карьеры для выходца из крестьянской семьи могло свидетельствовать «о его незаурядных способностях и любви к военной службе». Жебрак-Русанович стремился к продолжению своего военного образования. 3 октября 1902 года он был командирован в Военно-топографический отдел Генерального штаба Русской императорской армии, а позже прикомандирован к Военно-топографическому училищу в Санкт-Петербурге для изучения там черчения и военно-топографической съемки. 28 апреля 1903 года произведён в поручики. У молодого офицера были намерения поступать в Академию Генерального штаба. Для этого он сдал в апреле-мае 1903 года в Первом кадетском корпусе экзамен за полный курс корпуса. 25 мая 1904 года он был командирован в штаб Виленского военного округа для сдачи предварительного экзамена «на предмет поступления в Николаевскую академию Генерального Штаба». Но планам офицера поступить в Академию помешала русско-японская война.

Участник русско-японской войны

Из Высочайшего приказа о награждении Михаила Жебрак-Русановича орденом Святого Георгия IV степени за отличия в боях у Сандепу 1 декабря 1904 года:

«за отличный подвиг храбрости и самоотвержения, оказанный им в бытность его Поручиком 20-го стрелкового полка, 18-го ноября 1904 года, когда он, во время атаки д. Чжан-таньхенань, в районе Сандепу, заметив опасность для левого фланга нашего боевого расположения от анфиладного огня неприятеля из занятых им фанз, в сознании гибельной опасности промедления каждой минуты, по собственному почину, личным примером поднял одну полуроту 20-го стрелкового полка, повёл её на фанзы, выбил из них неприятеля и прекратил его губительный огонь, чем обеспечил на этом фланге свободу действий нашего отряда и тем оказал решительное содействие к занятию означенной укрепленной деревни» — 21 марта 1915.

22 ноября 1904 был назначен командиром 4-й роты 20-го стрелкового полка, отправленного на фронт русско-японской войны в составе Сводно-Стрелкового корпуса. 1 декабря 1904 отличился в боях при Сандепу у деревни Чжантанхенань, за которые спустя много времени, 21 марта 1915 был награждён орденом Святого Георгия IV степени.

За отличия в боях с 252 по 28 января 1905 года у деревни Ванцзяуоп был награждён приказом командующего 2-й Маньчжурской армии № 156 от 3 сентября 1905 года орденом Святой Анны IV степени с надписью «За храбрость» (утвержден Высочайшим приказом от 11 ноября 1906 года).

1 марта 1905 года при обороне деревни Чжантан был тяжело ранен в ногу разрывом снаряда, из-за чего был эвакуирован в один из госпиталей в тылу армии, а затем на территорию России на длительное излечение. После этого ранения он остался на всю жизнь хромым. За отличие в этом бою произведён в штабс-капитаны (согласно приказу от 23 марта 1905 года, утверждение в должности 3 октября 1906 года).

Военный юрист

25 июня 1906 года был восстановлен в строй в составе 178-го Венденского пехотного полка, однако 2 августа 1907 года на основании решения эвакуационной комиссии был признан негодным к строевой службе, но при этом способным занимать административные должности. Оставив строевую службу и несколько поправив здоровье, Жебрак-Русанович стал задумываться о продолжении карьеры. В июне 1908 года он записался вольнослушателем в Александровскую военно-юридическую академию. В это же время женился на дочери германского подданного Софии-Христиане-Елене Эдуардовне-Фердинандовне Пейффер. 4 июля 1908 года в их семье родился первенец — сын Николай, а 30 апреля 1911 года второй сын — Михаил. Жена исповедовала римско-католическое вероисповедание, но дети воспитывались в православной традиции. В 1912 году закончил Александровскую военно-юридическую академию по 2-му разряду. В том же году 2 мая был произведён в капитаны и 7 мая переведён на службу в Морское ведомство с зачислением по Адмиралтейству. Служил в Кронштадтском военно-морском суде в качестве военного адвоката. Историк Никита Кузнецов на основании аттестаций Жебрак-Русановича председателем суда генерал-лейтенанта Алабышева в 1913—1914 годах пишет, что «спокойная должность явно тяготила храброго боевого офицера». В аттестации генерала отмечалось, что способности Жебрак-Русановича «к судебной службе весьма посредственные» и он в этом деле «Не представляет из себя ничего особенного. К дальнейшей службе в военно-морском судебном ведомстве не вполне пригоден». В аттестациях также было записано: «Ранен на войне в ногу, почему хромает и ходит с палкой. В остальном здоровье удовлетворительное. Характера и нравственности хороших. Достаточно воспитан и вполне дисциплинирован. Знает языки: французский, немецкий и английский». 16 ноября 1914 года Жебрак-Русанович был переведён в состав Военно-морского судебного ведомства в качестве штатного кандидата на военно-морские судебные должности при Кронштадтском военно-морском суде. 16 декабря 1914 года он произведён в подполковники «по линии».

Михаил Жебрак (сидит в центре) среди офицеров в Измаиле, 1917 год

В Первой мировой войне

Кузнецов пишет, что начало Первой мировой войны повлияло на дальнейшие действия Жебрак-Русановича: «Человек, „ничего не представлявший из себя“ на судебной должности рвался в свою родную стихию — в бой» 20 января 1916, несмотря на последствия ранения, он получил разрешение вернуться к строевой службе и был назначен командиром 2-го морского полка отдельной морской бригады, в задачи которой входила охрана подступов к Морской крепости императора Петра Великого в Ревеле (нынешний Таллин). В октябре 1916 года бригада была переброшена на Румынский фронт и развёрнута в Отдельную Балтийскую морскую дивизию, которая вошла в состав 6-й армии Румынского фронта и действовала в районе устья Дуная. До развала частей Румынского фронта в 1917 году она выполняла эти задачи и входила в Отряд обороны Дуная и Дунайских гирл. Успешные действия 2-го морского полка неоднократно отмечались в приказах по армии, а его командир 19 декабря 1916 был произведён в полковники. За отличие в делах против неприятеля в феврале 1917 года» был награждён боевым Орденом Святой Анны II степени с мечами (приказ командующего Черноморским флотом от 18 июня 1917 года. За разработанную по собственной инициативе операцию в тылу противника 5 июля 1917 с захватом пленных и уничтожением орудий противника в районе деревни Журиловки по представлению командира дивизии контр-адмирала Владимира Трубецкого был награждён орденом Святого Владимира 3-й степени с мечами и бантом (приказ по Армии и Флоту № 259 от 3 ноября 1917 года). Вице-адмирал Дмитрий Ненюков в воспоминаниях, посвящённых описанию боевых действий на Дунае в 1916—1918 годах, написал о Жебрак-Русановиче:

«Одиночные смельчаки находились во всех частях, но особенно много увлекал за собой командир 2-го полка полковник Жебрак. Несмотря на свою раненую ногу, он всегда сам участвовал во всех вылазках, и всегда они сопровождались успехом. Интереснее всего, что Жебрак, будучи военным юристом, в мирное время не служил в строю, но и на Японской и на Великой войне отправлялся в самые опасные места и брал любые назначения в самом центре военных действий»

Жебрак-Русанович 27 сентября 1917 года за боевые отличия у деревни Перлита был представлен к чину генерал-майора (без приказа). За эти же события он получил от румынского короля высшую военную награду Румынии — Орден Михая Храброго. Осенью 1917 года он был награждён Георгиевским крестом с лавровой ветвью, которым после демократизации армии солдаты награждали офицеров своих частей за боевые отличия.

Полковник Жебрак

В Белом движении

После прибытия генерала М.В.Алексеева на Дон в декабре 1917 года и начала формирования там Алексеевской организации, между ним и командованием Румынского фронта была налажена связь, итогом которой стало зарождение на Румынском фронте идеи о создании Корпуса русских добровольцев для последующей его отправки на Дон. Формирование добровольческих отрядов во многом зависело от инициативы местных командиров. Одним из первых офицеров, проявивших такую инициативу, оказался командир 2-го морского полка отдельной Балтийской морской дивизии Михаил Жебрак-Русанович. В начале 1918 года он сформировал в Измаиле на базе дивизии и из числа своих офицеров добровольческий отряд (в составе 130 человек). Участник Дроздовского похода Сергей Колдобский пишет в своих воспоминаниях, что Жебрак-Русанович «успел со времени распада своего полка побывать в … Петрограде и у себя на родине в Белоруссии, где в это время усиленно готовились к независимости этого края и даже предлагали ему на родине пост военного министра. Из вынесенных от своей поездки впечатлений, Михаил Антонович верил только в одно: „большевизму не бывать, а будет только одна Единая Великая Неделимая Россия“». Колдобский отмечает, что эти же слова им были сказаны в городе Яссы в обществе всего измаильского офицерства и на параде 24 февраля 1918 года перед выступлением отряда в поход, на котором присутствовало почти всё измаильское население. Известно стихотворение, написанное Жебрак-Русановичем и датированное 24 февраля 1918 года, посвящённое героям-добровольцам Морского Сводного полка, в котором он призывает своих однополчан сплотиться и выполнить свой воинский долг. Из воспоминаний Антона Туркула о Жебрак-Русановиче в Новочеркасске в 1918 году

«Седой Жебрак, командир Второго офицерского стрелкового полка, был, кажется, самым пожилым среди нас. Он вызывал к себе общее уважение. В офицерской роте было до двадцати георгиевских кавалеров, все перераненные, закаленные в огне большой войны; рядовыми у нас были и бывшие командиры батальонов, но Жебрак ввел для всех железную дисциплину юнкерского училища или учебной команды. В этом он был непреклонен. Он издавал нас заново. Он заставлял переучивать уставы, мы должны были снова узнать их до самых тонкостей. … Пуговица ли, шаг, винтовка — полковник Жебрак видел всё. И он умел себя так поставить, что даже старшие офицеры не решались спрашивать у него разрешения закурить. Все воинское он доводил до великолепного совершенства. Это была действительно школа.» — Туркул А.В. Суховеи // Дроздовцы в огне: Картины гражданской войны, 1918-1920 гг. / Литературная обработка И.Лукаша (арх). 2-е издание. — Мюнхен: Явь и быль, 1947. — Страницы 25-26. — 288 страниц.

Андреевский флаг 2-го полка Балтийской дивизии, принесённый Жебраком из Измаила и ставший боевым знаменем бригады Дроздовского Жебрак-Русанович выступил со своим отрядом на соединение с бригадой полковника Дроздовского, двигавшегося в сторону Дона. 13 марта 1918 года оба отряда соединились в районе села Новопавловки (формальное объединение произошло лишь 26 марта, после переправы через Южный Буг). Жебрак-Русанович принес со своим отрядом знамя 1-го Морского полка Балтийской дивизии — Андреевский флаг, которое затем стало полковым знаменем офицерского стрелкового полка дроздовских частей. Объединение произошло не сразу из-за того, что морской полковник сначала настаивал на особой «автономии» морского отряда, и только после неоднократных сложных переговоров Жебрак был вынужден согласиться с командиром бригады, что его командирская самостоятельность стала бы прямым нарушением армейского уклада, и подчиниться Дроздовскому, войдя в его отряд на общих основаниях. Уже в первых же боях эти разногласия были забыты, а Жебрак-Рустанович вскоре стал одним из самых близких сподвижников Михаила Гордеевича. Оба были монархистами по убеждениям, это их сближало, и за время Румынского похода эти два разных характерами человека притёрлись до такой степени, что могли понимать мысли друг друга с полуслова. 21 апреля или 22 апреля 1918 года, после боя за Ростов, сменил отрешённого от должности генерала Семёнова на посту командира офицерского стрелкового полка (после соединения с Добровольческой армией — 2-го офицерского стрелкового полка). Во главе своего полка вошёл в занятый при участии отряда полковника Дроздовского Новочеркасск, где оставался до соединения с Добровольческой армией в станице Мечётинской 27 мая 1918 года.

Действия на Дону и на Кубани

Историк Р.Г.Гагкуев пишет, что Жебрак-Русанович по просьбе большинства офицеров отряда имел в мае 1918 года разговор с М.Г.Дроздовским на предмет присоединения к Добровольческой армии. Существовавшие в добровольческой среде в это время слухи предполагали, что Дроздовский не желает присоединяться к Добровольческой армии, а планирует выступить с Донской армией, либо даже самостоятельно. В задачи Жебрак-Русановича входило опровергнуть эти слухи. После данного разговора с Жебрак-Русановичем, пишет историк, Дроздовский выехал в Мечётинскую, где его отряд соединился с Добровольческой армией. Во время Второго Кубанского похода полк Жебрак-Русановича взял станицы Торговую и Великокняжескую.

Гибель

Эвакуационное удостоверение на имя жены и детей полковника Жебрака, выданное администрацией ВСЮР в Екатеринодаре в 1920 году. В удостоверении погибший Жебрак указан генерал-майором В ночь на 23 июня 1918 года полковник Жебрак-Русанович лично возглавил атаку двух батальонов на станцию Белая Глина, где были сосредоточены большие силы Красной армии. По версии участника Гражданской войны и эмигрантского историка Николая Рутыча, во время этой атаки командир полка вместе со своим штабом натолкнулся на пулемётную батарею красных, от огня которой погиб он и весь его штаб. В альбоме «Белая Россия», изданном в Нью-Йорке в 1937 году, сообщается, что Жебрак-Русанович со своим отрядом пытался взять мельницу, защищаемую превосходящими силами противника. Согласно свидетельствам дроздовцев, смерть Жебрак-Русановича была страшной. По словам Антона Туркула, «наш командир был, очевидно, тяжело ранен в атаке. Красные захватили его ещё живым, били прикладами, пытали, жгли на огне. Его запытали. Его сожгли живым». Подпоручик конной артиллерии Василий Матасов пишет, что после боя было обнаружено свыше 100 тел дроздовцев, среди которых трупы 43 офицеров и полковника Жебрака. «Трупы были изуродованы в результате пыток и издевательств; у многих были отрезаны уши, носы, языки, вывернуты руки и ноги. Часть офицеров было сожжена живьём, будучи ранеными. Полк[овник] Жебрак был также сожжён», — пишет Матасов.

Полковник Жебрак-Русанович похоронен в братской могиле в Белой Глине после её занятия бригадой Генерального штаба полковника Дроздовского 24 июня 1918 года.

Слова песни «Полковник Жебрак»

Вьётся над нашим отрядом

Белый Андреевский стяг.

Вынул палаш пред парадом

Славный полковник Жебрак.

Вот он по фронту шагает

Нашу обходит семью.

Сам он заметно хромает

Был он поранен в бою.

Крест его грудь украшает

Крест тот — символ храбрецов.

Взгляд наш его провожает

Верим ему мы без слов.

В бой он ходил с нами вместе

Пулям не кланялся он.

В самом рискованном месте

Он появлялся пешком.

Храбрость его погубила

Дерзкой та храбрость была.

Вражия сила лишила

Нас командира полка.

Над телом его надругалась

Злых негодяев рука.

Но им дорого досталась

Смерть храбреца Жебрака.

1918 год

Награды: Знак за окончание Александровской военно-юридической академии; Медаль «В память 300-летия царствования дома Романовых»; Медаль «В память 200-летия морского сражения при Гангуте»; Орден Святой Анны IV степени с надписью «За храбрость» (1906); Медаль «В память русско-японской войны» (светло-бронзовая с бантом); Орден Святого Георгия IV степени (1915); Орден Святой Анны II степени с мечами (1916); Орден Святого Владимира III степени с мечами (1916); Георгиевский крест с лавровой ветвью (1917); Орден Михая Храброго (Румыния, 1917).

Память

В 1918 году в дроздовских частях в память о полковнике Жебраке после его гибели были сочинены две песни, автором слов которых был офицер-дроздовец Иван Виноградов (впоследствии был рукоположен под именем Исаакий). Первая песня называлась «Полковник Жебрак» и пелась на мотив «Варяга» («Плещут холодные волны…»). Вторая посвящённая Жебраку полковая песня, певшаяся на мотив песни «Вы жертвою пали в борьбе роковой…», называлась «Похоронный марш павшим при Белой Глине», была посвящена похоронам полковника и содержала, в частности, такие строки:

Полсотни гробов перед фронтом прошли,

Сам вождь во главе шёл к могиле.

И в лоно сырое чужой нам земли

Мы прах Жебрака опустили.

Весной 1919 года в Каменноугольном районе в составе Добровольческой армии был создан и действовал бронепоезд с названием «Полковник Жебрак». В 2008—2010 годах хор певческой культуры «Валаам» записал и издал в своём релизе «Песни Белого движения. К 90-летию создания Общества галлиполийцев» (RLCD 040) песни «Полковник Жебрак» (исполняет Константин Никитин) и «Похоронный марш павшим при Белой Глине» (исполняет заслуженный артист Российской Федерации Михаил Морозов).

В художественной литературе: Алексей Толстой. Хождение по мукам. Книга 2. Восемнадцатый год. Литература: Жебрак (Жебрак-Русанович) Михаил Антонович // Энциклопедия Гражданской войны / Составитель С.В.Волков. — Москва—Санкт-Петербург: Нева, Олма-Пресс, 2003. — Страница 159. — 674 страницы — 3000 экземпляров. — ISBN 5-7654-1810-4; Кузнецов, Н.А.Михаил Антонович Жебрак // Дроздовский и дроздовцы / Главный редактор и составитель Р.Гагкуев. — Москва: Посев, 2006. — Страницы 576—587. — 738 с. — (Белые воины). — 1500 экземпляров — ISBN 5-85824-165-4; Рутыч, Н.Н.Жебрак-Рустанович Михаил Антонович // Биографический справочник высших чинов Добровольческой армии и Вооружённых Сил Юга России. Материалы к истории Белого движения. — Москва: Астрель, АСТ Российский архив, 2002. — Страницы 124—125. — 381 страница — ISBN 5-17-014831-3; Шишов, А.В. Генерал Дроздовский. Легендарный поход от Ясс до Кубани и Дона. — Москва: Центрполиграф, 2012. — 431 страница — (Россия забытая и неизвестная. Золотая коллекция). — ISBN 978-5-227-03734-3. Воспоминания: Колдобский С.Н. Формирование Сводного Морского Добровольческого полка и Спасение Знаменного Андреевского Флага 1-го Морского полка Балтийской дивизии // Дроздовский и дроздовцы / Главный редактор и составитель Р.Гагкуев. — Москва: Посев, 2006. — 738 страниц. — (Белые воины). — 1500 экземпляров. — ISBN 5-85824-165-4; Туркул А.В. Наша заря; Земля обетованная; Суховеи // Дроздовцы в огне: Картины гражданской войны, 1918-1920 гг. / Литературная обработка И.Лукаша (арх). — 2-е издание. — Мюнхен: Явь и быль, 1947. — Страницы 7—39. — 288 страниц.

1875

Евгений Степанович Кобылинский

российский военнослужащий, полковник, начальник Царскосельского караула и особого отряда по охране царской семьи в Тобольске. Родился в Киеве в дворянской семье. Окончил Киевский кадетский корпус и военное училище. На 14 января 1909 года — поручик лейб-гвардии Санкт-Петербургского полка. На фронтах Первой мировой войны с 1914 года в составе лейб-гвардии Петроградского полка. В бою под Лодзью 21 ноября 1914 года получил ранение в ногу с поражением нерва и лишь благодаря искусству врачей остался жив. В марте 1915 года вернулся в свой полк, а в июле под Гутой Старой его контузило. Вследствие этой контузии развился нефрит в очень тяжелой форме. Кобылинский был признан негодным к строевой службе и вернулся в Петроград, в запасной батальон полка.

Е.С.Кобылинский. Май 1916 г.

После Февральской революции c 14 марта 1917 года — комендант Александровского дворца и начальник охраны бывшего царя Николая II. Поскольку отношение народа к отрекшемуся императору было достаточно негативным, для него была сформирована охрана, в которой состояло 330 военнослужащих и 6 офицеров. Генерал-лейтенант Корнилов, представив Государыне нового коменданта, поручился в его преданности и такте. 22 марта Е.С. Кобылинский встречает поезд, на котором в Царское Село прибыл Николай II. Из воспоминаний Кобылинского:

«Не могу забыть одного явления. В поезде с Государем ехало много лиц Свиты. Когда Государь вышел из вагона, эти лица посыпались на перрон и стали быстро-быстро разбегаться в разные стороны, видимо, проникнутые чувством страха, что их узнают. Прекрасно помню, что так удирал тогда генерал-майор Нарышкин и генерал-майор Цабель. Сцена была весьма некрасива».

Выбор Корнилова оказался удачным. Кобылинский работает столько, что «часто не завтракает и не обедает» (Из письма Государыни М.М.Сыробоярской от 12 августа). Для сопровождения Семьи в Тобольск Керенский обязал полковника Кобылинского сформировать отряд охраны, а для подкрепления полномочий вручил бумагу, которая предписывала: «Слушаться распоряжений полковника Кобылинского как моих собственных. Александр Керенский». Отрядный комитет, проигнорировав как документ, так и подпись, самостоятельно набрал команду крайне левого направления. Кобылинский решительно заявил, что он с этим составом караула не поедет. Керенский долго, но тщетно уговаривал Комитет. Наконец вспомнил, что он – военный министр, и потребовал подчинения. Но все же в отряд проникло много красных «товарищей».

В Тобольске Кобылинский и его помощник Макаров постарались превратить дом, предназначенный для Царственных Узников, в уютный и комфортный. Его отремонтировали, купили мебель, рояль для Великих Княжон, пружинные кровати для Их Величеств.

Наставник Цесаревича Пьер Жильяр:

«Император очень страдал от недостатка физических упражнений. Полковник Кобылинский, которому он на это пожаловался, велел притащить стволы буковых деревьев и купил несколько пил и топоров, так что мы могли готовить дрова для кухни и печей. Это было одно из главных развлечений во время нашего заключения в Тобольске»

После перевода арестованного Николая II из Тобольска в Екатеринбург, Кобылинский остаётся и некоторое время живёт в городе. В июне 1918 года, когда белые занимают город, Кобылинскому предложено принять командование над «тобольским ополчением», но он категорически отказывается. В декабре 1918 года призван в войска Колчака, с белой армией идёт до конца: его служба у белогвардейцев завершается в декабре 1919 года на станции Минино возле Красноярска. В декабре того же года Кобылинский попадает в Чрезвычайную комиссию. Его регистрируют и отпускают, однако вскоре вновь задерживают как белого офицера. С декабря 1919 по сентябрь 1920 года он сидит в концлагерях, потом попадает на службу в Красную армию. Служит сначала делопроизводителем, потом старшим делопроизводителем, наконец казначеем в 5-й армии. В июле 1921 года демобилизован и с группой 200 бывших офицеров направлен на жительство на Волгу, в город Рыбинск. Там же как бывший офицер взят на учёт в ГПУ. Кобылинский в Рыбинске живёт с женой Клавдией Битнер и сыном Иннокентием. Кобылинский работает статистиком в Рыбинском губернском статистическом бюро. В 1926 году снят с учёта в ГПУ. Получает возможность ездить по стране. В конце декабря 1926 года посещает Ленинград. В середине 1920-х годов власти начинают разыскивать царские ценности. Бывшая камеристка царской семьи Паулина Межанц на допросе в Тобольске показывает, что драгоценности бывшего государя могут быть у Кобылинского. Из Тобольска в Рыбинское ГПУ приходит запрос, к которому приложены выписки из книги учителя царской семьи Жильяра, где он пишет, что Кобылинский был «лучшим другом» опального императора. ГПУ предполагает, что он может знать место сокрытия царских драгоценностей. Рыбинское ГПУ инспирирует «монархический заговор» и «обнаруживает» связь Кобылинского с югославскими белогвардейцами. Следствие длится с 11 июня по 11 сентября 1927 года. Вместе с восемью «белогвардейцами» Кобылинский приговорён к расстрелу. В спешке следователи Рыбинского ГПУ даже не удосужились расследовать главный вопрос, интересовавший их уральских и сибирских коллег — вопрос о царских ценностях. В уголовное дело Кобылинского подшита его предсмертная открытка жене и сыну, датированная 1 декабря 1927 года. Написана она в московской Бутырской тюрьме, где он и был расстрелян.

К.М.Кобылинская. Фотография из следственного дела 1937 г.

Семья

Жена — Клавдия Михайловна Кобылинская (Битнер) — бывшая учительница Мариинской царскосельской гимназии, потом воспитательница царских детей в Тобольске. В Орехово-Зуеве проживала с сыном на улице имени Феликса Дзержинского, 45. Работала преподавателем иностранных языков на рабфаке, подрабатывала частными уроками. 10 сентября 1934 года в связи с делом о «романовских ценностях» была арестована. Будучи допрошенной, сообщила, что видела в руках мужа ларец, «источающий блеск» драгоценностей, которые тот передал на хранение тобольскому купцу Константину Печекосу. Через несколько дней её отпустили, но вскоре вновь арестовали. После 27 допросов, УНКВД по Московской области осудило Кобылинскую за контрреволюционную деятельность и антисоветскую агитацию и приговорило к высшей мере наказания — расстрелу. 27 сентября 1937 года приговор был приведён в исполнение на Бутовском полигоне. 16 марта 1956 года постановлением Военной Коллегии Верховного Суда СССР была реабилитирована. Сын — Иннокентий Евгеньевич Кобылинский (родился в Омске в 1920). Учился в Орехово-Зуевском ФЗУ, посещал театральную студию, работал токарем на Подгорной фабрике Ореховского хлопчатобумажного комбината. В сентябре 1939 года Орехово-Зуевским военкоматом призван в Рабоче-Крестьянскую Красную армию. В РККА был принят в члены ВЛКСМ. Получил воинское звание — гвардии лейтенант. В конце 1944 года стал кандидатом в члены ВКП (б). В годы Великой Отечественной войны воевал в составе 300 гвардейского стрелкового полка 99-й гвардейской ордена Кутузова стрелковой Свирской дивизии. Был командиром взвода противотанковых ружей, затем автоматчиков. Храбро сражался с фашистами во время освобождения Украины, под Сталинградом, на Западном и Карельском фронтах. Награждён медалью «За отвагу» (8 августа 1944) и орденом Красной Звезды (30 июня 1945). За годы войны он четырежды ранен — в 1941, 1942 и 1945 (трижды тяжело). В марте 1945 года участвовал в освобождении Венгрии, где в одном из боёв за населённый пункт Кенез проявил героизм и был тяжело ранен. Всю весну был в госпитале, а в июне, после выздоровления, ему вручили орден Красной Звезды. В представлении воина к боевой награде командир 300 гвардейского полка гвардии полковник Данилов отметил «смелость и умелое командование взводом в бою». После войны на воинский учёт в военкомате Орехово-Зуево не встал, поселился на Сахалине (город Оха), работал слесарем. После переезда в Биробиджана у него 5 июня 1953 года от законной супруги Аграфены Даниловны родился сын Сергей. В это время он работал директором клуба Дальневосточной железной дороги МПС СССР. В 1954 году Кобылинские переехали в Мурманск, где Иннокентий Евгеньевич Кобылинский прожил с семьей до сентября 1971 года. Сыновья Юра и Андрей фамилия жены Веры, про Сергея не слышала, есть внук Сергей и две правнучки

1875

Артур Уильям Хилл (Arthur William Hill)

британский ботаник, директор Королевских ботанических садов Кью, выдающийся систематик. Член Лондонского Линнеевского общества (FLS) с 1908 года, член Лондонского королевского общества (FRS). Родился в городе Уо́тфорд (Watford), графство Хартфордшир, Англия. Артур был единственным ребёнком в семье Дэниела Хилла. Первоначально он обучался в Мальборо колледже (англ. Marlborough College), где под руководством его школьного наставника, известного энтомолога Эдварда Мейрика у него развился интерес к естественным наукам. Перейдя King's College он попал под влияние ботаника Вальтера Гардинера (Walter Gardiner, 1859–1941), там же им были получены степень магистра искусств (MA) и доктора наук (DSc).

Путешествия

Первое научное путешествие под руководством члена Королевского географического общества Хилл совершил в Исландию в 1900 году. За тем, в 1903 году, последовали экспедиции в Анды Боливии и Перу, в ходе которых интерес Хилла вызвали подушкообразные растения, исследованием которых он был увлечён на протяжении всей своей жизни. В 1911 году будучи сотрудником ботанического сада в Кью он посещает Карибы.

Работа в Кью

В 1907 году Хилл поступает работать в Ботанический сад Кью, помощником директора сада Дэвида Прэйна. В 1922 году он сменил Прэйна на посту директора. Хилл способствовал организации путешествий ботаников по всему миру, с целью посещения ими самых удалённых и экзотических мест: Австралии, Новой Зеландии, Малаи, Родезии, Восточной Африки, Индии, Киренаики и Вест-Индии. Он интересовался вопросами экономической ботаники, был её восторженным сторонником. Большое место в его научной работе занимала таксономия, им был описан монотипный род растений Choerospondias B.L.Burtt & A.W.Hill семейства Сумаховые (Anacardiaceae) и около пятисот видов представляющие различные семейства, например виды Базилика и Петрушки. Артуром Хиллом было проведено большое количество изменений ботанического сада в Кью. Несмотря финансовые трудности в послевоенный период, на посту директора сада им были достигнуты значительные успехи в строительстве, ремонте и расширении оранжерей сада. Артур Хилл погиб 3 ноября 1941 года в результате аварии. Он никогда не был женат. Научные работы: On the Structure and Affinities of a Lepidodendroid Stem (совместно с A.C.Seward), 1900; The Distribution and Character of Connecting Threads in the Tissues of Pinus sylvestris and other Allied Species, 1901; The Histology of the Sieve-Tubes of Pinus, 1901; Across Iceland: With Illustrations and Maps and an Appendix By A.W.Hill on the Plants (совместно с W.Bisiker), 1902; The Histology of the Endosperm during Germination in Tamus communis and Galium tricorne (совместно с Вальтером Гардинером), 1902; Notes on a Journey in Bolivia and Peru around Lake Titicaca, 1905; The Morphology and Seedling Structure of the Geophilous Species of Peperomia, together with some views on the Origin of Monocotyledons, 1906; A Revision of the Geophilous Species of Peperomia, 1907; The Histology of the Sieve-Tubes of Angiosperms, 1908; The Acaulescent Species of Malvastrum, 1909; Gentianaceae (Flora Capensis), 1909; South America in its relation to Horticulture, 1911; A Visit to the West Indies, 1912; The History of Primula obconica under Cultivation, 1912; Floral Mechanism of the Genus Sebaea, 1913; Santalaceae, 1915; The Genus Thesium in South Africa, 1915; The History and Functions of Botanic Gardens, 1915; Studies in Seed Germination - the Genus Marsh, 1916.

1876

Поль Массон (французское имя — Paul Masson; имя при рождении — Поль Мишель Пьер Адриан Массон, Paul Michel Pierre Adrien Masson)

французский велогонщик, трёхкратный чемпион летних Олимпийских игр 1896. Родился в городе Мостаганем, Французский Алжир, ныне Алжир. Участвовал в трёх гонках — 333,3 м, 2 км и 10 км, прошедших 11 апреля, и смог выиграть их все. Первой его гонкой был заезд на 2 км. В нём он обошёл занявшего второе место грека Стаматиоса Николопулоса на две секунды, третье место занял его соотечественник Леон Фламан. Затем Массон принял участие в 10-километровой гонке, где обошёл на 0,6 секунды Фламана. Последней его гонкой стал гит на 333,3 м, где он обошёл на две секунды Николопулоса и австрийца Адольфа Шмаля. Стал четвёртым спортсменом Игр по количеству золотых медалей. После своего успеха решил стать профессионалом и для этого сменил имя на Носсам («Массон» наоборот). Смог занять третье место в спринте на чемпионате мира 1897 года. Умер в городе Канны, Франция, 30 ноября 1944 года.

1877

Анри Альфонс Азбрук (французское имя — Henri Alphonse Hazebrouck)

французский гребец, чемпион летних Олимпийских игр 1900. Азбрук входил на Играх в состав четвёртой французской команды четвёрок, которая не смогла пройти в финал по основной квалификации, однако его команда, и ещё две сборные устроили свой финальный заплыв, который признаётся МОКом. Азбрук в том финале занял первое место. Умер 1 декабря 1948 года.

[489x700]

[489x700]

1878

Теодор Бругш (немецкое имя — Theodor Brugsch)

немецкий клиницист, действительный член Германской Академии Наук в Берлине (1949). Родился в Граце. Медицинское образование получил в Берлине (1903). С 1927 - руководитель университетской клиники в Галле. В связи с установлением фашистского режима Бругш в 1935 оставил клинику. В 1945 возглавил терапевтическую клинику в Шарите. Основные работы посвящены вопросам конституции (биологии личности), физиологии и патологии обмена, диететики, желчеобразования и желчевыделения, диагностике внутренних болезней, инфекционным болезням, кардиологии. Основал (1946) и был бессменным редактором "Zeitschrift für die gesamte innere Medizin und ihre Grenzgebiete". Бругш способствовал зарождению немецко-советских связей, был почётным членом Всесоюзного научного общества терапевтов (1956). Национальная премия ГДР (1956). Умер в Берлине 11 июля 1963 года. Сочинения: Spezielle Pathologie und Therapie innerer Krankheiten, Bd 1—10, B. — W., 1919—24; Die Biologic der Person, Bd 1—4, в. — W., 1926—31; Lehrbuch der Herz- und Gefässkrankheiten, Zugleich eine Pathologie des Kreislaufs, 5 Aufl, Lpz., 1958; в русском переводе — Руководство по клинической диагностике и методике исследования для студентов и врачей, Берлин, 1925 (совместно с А.Шиттенгельмом). Литература: Zum 70. Geburtstag von Prof. Dr. Theodor Brugsch am II. Oktober, "Zeitschrift für die gesarnte innere Medizin und ihre Grenzgebiete", 1948, Jg. 3, H. 13—14.

1878

Николай Алексеевич Жилин

русский юрист, член IV Государственной думы от Киевской губернии. Родился в городе Курск. Православный. Из потомственных дворян Курской губернии. Младший брат Александр — профессор Санкт-Петербургского университета. Окончил Первую Киевскую гимназию (1897) и юридический факультет университета Святого Владимира с дипломом I степени (1901). По окончании университета поступил на службу по Министерству финансов чиновником особых поручений при управляющем Киевской губернской казенной палатой. Был столоначальником той же палаты (1902—1904), затем помощником податного инспектора Киевского уезда (1904—1908) и податным инспектором 2-го участка Васильковского уезда (1908—1911). Дослужился до чина надворного советника. Избирался гласным Васильковской городской думы. Состоял действительным членом Киевского клуба русских националистов. В 1912 году был избран в члены Государственной думы от 2-го съезда городских избирателей Киевской губернии. Входил во фракцию русских националистов и умеренно-правых (ФНУП), после её раскола в августе 1915 года — в группу сторонников П.Н.Балашова. Состоял членом комиссий: по городским делам, бюджетной, финансовой, по рабочему вопросу. После Октябрьской революции эмигрировал в Германию. Умер не позднее 1 октября 1922 года. Семья: Был женат, имел троих детей. Источники: Столетие Киевской Первой гимназии: Том 1. — Киев, 1911. — Страница. 338; Сборник клуба русских националистов. Выпуск четвёртый и пятый. — Киев: Типография С.В.Кульженко, 1913. — Страница. 327; Государственная дума Российской империи: 1906—1917. — Москва: РОССПЭН, 2008.

[499x699]

[499x699]

1878

Юджин Эрнест Колмэн (Eugene Ernest Colman)

английский шахматист, мастер. Родился в городе Лондон, Англия, Великобритания, в семье архитектора Эрнеста Гершома Колмэна (Ernest Gershom Colman, 1851—1935). Окончил Кембриджский университет по специальности юриспруденция. Работал в одном из Малайских султанатов. Участвовал в соревнованиях в свободное от основной работы время. После выхода на пенсию остался жить в Юго-Восточной Азии. Создал большое количество молодежных шахматных клубов на всей территории Малаккского полуострова. После оккупации Японией Малаккского полуострова Колмэн был помещен в лагерь для интернированных гражданских лиц Чанги на территории современного Сингапура. В этом лагере он находился с 1942 по 1945 гг. После окончания Второй Мировой войны Колмэн вернулся в Англию. Он жил в Уимблдоне и активно участвовал в работе местного шахматного клуба. Умер в Уимблдоне, Мертон, Большой Лондон, Англия, Великобритания, 20 июля 1964 года.

Вклад в теорию дебютов

Колмэн разработал вариант в одном из разветвлений защиты двух коней: после 1. e4 e5 2. Кf3 Кc6 3. Сc4 Кf6 4. Кg5 d5 5. ed Кa5 6. Сb5+ c6 7. dc bc 8. Фf3 он предложил играть 8… Лb8. Этот вариант Колмэн анализировал, находясь в тюрьме. После возвращения в Англию он назвал свою разработку уимблдонским вариантом.

Спортивные результаты

[636x700]

[636x700]

1878

Карл Хофер (немецкое имя — Karl Hofer)

немецкий художник и график, близкий по стилю к экспрессионизму, обычно подписывал свои работы «CH». Родился в Карлсруэ и там же в 1896–1901 учился в Академии художеств под руководством художника Ганса Тома и под сильным воздействием произведений Арнольда Бёклина. В 1903—1908 годах он вместе с семьёй, благодаря материальной поддержке коллекционера и мецената Теодора Рейнхарда, живёт и работает в Риме, где изучает законы композиции на работах Ханса фон Маре. Здесь картины К.Хофера приобретают особую мягкость и пластичность. В Риме писал картины на сюжеты, к которым позднее неоднократно возвращался, например «Девушки на морском берегу» или «Девушки у окна». В этих картинах человеческие фигуры трактованы пластически, а цвет имеет второстепенное значение. После возвращения на родину некоторое время входил в круг художников вокруг В.Кандинского и группы «Мост». В 1908–1913 годах (с перерывами) Хофер живёт в Париже, где попадает под сильное влияние Пабло Пикассо, и, особенно, Сезанна и Эль Греко. Художник создаёт на полотнах большие, в человеческий рост, маскированные таинственные образы. В то же время К.Хофер не увлёкся модным в то время кубизмом, склоняясь скорее к примитивному искусству. В 1910—1911 годах мастер совершает поездки в Индию, после которых в его картинах можно проследить мистические тенденции. Поездки в Индию в 1909 и 1911 способствовали переходу к более свободному и активному использованию цвета.

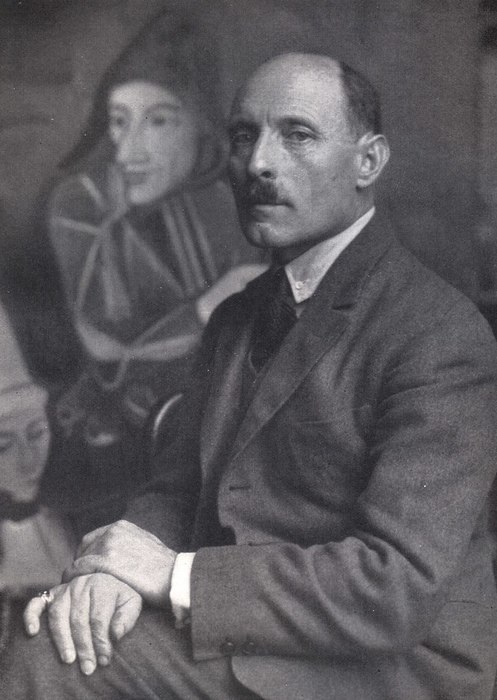

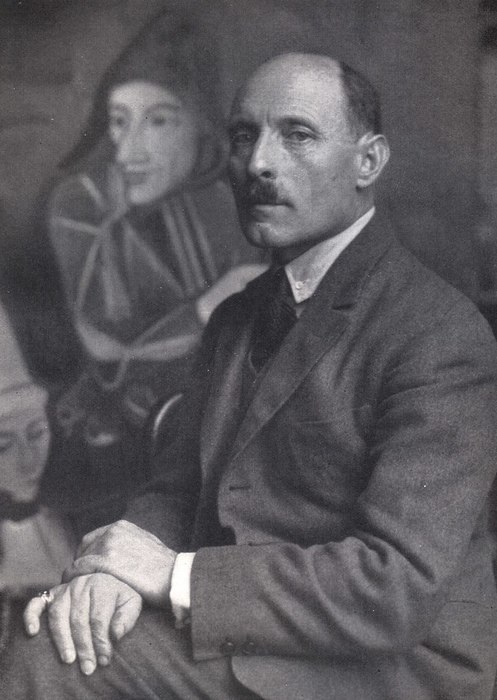

Карл Хофер, фотограф Хьюго Эрфурт

В 1913–1914 – в Берлине. В годы Первой мировой войны попадает в лагерь для интернированных во Франции и по обмену в 1917 году отправлен в Швейцарию. Здесь создаёт целую серию работ посвящённых природе и прекрасным видам кантона Тессин (так называемые «Тессинландшафты»). В этих работах, впрочем, тектоническая строгость композиции порой превалирует над натуральностью изображения природы. В работах этого времени преобладают вариации на темы смерти, пророческие изображения разбомбленных городов и грядущих ужасов следующей войны, скелеты, маски, пугающие привидения. Эти картины создают впечатление плоскостности; их мрачность нарушается порой лишь несколькими цветовыми акцентами.

[528x700]

[528x700]

Мемориальная доска в Берлине.

В 1920-е годы художник живёт в Берлине и входит в круг художников — экспрессионистов, хотя его работы и отличаются от произведений большинства не столь яркими, приглушёнными красками и романтизированной тематикой. С 1920 Хофер вел преподавательскую деятельность в Берлине. В 1923 он был избран членом Прусской Академии художеств. Когда в 1933 Гитлер пришел к власти, Хофер был объявлен представителем так называемого дегенеративного искусства и подвергался преследованиям. Он был лишен права преподавания, ему было запрещено работать и выставляться. В 1937 картины Хофера были изъяты из немецких музеев. В 1943 часть произведений художника погибла во время бомбардировок. После войны Хофер стал директором Высшей школы изобразительных искусств в Шарлоттенбурге и много сделал для обновления этого учебного заведения. После 1945 он написал самые выдающиеся свои произведения. Кроме живописи, художник занимался графикой, написал несколько книг и множество статей, входил в редколлегию журнала «Изобразительное искусство» («Bildende Kunst»). После окончания Второй мировой войны Карл Хофер возглавил Берлинскую Академию искусств (с 1947). Умер Хофер в Берлине 3 апреля 1955 года. Литература: «Enzyklopädie des Wissens», Bd.5, Köln 1990; «Die Welt der Malerei», Güterslöh — Amstelveen 1997.

1879

Мария Луиза Ганноверская и Камберлендская (немецкое имя — Maria-Luise von Hannover und Cumberland)

супруга принца Максимилиана Баденского. Родилась в городе Гмунден, Верхняя Австрия, Австрия. Мария Луиза — старшая дочь кронпринца Ганновера Эрнста Августа и его супруги Тиры Датской, младшей дочери короля Дании Кристиана IX и Луизы Вильгельмины Гессен-Кассельской. 10 июня 1900 года в Гмундене Мария Луиза вышла замуж за принца Максимилиана Баденского, сына принца Вильгельма Баденского, прусского генерала и младшего брата великого герцога Баденского Фридриха I, и его супруги герцогини Марии Лейхтенбергской. У Марии Луизы в браке с Максом Баденским родилось двое детей: Мария Александра (1902—1944), замужем за принцем Гессенским Вольфгангом Бертольд (1906—1963), женат на принцессе Греческой и Датской Теодоре. Умерла в Залемском аббатстве 31 января 1948 года.

1880

Николай Александрович Сакеллари

основатель советской школы штурманов, видный специалист в области теории и практики кораблевождения, капитан дальнего плавания, капитан 2-го ранга Российского императорского флота, капитан 2-го ранга РККФ, профессор, доктор военных наук, заслуженный деятель науки РСФСР. Родился в Одессе. 1901 — Окончил физико-математический факультет Новороссийского университета. 1903 — Юнкер флота. Служит на клипере «Крейсер» 1904 — Сдал экзамены за полный курс Морского корпуса, произведен в мичманы. 1904—1905 — В должности штурмана броненосца «Орел» совершил переход на Дальний Восток. 27-28мая 1905 — В составе 2-й Тихоокеанской эскадры под руководством вице-адмирала Рожественского, принял участие в Цусимском сражении. Принял на себя командование батареей 75-миллиметровых орудий левого борта «Орла» после ранения мичмана князя Туманова. Служил штурманом на крейсерах «Россия» и «Диана». 1913 — С отличием окончил Гидрографическое отделение Николаевской Морской академии, получил диплом гидрографа-геодезиста и звание штурманского офицера 1-го разряда. Август 1913 — Штатный преподаватель по навигации и кораблевождению Морского корпуса. 19 декабря 1913 — Старший лейтенант. 1913—1914 — Исполняющий должность флагманского штурмана штаба командира Учебного отряда Морского корпуса. 1914—1915 — Флагманский штурман бригады крейсеров Балтийского флота. 1915 — Командир учебного судна «Астарта». 1916 — Командир учебного судна «Рында». 12 августа 1916 — Капитан 2-го ранга. 1916 — Переведен на преподавательскую работу в военно-морские учебные заведения. 1920 — Преподаватель военно-морского и гидрографического факультетов Военно-Морской академии. С 1924 по 1932 год Сакеллари возглавлял кафедру кораблевождения. 1924 — Штурман посыльного судна «Воровский» во время перехода из Архангельска во Владивосток. 1924—1932 — Начальник гидрографического факультета, начальник кафедры кораблевождения Морской академии. Возглавлял штурманский класс Высших курсов командного состава. 1929—1930 — В должности флагманского штурмана обеспечивал переход линейного корабля «Парижская Коммуна» и крейсера «Профинтерн» из Кронштадта в Севастополь. 1934 — Возглавлял штурманскую службу на ледоколе «Красин», направленном из Ленинграда через Атлантику, Панамский канал и Тихий океан на Камчатку. Его расчеты помогли выбрать оптимальный курс, что позволило завершить переход за 35 суток вместо намеченных 76 дней.1935 — Профессор Военно-морской академии им. Ворошилова.

«В детстве я жил в одном доме с известным кораблеводителем Н. А. Сакеллари. Он умер, когда мне было семь лет. Помню запах его трубочного дыма, оставшийся в сырости парадной после прохода штурмана в гавань квартиры по каменному фарватеру лестницы. Мы — мальчишки — поднимались вслед за Сакеллари, фильтруя сквозь слизистые носов малейшие клочки этого томительного дыма. Ничто лучше дыма не может символизировать даль таинственных стран и даль твоей завтрашней жизни.» — В.В.Конецкий

Сакеллари был женат на Ариадне Николаевне Сакеллари (Крюковой). Умер в Ленинграде от болезни сердца 11 марта 1936 года. Похоронен на Смоленском лютеранском кладбище.

Награды

Награждён орденами Святой Анны III степени с мечами и бантом, Святого Станислава II степени. За выдающиеся заслуги в штурманском деле был дважды награждён Реввоенсоветом СССР золотыми часами, грамотой ЦИК ССР и др. Научные труды: Навигация (четыре издания с 1926 по 1938); Сущность кораблевождения (1922); Беседы о кораблевождении (1931 г.); Записки по девиации компаса (1932); Описание мореходных инструментов (1933).

Памятные места

Именем Н.А.Сакеллари назван полуостров в Антарктиде, а также посвящён фрагмент экспозиции в Центральном военно-морском музее. 3 октября 2012 года на Смоленском лютеранском кладбище был открыт новый памятник Сакеллари. Литература: Доценко В.Д. Профессора Военно-Морской академии. — Санкт-Петербург: Аврора-дизайн, 2004; История Гидрографической службы Российского флота. — Санкт-Петербург: Издание Управление навигации и океанографии Министервтва Обороны Российской Федерации, 1997. — Том 4; Федотов В.Е. Основатель советской школы штурманов Н.А.Сакеллари // Вестник Тамбовского центра краеведения. — 2011. — № 21. — Страницы 18-22.

1881

Ян Антонович Берзиньш-Зиемелис (Ян Антонович Берзин, латышское имя — Jānis Bērziņš-Ziemelis; партийные псевдонимы: Зиемелис, Павел Васильевич, Павловский, Винтер)

советский государственный и партийный деятель. Друг и соратник В.И.Ленина. Член РСДРП с 1902 года. Родился в Цирстенской волости, Венденский уезд, Лифляндской губернии, Российская империя, ныне Латвия. За революционную деятельность подвергался арестам в 1903, 1904 и в 1905—1906 годах и ссылке в Олонецкую губернию в 1904—1905 гг. Делегат Лондонского съезда РСДРП (1907). В 1908 г. вынужден был эмигрировать (Германия, Швейцария, Бельгия, Англия, Франция, США), из эмиграции вернулся лишь в 1917 г., в эмиграции занимался активной партийной деятельностью, с 1910 по 1911 год член ЦК РСДРП и член Заграничного бюро ЦК РСДРП. С 1917 г. член ЦК Социал-демократической партии Латвии. Участник Октябрьской революции в Петрограде. Избран во Всероссийское Учредительное собрание по Лифляндскому округу, список № 3.

После революции

С 16 августа 1917 по 6 марта 1918 год член ЦК РСДРП(б), а с 8 марта 1918 по 18 марта 1919 год — кандидат в члены ЦК РКП(б), одновременно с 5 апреля по ногябрь 1918 г. полномочный представитель РСФСР в Швейцарии. Выслан из Швейцарии вместе с И.А.Залкиндом по обвинению в шпионаже. С 4 декабря 1918 г.— председатель Совета социального обеспечения и образования Правительства Социалистической Латвии, комиссар народного образования. 8 февраля 1919 года правительство Латвийской советской социалистической республики опубликовало в газете "Циня" подписанный председателем правительства Петром Стучкой и Янисом Берзиньшем декрет о ликвидации созданной немецкой оккупационной властью Балтийской технической высшей школы и учреждении Латвийской высшей школы на базе ликвидированной, с преподаванием на латышском языке. Целью вуза, по замыслу заместителя комиссара народного образования Эрнста Эфферта, было образование трудового народа. С марта.1919 по июль 1920 год — член Исполнительного комитета Коммунистического Интернационала, а с июня 1919 по июнь1920 г.— секретарь Исполнительного комитета Коммунистического Интернационала. С 16 февраля по 24 июня 1921 г.— полномочный представитель РСФСР в Финляндии. С июля 1921 г. по 1924 год— заместитель дипломатического представителя РСФСР — СССР в Великобритании. С 1924 г. по июнь 1925 г. — советник Полномочного представительства СССР в Великобритании. С 19 июня 1925 г. По 7 сентября 1927 г.— полномочный представитель СССР в Австрии. С 1927 г. по 1929 г.— уполномоченный Наркомата иностранных дел СССР при СНК Украинской ССР, одновременно с 29 ноября 1927 г. по 5 июня 1930 г. член ЦК КП(б) Украины. С 1929 по 1932 год— заместитель председателя Комиссии по изданию дипломатических документов. С 15 июня 1930 г. по 18 января 1934 г.— кандидат в члены ЦК КП(б) Украины. С 1932 г. по декабрь 1937 год — управляющий Центральным архивным управлением СССР и РСФСР. Член ЦИК и ВЦИК СССР. 24 декабря 1937 года арестован по делу Латышского национального центра. Внесен в Сталинский расстрельный список от 20 августа 1938 г. (список № 1) по 1-й категории («за» Сталин , Молотов). 29 августа 1938 года осужден в ВМН ВКВС СССР и в тот же день расстрелян в одной группе осужденных вместе с Б.Куном и Л.А.Папардэ. Место захоронения - спецобъект НКВД «Коммунарка». Реабилитирован посмертно ВКВС СССР 29 февраля 1956 года. Семья: Жена — Роза Гармиза. Библиография: Берзин Я. Партия большевиков в борьбе за Коммунистический интернационал. — Москва, 1931. Литература: Рунов В.Я. Берзинь-Зиемелис в олонецкой ссылке.— Учёные записки (Латвийского университета), 1964, том 62. Труды кафедры истории КПСС. Выпуск 2, страницы 31—36.

вверх^

к полной версии

понравилось!

в evernote

1872

Эмили Дэвисон (Emily Davison; имя при рождении — Эмили Уилдинг Дэвисон, Emily Wilding Davison)

британская общественная деятельница, суфражистка. Была активисткой британской воинствующей суфражистской организации «Женский общественно-политический союз», протестовала против принудительного кормления (представительниц союза неоднократно подвергали такому кормлению во время устраиваемых ими голодовок). Погибла во время английского Дерби в 1913 году, когда выбежала на стадион навстречу жеребцу по кличке Энмер, принадлежавшему королю Георгу V, столкнулась с ним и вскоре скончалась от полученных в результате этого травм. Дэвисон родилась в Блэкхите, Лондон, в семье Чарльза и Маргарет Дэвисонов, происходивших из Нортумберленда. У неё было две сестры, один брат и несколько сводных братьев и сестёр (от первого брака отца). Одним из её сводных братьев был капитан военно-морского флота Генри Джоселин Дэвисон, который впоследствии выступал свидетелем на следствии по её делу. Окончив школу, она в 1891 году поступила для получения высшего образования в Королевский колледж Голлоуэй в Лондоне, где изучала иностранные языки. Вскоре, однако, умер её отец, а мать одна не могла оплачивать стоимость обучения (20 фунтов за семестр). В итоге Дэвисон не смогла окончить курс и стала работать школьной учительницей в Эджбастоне и Уэртинге. Благодаря этой работе она заработала достаточно денег, чтобы поступить изучать биологию, химию, английский язык и литературу в колледж Сент-Хью при Оксфордском университете. На выпускных экзаменах она получила высший балл, однако женщинам в Оксфорде в то время не присуждали учёных степеней. После окончания университета работала в Беркшире домашней учительницей в богатой семье. В 1908 году она всё же получила степень по иностранным языкам от Лондонского университета.

Участие в суфражистском движении

Дэвисон присоединилась к Женскому общественно-политическому союзу в 1906 году. Девять раз в период с 1909 по 1912 год она подвергалась арестам и заключениям в тюрьму по причине участия в незаконных акциях, метании камней, разбитии окна, сожжении почтовых ящиков, а также из-за нападения на человека, которого она ошибочно приняла за канцлера казначейства Дэвида Ллойда Джорджа. В тюрьме она сразу же заслужила репутацию агрессивного и опытного борца против принудительного кормления, которое само по себе было опасным и тяжёлым испытанием. В знак протеста против него и, с целью избежать такого кормления в 1909 году она забаррикадировала вход в свою камеру. Тюремщики после этого решили наполнить её камеру ледяной водой, просунув шланг через окно, что она выдерживала по меньшей мере четверть часа, прежде чем они смогли взломать дверь. После этого она была быстро доставлена в больницу. В 1912 году (во время очередного ареста) она вновь протестовала против принудительного кормления. На этот раз она бросилась с 10-метровой лестницы, потеряв после падения сознание и получив тяжёлые травмы. Свои действия она объяснила желанием спасти от принудительного кормления находившихся с ней в заключении суфражисток, сказав, что «одна большая трагедия сможет предотвратить множество других». 2 апреля 1911 года, в день переписи населения в Великобритании, Дэвисон ночью проникла в Вестминстерский дворец и спряталась там в шкафу, поскольку хотела указать в переписном листе, что в данный момент (то есть в ночь переписи) проживает в Палате общин, нижней палате британского парламента. В итоге в переписном листе действительно указали, что она была «найдена спрятавшейся в шкафу в Вестминстерском дворце». В 1999 году по инициативе Тони Бенна на этом шкафу была установлена мемориальная доска. В 1913 году Дэвисон подложила бомбу в новый дом Дэвида Ллойд Джорджа в графстве Суррей, взрыв серьёзно повредил здание.

Смерть на английском Дерби 8 июня 1913 года

Причины, по которым Дэвисон отправилась на дерби в Эпсоме, до конца не выяснены. Известно, например, что она купила билет на суфражистское мероприятие за пределами Лондона и железнодорожный билет в оба конца (хотя впоследствии было установлено, что в то время продавались только такие билеты). Было высказано предположение, что она хотела прикрепить к коню, принадлежавшему королю, флаг суфражисток. С учётом её поступков во время попыток противостоять принудительному кормлению представляется вероятным, что ей действительно хватило смелости на такую акцию. Во время столкновения с конём она получила тяжёлые травмы и скончалась четыре дня спустя. Момент её гибели был снят на киноплёнку. Среди историков нет единого мнения по поводу того, ускорила ли в действительности гибель Дэвисон получение британскими женщинами избирательного права. К 1913 году его идея уже имела широкую поддержку как в парламенте, так и в народе. Многие считали, что противоправные действия суфражисток лишь препятствовали введению избирательного права. Даже некоторые члены Женского общественно-политического союза не поддержали поступок, совершённый Дэвисон. Противники введения избирательного права воспользовались этим случаем для доказательства своих утверждений о неуравновешенности и непредсказуемости женщин. Тем не менее после гибели Дэвисон в рядах Союза стала рассматриваться как мученица, погибшая за дело суфражизма. В панихиде, прошедшей в Лондоне 14 июня, приняло участие большое количество людей. Некоторые из участников большой процессии несли плакаты, на которых было написано: «Дайте мне свободу или позвольте умереть» и подобные лозунги. Дэвисон была похоронена в Нортумберленде. На её могильной плите высечена фраза «Дела, а не слова».

1873

Иван Терентьевич Фофанов

русский сказитель. Иван Терентьевич Фофанов родился в деревне Климовская, Авдеевская волость, Пудожский уезд, Олонецкая губерния, Российская империя. В молодости был батраком, впоследствии занимался рыболовством, был рыбаком, вёл крестьянское хозяйство. В 1930-х годах работал сторожем нефтебазы МТС. Умер 10 августа 1943 года.

Творчество

Впервые былины от него были записаны И.В.Ломакиной (Гудовщиковой), затем многие былины — К.В.Чистовым. Всего было записано 18 былин. И.Т.Фофанов участвовал в I Всекарельском совещании по вопросам языка (в Петрозаводске в 1938 году). В совещании приняли участие 20 русских и карельских сказителей. В 1939 г. приезжал в Ленинград по приглашению М.К.Азадовского для пения былин студентам, слушавшим курс русской словесности. Былины перенял от Никифора Прохорова, имевшего прозвище прозвищу «Утка» (сюжеты «Илья и Идолище», «Илья и Сокольник», «Добрыня и Алеша», «Михайло Потык»), а также от своего отца Терентия Андреевича, других сказителей-пудожан Потапа Антонова и Ивана Фепонова, Андрея Сорокина. Известны его былины «Добрыня и змей», «Наезд литовцев», «Илья и Соловей», «Соловей Будимирович», «Ссора Ильи Муромца с князем Владимиром», «Сухман» и другие. Литература: Былины Пудожского края / Подготовка текстов, статья и примечания Г.Н.Париловой и А.Д.Соймонова; Предисловие и редакция А.М.Астаховой. Петрозаводск, 1941. Страницы 186—265, 473; Новиков Ю.А. Становление мастера: (былинный репертуар Ивана Терентьевича Фофанова) / Ю.А.Новиков // Мастер и народная художественная традиция Русского Севера: (доклад III Международной научой конференции «Рябининские чтения — 99»). — Петрозаводск, 2000. — Страницы 242—251; Фофанов И.Т. Пудож и Пудожский район: указатель литературы — Петрозаводск, 2007. — Страница 91.

[472x700]

[472x700]1874

Уильям Кенсетт Стайлз (William Kensett Styles)

британский стрелок, чемпион и призёр летних Олимпийских игр. Родился в Лондоне. Стайлз принял участие в летних Олимпийских играх в Лондоне в двух дисциплинах по индивидуальной стрельбе из малокалиберной винтовки. Он стал чемпионом в стрельбе по исчезающей мишени и 9-м в стрельбе по подвижной мишени. На летних Олимпийских играх 1912 в Стокгольме Стайлз снова участвовал в соревнованиях по стрельбе из этого оружия. Он стал 13-м в стрельбе по исчезающей мишени и 27-м, стреляя по статичной мишени из любой позиции. Также он стал серебряным призёров в командной стрельбе по исчезающей мишени. Стайлз был зятем другого олимпийского чемпиона по стрельбе Уильяма Пимма. Умер в Сифорде 8 апреля 1940 года.

1875

Михаил Антонович Жебрак (Жебрак-Русанович; с подачи Антона Туркула Жебрак-Русакевич, у Николая Рутыча Жебрак-Рустанович; наиболее известен как полковник Жебрак)

русский военный и общественный деятель, полковник. Выходец из крестьянской семьи, выслужившийся в офицеры Русской императорской армииПерейти к разделу «#Начало военной службы». Участник Русско-японской войныПерейти к разделу «#Участник русско-японской войны». Выпускник Александровской военно-юридической академии, юрист военно-морских ведомств (1912—1914). Участник Белого движения на Юге России, один из родоначальников русского добровольческого движения в период Гражданской войны, создатель в начале 1918 года в Измаиле офицерского добровольческого отряда полковника Жебрака. Участник и один из организаторов Дроздовского похода, командир офицерского полка в составе Первой бригады русских добровольцев полковника М.Г.ДроздовскогоПерейти к разделу «#Присоединение к отряду Дроздовского». Командир 2-го офицерского стрелкового полка 3-й дивизии в Добровольческой армии. Погиб в бою у села Белая Глина 23 июня (6 июля) 1918 года во время Второго Кубанского похода Имя полковника Жебрака было воспето в военном фольклоре Добровольческой армии Михаил Жебрак родился в Гродненской губернии, в крестьянской семье православного вероисповедания. В мемуарных источниках периода Гражданской войны в России Михаил Жебрак часто упоминается под двойной фамилией Жебрак-Русакевич или Жебрак-Русанович (также Жебрак-Рустанович. Происхождение двойной фамилии исследователям до настоящего времени установить не удалось. Во всех его послужных списках и официальных документах присутствует фамилия Жебрак. В современной историографии для идентификации полковника преимущественно утвердилась фамилия Жебрак-Русанович.

Начало военной службы

21 сентября 1894 года он подал прошение вступить на военную службу и был принят на правах вольноопределяющегося 2-го разряда в Петрозаводский 103-й пехотный полк. 23 августа 1895 года получил чин младшего унтер-офицера и через 20 дней был зачислен в младший класс Виленского пехотного юнкерского училища, которое окончил в 1898 году по 1-му разряду. 13 ноября 1898 года произведён в подпоручики и выпущен в Венденский 178-й пехотный полк (согласно данным Николая Рутыча — в Либавский 6-й пехотный полк). Исследователь биографии Михаила Жебрак-Русановича историк Никита Кузнецов пишет, что такое успешное начало карьеры для выходца из крестьянской семьи могло свидетельствовать «о его незаурядных способностях и любви к военной службе». Жебрак-Русанович стремился к продолжению своего военного образования. 3 октября 1902 года он был командирован в Военно-топографический отдел Генерального штаба Русской императорской армии, а позже прикомандирован к Военно-топографическому училищу в Санкт-Петербурге для изучения там черчения и военно-топографической съемки. 28 апреля 1903 года произведён в поручики. У молодого офицера были намерения поступать в Академию Генерального штаба. Для этого он сдал в апреле-мае 1903 года в Первом кадетском корпусе экзамен за полный курс корпуса. 25 мая 1904 года он был командирован в штаб Виленского военного округа для сдачи предварительного экзамена «на предмет поступления в Николаевскую академию Генерального Штаба». Но планам офицера поступить в Академию помешала русско-японская война.

Участник русско-японской войны

Из Высочайшего приказа о награждении Михаила Жебрак-Русановича орденом Святого Георгия IV степени за отличия в боях у Сандепу 1 декабря 1904 года:

«за отличный подвиг храбрости и самоотвержения, оказанный им в бытность его Поручиком 20-го стрелкового полка, 18-го ноября 1904 года, когда он, во время атаки д. Чжан-таньхенань, в районе Сандепу, заметив опасность для левого фланга нашего боевого расположения от анфиладного огня неприятеля из занятых им фанз, в сознании гибельной опасности промедления каждой минуты, по собственному почину, личным примером поднял одну полуроту 20-го стрелкового полка, повёл её на фанзы, выбил из них неприятеля и прекратил его губительный огонь, чем обеспечил на этом фланге свободу действий нашего отряда и тем оказал решительное содействие к занятию означенной укрепленной деревни» — 21 марта 1915.

22 ноября 1904 был назначен командиром 4-й роты 20-го стрелкового полка, отправленного на фронт русско-японской войны в составе Сводно-Стрелкового корпуса. 1 декабря 1904 отличился в боях при Сандепу у деревни Чжантанхенань, за которые спустя много времени, 21 марта 1915 был награждён орденом Святого Георгия IV степени.

За отличия в боях с 252 по 28 января 1905 года у деревни Ванцзяуоп был награждён приказом командующего 2-й Маньчжурской армии № 156 от 3 сентября 1905 года орденом Святой Анны IV степени с надписью «За храбрость» (утвержден Высочайшим приказом от 11 ноября 1906 года).

1 марта 1905 года при обороне деревни Чжантан был тяжело ранен в ногу разрывом снаряда, из-за чего был эвакуирован в один из госпиталей в тылу армии, а затем на территорию России на длительное излечение. После этого ранения он остался на всю жизнь хромым. За отличие в этом бою произведён в штабс-капитаны (согласно приказу от 23 марта 1905 года, утверждение в должности 3 октября 1906 года).

Военный юрист

25 июня 1906 года был восстановлен в строй в составе 178-го Венденского пехотного полка, однако 2 августа 1907 года на основании решения эвакуационной комиссии был признан негодным к строевой службе, но при этом способным занимать административные должности. Оставив строевую службу и несколько поправив здоровье, Жебрак-Русанович стал задумываться о продолжении карьеры. В июне 1908 года он записался вольнослушателем в Александровскую военно-юридическую академию. В это же время женился на дочери германского подданного Софии-Христиане-Елене Эдуардовне-Фердинандовне Пейффер. 4 июля 1908 года в их семье родился первенец — сын Николай, а 30 апреля 1911 года второй сын — Михаил. Жена исповедовала римско-католическое вероисповедание, но дети воспитывались в православной традиции. В 1912 году закончил Александровскую военно-юридическую академию по 2-му разряду. В том же году 2 мая был произведён в капитаны и 7 мая переведён на службу в Морское ведомство с зачислением по Адмиралтейству. Служил в Кронштадтском военно-морском суде в качестве военного адвоката. Историк Никита Кузнецов на основании аттестаций Жебрак-Русановича председателем суда генерал-лейтенанта Алабышева в 1913—1914 годах пишет, что «спокойная должность явно тяготила храброго боевого офицера». В аттестации генерала отмечалось, что способности Жебрак-Русановича «к судебной службе весьма посредственные» и он в этом деле «Не представляет из себя ничего особенного. К дальнейшей службе в военно-морском судебном ведомстве не вполне пригоден». В аттестациях также было записано: «Ранен на войне в ногу, почему хромает и ходит с палкой. В остальном здоровье удовлетворительное. Характера и нравственности хороших. Достаточно воспитан и вполне дисциплинирован. Знает языки: французский, немецкий и английский». 16 ноября 1914 года Жебрак-Русанович был переведён в состав Военно-морского судебного ведомства в качестве штатного кандидата на военно-морские судебные должности при Кронштадтском военно-морском суде. 16 декабря 1914 года он произведён в подполковники «по линии».

Михаил Жебрак (сидит в центре) среди офицеров в Измаиле, 1917 год

В Первой мировой войне

Кузнецов пишет, что начало Первой мировой войны повлияло на дальнейшие действия Жебрак-Русановича: «Человек, „ничего не представлявший из себя“ на судебной должности рвался в свою родную стихию — в бой» 20 января 1916, несмотря на последствия ранения, он получил разрешение вернуться к строевой службе и был назначен командиром 2-го морского полка отдельной морской бригады, в задачи которой входила охрана подступов к Морской крепости императора Петра Великого в Ревеле (нынешний Таллин). В октябре 1916 года бригада была переброшена на Румынский фронт и развёрнута в Отдельную Балтийскую морскую дивизию, которая вошла в состав 6-й армии Румынского фронта и действовала в районе устья Дуная. До развала частей Румынского фронта в 1917 году она выполняла эти задачи и входила в Отряд обороны Дуная и Дунайских гирл. Успешные действия 2-го морского полка неоднократно отмечались в приказах по армии, а его командир 19 декабря 1916 был произведён в полковники. За отличие в делах против неприятеля в феврале 1917 года» был награждён боевым Орденом Святой Анны II степени с мечами (приказ командующего Черноморским флотом от 18 июня 1917 года. За разработанную по собственной инициативе операцию в тылу противника 5 июля 1917 с захватом пленных и уничтожением орудий противника в районе деревни Журиловки по представлению командира дивизии контр-адмирала Владимира Трубецкого был награждён орденом Святого Владимира 3-й степени с мечами и бантом (приказ по Армии и Флоту № 259 от 3 ноября 1917 года). Вице-адмирал Дмитрий Ненюков в воспоминаниях, посвящённых описанию боевых действий на Дунае в 1916—1918 годах, написал о Жебрак-Русановиче:

«Одиночные смельчаки находились во всех частях, но особенно много увлекал за собой командир 2-го полка полковник Жебрак. Несмотря на свою раненую ногу, он всегда сам участвовал во всех вылазках, и всегда они сопровождались успехом. Интереснее всего, что Жебрак, будучи военным юристом, в мирное время не служил в строю, но и на Японской и на Великой войне отправлялся в самые опасные места и брал любые назначения в самом центре военных действий»

Жебрак-Русанович 27 сентября 1917 года за боевые отличия у деревни Перлита был представлен к чину генерал-майора (без приказа). За эти же события он получил от румынского короля высшую военную награду Румынии — Орден Михая Храброго. Осенью 1917 года он был награждён Георгиевским крестом с лавровой ветвью, которым после демократизации армии солдаты награждали офицеров своих частей за боевые отличия.

Полковник Жебрак

В Белом движении

После прибытия генерала М.В.Алексеева на Дон в декабре 1917 года и начала формирования там Алексеевской организации, между ним и командованием Румынского фронта была налажена связь, итогом которой стало зарождение на Румынском фронте идеи о создании Корпуса русских добровольцев для последующей его отправки на Дон. Формирование добровольческих отрядов во многом зависело от инициативы местных командиров. Одним из первых офицеров, проявивших такую инициативу, оказался командир 2-го морского полка отдельной Балтийской морской дивизии Михаил Жебрак-Русанович. В начале 1918 года он сформировал в Измаиле на базе дивизии и из числа своих офицеров добровольческий отряд (в составе 130 человек). Участник Дроздовского похода Сергей Колдобский пишет в своих воспоминаниях, что Жебрак-Русанович «успел со времени распада своего полка побывать в … Петрограде и у себя на родине в Белоруссии, где в это время усиленно готовились к независимости этого края и даже предлагали ему на родине пост военного министра. Из вынесенных от своей поездки впечатлений, Михаил Антонович верил только в одно: „большевизму не бывать, а будет только одна Единая Великая Неделимая Россия“». Колдобский отмечает, что эти же слова им были сказаны в городе Яссы в обществе всего измаильского офицерства и на параде 24 февраля 1918 года перед выступлением отряда в поход, на котором присутствовало почти всё измаильское население. Известно стихотворение, написанное Жебрак-Русановичем и датированное 24 февраля 1918 года, посвящённое героям-добровольцам Морского Сводного полка, в котором он призывает своих однополчан сплотиться и выполнить свой воинский долг. Из воспоминаний Антона Туркула о Жебрак-Русановиче в Новочеркасске в 1918 году