16 мая родились...

16-05-2025 03:57

к комментариям - к полной версии

- понравилось!

[563x700]

[563x700]

1860

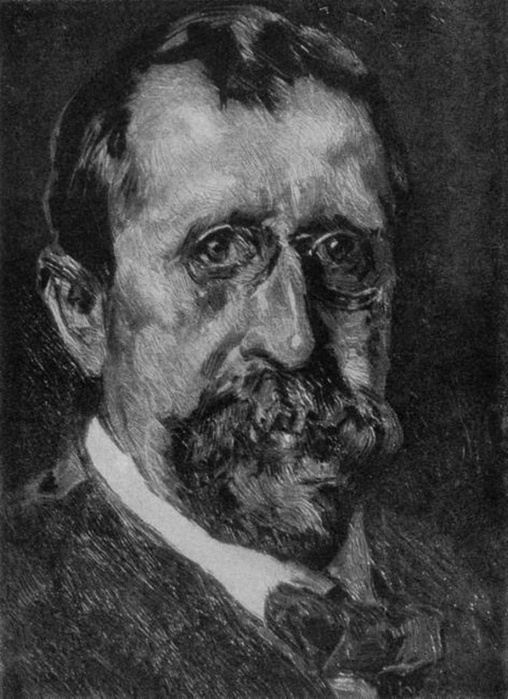

Сергей Михайлович Волконский

русский театральный деятель, режиссёр, критик, мемуарист, литератор; камергер, статский советник. Родился в родовом имении Бенкендорфов-Волконских Фалль (немецкое название — Schloß Fall) под Ревелем (ныне посёлок Кейла-Йоа в Кейлаской волости Харюского уезда Эстонии). Князь Сергей Михайлович Волконский происходил из древнего рода князей Волконских, берущего начало от святого князя Михаила Черниговского, праправнука Святослава Ярославича Великого, убитого в Золотой Орде в 1246 году. Среди Волконских было много выдающихся государственных деятелей, например, светлейший князь Петр Михайлович, родоначальник ветви светлейших князей Волконских, прадед Сергея Михайловича по линии матери, — первый министр Императорского Двора, Министр уделов; в его ведении находились Императорские театры обеих столиц. Сопровождал Александра I во всех его путешествиях, присутствовал при его смерти в Таганроге. В 1834 — в день открытия памятника Александру I (Александрийская колонна) — получил титул Светлости. Другой прадед Сергея Михайловича по материнской линии, граф Александр Христофорович Бенкендорф, был начальником III Отделения «Собственной Его Императорского величества канцелярии» (то есть шефом жандармов), особо доверенным лицом императора Николая I (отзыв последнего о Бенкендорфе: «Он меня ни с кем не поссорил, а помирил со многими»). За освобождение Амстердама получил шпагу и титул почётного гражданина. Дед Волконского по материнской линии, светлейший князь Григорий Петрович, — гофмейстер, действительный статский советник. Музыкант, обладал великолепным басом. Принадлежал к кружку братьев Вьельгорских и князя Одоевского — в сущности, первого музыкального общества России. Внучатый племянник княгини З.А.Волконской, писательницы, музыканта, поэтессы, которой посвящали стихи известные поэты (А.С.Пушкин, Евгений Баратынский, Адам Мицкевич и др.). Самый известный из Волконских — декабрист Сергей Григорьевич, дед Сергея Михайловича по линии отца, участник более 50 сражений, генерал в 24 года. После катастрофы 26 декабря 1824 приговорен по первому разряду к каторжным работам. В начале 1840-х гг. с семьей поселился в Иркутске. После амнистии 1856 года (в день коронования Александра II) переехал в Москву (где жил в доме А.М.Раевской, №21 на улице Спиридоньевская (ныне улица Спиридо́новка; дом не сохранился). Зимы 1856 и 1860 гг. вместе с женой, Марией Николаевной, провел частью в Риме, частью в Париже. В Париже же встретил 3 марта 1861 г. — освобождение крестьян. Летом 1863 г. ездил с сыном Михаилом в Тамбовскую губернию осматривать Павловку, второе, после Фалля, имение Волконских, ставшее знаменитым благодаря труду трех поколений. Князь Григорий Семёнович Волконский, прадед Сергея Михайловича по линии отца, воевал под начальством Суворова, Румянцева, Репнина, был генерал-губернатором Оренбургского края, за управление которым получил Андреевскую ленту. В 1813 г. снарядил экспедицию в киргизские степи, во время которой было найдено месторождение руды серебристого свинца. Учредил в Оренбурге Неплюевский корпус. Имел Георгиевский крест II степени. Суворов называл его «неутомимый Волконский». Был страстным любителем старинной итальянской музыки. Отец Сергея Михайловича, Михаил Сергеевич Волконский, обладал прекрасным тенором и очень много — для любителя — занимался пением. Сын декабриста С.Г.Волконского, он родился в 1832 году в Петровском заводе в Сибири, и при рождении был записан в заводские крестьяне. Окончил Иркутскую гимназию, в университет, как сын ссыльно-каторжного, принят не был, что, впрочем, не помешало его дальнейшей карьере. В 1855 году, после смерти Николая I, приехал в Россию из Сибири. К 1870-м годам — уже статс-секретарь Государственного Совета, впоследствии — товарищ министра Народного просвещения, член Государственного совета. Мать, Елизавета Григорьевна Волконская, урождённая княжна Волконская, — дочь Григория Петровича Волконского, племянника декабриста С.Г.Волконского, и Марии Александровны Волконской, дочери графа А.Х.Бенкендорфа. Княгиня Елизавета Григорьевна Волконская во многом определила круг интересов сына Сергея, и, несомненно, повлияла на его вероисповедание (сама она перешла в католичество в царствование Александра III). Среди её друзей — философ, богослов и поэт Владимир Соловьев. Она автор книг «О Церкви» (Берлин, 1887), «Церковное предание и русская богословская литература» (Фрайбург, 1898), «Род князей Волконских» (Санкт-Петербург, 1900). Братья Сергея Волконского, каждый по-своему, также оставили яркий след в истории России. Один из них, Пётр Михайлович (1861—1948), был предводителем дворянства, в эмиграции принял католичество. Другой — Александр Михайлович (1866—1934) — в конце жизни принял сан католического священника, автор книг «Католицизм и священное предание Востока» и других. Третий — Владимир Михайлович (1868—1953) — был вице-председателем Государственной думы при председателях Н.А.Хомякове и М.В.Родзянко; впоследствии товарищ министра внутренних дел, «пережил» на этом посту четырёх министров, причем Николай II говорил каждому новому министру: «Берегите Волконского». “». Имея возможность по праву рождения, воспитания, традиций занять любой высокий пост в официальной среде тогдашней России, но не имея склонности к какой-либо карьере, выбрал себе иное предназначение. Все его посты — уездный предводитель дворянства и директор Императорских театров. Единственная награда — орден Льва и Солнца второй степени, высочайше пожалованный по случаю визита персидского Шаха. Тем многообразнее его деятельность вне официальных сфер. Посвятил себя работе в области культуры в самом широком смысле этого слова. Лектор, педагог, беллетрист, критик, режиссёр, автор мемуаров, статей, книг, посвященных философии, религии, истории, вопросам актёрской техники. Единственный представитель России на Конгрессе Религий в Чикаго. Первый русский, совершивший грандиозное лекционное турне (история и литература России) по Соединенным Штатам. Самый известный пропагандист и популяризатор метода Жак-Далькроза в России, основатель Курсов ритмической гимнастики в Санкт-Петербурге, издатель и редактор первого журнала ритмики. В эмиграции — постоянный сотрудник газеты «Последние Новости», театральный критик, член многочисленных обществ, профессор Русской Консерватории в Париже, впоследствии — её директор, педагог многих школ балета и танца. Волконский получил разностороннее домашнее образование, затем в 1872 г. поступил в IV Ларинскую гимназию (Васильевский остров, Санкт-Петербург). К гимназическим годам относится первое знакомство с театром. В 1877 г. познакомился с Эрнесто Росси во время его гастролей в Санкт-Петербурге, заинтересовался актёрской техникой. Росси, блестящий представитель «школы представления», великолепно владел телом и голосом, его актёрская техника стала для Волконского эталоном на многие годы. Именно на спектаклях Росси Волконский впервые увидел, что «как» на сцене не менее важно, чем «что». Под влиянием Росси Волконский и обратился к вопросам актёрской техники, выразительности жеста и голоса. В 1881 г. Волконский закончил гимназию и перед поступлением в Университет совершил несколько поездок по Европе. В сентябре 1881 г. поступил на историко-филологический факультет Санкт-Петербургского университета. Увлечение театром продолжалось. Волконский с братьями и сестрой начали устраивать домашние представления. Затем театральное поветрие охватило весь Санкт-Петербург. Режиссёром любительской труппы стал актёр Михайловского театра Шарль Андрие, которому, как пишет Волконский, он был обязан первыми знаниями в области актёрской техники. Волконский играл роль Федора в любительском великосветском спектакле «Царь Фёдор Иоаннович», состоявшемся в доме Волконских на Гагаринской набережной. Первая постановка пьесы на русской сцене (тогда запрещенная на сцене Императорских театров). В 1891 г. исполняет роль папского нунция Миранды в спектакле «Царь Борис», на сцене придворного театра «Эрмитаж», также первая постановка на русской сцене. 14 мая 1892 г. Волконский впервые выступает публично, на вечере у Н.В.Дризена с лекцией «Художественное наслаждение и художественное творчество»; выступление на вечере Дризена получило значительный резонанс в художественных кругах Санкт-Петербурга. Молодому автору удалось на внятном языке, хорошо аргументированным образом изложить традиционно считавшиеся «туманными» положения восприятия и эстетики, различия между понятиями искусства и красоты. В этом же году выходит его первая статья «Art et Beauté», Nouvelle Revue, 1-r Avril, Paris. В эти же годы Волконский начинает активно участвовать в земском движении, работая в своем уездном городе Борисоглебске и имении Павловка. В 1893 г. по официальной командировке Министерства Народного Просвещения едет в Чикаго, на открытие Всемирной выставки, где с апреля по сентябрь выступает с докладами на различных конгрессах, проходивших в рамках выставки (в том числе о женском образовании в России). 23 сентября —10 октября — участвует в работе Конгресса Религий. 23 сентября торжественно открылся собственно Конгресс Религий. Волконский сделал несколько докладов по религиозно-философским вопросам, вызвавших огромный интерес. Развернутые отчеты о его выступлениях поместили чикагские газеты Interocean, Herald Tribune, а также московский журнал «Церковный Вестник». 3 августа 1899 года Волконский был назначен на пост Директора Императорских театров. Назначение это вызвало довольно большой разброс мнений. Волконский был известен своими театральными взглядами, которые «старой гвардии» представлялись идущими вразрез с установившейся практикой. Прежде всего, это заключалось в резко критическом отношении Волконского к принятому в русском театре примату бессознательного, низкому уровню техники драматических актёров. Зато безоговорочную (в первое время) поддержку Волконский получил от сторонников театральных реформ, в первую очередь — от Михаила Фокина. И не исключено, что, продлись директорство Волконского дольше, многие постановки Фокина, прославившие Дягилевскую антрепризу первых сезонов, увидели бы свет в родных стенах. На сцене Александринского театра были поставлены такие пьесы, как «Отелло», «Гамлет», «Снегурочка» Островского и «Эрнани» Гюго. Кроме того, историческая комедия Н.А.Борисова "Бирон". Эту постановку высоко оценили современники, особенно отметив верность костюмов и портретного сходства грима актёров с выводимыми в комедии историческими личностями. К следующему сезону была подготовлена постановка гетевского «Фауста». Волконский задумал постановку «Ипполита» Эврипида, но исполнение осуществилось лишь после ухода князя. В оперный репертуар впервые были введены оперы Вагнера — «Тристан и Изольда» и «Валькирия». Из современных опер были поставлены «Богема» Пуччини и «Далибор» Сметаны. В эти же два сезона были поставлены «Сарацин» Ц.Кюи и «Садко» Н.А.Римского-Корсакова. «Евгений Онегин» возобновлен в совершенно новой обстановке, над которой много работал А.Н.Бенуа. При Волконском были поставлены и балеты, приготовленные его предшественником на посту директора И.А.Всеволожским, — «Арлекинада», «Времена года» и «Испытание Дамиса». Было возобновлено два больших балета: «Камарго» и «Царь Кандавл». Волконский привлек к работе многих участников будущих Русских сезонов. В театр пришли художники группы «Мир искусств»: (Ап.М.Васнецов, А.Н.Бенуа, Л.С.Бакст, В.А.Серов, К.А.Коровин, А.Е.Лансере). Балетмейстером Большого театра был назначен А.А.Горский. Сергей Дягилев, нашедший в Волконском отклик многим своим идеям, стал чиновником по особым поручениям, ему было передано издание «Ежегодника Императорских театров», с которым он справился блестяще. «Я в нем [Дягилеве] ценил глубокого знатока искусства во всех его проявлениях». Первый номер дягилевского «Ежегодника» (сезон 1899—1900) — «эра в русском книжном деле. Это было начало целого ряда последующих изданий, отметивших собой эпоху русской книги. „Аполлон“, „Старые годы“, „Новое искусство“, книги [Г.К.] Лукомского, монографии Бенуа, издания „Сириуса“ (…) — все это вышло из того источника, который открыл Дягилев своим „Ежегодником“». Волконский начал подтягивать драматическую труппу Императорских театров и столкнулся с сопротивлением актеров. Причиной было его театральное кредо — требование формы, непривычное для русского театра, привыкшего к примату бессознательного, «нутра». Многие страницы «Лавров» посвящены сравнительному описанию театра Европы и театра России, и как же проигрывает последний, его лучшие актёры, малоизвестным, давно забытым актёрам и актрисам театров Парижа, Лондона, Берлина! В театральной среде исподволь зрело недовольство новым директором. Первый скандал произошёл с Дягилевым. В сезон 1900—1901 гг. Волконский возложил на Дягилева постановку балета Делиба "Сильвия". Дягилев привлек к постановке художников группы «Мир искусства», что возбудило протест обойденных против подобного «неслыханного нововведения». Волконскому пришлось взять свое предложение назад. Обиженный Дягилев, в свою очередь, поставил ультиматум, отказавшись от редактирования «Ежегодника», и был уволен. Волконский вынужден был подать в отставку из-за конфликта с М.Ф.Кшесинской. В балете «Камарго» последняя отказалась надеть фижмы, полагавшиеся по правилам к костюму для танца «Русская». При попытке директора наложить на неё штраф Кшесинская пожаловалась своим покровителям из царской семьи, Волконский был вынужден отменить штраф, отказался, несмотря на многочисленные предложения из придворных кругов, остаться на посту, и 7 июня 1901 его отставка была принята. Директорство Волконского, если и не произвело кардинальных перемен в Императорских театрах, то все же наметило некоторые сдвиги (обновление репертуара, приглашение великих гастролеров — Томмазо Сальвини, Фелии Литвин и др., приход молодых художников, реорганизация балетного училища, введение класс мимики). Ему самому дало пусть печальный, но ценный опыт: он окончательно укрепился во мнении, что создание нового театра надобно начинать с создания нового актёра. Поэтому, когда в апреле 1917 года Волконскому вторично было предложено занять пост директора, он решительно отказался. В 1910 г. Волконский познакомился с методом музыкально-ритмического воспитания (ритмикой) Эмиля Жак-Далькроза, а также с системой выразительных жестов Франсуа Дельсарта. С 1910-х печатается в журналах «Аполлон», «Студия», «Ежегодник Императорских Театров», «Русская художественная летопись», «Русская мысль» и др., выступая со статьями о методах Далькроза и Дельсарта, в поддержку новых течений в искусстве движения. Работами Волконского заинтересовался К.С.Станиславский, что позднее вылилось в краткое сотрудничество Волконского с МХТ. В 1912—1914 годах был директором Курсов ритмической гимнастики в Санкт-Петербурге и издателем-редактором специализированного журнала «Листки Курсов ритмической гимнастики», где регулярно печатались сообщения о развитии ритмики во всех странах мира, о введении этого предмета в различных театрах, школах, студиях. Волконский был автором и режиссёром-постановщиком спектакля-пантомимы «1914», своего рода «выпускного вечера» Курсов — они закрылись с началом Первой мировой войны (премьера 6 января 1915 в Мариинском театре). Идея спектакля была более чем проста: показ новейшей истории (1 мировой войны) приемом персонифицирования — так, например, «действующими лицами» были страны — Сербия, Россия, Франция и пр. Роль Бельгии исполняла Тамара Карсавина. Андрей Левинсон отмечал, что спектакль явился первым опытом «самодовлеющего применения метода Жака Далькроза к сценическим задачам большого масштаба». В начале июня 1914 г. Волконский вернулся в Россию после присутствия на Женевских празднествах. 30 июля — объявление войны. В августе пришлось закрыть Курсы Ритмической Гимнастики, прекратилось и издание «Листков». Волконский переехал в свое имение Павловку Тамбовской губернии, где практически постоянно жил до августа 1918 г. 19 января 1915 г. в Мариинском театре прошёл спектакль «1914», ставший своего рода выпускным вечером Курсов. В феврале 1917 г. некоторое время жил в Ялте. В апреле 1917 г. телеграммой от Головина, управляющего наследием Министерства Двора, был приглашен вновь занять пост директора Императорских Театров, но отказался. С ноября 1917 г. начал переезжать из города в город Тамбовской губернии, спасаясь от преследования большевистских властей. В апреле 1918 г. состоялось официальное открытие «Выставки Декабристов», был выпущен каталог. «Руками энтузиастов во главе с упрямым князем в народном доме Борисоглебска разместились портреты, документы, вещи, письма — привезенные из Павловки семейные реликвии…». В мае переехал в Тамбов и на протяжении лета читал лекции в народном университете. В октябре 1918 г. Волконский приехал в Москву, остановился в доме Алексея Стаховича. Читал цикл лекций «Искусство живой речи» на Драматических курсах Малого театра. Анализ деятельности Волконского, кстати, помогает развеять сложившееся убеждение, что он в 1920-х занимался в основном ритмикой. Правильнее сказать, что Волконский занимался актёрской техникой в комплексе, куда входили выразительное движение, выразительная речь, мимика, декламация. Примером этого может служить изучение его работы на Драматических Курсах Малого Театра. Курс Волконского «искусство живой речи». Однако весьма любопытна программа курса, составленная, по всей видимости, самим лектором. В ней есть такие пункты: «Дельсарт и его система», «телесная выразительность, закон противупоставления», «точки отправления, закон последовательности». В графе «предмет» Журнала Драматических Курсов проставлено название предмета Волконского — «законы живой речи», затем просто «речь», и, наконец, появляется название «речь-жесты». Волконский преподавал на Курсах с октября 1918 года по октябрь 1919 года. В Журнале от 10 августа 1920 года появляется запись о том, что кафедра «Закон речи в связи с мимическими движениями» свободна. Видимо, именно такой курс на практике и читал Волконский. (Кстати, ритмику на Курсах преподавала вначале В.А.Гринер, затем — Е.В.Чаянова). В ноябре закончил книгу «Законы речи». Некоторое время Волконский читал лекции в Московском Художественном театре и его студиях, а зимой 1918 года входил в Художественный совет МХТ. Отношения со Станиславским складывались весьма непросто, хотя к этому времени Станиславский и начал склоняться к точке зрения Волконского. Однако адепты системы Станиславского, отстаивающие её чистоту пуще самого основателя, немало мешали распространению любой другой точки зрения на проблему актёрской техники. Волконский упоминает, что везде, где бы ему ни приходилось преподавать или выступать с лекциями, его встречали настороженно и принимали далеко не сразу. В марте-апреле 1919 г. болел тифом, в связи со слухами о его смерти появились некрологи. Весной того же года Волконский получил письмо от Е.К.Малиновской с приглашением на работу в Директорию Большого Театра. Среди вопросов, которыми занималась Директория, было обсуждение и выработка программы балетного училища. В июле открылся Ритмический институт, ректором его стала Н.Г.Александрова, в числе преподавателей — Волконский, В.А.Гринер) и др. В начале августа был арестован и двое суток сидел в ЧК в ожидании расстрела. Помимо Ритмического института, Волконский преподавал во многих других учреждениях, причем хронологически проследить его занятия довольно трудно, так как он преподавал в нескольких местах одновременно (в Воспоминаниях он называет по меньшей мере 25 разнообразных студий), к тому же и само преподавание зачастую оказывалось одним-единственным уроком, на который являлось два-три человека. В Воспоминаниях Волконский о некоторых местах своей работы не упоминает вовсе (например, о Драматических Курсах при Малом Театре), о других пишет вскользь. В ноябре стал членом Директории Государственного Института Музыкальной Драмы (бывшая Филармония, затем ГИТИС, теперь РАТИ). Преподавал в школе при Новом театре. Много работал Волконский и в системе Пролеткульта, преподавал там в основном выразительную речь, мимику. 5 февраля 1920 г. он выступил с докладом «Мысли о ритме», в рамках Научно-технического подотдела ТЕО (Театрального Отдела) Пролеткульта. 7 марта — лекция Волконского «Выразительный человек» в Государственном Институте декламации, позже переименованном в Государственный Институт Слова. В том же институте Волконский стал читать курс мимики, и ездил от института в командировку в Смоленск, где прочитал шесть лекций о мимике. 9 марта читает лекцию о ритме в Политехническом музее. 15 марта выступал на диспуте о «Габиме» в Камерном театре. 4 апреля подписал Декларацию Центрального Бюро Тонально-Пластической Ассоциации. Её приверженцы, пишет историк, «исповедовали культ тела, движения, массы, модернизируя давние идеи Жак-Далькроза; целью Тонпласо был коллективный синтетический театр, театр ритмизованного слова и пластики». 20 апреля читал лекцию о русском языке в Политехническом музее. В апреле же познакомился с Мариной Цветаевой, и их дружба продлилась до конца его жизни. В 1921 г. начал работу над книгой «Мои воспоминания» («Лавры», «Странствия», часть «Родины»). В феврале закончил книгу «О декабристах. По семейным воспоминаниям». В сентябре 1921 г. переехал в Петроград, и с сентября по декабрь преподавал мимику в балетном училище. 19 и 24 октября выступил с лекциями «О декабристах» в Доме Литераторов. Зимой 1921 эмигрировал. С февраля 1926 года постоянно жил в Париже, и «За десять с небольшим лет парижского периода своей жизни Волконский сделался одной из самых ярких фигур русского Зарубежья». Он печатался в журналах «Звено», «Перезвоны», «Числа». С мая 1926 года начал постоянно публиковать в газете «Последние Новости» рецензии, статьи, обзоры, отрывки из воспоминаний. Обширный театральный опыт Волконского, отличное знание и русского, и европейского театра, большая практика писательской работы, великолепный легкий язык, широкий кругозор дали ему возможность занять ведущее место в среде многочисленных театральных критиков Парижа. В «Последних Новостях» были опубликованы наиболее значительные рецензии и статьи Волконского. Это, прежде всего, театральные рецензии на русские труппы Парижа, как забытые, так и оставшиеся в истории — Зарубежный Камерный театр, Новый Русский театр, Русская опера, труппа Марии Германовой, театр Михаила Чехова. Большой блок занимают рецензии на европейские театры того времени — постановки знаменитого Картеля (Луи Жуве, Шарля Дюллена, Гастона Бати, Жоржа Питоева), театр Антуана, спектакли Александра Моисси. Много внимания уделял Волконский и гастролям советских театров — Большому, где он видел «Жизель» с Мариной Семеновой; театру Вс. Мейерхольда, постановки которого он подверг жесткой аргументированной критике; Камерному театру Таирова, привезшему почти весь репертуар. Уехавший из России в декабре 1921 года, Волконский только в Париже сумел увидеть знаменитую «Принцессу Турандот» в изысканно-ироничной постановке Вахтангова и в блестящих декорациях Игнатия Нивинского. Балетный цикл статей включает в себя, прежде всего, обзоры Дягилевской антрепризы, работ Брониславы Нижинской, Сергея Лифаря, тщательные критические разборы представлений и демонстрации многочисленных студий, модных и известных в то время танцовщиц разнообразных школ и направлений. Статус Волконского подтверждается и его членством в профессиональном союзе La Critique éntrangère en France. С 1929 года избран почётным членом Тургеневского общества, в рамках которого постоянно выступал с лекциями по истории, культуре и литературе. Волконского часто приглашали выступать в другие города. Так, 23 января 1930 года во Фрайбургском Университете состоялась лекция Волконского «Картины русской культуры в прошлом», 18 марта он приглашен в Лион, а затем в Ментону с чтением лекций «Картины жизни и культуры прежней России», затем в Брюссель с лекциями «Художественные воспоминания». Помимо этих занятий, Волконский продолжал свою педагогическую деятельность, вел уроки ритмики, мимики, декламации, выразительного чтения во многих школах и студиях (Веры Трефиловой, Юлии Кутыриной и др.), на Курсах Вокальных искусств, в Народном университете Парижа. Преподавал мимику в Русской Консерватории, затем стал её профессором, а в 1932 г. — директором. В Париже продолжались старые знакомства — 25 мая 1929 г. на вечере Марины Цветаевой в зале Вано Волконский читал свой рассказ, а в 1932 г. был приглашен в качестве оппонента на её доклад «Искусство при свете совести». Возобновились прерванные по разным причинам отношения с С.П.Дягилевым; с М.Ф.Кшесинской, в студии которой он неоднократно давал уроки и выступал с лекциями о движении и мимике. В 1932 г. стал членом жюри балетных конкурсов "Международные Архивы танца", читал цикл лекций на тему «Выразительный человек. Основы мимики», объявленный Архивами Танца. В 1936 году был приглашен читать лекции в балетную школу Курта Йосса в Лондоне, затем преподавал в балетной труппе Марковой и Долина из театра "Дюк оф Йорк". Там же, в Лондоне, 14 июля была объявлена помолвка Волконского с Мэри Ферн Фрэнч, дочерью американского дипломата. Мэри Фэрн Фрэнч, невеста князя была дочерью покойного Дж.Уолкера Фэрна, посланника США в Румынии, Греции и Сербии. В детстве она долго жила на Балканах. Когда началась I мировая война, работала сестрой милосердия во французских и американских госпиталях, причем, выезжая на фронт, оказывала помощь и раненым германским солдатам. В 1916 г. приехала в Сербию с лекциями в пользу Красного Креста. Позже долго жила в Париже. Мэри Фэрн Фрэнч — вдова Сета Бартона Фрэнча и невестка Эльси Фитц Симонс, бывшей Эльси Фрэнч Вандербильт. После свадьбы молодые поехали в Америку, навестить дочь княгини от первого брака. Там, в городке Хот-Спрингс, Волконский умер. Хот-Спрингс (Hot-Springs — Горячие ключи) — горный курорт на северо-западе штата Виргиния, знаменитый своими термальными источниками. По-видимому, одной из целей поездки Волконского была поправка здоровья. Однако 19 октября он заболел и умер 25 октября 1937 года. Из Хот-Спрингса его тело везли через весь штат в Ричмонд, столицу Виргинии. Там, 27 октября, его отпели в католической церкви Святого Сердца Господня и похоронили в тот же день на кладбище Холливуд. 31 октября в Русской католической церкви на улице Франсуа Жерар была отслужена панихида по князю Волконскому. В церкви, помимо родственников, присутствовал весь русский Париж. Сочинения (в алфавитном порядке): Адольф Аппиа — „Аполлон“, № 6, 1912; Art et Beaute — Nouvelle Revue, 1-r Avril, Paris, 1892; Art of The Stage — „The Outlook“, May-June 1913, p. 747; Архив декабриста С.Волконского — под редакцией и с предисловием князя С.М.Волконского и Б.Л.Модзалевского. Том 1. До Сибири, часть 1, Петроград,1918; Bilder aus der Geschihte und Litteratur Russland», (перевод A. Hippius), E. Perthes, Basel, 1897 — 1 издание., 1904 — 2 издание; Быт и Бытие . Из прошлого, настоящего, вечного. — Берлин, «Медный всадник», 1924; Москва: Захаров, 2004 (Мои воспоминания в 2 томах, 2 том) — первое полное изданиеание книги в России; В защиту актёрской техники. — «Аполлон», N 12, 1911; В защиту русского языка (в соавторстве с братом Александром). — Берлин, 1928; Васильевский остров (воспоминания) — «Современные записки», № 29, 1926; Воспитательное значение ритмической гимнастики Жак-Далькроза. — «Листки Курсов Ритмической гимнастики», № 2, 1913; Выразительное слово: опыт исследования и руководство в области механики, философии и эстетики речи в жизни и на сцене. — Санкт-Петербург, типография Сириус, 1913; Выразительный человек. Сценическое воспитание жеста (По Дельсарту). — Санкт-Петербург, 1913; Декабристы. — Берлин, «Медный всадник», 1923; The Decembrists. The first Russian revolutionists — NY, Thought, v. 3, 8, 1928; Die Dekabristen; einzige berechtige Ubersetzung aus dem Russischen, von R.Freiherr von Campenhausen. Riga: G.Löffler, 1926; Древний хор на современной сцене. — «Аполлон», № 4, 5, 1913; Жан д’Удин. Искусство и жест. — Санкт-Петербург, 1912. Перевод с французского князя С.М.Волконского; Жемье и международный театр. — «Встречи», 1934, № 1, страниц 111; Законы живой речи и правила чтения. — Москва,1920; Законы мимики. — «Записки Передвижного Общедоступного театра» (выпуск 30—31—32), Москва,1921; Занавеска (новелла). — «Перезвоны», N 29, 1927, Рига — Париж — Харбин — Нью-Йорк; Impressions: sketches of American life as observed by a Russian — Chicago, 1893; К характеристике общественных мнений по вопросу о свободе совести. — Санкт-Петербург: «Новый путь», 1903; Каталог выставки декабристов. — Борисоглебск, 1918; Конгресс Религий в Чикаго. Впечатления и заметки. — «Вестник Европы», том 3, Санкт-Петербург, 1895; Красота и правда на сцене. — «Аполлон», Санкт-Петербург, № 4, 1911; Мои воспоминания. Лавры. Странствия. Родина. — Берлин, «Медный всадник», 1923; В 2 томах, Москва: «Искусство», 1992. Том 1. Лавры. Странствия / Предисловие М.И.Цветаевой. 399 страниц; В 2 томах, Москва: «Искусство», 1992. Том 1. Родина / Послесловие Т.И.Бачелис. 382 страницы; Москва.: Захаров, 2004. К сожалению, именной указатель в этом переиздании выполнен очень неряшливо, с многочисленными ошибками; My reminiscences (translated by A.E.Chamot). — London: Hutchinson&Co, 2 volumes, 1924; О декабристах. По семейным воспоминаниям. — Петроград, «Начала», 1922; «Русская мысль», Прага, 1922; Париж, изданиеательство Я.Поволоцкого и Ко, 1924; Москва: Искусство, 1994; О «музыке в драме» [возражения Таирову]. — «Студия», № 5, 1911; О русском языке. — «Современные записки», № 15, 1926; О языке. — «Звено», Париж, 1926, № 198; Отклики театра. — 1914; Очерки по русской истории и русской литературе. — Санкт-Петербург, 1 и 2 издание., 1897; По поводу; из воспоминаний о постановках «Ревизора». — «Звено», Париж, 1927, № 214; Пантомима. — «Аполлон», N 10, 1911; Pictures of Russian History and Russian Literature. — Boston, NY, London; Lamson, Wolffe & Co. 1st ed. 1897; Pictures…, (Lowell lectures), 1898; Пластика и музыка — «Студия», № 5, 1911; Последний день (роман-хроника). — Берлин, «Медный всадник», 1925; Празднества в Хеллерау — «Аполлон», № 6, 1912; Программа лекций по ритмической гимнастике. — «Театр и искусство», Санкт-Петербург, № 13; Психологически-воспитательное значение системы. — «Листки Курсов Ритмической гимнастики». — № 1, 1913; Пушкин или Чехов? — «Числа», 1931, книга 4; Разговор.- «Студия», № 1, 1911; Разговоры. — Санкт-Петербург: «Аполлон», 1912; М.: Искусство, 1994; Рецензии в газете «Последние Новости» —полное собрание в: Revue des études slaves, Paris, LXIV/4, 1992, pp. 735-772; Ритм в истории человечества.- «Ежегодник Императорских театров», № 3, 1912; Ритм в сценических искусствах. Доклад на Всероссийском съезде художников. — «Аполлон», Санкт-Петербург, 1912, № 3—4; Ритм на сцене (доклад на съезде художников); Ритмическая гимнастика. — «Листки Курсов Ритмической Гимнастики», 1913, № 1, страниц 17; Ритмический институт — Вестник театра, 1920, № 64, страниц 13 [подпись: С.В.]; Русские имена в театральном деле. — «Русский Альманах» под редакцией князя Н.А.Оболенского и других, Париж, 1930, страницы 140—145; Русский балет в Париже. — «Аполлон», № 6, 1914; Czlowiek wyrazisty. — Warszawa, I. Rzepecki, 1920; Сопоставление. — «Листки Курсов Ритмической гимнастики», 1914, № 6, страница 26; Старый медальон (повесть). — «Вестник Европы», № 12, Санкт-Петербург, 1894; Статьи в журнале «Звено», Париж, с 1926 года; Сценическая обстановка и человек. — «Ежегодник Императорских Театров», № 7, 1911; Театральные наблюдения. — «Биржевые Ведомости», № 14607, Санкт-Петербург, 1915; Фижмы (глава из Воспоминаний). — «Театральная жизнь», 1991, № 19—20; Французский театральный сезон. — «Числа», 1932, № 6, страница 112; Художественное наслаждение и художественное творчество. — Санкт-Петербург, 1892; Художественные отклики. — Санкт-Петербург, «Аполлон», 1912; Человек и ритм — «Аполлон», № 6, 1911; Человек как материал искусства. — «Ежегодник Императорских Театров», Санкт-Петербург, № 4, 1911; Человек на сцене. — «Аполлон», Санкт-Петербург, 1912. Алфавитный указатель литературы о князе С.М.Волконском: А. На вечере Далькроза — «Речь», 1912, 21 января, N 20, страница 7; Г.А. [Г.Адамович]. Памяти князя С.М.Волконского — «Последние Новости», № 6060, 28 октября, 1937, страницы 1, 3; Ю.Айхенвальд. Арестанты Малого театра — «Театральная жизнь» № 3, 1991, страницы 26—27; М.Алданов. Князя Сергей Волконский. Мои воспоминания. Лавры. Странствия. Родина. Два тома. «Медный всадник», Берлин 1923 год. — журнал «Современные записки», 1923, № 17, страницы 483-484, Париж; Н.Г.Александрова. Ритмическое воспитание. Доклад, принятый на Всесоюзном совещании Советов Физической Культуры — Москва,1924 А.Александрович. Записки певца. — New-York, изданиеательство имени Чехова, 1955; А.Я.Альтшуллер. Театр прославленных мастеров — Ленинград: «Искусство», 1968, страница 217; Я.Апушкин. Дельсарт в России — «Экран», 1922, № 23, страница 9; Т.Ахмеджанова — «Волконский необходим…» Очерк об одном эмигранте — «Театр» № 8, 1989, страницы 151—156; Она же. С. Волконский — контрасты судьбы — «Звезда Востока», № 9, 1989; Н. М.Баженов. Выразительное чтение — Харьков, 1960; А.Бахрах. Письма Марины Цветаевой. — «Мосты», № 6, 1961, Мюнхен, страница 339; Бачелис Т. О Волконском [: послесловие] // Волконский С.М. Мои воспоминания: в 2 томах, Москва: Искусство, 1992. Том 2: Родина. Страницы 357—382; А.Бенуа. Воспоминания о князе С.М.Волконском — «Последние Новости», N 6076, 13 ноября 1937, страница 4; Он же, Мои воспоминания в пяти книгах. — Москва, «Наука», 1993. Книги I, II; без автора. С.М.Волконский — Большая советская энциклопедия, том 12, страница 738, Москва,1928; без автора. И.А.Всеволжский и князь С.М.Волконский. — «Нива», 1899, № 35, страница 673; без автора. «Жизнь искусства», № 739—741, 1921, страница 2; без автора. Князь Сергей Волконский. «Воспоминания. Родина». издательство «Медный Всадник», Ревель — Берлин, 1922 год. — «Последние Новости», 1923, 20 января, № 844; без автора. Кончина князя С.М.Волконского — «Жизнь искусства» N 118, Петроград, 1919, страница 3; без автора. Первый выпуск в институте Ритмического воспитания — «Вестник театра», N 51, 1920, страница 7; без автора. Успехи ритмической гимнастики — «Аполлон», апрель 1913, № 4, страницы 47—48; Н.Берберова. Железная женщина. — Москва, 1991, страницы 25—26; Она же. Курсив мой. Автобиография. — Мюнхен, 1972; Б.В.Бибиков. Отслужить Станиславскому. Воспоминания — «Памир» № 1, 1987, страницы 74, 76; R.C.Beachem, Appia, Jaques-Dalcroze and Hellerau — NTQ, v. 1, № 2—3, 1985; С.Бирман. Путь актрисы — Москва,ВТО, 1962, страницы 61—63; C.Bommeli, Vera Griner — Le Rythme, Geneve, bull. 8—9, 1990—1991, p. 24—25; М.Борисоглебский (составитель). Материалы по истории русского балета — Ленинград, 1939, том 2, страницы 50—51, 104—115, 300; А.К.Бороздин. Русский лектор в Америке — «Исторический Вестник», Санкт-Петербург, 1897, том 69, страниц532; Н.Д.Волков, Театральные вечера (воспоминания о театрах Москвы 20—30-х годов) — Москва, «Искусство», 1966, страница 24; Княгиня Е.Г.Волконская. Род князей Волконских — Санкт-Петербург, 1900, страница 767; Княгиня С.М.Волконская. Горе побежденным. Воспоминания. — Париж, 1933; Princess Peter Volkonsky. The Way of Bitterness. Soviet Russia, 1920. — London, 1931; Волконский, князя Сергей Михайлович — Брокгауз и Ефрон, Новый энциклопедический словарь, том 11, страница 416; Волконский Сергей Михайлович — Москва: Большая советская энциклопедия, 1928, том 12, страница 738; Князь Сергей Михайлович Волконский. — Ежегодник Императорских театров, Санкт-Петербург, 1901—1902, страницы 315—317; П.П.Гайдебуров. Над могилой Сергея Волконского — «Записки Передвижного Общедоступного театра», выпуск 20, апрель 1919, Петроград, страницы 3-4; П.П.Гнедич. Книга жизни. Воспоминания. 1855—1918 — Ленинград: «Прибой», 1929, страницы 247, 251—252, 273—274; В.А.Гринер. Воспоминания. Фрагменты из книги — «Советский балет», Москва, № 6, 1991; Она же. Мои воспоминания о С.М.Волконском — «Минувшее», исторический альманах, № 10, 1990, Париж, страниц 330—340; Она же и М. Трофимова. Ритмика Далькроза и свободный танец в России в 20-х гг., «Мнемозина», Москва, «ГИТИС», 1996, страниц124; Н.В.Дризен. 40 лет театра. Воспоминания. 1875—1915 — Петроград, [7], страниц 16, 85—93; Евреинов Н. Далькроз и его школа // Театр и искусство. 1912. № 5. Cтраницы 107—108; Ежегодник Императорских театров. Князь Сергей Михайлович Волконский — Санкт-Петербург, 190—1902, страниц315-317; А.Ежов. Князь Сергей Волконский. «Последний день». _"Медный всадник", Берлин, 1925. — 546 страниц — «Студенческие годы», Прага, 1925, №19, страницы 33-34; М.И.Жаров, Жизнь, театр, кино. Воспоминания. — Москва, 1967, страницы 107-108; Н.В.Зейфман. Источники по истории правительственной политики в области образования в 1880-х годах и материалы по истории декабризма. (Архив М.С.Волконского) — В сборнике: ГБЛ. Записки отдела рукописей, выпуск 33. Москва,«Книга», 1972, страниц5-36; Д.И.Золотницкий. Зори театрального октября — Ленинград: «Искусство», 1976, страниц 291, 355—357; Arnold L. Haskell. Diaghileff. His artistic and private life. — NY, 1935; Владислав Иванов. Русские сезоны театра Габима. — Москва: «Артист. Режиссер. Театр». 1999; Т.Карсавина. Театральная улица — Ленинград: «Искусство», 1971, страниц 94—96, 106—107; В.Киселев. С.М.Волконский — энциклопедия «Балет», Москва,СЭ, 1981, страница 129; П.Кичеев. Добрый почин — «Русское слово», Москва,1899, № 225, 16 августа, страница 3; Князь Сергей Михайлович Волконский — «Новое время», 1901, № 9076, 12 июня, страниц 1—2; Е.Кончин. Возвращение декабристов — «Советская культура», 1990, 19 мая, страница 16; Он же, Приключения «Музея декабристов». — «Турист», 1990, № 12, страницы 20—21, илллюстрации на страницах 24—25; А.Коптяев. Вечер ритмической красоты (Ж.Далькроз и его ученицы) — «Биржевые ведомости», вечерний выпуск, 1912, 21 января, №12747, страница 5; Он же. Ритм и красота (демонстрация Института Ритма) — «Жизнь искусства», №818, 1921, страница 2; Е.Б.Коркина. Об архиве Марины Цветаевой — В сборнике: Встречи с прошлым, Сборник материалов ЦГАЛИ, выпуск 4, Москва, «СР», 1982, страниц 430, 432—433, 439; Константин Коровин вспоминает… — Москва, «Искусство», 1971, страницы 61, 195, 499, 510, 568, 570, 765; И.Кудрова. Последние годы чужбины. Марина Цветаева. Ванв — Париж, 1937—1939 — «Новый мир», № 3, 1989, страница 217; Матильда Кшесинская. Воспоминания — Москва, 1992. также: М.Ф.Кшесинская. Воспоминания заслуженной артистки Императорских театров М.Ф.Кшесинской (светлейшей княгини Романовской-Красинской), машинопись 1957, Париж; Matilda Kshessinskaya. Dancing in Petersburg — London, 1960, 1973; Souveniers de la Kshessinskaya. — Paris, 1960; La-mi. Лекция князя С.М.Волконского «Ритм в сценических искусствах» (Зал Тенишевского училища, 8-го января) — «Студия», № 15, 1912, страница 12; Левинсон А. Старый и новый балет. Петроград.: Свободное искусство, [? 1917 ] ; Левинсон А. «1914»: Аллегорическое действие князя С.М.Волконского // Аполлон. 1915. № 1. Cтраницы 67—69; В.Лосская. Марина Цветаева в жизни. Не изданиеанные воспоминания современников — Москва, 1992; Н.Львов, И. Максимов. Мастерство актёра — Москва, 1935, страница 298; С.Маковский. На Парнасе «Серебряного века». — Мюнхен, 1962; Он же. Портреты современников. — Нью-Йорк, издательство имени Чехова, 1955; С.Мамонтов. Демонстрация Жака Далькроза — «Русское слово», 1912, 24 января, №19, страница 6; F.J. Marker. Craig and Appia, a Decade of Friendship and Crisis, 1914—1924. — Essays theatre, v. 3, p. 69, 1985; Н.В.Марков, Ф.О.Фишеров, И.Я.Блинов. Тезисы к сводному докладу «О системе С.М.Волконского» — 6 марта 1928 г., Комиссия Живого Слова при Литературной секции ГАХН, ЦГАЛИ, фонд 941, опись 2, единиц хранения 22; F.Martin a.o. Emile Jaques-Dalcroze. L’Homme. Le Compositeur. Le createur de la Rythmique. — Neuchatel, 1965; Вл. Масстраниц Роль пантомимы и ритмики в новом театре — «Вестник театра», № 69, 1920, страница 6; С.Мельгунов. Князь С.М.Волконский. «О декабристах по семейным воспоминаниям» — книго изданиеательство Я.Поволоцкого, Париж. — «Современные Записки», 1925, № 23, страницы 500—505, Париж; Эм. Миндлин. Необыкновенные собеседники — Москва, Санкт-Петербург, 1968, страниц 54, 56—61, 68; Mrs. Seth French Engaged to Prince — New-York Times (NY), July 14, 1936, p. 23; Лекция князя С.М.Волконского — «Рампа и жизнь», № 46, 1910, 14 ноября, Москва,страниц755; «Новый Зритель», N 23, 1927, страниц 11; Об искусстве актёра. — «Театр», 1910, № 736, страниц 9—10; А.Е.Парнис, Р.Д.Тименчик. Программы «Бродячей собаки» — Памятники культуры, Новые открытия. 1983, Москва, страниц 210; Потемкин. Мариинский театр. «1914». — «Театр и искусство», Москва, 1915, № 2, страницы 22—23; Prince Wolkonsky Dies in Virginia — Times-Dispatch (Richmond, Va), Oct. 27, 1937, p. 6; Prince Wolkonsky Is Dead in Virginia — New-York Times (NY), Oct. 26, 1937, p. 17; З.Пунина, Ю.Харламов, Ритм (о системе Жака Далькроза и работе Отделения Ритма Института Сценических Искусств) — В сборнике: Ритм и культура танца, Ленинград, 1926, страницы 15, 32; В.П.Россихина. Н.Г.Александрова и ритмика Далькроза в нашей стране — В сборнике: Из прошлого советской музыкальной культуры. Выпуск 3. Москва, 1982, страницы 244, 249; А.Ростиславов О театре и музыке на съезде художников. — «Театр и искусство», Москва, 1912, № 2, страницы 33—34; Русский литературный архив. Под редакцией М.Карповича и Дм.Чижевского. Нью-Йорк, 1956. (Из писем Цветаевой Ю.Иваску); Ю.Сазонова (Слонимская). Памяти князя С.М.Волконского — «Последние Новости», N 6111, 18 декабря 1937, страница 4; В.Семеновский. Два сюжета — «Театр» № 9, 1981, страница 57; Р.Симонов, Творческое наследие. — Москва, 1981, страницы 99, 275; Словарь сценических деятелей, выпуск3, 1899, страниц 19—20. Приложение к журналу «Театр и искусство», № 52, 1899; Вал.Смышляев, Постановка работ в театральных студиях — «Пролетарская культура», N 17-19, 1920, страница 67; Ипп.Соколов. Против. Ответ Н. Львову — «Эрмитаж», № 14, 1922, страница 9; Вл.Соловьев, Собрание сочинений, том 8 (1897—1900) — Санкт-Петербург, 1903, страницы 62—65, 96—99; Ф.Сологуб. Дрессированный пляс — «Театр и искусство», 1912, 25 ноября, № 48; К.С.Станиславский. Собрание сочинений, т. VII, Москва, 1860, страница 500; Г.Струве. Русская литература в изгнании. — Нью-Йорк, изданиеаниеим. Чехова, 1956, страниц18, 186. ; В.Стуккей. Князя С.М.Волконский (некролог) — «Журнал Содружества» № 11 (59), ноябрь 1937, Выборг, страницы 5—7; Е.Я.Суриц, Пластический и ритмопластический танец — «Советский балет», № 6, 1988, страницы 47—49; Swastica. О «ритмической гимнастике» проф. Далькроза — Ежегодник Императорских театров, 1911, вып. 2, страницы 92—96; «Театр и искусство», 1899, № 31, страницы 533—534; В.А.Теляковский. Воспоминания — Ленинград—Москва,«Искусство», 1965, страницы 36, 38—39; D. Thompson. Another Sun, a play by Dorothy Thompson and Fritz Kortner. — New York, 1940, typewritten. [Премьера сост. 23 февраля 1940 в Национальном театре Нью-Йорка]; М.Трофимова. Вспоминает князь Волконский — «Вечерняя Москва», 25 мая 1992; Она же. Князь С.М.Волконский — статья в энциклопедии «Русский Балет», Москва: «Согласие», 1997 (онлайн) ; Она же. Князь театра — «Театральная жизнь», 1989, № 6, страниц 25; № 18, страницы 21—22; Она же. Переписка князя С.М.Волконского с Эндрью Диксоном Уайтом — Аспирантский сборник. Выпуск5. Москва: ГИИ, 2009; Она же. Последние дни князя С.М.Волконского — «Театральная жизнь» № 20, 1991, страниц 31;Она же. Ритмика и балет. Педагогическая деятельность князя Сергея Михайловича Волконского в России 1920-х годов. Пермский ежегодник-95 «Хореография», Пермь, «Арабеск», 1995, страница 80; Она же. Современница (вступительная статья к воспоминаниям В.А.Гринер) — «Советский балет», № 5, 1991; Она же. Сто лет Прекрасной Даме (к 100-летию В.А.Гринер) — «Вечерняя Москва», 5 апреля 1990, страниц 4; републиковано в: Le Rythme, Geneve, bull. 8—9, 1990—1991, p. 22-24; Она же. Теоретическое наследие Сергея Волконского. — «Балет», 2000, июль — октябрь, (№ 108), страницы 58—60; Marija Trofimova. Князя С.М.Волконский — театральный критик газеты Последние Новости. (Вступительная статья и Полное собрание рецензий, опубликованных в газете). — Revue des études slaves, Paris, LXIV/4, 1992, p. 735-772; А.Турков. Дверь приоткрыта — входи! — «Известия», 3 июня 1992, страница 7; А.Усов. Краткий исторический очерк 1917—1928 (ГИМДР — ГИТИС — ЦЕТЕТИС) — В князя : Пятьдесят лет театральной школы, 1878—1928. Сборник. Москва,1929, страница 29; Ф. Панихида по князя С.М.Волконском. — «Последние Новости», 1937, 1 ноября, понедельник, № 6064, страница 3; М.М.Фокин. Против течения — Ленинград—Москва: «Искусство», 1962, страница 122; М.Цветаева. Кедр. Апология. (О книге Волконского «Родина») — В книге: С.М.Волконский. Мои воспоминания. Лавры. Странствия. Родина. — Москва: «Искусство», в двух томах, 1992; М.Цветаева. Не изданные письма Под общей редакцией профессовов Г.Струве и Н.Струве. YMCA-Press, Paris. 1972; «Церковный Вестник», № 40, 42, 49, 1893; М.А.Чехов. Литературное наследие, воспоминания, письма…, Москва, 1986, том 1, страница 240; В.Швейцер. Быт и бытие Марины Цветаевой. — Москва, 1992; Н.Е.Шереметьевская, Танец на эстраде — Москва, 1985, страниц 49; Л.М.Шихматов. От студии к театру — Москва, ВТО, 1970, страниц 80—81; Ю.Э.[Энгель]. Ритмическая гимнастика — «Русские ведомости», 1912, № 19, 24 января, страница 5; Юбилейный сборник газеты «Последние Новости». 1920—1930 — Париж, 1930; Ю.М.Юрьев. Записки. — Ленинград—Москва: «Искусство», в 2-х томах, 1963; Я. Князь Сергей Волконский. Художественное наслаждение и художественное творчество. Санкт-Петербург, 1892. — «Русское богатство», Санкт-Петербург, август 1892, № 8, страницы 26—29; М.Б.Ямпольский. Эксперименты Кулешова и новая антропология актёра. — Сборник Ноосфера и художественное творчество, Москва, 1991, страницы 183—199.

1860

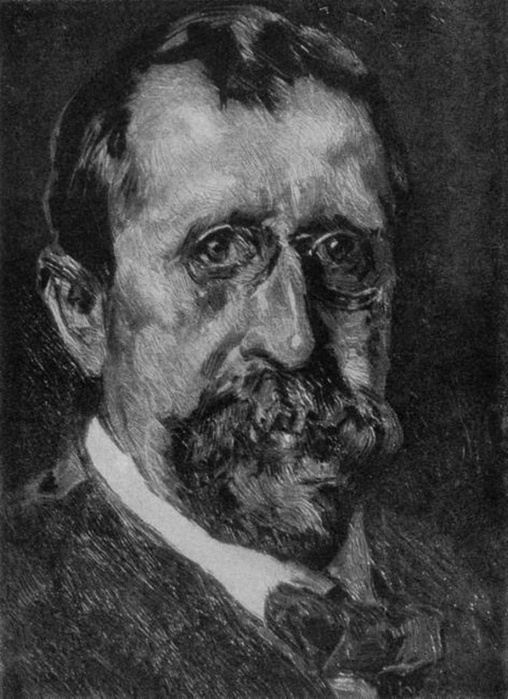

Иван Михайлович Гревс

русский и советский историк, медиевист, специалист по истории Римской империи, педагог, краевед и общественный деятель. Теоретик и проводник экскурсионного метода в преподавании истории. Родился в дворянской семье, в селе Лутовиново Бирюченского уезда Воронежской губернии (ныне Волоконовский район Белгородской области). Учился в Ларинской гимназии, которую окончил в 1879 году; затем — на историко-филологическом факультете Петербургского университета, где круг его научных интересов определился влиянием В.Г.Васильевского. Уже в студенческие годы он написал сочинение «Римско-Византийское Государство в VI в., по законодательным сборникам христианских императоров». По окончании университета в 1883 году со званием кандидата Гревс был оставлен при нём для подготовки к магистерскому экзамену. Начал преподавать в женской гимназии Е. Н. Стеблин-Каменской (1884—1885), Первом кадетском корпусе (1884—1885) и гимназии Э.П.Шаффе (1884—1889), где читал, главным образом, педагогику, историю и географию. Кроме этого он также преподавал в Санкт-Петербургском Елизаветинском училище (1885—1890), женской Петровской гимназии (с 1886) и гимназии Л.С.Таганцевой (1887—1906), в которой он также был председателем педагогического совета. С 1888 года Гревс преподавал в «филологической» гимназии при Санкт-Петербургском историко-филологическом институте, а в 1889–1890 гг. читал курс педагогики на курсах при Патриотическом институте. Находясь в университете, в 1881—1883 годах, принимал участие в народовольческих кружках (В.Караулов, А.Гаусман, Г.Андронников, Ю. Антоновский и другие); был арестован и содержался под стражей в Доме предварительного заключения с 18 по 24 ноября 1884 года. Привлечён к дознанию при Петербургском жандармском управлении по делу о рабочей группе партии «Народная воля» (дело М. Орлова, Н. Воронцовой и других) ввиду нахождения его адреса у В.Полюхова. При обыске обнаружен журнал «Вперёд» и гектографированная брошюра Либкнехта «В защиту права». По освобождении подчинён особому надзору полиции. По высочайшему повелению от 22 января 1886 года вменено в наказание предварительное содержание под стражей. По распоряжению департамента полиции от 25 февраля 1886 года подчинён негласному надзору, продолжавшемуся до 1903 года. В Санкт-Петербургском университете преподавал историю средних учебных заведений и в 1889 году получил место приват-доцента. В этом же году стал членом-учредителем исторического общества при университете. В 1890—1892 и 1894—1896 годах Гревс был командирован за границу. В библиотеках и семинариях Рима и Парижа он готовил большое исследование об экономической структуре и социальной психике переходного от республики к империи римского общества, части которого затем появлялись в «Журнале Министерства Народного Просвещения». В это время созрели главные основы научного миросозерцания Гревса: «вера в творческую, определяющую роль сознаний в глубине даже так называемого стихийного процесса истории и в непрерывную могучую жизненность культурной римской традиции». Эти идеи Гревс пропагандировал на своих профессорских курсах, которые он с 1892 года вёл на Высших женских (Бестужевских) курсах (1892—1899, 1902—1918) и в университете (1903—1923, 1934—1941). Распоряжением министра народного просвещения Н.П.Боголепова он был уволен от звания приват-доцента и профессора Высших женских курсов после студенческих волнений 1899 года. В 1900 году Гревс защитил магистерскую диссертацию «Очерки из истории римского землевладения, преимущественно во времена империи». Он много работал как член или председатель комиссий, организовавших ряд частных школ в Петербурге (Тенишевское училище, Коммерческое училище в Лесном); как преподаватель истории в Тенишевском училище и в Александровском лицее. В 1901 году он был профессором в политехническом институте, в 1902 году возвратился в университет и на Высшие женские курсы. В 1903—1904 годах принимал деятельное участие в организации Союза освобождения. В 1905 вступил в Конституционно-демократическую партию. В качестве декана филологического факультета Бестужевских курсов он был одним из главных деятелей проведения семинарской организации и устройства семинарских библиотек. Гревс был сторонником больших исторических экскурсий, которые ценил и как орудие общего образования, и как «необходимый вид исторического семинария», в открываемой ими возможности «идти навстречу подлинным следам мировой культуры». В 1921—1924 годах И.М.Гревс возглавлял Гуманитарный отдел Петроградского экскурсионного института. В 1920-е годы Гревс и его ученики подвергались нападкам за «идеализм». Потеряв работу в университете (1923), занимался литературным трудом, с 1925 года постоянно сотрудничал в Центральном бюро краеведения.

[463x700]

[463x700]

Был связан с кружком «Воскресение». В 1930 году был ненадолго арестован. С осени 1935 года преподаватель кафедры истории Средних веков ЛГУ. Доктор исторических наук. Адреса в Петрограде – Ленинграде: 1890 — 6-я линия Васильевского острова, 15; 1914—1918 — 14-я линия Васильевского острова, 31-33; 1918—1923 — Тучкова набережная, 20; 1923—1941 — 9-я линия Васильевского острова, 48. Сочинения: Основные работы И.М.Гревса — труды по истории римского землевладения, средневековых культуры и быта; Очерки из истории римского землевладения (преимущественно во время империи). Том I. Санкт-Петербург, 1899; Очерки флорентийской культуры, 1903—1905; Очерки о Данте, 1913—1923; Кровавая свадьба Буондельмонте. Жизнь итальянского города в XIII в., 1925; Тургенев и Италия (Культурно-исторический этюд). С приложением справки «Тургенев и Петербург». Обложка М.Добужинского. Ленинград, Издательство Брокгауз-Ефрон, 1925; Тацит, Москва-Ленинград, 1946 (опубликована посмертно); Человек с открытым сердцем. Автобиографическое и эпистолярное наследие Ивана Михайловича Гревса (1860—1941) / составитель и редактор О.Б.Вахромеев. Санкт-Петербург, 2004; Переписка И.М.Гревса и Вяч. Иванова / Изд. текстов, исследование и комментарии Г.М.Бонгард-Левина, Н.В.Котрелева, Е.В.Ляпустиной. Москва, 2006. Литература: К двадцатипятилетию учёно-педагогической деятельности И.М.Гревса. Санкт-Петербург, 1911; Скржинская Е.Ч. И.М.Гревс (биографический очерк) // Гревс И.М. Тацит. — Москва-Ленинград, 1946; Очерки истории исторической науки в СССР. — Москва-Ленинград, 1960. Том 2; Врасская О.Б. Архивные материалы И.М.Гревса и Н.П.Анциферова по изучению города // Археографический ежегодник за 1981 год. — Москва, 1982; Каганович Б.С. Гревс И.М. — историк средневековой городской культуры // Городская культура: средневековье и начало нового времени. — Ленинград, 1986; Каганович Б.С. Петербургская школа медиевистов в конце XIX — начале XX в.: Автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата исторических наук. — Ленинград, 1986; Перлина Н.М. Иван Михайлович Гревс и Николай Петрович Анциферов: к обновлению их культурологической позиции // Анциферовские чтения. — Ленинград, 1989; Каганович Б.С. Вокруг «Очерков из истории римского землевладения» И.М.Гревса // Политические структуры эпохи феодализма в Западной Европе (VI-ХVII вв.). — Ленинград, 1990; Рутенбург В.И. Встречи Гревса с Италией // Россия и Италия. — Москва, 1993; Каганович Б.С. Русские историки западного средневековья и Нового времени (конец XIX — первая половина ХХ в.) Диссертация на соискание учёной степени доктора сторических наук. — Санкт-Петербург, 1995; Фролов Э.Д. Русская наука об античности (историографические очерки). — Санкт-Петербург, 1999; Свешников А.В. Иван Михайлович Гревс (1860—1941) // Портреты историков. Время и судьбы. Выпуск 3 / ответственный редактор Г.Н.Севостьянов. — Москва, 2004. — Страницы 336—360; Свешников А.В., Корзун В.П., Мамонтова М.А. «Жизни наши… протекли… врозь» (к истории личных взаимоотношений И.М.Гревса и С.Ф.Платонова) // Диалог со временем: Альманах интеллектуальной истории. Выпуск 12. — Москва, 2004; Вахромеева О.Б. Духовное единение. К изучению творческой биографии И.М.Гревса. — Санкт-Петербург, 2005; Степанов Б.Е. Знание о прошлом в теории экскурсии И.М.Гревса и Н.П.Анциферова // Феномен прошлого. — Москва, 2005. — Страницы 419—475; Каганович Б.С. Русские медиевисты первой половины ХХ века. — Санкт-Петербург, 2007; Бамбизова К.В. Историческая концепция Ивана Михайловича Гревса — основоположника петербургской школы медиевистики: Автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата исторических наук. — Томск, 2008; Прокопенко С.Н., Рябцева М.Л. И.М.Гревс и его «малая родина» // Российская империя в исторической ретроспективе. — Белгород — Чернигов, 2010. — Страницы 104—107; Свешников А.В. Петербургская школа медиевистов начала XX века: попытка антропологического анализа научного сообщества. Омск, 2010; Вешнинский Ю.Г. Развитие градоведческой традиции И.М.Гревса в отечественной науке. Дополненный доклад на научно-практическом семинаре в ИАИ РГГУ «У истоков отечественного краеведения, городоведения, экскурсоведения» // «Муниципальная власть». — 2011. — № 5. — Страницы 99—103; Вешнинский Ю.Г. Развитие градоведческой традиции И. М. Гревса в отечественной науке. // «ТЕЛЕΣКОП». — 2013. — № 2 (98). — Страницы 32—37; Свешников А.В. Иван Михайлович Гревс и петербургская школа медиевистов начала XX в: судьба научного сообщества. — Москва, 2016.

1860

Дюрр-и Анд Кадын Эфенди (турецкое имя — Dürrüaden Kadın Efendi)

вторая жена Мехмеда V; вероятно мать шехзаде Мехмеда Неджметтина. Дюррианд родилась в семье убыхского бея Мустафы Вочибе. Имя при рождении Хатидже. Её племянница Сение Инширах позже стала женой Мехмеда Вахидеддина. Её семья прибыла в Стамбул из-за агрессии со стороны местных властей. В возрасте 3—4 лет Дюррианд была отдана во дворец. Она вышла замуж за Мехмеда V 10 октября 1876 года. По некоторым данным у неё был сын Неджметтин, матерью которого также считается Камурес Кадын Эфенди, родившийся с кифозом. Мальчик не мог ходить, и Дюррианд посвятила себя уходу за сыном. Болезнь ребёнка подорвала здоровье женщины: Дюррианд заболела туберкулёзом, от которого умерла в Стамбуле 17 октября 1909 года. Похоронена на кладбище Эюп.

1860

Жорж Марти (французское имя — Georges-Eugène Marty)

французский композитор и дирижёр. Родился в Париже. Окончил Парижскую консерваторию (1878), ученик Жюля Массне (композиция), Теодора Дюбуа (гармония) и Сезара Франка (орган). В 1882 году был удостоен Римской премии за кантату «Эдит», после пребывания в Риме путешествовал также по Сицилии, Тунису и Германии. Вернувшись в Париж, работал преимущественно как хормейстер. С 1892 г. выступал на различных парижских сценах как оперный дирижёр. В сезоне 1895—1896 гг. дебютировал в Гранд-Опера, в 1900 г. — в Опера комик, с 1901 г. был главным дирижёром Оркестра концертного общества Парижской консерватории, во главе которого уделял значительное внимание крупным вокально-симфоническим произведениям — ораториям Баха, Генделя, Гайдна. С 1902 г. преподавал гармонию в Парижской консерватории. С 1906 г. дирижировал летними сезонными концертами в казино Виши. Написал несколько опер, в том числе «Герцог Феррарский» (французское название — Le duc de Ferrare, либретто Поля Милье), поставленную в 1899 г., ряд увертюр и симфонических поэм, из которых современники в наибольшей степени ценили увертюру «Бальтазар» (1887). Кавалер Ордена Почётного Легиона (1900). Жена Марти, урождённая Серафина Луиза Мария де Вульф (французское название — Séraphine Louise Marie de Wulf), была певицей (меццо-сопрано) и выступала как солистка с Оркестром концертного общества Парижской консерватории как в период руководства своего мужа, так и позднее. Сохранилась осуществлённая ею около 1905 г. запись арии из оперы Джакомо Мейербера «Пророк». Умер в родном городе 11 октября 1908 года.

1860

Альберт Стопфорд (Albert «Bertie» Henry Stopford)

британский антиквар и арт-дилер, специализировавшийся на изделиях фирм «Фаберже» и «Картье», также дипломат. Его отец — преподобный Фредерик Стопфорд (Frederick Manners Stopford), его дед — Джеймс Джордж Стопфорд (James George Stopford) 3-й граф Кортаун. Альберт обучался искусству и позже служил клириком в городке Титчмарш графства Нортгемптоншир. Он имел связи с британскими монархами — королевой Викторией, Эдуардом VII и Георгом V, используя их в своём становлении антиквара высокого класса. В ноябре 1881 года он жил в Белгрейвии. Позже мигрировал по Европе — в январе 1901 года жил в городе Таормина на Сицилии; в 1909 году он встретился в России с Феликсом Юсуповым, который показал ему усадьбу и дворец в Архангельском под Москвой; в мае 1913 года он жил в Париже; затем снова в Италии в Сальсомаджоре-Терме; в марте 1914 года повторно в России, в Петербурге; в октябре 1914 года в городе Ипр, Бельгия. В какой-то момент Стопфорд предложил британскому военному ведомству свои услуги в качестве глаз и ушей в России, работая дипломатом. С июля 1915 по сентябрь 1917 года он жил в санкт-петербургской гостинице «Гранд Отель Европа», в Царском селе и Москве. Побывал в Киеве, Тбилиси, на Северном Кавказе — посетил великую княгиню Марию Павловну в Кисловодске, с которой был дружен. Встречался с Феликсом Юсуповым в Ялте, затем был с ним в Петербурге, где Юсупов показал Стопфорду место убийства Распутина.

Мария Павловна с тиарой

После Февральской революции Мария Павловна находилась в Кисловодске, а в феврале 1920 года покинула Россию на итальянском судне. Деньги и драгоценности (среди которых была Владимирская тиара) ей удалось вернуть при помощи Альберта Стопфорда, вынесшего их из тайника во Владимирском дворце в июле 1917 года: «Стопфорд, видя панику друзей из окружения царской семьи, в какой-то момент „принял личное решение проникнуть во Владимирский дворец, чтобы спасти драгоценности Марии Павловны и деньги“, прежде чем новые власти захватят её резиденцию. (…) Получив от Марии Павловны точные инструкции о местонахождении драгоценностей и „потайной двери“, ведущей в её будуар, в конце июля 1917 года Стопфорд проник в здание и обнаружил тайник с драгоценностями и деньгами. В Лондон он их переправил, то ли используя свой дипломатический статус, то ли при помощи знакомого из британских ВМС, выезжавшего из России». Сам Стопфорд в конце сентября 1917 года уехал через Швецию в Англию. Ныне вынесенная им Владимирская тиара принадлежит королеве Елизавете II. В Англии Стопфорд жил в Лондоне, написал в 1919 году автобиографию «The Russian Diary of an Englishman: Petrograd 1915—1917». Затем опять находился в Европе — в 1920 году жил в Венеции, в 1922 году — в Таормине, где был дружен с Дейвидом Лоренсом. С 1924 года он находился в Париже, был стипендиатом Зоологического общества Лондона. Умер 10 февраля 1939 года и был похоронен на парижском кладбище Баньё.

1861

Альфонс Тибо (французское имя — Alphonse Thibaud)

французско-аргентинский пианист и музыкальный педагог.Родился в Париже. Брат Жака Тибо. Учился у своего отца, Жоржа Тибо, в 11 лет дебютировал с оркестром в Бордо, где работал Тибо-старший. Окончил Парижскую консерваторию (1876) по классу Антуана Мармонтеля. Концертировал в Париже, Анжере, Нанте, Марселе, гастролировал в Англии, Испании, Швеции и Норвегии. С 1886 г. жил и работал в Аргентине. В 1904 г. вместе с Эдмундо Пьяццини основал в Буэнос-Айресе консерваторию Тибо-Пьяццини, одно из ведущих музыкальных учебных заведений в стране. Среди учеников Тибо, в частности, Карлос Лопес Бучардо. Написал сюиту для оркестра, сонату для скрипки и фортепиано, струнный квартет ми мажор, Ave Maria для солистов, хора и оркестра. Умер в Буэнос-Айресе 21 мая 1937 года.

1862

Виллем де Зварт (нидерландское имя — Willem de Zwart)

голландский импрессионист, также известный как Вильгельмус Хенрикус Петрус Йоханнес Зварт, представитель Гаагской школы. Виллем де Зварт родился в Гааге, старший из восьми детей. Его младший брат, Питер, тоже стал художником. В свободное время он копировал печати и шрифты, найденные в журналах. Через год он поступил в вечерний класс в Королевскую академию изобразительных искусств в Гааге. В следующем году он был принят в мастерскую Джейкоба Мариса.

Ожидание Карет (год создания неизвестен)

Во время обучения в академии познакомился со многими выдающимися личностями. Виллем был заинтересован в работах Йоханнеса Вермеера, Паулюса Поттера и Рембрандта, но он также изучал картины немецких и итальянских мастеров. Виллем де Зварт жил и работал до 1894 года в Гааге и с 1900 по 1905 год в Амстердаме. Умер в родном городе 11 декабря 1931 года.

вверх^

к полной версии

понравилось!

в evernote

[563x700]

[563x700]1860

Сергей Михайлович Волконский