16 мая родились...

16-05-2025 03:57

к комментариям - к полной версии

- понравилось!

1847

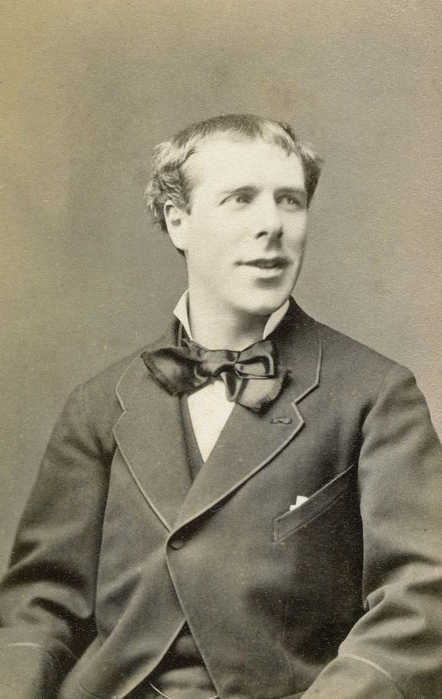

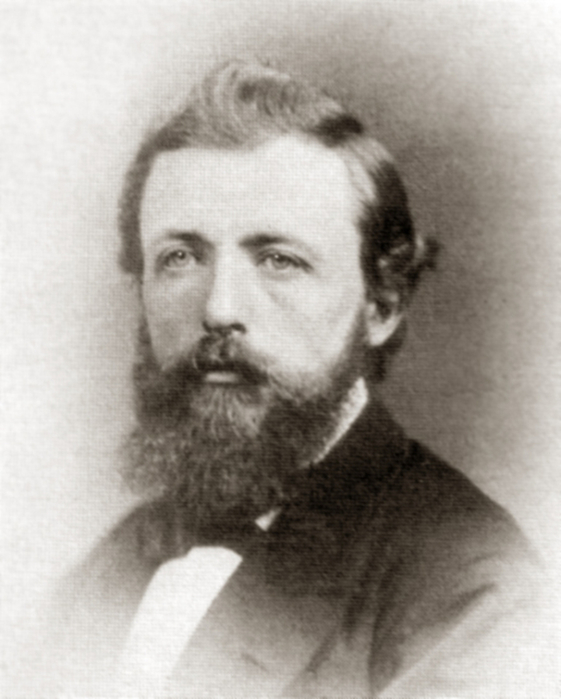

Иван Владимирович Цветаев

российский учёный-историк, археолог, филолог и искусствовед, член-корреспондент Санкт-Петербургской Академии наук (с 1904 г. по разряду классической филологии и археологии), профессор Московского университета (с 1877), создатель и первый директор Музея изящных искусств имени императора Александра III при Московском императорском университете (ныне Музей изобразительных искусств имени А.С.Пушкина). Отец поэтессы Марины Цветаевой. Иван Цветаев родился в селе Дроздово Шуйского уезда Владимирской губернии, в семье священника Владимира Васильевича Цветаева (1818—1884) и его жены Екатерины Васильевны (1824—1859). Мать рано умерла, отец один воспитывал четверых сыновей, отправив их впоследствии по духовной линии. Иван учился шесть лет в Шуйском духовном училище, затем ещё шесть — во Владимирской духовной семинарии. После этого поступил в Медико-хирургическую академию, но по состоянию здоровья оставил её и перешёл в Санкт-Петербургский университет на классическое отделение историко-филологического факультета. Закончил университет в 1870 г., получив степень кандидата наук. С 1871 г. преподавал греческий язык в одной из Санкт-Петербургских гимназий, а в 1872 году стал доцентом Императорского Варшавского университета, там же, в Варшаве, защитил магистерскую диссертацию — «Cornelii Taciti Germania. I. Опыт критического обозрения текста» (Варшава, 1873). В 1874 году отправился в зарубежную командировку в Италию для изучения древних италийских языков и письменности.

[510x700]

[510x700]

В 1876 году был зачислен доцентом Императорского университета Святого Владимира в Киеве, но уже через год был приглашён в Московский университет для преподавания латинского языка на кафедре римской словесности. Под влиянием жены — Варвары Дмитриевны Иловайской — охладевает к древней филологии, и переходит «от древней литературы к античной вещи». С 1881 года Цветаев работал в Московских Румянцевском и Публичном музеях в Москве (с 1900 по 1910 год был директором Румянцевского музея). В 1888 году был избран почётным членом Болонского университета. В 1889 году перешёл работать на кафедру истории и теории искусств Московского университета. Заслуженный профессор Московского университета (1898). Некоторое время плотно сотрудничал с журналом «Филологическое обозрение».

[525x700]

[525x700]

Мемориальная доска И.В.Цветаеву.

В 1894 году, на первом съезде русских художников и любителей художеств, созванном по случаю дарения Москве картинной галереи братьев Третьяковых, Цветаев произнёс речь, в которой призвал к созданию нового музея изящных искусств в Москве. По инициативе профессора был объявлен конкурс на лучший проект музея. Победил в конкурсе проект Р.И.Клейна. В 1897 году он знакомится с миллионером Ю.С.Нечаевым-Мальцовым, который стал главным финансовым покровителем музея. В августе 1899 года состоялась торжественная закладка музея. 13 июня 1912 года Музей изящных искусств был открыт. «Наш гигантский младший брат» — называла его Марина Цветаева. Собственно, вначале это был музей античного искусства: вторая в России после Эрмитажа коллекция оригиналов и слепков греческой скульптуры, которые могли бы служить образцами для развития художественного вкуса. По воспоминаниям его дочери Марины Цветаевой, ряд из этих работ был выполнен в существующей до настоящего времени художественной мастерской в Шарлоттенбурге. Часть слепков из коллекции созданного им музея составляет основу Университетского музея РГГУ. Скончался в Москве 12 сентября 1913 года.

Похоронен на Ваганьковском кладбище.

На фасаде Музея изобразительных искусств имени А.С.Пушкина в Москве установлена мемориальная доска в его честь. В Тарусе (Калужская область), небольшом, но очень живописном городке на берегу Оки, в доме, где некогда жила творческая семья Цветаевых, создан музей. В городском парке Тарусы установлен памятник дочери ученого-искусствоведа — Марине Цветаевой.

[413x700]

[413x700]

Бюст И.В.Цветаева работы А.Н.Бурганова, установленный в фойе ГМИИ имени А.С.Пушкина.

В 2010 году в городе также открыт памятный бюст самому Ивану Владимировичу. Основные труды Ивана Цветаева посвящены античной филологии, изучению италийских языков, а также искусства, культурной и общественной жизни древних народов. Сочинения: Сборник осских надписей с очерком фонетики, морфологии и глоссарием, Киев, 1877; Учебный атлас античного ваяния, выпуск 1-3, Москва, 1890—1894; Из жизни высших школ Римской империи. Москва, 1902; Inscriptiones Italiae mediae dialecticae…, v. [-2], Lipsiae, 1884-1885; Inscriptiones Italiae inferioris dialecticae, Mosquae, 1886; «Комитет по устройству музея античного искусства в Москве» (Москва, 1893), «Художественный музей Московского университета» («Московские ведомости» и «Русские Ведомости», 1894); «Проект положения о комитете для устройства при Московском университете музея изящных искусств» (Москва, 1896); «Записка о музее изящных искусств» (Москва, 1898); «Экспедиция Н.С.Нечаева-Мальцева на Урал» (Москва, 1900). Семья: Первый брак (1880—1890) — с Варварой Дмитриевной Иловайской (1858—1890), дочерью историка Д.И.Иловайского. Дети от этого брака: Валерия Цветаева (1883—1966) — организатор, руководитель и один из педагогов Государственных курсов искусства движения (1920-е — 1930-е годы, на базе ВХУТЕМАС, город Москва). Андрей Цветаев (1890—1933); В.Д.Иловайская умерла через несколько дней после рождения Андрея. Второй брак (1891—1906) — с Марией Александровной Мейн (1868—1906). Дети: Марина Цветаева (1892—1941) — русская поэтесса, прозаик, переводчик, одна из самых самобытных поэтов Серебряного века. Анастасия Цветаева (1894—1993) — русская писательница. Источники: Цветаев, Иван Владимирович на «Родоводе». Дерево предков и потомков; Корыхалова Т.П. Труды И.В.Цветаева по италийской эпиграфике // Вестник древней истории. — 1973. — No 2; Цветаева М.И. Воспоминания; Каган Ю.М. И.В.Цветаев: Жизнь. Деятельность. Личность: (Учёный, основатель Музея изящных искусств в Москве) / Ответственный редактор доктор исторических наук И.Н.Осиновский; Рецензенты: С.С.Аверинцев, И.А.Антонова, Е.В.Завадская, В.А.Кулаков, А.Ф.Лосев; Академия наук СССР. — Москва: Наука, 1987. — 192 страницы. — (Из истории мировой культуры: Научные биографии). — 50 000 экземпляров. (обложка); Коваль Л.М. Трудное десятилетие: Иван Владимирович Цветаев // На благое просвещение: Из истории Российской государственной библиотеки: (К 150-летию основания Московского публичного и Румянцевского музеев) / Л.М.Коваль; Художественное оформление: В.В.Покатов; Российская государственная библиотека. — Москва: Пашков дом, 2012. — Страницы 241-358. — 500 страниц. — 300 экземпляров. — ISBN 978-5-7510-0546-7 (обложка); In Moskau ein kleines Albertinum erbauen (на немецком яхыке). — «Устроить в Москве маленький Альбертинум». — Переписка Ивана Цветаева и Георга Трея (1881—1913). — под редакцией М.Рота и И.Антоновой. Память: На фасаде Музея изобразительных искусств имени А.С.Пушкина в Москве установлена мемориальная доска в его честь; В Тарусе (Калужская область), в доме, где некогда жила семья Цветаевых, создан музей; В городском парке Тарусы установлен памятник дочери ученого-искусствоведа — Марине Цветаевой; В 2010 году в городе также открыт памятный бюст самому Ивану Владимировичу; В честь И.В.Цветаева назван астероид (8332) Ivantsvetaev, открытый Л.Г.Карачкиной и Л.В.Журавлёвой в Крымской Астрофизической Обсерватории 14 октября 1982 г. Сочинения: Основные труды Ивана Цветаева посвящены античной филологии, изучению италийских языков, а также искусства, культурной и общественной жизни древних народов; Сборник осских надписей с очерком фонетики, морфологии и глоссарием, Киев, 1877; Учебный атлас античного ваяния, выпуски 1–3, Москва, 1890–1894; Из жизни высших школ Римской империи. Москва, 1902; Inscriptiones Italiae mediae dialecticae…, v. [–2], Lipsiae, 1884–1885; Inscriptiones Italiae inferioris dialecticae, Mosquae, 1886; «Комитет по устройству музея античного искусства в Москве» (Москва, 1893), «Художественный музей Московского университета» («Московские ведомости» и «Русские Ведомости», 1894); «Проект положения о комитете для устройства при Московском университете музея изящных искусств» (Москва, 1896); «Записка о музее изящных искусств» (Москва, 1898); «Экспедиция Н.С Нечаева-Мальцева на Урал» (Москва, 1900). Первый брак (1880—1890): — с Варварой Дмитриевной Иловайской (1858—1890), дочерью историка Д.И.Иловайского. Дети от этого брака: Валерия Цветаева (1883—1966) — организатор, руководитель и один из педагогов Государственных курсов искусства движения (1920-е — 1930-е годы, на базе ВХУТЕМАС, город Москва). Андрей Цветаев (1890—1933); В.Д.Иловайская умерла через несколько дней после рождения Андрея. Второй брак (1891—1906): — с Марией Александровной Мейн (1868—1906). Дети: Марина Цветаева (1892—1941) — русский поэт, прозаик, переводчик, одна из самых самобытных поэтов Серебряного века. Анастасия Цветаева (1894—1993) — русская писательница. Источники: Демская А.А., Смирнова Л.М. И.В.Цветаев создает музей. — Москва : Галарт, 1995. — 448 страниц — 7500 экземпляров — ISBN 5—269—00718—5; Цветаев, Иван Владимирович на «Родоводе». Дерево предков и потомков; Корыхалова Т.П. Труды И.В.Цветаева по италийской эпиграфике // Вестник древней истории. — 1973. — No 2; Цветаева М.И. Воспоминания; Каган Ю.М. И.В.Цветаев: Жизнь. Деятельность. Личность: (Учёный, основатель Музея изящных искусств в Москве) / Ответственный редактор доктор исторических наук И.Н.Осиновский; Рецензенты: С.С.Аверинцев, И.А.Антонова, Е.В.Завадская, В.А.Кулаков, А.Ф.Лосев; Академия наук СССР. — Москва : Наука, 1987. — 192 страницы — (Из истории мировой культуры: Научные биографии). — 50 000 экземпляров (обложка); Коваль Л.М. Трудное десятилетие: Иван Владимирович Цветаев // На благое просвещение: Из истории Российской государственной библиотеки: (К 150-летию основания Московского публичного и Румянцевского музеев) / Л.М.Коваль; Художественное оформление: В.В.Покатов; Российская государственная библиотека. — Москва : Пашков дом, 2012. — Страницы 241-358. — 500 страниц — 300 экземпляров — ISBN 978-5-7510-0546-7. (обложка); Иван Цветаев, Георг Трей. In Moskau ein kleines Albertinum erbauen «Устроить в Москве маленький Альбертинум». — Переписка Ивана Цветаева и Георга Трея (1881—1913). / под редакцией М.Рота и И.Антоновой. — Böhlau Verlag Köln Weimar, 2006. — 416 страниц — ISBN 3412063061. — ISBN 9783412063061; Смирнов А.Е. Иван Цветаев. История жизни. — Санкт-Петербург: Вита Нова, 2013. — 386 страниц. — (Жизнеописания). — 1000 экземпляров. — ISBN ISBN 978-5-93898-384-7; Соснина Е.Б. 1913: Последний год жизни И.В.Цветаева. — Иваново: Издательство О.Епишева, 2013. — 64 страницы — 1000 экземпляров. — ISBN ISBN 978-5-904004-43-2.

1847

Эдвин Рей Ланкестер (Edwin Ray Lankester)

британский зоолог. Член Лондонского королевского общества (1875), иностранный член-корреспондент Петербургской академии наук (1895), иностранный член Национальной академии наук США (1903). Ланкестер работал профессором зоологии в университетском колледже Лондона с 1874 по 1890 годы, а с 1891 по 1898 годы профессором сравнительной анатомии в Оксфордском университете. С 1898 по 1907 годы он руководил Музеем естествознания в Лондоне. Ланкестеру принадлежат идеи выделения губок в отдельную группу, а также разделения червей на плоских, круглых и кольчатых. Лондонское королевское общество наградило его в 1885 году Королевской медалью, а в 1913 году медалью Копли. В 1920 году Лондонское Линнеевское общество наградило его медалью Линнея. В 1907 году он стал рыцарем-командором Ордена Бани. Умер 15 августа 1929 года. Труды: A Monograph of the Cephalaspidian Fishes (1870); Developmental History of the Mollusca (1875); Degeneration (1880); Limulus: An Arachnid (1881); The Advancement of Science (1889), collected essays; Zoological Articles 1891); A Treatise on Zoology (1900—1909), (editor); Extinct Animals (1905); Nature and Man (1905); The Kingdom of Man (1907). Литература: Ланкестер (Lankester) Эдвин Рей // Куна — Ломами. — Москва : Советская энциклопедия, 1973. — Страница 147. — (Большая советская энциклопедия : [в 30 томах] / главный редактор А.М.Прохоров ; 1969—1978, том 14).

1848

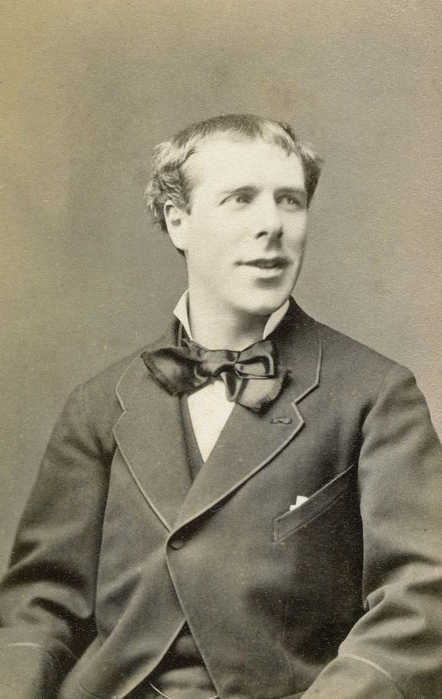

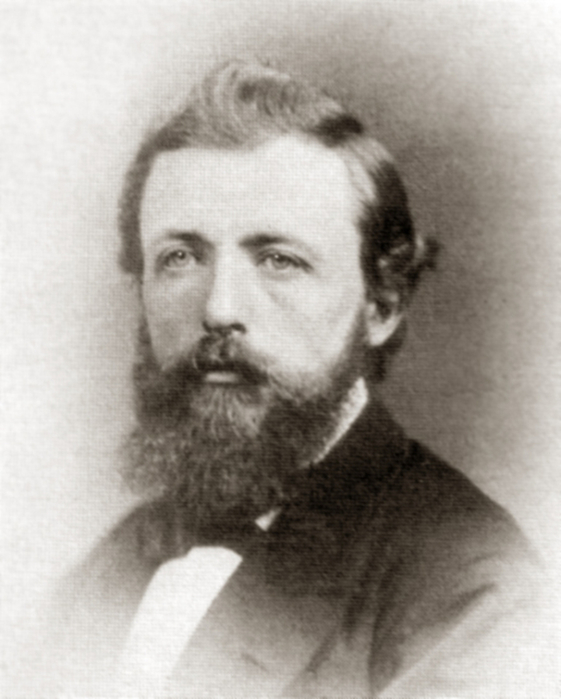

Коклен-младший (Coquelin cadet; он же Эрнест Александр Оноре Коклен, Alexandre Honoré Ernest Coquelin)

французский драматический актер. Младшим прозванный потому, что являлся младшим братом Коклена-старшего. Родился в Булонь-сюр-Мер, департамент, Франция. Отец – пекарь. С юности пошёл по стопам старшего брата, известного французского артиста, одного из ярчайших актеров Франции классицистского направления, игравшего на сцене «Комеди Франсэз», а позднее создавшего собственную труппу, с которой гастролировал, побывав не только в Европе, но и Америке. В 1895 году выступал в Москве. Коклен-младший в 1867 году закончил, как и его брат, Парижскую Драматическую консерваторию и дебютировал в парижском театре «Одеон» (l'Odéon), проявив себя сразу как актер жанра яркой острой буффонады, абсурдно-карикатурной комедии. В следующем 1868 году перешел на сцену «Комеди Франсэз» (Comédie-Française). В 1875 году он поступил в Театр «Варьете» (Théâtre des Variétés), где играл в различных комедиях и водевилях, в том числе в «Соломенной шляпке» Лабиша и Марк-Мишеля. Однако пробыл там один сезон, в 1876 году он вернулся в «Комеди Франсэз», а в 1879 году вошел в штат театра. Там он создал множество сценических образов, с особенным успехом играл роли в Мольеровских пьесах.

Коклен-младший, 1880

Среди его ролей: 1876 — «Друг Фриц» Эркмана-Шатриана — Фредерик; 1887 — «Франсильон» Дюма-сына — Селестен; «Ученые женщины» Мольера — Триссотен; 1888 — «Господин де Пурсоньяк» Мольера — Пурсоньяк; 1889 — «Севильский цирюльник» Бомарше — Фигаро; 1893 — «Скупой» Мольера — Гарпагон; 1899 — «Тартюф» Мольера — Тартюф; «Мнимый больной» Мольера — Арган и другие.

Андерс Цорн. Портрет Коклена-младшего (1889)

Его дар более всего раскрылся в исполнении монологов, которые он открыл для себя, услышав авторское исполнение поэмы «Маринованная сельдь» (Le Hareng saur) известного французского поэта, изобретателя и бон-вивана Шарля Кро. Коклен-младший настолько восхитился творчеством Кро и его чтением своих стихов, что сам принялся их декламировать, и настолько увлекся, что создал новый жанр такого чтения, названный «шутливыми монологами», с которыми стал постоянно выступать под бурные одобрения и смех зрителей. Окрыленный успехами собственного исполнения поэмы про маринованную сельдь, Коклен-младший обратился к Кро и другим авторам для написания ему подобных монологов. В результате он стал постоянно выступать в этом жанре и написал на эту тему книги, издав: в 1880 г. — «Книга переживших» (Le Livre des convalescents); в 1881 г. — «Современный монолог» (Le Monologue moderne); в 1882 г. — «Fairiboles»; в 1884 году — «Искусство чтения монолога» (L'Art de dire le monologue), совместно с братом, где они опубликовали актерское пособие по исполнению монологов, классифицированных по жанрам: трагический монолог, комический монолог, драматический, безжанровый и т.д.; в 1887 г. — «Смех» (Le Rire); в 1888 г. — «Пируэты» (Pirouettes). В 1908 году он был помещён в дом престарелых в Сюрене, маленьком местечке в пригороде Парижа, где вскоре скончался 8 февраля 1909 года — через несколько дней после смерти не менее знаменитого старшего брата. Ныне в театре «Комеди Франсэз» ему, как и другим выдающимся артистам этой сцены, посвящена небольшая выставка в музее театра: изображения во многих ролях – зарисовки, снимки, эскизы его сценических костюмов, а также прижизненный мраморный бюст актера, созданный в 1886 году известным скульптором Александром Фальгьером.

1849

Виктор Александр Брюс (Victor Alexander Bruce)

британский государственный деятель. Член палаты лордов от Либеральной партии, первый комиссар общественных работ (1886), вице-король Индии (1894—1899), государственный секретарь по делам колоний (1905—1908). Виктор Александр Брюс был старшим сыном Джеймса Брюса, 8-го графа Элгина, и леди Мари-Луизы Брюс (урождённая Ламбтон). Виктор родился в Монкландсе — предместье Монреаля, где его отец в это время выполнял обязанности губернатором Объединённой провинции Канады. По возвращении в Шотландию мальчик был отдан сначала в Тринити-колледж (Гленалмонд), а позже в Итон. Во время учёбы в Итоне Виктор потерял отца, скончавшегося в Индии, куда он был направлен в качестве вице-короля, и в 16 лет получил титулы графа Элгина и графа Кинкардина. По окончании колледжа молодой лорд поступил в Баллиол-колледж Оксфордского университета и в 1873 году окончил его по специальности Literae humainores (классическая филология). Позже, в 1877 году, он получил также вторую степень. В течение двух десятилетий после окончания Оксфорда лорд Брюс занимался внутренними делами своего региона — Файфшира — и Шотландии в целом. Особое внимание в своей деятельности он уделял развитию системы образования. Занимая посты директора Северо-Британской железной дороги и Королевского банка Шотландии, он в 1881 году возглавил также Либеральную ассоциацию Шотландии, поддерживая праволиберальную линию в британской политике, лидером которой был премьер-министр Гладстон. В 1886 году Брюс стал членом недолговечного либерального кабинета, вначале как казначей двора, а затем как первый комиссар общественных работ.

Вице-король Индии

Уже в 1892 году, после возвращения либералов к власти, Брюсу был предложен пост вице-короля Индии. В это время в индийских колониях назревал кризис, и предыдущий кандидат на этот пост, сэр Генри Норман, от этого предложения отказался. Брюса, опасавшегося, что его способностей будет недостаточно для такой должности, также удалось убедить не сразу, и он в итоге дал согласие только в 1893 году, а к исполнению обязанностей приступил ещё годом позже. Уже первые шаги Брюса в качестве вице-короля вызвали нарекания: ему не удалось противостоять протекционистской политике метрополии, из-за которой ввозимый из Индии хлопок облагался дополнительным налогом в интересах ланкаширских хлопководов. В дальнейшем ему пришлось иметь дело с постоянной напряжённостью на индийских границах, внутренним беспокойством, тяжёлым экономическим кризисом, апогеем которого стал большой голод 1896 года, а также со вспышкой бубонной чумы в Бомбее, распространившейся затем в другие регионы. По мере своих сил Брюс пытался решать эти вопросы, но его нерешительность и мягкий характер не позволили ему проявить себя как администратору: как пишет в «Национальном биографическом словаре» 1927 года Ф.Б.Браун, он поставил свои действия в слишком большую зависимость от Уайтхолла и свёл к минимуу принятие самостоятельных решений. В целом сочувствуя идеям Индийского национального конгресса, Брюс придерживался точки зрения, согласно которой Индия не созрела для самоуправления, и противодействовал шагам в этом направлении. В одном случае он вступил, однако, в конфликт с либеральным правительством в Лондоне, отменив решение об эвакуации британских войск из Читрала. Это решение было поддержано новым консервативно-юнионистским правительством в 1895 году и впоследствии сыграло важную роль в обеспечении спокойствия на северо-западных границах. Хорошо проявил себя Брюс и в транспортном вопросе: при нём в Индии было проложено 3000 миль железных дорог и утверждена прокладка ещё такого же количества. Его действия по борьбе с катастрофическим голодом 1896 года были разумными и эффективными и были отмечены одним из его предшественников на посту вице-короля Индии, лордом Дафферином, как одно из главных достижений британских колониальных властей в Индии. Преемник Брюса на этом посту, Джордж Керзон, также отзывался положительно о достижениях Брюса в приватной переписке, хотя публично и подчёркивал своё большее соответствие этой роли. Виктор Брюс вернулся в Англию в 1899 году. По возвращению он был произведён в кавалеры ордена Подвязки.

Виктор Александр Брюс, 9-й граф Элгин

Дальнейшая политическая карьера

По возвращении из Индии лорд Брюс возглавлял одну за другой три правительственных комиссии. Первая изучала вопрос загрязнения британских рек, приведшего к снижению улова лосося; деятельность комиссии стала одним из первых в истории исследований в области экологии. Вторая комиссия Брюса изучала проблемы, возникшие при подготовке к войне в Южной Африке. Выводы этой комиссии, представленные в июле 1903 года привели в дальнейшем к формированию добровольческой Территориальной армии. В центре внимания третьей комиссии, возглавляемой Брюсом, оказался конфликт между пресвитерианскими церквями Шотландии. По окончании деятельности этой комиссии он возглавил Фонд Карнеги по развитию шотландских университетов — пост, который он занимал до самой смерти В 1905 году Брюс получил пост государственного секретаря по делам колоний в либеральном правительстве Кэмпбелла-Баннермана. Его заместителем был назначен молодой и энергичный Уинстон Черчилль. Несмотря на личную симпатию старшего и младшего политиков, о которой пишет личный секретарь Черчилля Эдвард Марш, их взгляды расходились достаточно резко, поскольку Черчилль представлял молодое радикальное крыло партии, противостоявшее осторожной политике, проводимой Брюсом. Основной задачей министерства по делам колоний в эти годы была ликвидация последствий бурской войны, и одним из важнейших шагов в этом направлении стало предоставление Трансваалю в 1906 году практически полной автономии, за которым последовал год спустя аналогичный шаг по отношению к Оранжевой республике. В то же время Брюс решительно противодействовал поползновениям бурских политиков в сторону аннексии Свазиленда. Ещё одним ключевым решением министра было пресечение практики телесных наказаний китайских рабочих на золотых приисках Витватерсранда. В других африканских колониях Брюс предпринимал шаги по обузданию отечественных милитаристов и предпринимал усилия по развитию местных экономик (в частности, выращиванию хлопка в Уганде и Нигерии и прокладке железных дорог). В 1907 году, когда в британской политике столкнулись сторонники идей федеративной империи и менее жёстко структурированного Содружества (концепция, которая в это время была относительно новой), Брюс выступил на стороне последних. Вне пределов своих прямых обязанностей лорд Брюс мало проявлял себя в большой политике, отмалчиваясь на заседаниях кабинета и отказываясь выступать с речами в парламенте в поддержку законов, которые не затрагивали работы его ведомства. В парламенте Черчилль, блестящий оратор, легко затмевал своего начальника. В итоге в новом либеральном правительстве, сформированном Асквитом в 1908 году, Брюсу места не нашлось, и он, отказавшись от титула маркиза, вернулся в Шотландию, где провёл остаток своих дней в местной политике и заботе о собственном имении. Он скончался 18 января 1917 года в Данфермлине и был похоронен в файфском городке Лаймкилнс.

Семья

9 ноября 1876 года Виктор Брюс женился на леди Констанс Карнеги, дочери лорда Саутэска. От этого брака у него родились 11 детей — 6 сыновей (включая будущего наследника, Эдварда Джеймса Брюса) и пять дочерей. Девять из их детей пережили своих родителей. Констанс, которую частые роды превратили в инвалида, скончалась в 1909 году. В 1913 году лорд Брюс женился вторично — на вдове Гертруде-Лилиан Оджилви, которая от этого брака родила сына. Мальчик, названный Бернардом, родился уже после смерти Биктора Брюса, а Гертруда-Лилиан пережила мужа больше чем на полвека, скончавшись только в 1971 году. Литература: Elizabeth Lane Furdell. Bruce, Victor Alexander // Historical Dictionary of the British Empire: A-J / James Stuart Olson, Robert Shadle (Eds.). — Greenwood Press, 1996. — P. 204—205. — ISBN 0-313-29366-X; R. Hyam. Bruce, Victor Alexander, ninth earl of Elgin and thirteenth earl of Kincardine (1849–1917) // Oxford Dictionary of National Biography. — Oxford University Press, 2008. — DOI:10.1093/ref:odnb/32136.

1850

Вацлав Антон (Anton)

чешский артист оперы, оперетты (баритон) и драмы, режиссёр. Пению обучался в Пражской консерватории; брал уроки у И.Матеса. Впервые выступил на оперной сцене в Пльзене в 1871. С 1873 - солист, с 1881 - режиссёр, с 1900 - главный режиссёр оперной и опереточной трупп в Загребе. Партии: Валентин ("Фауст"), Риголетто, Тонио ("Паяцы"). Выступал в опереттах Оффенбаха, Штрауса, Целлера, исполняя характерные и комедийные роли. Участвовал в драматических спектаклях (Рагно, "Сирано де Бержерак" Ростана и др.). В 1911 Антон оставил сцену. Умер 18 февраля 1917 года.

1850

Артур Генри Манн (Arthur Henry Mann)

английский органист и хормейстер. Родился в Норидже. Умер в Кембридже 19 ноября 1929 года.

1850

Йоханн Микулич-Радецкий (немецкое имя — Johannes von Mikulicz-Radecki)

польско-австрийский хирург, автор множества операционных приемов, которые используются до сих пор, профессор Кёнигсбергского и Бреславльского университетов. Ян (Йоханн) фон Микулич-Радецкий родился в городе Черновицы (Czernowitz), который принадлежал австрийской провинции Буковина. Его отец, Андреас Микулич, польско-литовского происхождения, имперский советник и секретарь торговой палаты города. Отец Микулича говорил по-польски, по-немецки, по-румынски, на идиш, по-русски и по-украински. Мать Микулича была австрийкой — Эмили Людвика фон Дамнитц. Молодой Микулич, как и его отец, был полиглотом, знал польский, немецкий, русский и английский. Мальчиком он самостоятельно обучился игре на органе. После смерти матери в 1867 г., Микулич жил со своим дядей. Он поступил на медицинский факультет Венского университета в 1867 г. Одновременно Микулич посещал Венскую консерваторию, где изучал фортепиано. Его отец, хотел, чтобы он выбрал карьеру дипломата. Когда отец отказал ему в финансовой помощи, Микулич сумел обеспечить себя, давая уроки игры на пианино. Одна из его учениц, Генриетта Пачер, стала впоследствии его женой. Микулич-Радецкий получил диплом в 1875 г. Ассистент в клинике Теодора Бильрота с 1875 г. по 1882 г. В 1882 г. получил звание ординарного профессора хирургии и был назначен директором хирургической клиники в Краковском университете. В 1887 г. был приглашен в Университет Кенигсберга (Калининград). С 1890 г. по 1905 г. работал в Бреслау. Йоханн (Ян) Микулич-Радецкий умер 4 июня 1905 года в своем особняке по улице Auenstrasse, 8 в Бреслау (сейчас Вроцлав, Польша).

Согласно завещанию Йоханна Микулича-Радецкого, он был похоронен на общественном кладбище Свебодзице (польское название — Swiebodzice под Вроцлавом.

Научная и практическая деятельность

Ввёл пластическую операцию стопы (одновременно с профессором Казанского университета В.Д.Владимировым); предложил новые приёмы тампонирования при лапаротомии; усовершенствовал операции на пищеводе и операции в области грудной клетки; разработана Хейнеке-Микулич пилоропластика; его именем названа, описанная им впервые, особая болезнь слёзных и слюнных желез. Он внес свой вклад в хирургию опухолей органов пищеварительной системы. Ему принадлежит разработка операций по ушиванию прободной язвы желудка (1885), хирургическому восстановления пищевода (1886), удалению злокачественных опухолей толстой кишки (1903). Описал (1892) двустороннее поражение слюнных и слезных желез (болезнь Микулича-Радецкого). В Университете Вены Микулич, работал вместе с Теодором Бильротом. Будучи горячим приверженцем антисептиков он сделал много, чтобы популяризировать антисептические методы Джозефа Листера. Именно он стал использовать маску из марли, и был одним из первых, кто стал оперировать в перчатках.

Йоханн Микулич-Радецкий

Интересные факты

Когда Микулича-Радецкого спрашивали о его национальности, то в ответ слышали «Хирург». Австрия, Польша и Германия могут считать Яна Микулича своим любимым сыном, тем не менее проблема национальной идентичности проходила через всю его карьеру. Т.Бильрот и Й.Микулич разделяли страсть к музыке, что укрепило их взаимоотношения учителя и ученика. Они вместе часто играли дуэты в четыре руки, специально адаптированные Теодором Бильротом для этого, также как и собственные его сочинения. Й.Микулич-Радецкий, пионер резекций желудка по поводу онкологического заболевания, умер от рака желудка в возрасте 55 лет. Главные его труды: «Die Verwendung des Jodoforms in der Chirurgie», Wien Kl., (1882); «Atlas der Krankheiten der Mund- und Rachenhöhle», With Paul Michelson (1846—1891), Berlin, (1891—1892); «Die Krankheiten des Mundes», With Hermann Kümmel (1852—1937), Jena, (1898); «Orthopädische Gymnastik gegen Rückgratsverkrümmungen und schlechte Körperhaltung», With V. Tomasczewski, Jena, 1900; «Handb. der praktisches Chirurgie» (1902—1903); «Orthopad. Gymnastik» (1904).

1851

Иоганн Баптист фон Анцер (немецкое имя — Johann Baptist von Anzer,)

католический епископ, член монашеского ордена вербистов, ординарий апостольского викариата Южного Шаньдуна. Родился в Теннесберге, Германия. В 1875 году вступил в монашеский орден вербистов. 15 августа 1876 года был рукоположён в священника. В 1879 году отправился вместе с основателем монашеского ордена вербистов Иосифом Фрайнадемецем на миссию в Китай. Возглавлял католические школы в Гонконге до 1882 года, когда его отправили на миссию на юг провинции Шаньдун. 12 января 1886 года Римский папа Пий IX назначил его титулярным епископом и апостольским викарием нового апостольского викариата Южного Шаньдуна. 24 января 1886 года он был рукоположён в епископа. По инициативе Иоганна Баптиста Анцера в городе Цзинин была основана духовная семинария, которую в 1896 году закончили первые два китайских священника.

Иоганн Баптист Анцер (16 мая 1851-24 ноября 1903), одетый как мандарин.

1 ноября 1897 года в Китае произошло убийство двух немецких миссионеров из монашеского ордена вербистов, что послужило поводом германской интервенции. После убийства Иоганн Баптист Анцер отправился в Германию, где убедил германского кайзера Вильгельма II отправить в Китай два военных корабля в залив Цзяочжоу на юго-восточном побережье провинции Шаньдун. За эти действия Луитпольд Баварский в 1897 году возвёл Иоганна Баптиста Анцера в графское достоинство. После начала восстания боксёров в 1900 году покинул Китай. Умер от внезапного инсульта во время пребывания в Риме 24 ноября 1903 года.

Похоронен на Тевтонском кладбище в Риме.

1852

Ян Ржежабек (чешское имя — Jan Řežábek)

чешский географ, историк и педагог. Родился в Драгонице, ныне район Страконице, Чехия. Учился в гимназии в Николаеве, затем окончил Карлов университет, где изучал, среди прочего, русский язык. Впоследствии перевёл на чешский язык роман И. С. Тургенева «Новь» (1884), опубликовал ряд работ по истории Руси, в том числе важную статью «Юрий II-й, последний князь всея Малыя Руси» (чеш. «Jiří II», poslední kníže veśkeré Malé Rusi; 1883, русский перевод 1907). С 1879 г. на протяжении многих лет преподавал в основанной в 1872 году Чехословацкой коммерческой школе (чешское название — Českoslovanská Akademie Obchodní), на рубеже XIX—XX вв. был её директором, в 1911 г. выпустил книгу о школе; у Ржежабека учился, в том числе русскому языку, Ярослав Гашек, в дальнейшем высмеявший своего учителя в фельетоне «Коммерческая школа» (1909). Умер в городе Писек, ныне Чехия, 6 июля 1925 года. Написал учебник по экономической географии (чеш. Zeměpis hospodářský; 1894). Был редактором-составителем первых двух выпусков «Географического сборника» (чешское название — Zeměpisný sborník; Прага, 1886—1887).

1853

Петр Алексеевич Опочинин

русский писатель-юморист, театральный деятель. Выступал под псевдонимом Горесмехов. Умер 7 февраля 1907 года. В 1915 году в Санкт-Петербурге вышла книга стихов В.П.Опочинина «Грезы и жизнь».

1854

Евгений Эмильевич Фитингоф

русский военный деятель, генерал-лейтенант (с 1911). Родился в семье генерал-майора Эмилия Карловича Фитингофа (1816-1896) и его первой супруги Елизаветы Корнельевны Худяковой. Потомок баронского рода остзейского дворянства Фитингоф-Шель. Православного вероисповедания. Первоначальное военное образование получил в Полоцкой военной гимназии. На службу Е.М.Фитингоф вступил 21 августа 1871 года. Продолжил учебу в 1-м военном Павловском училище, после окончания которого, 22 августа 1873 получил свой первый офицерский чин — подпоручика. Через год 29 августа 1874 Е.М.Фитингоф был переведен в Измайловский лейб-гвардии полк с чином гвардейского прапорщика. Звание подпоручика гвардии ему присвоено 8 апреля 1877. Участник русско-турецкой войны 1877—1878. Присвоение званий: Поручика — 11 сентября 1877; Штабс-Капитана 29 апреля 1883; Капитана 11 сентября 1887; Полковника 11 сентября 1892. 14 июня 1898 года Е.М.Фитингоф был назначен командиром 146-го пехотного Царицынского полка. Возглавлял полк до 27 мая 1901. За отличия по службе 27 мая 1901 ему присвоено звание генерал-майора и назначение командиром лейб-гвардии 4-го стрелкового батальона (в этой должности находился до 3 марта 1905). Затем Е.М.Фитингоф — командир 1-й бригады 2-й гвардейской пехотной дивизии (3 марта 1905-26 ноября 1907). За отличия по службе 26 ноября 1911 присвоено звание генерал-лейтенанта. С того же времени назначен начальником 8-й пехотной дивизии, которая в составе 2-й армии Самсонова, вступила в первую мировую войну. Участник сражений в Восточной Пруссии в августе 1914. 30 августа 1914 при окружении 13-го и 15-го армейских корпусов 2-й армии генерал-лейтенант Е.М.Фитингоф попал в плен в Комуссинском (Гюнфлисском) лесу. 21 декабря 1914 был отчислен от должности за нахождением в плену. В Россию больше не вернулся. Умер на юге Германии до 1939 года. Награды: Орден Святой Анны IV степени "за храбрость" (1878); Орден Святого Станислава III степени с мечами и бантом (1878); Орден Святой Анны III степени (1885); Орден Святого Станислава II степени (1890); Орден Святой Анны II степени (1894); Орден Святого Владимира IV степени (1897); Орден Святого Владимира III степени (1901); Орден Святого Станислава I степени (1904); Орден Святой Анны I степени (1906); Орден Святого Владимира II степени (1910). Французский Орден Почётного Легиона офицерский крест (1897); Румынский Орден Звезды III степени (1899); Итальянский Орден Короны большой офицерский крест (1903); Семья: Евгений Эмильевич был женат на Евгении Фёдоровне Белинской. У них была дочь: Ольга Евгеньевна (23 августа 1888- ?). Литература: Восточно-Прусская операция. Сборник документов мировой империалистической войны на русском фронте (1914—1917). Москва, 1939; Залесский К.А. Кто был кто в Первой мировой войне. Москва, 2003.

1854

Дэвид Форсайт (David Forsyth)

шотландский и новозеландский шахматист, шахматный журналист. Чемпион Новой Зеландии 1901 г. Родился в городе Алнесс, Хайленд, Шотландия, Великобритания, в семье фермера и мирового судьи Дэвида Форсайта-старшего. Научился играть в шахматы в возрасте 26 лет. В 1883 г. вступил в Шахматный клуб Глазго. Был секретарем, а позже казначеем клуба. В 1884 г. участвовал в чемпионате Шотландии. На состоявшемся тогда же конгрессе Шахматной федерации Шотландии был избран секретарем и казначеем федерации. Был редактором шахматных отделов газет «Glasgow Weekly Herald» и «Weekly Scotsman». В 1883 г. в «Glasgow Weekly Herald» впервые обнародовал изобретенную им систему записи шахматных позиций. Сейчас эта система известна как нотация Форсайта — Эдвардса (программист Стивен Эдвардс адаптировал ее для компьютерного использования). В 1887 г. переехал в Эдинбург. Стал чемпионом городского шахматного клуба. Работал секретарем клуба. Организовал ряд матчей между Эдинбургом и командами Глазго, Данди и Ньюкасла. Также содействовал организации матча по переписке Шотландия — Ирландия (1886—1887 гг.). После переезда в Новую Зеландию сотрудничал с газетой «Otago Witness». Помимо шахмат, интересовался игрой го. С февраля 1902 по март 1903 гг. в «Otago Witness» регулярно выходила рубрика, посвященная го. Вероятно, это было первое появление го в периодической печати. Умер в городе Данидин, Новая Зеландия, 30 декабря 1909 года.

Спортивные результаты

1855

Карл Рихтер (немецкое имя — Karl Richter)

австрийский ботаник. Родился в Вене. Учился в Вене, в 1877 году получил степень доктора философии в Венском университете. Затем он работал в Вене, собрал довольно обширный гербарий и коллекцию ботанической литературы. Карл Рихтер скончался в родном городе 28 декабря 1891 года. Самая известная и важная для науки работа Рихтера — Flora europaea — была начата им в 1890 году. Второй том этой книги был издан Максом Гюрке уже после смерти Рихтера, в 1903 году. Гербарий Рихтера хранится в Венском университете (WU). После смерти Карла он был приобретён Ойгеном фон Халачи и объединён с его собственным гербарием. Халачи передал его Венскому университету. Некоторые научные работы: Richter, K. (1885). Die botanische Systematik. 173 p; Richter, K.; Gürke, M. (1890—1903). Plantae europaeae. 2 vols. Литература: Stafleu F. A., Cowan R. S. Taxonomic Literature — Ed. 2. — Utrecht, Antwerpen, The Hague, Boston, 1983. — Vol. IV: P—Sak. — P. 777—778. — 1214 p. — ISBN 90-313-0549-9. — doi:10.5962/bhl.title.48631.

1858

Константин Иванович Казанский

личный дворянин, статский советник, член Государственной думы III созыва, член Государственной думы IV созыва от Олонецкой губернии. Родился в семье священника. В 1879 году окончил Олонецкую духовную семинарию. В 1884 году окончил Санкт-Петербургскую духовную академию со званием кандидат богословия. В 1884—1890 — помощник смотрителя Каргопольского духовного училища. В 1890—1907 — помощник смотрителя Петрозаводского духовного училища. Гласный Петрозаводской городской думы, член Олонецкого епархиального училищного совета. В октябре 1907 года избран в Государственную думу Российской империи III созыва, входил в комиссии по вероисповедным вопросам, по делам православной церкви, по народному образованию. В октябре 1912 года избран в Государственную думу Российской империи IV созыва, входил в комиссии по делам православной церкви, по народному образованию. После Февральской революции 1917 года жил в Петрозаводске. Член приходского совета Екатерининской церкви, с 1922 года — член епархиального управления. Умер после 6 апреля 1934 года. Награды: Орден Святой Анны II степени; Орден Святой Анны III степени; Орден Святого Станислава II степени; Орден Святого Станислава III степени. Семья: Имел пятерых детей, овдовел в марте 1910 года. Сочинения: О расколе в Троицком приходе Каргопольского уезда // «Олонецкие епархиальные ведомости», 1900, № 2, № 3.

1858

Наталья Фёдоровна Карлова (урождённая Вонлярлярская)

благотворительница, с 1890 года морганатическая супруга герцога Георгия Георгиевича Мекленбург-Стрелицкого (правнука императора Павла I). Кавалерственная дама ордена Святой Екатерины. Наталья Фёдоровна Вонлярлярская родилась в Санкт-Петербурге, в семье действительного статского советника Федора Ардалионовича Вонлярлярского (1833—1903) и Марии Фёдоровны, урождённой Уваровой (1835—1872). Супруги имели 6 детей, и Наталья была старшей дочерью. Оставшись тринадцати лет после смерти своей матери, она была хозяйкой дома, помогая во всем своей бабушке — Наталье Петровне Даниловой (1803—1889). Отец Натальи, крупный пензенский помещик, служил вместе с М.Е.Салтыковым в Пензенской казенной палате. В конце 1866 года он переехал в Петербург и продолжил службу в центральном аппарате Министерства финансов в должности старшего ревизора Департамента неокладных сборов. Но главным увлечением Вонлярлярского была музыка. Он был знаком с А.С.Даргомыжским, а с М.П.Мусоргским служил в молодости в одном полку и сохранил с ним приятельские отношения на всю жизнь Наталья Фёдоровна последовала по стопам отца. М.В.Волконская в своих воспоминаниях, посвящённых М.А.Балакиреву, писала: «Наташа» или Наталья Фёдоровна Вонлярлярская, ныне графиня Карлова тогда молоденькая очаровательная девушка, приходилась ему (В.П.Опочинину) родственницей (кажется, племянницей) и он, весь сияя, шёл к ней, а она вместе с Катениными — мужем любителем серьёзной музыки и его хорошенькой женой, была единственной, кажется, кроме нас и Опочинина светской посетительницей Бесплатной Школы.»

Особняк графини Карловой на Фонтанке

Фрейлина

В 1884 году Наталья Фёдоровна была принята фрейлиной ко двору великой княгини Екатерины Михайловны, вдове герцога Мекленбург-Стрелицкого. Продолжая жить с отцом, зимой Наталья ездила на службу в Михайловский дворец, а летом Великая Княгиня приглашала всю семью Вонлярлярских к себе в Ораниенбаум. По воспоминаниям А.Н.Бенуа, Великая Княгиня «была дама строгая, очень знавшая себе и своему рангу цену, очень следившая за соблюдением своих прерогатив.» Её старший сын герцог Георгий Георгиевич или Жоржакс с детства серьёзно увлекался музыкой, он прекрасно играл на пианино и виолончели, занимался сочинительством. Дом его бабушки, великой княгини Елены Павловны, был открыт для композиторов и музыкантов. Но ему была предназначена военная карьера. А.А.Брусилов отзывался о нём так: «Это был большой чудак, и как он ни старался быть хорошим полковым командиром, это ему мало удавалось. Он был очень честный, благородный человек и всеми силами старался выполнять свои обязанности.» Сопровождая Екатерину Михайловну на разные светские мероприятия, герцог и фрейлина часто встречались. У них нашлись общие увлечения: «Она была весьма неглупой женщиной, она интересовалась и художеством и литературой, больше же всего — музыкой, что, вероятно, и послужило её сближению с её мужем — герцогом Георгием, который сам был отличным пианистом и с такой страстью относился к музыке, что даже завел свой собственный, знаменитый на весь Петербург квартет из четырёх первоклассных, чудесно сыгравшихся виртуозов.» При этом девушка не была признанной красавицей: «Не будучи столь же хорошенькой, как её младшая сестра — Марианна Мансурова (впоследствии супруга Якова Владимировича Ратькова), она все же обладала той женственной прелестью, которая иногда вполне возмещает отсутствие патентованной красоты. Довольно высокая, очень стройная, с глазами, в которых играет какая-то весело-лукавая и в то же время ласкающая искорка, с чертами лица скорее простоватыми, но „милыми“, „Наташа Карлова“ вполне заслуживала быть зачисленной в разряд приятнейших особ женского пола.»

Фотография 1900-х годов

Брак

Заметив склонность сына к Наталье Фёдоровне, великая княгиня отстранила девушку от выполнения фрейлинских обязанностей. Георгий Георгиевич проявил упорство и стал добиваться разрешения на брак: в июне 1889 года он специально выехал в Германию, чтобы получить разрешение великого герцога Мекленбургского Фридриха Вильгельма (1819—1904). «Злые языки говорили, что Наташа Вонлярская «женила на себе» герцога, этого грузного и большого человека, жившего до того под крылышком своей строгой матери, крайне целомудренного и никакого жизненного опыта не имевшего. Но, насколько мне удалось изучить характер графини Карловой, это едва ли было так. Что получить разрешение матери было нелегко «Жоржаксу», это вероятно… Но победили её (в.книге Екатерину Михайловну) не интриги нетитулованной и бедной «втируши», а упорство подлинной любви. Наталия Федоровна всем сердцем (и даже против своей воли) полюбила «своего принца», со своей же стороны «принц» нашел в ней свой идеал — то самое, что было нужно его душе, в чем он почуял всю полноту жизненного счастья. И эта взаимная любовь дала обоим энергию и силу преодолеть все препятствия.» Бракосочетание состоялось 14 февраля 1890 года в 4 часа пополудни в церкви Михайловского дворца. На бракосочетании присутствовали император Александр III и его супруга Мария Фёдоровна. Посаженным отцом у жениха был великий князь Михаил Николаевич, посаженной матерью — великая княгиня Екатерина Михайловна, а у невесты — её отец и графиня Софья Андреевна Толстая. Венчание совершил настоятель дворцовой церкви протоиерей Иоанн Сыренский, а по лютеранскому обряду в одной из зал дворца пастор Екатерининской лютеранской церкви Васильевского острова Газенегер. Вечером в Михайловском дворце состоялся свадебный обед, после новобрачные отбыли с поездом железной дороги в город Ораниенбаум на постоянное жительство. Там супруги провели первый месяц совместной жизни, затем переехали в подготовленную для них 15-комнатную квартиру в первом этаже Конторского флигеля Михайловского дворца в Петербурге. После бракосочетания Наталье Фёдоровне был дарован титул графини Карловой, но положение новоиспечённой графини было щекотливым. При дворе её не принимали, большая часть царской семьи, а вслед за ними и большинство аристократии, относились к ней недоброжелательно, «но она до того ушла в свою семью, в воспитание своих детей и в заботы об обожаемом муже, что ей горя было мало. Она продолжала идти той же стезей твёрдой, спокойной поступью и постепенно покорила все сердца. Она даже, при всей своей скромности, приобрела известную популярность.»

Благотворительность

Войдя в семью, известную своей благотворительной деятельностью (герцоги Мекленбург-Стрелицкие были попечителями в том числе Еленинского клинического института и Елизаветинской больницы, Русского музыкального общества и петербургской консерватории.), Наталья Фёдоровна стала принимать в ней активное участие. В годы Русско-японской войны она была назначена помощницей принцессы Е.П.Ольденбургской и фактически возглавила комитет, где проводила огромную работу: занималась отправкой посылок на фронт, заботилась о раненых и инвалидах, добивалась льгот для воинов (помогала им обустроиться, выдавала деньги, предоставляла лечение) и их детей. В Катальной горке (павильоне, расположенном на территории Ораниенбаума) был устроен склад Красного Креста. Герцоги Мекленбург-Стрелицкие жертвовали деньги, проводили благотворительные концерты. В начале 1905 года ею была проведена беспрецедентная акция: в газете «Новое Время» было помещено объявление о сборе литературы религиозно-нравственного содержания для русских солдат, находящихся в плену. Книги поступали из всех уголков империи, в результате были собраны десятки тысяч книг, отправленных в Японию. Впоследствии за работу в Порт-Артурском комитете графиня Карлова была удостоена ордена Святой Екатерины малого креста. Графиня Карлова была почётным членом Благотворительного общества призрения интеллигентных тружениц, попечительницей приюта имени барона О.О.Буксгевдена. Во время Первой мировой войны графиня Карлова была членом Петербургского особого комитета великой княжны Ольги Николаевны по оказанию помощи семьям лиц, призванных на войну. Мекленбург-Стрелицкие выделяли деньги на содержание лазаретов и госпиталей, один из которых был открыт в их доме на Фонтанке.

Графиня Карлова на костюмированном балу

Последние годы

Постепенно её стали принимать при дворе. В 1903 году Наталья Фёдоровна с супругом присутствовала на знаменитом костюмированном балу. Семья проживала в Михайловском и Ораниенбаумском дворцах, однако по условиям завещания Екатерины Михайловны принадлежавшие ей недвижимые имения: Михайловский дворец, Каменноостровский дворец с островом и Ораниенбаумский дворец со всеми принадлежащим ему землями были завещаны герцогу Михаилу и принцессе Елене. Георгий Георгиевич имел лишь право пожизненного проживания в них. Заботясь о своей семье, герцог постоянно увеличивал капитал, приобретал земли и дома для их обеспечения. В 1895 году Георгий Георгиевич переезжает из Михайловского дворца в дом на набережной Фонтанки, купленный им с согласия императора Николая II и обустроенный по его личным планам. В 1896 году он приобрёл усадьбу Жабино, которая стала одной из летних резиденций семьи. декабря 1909 года неожиданно для всех герцог Мекленбургский скончался в год своего пятидесятилетия. В лютеранской церкви Ораниенбаума состоялось его отпевание. В 1913 году случилась новая трагедия: 4 декабря от воспаления лёгких скончалась младшая дочь Наталья и была похоронена в Ораниенбауме рядом с отцом. Графиня Карлова с детьми на правах родственников сопровождала императорскую семью в поездке на пароходе по Волге в честь празднования 300-летия Дома Романовых. Александра Федоровна пожелала, чтобы Мария Георгиевна официально вошла в её свиту, что вскоре было исполнено, и Мерика стала фрейлиной императрицы. Во время революции графиня Карлова жила с детьми в своем имении в Полтавской губернии. Позднее семья эмигрировала, и Наталья Фёдоровна оказалась в Ницце. В 1920 году жила в Лондоне, где принимала участие в работе Красного Креста. Наталья Фёдоровна Карлова скончалась в Каннах 14 марта 1921 года и была похоронена на русском православном кладбище Гран-Жас.

Наталья Карлова с мужем и детьми

Дети

Супруги имели четырёх детей, которые именовались графами Карловыми: Екатерина Георгиевна (1891—1940), 10 февраля 1913 года вышла замуж за князя Владимира Эммануиловича Голицына (1884—1954). Супруги имели трёх сыновей (Николая (1913—1999), Георгия (1916—1992), Эммануила (1918—2002). Погибла во время бомбардировки Лондона; Мария Георгиевна (1893—1979), 27 ноября 1916 года в Тифлисе вышла замуж за князя Бориса Дмитриевича Голицына (1892—1919), погибшего в бою за г. Царицын. Дети от этого брака — Дмитрий (1917, Кисловодск — 1944, Нидерланды) и Наталья (1920, Ялта-?). В 1929 году вышла замуж за графа Владимира Петровича Клейнмихеля (1901—1982), от этого брака — дочь Софья; Наталья Георгиевна (1894—1913); Георгий Георгиевич (Георг Александр) (1899—1963), герцог Мекленбургский. 7 октября 1920 года женился на графине Ирине Михайловне Толстой (1892—1955), вдове графа Александра Михайловича Толстого (1888—1918), дочери генерал-майора Михаила Николаевича Раевского (1841—1893) и княжны Марии Григорьевны Гагариной (1851—1941), внучке Н.Н.Раевского и князя Г.Г.Гагарина. В браке родилось трое детей. 25 июля 1956 года обвенчался с австрийской эрцгерцогиней Шарлоттой Габсбург-Лотарингской (1921—1989), старшей дочерью последнего императора Австрии Карла I (1887—1922) и Циты Бурбон-Пармской (1892—1989), В 1928 уже в эмиграции граф Георгий Георгиевич Карлов был усыновлён своим дядей Карлом-Михаилом, после чего принял титул «герцога цу Мекленбург, графа фон Карлов». После пресечения старших линий Мекленбургского дома права на их титулы перешли к потомкам Георгия Георгиевича, ставшим их единственными наследниками. Источники: Указатель личных имён и названий периодической печати; Указатель-словарь адресатов; Орлова А.А. "Могучая кучка" // Мусоргский в Петербурге. — Ленинград : Лениздат, 1974. — 100 000 экземпляров; Волконская М.В. За 38 лет. Отрывки из неизданных воспоминаний, посвященных памяти М.А.Балакирева // Русская старина. — 1913. — Том 153. № 3. — Страница 517; Бенуа А.Н. Рождение сына. И.М.Степанов. Лето 1901 г. В Ораниенбауме. Герцоги Мекленбургские. Принцесса Альтенбургская // Мои воспоминания / Д.С.Лихачев. — 2-е издание, дополненное. — Москва : Наука, 1990. — Том 2. — Страница 345. — 743 страницы; Биография герцога Г.Г.Мекленбург-Стрелицкого // Российский Архив: История Отечества в свидетельствах и документах XVIII—XX вв.: Альманах. — Москва, 2011. — Страница 692; Конюхова Е.В. Благотворительная деятельность герцогов Мекленбург-Стрелицких в России. Русская ветвь Мекленбург-Стрелицкого дома. Санкт-Петербург. 2005. страница 148; Конюхова Е.В. Благотворительная деятельность герцогов Мекленбург-Стрелицких в годы Русско-Японской войны; Фёдорова М.А. Хозяева жабинской усадьбы.// «Оредеж». — 2008. — № 5); Николай II и великие князья. Родственные письма к последнему царю//Москва, 1925; Хозяева и гости усадьбы Вязёмы: материалы VIII Голицынских чтений, 20-21 января 2001 г, Часть 1. — Страница 30; Пчелов Е.В. Поколение Александра II // Романовы. История династии. — Москва : ОЛМА-ПРЕСС, 2004. — Страница 239. — 494 страницы — (Архив). — 3000 экземпляров — ISBN 5-224-01678-9. Литература: Манойленко Ю.Е., Манойленко А.С. Закрыть благотворительное учреждение «за истощением находившихся в его распоряжении средств». Благотворительная деятельность Порт-Артурского комитета в 1905—1906 гг. // Военно-исторический журнал. — 2013. — № 12. — Страницы 34-38.

[485x700]

[485x700]

1860

Адольф Оссиан Ашан (финское имя — Adolf Ossian Aschan)

финский химик. Окончил Гельсингфорсский политехнический институт (1881). С 1884 г. - директор Гельсингфорсской городской лаборатории по анализу пищевых продуктов. В 1898-1899 гг. преподавал в Гельсингфорсском политехническом институте, в 1899-1927 гг. - в университете Гельсингфорсса (с 1908 г. - профессор). Основные научные работы посвящены химии терпенов и алициклических соединений. Исследовал (1880) гексагидробензойные кислоты, установил их связь с нафтеновыми кислотами. Изучал спироцикланы и предсказал (1902) изомерию в ряду замещенных спироцикланов. Одним из первых получил (1904) соединение, не содержащее ассиметрических атомов. Но существующее в двух стериоизомерных формах. Осуществил (1903-1910) серию исследований в области химии бициклических терпенов - камфары, фенхона, фенхола. Развил (1925) представление о генезисе терпенов и сесквитерпенов как гомологов изопрена. Автор монографии «Химия алициклических соединений» (1905). Умер 25 февраля 1939 года.

вверх^

к полной версии

понравилось!

в evernote

1847

Иван Владимирович Цветаев

российский учёный-историк, археолог, филолог и искусствовед, член-корреспондент Санкт-Петербургской Академии наук (с 1904 г. по разряду классической филологии и археологии), профессор Московского университета (с 1877), создатель и первый директор Музея изящных искусств имени императора Александра III при Московском императорском университете (ныне Музей изобразительных искусств имени А.С.Пушкина). Отец поэтессы Марины Цветаевой. Иван Цветаев родился в селе Дроздово Шуйского уезда Владимирской губернии, в семье священника Владимира Васильевича Цветаева (1818—1884) и его жены Екатерины Васильевны (1824—1859). Мать рано умерла, отец один воспитывал четверых сыновей, отправив их впоследствии по духовной линии. Иван учился шесть лет в Шуйском духовном училище, затем ещё шесть — во Владимирской духовной семинарии. После этого поступил в Медико-хирургическую академию, но по состоянию здоровья оставил её и перешёл в Санкт-Петербургский университет на классическое отделение историко-филологического факультета. Закончил университет в 1870 г., получив степень кандидата наук. С 1871 г. преподавал греческий язык в одной из Санкт-Петербургских гимназий, а в 1872 году стал доцентом Императорского Варшавского университета, там же, в Варшаве, защитил магистерскую диссертацию — «Cornelii Taciti Germania. I. Опыт критического обозрения текста» (Варшава, 1873). В 1874 году отправился в зарубежную командировку в Италию для изучения древних италийских языков и письменности.

[510x700]

[510x700]В 1876 году был зачислен доцентом Императорского университета Святого Владимира в Киеве, но уже через год был приглашён в Московский университет для преподавания латинского языка на кафедре римской словесности. Под влиянием жены — Варвары Дмитриевны Иловайской — охладевает к древней филологии, и переходит «от древней литературы к античной вещи». С 1881 года Цветаев работал в Московских Румянцевском и Публичном музеях в Москве (с 1900 по 1910 год был директором Румянцевского музея). В 1888 году был избран почётным членом Болонского университета. В 1889 году перешёл работать на кафедру истории и теории искусств Московского университета. Заслуженный профессор Московского университета (1898). Некоторое время плотно сотрудничал с журналом «Филологическое обозрение».

[525x700]

[525x700] Мемориальная доска И.В.Цветаеву.

В 1894 году, на первом съезде русских художников и любителей художеств, созванном по случаю дарения Москве картинной галереи братьев Третьяковых, Цветаев произнёс речь, в которой призвал к созданию нового музея изящных искусств в Москве. По инициативе профессора был объявлен конкурс на лучший проект музея. Победил в конкурсе проект Р.И.Клейна. В 1897 году он знакомится с миллионером Ю.С.Нечаевым-Мальцовым, который стал главным финансовым покровителем музея. В августе 1899 года состоялась торжественная закладка музея. 13 июня 1912 года Музей изящных искусств был открыт. «Наш гигантский младший брат» — называла его Марина Цветаева. Собственно, вначале это был музей античного искусства: вторая в России после Эрмитажа коллекция оригиналов и слепков греческой скульптуры, которые могли бы служить образцами для развития художественного вкуса. По воспоминаниям его дочери Марины Цветаевой, ряд из этих работ был выполнен в существующей до настоящего времени художественной мастерской в Шарлоттенбурге. Часть слепков из коллекции созданного им музея составляет основу Университетского музея РГГУ. Скончался в Москве 12 сентября 1913 года.

Похоронен на Ваганьковском кладбище.

На фасаде Музея изобразительных искусств имени А.С.Пушкина в Москве установлена мемориальная доска в его честь. В Тарусе (Калужская область), небольшом, но очень живописном городке на берегу Оки, в доме, где некогда жила творческая семья Цветаевых, создан музей. В городском парке Тарусы установлен памятник дочери ученого-искусствоведа — Марине Цветаевой.

[413x700]

[413x700] Бюст И.В.Цветаева работы А.Н.Бурганова, установленный в фойе ГМИИ имени А.С.Пушкина.

В 2010 году в городе также открыт памятный бюст самому Ивану Владимировичу. Основные труды Ивана Цветаева посвящены античной филологии, изучению италийских языков, а также искусства, культурной и общественной жизни древних народов. Сочинения: Сборник осских надписей с очерком фонетики, морфологии и глоссарием, Киев, 1877; Учебный атлас античного ваяния, выпуск 1-3, Москва, 1890—1894; Из жизни высших школ Римской империи. Москва, 1902; Inscriptiones Italiae mediae dialecticae…, v. [-2], Lipsiae, 1884-1885; Inscriptiones Italiae inferioris dialecticae, Mosquae, 1886; «Комитет по устройству музея античного искусства в Москве» (Москва, 1893), «Художественный музей Московского университета» («Московские ведомости» и «Русские Ведомости», 1894); «Проект положения о комитете для устройства при Московском университете музея изящных искусств» (Москва, 1896); «Записка о музее изящных искусств» (Москва, 1898); «Экспедиция Н.С.Нечаева-Мальцева на Урал» (Москва, 1900). Семья: Первый брак (1880—1890) — с Варварой Дмитриевной Иловайской (1858—1890), дочерью историка Д.И.Иловайского. Дети от этого брака: Валерия Цветаева (1883—1966) — организатор, руководитель и один из педагогов Государственных курсов искусства движения (1920-е — 1930-е годы, на базе ВХУТЕМАС, город Москва). Андрей Цветаев (1890—1933); В.Д.Иловайская умерла через несколько дней после рождения Андрея. Второй брак (1891—1906) — с Марией Александровной Мейн (1868—1906). Дети: Марина Цветаева (1892—1941) — русская поэтесса, прозаик, переводчик, одна из самых самобытных поэтов Серебряного века. Анастасия Цветаева (1894—1993) — русская писательница. Источники: Цветаев, Иван Владимирович на «Родоводе». Дерево предков и потомков; Корыхалова Т.П. Труды И.В.Цветаева по италийской эпиграфике // Вестник древней истории. — 1973. — No 2; Цветаева М.И. Воспоминания; Каган Ю.М. И.В.Цветаев: Жизнь. Деятельность. Личность: (Учёный, основатель Музея изящных искусств в Москве) / Ответственный редактор доктор исторических наук И.Н.Осиновский; Рецензенты: С.С.Аверинцев, И.А.Антонова, Е.В.Завадская, В.А.Кулаков, А.Ф.Лосев; Академия наук СССР. — Москва: Наука, 1987. — 192 страницы. — (Из истории мировой культуры: Научные биографии). — 50 000 экземпляров. (обложка); Коваль Л.М. Трудное десятилетие: Иван Владимирович Цветаев // На благое просвещение: Из истории Российской государственной библиотеки: (К 150-летию основания Московского публичного и Румянцевского музеев) / Л.М.Коваль; Художественное оформление: В.В.Покатов; Российская государственная библиотека. — Москва: Пашков дом, 2012. — Страницы 241-358. — 500 страниц. — 300 экземпляров. — ISBN 978-5-7510-0546-7 (обложка); In Moskau ein kleines Albertinum erbauen (на немецком яхыке). — «Устроить в Москве маленький Альбертинум». — Переписка Ивана Цветаева и Георга Трея (1881—1913). — под редакцией М.Рота и И.Антоновой. Память: На фасаде Музея изобразительных искусств имени А.С.Пушкина в Москве установлена мемориальная доска в его честь; В Тарусе (Калужская область), в доме, где некогда жила семья Цветаевых, создан музей; В городском парке Тарусы установлен памятник дочери ученого-искусствоведа — Марине Цветаевой; В 2010 году в городе также открыт памятный бюст самому Ивану Владимировичу; В честь И.В.Цветаева назван астероид (8332) Ivantsvetaev, открытый Л.Г.Карачкиной и Л.В.Журавлёвой в Крымской Астрофизической Обсерватории 14 октября 1982 г. Сочинения: Основные труды Ивана Цветаева посвящены античной филологии, изучению италийских языков, а также искусства, культурной и общественной жизни древних народов; Сборник осских надписей с очерком фонетики, морфологии и глоссарием, Киев, 1877; Учебный атлас античного ваяния, выпуски 1–3, Москва, 1890–1894; Из жизни высших школ Римской империи. Москва, 1902; Inscriptiones Italiae mediae dialecticae…, v. [–2], Lipsiae, 1884–1885; Inscriptiones Italiae inferioris dialecticae, Mosquae, 1886; «Комитет по устройству музея античного искусства в Москве» (Москва, 1893), «Художественный музей Московского университета» («Московские ведомости» и «Русские Ведомости», 1894); «Проект положения о комитете для устройства при Московском университете музея изящных искусств» (Москва, 1896); «Записка о музее изящных искусств» (Москва, 1898); «Экспедиция Н.С Нечаева-Мальцева на Урал» (Москва, 1900). Первый брак (1880—1890): — с Варварой Дмитриевной Иловайской (1858—1890), дочерью историка Д.И.Иловайского. Дети от этого брака: Валерия Цветаева (1883—1966) — организатор, руководитель и один из педагогов Государственных курсов искусства движения (1920-е — 1930-е годы, на базе ВХУТЕМАС, город Москва). Андрей Цветаев (1890—1933); В.Д.Иловайская умерла через несколько дней после рождения Андрея. Второй брак (1891—1906): — с Марией Александровной Мейн (1868—1906). Дети: Марина Цветаева (1892—1941) — русский поэт, прозаик, переводчик, одна из самых самобытных поэтов Серебряного века. Анастасия Цветаева (1894—1993) — русская писательница. Источники: Демская А.А., Смирнова Л.М. И.В.Цветаев создает музей. — Москва : Галарт, 1995. — 448 страниц — 7500 экземпляров — ISBN 5—269—00718—5; Цветаев, Иван Владимирович на «Родоводе». Дерево предков и потомков; Корыхалова Т.П. Труды И.В.Цветаева по италийской эпиграфике // Вестник древней истории. — 1973. — No 2; Цветаева М.И. Воспоминания; Каган Ю.М. И.В.Цветаев: Жизнь. Деятельность. Личность: (Учёный, основатель Музея изящных искусств в Москве) / Ответственный редактор доктор исторических наук И.Н.Осиновский; Рецензенты: С.С.Аверинцев, И.А.Антонова, Е.В.Завадская, В.А.Кулаков, А.Ф.Лосев; Академия наук СССР. — Москва : Наука, 1987. — 192 страницы — (Из истории мировой культуры: Научные биографии). — 50 000 экземпляров (обложка); Коваль Л.М. Трудное десятилетие: Иван Владимирович Цветаев // На благое просвещение: Из истории Российской государственной библиотеки: (К 150-летию основания Московского публичного и Румянцевского музеев) / Л.М.Коваль; Художественное оформление: В.В.Покатов; Российская государственная библиотека. — Москва : Пашков дом, 2012. — Страницы 241-358. — 500 страниц — 300 экземпляров — ISBN 978-5-7510-0546-7. (обложка); Иван Цветаев, Георг Трей. In Moskau ein kleines Albertinum erbauen «Устроить в Москве маленький Альбертинум». — Переписка Ивана Цветаева и Георга Трея (1881—1913). / под редакцией М.Рота и И.Антоновой. — Böhlau Verlag Köln Weimar, 2006. — 416 страниц — ISBN 3412063061. — ISBN 9783412063061; Смирнов А.Е. Иван Цветаев. История жизни. — Санкт-Петербург: Вита Нова, 2013. — 386 страниц. — (Жизнеописания). — 1000 экземпляров. — ISBN ISBN 978-5-93898-384-7; Соснина Е.Б. 1913: Последний год жизни И.В.Цветаева. — Иваново: Издательство О.Епишева, 2013. — 64 страницы — 1000 экземпляров. — ISBN ISBN 978-5-904004-43-2.

1847

Эдвин Рей Ланкестер (Edwin Ray Lankester)

британский зоолог. Член Лондонского королевского общества (1875), иностранный член-корреспондент Петербургской академии наук (1895), иностранный член Национальной академии наук США (1903). Ланкестер работал профессором зоологии в университетском колледже Лондона с 1874 по 1890 годы, а с 1891 по 1898 годы профессором сравнительной анатомии в Оксфордском университете. С 1898 по 1907 годы он руководил Музеем естествознания в Лондоне. Ланкестеру принадлежат идеи выделения губок в отдельную группу, а также разделения червей на плоских, круглых и кольчатых. Лондонское королевское общество наградило его в 1885 году Королевской медалью, а в 1913 году медалью Копли. В 1920 году Лондонское Линнеевское общество наградило его медалью Линнея. В 1907 году он стал рыцарем-командором Ордена Бани. Умер 15 августа 1929 года. Труды: A Monograph of the Cephalaspidian Fishes (1870); Developmental History of the Mollusca (1875); Degeneration (1880); Limulus: An Arachnid (1881); The Advancement of Science (1889), collected essays; Zoological Articles 1891); A Treatise on Zoology (1900—1909), (editor); Extinct Animals (1905); Nature and Man (1905); The Kingdom of Man (1907). Литература: Ланкестер (Lankester) Эдвин Рей // Куна — Ломами. — Москва : Советская энциклопедия, 1973. — Страница 147. — (Большая советская энциклопедия : [в 30 томах] / главный редактор А.М.Прохоров ; 1969—1978, том 14).

1848

Коклен-младший (Coquelin cadet; он же Эрнест Александр Оноре Коклен, Alexandre Honoré Ernest Coquelin)

французский драматический актер. Младшим прозванный потому, что являлся младшим братом Коклена-старшего. Родился в Булонь-сюр-Мер, департамент, Франция. Отец – пекарь. С юности пошёл по стопам старшего брата, известного французского артиста, одного из ярчайших актеров Франции классицистского направления, игравшего на сцене «Комеди Франсэз», а позднее создавшего собственную труппу, с которой гастролировал, побывав не только в Европе, но и Америке. В 1895 году выступал в Москве. Коклен-младший в 1867 году закончил, как и его брат, Парижскую Драматическую консерваторию и дебютировал в парижском театре «Одеон» (l'Odéon), проявив себя сразу как актер жанра яркой острой буффонады, абсурдно-карикатурной комедии. В следующем 1868 году перешел на сцену «Комеди Франсэз» (Comédie-Française). В 1875 году он поступил в Театр «Варьете» (Théâtre des Variétés), где играл в различных комедиях и водевилях, в том числе в «Соломенной шляпке» Лабиша и Марк-Мишеля. Однако пробыл там один сезон, в 1876 году он вернулся в «Комеди Франсэз», а в 1879 году вошел в штат театра. Там он создал множество сценических образов, с особенным успехом играл роли в Мольеровских пьесах.

Коклен-младший, 1880

Среди его ролей: 1876 — «Друг Фриц» Эркмана-Шатриана — Фредерик; 1887 — «Франсильон» Дюма-сына — Селестен; «Ученые женщины» Мольера — Триссотен; 1888 — «Господин де Пурсоньяк» Мольера — Пурсоньяк; 1889 — «Севильский цирюльник» Бомарше — Фигаро; 1893 — «Скупой» Мольера — Гарпагон; 1899 — «Тартюф» Мольера — Тартюф; «Мнимый больной» Мольера — Арган и другие.

Андерс Цорн. Портрет Коклена-младшего (1889)

Его дар более всего раскрылся в исполнении монологов, которые он открыл для себя, услышав авторское исполнение поэмы «Маринованная сельдь» (Le Hareng saur) известного французского поэта, изобретателя и бон-вивана Шарля Кро. Коклен-младший настолько восхитился творчеством Кро и его чтением своих стихов, что сам принялся их декламировать, и настолько увлекся, что создал новый жанр такого чтения, названный «шутливыми монологами», с которыми стал постоянно выступать под бурные одобрения и смех зрителей. Окрыленный успехами собственного исполнения поэмы про маринованную сельдь, Коклен-младший обратился к Кро и другим авторам для написания ему подобных монологов. В результате он стал постоянно выступать в этом жанре и написал на эту тему книги, издав: в 1880 г. — «Книга переживших» (Le Livre des convalescents); в 1881 г. — «Современный монолог» (Le Monologue moderne); в 1882 г. — «Fairiboles»; в 1884 году — «Искусство чтения монолога» (L'Art de dire le monologue), совместно с братом, где они опубликовали актерское пособие по исполнению монологов, классифицированных по жанрам: трагический монолог, комический монолог, драматический, безжанровый и т.д.; в 1887 г. — «Смех» (Le Rire); в 1888 г. — «Пируэты» (Pirouettes). В 1908 году он был помещён в дом престарелых в Сюрене, маленьком местечке в пригороде Парижа, где вскоре скончался 8 февраля 1909 года — через несколько дней после смерти не менее знаменитого старшего брата. Ныне в театре «Комеди Франсэз» ему, как и другим выдающимся артистам этой сцены, посвящена небольшая выставка в музее театра: изображения во многих ролях – зарисовки, снимки, эскизы его сценических костюмов, а также прижизненный мраморный бюст актера, созданный в 1886 году известным скульптором Александром Фальгьером.

1849

Виктор Александр Брюс (Victor Alexander Bruce)

британский государственный деятель. Член палаты лордов от Либеральной партии, первый комиссар общественных работ (1886), вице-король Индии (1894—1899), государственный секретарь по делам колоний (1905—1908). Виктор Александр Брюс был старшим сыном Джеймса Брюса, 8-го графа Элгина, и леди Мари-Луизы Брюс (урождённая Ламбтон). Виктор родился в Монкландсе — предместье Монреаля, где его отец в это время выполнял обязанности губернатором Объединённой провинции Канады. По возвращении в Шотландию мальчик был отдан сначала в Тринити-колледж (Гленалмонд), а позже в Итон. Во время учёбы в Итоне Виктор потерял отца, скончавшегося в Индии, куда он был направлен в качестве вице-короля, и в 16 лет получил титулы графа Элгина и графа Кинкардина. По окончании колледжа молодой лорд поступил в Баллиол-колледж Оксфордского университета и в 1873 году окончил его по специальности Literae humainores (классическая филология). Позже, в 1877 году, он получил также вторую степень. В течение двух десятилетий после окончания Оксфорда лорд Брюс занимался внутренними делами своего региона — Файфшира — и Шотландии в целом. Особое внимание в своей деятельности он уделял развитию системы образования. Занимая посты директора Северо-Британской железной дороги и Королевского банка Шотландии, он в 1881 году возглавил также Либеральную ассоциацию Шотландии, поддерживая праволиберальную линию в британской политике, лидером которой был премьер-министр Гладстон. В 1886 году Брюс стал членом недолговечного либерального кабинета, вначале как казначей двора, а затем как первый комиссар общественных работ.

Вице-король Индии

Уже в 1892 году, после возвращения либералов к власти, Брюсу был предложен пост вице-короля Индии. В это время в индийских колониях назревал кризис, и предыдущий кандидат на этот пост, сэр Генри Норман, от этого предложения отказался. Брюса, опасавшегося, что его способностей будет недостаточно для такой должности, также удалось убедить не сразу, и он в итоге дал согласие только в 1893 году, а к исполнению обязанностей приступил ещё годом позже. Уже первые шаги Брюса в качестве вице-короля вызвали нарекания: ему не удалось противостоять протекционистской политике метрополии, из-за которой ввозимый из Индии хлопок облагался дополнительным налогом в интересах ланкаширских хлопководов. В дальнейшем ему пришлось иметь дело с постоянной напряжённостью на индийских границах, внутренним беспокойством, тяжёлым экономическим кризисом, апогеем которого стал большой голод 1896 года, а также со вспышкой бубонной чумы в Бомбее, распространившейся затем в другие регионы. По мере своих сил Брюс пытался решать эти вопросы, но его нерешительность и мягкий характер не позволили ему проявить себя как администратору: как пишет в «Национальном биографическом словаре» 1927 года Ф.Б.Браун, он поставил свои действия в слишком большую зависимость от Уайтхолла и свёл к минимуу принятие самостоятельных решений. В целом сочувствуя идеям Индийского национального конгресса, Брюс придерживался точки зрения, согласно которой Индия не созрела для самоуправления, и противодействовал шагам в этом направлении. В одном случае он вступил, однако, в конфликт с либеральным правительством в Лондоне, отменив решение об эвакуации британских войск из Читрала. Это решение было поддержано новым консервативно-юнионистским правительством в 1895 году и впоследствии сыграло важную роль в обеспечении спокойствия на северо-западных границах. Хорошо проявил себя Брюс и в транспортном вопросе: при нём в Индии было проложено 3000 миль железных дорог и утверждена прокладка ещё такого же количества. Его действия по борьбе с катастрофическим голодом 1896 года были разумными и эффективными и были отмечены одним из его предшественников на посту вице-короля Индии, лордом Дафферином, как одно из главных достижений британских колониальных властей в Индии. Преемник Брюса на этом посту, Джордж Керзон, также отзывался положительно о достижениях Брюса в приватной переписке, хотя публично и подчёркивал своё большее соответствие этой роли. Виктор Брюс вернулся в Англию в 1899 году. По возвращению он был произведён в кавалеры ордена Подвязки.

Виктор Александр Брюс, 9-й граф Элгин

Дальнейшая политическая карьера

По возвращении из Индии лорд Брюс возглавлял одну за другой три правительственных комиссии. Первая изучала вопрос загрязнения британских рек, приведшего к снижению улова лосося; деятельность комиссии стала одним из первых в истории исследований в области экологии. Вторая комиссия Брюса изучала проблемы, возникшие при подготовке к войне в Южной Африке. Выводы этой комиссии, представленные в июле 1903 года привели в дальнейшем к формированию добровольческой Территориальной армии. В центре внимания третьей комиссии, возглавляемой Брюсом, оказался конфликт между пресвитерианскими церквями Шотландии. По окончании деятельности этой комиссии он возглавил Фонд Карнеги по развитию шотландских университетов — пост, который он занимал до самой смерти В 1905 году Брюс получил пост государственного секретаря по делам колоний в либеральном правительстве Кэмпбелла-Баннермана. Его заместителем был назначен молодой и энергичный Уинстон Черчилль. Несмотря на личную симпатию старшего и младшего политиков, о которой пишет личный секретарь Черчилля Эдвард Марш, их взгляды расходились достаточно резко, поскольку Черчилль представлял молодое радикальное крыло партии, противостоявшее осторожной политике, проводимой Брюсом. Основной задачей министерства по делам колоний в эти годы была ликвидация последствий бурской войны, и одним из важнейших шагов в этом направлении стало предоставление Трансваалю в 1906 году практически полной автономии, за которым последовал год спустя аналогичный шаг по отношению к Оранжевой республике. В то же время Брюс решительно противодействовал поползновениям бурских политиков в сторону аннексии Свазиленда. Ещё одним ключевым решением министра было пресечение практики телесных наказаний китайских рабочих на золотых приисках Витватерсранда. В других африканских колониях Брюс предпринимал шаги по обузданию отечественных милитаристов и предпринимал усилия по развитию местных экономик (в частности, выращиванию хлопка в Уганде и Нигерии и прокладке железных дорог). В 1907 году, когда в британской политике столкнулись сторонники идей федеративной империи и менее жёстко структурированного Содружества (концепция, которая в это время была относительно новой), Брюс выступил на стороне последних. Вне пределов своих прямых обязанностей лорд Брюс мало проявлял себя в большой политике, отмалчиваясь на заседаниях кабинета и отказываясь выступать с речами в парламенте в поддержку законов, которые не затрагивали работы его ведомства. В парламенте Черчилль, блестящий оратор, легко затмевал своего начальника. В итоге в новом либеральном правительстве, сформированном Асквитом в 1908 году, Брюсу места не нашлось, и он, отказавшись от титула маркиза, вернулся в Шотландию, где провёл остаток своих дней в местной политике и заботе о собственном имении. Он скончался 18 января 1917 года в Данфермлине и был похоронен в файфском городке Лаймкилнс.

Семья

9 ноября 1876 года Виктор Брюс женился на леди Констанс Карнеги, дочери лорда Саутэска. От этого брака у него родились 11 детей — 6 сыновей (включая будущего наследника, Эдварда Джеймса Брюса) и пять дочерей. Девять из их детей пережили своих родителей. Констанс, которую частые роды превратили в инвалида, скончалась в 1909 году. В 1913 году лорд Брюс женился вторично — на вдове Гертруде-Лилиан Оджилви, которая от этого брака родила сына. Мальчик, названный Бернардом, родился уже после смерти Биктора Брюса, а Гертруда-Лилиан пережила мужа больше чем на полвека, скончавшись только в 1971 году. Литература: Elizabeth Lane Furdell. Bruce, Victor Alexander // Historical Dictionary of the British Empire: A-J / James Stuart Olson, Robert Shadle (Eds.). — Greenwood Press, 1996. — P. 204—205. — ISBN 0-313-29366-X; R. Hyam. Bruce, Victor Alexander, ninth earl of Elgin and thirteenth earl of Kincardine (1849–1917) // Oxford Dictionary of National Biography. — Oxford University Press, 2008. — DOI:10.1093/ref:odnb/32136.

1850

Вацлав Антон (Anton)

чешский артист оперы, оперетты (баритон) и драмы, режиссёр. Пению обучался в Пражской консерватории; брал уроки у И.Матеса. Впервые выступил на оперной сцене в Пльзене в 1871. С 1873 - солист, с 1881 - режиссёр, с 1900 - главный режиссёр оперной и опереточной трупп в Загребе. Партии: Валентин ("Фауст"), Риголетто, Тонио ("Паяцы"). Выступал в опереттах Оффенбаха, Штрауса, Целлера, исполняя характерные и комедийные роли. Участвовал в драматических спектаклях (Рагно, "Сирано де Бержерак" Ростана и др.). В 1911 Антон оставил сцену. Умер 18 февраля 1917 года.

1850

Артур Генри Манн (Arthur Henry Mann)

английский органист и хормейстер. Родился в Норидже. Умер в Кембридже 19 ноября 1929 года.

1850

Йоханн Микулич-Радецкий (немецкое имя — Johannes von Mikulicz-Radecki)

польско-австрийский хирург, автор множества операционных приемов, которые используются до сих пор, профессор Кёнигсбергского и Бреславльского университетов. Ян (Йоханн) фон Микулич-Радецкий родился в городе Черновицы (Czernowitz), который принадлежал австрийской провинции Буковина. Его отец, Андреас Микулич, польско-литовского происхождения, имперский советник и секретарь торговой палаты города. Отец Микулича говорил по-польски, по-немецки, по-румынски, на идиш, по-русски и по-украински. Мать Микулича была австрийкой — Эмили Людвика фон Дамнитц. Молодой Микулич, как и его отец, был полиглотом, знал польский, немецкий, русский и английский. Мальчиком он самостоятельно обучился игре на органе. После смерти матери в 1867 г., Микулич жил со своим дядей. Он поступил на медицинский факультет Венского университета в 1867 г. Одновременно Микулич посещал Венскую консерваторию, где изучал фортепиано. Его отец, хотел, чтобы он выбрал карьеру дипломата. Когда отец отказал ему в финансовой помощи, Микулич сумел обеспечить себя, давая уроки игры на пианино. Одна из его учениц, Генриетта Пачер, стала впоследствии его женой. Микулич-Радецкий получил диплом в 1875 г. Ассистент в клинике Теодора Бильрота с 1875 г. по 1882 г. В 1882 г. получил звание ординарного профессора хирургии и был назначен директором хирургической клиники в Краковском университете. В 1887 г. был приглашен в Университет Кенигсберга (Калининград). С 1890 г. по 1905 г. работал в Бреслау. Йоханн (Ян) Микулич-Радецкий умер 4 июня 1905 года в своем особняке по улице Auenstrasse, 8 в Бреслау (сейчас Вроцлав, Польша).

Согласно завещанию Йоханна Микулича-Радецкого, он был похоронен на общественном кладбище Свебодзице (польское название — Swiebodzice под Вроцлавом.

Научная и практическая деятельность