14 мая родились...

14-05-2025 04:04

к комментариям - к полной версии

- понравилось!

1922

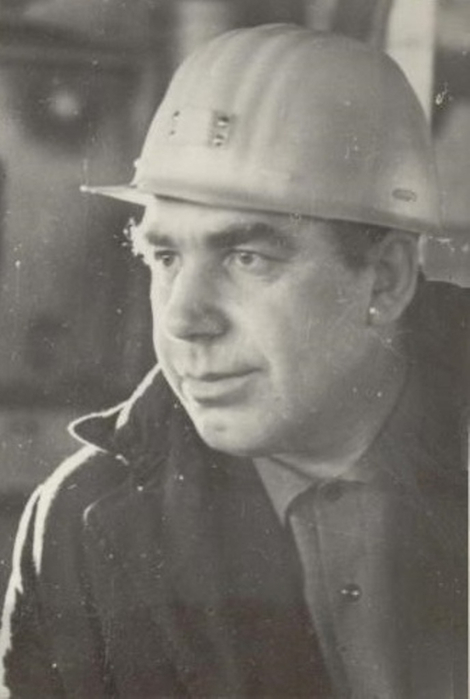

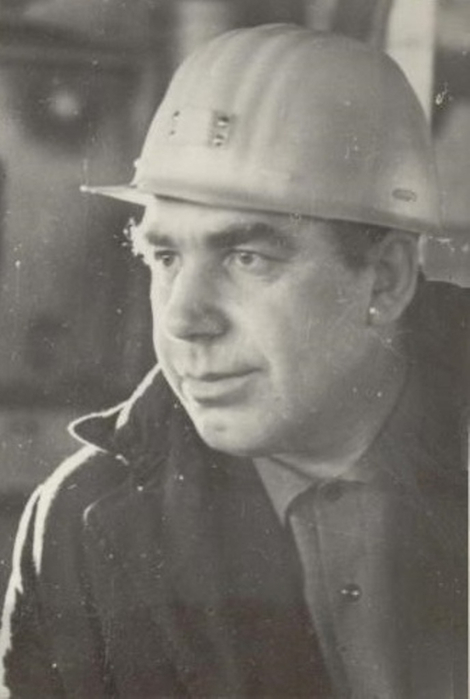

Николай Кузьмич Горбанев

командир 2-й батареи 350-го отдельного истребительного противотанкового дивизиона (294-я стрелковая Черкасская ордена Богдана Хмельницкого II степени дивизия, 73-й стрелковый корпус, 52-я армия, 2-й Украинский фронт), капитан. Родился в селе Поповка, ныне Россошанского района Воронежской области. Русский. В 1939 году окончил Россошанское педагогическое училище, затем - двухгодичный Воронежский учительский институт (физико-математический факультет). В начале Великой Отечественной войны военкоматом был направлен в Харьковское артиллерийское училище. Доучиться не успел, был отправлен на фронт. Первое боевое крещение принял под Путивлем (Украина). Затем был отправлен доучиваться в артиллерийское училище в Узбекской ССР. Член ВКП(б)/КПСС в 1942-1991 годах. После окончания училища в звании лейтенанта был отправлен на Северо-Западный фронт. Стал командиром батареи 350-го отдельного истребительного противотанкового дивизиона. В марте 1943 года был в первый раз ранен. 17 ноября 1943 года в бою за деревню Свидовок Черкасского района Украины противник контратаковал наши позиции 10-ю танками и усиленным батальоном пехоты. Благодаря умелым действиям старшего лейтенанта Н.К.Горбанева все контратаки противника были сорваны. Артиллеристами под его командованием было уничтожено 5 средних танков, 2 ручных и 1 станковый пулемет, до 80 солдат и офицеров противника, подбито одно самоходное орудие типа «Фердинанд». Отражая контратаку противника, лично поднял личный состав артиллерийской батареи в атаку, увлекая за собой пехоту. За свои действия был награжден орденом Красного Знамени. 5 апреля 1944 года в бою под городом Яссы (Румыния) участвовал в отражении девяти контратак противника. Огневые позиции артиллерии под командованием капитана Н.К.Горбанева противник атаковал с четырех сторон. Благодаря его героическим действиям удалось отразить все контратаки, а трем нашим батальонам пехоты, не имеющих боеприпасов, выйти из окружения, сохранив живую силу и оружие. В этом бою артиллерийской батареей капитана Н.К.Горбанева было уничтожено 4 танка, 5 бронетранспортеров, 7 пулеметов. Всего в боях от реки Днепр до реки Прут под его руководством было уничтожено 12 танков, 1 самоходное орудие, 12 бронетранспортеров, 8 орудий разного калибра, 21 пулемет, до 500 солдат и офицеров противника. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 сентября 1944 года за мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками капитану Горбаневу Николаю Кузьмичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

[500x700]

[500x700]

После войны окончил Военную академию бронетанковых войск имени Маршала Советского Союза Р.Я.Малиновского. С 1951 года служил в штабе Центральной группы советских войск (Австрия). С 1955 года - командир танкового полка Белорусского военного округа (город Борисов), с 1961 - начальник штаба танковой дивизии в Белорусском военном округе. С 1967 года - командир мотострелковой дивизии Закавказского военного округа. С 1974 по 1984 годы - начальник Казанского суворовского военного училища. С 1984 года - в запасе. Работал в республиканском штабе Гражданской обороны Белорусской ССР. С 1991 года - на пенсии. Вёл большую патриотическую работу.

[458x700]

[458x700]

Жил в городе-герое Минске, столице Республики Беларусь. Скончался 20 марта 2012 года. Похоронен на Восточном (Московском) кладбище в Минске. Генерал-майор (1968). Награждён орденами Ленина (13 сентября 1944), Красного Знамени (8 декабря 1944), Александра Невского (1 июня 1945), двумя орденами Отечественной войны I степени (7 февраля 1945; 11 марта 1985), двумя орденами Красной Звезды (в том числе 16 декабря 1943), орденами Трудового Красного Знамени, «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени, медалью «За отвагу» (17 декабря 1942), другими медалями, а также орденом «За службу Родине» II степени (15 апреля 1999, Республика Беларусь). Почётный гражданин города Россошь Воронежской области (2003).

1922

Мария Васильевна Козлова

доярка совхоза «Берёзки» Гомельского района Гомельской области, Белорусская ССР. Родилась в деревне Головинцы Гомельской волости Гомельского уезда Гомельской губернии РСФСР, ныне в составе Улуковского сельсовета Гомельского района Гомельской области Белоруссии. Из крестьянской семьи. Белоруска. Получив неполное среднее образование в сельской школе, рано начала самостоятельную трудовую деятельность в местном колхозе имени Ворошилова. С началом Великой Отечественной войны вместе с другими колхозницами успешно эвакуировала общественное стадо, с которым пешком прошла от Гомеля до Курска. Ударно трудилась в тылу, внося посильный вклад в обеспечение фронта продуктами сельского хозяйства. В скором времени после освобождения района в ноябре 1943 года вернулась в родную деревню, двумя месяцами ранее разорённую оккупантами, которые сожгли 50 дворов (из 244 в 1940) и загубили сто её жителей. Вместе с уцелевшими жителями принимала активное участие в возрождении разрушенного хозяйства, которое в 1950 году было присоединено к укрупнённому колхозу имени Чапаева в деревне Берёзки Улуковского сельсовета. Работать и восстанавливать сельскохозяйственное производство пришли в основном женщины и подростки, именно им предстояло в короткий срок поднимать некогда крепкое хозяйство. При полном отсутствии специальной сельскохозяйственной техники, с помощью примитивных орудий труда они успешно справлялись с любой непосильной работой, которую раньше доверяли только мужчинам. Ощущалась острая нехватка семенного фонда. Мария Васильевна ходила по домам, по горсточке, по две собирала зерно. Голодными глазами встречали её в каждой хате, но отдавали последние крохи, потому что знали: без колхоза не выбиться из нужды. А фронту, где сражались отцы и братья, тоже нужен был хлеб. В хозяйстве мало осталось голов домашнего скота, совсем не было лошадей, и поэтому женщины в первые годы сами таскали на себе плуг, борону, дедовскими методами вели полевые работы. Медленно, но настойчиво крепло хозяйство, отстраивались животноводческие помещения, начала работать молочно-товарная ферма, куда в 1946 году молодая колхозница пришла работать дояркой. Не имея должного опыта работы, упорным трудом она настойчиво, методом проб и ошибок осваивала нелёгкую профессию. Хлопотно было в первые послевоенные годы: и тяжёлые условия труда, и слабая обеспеченность кормами, и острая нехватка мужских рук. На ферме было тогда 12 коров и 40 тёлок. Чтобы прокормить их, продерждать до травы, колхозники раскрывали свои прохудившиеся соломенные крыши, шли на это, чтобы постепенно росло молочное стадо. Одновременно пополнялись кадры животноводов. Мария Васильевна полностью отдавалась работе, жила заботами о своих питомцах. Работать начинала в условиях отсутствия механизации, когда дойка осуществлялась вручную. Обучаться новой профессии ей помогали более опытные колхозницы. Присматриваясь внимательно к их работе, она слушала дельные советы, училась правильно составлять рационы кормления животных, досматривать молодняк, овладевала основами раздоя первотёлок. При этом внимательно наблюдала за каждой закреплённой за ней коровой, внимательно выслушивала рекомендации зоотехника, научилась находить подход к каждой из коров своей группы. Так, в короткий срок выросла в настоящего мастера животноводства, в лучшую доярку колхоза (в 1959 году упразднён с присоединеним к новообразованному совхозу «Берёзки») и одну из лучших в районе. Прирождённое трудолюбие и аккуратное соблюдение правил ухода, содержания и дойки коров позволили ей добиваться стабильно высоких надоев молока от коров закреплённой за ней группы, полного сохранения приплода. Постоянно работая над повышением продуктивности закреплённой за ней группы коров, Мария Васильевна довела надои до трёх, затем до четырёх тысяч килограммов молока, а за период восьмой пятилетки (1966—1970) уверенно преодолела пятитысячный рубеж. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 апреля 1971 года за выдающиеся успехи, достигнутые в развитии сельскохозяйственного производства и выполнении пятилетнего плана продажи государству продуктов земледелия и животноводства, Козловой Марии Васильевне присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Принимала неоднократное участие в работе Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ) СССР, была отмечена медалями и почётными дипломами Главного выставочного комитета, ей одной из первых в хозяйстве было присвоено звание «Ударник коммунистического труда». Подтверждая высокое звание Героя, собственным ударным трудом подавала пример прочим животноводам района и прилагала все свои умения и знания для высокопроизводительного труда родного коллектива. В девятой пятилетке (1971—1975) передовая рабочая продолжила показывать образцы высокопроизводительного труда, год от года увеличивая надои и соревнуясь с двумя передовыми доярками из соседнего Добрушского района — Марией Алексеевной Гришалёвой (колхоз «Беларусь») и Евгенией Степановной Руденковой (колхоз «Оборона» имени 50-летия СССР). В 1971 году она получила от каждой фуражной коровы по 5431 килограмму, в 1972 году — по 5760 и в 1973 году — 6528 килограммов молока. Досрочно, за три с половиной года, выполнила личное пятилетнее задание. За большие успехи, достигнутые во всесоюзном социалистическом соревновании, и проявленную трудовую доблесть в выполнении принятых обязательств по увеличению производства и заготовок продуктов животноводства в зимний период 1972/1973 годов была награждена орденом Октябрьской Революции. На 1974 год приняла повышенные обязательства получить по семь тысяч килограммов молока. Уже 14 декабря четвёртого года пятилетки рапортовала областному комитету партии, облисполкому и областному комитету профсоюзов о том, что семитысячный рубеж достигнут. Эта победа вдохновила её животноводов из добрушских колхозов на новые, ещё более высокие успехи. До конца года к достигнутому показателю Мария Васильевна приплюсовала 298 килограммов молока на корову и в пятый раз подряд удостоилась приза имени Героя Социалистического Труда А.С.Сорокиной (учреждён в 1970) как лучшей доярке района. По итогам года подруга и соперница Руденкова довела надой до 7176 килограммов, у самого порога семитысячного рубежа оказалась и передовик Гришалёва. Так, к началу десятой пятилетки (1976—1980) М.В.Козлова (вступившая в 1976 году в КПСС) вышла на новые рекордные показатели в работе и прочно удерживала их, неизменно оставаясь в числе лучших доярок республики до выхода на пенсию в 1977 году. Была активным наставником молодых животноводов, инициатором создания в начале 1970-х годов и шефом комсомольско-молодёжного звена, члены которого в первый же год добились высоких показателей по надоям молока и активно включились в социалистическое соревнование с повышенными обязательствами. Будучи на заслуженном отдыхе, продолжала активно участвовать в общественной жизни хозяйства и района, проводила среди молодёжи насыщенную профессионально-ориентационную работу. Свой богатый трудовой опыт охотно передавала другим дояркам хозяйства, со многими делилась секретами мастерства. Избиралась депутатом Верховного Совета Белорусской ССР 9-го созыва (1975—1980), Гомельского районного и Улуковского сельского Советов депутатов трудящихся (с 1977 — народных депутатов). Персональный пенсионер союзного значения. Проживала в родной деревне. Умерла 17 апреля 2005 года.

Похоронена на Головинецком деревенском кладбище.

Награждена орденами Ленина (8 апреля 1971), Октябрьской Революции (6 сентября 1973). медалями, в том числе «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (6 июня 1945), а также 4 медалями ВДНХ СССР, включая 1 серебряную и 2 бронзовые.

1922

Николай Семёнович Новиков

аппаратчик Тамбовского химического комбината Министерства химической промышленности СССР. Родился в селе Новиково Тамбовского уезда Тамбовской губернии (ныне – посёлок Рассказовского района Тамбовской области). Русский. С 1941 года – в Красной Армии. Участник Великой Отечественной войны. Лейтенант. Демобилизовавшись из Красной Армии, работал в колхозе «Красный пахарь» в родном селе. С 1955 года – слесарь, а затем аппаратчик Тамбовского анилинокрасочного завода (с 1964 года – Тамбовского химического комбината, с 1976 года – производственного объединения «Пигмент», ныне – АО «Пигмент»). Участвовал в разработке рационализаторских предложений по замене импортной твёрдой каустической соды на жидкий каустик отечественного производства. Выдающихся успехов достиг в годы восьмой пятилетки (1966–1970). Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 апреля 1971 года за выдающиеся успехи в выполнении заданий пятилетнего плана, внедрение передовых методов труда и достижение высоких технических и производственных показателей Новикову Николаю Семёновичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Делегат XXV съезда КПСС (1976). С 1979 года – персональный пенсионер союзного значения. Жил в Тамбове. Умер 8 апреля 2000 года. Награждён орденами Ленина (20 апреля 1971), Отечественной войны II степени (11 марта 1985), Трудового Красного Знамени (15 февраля 1974), медалями, в том числе «За трудовое отличие» (28 мая 1966).

1922

Мишиев Оразберды

учитель средней школы №14, город Ашхабад Туркменской ССР. Родился в ауле Хурмант-Геокча Полторацкого уезда Туркменской области Туркестанской АССР, ныне – Гёкдепинского этрапа Ахалского велаята Туркмении (в 40 км западнее Ашхабада). Туркмен. Окончил среднюю школу. Работал учителем. В 1943 году был призван в Красную Армию. Участник Великой Отечественной войны. Участвовал в боях за освобождение Прибалтики в рядах 156-й стрелковой дивизии. Демобилизован в звании младшего сержанта. Вернулся на родину, продолжал работать учителем. Окончил педагогический институт. К середине 1960-х годов преподавал в школе №14 столицы Туркмении Ашхабаде. Добился высоких результатов в работе. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1978 года за большие заслуги в деле обучения и коммунистического воспитания учащихся Мишиеву Оразберды присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Жил в городе Ашхабад. Награждён орденами Ленина (27 июня 1978), Отечественной войны II степени (11 марта 1985), Трудового Красного Знамени, медалями.

[458x699]

[458x699]

1922

Франьо Туджман (хорватское имя — Franjo Tuđman)

президент Хорватии. Родился в Загоре (Хорватия). Во время Второй мировой войны вступил в компартию и югославскую антифашистскую партизанскую армию. Уволился из вооруженных сил в 1961 в чине генерала армии, стал директором загребского Института истории рабочего движения. Защитил докторскую диссертацию в Загребском университете в 1965. Дважды подвергался тюремному заключению по обвинению в поддержке национализма, первый раз в 1972, второй раз в 1981. Был лишен всех военных наград. При поддержке хорватских эмигрантов Туджман основал партию Хорватское демократическое сообщество, победившую на выборах 1990 и остававшуюся правящей вплоть до конца 1997. Туджман избирался парламентом на пост президента Хорватии в 1990 и был переизбран на прямых выборах в 1992. Несмотря на плохое состояние здоровья, был переизбран на третий срок в июне 1997. Вооруженные силы, сформированные Туджманом, в 1991 нанесли поражение югославской армии, после чего было образовано независимое государство Хорватия. В 1995 хорватам удалось разбить формирования повстанцев на территории населенной преимущественно сербами Сербской Краины. В 1993 Туджман отдал приказ о вторжении на территорию Боснии и Герцеговины с целью интегрировать Герцеговину, населенную преимущественно хорватами, в состав Хорватии в качестве республики Герцег-Босны. В 1995, совместно с Сербией и Боснией, подписал мирный договор в Дейтоне (штат Огайо), согласно которому прекращались военные действия в Боснии и Герцеговине. В 1999 Туджман был госпитализирован с диагнозом рак желудка. Неделю спустя Верховный суд Хорватии объявил о его «временной нетрудоспособности» и передал властные полномочия спикеру парламента Влатко Павлетичу на двухмесячный срок. Умер Туджман в Загребе 10 декабря 1999 года.

1923

Тамара Васильевна Лихоталь

актриса.

[500x700]

[500x700]

1923

Иван Алексеевич Минаенко

автоматчик 241-го гвардейского стрелкового полка 75-й гвардейской стрелковой дивизии 60-й армии Центрального фронта, гвардии младший сержант. Родился в селе Кугульта Грачёвского района Ставропольского края, в крестьянской семье. Русский. В мае 1943 года призван Шпаковским РВК Орджоникидзевского края в ряды Красной Армии. С августа 1943 года в боях Великой Отечественной войны. Воевал на Центральном фронте. 23 сентября 1943 года автоматчик 241-го гвардейского стрелкового полка гвардии младший сержант И.А.Минаенко на сооружённом из подручных материалов плоту одним из первых преодолел Днепр севернее Киева. В бою на правом берегу реки действовал смело и решительно, уничтожил 15 гитлеровцев, в составе группы отразил несколько контратак противника, удержав захваченный рубеж. 2 октября 1943 года около села Ясногородка Вышгородского района Киевской области, вызвавшись выполнить боевое задание, подполз к немецкому проволочному заграждению и порезал его, чтобы дать путь наступающей пехоте. При этом младший сержант И.А.Минаенко был тяжело ранен и 7 октября 1943 года скончался. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 октября 1943 года за успешное форсирование реки Днепр севернее Киева, прочное закрепление плацдарма на Западном берегу реки Днепр и проявленные при этом отвагу и геройство гвардии младшему сержанту Минаенко Ивану Алексеевичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Награжден орденом Ленина (17 октября 1943). Имя Героя носит улица в селе Кугульта.

1923

Мринал Сен

индийский кинорежиссер, общественный деятель. Лауреат национальных премий «Золотой лотос» (за лучший фильм года) и «Серебряный лотос» (за лучшую режиссуру), а также премии Джавахарлала Неру. Принимал активное участие в деятельности Индийского общества друзей Советского Союза; в 1980-1990 гг. был председателем Индийско-советского культурного общества (ИСКО).

1923

Борис Александрович Соколов

российский конструктор двигательных и энергетических установок, заслуженный деятель науки Российской Федерации. Профессор кафедры ракетных двигателей МГТУ имени Н.Э.Баумана. Лауреат Ленинской премии, Государственной премии СССР, премии Правительства Российской Федерации (2001)

1923

Сурен Варткесович Шахбазян

украинский оператор. Окончил педагогический факультет Тбилисского института физкультуры (1945), затем — операторский факультет ВГИКа (1951). С 1951 г. – ассистент оператора Киевской киностудии имени Довженко, с 1954 г. снимал самостоятельно. Снял фильмы: «Андриеш» (1955), «Павел Корчагин» (1957), «Сто тысяч» (1958), «Мальчики» (1960), «Самолет уходит в 9» (1961), «Закон Антарктиды» (1963), «Три толстяка» (1966), «Саят-Нова» (1969) и др. Заслуженный деятель искусств Украинской ССР (1986). Скончался 29 ноября 1989 года.

1924

Мария Ильинична Коломоец

птичница колхоза «Советская Украина» Ореховского района Запорожской области Украинской ССР. Родилась в селе Камышуваха (ныне Ореховского района Запорожской области, Украина). Украинка. Работала на разных работах в колхозе. В 1960 году, когда в колхозе была построена новейшая механизированная птицеферма на 6000 кур-несушек, начала работать на ней. Внедрила гидропонное выращивание зеленых кормов, благодаря чему куры получали достаточное количество витаминов в любое время года. Основное внимание уделяла полноценному кормлению, используя пшеницу, кукурузу, травяную муку, пророщенный ячмень и иные добавки. Сумела добиться высоких результатов – если в 1960 году колхоз получил 68 яиц от каждой несушки, то в 1969 году – уже 226. В то же время себестоимость снизилась до 60 рублей 3 копеек на 1000 полученных яиц. На ферме была организована районная школа передового опыта птичниц. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 апреля 1971 года за выдающиеся успехи, достигнутые в развитии сельскохозяйственного производства и выполнении пятилетнего плана продажи государству продуктов земледелия и животноводства, Коломоец Марии Ильиничне присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Продолжала работать в колхозе. Жила в cеле Камышуваха Ореховского района Запорожской области (Украина). Умерла 24 июня 1998 года. Награждена орденами Ленина (8 апреля 1971), «Знак Почета» (22 марта 1966), медалями.

1924

Владимир Иович Кузнецов

российский сценарист. Дебют в кино – сценарий фильма «Человек без паспорта» (1966). Работает в приключенческом жанре. На основе подлинного факта написал сценарий фильма «Возвращение «Святого Луки»» (1971, совместно с Б.Н.Шустровым), а также фильмов «Черный принц» (1973) и «Версия полковника Зорина» (1979), в центре которых образ полковника уголовного розыска Зорина. Одним героем объединены также его сценарии «Свет в конце тоннеля» (1974) и «Ключи от рая» (1975) – оба совместно с С.Александровым. По его сценариям поставлены фильмы: «Без права на ошибку» (1975), «"SOS" над тайгой» (1976, совместно с А.Витолем), «Сыщик» (1980), «Смерть на взлете» (1983, совместно с А.К.Соловьевым).

[516x700]

[516x700]

1924

Владимир Иванович Матвеев

пулеметчик 1-го стрелкового батальона 737-го стрелкового полка (206-я стрелковая дивизия, 21-й стрелковый корпус, 47-я армия, Воронежский фронт), красноармеец. Родился в Щелковском районе Московской области, в крестьянской семье. Русский. Окончил 7 классов. Работал слесарем. В Красной Армии и действующей армии – с января 1943 года. Принимал участие в Курской битве, освобождении Левобережной Украины. В третьей декаде сентября передовые отряды 206-й стрелковой дивизии вышли к Днепру и приступили к подготовке форсирования реки. 27 сентября 1943 года В.И.Матвеев в составе штурмовой группы форсировал Днепр в районе села Пекари (ныне Каневский район Черкасской области, Украина) и вступил в бой за овладение плацдармом. Меняя позиции, пулеметным огнем уничтожил более 50 солдат противника и обеспечил захват участка местности. 29 сентября 1943 года при отражении контратаки немцев В.И.Матвеев погиб. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 июня 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство красноармейцу Матвееву Владимиру Ивановичу присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.

[700x367]

[700x367]

Похоронен в братской могиле в селе Пекари Каневского района Черкасской области (Украина). Награжден орденом Ленина (3 июня 1944).

[479x700]

[479x700]

1924

Мария Владимировна Мелентьева

партизанка, связная Центрального Комитета Коммунистической партии и инструктор Центрального Комитета комсомола Карело-Финской Советской Социалистической Республики. Родилась в деревне Пряжа, ныне посёлок городского типа Республики Карелия, в крестьянской семье. Карелка. Окончила Пряжинскую среднюю школу. Работала санитаркой в эвакогоспитале № 1123 в Сегеже (с 1943 года - город в Карелии). Участница Великой Отечественной войны с 1942 года. После соответствующей подготовки Мелентьева М.В. вместе с подругой Анной Лисицыной 15 июня 1942 г. была направлена на подпольную работу в тыл врага - в Шелтозерский район (ныне Прионежский район Карелии). При возвращении с боевого задания Лисицына А.М. погибла, утонув в реке Свирь. Оставшись одна, Мария с трудом добралась до берега. Пять суток без одежды и обуви, без пищи ей пришлось бродить по лесам и болотам, храня заветный узелок с документами. Окоченевшая, исцарапанная колючками и изъеденная комарами, на шестые сутки она вышла в расположение 272-й стрелковой дивизии 7-й Отдельной армии и доложила ЦК Компартии Карело-Финской ССР о выполнении боевого задания. Летом 1943 года Мелентьева М.В. с группой разведчиков снова направляется в тыл противника, на этот раз в район Сегозера Медвежьегорского района Карелии с заданием: установить связь с Сегозерским подпольным райкомом партии. 1 июля 1943 года у деревни Топорная Гора, в лесу, в результате предательства белофиннам удалось окружить советских разведчиков. В завязавшейся перестрелке один разведчик был убит, а Мария отстреливалась до последней возможности, пока не была схвачена. Но и тогда отважная девушка вела себя стойко и мужественно, не выдала врагу военной тайны. Не добившись от неё никаких показаний, оккупанты 2 июля 1943 года расстреляли верную дочь карельского народа. Похоронена в деревне Топорная Гора Медвежьегорского района Карелии. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 сентября 1943 года за образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками Мелентьева Мария Владимировна посмертно удостоена звания Героя Советского Союза. Награждена орденом Ленина, орденом Красной Звезды. Бюсты Героини установлены в посёлке городского типа Пряжа

[650x700]

[650x700]

и городе Петрозаводске (у дома № 22 по улице Мелентьевой),

[700x536]

[700x536]

мемориальная доска - в Петрозаводске, на родине открыт музей. Именем Героини названы Пряжинская средняя школа, улица в Петрозаводске, буксирный пароход. Герой Советского Союза Мелентьева М.В. была включена в состав цеха петрозаводской слюдяной фабрики и комсомольско-молодежной бригады зверосовхоза "Пряжинский", ей посвящена пьеса А. Иванова "Это было в Карелии". Портрет М.В. Мелентьевой, как и всех 27-и Героев Советского Союза, – сынов и дочерей Карелии, установлен в монументальной портретной галерее, открытой в 1977 году в столице Карелии городе Петрозаводске в районе улиц Антикайнена и Красной.

1924

Эдуард Петишка

чешский поэт, прозаик и переводчик. Немало книг посвятил детям, особенно популярны его "Дедушка-сказочник" и "Книжка для Мартинека". Произведения Э.Петишки переведены на многие языки, в том числе на русский.

1924

Артур Владимирович Петровский

отечественный психолог, ведущий специалист по проблемам теории и методологии марксисткой психологии, заведующий лабораторией Психологического института Российской Академии Образования, академик Академии Педагогических Наук СССР (с 1971 г.; ныне Российской Академии Образования), доктор психологических наук, профессор, заслуженный деятель науки России. Президент-организатор (с 1991 г.) Российской академии образования (РАО; в 1992-1997 гг. президент Российской Академии Образования). Исследовал историю развития психологической мысли в России. В ряде работ 80 гг. впервые поставил вопрос о необходимости объективной научной оценки педологии, психотехники, рефлексологии, реактологии, а также трудов В.М.Бехтерева, В.А.Вагнера, П.П.Блонского и др. В конце 1990-х гг. Петровский разрабатывает политическую историю психологии, предметом которой является развитие психологической науки в зависимости от политической конъюнктуры тоталитарных государств. Петровский – редактор и соавтор ряда учебников по общей, социальной, возрастной, педагогической и теоретической психологии. Он автор и редактор 150 отдельных изданий, в том числе книг, переведенных на 16 иностранных языков, а также свыше 500 статей в журналах и сборниках. Умер в 2006 году.

[460x699]

[460x699]

1925

Николай Николаевич Аксаков

старший телефонист роты связи 244-го гвардейского стрелкового полка (82-я гвардейская стрелковая дивизия, 8-я гвардейская армия, 1-й Белорусский фронт), гвардии сержант. Родился в городе Сватово ныне Луганской области Украины, в семье рабочего. Украинец. Окончил 10 классов. В 1943 году был призван в Красную Армию. В боях Великой Отечественной войны с февраля 1943 года. Служил телефонистом роты связи 244-го гвардейского стрелкового полка 82-й гвардейской стрелковой дивизии. 19 августа 1944 года в бою близ населенного пункта Грабноволя, северо-восточнее города Радом (Польша), гвардии красноармеец Аксаков под огнем устранил 10 повреждений на линии связи, был ранен, но не оставил поля боя. Приказом от 29 августа 1944 года гвардии красноармеец Аксаков Николай Николаевич награжден орденом Славы III степени (№ 236859). 31 января 1945 года во время боев за город Познань (Польша) Аксаков под огнем ликвидировал свыше 20 порывов на линии связи. Приказом от 17 марта 1945 года гвардии красноармеец Аксаков Николай Николаевич награжден орденом Славы II степени (№ 25490). 18 апреля 1945 года в бою на берлинском направлении у населенного пункта Ворик гвардии сержант Аксаков устранил 27 порывов на линии связи. При штурме Берлина десятки раз отправлялся на возобновление связи с батальонами, переплывал несколько раз реку Шпрее. На улицах Берлина наладил связь с нашим окруженным батальоном и закидал гранатами пулеметное гнездо фашистов. При переходе штаба полка на новый командный пункт небольшая охрана штаба столкнулась со значительным немецким подразделением. Разгорелся жестокий бой, в ходе которого Н.Н. Аксаков организовал оборону штаба, спасение имущества штаба полка и его флага. 26 апреля в бою за центральный аэродром Берлина соединил 23 порыва на линии связи, из личного оружия уничтожил 6 солдат противника и 3 взял в плен. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года за образцовое выполнение заданий командования в боях с немецко-фашистскими захватчиками гвардии сержант Аксаков Николай Николаевич награжден орденом Славы I степени (№ 1156). Стал полным кавалером ордена Славы. После войны продолжал службу в армию, остался на сверхсрочную. В 1950 году гвардии старшина Аксаков был демобилизован. Вернулся в родной город Сватово. Работал инструктором ДОСААФ, председателем спортивного общества «Колхозник». Затем токарем-карусельщиком на Краматорском заводе имени Орджоникидзе, кочегаром паровоза в депо станции Попасная. В 1954 году окончил Лисичанский горный техникум, после чего работал механиком участка №16 города Голубовка, электрослесарем на шахте «Кремінськасхідна». В феврале 1957 года вернулся в город Сватово. Работал на автотранспортном предприятии №12135 электриком-аккумуляторщиком, мастером электроцеха, главным механиком. В 1968 году вступил в КПСС. Скончался 22 марта 1969 года. Похоронен на центральном кладбище города Сватово. Награжден орденами Славы 3-х степеней, медалями, в том числе «За отвагу», медалью Польской республики.

1925

Джин Аммонс

американский саксофонист, сын пианиста Альберта Аммонса. Один из темпераментных исполнителей ритм-энд-бдюза, хард-бопа и блюза. Стал известен, работая в 1944-1947 гг. в оркестре Билли Экстайна. В 1949 г. заменил Стэна Гетца в биг-бэнде Буди Германа. В 1950 г. организовал ансамбль, в котором постоянно устраивал состязания двух тенор-саксофонистов (партнером был Сонни Стит), о чем свидетельствуют альбомы «Boss Tenor» и «Soul Summit». После распада ансамбля в 1952 г. работал в чикагских клубах, выезжая в Нью-Йорк только на записи. В 1958 г. у него обнаружили наркотики, последовал арест. После скорого освобождения вновь начал играть с Сонни Ститом, но недолго. В 1962 г. при втором задержании с партией наркотиков угодил на семь лет в тюрьму, где ему через некоторое время разрешили создать джазовый ансамбль. Это помогло ему выйти из заключения в хорошей форме и сразу же записать несколько успешных альбомов.

[504x700]

[504x700]

1925

Иван Дарваш (венгерское имя — Iván Darvas; настоящее имя— Дарваш Силард, Darvas Szilárd)

венгерский актёр, художник. Родился в Бехинце, Чехословакия. Окончил Высшую школу театра и кино в Будапеште в 1946 году. Играл в театрах Мишкольца и Будапешта. В 1949-1956 гг. — актёр театра "Madach" в Будапеште. В 1966-2007 годы — ведущий актёр театра "Виг". Дебютировал на большом экране в 1948 году в фильме "Осада Бестерце / Beszterce ostroma" (1948, режиссёр Мартон Келети). Первая значительная роль в кино — Ференц Лист в фильме "Эркель / Венгерские мелодии" (1952). Популярность Ивану Дарвашу принесла главная роль в фильме "Лилиомфи" (1954), а также участие в фильме "Воскресная любовь / В солдатском мундире" (1957), комедии "Младший сержант и другие" (1965, режиссёр Мартон Келети), драме "Холодные дни / Облава в январе" (1966, режиссёр Андраш Ковач), экранизации новелл Т.Дери "Любовь" (1971, режиссёр Карой Макк). В 1960-1990-е годы вошёл в число самых популярных актёров венгерского экрана. Среди актерских удач, роли в фильмах "Венгерский набоб", "Золтан Карпати / Судьба Золтана Карпати", "Неистовство / Бег одержимых", "Золотая голова", "Я ижу цветные сны", "Легенда Пендрагона", "Мария, мать Иисуса", "Березина" и др. За исполнение главной роли в ленте Андраша Суранаи "Фильмы" (2000) удостоен Премии ассоциации киноведов Венгрии и Приза кинофестиваля венгерских фильмов "Magyar Filmszemle", 2000, Премии Radnóti Miklós, 2001. Как художник-график активно работал с 1973 года. Из печати вышел альбом работ Ивана Дарваша, неоднократно организовывались выставки картин. Заслуженный артист Венгрии (1969). Умер в Будапеште 3 июня 2007 года. Призы и Награды: Пожизненная награда — Актёр венгерской нации (2000); Премия Кошута (1952, 1955, 1978, 1980, 1998); Премия Ясаи (1955, 1967); Премия Significant artist award (1969); Премия Excellent artist award (1975); Приз "Erzsébet Prize" (1989); Премия "Кольцо Евы Рутткаи" (1989); Приз за пожизненные достижения ассоцииации кинокритиков Венгрии (2003).

1925

Владимир Дворжак

чешский теледраматург, артист, конферансье

1925

Тристрам Кэри

английский композитор

[522x700]

[522x700]

1925

Борис Викторович Михалёв

стрелок 1-й стрелковой роты мотострелкового пулемётного батальона 54-й гвардейской танковой бригады 7-го гвардейского танкового корпуса 3-й гвардейской танковой армии Воронежского фронта, гвардии ефрейтор. Родился в городе Щёлково Московской области, в семье рабочего. Русский. Член ВКП(б)/КПСС с 1949 года. Окончил неполную среднюю школу. Работал слесарем. В январе 1942 года призван Щелковским РВК Московской области в ряды Красной Армии. В боях Великой Отечественной войны с сентября 1943 года. В конце сентября 1943 года стрелок 1-й стрелковой роты мотострелкового батальона 54-й гвардейской танковой бригады гвардии ефрейтор Б.В.Михалёв особо отличился при форсировании Днепра в районе села Трахтемиров Каневского района Черкасской области и в боях за удержание и расширение плацдарма на его правом берегу. 22 сентября 1943 года гвардии ефрейтор Б.В.Михалёв под ожесточённым миномётным и пулемётным огнём противника в составе малочисленной группы бойцов одним из первых преодолел реку Днепр, захватил участок на правом берегу Днепра и закрепился на нём. Гитлеровцы яростно контратаковали, пытаясь сбросить наших воинов в реку. Несмотря на сильный огонь противника и малочисленность группы бойцов на правом берегу реки Днепр, гвардии ефрейтор Б.В.Михалёв принял бой с противником, укрепившегося на занятых рубежах и выбил гитлеровцев из занимаемых ими окопов. В тяжелейшем положении группа бойцов удерживала занятые позиции, обеспечивая переправу всего батальона на Букринский плацдарм. В последующих боях по расширению захваченного плацдарма на правом берегу Днепра, гвардии ефрейтор Б.В.Михалёв, участвуя в ночной атаке, одним из первых ворвался в сёла Трахтемиров и Великий Букрин. В этих боях отважный стрелок поражал гитлеровских солдат огнём своего оружия и увлекал бойцов за собой в атаку, стойко отражая контратаки противника. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 ноября 1943 года за успешное форсирование реки Днепр, прочное закрепление плацдарма на западном берегу реки Днепр и проявленные при этом отвагу и геройство гвардии ефрейтору Михалёву Борису Викторовичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда" (№ 2095). После окончания Великой Отечественной войны гвардии старшина Б.В.Михалёв демобилизовался. Жил и работал в городе Щёлково Московской области. Умер 18 сентября 1983 года. Награжден орденом Ленина (17 ноября 1943), орденом Красной Звезды (1 октября 1943), медалями.

1925

Капитолина Ивановна Мун

звеньевая колхоза «МОПР» Каратальского района Талды-Курганской области Казахской ССР. Родилась в селе Вторая Спеиловка ныне Покровского района Приморского края, в семье крестьянина. Кореянка. В ходе депортация корейцев с Дальнего Востока в 1937 году 12-летняя Капитолина с родителями переехала жить в Талды-Курганскую область (22 апреля 1997 года область была упразднена, её территория целиком вошла в состав Алматинской области Казахстана) Казахской ССР. После окончания 6 классов сельской школы с 1940 года работала в полеводческой бригаде колхоза «Уштобе» Аксунского района, с 1942 года – в колхозе «МОПР» (аббревиатура Международной организации помощи революционерам, созданной Коминтерном в 1922 году) Каратальского района и вскоре стала одной из передовых колхозниц. В 1944 году Капитолина Мун возглавила звено по выращиванию зерновых, которое по итогам работы в 1947 году помимо урожая риса получило урожай яровой пшеницы сорта Эритроспермум 30,5 центнера с гектара на площади 10 гектаров, причём после уборки комбайном, оставшиеся колосья собирали вручную. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 марта 1948 года за получение высоких урожаев пшеницы, ржи, хлопка и сахарной свёклы в 1947 году Мун Капитолине Ивановне присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». С 1963 года работала лаборантом Чуйской реализационной базы хлебопродуктов Джамбулской (ныне – Жамбылской) области, затем трудилась в свеклосовхозе «Агинский» Чуйского района Джамбулской области. Избиралась депутатом Чуйского городского Совета народных депутатов (1977) (ныне – город Шу Жамбылской области). С 1984 года – персональный пенсионер союзного значения. Жила в столице республики городе Алма-Ата. Умерла 4 марта 1988 года. Похоронена на Центральном кладбище Алма-Аты. Награждена орденом Ленина (28 марта 1948), медалями, в том числе «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (6 июня 1945), Материнства I (1964) и II (1958) степеней. Бюст Героя установлен в селе Толе-би Шуского района Жамбылской области.

1925

Иштван Немешкюрти

венгерский киновед. Окончил Будапештский университет (1950). В 1959-1963 гг. заведовал литературной частью киностудии «Будапешт». С 1963 г. руководил четвертым творческим объединением Венгерского предприятия по производству фильмов. С 1961 г. преподавал в Институте театрального и киноискусства (Будапешт). Автор «Истории венгерского кино» (1965).

1925

Александр Александрович Тихонов

композитор.

[523x700]

[523x700]

1926

Василий Афанасьевич Мележик

стрелок 2-го стрелкового батальона 1-го стрелкового полка 99-й Житомирской Краснознаменной стрелковой дивизии 46-й армии 2-го Украинского фронта, рядовой. Родился в селе Белоусовка Чернухинского района Полтавской области, в семье крестьянина. Украинец. В 1939 году окончил Белоусовскую семилетнюю школу. Работал в колхозе. В 1944 году призван в ряды Красной Армии. В боях Великой Отечественной войны с ноября 1944 года. Воевал на 2-м Украинском фронте. В декабре 1944 года войска 2-го Украинского фронта, преодолевая сопротивление фашистов, подошли к Будапешту. Группа советских солдат, среди которых был и боец 2-го стрелкового батальона 1-го стрелкового полка В.А.Мележик, получила приказ форсировать широкий Дунай вблизи города, захватить плацдарм и обеспечить успешную переправу советских войск на западный берег. 5 декабря 1944 года, невзирая на ожесточённый огонь врага, В.А.Мележик в числе первых форсировал Дунай в районе населённого пункта Мариахаза в 3 километрах севернее города Эрчи в Венгрии, ворвался в траншею гитлеровцев и вступил в рукопашный бой. В этот день отважный воин подбил гранатами две машины врага, пять раз принимал участие в отражении контратак противника. Группа гитлеровцев окружила В.А.Мележика, пять фашистов подползли к нему и пытались захватить смельчака. Но он не растерялся и встретил врага гранатами: уничтожил трех гитлеровцев. Двух взял в плен. 3 марта 1945 года в одном из ожесточённых боёв Василий Афанасьевич Мележик погиб смертью храбрых. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за мужество и героизм, проявленные при форсировании Дуная и удержании плацдарма рядовому Василию Афанасьевичу Мележику посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Награжден орденом Ленина, медалями. Именем Героя названа школа, где он учился.

1927

Акоп Оганесович Минасян

комбайнёр колхоза имени Кирова села Аревик Ахурянского района Армянской ССР. Родился в селе Аревик Ленинаканского уезда Армянской ССР, ныне – Ширакской области Армении, в семье крестьянина. Армянин. После окончания курсов механизаторов при Дузкендской машинно-тракторной станции (МТС) с 1941 года работал на тракторе и комбайне, постоянно был в передовиках-ударниках. В 1950-х годах его избрали секретарём партийного бюро и назначили механиком колхоза имени Кирова (село Аревик) Ахурянского (до 1945 года – Дузкендского) района. В 1962 году окончил сельскохозяйственный техникум. Под руководством механика Акопа Минасяна в колхозе была проведена комплексная механизация, правление закупило необходимую технику: туковые сеялки, тракторы, автомашины и другие сельхозагрегаты. Для высвобождения ручного труда на сеноуборке по его предложению к трактору ДТ-54 была приспособлена самодельная волокуша, что сэкономило 3500 трудодней. Машинно-тракторный парк колхоза состоял из 6 тракторов, 2 комбайнов и 9 автомобилей, которые всегда были исправны и на ходу. Во многом благодаря работе механика Миносяна аревикский колхоз вошёл в число передовых хозяйств Ахурянского района и прочно удерживал первенство в период 8-й пятилетки (1966–1970). В завершающем пятилетку 1970 году колхоз получил урожай зерновых 24 центнера с гектара, сахарной свёклы – 300 центнеров с гектара, надои на одну корову – 2,5 тысячи килограммов, вошёл в число передовых механизаторов Армянской ССР. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 апреля 1971 года за выдающиеся успехи, достигнутые в развитии сельскохозяйственного производства и выполнении пятилетнего плана продажи государству продуктов земледелия и животноводства Минасяну Акопу Оганесовичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Избирался депутатом Верховного Совета Армянской ССР, делегатом XXII (1961) и XXIII (1964) съездов Компартии Армении. С 1987 года – персональный пенсионер союзного значения. Проживал в родном селе Аревик Ахурянского района (с 1995 года – Ширакской области Армении). Награждён орденом Ленина (8 апреля 1971), медалями, в том числе «За трудовую доблесть» (2 июня 1952).

[440x700]

[440x700]

1927

Виктор Гаврилович Митяев

электросварщик Назаровского монтажного участка треста «Сибэнергомонтаж» Министерства энергетики и электрификации СССР, Красноярский край. Родился в Москве, воспитывался в детском доме. После окончания в 1943 году ремесленного училища по специальности электросварщика был направлен на работу в трест «Сибэнергомонтаж». Работал на строительстве электростанций в районах Дальнего Востока и Сибири: Красноярской ТЭЦ и Назаровской ГРЭС. Как высококлассному специалисту, ему поручали вести сварку самых ответственных деталей трубопроводов высокого давления на энергоблоках мощностью 150 – 500 тысяч киловатт. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 октября 1966 года за выдающиеся успехи, достигнутые в выполнении заданий семилетнего плана по развитию энергетики страны, Митяев Виктор Гаврилович удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Награждён орденом Ленина (4 октября 1966) и медалями, в том числе двумя «За трудовое отличие» (31 июля 1953, 20 сентября 1962).

1927

Пётр Иванович Мордвинцев

машинист вращающихся печей Себряковского цементного завода Нижне-Волжского совнархоза, Волгоградская область. Родился на территории современной Волгоградской области. Русский. После окончания Хабаровского артиллерийского училища (ныне – командно-техническое училище) П.И.Мордвинцев состоял на военной службе офицером Советской Армии до массового увольнения в запас в 1955 году. Пётр Иванович вернулся на родину в Сталинградскую (с 1961 года – Волгоградскую) область и поступил работать футеровщиком на недавно запущенный Себряковский цементный завод (СЦЗ, город Михайловка). Позже он освоил новую специальность и стал работать машинистом вращающейся печи. В 1957 году П.И.Мордвинцев вместе со своими коллегами успешно освоил мощности третьей вращающейся печи размерами 3,6 x 150 метров. Его бригада добилась рекордных показателей; часовая производительность составила 26,5 тонны клинкера, а коэффициент использования был равен 0,99. Продукция СЦЗ была чрезвычайно востребована, высокое качество выпускаемого цемента стало решающим при строительстве Останкинской телебашни, Волжской ГЭС, комплекса на Мамаевом кургане и скульптуры «Родина-мать зовёт!», поставлялась в в несколько социалистических стран. Начиная с 1962 года П.И.Мордвинцев участвовал в освоении двух новых вращающихся печей размерами 5 x 170 метров. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1963 года за самоотверженный труд и достижение высоких показателей в наращивании и освоении производственных мощностей по выпуску цемента и техническом перевооружении цементной промышленности Мордвинцеву Петру Ивановичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». В 1967 году его бригада сняла с каждой вращающейся 170-метровой печи 416 тысяч тонн клинкера, что превысило проектную мощность на 13 тысяч тонн. Петру Ивановичу было присвоено звание «Лучший машинист вращающихся печей Промстройматериалов СССР». В 1974 году он перешёл работать на новую 185-метровую вращающуюся печь. В первые годы его бригада успешно освоила проектную мощность, и П.И.Мордвинцев выступил инициатором Всесоюзного социалистического соревнования под девизом «Мощные печи – на полную мощность». На двух 185-метровых вращающихся печах он добился съёма клинкера по 600 тысяч тонн, что значительно превышало проектные показатели. Он повторно был удостоен почётного звания «Лучший машинист вращающихся печей Промстройматериалов СССР».

Свой опыт работы на больших печах П.И.Мордвинцев обобщил в двух брошюрах и более чем 20 статьях, опубликованных в журнале «Цемент» и «Строительной газете», отдельной брошюре. В 1991 году вышел на пенсию. Избирался депутатом Верховного Совета РСФСР 7-го созыва (1967-1971). Проживал в городе Михайловка Волгоградской области. Скончался 6 октября 1999 года. Награждён орденами Ленина (8 июля 1963), Октябрьской Революции (28 февраля 1974), медалями, в том числе «За трудовую доблесть» (26 апреля 1963), «За трудовое отличие» (9 сентября 1961), а также серебряной медалью ВДНХ СССР.

1928

Николай Ефимович Кручина

первый секретарь Целиноградского обкома Компартии Казахстана. Родился в селе Новопокровке Каменского округа Сибирского края ныне Алтайского края. В 1949 году вступил в ВКП(б)/КПСС. С 1952 года на комсомольской работе. В 1952-1954 годах – первый секретарь Новочеркасского горкома ВЛКСМ Ростовской области. В 1953 году окончил Азово-Черноморский сельскохозяйственный институт. В 1954-1957 годах – второй, первый секретарь Каменского обкома ВЛКСМ. В 1957-1959 годах – первый секретарь Смоленского обкома ВЛКСМ. В 1959-1962 годах – заведующий отделом ЦК ВЛКСМ по работе среди сельской молодежи. В 1962-1963 годах – инструктор Сельскохозяйственного отдела ЦК КПСС. В 1963 году направлен на партийную работу в Казахскую ССР (ныне - Республика Казахстан). В 1963-1965 годах – секретарь Целинного крайкома Компартии Казахстана. С ноября 1963 по апрель 1978 года – первый секретарь Целиноградского обкома Компартии Казахстана. В те годы Целиноградская областная партийная организация (ныне - Акмолинская область) под его руководством разработала комплекс мероприятий, призванных обеспечить подъем сельскохозяйственного производства на базе достижений науки. Это, прежде всего, внедрение целинной системы земледелия, выработанной учеными Всесоюзного научно-исследовательского института зернового хозяйства, созданного в начале освоения целины в поселке Шортанды Целиноградской области. Эта система была рекомендована к внедрению выездной сессией Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени В.И.Ленина, которая состоялась в Целинограде в начале 1966 года. Понимая, что внедрение научной системы земледелия – нелегкая задача, обком партии провел ряд организационных мероприятий.

[698x700]

[698x700]

Вопросы повышения культуры земледелия, его интенсификации рассматривались на пленумах партийных комитетов, собраниях партийного и хозяйственного активов, совещаниях специалистов и тружеников сельского хозяйства области. Уже в 1966 году в Целиноградской области вырастили свыше 173 миллионов пудов зерна при в 130 миллионов пудов. Новым этапом в развитии зернового хозяйства области явилась девятая пятилетка, валовой сбор зерна достиг 13,498 миллионов тонн. Так, в 1972 году, в исключительно трудной обстановке, когда холодное лето задержало созревание хлебов, а дни уборочной страды сопровождались дождями, сильными ветрами, урожай был убран сполна – на элеваторы и хлебоприемные пункты области поступило 116 миллионов пудов зерна. В 1973 году было собрано 132 миллионов пудов зерна. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 декабря 1973 года за большие успехи, достигнутые во Всесоюзном социалистическом соревновании, и проявленную трудовую доблесть в выполнении принятых обязательств по увеличению производства и продажи государству зерна и других продуктов земледелия в 1973 году Кручине Николаю Ефимовичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». В 1978-1983 годах – первый заместитель заведующего Сельскохозяйственным отделом – Отделом сельского хозяйства и пищевой промышленности ЦК КПСС. С сентября 1983 по 26 августа 1991 года – Управляющий делами ЦК КПСС. Член ЦК КПСС в 1976-1991 годах, кандидат в члены ЦК КПСС в 1971-1976 годах. Член Центральной Ревизионной комиссии КПСС в 1966-1971 годах. Депутат Верховного Совета СССР 7-го - 11-го созывов (1966-1989 годы). Трагически погиб (покончил жизнь самоубийством) 26 августа 1991 года.

[700x466]

[700x466]

Похоронен в Москве на Троекуровском кладбище (участок 2).

Награждён 4 орденами Ленина (25 октября 1971, 13 декабря 1972, 10 декабря 1973, 13 мая 1988), орденом Октябрьской Революции (15 декабря 1982), 2 орденами Трудового Красного Знамени (22 марта 1966, 24 декабря 1976), 2 орденами «Знак Почета» (26 апреля 1957, 30 августа 1957), медалями.

[541x700]

[541x700]

1928

Жаудат Латыпович Муратов

буровой мастер нефтеразведки «Малое Сабо» треста «Дальнефтеразведка» объединения «Сахалиннефть» Сахалинского совнархоза. Родился в Татарской АССР (ныне – Республика Татарстан). Татарин. Трудился бурильщиком в Татарской АССР, а затем буровым мастером нефтеразведки месторождения «Малое Сабо» треста «Дальнефтеразведка» объединения «Сахалиннефть» в Сахалинской области. С его именем связаны открытия рада месторождений нефти и рекордные показатели в проходке скважин на Тунгорском месторождении объединения «Сахалиннефть». Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 марта 1959 года за выдающиеся успехи, достигнутые в деле развития нефтяной и газовой промышленности, Муратову Жаудату Латыповичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». В 1964 году окончил Сахалинский нефтяной техникум. Работал старшим инженером, начальником Северо-Сахалинской геологоразведочной экспедиции, директор конторы разведочного бурения Северо-Сахалинского управления буровых работ, начальником Центральной инженерно-технологической службы производственного объединения «Сахалинбургазразведка», ведущим инженером производственного объединения «Сахалинморнефтегаз». С 1988 года – на пенсии. Награжден орденами Ленина (19 марта 1959), Трудового Красного Знамени (1971), «Знак Почёта» (1966), медалями.

1928

Семён Викторович Полторьян

комбайнёр совхоза «Новочеркасский» Астраханского района Целиноградской области Казахской ССР. Родился 14 мая 1928 года в селе Логофтень Бессарабии (в составе Румынии), ныне — Фалештского района Молдавии. Молдаванин. В 1954 году по комсомольской путёвке выехал в Казахскую ССР (ныне — Казахстан) на освоение целины и работал механизатором в зерносовхозе «Новочеркасский» Астраханского района Акмолинской (в 1962—1992 годах — Целиноградской) области. Семён Викторович в числе первоцелинников активно включился в освоение залежных земель казахстанской степи Астраханской области и за получение высокого урожая в 1956 году был награждён орденом «Знак Почёта». Продолжая ударно трудиться, С.В.Полторьян досрочно выполнил задания 8-й пятилетки (1966—1970) и свои собственные социалистические обязательства. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 апреля 1971 года за выдающиеся успехи, достигнутые в развитии сельскохозяйственного производства и выполнении пятилетнего плана продажи государству продуктов земледелия и животноводства, Полторьяну Семёну Викторовичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Избирался депутатом Целиноградского областного Советов народных депутатов. Проживал в селе Новочеркасское Астраханского района Акмолинской области. Скончался в 2003 году. Награждён орденами Ленина (8 апреля 1971), «Знак Почёта» (11 января 1957), медалями, а также медалями ВДНХ СССР.

[494x700]

[494x700]

1928

Василий Николаевич Рыбин

председатель колхоза имени Ильича Старорусского района Новгородской области. Родился в деревне Большое Орехово Старорусского района ныне Новгородской области. В 1941 году окончил 6 классов школы в деревне Нагово Старорусского района Ленинградской (с 1944 года – Новгородской) области. В годы Великой Отечественной войны был угнан немцами, освобожден в городе Валга Эстонской ССР (ныне – Эстония). С 30 сентября 1944 года работал в колхозе «Политотдел» Наговского сельсовета Старорусского района Новгородской области. В январе 1945 года призван райвоенкоматом на разминирование полей района, в марте – мае 1945 года прошел курсы минёра при Старорусском райсовета Осоавиахима. 31 мая 1945 года был ранен при разминировании, находился в госпитале в городе Боровичи. С июня 1945 года вновь работал в колхозе «Политотдел». С марта 1951 года – заведующий фермой укрупнённого колхоза «Парижская коммуна», с декабря 1952 года – председатель этого колхоза, с апреля 1954 года – бригадир комплексной бригады и заведующий молочно-товарной фермой колхоза, а с февраля 1957 по январь 1961 года – вновь председатель колхоза «Парижская коммуна». В 1958 году окончил 8 классов Наговской школы. В связи с укрупнением колхоза с января по май 1961 года – заместитель председателя, а с мая 1961 по декабрь 1962 года – секретарь парторганизации колхоза «Россия» Старорусского района. С декабря 1962 по декабрь 1963 года – слушатель Новгородской областной школы по подготовке руководящих кадров колхозов и совхозов в посёлке Григорово Новгородского района. С декабря 1963 по январь 1964 года – инспектор-организатор Старорусского производственного колхозно-совхозного управления. С января 1964 по январь 1969 года – председатель колхоза «Путь к коммунизму», а с января 1969 года – председатель колхоза имени Ильича Старорусского района Новгородской области. В восьмую пятилетку (1966-1970) в руководимом им колхозе хозспособом были произведены культурно-технические работы на площади 1490 гектаров, коренное улучшение лугов и пастбищ на площади 360 гектаров и поверхностное улучшение на площади 249 гектаров. Колхоз одним из первых в районе широко применил подстилочный торф, аммиачную воду – за пятилетку урожайность зерновых по хозяйству возросла на 7,5 центнера с гектара (по району – 3,2 центнера), значительно увеличилась урожайность картофеля и других сельскохозяйственных культур. Тракторный парк колхоза за пятилетку увеличился почти вдвое. За 2 года построено 3 четырёхквартирных жилых дома для молодых семей, введено 10 километров дорог. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 апреля 1971 года за выдающиеся успехи, достигнутые в развитии сельскохозяйственного производства и выполнении пятилетнего плана продажи государству продуктов земледелия и животноводства, Рыбину Василию Николаевичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». В 1972 году колхоз был награжден Памятным знаком ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ, а в 1974 году ему было присуждено Переходящее Красное знамя ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ и денежная премия. В 1974 году окончил Валдайский совхоз-техникум. Жил в деревне Пеньково Старорусского района. Умер 3 сентября 1984 года. Почётный гражданин города Старая Русса (1993, посмертно). Награжден орденами Ленина (8 апреля 1971), Октябрьской Революции (11 декабря 1973), «Знак Почёта» (23 июня 1966), медалями, в том числе «За отвагу» (27 февраля 1947), знаком «Отличный минёр». Имя В.Н.Рыбина в 1985 году было присвоено Наговской средней школе Старорусского района.

вверх^

к полной версии

понравилось!

в evernote

1922

Николай Кузьмич Горбанев

командир 2-й батареи 350-го отдельного истребительного противотанкового дивизиона (294-я стрелковая Черкасская ордена Богдана Хмельницкого II степени дивизия, 73-й стрелковый корпус, 52-я армия, 2-й Украинский фронт), капитан. Родился в селе Поповка, ныне Россошанского района Воронежской области. Русский. В 1939 году окончил Россошанское педагогическое училище, затем - двухгодичный Воронежский учительский институт (физико-математический факультет). В начале Великой Отечественной войны военкоматом был направлен в Харьковское артиллерийское училище. Доучиться не успел, был отправлен на фронт. Первое боевое крещение принял под Путивлем (Украина). Затем был отправлен доучиваться в артиллерийское училище в Узбекской ССР. Член ВКП(б)/КПСС в 1942-1991 годах. После окончания училища в звании лейтенанта был отправлен на Северо-Западный фронт. Стал командиром батареи 350-го отдельного истребительного противотанкового дивизиона. В марте 1943 года был в первый раз ранен. 17 ноября 1943 года в бою за деревню Свидовок Черкасского района Украины противник контратаковал наши позиции 10-ю танками и усиленным батальоном пехоты. Благодаря умелым действиям старшего лейтенанта Н.К.Горбанева все контратаки противника были сорваны. Артиллеристами под его командованием было уничтожено 5 средних танков, 2 ручных и 1 станковый пулемет, до 80 солдат и офицеров противника, подбито одно самоходное орудие типа «Фердинанд». Отражая контратаку противника, лично поднял личный состав артиллерийской батареи в атаку, увлекая за собой пехоту. За свои действия был награжден орденом Красного Знамени. 5 апреля 1944 года в бою под городом Яссы (Румыния) участвовал в отражении девяти контратак противника. Огневые позиции артиллерии под командованием капитана Н.К.Горбанева противник атаковал с четырех сторон. Благодаря его героическим действиям удалось отразить все контратаки, а трем нашим батальонам пехоты, не имеющих боеприпасов, выйти из окружения, сохранив живую силу и оружие. В этом бою артиллерийской батареей капитана Н.К.Горбанева было уничтожено 4 танка, 5 бронетранспортеров, 7 пулеметов. Всего в боях от реки Днепр до реки Прут под его руководством было уничтожено 12 танков, 1 самоходное орудие, 12 бронетранспортеров, 8 орудий разного калибра, 21 пулемет, до 500 солдат и офицеров противника. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 сентября 1944 года за мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками капитану Горбаневу Николаю Кузьмичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

[500x700]

[500x700]После войны окончил Военную академию бронетанковых войск имени Маршала Советского Союза Р.Я.Малиновского. С 1951 года служил в штабе Центральной группы советских войск (Австрия). С 1955 года - командир танкового полка Белорусского военного округа (город Борисов), с 1961 - начальник штаба танковой дивизии в Белорусском военном округе. С 1967 года - командир мотострелковой дивизии Закавказского военного округа. С 1974 по 1984 годы - начальник Казанского суворовского военного училища. С 1984 года - в запасе. Работал в республиканском штабе Гражданской обороны Белорусской ССР. С 1991 года - на пенсии. Вёл большую патриотическую работу.

[458x700]

[458x700]Жил в городе-герое Минске, столице Республики Беларусь. Скончался 20 марта 2012 года. Похоронен на Восточном (Московском) кладбище в Минске. Генерал-майор (1968). Награждён орденами Ленина (13 сентября 1944), Красного Знамени (8 декабря 1944), Александра Невского (1 июня 1945), двумя орденами Отечественной войны I степени (7 февраля 1945; 11 марта 1985), двумя орденами Красной Звезды (в том числе 16 декабря 1943), орденами Трудового Красного Знамени, «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени, медалью «За отвагу» (17 декабря 1942), другими медалями, а также орденом «За службу Родине» II степени (15 апреля 1999, Республика Беларусь). Почётный гражданин города Россошь Воронежской области (2003).

1922

Мария Васильевна Козлова

доярка совхоза «Берёзки» Гомельского района Гомельской области, Белорусская ССР. Родилась в деревне Головинцы Гомельской волости Гомельского уезда Гомельской губернии РСФСР, ныне в составе Улуковского сельсовета Гомельского района Гомельской области Белоруссии. Из крестьянской семьи. Белоруска. Получив неполное среднее образование в сельской школе, рано начала самостоятельную трудовую деятельность в местном колхозе имени Ворошилова. С началом Великой Отечественной войны вместе с другими колхозницами успешно эвакуировала общественное стадо, с которым пешком прошла от Гомеля до Курска. Ударно трудилась в тылу, внося посильный вклад в обеспечение фронта продуктами сельского хозяйства. В скором времени после освобождения района в ноябре 1943 года вернулась в родную деревню, двумя месяцами ранее разорённую оккупантами, которые сожгли 50 дворов (из 244 в 1940) и загубили сто её жителей. Вместе с уцелевшими жителями принимала активное участие в возрождении разрушенного хозяйства, которое в 1950 году было присоединено к укрупнённому колхозу имени Чапаева в деревне Берёзки Улуковского сельсовета. Работать и восстанавливать сельскохозяйственное производство пришли в основном женщины и подростки, именно им предстояло в короткий срок поднимать некогда крепкое хозяйство. При полном отсутствии специальной сельскохозяйственной техники, с помощью примитивных орудий труда они успешно справлялись с любой непосильной работой, которую раньше доверяли только мужчинам. Ощущалась острая нехватка семенного фонда. Мария Васильевна ходила по домам, по горсточке, по две собирала зерно. Голодными глазами встречали её в каждой хате, но отдавали последние крохи, потому что знали: без колхоза не выбиться из нужды. А фронту, где сражались отцы и братья, тоже нужен был хлеб. В хозяйстве мало осталось голов домашнего скота, совсем не было лошадей, и поэтому женщины в первые годы сами таскали на себе плуг, борону, дедовскими методами вели полевые работы. Медленно, но настойчиво крепло хозяйство, отстраивались животноводческие помещения, начала работать молочно-товарная ферма, куда в 1946 году молодая колхозница пришла работать дояркой. Не имея должного опыта работы, упорным трудом она настойчиво, методом проб и ошибок осваивала нелёгкую профессию. Хлопотно было в первые послевоенные годы: и тяжёлые условия труда, и слабая обеспеченность кормами, и острая нехватка мужских рук. На ферме было тогда 12 коров и 40 тёлок. Чтобы прокормить их, продерждать до травы, колхозники раскрывали свои прохудившиеся соломенные крыши, шли на это, чтобы постепенно росло молочное стадо. Одновременно пополнялись кадры животноводов. Мария Васильевна полностью отдавалась работе, жила заботами о своих питомцах. Работать начинала в условиях отсутствия механизации, когда дойка осуществлялась вручную. Обучаться новой профессии ей помогали более опытные колхозницы. Присматриваясь внимательно к их работе, она слушала дельные советы, училась правильно составлять рационы кормления животных, досматривать молодняк, овладевала основами раздоя первотёлок. При этом внимательно наблюдала за каждой закреплённой за ней коровой, внимательно выслушивала рекомендации зоотехника, научилась находить подход к каждой из коров своей группы. Так, в короткий срок выросла в настоящего мастера животноводства, в лучшую доярку колхоза (в 1959 году упразднён с присоединеним к новообразованному совхозу «Берёзки») и одну из лучших в районе. Прирождённое трудолюбие и аккуратное соблюдение правил ухода, содержания и дойки коров позволили ей добиваться стабильно высоких надоев молока от коров закреплённой за ней группы, полного сохранения приплода. Постоянно работая над повышением продуктивности закреплённой за ней группы коров, Мария Васильевна довела надои до трёх, затем до четырёх тысяч килограммов молока, а за период восьмой пятилетки (1966—1970) уверенно преодолела пятитысячный рубеж. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 апреля 1971 года за выдающиеся успехи, достигнутые в развитии сельскохозяйственного производства и выполнении пятилетнего плана продажи государству продуктов земледелия и животноводства, Козловой Марии Васильевне присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Принимала неоднократное участие в работе Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ) СССР, была отмечена медалями и почётными дипломами Главного выставочного комитета, ей одной из первых в хозяйстве было присвоено звание «Ударник коммунистического труда». Подтверждая высокое звание Героя, собственным ударным трудом подавала пример прочим животноводам района и прилагала все свои умения и знания для высокопроизводительного труда родного коллектива. В девятой пятилетке (1971—1975) передовая рабочая продолжила показывать образцы высокопроизводительного труда, год от года увеличивая надои и соревнуясь с двумя передовыми доярками из соседнего Добрушского района — Марией Алексеевной Гришалёвой (колхоз «Беларусь») и Евгенией Степановной Руденковой (колхоз «Оборона» имени 50-летия СССР). В 1971 году она получила от каждой фуражной коровы по 5431 килограмму, в 1972 году — по 5760 и в 1973 году — 6528 килограммов молока. Досрочно, за три с половиной года, выполнила личное пятилетнее задание. За большие успехи, достигнутые во всесоюзном социалистическом соревновании, и проявленную трудовую доблесть в выполнении принятых обязательств по увеличению производства и заготовок продуктов животноводства в зимний период 1972/1973 годов была награждена орденом Октябрьской Революции. На 1974 год приняла повышенные обязательства получить по семь тысяч килограммов молока. Уже 14 декабря четвёртого года пятилетки рапортовала областному комитету партии, облисполкому и областному комитету профсоюзов о том, что семитысячный рубеж достигнут. Эта победа вдохновила её животноводов из добрушских колхозов на новые, ещё более высокие успехи. До конца года к достигнутому показателю Мария Васильевна приплюсовала 298 килограммов молока на корову и в пятый раз подряд удостоилась приза имени Героя Социалистического Труда А.С.Сорокиной (учреждён в 1970) как лучшей доярке района. По итогам года подруга и соперница Руденкова довела надой до 7176 килограммов, у самого порога семитысячного рубежа оказалась и передовик Гришалёва. Так, к началу десятой пятилетки (1976—1980) М.В.Козлова (вступившая в 1976 году в КПСС) вышла на новые рекордные показатели в работе и прочно удерживала их, неизменно оставаясь в числе лучших доярок республики до выхода на пенсию в 1977 году. Была активным наставником молодых животноводов, инициатором создания в начале 1970-х годов и шефом комсомольско-молодёжного звена, члены которого в первый же год добились высоких показателей по надоям молока и активно включились в социалистическое соревнование с повышенными обязательствами. Будучи на заслуженном отдыхе, продолжала активно участвовать в общественной жизни хозяйства и района, проводила среди молодёжи насыщенную профессионально-ориентационную работу. Свой богатый трудовой опыт охотно передавала другим дояркам хозяйства, со многими делилась секретами мастерства. Избиралась депутатом Верховного Совета Белорусской ССР 9-го созыва (1975—1980), Гомельского районного и Улуковского сельского Советов депутатов трудящихся (с 1977 — народных депутатов). Персональный пенсионер союзного значения. Проживала в родной деревне. Умерла 17 апреля 2005 года.

Похоронена на Головинецком деревенском кладбище.

Награждена орденами Ленина (8 апреля 1971), Октябрьской Революции (6 сентября 1973). медалями, в том числе «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (6 июня 1945), а также 4 медалями ВДНХ СССР, включая 1 серебряную и 2 бронзовые.

1922

Николай Семёнович Новиков

аппаратчик Тамбовского химического комбината Министерства химической промышленности СССР. Родился в селе Новиково Тамбовского уезда Тамбовской губернии (ныне – посёлок Рассказовского района Тамбовской области). Русский. С 1941 года – в Красной Армии. Участник Великой Отечественной войны. Лейтенант. Демобилизовавшись из Красной Армии, работал в колхозе «Красный пахарь» в родном селе. С 1955 года – слесарь, а затем аппаратчик Тамбовского анилинокрасочного завода (с 1964 года – Тамбовского химического комбината, с 1976 года – производственного объединения «Пигмент», ныне – АО «Пигмент»). Участвовал в разработке рационализаторских предложений по замене импортной твёрдой каустической соды на жидкий каустик отечественного производства. Выдающихся успехов достиг в годы восьмой пятилетки (1966–1970). Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 апреля 1971 года за выдающиеся успехи в выполнении заданий пятилетнего плана, внедрение передовых методов труда и достижение высоких технических и производственных показателей Новикову Николаю Семёновичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Делегат XXV съезда КПСС (1976). С 1979 года – персональный пенсионер союзного значения. Жил в Тамбове. Умер 8 апреля 2000 года. Награждён орденами Ленина (20 апреля 1971), Отечественной войны II степени (11 марта 1985), Трудового Красного Знамени (15 февраля 1974), медалями, в том числе «За трудовое отличие» (28 мая 1966).

1922

Мишиев Оразберды

учитель средней школы №14, город Ашхабад Туркменской ССР. Родился в ауле Хурмант-Геокча Полторацкого уезда Туркменской области Туркестанской АССР, ныне – Гёкдепинского этрапа Ахалского велаята Туркмении (в 40 км западнее Ашхабада). Туркмен. Окончил среднюю школу. Работал учителем. В 1943 году был призван в Красную Армию. Участник Великой Отечественной войны. Участвовал в боях за освобождение Прибалтики в рядах 156-й стрелковой дивизии. Демобилизован в звании младшего сержанта. Вернулся на родину, продолжал работать учителем. Окончил педагогический институт. К середине 1960-х годов преподавал в школе №14 столицы Туркмении Ашхабаде. Добился высоких результатов в работе. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1978 года за большие заслуги в деле обучения и коммунистического воспитания учащихся Мишиеву Оразберды присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Жил в городе Ашхабад. Награждён орденами Ленина (27 июня 1978), Отечественной войны II степени (11 марта 1985), Трудового Красного Знамени, медалями.

[458x699]

[458x699]1922

Франьо Туджман (хорватское имя — Franjo Tuđman)

президент Хорватии. Родился в Загоре (Хорватия). Во время Второй мировой войны вступил в компартию и югославскую антифашистскую партизанскую армию. Уволился из вооруженных сил в 1961 в чине генерала армии, стал директором загребского Института истории рабочего движения. Защитил докторскую диссертацию в Загребском университете в 1965. Дважды подвергался тюремному заключению по обвинению в поддержке национализма, первый раз в 1972, второй раз в 1981. Был лишен всех военных наград. При поддержке хорватских эмигрантов Туджман основал партию Хорватское демократическое сообщество, победившую на выборах 1990 и остававшуюся правящей вплоть до конца 1997. Туджман избирался парламентом на пост президента Хорватии в 1990 и был переизбран на прямых выборах в 1992. Несмотря на плохое состояние здоровья, был переизбран на третий срок в июне 1997. Вооруженные силы, сформированные Туджманом, в 1991 нанесли поражение югославской армии, после чего было образовано независимое государство Хорватия. В 1995 хорватам удалось разбить формирования повстанцев на территории населенной преимущественно сербами Сербской Краины. В 1993 Туджман отдал приказ о вторжении на территорию Боснии и Герцеговины с целью интегрировать Герцеговину, населенную преимущественно хорватами, в состав Хорватии в качестве республики Герцег-Босны. В 1995, совместно с Сербией и Боснией, подписал мирный договор в Дейтоне (штат Огайо), согласно которому прекращались военные действия в Боснии и Герцеговине. В 1999 Туджман был госпитализирован с диагнозом рак желудка. Неделю спустя Верховный суд Хорватии объявил о его «временной нетрудоспособности» и передал властные полномочия спикеру парламента Влатко Павлетичу на двухмесячный срок. Умер Туджман в Загребе 10 декабря 1999 года.

1923

Тамара Васильевна Лихоталь

актриса.

[500x700]

[500x700]1923

Иван Алексеевич Минаенко

автоматчик 241-го гвардейского стрелкового полка 75-й гвардейской стрелковой дивизии 60-й армии Центрального фронта, гвардии младший сержант. Родился в селе Кугульта Грачёвского района Ставропольского края, в крестьянской семье. Русский. В мае 1943 года призван Шпаковским РВК Орджоникидзевского края в ряды Красной Армии. С августа 1943 года в боях Великой Отечественной войны. Воевал на Центральном фронте. 23 сентября 1943 года автоматчик 241-го гвардейского стрелкового полка гвардии младший сержант И.А.Минаенко на сооружённом из подручных материалов плоту одним из первых преодолел Днепр севернее Киева. В бою на правом берегу реки действовал смело и решительно, уничтожил 15 гитлеровцев, в составе группы отразил несколько контратак противника, удержав захваченный рубеж. 2 октября 1943 года около села Ясногородка Вышгородского района Киевской области, вызвавшись выполнить боевое задание, подполз к немецкому проволочному заграждению и порезал его, чтобы дать путь наступающей пехоте. При этом младший сержант И.А.Минаенко был тяжело ранен и 7 октября 1943 года скончался. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 октября 1943 года за успешное форсирование реки Днепр севернее Киева, прочное закрепление плацдарма на Западном берегу реки Днепр и проявленные при этом отвагу и геройство гвардии младшему сержанту Минаенко Ивану Алексеевичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Награжден орденом Ленина (17 октября 1943). Имя Героя носит улица в селе Кугульта.

1923

Мринал Сен

индийский кинорежиссер, общественный деятель. Лауреат национальных премий «Золотой лотос» (за лучший фильм года) и «Серебряный лотос» (за лучшую режиссуру), а также премии Джавахарлала Неру. Принимал активное участие в деятельности Индийского общества друзей Советского Союза; в 1980-1990 гг. был председателем Индийско-советского культурного общества (ИСКО).

1923

Борис Александрович Соколов

российский конструктор двигательных и энергетических установок, заслуженный деятель науки Российской Федерации. Профессор кафедры ракетных двигателей МГТУ имени Н.Э.Баумана. Лауреат Ленинской премии, Государственной премии СССР, премии Правительства Российской Федерации (2001)

1923

Сурен Варткесович Шахбазян

украинский оператор. Окончил педагогический факультет Тбилисского института физкультуры (1945), затем — операторский факультет ВГИКа (1951). С 1951 г. – ассистент оператора Киевской киностудии имени Довженко, с 1954 г. снимал самостоятельно. Снял фильмы: «Андриеш» (1955), «Павел Корчагин» (1957), «Сто тысяч» (1958), «Мальчики» (1960), «Самолет уходит в 9» (1961), «Закон Антарктиды» (1963), «Три толстяка» (1966), «Саят-Нова» (1969) и др. Заслуженный деятель искусств Украинской ССР (1986). Скончался 29 ноября 1989 года.

1924

Мария Ильинична Коломоец

птичница колхоза «Советская Украина» Ореховского района Запорожской области Украинской ССР. Родилась в селе Камышуваха (ныне Ореховского района Запорожской области, Украина). Украинка. Работала на разных работах в колхозе. В 1960 году, когда в колхозе была построена новейшая механизированная птицеферма на 6000 кур-несушек, начала работать на ней. Внедрила гидропонное выращивание зеленых кормов, благодаря чему куры получали достаточное количество витаминов в любое время года. Основное внимание уделяла полноценному кормлению, используя пшеницу, кукурузу, травяную муку, пророщенный ячмень и иные добавки. Сумела добиться высоких результатов – если в 1960 году колхоз получил 68 яиц от каждой несушки, то в 1969 году – уже 226. В то же время себестоимость снизилась до 60 рублей 3 копеек на 1000 полученных яиц. На ферме была организована районная школа передового опыта птичниц. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 апреля 1971 года за выдающиеся успехи, достигнутые в развитии сельскохозяйственного производства и выполнении пятилетнего плана продажи государству продуктов земледелия и животноводства, Коломоец Марии Ильиничне присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Продолжала работать в колхозе. Жила в cеле Камышуваха Ореховского района Запорожской области (Украина). Умерла 24 июня 1998 года. Награждена орденами Ленина (8 апреля 1971), «Знак Почета» (22 марта 1966), медалями.

1924

Владимир Иович Кузнецов

российский сценарист. Дебют в кино – сценарий фильма «Человек без паспорта» (1966). Работает в приключенческом жанре. На основе подлинного факта написал сценарий фильма «Возвращение «Святого Луки»» (1971, совместно с Б.Н.Шустровым), а также фильмов «Черный принц» (1973) и «Версия полковника Зорина» (1979), в центре которых образ полковника уголовного розыска Зорина. Одним героем объединены также его сценарии «Свет в конце тоннеля» (1974) и «Ключи от рая» (1975) – оба совместно с С.Александровым. По его сценариям поставлены фильмы: «Без права на ошибку» (1975), «"SOS" над тайгой» (1976, совместно с А.Витолем), «Сыщик» (1980), «Смерть на взлете» (1983, совместно с А.К.Соловьевым).

[516x700]

[516x700]1924

Владимир Иванович Матвеев