14 мая родились...

14-05-2025 04:02

к комментариям - к полной версии

- понравилось!

1900

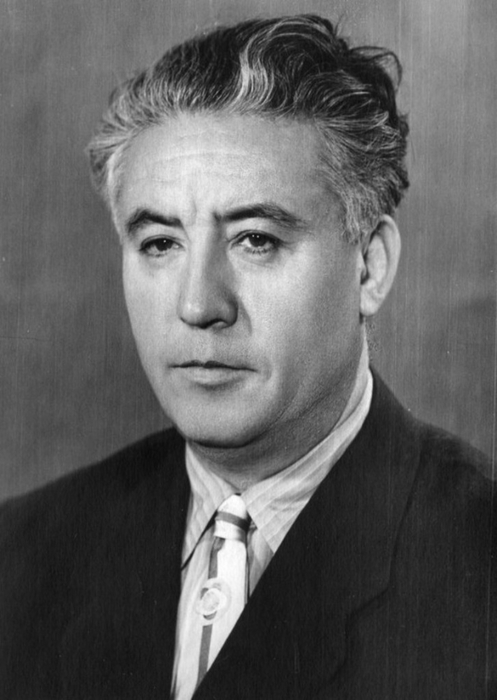

Альфред Лямпе (польское имя — Alfred Lampe)

польский политик, публицист, деятель рабочего движения. Родился в городе Варшава, Царство Польское, Российская империя, в семье ремесленника. В 1921 году вступил в Коммунистическую партию Польши (КПП). В 1922 году стал одним из организаторов Коммунистического союза молодёжи Польши. В 1926 году избран в Центральный комитет КПП и в 1926—1928 годах занимал должность секретаря КПП, с 1929 года — член Политбюро КПП. В 1930—1933 годах член Исполнительного комитета Профинтерна. Неоднократно был арестован, десять лет провёл в польских тюрьмах. После немецкого нападения на Польшу в 1939 году перешёл на территорию СССР. С началом 1940 года близкий сотрудник В.Л.Василевской. Вместе с ней отправили в том же году письмо И.В.Сталину с призывом принимать бывших членов польской компартии в ряды ВКП(б). Начало Великой Отечественной войны 22 июня 1941 года встретил в Минске. С 1942 года являлся редактором журнала «Nowe Widnokręgi». В 1943 году стал одним из организаторов «Союза польских патриотов» и одним из организаторов создания Войска Польского на территории СССР. Также с 1943 года стал редактором издававшейся в СССР польской еженедельной газеты «Wolna Polska». Умер в городе Москва, РСФСР, СССР, 10 декабря 1943 года.

14 октября 1964 года прах перезахоронен в Варшаве нa кладбище Воинские Повонзки

Награды: Крест Грюнвальда I класса (1945, посмертно). Сочинения: Myśli o nowej Polske — Warszawa, 1948; O Nowa Polske — Warszawa, 1954.

[504x700]

[504x700]

1900

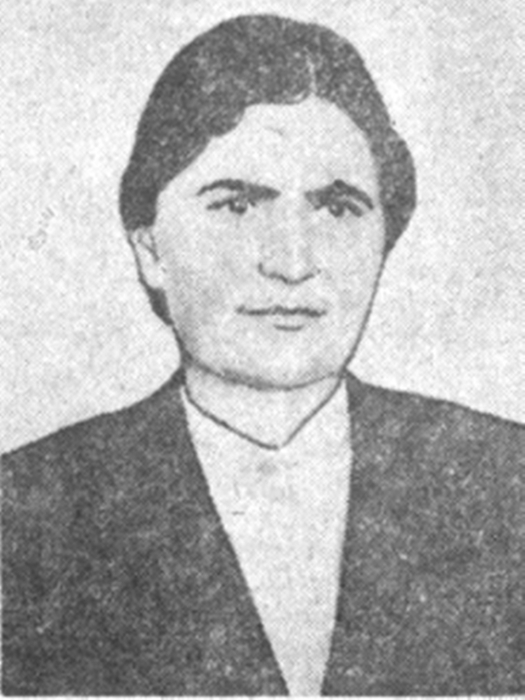

Андрей Петрович Михайличенко

старший чабан колхоза имени Будённого Апанасенковского района Ставропольского края. Родился в селе Воробьёвка Астраханской губернии, ныне Приютненский район Калмыкии. Участвовал в Гражданской войне. С образованием в 1929 году местного колхоза имени Будённого Яшалтинского улуса Калмыцкой автономной области (центральная усадьба – село Воробьёвка; ранее хотон Бислюрт до переименования в августе 1949 года в село Воробьёвка в честь его уроженца - Героя Советского Союза Н.Т.Воробьёва) вступил в него и работал до призыва по мобилизации в 1942 году. Участник Великой Отечественной войны. После демобилизации в 1945 году возвратился в родной колхоз и продолжил работать чабаном отары породистых овец. По итогам работы в 1948 году А.П.Михайличенко был награждён орденом Ленина, а в 1949 году получил от 622 голов молодняка тонкорунных и улучшенных этими породами овец по 6,5 килограмма шерсти в среднем на голову. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 октября 1950 года за достижение высоких показателей в животноводстве в 1949 года Михайличенко Андрей Петрович удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». В 1961 году колхоз был переименован в «Дружба» и А.П.В.Михайличенко продолжал в нём трудиться старшим табунщиком до ухода на пенсию. Проживал в родном селе Воробьёвка, скончался в 1981 году. В Элисте на Аллее героев установлен барельеф А.П.Михайличенко. Награждён двумя орденами Ленина (1 декабря 1949, 2 октября 1950) и медалями.

[483x700]

[483x700]

1900

Арам Филиппович Мхитаров

звеньевой колхоза имени Шаумяна города Кизляр Грозненской области. Родился в городе Карсе Турции. Армянин. В 1924 году переехал из Армении в Кизляр ныне Республика Дагестан и работал по найму у местного землевладельца Маркоса, которому принадлежали виноградники в районе будущих колхозов имени Шаумяна и «Победа». После Октябрьской революции в годы коллективизации виноградники были переданы колхозам, а работники вступили в артели. А.Ф.Мхитаров вступил в колхоз им.Шаумяна и вскоре возглавил виноградарское звено. До начала войны он трижды возил выращенный его звеном виноград в Москву на сельскохозяйственную выставку (ВСХВ). С началом Великой Отечественной войны был мобилизован в действующую армию и в составе, так называемом, армянском батальоне участвовал в оборонительных боях за город Керчь, был тяжело ранен. После излечения был комиссован из армии и вернулся в Кизляр. Будучи инвалидом 1-й группы продолжил трудиться звеньевым в колхозе им.Шаумяна и в 1948 году его звеном был получен урожай винограда 227 центнеров с гектара на площади 3,3 гектара поливных виноградников. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 12 июля 1950 года за получение высоких урожаев винограда в 1948 году звеньевой Мхитаров Арам Филиппович удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Награждён орденом Ленина (12 июля 1950) и медалями.

1900

Лео Смит (нидерландское имя — Leo Smit; полное имя — Леопольд, Leopold)

голландский композитор. Родился в районе Плантаге в городе Амстердам, Нидерланды. Он происходил из богатой светской португальско-еврейской семьи. Начал заниматься музыкой в раннем возрасте и написал свое первое произведение в 16 лет. Окончил с отличием Амстердамскую консерваторию (1919—1924), где изучал композицию у Сема Дресдена и Бернарда Зверса, изучал также игру на фортепиано. В 1927—1936 годах жил и работал в Париже, испытал сильное влияние французской композиторской школы. Затем провёл год в Брюсселе и в 1937 году вернулся на родину, где его произведения в годы его отсутствия время от времени исполнялись оркестром Концертгебау под руководством таких дирижёров, как Пьер Монтё и Эдуард ван Бейнум. В 1933 году он женился на Ангелине де Врис, с которой он поселился в Амстердаме в 1937. Во время войны Смит давал уроки музыки. В феврале 1943 года окончил своё последнее произведение — «Сонату для флейты и фортепиано». 27 апреля 1943 как еврей депортирован из Нидерландов, погиб в концентрационном лагере Собибор, оккупированная Польша, 30 апреля 1943 года.

1900

Марио Эмилио Соффичи (испанское имя — Mario Emilio Soffici)

аргентинский режиссёр и актёр итальянского происхождения. Марио Соффичи родился в городе Флоренция, Королевство Италия. В 1920-х годах переехал в Аргентину, где с начала 1930-х годов начал сниматься в кино. В качестве режиссёра в 1935 году снял свой первый фильм «Душа аккордеона» (испанское название — El Alma de bandoneón). Одним из самых удачных его фильмов 1930-х годов критики считают драму «Пленники земли» (испанское название — Prisioneros de la tierra, 1939 год). В некоторых опросах этот фильм упоминается как «величайший в истории кинематографа Аргентины». На протяжении карьеры снял более 40 фильмов. Умер в городе Буэнос-Айрес, Аргентина 10 мая 1977 года.

Фильмография

1901

Николай Венедиктович Журавлёв

историк-архивист, тверский краевед. Автор книг – “М.Е.Салтыков-Щедрин в Тверской губернии” (1939), “Хроника революционного движения в Тверской губернии с 1904 по январь 1918” (1941), написал свыше 60 статей и публикаций. Скончался в 1957 году.

1901

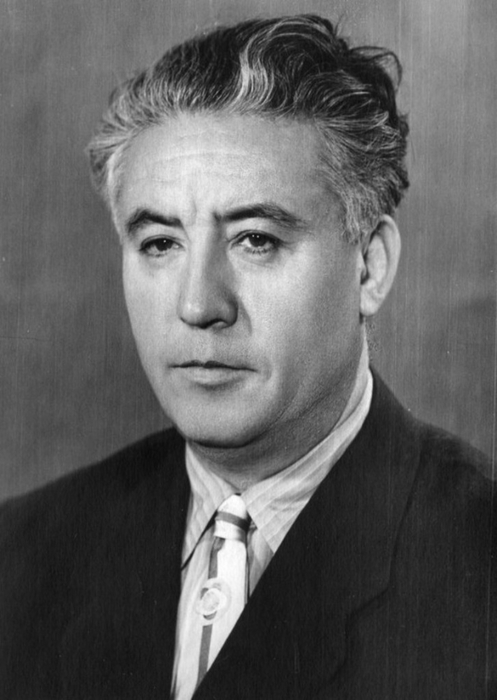

Мухтар Искендер оглы Мамедов

председатель колхоза имени Орджоникидзе Агдамского района Азербайджанской ССР. Родился в селе Карадаглы Шушинского уезда Елизаветпольской губернии (ныне – Агдамского района Азербайджана). Азербайджанец. Трудовую деятельность начал в 1932 году в колхозе имени Орджоникидзе Агдамского района, позже работал в Бойахмедли-Карвендском потребительском обществе. В 1941-1960 годах – председатель колхоза имени Орджоникидзе. В 1950 году руководимый им колхоз получил урожай хлопка 53,1 центнера с гектара на площади 210 гектаров. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 июля 1951 года за получение высоких урожаев хлопка в 1950 году на поливных землях за получение высоких урожаев хлопка в 1950 году на поливных землях при выполнении колхозом обязательных поставок и контрактации по всем видам сельскохозяйственной продукции, натуроплату за работу МТС и обеспеченности семенами всех культур в размере полной потребности для весеннего сева 1951 года Мамедову Мухтару Искендер оглы присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Этим же указом звания Героя Социалистического Труда были удостоены бригадиры колхоза А.А.Алиев, М.М.Алиев, М.Р.Мамедов, звеньевые колхоза А.М.Асадова и Г.И.Мамедова. В 1960-1979 годах – агроном в колхозе имени Тельмана Агдамского района. Делегат XVIII, XIX, XX, XXI и XXII съездов Компартии Азербайджана.

С 1968 года – персональный пенсионер союзного значения. Умер 31 марта 1980 года в городе Агдам.

Награждён орденами Ленина (25 июля 1951), Трудового Красного Знамени (10 марта 1948), медалями.

Брат – Мамедов Мамед Искендер оглы, Герой Социалистического Труда.

[619x700]

[619x700]

1901

Мухтар Мирманов

председатель колхоза имени «Правды» Фурмановского района Западно-Казахстанской области Казахской ССР. Родился поселении Конуркудук ныне Жангалинского района Западно-Казахстанской области Казахстана. Казах. С 1920 года Мухтар Мирманов работал исполнителем, затем председателем исполкома аульного Совета депутатов, затем - председателем Джангалинского районного Совета депутатов трудящихся. В 1933 году был избран председатель колхоза имени «Правды». В 1939 году направлен на учёбу в Уральский сельскохозяйственный техникум, после его окончания в 1941 году снова возглавил тот же колхоз, который за короткий срок сумел вывести из числа отстающих в рентабельное хозяйство. В годы Великой Отечественной войны организовал отправку на фронт теплой одежды и продовольствия, внес 100 тысяч рублей личных сбережений на постройку боевого самолета, его примеру последовали все члены колхоза. К концу войны колхоз под руководством Мухтара Мирманова значительно окреп, улучшилось его экономическое положение, заслуги председателя были отмечены орденом Красной Звезды. Первые послевоенные годы 4-й пятилетки (1946-1950) колхоз имени «Правды» (позже переименован в «Победа») продолжал выполнять план по сдаче государству продуктов животноводства и в 1947 году вырастил при табунном содержании 100 жеребят от 100 кобыл. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 июля 1948 года за получение высокой продуктивности животноводства в 1947 году председателю колхоза Мирманову Мухтару присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». С 1948 года он работал председателем Фурмановского районного исполкома. С 1951 года возглавлял колхоз «Бирлик» до ухода на пенсию в 1962 году. Почëтный гражданин города Жангала. Жил в городе Уральск. Скончался 31 января 1976 года. Награждён орденами Ленина (23 июля 1948) и Красной Звезды (16 ноября 1945), медалями.

1901

Думитро Ионеску

румынский математик. Профессор в Бухаресте и Клуже. В 1956-1968 гг. – руководитель отдела Института математики Академии Наук Румынии. Его многочисленные работы относятся главным образом к различного рода квадратурам и кубатурам. Удостоен нескольких премий Румынской Академии Наук.

1901

Самвел Согомонович Мкртчян

армянский киноактер, один из зачинателей армянского кино. В 1930 г. окончил ГИК. Снимался в фильмах: «Намус» (1926), «Злой дух» (1928), «Горный марш» (1939), «Храбрый Назар» (1940).

1902

Александра Дмитриевна Люблинская (урождённая - Стефанович)

российский историк, доктор исторических наук. Автор трудов по истории Франции ХVI-ХVII вв., латинской палеографии.

1903

Барзани мулла Мустафа аль-Барзани

политический деятель Ирака. Участвовал в борьбе курдов против английского колониализма и монархического режима в Ираке. С 1946 председатель Демократической партии Курдистана. В 1961 возглавил национально-демократическое движение иракских курдов за получение национальных прав в рамках Иракской Республики.

1903

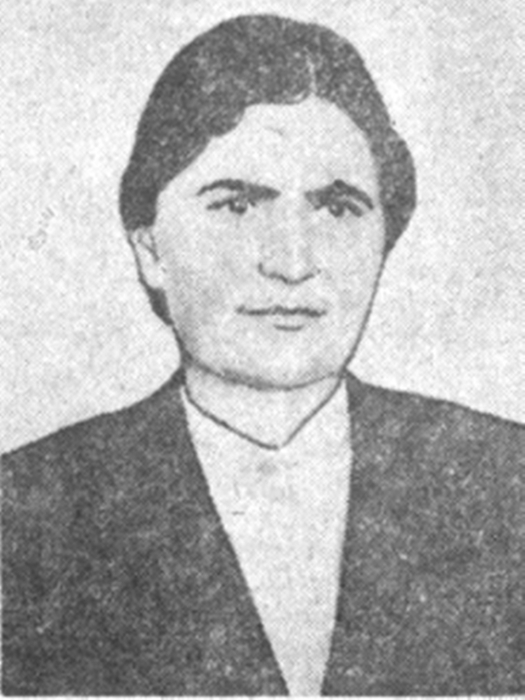

Марк Борисович Векслер

российский музыкальный деятель, директор Большого зала Московской консерватории (1932-1980). Скончался в 1980 году.

[476x699]

[476x699]

1904

Андраник Абрамович Казарян

командир 74-й стрелковой дивизии 13-й армии Центрального фронта, генерал-майор. Родился в городе Шуша ныне Нагорный Карабах, в семье ремесленника. Армянин. Окончил среднюю школу. В Красной Армии с 1920 года. Участник Гражданской войны. В 1924 году окончил пехотную школу, в 1925-м и 1927 годах - военно-политические курсы, а в 1939 году - 2 курса Военной академии имени М.В.Фрунзе. Член ВКП(б)/КПСС с 1927 года. Участник Великой Отечественной войны с 1941 года. 14 октября 1942 года полковник Казарян А.А. становится командиром, сформированной под его же руководством на базе 134-й курсантской стрелковой бригады, 74-й стрелковой дивизии. Командуя этой дивизией, вошедшей в состав 13-й армии Брянского фронта, он внес большой вклад в ходе развитие наступления на малоархангельском направлении, и в освобождении 23 февраля 1943 года города Малоархангельска Орловской области. Дивизия А.А.Казаряна за пять дней боев уничтожила более тридцати вражеских танков, большое количество другой военной техники противника. Постановлением Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 22 февраля 1943 года № 199 полковнику Казаряну А.А. присвоено воинское звание «генерал-майор».Но особо полководческий талант А.А.Казаряна проявился при форсировании реки Днепр. 74-я стрелковая дивизия (13-я армия, Центральный фронт) под командованием генерал-майора Андраника Казаряна 23 сентября 1943 года форсировала Днепр у села Комарин (ныне посёлок городского типа Брагинского района Гомельской области Белоруссии), и преодолев упорное сопротивление врага захватила плацдарм. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 октября 1943 года за умелое командование стрелковой дивизией, образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистским захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм генерал-майору Казаряну Андранику Абрамовичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 1128). 6 ноября 1943 года за успешные боевые действия в ходе Киевской наступательной операции и участии в освобождении столицы Украины – Киева (с 1965 года – город-герой) приказом Верховного Главнокомандующего И.В.Сталина 74-я стрелковая дивизия удостоена почётного наименования «Киевская». Будучи назначенным командиром 213-й стрелковой дивизии (72-й стрелковый корпус 5-я армия, 3-й Белорусский фронт) генерал майор Казарян А.А. и вверенные ему войска приняли активное участие в разгроме врага в ходе Вильнюсской, Гумбиненской и Инстербургско-Кёнигсбергской наступательных операциях 1944-1945 годов. После разгрома гитлеровской Германии, генерал-майор Казарян А.А. участвует в советско-японской войне 1945 года. Он был представителем Советского военного командования в Манчжурии. В 1948 году А.А.Казарян окончил курсы усовершенствования офицерского состава при Военной академии имени М.В.Фрунзе. С 1958 года генерал-майор А.А.Казарян - в запасе. Жил в административном центре Крыма (Украина) - Симферополе. Скончался 16 января 1992 года. Награждён двумя орденами Ленина, пятью орденами Красного Знамени, тремя орденами Суворова II степени, орденом Отечественной войны I степени, медалями, орденом Китайской Народной Республики. Сочинение: Герои боёв за Крым. Симферополь, 1972.

1904

Николай Матвеевич Калинкин

председатель колхоза имени Будённого Ухтомского района Московской области. Родился в деревне Темниково Пехорской волости Московского уезда Московской губернии (ныне не существует; территория микрорайона Саввино городского округа Балашиха). Русский. Являлся председателем колхоза имени Будённого Ухтомского (с 1959 года – Люберецкого) района Московской области. В годы Великой Отечественной войны работал на строительстве оборонительных сооружений Москвы и Московской области. В 1948 году руководимый им колхоз получил 10,9 тонны свинины в живом весе на 111,7 гектара закрепленной за колхозом облагаемой пашни. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 апреля 1949 года за получение высокой продуктивности животноводства в 1948 году при выполнении колхозом обязательных поставок сельскохозяйственных продуктов и плана развития животноводства по всем видам скота Калинкину Николаю Матвеевичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». За получение высокой продуктивности животноводства по итогам 1949 года награждён вторым орденом Ленина, а за успехи, достигнутые в деле производства продуктов животноводства, увеличение сдачи государству сельскохозяйственной продукции в 1956 году и широкое применение в практике своей работы достижений науки и передового опыта – третьим орденом Ленина. Умер 10 апреля 1967 года.

Похоронен в поселке Малаховка городского округа Люберцы на Малаховском кладбище (участок №6)

Награждён 3 орденами Ленина (7 апреля 1949; 18 сентября 1950; 30 января 1957), медалями, в том числе «За трудовое отличие» (4 марта 1942).

[499x700]

[499x700]

1904

Ханум Магомедовна Магомедова

звеньевая колхоза имени Ленина Сергокалинского района Дагестанской АССР. Родилась в селении Аямахи Даргинского округа ныне Сергокалинского района Республики Дагестан, в семье крестьянина. Даргинка. Трудовую деятельность начала в местной сельскохозяйственной артели «Коммуна», позже переехала в село Сергокала. В 1931 году окончила курсы звеньевых и работала звеньевой, позже возглавляла садоводческую бригаду в колхозе имени Ленина Сергокалинского района.

[535x700]

[535x700]

Ханум Магомедова 1948 год.

По итогам работы в 1947 году звеном Х.М.Магомедовой был получен урожай пшеницы 42,47 центнера с гектара на площади 9 гектаров. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 марта 1948 года за получение высокого урожая пшеницы в 1947 году звеньевая Магомедова Ханум удостоена звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Х.М.Магомедова - первая на Северном Кавказе Герой Социалистического Труда среди тружеников сельского хозяйства.

[423x700]

[423x700]

Ханум Магомедова.

Избиралась депутатом и заместителем Председателя Президиума Верховного Совета РСФСР 3-го и 4-го созывов (1951-1959), членом Дагестанского обкома КПСС и председателем Сергокалинского сельсовета.

[700x334]

[700x334]

Х.М.Магомедова (вторая слева) среди женщин - Героев Социалистического Труда Дагестана.

Скончалась в 1991 году и похоронена в районном центре Сергокале. Агропромышленное предприятие в Сергокалинском районе носит её имя. Награждена орденами Ленина (9 марта 1948) и «Знак Почёта» (12 ноября 1950), медалями.

1904

Константин Феодорович Михаилиди

главный агроном отдела сельского хозяйства Батумского района Аджарской АССР, Грузинская ССР. Родился в губернском городе Кутаиси, ныне – административном центре края Имеретия Грузии. Грузин. В 1927 году поступил в Тифлисский политехнический институт, после окончания агрономического факультета которого в 1931 году работал агрономом в ряде совхозов в Батумском районе, затем – главным агрономом отдела сельского хозяйства Батумского района Аджарской АССР. За период его руководства аграрной службой в районе было выращено 276 чайных плантаций и 155,8 гектара цитрусовых садов. Ежегодно труженики Батумского района увеличивали урожайность зелёного чая и цитрусовых – основных сельскохозяйственных культур района. В 1948 году как главный агроном обеспечил своей работой перевыполнение в целом по Батумскому району планового сбора урожая сортового зелёного чайного листа на 15,2 процента. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 августа 1949 года за получение высоких урожаев сортового зелёного чайного листа и цитрусовых плодов в 1948 году Михаилиди Константину Феодоровичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Этим же указом высокого звания были удостоены первый секретарь Батумского райкома партии Д.С.Хеладзе, председатель райисполком М.Ю.Куршубадзе, заведующий сельхозотделом С.Х.Чанкуридзе и 17 передовых чаеводов колхозов, а месяцем ранее Героями стали 5 цитрусоводов и 2 табаковода Батумского района. С 1960 года работал агрономом колхоза в селе Ахалшени Гардабанского района, затем в Кобулетском районе Аджарской АССР, с 1963 года – инспектором территориально-производственного отдела, а с 1965 года – заместителем начальника сельскохозяйственного отдела и главным агрономом Хелвачаурского района. С 1971 года – персональный пенсионер союзного значения. Проживал в городе Батуми – столице Аджарской АССР (ныне – Аджарии). Скончался в 1974 году. Награждён орденами Ленина (29 августа 1949), «Знак Почёта» (2 апреля 1966), медалями.

1904

Пётр Васильевич Савкин

директор Днепропетровского трубопрокатного завода имени В.И.Ленина Днепропетровского совнархоза, Украинская ССР. Родился в городе Екатеринославе (позднее Днепропетровск, с 2016 года – Днепр, Украина), в семье рабочего-металлурга. С 1912 по 1915 год учился в городском училище №9 и окончил его. Работал с 1917 года в мартеновском цехе Брянского завода (позднее – завод имени Петровского). Некоторое время работал рабочим в гарнизонной пекарне. В 1920 году поступил на завод имени Петровского вальцетокарем в прокатном цехе. Без отрыва от производства окончил в 1929 году металлургический техникум. В 1930 году был назначен директором вечернего металлургического техникума при заводе имени Перовского. Затем работал в научно-исследовательском институте металлов техником, старшим техником. С 1931 года учился в металлургическом институте. После окончания института в 1936 году был направлен на Днепропетровский трубный завод имени В.И.Ленина. Работал диспетчером, начальником смены, заместителем начальника цеха, начальником цеха бесшовных труб. В 1939 году назначен директором Днепропетровского научно-исследовательского трубного института. В 1941 году руководил эвакуацией института в город Первоуральск. После освобождения Днепропетровска от немецких захватчиков в октябре 1943 года назначен директором Днепропетровского трубного завода имени В.И.Ленина. Уже в 1944 году завод выдал первую продукцию цех печной сварки, затем были восстановлены и пущены в работу универсальный стан листопрокатного цеха, стан Фассля, волочильный стан цеха бесшовных труб (1945), трубосварочный цех (1947). Параллельно развивалась социальная сфера завода – подсобное хозяйство, пионерский лагерь, туристская база, детские сады и ясли, санаторий в Ялте. Указом Президиума Верховного Совета от 19 июля 1958 года за выдающиеся успехи, достигнутые в деле развития чёрной металлургии, Савкину Петру Васильевичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Продолжал руководить заводом до 1969 года. Одновременно вёл большую научную работу, стал кандидатом технических наук. С 1969 года до последних дней жизни - старший научный сотрудник Днепропетровского трубного института. Избирался членом райкома, горкома и обкома партии, депутатом городского Совета депутатов трудящихся. Жил в Днепропетровске (Украина). Умер 3 января 1981 года. Похоронен на Сурско-Литовском кладбище в Днепре. Награжден 2 орденами Ленина (5 мая 1949; 19 июля 1958), 2 орденами Трудового Красного Знамени (23 января 1948; 22 марта 1966), орденом Красной Звезды (31 марта 1945), медалями. На главной аллее завода в 2004 году установлен барельеф Героя.

1905

Антонио Берни

аргентинский живописец. В 1930-х гг. - один из основоположников "нового реализма" в Аргентине. совместно с Д.Сикейросом (в 1934) и аргентинскими художниками Х.К.Кастаньино, Л.Э.Спилимберго и др. выполнил ряд росписей в Буэнос-Айресе и Нью-Йорке, главным образом на темы жизни и истории аргентинского народа. В картине "Полночь над миром" (конец 1930-х гг.) создал величественный образ народного мужества и скорби, навеянный гражданской войной в Испании. В середине 20 века испытал влияние модернизма. Скончался 13 октября 1981 года.

1905

Макар Михайлович Лукин

директор авиамоторостроительного завода № 16 Народного комиссариата авиационной промышленности СССР, генерал-майор инженерно-авиационной службы. Родился в городе Новочеркасске области Войска Донского, ныне в Ростовской области. Из рабочих. Русский. С 1920 года работал в автомобильных мастерских Кавказского фронта Красной Армии, с 1920 года - на заводах и стройках Новочерскасска. С 1930 года - на учёбе. Член ВКП(б). В 1935 году окончил Новочеркасский индустриальный институт. С 1935 года работал мастером цеха механической обработки, начальником группы, главным механиком Воронежского моторного завода № 16. С сентября 1937 года - директор этого завода, одного из крупнейших предприятий СССР по выпуску авиационных двигателей. С 1939 года - начальник 1-го и 3-го Главных управлений Народного комиссариата авиационной промышленности СССР. С 1940 года - директор Запорожского моторного завода № 29 имени П.И. Баранова. С началом Великой Отечественной войны руководил эвакуацией завода в Омск, его развёртыванием на новом месте и восстановлением производства. В ноябре 1941 года завод приступил к выпуску продукции в Омске, несмотря на труднейшие условия труда и быта рабочих. В мае 1942 года назначен директором Казанского авиамоторного завода № 16. Получил задачу вывести завод из хронически невыполняющих план в передовые и выполнил её уже в 1943 году. Был жёстким руководителем, требовал от подчинённых работы "на износ", но и сам трудился точно так же. Внедрил на заводе поточное производство целой серии авиационных двигателей (завод специализировался на производстве двигателей для бомбардировщиков "Пе-2"), ряд новых технологий изготовления и сборки авиадвигателей. На заводе работало специальное конструкторское бюро, которое уже в 1944 году начало разработку реактивных двигателей. "За выдающиеся заслуги в деле организации и производства самолётов, танков, моторов, вооружения и боеприпасов, а также за создание и освоение новых образцов боевой техники и обеспечение ими Красной Армии и Военно-морского флота в годы Великой Отечественной войны" в группе руководителей оборонной промышленности Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 сентября 1945 года генерал-майору инженерно-авиационной службы Лукину Макару Михайловичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». В 1945 году находился в командировке в Германии, изучая организацию производства немецкого реактивного вооружения. С июля 1946 года работал в аппарате Министра авиационной промышленности СССР. С июля 1947 года - заместитель Министра авиационной промышленности СССР и начальник 8-го Главного управления Министерства (серийное производство реактивных двигателей). После смерти И.В.Сталина переведён с понижением в аппарат Госплана СССР. В 1958 году выдающийся хозяйственный руководитель и организатор производства вновь был возвращён в число руководителей авиационной отрасли СССР, будучи назначенным заместителем председателя Государственного комитета Совета Министров СССР по авиационной технике. Работал на этом посту до самой кончины. Жил в Москве. Скончался 26 мая 1961 года. Похоронен на Новодевичьем кладбище Москвы. Депутат Верховного Совета СССР 2 созыва (1946 - 1950). Депутат Верховного Совета РСФСР 1-го созыва (1938-1947). Генерал-майор инженерно-авиационной службы (19 августа 1944). Награждён 5 орденами Ленина (13 февраля 1944, 2 июля 1945, 16 сентября 1945, 6 декабря 1949, 12 июля 1957), орденом Трудового Красного Знамени (26 мая 1955), медалью «За боевые заслуги» (5 ноября 1954), медалями. Памятник установлен на территории Казанского моторостроительного производственного объединения в 2006 году. Мемориальные доски в честь Героя установлены на улице его имени в Казани и на здании Южно-Российского государственного технического университета (бывший Новочеркасский политехнический институт, в котором он учился) в Новочеркасске. Улица в Казани названа именем М.М.Лукина (1979).

1905

Кунио Маекава

японский архитектор. Родился в Ниигатаси, префектура Ниигата. Работал и учился у Ле Корбюзье (1928-1930) в Париже. Одним из первых в Японии воспринял идеи рационализма. В 1950-1960-е гг., сочетая национальные традиции с использованием структурных и эстетических возможностей железобетона, добивается скульптурной выразительности своих построек. Автор многих монументальных общественных сооружений (муниципалитеты — в Фукусиме, 1958, Хиросаки, 1964; культурные центры - в Токио, 1959, Киото, 1960, Окаяме, 1962, Ураве, 1966; университет Гакусюин в Токио, 1960). Литература: Altherr A., Three Japanese architects. Mayekawa..., N. Y., 1968.

1905

Пелагея Акимовна Найдёнова

звеньевая колхоза имени Шевченко Отрадненского района Краснодарского края. Родилась на территории совремённой Черниговской области Украины, в семье крестьянина. Русская. В 1920 году семья переехала на Кубань и поселилась на хуторе Саньков ныне Отрадненского района Краснодарского края. Пелагея Акимовна трудилась в сельском хозяйстве, а в 1930 году вступила в образовавшийся колхоз имени Шевченко, позже возглавила звено кукурузоводов. По итогам работы в 1947 году звеном П.А.Найденовой получен урожай кукурузы 70,87 центнера с гектара на площади 3 гектара, что было редким показателем для кубанского предгорья. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 мая 1948 года за получение высоких урожаев пшеницы и кукурузы в 1947 году звеньевой Найдёновой Пелагее Акимовне присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Избиралась депутатом Отрадненского районного и Малотенгинского сельского Советов депутатов трудящихся. Умерла 20 января 1993 года. Награждена орденом Ленина (6 мая 1948) и медалями.

[459x700]

[459x700]

1905

Николай Александрович Тихонов

заместитель председателя Совета Министров СССР; председатель Совета Министров СССР. Родился в городе Харьков (Украина). Русский. В 1924 году окончил Екатерининский институт путей сообщения (г.Днепропетровск). В 1924-1926 годах работал помощником машиниста паровоза. В 1930 году окончил Днепропетровский металлургический институт. С 1930 года работал на Днепропетровском металлургическом и трубопрокатном заводе: инженером, заместителем начальника цеха (в 1933-1938 годах), начальником цеха (в 1938-1940 годах), а с января 1940 года – главным инженером. С сентября 1941 года – главный инженер Новотрубного завода в городе Первоуральск Свердловской области. В труднейших условиях эвакуации наладил выпуск продукции, за что в 1943 году был удостоен Сталинской премии I степени. С июля 1947 года – директор Южнотрубного завода в городе Никополь Днепропетровской области. Проявил высокие организаторские способности на этой должности: одним из первых в области открыл стационар для заболевших рабочих, организовал хорошую столовую, восстановил разбитую во время войны дорогу, отремонтировал заводской клуб. В декабре 1950 года назначен начальником Главного управления трубной промышленности Министерства чёрной металлургии СССР. В 1955-1957 годах – заместитель министра чёрной металлургии СССР, отвечал за трубную промышленность. С мая 1957 года – начальник Днепропетровского совнархоза, с апреля 1960 года – заместитель председателя Государственного научно-экономического совета Совета Министров СССР в ранге министра. С марта 1963 года – заместитель председателя Госплана СССР. С октября 1965 года – заместитель, с сентября 1976 года – 1-й заместитель председателя Совета Министров СССР. Выступал против ввода советских войск в Афганистан. За многолетнюю трудовую деятельность и в связи с 70-летем со дня рождения Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 мая 1975 года Тихонову Николаю Александровичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». С октября 1980 года по сентябрь 1985 года – председатель Совета Министров СССР. На этой должности воздерживался от действенных мер по реформированию советской экономики, необходимость которых стала очевидной к середине 1980-х годов. За руководство промышленностью страны и выполнение оборонного заказа Тихонов Николай Александрович закрытым Указом Президиума Верховного Совета СССР от 12 октября 1982 года награждён орденом Ленина и второй золотой медалью «Серп и Молот». В 1985-1988 – государственный советник при Президиуме Верховного Совета СССР. Жил в Москве. Умер 1 июня 1997 года.

[525x700]

[525x700]

Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве (участок 4). Член Политбюро ЦК КПСС в 1979-1985 годах (кандидат с 1978 года), член Центрального Комитета КПСС в 1966-1989 годах (кандидат с 1961 года). Депутат Верховного Совета СССР 5-11-го созывов (в 1958-1989 годах). Доктор технических наук (1961). Награждён 9 орденами Ленина (26 марта 1939; 31 марта 1945; 4 сентября 1948; 5 ноября 1954; 19 июля 1958; 26 ноября 1971; 13 мая 1975; 12 октября 1982; 13 мая 1985), орденами Октябрьской Революции (13 мая 1980), Отечественной войны I степени (23 апреля 1985), 2 орденами Трудового Красного Знамени (24 января 1950; 13 мая 1965), орденом Красной Звезды (10 апреля 1943), медалями. Герой Германской Демократической Республики (14 мая 1985). Награждён 2 орденами Георгия Димитрова (1981, 1985; Болгария), 2 орденами Карла Маркса (1980, 1985; ГДР), орденами Золотой Звезды (1982; Вьетнам), Хо Ши Мина (1985; Вьетнам), «Звезда дружбы народов» I степени (1975; ГДР), Знамени ВНР II степени (1985; Венгрия), Хосе Марти (1985; Куба), Сухэ-Батора (1985; Монголия), Звезды Народной Республики Румыния I степени (1985), Клемента Готвальда (1985, Чехословакия), Государственного Знамени I степени (1985; КНДР), Золотой медалью Афин (1983; Греция), другими иностранными медалями. Сталинская премия первой (1943) и третьей (1951) степеней, Димитровская премия (1983, Болгария).

[525x700]

[525x700]

Бронзовый бюст Н.А.Тихонова установлен в Харькове (на спуске Халтурина). Скульптор И.М.Рукавишников, архитектор Г.В.Макаревич. Открыт в 1985 году.

1905

Уйгун (настоящее имя — Рахматулла Атакузиев)

узбекский советский поэт и драматург. Родился в селе Мерке Туркестанского края, ныне на территории Жамбылской области Казахстана. Узбек. Из семьи служащих. В 1923 году приехал в Ташкент и поступил в педагогический техникум, окончил который в 1925 году. С 1925 года - преподаватель узбекского языка и литературы в Сельскохозяйственном техникуме. Дебютировал в печати в 1927 году, его первые стихотворения были опубликованы в республиканских журналах «Ер юзи», «Маориф ва укитгувчи», «Аланга». В 1929 году эти стихотворения были изданы отдельным сборником «Радости весны». В 1927 году поступил,а в 1930 году окончил Педагогическую академию в Самарканде. Затем работал в ней же преподавателем, затем в издательстве, был научным сотрудником Узбекского института культурного строительства, доцентом Узбекского филиала Академии наук СССР. Темы его научных работ связаны с вопросами истории и теории узбекской литературы. В первых сборниках стихов («Радости весны» - 1929, «Джантемир» - 1931, «Ветры Украины» - 1935, «Вторая книга» - 1933, «Стране солнца» - 1936) заявил о себе как поэт современной темы, пишет о строительстве новой жизни, о становлении нового советского человека, о дружбе народов. В период Великой Отечественной войны вышли сборники стихов «Песни победы» (1942), «Гнев и любовь» (1943) и другие, в которых доминирует тема Родины, противостоящей вражескому нашествию. Огромным событием в культурной жизни Узбекистана стала постановка его пьесы «Алишер Навои» (1940, совместно с И.Султановым), одного из лучших произведений Уйгуна. Несмотря на то, что после Великой Отечественной войны Уйгун считался одним из крупнейших представителей узбекской литературы, в период 1946-1948 годов его творчество стало объектом серъёзных нападок для критики, зачастую необоснованной, огульной и доходившей до прямых оскорблений. Не сумев выдержать характер и пройдя через унизительные процедуры публичных покаяний и признания ошибок, Уйгун остался в числе официально признанных поэтов. Но всё происшедшее отрицательно сказалось на его творчестве, особенно в поэзии: стихи носят пропагандистский и публицистический характер, глубина погружений в проблемы жизни и человеческих характеров сменились пафосом, восклицаниями, призывами, лозунгами. Видимо, сознавая падение художественного уровня поэзии, он почти отказался от неё (последними сборниками стихов стали «Дар» (1946), «Узбекистан» (1947) «Стихи» ( 1950) и после долгого перерыва - «Песня о любви» (1975)), работая в жанре пьес, очерков и путевых заметок. Сценические произведения Уйгуна составляют драмы на темы современности: «Песня жизни» (1947), «Навбахор» (1949), «Алтынкуль» (1948), «Убийца» (1965), «Друзья» (1961), «Простофиля», «Сомнение» (1962), «Хуррият» (1959), «Полёт», «Бабочка», «Ранняя весна», «Рискованная шутка» (1944), «Две эпохи» (1967, о строительстве Фархадской ГЭС), а также исторические драмы «Мать» (1942), «Абу Райхан Беруни» (1973), «Авиценна» (1980), «Зебунисо бегим». Всего он написал свыше 20 пьес. Один из крупнейших литературных функционеров Узбекистана: председатель Правления Союза писателей Узбекистана (1951-1954), многолетний член Правления и член Президиума Союза Союза писателей. Редактор журналов «Шарк юлдузи» и «Муштум». Член-корреспондент Академии наук Узбекистана. Перевёл на узбекский язык повести А.С.Пушкина «Гробовщик», «Повести Белкина», «Путешествие в Арзрум», повесть Л.Н.Толстого «Хаджи-Мурат», пьесы «Юлий Цезарь» и комедию «Двое из Вероны» и сонеты Шекспира, драму А.П.Чехова «Чайка», стихотворения Т.Шевченко, И.Чавчавадзе, С.Маршака. За выдающиеся достижения в развитии советской литературы и в связи с восьмидесятилетием со дня рождения указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 мая 1985 года Уйгуну (Рахматулле Атакузиеву) присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Член ВКП(б)/КПСС с 1944 года. Член Ревизионной комиссии ЦК КП Узбекистана. [485x700]

[485x700]

Депутат Верховного совета Узбекской ССР. Жил в городе Ташкенте. Скончался 21 апреля 1990 года. Похоронен в Ташкенте. Награждён тремя орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, двумя орденами Трудового Красного Знамени, двумя орденами «Знак Почёта», орденом Дружбы народов, медалями. Заслуженный деятель искусств Узбекской ССР (1956). Народный поэт Узбекской ССР (1965). Государственная премия Узбекской ССР имени Хамсы.

1905

Ари (Арий) Абрамович Штернфельд

советский ученый, один из пионеров космонавтики, доктор технических наук honoris causa Академии Наук СССР (1965), заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1965). Родился в городе Серадз, Польша. Учился в Краковском университете (1923—1924), а затем в университете Нанси ( после окончания которого (1927) проводил исследования в области космонавтики в Сорбонне (1928—1930). С 1935 в СССР; работал в Реактивном институте. Основные труды по расчету энергетически наивыгоднейших траекторий полета космических летательных аппаратов. Международные премии Эно-Пельтри — Гирша по астронавтике (1933) и Галабера по космонавтике (1962). Умер в 1980 году. Сочинения: Полет в мировое пространство, Москва— Ленинград, 1949; Искусственные спутники Земли, Москва, 1956; Искусственные спутники, 2-е издание, Москва, 1958; Введение в космонавтику, 2-е издание, Москва, 1974.

1906

Борис Ильич Кознов

командир 18-й Гатчинской Краснознаменной ордена Суворова II степени артиллерийской дивизии 3-го артиллерийского корпуса прорыва Резерва Верховного Главнокомандования 1-го Белорусского фронта, генерал-майор артиллерии. Родился в городе Меленки ныне Владимирской области, в семье рабочего. Русский. Окончил начальную школу. С одиннадцати лет работал на кожевенной фабрике "Красный текстильщик" города Меленки учеником шорника, а потом мастером. В августе 1924 года добровольцем вступил в ряды Красной Армии. Был зачислен курсантом 27-й Иваново-Вознесенской пехотной школы комсостава РККА. Через год направлен в Киевское артиллерийское училище, которое окончил в 1928 году. Член ВКП(б)/КПСС с 1926 года. Красный командир артиллерист Кознов службу начал командиром огневого взвода. Затем был командиром учебной батареи, младшим инженером лаборатории, начальником штаба артиллерийского полка. В 1936 году окончил Военную артиллерийскую академию имени Ф.Э.Дзержинского. В должности начальника штаба артиллерии корпуса майор Кознов принимал участие в войне с Финляндией 1939-1940 годов. Участник Великой Отечественной войны с первого дня. Война застала Кознова под Ленинградом в должности начальника штаба артиллерии корпуса. В сложном начальном периоде войны он сумел немало сделать для боевого сколачивания штаба и артиллерийский частей корпуса, содействовал оперативному управлению войсками. Нередко самому приходилось браться за оружие. Так, 2 августа 941 года в бою под городом Сортавала, в сложной обстановке вступил в командование стрелковым полком, решительными действиями остановил его отступлении и организовал контратаку. Был ранен, но не ушел в поля боя. В сентябре 1941 года был назначен начальником штаба артиллерии 23-й армии. В этой должности он организовывал артиллерийского обеспечения обороны на линии от Ладожского озера до Финского залива. В мае 1942 года он был награжден первым боевым орденом Красного Знамени. В конце 1942 года некоторое время командовал 28-м артиллерийским полком, но вскоре получил назначение заместителем командующего артиллерией 67-й армии. В этой должности организовывал боевую работу артиллерийский частей при прорыве блокады Ленинграда. С января 1944 года и до конца войны Б.И.Кознов командовал 18-й артиллерийской дивизией прорыва Резерва Верховного Главнокомандования, сформированной в конце 1943 года на Урале, в городе Златоусте. Дивизия под его командованием в составе 2-й ударной, 42-й и 8-й армии Ленинградского фронта освобождала Ленинградскую область и Карелию. Получила почетное наименование "Выборгской". Артиллеристы Кознова принимали участие в боях за освобождение Эстонии. В составе 8-й гвардейской армии 1-го Белорусского фронта, 70-й и 65-й армий 2-го Белорусского фронтов громили врага на польской земле и в Германии. В боях по прорыву укрепленной обороны противника на западном берегу реки Одер комдив четко организовал маневр огневых средств дивизии. Стрелковые части при поддержке дивизии генерал-майора Кознова овладели рядом крупных опорных пунктов обороны противника. На подступах к Берлину генерал лично выехал на передний край и там организовал массированный огонь артиллерии. Артиллеристы генерала Кознова штурмовали Берлин, оказывая поддержку стрелковым частям в уличных боях. Только за двадцать дней дивизией было уничтожено и подавлено 183 артиллерийские и минометные батареи, 155 отдельных полевых и самоходных орудий, 274 пулеметные точки, разрушила 35 дзотов, 66 зданий, оборудованных под огневые точки, и 17 блиндажей. Ее огнем было рассеяно и уничтожено до 20 полков пехоты врага. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 мая 1945 года за образцовое выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками генерал-майору артиллерии Кознову Борису Ильичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина (N 42375) и медали "Золотая Звезда" (N 5605). После войны продолжал службу в армии на ответственных должностях в войсках и в военных округах. Был заместителем командира корпуса, заместителем командующего артиллерией военного округа, начальником факультета артиллерийской академии. С 1964 генерал-майор артиллерии Кознов - в запасе. Жил и работал в городе-герое Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Умер 15 марта 1975 года. Похоронен на Ново-Волковском кладбище (Железнодорожный участок). Генерал-майор артиллерии (1 июля 1944). Награжден двумя орденами Ленина (21 февраля 1945; 29 мая 1945), четырьмя орденами Красного Знамени (26 октября 1942; 30 июля 1944; 3 ноября 1944; 5 ноября 1954), орденами Суворова II степени (10 апреля 1945), Кутузова II степени (21 февраля 1944), Отечественной войны I степени (1 октября 1944), медалями.

1906

Матрёна Ивановна Михайленко

рабочая Моквинского совхоза Министерства сельского хозяйства СССР, Очемчирский район Абхазской АССР, Грузинская ССР. Родилась в Кубанской области, ныне – в Краснодарском крае. Русская. С юного возраста трудилась в сельском хозяйстве, в первые послевоенные годы – на чайной плантации Моквинского совхоза (село Моква) Очемчирского района Абхазской АССР. В 1949 году Матрёна Михайленко получила урожай сортового зелёного чайного листа 6069 килограммов на площади 0,5 гектара. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 июля 1950 года за получение высоких урожаев сортового зелёного чайного листа и цитрусовых плодов в 1949 году, Михайленко Матрёне Ивановне присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». По итогам работы в следующем году была награждена орденом Трудового Красного Знамени. В последующие годы продолжала демонстрировать высокие показатели на сборе чайного листа. С 1968 года – персональный пенсионер союзного значения. Проживала в селе Моква (Мокви) Очамчирского района. Дата её кончины не установлена. Награждена орденами Ленина (31 июля 1950), Трудового Красного Знамени (1 сентября 1951), медалями.

[525x700]

[525x700]

1906

Борис Александрович Никитин

советский химик, специалист в области радиохимии, член-корреспондент Академии Наук СССР (с 1943). Член ВКП(б) с 1941. Родился в Санкт-Петербурге. Ученик В.Г.Хлопина. Окончил в 1927 Ленинградский университет. С 1950 — директор Радиевого института Академии Наук СССР. Одно из направлений работ Никитина — изучение аномальных смешанных кристаллов, другое — исследование молекулярных соединений недеятельных газов. Он разработал оригинальный метод исследования этих соединений (путем изоморфной сокристаллизации), открыл и изучил ряд молекулярных соединений недеятельных газов с водой, фенолом и др. Никитин установил приложимость закона распределения вещества к случаю распределения между твердой и газовой фазами, исследовал распространенность радия в природных водах. Лауреат Сталинской премии (1943, 1949) и именной премии Совета Министров СССР (1950). Ордена Ленина (1949) и Трудового Красного Знамени (1945, 1947), специальные награды правительства. Умер в Ленинграде 20 июля 1952 года. Сочинения: Избранные труды, Москва—Ленинград, 1956 (имеется подробная библиография трудов Никитина); Радиохимическое изучение реакции глубокого отщепления при бомбардировке ядер лантана протонами энергии 480 Мэв, "Труды Радиевого института имени В.Г.Хлопина", 1956, том 7, выпуск 2 (совместно с другими); Радиохимическое исследование процессов глубокого отщепления и деления при облучениях висмута быстрыми протонами энергии 480 Мэв, там же (совместно с другими). Литература: Вдовенко В.М., Борис Александрович Никитин, "Успехи химии", 1953, том 22, выпуск 8.

[460x700]

[460x700]

1906

Сидор Васильевич Слюсарев

командир эскадрильи скоростных бомбардировщиков, капитан. Родился в городе Тифлис (ныне город Тбилиси - столица Грузии), в семье рабочего. Русский. Окончил духовное училище. Работал помощником мастера механическо-артиллерийского завода в Тбилиси. В Красной Армии с июня 1928 года, доброволец. Член ВКП(б)/КПСС с 1929 года. В 1929 году окончил Ленинградскую Военно-теоретическую школу ВВС РККА, в 1930 году - 1-ю Качинскую военную школу лётчиков имени А.Ф.Мясникова и оставлен в этой школе лётчиком-инструктором. С февраля 1933 года - командир корабля 73-й авиаэскадрильи 14-й авиабригады Морских сил Балтийского моря (Едрово, ныне в Новгородской области). С марта 1934 года - командир корабля 116-й авиаэскадрильи ВВС Забайкальской группы войск Отдельной Краснознамённой Дальневосточной армии (с 1935 - Забайкальского военного округа, Нерчинск). С января 1937 года - командир корабля, летчик-инструктор по технике пилотирования, затем командир 57-й крейсерской авиаэскадрильи Забайкальского военного округа, с марта 1938 - командир эскадрильи 2-й авиационной бригады в Нерчинске. Участник национально-освободительной войны китайского народа 1937-1945 годов с мая 1938 по март 1939 года. Командир эскадрильи скоростных бомбардировщиков капитан Сидор Слюсарев совершил за этот период 12 боевых вылетов, участвовал в уничтожении 70-и кораблей и до 30-и самолётов противника. "За образцовое выполнение специальных заданий Правительства по укреплению оборонной мощи Советского Союза и за проявленное геройство" указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 февраля 1939 года капитану Слюсареву Сидору Васильевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина, а после учреждения знака особого отличия ему вручена медаль "Золотая Звезда". По возвращении на Родину сразу получил звание полковника и в мае 1939 года назначен заместителем командующего 2-й авиационной армией особого назначения (Воронеж). С декабря 1939 года обучался на курсах высшего начсостава при Академии Генерального штаба РККА. С января 1940 года участвовал в советско-финляндской войне 1939-1940 годов, командующий ВВС 8-й армии. С мая 1940 года - заместитель командующего ВВС Ленинградского военного округа. С июля 1940 - командир 4-й авиационной дивизии там же, участвовал в вводе советских войск в страны Прибалтики летом 1940 года. С августа 1940 - заместитель командующего ВВС Киевского Особого военного округа. Участник Великой Отечественной войны с 22 июня 1941 года, заместитель командующего ВВС Юго-Западного фронта, участник оборонительных сражений лета 1941 года в Западной Украине и на Киевском направлении. С октября 1941 года - командир 142-й авиационной дивизии ПВО Юго-Восточного фронта ПВО, которая прикрывала важнейших промышленный центр город Горький. С марта 1943 года - командир 5-го смешанного авиационного корпуса в составе ВВС Московского и Степного военных округов, с июля 1943 - в 2-й воздушной армии Воронежского фронта. С июля 1943 - заместитель командующего 4-й и с апреля 1944 - 2-й воздушных армий, участник Новороссийско-Таманской, Керченско-Эльтигенской, Проскуровско-Черновицкой и Львовско-Сандомирской наступательных операций. С августа 1944 года командовал 1-м смешанным авиационным корпусом, переименованным в сентябре 1944 в 2-й гвардейский штурмовой авиационный корпус (2-я воздушная армия, 1-й Украинский фронт). На этом посту участвовал в Восточно-Карпатской, Висло-Одерской, Нижнесилезской, ВерхнеСилезской, берлинской и Пражской операциях. После войны продолжал командовать тем же корпусом, а с января 1946 года С.В. Слюсарев командовал 7-м бомбардировочным авиационным корпусом в составе 1-й воздушной армии Дальневосточного военного округа. С октября 1947 года - командующий 12-й воздушной армией (затем переименована в 45-ю воздушную армию). В феврале - декабре 1950 года находился в служебной командировке в Китае, заместитель командующего группировкой советских сил ПВО в Шанхае по авиации. Эта группировка прикрывала от налётов гоминьдановской авиации Шанхайский промышленный район и одновременно готовила кадры для ВВС и ПВО Китайской Народной Республики. Лётчиками генерала С.В. Слюсарева было сбито 6 самолётов противника. По возвращении направлен на учёбу и в 1952 окончил Высшую военную академию имени К.Е.Ворошилова. С августа 1952 года находился в распоряжении Главнокомандующего ВВС Советской Армии, а в апреле 1953 года вновь отправлен на войну: заместитель командира и командир 64-го истребительного авиационного корпуса. Части корпуса с территории Китая прикрывали объекты Северной Кореи от налётов американской и союзной им авиации других стран в ходе Корейской войны 1950-1953 годов. После перемирия и вывода корпуса в СССР продолжал командовать им на Дальнем Востоке. С мая 1955 года - командующий 4-й отдельной Уральской армией ПВО (город Свердловск) и одновременно заместитель командующего войсками Уральского военного округа по Войскам ПВО страны. С августа 1957 года - начальник командного факультета Краснознамённой Военно-воздушной академии. С сентября 1964 года генерал-лейтенант авиации Слюсарев С.В. - в запасе. Жил в городе-герое Москве. Скончался 11 декабря 1981 года.

[525x700]

[525x700]

Похоронен на Гарнизонном кладбище в посёлке Монино Щёлковского района Московской области.

Воинские звания: старший лейтенант (14 марта 1936), капитан (29 апреля 1938), полковник (17 мая 1939), генерал-майор авиации (10 ноября 1942), генерал-лейтенант авиации (1 марта 1946). Награждён тремя орденами Ленина (22 февраля 1939; 29 мая 1945; 3 ноября 1953), четырьмя орденами Красного Знамени (19 мая 1940; 20 июня 1949; 15 ноября 1950; 28 сентября 1953), орденами Суворова II степени (25 августа 1944), Кутузова II степени (16 мая 1944), Богдана Хмельницкого II степени (6 апреля 1945), Красной Звезды (3 ноября 1944), медалями.

вверх^

к полной версии

понравилось!

в evernote

1900

Альфред Лямпе (польское имя — Alfred Lampe)

польский политик, публицист, деятель рабочего движения. Родился в городе Варшава, Царство Польское, Российская империя, в семье ремесленника. В 1921 году вступил в Коммунистическую партию Польши (КПП). В 1922 году стал одним из организаторов Коммунистического союза молодёжи Польши. В 1926 году избран в Центральный комитет КПП и в 1926—1928 годах занимал должность секретаря КПП, с 1929 года — член Политбюро КПП. В 1930—1933 годах член Исполнительного комитета Профинтерна. Неоднократно был арестован, десять лет провёл в польских тюрьмах. После немецкого нападения на Польшу в 1939 году перешёл на территорию СССР. С началом 1940 года близкий сотрудник В.Л.Василевской. Вместе с ней отправили в том же году письмо И.В.Сталину с призывом принимать бывших членов польской компартии в ряды ВКП(б). Начало Великой Отечественной войны 22 июня 1941 года встретил в Минске. С 1942 года являлся редактором журнала «Nowe Widnokręgi». В 1943 году стал одним из организаторов «Союза польских патриотов» и одним из организаторов создания Войска Польского на территории СССР. Также с 1943 года стал редактором издававшейся в СССР польской еженедельной газеты «Wolna Polska». Умер в городе Москва, РСФСР, СССР, 10 декабря 1943 года.

14 октября 1964 года прах перезахоронен в Варшаве нa кладбище Воинские Повонзки

Награды: Крест Грюнвальда I класса (1945, посмертно). Сочинения: Myśli o nowej Polske — Warszawa, 1948; O Nowa Polske — Warszawa, 1954.

[504x700]

[504x700]1900

Андрей Петрович Михайличенко

старший чабан колхоза имени Будённого Апанасенковского района Ставропольского края. Родился в селе Воробьёвка Астраханской губернии, ныне Приютненский район Калмыкии. Участвовал в Гражданской войне. С образованием в 1929 году местного колхоза имени Будённого Яшалтинского улуса Калмыцкой автономной области (центральная усадьба – село Воробьёвка; ранее хотон Бислюрт до переименования в августе 1949 года в село Воробьёвка в честь его уроженца - Героя Советского Союза Н.Т.Воробьёва) вступил в него и работал до призыва по мобилизации в 1942 году. Участник Великой Отечественной войны. После демобилизации в 1945 году возвратился в родной колхоз и продолжил работать чабаном отары породистых овец. По итогам работы в 1948 году А.П.Михайличенко был награждён орденом Ленина, а в 1949 году получил от 622 голов молодняка тонкорунных и улучшенных этими породами овец по 6,5 килограмма шерсти в среднем на голову. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 октября 1950 года за достижение высоких показателей в животноводстве в 1949 года Михайличенко Андрей Петрович удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». В 1961 году колхоз был переименован в «Дружба» и А.П.В.Михайличенко продолжал в нём трудиться старшим табунщиком до ухода на пенсию. Проживал в родном селе Воробьёвка, скончался в 1981 году. В Элисте на Аллее героев установлен барельеф А.П.Михайличенко. Награждён двумя орденами Ленина (1 декабря 1949, 2 октября 1950) и медалями.

[483x700]

[483x700] 1900

Арам Филиппович Мхитаров

звеньевой колхоза имени Шаумяна города Кизляр Грозненской области. Родился в городе Карсе Турции. Армянин. В 1924 году переехал из Армении в Кизляр ныне Республика Дагестан и работал по найму у местного землевладельца Маркоса, которому принадлежали виноградники в районе будущих колхозов имени Шаумяна и «Победа». После Октябрьской революции в годы коллективизации виноградники были переданы колхозам, а работники вступили в артели. А.Ф.Мхитаров вступил в колхоз им.Шаумяна и вскоре возглавил виноградарское звено. До начала войны он трижды возил выращенный его звеном виноград в Москву на сельскохозяйственную выставку (ВСХВ). С началом Великой Отечественной войны был мобилизован в действующую армию и в составе, так называемом, армянском батальоне участвовал в оборонительных боях за город Керчь, был тяжело ранен. После излечения был комиссован из армии и вернулся в Кизляр. Будучи инвалидом 1-й группы продолжил трудиться звеньевым в колхозе им.Шаумяна и в 1948 году его звеном был получен урожай винограда 227 центнеров с гектара на площади 3,3 гектара поливных виноградников. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 12 июля 1950 года за получение высоких урожаев винограда в 1948 году звеньевой Мхитаров Арам Филиппович удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Награждён орденом Ленина (12 июля 1950) и медалями.

1900

Лео Смит (нидерландское имя — Leo Smit; полное имя — Леопольд, Leopold)

голландский композитор. Родился в районе Плантаге в городе Амстердам, Нидерланды. Он происходил из богатой светской португальско-еврейской семьи. Начал заниматься музыкой в раннем возрасте и написал свое первое произведение в 16 лет. Окончил с отличием Амстердамскую консерваторию (1919—1924), где изучал композицию у Сема Дресдена и Бернарда Зверса, изучал также игру на фортепиано. В 1927—1936 годах жил и работал в Париже, испытал сильное влияние французской композиторской школы. Затем провёл год в Брюсселе и в 1937 году вернулся на родину, где его произведения в годы его отсутствия время от времени исполнялись оркестром Концертгебау под руководством таких дирижёров, как Пьер Монтё и Эдуард ван Бейнум. В 1933 году он женился на Ангелине де Врис, с которой он поселился в Амстердаме в 1937. Во время войны Смит давал уроки музыки. В феврале 1943 года окончил своё последнее произведение — «Сонату для флейты и фортепиано». 27 апреля 1943 как еврей депортирован из Нидерландов, погиб в концентрационном лагере Собибор, оккупированная Польша, 30 апреля 1943 года.

1900

Марио Эмилио Соффичи (испанское имя — Mario Emilio Soffici)

аргентинский режиссёр и актёр итальянского происхождения. Марио Соффичи родился в городе Флоренция, Королевство Италия. В 1920-х годах переехал в Аргентину, где с начала 1930-х годов начал сниматься в кино. В качестве режиссёра в 1935 году снял свой первый фильм «Душа аккордеона» (испанское название — El Alma de bandoneón). Одним из самых удачных его фильмов 1930-х годов критики считают драму «Пленники земли» (испанское название — Prisioneros de la tierra, 1939 год). В некоторых опросах этот фильм упоминается как «величайший в истории кинематографа Аргентины». На протяжении карьеры снял более 40 фильмов. Умер в городе Буэнос-Айрес, Аргентина 10 мая 1977 года.

Фильмография

1901

Николай Венедиктович Журавлёв

историк-архивист, тверский краевед. Автор книг – “М.Е.Салтыков-Щедрин в Тверской губернии” (1939), “Хроника революционного движения в Тверской губернии с 1904 по январь 1918” (1941), написал свыше 60 статей и публикаций. Скончался в 1957 году.

1901

Мухтар Искендер оглы Мамедов

председатель колхоза имени Орджоникидзе Агдамского района Азербайджанской ССР. Родился в селе Карадаглы Шушинского уезда Елизаветпольской губернии (ныне – Агдамского района Азербайджана). Азербайджанец. Трудовую деятельность начал в 1932 году в колхозе имени Орджоникидзе Агдамского района, позже работал в Бойахмедли-Карвендском потребительском обществе. В 1941-1960 годах – председатель колхоза имени Орджоникидзе. В 1950 году руководимый им колхоз получил урожай хлопка 53,1 центнера с гектара на площади 210 гектаров. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 июля 1951 года за получение высоких урожаев хлопка в 1950 году на поливных землях за получение высоких урожаев хлопка в 1950 году на поливных землях при выполнении колхозом обязательных поставок и контрактации по всем видам сельскохозяйственной продукции, натуроплату за работу МТС и обеспеченности семенами всех культур в размере полной потребности для весеннего сева 1951 года Мамедову Мухтару Искендер оглы присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Этим же указом звания Героя Социалистического Труда были удостоены бригадиры колхоза А.А.Алиев, М.М.Алиев, М.Р.Мамедов, звеньевые колхоза А.М.Асадова и Г.И.Мамедова. В 1960-1979 годах – агроном в колхозе имени Тельмана Агдамского района. Делегат XVIII, XIX, XX, XXI и XXII съездов Компартии Азербайджана.

С 1968 года – персональный пенсионер союзного значения. Умер 31 марта 1980 года в городе Агдам.

Награждён орденами Ленина (25 июля 1951), Трудового Красного Знамени (10 марта 1948), медалями.

Брат – Мамедов Мамед Искендер оглы, Герой Социалистического Труда.

[619x700]

[619x700]1901

Мухтар Мирманов

председатель колхоза имени «Правды» Фурмановского района Западно-Казахстанской области Казахской ССР. Родился поселении Конуркудук ныне Жангалинского района Западно-Казахстанской области Казахстана. Казах. С 1920 года Мухтар Мирманов работал исполнителем, затем председателем исполкома аульного Совета депутатов, затем - председателем Джангалинского районного Совета депутатов трудящихся. В 1933 году был избран председатель колхоза имени «Правды». В 1939 году направлен на учёбу в Уральский сельскохозяйственный техникум, после его окончания в 1941 году снова возглавил тот же колхоз, который за короткий срок сумел вывести из числа отстающих в рентабельное хозяйство. В годы Великой Отечественной войны организовал отправку на фронт теплой одежды и продовольствия, внес 100 тысяч рублей личных сбережений на постройку боевого самолета, его примеру последовали все члены колхоза. К концу войны колхоз под руководством Мухтара Мирманова значительно окреп, улучшилось его экономическое положение, заслуги председателя были отмечены орденом Красной Звезды. Первые послевоенные годы 4-й пятилетки (1946-1950) колхоз имени «Правды» (позже переименован в «Победа») продолжал выполнять план по сдаче государству продуктов животноводства и в 1947 году вырастил при табунном содержании 100 жеребят от 100 кобыл. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 июля 1948 года за получение высокой продуктивности животноводства в 1947 году председателю колхоза Мирманову Мухтару присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». С 1948 года он работал председателем Фурмановского районного исполкома. С 1951 года возглавлял колхоз «Бирлик» до ухода на пенсию в 1962 году. Почëтный гражданин города Жангала. Жил в городе Уральск. Скончался 31 января 1976 года. Награждён орденами Ленина (23 июля 1948) и Красной Звезды (16 ноября 1945), медалями.

1901

Думитро Ионеску

румынский математик. Профессор в Бухаресте и Клуже. В 1956-1968 гг. – руководитель отдела Института математики Академии Наук Румынии. Его многочисленные работы относятся главным образом к различного рода квадратурам и кубатурам. Удостоен нескольких премий Румынской Академии Наук.

1901

Самвел Согомонович Мкртчян

армянский киноактер, один из зачинателей армянского кино. В 1930 г. окончил ГИК. Снимался в фильмах: «Намус» (1926), «Злой дух» (1928), «Горный марш» (1939), «Храбрый Назар» (1940).

1902

Александра Дмитриевна Люблинская (урождённая - Стефанович)

российский историк, доктор исторических наук. Автор трудов по истории Франции ХVI-ХVII вв., латинской палеографии.

1903

Барзани мулла Мустафа аль-Барзани

политический деятель Ирака. Участвовал в борьбе курдов против английского колониализма и монархического режима в Ираке. С 1946 председатель Демократической партии Курдистана. В 1961 возглавил национально-демократическое движение иракских курдов за получение национальных прав в рамках Иракской Республики.

1903

Марк Борисович Векслер

российский музыкальный деятель, директор Большого зала Московской консерватории (1932-1980). Скончался в 1980 году.

[476x699]

[476x699]1904

Андраник Абрамович Казарян

командир 74-й стрелковой дивизии 13-й армии Центрального фронта, генерал-майор. Родился в городе Шуша ныне Нагорный Карабах, в семье ремесленника. Армянин. Окончил среднюю школу. В Красной Армии с 1920 года. Участник Гражданской войны. В 1924 году окончил пехотную школу, в 1925-м и 1927 годах - военно-политические курсы, а в 1939 году - 2 курса Военной академии имени М.В.Фрунзе. Член ВКП(б)/КПСС с 1927 года. Участник Великой Отечественной войны с 1941 года. 14 октября 1942 года полковник Казарян А.А. становится командиром, сформированной под его же руководством на базе 134-й курсантской стрелковой бригады, 74-й стрелковой дивизии. Командуя этой дивизией, вошедшей в состав 13-й армии Брянского фронта, он внес большой вклад в ходе развитие наступления на малоархангельском направлении, и в освобождении 23 февраля 1943 года города Малоархангельска Орловской области. Дивизия А.А.Казаряна за пять дней боев уничтожила более тридцати вражеских танков, большое количество другой военной техники противника. Постановлением Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 22 февраля 1943 года № 199 полковнику Казаряну А.А. присвоено воинское звание «генерал-майор».Но особо полководческий талант А.А.Казаряна проявился при форсировании реки Днепр. 74-я стрелковая дивизия (13-я армия, Центральный фронт) под командованием генерал-майора Андраника Казаряна 23 сентября 1943 года форсировала Днепр у села Комарин (ныне посёлок городского типа Брагинского района Гомельской области Белоруссии), и преодолев упорное сопротивление врага захватила плацдарм. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 октября 1943 года за умелое командование стрелковой дивизией, образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистским захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм генерал-майору Казаряну Андранику Абрамовичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 1128). 6 ноября 1943 года за успешные боевые действия в ходе Киевской наступательной операции и участии в освобождении столицы Украины – Киева (с 1965 года – город-герой) приказом Верховного Главнокомандующего И.В.Сталина 74-я стрелковая дивизия удостоена почётного наименования «Киевская». Будучи назначенным командиром 213-й стрелковой дивизии (72-й стрелковый корпус 5-я армия, 3-й Белорусский фронт) генерал майор Казарян А.А. и вверенные ему войска приняли активное участие в разгроме врага в ходе Вильнюсской, Гумбиненской и Инстербургско-Кёнигсбергской наступательных операциях 1944-1945 годов. После разгрома гитлеровской Германии, генерал-майор Казарян А.А. участвует в советско-японской войне 1945 года. Он был представителем Советского военного командования в Манчжурии. В 1948 году А.А.Казарян окончил курсы усовершенствования офицерского состава при Военной академии имени М.В.Фрунзе. С 1958 года генерал-майор А.А.Казарян - в запасе. Жил в административном центре Крыма (Украина) - Симферополе. Скончался 16 января 1992 года. Награждён двумя орденами Ленина, пятью орденами Красного Знамени, тремя орденами Суворова II степени, орденом Отечественной войны I степени, медалями, орденом Китайской Народной Республики. Сочинение: Герои боёв за Крым. Симферополь, 1972.

1904

Николай Матвеевич Калинкин

председатель колхоза имени Будённого Ухтомского района Московской области. Родился в деревне Темниково Пехорской волости Московского уезда Московской губернии (ныне не существует; территория микрорайона Саввино городского округа Балашиха). Русский. Являлся председателем колхоза имени Будённого Ухтомского (с 1959 года – Люберецкого) района Московской области. В годы Великой Отечественной войны работал на строительстве оборонительных сооружений Москвы и Московской области. В 1948 году руководимый им колхоз получил 10,9 тонны свинины в живом весе на 111,7 гектара закрепленной за колхозом облагаемой пашни. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 апреля 1949 года за получение высокой продуктивности животноводства в 1948 году при выполнении колхозом обязательных поставок сельскохозяйственных продуктов и плана развития животноводства по всем видам скота Калинкину Николаю Матвеевичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». За получение высокой продуктивности животноводства по итогам 1949 года награждён вторым орденом Ленина, а за успехи, достигнутые в деле производства продуктов животноводства, увеличение сдачи государству сельскохозяйственной продукции в 1956 году и широкое применение в практике своей работы достижений науки и передового опыта – третьим орденом Ленина. Умер 10 апреля 1967 года.

Похоронен в поселке Малаховка городского округа Люберцы на Малаховском кладбище (участок №6)

Награждён 3 орденами Ленина (7 апреля 1949; 18 сентября 1950; 30 января 1957), медалями, в том числе «За трудовое отличие» (4 марта 1942).

[499x700]

[499x700] 1904

Ханум Магомедовна Магомедова

звеньевая колхоза имени Ленина Сергокалинского района Дагестанской АССР. Родилась в селении Аямахи Даргинского округа ныне Сергокалинского района Республики Дагестан, в семье крестьянина. Даргинка. Трудовую деятельность начала в местной сельскохозяйственной артели «Коммуна», позже переехала в село Сергокала. В 1931 году окончила курсы звеньевых и работала звеньевой, позже возглавляла садоводческую бригаду в колхозе имени Ленина Сергокалинского района.

[535x700]

[535x700] Ханум Магомедова 1948 год.

По итогам работы в 1947 году звеном Х.М.Магомедовой был получен урожай пшеницы 42,47 центнера с гектара на площади 9 гектаров. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 марта 1948 года за получение высокого урожая пшеницы в 1947 году звеньевая Магомедова Ханум удостоена звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Х.М.Магомедова - первая на Северном Кавказе Герой Социалистического Труда среди тружеников сельского хозяйства.

[423x700]

[423x700] Ханум Магомедова.

Избиралась депутатом и заместителем Председателя Президиума Верховного Совета РСФСР 3-го и 4-го созывов (1951-1959), членом Дагестанского обкома КПСС и председателем Сергокалинского сельсовета.

[700x334]

[700x334] Х.М.Магомедова (вторая слева) среди женщин - Героев Социалистического Труда Дагестана.

Скончалась в 1991 году и похоронена в районном центре Сергокале. Агропромышленное предприятие в Сергокалинском районе носит её имя. Награждена орденами Ленина (9 марта 1948) и «Знак Почёта» (12 ноября 1950), медалями.

1904

Константин Феодорович Михаилиди

главный агроном отдела сельского хозяйства Батумского района Аджарской АССР, Грузинская ССР. Родился в губернском городе Кутаиси, ныне – административном центре края Имеретия Грузии. Грузин. В 1927 году поступил в Тифлисский политехнический институт, после окончания агрономического факультета которого в 1931 году работал агрономом в ряде совхозов в Батумском районе, затем – главным агрономом отдела сельского хозяйства Батумского района Аджарской АССР. За период его руководства аграрной службой в районе было выращено 276 чайных плантаций и 155,8 гектара цитрусовых садов. Ежегодно труженики Батумского района увеличивали урожайность зелёного чая и цитрусовых – основных сельскохозяйственных культур района. В 1948 году как главный агроном обеспечил своей работой перевыполнение в целом по Батумскому району планового сбора урожая сортового зелёного чайного листа на 15,2 процента. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 августа 1949 года за получение высоких урожаев сортового зелёного чайного листа и цитрусовых плодов в 1948 году Михаилиди Константину Феодоровичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Этим же указом высокого звания были удостоены первый секретарь Батумского райкома партии Д.С.Хеладзе, председатель райисполком М.Ю.Куршубадзе, заведующий сельхозотделом С.Х.Чанкуридзе и 17 передовых чаеводов колхозов, а месяцем ранее Героями стали 5 цитрусоводов и 2 табаковода Батумского района. С 1960 года работал агрономом колхоза в селе Ахалшени Гардабанского района, затем в Кобулетском районе Аджарской АССР, с 1963 года – инспектором территориально-производственного отдела, а с 1965 года – заместителем начальника сельскохозяйственного отдела и главным агрономом Хелвачаурского района. С 1971 года – персональный пенсионер союзного значения. Проживал в городе Батуми – столице Аджарской АССР (ныне – Аджарии). Скончался в 1974 году. Награждён орденами Ленина (29 августа 1949), «Знак Почёта» (2 апреля 1966), медалями.

1904

Пётр Васильевич Савкин

директор Днепропетровского трубопрокатного завода имени В.И.Ленина Днепропетровского совнархоза, Украинская ССР. Родился в городе Екатеринославе (позднее Днепропетровск, с 2016 года – Днепр, Украина), в семье рабочего-металлурга. С 1912 по 1915 год учился в городском училище №9 и окончил его. Работал с 1917 года в мартеновском цехе Брянского завода (позднее – завод имени Петровского). Некоторое время работал рабочим в гарнизонной пекарне. В 1920 году поступил на завод имени Петровского вальцетокарем в прокатном цехе. Без отрыва от производства окончил в 1929 году металлургический техникум. В 1930 году был назначен директором вечернего металлургического техникума при заводе имени Перовского. Затем работал в научно-исследовательском институте металлов техником, старшим техником. С 1931 года учился в металлургическом институте. После окончания института в 1936 году был направлен на Днепропетровский трубный завод имени В.И.Ленина. Работал диспетчером, начальником смены, заместителем начальника цеха, начальником цеха бесшовных труб. В 1939 году назначен директором Днепропетровского научно-исследовательского трубного института. В 1941 году руководил эвакуацией института в город Первоуральск. После освобождения Днепропетровска от немецких захватчиков в октябре 1943 года назначен директором Днепропетровского трубного завода имени В.И.Ленина. Уже в 1944 году завод выдал первую продукцию цех печной сварки, затем были восстановлены и пущены в работу универсальный стан листопрокатного цеха, стан Фассля, волочильный стан цеха бесшовных труб (1945), трубосварочный цех (1947). Параллельно развивалась социальная сфера завода – подсобное хозяйство, пионерский лагерь, туристская база, детские сады и ясли, санаторий в Ялте. Указом Президиума Верховного Совета от 19 июля 1958 года за выдающиеся успехи, достигнутые в деле развития чёрной металлургии, Савкину Петру Васильевичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Продолжал руководить заводом до 1969 года. Одновременно вёл большую научную работу, стал кандидатом технических наук. С 1969 года до последних дней жизни - старший научный сотрудник Днепропетровского трубного института. Избирался членом райкома, горкома и обкома партии, депутатом городского Совета депутатов трудящихся. Жил в Днепропетровске (Украина). Умер 3 января 1981 года. Похоронен на Сурско-Литовском кладбище в Днепре. Награжден 2 орденами Ленина (5 мая 1949; 19 июля 1958), 2 орденами Трудового Красного Знамени (23 января 1948; 22 марта 1966), орденом Красной Звезды (31 марта 1945), медалями. На главной аллее завода в 2004 году установлен барельеф Героя.

1905

Антонио Берни

аргентинский живописец. В 1930-х гг. - один из основоположников "нового реализма" в Аргентине. совместно с Д.Сикейросом (в 1934) и аргентинскими художниками Х.К.Кастаньино, Л.Э.Спилимберго и др. выполнил ряд росписей в Буэнос-Айресе и Нью-Йорке, главным образом на темы жизни и истории аргентинского народа. В картине "Полночь над миром" (конец 1930-х гг.) создал величественный образ народного мужества и скорби, навеянный гражданской войной в Испании. В середине 20 века испытал влияние модернизма. Скончался 13 октября 1981 года.

1905

Макар Михайлович Лукин