14 мая родились...

14-05-2025 04:02

к комментариям - к полной версии

- понравилось!

1891

Эгон Корнау (немецкое имя — Egon Kornauth)

австрийский композитор и преподаватель музыки. Корнаут родился в Ольмютце, Моравия, Австро-Венгрия (ныне Оломоуц, Чехия). С юности виолончелист и пианист, он в 1909 году отправился в Вену, где учился у Роберта Фукса, Гвидо Адлера, Франца Шрекера (с которым он поссорился) и Франца Шмидта. После преподавания теории музыки в Венском университете с 1919 года Корнауф начал международную карьеру пианиста, аккомпаниатора и дирижёра, которая привела его в Индонезию (1926–1929) и Южную Америку (1934–1935). В 1940 году он возобновил преподавательскую деятельность в Вене и Зальцбурге во время войны. Он вступил в спонсируемую нацистами Рейхсмузиккаммер, но продолжал поддерживать своего учителя Адлера, который находился под домашним арестом как еврей, вплоть до его смерти в 1941 году. В послевоенной Австрии Корнау был директором Зальцбургского Моцартеума (1946–1947) и в 1954 году был избран в Австрийский сенат искусств. Он умер в Вене в 1959 году. Корнаух много сочинял и получил ряд премий, в том числе Государственную премию Австрии (1913) (за сонату для альта сочинение 3), премию Фонда Густава Малера (1919) и австрийскую премию Würdigungspreis (1951). Однако его стиль был традиционным; когда английский композитор Хамфри Сирл посетил Вену в 1930-х годах, он с неудовольствием обнаружил, что в главных оркестрах исполнялась только современная музыка Шмидта «или менее известных композиторов, таких как ... Корнауф. Сам Корнауф в своей автобиографии 1958 года признавал, что «эпигонство было присуще моей личности». Большая часть произведений Корнауфа состоит из лирических песен, камерной музыки и фортепианных пьес, но есть также пять оркестровых сюит и другие более масштабные произведения. Запись некоторых фортепианных произведений Корнаута в исполнении Джонатана Пауэлла была выпущена «Toccata Classics» в 2013 году. Умер в городе Вена, Австрия, 28 октября 1959 года.

Избранные произведения

Оркестровые: Оркестровая сюита № 1 (Sinfonische Suite Nr. 1) «Из юности», сочинение 7 (1913; переработано в 1928); Elegie auf den Tod eines Freundes (Elegy on the Death of a Friend) (1916); published 1932; Симфоническая увертюра (Симфоническая увертюра-фантазия), сочинение 13; Оркестровая сюита № 2, сочинение 20 (издана в 1925 году); Музыка для струнного оркестра, сочинение 25а (1920); после струнного секстета; Оркестровая сюита № 3 (Sinfonische Suite Nr. 2), сочинение 35 (1931; переработано в 1937); также для фортепианного квинтета, сочинение 35а; Оркестровая сюита № 5 «Романтическая сюита», сочинение 40 (1936); Оркестровая сюита № 4 (Sinfonische Suite Nr. 4), сочинение 42 (1938); Ирландская мелодия из графства Дерри для струнного оркестра (или струнного квинтета); Ноктюрн (Анданте) для альта и камерного оркестра, сочинение 3b (1912); вторая часть Сонаты для альта; Баллада для виолончели с оркестром, сочинение 17 (1917); Концертное произведение (Concert Piece) для скрипки и камерного оркестра (или фортепиано), сочинение 19 (1917).

Камерная музыка: Соната до♯ минор для альта и фортепиано, сочинение 3 (1912); также для кларнета и фортепиано (1914); часть II, Ноктюрн, также для альта и камерного оркестра; Соната для кларнета и фортепиано, сочинение 5; 2 концертные пьесы: Скерцо и Анданте (2 концертные пьесы) для скрипки и фортепиано, сочинение 5b (опубликованы в 1932 году); Соната ми минор для скрипки и фортепиано, сочинение 9 (1914); Бурлеска ми минор для флейты и фортепиано (или оркестра), сочинение 11 (1916); Маленькая вечерняя музыка для 2 скрипок, альта и виолончели, сочинение 14 (1915); Соната (Сонатина) ре мажор для скрипки и фортепиано, сочинение 15 (1916); Фортепианный квартет до минор, сочинение 18 (1917); Струнный секстет ля минор для 2 скрипок, 2 альтов и 2 виолончелей, сочинение 25 (1918–1919); также для струнного оркестра; Струнный квартет соль минор, сочинение 26 (1920); Фортепианное трио си минор, сочинение 27 (1921); Соната для виолончели и фортепиано, сочинение 28 (опубликована в 1924 году); Струнный квинтет для 2 скрипок, 2 альтов и виолончели, сочинение 30 (1923); Камерная музыка (Chamber Music), Нонет для флейты, гобоя, кларнета, валторны, 2 скрипок, альта, виолончели и контрабаса, сочинение 31 (1924); для духового квинтета и струнного квартета, сочинение 31а (1924); Дектет для духового и струнного квинтетов, сочинение 31б; Квинтет для кларнета (Clarinet Quintet) фа♯ минор для кларнета, 2 скрипок, альта и виолончели, сочинение 33 (1930); Фортепианный квинтет фа♯ минор, сочинение 35а (1931); после оркестровой сюиты № 3; Маленькая камерная музыка (Petite composition facile) для 2 скрипок, альта и виолончели, сочинение 41а (1939); также для фортепиано, сочинение 41б; Трио-сюита для скрипки, виолончели (или альта) и фортепиано, сочинение 45 (1948): Рапсодия; Valse triste; Канон I; Канон II; Канцонетта; Грустная вальс-сюита для альта и фортепиано (1948); из «Трио-сюиты», сочинение 45; Сонатина для скрипки (или флейты, или альта) и фортепиано, сочинение 46 (1952); 3 пьесы (3 произведения) для виолончели (или альта) и фортепиано, сочинение 47 (1954): Elegie; Romanze; Думка; Ирландская мелодия из графства Дерри для струнного квинтета (или струнного оркестра). Фортепиано: 5 фортепианных пьес (5 фортепианных произведений), сочинение 2 (1912); Соната ля♭ мажор, сочинение 4 (1912); Фантазия (Phantasie), сочинение 10 (1915); 3 фортепианных пьесы (3 фортепианных произведения), сочинение 23 (1920); также для фортепиано в 4 руки, сочинение 23а: Präludium; Импровизация; Walzer; Маленькая сюита (Kleine Suite), сочинение 29 (1923): Präludium; Интермеццо; Баркарола; Ländler; Notturno; Walzer; Финал: 4 фортепианных пьесы (4 фортепианных произведения), сочинение 32 (1926); также для фортепиано в 4 руки, сочинение 32а: В Память о нем; Capriccio; Notturno; Рондо-Бурлеск. Прелюдия и пассакалья (Прелюдия и пассакалья), сочинение 43 (1939) 5 фортепианных пьес (5 фортепианных произведений), сочинение 44 (1940). Präludium; Интермеццо; Capriccio; Mährische Ballade; Walzer. 3 Канона (опубликовано в 1951 году). Вокал: 6 песен (6 вокальных произведений) для голоса и фортепиано, сочинение 1 (1911); №№ 1, 4 и 6 также для голоса и камерного оркестра; Совершенно секретно; слова Франца фон Кёнигсбрун-Шаупталя; Landsknechtlied; words by Heinrich von Reder; Лейд; слова Марии Стоны; Frühlingsruhe; words by Ludwig Uhland; Mein und Dein; words by J. G. Fischer; In der Kirschenblüth'; words by J. G. Fischer; «Урожайная песня» 1914 года для среднего голоса и фортепиано (1914); слова Ричарда Смекала; 4 Gesänge (4 песни) для высокого голоса и фортепиано, сочинение 8 (1914); также для голоса и камерного оркестра; Zu spät; words by Friedrich Theodor Vischer; Траумлебен; слова Джулиуса Харта; О, не затыкай мне рот!; слова Эрнста Голла; Der stille Tag; words by Robert Hohlbaum; 8 песен на стихи Рихарда Смекала (8 песен на стихи Рихарда Смекала) для высокого или среднего голоса и фортепиано, сочинение 12 (1916); слова Рихарда Смекала; №№ 2, 3, 4, 6, 7 и 8 также для голоса и камерного оркестра; Nächtliche Fahrt; Schnitterspruch; Versunkenheit; Кратко Оставляю; Ringelreihen im Frühling; Liebeselegie; Abendlied in der großen Stadt; Maiwanderung; 6 песен (6 вокальных произведений) для среднего голоса и фортепиано, сочинение 21 (1918); также для голоса и камерного оркестра; Закрой мне глаза, Теодор Шторм; Солгал в "Ферне смерти"; слова Ричарда Смекала; Du; слова Рикарды Хуч; Из ранних стихотворений Райнера Марии Рильке I: Тревожное ожидание; слова Райнера Марии Рильке; Из ранних стихотворений Райнера Марии Рильке II: «Ночной ветер»; слова Райнера Марии Рильке; Оставлено; слова Альбрехта Шеффера; 6 песен на стихи Германа Гессе (6 песен на стихи Германа Гессе) для среднего голоса и фортепиано, сочинение 22 (1918); слова Германа Гессе; №№ 1~5 также для голоса и камерного оркестра; № 5 также для струнного оркестра; Im Grase hingestreckt; Böse Zeit; Oktober; Im Nebel; Drüben; Die leise Wolke; «Мир цикламенов» для голоса и фортепиано, сочинение 24 № 3; 4 Lieder nach Brentano (4 песни по мотивам Брентано) для высокого голоса и фортепиано, сочинение 34 (1931); слова Клеменса Брентано; № 1 также для высокого голоса, сольной флейты и струнного оркестра; № 2 и № 3 также для голоса и камерного оркестра; Abendständchen; Der Spinnerin Lied; Wiegenlied; Säusle, liebe Myrthe; «Лебединая песня» для высокого голоса и фортепиано, сочинение 34b; слова Клеменса Брентано; 8 Lieder nach Eichendorff (8 песен на стихи Эйхендорфа) для низкого голоса и фортепиано, сочинение 36 (1932); слова Йозефа фон Эйхендорфа; № 1 также для голоса и камерного оркестра; Der Einsiedler; Nachts I; Erinnerung; Der Abend; Nachts II; Sterbeglocken; Гербствех; Abschied; 6 Lieder nach Eichendorff (6 песен на стихи Эйхендорфа) для высокого голоса и фортепиано, сочинение 37 (1932); слова Йозефа фон Эйхендорфа; Запертый; Treue; Nachklänge I; Waldeinsamkeit; Die Nachtigallen; Herbst; 8 Lieder nach Eichendorff (8 песен по мотивам Эйхендорфа) для среднего голоса и фортепиано, сочинение 38 (1933); слова Йозефа фон Эйхендорфа; №№ 4 и 8 также для голоса и камерного оркестра; Im Alter; Die Nacht; Ам Стром; Winternacht; Nachtwanderer; Seliges Vergeßen; Nachklänge II; Камердинер; Хор: «Песнь осенних лип» для женского хора и камерного оркестра (или фортепианного квинтета), сочинение 16 (переработано в 1933 году); слова Ричарда Смекала; «Вечер» для женского хора, флейты, кларнета и струнного квартета, сочинение 34а (1931); слова Клеменса Брентано; [ хора], сочинение 39 (1933); слова Фридриха Гёльдерлина; Lied der Freundschaft for male chorus a cappella; Lied der Liebe для смешанного хора а капелла. Источники: Грубер, Джерольд У. (без даты). «Корнау, Эгон» в «Оксфордском музыкальном онлайн-словаре» (требуется подписка), по состоянию на 4 апреля 2014 года; Пауэлл, Джонатан (2013). «Фортепианные произведения Эгона Корнаута, том первый». Эссе в буклете, прилагающемся к одноимённому компакт-диску, Toccata Classics, TOCC 0159.

1892

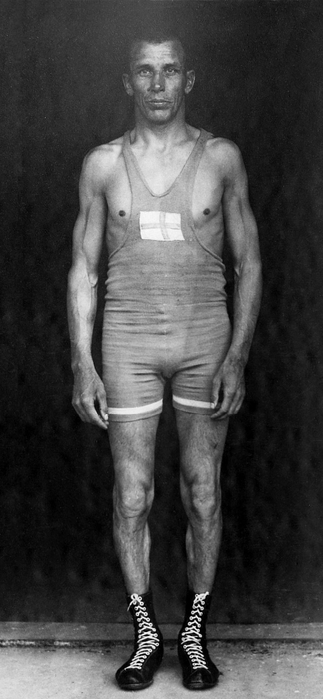

Каарло Эдвин «Мякис-Калле» Мякинен (финское имя — Kaarlo Edvin "Mäkis-Kalle" Mäkinen)

финский борец вольного и греко-римского стиля, чемпион и серебряный призёр Олимпийских игр, чемпион Финляндии 1923 и 1928 года по вольной борьбе, призёр чемпионатов мира, чемпион Финляндии 1921 и 1923 года по греко-римской борьбе. Родился в городе Мариехамн, Аландские острова, Великое княжество Финляндское, Российская империя (ныне Финляндия). Каарло Мякинен одинаково хорошо боролся как по правилам вольной, так и по правилам греко-римской борьбы. На Летних Олимпийских играх 1920 года в Антверпене выступал в полулёгком весе. Борьба проходила по правилам Catch As Catch Can, напоминающим правила современной вольной борьбы. Схватка по регламенту турнира продолжалась 10 минут, финальные схватки три раунда по 10 минут. Турнир проводился по системе с выбыванием после поражения; выигравшие во всех схватках боролись в финале, проигравшие в полуфинале боролись за третье место. В категории боролись 10 спортсменов

Проиграв первую схватку на соревнованиях больше не выступал.

В 1921 и в 1922 годах выступал на чемпионатах мира по греко-римской борьбе и оба раза попал на пьедестал.

На Летних Олимпийских играх 1924 года в Париже выступал в весовой категории до 58 килограммов (легчайший вес). Турнир в вольной борьбе проводился по системе с выбыванием из борьбы за чемпионский титул после поражения, с дальнейшими схватками за второе и третье места. Схватка продолжалась 20 минут и если победитель не выявлялся в это время, назначался дополнительный 6-минутный раунд борьбы в партере. В категории боролись 15 спортсменов.

На Летних Олимпийских играх 1928 года в Амстердаме боролся в весовой категории до 58 килограммов (легчайший вес). Регламент турнира остался прежним. В категории боролись 8 спортсменов.

Умер в городе Турку, Финляндия, 11 мая 1980 года.

1892

Феликс Петерек (немецкое имя — Felix Petyrek)

австрийский композитор. Родился в городе Брюнн, Моравия, Австро-Венгрия (ныне Брно, Чехия). Он писал сценические произведения, песни, фортепианную музыку (в том числе дуэты) в стиле романтизма. Петерек был учеником Франца Шрекера и Гвидо Адлера в Вене. Во время Первой мировой войны Петерек по состоянию здоровья не был отправлен на фронт, но ухаживал за военнопленными в лагере Святого Андрея. Там он собирал песни пленных из разных стран. Вместе с Бернхардом Паумгартнером он работал в центре истории музыки при Имперском военном министерстве. С 1919 года Петерек преподавал в Моцартеуме. После того как Петерек по состоянию здоровья прожил три года в Аббазии, в 1926 году он поступил в Афинскую консерваторию, где вёл мастер-класс по фортепиано, а также работал преподавателем музыковедения. В то же время он читал лекции и публиковался в профессиональных журналах, в основном на греческом языке. Позже он преподавал в музыкальных консерваториях в Штутгарте и Лейпциге. Петирек был членом Ноябрьской группы. Умер в городе Вена, Австрия, 1 декабря 1951 года.

[700x697]

[700x697]

1893

Иван Александрович Вышнеградский (Ivan Wyschnegradsky)

композитор. Уроженец Санкт-Петербурга. Сын банкира, внук известного математика и государственного деятеля Ивана Алексеевича Вышнеградского (1830-1895). Мог стать юристом (учился математике и праву). Женившись, И.А.Вышнеградский породнился с известной семьёй Бенуа. Вышнеградский - изобретатель четвертитоновой музыки. Его музыкальные произведения впервые прозвучали в 1912. С 1920 жил в Париже, а в 1922-1923 не раз ездил в Берлин, где познакомился и подружился с чешским композитором-авангардистом А.Габой (Хабой, Haba), также приверженцем четвертитоновой музыки. Был знаком с О.Мессианом. А.Дютийе, П.Булезом. Для исполнения своей музыки разработал два фортепиано, настроенных в разном диапазоне (1937). Последним и незаконченным автором (работу завершили ученики), стало Трио для струнных, op.53 (1979). Умер 20 сентября 1979 года.

1893

Сакул Николаевич Митичашвили

звеньевой колхоза имени Орджоникидзе Велисцихского сельсовета Гурджаанского района Грузинской ССР. Родился в селе Велисцихе Сигнахского уезда Тифлисской губернии, ныне – Гурджаанского муниципалитета края Кахетия Грузии. Грузин. С юного возраста трудился в сельском хозяйстве, в послевоенный период возглавлял звено виноградарей в колхозе имени Орджоникидзе (село Велисцихе) Гурджаанского района Грузинской ССР. В 1949 году звено его Сакула получило урожай винограда 105,3 центнера с гектара на площади 3,1 гектара виноградников. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 августа 1949 года за получение высоких урожаев винограда в 1948 году Митичашвили Сакулу Николаевичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Этим же указом высокого звания были удостоены другие передовые виноградари велисцихского колхоза имени Орджоникидзе Сергей Карденахлишвили и Сандро Митичашвили. С 1968 года – персональный пенсионер союзного значения. Проживал в родном селе Велисцихе. Дата его кончины не установлена. Награждён орденом Ленина (9 августа .1949), медалями.

1894

Йиндржих Гонзль (чешское имя — Jindřich Honzl)

чешский театральный деятель, режиссёр, критик. Автор работ по истории чешского театра, теоретических исследований в области театральной эстетики и семиотики. Сценарист и режиссёр фильмов «Пудра и бензин» (1931) и «Кошелёк или жизнь» (1932). Постановка Гонзля в Освобождённом театре (1927 г.). Йиндржих Гонзль родился в городе Гумполец в семье портного и фабричного рабочего. В 1914 году окончил педагогические курсы в Праге. С 1914 по 1927 год преподавал химию и физику в школах в Праге. После окончания 1-й мировой войны выступал по вопросам культуры в социал-демократической печати. С 1921 года вступил в Коммунистическую партию Чехословакии. В 1920-х годах Йиндржих Гонзль участвовал в различных литературных и театральных проектах в Праге. Он стал членом литературной группы Девятесил («Коммунистический авангард работников искусств»), в сборниках которой он мог публиковать свои теоретические статьи, которые обычно считаются началом чешского театрального авангарда. В 1921 году руководил Рабочим драматическим ансамблем «Дедрасбор». Он также основал и руководил «Освобождённым театром» (Osvobozené divadlo) и театром Da Da в сотрудничестве с Иржи Фрейкой и Эмилем Франтишеком Бурианом. Известность «Освобождённому театру» принесли сатирические ревю с участием Я.Вериха и Й.Восковца («Осёл и тень» и др.). Он писал тексты по театральной теории авангардного театра. Он ставил хоровые представления и массовые сцены. Испытал влияние сюрреализма и конструктивизма. В постановках 2-й половины 1920-х годов развивал принципы русского и французского театрального авангарда. С 1929 по 1931 год работал драматургом и режиссёром Губернского театра в Брно.

Постановка Гонзля в Освобождённом театре (1927 г.).

С 1931 по 1938 работал в Национальном театре и городском театре в Пльзене. В пражском Национальном театре поставил оперу Б.Мартину «Жюльетта» (1938). В 1934 году создал экспериментальный театр Новый театр (Nové divadlo). Гонзль участвовал в дискуссиях о Пражской школе, которая была учреждена в 1926 году как «Пражский лингвистический кружок». Во время немецкой оккупации Чешской Республики в марте 1939 года такие режиссёры, как Эмиль Франтишек Бурьян, Карел Досталь и Йиржи Фрейка, пытались показать публичные признаки сопротивления в их режиссуре со скрытыми аллюзиями, с акцентом и растяжением в языке и одновременными выражениями лица и жестами, что, впрочем, не осталось незамеченным для информаторов. Гонзль был назначен в издательство Борову́ (Borový), которое имело лицензию театра, для того чтобы управлять Театриком для 99 (Divadélko pro 99) в 1939 году. Гонзль подвергся нападению за свою работу от коллаборационистской прессы и в 1941 году он выступил в знак протеста против ареста Буриана. После окончания 2-й мировой войны работал членом дирекции Национального театра (Národní divadlo) и художественным руководителем его студии. В 1948 году стал художественным руководителем и директором драматической труппы театра. Он поставил пьесы чешских авторов XIX века в современных театральных формах. В 20-м веке на сцену вышли Йозеф Кайетан Тил, Вацлав Климент Клицпера, Вилем Мрштик и Витезслав Незвал, а также такие международные писатели, как Гийом Аполлинер, Жан Кокто и Альфред Жарри. Руководство коммунистического государства требовало уделять в театральных постановка больше внимания современным советским авторов, но Гонзль делал это в меру. После 1950 года отошёл от режиссёрской деятельности. С 1945 по 1946 год он читал лекции по актерскому мастерству на кафедре эстетики (факультет истории и теории театра) философского факультета Карлова университета. С 1946 по 1953 г. он был профессором театральных наук на театральном факультете АМУ в Праге. В 1945 году основал журнал «Театральные и кинематографические вопросы» («Otázky divadla a filmu»). Он также руководил журналом «Советский театр» (Sovětské divadlo) и работал в театральной секции Чехословацкого института. Умер в городе Прага, ЧСР (ныне Чехия), 20 апреля 1953 года.

Мемориальна доска в Праге на доме, где жил Гонзль.

Литература: Гонзль // Гермафродит — Григорьев. — Москва : Большая российская энциклопедия, 2007. — Страницы 406—407. — (Большая российская энциклопедия : [в 35 томах] / главный редактор Ю.С.Осипов ; 2004—2017, т. 7). — ISBN 978-5-85270-337-8; Roztočené jeviště, 1925; Vznik moderního ruského divadla, 1928; Sláva a bída divadel, 1937; Dynamics of the Sign in Theatre (1940), Übersetzung ins Englische, in: George W. Brandt (Hrsg.): Modern theories of drama : a selection of writings on drama and theatre 1850—1990. Oxford : Clarendon Press, 1998 ISBN 0-19-871140-9, S. 269—278; Román lásky a cti : Dramatická montáž. Prag : Borový, 1941; K novému významu umění, 1956; Základy praxe moderního divadla, 1963; Divadélko pro 99. Prag : Orbis, 1964; The Hierarchie of the Dramatic Device, in: Ladislav Matějka, Irwin R. Titunik (Hrsg.): Semiotics of art. Prague School contributions. Cambridge, Mass. : M.I.T. Press, 1976 ISBN 0-262-13117-X, S. 118—127; Beiträge in der Theoriezeitschrift Otázky divadla a filmu

1896

Антанина Юозасовна Вайнюнайте (литовское имя — Antanina Vainiūnaitė; в замужестве — Вайнюнайте-Кубертавичене, Vainiūnaitė-Kubertavičienė)

литовская советская актриса. Народная артистка Литовской ССР (1956). Родилась в городе Одесса, Херсонская губерния, Российская империя. В 1915—1918 годах занималась в театральной школе имени Мочалова в Одессе. С 1918 года выступала на сцене театра Ю.Вайчкуса в Вильнюсе, с 1919 года — в Каунасе, с 1920 — в Каунасском драматическом театре общества «Творцов искусства» (в 1922 г. преобразован в Государственный театр). С 1919 по 1973 г. жила в Каунасе. В 1964 году снялась на Литовской киностудии в фильме «Марш! Марш! Тра-та-та!» (Marš, marš, tra-ta-ta!). Муж — литовский актер Пятрас Кубертавичюс (1897—1964). Умерла в городе Каунас, Литовская ССР, СССР (ныне Литва), 3 марта 1973 года. Похоронена на Пятрашюнском кладбище Каунаса. Награды: Орден Великого князя Литовского Гядиминаса 3 степени (1935); Орден «Знак Почёта» (1954); Народная артистка Литовской ССР (1956).

Творчество

Образы, созданные А. Вайнюнайте, отличаются тщатательной отделкой деталей, задушевностью, искренностью, теплотой, жизненной достоверностью. Избранные театральные роли: Mapцеле («Голодные люди» Ясюкайтиса, 1919); Раудонаускене («Денежки» Чюрлионене, 1921); Луиза, леди Мильфорд («Коварство и любовь» Шиллера); Дездемона («Отелло», Шекспира, 1924); Леди Макбет («Макбет» Шекспира); Графиня, Марцелина (1924, 1952, «Безумный день, или Женитьба Фигаро» Бомарше); Найнене («Поют петухи» Балтушиса, 1948); Климанскене («Горячее лето» А.Грицюса, 1955); Горностаева («Любовь Яровая» К. Тренёва, 1956); мисс Европа («Генеральная репетиция» Бинкиса, 1959) и др.

Память

В 1987 году на доме в Каунасе, в котором жила А.Вайнюнайте установлена мемориальная доска. Литература: Театральная энциклопедия. Том 1/Главный редактор С.С.Мокульский — Москва : Советская энциклопедия, 1961.

[505x698]

[505x698]

1897

Роберт Людвигович Бартини (настоящее итальянское имя — Роберто Орос ди Бартини, Roberto Oros di Bartini)

итальянский аристократ (родился в семье барона), коммунист, уехавший из фашистской Италии в СССР, где стал известным авиаконструктором. Физик, создатель проектов аппаратов на новых принципах. Автор более 60 законченных проектов самолётов. В анкетах в графе «национальность» писал: «русский». В начале 1930-х годов под руководством Бартини в моторной бригаде опытного отдела ОПО-3 работал создатель первых космических пилотируемых кораблей Сергей Павлович Королёв. Выпустил ряд научных статей и монографий, включая труды по аэродинамике, в литературе встречается термин «эффект Бартини». Помимо авиации и физики, Р.Л.Бартини занимался с переменным успехом космогонией и философией, опубликовав на тему физических размерностей две статьи в научных журналах, не признанные научным сообществом. В 1900 году в городе Флаум он же Фиуме, Австро-Венгрия (ныне город Риека в Хорватии), жена вице-губернатора барона Лодовико Ороса ди Бартини, одного из видных вельмож Австро-Венгерской империи, решила взять на воспитание трёхлетнего Роберто, приёмного сына своего садовника. В то же время, существует информация, что садовнику сына подбросила мать, некая молодая дворянка, забеременевшая от барона Лодовико. В 1912 году гимназист Роберто увидел в Фиуме демонстрационные полёты русского лётчика Харитона Славороссова. Они поразили его воображение и повлияли на судьбу. Бартини увлёкся авиацией, ставшей его главной страстью на всю жизнь. Владел несколькими европейскими языками: немецким, итальянским и французским. Участник Первой мировой войны. Окончил офицерскую школу (1916 г.), после чего был отправлен на Восточный фронт, в ходе Брусиловского прорыва попал в плен вместе с ещё 417 тысячами солдатами и офицерами Центральных держав, попал в лагерь под Хабаровском (располагался в посёлке Красная речка, ныне - район Хабаровска). Здесь он, как предполагается, впервые встретился с большевиками. В 1920 году Роберто вернулся на родину.

Работа в СССР

После фашистского переворота в 1922 году ИКП направила его в Советский Союз. Его путь пролегал из Италии через Швейцарию и Германию в Петроград, а оттуда — в Москву. С 1923 года жил и работал в СССР: на Научно-опытном аэродроме ВВС (ныне Чкаловский, ранее — Ходынское лётное поле) сначала лаборантом-фотограммистом, потом стал экспертом технического бюро, одновременно военный лётчик, с сентября 1928 года, после ареста Д.П.Григоровича, возглавил экспериментальную группу ОПО-3 ЦКБ по проектированию гидросамолётов в Севастополе, вначале инженером-механиком авиаминоносной эскадры, затем — старшим инспектором по эксплуатации материальной части. С 1929 года — начальник отдела морского опытного самолётостроения, а в 1930 его уволили из ЦКБ за подачу в ЦК ВКП(б) докладной записки о бесперспективности создания объединения, подобного ЦКБ; в том же году по рекомендации начальника ВВС П.И.Баранова и начальника вооружений РККА М.Н.Тухачевского он был назначен главным конструктором СНИИ (завод № 240) ГВФ (гражданского воздушного флота). В качестве производственной базы для конструктора был отведён завод опытных конструкций (ЗОК) ЦАГИ. В 1932 году в СНИИ были начаты проектные работы по самолёту «Сталь-6», на котором в 1933 году был установлен мировой рекорд скорости — 420 км/ч. На основе рекордной машины был спроектирован истребитель «Сталь-8», но проект закрыли в конце 1934 г. как не соответствующий тематике гражданского института. Осенью 1935 был создан 12-местный пассажирский самолёт «Сталь-7» с крылом «обратная чайка». В 1936 году он представлялся на международной выставке в Париже, а в августе 1939 г. на нём был установлен международный рекорд скорости на дистанции 5000 км — 405 км/ч. На базе этого самолёта создавался по проекту Бартини дальний бомбардировщик «ДБ-240» (позже классифицирован как «Ер-2»), разработку которого завершил главный конструктор В.Г.Ермолаев в связи с арестом Бартини.

Арест и работа в заключении

14 февраля 1938 г. Роберт Бартини был арестован НКВД СССР (после ареста Бартини в феврале 1938 г. КБ возглавил З.Б.Ценципер). Ему было предъявлено обвинение в связях с «врагом народа» Тухачевским, а также в шпионаже в пользу Муссолини. Решением внесудебного органа (т. н. «тройки») Бартини приговорили к обычному для подобных дел сроку — 10 лет лишения свободы и пять — «поражения в правах». Заключение Бартини отбывал вместе с А.Н.Туполевым в закрытом авиационном КБ «тюремного» типа — «болшевской шарашке» (город Королёв), затем в ЦКБ-29, где он работал до 1947 года (с сентября 1946 года — по совместительству с должностью главного конструктора ОКБ-86 МВД). Принимал участие в работе по бомбардировщику «Ту-2», под руководством А.Н.Туполева, также находившегося в заключении. Вскоре Бартини по его просьбе перевели в группу заключённого Д.Л.Томашевича («бюро 101»), где на тот момент осуществлялось проектирование перспективного истребителя. Это сыграло злую шутку в судьбе Бартини — в 1941 г. трудившихся с Туполевым освободили, а сотрудники «101-й» вышли на свободу уже только после войны. С приближением немецких войск к Москве ЦКБ-29 было эвакуировано в Омск. В Омске в начале войны было организовано специальное ОКБ Бартини, в начале 1942 года Бартини был вызван из Омска в Москву. Здесь Берия поручил Р.Л.Бартини создание реактивных истребителей-перехватчиков.

«Р» — сверхзвуковой одноместный истребитель типа «летающее крыло» с крылом малого удлинения с большой переменной по размаху стреловидностью передней кромки, с двухкилевым вертикальным оперением на концах крыла и комбинированной жидкостно-прямоточной силовой установкой. Чертежей самолёта «Р» не сохранилось.

«Р-114» — истребитель-перехватчик ПВО с четырьмя ЖРД В.П.Глушко по 300 кгс тяги со стреловидным крылом (33 град. по передней кромке), имеющим управление пограничным слоем для увеличения аэродинамического качества крыла. Р-114 должен был развивать невиданную для 1942 года скорость — 2М. Рассматривалась возможность старта перехватчика с авиаматки на высоте 10 000 метров. Расчётный потолок составлял 24 000 метров. Чертежей перехватчика также не сохранилось.

Осенью 1943 года ОКБ было закрыто. В 1944—1946 годах Бартини выполнял рабочее проектирование и опытную постройку транспортных самолётов.

«Т-107» (1945 г.) с двумя двигателями АШ-82 — пассажирский самолёт — среднеплан с двухэтажным герметизированным фюзеляжем и трёхкилевым оперением. Не строился.

«Т-108» (1945 г.) — лёгкий транспортный самолёт с двумя дизелями по 340 л. с., двухбалочный высокоплан с грузовой кабиной и неубираемым шасси. Также не строился.

«Т-117» — магистральный транспортный самолёт с двумя двигателями АШ-73 по 2300/2600 л. с. Схема — высокоплан с очень широким фюзеляжем, поперечное сечение которого образовано тремя пересекающимися окружностями. Самолёт позволял бы перевозить танки и грузовики. Были также пассажирский и санитарный варианты с герметичным фюзеляжем. Проект самолёта был готов уже осенью 1944, а весной 1946 - представлен в МАП (министерство авиационной промышленности). После положительных заключений ВВС и ГВФ, после ходатайств и писем ряда выдающихся деятелей авиации (М.В.Хруничева, Г.Ф.Байдукова, А.Д.Алексеева, И.П.Мазурука и др.) был утверждён, и в июле 1946 была начата постройка самолёта на заводе им. Димитрова в Таганроге, где вновь было организовано ОКБ-86 Бартини. В июне 1948 постройка почти готового (на 80 %) самолёта была прекращена, поскольку комиссия наркомата авиапромышленности под председательством Сталина посчитала использование двигателей АШ-73, необходимых для стратегического «Ту-4», непозволительной роскошью, также в серийном производстве уже имелся самолёт «Ил-12» (хотя Бартини и планировал использовать эти двигатели за их будущей ненадобностью, предвидя скорый переход ВВС на реактивную авиацию).

«Т-200» — специальный тяжёлый военно-транспортный и десантный самолёт, высокоплан с фюзеляжем большой ёмкости, обводы которого образованы крыльевым профилем, а задняя кромка, раскрываясь вверх и вниз, между двумя хвостовыми балками, образовывала проход ширины 5 м и высоты 3 м для крупногабаритных грузов. Силовая установка — комбинированная: два поршневых звездообразных четырёхрядных двигателя АШ по 2800 л. с. (будущих) и два турбореактивных РД-45 по 2270 кгс тяги. Предусматривалось управление пограничным слоем крыла, хорда которого — 5,5 м (вариант «Т-210»). Проект разрабатывался в 1947 г., был утверждён, и самолёт в том же году рекомендован к постройке, однако он не строился из-за закрытия ОКБ. Впоследствии эти наработки были частично использованы при создании транспортных самолётов Антонова. В 1946 году Бартини был освобождён и после смерти Сталина реабилитирован (1956 г.).

Дальнейшая работа

С 1948 года Бартини работал в ОКБ-86 на территории завода имени Димитрова в Таганроге. С 1952 года Бартини — главный инженер перспективных схем летательных аппаратов в Сибирском НИИ имени С.А.Чаплыгина. Здесь он создал проект самолёта «Т-203». Проект Р.Л.Бартини, представленный в 1955 году, планировал создание сверхзвуковой летающей лодки-бомбардировщика «А-55». Первоначально проект был отклонён, так как заявленные характеристики посчитали нереальными. Помогло обращение к С.П.Королёву, который помог обосновать проект экспериментально. В 1956 году Бартини был реабилитирован, а в апреле 1957 года откомандирован из СИБНИА в ОКБС МАП в Люберцах для продолжения работы над проектом «А-57». Здесь в ОКБ П.В.Цыбина под руководством Бартини до 1961 года было разработано 5 проектов самолётов полётной массы от 30 до 320 тонн разного назначения (проекты «Ф», «Р», «Р-АЛ», «Е» и «А»). Практически сразу же после снятия Георгия Жукова с должности министра обороны СССР осенью 1957 г. был закрыт целый ряд проектов Бартини и прекращены работы над самолётами «Р-57», «Е-57» и некоторыми другими перспективными образцами. «Стратегические треуголки» помимо прекрасных лётных характеристик, должны были оснащаться бортовым радиоэлектронным оборудованием (БРЭО), бывшим по тем временам верхом совершенства. Комиссия МАП, в работе которой приняли участие представители ЦАГИ, ЦИАМ, НИИ-1, ОКБ-156 (А.Н.Туполева) и ОКБ-23 (В.М.Мясищева), дала положительное заключение по проекту, однако правительственное решение о постройке самолёта так и не было принято. В 1961 году конструктором был представлен проект сверхзвукового дальнего разведчика с ядерной силовой установкой «Р-57-АЛ» — развития «А-57».

Именно в этот период Бартини замыслил проект крупного самолёта-амфибии вертикального взлёта и посадки, который позволил бы охватить транспортными операциями большую часть поверхности Земли, включая вечные льды и пустыни, моря и океаны. Им были проведены работы по использованию экранного эффекта для улучшения взлётно-посадочных характеристик таких самолётов. Первым шагом в этом направлении стал небольшой «Бе-1», прошедший лётные испытания в 1961—1963 годах. В 1968 году коллектив Р.Л.Бартини из Подмосковья переехал на завод имени Г.Димитрова в КБ Г.М.Бериева (Таганрог), специализировавшемся на гидросамолётах. Здесь в соответствии с концепцией «безаэродромных самолётов» в 1972 году были построены два противолодочных самолёта «ВВА-14» («М-62»; «вертикально взлетающая амфибия»). В 1976 году один из этих аппаратов был преобразован в экраноплан. Он получил обозначение «14М1П». Через некоторое время после смерти Р.Л.Бартини в 1974 году работы над этими летательными аппаратами были прекращены под давлением ТАНТК (КБ имени Бериева), работавшего над летающими лодками «А-40» и «А-42». Бартини награждён орденом Ленина (1967 г.). 14 мая 1997 года, в день 100-летия со дня рождения Бартини в фойе ОКБ ТАНТК имени Бериева появилась мемориальная доска Р.Л.Бартини.

«Бартини сделал доклад в сентябре 1974 года, в котором он предложил авианосцы на подводных крыльях. На скоростях 600-700 км/ч шёл авианосец, так что самолёт мог садиться без гашения скорости. Когда Бартини сделал свой доклад, то Алексеев из Сормова отказался делать свой доклад, сославшись на то, что его доклад хуже.» — П.Г.Кузнецов

Умер Бартини в городе Москва, РСФСР, СССР, 6 декабря 1974 года.

Бартини похоронен в Москве на Введенском кладбище (29 участок).

На памятнике надпись: «В стране Советов он сдержал свою клятву, посвятив всю жизнь тому, чтобы красные самолёты летали быстрее чёрных.»

Награды и премии: Орден Ленина — 1938; Орден Ленина — 1967; Орден Октябрьской Революции — 26 апреля 1971; Орден Красного Знамени.

Летательные аппараты Р.Л.Бартини

На счету Роберта Бартини свыше 60 проектов самолётов, в том числе:

«МТБ-2» (1930 г.) — морской тяжёлый бомбардировщик лодочного типа металлической конструкции, под 6 двигателей общей мощности 5000 л. с. ТТЗ определялось, как: «…Разрушение и уничтожение кораблей противника при стоянках на базах и на походе в море. Разрушение баз флота противника и его укреплённых районов побережья. Содействие высадке своих десантов и поддержка своей действующей у побережья армии»… (проект).

м «Сталь-6» (1933 г.) — экспериментальный истребитель (опытный) Экспериментальный скоростной самолёт. Первый полёт совершил в 1933 году. На самолёте, впервые в СССР, была применена схема с убирающимся шасси. В ходе испытаний самолёт развивал скорость до 420 км/ч, что на 100 км/ч больше, чем любой истребитель тех лет. Многие идеи, которые Бартини заложил в конструкции этого самолёта, использовались в дальнейшем отечественными авиаконструкторами.

«Сталь-7» (осень 1935 г.) — 12-местный пассажирский самолёт (опытный), многоцелевой транспортный самолёт. Первый полёт совершил в 1937 году. Проектирование началось в мае 1934 года, а в декабре «Сталь-7» выкатили из сборочного цеха. Р.Л.Бартини был уже в тюрьме, когда на самолёте был установлен мировой рекорд скорости.

Гидросамолёт Бартини «ДАР».

«ДАР» (конец 1935 г.) — дальний арктический разведчик (опытный). Многоцелевая летающая лодка. Первый полёт в 1935 году. По схеме это была летающая лодка, способная производить посадку на воду, снег и лёд и взлетать с них. Работы по самолёту продолжались до 1940 года, однако несмотря на отличные лётные данные, он так и не был зарегистрирован в авиареестре и в полярной авиации не эксплуатировался. Вероятно это было связано с арестом Бартини.

«Сталь-8» (1934 г.) — истребитель на базе «Сталь-6» (проект). Первый самолёт полностью выполненный на электросварке. По расчётам скорость самолёта на высоте 3000 метров получалась 630 км/ч. Самолёт так и не был выпущен, работы по нему прекратились в 1934 году.

«Ер-2» («ДБ-240») (лето 1940 г.) — дальний бомбардировщик на базе «Сталь-7» (серия 428). «Ер-2» — бомбардировщик, созданный на базе гражданского самолёта «Сталь-7», первый полёт совершил в 1940 году. К июню 1941 года были сформированы два полка, состоящие из бомбардировщиков «Ер-2». Самолёты участвовали в боевых действиях с первых дней войны. Бомбили цели в тылу противника и участвовали в бомбардировках Берлина.

«Ер-4» (1943 г.) — дальний бомбардировщик (опытный). Базовой моделью послужил пассажирский самолёт «Сталь-7». Первый полёт 14 мая 1943 года. На самолёт устанавливали дизельные двигатели. Всего был изготовлен 241 самолёт. Широкого распространения в советской бомбардировочной авиации не получил.

«Р» — сверхзвуковой одноместный истребитель (проект). Идеи, заложенные при разработке истребителя, много лет спустя были реализованы при создании сверхзвуковых самолётов.

«Р-114» (1942 г.) — зенитный истребитель-перехватчик (проект). Несмотря на внушительные проектные лётно-технические данные самолёта, техническая база СССР не позволяла реализовать этот проект.

«Т-107» (1945 г.) — пассажирский самолёт (проект). Пассажирский самолёт, рассчитанный на перевозку 40 пассажиров на верхней палубе и 2.710 кг грузов на нижней палубе на расстояние 1.200 км. Проект не был реализован.

«Т-108» (1945 г.) — лёгкий транспортный самолёт (проект). Самолёт для местных воздушных линий с двумя дизельными двигателями. Проект не реализован.

«Т-117» (1948 г.) — магистральный транспортный самолёт (не достроен). Первый отечественный широкофюзеляжный транспортный самолёт. По проекту он должен был перевозить танки и грузовики. В десантном варианте самолёт мог перевозить 80 полностью экипированных бойцов. Проект самолёта был утверждён и в 1946 году началась его постройка. Однако в июле 1948 года проект был закрыт.

«Т-200» (1947 г.) — тяжёлый военно-транспортный и десантный самолёт (проект). Высокоплан с фюзеляжем большой ёмкости, который идеально подходил для погрузки крупногабаритных грузов. Проект был утверждён и рекомендован к постройке, но так и не был построен.

«Т-203» (1952 г.) — сверхзвуковой самолёт с оживальным крылом (проект). Р.Л.Бартини в 1955 году представил проект сверхзвуковой летающей лодки-бомбардировщика средней дальности. Этот самолёт мог пополнять запасы топлива в океане с надводных кораблей и подводных лодок. Несмотря на положительное заключение МАП, проект не был реализован.

«Т-210» — вариант Т-200 (проект).

«Т-500» — тяжёлый транспортный экранолёт (проект). ОКБ Бартини выиграло конкурс на создание тяжёлых экранопланов. На гидроканале ЦАГИ испытывали модели двух вариантов: военного и пассажирского. Бартини считал этот проект перспективным для полётов над океаном. Но смерть конструктора не позволила реализовать этот проект.

«А-55» (1955 г.) — бомбардировщик — летающая лодка средней дальности (проект). Концепция этого самолёта была заложена при проектировании Т-203. Проект А-55 был закончен в 1955 году. Согласно расчётам самолёт имел скорость 2.500 км/ч и дальность 10.000 км. Несмотря на то, что проект был одобрен, в МАП решили, что в настоящее время он не осуществим.

«А-57» (1957 г.) — стратегический бомбардировщик — летающая лодка (проект), дальность 14.000 км. Дальнейшее развитие проекта «А-55». «А-57». Представлял собой гидросамолёт-амфибию и тяжёлый управляемый реактивный снаряд, располагавшийся на самолёте-носителе. Проект не был осуществлён.

«Е-57» — гидросамолёт-бомбардировщик (проект), носитель крылатой ракеты К-10 и ядерной бомбы. Экипаж — 2 человека. По конструкции самолёт был идентичен «А-57». Бесхвостка. Дальность — 7.000 км. Разработан в 1957 году. Для посадки на лёд использовалась посадочная лыжа. Поддержку проект не получил.

«Р-57» («Ф-57») — сверхзвуковой фронтовой бомбардировщик (проект), развитие проекта «А-57». Фронтовой бомбардировщик веса 25 тонн с крейсерской скоростью 2500 км/ч, дальностью до 3000 км. Бомбовая нагрузка 1500 кг. Проект был принят, для постройки определили завод, однако в связи с сокращением вооружённых сил и переориентировки на выпуск ракетной техники проект был закрыт.

«Р-АЛ» (1961 г.) — дальний разведчик с ядерной силовой установкой (проект). Спроектирован на базе «А-57» с ядерной силовой установкой, конструкции Люльки.

«Бе-1» — лёгкая амфибия.

«Бе-1» (1961 г.) — лёгкая амфибия (опытный — для исследования экранного эффекта). Первый полёт совершил в 1964 году. Всего было совершено 15 полётов. Затем все работы по проекту были свёрнуты.

«МВА-62» (1962 г.) — проект самолёта-амфибии с вертикальным взлётом и посадкой. МВА-62 имел катамаранную схему, что обеспечивало устойчивость на плаву при волнении до 5 баллов. Проект предусматривал взлёт-посадку на воду или сушу практически в любом месте. Однако этот проект не удалось воплотить в жизнь, но идеи, заложенные в проекте, были использованы в дальнейшем при проектировании и производстве самолётов-амфибий.

«ВВА-14», Центральный музей ВВС, Монино, 1998.

«ВВА-14М-62» (1972 г.) — вертикально взлетающая амфибия — противолодочный экранолёт (модификация 14М1П). Воплощённая в жизнь концепция «безаэродромных самолётов», результат многолетнего исследования Бартини — «Теория межконтинентального транспорта Земли». Было построено 2 противолодочных самолёта «ВВА-14», которые совершали полёты. Это был последний проект в жизни Р.Л.Бартини.

Цитаты

Как-то Бартини спросил М.П.Симонова: «Может ли одна отстающая система догнать ушедшую далеко вперёд другую?» Речь шла о США и СССР. Симонов признался, что в подобное не верит. Бартини же сказал: «А если бежать наперерез?!»

Теоретик технологии

Разработанный Бартини метод изобретения получил название «И-И» от принципа соединения взаимоисключающих требований: «И то, И другое». Он утверждал, «… что возможна математизация рождения идей». Бартини не оставлял места озарению, случайности в таких заведомо неустойчивых системах, как самолёты; только строгий расчёт. Впервые об этом своём логико-математическом исследовании Бартини доложил на совещании в ЦК ВКП(б) в 1935 году. Показательна одна из прогностических разработок Бартини, имеющая внешнее сходство с морфологическим анализом. После того, как все сколько-нибудь значимые характеристики всех видов транспорта были сведены в три обобщённых показателя и на их основе был построен трёхмерный «морфологический ящик», с чрезвычайной наглядностью выяснилось, что нынешние виды транспорта занимают ничтожную часть объёма «ящика». Выяснилась предельная степень совершенства (идеальности) транспорта, основанного на известных принципах. Оказалось, что наилучшим соотношением всех характеристик способны обладать только экранолёты (или экранопланы) с вертикальным взлётом и посадкой. В литературе по аэродинамике встречается термин «эффект Бартини».

Физик и философ

Бартини прежде всего известен как выдающийся авиаконструктор, которого газета «Красная Звезда» даже назвала «гением предвидения». Но он также, после ряда согласований и поддержки со стороны академика Б. Понтекорво, опубликовал статью по теоретической физике в журнале «Доклады академии наук СССР» в 1965 году, стиль и содержание которой были необычными и казались настолько бессмысленными, что научное сообщество посчитало её юмористическим розыгрышем.

В частности, выдающийся математик В.И.Арнольд писал в своих воспоминаниях (несколько неверно цитируя первое предложение статьи Бартини):

«Как математику, мне особенно приятно вспоминать представленную Бруно Понтекорво в ДАН (Доклады Академии Наук СССР) статью «О размерностях физических величин» Ороса ди Бартини. Она начиналась словами: «Пусть A есть унарный и, следовательно, унитарный объект. Тогда A есть A, поэтому…», а заканчивалась благодарностью сотруднице «за помощь в вычислении нулей пси-функции».

Эту зло пародирующую псевдоматематический вздор статью (опубликованную, помнится, около 1 апреля) студенты моего поколения знали давно, так как её автор — замечательный итальянский авиаконструктор, работавший в России совсем в другой области науки, — пытался опубликовать её в Докладах уже несколько лет. Но академик Н.Н.Боголюбов, которого он об этом просил, не решился представить эту заметку в ДАН, и только избрание Бруно Понтекорво действительным членом Академии сделало эту очень полезную публикацию возможной.» — В.И.Арнольд

После публикации статьи Бартини Бруно Понтекорво получил письма сразу от нескольких «сумасшедших», упрекавших его в том, что он украл у них идеи, а также ему позвонили из Отдела науки ЦК КПСС и стали интересоваться, не является ли эта статья розыгрышем — с такой жалобой обратились некоторые математики, посчитавшие оскорблением помещать розыгрыш в журнале. Доктор физико-математических наук Б.Штерн в статье от 2008 года считал статью Бартини либо остроумным розыгрышем, либо грустной историей, «когда талантливый в своей области человек „теряет ориентиры“ и с головой погружается в бредовые изыскания в поисках основ мироздания». Он же упоминал многочисленные попытки «расшифровать» статью, приписывая смысл формулам и фразам, домысливая «опущенные для краткости» фрагменты.

Впрочем, не все учёные столь категоричны, в частности, физик-теоретик Михаил Шифман считал статью недооценённой и имеющей смысл с точки зрения теории струн, тем не менее, очень путанно написанной.

Тем не менее, полноценная научная оценка статье пока не дана, а публикуется она в основном на сайтах российских последователей Рериха и «академии тринитаризма».

Также Бартини в 1966 году опубликовал на ту же тему статью «О некоторых соотношениях между физическими константами» в 1 выпуске журнала «Теория гравитации и элементарных частиц». Содержание статьи представляло собой расширенную версию первой статьи.

В 1974 году посмертно была опубликована статья в тематическом сборнике докладов семинара в соавторстве с П.Г.Кузнецовым, представляла она расширение идей автора:

P.O. ди Бартини, П.Г.Кузнецов. Множественность геометрий и множественность физик. // Моделирование динамических систем. Теоретические вопросы моделирования. выпуск 2. Труды семинара «Кибернетика электроэнергетических систем». Брянск. — 1974.

Современные последователи Бартини утверждают, что им была создана «уникальная теория шестимерного мира пространства и времени, которая получила название „мир Бартини“». По их словам, в противоположность традиционной модели с 4 измерениями (три измерения пространства и одно времени), этот мир построен на шести ортогональных осях. По утверждению последователей этой теории, все физические константы, которые Бартини аналитически (а не эмпирическим путём, как это было сделано для всех известных констант) вычислил для этого мира, совпадают с физическими константами нашего реального мира. Также, по утверждению последователей теории, Бартини занимался анализом размерностей физических величин — прикладной дисциплиной, начало которой положил в начале XX века Н.А.Морозов. Бартини, по утверждению современных его последователей, опирался на исследования Дж.Бурнистона Брауна по теории размерности.

Литература: Чутко И. Э. Красные самолёты. — МОСКВА : Издательство политической литературы, 1978. — 132 страницы. — 100000 экземпляров. [militera.lib.ru/bio/chutko_ie_bartini/index.html]; Чутко И.Э. Красные самолёты. // Мост через время: сборник. — Москва : Политиздат, 1989. — 333 страниц. — 100000 экземпляров. — ISBN 5-250-00805-4; Тихонов С.Г. Оборонные предприятия СССР и России : в 2 томах. — Москва : ТОМ, 2010. — Том 1. — 608 страниц. — 1000 экземпляров. — ISBN 978-5-903603-02-2; Тихонов С.Г. Оборонные предприятия СССР и России : в 2 томах. — Москва : ТОМ, 2010. — Том 2. — 608 страниц. — 1000 экземпляров. — ISBN 978-5-903603-03-9; Бартини Р.Л., Кузнецов П. Г. Моделирование динамических систем. — Брянск, 1974; Роберт Орос ди Бартини. Соотношение между физическими величинами. // Проблемы теории гравитации и элементарных частиц. — МОСКВА : Атомиздат, 1966. Выпуск 1; Роберт Орос ди Бартини. Некоторые соотношения между физическими константами./ Доклады Академии наук СССР. 1965. Том 163, № 4; Ciampaglia Giuseppe La vita e gli aerei di Roberto Bartini (Жизнь и самолёты Роберто Бартини). — Istituto Bibliografico Napoleone (IBN Editore), Roma, Italy, 2009. — ISBN 8875650764, ISBN 9788875650766; Чампилья Джузеппе, Лаврищев Д.С. Роберт Бартини. — Москва : ВИАМ, 2016. — 220 страниц. — 1500 экземпляров. — ISBN 978-5-905217-09-8; Роберт Людвигович Бартини, А.Н.Маслов. «Роберт Орос ди Бартини — советский авиаконструктор, физик-теоретик, философ: статьи по физике и философии». Издательство журнала «Самообразование», 221 страница, 2009 г. ISBN 5-87140-286-0, ISBN 978-5-87140-286-3; Казневский В.П., Осминин К.П. «Роберт Людвигович Бартини: 1897—1974». Научно-биографическая серия, научно-биографическая литература, изд. «Наука», 85 страниц, 1997 г. ISBN 5-02-007141-2, ISBN 978-5-02-007141-4; Роберт Людвигович Бартини, Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е.Жуковского, Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г.М.Бериева, Научно-мемориальный музей Н.Е.Жуковского. «Научные чтения, посвящённые 100-летию со дня рождения Р.Л.Бартини: сборник докладов». Изд. Государственный научно-исследовательский центр ЦАГИ, 62 страницы, 1997 г.; Якубович Н.В. Самолёты Р.Л.Бартини. — Москва : Русское авиационное общество (Русавиа), 2006. — 108 страниц. — 1000 экземпляров. — ISBN 5-900078-51-5; Якубович Н.В. Великий Бартини. «Воланд» советской авиации. — Москва : Эксмо, 2013. — 254 страницы. — 2000 экземпляров. — ISBN 978-5-699-68478-6; Мир Бартини. Сборник статей по физике и философии. Составитель А.Н.Маслов. — Москва : Научно-издательский центр «Луч», 2019. — 224 страницы. — 200 экземпляров.- ISBN 978-5-87140-286-3.

вверх^

к полной версии

понравилось!

в evernote

1891

Эгон Корнау (немецкое имя — Egon Kornauth)

австрийский композитор и преподаватель музыки. Корнаут родился в Ольмютце, Моравия, Австро-Венгрия (ныне Оломоуц, Чехия). С юности виолончелист и пианист, он в 1909 году отправился в Вену, где учился у Роберта Фукса, Гвидо Адлера, Франца Шрекера (с которым он поссорился) и Франца Шмидта. После преподавания теории музыки в Венском университете с 1919 года Корнауф начал международную карьеру пианиста, аккомпаниатора и дирижёра, которая привела его в Индонезию (1926–1929) и Южную Америку (1934–1935). В 1940 году он возобновил преподавательскую деятельность в Вене и Зальцбурге во время войны. Он вступил в спонсируемую нацистами Рейхсмузиккаммер, но продолжал поддерживать своего учителя Адлера, который находился под домашним арестом как еврей, вплоть до его смерти в 1941 году. В послевоенной Австрии Корнау был директором Зальцбургского Моцартеума (1946–1947) и в 1954 году был избран в Австрийский сенат искусств. Он умер в Вене в 1959 году. Корнаух много сочинял и получил ряд премий, в том числе Государственную премию Австрии (1913) (за сонату для альта сочинение 3), премию Фонда Густава Малера (1919) и австрийскую премию Würdigungspreis (1951). Однако его стиль был традиционным; когда английский композитор Хамфри Сирл посетил Вену в 1930-х годах, он с неудовольствием обнаружил, что в главных оркестрах исполнялась только современная музыка Шмидта «или менее известных композиторов, таких как ... Корнауф. Сам Корнауф в своей автобиографии 1958 года признавал, что «эпигонство было присуще моей личности». Большая часть произведений Корнауфа состоит из лирических песен, камерной музыки и фортепианных пьес, но есть также пять оркестровых сюит и другие более масштабные произведения. Запись некоторых фортепианных произведений Корнаута в исполнении Джонатана Пауэлла была выпущена «Toccata Classics» в 2013 году. Умер в городе Вена, Австрия, 28 октября 1959 года.

Избранные произведения

Оркестровые: Оркестровая сюита № 1 (Sinfonische Suite Nr. 1) «Из юности», сочинение 7 (1913; переработано в 1928); Elegie auf den Tod eines Freundes (Elegy on the Death of a Friend) (1916); published 1932; Симфоническая увертюра (Симфоническая увертюра-фантазия), сочинение 13; Оркестровая сюита № 2, сочинение 20 (издана в 1925 году); Музыка для струнного оркестра, сочинение 25а (1920); после струнного секстета; Оркестровая сюита № 3 (Sinfonische Suite Nr. 2), сочинение 35 (1931; переработано в 1937); также для фортепианного квинтета, сочинение 35а; Оркестровая сюита № 5 «Романтическая сюита», сочинение 40 (1936); Оркестровая сюита № 4 (Sinfonische Suite Nr. 4), сочинение 42 (1938); Ирландская мелодия из графства Дерри для струнного оркестра (или струнного квинтета); Ноктюрн (Анданте) для альта и камерного оркестра, сочинение 3b (1912); вторая часть Сонаты для альта; Баллада для виолончели с оркестром, сочинение 17 (1917); Концертное произведение (Concert Piece) для скрипки и камерного оркестра (или фортепиано), сочинение 19 (1917).

Камерная музыка: Соната до♯ минор для альта и фортепиано, сочинение 3 (1912); также для кларнета и фортепиано (1914); часть II, Ноктюрн, также для альта и камерного оркестра; Соната для кларнета и фортепиано, сочинение 5; 2 концертные пьесы: Скерцо и Анданте (2 концертные пьесы) для скрипки и фортепиано, сочинение 5b (опубликованы в 1932 году); Соната ми минор для скрипки и фортепиано, сочинение 9 (1914); Бурлеска ми минор для флейты и фортепиано (или оркестра), сочинение 11 (1916); Маленькая вечерняя музыка для 2 скрипок, альта и виолончели, сочинение 14 (1915); Соната (Сонатина) ре мажор для скрипки и фортепиано, сочинение 15 (1916); Фортепианный квартет до минор, сочинение 18 (1917); Струнный секстет ля минор для 2 скрипок, 2 альтов и 2 виолончелей, сочинение 25 (1918–1919); также для струнного оркестра; Струнный квартет соль минор, сочинение 26 (1920); Фортепианное трио си минор, сочинение 27 (1921); Соната для виолончели и фортепиано, сочинение 28 (опубликована в 1924 году); Струнный квинтет для 2 скрипок, 2 альтов и виолончели, сочинение 30 (1923); Камерная музыка (Chamber Music), Нонет для флейты, гобоя, кларнета, валторны, 2 скрипок, альта, виолончели и контрабаса, сочинение 31 (1924); для духового квинтета и струнного квартета, сочинение 31а (1924); Дектет для духового и струнного квинтетов, сочинение 31б; Квинтет для кларнета (Clarinet Quintet) фа♯ минор для кларнета, 2 скрипок, альта и виолончели, сочинение 33 (1930); Фортепианный квинтет фа♯ минор, сочинение 35а (1931); после оркестровой сюиты № 3; Маленькая камерная музыка (Petite composition facile) для 2 скрипок, альта и виолончели, сочинение 41а (1939); также для фортепиано, сочинение 41б; Трио-сюита для скрипки, виолончели (или альта) и фортепиано, сочинение 45 (1948): Рапсодия; Valse triste; Канон I; Канон II; Канцонетта; Грустная вальс-сюита для альта и фортепиано (1948); из «Трио-сюиты», сочинение 45; Сонатина для скрипки (или флейты, или альта) и фортепиано, сочинение 46 (1952); 3 пьесы (3 произведения) для виолончели (или альта) и фортепиано, сочинение 47 (1954): Elegie; Romanze; Думка; Ирландская мелодия из графства Дерри для струнного квинтета (или струнного оркестра). Фортепиано: 5 фортепианных пьес (5 фортепианных произведений), сочинение 2 (1912); Соната ля♭ мажор, сочинение 4 (1912); Фантазия (Phantasie), сочинение 10 (1915); 3 фортепианных пьесы (3 фортепианных произведения), сочинение 23 (1920); также для фортепиано в 4 руки, сочинение 23а: Präludium; Импровизация; Walzer; Маленькая сюита (Kleine Suite), сочинение 29 (1923): Präludium; Интермеццо; Баркарола; Ländler; Notturno; Walzer; Финал: 4 фортепианных пьесы (4 фортепианных произведения), сочинение 32 (1926); также для фортепиано в 4 руки, сочинение 32а: В Память о нем; Capriccio; Notturno; Рондо-Бурлеск. Прелюдия и пассакалья (Прелюдия и пассакалья), сочинение 43 (1939) 5 фортепианных пьес (5 фортепианных произведений), сочинение 44 (1940). Präludium; Интермеццо; Capriccio; Mährische Ballade; Walzer. 3 Канона (опубликовано в 1951 году). Вокал: 6 песен (6 вокальных произведений) для голоса и фортепиано, сочинение 1 (1911); №№ 1, 4 и 6 также для голоса и камерного оркестра; Совершенно секретно; слова Франца фон Кёнигсбрун-Шаупталя; Landsknechtlied; words by Heinrich von Reder; Лейд; слова Марии Стоны; Frühlingsruhe; words by Ludwig Uhland; Mein und Dein; words by J. G. Fischer; In der Kirschenblüth'; words by J. G. Fischer; «Урожайная песня» 1914 года для среднего голоса и фортепиано (1914); слова Ричарда Смекала; 4 Gesänge (4 песни) для высокого голоса и фортепиано, сочинение 8 (1914); также для голоса и камерного оркестра; Zu spät; words by Friedrich Theodor Vischer; Траумлебен; слова Джулиуса Харта; О, не затыкай мне рот!; слова Эрнста Голла; Der stille Tag; words by Robert Hohlbaum; 8 песен на стихи Рихарда Смекала (8 песен на стихи Рихарда Смекала) для высокого или среднего голоса и фортепиано, сочинение 12 (1916); слова Рихарда Смекала; №№ 2, 3, 4, 6, 7 и 8 также для голоса и камерного оркестра; Nächtliche Fahrt; Schnitterspruch; Versunkenheit; Кратко Оставляю; Ringelreihen im Frühling; Liebeselegie; Abendlied in der großen Stadt; Maiwanderung; 6 песен (6 вокальных произведений) для среднего голоса и фортепиано, сочинение 21 (1918); также для голоса и камерного оркестра; Закрой мне глаза, Теодор Шторм; Солгал в "Ферне смерти"; слова Ричарда Смекала; Du; слова Рикарды Хуч; Из ранних стихотворений Райнера Марии Рильке I: Тревожное ожидание; слова Райнера Марии Рильке; Из ранних стихотворений Райнера Марии Рильке II: «Ночной ветер»; слова Райнера Марии Рильке; Оставлено; слова Альбрехта Шеффера; 6 песен на стихи Германа Гессе (6 песен на стихи Германа Гессе) для среднего голоса и фортепиано, сочинение 22 (1918); слова Германа Гессе; №№ 1~5 также для голоса и камерного оркестра; № 5 также для струнного оркестра; Im Grase hingestreckt; Böse Zeit; Oktober; Im Nebel; Drüben; Die leise Wolke; «Мир цикламенов» для голоса и фортепиано, сочинение 24 № 3; 4 Lieder nach Brentano (4 песни по мотивам Брентано) для высокого голоса и фортепиано, сочинение 34 (1931); слова Клеменса Брентано; № 1 также для высокого голоса, сольной флейты и струнного оркестра; № 2 и № 3 также для голоса и камерного оркестра; Abendständchen; Der Spinnerin Lied; Wiegenlied; Säusle, liebe Myrthe; «Лебединая песня» для высокого голоса и фортепиано, сочинение 34b; слова Клеменса Брентано; 8 Lieder nach Eichendorff (8 песен на стихи Эйхендорфа) для низкого голоса и фортепиано, сочинение 36 (1932); слова Йозефа фон Эйхендорфа; № 1 также для голоса и камерного оркестра; Der Einsiedler; Nachts I; Erinnerung; Der Abend; Nachts II; Sterbeglocken; Гербствех; Abschied; 6 Lieder nach Eichendorff (6 песен на стихи Эйхендорфа) для высокого голоса и фортепиано, сочинение 37 (1932); слова Йозефа фон Эйхендорфа; Запертый; Treue; Nachklänge I; Waldeinsamkeit; Die Nachtigallen; Herbst; 8 Lieder nach Eichendorff (8 песен по мотивам Эйхендорфа) для среднего голоса и фортепиано, сочинение 38 (1933); слова Йозефа фон Эйхендорфа; №№ 4 и 8 также для голоса и камерного оркестра; Im Alter; Die Nacht; Ам Стром; Winternacht; Nachtwanderer; Seliges Vergeßen; Nachklänge II; Камердинер; Хор: «Песнь осенних лип» для женского хора и камерного оркестра (или фортепианного квинтета), сочинение 16 (переработано в 1933 году); слова Ричарда Смекала; «Вечер» для женского хора, флейты, кларнета и струнного квартета, сочинение 34а (1931); слова Клеменса Брентано; [ хора], сочинение 39 (1933); слова Фридриха Гёльдерлина; Lied der Freundschaft for male chorus a cappella; Lied der Liebe для смешанного хора а капелла. Источники: Грубер, Джерольд У. (без даты). «Корнау, Эгон» в «Оксфордском музыкальном онлайн-словаре» (требуется подписка), по состоянию на 4 апреля 2014 года; Пауэлл, Джонатан (2013). «Фортепианные произведения Эгона Корнаута, том первый». Эссе в буклете, прилагающемся к одноимённому компакт-диску, Toccata Classics, TOCC 0159.

1892

Каарло Эдвин «Мякис-Калле» Мякинен (финское имя — Kaarlo Edvin "Mäkis-Kalle" Mäkinen)

финский борец вольного и греко-римского стиля, чемпион и серебряный призёр Олимпийских игр, чемпион Финляндии 1923 и 1928 года по вольной борьбе, призёр чемпионатов мира, чемпион Финляндии 1921 и 1923 года по греко-римской борьбе. Родился в городе Мариехамн, Аландские острова, Великое княжество Финляндское, Российская империя (ныне Финляндия). Каарло Мякинен одинаково хорошо боролся как по правилам вольной, так и по правилам греко-римской борьбы. На Летних Олимпийских играх 1920 года в Антверпене выступал в полулёгком весе. Борьба проходила по правилам Catch As Catch Can, напоминающим правила современной вольной борьбы. Схватка по регламенту турнира продолжалась 10 минут, финальные схватки три раунда по 10 минут. Турнир проводился по системе с выбыванием после поражения; выигравшие во всех схватках боролись в финале, проигравшие в полуфинале боролись за третье место. В категории боролись 10 спортсменов

Проиграв первую схватку на соревнованиях больше не выступал.

В 1921 и в 1922 годах выступал на чемпионатах мира по греко-римской борьбе и оба раза попал на пьедестал.

На Летних Олимпийских играх 1924 года в Париже выступал в весовой категории до 58 килограммов (легчайший вес). Турнир в вольной борьбе проводился по системе с выбыванием из борьбы за чемпионский титул после поражения, с дальнейшими схватками за второе и третье места. Схватка продолжалась 20 минут и если победитель не выявлялся в это время, назначался дополнительный 6-минутный раунд борьбы в партере. В категории боролись 15 спортсменов.

На Летних Олимпийских играх 1928 года в Амстердаме боролся в весовой категории до 58 килограммов (легчайший вес). Регламент турнира остался прежним. В категории боролись 8 спортсменов.

Умер в городе Турку, Финляндия, 11 мая 1980 года.

1892

Феликс Петерек (немецкое имя — Felix Petyrek)

австрийский композитор. Родился в городе Брюнн, Моравия, Австро-Венгрия (ныне Брно, Чехия). Он писал сценические произведения, песни, фортепианную музыку (в том числе дуэты) в стиле романтизма. Петерек был учеником Франца Шрекера и Гвидо Адлера в Вене. Во время Первой мировой войны Петерек по состоянию здоровья не был отправлен на фронт, но ухаживал за военнопленными в лагере Святого Андрея. Там он собирал песни пленных из разных стран. Вместе с Бернхардом Паумгартнером он работал в центре истории музыки при Имперском военном министерстве. С 1919 года Петерек преподавал в Моцартеуме. После того как Петерек по состоянию здоровья прожил три года в Аббазии, в 1926 году он поступил в Афинскую консерваторию, где вёл мастер-класс по фортепиано, а также работал преподавателем музыковедения. В то же время он читал лекции и публиковался в профессиональных журналах, в основном на греческом языке. Позже он преподавал в музыкальных консерваториях в Штутгарте и Лейпциге. Петирек был членом Ноябрьской группы. Умер в городе Вена, Австрия, 1 декабря 1951 года.

[700x697]

[700x697]1893

Иван Александрович Вышнеградский (Ivan Wyschnegradsky)

композитор. Уроженец Санкт-Петербурга. Сын банкира, внук известного математика и государственного деятеля Ивана Алексеевича Вышнеградского (1830-1895). Мог стать юристом (учился математике и праву). Женившись, И.А.Вышнеградский породнился с известной семьёй Бенуа. Вышнеградский - изобретатель четвертитоновой музыки. Его музыкальные произведения впервые прозвучали в 1912. С 1920 жил в Париже, а в 1922-1923 не раз ездил в Берлин, где познакомился и подружился с чешским композитором-авангардистом А.Габой (Хабой, Haba), также приверженцем четвертитоновой музыки. Был знаком с О.Мессианом. А.Дютийе, П.Булезом. Для исполнения своей музыки разработал два фортепиано, настроенных в разном диапазоне (1937). Последним и незаконченным автором (работу завершили ученики), стало Трио для струнных, op.53 (1979). Умер 20 сентября 1979 года.

1893

Сакул Николаевич Митичашвили

звеньевой колхоза имени Орджоникидзе Велисцихского сельсовета Гурджаанского района Грузинской ССР. Родился в селе Велисцихе Сигнахского уезда Тифлисской губернии, ныне – Гурджаанского муниципалитета края Кахетия Грузии. Грузин. С юного возраста трудился в сельском хозяйстве, в послевоенный период возглавлял звено виноградарей в колхозе имени Орджоникидзе (село Велисцихе) Гурджаанского района Грузинской ССР. В 1949 году звено его Сакула получило урожай винограда 105,3 центнера с гектара на площади 3,1 гектара виноградников. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 августа 1949 года за получение высоких урожаев винограда в 1948 году Митичашвили Сакулу Николаевичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Этим же указом высокого звания были удостоены другие передовые виноградари велисцихского колхоза имени Орджоникидзе Сергей Карденахлишвили и Сандро Митичашвили. С 1968 года – персональный пенсионер союзного значения. Проживал в родном селе Велисцихе. Дата его кончины не установлена. Награждён орденом Ленина (9 августа .1949), медалями.

1894

Йиндржих Гонзль (чешское имя — Jindřich Honzl)

чешский театральный деятель, режиссёр, критик. Автор работ по истории чешского театра, теоретических исследований в области театральной эстетики и семиотики. Сценарист и режиссёр фильмов «Пудра и бензин» (1931) и «Кошелёк или жизнь» (1932). Постановка Гонзля в Освобождённом театре (1927 г.). Йиндржих Гонзль родился в городе Гумполец в семье портного и фабричного рабочего. В 1914 году окончил педагогические курсы в Праге. С 1914 по 1927 год преподавал химию и физику в школах в Праге. После окончания 1-й мировой войны выступал по вопросам культуры в социал-демократической печати. С 1921 года вступил в Коммунистическую партию Чехословакии. В 1920-х годах Йиндржих Гонзль участвовал в различных литературных и театральных проектах в Праге. Он стал членом литературной группы Девятесил («Коммунистический авангард работников искусств»), в сборниках которой он мог публиковать свои теоретические статьи, которые обычно считаются началом чешского театрального авангарда. В 1921 году руководил Рабочим драматическим ансамблем «Дедрасбор». Он также основал и руководил «Освобождённым театром» (Osvobozené divadlo) и театром Da Da в сотрудничестве с Иржи Фрейкой и Эмилем Франтишеком Бурианом. Известность «Освобождённому театру» принесли сатирические ревю с участием Я.Вериха и Й.Восковца («Осёл и тень» и др.). Он писал тексты по театральной теории авангардного театра. Он ставил хоровые представления и массовые сцены. Испытал влияние сюрреализма и конструктивизма. В постановках 2-й половины 1920-х годов развивал принципы русского и французского театрального авангарда. С 1929 по 1931 год работал драматургом и режиссёром Губернского театра в Брно.

Постановка Гонзля в Освобождённом театре (1927 г.).

С 1931 по 1938 работал в Национальном театре и городском театре в Пльзене. В пражском Национальном театре поставил оперу Б.Мартину «Жюльетта» (1938). В 1934 году создал экспериментальный театр Новый театр (Nové divadlo). Гонзль участвовал в дискуссиях о Пражской школе, которая была учреждена в 1926 году как «Пражский лингвистический кружок». Во время немецкой оккупации Чешской Республики в марте 1939 года такие режиссёры, как Эмиль Франтишек Бурьян, Карел Досталь и Йиржи Фрейка, пытались показать публичные признаки сопротивления в их режиссуре со скрытыми аллюзиями, с акцентом и растяжением в языке и одновременными выражениями лица и жестами, что, впрочем, не осталось незамеченным для информаторов. Гонзль был назначен в издательство Борову́ (Borový), которое имело лицензию театра, для того чтобы управлять Театриком для 99 (Divadélko pro 99) в 1939 году. Гонзль подвергся нападению за свою работу от коллаборационистской прессы и в 1941 году он выступил в знак протеста против ареста Буриана. После окончания 2-й мировой войны работал членом дирекции Национального театра (Národní divadlo) и художественным руководителем его студии. В 1948 году стал художественным руководителем и директором драматической труппы театра. Он поставил пьесы чешских авторов XIX века в современных театральных формах. В 20-м веке на сцену вышли Йозеф Кайетан Тил, Вацлав Климент Клицпера, Вилем Мрштик и Витезслав Незвал, а также такие международные писатели, как Гийом Аполлинер, Жан Кокто и Альфред Жарри. Руководство коммунистического государства требовало уделять в театральных постановка больше внимания современным советским авторов, но Гонзль делал это в меру. После 1950 года отошёл от режиссёрской деятельности. С 1945 по 1946 год он читал лекции по актерскому мастерству на кафедре эстетики (факультет истории и теории театра) философского факультета Карлова университета. С 1946 по 1953 г. он был профессором театральных наук на театральном факультете АМУ в Праге. В 1945 году основал журнал «Театральные и кинематографические вопросы» («Otázky divadla a filmu»). Он также руководил журналом «Советский театр» (Sovětské divadlo) и работал в театральной секции Чехословацкого института. Умер в городе Прага, ЧСР (ныне Чехия), 20 апреля 1953 года.

Мемориальна доска в Праге на доме, где жил Гонзль.

Литература: Гонзль // Гермафродит — Григорьев. — Москва : Большая российская энциклопедия, 2007. — Страницы 406—407. — (Большая российская энциклопедия : [в 35 томах] / главный редактор Ю.С.Осипов ; 2004—2017, т. 7). — ISBN 978-5-85270-337-8; Roztočené jeviště, 1925; Vznik moderního ruského divadla, 1928; Sláva a bída divadel, 1937; Dynamics of the Sign in Theatre (1940), Übersetzung ins Englische, in: George W. Brandt (Hrsg.): Modern theories of drama : a selection of writings on drama and theatre 1850—1990. Oxford : Clarendon Press, 1998 ISBN 0-19-871140-9, S. 269—278; Román lásky a cti : Dramatická montáž. Prag : Borový, 1941; K novému významu umění, 1956; Základy praxe moderního divadla, 1963; Divadélko pro 99. Prag : Orbis, 1964; The Hierarchie of the Dramatic Device, in: Ladislav Matějka, Irwin R. Titunik (Hrsg.): Semiotics of art. Prague School contributions. Cambridge, Mass. : M.I.T. Press, 1976 ISBN 0-262-13117-X, S. 118—127; Beiträge in der Theoriezeitschrift Otázky divadla a filmu

1896

Антанина Юозасовна Вайнюнайте (литовское имя — Antanina Vainiūnaitė; в замужестве — Вайнюнайте-Кубертавичене, Vainiūnaitė-Kubertavičienė)

литовская советская актриса. Народная артистка Литовской ССР (1956). Родилась в городе Одесса, Херсонская губерния, Российская империя. В 1915—1918 годах занималась в театральной школе имени Мочалова в Одессе. С 1918 года выступала на сцене театра Ю.Вайчкуса в Вильнюсе, с 1919 года — в Каунасе, с 1920 — в Каунасском драматическом театре общества «Творцов искусства» (в 1922 г. преобразован в Государственный театр). С 1919 по 1973 г. жила в Каунасе. В 1964 году снялась на Литовской киностудии в фильме «Марш! Марш! Тра-та-та!» (Marš, marš, tra-ta-ta!). Муж — литовский актер Пятрас Кубертавичюс (1897—1964). Умерла в городе Каунас, Литовская ССР, СССР (ныне Литва), 3 марта 1973 года. Похоронена на Пятрашюнском кладбище Каунаса. Награды: Орден Великого князя Литовского Гядиминаса 3 степени (1935); Орден «Знак Почёта» (1954); Народная артистка Литовской ССР (1956).

Творчество

Образы, созданные А. Вайнюнайте, отличаются тщатательной отделкой деталей, задушевностью, искренностью, теплотой, жизненной достоверностью. Избранные театральные роли: Mapцеле («Голодные люди» Ясюкайтиса, 1919); Раудонаускене («Денежки» Чюрлионене, 1921); Луиза, леди Мильфорд («Коварство и любовь» Шиллера); Дездемона («Отелло», Шекспира, 1924); Леди Макбет («Макбет» Шекспира); Графиня, Марцелина (1924, 1952, «Безумный день, или Женитьба Фигаро» Бомарше); Найнене («Поют петухи» Балтушиса, 1948); Климанскене («Горячее лето» А.Грицюса, 1955); Горностаева («Любовь Яровая» К. Тренёва, 1956); мисс Европа («Генеральная репетиция» Бинкиса, 1959) и др.

Память

В 1987 году на доме в Каунасе, в котором жила А.Вайнюнайте установлена мемориальная доска. Литература: Театральная энциклопедия. Том 1/Главный редактор С.С.Мокульский — Москва : Советская энциклопедия, 1961.

[505x698]

[505x698]

1897

Роберт Людвигович Бартини (настоящее итальянское имя — Роберто Орос ди Бартини, Roberto Oros di Bartini)

итальянский аристократ (родился в семье барона), коммунист, уехавший из фашистской Италии в СССР, где стал известным авиаконструктором. Физик, создатель проектов аппаратов на новых принципах. Автор более 60 законченных проектов самолётов. В анкетах в графе «национальность» писал: «русский». В начале 1930-х годов под руководством Бартини в моторной бригаде опытного отдела ОПО-3 работал создатель первых космических пилотируемых кораблей Сергей Павлович Королёв. Выпустил ряд научных статей и монографий, включая труды по аэродинамике, в литературе встречается термин «эффект Бартини». Помимо авиации и физики, Р.Л.Бартини занимался с переменным успехом космогонией и философией, опубликовав на тему физических размерностей две статьи в научных журналах, не признанные научным сообществом. В 1900 году в городе Флаум он же Фиуме, Австро-Венгрия (ныне город Риека в Хорватии), жена вице-губернатора барона Лодовико Ороса ди Бартини, одного из видных вельмож Австро-Венгерской империи, решила взять на воспитание трёхлетнего Роберто, приёмного сына своего садовника. В то же время, существует информация, что садовнику сына подбросила мать, некая молодая дворянка, забеременевшая от барона Лодовико. В 1912 году гимназист Роберто увидел в Фиуме демонстрационные полёты русского лётчика Харитона Славороссова. Они поразили его воображение и повлияли на судьбу. Бартини увлёкся авиацией, ставшей его главной страстью на всю жизнь. Владел несколькими европейскими языками: немецким, итальянским и французским. Участник Первой мировой войны. Окончил офицерскую школу (1916 г.), после чего был отправлен на Восточный фронт, в ходе Брусиловского прорыва попал в плен вместе с ещё 417 тысячами солдатами и офицерами Центральных держав, попал в лагерь под Хабаровском (располагался в посёлке Красная речка, ныне - район Хабаровска). Здесь он, как предполагается, впервые встретился с большевиками. В 1920 году Роберто вернулся на родину.

Работа в СССР

После фашистского переворота в 1922 году ИКП направила его в Советский Союз. Его путь пролегал из Италии через Швейцарию и Германию в Петроград, а оттуда — в Москву. С 1923 года жил и работал в СССР: на Научно-опытном аэродроме ВВС (ныне Чкаловский, ранее — Ходынское лётное поле) сначала лаборантом-фотограммистом, потом стал экспертом технического бюро, одновременно военный лётчик, с сентября 1928 года, после ареста Д.П.Григоровича, возглавил экспериментальную группу ОПО-3 ЦКБ по проектированию гидросамолётов в Севастополе, вначале инженером-механиком авиаминоносной эскадры, затем — старшим инспектором по эксплуатации материальной части. С 1929 года — начальник отдела морского опытного самолётостроения, а в 1930 его уволили из ЦКБ за подачу в ЦК ВКП(б) докладной записки о бесперспективности создания объединения, подобного ЦКБ; в том же году по рекомендации начальника ВВС П.И.Баранова и начальника вооружений РККА М.Н.Тухачевского он был назначен главным конструктором СНИИ (завод № 240) ГВФ (гражданского воздушного флота). В качестве производственной базы для конструктора был отведён завод опытных конструкций (ЗОК) ЦАГИ. В 1932 году в СНИИ были начаты проектные работы по самолёту «Сталь-6», на котором в 1933 году был установлен мировой рекорд скорости — 420 км/ч. На основе рекордной машины был спроектирован истребитель «Сталь-8», но проект закрыли в конце 1934 г. как не соответствующий тематике гражданского института. Осенью 1935 был создан 12-местный пассажирский самолёт «Сталь-7» с крылом «обратная чайка». В 1936 году он представлялся на международной выставке в Париже, а в августе 1939 г. на нём был установлен международный рекорд скорости на дистанции 5000 км — 405 км/ч. На базе этого самолёта создавался по проекту Бартини дальний бомбардировщик «ДБ-240» (позже классифицирован как «Ер-2»), разработку которого завершил главный конструктор В.Г.Ермолаев в связи с арестом Бартини.

Арест и работа в заключении

14 февраля 1938 г. Роберт Бартини был арестован НКВД СССР (после ареста Бартини в феврале 1938 г. КБ возглавил З.Б.Ценципер). Ему было предъявлено обвинение в связях с «врагом народа» Тухачевским, а также в шпионаже в пользу Муссолини. Решением внесудебного органа (т. н. «тройки») Бартини приговорили к обычному для подобных дел сроку — 10 лет лишения свободы и пять — «поражения в правах». Заключение Бартини отбывал вместе с А.Н.Туполевым в закрытом авиационном КБ «тюремного» типа — «болшевской шарашке» (город Королёв), затем в ЦКБ-29, где он работал до 1947 года (с сентября 1946 года — по совместительству с должностью главного конструктора ОКБ-86 МВД). Принимал участие в работе по бомбардировщику «Ту-2», под руководством А.Н.Туполева, также находившегося в заключении. Вскоре Бартини по его просьбе перевели в группу заключённого Д.Л.Томашевича («бюро 101»), где на тот момент осуществлялось проектирование перспективного истребителя. Это сыграло злую шутку в судьбе Бартини — в 1941 г. трудившихся с Туполевым освободили, а сотрудники «101-й» вышли на свободу уже только после войны. С приближением немецких войск к Москве ЦКБ-29 было эвакуировано в Омск. В Омске в начале войны было организовано специальное ОКБ Бартини, в начале 1942 года Бартини был вызван из Омска в Москву. Здесь Берия поручил Р.Л.Бартини создание реактивных истребителей-перехватчиков.

«Р» — сверхзвуковой одноместный истребитель типа «летающее крыло» с крылом малого удлинения с большой переменной по размаху стреловидностью передней кромки, с двухкилевым вертикальным оперением на концах крыла и комбинированной жидкостно-прямоточной силовой установкой. Чертежей самолёта «Р» не сохранилось.

«Р-114» — истребитель-перехватчик ПВО с четырьмя ЖРД В.П.Глушко по 300 кгс тяги со стреловидным крылом (33 град. по передней кромке), имеющим управление пограничным слоем для увеличения аэродинамического качества крыла. Р-114 должен был развивать невиданную для 1942 года скорость — 2М. Рассматривалась возможность старта перехватчика с авиаматки на высоте 10 000 метров. Расчётный потолок составлял 24 000 метров. Чертежей перехватчика также не сохранилось.

Осенью 1943 года ОКБ было закрыто. В 1944—1946 годах Бартини выполнял рабочее проектирование и опытную постройку транспортных самолётов.

«Т-107» (1945 г.) с двумя двигателями АШ-82 — пассажирский самолёт — среднеплан с двухэтажным герметизированным фюзеляжем и трёхкилевым оперением. Не строился.

«Т-108» (1945 г.) — лёгкий транспортный самолёт с двумя дизелями по 340 л. с., двухбалочный высокоплан с грузовой кабиной и неубираемым шасси. Также не строился.