12 мая родились...

12-05-2025 04:17

к комментариям - к полной версии

- понравилось!

1904

Вилис Тенисович Лацис (латышское имя — Vilis Lācis)

латышский советский писатель и государственный деятель. народный писатель Латвийской ССР (1947). Лауреат двух Сталинских премий (1949, 1952). Член КПЛ с 1928 года. Член ВКП(б) с 1940 года. Председатель СМ (СНК) Латвийской ССР с 25 августа 1940 по 27 ноября 1959 года. В.Т.Лацис родился в селе Ринужи (ныне в черте города Рига, Латвия), в семье портового рабочего. В 1917 году перед оккупацией немцами Риги эвакуировался с семьёй в г. Барнаул Алтайской губерниии, где до 1918 года учился в Барнаульской учительской семинарии. В 1918—1921 годах работал по найму в сельском хозяйстве, затем был секретарём сельсовета. В 1921 году вернулся в буржуазную Латвию. В 1921—1923 годах был портовым грузчиком, рыбаком и кочегаром торгового парохода. Лацис писал в свободное время статьи, новеллы, которые с 1921 года печатались в периодических изданиях. В 1931—1933 годах Лацис создал первое крупное произведение — трилогию «Бескрылые птицы» («Пятиэтажный город», 1931; «По морям», 1932; «Бескрылые птицы», 1933), в которой правдиво изобразил жизнь рабочего.

Вершина литературного творчества

В 1933—1935 годах В.Т.Лацис был библиотекарем Рижской городской библиотеки. В 1935—1940 годах сотрудничал в газете «Яунакас зиняс». В 1933—1934 годах писатель создал свое самое популярное произведение — роман «Сын рыбака» (тома 1—2), в котором ввёл в латышскую литературу самобытного, волевого героя — беспокойного искателя правды, носителя лучших качеств трудового народа. Роман имел огромную популярность. После его успеха Лацис принял решение полностью посвятить себя профессиональному писательскому труду. Будучи носителем левых рабочих взглядов, Лацис в 1928 году вступил в запрещённую Коммунистическую партию Латвии. Лацис находился под подозрением, и тайная полиция Латвии следила за ним. Однако творчество Лациса, его романы, написанные в духе произведений Джека Лондона («Кумир толпы» (1935), «Старое моряцкое гнездо» (1937), «Потерянная родина» (1940) и другие) пользовались огромной популярностью. Импонировало творчество Лациса и президенту К.Ульманису, который закрывал глаза на коммунистическую деятельность писателя. Лацис стал самым печатающимся писателем страны. 22 января 1940 года. состоялась премьера киноэкранизации романа «Сын рыбака», ставшая событием в культурной жизни Латвии.

Глава коммунистического правительства Латвии

После ввода советских войск и коммунистического переворота в июне 1940 года, поддержанного Советским Союзом, Лацис вошёл в правительство А.М.Кирхенштейна в качестве министра внутренних дел (20 июня — 25 августа 1940) и уже 23 июня по радио заявил о необходимости чистки министерства от реакционных элементов и врагов народа. На заседании Сейма Латвии 21 июля 1940 года именно Лацис внёс предложение войти в состав СССР. С 25 августа 1940 года — Председатель Совета Народных Комиссаров Латвийской ССР. Лацис начал осуществлять коммунистические преобразования в Латвии. В мае–июне 1941 года по инициативе Лациса в Сибирь было выслано 20 тысяч человек — «белоэмигранты», бывшие полицейские, бывшие служащие администрации независимой Латвии, бывшие офицеры латвийской армии, общественные деятели. С июля 1941 года по октябрь 1944 года во время немецкой оккупации находился в Москве, возглавляя правительство Латвийской ССР в изгнании. По возвращении в Ригу в 1944 году вновь активно занимается проведением советской политики. В августе 1946 года СНК переименован в Совет Министров Латвийской ССР, его председателем остался Лацис. В том же году против него пытались совершить аттентат. 16 марта 1946 года первый секретарь Компартии Латвии Я.Калнберзин и глава правительства В.Лацис обратились с письмом к заместителю председателя советского правительства В.М.Молотову в котором просили пересмотреть вопрос о коллаборационистах, за которыми нет ничего другого кроме службы в легионах СС,— не поселять в северных районах СССР, а вернуть в Латвийскую ССР к своим семьям и хозяйствам. Соответствующее решение менее чем через месяц было подготовлено и 13 апреля принято Постановление Совета Министров СССР № 843-342сс «О возвращении на родину репатриантов — латышей, эстонцев и литовцев». В 1949 году Лацис подписал постановление о депортации из Латвии «кулаков» и других «неблагонадёжных элементов». В ходе его реализации в Сибирь было выслано около 50 тысяч человек.

Советский период литературного творчества

Противоречивая позиция писателя отразилась в его творчестве советского периода. При издании своих довоенных сочинений Лацис вынужден был вносить правки идеологического характера, добавлять славословия в адрес СССР. В 1945—1948 годах был опубликован роман-эпопея «Буря», рисующий жизнь героев на историческом фоне. В 1950—1951 годах Лацис написал роман «К новому берегу», в котором пытался объективно показать судьбу латышского крестьянства в сложных условиях советских социально-экономических экспериментов. Роман был встречен враждебно советскими ортодоксальными критиками, обвинившими Лациса в «сочувствии к кулачеству», однако в 1952 году в «Правде» было опубликовано «Письмо группы советских читателей», бравшее писателя под защиту. В 1954 году вышло последнее значительное произведение писателя — роман «Посёлок у моря», в котором действуют герои «Сына рыбака», перенёсенные в светлое советское настоящее. В 1962 году был издан роман «После ненастья», в котором Лацис вывел героев, пострадавших от «культа Сталина, неверия в человека, огульной подозрительности ко всем, кто побывал в плену, беззаконий и расправы с честными людьми».

Отставка и последние годы жизни

Лацис занимал ряд общественных постов. C 20 апреля 1954 года по 27 марта 1958 года — Председатель Совета Национальностей Верховного Совета СССР IV созыва. Кандидат в члены ЦК КПСС (1952—1961). Депутат ВС СССР 2—5-го созывов. Депутат ВС Латвийской ССР. 27 ноября 1959 года Лацис вышел в отставку с поста Председателя Совета Министров Латвийской ССР и отошёл от политической деятельности. В последние годы жизни В.Т.Лацис был заместителем председателя и членом Правления Союза писателей Латвии. Вилис Лацис умер в городе Рига, Латвийская ССР, СССР (ныне Латвия) 6 февраля 1966 года.

Похоронен в Риге на Лесном кладбище. Памятник на могиле писателя, в 1974 году, создали: скульптор Айвар Гулбис и архитектор Ю.Э.Скалбергс.

Награды и премии: Народный писатель Латвийской ССР (1947); Сталинская премия второй степени (1949) — за эпопею «Буря»; Сталинская премия первой степени (1952) — за роман «К новому берегу»; семь орденов Ленина, в том числе 28 июня 1945; 22 июля 1950; 11 мая 1954; 11 мая 1964; 1 октября 1965); орден Отечественной войны I степени; медали.

Семья

1-й брак (с 1927) — Мария Лацис (Лаце), урождённая Буте (Bute; 1905—1959). Развелись 10 ноября 1944.

Дети: Зигурд Лацис (Zigurds Lācis; 1928—1988, похоронен на Кладбище Райниса). Его дочь — юрист, переводчик, писательница Илзе Лаце (Ilze Lāce; родилась в 1957) живет в Германии; Оярс Лацис (Ojārs Lācis; 1932—1940, погиб в результате несчастного случая, похоронен на Кладбище Райниса); Эдвин Лацис (Edvīns Lācis; 1944, Москва—2004, Рига, похоронен на Кладбище Райниса). После смерти матери жил в семье отца, но отношения с мачехой не сложились. 2-й брак (с 18 ноября 1944) — Велта (Велта Кришевна) Лацис (Лаце), урождённая Калпиньш (Kalpiņš) (Калпиня (Kalpiņa; 1918, Смоленск—2006). Участница Великой Отечественной войны. Журналист, работала в журнале «Звайгзне» (Zvaigzne).

Сыновья: Леонид Лацис (Leonīds Lācis; 1945—1998, похоронен на Кладбище Райниса); Юрис Лацис (Juris Lācis; родился в 1946).

Память

В честь Вилиса Лациса в Северо-западном округе Москвы названа улица. В советское время имя Лациса в Риге носила улица, а также 31-я средняя школа. В городе Саулкрасты улица В. Лациса, носившая название с 1977 по 2021 годы, как продолжение присоединена к улице Витиню. В 1984—1993 годах в доме Лациса в Межапарке действовал его мемориальный музей. Его имя было присвоено Государственной библиотеке Латвийской ССР (ныне Латвийская национальная библиотека), в 1966—1990 годах его имя носил Лиепайский государственный педагогический институт (ныне — Лиепайский университет) и Рижская 31-я средняя школа.

Сочинения

Романы: Освобождённый зверь (Atbrīvotais zvērs (1930); Пятиэтажный город (Piecstāvu pilsēta, 1931); По морям (1931); Бескрылые птицы (Putni bez spārniem, 1932); Сын рыбака (Zvejnieka dēls, т.1-2, 1933—1934); Путешествие в город Заката (Ceļojums uz Norieta pilsētu, 1933); Кумир толпы (Рūļa elks, 1935); Зов предков (Senču aicinājums, 1935); Люди в масках (1936); Земля и море (1938); Каменистый путь (Akmeņainais ceļš, 1937—1938).; Старое гнездо моряков (Семья Зитаров) (Vecā jūrnieku ligzda (Zītaru dzimta), 1936—1938); Потерянная родина (Pazudusī dzimtene, 1940, 1949—1950); Кузнецы будущего (Nākotnes kalēji, 1942).; Буря (Vētra, 1946—1948); К новому берегу (Uz jauno krastu, 1952); Посёлок у моря (Ciems pie jūras, 1954).; После ненастья (Pēc negaisa, 1962). Новеллы: Каролина Лапа (1930); Собачья жизнь (Sieviete, 1930); В метель (1931); Чумишская виселица (1932); Старый кочегар (1933); Полуночное чудо (1933); Соколик (Vanadziņš, 1937); Капитан Силис (1937); Четыре поездки (Četri braucieni, 1937); Возвращение отца (1932—1940); Эдик (Edžiņš, 1942); Происшествие на море (1942); Благодарность Теписа Урги (1942); Лангстинь идёт на охоту (1945); Чувство долга (1947); Все люди добрые (1949); Самое ценное (1950). Драматургия: Невестка (Vedekla, 1943); Победа (Uzvara, 1945); Маяк на острове. Собрания сочинений: Raksti, sej. 1—10, Riga, 1959—1962;Kopoti raksti, sej. 26, sej. 1—8 — , Riga, 1970—1973; Собрание сочинений, тома 1—6, Москва, Гослитиздат, 1954—1955 (в русском переводе). — 90 000 экземпляров; Собрание сочинений тома 1—10, Москва., Известия, 1959—1960 (в русском переводе). — 225 000 экземпляров; Избранные произведения. Тома 1—2. Москва : Художественная литература, 1984. Экранизации произведений: Сын рыбака (Латвия, 1939, режиссёр Вилис Лапениекс); Возвращение с победой (СССР, 1947, режиссёр Александр Иванов); К новому берегу (СССР, 1955, режиссёр Леонид Луков); Сын рыбака (СССР, 1957, режиссёр Варис Круминьш); На пороге бури (СССР, 1960, режиссёр Варис Круминьш); Соколик (СССР, 1972, режиссёр Янис Дзенитис); Соколик (мультфильм) (СССР, 1978, режиссёр Арнолдс Буровс); Каменистый путь (СССР, 1983, режиссёр Роланд Калныньш); Семья Зитаров (СССР, 1990, режиссёр Алоиз Бренч). Литература: Краулинь К., Вилис Лацис. — Москва, 1958; Соколова И., Бочаров А., Вилис Лацис. — Москва, 1959; Табун Б., Вилис Лацис // История латышской литературы. — Рига, 1971. — Том 2.

1904

Михаил Моисеевич Мелуа

директор Диди-Чконского совхоза Министерства сельского хозяйства СССР, Мартвильский район Грузинской ССР. Родился на территории современной Грузии. Грузин. На послевоенный период 1940-х годов Михаил Моисеевич возглавлял в Мартвильском районе Грузинской ССР Диди-Чконский совхоз (село Диди-Чкони), труженики которого в 1950 году получили урожай сортового зелёного чайного листа 4007 килограммов с гектара на площади 100,2 гектара. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июля 1951 года за получение в 1950 году высоких урожаев сортового зелёного чайного листа Мелуа Михаилу Моисеевичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Этим же указом высокого звания был удостоен и старший агроном Диди-Чконского совхоза Илларион Гогинава. С 1970 года – персональный пенсионер союзного значения. Последнее время М.М. Мелуа проживал в городе Тбилиси – столице Грузинской ССР (ныне – Грузия). Дата его кончины не установлена. Награждён орденом Ленина (27 июля 1951), медалями.

1904

Николай Людвигович Светлик

звеньевой молочного совхоза «Вольно-Чернихово» Министерства совхозов СССР, Городищенский район Барановичской области Белорусской ССР. Родился в местечке или селе (позднее слились) Полонечка Жуховичской волости Новогрудского уезда Минской губернии, ныне – деревня Полонечка в составе Вольновского сельсовета Барановичского района Брестской области Белорусси. Из бедной крестьянской семьи. Белорус. Беспартийный. Рано начал трудиться в сельском хозяйстве, батрачил у местных землевладельцев. Родная деревня в 1921–1939 годах входила в состав Барановичского повета Новогрудского воеводства Польши. В результате освободительного похода Красной Армии в сентябре 1939 года состоялось воссоединение земель Западной Белоруссии с Белорусской ССР. В январе следующего года деревня Полонечка вошла в состав новообразованного Городищенского (с 1962 года – Барановичского) района Барановичской (с 1954 года – Брестской) области. В конце 1939 года Николай Людвигович поступил работать в новообразованный совхоз «Вольно-Чернихово». С началом Великой Отечественной войны вместе с семьёй он остался на территории района, оккупированного гитлеровской Германией. Вёл единоличное крестьянское хозяйство. После освобождения района в июле 1944 года принимал активное участие в восстановлении разрушенного в период оккупации совхоза «Вольно-Чернихово», продолжив работать в нём звеньевым в составе полеводческой бригады №1, которую возглавил Н.Л.Веленько. В тяжелейших условиях военного времени и первых послевоенных лет дирекция при опоре на самоотверженный труд рабочих совхоза сумела добиться скорейшего восстановления и дальнейшего развития сельскохозяйственного производства. При этом основной специализацией хозяйства было определено семеноводство, а веленьковская бригада стала специализироваться на выращивании красного клевера – ценной сельскохозяйственной культуры, не только повышающей плодородие почвы, но и являющейся ценным предшественником для технических и культур. Клеверное сено обладает высокими питательными качествами и является важным источником белковой пищи для животных. В борьбе за высокий урожай члены бригады использовали все свои возможности и резервы, в условиях преобладания ручного труда выполняя полевые работы на высоком агротехническом уровне. Это позволило передовому коллективу получить в 1948 году урожай семян клевера по 5,25 центнера с гектара на площади 10,5 гектара. Звено во главе со Светликом собрало по 5,2 центнера с гектара на площади 5,5 гектара. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 марта 1949 года за получение высоких урожаев ржи и клевера, при выполнении совхозом плана сдачи государству сельскохозяйственных продуктов в 1948 году и обеспеченности семенами всех культур в размере полной потребности для весеннего сева 1949 года Светлику Николаю Людвиговичу было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Этим же указом высокого звания были удостоены бригадир Н.Л.Веленько и ещё один звеньевой бригады В.М.Кочерга. Культивируя на суглинках местный двуукосный раннеспелый сорт красного клевера, в бригаде смогли получать относительно высокие урожаи озимой ржи и яровой пшеницы, ячменя и гречихи. Так, в том же 1948 году на 157-гектарной площади хлеборобы во главе с Веленько собрали небывалый урожай – 17,1 центнера зерновых с гектара. Опыт выращивания семян клевера в передовом коллективе был обобщён Министерством совхозов Белорусской ССР. Продолжал успешно руководить звеном до 1952 года, когда перешёл работать в совхозе «Вольно-Чернихово» (с 1960 года – одноимённая экспериментальная база; ныне – ОАО «Экспериментальная база «Вольно») рядовым полеводом. В 1966 году вышел на заслуженный отдых, но продолжил работать русловым ремонтёром в структуре Ляховичского межрайонного управления осушительных систем отдела (с 1973 года – управления) мелиорации и водного хозяйства Брестского облисполкома. С 1967 года – персональный пенсионер союзного значения. Проживал в деревне Вольно, центре Вольновского сельсовета Барановичского района. Умер 7 февраля 1972 года. Похоронен на Вольновском деревенском кладбище. Награждён орденом Ленина (30 марта 1949), медалями, в том числе «За трудовую доблесть» (24 апреля 1948).

1904

Владимир Михайлович Стрепихеев

спортсмен, футбольный арбитр. Он занимался многими видами спорта и везде добивался успеха. Входил в сборную Москвы по баскетболу и был чемпионом СССР. В хоккее с мячом был капитаном всех команд, в которых играл, также становился чемпионом СССР и более 10 лет входил в состав различных сборных. В футбол на клубном уровне начал играть в 15 лет, с 20 занялся судейством. Он - первый капитан футбольного ЦДКА, когда армейская команда стала так называться. 16 июля 1937 года он судил финал Кубка СССР между двумя динамовскими командами - Москвы и Тбилиси. Арестован 27 октября 1937 года. Военной Коллегией Верховного Суда СССР приговорён по статьям 58-8, 58-11 (участие в контрреволюционной фашистской организации, террор) к высшей мере наказания 21 января 1938 года и в тот же день расстрелян. Похоронен на колигоне «Коммунарка». Реабилитировн Военной Коллегией Верховного Суда СССР 12 апреля 1958 г. ввиду отсутствия состава преступления

1904

Александр Александрович Ханов

советский актёр театра и кино. Народный артист СССР (1973). Лауреат трёх Сталинских премий (1941, 1947, 1949). Александр Александрович Ханов родился в Санкт-Петербурге. В 1922—1923 годах учился в Институте живого слова на ораторском отделении у П.П.Гайдебурова. В 1923 году поступил в Студию Передвижного театра под руководством П.П.Гайдебурова и Н.Ф.Скарской (Петроград). С 1924 года — артист учебно-производственной мастерской Театра Революции, школы юниоров в Москве (ныне — Московский академический театр имени Владимира Маяковского). В 1925 году был приглашён С.М.Эйзенштейном в Первый рабочий Театр Пролеткульта, где работал до 1935 года. C 1935 года — снова актёр Театра Революции, ныне – Театр имени Вл.Маяковского. Александр Ханов был разнохарактерным актёром. Начал сниматься в кино с 1939 года. Не сразу определились особенности таланта этого артиста, начинал Ханов с ролей различных и не всегда ему подходивших (например, Парис в «Ромео и Джульетте Шекспира», 1935, или революционный комиссар Стрыжень в «Гибели эскадры» А.Корнейчука, 1936). Критики единодушно отмечали в этих ролях «большую внутреннюю силу и самобытность рослого, крепкого, богатырского сложения актере с мягкими басовыми нотами чуть хрипловатого голоса». Первой настоящей ролью, заставившей обратить на актера пристальное внимание, стала роль Игнатова в «Тане» А.Н.Арбузова (1939). С этого момента Ханов становится одним из самых популярных создателей образов «героев-современников», хотя играл артист не только в современных пьесах. Значительными созданиями артиста в начале 1950-х годов стали роли Дикого в «Грозе» А.Н.Островского и Гидеона Джексона (Дорога свободы Г.Фаста). Вершиной искусства Ханова считается роль майора Коновалова в спектакле «Гостиница «Астория»» (1956), где режиссер Н.П.Охлопков применил принцип игры традиционного японского театра на «дороге цветов».

[700x497]

[700x497]

В последующих спектаклях («Садовник и тень», 1957, «Иркутская история», 1960, «Да здравствует королева, виват!», 1977 и др.) в Ханове, по отзывам критиков, все более отчетливо проявлялся «аристократизм духа», который особенно ярко проявился в его работах – «Царь Эдип» (Эдип), «Медея» (Креонт), «Дядюшкин сон» (Афанасий Матвеевич). Жизнь артиста завершилась 15 ноября 1983 года в Доме ветеранов сцены имени А.А.Яблочкиной (Москва). Похоронен на Ваганьковском кладбище (закрытый колумбарий, секция 21). Театр Пролеткульта: «По ту сторону щели» А.Н.Афиногенова — Друмонд; «Гляди в оба!» А.Н.Афиногенова — Басов; «Малиновое варенье» А.Н.Афиногенова — Шмелёв. Театр Революции: «Таня» А.Н.Арбузова — Игнатов; «Иркутская история» А.Н.Арбузова — Сердюк; «Гибель эскадры» А.Е.Корнейчука — Стрыжень; «Молодая гвардия» по А.А.Фадееву — Матвей Константинович Шульга; «Закон чести» А.П.Штейна — Алексей Алексеевич Добротворский; «Гостиница „Астория“» А.П.Штейна — Василий Фролович Коновалов; «Медея» Еврипида — Креонт; «Царь Эдип» Софокла — Эдип; «Дядюшкин сон» Ф.М.Достоевского — Москалёв; «Весна в Москве» В.М.Гусева — Михаил Гаранин; «Иван Болотников» Добржанского — И.И.Болотников; «Садовник и тень» Л.М.Леонова — Макавеев; «Персональное дело» А.П.Штейна — Ион Лукич Черногубов; «Капитан Костров» А.М.Файко — капитан Костров; «Современные ребята» М.Ф.Шатрова — шофёр Климов; «Гамлет» Уи́льям Шекспи́р — первый могильщик; «Дорога свободы » Говард Фаст — Гидеон Джексон. Фильмография: 1939 — Минин и Пожарский — Кузьма Минин; 1940 — Суворов — Платоныч; 1946 — Наше сердце — Зуров; 1947 — Поезд идёт на восток; 1949 — Падение Берлина — Берия; 1950 — Далеко от Москвы — Кузьма Кузьмич Тополёв; 1953 — Серебристая пыль — Чарлз Армстронг; 1955 — Урок жизни; 1956 — Человек родился — Степан Георгиевич, отец Виталия; 1959 — Майские звёзды — генерал Сергей; 1964 — Космический сплав — Иван Шапкин; 1965 — Залп «Авроры» — Посол; 1966 — Гибель эскадры — Боцман; 1966 — Королевская регата — Алексей Иванович; 1969 — Цветы запоздалые — Адъютант; 1970 — Случай с Полыниным — Балакирев-старший; 1971 — Молодые; 1971 — Пой песню, поэт… — мельник. Озвучивание мультфильмов: 1955 — Ореховый прутик — Фаурар; 1958 — Золотые колосья — мельник / дерево / ветер; 1959 — Три дровосека — Лапоть; 1968 — Хочу бодаться! — Лось; 1970 — Сказка сказывается — Водяной / дракон; 1975 — Конёк-Горбунок — Чудо-юдо Рыба-кит; 1991 — Приключения волшебного глобуса или проделки ведьмы — Фаурар. Признание и награды: Сталинская премия первой степени (1941) — за исполнение роли Кузьмы Минина в фильме «Минин и Пожарский» (1939); Сталинская премия первой степени (1947) — за исполнение роли Шульги в спектакле «Молодая гвардия» А.А.Фадеева в МАДТ имени Владимира Маяковского; Сталинская премия второй степени (1949) — за исполнение роли Добротворского в спектакле «Закон чести» А.П.Штейна в МАДТ имени Владимира Маяковского; заслуженный артист Узбекской ССР (1943); заслуженный артист РСФСР (1947); народный артист РСФСР (1954); народный артист СССР (1973).

1905

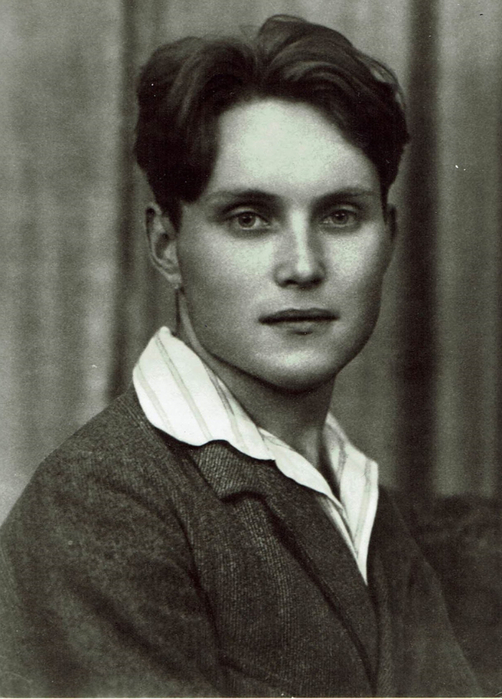

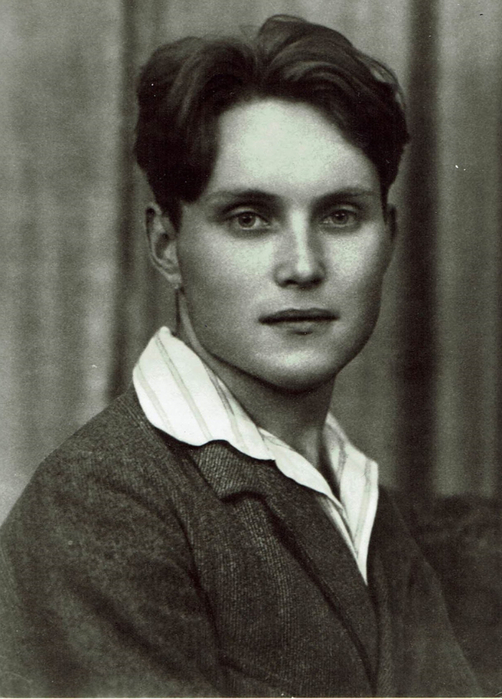

Артур Беккер (немецкое имя — Artur Becker)

икона немецкого коммунистического движения в ГДР, антифашист, член исполкома и председатель Коммунистического союза молодежи Германии, в ходе войны в Испании боец интербригад, комиссар батальона имени Э.Тельмана. Родился в городе Ремшайд, округ Дюссельдорф, Рейнская провинция, Пруссия, Германская империя, после окончания начальной школы учился на слесаря и токаря. В 1920 году будучи ещё 15-летним подростком вступил в Коммунистический Союз молодежи Германии (KJVD), и в 1922 году Коммунистическую партию Германии (КПГ). В 1923 году во время оккупации Рурской области был активным участником сопротивления. Начиная с 1926 года начал действовать как политик: сначала в качестве главы Коммунистической молодежи Рейнской провинции, с 1928 года в качестве члена Исполнительного комитета, а с 1931 по 1932 гг. — председателя центрального комитета Коммунистического Союза молодежи Германии (KJVD).

Памятник "Артуру Беккеру" в Траттендорфе (Шпремберг)/Германия

В 1930 году был кандидатом от КПГ в Рейхстаг, участвовал в парламентских выборах в ноябре 1932 года, и был избран от 23 избирательного округа (западная часть Дюссельдорфа) на выборах в марте 1933 года, но с запрещением в июле 1933 года нацистами всех партий кроме НСДАП принять участие в работе парламента не мог. В 1933 году, как политический противник национал-социалистов, был вынужден бежать в Москву.

Участник войны в Испании. В боях с августа 1937 года, с весны 1938 года — комиссар в Батальоне им. Тельмана в составе Интернациональных бригад. В апреле 1938 года получил тяжёлое ранение и попал в плен. 16 мая 1938 года, после нескольких недель допросов, был застрелен в тюрьме города Бургос, Кастилия и Леон, Испания.

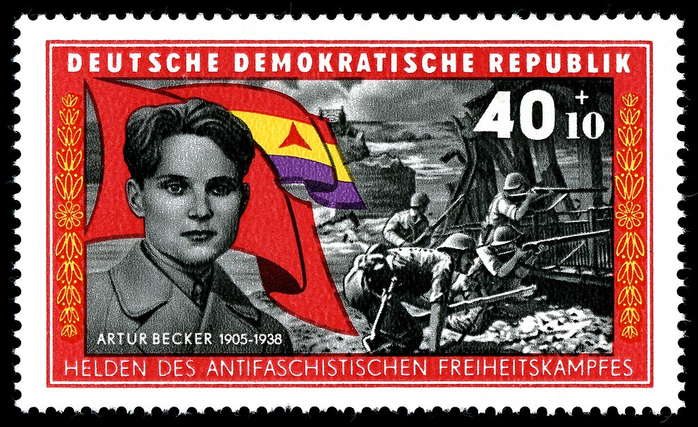

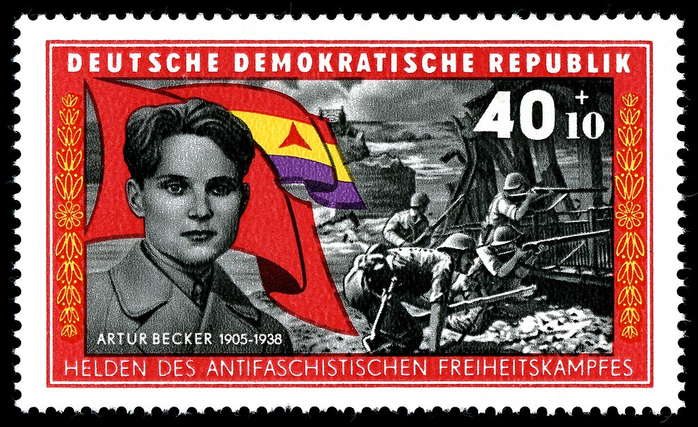

Почтовая марка ГДР 1966 года

В культуре, память

После победы над национал-социализмом имя Артура Беккера стало широко известно в ГДР. Его именем назывались улицы, школы и промышленные предприятия. Союз свободной немецкой молодёжи ГДР в 1960 году учредил высшую свою награду — Медаль «Артур Беккер». Общество спорта и техники назвало в его честь учебное судно. В 1960-х годах на верфях ГДР была построена серия из 23 траулеров типа «Артур Беккер». Изображён на почтовой марке ГДР 1966 года в серии «Немецкие герои освободительной антифашистской войны испанского народа (1936—1939)» (Михель 1201, Скотт B140). В 1971 году в ГДР режиссёром Руди Курцем был снят трёхсерийный телефильм «Артур Беккер», показанный по первой программе ЦТ СССР в октябре 1972 года. После развала ГДР объекты названные в честь Артура Беккера в большинстве своём были переименованы. Так, например, улица Артур-Беккер-штрассе в районе Берлина Пренцлауэр-Берг в 1995 году получила название Винрих-Книпроде-штрассе в честь рыцаря Тевтонского ордека Винриха фон Книпроде. Однако всё ещё носит имя Беккера школа в городе Делич, улицы его имени есть в немецких городах Фюрстенвальде, Росток, Нойруппин, Шпремберг, Штраусберг. Имя Артура Беккера увековечено на Памятнике 96-ти депутатам Рейхстага, убитым нацистами, расположенном в Берлине на площади Республики перед Рейхстагом.

1905

Семён Анатольевич Полоцкий (настоящее отчество — Ааронович)

русский поэт и писатель, сценарист. Родился в городе Варшава, Царство Польское, Российская империя, окончил правовой факультет в Петроградском университете. Литературную деятельность начал как поэт — имажинист (печатался в Казани с 1919 года). Участник казанской группы имажинистов «Витрина поэтов», выпустившей два сборника с его участием: «Тараном слов» (Казань, 1921) и «Заповедь зорь» (Казань, 1922). Член Петроградского «Воинствующего Ордена Имажинистов» со дня основания в конце 1922 года наряду с Григорием Шмерельсоном, Иваном Афанасьевым — Соловьевым, Владимиром Ричиотти и др. Участвовал в сборниках «Ордена» «В кибитке вдохновения» 1923) и «Ровесники» (1925). Печатался в журнале имажинистов «Гостиница для путешествующих в прекрасном» (N 4 за 1924 год — стихотворение «Опять у озера…»). Много писал для детей: рассказы в стихах «Красные дети на белом свете» (1925) и «Женька-пионер» (1926), книги «Наша книжка о том, у кого какой дом» (1926), «Лушины груши», «Игрушки» (1927), «Как вас», проиллюстрированную Т.Н.Глебовой (1928) и др. Соавтор писателя Андрея Шмульяна (сатирический роман «Черт в Совете Непорочных» (1928). Автор пьес «Аппарат» (1930), «Вечная молодость» (1935). В творческом тандеме с Матвеем Тевелевым работал со студиями Ленфильм, ЦОКС (киносценарии к фильмам «Аринка» (1939), «Старая гвардия» (1941) и др.). Автор очерка "Константин Эггерт" о стиле творчества актера и режиссёра Константина Эггерта, вышедшего двумя изданиями (1927,1929) ) Умер в городе Ленинград, РСФСР, СССР, 27 марта 1952 года.

Похоронен на Серафимовском кладбище.

Фильмография: 1939 — Аринка (совместно с М.Тевелевым); 1940 — Переход (совместно с М.Тевелевым); 1941 — Старая гвардия (совместно с М.Тевелевым); 1942 — Боевой киносборник № 12 Эпизод «Ванька» (совместно с М.Тевелевым); 1942 — Варежки (совместно с М.Тевелевым).

1905

Елизавета Владимировна Шумская (имя при рождении — Елизавета Владимировна Кирсанова)

выдающаяся советская оперная певица (лирико-колоратурное сопрано), педагог. Народная артистка РСФСР (1951). Лауреат Сталинской премии первой степени (1950). Одна из крупнейших отечественных оперных певиц 1940—1950-х годов. Родилась в городе Москва, Российская империя. В 1931 году окончила Ивановское музыкальное училище. С 1934 года брала уроки пения у Д.Б.Белявской. С 1928 года солистка Ивановской рабочей оперы, с 1933 года — Московской областной оперы под руководством И.М.Лапицкого, с 1934 года — Саратовской оперы. В 1944—1958 годах — солистка ГАБТ. С 1959 по 1966 год преподавала в Московской консерватории имени П.И.Чайковского. С 1978 года работала в Большом театре вокальным педагогом, занималась с артистами хора. Муж — С.А.Шумский, хормейстер Большого театра. Жила на Тверской улице, 25/9. Умерла в родном городе 5 марта 1988 года.

Похоронена в Москве на Ваганьковском кладбище (25 участок).

Награды и премии: Заслуженная артистка РСФСР (1942); Сталинская премия первой степени (1950) — за исполнение партии Волховы в опере «Садко» Н.А.Римского-Корсакова; Народная артистка РСФСР (1951); Орден Трудового Красного Знамени (1976) — за заслуги в развитии советского музыкального и хореографического искусства и в связи с 200-летием Государственного академического Большого театра СССР.

Оперные партии: «Иван Сусанин» М.И.Глинки — Антонида; «Руслан и Людмила» М.И.Глинки — Людмила; «Борис Годунов» М.П.Мусоргского — Ксения; «Снегурочка» Н.А.Римского-Корсакова — Снегурочка; «Садко» Н.А.Римского-Корсакова — Волхова; «Царская невеста» Н.А.Римского-Корсакова — Марфа; «Евгений Онегин» П.И.Чайковского — Татьяна; «Орлеанская дева» П.И.Чайковского — Агнесса; «Иоланта» П.И.Чайковского — Иоланта; «Кармен» Ж.Бизе — Микаэла; «Лоэнгрин» Р.Вагнера — Эльза;

«Риголетто» Дж.Верди — Джильда; «Травиата» Дж.Верди — Виолетта; «Орфей и Эвридика» К.В.Глюка — Эвридика; «Фауст» Ш.Гуно — Маргарита; «Ромео и Джульетта» Ш.Гуно — Джульетта; «Лакме» Л.Делиба — Лакме; «Богема» Дж.Пуччини — Мими; «Мадам Баттерфляй» Дж.Пуччини — Чио-чио-сан.

Е.Ф.Светланов о творчестве певицы:

«…Елизавета Владимировна Шумская — замечательная русская певица. Она одна из тех, кто в наше время с честью продолжает великие традиции национального оперного искусства. Её чудесный серебристый голос сам по себе доставляет наслаждение — его хочется слушать без конца… Характерная черта Е.Шумской — святое, трепетное отношение к искусству. Её творческий и человеческий облик заставляет вспомнить о том большом и высоком значении слова артист, которое оно несёт в себе…»

Дискография

(полные записи опер): 1946 — «Майская ночь» (Панночка); 1947 — «Травиата» (Виолетта); 1947 — «Ромео и Джульетта» (Джульетта); 1947 — «Фауст» (Маргарита; версия с М.О.Рейзеном); 1948 — «Фауст» (Маргарита ; версия с А.С.Пироговым); 1949 — «Борис Годунов» (Ксения, версия с М.О.Рейзеном); 1950 — «Садко» (Волхова); 1950 — «Орфей и Эвридика» К.В.Глюка (Эвридика); 1950/1951 — «Иван Сусанин» (Антонида). Фрагменты оперы; 1951 — «Травиата» (Виолетта; запись по трансляции); 1953 — «Чио-Чио-сан» («Мадам Баттерфляй», Чио-Чио-сан); 1953 — «Дочь мадам Анго» (Кларетта); 1953 — «Кармен» (Микаэла); 1953 — «Лоэнгрин» (Эльза); 1955 — «Богема» (Мими); 1957 — «Лоэнгрин» (Эльза); 1958 — «Царская невеста» (Марфа; запись по трансляции); 1963 — «Борис Годунов» (Ксения). Библиография: Елизавета Владимировна Шумская / А.Анисимов. — 1-е. — Москва: Искусство, 1953. — 15 страниц. — (Большой театр СССР). — 10 000 экземпляров; Елизавета Владимировна Шумская // Большой театр СССР. Опера, балет. / И.Ф.Бэлза. — 1-е. — Москва: Музгиз, 1958. — Страницы 520—522. — 568 страниц. — 10 000 экземпляров; Яковлева А.С. Шумская Е.В. // Московская консерватория от истоков до наших дней. 1866—2006. Биографический энциклопедический словарь. Москва, 2007. Страницы 626—627.

1906

Яков Романович Коваленко

советский микробиолог и эпизоотолог, доктор ветеринарных наук, профессор. Родился в деревне Ранино, Витебский уезд, Витебская губерния, Российская империя, в крестьянской семье. С 1927 года по 1931 год учился на ветеринарном факультете Московского зооветеринарного института. С 1931 года работал в Государственном научно-контрольном институте ветеринарных препаратов (ГНКИ). С 1938 года также работал во Всероссийском институте экспериментальной ветеринарии (ВИЭВ). С 1945 года по 1945 год — директор ГНКИ. С 1945 года — доктор ветеринарных наук. С 1946 года — профессор. С 1955 года по 1977 год — директор ВИЭВ. С 1964 года — академик ВАСХНИЛ. С 1967 года по 1980 год — организатор и заведующий лаборатории иммунитета ВИЭВ. С 1974 года — заслуженный деятель наук РСФСР. С 1979 года — почётный член Всемирной ветеринарной ассоциации. Скончался в городе Москва, РСФСР, СССР, 9 января 1980 года.

Похоронен на Ваганьковском кладбище (43 участок.).

Награды и премии: Орден Ленина; Три ордена Трудового Красного Знамени; Два ордена «Знак Почёта»; Медали.

Деятельность

Проводил исследования по болезням сельскохозяйственных животных: анаэробным инфекциям, эмфизематозному карбункулу, некробактериозу, респираторным заболеваниям, иммунологии, микробиологии, эпизоотологии. Утвердил несколько признаков, вызывающий угнетение иммуногенеза. Научные труды: Применение препаратов в ветеринарной практике. — Москва, 1946; Некробациллез сельскохозяйственных животных. — Москва, 1948; Анаэробные инфекции сельскохозяйственных животных. — Москва, 1954; Африканская чума свиней. — Москва, 1972.

Память

В 1981 году в его честь назван ВИЭВ. В 1984 году на стене главного здания ВИЭВ установлена мемориальная доска, скульптор В.Е.Матросов и архитектор В.В.Кузнецов. Литература: Званцов Б.Ф. Памяти академика ВАСХНИЛ Я.Р.Коваленко // Ветеринария. — 1984. — № 8; Коромыслов Г.Ф., Званцов Б.Ф. Я.Р.Коваленко: (К 80летию со дня рождения) // Ветеринария. — 1986. — № 5; Панин А.Н., Смоленский В.И., Саркисов К.А. Я.Р.Коваленко: К 100летию со дня рождения // Аграрная наука. — 2005. — № 11; Российская академия сельскохозяйственных наук. — Тула, 2004 • БСЭ-3; Вет. Э; РАСХНЭ.

1906

Каарель Лийманд (до 1937 — Карл Лийман; эстонское имя — Kaarel Liimand)

эстонский живописец и график. Член КПСС с 1940. Родился в Рапла.,Учился в в школе-студии А. Лайкмаа и в Художественно-промышленном училище (1920-1925) и в Тарту в Высшей художественной школе "Паллас" (1926-1933) у А.Ваббе (преподавал там же с 1935). Представитель демократического крыла в эстонском искусстве 1930-х гг. Портреты, жанровые композиции, пейзажи Лийманда отличаются лирической созерцательностью настроения, декоративностью цветовых сочетаний ("Жатва", 1937; портрет поэтессы Д.Вааранди, 1940, Тартуский художественный музей). Погиб в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в августе 1941 года. Литература: К. Liimand. Kataloog, Tallinn, 1963.

1906

Фарман (Фаржан) Муса оглы Мурадов

звеньевой колхоза «Новый путь» Чуйского района Джамбулской области Казахской ССР. Родился в селе Яглавенд Джебраильского уезда Елизаветпольской губернии, ныне село Ашагы (Нижний) Яглевенд Физулинского района Республики Азербайджан, в семье крестьянина. Азербайджанец. В 1937 году по решению Совнаркома СССР о депортации из приграничных районов Азербайджана семья Мурадовых была насильственно переселена в Казахстан и расселена в Чуйском (ныне Шуском) районе Южно-Казахстанской (с 1939 года – Джамбулской, ныне – Жамбылской) области. Фарман Мурадов вступил в местный колхоз «Новый путь», первоначально работал рядовым колхозником, с 1946 года - звеньевым свекловодческого звена. По итогам работы в 1947 году его звено получило урожай сахарной свёклы по 809 центнеров с гектара на высокоурожайном участке площадью 2 гектара, а с остальных 10 гектаров – по 354 центнера с гектара. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 марта 1948 года за получение высоких урожаев пшеницы, ржи, хлопка и сахарной свёклы в 1947 году Мурадову Фарману присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Этим же указом высокого звания был удостоен и его младший брат Черкес Мурадов. С 1950 года Фарман Мурадов более 10 лет работал бригадиром полеводов по выращиванию сахарной свёклы и кукурузы, затем – объездчиком на колхозных полях. Проживал в селе Жанажол Шуского района Жамбылской области. Скончался в 1987 году. Награждён орденом Ленина (28 марта 1948), медалями.

1906

Сергей Владимирович Фомин (белорусское имя — Сяргей Уладзіміравіч Фамін)

белорусский советский поэт, переводчик и педагог. Родился в деревне Пепелевка, Мстиславский уезд, Могилёвская губерния, Российская империя (в настоящее время — Монастырщинский район Смоленской области), в семье учителя. Окончил семилетку в Мстиславле, затем в 1925 году Могилевский педагогический техникум. В течение двух лет работал учителем в селах в окрестностях Борисова, потом поступил на литературно-лингвистическое отделение педагогического факультета БГУ, которое окончил в 1930 году. В 1925 году вступил в литературное объединение «Маладняк». После раскола объединения с июля 1927 по январь 1928 года состоял в «Пролетарско-крестьянской белорусской литературной группе» («Проблеск»). Преподавал белорусский и русский язык и литературу в Белорусской сельскохозяйственной академии. 4 января 1935 года арестован. В мае 1935 года приговорен к расстрелу с заменой приговора на 10 лет лишения свободы. Направлен в Ухтпечлаг НКВД в Коми АССР. В заключении изучал итальянский язык, учил стихи Данте Алигьери в оригинале. Повторно арестован в лагере. 2 октября 1941 года приговорен к расстрелу, приговор приведён в исполнение 4 декабря 1941 года в посёлке Ярега, Коми АССР, РСФСР, СССР. По первому делу реабилитирован в 1957 году, по второму — в 1958 году.

Творчество

Литературную деятельность начал в школе, публиковался в местных газетах. Со стихами дебютировал в 1924 году в газете «Соха и молот». С 1925 года писал по-белорусски. Публиковался в журналах объединения «Маладняк»: «Полымя», «Маладняк Барысаўшчыны». В 1927 году отдельным изданием вышла поэма Фомина «Балота». Подготовил к печати в 1929 году книгу стихов «Дымнае жыта», но на тот момент она опубликована не было. С 1930 года творческая активность резко снизилась, Фомин почти перестал писать и печататься. Появились разгромные рецензии на его поэзию. Находясь в заключении, продолжил писать, некоторые стихи записывал в письмах к родным. Переводил с украинского языка стихотворения Владимира Сосюры. Стихи Сергея Фомина переводились на украинский и русский языки. Произведения: Балота: (паэма) / Сяргей Фамін. — Менск [Мінск] : выданне ЦБ «Маладняка», 1927. — 23 страниц; Дымнае жыта: вершы, паэмы, пераклады / Сяргей Фамін. — Мінск : Мастацкая літаратура, 1991. — 138с., л. іл., партр. Стихи в сборниках и журналах: Вершы // Наша слова.—1992.—№ 19.— Страница 4; « Прощай! Подходит час разлуки…»: На квадратах окон…": /Стихи/ // Нёман.—1991.—№ 8.— Страницы 117—118; Развітанне: Верш// Анталогія беларускай паэзіі.—У 3-х т. Том 2.— Мн.: 1961.— Страница 443; Черные пни; Покос; Старый друг: Стихи// Нёман.— 1989.— № 12.— Страницы 19 — 22. Литература: Сяргей Уладзіміравіч Фамін // Беларускія пісьменнікі: Біябібліяграфічны слоўнік. У 6 т. / пад рэд. А. І. Мальдзіса. — Мн.: БелЭн, 1992—1995; Ліўшыц У. Спаткаў яго трагічны лёс // Раскопкі вакол Горацкага парнаса — Мн., 2011. — Страницы 98-101. Дополнительная литература: Фамін Сяргей Уладзіміравіч// Энцыкл. літ. і мастацтва Беларусі.—1987.—Том 5.— Страница 384;

Фамін Сяргей Уладзіміравіч// Пісьменнікі Магілёўшчыны: Бібліягр. паказ.: Склад.: Новікава Н.А., Катлёнак А. А.—Магілёў, 1993.— Страницы 220—221.

1906

Николай Ефимович Харченко

директор свиноводческого совхоза «Червоный степ» Министерства совхозов СССР, Сахновщинский район Харьковской области Украинской ССР. Родился в Харьковской губернии (ныне – Харьковской области Украины). Украинец. Работал в сельском хозяйстве. Вступил в ВКП(б)/КПСС. С июня 1941 года – в Красной Армии. Участник Великой Отечественной войны. В 1943-1944 годах – командир 2-го танкового батальона 200-й танковой бригады 6-го танкового корпуса, а затем заместитель начальника политотдела 17-й гвардейской танковой бригады 1-го гвардейского танкового корпуса 1-го Белорусского фронта, гвардии капитан. Награждён 2 боевыми орденами. Демобилизовавшись из Красной Армии в 1946 году, назначен директором свиноводческого совхоза «Червоный степ» Сахновщинского района Харьковской области Украинской ССР (ныне – Украины). В 1947 году руководимый им совхоз получил урожай пшеницы 30,6 центнера с гектара на площади 90 гектаров. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 марта 1948 года за получение высоких урожаев пшеницы при выполнении совхозом плана сдачи государству сельскохозяйственных продуктов в 1947 году и обеспеченности семенами зерновых культур для весеннего сева 1948 года Харченко Николаю Ефимовичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». В апреле 1959 – декабре 1968 года – директор совхоза имени ХХ партсъезда Близнюковского района Харьковской области. С декабря 1968 года – на заслуженном отдыхе. Жил в селе Садовое Близнюковского района Харьковской области (Украина). Умер 7 января 1976 года. Награждён орденами Ленина (13 марта 1948), Отечественной войны II степени (15 сентября 1944), Красной Звезды (22 августа 1943), медалями.

1906

Шахмет Хусаинович Хусаинов

казахский кинодраматург. Родился в селе Каратал, ныне Кокчетавской области. Учился в ГИТИСе. Литературную деятельность начал в 1928 году. Писал сценарии к фильмам. Печатался с 1932 г. Пьеса «Вчера и сегодня» (1940, переработанный вариант пьесы 1930-х гг. «Марабай») посвящена советским ученым, «На берегу Иртыша» (1957) – рабочему классу Казахстана. На историко-революционные и исторические темы созданы пьесы «Амангельды» (постановка 1936), «Наш Гани» (1957), «Абунасер аль-Фараби» (1972). Скончался в Алма-Ате 30 мая 1972 года. Сочинения: Укiлi Ыбырай, Алматы, 1972. Литература: Писатели Казахстана, Алма-Ата, 1969; История казахской литературы, том 3, Алма-Ата, 1971.

1907

Бэзил Райт

английский режиссер. Был ассистентом режиссера Дж.Грирсона, участвовал в съемке фильма «Рыбачьи суда» (1929). В 1931-1933 гг. снимал для Государственного торгового совета документальные фильмы: «Деревня приходит в город», «Через холмы и долины», «Мельницы в Барбадосе» и др. В 1934 г. вошел в группу режиссеров-документалистов, работавших под руководством Грирсона. Режиссер документально-этнографического фильма «Песнь Цейлона» (1934) и документального фильма «Ночная почта» (совместно с Х.Уоттом). В 1937 г. он отошел от режиссерской деятельности и стал продюсером. В 1950-е гг. снимал документальные фильмы: «Воды времени» (1951), «Мир без конца» (1953). С 1953 г. вновь выступал только как продюсер документальных и научно-популярных фильмов.

1907

Сеид Али оглы Рустамов

азербайджанский композитор, дирижер

[530x699]

[530x699]

1907

Кэтрин Хоутон Хепберн (Katharine Hepburn)

американская актриса, выдвигавшаяся на премию «Оскар» двенадцать раз и удостоенная этой премии четырежды — больше, чем любой другой актёр или актриса в истории. Хепбёрн выросла в Новой Англии, в семье известного хирурга и яростной суфражистки, возглавлявшей борьбу за контроль над деторождением. С 12 лет Кэтрин принимала участие в любительских спектаклях, в 1928 году дебютировала в театре в Балтиморе, а год спустя очутилась на бродвейских подмостках. Тогда же она вступила в брак с филадельфийским брокером Огденом Смитом, который продолжался недолго — в 1934 году они развелись. Кэтрин нередко увольняли из театров, но затем приглашали вновь, слишком большой успех спектаклей связывался с её именем и у зрителей, и у критики. В кино Хёпберн дебютировала в 1932 в фильме «Билль о разводе». Она подписала контракт с RKO, мастерство актрисы привносило юмор и изящество во всевозможные экранизации второсортных романов и пьес, в которых её занимали, и они даже премировались («Ранняя слава» (1933) — Оскар; «Маленькие женщины» (1933) — приз Венецианского кинофестиваля). После провала комедии «Воспитание крошки» (1938), где она снялась с Кэри Грантом и была ядовито названа «отравительницей успеха», Хепбёрн решила порвать с кинематографом и два года отказывалась от всех предложений. Она пыталась получить роль Скарлетт О’Хара в экранизации «Унесённых ветром», но была отвергнута. Актриса вернулась на сцену, приняла участие в постановке комедии Ф.Барри «Филадельфийская история», вместо гонорара потребовала права на экранизацию спектакля и в 1940 году с триумфом вернулась в кино в главной роли в одноименном фильме, получив за исполнение роли капризной и своевольной богатой аристократки премию нью-йоркских критиков и выдвижение на «Оскар».В следующей своей работе, «Женщине года» (1942), она встретилась с человеком, с которым её связали в дальнейшем девять картин и двадцатисемилетний роман — Спенсером Трейси. Их взаимоотношениям посвящена книга Гарсона Кэнина «Трейси и Хепбёрн: интимные мемуары» (1972), ставшая бестселлером. С именем Трейси связан пятилетний перерыв в творческой деятельности Хепбёрн: с 1962 по 1967 год она ухаживала за тяжело больным возлюбленным, сменяя у его постели законную супругу, на которой актёр был женат с 1928 года, но жил отдельно. В 1967 году они снялись в последний раз вместе в ленте Стэнли Крамера «Угадай, кто придёт к обеду?», а после его смерти Хепбёрн вернулась на Бродвей и в кино. Кэтрин умерла в особняке в Олд-Сэйбруке (штат Коннектикут, США) 29 июня 2003 года.

1907

Лесли Чартерис

английский писатель, автор детективных произведений о приключениях Святого.

[472x700]

[472x700]

1907

Дементий Алексеевич Шмаринов

советский художник-график, мастер книжной иллюстрации традиционно-романтического типа, действительный член Академии Наук СССР (1953), народный художник СССР (1967). Родился в Казани, в семье агронома. Учился в киевской студии Н.А.Прахова (1919–1922) и в Москве, в школе-студии К.П.Чемко (1923–1928), где его наставником был Д.Н.Кардовский. Жил в Москве. Писал монументально-пропагандистские панно (Мастера стахановских урожаев для Всесоюзной сельскохозяйственной выставки; Знатные люди Страны Советов для советского павильона Всемирной выставки в Нью-Йорке; оба панно – 1939, не сохранились). Выступал как художник-станковист, наиболее известна его станковая живопись и графика на темы Второй мировой войны (серия рисунков Не забудем, не простим!, уголь, черная акварель, 1942, Третьяковская галерея; Сталинская премия 1943; картина На отвоеванной земле (Встреча), темпера, 1944–1945, там же). Завоевал известность прежде всего как художник книги – начиная с иллюстраций к Жизни Матвея Кожемякина М.Горького (уголь, 1936, Музей А.М.Горького, Москва), которые он создавал в контакте с автором. В условиях тотального разворота к традиционализму художник обратился к «домирискуснической» стилистике времен П.П.Соколова (пользуясь той же техникой черной акварели). Впрочем, среди его консервативно-романтического традиционализма встречаются замечательные циклы, впечатляющие своим безысходным – уникальным для официального искусства тех лет – трагизмом либо бравурно-драматическим пафосом. Таковы, соответственно, рисунки к Преступлению и наказанию (1935–1936) и Петру I А.Н.Толстого (1940–1945; оба цикла – в Третьяковской галерее). К ним примыкают и обстоятельно-историчные иллюстрации к Войне и миру Л.Н.Толстого (1953–1955; там же). С переменным успехом оформлял также тексты А.С.Пушкина (Повести Белкина, 1937), У.Шекспира (Ромео и Джульетта», 1959–1960; Двенадцатая ночь, 1964), Н.В.Гоголя (Тарас Бульба, 1969) и других авторов, причем в монохромных техниках (уголь и черная акварель) всегда добивался большей выразительности, нежели в тех редких случаях (Шекспир), когда применял цвет. Из поздних его произведений особую известность в период «оттепели-застоя» получили рисунки к роману Э.Хемингуэя По ком звонит колокол (1979). Занимая пост председателя правления Московского отделения Союза художников РСФСР (1959–1961, 1966–1968, 1972–1973), заслужил репутацию осторожного либерала. Лауреат Ленинской премии 1980 (по сумме творчества). В 1989 вышла его «автомонография» Годы жизни и работы (1989). Награжден орденом Ленина, 2 других орденами, а также медалями. Умер в Москве 30 августа 1999 года. Литература: Халаминский Ю.Я., Д.А.Шмаринов (Москва, 1959); Чегодаев А.Д., Мои художники, Москва, 1974.

1908

Алексей Николаевич Инаури

председатель Комитета государственной безопасности Грузинской ССР, генерал-полковник. Родился в городе Гори Тифлисской губернии, ныне в Республике Грузия, в семье рабочего-каретника. Грузин. С 1924 года работал чернорабочим, с мая 1925 - молотобойцем консервного завода в Гори. Окончил вечернюю среднюю школу в Гори в 1926 году. С 1926 года - молотобоец, токарь вагонного депо в Тифлисе. В Красной Армии с августа 1927 года. В 1931 году окончил Северо-Кавказскую кавалерийскую школу горских национальностей в Краснодаре. Во время учёбы в 1930 году участвовал в борьбе с бандформированиями в Карачаевской автономной области. С апреля 1931 года - командир взвода, командир взвода полковой школы, командир эскадрона 16-го кавалерийского полка 3-й Бессарабской кавалерийской дивизии имени Г.И. Котовского Украинского военного округа. Член ВКП(б) с 1932 года. С октября 1936 года - начальник полковой школы 14-го и 16-го кавполков той же дивизии. С декабря 1938 года - помощник командира по строевой части 60-го кавалерийского полка, с февраля 1940 - 158-го кавалерийского полка в той же дивизии. С апреля 1941 года майор И.Н.Инаури - командир 99-го кавалерийского полка той же дивизии Киевского Особого военного округа. Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 года. Командовал 99-м кавалерийским полком в 6-й армии Юго-Западного и Южного фронтов. С 16 января 1942 года по 30 июля 1942 года - командир 34-й кавалерийской дивизии (5-й кавалерийский корпус, 37-я армия, Южный фронт). Участвовал в приграничном оборонительном сражении на Западной Украине, в Киевской и Сумско-Харьковской оборонительных, в Барвенково-Лозовской наступательной операциях. Весной 1942 года дивизия передана в 9-й армию, в которой участвовала в Воронежско-Ворошиловградской и в Донбасской оборонительных операциях. В начале 1942 года стал подполковником, а уже 6 мая 1942 года - полковником. С августа 1942 года до Победы - командир 1-й кавалерийской дивизии 15-го кавалерийского корпуса Закавказского фронта, дивизия дислоцировалась в городе Тавриз (Иран). После войны продолжал службу в Советской Армии, до февраля 1946 года командовал той же кавалерийской дивизией. В 1948 году окончил Высшую военную академию имени К.Е.Ворошилова. С апреля 1948 года - командир 18-й механизированной дивизии 9-го стрелкового корпуса Группы советских оккупационных войск в Германии, с декабря 1951-го года - командир 9-го стрелкового, а с февраля 1953 - командир 3-го горнострелкового корпуса Прикарпатского военного округа. С июля 1953 года - Министр внутренних дел Грузинской ССР. С марта 1954 года - Председатель КГБ при Совете Министров Грузинской ССР (с 1978 года - КГБ Грузинской ССР). Руководил органами государственной безопасности Грузии на протяжении 35 лет. В октябре 1964 года обеспечил изоляцию Первого секретаря ЦК КПСС Н.С.Хрущёва на даче в Пицунде и доставку его в Москву, где на Пленуме ЦК КПСС тот был снят со всех постов и отправлен на пенсию. За большие заслуги в обеспечении государственной безопасности СССР, мужество и отвагу, проявленные в период Великой Отечественной войны, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 мая 1985 года генерал-полковнику Инаури Алексею Николаевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». С декабря 1988 года - в отставке. Избирался депутатом Верховного Совета СССР 4-11-го созывов (1954-1989), членом бюро Центрального Комитета Коммунистической партии Грузии. После распада СССР жил в городе Батуми (Грузия). Скончался 23 июня 1993 года (по некоторым публикациям в прессе - был убит). Похоронен на Сабурталинском кладбище в Тбилиси. Воинские звания: подполковник (январь 1942); полковник (6 мая 1942); генерал-майор (13 сентября 1944); генерал-лейтенант (9 января 1957); генерал-полковник (27 октября 1967). Награжден четырьмя орденами Ленина (20 апреля 1953, 2 апреля 1966, 13 декабря 1977, 7 мая 1985), орденом Октябрьской Революции (31 августа 1977), двумя орденами Красного Знамени (5 ноября 1941, 6 ноября 1947), орденом Отечественной войны I степени (11 марта 1985), тремя орденами Трудового Красного Знамени (24 мая 1958, 13 мая 1968, 11 мая 1983), двумя орденами Красной Звезды (3 ноября 1944, 10 декабря 1964), медалями, иностранными наградами.

1908

Николас Калдор (Kaldor)

английский экономист. Родился в Будапеште. С 1932 преподаватель Лондонской школы экономики, позднее - Кембриджского университета. После 2-й мировой войны 1939-1945 работал в Экономической комиссии ООН для Европы, был экономическим и финансовым советником правительств ряда стран Азии, Африки и Латинской Америки. В 1966-1970 главный советник канцлера казначейства в лейбористском правительстве Великобритании. Калдор - автор работ по проблемам экономического роста, занятости и инфляции. Разрабатываемые им модели "сбалансированного роста" носят преимущественно техноэкономический характер и не отражают внутренних противоречий капиталистического способа производства. Сочинения: Quantitative aspects of the full employment problem in Britain, (s. 1.), 1944; Essays in economic stability and growth, L., 1960; Essays on value and distribution, L. Glenkoe (Ill.), 1960; Essays on economic policy, v. 1-2, . ., 1965.

1908

Анести Христофорович Мурадов

колхозник колхоза имени Ворошилова Дагвинского сельсовета Кобулетского района Аджарской АССР, Грузинская ССР. Родился в селе Дагва Батумского уезда Батумской области, ныне – Кобулетского муниципалитета Аджарской Автономной Республики, Грузия. По национальности грек. Получив начальное образование в 7-летней национальной школе (на греческом языке), с юного возраста трудился в сельском хозяйстве сборщиком чайного листа и мандаринов. В 1932 году в его родном селе Дагва (в 10 километрах от районного центра города Кобулети) организовался колхоз имени Ворошилова Кобулетского района Автономной Социалистической Советской Республики Аджаристан (с 1936 года – Аджарской АССР). Хозяйство располагалось в субтропическом поясе с климатическими условиями, благоприятными для выращивания чая, цитрусовых, тунга и других теплолюбивых культур. Ведущей отраслью колхоза, руководимого председателем Х.Е.Лавасасом, было чаеводство. За колхозом было закреплено 1415,6 гектара земли, из которых 190 гектаров было отведено под чайные, 157 гектаров под цитрусовые насаждения, 67 гектаров тунга, а остальные 45 гектаров – различных плодовых насаждений, виноградников и кормовых культур. В колхозе А.Х.Мурадов работал звеньевым, с 1937 года – бригадиром до призыва в Красную Армию по мобилизации. Участник Великой Отечественной войны. После получения ранения был комиссован из действующей армии, вернулся домой и продолжил работать в колхозе. За ним правление колхоза закрепило участок цитрусового сада, на котором он из года в год упорным трудом увеличивал урожайность мандаринов. В 1948 году получил с 400 плодоносящих полновозрастных деревьев по 1433 штуки мандаринов в среднем с дерева. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 августа 1949 года за получение высоких урожаев сортового зелёного чайного листа и цитрусовых плодов в 1948 году Мурадову Анести Христофоровичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Этим же указом высокого звания были удостоены Ф.Х.Неаниди и ещё 9 передовых чаеводов дагвинского колхоза имени Ворошилова во главе с его председателем Х.Е.Лавасасом. В последующие годы продолжал демонстрировать образцы кропотливой работы и исключительного трудолюбия, получая высоки урожаи мандаринов до выхода на пенсию в 1969 году. Персональный пенсионер союзного значения с 1968 года. Проживал в родном селе Дагва. Скончался в 1990 году, похоронен на сельском кладбище. Награждён орденом Ленина (29 августа 1949), медалями.

вверх^

к полной версии

понравилось!

в evernote

1904

Вилис Тенисович Лацис (латышское имя — Vilis Lācis)

латышский советский писатель и государственный деятель. народный писатель Латвийской ССР (1947). Лауреат двух Сталинских премий (1949, 1952). Член КПЛ с 1928 года. Член ВКП(б) с 1940 года. Председатель СМ (СНК) Латвийской ССР с 25 августа 1940 по 27 ноября 1959 года. В.Т.Лацис родился в селе Ринужи (ныне в черте города Рига, Латвия), в семье портового рабочего. В 1917 году перед оккупацией немцами Риги эвакуировался с семьёй в г. Барнаул Алтайской губерниии, где до 1918 года учился в Барнаульской учительской семинарии. В 1918—1921 годах работал по найму в сельском хозяйстве, затем был секретарём сельсовета. В 1921 году вернулся в буржуазную Латвию. В 1921—1923 годах был портовым грузчиком, рыбаком и кочегаром торгового парохода. Лацис писал в свободное время статьи, новеллы, которые с 1921 года печатались в периодических изданиях. В 1931—1933 годах Лацис создал первое крупное произведение — трилогию «Бескрылые птицы» («Пятиэтажный город», 1931; «По морям», 1932; «Бескрылые птицы», 1933), в которой правдиво изобразил жизнь рабочего.

Вершина литературного творчества

В 1933—1935 годах В.Т.Лацис был библиотекарем Рижской городской библиотеки. В 1935—1940 годах сотрудничал в газете «Яунакас зиняс». В 1933—1934 годах писатель создал свое самое популярное произведение — роман «Сын рыбака» (тома 1—2), в котором ввёл в латышскую литературу самобытного, волевого героя — беспокойного искателя правды, носителя лучших качеств трудового народа. Роман имел огромную популярность. После его успеха Лацис принял решение полностью посвятить себя профессиональному писательскому труду. Будучи носителем левых рабочих взглядов, Лацис в 1928 году вступил в запрещённую Коммунистическую партию Латвии. Лацис находился под подозрением, и тайная полиция Латвии следила за ним. Однако творчество Лациса, его романы, написанные в духе произведений Джека Лондона («Кумир толпы» (1935), «Старое моряцкое гнездо» (1937), «Потерянная родина» (1940) и другие) пользовались огромной популярностью. Импонировало творчество Лациса и президенту К.Ульманису, который закрывал глаза на коммунистическую деятельность писателя. Лацис стал самым печатающимся писателем страны. 22 января 1940 года. состоялась премьера киноэкранизации романа «Сын рыбака», ставшая событием в культурной жизни Латвии.

Глава коммунистического правительства Латвии

После ввода советских войск и коммунистического переворота в июне 1940 года, поддержанного Советским Союзом, Лацис вошёл в правительство А.М.Кирхенштейна в качестве министра внутренних дел (20 июня — 25 августа 1940) и уже 23 июня по радио заявил о необходимости чистки министерства от реакционных элементов и врагов народа. На заседании Сейма Латвии 21 июля 1940 года именно Лацис внёс предложение войти в состав СССР. С 25 августа 1940 года — Председатель Совета Народных Комиссаров Латвийской ССР. Лацис начал осуществлять коммунистические преобразования в Латвии. В мае–июне 1941 года по инициативе Лациса в Сибирь было выслано 20 тысяч человек — «белоэмигранты», бывшие полицейские, бывшие служащие администрации независимой Латвии, бывшие офицеры латвийской армии, общественные деятели. С июля 1941 года по октябрь 1944 года во время немецкой оккупации находился в Москве, возглавляя правительство Латвийской ССР в изгнании. По возвращении в Ригу в 1944 году вновь активно занимается проведением советской политики. В августе 1946 года СНК переименован в Совет Министров Латвийской ССР, его председателем остался Лацис. В том же году против него пытались совершить аттентат. 16 марта 1946 года первый секретарь Компартии Латвии Я.Калнберзин и глава правительства В.Лацис обратились с письмом к заместителю председателя советского правительства В.М.Молотову в котором просили пересмотреть вопрос о коллаборационистах, за которыми нет ничего другого кроме службы в легионах СС,— не поселять в северных районах СССР, а вернуть в Латвийскую ССР к своим семьям и хозяйствам. Соответствующее решение менее чем через месяц было подготовлено и 13 апреля принято Постановление Совета Министров СССР № 843-342сс «О возвращении на родину репатриантов — латышей, эстонцев и литовцев». В 1949 году Лацис подписал постановление о депортации из Латвии «кулаков» и других «неблагонадёжных элементов». В ходе его реализации в Сибирь было выслано около 50 тысяч человек.

Советский период литературного творчества

Противоречивая позиция писателя отразилась в его творчестве советского периода. При издании своих довоенных сочинений Лацис вынужден был вносить правки идеологического характера, добавлять славословия в адрес СССР. В 1945—1948 годах был опубликован роман-эпопея «Буря», рисующий жизнь героев на историческом фоне. В 1950—1951 годах Лацис написал роман «К новому берегу», в котором пытался объективно показать судьбу латышского крестьянства в сложных условиях советских социально-экономических экспериментов. Роман был встречен враждебно советскими ортодоксальными критиками, обвинившими Лациса в «сочувствии к кулачеству», однако в 1952 году в «Правде» было опубликовано «Письмо группы советских читателей», бравшее писателя под защиту. В 1954 году вышло последнее значительное произведение писателя — роман «Посёлок у моря», в котором действуют герои «Сына рыбака», перенёсенные в светлое советское настоящее. В 1962 году был издан роман «После ненастья», в котором Лацис вывел героев, пострадавших от «культа Сталина, неверия в человека, огульной подозрительности ко всем, кто побывал в плену, беззаконий и расправы с честными людьми».

Отставка и последние годы жизни

Лацис занимал ряд общественных постов. C 20 апреля 1954 года по 27 марта 1958 года — Председатель Совета Национальностей Верховного Совета СССР IV созыва. Кандидат в члены ЦК КПСС (1952—1961). Депутат ВС СССР 2—5-го созывов. Депутат ВС Латвийской ССР. 27 ноября 1959 года Лацис вышел в отставку с поста Председателя Совета Министров Латвийской ССР и отошёл от политической деятельности. В последние годы жизни В.Т.Лацис был заместителем председателя и членом Правления Союза писателей Латвии. Вилис Лацис умер в городе Рига, Латвийская ССР, СССР (ныне Латвия) 6 февраля 1966 года.

Похоронен в Риге на Лесном кладбище. Памятник на могиле писателя, в 1974 году, создали: скульптор Айвар Гулбис и архитектор Ю.Э.Скалбергс.

Награды и премии: Народный писатель Латвийской ССР (1947); Сталинская премия второй степени (1949) — за эпопею «Буря»; Сталинская премия первой степени (1952) — за роман «К новому берегу»; семь орденов Ленина, в том числе 28 июня 1945; 22 июля 1950; 11 мая 1954; 11 мая 1964; 1 октября 1965); орден Отечественной войны I степени; медали.

Семья

1-й брак (с 1927) — Мария Лацис (Лаце), урождённая Буте (Bute; 1905—1959). Развелись 10 ноября 1944.

Дети: Зигурд Лацис (Zigurds Lācis; 1928—1988, похоронен на Кладбище Райниса). Его дочь — юрист, переводчик, писательница Илзе Лаце (Ilze Lāce; родилась в 1957) живет в Германии; Оярс Лацис (Ojārs Lācis; 1932—1940, погиб в результате несчастного случая, похоронен на Кладбище Райниса); Эдвин Лацис (Edvīns Lācis; 1944, Москва—2004, Рига, похоронен на Кладбище Райниса). После смерти матери жил в семье отца, но отношения с мачехой не сложились. 2-й брак (с 18 ноября 1944) — Велта (Велта Кришевна) Лацис (Лаце), урождённая Калпиньш (Kalpiņš) (Калпиня (Kalpiņa; 1918, Смоленск—2006). Участница Великой Отечественной войны. Журналист, работала в журнале «Звайгзне» (Zvaigzne).

Сыновья: Леонид Лацис (Leonīds Lācis; 1945—1998, похоронен на Кладбище Райниса); Юрис Лацис (Juris Lācis; родился в 1946).

Память

В честь Вилиса Лациса в Северо-западном округе Москвы названа улица. В советское время имя Лациса в Риге носила улица, а также 31-я средняя школа. В городе Саулкрасты улица В. Лациса, носившая название с 1977 по 2021 годы, как продолжение присоединена к улице Витиню. В 1984—1993 годах в доме Лациса в Межапарке действовал его мемориальный музей. Его имя было присвоено Государственной библиотеке Латвийской ССР (ныне Латвийская национальная библиотека), в 1966—1990 годах его имя носил Лиепайский государственный педагогический институт (ныне — Лиепайский университет) и Рижская 31-я средняя школа.

Сочинения

Романы: Освобождённый зверь (Atbrīvotais zvērs (1930); Пятиэтажный город (Piecstāvu pilsēta, 1931); По морям (1931); Бескрылые птицы (Putni bez spārniem, 1932); Сын рыбака (Zvejnieka dēls, т.1-2, 1933—1934); Путешествие в город Заката (Ceļojums uz Norieta pilsētu, 1933); Кумир толпы (Рūļa elks, 1935); Зов предков (Senču aicinājums, 1935); Люди в масках (1936); Земля и море (1938); Каменистый путь (Akmeņainais ceļš, 1937—1938).; Старое гнездо моряков (Семья Зитаров) (Vecā jūrnieku ligzda (Zītaru dzimta), 1936—1938); Потерянная родина (Pazudusī dzimtene, 1940, 1949—1950); Кузнецы будущего (Nākotnes kalēji, 1942).; Буря (Vētra, 1946—1948); К новому берегу (Uz jauno krastu, 1952); Посёлок у моря (Ciems pie jūras, 1954).; После ненастья (Pēc negaisa, 1962). Новеллы: Каролина Лапа (1930); Собачья жизнь (Sieviete, 1930); В метель (1931); Чумишская виселица (1932); Старый кочегар (1933); Полуночное чудо (1933); Соколик (Vanadziņš, 1937); Капитан Силис (1937); Четыре поездки (Četri braucieni, 1937); Возвращение отца (1932—1940); Эдик (Edžiņš, 1942); Происшествие на море (1942); Благодарность Теписа Урги (1942); Лангстинь идёт на охоту (1945); Чувство долга (1947); Все люди добрые (1949); Самое ценное (1950). Драматургия: Невестка (Vedekla, 1943); Победа (Uzvara, 1945); Маяк на острове. Собрания сочинений: Raksti, sej. 1—10, Riga, 1959—1962;Kopoti raksti, sej. 26, sej. 1—8 — , Riga, 1970—1973; Собрание сочинений, тома 1—6, Москва, Гослитиздат, 1954—1955 (в русском переводе). — 90 000 экземпляров; Собрание сочинений тома 1—10, Москва., Известия, 1959—1960 (в русском переводе). — 225 000 экземпляров; Избранные произведения. Тома 1—2. Москва : Художественная литература, 1984. Экранизации произведений: Сын рыбака (Латвия, 1939, режиссёр Вилис Лапениекс); Возвращение с победой (СССР, 1947, режиссёр Александр Иванов); К новому берегу (СССР, 1955, режиссёр Леонид Луков); Сын рыбака (СССР, 1957, режиссёр Варис Круминьш); На пороге бури (СССР, 1960, режиссёр Варис Круминьш); Соколик (СССР, 1972, режиссёр Янис Дзенитис); Соколик (мультфильм) (СССР, 1978, режиссёр Арнолдс Буровс); Каменистый путь (СССР, 1983, режиссёр Роланд Калныньш); Семья Зитаров (СССР, 1990, режиссёр Алоиз Бренч). Литература: Краулинь К., Вилис Лацис. — Москва, 1958; Соколова И., Бочаров А., Вилис Лацис. — Москва, 1959; Табун Б., Вилис Лацис // История латышской литературы. — Рига, 1971. — Том 2.

1904

Михаил Моисеевич Мелуа

директор Диди-Чконского совхоза Министерства сельского хозяйства СССР, Мартвильский район Грузинской ССР. Родился на территории современной Грузии. Грузин. На послевоенный период 1940-х годов Михаил Моисеевич возглавлял в Мартвильском районе Грузинской ССР Диди-Чконский совхоз (село Диди-Чкони), труженики которого в 1950 году получили урожай сортового зелёного чайного листа 4007 килограммов с гектара на площади 100,2 гектара. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июля 1951 года за получение в 1950 году высоких урожаев сортового зелёного чайного листа Мелуа Михаилу Моисеевичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Этим же указом высокого звания был удостоен и старший агроном Диди-Чконского совхоза Илларион Гогинава. С 1970 года – персональный пенсионер союзного значения. Последнее время М.М. Мелуа проживал в городе Тбилиси – столице Грузинской ССР (ныне – Грузия). Дата его кончины не установлена. Награждён орденом Ленина (27 июля 1951), медалями.

1904

Николай Людвигович Светлик

звеньевой молочного совхоза «Вольно-Чернихово» Министерства совхозов СССР, Городищенский район Барановичской области Белорусской ССР. Родился в местечке или селе (позднее слились) Полонечка Жуховичской волости Новогрудского уезда Минской губернии, ныне – деревня Полонечка в составе Вольновского сельсовета Барановичского района Брестской области Белорусси. Из бедной крестьянской семьи. Белорус. Беспартийный. Рано начал трудиться в сельском хозяйстве, батрачил у местных землевладельцев. Родная деревня в 1921–1939 годах входила в состав Барановичского повета Новогрудского воеводства Польши. В результате освободительного похода Красной Армии в сентябре 1939 года состоялось воссоединение земель Западной Белоруссии с Белорусской ССР. В январе следующего года деревня Полонечка вошла в состав новообразованного Городищенского (с 1962 года – Барановичского) района Барановичской (с 1954 года – Брестской) области. В конце 1939 года Николай Людвигович поступил работать в новообразованный совхоз «Вольно-Чернихово». С началом Великой Отечественной войны вместе с семьёй он остался на территории района, оккупированного гитлеровской Германией. Вёл единоличное крестьянское хозяйство. После освобождения района в июле 1944 года принимал активное участие в восстановлении разрушенного в период оккупации совхоза «Вольно-Чернихово», продолжив работать в нём звеньевым в составе полеводческой бригады №1, которую возглавил Н.Л.Веленько. В тяжелейших условиях военного времени и первых послевоенных лет дирекция при опоре на самоотверженный труд рабочих совхоза сумела добиться скорейшего восстановления и дальнейшего развития сельскохозяйственного производства. При этом основной специализацией хозяйства было определено семеноводство, а веленьковская бригада стала специализироваться на выращивании красного клевера – ценной сельскохозяйственной культуры, не только повышающей плодородие почвы, но и являющейся ценным предшественником для технических и культур. Клеверное сено обладает высокими питательными качествами и является важным источником белковой пищи для животных. В борьбе за высокий урожай члены бригады использовали все свои возможности и резервы, в условиях преобладания ручного труда выполняя полевые работы на высоком агротехническом уровне. Это позволило передовому коллективу получить в 1948 году урожай семян клевера по 5,25 центнера с гектара на площади 10,5 гектара. Звено во главе со Светликом собрало по 5,2 центнера с гектара на площади 5,5 гектара. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 марта 1949 года за получение высоких урожаев ржи и клевера, при выполнении совхозом плана сдачи государству сельскохозяйственных продуктов в 1948 году и обеспеченности семенами всех культур в размере полной потребности для весеннего сева 1949 года Светлику Николаю Людвиговичу было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Этим же указом высокого звания были удостоены бригадир Н.Л.Веленько и ещё один звеньевой бригады В.М.Кочерга. Культивируя на суглинках местный двуукосный раннеспелый сорт красного клевера, в бригаде смогли получать относительно высокие урожаи озимой ржи и яровой пшеницы, ячменя и гречихи. Так, в том же 1948 году на 157-гектарной площади хлеборобы во главе с Веленько собрали небывалый урожай – 17,1 центнера зерновых с гектара. Опыт выращивания семян клевера в передовом коллективе был обобщён Министерством совхозов Белорусской ССР. Продолжал успешно руководить звеном до 1952 года, когда перешёл работать в совхозе «Вольно-Чернихово» (с 1960 года – одноимённая экспериментальная база; ныне – ОАО «Экспериментальная база «Вольно») рядовым полеводом. В 1966 году вышел на заслуженный отдых, но продолжил работать русловым ремонтёром в структуре Ляховичского межрайонного управления осушительных систем отдела (с 1973 года – управления) мелиорации и водного хозяйства Брестского облисполкома. С 1967 года – персональный пенсионер союзного значения. Проживал в деревне Вольно, центре Вольновского сельсовета Барановичского района. Умер 7 февраля 1972 года. Похоронен на Вольновском деревенском кладбище. Награждён орденом Ленина (30 марта 1949), медалями, в том числе «За трудовую доблесть» (24 апреля 1948).

1904

Владимир Михайлович Стрепихеев

спортсмен, футбольный арбитр. Он занимался многими видами спорта и везде добивался успеха. Входил в сборную Москвы по баскетболу и был чемпионом СССР. В хоккее с мячом был капитаном всех команд, в которых играл, также становился чемпионом СССР и более 10 лет входил в состав различных сборных. В футбол на клубном уровне начал играть в 15 лет, с 20 занялся судейством. Он - первый капитан футбольного ЦДКА, когда армейская команда стала так называться. 16 июля 1937 года он судил финал Кубка СССР между двумя динамовскими командами - Москвы и Тбилиси. Арестован 27 октября 1937 года. Военной Коллегией Верховного Суда СССР приговорён по статьям 58-8, 58-11 (участие в контрреволюционной фашистской организации, террор) к высшей мере наказания 21 января 1938 года и в тот же день расстрелян. Похоронен на колигоне «Коммунарка». Реабилитировн Военной Коллегией Верховного Суда СССР 12 апреля 1958 г. ввиду отсутствия состава преступления

1904

Александр Александрович Ханов

советский актёр театра и кино. Народный артист СССР (1973). Лауреат трёх Сталинских премий (1941, 1947, 1949). Александр Александрович Ханов родился в Санкт-Петербурге. В 1922—1923 годах учился в Институте живого слова на ораторском отделении у П.П.Гайдебурова. В 1923 году поступил в Студию Передвижного театра под руководством П.П.Гайдебурова и Н.Ф.Скарской (Петроград). С 1924 года — артист учебно-производственной мастерской Театра Революции, школы юниоров в Москве (ныне — Московский академический театр имени Владимира Маяковского). В 1925 году был приглашён С.М.Эйзенштейном в Первый рабочий Театр Пролеткульта, где работал до 1935 года. C 1935 года — снова актёр Театра Революции, ныне – Театр имени Вл.Маяковского. Александр Ханов был разнохарактерным актёром. Начал сниматься в кино с 1939 года. Не сразу определились особенности таланта этого артиста, начинал Ханов с ролей различных и не всегда ему подходивших (например, Парис в «Ромео и Джульетте Шекспира», 1935, или революционный комиссар Стрыжень в «Гибели эскадры» А.Корнейчука, 1936). Критики единодушно отмечали в этих ролях «большую внутреннюю силу и самобытность рослого, крепкого, богатырского сложения актере с мягкими басовыми нотами чуть хрипловатого голоса». Первой настоящей ролью, заставившей обратить на актера пристальное внимание, стала роль Игнатова в «Тане» А.Н.Арбузова (1939). С этого момента Ханов становится одним из самых популярных создателей образов «героев-современников», хотя играл артист не только в современных пьесах. Значительными созданиями артиста в начале 1950-х годов стали роли Дикого в «Грозе» А.Н.Островского и Гидеона Джексона (Дорога свободы Г.Фаста). Вершиной искусства Ханова считается роль майора Коновалова в спектакле «Гостиница «Астория»» (1956), где режиссер Н.П.Охлопков применил принцип игры традиционного японского театра на «дороге цветов».

[700x497]

[700x497]В последующих спектаклях («Садовник и тень», 1957, «Иркутская история», 1960, «Да здравствует королева, виват!», 1977 и др.) в Ханове, по отзывам критиков, все более отчетливо проявлялся «аристократизм духа», который особенно ярко проявился в его работах – «Царь Эдип» (Эдип), «Медея» (Креонт), «Дядюшкин сон» (Афанасий Матвеевич). Жизнь артиста завершилась 15 ноября 1983 года в Доме ветеранов сцены имени А.А.Яблочкиной (Москва). Похоронен на Ваганьковском кладбище (закрытый колумбарий, секция 21). Театр Пролеткульта: «По ту сторону щели» А.Н.Афиногенова — Друмонд; «Гляди в оба!» А.Н.Афиногенова — Басов; «Малиновое варенье» А.Н.Афиногенова — Шмелёв. Театр Революции: «Таня» А.Н.Арбузова — Игнатов; «Иркутская история» А.Н.Арбузова — Сердюк; «Гибель эскадры» А.Е.Корнейчука — Стрыжень; «Молодая гвардия» по А.А.Фадееву — Матвей Константинович Шульга; «Закон чести» А.П.Штейна — Алексей Алексеевич Добротворский; «Гостиница „Астория“» А.П.Штейна — Василий Фролович Коновалов; «Медея» Еврипида — Креонт; «Царь Эдип» Софокла — Эдип; «Дядюшкин сон» Ф.М.Достоевского — Москалёв; «Весна в Москве» В.М.Гусева — Михаил Гаранин; «Иван Болотников» Добржанского — И.И.Болотников; «Садовник и тень» Л.М.Леонова — Макавеев; «Персональное дело» А.П.Штейна — Ион Лукич Черногубов; «Капитан Костров» А.М.Файко — капитан Костров; «Современные ребята» М.Ф.Шатрова — шофёр Климов; «Гамлет» Уи́льям Шекспи́р — первый могильщик; «Дорога свободы » Говард Фаст — Гидеон Джексон. Фильмография: 1939 — Минин и Пожарский — Кузьма Минин; 1940 — Суворов — Платоныч; 1946 — Наше сердце — Зуров; 1947 — Поезд идёт на восток; 1949 — Падение Берлина — Берия; 1950 — Далеко от Москвы — Кузьма Кузьмич Тополёв; 1953 — Серебристая пыль — Чарлз Армстронг; 1955 — Урок жизни; 1956 — Человек родился — Степан Георгиевич, отец Виталия; 1959 — Майские звёзды — генерал Сергей; 1964 — Космический сплав — Иван Шапкин; 1965 — Залп «Авроры» — Посол; 1966 — Гибель эскадры — Боцман; 1966 — Королевская регата — Алексей Иванович; 1969 — Цветы запоздалые — Адъютант; 1970 — Случай с Полыниным — Балакирев-старший; 1971 — Молодые; 1971 — Пой песню, поэт… — мельник. Озвучивание мультфильмов: 1955 — Ореховый прутик — Фаурар; 1958 — Золотые колосья — мельник / дерево / ветер; 1959 — Три дровосека — Лапоть; 1968 — Хочу бодаться! — Лось; 1970 — Сказка сказывается — Водяной / дракон; 1975 — Конёк-Горбунок — Чудо-юдо Рыба-кит; 1991 — Приключения волшебного глобуса или проделки ведьмы — Фаурар. Признание и награды: Сталинская премия первой степени (1941) — за исполнение роли Кузьмы Минина в фильме «Минин и Пожарский» (1939); Сталинская премия первой степени (1947) — за исполнение роли Шульги в спектакле «Молодая гвардия» А.А.Фадеева в МАДТ имени Владимира Маяковского; Сталинская премия второй степени (1949) — за исполнение роли Добротворского в спектакле «Закон чести» А.П.Штейна в МАДТ имени Владимира Маяковского; заслуженный артист Узбекской ССР (1943); заслуженный артист РСФСР (1947); народный артист РСФСР (1954); народный артист СССР (1973).

1905

Артур Беккер (немецкое имя — Artur Becker)

икона немецкого коммунистического движения в ГДР, антифашист, член исполкома и председатель Коммунистического союза молодежи Германии, в ходе войны в Испании боец интербригад, комиссар батальона имени Э.Тельмана. Родился в городе Ремшайд, округ Дюссельдорф, Рейнская провинция, Пруссия, Германская империя, после окончания начальной школы учился на слесаря и токаря. В 1920 году будучи ещё 15-летним подростком вступил в Коммунистический Союз молодежи Германии (KJVD), и в 1922 году Коммунистическую партию Германии (КПГ). В 1923 году во время оккупации Рурской области был активным участником сопротивления. Начиная с 1926 года начал действовать как политик: сначала в качестве главы Коммунистической молодежи Рейнской провинции, с 1928 года в качестве члена Исполнительного комитета, а с 1931 по 1932 гг. — председателя центрального комитета Коммунистического Союза молодежи Германии (KJVD).

Памятник "Артуру Беккеру" в Траттендорфе (Шпремберг)/Германия

В 1930 году был кандидатом от КПГ в Рейхстаг, участвовал в парламентских выборах в ноябре 1932 года, и был избран от 23 избирательного округа (западная часть Дюссельдорфа) на выборах в марте 1933 года, но с запрещением в июле 1933 года нацистами всех партий кроме НСДАП принять участие в работе парламента не мог. В 1933 году, как политический противник национал-социалистов, был вынужден бежать в Москву.

Участник войны в Испании. В боях с августа 1937 года, с весны 1938 года — комиссар в Батальоне им. Тельмана в составе Интернациональных бригад. В апреле 1938 года получил тяжёлое ранение и попал в плен. 16 мая 1938 года, после нескольких недель допросов, был застрелен в тюрьме города Бургос, Кастилия и Леон, Испания.

Почтовая марка ГДР 1966 года

В культуре, память