12 мая родились...

12-05-2025 04:17

к комментариям - к полной версии

- понравилось!

1900

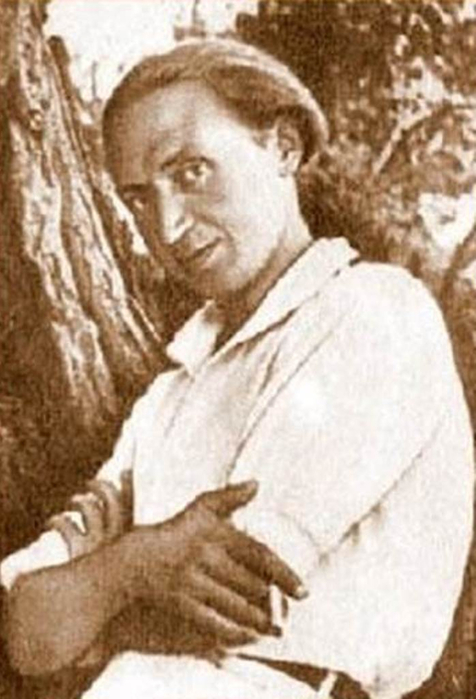

Александр Сергеевич Кочетков

русский советский поэт, переводчик. Родился в посёлке Лосиноостровский, Московская губерния, Российская империя. В 1917 году окончил Лосиноостровскую гимназию. Учился на филологическом факультете МГУ. Ещё в юношестве начал писать стихи. С 17 лет был учеником поэтессы Веры Меркурьевой, затем познакомился и сблизился с Вячеславом Ивановым: «В 1921 году я узнал милого, прекрасного и даже удивительного Кочеткова», — писал Иванов впоследствии. Единственная прижизненная публикация стихотворений Кочеткова состоялась в альманахе «Золотая зурна» (Владикавказ, 1926). В то же время Кочетков широко печатался как переводчик поэзии и прозы с западных и восточных языков. Всенародную славу Кочеткову принесло стихотворение «Баллада о прокуренном вагоне», больше известное по строке «С любимыми не расставайтесь». Написанная в 1932, но впервые опубликованная лишь в 1966 году в сборнике «День поэзии» неутомимым пропагандистом творчества Кочеткова Л.Озеровым, «Баллада…» стала шлягером второй половины XX века благодаря тому, что прозвучала в фильме Э.Рязанова «Ирония судьбы, или С лёгким паром!». Строкой из «Баллады» названа пьеса А. Володина, по которой снят одноимённый фильм. «Баллада…» была написана под впечатлением от случайного спасения: осенью 1932 года, чтобы отсрочить на 3 дня расставание со своей женой, Инной Григорьевной Прозрителевой (дочерью известного ставропольского краеведа Г.Н.Прозрителева), Кочетков сдал билет на поезд Сочи—Москва, который на станции Люблино Дачное попал в катастрофу. Погибло 36 человек, пострадал 51 человек. По решению суда виновными в крушении были признаны начальник станции (расстрелян), дежурный по станции (получил 8 лет), сторож (приговорен к 6 годам заключения), сигналист (осужден на 1 год). В первом же письме, полученном Инной Григорьевной из Москвы, было это стихотворение. Первый пик популярности ещё неопубликованная «Баллада…» пережила в годы Великой Отечественной войны, она переписывалась и пересказывалась наизусть. По мнению литературоведа И.Кукулина, «Баллада» могла послужить образцом для Константина Симонова, написавшего во время войны стихотворение «Жди меня». Среди переводов Кочеткова: «Чудесный рог юноши» Арнима и Брентано (полностью не опубликовано), роман Бруно Франка о Сервантесе, стихи Хафиза, Анвари, Фаррухи, Унсари, Эс-хабиб Вафа, Антала Гидаша, Шиллера, Корнеля, Расина, Беранже, грузинских, литовских, эстонских поэтов. Участвовал в переводах эпосов («Давид Сасунский», «Алпамыш», «Калевипоэг»). Автор пьес в стихах «Коперник» (Театр Московского планетария), «Вольные фламандцы» (в соавторстве с С.Шервинским), «Надежда Дурова» (в соавторстве с К.Липскеровым). В апреле 1953 года был помещён в больницу, ему диагностировали инфекционный менингит как осложнение после затяжного гриппа. Скончался в городе Москва, РСФСР, СССР, 1 мая 1953 года.

Место захоронения

Урна с прахом захоронена на Донском кладбище (колумбарий 14, секция 84). К 2014 году, когда захоронение было обнаружено членами Общества некрополистов, урна за стеклом рассыпалась, надпись «Поэт Александр Сергеевич Кочетков» едва читалась. В настоящее время на нише установлена плита с портретом поэта и строками из самого известного его стихотворения.

Вид захоронения. 2014

Современный вид

Библиография: Мороз. Стихи для детей. — Ленинград: Радуга, 1927; Кочетков А., Шервинский С. Вольные фламандцы: Пьеса в 5 действиях и 8 картинах. На темы Шарля де Костера. — Москва: Гослитиздат, 1937. — 156 страниц, 3 000 экземпляров; Коперник: Драмат. поэма в 3 частях, 9 сценах с прологом и эпилогом / На материале и при участии профессра К.Л.Баева. — Москва: Издание и стеклография издательства «Искусство», 1938. — 131 страниц; Николай Коперник: Драм. поэма / Под редакцией и с предисловием Л.Озерова; [Иллюстрации: Н.И.Калита]. — Москва: Советский писатель, 1974. — 208 страниц; портрет —10 000 экземпляров; Кочетков А., Липскеров К. Надежда Дурова: Пьеса в 4-х актах. — Москва—Ленинград : Музгиз, 1942. — 47 страниц. — [На правах рукописи]; То же. Москва—Ленинград : Искусство, 1942. — 103 страницы; С любимыми не расставайтесь: Стихотворения и поэмы / [Вступительная статья Л.Озерова; Художник В.Борисов]. — Москва : Советский писатель, 1985. — 144 страницы. — 20 000 экземпляров. Содержанеие: Лирика; Драм. новеллы: Аделаида Граббе; Голова Гомера; Праздник Андерсена; Поэмы: Отрочество; За утром; Памяти поэта; Деревья. Переводы: Вафа, Ахмет Эс-Хабиб. Бунт. / Перевод с индустани. — Москва, 1931; Гидаш А. Венгрия ликует. / Перевод с венгерского. — Москва—Ленинград, 1930, 1931; Гидаш А. Восставшая Венгрия в песнях. / Перевод с венгерского. — Москва, 1932; Вафа, Ахмет Эс-Хабиб. Предбурье. / Перевод с индустани. — Москва, 1933; Вафа, Ахмет Эс-Хабиб. Раны горят. / Перевод с индустани. — Москва, 1933; Гидаш А. Земля движется. / Перевод с венгерского. — Москва, 1934; Гидаш А. Мой творческий опыт рабочему-автору. / Перевод с венгерского. — Москва, 1935; Гидаш А. Новые песни. / Перевод с венгерского. — Москва, 1935; Вафа, Ахмет Эс-Хабиб. Шквал. / Перевод с индустани. — Москва, 1936; Гидаш А. Песни о молодой стране. / Перевод с венгерского. — Москва, 1936; Церетели А. Тамар Цбиери. / Перевод с грузинского. — Тбилиси, 1948; Церетели А. Патара Кахи. / Перевод с грузинского. — Тбилиси, 1949; Элляй. Чурумчуку. / Перевод с якутского. — Якутск, 1946; Москва—Ленинград, 1954. Литература: Мацуев Н. Русские советские писатели 1917—1967: Материалы для биографического словаря. — Москва: Советский писатель, 1981. — Страница 117; [Некролог] // Литературная газета. — 1953. — № 54.

1900

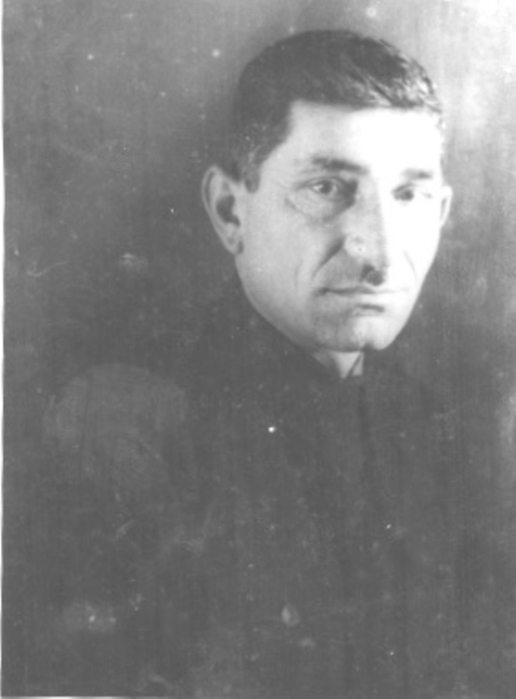

Пармен Павлович Маркелия

председатель колхоза имени Дзигуа Гальского района Абхазской АССР, Грузинская ССР. Родился в 1900 году в селе Рене-Шешелети Сухумского округа Кутаисской губернии, ныне – село Шешелета Очамчирского района Абхазии. Грузин. С ранних лет приобщился к крестьянскому труду. С началом коллективизации сельского хозяйства в песпублике Пармен Павлович одним из организаторов местного колхоза имени односельчанина-революционера Павла Евтимовича Дзигуа. В конце 1940-х годов руководил этим колхозом в родном селе Рене-Шешелети Гальского района Абхазской АССР, труженики которого в 1947 году получили урожай кукурузы 72 центнера с гектара на площади 16 гектаров. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 февраля 1948 года за получение высоких урожаев кукурузы и пшеницы в 1947 году Маркелия Пармену Павловичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Этим же указом высокого звания были удостоены передовой бригадир его колхоза В.Б.Кавшбая и оба звеньевые бригады последнего А.М.Кавшбая и Н.Е.Тунгия.

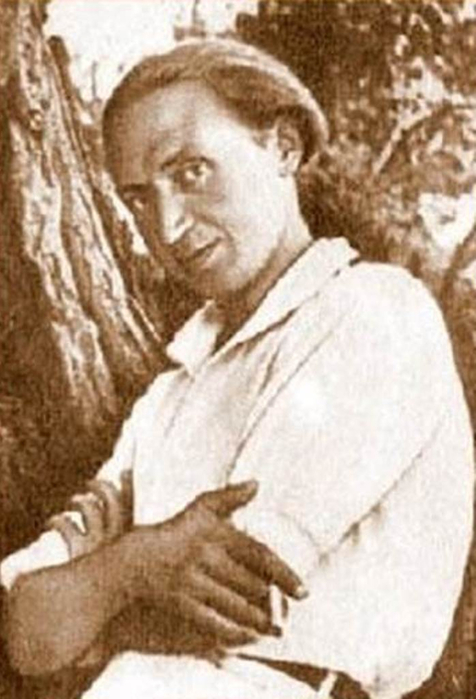

Фото Героя из фондов Абхазского государственного музея (город Сухум).

В последующие годы труженики колхоза имени Дзигуа продолжали получать высокие урожаи кукурузы, табака и зелёного чайного листа, соревнуясь с колхозами имени Берия и Махарадзе того же села. Проживал в родном селе Рене-Шешелети. Дата его кончины не установлена. Награждён орденом Ленина (21 февраля 1948), медалями.

1901

Жан Тибо (французское имя — Jean Thibaud)

французский физик. Родился в городе Лион, Франция. Получил среднее образование в Лицее Ампера. Получил первую степень по физике в Лионе (1919). Затем окончил Высшую электротехническую школу в Париже (1921). В 1922 - 24 проходил военную службу в Военно-инженерной школе в Версале. Был ассистентом у М. де Бройля (с 1923, проходя военную службу), затем профессором в Лионском университете (с 1935), в 1941 - 1945 — директор Школы физики и химии (Париж), с 1953 — Ин-та ядерной физики в Лионе. Основатель (1937) Ин-та атомной (затем – ядерной) физики в Лионе. В 1947 – президент Лионской академии наук, литературы и искусства. Исследования посвящены атомной и ядерной физике (спектрография рентгеновских лучей, α-, β- и γ-радиоактивность, ядерные реакции, деление урана). Экспериментально установил (1933) аннигиляцию электронов и позитронов при бомбардировке позитронами платины (одновременно с Ф.Жолио-Кюри, которого обвинял в плагиате) и уточнил его физические характеристики. Независимо от других выдвинул в 1929 идею циклотрона. Умер в родном городе 22 мая 1960 года. Награды и премии: 1928 – премия Хьюга Парижской академии наук; 1930 – премия Анри Беккереля Парижской академии наук; 1934 – премия Жерома Понти Парижской академии наук; 1948 – Голицын Приз от Общества поощрения национальной промышленности.

1901

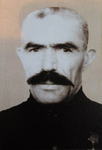

Гай (Гайк) Лазаревич Туманян (псевдоним — Андрей)

советский военный деятель, генерал-лейтенант танковых войск (19 апреля 1945), уполномоченный Военного совета по организации и руководству партизанским движением на Северо-Западном фронте во время Великой Отечественной войны, кандидат исторических наук. Член РСДРП(б)/РКП(б)/ВКП(б)/КПСС с августа 1917 года. Гай Туманян родился в городе Тифлис, Российская империя (ныне Тбилиси, Грузия). С юношества приобщился к подпольным организациям большевиков и активно участвовал в их жизни. В мемуарах С.А.Микояна приводятся воспоминания самого Гая Лазаревича (являлся братом жены Анастаса Микояна) о том, что он в 16 лет по поручению Камо перевозил в Баку деньги. Весной 1917 года окончил 5 классов мужской гимназии. С приходом к власти в стране дашнаков, Гай вместе с отцом оказался в тюрьме за укрывательство в доме большевика.

На службе в Красной Армии

В Красной Армии с 1924 года. Занимал различные должности: был помощником военкома, военкомом Горской национальной кавалерийской школы, помощником по политчасти командира 61-го кавалерийского полка, командиром батальона 3-го полка Тихоокеанской дивизии. В начале 1920-х окончил Коммунистический университет имени Я.М.Свердлова в Москве. В 1929 году с отличием окончил Восточный факультет Академии РККА имени М.В.Фрунзе. Участвовал в боях на КВЖД. С февраля 1930-го находился в распоряжении Разведуправления Штаба РККА. Затем около пяти лет работал в советском консульстве в Харбине. Был Первым секретарём консульства СССР в Харбине, сотрудником для особых поручений (с 1935 года), начальником спецотделения «А» (с февраля 1936 года) РУ РККА. Во время войны в Испании был военным советником Республиканской армии. Так же руководил рядом разведчиков, одним из которых являлась Урсула Хамбургер. Был награждён орденом Красного Знамени. Участвовал в советско-финской войне.

Великая Отечественная война

Войну начал в качестве представителя Северо-Западного направления по руководству партизанским движением и военного комиссара 2-го гвардейского стрелкового корпуса, которым являлся до апреля 1942 года. После — военный комиссар 2-го танкового корпуса под командованием Героя Советского Союза генерала А.И.Лизюкова. После назначение А.И.Лизюкова в 5-ю танковою армию, вместе с ним, по просьбе самого генерала, туда же был переведён и Туманян. С 5-й танковой армией (2-го формирования) участвовал в операции «Уран». С 24-го января 1944 года — член военного совета 6-й танковой армии.

После войны

После победы над Германией вместе с 6-й танковой армией был отправлен на Дальний Восток, где участвовал в боях с японской армией. С 1946 года по 1961 год работал начальником политотдела Академии бронетанковых и механизированных войск им. Сталина, затем с 23 мая 1961 года по 17 февраля 1969 года – заместителем начальника Центра командно-измерительных комплексов искусственных спутников Земли и космических объектов по политической части — начальником политического отдела Центра КИК (Главного управления космических средств Министерства обороны). 28 февраля 1969 года вышел в отставку. В 1969-1971 годах преподавал марксизм-ленинизм в Московском авиационном институте. Умер в городе Москва, РСФСР, СССР, 20 ноября 1971 года.

Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

Награды: два ордена Ленина (8 сентября 1945, 20 июня 1949); шесть орденов Красного Знамени (21 июня 1937, 5 мая 1942, 14 февраля 1943, 17 мая 1944, 3 ноября 1944, 5 ноября 1954); Орден Кутузова I степени (28 апреля 1945); Орден Богдана Хмельницкого I степени (13 июня 1944); Орден Суворова II степени (26 октября 1943); Орден Трудового Красного Знамени; Орден Красной Звезды (22 февраля 1941); Медаль «XX лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии» (1938); Медаль «Партизану Отечественной войны» I степени (1944); Медаль «За оборону Ленинграда» (1943); Медаль «За оборону Сталинграда» (1943); Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1945); Юбилейная медаль «За доблестный труд (За воинскую доблесть). В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»; Медаль «За победу над Японией» (1945); Медаль «За взятие Будапешта» (1945); Медаль «За взятие Вены» (1945); Медаль «За освобождение Праги» (1945); Орден Возрождения Польши (ПНР); Орден Заслуг Венгерской Народной Республики (ВНР); Орден Красного Знамени (МНР). Литература: Микоян С.А. Мы — дети войны. — Москва : Яуза, Эксмо, 2006; Микоян С.А. Туманян Гай Лазаревич. // Военно-исторический архив. — 2008. — № 1. — Страницы 164—169.

1902

Яков Давидович Ицхоки

советский артист балета, балетмейстер, педагог. Преподавал танец на актерском факультете в Театральном училище имени Б.В.Щукина.

Учился в балетной студии Михаила Мордкина, а после его эмиграции и закрытия студии поступил вместе со своим другом Асафом Мессерером в Московское хореографическое училище, где занимался у А.А.Горского. Работал в Большом театре, в 1937—1938 годы получил приглашение от режиссёра М.И.Гольдблата (ученика А.М.Грановского, руководителя Московского ГОСЕТа) поставить танцы в драматических спектаклях Биробиджанского ГОСЕТа. Как пишет Борис Котлерман, «отлично поставил танцы» в спектаклях «Блуждающие звезды» и «Тевье-молочник» Шолом-Алейхема, «Разбойник Бойтрэ», оформленные художниками Шифриным и Рабичевым. Музыку к спектаклям написал Л.М.Пульвер. Кроме работы с драматическими актёрами, Яков Давидович Ицхоки основал балетную студию при Биробиджанской музыкальной школе. В 1944—1949 годах преподавал в Московском государственном еврейском театральном училище (МГЕТУ) при ГОСЕТе вплоть до его закрытия. Умер в городе Москва, РСФСР, СССР, 2 января 1986 года. Актрисой ГОСЕТа была сестра Ицхоки Ева Давыдовна Ицхоки.

1902

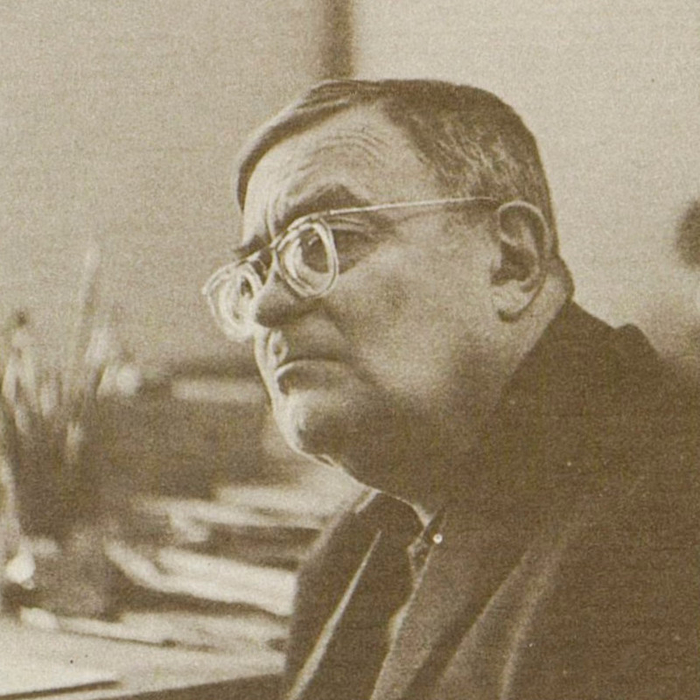

Андрей Владимирович Лебединский

советский физиолог и биофизик, академик Академии Медицинских Наук СССР (1960), генерал-майор медицинской службы (1949), заслуженный деятель науки РСФСР (1958). Родился в городе Санкт-Петербург, Российская империя, в семье известного физика, радиотехника, профессора Владимира Константиновича Лебединского. После окончания в 1924 году Военно-медицинской академии имени С.М.Кирова он служил в частях и учреждениях РККА, работал ассистентом в Центральной психофизиологической лаборатории ВВС. С 1928 года вернулся в академию, где продолжил свою профессиональную деятельность: прошел путь от преподавателя до начальника кафедры физиологии. Одновременно в течение ряда лет он руководил физиологическими секторами и лабораториями в медицинских и других институтах. С 1954 года А.В.Лебединский возглавлял Институт биофизики Академии Медицинских Наук СССР, заведовал лабораторией № 1. Как ученый, принадлежащий физиологической школе академика Л.А.Орбели, на протяжении своей научной деятельности он развивал идеи своего учителя в различных областях нормальной и патологической физиологии, биофизики, радиобиологии, физиологии человека в особых условиях существования. В 1963 году А.В.Лебединский, обладая большим научным и организационным опытом, создал и возглавил новое научное учреждение — Институт медико-биологических проблем (ИМБП) Минздрава СССР, в котором работал до конца своей жизни. Под его руководством в ИМБП решались проблемы радиационной безопасности при полётах человека в космос, изучались экстремальные реакции человека, разрабатывались способы их предотвращения.

Умер в городе Москва, РСФСР, СССР, 3 января 1965 года.

Похоронен на Новодевичьем кладбище Москвы

Научная и общественная деятельность

Научное наследие Андрея Владимировича составляет более 250 научных работ, в том числе в соавторстве, многие из которых получили мировое признание. Он был председателем научных советов по радиобиологии и спецфизиологии Академии Наук СССР, членом редколлегий научных журналов, редактором раздела «Радиобиология» БМЭ (2-е издание). Основные научные работы посвящены биофизике и физиологии зрения. Изучал механизмы адаптации глаза к темноте (1948). Исследовал функции анализаторов. Углубил научные представления о взаимодействии афферентных систем. Исследовал действие на организм ионизирующего излучения и ультразвука. А.В.Лебединский известен и как общественный деятель. С 1955 по 1958 год он представлял СССР в Научном комитете по атомной энергии ООН, участвовал в подготовке соглашения о прекращении испытаний и запрещении применения ядерного оружия. Награды: Два ордена Ленина; Орден Красного Знамени; Два ордена Трудового Красного Знамени; Орден Красной Звезды; Медали

Семья

Сын — Владимир (1926—1991) — советский микробиолог, членкор Академии Медицинских Наук (1984), генерал-лейтенант, профессор.

Публикации: Лебединский А.В. Влияние ионизирующей радиации на организм животного и человека , Москва, 1957; А.Г.Гинецинский, А.В.Лебединский, Курс нормальной физиологии, Москва, 1956. Литература: В.Лебединский (1902—1965). Некролог, "Физиологический журнал СССР", 1965, том 51, № 5, страницы 634—635.

[476x700]

[476x700]

1902

Абдулла Магомедович Магомедов

заведующий коневодческой фермой колхоза имени Ленина Акушинского района Дагестанской АССР. Родился в селении Акуша Дагестанской области, ныне Акушинского района Республики Дагестан, в семье крестьянина. Даргинец. В начале 1930-х годов вступил в местный колхоз им. Ленина и работал коневодом, позже был назначен заведующим коневодческой фермой. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 сентября 1948 года за получение в 1947 году высокой продуктивности животноводства при выполнении колхозом обязательных поставок сельскохозяйственных продуктов и плана развития животноводства по всем видам скота Магомедов Абдулла, вырастивший при табунном содержании 70 жеребят от 70 кобыл, удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Позже работал бригадиром на молочно-товарной ферме, затем бригадиром садоводческой бригады колхоза. Избирался депутатом Верховного Совета Дагестанской АССР и Акушинского районного Совета депутатов трудящихся. Скончался в 1974 году и был похоронен в родном селе Акуша. Награждён орденом Ленина (15 сентября 1948) и медалями.

1902

Джон Медарис

американский генерал, первый командующий агентства баллистических ракет США, создатель первых американских спутников.

[469x700]

[469x700]

1902

Семен Егорович Мишаков

забойщик шахты № 19 треста «Богураевуголь» комбината «Ростовуголь». Родился в деревне Сорокино ныне Ртищевского района Саратовской области. Детство и юность провел в деревне. В 1923 году был призван в Красную Армию. В 1927 году приехал в поселок (ныне город) Белая Калитва Ростовской области. Проработав некоторое время грузчиком на каменных карьерах, начал работать на шахте № 10 треста «Богураевуголь». Когда до Богураевских шахт донеслась первая весть о достижении Алексея Стаханова, первым подхватил призыв инициатора нового движения и начал работать новыми, стахановскими методами. В 1932 году вступил в ВКП(б)/КПСС. С началом Великой Отечественной войны был эвакуирован в Среднюю Азию и работал на шахте Кзыл-Кия (Киргизия). В июле 1944 года из Саратовской области был призван в Красную Армию. Участвовал в сражениях на подступах к Риге, в штурме Кенигсберга, в боях за Пиллау. В 1945 году – стрелок 1-й стрелковой роты 99-го гвардейского стрелкового полка 31-й гвардейской стрелковой дивизии 11-й гвардейской армии, гвардии рядовой. Был дважды ранен (7 октября 1944 и 26 апреля 1945). Награжден медалью «За отвагу». После окончания Великой Отечественной войны вернулся в трест «Богураевуголь» комбината «Ростовуголь» и стал работать забойщиком на шахте № 19. Организовал стахановскую школу, где учил молодых забойщиков наиболее рациональным приемам труда. Годовой план 1946 года Мишаков выполнил на 140%, план следующего года - на 164%, в 1948 года - на 169%. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 августа 1948 года за выдающиеся успехи в деле увеличения добычи угля, восстановления и строительства угольных шахт и внедрения передовых методов работы, обеспечивших значительный рост производительности труда Мишакову Семену Егоровичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Сведения о дальнейшей судьбе отсутствуют. Награжден 2 орденами Ленина, медалью «За отвагу» (7 июня 1945), другими медалями.

1902

Зульпухар Мурзалиев

старший чабан овцеводческого совхоза «Сыр-Дарьинский» Министерства совхозов СССР, Сары-Агачский район Южно-Казахстанской области Казахской ССР. Родился в ауле Дарбаза Ташкентского уезда Сыр-Дарьинской области Туркестанского края, ныне – Сарыагашский район Южно-Казахстанской области Казахстана, в семье животновода. Казах. С раннего детства работал по найму у зажиточных баев – батрачил, с 1930 года – чабаном в колхозах «Капланбек», затем в «Дарбаза» до призыва в Красную Армию по мобилизации. Участник Великой Отечественной войны с 1942 года. После демобилизации в 1945 году Зульпухар Мурзалиев вернулся на родину и продолжил работать чабаном в овцеводческом совхозе «Сыр-Дарьинский». Благодаря умелому уходу за овцами он ежегодно получал высокий выход молодняка. По итогам работы в 1947 году был награждён орденом Трудового Красного Знамени. В 1948 году он получил 85 процентов смушек первых сортов и 112 ягнят к отбивке, включая забитых на смушки, на каждые 100 каракульских маток от имевшихся на начало года 755 овцематок. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 декабря 1949 года за получение высокой продуктивности животноводства в 1948 году Мурзалиеву Зульпухару присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». В 1962 году З.Мурзалиев вышел на пенсию. Скончался в 1979 году. Награждён орденами Ленина (3 декабря 1949), Трудового Красного Знамени (23 июля 1948), медалями.

1902

Григорий Матвеевич Семёнов

председатель колхоза имени Ленина Тамбовского района Тамбовской области. Родился на территории современной Воронежской области, в семье крестьянина. Русский. После прохождения военной службы на Балтийском флоте окончил рабфак в городе Ленинграде. С 1928 года работал заместителем директора завода «Ревтруд» в городе Тамбов, а после окончания в 1941 году института торговли – заведующим горторгом. В 1954 году Г.М.Семёнов был избран председателем объединённого колхоза имени Ленина Тамбовского района в селе Покрово-Пригородное, поставлявшего мясо-молочную и другую сельскохозяйственную продукцию в ближайший областной центр – город Тамбов. За обеспечение в 1956 году получения среднегодового по колхозу удоя молока 3756 килограммов на одну корову, а в 1957 году – 4323 килограммов председатель колхоза был награждён Малой золотой медалью Всесоюзной сельскохозяйственной выставки (ВСХВ). В последующие годы седьмой семилетки (1959–1965) труженики тамбовского колхоза имени Ленина продолжали ударно трудиться. В 1961 году хозяйство перешло на пропашную систему земледелия, больше площадей стало засеваться кукурузой, сахарной свёклой, кормовыми бобами для обеспечения кормами колхозного стада крупного рогатого скота, поголовья свиней и овец. По итогам семилетки колхоз вошёл в число передовых животноводческих хозяйств Тамбовской области. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 марта 1966 года за достигнутые успехи в развитии животноводства, увеличении производства и заготовок мяса, молока, яиц, шерсти и другой продукции Семёнову Григорию Матвеевичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Избирался депутатом Тамбовского областного Совета депутатов трудящихся. В 1967 году вышел на пенсию. С 1968 года – персональный пенсионер союзного значения. Проживал в Тамбове. Скончался 5 ноября 1973 года. Похоронен на кладбище села Покрово-Пригородное Тамбовского района. Награждён орденом Ленина (22 марта 1966), медалями, а также Малой золотой медалью ВСХВ (17 февраля 1958). Именем Героя названа улица в селе Покрово-Пригородное.

1903

Леннокс Рендал Фрэнсис Беркли (Lennox Randal Francis Berkeley)

английский композитор. Родился в городе Оксфорд, Англия, Великобритания. В 1926 году получил степень B.A. в Колледже Мёртон Оксфордского университета. В 1927 году Беркли отправился в Париж, чтобы учиться у Нади Буланже. В Париже он познакомился с Франсисом Пуленком, Игорем Стравинским, Дариюсом Мийо, Артюром Онеггером и Альбером Русселем. Беркли также учился у Мориса Равеля. После Второй мировой войны работал в радиовещательной корпорации BBC. С 1946 по 1968 год он был профессором композиции в Королевской академии музыки в Лондоне. Одним из его учеников был Джон Тавенер. Стиль Беркли сложился не столько под влиянием нац. школы, сколько под воздействием творчества В.А.Моцарта, Ф.Шопена, Г.Форе, М.Равеля, И.Ф.Стравинского. Его старший сын, Майкл Беркли также стал композитором, а младший сын Ник Беркли — фотографом. Леннокс Беркли умер в больнице Святого Чарльза, Кенсингтон и Челси, Большой Лондон, Англия, Великобритания, 26 декабря 1989 года. Награды: Рыцарь-бакалавр; Медаль Уолтера Уилсона Коббетта

[519x700]

[519x700]

1903

Николай Иванович Кобозев

физико-химик, профессор химического факультета Московского университета имени М.В.Ломоносова. Родился в городе Москва, Российская империя. Предки ученого принадлежали к белгородским служилым людям. В XVIII в. предки Н.И.Кобозева были купцами в Белгороде. На данный момент, самым ранним известным предком ученого является Козьма Кобызев (умер до 1718 г.), который упоминается как посадский человек города Белгород. Его сын, Дмитрий Казмин сын Кобызев (Кобозев; 1697—1752) был белгородским купцом; жена: Агафья Федотовна Маслова (1689—1770), дворянская дочь, взята из села Терновское Белгородского уезда. Семья проживала в Стрелецкой слободе Белгорода. Сын Дмитрия, Степан, также был купцом, был женат на дочери белгородского купца Степаниде Родионовне Дубининой. Родной брат Степана, Иван, был белгородским соляным головой (с 1778 г.). Сын, Яков Степанович, также был купцом и ратманом. Внук, Николай Яковлевич Кобозев (1781—1834) также был купцом. Правнук, Алексей Николаевич Кобозев (р. 1804), вышел в мещанское сословие после 1858 г. Дед ученого, Иосиф Алексеевич Кобозев (1846, Белгород — 18 июля 1901, Харьков) переехал в Харьков в 1860-е гг. В Харькове И.А.Кобозев занимался торговлей сукном и мукой. В 1889 г. И.А.Кобозев вошел в правление второго Харьковского Общества взаимных кредитов. В 1892 г. был избран в харьковскую городскую Думу. Занимал руководящие должности в ряде других организаций.

Семья

Отец Николая Ивановича, Иван Иосифович Кобозев (1874, Харьков — 1943, Москва) был юристом, закончил Харьковский Императорский университет. Был женат на внучке Франца Файста (1802—1888), таганрогского часовщика немецкого происхождения, Софье Адольфовне Файст (умер в 1952). Отец Софьи, Адольф Францевич Файст, «из дворян», был лютеранином, с 1867 г. — в чине коллежского асессора. Служил учителем немецкого языка в Мариинском Харьковском женском училище, с 1883 г. — секретарь правления Харьковского Земельного банка, а с 1891 г. — член правления. У Н.И.Кобозева был брат Всеволод (1905—1939), Борис, музыкант, (умерв 1918 г. от испанки) и сестра Инна. В 1903 г. отец ученого с семьей переехали в Москву, где Иван Иосифович служил присяжным поверенным в Управлении Московской Виндаво-Рыбинской железной дороги. После Революции отец Н.И.Кобозева 1917 г. работал юристом в НКПС. Брат Николая Ивановича, Всеволод, работал инженером НКПС, был начальником отдела электрификации. Был женат на дочери профессора Московских высших женских курсов Виссариона Виссарионовича Карандеева Нине. За успешный запуск Ярославской электрической ж/д был премирован Сталиным золотыми часами. Но в 1937 г. был арестован, а в 1939 г. — расстрелян.

Образование и деятельность

В детстве Николай перенёс полиомиелит и все оставшиеся годы страдал от нездоровья. В 1920 году окончил единую Трудовую Школу, и после обучения на подготовительных курсах (трудовая школа не давала достаточно знаний для поступления в ВУЗ), был принят на Естественное отделение физико-математического факультета Московского Университета. Окончил его в 1924 году. С 1921 года в течение полутора лет преподавал физику в должности ассистента на рабфаке при МГУ. В 1924 году поступил в аспирантуру Московского университета к Е.И.Шпитальскому. В 1930 роду был утвержден доцентом Химического факультета МГУ, тогда же приступил к организации Лаборатории Неорганического Катализа. В 1935 году по совокупности работ по катализу и перенапряжению утвержден в ученой степени доктора химических наук и действительного члена Института Химии МГУ (что было эквивалентно профессорскому званию). Н.И.Кобозев был женат на Эсфирии Гальбрайх (в крещении: Екатерина Ефимовна). У него был сын Алексей (1946—2015). После войны в 1948 году Н.И.Кобозевым воссоздана лаборатория Катализа и Газовой Электрохимии, преемница лаборатории 1930-х годов.

Вклад в теорию катализа

В 1934 году ввёл термин «электрокатализ». В 1939 году для объяснения механизма действия гетерогенных катализаторов выдвинул так называемую теорию активных ансамблей, согласно этой теории ответственной за акт катализа является докристаллическая фаза катализатора — атомные группы, удерживающиеся на поверхности твёрдого тела. Установил случаи катализа посредством парообразных металлов, высокодисперсных коллоидных металлов и моноатомарных слоёв металла на кварце. В 1946 году выдвинул теорию аггравации, или теорию рекуперации энергии, объясняющую активное участие каталитического носителя в качестве энергетической ловушки, которая осуществляет нетепловую (экситонную) подпитку элементарных актов катализа. Предложил катализаторы различных реакций и способы их промотирования. Одним направлением исследований было изучение химических реакций в электрических разрядах. Для описания кинетики таких реакций Кобозев предложил «теорию энергетического катализа». Предложил электро-термические и каталитические методы конверсии метана в присутствии воды в водород и оксид углерода, ацетилен, ацетальдегид и этиловый спирт. Предложил способ получения азотной кислоты в процессе очистки промышленных газов от оксидов азота. Многие работы Н.И.Кобозева, (в частности исследования химических реакций в разрядах) имели большое практическое значение. Под его руководством была осуществлена техническая разработка процесса получения азотоводородной смеси взрывной и окислительной конверсии метана, проведены полузаводские испытания метода электрокрекинга метана до ацетилена и водорода, разработан высоковольтный реактор МГУ (с его помощью был получен удвоенный энергетический выход оксида азота), осуществлен прямой электросинтез концентрированной азотной кислоты, разработаны эффективные методы получения концентрированного озона, пероксида водорода и других окислителей.

Общетеоретические работы

Н.И.Кобозев интересовался общими проблемами термодинамики и методами вычисления изменения энтропии. В центре его внимания была общая проблема «упорядоченности и неупорядоченности» у биологических объектов. В 1948 году была опубликована его статья о «векторно-броуновских движениях живых организмов», в которой впервые было сформулировано обобщенное понятие энтропии как меры нарушения закономерной регуляции движения. Эта работа была опубликована до аналогичных статей на западе и, по мнению специалистов, может рассматриваться первым опытом построения современной кибернетики. В 1966 году он опубликовал статью, в которой показывал, что термодинамический анализ атомно-молекулярного уровня живой материи свидетельствует о невозможности объяснения психических функций без обращения к области элементарных частиц. В 1971 году Кобозев писал, что ответственными за процессы мышления и памяти не могут быть ни клетки, ни молекулы ни даже атомы. Он считал, что носителями вышеупомянутых процессов могут быть гипотетические частицы, которые назвал «психонами». Умер Кобозев в родном городе 24 февраля 1974 года. Награды и премии: Орден «Знак Почёта».

Помощь А.И.Солженицыну

Сам Николай Иванович и семья его покойного брата Всеволода оказывали тайное содействие А.И.Солженицыну, пытаясь публиковать его рукописи в самиздате и заграницей. Первая жена Солженицына Наталья Решетовская была аспиранткой Н.И.Кобозева. В семье Кобозевых хранились некоторые рукописи писателя. Научные труды: Кобозев Н.И. О физико-химическом моделировании процессов информации и мышления // Физическая химия, 1966, № 2; Кобозев Н.И. Исследования в области термодинамики процессов информации и мышления. Издательство МГУ, 1971.

1903

Анна Антоновна Моисеенко

звеньевая колхоза «Красный сучанец» Будённовского района Приморского края. Родилась в селе Новицкое Никольск-Уссурийского уезда Приморской области, ныне – Партизанского района Приморского края, в семье крестьянина. Русская. Трудовую деятельность начала в 1916 году. С началом коллективизации сельского хозяйства в 1927 году вступила в созданное в селе товарищество по совместной обработке земли (ТОЗ) «Первая культура», реорганизованное в 1929 году в колхоз «Красный сучанец». С самого начала Анна Антоновна работала в полеводческой бригаде, отличалась исключительной трудоспособностью, а её муж Макар Львович Моисеенко был первым механизатором в колхозе, затем – Новицкой машинно-тракторной станции (МТС), обслуживавшей поля «Красного сучанца». Позже она возглавила полеводческое звено картофелеводов, которое из года в год увеличивало урожай корнеплодов и на протяжении ряда лет получало стабильно высокие урожаи. По итогам работы в 1949 году труженики её звена получили урожай картофеля 522,9 центнера с гектара на площади 3 гектара. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 июня 1950 года за получение высоких урожаев картофеля и намолот зерновых и масличных культур в 1949 году Моисеенко Анне Антоновне присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Избиралась депутатом Верховного Совета РСФСР 3-го созыва (1951–1954), Приморского краевого и Партизанского сельского Советов депутатов трудящихся. В 1954 году вышла на пенсию, с 1968 года – персональный пенсионер союзного значения. Проживала в Будённовском (с 1965 года – Партизанском) районе Приморского края. Дата её кончины не установлена. Награждена орденом Ленина (23 июня 1950), медалями.

1903

Трифон Денисович Мороз

комбайнёр Ново-Ясенской МТС Староминского района Краснодарского края. Родился в станице Староминской Ейского отдела Кубанской области, ныне центре Староминского района Краснодарского края, в семье крестьянина. Русский. Трудовой путь начал помощником комбайнёра, а после окончания Брюховецкой школы механизации сельского хозяйства работал комбайнёром Новоясенской машинно-тракторной станции (МТС) до призыва по мобилизации в июне 1941 года. Участник Великой Отечественной войны с 1941 года. Боевой путь прошёл в артиллерийской части. После демобилизации в 1945 году Т.Д.Мороз вернулся на Кубань и продолжил работать комбайнёром в Новоясенской МТС (ныне ЗАО «Староминская сельхозтехника»). В уборочную страду 1951 года он в паре с Лаврентием Ивановичем Гагаем намолотил в сцепе двух комбайнов «Сталинец-6» с убранной площади за 25 рабочих дней 7235 центнеров зерновых культур на комбайн. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 мая 1952 года за достижение высоких показателей на уборке и обмолоте зерновых культур в 1951 году Морозу Трифону Денисовичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Проживал в родной станице Староминской. Скончался в 1972 году, похоронен на гражданском кладбище в районе Староминской сельхозтехники. Награждён орденами Ленина (28 мая 1952), Трудового Красного Знамени (31 октября 1957), медалями, в том числе «За боевые заслуги», 3 «За трудовую доблесть» (16 апреля 1949; 29 августа 1950; 30 апреля 1951), а также медалями ВСХВ (1957, 1958).

1903

Соломон Бенедиктович Телингатер

советский живописец и график, представитель стиля конструктивизма. Создатель ряда наборных акцидентных и заголовочных шрифтов. Родился в городе Тифлис, Российская империя (ныне Тбилиси, Грузия), в семье театрального художника и графического дизайнера Бенедикта (Бено) Рафаиловича Телингатера (1876—1964), родом из местечка Монастырище, и Сары Ицковны Минцер, уроженки Елисаветграда. У него был младший брат Адольф. В доме говорили на идише, соблюдали еврейские традиции. В 1910 году семья переехала в Баку. Учился изобразительному искусству в художественных мастерских Наркомпроса в Баку (1919—1920), затем в московском Вхутемасе (1920—1921), где его преподавателем был В.А.Фаворский. По окончании учебы вернулся в Баку. В 1922 году создал серию иллюстраций к поэме А.А.Блока «Двенадцать». В 1925 году переехал в Москву. Работал в различных издательствах. В 1928 году иллюстрировал поэму А.И.Безыменского «Комсомолия». Занимался оформлением журналов «Современная архитектура» и «СССР на стройке». Во время Великой Отечественной войны в июне 1941 года добровольно вступил в 1-ю Московскую стрелковую дивизию народного ополчения. После расформирования дивизии с октября 1941 года назначен в 49-ю армию Западного фронта художником армейской редакции газеты «За Родину», в этой должности прошёл всю войну. В 1943 году вступил в КПСС. Завершил боевой путь в мае 1945 года в звании старшего лейтенанта административной службы. За боевые заслуги награждён тремя орденами и медалями. После войны вернулся в Москву, где продолжил творческую деятельность в качестве художника-оформителя в различных редакциях и издательствах, а также стал автором ряда публикаций по оформительскому искусству. Скончался в городе Москва, РСФСР, СССР, 1 октября 1969 года. Награды: Орден Отечественной войны I степени (31 мая 1945); Орден Отечественной войны II степени (13 июня 1945); Орден Красной звезды (1 марта 1944); Медаль «За боевые заслуги» (14 сентября 1943); Медаль «За оборону Москвы» (1944); Медаль «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1945); 1963 г. — Международная Гутенберговская премия (Лейпциг).

Семья

Сын — Владимир Соломонович Телингатер (род. 1934), инженер-механик, хранитель архива художника.

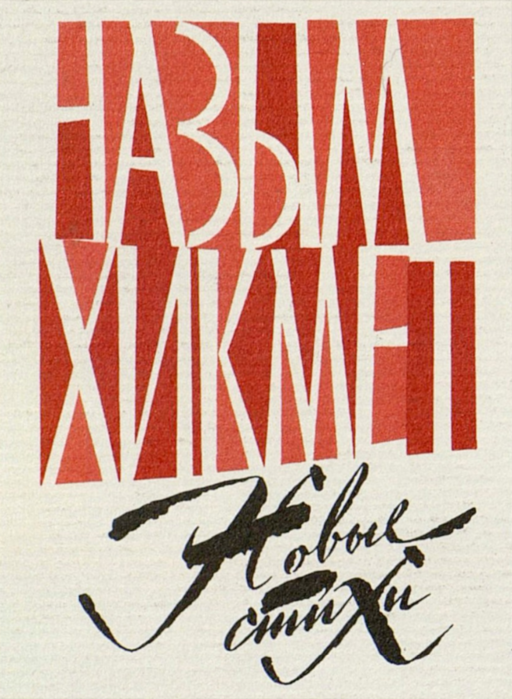

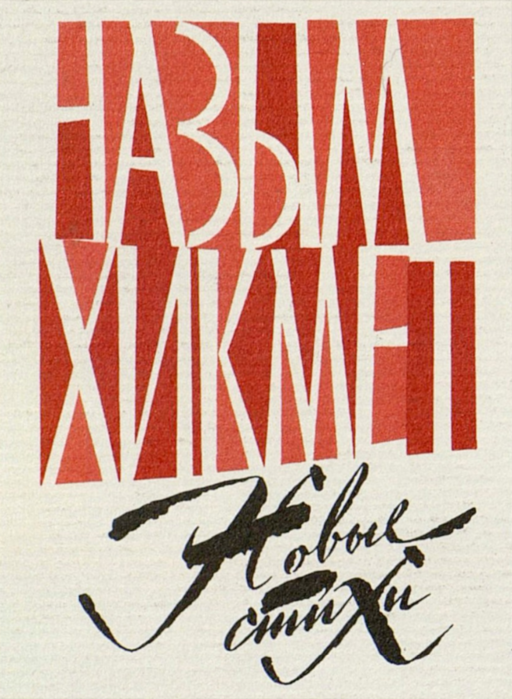

Обложка книги Н.Хикмета «Новые стихи»

Художественные работы

Оформление книг и иллюстрации: Московский пушкинист: Сборник. — 1927; Маяковский В. Во весь голос. — 1931; Безыменский А. Комсомолия. — 1928; Сталин И.В. Доклады на XVI и XVII съездах ВКП(б). В 2-х томах. (Спец. издание для делегатов XVII съезда ВКП(б)). — 1934; Твардовский А. Василий Тёркин. — 1947; Эсхил. Прикованный Прометей. — 1948; Теодор Гриц. Меткие стрелки. — 1956; Эренбург И.Г. Буря. — 1950; Москва. Планировка и застройка города. 1945—1957. — 1958; Твардовский А. За далью — даль. — 1961; Хикмет Н. Новые стихи. — 1961; Искусство книги. Выпуск 3. — 1962; Успенский Г. Нравы Растеряевой улицы. — 1964; Ленин. Собрание фотографий и кинокадров. — 1969.

Гарнитура Акцидентная Телингатера. Русский алфавит. Заглавные буквы

Шрифты: Титульная Телингатера; Акцидентная Телингатера — 1955—1962. Библиография: Телингатер С.Б., Каплан Л.Е. Искусство акцидентного набора. — Москва : Книга, 1965. — 228 страниц : иллюстрации; С.Б.Телингатер (1903—1969). Графика. Выставка работ. — Москва : Советский художник, 1975; Соломон Телингатер: конструктор графических ансамблей. Альбом-каталог: книга, журнал, акциденция, фотомонтаж, афиша, рисунок, шрифт / Составитель В.С.Телингатер. — Москва : Галарт, 2008. — 198 страниц : иллюстрации, цветные иллюстрации, портрет. Литература: Герчук Ю. С.Б.Телингатер // в сборнике: Искусство книги. Выпуск 5. — Москва : Издательство «Книга», 1968. — 354 страницы, иллюстрации. — 5000 экземпляров; Телингатер В. Моня-комсомолец (воспоминания о художнике Соломоне Телингатере) // Искусство кино. — 2004. — № 8.

1903

Яков Григорьевич Фейгин

советский экономист-географ. Доктор экономических наук, профессор. Член-корреспондент Академии Наук Украинской ССР (22 февраля 1939). Родился в Новгород-Северском уезде, Черниговская губерния, Российская империя. В 1927 поступил на географическое отделение Второго Московского государственного университета. В 1929 году по партийной мобилизации был направлен на работу по коллективизации рыбного хозяйства, был инструктором, а затем руководил Инструкторским отделом Всекоопромрыбакколхозсоюза. В 1931 окончил Второй Московский государственный университет и поступил в аспирантуру. В 1932—1941 годах научный сотрудник Института экономики Академии Наук СССР. После окончания аспирантуры совмещает работу в Институте экономики с педагогической деятельностью — заведует кафедрой экономической географии в Академии связи, в Московском плановом институте и преподаёт в Экономическом институте красной профессуры. Участник Великой Отечественной войны, награждён 5 орденами и 4 медалями. В 1946 году был демобилизован в должности начальника политотдела артиллерийской бригады. В 1947—1948 годах директор Института экономики Академии Наук Украинской ССР. Вернувшись в Москву, работал в Институте экономики Академии Наук СССР. Умер 19 августа 1973 года. Похоронен в Москве на Востряковском кладбище (117 участок). Труды: Размещение производительных сил СССР. Москва, 1941; Пути освоения природных богатств Сибири и Дальнего Востока. Москва, 1956; Размещение производительных сил СССР в семилетке. Москва, 1960; Методологические вопросы экономической географии. Москва, 1962. (В соавторстве с П.М.Алампиевым); Вопросы размещения производительных сил и развития экономических районов. Москва, 1964; Ленин и социалистическое размещение производительных сил. Москва, 1969. Литература: Александрова Е.И., Ионин В.Г. Яков Григорьевич Фейгин. Путь учёного // Война и мир в судьбах учёных-экономистов. — Выпуск 4. / Редколлегия: О.В.Иншаков (ответственный редактор), М.М.Загорулько, Е.И.Капустин, Н.Д.Колесов, Н.К.Фигуровская, Е.М.Шептухина. — Волгоград: Издательство ВолГУ, 2004. — Страницы 50-73. — 250 страниц.

вверх^

к полной версии

понравилось!

в evernote

1900

Александр Сергеевич Кочетков

русский советский поэт, переводчик. Родился в посёлке Лосиноостровский, Московская губерния, Российская империя. В 1917 году окончил Лосиноостровскую гимназию. Учился на филологическом факультете МГУ. Ещё в юношестве начал писать стихи. С 17 лет был учеником поэтессы Веры Меркурьевой, затем познакомился и сблизился с Вячеславом Ивановым: «В 1921 году я узнал милого, прекрасного и даже удивительного Кочеткова», — писал Иванов впоследствии. Единственная прижизненная публикация стихотворений Кочеткова состоялась в альманахе «Золотая зурна» (Владикавказ, 1926). В то же время Кочетков широко печатался как переводчик поэзии и прозы с западных и восточных языков. Всенародную славу Кочеткову принесло стихотворение «Баллада о прокуренном вагоне», больше известное по строке «С любимыми не расставайтесь». Написанная в 1932, но впервые опубликованная лишь в 1966 году в сборнике «День поэзии» неутомимым пропагандистом творчества Кочеткова Л.Озеровым, «Баллада…» стала шлягером второй половины XX века благодаря тому, что прозвучала в фильме Э.Рязанова «Ирония судьбы, или С лёгким паром!». Строкой из «Баллады» названа пьеса А. Володина, по которой снят одноимённый фильм. «Баллада…» была написана под впечатлением от случайного спасения: осенью 1932 года, чтобы отсрочить на 3 дня расставание со своей женой, Инной Григорьевной Прозрителевой (дочерью известного ставропольского краеведа Г.Н.Прозрителева), Кочетков сдал билет на поезд Сочи—Москва, который на станции Люблино Дачное попал в катастрофу. Погибло 36 человек, пострадал 51 человек. По решению суда виновными в крушении были признаны начальник станции (расстрелян), дежурный по станции (получил 8 лет), сторож (приговорен к 6 годам заключения), сигналист (осужден на 1 год). В первом же письме, полученном Инной Григорьевной из Москвы, было это стихотворение. Первый пик популярности ещё неопубликованная «Баллада…» пережила в годы Великой Отечественной войны, она переписывалась и пересказывалась наизусть. По мнению литературоведа И.Кукулина, «Баллада» могла послужить образцом для Константина Симонова, написавшего во время войны стихотворение «Жди меня». Среди переводов Кочеткова: «Чудесный рог юноши» Арнима и Брентано (полностью не опубликовано), роман Бруно Франка о Сервантесе, стихи Хафиза, Анвари, Фаррухи, Унсари, Эс-хабиб Вафа, Антала Гидаша, Шиллера, Корнеля, Расина, Беранже, грузинских, литовских, эстонских поэтов. Участвовал в переводах эпосов («Давид Сасунский», «Алпамыш», «Калевипоэг»). Автор пьес в стихах «Коперник» (Театр Московского планетария), «Вольные фламандцы» (в соавторстве с С.Шервинским), «Надежда Дурова» (в соавторстве с К.Липскеровым). В апреле 1953 года был помещён в больницу, ему диагностировали инфекционный менингит как осложнение после затяжного гриппа. Скончался в городе Москва, РСФСР, СССР, 1 мая 1953 года.

Место захоронения

Урна с прахом захоронена на Донском кладбище (колумбарий 14, секция 84). К 2014 году, когда захоронение было обнаружено членами Общества некрополистов, урна за стеклом рассыпалась, надпись «Поэт Александр Сергеевич Кочетков» едва читалась. В настоящее время на нише установлена плита с портретом поэта и строками из самого известного его стихотворения.

Вид захоронения. 2014

Современный вид

Библиография: Мороз. Стихи для детей. — Ленинград: Радуга, 1927; Кочетков А., Шервинский С. Вольные фламандцы: Пьеса в 5 действиях и 8 картинах. На темы Шарля де Костера. — Москва: Гослитиздат, 1937. — 156 страниц, 3 000 экземпляров; Коперник: Драмат. поэма в 3 частях, 9 сценах с прологом и эпилогом / На материале и при участии профессра К.Л.Баева. — Москва: Издание и стеклография издательства «Искусство», 1938. — 131 страниц; Николай Коперник: Драм. поэма / Под редакцией и с предисловием Л.Озерова; [Иллюстрации: Н.И.Калита]. — Москва: Советский писатель, 1974. — 208 страниц; портрет —10 000 экземпляров; Кочетков А., Липскеров К. Надежда Дурова: Пьеса в 4-х актах. — Москва—Ленинград : Музгиз, 1942. — 47 страниц. — [На правах рукописи]; То же. Москва—Ленинград : Искусство, 1942. — 103 страницы; С любимыми не расставайтесь: Стихотворения и поэмы / [Вступительная статья Л.Озерова; Художник В.Борисов]. — Москва : Советский писатель, 1985. — 144 страницы. — 20 000 экземпляров. Содержанеие: Лирика; Драм. новеллы: Аделаида Граббе; Голова Гомера; Праздник Андерсена; Поэмы: Отрочество; За утром; Памяти поэта; Деревья. Переводы: Вафа, Ахмет Эс-Хабиб. Бунт. / Перевод с индустани. — Москва, 1931; Гидаш А. Венгрия ликует. / Перевод с венгерского. — Москва—Ленинград, 1930, 1931; Гидаш А. Восставшая Венгрия в песнях. / Перевод с венгерского. — Москва, 1932; Вафа, Ахмет Эс-Хабиб. Предбурье. / Перевод с индустани. — Москва, 1933; Вафа, Ахмет Эс-Хабиб. Раны горят. / Перевод с индустани. — Москва, 1933; Гидаш А. Земля движется. / Перевод с венгерского. — Москва, 1934; Гидаш А. Мой творческий опыт рабочему-автору. / Перевод с венгерского. — Москва, 1935; Гидаш А. Новые песни. / Перевод с венгерского. — Москва, 1935; Вафа, Ахмет Эс-Хабиб. Шквал. / Перевод с индустани. — Москва, 1936; Гидаш А. Песни о молодой стране. / Перевод с венгерского. — Москва, 1936; Церетели А. Тамар Цбиери. / Перевод с грузинского. — Тбилиси, 1948; Церетели А. Патара Кахи. / Перевод с грузинского. — Тбилиси, 1949; Элляй. Чурумчуку. / Перевод с якутского. — Якутск, 1946; Москва—Ленинград, 1954. Литература: Мацуев Н. Русские советские писатели 1917—1967: Материалы для биографического словаря. — Москва: Советский писатель, 1981. — Страница 117; [Некролог] // Литературная газета. — 1953. — № 54.

1900

Пармен Павлович Маркелия

председатель колхоза имени Дзигуа Гальского района Абхазской АССР, Грузинская ССР. Родился в 1900 году в селе Рене-Шешелети Сухумского округа Кутаисской губернии, ныне – село Шешелета Очамчирского района Абхазии. Грузин. С ранних лет приобщился к крестьянскому труду. С началом коллективизации сельского хозяйства в песпублике Пармен Павлович одним из организаторов местного колхоза имени односельчанина-революционера Павла Евтимовича Дзигуа. В конце 1940-х годов руководил этим колхозом в родном селе Рене-Шешелети Гальского района Абхазской АССР, труженики которого в 1947 году получили урожай кукурузы 72 центнера с гектара на площади 16 гектаров. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 февраля 1948 года за получение высоких урожаев кукурузы и пшеницы в 1947 году Маркелия Пармену Павловичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Этим же указом высокого звания были удостоены передовой бригадир его колхоза В.Б.Кавшбая и оба звеньевые бригады последнего А.М.Кавшбая и Н.Е.Тунгия.

Фото Героя из фондов Абхазского государственного музея (город Сухум).

В последующие годы труженики колхоза имени Дзигуа продолжали получать высокие урожаи кукурузы, табака и зелёного чайного листа, соревнуясь с колхозами имени Берия и Махарадзе того же села. Проживал в родном селе Рене-Шешелети. Дата его кончины не установлена. Награждён орденом Ленина (21 февраля 1948), медалями.

1901

Жан Тибо (французское имя — Jean Thibaud)

французский физик. Родился в городе Лион, Франция. Получил среднее образование в Лицее Ампера. Получил первую степень по физике в Лионе (1919). Затем окончил Высшую электротехническую школу в Париже (1921). В 1922 - 24 проходил военную службу в Военно-инженерной школе в Версале. Был ассистентом у М. де Бройля (с 1923, проходя военную службу), затем профессором в Лионском университете (с 1935), в 1941 - 1945 — директор Школы физики и химии (Париж), с 1953 — Ин-та ядерной физики в Лионе. Основатель (1937) Ин-та атомной (затем – ядерной) физики в Лионе. В 1947 – президент Лионской академии наук, литературы и искусства. Исследования посвящены атомной и ядерной физике (спектрография рентгеновских лучей, α-, β- и γ-радиоактивность, ядерные реакции, деление урана). Экспериментально установил (1933) аннигиляцию электронов и позитронов при бомбардировке позитронами платины (одновременно с Ф.Жолио-Кюри, которого обвинял в плагиате) и уточнил его физические характеристики. Независимо от других выдвинул в 1929 идею циклотрона. Умер в родном городе 22 мая 1960 года. Награды и премии: 1928 – премия Хьюга Парижской академии наук; 1930 – премия Анри Беккереля Парижской академии наук; 1934 – премия Жерома Понти Парижской академии наук; 1948 – Голицын Приз от Общества поощрения национальной промышленности.

1901

Гай (Гайк) Лазаревич Туманян (псевдоним — Андрей)

советский военный деятель, генерал-лейтенант танковых войск (19 апреля 1945), уполномоченный Военного совета по организации и руководству партизанским движением на Северо-Западном фронте во время Великой Отечественной войны, кандидат исторических наук. Член РСДРП(б)/РКП(б)/ВКП(б)/КПСС с августа 1917 года. Гай Туманян родился в городе Тифлис, Российская империя (ныне Тбилиси, Грузия). С юношества приобщился к подпольным организациям большевиков и активно участвовал в их жизни. В мемуарах С.А.Микояна приводятся воспоминания самого Гая Лазаревича (являлся братом жены Анастаса Микояна) о том, что он в 16 лет по поручению Камо перевозил в Баку деньги. Весной 1917 года окончил 5 классов мужской гимназии. С приходом к власти в стране дашнаков, Гай вместе с отцом оказался в тюрьме за укрывательство в доме большевика.

На службе в Красной Армии

В Красной Армии с 1924 года. Занимал различные должности: был помощником военкома, военкомом Горской национальной кавалерийской школы, помощником по политчасти командира 61-го кавалерийского полка, командиром батальона 3-го полка Тихоокеанской дивизии. В начале 1920-х окончил Коммунистический университет имени Я.М.Свердлова в Москве. В 1929 году с отличием окончил Восточный факультет Академии РККА имени М.В.Фрунзе. Участвовал в боях на КВЖД. С февраля 1930-го находился в распоряжении Разведуправления Штаба РККА. Затем около пяти лет работал в советском консульстве в Харбине. Был Первым секретарём консульства СССР в Харбине, сотрудником для особых поручений (с 1935 года), начальником спецотделения «А» (с февраля 1936 года) РУ РККА. Во время войны в Испании был военным советником Республиканской армии. Так же руководил рядом разведчиков, одним из которых являлась Урсула Хамбургер. Был награждён орденом Красного Знамени. Участвовал в советско-финской войне.

Великая Отечественная война

Войну начал в качестве представителя Северо-Западного направления по руководству партизанским движением и военного комиссара 2-го гвардейского стрелкового корпуса, которым являлся до апреля 1942 года. После — военный комиссар 2-го танкового корпуса под командованием Героя Советского Союза генерала А.И.Лизюкова. После назначение А.И.Лизюкова в 5-ю танковою армию, вместе с ним, по просьбе самого генерала, туда же был переведён и Туманян. С 5-й танковой армией (2-го формирования) участвовал в операции «Уран». С 24-го января 1944 года — член военного совета 6-й танковой армии.

После войны

После победы над Германией вместе с 6-й танковой армией был отправлен на Дальний Восток, где участвовал в боях с японской армией. С 1946 года по 1961 год работал начальником политотдела Академии бронетанковых и механизированных войск им. Сталина, затем с 23 мая 1961 года по 17 февраля 1969 года – заместителем начальника Центра командно-измерительных комплексов искусственных спутников Земли и космических объектов по политической части — начальником политического отдела Центра КИК (Главного управления космических средств Министерства обороны). 28 февраля 1969 года вышел в отставку. В 1969-1971 годах преподавал марксизм-ленинизм в Московском авиационном институте. Умер в городе Москва, РСФСР, СССР, 20 ноября 1971 года.

Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

Награды: два ордена Ленина (8 сентября 1945, 20 июня 1949); шесть орденов Красного Знамени (21 июня 1937, 5 мая 1942, 14 февраля 1943, 17 мая 1944, 3 ноября 1944, 5 ноября 1954); Орден Кутузова I степени (28 апреля 1945); Орден Богдана Хмельницкого I степени (13 июня 1944); Орден Суворова II степени (26 октября 1943); Орден Трудового Красного Знамени; Орден Красной Звезды (22 февраля 1941); Медаль «XX лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии» (1938); Медаль «Партизану Отечественной войны» I степени (1944); Медаль «За оборону Ленинграда» (1943); Медаль «За оборону Сталинграда» (1943); Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1945); Юбилейная медаль «За доблестный труд (За воинскую доблесть). В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»; Медаль «За победу над Японией» (1945); Медаль «За взятие Будапешта» (1945); Медаль «За взятие Вены» (1945); Медаль «За освобождение Праги» (1945); Орден Возрождения Польши (ПНР); Орден Заслуг Венгерской Народной Республики (ВНР); Орден Красного Знамени (МНР). Литература: Микоян С.А. Мы — дети войны. — Москва : Яуза, Эксмо, 2006; Микоян С.А. Туманян Гай Лазаревич. // Военно-исторический архив. — 2008. — № 1. — Страницы 164—169.

1902

Яков Давидович Ицхоки

советский артист балета, балетмейстер, педагог. Преподавал танец на актерском факультете в Театральном училище имени Б.В.Щукина.

Учился в балетной студии Михаила Мордкина, а после его эмиграции и закрытия студии поступил вместе со своим другом Асафом Мессерером в Московское хореографическое училище, где занимался у А.А.Горского. Работал в Большом театре, в 1937—1938 годы получил приглашение от режиссёра М.И.Гольдблата (ученика А.М.Грановского, руководителя Московского ГОСЕТа) поставить танцы в драматических спектаклях Биробиджанского ГОСЕТа. Как пишет Борис Котлерман, «отлично поставил танцы» в спектаклях «Блуждающие звезды» и «Тевье-молочник» Шолом-Алейхема, «Разбойник Бойтрэ», оформленные художниками Шифриным и Рабичевым. Музыку к спектаклям написал Л.М.Пульвер. Кроме работы с драматическими актёрами, Яков Давидович Ицхоки основал балетную студию при Биробиджанской музыкальной школе. В 1944—1949 годах преподавал в Московском государственном еврейском театральном училище (МГЕТУ) при ГОСЕТе вплоть до его закрытия. Умер в городе Москва, РСФСР, СССР, 2 января 1986 года. Актрисой ГОСЕТа была сестра Ицхоки Ева Давыдовна Ицхоки.

1902

Андрей Владимирович Лебединский

советский физиолог и биофизик, академик Академии Медицинских Наук СССР (1960), генерал-майор медицинской службы (1949), заслуженный деятель науки РСФСР (1958). Родился в городе Санкт-Петербург, Российская империя, в семье известного физика, радиотехника, профессора Владимира Константиновича Лебединского. После окончания в 1924 году Военно-медицинской академии имени С.М.Кирова он служил в частях и учреждениях РККА, работал ассистентом в Центральной психофизиологической лаборатории ВВС. С 1928 года вернулся в академию, где продолжил свою профессиональную деятельность: прошел путь от преподавателя до начальника кафедры физиологии. Одновременно в течение ряда лет он руководил физиологическими секторами и лабораториями в медицинских и других институтах. С 1954 года А.В.Лебединский возглавлял Институт биофизики Академии Медицинских Наук СССР, заведовал лабораторией № 1. Как ученый, принадлежащий физиологической школе академика Л.А.Орбели, на протяжении своей научной деятельности он развивал идеи своего учителя в различных областях нормальной и патологической физиологии, биофизики, радиобиологии, физиологии человека в особых условиях существования. В 1963 году А.В.Лебединский, обладая большим научным и организационным опытом, создал и возглавил новое научное учреждение — Институт медико-биологических проблем (ИМБП) Минздрава СССР, в котором работал до конца своей жизни. Под его руководством в ИМБП решались проблемы радиационной безопасности при полётах человека в космос, изучались экстремальные реакции человека, разрабатывались способы их предотвращения.

Умер в городе Москва, РСФСР, СССР, 3 января 1965 года.

Похоронен на Новодевичьем кладбище Москвы

Научная и общественная деятельность

Научное наследие Андрея Владимировича составляет более 250 научных работ, в том числе в соавторстве, многие из которых получили мировое признание. Он был председателем научных советов по радиобиологии и спецфизиологии Академии Наук СССР, членом редколлегий научных журналов, редактором раздела «Радиобиология» БМЭ (2-е издание). Основные научные работы посвящены биофизике и физиологии зрения. Изучал механизмы адаптации глаза к темноте (1948). Исследовал функции анализаторов. Углубил научные представления о взаимодействии афферентных систем. Исследовал действие на организм ионизирующего излучения и ультразвука. А.В.Лебединский известен и как общественный деятель. С 1955 по 1958 год он представлял СССР в Научном комитете по атомной энергии ООН, участвовал в подготовке соглашения о прекращении испытаний и запрещении применения ядерного оружия. Награды: Два ордена Ленина; Орден Красного Знамени; Два ордена Трудового Красного Знамени; Орден Красной Звезды; Медали

Семья

Сын — Владимир (1926—1991) — советский микробиолог, членкор Академии Медицинских Наук (1984), генерал-лейтенант, профессор.

Публикации: Лебединский А.В. Влияние ионизирующей радиации на организм животного и человека , Москва, 1957; А.Г.Гинецинский, А.В.Лебединский, Курс нормальной физиологии, Москва, 1956. Литература: В.Лебединский (1902—1965). Некролог, "Физиологический журнал СССР", 1965, том 51, № 5, страницы 634—635.

[476x700]

[476x700] 1902

Абдулла Магомедович Магомедов

заведующий коневодческой фермой колхоза имени Ленина Акушинского района Дагестанской АССР. Родился в селении Акуша Дагестанской области, ныне Акушинского района Республики Дагестан, в семье крестьянина. Даргинец. В начале 1930-х годов вступил в местный колхоз им. Ленина и работал коневодом, позже был назначен заведующим коневодческой фермой. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 сентября 1948 года за получение в 1947 году высокой продуктивности животноводства при выполнении колхозом обязательных поставок сельскохозяйственных продуктов и плана развития животноводства по всем видам скота Магомедов Абдулла, вырастивший при табунном содержании 70 жеребят от 70 кобыл, удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Позже работал бригадиром на молочно-товарной ферме, затем бригадиром садоводческой бригады колхоза. Избирался депутатом Верховного Совета Дагестанской АССР и Акушинского районного Совета депутатов трудящихся. Скончался в 1974 году и был похоронен в родном селе Акуша. Награждён орденом Ленина (15 сентября 1948) и медалями.

1902

Джон Медарис

американский генерал, первый командующий агентства баллистических ракет США, создатель первых американских спутников.

[469x700]

[469x700] 1902

Семен Егорович Мишаков

забойщик шахты № 19 треста «Богураевуголь» комбината «Ростовуголь». Родился в деревне Сорокино ныне Ртищевского района Саратовской области. Детство и юность провел в деревне. В 1923 году был призван в Красную Армию. В 1927 году приехал в поселок (ныне город) Белая Калитва Ростовской области. Проработав некоторое время грузчиком на каменных карьерах, начал работать на шахте № 10 треста «Богураевуголь». Когда до Богураевских шахт донеслась первая весть о достижении Алексея Стаханова, первым подхватил призыв инициатора нового движения и начал работать новыми, стахановскими методами. В 1932 году вступил в ВКП(б)/КПСС. С началом Великой Отечественной войны был эвакуирован в Среднюю Азию и работал на шахте Кзыл-Кия (Киргизия). В июле 1944 года из Саратовской области был призван в Красную Армию. Участвовал в сражениях на подступах к Риге, в штурме Кенигсберга, в боях за Пиллау. В 1945 году – стрелок 1-й стрелковой роты 99-го гвардейского стрелкового полка 31-й гвардейской стрелковой дивизии 11-й гвардейской армии, гвардии рядовой. Был дважды ранен (7 октября 1944 и 26 апреля 1945). Награжден медалью «За отвагу». После окончания Великой Отечественной войны вернулся в трест «Богураевуголь» комбината «Ростовуголь» и стал работать забойщиком на шахте № 19. Организовал стахановскую школу, где учил молодых забойщиков наиболее рациональным приемам труда. Годовой план 1946 года Мишаков выполнил на 140%, план следующего года - на 164%, в 1948 года - на 169%. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 августа 1948 года за выдающиеся успехи в деле увеличения добычи угля, восстановления и строительства угольных шахт и внедрения передовых методов работы, обеспечивших значительный рост производительности труда Мишакову Семену Егоровичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Сведения о дальнейшей судьбе отсутствуют. Награжден 2 орденами Ленина, медалью «За отвагу» (7 июня 1945), другими медалями.

1902

Зульпухар Мурзалиев

старший чабан овцеводческого совхоза «Сыр-Дарьинский» Министерства совхозов СССР, Сары-Агачский район Южно-Казахстанской области Казахской ССР. Родился в ауле Дарбаза Ташкентского уезда Сыр-Дарьинской области Туркестанского края, ныне – Сарыагашский район Южно-Казахстанской области Казахстана, в семье животновода. Казах. С раннего детства работал по найму у зажиточных баев – батрачил, с 1930 года – чабаном в колхозах «Капланбек», затем в «Дарбаза» до призыва в Красную Армию по мобилизации. Участник Великой Отечественной войны с 1942 года. После демобилизации в 1945 году Зульпухар Мурзалиев вернулся на родину и продолжил работать чабаном в овцеводческом совхозе «Сыр-Дарьинский». Благодаря умелому уходу за овцами он ежегодно получал высокий выход молодняка. По итогам работы в 1947 году был награждён орденом Трудового Красного Знамени. В 1948 году он получил 85 процентов смушек первых сортов и 112 ягнят к отбивке, включая забитых на смушки, на каждые 100 каракульских маток от имевшихся на начало года 755 овцематок. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 декабря 1949 года за получение высокой продуктивности животноводства в 1948 году Мурзалиеву Зульпухару присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». В 1962 году З.Мурзалиев вышел на пенсию. Скончался в 1979 году. Награждён орденами Ленина (3 декабря 1949), Трудового Красного Знамени (23 июля 1948), медалями.

1902

Григорий Матвеевич Семёнов

председатель колхоза имени Ленина Тамбовского района Тамбовской области. Родился на территории современной Воронежской области, в семье крестьянина. Русский. После прохождения военной службы на Балтийском флоте окончил рабфак в городе Ленинграде. С 1928 года работал заместителем директора завода «Ревтруд» в городе Тамбов, а после окончания в 1941 году института торговли – заведующим горторгом. В 1954 году Г.М.Семёнов был избран председателем объединённого колхоза имени Ленина Тамбовского района в селе Покрово-Пригородное, поставлявшего мясо-молочную и другую сельскохозяйственную продукцию в ближайший областной центр – город Тамбов. За обеспечение в 1956 году получения среднегодового по колхозу удоя молока 3756 килограммов на одну корову, а в 1957 году – 4323 килограммов председатель колхоза был награждён Малой золотой медалью Всесоюзной сельскохозяйственной выставки (ВСХВ). В последующие годы седьмой семилетки (1959–1965) труженики тамбовского колхоза имени Ленина продолжали ударно трудиться. В 1961 году хозяйство перешло на пропашную систему земледелия, больше площадей стало засеваться кукурузой, сахарной свёклой, кормовыми бобами для обеспечения кормами колхозного стада крупного рогатого скота, поголовья свиней и овец. По итогам семилетки колхоз вошёл в число передовых животноводческих хозяйств Тамбовской области. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 марта 1966 года за достигнутые успехи в развитии животноводства, увеличении производства и заготовок мяса, молока, яиц, шерсти и другой продукции Семёнову Григорию Матвеевичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Избирался депутатом Тамбовского областного Совета депутатов трудящихся. В 1967 году вышел на пенсию. С 1968 года – персональный пенсионер союзного значения. Проживал в Тамбове. Скончался 5 ноября 1973 года. Похоронен на кладбище села Покрово-Пригородное Тамбовского района. Награждён орденом Ленина (22 марта 1966), медалями, а также Малой золотой медалью ВСХВ (17 февраля 1958). Именем Героя названа улица в селе Покрово-Пригородное.

1903

Леннокс Рендал Фрэнсис Беркли (Lennox Randal Francis Berkeley)

английский композитор. Родился в городе Оксфорд, Англия, Великобритания. В 1926 году получил степень B.A. в Колледже Мёртон Оксфордского университета. В 1927 году Беркли отправился в Париж, чтобы учиться у Нади Буланже. В Париже он познакомился с Франсисом Пуленком, Игорем Стравинским, Дариюсом Мийо, Артюром Онеггером и Альбером Русселем. Беркли также учился у Мориса Равеля. После Второй мировой войны работал в радиовещательной корпорации BBC. С 1946 по 1968 год он был профессором композиции в Королевской академии музыки в Лондоне. Одним из его учеников был Джон Тавенер. Стиль Беркли сложился не столько под влиянием нац. школы, сколько под воздействием творчества В.А.Моцарта, Ф.Шопена, Г.Форе, М.Равеля, И.Ф.Стравинского. Его старший сын, Майкл Беркли также стал композитором, а младший сын Ник Беркли — фотографом. Леннокс Беркли умер в больнице Святого Чарльза, Кенсингтон и Челси, Большой Лондон, Англия, Великобритания, 26 декабря 1989 года. Награды: Рыцарь-бакалавр; Медаль Уолтера Уилсона Коббетта

[519x700]

[519x700]1903

Николай Иванович Кобозев

физико-химик, профессор химического факультета Московского университета имени М.В.Ломоносова. Родился в городе Москва, Российская империя. Предки ученого принадлежали к белгородским служилым людям. В XVIII в. предки Н.И.Кобозева были купцами в Белгороде. На данный момент, самым ранним известным предком ученого является Козьма Кобызев (умер до 1718 г.), который упоминается как посадский человек города Белгород. Его сын, Дмитрий Казмин сын Кобызев (Кобозев; 1697—1752) был белгородским купцом; жена: Агафья Федотовна Маслова (1689—1770), дворянская дочь, взята из села Терновское Белгородского уезда. Семья проживала в Стрелецкой слободе Белгорода. Сын Дмитрия, Степан, также был купцом, был женат на дочери белгородского купца Степаниде Родионовне Дубининой. Родной брат Степана, Иван, был белгородским соляным головой (с 1778 г.). Сын, Яков Степанович, также был купцом и ратманом. Внук, Николай Яковлевич Кобозев (1781—1834) также был купцом. Правнук, Алексей Николаевич Кобозев (р. 1804), вышел в мещанское сословие после 1858 г. Дед ученого, Иосиф Алексеевич Кобозев (1846, Белгород — 18 июля 1901, Харьков) переехал в Харьков в 1860-е гг. В Харькове И.А.Кобозев занимался торговлей сукном и мукой. В 1889 г. И.А.Кобозев вошел в правление второго Харьковского Общества взаимных кредитов. В 1892 г. был избран в харьковскую городскую Думу. Занимал руководящие должности в ряде других организаций.

Семья

Отец Николая Ивановича, Иван Иосифович Кобозев (1874, Харьков — 1943, Москва) был юристом, закончил Харьковский Императорский университет. Был женат на внучке Франца Файста (1802—1888), таганрогского часовщика немецкого происхождения, Софье Адольфовне Файст (умер в 1952). Отец Софьи, Адольф Францевич Файст, «из дворян», был лютеранином, с 1867 г. — в чине коллежского асессора. Служил учителем немецкого языка в Мариинском Харьковском женском училище, с 1883 г. — секретарь правления Харьковского Земельного банка, а с 1891 г. — член правления. У Н.И.Кобозева был брат Всеволод (1905—1939), Борис, музыкант, (умерв 1918 г. от испанки) и сестра Инна. В 1903 г. отец ученого с семьей переехали в Москву, где Иван Иосифович служил присяжным поверенным в Управлении Московской Виндаво-Рыбинской железной дороги. После Революции отец Н.И.Кобозева 1917 г. работал юристом в НКПС. Брат Николая Ивановича, Всеволод, работал инженером НКПС, был начальником отдела электрификации. Был женат на дочери профессора Московских высших женских курсов Виссариона Виссарионовича Карандеева Нине. За успешный запуск Ярославской электрической ж/д был премирован Сталиным золотыми часами. Но в 1937 г. был арестован, а в 1939 г. — расстрелян.

Образование и деятельность

В детстве Николай перенёс полиомиелит и все оставшиеся годы страдал от нездоровья. В 1920 году окончил единую Трудовую Школу, и после обучения на подготовительных курсах (трудовая школа не давала достаточно знаний для поступления в ВУЗ), был принят на Естественное отделение физико-математического факультета Московского Университета. Окончил его в 1924 году. С 1921 года в течение полутора лет преподавал физику в должности ассистента на рабфаке при МГУ. В 1924 году поступил в аспирантуру Московского университета к Е.И.Шпитальскому. В 1930 роду был утвержден доцентом Химического факультета МГУ, тогда же приступил к организации Лаборатории Неорганического Катализа. В 1935 году по совокупности работ по катализу и перенапряжению утвержден в ученой степени доктора химических наук и действительного члена Института Химии МГУ (что было эквивалентно профессорскому званию). Н.И.Кобозев был женат на Эсфирии Гальбрайх (в крещении: Екатерина Ефимовна). У него был сын Алексей (1946—2015). После войны в 1948 году Н.И.Кобозевым воссоздана лаборатория Катализа и Газовой Электрохимии, преемница лаборатории 1930-х годов.

Вклад в теорию катализа

В 1934 году ввёл термин «электрокатализ». В 1939 году для объяснения механизма действия гетерогенных катализаторов выдвинул так называемую теорию активных ансамблей, согласно этой теории ответственной за акт катализа является докристаллическая фаза катализатора — атомные группы, удерживающиеся на поверхности твёрдого тела. Установил случаи катализа посредством парообразных металлов, высокодисперсных коллоидных металлов и моноатомарных слоёв металла на кварце. В 1946 году выдвинул теорию аггравации, или теорию рекуперации энергии, объясняющую активное участие каталитического носителя в качестве энергетической ловушки, которая осуществляет нетепловую (экситонную) подпитку элементарных актов катализа. Предложил катализаторы различных реакций и способы их промотирования. Одним направлением исследований было изучение химических реакций в электрических разрядах. Для описания кинетики таких реакций Кобозев предложил «теорию энергетического катализа». Предложил электро-термические и каталитические методы конверсии метана в присутствии воды в водород и оксид углерода, ацетилен, ацетальдегид и этиловый спирт. Предложил способ получения азотной кислоты в процессе очистки промышленных газов от оксидов азота. Многие работы Н.И.Кобозева, (в частности исследования химических реакций в разрядах) имели большое практическое значение. Под его руководством была осуществлена техническая разработка процесса получения азотоводородной смеси взрывной и окислительной конверсии метана, проведены полузаводские испытания метода электрокрекинга метана до ацетилена и водорода, разработан высоковольтный реактор МГУ (с его помощью был получен удвоенный энергетический выход оксида азота), осуществлен прямой электросинтез концентрированной азотной кислоты, разработаны эффективные методы получения концентрированного озона, пероксида водорода и других окислителей.

Общетеоретические работы

Н.И.Кобозев интересовался общими проблемами термодинамики и методами вычисления изменения энтропии. В центре его внимания была общая проблема «упорядоченности и неупорядоченности» у биологических объектов. В 1948 году была опубликована его статья о «векторно-броуновских движениях живых организмов», в которой впервые было сформулировано обобщенное понятие энтропии как меры нарушения закономерной регуляции движения. Эта работа была опубликована до аналогичных статей на западе и, по мнению специалистов, может рассматриваться первым опытом построения современной кибернетики. В 1966 году он опубликовал статью, в которой показывал, что термодинамический анализ атомно-молекулярного уровня живой материи свидетельствует о невозможности объяснения психических функций без обращения к области элементарных частиц. В 1971 году Кобозев писал, что ответственными за процессы мышления и памяти не могут быть ни клетки, ни молекулы ни даже атомы. Он считал, что носителями вышеупомянутых процессов могут быть гипотетические частицы, которые назвал «психонами». Умер Кобозев в родном городе 24 февраля 1974 года. Награды и премии: Орден «Знак Почёта».

Помощь А.И.Солженицыну

Сам Николай Иванович и семья его покойного брата Всеволода оказывали тайное содействие А.И.Солженицыну, пытаясь публиковать его рукописи в самиздате и заграницей. Первая жена Солженицына Наталья Решетовская была аспиранткой Н.И.Кобозева. В семье Кобозевых хранились некоторые рукописи писателя. Научные труды: Кобозев Н.И. О физико-химическом моделировании процессов информации и мышления // Физическая химия, 1966, № 2; Кобозев Н.И. Исследования в области термодинамики процессов информации и мышления. Издательство МГУ, 1971.

1903

Анна Антоновна Моисеенко

звеньевая колхоза «Красный сучанец» Будённовского района Приморского края. Родилась в селе Новицкое Никольск-Уссурийского уезда Приморской области, ныне – Партизанского района Приморского края, в семье крестьянина. Русская. Трудовую деятельность начала в 1916 году. С началом коллективизации сельского хозяйства в 1927 году вступила в созданное в селе товарищество по совместной обработке земли (ТОЗ) «Первая культура», реорганизованное в 1929 году в колхоз «Красный сучанец». С самого начала Анна Антоновна работала в полеводческой бригаде, отличалась исключительной трудоспособностью, а её муж Макар Львович Моисеенко был первым механизатором в колхозе, затем – Новицкой машинно-тракторной станции (МТС), обслуживавшей поля «Красного сучанца». Позже она возглавила полеводческое звено картофелеводов, которое из года в год увеличивало урожай корнеплодов и на протяжении ряда лет получало стабильно высокие урожаи. По итогам работы в 1949 году труженики её звена получили урожай картофеля 522,9 центнера с гектара на площади 3 гектара. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 июня 1950 года за получение высоких урожаев картофеля и намолот зерновых и масличных культур в 1949 году Моисеенко Анне Антоновне присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Избиралась депутатом Верховного Совета РСФСР 3-го созыва (1951–1954), Приморского краевого и Партизанского сельского Советов депутатов трудящихся. В 1954 году вышла на пенсию, с 1968 года – персональный пенсионер союзного значения. Проживала в Будённовском (с 1965 года – Партизанском) районе Приморского края. Дата её кончины не установлена. Награждена орденом Ленина (23 июня 1950), медалями.

1903

Трифон Денисович Мороз

комбайнёр Ново-Ясенской МТС Староминского района Краснодарского края. Родился в станице Староминской Ейского отдела Кубанской области, ныне центре Староминского района Краснодарского края, в семье крестьянина. Русский. Трудовой путь начал помощником комбайнёра, а после окончания Брюховецкой школы механизации сельского хозяйства работал комбайнёром Новоясенской машинно-тракторной станции (МТС) до призыва по мобилизации в июне 1941 года. Участник Великой Отечественной войны с 1941 года. Боевой путь прошёл в артиллерийской части. После демобилизации в 1945 году Т.Д.Мороз вернулся на Кубань и продолжил работать комбайнёром в Новоясенской МТС (ныне ЗАО «Староминская сельхозтехника»). В уборочную страду 1951 года он в паре с Лаврентием Ивановичем Гагаем намолотил в сцепе двух комбайнов «Сталинец-6» с убранной площади за 25 рабочих дней 7235 центнеров зерновых культур на комбайн. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 мая 1952 года за достижение высоких показателей на уборке и обмолоте зерновых культур в 1951 году Морозу Трифону Денисовичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Проживал в родной станице Староминской. Скончался в 1972 году, похоронен на гражданском кладбище в районе Староминской сельхозтехники. Награждён орденами Ленина (28 мая 1952), Трудового Красного Знамени (31 октября 1957), медалями, в том числе «За боевые заслуги», 3 «За трудовую доблесть» (16 апреля 1949; 29 августа 1950; 30 апреля 1951), а также медалями ВСХВ (1957, 1958).

1903

Соломон Бенедиктович Телингатер