11 мая родились...

11-05-2025 07:24

к комментариям - к полной версии

- понравилось!

1911

Татьяна Андреевна Мороз

звеньевая колхоза «Путь к коммунизму» Верхне-Баканского района Краснодарского края. Родилась в станице Натухаевской Темрюкского отдела Кубанской области, ныне – Приморского района города Новороссийска Краснодарского края. Русская. С юного возраста трудилась в полеводческих и виноградарских бригадах местного колхоза. В первые послевоенные годы возглавляла звено виноградарей в колхозе «Путь к коммунизму» (станица Раевская) Верхне-Баканского района. В 1950 году она со своим звеном получила урожай винограда 101 центнер с гектара на площади 3,2 гектара. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 августа 1951 года за получение высоких урожаев винограда в 1950 году Мороз Татьяне Андреевне присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». В последующие годы её звено продолжало добиваться высоких урожаев солнечной ягоды. С 1969 года – персональный пенсионер союзного значения. Проживала в станице Раевской Верхнебаканского района (ныне – в составе муниципального образования города Новороссийска). Скончалась в 1974 году. Награждена орденом Ленина (24 августа 1951), медалями.

1911

Халил Мурзагалиев

главный ветврач районного отдела сельского хозяйства Таласского района Джамбулской области, Казахская ССР. Родился в 1911 году на территории в советский период – Мечет-Кумского аулсовета Уральской области Казахской ССР, ныне – Западно-Казахстанской области Казахстана. Казах. После окончания Уральского ветеринарного техникума с 1934 года работал помощником ветеринарного врача овцеводческого совхоза №6 Испульского района Гурьевской области, с 1936 года – в Фурмановском районном земотделе Западно-Казахстанской области. После окончания в 1941 году Саратовского зооветеринарного института Халил Мурзагалиев работал и заведующим зооветучастком, и старшим ветеринарным врачом Гмелинского и Кайсацкого райземотделов Сталинградской области. Исключительно большую энергию и зооветеринарные познания Х.Мурзагалиев проявил с 1946 года на должности главного ветврача районного отдела сельского хозяйства Таласского района Джамбулской области. Им было много сделано для снижения заболеваемости скота, что положительно сказалось на его упитанности и повышении надоев молока. По итогам работы в 1947 году ветврач Х.Мурзагалиев своей работой обеспечил перевыполнение в целом по Таласскому району плановых заданий по надою молока на 20 процентов, настригу шерсти на 25 процентов и нагулу скота на 30 процентов. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 июля 1948 года за получение высокой продуктивности животноводства в 1947 году Мурзагалиеву Халилу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Этим же указом высокого звания были удостоены ещё 25 животноводов и руководителей Таласского района, причём из 380 удостоенных звания Героя Социалистического Труда за высокие показатели в животноводстве Казахской ССР в 1948 году Х. Мурзагалиев был единственным ветеринарным врачом. Позже работал в Коктерекском и Чуйском районах Джамбулской области, Алма-Атинском, Нарынкольском и Джамбулском районах Алма-Атинской области Казахской ССР. В 1959 году он был вынужден уйти на пенсию по состоянию здоровья. Дата смерти не установлена. Награждён орденом Ленина (23 июля 1948), медалями.

1911

Фёдор Афанасьевич Сергиенко

председатель колхоза «Путь к коммунизму» Еланского района Волгоградской области. Родился в селе Попова Гора Суражского уезда Черниговской губернии, ныне – посёлок Красная Гора Красногорского района Брянской области, в семье крестьянина. Русский. После окончания сельской школы с детского возраста работал в хозяйстве родителей – занимался земледелием. С 1930 года учился в Новоанинском сельскохозяйственном техникуме, после окончания которого с августа 1933 года работал участковым агрономом в Яминской машинно-тракторной станции (МТС) Нижне-Волжского края (ныне – Волгоградской области), с февраля 1935 года – агрономом-отраслевиком Красногорского районного отдела земледелия (райзо) Брянской области, с августа 1937 года – главным агрономом Алексеевского райзо Сталинградской (ныне – Волгоградской) области до призыва на военную службу в Красную Армию в декабре 1939 года. Участник Великой Отечественной войны с августа 1941 года. Боевой путь прошёл от курсанта военного училища до первого помощника начальника штаба 188-го армейского запасного стрелкового полка (26-я армия). Участвовал в оборонительных боях за Одессу и Крым, в октябре 1941 года тяжело ранен в районе города Армянска, дважды – в боях за Таганрог, Воронеж и ещё раз тяжело – при освобождении Красноармейска (Донбасс). В 1942 году вступил в ВКП(б)/КПСС. За образцовое выполнение боевых заданий командования гвардии старший лейтенант Сергиенко награждён двумя орденами Отечественной войны II степени и медалью «За боевые заслуги». После демобилизации в феврале 1946 года Фёдор Афанасьевич вернулся к мирному труду на прежнее место работы – главным агрономом Алексеевского райзо. С января 1947 года он работал директором подсобного хозяйства в одной из воинских частей Московского военного округа, с июня 1950 года – агрономом по семеноводству трав в колхозе имени Коминтерна Еланского района Сталинградской области, с августа 1952 года – директором Дмитровской МТС этого же района, труженики которой, дважды становились участниками Всесоюзной сельскохозяйственной выставки (ВСХВ). С сентября 1958 года Ф.А.Сергиенко работал начальником Еланской районной сельхозинспекции, а в марте 1960 года был избран председателем колхоза «Путь к коммунизму» (центральная усадьба – посёлок Елань) Еланского района Сталинградской (с 1961 года – Волгоградской) области. За короткий период ему удалось вывести колхоз в число передовых хозяйств Еланского района. «Путь к коммунизму» стал опорно-показательным хозяйством, чей опыт по выращиванию поливной кукурузы на водах местного стока и по приготовлению искусственного молока на фермах широко пропагандировался в области и РСФСР. В 1964 году колхоз получил урожай зерновых без кукурузы по 21,16 центнера с гектара на площади 5755 гектаров, имел наивысшие показатели в районе по производству продукции животноводства на 100 гектаров сельхозугодий. По итогам работы в 7-й семилетке (1959–1965) многоотраслевой колхоз «Путь к коммунизму» явился одним из передовых хозяйств Волгоградской области, в 1965 году участвовал в Выставке достижений народного хозяйства (ВДНХ) СССР. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 июня 1966 года за успехи, достигнутые в увеличении производства и заготовок пшеницы, ржи, гречихи, риса, других зерновых и кормовых культур и высокопроизводительном использовании техники, Сергиенко Фёдору Афанасьевичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». В последующие годы труженики еланского колхоза «Путь к коммунизму» продолжали удерживать передовые позиции в области по урожайности зерновых: в 1968 году – по 18,8 центнера с гектара на площади 6154 гектара без кукурузы. План продажи государству в этом году был ими выполнен по зерну на 176 процентов, мяса – на 108 процентов, молока – на 133 процента, яиц – на 140 процентов. В период 8-й пятилетки (1966–1970) возглавляемый Ф.А.Сергиенко колхоз трижды выходил победителем в социалистическом соревновании по району. По итогам работы в пятилетку председатель колхоза был награждён вторым орденом Ленина, а в 1973 году – орденом Октябрьской Революции. Избирался депутатом Волгоградского областного (в 1965 и 1969 годах) и Еланского поселкового Советов депутатов трудящихся, делегатом 3-го Всесоюзного съезда колхозников (1969). С 1974 года – персональный пенсионер союзного значения. Переехал жить в областной центр Волгоград, а в конце жизни – в Москву. Скончался 29 сентября 2002 года, похоронен в Москве на Бабушкинском кладбище. Награждён 2 орденами Ленина (23 июня 1966; 8 апреля 1971), орденами Октябрьской Революции (6 сентября 1973), Отечественной войны I (11 марта 1985) и двумя – II (10 мая 1945; 31 мая 1945) степеней, медалями, в том числе «За боевые заслуги» (20 ноября 1943), «За трудовую доблесть» (21 ноября 1958), «За оборону Одессы» (22 декабря 1942), а также медалями ВСХВ (1955, 1957) и ВДНХ СССР (1965).

1911

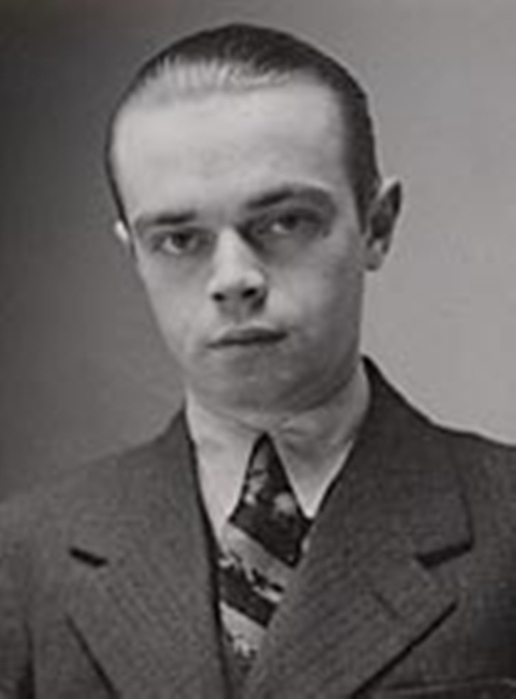

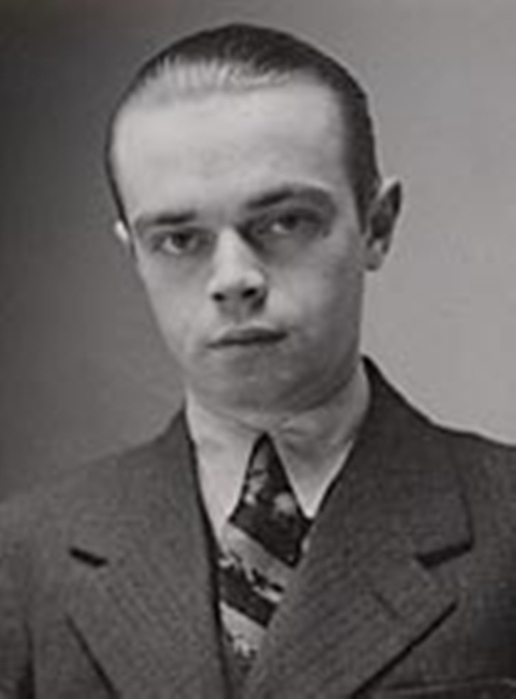

Эрнст Вальтер Трост

швейцарский математик. Доктор философии, профессор техникума в Винтертуре, с 1941 г. редактор трудов Л.Эйлера. Основные работы относятся к теории чисел. На русский язык переведена его книга «Простые числа».

[536x698]

[536x698]

1912

Саадат Хасан Манто

индийский и пакистанский писатель, один из новеллистов урду XX в. Начальное образование получил в Амритсарском колледже. По окончании его учился в Алигархском университете, который не смог окончить из-за болезни. Вернувшись в Амритсар, он сотрудничал в журнале «Мусавват» («Равенство»). Активно работал в кружке прогрессивно настроенной молодежи, изучал литературу и историю, особое внимание уделял классической русской и мировой литературе. Для специального номера журнала «Алмгир» написал статьи о Пушкине, Гоголе, Тургеневе, Достоевском, Чехове, Горьком. В течение ряда лет он прожил в Бомбее, принимал участие в создании еженедельника «Масаввир» («Художник»), а с 1941 г. регулярно работал на всеиндийском радио, для которого написал много пьес. При жизни писателя вышло более 20 сборников его рассказов, среди которых «Позор», «Знакомство», «Шарида», «Стосвечовая лампа», «Холодное мясо» (1950), «За занавесом» (1953), «Вверху, внизу и посредине» (1954), «Грешные дочери – грешные отцы» (1955). Следует также выделить многочисленные рассказы, посвященные разделу страны («Тобатек Сингх» и др.). К ним примыкает серия политических памфлетов «Письма дяде Сэму», которые раскрывают мировоззрение писателя, отражают антиамериканские, антивоенные настроения общественности.

[456x700]

[456x700]

1912

Василий Петрович Мусин

командир взвода автоматчиков 211-го гвардейского Басаргинского стрелкового полка (73-я гвардейская Сталинградская Краснознаменная стрелковая дивизия, 64-й стрелковый корпус, 57-я армия, 3-й Украинский фронт), гвардии лейтенант. Родился в селе Белозерское ныне Юрьевского района Днепропетровской области, в семье крестьянина. Украинец. После окончания школы в 1928 году переехал в город Енакиево Донецкой области, работал в шахте. Затем был направлен в школу фабрично-заводского обучения в Одессу. После ее окончания поступил в техникум. После окончания техникума работал заместителем директора детского дома по учебно-воспитательной работе в селе Благоево ныне Ивановского района Одесской области. В Красной Армии и в действующей армии – с июня 1941 года. Воевал на Южном фронте. В оборонительных боях был дважды легко ранен – в августе и в декабре 1941 года. После излечения в феврале 1942 года был направлен на учебу в Орджоникидзевское военное пехотное училище, которое окончил в июле того же года и снова вернулся в действующую армию, на Юго-Западный (с 12 июля 1942 года – Сталинградский) фронт. Принимал участие в обороне Сталинграда, в октябре 1942 года был контужен. С ноября 1942 по ноябрь 1943 года служил в тыловых частях Красной Армии. Затем – в действующей армии, на 4-м Украинском фронте. В марте 1944 года был ранен в третий раз, тяжело. По излечению с мая по октябрь 1944 года служил в тыловых частях Красной Армии. С октября 1944 года – на 3-м Украинском фронте, командир взвода автоматчиков 211-го гвардейского стрелкового полка. В ходе боев за расширение плацдарма на правом берегу Дуная у города Бели-Манастир (ныне Осиецко-Бараньская жупания, Хорватия) 26-28 ноября 1944 года гвардии лейтенант В.П.Мусин уничтожил две огневые точки противника, обеспечив захват важной высоты. В ходе продолжения наступления взвод В.П.Мусина захватил перекресток шоссе. Заменив раненного командира роты, В.П.Мусин организовал надежное удержание рубежа, отбив пять контратак и лично из пулемета уничтожив около 50 солдат противника. Погиб в этом бою. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство гвардии лейтенанту Мусину Василию Петровичу присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. Похоронен в братской могиле в городе Бели-Манастир (Хорватия). Награжден орденом Ленина (24 марта 1945), медалью «За оборону Сталинграда» (22 декабря 1942). В Одессе на здании Одесского Национального педагогического университета имени Ушинского установлена мемориальная доска.

[604x700]

[604x700]

Памятный знак установлен в центре города Енакиево Донецкой области (Украина).

1912

Сергей Николаевич Черников

российский и украинский математик, доктор физико-математических наук (1940), профессор (1941), член-корреспондент Академии Наук Украинской ССР (1967). Окончил Саратовский педагогический институт (1933). С 1961 г. заведовал отделом алгебры и геометрии в Свердловском отделении Математического института имени Стеклова Академии Наук СССР. С 1967 г. заведовал отделом в Институте математики Академии Наук Украинской ССР. Его научные интересы касаются теории групп, решения линейных неравенств и применения полученных методов к решению конкретных задач линейного программирования. Умер 23 января 1987 года.

[455x700]

[455x700]

1913

Георгий Васильевич Макаров

командир танка Т-34 22-й гвардейской танковой Краснознаменной бригады (5-й гвардейский танковый Сталинградско-Киевский ордена Суворова корпус, 6-я гвардейская танковая армия, 2-й Украинский фронт), гвардии младший лейтенант. Родился в городе Санкт-Петербург (по другим данным, в Твери), в семье рабочего. Русский. Окончил 5 классов. Жил и работал в Новосибирске. Призван в армию в 1935 году Центральным райвоенкоматом Новосибирска. Участник советско-финляндской войны 1939 – 1940 годов. Во время Великой Отечественной войны в действующей армии с октября 1941 года. Окончил в 1944 году Пушкинское танковое училище, эвакуированное в город Рыбинск Ярославской области. После окончания училища сражался на 2-м, 3-м, снова 2-м Украинском фронтах. Участвовал в составе 6-й (с 12 сентября 1944 года – 6-й гвардейской) танковой армии в Ясско-Кишинёвской стратегической наступательной операции (20 – 29 августа 1944 года); Дебреценской наступательной операции (6 – 28 октября 1944 года); Будапештской стратегической наступательной операции (29 октября 1944 – 13 февраля 1945 года): Венской стратегической наступательной операции (16 марта – 15 апреля 1945 года). Особо отличился в ходе Ясско-Кишиневской наступательной операции на территории Румынии. Действуя в разведке в районе города Текуч 25 августа 1944 года, уничтожил 3 противотанковых пушки противника. Захватил мосты через реку Сирет и удерживал их до подхода подкрепления. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство Макарову Георгию Васильевичу присвоено звание Героя Советского Союза. Герою не довелось получить высокую награду. В бою на территории Австрии он погиб 20 апреля 1945 году у станции Паасдорф (северо-восточнее Вены). Первоначально был похоронен в братской могиле на северо-восточной окраине населенного пункта Паасдорф, Австрия. Перезахоронен на воинском кладбище (сектор Б, ряд 1) в городе Мистельбах (северо-западная окраина, улица Др. Кернерштрассе), земля Нижняя Австрия, Австрия Награжден орденами Ленина (24 марта 1945), Отечественной войны I степени (4 мая 1945).

[536x700]

[536x700]

1913

Михаил Ильич Меквеврешвили

звеньевой колхоза имени Сталина Гурджаанского района Грузинской ССР. Родился в Тифлисской губернии (ныне – Грузии). Грузин. Получил начальное образование. С 1935 года – колхозник, бригадир а затем звеньевой колхоза имени Сталина Гурджаанского района Грузинской ССР (ныне – Гурджаанского муниципалитета края Кахетия Грузии). В 1947 году вступил в ВКП(б)/КПСС. В 1948 году руководимое им звено получило урожай винограда 101 центнер с гектара на площади 3 гектара виноградников. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 августа 1949 года за получение высоких урожаев винограда при выполнении колхозом обязательных поставок и контрактации по всем видам сельскохозяйственной продукции, натуроплаты за работу МТС в 1948 году и обеспеченности семенами всех культур для весеннего сева 1949 года Меквеврешвили Михаилу Ильичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». В дальнейшем являлся председателем колхоза. С 1960 года – бригадир виноградарской бригады колхоза «Ленинис Андердзи» села Велисцихе Гурджаанского района. За достигнутые успехи в развитии сельского хозяйства по итогам семилетнего плана (1959-1965) награжден орденом Трудового Красного Знамени. Депутат Верховного Совета СССР 9-го созыва (1974-1979). Руководил бригадой до выхода на заслуженный отдых. Жил в селе Велисцихе (Грузия). Дата смерти не установлена. Награжден орденами Ленина (9 августа 1949), Трудового Красного Знамени (2 апреля 1966), медалями.

1913

Яков Степанович Ребедюк

бригадир колхоза имени Сталина Ружичнянского района Каменец-Подольской области Украинской ССР. Родился в селе Ружичанка Малинической волости Проскуровского уезда Подольской губернии (ныне Хмельницкого района Хмельницкой области, Украина), в крестьянской семье. Украинец. Окончил 7 классов сельской школы. Трудился на разных сельскохозяйственных работах в местном колхозе и на торфоразработках, которые велись вокруг села. С 1938 года работал грузчиком, затем бригадиром грузчиков на Проскуровском сахарном заводе. Член ВКП(б)/КПСС с 1939 года. В августе 1941 года Проскуровским районным военным комиссариатом Каменец-Подольской области Украинской ССР был призван в ряды Красной Армии. Участник Великой Отечественной войны с августа 1941 года. С августа 1942 года – наводчик и заряжающий орудия 723-го зенитно-артиллерийского полка. Воевал на Сталинградском (август 1942 – январь 1943), Южном (январь-октябрь 1943), 4-м (октябрь 1943 – май 1944), 2-м (февраль-март 1945 и май 1945) и 3-м (март-май 1945) Украинских фронтах. Участвовал в Сталинградской битве, Ростовской, Миусской, Донбасской, Мелитопольской, Никопольско-Криворожской, Крымской, Венской и Пражской операциях. Был награжден орденом Отечественной войны II степени и медалью «За отвагу». После войны ефрейтор Я.С.Ребедюк демобилизован. Вернулся в село Ружичанка. Работал на разных руководящих должностях, затем бригадиром в колхозе имени Сталина Ружичнянского района Каменец-Подольской области Украинской ССР. В 1947 году бригада Я.С.Ребедюка получила урожай пшеницы 31,13 центнера с гектара на площади 17,86 гектара. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 февраля 1948 года за получение высоких урожаев пшеницы, ржи, кукурузы и сахарной свеклы при выполнении колхозом обязательных поставок и натуроплаты за работу МТС в 1947 году и обеспеченности семенами зерновых культур для весеннего сева 1948 года, Ребедюку Якову Степановичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». В 1953 году без отрыва от производства окончил Каменец-Подольский техникум сельского хозяйства по подготовке председателей колхозов. В 1953 году в составе государственной делегации посетил Венгерскую Народную Республику и Чехословакию. Продолжал работать в колхозе имени Сталина (позднее – имени XXII съезда КПСС) Ружичнянского (с 1965 года – Хмельницкого) района Каменец-Подольской (с 1954 года – Хмельницкой) области бригадиром полеводческой бригады, заведующим животноводческой фермой, бригадиром садово-огородной бригады. С 1986 года – на заслуженном отдыхе. Персональный пенсионер союзного значения. Жил в селе Ружичанка Хмельницкого района Хмельницкой области (Украина). Умер 13 апреля 1990 года. Награждён орденом Ленина (16 февраля 1948), 2 орденами Отечественной войны II степени (10 августа 1943; 11 марта 1985), медалью «За отвагу» (26 апреля 1944), другими медалями.

Герои Социалистического Труда председатель колхоза имени И.В.Сталина П.Е.Горбач и бригадир Я.С.Ребедюк (справа) за проверкой сеялок перед выходом в поле. Ружичнянский район Каменец-Подольской области Украинской ССР, 1948 год. Фото из электронного фотокаталога Российского государственного архива кинофотодокументов.

[520x700]

[520x700]

1913

Андрей Борисович Северный

советский астроном, директор Крымской астрофизической обсерватории, академик Академии Наук СССР. Родился в городе Тула, в семье профессора Московского университета. Окончил 10 классов. Учась в школе, увлекся астрономией, был наблюдателем Московского общества любителей астрономии. В 1931-1935 годах учился на механико-математическом факультете в МГУ и, окончив его, стал аспирантом Академии Наук СССР, где позже также прошёл докторантуру. Здесь увлекся теоретической астрофизикой и получил ряд важных результатов в области исследования внутреннего строения звёзд. Читал курс лекций «Внутреннее строение звёзд» на механико-математическом факультете (1936). В 1938—1946 годах работал в Государственном астрономическом институте имени П.К.Штернберга. Доцент, профессор кафедры астрофизики механико-математического факультета МГУ (1938-1946). Доктор физико-математических наук (1944). Утверждён в звании профессора (1945). Заместитель председателя Астрофизической комиссии Академии Наук СССР (1943-1946). Член ВКП(б)/КПСС с 1941 года. Научные работы А.Б.Северного в этот период были посвящены теории внутреннего строения звёзд, физике Солнца, исследованию магнитных полей звёзд. В ряде работ, выполненных в 1934—1938 годах, до отождествления термоядерных источников звёздной энергии, рассмотрел равновесие звёзд при наличии конвекции, которая развивается в случае сильной концентрации источников энерговыделения к центру звезды. Поступив на работу в 1946 году в Крымскую астрофизическую обсерваторию Академии Наук СССР (КрАО), в должностях старшего научного сотрудника и заместителя директора (1946-1952) А.Б.Северный принял активное участие в восстановлении обсерватории в Симеизе и в строительстве новой обсерватории близ Бахчисарая, где теперь находится посёлок Научный вместе с КрАО. С 1952 года А.Б.Северный являлся бессменным директором КрАО. С 1958 года - член-корреспондент Академии Наук СССР по Отделению физико-математических наук, специализация «астрофизика»; с 1968 года - академик Академии Наук СССР по Отделению общей физики и астрономии, специализация «астрономия, радиоастрономия». В Симеизе А.Б.Северный начал вести исследования по физике Солнца - новое направление как для него, так и для КрАО. В посёлке Научном для развития этих исследований была быстро создана мощная инструментальная база. Впервые в нашей стране А.Б.Северный с А.Б.Гильваргом изготовили интерференционно-поляризационный фильтр для монохроматических наблюдений хромосферы и короны Солнца. Были начаты количественные спектральные исследования солнечных вспышек и других нестационарных процессов на Солнце. Начавшиеся в 50-х годах регулярные измерения магнитных полей на Солнце позволили выявить тесную связь возникновения вспышек с особенностями магнитного поля, что в дальнейшем легло в основу методики прогнозирования солнечных вспышек. В 1952 году за спектральные исследования хромосферных вспышек А.Б.Северный вместе с Э.Р.Мустелем были удостоены Государственной премии СССР. По проекту А.Б.Северного в КрАО в 1954 году был построен один из крупнейших в мире - Башенный солнечный телескоп (БСТ), реконструированный и модернизированный в 1973 году. Был разработан и введён в эксплуатацию солнечный магнитограф, по чувствительности и возможностям - один из лучших в мире. В 1949—1962 годах А.Б.Северный выполнил количественные спектральные исследования солнечных вспышек и других нестационарных процессов. На основе этих исследований обнаружил тонкую структуру эмиссии — её концентрацию в малых объёмах солнечной атмосферы, впервые количественно изучил явление "усов" и нестационарную непрерывную эмиссию. Изучение вспышек привело Северного к выводу о своеобразных взрывах на Солнце, энергия которых черпается из магнитных полей. Систематические измерения магнитных полей на Солнце позволили ему выявить тесную связь возникновения вспышек с характерными особенностями магнитных полей, что было положено в основу практики прогнозирования солнечных вспышек. Впервые показал, что общее магнитное поле Солнца состоит из множества хаотически распределенных по поверхности элементов магнетизма, установил, что "среднее поле" Солнца отличается от дипольного. Обнаружил также сезонные и суточные колебания общего магнитного поля Солнца, что уподобляет его магнитно-переменной звезде. Применив улучшенный вариант солнечного магнитографа к наблюдению звёзд, впервые измерил слабые магнитные поля у многих звезд. После запуска 4 октября 1957 года первого советского спутника КрАО приняла активное участие в наблюдениях спутников. Этой области науки А.Б.Северный уделял много внимания, начав космические исследования в КрАО еще в начале 60-х годов. Отметим лишь некоторые приборы, успешно работавшие в космосе и установленные на аппаратах: несколько спутников серии "Космос", "Луноход-2", "Салют-4", "Прогноз-6" и астрофизическая станция "Астрон" с телескопом диаметром 80 см (в то время крупнейший в мире из выведенных к 1983 году на околоземную орбиту телескопов). За создание "Астрона" и проведенные исследования А.Б.Северному в составе авторского коллектива (1984 году) была присуждена Государственная премия СССР. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 мая 1973 года за большие заслуги в развитии советской науки Северному Андрею Борисовичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Одним из важных результатов, полученных с помощью БСТ, явилось открытие в 1974 году А.Б.Северным с сотрудниками глобальных колебаний, пульсаций Солнца с периодом 160 минут и амплитудой изменения радиуса ± 10 км; в 1983 году обсерваторией был получен диплом об открытии, зарегистрированный Госкомизобретений СССР за № 274. А.Б.Северным опубликовано более 270 научных работ. Большинство его научных трудов опубликованы в "Известиях Крымской астрофизической обсерватории", а также во многих других отечественных и зарубежных журналах по астрономии и астрофизике, в книгах и в виде отдельных статей и докладов. А.Б.Северный - соавтор широко известного курса по теоретической астрофизике (Амбарцумян и др. 1952), который до сих пор является настольной книгой многих астрофизиков, и особенно молодёжи. В последние годы была завершена работа над книгой, где подвёден итог его многолетних уникальных исследований по физике Солнца. Свыше 25 его учеников, советских и зарубежных, получили научные степени кандидатов и докторов наук, стали известными в научном мире. Научные заслуги А.Б.Северного получили широкое международное признание. Он являлся: президентом Комиссии № 10 "Солнечная активность" Международного астрономического союза (1958—1964); вице-президентом Международного астрономического союза (1964-1970); действительным членом Международной академии астронавтики (1969); иностранным членом Гейдельбергской академии наук (ФРГ, 1968); почётным доктором наук Ньюкаслского университета (Великобритания, 1965), Вроцлавского университета имени Б.Берута (Польша, 1974); членом-корреспондентом (1958), иностранным членом (1959) Лондонского Королевского астрономического общества (Великобритания); заместителем председателя Объединённого научного совета по комплексной проблеме «Астрономия» (1980-1987). Жил в Крыму и Москве. Умер 4 апреля 1987 года в Симферополе. Похоронен в Москве на Кунцевском кладбище. Награждён 2 орденами Ленина (10 мая 1973; 10 мая 1983), 2 орденами Октябрьской Революции (20 июня 1971; 17 сентября 1975), 2 орденами Трудового Красного Знамени (9 сентября 1961; 1 июня 1963), орденом «Знак Почёта» (19 сентября 1953), а также медалями, орденом Кирилла и Мефодия I степени (НРБ). Лауреат Сталинской премии (1952), Государственной премии СССР (1984). Сочинения: Физика Солнца (1956); Магнитные поля Солнца и звёзд (Успехи физических наук. 1966).

1914

Онелио Хорхе Кардосо (Cardoso)

кубинский писатель. Родился в Калабасар-де-Сагуа, провинция Лас-Вильяс. Автор рассказов, для которых характерны разговорная интонация, юмор и любовь к людям труда: "Угольщики" (1945), "Старое (1952) и др. Во многих рассказах отразились основные конфликты предреволюционной кубинской деревни, антивоенные и антиимпериалистические темы. К. — активный деятель Союза писателей и художников Кубы. В 1962 опубликовал сборник репортажей "Люди из народа". Сочигнения: Cuentos completos, ( Habana, 1969); lba caminando, Habana,1966; в русском переводе — Коралловый конь, Москва, 1962; (Рассказы), в книге: Кубинская новелла XX века, Москва — Ленинград, 1965. Литература: Portuondo J. A., Bosquejo histórico de las letras cubanas, ( Habana), 1962.

1914

Масадык Мадыяров

директор аграрно-промышленного комбината имени Кирова Ходжаабадского района Андижанской области, Узбекская ССР. Родился в кишлаке Андижанского уезда Ферганской области Туркестанского края (в советский период – Советабад Ходжаабадского района) ныне – Андижанской области Узбекистана. Узбек. С 1931 года занимался сельским хозяйством на родительском участке земли (дехканин), позже работал в управлении «Энергострой» в городе Исфара Ферганской области, затем трудился рабочим, агротехником в совхозе «Муян» Кувасайского района той же области до призыва в Красную Армию. Участник Великой Отечественной войны. В 1944 году вступил в ВКП(б)/КПСС. После демобилизации Масадык Мадыяров возвратился на родину в Узбекистан и продолжил работать в совхозе «Муян» агротехником, затем – заведующим отделением, старшим агрономом. В 1950 году назначен директором садово-виноградарского совхоза (позже – аграрно-промышленного комбината) имени Кирова Ходжаабадского района Андижанской области. Под его руководством совхоз вошёл в число передовых хозяйств республики, его труженики на сотнях гектаров выращивали различные сорта винограда, арбузы, дыни, айву и другие южные фрукты и овощи, которые пользовались спросом как в Узбекской ССР, так и за её пределами. За успешное выполнение плана по производству сельскохозяйственной продукции директор совхоза трижды награждался орденами, в том числе орденом Ленина по итогам работы в 8-й пятилетке (1966–1970). Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 февраля 1981 года за выдающиеся успехи, достигнутые в производстве и продаже государству в 1980 рекордного количества – 6 миллионов 237 тысяч тонн хлопка, зерна и других сельскохозяйственных продуктов, Мадыярову Масадыку присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Избирался депутатом Верховного Совета Узбекской ССР 9-го и 10-го созывов (1975–1985). Проживал в Андижанской области. Дата его кончины не установлена. Награждён 2 орденами Ленина (26 апреля 1971; 26 февраля 1981), орденами Октябрьской Революции (10 декабря 1973), Отечественной войны I степени (11 марта 1985), Трудового Красного Знамени (1 марта 1965), медалями.

Директор садвинсовхоза имени Кирова Масадык Мадыяров (первый ряд, третий справа) на выставке урожая в городе Андижан. 1962 год.

[496x700]

[496x700]

1914

Марк Николаевич Марченков

воздушный стрелок-радист авиационной эскадрильи скоростных бомбардировщиков группы советских добровольцев в Китае, младший командир. Родился в деревне Лазарево ныне Починковского района Смоленской области, в семье крестьянина. Русский. Окончил пять классов и школу ФЗУ в городе Смоленске. Работал слесарем в городском трамвайном парке, затем на местном авиационном заводе. В 1936 году Марченков был призван в Красную Армию и направлен в школу младших авиационных специалистов. По окончанию школы в 1938 году служил воздушным стрелком-радистом на бомбардировщике "СБ" в Забайкалье. Участвовал добровольцем в национально-освободительной войне китайского народа 1937-1945 годов. В мае 1938 года Марченков прибыл в Китай в составе группы добровольцев, сформированной в Забайкальском округе. К июлю 1938 года совершил 12 боевых вылетов. 3 июля 1938 года три "СБ" под командованием капитана Слюсарева произвели бомбометание и разведку боем аэродрома у города Аньцин, где находилась японская база по сборке бомбардировщиков. На отходе от цели были атакованы двадцатью семью японскими истребителями. В бою, длившемся почти час, стрелками-радистами было подбито пять вражеских истребителей. Наши бомбардировщики получили повреждения, но все вернулись на свой аэродром. Младший командир Марченков был дважды тяжело ранен в ноги, но продолжал вести огонь и сбил истребитель противника. 10 июля 1938 года умер от ран, полученных в воздушном бою в районе города Ухань. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 февраля 1939 года за образцовое выполнение специальных заданий правительства по укреплению оборонной мощи Советского Союза и за проявленное геройство Марченкову Марку Николаевичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Награжден орденом Ленина.

1914

Анатолий Гаврилович Уфимцев

советский и казахстанский шахматист и теоретик. Родился в городе Омск, Российская империя. Сын Гавриилы Андреевича Уфимцева (Уфинцева) (1885—1938) — популяризатора и организатора шахматной жизни в Сибири. Автор дебюта: 1.e2-e4 d7-d6 2.d2-d4 Кg8-f6 3. Кb1-c3 g7-g6 , который сегодня называется «Защита Пирца — Уфимцева». Анатолий успешно развил и применял данный дебют. По профессии был экономистом. Большую часть жизни прожил в Казахстане. C 1994 года был почётным гражданином города Костаная. А.Г.Уфимцев 11 раз становился чемпионом Казахской ССР по шахматам. В 1946 году стал мастером спорта. Неоднократно принимал участие в полуфиналах чемпионата СССР по шахматам. В 15-м чемпионате СССР (1947) поделил 13-15 места. В 1980-х основал в Костанае городской шахматный клуб, который 10 ноября 2000 года получил его имя (напротив дома, где жил Анатолий Гаврилович). Умер в городе Костанай, Казахстан, 2 июля 2000 года.

Память

У входа в шахматный клуб расположена большая мемориальная доска с изображением Уфимцева за шахматной доской. 15 октября 2022 года в Костанае возле шахматного клуба прошло торжественное открытие скульптуры в честь Анатолия Уфимцева. Над бюстом работал заслуженный деятель искусств, член Союза художников Казахстана Мурат Сыздыков. Литература: Шахматный словарь / главный редактор Л.Я.Абрамов; составитель Г.М.Гейлер. — Москва: Физкультура и спорт, 1964. — Страница 362. — 120 000 экземпляров; Шахматы : энциклопедический словарь / главный редактор А.Е.Карпов. — Москва: Советская энциклопедия, 1990. — Страница 419 — 621 страница. — 100 000 экземпляров. — ISBN 5-85270-005-3; Гродзенский, С.Я. Энциклопедия заочных шахмат. — Москва: Проспект, 2018. — Страница 438. — 800 страниц. — ISBN 978-5-392-26087-4.

[531x700]

[531x700]

1915

Фуад Гасан оглы Абдурахманов (азербайджанское имя — Fuad Həsən oğlu Əbdürəhmanov)

виднейший азербайджанский скульптор — монументалист, заслуженный деятель искусств Азербайджанской ССР (1943), народный художник Азербайджанской ССР (1955), первый азербайджанец, ставший член-корреспондентом Академии Художеств СССР (1949). Лауреат двух Сталинских премий (1947, 1951). Родился в городе Нуха (Шеки), в семье государственного чиновника Гасана Джаффар оглы Абдурахманова. В 1929 году семья Абдурахманова переезжает в начале в Евлах, а чуть позже в Баку. В Баку семья будущего скульптора арендует двухкомнатную квартиру в Ичери Шехер, на улице Мамедьярова. В том же году поступает в Бакинскую школу живописи. Позже учился в Академии Художеств в Ленинграде (1935—1940) у Матвея Генриховича Манизера. В 1934 году, девятнадцатилетний Фуад Абдурахманов на выставке, посвященной тысячелетию поэта Фирдоуси была представлена небольшая композиция «Стрелок», вошедшая в постоянную экспозицию Музея искусств имени Рустама Мустафаева. В 1938 году Абдурахманов начинает работать нал статуей Физули, тем самым открывая пантеон выдающихся поэтов и писателей Азербайджана, установленных в лоджии музея Низами в Баку. В художественной жизни республики конца тридцатых годов большое значение имели конкурсы на живописный портрет и памятник Низами Гянджеви, объявленные в связи с 800-летним юбилеем поэта. По итогам конкурса, жюри поручило Фуаду Абдурахманову и архитекторам С.Дадашеву и Микаилу Усейнову дальнейшую работу над проектом. С установкой памятника Низами в Гяндже в 1947 году был определен художественный образ одного из интереснейших ансамблей Гянджи. Скульптор впервые был удостоен высшей премией СССР — Сталинской. В 1949 году был установлен памятник Низами в Баку. Этот памятник является «культовым» не только в творчестве Абдурахманова, но иоказал огромное влияние на дальнейшее развитие азербайджанской монументальной пластики. В памятнике была удачно найдена масштабность самого памятника и постамента, имеющих соотношение 1:1,5, тем самым определив архитектурный образ одной из лучших площадей Баку. Творческие инетерсы скульптора были многогранны, что можно заметить по его более поздним работам — образам героев СССР Гусейнбала Алиева, Хыдыра Мустафаева, поэта Самеда Вургуна, композиторов Узеира Гаджибекова, Асафа Зейналлы, исторические портреты Кёроглы, Джаваншира, Бабека. Был премирован (совместно с Токай Мамедовым и Омаром Эльдаровым) на конкурсе памятника Авиценне для города Бухары. Абдурахманов — первый азербайджанец, ставший членом-корреспондентом Академии художеств СССР. Одним из первых скульпторов Азербайджана, который обратился к работе с твердыми материалами. Памятники Низами в Гяндже (Сталинская премия, 1947) и Баку 1949. Композиции «Саттар Бахлулзаде», «Рустама Мустафаев» (1947), монумент «Азад гадын» (Свободная женщина), монумент «Мехти Гусейнзаде» в Баку. Монументальные бюсты Чойбалсана и Сухэ-Батора (мрамор, 1954, усыпальница в Улан-Баторе); памятник писателю Самеду Вургуну в Баку (1961), поэту Рудаки в Душанбе (Золотая медаль Академии Художеств СССР, открыт в 1964) и др.; статуи «Освобождение» (установлена в Баку в 1960), «Чабан» (гипс, 1950, Сталинская премия, 1951; бронза, 1951, Третьяковская галерея). Создал портретный бюст В.И.Ленина (мрамор, 1955, Музей истории Азербайджана, Баку) и ряд других портретов. Его произведения отличаются богатством и разнообразием творческих тенденций. Абдурахманов начал свой творческий путь с портретного жанра, изготовления бюстов-портретов деятелей культуры Азербайджана. Его первое монументальное произведение — памятник Физули — установлен на балконе Литературного музея. Фуад Абдурахманов является автором многих памятников, украшающих улицы и площади Баку — Низами, Самеда Вургуна, Мехти Гусейнзаде, «Освобожденной женщине», надгробного бюста генерала Ази Асланова. Абдурахманов внес значительный вклад в формирование и развитие азербайджанской монументальной и станковой пластики. По мнению одного из ведущего искусствоведа Азербайджана Джамили Новрузовой, Фуад Абдурахманов является основоположенником азербайджанской монументальной скульптуры. Умер в Баку 15 июня 1971 года. В честь Абдурахманова названы улицы в Баку и в Шеки, установлены мемориальные доски на зданиях, где проживал скульптор, его имя носит Детская школа живописи в Шеки. Награды: Сталинская премия второй степени (1947) — за памятник Низами в Кировабаде (1946); Сталинская премия третьей степени (1951) — за скульптуру «Чабан»; Золотая медаль Академии Художеств СССР (1966); Кавалер двух Орденов «Знак Почета» (1949, 1960).

1915

Надежда Григорьевна Малахова

звеньевая колхоза имени Ворошилова Каменско-Днепровского района Запорожской области, Украинская ССР. Родилась в Мелитопольском уезде Таврической губернии, ныне – территория Каменско-Днепровского района Запорожской области. Русская. С юного возраста трудилась в сельском хозяйстве, на послевоенный период 1940-х годов возглавляла звено полеводов в местном колхозе имени Ворошилова (центральная усадьба – село Днепровка) Каменско-Днепровского района Запорожской (до 1939 года – Днепропетровской) области Украинской ССР, председателем которого был И.С.Половков. В 1948 году возглавляемое ей звено получило урожай семян люцерны 7 центнеров с гектара на площади 8,5 гектара. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 февраля 1949 года за получение высоких урожаев пшеницы, подсолнечника и семян люцерны в 1948 году Малаховой Надежде Григорьевне присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Этим же указом высокого звания были удостоены её бригадир А.М.Денисенко и другая передовая звеньевая каменско-днепровского колхоза имени Ворошилова А.М.Гончарова, с которой Надежда Григорьевна постоянно соревновалась. Проживала в селе Новоднепровка Каменско-Днепровского района Запорожской области. Дата её кончины не установлена. Награждена орденом Ленина (28 февраля 1949), медалями.

1916

Осмо Илмари Кайла (финское имя – Osmo Ilmari Kaila)

финский шахматный мастер (1952), международный шахматный арбитр (1956), международный арбитр по шахматной композиции (1958). Родился в городе Гельсингфорс, Великое Княжество Финляндское, Российская империя (нынеХельсинки, Финляндия), дважды был чемпионом Финляндии (1939, 1954) и трижды субчемпионом (1947, 1951, 1952). Кайла занял 3-е место, уступив Гидеону Столбергу и Эрику Лундину, в Осло 1939 (20-й чемпионат Северной Европы по шахматам) и выиграл в Копенгагене 1946 (21-й чемпионат Северной Европы). В 1947 году в Хельсинки он сыграл вничью со счетом 7-8 (победили зональные Ээро Боок и Йоста Штольц). Представлял Финляндию на шахматных олимпиадах: В 1936 году на седьмой доске на 3-й неофициальной шахматной олимпиаде в Мюнхене (+10 -4 =6); В 1952 году на третьей доске на 10-й шахматной олимпиаде в Хельсинки (+4 -3 =4). Умер в родном городе 3 июня 1991 года.

Спортивные результаты:

Литература: Шахматный словарь / главный редактор Л.Я.Абрамов; составитель Г.М.Гейлер. — Москва : Физкультура и спорт, 1964. — Страница 243. — 120 000 экземпляров; Шахматы: энциклопедический словарь / главный редактор А.Е.Карпов. — Москва : Советская энциклопедия, 1990. — Страница 145. — 621 страница — 100 000 экземпляров. — ISBN 5-85270-005-3.

1916

Сагдулла Мавлянов

председатель колхоза имени Кагановича Джизакского района Самаркандской области, Узбекская ССР. Родился в Самаркандской области Туркестанского края (возможно, в городе Джизак, ныне областном центре Узбекистана). Узбек. Участник Великой Отечественной войны. Участник Берлинской операции. Был тяжело ранен, инвалид 3-й группы. Награждён медалью «За взятие Берлина». С 1950 года работал председателем колхоза имени Кагановича Джизакского района Самаркандской области Узбекской ССР (ныне – Шараф-Рашидовского района Джизакской области Узбекистана). Принятое им хозяйство на тот момент было отстающим, и он поднял его до уровня колхоза-миллионера. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 января 1957 года за выдающиеся успехи, достигнутые в деле развития советского хлопководства, широкое применение достижений науки и передового опыта в возделывании хлопчатника и получение высоких и устойчивых урожаев хлопка-сырца Мавлянову Сагдулле присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Избирался депутатом Верховного Совета Узбекской ССР 5-го созыва (1959). Снят с должности председателя колхоза в марте 1961 года в связи с возбуждением уголовного дела. Исключён из рядов КПСС. 28 сентября 1962 года выездной сессией Верховного суда Узбекской ССР в числе других 27 человек осуждён по статье 118 часть 2 и статье 149 УК Узбекской ССР к 15 годам лишения свободы. Обвинялся в том, что, работая председателем колхоза, организовал преступную группу, в которую вовлёк главного бухгалтера, кассира, бухгалтеров, табельщиков. Вместе с ними в 1957–1960 годах путём составления различных фиктивных нарядов-табелей и платёжных ведомостей похитил в колхозе более 160 тысяч рублей (в новом масштабе цен). Кроме того, по сговору с товароведами Джизакского заготхлопкопункта члены преступной группы приобрели у них бестоварные накладные о сдаче колхозом хлопка-сырца, чем причинили государству ущерб на сумму более 160 тысяч рублей. Сумма средств, присвоенных лично Мавляновым, в приговоре не указывалась. В августе 1965 года Постановлением Президиума Верховного суда Узбекской ССР наказание снижено до 10 лет. Указом Президиума Верховного Совета Узбекской ССР от 31 октября 1966 года помилован и освобождён от отбытия наказания. В заключении находился 4 года и 8 месяцев. После освобождения из мест заключения вернулся домой. Работал в колхозе «Узбекистан» бригадиром. По работе характеризовался отрицательно, не выходил на работу, хлопок на его участке не поливался, зарос сорняками. Решением общего собрания колхозников в августе 1968 года освобождён от обязанностей бригадира. С этого времени перестал работать в колхозе. Позднее перешёл на роботу в один из совхозов Пахтакорского района Самаркандской (ныне – Джизакской) области. Еще в 1962 году в приговоре суда имелось ходатайство о лишении звания Героя Социалистического Труда и наград. Однако по какой-то причине документы не были тогда направлены в Президиум Верховного Совета СССР. Вопрос о лишении наград был рассмотрен повторно местными органами, в Верховном суде и Президиуме Верховного Совета Узбекской ССР. В апреле 1969 года материалы были рассмотрены в высшей инстанции в Москве, и было принято соответствующее решение. Указом Президиума Верховного Совета СССР 30 мая 1969 года Мавлянов Сагдулла, осуждённый за хищение государственных и колхозных средств в крупных размерах, лишён звания Героя Социалистического Труда, ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Сведений о дальнейшей судьбе нет.

[476x700]

[476x700]

1916

Анастасия Спридоновна Мазанько

свинарка колхоза «Червоный партизан» Хорольского района Полтавской области Украинской ССР. Родилась в селе Панивановка ныне Семёновского района Полтавской области Украины, в крестьянской семье. Украинка. Рано осталась сиротой. Трудовую деятельность начала в 1924 году, работала по найму. С 1930 года работала свинаркой в колхозе «Коллективист». С 1943 года – свинарка колхоза «Червоный партизан» («Красный партизан») Хорольского района Полтавской области Украинской ССР (ныне – Украина). В течение 1948 года вырастила до отъема от 7 свиноматок по 28 поросят в среднем на свиноматку, при среднем живом весе поросенка в 2-месячном возрасте 16 килограммов. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 июня 1949 года за получение высокой продуктивности животноводства в 1948 году при выполнении колхозом обязательных поставок сельскохозяйственных продуктов и плана развития животноводства по всем видам скота Мазанько Анастасии Спиридоновне присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». С 1950 года – заведующая свинофермой колхоза «Путь к коммунизму», затем – колхоза имени Калинина в селе Болбасовка Хорольского района Полтавской области. В 1954 году на ферме получено по 18,4 поросенка от каждой свиноматки при плане 14 поросят, откормлено 224 свиньи в живом весе. Участница Всесоюзной сельскохозяйственной выставки (ВСХВ) в Москве 1954 года. С 1971 года – на пенсии. Жила в селе Панивановка Семёновского района Полтавской области (Украина). Умерла 12 мая 1985 года. Избиралась депутатом Полтавского областного Совета депутатов 3-го – 7-го созывов, кандидатом в члены Полтавского обкома и членом Хорольского райкома Компартии Украины. Награждена орденом Ленина (24 июня 1949), медалями.

вверх^

к полной версии

понравилось!

в evernote

1911

Татьяна Андреевна Мороз

звеньевая колхоза «Путь к коммунизму» Верхне-Баканского района Краснодарского края. Родилась в станице Натухаевской Темрюкского отдела Кубанской области, ныне – Приморского района города Новороссийска Краснодарского края. Русская. С юного возраста трудилась в полеводческих и виноградарских бригадах местного колхоза. В первые послевоенные годы возглавляла звено виноградарей в колхозе «Путь к коммунизму» (станица Раевская) Верхне-Баканского района. В 1950 году она со своим звеном получила урожай винограда 101 центнер с гектара на площади 3,2 гектара. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 августа 1951 года за получение высоких урожаев винограда в 1950 году Мороз Татьяне Андреевне присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». В последующие годы её звено продолжало добиваться высоких урожаев солнечной ягоды. С 1969 года – персональный пенсионер союзного значения. Проживала в станице Раевской Верхнебаканского района (ныне – в составе муниципального образования города Новороссийска). Скончалась в 1974 году. Награждена орденом Ленина (24 августа 1951), медалями.

1911

Халил Мурзагалиев

главный ветврач районного отдела сельского хозяйства Таласского района Джамбулской области, Казахская ССР. Родился в 1911 году на территории в советский период – Мечет-Кумского аулсовета Уральской области Казахской ССР, ныне – Западно-Казахстанской области Казахстана. Казах. После окончания Уральского ветеринарного техникума с 1934 года работал помощником ветеринарного врача овцеводческого совхоза №6 Испульского района Гурьевской области, с 1936 года – в Фурмановском районном земотделе Западно-Казахстанской области. После окончания в 1941 году Саратовского зооветеринарного института Халил Мурзагалиев работал и заведующим зооветучастком, и старшим ветеринарным врачом Гмелинского и Кайсацкого райземотделов Сталинградской области. Исключительно большую энергию и зооветеринарные познания Х.Мурзагалиев проявил с 1946 года на должности главного ветврача районного отдела сельского хозяйства Таласского района Джамбулской области. Им было много сделано для снижения заболеваемости скота, что положительно сказалось на его упитанности и повышении надоев молока. По итогам работы в 1947 году ветврач Х.Мурзагалиев своей работой обеспечил перевыполнение в целом по Таласскому району плановых заданий по надою молока на 20 процентов, настригу шерсти на 25 процентов и нагулу скота на 30 процентов. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 июля 1948 года за получение высокой продуктивности животноводства в 1947 году Мурзагалиеву Халилу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Этим же указом высокого звания были удостоены ещё 25 животноводов и руководителей Таласского района, причём из 380 удостоенных звания Героя Социалистического Труда за высокие показатели в животноводстве Казахской ССР в 1948 году Х. Мурзагалиев был единственным ветеринарным врачом. Позже работал в Коктерекском и Чуйском районах Джамбулской области, Алма-Атинском, Нарынкольском и Джамбулском районах Алма-Атинской области Казахской ССР. В 1959 году он был вынужден уйти на пенсию по состоянию здоровья. Дата смерти не установлена. Награждён орденом Ленина (23 июля 1948), медалями.

1911

Фёдор Афанасьевич Сергиенко

председатель колхоза «Путь к коммунизму» Еланского района Волгоградской области. Родился в селе Попова Гора Суражского уезда Черниговской губернии, ныне – посёлок Красная Гора Красногорского района Брянской области, в семье крестьянина. Русский. После окончания сельской школы с детского возраста работал в хозяйстве родителей – занимался земледелием. С 1930 года учился в Новоанинском сельскохозяйственном техникуме, после окончания которого с августа 1933 года работал участковым агрономом в Яминской машинно-тракторной станции (МТС) Нижне-Волжского края (ныне – Волгоградской области), с февраля 1935 года – агрономом-отраслевиком Красногорского районного отдела земледелия (райзо) Брянской области, с августа 1937 года – главным агрономом Алексеевского райзо Сталинградской (ныне – Волгоградской) области до призыва на военную службу в Красную Армию в декабре 1939 года. Участник Великой Отечественной войны с августа 1941 года. Боевой путь прошёл от курсанта военного училища до первого помощника начальника штаба 188-го армейского запасного стрелкового полка (26-я армия). Участвовал в оборонительных боях за Одессу и Крым, в октябре 1941 года тяжело ранен в районе города Армянска, дважды – в боях за Таганрог, Воронеж и ещё раз тяжело – при освобождении Красноармейска (Донбасс). В 1942 году вступил в ВКП(б)/КПСС. За образцовое выполнение боевых заданий командования гвардии старший лейтенант Сергиенко награждён двумя орденами Отечественной войны II степени и медалью «За боевые заслуги». После демобилизации в феврале 1946 года Фёдор Афанасьевич вернулся к мирному труду на прежнее место работы – главным агрономом Алексеевского райзо. С января 1947 года он работал директором подсобного хозяйства в одной из воинских частей Московского военного округа, с июня 1950 года – агрономом по семеноводству трав в колхозе имени Коминтерна Еланского района Сталинградской области, с августа 1952 года – директором Дмитровской МТС этого же района, труженики которой, дважды становились участниками Всесоюзной сельскохозяйственной выставки (ВСХВ). С сентября 1958 года Ф.А.Сергиенко работал начальником Еланской районной сельхозинспекции, а в марте 1960 года был избран председателем колхоза «Путь к коммунизму» (центральная усадьба – посёлок Елань) Еланского района Сталинградской (с 1961 года – Волгоградской) области. За короткий период ему удалось вывести колхоз в число передовых хозяйств Еланского района. «Путь к коммунизму» стал опорно-показательным хозяйством, чей опыт по выращиванию поливной кукурузы на водах местного стока и по приготовлению искусственного молока на фермах широко пропагандировался в области и РСФСР. В 1964 году колхоз получил урожай зерновых без кукурузы по 21,16 центнера с гектара на площади 5755 гектаров, имел наивысшие показатели в районе по производству продукции животноводства на 100 гектаров сельхозугодий. По итогам работы в 7-й семилетке (1959–1965) многоотраслевой колхоз «Путь к коммунизму» явился одним из передовых хозяйств Волгоградской области, в 1965 году участвовал в Выставке достижений народного хозяйства (ВДНХ) СССР. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 июня 1966 года за успехи, достигнутые в увеличении производства и заготовок пшеницы, ржи, гречихи, риса, других зерновых и кормовых культур и высокопроизводительном использовании техники, Сергиенко Фёдору Афанасьевичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». В последующие годы труженики еланского колхоза «Путь к коммунизму» продолжали удерживать передовые позиции в области по урожайности зерновых: в 1968 году – по 18,8 центнера с гектара на площади 6154 гектара без кукурузы. План продажи государству в этом году был ими выполнен по зерну на 176 процентов, мяса – на 108 процентов, молока – на 133 процента, яиц – на 140 процентов. В период 8-й пятилетки (1966–1970) возглавляемый Ф.А.Сергиенко колхоз трижды выходил победителем в социалистическом соревновании по району. По итогам работы в пятилетку председатель колхоза был награждён вторым орденом Ленина, а в 1973 году – орденом Октябрьской Революции. Избирался депутатом Волгоградского областного (в 1965 и 1969 годах) и Еланского поселкового Советов депутатов трудящихся, делегатом 3-го Всесоюзного съезда колхозников (1969). С 1974 года – персональный пенсионер союзного значения. Переехал жить в областной центр Волгоград, а в конце жизни – в Москву. Скончался 29 сентября 2002 года, похоронен в Москве на Бабушкинском кладбище. Награждён 2 орденами Ленина (23 июня 1966; 8 апреля 1971), орденами Октябрьской Революции (6 сентября 1973), Отечественной войны I (11 марта 1985) и двумя – II (10 мая 1945; 31 мая 1945) степеней, медалями, в том числе «За боевые заслуги» (20 ноября 1943), «За трудовую доблесть» (21 ноября 1958), «За оборону Одессы» (22 декабря 1942), а также медалями ВСХВ (1955, 1957) и ВДНХ СССР (1965).

1911

Эрнст Вальтер Трост

швейцарский математик. Доктор философии, профессор техникума в Винтертуре, с 1941 г. редактор трудов Л.Эйлера. Основные работы относятся к теории чисел. На русский язык переведена его книга «Простые числа».

[536x698]

[536x698]1912

Саадат Хасан Манто

индийский и пакистанский писатель, один из новеллистов урду XX в. Начальное образование получил в Амритсарском колледже. По окончании его учился в Алигархском университете, который не смог окончить из-за болезни. Вернувшись в Амритсар, он сотрудничал в журнале «Мусавват» («Равенство»). Активно работал в кружке прогрессивно настроенной молодежи, изучал литературу и историю, особое внимание уделял классической русской и мировой литературе. Для специального номера журнала «Алмгир» написал статьи о Пушкине, Гоголе, Тургеневе, Достоевском, Чехове, Горьком. В течение ряда лет он прожил в Бомбее, принимал участие в создании еженедельника «Масаввир» («Художник»), а с 1941 г. регулярно работал на всеиндийском радио, для которого написал много пьес. При жизни писателя вышло более 20 сборников его рассказов, среди которых «Позор», «Знакомство», «Шарида», «Стосвечовая лампа», «Холодное мясо» (1950), «За занавесом» (1953), «Вверху, внизу и посредине» (1954), «Грешные дочери – грешные отцы» (1955). Следует также выделить многочисленные рассказы, посвященные разделу страны («Тобатек Сингх» и др.). К ним примыкает серия политических памфлетов «Письма дяде Сэму», которые раскрывают мировоззрение писателя, отражают антиамериканские, антивоенные настроения общественности.

[456x700]

[456x700]1912

Василий Петрович Мусин

командир взвода автоматчиков 211-го гвардейского Басаргинского стрелкового полка (73-я гвардейская Сталинградская Краснознаменная стрелковая дивизия, 64-й стрелковый корпус, 57-я армия, 3-й Украинский фронт), гвардии лейтенант. Родился в селе Белозерское ныне Юрьевского района Днепропетровской области, в семье крестьянина. Украинец. После окончания школы в 1928 году переехал в город Енакиево Донецкой области, работал в шахте. Затем был направлен в школу фабрично-заводского обучения в Одессу. После ее окончания поступил в техникум. После окончания техникума работал заместителем директора детского дома по учебно-воспитательной работе в селе Благоево ныне Ивановского района Одесской области. В Красной Армии и в действующей армии – с июня 1941 года. Воевал на Южном фронте. В оборонительных боях был дважды легко ранен – в августе и в декабре 1941 года. После излечения в феврале 1942 года был направлен на учебу в Орджоникидзевское военное пехотное училище, которое окончил в июле того же года и снова вернулся в действующую армию, на Юго-Западный (с 12 июля 1942 года – Сталинградский) фронт. Принимал участие в обороне Сталинграда, в октябре 1942 года был контужен. С ноября 1942 по ноябрь 1943 года служил в тыловых частях Красной Армии. Затем – в действующей армии, на 4-м Украинском фронте. В марте 1944 года был ранен в третий раз, тяжело. По излечению с мая по октябрь 1944 года служил в тыловых частях Красной Армии. С октября 1944 года – на 3-м Украинском фронте, командир взвода автоматчиков 211-го гвардейского стрелкового полка. В ходе боев за расширение плацдарма на правом берегу Дуная у города Бели-Манастир (ныне Осиецко-Бараньская жупания, Хорватия) 26-28 ноября 1944 года гвардии лейтенант В.П.Мусин уничтожил две огневые точки противника, обеспечив захват важной высоты. В ходе продолжения наступления взвод В.П.Мусина захватил перекресток шоссе. Заменив раненного командира роты, В.П.Мусин организовал надежное удержание рубежа, отбив пять контратак и лично из пулемета уничтожив около 50 солдат противника. Погиб в этом бою. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство гвардии лейтенанту Мусину Василию Петровичу присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. Похоронен в братской могиле в городе Бели-Манастир (Хорватия). Награжден орденом Ленина (24 марта 1945), медалью «За оборону Сталинграда» (22 декабря 1942). В Одессе на здании Одесского Национального педагогического университета имени Ушинского установлена мемориальная доска.

[604x700]

[604x700] Памятный знак установлен в центре города Енакиево Донецкой области (Украина).

1912

Сергей Николаевич Черников

российский и украинский математик, доктор физико-математических наук (1940), профессор (1941), член-корреспондент Академии Наук Украинской ССР (1967). Окончил Саратовский педагогический институт (1933). С 1961 г. заведовал отделом алгебры и геометрии в Свердловском отделении Математического института имени Стеклова Академии Наук СССР. С 1967 г. заведовал отделом в Институте математики Академии Наук Украинской ССР. Его научные интересы касаются теории групп, решения линейных неравенств и применения полученных методов к решению конкретных задач линейного программирования. Умер 23 января 1987 года.

[455x700]

[455x700]1913

Георгий Васильевич Макаров

командир танка Т-34 22-й гвардейской танковой Краснознаменной бригады (5-й гвардейский танковый Сталинградско-Киевский ордена Суворова корпус, 6-я гвардейская танковая армия, 2-й Украинский фронт), гвардии младший лейтенант. Родился в городе Санкт-Петербург (по другим данным, в Твери), в семье рабочего. Русский. Окончил 5 классов. Жил и работал в Новосибирске. Призван в армию в 1935 году Центральным райвоенкоматом Новосибирска. Участник советско-финляндской войны 1939 – 1940 годов. Во время Великой Отечественной войны в действующей армии с октября 1941 года. Окончил в 1944 году Пушкинское танковое училище, эвакуированное в город Рыбинск Ярославской области. После окончания училища сражался на 2-м, 3-м, снова 2-м Украинском фронтах. Участвовал в составе 6-й (с 12 сентября 1944 года – 6-й гвардейской) танковой армии в Ясско-Кишинёвской стратегической наступательной операции (20 – 29 августа 1944 года); Дебреценской наступательной операции (6 – 28 октября 1944 года); Будапештской стратегической наступательной операции (29 октября 1944 – 13 февраля 1945 года): Венской стратегической наступательной операции (16 марта – 15 апреля 1945 года). Особо отличился в ходе Ясско-Кишиневской наступательной операции на территории Румынии. Действуя в разведке в районе города Текуч 25 августа 1944 года, уничтожил 3 противотанковых пушки противника. Захватил мосты через реку Сирет и удерживал их до подхода подкрепления. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство Макарову Георгию Васильевичу присвоено звание Героя Советского Союза. Герою не довелось получить высокую награду. В бою на территории Австрии он погиб 20 апреля 1945 году у станции Паасдорф (северо-восточнее Вены). Первоначально был похоронен в братской могиле на северо-восточной окраине населенного пункта Паасдорф, Австрия. Перезахоронен на воинском кладбище (сектор Б, ряд 1) в городе Мистельбах (северо-западная окраина, улица Др. Кернерштрассе), земля Нижняя Австрия, Австрия Награжден орденами Ленина (24 марта 1945), Отечественной войны I степени (4 мая 1945).

[536x700]

[536x700] 1913

Михаил Ильич Меквеврешвили

звеньевой колхоза имени Сталина Гурджаанского района Грузинской ССР. Родился в Тифлисской губернии (ныне – Грузии). Грузин. Получил начальное образование. С 1935 года – колхозник, бригадир а затем звеньевой колхоза имени Сталина Гурджаанского района Грузинской ССР (ныне – Гурджаанского муниципалитета края Кахетия Грузии). В 1947 году вступил в ВКП(б)/КПСС. В 1948 году руководимое им звено получило урожай винограда 101 центнер с гектара на площади 3 гектара виноградников. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 августа 1949 года за получение высоких урожаев винограда при выполнении колхозом обязательных поставок и контрактации по всем видам сельскохозяйственной продукции, натуроплаты за работу МТС в 1948 году и обеспеченности семенами всех культур для весеннего сева 1949 года Меквеврешвили Михаилу Ильичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». В дальнейшем являлся председателем колхоза. С 1960 года – бригадир виноградарской бригады колхоза «Ленинис Андердзи» села Велисцихе Гурджаанского района. За достигнутые успехи в развитии сельского хозяйства по итогам семилетнего плана (1959-1965) награжден орденом Трудового Красного Знамени. Депутат Верховного Совета СССР 9-го созыва (1974-1979). Руководил бригадой до выхода на заслуженный отдых. Жил в селе Велисцихе (Грузия). Дата смерти не установлена. Награжден орденами Ленина (9 августа 1949), Трудового Красного Знамени (2 апреля 1966), медалями.

1913

Яков Степанович Ребедюк

бригадир колхоза имени Сталина Ружичнянского района Каменец-Подольской области Украинской ССР. Родился в селе Ружичанка Малинической волости Проскуровского уезда Подольской губернии (ныне Хмельницкого района Хмельницкой области, Украина), в крестьянской семье. Украинец. Окончил 7 классов сельской школы. Трудился на разных сельскохозяйственных работах в местном колхозе и на торфоразработках, которые велись вокруг села. С 1938 года работал грузчиком, затем бригадиром грузчиков на Проскуровском сахарном заводе. Член ВКП(б)/КПСС с 1939 года. В августе 1941 года Проскуровским районным военным комиссариатом Каменец-Подольской области Украинской ССР был призван в ряды Красной Армии. Участник Великой Отечественной войны с августа 1941 года. С августа 1942 года – наводчик и заряжающий орудия 723-го зенитно-артиллерийского полка. Воевал на Сталинградском (август 1942 – январь 1943), Южном (январь-октябрь 1943), 4-м (октябрь 1943 – май 1944), 2-м (февраль-март 1945 и май 1945) и 3-м (март-май 1945) Украинских фронтах. Участвовал в Сталинградской битве, Ростовской, Миусской, Донбасской, Мелитопольской, Никопольско-Криворожской, Крымской, Венской и Пражской операциях. Был награжден орденом Отечественной войны II степени и медалью «За отвагу». После войны ефрейтор Я.С.Ребедюк демобилизован. Вернулся в село Ружичанка. Работал на разных руководящих должностях, затем бригадиром в колхозе имени Сталина Ружичнянского района Каменец-Подольской области Украинской ССР. В 1947 году бригада Я.С.Ребедюка получила урожай пшеницы 31,13 центнера с гектара на площади 17,86 гектара. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 февраля 1948 года за получение высоких урожаев пшеницы, ржи, кукурузы и сахарной свеклы при выполнении колхозом обязательных поставок и натуроплаты за работу МТС в 1947 году и обеспеченности семенами зерновых культур для весеннего сева 1948 года, Ребедюку Якову Степановичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». В 1953 году без отрыва от производства окончил Каменец-Подольский техникум сельского хозяйства по подготовке председателей колхозов. В 1953 году в составе государственной делегации посетил Венгерскую Народную Республику и Чехословакию. Продолжал работать в колхозе имени Сталина (позднее – имени XXII съезда КПСС) Ружичнянского (с 1965 года – Хмельницкого) района Каменец-Подольской (с 1954 года – Хмельницкой) области бригадиром полеводческой бригады, заведующим животноводческой фермой, бригадиром садово-огородной бригады. С 1986 года – на заслуженном отдыхе. Персональный пенсионер союзного значения. Жил в селе Ружичанка Хмельницкого района Хмельницкой области (Украина). Умер 13 апреля 1990 года. Награждён орденом Ленина (16 февраля 1948), 2 орденами Отечественной войны II степени (10 августа 1943; 11 марта 1985), медалью «За отвагу» (26 апреля 1944), другими медалями.

Герои Социалистического Труда председатель колхоза имени И.В.Сталина П.Е.Горбач и бригадир Я.С.Ребедюк (справа) за проверкой сеялок перед выходом в поле. Ружичнянский район Каменец-Подольской области Украинской ССР, 1948 год. Фото из электронного фотокаталога Российского государственного архива кинофотодокументов.

[520x700]

[520x700] 1913

Андрей Борисович Северный

советский астроном, директор Крымской астрофизической обсерватории, академик Академии Наук СССР. Родился в городе Тула, в семье профессора Московского университета. Окончил 10 классов. Учась в школе, увлекся астрономией, был наблюдателем Московского общества любителей астрономии. В 1931-1935 годах учился на механико-математическом факультете в МГУ и, окончив его, стал аспирантом Академии Наук СССР, где позже также прошёл докторантуру. Здесь увлекся теоретической астрофизикой и получил ряд важных результатов в области исследования внутреннего строения звёзд. Читал курс лекций «Внутреннее строение звёзд» на механико-математическом факультете (1936). В 1938—1946 годах работал в Государственном астрономическом институте имени П.К.Штернберга. Доцент, профессор кафедры астрофизики механико-математического факультета МГУ (1938-1946). Доктор физико-математических наук (1944). Утверждён в звании профессора (1945). Заместитель председателя Астрофизической комиссии Академии Наук СССР (1943-1946). Член ВКП(б)/КПСС с 1941 года. Научные работы А.Б.Северного в этот период были посвящены теории внутреннего строения звёзд, физике Солнца, исследованию магнитных полей звёзд. В ряде работ, выполненных в 1934—1938 годах, до отождествления термоядерных источников звёздной энергии, рассмотрел равновесие звёзд при наличии конвекции, которая развивается в случае сильной концентрации источников энерговыделения к центру звезды. Поступив на работу в 1946 году в Крымскую астрофизическую обсерваторию Академии Наук СССР (КрАО), в должностях старшего научного сотрудника и заместителя директора (1946-1952) А.Б.Северный принял активное участие в восстановлении обсерватории в Симеизе и в строительстве новой обсерватории близ Бахчисарая, где теперь находится посёлок Научный вместе с КрАО. С 1952 года А.Б.Северный являлся бессменным директором КрАО. С 1958 года - член-корреспондент Академии Наук СССР по Отделению физико-математических наук, специализация «астрофизика»; с 1968 года - академик Академии Наук СССР по Отделению общей физики и астрономии, специализация «астрономия, радиоастрономия». В Симеизе А.Б.Северный начал вести исследования по физике Солнца - новое направление как для него, так и для КрАО. В посёлке Научном для развития этих исследований была быстро создана мощная инструментальная база. Впервые в нашей стране А.Б.Северный с А.Б.Гильваргом изготовили интерференционно-поляризационный фильтр для монохроматических наблюдений хромосферы и короны Солнца. Были начаты количественные спектральные исследования солнечных вспышек и других нестационарных процессов на Солнце. Начавшиеся в 50-х годах регулярные измерения магнитных полей на Солнце позволили выявить тесную связь возникновения вспышек с особенностями магнитного поля, что в дальнейшем легло в основу методики прогнозирования солнечных вспышек. В 1952 году за спектральные исследования хромосферных вспышек А.Б.Северный вместе с Э.Р.Мустелем были удостоены Государственной премии СССР. По проекту А.Б.Северного в КрАО в 1954 году был построен один из крупнейших в мире - Башенный солнечный телескоп (БСТ), реконструированный и модернизированный в 1973 году. Был разработан и введён в эксплуатацию солнечный магнитограф, по чувствительности и возможностям - один из лучших в мире. В 1949—1962 годах А.Б.Северный выполнил количественные спектральные исследования солнечных вспышек и других нестационарных процессов. На основе этих исследований обнаружил тонкую структуру эмиссии — её концентрацию в малых объёмах солнечной атмосферы, впервые количественно изучил явление "усов" и нестационарную непрерывную эмиссию. Изучение вспышек привело Северного к выводу о своеобразных взрывах на Солнце, энергия которых черпается из магнитных полей. Систематические измерения магнитных полей на Солнце позволили ему выявить тесную связь возникновения вспышек с характерными особенностями магнитных полей, что было положено в основу практики прогнозирования солнечных вспышек. Впервые показал, что общее магнитное поле Солнца состоит из множества хаотически распределенных по поверхности элементов магнетизма, установил, что "среднее поле" Солнца отличается от дипольного. Обнаружил также сезонные и суточные колебания общего магнитного поля Солнца, что уподобляет его магнитно-переменной звезде. Применив улучшенный вариант солнечного магнитографа к наблюдению звёзд, впервые измерил слабые магнитные поля у многих звезд. После запуска 4 октября 1957 года первого советского спутника КрАО приняла активное участие в наблюдениях спутников. Этой области науки А.Б.Северный уделял много внимания, начав космические исследования в КрАО еще в начале 60-х годов. Отметим лишь некоторые приборы, успешно работавшие в космосе и установленные на аппаратах: несколько спутников серии "Космос", "Луноход-2", "Салют-4", "Прогноз-6" и астрофизическая станция "Астрон" с телескопом диаметром 80 см (в то время крупнейший в мире из выведенных к 1983 году на околоземную орбиту телескопов). За создание "Астрона" и проведенные исследования А.Б.Северному в составе авторского коллектива (1984 году) была присуждена Государственная премия СССР. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 мая 1973 года за большие заслуги в развитии советской науки Северному Андрею Борисовичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Одним из важных результатов, полученных с помощью БСТ, явилось открытие в 1974 году А.Б.Северным с сотрудниками глобальных колебаний, пульсаций Солнца с периодом 160 минут и амплитудой изменения радиуса ± 10 км; в 1983 году обсерваторией был получен диплом об открытии, зарегистрированный Госкомизобретений СССР за № 274. А.Б.Северным опубликовано более 270 научных работ. Большинство его научных трудов опубликованы в "Известиях Крымской астрофизической обсерватории", а также во многих других отечественных и зарубежных журналах по астрономии и астрофизике, в книгах и в виде отдельных статей и докладов. А.Б.Северный - соавтор широко известного курса по теоретической астрофизике (Амбарцумян и др. 1952), который до сих пор является настольной книгой многих астрофизиков, и особенно молодёжи. В последние годы была завершена работа над книгой, где подвёден итог его многолетних уникальных исследований по физике Солнца. Свыше 25 его учеников, советских и зарубежных, получили научные степени кандидатов и докторов наук, стали известными в научном мире. Научные заслуги А.Б.Северного получили широкое международное признание. Он являлся: президентом Комиссии № 10 "Солнечная активность" Международного астрономического союза (1958—1964); вице-президентом Международного астрономического союза (1964-1970); действительным членом Международной академии астронавтики (1969); иностранным членом Гейдельбергской академии наук (ФРГ, 1968); почётным доктором наук Ньюкаслского университета (Великобритания, 1965), Вроцлавского университета имени Б.Берута (Польша, 1974); членом-корреспондентом (1958), иностранным членом (1959) Лондонского Королевского астрономического общества (Великобритания); заместителем председателя Объединённого научного совета по комплексной проблеме «Астрономия» (1980-1987). Жил в Крыму и Москве. Умер 4 апреля 1987 года в Симферополе. Похоронен в Москве на Кунцевском кладбище. Награждён 2 орденами Ленина (10 мая 1973; 10 мая 1983), 2 орденами Октябрьской Революции (20 июня 1971; 17 сентября 1975), 2 орденами Трудового Красного Знамени (9 сентября 1961; 1 июня 1963), орденом «Знак Почёта» (19 сентября 1953), а также медалями, орденом Кирилла и Мефодия I степени (НРБ). Лауреат Сталинской премии (1952), Государственной премии СССР (1984). Сочинения: Физика Солнца (1956); Магнитные поля Солнца и звёзд (Успехи физических наук. 1966).

1914

Онелио Хорхе Кардосо (Cardoso)

кубинский писатель. Родился в Калабасар-де-Сагуа, провинция Лас-Вильяс. Автор рассказов, для которых характерны разговорная интонация, юмор и любовь к людям труда: "Угольщики" (1945), "Старое (1952) и др. Во многих рассказах отразились основные конфликты предреволюционной кубинской деревни, антивоенные и антиимпериалистические темы. К. — активный деятель Союза писателей и художников Кубы. В 1962 опубликовал сборник репортажей "Люди из народа". Сочигнения: Cuentos completos, ( Habana, 1969); lba caminando, Habana,1966; в русском переводе — Коралловый конь, Москва, 1962; (Рассказы), в книге: Кубинская новелла XX века, Москва — Ленинград, 1965. Литература: Portuondo J. A., Bosquejo histórico de las letras cubanas, ( Habana), 1962.

1914

Масадык Мадыяров

директор аграрно-промышленного комбината имени Кирова Ходжаабадского района Андижанской области, Узбекская ССР. Родился в кишлаке Андижанского уезда Ферганской области Туркестанского края (в советский период – Советабад Ходжаабадского района) ныне – Андижанской области Узбекистана. Узбек. С 1931 года занимался сельским хозяйством на родительском участке земли (дехканин), позже работал в управлении «Энергострой» в городе Исфара Ферганской области, затем трудился рабочим, агротехником в совхозе «Муян» Кувасайского района той же области до призыва в Красную Армию. Участник Великой Отечественной войны. В 1944 году вступил в ВКП(б)/КПСС. После демобилизации Масадык Мадыяров возвратился на родину в Узбекистан и продолжил работать в совхозе «Муян» агротехником, затем – заведующим отделением, старшим агрономом. В 1950 году назначен директором садово-виноградарского совхоза (позже – аграрно-промышленного комбината) имени Кирова Ходжаабадского района Андижанской области. Под его руководством совхоз вошёл в число передовых хозяйств республики, его труженики на сотнях гектаров выращивали различные сорта винограда, арбузы, дыни, айву и другие южные фрукты и овощи, которые пользовались спросом как в Узбекской ССР, так и за её пределами. За успешное выполнение плана по производству сельскохозяйственной продукции директор совхоза трижды награждался орденами, в том числе орденом Ленина по итогам работы в 8-й пятилетке (1966–1970). Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 февраля 1981 года за выдающиеся успехи, достигнутые в производстве и продаже государству в 1980 рекордного количества – 6 миллионов 237 тысяч тонн хлопка, зерна и других сельскохозяйственных продуктов, Мадыярову Масадыку присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Избирался депутатом Верховного Совета Узбекской ССР 9-го и 10-го созывов (1975–1985). Проживал в Андижанской области. Дата его кончины не установлена. Награждён 2 орденами Ленина (26 апреля 1971; 26 февраля 1981), орденами Октябрьской Революции (10 декабря 1973), Отечественной войны I степени (11 марта 1985), Трудового Красного Знамени (1 марта 1965), медалями.

Директор садвинсовхоза имени Кирова Масадык Мадыяров (первый ряд, третий справа) на выставке урожая в городе Андижан. 1962 год.

[496x700]

[496x700]1914

Марк Николаевич Марченков