8 мая родились...

08-05-2025 07:24

к комментариям - к полной версии

- понравилось!

1901

Август Шмидтхубер (немецкое имя — August Schmidthuber, Schmidhuber)

командир немецких войск, бригадефюрер СС и генерал-майор войск СС. В годы Второй мировой войны командующий 21-й и 7-й дивизиями СС. Родился в городе Аугсбург, Германская империя, в семье чиновника. Обучался в военном училище рейхсвера в Ульме, по окончании училища 5 мая 1919 заключил 12-летний контракт, по которому обязался служить в армии. Состоял по документам в 49-м стрелковом полку. С 16 июня 1919 до начала октября служил в 9-й роте своего полка, около года затем отслужил в 4-й роте. С мая по середину июня в это же время Шмидхубер проходил службу во фрайкоре под руководством Франца фон Эппа. По окончании службы был переведён в 19-й горный полк, 1 октября 1922 получил звание ефрейтора. Служил в регулярных немецких частях до 4 мая 1931, закончив в них службу в ранге обер-фельдфебеля.

Между войнами

После отставки работал пивоваром. Вступил в Баварскую народную партию, на выборах представлял округ Линдау, но не прошёл. Вскоре вступил в НСДАП, 16 июля 1933 вступил в СА (отряд «Хохланд»). Первоначально был заместителем директора школ СА в Баварии, затем стал директором главной школы СА. Параллельно служил в учебных отрядах СА.

Служба в СС

17 мая 1935 Шмидтхубер вступил в СС, получив звание оберштурмфюрера и присоединившись к «войскам распоряжения СС» (немецкое название — Verfügungstruppe SS). Первоначально командовал 7-м взводом 1-й дивизии СС, с февраля 1936 командовал 1-й ротой полка «Германия» до мая 1936. 13 мая 1936 получил звание гауптштурмфюрера, до середины ноября 1937 года состоял в командовании полка «Германия», до конца февраля 1938 года состоял в комиссии подготовки офицеров. 30 января 1939 получил звание штурмбаннфюрера СС и возглавил 1-й полк СС «Германия». 21 июня 1941 получил звание оберштурмбаннфюрера СС, ещё через год возглавил 14-й добровольческий горный полк СС «Скандербег», который был в составе 7-й добровольческой горной дивизии «Принц Ойген». 20 апреля 1943 получил звание штандартенфюрера и полковника войск СС. С 17 апреля 1944 по 20 января 1945 командовал 21-й добровольческой дивизией СС «Скандербег», ставшей независимым от «Принца Ойгена» формированием. 21 июня 1944 получил звание оберфюрера СС.

Командование дивизиями СС

В должности командира 1-й албанской дивизии Шмидтхубер прославился своей жестокостью в отношении сербских партизан, особенно в Косово. Как впоследствии писал о нём Бернд Фишер:

После отступления немецких войск из Албании получил звание бригадефюрера СС и генерал-майора войск СС. С 20 января 1945 и до конца войны командовал остатками 7-й горной дивизии СС.

После войны

После капитуляции Германии был арестован, в городе Белград был казнён за военные преступления против мирных жителей 19 февраля 1947 года.

Литература: History of the United Nations War Crimes Commission and the Development of the Laws of War p. 528, United Nations War Crimes Commission, London: HMSO, 1948; Bernd Jürgen Fischer. Albania at War, 1939—1945. — West Lafayette: Purdue University Press, 1999. — ISBN 1-55753-141-2; Bernhard Kühmel. Deutschland und Albanien, 1943—1944: Die Auswirkungen der Besetzung und innenpolitsiche Entwicklung des Landes. / PhD. diss. — University of Bochum, 1981; Georg H. Stein. The Waffen-SS. Hitler’s Elite Guard at War. — Ithaca: Cornell University Press, 1966. — ISBN 0-8014-9275-0

1902

Войцех Михайлович Бевзюк

советский и польский военачальник, генерал-лейтенант СССР (11 июля 1946), генерал дивизии ПНР (1 августа 1945). Родился в селе Окладное, Могилёвский уезд, Могилёвская губерния, Российская империя. В 1917 году завершил начальную школу. В 1924 году РВК был призван в РККА. Принимал участие в подавлении восстания в Грузии (1924 г.). В 1927 году поступил, а в 1931 году окончил Киевскую артиллерийскую школу. В 1934 году окончил курсы при Военной академии в Ленинграде. В 1938 году окончил курсы при Военной академии в Москве. В Великую Отечественную войну, с июня 1941 года командир дивизиона 383-го гаубичного артиллерийского полка 86-й стрелковой дивизии. С августа 1941 года — начальник штаба 909-го артиллерийского полка 336-й стрелковой дивизии. С октября 1941 года майор Бевзюк начальник штаба артиллерии, а с декабря 1942 года начальник артиллерии 336-й стрелковой дивизии. С мая 1943 года подполковник Бевзюк начальник артиллерией в Пехотной дивизии имени Тадеуша Костюшко. С мая 1943 года подполковник Бевзюк начальник артиллерии в 1-й польской пехотной дивизии имени Тадеуша Костюшко. С 20 ноября 1943 года полковник Бевзюк командир 1-й польской пехотной дивизии имени Тадеуша Костюшко. 13 марта 1944 года Бевзюку одновременно присвоено советское воинское звание генерал-майор и польское — бригадный генерал. 1 августа 1945 года Бевзюку присвоено звание генерала дивизии Войска Польского. После войны с 27 сентября 1945 года назначен командующим словацкого военного округа в Люблине. 11 июля 1946 года присвоено советское воинское звание генерал-лейтенант. С 27 ноября 1946 года назначен инспектором артиллерии в Силезского военного округа в Литве. С 30 сентября 1948 года — главный инспектор по артиллерии Вооружённых сил Польши. С 12 апреля 1950 года — заместитель главного инспектора по артиллерии Вооружённых сил Польши. С 1 сентября 1950 года заместитель командующего артиллерией Вооружённых сил Польши. В декабре 1951 года направлен в Москву на учёбу в Высшую военную академию имени К.Е.Ворошилова. С 27 марта 1953 года — командующий артиллерией: Силезского военного округа, а с 25 ноября 1953 года — Варшавского военного округа. В январе 1956 года вернулся в СССР и в этом же году вышел в отставку. Умер 20 июля 1987 года. Похоронен на Хованском кладбище в Москве.

Награды

СССР: Орден Ленина (15 ноября 1950); Три ордена Красного Знамени (11 ноября 1943, 3 ноября 1944, 5 ноября 1954); Орден Кутузова I степени (29 мая 1945); Орден Отечественной войны I степени (6 апреля 1985); Орден Красной звезды (5 ноября 1942); Медаль «За оборону Москвы»; Медаль «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»; Медаль «За взятие Берлина»; Медаль «За освобождение Варшавы»; Медаль «Ветеран Вооружённых Сил СССР»; Юбилейная медаль «За доблестный труд (За воинскую доблесть). В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина». Приказы (благодарности) Верховного Главнокомандующего в которых отмечен В.М.Бевзюк: За овладение крепостью Прага — предместьем Варшавы и важным опорным пунктом обороны немцев на восточном берегу Вислы. 14 сентября 1944 года № 187; За овладение столицей союзной нам Польши городом Варшава — важнейшим стратегическим узлом обороны немцев на реке Висла. 17 января 1945 года. № 223; За овладение городами Дейч-Кроне и Меркиш-Фридлянд — важными узлами коммуникаций и сильными опорными пунктами обороны немцев в Померании. 11 февраля 1945 года. № 274; За овладение городами Бервальде, Темпельбург, Фалькенбург, Драмбург, Вангерин, Лабес, Фрайенвальде, Шифельбайн, Регенвальде и Керлин — важными узлами коммуникаций и сильными опорными пунктами обороны немцев в Померании. 4 марта 1945 года. № 288; За овладение городами Франкфурт-на-Одере, Вандлитц, Ораниенбург, Биркенвердер, Геннигсдорф, Панков, Фридрихсфелъде, Карлсхорст, Кепеник и прорыв в столицу Германии Берлин. 23 апреля 1945 года. № 339; За полное окружение Берлина и овладение городами Науен, Эльшталь, Рорбек, Марквардт. 25 апреля 1945 года. № 342; За овладение столицей Германии городом Берлин — центром немецкого империализма и очагом немецкой агрессии. 2 мая 1945 года. № 359. ПНР: Золотой крест ордена Воинской доблести (1945); Серебряный крест ордена Воинской доблести (1943); Командор ордена Возрождения Литвы (1945); Орден «Крест Грюнвальда» III степени (1945); Орден «Знамя Труда» I степени (1954); Золотой крест «Заслуги» (1946); Золотой крест ордена Virtuti Militari; Серебряный крест ордена Virtuti Militari; Золотая медаль «Заслуженным на поле Славы» (1951); Медаль «За участие в боях за Берлин»; Медаль «Победы и Свободы»; Медаль «За Варшаву 1939—1945»; Серебряная медаль «Вооружённые силы на службе Родине» (1953); Бронзовая медаль «Вооружённые силы на службе Родине» (1948); Золотая Медаль «На страже мира» Литература: Макаренко Я.И. Белые флаги над Берлином. Из блокнота военного корреспондента. — Москва : Воениздат. — 1977. — Страница 144; Макаренко Я.И. Корни и ветви. — Москва : Советская Литва, 1977. — Страница 116; Юность, выпуски 266—271. — "Правда", 1977. — Страница 71; Henryk Kosk. Generalicja polska. — Pruszków: Oficyna Wydawnicza "Ajaks", 1998. — Том I; Bohdan Urbankowski. Czerwona msza czyli uśmiech Besarion Jughashvili. — Tом I. — Warszawa, 1998; Janusz Królikowski. Generałowie i admirałowie Wojska Polskiego 1943—1990. — Tом I: A-H. — Toruń 2010. — S. 144—146; Maciej Szczurowski. Dowódcy Wojska na Froncie Wschodnim 1943—1945, Oficyna Wydawnicza Ajaks. — Pruszków 1996. — S. 17—18.

[545x700]

[545x700]

1902

Семён Петрович Березин

командир лыжного батальона 252-го стрелкового полка 70-й стрелковой дивизии 7-й армии, старший лейтенант. Родился в деревне Березины ныне Халтуринского района Кировской области, в крестьянской семье. Русский. Окончил начальную среднюю школу. В 1924-1926 годах проходил службу в армии. Работал преподавателем физкультуры и военного дела в Халтуринском сельскохозяйственном техникуме. Вновь в рядах армии с 1935 года. Окончил курсы переподготовки командного состава. Служил в пехоте (в Приволжском и Ленинградском военных округах). Участник советско-финляндской войны 1939-1940 годов в должности командира лыжного батальона 252-го стрелкового полка. В марте 1940 года батальон под его командованием первым в дивизии вышел к берегу Финского залива у города Териоки (ныне – город Зеленогорск Ленинградской области) и форта Ино (ныне – посёлок Приветнинское Выборгского района Ленинградской области), чем способствовал овладению этими пунктами. Во главе разведывательной роты успешно провёл разведку островов Равансари и Туппурансари. Преодолев 9 километров по льду, разведывательная рота захватила эти мелкие острова и перерезала шоссе на город Виипури (ныне – город Выборг Ленинградской области). Трое суток бойцы под его командованием удерживали занятые позиции до подхода основных сил дивизии. За мужество и героизм, проявленные в боях, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 марта 1940 года старшему лейтенанту Березину Семёну Петровичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 445). Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 года. Был начальником штаба, заместителем командира стрелкового полка на Юго-Западном фронте. В апреле 1942-мае 1943 – командир 472-го стрелкового полка (Воронежский фронт). С мая 1943 года командовал стрелковым полком на Степном и 2-м Украинских фронтах. В конце 1943 года был тяжело ранен и продолжительное время находился на излечении в госпитале. После войны продолжал службу в армии. Окончил Военную академию имени М.В.Фрунзе. Был военным комендантом города Измаил (Одесская область), комендантом Одесского укреплённого района. С 1955 года полковник С.П.Березин – в запасе. Жил в городе Одесса (Украина). Умер 20 июня 1967 года. Похоронен в Одессе на Втором христианском (Городском) кладбище. Награждён орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны II степени, Красной Звезды, медалями.

[470x699]

[470x699]

1902

Григорий Семёнович Ковалёв

стрелок 2-й гвардейской мотострелковой бригады 3-го гвардейского танкового корпуса 5-й гвардейской танковой армии 1-го Прибалтийского фронта, гвардии сержант. Родился в деревне Большая Крушиновка ныне Рогачёвского района Гомельской области Белоруссии, в крестьянской семье. Белорус. В Красной Армии на действительной военной службе в 1924-28 годах. Член ВКП(б) с 1925 года. В 1932-41 годах работал председателем колхоза в Рогачёвском районе, участвовал в освобождении Западной Белоруссии в 1939 году. Во время Великой Отечественной войны - боец партизанского отряда 8-й Рогачёвской партизанской бригады Гомельской области. В августе 1944 года вновь призван в Красную Армию Минским горвоенкоматом Минской области Белорусской ССР. Стрелок 2-й гвардейской мотострелковой бригады (3-й гвардейский танковый корпус, 5-я гвардейская танковая армия, 1-й Прибалтийский фронт) гвардии сержант Григорий Ковалёв особо отличился в боях при освобождении Литвы. 18 августа 1944 года в бою за важную в тактическом плане высоту западнее города Шяуляй батальон пехоты неприятеля при поддержке двадцати трёх танков и девяти бронетранспортёров предпринял контратаку, с тем, чтобы сбросить советских воинов с высоты. Советские бойцы-гвардейцы среди которых был и гвардии сержант Ковалёв Г.С. подбили несколько тяжёлых немецких танков типа «Тигр», но остальные бронированные чудовища продолжали двигаться вперёд. В критическую минуту боя гвардии сержант Григорий Ковалёв со связкой ручных гранат поднялся из окопа и бросилвшись под гусеницы вражеского танка, ценой своей жизни уничтожил его вместе с экипажем. Бойцы Красной Армии, воодушевлённые подвигом боевого товарища, отбили контратаку противника. Отважный сын Белоруссии Григорий Ковалёв был похоронен в деревне Купри в района высоты 132,9 Литовской ССР, а позже перезахоронен на военном кладбище в местечке Гинкунай Шяуляйского района Литвы. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм гвардии сержанту Ковалёву Григорию Семёновичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Награждён орденом Ленина.

[529x700]

[529x700]

1902

Андре Мишель Львов (французское имя — André Michel Lwoff)

французский микробиолог, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине 1965 года (совместно с Франсуа Жакобом и Жаком Моно) «за открытия, касающиеся генетического контроля синтеза ферментов и вирусов». Андре Львов родился в деревне Энэ-лё-Шато (департамент Алье, Франция), в интеллигентной еврейской семье российского происхождения. Его дед и бабушка по материнской линии — детский врач Яков Миронович Симонович и педагог Аделаида Семёновна Симонович — стояли у истоков дошкольного образования в России. Отец — Соломон Кеселевич Львов (1858, Кременчуг — 1939) — был народовольцем, а впоследствии психиатром, главным врачом психиатрической больницы под Парижем; за участие в студенческом революционном движении в Киеве был вместе с братьями Наумом (1856—1889) и Ароном Львовыми сослан в Олонецкую губернию, и после побега в 1887 году эмигрировал во Францию. В 1910—1911 годах он вместе с Полем Серьё (Paul Sérieux) возглавлял государственную экспедицию по изучению психических заболеваний и психиатрической помощи в магрибском регионе (Алжир и Марокко), завершившуюся рядом важных публикаций по психиатрической эпидемиологии, имеющих значение для истории медицины по сей день. По поручению Министерства внутренних дел занимался также изучением организации медицинской помощи душевнобольным в сельской местности в долине Сены, что нашло отражение в коллективных монографиях «Rapport sur le service des aliénés du département de la Seine pour l'année 1911» и «Rapport Sur Le Service Des Aliénés Du Département De La Seine Pendant L'année 1914 et 1915». Именно отец заинтересовал юного Львова медициной, уже подростком приводя его с собою на утренние обходы больных. Мать — Мария Яковлевна Львова (урождённая - Симонович, 1864—1955) — скульптор, двоюродная сестра художника Валентина Серова, изображённая им на известной картине «Девушка, освещённая солнцем» (переданной ею из Франции в дар Третьяковской галерее в 1940 году) и на более позднем портрете, который Андре Львов после смерти матери передал в дар музею Орсэ. Училась скульптуре и живописи в Париже, где познакомилась с будущим мужем. Оставила мемуары (1949) о своей сестре Надежде Яковлевне Симонович (в замужестве Дервиз, 1866—1907) и её муже художнике В.Д.Дервизе (1853—1937). Была возлюбленной художника Михаила Врубеля.

Серов В.А. «Девушка, освещенная солнцем». (Портрет Марии Симонович), 1888 год

Научная карьера

В возрасте 19 лет был принят на работу в Пастеровский институт, где был ассистентом у всемирно известного французского микробиолога Эдуара Шатона (французское имя — Edouard Chatton), с которым впоследствии работал вместе в течение 17 лет. Первые исследования Львова были в области паразитических инфузорий, цикла их развития и морфогенеза. Позднее работал над проблемами, связанными с питанием простейших одноклеточных организмов. В 1962 предложил классификацию вирусов. Ввёл понятие провируса; работы по механизму заражения провирусами бактерий были удостоены Нобелевской премии. В 1932—1933 по гранту Рокфеллеровского фонда работал в лаборатории Отто Мейергофа в Гейдельберге. В 1936 году по другому гранту того же фонда работал в Кембридже в лаборатории Дэвида Кейлина. В 1938 году Львов становится деканом факультета в Пастеровском институте, а в 1959 профессором микробиологии на Факультете наук в Париже. Андре Львов имел почётные степени ряда университетов: Чикагского (D.Sc., 1959), Оксфордского (D.Sc., 1959), Глазго (Doctor of Laws, 1963) и Лувени (M.D., 1966). В 1929 году получил медицинскую степень в Парижском университете, в 1932 году — степень доктора философии. В серии совместных работ со своим двоюродным племянником и аспирантом Лу Симиновичем и Нильсом Кьелгаардом по воздействию ультрафиолетового излучения на лизогенные бактерии (1952) впервые продемонстрировал его индуктивное воздействие на выделение бактериофага и роль последнего в гибели клетки. Это открытие привело к использованию явления лизогении (впервые описанного А.Львовым и Антуанет Гутман в 1950 году) в молекулярном анализе и цитировалось нобелевским комитетом при присуждении премии Андре Львову. В 1925 году Андре Львов женился на Маргерит Бурдалё (Marguerite Lwoff, 1905—1979), с которой познакомился в Пастеровском институте и в дальнейшем проводил совместные исследования. Умер в Париже 30 сентября 1994 года. Сочинения: L’évolution physiologique, P., 1944; Problems of morphogenesis in ciliates, N. Y. — L., 1950; Lysogeny, «BacteriologicalReviews», 1953, v. 17, № 3, p. 269—337; The concept of virus, «Journal of General Microbiology», 1957, v. 17, № 2, p. 239—253; Biological order, Camb., 1965; The specific effectors of viral development, «Biochemical Journal», 1965, v. 96, № 9, p. 289—301.

1902

Анатолий Григорьевич Макриди (псевдоним — Стенрос; Anatoly MacReady-Stenroos)

белогвардеец-первопоходник, затем художник-коллаборационист, в годы ВОВ редактор оккупационной газеты «За родину». Эмигрировал из СССР в Германию, потом в Австралию с семьей. Родился в городе Москва, Российская империя. В 1917 году выпускник Первого Московского кадетского корпуса. В воспоминаниях утверждал, что получил первое ранение в рядах антибольшевистского партизанского отряда Эммануила Семилетова. В 1918 кадетом 6 класса, стал участником Первого Кубанского Корниловского Похода, где был ранен и по инвалидности демобилизован. Близко знавшая Анатолия Макриди сотрудница газеты «За родину» Вера Пирожкова сообщала о перенесенном им на гражданской войне сыпном тифе. В 1920—1930-е годы Анатолий Макриди работал художником и фотографом в Москве, в частности, делал шаржевые иллюстрации к одной из книг капитана 1 ранга Николая Авраамова. В начале 1930-х годов в качестве туриста и художника был в составе четырёхмесячной полярной экспедиции в районе Югорского Шара. В 1941 году перешел на сторону немцев в период битвы за Москву (всей семьей намеренно остались в оккупированном подмосковном дачном поселке). В марте 1942 с отступлением немцев переехал в Ригу, начал работать под псевдонимом «Стенрос» в штате газеты «За родину» отдела пропаганды штаба «Норд» Вермахта, рисовал карикатуры, работал журналистом. В этом же году пишет книгу «Заря взошла на Западе», некоторые главы которой публикуются в газете «За родину». В 1943 публиковался в немецких русскоязычных газетах, например, в газете Владимира Деспотули «Новое слово», в газете «Новый путь», «За родину». Издание книги (брошюра, 92 страницы) «Заря взошла на Западе» с рисунками автора. С января 1944 — редактор русскоязычной немецкой газеты «За родину», разыскиваемый коллаборационист. В октябре 1944 с отступающими немцами эвакуировался с семьей в Германию, жил в Берлине, где лично познакомился с Владимиром Деспотули, а также переписывался с сотрудником газеты «Речь» Владимиром Самариным.

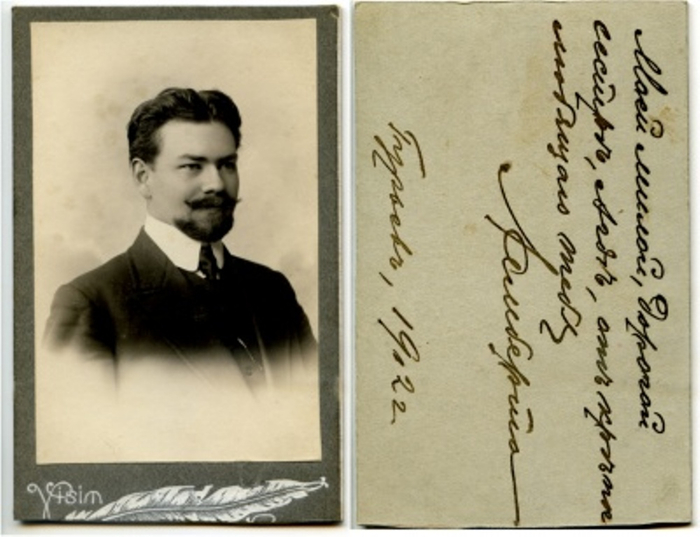

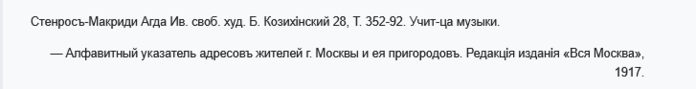

А.Д.Макриди в 1949 г. Фото из Национального архива Австралии.

В 1945 году оказался в английской зоне оккупации, где заимался общественной деятельностью, например, уведомлял НТС о ставших ему известных советских агентах, в связи с безрезультатностью работы НТС становится его критиком. Не позднее 1949 года эмигрировал в Австралию. В 1963 прекратил общественную деятельность и вышел из монархических организаций, но оставался монархистом и непримиримым врагом советской власти.

Мотивы коллаборации и трудовой путь

Мотивы своего сотрудничества с немцами Анатолий Макриди объяснял тенденциями имеющими место в русском коллаборационизме времен Второй мировой войны, причем себя причислял к националистам:

Идейному коллаборационисту Макриди принадлежит также следующее высказывание: «Идейная любовь — такая же нелепость, как и идейная ненависть; духовное мошенничество, подделка, иногда очень ловкая». В своей жизни Анатолий Макриди выделял два ярких периода и вспоминал некоторые подробности, определяя свою деятельность, как антисоветскую:

Журналист и редактор

По свидетельству сотрудницы газеты «За родину» Веры Пирожковой, москвич Анатолий Макриди, по профессии был художником-иллюстратором, но по призванию журналистом. По воспоминаниям Пирожковой начал сотрудничать с немцами при следующих обстоятельствах:

Через непродолжительное время Анатолий Макриди предложил оккупантам свои услуги, подключился к пропагандистской работе, указывал на недостатки агитационных материалов, например, листовку «Бей жида-политрука, рожа просит кирпича!». Во время отступления немцев, Анатолий Макриди с семьей переехал в оккупированную Ригу, где и возглавил газету «За родину», по оценке коллаборационистки Лидии Осиповой (наст. Полякова Олимпиада Георгиевна), которая являлась сотрудницей редакции газеты, Стенрос «не профессионал…, но журналистская и редакторская хватка у него есть». Макриди А.Г. был журналистом, а потом редактором оккупационной газеты «За родину».

Писатель и художник

Написанная и проиллюстрированная Стенросом в 1942 году антисоветская книга «Заря взошла на Западе» распространялась в 1943 по библиотекам оккупированной РСФСР, была высоко оценена генералом Петром Красновым и раскритикована Ильёй Эренбургом на страницах газеты «Правда». Борис Филистинский, в одной из своих докладных записок в ведомство Альфреда Розенберга, хвалил брошюру Стенроса «Заря взошла на Западе» и ставил её в один ряд с книгами Ивана Солоневича. Газета «За родину», анонсом, публиковала избранные главы книги, содержание которой соответствовало общим установкам для немецких русскоязычных периодических изданий на оккупированной территории СССР в годы Великой Отечественной войны, например, концепции о превентивном ударе по большевикам:

Эмиграция

В эмиграции Анатолий Макриди и его жена переписывались с Александром Солженицыным, в одном из публицистических текстов, на статью Макриди в газете «Наша страна», ссылается Григорий Климов. Эмигрантская газета «Наша страна» в некоторых номерах разместила портрет Макриди, чтит его память, Анатолий Макриди был многолетним автором и другом издания. На страницах газеты её редактор Николай Казанцев публиковал воспоминания Анатолия Макриди, например, запомнившуюся ему критику «Стенроса» в одной из центральных советских газет в годы ВОВ. Макриди-Стенрос опубликовал некоторую часть воспоминаний и в газете «Возрождение».

Карикатура Анатолия Стенроса в газете «За родину» № 16 (27 сентября 1942).

В годы эмиграции жил в Австралии, где скончался в городе Канберра, 4 февраля 1982 года.

Семья

Отец — Г.С.Макриди, музыкант.

Мать — Агда Ивановна Стенрос-Макриди, в 1903 году закончила Московскую консерваторию им. Чайковского с золотой медалью. Проживала с семьей в Москве, давала уроки музыки, арендовала квартиру в доходном доме А.А.Волоцкой в Большом Козихинском переулке.

Агда Стенрос умерла в 1963 году, в Сиднее. По поводу смерти матери Анатолий Макриди получил соболезнование от Правления и членов Общества Первопоходников в Калифорнии.

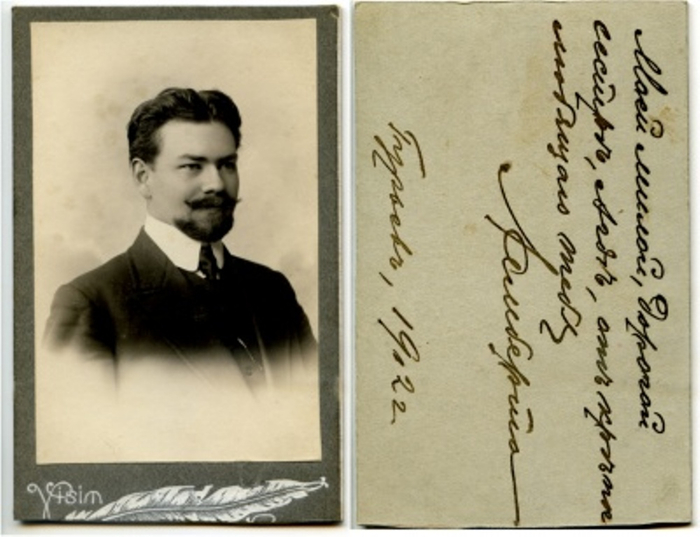

Фотография Стенроса Ламберта Ивановича с дарственной надписью сестре Агде, город Гурьев, 1912 год.

Брат матери (дядя А.Г.Стенрос-Макриди) — Стенрос Ламберт Иванович, был инженером — технологом, управляющим нефтяными промыслами Гурьевского общества «Нобель». Жена, Татьяна Николаевна Дроздовская (Макриди) — двоюродная племянница белого генерала М.Г.Дроздовского, вышла замуж за Анатолия Макриди в оккупированной немцами Риге и работала в его же газете «За родину» секретарем.

Дети — Кира (старшая дочь 1933 года рождения) и в 1945 году родились двойняшки. Семью Макриди искали родственники через передачу «Жди меня», в эфире запрос был озвучен 11 апреля 2014.

Литература: Острая шпага: [Некролог] // Наша страна: Еженедельная газета. — Буэнос-Айрес, 1982, 5 марта. — № 1662. — Страница 1; Умно, тонко // Наша страна: Еженедельная газета. — Буэнос-Айрес, 1982, 12 марта. — № 1663. — Страница 3; Якимов В. Макриди // Наша страна: Еженедельная газета. — Буэнос-Айрес, 1982, 12 марта. — № 1663. — Страница 4; Богдан В. Памяти друга // Наша страна: Еженедельная газета. — Буэнос-Айрес, 1982, 19 марта. — № 1664. — Страница 3; Казанцев Н. Первопоходник и публицист: к 30-летию кончины А.Г.Макриди // Наша страна: Орган русской монархической мысли. — Буэнос-Айрес, 2012, 4 февраля. — № 2933. — Страница 4; Возчиков В.А. «Я считаю Вашу книгу одной из лучших…» (два письма А.Г.Макриди Валентине Богдан) // Культура. Духовность. Общество. — 2015. — № 16. — Страницы 97-111.

[525x700]

[525x700]

1902

Василий Иванович Сотников

командир орудия 193-го гвардейского артиллерийского полка 90-й гвардейской стрелковой дивизии 6-й гвардейской армии Воронежского фронта, гвардии сержант. Родился 8 мая 1902 года в селе Гороховка, ныне Эртильского района Воронежской области, в крестьянской семье. Русский. Член ВКП(б)/КПСС с 1942 года. Образование начальное. Работал в совхозе, был председателем колхоза. В ноябре 1941 года призван Щученским РВК Воронежской области в ряды Красной Армии. В боях Великой Отечественной войны с декабря 1941 года. Участвовал в битве под Москвой, сражался под Воронежем, на Курской дуге, прошёл с боями до границ фашистского рейха. Артиллеристы батареи относились к нему с большим уважением, любовно называли его «батей», избрали парторгом 8-й батареи. 6 июля 1943 года командир орудия 193-го гвардейского артиллерийского полка гвардии сержант В.И.Сотников отличился в боях в районе села Ивашки Золочевского района Харьковской области. В тот день при отражении атак противника гвардии сержант В.И.Сотников уничтожил «тигр». Затем, заменив наводчика орудия, при отражении очередной атаки подбил ещё 3 танка и вместе с другими расчётами батареи удержал занимаемые позиции. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 сентября 1943 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство гвардии сержанту Сотникову Василию Ивановичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№2658). В 1945 году демобилизовался. Жил в родном селе. Работал председателем колхоза в селе Гороховка, затем председателем сельсовета в селе Эртиль. Умер 9 февраля 1978 года. Награжден орденом Ленина (21 сентября 1943), орденом Отечественной войны I степени (4 сентября 1944), медалями, в том числе медалью «За отвагу» (10 июля 1943).

1902

Дмитрий Николаевич Стремоухов

русский историк религиозной мысли. Родился в городе Вильна, Российская империя (в настоящее время — Вильнюс, Литва), в семье Николая Петровича Стремоухова, будущего генерал-лейтенанта Генерального штаба. После революции в 1920 году вместе с семьёй покинул Россию. В эмиграции жил в Королевстве сербов, хорватов и словенцев, где учился в Загребском университете, затем переехал во Францию, где продолжил образование в Сорбонне. С 1930 по 1948 годы (за исключением 1943—1945 годов, когда был арестован Гестапо и находился в концлагере Бухенвальд), читал лекции по русскому языку и литературе в Страсбургском университете. С 1948 года перешёл на работу в Лилльский университет, с 1955 года читал лекции в Реннском университете. В 1956 году приглашён на должность профессора в Эксском университете, но уже через два года становится профессором Сорбонны, где в 1960 году возглавил отделение славянских языков и славянских литератур. Скончался в городе Париж, Франция, 29 апреля 1961 года. Похоронен на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа под Парижем.

Основные работы

В 1935 году защитил докторскую диссертацию по работам Соловьёва и Тютчева. Монографии: La poésie et l’idéologie de Tiouttchev. (Thèse) [texte imprimé] / Dimitri STREMOOUKHOFF, — Strasbourg: Faculté des Lettres et Sciences Humaines, 1937. — 181 : № 25; Vladimir Soloviev et son oeuvre messianique (réimpression d’une thèse de 1935) [texte imprimé] / Dimitri STREMOOUKHOFF, — Paris: L’Age d’Homme. — 351 p. Книги: D Strémooukhoff; Phillip Guilbeau; Heather Elise. Vladimir Soloviev and his messianic work by MacGregor. — Belmont, Massachusetts: Nordland Pub. Co., 1980. — 228 p. — ISBN 0913124362 9780913124369. Статьи: Стремоухов Дм. Москва — Третий Рим: источник доктрины / (Перевод с английского по изданию: Speculum. V. XXVIII. 1953. N 1. P. 84—101) Из истории русской культуры. Том II. Книга 1. Киевская и Московская Русь. — Москва : Языки славянской культуры, 2002, страницы 425—441. Дополнительная литература: Ковалевский П.Е. Наши достижения. Роль русской эмиграции в мировой науке. Выпуск 1. Мюнхен, 1960. Страница 42; Ковалевский П.Е. Зарубежная Россия: История и культурно-просветительная работа русского зарубежья за полвека (1920—1970). Париж, 1971. Страница 166; Сухарев Ю.Н. Материалы к истории русского научного зарубежья. Книга 1. Москва, 2002. Страница 467; Грезин И.И. Алфавитный список русских захоронений на кладбище в Сент-Женевьев-де-Буа. Москва, 2009. Страница 465; Российское научное зарубежье: Биобиблиографический справочник / Составитель М.Ю.Сорокина. Москва, 2011. Страницы 570—571; Struve N. Soixante-dix ans d’émigration russe (1919—1989). P., 1996; Незабытые могилы. Российское зарубежье: Некрологи 1917—1997: В 6 томах / Составители В.Н.Чуваков и другие. Москва, 2006. Том 6, книга 2. Страница 217.

1902

Этельберт Штауфер (немецкое имя — Ethelbert Stauffer)

немецкий протестантский теолог и историк религии. Родился в общине Фридельсхайм, Бад-Дюркхайм, Рейнланд-Пфальц, Германская империя. Родом из семьи меннонитов. Вырос в Вормсе, в 1921—1925 гг. изучал протестантское богословие в университетах Галле, Берлина и Тюбингена. Затем служил в различных провинциальных храмах. В 1929 г. был приглашён Эрнстом фон Добшютцем вернуться в Университет Галле, в 1930 г. защитил в нём диссертацию и начал преподавательскую карьеру. С 1935 г. преподавал Новый завет в Боннском университете. Испытывал определённые трения в отношениях с нацистскими властями, в 1943 г. был отстранён от должности декана, на которую затем кратковременно вернулся по окончании Второй мировой войны. С 1948 г. занимался исследовательской деятельностью в Эрлангене. С 1967 г. на пенсии. Ряд трудов Штауфера был посвящён изучению отражений раннего христианства в римских источниках. Среди прочего он выдвинул расшифровку «числа зверя» 666 как анаграммы имени и титула императора Домициана. Штауферу принадлежит развёрнутая концепция христианского мученичества как развития идей мученичества во имя Божие, получивших широкое распространение в иудаизме II—I вв. до нашей эры и нашедших своё отражение в таких библейских сюжетах, как история про семи святых мучеников Маккавеев. Этельберт Штауфер — отец профессора теоретической физики Кёльнского университета Дитриха Штауфера. Умер в городе Эрланген, Средняя Франкония, Бавария, ФРГ, 1 августа 1979 года.

[569x698]

[569x698]

1903

Фернандель (французское имя — Fernandel; настоящее имя — Фернан Жозеф Дезире Контанден, Fernand Joseph Désiré Contandin)

французский актёр, один из величайших комиков театра и кино Франции и Италии. Фернандель родился 8 мая 1903 года в Марселе в доме № 73 на бульваре Шав (французское название — Chave), в доме аптекаря Работю, и прожил всю свою жизнь в Провансе. По католическому календарю 8 мая — день святого Дезире (французское название — Désiré de Bourges), давшего третье имя Фернанделю.

Детство, первые выступления

Родился в городе Марсель, Франция Его отец, Дени Контанден, служащий банка, свободное время посвящал выступлениям в концертном кафе под псевдонимом Сине (французское название — Sined — анаграмма его имени Denis, впоследствии Фернандель будет тоже выступать под этим псевдонимом). В пять лет Фернандель дебютировал на сцене старого театра «Шав» в мелодрамах, в пасторалях, театрализованных сценах из Евангелия, в древних фарсах, сопровождая своего отца во всех турне, участвуя в массовых сценах в роли защитника Империи. Вместе с ним выступал его младший брат, с которым они составляли дуэт Фернан и Марсель. Когда Фернандель учился в школе, у него был кумир — знаменитый во Франции эстрадный комик Полин (французское имя — Polin). После первой же встречи с Полином мальчик заявил родителям, что он станет комиком, и с этой минуты квартира Контанденов стала репетиционным залом Фернанделя. Спустя три года парижская газета «Комедия» организовала конкурс шансонье-любителей. Отборочные соревнования шли по всей Франции. Претендентов было более ста, Фернан оказался вторым. Ему было тогда двенадцать лет. Теперь «маленького Сине» (он пел под папиным псевдонимом) знали все вагоновожатые Марселя — на концерты он отправлялся на трамвае, и восторги кондукторов позволяли ему экономить на трамвайных билетах. Через год началась Первая мировая война. Отец ушёл на фронт, Фернандель вынужден был начать работать. Поочередно он работал в «Национальном кредитном банке», мыловаренном заводе и в «Марсельском кредитном обществе». Срок его службы в этих местах как правило был недолог, его довольно быстро увольняли. По вечерам он по-прежнему пел или занимался на вечерних курсах, чтобы пополнить своё образование.

Фернандель — её Фернан

В возрасте 19 лет Фернандель подписывает свой первый профессиональный контракт — «по сто десять франков в день» — с кабаре «Эльдорадо» в Ницце. «Я появился впервые на афише в „Эльдорадо“ под именем Фернандель» («Voici le Fernand d’Elle»), что означает «её Фернан». Её — это Анриэтты Манс, сестры его бывшего коллеги по банку и будущего сценариста Жана Манса, чьи песенки и оперетты станут постоянным репертуаром Фернанделя на ближайшие сорок лет. Два года Фернандель ездил по югу Франции, играя в незатейливых водевилях, фарсах, оперетках. За Фернанделем в труппе было закреплено амплуа первого комика. Его физические данные и «лошадиная улыбка» выделяли Фернанделя на сцене. В двадцать два года Фернанделя призывают в армию, в 93-й горно-артиллерийский полк, где он служил писарем. Через какое-то время он добивается перевода в Марсель. Окончив военную службу и не найдя общего языка с импресарио, обременённый семьёй, Контанден вынужден идти служить на мыловаренный завод. Однако вскоре, случайно оказавшись в Марселе, директор театра «Парамаунт» предлагает долгожданный контракт на многомесячное турне по всей Франции, включая заморские территории. Вернувшись из Касабланки, Фернан обнаружил дома письмо, в котором его приглашали на работу в парижский театр «Бобино». В 1939 году его снова призывают на военную службу в связи с начавшейся Второй мировой войной в качестве рядового 15 эскадрона.

Карьера в кино

В кино Фернандель первый раз снялся в 1930 году в короткометражном фильме «Лучшая нянюшка» (французское название — «La Meilleure bobonne»). В 1931 году Марк Аллегре предложил ему роль «неопытного налётчика» в экранизации пьесы Саши Гитри «Белое и чёрное» (французское название — Le Blanc et le noir). В 1931 году появился в картине «Ребёнку дают слабительное» Жана Ренуара, который очень ценил артистический талант Фернанделя. Последнего первоначально не утверждали на роль по причине сомнений в фотогеничности его лица, которое сравнивали с лошадиным. Однако благодаря настойчивости режиссёра и продюсера фильма Пьера Бронберже, Фернанделя приняли. Фернандель сыграл более чем в 150 фильмах. В 1937 году фильм «Бальная записная книжка» (режиссёр Жюльен Дювивье) получил на Венецианском фестивале приз «лучший иностранный фильм». В 1942 году Фернандель выступил в роли кинорежиссёра. Фернандель снял три фильма: «Простак» — «Simplet» (1942): «Адриен» — «Adrien» (1943): «Адемар и игрушка судьбы» — «Adhemar ou le jouet de la fatalite» (1951). В 1951 году Фернандель снялся в фильме режиссёра Жюльена Дювивье «Маленький мир дона Камилло», который положил начало серии из шести фильмов о сельском пасторе доне Камилло, длившейся на протяжении девятнадцати лет.

Мировое признание

В 1952 году Фернандель получил орден Почётного легиона и медаль «За гражданские заслуги». В это время он совершил турне по Европе, США и Канаде, завоевал ироническое прозвище «первого посла французской культуры», был принят папой римским Пием XII, не раз становился обладателем премии Куртелина, высшей награды французских комиков. Голос Фернанделя звучал во всех школах Франции. В 1963 году Фернандель на паях с Жаном Габеном создал собственную кинофирму «ГАФЕР» (GAFER — Gabin & Fernandel). 26 февраля 1971 года Фернандель скончался от карциномы в своей парижской квартире на авеню Фош.

Похоронен на маленьком кладбище Пасси в центре Парижа.

Награды: Неоднократно был награждён премией Куртелина, вручаемой лучшему комику Франции; В 1952 году Фернандель получил рыцарский крест «Почётного легиона» и орден «За заслуги»; В 1960 году стал рыцарем ордена Искусств и литературы.

Семья

У Фернанделя были две дочери, а также сын Франк, который позднее принял в качестве фамилии псевдоним отца — Фернандель — и также снимался в кино. В отличие от многих других деятелей искусства, частная жизнь Фернанделя никогда не была предметом внимания прессы, а тем более скандалов.

Фернандель и Тото в фильме «Закон есть закон»

Избранная фильмография: 1930 — Самая лучшая хозяйка (Лучшая нянюшка) / La meilleure bobonne; 1930 — Чёрное и белое — Белое и чёрное / Le blanc et le noir; 1931 — Лавка старьёвщика и Ko (другое название: Хлам и Ko) / Bric à Brac et Compagnie; 1931 — Мне надо вам что-то сказать / J’ai quelque chose à vous dire; 1931 — Ни слова моей жене / Pas un mot à ma femme; 1931 — Ночная атака / Attaque nocturne; 1931 — Остроумный план (другое название: Хитроумная комбинация) / La fine combine; 1931 — Парижское развлечение / Paris-Beguin; 1931 — Ребёнку дают слабительное (Слабительное для малыша) / On purge bébé; 1932 — Сердце Сирени / Coeur de Lilas; 1932 — Да здравствует увольнение в запас! / Vive la classe, Les gaietés de l’escouade; 1932 — Забавы эскадрона / Les gâités de l’escadron; 1932 — Избранник мадам Юссон (Садовник госпожи Юссон) / Le roisier de Madame Husson; 1932 — Как рыба (другое название: Немой из Марселя) / Comme une carpe; 1932 — Когда мы влюблены / Quand tu nous tiens, amour; 1932 — Пикантная брюнетка / Une brune piquante, La femme à barbe; 1932 — Полуночный суд (другое название: Приговор полуночи) / Le jugement de minuit, Le Vengeur; 1932 — По привычке / Par habitude; 1932 — Пощёчина / La claque; 1932 — Прекрасный день свадьбы / Un beau jour de noces; 1932 — Распоряжение вопреки его воле / L’ordonnance malgre lui; 1932 — Только не женщина / Pas de femmes; 1932 — Ужас пампасов / La terreur de la Pampa; 1932 — Человек без имени / Un homme sans nom; 1932 — Останьтесь поужинать (Оставайтесь обедать, Маруш) / Restez dîner, Maruche; 1933 — Дело идёт на лад / Ça colle; 1933 — Адемай-авиатор / Adémaï aviateur; 1933 — Влюблённый гарнизон / La garnison amoureusee; 1933 — Лидуар / Lidoire; 1933 — Полковой петух — Медард / Le coq du réqiment; 1933 — Рецепт (другие названия: Ординарец, Денщик) / L’ordonnance, Helene; 1933 — С милым рай в шалаше (другое название: Любовь и свежая вода) / D’amour et d’eau fraîche, Passage clouté; 1933 — Удача Анатоля / Le gros lot, La Viene d’Anatole; 1934 — Анжель / Angèle; 1934 — Голубые бушлаты / Les bleus de la marine; 1934 — Гостиница свободного обмена / L’hôtel du libre échange; 1934 — Любовник его консьержки (Любимчик консьержки) / Le chéri de sa concierge; 1934 — Ночь безумств / Une nuit de folies; 1934 — Поезд в 8.47 (по роману Жоржа Куртелина Le Train de 8h 47; 1934 — Разносчица хлеба / La porteuse de pain; 1934 — Шевалье Лафлёр / Le cavalier Lafleur; 1935 — Джим-Пастуший Посох (Джим-бродяга) / Jim la houlette, Roi des voleurs; 1935 — Забавы финансистов / Les gâités de la finance, Berngali VII; 1935 — Фердинанд-гуляка (Фердинанд-кутила) / Ferdinand le noceur; 1936 — Один из легиона / Un de la légion; 1936 — Жозетта / Josette; 1937 — Бальная записная книжка / Un carnet de bal; 1937 — Короли спорта / Les rois du sport; 1937 — Возрождение / Regain; 1937 — Игнас / Ignas; 1937 — Геркулес (Неподкупный) / Hercule, L’incorruptible; 1937 — Франциск Первый / François Premier; 1937 — Ловкачи из одиннадцатого округа / Les Dégourdis de la onziéme; 1938 — Трикош и Каколе / Tricoche et Cacolet; 1938 — Эрнест-мятежник / Ernest le rebelle; 1938 — Татуированный Рафаэль / Raphaël le tatoué, C'était moi; 1938 — Шпунц / Le Schpountz, La Fausse Vocation; 1938 — Барнабэ / Barabé; 1939 — Кража со взломом (Ограбление) / Fric-Frac; 1939 — Пять су Лавареда / Les cinq sous de Lavarède; 1939 — Берлинго и Ко / Berlingot et compagnie; 1940 — Шляпка из итальянской соломки (Соломенная шляпка) / Un chapeau de paille d’Italie; 1940 — Наследник Мондезира / L’heritier des Mondesir, C’est un mystère; 1940 — Господин Гектор / Monsieur Hector, Le Nègre du Negresco; 1940 — Акробат / L’acrobate; 1940 — Чудесная ночь (другое название: Удивительная ночь) / La nuit merveilleuse; 1941 — Собачья жизнь / Une vie dechen, Médor; 1941 — Мелочи / Les petits riens; 1941 — Дочь землекопа / Le fille du puisatier; 1941 — Клуб воздыхателей / Le club des soupirants; 1942 — Простак / Simplet; 1942 — Не кричите об этом на крышах / Ne le criez pas sur les toits; 1942 — Счастливая звезда / La bonne étoile; 1943 — Кавалькада часов / La cavalcade des heures; 1943 — Адриен / Adrien; 1945 — Наис / Nais, Toine; 1945 — Тайна Сен-Валя / Le mystère Saint-Val; 1945 — Нищие в раю / Les gueux au paradis; 1946 — Петрюс / Pétrus; 1946 — Приключение Кабассу / L’aventure de Cabassou; 1947 — Эмиль-африканец / Emile l’africain; 1947 — Петушиное сердце / Coeur de coq, Affaires de Coeur; 1948 — Если это может доставить вам удовольствие / Si ça peut vous faire plaisir; 1948 — Летающий шкаф / L’armoire volante; 1949 — Нужен убийца! / On demande un assassain; 1949 — Героический господин Бонифас / L’héroïque Monsieur Boniface; 1950 — Удар и ответ! / Je suis de la revue, итальянское название — Botta e risposta; 1950 — Ты спас мне жизнь / Tu m’as sauvé la vie; 1950 — Казимир / Casimir; 1950 — Убийства / Meurtres; 1950 — Мундиры и большие манёвры / Uniformes et grandes manoeuvres; 1951 — Бонифаций-сомнамбула — Виктор Бонифас; 1951 — Маленький мир дона Камилло / Le Petit monde de Don Camillo — дон Камилло; 1951 — Топаз / Topaze; 1951 — Красная таверна — Монах; 1951 — Стол для заморышей (Поле на краю леса) / La table aux crevé; 1951 — Адемар, или игрушка судьбы / Adémar or le jouet de la fatalite; 1952 — Запретный плод / Le fruit dé fendu; 1952 — Булочник из Валорга / Le boulanger de Valorgue; 1952 — Дамский цирюльник / Coiffeur pour dames; 1953 — Мадемуазель Нитуш; 1953 — Враг общества № 1 / L’Ennemi public numéro un; 1953 — Карнавал / Carnaval, или Dardamelle; 1953 — Возвращение дона Камилло / Le retour de Don Camillo, итальянское название — Il ritorno di Don Camillo — дон Камилло; 1954 — Али-Баба / Ali-Baba et les quarante voleurs; 1954 — Баран с пятью ногами / Le mouton à cinq pattes; 1955 — Большая драка дона Камилло (Дон Камилло и почтеннейший депутат Пеппоне) / La grande bagarre de Don Camillo, итальянское название — Don Camillo e l’onorevole Peppone — дон Камилло; 1955 — Весна, осень и любовь / Le Printemps, l’automne et l’amour; 1956 — Под небом Прованса (Была пятница 17-го) / Sous le ciel de Provence итальянский прокат:Era di venerdi 17; 1956 — Оноре из Марселя / Honoré de Marseille; 1956 — Новый Дон Жуан / Don Juan, или El Amor de Don Juan; 1956 — Вокруг света за 80 дней — кучер; 1956 — Дамский портной — Портной этих дам / Le couturier de ces dames; 1957 — Человек в непромокаемом плаще / L’Homme à l’imperméable; 1957 — Сенешаль Великолепный / Sénéchal le magnifique; 1957 — Безработный из Клошмерля / Le chômeur de Clochemerle; 1958 — Вдвоём в Париже / A Paris tous lex deux; 1958 — Закон есть закон / La loi, c’est la loi? итальянское название — Le legge e legge; 1958 — Жизнь вдвоём / Le vie à deux; 1958 — Виноградники господа Бога / Les vinges du seigneur; 1959 — Корова и солдат / La vache et le prisonnier; 1959 — Большой начальник (Вождь краснокожих) / Le grand chef, итальянское название — Noi gangster; 1959 — Доверенное лицо этих дам (Психоаналитик для дам) / Le confident de ces dames; 1960 — Крез / Créus; 1960 — Лафа / Cocagne; 1960 — Атаман (Крутой) / Le Caid; 1961 — Динамичный Джек / Dynamite Jack; 1961 — Убийца из телефонного справочника / L’assassin est dans l’annuaire; 1961 — Страшный суд / Le jugement dernier, итальянское название — Il giudizio universal; 1961 — Дон Камилло, монсеньор / Don Camillo… Monsigneur!, итальянское название — Don Camillo monsignore… ma non troppo — Дон Камилло; 1962 — Дьявол и десять заповедей — Бог / Le diable et les dix commandements; 1962 — Играй, музыка (Смена караула) / En avant la musique, итальянское название — Il cambio della quardia, Avanti la musica; 1962 — Путешествие в Биарриц / Le Voyage à Biarritz; 1963 — Муж моей жены (Стряпня на сливочном масле) / La cuisine au beurre; 1963 — Шутки в сторону / Blaque dans le coin; 1963 — Добрый король Дагобер / Le bon roi Dagobert; 1964 — Неблагодарный возраст / L'âge ingrat; 1964 — Расслабься, любимая (Комплекс Филемона) / Relaxe-toi, Chérie; 1965 — Дон Камилло в России / Don Camillo in Russie, итальянское название — Il campagno Don Camillo — дон Камилло; 1966 — Поездка отца / Le voyage du père — Кантен; 1966 — Кошелёк или жизнь / La bourse et la vie; 1966 — Париж стоит поездки (ТВ) / Paris ist eine Reise wert (TV); 1967 — Улыбка Фернанделя (ТВ), сезон 1 / L’amateur ou S.O.S., Fernand (TV); 1967 — Это Франк (ТВ) / Tel est Frank (TV); 1968 — Человек в бьюике / L’Homme à la Buick, Cher Voyou; 1968 — Приключения Фернанда в Риме (ТВ), сезон 2 (Сегодня вечером Фернандель) / Les aventures de Fernard a Rome (TV), итальянское название — Stasera Fernandel; 1968 — Фредди / Freddy; 1969 — Счастлив тот, кто подобно Улиссу…; 1970 — Don Camillo e i giovani d’oggi — дон Камилло. Литература: Черненко М.М. Фернандель. — Москва : Искусство, 1968. — 144 страницы — (Мастера зарубежного киноискусства). — 100 000 экземпляров; Фернандель уходит? (Интервью французского комика Фернанделя югосл. еженедельнику «Свет») // Литературная газета, 25 февраля 1970. — страница 15.

1904

Торстен Вальдемар Густафсон (шведское имя — Torsten Valdemar Gustafson)

шведский физик, член Шведской Академии Наук. Родился в городе Фалкенберг, Швеция. Учился в Лундском, Геттингенском и Копенгагенском университетах. В 1933-1970 гг. работал в Лундском университете (с 1939 г. - профессор), в 1957-1958 гг. - директор Института теоретической ядерной физики (НОРДИТА). Научные работы посвящены аэродинамике, физике моря, квантовой электродинамике, атомной и ядерной физике. Член Датской и Норвежской Академии Наук. Умер в городе Лунд (Швеция) 27 мая 1987 года. Источники: Ю.А.Храмов. Физики. - Киев, Наукова думка, 1977

1904

Михаил Васильевич Котельников

военный лётчик, лётчик-испытатель, военачальник, участник Советско-финской и Великой Отечественной войн, на последней командовал 8 Львовским штурмовым авиационным корпусом, генерал-майор авиации. Котельников Михаил Васильевич родился в Москве. Отца не помнит, мать умерла рано, воспитанник детской колонии «Искра». Учился в Московской горной академии (не окончил). С октября 1922 года в РККА, член ВКП(б) с 1931 года. Обучался в нескольких военных учебных заведениях: Московская высшая аэрофотограмметрическая школа (1 курс в 1924 г.); Киевское военное училище ВВС (1924; Ленинградская военно-теоретическая школа летчиков ВВС РККА (1924); 1-я военная школа лётчиков имени А.Ф.Мясникова (1926); Серпуховская школа воздушного боя (1927).

Служба и участие в военных действиях:

По окончании обучения назначен на летную должность. Прошел путь от младшего летчика до командира эскадрильи в Ленинградском военном округе. За отличную работу эскадрильи награждён орденом Ленина. В мае 1938 года назначен на должность командира авиационной бригады. С этой должности перешел на должность летчика-испытателя завода № 22 (май 1939 года). В период Советско-финской войны 1939—1940 гг. добровольно пошел рядовым летчиком в 9-ю отдельную дальнеразведовательную аэскадрилью ВВС 9-й армии, затем стал командиром этой эскадрильи. По завершении боевых действий вновь направлен в распоряжение наркомата авиационной промышленности на должность летчика-испытателя завода № 22, где испытывал серийные бомбардировщики «СБ» и «Пе-2».

Штурмовик «Ил-2» атакует

С начала Великой Отечественной войны назначен командиром 571-го штурмового авиационного полка 1-й запасной авиационной бригады, готовил летный состав для ВВС Западного фронта. В июне 1942 года — заместитель командира, а с февраля 1943 года — командир 224-й штурмовой авиационной дивизии. В 1942 году был сбит, ранен, однако ему удалось перетянуть линию фронта и попасть в нашу кавалерийскую часть, а оттуда верхом на лошади его доставили в расположение своей части. 224-я штурмовая авиационная дивизия участвовала в Ржевско-Сычевской, Ржевско-Вяземской и Орловской наступательных операциях, после чего в августе 1943 г. вошла в состав Московского военного округа. В августе 1944 года присвоено звание генерал-майор авиации. В январе 1945 года назначен командиром 8-го штурмового авиационного корпуса, который участвовал в сражениях и операциях: Львовско-Сандомирская операция с 13 июля 1944 года по 29 августа 1944 года; Восточно-Карпатская операция с 8 сентября 1944 года по 28 октября 1944 года; Западно-Карпатская операция с 12 января 1945 года по 18 февраля 1945 года; Моравско-Остравская операция с 10 марта 1945 года по 5 мая 1945 года; Пражская операция с 5 мая 1945 года по 12 мая 1945 года. С апреля 1945 года — в распоряжении командующего ВВС Красной Армии. К февралю 1945 года Генерал-майор авиации Котельников Михаил Васильевич выполнил 7 успешных боевых вылетов на штурмовике «Ил-2».

После отставки:

В октябре 1946 г. М.В.Котельников медицинской комиссией был списан с летной работы по болезни и получил II группу инвалидности. 10 октября 1946 года уволен в запас. Участвовал в создании отечественной школы лётчиков, штурманов и ведущих инженеров испытателей. В 1947 году в МАП СССР на базе Лётно-исследовательского института сформирована Школа лётчиков-испытателей. По предложению Михаила Михайловича Громова был назначен на должность её начальника и работал в этой должности до своей смерти. Умер в Москве 9 мая 1953 года. Награды: орден Ленина (1936 г.); орден Красного Знамени (1940 г.); орден Красного Знамени (14 июня .1944 г.); орден Красного Знамени (1944 г.); орден Суворова II степени (21 мая 1945 г.); орден Отечественной войны I степени (12 августа 1943 г.); Орден Красной Звезды; Медали; Орден Белого Льва; Чехословацкий Военный крест. Литература: Коллектив авторов. Великая Отечественная: Комкоры. Военный биографический словарь / Под общей редакцией М.Г.Вожакина. — Москва; Жуковский: Кучково поле, 2006. — Том 2. — Страницы 393-394. — ISBN 5-901679-08-3; Коллектив авторов. Великая Отечественная: Комдивы. Военный биографический словарь / В.П.Горемыкин. — Москва : Кучково поле, 2014. — Том 2. — Страницы 614-615. — 1000 экземпляров. — ISBN 978-5-9950-0341-0; Залесский К. А. Великая Отечественная война. 1941-1945. Большая биографическая энциклопедия. — Москва :АСТ, 2013. — 829 страниц. — ISBN 978-5-17-078426-4; «Справочник по освобождению городов в период Великой Отечественной войны 1941—1945» / М.Л.Дударенко, Ю.Г.Перечнев, В.Т.Елисеев и др. — Москва: Воениздат, 1985. — 598 страниц; Сборник «ШЛИ со временем» / Жуковский, 1999; Трамплин для взлета / А.Андрюшков, Вестник авиации и космонавтики № 2 2001/.

[490x700]

[490x700]

1904

Виталий Павлович Лагутенко

главный инженер, заместитель начальника Архитектурно-планировочного управления города Москвы. Родился в городе Могилёв (ныне республика Беларусь). В 1921 году переехал в Москву и поступил на работу старшим техником на строительстве Казанского вокзала, где трудился под руководством А.В.Щусева. В 1931 окончил строительный факультет Московского института инженеров транспорта (МИИТ), после чего был назначен групповым, а позже главным инженером мастерской Щусева при Моссовете. В военные годы В.П.Лагутенко при штабе МПВО Москвы конструировал системы маскировки объектов спецназначения и занимался восстановлением разрушенных бомбёжкой общественных зданий, за что и был награждён орденом Отечественной войны II степени. После войны В.П.Лагутенко возглавил 1-ю мастерскую Моспроекта. В это время руководством страны перед строителями была поставлена задача создать максимально дешёвый проект жилого дома с возможностью посемейного заселения. Первым этапом выполнения этой задачи было внедрение идеи индустриального панельного домостроения с несущим каркасом. Первые экспериментальные дома - 8-этажные с коридорной системой планировки по методу поточного строительства были построены в 1947 году в Москве по совместному проекту Виталия Лагутенко и Михаила Посохина в районе Хорошовского шоссе на улицах Куусинена и Зорге. В 1949 году В.П.Лагутенко был назначен главным инженером НИИ Моспроекта, а в 1956 — руководителем Архитектурно-планировочного управления города Москвы. В этой должности он довёл до логического завершения своё главное детище — проект дешёвого массового дома с отдельными квартирами для каждой семьи. Таковым стал дом серии К-7. Дом, состоявший всего из двух десятков деталей, изготавливался конвейерным способом на заводах ЖБК и в считанные дни монтировался "без раствора". Первый опытный дом данной серии был построен в Москве на улице Гримау. Серия была признана удачной, и «дома Лагутенко» в различных модификациях стали строиться повсеместно. Специально для их строительства 31 мая 1961 года был организован Первый домостроительный комбинат (ДСК-1). В 1957 году награждён орденом Трудового Красного Знамени. В том же году избран членом-корреспондентом Академии строительства и архитектуры. Был депутатом Моссовета (1950-1962). Написал 2 книги о крупнопанельном домостроении. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 января 1960 года за разработку и внедрение прогрессивных конструкций, новой технологии их изготовления и оборудования в области крупнопанельного домостроения, способствовавших дальнейшей индустриализации жилищного строительства, Лагутенко Виталию Павловичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». В 1961 году В.П.Лагутенко назначен руководителем вновь созданного конструкторского бюро крупнопанельного и каркасно-панельного домостроения из тонкостенных железобетонных элементов при Московском научно-исследовательском проектном институте типологии и экспериментального проектирования (МНИИТЭП), где продолжал работу по совершенствованию серии К-7, работал над конструированием перекрытия над стадионом "Динамо", занимался другими строительными проектами. Жил в Москве. Умер 26 декабря 1968 года. Похоронен в Москве на Ваганьковском кладбище. Награждён орденом Ленина (28 января 1960), орденами Отечественной войны II степени (6 сентября 1947), Трудового Красного Знамени (1 февраля 1957), медалями.

вверх^

к полной версии

понравилось!

в evernote

1901

Август Шмидтхубер (немецкое имя — August Schmidthuber, Schmidhuber)

командир немецких войск, бригадефюрер СС и генерал-майор войск СС. В годы Второй мировой войны командующий 21-й и 7-й дивизиями СС. Родился в городе Аугсбург, Германская империя, в семье чиновника. Обучался в военном училище рейхсвера в Ульме, по окончании училища 5 мая 1919 заключил 12-летний контракт, по которому обязался служить в армии. Состоял по документам в 49-м стрелковом полку. С 16 июня 1919 до начала октября служил в 9-й роте своего полка, около года затем отслужил в 4-й роте. С мая по середину июня в это же время Шмидхубер проходил службу во фрайкоре под руководством Франца фон Эппа. По окончании службы был переведён в 19-й горный полк, 1 октября 1922 получил звание ефрейтора. Служил в регулярных немецких частях до 4 мая 1931, закончив в них службу в ранге обер-фельдфебеля.

Между войнами

После отставки работал пивоваром. Вступил в Баварскую народную партию, на выборах представлял округ Линдау, но не прошёл. Вскоре вступил в НСДАП, 16 июля 1933 вступил в СА (отряд «Хохланд»). Первоначально был заместителем директора школ СА в Баварии, затем стал директором главной школы СА. Параллельно служил в учебных отрядах СА.

Служба в СС

17 мая 1935 Шмидтхубер вступил в СС, получив звание оберштурмфюрера и присоединившись к «войскам распоряжения СС» (немецкое название — Verfügungstruppe SS). Первоначально командовал 7-м взводом 1-й дивизии СС, с февраля 1936 командовал 1-й ротой полка «Германия» до мая 1936. 13 мая 1936 получил звание гауптштурмфюрера, до середины ноября 1937 года состоял в командовании полка «Германия», до конца февраля 1938 года состоял в комиссии подготовки офицеров. 30 января 1939 получил звание штурмбаннфюрера СС и возглавил 1-й полк СС «Германия». 21 июня 1941 получил звание оберштурмбаннфюрера СС, ещё через год возглавил 14-й добровольческий горный полк СС «Скандербег», который был в составе 7-й добровольческой горной дивизии «Принц Ойген». 20 апреля 1943 получил звание штандартенфюрера и полковника войск СС. С 17 апреля 1944 по 20 января 1945 командовал 21-й добровольческой дивизией СС «Скандербег», ставшей независимым от «Принца Ойгена» формированием. 21 июня 1944 получил звание оберфюрера СС.

Командование дивизиями СС

В должности командира 1-й албанской дивизии Шмидтхубер прославился своей жестокостью в отношении сербских партизан, особенно в Косово. Как впоследствии писал о нём Бернд Фишер:

После отступления немецких войск из Албании получил звание бригадефюрера СС и генерал-майора войск СС. С 20 января 1945 и до конца войны командовал остатками 7-й горной дивизии СС.

После войны

После капитуляции Германии был арестован, в городе Белград был казнён за военные преступления против мирных жителей 19 февраля 1947 года.

Литература: History of the United Nations War Crimes Commission and the Development of the Laws of War p. 528, United Nations War Crimes Commission, London: HMSO, 1948; Bernd Jürgen Fischer. Albania at War, 1939—1945. — West Lafayette: Purdue University Press, 1999. — ISBN 1-55753-141-2; Bernhard Kühmel. Deutschland und Albanien, 1943—1944: Die Auswirkungen der Besetzung und innenpolitsiche Entwicklung des Landes. / PhD. diss. — University of Bochum, 1981; Georg H. Stein. The Waffen-SS. Hitler’s Elite Guard at War. — Ithaca: Cornell University Press, 1966. — ISBN 0-8014-9275-0

1902

Войцех Михайлович Бевзюк

советский и польский военачальник, генерал-лейтенант СССР (11 июля 1946), генерал дивизии ПНР (1 августа 1945). Родился в селе Окладное, Могилёвский уезд, Могилёвская губерния, Российская империя. В 1917 году завершил начальную школу. В 1924 году РВК был призван в РККА. Принимал участие в подавлении восстания в Грузии (1924 г.). В 1927 году поступил, а в 1931 году окончил Киевскую артиллерийскую школу. В 1934 году окончил курсы при Военной академии в Ленинграде. В 1938 году окончил курсы при Военной академии в Москве. В Великую Отечественную войну, с июня 1941 года командир дивизиона 383-го гаубичного артиллерийского полка 86-й стрелковой дивизии. С августа 1941 года — начальник штаба 909-го артиллерийского полка 336-й стрелковой дивизии. С октября 1941 года майор Бевзюк начальник штаба артиллерии, а с декабря 1942 года начальник артиллерии 336-й стрелковой дивизии. С мая 1943 года подполковник Бевзюк начальник артиллерией в Пехотной дивизии имени Тадеуша Костюшко. С мая 1943 года подполковник Бевзюк начальник артиллерии в 1-й польской пехотной дивизии имени Тадеуша Костюшко. С 20 ноября 1943 года полковник Бевзюк командир 1-й польской пехотной дивизии имени Тадеуша Костюшко. 13 марта 1944 года Бевзюку одновременно присвоено советское воинское звание генерал-майор и польское — бригадный генерал. 1 августа 1945 года Бевзюку присвоено звание генерала дивизии Войска Польского. После войны с 27 сентября 1945 года назначен командующим словацкого военного округа в Люблине. 11 июля 1946 года присвоено советское воинское звание генерал-лейтенант. С 27 ноября 1946 года назначен инспектором артиллерии в Силезского военного округа в Литве. С 30 сентября 1948 года — главный инспектор по артиллерии Вооружённых сил Польши. С 12 апреля 1950 года — заместитель главного инспектора по артиллерии Вооружённых сил Польши. С 1 сентября 1950 года заместитель командующего артиллерией Вооружённых сил Польши. В декабре 1951 года направлен в Москву на учёбу в Высшую военную академию имени К.Е.Ворошилова. С 27 марта 1953 года — командующий артиллерией: Силезского военного округа, а с 25 ноября 1953 года — Варшавского военного округа. В январе 1956 года вернулся в СССР и в этом же году вышел в отставку. Умер 20 июля 1987 года. Похоронен на Хованском кладбище в Москве.

Награды

СССР: Орден Ленина (15 ноября 1950); Три ордена Красного Знамени (11 ноября 1943, 3 ноября 1944, 5 ноября 1954); Орден Кутузова I степени (29 мая 1945); Орден Отечественной войны I степени (6 апреля 1985); Орден Красной звезды (5 ноября 1942); Медаль «За оборону Москвы»; Медаль «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»; Медаль «За взятие Берлина»; Медаль «За освобождение Варшавы»; Медаль «Ветеран Вооружённых Сил СССР»; Юбилейная медаль «За доблестный труд (За воинскую доблесть). В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина». Приказы (благодарности) Верховного Главнокомандующего в которых отмечен В.М.Бевзюк: За овладение крепостью Прага — предместьем Варшавы и важным опорным пунктом обороны немцев на восточном берегу Вислы. 14 сентября 1944 года № 187; За овладение столицей союзной нам Польши городом Варшава — важнейшим стратегическим узлом обороны немцев на реке Висла. 17 января 1945 года. № 223; За овладение городами Дейч-Кроне и Меркиш-Фридлянд — важными узлами коммуникаций и сильными опорными пунктами обороны немцев в Померании. 11 февраля 1945 года. № 274; За овладение городами Бервальде, Темпельбург, Фалькенбург, Драмбург, Вангерин, Лабес, Фрайенвальде, Шифельбайн, Регенвальде и Керлин — важными узлами коммуникаций и сильными опорными пунктами обороны немцев в Померании. 4 марта 1945 года. № 288; За овладение городами Франкфурт-на-Одере, Вандлитц, Ораниенбург, Биркенвердер, Геннигсдорф, Панков, Фридрихсфелъде, Карлсхорст, Кепеник и прорыв в столицу Германии Берлин. 23 апреля 1945 года. № 339; За полное окружение Берлина и овладение городами Науен, Эльшталь, Рорбек, Марквардт. 25 апреля 1945 года. № 342; За овладение столицей Германии городом Берлин — центром немецкого империализма и очагом немецкой агрессии. 2 мая 1945 года. № 359. ПНР: Золотой крест ордена Воинской доблести (1945); Серебряный крест ордена Воинской доблести (1943); Командор ордена Возрождения Литвы (1945); Орден «Крест Грюнвальда» III степени (1945); Орден «Знамя Труда» I степени (1954); Золотой крест «Заслуги» (1946); Золотой крест ордена Virtuti Militari; Серебряный крест ордена Virtuti Militari; Золотая медаль «Заслуженным на поле Славы» (1951); Медаль «За участие в боях за Берлин»; Медаль «Победы и Свободы»; Медаль «За Варшаву 1939—1945»; Серебряная медаль «Вооружённые силы на службе Родине» (1953); Бронзовая медаль «Вооружённые силы на службе Родине» (1948); Золотая Медаль «На страже мира» Литература: Макаренко Я.И. Белые флаги над Берлином. Из блокнота военного корреспондента. — Москва : Воениздат. — 1977. — Страница 144; Макаренко Я.И. Корни и ветви. — Москва : Советская Литва, 1977. — Страница 116; Юность, выпуски 266—271. — "Правда", 1977. — Страница 71; Henryk Kosk. Generalicja polska. — Pruszków: Oficyna Wydawnicza "Ajaks", 1998. — Том I; Bohdan Urbankowski. Czerwona msza czyli uśmiech Besarion Jughashvili. — Tом I. — Warszawa, 1998; Janusz Królikowski. Generałowie i admirałowie Wojska Polskiego 1943—1990. — Tом I: A-H. — Toruń 2010. — S. 144—146; Maciej Szczurowski. Dowódcy Wojska na Froncie Wschodnim 1943—1945, Oficyna Wydawnicza Ajaks. — Pruszków 1996. — S. 17—18.

[545x700]

[545x700] 1902

Семён Петрович Березин

командир лыжного батальона 252-го стрелкового полка 70-й стрелковой дивизии 7-й армии, старший лейтенант. Родился в деревне Березины ныне Халтуринского района Кировской области, в крестьянской семье. Русский. Окончил начальную среднюю школу. В 1924-1926 годах проходил службу в армии. Работал преподавателем физкультуры и военного дела в Халтуринском сельскохозяйственном техникуме. Вновь в рядах армии с 1935 года. Окончил курсы переподготовки командного состава. Служил в пехоте (в Приволжском и Ленинградском военных округах). Участник советско-финляндской войны 1939-1940 годов в должности командира лыжного батальона 252-го стрелкового полка. В марте 1940 года батальон под его командованием первым в дивизии вышел к берегу Финского залива у города Териоки (ныне – город Зеленогорск Ленинградской области) и форта Ино (ныне – посёлок Приветнинское Выборгского района Ленинградской области), чем способствовал овладению этими пунктами. Во главе разведывательной роты успешно провёл разведку островов Равансари и Туппурансари. Преодолев 9 километров по льду, разведывательная рота захватила эти мелкие острова и перерезала шоссе на город Виипури (ныне – город Выборг Ленинградской области). Трое суток бойцы под его командованием удерживали занятые позиции до подхода основных сил дивизии. За мужество и героизм, проявленные в боях, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 марта 1940 года старшему лейтенанту Березину Семёну Петровичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 445). Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 года. Был начальником штаба, заместителем командира стрелкового полка на Юго-Западном фронте. В апреле 1942-мае 1943 – командир 472-го стрелкового полка (Воронежский фронт). С мая 1943 года командовал стрелковым полком на Степном и 2-м Украинских фронтах. В конце 1943 года был тяжело ранен и продолжительное время находился на излечении в госпитале. После войны продолжал службу в армии. Окончил Военную академию имени М.В.Фрунзе. Был военным комендантом города Измаил (Одесская область), комендантом Одесского укреплённого района. С 1955 года полковник С.П.Березин – в запасе. Жил в городе Одесса (Украина). Умер 20 июня 1967 года. Похоронен в Одессе на Втором христианском (Городском) кладбище. Награждён орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны II степени, Красной Звезды, медалями.

[470x699]

[470x699]1902

Григорий Семёнович Ковалёв

стрелок 2-й гвардейской мотострелковой бригады 3-го гвардейского танкового корпуса 5-й гвардейской танковой армии 1-го Прибалтийского фронта, гвардии сержант. Родился в деревне Большая Крушиновка ныне Рогачёвского района Гомельской области Белоруссии, в крестьянской семье. Белорус. В Красной Армии на действительной военной службе в 1924-28 годах. Член ВКП(б) с 1925 года. В 1932-41 годах работал председателем колхоза в Рогачёвском районе, участвовал в освобождении Западной Белоруссии в 1939 году. Во время Великой Отечественной войны - боец партизанского отряда 8-й Рогачёвской партизанской бригады Гомельской области. В августе 1944 года вновь призван в Красную Армию Минским горвоенкоматом Минской области Белорусской ССР. Стрелок 2-й гвардейской мотострелковой бригады (3-й гвардейский танковый корпус, 5-я гвардейская танковая армия, 1-й Прибалтийский фронт) гвардии сержант Григорий Ковалёв особо отличился в боях при освобождении Литвы. 18 августа 1944 года в бою за важную в тактическом плане высоту западнее города Шяуляй батальон пехоты неприятеля при поддержке двадцати трёх танков и девяти бронетранспортёров предпринял контратаку, с тем, чтобы сбросить советских воинов с высоты. Советские бойцы-гвардейцы среди которых был и гвардии сержант Ковалёв Г.С. подбили несколько тяжёлых немецких танков типа «Тигр», но остальные бронированные чудовища продолжали двигаться вперёд. В критическую минуту боя гвардии сержант Григорий Ковалёв со связкой ручных гранат поднялся из окопа и бросилвшись под гусеницы вражеского танка, ценой своей жизни уничтожил его вместе с экипажем. Бойцы Красной Армии, воодушевлённые подвигом боевого товарища, отбили контратаку противника. Отважный сын Белоруссии Григорий Ковалёв был похоронен в деревне Купри в района высоты 132,9 Литовской ССР, а позже перезахоронен на военном кладбище в местечке Гинкунай Шяуляйского района Литвы. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм гвардии сержанту Ковалёву Григорию Семёновичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Награждён орденом Ленина.

[529x700]

[529x700]1902

Андре Мишель Львов (французское имя — André Michel Lwoff)

французский микробиолог, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине 1965 года (совместно с Франсуа Жакобом и Жаком Моно) «за открытия, касающиеся генетического контроля синтеза ферментов и вирусов». Андре Львов родился в деревне Энэ-лё-Шато (департамент Алье, Франция), в интеллигентной еврейской семье российского происхождения. Его дед и бабушка по материнской линии — детский врач Яков Миронович Симонович и педагог Аделаида Семёновна Симонович — стояли у истоков дошкольного образования в России. Отец — Соломон Кеселевич Львов (1858, Кременчуг — 1939) — был народовольцем, а впоследствии психиатром, главным врачом психиатрической больницы под Парижем; за участие в студенческом революционном движении в Киеве был вместе с братьями Наумом (1856—1889) и Ароном Львовыми сослан в Олонецкую губернию, и после побега в 1887 году эмигрировал во Францию. В 1910—1911 годах он вместе с Полем Серьё (Paul Sérieux) возглавлял государственную экспедицию по изучению психических заболеваний и психиатрической помощи в магрибском регионе (Алжир и Марокко), завершившуюся рядом важных публикаций по психиатрической эпидемиологии, имеющих значение для истории медицины по сей день. По поручению Министерства внутренних дел занимался также изучением организации медицинской помощи душевнобольным в сельской местности в долине Сены, что нашло отражение в коллективных монографиях «Rapport sur le service des aliénés du département de la Seine pour l'année 1911» и «Rapport Sur Le Service Des Aliénés Du Département De La Seine Pendant L'année 1914 et 1915». Именно отец заинтересовал юного Львова медициной, уже подростком приводя его с собою на утренние обходы больных. Мать — Мария Яковлевна Львова (урождённая - Симонович, 1864—1955) — скульптор, двоюродная сестра художника Валентина Серова, изображённая им на известной картине «Девушка, освещённая солнцем» (переданной ею из Франции в дар Третьяковской галерее в 1940 году) и на более позднем портрете, который Андре Львов после смерти матери передал в дар музею Орсэ. Училась скульптуре и живописи в Париже, где познакомилась с будущим мужем. Оставила мемуары (1949) о своей сестре Надежде Яковлевне Симонович (в замужестве Дервиз, 1866—1907) и её муже художнике В.Д.Дервизе (1853—1937). Была возлюбленной художника Михаила Врубеля.

Серов В.А. «Девушка, освещенная солнцем». (Портрет Марии Симонович), 1888 год

Научная карьера

В возрасте 19 лет был принят на работу в Пастеровский институт, где был ассистентом у всемирно известного французского микробиолога Эдуара Шатона (французское имя — Edouard Chatton), с которым впоследствии работал вместе в течение 17 лет. Первые исследования Львова были в области паразитических инфузорий, цикла их развития и морфогенеза. Позднее работал над проблемами, связанными с питанием простейших одноклеточных организмов. В 1962 предложил классификацию вирусов. Ввёл понятие провируса; работы по механизму заражения провирусами бактерий были удостоены Нобелевской премии. В 1932—1933 по гранту Рокфеллеровского фонда работал в лаборатории Отто Мейергофа в Гейдельберге. В 1936 году по другому гранту того же фонда работал в Кембридже в лаборатории Дэвида Кейлина. В 1938 году Львов становится деканом факультета в Пастеровском институте, а в 1959 профессором микробиологии на Факультете наук в Париже. Андре Львов имел почётные степени ряда университетов: Чикагского (D.Sc., 1959), Оксфордского (D.Sc., 1959), Глазго (Doctor of Laws, 1963) и Лувени (M.D., 1966). В 1929 году получил медицинскую степень в Парижском университете, в 1932 году — степень доктора философии. В серии совместных работ со своим двоюродным племянником и аспирантом Лу Симиновичем и Нильсом Кьелгаардом по воздействию ультрафиолетового излучения на лизогенные бактерии (1952) впервые продемонстрировал его индуктивное воздействие на выделение бактериофага и роль последнего в гибели клетки. Это открытие привело к использованию явления лизогении (впервые описанного А.Львовым и Антуанет Гутман в 1950 году) в молекулярном анализе и цитировалось нобелевским комитетом при присуждении премии Андре Львову. В 1925 году Андре Львов женился на Маргерит Бурдалё (Marguerite Lwoff, 1905—1979), с которой познакомился в Пастеровском институте и в дальнейшем проводил совместные исследования. Умер в Париже 30 сентября 1994 года. Сочинения: L’évolution physiologique, P., 1944; Problems of morphogenesis in ciliates, N. Y. — L., 1950; Lysogeny, «BacteriologicalReviews», 1953, v. 17, № 3, p. 269—337; The concept of virus, «Journal of General Microbiology», 1957, v. 17, № 2, p. 239—253; Biological order, Camb., 1965; The specific effectors of viral development, «Biochemical Journal», 1965, v. 96, № 9, p. 289—301.

1902

Анатолий Григорьевич Макриди (псевдоним — Стенрос; Anatoly MacReady-Stenroos)

белогвардеец-первопоходник, затем художник-коллаборационист, в годы ВОВ редактор оккупационной газеты «За родину». Эмигрировал из СССР в Германию, потом в Австралию с семьей. Родился в городе Москва, Российская империя. В 1917 году выпускник Первого Московского кадетского корпуса. В воспоминаниях утверждал, что получил первое ранение в рядах антибольшевистского партизанского отряда Эммануила Семилетова. В 1918 кадетом 6 класса, стал участником Первого Кубанского Корниловского Похода, где был ранен и по инвалидности демобилизован. Близко знавшая Анатолия Макриди сотрудница газеты «За родину» Вера Пирожкова сообщала о перенесенном им на гражданской войне сыпном тифе. В 1920—1930-е годы Анатолий Макриди работал художником и фотографом в Москве, в частности, делал шаржевые иллюстрации к одной из книг капитана 1 ранга Николая Авраамова. В начале 1930-х годов в качестве туриста и художника был в составе четырёхмесячной полярной экспедиции в районе Югорского Шара. В 1941 году перешел на сторону немцев в период битвы за Москву (всей семьей намеренно остались в оккупированном подмосковном дачном поселке). В марте 1942 с отступлением немцев переехал в Ригу, начал работать под псевдонимом «Стенрос» в штате газеты «За родину» отдела пропаганды штаба «Норд» Вермахта, рисовал карикатуры, работал журналистом. В этом же году пишет книгу «Заря взошла на Западе», некоторые главы которой публикуются в газете «За родину». В 1943 публиковался в немецких русскоязычных газетах, например, в газете Владимира Деспотули «Новое слово», в газете «Новый путь», «За родину». Издание книги (брошюра, 92 страницы) «Заря взошла на Западе» с рисунками автора. С января 1944 — редактор русскоязычной немецкой газеты «За родину», разыскиваемый коллаборационист. В октябре 1944 с отступающими немцами эвакуировался с семьей в Германию, жил в Берлине, где лично познакомился с Владимиром Деспотули, а также переписывался с сотрудником газеты «Речь» Владимиром Самариным.

А.Д.Макриди в 1949 г. Фото из Национального архива Австралии.

В 1945 году оказался в английской зоне оккупации, где заимался общественной деятельностью, например, уведомлял НТС о ставших ему известных советских агентах, в связи с безрезультатностью работы НТС становится его критиком. Не позднее 1949 года эмигрировал в Австралию. В 1963 прекратил общественную деятельность и вышел из монархических организаций, но оставался монархистом и непримиримым врагом советской власти.

Мотивы коллаборации и трудовой путь

Мотивы своего сотрудничества с немцами Анатолий Макриди объяснял тенденциями имеющими место в русском коллаборационизме времен Второй мировой войны, причем себя причислял к националистам:

Идейному коллаборационисту Макриди принадлежит также следующее высказывание: «Идейная любовь — такая же нелепость, как и идейная ненависть; духовное мошенничество, подделка, иногда очень ловкая». В своей жизни Анатолий Макриди выделял два ярких периода и вспоминал некоторые подробности, определяя свою деятельность, как антисоветскую:

Журналист и редактор

По свидетельству сотрудницы газеты «За родину» Веры Пирожковой, москвич Анатолий Макриди, по профессии был художником-иллюстратором, но по призванию журналистом. По воспоминаниям Пирожковой начал сотрудничать с немцами при следующих обстоятельствах:

Через непродолжительное время Анатолий Макриди предложил оккупантам свои услуги, подключился к пропагандистской работе, указывал на недостатки агитационных материалов, например, листовку «Бей жида-политрука, рожа просит кирпича!». Во время отступления немцев, Анатолий Макриди с семьей переехал в оккупированную Ригу, где и возглавил газету «За родину», по оценке коллаборационистки Лидии Осиповой (наст. Полякова Олимпиада Георгиевна), которая являлась сотрудницей редакции газеты, Стенрос «не профессионал…, но журналистская и редакторская хватка у него есть». Макриди А.Г. был журналистом, а потом редактором оккупационной газеты «За родину».

Писатель и художник

Написанная и проиллюстрированная Стенросом в 1942 году антисоветская книга «Заря взошла на Западе» распространялась в 1943 по библиотекам оккупированной РСФСР, была высоко оценена генералом Петром Красновым и раскритикована Ильёй Эренбургом на страницах газеты «Правда». Борис Филистинский, в одной из своих докладных записок в ведомство Альфреда Розенберга, хвалил брошюру Стенроса «Заря взошла на Западе» и ставил её в один ряд с книгами Ивана Солоневича. Газета «За родину», анонсом, публиковала избранные главы книги, содержание которой соответствовало общим установкам для немецких русскоязычных периодических изданий на оккупированной территории СССР в годы Великой Отечественной войны, например, концепции о превентивном ударе по большевикам:

Эмиграция