8 мая родились...

08-05-2025 07:23

к комментариям - к полной версии

- понравилось!

1895

Эдмунд Уилсон (Вильсон) (Edmund Wilson)

американский литератор, журналист и критик, один из самых влиятельных литературоведов США середины XX века. Удостоен Президентской медали Свободы (1963). Родился в городке Ред-Банк, округ Монмут, штат Нью-Джерси, США. Окончил Принстонский университет (1916); работал репортером газеты «The New York Evening Sun». В Первую мировую войну служил в разведке американской армии. В 1920—1921 годах журналист в журнале «Vanity Fair» (ответственный редактор), в 1926—1931 годах — «New Republic» (в 1920 возглавил литературную редакцию журнала, а в 1931 стал заместителем редактора), в 1944—1948 годах — «New Yorker». В середине 1930-х годов посещал СССР. Умер в посёлке Талкоттвилл, округ Льюис, штат Нью-Йорк, США, от болезни сердца, 12 июня 1972 года.

Похоронен на кладбище Плезант-Хилл, город Уэлфлит, округ Барнстабл, штат Массачусетс, США.

Связи

С 1913 года близко сошёлся с Ф.С.Фицджеральдом, который называл его «воплощением литературной совести эпохи». Близкие отношения связывали его с Эдной Сент-Винсент Миллей, в 1920 году он предлагал ей выйти за него замуж, но был отвергнут. С 1940 года поддерживал постоянную переписку с В.В.Набоковым, с которым вначале сблизился, однако затем резко разошёлся. Набоков стал для Уилсона олицетворением русской литературы, у них возник ряд совместных литературных проектов, включая перевод на английский язык пьесы «Моцарта и Сальери» А.С.Пушкина. Уилсон перевел также поэму «Медный всадник» и был автором ряда литературных произведений в стихах и в прозе, а также политического труда «To the Finland Station; a Study in the Writing and Acting of History» («К Финляндскому вокзалу») (1940), посвященного октябрьскому перевороту 1917 года и его вождям, в том числе В.И.Ленину, который описан в этом труде как выдающаяся личность, строящая социалистическое будущее для всего человечества. Пушкин и Ленин были теми историческими личностями, которые стали связующим звеном между Уилсоном и Набоковым и чьи имена постоянно упоминались в обширной переписке между ними (позднее эта переписка была собрана в однотомнике «Nabokov, Vladimir Vladimirovich. 1899–1975; The Nabokov – Wilson Letters. 1940 – 1971)». Уилсон и Набоков полностью сходились в убеждении, что Пушкин был величайшим поэтом XIX века, но придерживались диаметрально противоположных взглядов по поводу Ленина. Был несколько раз женат. Первая жена — Мэри Блэр. Вторая — Маргарет Кэнби, погибшая в автокатастрофе. Третья жена Уилсона (с 1938 года) — Мэри Маккарти, известная американская писательница и публицистка. В этом браке у них родился сын, Руэл (Reuel Wilson). Развелись в 1946 году. Последней официальной женой была Елена Торнтон (в девичестве Мамм; 1906—1979), дочь Питера Арнольда Готлиба Мамма фон Шварценштейна и Ольги Струве, дочери Карла Струве, посла Российский империи в США. В последнем браке у Уилсона и Елены родилась дочь Хелен Миранда (1948).

Творчество

Среди произведений — романы, пьесы, стихи, публицистика. Первую книгу, совместно с Джоном Бишопом, опубликовал в 1922 году. «Замок Акселя» («Axel’s Castle», 1931) — очерки по истории европейского символизма, книга очерков «На Финляндский вокзал» («To the Finland Station», 1940, о лидерах большевиков), «Рана и лук» (1941), «Драма узнавания» («The Shock of Recognition», 1943), «Свитки Мёртвого моря» («The Dead Sea Scrolls», 1955, об археологических находках на Ближнем Востоке как подтверждении реальности библейских событий), «Окно в Россию на пользу иностранным читателям» («A Window on Russia; For the Use of Foreign Readers»; 1972, опубликована посмертно). «Пятидесятые годы» (дневники, 1986). Совместно с Набоковым осуществил переводы на английский язык произведений А. С. Пушкина («Медный всадник», «Моцарт и Сальери»). В 1972 посмертно опубликована книга Уилсона A Window on Russia; For the Use of Foreign Readers («Окно в Россию на пользу иностранным читателям»). Библиография: The Nabokov — Wilson Letters. Bd. by Simon Karlinsky, NY, 1979; Саймон Карлинский (редактор и составитель). Дорогой Пончик, Дорогой Володя: Владимир Набоков — Эдмунд Уилсон, переписка, 1940-1971. — КоЛибри, 2013. — Страница 492. — ISBN 978-5-589-05485-1. (перевод предыдущей Сергея Таска)

[471x700]

[471x700]

1896

Михаил Ильич Логвиненко

начальник шахты №3 «Кочегарка» комбината «Артёмуголь» Министерства угольной промышленности западных районов СССР, Сталинская область Украинской ССР. Родился в селе Петровка Бахмутского уезда Екатеринославской губернии, ныне — Торецкого горсовета Донецкой области Украины, в семье шахтёра-забойщика Центрального рудника (ныне шахта имени Дзержинского). В 1913 году, после окончания нескольких классов начальной школы, он начал трудиться подручным котельщика в центральных мастерских Щербиновского рудника, затем работал коногоном в шахте. С приходом советской власти в 1918 году вступил добровольцем в первый Горловско-Щербиновский отряд Красной гвардии и более двух лет с оружием в руках защищал молодую республику Советов. После окончания Гражданской войны вернулся на прежнее место и работал десятником, продолжая учёбу на рабфаке. Вскоре он переехал в город Горловка Бахмутского уезда Донецкой губернии Украинской ССР, ныне Донецкой области Украины, где на шахте №1/3 «Кочегарка» ему доверили возглавить добычной участок. После окончания местного горного техникума, М.И.Логвиненко работал главным инженером, а после учёбы на Высших инженерных курсах возглавил в 1934 году коллектив «Кочегарки». С началом Великой Отечественной войны находился в эвакуации и работал на шахтах Новосибирской (с 1943 года — Кемеровской) области, а в 1943 году, вернувшись из Кузбасса, принялся за восстановление родной «Кочегарки», разрушенной и затопленной фашистскими оккупантами. Вначале он был главным инженером, а затем назначен на пост начальника шахты «Кочегарка» треста Горловскуголь. Михаил Ильич сумел организовать старых кадровых рабочих, в короткий срок шахта была восстановлена и сдана в эксплуатацию. Уже в 1946 году план добычи был выполнен на 116,8%, в два с лишним раза было перевыполнено задание по подготовительным работам. В 1948 году добыча угля превысила плановую на 5%, а объём подготовительных работ увеличился почти в три раза по сравнению с 1946 годом. В январе 1948 года за успешное окончание восстановительных работ и освоение довоенного уровня добычи угля награждён орденом Ленина. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 августа 1948 года за выдающиеся успехи в деле восстановления и строительства угольных шахт и внедрения передовых методов работы, обеспечивших значительный рост производительности труда, Логвиненко Михаилу Ильичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». В 1955 году руководимая им шахта №3 «Кочегарка» была полностью восстановлена. Избирался депутатом Верховного Совета СССР 2—3-го созывов (1946—1954). После выхода на заслуженный отдых проживал в посёлке Гаспра Ялтинского района Крымской области Украинской ССР (ныне — Республика Крым, Российская Федерация). Скончался в 1969 году.

Похоронен на кладбище посёлка Гаспра. Награждён 3 орденами Ленина (в том числе 1 января 1948; 28 августа 1948), медалями.

1896

Станислава Лещинская (польское имя — Stanisława Leszczyńska; имя при пождении — Stanisława Zambrzycka)

польская акушерка в концентрационном лагере Освенцим, принявшая роды более 3000 детей. Родилась в городе Лодзь, Царство Польское, Российская империя, ныне Польша. В 1916 году вышла замуж за Бронислава Лещинского. В браке родились два сына и дочь. В 1922 году Лещинская окончила курсы акушерок и начала работать в одном из беднейших районов Лодзи. В то время роды в Польше, как правило, принимались на дому, и Лещинской приходилось преодолевать большие расстояния пешком, чтобы помочь роженицам. Позже её дети вспоминали, что она часто работала по ночам, но никогда не спала днём. 18 февраля 1943 года Лещинская была арестована вместе со своими детьми за то, что помогала евреям доставать еду и фальшивые документы. Её сыновья были отправлены в концлагерь Маутхаузен для работы на каменоломнях. Станиславу и её дочь Сильвию отправили в Освенцим, куда они прибыли 17 апреля 1943 года. На протяжении следующих двух лет Лещинская-старшая работала акушеркой в Освенциме, проработав в трёх разных бараках. Среди огромного количества женщин, попавших в лагерь, было много беременных, но условия для их содержания были крайне жестокими. Внутри барака стояли трёхъярусные койки, на каждой из которых должно было поместиться три-четыре женщины. Посредине барака стояла 40-метровая печь, но её топили лишь несколько раз в году. Иногда бараки, расположенные в низине, затапливало, и глубина воды на полу могла доходить до 5—8 сантиметров. При полном отсутствии антисептических средств и перевязочных материалов, в катастрофически антисанитарных условиях (в лагере постоянно свирепствовали дизентерия, тиф и педикулёз) и без квалифицированной помощи, так как лагерные врачи отказывались помогать представителям другой национальности в силу своих идеологических убеждений, Лещинская самостоятельно принимала роды у заключённых. Позже к ней присоединились узницы-врачи — Ирена Конечная и Ирена Бялувна, причём последняя спасла Лещинскую от смерти, когда та заболела брюшным тифом.

Статуя Станиславы Лещинской в Костеле Святой Анны в Вильянове под Варшавой.

По приказу главврача лагеря Йозефа Менгеле до мая 1943 года все новорождённые младенцы умерщвлялись: их топили в бочке лагерные медсестры Клара (акушерка, осуждённая за убийство ребенка) и Фанни (немецкая проститутка), после чего выбрасывали тела из барака. Лещинская отказалась подчиняться приказу Менгеле. Когда Клара потребовала, чтобы Лещинская записывала всех детей как мертворождённых и сама от них избавлялась, та опять отказалась, за что была сильно избита. В дальнейшем, детей с «арийской» внешностью убийцы стали щадить и отправляли их в город Накло с целью денационализации. Их размещали в приютах или усыновляли немецкие семьи. Для того, чтобы помочь матерям найти своих детей в будущем, Лещинская придумала делать детям подобие татуировки, о которой охранники не знали. Всего за время работы Лещинской акушеркой в Освенциме Клара и Фанни утопили около 1500 детей; несколько сотен детей были отправлены в Накло; еще около 1000 умерли от голода, холода и антисанитарии. В январе 1945 года Лещинская с другими заключёнными лагеря была освобождена советскими войсками. Освободившись, Лещинская продолжила работать по специальности, проработав до 1957 года (итого — 35 лет). Муж Станиславы был убит в 1944 году, во время Варшавского восстания. Её дети выжили. О деятельности Лещинской в Освенциме стало известно в 1957 году со слов её сына. Сама Станислава своими воспоминаниями о заключении в Освенциме публично поделилась лишь в 1965 году, объяснив долгое молчание «озабоченностью тенденциями, возникающими в польском обществе». В 1970 году Лещинская встретилась с бывшими узницами Освенцима и их детьми, которые родились в лагере. В 1974 году Станислава Лещинская скончалась в родном городе 11 марта 1974 года. Её останки были перенесены в церковь, где Лещинскую в детстве крестили. Награды и премии: крест Узников фашистских концлагерей

Память

В честь Станиславы Лещинской названы: главная улица в городе Освенциме, улица в Лодзи, несколько больниц, школ и благотворительных организаций в Европе. Станислава — кандидат на канонизацию в польской католической церкви. Библиография: Michael Berkowitz. The Crime of My Very Existence: Nazism and the Myth of Jewish Criminality. — University of California Press, 2007; Aleksander Lasik. Auschwitz 1940-1945: central issues in the history of the camp. The establishment and organization of the camp, Volume 1. — Auschwitz-Birkenau State Museum, 2000.

1896

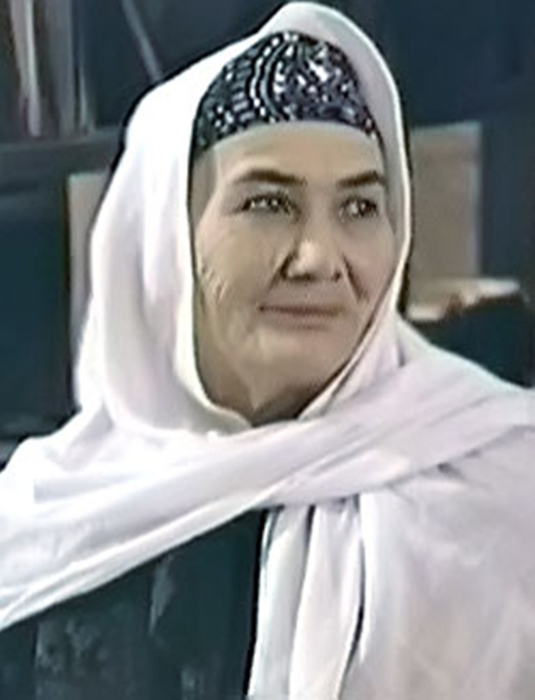

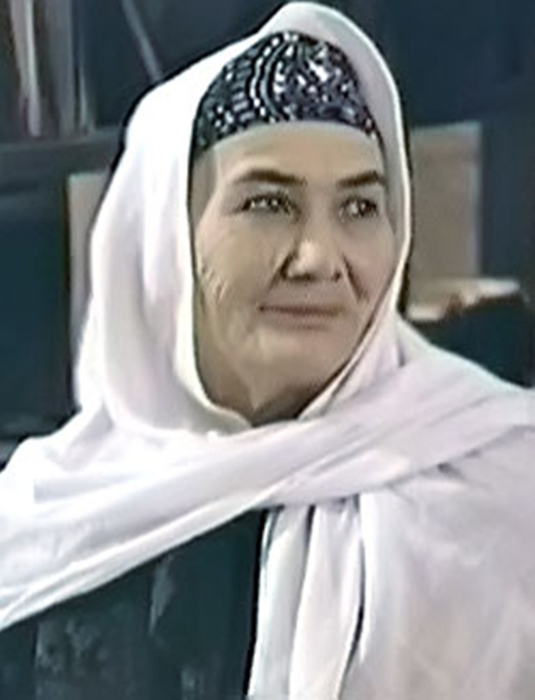

Лютфи (Лютфиханум) Сарымсакова (узбекское имя — Лутфихоним Саримсокова, Lutfixonim Sarimsoqova)

советская, узбекская актриса театра и кино, певица. Народная артистка СССР (1967). Родилась в селение Акъер, Риштанская волость, Кокандский уезд, Ферганская область, Российская империя (ныне в Риштанский районе Ферганской области Узбекистана), в бедной крестьянской семье. В выборе профессии большое влияние оказало выступления передвижной театральной труппы Хамзы в 1920-х годах в Риштане показами пьес «Бай и батрак», «Проделки Майсары» и «Тайны паранджи». В первые послереволюционные годы — участница театральной самодеятельности. В 1925 году начала выступать на профессиональной сцене в Коканде. В 1926—1928 годах — актриса Кокандского театра (с 1927 — Ферганская окружная государственная труппа, ныне Кокандский музыкально-драматический театр имени Хамзы), в 1928—1931 — Андижанского театра (позже — Андижанский областной театр музыкальной драмы и комедии имени Ю.Ахунбабаева, ныне — имени З.М.Бабура), в 1931—1934 — Ферганского театра (ныне Ферганский узбекский драматический театр им. Ю.-К.Шакаржанова) (по другим источникам — в Маргиланском театре). В 1934—1939 и 1940—1973 годах — актриса Узбекского музыкально-драматического театра (после разделения в 1939 — Узбекский театр музыкальной драмы и комедии им. Мукими, ныне Государственный музыкальный театр имени Мукими) в Ташкенте. В 1939—1940 годах — организатор и художественный руководитель ансамбля женщин-дутаристок Узбекской государственной филармонии в Ташкенте. Выступала как певица. Снималась в кино. Творчество актрисы связано с народной жизнью. Ею сыграно множество образов узбекских женщин, создав глубокие образы матерей, борющихся за счастье своих детей — в театре: «Два коммуниста» — Кумыш-холя, «Гульсара» — Айсара, «Нурхон» — Кимье (все К.Яшена), в кино: «Клятва» — мать Азима, «Асаль» — мать Асаль, «На зов вождя» — мать Рустама, «Священная кровь» — мать Юлчи, «Об этом говорит вся махалля» — Мехрихон, «Встречи и расставания» — мать Хафиза, наиболее известный из них — Фатима-опа в фильме «Ты не сирота». Так же с успехом исполняла характерные роли. Член Союза кинематографистов Узбекской ССР. Член КПСС с 1944 года. Депутат Верховного Совета Узбекской ССР 5-6-го созывов. Умерла в городе Ташкент, Узбекская ССР, СССР, 14 января 1991 года. Похоронена на Чигатайском кладбище. Звания и награды: Народная артистка Узбекской ССР (1937); Народная артистка СССР (1967); Орден Ленина (1959); Орден Октябрьской Революции; Орден Трудового Красного Знамени (31 мая 1937 — за выдающиеся заслуги в деле развития узбекского музыкального и танцевального искусства); Орден «За выдающиеся заслуги» (Узбекистан) (2001 — посмертно); Медали; Почётные грамоты Президиума Верховного Совета Узбекской ССР.

Память

В 1976 году был снят документальный фильм «Лютфихон ая», посвященный жизни и деятельности актрисы. Именем Л.Сарымсаковой названы Дом культуры и 52-я средняя школа в Риштане.

Творчество

Роли в театре: 1928 — «Два коммуниста» К.Яшена — Кумыш-холя; 1933 — «Лейли и Меджнун» Хуршида, музыка Т.Садыкова — Лейли; 1935 — «Гульсара» К.Яшена и М.Мухамедова, музыка Т.Джалилова — Айсара; 1937 — «Фархад и Ширин» Хуршида, музыка В.Успенского — Ширин, колдунья Ясуман; 1938 — «Аршин мал алан» У.Гаджибекова — Зебо, Джихан-холя, Гульчехра; 1940 — «Проделки Майсары» Хамзы — Майсара; 1942, 1952 — «Нурхон» К.Яшена — Кимье; 1953 — «Мукими» С.Абдуллы — Рисолат; «Ревшан и Зулхумор» К.Яшена — старуха-мать; «Принцесса Турандот» К.Гоцци — Адельма; «Слуга двух господ» К.Гольдони — Смеральдина; «Худжум» В. Яна — Турсун; «Халима» Г.Зафари — мать; «Тайны паранджи» Хамзы — Мастура; «Курбан Умаров» С.Абдуллы — Халча; «Офтобхон» К.Яшена — Xaйри-холя; «Фергана до рассвета» М.Исманли — Xaтиджа-холя; «Золотое озеро» — Джамал-опа. Фильмография: 1931 — Азад (не завершен) — Озод, прядильщица; 1937 — Клятва — мать Азима; 1940 — Асаль — мать Асаль, жена садовника; 1941 — На зов вождя — мать Рустама; 1941 — Мы победим (короткометражный) — Зумруд; 1943 — Насреддин в Бухаре — прислуга при дворе; 1943 — Подарок Родины — мать; 1954 — Сестры Рахмановы — Шарофат-биби; 1954 — Новоселье — Холнисо; 1955 — Встретимся на стадионе — Мафрат-хон; 1955 — Крушение эмирата — старая дехканка; 1956 — Священная кровь — мать Юлчи; 1958 — Очарован тобой — эпизод; 1958 — Рыбаки Арала — жена председателя колхоза; 1958 — Сыновья идут дальше — сумасшедшая; 1959 — Второе цветение — Кумры-хола; 1960 — Об этом говорит вся махалля — Мехрихон; 1962 — Ты не сирота — Фатима-апа; 1964 — Буря над Азией — мать Джамала; 1964 — Добрый день; 1964 — Жизнь прошла ночью — старуха; 1965 — Прозрение — эпизод; 1966 — Белые, белые аисты — Мехринисо; 1968 — Сыны отечества — посетительница музея; 1969 — Её имя — Весна — сваха; 1969 — Минувшие дни — эпизод; 1971 — Драма любви — мать Умара; 1973 — Встречи и расставания — мать Хафиза; 1976 — Птицы наших надежд — бабушка Амира; 1990 — Мальчики из Танги — эпизод.

1897

Анри Робинсон (немецкое имя — Henry Robinson)

агент советской военной разведки. Родился и вырос в городе Брюссель Бельгия. Отец — русский, мать — полька. В юности переехал во Францию, получил французское гражданство. Окончил Цюрихский университет, где изучал юриспруденцию; владел английским, французским, русским, немецким и итальянским языками. В 1920 г. вступил в Французскую коммунистическую партию, позже — в Коммунистическую партию Германии. В начале 1920-х гг. в Руре был политическим директором Коммунистического союза молодёжи Германии. В 1921 году «товарищ Гарри» был направлен компартией Германии в Москву в распоряжение Коммунистического интернационала молодёжи. Вернувшись в Германию, получил задание вести подпольную антивоенную работу против оккупации Рура французской армией. За деятельность в Рурской области французский суд в 1923 г. заочно приговорил его к десяти годам тюремного заключения. Первые контакты Анри Робинсона с советской военной разведкой относят к 1923—1924 годам. В 1933 году по личному указанию начальника Разведупра Я.Берзина был завербован советской разведкой, официально числился в составе агентурной сети Разведупра. Вначале был заместителем резидента, а затем стал резидентом во Франции. В 1937—1939 гг. «товарищ Гарри» создал большую и надёжно законспирированную агентурную сеть, добывавшую ценную информацию. Он анализировал сообщения агентов из Германии, Англии, Франции, Италии и направлял в Москву материалы военного и научно-технического характера (мобилизационные планы, численность вооружённых сил, производство разрывных снарядов и новых артиллерийских орудий, кислородные приборы для лётчиков, новые немецкие противогазы, сведения о частичной мобилизации в Англии в сентябре 1938 года, о подготовке английских вооружённых сил и переброске их во Францию и т. д.). В 1938 году посетил Москву, после чего прекратил сотрудничать с Коминтерном. С началом Второй мировой войны резидентура Робинсона переориентировалась на работу против Германии. В 1940—1941 гг. информировал Центр о подготовке вторжения Германии в Советский Союз. В 1941—1942 гг. степень законспирированности резидентуры Робинсона снизилась вследствие расширения взаимодействия с резидентурами Л.Треппера и А.Гуревича, а также установления связи с секретной службой Свободной Франции.

Арест и гибель

21 декабря 1942 года Робинсон был арестован гестапо. Несмотря на пытки, арест жены и сына, подготовку расстрела сына на глазах у отца, «товарищ Гарри» не дал никаких показаний, не выдал ни одного человека, и после его ареста никто не был арестован. После шести месяцев в тюрьме гестапо во Франции Робинсон был переведён в Моабитскую тюрьму.

О его дальнейшей судьбе существовало несколько версий:

Робинсон был приговорён к смерти и казнён.

В 1944 году был убит одним из членов «Красной капеллы» за подготовку к побегу.

Был убит кем-то по приказу из Москвы.

Остался жив и продолжал работать на советскую разведку.

Единственное письменное свидетельство об участи Робинсона приведено Н.Поросковым:

В конце сентября 1944 года неизвестный передал в советское представительство в Софии следующую записку:

«Французский товарищ Анри Робинсон, „Гарри“, был арестован гестапо в декабре 1942 года в своём доме. Он был выдан лицом, которое получило его адрес в Москве. Его жена и сын были подвергнуты пыткам и заключены в тюрьму, а затем казнены. Сам „Гарри“ был заключён в одиночку и впоследствии отвезён в Берлин, Гауптзихерхайтсамт (РСХА), Принц Альбрехтштрассе, где содержится в большом секрете в камере 15 в ожидании смертного приговора. Пишущий настоящие строки видел его в последний раз 20 сентября 1943 года в день выхода из соседней камеры 16 и обещал передать это сообщение…» (Далее следует описание подробностей ареста и поведения отдельных лиц).

«…Все связи к французскому министерству и генштабу в безопасности, так как были известны только Га…

Отрубят голову или расстреляют, победа будет всё равно наша. Ваш Гарри». — Поросков Н.Неизвестный солист «Красной капеллы» // Красная звезда. — 1998, 17 июня.

В книге Г.Дугласа приведены слова Г.Мюллера, утверждавшего, что ему удалось перевербовать Робинсона. Спустя много лет после войны точно установили, что Робинсон погиб в 1944 г.

Семья: Жена — Клара Шаббель. Сын Лео, родился в 1922 г.

1897

Роскоу Генри Хилленкоттер (Roscoe Henry Hillenkoetter)

американский военный и государственный деятель, третий директор Центральной разведки и одновременно первый руководитель Центрального разведывательного управления, созданного в соответствии с «Законом о национальной безопасности 1947 года». На этих должностях он пробыл с 1 мая 1947 года по 7 октября 1950 года. Роскоу Хилленкоттер родился 8 мая 1897 года в Сент-Луисе, штат Миссури. До прихода в Центральное разведывательное управление служил командиром на линкоре «Миссури» (ББ-63). Ходил несколько туров как помощник военно-морского атташе во Францию в 1933—1935, 1938—1940, 1940—1941, 1946—1947 годах. С марта 1942 года по сентябрь 1943 года исполнял обязанности руководителя разведки, в штате главнокомандующего Тихоокеанским флотом (адмирал. Честер В. Нимиц). А 29 ноября 1946 года получил звание контр-адмирала. 30 апреля 1947 года был выдвинут президентом Гарри Трумэном на должность директор Центральной разведки. На следующий день, 1 мая, был приведен к присяге и приступил к выполнению своих обязанностей. После принятия «Закона о национальной безопасности 1947 года» и создания Центрального разведывательного управления (ЦРУ), повторно приведен к присяге 26 сентября 1947 года, затем повторно назначен на пост директора Центральной разведки 24 ноября 1947 года, но уже с новыми обязанностями, включавшими руководство ЦРУ. 8 декабря 1947 года утвержден Сенатом. Возглавлял ЦРУ, когда Северная Корея вторглась в Южную Корею (25 июня 1950 года) и началась Корейская война. Его обвинили в том, что он не смог даже приблизительно предсказать такое развитие событий, хотя враждебность намерений Северной Кореи были налицо. Вследствие этого ему пришлось оставить свой пост. После увольнения снова вернулся на флот. С августа 1950 года по октябрь 1951 года командовал Первой дивизией крейсеров Тихоокеанского флота. Вице-адмирал с 9 апреля 1956 года. Главный инспектор Флота с 1 августа 1956 года. 1 августа 1957 года уволен с флота в запас. На пенсии занимался частным предпринимательством. Умер в Восточном Гарлеме, Манхэттен, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США, 18 июня 1982 года.

Похоронен на Арлингтонском национальном кладбище.

1898

Али Исаев

звеньевой колхоза «Екпенды» Яны-Курганского района Кзыл-Ординской области, Казахская ССР. Родился в ауле Айдар Перовского уезда Сыр-Дарьинской области Туркестанского края, ныне – Жанакорганского района Кызылординской области Казахстана. Казах. С началом коллективизации сельского хозяйства Али Исаев в 1926 году вступил в местное кооперативное объединение «Байзакколь», где работал поливальщиком в бригаде по выращиванию пшеницы. После организации в 1930 году колхоза «Екпенды» он возглавил хлопководческое звено. За пять лет работы урожайность хлопка поднялась вдвое до 40 центнеров с гектара. В 1936 году звеньевой А.Исаев участвовал во Всесоюзной сельскохозяйственной выставке. В 1937 году по поручению правления колхоза возглавил полеводческое звено по выращиванию риса, трудился до призыва в Красную Армию в октябре 1942 года. Участник Великой Отечественной войны. После демобилизации вернулся на родину и продолжил работать звеньевым в колхозе «Екпенды» Яны-Курганского района. По итогам работы в 1948 году его звено получило урожай риса 80,5 центнера с гектара на площади 5 гектаров. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 мая 1949 года за получение высоких урожаев пшеницы, риса, сахарной свёклы и картофеля в 1948 году Исаеву Али присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». После окончания в 1953 году трёхлетних агрономических курсов по подготовке мастеров сельского хозяйства продолжал выращивать рис в родном колхозе до ухода на пенсию в 1961 году. С 1968 года – персональный пенсионер союзного значения. Проживал в родном селении Айдар ныне Жанакорганского района. Умер 26 октября 1976 года. Похоронен на мусульманском кладбище села Екпенды Жанакорганского района. Награждён орденом Ленина (20 мая 1949), медалями. Именем Героя названы улицы в областном центре городе Кызылорда и в селе Екпенды.

1898

Феодосий Степанович Лойко

бригадир колхоза «Воля» Сахновщинского района Харьковской области, Украинская ССР. Родился в Константиноградском уезде Полтавской губернии, на территории современного Сахновщинского района Харьковской области Украины. Украинец. С юного возраста трудился в сельском хозяйстве. В первые послевоенные годы возглавлял бригаду полеводов в колхозе «Воля» (центральная усадьба – село Надеждино) Сахновщинского района, труженики которой в 1947 году получили урожай пшеницы 30,2 центнера с гектара на площади 17 гектаров. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 февраля 1948 года за получение высоких урожаев пшеницы, ржи, кукурузы и сахарной свёклы в 1947 году Лойко Феодосию Степановичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Этим же указом высокого звания были удостоены председатель колхоза «Воля» Н.Е.Литвин и другой бригадир полеводов Г.Н.Ткалич, с которым Феодосий Степанович постоянно соревновался. В последующие годы труженики возглавляемой им бригады продолжали получать высокие урожаи зерновых, кукурузы и других сельскохозяйственных культур в родном колхозе (после укрупнения в начале 1950-х годов – колхоз имени Ленина). Проживал на территории Сахновщинского (с 2020 года – Красноградского) района. Дата его кончины не установлена. Награждён орденом Ленина (16 февраля 1948), медалями.

1898

Алоизие Степинац (хорватское имя — Alojzije Stepinac)

хорватский кардинал. Титулярный архиепископ Никопсиса и коадъютор Загреба 28 мая 1934 по 7 декабря 1937. Архиепископ Загреба с 7 декабря 1937 по 10 февраля 1960. Кардинал-священник с 12 января 1953. После прихода к власти усташского правительства Независимого государства Хорватия поддерживал его, затем протестовал против некоторых его преступлений. Поддерживал благоприятный имидж НГХ в Ватикане. Выступил с осуждением действий пришедшего в 1945 году к власти коммунистического режима Иосипа Тито; в октябре 1946 года был приговорён к 16-и годам заключения по обвинению в государственной измене и военных преступлениях. В 1998 году причислен Римско-католической церковью к лику блаженных. Родился в деревне Брезарич (близ Крашича), в 40 километрах от Загреба, в большой семье (кроме него было ещё 7 детей). После окончания гимназии в Загребе в 1916 году хотел поступить в семинарию, однако был призван в австрийскую армию и отправлен на итальянский фронт, где вскоре попал в плен. В начале 1920-х годов вернулся в Хорватию, включённую после первой мировой войны в состав Королевства сербов, хорватов и словенцев, позднее Королевства Югославия, и поступил на факультет теологии Загребского Университета. В 1926—1931 годах продолжал обучение в Риме, после чего получил докторскую степень по философии и теологии и принял духовный сан. Несколько лет он работал в Загребе помощником загребского архиепископа Антуна Бауэра. В 1934 году Степинац стал епископом, а в 1937 году, после смерти Бауэра, стал загребским архиепископом. Будучи викарием Королевской Югославской армии, еще до ее капитуляции и оккупации немцами Югославии, нарушил присягу и принял должность викария усташской армии. По мнению югославского историка М.Булаича, Степинац не только признал насильственный раздел югославского государства, но и активно, всеми силами поддерживал создание и легитимацию Независимого Государства Хорватии. Уже 26 июля 1941 года, на открытии Первой епископской конференции в Загребе, как «законный представитель Церкви Божией в НГХ» приветствовал главу новосозданного усташского государства, Анте Павелича, в качестве «государственного Вождя с обещанием нашего искреннего и лояльного сотрудничества на благо нашей Родины». Вдохновил на заверения в верноподданности и остальных хорватских епископов: Акшамовича, Бонефатича, Сребрнича, Бурича, Мишича и Шарича. Совместно с другими прелатами и священниками стал членом Сабора (парламента) НГХ. Степинац считается главным виновником насильного перекрещивания православных сербов в католицизм. 18 мая 1943 г. Степинац докладывал папе Пию XII: «240 000 сербов переведены в католицизм, из которых чуть менее 100 000 — за один только 1941 год». По мнению Степинаца,

«самым идеальным было бы, если бы все сербы вернулись к вере своих отцов, то есть преклонили бы главу пред Наместником Христовым — Святым Отцом (папой). Тогда бы и мы смогли, наконец, отдохнуть в этой части Европы, ибо византийство (православие), как и турки, сыграло страшную роль в истории этой части света.»

В результате судебного процесса 10 октября 1946 года Степинац был приговорён к 16 годам тюрьмы. Многие как в Хорватии, так и за пределами страны, считали этот приговор местью режима Тито за критику. Югославский коммунист Милован Джилас говорил:

«Сказать правду, я думаю, и не только я, что Степинац – цельный человек, с твёрдым характером, которого невозможно сломать. Он был действительно несправедливо обвинён, но сколько раз случалось в истории, что люди были осуждены исходя из политической необходимости»

В таком же духе «всепрощения» проходил и процесс над Степинацем: несмотря на строгость приговора, он отсидел в тюрьме всего 5 лет, после чего был выпущен на поселение в родное село. В 1953 году Папа Римский Пий XII возвёл Степинаца в звание кардинала, однако находящийся на поселении кардинал так и не смог лично участвовать в церемонии. 10 февраля 1960 года Степинац скончался от болезней, полученных им в тюрьме.

Архиепископ А.Степинац с двумя священниками и лидерами усташей на похоронах председателя хорватского парламента Марко Дошена

Деятельность в НГХ и её оценки

После вторжения в апреле 1941 года войск Германии и Италии в Хорватию, было образовано прогерманское Независимое государство Хорватия под фактическим управлением усташей. Степинац приветствовал усташей и восстановление хорватской независимости: как и многие хорваты, он видел в усташах силу, способную восстановить независимость страны и освободить её от подчинения сербам. За несколько недель до начала войны он сделал в личном дневнике запись:

«Хорваты и сербы из двух разных миров, два разных полюса; они никогда не найдут общего языка, если только не произойдет чудо Божие. Эта схизма величайшее зло в Европе, может быть, даже большее чем протестантизм. Тут нет морали, нет принципов, нет правды, нет справедливости, нет честности...»

28 апреля 1941 года, через 11 дней после капитуляции Югославии, он издал пастырскую энциклику, которая обязывала католиков страны поддерживать усташей и созданное ими независимое хорватское государство. Позднее Степинац произносил в загребском соборе проповеди, направленные, по мнению апологетов Степинаца, против принципов усташского режима. В проповеди от 14 марта 1943 г. он говорил: «Каждый человек, независимо от того к какой расе и народу он принадлежит, несет на себе печать Бога-Творца и имеет свои неотъемлемые права, которые от него не может самовольно отнимать или их ограничивать никакая человеческая власть»

По мнению обвинителей Степинаца при этом Степинац продолжил публично восхвалять усташское государство и его главу поглавника Анте Павелича. Обращаясь к нему на открытии хорватского парламента 23 февраля 1942 г. он говорил:

«Открытие сессии хорватского парламента является подтверждением того насколько глубоко вы сознаете ответственность, честь, которую вы готовы разделить с вашими соотечественниками. Это открытие сопровождается молитвами церкви и лично моими.»

По мнению обвинителей Степинаца, Степинац также на всем протяжении существования усташеской Хорватии старался создать в Ватикане максимально благоприятное впечатление о усташеских порядках, таким образом нейтрализуя усилия тех представителей католической церкви, которые пытались добится осуждения усташеского террора римским папой. Так в мае 1943 года Степинац писал в докладе секретарю Ватиканского государства:

«Хорватское правительство энергично борется против аборта, который в основном рекомендуется еврейскими и православными врачами; оно строго запретило все порнографические издания, которые тоже печатались под руководством евреев и сербов…Правительство отменило масонство, вело ожесточенную войну против коммунизма, издало декреты против богохульства и хочет, чтобы солдаты воспитывались по-христиански, настаивает на религиозном воспитании детей в школах…Ваше Высокопреосвященство, если реакция хорватов иногда бывает жестока, мы ее осуждаем и порицаем, но вне всякого сомнения эта реакция спровоцирована сербами, которые нарушили все права хорватского народа в течение последних 20 лет их совместной жизни в Югославии.»

[447x700]

[447x700]

Никола Русинович, посол НГХ в Ватикан так характеризовал усилия архиепископа по обелению усташеских порядков в глазах римского папы: «Степинац представил доклад святому отцу на девяти страницах. Он показал его мне и я смею Вас уверить, что он выражает нашу точку зрения. Обвиняя сербов, четников и коммунистов, он нашёл слова, о которых даже я не мог бы подумать. Никому не будет позволено нападать на Независимое Государство Хорватия и представить хорватов в дурном свете.»

Степинац (вместе с 10 другими представителями католической церкви) получил в 1942 году место в хорватском парламенте, а 21 марта 1944 года приняли из рук Павелича важную государственную награду "Velered". По мнению апологетов Степинаца, за время правления он спас от смерти большое число евреев, укрыв их в церковных владениях; с его ведома католическая благотворительная организация «Каритас» спасла более 7000 сербских сирот. Марк Ривели утверждает:

«Степинац действительно приложил какие то усилия чтобы спасти от преследований несколько евреев, но...неизвестно ни о каком вмешательстве Степинаца в пользу сербов Хорватии.»

Степинац оправдывал практику насильственного крещения и перевода в католицизм, что позднее ему ставилось в вину. По мнению апологетов это делалось для спасения жизней:

«Роль и задача христиан — спасать людей. Когда эти грустные и дикие времена пройдут, те кто пришёл в нашу Церковь по вере — останутся. Остальные же вернутся в свои церкви, когда опасность минует.»

По мнению обвинителей Степинаца, когда итальянские оккупационные власти прекратили на территории Герцеговины усташеский террор против православного населения это вызвало протест Степинаца. В ответ на жалобу епископа Мостара:

«Итальянцы вернулись и восстановили гражданскую и военную власть. Немедленно ожили схизматические общины, а православные священники, до сих пор скрывавшиеся, появились снова и чувствуют себя свободно. По-видимому, итальянцы более расположены к сербам, нежели к католикам»

[700x315]

[700x315]

Архиепископ Степинац направил письмо итальянскому консулу в Загребе, где выразил возмущение фактом прекращения преследования православных:

«"... на части территории Хорватии, аннексированной Италией, наблюдается упадок религиозной жизни, а также заметный сдвиг от Католицизма к схизме. Если эта, наиболее католическая, часть Хорватии, перестанет быть таковою, вся вина и ответственность перед Богом и историей ляжет на католическую Италию. Религиозный аспект проблемы заставляет меня говорить в открытых и ясных выражениях, поскольку я несу ответственность за религиозную жизнь в Хорватии.»

Послевоенная деятельность и суд

После окончания второй мировой войны к власти в Югославии пришли коммунисты, начавшие политику преследования Церкви. Степинац резко критиковал гонения, 23 сентября 1945 года он подписал письмо католических епископов Югославии, где выражался протест коммунистическому правительству Тито против закрытия церквей и преследования духовенства 18 сентября 1946 года он был арестован. В вину ему вменялось следующее: коллаборационизм и сотрудничество с усташами с апреля 1941 по апрель 1945; организация обращений в католицизм православных сербов на терриотории НГХ; ответственность за этнорелигиозный геноцид, так как он был апостольским викарием усташских вооруженных сил; отсутствие с его сторон санкций к тем священникам, которые участвовали в массовых убийствах; политическая деятельность и сокрытие архива МИДа НГХ в архиепископстве Загреба; поддержка подрывной деятельности «крижаров» и усташей Лизака и Гулина, которые занимались подпольной организацией восстания хорватского национализма.

По мнению обвинителей Степинаца, на судебном процессе было выявлено стремление Степинаца сохранить НГХ и переговоры о том, чтобы он возглавил его вместо Павелича. Также было установлено, что на протяжении 1945—1946 гг. он тесно контактировал с оставшимися в стране усташами и оказывал им помощь. 5 лет он провёл в тюрьме Лепоглава, затем был переведён под домашний арест в родное село.

Хорватское католическое лобби считает Степинаца мучеником, пострадавшим от рук коммунистического режима. Однако судивший его Верховный суд Хорватии не являлся партийным и коммунистическим, и не только коммунисты были прокурорами и свидетелями. Судебный процесс проходил в Загребе, что, вместе с фигурой председателя судебной коллегии хорвата Жарко Вимпулшека, как и руководителя страны — хорвата И.Б.Тито, не дает возможности говорить о какой-то «сербскости» суда. Судебная процедура велась не в связи с «идеологическими заблуждениями», а за совершенные преступления «противонародной деятельности», основным из которых ему в вину вменялось сотрудничество с оккупантами и фашистским режимом.

Обвинители Степинаца настаивают, что своей поддержкой усташского режима он способствовал своим авторитетом его утверждению у власти и проведению политики геноцида сербов. Так, историк Марк Ривели утверждает :

«Максимальную ответственность (за геноцид сербов) нес примас Хорватии монсеньор Алоизие Степинац: он был связан с усташской аристократией, был членом парламента Хорватского независимого государства, начальником всех капелланов отрядов убийц, был награждён диктатурой Павелича...Правда, установленная по ту сторону разумных сомнений, заключается в том, что будущий блаженный Степинац и пальцем не двинул ради того, чтобы остановить этнорелигиозный геноцид.»

Также в вину Степинацу ставят практику насильственного перевода сербов в католицизм во время террора, которую архиепископ поддерживал. В 1953 году Папа Римский Пий XII возвёл Степинаца в звание кардинала, однако находящийся под арестом кардинал так и не смог лично участвовать в церемонии. Степинац скончался в Крашиче (Югославия) от болезней, полученных им в тюрьме 10 февраля 1960 года.

Витраж с изображением блаженного А.Степинаца (Риека).

Ни одна другая фигура в хорватской истории XX века не вызывала столько противоречивых оценок, как кардинал Степинац. Эпитеты, употребляемые в его адрес, варьируются от «святой» до «военный преступник». Многие считают Степинаца мучеником, пострадавшим от рук коммунистического режима. Обвинители Степинаца настаивают, что своей поддержкой усташеского режима он способствовал своим авторитетом его утверждению у власти и проведению политики геноцида сербов. Так историк Марк Ривели утверждает: «Максимальную ответственность (за геноцид сербов) нес примас Хорватии монсеньор Алоизие Степинац: он был связан с усташеской аристократией, был членом парламента Хорватского независимого государства, начальником всех капелланов отрядов убийц, был награжден диктатурой Павелича...Правда установленная по ту сторону разумных сомнений заключается в том, что будущий блаженный Степинац и пальцем не двинул ради того, чтобы остановить этнорелигиозный геноцид». Также в вину Степинацу ставят практику насильственного перевода сербов в католицизм во время террора, которую архиепископ поддерживал. В 1998 году кардинал Алоизие Степинац был беатифицирован папой Иоанном Павлом II во время визита в Хорватию. Беатификация Степинаца вызвала протест со стороны многих сербских организаций.

1898

Яков Степанович Шкурин

советский военачальник, участник Гражданской, Советско-финской и Великой Отечественной войн, генерал-лейтенант авиации, начальник академии командного и штурманского состава ВВС РККА (Военно-воздушной академии имени Ю.А.Гагарина). Шкурин Яков Степанович родился в деревне Холмогорская Слобода Самарской губернии в семье крестьянина. Русский. В 1908 году окончил сельскую школу. В РККА с 1918 года, призван Симбирским РВК, член ВКП(б) с 1919 года. Участник гражданской войны 1918—1920 гг., За образцовое выполнение заданий командования в Гражданской войне командир на Южном и Западном фронтах командир роты 498-го стрелкового полка Я.С.Шкурин награждён орденом Красного знамени и наградным оружием в 1922 году. В 1932 году на аэродроме Сеща был начальником штаба 9-й тяжелобомбардировочной бригады (командир Циэмгал (Цемгал) Альберт Янович, комиссар Лосев Мендель Абрамович (с 1935 года). К 1936 году бригада укомплектова крупнейшими довоенными бомбардировщиками «ТБ-3Р». Полное наименование бригады: 9-я бригада имени 10-го Всесоюзного съезда Ленинского комсомола", а пять входивших в неё эскадрилий носили имена Ворошилова, Кагановича, Кирова, Постышева и Косарева. Занимал должность начальника штаба ВВС Дальневосточного фронта. Шкурину Я.С.было присвоено звание генерал-майор авиации. Участник Советско-финской войны в 1939—1940 гг. За образцовое выполнение заданий командования борьбе с белофиннами награждён орденом Красного знамени в 1940 году. С началом Великой Отечественной войны генерал-майор Шкурин исполнял обязанности командующего ВВС Дальневосточного фронта, а затем назначен на должность начальника штаба ВВС Юго-Западного фронта. В должности начальника штаба ВВС Юго-Западного фронта под Пирятином в сентябре 1941 года вместе со штабом Юго-Западного фронта попал в окружение. Вырывался из западни в составе небольшой группы пограничников с винтовкой в руках. При попытке переправиться через реку Сула был ранен в живот. Спутники вынесли его на руках. В деревне Яхники Шкурин переоделся в крестьянскую одежду, спрятал в ботинок удостоверение личности и первый лист партбилета (остальное отделил, чтобы в случае гибели враг не мог использовать документ). Через 45 суток вышел из окружения на участке обороны 1-й гвардейской стрелковой дивизии под Лебедином. С 9 июня 1942 года по 17 августа 1942 года — начальник штаба 8-й воздушной армии. В 1942 году Генерал-лейтенант авиации Я.С.Шкурин назначен начальником Военно-воздушной Краснознаменной академии. 7 августа 1943 года присвоено звание генерал-лейтенант авиации. В 1945—1946 гг. — командующий ВВС Смоленского военного округа. С мая 1946 года по октябрь 1947 года командовал 12-й воздушной армией Забайкальского военного округа. В 1947—1950 гг. — заместитель начальника Военно-воздушной Краснознаменной академии по научной и учебной работе. В 1950—1953 гг. — начальник кафедры Военной академии Генштаба. В 1952 г. окончил Военную академию Генштаба. 30 ноября 1953 года уволен в запас. Звания: Генерал-майор авиации (4 июня 1940); Генерал-лейтенант авиации (7 августа 1943). Награды: Орден Ленина (21 февраля 1945); Орден Красного знамени (1922); Орден Красного знамени (27 марта 1942); Орден Красного знамени (3 ноября 1944); Орден Красного знамени (20 июня 1949); Орден Суворова II степени (19 апреля 1945); Орден Отечественной войны I степени; Орден Красной Звезды (20 мая 1940); Медали. Литература: К.А.Калашников, В.И.Феськов, А.Ю.Чмыхало. Красная армия в июне 1941 г.. — Новосибирск: Сибирский хронограф, 2003. — 208 страниц. — ISBN 5-87550-160-X; Губин Б.А., Киселев В.Д. Восьмая воздушная. Военно-исторический очерк боевого пути 8-й воздушной армии в годы Великой Отечественной войны. — Москва : Военное издательство, 1980.

вверх^

к полной версии

понравилось!

в evernote

1895

Эдмунд Уилсон (Вильсон) (Edmund Wilson)

американский литератор, журналист и критик, один из самых влиятельных литературоведов США середины XX века. Удостоен Президентской медали Свободы (1963). Родился в городке Ред-Банк, округ Монмут, штат Нью-Джерси, США. Окончил Принстонский университет (1916); работал репортером газеты «The New York Evening Sun». В Первую мировую войну служил в разведке американской армии. В 1920—1921 годах журналист в журнале «Vanity Fair» (ответственный редактор), в 1926—1931 годах — «New Republic» (в 1920 возглавил литературную редакцию журнала, а в 1931 стал заместителем редактора), в 1944—1948 годах — «New Yorker». В середине 1930-х годов посещал СССР. Умер в посёлке Талкоттвилл, округ Льюис, штат Нью-Йорк, США, от болезни сердца, 12 июня 1972 года.

Похоронен на кладбище Плезант-Хилл, город Уэлфлит, округ Барнстабл, штат Массачусетс, США.

Связи

С 1913 года близко сошёлся с Ф.С.Фицджеральдом, который называл его «воплощением литературной совести эпохи». Близкие отношения связывали его с Эдной Сент-Винсент Миллей, в 1920 году он предлагал ей выйти за него замуж, но был отвергнут. С 1940 года поддерживал постоянную переписку с В.В.Набоковым, с которым вначале сблизился, однако затем резко разошёлся. Набоков стал для Уилсона олицетворением русской литературы, у них возник ряд совместных литературных проектов, включая перевод на английский язык пьесы «Моцарта и Сальери» А.С.Пушкина. Уилсон перевел также поэму «Медный всадник» и был автором ряда литературных произведений в стихах и в прозе, а также политического труда «To the Finland Station; a Study in the Writing and Acting of History» («К Финляндскому вокзалу») (1940), посвященного октябрьскому перевороту 1917 года и его вождям, в том числе В.И.Ленину, который описан в этом труде как выдающаяся личность, строящая социалистическое будущее для всего человечества. Пушкин и Ленин были теми историческими личностями, которые стали связующим звеном между Уилсоном и Набоковым и чьи имена постоянно упоминались в обширной переписке между ними (позднее эта переписка была собрана в однотомнике «Nabokov, Vladimir Vladimirovich. 1899–1975; The Nabokov – Wilson Letters. 1940 – 1971)». Уилсон и Набоков полностью сходились в убеждении, что Пушкин был величайшим поэтом XIX века, но придерживались диаметрально противоположных взглядов по поводу Ленина. Был несколько раз женат. Первая жена — Мэри Блэр. Вторая — Маргарет Кэнби, погибшая в автокатастрофе. Третья жена Уилсона (с 1938 года) — Мэри Маккарти, известная американская писательница и публицистка. В этом браке у них родился сын, Руэл (Reuel Wilson). Развелись в 1946 году. Последней официальной женой была Елена Торнтон (в девичестве Мамм; 1906—1979), дочь Питера Арнольда Готлиба Мамма фон Шварценштейна и Ольги Струве, дочери Карла Струве, посла Российский империи в США. В последнем браке у Уилсона и Елены родилась дочь Хелен Миранда (1948).

Творчество

Среди произведений — романы, пьесы, стихи, публицистика. Первую книгу, совместно с Джоном Бишопом, опубликовал в 1922 году. «Замок Акселя» («Axel’s Castle», 1931) — очерки по истории европейского символизма, книга очерков «На Финляндский вокзал» («To the Finland Station», 1940, о лидерах большевиков), «Рана и лук» (1941), «Драма узнавания» («The Shock of Recognition», 1943), «Свитки Мёртвого моря» («The Dead Sea Scrolls», 1955, об археологических находках на Ближнем Востоке как подтверждении реальности библейских событий), «Окно в Россию на пользу иностранным читателям» («A Window on Russia; For the Use of Foreign Readers»; 1972, опубликована посмертно). «Пятидесятые годы» (дневники, 1986). Совместно с Набоковым осуществил переводы на английский язык произведений А. С. Пушкина («Медный всадник», «Моцарт и Сальери»). В 1972 посмертно опубликована книга Уилсона A Window on Russia; For the Use of Foreign Readers («Окно в Россию на пользу иностранным читателям»). Библиография: The Nabokov — Wilson Letters. Bd. by Simon Karlinsky, NY, 1979; Саймон Карлинский (редактор и составитель). Дорогой Пончик, Дорогой Володя: Владимир Набоков — Эдмунд Уилсон, переписка, 1940-1971. — КоЛибри, 2013. — Страница 492. — ISBN 978-5-589-05485-1. (перевод предыдущей Сергея Таска)

[471x700]

[471x700]1896

Михаил Ильич Логвиненко

начальник шахты №3 «Кочегарка» комбината «Артёмуголь» Министерства угольной промышленности западных районов СССР, Сталинская область Украинской ССР. Родился в селе Петровка Бахмутского уезда Екатеринославской губернии, ныне — Торецкого горсовета Донецкой области Украины, в семье шахтёра-забойщика Центрального рудника (ныне шахта имени Дзержинского). В 1913 году, после окончания нескольких классов начальной школы, он начал трудиться подручным котельщика в центральных мастерских Щербиновского рудника, затем работал коногоном в шахте. С приходом советской власти в 1918 году вступил добровольцем в первый Горловско-Щербиновский отряд Красной гвардии и более двух лет с оружием в руках защищал молодую республику Советов. После окончания Гражданской войны вернулся на прежнее место и работал десятником, продолжая учёбу на рабфаке. Вскоре он переехал в город Горловка Бахмутского уезда Донецкой губернии Украинской ССР, ныне Донецкой области Украины, где на шахте №1/3 «Кочегарка» ему доверили возглавить добычной участок. После окончания местного горного техникума, М.И.Логвиненко работал главным инженером, а после учёбы на Высших инженерных курсах возглавил в 1934 году коллектив «Кочегарки». С началом Великой Отечественной войны находился в эвакуации и работал на шахтах Новосибирской (с 1943 года — Кемеровской) области, а в 1943 году, вернувшись из Кузбасса, принялся за восстановление родной «Кочегарки», разрушенной и затопленной фашистскими оккупантами. Вначале он был главным инженером, а затем назначен на пост начальника шахты «Кочегарка» треста Горловскуголь. Михаил Ильич сумел организовать старых кадровых рабочих, в короткий срок шахта была восстановлена и сдана в эксплуатацию. Уже в 1946 году план добычи был выполнен на 116,8%, в два с лишним раза было перевыполнено задание по подготовительным работам. В 1948 году добыча угля превысила плановую на 5%, а объём подготовительных работ увеличился почти в три раза по сравнению с 1946 годом. В январе 1948 года за успешное окончание восстановительных работ и освоение довоенного уровня добычи угля награждён орденом Ленина. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 августа 1948 года за выдающиеся успехи в деле восстановления и строительства угольных шахт и внедрения передовых методов работы, обеспечивших значительный рост производительности труда, Логвиненко Михаилу Ильичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». В 1955 году руководимая им шахта №3 «Кочегарка» была полностью восстановлена. Избирался депутатом Верховного Совета СССР 2—3-го созывов (1946—1954). После выхода на заслуженный отдых проживал в посёлке Гаспра Ялтинского района Крымской области Украинской ССР (ныне — Республика Крым, Российская Федерация). Скончался в 1969 году.

Похоронен на кладбище посёлка Гаспра. Награждён 3 орденами Ленина (в том числе 1 января 1948; 28 августа 1948), медалями.

1896

Станислава Лещинская (польское имя — Stanisława Leszczyńska; имя при пождении — Stanisława Zambrzycka)

польская акушерка в концентрационном лагере Освенцим, принявшая роды более 3000 детей. Родилась в городе Лодзь, Царство Польское, Российская империя, ныне Польша. В 1916 году вышла замуж за Бронислава Лещинского. В браке родились два сына и дочь. В 1922 году Лещинская окончила курсы акушерок и начала работать в одном из беднейших районов Лодзи. В то время роды в Польше, как правило, принимались на дому, и Лещинской приходилось преодолевать большие расстояния пешком, чтобы помочь роженицам. Позже её дети вспоминали, что она часто работала по ночам, но никогда не спала днём. 18 февраля 1943 года Лещинская была арестована вместе со своими детьми за то, что помогала евреям доставать еду и фальшивые документы. Её сыновья были отправлены в концлагерь Маутхаузен для работы на каменоломнях. Станиславу и её дочь Сильвию отправили в Освенцим, куда они прибыли 17 апреля 1943 года. На протяжении следующих двух лет Лещинская-старшая работала акушеркой в Освенциме, проработав в трёх разных бараках. Среди огромного количества женщин, попавших в лагерь, было много беременных, но условия для их содержания были крайне жестокими. Внутри барака стояли трёхъярусные койки, на каждой из которых должно было поместиться три-четыре женщины. Посредине барака стояла 40-метровая печь, но её топили лишь несколько раз в году. Иногда бараки, расположенные в низине, затапливало, и глубина воды на полу могла доходить до 5—8 сантиметров. При полном отсутствии антисептических средств и перевязочных материалов, в катастрофически антисанитарных условиях (в лагере постоянно свирепствовали дизентерия, тиф и педикулёз) и без квалифицированной помощи, так как лагерные врачи отказывались помогать представителям другой национальности в силу своих идеологических убеждений, Лещинская самостоятельно принимала роды у заключённых. Позже к ней присоединились узницы-врачи — Ирена Конечная и Ирена Бялувна, причём последняя спасла Лещинскую от смерти, когда та заболела брюшным тифом.

Статуя Станиславы Лещинской в Костеле Святой Анны в Вильянове под Варшавой.

По приказу главврача лагеря Йозефа Менгеле до мая 1943 года все новорождённые младенцы умерщвлялись: их топили в бочке лагерные медсестры Клара (акушерка, осуждённая за убийство ребенка) и Фанни (немецкая проститутка), после чего выбрасывали тела из барака. Лещинская отказалась подчиняться приказу Менгеле. Когда Клара потребовала, чтобы Лещинская записывала всех детей как мертворождённых и сама от них избавлялась, та опять отказалась, за что была сильно избита. В дальнейшем, детей с «арийской» внешностью убийцы стали щадить и отправляли их в город Накло с целью денационализации. Их размещали в приютах или усыновляли немецкие семьи. Для того, чтобы помочь матерям найти своих детей в будущем, Лещинская придумала делать детям подобие татуировки, о которой охранники не знали. Всего за время работы Лещинской акушеркой в Освенциме Клара и Фанни утопили около 1500 детей; несколько сотен детей были отправлены в Накло; еще около 1000 умерли от голода, холода и антисанитарии. В январе 1945 года Лещинская с другими заключёнными лагеря была освобождена советскими войсками. Освободившись, Лещинская продолжила работать по специальности, проработав до 1957 года (итого — 35 лет). Муж Станиславы был убит в 1944 году, во время Варшавского восстания. Её дети выжили. О деятельности Лещинской в Освенциме стало известно в 1957 году со слов её сына. Сама Станислава своими воспоминаниями о заключении в Освенциме публично поделилась лишь в 1965 году, объяснив долгое молчание «озабоченностью тенденциями, возникающими в польском обществе». В 1970 году Лещинская встретилась с бывшими узницами Освенцима и их детьми, которые родились в лагере. В 1974 году Станислава Лещинская скончалась в родном городе 11 марта 1974 года. Её останки были перенесены в церковь, где Лещинскую в детстве крестили. Награды и премии: крест Узников фашистских концлагерей

Память

В честь Станиславы Лещинской названы: главная улица в городе Освенциме, улица в Лодзи, несколько больниц, школ и благотворительных организаций в Европе. Станислава — кандидат на канонизацию в польской католической церкви. Библиография: Michael Berkowitz. The Crime of My Very Existence: Nazism and the Myth of Jewish Criminality. — University of California Press, 2007; Aleksander Lasik. Auschwitz 1940-1945: central issues in the history of the camp. The establishment and organization of the camp, Volume 1. — Auschwitz-Birkenau State Museum, 2000.

1896

Лютфи (Лютфиханум) Сарымсакова (узбекское имя — Лутфихоним Саримсокова, Lutfixonim Sarimsoqova)

советская, узбекская актриса театра и кино, певица. Народная артистка СССР (1967). Родилась в селение Акъер, Риштанская волость, Кокандский уезд, Ферганская область, Российская империя (ныне в Риштанский районе Ферганской области Узбекистана), в бедной крестьянской семье. В выборе профессии большое влияние оказало выступления передвижной театральной труппы Хамзы в 1920-х годах в Риштане показами пьес «Бай и батрак», «Проделки Майсары» и «Тайны паранджи». В первые послереволюционные годы — участница театральной самодеятельности. В 1925 году начала выступать на профессиональной сцене в Коканде. В 1926—1928 годах — актриса Кокандского театра (с 1927 — Ферганская окружная государственная труппа, ныне Кокандский музыкально-драматический театр имени Хамзы), в 1928—1931 — Андижанского театра (позже — Андижанский областной театр музыкальной драмы и комедии имени Ю.Ахунбабаева, ныне — имени З.М.Бабура), в 1931—1934 — Ферганского театра (ныне Ферганский узбекский драматический театр им. Ю.-К.Шакаржанова) (по другим источникам — в Маргиланском театре). В 1934—1939 и 1940—1973 годах — актриса Узбекского музыкально-драматического театра (после разделения в 1939 — Узбекский театр музыкальной драмы и комедии им. Мукими, ныне Государственный музыкальный театр имени Мукими) в Ташкенте. В 1939—1940 годах — организатор и художественный руководитель ансамбля женщин-дутаристок Узбекской государственной филармонии в Ташкенте. Выступала как певица. Снималась в кино. Творчество актрисы связано с народной жизнью. Ею сыграно множество образов узбекских женщин, создав глубокие образы матерей, борющихся за счастье своих детей — в театре: «Два коммуниста» — Кумыш-холя, «Гульсара» — Айсара, «Нурхон» — Кимье (все К.Яшена), в кино: «Клятва» — мать Азима, «Асаль» — мать Асаль, «На зов вождя» — мать Рустама, «Священная кровь» — мать Юлчи, «Об этом говорит вся махалля» — Мехрихон, «Встречи и расставания» — мать Хафиза, наиболее известный из них — Фатима-опа в фильме «Ты не сирота». Так же с успехом исполняла характерные роли. Член Союза кинематографистов Узбекской ССР. Член КПСС с 1944 года. Депутат Верховного Совета Узбекской ССР 5-6-го созывов. Умерла в городе Ташкент, Узбекская ССР, СССР, 14 января 1991 года. Похоронена на Чигатайском кладбище. Звания и награды: Народная артистка Узбекской ССР (1937); Народная артистка СССР (1967); Орден Ленина (1959); Орден Октябрьской Революции; Орден Трудового Красного Знамени (31 мая 1937 — за выдающиеся заслуги в деле развития узбекского музыкального и танцевального искусства); Орден «За выдающиеся заслуги» (Узбекистан) (2001 — посмертно); Медали; Почётные грамоты Президиума Верховного Совета Узбекской ССР.

Память

В 1976 году был снят документальный фильм «Лютфихон ая», посвященный жизни и деятельности актрисы. Именем Л.Сарымсаковой названы Дом культуры и 52-я средняя школа в Риштане.

Творчество

Роли в театре: 1928 — «Два коммуниста» К.Яшена — Кумыш-холя; 1933 — «Лейли и Меджнун» Хуршида, музыка Т.Садыкова — Лейли; 1935 — «Гульсара» К.Яшена и М.Мухамедова, музыка Т.Джалилова — Айсара; 1937 — «Фархад и Ширин» Хуршида, музыка В.Успенского — Ширин, колдунья Ясуман; 1938 — «Аршин мал алан» У.Гаджибекова — Зебо, Джихан-холя, Гульчехра; 1940 — «Проделки Майсары» Хамзы — Майсара; 1942, 1952 — «Нурхон» К.Яшена — Кимье; 1953 — «Мукими» С.Абдуллы — Рисолат; «Ревшан и Зулхумор» К.Яшена — старуха-мать; «Принцесса Турандот» К.Гоцци — Адельма; «Слуга двух господ» К.Гольдони — Смеральдина; «Худжум» В. Яна — Турсун; «Халима» Г.Зафари — мать; «Тайны паранджи» Хамзы — Мастура; «Курбан Умаров» С.Абдуллы — Халча; «Офтобхон» К.Яшена — Xaйри-холя; «Фергана до рассвета» М.Исманли — Xaтиджа-холя; «Золотое озеро» — Джамал-опа. Фильмография: 1931 — Азад (не завершен) — Озод, прядильщица; 1937 — Клятва — мать Азима; 1940 — Асаль — мать Асаль, жена садовника; 1941 — На зов вождя — мать Рустама; 1941 — Мы победим (короткометражный) — Зумруд; 1943 — Насреддин в Бухаре — прислуга при дворе; 1943 — Подарок Родины — мать; 1954 — Сестры Рахмановы — Шарофат-биби; 1954 — Новоселье — Холнисо; 1955 — Встретимся на стадионе — Мафрат-хон; 1955 — Крушение эмирата — старая дехканка; 1956 — Священная кровь — мать Юлчи; 1958 — Очарован тобой — эпизод; 1958 — Рыбаки Арала — жена председателя колхоза; 1958 — Сыновья идут дальше — сумасшедшая; 1959 — Второе цветение — Кумры-хола; 1960 — Об этом говорит вся махалля — Мехрихон; 1962 — Ты не сирота — Фатима-апа; 1964 — Буря над Азией — мать Джамала; 1964 — Добрый день; 1964 — Жизнь прошла ночью — старуха; 1965 — Прозрение — эпизод; 1966 — Белые, белые аисты — Мехринисо; 1968 — Сыны отечества — посетительница музея; 1969 — Её имя — Весна — сваха; 1969 — Минувшие дни — эпизод; 1971 — Драма любви — мать Умара; 1973 — Встречи и расставания — мать Хафиза; 1976 — Птицы наших надежд — бабушка Амира; 1990 — Мальчики из Танги — эпизод.

1897

Анри Робинсон (немецкое имя — Henry Robinson)

агент советской военной разведки. Родился и вырос в городе Брюссель Бельгия. Отец — русский, мать — полька. В юности переехал во Францию, получил французское гражданство. Окончил Цюрихский университет, где изучал юриспруденцию; владел английским, французским, русским, немецким и итальянским языками. В 1920 г. вступил в Французскую коммунистическую партию, позже — в Коммунистическую партию Германии. В начале 1920-х гг. в Руре был политическим директором Коммунистического союза молодёжи Германии. В 1921 году «товарищ Гарри» был направлен компартией Германии в Москву в распоряжение Коммунистического интернационала молодёжи. Вернувшись в Германию, получил задание вести подпольную антивоенную работу против оккупации Рура французской армией. За деятельность в Рурской области французский суд в 1923 г. заочно приговорил его к десяти годам тюремного заключения. Первые контакты Анри Робинсона с советской военной разведкой относят к 1923—1924 годам. В 1933 году по личному указанию начальника Разведупра Я.Берзина был завербован советской разведкой, официально числился в составе агентурной сети Разведупра. Вначале был заместителем резидента, а затем стал резидентом во Франции. В 1937—1939 гг. «товарищ Гарри» создал большую и надёжно законспирированную агентурную сеть, добывавшую ценную информацию. Он анализировал сообщения агентов из Германии, Англии, Франции, Италии и направлял в Москву материалы военного и научно-технического характера (мобилизационные планы, численность вооружённых сил, производство разрывных снарядов и новых артиллерийских орудий, кислородные приборы для лётчиков, новые немецкие противогазы, сведения о частичной мобилизации в Англии в сентябре 1938 года, о подготовке английских вооружённых сил и переброске их во Францию и т. д.). В 1938 году посетил Москву, после чего прекратил сотрудничать с Коминтерном. С началом Второй мировой войны резидентура Робинсона переориентировалась на работу против Германии. В 1940—1941 гг. информировал Центр о подготовке вторжения Германии в Советский Союз. В 1941—1942 гг. степень законспирированности резидентуры Робинсона снизилась вследствие расширения взаимодействия с резидентурами Л.Треппера и А.Гуревича, а также установления связи с секретной службой Свободной Франции.

Арест и гибель

21 декабря 1942 года Робинсон был арестован гестапо. Несмотря на пытки, арест жены и сына, подготовку расстрела сына на глазах у отца, «товарищ Гарри» не дал никаких показаний, не выдал ни одного человека, и после его ареста никто не был арестован. После шести месяцев в тюрьме гестапо во Франции Робинсон был переведён в Моабитскую тюрьму.

О его дальнейшей судьбе существовало несколько версий:

Робинсон был приговорён к смерти и казнён.

В 1944 году был убит одним из членов «Красной капеллы» за подготовку к побегу.

Был убит кем-то по приказу из Москвы.

Остался жив и продолжал работать на советскую разведку.

Единственное письменное свидетельство об участи Робинсона приведено Н.Поросковым:

В конце сентября 1944 года неизвестный передал в советское представительство в Софии следующую записку:

«Французский товарищ Анри Робинсон, „Гарри“, был арестован гестапо в декабре 1942 года в своём доме. Он был выдан лицом, которое получило его адрес в Москве. Его жена и сын были подвергнуты пыткам и заключены в тюрьму, а затем казнены. Сам „Гарри“ был заключён в одиночку и впоследствии отвезён в Берлин, Гауптзихерхайтсамт (РСХА), Принц Альбрехтштрассе, где содержится в большом секрете в камере 15 в ожидании смертного приговора. Пишущий настоящие строки видел его в последний раз 20 сентября 1943 года в день выхода из соседней камеры 16 и обещал передать это сообщение…» (Далее следует описание подробностей ареста и поведения отдельных лиц).

«…Все связи к французскому министерству и генштабу в безопасности, так как были известны только Га…

Отрубят голову или расстреляют, победа будет всё равно наша. Ваш Гарри». — Поросков Н.Неизвестный солист «Красной капеллы» // Красная звезда. — 1998, 17 июня.

В книге Г.Дугласа приведены слова Г.Мюллера, утверждавшего, что ему удалось перевербовать Робинсона. Спустя много лет после войны точно установили, что Робинсон погиб в 1944 г.

Семья: Жена — Клара Шаббель. Сын Лео, родился в 1922 г.

1897

Роскоу Генри Хилленкоттер (Roscoe Henry Hillenkoetter)

американский военный и государственный деятель, третий директор Центральной разведки и одновременно первый руководитель Центрального разведывательного управления, созданного в соответствии с «Законом о национальной безопасности 1947 года». На этих должностях он пробыл с 1 мая 1947 года по 7 октября 1950 года. Роскоу Хилленкоттер родился 8 мая 1897 года в Сент-Луисе, штат Миссури. До прихода в Центральное разведывательное управление служил командиром на линкоре «Миссури» (ББ-63). Ходил несколько туров как помощник военно-морского атташе во Францию в 1933—1935, 1938—1940, 1940—1941, 1946—1947 годах. С марта 1942 года по сентябрь 1943 года исполнял обязанности руководителя разведки, в штате главнокомандующего Тихоокеанским флотом (адмирал. Честер В. Нимиц). А 29 ноября 1946 года получил звание контр-адмирала. 30 апреля 1947 года был выдвинут президентом Гарри Трумэном на должность директор Центральной разведки. На следующий день, 1 мая, был приведен к присяге и приступил к выполнению своих обязанностей. После принятия «Закона о национальной безопасности 1947 года» и создания Центрального разведывательного управления (ЦРУ), повторно приведен к присяге 26 сентября 1947 года, затем повторно назначен на пост директора Центральной разведки 24 ноября 1947 года, но уже с новыми обязанностями, включавшими руководство ЦРУ. 8 декабря 1947 года утвержден Сенатом. Возглавлял ЦРУ, когда Северная Корея вторглась в Южную Корею (25 июня 1950 года) и началась Корейская война. Его обвинили в том, что он не смог даже приблизительно предсказать такое развитие событий, хотя враждебность намерений Северной Кореи были налицо. Вследствие этого ему пришлось оставить свой пост. После увольнения снова вернулся на флот. С августа 1950 года по октябрь 1951 года командовал Первой дивизией крейсеров Тихоокеанского флота. Вице-адмирал с 9 апреля 1956 года. Главный инспектор Флота с 1 августа 1956 года. 1 августа 1957 года уволен с флота в запас. На пенсии занимался частным предпринимательством. Умер в Восточном Гарлеме, Манхэттен, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США, 18 июня 1982 года.

Похоронен на Арлингтонском национальном кладбище.

1898

Али Исаев

звеньевой колхоза «Екпенды» Яны-Курганского района Кзыл-Ординской области, Казахская ССР. Родился в ауле Айдар Перовского уезда Сыр-Дарьинской области Туркестанского края, ныне – Жанакорганского района Кызылординской области Казахстана. Казах. С началом коллективизации сельского хозяйства Али Исаев в 1926 году вступил в местное кооперативное объединение «Байзакколь», где работал поливальщиком в бригаде по выращиванию пшеницы. После организации в 1930 году колхоза «Екпенды» он возглавил хлопководческое звено. За пять лет работы урожайность хлопка поднялась вдвое до 40 центнеров с гектара. В 1936 году звеньевой А.Исаев участвовал во Всесоюзной сельскохозяйственной выставке. В 1937 году по поручению правления колхоза возглавил полеводческое звено по выращиванию риса, трудился до призыва в Красную Армию в октябре 1942 года. Участник Великой Отечественной войны. После демобилизации вернулся на родину и продолжил работать звеньевым в колхозе «Екпенды» Яны-Курганского района. По итогам работы в 1948 году его звено получило урожай риса 80,5 центнера с гектара на площади 5 гектаров. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 мая 1949 года за получение высоких урожаев пшеницы, риса, сахарной свёклы и картофеля в 1948 году Исаеву Али присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». После окончания в 1953 году трёхлетних агрономических курсов по подготовке мастеров сельского хозяйства продолжал выращивать рис в родном колхозе до ухода на пенсию в 1961 году. С 1968 года – персональный пенсионер союзного значения. Проживал в родном селении Айдар ныне Жанакорганского района. Умер 26 октября 1976 года. Похоронен на мусульманском кладбище села Екпенды Жанакорганского района. Награждён орденом Ленина (20 мая 1949), медалями. Именем Героя названы улицы в областном центре городе Кызылорда и в селе Екпенды.

1898

Феодосий Степанович Лойко

бригадир колхоза «Воля» Сахновщинского района Харьковской области, Украинская ССР. Родился в Константиноградском уезде Полтавской губернии, на территории современного Сахновщинского района Харьковской области Украины. Украинец. С юного возраста трудился в сельском хозяйстве. В первые послевоенные годы возглавлял бригаду полеводов в колхозе «Воля» (центральная усадьба – село Надеждино) Сахновщинского района, труженики которой в 1947 году получили урожай пшеницы 30,2 центнера с гектара на площади 17 гектаров. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 февраля 1948 года за получение высоких урожаев пшеницы, ржи, кукурузы и сахарной свёклы в 1947 году Лойко Феодосию Степановичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Этим же указом высокого звания были удостоены председатель колхоза «Воля» Н.Е.Литвин и другой бригадир полеводов Г.Н.Ткалич, с которым Феодосий Степанович постоянно соревновался. В последующие годы труженики возглавляемой им бригады продолжали получать высокие урожаи зерновых, кукурузы и других сельскохозяйственных культур в родном колхозе (после укрупнения в начале 1950-х годов – колхоз имени Ленина). Проживал на территории Сахновщинского (с 2020 года – Красноградского) района. Дата его кончины не установлена. Награждён орденом Ленина (16 февраля 1948), медалями.

1898

Алоизие Степинац (хорватское имя — Alojzije Stepinac)

хорватский кардинал. Титулярный архиепископ Никопсиса и коадъютор Загреба 28 мая 1934 по 7 декабря 1937. Архиепископ Загреба с 7 декабря 1937 по 10 февраля 1960. Кардинал-священник с 12 января 1953. После прихода к власти усташского правительства Независимого государства Хорватия поддерживал его, затем протестовал против некоторых его преступлений. Поддерживал благоприятный имидж НГХ в Ватикане. Выступил с осуждением действий пришедшего в 1945 году к власти коммунистического режима Иосипа Тито; в октябре 1946 года был приговорён к 16-и годам заключения по обвинению в государственной измене и военных преступлениях. В 1998 году причислен Римско-католической церковью к лику блаженных. Родился в деревне Брезарич (близ Крашича), в 40 километрах от Загреба, в большой семье (кроме него было ещё 7 детей). После окончания гимназии в Загребе в 1916 году хотел поступить в семинарию, однако был призван в австрийскую армию и отправлен на итальянский фронт, где вскоре попал в плен. В начале 1920-х годов вернулся в Хорватию, включённую после первой мировой войны в состав Королевства сербов, хорватов и словенцев, позднее Королевства Югославия, и поступил на факультет теологии Загребского Университета. В 1926—1931 годах продолжал обучение в Риме, после чего получил докторскую степень по философии и теологии и принял духовный сан. Несколько лет он работал в Загребе помощником загребского архиепископа Антуна Бауэра. В 1934 году Степинац стал епископом, а в 1937 году, после смерти Бауэра, стал загребским архиепископом. Будучи викарием Королевской Югославской армии, еще до ее капитуляции и оккупации немцами Югославии, нарушил присягу и принял должность викария усташской армии. По мнению югославского историка М.Булаича, Степинац не только признал насильственный раздел югославского государства, но и активно, всеми силами поддерживал создание и легитимацию Независимого Государства Хорватии. Уже 26 июля 1941 года, на открытии Первой епископской конференции в Загребе, как «законный представитель Церкви Божией в НГХ» приветствовал главу новосозданного усташского государства, Анте Павелича, в качестве «государственного Вождя с обещанием нашего искреннего и лояльного сотрудничества на благо нашей Родины». Вдохновил на заверения в верноподданности и остальных хорватских епископов: Акшамовича, Бонефатича, Сребрнича, Бурича, Мишича и Шарича. Совместно с другими прелатами и священниками стал членом Сабора (парламента) НГХ. Степинац считается главным виновником насильного перекрещивания православных сербов в католицизм. 18 мая 1943 г. Степинац докладывал папе Пию XII: «240 000 сербов переведены в католицизм, из которых чуть менее 100 000 — за один только 1941 год». По мнению Степинаца,

«самым идеальным было бы, если бы все сербы вернулись к вере своих отцов, то есть преклонили бы главу пред Наместником Христовым — Святым Отцом (папой). Тогда бы и мы смогли, наконец, отдохнуть в этой части Европы, ибо византийство (православие), как и турки, сыграло страшную роль в истории этой части света.»

В результате судебного процесса 10 октября 1946 года Степинац был приговорён к 16 годам тюрьмы. Многие как в Хорватии, так и за пределами страны, считали этот приговор местью режима Тито за критику. Югославский коммунист Милован Джилас говорил:

«Сказать правду, я думаю, и не только я, что Степинац – цельный человек, с твёрдым характером, которого невозможно сломать. Он был действительно несправедливо обвинён, но сколько раз случалось в истории, что люди были осуждены исходя из политической необходимости»

В таком же духе «всепрощения» проходил и процесс над Степинацем: несмотря на строгость приговора, он отсидел в тюрьме всего 5 лет, после чего был выпущен на поселение в родное село. В 1953 году Папа Римский Пий XII возвёл Степинаца в звание кардинала, однако находящийся на поселении кардинал так и не смог лично участвовать в церемонии. 10 февраля 1960 года Степинац скончался от болезней, полученных им в тюрьме.

Архиепископ А.Степинац с двумя священниками и лидерами усташей на похоронах председателя хорватского парламента Марко Дошена

Деятельность в НГХ и её оценки

После вторжения в апреле 1941 года войск Германии и Италии в Хорватию, было образовано прогерманское Независимое государство Хорватия под фактическим управлением усташей. Степинац приветствовал усташей и восстановление хорватской независимости: как и многие хорваты, он видел в усташах силу, способную восстановить независимость страны и освободить её от подчинения сербам. За несколько недель до начала войны он сделал в личном дневнике запись:

«Хорваты и сербы из двух разных миров, два разных полюса; они никогда не найдут общего языка, если только не произойдет чудо Божие. Эта схизма величайшее зло в Европе, может быть, даже большее чем протестантизм. Тут нет морали, нет принципов, нет правды, нет справедливости, нет честности...»

28 апреля 1941 года, через 11 дней после капитуляции Югославии, он издал пастырскую энциклику, которая обязывала католиков страны поддерживать усташей и созданное ими независимое хорватское государство. Позднее Степинац произносил в загребском соборе проповеди, направленные, по мнению апологетов Степинаца, против принципов усташского режима. В проповеди от 14 марта 1943 г. он говорил: «Каждый человек, независимо от того к какой расе и народу он принадлежит, несет на себе печать Бога-Творца и имеет свои неотъемлемые права, которые от него не может самовольно отнимать или их ограничивать никакая человеческая власть»

По мнению обвинителей Степинаца при этом Степинац продолжил публично восхвалять усташское государство и его главу поглавника Анте Павелича. Обращаясь к нему на открытии хорватского парламента 23 февраля 1942 г. он говорил:

«Открытие сессии хорватского парламента является подтверждением того насколько глубоко вы сознаете ответственность, честь, которую вы готовы разделить с вашими соотечественниками. Это открытие сопровождается молитвами церкви и лично моими.»

По мнению обвинителей Степинаца, Степинац также на всем протяжении существования усташеской Хорватии старался создать в Ватикане максимально благоприятное впечатление о усташеских порядках, таким образом нейтрализуя усилия тех представителей католической церкви, которые пытались добится осуждения усташеского террора римским папой. Так в мае 1943 года Степинац писал в докладе секретарю Ватиканского государства:

«Хорватское правительство энергично борется против аборта, который в основном рекомендуется еврейскими и православными врачами; оно строго запретило все порнографические издания, которые тоже печатались под руководством евреев и сербов…Правительство отменило масонство, вело ожесточенную войну против коммунизма, издало декреты против богохульства и хочет, чтобы солдаты воспитывались по-христиански, настаивает на религиозном воспитании детей в школах…Ваше Высокопреосвященство, если реакция хорватов иногда бывает жестока, мы ее осуждаем и порицаем, но вне всякого сомнения эта реакция спровоцирована сербами, которые нарушили все права хорватского народа в течение последних 20 лет их совместной жизни в Югославии.»

[447x700]

[447x700] Никола Русинович, посол НГХ в Ватикан так характеризовал усилия архиепископа по обелению усташеских порядков в глазах римского папы: «Степинац представил доклад святому отцу на девяти страницах. Он показал его мне и я смею Вас уверить, что он выражает нашу точку зрения. Обвиняя сербов, четников и коммунистов, он нашёл слова, о которых даже я не мог бы подумать. Никому не будет позволено нападать на Независимое Государство Хорватия и представить хорватов в дурном свете.»

Степинац (вместе с 10 другими представителями католической церкви) получил в 1942 году место в хорватском парламенте, а 21 марта 1944 года приняли из рук Павелича важную государственную награду "Velered". По мнению апологетов Степинаца, за время правления он спас от смерти большое число евреев, укрыв их в церковных владениях; с его ведома католическая благотворительная организация «Каритас» спасла более 7000 сербских сирот. Марк Ривели утверждает:

«Степинац действительно приложил какие то усилия чтобы спасти от преследований несколько евреев, но...неизвестно ни о каком вмешательстве Степинаца в пользу сербов Хорватии.»