7 мая родились...

07-05-2025 04:10

к комментариям - к полной версии

- понравилось!

[448x700]

[448x700]

1920

Анатолий Алексеевич Лопатин

командир 463-го стрелкового полка (118-я стрелковая дивизия, 5-я гвардейская армия, 1-й Украинский фронт), майор. Родился в поселке Чилгир ныне Яшкульского района Республики Калмыкия, в семье крестьянина. Русский. Член ВКП(б) с 1943 года. Окончил Тихорецкий медтехникум Краснодарского края. В Красной Армии — с декабря 1939 года. Окончил пехотное училище в 1941 году, курсы "Выстрел" — в 1942 году, КУОС — в 1943 году. В боях Великой Отечественной войны — с июля 1942 года. 16 апреля 1945 года 463-й стрелковый полк под командованием майора А.А.Лопатина, действуя как десантный, совместно с частями 4-го гвардейского танкового корпуса прорвал оборону противника, форсировал реку Шпрею и захватил плацдарм на ее западном берегу. Действуя передовым отрядом по преследованию противника, полк овладел городом Гуэрсверд (Германия). Майор Лопатин умело руководил боевыми действиями полка в сложных условиях лесистой местности, организовал успешное взаимодействие пехоты и танков, несмотря на то, что полк действовал в тылу врага. Полк захватил 3 батареи, сжег 3 самоходные установки и подбил 2 танка, а также уничтожил большое количество живой силы противника. 22 апреля 1945 года, следуя с одним из батальонов, майор Лопатин принял встречный бой с большой колонной бронетранспортеров и пехоты противника. В этом неравном бою майор А.А.Лопатин погиб. Звание Героя Советского Союза Анатолию Алексеевичу Лопатину присвоено посмертно 27 июня 1945 года. Награжден орденами Ленина, двумя орденами Александра Невского, орденом Отечественной войны II степени, медалями. Похоронен в городе Аннабург (Германия).

[467x700]

[467x700]

1921

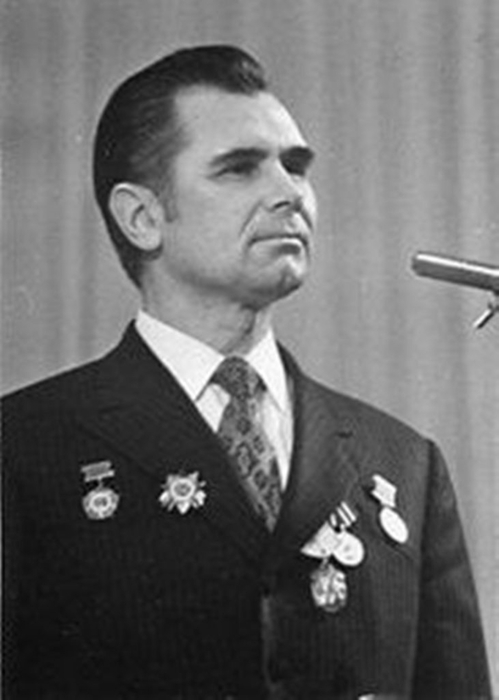

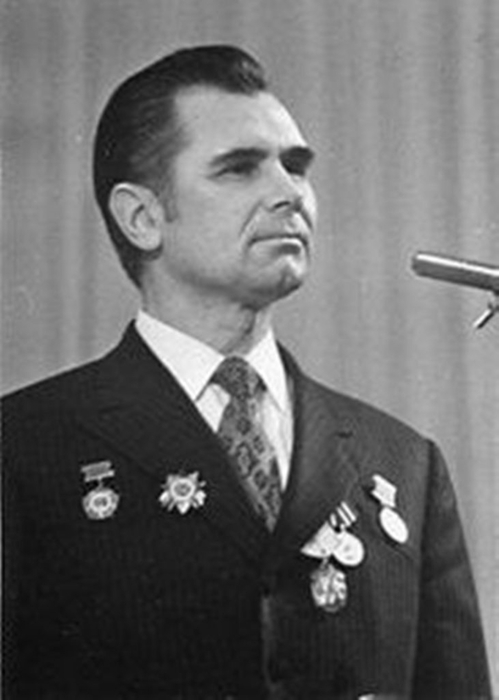

Григорий Алексеевич Бондаренко

заместитель Главнокомандующего Военно-Морским Флотом по боевой подготовке – начальник Боевой подготовки Военно-Морского Флота, адмирал. Родился в городе Кривой Рог Екатеринославской губернии (ныне Днепропетровской области, Украина). Украинец. В 1938 году окончил 10 классов школы. В Военно-Морском Флоте с июля 1938 года. В сентябре 1941 года окончил Черноморское высшее военно-морское училище (город Севастополь). Участник Великой Отечественной войны: в сентябре-ноябре 1941 – командир взвода и начальник разведки 1-го батальона 8-й бригады морской пехоты Черноморского флота. Участвовал в обороне Севастополя. 27 ноября 1941 года был тяжело ранен в левую ногу и до февраля 1942 года находился в госпитале в городе Сочи (Краснодарский край). С февраля 1942 – помощник командира сторожевого катера «СКА-025», в декабре 1942 – апреле 1944 – командир сторожевого катера «СКА-035», в апреле-сентябре 1944 – командир звена 5-го дивизиона сторожевых катеров (Черноморский флот). Участвовал в снабжении и эвакуации защитников осаждённого Севастополя, обороне Новороссийска, Южно-Озерейской, Новороссийской и Керченско-Эльтигенской десантных операциях, освобождении Крыма. 8 сентября 1942 года был ранен в левое плечо. В июне 1945 года окончил Высшие специальные курсы офицерского состава ВМФ в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург) и был направлен на Тихоокеанский флот. Участник советско-японской войны 1945 года в должности командир тральщика «Т-332». Участвовал в Южно-Сахалинской десантной операции и послевоенном тралении в акваториях корейских портов. До ноября 1947 года продолжал службу командиром тральщиков (на Тихоокеанском флоте). В 1950 году окончил Военно-морскую академию. В 1950-1952 – командир эскадренного миноносца «Беззаботный» (Черноморский флот). С 1952 – помощник командира 187-й бригады эскадренных миноносцев, в 1953-1956 – командир 150-й бригады эскадренных миноносцев (Черноморский флот). В 1956-1958 – командир 19-й дивизии охраны водного района Восточно-Балтийской флотилии (Балтийский флот). В 1958-1960 – начальник Управления боевой подготовки штаба Балтийского флота. В 1962 году окончил Военную академию Генштаба. В июле 1962 – сентябре 1965 – начальник штаба Балтийского флота, в сентябре 1965 – мае 1973 – начальник штаба Тихоокеанского флота. В 1971 году окончил Академические курсы при Военно-морской академии. С мая 1973 – заместитель Главнокомандующего Военно-Морским Флотом по боевой подготовке – начальник Боевой подготовки Военно-Морского Флота. За выдающиеся заслуги в создании и производстве новой специальной техники Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 февраля 1985 года адмиралу Бондаренко Григорию Алексеевичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Жил в Москве. Умер 5 сентября 1988 года.

[493x700]

[493x700]

Похоронен на Новодевичьем кладбище (участок 11) в Москве. Адмирал (1972). Награждён орденами Ленина (7 февраля 1985), Октябрьской Революции (8 января 1980), 4 орденами Красного Знамени (31 января 1942; 14 сентября 1943; 30 декабря 1956; 31 октября 1967), орденом Александра Невского (6 ноября 1943), 2 орденами Отечественной войны I степени (14 февраля 1946; 11 марта 1985), орденами Красной Звезды (21 августа 1953), «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» III степени (30 апреля 1975), медалями, монгольским орденом «Полярная звезда» (6 июля 1971), болгарским орденом «9 сентября 1944 года» I (1984) и II (14 сентября 1974) степеней с мечами, иностранными медалями.

[700x425]

[700x425]

Бюст Г.А.Бондаренко установлен в Севастополе на территории Черноморского ВВМУ имени П.С.Нахимова.. Воинские звания: Лейтенант (25 сентября 1941);Старший лейтенант (6 ноября 1942); Капитан-лейтенант (3 ноября 1945); Капитан 3 ранга (28 ноября 1949); Капитан 2 ранга (15 июля 1952); Капитан 1 ранга (24 декабря 1954); Контр-адмирал (27 апреля 1962); Вице-адмирал (7 мая 1966); Адмирал (15 декабря 1972).

1921

Семён Иванович Гончаров

командир взвода 310-го гвардейского стрелкового полка 110-й гвардейской стрелковой дивизии 37-й армии Степного фронта, гвардии лейтенант. Родился в селе Кировка, ныне Беловодского района Луганской области, в крестьянской семье. Украинец. Член ВКП(б)/КПСС с 1944 года. В 1941 году окончил Старобельский техникум механизации сельского хозяйства. В январе 1941 года призван Беловодским РВК Ворошиловградской области в ряды Красной Армии. В 1943 году окончил Энгельское пулемётное училище. В боях Великой Отечественной войны с августа 1943 года. Осенью 1943 года командир взвода 310-го гвардейского стрелкового полка гвардии лейтенант С.И.Гончаров особо отличился при форсировании Днепра в районе села Куцеволовка Онуфриевского района Кировоградской области и в боях за удержание и расширение плацдарма на его правом берегу. 29 сентября 1943 года гвардии лейтенант С.И.Гончаров под ожесточённым артиллерийским огнём противника и бомбёжкой с воздуха в числе первых вместе со своим взводом переправился через Днепр, закрепился на захваченном участке берега и завязал бои за плацдарм. 3 октября 1943 года в бою за деревню Куцеволовка его взвод первым ворвался в село, где автоматным огнём и гранатами уничтожил до 50 гитлеровцев и 2 станковых пулемёта противника, чем дали возможность основным силам освободить село. В этом бою гвардии лейтенант С.И.Гончаров лично уничтожил из автомата 12 гитлеровцев и взорвал противотанковой гранатой станковый пулемёт противника. За селом виднелось несколько высот. Одну из них, помеченную на карте знаком 167.8, гитлеровцы удерживали особенно упорно. При штурме этой высоты погиб командир роты. Гвардии лейтенант С.И.Гончаров принял командование ротой на себя и овладел высотой. В течение дня фашисты предприняли шесть контратак, пытаясь вернуть утраченные позиции, но каждый раз, понеся большие потери, были вынуждены откатываться обратно. Гвардии лейтенант С.И.Гончаров в этом бою лично уничтожил огнём из автомата 8 солдат и 1 офицера противника. Ведя бой за высоту 167.8, наши бойцы отвлекли на себя большую часть сил противника, чем открыли дорогу нашим частям, наступающим с фронта. За взятие и удержание стратегически важной высоты 167.8 гвардии лейтенант С.И.Гончаров был награжден орденом Красной Звезды. С 16 по 20 октября 1943 года в боях за деревни Куповаты и Кумовка гвардии лейтенант С.И.Гончаров вместе со своей ротой ворвался в расположение фашистов, забрасывая их гранатами и уничтожая ружейно-автоматным огнём. Гитлеровцы в панике бежали, оставив 3 пушки. Отважный командир, не растерявшись, повернул одну пушку в сторону противника и начал уничтожать гитлеровцев. В этом бою он лично уничтожил до 10 фашистов и 1 станковый пулемёт противника. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 февраля 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство гвардии лейтенанту Гончарову Семёну Ивановичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда" (№ 2501). После окончания Великой Отечественной войны продолжал службу в армии. В 1954 году окончил Военную академию тыла и транспорта. С 1971 года полковник С.И.Гончаров – в запасе. Жил в городе Хмельницкий. Работал инженером литейно-механинического завода. Умер 26 апреля 1996 года. Награжден орденом Ленина (22 февраля 1944), орденом Отечественной войны I степени (11 марта 1985), двумя орденами Красной Звезды (13 октября 1943, …), медалями.

1921

Леонид Мечиславович Згерский

российский музыкальный деятель, в 1953-1996 гг. директор Тюменской областной филармонии, заслуженный работник культуры России, почетный гражданин г. Тюмени

1921

Пол Квиничетт

американский тенор-саксофонист, один из последователей Лестера Янга (его прозвали «вице-президентом»). Известность принесло участие в «битве саксофонов» в оркестре Каунта Бэйси. Учился в Денверском университете, играл на кларнете и альт-саксофоне. Дебютировал в оркестре Шорти Шерона в Чикаго, в 1942 г. заменил Джимми Форреста в бэнде Джея МакШенна. Позже играл в оркестрах Джонни Отиса (1943-1945), Луиса Джордана, Лаки Миллиндера (1949), Хот Липс Пэйджа. В 1951-1953 гг. - в биг-бэнде Каунта Бэйси (несколько месяцев в 1959). В 1950-е гг. руководил ансамблем, кроме того, входил в оркестры Вуди Германа, Боба Брукмайера, Нэта Пирса, работал с вокалистами (с Билли Холидэй, Дайной, Вашингтон). В 1960-е гг. не выступал, вернулся на сцену только в 1973 г. и изредка, насколько позволяло здоровье, играл в нью-йоркских клубах.

1922

Владимир Акимович Курочкин

русский советский актер и режиссер оперетты, народный артист СССР (1978). Родился в Астрахини. Учился в Свердловском музыкальном училище, в 1946 г. окончил студию Свердловского драматического театра, в 1962 г. - Высшие режиссёрские курсы ГИТИСа в Москве. С 1946 г. - актёр, с 1963 г. - главный режиссёр Свердловского театра музкомедии. Ставит спектакли также во многих музыкальных театрах СССР и за рубежом. На сцене Свердловского театра оперы и балета осуществил постановку "Арабеллы" Р. Штрауса (1973, 1-я постановка в СССР). Среди постановок: "Севастопольский вальс" Листова, "Белая ночь" Хренникова, "Девушка с голубыми глазами" Мурадели, "Табачный капитан" Щербачёва, "Пусть гитара играет" Фельцмана, "Гори, гори, моя звезда" Пожлакова, "Прекрасная Елена" Оффенбаха, "Хелло, Долли!" Германа и др. В 1964-1974 гг. преподавал в Уральской консерватории имени М.П.Мусоргского.

1922

Иван Михайлович Лукин

директор Плесецкого леспромхоза Министерства лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР, Архангельская область. Родился в деревне Сарлей Нижегородского уезда Нижегородской губернии, ныне — Дальнеконстантиновского района Нижегородской области, в крестьянской семье. Русский. Окончив среднюю школу, стал работать счетоводом на Горьковском (ныне — Нижний Новгород) льнокомбинате «Красный Октябрь». В июле 1942 года призван в Красную Армию. Участник Великой Отечественной войны, за доблесть и мужество, проявленные на фронте в боях с немецкими захватчиками, награждён орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени. После демобилизации в декабре 1945 года вернулся в Горький на льнокомбинат, где работал в течение ещё пяти лет. В 1951 году перешёл трудиться в лесную промышленность Архангельской области, совмещая работу с учёбой. Первое время был сучкорубом, помощником вальщика в лесопункте Кулосега Сурского леспромхоза (Пинежский район), позже бригадиром по разделке и погрузке леса на верхнем складе. Через год переехал на лесопункт Пыстрома Конецгорского леспромхоза (Виноградовский район). Вновь работал сучкорубом, чокеровщиком, затем бухгалтером и начальником одного из отстающих лесопунктов Няводы Конецгорского леспромхоза. Став начальником, уже имевшим хороший практический опыт, энергично взялся за дело. На всех делянках вместо лучковых пил заработали электрические пилы К-5, а на смену газогенераторным тракторам пришли мощные ТДТ-40. Лесопункт Няводы одним из первых в Архангельской области перешёл на работу малыми комплексными бригадами, и И.М.Лукин был одним из пионеров внедрения передовой технологии. Уже через год лесопункт по выполнению плана заготовки и вывозки древесины вошёл в число передовых и завоевал всесоюзную премию, а начальник был награждён именными часами. После окончания с отличием Архангельского лесотехнического техникума (ныне — Технологический колледж Императора Петра I, филиал Северного (Арктического) федерального университета) И.М.Лукин был направлен во вновь созданный Верховский учебно-опытный леспромхоз, находившийся в ведении Северного научно-исследовательского института промышленности (СевНИИП). Здесь он был назначен начальником нижнего склада и производственно-технического отдела в Верховском опытном леспромхозе (Плесецкий район). При его участии на нижнем складе были установлены и пущены три мощных кабель-крана ККУ-7,5, внедрены поточная линия, с применением тельферной подачи хлыстов в станок для обрезки сучьев и разделочный узел, где с помощью автоматики хлысты раскраивались на сортименты. Верховский леспромхоз стал для Лукина своего рода полигоном, где он испытывал новую технику, и это сыграло в дальнейшем решающую роль в его судьбе. В 1963 году он вступил в КПСС. Через несколько месяцев его вызвали в Плесецкий райком КПСС и предложили возглавить леспромхоз, несмотря на отсутствие у него инженерного образования. С января 1964 года И.М.Лукин — директор Плесецкого леспромхоза с годовым объёмом лесозаготовок свыше полумиллиона кубометров. Хозяйство входило в комбинат «Онеголес» и уже числилось в передовых. Главным для нового директора стала организация работы малых комплексных бригад — в этом он видел основу успеха предприятия. По его настоянию в каждой бригаде стали применять гидроклин, облегчающий валку спиленных деревьев. Появились новые, более мощные трелёвочные трактора ТДТ-55. Были созданы специальные бригады технического обслуживания, на мастерских участках во всех комплексных бригадах сооружены обогревательные будки. Всё это не могло не сказаться на повышении производительности труда. За достижение высоких показателей в выполнении заданий семилетнего плана (1959—1965) награждён орденом «Знак Почёта». К 1971 году более половины бригад стали тысячниками: каждая из них заготовила за год более тринадцать с лишним тысяч кубометров леса. При участии Ивана Михайловича была внедрена и освоена ленточная дорога Л-5. Если раньше при прокладке одного километра временных ответвлений от основной дороги расходовали 600—800 кубометров деловой древесины, то с ленточной дорогой — только 220. На нижнем складе Иксинского лесопункта стали действовать мощные кабель-краны, тросовые транспортёры с карманными накопителями разделанной на сортименты древесины. В лесопункте появился цех технологической щепы. Все отходы с нижнего склада лесопункта и лесобазы теперь перерабатывались на щепу и отгружались Соломбальскому целлюлозно-бумажному комбинату. Перевыполнив план восьмой пятилетки (1966—1970) по заготовке и вывозу древесины, коллектив леспромхоза дал высшую в Архангельской области комплексную выработку на человека. В 1970 году она составила на одного списочного работника 598 кубометров. По итогам пятилетки Плесецкий леспромхоз стал участником Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ) СССР, где его работники были отмечены медалями Главного выставочного комитета. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 мая 1971 года за выдающиеся успехи, достигнутые в выполнении заданий пятилетнего плана по развитию лесной и деревообрабатывающей промышленности, Лукину Ивану Михайловичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Большое внимание он уделял кадровому вопросу. Каждый год кто-то из молодых работников уезжал обучаться за счёт леспромхоза в институт или техникум. Только к началу 1970-х годов по рекомендации Плесецкого леспромхоза подготовлено 9 инженеров и 20 техников. Ежегодно с отрывом от производства и без отрыва до 120 рабочих получали различные производственные специальности, благодаря чему леспромхоз оказался обеспечен и кадрами массовых профессий. Были построены десятки тысяч метров жилья, большинство работников леспромхоза стали жить в квартирах. Построены Дом культуры, комбинат бытового обслуживания санаторий-профилакторий на 50 мест, школа-интернат, детский комбинат, и другие бытовые учреждения. Избирался депутатом Архангельского областного Совета депутатов трудящихся. Делегат XV съезда профсоюзов СССР (1972). Жил в посёлке Плесецк. Умер 22 ноября 1990 года. Награждён орденами Ленина (7 мая 1971), Отечественной войны II степени, Красной Звезды, «Знак Почёта» (17 сентября 1966), медалями, в том числе серебряной медалью ВДНХ СССР (1971).

1922

Дэррен Макгэвин

актер ("Билли Медисон")

[467x700]

[467x700]

1922

Яков Данилович Михайлик

заместитель командира авиационной эскадрильи 54-го гвардейского истребительного авиационного полка (1-я гвардейская истребительная авиационная дивизия, 16-я воздушная армия, 1-й Белорусский фронт), гвардии старший лейтенант. Родился в селе Максимовка Градижской волости Кременчугского уезда Кременчугской губернии (ныне Кременчугского района Полтавской области, Украина). Украинец. В 1937 году окончил 7 классов школы, в 1938 году – ФЗУ. В 1938-1939 годах работал слесарем в Кременчугском паровозном депо. В 1940 году окончил Кременчугский аэроклуб. В армии с февраля 1940 года. В августе 1941 года окончил Чугуевскую военную авиационную школу лётчиков. Служил лётчиком в тыловом авиаполку, в декабре 1941 года прошёл переучивание на истребитель «Як-1» в 8-м запасном истребительном авиационном полку (аэродром Багай-Барановка, Вольский район Саратовской области). Участник Великой Отечественной войны: в марте-сентябре 1942 – лётчик 211-го истребительного авиационного полка (Западный, Волховский и Сталинградский фронты), в сентябре 1942 – мае 1945 – лётчик, старший лётчик, командир звена и заместитель командира авиаэскадрильи 237-го (с февраля 1943 – 54-го гвардейского) истребительного авиационного полка (Донской, Центральный и 1-й Белорусский фронты). Участвовал в Московской, Сталинградской и Курской битвах, Орловской, Черниговско-Припятской, Бобруйской, Варшавско-Познанской, Восточно-Померанской и Берлинской операциях. 30 марта 1942 года был сбит в воздушном бою и ранен в ноги. За время войны совершил 339 боевых вылетов на истребителях «Як-1» и «Р-39» «Аэрокобра», в 75 воздушных боях сбил лично 17 и в составе группы 5 (по другим данным – лично 16 и в составе группы 6) самолётов противника. За мужество и героизм, проявленные в боях, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года гвардии капитану Михайлику Якову Даниловичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». В 1945 году окончил курсы при Липецкой высшей офицерской лётно-тактической школе. В 1945-1950 – командир авиаэскадрильи и помощник командира авиаполка (в Группе советских войск в Германии и Прибалтийском военном округе).

[413x700]

[413x700]

В 1955 году окончил Военно-воздушную академию (Монино). В 1955-1959 годах служил старшим офицером оперативных отделов в штабах ВВС Таврического военного округа и 48-й воздушной армии (Одесский военный округ). В 1959-1960 – заместитель начальника штаба бомбардировочной авиадивизии (в Одесском военном округе), в 1960-1961 – старший офицер отдела боевой подготовки штаба 48-й воздушной армии (Одесский военный округ). В 1961-1966 – начальник командного пункта управления полётами штаба 73-й воздушной армии (Туркестанский военный округ), в 1966-1970 – начальник специального командного пункта Поисково-спасательной службы ВВС, с 1970 – заместитель начальника и начальник командного пункта управления полётами Управления 36-й воздушной армии (Южная группа войск, Венгрия). С июня 1976 года полковник Я.Д.Михайлик – в запасе.

[484x699]

[484x699]

В 1977-1988 годах работал ведущим инженером и начальником отделов в Главном управлении по ремонту подвижного состава и производству запасных частей Министерства путей сообщения СССР. Жил в Москве. Умер 20 апреля 2011 года. Похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. Полковник (1962). Награждён орденом Ленина (15 мая 1946), 3 орденами Красного Знамени (30 января 1943; 4 июля 1943; 31 июля 1945), орденами Александра Невского (10 июля 1944), Отечественной войны I степени (11 марта 1985), 3 орденами Красной Звезды (3 января 1943; 26 октября 1955; 22 февраля 1968), орденом «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» III степени (30 апреля 1975), медалями. Сочинения: Я – «Сокол», иду в атаку. Ташкент, 1967; Соколиная семья. Москва, 1971.

1922

Александра Ивановна Политкина

машинист электровоза Соколовско-Сарбайского горнообогатительного комбината Кустанайского совнархоза, Казахская ССР. Родилась в уездном городе Лохвица Полтавской губернии Украинской ССР, ныне — Миргородского района Полтавской области Украины. Украинка. Незадолго до Великой Отечественной войны переехала в Казахстан, к своему старшему брату, который трудился на Коунрадском медном руднике в городе Балхаш Карагандинской области. С началом войны, когда многие мужчины предприятия ушли на фронт, она поступила работать помощником машиниста электровоза на руднике. В 1958 году вместе с мужем переехала в город Рудный Кустанайской (ныне — Костанайской) области. Непродолжительное время проработала в управлении Соколовско-Сарбайского горно-обогатительного комбината. Но бумажная работа её не привлекала, и она снова пошла работать на электровоз, теперь уже машинистом, наравне с мужчинами. Вступила в КПСС. Вся её последующая жизнь была связана с комбинатом, крупнейшим в Казахстане предприятием по добыче и обогащению железных руд, на котором она проработала до пенсии. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 марта 1960 года в ознаменование 50-летия Международного женского дня, за выдающиеся достижения в труде и особо плодотворную общественную деятельность Политкиной Александре Ивановне присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Избиралась депутатом Рудненского городского Совета депутатов трудящихся. С 1977 года — персональный пенсионер союзного значения. Проживала в городе Рудный. Часто встречалась со школьниками и молодёжью, рассказывая о своём жизненном и трудовом опыте. Умерла 6 ноября 1994 года. Похоронена в Рудном на старом городском кладбище. Награждена орденом Ленина (7 марта 1960), медалями.

[430x700]

[430x700]

1922

Семён Фёдорович Романов

заместитель начальника штаба по оперативной работе 5-й мотострелковой бригады (5-й Двинский танковый корпус, 2-й Прибалтийский фронт), капитан. Родился в деревне Жуково ныне Жуковского района Калужской области, в семье служащего. Русский. Член ВКП(б)/КПСС с 1942 года. Получил среднее образование. В рядах Красной Армии с 1940 года. На фронтах Великой Отечественной войны с 1941 года. Принимал участие в боевых действиях на Западном, Калининском, Брянском, 1-м и 2-м Прибалтийском фронтах. В боях был ранен и контужен. В 1943 году окончил курсы усовершенствования офицерского состава. К декабрю 1943 года исполняющий обязанности заместителя начальника штаба по оперативной работе 5-й мотострелковой бригады старший лейтенант С.Ф.Романов показал себя грамотным и смелым офицером. Постоянно находился на наблюдательном пункте бригады вместе с командиром. При нападении диверсионной группы противника оперативно принял меры по расстановке сил для её уничтожения. В ходе одного из боёв заменил раненого командира 2-го батальона, добился восстановления порядка в подразделениях и удержания участка обороны. В последующих боях неоднократно участвовал в организации обороны на различных рубежах, проверке огневых систем и инженерных сооружений, а так же в налаживании взаимодействия войск. За свои действия был представлен к награждению орденом Красного Знамени. Приказом по войскам 4-й Ударной армии от 9 января 1944 года № 013/н награждён орденом Отечественной войны II степени. В период боёв с 16 по 29 июля 1944 года заместитель начальника штаба по оперативной работе 5-й мотострелковой бригады капитан С.Ф.Романов, не смотря на большую маневренность боевых действий бригады, лично установил бесперебойное управление частями и подразделениями. Приказом по бронетанковым и механизированным войскам 2-го Прибалтийского фронта от 5 августа 1944 года № 026/н награждён орденом Красного Знамени. 21 августа 1944 года в связи с тяжелой боевой обстановкой капитану С.Ф.Романову было приказано находиться в боевых порядках 2-го мотострелкового батальона 5-й мотострелковой бригады, который вёл бои за железнодорожную станцию Эргли (80 км восточнее города Рига). К вечеру 22 августа 1944 года противник, постоянно нанося массированные артиллерийско-миномётные удары по нашим подразделениям, отрезал батальон от основных сил бригады. В связи с возможностью окружения была предпринята неудачная попытка выхода к своим частям. Капитан С.Ф.Романов принял командование батальоном на себя и решил выходить к своим частям обходным путём в северо-восточном направлении. К этому времени противнику удалось сосредоточить достаточные силы на выбранном направлении, что исключило возможность прямого выхода из окружения. Капитан С.Ф.Романов решил вывести батальон глубже в тыл противнику, обойти его ударную группировку и пробиваться к своим частям на более пассивном участке фронта. Находясь в течение 16 суток совместно с батальоном в окружении, капитан С.Ф.Романов присоединил к себе разрозненные группы 28-й Невельской и 21-й гвардейской стрелковой дивизий. В ночь с 6 на 7 сентября 1944 года прорвался с группой в 220 человек в районе озера Юморда, понеся при этом незначительные потери. При прорыве первым поднялся в атаку, увлекая за собой бойцов. При выходе из окружения были вынесены 23 раненых офицеров и бойцов, приведены 12 пленных солдат латышских частей. За проявленные исключительные образцы мужества и героизма был представлен к присвоению звания «Герой Советского Союза». Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года, за мужество, отвагу и героизм, проявленные на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками капитану Романову Семёну Фёдоровичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина (№ 50152) и медали «Золотая Звезда» (№ 7539). После войны продолжил службу в армии. В 1949 году окончил Военную академию имени М.В.Фрунзе, в 1957 году - Военную академию Генерального штаба. Проходил службу в Генеральном штабе, непродолжительное время командовал дивизией и снова служил в Генеральном штабе. С октября 1979 по апрель 1984 года - начальник Главного Штаба Войск ПВО - первый заместитель главнокомандующего Войск ПВО. В апреле 1984 года назначен главным военным советником в Национальной народной армии ГДР. Скончался в ГДР 18 мая 1984 года. Похоронен на Кунцевском кладбище в Москве. Генерал-полковник (1976). Награждён орденами Ленина (29 июня 1945), Октябрьской Революции (21 февраля 1978), 3 орденами Красного Знамени (5 августа 1944; 21 февраля 1974; 16 февраля 1982), орденом Отечественной войны II степени (9 января 1944), 2 орденами Красной Звезды (30 декабря 1956; 31 октября 1967), медалью «За боевые заслуги» (15 ноября 1950), другими медалями, иностранными орденами «9 сентября 1944 года» III степени с мечами (Болгария, 14 сентября 1974), Возрождения Польши V степени (Польша, 6 октября 1973), другими иностранными наградами. В городе Жуков Калужской области его именем названа школа. Воинские звания: Техник-интендант 2 ранга (21 февраля 1942); Техник-интендант 1 ранга (7 августа 1942); Старший лейтенант (29 января 1943); Капитан (17 декабря 1943); Майор (28 августа 1945); Подполковник (5 ноября 1949); Полковник (10 августа 1955); Генерал-майор (19 февраля 1968);Генерал-лейтенант (8 ноября 1971); Генерал-полковник (28 октября 1976).

[571x700]

[571x700]

1923

Энн Бакстер (Anne Baxter)

американская актриса, обладательница премии «Оскар» (1946). Энн Бакстер родилась в Мичиган-Сити, штат Индиана, США, в семье Кеннета Стюарта Бакстера и Кэтрин Райт, а её дедом по материнской линии был известный архитектор Фрэнк Ллойд Райт. Отец Энн был видным должностным лицом в компании «Seagram Company Ltd.», и её детство прошло в роскоши и достатке в Нью-Йорке. В десятилетнем возрасте Энн впервые попала на бродвейскую постановку и твёрдо решила стать актрисой. Уже в 13 лет Бакстер стала изучать актёрское мастерство на Бродвее у прославленной актрисы и педагога Марии Успенской. Впервые на роль в кино Энн пробовалась в 1940 г. в фильм «Ребекка», но режиссёр Альфред Хичкок посчитал её слишком молодой и роль была отдана Джоан Фонтейн. Но всё же упорство Энн помогло ей в столь раннем возрасте пробиться в кинематограф, вскоре она подписала контракт с 20th Century Fox и последовали её первые роли в кино. Спустя 6 лет после своего кинодебюта Энн стала обладательницей премии «Оскар» за роль в фильме «На краю лезвия». В 1950 г. Энн досталась роль Евы Харрингтон в знаменитом фильме «Всё о Еве», где наряду с ней снимались такие звёзды Голливуда, как Бэтт Дэвис, Селеста Холм и юная Мэрилин Монро. За эту роль Энн была номинирована на «Оскар» как «Лучшая актриса года». Позже, в течение десятилетия, Бакстер активно занималась своей карьерой в театре, появившись во многих бродвейских постановках. В 1956 г. у Энн была примечательная роль Нефретири в фильме Сесиля Де Милля «Десять заповедей». В 1960-е гг. Энн некоторое время работала и на телевидении, снявшись в таких телесериалах, как «Доктор Килдэр», «Час Альфреда Хичкока» и «Бэтмен», где она сыграла злобную Ольгу, королеву казаков. В 1970-е гг. Энн снова появилась на Бродвее в мюзикле «Аплодисменты», музыкальной версии фильма «Всё о Еве». Но на этот раз ей досталась роль Марго Ченнинг, героини Бэтт Дэвис в фильме. В это же время она была частым гостем в популярном в то время «Шоу Майкла Дугласа». Энн Бакстер имеет звезду на Голливудской аллее славы по Голливуд-бульвар 6741. В 1946 г. Энн вышла замуж за актёра Джона Ходиака, от которого родила дочь Кэтрин. Но их союз оказался неудачным и в 1953 г. они развелись. Её вторым мужем был Рэндольф Галт, за которого она вышла в 1960 г. Позже она вместе переехали в Австралию, где воспитывали двоих своих детей. Но и второй брак оказался не очень успешным и завершился разводом в 1969 г. В третий раз она вышла замуж в январе 1977 г. за выдающегося брокера Дэвида Кли, но спустя восемь месяцев овдовела, после того как Дэвид неожиданно умер. После смерти мужа она переехала в штат Коннектикут, где они с Дэвидом купили дом и собирилась жить. Энн Бакстер умерла от кровоизлияния в мозг 12 декабря 1985 года во время своей прогулки по Мэдисон-Авеню в Нью-Йорке. Её похоронили в небольшой деревне в штате Висконсин.

[479x700]

[479x700]

1923

Николай Николаевич Герман

слесарь Несвижского районного отделения «Сельхозтехника», Минская область Белорусской ССР. Родился в деревне Жаулки Патейковской волости Слуцкого уезда Белорусской ССР, ныне в составе Патейковского сельсовета Копыльского района Минской области Белоруссии. Из многодетной (5 детей) семьи крестьян. Белорус. Ещё учась в школе, Николай проявил способности и большое тяготение ко всякой технике. Он с завистью следил всякий раз за работой трактористов, которых в то время можно было на пальцах перечесть на Копыльщине. Его неизбывной мечтой стало сесть за рычаги трактора. Отец, Николай Иосфиович Герман, — мастер кузнечного дела — приметил сразу, к чему тянет сына. И когда тому исполнилось пятнадцать лет, стал учить парня кузнечному ремеслу. Так Николай Герман начал самостоятельную трудовую деятельность подручным у отца в кузнице при Копыльской машинно-тракторной станции (МТС). В 17 лет он записался на курсы трактористов при этой же МТС. Окончил курсы на «отлично» и вернулся в родные места. В начале мая 1941 года молодой механизатор Копыльской МТС прокладывал весенние борозды — первые в своей жизни — на полях жаулковского колхоза «Чирвоноармеец» («Красноармеец»). А вот собирать тот урожай не довелось: началась Великая Отечественная война. С началом войны вместе с семьёй остался на территории, занятой нацистской Германией: в Жаулки передовые части вермахта вошли уже 27 июня 1941 года. Вскоре Н.И.Герман, активист советской власти, включился в борьбу с захватчиками. Как только в округе появились партизаны, Николай Иосифович установил с ними связь. Он ремонтировал, а если требовалось, то и мастерил для народных мстителей оружие. Первым и надёжным помощником отца стал Николай Герман. Он собирал брошенное в лесах оружие и доставлял в бывшую эмтээсовскую кузницу, где был оборудован специальный тайник. Вместе с отцом мозговали потом, как лучше чинить винтовку и автомат. По мере разрастания партизанского движения в районе 19-летний юноша стал связным одного из отрядов. Он собирал и передавал в отряд сведения о передвижении немецких поездов, системе укреплений вдоль железной дороги, численности и вооружении вражеских гарнизонов, полицейских участков, а также иные задания разведывательного характера. Активизация боевой деятельности народных мстителей заставила оккупационные власти усилить борьбу с антифашистским сопротивлением и провести акции устрашения против мирного населения. Уже в январе — феврале 1943 года силами частей СС и СД, а также охранных и полицейских батальонов была проведена карательная операция «Праздник урожая» на территории ряда районов Минской области, в том числе Копыльского. Во время операции гитлеровцы расстреляли 4325 человек, вывезли на каторжные работы в Германский рейх более 1300 человек, сожгли десятки деревень. Страшная участь постигла и родную деревню Германов. 5 февраля она была дотла сожжена карателями, которые расстреляли 512 её жителей. В этот день погибли мать Николая, два младших брата и сестра. В лес успели уйти только сам Николай Иосифович и два его сына — Николай и Михаил (последний погиб на фронте в 1944 году). Вместе с другими оставшимися в живых односельчанами Германы мстили оккупантам за родных. Николай Герман младший прослыл в отряде храбрецом, охотно шёл на выполнение любого задания, не раз ходил в разведку. После соединения партизан с передовыми частями Красной Армии в июле 1944 года и расформирования отряда был через месяц мобилизован в ряды Красной Армии. С октября 1944 года — в действующей армии. К апрелю 1945 года — разведчик 1-й батареи 115-го истребительного противотанкового артиллерийского полка на 2-м Украинском фронте. Участвовал в освобождении Чехословакии. Отличился 25—26 апреля 1945 года в боях за чешский город Брно. Умело провёл разведку противника, обнаружил две пулемётные точки и один немецкий танк. При отражении вражеских контратак из личного оружия застрелил 9 гитлеровцев, за что был награждён медалью «За отвагу». Победу красноармеец Герман встретил под Прагой. После демболизации в 1947 году он вернулся на родину и стал работать полеводом в местном колхозе «Чирвоноармеец» (ликвидирован в 1950 году). Через год переехал на жительство в центр соседнего района — город Несвиж. Устроился на работу в Несвижскую МТС. В конце 1940-х годов в Несвижском районе (образован в 1940 году на территории бывшего Несвижского повета Новогрудского воеводства Польской Республики) Барановичской (с 1954 года — Минской) области полным ходом шла коллективизация. Недавно восстановленная МТС пополнялась сельскохозяйственной техникой и специалистами-механизаторами. Так Н.Н.Герман вернулся к довоенной специальности. На земле новообразованного колхоза имени Пушкина (центр — деревня Солтановщина Качановичского, а с 1954 года — Дубейковского сельсовета) Николай Николаевич первым проложил глубокие борозды. Водил он трактор по полям, сглаживая раны войны, обновляя землю-кормилицу, с которой породнился душой и сердцем. В условиях нехватки квалифицированных трактористов отлично справлялся с возложенными на него обязанностями, зарекомендовал себя как умелый организатор и в скором времени был назначен бригадиром тракторной бригады. В 1953 году вступил в КПСС. К этому времени Николай Николаевич прошёл большую жизненную школу, приобрёл решительность в суждениях и действиях, прямоту в отношениях с людьми — лучшие качества рабочего человека. Как бригадир он образцово организовывал обработку почвы и успешно внедрял комплексную механизацию на выращивании зерновых и технических культур. Его бригада трудилась ударно и систематически перевыполняла плановые задания. Сам руководитель, который пользовался у товарищей большим авторитетом, не только прославился как один из передовых механизаторов района, но ещё проявил себя и как талантливый рационализатор и новатор сельскохозяйственного производства. За ним прочно утвердилась слава мастера на все руки. После упразднения МТС в 1958 году перешёл на работу бригадиром тракторной бригады в укрупнённый колхоз имени Кирова (к нему присоединили колхоз имени Пушкина; ныне не существует) в деревне Дубейки Дубейковского (ныне — Ланского) сельсовета. В 1961 году было создано Несвижское районное отделение (с 1963 года — Несвижское районное объединение) Минского областного объединения по продаже сельскохозяйственной техники, запасных частей, минеральных удобрений и других материально-технических средств, организации ремонта и использования машин в совхозах и колхозах (с 1967 года — кратко: Минское областное объединение «Сельхозтехника») производственного объединения «Белсельхозтехника» — с 1978 года Несвижское районное производственное объединение по производственно-техническому обеспечению сельского хозяйства (райсельхозтехника) Минского областного производственного объединения по производственно-техническому обеспечению сельского хозяйства «Минскоблсельхозтехника» Министерства сельского хозяйства БССР. В том же году был переведён слесарем-ремонтником в Несвижскую райсельхозтехнику. На этой ответственной работе проявил завидные способности и смекалку. За каждое порученное дело брался горячо, с полной отдачей сил. Ремонт сельскохозяйственной техники ежегодно выполнял досрочно и с высоким качеством, тем самым обеспечивал образцовое содержание машин и тракторов на своём участке. Постоянно совершенствуя мастерство, изучая новейшие достижения науки и техники, систематически перевыполнял дневные и месячные нормы ремонтных работ. Всегда был в числе первых производственников объединения, не раз выходил победителем социалистического соревнования. За успехи, достигнутые в период выполнения заданий восьмого пятилетнего плана по развитию народного хозяйства (1959—1966), был награждён орденом Трудового Красного Знамени. Активно участвовал в разработке и внедрени в производство рационализаторских предложений. На счету Н.Н.Германа — более десяти рационализаторских предложений. Его постоянный поиск, удачные находки, смелые усовершенствования узлов и деталей способствовали облегчению условий труда на ремонте техники. Так, в годы девятой пятилетки (1966—1970) он внёс два важных предложения. Пальцы лемеха КТН-2 быстро изнашивались, а заводских взамен не хватало. Выход был найден, по предложению мастерового слесаря сделали штамп, который давал возможность при малых затратах изготовлять новые детали. По его же предложению был сделан второй штамп, для изготовления шайб к картофелекопателям. Это новшество позволило выпускать тысячу запасных деталей в день и тем самым обеспечило высокую производительность труда. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 апреля 1971 года за выдающиеся успехи, достигнутые в развитии сельскохозяйственного производства и выполнении пятилетнего плана продажи государству продуктов земледелия и животноводства, Герману Николаю Николаевичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». В том же году коллектив Несвижского районного объединения «Белсельхозтехники» (ныне — ОАО «Несвижский райагросервис») был награждён орденом Ленина — это было единственное предприятие в своей отрасли во всём Советском Союзе, удостоенное такой высокой правительственной награды. Николай Николаевич не один раз был участником Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ) СССР, был награждён дипломами и бронзовой медалью Главного выставочного комитета. Ему одному из первых в объединении было присвоено звание «Ударник коммунистического труда». Активно занимался воспитанием подрастающего поколения. Был частым и желанным гостем в школах города и района. Всякий раз увлекательно умел рассказать школьникам о своей профессии, о профессии товарища по работе, о новой сельскохозяйственной технике. Являлся одним из лучших наставников рабочей молодёжи, с нею охотно делился своими знаниями, практическим опытом. Через школу высококлассного специалиста Н.Н.Германа прошли десятки будущих слесарей, и каждому из них Николай Николаевич сумел передать не только свой богатый опыт, но и частицу своего щедрого сердца. «Молодёжь — наше будущее. О ней надо заботиться, её надо учить, всячески поддерживать и поощрять инициативу молодых», — говорил он. У него был свой особенный подход. К мастеру всегда тянулись, именно с ним хотели работать молодые люди. Многие из них в последующем сами становились высококлассными специалистами, сами заявляли о себе как рационализаторы и новаторы производства, оказываясь достойными своего наставника. Николай Николаевич принимал активное участие в общественно-партийной жизни района. Он избирался членом бюро Несвижского райкома Компартии Белоруссии, членом бюро первичной партийной организации райсельхозтехники, депутатом Несвижского районного Совета депутатов трудящихся (с 1977 года — народных депутатов). По его инициативе было проведено благоустройство территории «Сельхозтехники», в пригородной деревне Рудавка была заасфальтирован улица, проложены тротуары, разбит сквер, по наказам избирателей сооружена финская баня. Работал в объединении до выхода на заслуженный отдых в 1985 году. Проживал в деревне Рудавка Несвижского сельсовета Несвижского района Минской области. Умер 12 сентября 1991 года. Награждён орденами Ленина (8 апреля 1971), Отечественной войны II степени (11 марта .1985), Трудового Красного Знамени (23 июня 1966), медалями, в том числе «За отвагу» (30 апреля 1945), бронзовой медалью ВДНХ СССР. Почётный гражданин города Несвиж (2002). Имя Героя в сентябре 2017 года присвоено проектируемой улице в центральной части городского микрорайона «Северо-Западный».

1923

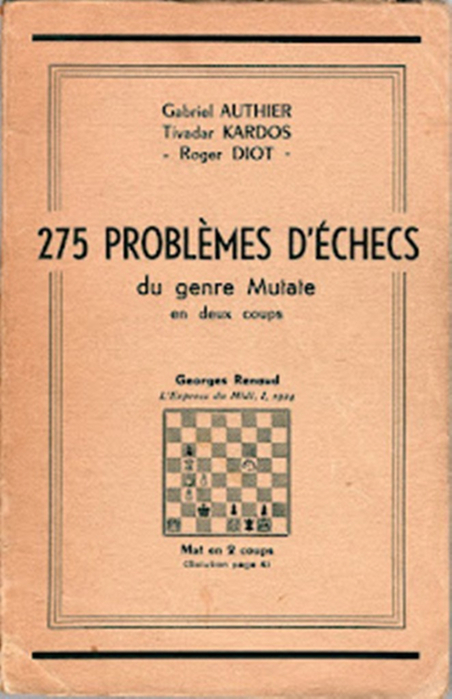

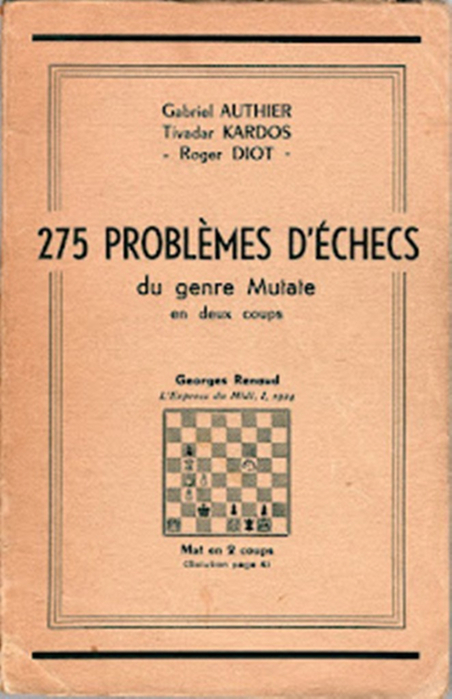

Роже Дио (французское имя — Roger Diot)

французский шахматный композитор, международный арбитр по шахматной композиции (1958). Роджер Дио специализировался на трех- и много- ходовках. Он был международным судьей в этой области. В период с 1968 по 1971 год он писал длинные статьи, посвященные двухходовым темам: A, B, C, D и E в журнале "Problème". Он сотрудничал с французским журналом "Thème 64", был редактором проблемного приложения "L'Échiquier de France", а также интересовался ретроанализом (с точки зрения логической комбинации). Умер 28 февраля 1981 года. После его смерти французский журнал "Diagrammes" опубликовал книгу "Avant-plan" о стратегических многоходовках. Сам автор не думал, что она когда-нибудь будет опубликована.

Роже Дио опубликовал книгу «275 шахматных проблем» с соавторами Кардосом и Аутье.

[699x461]

[699x461]

1923

Джозеф Хеллер (Joseph Heller)

американский прозаик. Автор гротескно-сатирического романа «Поправка-22» («Catch-22», в прежних русских переводах – «Уловка-22»), классики американской «черной комедии». Родился в Бруклине. Во время Второй мировой войны летал на бомбардировщике «В-52», как и герой его «Поправки-22» Йоссариан. В 1949 получил степень магистра искусств в Колумбийском университете. В 1949–1950 вел научную работу в Оксфорде по программе стипендий Фулбрайта. Преподавал в университете штата Пенсильвания (1950–1952), писал рекламные тексты для журналов «Тайм» и «Эсквайр» (1952–1958), был агентом по рекламе журнала «Макколс». В 1961 оставил эту работу, чтобы вести творческие семинары по прозе и драматургии в Йельском университете и университете штата Пенсильвания. Первые его рассказы появились в «Атлантик мансли» и «Эсквайре» еще в студенческие годы. В 1953 приступил к работе над романом «Поправка-22». Книга положила начало экспериментам в жанре военного романа, предварив такие произведения, как V Т.Пинчона и «Бойня номер пять, или Крестовый поход детей» К.Воннегута. В роли злодеев выступают у Хеллера не немцы или японцы, а американские военные – политические воротилы, наживающиеся на войне, и садисты, которые получают наслаждение от насилия. Роман был экранизирован М.Николсом в 1970. Выражение «поправка-22» вошло в лексикон американцев, обозначая всякое затруднительное положение, нарицательным стало и имя героя. В 1994 вышло продолжение романа под названием «Время закрытия» (Closing Time). Действие происходит спустя 50 лет после войны, в числе главных персонажей несколько новых, но действуют и старые – Йоссариан и некоторые другие. Хеллеру принадлежат также романы «Что-то случилось» (Something Happened, 1974), «Чистое золото» (Good as Gold, 1979), «Господу ведомо» (God Knows, 1984) и «Запечатлеть все это» (Picture This, 1988). Что-то случилось представляет внутренний монолог преуспевающего бизнесмена о его личной и деловой жизни. «Чистое золото» повествует о профессоре-еврее, который не в силах устоять перед соблазном преуспеть в материальном, литературном и личном плане. Господу ведомо строится на библейском сюжете о Давиде. Хеллер написал также пьесу «Мы бомбили Нью-Хейвен» (We Bombed in New Haven, 1969), выдержавшую 86 представлений на Бродвее. Книга «Это не шутка» (No Laughing Matter, 1986), написанная со Спидом Фогелем, рассказывает о борьбе Хеллера с редким недугом, приводящим к параличу. В другой своей автобиографической книге «Время от времени» (Now and Then, 1998) он возвращается в места своего детства, в бруклинский парк аттракционов Кони-Айленд 1920–1930-х годов. Последний роман «Портрет художника в старости» (Portrait of An Artist As An Old Man), опубликованный посмертно в 2000, рассказывает о популярном писателе, ищущем вдохновения для нового романа. Умер в своем доме на Лонг-Айленде 13 декабря 1999 года.

1924

Владимир Антонович Горобец

наводчик станкового пулемета 1-го батальона 359-го Краснознаменного стрелкового полка (50-я Запорожско-Кировоградская Краснознаменная ордена Суворова дивизия, 73-й Силезский стрелковый корпус, 52-я армия, 1-й Украинский фронт), младший сержант. Родился в селе Капустяны ныне Тростянецкого района Винницкой области (Украина), в крестьянской семье. Украинец. Окончил 7 классов. Работал прицепщиком в колхозе. В Красной Армии с 23 марта 1944 года. В действующей армии с 21 апреля 1944 года. Воевал на 2-м и 1-м Украинских фронтах. Принимал участие в Ясско-Кишиневской, Сандомирско-Силезской, Нижнесилезской, Берлинской и Пражской наступательных операциях. В боях дважды был ранен. В ходе Ясско-Кишиневской наступательной операции 22 августа 1944 года, выполняя задачу по разведке противника на подступах к городу Яссы (Румыния), стрелок В.А.Горобец уничтожил 9 вражеских солдат и 3 взял в плен. Приказом командира 50-й стрелковой дивизии от 7 сентября 1944 года красноармеец Горобец Владимир Антонович награжден орденом Славы III степени. В октябре 1944 года 50-я стрелковая дивизия была передислоцирована в полосу 1-го Украинского фронта и в конце декабря того же года введена на сандомирский плацдарм, где приступила к подготовке наступления. В ходе Сандомирско-Силезской наступательной операции 14 января 1945 года при овладении оборонительной позицией противника в районе деревни Сулишув ныне Келецкого повята Свентокшиского воеводства (Польша) наводчик станкового пулемета В.А.Горобец, поддерживая атаку стрелковой роты, уничтожил 5 немецких солдат. Будучи раненым, продолжал вести огонь до полного выполнения боевой задачи. Приказом командующего 52-й армией от 9 февраля 1945 года младший сержант Горобец Владимир Антонович награжден орденом Славы II степени. С началом Берлинской наступательной операции 16 апреля 1945 года при отражении трех контратак противника в районе деревни Вильгельминенталь (ныне район Гёрлиц, земля Саксония, Германия) В.А.Горобец огнем из станкового пулемета уничтожил 2 огневые точки врага с их расчетами и 6 немецких солдат. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество младший сержант Горобец Владимир Антонович награжден орденом Славы I степени. В ходе Пражской наступательной операции 8 мая 1945 года при овладении оборонительной позицией противника в районе города Бернштадт-на-Айгене того же района В.А.Горобец уничтожил 9 немецких солдат. Приказом командира полка награжден медалью «За отвагу». В феврале 1947 года демобилизован. Вернулся в родное село. Работал механизатором на Капустянском сахарном заводе. Трагически погиб 12 ноября 1952 года. Награжден орденами Славы I (27 июня 1945), II (9 февраля 1945) и III (7 сентября 1944) степеней, медалями, в том числе «За отвагу» (19 мая 1945). В селе Капустяны Тростянецкого района Винницкой области (Украина) именем В.А.Горобца названа улица.

[472x700]

[472x700]

1924

Борис Николаевич Кулемин

командир орудия танка 13-го отдельного гвардейского тяжёлого Уманского танкового полка (4-я танковая армия, 1-й Украинский фронт), гвардии старшина. Родился в поселке Мисково Костромского района Костромской области, в крестьянской семье. Русский. В 1940 году окончил 7 классов в городе Буй Костромской области. Работал в депо станции Буй. Призван в армию Буйским райвоенкоматом в августе 1942 года. В действующей армии с февраля 1943 года – на Центральном фронте в качестве наводчика истребительной противотанковой пушки. 2 марта 1943 года был ранен и отправлен в госпиталь. Вновь в действующей армии – с декабря 1944 года. Сражался на 1-м Украинском фронте в качестве командира орудия танка «ИС-2». Особо отличился в Сандомирско-Силезской наступательной операции на территории Польши (12 января – 3 февраля 1945 года) – составной части Висло-Одерской стратегической операции. В составе экипажа танка «ИС-2» (командир танка гвардии лейтенант А.М.Андреев, механик-водитель гвардии младший техник-лейтенант А.А.Пасько, заряжающий гвардии сержант И.Г.Лядов) в ночь на 14 января в районе деревни Радомице огнем своей пушки сжег 1 танк «Тигр», 2 танка «Пантера», уничтожил 3 бронетранспортера и 26 солдат и офицеров противника. Экипаж совместно с другими нашими танками захватил 2 склада с боеприпасами и 5 автомашин. 19 января экипаж вступил в бой с превосходящими силами противника, пытавшимися захватить переправу через реку Чарна. Огнем своего орудия Б.Н.Кулемин уничтожил 1 самоходную установку, 2 орудия, до 70 солдат и офицеров противника, расчистив путь наступающей пехоте. Был награжден орденом Красной Звезды. В бою за город Кобылин (Великопольское воеводство, Кротошинский повят) 22 – 23 января уничтожил танк, 5 орудий и 30 солдат и офицеров противника. После взятия города Кобылин танк с десантом из 6 автоматчиков из-за технической неисправности остановился в деревне Пемпово (в 8 км северо-западнее города Кобылин). В течение трех суток с 24 по 27 января 1945 года экипаж вместе с автоматчиками десанта вел неравный бой с противником, стойко защищая свой танк до последнего снаряда. Когда танк был подбит и сгорел (при этом погиб заряжающий И.Г.Лядов и был тяжело ранен А.М.Андреев), экипаж вместе с десантом с помощью польских крестьян укрылся в деревне, пока не был спасен разведкой 3-й гвардейской армии. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945 года за мужество и героизм, проявленные в Сандомирско-Силезской операции, Кулемину Борису Николаевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Звание Героя Советского Союза было тем же Указом присвоено всем членам экипажа. После войны Б.Н.Кузьмин демобилизован. Высокая награда была ему вручена 27 мая 1947 года в Кремле Председателем Президиума Верховного Совета СССР Н.М.Шверником. Жил в городе Орджоникидзе Днепропетровской области. Работал шофером. Умер 20 сентября 1988 года. Награжден орденами Ленина (10 апреля 1945), Отечественной войны I степени (11 марта 1985), Красной Звезды (12 марта 1945), медалями.

1924

Виктор Петрович Леонов

командир отделения 106-й гвардейской отдельной разведывательной роты 110-й гвардейской Краснознамённой стрелковой дивизии 37-й армии Степного фронта, гвардии старший сержант. Родился в селе Спасское (с 1933 года – Венгерово) Томской губернии, ныне Венгеровского района Новосибирской области. Из семьи крестьянина. Русский. Образование неполное среднее. Работал в совхозе. В конце 1930-х годов семья переехала в Азербайджанскую ССР. Призван в Красную Армию в 1941 году Алибайрамлинским райвоенкоматом Азербайджанской ССР, вскоре после начала Великой Отечественной войны. Служил в запасных частях, в октябре-декабре 1941 года воевал на Юго-Западном фронте. С июля 1942 года – вновь в действующей армии, воевал в 5-й гвардейской стрелковой бригаде на Закавказском и Северо-Кавказском фронтах, участник обороны Кавказа, наступления на Северном Кавказе, Краснодарской наступательной операции, локальных армейских операций на Кубани при попытках прорыва «Голубой линии» у станицы Крымская. С сентября 1943 года воевал на Степном фронте. Командир отделения 106-й гвардейской отдельной разведывательной роты 110-й гвардейской стрелковой дивизии 37-й армии Степного фронта гвардии старший сержант В.П.Леонов отличился при форсировании Днепра. 30 сентября 1943 года в составе отделения переправился через Днепр под огнём врага у села Куцеволовка Онуфриевского района Кировоградской области. На плацдарме В.П.Леонов получил приказ разведать систему обороны противника. Во главе разведгруппы перешёл через линию фронта и пять суток вёл непрерывную разведку. Затем группа захватила четырёх «языков» и документы, после чего благополучно вернулась к своим. Полученные данные значительно помогли командованию дивизии при организации прорыва немецкой обороны. В бою в ночь на 9 октября 1943 года при начале наступления первым поднял своё отделение в атаку и ворвался в окопы противника на высоте 177.0 у села Куцеволовка. При отражении немецкой контратаки его отделение во главе с командиром гранатами уничтожило 3 танка врага и удержало захваченный рубеж. Сам В.П.Леонов получил осколочное ранение, но остался в строю. За мужество и героизм, проявленные на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 февраля 1944 года гвардии старшему сержанту Леонову Виктору Петровичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№3994). После вручения высшей награды Родины Герой продолжал отважно сражаться на фронте. Он был ранен ещё раз и вернулся в строй, дважды награждён орденами. Но до Победы он не дожил: начальник отделения разведки 50-й тяжелой артиллерийской бригады 28-й артиллерийской дивизии прорыва старший сержант Леонов погиб в бою 24 декабря 1944 года во время блокады Курлянской группировки противника. Похоронен в городе Добеле Латвийской ССР на Воинском братском кладбище. Награждён орденами Ленина (22 февраля 1944), Отечественной войны I (10 июля 1945). и II (3 февраля 1944) степеней, медалью «За отвагу» (21 июля 1943). Имя Героя присвоено Венгеровской средней общеобразовательной школе Венгеровского района Новосибирской области (2000). Также его именем названа улица в Венгерово. До 1990 года также имя Героя носила улица в городе Добеле, но сейчас власти Латвии чтят других «героев»...

1925

Виктор Андреевич Беседин

эстрадный певец, заслуженный артист РСФСР. Солист Московской концертной организации «Москонцерт» Родился в городе Брянск, в семье железнодорожника. С началом Великой Отечественной войны находился в комсомольском истребительном отряде. В январе 1943 года призван в действующую армию, с сентября того же года служил разведчиком 143-й отдельной роты разведки на 2-м Прибалтийском фронте. В декабре 1943 года в одном из боёв был тяжело ранен, в результате чего ему ампутировали правую ногу. После длительного излечения в августе 1944 года был комиссован по инвалидности. После войны поступил одновременно в Московское училище живописи, ваяния и зодчества и в Московскую государственную консерваторию. Спустя год оставил занятия живописью, полностью посвятив себя вокалу. В 1952 году окончил консерваторию, но ещё будучи студентом был зачислен в Русскую хоровую капеллу. С 1954 года работал в эстрадном оркестре под управлением Д.Я. Покрасса, а с 1956 года был солистом Москонцерта. В 1958 году В.А.Беседин стал лауреатом 3-го Всесоюзног8о конкурса артистов эстрады. За годы творческой деятельности на эстраде он исполнил большое количество песен советских композиторов, много гастролировал по стране и за границей. Умер в Москве 21 июня 1992 года.

Похоронен на Донском кладбище в Москве.

Награждён орденами Отечественной войны I (6 апреля 1985) и II степеней (6 августа 1946), «Знак Почёта», медалями. Народный артист РСФСР (13 августа 1980). Заслуженный артист РСФСР (7 мая 1965 ). Лауреат III Всесоюзного конкурса артистов эстрады (1958)

1925

Аркадий Петрович Бессонов

российский ученый в области механики. Окончил Московский авиационный институт (1948). С 1953 г. работал в институте машиноведения Академии Наук СССР, с 1968 г. — профессор Московского авиационного института. Председатель Исполкома по делам Международной федерации по теории машин и механизмов (ИФТОММ) в СССР (с 1970), член Международного исполнительного совета ИФТОММ (с 1972). Основные исследования относятся к теории машин и механизмов. Работал над вопросами динамики машинных агрегатов, динамики вибрационных механизмов, динамики механизмов с переменной массой звеньев, теории машин шагающего типа. Используя принцип затвердевания систем, получил новые достаточно простые методы изучения движения механизмов с одной и несколькими степенями свободы.

1925

Геннадий Каунович Лайне

актер Национального театра Республики Карелия, заслуженный артист Республики Карелия. Умер в 2002 году.

1925

Лев Соломонович Мирский

российский режиссер. В 1959 г. окончил ВГИК (мастерская С.А.Герасимова). В 1961 г дебютировал фильмом «Карьера Димы Горина», в 1963 г. поставил фильм «Утренние поезда» - оба совместно с Ф.В.Довлатяном. Среди его работ: «Это было в разведке» (1969), «Великие голодранцы» (19734), «Красный чернозем» (1978).

1925

Лев Сергеевич Черенцов

российский режиссер. Народный артист РСФСР (1985). Учился во ВГИКе. Работал как журналист, переводчик и сценарист. В кино с 1957 г. С 1963 г. на ЛСДФ. Среди фильмов: «Было их 39» (1963), «Путешествие гигантов» (1966), «Влюбленные среди нас» (1967), «Михаил Иванович Калинин» (1972), «КамАЗ-1974. Хроника строительства» (1975), «Корабли Алексея Чуева» (1977, совместно с Н. Снегиной), «Приморье» (1979).

вверх^

к полной версии

понравилось!

в evernote

[448x700]

[448x700]1920

Анатолий Алексеевич Лопатин

командир 463-го стрелкового полка (118-я стрелковая дивизия, 5-я гвардейская армия, 1-й Украинский фронт), майор. Родился в поселке Чилгир ныне Яшкульского района Республики Калмыкия, в семье крестьянина. Русский. Член ВКП(б) с 1943 года. Окончил Тихорецкий медтехникум Краснодарского края. В Красной Армии — с декабря 1939 года. Окончил пехотное училище в 1941 году, курсы "Выстрел" — в 1942 году, КУОС — в 1943 году. В боях Великой Отечественной войны — с июля 1942 года. 16 апреля 1945 года 463-й стрелковый полк под командованием майора А.А.Лопатина, действуя как десантный, совместно с частями 4-го гвардейского танкового корпуса прорвал оборону противника, форсировал реку Шпрею и захватил плацдарм на ее западном берегу. Действуя передовым отрядом по преследованию противника, полк овладел городом Гуэрсверд (Германия). Майор Лопатин умело руководил боевыми действиями полка в сложных условиях лесистой местности, организовал успешное взаимодействие пехоты и танков, несмотря на то, что полк действовал в тылу врага. Полк захватил 3 батареи, сжег 3 самоходные установки и подбил 2 танка, а также уничтожил большое количество живой силы противника. 22 апреля 1945 года, следуя с одним из батальонов, майор Лопатин принял встречный бой с большой колонной бронетранспортеров и пехоты противника. В этом неравном бою майор А.А.Лопатин погиб. Звание Героя Советского Союза Анатолию Алексеевичу Лопатину присвоено посмертно 27 июня 1945 года. Награжден орденами Ленина, двумя орденами Александра Невского, орденом Отечественной войны II степени, медалями. Похоронен в городе Аннабург (Германия).

[467x700]

[467x700] 1921

Григорий Алексеевич Бондаренко

заместитель Главнокомандующего Военно-Морским Флотом по боевой подготовке – начальник Боевой подготовки Военно-Морского Флота, адмирал. Родился в городе Кривой Рог Екатеринославской губернии (ныне Днепропетровской области, Украина). Украинец. В 1938 году окончил 10 классов школы. В Военно-Морском Флоте с июля 1938 года. В сентябре 1941 года окончил Черноморское высшее военно-морское училище (город Севастополь). Участник Великой Отечественной войны: в сентябре-ноябре 1941 – командир взвода и начальник разведки 1-го батальона 8-й бригады морской пехоты Черноморского флота. Участвовал в обороне Севастополя. 27 ноября 1941 года был тяжело ранен в левую ногу и до февраля 1942 года находился в госпитале в городе Сочи (Краснодарский край). С февраля 1942 – помощник командира сторожевого катера «СКА-025», в декабре 1942 – апреле 1944 – командир сторожевого катера «СКА-035», в апреле-сентябре 1944 – командир звена 5-го дивизиона сторожевых катеров (Черноморский флот). Участвовал в снабжении и эвакуации защитников осаждённого Севастополя, обороне Новороссийска, Южно-Озерейской, Новороссийской и Керченско-Эльтигенской десантных операциях, освобождении Крыма. 8 сентября 1942 года был ранен в левое плечо. В июне 1945 года окончил Высшие специальные курсы офицерского состава ВМФ в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург) и был направлен на Тихоокеанский флот. Участник советско-японской войны 1945 года в должности командир тральщика «Т-332». Участвовал в Южно-Сахалинской десантной операции и послевоенном тралении в акваториях корейских портов. До ноября 1947 года продолжал службу командиром тральщиков (на Тихоокеанском флоте). В 1950 году окончил Военно-морскую академию. В 1950-1952 – командир эскадренного миноносца «Беззаботный» (Черноморский флот). С 1952 – помощник командира 187-й бригады эскадренных миноносцев, в 1953-1956 – командир 150-й бригады эскадренных миноносцев (Черноморский флот). В 1956-1958 – командир 19-й дивизии охраны водного района Восточно-Балтийской флотилии (Балтийский флот). В 1958-1960 – начальник Управления боевой подготовки штаба Балтийского флота. В 1962 году окончил Военную академию Генштаба. В июле 1962 – сентябре 1965 – начальник штаба Балтийского флота, в сентябре 1965 – мае 1973 – начальник штаба Тихоокеанского флота. В 1971 году окончил Академические курсы при Военно-морской академии. С мая 1973 – заместитель Главнокомандующего Военно-Морским Флотом по боевой подготовке – начальник Боевой подготовки Военно-Морского Флота. За выдающиеся заслуги в создании и производстве новой специальной техники Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 февраля 1985 года адмиралу Бондаренко Григорию Алексеевичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Жил в Москве. Умер 5 сентября 1988 года.

[493x700]

[493x700]Похоронен на Новодевичьем кладбище (участок 11) в Москве. Адмирал (1972). Награждён орденами Ленина (7 февраля 1985), Октябрьской Революции (8 января 1980), 4 орденами Красного Знамени (31 января 1942; 14 сентября 1943; 30 декабря 1956; 31 октября 1967), орденом Александра Невского (6 ноября 1943), 2 орденами Отечественной войны I степени (14 февраля 1946; 11 марта 1985), орденами Красной Звезды (21 августа 1953), «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» III степени (30 апреля 1975), медалями, монгольским орденом «Полярная звезда» (6 июля 1971), болгарским орденом «9 сентября 1944 года» I (1984) и II (14 сентября 1974) степеней с мечами, иностранными медалями.

[700x425]

[700x425] Бюст Г.А.Бондаренко установлен в Севастополе на территории Черноморского ВВМУ имени П.С.Нахимова.. Воинские звания: Лейтенант (25 сентября 1941);Старший лейтенант (6 ноября 1942); Капитан-лейтенант (3 ноября 1945); Капитан 3 ранга (28 ноября 1949); Капитан 2 ранга (15 июля 1952); Капитан 1 ранга (24 декабря 1954); Контр-адмирал (27 апреля 1962); Вице-адмирал (7 мая 1966); Адмирал (15 декабря 1972).

1921

Семён Иванович Гончаров

командир взвода 310-го гвардейского стрелкового полка 110-й гвардейской стрелковой дивизии 37-й армии Степного фронта, гвардии лейтенант. Родился в селе Кировка, ныне Беловодского района Луганской области, в крестьянской семье. Украинец. Член ВКП(б)/КПСС с 1944 года. В 1941 году окончил Старобельский техникум механизации сельского хозяйства. В январе 1941 года призван Беловодским РВК Ворошиловградской области в ряды Красной Армии. В 1943 году окончил Энгельское пулемётное училище. В боях Великой Отечественной войны с августа 1943 года. Осенью 1943 года командир взвода 310-го гвардейского стрелкового полка гвардии лейтенант С.И.Гончаров особо отличился при форсировании Днепра в районе села Куцеволовка Онуфриевского района Кировоградской области и в боях за удержание и расширение плацдарма на его правом берегу. 29 сентября 1943 года гвардии лейтенант С.И.Гончаров под ожесточённым артиллерийским огнём противника и бомбёжкой с воздуха в числе первых вместе со своим взводом переправился через Днепр, закрепился на захваченном участке берега и завязал бои за плацдарм. 3 октября 1943 года в бою за деревню Куцеволовка его взвод первым ворвался в село, где автоматным огнём и гранатами уничтожил до 50 гитлеровцев и 2 станковых пулемёта противника, чем дали возможность основным силам освободить село. В этом бою гвардии лейтенант С.И.Гончаров лично уничтожил из автомата 12 гитлеровцев и взорвал противотанковой гранатой станковый пулемёт противника. За селом виднелось несколько высот. Одну из них, помеченную на карте знаком 167.8, гитлеровцы удерживали особенно упорно. При штурме этой высоты погиб командир роты. Гвардии лейтенант С.И.Гончаров принял командование ротой на себя и овладел высотой. В течение дня фашисты предприняли шесть контратак, пытаясь вернуть утраченные позиции, но каждый раз, понеся большие потери, были вынуждены откатываться обратно. Гвардии лейтенант С.И.Гончаров в этом бою лично уничтожил огнём из автомата 8 солдат и 1 офицера противника. Ведя бой за высоту 167.8, наши бойцы отвлекли на себя большую часть сил противника, чем открыли дорогу нашим частям, наступающим с фронта. За взятие и удержание стратегически важной высоты 167.8 гвардии лейтенант С.И.Гончаров был награжден орденом Красной Звезды. С 16 по 20 октября 1943 года в боях за деревни Куповаты и Кумовка гвардии лейтенант С.И.Гончаров вместе со своей ротой ворвался в расположение фашистов, забрасывая их гранатами и уничтожая ружейно-автоматным огнём. Гитлеровцы в панике бежали, оставив 3 пушки. Отважный командир, не растерявшись, повернул одну пушку в сторону противника и начал уничтожать гитлеровцев. В этом бою он лично уничтожил до 10 фашистов и 1 станковый пулемёт противника. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 февраля 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство гвардии лейтенанту Гончарову Семёну Ивановичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда" (№ 2501). После окончания Великой Отечественной войны продолжал службу в армии. В 1954 году окончил Военную академию тыла и транспорта. С 1971 года полковник С.И.Гончаров – в запасе. Жил в городе Хмельницкий. Работал инженером литейно-механинического завода. Умер 26 апреля 1996 года. Награжден орденом Ленина (22 февраля 1944), орденом Отечественной войны I степени (11 марта 1985), двумя орденами Красной Звезды (13 октября 1943, …), медалями.

1921

Леонид Мечиславович Згерский

российский музыкальный деятель, в 1953-1996 гг. директор Тюменской областной филармонии, заслуженный работник культуры России, почетный гражданин г. Тюмени

1921

Пол Квиничетт

американский тенор-саксофонист, один из последователей Лестера Янга (его прозвали «вице-президентом»). Известность принесло участие в «битве саксофонов» в оркестре Каунта Бэйси. Учился в Денверском университете, играл на кларнете и альт-саксофоне. Дебютировал в оркестре Шорти Шерона в Чикаго, в 1942 г. заменил Джимми Форреста в бэнде Джея МакШенна. Позже играл в оркестрах Джонни Отиса (1943-1945), Луиса Джордана, Лаки Миллиндера (1949), Хот Липс Пэйджа. В 1951-1953 гг. - в биг-бэнде Каунта Бэйси (несколько месяцев в 1959). В 1950-е гг. руководил ансамблем, кроме того, входил в оркестры Вуди Германа, Боба Брукмайера, Нэта Пирса, работал с вокалистами (с Билли Холидэй, Дайной, Вашингтон). В 1960-е гг. не выступал, вернулся на сцену только в 1973 г. и изредка, насколько позволяло здоровье, играл в нью-йоркских клубах.

1922

Владимир Акимович Курочкин

русский советский актер и режиссер оперетты, народный артист СССР (1978). Родился в Астрахини. Учился в Свердловском музыкальном училище, в 1946 г. окончил студию Свердловского драматического театра, в 1962 г. - Высшие режиссёрские курсы ГИТИСа в Москве. С 1946 г. - актёр, с 1963 г. - главный режиссёр Свердловского театра музкомедии. Ставит спектакли также во многих музыкальных театрах СССР и за рубежом. На сцене Свердловского театра оперы и балета осуществил постановку "Арабеллы" Р. Штрауса (1973, 1-я постановка в СССР). Среди постановок: "Севастопольский вальс" Листова, "Белая ночь" Хренникова, "Девушка с голубыми глазами" Мурадели, "Табачный капитан" Щербачёва, "Пусть гитара играет" Фельцмана, "Гори, гори, моя звезда" Пожлакова, "Прекрасная Елена" Оффенбаха, "Хелло, Долли!" Германа и др. В 1964-1974 гг. преподавал в Уральской консерватории имени М.П.Мусоргского.

1922

Иван Михайлович Лукин

директор Плесецкого леспромхоза Министерства лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР, Архангельская область. Родился в деревне Сарлей Нижегородского уезда Нижегородской губернии, ныне — Дальнеконстантиновского района Нижегородской области, в крестьянской семье. Русский. Окончив среднюю школу, стал работать счетоводом на Горьковском (ныне — Нижний Новгород) льнокомбинате «Красный Октябрь». В июле 1942 года призван в Красную Армию. Участник Великой Отечественной войны, за доблесть и мужество, проявленные на фронте в боях с немецкими захватчиками, награждён орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени. После демобилизации в декабре 1945 года вернулся в Горький на льнокомбинат, где работал в течение ещё пяти лет. В 1951 году перешёл трудиться в лесную промышленность Архангельской области, совмещая работу с учёбой. Первое время был сучкорубом, помощником вальщика в лесопункте Кулосега Сурского леспромхоза (Пинежский район), позже бригадиром по разделке и погрузке леса на верхнем складе. Через год переехал на лесопункт Пыстрома Конецгорского леспромхоза (Виноградовский район). Вновь работал сучкорубом, чокеровщиком, затем бухгалтером и начальником одного из отстающих лесопунктов Няводы Конецгорского леспромхоза. Став начальником, уже имевшим хороший практический опыт, энергично взялся за дело. На всех делянках вместо лучковых пил заработали электрические пилы К-5, а на смену газогенераторным тракторам пришли мощные ТДТ-40. Лесопункт Няводы одним из первых в Архангельской области перешёл на работу малыми комплексными бригадами, и И.М.Лукин был одним из пионеров внедрения передовой технологии. Уже через год лесопункт по выполнению плана заготовки и вывозки древесины вошёл в число передовых и завоевал всесоюзную премию, а начальник был награждён именными часами. После окончания с отличием Архангельского лесотехнического техникума (ныне — Технологический колледж Императора Петра I, филиал Северного (Арктического) федерального университета) И.М.Лукин был направлен во вновь созданный Верховский учебно-опытный леспромхоз, находившийся в ведении Северного научно-исследовательского института промышленности (СевНИИП). Здесь он был назначен начальником нижнего склада и производственно-технического отдела в Верховском опытном леспромхозе (Плесецкий район). При его участии на нижнем складе были установлены и пущены три мощных кабель-крана ККУ-7,5, внедрены поточная линия, с применением тельферной подачи хлыстов в станок для обрезки сучьев и разделочный узел, где с помощью автоматики хлысты раскраивались на сортименты. Верховский леспромхоз стал для Лукина своего рода полигоном, где он испытывал новую технику, и это сыграло в дальнейшем решающую роль в его судьбе. В 1963 году он вступил в КПСС. Через несколько месяцев его вызвали в Плесецкий райком КПСС и предложили возглавить леспромхоз, несмотря на отсутствие у него инженерного образования. С января 1964 года И.М.Лукин — директор Плесецкого леспромхоза с годовым объёмом лесозаготовок свыше полумиллиона кубометров. Хозяйство входило в комбинат «Онеголес» и уже числилось в передовых. Главным для нового директора стала организация работы малых комплексных бригад — в этом он видел основу успеха предприятия. По его настоянию в каждой бригаде стали применять гидроклин, облегчающий валку спиленных деревьев. Появились новые, более мощные трелёвочные трактора ТДТ-55. Были созданы специальные бригады технического обслуживания, на мастерских участках во всех комплексных бригадах сооружены обогревательные будки. Всё это не могло не сказаться на повышении производительности труда. За достижение высоких показателей в выполнении заданий семилетнего плана (1959—1965) награждён орденом «Знак Почёта». К 1971 году более половины бригад стали тысячниками: каждая из них заготовила за год более тринадцать с лишним тысяч кубометров леса. При участии Ивана Михайловича была внедрена и освоена ленточная дорога Л-5. Если раньше при прокладке одного километра временных ответвлений от основной дороги расходовали 600—800 кубометров деловой древесины, то с ленточной дорогой — только 220. На нижнем складе Иксинского лесопункта стали действовать мощные кабель-краны, тросовые транспортёры с карманными накопителями разделанной на сортименты древесины. В лесопункте появился цех технологической щепы. Все отходы с нижнего склада лесопункта и лесобазы теперь перерабатывались на щепу и отгружались Соломбальскому целлюлозно-бумажному комбинату. Перевыполнив план восьмой пятилетки (1966—1970) по заготовке и вывозу древесины, коллектив леспромхоза дал высшую в Архангельской области комплексную выработку на человека. В 1970 году она составила на одного списочного работника 598 кубометров. По итогам пятилетки Плесецкий леспромхоз стал участником Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ) СССР, где его работники были отмечены медалями Главного выставочного комитета. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 мая 1971 года за выдающиеся успехи, достигнутые в выполнении заданий пятилетнего плана по развитию лесной и деревообрабатывающей промышленности, Лукину Ивану Михайловичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Большое внимание он уделял кадровому вопросу. Каждый год кто-то из молодых работников уезжал обучаться за счёт леспромхоза в институт или техникум. Только к началу 1970-х годов по рекомендации Плесецкого леспромхоза подготовлено 9 инженеров и 20 техников. Ежегодно с отрывом от производства и без отрыва до 120 рабочих получали различные производственные специальности, благодаря чему леспромхоз оказался обеспечен и кадрами массовых профессий. Были построены десятки тысяч метров жилья, большинство работников леспромхоза стали жить в квартирах. Построены Дом культуры, комбинат бытового обслуживания санаторий-профилакторий на 50 мест, школа-интернат, детский комбинат, и другие бытовые учреждения. Избирался депутатом Архангельского областного Совета депутатов трудящихся. Делегат XV съезда профсоюзов СССР (1972). Жил в посёлке Плесецк. Умер 22 ноября 1990 года. Награждён орденами Ленина (7 мая 1971), Отечественной войны II степени, Красной Звезды, «Знак Почёта» (17 сентября 1966), медалями, в том числе серебряной медалью ВДНХ СССР (1971).

1922

Дэррен Макгэвин

актер ("Билли Медисон")

[467x700]

[467x700]1922

Яков Данилович Михайлик

заместитель командира авиационной эскадрильи 54-го гвардейского истребительного авиационного полка (1-я гвардейская истребительная авиационная дивизия, 16-я воздушная армия, 1-й Белорусский фронт), гвардии старший лейтенант. Родился в селе Максимовка Градижской волости Кременчугского уезда Кременчугской губернии (ныне Кременчугского района Полтавской области, Украина). Украинец. В 1937 году окончил 7 классов школы, в 1938 году – ФЗУ. В 1938-1939 годах работал слесарем в Кременчугском паровозном депо. В 1940 году окончил Кременчугский аэроклуб. В армии с февраля 1940 года. В августе 1941 года окончил Чугуевскую военную авиационную школу лётчиков. Служил лётчиком в тыловом авиаполку, в декабре 1941 года прошёл переучивание на истребитель «Як-1» в 8-м запасном истребительном авиационном полку (аэродром Багай-Барановка, Вольский район Саратовской области). Участник Великой Отечественной войны: в марте-сентябре 1942 – лётчик 211-го истребительного авиационного полка (Западный, Волховский и Сталинградский фронты), в сентябре 1942 – мае 1945 – лётчик, старший лётчик, командир звена и заместитель командира авиаэскадрильи 237-го (с февраля 1943 – 54-го гвардейского) истребительного авиационного полка (Донской, Центральный и 1-й Белорусский фронты). Участвовал в Московской, Сталинградской и Курской битвах, Орловской, Черниговско-Припятской, Бобруйской, Варшавско-Познанской, Восточно-Померанской и Берлинской операциях. 30 марта 1942 года был сбит в воздушном бою и ранен в ноги. За время войны совершил 339 боевых вылетов на истребителях «Як-1» и «Р-39» «Аэрокобра», в 75 воздушных боях сбил лично 17 и в составе группы 5 (по другим данным – лично 16 и в составе группы 6) самолётов противника. За мужество и героизм, проявленные в боях, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года гвардии капитану Михайлику Якову Даниловичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». В 1945 году окончил курсы при Липецкой высшей офицерской лётно-тактической школе. В 1945-1950 – командир авиаэскадрильи и помощник командира авиаполка (в Группе советских войск в Германии и Прибалтийском военном округе).

[413x700]