7 мая родились...

07-05-2025 04:09

к комментариям - к полной версии

- понравилось!

[699x546]

[699x546]

1909

Эдвин Герберт Лэнд (Edwin Herbert Land; Эдвин Герберт Лэнд)

американский изобретатель и физик, создатель одноступенчатого процесса проявления и печати в фотографии, изобретатель фотоаппарата «Поляроид-Ленд» для моментальной фотографии. Родился в Бриджпорте (штат Коннектикут). Учился в Гарвардском университете. После окончания университета создал поляризационный фильтр, названный им «Роlаrоid», на основе субмикроскопических кристаллов, внедренных в пластик (1932). Он представляет собой прозрачную пленку, обладающую способностью поляризовать свет. Ученый ориентировал мельчайшие кристаллы сульфата йодохинина и внедрял их в лист пластика. Это позволило получать дешевые поляроиды любого размера. Совместно с Д.Вилрайтом основал в Бостоне лабораторию по изучению поляризованного света (1932). Начал использовать многочисленные типы поляроидных материалов в солнечных очках и других оптических устройствах, а позднее и в оптических фильтрах (1936). Основал корпорацию «Роlаrоid СоrР». (1937). Разработал систему стереокино, основанную на использовании поляризованного света (1941). В течение Второй мировой войны он использовал принцип поляризации света в различных типах военного оборудования. Разработал диффузионный фотографический процесс, при котором химико-фотографическая обработка негативного фотоматериала и получение позитива происходят одновременно (1947). На его основе создал фотоаппарат моментальной фотографии «Роlаrоid Lаnd Саmеrа», который печатал готовую фотографию через 60 секунд после съемки. Сначала был применен процесс, основанный на жидких химических реактивах, а позднее были использованы сухие реактивы. Первые фотографии были черно-белыми, а затем были получены цветные снимки. Камера «Роlаrоid» благодаря простоте и быстроте получения готовых цветных фотографий стала одной из самых популярных в мире. Получил более 500 патентов в области использования света и пластмасс. В дальнейшем разработал новую теорию цветового восприятия. Ушел из компании Роlаrоid и стал сотрудничать с научно-исследовательским центром (1980). Под его руководством исследователи этого центра установили, что восприятие цвета определяется не сетчаткой глаза, как считалось ранее, а мозгом. Ленд был шесть раз удостоен звания почетного доктора различных университетов США. Умер в Кеймбридже (штат Массачусетс) 1 марта 1991 года.

1910

Григорий Сидорович Лавринец

бригадир колхоза имени Ленина Алтайского района Хакасской автономной области, Красноярский край. Родился в селе Ново-Вознесенка Минусинского уезда Енисейской губернии, ныне - село Кирово Алтайского района Республики Хакасия, в семье крестьянина-переселенца из Полтавской губернии. Украинец. С началом коллективизации в начале 1930-х годов вступил в местную сельскохозяйственную артель. После окончания курсов трактористов с 1936 года работал механизатором в образованной в соседнем селе Алтайской машинно-тракторной станции (МТС). После образования в январе 1944 года Алтайского района и реорганизации соседних хозяйств Г.С.Лавринец продолжил трудиться во вновь образованном колхозе имени Ленина Алтайского района бригадиром полеводческой бригады по выращиванию зерновых. По итогам работы в 1947 году бригадой Г.С.Лавринец получен урожай пшеницы 31,29 центнера с гектара на площади 41,5 гектара. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1948 года за получение высоких урожаев пшеницы, ржи и льна-долгунца в 1947 году Лавринец Григорию Сидоровичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Этим же указом высокого звания были удостоены звеньевой его бригады И.А.Крицкий и председатель колхоза Д.А.Шкицкий. В 1951 году колхоз имени Ленина был реорганизован. Проживал в родном селе Кирово Алтайского района Хакасии. Награждён орденом Ленина (10 апреля ), медалями.

1910

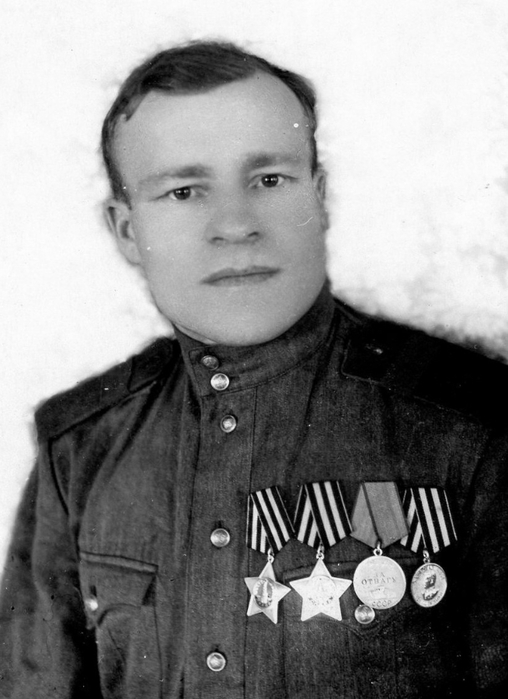

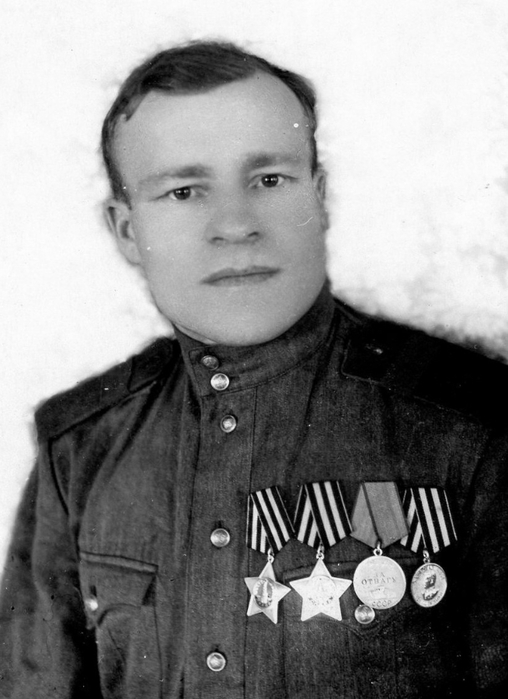

Савелий Андреевич Лобусов

стрелок 574-го стрелкового полка 121-й стрелковой дивизии 60-й армии Центрального фронта, красноармеец. Родился в селе Загрядское ныне Курчатовского района Курской области, в крестьянской семье. Русский. Член ВКП(б)/КПСС с 1944 года. Образование начальное. В Красной Армии с 1941 года. В боях Великой Отечественной войны с 1942 года. Стрелок 574-го стрелкового полка (121-я стрелковая дивизия, 60-я армия, Центральный фронт) красноармеец Савелий Лобусов в бою за плацдарм на правом берегу реки Днепр в районе села Сваромье Вышгородского района Киевской области Украины 7 октября 1943 года первым ворвался в селе Ясногородка Вышгородского района и гранатой уничтожил восемь вражеских солдат. 10 октября 1943 года отважный воин отличился в бою за село Казаровичи Вышгородского района. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 октября 1943 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистским захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм красноармейцу Лобусову Савелию Андреевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 1182). После войны С.А.Лобусов демобилизован. Возвратился в родное село Загрядское, где жил и работал. Скончался 14 декабря 1954 года, на 45-м году жизни... Награждён орденом Ленина, орденом Отечественной войны I степени, медалями.

1910

Константин Егорович Масенков (Мосенков)

начальник горного цеха строительного управления № 4 треста «Дорогобужшахтострой» Главцентрошахтостроя Министерства строительства предприятий угольной промышленности СССР (Смоленская область). Родился в городе Дятьково ныне Брянской области, в семье рабочего кузнеца. В 1920 году на фронтах Гражданской войны погиб отец, а вскоре умерла и мать. Воспитывался в детском доме. Окончил начальную школу. Окончил начальную школу. В 1925 году переехал в Донбасс, на бирже труда получил назначение в шахту «Голубовка-22» Луганской области Украинской ССР. Работал выборщиком породы, лампоносом, коногоном. В 1928-1931 годах – навалоотбойщик, бригадир по очистке забоя. В 1932-1935 годах служил в Красной Армии. После увольнения из РККА возвратился на прежнее место. В 1936 году окончил курсы горных десятников, продолжал совершенствовать свое шахтерское мастерство. Вскоре возглавил бригаду, затем участок, много сделал для освоения новой техники, поступающей в угольную промышленность. Участник Великой Отечественной войны. Был трижды ранен. В 1945 году - помощник командира стрелкового взвода 267-го гвардейского стрелкового полка 89-й гвардейской стрелковой дивизии, гвардии старший сержант. Награжден орденом Красной Звезды. Демобилизовавшись из Красной армии, возвратился в Донбасс. Восстанавливал шахты, путевое хозяйство, способствовал налаживанию бесперебойной добычи донецкого угля. В 1949 году по путевке Министерства угольной промышленности СССР приехал в город Сафоново Смоленской области. Поступил на работу во вновь созданный трест «Дорогобужшахтстрой» Главцентрошахтостроя. Сначала занимался постройкой жилья, служебных помещений. В связи со строительством шахты № 1 «Смоленская» был назначен начальником горного цеха строительного управления № 4. Руководя большим коллективом, в установленные сроки добился ввода шахты в строй действующих, умело использовал передовой опыт, новую технику. Затем был переброшен на строительство шахты № 2 «Дорогобужская». В 1955 году ему доверили руководить горным цехом на шахте № 8 «Комсомольская». Под его руководством строители шахты выполнили производственный план 1956 года на 169 процентов. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 апреля 1957 года за выдающиеся успехи в деле строительства предприятий угольной промышленности Мосенкову Константину Егоровичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». В 1958 году по состоянию здоровья переехал в город Гуково Ростовской области. Работал мастером производственного обучения в ремесленном училище.

С 1961 года – на пенсии. Жил в городе Гуково Ростовской области. Награжден орденами Ленина (26 апреля 1957), Отечественной войны I степени (11 марта 1985), Красной Звезды (18 августа 1945), медалями.

[445x700]

[445x700]

1910

Василий Иванович Нетесанов

старший оператор Орского нефтеперерабатывающего завода имени Чкалова Оренбургского совнархоза. Родился в селе Васильевка ныне Матвеевского района Оренбургской области, в семье крестьянина. В 1934 году поступил разнорабочим на строительство Орского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Оренбургской (в 1938-1957 годах – Чкаловской) области. С пуском первых установок перешел работать помощником оператора, а после окончания курсов стал оператором НПЗ и в этом качестве проработал весь период Великой Отечественной войны. Стал одним из первых стахановцев завода, перевыполняя задания в полтора-два раза. За годы войны предприятие не только не снизило уровень производства, но и увеличило его, расширило ассортимент продукции. В послевоенные годы работал старшим оператором Орского НПЗ. С 1951 года до ухода на пенсию руководил сменой на комбинированном двухпечном крекинге. 35 лет имел дело со сложной технологией переработки нефти на Орском нефтеперерабатывающем заводе имени Чкалова. 20 лет руководил сменой на комбинированном двухпечном крекинге. Одной из первых на предприятии, бригада, а затем и вся установка удостоилась звания коллектива коммунистического труда. В послевоенные годы был автором многих ценных предложений по совершенствованию технологии и организации производства. По его инициативе межремонтный срок работы установок и двухпечного крекинга цеха был продлен с 25 до 60 суток. Разработал и внедрил рациональный способ опресовки оборудования перед его пуском в действие после ремонта. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 марта 1959 года за выдающиеся успехи, достигнутые в деле развития нефтяной и газовой промышленности, Нетесанову Василию Ивановичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Являлся наставником молодежи – воспитал и обучил своей профессии десятки молодых рабочих. С 1971 года – на пенсии. Жил в городе Орск Оренбургской области. Умер 3 декабря 1972 года. Награжден орденом Ленина (19 марта 1959), орденом Трудового Красного Знамени (25 июня 1954), медалями, в том числе 2 «За трудовую доблесть» (22 августа 1942; 15 мая 1951).

[462x700]

[462x700]

1911

Константин Георгиевич Бузуян

бригадир горнопроходческой бригады шахтостроительного управления № 8 комбината «Ростовшахтострой», Ростовская область. С 1956 года работал в комбинате «Гуковуголь» (город Гуково Ростовской области). На счету его бригады строительство шахт «Гуковская» № 1, имени 50-летия Октября, «Углерод». В дальнейшем работал бригадиром горнопроходческой бригады шахтостроительного управления № 8 комбината «Ростовшахтострой». Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 апреля 1971 года за выдающиеся успехи в выполнении заданий пятилетнего плана по строительству и вводу в действие производственных мощностей, жилых домов и объектов культурно-бытового назначения Бузуяну Константину Георгиевичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Более поздние биографические данные отсутствуют. Награжден орденами Ленина (5. апреля 1971), «Знак Почёта», медалями, знаком «Шахтерская слава» трех степеней.

[481x700]

[481x700]

1911

Николай Дмитриевич Козаков

первый секретарь Кицманского райкома КПСС Черновицкой области Украинской ССР. Родился в городе Сквира ныне Киевской области (Украина). Украинец. В 1928 году окончил Сквирскую трудовую школу имени Ивана Франка (ныне Сквирский лицей). В 1932-1933 годах служил в рядах Красной Армии. Затем окончил сельскохозяйственный институт по специальности «зоотехник». Работал по специальности в Киевской области. Член ВКП(б)/КПСС с 1939 года. Вторично в Красную Армию призван 7 сентября 1941 года. Участник Великой Отечественной войны с 1941 года. Был политруком эскадрона, ответственным секретарем партийного бюро 136-го кавалерийского полка 2-й гвардейской кавалерийской дивизии. 27 ноября 1941 года отличился в боях за село Дедилово (ныне Киреевский район Тульской области), возглавил контратаку своего эскадрона, в результате чего противник был отбит, потеряв более 25 человек убитыми и ранеными. 8 декабря 1941 года в бою за овладение селом Тюнеж (ныне Веневский район Тульской области) заменил командира эскадрона, внезапным ударом с фланга вынудил немцев отступить из села. Эскадрон захватил трофеи – 15 автомашин, 12 мотоциклов, 2 пулемета, много боеприпасов. За мужество, проявленное в боях, 31 мая 1942 года Н.Д.Козаков был награжден орденом Красного Знамени. После войны был демобилизован и направлен на работу в Западную Украину – в Черновицкую область. Работал заведующим отделом животноводства Черновицкого облисполкома, заведующим сельскохозяйственным отделом Черновицкого обкома партии. В 1954-1958 годах – первый секретарь Кицманского района Черновицкой области. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 февраля 1958 года за особые заслуги в развитии сельского хозяйства и достижение высоких показателей по производству зерна, сахарной свеклы, мяса, молока и других продуктов сельского хозяйства и внедрение в производство достижений науки и передового опыта Козакову Николаю Дмитриевичу присвоено звание Героя Социалистического Tруда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и молот». В 1958-1962 годах – первый секретарь Кельменецкого райкома партии Черновицкой области. Умер 3 июня 1985 года. Похоронен на Русском кладбище города Черновцы (Украина). Награжден орденами Ленина (26 февраля 1958), Красного Знамени (31 мая 1942), медалями.

1911

Иван Сергеевич Ликунов

командир роты 130-го гвардейского стрелкового полка 44-й гвардейской стрелковой дивизии 1-й гвардейской армии Юго-Западного фронта, гвардии лейтенант. Родился в селе Вознесенка ныне Родинского района Алтайского края, в крестьянской семье. Русский. Занимался сельским хозяйством. В Красной Армии в 1933-36 годах и с августа 1941 года. В боях Великой Отечественной войны с августа 1941 года. Командир роты 130-го гвардейского стрелкового полка (44-я гвардейская стрелковая дивизия, 1-я гвардейская армия, Юго-Западный фронт) кандидат в члены ВКП(б) гвардии лейтенант И.С.Ликунов на рассвете 15 января 1943 года с 13-ю бойцами преодолел проволочные заграждение и ледяной вал из соломы и снега, ворвался на окраину посёлка Донской (у железнодорожной станции Красновка Тарасовского района Ростовской области) и захватил 3 дома. Группа смельчаков во главе с отважным командиром была окружена фашистами, но, выдержав многочасовую осаду, нанесла им большой урон. 15 января 1943 года, когда дома были обложены соломой и подожжены, бойцы пытались в штыковом бою прорвать кольцо окружения. Гвардии лейтенант Иван Ликунов пал смертью храбрых в этом бою. Похоронен в братской могиле на хуторе Красновка. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 марта 1943 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство гвардии лейтенанту Ликунову Ивану Сергеевичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Награждён орденом Ленина. В Центральном музее Вооружённых Сил Российской Федерации имеется стенд "Тринадцать героев Красновки". Именем Героя Советского Союза И.С.Ликунова названа улица в родном селе, на доме, где он жил, установлена мемориальная доска.

Братская могила на хуторе Красновка (улица имени 13 Героев Советского Союза, перрон железнодорожной станции) Тарасовского района Ростовской области. Фото из презентации «История памятников» (увековечивание подвига 13 Героев Советского Союза в годы Великой Отечественной войны), подготовленной Ариной Григорьевной Бадаевой — учащейся 1I класса «Красновской средней образовательной школы» хутора Верхний Митякин Тарасовского района Ростовской области. 2015

1911

Владимир Николаевич Лютиков

шофёр 1-го автобусного парка Управления пассажирского транспорта исполкома Московского городского Совета депутатов трудящихся. Родился на территории современной Вологодской области. Русский. С середины 1930-х годов работал шофёром 1-го автобусного парка Управления пассажирского транспорта города Москвы. С начала 1960-х годов он водил автобус №1475, который курсировал по маршруту Добрынинская площадь – Профсоюзная улица – Севастопольский бульвар столицы. Один из лучших шофёров Первого автобусного парка, водитель 1-го класса, он стал инициатором движения за 500-тысячный пробег автобуса без капитального ремонта, при этом его автобус пробежал по улицам Москвы 700 тысяч километров. Его почин поддержали сотни шофёров Управления пассажирского транспорта Москвы. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 октября 1966 года за выдающиеся успехи, достигнутые в выполнении заданий семилетнего плана по перевозкам народнохозяйственных грузов и пассажиров, строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог Лютикову Владимиру Николаевичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». С 1971 года – персональный пенсионер союзного значения. Жил в Москве. Умер 8 октября 1982 года. Похоронен в Москве на Рублёвском кладбище. Награждён орденом Ленина (5 октября 1966), медалями.

1911

Константин Егорович Масенков (Мосенков)

начальник горного цеха строительного управления № 4 треста «Дорогобужшахтострой» Главцентрошахтостроя Министерства строительства предприятий угольной промышленности СССР (Смоленская область). Родился в городе Дятьково ныне Брянской области, в семье рабочего кузнеца. В 1920 году на фронтах Гражданской войны погиб отец, а вскоре умерла и мать. Воспитывался в детском доме. Окончил начальную школу. Окончил начальную школу. В 1925 году переехал в Донбасс, на бирже труда получил назначение в шахту «Голубовка-22» Луганской области Украинской ССР. Работал выборщиком породы, лампоносом, коногоном. В 1928-1931 годах – навалоотбойщик, бригадир по очистке забоя. В 1932-1935 годах служил в Красной Армии. После увольнения из РККА возвратился на прежнее место. В 1936 году окончил курсы горных десятников, продолжал совершенствовать свое шахтерское мастерство. Вскоре возглавил бригаду, затем участок, много сделал для освоения новой техники, поступающей в угольную промышленность. Участник Великой Отечественной войны. Был трижды ранен. В 1945 году - помощник командира стрелкового взвода 267-го гвардейского стрелкового полка 89-й гвардейской стрелковой дивизии, гвардии старший сержант. Награжден орденом Красной Звезды. Демобилизовавшись из Красной армии, возвратился в Донбасс. Восстанавливал шахты, путевое хозяйство, способствовал налаживанию бесперебойной добычи донецкого угля. В 1949 году по путевке Министерства угольной промышленности СССР приехал в город Сафоново Смоленской области. Поступил на работу во вновь созданный трест «Дорогобужшахтстрой» Главцентрошахтостроя. Сначала занимался постройкой жилья, служебных помещений. В связи со строительством шахты № 1 «Смоленская» был назначен начальником горного цеха строительного управления № 4. Руководя большим коллективом, в установленные сроки добился ввода шахты в строй действующих, умело использовал передовой опыт, новую технику. Затем был переброшен на строительство шахты № 2 «Дорогобужская». В 1955 году ему доверили руководить горным цехом на шахте № 8 «Комсомольская». Под его руководством строители шахты выполнили производственный план 1956 года на 169 процентов. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 апреля 1957 года за выдающиеся успехи в деле строительства предприятий угольной промышленности Мосенкову Константину Егоровичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». В 1958 году по состоянию здоровья переехал в город Гуково Ростовской области. Работал мастером производственного обучения в ремесленном училище. С 1961 года – на пенсии. Жил в городе Гуково Ростовской области. Награжден орденами Ленина (26 апреля 1957), Отечественной войны I степени (11 марта 1985), Красной Звезды (18 августа 1945), медалями.

[482x700]

[482x700]

1911

Георгий Осипович (Иосифивич) Седов

командир орудия 1091-го корпусного пушечного артиллерийского полка (6-я артиллерийская дивизия, 8-я гвардейская армия, 1-й Белорусский фронт) сержант – на момент представления к награждению орденом Славы I степени. Родился в деревне Федосеевка ныне Тюкалинского района Омской области, в семье крестьянина. Русский. Окончил IV класса. Работал в колхозе рабочим, счетоводом. В 1934 - 1936 годах проходил срочную службу в Красной Армии. Вернувшись домой работал в строительной бригаде колхоза. В июле 1941 года был вновь призван в армию Тюкалевским райвоенкоматом. В запасном артиллерийском полку на Дальнем Востоке прошел подготовку, получил звания сержанта. В боях Великой Отечественной войны с мая 1942 года, воевал на Западном и 1-м Белорусском фронтах. Весь боевой путь прошел в составе 1091-го корпусного пушечного артиллерийского полка 6-й артиллерийской дивизии. К лету 1943 года сержант Седов командовал орудийным расчетом. За это время его орудие не имело выхода из строя, всегда находилось в полной боевой готовности. 12 августа 1943 года его расчет подавил 3 минометные батареи и уничтожил до взвода гитлеровцев. Награжден медалью «За отвагу». 18 июля 1944 года в бою у села Парадубы (северо-восточнее города Мацеев, ныне Старовыжевского района Волынской области Украины) в составе батареи из орудия разбил 3 батареи противника, обеспечил стрелковым подразделениям захват 4 орудий, танка и 2 тягачей. Приказом по частям 6-й артиллерийской дивизии от 20 августа 1944 года сержант Cедов Георгий Осипович награжден орденом Славы III степени. 14 января 1945 года при прорыве обороны противника у населенных пунктов Мшадла, Залазы, Пшиленк (восточнее города Зволень, Польша) батарея, в составе которой воевал сержант Седов, действовало в полосе наступления 25-го стрелкового корпуса. В составе батареи подавил из орудия огонь 2 батарей 150-мм орудий и рассеял свыше роты вражеских солдат, чем обеспечил продвижение нашей пехоты. Приказом по войскам 1-го Белорусского фронта от 11 февраля 1945 года (№443/н) сержант Cедов Георгий Осипович награжден орденом Славы II степени. 2 марта 1945 года при расширении плацдарма на левом берегу реки Одер (4 км юго-западнее города Киц, Германия) в составе батареи подавил огонь 2 артиллерийских батарей противника. 6-8 марта в боях по овладению пригородом города Киц расчетом Седова было уничтожено противотанковое орудие с прислугой, склад с горючим, до 25 гитлеровцев, что способствовало продвижению стрелковых подразделений. В составе батареи его орудие участвовало в подавлении огня 4-х артиллерийских батарей противника. Был представлен к награждению орденом Славы I степени. На завершающем этапе войны участвовал в Берлинской наступательной операции. Член ВКП(б)/КПСС с 1945 года. В мае 1945 года старший сержант Седов был демобилизован. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 года сержант Cедов Георгий Осипович награжден орденом Славы I степени. Стал полным кавалером ордена Славы. Вернулся в родную деревню. Работал бухгалтером Федосеевской фермы совхоза «Красноусовский», бригадиром строительной бригады. В 1971 году был вручен последний боевой орден – Славы I степени. Последние годы жил в городе Тюкалинск. Скончался 10 апреля 2004 года. Старшина в отставке. Награжден орденами Отечественной войны I степени (11 марта 1985), Славы I (31 мая 1945), II (11 февраля 1945), III (20 августа 1944) степеней, медалями, в том числе «За отвагу» (14 августа 1943).

1911

Александр Михайлович Тарасов

советский государственный и партийный деятель. Член КПСС с 1940. Родился в Саратове, в семье рабочего. Окончил Московский механический институт имени М.В.Ломоносова (1932), затем работал в автотракторной промышленности (начальник конструкторского бюро, цеха, технического отдела, главный инженер завода). В 1949—1951 директор Алтайского, в 1951—1958 — Минского тракторных заводов. В 1958—1963 председатель СНХ БССР. В 1963—1965 заместитель председателя ВСНХ СССР — министр СССР. С 1965 министр автомобильной промышленности СССР. Кандидат в члены ЦК КПСС с 1961. Депутат Верховного Совета СССР 5—9-го созывов. Награжден 2 орденами Ленина, 2 другими орденами, а также медалями. Умер в Москве 27 июня 1975 года.

1911

Иносиро Хонда

японский режиссер

1912

Мосс Джамхотович Бирамов

комбайнер Южно-Хуторской МТС Успенского района Краснодарского края. Родился в ауле Урупский Лабинского отдела Кубанской области, ныне — Успенского района Краснодарского края, в бедной крестьянской семье. Черкес. Окончил три класса в Урупской школе. Трудовую деятельность начал в 1928 году, вступив в местный колхоз Успенского района Северо-Кавказского (с 1937 года — Краснодарского) края. После окончания курсов трактористов стал работать трактористом в Южно-Хуторской машинно-тракторной станции (МТС), позже освоил комбайн. В сентябре 1941 года призван в Красную Армию по мобилизации. Участник Великой Отечественной войны. Окончив полковую школу, получил звание сержанта. Воевал в 56-й гвардейской танковой бригаде 7-го гвардейского танкового корпуса 3-й гвардейской танковой армии (1-й Украинский фронт). Закончил войну в Берлине в звании гвардии старшего сержанта. После демобилизации вернулся в родной аул, где принял участие в восстановлении разрушенного немецкой оккупацией народного хозяйства. Вновь сел за штурвал комбайна в Южно-Хуторской МТС, стал добиваться высоких урожаев. Особенно отличился в 1950 году, когда на комбайне «Сталинец-6» намолотил с убранной им площади за 25 рабочих дней 8045 центнеров зерновых культур. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 февраля 1951 года за достижение высоких показателей на уборке и обмолоте зерновых и масличных культур в 1950 году Бирамову Моссу Джамхотовичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Продолжал трудиться комбайнером МТС, а после реорганизации последних — в местном колхозе, не раз демонстрировал высокие трудовые показатели уже как бригадир механизированной бригады. В дальнейшем избран заместителем председателя колхоза. С 1968 года — персональный пенсионер союзного значения. Жил в Успенском районе Краснодарского края. Умер 9 сентября 1990 года. Награждён орденами Ленина (27 февраля 1951), Отечественной войны II степени (11 марта 1985), медалями, в том числе «За трудовую доблесть» (18 декабря 1950).

1912

Александра Васильевна Галигузова

бригадир тракторно-полеводческой бригады колхоза имени Сталина Тоцкого района Оренбургской области. Родилась в селе Павлово-Антоновка ныне Тоцкого района Оренбургской области, в семье крестьянина-бедняка. Русская. Окончила курсы ликбеза. С 13 начала трудовую деятельность в колхозе имени С.М.Буденного. Вступила в комсомол. Следуя почину Паши Ангелиной, ставшей в 1933 году первой женщиной-трактористкой, в СССР, а затем возглавившей женскую бригаду, закончила курсы трактористов, стала первой девушкой-трактористкой в Тоцком районе Оренбургской (в 1938-1957 годах – Чкаловской) области. В 1937 году была отмечена как лучшая трактористка района, а затем и области. В 1939 году стала бригадиром тракторной бригады Тоцкой машинно-тракторной станции (МТС), в этом качестве проработала весь период Великой Отечественной войны. Трактористки бригады систематически выполняли свои сменные задания в весеннем севе, успешно вели подъем паров. Выработка на каждый условный трактор в бригаде составляла 207,5 гектара, вместо 136 по плану. При этом было сэкономлено около 0,5 тонны горючего. После упразднения МТС – бригадир тракторно-полеводческой бригады колхоза имени Сталина. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 марта 1960 года в ознаменование 50-летия Международного женского дня, за выдающиеся достижения в труде и особо плодотворную общественную деятельность Галигузовой Александре Васильевне присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Своим богатым опытом механизатора всегда щедро делилась с молодежью. За 32 года работы сельским механизатором она подготовила свыше 200 трактористов высокой квалификации. Во второй половине 1960-х годов вышла на пенсию. Жила в Тоцком районе. Умерла 5 февраля 2005 года. Почетный гражданин Тоцкого района (13 августа 2004). Избиралась членом Оренбургского обкома КПСС, депутатом местного Совета. Награждена орденом Ленина (7 марта 1960), медалями.

1912

Хайнц-Вильгельм Дюнхаупт (немецкое имя — Heinz-Wilhelm Dünhaupt)

немецкий шахматист, гроссмейстер ИКЧФ (1973). Родился в городе Бюккебург, Германская империя. Добился значительных успехов в игре по переписке. Чемпион ФРГ по переписке 1975 г. Участник 8-го чемпионата мира по переписке (1975—1980 гг.). В составе сборной ФРГ неоднократно участвовал в заочных олимпиадах. По итогам 3-й заочной олимпиады (1958—1961 гг.) сборная ФРГ завоевала бронзовые медали (Дюнхаупт выступал на 1-й доске). Гроссмейстерский титул получил по итогам удачного выступления в юбилейном турнире Германского союза заочных шахмат (BdF). Умер в городе Целле, Германия, 19 апреля 1998 года.

Спортивные результаты

1912

Алексей Иванович Трегубов

главный инженер строительного района на строительстве Куйбышевской гидроэлектростанции. Родился на территории современной Самарской области. Русский. Работал на строительстве Цимлянской гидроэлектростанции (ГЭС). По окончании её строительства в 1953 году перебрался на строительство Куйбышевской ГЭС имени В.И.Ленина. Работал главным инженером строительного района «Куйбышевгидростроя». Руководил работами по сооружению здания ГЭС с применением скоростных методов работ, обеспечив максимальное совмещение строительных и монтажных работ. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 августа 1958 года за выдающиеся успехи, достигнутые в сооружении Куйбышевской гидроэлектростанции, большой вклад, внесённый в разработку и внедрение новых прогрессивных методов труда в строительство гидросооружений и монтаж оборудования электростанций, Трегубову Алексею Ивановичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Жил в Москве. Умер 28 августа 1993 года. Награждён орденами Ленина (9 августа 1958), Трудового Красного Знамени (19 сентября 1952), медалями.

[506x698]

[506x698]

1913

Семён Егорович Володин

командир 143-го гвардейского штурмового Львовского Краснознаменного авиационного полка 8-й гвардейской штурмовой Полтавской авиационной дивизии 1-го гвардейского штурмового авиационного корпуса 2-й воздушной армии 1-го Украинского фронта, гвардии подполковник. Родился в селе Василев Майдан ныне Починковского района Нижегородской области, в семье крестьянина. Русский. Член ВКП(б)/КПСС с 1939 года. После окончания шестого класса сельской школы вынужден был бросить учебу и идти работать. Устроился масленщиком на молотьбе. В январе 1931 года приехал в Нижний Новгород. Работал на заводе "Красное Сормово" учеником слесаря, затем слесарем. В 1935 году успешно окончил Горьковский городской аэроклуб имени П.И.Баранова, стал пилотом самолета «У-2». Осенью 1935 года был призван в Красную Армию и направлен в воздушно-десантные войска. Весной 1936 года поступил в Качинскую военную авиационную школу пилотов. После восьми месяцев учебы младшего лейтенанта Володина направили для дальнейшего прохождения службы в 57-ю бомбардировочную эскадрилью. В составе 5-го скоростного бомбардировочного авиаполка на самолетах «СБ» принимал участие в советско-финляндской войне 1939-1940 годов. В марте 1940 года награжден орденом Красной Звезды. Окончив курсы комиссаров-летчиков, получил назначение в Киевский особый военный округ комиссаром эскадрильи 210-го бомбардировочного полка, базировавшегося недалеко от границы с Румынией. Полк осваивал новый самолет «Су-2», но пройти полный курс учебно-тренировочных полетов летчикам помешала война. С первых дней комиссар Володин участвовал в боевых вылетах на Юго-Западном фронте. В приграничных боях бомбовыми ударами летчики полка уничтожали танки, автомашины, живую силу противника. Под натиском гитлеровцев с боями отступали на восток. На Днепре ночные бомбардировщики уничтожали переправы противника в районе Каховки и Днепропетровска. Под Ростовом майор Володин уже командовал полком. В ноябре был награжден орденом Красного Знамени. В конце 1941 года полк был отправлен в тыл на переформирование, а командир полка убыл на Академические курсы усовершенствования командиров авиационных полков и дивизий. 15 июня 1942 года майор Володин окончил курсы и получил назначение командиром вновь формируемого в городе Куйбышеве (ныне - Самара) 735-го штурмового авиационного полка. В кратчайшие сроки полк освоил самолет-штурмовик «Ил-2» и в сентябре вошел в формируемый генералом В.Г.Рязановым 1-й штурмовой авиационный корпус. В октябре 1942 года полк приступил к боевым действиям на Калининском фронте. Участвовал в разгроме Демьянской группировки врага. Штурмовики работали с предельным напряжением своих сил, выполняя в день по нескольку боевых вылетов. Несмотря на плохую погоду, ограниченную видимость, низкую облачность и снегопад майор Володин водил своих летчиков на штурмовку. Они уничтожали живую силу, артиллерию на огневых позициях, танки и автомашины. В марте 1943 года полк Володин в составе 1-й штурмового авиакорпуса перебазировался в район восточнее Харькова, на Воронежский фронт. В составе 2-й воздушной армии летчики-штурмовики участвовал в сражении на Курской дуге. В полном составе полк майора Володина наносил штурмовые удары по целям у Прохоровки. Когда, выполнив задание, группа возвращалась домой Володин увидел около 50 пикировщиков «Ju-87». По команде командира полка группа сделала разворот и внезапно атаковала строй немецких бомбардировщиков. В этом бою враг потерял 11 "юнкерсов". Поддерживая наступающие части, полк Володина после завершения Курской битвы участвовал в освобождении Левобережной Украины, в форсировании Днепра, в захвате и расширении плацдармов на его правом берегу. За боевые отличия, стойкость и массовый героизм личного состава, проявленные в Курской битве и в сражениях на Правобережной Украине 5 февраля 1944 года 735-й штурмовой авиационный пол убыл преобразован в 143-й гвардейский. Знаменательным этапом на боевом пути 143-го гвардейского полка была Львовско-Сандомирская наступательная операция, проведенная летом 1944 года. Штурмовики под командованием Володина наносили удары при прорыве обороны противника на львовском направлении по танковой группировке противника в районе Золочева. Опытный летчик, мастер штурмовых ударов, командир полка по 3-4 раза в день вылетал в район боевых действий и метко поражал заданные цели. За отличие в боях полку было присвоено почетное наименование Львовского и вручен орденом Красного Знамени. К августу 1944 года гвардии подполковник Володин совершил 116 боевых вылетов на штурмовку войск противника, в воздушных боях сбил 2 самолета противника и был представлен к высокому званию. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 1944 года за мужество и героизм, проявленные в разгроме Золочевской и Бродской окруженных группировок противника, и за активное участие в освобождении города Львова гвардии подполковнику Володину Семёну Егоровичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда" (N 4612). Вскоре подполковник Володин был назначен заместителем командира 8-й гвардейской штурмовой авиационной дивизии. Он по-прежнему водить группы на боевые задания. В период проведения Висло-Одерской наступательной операции 8-я гвардейская участвовала в освобождении Кракова, Ченстохова и других юродов Польши, способствовала захвату плацдармов на Одере в районах Бреслау и Кюстрина. В первые дни начавшейся Берлинской операции подполковник Володин был назначен командиром дивизии, заменив сбитого в бою комдива. Под его руководством дивизия завершила свой славный боевой путь в Берлине, освобождала Прагу. В мае 1945 года она уже называлась 8-я гвардейская штурмовая авиационная Полтавская Краснознаменная орденов Суворова и Богдана Хмельницкого дивизия. После войны Володин остался служить в Военно-Воздушных Силах. В 1950 году он окончил Военную академию Генерального штаба, передавал свои знания и боевой опыт новому поколению военных летчиков. С 1957 года генерал-майор авиации Володин - в запасе. Жил в городе Кировограде, затем в городе Краснодаре. Умер 20 июля 1980 года. Похоронен в Краснодаре. Награжден орденом Ленина, тремя орденами Красного Знамени, орденами Отечественной войны I и II степеней, двумя орденами Красной Звезды, медалями.

[467x700]

[467x700]

1913

Леонтий (в миру — Леонид Фаддеевич Бондарь)

епископ Русской православной церкви, с 1992 года в сане митрополита Оренбургского. Родился в Тракайском уезде Виленской губернии, в семье псаломщика. Окончил в 1935 году Виленскую духовную семинарию, в 1939 году — Богословский факультет Варшавского университета (магистр богословия). В 1940—1942 годы был послушником в Виленском Святодуховском монастыре. 25 декабря 1943 года пострижен в монашество архиепископом Могилевским и Мстиславским Филофеем (Нарко), 26 декабря того же года рукоположен во иеродиакона, а 2 января 1944 года — во иеромонаха. В 1945—1947 годах был ректором Богословских пастырских курсов при Жировицком монастыре, возведён в сан игумена. Позднее после преобразования курсов в Минскую духовную семинария стал её ректором. С июля 1947 года по ноябрь 1949 года — священник в селе Холхло, Молодеченской области, а затем в селе Ястребль Брестской области. С ноября 1949 года — преподаватель и инспектор Минской духовной семинарии. С июля 1953 года — наместник Жировицкого монастыря с возведением в сан архимандрита. 10 августа 1956 года в Минске митрополитом Минским и Белорусским Питиримом, епископами Виленским и Литовским Алексием, Куйбышевским и Сызранским Митрофаном, Великолукским и Торопецким Мстиславом хиротонисан во епископа Бобруйского, викария Минской епархии. С 19 сентября 1960 года временно управлял Минской епархией. С 5 мая 1961 года — епископ Новосибирским и Барнаульским. С 14 мая 1963 года — епископ Оренбургский и Бузулукский. 9 сентября 1971 года возведён в сан архиепископа. 25 февраля 1992 года возведён в сан митрополита. Скончался 24 января 1999 года. Погребён в Пантелеимоновском приделе Никольского кафедрального собора Оренбурга. Награды: орден святого равноапостольного князя Владимира II степени (7 мая 1983 года в связи с 70-летием со дня рождения и 20-летием управления Оренбургской епархией); орден преподобного Сергия Радонежского I степени (7 мая 1988 года к 75-летию со дня рождения); орден святого благоверного князя Даниила Московского I степени; орден Дружбы народов.

1913

Саймон Рамо

американский инженер-электронщик, ведущий конструктор первых американских межкоонтинентальных баллистических ракет.

1913

Иван Фёдорович Цыкарев

наводчик миномётной роты 1-го стрелкового батальона 417-го стрелкового полка (156-я стрелковая ордена Кутузова дивизия, 43-я армия, 1-й Прибалтийский фронт), сержант – на момент представления к награждению орденом Славы I степени. Родился в деревне Копалинская, ныне Шенкурского района Архангельской области, в рабочей семье. Русский. Получив лишь начальное образование, рано пошел трудиться. После окончания Цигломенского ремесленного училища, работал столяром на 15-м лесозаводе Архангельска. Позднее трудился в городе Вельск, работал столяром в механических мастерских. В августе 1941 года был призван на службу в Красную Армию Вельским райвоенкоматом. На фронтах Великой Отечественной войны – с февраля 1943 года. Воевал на Калининском, Западном и 1-м Прибалтийском фронтах. К осени 1943 года воевал в составе 417-й стрелкового полка 156-й стрелковой дивизии, был разведчиком взвода пешей разведки. 28 ноября 1943 года к западу от деревни Плетни (Палкинский район Псковской области) в составе группы разведчиков красноармеец Цыкарев выполнял задачу по захвату языка. Одним из первых ворвался в немецкие траншеи, лично уничтожил пять солдат противника, а одного при этом захватил в плен. За этот бой был представлен к награждению орденом Отечественной войны II степени. Приказом по частям 22-го гвардейского стрелкового корпуса (№26/н) от 10 декабря 1943 года красноармеец Цыкарев (в приказе – Цикарев) Иван Фёдорович награжден недавно учрежденным орденом Славы III степени. Летом 1944 года 43-я армия, в составе которой была 156-я стрелковая дивизия, вела бои по освобождению Белоруссии в ходе Белорусской операции. В это время Цыкарев служил в разведке минометной роты уже в звании старшего сержанта. 9 июля 1944 года в ходе боя за переправу у деревни Шакарва (западнее города Поставы Витебской области) уничтожил двух солдат противника из своего личного оружия. Будучи ранен, оставался в строю и продолжил бой. Приказом по войскам 43-й армии (№188) от 3 октября 1944 года старший сержант Цыкарев, за проявленное при выполнении боевого задания мужество и умелые действия награжден орденом Славы II степени. Зимой 1945 года 43-я армия вела бои на территории Прибалтики, завершая освобождение Советского Союза от немецко-фашистских захватчиков. 13 января 1945 года 417-й стрелковый полк вел наступление на расположенную в Литве железнодорожную станцию Клауспуссен (10 км севернее города Мемель, ныне города Клайпеда, Литва). Противник предпринял несколько ожесточенных контратак. Сержант Цыкарев, будучи наводчиком миномета, умелым огнем из своего орудия уничтожил около 40 вражеских солдат. В итоге все контратаки противника захлебнулись, в том числе, и благодаря своевременным и точным действиям полковой артиллерии. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1945 года за образцовое выполнение заданий командования в боях с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество, сержант Цыкарев Иван Фёдорович награждён орденом Славы I степени. Стал полным кавалером ордена Славы. К сожалению, о высокой награде И.Ф.Цыкарев тогда не узнал. Там же, под Клайпедой, в другом бою получил контузию и был отправлен в госпиталь. После выздоровления был демобилизован. Вернулся на родину. Вернулся на родину. Жил в городе Шенкурск. Первые годы работал мастером в местной столярной артели под названием «Красный бондарь».

[420x700]

[420x700]

Впоследствии трудился также в местном леспромхозе. Только через 18 лет после окончания войны, благодаря стараниям следопытов из Вильнюса были найдены документы о награждении Цыкарева третьим орденом Славы, и ветерану был вручен последний боевой орден. Скончался 12 декабря 1979 года. Похоронен на городском кладбище города Шенкурск. Награжден орденами Славы I (19 апреля 1945), II (3 октября 1944) и III (10 декабря 1943), медалями, в том числе «За отвагу» (12 августа 1944).

[260x700]

[260x700]

Его имя увековечено на мемориале в городе Шенкурск.

1913

Фёдор Герасимович Шунеев

командир противотанкового орудия 429-го отдельного истребительно-противотанкового дивизиона 306-й стрелковой дивизии 43-й армии 1-го Прибалтийского фронта, старший сержант. Родился в селе Андреевка ныне Большеигнатовского района Мордовии, в крестьянской семье. Мордвин. Окончил начальную школу. Работал в колхозе на родине, рабочим в городе Горьком (ныне – Нижний Новгород) и на железнодорожной станции «Ладва» в Прионежском районе Карелии. В Красной Армии в 1937-1940 годах, участник Советско-финляндской войны 1939-1940 годов. Повторно призван в армию в 1941 году. В действующей армии во время Великой Отечественной войны с ноября 1942 года, после окончания полковой школы. Член ВКП(б)/КПСС с 1943 года. Командир противотанкового орудия 429-го отдельного истребительно-противотанкового дивизиона (306-я стрелковая дивизия, 43-я армия, 1-й Прибалтийский фронт) старший сержант Фёдор Шунеев особо отличился при освобождении Мядельского района Вилейской ныне Минской области Белоруссии. 4-5 июля 1944 года в районе деревни Кобыльник вверенный Ф.Г.Шунееву орудийный расчёт отразил две контратаки неприятеля, подбил танк и самоходное орудие, уничтожил более роты противника. Старший сержант Шунеев был дважды ранен, остался в живых один у орудия, но поля боя не покинул. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство старшему сержанту Шунееву Фёдору Герасимовичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». После войны отважный воин-артиллерист, залечив полученные на фронте раны, демобилизован. Вернулся на родину, где трудился заведующим хозяйством, фермой, председателем колхоза. Скончался 9 мая 1972 года. Похоронен на кладбище села Андреевка. Награждён орденом Ленина, орденом Славы III степени, медалями. В селе Андреевка на доме, где жил Герой и на школе, в которой учился, установлены мемориальные доски.

1914

Андрей Гуляшки

болгарский писатель. Антифашистской проблематике посвящены романы "Новолуние" (1944), "Следы на снегу" (1946). Облик современного героя - темы романов "МТстанция" (1950, русский перевод 1952), "Золотое руно" (1958, русский перевод 1960), "Ведрово" (1959, русский перевод 1962), "Семь дней нашей жизни" (1964), "Один день и одна ночь" (1968), "Романтическая повесть" (1970), написанных с позиций социалистического реализма. Опубликовал повести исторические ("Повесть о кавалере Химериусе", 1967; "Золотой век", 1970), научно-фантастические и приключенческие (цикл "Приключения Аввакума Захова", 1962, русский перевод 1965). Выступал как драматург ("Болото", 1947; "Обещание", 1950, русский перевод 1954). Димитровская премия (1951 и 1959).

1914

Иоганнес Де Гроот

голландский математик. Профессор математики в Амстердаме. основные труды относятся к алгебре, анализу и топологии. Значительное влияние оказал на развитие топологии в Голландии.

1914

Зинаида Ираклиевна Ломинадзе

колхозница колхоза имени Чарквиани Махарадзевского района Грузинской ССР. Родилась в Гурийском уезде Кутаисской губернии, ныне – территория Озургетского муниципалитета края Гурия Грузии. Грузинка. С юного возраста трудилась в сельском хозяйстве, в послевоенный период 1940-х годов – на чайной плантации колхоза имени Чарквиани Махарадзевского района Грузинской ССР. В 1949 году она получила урожай сортового зелёного чайного листа 6601 килограмм на площади 0,5 гектара. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 июля 1950 года за получение высоких урожаев сортового зелёного чайного листа в 1949 году Ломинадзе Зинаиде Ираклиевне присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Этим же указом высокого звания была удостоена и другая передовая сборщица чая махарадзевского колхоза имени Чарквиани Роза Дарчия, у которой Зинаида Ираклиевна первоначально была наставницей. Проживала в Махарадзевском районе (ныне – Озургетский муниципалитет). Дата её кончины не установлена. Награждена орденом Ленина (19 июля 1950), медалями, в том числе «За трудовую доблесть» (20 ноября .1950), «За трудовое отличие» (2 февраля 1949).

1914

Елизавета Петровна Кудрявцева-Мурина

российский хоровой дирижер, заслуженный деятель искусств РСФСР (1953). В 1941-1943 и 1954-1955 гг. главный дирижер Ленинградской академической капеллы имени Глинки. Профессор Ленинградской консерватории. Народная артистка РСФСР (1953), первая женщина-дирижер профессионального хора в России. Умерла в 2004 году.

1915

Эрмий Августович Биезиньш

директор сельского профессионально-технического училища №2 имени 50-летия ВЛКСМ, Цесисский район Латвийской ССР. Родился в городе Рига — центре Лифляндской губернии (ныне — Латвия). Латыш. В 1940 году был призван в латвийскую армию, после вхождения Латвии в состав СССР продолжил службу в Красной Армии. Участник Великой Отечественной войны с первых дней, воевал в составе Латышской стрелковой дивизии. После ранения в 1942 году продолжил службу в составе 1-го Латышского ночного бомбардировочного авиаполка, с которым прошёл до Победы. После увольнения в запас остался жить в Цесисском районе Латвии. С 1946 года работал в системе профтехобразования: военруком школы, а затем инструктором Яунгулбенской школы механизации сельского хозяйства. В 1948 году был выдвинут заместителем директора по учебной части. В январе 1952 года назначен директором Приекульского сельского профтехучилища №2 имени 50-летия ВЛКСМ. Под его руководством училище из года в год повышало уровень учебной и воспитательной работы.

Из наградного листа:

«Под руководством тов. Биезиньш за пятилетие укреплена учебно-материальная база. Лаборатории и кабинеты оснащены современными техническими средствами, введено программированное обучение. Училище является экспериментальной базой Ленинградского научно-исследовательского института профтехобразования. За пятилетие училищем подготовлено. 1412 квалифицированных механизаторов сельского хозяйства. Выпускница И.Свилре завоевала 1 место среди девушек на Всесоюзном соревновании пахарей, а В.Брант — третье место. В настоящее время контингент составляет 540 человек. В училище введено среднее образование присвоено звание «Училище высокой культуры труда». Под руководством тов. Биезиньш Э.А. коллектив оказывает практическую помощь хозяйствам района. На базе училища проходят семинары и курсы специалистов сельского хозяйства Цесисского района. Училище оказывает практическую помощь хозяйствам района по механизации животноводческих ферм и внедрению новейших достижений науки и техники в сельском хозяйстве». Указом Президиума Верховного Совета СССР 20 июля 1971 года за большие успехи, достигнутые в выполнении заданий пятилетнего плана по подготовке квалифицированных рабочих для народного хозяйства, Биезиньшу Эрмию Августовичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Жил на хуторе Вайроги Цесисского района Латвии. Умер 22 февраля 1987 года. Награждён орденами Ленина (20 июля 1971), Трудового Красного Знамени (1965), Отечественной войны II степени (11 марта 1985), медалями, в том числе «За боевые заслуги» (30 июня 1944).

1915

Александра Павловна Гетьман

бригадир птицеводческой бригады совхоза «Южный» Симферопольского района Крымской области, Украинская ССР. Родилась в селе Красное Згуровской волости Прилукского уезда Полтавской губернии (ныне Згуровского района Киевской области, Украина). Украинка. По программе заселения Крыма Александра Павловна переехала в Симферопольский район Крымской области (с 1954 года — в составе Украинской ССР) и поселилась в селе Боданы, в котором до Великой Отечественной войны находилось одно из крупнейших птицеводческих хозяйств Крыма, поступила работать птичницей совхоза «Южный». В мае 1948 года село Боданы было переименовано в Перово (в честь Героя Советского Союза И.С.Перова). А.П.Гетьман вошла в число передовых тружениц совхоза и к концу 1960 года получала по 2,1 миллиона яиц в год. В 1960 году в ознаменование 50-летия Международного женского дня за достижение высоких показателей в труде Александра Павловна, в числе 2380 советских женщин, была награждена орденом Ленина. В 1961 году она одна обслуживая 12 тысяч кур, получила от них 2114 тысяч яиц. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 июня 1963 года за выдающиеся успехи в увеличении производства и снижении себестоимости яиц Гетьман Александре Павловне присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». В совхозе «Южный», возглавляемом директором Г.А.Хачирашвили, было широко развито социалистическое соревнование, А.П.Гетьман постоянно соревновалась с В.В.Козиной. Александра Павловна одной из первых птичниц страны перешла порог ежегодного получения 10 миллионов яиц и по итогам работы в 8-й пятилетке (1966—1970) была награждена орденом Октябрьской Революции. Жила в селе Перово Симферопольского района (Крым). Умерла 25 ноября 2002 года. Награждена 2 орденами Ленина (7 марта 1960; 7 июня 1963), орденом Октябрьской Революции (8 апреля 1971), медалями, в том числе «За трудовую доблесть» (30 апреля 1966).

1915

Аскер Кадербечевич Евтых

адыгейский советский писатель. Родился в ауле Хатукай, ныне Красногвардейского района Адыгейского АО, в крестьянской семье. В 1939 опубликован первый сборник стихов "Наши дни" и сборник рассказов "Большая сила". Повести "Превосходная должность" (1948), "Аул Псыбэ" (1950), "У нас в ауле" (1953) написаны на русском языке. Они изображают новую жизнь адыгейского аула, ломку старых социальных отношений. В 1960 вышел сборник рассказов "Судьба одной женщины", в 1965 - роман "Улица во всю ее длину". Перевел на адыгейский язык поэму М.Ю.Лермонтова "Мцыри", повесть Н.В.Гоголя "Тарас Бульба", ряд книг русских современных писателей. Сочинения в русском переводе: Девушка из аула, Майкоп, 1963. Литература: Писатели Адыгеи, Майкоп, 1957.

1915

Агафья Владимировна Лакомова

звеньевая виноградарского совхоза имени Молотова Министерства пищевой промышленности СССР, Анапский район Краснодарского края. Родилась на территории современной Курской области. Русская. С 1940 года трудилась рабочей виноградарской бригады совхоза имени Молотова Анапского района Краснодарского края. После освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков Агафья Владимировна участвовала в восстановлении полностью разрушенного в период оккупации совхозного хозяйства. В 1949 году она возглавила виноградарское звено и по итогам работы в 1950 и 1952 годах была дважды награждена орденами Ленина. В 1953 году звено А.В.Лакомовой получило самый высокий в совхозе урожай винограда — 179,4 центнера с гектара на площади 9,9 гектара. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 февраля 1955 года за получение в 1953 году высоких урожаев винограда шампанских сортов Лакомовой Агафье Владимировне присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». В последующие годы её звено продолжало собирать высокие урожаи солнечной ягоды в совхозе, в 1957 году переименованном в совхоз имени Ленина. А.В.Лакомова неоднократно участвовала во Всесоюзной сельскохозяйственной выставке (ВСХВ). Награждена 3 орденами Ленина (27 августа 1951; 3 ноября 1953; 26 февраля 1955), медалями, в том числе двумя «За трудовую доблесть» (26 сентября 1950; 23 августа 1952), а также медалями ВСХВ.

вверх^

к полной версии

понравилось!

в evernote

[699x546]

[699x546]1909

Эдвин Герберт Лэнд (Edwin Herbert Land; Эдвин Герберт Лэнд)

американский изобретатель и физик, создатель одноступенчатого процесса проявления и печати в фотографии, изобретатель фотоаппарата «Поляроид-Ленд» для моментальной фотографии. Родился в Бриджпорте (штат Коннектикут). Учился в Гарвардском университете. После окончания университета создал поляризационный фильтр, названный им «Роlаrоid», на основе субмикроскопических кристаллов, внедренных в пластик (1932). Он представляет собой прозрачную пленку, обладающую способностью поляризовать свет. Ученый ориентировал мельчайшие кристаллы сульфата йодохинина и внедрял их в лист пластика. Это позволило получать дешевые поляроиды любого размера. Совместно с Д.Вилрайтом основал в Бостоне лабораторию по изучению поляризованного света (1932). Начал использовать многочисленные типы поляроидных материалов в солнечных очках и других оптических устройствах, а позднее и в оптических фильтрах (1936). Основал корпорацию «Роlаrоid СоrР». (1937). Разработал систему стереокино, основанную на использовании поляризованного света (1941). В течение Второй мировой войны он использовал принцип поляризации света в различных типах военного оборудования. Разработал диффузионный фотографический процесс, при котором химико-фотографическая обработка негативного фотоматериала и получение позитива происходят одновременно (1947). На его основе создал фотоаппарат моментальной фотографии «Роlаrоid Lаnd Саmеrа», который печатал готовую фотографию через 60 секунд после съемки. Сначала был применен процесс, основанный на жидких химических реактивах, а позднее были использованы сухие реактивы. Первые фотографии были черно-белыми, а затем были получены цветные снимки. Камера «Роlаrоid» благодаря простоте и быстроте получения готовых цветных фотографий стала одной из самых популярных в мире. Получил более 500 патентов в области использования света и пластмасс. В дальнейшем разработал новую теорию цветового восприятия. Ушел из компании Роlаrоid и стал сотрудничать с научно-исследовательским центром (1980). Под его руководством исследователи этого центра установили, что восприятие цвета определяется не сетчаткой глаза, как считалось ранее, а мозгом. Ленд был шесть раз удостоен звания почетного доктора различных университетов США. Умер в Кеймбридже (штат Массачусетс) 1 марта 1991 года.

1910

Григорий Сидорович Лавринец

бригадир колхоза имени Ленина Алтайского района Хакасской автономной области, Красноярский край. Родился в селе Ново-Вознесенка Минусинского уезда Енисейской губернии, ныне - село Кирово Алтайского района Республики Хакасия, в семье крестьянина-переселенца из Полтавской губернии. Украинец. С началом коллективизации в начале 1930-х годов вступил в местную сельскохозяйственную артель. После окончания курсов трактористов с 1936 года работал механизатором в образованной в соседнем селе Алтайской машинно-тракторной станции (МТС). После образования в январе 1944 года Алтайского района и реорганизации соседних хозяйств Г.С.Лавринец продолжил трудиться во вновь образованном колхозе имени Ленина Алтайского района бригадиром полеводческой бригады по выращиванию зерновых. По итогам работы в 1947 году бригадой Г.С.Лавринец получен урожай пшеницы 31,29 центнера с гектара на площади 41,5 гектара. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1948 года за получение высоких урожаев пшеницы, ржи и льна-долгунца в 1947 году Лавринец Григорию Сидоровичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Этим же указом высокого звания были удостоены звеньевой его бригады И.А.Крицкий и председатель колхоза Д.А.Шкицкий. В 1951 году колхоз имени Ленина был реорганизован. Проживал в родном селе Кирово Алтайского района Хакасии. Награждён орденом Ленина (10 апреля ), медалями.

1910

Савелий Андреевич Лобусов

стрелок 574-го стрелкового полка 121-й стрелковой дивизии 60-й армии Центрального фронта, красноармеец. Родился в селе Загрядское ныне Курчатовского района Курской области, в крестьянской семье. Русский. Член ВКП(б)/КПСС с 1944 года. Образование начальное. В Красной Армии с 1941 года. В боях Великой Отечественной войны с 1942 года. Стрелок 574-го стрелкового полка (121-я стрелковая дивизия, 60-я армия, Центральный фронт) красноармеец Савелий Лобусов в бою за плацдарм на правом берегу реки Днепр в районе села Сваромье Вышгородского района Киевской области Украины 7 октября 1943 года первым ворвался в селе Ясногородка Вышгородского района и гранатой уничтожил восемь вражеских солдат. 10 октября 1943 года отважный воин отличился в бою за село Казаровичи Вышгородского района. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 октября 1943 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистским захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм красноармейцу Лобусову Савелию Андреевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 1182). После войны С.А.Лобусов демобилизован. Возвратился в родное село Загрядское, где жил и работал. Скончался 14 декабря 1954 года, на 45-м году жизни... Награждён орденом Ленина, орденом Отечественной войны I степени, медалями.

1910

Константин Егорович Масенков (Мосенков)

начальник горного цеха строительного управления № 4 треста «Дорогобужшахтострой» Главцентрошахтостроя Министерства строительства предприятий угольной промышленности СССР (Смоленская область). Родился в городе Дятьково ныне Брянской области, в семье рабочего кузнеца. В 1920 году на фронтах Гражданской войны погиб отец, а вскоре умерла и мать. Воспитывался в детском доме. Окончил начальную школу. Окончил начальную школу. В 1925 году переехал в Донбасс, на бирже труда получил назначение в шахту «Голубовка-22» Луганской области Украинской ССР. Работал выборщиком породы, лампоносом, коногоном. В 1928-1931 годах – навалоотбойщик, бригадир по очистке забоя. В 1932-1935 годах служил в Красной Армии. После увольнения из РККА возвратился на прежнее место. В 1936 году окончил курсы горных десятников, продолжал совершенствовать свое шахтерское мастерство. Вскоре возглавил бригаду, затем участок, много сделал для освоения новой техники, поступающей в угольную промышленность. Участник Великой Отечественной войны. Был трижды ранен. В 1945 году - помощник командира стрелкового взвода 267-го гвардейского стрелкового полка 89-й гвардейской стрелковой дивизии, гвардии старший сержант. Награжден орденом Красной Звезды. Демобилизовавшись из Красной армии, возвратился в Донбасс. Восстанавливал шахты, путевое хозяйство, способствовал налаживанию бесперебойной добычи донецкого угля. В 1949 году по путевке Министерства угольной промышленности СССР приехал в город Сафоново Смоленской области. Поступил на работу во вновь созданный трест «Дорогобужшахтстрой» Главцентрошахтостроя. Сначала занимался постройкой жилья, служебных помещений. В связи со строительством шахты № 1 «Смоленская» был назначен начальником горного цеха строительного управления № 4. Руководя большим коллективом, в установленные сроки добился ввода шахты в строй действующих, умело использовал передовой опыт, новую технику. Затем был переброшен на строительство шахты № 2 «Дорогобужская». В 1955 году ему доверили руководить горным цехом на шахте № 8 «Комсомольская». Под его руководством строители шахты выполнили производственный план 1956 года на 169 процентов. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 апреля 1957 года за выдающиеся успехи в деле строительства предприятий угольной промышленности Мосенкову Константину Егоровичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». В 1958 году по состоянию здоровья переехал в город Гуково Ростовской области. Работал мастером производственного обучения в ремесленном училище.

С 1961 года – на пенсии. Жил в городе Гуково Ростовской области. Награжден орденами Ленина (26 апреля 1957), Отечественной войны I степени (11 марта 1985), Красной Звезды (18 августа 1945), медалями.

[445x700]

[445x700] 1910

Василий Иванович Нетесанов

старший оператор Орского нефтеперерабатывающего завода имени Чкалова Оренбургского совнархоза. Родился в селе Васильевка ныне Матвеевского района Оренбургской области, в семье крестьянина. В 1934 году поступил разнорабочим на строительство Орского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Оренбургской (в 1938-1957 годах – Чкаловской) области. С пуском первых установок перешел работать помощником оператора, а после окончания курсов стал оператором НПЗ и в этом качестве проработал весь период Великой Отечественной войны. Стал одним из первых стахановцев завода, перевыполняя задания в полтора-два раза. За годы войны предприятие не только не снизило уровень производства, но и увеличило его, расширило ассортимент продукции. В послевоенные годы работал старшим оператором Орского НПЗ. С 1951 года до ухода на пенсию руководил сменой на комбинированном двухпечном крекинге. 35 лет имел дело со сложной технологией переработки нефти на Орском нефтеперерабатывающем заводе имени Чкалова. 20 лет руководил сменой на комбинированном двухпечном крекинге. Одной из первых на предприятии, бригада, а затем и вся установка удостоилась звания коллектива коммунистического труда. В послевоенные годы был автором многих ценных предложений по совершенствованию технологии и организации производства. По его инициативе межремонтный срок работы установок и двухпечного крекинга цеха был продлен с 25 до 60 суток. Разработал и внедрил рациональный способ опресовки оборудования перед его пуском в действие после ремонта. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 марта 1959 года за выдающиеся успехи, достигнутые в деле развития нефтяной и газовой промышленности, Нетесанову Василию Ивановичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Являлся наставником молодежи – воспитал и обучил своей профессии десятки молодых рабочих. С 1971 года – на пенсии. Жил в городе Орск Оренбургской области. Умер 3 декабря 1972 года. Награжден орденом Ленина (19 марта 1959), орденом Трудового Красного Знамени (25 июня 1954), медалями, в том числе 2 «За трудовую доблесть» (22 августа 1942; 15 мая 1951).

[462x700]

[462x700] 1911

Константин Георгиевич Бузуян

бригадир горнопроходческой бригады шахтостроительного управления № 8 комбината «Ростовшахтострой», Ростовская область. С 1956 года работал в комбинате «Гуковуголь» (город Гуково Ростовской области). На счету его бригады строительство шахт «Гуковская» № 1, имени 50-летия Октября, «Углерод». В дальнейшем работал бригадиром горнопроходческой бригады шахтостроительного управления № 8 комбината «Ростовшахтострой». Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 апреля 1971 года за выдающиеся успехи в выполнении заданий пятилетнего плана по строительству и вводу в действие производственных мощностей, жилых домов и объектов культурно-бытового назначения Бузуяну Константину Георгиевичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Более поздние биографические данные отсутствуют. Награжден орденами Ленина (5. апреля 1971), «Знак Почёта», медалями, знаком «Шахтерская слава» трех степеней.

[481x700]

[481x700]1911

Николай Дмитриевич Козаков

первый секретарь Кицманского райкома КПСС Черновицкой области Украинской ССР. Родился в городе Сквира ныне Киевской области (Украина). Украинец. В 1928 году окончил Сквирскую трудовую школу имени Ивана Франка (ныне Сквирский лицей). В 1932-1933 годах служил в рядах Красной Армии. Затем окончил сельскохозяйственный институт по специальности «зоотехник». Работал по специальности в Киевской области. Член ВКП(б)/КПСС с 1939 года. Вторично в Красную Армию призван 7 сентября 1941 года. Участник Великой Отечественной войны с 1941 года. Был политруком эскадрона, ответственным секретарем партийного бюро 136-го кавалерийского полка 2-й гвардейской кавалерийской дивизии. 27 ноября 1941 года отличился в боях за село Дедилово (ныне Киреевский район Тульской области), возглавил контратаку своего эскадрона, в результате чего противник был отбит, потеряв более 25 человек убитыми и ранеными. 8 декабря 1941 года в бою за овладение селом Тюнеж (ныне Веневский район Тульской области) заменил командира эскадрона, внезапным ударом с фланга вынудил немцев отступить из села. Эскадрон захватил трофеи – 15 автомашин, 12 мотоциклов, 2 пулемета, много боеприпасов. За мужество, проявленное в боях, 31 мая 1942 года Н.Д.Козаков был награжден орденом Красного Знамени. После войны был демобилизован и направлен на работу в Западную Украину – в Черновицкую область. Работал заведующим отделом животноводства Черновицкого облисполкома, заведующим сельскохозяйственным отделом Черновицкого обкома партии. В 1954-1958 годах – первый секретарь Кицманского района Черновицкой области. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 февраля 1958 года за особые заслуги в развитии сельского хозяйства и достижение высоких показателей по производству зерна, сахарной свеклы, мяса, молока и других продуктов сельского хозяйства и внедрение в производство достижений науки и передового опыта Козакову Николаю Дмитриевичу присвоено звание Героя Социалистического Tруда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и молот». В 1958-1962 годах – первый секретарь Кельменецкого райкома партии Черновицкой области. Умер 3 июня 1985 года. Похоронен на Русском кладбище города Черновцы (Украина). Награжден орденами Ленина (26 февраля 1958), Красного Знамени (31 мая 1942), медалями.

1911

Иван Сергеевич Ликунов

командир роты 130-го гвардейского стрелкового полка 44-й гвардейской стрелковой дивизии 1-й гвардейской армии Юго-Западного фронта, гвардии лейтенант. Родился в селе Вознесенка ныне Родинского района Алтайского края, в крестьянской семье. Русский. Занимался сельским хозяйством. В Красной Армии в 1933-36 годах и с августа 1941 года. В боях Великой Отечественной войны с августа 1941 года. Командир роты 130-го гвардейского стрелкового полка (44-я гвардейская стрелковая дивизия, 1-я гвардейская армия, Юго-Западный фронт) кандидат в члены ВКП(б) гвардии лейтенант И.С.Ликунов на рассвете 15 января 1943 года с 13-ю бойцами преодолел проволочные заграждение и ледяной вал из соломы и снега, ворвался на окраину посёлка Донской (у железнодорожной станции Красновка Тарасовского района Ростовской области) и захватил 3 дома. Группа смельчаков во главе с отважным командиром была окружена фашистами, но, выдержав многочасовую осаду, нанесла им большой урон. 15 января 1943 года, когда дома были обложены соломой и подожжены, бойцы пытались в штыковом бою прорвать кольцо окружения. Гвардии лейтенант Иван Ликунов пал смертью храбрых в этом бою. Похоронен в братской могиле на хуторе Красновка. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 марта 1943 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство гвардии лейтенанту Ликунову Ивану Сергеевичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Награждён орденом Ленина. В Центральном музее Вооружённых Сил Российской Федерации имеется стенд "Тринадцать героев Красновки". Именем Героя Советского Союза И.С.Ликунова названа улица в родном селе, на доме, где он жил, установлена мемориальная доска.

Братская могила на хуторе Красновка (улица имени 13 Героев Советского Союза, перрон железнодорожной станции) Тарасовского района Ростовской области. Фото из презентации «История памятников» (увековечивание подвига 13 Героев Советского Союза в годы Великой Отечественной войны), подготовленной Ариной Григорьевной Бадаевой — учащейся 1I класса «Красновской средней образовательной школы» хутора Верхний Митякин Тарасовского района Ростовской области. 2015

1911

Владимир Николаевич Лютиков

шофёр 1-го автобусного парка Управления пассажирского транспорта исполкома Московского городского Совета депутатов трудящихся. Родился на территории современной Вологодской области. Русский. С середины 1930-х годов работал шофёром 1-го автобусного парка Управления пассажирского транспорта города Москвы. С начала 1960-х годов он водил автобус №1475, который курсировал по маршруту Добрынинская площадь – Профсоюзная улица – Севастопольский бульвар столицы. Один из лучших шофёров Первого автобусного парка, водитель 1-го класса, он стал инициатором движения за 500-тысячный пробег автобуса без капитального ремонта, при этом его автобус пробежал по улицам Москвы 700 тысяч километров. Его почин поддержали сотни шофёров Управления пассажирского транспорта Москвы. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 октября 1966 года за выдающиеся успехи, достигнутые в выполнении заданий семилетнего плана по перевозкам народнохозяйственных грузов и пассажиров, строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог Лютикову Владимиру Николаевичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». С 1971 года – персональный пенсионер союзного значения. Жил в Москве. Умер 8 октября 1982 года. Похоронен в Москве на Рублёвском кладбище. Награждён орденом Ленина (5 октября 1966), медалями.

1911

Константин Егорович Масенков (Мосенков)

начальник горного цеха строительного управления № 4 треста «Дорогобужшахтострой» Главцентрошахтостроя Министерства строительства предприятий угольной промышленности СССР (Смоленская область). Родился в городе Дятьково ныне Брянской области, в семье рабочего кузнеца. В 1920 году на фронтах Гражданской войны погиб отец, а вскоре умерла и мать. Воспитывался в детском доме. Окончил начальную школу. Окончил начальную школу. В 1925 году переехал в Донбасс, на бирже труда получил назначение в шахту «Голубовка-22» Луганской области Украинской ССР. Работал выборщиком породы, лампоносом, коногоном. В 1928-1931 годах – навалоотбойщик, бригадир по очистке забоя. В 1932-1935 годах служил в Красной Армии. После увольнения из РККА возвратился на прежнее место. В 1936 году окончил курсы горных десятников, продолжал совершенствовать свое шахтерское мастерство. Вскоре возглавил бригаду, затем участок, много сделал для освоения новой техники, поступающей в угольную промышленность. Участник Великой Отечественной войны. Был трижды ранен. В 1945 году - помощник командира стрелкового взвода 267-го гвардейского стрелкового полка 89-й гвардейской стрелковой дивизии, гвардии старший сержант. Награжден орденом Красной Звезды. Демобилизовавшись из Красной армии, возвратился в Донбасс. Восстанавливал шахты, путевое хозяйство, способствовал налаживанию бесперебойной добычи донецкого угля. В 1949 году по путевке Министерства угольной промышленности СССР приехал в город Сафоново Смоленской области. Поступил на работу во вновь созданный трест «Дорогобужшахтстрой» Главцентрошахтостроя. Сначала занимался постройкой жилья, служебных помещений. В связи со строительством шахты № 1 «Смоленская» был назначен начальником горного цеха строительного управления № 4. Руководя большим коллективом, в установленные сроки добился ввода шахты в строй действующих, умело использовал передовой опыт, новую технику. Затем был переброшен на строительство шахты № 2 «Дорогобужская». В 1955 году ему доверили руководить горным цехом на шахте № 8 «Комсомольская». Под его руководством строители шахты выполнили производственный план 1956 года на 169 процентов. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 апреля 1957 года за выдающиеся успехи в деле строительства предприятий угольной промышленности Мосенкову Константину Егоровичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». В 1958 году по состоянию здоровья переехал в город Гуково Ростовской области. Работал мастером производственного обучения в ремесленном училище. С 1961 года – на пенсии. Жил в городе Гуково Ростовской области. Награжден орденами Ленина (26 апреля 1957), Отечественной войны I степени (11 марта 1985), Красной Звезды (18 августа 1945), медалями.

[482x700]

[482x700] 1911

Георгий Осипович (Иосифивич) Седов

командир орудия 1091-го корпусного пушечного артиллерийского полка (6-я артиллерийская дивизия, 8-я гвардейская армия, 1-й Белорусский фронт) сержант – на момент представления к награждению орденом Славы I степени. Родился в деревне Федосеевка ныне Тюкалинского района Омской области, в семье крестьянина. Русский. Окончил IV класса. Работал в колхозе рабочим, счетоводом. В 1934 - 1936 годах проходил срочную службу в Красной Армии. Вернувшись домой работал в строительной бригаде колхоза. В июле 1941 года был вновь призван в армию Тюкалевским райвоенкоматом. В запасном артиллерийском полку на Дальнем Востоке прошел подготовку, получил звания сержанта. В боях Великой Отечественной войны с мая 1942 года, воевал на Западном и 1-м Белорусском фронтах. Весь боевой путь прошел в составе 1091-го корпусного пушечного артиллерийского полка 6-й артиллерийской дивизии. К лету 1943 года сержант Седов командовал орудийным расчетом. За это время его орудие не имело выхода из строя, всегда находилось в полной боевой готовности. 12 августа 1943 года его расчет подавил 3 минометные батареи и уничтожил до взвода гитлеровцев. Награжден медалью «За отвагу». 18 июля 1944 года в бою у села Парадубы (северо-восточнее города Мацеев, ныне Старовыжевского района Волынской области Украины) в составе батареи из орудия разбил 3 батареи противника, обеспечил стрелковым подразделениям захват 4 орудий, танка и 2 тягачей. Приказом по частям 6-й артиллерийской дивизии от 20 августа 1944 года сержант Cедов Георгий Осипович награжден орденом Славы III степени. 14 января 1945 года при прорыве обороны противника у населенных пунктов Мшадла, Залазы, Пшиленк (восточнее города Зволень, Польша) батарея, в составе которой воевал сержант Седов, действовало в полосе наступления 25-го стрелкового корпуса. В составе батареи подавил из орудия огонь 2 батарей 150-мм орудий и рассеял свыше роты вражеских солдат, чем обеспечил продвижение нашей пехоты. Приказом по войскам 1-го Белорусского фронта от 11 февраля 1945 года (№443/н) сержант Cедов Георгий Осипович награжден орденом Славы II степени. 2 марта 1945 года при расширении плацдарма на левом берегу реки Одер (4 км юго-западнее города Киц, Германия) в составе батареи подавил огонь 2 артиллерийских батарей противника. 6-8 марта в боях по овладению пригородом города Киц расчетом Седова было уничтожено противотанковое орудие с прислугой, склад с горючим, до 25 гитлеровцев, что способствовало продвижению стрелковых подразделений. В составе батареи его орудие участвовало в подавлении огня 4-х артиллерийских батарей противника. Был представлен к награждению орденом Славы I степени. На завершающем этапе войны участвовал в Берлинской наступательной операции. Член ВКП(б)/КПСС с 1945 года. В мае 1945 года старший сержант Седов был демобилизован. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 года сержант Cедов Георгий Осипович награжден орденом Славы I степени. Стал полным кавалером ордена Славы. Вернулся в родную деревню. Работал бухгалтером Федосеевской фермы совхоза «Красноусовский», бригадиром строительной бригады. В 1971 году был вручен последний боевой орден – Славы I степени. Последние годы жил в городе Тюкалинск. Скончался 10 апреля 2004 года. Старшина в отставке. Награжден орденами Отечественной войны I степени (11 марта 1985), Славы I (31 мая 1945), II (11 февраля 1945), III (20 августа 1944) степеней, медалями, в том числе «За отвагу» (14 августа 1943).

1911

Александр Михайлович Тарасов

советский государственный и партийный деятель. Член КПСС с 1940. Родился в Саратове, в семье рабочего. Окончил Московский механический институт имени М.В.Ломоносова (1932), затем работал в автотракторной промышленности (начальник конструкторского бюро, цеха, технического отдела, главный инженер завода). В 1949—1951 директор Алтайского, в 1951—1958 — Минского тракторных заводов. В 1958—1963 председатель СНХ БССР. В 1963—1965 заместитель председателя ВСНХ СССР — министр СССР. С 1965 министр автомобильной промышленности СССР. Кандидат в члены ЦК КПСС с 1961. Депутат Верховного Совета СССР 5—9-го созывов. Награжден 2 орденами Ленина, 2 другими орденами, а также медалями. Умер в Москве 27 июня 1975 года.

1911

Иносиро Хонда

японский режиссер

1912

Мосс Джамхотович Бирамов