7 мая родились...

07-05-2025 04:08

к комментариям - к полной версии

- понравилось!

1904

Вэл Льютон (Val Lewton; имя при рождении — Владимир Гофшнейдер, после эмиграции в США — Левентон)

американский кинопродюсер, писатель и сценарист, более всего известный благодаря своим низкобюджетным фильмам ужасов для студии РКО в 1940-е годы. Начав творческую карьеру как «многогранный и плодовитый автор романов, документальных и поэтических книг, в начале 1930-х годов Льютон попал в кино, где стал работать под руководством продюсера Дэвида О.Селзника». С 1942 года на студии РКО Льютон стал продюсером "некоторых из самых памятных триллеров и фильмов ужасов Голливуда — «Люди-кошки» (1942), «Я гуляла с зомби» (1943), «Седьмая жертва» (1943), «Похититель тел» (1945), «Остров мёртвых» (1945) и «Бедлам» (1946). Среди этих «стильных низкобюджетных фильмов ужасов, выделяются атмосферические „Люди-кошки“ (1942), увлекательно мрачный „Я гуляла с зомби“ (1943) и наводящий страх „Бедлам“ (1946)». Настоящий «новатор жанра хоррор», Льютон "снимал фильмы о зомби, похитителях тел и сатанистах, и, как заметил режиссёр Мартин Скорцезе, фильмы Льютона были «чудесно изобретательными, красиво поэтичными и глубоко тревожными… это одни из величайших сокровищ, которые у нас есть». Фильмы ужасов Льютона составили «творческое наследие, уникальное в истории кино» Его «психологически насыщенные работы, к некоторым из которых он сам написал сценарий, были сделаны в сотрудничестве с режиссёрами Жаком Турнёром, Робертом Уайзом и Марком Робсоном». Вероятно, самое лучше сотрудничество у Льютона сложилось с Жаком Турнёром, который работал с Льютоном ещё на «Метро», и поставил с ним фильмы «Люди-кошки», «Я гуляла с зомби» и «Человек-леопард». Вэл Льютон (имя при рождении — Владимир Гофшнейдер) родился в Ялте, Российская империя, в еврейской семье. Его мать Анна Яковлевна Гофшнейдер-Левентон (в эмиграции Нина Левентон и Льютон; 10 декабря 1874, Кишинёв — 26 февраля 1967, Лос-Анджелес), старшая сестра актрисы Аллы Назимовой, в 1905—1906 годах редактировала в Ялте ежемесячный журнал еврейской учащейся молодёжи «Молодая Иудея», в котором дебютировал начинающий поэт С.Я.Маршак; вышла замуж за купца Маркуса Исаевича Гофшнейдера, но этот брак оказался недолговечным. В 1906 году его мать, оставив мужа, переехала с сыном и дочерью Ольгой в Берлин (где жил её брат Владимир Левентон), а в 1909 году — в США (где жила сестра). В США они поселились в Нью-Йорке у младшей сестры Нины, знаменитой американской театральной (а впоследствии и голливудской) актрисы Аллы Назимовой (урождённой Левентон), которая уехала в Америку в 1906 году и к тому времени уже добилась крупного успеха на Бродвее. В 1920 году 16-летний Льютон был «уволен в должности репортёра газеты „Дэриен-Стэмфорд ревью“ после того, как выяснилось, что статья, которую он написал о партии кошерных кур, умирающих от нью-йоркской жары, оказалась выдумкой». Сменив имя, Вэл Льютон (Wladimir Ivan Lewton) некоторое время учился в Колумбийском университете, а затем работал журналистом. Льютон писал для газет и журналов, а также начал писать художественные произведения, часто используя псевдонимы, чтобы скрыть своё авторство.

Литературная карьера

Ещё до того, как он начал делать фильмы, «Льютон стал вполне состоявшимся писателем, написав в общей сложности 10 романов, шесть документальных книг, книгу стихов и даже порнографическую книгу „Ясмин“ (или „Грушенская“)». В 1932 году Льютон написал ставший бестселлером роман «Не её кровать», рассказывающий историю безработной молодой женщины в Нью-Йорке в разгар Великой депрессии в 1931 году. Главная героиня романа, «уволенная с работы офисная стенографистка, проходит путь от респектабельного (хотя и где-то безответственного) положения к самым низким глубинам, занимаясь всем, чем только можно, чтобы выжить, включая проституцию». В 1936 году под псевдонимом Космо Форбс он опубликовал роман «Там, где поёт кобра».

Работа на киностудии «Метро» и с продюсером Дэвидом О.Селзником (1932—1941)

«Благодаря Назимовой, Льютон, в конце концов, нашёл свою дорогу в Голливуд. Его мать с помощью сестры была взята на работу в отдел историй нью-йоркского офиса студии „Метро“ (позднее переименованную в „Метро-Голдвин-Майер“), и в 1928 году устроила Вэла на работу в отдел рекламы этой студии (впоследствии Нина Льютон возглавляла нью-йоркский офис отдела историй и занималась переводами с немецкого языка). К этому времени он уже опубликовал два романа». Льютон писал рекламные тексты, а также новеллизации популярных фильмов для публикации в журналах, которые иногда собирались вместе в единую книгу и издавались. В 1932 году после успеха его романа «Не её кровать» Льютон уволился из «Метро», чтобы сосредоточиться на литературной деятельности, однако три последующих романа, вышедшие в том же году, не смогли повторить его успех. Когда же к матери Льютона обратился «продюсер Дэвид О.Селзник с просьбой найти ему сценариста на плановый фильм по повести Николая Гоголя „Тарас Бульба“ (так и не поставленный), она предложила собственного сына, один из романов которого был литературной халтурой на русскую тему под названием „Шашка казака“». Хотя фильм «Тарас Бульба» так и не был поставлен, в 1933 году «Льютон получил постоянную работу у Селзника, где проработал в течение восьми лет в качестве редактора сценариев и мастера на все руки», в том числе, агента по авторским правам и посредника в отношениях с голливудскими цензурными органами. Льютон впервые стал известен в кино как один из постановщиков революционных сцен в Бастилии в исторической драме по роману Чарльза Диккенса «История двух городов» (1935). Он также придумал знаменитую съёмку с операторского крана для фильма «Унесённые ветром» (1939), где Скарлетт проходит сквозь бесконечные ряды мёртвых и раненых солдат Конфедерации. Он также работал на фильмах Селзника «Звезда родилась» (1937) и «Ребекка» (1940)

Работа на студии РКО (1942—1946)

В 1942 году Льютон перешёл на работу в «РКО Радио Пикчерс», «практически обанкротившуюся компанию после финансового провала шедевров Орсона Уэллса „Гражданин Кейн“ (1941) и „Великолепные Эмберсоны“ (1942)». Льютона взяли в качестве «продюсера серии низкобюджетных фильмов ужасов, и всё, что он сделал на этой должности, стало историей». Льютон был взят с тремя условиями: бюджет каждого из его фильмов не должен превышать 150 тысяч долларов, продолжительность каждого фильма не должна превышать 75 минут, а названия фильмам будет давать само руководство студии. В итоге, Льютон стал продюсером «многих знаменитых и высоко ценимых фильмов категории В, которые отличались низкими расходами и большой прибыльностью».

Особенности продюсерской работы Льютона на РКО

Как продюсер РКО Льютон стал специализироваться на «низкобюджетных, но крайне эффективных страшилках, выступив одновременно соавтором сценариев некоторых из них». Льютон часто сам предлагал свои истории и «нанимал авторов, которые их писали, но окончательный вариант писал всегда он сам». Он «насколько точно готовил сценарии, что было понятно, что конкретно он хотел получить от своих режиссёров», то есть «практически сам» создавал свои фильмы. При этом он никогда не указывал своё имя в титрах как сценариста, за исключением двух случаев — «Похитители тел» и «Бедлам» — когда он использовал псевдоним Карлос Кит, которым ранее подписал свой роман «Там, где поёт кобра». Льютона не устраивала идея «просто делать быстрые и лёгкие ужастики. Он создал школу поэтического киномастерства по девизом „меньше-это больше“, в рамках которой шоковые эффекты были заменены тенями и звуками, а то, что не было видно, часто пугало не меньше, чем то, что показывалось». Льютон создавал ощущение «ужаса происходящего, используя чёрно-белую съёмку, тени и силу намёков — он никогда не показывал всего, что происходит — зритель только слышал или видел отражения на стенах или в воде». Эта формула внушала зрителю иллюзию, что он как будто «бредёт по улице, где свет всегда рассеян, чёрный никогда не является полностью чёрным, а непроницаемость вынуждает постоянно напрягаться, чтобы разглядеть что-либо более отчётливо. Эффект таков, как будто смотришь в замочную скважину и в шоке чувствуешь холодный палец на своей шее». «Его фильмы околдовывают зрителя, приглашают в мир грёз и подчиняют его, передавая в руки лукавого гипнотизёра». Утончённые и умные страшные картины Льютона «нашли горячую поддержку у влиятельного критика Джеймса Эйджи, который в 1940-е годы давал самую высокую оценку творчеству Льютона в своих кинообзорах в журналах „Тайм“ и „Нэйшн“».

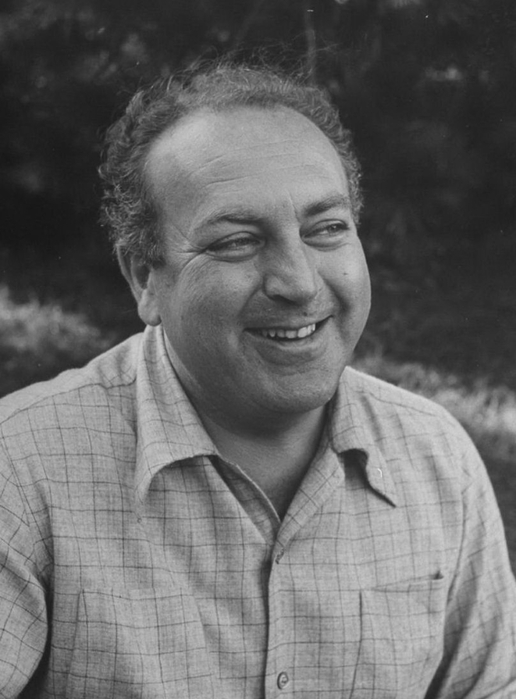

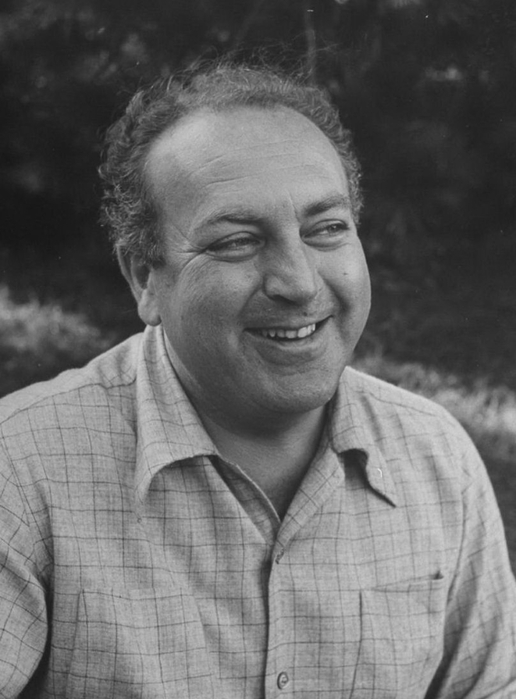

Вэл Льютон

Фильмы Льютона на студии РКО

За всего лишь трёхлетний период в 1940-е годы «продюсер Вэл Льютон создал некоторые из самых влиятельных и умных психологических фильмов ужасов за всю историю. Он привнёс глубину в фильм категории В, оказав влияние на бессчётное число независимо мыслящих голливудских кинематографистов в последующие годы. Первой, и, вероятно, лучшей работой Льютона, стал фильм ужасов „Люди-кошки“ (1942)»". Поставленный по сценарию ДеВитта Бодина, написанному при содействии Турнёра и Льютона, фильм рассказывает о проживающей в Нью-Йорке девушке из древнего сербского народа, представители которого во время сильного эмоционального возбуждения могут превращаться в диких кошек. «Это был фильм Льютона, и он контролировал в нём практически всё. Его главной чертой, как и большинства последующих фильмов Льютона, является отсутствие стандартного страшного чудовища». До Льютона фильм ужасов строился вокруг чудовищного зверя, созданного с помощью техники и грима. Однако Льютон решил, что «страшнее будет сформировать вокруг героев неясную и тревожную психологическую атмосферу. Психо-сексуальные комплексы главной героини стали идеальным примером его творческого метода». Созданный всего за 134 тысячи долларов, фильм принёс почти 4 миллиона долларов, и был самым кассовым фильмом РКО в том году. «Люди-кошки» «спасли РКО, и на какое-то время Льютон стал героем студии». В 1993 году этот фильм был признан имеющим большое культурное значение и передан на сохранение в Национальный кинореестр США. После этого успеха Льютон получил возможность делать фильмы с минимальным вмешательством со стороны студии, что позволяло ему воплощать в жизнь своё видение, делая акцент на зловещие намёки и темы экзистенциальной неоднозначности. Второй фильм ужасов Льютона и Турнёра «Я гуляла с зомби» (1943) рассказывал о канадской медсестре, которая прибывает на карибский остров Сан-Себастьян для ухода за женой владельца сахарной плантации. Она сталкивается с загадочным состоянием своей пациентки, которая либо психически больна, либо околдована таинственным культом, либо превратилась в зомби. Однако это не фильм о зомби, так как делает значительный акцент на глубокое отражение карибской культуры и верований вуду. Как и его предшественник «Люди-кошки», он опирается «не столько на спецэффекты, сколько на мрачные психологические кошмары, чисто кинематографическими средствами выстраивая саспенс с помощью создания соответствующей атмосферы. В этих двух фильмах Жак Турнёр показал себя мастером, наилучшим образом способным перенести видение Льютона на экран… Хотя „Люди-кошки“ ценится больше, чем любой другой фильм Льютона, „Зомби“ производит не менее гипнотическое воздействие. Напоминая историю Джейн Эйр с добавлением элементов Вуду, фильм имеет поразительно богатый ассоциативный визуальный стиль». Третья совместная работа Льютона и Турнёра, фильм ужасов «Человек-леопард» (1943) поставлен по книге «Чёрное алиби» (1942) американского криминального писателя Корнелла Вулрича. Его действие происходит в маленьком городке в штате Нью-Мексико, где из клетки убегает пантера, после чего в округе появляются искалеченные человеческие трупы. Однако казалось бы очевидный ответ на вопрос об убийце оказывается не столь простым. «Хотя „Леопард“ не дотягивает до уровня предыдущих двух фильмов, тем не менее это захватывающий и увлекательный психологический триллер с жуткими тенями и оттенками серого и чёрного, которые могут быть поразительно свирепыми». После успеха этих картин режиссёр Турнёр пошёл на повышение, и стал ставить фильмы категории А, а Льютон сделал режиссёрами своих фильмов молодых сотрудников студии РКО — Роберта Уайза и Марка Робсона. "Оба имели опыт работы с Уэллсом: на фильмах «Гражданин Кейн» и «Великолепные Эмберсоны» Уайз работал монтажёром, а Робсон был ассистентом режиссёра. На фильме «Люди-кошки» Робсон в свою очередь был монтажёром, после чего поставил пять фильмов Льютона. Уайз был режиссёром трёх картин Льютона, а позднее создал такие классические фильмы, как «День, когда остановилась Земля» (1951), «Ставки на завтра» (1959), «Вестсайдская история» (1961) и «Звуки музыки» (1965). Первым опытом сотрудничества Льютона и Робсона стал «жуткий, зловещий фильм „Седьмая жертва“ (1943)», в котором молодая наивная девушка приезжает в Нью-Йорк в поисках своей пропавшей сестры, постепенно вовлекаясь в странный потусторонний мир сатанинской секты. Этот «стильный фильм», который отличала «мрачная нуаровая атмосфера с глубокими чёрно-белыми тенями», «предвосхитил современные хорроры с доморощенными ведьмами и проявлениями домашнего зла,… такие как „Ребёнок Розмари“ (1968) с его манхэттанским ведьминским шабашём». Психологический хоррор Робсона «Корабль-призрак» (1943) рассказывает об офицере торгового флота, который начинает опасаться за безопасность членов экипажа, подозревая, что капитан его корабля сходит с ума. Однако остальная команда считает, что причиной всего являются приведения и проклятие корабля, после чего на борту происходит серия таинственных смертей. «Возможно, один из лучших фильмов режиссёра Марка Робсона, „Корабль-призрак“ считался потерянным на протяжении десятилетий, и одним из наименее известных и самых таинственных из всех триллеров Льютона для РКО». Фильм с успехом начал театральный прокат в канун рождества 1943 года. Однако «несмотря на то, что он основан на оригинальном сценарии, в феврале 1944 года два драматурга выдвинули против студии иск по обвинению в плагиате, после чего фильм исчез из кинотеатров». Лишь в конце 1990-х годов, когда «библиотеку РКО приобрела компания Turner Entertainment, были восстановлены права на прокат фильма в кинотеатрах, на телевидении и видео». Следующий фильм Робсона, драма «Распоясавшаяся молодёжь» (1944) рассказывала о нарастании молодёжной преступности в небольшом американском городке во время Второй мировой войны, и о том как вернувшийся с войны ветеран смог взять ситуацию под контроль. Эта картина считается одной из худших в фильмографии Льютона. Поставленный Робертом Уайзом фильм «Проклятие людей-кошек» (1944) «официально был сиквелом классики психологического хоррора Вэла Льютона „Люди-кошки“ (1942), но в действительности был увлекательным и очаровательным фэнтези, рассказанным от лица ребёнка». Фильм рассказывал историю 6-летней девочки, дочери главного героя из фильма «Люди-кошки», которая устанавливает дружбу с являющейся к ней в видениях женщиной-кошкой (которая погибла в финале первого фильма). «Обременённый зловещим названием, продюсер Льютон и сценарист ДеВитт Бодин решили предложить очаровательный взгляд на чудесно безграничное царство детского воображения, и в этом качестве фильм достигает безоговорочного успеха». «В октябре 1943 года Льютон надеялся укрепить свою репутацию путём выхода из жанра фильма ужасов, и предложил студии сделать историческую драму на основе рассказов Ги де Мопассана» под названием «Мадмуазель Фифи» (1944). Действие фильма происходит в оккупированной французской деревушке во время франко-прусской войны 1870 года, где, чтобы утихомирить зверства жестокого прусского наместника, французы подсылают к нему очаровательную прачку. «Хотя фильм был великолепно поставлен Робертом Уайзом, он провалился из-за своей претенциозности, не говоря о неровной актёрской игре». «Во время предварительных просмотров, аудитория отрицательно отнеслась к финалу фильма, который выглядел как поражение от Пруссии. Фильм слабо показал себя в прокате, потеряв больше денег, чем любой из предыдущих фильмов Льютона». Следующая работа Роберта Уайза, фильм ужасов «Похититель тел» (1945) был поставлен по одноимённому рассказу Роберта Льюиса Стивенсона. Хотя Льютон участвовал в работе над сценариями практически всех своих фильмов, на этот раз он впервые стал официальным соавтором сценария под псевдонимом Карлос Кит. Действие картины происходит в Эдинбурге в 1831 году, где учёный-медик нанимает извозчика для нелегальной поставки ему свежих трупов с кладбища с целью проведения научных экспериментов. Через некоторое время, извозчик просто начинает убивать людей и путём шантажа вынуждает хирурга покупать их трупы, что приводит к трагической развязке. «Фильм имел скромный бюджет, как и многие другие фильмы РКО 1940-х годов, однако Льютон и Уайз смогли создать пугающую атмосферу, значительно усилив историю. Британским цензорам фильм показался даже слишком сильным, что задержало его выход на британские экраны более чем на 50 лет… Борис Карлофф исполнил в этом фильме одну из своих лучших и самых зловещих ролей», кроме того, «это был последний „серьезный“ фильм ужасов с участием Лугоши, последующие его работы были связаны главным образом с пародиями». В 1945-1946 годах Борис Карлофф сыграл в общей сложности в трёх фильмах студии РКО, продюсером которых был Льютон — «Остров мёртвых», «Похититель тел» и «Бедлам». В 1946 году в интервью Луису Бергу из «Лос-Анджелес таймс» Карлофф поблагодарил Льютона за то, что он спас его от чрезмерно затянувшейся серии фильмов про Франкенштейна на студии «Юнивёрсал». Берг пишет: «Мистер Карлофф очень любит и уважает мистера Льютона как человека, который спас его от вечного образа живого мертвеца и возродил, так сказать, его душу». Фильм Марка Робсона «Остров мёртвых» (1945) был создан под впечатлением от одноимённой картины швейцарского художника-символиста Арнольда Бёклина. Во время Балканской войны 1912 года на одном из греческих островов, где в связи с эпидемией чумы установлен карантин, происходит серия таинственных убийств, которые предположительно совершила легендарная древняя ведьма. «Не обративший на себя особого внимания во время первого выхода на экран, фильм только выиграл со временем, и по-прежнему смотрится как по-настоящему пугающий саспенс-триллер, а финальная сцена сегодня потрясает так же, как и в момент создания картины». Действие драмы «Бедлам» (1946) разворачивается в 18 веке вокруг одноимённой психиатрической больницы в Лондоне и навеяно серией гравюр английского художника Уильяма Хогарта. Увидев насколько ужасно там обращаются с пациентами, любовница одного из влиятельных чиновников решает реформировать работу больницы, однако в итоге сама оказывается в ней в качестве пациентки. Дама устраивает бунт, который заканчивается тем, что пациенты живьём замуровывают управляющего больницей в стену здания. «Этот далеко не лучший фильм Льютона, имеющий целый ряд недостатков, служит увлекательным примером того, как жанровый кинематографист пытается работать в рамках жанра и одновременно вырваться за жанровые границы. Самая большая проблема „Бедлама“ заключается в том, что картина стремится быть фильмом ужасов и одновременно серьёзным социологическим трактатом, и просто не в состоянии удовлетворить требования обоих жанров… Но всё-таки это очень привлекательный фильм с двумя звёздными актёрскими ролями… Продюсерская работа также заслуживает внимания, а постановка Марка Робсона полна воображения. И если фильм и не способен примирить хоррор в социологическими аспектами сценария, режиссёр всё равно отлично справляется со своей работой, играя на сильные стороны обоих». В дальнейшем Льютон рассчитывал перейти на фильмы категории А, но «Бедлам» (1946), имея «более крупный бюджет, чем его предыдущие работы, не смог заработать столько денег, насколько рассчитывали. В итоге Льютону было поручено продолжить работу с фильмами более мелкого масштаба».

Карьера после РКО (1947—1951)

В 1946 году умер постоянно поддерживавший Льютона глава РКО Чарльз Корнер, после чего на студии началась перетряска работников и руководящего состава, в результате которой Льютон после лёгкого инфаркта остался без работы. Нарастающие проблемы со здоровьем, финансовые проблемы Голливуда и некоторые другие проблемы привели к тому, что после этого и до своей смерти в 1951 году Льютон сделал как продюсер всего только три фильма ". После ухода с РКО Льютон попытался продолжить продюсирование фильмов в других местах, но «ни одна из его последующих картин не имела стиля и привлекательности его низкомасштабных, атмосферических ужастиков». Пока Льютон занимался жанром ужасов, он имел успех, однако «его продюсерские работы в других жанрах не смогли достичь уровня ожиданий студий». Сначала Льютон переработал неиспользованный ранее сценарий, основанный на жизни Лукреции Борджии. Он понравился актрисе Полетт Годдар со студии «Парамаунт», и в обмен на сценарий Льютон получил работу на студии вплоть до июля 1948 года (Серьёзно переписанный сценарий Льютона лёг в основу фильма «Невеста мести» с Годдар в главной роли, который вышел в 1949 году). Работая на «Парамаунт», Льютон стал продюсером фильма «Моя личная настоящая любовь» (1948), который поставил режиссёр Комптон Беннет. Первый (и последний) проект Льютона на новой студии оказался «совершенно нехарактерной для него сентиментальной работой», в центре которой находится любовный треугольник из бывшей военнопленной, мужчины среднего возраста и его вернувшегося с войны сына. «Этот фильм является лучшим доказательством того, что романтическая мелодрама не была сильной стороной Вэла Льютона». В 1950 году Льютон после десятилетнего перерыва вернулся на студию «Метро-Голдвин-Майер», где был вынужден окончательно «забросить свои работы в жанре психологического триллера своих дней на РКО». Фильм «Пожалуйста, поверь мне» режиссёра Нормана Таурога был "простой, иногда чересчур упрощённой романтической комедией, созданной главным образом для демонстрации талантов Деборы Керр. Она играет английскую девушку, которой достаётся в наследство богатое ранчо в Техасе, после чего за ней начинают ухаживать три холостяка. «Как оказалось „Пожалуйста, поверь мне“ стала лебединой песней Льютона в кино, он умер вскоре после выхода фильма на экраны». После этого фильма Льютон ещё раз сменил жанр и начал писать сценарий фильма о знаменитой осаде форта Тикондерога во время Американской войны за независимость в 1777 году. Студия «Юнивёрсал» сделала ему предложение по этой работе, и хотя сценарий так и не был использован, Льютон получил должность продюсера вестерна «Барабаны апачей», который вышел в 1951 году. Действие картины режиссёра Хьюго Фрегонезе протекает в только что отстроенном группой поселенцев-энтузиастов городке на Диком Западе, где угроза неминуемого нападения на него племени апачей позволяет по-новому раскрыться личностям главных героев. Этот фильм обычно рассматривается как наиболее близкий ранним фильмам ужасов Льютона для студии РКО. Голливудский продюсер Стенли Крамер предложил Льютону работу в качестве ассистента продюсера серии фильмов на студии «Коламбиа». Льютон уволился с «Юнивёрсал» и начал подготовку к работе над фильмом «Мои шесть убеждений» (1952), но умер в Лос-Анджелесе после очередного инфаркта 14 марта 1951 года. Семья: Сестра — Ольга Гофшнейдер, позже Люси Ольга Льютон (23 июня 1900 — 10 июня 2000), оставила книгу воспоминаний «Alla Nazimova, my aunt; a personal memoir» (1988); Жена (с 1928) — Рут Нэпп Льютон (Ruth Knapp Lewton, 1906—1994); Сын — Вал Эдвин Льютон (Val Edwin Lewton, 1937—2015), художник и дизайнер-галерист; Дочь — Нина Льютон Друкман (Nina Lewton Druckman, 1930—1978); Дядя — Владимир Яковлевич Левентон (18 декабря 1872, Кишинёв — 1939, США), юрист, публицист по экономическим вопросам, сотрудник газеты «Русская мысль» (1907), берлинский корреспондент «Утра России» и «Дня» (псевдоним В. Назимов); Тетя — Алла Назимова (настоящее имя — Марем-Идес (Аделаида Яковлевна) Левентон; 2 июня 1879 — 13 июля 1945) — американская кино- и театральная актриса, продюсер и сценарист.

Фильмография

Продюсер: 1942 — Люди-кошки / Cat People; 1943 — Я гуляла с зомби / I Walked with a Zombie; 1943 — Человек-леопард / The Leopard Man; 1943 — Седьмая жертва / The Seventh Victim; 1943 — Корабль-призрак / The Ghost Ship; 1944 — Проклятие людей-кошек / The Curse of the Cat People; 1944 — Распоясавшаяся молодёжь / Youth Runs Wild; 1944 — Мадемуазель Фифи / Mademoiselle Fifi; 1945 — Похититель тел / The Body Snatcher; 1945 — Остров мёртвых / Isle of the Dead; 1946 — Бедлам / Bedlam; 1949 — Моя личная настоящая любовь / My Own True Love; 1950 — Пожалуйста, верь мне / Please Believe Me; 1951 — Барабаны апачей / Apache Drums. Сценарист: 1945 — Похититель тел / The Body Snatcher; 1945 — Остров мёртвых / Isle of the Dead (в титрах не указан); 1946 — Бедлам / Bedlam.

[511x700]

[511x700]

1904

Александр Алексеевич Лысых

первый секретарь Ширинского райкома КПСС, Хакасская автономная область Красноярского края. Родился в Кировской области, в семье крестьянина. В 1927 году был призван в Красную Армию, после окончания полковой школы служил младшим командиром до 1932 года. После увольнения из армии работал заведующим земельным отделом и первым секретарём Полтавского райкома ВКП(б) Омской области, директором леспромхоза треста «Обьлес». С 1943 года А.А.Лысых работал управляющим треста «Хакаслес» Красноярского края, а в 1945 году был избран первым секретарём Боградского райкома партии. Позже он был избран первым секретарём Ширинского райкома партии Хакасской АССР и трудился на этой должности до ухода на пенсию. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 января 1957 года за выдающиеся достижения в освоении целинных и залежных земель, успешное проведение уборки урожая и хлебозаготовок в 1956 году Лысых Александр Алексеевич удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Скончался в 1970 году. Награждён 2 орденами Ленина (21 февраля 1949, 11 января 1957), 2 орденами Трудового Красного Знамени (12 апреля 1948, 19 октября 1950), орденом «Знак Почёта» (15 ноября 1942), медалями.

1905

Цецилия Исааковна Кин

российский литературный критик, публицист. Жена В.П.Кина. В книгах «Миф, реальность, литература» (1968), «Итальянские мозаики» (1980), «Алхимия и реальность» (1984) — панорама политической, культурной и литературной жизни современной Италии. Автор мемуаров.

1905

Василий Фёдорович Лебедь

бригадир колхоза имени Сталина Маньковского района Киевской области, Украинская ССР. Родился в селе Дзензелевка Уманского уезда Киевской губернии, ныне – Уманского района Черкасской области Украины, в семье крестьянина. Украинец. С юного возраста трудился в сельском хозяйстве, с образованием в Дзензелевке в 1924 году сельхозартели «Комунар» (позже – колхоз имени Сталина) одним из первых односельчан вступил в неё и в дальнейшем трудился в полеводческой бригаде. После полного освобождения Киевской области от немецко-фашистской оккупации был призван в Красную армию в марте 1944 года Маньковский райвоенкоматом. Участник Великой Отечественной войны. Боевой путь прошёл телефонистом 741-го отдельного батальона связи 303-й стрелковой дивизии. За образцовое выполнение боевых заданий командования рядовой Лебедь награждён двумя орденами Красной Звезды. После демобилизации вернулся на родину и продолжил работать в колхозе имени Сталина Маньковского района бригадиром полеводов. В 1947 году труженики его бригады получили урожай пшеницы 33,7 центнера с гектара на площади 18,8 гектара. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 февраля 1948 года за получение высоких урожаев пшеницы, ржи, кукурузы и сахарной свёклы в 1947 году Лебедю Василию Фёдоровичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Этим же указом высокого звания были удостоены передовая звеньевая его бригады Надежда Михайленко, председатель маньковского колхоза имени Сталина Афанасий Левченко и другой передовой бригадир Иван Чернега, с которым Василий Фёдорович постоянно соревновался. В последующие годы 4-й пятилетки (1946–1950) труженики его бригады продолжали ударно трудиться и удерживать первенство в колхозе имени Сталина (позже – «Зоря коммунизму»). За высокий урожай зерновых в завершающем году пятилетки передовой бригадир был награждён вторым орденом Ленина. С 1968 года – персональный пенсионер союзного значения. Проживал в родном селе Дзензелевка Маньковского (с 2020 года – Уманского) района Киевской (с 1954 года – Черкасской) области. Дата его кончины не установлена. Награждён 2 орденами Ленина (16 февраля 1948; 20 июня 1951), 2 орденами Красной Звезды (в том числе 3 августа 1945), медалями.

[521x700]

[521x700]

1905

Михаил Алексеевич Леонов

командир башни танка Т-34 разведывательного отряда штаба 18-го танкового корпуса (5-я гвардейская танковая армия, Степной фронт), младший сержант. Родился на территории современной Республики Татарстан, в семье крестьянина. Русский. Жил в деревне Романовка, ныне поселок Романовский Топкинского района Кемеровской области. Образование начальное. Проходил действительную службу в рядах Красной Армии, в 1933 году был демобилизован. Работал кладовщиком в артели «Новый мир», бригадиром полеводческой бригады, трактористом, счетоводом. В 1941 году вторично призван в Красную Армию Топкинским районным военкоматом Кемеровской области. Участник Великой Отечественной войны с 1941 года. Окончил танковую школу. К осени 1943 года – командир башни танка разведывательного отряда штаба 18-го танкового корпуса. Отличился в боях за освобождение Украины, в наступлении на криворожском направлении. 18 октября 1943 года в ожесточённом бою за село Зелёное (Петровский район Кировоградской области) экипаж лейтенанта Дунаева, в составе которого был младший сержант Леонов, первым ворвался в населенный пункт. Танк был поврежден и загорелся. Экипаж не покинул боевую машину, а направил объятый пламенем танк на позиции врага. Младший сержант Леонов вел огонь до тех пор, пока танк не взорвался. Были уничтожены вражеский танк, 15 транспортных машин, 146 солдат и офицеров противника. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 марта 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм, младшему сержанту Леонову Михаилу Алексеевичу присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно). Этим же Указом высокие звания были присвоены командиру танка лейтенанту Дунаеву, механику-водителю старшему сержанту Сысолетину и стрелку-радисту старшему сержанту Бессонову. Похоронен в братской могиле вместе с экипажем на месте боя в селе Зеленое Петровского района Кировоградской области. Награжден орденом Ленина (10 марта 1944; посмертно). Его именем названа улица в посёлке Романовский.

1905

Евдокия Ивановна Луговая

звеньевая колхоза «Труженик» Лабинского района Краснодарского края. Родилась в станице Вознесенской ныне Лабинского района Краснодарского края, в семье крестьянина. Русская. С детства работала по найму у зажиточных односельчан, из-за бедности семьи в школе учиться не довелось. Со дня основания местного колхоза «Труженик» и до выхода на пенсию Е.И.Луговая работала звеньевой полеводческой бригады по выращиванию зерновых. В 1947 году её звено получило урожай пшеницы 31,7 центнера с гектара на площади 8 гектаров. Указом Президиума верховного Совета СССР от 6 мая 1948 года за получение высоких урожаев пшеницы и кукурузы в 1947 году Луговой Евдокии Ивановне присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Проживала в родной станице Вознесенской, скончалась в 1977 году. Награждена орденом Ленина (6 мая 1948), медалями.

1905

Юрий Владимирович Стеблин

режиссер игрового кино.

[450x700]

[450x700]

1906

Михаил Юрьевич Евец

экскаваторщик на строительстве Куйбышевской гидроэлектростанции. Родился в селе Пыра ныне Озерского района Гродненской области Республики Беларусь. Белорус. Работал такелажником на строительстве города Магнитогорска Челябинской области. С июля 1941 года – в Красной Армии. Участник Великой Отечественной войны. В 1943 году – командир взвода 116-й отдельной эксплуатационно-телеграфной роты 2-й гвардейской армии, младший лейтенант, а в 1945 году – техник станционный линейный старший этой же отдельной роты в составе 4-го Украинского фронта, старший лейтенант. Награжден орденами Отечественной войны II степени и Красной Звезды. С 1950 года работал машинистом экскаватора на строительстве Куйбышевской гидростанции, где показал рекордные нормы выработки. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 августа 1958 года за выдающиеся успехи, достигнутые в сооружении Куйбышевской гидроэлектростанции, большой вклад, внесенный в разработку и внедрение новых прогрессивных методов труда в строительство гидросооружений и монтаж оборудования электростанций, Евецу Михаилу Юрьевичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». В 1959 году прибыл на стройку Лебединского рудника Губкинского района Белгородской области и до выхода на пенсию работал там экскаваторщиком. Депутат Верховного Совета РСФСР 6-го созыва (1963-1967 годы). Делегат XX съезда КПСС (1956 год). В 1968 году уехал в Белорусскую ССР (ныне – Республика Беларусь) на постоянное жительство. Последние годы жил в городе Овруч Житомирской области (Украина). Умер 18 апреля 1987 года. Награжден орденом Ленина (9 августа 1958), 2 орденами Отечественной войны II степени (18 июля 1945, 11 марта 1985), орденом Красной Звезды (7 февроаля 1943), медалями, в том числе «За оборону Сталинграда» (22 декабря 1942)..

[495x700]

[495x700]

1906

Иван Петрович Козка

командир стрелкового взвода 1-го батальона 615-го ордена Богдана Хмельницкого стрелкового полка (167-я Сумско-Киевская дважды Краснознаменная стрелковая дивизия, 107-й стрелковый корпус, 1-я гвардейская армия, 4-й Украинский фронт), старший сержант. Родился в селе Виноград ныне Лысянского района Черкасской области (Украина), в крестьянской семье. Украинец. В 1918 году окончил IV класса. Работал в домашнем хозяйстве, затем – рабочим на животноводческой ферме в колхозе. С 1928 по 1930 год проходил действительную срочную службу в Красной Армии. С начала войны жил на оккупированной территории. Повторно призван в Красную Армию 18 января 1944 года. С 22 января 1944 года – в действующей армии. Воевал на 1-м и 4-м Украинских фронтах. Принимал участие в Корсунь-Шевченковской, Проскуровско-Черновицкой, Львовско-Сандомирской, Восточно-Карпатской, Западно-Карпатской, Моравско-Остравской и Пражской наступательных операциях. В ходе Проскуровско-Черновицкой наступательной операции при овладении селом Сокиринцы (ныне Чортковского района Тернопольской области, Украина) 3 апреля 1944 года командир отделения И.П.Козка в числе первых ворвался во вражескую траншею и в бою уничтожил 4 немецких солдат. В ходе дальнейшего наступления уничтожил еще 2 солдат врага. Приказом командира 167-й стрелковой дивизии от 29 апреля 1944 года сержант Козка Иван Петрович награжден орденом Славы III степени. В ходе Львовско-Сандомирской наступательной операции при овладении высотой северо-западнее поселка Бурштын (ныне город Ивано-Франковской области, Украина) 25 июля 1944 года помощник командира взвода И.П.Козка принял командование вместо выбывшего из строя командира. Уверенно управляя подчиненными, захватил позицию противника, уничтожив при этом до 30 немецких солдат. Лично И.П.Козка в этом бою уничтожил 7 солдат противника. Приказом командующего 1-й гвардейской армией от 20 августа 1944 года старший сержант Козка Иван Петрович награжден орденом Славы II степени. В ходе Восточно-Карпатской наступательной операции в сентябре 1944 года 167-я стрелковая дивизия вела тяжелые бои на подступах к городу Санок (ныне Подкарпатское воеводство, Польша). За период боев командир взвода И.П.Козка со своим взводом выполнил все поставленные боевые задачи, лично при этом уничтожив 12 немецких солдат. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество старший сержант Козка Иван Петрович награжден орденом Славы I степени. В сентябре 1945 года старшина И.П.Козка демобилизован. Вернулся в родные края. Жил в поселке Марьяновка Лысянского района Черкасской области. Работал в совхозе. Умер 12 марта 1992 года. Награжден орденами Отечественной войны I степени (11 марта 1985), Славы I (24 марта 1945), II (20 августа 1944) и III (29 апреля 1944) степеней.

[516x700]

[516x700]

1906

Григорий Фёдорович Литвищенко

помощник командира взвода 383-го стрелкового полка 121-й стрелковой дивизии 60-й армии Центрального фронта, старший сержант. Родился в деревне Курочка, ныне Беловского района Курской области, в крестьянской семье. Русский. Жил и работал в селе Слобода Беловского района. В 1941 году призван Беловским РВК в ряды Красной Армии. В боях Великой Отечественной войны с августа 1941 года. Воевал на Западном, Воронежском и Центральном фронтах. В конце августа 1943 года помощник командира взвода 383-го стрелкового полка старший сержант Г.Ф.Литвищенко в бою за город Рыльск Курской области уничтожил два десятка солдат противника. В числе первых в районе села Чумаково Бурынского района Сумской области со взводом форсировал реку Сейм, выбил врага с занимаемых позиций и обеспечил переправу остальных подразделений батальона. 27 сентября 1943 года в бою за плацдарм на правом берегу Днепра (севернее Киева), когда командир роты выбыл из строя, возглавил роту и вынудил контратакующего противника отступить. Рота удержала выгодный рубеж на правом берегу реки. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 октября 1943 года за успешное форсирование реки Днепр севернее Киева, прочное закрепление плацдарма на Западном берегу реки Днепр и проявленные при этом отвагу и геройство старшему сержанту Литвищенко Григорию Фёдоровичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда". В дальнейшем старший сержант Г.Ф.Литвищенко участвовал в освобождении Украины. 26 апреля 1944 года погиб при выполнении боевого задания, отражая контрудар вражеских танков в районе города Тернополь. Награжден орденом Ленина (17 октября 1943), орденом Красного Знамени (30 октября 1943), орденом Красной Звезды (18 сентября 1943).

1906

Владимир Соломонович Лорткипанидзе

секретарь Маяковского районного комитета Компартии (большевиков) Грузии. Родился в селе Салхино Кутаисского уезда Кутаисской губернии, ныне – Ванского муниципалитета края Имеретия Грузии. Грузин. После окончания Тифлисского университета работал учителем, затем – директором школы. Вступил в ВКП(б)/КПСС. С 1939 года – на партийной работе: инспектор отдела кадров в Центральном комитете Компартии (большевиков) Грузии, с 1943 года – второй секретарь Зестафонского райкома партии. В 1947 году В.С.Лорткипанидзе был избран первым секретарём Маяковского райкома КП(б) Грузии. В следующем, 1948 году он обеспечил своей работой перевыполнение в целом по району планового сбора урожая винограда на 30,3 процента. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 августа 1949 года за получение высоких урожаев винограда в 1948 году Лорткипанидзе Владимиру Соломоновичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Этим же указом высокого звания были удостоены председатель Маяковского райисполкома В.С.Дограшвили, заведующий районным сельхозотделом С.Г.Буркадзе и главный агроном района Н.А.Порчхидзе, а также 26 передовых виноградарей Маяковского района. В следующем, 1949 году труженики Маяковского района вновь получили высокий урожай солнечной ягоды, и ещё семь передовых виноградарей стали Героями Социалистического Труда, а первый секретарь райкома партии В.С.Лорткипанидзе был награждён вторым орденом Ленина. Избирался депутатом Верховного Совета Грузинской ССР 3-го созыва (1951–1955). Последнее время проживал в городе Тбилиси – столице Грузинской ССР, ныне – Грузии. Дата его кончины не установлена. Награждён 2 орденами Ленина (9 августа 1949; 25 ноября 1950), медалями.

[560x700]

[560x700]

1906

Василий Андреевич Трушин

командир 61-го гвардейского стрелкового полка 19-й гвардейской Руднянской ордена Ленина Краснознамённой стрелковой дивизии 5-го гвардейского Краснознамённого стрелкового корпуса 39-й армии 3-го Белорусского фронта, гвардии подполковник. Родился в селе Тацино ныне Ровеньковской городской администрации Луганской области Украины, в семье рабочего-шахтёра. Русский. Член ВКП(б) с 1929 года. Образование - десять классов. Трудился в Донбассе на шахте Должанского рудоуправления разнорабочим, участковым маркшейдером и забойщиком, а затем в должности секретаря поселкового Совета рудника «Чубарь». В армию был призван в 1928 году Ровеньковским райвоенкоматом Луганской области Украинской ССР. Срочную военную службу проходил в качестве кавалериста манёвренной группы Нахичеванского пограничного отряда войск ОГПУ в Закавказье. Из погранотряда приехал поступать в 1-ю Ново-Петергофскую школу пограничной и внутренней охраны ОГПУ имени Е.К.Ворошилова, которую успешно окончил в 1932 году. По окончании школы служил в пограничных войсках на Дальнем Востоке в составе Камчатского пограничного отряда. В 1935-1938 годах – начальник пограничного поста Усть-Большерецкой пограничной комендатуры, в 1938-1940 годах - в штабе Камчатского погранотряда. В январе 1940 года старший лейтенант В.А.Трушин был переведён в Управление пограничных войск НКВД Белорусской ССР. В 1941 году окончил Курсы усовершенствования командного состава. Великую Отечественную войну Трушин встретил в первый же день на западной границе, отважно сражался в тяжелых приграничных боях, затем с группой подчинённых вышел из окружения. С 1942 года сражался в рядах 61-го гвардейского стрелкового полка 19-й гвардейской стрелковой Руднянской (впоследствии – Руднянско-Хинганская) ордена Ленина Краснознамённой ордена Суворова II степени стрелковой дивизии 5-го гвардейского стрелкового (впоследствии – Кёнигсбергско-Хинганский Краснознамённый) корпуса 39-й армии на Калининском, Западном, 1-м Прибалтийском и 3-м Белорусском фронтах. Был помощником начальника штаба полка по разведке (ПНШ-2) и начальником штаба полка. С 8 по 18 октября 1943 года исполнял обязанности командира полка, с 25 февраля 1944 года командовал этим полком. Принимал участие в Синявинской, Великолукской, Смоленской, Белорусской, Мемельской, Гумбинненской, Восточно-Прусской операциях. Проявил высокое воинское мастерство в Белорусской наступательной операции. При артподготовке часть немцев в панике покинула свои окопы и обратилась в бегство. Молодые солдаты нового пополнения без команды бросились за ними, следом пошли целые подразделения. Правильно оценив обстановку, Трушин дал сигнал о немедленном прекращении артподготовки и приказал атаковать всем полком. В итоге первый рубеж вражеской обороны был захвачен практически без потерь и с ходу удалось ворваться во вторую полосу обороны. Беспримерный героизм командир полка проявил в Восточно-Прусской стратегической наступательной операции. Вечером 22 января 1945 года 61-й гвардейский стрелковый полк под командованием гвардии подполковника В.А.Трушина в районе восточнопрусского города Пилькаллен (ныне – посёлок Добровольск Краснознаменского района Калининградской области), благодаря полководческому таланту своего командира, с ходу прорвал полосу обороны 644-го укрепрайона противника (так называемая "линия Дайме") и первым форсировал реку Дайме (ныне – Дейма). "Линия Дайме" проходила в 30 км восточнее Кенигсберга по левому берегу реки Дайме, крутому и обрывистому. Часть ее оборонительных сооружений была построена еще во время первой мировой войны. Гитлеровцами были усовершенствованы старые сооружения и построены десятки новых мощных опорных пунктов. К началу наступления советских войск на линии «Дайме» насчитывалось 63 железобетонных дота, в которых стояли 210-мм орудия, пулеметы и огнеметы. Лобовая броня дотов имела толщину более полутора метров. Левый берег реки Дайме, где располагались оборонительные рубежи, возвышался над правым берегом, низким и заболоченным. При поддержке артиллерии стрелковый полк гвардии подполковника Трушина форсировал реку и закрепился на левом берегу. С неимоверными усилиями наши бойцы удерживали крошечные плацдармы. На следующий день, 23 января, рано утром стрельба возобновилась с ещё большей силой. Не сумев сбросить гвардейцев в реку наличными силами, противник подтянул танковые подразделения. В густом дыму разрывов и тумане наша артиллерия поддержки с правого берега не могла вести прицельный огонь по танкам. Hа это и рассчитывал враг. Гвардейцы подполковника Трушина приняли на себя удар врага. Единственная батарея противотанковых оружий погибла полностью, до последнего бойца и до последнего орудия, но не отступила. Насмерть держались в окопах пехотинцы. Потеряв значительную часть танков и пехоты, враг продвинулся к берегу. Но это был его последний успех. Героическая оборона бойцов 61-го гвардейского полка позволила советскому командованию подтянуть к месту боя и переправить на плацдарм несколько батарей самоходных орудий, которые решили исход боя. Последние вражеские танки были выбиты их огнем, оставшаяся без поддержки пехота начала отступать к оборонительным позициям. Тогда Трушин поднял своих бойцов в атаку и на плечах врага полк ворвался на вражеские позиции. Гарнизоны блокированных дотов сдавались один за другим. К исходу 23 января взломана линия «Дайме», которую противник хвастливо называл "железной дверью Кенигсберга". В этом кровопролитном бою погибло несколько сот воинов-гвардейцев, в том числе и командир полка гвардии подполковник В.А.Трушин. Он получил в бою смертельное ранение и скончался в тот же день. За мужество и героизм, проявленные на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года гвардии подполковнику Трушину Василию Андреевичу присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно). Награжден орденами Ленина (29 июля 1945, посмертно), тремя орденами Красного Знамени (20 ноября 1943, 3 ноября 1944, 14 декабря 1944), орденами Александра Невского (26 июля 1944), Отечественной войны I (21 февраля 1945) степени, Красной Звезды (25 июля 1943), медалями.

[700x525]

[700x525]

Похоронен в городе Кудиркос-Науместис ныне Шакяйского района Литовской Республики – на воинском мемориале, расположенном в северной части городского кладбища. На памятнике указана не верная дата смерти. Имя Героя Советского Союза гвардии подполковника В.А.Трушина было присвоено улице Елецкой города Калининграда. Однако впоследствии при новой застройке эта улица исчезла с карты города.

1908

Валентин Валентинович Андриевич

театральный художник, иллюстратор книг

1908

Макс Грюндиг

немецкий изобретатель и организатор производства, создавший в послевоенной Германии современное радиоэлектронное производство. В 1947 году он начинал с 45 служащими, а к концу жизни это уже были 23 завода с почти 20 000 персонала. Грюндиг продал свое детище голландской фирме «Philips2.

1908

Артуро де Кордова

мексиканский актер. Снимается в кино с 1935 г. (фильм «Ревность»). В 1935-1941 гг. работал главным образом в Мексике, снимался в фильмах «Дом людоеда», «В то время, как Мехико спал», «Беженцы в Мадриде», «Ночь майев» и др. С 1943 г. работает в Голливуде, где до 1948 г. снялся в фильмах «По ком звонит колокол» (1944), «Зажигательная блондинка» (1945), и другие. С 1940-х гг. стал одним из ведущих актеров мексиканского кино, и кино стран испанского языка. Снимался в Аргентине (фильм «Бог за это заплатит», «Паспорт в Рио», в 1948), в Бразилии («Окровавленные руки», 1955), в Испании («Красные рыбы», 1955). Крупнейшая работа актера в мексиканском кино – фильм «На ладони твоей руки» (1951), за участие в этом фильме он премирован Американской академией киноискусства и наук как лучший актер 1951 г. Снимался в фильмах режиссера Э.Фернандеса «Когда поднимается туман» (1952), «Сеть» (1953) и в фильме режиссера Л.Бюнюэля «Он» (1953).

1909

Валентин Дмитриевич Архипенко

актёр. Окончил Первую Художественную студию в Ленинграде (1930, класс Н.Н.Ходотова). В 1930—1939 работал в театре «Пролетарский актер», Театре имени Леноблисполкома, в 1939—1944 — в Ленинградском театре Комедии, в 1944—1945 — во Фронтовом театре, в 1945—1948 — в Театре Краснознаменного Балтийского флота (Таллин), с 1948 — артист Русского драматического театра (Таллин). Народный артист Эстонской ССР (1965).

1909

Александр Иванович Левин

командир 990-го стрелкового полка (230-я стрелковая дивизия, 9-й стрелковый корпус, 5-я ударная армия, 1-й Белорусский фронт), подполковник. Родился в селе Ртищево Голицынской волости Сердобского уезда Саратовской губернии (ныне город Саратовской области). Русский. В 1924 году окончил 4 класса школы в селе Тулиновка (ныне Тамбовского района Тамбовской области), в 1929 году – 1 курс школы повышенного типа, в 1932 году – железнодорожный электротехникум в городе Ашхабад (Туркмения). В армии с мая 1932 года. В 1933 году окончил командирские курсы. До 1942 года служил в железнодорожных войсках командиром взвода, командиром роты, помощником командира батальона и помощником начальника штаба железнодорожно-эксплуатационного полка (в Среднеазиатском военном округе). В 1942 году окончил ускоренные курсы при Военной академии имени М.В.Фрунзе. Участник Великой Отечественной войны: в августе 1942 – августе 1943 – начальник оперативного отдела штаба 34-й стрелковой бригады. Воевал на Закавказском фронте (август-октябрь 1942), в составе Северной группы войск Закавказского фронта (октябрь 1942 – январь 1943) и на Северо-Кавказском фронте (январь-август 1943). Участвовал в Моздок-Малгобекской, Нальчикско-Орджоникидзевской, Северо-Кавказской и Краснодарской операциях. 10 января 1943 года был легко ранен. В августе 1943 – апреле 1944 – начальник оперативного отдела штаба 301-й стрелковой дивизии. Воевал на Южном (август-октябрь 1943), 4-м (октябрь 1943 – февраль 1944) и 3-м Украинских (февраль-апрель 1944) фронтах. Участвовал в Донбасской, Мелитопольской и Березнеговато-Снигирёвской операциях. В апреле 1944 – апреле 1945 – начальник штаба 988-го стрелкового полка, в апреле-мае 1945 – командир 990-го стрелкового полка. Воевал на 3-м Украинском (август-сентябрь 1944) и 1-м Белорусском (октябрь 1944 – май 1945) фронтах. Участвовал в Одесской, Ясско-Кишинёвской, Варшавско-Познанской и Берлинской операциях.

Особо отличился в ходе Берлинской операции. 24 апреля 1945 года умело организовал форсирование реки Шпрее в районе озера Руммельсбургер-Зее, захват и прочное удержание плацдарма. 29-30 апреля 1945 года полк под его командованием овладел Берлинской городской типографией. За умелое командование полком и проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками личное мужество и героизм, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 года подполковнику Левину Александру Ивановичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». После войны продолжал командовать стрелковым полком (в Группе советских войск в Германии). С 1947 – заместитель командира механизированного полка (в Группе советских войск в Германии). Умер 8 июля 1948 года. Похоронен на Введенском кладбище в Москве. Подполковник (1944). Награждён орденами Ленина (31 мая 1945), Красного Знамени (31 марта 1945), Отечественной войны I степени (31 августа 1944), Красной Звезды (27 марта 1943), медалями, польским орденом «Виртути Милитари» и польской медалью.

вверх^

к полной версии

понравилось!

в evernote

1904

Вэл Льютон (Val Lewton; имя при рождении — Владимир Гофшнейдер, после эмиграции в США — Левентон)

американский кинопродюсер, писатель и сценарист, более всего известный благодаря своим низкобюджетным фильмам ужасов для студии РКО в 1940-е годы. Начав творческую карьеру как «многогранный и плодовитый автор романов, документальных и поэтических книг, в начале 1930-х годов Льютон попал в кино, где стал работать под руководством продюсера Дэвида О.Селзника». С 1942 года на студии РКО Льютон стал продюсером "некоторых из самых памятных триллеров и фильмов ужасов Голливуда — «Люди-кошки» (1942), «Я гуляла с зомби» (1943), «Седьмая жертва» (1943), «Похититель тел» (1945), «Остров мёртвых» (1945) и «Бедлам» (1946). Среди этих «стильных низкобюджетных фильмов ужасов, выделяются атмосферические „Люди-кошки“ (1942), увлекательно мрачный „Я гуляла с зомби“ (1943) и наводящий страх „Бедлам“ (1946)». Настоящий «новатор жанра хоррор», Льютон "снимал фильмы о зомби, похитителях тел и сатанистах, и, как заметил режиссёр Мартин Скорцезе, фильмы Льютона были «чудесно изобретательными, красиво поэтичными и глубоко тревожными… это одни из величайших сокровищ, которые у нас есть». Фильмы ужасов Льютона составили «творческое наследие, уникальное в истории кино» Его «психологически насыщенные работы, к некоторым из которых он сам написал сценарий, были сделаны в сотрудничестве с режиссёрами Жаком Турнёром, Робертом Уайзом и Марком Робсоном». Вероятно, самое лучше сотрудничество у Льютона сложилось с Жаком Турнёром, который работал с Льютоном ещё на «Метро», и поставил с ним фильмы «Люди-кошки», «Я гуляла с зомби» и «Человек-леопард». Вэл Льютон (имя при рождении — Владимир Гофшнейдер) родился в Ялте, Российская империя, в еврейской семье. Его мать Анна Яковлевна Гофшнейдер-Левентон (в эмиграции Нина Левентон и Льютон; 10 декабря 1874, Кишинёв — 26 февраля 1967, Лос-Анджелес), старшая сестра актрисы Аллы Назимовой, в 1905—1906 годах редактировала в Ялте ежемесячный журнал еврейской учащейся молодёжи «Молодая Иудея», в котором дебютировал начинающий поэт С.Я.Маршак; вышла замуж за купца Маркуса Исаевича Гофшнейдера, но этот брак оказался недолговечным. В 1906 году его мать, оставив мужа, переехала с сыном и дочерью Ольгой в Берлин (где жил её брат Владимир Левентон), а в 1909 году — в США (где жила сестра). В США они поселились в Нью-Йорке у младшей сестры Нины, знаменитой американской театральной (а впоследствии и голливудской) актрисы Аллы Назимовой (урождённой Левентон), которая уехала в Америку в 1906 году и к тому времени уже добилась крупного успеха на Бродвее. В 1920 году 16-летний Льютон был «уволен в должности репортёра газеты „Дэриен-Стэмфорд ревью“ после того, как выяснилось, что статья, которую он написал о партии кошерных кур, умирающих от нью-йоркской жары, оказалась выдумкой». Сменив имя, Вэл Льютон (Wladimir Ivan Lewton) некоторое время учился в Колумбийском университете, а затем работал журналистом. Льютон писал для газет и журналов, а также начал писать художественные произведения, часто используя псевдонимы, чтобы скрыть своё авторство.

Литературная карьера

Ещё до того, как он начал делать фильмы, «Льютон стал вполне состоявшимся писателем, написав в общей сложности 10 романов, шесть документальных книг, книгу стихов и даже порнографическую книгу „Ясмин“ (или „Грушенская“)». В 1932 году Льютон написал ставший бестселлером роман «Не её кровать», рассказывающий историю безработной молодой женщины в Нью-Йорке в разгар Великой депрессии в 1931 году. Главная героиня романа, «уволенная с работы офисная стенографистка, проходит путь от респектабельного (хотя и где-то безответственного) положения к самым низким глубинам, занимаясь всем, чем только можно, чтобы выжить, включая проституцию». В 1936 году под псевдонимом Космо Форбс он опубликовал роман «Там, где поёт кобра».

Работа на киностудии «Метро» и с продюсером Дэвидом О.Селзником (1932—1941)

«Благодаря Назимовой, Льютон, в конце концов, нашёл свою дорогу в Голливуд. Его мать с помощью сестры была взята на работу в отдел историй нью-йоркского офиса студии „Метро“ (позднее переименованную в „Метро-Голдвин-Майер“), и в 1928 году устроила Вэла на работу в отдел рекламы этой студии (впоследствии Нина Льютон возглавляла нью-йоркский офис отдела историй и занималась переводами с немецкого языка). К этому времени он уже опубликовал два романа». Льютон писал рекламные тексты, а также новеллизации популярных фильмов для публикации в журналах, которые иногда собирались вместе в единую книгу и издавались. В 1932 году после успеха его романа «Не её кровать» Льютон уволился из «Метро», чтобы сосредоточиться на литературной деятельности, однако три последующих романа, вышедшие в том же году, не смогли повторить его успех. Когда же к матери Льютона обратился «продюсер Дэвид О.Селзник с просьбой найти ему сценариста на плановый фильм по повести Николая Гоголя „Тарас Бульба“ (так и не поставленный), она предложила собственного сына, один из романов которого был литературной халтурой на русскую тему под названием „Шашка казака“». Хотя фильм «Тарас Бульба» так и не был поставлен, в 1933 году «Льютон получил постоянную работу у Селзника, где проработал в течение восьми лет в качестве редактора сценариев и мастера на все руки», в том числе, агента по авторским правам и посредника в отношениях с голливудскими цензурными органами. Льютон впервые стал известен в кино как один из постановщиков революционных сцен в Бастилии в исторической драме по роману Чарльза Диккенса «История двух городов» (1935). Он также придумал знаменитую съёмку с операторского крана для фильма «Унесённые ветром» (1939), где Скарлетт проходит сквозь бесконечные ряды мёртвых и раненых солдат Конфедерации. Он также работал на фильмах Селзника «Звезда родилась» (1937) и «Ребекка» (1940)

Работа на студии РКО (1942—1946)

В 1942 году Льютон перешёл на работу в «РКО Радио Пикчерс», «практически обанкротившуюся компанию после финансового провала шедевров Орсона Уэллса „Гражданин Кейн“ (1941) и „Великолепные Эмберсоны“ (1942)». Льютона взяли в качестве «продюсера серии низкобюджетных фильмов ужасов, и всё, что он сделал на этой должности, стало историей». Льютон был взят с тремя условиями: бюджет каждого из его фильмов не должен превышать 150 тысяч долларов, продолжительность каждого фильма не должна превышать 75 минут, а названия фильмам будет давать само руководство студии. В итоге, Льютон стал продюсером «многих знаменитых и высоко ценимых фильмов категории В, которые отличались низкими расходами и большой прибыльностью».

Особенности продюсерской работы Льютона на РКО

Как продюсер РКО Льютон стал специализироваться на «низкобюджетных, но крайне эффективных страшилках, выступив одновременно соавтором сценариев некоторых из них». Льютон часто сам предлагал свои истории и «нанимал авторов, которые их писали, но окончательный вариант писал всегда он сам». Он «насколько точно готовил сценарии, что было понятно, что конкретно он хотел получить от своих режиссёров», то есть «практически сам» создавал свои фильмы. При этом он никогда не указывал своё имя в титрах как сценариста, за исключением двух случаев — «Похитители тел» и «Бедлам» — когда он использовал псевдоним Карлос Кит, которым ранее подписал свой роман «Там, где поёт кобра». Льютона не устраивала идея «просто делать быстрые и лёгкие ужастики. Он создал школу поэтического киномастерства по девизом „меньше-это больше“, в рамках которой шоковые эффекты были заменены тенями и звуками, а то, что не было видно, часто пугало не меньше, чем то, что показывалось». Льютон создавал ощущение «ужаса происходящего, используя чёрно-белую съёмку, тени и силу намёков — он никогда не показывал всего, что происходит — зритель только слышал или видел отражения на стенах или в воде». Эта формула внушала зрителю иллюзию, что он как будто «бредёт по улице, где свет всегда рассеян, чёрный никогда не является полностью чёрным, а непроницаемость вынуждает постоянно напрягаться, чтобы разглядеть что-либо более отчётливо. Эффект таков, как будто смотришь в замочную скважину и в шоке чувствуешь холодный палец на своей шее». «Его фильмы околдовывают зрителя, приглашают в мир грёз и подчиняют его, передавая в руки лукавого гипнотизёра». Утончённые и умные страшные картины Льютона «нашли горячую поддержку у влиятельного критика Джеймса Эйджи, который в 1940-е годы давал самую высокую оценку творчеству Льютона в своих кинообзорах в журналах „Тайм“ и „Нэйшн“».

Вэл Льютон

Фильмы Льютона на студии РКО

За всего лишь трёхлетний период в 1940-е годы «продюсер Вэл Льютон создал некоторые из самых влиятельных и умных психологических фильмов ужасов за всю историю. Он привнёс глубину в фильм категории В, оказав влияние на бессчётное число независимо мыслящих голливудских кинематографистов в последующие годы. Первой, и, вероятно, лучшей работой Льютона, стал фильм ужасов „Люди-кошки“ (1942)»". Поставленный по сценарию ДеВитта Бодина, написанному при содействии Турнёра и Льютона, фильм рассказывает о проживающей в Нью-Йорке девушке из древнего сербского народа, представители которого во время сильного эмоционального возбуждения могут превращаться в диких кошек. «Это был фильм Льютона, и он контролировал в нём практически всё. Его главной чертой, как и большинства последующих фильмов Льютона, является отсутствие стандартного страшного чудовища». До Льютона фильм ужасов строился вокруг чудовищного зверя, созданного с помощью техники и грима. Однако Льютон решил, что «страшнее будет сформировать вокруг героев неясную и тревожную психологическую атмосферу. Психо-сексуальные комплексы главной героини стали идеальным примером его творческого метода». Созданный всего за 134 тысячи долларов, фильм принёс почти 4 миллиона долларов, и был самым кассовым фильмом РКО в том году. «Люди-кошки» «спасли РКО, и на какое-то время Льютон стал героем студии». В 1993 году этот фильм был признан имеющим большое культурное значение и передан на сохранение в Национальный кинореестр США. После этого успеха Льютон получил возможность делать фильмы с минимальным вмешательством со стороны студии, что позволяло ему воплощать в жизнь своё видение, делая акцент на зловещие намёки и темы экзистенциальной неоднозначности. Второй фильм ужасов Льютона и Турнёра «Я гуляла с зомби» (1943) рассказывал о канадской медсестре, которая прибывает на карибский остров Сан-Себастьян для ухода за женой владельца сахарной плантации. Она сталкивается с загадочным состоянием своей пациентки, которая либо психически больна, либо околдована таинственным культом, либо превратилась в зомби. Однако это не фильм о зомби, так как делает значительный акцент на глубокое отражение карибской культуры и верований вуду. Как и его предшественник «Люди-кошки», он опирается «не столько на спецэффекты, сколько на мрачные психологические кошмары, чисто кинематографическими средствами выстраивая саспенс с помощью создания соответствующей атмосферы. В этих двух фильмах Жак Турнёр показал себя мастером, наилучшим образом способным перенести видение Льютона на экран… Хотя „Люди-кошки“ ценится больше, чем любой другой фильм Льютона, „Зомби“ производит не менее гипнотическое воздействие. Напоминая историю Джейн Эйр с добавлением элементов Вуду, фильм имеет поразительно богатый ассоциативный визуальный стиль». Третья совместная работа Льютона и Турнёра, фильм ужасов «Человек-леопард» (1943) поставлен по книге «Чёрное алиби» (1942) американского криминального писателя Корнелла Вулрича. Его действие происходит в маленьком городке в штате Нью-Мексико, где из клетки убегает пантера, после чего в округе появляются искалеченные человеческие трупы. Однако казалось бы очевидный ответ на вопрос об убийце оказывается не столь простым. «Хотя „Леопард“ не дотягивает до уровня предыдущих двух фильмов, тем не менее это захватывающий и увлекательный психологический триллер с жуткими тенями и оттенками серого и чёрного, которые могут быть поразительно свирепыми». После успеха этих картин режиссёр Турнёр пошёл на повышение, и стал ставить фильмы категории А, а Льютон сделал режиссёрами своих фильмов молодых сотрудников студии РКО — Роберта Уайза и Марка Робсона. "Оба имели опыт работы с Уэллсом: на фильмах «Гражданин Кейн» и «Великолепные Эмберсоны» Уайз работал монтажёром, а Робсон был ассистентом режиссёра. На фильме «Люди-кошки» Робсон в свою очередь был монтажёром, после чего поставил пять фильмов Льютона. Уайз был режиссёром трёх картин Льютона, а позднее создал такие классические фильмы, как «День, когда остановилась Земля» (1951), «Ставки на завтра» (1959), «Вестсайдская история» (1961) и «Звуки музыки» (1965). Первым опытом сотрудничества Льютона и Робсона стал «жуткий, зловещий фильм „Седьмая жертва“ (1943)», в котором молодая наивная девушка приезжает в Нью-Йорк в поисках своей пропавшей сестры, постепенно вовлекаясь в странный потусторонний мир сатанинской секты. Этот «стильный фильм», который отличала «мрачная нуаровая атмосфера с глубокими чёрно-белыми тенями», «предвосхитил современные хорроры с доморощенными ведьмами и проявлениями домашнего зла,… такие как „Ребёнок Розмари“ (1968) с его манхэттанским ведьминским шабашём». Психологический хоррор Робсона «Корабль-призрак» (1943) рассказывает об офицере торгового флота, который начинает опасаться за безопасность членов экипажа, подозревая, что капитан его корабля сходит с ума. Однако остальная команда считает, что причиной всего являются приведения и проклятие корабля, после чего на борту происходит серия таинственных смертей. «Возможно, один из лучших фильмов режиссёра Марка Робсона, „Корабль-призрак“ считался потерянным на протяжении десятилетий, и одним из наименее известных и самых таинственных из всех триллеров Льютона для РКО». Фильм с успехом начал театральный прокат в канун рождества 1943 года. Однако «несмотря на то, что он основан на оригинальном сценарии, в феврале 1944 года два драматурга выдвинули против студии иск по обвинению в плагиате, после чего фильм исчез из кинотеатров». Лишь в конце 1990-х годов, когда «библиотеку РКО приобрела компания Turner Entertainment, были восстановлены права на прокат фильма в кинотеатрах, на телевидении и видео». Следующий фильм Робсона, драма «Распоясавшаяся молодёжь» (1944) рассказывала о нарастании молодёжной преступности в небольшом американском городке во время Второй мировой войны, и о том как вернувшийся с войны ветеран смог взять ситуацию под контроль. Эта картина считается одной из худших в фильмографии Льютона. Поставленный Робертом Уайзом фильм «Проклятие людей-кошек» (1944) «официально был сиквелом классики психологического хоррора Вэла Льютона „Люди-кошки“ (1942), но в действительности был увлекательным и очаровательным фэнтези, рассказанным от лица ребёнка». Фильм рассказывал историю 6-летней девочки, дочери главного героя из фильма «Люди-кошки», которая устанавливает дружбу с являющейся к ней в видениях женщиной-кошкой (которая погибла в финале первого фильма). «Обременённый зловещим названием, продюсер Льютон и сценарист ДеВитт Бодин решили предложить очаровательный взгляд на чудесно безграничное царство детского воображения, и в этом качестве фильм достигает безоговорочного успеха». «В октябре 1943 года Льютон надеялся укрепить свою репутацию путём выхода из жанра фильма ужасов, и предложил студии сделать историческую драму на основе рассказов Ги де Мопассана» под названием «Мадмуазель Фифи» (1944). Действие фильма происходит в оккупированной французской деревушке во время франко-прусской войны 1870 года, где, чтобы утихомирить зверства жестокого прусского наместника, французы подсылают к нему очаровательную прачку. «Хотя фильм был великолепно поставлен Робертом Уайзом, он провалился из-за своей претенциозности, не говоря о неровной актёрской игре». «Во время предварительных просмотров, аудитория отрицательно отнеслась к финалу фильма, который выглядел как поражение от Пруссии. Фильм слабо показал себя в прокате, потеряв больше денег, чем любой из предыдущих фильмов Льютона». Следующая работа Роберта Уайза, фильм ужасов «Похититель тел» (1945) был поставлен по одноимённому рассказу Роберта Льюиса Стивенсона. Хотя Льютон участвовал в работе над сценариями практически всех своих фильмов, на этот раз он впервые стал официальным соавтором сценария под псевдонимом Карлос Кит. Действие картины происходит в Эдинбурге в 1831 году, где учёный-медик нанимает извозчика для нелегальной поставки ему свежих трупов с кладбища с целью проведения научных экспериментов. Через некоторое время, извозчик просто начинает убивать людей и путём шантажа вынуждает хирурга покупать их трупы, что приводит к трагической развязке. «Фильм имел скромный бюджет, как и многие другие фильмы РКО 1940-х годов, однако Льютон и Уайз смогли создать пугающую атмосферу, значительно усилив историю. Британским цензорам фильм показался даже слишком сильным, что задержало его выход на британские экраны более чем на 50 лет… Борис Карлофф исполнил в этом фильме одну из своих лучших и самых зловещих ролей», кроме того, «это был последний „серьезный“ фильм ужасов с участием Лугоши, последующие его работы были связаны главным образом с пародиями». В 1945-1946 годах Борис Карлофф сыграл в общей сложности в трёх фильмах студии РКО, продюсером которых был Льютон — «Остров мёртвых», «Похититель тел» и «Бедлам». В 1946 году в интервью Луису Бергу из «Лос-Анджелес таймс» Карлофф поблагодарил Льютона за то, что он спас его от чрезмерно затянувшейся серии фильмов про Франкенштейна на студии «Юнивёрсал». Берг пишет: «Мистер Карлофф очень любит и уважает мистера Льютона как человека, который спас его от вечного образа живого мертвеца и возродил, так сказать, его душу». Фильм Марка Робсона «Остров мёртвых» (1945) был создан под впечатлением от одноимённой картины швейцарского художника-символиста Арнольда Бёклина. Во время Балканской войны 1912 года на одном из греческих островов, где в связи с эпидемией чумы установлен карантин, происходит серия таинственных убийств, которые предположительно совершила легендарная древняя ведьма. «Не обративший на себя особого внимания во время первого выхода на экран, фильм только выиграл со временем, и по-прежнему смотрится как по-настоящему пугающий саспенс-триллер, а финальная сцена сегодня потрясает так же, как и в момент создания картины». Действие драмы «Бедлам» (1946) разворачивается в 18 веке вокруг одноимённой психиатрической больницы в Лондоне и навеяно серией гравюр английского художника Уильяма Хогарта. Увидев насколько ужасно там обращаются с пациентами, любовница одного из влиятельных чиновников решает реформировать работу больницы, однако в итоге сама оказывается в ней в качестве пациентки. Дама устраивает бунт, который заканчивается тем, что пациенты живьём замуровывают управляющего больницей в стену здания. «Этот далеко не лучший фильм Льютона, имеющий целый ряд недостатков, служит увлекательным примером того, как жанровый кинематографист пытается работать в рамках жанра и одновременно вырваться за жанровые границы. Самая большая проблема „Бедлама“ заключается в том, что картина стремится быть фильмом ужасов и одновременно серьёзным социологическим трактатом, и просто не в состоянии удовлетворить требования обоих жанров… Но всё-таки это очень привлекательный фильм с двумя звёздными актёрскими ролями… Продюсерская работа также заслуживает внимания, а постановка Марка Робсона полна воображения. И если фильм и не способен примирить хоррор в социологическими аспектами сценария, режиссёр всё равно отлично справляется со своей работой, играя на сильные стороны обоих». В дальнейшем Льютон рассчитывал перейти на фильмы категории А, но «Бедлам» (1946), имея «более крупный бюджет, чем его предыдущие работы, не смог заработать столько денег, насколько рассчитывали. В итоге Льютону было поручено продолжить работу с фильмами более мелкого масштаба».

Карьера после РКО (1947—1951)

В 1946 году умер постоянно поддерживавший Льютона глава РКО Чарльз Корнер, после чего на студии началась перетряска работников и руководящего состава, в результате которой Льютон после лёгкого инфаркта остался без работы. Нарастающие проблемы со здоровьем, финансовые проблемы Голливуда и некоторые другие проблемы привели к тому, что после этого и до своей смерти в 1951 году Льютон сделал как продюсер всего только три фильма ". После ухода с РКО Льютон попытался продолжить продюсирование фильмов в других местах, но «ни одна из его последующих картин не имела стиля и привлекательности его низкомасштабных, атмосферических ужастиков». Пока Льютон занимался жанром ужасов, он имел успех, однако «его продюсерские работы в других жанрах не смогли достичь уровня ожиданий студий». Сначала Льютон переработал неиспользованный ранее сценарий, основанный на жизни Лукреции Борджии. Он понравился актрисе Полетт Годдар со студии «Парамаунт», и в обмен на сценарий Льютон получил работу на студии вплоть до июля 1948 года (Серьёзно переписанный сценарий Льютона лёг в основу фильма «Невеста мести» с Годдар в главной роли, который вышел в 1949 году). Работая на «Парамаунт», Льютон стал продюсером фильма «Моя личная настоящая любовь» (1948), который поставил режиссёр Комптон Беннет. Первый (и последний) проект Льютона на новой студии оказался «совершенно нехарактерной для него сентиментальной работой», в центре которой находится любовный треугольник из бывшей военнопленной, мужчины среднего возраста и его вернувшегося с войны сына. «Этот фильм является лучшим доказательством того, что романтическая мелодрама не была сильной стороной Вэла Льютона». В 1950 году Льютон после десятилетнего перерыва вернулся на студию «Метро-Голдвин-Майер», где был вынужден окончательно «забросить свои работы в жанре психологического триллера своих дней на РКО». Фильм «Пожалуйста, поверь мне» режиссёра Нормана Таурога был "простой, иногда чересчур упрощённой романтической комедией, созданной главным образом для демонстрации талантов Деборы Керр. Она играет английскую девушку, которой достаётся в наследство богатое ранчо в Техасе, после чего за ней начинают ухаживать три холостяка. «Как оказалось „Пожалуйста, поверь мне“ стала лебединой песней Льютона в кино, он умер вскоре после выхода фильма на экраны». После этого фильма Льютон ещё раз сменил жанр и начал писать сценарий фильма о знаменитой осаде форта Тикондерога во время Американской войны за независимость в 1777 году. Студия «Юнивёрсал» сделала ему предложение по этой работе, и хотя сценарий так и не был использован, Льютон получил должность продюсера вестерна «Барабаны апачей», который вышел в 1951 году. Действие картины режиссёра Хьюго Фрегонезе протекает в только что отстроенном группой поселенцев-энтузиастов городке на Диком Западе, где угроза неминуемого нападения на него племени апачей позволяет по-новому раскрыться личностям главных героев. Этот фильм обычно рассматривается как наиболее близкий ранним фильмам ужасов Льютона для студии РКО. Голливудский продюсер Стенли Крамер предложил Льютону работу в качестве ассистента продюсера серии фильмов на студии «Коламбиа». Льютон уволился с «Юнивёрсал» и начал подготовку к работе над фильмом «Мои шесть убеждений» (1952), но умер в Лос-Анджелесе после очередного инфаркта 14 марта 1951 года. Семья: Сестра — Ольга Гофшнейдер, позже Люси Ольга Льютон (23 июня 1900 — 10 июня 2000), оставила книгу воспоминаний «Alla Nazimova, my aunt; a personal memoir» (1988); Жена (с 1928) — Рут Нэпп Льютон (Ruth Knapp Lewton, 1906—1994); Сын — Вал Эдвин Льютон (Val Edwin Lewton, 1937—2015), художник и дизайнер-галерист; Дочь — Нина Льютон Друкман (Nina Lewton Druckman, 1930—1978); Дядя — Владимир Яковлевич Левентон (18 декабря 1872, Кишинёв — 1939, США), юрист, публицист по экономическим вопросам, сотрудник газеты «Русская мысль» (1907), берлинский корреспондент «Утра России» и «Дня» (псевдоним В. Назимов); Тетя — Алла Назимова (настоящее имя — Марем-Идес (Аделаида Яковлевна) Левентон; 2 июня 1879 — 13 июля 1945) — американская кино- и театральная актриса, продюсер и сценарист.

Фильмография

Продюсер: 1942 — Люди-кошки / Cat People; 1943 — Я гуляла с зомби / I Walked with a Zombie; 1943 — Человек-леопард / The Leopard Man; 1943 — Седьмая жертва / The Seventh Victim; 1943 — Корабль-призрак / The Ghost Ship; 1944 — Проклятие людей-кошек / The Curse of the Cat People; 1944 — Распоясавшаяся молодёжь / Youth Runs Wild; 1944 — Мадемуазель Фифи / Mademoiselle Fifi; 1945 — Похититель тел / The Body Snatcher; 1945 — Остров мёртвых / Isle of the Dead; 1946 — Бедлам / Bedlam; 1949 — Моя личная настоящая любовь / My Own True Love; 1950 — Пожалуйста, верь мне / Please Believe Me; 1951 — Барабаны апачей / Apache Drums. Сценарист: 1945 — Похититель тел / The Body Snatcher; 1945 — Остров мёртвых / Isle of the Dead (в титрах не указан); 1946 — Бедлам / Bedlam.

[511x700]

[511x700] 1904

Александр Алексеевич Лысых

первый секретарь Ширинского райкома КПСС, Хакасская автономная область Красноярского края. Родился в Кировской области, в семье крестьянина. В 1927 году был призван в Красную Армию, после окончания полковой школы служил младшим командиром до 1932 года. После увольнения из армии работал заведующим земельным отделом и первым секретарём Полтавского райкома ВКП(б) Омской области, директором леспромхоза треста «Обьлес». С 1943 года А.А.Лысых работал управляющим треста «Хакаслес» Красноярского края, а в 1945 году был избран первым секретарём Боградского райкома партии. Позже он был избран первым секретарём Ширинского райкома партии Хакасской АССР и трудился на этой должности до ухода на пенсию. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 января 1957 года за выдающиеся достижения в освоении целинных и залежных земель, успешное проведение уборки урожая и хлебозаготовок в 1956 году Лысых Александр Алексеевич удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Скончался в 1970 году. Награждён 2 орденами Ленина (21 февраля 1949, 11 января 1957), 2 орденами Трудового Красного Знамени (12 апреля 1948, 19 октября 1950), орденом «Знак Почёта» (15 ноября 1942), медалями.

1905

Цецилия Исааковна Кин

российский литературный критик, публицист. Жена В.П.Кина. В книгах «Миф, реальность, литература» (1968), «Итальянские мозаики» (1980), «Алхимия и реальность» (1984) — панорама политической, культурной и литературной жизни современной Италии. Автор мемуаров.

1905

Василий Фёдорович Лебедь