7 мая родились...

07-05-2025 04:05

к комментариям - к полной версии

- понравилось!

1892

Иосип Броз Тито (сербохорватское и македонское имя — Јосип Броз "Тито"; сербохорватское и словенское имя — Josip Broz "Tito"; имя при рождении —Иосип Броз; здесь Ти́то — партийный псевдоним, соединившийся с фамилией);

югославский революционер, политический, государственный, военный и партийный деятель; президент Югославии с 1945 года вплоть до своей смерти в 1980 году; руководитель Коммунистической партии Югославии (КПЮ) с декабря 1937 года, председатель Союза коммунистов Югославии с 1966 года. В период Второй мировой войны Тито был лидером югославских партизан, которых часто называют самым эффективным движением сопротивления в оккупированной Европе. Он был популярной фигурой как в Югославии, так и за рубежом. Кавалер советского ордена «Победа». Его внутренняя политика, которую считали объединяющим символом, сохраняла мирное сосуществование народов Югославской федерации. Он привлекал к себе дополнительное внимание мира тем, что был главным лидером Движения неприсоединения и сотрудничал с Джавахарлалом Неру в Индии, Гамалем Абделем Насером в Египте, Сукарно в Индонезии и другими. После смерти Тито в 1980 году между югославскими республиками начали возникать трения. В 1992 году СФРЮ прекратила своё существование, после чего на территории составлявших её республик вспыхнула серия вооружённых конфликтов, продолжавшихся вплоть до конца 1990-х годов. Их последствия до сих пор оказывают влияние на жизнь бывших югославских республик.

Родной дом Тито в селе Кумровец

Ранние годы жизни

Иосип Броз родился в хорватском селе Кумровец, в то время входившем в состав Австро-Венгрии. При рождении был крещён в Католической церкви. Позднее он указывал в качестве года своего рождения 1893 год, а датой рождения выбрал 25 мая. Существуют различные мнения о том, что именно побудило Тито сменить дату рождения. Так, по версии сербского исследователя В.Винтерхалтера, Тито принял новую дату рождения в память о дне 1944 года, когда немцы предприняли неудачную попытку устранить его. Автор биографии Тито в серии «ЖЗЛ» Е.В.Матонин считает, что Тито просто перенёс празднование своего дня рождения из-за боёв. Причём, по мнению Матонина, произошло это до 1944 года — так как в 1944 году немцы уже знали о том, что Тито празднует день рождения 25 мая, и специально назначили свою операцию на эту дату. Как бы то ни было именно 25 мая считалось в СФРЮ официальным днём рождения Тито. Отец будущего югославского лидера, Франьо (Франц) Броз (хорватское имя — Franjo Broz), был хорватом: на момент рождения Тито его семья жила в Кумровце уже три века. В книге, написанной постоянным биографом Тито Владимиром Дедиером, югославский лидер так отзывается об отце: «Он был всё время пьян, ругался в бога, душу и мать и мог вполне ударить кого-нибудь из детей без всякой на то причины». Мать Иосипа, Мария Броз, урождённая Явершек (словенское имя — Marija Broz, Marija Javeršek) была словенкой из села Подсреда, расположенного в 16 километрах от Кумровца. По словам Тито, она была высокой белокурой женщиной — энергичной, экономной, строгой, но справедливой и очень набожной. Несмотря на смешанное происхождение (отец — хорват, мать — словенка), многие исследователи считают Тито этническим хорватом. В семье Брозов было, по разным данным, либо 10, либо 15 детей, причём часть из них умерли в младенчестве либо в раннем детстве. Иосип был седьмым по счёту ребёнком. Вся семья, включая двоюродных братьев и сестёр Иосипа, жила в доме — самом большом доме в Кумровце — который Франьо Броз унаследовал от своих предков, вместе с поместьем на 4 гектара.

Большую часть своего раннего детства Иосип провёл в Подсреде, в доме своего деда по материнской линии Мартина Явершека (словен. Martin Javeršek), который тепло относился к внуку. Там он научился играть на пианино. Этот период оказал большое влияние на формирование будущего югославского лидера. В 1900 году Иосип вернулся в Кумровец, чтобы начать учёбу в школе. К этому времени он говорил по-словенски гораздо лучше, чем по-хорватски. В первый год учёбы будущий югославский лидер испытывал трудности с овладением хорватским языком, на котором велось обучение, и получал плохие оценки по чтению и чистописанию — при том, что по остальным предметам учился неплохо. Впоследствии Тито всю жизнь писал по-сербохорватски с орфографическими ошибками и говорил с сильным словенским акцентом. Кроме учёбы он должен был помогать родителям по хозяйству — пасти скот, обрабатывать мотыгой посевы, пропалывать грядки, собирать с соседей деньги, которые его отец давал им в долг. В 1904 году он окончил школу. В детстве Иосип мечтал стать портным: страсть к красивой и элегантной одежде он сохранил и впоследствии. Однако по настоянию матери, желавшей, чтобы сын стал священником, он поступил в церковь мальчиком-служкой. Оттуда он вскоре ушёл из-за конфликта со священником, который отвесил ему оплеуху. В 1907 году Франьо Броз попытался отправить сына на заработки в США, однако семье не удалось собрать денег на билет. После этого пятнадцатилетний Иосип отправился в город Сисак, где его двоюродный брат Юрица (хорватское имя — Jurica Broz) проходил военную службу. Сначала Иосип, по протекции Юрицы, устроился на работу официантом: как признавался Тито сорок лет спустя, его привлекло то, что официанты, в его представлении, должны были красиво одеваться. Однако эта работа не понравилась ему, и он был вынужден искать другую. Новым наставником Броза стал слесарь-чех Никола Карас (чешское имя — Nikola Karas), который взял его на три года в ученики, предоставив, наряду с возможностью учиться ремеслу, жильё и питание. Свою рабочую униформу Иосип оплатил сам, так как у его отца не было возможности оплатить её. Сведения об отношениях между Карасом и Брозом, а также о роли Караса в становлении Тито как социалиста противоречивы. Биограф Тито Дж.Суэйн пишет, что Карас симпатизировал социалистам, и что именно он вовлёк своего ученика в социалистическое движение. Вышеупомянутый Е.В.Матонин считает, что отношения Иосипа с наставником были натянутыми, а в социалистическое движение Броза вовлёк не он, а два его помощника — Шмидт и Гаспарич. Как бы то ни было, в 1909 году Броз активно включился в социалистическую деятельность — начал читать, а впоследствии и распространять социалистическую газету Slobodna Reč (хорв. Свободное cлово), принимал участие в первомайских демонстрациях. В сентябре 1910 года Иосип окончил своё обучение и стал квалифицированным слесарем. После этого он переехал в Загреб, где сумел найти работу благодаря связям, приобретённым в Сисаке. Там же, в Загребе, он вступил в Союз рабочих-металлистов и Социал-демократическую партию Хорватии и Славонии.

Иосип Броз (отмечен кругом) среди рабочих на фабрике в Камнике. 1911 год

В декабре 1910 года Броз вернулся в Кумровец, однако уже в начале 1911 года вновь покинул родное село, отправившись на поиски работы. За несколько месяцев он сменил множество мест жительства и работы — жил в Любляне, Триесте, вновь в Кумровце. Весной 1911 года вернулся в Загреб, где работал в мастерской по ремонту велосипедов; принял участие в первомайской забастовке. Недолго поработав в Любляне, в мае 1911 года устроился на фабрику в Камнике. Там же, в Камнике, вступил в местный сокольский клуб, в деятельности которого принимал активное участие. После закрытия фабрики в мае 1912 года его взяли на работу на завод в чешском селе Ченков. В Ченкове Иосип включился в забастовку местных чешских рабочих, протестовавших против попытки работодателя заменить их более дешёвой рабочей силой из других регионов страны; в итоге бастующим удалось отстоять свои места. Позже Броз переехал в Пльзень, где некоторое время работал на заводах компании «Škoda», а затем отправился в Мюнхен. Работал на автомобильной фабрике «Benz2 в Мангейме, посетил Рур. В октябре 1912 года прибыл в Вену, где жил со своим старшим братом Мартином и его семьёй. Там он работал на заводах Гридля, после чего перешёл на завод Даймлера в Винер-Нойштадте, где занимался тест-драйвом машин. За эти годы он неплохо научился фехтовать и танцевать, овладел немецким языком и научился бегло говорить по-чешски.

Служба в австро-венгерской армии. Первая мировая война

В мае 1913 года Броз был призван в Императорскую и королевскую армию Австро-Венгрии, где должен был прослужить два года. При оформлении призывника была допущена ошибка в дате рождения — её записали как 5 марта 1892 года. Сначала его определили служить в Вену, но затем, по его собственной просьбе, перевели в 25-й домобранский Загребский пехотный полк. Зимой 1913—1914 годов новобранец Броз прошёл обучение катанию на лыжах, после чего он был послан в Будапешт для обучения в школе унтер-офицеров. Окончив школу, Броз получил звание старшего унтер-офицера, став (в свои 22 года) самым молодым носителем этого звания в своём полку, а по данным биографа Тито Джаспера Ридли — и во всей австро-венгерской армии. В армии Броз, успешно используя полученные до призыва фехтовальные навыки, одержал ряд побед в соревнованиях по фехтованию: в 1914 году он выиграл полковой чемпионат, а в мае того же года занял второе место на общеармейском чемпионате по фехтованию в Будапеште. В августе 1914 года Австро-Венгрия вступила в Первую мировую войну, в связи с чем 25-й домобранский Загребский пехотный полк был передислоцирован к сербской границе. После этого старший унтер-офицер Броз был арестован за подстрекательство к мятежу и заключён в Петроварадинскую крепость приграничного города Уйвидек (ныне сербский Нови Сад). Сам Тито впоследствии сообщал противоречивые сведения об этом аресте. В интервью одному из своих биографов он говорил, что его арестовали за то, что он высказывал намерение дезертировать к русским, в другой своей биографии Тито утверждал, что арест произошёл из-за технической ошибки. Наконец, существует третья версия ареста Броза — по ней его посадили в крепость за пораженческие настроения: будущий югославский лидер в одной из частных бесед сказал, что надеется на поражение австро-венгерской армии в войне. Вскоре, однако, инцидент был исчерпан: Броз был освобождён из крепости и полностью оправдан. До начала 1915 года 25-й полк сражался на сербском фронте, затем он был направлен на Восточный фронт, в Галицию. На русском фронте Броз был разведчиком, в разведке проявил себя храбрым солдатом и хорошим командиром. Однажды взвод разведчиков, которым он командовал, перешёл линию фронта и взял в плен 80 русских солдат, после чего успешно вернулся со взятыми «языками» на свои позиции. За доблесть и инициативу в разведке Броз был представлен к медали за храбрость: данные об этом были обнародованы только в 1980 году, после его смерти.

Братский корпус Свияжского Успенского монастыря, где размещалась монастырская больница

В русском плену. Революции 1917 года

Весной 1915 года в бою на Днестре, около села Миткеу (Буковина), старший унтер-офицер Броз при отражении попытки прорыва фронта русскими войсками был ранен в спину пикой кавалериста-черкеса русской армии. После этого он получил тяжёлое ранение и попал в плен. Точная дата пленения Броза в разных источниках называется разная: обычно её определяют как 25 марта, но, например, британский журналист Ричард Уэст пишет, что Броза пленили 21 марта, а вышеупомянутый Джаспер Ридли приводит дату 4 апреля. После попадания в плен Броз провёл 13 месяцев в приволжском городе Свияжске, где лечился от пневмонии и тифа в импровизированном лагерном госпитале, размещённом в здании Свияжского Успенского монастыря. Во время пребывания в госпитале он выучил русский язык: в этом ему помогли две местные школьницы. В середине 1916 года Иосип Броз выздоровел от пневмонии. Русские власти предложили Брозу вступить в ряды формировавшегося из пленных Сербского добровольческого корпуса, однако тот отказался: это, по мнению Ричарда Уэста, свидетельствует о том, что Броз сохранял верность монархии Габсбургов и противоречит более поздним утверждениям Тито о том, что он с нетерпением ждал крушения Австро-Венгрии. После этого его перевели в трудовой лагерь для военнопленных в городе Ардатове Симбирской губернии (ныне — Республика Мордовия). Там он работал на мельнице — вначале в селе Тургенево, затем в селе Каласево. В Каласеве Иосип повстречал свою первую любовь — девушку по имени Агафья Бирюкова. Кроме того, Броз запомнился в Ардатове как организатор первого футбольного матча — в нём команда пленных австро-венгров играла против команды жителей города. В конце 1916 года Броза вновь перевели — на этот раз в город Кунгур, из-за чего он был вынужден прекратить отношения с Агафьей Бирюковой. В Кунгуре Броз работал слесарем-механиком, кроме того он был назначен старшим среди военнопленных лагеря. Там же он впервые познакомился с большевиками. Однако вскоре его отношения с администрацией испортились: заметив, что персонал лагеря присваивает себе продуктовые посылки Красного Креста, Броз пожаловался лагерному начальству, за что был заключён в Кунгурский тюремный замок. В ходе народных волнений, вызванных Февральской революцией, Броз был освобождён из тюремного замка, но вскоре был вновь помещён в лагерь. В июне 1917 года он бежал из лагеря (который к тому времени уже практически не охранялся) и сел в товарный поезд, следовавший в Петроград, желая устроиться на Путиловский завод. Участвовал в Июльской демонстрации: по собственному признанию, не был в то время убеждённым сторонником большевиков, а «пошёл вместе со всеми». После расстрела демонстрации бежал в Финляндию, однако был схвачен. К тому времени Броз хорошо владел русским языком (как литературным, так и вятским диалектом), поэтому его приняли за русского и заключили в Петропавловскую крепость. Там он содержался в течение трёх недель — пока его личность не была установлена. После этого он был вновь отправлен в Кунгур, однако под Екатеринбургом сумел бежать из поезда и сесть в другой поезд, следующий до Омска. По утверждению Джаспера Ридли, в поезде Екатеринбург — Омск Брозу удалось обмануть полицию, которая искала сбежавшего австрийского военнопленного, выдав себя за русского.

Гражданская война в России

В Омске поезд, на котором ехал Броз, был остановлен местными красногвардейцами, которые рассказали ему о произошедшей в Петрограде революции и предложили вступить в их ряды. Броз согласился, и поступил на службу в красногвардейский отряд, составленный из бывших военнопленных. Зимой 1917 года стал кандидатом в члены партии большевиков, вступив в югославскую секцию РСДРП(б). В 1918 году отряд Броза был разгромлен белогвардейскими частями в бою на станции Марьяновка. Будущий югославский лидер бежал в село Александровское под Омском, где скрывался около года, работая механиком на мельнице у зажиточного крестьянина-казаха Исы Жексенбаева. В 1918 году Жексенбаев женил Броза на 14-летней Пелагее Белоусовой, уроженке соседнего села Михайловка, и построил молодожёнам отдельный бревенчатый дом. В конце 1919 года село Александровское, бывшее до этого под контролем Русской армии, было занято Красной армией, что позволило Брозу перейти на легальное положение и вернуться в Омск. 7 сентября 1920 года Броз и Белоусова зарегистрировались гражданским браком в Боголюбском райисполкоме Омской области: Иосип вступил в брак под именем Иосиф Брозович, Пелагея также взяла себе фамилию Брозович. В конце 1920 года супруги Брозович покинули Россию и уехали в Югославию.

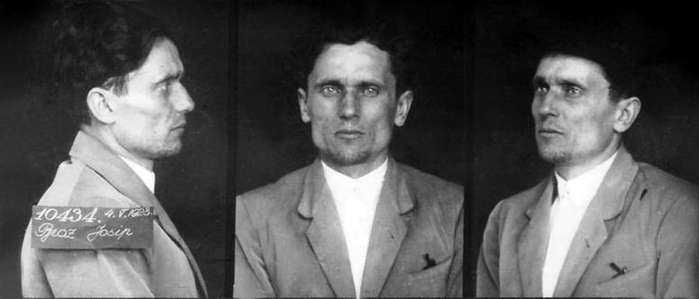

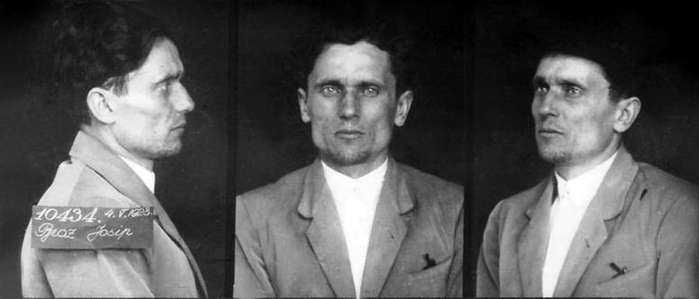

Иосип Броз на допросе в Лепоглавской тюрьме, 1928

Участие в коммунистическом движении Югославии

После возвращения на родину, ставшую частью Югославии, в 1920 году Броз стал членом КП Югославии (КПЮ). В конце того же года компартия была запрещена, в 1921 году подверглась репрессиям и была разгромлена. С 1925 года по 1926 год Иосип работал на судоверфи в Кралевице, где создал и возглавил коммунистическую партийную организацию. В 1926 году вернулся в Загреб, где стал участвовать в профсоюзном движении. В 1927 году стал организационным секретарём Загребского горкома КПЮ. Неоднократно подвергался преследованиям и арестам. В августе 1928 года после очередного ареста был обвинён в коммунистической пропаганде. 21 февраля 1929 года приговорён к 5 годам и 7 месяцам каторжных работ. После освобождения в 1934 году вошёл в руководство КПЮ. В 1934—1936 годах работал в Москве: в Коминтерне, был директором Издательства иностранных рабочих в СССР. В декабре 1937 года вернулся в Югославию и возглавил Коммунистическую партию Югославии вместо расстрелянного в СССР генерального секретаря КПЮ Милана Горкича. Вновь посещал Москву в августе 1938 — январе 1939 годов и в сентябре — ноябре 1939 года. Во время работы в КПЮ Броз получил прозвище «Тито», которое вскоре стало и частью его фамилии. По одной из версий, у Броза была привычка кратко объяснять однопартийцам, что и как надо делать: «Ты это („ти то“ по-хорватски) сделаешь» — отсюда и могло произойти такое прозвище. Сам же Броз отрицал подобную версию и говорил, что Тито — это просто хорватская фамилия, не означающая чего-либо. Считается, что Тито использовал за свою жизнь более 30 псевдонимов. Статус Тито как Генерального секретаря Компартии Югославии был закреплен на V подпольной партийной конференции в Загребе, прошедшей в октябре 1940 года.

Тито в 1942 году

Вторая мировая война

После того, как нацистская Германия и её союзники в 1941 году захватили Югославию, социалисты и коммунисты одними из первых организовали сопротивление. Были организованы партизанские отряды, составившие Народно-освободительную армию Югославии, во главе которой с 4 июля 1941 года встал Тито. Югославское партизанское движение было одним из самых успешных, партизаны контролировали большие территории. В первые месяцы борьбы югославские коммунисты и социалисты в ходе войны с оккупантами и коллаборационистами сотрудничали с четниками. В августе-сентябре партизаны и четники провели ряд совместных операций. В сентябре состоялась личная встреча между Тито и руководителем четников Драголюбом Михаиловичем. Однако вскоре идеологические противоречия и неоднократные проигрыши дали о себе знать, и союз перерос в противостояние. 27 октября 1941 года на встрече в деревне Браичи] было достигнуто соглашение об учреждении совместного командования войсками четников и партизан. Однако с ноября четники и социалистические и коммунистические партизаны вели между собой настоящую гражданскую войну. Четники поначалу считали, что надо ждать десанта союзников и потом включиться в активную войну с немцами и их союзниками, но довольно быстро они перешли к наступательным действиям. Тито и партизаны же считали, что надо сразу и без промедления вступить в войну с ними. После капитуляции Италии отряды НОАЮ пытались овладеть территориями, ранее оккупированными итальянцами. Югославское правительство в эмиграции признало Тито верховным командующим. Американцы, британцы и остальные союзники оказывали свою помощь четникам и НОАЮ, в том числе и военную, нанося авиационные удары по объектам противника на территории Хорватии. 25 мая 1944 года в городе Дрвар, где размещалось командование НОАЮ, был высажен немецкий воздушный десант с целью захвата или убийства Тито (операция «Ход конём»), но операция не удалась. Осенью того же года НОАЮ, совместно с Красной Армией и войсками Болгарии, провела с 28 сентября по 20 октября успешную Белградскую наступательную операцию, предварительно согласованную с Тито, который 21 сентября прибыл на советском самолёте в Румынию, а оттуда вылетел в Москву, где встретился со Сталиным. Совместно с силами Болгарии и частями Красной Армии НОАЮ освободила страну. За роль в победе над гитлеровской коалицией Тито осенью 1945 года стал последним (не считая более позднего и впоследствии отменённого награждения Брежнева) кавалером ордена «Победа».

Иосип Броз Тито в 1949 году

Во главе Югославии

После освобождения была провозглашена Демократическая Федеративная Республика Югославия, и Тито стал её премьер-министром и министром иностранных дел. Ухудшились отношения с СССР. Руководители Компартии Югославии отказались подчиниться Сталину, который хотел включения Югославии в Балканскую федерацию. В связи с этим межгосударственные и межпартийные связи с СССР были разорваны. В 1949 году советское руководство разорвало Договор о дружбе, взаимной помощи и послевоенном сотрудничестве с Югославией. Началась пропагандистская кампания, направленная на дискредитацию югославского руководства. Утверждалось: в Югославии существует «антикоммунистический полицейский режим фашистского типа». Советские издания писали в этот период о «кровавой клике Тито-Ранковича». По некоторым данным, советские спецслужбы готовили покушение на Тито, отменённое из-за смерти Сталина. В этот период Югославия сблизились с США и другими странами блока НАТО. Соединённые Штаты поставили в Югославию вооружение: значительное количество самолётов, танков, другого оружия. В 1953-1954 годах Югославия подписала соглашение с Грецией и Турцией, имевшее в том числе и военную составляющую. В 1953 году Тито избрали президентом страны, он занимал должность до конца жизни. При Хрущёве, посетившем Югославию в 1955 году, советско-югославские отношения восстановились. Несмотря на это, Коммунистическая партия Югославии во главе с Тито и далее успешно противостояла идеологическому и политическому давлению СССР. Югославы выдвинули собственную модель социалистического общества. Тито одобрил вторжение советских войск в Венгрию в 1956 году, но осудил вторжение сил Организации Варшавского договора в Чехословакию в 1968 году. В середине 1970-х обвинили в антигосударственной деятельности жену Тито — Йованку. По одной версии, Тито обвинил её в ряде преступлений, в том числе в шпионаже в пользу СССР, раскрытии государственной тайны и подготовке переворота. По другой версии, обвинения были сфальсифицированы группой заговорщиков, манипулировавших Тито, во главе которых стояли Стане Доланц и Никола Любичич. Суд был неудобен, и обвиняемую просто изолировали в особняке со всеми удобствами в центре Белграда — сестре Йованки, Наде запретили говорить о случившемся, угрожая расправой. Милошевич не отменил этого решения, и таким образом, Йованка фактически 25 лет находилась под домашним арестом и была освобождена только в 2000 году. В годы правления Тито Югославия заняла видное место в Движении неприсоединения. За весь период его правления уровень жизни и экономического развития СФРЮ был самым высоким в странах социалистического лагеря, кроме ГДР.

Маршал Иосип Броз Тито в 1960 году

Болезнь, смерть и похороны

В 1980 году Иосип Броз Тито тяжело заболел. Одной из причин болезни стало длительное курение. На левой ноге была обнаружена закупорка вен, в январе ему была проведена ампутация левой ноги, но это не привело к улучшению состояния. Скончался он в Любляне в ночь на 4 мая 1980 года, не дожив трёх дней до своего 88-летия. Перед этим свыше 100 дней находился в состоянии комы. Похоронен в Белграде, в мавзолее «Дом цветов». Последующие десять лет 4 мая в 15 часов 5 минут дату смерти Иосипа Броз Тито вся Югославия отмечала минутой молчания.

Титоизм

Иосип Броз Тито был основателем нового коммунистического течения — титоизма. Данное течение возникло после разногласий Тито со Сталиным. Основным принципом титоизма было то, что в каждом государстве средства достижения коммунизма должны определяться самим государством (то есть Югославией), а не внешними силами (под которыми понимался Советский Союз). Тито на протяжении своего правления проводил политику неприсоединения и не участвовал в Организации Варшавского договора, а в Совете экономической взаимопомощи Югославия участвовала на основе специальных соглашений, официально не входя в эту организацию. В экономике осуществлялись эксперименты с «самоуправленческим социализмом».

Семья и потомки

Предки Иосипа Броза Тито указаны ниже:

Предки Иосипа Броза Тито

Женщины и дети

Первой любовью Иосипа Броза была Агафья Бирюкова (1896—1992) — девушка из села Каласево Симбирской губернии, где в 1916 году он, будучи военнопленным, работал на мельнице. Их отношения прекратились после того, как Броза перевели в другой лагерь. Вскоре после отъезда возлюбленного Агафья родила дочь Нюру, а в 1918 году вышла замуж за односельчанина Лаврентия Сарайкина, с которым уехала в Туркменистан на строительство Семиреченской железной дороги. Впоследствии вернулась в Каласево, где жила до самой смерти в 1992 году.

Впоследствии Иосип Броз был женат пять раз, но венчался трижды. Жёнами Иосипа Броза были:

Пелагея (Полка) Денисовна Белоусова (1904—1967). Венчалась с Иосипом в Омске. Родились четверо детей: первый умер в младенчестве, двое других (Златица и Хинко) умерли в детстве. Выжил четвёртый сын Жарко. После развода с Иосипом родила дочь Нину. Анна Кёнинг (немецкле имя — Anna Köning), известна под псевдонимом Эльза Луция Бауэр (1914—1937). Венчалась с Иосипом. Расстреляна в 1937 году в Москве по обвинению в шпионаже в пользу Германии. Герта Хаас (1914—2010). Не венчалась с Иосипом. Родила сына Александра «Мишу». После развода с Иосипом родила ещё двух дочерей. Даворянка Паунович (1921—1946). Не венчалась с Иосипом. Была больна туберкулёзом, лечилась в СССР, но вскоре вернулась в Югославию и скончалась.

Йованка Будисавлевич-Броз (1924—2013). Венчалась с Иосипом. В 1970-х годах была обвинена мужем в подготовке переворота и посажена под домашний арест, хотя сама считала, что её арест не был инициативой мужа. Приговор был отменён только Воиславом Коштуницей в 2000 году. С 2009 года являлась полноценной гражданкой Сербии.

Иосип Броз Тито с президентом Индонезии Сукарно. 1960 год

Внуки

В настоящий момент в бывших югославских республиках проживают много внуков и правнуков Иосипа Броза, причём они носят фамилию Броз. Старший сын Жарко был женат трижды. От первого брака с Тамарой Вегер у него появились сын Йошка (ныне лидер Коммунистической партии (Сербия)) и дочь Златица. От второго брака с Терезой Куюнджич — сыновья Вукашин и Иван. От третьего брака со Златой Броз-Елинек — дочери Светлана и Соня, а также сын Иван. Правнуки Тито в линии Йошки Броза: Небойша, Виктор (от первого брака) и Тамара (от второго брака). Праправнуки: Лука, Филипп и Лазарь. Младший сын Александр женат на Мире Косинц, у них есть дочь Александра (Саша) и сын Андрей.

Вопрос о происхождении

Тито не любил распространяться о своей молодости и не пытался искать родных и близких, что породило ряд теорий заговора о его некрестьянском и даже иностранном происхождении. По одной из версий, Тито был самозванцем — русским, поляком или немцем — ещё до Второй мировой войны присвоившим себе имя Иосипа Броза. В качестве аргумента чаще всего приводят особенности его устной и письменной речи, в частности, нехарактерную для сербохорватского языка палатализацию и грамматические формы. Такое утверждение содержится, в частности в лингвистическом анализе, опубликованном в журнале Агентства национальной безопасности США Cryptologic Spectrum, ссылающемся также на впечатления Драголюба Михаиловича, после личной встречи посчитавшего Тито русским. В то же время, по мнению хорватских специалистов, отклонения от языковой нормы объясняются тем, что Тито родился в Загорье, где распространены кайкавские диалекты. По другой версии, родители Тито были людьми высокого происхождения. Её сторонники полагают, что аристократические манеры и эрудиция Тито, его умение изъясняться на как минимум десяти языках, фехтовать, играть в шахматы и на фортепиано исключает рождение в крестьянской семье. В 2015 году Саша Броз обвинила хорватского адмирала и писателя Давора Домазета-Лошо рус. в клевете на её деда: Домазет-Лошо в книге «Адмиральские записки» утверждал, что Тито был незаконнорождённым сыном некоего венского богача и горничной. Свою реакцию она выразила в форме пародийного пересказа родословной Тито и назвала все заявления Домазета-Лошо всего лишь попыткой написать какой-нибудь бредовый бестселлер.

Награды

Югославия

Других государств

В 1945 году Тито было присвоено звание почётного жителя Загреба.

Всего у Тито было 97 орденов, медалей и званий.

Мавзолей Тито в Белграде

Память

В честь Тито были названы: столица Черногории Подгорица с 1946 по 1991 год называлась Титоград; город Велес в Македонии с 1946 по 1991 год назывался Титов-Велес; город Косовска-Митровица в Косово назывался Титова-Митровица; город Ужице в Сербии с 1946 по 1992 назывался Титово-Ужице; город Кореница в Хорватии с 1945 по 1997 назывался Титова-Кореница; город Дрвар в Боснии и Герцеговине с 1981 по 1991 назывался Титов-Дрвар; город Врбас в Сербии с 1946 по 1991 назывался Титов-Врбас; город Веленье в Словении с 1981 по 1991 назывался Титово-Веленье; Площадь маршала Тито (Trg Maršala Tito) в Загребе, Хорватия; Площадь Иосипа Броз Тито в Москве; улица в городе Омске, Россия; улица в городе Луанда, Ангола; водяная мельница, на которой работал Иосиф Броз Тито механиком в селе Боголюбовка Марьяновского района Омской области, является памятником истории местного значения; улица маршала Тито в городе Охрид, Македония; улица маршала Тито в городе Бар, Черногория;

улица маршала Тито в городе Тиват, Черногория; вторая по высоте гора в Македонии носит имя Тито — Титов-Врх; В Мексике, в столице - городе Мехико, Брозу Тито поставлен памятник на улице Пасео де ла Реформа (Paseo de la Reforma); В хорватском национальном парке Бриони, на острове Вели-Бриюн работает Музей Тито; Тито посвящена часть экспозиции Музея истории Югославии в Белграде; 19 декабря 2018 года в центре столицы Черногории Подгорицы открыт памятник маршалу Тито.

Улица в Тивате

В астрономии

Именем Тито назван астероид (1550) в Главном поясе астероидов

В песенной культуре

Наиболее популярные: «Сиви соколе» (Сапсан); «Друже Тито, ми ти се кунемо» (. Товарищ Тито, мы тебе клянемся); «Уз маршала Тита» (С маршалом Тито); эта песня стала гимном югославских партизан Второй мировой войны; «Трипут сам видео Тита» (Я три раза видел Тито); песню записал Джордже Балашевич с группой «Рани мраз».

В филателии

Иосип Броз Тито неоднократно изображался на почтовых марках Югославии. Иосип Броз Тито изображён на почтовой марке КНДР номиналом 20 чон, выпущенной 4 декабря 1980 года, а также на марках СССР 1982 года и Киргизии 2005 года.

В кинематографе

Маршал Тито является персонажем ряда художественных фильмов: В горах Югославии (1946) — Иван Берсенев; Освобождение (1972) — Николай Еремёнко; Сутьеска/Пятое наступление (1973) — Ричард Бёртон; Ужицкая республика (1974) — Марко Тодорович; Солдаты свободы (1977) — Николай Еремёнко; Игманский марш (1983) — Лазар Ристовский; Тито и я (1992) — Воислав Брайович; Андерграунд (1995) — камео; Тени над Балканами (2020) — Милош Бикович.

Галерея

Дом, в котором родился Тито

Тито и Джимми Картер в 1978 году

Памятник Тито

Дипломатический паспорт Тито

Почтовая марка СССР, посвящённая 90-летию со дня рождения И. Б. Тито, 1982 год, 6 копеек (ЦФА 5269, Скотт 5019)

Почтовая марка Киргизии, 2005 год

Библиография: Избранные военные произведения. — Београд: Воjноиздавачки завод, 1966; Избранные статьи и речи. — Москва: Издательство политической литературы, 1973; Избранные статьи и речи (май 1941 г. — октябрь 1979 г.). — Москва: Издательство политической литературы, 1987. Литература: Бондарев Н.В. Загадка Тито: Московские годы Иосипа Броза (1935—1937 гг.). — Москва: ФИВ, 2012. — 240 страниц. — 1000 экземпляров. — ISBN 978-5-91862-011-3; Гиренко Ю.С. Сталин — Тито. — Москва: Политиздат, 1991. — 432 страниц. — ISBN 5-250-00795-3; Кардель Эдвард. Тито и социалистическая революция Югославии. — Белград: Социалистическая мысль и практика, 1980. — 303 страницы; Рено де Жувенель. Тито — главарь предателей. — Москва: Издательство иностранной литературы, 1951; Матонин Е.В. Иосип Броз Тито. — Москва: Молодая гвардия, 2012. — 462 страниц. — (Жизнь замечательных людей; выпуск. 1369). — ISBN 978-5-235-03531-7; Симић, Перо; Деспот, Звонимир. Тито. Строго повјерљиво. Архивски документи. — Београд: Служебни гласник, 2010; Auty, Phyllis. Tito: A Biography . — New York, New York: McGraw-Hill Education, 1970; Banac, Ivo. With Stalin against Tito: Cominformist splits in Yugoslav Communism . — Ithaca, New York: Cornell University Press, 1988. — ISBN 978-0-8014-2186-0; Barnett, Neil. Tito . — London, England: Haus, 2006. — ISBN 978-1-904950-31-8; Borneman, John. Death of the Father: An Anthropology of End in Political Authority . — Berghahn Books, 2004. — ISBN 978-1-57181-111-0; Cook, Bernard A. Europe Since 1945: An Encyclopedia, Volume 2 K-Z . — New York, New York: Garland Publishing Inc., 2001; Corbel, Josef. Tito's Communism . — Denver, Colorado: The University of Denver Press, 1951; Dedijer, Vladimirruen. Novi prilozi za biografiju Josipa Broza Tita. (сербохорв.). — Rieka, Zagreb,, 1980. — ISBN 978-0-405-04565-3; Dedijer, Vladimirruen. Tito . — New York, New York: Simon and Schuster, 1952. — ISBN 978-0-405-04565-3; Dedijer, Vladimir. Tito Speaks: His Self Portrait and Struggle with Stalin . — London, England: Weidenfeld and Nicolson, 1953; Encyclopedia of Human Rights / Forsythe, David P.. — Oxford, England: Oxford University Press, 2009. — Vol. 5. — ISBN 978-0-19-533402-9; Frankel, Benjamin. The Cold War, 1945–1991: Leaders and Other Important Figures in the Soviet Union, Eastern Europe, China, and the Third World . — London, England: Gale Research, 1992. — Vol. 2. — ISBN 978-0-8103-8928-1; Finlan, Alastair. The Collapse of Yugoslavia 1991–1999 . — New York, USA: Osprey Publishing, 2004. — ISBN 978-1-4728-1027-4; Gilbert, Martin. The First World War: A Complete History . — New York: Henry Holt and Company рус., 2004. — ISBN 978-0-8050-7617-2; Jeffreys-Jones, Rhodri. In Spies We Trust: The Story of Western Intelligence . — Oxford University Press, 2013. — ISBN 978-0-19-958097-2; Kocon, Ivan; Jeličić, Matej; Škunca, Ivan. Stvaranje Titove Jugoslavije (серб.). — Opatija, Yugoslavia: Otokar Keršovani, 1988. — ISBN 978-86-385-0091-8; Laqueur, Walter. Guerrilla Warfare: A Historical & Critical Study . — New Brunswick, New Jersey: Transaction Publishers, 1976. — ISBN 978-1-4128-2488-0; Lee, Khoon Choy. Diplomacy of a Tiny State . — Singapore: World Scientific, 1993. — ISBN 978-981-02-1219-3; Lees, Lorraine M. Keeping Tito Afloat: The United States, Yugoslavia, and the Cold War . — Pennsylvania State University Press рус., 2006. — ISBN 0-253-34656-8; Matas, David. No More: The Battle Against Human Rights Violations . — 1994. — ISBN 1-55002-221-0; McGoldrick, Dominic. Accommodating National Identity in National Law and International Law // Accommodating National Identity: New Approaches in International and Domestic Law / Stephen Tierney. — Martinus Nijhoff Publishers, 2000. — ISBN 90-411-1400-9; Minahan, James. Miniature Empires: A Historical Dictionary of the Newly Independent States . — Westport, Connecticut: Greenwood Publishing Group, 1998. — ISBN 978-0-313-30610-5; Pavlowitch, Stevan K. Tito, Yugoslavia’s Great Dictator; A Reassessment, London, Hurst, 1992; Ramet, Sabrina Petra. The Three Yugoslavias: State-Building and Legitimation, 1918–2005 . — Bloomington, Indiana: Indiana University Press, 2006. — ISBN 978-0-253-34656-8; Ridley, Jasper. Tito: A Biography . — London, England: Constable and Company, 1994. — ISBN 0-09-475610-4; Roberts, Walter R. рус.. Tito, Mihailović and the Allies: 1941–1945 . — New Brunswick, New Jersey: Duke University Press, 1987. — ISBN 978-0-8223-0773-0; Simčić M. Žene u Titovoj sjeni (хорв.). — Zagreb: V.B.Z., 2008. — 260 с. — (Biblioteka Ambrozija; knj. 227). — ISBN 978-953-201-906-3; Swain, Geoffrey. Tito: A Biography . — London, England: I.B. Tauris, 2010. — ISBN 978-1-84511-727-6; Sherwood, Timothy H. The Rhetorical Leadership of Fulton J. Sheen, Norman Vincent Peale, and Billy Graham in the Age of Extremes . — Lexington Books, 2013. — ISBN 978-0-7391-7431-9; Tomasevich, Jozo; Vucinich, Wayne S. Contemporary Yugoslavia: Twenty Years of Socialist Experiment . — University of California Press, 1969; Tomasevich, Jozo. War and Revolution in Yugoslavia, 1941–1945: The Chetniks . — Stanford, California: Stanford University Press, 1975. — ISBN 978-0-8047-0857-9; Tomasevich, Jozo. War and Revolution in Yugoslavia, 1941–1945: Occupation and Collaboration . — Stanford, California: Stanford University Press, 2001. — ISBN 978-0-8047-3615-2; Trbovich, Ana S. A Legal Geography of Yugoslavia's Disintegration . — Oxford, England: Oxford University Press, 2008. — ISBN 978-0-19-533343-5; Vinterhalter, Vilko. In the Path of Tito… . — Tunbridge Wells, England: Abacus Press, 1972. — ISBN 978-0-85626-011-7; Vucinich, Wayne S. Interwar Yugoslavia // Contemporary Yugoslavia: Twenty Years of Socialist Experiment . — Berkeley: University of California Press, 1969; West, Richard. Tito and the Rise and Fall of Yugoslavia. — New York, New York: Carroll & Graf рус., 1995. — ISBN 0-7867-0191-9; Русское издание: Ричард Уэст. «Иосип Броз Тито: власть силы». — Смоленск: «Русич», 1998. — ISBN 5-88590-758-7.

1892

Бертиль Ветцельсбергер (немецкое имя — Bertil Wetzelsberger)

немецкий дирижёр. Родился в городе Рид, Верхняя Австрия, Австро-Венгрия, ныне Австрия. С 1925 г. руководил Нюрнбергским филармоническим оркестром, в 1933—1936 годах возглавлял франкфуртскую Консерваторию Хоха. В 1946—1950 годах руководил Штутгартской оперой. Наиболее известен как дирижёр премьерного исполнения кантаты Карла Орфа «Carmina Burana» (1937). Среди других заметных премьер Ветцельсбергера — оперы Вернера Эгка «Волшебная скрипка» (1935), Германа Ройттера «Доктор Иоганнес Фауст» (1936) и Карла Орфа «Дочь Бернауэра» (1947); в 1934 году Ветцельсбергер предполагал осуществить и премьеру оперы Пауля Хиндемита «Художник Матис», но это не было разрешено нацистскими властями. Определённой известностью пользуется живая запись оперы Клода Дебюсси «Пелеас и Мелизанда» под управлением Ветцельсбергера, с Вольфгангом Виндгассеном и Лоре Виссман в главных партиях. Умер в городе Штутгарт, ФРГ, 28 ноября 1967 года.

1892

Арчибалд Маклиш (Archibald MacLeish)

американский поэт, драматург, критик, педагог и общественный деятель. Родился в Гленко (штат Иллинойс). Родился в деревне Гленко, округ Кук, штат Иллинойс, США, в семье торговца Эндрю Маклиша, выходца из Шотландии, и дочери священника из Коннектикута, работавшей в иллинойсском Rockford-колледже. Окончил Йельский университет (бакалавр искусств), где учился в 1911—1915 годах, изучал английский язык. Вступил в студенческую организацию Череп и Кости. В годы Первой мировой войны дослужился до капитана артиллерии. Окончил Гарвардскую школу права (1919) со степенью бакалавра права, затем в 1920—1923 годах вёл юридическую практику в Бостоне. В 1923—1928 годах жил в Париже, примыкал к салону Гертруды Стайн. В 1930—1938 годах писатель и редактор журнала «Fortune». В 1939 году был назначен заведующим Библиотеки Конгресса, кем работал до 1944 года. В 1944—1945 годах помощник государственного секретаря, один из создателей ЮНЕСКО. В 1949—1961 годах преподавал риторику и ораторское искусство в Гарварде. В 1953—1956 годах был президентом Американской академии искусств и литературы. Приходится родственником актрисе Лоре Дерн. Формирование стиля поэта можно проследить по сборникам «Счастливое семейство» (The Happy Marriage, 1924) и «Улицы при луне» (Streets in the Moon, 1926). В последний Маклиш включил стихотворение «Ars Poetica», содержащее известные строки: «Стих должен быть стихом, и смысл ему не нужен». За историческую поэму Конкистадор (Conquistador, 1932) и сборник «Избранные стихотворения «1917–1952 (Collected Poems 1917–1952, 1952) Маклиш получил Пулитцеровские премии. В 1976 вышел сборник «Новые и старые избранные стихотворения» 1917–1976 (New and Collected Poems, 1917–1976). Маклиш писал также стихотворные драмы, в частности «Иов», драма в стихах (J.B., A Play in Verse, 1958), по библейской «Книге Иова». В 1961 он опубликовал сборник критических статей Поэзия и опыт (Poetry and Experience). Активнее, чем любой другой профессиональный поэт, Маклиш участвовал в общественной и политической жизни страны. В 1944–1945 он помощник государственного секретаря, в 1945 и 1946 – председатель американской делегации на конференциях ЮНЕСКО. В 1949–1962 преподавал риторику и ораторское искусство в Гарварде. Умер в городе Бостон, штат Массачусетс, США, 20 апреля 1982 года. Автобиография, которую он наговорил на магнитофон, была опубликована в 1986 под названием Арчибальд Маклиш. Размышления (Archibald Macleish: Reflections).

1892

Александр Петрович Спундэ (латышское имя — Spunde Aleksandrs)

революционер, советский политический и государственный деятель. Родился в городе Цесис, Лифляндская губерния, Российская империя, ныне Латвия, в семье рабочего-столяра. В 1907 году окончил Рижскую торговую школу и частные вечерние общеобразовательные курсы. Трудовую деятельность начал в 1908 году учеником торговой конторы в Риге, затем был управляющим книжным складом. Член Социал-демократической партии Латышского края с 1909 года. В 1913 году был осуждён к административной высылке в Енисейскую губернию. В 1917 году был членом Уральского Совета и Уральского комитета РСДРП(б), а также членом Учредительного собрания. В 1918 году работал товарищем комиссара Народного банка РСФСР и исполнял обязанности главного комиссара Народного банка РСФСР. В 1919—1921 годах был на государственной деятельности — председатель Челябинского губернского организационного бюро РКП(б); председатель Омского губернского бюро РКП(б); председатель Енисейского губернского революционного комитета; председатель Енисейского губернского организационного бюро РКП(б); председатель Енисейского губернского комитета РКП(б); ответственный секретарь Донского областного комитета РКП(б); уполномоченный ВЦИК и Народного комиссариата продовольствия РСФСР по организации помощи голодающим в Калужской губернии; председатель Исполнительного комитета Вятского губернского Совета. В 1922—1923 годах — управляющий Украинским отделением Государственного Банка СССР. В 1924—1925 годах — член Дальне-Восточного бюро ЦК РКП(б). В 1925—1926 годах — член Правления Всероссийского Союза сельскохозяйственных кооперативов. В 1926 году — член Правления Всероссийского Коммунального Банка. В 1926—1928 годах — заместитель Председателя Правления Государственного Банка СССР, член коллегии Народного комиссариата финансов СССР. В 1931 году — член коллегии Народного комиссариата путей сообщения СССР. С 1931 года находился на пенсии. В 1938 году был исключён из ВКП(б). В 1948—1951 гг. служил кассиром в Мосторге. В 1956 году восстановлен в КПСС. Умер в городе Москва, РСФСР, СССР, 19 сентября 1962 года.

Исследования

Внутренняя необходимость понять происходящее в СССР привела Спундэ к началу работы над большим экономическим исследованием, частью которого стали «Очерки экономической истории русской буржуазии», написанные в 1948—1951 гг. (когда автор служил кассиром в Мосторге). Полный текст «Очерков» (около 200 стр. машинописи) хранится в архиве Института российской истории РАН. В 1988 г. небольшой фрагмент был опубликован в журнале «Наука и жизнь». Большой интерес представляет остро критическое отношение автора к деятельности Петра Великого: «Пётр талантливо и энергично делал огромное по своему значению реакционное дело, затормозившее развитие России на целую историческую эпоху».

1892

Иван Шубашич (сербохорватское имя — Ivan Šubašić / Иван Шубашић)

хорватский и югославский политик и юрист. Родился в селе Вукова Горица, около Карловаца, Хорватия. Молодость провел в Загребе, где учился на теологическом факультете Загребского университета. С началом Первой мировой войны воевал в 1914 году на Дрине, а потом был отправлен на Восточный фронт, где в 1916 году попал в плен. В плену перешел в сербскую армию и в 1918 году уже воевал на стороне Антанты на Салоникском фронте. За военные заслуги получил от югославских властей орден Звезды Карагеория II степени.

Карьера в королевской Югославии

После войны вернулся в Загребский университет, где получил степень доктора права. После этого открыл адвокатскую контору в городе Врбовско. В 1938 году был избран в Скупщину, считался лояльным югославским властям. Заместитель председателя Хорватской крестьянской партии В.Мачека, был посредником на переговорах между Мачеком и принцем Павлом об автономии Хорватии. В 1939—1941 годах, после предоставления автономии Хорватии, занимал должность бана (правителя) Хорватии. В связи с оккупацией Югославии в 1941 году бежал в Лондон, а затем в США.

В эмиграции

В 1942 году начал работать в нью-йоркском Югославском информационном центре. В США еще до оккупации Югославии сложилась заметная диаспора выходцев из этой страны. Причем среди американских выходцев из Югославии преобладали хорваты. В 1940 году в США хорватский язык считали родным 115 400 человек, тогда как сербский только 37 600. Однако после назначения главой эмигрантского правительства Югославии Б.Пурича в 1943 году, Югославский информационный центр был закрыт и Шубашич остался без работы. Американские спецслужбы разработали в 1943 году план под кодовым названием «Пастух». План предполагал заброску в оккупированную Югославию миссии Шубашича, которая должна была объединить все силы Сопротивления. 1 июня 1944 года возглавил правительство Югославии в изгнании, признанное западными странами.

Снова в Югославии

В марте 1945 года вошёл в коалиционное правительство, сформированное Тито, и стал министром иностранных дел. В октябре того же года подал в отставку из-за несогласия с политическим курсом. Однако из страны не эмигрировал, последние 10 лет жизни прожил в Загребе, где умер 22 марта 1955 года. Литература: Pavlowitch, Stevan K. (2008). Hitler's new disorder: the Second World War in Yugoslavia. Columbia University Press. ISBN 978-0-231-70050-4.

1893

Мария Давыдовна Марич (настоящая фамилия — Чернышёва)

русская советская писатель-драматург. М.Д.Марич родилась в городе Курск, Российская империя, в семье железнодорожника. Отец Марии отличался независимым характером, был дерзким с начальством, поэтому часто менял работу и места жительства. Переезды обогащали наблюдательную, пытливую натуру будущей писательницы, расширяли её представление о мире. В 1916 году окончила Высшие педагогические курсы в Петрограде. Работала спецкором газеты «Известия». Началом своей литературной деятельности Марич считает 1923 год, когда в журнале «Город и деревня» были опубликованы её первые рассказы «Праздник на улице» и «Байбак». В этом же году она закончила пьесу «Крылья Икара», которая вскоре была опубликована, а затем поставлена на сцене Харьковского драматического театра. В 1927 году был опубликован роман «Сухие ветви» — о молодёжи 1905 года. Сейчас роман стал библиографической редкостью. С 1924 года, к 100-летию восстания 14 декабря 1825 года, Марич начала кропотливый сбор материалов для романа «Северное сияние», повествующего о декабристах. Первая часть романа была опубликована в нашей стране в 1926 году (Госиздат), вторая часть — в 1931 году (ГИХЛ). Затем переиздавался много раз. Работа над ним поглощала писательницу целиком, отнимала дни и ночи, приносила муки и радости. В СССР роман выдержал несколько изданий. Издавался он и в Польше, Болгарии, Венгрии, Чехословакии. Критикой того времени произведения Марич были характеризованы негативно: «слабы в отношении охвата исторической эпохи и раскрытия в художественных образах ее движущих сил», «на первый план выдвинуты любовные переживания героев», «революция представлена как столкновение авангарда интеллигенции — студенчества — с самодержавием; рабочие, крестьянство, буржуазия отсутствуют», «обильны зарисовки нравов дворянства <...> но социальные процессы, приведшие к движению декабристов, не вскрыты». Квалифицировалась как представитель «попутнической мелкобуржуазной литературы», «далека от социальных обобщений». Как журналист-спецкор «Известий» много ездила по всей стране. Работала увлечённо, щедро печатала свои очерки и статьи о современной жизни во многих журналах. В 1931 году по инициативе A.M.Горького выходит серия сборников «История фабрик и заводов». Марич принимает активное участие в этом издании. На основе материалов, собранных во время длительных командировок на новостройки страны, она написала ряд очерков и повесть «Тринадцатый элемент». К 100-летию со дня смерти А.С.Пушкина вышел сборник новелл Марич о великом поэте («Ссылочный невольник») и драма о трагической гибели поэта — «В жестокий век». В годы Великой Отечественной войны Мария Давыдовна работает в частях и госпиталях УрВО, выступает по радио, печатается в журналах и газетах. За свою работу писательница была награждена грамотой УрВО, а также медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». После войны Марич приступила к работе над новым романом из жизни известного русского мореплавателя Ф.П.Литке. В 1949 году роман вышел в издательстве «Севморпути» под названием «Жизнь и плавание флота капитан-лейтенанта Фёдора Литке». За плодотворную литературную работу М.Д.Марич была награждена грамотой СП СССР. В последние годы жизни писательница тяжело болела, но несмотря на это она много работала, активно помогала молодым литераторам. До последних дней сохранила она память о городе своего детства — Курске, в который приезжала трижды: два раза до войны и в 1959 году. Мария Давыдовна умерла в городе Москва, РСФСР, СССР, 3 февраля 1961 года.

Похоронена в Москве на Армянском кладбище.

Награды и премии: медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»; Почётная грамота УрВО; Почётная грамота Союза писателей СССР.

Творчество

Романы: «Северное сияние» (1926—1931) (с рисунками Н.И.Брюханова); «Сухие ветви» (1927). Повести: «Праздник на улице» (1929); «К неведомым берегам» (Жизнь и плавания флота капитан-лейтенанта Фёдора Литке) (1949); «Тринадцатый элемент» (1959). Пьесы: «Крылья Икара» (1923); «В жестокий век» (1940). Рассказы: «Крапива» (1927); «Праздник на улице» (1929); «Мариам» (1929); «Клятва» (1937); «Передвижка в тайне» (1938); «Актриса» (1942); «От всего сердца» (1942); «Небываемое бывает» (1943); «Оксана» (1943); «Рано-ранёшенько» (1949); «Арзамасцы» (1952).

1893

Даниэль Остер (имя на иврите — דניאל אוסטר)

израильский общественный и государственный деятель, мэр Иерусалима в 1937—1938, 1944—1945 и 1950—1951 годах. Даниэль Остер (Гутман) родился в Австро-Венгрии, в селе Книгинин возле Станиславова, которое ныне входит в состав Ивано-Франковска. Окончил Венский университет, факультет юриспруденции. Был руководителем молодёжной сионистской организации Вены. В 1914 году переехал в Палестину, поселился в Иерусалиме и недолго работал учителем немецкого. В Первую мировую войну служил в австрийской армии. После войны занимался адвокатской деятельностью. В 1934 году Остер избирается в муниципалитет Иерусалима, через год назначен Верховным комиссаром Палестины вице-мэром. В 1937—1938 гг. впервые исполняет обязанности мэра Иерусалима, тем самым став первым евреем, назначенным на этот пост. В 1939 году является депутатом 21 Сионистского конгресса в Женеве. В 1944—1945 гг. вновь становится мэром Иерусалима. В 1948 году Даниэль Остер ставит свою подпись под Декларацией независимости Израиля. В 1950—1951 гг. Остер становится первым израильским мэром Западного Иерусалима. Интенсивно занимался восстановлением города после Войны за независимость. Именем Остера названы сад Даниэля и площадь Остер в Иерусалиме. Даниэль Остер являлся дальним родственником американского писателя Пола Остера. Умер в городе Иерусалим, Израиль, в 1963 году.

1894

Эдмон Жюль Аппиа (французское имя — Edmond Jules Appia)

швейцарский дирижёр и музыковед. Родился в городе Турин, Италия. Получил образование как скрипач, концертировал на международном уровне, однако затем предпочёл карьеру дирижёра. С 1938 г. работал с Симфоническим оркестром Женевского радио. Много выступал и записывался также с Симфоническим оркестром Ирландского радио и Оркестром романской Швейцарии. Был известен как специалист по французской и итальянской музыке XVI—XVII веков — в частности, записал диск со священными симфониями Джованни Габриэли. В то же время интересовался и новейшей музыкой: под управлением Аппиа были, в частности, впервые исполнены фортепианные концерты Франка Мартена (1960) и Рафаэле Д’Алессандро (1950) и скрипичный концерт Владимира Фогеля (1948). В 1928—1943 гг. профессор Лозаннской консерватории. Умер в городе Женева, Швейцария, 12 февраля 1961 года. Посмертно опубликован сборник музыковедческих статей «От Палестрины до Бартока» (французское название — De Palestrina à Bartok; 1964). Женева.

1894

Фрэнсис Джон Бреннан (Francis John Brennan)

американский кардинал. Родился в городе Шенандоа, округ Скулкилл, штат Пенсильвания, США. Декан Трибунала Священной Римской Роты с 14 декабря 1959 по 10 июня 1967. Титулярный архиепископ Тубуны Мавританской с 10 июня по 26 июня 1967. Префект Священной Конгрегации дисциплины таинств с 15 января по 2 июля 1968. Кардинал-дьякон с 26 июня 1967, с титулярной диаконией Сант-Эустакьо с 29 июня 1967. Умер в городе Рим, Италия, 2 июля 1968 года.

1894

Джордж Александр Дрю (George Alexander Drew)

канадский политик, глава прогрессивно-консервативной партии Канады в 1948—1956 годы, член парламента Канады в 1948—1957 годы, премьер-министр Онтарио в 1943—1948 годы. Компаньон ордена Канады. Джордж Александр Дрю получил серьёзную травму во время Первой мировой войны. По завершении лечения он посещал Осгуд Холл. В 1920 году он основал юридическую практику в родном Гуэлфе, а в 1925 году стал мэром города. В 1929 году Дрю стал магистром Верховного суда Онтарио. 22 декабря 1967 года Дрю стал компаньом ордена Канады за работу в правительстве.

Политическая карьера

В 1938 году Дрю стал главой прогрессивно-консервативной партии Онтарио. В 1943 году он привёл партию к победе на провинциальных выборах и стал премьер-министром Онтарио. Кроме того, он был министром образования провинции. После его ухода консерваторы управляли провинцией ещё до 1980-х годов. В 1948 году Дрю вышел на федеральный уровень. Он стал лидером прогрессивно-консервативной партии Канады и дважды участвовал с ней в федеральных выборах (1949 и 1953 годы). Дрю не смог выиграть выборы, его партия оба раза оставалась официальной оппозицией. В 1956 году Дрю покинул пост главы партии. В 1957 году Дрю был назначен Верховным комиссаром Канады в Лондоне.

[520x700]

[520x700]

1894

Ирина Григорьевна Изотова

звеньевая колхоза «Рассвет» Дмитриевского района Курской области. Родилась в деревне Злыдино ныне Дмитриевского района Курской области, в крестьянской семье. Рано оставшись без отца, трудовой путь начала в подростковом возрасте. Одной из первых вступила в колхоз и стала в деревне первой звеньевой. Трудилась с азартом. В 1938 году за получение 10,3 центнеров конопли с гектара стала участницей Всесоюзной сельскохозяйственной выставки (ВСХВ), но грянувшая война смела разом все, что было создано за первые годы колхозной жизни. Во время Великой Отечественной войны оставалась в родном селе, пережила фашистскую оккупацию. Зная Изотову, как колхозную активистку немецкий староста вдвое больше других облагал ее хлебным налогом, но она выстояла, а весну 1943 года в Злыдино вновь встречали колхозом. Вместо лошадей приходилось впрягать коров, а вместо мужчин за плуг становились женщины. В 1944 году стала обладательницей значка Наркомата земледелия СССР «Отличник социалистического сельского хозяйства». Награда воодушевила, поэтому она стала размышлять, как поднять урожайность сахарной свеклы. И добилась своего. Вместе со своим звеном в 1945 году собрала по 480 центнеров свекловичных корней с каждого гектара. Через два года урожайность поднялась еще на 20 центнеров, за что звеньевая была удостоена ордена Трудового Красного Знамени. Возделыванием конопли в Дмитриевском районе занимались исстари, ведь не случайно еще до революции в уезде был построен свой пенькозавод. Из длинного волокна изготовляли канаты, веревки, шпагат, брезент, мешковину, пожарные рукава и другие изделия. А из семян получали масло и фитин, применяемый в медицине. В колхозе «Рассвет» в 1950-е годы конопля была одной из ведущих технических культур и служила значительным источником дохода. Под коноплю отдавали лучшие колхозные земли, а колхозники предоставляли свои хорошо удобренные приусадебные участки. Лучшее звено, которое возглавляла И.Г.Изотова, получало до 18 центнеров волокна с гектара. Неутомимая, горячая до дела звеньевая поставила перед подругами новую задачу – доказать, что конопля – выгодная колхозу культура. Всякий успех приходит в результате кропотливого труда. Так было и в тот раз. Уже с осени начинали заниматься подготовкой почвы, предназначенной под посев конопли. Проводили снегозадержание, так как конопля весьма требовательна к влаге. А с приходом весны начинались работы по севу. Заботливо ухаживали за посевами. Бороновали участок поперек рядков в 1-2 следа. При появлении на всходах конопляной блохи производили опыление посевов дустом ДДТ и гексахлораном. Не меньший враг конопли – сорняки. Вырывали их с корнем и выносили за пределы поля. И все же самым ответственным и решающим моментом в коноплеводстве является уборка. Стебли конопли связывали в снопы диаметром по 12-15 сантиметров, расставляли в бабки для сушки. Потом отчесывали от соцветий и замачивали. Мочку проводили односортными партиями, связывая снопы в плоты по 800-900 штук. Ежедневно брали пробы, чтобы не пропустить время конца мочки. В правильно замоченной тресте стебель становится хрупким, ломается с треском. Если ударить пучком таких стеблей по воде, то волокно свободно отделяется от стебля. Завершающим этапом была сушка. Ее проводили за три дня. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 декабря 1957 года за успехи в деле развития сельского хозяйства и получение высоких показателей по производству продуктов сельского хозяйства Изотовой Ирине Григорьевне присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». В дальнейшем вышла на заслуженный отдых. Умерла 2 июля 1988 года. Похоронена в городе Дмитриев Курской области. Являлась депутатом Дмитриевского районного и сельского Советов народных депутатов. Награждена орденами Ленина (7 декабря 1957), Трудового Красного Знамени, медалями.

вверх^

к полной версии

понравилось!

в evernote

1892

Иосип Броз Тито (сербохорватское и македонское имя — Јосип Броз "Тито"; сербохорватское и словенское имя — Josip Broz "Tito"; имя при рождении —Иосип Броз; здесь Ти́то — партийный псевдоним, соединившийся с фамилией);

югославский революционер, политический, государственный, военный и партийный деятель; президент Югославии с 1945 года вплоть до своей смерти в 1980 году; руководитель Коммунистической партии Югославии (КПЮ) с декабря 1937 года, председатель Союза коммунистов Югославии с 1966 года. В период Второй мировой войны Тито был лидером югославских партизан, которых часто называют самым эффективным движением сопротивления в оккупированной Европе. Он был популярной фигурой как в Югославии, так и за рубежом. Кавалер советского ордена «Победа». Его внутренняя политика, которую считали объединяющим символом, сохраняла мирное сосуществование народов Югославской федерации. Он привлекал к себе дополнительное внимание мира тем, что был главным лидером Движения неприсоединения и сотрудничал с Джавахарлалом Неру в Индии, Гамалем Абделем Насером в Египте, Сукарно в Индонезии и другими. После смерти Тито в 1980 году между югославскими республиками начали возникать трения. В 1992 году СФРЮ прекратила своё существование, после чего на территории составлявших её республик вспыхнула серия вооружённых конфликтов, продолжавшихся вплоть до конца 1990-х годов. Их последствия до сих пор оказывают влияние на жизнь бывших югославских республик.

Родной дом Тито в селе Кумровец

Ранние годы жизни

Иосип Броз родился в хорватском селе Кумровец, в то время входившем в состав Австро-Венгрии. При рождении был крещён в Католической церкви. Позднее он указывал в качестве года своего рождения 1893 год, а датой рождения выбрал 25 мая. Существуют различные мнения о том, что именно побудило Тито сменить дату рождения. Так, по версии сербского исследователя В.Винтерхалтера, Тито принял новую дату рождения в память о дне 1944 года, когда немцы предприняли неудачную попытку устранить его. Автор биографии Тито в серии «ЖЗЛ» Е.В.Матонин считает, что Тито просто перенёс празднование своего дня рождения из-за боёв. Причём, по мнению Матонина, произошло это до 1944 года — так как в 1944 году немцы уже знали о том, что Тито празднует день рождения 25 мая, и специально назначили свою операцию на эту дату. Как бы то ни было именно 25 мая считалось в СФРЮ официальным днём рождения Тито. Отец будущего югославского лидера, Франьо (Франц) Броз (хорватское имя — Franjo Broz), был хорватом: на момент рождения Тито его семья жила в Кумровце уже три века. В книге, написанной постоянным биографом Тито Владимиром Дедиером, югославский лидер так отзывается об отце: «Он был всё время пьян, ругался в бога, душу и мать и мог вполне ударить кого-нибудь из детей без всякой на то причины». Мать Иосипа, Мария Броз, урождённая Явершек (словенское имя — Marija Broz, Marija Javeršek) была словенкой из села Подсреда, расположенного в 16 километрах от Кумровца. По словам Тито, она была высокой белокурой женщиной — энергичной, экономной, строгой, но справедливой и очень набожной. Несмотря на смешанное происхождение (отец — хорват, мать — словенка), многие исследователи считают Тито этническим хорватом. В семье Брозов было, по разным данным, либо 10, либо 15 детей, причём часть из них умерли в младенчестве либо в раннем детстве. Иосип был седьмым по счёту ребёнком. Вся семья, включая двоюродных братьев и сестёр Иосипа, жила в доме — самом большом доме в Кумровце — который Франьо Броз унаследовал от своих предков, вместе с поместьем на 4 гектара.

Большую часть своего раннего детства Иосип провёл в Подсреде, в доме своего деда по материнской линии Мартина Явершека (словен. Martin Javeršek), который тепло относился к внуку. Там он научился играть на пианино. Этот период оказал большое влияние на формирование будущего югославского лидера. В 1900 году Иосип вернулся в Кумровец, чтобы начать учёбу в школе. К этому времени он говорил по-словенски гораздо лучше, чем по-хорватски. В первый год учёбы будущий югославский лидер испытывал трудности с овладением хорватским языком, на котором велось обучение, и получал плохие оценки по чтению и чистописанию — при том, что по остальным предметам учился неплохо. Впоследствии Тито всю жизнь писал по-сербохорватски с орфографическими ошибками и говорил с сильным словенским акцентом. Кроме учёбы он должен был помогать родителям по хозяйству — пасти скот, обрабатывать мотыгой посевы, пропалывать грядки, собирать с соседей деньги, которые его отец давал им в долг. В 1904 году он окончил школу. В детстве Иосип мечтал стать портным: страсть к красивой и элегантной одежде он сохранил и впоследствии. Однако по настоянию матери, желавшей, чтобы сын стал священником, он поступил в церковь мальчиком-служкой. Оттуда он вскоре ушёл из-за конфликта со священником, который отвесил ему оплеуху. В 1907 году Франьо Броз попытался отправить сына на заработки в США, однако семье не удалось собрать денег на билет. После этого пятнадцатилетний Иосип отправился в город Сисак, где его двоюродный брат Юрица (хорватское имя — Jurica Broz) проходил военную службу. Сначала Иосип, по протекции Юрицы, устроился на работу официантом: как признавался Тито сорок лет спустя, его привлекло то, что официанты, в его представлении, должны были красиво одеваться. Однако эта работа не понравилась ему, и он был вынужден искать другую. Новым наставником Броза стал слесарь-чех Никола Карас (чешское имя — Nikola Karas), который взял его на три года в ученики, предоставив, наряду с возможностью учиться ремеслу, жильё и питание. Свою рабочую униформу Иосип оплатил сам, так как у его отца не было возможности оплатить её. Сведения об отношениях между Карасом и Брозом, а также о роли Караса в становлении Тито как социалиста противоречивы. Биограф Тито Дж.Суэйн пишет, что Карас симпатизировал социалистам, и что именно он вовлёк своего ученика в социалистическое движение. Вышеупомянутый Е.В.Матонин считает, что отношения Иосипа с наставником были натянутыми, а в социалистическое движение Броза вовлёк не он, а два его помощника — Шмидт и Гаспарич. Как бы то ни было, в 1909 году Броз активно включился в социалистическую деятельность — начал читать, а впоследствии и распространять социалистическую газету Slobodna Reč (хорв. Свободное cлово), принимал участие в первомайских демонстрациях. В сентябре 1910 года Иосип окончил своё обучение и стал квалифицированным слесарем. После этого он переехал в Загреб, где сумел найти работу благодаря связям, приобретённым в Сисаке. Там же, в Загребе, он вступил в Союз рабочих-металлистов и Социал-демократическую партию Хорватии и Славонии.

Иосип Броз (отмечен кругом) среди рабочих на фабрике в Камнике. 1911 год

В декабре 1910 года Броз вернулся в Кумровец, однако уже в начале 1911 года вновь покинул родное село, отправившись на поиски работы. За несколько месяцев он сменил множество мест жительства и работы — жил в Любляне, Триесте, вновь в Кумровце. Весной 1911 года вернулся в Загреб, где работал в мастерской по ремонту велосипедов; принял участие в первомайской забастовке. Недолго поработав в Любляне, в мае 1911 года устроился на фабрику в Камнике. Там же, в Камнике, вступил в местный сокольский клуб, в деятельности которого принимал активное участие. После закрытия фабрики в мае 1912 года его взяли на работу на завод в чешском селе Ченков. В Ченкове Иосип включился в забастовку местных чешских рабочих, протестовавших против попытки работодателя заменить их более дешёвой рабочей силой из других регионов страны; в итоге бастующим удалось отстоять свои места. Позже Броз переехал в Пльзень, где некоторое время работал на заводах компании «Škoda», а затем отправился в Мюнхен. Работал на автомобильной фабрике «Benz2 в Мангейме, посетил Рур. В октябре 1912 года прибыл в Вену, где жил со своим старшим братом Мартином и его семьёй. Там он работал на заводах Гридля, после чего перешёл на завод Даймлера в Винер-Нойштадте, где занимался тест-драйвом машин. За эти годы он неплохо научился фехтовать и танцевать, овладел немецким языком и научился бегло говорить по-чешски.

Служба в австро-венгерской армии. Первая мировая война

В мае 1913 года Броз был призван в Императорскую и королевскую армию Австро-Венгрии, где должен был прослужить два года. При оформлении призывника была допущена ошибка в дате рождения — её записали как 5 марта 1892 года. Сначала его определили служить в Вену, но затем, по его собственной просьбе, перевели в 25-й домобранский Загребский пехотный полк. Зимой 1913—1914 годов новобранец Броз прошёл обучение катанию на лыжах, после чего он был послан в Будапешт для обучения в школе унтер-офицеров. Окончив школу, Броз получил звание старшего унтер-офицера, став (в свои 22 года) самым молодым носителем этого звания в своём полку, а по данным биографа Тито Джаспера Ридли — и во всей австро-венгерской армии. В армии Броз, успешно используя полученные до призыва фехтовальные навыки, одержал ряд побед в соревнованиях по фехтованию: в 1914 году он выиграл полковой чемпионат, а в мае того же года занял второе место на общеармейском чемпионате по фехтованию в Будапеште. В августе 1914 года Австро-Венгрия вступила в Первую мировую войну, в связи с чем 25-й домобранский Загребский пехотный полк был передислоцирован к сербской границе. После этого старший унтер-офицер Броз был арестован за подстрекательство к мятежу и заключён в Петроварадинскую крепость приграничного города Уйвидек (ныне сербский Нови Сад). Сам Тито впоследствии сообщал противоречивые сведения об этом аресте. В интервью одному из своих биографов он говорил, что его арестовали за то, что он высказывал намерение дезертировать к русским, в другой своей биографии Тито утверждал, что арест произошёл из-за технической ошибки. Наконец, существует третья версия ареста Броза — по ней его посадили в крепость за пораженческие настроения: будущий югославский лидер в одной из частных бесед сказал, что надеется на поражение австро-венгерской армии в войне. Вскоре, однако, инцидент был исчерпан: Броз был освобождён из крепости и полностью оправдан. До начала 1915 года 25-й полк сражался на сербском фронте, затем он был направлен на Восточный фронт, в Галицию. На русском фронте Броз был разведчиком, в разведке проявил себя храбрым солдатом и хорошим командиром. Однажды взвод разведчиков, которым он командовал, перешёл линию фронта и взял в плен 80 русских солдат, после чего успешно вернулся со взятыми «языками» на свои позиции. За доблесть и инициативу в разведке Броз был представлен к медали за храбрость: данные об этом были обнародованы только в 1980 году, после его смерти.

Братский корпус Свияжского Успенского монастыря, где размещалась монастырская больница

В русском плену. Революции 1917 года

Весной 1915 года в бою на Днестре, около села Миткеу (Буковина), старший унтер-офицер Броз при отражении попытки прорыва фронта русскими войсками был ранен в спину пикой кавалериста-черкеса русской армии. После этого он получил тяжёлое ранение и попал в плен. Точная дата пленения Броза в разных источниках называется разная: обычно её определяют как 25 марта, но, например, британский журналист Ричард Уэст пишет, что Броза пленили 21 марта, а вышеупомянутый Джаспер Ридли приводит дату 4 апреля. После попадания в плен Броз провёл 13 месяцев в приволжском городе Свияжске, где лечился от пневмонии и тифа в импровизированном лагерном госпитале, размещённом в здании Свияжского Успенского монастыря. Во время пребывания в госпитале он выучил русский язык: в этом ему помогли две местные школьницы. В середине 1916 года Иосип Броз выздоровел от пневмонии. Русские власти предложили Брозу вступить в ряды формировавшегося из пленных Сербского добровольческого корпуса, однако тот отказался: это, по мнению Ричарда Уэста, свидетельствует о том, что Броз сохранял верность монархии Габсбургов и противоречит более поздним утверждениям Тито о том, что он с нетерпением ждал крушения Австро-Венгрии. После этого его перевели в трудовой лагерь для военнопленных в городе Ардатове Симбирской губернии (ныне — Республика Мордовия). Там он работал на мельнице — вначале в селе Тургенево, затем в селе Каласево. В Каласеве Иосип повстречал свою первую любовь — девушку по имени Агафья Бирюкова. Кроме того, Броз запомнился в Ардатове как организатор первого футбольного матча — в нём команда пленных австро-венгров играла против команды жителей города. В конце 1916 года Броза вновь перевели — на этот раз в город Кунгур, из-за чего он был вынужден прекратить отношения с Агафьей Бирюковой. В Кунгуре Броз работал слесарем-механиком, кроме того он был назначен старшим среди военнопленных лагеря. Там же он впервые познакомился с большевиками. Однако вскоре его отношения с администрацией испортились: заметив, что персонал лагеря присваивает себе продуктовые посылки Красного Креста, Броз пожаловался лагерному начальству, за что был заключён в Кунгурский тюремный замок. В ходе народных волнений, вызванных Февральской революцией, Броз был освобождён из тюремного замка, но вскоре был вновь помещён в лагерь. В июне 1917 года он бежал из лагеря (который к тому времени уже практически не охранялся) и сел в товарный поезд, следовавший в Петроград, желая устроиться на Путиловский завод. Участвовал в Июльской демонстрации: по собственному признанию, не был в то время убеждённым сторонником большевиков, а «пошёл вместе со всеми». После расстрела демонстрации бежал в Финляндию, однако был схвачен. К тому времени Броз хорошо владел русским языком (как литературным, так и вятским диалектом), поэтому его приняли за русского и заключили в Петропавловскую крепость. Там он содержался в течение трёх недель — пока его личность не была установлена. После этого он был вновь отправлен в Кунгур, однако под Екатеринбургом сумел бежать из поезда и сесть в другой поезд, следующий до Омска. По утверждению Джаспера Ридли, в поезде Екатеринбург — Омск Брозу удалось обмануть полицию, которая искала сбежавшего австрийского военнопленного, выдав себя за русского.

Гражданская война в России

В Омске поезд, на котором ехал Броз, был остановлен местными красногвардейцами, которые рассказали ему о произошедшей в Петрограде революции и предложили вступить в их ряды. Броз согласился, и поступил на службу в красногвардейский отряд, составленный из бывших военнопленных. Зимой 1917 года стал кандидатом в члены партии большевиков, вступив в югославскую секцию РСДРП(б). В 1918 году отряд Броза был разгромлен белогвардейскими частями в бою на станции Марьяновка. Будущий югославский лидер бежал в село Александровское под Омском, где скрывался около года, работая механиком на мельнице у зажиточного крестьянина-казаха Исы Жексенбаева. В 1918 году Жексенбаев женил Броза на 14-летней Пелагее Белоусовой, уроженке соседнего села Михайловка, и построил молодожёнам отдельный бревенчатый дом. В конце 1919 года село Александровское, бывшее до этого под контролем Русской армии, было занято Красной армией, что позволило Брозу перейти на легальное положение и вернуться в Омск. 7 сентября 1920 года Броз и Белоусова зарегистрировались гражданским браком в Боголюбском райисполкоме Омской области: Иосип вступил в брак под именем Иосиф Брозович, Пелагея также взяла себе фамилию Брозович. В конце 1920 года супруги Брозович покинули Россию и уехали в Югославию.

Иосип Броз на допросе в Лепоглавской тюрьме, 1928

Участие в коммунистическом движении Югославии

После возвращения на родину, ставшую частью Югославии, в 1920 году Броз стал членом КП Югославии (КПЮ). В конце того же года компартия была запрещена, в 1921 году подверглась репрессиям и была разгромлена. С 1925 года по 1926 год Иосип работал на судоверфи в Кралевице, где создал и возглавил коммунистическую партийную организацию. В 1926 году вернулся в Загреб, где стал участвовать в профсоюзном движении. В 1927 году стал организационным секретарём Загребского горкома КПЮ. Неоднократно подвергался преследованиям и арестам. В августе 1928 года после очередного ареста был обвинён в коммунистической пропаганде. 21 февраля 1929 года приговорён к 5 годам и 7 месяцам каторжных работ. После освобождения в 1934 году вошёл в руководство КПЮ. В 1934—1936 годах работал в Москве: в Коминтерне, был директором Издательства иностранных рабочих в СССР. В декабре 1937 года вернулся в Югославию и возглавил Коммунистическую партию Югославии вместо расстрелянного в СССР генерального секретаря КПЮ Милана Горкича. Вновь посещал Москву в августе 1938 — январе 1939 годов и в сентябре — ноябре 1939 года. Во время работы в КПЮ Броз получил прозвище «Тито», которое вскоре стало и частью его фамилии. По одной из версий, у Броза была привычка кратко объяснять однопартийцам, что и как надо делать: «Ты это („ти то“ по-хорватски) сделаешь» — отсюда и могло произойти такое прозвище. Сам же Броз отрицал подобную версию и говорил, что Тито — это просто хорватская фамилия, не означающая чего-либо. Считается, что Тито использовал за свою жизнь более 30 псевдонимов. Статус Тито как Генерального секретаря Компартии Югославии был закреплен на V подпольной партийной конференции в Загребе, прошедшей в октябре 1940 года.

Тито в 1942 году

Вторая мировая война

После того, как нацистская Германия и её союзники в 1941 году захватили Югославию, социалисты и коммунисты одними из первых организовали сопротивление. Были организованы партизанские отряды, составившие Народно-освободительную армию Югославии, во главе которой с 4 июля 1941 года встал Тито. Югославское партизанское движение было одним из самых успешных, партизаны контролировали большие территории. В первые месяцы борьбы югославские коммунисты и социалисты в ходе войны с оккупантами и коллаборационистами сотрудничали с четниками. В августе-сентябре партизаны и четники провели ряд совместных операций. В сентябре состоялась личная встреча между Тито и руководителем четников Драголюбом Михаиловичем. Однако вскоре идеологические противоречия и неоднократные проигрыши дали о себе знать, и союз перерос в противостояние. 27 октября 1941 года на встрече в деревне Браичи] было достигнуто соглашение об учреждении совместного командования войсками четников и партизан. Однако с ноября четники и социалистические и коммунистические партизаны вели между собой настоящую гражданскую войну. Четники поначалу считали, что надо ждать десанта союзников и потом включиться в активную войну с немцами и их союзниками, но довольно быстро они перешли к наступательным действиям. Тито и партизаны же считали, что надо сразу и без промедления вступить в войну с ними. После капитуляции Италии отряды НОАЮ пытались овладеть территориями, ранее оккупированными итальянцами. Югославское правительство в эмиграции признало Тито верховным командующим. Американцы, британцы и остальные союзники оказывали свою помощь четникам и НОАЮ, в том числе и военную, нанося авиационные удары по объектам противника на территории Хорватии. 25 мая 1944 года в городе Дрвар, где размещалось командование НОАЮ, был высажен немецкий воздушный десант с целью захвата или убийства Тито (операция «Ход конём»), но операция не удалась. Осенью того же года НОАЮ, совместно с Красной Армией и войсками Болгарии, провела с 28 сентября по 20 октября успешную Белградскую наступательную операцию, предварительно согласованную с Тито, который 21 сентября прибыл на советском самолёте в Румынию, а оттуда вылетел в Москву, где встретился со Сталиным. Совместно с силами Болгарии и частями Красной Армии НОАЮ освободила страну. За роль в победе над гитлеровской коалицией Тито осенью 1945 года стал последним (не считая более позднего и впоследствии отменённого награждения Брежнева) кавалером ордена «Победа».

Иосип Броз Тито в 1949 году

Во главе Югославии