7 мая родились...

07-05-2025 04:05

к комментариям - к полной версии

- понравилось!

1883

Арон Ильич Катык (Сарибан-Катык)

караимский писатель, поэт, педагог и общественный деятель, первый газзан с высшим образованием. Родился в городе Евпатория, Таврическая губерния, Российская империя, в семье учителя мидраша (караимская начальная школа). Отлично окончил Александровское караимское духовное училище в родном городе, где был учеником караимского просветителя И.И.Казаса. С 1902 по 1904 год служил учителем мидраша в Севастополе. В 1911 году окончил филологический факультет Новороссийского университета в Одессе и получил диплом I степени (тема дипломной работы — «Воля по учению Шопенгауэра»). С 1911 по 1916 год служил старшим газзаном и учителем в Феодосии. В июне 1914 год инициировал создание первого в Крыму караимского периодического издания — журнала под названием «Вестник караимской жизни». В 1916 году переехал в Евпаторию, где был назначен на должность инспектора и преподавателя общих предметов в Александровском караимском духовном училище, созданном в 1895 году, а также младшим газзаном и членом Таврического и Одесского караимского духовного правления. С 1917 по 1918 год редактировал «Известия Таврического и Одесского караимского духовного правления». В начале 1920-х годов переехал в Москву со своей семьёй, спасаясь от страшного голода, охватившего Крым. В Москве с 1922 по 1928 год исполнял обязанности старшего газзана и учителя караимской начальной школы. Принимал деятельное участие в жизни феодосийской, евпаторийской и московской караимской общин, а также в караимских совещаниях и национальных съездах, начиная с 1917 года и до упразднения караимского духовного правления в Крыму. Выступая с докладами, он производил большое впечатление на слушателей благодаря своему разностороннему образованию и выдающемуся ораторскому таланту. Проживая в Москве, работал вначале преподавателем русского языка и литературы, затем корректором в издательствах Общества бывших политкаторжан и «Северная Азия». В 1932 году вместе с семьёй переехал в Ленинград, где работал преподавателем математики в учебных заведениях, а также корректором в издательствах «Молодая гвардия» и «Художественная литература». Последним местом работы был Ленинградский юридический институт, в котором с 1938 года преподавал латинский язык. Умер в блокадном Ленинграде от истощения 20 мая 1942 года.

Творчество

В 1911 году для журнала «Караимская жизнь» написал свои «Записки мидрашника» и рассказ «Учитель». Его шуточное стихотворение «Султан Тота» («Тётушка Султан», («Караимская жизнь», 3-4 книги, 35-36 страницы, 1911 г., Москва) пользовалось особой популярностью в Евпатории — тогдашнем культурном центре караимов. А.И.Катык был автором неопубликованной повести «Муса Бурма», которая являлась продолжением «Записок мидрашника». Им написано стихотворение памяти И.И.Казаса. На смешанном караимском с русским языком под псевдонимом «Мы» Арон Ильич издал «Песню евпаторийского пирожника Кара-Мошу» // «Караимская жизнь», книги8-9, 58 страниц, 1912 г., Москва. В 1912 году написал свою первую пьесу — драму «Кто прав?» В ней он отобразил проблемы борьбы двух поколений: отцов и детей. Первоначально пьеса была написана на русском языке и издана в Феодосии, а впоследствии была переведена на караимский язык. В пьесе «Алышмаган башка калпак ярашмаз» («На непривычную голову шапка не лезет») он высмеивал тех людей, которые стремятся лишь к чисто внешним европейским манерам и костюму. В 1913 году в журнале «Караимское слово» им были опубликованы «Записки жениха», полные сатиры и юмора. В 1918 году написал свою знаменитую комедию «Яддес» (в 2-х актах, издана в Евпатории в русской транскрипции в 1919 году). Впервые она была поставлена в зале Александровского караимского духовного училища и с того времени пользовалась большим успехом среди караимов. В ней было много караимского фольклора: пословиц и поговорок, песен и танцев. А.И.Катык так писал о своей пьесе:

«В настоящее время, когда среди нас так быстро умирает любовь к произведениям родной старины, когда эти произведения забываются и исчезают, — я бы хотел, чтобы мой маленький «Яддес» возбудил хоть у некоторых читателей интерес к сокровищам караимских меджум (рукописных сборников фольклора). Если еще вдобавок «Яддес» доставит кое-кому немножко веселья, я буду вполне удовлетворен.»

Борьбе молодых караимских учителей за новые, европейские способы воспитания была посвящена одноактная пьеса "Йэни йака эски тон" («Новый воротник к старой шубе»), написанная в 1918 году. Тяжёлые последствия неравного брака представлены в его пьесе «Маттанасыз» («Бесприданница», 1920, в 3-х действиях). Проблеме брака посвящены также комедии «Амма да киюв» («Вот так жених», 1923, в 1-м действии), «Дынсызнын хакындан имансыз келыр» («От безбожия приходит неверие» или «Нашла коса на камень», 1924 г.). Две последние пьесы были написаны автором уже в Москве. В 1923 году им написана пьеса «Ачлык» («Голод»), в которой описывается картина голодной смерти семьи караима-учителя в Евпатории. Впоследствии и эта пьеса была переведена на караимский язык. Трагедии молодого караима, решившего взять в жёны иноверку, посвящена пьеса «Донме» («Отступник»). В 1926 году написал комедию «Поезд». В 1927 году из под его пера в Москве вышла последняя пьеса «Санки-пролетар» («Лжепролетарий»), которая изображает дельцов, под маской пролетарского происхождения обделывающих свои грязные дела. А.И.Катык пытался показать жизнь караимов «такой, какова она есть, со всеми её положительными и отрицательными сторонами, не становясь ни на сторону фанатичных ультра-националистов, ни на сторону непримиримых хулителей караимов» (Заметка «Краткий обзор моей литературной деятельности» // Журнал «Бизим Йол» («Наш путь») — 77 страниц, 1927 г., Симферополь). Пьесы А.И.Катыка ставились в Крыму не только караимами, но и крымчаками, и крымскими татарами. Он был автором ряда юмористических стихотворений, одно из которых — «Айырув тюркюсы» («Ода в честь развода») — было помещено в 1927 году в симферопольском журнале «Бизым йол» («Наш путь»). Им написана пьеса «Бахчи-базырганы» («Торговец фруктами»), а также множество статей и речей. Кроме того, перу А.И.Катыка принадлежит исторический очерк для юношества «Римский цирк», посвящённый своему учителю И.И.Казасу (издан в 1909 году в Одессе), ряд статей, передовиц, речей, оригинальных стихотворений на русском языке, а также рассказ «Записки караимского школьника». Свои труды Катык помещал в журналах «Караимская жизнь», «Караимское слово», «Бизым Йол», «Известиях Таврического и Одесского караимского духовного правления», издававшихся под фактической редакцией А.И.Катыка в 1917—1919 годах в Евпатории, и других крымских периодических изданиях. Но не все его произведения изданы. Многие из них, главным образом его пьесы и стихи, остались в рукописях. Остался не напечатанным и доклад Катыка «Поэтические и философские произведения Ильи Ильича Казаса как отражении его светлой личности», сделанный им 15 января 1917 года в актовом зале АКДУ в честь И.И.Казаса, по случаю пятилетия со дня его кончины. Литературное наследие: Катык А. Римский цирк : (Описание здания рим. цирка и происходивших в нём зрелищ) : Исторический очерк : Для юношества / А.Катык. — Одесса : типо-литография. С.К. Цессарского, 1909, 1909 (Евпатория : склад издания у автора). — 32 страницы; Катык А. Памяти И.И.Казаса: стихи // Караимская жизнь. — Москва, 1912. — Книги 8—9 (январь—февраль). — Страницы 3—4; Катык А.И. «Ты не умрёшь!»: надгробная речь А. И. Катыка: [на могиле И. И. Казаса] // Караимская жизнь. — Москва, 1912. — Книги. 8—9 (январь—февраль). — Страницы 19—25; Катык Ар. Записки караимского школьника // Караимская жизнь. — Москва, 1911. — Книги 3—4. (август—сентябрь). — Страницы 6—18; Книги 5—6. (октябрь—ноябрь). — Страницы 34—45; Катык Ар. Султан-тота: [юмористический портрет] // Караимская жизнь. — Москва, 1911. — Книги 3—4. (август—сентябрь). — Страницы 35—36; Катык Ар. Учитель // Караимская жизнь. — Москва, 1912. — Книги. 8—9 (январь–февраль). — Страницы. 38—57; Книги 10–11 (март–апрель). — Страницы 5—10; Катык А.И. Кто прав? : Драма из караим. жизни в 3 действиях. / А.И.Катык. — Феодосия : типография. Натковича и Виниковича, 1913. — 84 страницы; Фиркович А. «Авне Зиккарон»: сборник надгробных надписей на крымском полуострове, собранных ученым караимом Авраамом Фирковичем / пер. с древне-библейского языка А. Катыка // Известия караимского духовного правления. — Евпатория, 1918. — № 1 (июль). — Страницы 10—14; № 2 (декабрь). — Страницы 4—11;. Катык А. И. Айырув тюркисы : Ода в честь развода // Бизым йол. — Симферополь, 1927. — Страницы 70—72; Катык А. И. Краткий обзор моей литературной деятельности // Бизым йол. — Симферополь, 1927. — Страницы 73—78. Литература: Ельяшевич Б.С. Часть II. Караимский биографический словарь (от конца XVIII в. до 1960 г.) // Караимский биографический словарь (от конца VIII в. до 1960 г.) / Б.С.Ельяшевич. — Москва : Институт этнологии и антропологии Российской Академии Наук, 1993. — Книга 2 : Караимы. — 238 страниц. — («Народы и культуры» / под редакцией М.Н.Губогло, А.И.Кузнецова, Л.И.Миссоновой, Ю.Б.Симченко, В.А.Тишкова ; выпуск XIV). — 250 экземпляров. — ISSN 0868-586X; Арон Ильич Катык (к 125-летию со дня рождения) // Caraimica # 7 — Международный институт крымских караимов: Симферополь, Украина — Слиппери Рок, США: 2007 — Cтраница 48

1883

Ян Хиршлер (польское имя — Jan Hirschler)

польский учёный биолог, профессор зоологии и сравнительной анатомии (1921), доктор философии. Родился в селе Толстое, Галиция, Австро-Венгрия (ныне посёлок городского типа Залещицкого района Тернопольской области, Украина). После окончания львовской гимназии в 1901 году, до 1905 г. изучал биологию и зоологию в Университете Яна Казимира. Ученик профессоров Б.И.Дыбовского и И.Нусбаум-Гиларовича. В 1905 г. защитил степень доктора философии. В 1918 г. — экстраординарный профессор, а в 1921 г. — профессор зоологии и сравнительной анатомии. До 1939 г. был связан с львовским университетом, с 1918 г. — заведующий кафедры зоологии. В 1928/1929 учебном году также декан факультета математики и естественных наук. В 1925—1926 г. — президент Польского общества естествоиспытателей им. Коперника во Львове. С 1922 г. — действительный член Научного общества во Львове, Научного общества в Варшаве и Польской Академии знаний (с 1934 г. — член-корреспондент ПАЗ). В 1935 г. с научной целью совершил путешествие в Либерию, основал там научную станцию. В 1940 добровольно выехал в Германию, где занимался научной работой в Берлинском биологическом институте кайзера Вильгельма. В 1945 году из-за отречения от польской национальности и отъезда в Третий Рейх был исключен из списка членов PAU и TNW. В 1945 г. вернулся в Польшу, где был обвинен в коллаборационизме, лишён ученых званий и в 1948 г. осужден. До 1949 г. находился в заключении. Позже работал в медицинской академии в Гданьске, научным работником Института тропической и морской медицины. Умер в городе Гданьск, Польша, 1 марта 1951 года. Похоронен на кладбище Сребшиско в Гданьске (район I, штаб I, Ряд 2, могила 9).

Научная деятельность

Научные работы Яна Хиршлера, относятся, в основном, к изучению развития и анатомии червей, насекомых и земноводных, сравнительной цитологии и эмбриологии. Был создателем теории фузома.

Избранные научные труды: Автор около 130 научных работ; Badania porównawcze nad budową tzw. struny Leydiga u motyli (1903); O zdolności reparacyjnej pijawek (1907); O wywołaniu metamorfozy u axolotla przy pomocy jodu i doświadczeń pokrewnych (1921); Embryogenesen der Insekten (1924); O skłądnikach plazmatycznych spermatyd pluskwiaka Palomena viridissima (1927); Spostrzeżenia dotyczące wzajemnego zachowania larw owadzich (1931); Ze Lwowa do Liberii (1938); Ein Paraffineinbettungsverfahren für kleine Objekte (1942).

1883

Михаил Михайлович Шишмарёв

в юные годы видный деятель партии социалистов-революционеров, член её «Боевой организации», соратник Бориса Викторовича Савинкова, участник подготовки несостоявшегося покушения на императора Николая II. В последующем авиаинженер, крупный специалист в области авиационного оборудования, авиаконструктор, генерал-майор инженерной службы (1946), доктор технических наук, профессор. Принадлежит третьей ветви старинного дворянского рода Шишмарёвых Новгородской и Тверской губерний, восходящего к XV веку. Родился в городе Двинск, Витебская губерния, Российская империя, в семье офицера-артиллериста Михаила Дмитриевича Шишмарёва (1849, Осташков — 1920, Двинск) и его жены Марии Андреевны, урождённой Никоновой (1852, Севастополь — 1939, Москва) — известной переводчицы английской литературы, дочери героя Крымской войны адмирала Андрея Ивановича Никонова и внучки генерала флота Николая Михайловича Кумани.

Семья родителей

Отец, Михаил Дмитриевич принадлежал обедневшей ветви дворянского рода Шишмарёвых. Его детство протекало в небольшой усадьбе близ Осташкова на Селигере, принадлежавшей его отцу Дмитрию Васильевичу Шишмарёву (1798 — 11 мая 1871, Осташков) — коллежскому секретарю, чиновнику Новгородского коммисионерства при Провиантском департаменте Военного министерства. После окончания военного-артиллерийского училища М.Д.Шишмарёв начал службу в 13 артиллерийской бригаде, дислоцированной в Севастополе, где и познакомился со своей будущей супругой, дочерью градоначальника, адмирала А.И.Никонова. Вместе с женой М.Д.Шишмарёв скоро оказался в дружеских отношениях с известным публицистом-народником, отставным офицером-артиллеристом и профессором химии Александром Николаевичем Энгельгардтом. Уличённый властями в вольнодумстве, он был в 1871 году сослан в собственное имение Батищево Смоленской губернии, откуда писал получившие широкую известность «Письма из деревни». В 1883 году сюда вместе с новорождённым сыном перебралась и семья Шишмарёвых. В эти годы, при их самом деятельном участии и финансовой помощи, превратив имение в настоящее «хозяйственное Эльдорадо», А.Н.Энгельгардт пытался реализовать свою утопию по воспитанию «интеллигентных землепашцев». Временно оставив армейскую службу, в двух километрах от Батищева, на хуторе Буково М.Д.Шишмарёв организовал свою сельскохозяйственную колонию. Из этой затеи ничего не получилось, но вокруг А.Н.Энгельгардта собиралась большая компания революционеров разного толка. Наряду с прочими, здесь оказался его собственный сын, писатель Михаил Александрович Энгельгардт; сын адмирала А.И.Никонова — С.А.Никонов — впоследствии врач, профессиональный революционер, в студенческие годы вместе с Александром Ульяновым участвовавший в подготовке несостоявшегося покушения на императора Александра III; Александр Петрович Мертваго, агроном и будущий редактор журнала «Хозяин». За близость к А.Н.Энгельгардту по циркуляру Департамента полиции от 25 ноября 1881 года семья Шишмарёвых была подчинена негласному надзору. В 1886 году М.Д.Шишмарёв восстановился на военной службе и в чине подполковника получил назначение в Двинск командиром батареи 25-й артиллерийской бригады. Он вышел в отставку в 1905 году, долго жил в своей усадьбе в Осташкове, но после революции вернулся в Двинск, где и скончался в 1920 году.

М.М.Шишмарёв в студенческие годы

Революционная юность. Эмиграция

В середине 90-х годов вдвоём с матерью Михаил Шишмарёв переехал в Петербург, где несколько лет проучился в гимназии. Завершал среднее образование в 1902 году он уже в реальном училище Двинска. Год спустя женившись, М. Шишмарёв отправился в столицу, где в начале 1904 года в семье родилась дочь. В том же году Михаил поступил в Императорский Технологический институт. С детских лет испытывая тягу к конструкторской деятельности, он собирался стать инженером, однако время распорядилось иначе. Начавшаяся вскоре первая русская революция 1905—1907 гг. вовлекла Михаила Шишмарёва в активную политическую деятельность. Уже на следующий день после расстрела 9 января 1905 года демонстрации рабочих, известного как «Кровавое воскресенье», в Технологическом институте началась стихийная забастовка студентов. Через неделю — 18 января студенческий Совет Технологического института потребовал от властей провести гласный суд над виновными в расстреле и принять конституцию Российской империи. В ответ на это, 23 января институт был закрыт вместе с шестью другими вузами столицы. Последовали отчисления студенческих лидеров, среди которых оказался и М.М.Шишмарёв. Вероятно, именно в эти дни он вступил в партию социалистов-революционеров (эсеров). После известных революционных событий в Севастополе и подавления в ноябре 1905 года восстания на крейсере «Очаков», в январе 1906 года М. М. Шишмарёв с семьей приехал в Крым. Он поступил в распоряжение Севастопольского комитета партии эсеров, одним из руководителей которого был его дядя С.А.Никонов. С 7 по 18 февраля, в дни судебного процесса над лейтенантом П.П.Шмидтом и его единомышленниками, он находился в Очакове, где добывал оперативную информацию о ходе закрытого судебного разбирательства. После завершения процесса и казни П.П.Шмидта севастопольский комитет решил использовать технические наклонности Михаила Шишмарёва и его глубокие познания в химии. В предместье Севастополя на хуторе в Кара-Коба, принадлежавшем эсеру К.И.Штальбергу, в условиях строжайшей конспирации Михаилу Михайловичу было поручено организовать специальную лабораторию. В ней до осени 1906 года он собрал более двухсот взрывных устройств собственной конструкции для нужд «боевой дружины Крыма». Так М.М.Шишмарёв оказался в составе «Боевой организации социалистов-революционеров». Ещё в январе 1906 года Центральный комитет партии эсеров за расстрел крейсера «Очаков» приговорил командующего Черноморским флотом адмирала Г.П.Чухнина к смертной казни. Первую попытку, ещё до суда над П.П.Шмидтом совершила эсерка Е.А.Измайлович. После её неудачи исполнение приговора было поручено боевой группе Бориса Савинкова, которая в мае 1906 года тайно прибыла в Севастополь. 14 мая 1906 года, независимо от Бориса Савинкова, член Севастопольской боевой дружины эсеров Н.Макаров осуществил неудачное покушение на коменданта Севастопольской крепости генерал-лейтенанта В.С.Неплюева. Эта акция нарушила планы петербургских террористов. Во время облавы Борис Савинков был арестован, однако ровно через два месяца ему был организован побег. Некоторое время Б. Савинков скрывался на хуторе К.И.Штальберга, а М.М.Шишмарёв обеспечивал ему связь с местным комитетом социалистов-революционеров, одним из лидеров которого был его дядя С.А.Никонов. Было принято решение переправить Бориса Савинкова, его ближайшего помощника Л.И.Зильберберга и ещё двух членов группы в Румынию. Для этой цели С. А. Никонов арендовал парусный бот «Александр Ковалевский», а взявшийся за эту операцию М.М.Шишмарёв нашёл себе в помощь какого-то контрабандиста, а в качестве капитана привлек давно сочувствующего социалистам-революционерам своего двоюродного брата, отставного лейтенанта флота Б.Н.Никитенко. В конце июля 1906 года они втроём успешно выполнили эту задачу и вернулись в Севастополь. Вначале осени 1906 года Михаил Шишмарёв с женой, дочерью и братом Б.Н.Никитенко, решившим стать профессиональным революционером, возвратился в Петербург. Он попытался продолжить образование и поступил в Петербургский университет, но и на этот раз учёба продлилась всего несколько месяцев. «Боевая организация» при ЦК партии эсеров начала разрабатывать план покушения на императора Николая II и Великого князя Николая Николаевича. После эмиграции Б.Савинкова руководство дружиной перешло к вернувшемуся из Румынии Л. И. Зильбербергу. После убийства 21 декабря 1906 года петербургского градоначальника В.Ф. фон дер Лауница, Л.И.Зильберберг был арестован, и террористическую группу возглавил Б.Н.Никитенко. Для его «Боевой организации», а также для «Летучего отряда» эсеров Альберта Трауберга Михаил Шишмарёв по-прежнему изготовлял взрывные устройства. Из-за допущенной ошибки, а также по доносу эсера-провокатора Е.Ф.Азефа 31 марта 1907 года организация Б. Никитенко была разгромлена, а все её члены арестованы. Почти одновременно была арестована и чета Шишмарёвых, однако причастность Михаила Михайловича и его жены к боевикам в ходе следствия доказать не удалось. По решению суда Б.Н.Никитенко и двоих его товарищей казнили. Из остальных 15 заговорщиков несколько человек были отпущены, а остальных приговорили к различным срокам заключения или ссылок. Не избежали ссылки, хотя и по другому поводу, и супруги Шишмарёвы. По заранее подготовленному плану им удалось во время этапа бежать. Сначала они переправились в Финляндию, где в Гельсингфорсе в семье А.Н.Энгельгардта жила их трёхлетняя дочь, и далее через Берлин добрались до Парижа. Попытка М.М.Шишмарёва поступить в Сорбонну не удалась. Ему отказали из-за того, что он прибыл в страну нелегально, а в России преследовался за революционную деятельность. Лишь через год удалось продолжить образование на естественно-научном факультете Льежского университета, для чего пришлось перебраться в Бельгию. В университете на самом современном уровне преподавались аэродинамика и основы воздухоплавания и проектирования летательных аппаратов. В эти годы здесь учились или стажировались при университетском техническом институте Монтефиори такие, получившие позднее мировую известность авиаконструкторы, как Анри Коанда, Джанни Капрони, Георгий Ботезат, Дмитрий Павлович Григорович. Знакомство с последним, а также учившимся здесь же его будущим заместителем, авиаконструктором Андреем Николаевичем Седельниковым, как оказалось, имело для Михаила Михайловича особое значение. В 1913 году из России пришло известие, что в честь 300-летия Российского императорского трона Манифестом Императора Николая II от 21 февраля 1913 г. объявлена амнистия. Для М.М.Шишмарёва с женой это означало, что им прощён побег из-под стражи, но три года ссылки надо отбыть. На этих условиях, имея уже троих детей (два сына родились в эмиграции), они решили вернуться на родину. Михаилу Михайловичу удалось добиться разрешения отбыть ссылку в Оренбурге, где с 1911 года после собственной ссылки обосновался его дядя С.А.Никонов.

Коллектив авиазавода Гамаюн во главе с Д.П.Григоровичем (в центре). М.М.Шишмарёв — стоит первым слева в третьем ряду. 1917 г.

Конструкторская деятельность до революции и в первые годы Советской власти

В начале 1916 года М.М.Шишмарёв получил разрешение перебраться в Петроград. Благодаря знакомству с Д.П.Григоровичем он занял должность заведующего конструкторским бюро на авиазаводе С.С.Щетинина, где Дмитрий Павлович был техническим директором.

Почти сразу М.М.Шишмарёв начал работу над первым в мире морским торпедоносцем ГАСН. В этом проекте Д.П.Григоровичу принадлежал только набросок общего вида машины. Всю основную конструкторскую работу проделал Михаил Шишмарёв. Первый испытательный полёт 24 августа 1917 г. был выполнен морским летчиком, штабс-капитаном А.Е.Грузиновым. Самолёт показал себя очень хорошо. Несколько выявленных недостатков были легко устранены. Во время второго полёта совершенно случайно был поврежден поплавок. Пока ремонтировали, большевики успели взять Зимний дворец и арестовать правительство. Испытания были остановлены.

Торпедоносец ГАСН М.М.Шишмарёва и Д.П.Григоровича. Петербург, 1917 г.

Дальнейшая судьба перспективного самолёта оказалась печальной. Уже вскоре после Гражданской войны, 8 марта 1921 г. в Главкоавиа решили возобновить работы над ГАСН. На заводе «Красный Летчик» его переделали под двигатели «Роллс-Ройс» в 350 лошадиных сил с. Осенью, временно установив двигатели «Рено», машину доставили на Крестовский аэродром. В ноябре летчик Л.И.Гикса с механиком Озолиным начали испытания. Вырулив за остров Вольный в Финский залив, Л.И.Гикса легко взлетел. Через несколько минут устойчивого полёта правый мотор вдруг сбросил обороты и встал. Л.И.Гикса посадил машину в трёх километрах от Лахты и пытался рулить, но на одном моторе гидроплан не слушался рулей. Ночью Финский залив замёрз, и по тонкому льду пилоты перебрались на берег. Организованная спустя несколько часов экспедиция обнаружила самолет плотно вмерзшим в лед. Его частично разобрали, и на этом все закончилось. Расследование показало, что по ошибке подвыпившего кладовщика, в двигатель вместо масла был залит сиккатив. Л.И.Гикса, на которого пало подозрение в умышленном вредительстве, был реабилитирован, но и кладовщик наказания не понёс. Годы спустя Л.И.Гикса вспоминал:

«Особо остается непонятным мне до настоящего времени «уничтожение» гидросамолёта ГАСН Шишмарёва-Григоровича. Слова бывшего Главного инженера завода Ев.Ник.Сивальнего (примечания: Сивальнева) — так приказано — очень долго звучали в моей памяти... Замёрзшему целому гидросамолёту (только один поплавок имел небольшую прорезь боковой стенки фанеры) поперечной пилой были отрезаны лонжероны крыльев и стойки моторных рам. Больше половины гидросамолёта было оставлено на льду Финского залива в трёх километрах от ж/д станции Лахта... Этот случай не только преступного отношения к гидросамолёту, но и к нам, экипажу, брошенному на заливе, на всю жизнь остался в моей памяти.»

М.М.Шишмарёв в кабине торпедоносца ГАСН. Петербург, 1917 г.

В середине 1917 года Д.П.Григорович расстался с С.С.Щетининым и организовал в Петербурге собственное авиапредприятие. Вместе с ним конструктором на новый завод перешёл и М.М.Шишмарев. К сожалению, Октябрьская революция помешала их планам. Осенью, отправив жену и детей в Верхотурье, Михаил Михайлович ещё надеялся на лучшее. Он остался в Петрограде вместе с Д.П.Григоровичем, но когда в начале 1918 года завод был национализирован, а Дмитрий Павлович уехал в Севастополь, отправился к семье на Урал. Сначала в Верхотурье были красные, затем в октябре 1918 года город без боя перешёл к белым. И при той, и при другой власти М.М.Шишмарёв работал учителем в школе. Когда же в начале лета 1919 года сюда вновь подошли большевики, он с женой и тремя детьми проделал огромный путь в Красноярск. Первые 400 км до Тюмени сплавлялись на двух лодках, одну из которых он сделал своими руками, затем плыли баржей до Новониколаевска (Новосибирска). Последнюю часть пути проделали по суше. В Красноярск Шишмарёвы добрались осенью 1919 года. Здесь Михаил Михайлович устроился на работу в железнодорожное управление, где неожиданно для себя встретил бывшего конструктора авиазавода С.С.Щетинина и ближайшего помощника Д. П. Григоровича инженера Н.Г.Михельсона. В декабре 1919 года к городу подошли красные. Поняв, что Колчаку власть не удержать, М.М.Шишмарёв отказался от дальнейшего бегства от большевиков. Когда в январе 1920 года Красноярск был занят Красной армией, он остался в городе. Вместе с Н.Г.Михельсоном они решили пробиваться в Таганрог, где, по слухам, большевиками был запущен авиазавод «Лебедь», ранее принадлежавший промышленнику В.А.Лебедеву. Прибыв в середине 1920 года на Азовское море, оба авиаконструктора были приняты на завод. Квалифицированных инженеров не хватало. Начальником производства здесь уже работал В.Л.Корвин-Кербер — морской лётчик, бывший офицер деникинской армии, который хотя и не имел опыта конструкторской деятельности, но горел желанием ею заниматься. В Таганроге М.М.Шишмарёв с семьей и поселился рядом с В.Л.Корвин-Кербером. Там он познакомился со своим будущим зятем Л.Л.Кербером, в то время ещё совсем юным.

Первый советский морской истребитель «МК-1» «Рыбка» конструкции Шишмарёва, Михельсона и Корвин-Кербера. Завод «Красный летчик», Ленинград, 1923 г.

Тем временем, в Москве УВВС объявило конкурс на создание первого морского одноместного самолёта класса «истребитель» под двигатель «Испано-Сюиза» в 200 лошадиных сил. Прочитав об этом информацию в газете 11 мая 1921 года, М.М.Шишмарёв с товарищами принялись за работу. Вскоре проект поплавкового истребителя-биплана был готов. Отличительной особенностью самолёта «МК-1» «Рыбка» был фюзеляж. Спроектирован он был из шпона в форме «монокок», имел очень удачную форму, в которой полностью скрывался двигатель. В нём было четыре лонжерона и шпангоуты из фанеры с отверстиями облегчения. Радиатор располагался в центроплане верхнего крыла. В конце 1921 году М.М.Шишмарёв отправился защищать проект в Москву. Результат оказался благоприятным, проект занял первое место, и было принято решение о строительстве опытного образца. Работы начали в Таганроге на том же авиационном заводе, однако в конце зимы 1922 года из Москвы пришло решение продолжить создание опытного экземпляра в Петрограде на заводе «Красный лётчик». Все авторы истребителя получили предписание прибыть в Москву в распоряжение Главкоавиа. В итоге, в Ленинграде работу над истребителем продолжил только Н.Г.Михельсон, а М.М.Шишмарёв и В.Л.Корвин-Кербер были оставлены в Москве в распоряжении Д.П.Григоровича, который незадолго до того прибыл из Севастополя. Н.Г.Михельсону удалось завершить проект, но из-за малой мощности двигателя он в серию так и не пошел. Существовала идея установить на «Рыбку» другой двигатель, но во время наводнения 1924 года единственный опытный образец истребителя погиб вместе с ангаром на Крестовском острове. В Москве в составе конструкторской части Главкоавиа, под началом ответственного конструктора Д.П.Григоровича, М.М.Шишмарёв участвовал в проектировании морского разведчика «М-22» и летающей лодки «М-24», однако, когда 14 мая 1923 года группа Д.П.Григоровича была переведена на авиазавод № 1 «Дукс», М.М.Шишмарёв остался в составе ОСС (отдел сухопутного самолётостроения) Главкоавиа, теперь уже под руководством конструктора Н.Н.Поликарпова. Здесь он самостоятельно сконструировал разведчик «Р-III».

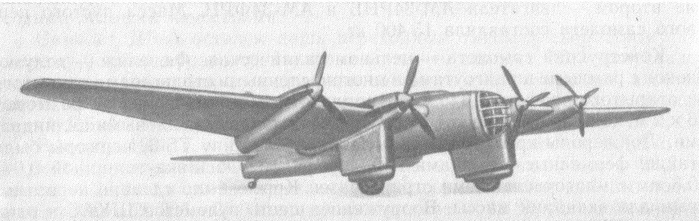

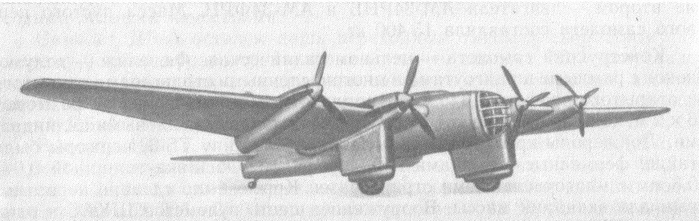

Самолёт «ДБ-А» конструкции Болховитинова, Шишмарёва и Курицкеса. 1937 г.

Работа в Военно-воздушной инженерной академии имени Жуковского

После 1927 года Шишмарёв перешёл в Военно-воздушную инженерную академию имени Жуковского, с которой связана вся дальнейшая его трудовая биография. Здесь в академии с 1933 г. под руководством В.Ф.Болховитинова он участвовал в создании печально известного самолёта «ДБ-А» (дальний бомбардировщик академии). В условиях приближающейся войны, когда потенциальный враг в Европе ещё не был определён, управлением ВВС СССР была поставлена задача создать тяжёлый бомбардировщик, способный достичь Великобритании, выполнить боевую задачу и вернуться обратно. Таким образом, новый самолёт должен был развивать скорость более 330 км/час, летать на высоте 6000—7000 метров, поднимать до 5000 кг бомб при максимальной дальности полёта в 5000 км. Машина была призвана заменить устаревший туполевский бомбардировщик «ТБ-3». Задание было выполнено, причём одним из ключевых авторов проекта оказался М.М.Шишмарёв, возглавивший в 1933 году кафедру прочности и деталей самолётов. Известный в России специалист в области ракетной техники академик Б.Е.Черток, работавший на заре своей карьеры у В.Ф.Болховитинова, спустя много лет так характеризовал М.М.Шишмарёва:

«Самым опытным в этой троице (Болховитинов, Шишмарёв, Курицкес) был Шишмарёв. Он уже строил самолёты, принятые на вооружение. Это были разведчики «Р-III» и знаменитый «Р-5». Я имел много случаев убедиться в его всесторонней инженерной интуиции. Когда к нему обращались за консультацией, он, немного подумав, рисуя эскизы, бескорыстно давал неожиданные и оригинальные рекомендации, не вызывавшие возражений... Шишмарёв своей изобретательностью демонстрировал способность "выхода из безвыходных ситуаций"».

К сожалению, судьба бомбардировщика оказалась незавидной. Ещё «сырую» и не прошедшую всех необходимых испытаний машину известный лётчик С.А.Леваневский в 1937 году выбрал для своего рекордного перелёта через Северный полюс в США. Перелёт закончился трагической гибелью самолёта со всем экипажем. После этой драмы, а также в связи с появлением более совершенного тяжёлого дальнего бомбардировщика «ТБ-7» проект был заморожен (была выпущена лишь малая серия). Интересно, что радистом в команде С.А.Леваневского первоначально должен был лететь зять М.М.Шишмарёва — Леонид Кербер. Он был выведен из состава экипажа за несколько дней до старта. В годы работы над «ДБ-А» (1933—1936) М.М.Шишмарёв впервые разработал теорию расчета прочности многократно статически неопределимых ферм. Позднее, в 1938—1940 гг. по заданию правительства он в содружестве с кафедрой авиационных комплексов и конструкции летательных аппаратов проектировал из прозрачных материалов «малозаметный самолёт-разведчик». Технологии тех лет не позволили завершить проект, но он оказался предвестником современных самолётов-невидимок. С 1940 по 1947 гг. М.М.Шишмарёв руководил кафедрой «Детали машин», где в 1939 г. стал доктором технических наук, профессором. Во время Великой Отечественной войны, в 1942—1943 гг., в Свердловске, где кафедра находилась в эвакуации, под его руководством была спроектирована специальная установка для испытания реактивного самолёта для НИИ ВВС. М.М.Шишмарёв — генерал-майор инженерной службы, автор нескольких учебников по авиации. Награждён правительственными наградами. Умер Михаил Михайлович в городе Москва, РСФСР, СССР, 20 апреля 1962 года. Похоронен на Головинском кладбище. Награды: два ордена Красной Звезды. Семья: жена: Селина Артуровна урождённая Грюнберг (1887—1966) — дочь управляющего заводом Штейна в Пскове; дочь: Елизавета Михайловна Шишмарева (1904—1996) — литературный переводчик, жена Леонида Львовича Кербера (1903—1993) — доктора технических наук, авиаконструктора, заместителя генерального конструктора КБ А.Н.Туполева по оборудованию; внук: Михаил Леонидович Кербер (родился 4 июня 1932, Севастополь) — доктор химических наук, профессор; внук: Лев Леонидович Кербер (21 октября 1937, Москва — 2 января 1993, Москва) — кинорежиссёр-документалист; сын: Борис Михайлович Шишмарёв (20 января 1910, Париж — 9 октября 1941 село Обрыв, близ Новоазовска) — военинженер 2-го ранга, погиб на фронте; внук: Дмитрий Борисович Шишмарёв (9 мая 1933, Москва — 4 ноября 1976, Москва) — инженер-авиамеханик; внук: Сергей Борисович Шишмарёв (10 декабря 1939, Москва — 3 февраля 1994, Москва) — геолог; внучка: Ксения Борисовна Шишмарёва; сын: Андрей Михайлович Шишмарёв (12 июля 1911, Льеж — 16 декабря 1981, Москва) — инженер-полковник; внук: Илья Андреевич Шишмарёв (1937—2012) — советский и российский математик, член-корреспондент Российской Академии Наук, заслуженный профессор МГУ; внучка: Татьяна Андреевна Козленко (21 октября 1934, Москва — 4 ноября 2010, Москва) — кандидат химических наук, доцент. Отдельные труды: Майоранов Е.И., Шишмарев М.М. Предварительный расчет самолетов : Составлено по заданию Научной комиссии Главного управления воздушного флота СССР : Приложение к атласу деталей самолетов / Уполномоченный группы инженеров инженер Е.И.Майоранов; Ответственный редактор инженер Б.Ф.Гончаров. — Академия воздушного флота имени профессора Н.Е.Жуковского. — Москва, 1924. — 88 страниц; Шишмарев М.М. Расчет деталей самолета / Старший руководитель Кафедры конструирования самолета М.М.Шишмарев; (Предисловие: С.Г.Козлов. — Военно-воздушная академия РККА. — Москва: Центральная типография имени К.Ворошилова, 1932. — Страница 236; Шишмарев М.М. Расчет на сжатие стержней ферментного типа. — Москва, 1937. — Страницы 5—56; Шишмарев М.М. О подтяге патронной ленты в автоматическом оружии. — Труды Краснознаменной Ордена Ленина Военно-воздушной инженерной академии Красной Армии имени Жуковского. — Москва, 1946, выпуск 155. — 28 страниц; Шишмарев М.М. Кинематика подвижной лопасти в плоскопараллельном потоке. — Труды Краснознаменной Ордена Ленина Военно-воздушной инженерной академии Красной Армии имени Жуковского. — Москва, 1947, выпуск 196. — 104 страницы. Литература: Горбачев А.Н. 10000 генералов страны: Краткий биобиблиографический справочник. — Москва : Infogans, 2017.

[525x700]

[525x700]

1884

Дора Абрамовна Лазуркина (партийный псевдоним — Соня)

участница революционного движения в России. Член Коммунистической партии с 1902. Родилась в Новозыбкове Черниговской губернии (ныне - Брянская область), в небогатой еврейской семье, хорошее образование ей получить не удалось. Зато с раннего детства Дора вступает в революционную деятельность, уже с 14 лет, с 1898 года она участвует в подпольной большевистской работе. К 18-ти годам Дора Лазуркина уже становится опытной подпольщицей, активной участницей революционного движения. В 1902 году она вступает в члены РСДРП. Тогда же она получает и первое ответственное партийное задание. Она направляется в Одессу и в течение почти двух лет выполняет роль связной с Заграничным бюро ЦК РСДРП. Там же, в Одессе, в 1903 году она получает партийный псевдоним "Соня", под которым она действовала почти до Февральской революции 1917 года. В 1905 году "Соня" Лазуркина перебирается в Екатеринослав (ныне Днепропетровск), где в качестве члена комитета РСДРП организует подпольную работу на предприятиях и учебных заведениях города. Тогда же она впервые была арестована, но вскоре освобождена. В 1906 году Д.А.Лазуркина направляется в Санкт-Петербург, а в 1907 году на некоторое время - в Москву. И здесь она ведет подпольную работу, являясь членом Комитета РСДРП (б). Она является активным участником русской революции 1905-1907 годов, в годы столыпинской реакции была неоднократно арестована. Ссылки и каторги Лазуркиной, тем не менее, удалось избежать потому, что высоких постов в комитете большевиков она не занимала. После Февральской революции 1917 года она избирается членом Петроградского комитета РСДРП (б), членом Петроградской центральной городской думы. Была избрана делегатом VI съезда РСДРП (б), который полулегально проходил в Петрограде в августе 1917 года, принимала участие в принятии на съезде Устава РСДРП (б). Позднее Лазуркина становится активной участницей Октябрьской революции 1917 года. После революции большевистская партия направляет Лазуркину на работу в народный комиссариат просвещения. Летом 1918 года Дора Лазуркина назначается начальником дошкольного отдела Наркомпроса. Она работает в Петрограде и находит свое призвание в работе с детьми, участвует в создании школ, детских домов, приютов, лагерей. На этой должности Лазуркина находится около четырех лет, до 1922 года. Она работает невероятно активно, встречается с В.И.Лениным, получает всестороннюю поддержку Н.К.Крупской. В 1922 году она переходит на партийную работу, избирается членом Петроградской областной партийной контрольной комиссии. В этой должности она остается до 1932 года, а затем (1932-1934) избирается заместителем секретаря партколлегии областной контрольной комиссии. Однако в 1934 году в жизни и работе Доры Лазуркиной начинаются большие перемены. В январе 1934 года она избирается делегатом XVII съезда ВКП (б). Съезд, названный "съездом победителей", заслушал отчетный доклад И.В.Сталина, утвердил план Второй пятилетки, решил организационные вопросы. Все было хорошо, но, едва вернувшись из Москвы, 50-летняя Д.А.Лазуркина угодила под очередную, уже третью по счету, партийную чистку. Партийная чистка Третья "генеральная чистка" партийных рядов была объявлена совместным решением ЦК и ЦКК от 12 января 1933 года. Всего было вычищено до 400.000 человек, или 18 % членов партии. Всего же, по озвученным Сталиным данным, с 1921 по 1934 год в результате чисток было исключено из партии 800.000 человек. Постановлением ЦК от 28 апреля 1933 года устанавливались следующие категории "вычищаемых":

- классово чуждые и враждебные элементы, обманным путем пробравшиеся в партию и остающиеся там для разложения партийных рядов;

- двурушники, живущие обманом партии, скрывающие от нее свои действительные стремления под прикрытием лживой клятвы в "верности" партии, пытающиеся сорвать ее политику;

- открытые и скрытые нарушители железной дисциплины партии и государства, невыполняющие решений партии и правительства, подвергающие сомнению и дискредитирующие решения и установленные партией планы болтовней об их "нереальности" и "неосуществимости";

- перерожденцы, сросшиеся с буржуазными элементами, не желающие бороться на деле с классовыми врагами, не борющиеся на деле с кулацкими элементами, рвачами, лодырями, ворами и расхитителями общественной собственности;

- карьеристы, шкурники и обюрократившиеся элементы, использующие пребывание в партии и службу у советского государства для своих личных шкурнических целей, оторвавшиеся от масс и пренебрегающие нуждами и запросами рабочих и крестьян;

- морально разложившиеся, роняющие своим неблаговидным поведением достоинство партии, пачкающие знамя партии.

Характеризуя сталинские чистки, Л.Д.Троцкий отмечал принципиальное различие их от чисток ленинской эпохи: "в первый период советской власти старая революционная партия очищалась от карьеристов; сообразно с этим комитеты (комиссии по чистке) создавались из старых революционных рабочих. Выбрасывались за борт искатели приключений, карьеристы или просто мошенники, пытавшиеся в довольно большом числе прилипнуть к власти. Чистки последних лет, наоборот, направлены полностью и целиком против старой революционной партии. Организаторами чисток являются наиболее бюрократические и по своему типу наиболее низкопробные элементы партии. Жертвами чистки являются наиболее верные, преданные революционным традициям элементы и прежде всего старшие революционные поколения. Если в первый период пролетарская партия очищалась от худших элементов её и буржуазии, то сейчас мелкобуржуазная бюрократия очищается от подлинно революционных пролетарских элементов". Трудно сказать, к какой из перечисленных выше категорий "вычищаемых" коммунистов причислили Дору Лазуркину, которая с 14 лет участвовала в партийной и подпольной работе, при этом никогда не занимая высоких и ответственных постов, на которые могли бы метить другие желающие. Тем не менее, в 1934 году Лазуркину "вычистили". И все же, в 1934 году ей, можно сказать, повезло. Еще не было убийства Кирова, разгрома троцкистов и правых уклонистов, и ее пока еще не называли "врагом народа". "Вычистив", ее даже назначили на довольно значимую должность - директора Ленинградского Педагогического института имени Герцена. Ее муж - профессор Михаил Семенович Лазуркин - в эти годы был ректором Ленинградского университета. В 1937 году на истфаке ЛГУ восстановили опального Л.Н.Гумилева, освобожденного в ноябре 1935 года. Возможно, ректор ЛГУ Лазуркин проявил чрезмерную смелость или просто порядочность в отношении Гумилева. Случайность или нет, но вскоре, в том же 1937 году, Михаила Семеновича Лазуркина арестовали, а затем забрали и его жену - старую большевичку Дору Абрамовну, "товарища Соню". В конце 1937 года Дора Абрамовна оказалась в ГУЛАГе. Судьба самого М.С.Лазуркина сложилась трагически - он был застрелен следователем во время допроса, а затем его уже мертвого выбросили из окна на уличный тротуар, инсценируя самоубийство. 5 марта 1953 года умер И.В.Сталин. Уже 26 марта министр внутренних дел Л.П.Берия подготовил и подал докладную записку с проектом указа об амнистии в Президиум ЦК КПСС. Проектом предусматривалось освобождение около 100 тысяч человек, из числа лиц, осуждённых на срок до 5 лет. Берия указывал, что из 2,5 миллионов заключённых ГУЛАГа лишь 220 тысяч человек являются особо опасными государственными преступниками. Предлагалось не распространять амнистию на особо опасных государственных преступников - осуждённых за бандитизм, умышленное убийство, за контрреволюционные преступления и за хищения социалистической собственности в особо крупных размерах. Кроме того, Берия предлагал вдвое сократить срок наказания осуждённым на срок более 5 лет. Президиум Верховного Совета СССР принял Указ "Об амнистии" 27 марта 1953 года. По разным оценкам в результате этого указа было освобождено около 1,2 миллиона человек. Осенью 1953 года освободили и Д.А.Лазуркину. Через три года, в 1956 году, она была реабилитирована и стала персональным пенсионером. Она много выступала с воспоминаниями о Ленине, Крупской, о годах революционной борьбы. Ее жизнь и судьба до сих пор была похожа на судьбы многих профессиональных революционеров, старых большевиков - подполье, аресты, партийная работа после революции, репрессии, ГУЛАГ, реабилитация. Но мало кто мог предположить, что главное событие в жизни Доры Лазуркиной, которое, по сути, впишет ее имя в историю, еще впереди. Как старая большевичка, Д.А.Лазуркина была избрана делегатом XXII съезда КПСС, пожалуй, самого помпезного в истории партии с 4800 делегатами, который проходил с 17 по 31 октября 1961 года в Москве, в специально построенном на территории Кремля Дворце съездов. И этот съезд, также как и XVII-й, стал историческим. Делегаты заслушали Отчетный доклад ЦК КПСС (докладчик Н.С.Хрущев), принял новый Устав КПСС и Программу, в которой, в частности, утверждалось, что к 1980 году советский народ будет жить при коммунизме. Важным моментом в работе съезда стало дальнейшее осуждение культа личности Сталина, начатое в 1956 году Двадцатым съездом КПСС. Никто не ожидал ничего чрезвычайного, когда в предпоследний день съезда 77-летняя большевичка Д.А.Лазуркина, которая провела более 15 лет в лагерях и была реабилитирована при Хрущеве, выходила на трибуну. Но на следующее утро ее выступление было напечатано на первых полосах всех советских газет. Когда на съезде обсуждали вопрос о борьбе с последствиями культа личности Сталина, о переименовании городов, улиц и проспектов, о ликвидации памятников вождю, о выносе Сталина из Мавзолея, на стороне тех, кто это предложение внес, оказалась старая большевичка Дора Лазуркина, лично знавшая Ленина. И с растроганными чувствами заявила она буквально следующее: "Вчера я советовалась с Ильичем, будто бы он передо мной как живой стоял и сказал: мне неприятно быть рядом со Сталиным, который столько бед принес партии". Она обвинила Сталина во многих нарушениях социалистической законности и предложила вынести нарушителя из Мавзолея. Всем было ясно, что предложение сделано с одобрения и по указке вышестоящих товарищей. Поэтому товарищи нижестоящие (точнее, нижесидящие) поддержали предложение и одобрили его бурными аплодисментами. Выступление соратницы Ленина и подруги Крупской, члена партии с 1902 года Д.А.Лазуркиной, стало апогеем недолгого обсуждения этого в то время ключевого вопроса. Тот, кто решит, что к бабушке немедленно позвали психиатра, крупно ошибется. Реакцией зала, как бесстрастно зафиксировала стенограмма, были "бурные, продолжительные аплодисменты". Чуть ли не единственным возразившим был секретарь ЦК КПСС Нуриддин Мухитдинов, который аргументировал свои сомнения так: "У нас, на Востоке, у мусульман это большой грех - тревожить тело усопшего". Эти слова, произнесенные в далеком 1961 (!) году секретарем ЦК КПСС (!) можно было бы посчитать разгулом плюрализма, свободомыслия, научной и религиозной толерантности, но… После этого на трибуну поднимается член Политбюро ЦК КПСС Н.В.Подгорный и зачитывает проект постановления съезда: "Признать нецелесообразным дальнейшее сохранение в Мавзолее саркофага с гробом И.В.Сталина, так как серьезные нарушения Сталиным ленинских заветов, злоупотребления властью, массовые репрессии против честных советских людей и другие действия в период культа личности делают невозможным оставление гроба с его телом в Мавзолее В.И. Ленина". Предложение принимается единогласно. То есть решение, определившее дальнейшее развитие внутренней политики, практику партийного строительства - было принято под влиянием рассказа пожилого медиума-любителя о своих спиритических опытах. Выступление Д.А.Лазуркиной в Правде Уже в следующую ночь на основании принятого Постановления "О Мавзолее Владимира Ильича Ленина" тело И.В.Сталина было тайно вынесено из Мавзолея и перехоронено у Кремлевской стены. Разумеется, заранее предполагались народные волнения. С этой целью в Москву были стянуты дополнительные силы КГБ и МВД. Было усилено милицейское патрулирование и объявлена готовность номер один в Кантемировской и Таманской дивизиях. И все эти усилия оказались совершенно напрасны. Народ, еще недавно поголовно обожавший товарища Сталина, откликнулся на проведенную акцию полным и равнодушным молчанием. Но чего же можно было ждать от народа, когда даже партийные вожди от высших рангов до низших, которые еще недавно превозносили Сталина до небес, клялись ему в вечной любви и верности, тут же стали торопливо снимать портреты своего любимца, убирать с книжных полок и выкидывать на помойку тома его сочинений, освобождая место для уже растущего собрания сочинений Никиты Сергеевича Хрущева. Народных волнений по поводу выноса тела Сталина из Мавзолея не было, но немало было тех, кто в душе проклинал и большевичку Дору Лазуркину с ее сновидениями о вожде, и всех ее слушателей на съезде, во главе с Н.С. Хрущевым, не проявивших принципиальности и единогласно одобривших "разрушение того, что не ими было построено". Добавляло эмоций и то, что товарищ Лазуркина была еврейкой… Опальный В.М.Молотов по этому поводу возмущался: "Просто, по-моему, ведьма какая-то. Во сне видит, как Ленин ругает Сталина!.." В том же 1961 году Дору Лазуркину вспомнили еще раз. Уже после ее фантастического выступления на съезде Указом Президиума Верховного Совета СССР она была награждена орденом Ленина. Это было практически последнее появление Д.А.Лазуркиной в большой политике. Она прожила еще почти 13 лет, тихо и совершенно незаметно. Умерла она в Ленинграде, на 90-м году жизни, 24 января 1974 года, через 50 лет и 3 дня после В.И.Ленина.

[541x700]

[541x700]

Похоронили Д.А.Лазуркину на Богословском кладбище. Награждена орденом Ленина. Литература: Сазонов И., Д.А.Лазуркина, в книге: Герои Октября, том 2, Ленинград, 1967.

[493x700]

[493x700]

1885

Ивон Дельбос (французское имя — Yvon Delbos)

французский политический деятель и дипломат. Родился в Тонаке. В радикал-социалистской печати и в палате депутатов выступал защитником политики "коллективной безопасности". Дельбос - министр иностранных дел в правительствах Блюма (1936) и Шотана (1937-1938), опиравшихся на Народный фронт. Совместно с Блюмом проводил политику "умиротворения Европы". Эта политика, осуществлявшаяся в тесном контакте с правительством Чемберлена в Англии, расчистила путь итало-германской агрессии в Европе. Уже в первой своей декларации в палате депутатов, в связи с захватом Италией Эфиопии, Дельбос предложил не применять санкций по отношению к Италии. Сторонник полного "невмешательства" в гражданскую войну в Испании, Дельбос грозил отставкой, если Франция окажет помощь испанским республиканцам. В декабре 1937 Дельбос выступил с заявлением, что "политика невмешательства целиком себя оправдала". Поездка Дельбос по Восточной и Юго-Восточной Европе в конце 1937 имела целью закрепить внешнеполитические связи Франции, но, по признанию самого Дельбос, обнаружила резкое их ослабление. В Праге Дельбос не только не рассеял тревоги перед гитлеровской агрессией, но, наоборот, дал ясно понять Бенешу, что Франция не выполнит взятых на себя обязательств. "Вы должны отнять у Гитлера всякий предлог для выступления", - говорил он Бенешу, советуя ему пойти на соглашение с Гитлером. Внешняя политика Франции, проводимая под руководством Дельбос, подготовила Мюнхенское соглашение. В июне 1946 Дельбос был избран в Учредительное собрание от радикал-социалистской партии. 22 января 1947 Дельбос вошёл в правительство П.Рамадье в качестве министра без портфеля. Умер в Париже 15 ноября 1956 года.

1885

Нифонт (в миру — Николай Петрович Фомин)

епископ Русской православной церкви, епископ Череповецкий. Родился в семье священника Преображенской Липникской церкви Кирилловского уезда, Новгородская губерния Получил образование в Новгородской духовной семинарии. В 1906 году поступил Московскую духовную академию. 3 апреля 1910 года, обучаясь на IV курсе академии, пострижен в монашество и вскоре рукоположен во иеромонаха. В том же году окончил академию со степенью кандидата богословия и назначен учителем в Соловецкий монастырь. С 18 июля 1911 года — преподаватель Тифлисской духовной семинарии. С 10 сентября 1911 года — преподаватель Саратовской духовной семинарии. С 28 августа 1912 года — смотритель Петровского духовного училища в Саратовской губернии. 23 апреля 1918 года хиротонисан во епископа Балашовского, викария Саратовской епархии. В 1919 и 1921 годах подвергался репрессиям. Назначение его в 1919 году епископом Череповецким, викарием Новгородской епархии, не подтверждается документально. С 1919 по 1920 годы жил в селе Красная речка Саратовского округа. С 1921 по 1927 года жил в Сталинграде. В 1921—1923 годы придерживался политического нейтралитета. Несмотря на это, он и его немногочисленные сторонники подверглись репрессиям. С 1922 года — епископ Могилёвский. В 1925—1927 годах — епископ Сталинградский. В 1927 году — епископ Вязниковский. С мая по сентябрь 1927 года временно управлял Владимиро-Суздальской епархией. В сентябре 1927 года назначен на Владивостокскую кафедру. В связи с начавшимися протестами и выступлениями духовенства против декларации митрополита Сергия и его церковной политики в мае 1927 г. во Владивостоке была арестована группа духовенства «за контрреволюционные выступления во время богослужения». Задержанию подвергся и епископ Нифонт, содержавшийся некоторое время во Владивостокской тюрьме, а затем переведенный в Москву в Бутырскую тюрьму, где ему выбили все зубы. В июне 1928 году он был освобожден и «вышел на покой». В 1928—1929 годы «без должности, проживал в городах Камышине и Пензе». В Пензе проживал на иждивении у своего друга епископа Кирилла (Соколова). 26 мая 1929 года назначен епископом Череповецким. 20 июля 1929 года посетил Ферапонтов монастырь. По-видимому, одновременно с Череповецкой епархией управлял Кирилловским викариатством, где в тот период не было своего епископа. Слава о Нифонте все росла из года в год. Благочествивые богомолки и кликуши, сравнив целую сотню всяких иереев и епископов не находили ни одного, хотя бы на йоту похожего (по благочестию) на Нифонта… Почему с уст верующих не сходят слова, что он, Нифонт, «спаситель веры Христовой»? Объясняется дело очень просто. Нифонт является одним из ярых приверженцев тихоновской церкви, ему костью в горле стоит советская власть. Он, что называется изболел «телом и душой» о всех тех, кого Октябрьская революция вымела железной метлой с доходных мест. Все жаждущие скорой гибели советской власти группировались около Нифонта… [В Череповце] всенощные Нифонт служит пышно и рьяно, молясь за советских врагов, вспоминая не один десяток князей и княгинь, называя их «страстотерпцами». За обеднями молится во всеуслышание «о братиях наших в темницах, заточении и изгнании сущих». Это в переводе на простой язык означает, что Нифонт молится о всех контрреволюционерах, высланных советской властью. — Фрагмент статьи из атеистической газеты «Коммунист» (город Череповец). В 1932 году арестован. Упоминается в судебном деле белозерского духовенства 1937 года, по которому было расстреляно около 100 человек в Левашовской пустоши. Сочинения: Нифонт (Фомин), иером. Святитель Иоанн Златоустый как нравоучитель // БВ. 1911. Страница 326—328

1885

Епископ Сергий (в миру — Виктор Иванович Костин)

епископ Русской православной церкви, епископ Костромской и Галичский. Родился в городе Вятка, в семье рабочего. Окончил среднюю школу. Состоял личным секретарём епископа Глазовского Варсонофия (Курганова), а затем служил псаломщиком на приходе. В феврале 1920 года был рукоположен во диакона, а 25 июля того же года — во священника. Служил в приходах Вятской епархии. С декабря 1949 года до декабря 1951 года служил в Палестине при Русской Православной Духовной миссии. В марте 1952 года был послан в Берлин в качестве настоятеля Крестовой церкви. Через некоторое время архиепископа Берлинским Борисом (Виком) назначен настоятелем Тегельского храма в Берлине. По возвращении из Берлина принял монашество в Троице-Сергиевой Лавре, где и проживал до 10 августа 1955 года. 21 апреля 1955 года возведён в сан архимандрита. По ходатайству управляющего Краснодарской епархией архиепископа Алеутского и Северо-Американского Бориса (Вика) постановлением Священного Синода от 1 августа 1955 года архимандрит Сергий был назначен викарием Краснодарской епархии с титулом Новороссийский. 14 августа того же года в Екатерининском соборе Краснодара хиротонисан во епископа Новороссийского, викария Краснодарской епархии. Чин хиротонии совершали патриарх Московский и всея Руси Алексий I, экзарх Американский архиепископ Борис (Вик), архиепископ Одесский и Херсонский Никон (Петин), архиепископ Орловский и Брянский Флавиан (Иванов) и епископ Угличский Исаия (Ковалёв). За его епископской хиротонии присутствовал будущий митрополит Никодим (Ротов). С 25 апреля 1956 года, после перемещения Бориса (Вика) на Херсоно-Одесскую кафедру, по 31 мая 1956 года временно управлял Краснодарской епархией. С 17 сентября 1956 года — епископ Костромской и Галичский. В июне-августе 1958 года вместе с протоиереем Павлом Статовым посетил Аргентину для утверждения существующих там православных общин. Вернувшись в Москву, они представили патриарху отчет о ситуации в патриарших приходах. Скончался в Костроме 15 июня 1959 года. По благословению Святейшего Патриарха чин отпевания почившего совершил епископ Дмитровский Пимен (Извеков) в сослужении духовенства епархии. Погребён в ограде Иоанно-Златоустовской церкви города Кострома, бывшей в те годы кафедральным собором. Литература: Сазонов Д.И., протоиерей. Оценка личности и сравнительный анализ деятельности костромских архиереев в период 1958—1988 гг. // Ипатьевский вестник. Научно-богословский журнал. — Кострома, № 1-2 (7-8). 2019. — Cтраницы 223—240.

1885

Герард Виллем ле Хёкс (нидерландское имя — Gerard Willem le Heux)

нидерландский офицер, призёр Олимпийских игр. Родился в городе Девентер Нидерланды. В 1928 году на Олимпийских играх в Амстердаме завоевал бронзовую медаль в командном первенстве в выездке, а в личном первенстве стал 12-м. В 1936 году на Олимпийских играх в Берлине нидерландская сборная стала 5-й в командном первенстве в выездке, а в личном первенстве Герард ле Хёкс стал 19-м. Умер в городе Гаага Нидерланды 8 июня 1973 года.

[493x700]

[493x700]

1886

Иннокентий (в миру — Георгий Иванович Зельницкий)

епископ Русской православной церкви, архиепископ Тамбовский и Мичуринский. Родился в селе Софиевке Екатеринославской губернии, в семье пономаря. Окончил духовное училище, церковно-учительскую школу и, в 1906 году, Екатеринославскую духовную семинарию. С 1906 года — псаломщик. В 1914 году рукоположён во диакона. В 1916 году рукоположён во священника. Пастырское служение проходил в Днепропетровской епархии. С 1930 года — благочинный. В 1938 году, будучи протоиереем, был назначен настоятелем Покровской церкви город Волоколамска и благочинным округа. Во время Великой Отечественной войны, когда в Волоколамске были немцы, отец Георгий сообщал, что из храма оккупантами были похищены все лучшие облачения, серебряная дароносица, убит церковный староста и его дочь. С 1945 года — настоятель Троицкой церкви города Серпухова и благочинный округа. 7 декабря 1947 года зачислен в число братии Троице-Сергиевой Лавры. 3 января 1949 года пострижен в монашество и возведен в сан архимандрита. 30 января 1949 года в Патриаршем Богоявленском соборе хиротонисан во епископа Винницкого и Брацлавского. Чин хиротонии совершали: Святейший Патриарх Алексий I, архиепископ Дмитровский Виталий (Введенский), епископ Курский Нестор (Сидорук) и епископ Черниговский Иаков (Заика). C 27 декабря 1951 года — епископ Курский и Белгородский. 25 февраля 1957 года возведен в сан архиепископа. 9 декабря 1958 года — архиепископ Ростовский и Новочеркасский. 16 марта 1961 года — архиепископ Архангельский и Холмогорский. 16 ноября 1962 года — архиепископ Тамбовский и Мичуринский. 11 мая 1963 года награждён правом ношения креста на клобуке. При нём финансовые дела епархии шли плохо, 1964, 1966 и 1967 годы закончились с большим дефицитом денежных средств. За годы его правления были закрыты храмы в сёлах Новое Юрьево, Пущино, 1-е Пересыпкино, сгорел храм в Куксове. Подчиняясь властям, запретил своим указом от 25 сентября 1963 года крестить младенцев без письменного согласия родителей. Духовенство было переведено на твёрдый оклад. Тамбовский уполномоченный дал ему такую характеристику: «По своему характеру недоверчивый и подозрительный. Более всего Иннокентий любит деньги и заботится о своём материальном благополучии». Часто ездил в Москву, подолгу отсутствовал в епархии. Скончался 10 марта 1968 года. Погребён на Московском Бабушкинском кладбище.

вверх^

к полной версии

понравилось!

в evernote

1883

Арон Ильич Катык (Сарибан-Катык)

караимский писатель, поэт, педагог и общественный деятель, первый газзан с высшим образованием. Родился в городе Евпатория, Таврическая губерния, Российская империя, в семье учителя мидраша (караимская начальная школа). Отлично окончил Александровское караимское духовное училище в родном городе, где был учеником караимского просветителя И.И.Казаса. С 1902 по 1904 год служил учителем мидраша в Севастополе. В 1911 году окончил филологический факультет Новороссийского университета в Одессе и получил диплом I степени (тема дипломной работы — «Воля по учению Шопенгауэра»). С 1911 по 1916 год служил старшим газзаном и учителем в Феодосии. В июне 1914 год инициировал создание первого в Крыму караимского периодического издания — журнала под названием «Вестник караимской жизни». В 1916 году переехал в Евпаторию, где был назначен на должность инспектора и преподавателя общих предметов в Александровском караимском духовном училище, созданном в 1895 году, а также младшим газзаном и членом Таврического и Одесского караимского духовного правления. С 1917 по 1918 год редактировал «Известия Таврического и Одесского караимского духовного правления». В начале 1920-х годов переехал в Москву со своей семьёй, спасаясь от страшного голода, охватившего Крым. В Москве с 1922 по 1928 год исполнял обязанности старшего газзана и учителя караимской начальной школы. Принимал деятельное участие в жизни феодосийской, евпаторийской и московской караимской общин, а также в караимских совещаниях и национальных съездах, начиная с 1917 года и до упразднения караимского духовного правления в Крыму. Выступая с докладами, он производил большое впечатление на слушателей благодаря своему разностороннему образованию и выдающемуся ораторскому таланту. Проживая в Москве, работал вначале преподавателем русского языка и литературы, затем корректором в издательствах Общества бывших политкаторжан и «Северная Азия». В 1932 году вместе с семьёй переехал в Ленинград, где работал преподавателем математики в учебных заведениях, а также корректором в издательствах «Молодая гвардия» и «Художественная литература». Последним местом работы был Ленинградский юридический институт, в котором с 1938 года преподавал латинский язык. Умер в блокадном Ленинграде от истощения 20 мая 1942 года.

Творчество

В 1911 году для журнала «Караимская жизнь» написал свои «Записки мидрашника» и рассказ «Учитель». Его шуточное стихотворение «Султан Тота» («Тётушка Султан», («Караимская жизнь», 3-4 книги, 35-36 страницы, 1911 г., Москва) пользовалось особой популярностью в Евпатории — тогдашнем культурном центре караимов. А.И.Катык был автором неопубликованной повести «Муса Бурма», которая являлась продолжением «Записок мидрашника». Им написано стихотворение памяти И.И.Казаса. На смешанном караимском с русским языком под псевдонимом «Мы» Арон Ильич издал «Песню евпаторийского пирожника Кара-Мошу» // «Караимская жизнь», книги8-9, 58 страниц, 1912 г., Москва. В 1912 году написал свою первую пьесу — драму «Кто прав?» В ней он отобразил проблемы борьбы двух поколений: отцов и детей. Первоначально пьеса была написана на русском языке и издана в Феодосии, а впоследствии была переведена на караимский язык. В пьесе «Алышмаган башка калпак ярашмаз» («На непривычную голову шапка не лезет») он высмеивал тех людей, которые стремятся лишь к чисто внешним европейским манерам и костюму. В 1913 году в журнале «Караимское слово» им были опубликованы «Записки жениха», полные сатиры и юмора. В 1918 году написал свою знаменитую комедию «Яддес» (в 2-х актах, издана в Евпатории в русской транскрипции в 1919 году). Впервые она была поставлена в зале Александровского караимского духовного училища и с того времени пользовалась большим успехом среди караимов. В ней было много караимского фольклора: пословиц и поговорок, песен и танцев. А.И.Катык так писал о своей пьесе:

«В настоящее время, когда среди нас так быстро умирает любовь к произведениям родной старины, когда эти произведения забываются и исчезают, — я бы хотел, чтобы мой маленький «Яддес» возбудил хоть у некоторых читателей интерес к сокровищам караимских меджум (рукописных сборников фольклора). Если еще вдобавок «Яддес» доставит кое-кому немножко веселья, я буду вполне удовлетворен.»

Борьбе молодых караимских учителей за новые, европейские способы воспитания была посвящена одноактная пьеса "Йэни йака эски тон" («Новый воротник к старой шубе»), написанная в 1918 году. Тяжёлые последствия неравного брака представлены в его пьесе «Маттанасыз» («Бесприданница», 1920, в 3-х действиях). Проблеме брака посвящены также комедии «Амма да киюв» («Вот так жених», 1923, в 1-м действии), «Дынсызнын хакындан имансыз келыр» («От безбожия приходит неверие» или «Нашла коса на камень», 1924 г.). Две последние пьесы были написаны автором уже в Москве. В 1923 году им написана пьеса «Ачлык» («Голод»), в которой описывается картина голодной смерти семьи караима-учителя в Евпатории. Впоследствии и эта пьеса была переведена на караимский язык. Трагедии молодого караима, решившего взять в жёны иноверку, посвящена пьеса «Донме» («Отступник»). В 1926 году написал комедию «Поезд». В 1927 году из под его пера в Москве вышла последняя пьеса «Санки-пролетар» («Лжепролетарий»), которая изображает дельцов, под маской пролетарского происхождения обделывающих свои грязные дела. А.И.Катык пытался показать жизнь караимов «такой, какова она есть, со всеми её положительными и отрицательными сторонами, не становясь ни на сторону фанатичных ультра-националистов, ни на сторону непримиримых хулителей караимов» (Заметка «Краткий обзор моей литературной деятельности» // Журнал «Бизим Йол» («Наш путь») — 77 страниц, 1927 г., Симферополь). Пьесы А.И.Катыка ставились в Крыму не только караимами, но и крымчаками, и крымскими татарами. Он был автором ряда юмористических стихотворений, одно из которых — «Айырув тюркюсы» («Ода в честь развода») — было помещено в 1927 году в симферопольском журнале «Бизым йол» («Наш путь»). Им написана пьеса «Бахчи-базырганы» («Торговец фруктами»), а также множество статей и речей. Кроме того, перу А.И.Катыка принадлежит исторический очерк для юношества «Римский цирк», посвящённый своему учителю И.И.Казасу (издан в 1909 году в Одессе), ряд статей, передовиц, речей, оригинальных стихотворений на русском языке, а также рассказ «Записки караимского школьника». Свои труды Катык помещал в журналах «Караимская жизнь», «Караимское слово», «Бизым Йол», «Известиях Таврического и Одесского караимского духовного правления», издававшихся под фактической редакцией А.И.Катыка в 1917—1919 годах в Евпатории, и других крымских периодических изданиях. Но не все его произведения изданы. Многие из них, главным образом его пьесы и стихи, остались в рукописях. Остался не напечатанным и доклад Катыка «Поэтические и философские произведения Ильи Ильича Казаса как отражении его светлой личности», сделанный им 15 января 1917 года в актовом зале АКДУ в честь И.И.Казаса, по случаю пятилетия со дня его кончины. Литературное наследие: Катык А. Римский цирк : (Описание здания рим. цирка и происходивших в нём зрелищ) : Исторический очерк : Для юношества / А.Катык. — Одесса : типо-литография. С.К. Цессарского, 1909, 1909 (Евпатория : склад издания у автора). — 32 страницы; Катык А. Памяти И.И.Казаса: стихи // Караимская жизнь. — Москва, 1912. — Книги 8—9 (январь—февраль). — Страницы 3—4; Катык А.И. «Ты не умрёшь!»: надгробная речь А. И. Катыка: [на могиле И. И. Казаса] // Караимская жизнь. — Москва, 1912. — Книги. 8—9 (январь—февраль). — Страницы 19—25; Катык Ар. Записки караимского школьника // Караимская жизнь. — Москва, 1911. — Книги 3—4. (август—сентябрь). — Страницы 6—18; Книги 5—6. (октябрь—ноябрь). — Страницы 34—45; Катык Ар. Султан-тота: [юмористический портрет] // Караимская жизнь. — Москва, 1911. — Книги 3—4. (август—сентябрь). — Страницы 35—36; Катык Ар. Учитель // Караимская жизнь. — Москва, 1912. — Книги. 8—9 (январь–февраль). — Страницы. 38—57; Книги 10–11 (март–апрель). — Страницы 5—10; Катык А.И. Кто прав? : Драма из караим. жизни в 3 действиях. / А.И.Катык. — Феодосия : типография. Натковича и Виниковича, 1913. — 84 страницы; Фиркович А. «Авне Зиккарон»: сборник надгробных надписей на крымском полуострове, собранных ученым караимом Авраамом Фирковичем / пер. с древне-библейского языка А. Катыка // Известия караимского духовного правления. — Евпатория, 1918. — № 1 (июль). — Страницы 10—14; № 2 (декабрь). — Страницы 4—11;. Катык А. И. Айырув тюркисы : Ода в честь развода // Бизым йол. — Симферополь, 1927. — Страницы 70—72; Катык А. И. Краткий обзор моей литературной деятельности // Бизым йол. — Симферополь, 1927. — Страницы 73—78. Литература: Ельяшевич Б.С. Часть II. Караимский биографический словарь (от конца XVIII в. до 1960 г.) // Караимский биографический словарь (от конца VIII в. до 1960 г.) / Б.С.Ельяшевич. — Москва : Институт этнологии и антропологии Российской Академии Наук, 1993. — Книга 2 : Караимы. — 238 страниц. — («Народы и культуры» / под редакцией М.Н.Губогло, А.И.Кузнецова, Л.И.Миссоновой, Ю.Б.Симченко, В.А.Тишкова ; выпуск XIV). — 250 экземпляров. — ISSN 0868-586X; Арон Ильич Катык (к 125-летию со дня рождения) // Caraimica # 7 — Международный институт крымских караимов: Симферополь, Украина — Слиппери Рок, США: 2007 — Cтраница 48

1883

Ян Хиршлер (польское имя — Jan Hirschler)

польский учёный биолог, профессор зоологии и сравнительной анатомии (1921), доктор философии. Родился в селе Толстое, Галиция, Австро-Венгрия (ныне посёлок городского типа Залещицкого района Тернопольской области, Украина). После окончания львовской гимназии в 1901 году, до 1905 г. изучал биологию и зоологию в Университете Яна Казимира. Ученик профессоров Б.И.Дыбовского и И.Нусбаум-Гиларовича. В 1905 г. защитил степень доктора философии. В 1918 г. — экстраординарный профессор, а в 1921 г. — профессор зоологии и сравнительной анатомии. До 1939 г. был связан с львовским университетом, с 1918 г. — заведующий кафедры зоологии. В 1928/1929 учебном году также декан факультета математики и естественных наук. В 1925—1926 г. — президент Польского общества естествоиспытателей им. Коперника во Львове. С 1922 г. — действительный член Научного общества во Львове, Научного общества в Варшаве и Польской Академии знаний (с 1934 г. — член-корреспондент ПАЗ). В 1935 г. с научной целью совершил путешествие в Либерию, основал там научную станцию. В 1940 добровольно выехал в Германию, где занимался научной работой в Берлинском биологическом институте кайзера Вильгельма. В 1945 году из-за отречения от польской национальности и отъезда в Третий Рейх был исключен из списка членов PAU и TNW. В 1945 г. вернулся в Польшу, где был обвинен в коллаборационизме, лишён ученых званий и в 1948 г. осужден. До 1949 г. находился в заключении. Позже работал в медицинской академии в Гданьске, научным работником Института тропической и морской медицины. Умер в городе Гданьск, Польша, 1 марта 1951 года. Похоронен на кладбище Сребшиско в Гданьске (район I, штаб I, Ряд 2, могила 9).

Научная деятельность

Научные работы Яна Хиршлера, относятся, в основном, к изучению развития и анатомии червей, насекомых и земноводных, сравнительной цитологии и эмбриологии. Был создателем теории фузома.

Избранные научные труды: Автор около 130 научных работ; Badania porównawcze nad budową tzw. struny Leydiga u motyli (1903); O zdolności reparacyjnej pijawek (1907); O wywołaniu metamorfozy u axolotla przy pomocy jodu i doświadczeń pokrewnych (1921); Embryogenesen der Insekten (1924); O skłądnikach plazmatycznych spermatyd pluskwiaka Palomena viridissima (1927); Spostrzeżenia dotyczące wzajemnego zachowania larw owadzich (1931); Ze Lwowa do Liberii (1938); Ein Paraffineinbettungsverfahren für kleine Objekte (1942).

1883

Михаил Михайлович Шишмарёв

в юные годы видный деятель партии социалистов-революционеров, член её «Боевой организации», соратник Бориса Викторовича Савинкова, участник подготовки несостоявшегося покушения на императора Николая II. В последующем авиаинженер, крупный специалист в области авиационного оборудования, авиаконструктор, генерал-майор инженерной службы (1946), доктор технических наук, профессор. Принадлежит третьей ветви старинного дворянского рода Шишмарёвых Новгородской и Тверской губерний, восходящего к XV веку. Родился в городе Двинск, Витебская губерния, Российская империя, в семье офицера-артиллериста Михаила Дмитриевича Шишмарёва (1849, Осташков — 1920, Двинск) и его жены Марии Андреевны, урождённой Никоновой (1852, Севастополь — 1939, Москва) — известной переводчицы английской литературы, дочери героя Крымской войны адмирала Андрея Ивановича Никонова и внучки генерала флота Николая Михайловича Кумани.

Семья родителей

Отец, Михаил Дмитриевич принадлежал обедневшей ветви дворянского рода Шишмарёвых. Его детство протекало в небольшой усадьбе близ Осташкова на Селигере, принадлежавшей его отцу Дмитрию Васильевичу Шишмарёву (1798 — 11 мая 1871, Осташков) — коллежскому секретарю, чиновнику Новгородского коммисионерства при Провиантском департаменте Военного министерства. После окончания военного-артиллерийского училища М.Д.Шишмарёв начал службу в 13 артиллерийской бригаде, дислоцированной в Севастополе, где и познакомился со своей будущей супругой, дочерью градоначальника, адмирала А.И.Никонова. Вместе с женой М.Д.Шишмарёв скоро оказался в дружеских отношениях с известным публицистом-народником, отставным офицером-артиллеристом и профессором химии Александром Николаевичем Энгельгардтом. Уличённый властями в вольнодумстве, он был в 1871 году сослан в собственное имение Батищево Смоленской губернии, откуда писал получившие широкую известность «Письма из деревни». В 1883 году сюда вместе с новорождённым сыном перебралась и семья Шишмарёвых. В эти годы, при их самом деятельном участии и финансовой помощи, превратив имение в настоящее «хозяйственное Эльдорадо», А.Н.Энгельгардт пытался реализовать свою утопию по воспитанию «интеллигентных землепашцев». Временно оставив армейскую службу, в двух километрах от Батищева, на хуторе Буково М.Д.Шишмарёв организовал свою сельскохозяйственную колонию. Из этой затеи ничего не получилось, но вокруг А.Н.Энгельгардта собиралась большая компания революционеров разного толка. Наряду с прочими, здесь оказался его собственный сын, писатель Михаил Александрович Энгельгардт; сын адмирала А.И.Никонова — С.А.Никонов — впоследствии врач, профессиональный революционер, в студенческие годы вместе с Александром Ульяновым участвовавший в подготовке несостоявшегося покушения на императора Александра III; Александр Петрович Мертваго, агроном и будущий редактор журнала «Хозяин». За близость к А.Н.Энгельгардту по циркуляру Департамента полиции от 25 ноября 1881 года семья Шишмарёвых была подчинена негласному надзору. В 1886 году М.Д.Шишмарёв восстановился на военной службе и в чине подполковника получил назначение в Двинск командиром батареи 25-й артиллерийской бригады. Он вышел в отставку в 1905 году, долго жил в своей усадьбе в Осташкове, но после революции вернулся в Двинск, где и скончался в 1920 году.

М.М.Шишмарёв в студенческие годы

Революционная юность. Эмиграция