7 мая родились...

07-05-2025 04:04

к комментариям - к полной версии

- понравилось!

1865

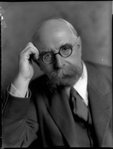

Альфред Эдвард Вудли Мейсон (Alfred Edward Woodley Mason)

британский писатель, прозаик и драматург, подписывавший свои произведения как А.Э.В.Мейсон. Офицер, майор Королевской морской пехоты. Автор романа «Четыре пера», по которому снято несколько фильмов. В России наиболее известен фильм 2002 года с Хитом Леджером в главной роли. Родился в Лондоне. Учился в Тринити-колледже Оксфорда, который закончил в 1888 году. В 1895 году состоялась первая публикация его произведения. Всего написал более тридцати книг, включая исторические романы, пьесы и детективы. В 1906 году был избран в парламент от либеральной партии, был депутатом только один срок (до 1910 года). Во время Первой мировой войны Мейсон служит капитаном Манчестерского полка, затем майором Королевской морской пехоты. Его служба включала в себя организацию британской военно-морской контрразведки в Испании и Мексике. Скончался Мейсон в родном городе 22 ноября 1948 года, во время работы над книгой об адмирале Роберте Блейке.

Творчество

На русском языке Мейсон издавался мало и российскому читателю малоизвестен. Тем не менее, можно отметить два русских издания его книги «Пламя над Англией», посвящённой временам Елизаветы I: в 1992 году и в 2009 году.

Экранизации

По произведениям Мейсона снято 29 экранизаций, начиная со времён Немого кино. Среди них Четыре пера (1939 год), Пламя над Англией (1936 год) с Лоренсом Оливье и Вивьен Ли, Четыре пера (2002 год) с Хитом Леджером и Кейт Хадсон.

1866

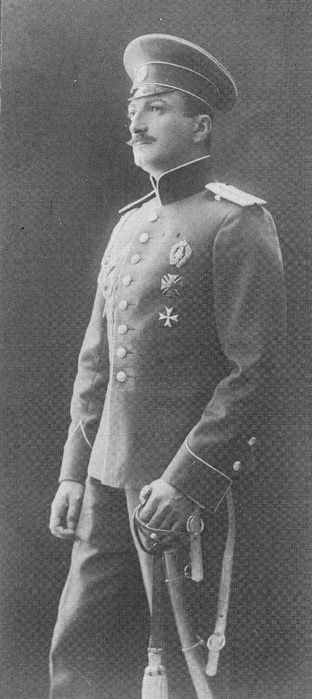

Алекандр Михайлович Волконский

русский военный дипломат, публицист, с 1930 года католический священник византийского обряда, принадлежавший к Русскому апостолату. Внук декабриста С.Г.Волконского. Родился в Санкт-Петербургской губернии, в семье обер-гофмейстера князя Михаила Сергеевича Волконского и его жены Елизаветы Григорьевны, которая приняла католичество и стала первой в России женщиной-богословом. Братья — Владимир, Сергей, Пётр. Окончил юридический факультет Петербургского университета. С 1889 года служил вольноопределяющимся в лейб-гвардии Кавалергардском полку. С июня 1890 года — унтер-офицер, с ноября 1890 года — эстандарт-юнкер. Выдержал экзамен при Николаевском кавалерийском и Константиновском военном училищах (1890). 9 января 1891 года произведён в корнеты, 11 сентября 1894 года — в поручики. К 1896 г. окончил два курса Николаевской академии Генерального штаба. В 1895 году в составе русского чрезвычайного посольства находился в Персии, в 1897 году был командирован в Пекин, после чего составил секретную записку «О необходимости усиления нашего стратегического положения на Дальнем Востоке», в которой говорилось о близости и неизбежности военного столкновения с Японией и о неготовности к нему России. В 1898 году был командирован в Туркестан (в рамках работы Высочайше утверждённой комиссии о мерах предупреждения и борьбы с чумною заразою). Окончил дополнительный курс Николаевской академии Генерального штаба (1900; с причислением к Генеральному штабу).

Офицер Генерального штаба

С мая 1900 года — штабс-ротмистр. Участник китайской кампании 1900—1901 в составе Печелийского отряда, был помощником старшего адъютанта полевого штаба. С 1901 года — капитан, старший адъютант штаба 5-й пехотной дивизии. В сентябре 1901 — октябре 1902 года — командир эскадрона 3-го драгунского Сумского полка. В 1902—1905 годах служил в Главном штабе: помощник делопроизводителя генерал-квартирмейстерской части, помощник столоначальника (с 1903 года), столоначальник (с 1904 года), занимался военной статистикой иностранных государств — то есть выполнял функции аналитика военной разведки. В конце 1904 года опубликовал в газете «Новое время» критическую статью о действиях военного ведомства в связи с русско-японской войной, которая вызвала негативную реакцию его начальства. В мае — августе 1905 года князь Александр Волконский занимал пост начальника 8-го отделения штаба командующего Тихоокеанским флотом, затем был столоначальником, а с мая 1906 года — помощником делопроизводителя Главного управления Генерального штаба (в этом качестве занимался анализом информации по военной ситуации в азиатских странах). Сторонник отказа от вмешательства армии в политическую деятельность — эта позиция нашла своё отражение в брошюре «Армия и правовой порядок». В своей записке «О современном военно-политическом положении в России» (декабрь 1906) высказался за единоначалие в военном ведомстве, имея в виду усиление роли Совета государственной обороны (СГО) во главе с великим князем Николаем Николаевичем. Аналогичные идеи проводил и в опубликованной в 1907 под псевдонимом Волгин брошюре «Об армии» (также был сторонником отмены сокращённых сроков службы по образованию, упрощения войскового хозяйства, улучшения порядка мобилизации и др.). С 1907 года — старший делопроизводитель канцелярии СГО.

Военный агент в Италии

С февраля 1908 года — военный агент России в Италии. Автор исследования о Вооружённых силах Италии. С апреля 1908 — полковник Генерального штаба. Как военный разведчик, смог получить от своей агентуры чертежи экспериментальных пулемётов «Перино» и «Ревелли» (последний был принят в серийное производство и находился на вооружении итальянской армии во время двух мировых войн). Флигель-адъютант императора Николая II. В 1912 году, находясь в отпуске в Петербурге, во время празднования столетней годовщины Отечественной войны 1812, демонстративно отказался поддержать торжественный адрес на имя Николая II, в котором монарх был назван «самодержавным» (считал, что после Манифеста 30 октября 1905 российский монарх стал конституционным). За этот поступок был подвергнут критике в монархической прессе, кроме того, ему было предложено подать рапорт об отставке, что князь Волконский и сделал. В 1912 году был уволен в отставку «за болезнью, с мундиром и пенсией». После начала войны возвращен на службу из отставки в чине полковника. В 1914 году призван в ополчение, состоял начальником штаба 12-й ополченской бригады в Феодосии, в 1915—1917 годах временно исполнял обязанности русского военного агента в Риме.

В эмиграции

После прихода к власти большевиков остался в эмиграции, поддерживал тесные связи с генералом П.Н.Врангелем. Занимался публицистикой, автор работ, направленных против украинского национального движения. Его исследование «Историческая правда и украинофильская пропаганда» (1920) было переиздано в сборнике «Украинский сепаратизм в России. Идеология национального раскола» (Москва, 1998), и в 2015 г. издательством "Кучково поле".Также написал работы «Имя Руси в домонгольскую пору» (1929) «В чём главная опасность?» (1929), «Малоросс и украинец» (1929). Публиковал работы других авторов, в частности, в 1925 году в Берлине издал работу эмигрантского историка и публициста Андрея Стороженко «Украинское движение».

Священник

В 1930 году официально принял католичество, 6 июля 1930 года рукоположен в священники Петром Бучисом во время хиротонии последнего в сан епископа болгарским католическим епископом, экзархом Софийским Кирилом Стефаном Куртевым в базилике святого Климента в Риме. Участвовал в Съезде русского католического духовенства в Риме (1930), по поручению которого написал сохраняющий своё значение до сих пор историко-догматический труд «Католичество и Священное Предание Востока» (Париж, 1933—1934 (3 выпуска), переиздание: Жолква, 1992). Являлся сотрудником комиссии «Pro Russia», преподавателем русского и других славянских языков в Папском Восточном институте. Публиковался в Католическом вестнике Русской епархии византийско-славянского обряда в Маньчжурии. Умер в Риме 18 октября 1934 года, похоронен в крипте Греческой коллегии на римском кладбище Кампо Верано (могила не сохранилась). Семья: Жена (с 13 июня 1900) — фрейлина Евгения Петровна Васильчикова (1871—1924), дочь камергера Петра Алексеевича Васильчикова и графини Евгении Владимировны Орловой-Давыдовой. Дети: Даниил (1902—1979, Пальма де Мальорка); женат с 1947 г. на княжне Ксении Павловне Щербатовой (1919—1975); Никита (1904—1924), умер в один год с матерью в Париже; Мария (1906—1968, Нью-Йорк), жена (с 1938) Александра Александровича Пашкова (1890—1968); Владимир (1908—1980, Монтефьоре), был женат дважды, но потомства, как и братья, не оставил. Сочинения: Война, печать и общество. Оптимизм или логика? Санкт-Петербург: типография А.С.Суворина, 1905; Об армии. Санкт-Петербург: типография А.С.Суворина, 1907; I fatti della storia Russa e la propaganda ucrainofila. Roma: Direzione della nuova Antologia, 1919; французская версия — La verite historique et la propagande ukrainophile. Rome: E.Armani, 1920; английская версия — The Ukraine Question: The History Truth Versus the Separatist Propaganda. Rome: E.Armani, 1920; русские издания: Историческая правда и украинофильская пропаганда. Турин: В. Бона, 1920; Мюнхен: Время, 1947; Нью-Йорк: Свобод. слово Карпатской Руси, 1981; Москва: Кучково поле, 2015; A chi appartengono le steppe del Mar Nero. Roma: Direzione della nuova Antologia, 1919; Имя Руси в домонгольскую пору. Прага: Единство, 1929; В чём главная опасность? Прага, 1929; Малоросс и украинец. Ужгород, 1929; Католичество и Священное Предание Востока. Париж, 1933. Литература: Пономарёв В., Фомин М. Александр Михайлович Волконский, русский офицер и католический священник. // Покров, № 2, 1999; Алексеев М. Военная разведка России. От Рюрика до Николая II. Книга 1, Москва, 1998. Книга 2, Москва, 1998.

[520x700]

[520x700]

1867

Владислав Станислав Реймонт (польское имя — Władysław Stanisław Reymont; настоящая фамилия - Реймент)

польский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе 1924 года. Родился в семье сельского органиста Йозефа Реймента в селе Кобеле Вельке. Кроме Владислава в семье было ещё восемь детей. Его мать Антонина Купчинська происходила из обедневшего знатного рода из Кракова и имела способности к сочинительству. Детство Владислав провел в Тушине, недалеко от Лодзи, куда переехал работать его отец, поскольку там был более богатый приход. Получал образование в местной школе. Родители хотели, чтобы он стал ксёндзом. Однако Владислав был упрям; он бросил школу, часто менял профессии, много путешествовал по Польше и Европе, был учеником портного в Варшаве (1880—1884), куда его отослал отец, но откуда его выслали под домашний арест за участие в забастовке в Лодзи. Из-за суровости отца и чрезмерной набожности матери он сбежал из дома и стал актёром в бродячих труппах (1884—1887), а также работал железнодорожным служащим.

[700x356]

[700x356]

После поездки в Париж и Лондон он предпринял последнюю попытку заняться театральной деятельностью, но, не добившись успеха, снова вернулся домой. Не мог найти себе занятие по душе и даже постригся в монахи, работал ревизором на железной дороге, а в свободное время читал и начал заниматься сочинительством. В 1893 году обосновался в Варшаве и жил литературными заработками. Высокая компенсация после дорожного происшествия в 1900 помогла ему обрести финансовую независимость. В ноябре 1924 года был награждён Нобелевской премией по литературе «за выдающийся национальный эпос — роман „Мужики“». В это время он не смог присутствовать на церемонии награждения, так как лечился во Франции, поскольку у него были проблемы с сердцем.

В 1925 году, после относительного выздоровления, Реймонт вернулся в Польшу, где Польская селянская партия пригласила его в свои ряды. С этого времени здоровье писателя стало быстро ухудшаться и 5 декабря 1925 года Владислав Реймонт умер в Варшаве, где и похоронен.

[616x700]

[616x700]

Памятник В.Реймонту в Лодзи

Творчество

Дебютировал в литературе в 1893. Творчество сочетает традиции критического реализма с элементами натурализма и символизма. Небольшую часть творческого наследия составляют стихи. Автор рассказов, повестей, романов, разнообразных в тематическом и жанровом отношении. В сборниках «Встреча» (1897), «Перед рассветом» (1902), в повести «Справедливо» (1899) показан быт деревни. В романах «Комедиантка» (1896) и «Брожение» (1897) изображаются быт и нравы провинциального чиновничества, актёрской среды. После успеха его первых опубликованных рассказов у Реймонта появляется идея написать роман. Одним из первых его романов был роман «Komediantka» (Комедиантка) (1895), о девушке из провинции, которая сбежала с театральной труппой, пытаясь убежать от лживости в своем окружении, но нашла только интриги и притворство. Второй роман, «Fermenty» (Брожение) (1896), — это продолжение первого романа, где главная героиня после попытки суицида возвращается к родной семье, принимая тяжесть существования. Убедившись, что мечты никогда не станут реальностью, она выходит замуж за богатого человека, который влюбился в неё. Варшавская газета «Kurier Codzienny» заказала Реймонту новый роман. Собрав необходимые материалы, после путешествия в Лодзь, он опубликовал роман «Земля обетованная» (1897). Многосюжетный роман «Земля обетованная» (части 1—2, 1899), одно из лучших произведений Реймонта, воссоздаёт становление капиталистической Лодзи, изображаемой с антиурбанистических позиций, быт лодзинских текстильных магнатов. В романе показывается, как город разрушает тех, кто принимает законы наживы, и тех, кто не принимает их. Моральная гангрена поражает трёх главных героев: немца, еврея и поляка.

[700x337]

[700x337]

В романе показан цинизм и животная сущность человека, который живёт по законам джунглей, а благородство, мораль и доброта начинают служить против людей, которые им следуют. Роман экранизирован (Анджей Вайда, 1975) и переведён на 15 языков. Вершиной творчества Реймонта считается роман «Мужики» (т. 1—4, 1904—1909; первый русский перевод — 1910—1912 Владислава Ходасевича, второй — 1954), в котором изображена сельская жизнь в сословных противоречиях и психологических конфликтах. Сюжет книги рассказывает историю отца и сына, которые полюбили одну и ту же женщину. Роман, написанный на местном диалекте, поражает читателя своей реалистичностью, изображением традиций, поведения и духовности простого народа. Используя разговорный диалект, автор создаёт универсальный язык польского крестьянства. Таким образом, он представляет богатую культуру простого народа. Этот роман отражает подлинную жизнь деревни в Липсе, а действие в нём происходит в течение десяти месяцев, в неуказанном году ХІХ века. Каждая часть романа соответствует времени года, таким образом показывается цикличность времени в польской деревне. Вместе с календарной цикличностью показывается цикличность обрядовая. В романе нет нравоучений и логических выводов, а просто показывается жизнь как она есть. За этот роман как за «выдающийся национальный эпос» Реймонт был удостоен Нобелевской премии по литературе в 1924. Владислав Реймонт также является автором романа «Вампир» (1911) и исторической трилогии «1794 год» (1913—1918) о Польше конца XVIII века и национально-освободительном восстании под руководством Тадеуша Костюшко. Последней работой автора является «Восстание» (польск Bunt), опубликованная в 1924. В ней описывается восстание зверей на ферме, с целью становления равноправия, но результатом его становится кровавый террор (произведение схоже со «Скотным двором» Джорджа Оруэлла, опубликованном в 1945 году). Книга выражает отношение Реймонта к революции 1917 года, а потому была запрещена в печати в ПНР с 1945 по 1989. Роман снова появился в печати только в 2004 году.

Память

Именем Владислава Реймонта названа площадь в Лодзи, проспект в Варшаве, улицы в городах Белосток, Волковыск, Вроцлав, Гданьск, Краков, Лодзь, Познань, Гродно. Экранизации: Земля обетованная;; Мужики (1922); Мужики (1972), мини-сериал; Мужики (1973), телевизионный фильм на основе мини-сериала. Книги, издававшиеся на русском языке: Собрание сочинений. Том1-12. Москва, 1911—1912; Реймонт В. Рассказы. Москва,1953; Роман «Вампир» (Владислав Реймонд), роман «Вампиры» (барон Олшеври). Издательство «Ренессанс». Серия «Мир мистики». 1992 год. ISBN 5-8396-0015-6 Роман «Комедиантка»; Владислав Реймонт. Мужики: роман. Москва: ДАС, 1993, в 2-х томах. (367+416 страниц), суперобложка. Литература: Яцимирский А.И. Владислав Реймонт, его романы и рассказы (литературная характеристика) // Вестник иностранной литературы.1906. № 6; Фриче В.Владислав Реймонт // Новый журнал для всех. Санкт-Петербург, 1911. № 32; Богомолова Н.А.Владислав Реймонт // История польской литературы / Редколлегия В.В.Витт, И.С.Миллер, Б.Ф.Стахеев, В.А.Хорев. Москва,1969. Том 2; Цыбенко Е.З. Творчество Владислава Станислава Реймонта в России / Studia polonica. К 70-летию Виктора Александровича Хорева.- Москва: «Индрик», 2002.- Страницы 312-324.

[552x700]

[552x700]

1868

Станислав Пшибышевский (польское имя — Stanisław Feliks Przybyszewski)

польский писатель. Родился в Лоево на Куявах, в семье сельского учителя. Учился в гимназии в Торуни, затем в Вонгровце. Изучал сначала архитектуру, затем медицину в Берлине (1889—1890). Был редактором социал-демократического еженедельника «Gazeta robotnicza» (1892—1893). Вращался в кругах международной артистической богемы, был знаком с Эдвардом Мунком и Августом Стриндбергом. В 1893 женился на норвежской пианистке Дагни Юэль, жил в Норвегии, бывал в Стокгольме, Осло, Копенгагене. В 1897 вернулся в Берлин, в 1898 путешествовал по Испании, ненадолго останавливался в Париже. В 1898 обосновался в Кракове, возглавил польское модернистское движение «Молодая Польша». В 1899 опубликовал в журнале «Жизнь» (Życie) манифест антиреалистического и антидемократического искусства «Confiteor». Дагни бросила Пшибышевского в 1900 г., 5 июля 1901 была убита в Тбилиси юным любовником Владиславом Эмериком. В 1901 Пшибышевский перебрался в Варшаву. В 1903—1904 путешествовал по России вместе с театральной труппой, ставившей его драмы. Побывал в Санкт-Петербурге, Киеве и Одессе. В 1905 повторно женился на Ядвиге Каспрович. Жил в Торуни, затем в Мюнхене (1906—1919), путешествовал по Европе. В 1918 вернулся в Польшу. Служил в Дирекции почт и телеграфов в Познани (1919—1920), Польских железных дорог в Гданьске (1920—1924), с 1924 в гражданской канцелярии президента в Варшаве. Его сын от незаконного брака с Марфой Фердер, Пшибышевский, Болеслав Станиславович, (22 февраля 1892, Берлин — 21 августа 1937, Москва) после самоубийства его матери в 1896 году попал в Варшаву к матери Пшибышевского, где учился в консерватории. Во время первой мировой войны был как гражданин Пруссии вывезён в Орск. После Октябрьской революции попал в Москву, где преподавал в Коммунистическом университете национальных меньшинств Запада имени Мархлевского. В 1929—1931 — директор Московской консерватории. Обвинённый в гомосексуализме, попал на три года на стройку Беломоро-Балтийского канала. Арестован 1 марта 1937 года, Военной коллегией Верховного Суда 21 августа 1937 приговорен к расстрелу по обвинению в шпионаже и подготовке террористического акта (приговор приведен в исполнение в тот же день). Реабилитирован 15 сентября 1956 года. Испытывал влияние взглядов Ф.Ницше, пропагандировал крайний модернистский эстетизм и эротизм. В драматургии ориентировался на Ибсена, Метерлинка, Стриндберга. Начал писать на немецком языке (литературно-критические эссе, поэмы в прозе, символистско-натуралистические романы). Позднее перевёл ряд первоначально написанных на немецком языке произведений на польский язык — поэма в прозе «Totenmesse» («Заупокойная месса», 1893), на польском языке «Requiem Aeternam» (1901); трилогия романов «Homo sapiens», немецкая версия 1895—1896, польская 1901; «Satanskinder», «Дети сатаны», 1897, на польском языке «Dzieci szatana» 1899, и другие. Один с самых выдающихся создателей периода Молодой Польши, редактор краковского журнала «Жизнь» (1898—1901). Автор романа «Синагога сатаны» также «Ребята сатаны», в которых поместил испытательное повествование, антиципирующее творчество Джеймса Джойса или Марселя Пруста. Автор символистских драм «Dla szczęścia» («Во имя счастья», 1900), «Гости» (1901), «Złote runo» («Золотое руно», 1901), «Śnieg» («Снег», 1903). Сочинения: Wybór pism, Wrozlaw, 1967; в русском переводе — Полное собрание сочинений, тома 1—10, Москва, 1905—1911. Литература: История польской литературы, том 2, Москва, 1969, страницы 13—17; Hutnikiewicz A., St. Przybyszewski, в книге: Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku, Warsz., 1967 (есть литература), s. 107—152.

1869

Маргарет Фэрлесс Барбер (Margaret Fairless Barber)

английская христианская писательница, писавшая под псевдонимом Майкл Фэрлесс. Маргарет Барбер родилась в деревне Рэстрик, расположенной рядом с городом Бригхаус в Уэст-Йоркшире (Великобритания). Она была третьей и младшей дочерью в семье. Барбер с детства любила читать и поначалу обучалась на дому под руководством матери Марии Луизы (1831—1890), урожденной Масгрейв, и старших сестёр. Когда её отец, адвокат и археолог-любитель Фэрлесс Барбер, умер в 1881 году, мать не справляясь с тремя дочерьми, отправила Маргарет к родственникам в Торки (Девоншир), где её отдали в местную школу. Именно там начались боли в спине, от которых Маргарет страдала всю оставшуюся жизнь. Позже она вместе с матерью поселилась в городке Бангей (Саффолк). В 1884 году Барбер переехала в Лондон, чтобы пройти обучение на медсестру в детской больнице. Она продолжала ездить в Торки, чтобы ухаживать за родственниками, а также занималась благотворительностью в Ист-Энде (Лондон). Однако её здоровье, включая зрение, продолжало ухудшаться и сама Маргарет начала нуждаться в уходе. Тревогу родственников вызвал переезд Маргарет в дом интеллигентной семьи Доусонов, которые фактически взяли её под опеку и ухаживали за ней.

Творчество

Не имея возможности заниматься благотворительностью, Маргарет начала писать под псевдонимом Майкл Фэрлесс. Имя «Майкл» она выбрала в честь друга детства Майкла Макдонелла (1882—1956), впоследствии возглавившего суд Британского мандата в Палестине. Её первой книгой стал роман «Собор брата Хилариуса», вышедший в 1901 году. Однако успех имела другая её книга — «Дорожных дел мастер», которая за 10 лет была переиздана 31 раз.

Гибель

Под конец жизни, ослабевшая от приступов боли и почти парализованная Маргарет, перестала принимать пищу. Её голодовка продолжалась 9 дней и привела к смерти. Барбер умерла в Хэмфилде (Западный Суссекс) 24 августа 1901 года.

Похоронена на кладбище Сент-Джеймс в Эшрасте, округ Хоршем, Западный Сассекс, Англия.

Книги

Всего Маргарет Барбер выпустила три книги под псевдонимом Майкл Фэрлесс. На русский язык книги Барбер не переводились.

1. Собор брата Хилариуса / Gathering of Brother Hilarius (1901): Религиозная книга о самоотверженности и самопожертвовании обитателей монастыря, которые сталкиваются с разнообразными трудностями. Главными героями являются два брата, которых связывают религиозные обязательства.

2. Серые братья и другие фрагменты в стихах и прозе / The Grey Brethren and Other Fragments in Prose and Verse: Сборник рассказов и стихов о различных жизненных ситуациях.

3. Дорожных дел мастер / The Roadmender (1932)

[462x700]

[462x700]

1869

Николай Капитонович Яковлев

русский, советский актёр и режиссёр театра, педагог. Народный артист СССР (1944). Герой Труда (1924). Родился в Рязани. Николай Яковлев в 1893 году окончил драматические курсы при Московском театральном училище (преподаватель — О.А.Правдин) и был принят в Малый театр, где играл до конца жизни. Большое влияние на него оказал режиссёр А.П.Ленский, раскрывший комедийное дарование артиста. В 1898—1907 годах Яковлев также играл на сцене молодёжного филиала Малого и Большого театров — Новом театре. Яковлев отличался живым темпераментом, наблюдательностью, знанием старого уклада русской жизни. Играл в основном бытовые и характерные роли. Одной из лучших считается Грознов в пьесе «Правда хорошо, а счастье лучше» Островского. Продолжал реалистические традиции игры Прова Садовского. Выступал как режиссёр. В 1907—1918 годах преподавал в Музыкально-драматическом училище Московского филармонического общества, в 1918—1920 — в Музыкально-драматическом институте (ныне ГИТИС). Николай Яковлев скончался в Москве 21 декабря 1950 года.

Похоронен на Новодевичьем кладбище.

Семья: Жена — Яковлева Мария Алексеевна (1875–1958)

Награды: Герой Труда (1924); Заслуженный артист Республики (1924, 30-летие сценической деятельности); Народный артист РСФСР (1934, 40 лет сценической деятельности); Народный артист СССР (1944); Орден Ленина (1949); Орден Трудового Красного Знамени (1937); Медали. Роли в Малом театре: 1893—1894 — «Василиса Мелентьева» А.Н.Островского и С.А.Гедеонова — Слуга князя Воротынского; 1893—1894 — «Волки и овцы» А.Н.Островского — Маляр; 1894—1895 — «Горе от ума» А.С.Грибоедова — Г.D.; 1894—1895 — «Модная лавка» И.А.Крылова — Андрей, Непогрешимый; 1894—1895 — «Скупой» Ж.Б. Мольера — Лафлеш; 1894—1895 — «Собака садовника» Лone де Вега — Тристан; 1894—1895 — «Трудовой хлеб» А.Н.Островского — Чепурин; 1895—1896 — «Воевода» А.Н.Островского — Бессудный; 1895—1896 — «Гроза» А.Н.Островского — Кудряш; 1895—1896 — «Женитьба» Н.В.Гоголя — Кочкарёв; 1895—1896 — «Король Лир» У.Шекспира — Шут; 1895—1896 — «Ревизор» Н.В.Гоголя — Хлопов; 1895—1896 — «Ночное» М.А.Стаховича — Ваня; 1896—1897 — «Жорж Данден» Ж.Б.Мольера — Любен; 1896—1897 — «Женитьба Бальзаминова» А.Н.Островского — Бальзаминов; 1896—1897 — «Король Ричард III» У.Шекспира — Лорд Гастингс; 1896—1897 — «Поздняя любовь» А.Н.Островского — Дормидонт Шаблов; 1896—1897 — «Цена жизни» В.И.Немировича-Данченко — Николай; 1897—1898 — «Бесприданница» А.Н.Островского — Карандышев; 1897—1898 — «Бедность не порок» А.Н.Островского — Разлюляев; 1897—1898 — «Горячее сердце» А.Н.Островского — Вася Шустрый; 1897—1898 — «Правда хорошо, а счастье лучше» А. Н.Островского — Платон; 1897—1898 — «Старый друг лучше новых двух» А.Н.Островского — Прохор Гаврилыч Васютин; 1898—1899 — «Лес» А.Н.Островского — Счастливцев; 1898—1899 — «Без вины виноватые» А.Н.Островского — Миловзоров; 1898—1899 — «Вий» Н.В.Гоголя — Спирид; 1898—1899 — «Севильский цирюльник» Бомарше — Фигаро; 1898—1899 — «Таланты и поклонники» А.Н.Островского — Вася; 1898—1899 — «Женитьба Фигаро» Бомарше — Фигаро; 1898—1899 — «Царь Борис» А.К. Толстого — Григорий Отрепьев; 1899—1900 — «Сон в летнюю ночь» У.Шекспира — Основа; 1899—1900 — «Мещанин во дворянстве» Мольера — Ковьель; 1900—1901 — «Снегурочка» А.Н.Островского — Брусило; 1900—1901 — «Соломенная шляпка» Э.Лабиша — Фадинар; 1900—1901 — «Шутники» А.Н.Островского — Гольцов; 1902—1903 — «Ревизор» Н.В.Гоголя — Хлестаков; 1902—1903 — «Виндзорские проказницы» У. Шекспира — Гуг Эванс; 1902—1903 — «Горе от ума» А.С.Грибоедова — Горич; 1902—1903 — «Король Генрих VIII» В. Шекспира — Лорд Санс; 1902—1903 — «Мёртвые души» по Н.В.Гоголю — Ноздрёв; 1902—1903 — «Не в свои сани не садись» А.Н.Островского — Бородкин; 1902—1903 — «Не так живи, как хочется» А.Н.Островского — Еремка; 1902—1903 — «Сердце не камень» А.Н.Островского — Константин Лукич Каркунов; 1903—1904 — «Женитьба Белугина» А.Н.Островского, Н.Я.Соловьева — Андрей Белугин; 1903—1904 — «Измена» А.И.Сумбатова — Бессо; 1903—1904 — «Таланты и поклонники» А.Н.Островского — Мелузов; 1904—1905 — «Волки и овцы» А.Н.Островского — Мурзавецкий; 1905—1906 — «Авдотьина жизнь» С.А.Найденова — Изюмов; 1905—1906 — «Буря» У. Шекспира — Тринкуло; 1905—1906 — «Ревизор» Н.В.Гоголя — Хлестаков; 1906—1907 — «Бедность не порок» А.Н.Островского — Разлюляев; 1906—1907 — «Плоды просвещения» Л.Н.Толстого — Семён, Яков; 1907—1908 — «Доходное место» А.Н.Островского — Белогубов; 1908—1909 — «Последняя жертва» А.Н.Островского — Дергачев; 1909—1910 — «Бедная невеста» А.Н.Островского — Милашин; 1909—1910 — «Дмитрий Самозванец и Василий Шуйский» А.Н. Островского — Дмитрий Шуйский; 1909—1910 — «Безумный день или Женитьба Фигаро» Бомарше — Антонио; 1910—1911 — «Гроза» А.Н.Островского — Тихон; 1911—1912 — «Мнимый больной» Ж.Б.Мольера — Диафуарус; 1911—1912 — «Горе от ума» А.С.Грибоедова — Загорецкий; 1911—1912 — «Бесприданница» А.Н.Островского — Карандышев; 1912—1913 — «Таланты и поклонники» А.Н.Островского — Вася; 1912—1913 — «Как Вам будет угодно» У.Шекспира — Оселок; 1913—1914 — «Насильники» А.Н.Толстого — Клавдий Коровин; 1913—1914 — «Тень» Н.И.Тимковского — Малецкий; 1913—1914 — «Василиса Мелентьева» А.Н.Островского и С.А.Гедеонова — Шут; 1915—1916 — «На бойком месте» А.Н.Островского — Непутевый; 1915—1916 — «Воевода» А.Н.Островского — Бессудный; 1916—1917 — «Волки и овцы» А.Н.Островского — Мурзавецкий; 1917—1918 — «Завтрак у предводителя» И.С.Тургенева — Алупкин; 1917—1918 — «Декабрист» П.П.Гнедича — Силантий; 1918—1919 — «Проделки Скапена» Ж.Б.Мольера — Скапен; 1918—1919 — «Старик» М. Горького — Харитонов; 1919—1920 — «Женитьба Фигаро» Бомарше — Фигаро; 1921—1922 — «Оливер Кромвель» А.В.Луначарского — Ричард; 1922—1923 — «Снегурочка» А.Н.Островского — Бобыль; 1922—1923 — «На всякого мудреца довольно простоты» А.Н.Островского — Голутвин; 1923—1924 — «Железная стена» Б.К.Рында-Алексеева — Петр Швелев; 1923—1924 — «Сердце не камень» А.Н.Островского — Константин Лукич Каркунов; 1923—1924 — «Бедность не порок» А.Н.Островского — Любим Торцов; 1924—1925 — «Анна Кристи» Ю.О’Нила — Кристоф; 1924—1925 — «На всякого мудреца довольно простоты» А.Н.Островского — Городулин; 1925—1926 — «Аракчеевщина» И.С.Платона — Иван Малыш; 1925—1926 — «Брат наркома» Н.О.Лернера — Ливанов; 1926—1927 — «Смерть Петра I» Н.Н.Шаповаленко — Балакирев; 1926—1927 — «Любовь Яровая» К.А.Тренева — Елисатов; 1926—1927 — «Амур в лапоточках» П.С.Сухотина — Костик; 1928—1929 — «Жена» К.А. Тренева — Лебедко; 1928—1929 — «Свои люди – сочтемся» А.Н.Островского — Подхалюзин; 1930—1931 — «Не было ни гроша, да вдруг алтын» А.Н.Островского — Крутицкий; 1932—1933 — «Бешеные деньги» А.Н.Островского — Васильков; 1932—1933 — «Разгром» А.А.Фадеева, М.С.Нарокова — Хозяин; 1933—1934 — «Скутаревский» Л.М.Леонова — Нарком; 1934—1935 — «В чужом пиру похмелье» по А.Н.Островскому — Тит Титыч; 1934—1935 — «Соло на флейте» И.К.Микитенко — Булава; 1935—1936 — «На всякого мудреца довольно простоты» А.Н.Островского — Мамаев; 1936—1937 — «Слава» В.М.Гусева — Медведев; 1936—1937 — «Борис Годунов» А.С.Пушкина — Василий Шуйский; 1937—1938 — «Ревизор» Н.В.Гоголя — Городничий; 1939—1940 — «Свадьба Кречинского» А.В.Сухово-Кобылина — Расплюев; 1940—1941 — «Правда хорошо, а счастье лучше» А.Н.Островского — Грознов; 1945—1946 — «Бедность не порок» А.Н.Островского — Любим Торцов. Постановки в 1907 — 1920: «Грех да беда на кого не живёт» А.Н.Островского; «Свои собаки грызутся, чужая не приставай» А.Н.Островского; «За чем пойдешь, то и найдешь» А.Н.Островского; «Волки и овцы» А.Н.Островского; «Шутники» А.Н.Островского.

[499x700]

[499x700]

1870

Маркус Лоу (Marcus Loew; в русском написании также употребляется Лов)

американский бизнес-магнат и пионер в сфере киноиндустрии, основатель сети «Театры Лоу» и киностудии «Metro-Goldwyn-Mayer» (MGM). Маркус Лоу родился в Нью-Йорке, в бедной семье с австрийскими, германскими и еврейскими корнями. Семья эмигрировала в Нью-Йорк за несколько лет до рождения сына. В силу обстоятельств Маркусу пришлось уже с малых лет зарабатывать на жизнь и, как следствие, он получил лишь минимальное школьное образование. Тем не менее, занимаясь чёрной работой, он накопил небольшую сумму денег, которую вложил в собственное дело — создание «театров-аркад» (залов с игровыми автоматами). Вскоре Маркус Лоу совместно с Адольфом Цукором и другими бизнесменами приобрёл никелодеон (дешёвый кинотеатр, вход в который стоил 5 центов), и постепенно «Театры Лоу» превратились в крупнейшую сеть кинотеатров и варьете в Соединенных Штатах. К 1905 году Маркус Лоу встал на ноги, а вскоре после этих успехов, потребовалось, чтобы он обеспечил свои театры постоянным потоком продукции. В 1904 году Лоу основал компанию «People's Vaudeville Company», сеть театров, в которых демонстрировались как короткометражные фильмы, так и живые представления варьете. В 1910 году компания значительно расширилась и была переименована в «Loew's Consolidated Enterprises». В число партнёров Лоу входили Адольф Цукор, Джозеф Шенк и Николас Шенк. К 1913 году под руководством Маркуса Лоу находилось большое количество театров Нью-Йорка, включая Американский мюзик холл, театр «Авеню Эй», театр «Авеню Би», Бродвейский театр (41 стрит), театр «Серкл» и театр «Колумбия» в Бруклине. В число других театров, которыми управлял Лоу, входят театр «Деланси-стрит», театр «Грили-сквер», театр «Геральд-сквер», театр «Либерти» в Бруклине, театр «Линкольн-сквер», Национальный театр (124 стрит), театр «Шуберт» и театр «Йорквилл». За пределами Нью-Йорка он управлял театром «Колумбия» в Вашингтоне (округ Колумбия), театром «Колумбия» в Бостоне и «Метрополитен-опера хаус» в Филадельфии. Лоу столкнулся с затруднительной ситуацией: у его объединенных компаний отсутствовала центральная административная система управления. Лоу предпочёл остаться в Нью-Йорке и осуществлять контроль за растущей сетью «Театры Лоу». Кинопроизводство с 1931 года постепенно перемещалось в южную Калифорнию. К 1917 году Лоу руководил рядом предприятий: «Borough Theatre Co.», «Empress Amusement Corp.», «Fort George Amusement Co.», «Glendive Amusement Corp.», «Greeley Square Amusement Co.», «Loew's Consolidated Enterprise», «Loew's Theatrical Enterprises», «Mascot Amusement Co.», «Natonia Amusement Co.», «People's Vaudeville Co.». В 1919 году Лоу реорганизовал компанию под названием «Лоуз Инкорпорейтед». В 1920 году Лоу приобрёл корпорацию «Metro Pictures». Через несколько лет он стал владельцем контрольного пакета акций корпорации «Goldwyn Picture», находящейся в сложном финансовом положении; на тот момент ей руководил театральный импресарио Ли Шуберт. В собственность корпорации «Goldwyn Picture» входил торговый знак «Лев Лео» и имущество студии в Калвер-Сити (штат Калифорния). Но без основателя Сэмюэля Голдвина студия лишилась сильного руководителя. Так как вице-президент Маркуса Лоу Николас Шенк должен был оставаться в Нью-Йорке, чтобы помогать в управлении крупной сетью кинотеатров на Восточном побережье, Маркусу пришлось искать квалифицированного руководителя, который смог бы возглавить новую компанию в Лос-Анджелесе. Лоу вспомнил, что однажды встречался с кинопродюсером по имени Луис Барт Майер, который работал в успешной, хотя и скромной студии в восточном Лос-Анджелесе. Майер несколько лет занимался производством малобюджетных мелодрам, основной аудиторией которых были женщины. Так как почти все оборудование Майер брал в аренду, а звёзд снимал в своих фильмах только раз, Маркуса Лоу не интересовал его скромный бизнес; он хотел заполучить самого Майера и его главного продюсера, бывшего руководителя компании «Universal Pictures» Ирвинга Тальберга. Николасу Шенку было поручено оформить договор, в результате чего в апреле 1924 года на свет появилась компания «Metro-Goldwyn Pictures»: главой студии стал Луис Майер, а главным продюсером – Ирвинг Тальберг. Компания Майера стала частью «Metro Goldwyn» с двумя важными оговорками: контракты «Mayer Pictures» с ведущими режиссёрами, такими как Фред Нибло, Джон М. Стал и подающей тогда надежды актрисой Нормой Ширер, которая позднее стала женой Тальберга. По прошествии некоторого времени Майер будет вознаграждён – его имя стало частью названия компании. «Лоуз Инкорпорейтед» на протяжении десятилетий финансировала компанию «MGM» и оставалась владельцем контрольного пакета акций. Хотя Маркусу Лоу сопутствовал успех, бизнесмен скончался, прежде чем увидел, насколько могущественной стала компания «MGM». Он умер в городе Глен-Коув, штат Нью-Йорк, США, от сердечного приступа 5 сентября 1927 года, и был похоронен на кладбище «Маймонидес» в Бруклине. За значительный вклад в развитие киноиндустрии Маркус Лоу награждён звездой на Голливудской «Аллее славы», она находится на Вайн-стрит, 1617. В наши дни имя Маркуса Лоу прочно ассоциируется с кинотеатрами. Личная жизнь: Его сын Артур Лоу женился на Милдред Цукор, дочери Адольфа Цукора. Литература: Caso, Frank. "Marcus Loew." In Immigrant Entrepreneurship: German-American Business Biographies, 1720 to the Present, vol. 4, edited by Jeffrey Fear. German Historical Institute; Cahn-Leighton Theatrical Guide, 1913-1914; Robert K. Headley - Motion Picture Exhibition in Washington, D.C. 1999 1476608512 p250 "... as he began to expand his movie empire. In October 1919, Loew and Walter Brownley of Washington purchased the Columbia and * two buildings on 12th Street for half a million dollars. The Columbia was one of the big moneymakers among ..."; http://cinematreasures.org/theaters/7369; Directory of directors in the city of New York, 1917-1918; Poor's and Moody's manual, 1921; Robert Sobel, The Entrepreneurs: Explorations Within the American Business Tradition (Weybright & Talley 1974), luca 7, Marcus Loew: An Artist in Spite of Himself ISBN 0-679-40064-8; Ingham, John N. (1983). Biographical Dictionary of American Business Leaders, Volume 4. Greenwood. p. 1702. ISBN 978-0313239106; Neal Gabler. An Empire of Their Own: How the Jews Invented Hollywood. ISBN 978-0-385-26557-7

1870

Колин МакЛеод-Робертсон (Colin McLeod-Robertson)

британский яхтсмен, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1908. На Играх 1908 в Лондоне МакЛеод-Робертсон соревновался в классе 12 м. Его команда дважды приходила к финишу второй, заняв в итоге второе место. Умер 2 июля 1951 года.

1871

Дьюла Каройи, граф Надькарой (вариант написания фамилии — Карольи; венгерское имя — Károlyi Gyula)

венгерский политик, премьер-министр антисоветского правительства в 1919 году и Королевства Венгрии в 1931-1932. Родился в городе Ньирбакта, Австро-Венгрия, ныне город Бакталорантхаза, Венгрия, в аристократической семье Каройи, его отцом был спикер Палаты магнатов. Учился на юридическом факультете Будапештского университета, а также в университетах Берлина и Бонна. После завершения учёбы некоторое время заседал в Палате магнатов, а затем занялся сельским хозяйством в семейных владениях в комитате Арад. После начала Первой мировой войны ушёл на фронт и был лейтенантом венгерских гусар. В 1918 году Венгрия была провозглашена республикой и вышла из войны. Первым её президентом стал двоюродный брат Дьюлы — Михай Каройи. После создания в 1919 году Венгерской Советской Республики граф Каройи попытался сформировать антисоветское правительство в комитате Арад, частично располагавшемся в Трансильвании, и «навёл мосты» с Антибольшевицким Комитетом Иштвана Бетлена в Вене. В мае 1919 года Арад оккупировали румынские войска. Дьюла Каройи и часть его министров были интернированы, а по выходе на свободу перебрались в Сегед. Благодаря Каройи, Сегед стал одним главным центром борьбы с ВСР; на пост военного министра был приглашён адмирал Миклош Хорти, в короткие сроки сформировавший Национальную армию. Хорти и Каройи стали друзьями… В мае-июле 1919 года Дьюла Каройи был премьер-министром альтернативного правительства… В 1920-е годы Каройи временно отошёл от политики и занимался сельским хозяйством на северо-востоке Венгрии — в комитатах Сабольч и Сатмар. В 1927 году стал членом восстановленной годом ранее Палаты магнатов. Новый этап государственной карьеры Каройи был связан с Великой депрессией, которая тяжело отразилась на экономике страны. В 1930—31 годах Дьюла Каройи был министром иностранных дел в кабинете Иштвана Бетлена и в марте 1931 года посетил с официальным визитом Италию, вёл переговоры с Бенито Муссолини. В августе 1931 года Бетлен ушёл в отставку, и Миклош Хорти назначил Каройи новым премьер-министром. После того, как 13 сентября 1931 года маньяк Сильвестр Матушка организовал сход с рельсов Венского экспресса с виадука возле Будапешта, Каройи ввёл военное положение, обвинил в катастрофе коммунистов и начал кампанию по борьбе с оппозицией. В июле 1932 года был раскрыт ЦК Венгерской коммунистической партии. После ареста его членов был проведён показательный процесс, и двое лидеров ВКП — Имре Шаллаи и Шандор Фюрст — были казнены, а Коммунистическая партия была ещё более ослаблена. Стремясь стабилизировать финансовое положение страны, Каройи пошёл на сокращение государственных расходов (были снижены расходы на социальное страхование и зарплаты госслужащим) и увеличение налогов. Между тем, в 1932 году безработица составляла 60 % среди промышленных и сельскохозяйственных рабочих, а ситуация в экономике оставалась тяжёлой. Все эти меры предопределили непопулярность Каройи, и в сентябре 1932 года он ушёл в отставку. Впоследствии Каройи практически ушёл из большой политики. В 1936 году был назначен тайным советником. В годы Второй мировой войны Дьюла Каройи поддерживал политическую линию Миклоша Каллаи. Скончался граф Дьюла Каройи в Будапеште 23 апреля 1947 года.

1871

Марко Ерофеевич Мазуренко (украинское имя — Марко Єрофійович Мазуренко)

генерал-хорунжий армии УНР. Георгиевский кавалер. Родился в городе Каменец-Подольский. Окончил Варшавское реальное училище (в 1888 году), Одесское пехотное юнкерское училище (в 1890 году), вышел подпрапорщиком до 28-го пехотного Полоцкого полка (город Петраков), в составе которого участвовал в Первой мировой войне. С 1915 году — подполковник, помощник командира 8-го стрелкового полка. С 10 августа 1916 года — полковник, командир 7-го стрелкового полка. С 11 октября 1916 года — командир 21-го стрелкового полка. С 25 июня 1917 года — командир 48-го запасного полка в Одессе. За время Первой мировой войны был награждён всеми орденами: Святого Владимира IV степени с мечами и повязкой, орденом Святого Георгия IV степени (за бой 16 мая 1915), а 20 февраля 1916 Георгиевской оружием. С 25 октября 1917 года — начальник Украинского гайдамацкой бригады в Одессе, возглавлял её до расформирования 24 января 1918. С 1 июля 1918 года — член Елисаветской ликвидационной комиссии. С 1 октября 1918 года — командир 3-го Сирожупанного полка Армии Украинской Державы. С 20 декабря 1918 года — помощник начальника 5-й пешей дивизии войск Директории. 1 июня 1919 в Тернополе попал в польский плен. 20 января 1920 — начальник 1-й запасной бригады Действующей Армии УНР. С 18 мая 1920 года — начальник 2-й запасной бригады Армии УНР. С 12 сентября 1920 года — помощник начальника 1-й пулеметный дивизии Армии УНР. С 5 сентября 1921 года — помощник начальника 5-й Херсонской дивизии Армии УНР. В 1923 уехал в Советскую Украину, за что Военным министерством УНР был лишен воинского звания. Дальнейшая судьба неизвестна. Награды: Орден Святого Георгия IV степени; Орден Святого Владимира IV степени; Орден Святого Станислава III степени; Георгиевское оружие. Источники: Тинченко Я.Ю. Офіцерський корпус Армії Української Народної Республіки (1917—1921).Книга I. — К. : Темпора, 2007. — ISBN 966-8201-26-4; Довідник з історії України / за ред. І. З. Підкови, Р.М.Шуста. — К. : Генеза, 2001. — ISBN 966-504-439-7; ЦДАВОУ. — Фонд 1075. — Опимь 1. — Спр. 112. — Страницы 9-14; Опись 2. — Спр. 653. — Страница 30; Спр. 1067. — Страницы 36-46; Прохода В. Записки до історії Сірих (Сірожупанників)//За Державність. — Каліш. — 1929. — № 1. — Страница 83; Монкевич Б. З останніх днів боротьби//Літопис Червоної Калини. — Львів. — 1932. — Часть 6. — Страницы 4-7; Шабанов В. М. Военный орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия. Именные списки 1769—1920. (Биобиблиографический справочник). — Москва: Русскiй мiръ, 2004. — Страница 620. — 3000 экз. — ISBN 5-89577-059-2; Мазуренко Марк Ерофеевич. // Проект «Русская армия в Великой войне».

[530x700]

[530x700]

1871

Уильям Сирл Холдсворт (William Searle Holdsworth)

английский историк права. Родился в Лондоне. Получил образование в Далидж-колледже и Нью-колледже Оксфордского университета, был членом совета Сент-Джонс-колледжа в 1897–1922, вице-президентом колледжа в 1902–1903. Профессор конституционного права Юниверсити-колледжа в Лондоне (1903–1908), лектор по английскому праву Олл-соулз-колледжа (1910–1922) и профессор английского права Оксфордского университета с 1922. В 1922 был избран членом Британской академии, в 1924 прочел курс Крейтоновских лекций в Лондонском университете, в 1927 был награжден медалью Эймса Гарвардского университета. Был возведен в рыцарское достоинство в 1929 и награжден орденом «За заслуги» в 1943. Умер в Оксфорде 2 января 1944 года. Среди трудов Холдсворта – монументальная «История английского права» (History of English Law, 1922–1938); «Влияние юридической практики на развитие английской конституции» (The Influence of the Legal Profession on the Growth of the English Constitution, 1924); «Источники и литература по английскому праву» (Sources and Literature of English Law, 1925); «Историческое введение в земельное право» (Historical Introduction to the Land Law, 1927); «Историки англо-американского права» (The Historians of Anglo-American Law, 1927) и «Творцы английского права» (Some Makers of English Law, 1938).

1872

Педер Эстлунд (норвежское имя — Peder Østlund)

норвежский конькобежец, двукратный чемпион мира (1898, 1899 года) и Европы (1899, 1900 года). Родился в городе Тронхейм, Норвегия. Также Педер Эстлунд занял второе место в общем зачёте на чемпионате Европы-1894 в Хамаре (Норвегия). Он был двукратным чемпионом Норвегии в многоборье (1897, 1898 года). За свою спортивную карьеру Педер Эстлунд десять раз улучшал рекорды мира на дистанциях 500, 1000, 1500 и 10000 метров. Причем на международных соревнованиях в Давосе он установил в течение двух дней (10 — 11 февраля 1900 года) сразу четыре мировых рекорда на разных дистанциях. Умер 22 января 1939 года.

Рекорды мира

Достижения

1874

Князь Гиви Иванович Амилахвари (Амилохваров, Амилахори)

генерал-майор, герой Первой мировой войны. Православный. Из дворян Тифлисской губернии. Сын генерала-от-кавалерии Ивана Гивича Амилахори и княжны Анны Александровны Эристовой. Окончил Тифлисский кадетский корпус (1892) и Пажеский корпус по 2-му разряду (1896), откуда был выпущен корнетом в 44-й драгунский Нижегородский полк. Будучи камер-пажем присутствовал на коронационных торжествах в Москве, состоял при великой княжне Марии Александровне, герцогине Саксен-Кобургской. Чины: поручик (1899), штабс-ротмистр (1903), ротмистр (1907), подполковник (за отличие, 1914), полковник (1915), генерал-майор (11 октября 1917). Окончил Офицерскую кавалерийскую школу «успешно». Участвовал в русско-японской войне, в том числе в сражении при Мукдене, был награждён орденами Святой Анны IV степени и Святого Станислава III степени с мечами и бантом. В 1905—1914 годах состоял адъютантом наместника на Кавказе генерала-от-кавалерии графа Воронцова-Дашкова. Участвовал в Первой мировой войне. С 5 сентября 1914 года был командующим 2-м Дагестанским конным полком, 16 февраля 1916 года произведен в полковники с утверждением в должности. Был награждён орденом Святого Георгия IV степени и Георгиевским оружием. С 1923 года в эмиграции во Франции. Работал таксистом. На 1934 год состоял членом-кандидатом главного правления Союза Пажей. Скончался в Париже 15 ноября 1943 года. Похоронен на русском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа. Семья: Был женат первым браком на Анне Григорьевне Кузнецовой, вторым на Юнгер. Награды: Орден Святой Анны IV степени с надписью «За храбрость» (1906); Орден Святого Станислава III степени с мечами и бантом (1907); Орден Святой Анны III степени (1909); Орден Святого Станислава II степени (1912); Орден Святого Владимира IV степени с мечами и бантом (Высояайший приказ 22 января 1915); Орден Святого Георгия IV степени (Высояайший приказ 5 июня 1916); Орден Святого Владимира III степени с мечами (Высояайший приказ 15 июня 1916); Георгиевское оружие (Высояайший приказ 19 января 1917). Орден Эрнестинского дома «Pour le Verite» III степени (26 мая 1896); персидский Орден Льва и Солнца IV степени (1901).

1874

Микелис Валтерс (латышское имя — Miķelis Valters; псевдоним — Андрей Папарде)

юрист, публицист, писатель, общественный и политический деятель Латвийской Республики. Микелис Валтерс родился в городе Либава, Гробинский уезд, Курляндская губерния, Российская империя, в семье рабочих порта. Отец Петр (Pēteris Valters), мать Зане (Zane Valtera). Учился в начальной школе при приходе лютеранской церкви Святой Анны, потом в городской школе, параллельно учась на наборщика. В 1889 году окончил городское реальное училище и начал работать в железнодорожных мастерских. В 1890-х годах увлёкся социал-демократическими идеями, начал принимать активное участие в деятельности молодого и сравнительно радикального направления общественной мысли — «Новом течении» (латышское название — Jauna strava), входил в число зачинателей рабочего движения Курляндской и Лифляндской губерний, работал в редакции левой газеты «Диенас лапа» (латышское название — Dienas lapa) в Риге. Какое-то время жил в Берлине, где контактировал с немецкими социалистами, как вольнослушатель посещал лекции по экономике, сельскому хозяйству, философии и химии в Берлинском университете. Зимой 1897 года вернулся на родину, где в Либаве 20 мая арестован за политическую деятельность. Осуждён на 15 месяцев заключения в Динабургской крепости, потом был вынужден остаться в Двинске без права выезда. 12 апреля 1899 года повторный суд приговорил Валтерса на 5 лет ссылки в Вятскую губернию. Он решился бежать в Германию, потом в Швейцарию. Чтобы не терять время зря, поступил в Бернский университет, изучал юриспруденцию.

В эмиграции

В 1900 году вместе с единомышленниками Э.Ролавсом и Э.Скубикисом основал в истории первую латышскую политическую партию Союз латышских социал-демократов Западной Европы (Vakareiropas latviešu sociāldemokrātu savienība) — малочисленную, но во взглядах радикальную партию. Одним из направлений её деятельности был нелегальный перевоз марксистской литературы в Россию через порты остзейских губерний. Сеть транспортировки оказалась так хорошо налажена, что её использовали и другие группы российских революционеров. В 1903 году Лондоне Валтерс стал одним из основателей Латвийского социал-демократического союза (Союз латышских социал-демократов западной Европы объединился с латышскими радикалами в США) и был одним из руководителей партии. С 1903 по 1904 год был и редактором газеты союза «Пролетарий» (Proletārietis). B этот период он отмечался многочисленными публикациями на злободневную тематику, в которых оправдывал и подчеркивал острую необходимость поддержания социал-демократического течения в остзейских губерниях. Первый в истории в статье «Долой самодержавие! Долой Россию!» (латышское название — «Patvaldību nost! Krieviju nost!», 1903) выдвинул идею о необходимости независимого государства под названием «Латвия». В 1905 году стал редактором журнала «Революционная Прибалтика» (латышское название — Revolucionārā Baltija).

Революция 1905—1907 годов в России

Толчком к началу массовых выступлений под политическими лозунгами в России стало «Кровавое воскресенье» — расстрел войсками в Санкт-Петербурге мирной демонстрации рабочих во главе со священником Георгием Гапоном 22 января 1905. В этот период стачечное движение приняло особенно широкий размах, в армии и на флоте произошли волнения и восстания, что вылилось в массовые выступления против монархии. И в Риге возле Железного моста поход рабочих на центр с левобережья был приостановлен царскими войсками, у которых был указ от губернской администрации не пускать демонстрантов в центр. Рота унтер-офицерского батальона в итоге приняла решение открыть огонь по рабочим-манифестантам, шедшими с лозунгами «Долой самодержавие», в результате чего было убито более 70 человек, ранения получили около 200, однако истинное число жертв может отличаться от официальных данных, так как часть манифестантов была намеренно оттеснена к Даугаве и утонула. Начались волнения по всей Курляндской и Лифляндской губернии, в которых не малую роль играл и Латвийский социал-демократический союз. В ноябре 1905 в Риге произошёл съезд Волостных делегатов, на которых со страстной речью выступил Валтерс, настойчиво предлагавший в ходе своего длительного выступления разделить земли поместий равноправно между крестьянами. В 1906 году, считая, что массовая революция потерпела крах и надо выбрать другие методы борьбы (лично он призывал к индивидуальному террору), Валтерс покинул Россию и вернулся в Швейцарию.

В эмиграции

В 1907 году в Цюрихском университете защитил научную степень Doctor juris publici et rerum cameralium. Жил в Базеле и работал в местном союзе сельскохозяйственных кооперативов. В 1909—1910 годах повышал квалификацию в Сорбонне. В 1912—1913 годах жил в Лондоне, потом в Финляндии. Женился (родилась дочь Эстер), но развёлся в 1928 году. Под псевдонимом Андрей Папарде (Andrejs Paparde) опубликовал три сборника стихов: «Тантрис» (Tantris, 1908), «Тени на камнях» (Ēnas uz akmeņiem, 1910) и «Вечность» (Mūžība, 1914). В своих книгах «Критика латышей в вопросах искусства и науки» (Latviešu kritika mākslas un zinību jautājumos, 1913) и «Во Флоренции: Исследование по истории искусства и теории искусства» (Florencē. Studija iz mākslas vēstures un mākslas teorijas, 1909) критиковал социологический подход марксизма к искусству как примитивный и односторонний, основываясь на концепции немецкого эстетика М.Десуара и основателя т. н. теории эмпатии Т. Липпса. Представления об искусстве как об имманентной эволюции формы позволяет рассмотреть в его взглядах влияние искусствоведа Г. Вёльфлина.

Идеологическая эволюция

Среди товарищей он с самого начала выделился прагматическим и рациональным подходом к проблемам и скептическим отношением к пафосу. Переосмыслив причины, ход и последствия революции 1905—1907 годов, Валтерс с последователями порвал сотрудничество с РСДРП из-за отличий во взглядах о том, зачем нужна революция, когда и как её надо осуществлять. Большую роль сыграло и личное субъективное отношение: Валтерс никогда не скрывал, что считает большинство лидеров РСДРП необразованными болтунами. Был ярым сторонником тактики индивидуального политического террора, что сблизило его с российскими эсерами. Выдвинул несколько национальных идей, органично связав их с марксистской заданностью, продолжал разрабатывать возможное решение латышского вопроса в контексте российского государства и идею необходимости независимого государства для латышей, что служило ещё одной причиной раздора между союзом и РСДРП. В 1913 году Микелис Валтерс участвует в Брюссельском съезде латвийских соцдемов, где публично провозглашает автономные идеи, затрагивая ещё не совсем разработанный, но назревавший вопрос о перспективах латышской государственности. В том же году по его предложению на II конгрессе Латвийского социал-демократического союза делегаты проголосовали за смену названия партии на Партия социалистов-революционеров Латвии (Latvijas Revolucionāro sociālistu partija — eseri) — это больше соответствовало идеологии партии и позволяло её больше не путать с социал-демократами. Первая мировая война парализовала деятельность латышских эсеров, а Февральская и Октябрьская революции привели к идеологическому расколу. В 1917 году Валтерс покинул ряды эсеров и выступил организатором Латышского Крестьянского союза (Latviešu zemnieku savienība).

Политическая деятельность в Латвийской Республике

В 1917—1918 годы Валтерс стал идейным вдохновителем Рижского демократического блока. Этому блоку партий приходилось на свой страх и риск действовать в идеологическом аспекте на территории, оккупированной германскими войсками. В ноябре 1918 года Валтерса избрали в Народный совет Латвии, затем он стал первым министром внутренних дел (18 ноября 1918 — 9 декабря 1919) Временного правительства Латвийской Республики. В сентябре 1919 года стал преподавателем в Высшей народной школе (Rīgas Tautas augstskola) в Риге. В 1919—1922 годах соиздатель журнала «Страж Латвии» (Latvijas Sargs). С октября 1919 года дипломатический представитель Латвии в Италии (с 1921 года чрезвычайный и полномочный посол в Риме, с ноября и в Испании и в Португалии). В 1924 году стал приват-доцентом в Латвийском университете. С августа 1924 года до декабря 1925 года чрезвычайный и полномочный посол в Париже (продолжил занимать эту должность в Испании и в Португалии). В 1925 году покинул дипломатическую службу и Крестьянский союз (больше не вступил ни в одну партию). В 1928 году вернулся на дипломатическую службу, став генеральным консулом в Кёнигсберге. В 1930 году женился на Алисе Вилсон (Alise Ērika Vilsona, 1896—1973). С октября 1934 года до сентября 1938 года чрезвычайный и полномочный посол в Венгрии и в Польше (с резиденцией в Варшаве). По легенде единственный, кто во время авторитарного режима Улманиса продолжал обращаться к Улманису на «ты». Из-за противостояния министру иностранных дел Мунтерсу, перенаправлен из Варшавы в менее значимый Брюссель — с сентября 1938 года посол в Бельгии и в Люксембурге (с резиденцией в Брюсселе). После ввода советских войск в Латвию в октябре уволен со службы и вызван в Ригу, но благоразумно выбрал противоположное направление. С 1945 года жил в Бельгии, потом в Швейцарии и во Франции. Принимал активное участие в общественной жизни беженцев из ЛССР, занимался юриспруденцией и публицистикой. Во взглядах был враждебен CCCP и считал присоединение Прибалтики к СССР оккупацией, о чём много писал в своих публикациях. В 1964 году вступил в студенческую корпорацию «Fraternitas Latviensis». Издал в Швеции свои мемуары. Умер в Ницце 27 марта 1968 года, похоронен на Восточном кладбище (Cimetière de l’Est). Награды: Орден Трёх Звёзд I степени; Кавалер Большого креста ордена Возрождения Польши; Серебряные Академические лавры.

вверх^

к полной версии

понравилось!

в evernote

1865

Альфред Эдвард Вудли Мейсон (Alfred Edward Woodley Mason)

британский писатель, прозаик и драматург, подписывавший свои произведения как А.Э.В.Мейсон. Офицер, майор Королевской морской пехоты. Автор романа «Четыре пера», по которому снято несколько фильмов. В России наиболее известен фильм 2002 года с Хитом Леджером в главной роли. Родился в Лондоне. Учился в Тринити-колледже Оксфорда, который закончил в 1888 году. В 1895 году состоялась первая публикация его произведения. Всего написал более тридцати книг, включая исторические романы, пьесы и детективы. В 1906 году был избран в парламент от либеральной партии, был депутатом только один срок (до 1910 года). Во время Первой мировой войны Мейсон служит капитаном Манчестерского полка, затем майором Королевской морской пехоты. Его служба включала в себя организацию британской военно-морской контрразведки в Испании и Мексике. Скончался Мейсон в родном городе 22 ноября 1948 года, во время работы над книгой об адмирале Роберте Блейке.

Творчество

На русском языке Мейсон издавался мало и российскому читателю малоизвестен. Тем не менее, можно отметить два русских издания его книги «Пламя над Англией», посвящённой временам Елизаветы I: в 1992 году и в 2009 году.

Экранизации

По произведениям Мейсона снято 29 экранизаций, начиная со времён Немого кино. Среди них Четыре пера (1939 год), Пламя над Англией (1936 год) с Лоренсом Оливье и Вивьен Ли, Четыре пера (2002 год) с Хитом Леджером и Кейт Хадсон.

1866

Алекандр Михайлович Волконский

русский военный дипломат, публицист, с 1930 года католический священник византийского обряда, принадлежавший к Русскому апостолату. Внук декабриста С.Г.Волконского. Родился в Санкт-Петербургской губернии, в семье обер-гофмейстера князя Михаила Сергеевича Волконского и его жены Елизаветы Григорьевны, которая приняла католичество и стала первой в России женщиной-богословом. Братья — Владимир, Сергей, Пётр. Окончил юридический факультет Петербургского университета. С 1889 года служил вольноопределяющимся в лейб-гвардии Кавалергардском полку. С июня 1890 года — унтер-офицер, с ноября 1890 года — эстандарт-юнкер. Выдержал экзамен при Николаевском кавалерийском и Константиновском военном училищах (1890). 9 января 1891 года произведён в корнеты, 11 сентября 1894 года — в поручики. К 1896 г. окончил два курса Николаевской академии Генерального штаба. В 1895 году в составе русского чрезвычайного посольства находился в Персии, в 1897 году был командирован в Пекин, после чего составил секретную записку «О необходимости усиления нашего стратегического положения на Дальнем Востоке», в которой говорилось о близости и неизбежности военного столкновения с Японией и о неготовности к нему России. В 1898 году был командирован в Туркестан (в рамках работы Высочайше утверждённой комиссии о мерах предупреждения и борьбы с чумною заразою). Окончил дополнительный курс Николаевской академии Генерального штаба (1900; с причислением к Генеральному штабу).

Офицер Генерального штаба

С мая 1900 года — штабс-ротмистр. Участник китайской кампании 1900—1901 в составе Печелийского отряда, был помощником старшего адъютанта полевого штаба. С 1901 года — капитан, старший адъютант штаба 5-й пехотной дивизии. В сентябре 1901 — октябре 1902 года — командир эскадрона 3-го драгунского Сумского полка. В 1902—1905 годах служил в Главном штабе: помощник делопроизводителя генерал-квартирмейстерской части, помощник столоначальника (с 1903 года), столоначальник (с 1904 года), занимался военной статистикой иностранных государств — то есть выполнял функции аналитика военной разведки. В конце 1904 года опубликовал в газете «Новое время» критическую статью о действиях военного ведомства в связи с русско-японской войной, которая вызвала негативную реакцию его начальства. В мае — августе 1905 года князь Александр Волконский занимал пост начальника 8-го отделения штаба командующего Тихоокеанским флотом, затем был столоначальником, а с мая 1906 года — помощником делопроизводителя Главного управления Генерального штаба (в этом качестве занимался анализом информации по военной ситуации в азиатских странах). Сторонник отказа от вмешательства армии в политическую деятельность — эта позиция нашла своё отражение в брошюре «Армия и правовой порядок». В своей записке «О современном военно-политическом положении в России» (декабрь 1906) высказался за единоначалие в военном ведомстве, имея в виду усиление роли Совета государственной обороны (СГО) во главе с великим князем Николаем Николаевичем. Аналогичные идеи проводил и в опубликованной в 1907 под псевдонимом Волгин брошюре «Об армии» (также был сторонником отмены сокращённых сроков службы по образованию, упрощения войскового хозяйства, улучшения порядка мобилизации и др.). С 1907 года — старший делопроизводитель канцелярии СГО.

Военный агент в Италии

С февраля 1908 года — военный агент России в Италии. Автор исследования о Вооружённых силах Италии. С апреля 1908 — полковник Генерального штаба. Как военный разведчик, смог получить от своей агентуры чертежи экспериментальных пулемётов «Перино» и «Ревелли» (последний был принят в серийное производство и находился на вооружении итальянской армии во время двух мировых войн). Флигель-адъютант императора Николая II. В 1912 году, находясь в отпуске в Петербурге, во время празднования столетней годовщины Отечественной войны 1812, демонстративно отказался поддержать торжественный адрес на имя Николая II, в котором монарх был назван «самодержавным» (считал, что после Манифеста 30 октября 1905 российский монарх стал конституционным). За этот поступок был подвергнут критике в монархической прессе, кроме того, ему было предложено подать рапорт об отставке, что князь Волконский и сделал. В 1912 году был уволен в отставку «за болезнью, с мундиром и пенсией». После начала войны возвращен на службу из отставки в чине полковника. В 1914 году призван в ополчение, состоял начальником штаба 12-й ополченской бригады в Феодосии, в 1915—1917 годах временно исполнял обязанности русского военного агента в Риме.

В эмиграции

После прихода к власти большевиков остался в эмиграции, поддерживал тесные связи с генералом П.Н.Врангелем. Занимался публицистикой, автор работ, направленных против украинского национального движения. Его исследование «Историческая правда и украинофильская пропаганда» (1920) было переиздано в сборнике «Украинский сепаратизм в России. Идеология национального раскола» (Москва, 1998), и в 2015 г. издательством "Кучково поле".Также написал работы «Имя Руси в домонгольскую пору» (1929) «В чём главная опасность?» (1929), «Малоросс и украинец» (1929). Публиковал работы других авторов, в частности, в 1925 году в Берлине издал работу эмигрантского историка и публициста Андрея Стороженко «Украинское движение».

Священник

В 1930 году официально принял католичество, 6 июля 1930 года рукоположен в священники Петром Бучисом во время хиротонии последнего в сан епископа болгарским католическим епископом, экзархом Софийским Кирилом Стефаном Куртевым в базилике святого Климента в Риме. Участвовал в Съезде русского католического духовенства в Риме (1930), по поручению которого написал сохраняющий своё значение до сих пор историко-догматический труд «Католичество и Священное Предание Востока» (Париж, 1933—1934 (3 выпуска), переиздание: Жолква, 1992). Являлся сотрудником комиссии «Pro Russia», преподавателем русского и других славянских языков в Папском Восточном институте. Публиковался в Католическом вестнике Русской епархии византийско-славянского обряда в Маньчжурии. Умер в Риме 18 октября 1934 года, похоронен в крипте Греческой коллегии на римском кладбище Кампо Верано (могила не сохранилась). Семья: Жена (с 13 июня 1900) — фрейлина Евгения Петровна Васильчикова (1871—1924), дочь камергера Петра Алексеевича Васильчикова и графини Евгении Владимировны Орловой-Давыдовой. Дети: Даниил (1902—1979, Пальма де Мальорка); женат с 1947 г. на княжне Ксении Павловне Щербатовой (1919—1975); Никита (1904—1924), умер в один год с матерью в Париже; Мария (1906—1968, Нью-Йорк), жена (с 1938) Александра Александровича Пашкова (1890—1968); Владимир (1908—1980, Монтефьоре), был женат дважды, но потомства, как и братья, не оставил. Сочинения: Война, печать и общество. Оптимизм или логика? Санкт-Петербург: типография А.С.Суворина, 1905; Об армии. Санкт-Петербург: типография А.С.Суворина, 1907; I fatti della storia Russa e la propaganda ucrainofila. Roma: Direzione della nuova Antologia, 1919; французская версия — La verite historique et la propagande ukrainophile. Rome: E.Armani, 1920; английская версия — The Ukraine Question: The History Truth Versus the Separatist Propaganda. Rome: E.Armani, 1920; русские издания: Историческая правда и украинофильская пропаганда. Турин: В. Бона, 1920; Мюнхен: Время, 1947; Нью-Йорк: Свобод. слово Карпатской Руси, 1981; Москва: Кучково поле, 2015; A chi appartengono le steppe del Mar Nero. Roma: Direzione della nuova Antologia, 1919; Имя Руси в домонгольскую пору. Прага: Единство, 1929; В чём главная опасность? Прага, 1929; Малоросс и украинец. Ужгород, 1929; Католичество и Священное Предание Востока. Париж, 1933. Литература: Пономарёв В., Фомин М. Александр Михайлович Волконский, русский офицер и католический священник. // Покров, № 2, 1999; Алексеев М. Военная разведка России. От Рюрика до Николая II. Книга 1, Москва, 1998. Книга 2, Москва, 1998.

[520x700]

[520x700]1867

Владислав Станислав Реймонт (польское имя — Władysław Stanisław Reymont; настоящая фамилия - Реймент)

польский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе 1924 года. Родился в семье сельского органиста Йозефа Реймента в селе Кобеле Вельке. Кроме Владислава в семье было ещё восемь детей. Его мать Антонина Купчинська происходила из обедневшего знатного рода из Кракова и имела способности к сочинительству. Детство Владислав провел в Тушине, недалеко от Лодзи, куда переехал работать его отец, поскольку там был более богатый приход. Получал образование в местной школе. Родители хотели, чтобы он стал ксёндзом. Однако Владислав был упрям; он бросил школу, часто менял профессии, много путешествовал по Польше и Европе, был учеником портного в Варшаве (1880—1884), куда его отослал отец, но откуда его выслали под домашний арест за участие в забастовке в Лодзи. Из-за суровости отца и чрезмерной набожности матери он сбежал из дома и стал актёром в бродячих труппах (1884—1887), а также работал железнодорожным служащим.

[700x356]

[700x356]После поездки в Париж и Лондон он предпринял последнюю попытку заняться театральной деятельностью, но, не добившись успеха, снова вернулся домой. Не мог найти себе занятие по душе и даже постригся в монахи, работал ревизором на железной дороге, а в свободное время читал и начал заниматься сочинительством. В 1893 году обосновался в Варшаве и жил литературными заработками. Высокая компенсация после дорожного происшествия в 1900 помогла ему обрести финансовую независимость. В ноябре 1924 года был награждён Нобелевской премией по литературе «за выдающийся национальный эпос — роман „Мужики“». В это время он не смог присутствовать на церемонии награждения, так как лечился во Франции, поскольку у него были проблемы с сердцем.

В 1925 году, после относительного выздоровления, Реймонт вернулся в Польшу, где Польская селянская партия пригласила его в свои ряды. С этого времени здоровье писателя стало быстро ухудшаться и 5 декабря 1925 года Владислав Реймонт умер в Варшаве, где и похоронен.

[616x700]

[616x700]Памятник В.Реймонту в Лодзи

Творчество

Дебютировал в литературе в 1893. Творчество сочетает традиции критического реализма с элементами натурализма и символизма. Небольшую часть творческого наследия составляют стихи. Автор рассказов, повестей, романов, разнообразных в тематическом и жанровом отношении. В сборниках «Встреча» (1897), «Перед рассветом» (1902), в повести «Справедливо» (1899) показан быт деревни. В романах «Комедиантка» (1896) и «Брожение» (1897) изображаются быт и нравы провинциального чиновничества, актёрской среды. После успеха его первых опубликованных рассказов у Реймонта появляется идея написать роман. Одним из первых его романов был роман «Komediantka» (Комедиантка) (1895), о девушке из провинции, которая сбежала с театральной труппой, пытаясь убежать от лживости в своем окружении, но нашла только интриги и притворство. Второй роман, «Fermenty» (Брожение) (1896), — это продолжение первого романа, где главная героиня после попытки суицида возвращается к родной семье, принимая тяжесть существования. Убедившись, что мечты никогда не станут реальностью, она выходит замуж за богатого человека, который влюбился в неё. Варшавская газета «Kurier Codzienny» заказала Реймонту новый роман. Собрав необходимые материалы, после путешествия в Лодзь, он опубликовал роман «Земля обетованная» (1897). Многосюжетный роман «Земля обетованная» (части 1—2, 1899), одно из лучших произведений Реймонта, воссоздаёт становление капиталистической Лодзи, изображаемой с антиурбанистических позиций, быт лодзинских текстильных магнатов. В романе показывается, как город разрушает тех, кто принимает законы наживы, и тех, кто не принимает их. Моральная гангрена поражает трёх главных героев: немца, еврея и поляка.

[700x337]

[700x337]В романе показан цинизм и животная сущность человека, который живёт по законам джунглей, а благородство, мораль и доброта начинают служить против людей, которые им следуют. Роман экранизирован (Анджей Вайда, 1975) и переведён на 15 языков. Вершиной творчества Реймонта считается роман «Мужики» (т. 1—4, 1904—1909; первый русский перевод — 1910—1912 Владислава Ходасевича, второй — 1954), в котором изображена сельская жизнь в сословных противоречиях и психологических конфликтах. Сюжет книги рассказывает историю отца и сына, которые полюбили одну и ту же женщину. Роман, написанный на местном диалекте, поражает читателя своей реалистичностью, изображением традиций, поведения и духовности простого народа. Используя разговорный диалект, автор создаёт универсальный язык польского крестьянства. Таким образом, он представляет богатую культуру простого народа. Этот роман отражает подлинную жизнь деревни в Липсе, а действие в нём происходит в течение десяти месяцев, в неуказанном году ХІХ века. Каждая часть романа соответствует времени года, таким образом показывается цикличность времени в польской деревне. Вместе с календарной цикличностью показывается цикличность обрядовая. В романе нет нравоучений и логических выводов, а просто показывается жизнь как она есть. За этот роман как за «выдающийся национальный эпос» Реймонт был удостоен Нобелевской премии по литературе в 1924. Владислав Реймонт также является автором романа «Вампир» (1911) и исторической трилогии «1794 год» (1913—1918) о Польше конца XVIII века и национально-освободительном восстании под руководством Тадеуша Костюшко. Последней работой автора является «Восстание» (польск Bunt), опубликованная в 1924. В ней описывается восстание зверей на ферме, с целью становления равноправия, но результатом его становится кровавый террор (произведение схоже со «Скотным двором» Джорджа Оруэлла, опубликованном в 1945 году). Книга выражает отношение Реймонта к революции 1917 года, а потому была запрещена в печати в ПНР с 1945 по 1989. Роман снова появился в печати только в 2004 году.

Память

Именем Владислава Реймонта названа площадь в Лодзи, проспект в Варшаве, улицы в городах Белосток, Волковыск, Вроцлав, Гданьск, Краков, Лодзь, Познань, Гродно. Экранизации: Земля обетованная;; Мужики (1922); Мужики (1972), мини-сериал; Мужики (1973), телевизионный фильм на основе мини-сериала. Книги, издававшиеся на русском языке: Собрание сочинений. Том1-12. Москва, 1911—1912; Реймонт В. Рассказы. Москва,1953; Роман «Вампир» (Владислав Реймонд), роман «Вампиры» (барон Олшеври). Издательство «Ренессанс». Серия «Мир мистики». 1992 год. ISBN 5-8396-0015-6 Роман «Комедиантка»; Владислав Реймонт. Мужики: роман. Москва: ДАС, 1993, в 2-х томах. (367+416 страниц), суперобложка. Литература: Яцимирский А.И. Владислав Реймонт, его романы и рассказы (литературная характеристика) // Вестник иностранной литературы.1906. № 6; Фриче В.Владислав Реймонт // Новый журнал для всех. Санкт-Петербург, 1911. № 32; Богомолова Н.А.Владислав Реймонт // История польской литературы / Редколлегия В.В.Витт, И.С.Миллер, Б.Ф.Стахеев, В.А.Хорев. Москва,1969. Том 2; Цыбенко Е.З. Творчество Владислава Станислава Реймонта в России / Studia polonica. К 70-летию Виктора Александровича Хорева.- Москва: «Индрик», 2002.- Страницы 312-324.

[552x700]

[552x700]1868

Станислав Пшибышевский (польское имя — Stanisław Feliks Przybyszewski)

польский писатель. Родился в Лоево на Куявах, в семье сельского учителя. Учился в гимназии в Торуни, затем в Вонгровце. Изучал сначала архитектуру, затем медицину в Берлине (1889—1890). Был редактором социал-демократического еженедельника «Gazeta robotnicza» (1892—1893). Вращался в кругах международной артистической богемы, был знаком с Эдвардом Мунком и Августом Стриндбергом. В 1893 женился на норвежской пианистке Дагни Юэль, жил в Норвегии, бывал в Стокгольме, Осло, Копенгагене. В 1897 вернулся в Берлин, в 1898 путешествовал по Испании, ненадолго останавливался в Париже. В 1898 обосновался в Кракове, возглавил польское модернистское движение «Молодая Польша». В 1899 опубликовал в журнале «Жизнь» (Życie) манифест антиреалистического и антидемократического искусства «Confiteor». Дагни бросила Пшибышевского в 1900 г., 5 июля 1901 была убита в Тбилиси юным любовником Владиславом Эмериком. В 1901 Пшибышевский перебрался в Варшаву. В 1903—1904 путешествовал по России вместе с театральной труппой, ставившей его драмы. Побывал в Санкт-Петербурге, Киеве и Одессе. В 1905 повторно женился на Ядвиге Каспрович. Жил в Торуни, затем в Мюнхене (1906—1919), путешествовал по Европе. В 1918 вернулся в Польшу. Служил в Дирекции почт и телеграфов в Познани (1919—1920), Польских железных дорог в Гданьске (1920—1924), с 1924 в гражданской канцелярии президента в Варшаве. Его сын от незаконного брака с Марфой Фердер, Пшибышевский, Болеслав Станиславович, (22 февраля 1892, Берлин — 21 августа 1937, Москва) после самоубийства его матери в 1896 году попал в Варшаву к матери Пшибышевского, где учился в консерватории. Во время первой мировой войны был как гражданин Пруссии вывезён в Орск. После Октябрьской революции попал в Москву, где преподавал в Коммунистическом университете национальных меньшинств Запада имени Мархлевского. В 1929—1931 — директор Московской консерватории. Обвинённый в гомосексуализме, попал на три года на стройку Беломоро-Балтийского канала. Арестован 1 марта 1937 года, Военной коллегией Верховного Суда 21 августа 1937 приговорен к расстрелу по обвинению в шпионаже и подготовке террористического акта (приговор приведен в исполнение в тот же день). Реабилитирован 15 сентября 1956 года. Испытывал влияние взглядов Ф.Ницше, пропагандировал крайний модернистский эстетизм и эротизм. В драматургии ориентировался на Ибсена, Метерлинка, Стриндберга. Начал писать на немецком языке (литературно-критические эссе, поэмы в прозе, символистско-натуралистические романы). Позднее перевёл ряд первоначально написанных на немецком языке произведений на польский язык — поэма в прозе «Totenmesse» («Заупокойная месса», 1893), на польском языке «Requiem Aeternam» (1901); трилогия романов «Homo sapiens», немецкая версия 1895—1896, польская 1901; «Satanskinder», «Дети сатаны», 1897, на польском языке «Dzieci szatana» 1899, и другие. Один с самых выдающихся создателей периода Молодой Польши, редактор краковского журнала «Жизнь» (1898—1901). Автор романа «Синагога сатаны» также «Ребята сатаны», в которых поместил испытательное повествование, антиципирующее творчество Джеймса Джойса или Марселя Пруста. Автор символистских драм «Dla szczęścia» («Во имя счастья», 1900), «Гости» (1901), «Złote runo» («Золотое руно», 1901), «Śnieg» («Снег», 1903). Сочинения: Wybór pism, Wrozlaw, 1967; в русском переводе — Полное собрание сочинений, тома 1—10, Москва, 1905—1911. Литература: История польской литературы, том 2, Москва, 1969, страницы 13—17; Hutnikiewicz A., St. Przybyszewski, в книге: Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku, Warsz., 1967 (есть литература), s. 107—152.

1869

Маргарет Фэрлесс Барбер (Margaret Fairless Barber)

английская христианская писательница, писавшая под псевдонимом Майкл Фэрлесс. Маргарет Барбер родилась в деревне Рэстрик, расположенной рядом с городом Бригхаус в Уэст-Йоркшире (Великобритания). Она была третьей и младшей дочерью в семье. Барбер с детства любила читать и поначалу обучалась на дому под руководством матери Марии Луизы (1831—1890), урожденной Масгрейв, и старших сестёр. Когда её отец, адвокат и археолог-любитель Фэрлесс Барбер, умер в 1881 году, мать не справляясь с тремя дочерьми, отправила Маргарет к родственникам в Торки (Девоншир), где её отдали в местную школу. Именно там начались боли в спине, от которых Маргарет страдала всю оставшуюся жизнь. Позже она вместе с матерью поселилась в городке Бангей (Саффолк). В 1884 году Барбер переехала в Лондон, чтобы пройти обучение на медсестру в детской больнице. Она продолжала ездить в Торки, чтобы ухаживать за родственниками, а также занималась благотворительностью в Ист-Энде (Лондон). Однако её здоровье, включая зрение, продолжало ухудшаться и сама Маргарет начала нуждаться в уходе. Тревогу родственников вызвал переезд Маргарет в дом интеллигентной семьи Доусонов, которые фактически взяли её под опеку и ухаживали за ней.

Творчество

Не имея возможности заниматься благотворительностью, Маргарет начала писать под псевдонимом Майкл Фэрлесс. Имя «Майкл» она выбрала в честь друга детства Майкла Макдонелла (1882—1956), впоследствии возглавившего суд Британского мандата в Палестине. Её первой книгой стал роман «Собор брата Хилариуса», вышедший в 1901 году. Однако успех имела другая её книга — «Дорожных дел мастер», которая за 10 лет была переиздана 31 раз.

Гибель

Под конец жизни, ослабевшая от приступов боли и почти парализованная Маргарет, перестала принимать пищу. Её голодовка продолжалась 9 дней и привела к смерти. Барбер умерла в Хэмфилде (Западный Суссекс) 24 августа 1901 года.