7 мая родились...

07-05-2025 04:04

к комментариям - к полной версии

- понравилось!

1854

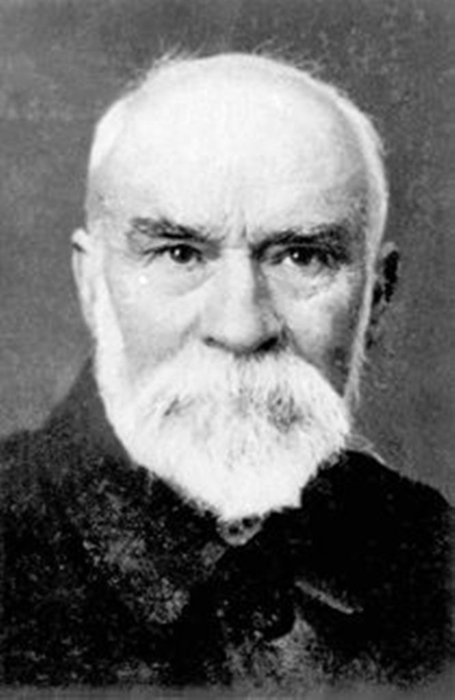

Николай Николаевич Щепкин

российский политический деятель, депутат Государственной думы III и IV созывов. Родился в Москве. Окончил Физико-математический факультет Московского университета. Участвовал вольноопределяющимся в русско-турецкой войне 1877—1878 гг., сражался в авангарде под командованием генерала М.Д.Скобелева, награждён Знаком отличия Военного ордена (Георгиевским крестом) и произведён в офицеры.

Муниципальный деятель

После войны служил секретарём Ломжинской казённой палаты (до 1881). Затем был помощником секретаря Московской городской управы (до 1883), гласным Московской городской думы (с 1889). В 1883—1894 — мировой судья в Москве. В 1894—1897 — товарищ (заместитель) городского головы Москвы. На выборах 1908 года, в период политической реакции, не был избран гласным, но уже на выборах 1912 года вновь стал им. Убеждённый сторонник развития городского хозяйства на основе муниципальных предприятий и заключения займов на их создание и развитие. Был одним из инициаторов программы муниципализации городского транспорта, выкупа городом в 1900 году морально устаревшей сети конно-железных дорог, владельцы которой противились переводу «конки» на электрическую тягу. В результате под руководством городских властей и с использованием размещённых за границей займов в Москве была создана трамвайная сеть. К 1914 году в Москве уже было около 900 электрических трамваев. Был товарищем директора Северного страхового общества, членом правления сахарного завода. Лектор Московского коммерческого института и автор курса «Страховое дело».

Либеральный политик

Был членом либерального «Союза освобождения». Возглавлял либеральную группу гласных Московской городской думы, 30 ноября 1904 г. огласил заявление 66 гласных, в котором говорилось, что Дума представляет высшему Правительству о неотложной необходимости: установить огорождение личности от внесудебных усмотрений, отменить действие исключительных законов, обеспечить свободу совести и вероисповедания, свободу слова, печати, свободу собраний и союзов. Участник земских съездов 1904—1905, в июле 1905 был товарищем председателя земско-городского съезда. Член Конституционно-демократической партии (Партии народной свободы) с октября 1905, когда был избран товарищем председателя московского городского комитета кадетской партии. С 1907 — председатель этого комитета. Был сторонником левого крыла партии. Был автором муниципальной программы партии. Депутат Государственной думы III и IV созывов от Москвы, член финансовой комиссии и комиссии по рабочему вопросу. Впервые был избран на дополнительных выборах 1909, которые символизировали возрождение влияния кадетской партии после поражения на выборах 1907. Во время Первой мировой войны, с 1914 — член и товарищ председателя главного комитета Всероссийского союза городов. Заведовал всеми учреждениями Союза на Западном фронте. После Февральской революции 1917 — член московского Комитета общественных организаций. 7 апреля 1917 был назначен председателем Туркестанского комитета Временного правительства в Ташкент вместо упразднённой должности Генерал-губернатора Туркестанского края. С лета 1917 — вновь гласный Московской городской думы. Осенью 1917 был членом Временного совета Российской республики (предпарламента).

Н.Н.Щепкин, 1910

Лидер «Национального центра»

В ноябре 1917 был в числе организаторов одной из первых нелегальных антибольшевистских организаций — «Девятки». В 1918 входил в состав «Правого центра» и «Союза возрождения России», с мая 1918 — один из руководителей организации «Всероссийского национального центра». В апреле 1919 возглавил деятельность организации. Из воспоминаний Астрова: «[Щепкин] был как бы соткан из контрастов и противоречий <…> В работе с другими, подавая яркие реплики, схватывая чужую полезную мысль и отбрасывая острой шуткой или саркастическим замечанием вредную, путаную чужую мысль, он на глазах у собеседников или членов совещания творил и создавал, приводил к точному разрешению иногда очень сложный вопрос <…> С ним редко и трудно сближались. Да и он сам, будучи очень общительным, редко допускал посторонних в свой интимный мир.» — Астров Н.И. Николай Николаевич Щепкин // Памяти погибших. – Париж, 1929. - Страницы 86-87. Под его руководством были также военные операции организации. Руководил работой по сбору в центральных военных учреждениях разведывательной информации, лично готовил для пересылки Белому движению шифровки с разведданными о стратегических планах советского командования, о численности, вооружении и дислокации частей Красной армии. Во время наступления войск генерала Н. Н. Юденича на Петроград офицеры из «Национального центра» захватили 13 июня форт «Красная горка», однако через три дня вынуждены были покинуть его руины, не имея сил противостоять интенсивному обстрелу артиллерией с линкоров «Петропавловск» и «Андрей Первозванный», крейсера «Олег», а также эскадренных миноносцев «Гавриил», «Свобода», «Гайдамак» и «Всадник». 28 августа 1919 года в результате провала колчаковского связника поручика Н.П.Крашенинникова Щепкин был арестован органами ВЧК. Во время допросов проявил себя мужественным человеком, не выдал тайн своей организации, спокойно держался в тюремной камере. Большевистский историк М.Н.Покровский утверждал, что «после устранения Щепкина больше не встречается таких крупных фигур»; «Щепкин — чрезвычайно характерный буржуазный республиканец, готовый материал для Кавеньяка или Тьера». С именем Щепкина связывают деятельность группы из шести человек, которая пыталась координировать сопротивление всех московских антисоветских организаций (так называемый «Тактический центр»), и членство в его военной комиссии. По утверждению Р.Пайпса, документы дела о «Тактическом центре» были сфабрикованы чекистом Аграновым. 15 сентября 1919 года Щепкин вместе с товарищами был казнён в подвалах Лубянки. 23 сентября 1919 года газета «Известия» сообщила о расстреле 67 лиц во главе со Щепкиным. Щепкин был похоронен в общей могиле на Калитниковском кладбище на востоке Москвы. Семья: Дед — знаменитый актёр Михаил Семёнович Щепкин; Отец — Николай Михайлович (1820—1886) — гласный Московской городской думы и Московского губернского земского собрания; Брат — Евгений Николаевич (1860—1920) — профессор всеобщей истории. Член I Государственной думы. Некоторое время входил в кадетскую партию, с 1919 — член партии большевиков; Брат — Вячеслав Николаевич (1863—1920) — филолог-славист, автор работ по славянскому языкознанию и литературе, по палеографии, русским древностям и иконописи; Дочь — Евгения (1882—1922), замужем за С.Д.Лагучёвым, также расстрелянным по делу «Национального центра», умерла вскоре после гибели мужа. После них осталось двое малолетних детей: дочь Екатерина (1916?—?), впоследствии кандидат химических наук, и сын Сергей (1918—1974), впоследствии доктор медицинских наук. Труды: Земская и городская Россия о народном представительстве. — Ростов на Дону, 1905. Литература: Смирнов С. Как были арестованы и расстреляны Н.Н.Щепкин, А.Д. и А.С.Алфёровы // Памяти погибших. — Париж, 1929. — Cтраницы 100—112; Думова Н.Г. Кадетская контрреволюция и её разгром (октябрь 1917—1920). — Москва, 1982; Красная книга ВЧК: В 2-х томах. — Москва, 1989; Всероссийский Национальный центр. — Москва, 2001; Пайпс Р. Московские центры. Политический фронт в гражданской войне в России // Вопросы истории. 2009. — № 2. — Cтраницы 51—67; Императорский Московский университет: 1755-1917 : энциклопедический словарь / А.Ю.Андреев, Д.А.Цыганков. — Москва: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010. — Cтраницы 856—857. — 894 страницы — 2 000 экземпляров — ISBN 978-5-8243-1429-8.

[567x700]

[567x700]

1855

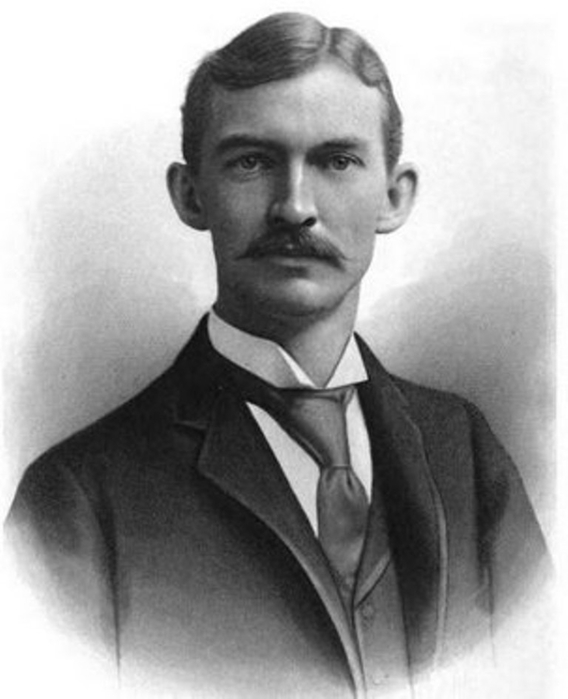

Николай Феофанович Кащенко

советский биолог, профессор зоологии и сравнительной анатомии и ректор Томского университета, академик Академии Наук Украинской ССР (1919). Родился в хуторе Веселый, ныне Запорожской области. Из дворян. Детство провел в имении отца и уже тогда имел пристрастие к естествознанию. Первоначальное образование Кащенко получил в Екатеринославской гимназии, которую окончил с серебряной медалью. В 1875 г. поступил на медицинский факультет Московского университета, где на практических занятиях под руководством профессора А.П.Богданова впервые познакомился с зоологией, что предопределило его будущую научную деятельность. На 2-м курсе Кащенко попытался перевестись на физико-математический факультет, но из-за опасения потерять один год отказался от этого плана, оставаясь, однако, по направленности своих занятий в большей степени естествоиспытателем, чем медиком. В 1876 г. по семейным обстоятельствам перевелся на 2-й курс медицинского факультета Харьковского университета, который окончил в 1880 г. со степенью лекаря и званием уездного врача. В период учебы занимался исследованиями в эмбриологическом кабинете, под руководством профессора Э.И.Стрельцова и ассистента Н.Ю.Зографа выполнил свои первые научные работы. Будучи студентом, некоторое время работал в военном госпитале в Закавказье, куда был командирован незадолго до окончания Русско-турецкой войны. После окончания учебы посещал в том же университете лекции и практические занятия по зоологии, сравнительной анатомии и эмбриологии на естественном отделении физико-математического факультета. В 1881-1882 гг. Кащенко состоял частным ассистентом при эмбриологическом кабинете профессора З.И.Стрельцова, помощника директора земской повивальной школы. В 1882-1884 гг. Кащенко – стипендиат для приготовления к профессорскому званию по эмбриологии и сравнительной анатомии. В 1884 г. защитил диссертацию «Эпителий человеческого хориона и его роль в гистогенезе последа– на степень доктора медицины. В 1884-1888 гг. Кащенко в звании приват-доцента преподавал вначале сравнительную анатомию на медицинском факультете. В 1885/1886 учебном году, в связи с исключением университетским уставом 1884 г. сравнительной анатомии из состава медицинских предметов, Кащенко вел параллельный теоретический и практический курс по гистологии и эмбриологии на медицинском факультете. Кроме этого курса, в осеннем полугодии 1888/89 учебного года Кащенко, читал по поручению физико-математического факультета, курс сравнительной гистологии. С 1886 по 1888 гг. Кащенко находился в заграничной командировке, во время которой работал в лаборатории профессора В.Гиса, В.Вальдейра, О.Гертвига (Германия) и на зоологической станции в Неаполе. Он прослушал лекции этих профессоров, а также Альтмана, Э.Геккеля и др. Во время поездки Кащенко выступил с докладом на 1-м съезде Международного анатомного общества в Лейпциге. Помимо этого он состоял членом в Императорском Обществе любителей естествознания, Обществе опытных наук при Харьковском университете. За харьковский период им было опубликовано 17 работ в русских и зарубежных изданиях. Кащенко разработал метод «графического изолирования–, помогающий реконструировать общую форму органов на основе изучения гистологических препаратов. Ему принадлежит приоритет микроскопического изучения аномальных человеческих зародышей (1883 г.). С 1888 г. (в Томск прибыл в марте 1889 г.) Кащенко – экстраординарный, с 1891 г. – ординарный профессор по кафедре зоологии и сравнительной анатомии Томского унивеситета, которую он возглавлял до 1912 г. В 1891 г. Московский университет по представлению профессора А.А.Тихомирова, М.А.Мензбира и Н.Ю.Зографа присвоил ему степень доктора зоологии (honoris causa). С 1907 г. за выслугой лет Кащенко был исключен из штата профессоров и оставался внештатным профессором. В 1909 г. он получил звание заслуженного профессора Томского университета. С 1893 по 1895 гг. Кащенко являлся ректором Томского университета. Он способствовал развитию материальной базы университета. В 1893 г. было введено здание факультетских клиник. В 1903 г. Кащенко участвовал в комиссии Министерства народного просвещения по преобразованию вузов, для которой разработал докл. о порядке замещения профессорских вакансий. С 1889 по 1912 гг. Кащенко возглавлял Зоологический институт (музей) при университете. Читал студентам курсы зоологии, анатомии и систематики беспозвоночных, сравнительной анатомии позвоночных с кратким их систематическим обзором. Курс лекций, прочитанный Кащенко в 1889/1890 году, был отлитографирован и после переработки издан (Томск, 1891 г.). Это было первое на русском языке печатное руководство по зоологии для студентов-медиков. Кащенко внес значительный вклад в создание и развитие Зоологического музея, который к моменту его отъезда из Томска насчитывал около 950 чучел животных, скелетов, моделей и спиртовых препаратов (около 3350 экз.), в том числе подаренные музею будущим генерал-губернатором Степного края И.А.Колпаковским, богатую коллекцию шкурок млекопитающих и птиц из окрестностей Кульджи и Кашгара, коллекцию беспозвоночных животных Северно-Ледовитого океана, собранную шведским исследователем Арктики Н.Норденшельдом, коллекции различных животных, собранные профессором В.В.Сапожниковым, М.Д.Рузским. Кащенко лично передал музею коллекцию позвоночных животных, собранную им во время экспедиций в различные районы Сибири. На базе музея им были организованы практические занятия со студентами по курсу зоологии. При кабинете зоологии имелась библиотека с каталогом позвоночных, ежегодно пополнявшаяся научными трудами и справочной литературой. Кабинет был оснащен различными приборами. Помощниками Кащенко по музею и кабинету были В.П.Аникин, Г.Э.Иоганзен, С.М.Чугунов. Кащенко был разносторонним исследователем. Его научная деятельность можно разделить на два периода: эмбриологический и фаунистический. Основная деятельность Кащенко как зоолога относится к Томскому периоду его жизни. Он стал основоположником томской школы зоологов. Кащенко провел ряд важных исследований: глистной эпизоотии рыб на Барабинских озерах (1891 г.), фауны позвоночных Центрального Алтая (1898 г.). Совершил поездку вдоль Сибирской железной дороги между Омском, Томском и Красноярском и др. Во время экспедиций Кащенко вел сбор разнообразного зоологического материала, который после обработки передавался музею университета. К сбору зоологических коллекций Кащенко широко привлекал местных любителей природы. Поддерживал связь с зоологическим музеем Академии Наук. Во время командировки в европейскую часть России и за границу (1892-1893 гг.) Кащенко специально изучал постановку пчеловодства, устрицеводства и других отраслей прикладной зоологии. Он также связывал свои зоологические исследования с нуждами рыболовства. В 1895 г. Кащенко организовал в Томске отдел Московского общества святого христианства, который позже был преобразован в самостоятельное Западно-Сибирское общество святого христианства. Кащенко избирался председателем этого общества в первые годы его существования. По линии общества он организовал серию публичных лекций по различным вопросам естествознания и христианства Томского края. Эти лекции были изданы под редакцией Кащенко (Научные очерки Томского края, Томск, 1898 г.). Он был горячим сторонником дарвинизма, выступив в ряде работ по теоретической биологии с защитой учения Ч.Дарвина. Как эмбриолог Кащенко известен своими работами по формированию мезенхимы. Он, в частности, доказал, что мезенхима образуется не только из среднего зародышевого листка (мезодерма), но и из наружного (эктодерма). Кащенко опубликовал свыше 150 работ. С 1898 по 1905 года Кащенко вел в газете «Сибирская жизнь– отдел «Отзывы о русских изданиях по зоологии и биологии. Кащенко состоял членом Общества естествоиспытателей и врачей при университете. В качестве представителя Томского университета участвовал в работе ряда научных съездов: Междунарадном антропологическом и зоологическом, Акклиматизационном ботанико-зоологическом в Москве (1892 г.); Х Археологическом съезде в Риге (1896 г.). На последнем Кащенко выступил с докладом «К вопросу об одновременном существовании мамонта и человека–, посвященном найденному им в 1896 г. вблизи Томска скелету мамонта со следами деятельности человека. Постепенно Кащенко отошел от анатомо-эмбриологических. работ, оставив многое незаконченным. Он пришел к идее о больших возможностях экспериментального изменения наследственности растений и стал уделять все больше внимания акклиматизационно-гибридизационной деятельности, опубликовал ряд работ по акклиматизации плодовых и других культурных растений в условиях Сибири. Первоначально Кащенко стал работать в саду в целях укрепления здоровья, но постепенно увлекся этим занятием. В 1902 г. в Томске им был заложен опытный акклиматизационный сад. В 1908 г. по инициативе Кащенко была возобновлена деятельность Общества садоводства, основанного в Томске еще в 1892 г. Так, были приведены в порядок оранжереи, ежегодно устраивались выставки (3 до отъезда Кащенко). Кащенко экспериментировал с различными растениями. Он вывел махровую розу «Маргарита Кащенко», для которой исходным материалом стали полученные в 1904 г. от И.В.Мичурина гибридные семена от скрещивания «Царицы севера» с обыкновенным шиповником. Вывел и описал новые сорта дыни («Доктор Дочевский»), кукурузы («Иммер Том»). Проросшие семена кукурузы, посеянные в грунт, доходили в Томске до семенной зрелости. Многие созданные Кащенко сорта яблонь (Багрянка Кащенко, Бугристое наливное, Сибирское белопятнистое, Сибирское золото, Сибирская заря, Сибирская звезда, Янтарка и др.) послужили основой для развития сибирского плодоводства. Он получил от И.В.Мичурина черенки сеянцев смородины «Крендель», черенки выносливой груши «Козловская ранняя» (1910 г.), яблони «Китайка гибридная, очень крупноплодная» (1911 г.). За свои научные заслуги Кащенко был избран членом ряда обществ: Международного анатомического, естествоиспытателей при Санкт-Петербургском, Харьковском, Томском и Святого Владимира (Киевский) университетах, Московского испытателей природы, Любителей естествознания и Любителей аквариума, Харьковского опытных наук и Киевского испытателей природы. Разносторонней была общественная деятельность Кащенко в Томске. Он участвовал в работе «Общества попечения о начальном образовании–, объединившего большое количество представителей интеллигенции Томска и Томской губернии. Горячо поддерживал такое прогрессивное начинание общественности, как организация СВЖК. 26 октября 1910 г. прочитал первую лекцию на торжественном открытии курсов, входил в состав совета курсов. В 1911 г. Кащенко вместе с профессорами Ф.К.Крюгером, А.А.Кулябко, В.Н.Саввиным поставил вопрос о допуске женщин на медицинский факультет в качестве слушательниц. Кащенко выступил неутомимым популяризатором науки: читал для населения лекции о культивировании в условиях Томска плодовых деревьев, о сортах кукурузы, которые могут произрастать в Сибири. Избирался гласным Томской городской думы, был почетным мировым судьей (1903-1912 гг.), членом попечительского совета женской гимназии. Осенью 1912 г. в связи с ухудшением здоровья Кащенко переехал с семьей в Киев и плодотворно работал еще в течение 24 лет: профессором Киевского политехнического института по кафедре зоологии, директором Акклиматизационного сада Академии Наук Украинской ССР, организатором и директором Зоомузея Академии Наук Украинской ССР. Кащенко – действительный член Академии Наук Украинской ССР (1919 г.). Умер в Киеве 29 марта 1935 года. Награды: орден Святого Владимира IV степени (1906 г.), орден Святой Анны II степени (1899 г.), орден Святого Станислава II степени (1894 г.), серебряная медаль в память царствования Императора Александра III. strong> действительный статский советник (1902 г.). Кащенко был женат на Ольге Николаевне. Их дети: Елена (родилась в 1891 г.), Мария (родилась в 1893 г.), Галина (родилась в 1894 г.), Ольга (родилась в 1898 г.), Николай (родился в 1900 г.), Ксения (родилась в 1910 г.). Одна из дочерей, Мария стала помощницей отца и продолжила разработку научных тем, начатых Кащенко. Похоронен на Лукьяновском кладбище в Киеве. Сочинения: Задачи зоологии в Сибири // ИТУ. 1890. Книга 2; Краткое руководство по зоологии, преимущественно для студентов медицины. Выпуск 1 // ИТУ. 1891. Книга 3; Что такое мезенхима?: (К учению о зародышевых пластах) // ИТУ. 1896. Книга 10; Ein von Menschen verzehrtes Mammuth // Кorrespondenz-Blatt der Deutschen Anthropol. Gesellschaft. 1896. № 6; Определитель млекопитающих животных Томского края с приложением краткого описания способов их первоначальной обработки // ИТУ. 1901. Книга 18; Списки коллекций беспозвоночных зоологического музея Императорского Томского университета / Под редакцией Н.Ф.Кащенко // ИТУ. 1904. Книга 24; 1905. Книга 27; 1908. Книга 30; 1910. Книга 37; Сибирские высшие женские курсы, их положение, нужды и надежды. Томск, 1912. Источник: Профессора медицинского факультета Томского университета – Томского медицинского института – Сибирского государственного медицинского университета (1878-2003): Биографический словарь / С.Ф.Фоминых, С.А.Некрылов, М.В.Грибовский, Г.И.Мендрина, А.И.Венгеровский, В.В.Новицкий. – Томск: Издательство Томского университета, 2004.

[525x700]

[525x700]

1855

Оскар фон Миллер (немецкое имя — Oskar von Miller)

немецкий инженер-электротехник. Родился в Мюнхене, в семье мастера медного литья Фердинанда фон Миллера. Он изучал инженерное дело, затем в 1878 поступил на государственную службу, а в 1883 перешел в немецкое Общество Эдисона в Берлине. В 1889 году Оскар фон Миллер основал в Мюнхене инженерное бюро, которое проектировало системы водоснабжения и производства электроэнергии. К числу его значительных успехов можно отнести создание таких систем в Баварии и строительство гидроэлектростанции на Вахензее. Он был пионером электрификации и пропагандистом «белого угля», как в то время называли энергию, получаемую от природной мощи воды. Вторым делом жизни, которому Оскар фон Миллер отдал значительную часть своего времени, была организация Германского музея в Мюнхене. Во время своих поездок в Париж и Лондон фон Миллер познакомился с естественно-научными и техническими музеями этих европейских столиц и восхитился ими. Тогда-то у него и зародилась идея создания подобного музея в Германии. Но фон Миллеру хотелось, чтобы экспонаты не прятались в витринах, а функционировали.

[700x349]

[700x349]

Его музей должен был представлять не просто технически грамотные и исторически достоверные объекты – они должны были «жить и дышать», и доставлять удовольствие даже далеким от техники людям. В 1903 году фон Миллер изложил свою идею ежегодному собранию Баварского общества союза немецких инженеров (VDI). В результате было собрано 260000 марок пожертвований для создания музея и избран временный организационный комитет. С 28 июня 1903 года начинается реальная история музея. Именно в этот день влиятельные инженеры, ученые, промышленники и политики под покровительством кронпринца Людвига заложили на учредительном собрании создание Музея Германии. Концепция фон Миллера не ограничивалась экспонированием объектов. С самого начала его занимала мысль сделать музей своеобразным посредником между наукой и широкой общественностью, чтобы любой желающий мог получить здесь простое и понятное объяснение сложным явлениям, наблюдать работу действующих моделей и даже самим принять участие в демонстрационных опытах, то есть превратить застывшую экспозицию в живой, развивающийся музейный организм. Составной частью этой дидактической концепции фон Миллера является и огромная библиотека по истории техники и естественных наук, освященная в 1932 году. В ней можно и сегодня получить любой из 730000 томов или почитать любую из 4300 газет. В собрании раритетов можно найти около 5000 ценных старинных книг. Скончался 9 апреля 1934 года.

[502x700]

[502x700]

1858

Гермоген (в миру - Георгий Ефремович Долганов)

епископ Православной российской Церкви; 21 марта 1917 года Тобольский и Сибирский. Прославлен в лике святых Русской православной церкви в 2000 году, в РПЦЗ — в 1981 году. Родился в семье священника, который впоследствии принял монашество и был возведен в сан архимандрита в Саратовском Спасо-Преображенском монастыре. С детских лет был глубоко религиозным человеком. Среднее образование получил в духовной семинарии, выдержал экзамены на аттестат зрелости при классической гимназии города Ананьева Херсонской губернии. Окончил юридический факультет Новороссийского университета (1886), прошёл также курс математического факультета, слушал лекции и на историко-филологическом факультете университета. Окончил Санкт-Петербургскую духовную академию (1893) со степенью кандидата богословия. В 1890 пострижен в монашество, посвящён в сан иеродиакона, а 27 марта 1892 — в сан иеромонаха. С 1893 — инспектор, с 1898 — ректор Тифлисской духовной семинарии с возведением в сан архимандрита. Тогда же он был назначен членом Грузино-Имеретинской Синодальной конторы и Председателем училищного епархиального совета. Являлся редактором «Духовного вестника Грузинского экзархата». В период его службы ректором семинарии из этого учебного заведения был исключён Иосиф Джугашвили. С 27 января 1901 года — епископ Вольский, викарий Саратовской епархии. Развернул широкую миссионерскую деятельность, к которой привлекал и мирян. Организовал внебогослужебные чтения и беседы, разрабатывал программы для воскресных школ. С 21 марта 1903 года — епископ Саратовский и Царицынский. Своим собственным примером, а также частыми беседами с епархиальным духовенством и особыми циркулярами призывал духовенство к истовому, неспешному и строго-уставному совершению церковного богослужения. Значительное внимание уделял борьбе с сектантством в рамках которой устраивал внебогослужебные пастырские беседы. В Саратове они проводились под руководством епископа во все воскресные и праздничные дни, предварялись кратким молебном, чередовались духовными песнопениями в исполнении архиерейского хора и оканчивались пением всех присутствующих. Для пропаганды православных идей преобразовал и расширил епархиальный печатный орган — «Саратовский духовный вестник» и создал еженедельный «Братский листок», учредил еженедельные печатные органы были учреждены в Балашове, Камышине и Царицыне. За время его служения на Саратовской кафедре было построено свыше пятидесяти храмов, значительно увеличилось количество церковно-приходских школ. Во время революции 1905 года выступал с ярко выраженных антиреволюционных позиций, часто выступал с проповедями, проявив себя как убеждённый и последовательный монархист. Один из организаторов отделения Союза русского народа в Саратове. Один из самых консервативных русских архиереев начала XX века. Выступал с резкой критикой современных ему тенденций в литературе и театральной жизни. Так, крайне негативно оценил пьесу Леонида Андреева «Анатэма», в своей проповеди призвав губернатора уберечь русское юношество от тёмной и злой силы, направил в Святой Синод ходатайство о запрете этой пьесы. Автор брошюры «Нынешние исследователи анатэмы и его крамолы». Предлагал отлучить от церкви Леонида Андреева, Дмитрия Мережковского, Василия Розанова. Отменил назначенную в кафедральном соборе панихиду по знаменитой актрисе В.Ф.Комиссаржевской и запросил Ташкент (где она скончалась во время гастролей от чёрной оспы), чем она болела, была ли православною и когда исповедовалась. Участвовал в заседании Святейшего Синода, в которым выступил против предлагавшегося московским митрополитом Владимиром (Богоявленским) и великой княгиней Елизаветой Фёдоровной введения чина диаконисс в православной церкви. Апеллировал в резкой форме по этому вопросу к императору — направил ему телеграмму, в которой утверждал, что Святейший Синод учреждает в Москве «чисто еретическую корпорацию диаконисс, фальшивое подложное учреждение вместо истинного». Также в этой телеграмме критиковал проект введения особого чина заупокойного моления об инославных, заявив, что этим оказывается «открытое попустительство и самовольное бесчинное снисхождение к противникам Православной Церкви». 3 января 1912 года был уволен императором от присутствия в Синоде; ему было предписано выехать во вверенную ему епархию. Отказался подчиниться этому распоряжению, давал интервью газетам, в которых критиковал членов Синода. В результате 30 января 1912 был уволен от управления епархией и направлен в Жировицкий монастырь. Его увольнению способствовали ещё два фактора. Во-первых, он поддерживал деятельность черносотенного иеромонаха Илиодора (Труфанова), который первоначально поддерживался церковными и светскими властями, видевшими в нём успешного антиреволюционного пропагандиста. Но затем они дистанцировались от его демагогии (позднее Илиодор снял сан и объявил о разрыве с церковью). Гермоген же остался союзником Илиодора вплоть до сложения им сана. Во-вторых, епископ вступил в конфликт с Григорием Распутиным, которого первоначально поддерживал. В августе 1915 года был переведён в Николо-Угрешский монастырь Московской епархии. С 21 марта 1917 года — епископ Тобольский и Сибирский; назначен на этот пост как «жертва старого режима». Сохранил монархические убеждения, призывал паству «сохранять верность вере отцов, не преклонять колена перед идолами революции и их современными жрецами, требующими от православных русских людей выветривания, искажения русской народной души космополитизмом, интернационализмом, коммунизмом, открытым безбожием и скотским гнусным развратом». Резко критиковал Декрет об отделении церкви от государства. Обвинён советскими властями в симпатиях к находившемуся в Тобольске Николаю II (есть данные, что бывший император и епископ простили друг другу прежние обиды), а также в попытках организовать помощь бывшим фронтовикам (большевики расценили это как стремление сорганизовать их в контрреволюционных целях). 15 апреля 1918 в Тобольске прошёл большой крестный ход, после окончания которого епископ был помещён под домашний арест. Затем был отправлен в Екатеринбург, куда прибыл 18 апреля; был заключён в тюрьму, где занимался чтением Нового Завета в переводе Константина Победоносцева и житий святых, молился и пел церковные песнопения. Тобольский епархиальный съезд направил в Екатеринбург делегацию, которая просила выпустить епископа под залог. В состав делегации входили: протоиерей Ефрем Долганёв, брат епископа Гермогена; священник Михаил Макаров; присяжный поверенный Константин Александрович Минятов. Делегация выплатила установленный залог в размере десяти тысяч рублей (первоначально власти требовали сто тысяч), однако епископ не был освобождён, а члены делегации оказались сами арестованы и вскоре расстреляны. В июне 1918 года епископ и ещё несколько заключённых (священник села Каменского Екатеринбургской епархии Пётр Карелин, бывший жандармский унтер-офицер Николай Князев, гимназист Мстислав Голубев, бывший полицмейстер Екатеринбурга Генрих Рушинский и офицера Ершов) были увезены в Тюмень и доставлены на пароход «Ермак». Все узники, кроме епископа и отца Петра были расстреляны на берегу, близ села Покровское. Владыка Гермоген и отец Пётр погибли несколько позднее. Вначале их заставили работать на строительстве укреплений около Покровского, затем перевели на пароход «Ока», который направился к Тобольску. На пути к этому городу священнослужители были утоплены в реке Туре. Тело епископа Гермогена было обнаружено 3 июля и на следующий день захоронено крестьянами села Усольское. 2 августа 1918 года останки епископа были перезахоронены в склепе, устроенном в Иоанно-Златоустовском приделе Софийско-Успенского собора Тобольска (склеп и мощи новомученика были обнаружены во время ремонта собора в 2005). В октябре/ноябре 1981 года канонизирован Собором Русской Православной Зарубежной Церкви. В августе 2000 Деянием Юбилейного Освященного Архиерейского Собора Русской Православной Церкви его имя было внесено в Собор новомучеников и исповедников Российских для общецерковного почитания. Тем же Деянием к общецерковному почитанию в Соборе новомучеников и исповедников Российских были канонизированы пострадавшие вместе со святым Гермогеном священномученики Ефрем Долганёв, Михаил Макаров и Пётр Карелин и мученик Константин Минятов. Награды: Орден Святого Владимира II степени (1911); Орден Святого Владимира III степени (1902); Орден Святой Анны I степени (1907); Орден Святой Анны II степени (1900); Орден Святой Анны III степени (1897). Сочинения: "К нашей юной духовной среде," Духовный вестник Грузинского Экзархата, 1898, Часть неофициальная, № 24, 2-10; "Очерк деятельности Епархиального миссионерского духовно-просветительного Братства в городе Тифлисе за два года его существования (с 19 октября 1897 г. по 22 октября 1899 г.), " Духовный вестник Грузинского Экзархата, 1900, Часть неофициальная, № 6, 7-23; "Борьба за истину нашей духовной школы: Отзыв о проекте новой организации этой школы, " Саратовский духовный вестник, 1908, № 44, 3-10; "Негодующее осуждение дозволенного кощунства: (Истинное изображение смерти Толстого), " Саратов, ; "От света «истинного» во тьму «кромешную»: (Открытое письмо к русским людям), " Петроград, 1916; "Толкование на «Откровение» Иоанна Богослова, " Первый и последний, Москва, 2003, № 2(6). Литература: Игумен Дамаскин (Орловский). Епископ Гермоген (Долганев). — Москва: Кучково поле, 2010; Казанская Алексиево-Сергиевская пустынь. — Пенза, 2007. — Страница 10; Мраморнов А.И. Церковная и общественно-политическая деятельность епископа Гермогена (Долганова, 1858—1918). Саратов: «Научная книга», 2006. 366 страниц; Савицкая О.Н. Церковно-политическая история российской провинции начала XX в. в лицах: епископ Саратовский и Царицынский Гермоген (Г.Е.Долганов).

1859

Нил Дуглас Финдли (Neil Douglas Findlay)

британский военный деятель, бригадный генерал Армии. Офицер Королевской артиллерии Финдли участвовал в Хазарской экспедиции 1888 года и во Второй англо-бурской войне. За свои действия, он получил высокую оценку генерала Редверса Буллера и впоследствии стал штабным офицером. После начала Первой мировой войны Финдли был произведен в бригадные генералы и назначен командиром 1-й пехотной дивизии Королевский артиллерии. В этом звании и чине, во время битвы на Эне, Финдли был убит осколками разорвавшегося немецкого снаряда. Нил Дуглас Финдли родился в Истерхилл-хаусе в шотландском Ланаркшире, в семье Гамильтон Дуглас и Томаса Данлопа Финдли. Они поженились 8 июля 1855 года в Эдинбурге. В январе 1878 года Нил поступил в Королевскую военную академию в Вулвиче в качестве джентльмен-курсанта, и 18 декабря 1878 года произведён в лейтенанты Королевской артиллерии. В то же время он женился на Алме Ллойд, родившей двух дочерей: Констанс (родилась в 1880) и Энн (родилась в 1881).

Экспедиция в Индии

23 июля 1887 года Финдли получил звание капитана и принял участие в Хазарской экспедиции 1888 года в Британской Индии, где был упомянут в донесениях. До этого, он провел некоторое время в штабном колледже Камберли.

На войне с бурами

1 марта 1894 года Финдли был произведён во адъютанты. 21 декабря 1896 года он был повышен до звания майора, и поступил в Королевскую полевую артиллерию, созданную 1 июля 1899 года. После этого, он принял участие во Второй англо-бурской войне, в частности в боевых действиях в Натале и Трансваале, а также деблокаде Ледисмита. В это время, Финдли был ответственен за боеприпасы и находился под командованием генерал-лейтенанта Редверса Буллера и был дважды упомянут в донесениях. За своё участие в кампании он получил Медаль королевы за Южную Африку с шестью пряжками. Буллер был впечатлен производительностью Финдли, заявляя, что «майор Финдли один из лучших офицеров, которых я встречал. Он был замечательным командиром колонны боеприпасов, загруженной боеприпасами различной природы. Его батареи были полными каждую ночь, и он ни разу не ошибся. Он имеет всю квалификацию для штаба и для высшего командования, и я желаю удостоить его имя вашего внимания, как заслуживающего полного уважения». Данная благоволительная оценка была опубликована в правительственном вестнике «The London Gazette» от 8 февраля 1901 года, и 5 марта Финдли был назначен штабным офицером.

Штабной офицер

29 ноября 1900 года Финдли был временно повышен до подполковника, и до 15 апреля 1904 года служил бригадным майором 1-го армейского корпуса. Он сменил на этом посту Джона Филипа Дю Кана, позже вошедшего в состав Королевской полевой артиллерии и служившего в Первой мировой войне мастером-генералом боеприпасов. 1 сентября 1904 года Финдли был повышен в звании до подполковника, и 30 июня 1905 года стал Компаньоном ордена Бани. 15 октября 1905 года Финдли был временно повышен до полковника, а 2 марта 1908 года — полностью до полковника. Его заменой после последнего назначения стал Александр Гамильтон-Гордон, позже ставший командиром корпуса в Первой мировой войне. Финдли исполнял обязанности помощника генерал-адъютанта в военном министерстве, пока 14 июля 1910 года не был назначен командиром 1-й пехотной дивизии в Олдершоте.

На Первой мировой войне

Вскоре после начала Первой мировой войны 28 июля 1914 года, 25 августа Финдли был произведен в бригадные генералы. Он был отправлен в качестве командующего 1-й пехотной дивизией во Францию и принял участие в том, что позже стало называться первой битвой при Эне. Немецкие войска взяли господствующую высоту на востоке долины Эны, и совместным франко-британским наступлением планировалось выбить их оттуда. На рассвете 10 сентября британские войска в Венизеле с намерением перейти реку выдвинулись для поддержки французских сил, сражавшихся в Суассоне. Одновременно, французский блок зуавов пересёк Виллесур-Эг, вплотную приблизившись в правому флангу немцев. Британские войска столкнулись с серьёзным сопротивлением немецкого арьергарда около Прёя, в результате чего дислоцированная там британская артиллерия под командованием Финдли была приведена в боевую готовность. Немецкие осадные гаубицы открыли огонь по артиллерии Финдли и дороги, прилегающей к его позиции, и в результате слишком высоких взрывов осколочных снарядов (от 91 до 122 метров; 300 — 400 футов), погибло несколько человек. Данная позиция находилась в опасности взятия её немецкими войсками и Финдли приказал привести орудия в действие для немедленной обороны. Затем он подошёл к своему полковому капеллана, отдал ему некоторые личные вещи и просил присмотреть за ними в случае если с ним что-то случится. Финдли остался со своими артиллерийскими орудиями, обеспечивая советами и поддержкой их экипажи, вопреки советам своего персонала перейти в более безопасное место. Британская артиллерия выиграла артиллерийскую дуэль, в результате чего немецкий огонь ослаб, позволив пехоте продвинуться. В этот момент, немцы дали «прощальный» залп, попав в лошадь Финдли и убив их обоих. Финдли был поражен осколками снаряда в голову около левого глаза. Немецкий огонь, возможно, был направлен на отряд британской пехоты, проходивший вдоль дороги рядом с позицией Финдли, в то время как он выбирал новое положение для своих орудий в районе Торей к северу от Шато-Тьерри. В тот же день, пехота союзников успешно переправилась через реку и заставила немцев отступить к Лану и Ла-Феру. Финдли, ставший первым британским генералом, погибшим на этой войне и описывающийся как один из лучших офицеров от артиллерии, был похоронен на кладбище в Куршане под бронзовым крестом. 15 июня 1938 года его тело было перезахоронено на Британском кладбище Вайи. После его смерти, командующим 1-й пехотной дивизией стал бригадный генерал Эдвард Фаншоу, ставший позже командиром корпуса. На церкви в Маунт-Верноне в Глазго установлена мемориальная доска его памяти.

1860

Герман Отто Хилбиг (немецкое имя — German Otto Hilbig, латышское имя — Hermanis Otto Hilbigs)

лифляндский и латвийский архитектор. Герман Отто Хилбиг родился в городе Крефельд в Прирейнской провинции Пруссии, в семье архитектора Густава Фердинанда Александра Хилбига. Окончил Рижский политехникум (1882), учился в Берлинской высшей технической школе (1882—1883). С 1884 года — рижский архитектор, в 1893 году открыл собственное архитектурное бюро. Был доцентом Рижского политехникума (1886—1893) и Балтийского технического института (1918). Умер в Риге 17 апреля 1939 года.

Похоронен на Большом кладбище в Риге.

Основные работы: Лютеранская церковь в Булдури (1888—1889); Церковь Святого Павла (1885, совместно с Г.Ф.А.Хилбигом); Здание Машиностроительного завода «Г.Пирвиц и К°» на нынешней улице Бривибас, 204 (1900—1901); Доходный дом на Бульваре Бастея, 6 (1895); Доходный дом на улице Элизабетес, 6 (1901); Доходный дом на улице Альберта, 7 (1908). Литература: Крастиньш Я.А. Стиль модерн в архитектуре Риги. — Москва, Стройиздат, 1988; Jānis Krastiņš. Eklektisms Rīgas arhitektūrā — 1988, Rīga: Zinātne, 280 lpp; Jānis Krastiņš. Rīgas arhitektūras meistari. — SIA J.L.V. 2002 ISBN 9984-05-450-0; Jānis Krastiņš, Ivars Strautmanis. Riga. The Complete Guide to Architecture. — Rīga, Projekts 2004.

1860

Оливер Шелленбергер (Oliver Blackburn Shallenberger)

американский изобретатель, инженер и предприниматель. Оливер родился в Рочестере, штат Пенсильвания, в семье Арона Шелленбергера и Мэри Бонбрайт. Дядя Оливера был известным членом Палаты представителей США от Республиканской партии и представлял штат Пенсильвания. В 1877 году Оливер Шелленбергер поступил в Военно-морскую академию США в Аннаполисе. После её окончания он отслужил два года в ВМФ США на парусном судне «Ланкастер». Ушёл в отставку в 1884 году. После этого устроился на работу в компанию «Westinghouse Company» под руководством Джорджа Вестингауза. В апреле 1888 года он изобрёл счётчик электрической энергии для измерения переменного тока.

Счётчик Шелленбергера

В 1894 году Шелленбергер по заказу компании «Westinghouse» создал индукционный счётчик ватт-часов. 27 ноября 1889 году он женился на Марии Уолслейер. У них родились сын и дочь. В 1891 году в связи с плохим здоровьем Оливер Шелленбергер ушёл из компании «Westinghouse», но продолжал работу в качестве консультанта. В 1897 году в Колорадо он организовал свою компанию «Electric Power Company». Умер 23 января 1898 года. Литература: Bausman, Joseph H. History of Beaver County, Penn: And Its Centennial Celebration . — Windmill Publications, 1904; Iron Age. Iron Age (неопр.). — Chilton Company, 1898. — Том 61. — Страница 26; Jordan, John Woolf. Encyclopedia of Pennsylvania Biography: Illustrated — Lewis Historical Publishing Company, 1914. — Vol. 1; Jordan, John Woolf. Genealogical History of Beaver County, Pennsylvania — Lewis Historical Publishing Company, 1915. — Vol. 2; Kane, Joseph Nathan. Famous First Facts — 5th. — New York, NY: H. W. Wilson Company, 1997. — ISBN 0-8242-0930-3; Seifer, Marc. Wizard: The Life And Times Of Nikola Tesla — Citadel, 1998. — ISBN 978-0-8065-3556-2; Skrabec, Quentin R. George Westinghouse: Gentle Genius — Algora Publishing, 2007. — ISBN 978-0-87586-508-9; Terry, Charles A. Oliver B. Shallenberger: A Memorial — Transactions. — The Society, 1898; United States Patent and Trademark Office. Official Gazette of the United States Patent Office — United States Patent Office, 1903. — Vol. 106. Источники: Terry, Charles A. Oliver Blackburn Shallenberger: A memorial // Transactions of the American institute of Electrical Engineers. — January 1898. — Vol. XV, no. 1. — P. 744—753. — ISSN 0096-3860. — doi:10.1109/T-AIEE.1898.5570347; Aug. 14, 1888: I Sing the Meter Electric; Electrical World. Obituary Notes // The Electrical World. — New York: W.J. Johnston Company, 1898. — Том XXXI. — Страница 1. — doi:10.1007/BF02827474. — Bibcode: 1998Prama..51....1R.

1861

Карлтон Ри (Carleton Rea)

английский ботаник и миколог, барристер. Карлтон Ри родился в городе Вустер в Вустершире, в семье Томкинса Ри, бывшего коронера Вустера. Учился на юриста в Королевской школе в Вустере, затем поступил в Магдалинский колледж Оксфордского университета. Ещё учась в школе, Ри стал членом Вустерширского клуба натуралистов. В 1883 году Ри окончил Магдалинский колледж. С 1881 года Карлтон работал адвокатом (барристером). Свободное время он посвящал изучению ботаники и микологии. Свою первую публикацию Карлтон издал в 1892 году. Она была посвящена редким растениям долины реки Северн. В 1909 году была издана книга Ри и Джона Амфлета «The botany of Worcestershire», посвящённая флоре Вустершира. Раздел книги, посвящённый мхам, был написан Джеймсом Бэгнолом. В 1896 году Ри стал одним из основателей Британского микологического общества и первым главным редактором издаваемого им журнала, в 1907 и 1921 избирался его президентом. В 1907 году Ри окончательно потерял интерес к адвокатуре. В 1934 году Карлтон стал почётным членом Французского микологического общества. Карлтон Ри скончался 26 июня 1946 года. Жена Карлтона Ри, Эми Эмма Роуз, также интересовалась микологией, в 1915 году была избрана президентом Британского микологического общества. Основной гербарий Ри, включающий 2000 образцов грибов, хранится в Ботанических садах Кью (K). Некоторые образцы имеются в Кембриджском университете (CGE) и в Ливерпульском музее (LIV). Рисунки грибов, созданные Ри и Роуз, хранятся в Музее естественной истории в Лондоне.

Некоторые научные работы: Rea, C.; Amphlett, J.; Bagnall, J.E. (1909). The botany of Worcestershire. 654 p; Rea, C. (1922). British basidiomycetae. 799 p; Виды грибов, названные в честь К. Ри; Agaricus reae Bon, 1981, nom. nov. [syn. Agaricus brunneolus J.E.Lange ex Pilát, 1951]; Cortinarius reae Moënne-Locc. & Reumaux, 2003, nom. Nov; Hygrophorus reae Maire, 1910 [syn. Hygrocybe reae (Maire) J.E.Lange, 1923]; Leptonia reae Maire, 1910 [syn. Entoloma reae (Maire) Noordel., 1992]; Melanoleuca reae Singer, 1935; Rhizopogon reae A.H.Sm., 1966; Scleroderma reae Guzmán, 1967. Литература: Ramsbottom, J. Carleton Rea // Transactions of the British Mycological Society русск. : journal. — Elsevier, 1948. — Vol. 30. — P. 180—185; Stafleu, F.A., Cowan, R.S. Taxonomic Literature. — Utrecht: Bohn, Scheltema & Holkema, 1983. — Vol. 4. — P. 612—613; Barnhart, J.H. Biographical Notes Upon Botanists. — Vol. 3. — P. 133.

1861

Рабиндранат Тагор (бенгальское имя — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

индийский писатель и общественный деятель, поэт, музыкант, художник. Лауреат Нобелевской премии 1913 по литературе. Писал на бенгальском языке. Родился в Калькутте, в известной и состоятельной семье брахмана, где был четырнадцатым ребенком. Его отец часто совершал паломничества по святым местам Индии. Мать умерла, когда сыну было 14 лет. В детстве вел замкнутый образ жизни, много читал, с восьми лет писал стихи. Сначала получил домашнее образование, затем учился в частных школах, в том числе в Восточной семинарии Калькутты, педагогическом училище и Бенгальской академии, где изучал бенгальскую историю и культуру. Во время путешествия с отцом по северу Индии в 1873 сильнейшее впечатление на него произвели красота этого края, богатство многовекового культурного наследия индийского народа. С 1875 начал печататься – писал на бенгальском языке. В 1878 была опубликована эпическая поэма Тагора История поэта – его первое крупное произведение. В 1878–1880 жил в Англии, изучал право в Университетском колледже Лондона, занимался музыкой и литературой. Так и не получив диплом, возвратился в Калькутту. Здесь пробует себя в музыке – в музыкальной драме «Гений Вальмики» (1881) индийские национальные мелодии сочетаются с ирландскими народными напевами. В 1883 женится на Мриналини Деви, впоследствии у них родились два сына и три дочери. Выходят поэтические сборники Тагора «Вечерние песни» (1882), «Утренние песни» (1883), «Картины и песни» (1884), «Диезы и бемоли» (1886), драма «Возмездие природы» (1884). Ранние произведения пронизаны пантеистическими мотивами и жизнеутверждающими настроениями. В исторических романах «Берег Бибхи» (1883) и «Раджа-мудрец» (1885) осуждается тирания. В 1884–1911 секретарь религиозно-реформаторского общества Брахмо Самадж, выступавшего против кастовых пережитков и жертвоприношений. С 1891 Тагор – управляющий родовым поместьем отца в Шилайдехо в Восточной Бенгалии. Он ближе знакомится с образом жизни простого народа, чьи представители все чаще становятся героями его произведений. К этому времени относятся лучшие рассказы Тагора и поэтические циклы. В сборниках 1893–1900 «Маноши» (1890), «Золотая ладья» (1894), «Сбор урожая» (1896), «Крупинки» (1899) воспеваются сельские пейзажи и народные обычаи. Образ «Золотой ладьи» – символа человеческой жизни в потоке времени – встречается и в последующих произведениях Тагора. Приподнятый романтический стиль ранних сочинений постепенно меняется на более спокойный. На фоне картин колониальной жизни появляется образ борца с несправедливостью – «Свет и тени» (1894). Пишет цикл философских драм, открывающихся пьесой «Раджа и рани» (1889). Редактирует литературно-общественный журнал «Шадхода», где печаталось большинство его произведений. Эволюция идейно-эстетических воззрений приводит Тагора к гуманистической концепции «джибандебота» – «божества жизни», восходящей к Упанишадам и идеалам средневековых поэтов-вишнуитов. В 1901 переехал в семейное поместье Шантинекитон под Калькуттой, где вместе с пятью учителями открыл школу. Для этого его жене пришлось продать часть украшений, а ему самому – авторское право на издание своих произведений. Сочетает преподавание с занятиями литературой. Пишет не только стихи – сборник «Мгновения» (1900), но и романы «Песчинка» (1902), «Крушение» (1905), повесть «Разрушенное гнездо» (1903), книги по истории Индии, учебники и статьи по вопросам педагогики. В его произведениях звучит тема борьбы с тиранией, он разбирает конфликты между феодальной семейной моралью и демократическими тенденциями. В начале 1900-х в связи со смертью близких – жены, дочери, сына, отца – им были написаны пронизанные скорбью поэтические сборники «Память» (1902), Дитя (1903), «Паром» (1906). После раздела Бенгалии в 1905 в стране начинается подъем национально-освободительного движения. Тагор становится одним из его лидеров, издает общественно-политический журнал «Бхандар», пишет патриотические песни. Когда движение выходит за рамки ненасильственных действий, обращается к просветительской деятельности. Этот период отражен в романе «Гора» (1907–1910) – в нем Тагор призывает к единству всех индийцев независимо от религиозной и кастовой принадлежности. В драме «Возмездие» (1909) предвосхищает движение несотрудничества с колониальными властями. Сатирическая пьеса Крепость консерватизма (1911) бичует конформизм общества, пропитанного застывшими индуистскими традициями. Провожая на учебу старшего сына в сельскохозяйственный колледж Иллинойского университета США, Тагор останавливался в Лондоне, где показал свои стихи в собственном переводе с бенгали на английский живописцу и литератору Уильяму Ротенстайну, с которым познакомился годом раньше в Индии. В 1912 при содействии Ротенстайна в Индийском обществе (India Society) вышел сборник «Жертвенные песни» («Гитанджали») с предисловием Йитса, а в 1913 – сборник новелл на английском «Страждущие камни». Так творчество Тагора стало известно в Англии и США. В 1912–1913 посетил Великобританию и США, выступал с лекциями по индийской философии и культуре. В 1913 ему – писателю, «сближающему мир Востока и Запада», – была присуждена Нобелевская премия за «глубоко прочувствованные, оригинальные и прекрасные стихи, в которых с исключительным мастерством выразилось его поэтическое мышление». Денежную премию Тагор пожертвовал своей школе Вишва-Бхарати, задуманной им как центр изучения индийской культуры, который стал после Первой мировой войны университетом с бесплатным обучением. Впечатления от поездки на Запад и события Первой мировой войны отразились в поэтическом цикле «Полет журавлей» (1914–1916), в котором звучит тревога за судьбы человечества. В романе «Дом и мир» (1915–1916) показаны расхождения между либеральным крылом руководства народно-освободительного движения и крестьянством, попытки использования движения для разжигания шовинизма и религиозно-общинного фанатизма. Начиная с 1920-х, в течение следующих 30 лет совершал поездки в Европу, США, Южную Америку, на Ближний Восток. Итоги Первой мировой войны, собственные впечатления от послевоенной Европы отразились в публицистических произведениях. В книге «Национализм» (переведена на русский в 1922) он предупреждает о милитаристской сущности шовинизма на Западе и Востоке. Полны раздумий над социальными проблемами лирический сборник «Восточный напев» (1925), аллегорические драмы «Освобожденный поток» (1922), «Красные олеандры» (1924). В 1930 посетил СССР, в «Письмах о России» (1931) высоко оценивал достижения СССР в области просвещения, политику Советского государства на международной арене. С конца 1920-х взгляды Тагора становятся более радикальными. Откликаясь на подъем национально-освободительного движения 1929–1934, в романе «Четыре части» (1934), он поднимает вопрос о правомерности насилия как средства социальной борьбы. Проза этих лет – психологические повести «Две сестры» (1933), «Цветник» (1934). В Рассказе мусульманки красной нитью проходит предупреждение об опасности религиозно-общинного фанатизма. Поэтические сборники «Мохуа» (1929), «Голос леса» (1931), «Завершение» (1932), «Снова» (1932), «Пестрое» (1933), «Последняя октава» (1935) носят созерцательный характер. Тагор – автор многочисленных пьес – Жертвоприношение (1890), Почта (1912) и др., популярных лирических песен на собственные тексты. В возрасте 68 лет начал заниматься живописью – преимущественно акварелью и рисунком. Выставлялся в Мюнхене, Нью-Йорке, Париже, Москве. Живописные и графические работы Тагора, исполненные в свободной манере, созерцательно-философские по настроению, оказали влияние на развитие индийского искусства 20 в. Последние поэтические сборники – «Листья» (1936), «У края» (1938), Вечерний светильник» (1938), «Рожденный вновь» (1940), «Во время болезни» (1940), «Выздоровление» (1941), «В день рождения» (1941), «Последние стихи» (1941). Удостоен почетной степени четырех университетов Индии, являлся почетным доктором Оксфордского университета. В 1915 получил рыцарское звание, однако через четыре года, после расстрела британскими войсками мирной демонстрации в Амритсаре, отказался от него. Умер в Калькутте после продолжительной болезни 7 августа 1941 года. Его сочинения были известны в России еще до революции. Творчество Тагора представлялось тогда под углом модных символическо-теософских воззрений, отмечалось его жизнелюбие и национальный колорит. После Октябрьской революции интерес к его творчеству не пропал, поскольку тема национально-освободительной борьбы была актуальным направлением советской внешней политики, а борьба с вековыми предрассудками – политики внутренней. В СССР с 1955 по 1981 было издано 3 собрания сочинений Тагора (в 8-ми, 12-ти и 4-х томах). Творческая и общественная деятельность Тагора дали мощный импульс развитию не только бенгальской, но и индийской культуры в целом. Он обогатил поэзию новыми формами и стихотворными размерами, заложил основы жанра рассказа, социально-психологического романа, политической лирики. Индийцы поют его песни, (их написано около 3 тысяч), даже не зная, кто является их автором. Его стихотворение Душа народа (1911) стало гимном Индии. Память: В честь Рабиндраната Тагора назван кратер на Меркурии; Имя присвоено школе с углублённым изучением иностранных языков в Санкт-Петербурге; В московской школе № 26 (ныне № 1279) в 1962 году учителем английского языка Боковой Валерией Викторовной открыт музей Р. Тагора, который можно посетить и сейчас; Р. Тагор изображен на почтовой марке Болгарии 1982 года; Памятник Тагору стоит в Москве в Парке Дружбы на пути к Северному речному порту у станции метро «Речной вокзал», В советской и российской фильмографии встречаются упоминания Тагора и используются песни на его стихи: В фильме «Вам и не снилось…» в исполнении Ирины Отиевой звучит песня «Последняя поэма» на стихи Рабиндраната Тагора (перевод Аделины Адалис, музыка Алексея Рыбникова) из его одноимённого романа. В фильме «Золотой теленок» (1968) показана надпись на афише: «!!! Приехал жрец !!! Знаменитый бомбейский брамин-йог. Любимец Рабиндраната Тагора». В фильме «День Радио» из уст капитана КЦР-12 (актёр — Федор Добронравов) звучит фраза «Вот тебе, бабушка, и Рабиндранат Тагор!». Сочинения: Робиндророчанаболи, тома 1-27, Калькутта, 1939-1965; в русском переводе - Сочинения, книги 1-7, 10, Москва, 1914-1915; Сочинения. Вступительная статья А.П.Гнатюка-Данильчука, тома 1-12. Москва, 1961-1965; Личное, Петроград, 1922; Искры. Поэтические афоризмы и миниатюры, (Москва, 1970); Литература: Рабиндранат Тагор. К столетию со дня рождения, Москва, 1961; Рабиндранат Тагор - друг Советского Союза. Сборник документов и материалов, Москва, 1961; Гнатюк-Данильчук А.П., Рабиндранат Тагор. Критико- биографический очерк, Москва, 1961; Бросалина Е., О гуманизме драматургии Рабиндранат Тагора, "Ученые записки ЛГУ. Серия востоковедческих наук", 1962, № 306; Рабиндранат Тагор. Биобиблнографический указатель, составитель Л.А.Стрижевская, Москва, 1961; Мукхопаддха и Пробхаткумар, Робиндроджибони, т. 1-4, Калькутта, 1946-1957; Бошу Буддходеб, Робиндронатхкотхашахитто, Калькутта, 1955; Биши Промотхонатх, Робиндрокаббопробахо, тома 1-2, Калькутта, 1957-1958; Sen ., The political thought of Tagore, Calc., 1947; Thompson Е., Rabindranath Tagore. Poet and dramatist, L., 1948; Mahalonobis . ., R. Tagore, "The Visva Bharati Quarterly", 1949, Aug.-Oct.; Rabindranath Tagore, On the edges of time, Delhi, 1958; Radhakrishnan ., The philosophy of R. Tagore, Baroda, 1961; Z b a-vitel D., Rabindranath Thakur, Praha, 1961; Kripalani К., R. Tagore, L.,1962; Asian о., Rabindranath Tagore, ., 1969.

[490x700]

[490x700]

1864

Николай Михайлович Витторф

российский химик-неорганик и металлограф. Ученик Д.К.Чернова. Образование получил во 2-м кадетском корпусе. В службу вступил 12 сентября 1887. Окончил Михайловское артиллерийское училище. Выпущен Подпоручиком (старшинство 21 августа 1888) в 16-ю артиллерийскую бригаду. Поручик (старшинство 21 августа 1892). Окончил Михайловскую артиллерийскую академию (1895- по 1-му разряду). Штабс-Капитан (старшинство 1 июня 1895). Переименован в Поручики гвардии (старшинство 1 июня 1895). Репетитор Константиновского артиллерийского училища (5 лет 4 месяца). Штабс-Капитан гвардии (старшинство 25 апреля 1897). Капитан гвардии (старшинство 21 апреля 1900). Штатный преподаватель Михайловской артиллерийской академии (25 февраля 1901-15 июля 1912). Полковник гвардии (старшинство 5 мая 1907). Экстраординарный профессор Михайловской артиллерийской академии (с 15 июля 1912). Ординарный профессор Михайловской артиллерийской академии (с 14 марта 1915). Генерал-майор (старшинство 19 декабря 1915). На 23 июля 1916 в том же чине и должности. В 1918 со преподавательским составом академии перешел на службу в РККА (штатный профессор академии). Арестовывался органами ЧК, но был освобожден. Награды: Орден Святого Станислава II степени (1905); Орден Святой Анны II степени (1910); Орден Святого Владимира IV степени (1913). Основные научные работы посвящены изучению двойных систем. В 1904, изучая систему окись азота — двуокись азота методом термического анализа, Витторф показал, что NO и N2O4 образуют только одно соединение — азотистый ангидрид N2O3, темно-синие кристаллы с температурой плавления -103°C. В 1909 опубликовал курс теории металлических сплавов, в котором, исходя из теории термодинамич. потенциала, дал вывод всех типов диаграмм состояния двойных систем. В этом же курсе изложил методику и результаты исследования металлических сплавов, главным образом на основе работ Д.К.Чернова, Н.С.Курнакова и А.А.Байкова. Работа Витторфа о высокоуглеродистых сплавах железа (1911), в которой он высказал мнение о существовании карбидов вероятного состава Fe4C, FeC и FeC2, вызвала ряд возражений в иностранной литературе, но не была опровергнута экспериментально. Исходя из правил фаз Гиббса, вывел условия фазового равновесия в гомогенных и гетерогенных системах, состоящих из двух или нескольких компонентов. Построил диаграммы состояния для различных систем (около 100). Умер 9 мая 1929 года. Сочинения: Теория сплавов в применении к металлическим системам, Санкт-Петербург, 1909; Предварительное исследование первичной кристаллизации и последующих физико-химических превращений в железо-углеродных сплавах, содержащих более 4% углерода, Санкт-Петербург, 1911; Учение о сплавах, Ленинград, 1927.

вверх^

к полной версии

понравилось!

в evernote

1854

Николай Николаевич Щепкин

российский политический деятель, депутат Государственной думы III и IV созывов. Родился в Москве. Окончил Физико-математический факультет Московского университета. Участвовал вольноопределяющимся в русско-турецкой войне 1877—1878 гг., сражался в авангарде под командованием генерала М.Д.Скобелева, награждён Знаком отличия Военного ордена (Георгиевским крестом) и произведён в офицеры.

Муниципальный деятель

После войны служил секретарём Ломжинской казённой палаты (до 1881). Затем был помощником секретаря Московской городской управы (до 1883), гласным Московской городской думы (с 1889). В 1883—1894 — мировой судья в Москве. В 1894—1897 — товарищ (заместитель) городского головы Москвы. На выборах 1908 года, в период политической реакции, не был избран гласным, но уже на выборах 1912 года вновь стал им. Убеждённый сторонник развития городского хозяйства на основе муниципальных предприятий и заключения займов на их создание и развитие. Был одним из инициаторов программы муниципализации городского транспорта, выкупа городом в 1900 году морально устаревшей сети конно-железных дорог, владельцы которой противились переводу «конки» на электрическую тягу. В результате под руководством городских властей и с использованием размещённых за границей займов в Москве была создана трамвайная сеть. К 1914 году в Москве уже было около 900 электрических трамваев. Был товарищем директора Северного страхового общества, членом правления сахарного завода. Лектор Московского коммерческого института и автор курса «Страховое дело».

Либеральный политик

Был членом либерального «Союза освобождения». Возглавлял либеральную группу гласных Московской городской думы, 30 ноября 1904 г. огласил заявление 66 гласных, в котором говорилось, что Дума представляет высшему Правительству о неотложной необходимости: установить огорождение личности от внесудебных усмотрений, отменить действие исключительных законов, обеспечить свободу совести и вероисповедания, свободу слова, печати, свободу собраний и союзов. Участник земских съездов 1904—1905, в июле 1905 был товарищем председателя земско-городского съезда. Член Конституционно-демократической партии (Партии народной свободы) с октября 1905, когда был избран товарищем председателя московского городского комитета кадетской партии. С 1907 — председатель этого комитета. Был сторонником левого крыла партии. Был автором муниципальной программы партии. Депутат Государственной думы III и IV созывов от Москвы, член финансовой комиссии и комиссии по рабочему вопросу. Впервые был избран на дополнительных выборах 1909, которые символизировали возрождение влияния кадетской партии после поражения на выборах 1907. Во время Первой мировой войны, с 1914 — член и товарищ председателя главного комитета Всероссийского союза городов. Заведовал всеми учреждениями Союза на Западном фронте. После Февральской революции 1917 — член московского Комитета общественных организаций. 7 апреля 1917 был назначен председателем Туркестанского комитета Временного правительства в Ташкент вместо упразднённой должности Генерал-губернатора Туркестанского края. С лета 1917 — вновь гласный Московской городской думы. Осенью 1917 был членом Временного совета Российской республики (предпарламента).

Н.Н.Щепкин, 1910

Лидер «Национального центра»

В ноябре 1917 был в числе организаторов одной из первых нелегальных антибольшевистских организаций — «Девятки». В 1918 входил в состав «Правого центра» и «Союза возрождения России», с мая 1918 — один из руководителей организации «Всероссийского национального центра». В апреле 1919 возглавил деятельность организации. Из воспоминаний Астрова: «[Щепкин] был как бы соткан из контрастов и противоречий <…> В работе с другими, подавая яркие реплики, схватывая чужую полезную мысль и отбрасывая острой шуткой или саркастическим замечанием вредную, путаную чужую мысль, он на глазах у собеседников или членов совещания творил и создавал, приводил к точному разрешению иногда очень сложный вопрос <…> С ним редко и трудно сближались. Да и он сам, будучи очень общительным, редко допускал посторонних в свой интимный мир.» — Астров Н.И. Николай Николаевич Щепкин // Памяти погибших. – Париж, 1929. - Страницы 86-87. Под его руководством были также военные операции организации. Руководил работой по сбору в центральных военных учреждениях разведывательной информации, лично готовил для пересылки Белому движению шифровки с разведданными о стратегических планах советского командования, о численности, вооружении и дислокации частей Красной армии. Во время наступления войск генерала Н. Н. Юденича на Петроград офицеры из «Национального центра» захватили 13 июня форт «Красная горка», однако через три дня вынуждены были покинуть его руины, не имея сил противостоять интенсивному обстрелу артиллерией с линкоров «Петропавловск» и «Андрей Первозванный», крейсера «Олег», а также эскадренных миноносцев «Гавриил», «Свобода», «Гайдамак» и «Всадник». 28 августа 1919 года в результате провала колчаковского связника поручика Н.П.Крашенинникова Щепкин был арестован органами ВЧК. Во время допросов проявил себя мужественным человеком, не выдал тайн своей организации, спокойно держался в тюремной камере. Большевистский историк М.Н.Покровский утверждал, что «после устранения Щепкина больше не встречается таких крупных фигур»; «Щепкин — чрезвычайно характерный буржуазный республиканец, готовый материал для Кавеньяка или Тьера». С именем Щепкина связывают деятельность группы из шести человек, которая пыталась координировать сопротивление всех московских антисоветских организаций (так называемый «Тактический центр»), и членство в его военной комиссии. По утверждению Р.Пайпса, документы дела о «Тактическом центре» были сфабрикованы чекистом Аграновым. 15 сентября 1919 года Щепкин вместе с товарищами был казнён в подвалах Лубянки. 23 сентября 1919 года газета «Известия» сообщила о расстреле 67 лиц во главе со Щепкиным. Щепкин был похоронен в общей могиле на Калитниковском кладбище на востоке Москвы. Семья: Дед — знаменитый актёр Михаил Семёнович Щепкин; Отец — Николай Михайлович (1820—1886) — гласный Московской городской думы и Московского губернского земского собрания; Брат — Евгений Николаевич (1860—1920) — профессор всеобщей истории. Член I Государственной думы. Некоторое время входил в кадетскую партию, с 1919 — член партии большевиков; Брат — Вячеслав Николаевич (1863—1920) — филолог-славист, автор работ по славянскому языкознанию и литературе, по палеографии, русским древностям и иконописи; Дочь — Евгения (1882—1922), замужем за С.Д.Лагучёвым, также расстрелянным по делу «Национального центра», умерла вскоре после гибели мужа. После них осталось двое малолетних детей: дочь Екатерина (1916?—?), впоследствии кандидат химических наук, и сын Сергей (1918—1974), впоследствии доктор медицинских наук. Труды: Земская и городская Россия о народном представительстве. — Ростов на Дону, 1905. Литература: Смирнов С. Как были арестованы и расстреляны Н.Н.Щепкин, А.Д. и А.С.Алфёровы // Памяти погибших. — Париж, 1929. — Cтраницы 100—112; Думова Н.Г. Кадетская контрреволюция и её разгром (октябрь 1917—1920). — Москва, 1982; Красная книга ВЧК: В 2-х томах. — Москва, 1989; Всероссийский Национальный центр. — Москва, 2001; Пайпс Р. Московские центры. Политический фронт в гражданской войне в России // Вопросы истории. 2009. — № 2. — Cтраницы 51—67; Императорский Московский университет: 1755-1917 : энциклопедический словарь / А.Ю.Андреев, Д.А.Цыганков. — Москва: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010. — Cтраницы 856—857. — 894 страницы — 2 000 экземпляров — ISBN 978-5-8243-1429-8.

[567x700]

[567x700]1855

Николай Феофанович Кащенко