7 мая родились...

07-05-2025 04:03

к комментариям - к полной версии

- понравилось!

1843

Василий Семёнович Страхов

начальник Тульской оружейной школы с 2 марта 1879 года по 5 апреля 1911 года. Генерал-майор. Потомственный дворянин. Уроженец Лифляндской губернии. Образование общее и военное получил в спецклассе одного из самых престижных военно-учебных заведений Российской Империи того времени — Орловского Бахтина кадетского корпуса. Кадетский корпус закончил по первому разряду и 24 июня 1863 года был направлен в 5-й стрелковый батальон, дислоцирующийся в городе Люблин (Царство Польское) подпоручиком пехоты. Находился в составе войск Варшавского военного округа и принял участие в кампании 1863—1864 годов — подавление польского восстания. В 1865 году перевёлся в полевую пешую артиллерию и далее проходил службу в Рижском военном округе, последовательно: в артиллерийской бригаде, подвижном артиллерийском парке и Динаминдской (немецкое название — Дюнамюнде) крепостной артиллерии. В 1868 году был направлен на службу в Лабораторию Рижского военного округа. Лаборатория военного округа (в Российской Империи) — войсковая часть технического обеспечения войск окружного подчинения, занимающаяся отпуском в войска учебных припасов, приготовлением картечей, бумажных патронов и прочих огнестрельных припасов, а также разрядкой негодных и вышедших из употребления зарядов и патронов. Командиром Лаборатории был подполковник полевой пешей артиллерии Пётр Иванович Мамонтов. Именно ему в 1869 году будет поручено создавать новое уникальное военно-учебное заведение артиллерийского ведомства — Тульскую оружейную школу. Боевой офицер, награждённый несколькими орденами, в том числе и орденом Святой Анны IV степени за храбрость, впоследствии генерал-майор (с 1883 г.), отец будущего героя 1-й мировой войны генерал-лейтенанта Владимира Петровича Мамонтова. П.И.Мамонтов, создавая с нуля Тульскую оружейную школу, не случайно рекомендовал для дальнейшей службы в школе молодого поручика Страхова. Видимо, П.И.Мамонтов по достоинству оценил деловые и профессиональные качества своего подчинённого. И, безусловно, в этом своём выборе он не ошибся.

Здание Тульской оружейной школы

В феврале 1870 года В.С.Страхов был направлен во вновь созданную Тульскую оружейную школу на должность обер-офицера, «наблюдающего за обучением мастерствам и наукам». По сути это был заместитель начальника школы.

В школе на занимаемой им должности в обязанности В.С.Страхова входили:

— постоянное присутствие в классах и наблюдение за порядком в них;

— забота об «успешном ходе учения учеников и их прилежании»;

— наблюдение за практическими занятиями и работами учеников;

— забота о своевременном снабжении школы классными принадлежностями, учебными пособиями;

— следить за содержанием библиотеки и литографии и не допускать для литографирования частные заказы.

После назначения П.И.Мамонтова командиром Бендерской крепостной артиллерии в 1879 году В.С.Страхов по избранию Генерал-фельдцейхмейстера был утверждён Высочайшим приказом в должности начальника Тульской оружейной школы. В его военной биографии период руководства школой стал самым ярким и выдающимся. 32 года он возглавлял вверенное ему оружейную школу. Именно в годы его руководства школой она состоялась, как военно-учебное заведение России, готовившее для русской армии оружейных мастеров — специалистов по ремонту и эксплуатации стрелкового оружия в войсковых частях (в «частях войск», как говорили в то время). Всех своих многочисленных наград и поощрений он был удостоен, находясь на службе в оружейной школе.

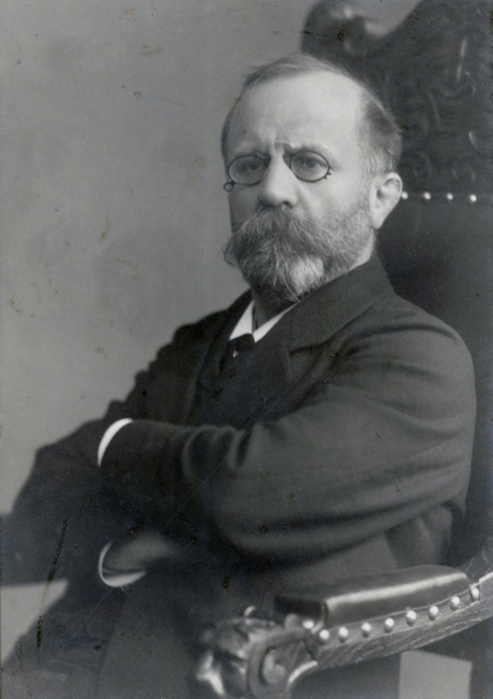

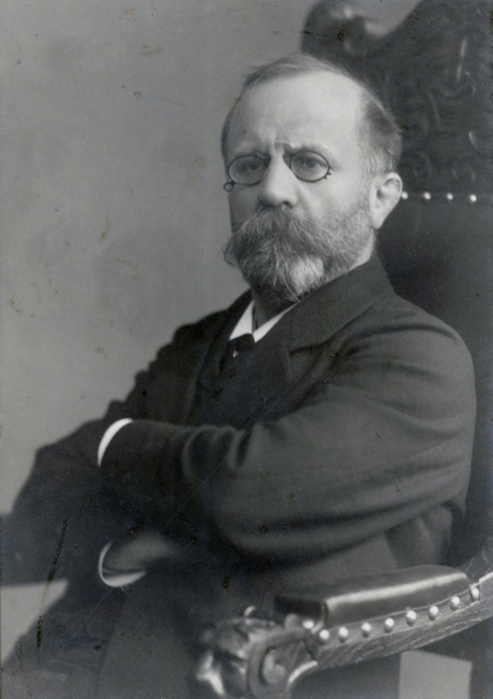

Полковник В.С.Страхов, 1900 г.

Согласно Положению о специальных школах артиллерийского ведомства начальник школы обладал правами командира полка. На этой должности он был обязан:

— надзирать за ходом обучения и воспитания учеников, за внешним порядком и благосостоянием вверенного ему учебного заведения и за точным соблюдением всеми служащими всех правил, постановленных для школы;

— преподавать в старшем классе теорию ручного огнестрельного оружия;

— наблюдать за удобным помещением и хорошим содержанием учеников у оружейных мастеров. Ведь ученики школы размещались на квартирах у заводских мастеровых или родственников самих учеников.

А те обязаны были «снабжать помещённых у них учеников… пищею, одеждою и всем необходимым для опрятности» за плату, определённую табелем.

За отличие по службе досрочно произведён в чин подполковника в 1882 году.

Он всячески поощрял стремление своих подопечных к личному творчеству. Ведь, воспитанники должны были не только в теории знать весь технологический процесс изготовления изучаемых образцов оружия, но и уметь самостоятельно изготовить детали к ним, как в цехах, так и в полевых условиях. В стенах школы ученики изготавливали действующие модели стрелкового оружия — винтовок, ружей и револьверов, в 1/10 натуральной величины. За изготовление учениками школы под его руководством действующих моделей холодного и ручного огнестрельного оружия с принадлежностями, представленных Военным Министром Государю-Императору, В.С.Страхову была объявлена Высочайшая благодарность. Вот, как в приказе начальника завода говорится об этом:

«Главное Артиллерийское Управление, от 20 сего Августа за № 25841, уведомило меня, что... Государь Император, по представлении Военным Министром означенных моделей, благосклонно приняв их, ВЫСОЧАЙШЕ повелеть соизволил: «Благодарить Подполковника Страхова и учеников Тульской Оружейной Школы». Объявляя об этом, по вверенному мне Заводу, предписываю внести в послужной список Подполковника Страхова ВЫСОЧАЙШУЮ Благодарность и настоящий приказ прочесть ученикам Тульской Оружейной Школы. Начальник завода Генерал-Лейтенант Бестужев-Рюмин.»

— Приказ начальника Императорского Тульского оружейного завода № 238 от 25 августа 1888 г.

Государственный архив Тульской области (ГАТО). Фонд № 187 «Тульский оружейный завод. 1712—1917 гг.», опись № 1, дело № 9758 «Книга приказовъ отдаваемыхъ ИМПЕРАТОРСКОМУ Тульскому Оружейному Заводу».

Эти работы получили мировую известность. В 1900 году на Всемирной выставке в Париже они были удостоены Большой золотой медали. Ныне они представлены в виде экспонатов в Тульском государственном музее оружия.

В.С.Страхов не только точно и педантично исполнял все предписанные ему правила, указанные в Положении о специальных школах артиллерийского ведомства, приказы и распоряжения начальника Главного артиллерийского управления (ГАУ) и приказы, объявляемые по военному ведомству. Он принимал и самостоятельные решения, исходя из собственного видения и понимания той или иной ситуации. Он мгновенно реагировал на поступление в войска новых видов оружия и изменял весь учебный процесс на их изучение. Быстрой перестройке учебный процесс подвергся при принятии на вооружение русской императорской армии знаменитой 3-линейной винтовки образца 1891 года, револьвера системы Нагана образца 1895 года и пулемёта Максима. Вот текст одного из многих рапортов, которые В.С.Страхов подавал командиру Императорского Тульского оружейного завода (ИТОЗ) А.В.Куну:

«Прошу уведомить: будет ли отпущен во вверенную мне школу один экземпляр ружья-пулемёта обр. 1906 года, для всестороннего ознакомления учеников с устройством его»

— Рапорт полковника В.С.Страхова начальнику завода.

Государственный архив Тульской области (ГАТО). Фонд № 187 «Тульский оружейный завод. 1712—1917 гг.», опись № 1, дело № 9493 «О Тульской оружейной школе. 1907 г.»

Он добился невозможного. По его предложению ученикам школы было позволено изучать устройство пулемёта Максима — принципиально нового вида оружия, прямо во время их изготовления в цехах. Вот текст ответа, присланного начальнику завода из ГАУ:

«…Сообщая об этом ГАУ присовокупляет, что ознакомление учеников оружейной школы с устройством пулемёта Максима может быть призведено во время изготовления этих пулемётов в заводе.»

— Депеша оружейно-патронного отделения ГАУ начальнику оружейного завода.

Государственный архив Тульской области (ГАТО). Фонд № 187 «Тульский оружейный завод. 1712—1917 гг.», опись № 1, дело № 9486 «О Тульской оружейной школе. 1906 г.»

Таким образом, не тратилось время на изучение материальной части образца оружия в классах. И, кроме этого, ученики могли наблюдать за технологическим процессом изготовления пулемёта (а также и других видов оружия) на всех его этапах. Процесс перевооружения армии в царской России всегда был крайне растянутым по срокам. Благодаря прозорливости и смелым действиям начальника школы русская армия сразу же, по мере поступления в войска нового оружия, получала и оружейных мастеров — специалистов по эксплуатации конкретных принимаемых на вооружение образцов стрелкового оружия.

За отличие по службе В.С.Страхов был произведён в полковники досрочно в 1891 году.

Но, в то же время В.С.Страхов был очень строг к своим питомцам. Все неуспевающие или недисциплинированные ученики немедленно отчислялись из школы. И, видимо, не всем в городе нравилась такая деятельность начальника школы. В конце 1901 года на имя Военного Министра Российской Империи поступил анонимный донос на В.С.Страхова. В нём начальник школы обвинялся в «страшных преступлениях», а именно:

— «…в школе развито неверие в существование бога и грубость нравов, отсутствует воспитание нравственности и религиозности, духовное воспитание…»;

— «…процветает воровство…»;

— «…к сидящему под арестом воспитаннику приходят его товарищи, приносят водки и закуски и начинается попойка. Часто являются к наказанному женщины, которых приводят товарищи воспитанника, сидящего под арестом и здесь происходит самый гнусный разврат, часто пагубно действующий на здоровье молодёжи…».

— «…младшие учителя зачастую принимают участие в пирушках своих воспитанников…»;

— «…желая сохранить свой уютный уголок за своею семьёю, он выхлопотал своему племяннику перевод в школу на должность наблюдающего за обучением, которого и женил на своей дочери…».

— Из анонимного доноса на В.С.Страхова. 1 декабря 1901 года.

ГАТО. Фонд № 187 «Тульский оружейный завод. 1712—1917 гг.», опись № 4, дело № 2 «Бумаги не подлежащия оглашению», листы 123 – 126

Далее следовало пространное рассуждение о «невыносимой жизни» оружейных мастеров — выпускников ТОШ, у которых нет перспектив в дальнейшем продвижении по службе и обвинение В.С.Страхова в полном бездействии, нежелании проводить реформы в школе («не подаёт никаких проектов»). В конце доноса выдвигалось абсурдное предложение: «…закрыть или расформировать школу до улучшения положения оружейных мастеров».

Несмотря на анонимность доноса и абсурдность многих его положений, для проверки этих сведений всё же была назначена комиссия во главе с Генерал-инспектором оружейных и патронных заводов генерал-лейтенантом В.Н.Бестужевым-Рюминым. В январе 1902 года последовал ответ В.Н.Бестужева-Рюмина Военному Министру, в котором говорилось о «неосновательности» предъявленных фактов по всем пунктам. Подчёркивалось, что руководство в курсе судьбы оружейных мастеров, а также недостатках в организации оружейных школ и эти вопросы не в компетенции начальника школы. Про попойки и разврат в карцерах, а также участие младших учителей в «сих гнусных делах» В.Н.Бестужевым-Рюминым хотя и выражалось сомнение, но, тем не менее, указывалось командиру оружейного завода (оружейная школа наряду с местной артиллерийской командой была подчинена командиру оружейного завода, т.к. входила в состав оружейного завода, как его структурное подразделение) расследовать эти сведения, указанные доносителем. И принять меры к их устранению, если «сие» подтвердится. Вот заключительный исчерпывающий ответ В.Н.Бестужева-Рюмина:

«…Вопрос о том на ком женил начальник школы свою дочь полагаю ни до кого кроме них не относится, тем более, что это обстоятельство доноситель привёл как объяснение почему начальник школы не подаёт никаких проектов и даже тормозит реформу. Между тем как я сказал выше, это совершенно противно истине…»

— Ответ Генерал-инспектора оружейных заводов В.Н.Бестужева-Рюмина Военному Министру. 3 января 1902 года.

ГАТО. Фонд № 187 «Тульский оружейный завод. 1712—1917 гг.», опись № 4, дело № 2 «Бумаги не подлежащия оглашению», листы 127 – 128

Видимо, не устроили результаты проверки «начальство». Уже через месяц, в феврале 1902 года, другой комиссии, назначенной Товарищем Генерал-фельдцейхмейстера, предписывалось сообщить:

«…действительно ли в Тульской оружейной школе замечается отсутствие внутреннего порядка, и в утвердительном случае насколько полковник Страхов в настоящее время соответствует занимаемой им должности…»

— Запрос Товарища Генерал-фельдцейхмейстера командиру Тульского оружейного завода А.В.Куну. 7 февраля 1902 года.

ГАТО. Фонд № 187 «Тульский оружейный завод. 1712—1917 гг.», опись № 4, дело № 2 «Бумаги не подлежащия оглашению», лист 129

И это после досрочного присвоения В.С.Страхову чина полковника. После двадцатилетнего пребывания на должности начальника школы и высоких государственных наград. Впрочем, и эта проверка подтвердила необоснованность выдвигаемых против В.С.Страхова обвинений. Будучи человеком принципиальным, волевым и решительным, В.С.Страхов отчислял из школы учеников и за малейшую провинность, и за неуспеваемость. И тем самым вызывал недовольство в ГАУ. Там объясняли такое положение вещей тем, что «обучение в школе учеников и надзор за ними ведётся не с должным вниманием и строгостью». И требовали от командира оружейного завода «обратить на это обстоятельство особое внимание». Проверки следовали одна за другой, но они лишь подтверждали правильность работы начальника школы по обучению и воспитанию учеников. Очень трудными для В.С.Страхова и всей школы оказались годы первой русской революции 1905 года. Охваченные революционной романтикой ученики предъявили начальнику школы некую петицию, в которой они пафосно утверждали, что присоединяются к всероссийской забастовке. В этой ситуации командир ИТОЗ А.В.Кун принял радикальное решение и отдал распоряжение о закрытии школы:

«…в виду подачи учениками школы петиции о присоединении учеников к общей политической забастовке, мною сделано распоряжение о закрытии школы. Вместе с тем я предложил начальнику школы выдать всем ученикам школы их документы и считать их из школы уволенными…»

— Доклад А.В.Куна начальнику Главного артиллерийского управления. 11 января 1906 года.

ГАТО. Фонд № 187 «Тульский оружейный завод. 1712—1917 гг.», опись № 1, дело № 9486 «О Тульской оружейной школе», лист 7

Конечно же, речь не шла о реальном закрытии школы. У командира оружейного завода не было на то полномочий. Это мог сделать только Государь-Император. Скорее всего, решение командира ТОЗ было спонтанным и эмоциональным. Возможно, А.В.Кун рассчитывал произвести на учеников психологическое воздействие. Безусловно, будучи человеком военным, В.С.Страхов обязан был выполнить этот приказ. И он объявил ученикам о закрытии школы и раздал всем личные документы. Но, с другой стороны, В.С.Страхов по-отечески относился к своим воспитанникам. Он отлично понимал, что ученики, исключённые из школы, не могли бы в дальнейшем поступать в военно-учебные заведения и на военные предприятия России. По распоряжению командира завода он потребовал от них признания в том, что петиция была подписана под давлением товарищей и вновь подать прошения о принятии их в школу. И В.С.Страхов ходатайствовал перед командиром ИТОЗ о принятии в школу тех учеников, которые дадут письменное обязательство в том, что будут подчиняться существующим правилам. Занятия в школе возобновились. Лишь несколько человек всё же отказались подать прошение и были исключены из неё. Уникальное военно-учебное заведение России было спасено. В дальнейшем, после нескольких преобразований, оно превратилось в ведущий технический вуз страны по подготовке специалистов в области ракетно-артиллерийского вооружения — Тульский артиллерийский инженерный институт.

Своим молодым преемникам на посту начальника школы штабс-капитану гвардейской пешей артиллерии Николаю Николаевичу Петрову и, сменившему Н.Н.Петрова, капитану гвардейской пешей артиллерии Борису Яковлевичу Успенскому В.С.Страхов оставил богатое наследие. Они приняли от своего великого учителя незаурядный учебный процесс, передовые и новаторские методы обучения и воспитания, возможность для самосовершенствования и развития. Всё это им пригодилось в тяжелейшую пору российской истории: 1-ю мировую войну, Февральскую и Октябрьскую революции 1917 года, Гражданскую войну. В.С.Страхов вместе с супругой Любовью Петровной принимал активное участие в общественной жизни города Тулы. Сам он был членом «Комитета Общества для содействия и развития кустарной промышленности в Тульской губернии». За полезную деятельность по устройству в Туле кустарно-промышленной выставки Высочайшим приказом ему было объявлено Высочайшее Благоволение в 1898 году. Состоял действительным членом «Совета Попечительства о воспитанниках Тульской духовной семинарии» и «Совета Тульской художественно-ремесленной учебной мастерской». А его супруга Любовь Петровна долгие годы была помощницей попечительницы тульских детских приютов Ольги Альбертовны Шлиппе — Николаевского имени Ея Императорского Высочества Великой Княгини Ксении Александровны, Мариинского и Красноглазовского «Ясли». Л.П.Страхова скончалась 24 марта 1908 года «после продолжительной и тяжкой болезни», как было указано в некрологе, опубликованном в газете «Тульская молва» № 147 от 27 марта 1908 года. Это была не единственная тяжёлая семейная утрата. Ранее, в 1891 году умер один из двух его сыновей. Потеря двух самых дорогих людей, тяжёлые нагрузки, связанные с руководством школой и преклонный возраст (в 1910 году ему исполнилось 67 лет) оказали определённое негативное воздействие на здоровье самого В.С.Страхова. На протяжении всего 1910 года он болел. И в сентябре 1910 года он был отправлен в отставку. В сентябре 1910 года по заводу был объявлен следующий приказ:

«ВЫСОЧАЙШИМ приказом в 13 день сего Сентября, числящийся по полевой лёгкой артиллерии, Начальник Тульской Оружейной Школы Полковник Страхов произведён в Генерал-Майоры с увольнением от службы с мундиром и пенсиею. Вследствие сего предписываю Генерал-Майору Страхову исправлять должность Начальника Тульской Оружейной Школы, впредь до назначения на освободившуюся вакансию и сдачи должности назначенному лицу»

— Приказ командира Императорского Тульского оружейного завода А.В.Куна № 263 от 20 сентября 1910 года.

ГАТО. Фонд № 187 «Тульский оружейный завод. 1712—1917 гг.», опись № 2, дело № 184 «Приказы по заводу 1910—1915 годы», лист 68

Чин генерал-майора В.С.Страхову был присвоен на одну ступень выше чина, предусмотренного по занимаемой штатной должности, при выходе в отставку. 24 марта 1911 года он сдал должность начальника школы штабс-капитану гвардейской пешей артиллерии Н.Н.Петрову, прибывшему с Петербургского трубочного завода 21 марта.

В.С.Страхов проживал в Туле:

С 1870-го по 1897-й гг. — Петровская (современная Ф.Энгельса) улица, дом Ильиной.

С 1898-го по 1911-й гг. — дом офицерского состава на территории оружейного завода.

В 1911 году ему был «назначен пенсион из Государственнаго Казначейства, в размере полнаго оклада, по 860 рублей в год, с производством онаго, за установленным вычетом, из Полоцкаго Казначейства». И, кроме того, назначена эмеритальная пенсия в сумме 1290 рублей в год, также с производством из Полоцкого казначейства. То есть, по месту его дальнейшего проживания. Выбор Полоцка для проживания вполне объясним. Собственного жилья у вдовца В.С.Страхова не было. Упомянутый выше племянник В.С.Страхова, Сергей Михайлович Страхов, занимавший в оружейной школе должность наблюдающего за обучением учеников мастерствам и наукам и женатый на одной из его дочерей в 1906 году был переведён в Полоцкий кадетский корпус на должность офицера-воспитателя. Видимо, дочь и племянник решили заботиться о престарелом отце и дяде и забрали его к себе в Полоцк. Дата и место смерти В.С.Страхова неизвестны.

Награды: Орден Святого Станислава III степени 9 апреля 1871; Орден Святой Анны III степени 13 января 1878; Досрочное присвоение чина подполковник 11 сентября 1882; Орден Святого Станислава II степени 11 сентября 1886; Высочайшая благодарность 1 сентября 1888; Досрочное присвоение чина полковник 11 сентября 1891; Орден Святой Анны II степени 18 декабря 1897; Высочайшее Благоволение 17 февраля 1898; Орден Святого Владимира IV степени за выслугу в офицерских чинах 35 лет 4 октября 1899; Орден Святого Владимира III степени 18 декабря 1901; Присвоение чина генерал-майор (при выходе в отставку) 25 сентября 1910; Знак отличия беспорочной службы за 40 лет; Светлобронзовая медаль «В память царствования Императора Николая I»; Серебряная медаль «В память царствования Императора Александра III»; Светлобронзовая медаль «За усмирение Польского мятежа 1863—1864 гг.»; Нагрудный знак «В память 50-летнего состояния великого князя Михаила Николаевича в должности генерал-фельдцейхмейстера». Послужной список: В службу вступил подпоручиком армейским с 24 июня 1863; Прапорщик артиллерии с 28 сентября 1865; Подпоручик полевой пешей артиллерии с 10 сентября 1867; Поручик полевой пешей артиллерии с 12 октября 1869; Штабс-капитан полевой пешей артиллерии с 18 ноября 1872; Капитан полевой пешей артиллерии с 21 декабря 1876; Подполковник полевой пешей артиллерии с 11 сентября 1882; Полковник полевой пешей артиллерии с 11 сентября 1891; Генерал-майор полевой лёгкой артиллерии с 26 сентября 1910. Должностной список и места службы: 5-й стрелковый батальон. Люблин (Царство Польское); Варшавский военный округ. Кампания 1863—1864 годов. Усмирение польского мятежа; 2-я парковая артиллерийская бригада с 10 по 14 октября 1865 года; 5-й подвижной артиллерийский парк со 14 октября 1865 года по 7 ноября 1867 года; Динаминдская крепостная артиллерия с 7 ноября 1867 года по 7 ноября 1868 года; Лаборатория Рижского военного округа с 7 ноября 1868 года по 20 февраля 1870 года; Офицер, наблюдающий за обучением мастерствам и наукам с 20 февраля 1870 года по 2 марта 1879 года в Тульской оружейной школе; Начальник Тульской оружейной школы с 2 марта 1879 года по 3 октября 1910 года; Выход в отставку и исполняющий должность начальника Тульской оружейной школы с 3 октября 1910 года по 6 апреля 1911 года. Аттестационный список по 12 ноября 1910 года: Православного вероисповедания. Вдов. Имеет детей: Софию рождением 5 октября 1872 года, Александру рождением 27 ноября 1873 года и Николая рождением 7 марта 1886 года. В гражданской службе и по выборам дворянства не служил. ВЫСОЧАЙШИХ рескриптов не получал. По роду оружия без должности не состоял. В плену у неприятеля, в запасе и в отставке не был. В делах против неприятеля, сражениях и походах не был. Ранен не был. Особых поручений сверх прямых обязанностей по ВЫСОЧАЙШИМ повелениям и от начальства не имел. Дисциплинирован, взысканиям соединённым с ограничением по службе, не подвергался. Под судом и следствием не был. Недвижимого имущества за ним и за родителями не значится. Литература: Государственный архив Тульской области. Фонд 187 «Тульский оружейный завод. 1712—1917 гг.», описи 1-4; Памятные книжки Тульской губернии, 1869—1911 годы; Тульский артиллерийский инженерный институт. Исторический очерк. — Тула, Левша. 2004. ISBN 5-86269-215-0; Список подполковникам по старшинству, 1865—1880 годы; Списки полковникам по старшинству, 1873—1910 годы; Списки генералам по старшинству, 1879—1891 годы.

1847

Арчибальд Филипп Примроуз, 5-й граф Роузбери (Archibald Philip Primrose, 5th Earl of Rosebery)

британский государственный деятель шотландского происхождения, 48-й премьер-министр Великобритании с 1894 по 1895 годы. Единственный премьер-министр Великобритании в викторианскую эпоху, который родился во время правления королевы, а также второй и последний, кто был младше ее. Известный коннозаводчик, патрон английского футбола. Родился в Лондоне, в шотландском аристократическом семействе Примроузов. Его предок получил графский титул от королевы Анны за усердие при соединении Англии и Шотландии в одно государство. После смерти отца, который был младшим сыном 4-го графа Роузбери, в 1851 году, использовал титул учтивости лорд Далмени. В юности блистал в лондонском свете, вёл подчеркнуто «гламурный» образ жизни. Женился на внучке миллионера Н.М.Ротшильда, доставившей ему громадное состояние. По некоторым подсчетам, он был самым богатым премьер-министром за всю историю Великобритании. В 1868 году, после смерти своего деда, унаследовал титул графа Роузбери и вступил в Палату лордов. От Шотландии в то время на каждую сессию избирались только 16 "выборных" пэров, однако в 1828 году деду Арчибальда также пожаловали титул барона Розбери в пэрстве Великобритании, который он также унаследовал. Принимал деятельное участие в дебатах палаты, особенно по вопросам народного образования; состоял президентом различных обществ взаимопомощи; в 1874 году прочёл на конгрессе социальных наук в Глазго доклад о будущности рабочих классов, проникнутый смелыми идеями. В 1881 году занял пост товарища статс-секретаря по внутренним делам, но в 1883 году, в интересах своей партии, уступил этот пост одному из членов палаты общин. В следующем году вел среди членов палаты лордов агитацию в пользу реорганизации этой палаты. В 1885 году состоял короткое время хранителем печати. В третьем кабинете Гладстона (февраль—июль 1886 года) Арчибальд Примроуз получил портфель министра иностранных дел. Он стремился найти опору для английских интересов в более тесном сближении с Германией; его стойкое противодействие русскому влиянию в болгарских делах и требованиям территориальных приобретений, заявленным Грецией, снискали ему в Англии большую популярность. После падения кабинета Арчибальд Примроуз остался одним из вождей либеральной партии и ревностно поддерживал Гладстона в кампании, которую последний вел против министерства Солсбери. В августе 1892 года, когда Гладстон организовал свой четвертый кабинет, Арчибальд Примроуз вновь занял пост министра иностранных дел и продолжал политику сближения с тройственным союзом, в видах противодействия интересам России и Франции. В марте 1894 года, когда Гладстон удалился от непосредственного участия в политических делах, главой кабинета стал Арчибальд Примроуз, передав управление министерством иностранных дел лорду Кимберли. На новом посту Арчибальд Примроуз не оправдал возлагавшихся на него надежд, что отчасти обуславливалось постигшей его болезнью (постоянная бессонница). Незначительное большинство, каким кабинет располагал в палате общин, все более и более таяло, и в июле 1895 года Арчибальд Примроуз, потерпев поражение в нижней палате, подал в отставку. В 1896 году Арчибальд Примроуз, вследствие разногласий с Гладстоном относительно турецких дел, сложил с себя обязанности лидера либеральной партии. За время отставки составил биографию Питта младшего (Лондон, 1892). После долгого воздержания от участия в политической деятельности, Примроуз вернулся к ней в 1898 году, оказав в палате лордов влиятельную поддержку политике консервативного кабинета в столкновении с Францией из-за Фашоды. С 1899 года он стал выступать с речами и письмами в газеты по поводу англо-бурской войны, решительно отстаивая политику Чэмберлена, защищая империализм вообще и упрекая либералов за ошибки в иностранной политике, вспоминая даже и особенно подчеркивая ошибочность таких старых их деяний, как заключение Гладстоном мира с бурами после поражения при Маджубе. Ментмор-Тауэрс — загородная резиденция графа Роузбери, одна из самых роскошных в викторианской Англии. В 1899 году Примроуз выбран канцлером Глазговского университета; соперником его был консерватор, лорд Кельвин (известный физик Томсон). В 1902 году Примроуз принял звание президента либерально-империалистской лиги. В 1899—1905 годах не раз высказывался по ирландскому вопросу, отрицательно относясь к гомрулю. В 1902 году он в письме в Times заявил о своем «окончательном расхождении» с Кампбелль-Баннерманом. Тем не менее, и несмотря на личную близость со многими консерваторами и либерал-унионистами, он не пожелал официально перейти в их лагерь и выступил с резкой критикой консервативного школьного билля и унионистской политики вообще. В 1911 году также получил титулы граф Мидлотиан, виконт Ментмор и барон Епсон в пэрстве Соединенного Королевства. Гибель в 1917 г. старшего сына стала тяжелым ударом для Примроуза. За несколько дней до окончания Первой мировой войны его разбил паралич. Умер в Эпсоме, Суррей, 21 мая 1929 года. Вилла Роузбери на берегу Неаполитанского залива в Позиллипо ныне служит одной из трех официальных резиденций президента Италии. Новые его труды: «Sir Rob. Peel» (Лондон, 1899); «Napoleon. The last phase» (Лондон, 1900; панегирик Наполеону, защита его поведения на острове святой Елены). Сборники речей и статей Розбери: « Speeches 1874—1896» (Лондон, 1896); «Appreciations and addresses» (Лондон, 1899). Литература: Пименова, «Политические вожди современной Англии» (Санкт-Петербург, 1904); E.Тарле, «Лорд Розбери и современный состав либеральной партии в Англии» («Мир Божий», 1903, 1—2); Stoddart, «The earl of R.» (Лондон, 1900). Источники: Розберри, Арчибальд-Филипп // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: в 86 томах (82 тома и 4 дополнительных). — Санкт-Петербург, 1890—1907.

1847

Дмитрий Николаевич Садовников (обыкновенные его псевдонимы — Д.Волжанин и Жанрист)

русский поэт, фольклорист и этнограф. Прадед известного участника философских диспутов Максима Садовникова. Один из немногих известных поэтов российской поэзии 1870-х годов (Мирский считает после Некрасова «достойным упоминания» лишь Садовникова). Родился в Симбирске.Учился в Симбирской гимназии, служил педагогом. Составитель наиболее полного и наилучшего в научном отношении сборника «Загадки русского народа» (Санкт-Петербург, 1876). Опубликовал записи фольклора Поволжья в работе «Сказки и предания Самарского края» («Записки Императоского Русского географического общества», 1884, том XII). Автор сочинений «Русская земля, Жегули и Усолье на Волге», набросок путём-дорогой («Беседа», 1872, №№ 11 и 12), «Подвиги русских людей» («Грамотей», 1873, №№ 1, 2, 3, 8, 11 и 12), «Из летней поездки по Волге» («Век», 1883, книга I) и множество мелких статей, этнографических рассказов и стихотворных переводов. Автор книг для народных школ и училищ «Наши землепроходцы» (рассказы о заселении Сибири; Москва, 1874, 2-е издание, 1897), «Языческие сны русского народа» (1882) и других. Стихом владел хорошо. Стихотворения Садовникова, навеянные фольклором о Степане Разине, стали широко известными народными песнями «Из-за острова на стрежень» и «По посаду городскому». Умер в Санкт-Петербурге 31 декабря 1883 года. Сочинения: Загадки русского народа : Сборник загадок, вопросов, притч и задач / Составитель Д.Садовников. - Санкт-Петербург : типография Н.А.Лебедева, 1875. - VI, 332 страницы; Сказки и предания Самарского края. — Санкт-Петербург, 1884 — 404 страницы; Наши землепроходцы: рассказы о заселении Сибири (1581-1712 гг.) / Д.Садовников. - Издание 2-е. - Москва : Типо-литография Высочайше утверждённого Товарищества "И.Н.Кушнерев и К", 1898. - 198 страниц; Ермак Тимофеевич - покоритель Сибири : Ист. рассказ для школ. и нар. чтения / Д.Садовников. - Москва : В.Д.Карчагин, 1902. - 49 страниц; "На старой Волге" : Песни и легенды Дмитрия Николаевича Садовникова. - Симбирск : типо-литография А.Т.Токарева, 1906. - 92 страниц; Подвиги русских в Сибири : Ерофей Хабаров и Семен Дежнев : (Рассказы о завоевании и заселении Сибири) / Д.Садовников. - Москва : В.Д.Карчагин, 1906. - 62 страницы; Песни Волги / Д.Н.Садовников. - Санкт-Петербург : В.С.Терновский, . - 339 страниц; Певец Волги Д.Н.Садовников. Избранные произведения и записи. (Составитель В.Ю.Крупянская), Куйбышев, 1940; Загадки русского народа. (Вступительная статья В.П.Аникина), Москва, 1959; Избранные произведения. Саратов, 1989. Литература: Садовников Дмитрий Николаевич — статья из Большой советской энциклопедии; «Русские ведомости». 1883, № 353; «Исторический вестник». 1884, № 2; Языков Д.Д. Обзор жизни и трудов покойных русских писателей. Том III; Садовников, Дмитрий Николаевич // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: в 86 томах (82 тома и 4 дополнительных). — Санкт-Петербург, 1890—1907.

1848

Йозеф Максинчак (немецкое имя — Josef Maxintsak; венгерское имя — Maxincsak)

австрийский скрипач и альтист. Родился в Праге. Окончил Венскую консерваторию, ученик Йозефа Хельмесбергера. В 1870—1898 гг. скрипач в оркестре Венской придворной оперы. В 1880—1901 гг. альтист Квартета Хельмесбергера. С 1878 г. и до конца жизни профессор скрипки в Венской консерватории. Среди его учеников наиболее известен Карл Флеш, вспоминавший: «Он был жёстким, несдержанным и предельно вспыльчивым учителем, но при всём своём безразличии к смычковой технике он был необычайно чувствителен к интонации и всяческим ритмическим материям. Моё сверхчувствительное ухо <…> — по большей части его работа, за что я и остался ему благодарен на всю жизнь, хотя лишь в зрелые годы я осознал то решающее влияние, которое он тем самым оказал на становление моего мастерства; в моём первоначальном восприятии его наставничество казалось не особенно артистичным и не особенно изобретательным.» Умер в Вене 19 декабря 1908 года.

1848

Константин Васильевич Рукавишников

московский предприниматель, общественный деятель и благотворитель. Московский городской голова (1893—1897). Родился в Казани, в купеческой семье, в 1855 году переселившейся в Москву. Отец, Василий Никитич Рукавишников, занимался золотым промыслом в Пермской губернии и часто отлучался из дому, вследствие чего воспитанием Константина занималась мать, Елена Кузьминична, придерживавшаяся патриархальных правил. В 1869 году окончил физико-математический факультет Московского университета со степенью кандидата естественных наук. После смерти своего старшего брата Николая в 1875 году состоял попечителем Рукавишниковского приюта, а также принимал активное участие в работе многих благотворительных и просветительских учреждений Москвы. Среди прочего состоял почетным мировым судьей города Москвы, почетным блюстителем 4-й Московской женской гимназии, почетным членом Елисаветинского благотворительного общества в Москве, а также председателем всех русских съездов представителей исправительных приютов. В 1870-х годах заведовал магазинной частью правления Московско-Курской железной дороги, был членом совета Московского купеческого банка в 1889—1893 годах и с 1897 года, с 1902 года — членом совета Московского учётного банка. В 1877—1901 годах избирался гласным Московской городской думы и участвовал во многих её комиссиях. Вместе с купцами А.А.Шиловым и Н.А.Алексеевым составлял небольшую купеческую группу, выступавшую за прогрессивное ведение городского хозяйства. После гибели Н.А.Алексеева был единственным кандидатом на должность городского головы. 13 апреля 1893 года избран был Московским городским головой, каковую должность занимал до 1 мая 1897 года. Стал первым городским головой, избранным по Городовому положению 1892 года. Завершил начатое Н.А.Алексеевым создание городских территориальных попечительств о бедных, развивал городское хозяйство, за свой счёт открывал новые городские училища и образцовую хирургическую лечебницу. Председатель городской думы В.И.Герье называл эти годы «эпохой тихого и спокойного преуспевания городского хозяйства». Определением Правительствующего Сената 31 декабря 1883 года Константин Васильевич Рукавишников с женой и детьми был признан, по Всемилостивейше пожалованному ему ордену Святого Владимира IV степени, в потомственном дворянском достоинстве с правом на внесение в III часть дворянской родословной книги. Произведен в действительные статские советники 26 мая 1896 года, в тайные советники — 18 декабря 1901 года. Умер в Петергофе 12 декабря 1915 года. Похоронен на кладбище Новодевичьего монастыря в фамильном склепе. В апреле 1871 года женился на Евдокии Николаевне Мамонтовой (1849—1921), двоюродной сестре Саввы Ивановича Мамонтова, связанной родственными узами и с династией Третьяковых (её родная сестра Вера была замужем за Павлом Михайловичем Третьяковым). После смерти мужа она стала попечительницей Рукавишниковского приюта. Их дети: Николай, Евдокия, Зинаида, Елена и Мария. Награды: Орден Святого Владимира IV степени; Высочайшее благоволение (1890); Орден Святого Владимира III степени (1894); Орден Святого Станислава I степени (1898); Высочайшее благоволение (1903); Орден Святой Анны I степени (1914); Мекленбург-шверинский Орден Грифона I степени (1896); французский Орден Почётного легиона, кавалерский крест (1896); румынский Орден Звезды, большой офицерский крест (1897); бухарский Орден Золотой звезды I степени (1897).

Память

В Риме, в одном из залов Конгресса — в галерее выдающихся людей XIX века, в 1880-е годы был установлен белый мраморный бюст основателя приюта Н.В.Рукавишникова с надписью: «Первый гуманист мира», что в равной мере было признанием заслуг и его преемника — Константина Рукавишникова.

1849

Станислав Иванович Габель

оперный певец (бас-кантанте), вокальный педагог, композитор, режиссёр. Заслуженный артист Республики (1923). В Санкт-Петербургской консерватории хранится портрет С.И.Габеля работы художника С.С.Егорнова. Станислав Габель родился в селе Дудари Киевской губернии. С раннего детства Станислав Габель рос в музыкальной обстановке и с девяти лет обучался игре на фортепиано; несмотря на то, что отец будущего певца был драгунским полковником, он играл на многих музыкальных инструментах и устраивал в своем киевском доме музыкальные концерты. Музыкой и пением занимался в киевской гимназии, после окончания которой в течение 1866—1870 гг. учился в Варшавском музыкальном институте, где его педагогами были: по классу фортепиано — Ю.Янота и Р.Стробль, по классу пения с 1868 (Вокально-энциклопедический словарь называет 1866 год) — Ф.Чиаффеи, по теории музыки С.Монюшко. Сразу после этого в течение 3-х лет, 1870—1873 гг. продолжил обучение в Западной Европе: в Милане и Париже у сына знаменитого Лаблаша, тоже музыканта. В 1874 году вернулся в Россию. В этот период выступал в концертах, причем и как певец, и как пианист, принимал участие в оперных постановках, в частности в опере «Рождественская ночь» Н.Лы́сенко, вторая редакция, исполнил партию Пацюка в киевском театре. Затем решил продолжить образование, для чего уехал в Санкт-Петербург и поступил в Санкт-Петербургскую консерваторию, где учился 1875—1879 годы у К.Эверарди по классу пения и В.Самуся.

Преподавательская работа

После окончания Санкт-Петербургской консерватории там же остался преподавать — сначала как помощник класса К.Эверарди, а с 1884 самостоятельно; с 1886 года — профессор, в 1911, по предложению А.К.Глазунова, получил звание заслуженного профессора, руководил классом сольного пения, зав. оперным классом (вместе с И.И.Палечеком). Там же ставил ученические спектакли, среди его постановок: «Фиделио» Л.Бетховена, «Свадьба Фигаро» В.А.Моцарта, «Дон Жуан» В.А.Моцарта. В 1899 дирижировал премьерой оперы «Среди разбойников» А.Рубинштейна в Санкт-Петербурге. В Санкт-Петербургской, затем Ленинградской, консерватории работал до 1923. Всего проработал педагогом 44 года. Среди его учеников: Б.Б.Амирджан, П.З.Андреев, О.В.Басманова, А.П.Боначич, А.М.Брагин, Д.И.Бухтояров, Б.С.Вепринский, В.Я.Викторов, М.Генджян, В.Грохольский, Хенрик Дрцевики, А.Ермаков, И.В.Ершов, С.И.Ильин, М.Н.Инсарова, К.С.Исаченко, О.И.Камионский, М.Н.Каракаш, Е.Карклинь, В.И.Касторский (С.Габель через год выгнал его из своего класса «за безголосие и бездарность», впоследствии признав собственную ошибку), Н.Н.Кедров, В.Киселев, В.Кружилина, В.И.Куза, П.Я.Курзнер, А.М.Лабинский, Л.Лавровский-Клюзнер, И.Левидов, М.Луначарский, А.Матвеев (сценический псевдоним Васильев), А.А.Матова, С.Мигай, Г.Морской, Л.Новский, Н.М.Нолле, Фёдор В.Павловский, К.И.Петраускас, М.М.Резунов, Н.Сафонов, А.В.Секар-Рожанский, Э.Седльницкий, М.Софронов, Ш.Тальян, П.Тихонов, И.С.Томарс, Б.М.Фрейдков, К.Е.Цветов, Р.Чаров, А.Чернов, Н.П.Чистяков. Кроме того, в это же время с 1894 г. работал педагогом-репетитором в императорском Мариинском театре. Помимо основной педагогической работы занимался собственным творчеством: концертировал и сочинял.

Концертная работа

Принимал участие в концертах (в украинских концертах, хора Санкт-Петербургских студентов и в славянских концертах в зале Санкт-Петербургского «Соляного городка», в исполнении оперных сцен), в 1881 исполнил сольную партию в «Реквиеме» Дж.Верди под управлением Э.Пуфгольда в Павловском вокзале. Был первым исполнителем партий: Кау-Цинга («Сын мандарина» Ц.Кюи, 1879), Светлейшего и Пана Головы («Вакула кузнец» Н.Соловьёва, 1880).

Композиторская работа

С.И.Габель является автором нескольких романсов (Санкт-Петербург, 1881): «Сосна», стихи М.Лермонтова; «Мой гений» («О, память сердца»), стихи К.Батюшкова; «Голос в лесу», стихи А.Майкова; «Пахарь и цветок»; «Зачем поблекли розы», переводы из Гейне; «Море воет, море стонет», стихи Д.Давыдова. С.И.Габель принял участие в составлении редактировании сборника: Репертуар певиц и певцов: Собрание арий, каватин и романсов из лучших классических и современных произведений… 11 выпусков. Вып. I—V (сопрано), VI—VII (меццо-сопрано), VIII, IX (тенор), Х (баритон), XI (бас). — Санкт-Петербург, Москва, (1888—1890). С.Габелю посвятили свои романсы В.Орлов («Восточный цветок», 1896) и Н. Римский-Корсаков («Эхо», op. 45 1, 1897). Литература: Габель Станислав Иванович // Риман Г. Музыкальный словарь. — Москва; Лейпциг, 1896. Страница 270; Габель Станислав Иванович // Словарь сценических деятелей.— Санкт-Петербург, 1900. Выпуск 4. Страницы 1—2;. С.И.Габель // Нива. 1904. № 49. Страница 983; 25-летний юбилей профессора С.И.Габеля // РМГ. 1904. № 46; Русский театр. / Составитель и издатель А.М.Шампаньер. — Киев, 1905. Выпуск 1, 2. Страница 15; Ф.[индейзен] Н. Профессор С.И.Габель // РМГ. 1912. № 50. Столбцы. 1098—1101; Левик С.Ю. Записки оперного певца. — 2-е издание — Москва, 1962. Страницы 277 - 278, 385, 425—426; Кузьмін М. І. Забуті сторінки музичного життя Києва. — Київ, 1972. Страницы 177—178; Барсова Л.Г. Из истории петербургской вокальной школы. Санкт-Петербург, 1999 г. Издательство "Петровский фонд"; Пружанский А.М. Отечественные певцы, 1750-1917. Словарь. Часть I, Москва, 1991 г. издательство "Советский композитор".

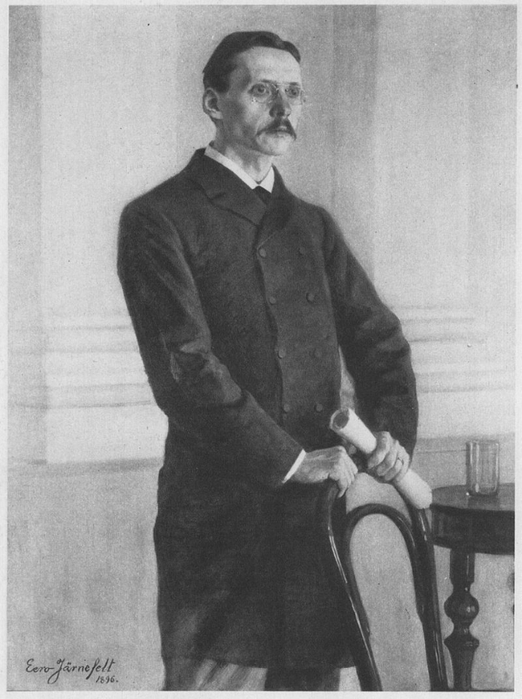

[580x698]

[580x698]

1850

Антон Зайдль (немецкое имя — Anton Seidl)

австро-венгерский и затем американский оперный дирижёр. Родился в Пеште (ныне часть Будапешта). Интересоваться музыкой начал с раннего возраста. Учился на протяжении трёх лет в нормальной школе и на протяжении восьми лет в гимназии, в 15 лет поступил в Венгерскую национальную консерваторию, где изучал контрапункт под руководством Николитша; директором консерватории в то время был Ференц Лист. В 16-летнем возрасте принял решение стать священником, но затем всё же решил связать жизнь с музыкой. Два года провёл в университете, в это время выступая с песнями и композициями на общественных концертах. В октябре 1870 года поступил в Лейпцигскую Консерваторию, где учился до 1872 года, когда был приглашён в Байройт для дирижирования одной из опер Вагнера. Проникнувшись вагнеровским духом, с 1872 по 1878 год проживал с композитором в Байройте и принял участие в первом Байройтском фестивале в 1876 году. Его репутация дирижёра существенно выросла, когда по рекомендации Вагнера, высоко ценившего его способности, в 1879 году он получил место в Лейпцигской опере, где оставался до 1882 года, когда отправился на гастроли с труппой «Кольца Нибелунга» Анджело Неймана, в общей сложности 135 раз дирижируя в различных городах Европы при постановке «Кольца…» и 50 других произведений Вагнера. В мае 1881 года на сцене берлинского Виктория-театра представил тетралогию о «Кольце Нибелунга». Именно его дирижированию критики в значительной степени приписывали крупный успех трилогии о Нибелунгах в Театре Её Величества в Лондоне в июне того же года. В 1883 году Зейдль вместе с Нейманом отправился в Бремен, в августе 1885 года ненадолго перешёл в Немецкий театр в Праге, но почти сразу же был приглашён стать преемником Леопольда Дамроша в качестве дирижёра Метрополитен-Опера в Нью-Йорке; в том же самом году женился на Августе Краус, известной оперной певице (драматическое сопрано), певшей там же; до 1891 года дирижировал на постановках опер Вагнера в Америке, ещё не имевших в этой стране широкой известности. В 1891 году стал дирижёром нью-йоркской Филармонии, занимая этот пост до конца жизни; получил широкую известность в Америке, возглавив оркестр города Нью-Йорка. В 1886 году был одним из дирижёров в Байройте, а в 1897 году — в Ковент-Гардене, Лондон. Умер в Нью-Йорке 28 марта 1898 года.

1851

Юлиус Эмиль Мартин Бутс (немецкое имя — Julius Emil Martin Buths)

немецкий дирижёр, пианист и композитор. Родился в Висбадене. Начал учиться музыке у своего отца, гобоиста Карла Бутса, затем окончил Кёльнскую консерваторию (1870) под руководством Фердинанда Хиллера и Фридриха Гернсхайма, совершенствовал своё мастерство в Берлине у Фридриха Киля. В 1879—1890 гг. руководил хором и оркестром в городе Эльберфельд (ныне в составе Вупперталя). Затем в 1890—1908 гг. музикдиректор Дюссельдорфа и руководитель проходившего в городе Нижнерейнского музыкального фестиваля. В 1902 г. совместно с Отто Найцелем основал в Дюссельдорфе частную консерваторию. Умер в Дюссельдорфе 12 марта 1920 года.

Творчество

Был известен как пропагандист новейшей немецкой и английской музыки — в частности, произведений Эдуарда Элгара, чью масштабную ораторию «Сон Геронтия» он впервые в Германии исполнил на Нижнерейнском фестивале в 1901 году (самостоятельно переведя текст на немецкий язык). Как пианист стал первым исполнителем фортепианного концерта Фредерика Делиуса (1904, Эльберфельд, дирижировал преемник Бутса в этом городе Ханс Хайм). Также аккомпанировал Роберту Хекману при первом исполнении сонаты для скрипки и фортепиано Рихарда Штрауса (1888). Наследие Бутса-композитора включает кантату «Ринальдо», фортепианный концерт, камерные и вокальные сочинения.

Память

Имя Бутса носит улица в Дюссельдорфе (немецкое название — Julius-Buths-Weg).

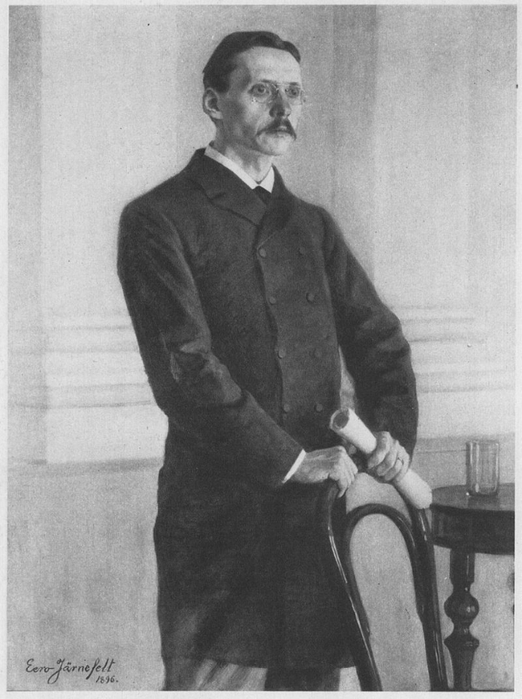

[444x700]

[444x700]

1851

Адольф фон Гарнак (немецкое имя — Adolf von Harnack)

лютеранский теолог либерального направления, церковный историк, автор фундаментальных трудов по истории раннехристианской литературы и истории догматов. Гарнак считался последователем теолога Альбрехта Ричля. Гарнак родился в российском Дерпте, ныне Тарту, Эстония. Его отец Феодосий (Theodosius) был профессором практической и методической теологии вначале в Дерпте, затем в течение 13 лет в Эрлангене (Германия) и позднее, уже до самой своей смерти, опять в Дерпте. Его основной труд, касающийся теологии Лютера, до сих пор широко изучается. Дед Гарнака по материнской линии, Густав Эверс, издал Справочник по истории догматов Мюнтера. Адольф фон Гарнак учился в Дерптском (1869—1872), а затем в Лейпцигском университете, где после получения докторской степени (защитил диссертацию о раннем христианском еретическом учении, гностицизме, в 1874) он стал приват-доцентом, а в 1876 году — экстраординарным профессором по истории церкви. В 1879 году Гарнак переехал в Гессен, где возглавил кафедру церковной истории Гессенского университета. В 1886-88 состоял профессором в университете в Марбурге — центре неокантианства. Вскоре ему представилась возможность вернуться в Лейпциг, но ортодоксальные лютеранские круги подняли против него травлю, и возвращение не состоялось. В 1888 году Гарнак избирается (почти единогласно) богословским факультетом Берлинского университета и приглашается на должность профессора. Из-за его либеральных теологических взглядов (особенно в отношении важности и обоснованности исторических верований христианства) Верховный Собор евангелической церкви Пруссии опротестовал это избрание. Дело поступило на рассмотрение совета министров, который отклонил протест, как немотивированный. Это противостояние было преодолено благодаря вмешательству канцлера Отто фон Бисмарка, по совету которого император Вильгельм II утвердил избрание Гарнака профессором Берлинского университета. В Берлине профессорская деятельность Гарнака протекала без больших потрясений, если не считать волнений в ортодоксальных кругах, вызванных его взглядами на происхождение Апостольского Символа веры. В зимний семестр 1899/1900 Г. прочел в Берлине для всех факультетов цикл лекций, которые вскоре издал под названием «Сущность христианства». В августе 1914 года Гарнак поставил подпись под заявлением девяноста трёх немецких интеллектуалов, поддерживающих военную политику кайзера Вильгельма. Более того, известно, что воззвание германского кайзера к народу составил Гарнак, как многие считали занимавший положение «придворного богослова». В Берлине Гарнак вошёл в состав Академии наук и в 1905 году назначается директором Прусской королевской библиотеки, которую возглавлял до 1921 года. Благодаря его высоким дарованиям и кипучей энергии академией наук стали издаваться творения христианских писателей первых трёх веков (фактически и V века). Над этими изданиями работали лучшие учёные Европы. Гарнак ежегодно выпускал «Jahresbericht der Kirchenvwäter-Commission». С этим монументальным предприятием было связано начатое Гарнаком и Гебхардтом ещё в 1882, а в 1907 продолженное в сотрудничестве с К. Шмидтом издание «Тексты и исследования по истории раннехристианской литературы» («Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur. Archiv für die Griechischen Christlichen Schriftsteller der ersten drei Jahrhunderte»). В этом 45-томном собрании помещались написанные авторитетными учёными монографии по всем вопросам христианской письменности первых трёх веков. Гарнак был президентом Евангелическо-социального конгресса (1903—1912 гг.), а с 1910 года президентом основанного по его инициативе Общества содействия науке Кайзера Вильгельма (ныне Общество Макса Планка). Гарнак обеспечил поддержку этой организации промышленностью и правительством, основал исследовательские институты естествознания и медицины. Он не покидал своего поста в университете Берлина до 1921 года, когда ушёл на покой, награжденный титулом заслуженного профессора в отставке. Умер в Гейдельберге 10 июня 1930 года. На протяжении всей своей жизни Гарнак изучал жизнь и творчество немецкого поэта эпохи романтизма Иоганна Вольфганга фон Гёте (1749—1832) и посвятил ему несколько основательных работ. В своих трудах Гарнак довёл до кульминационного пункта толкование христианской религии как исторической «эволюции». По его мнению христианство во 2 в. переживает процесс обмирщения. С самого начала в христианстве боролось два начала: эллинистический спекулятивный гностицизм (синкретическое движение) и консервативное иудео-христианство (эту идею Гарнак заимствует от Фердинанда Баура). Гарнак доказывает, что еще к III веку у разрозненных и эсхатологических христианских общин не было полного собрания текстов Нового Завета (об этом свидетельствует усеченный канон Маркиона). Само же учреждение церковной епископальной иерархии Гарнак связывает с вызовом харизматического монтанизма и преодолением апологетами крайностей гностицизма (прежде всего дуализма). Именно в это время происходит догматизация и «католизация» христианства. Лишь начиная с Тертуллиана формируется учение о Троице, о применимости понятий субстанция и лицо по отношению к Богу. Гарнак вслед за Шлейермахером и пиетистами считал, что вера в Бога первичнее догматов, посему для сохранения христианского учения в современном мире необходимо освободить его от догматических представлений о Боге и Христе, созданных для выживания религии в эллинистическом мире. Гарнак отрицал существование чудес в Евангелиях на основании следующих аргументов. Во-первых, авторы Евангелий являлись носителями мифологической картины мира, посему они были склонны интерпретировать непонятное как чудо. Во-вторых, всем великим людям в древности приписывали совершение чудес. В третьих, сами законы природы созданы Богом, посему невозможно, чтобы Бог сам отменил свои решения. Если восточное христианство он называет греческим, а католическое — римским, то протестантизм он считает немецким явлением, полагая, что француз Кальвин все же был последователем немца Лютера. Сущность Реформации сводится к освобождению от внешнего sola fide, верить в отпущение грехов, восприятию церкви как общества верующих и индивидуализм. Суть богослужения выражается в служению ближнему и славословии Богу. Эти реформы возвращают протестантские церкви к временам Евангелия, посему они в полной мере могут быть названы евангелическкими. Гарнак признавал, что история протестантизма после Реформации не была безоблачной, посему именно пиетизм хранил внутри протестантизма евангельский дух. Сочинения: Сочинения мужей апостольских (Patrum apostolicum opera, 1876—1878) в соавторстве с О.фон Гебхардтом и Т.фон Цаном; Учебник истории догматов (Lehrbuch der Dogmengeschichte, 1886—1889) // Описание: История догматов, в книге: Общая история европейской культуры, Санкт-Петербург, 1911, том 6; Работа, излагавшая его взгляды, — «Das apostolische Glaubensbekenntniss» (1892) вызвала бурную полемику; «Сущность христианства» («Das Wessen des Christentums») (1900, в английском переводе 1901, 15-е издание, 1950) курс лекций, прочитанных им студентам Берлинского университета, в которых он изложил свои основные воззрения на христианство; «История Прусской академии наук» (3 тома, 1900); Миссия и распространение христианства в первые три столетия (Die Mission und Ausbreitung des Christentums in den ersten drei Jahrhunderte, 1902); «История древней христианской литературы» («Geschichte der altchristlichen Literatur bis Eusebius», Bd.1-2, Lpz., 1893—1904); В 1906—1911 году он выпустил четыре тома «Beiträge zur Einleitung in das Neue Testament» («Введение в Новый Завет»), в которых высказался по вопросу о синоптиках и дал такую постановку проблеме об авторе книги Деяний, которая явилась событием в богословском мире. Труды «Сущность христианства», «История догматов» и «Церковь и государство вплоть до установления государственной церкви» переизданы в новой орфографии в сборнике «Раннее христианство», Москва, издательство АСТ, ISBN 5-17-003288-9; Гарнак, Адольф. О сущности национальных церквей (1900) // Лютер, Мартин. О свободе христианина: [Сборник]. — Уфа: ARC, 2013. — Страницы 599—613. — ISBN 978-5-905551-05-5; Гарнак А. Религиозно-нравственные основы христианства в их историческом выражении: (Из истории миссионер. проповеди христианства за первые три века). — Харьков, 1907. Литература: Гарнак, Харнак (Harnack) Адольф фон // Мень А.В. Библиологический словарь: в 3 томах. — Москва : Фонд имени Александра Меня, 2002; Неклюдов К.В. Гарнак // Православная энциклопедия. — Москва : Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 2005. — Том X. — Страницы 431-434. — 752 страницы. — 39 000 экземпляров. — ISBN 5-89572-016-1; Гарнак, Адольф фон // Смирнов М.Ю. Реформация и протестантизм: Словарь. — Санкт-Петербург.: Издательство Санкт-Петербургского университета, 2005. — 197 страниц.

1853

Юхан Рихард Даниельсон-Кальмари (шведское имя — Johan Richard Danielson-Kalmari; до 1906 года носил фамилию Даниельсон)

финский историк и политический деятель. Родился в Хаухо, Великое княжество Финляндское. Юхан Рихард Даниельсон-Кальмари был профессором всеобщей истории в Гельсингфорсском университете. Важнейшими из его научных трудов являются «Zur Geschichte der sächsischen Politik 1706—1709» (1878), «Bidrag till en framställning af Englands socialpolitik och ekonomiskt-sociala utveckling under XII—XVI ärhundradet» (1880) и «Die Nordische Frage in den Jahren 1746—1751». Когда во второй половине 1880-х годов реакционная русская печать начала поход против финляндской конституции и появился написанный в этом духе труд Кесаря Филипповича Ордина «Завоевание Финляндии», Даниельсон блестяще опроверг софизмы Ордина в своем наиболее популярном сочинении «Соединение Финляндии с Российской державой» (1890; вышло на шведском, финском, русском, немецком и английском языках). В 1892 году вышло сочинение Даниельсона «Внутренняя самостоятельность Финляндии. Ответ на новые нападки» (на финском, шведском и русском языках), а в 1896 году им издан труд, основанный на архивных исследованиях, — «Война Финляндии и финляндские войны» («Suomen sota ja Suomen sotilaat», перевод на шведском языке). Кроме научной сферы историк, бывший блестящим оратором, принимал самое деятельное участие на всех сеймах, начиная с 1885 года. Даниельсон всегда был ревностным сторонником фенноманского движения, до последнего времени разделял либеральные взгляды и наряду с сенатором Мехелином, профессором Германсоном и другими был одним из самых выдающихся защитников финляндской автономии. С начала нового режима в Финляндии Даниельсон примкнул к консервативной, оппортунистической старофенноманской партии, путём компромиссов думавшей «спасти отечество». В духе этой партии он издал в 1901 году политическую брошюру на финском и шведском языках «Mihin suuntaan?» («Куда это ведет?»). После смерти Ирио-Коскинена, в 1903 году, Даниельсон стал главным руководителем старофенноманской партии. Умер в Хельсинки 23 мая 1933 года. Источники: Даниельсон-Кальмари / В.В.Рогинский // Григорьев — Динамика. — Москва : Большая российская энциклопедия, 2007. — Страница 281. — (Большая российская энциклопедия : [в 35 томах] / главный редактор Ю.С.Осипов ; 2004—2017, том 8). — ISBN 978-5-85270-338-5; Даниельсон, Иоганн Рихард // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: в 86 томах (82 тома и 4 дополнительных). — Санкт-Петербург, 1890—1907

1854

Джузеппе Веронезе (итальянское имя — Giuseppe Veronese)

итальянский математик, член Национальной академии наук Деи Линчеи. Родился в Кьоджа, Италия. В 1873 году Веронезе поступил в Высшую политехническую школу Цюриха, но вскоре начал математическую переписку с Луиджи Кремоной, который в это время был в Риме, и по его совету перебрался в Римский университет. В 1876 году, благодаря своей работе по теореме Паскаля, был назначен ассистентом по аналитической геометрии. В 1880 г. работал у Ф.Клейна в Лейпцигском университете. В 1881 году получил пост профессора алгебраической геометрии в Падуанском университете и занимал его до конца жизни.

Fondamenti di geometria a piu dimensioni e a piu specie di unità rettilinee, 1891

В 1880 году Веронезе описал n-мерную проективную геометрию, показав, что при попытке спроектировать простую поверхность в многомерном пространстве на трёхмерное проективное подпространство возникают дополнительные трудности. Он считается одним из основателей этого предмета: благодаря ему темы, ранее считавшиеся предметом линейной алгебры, стали частью геометрии. Около 1890 года Веронезе предложил определение неархимедового линейного континуума; наиболее известная его работа — Fondamenti di geometria a più dimensioni e a più specie di unità rettilinee esposti in forma elementare — была опубликована в 1891 году. Эти работы критиковались Пеано и Кантором как необоснованные, однако Веронезе впервые высказал многие оригинальные идеи, и, в частности, благодаря ему стало понятно, какие проблемы нуждаются в более строгой разработке. Гильберт, доказавший непротиворечивость неархимедовых систем, охарактеризовал работы Веронезе как глубокие. Умер в Падуе 17 июля 1917 года. Литература: Philip Ehrlich. The rise of non-Archimedean mathematics and the roots of a misconception. I. The emergence of non-Archimedean systems of magnitudes. — Archive for History of Exact Sciences 60 (2006), no. 1, 1-121.

вверх^

к полной версии

понравилось!

в evernote

1843

Василий Семёнович Страхов

начальник Тульской оружейной школы с 2 марта 1879 года по 5 апреля 1911 года. Генерал-майор. Потомственный дворянин. Уроженец Лифляндской губернии. Образование общее и военное получил в спецклассе одного из самых престижных военно-учебных заведений Российской Империи того времени — Орловского Бахтина кадетского корпуса. Кадетский корпус закончил по первому разряду и 24 июня 1863 года был направлен в 5-й стрелковый батальон, дислоцирующийся в городе Люблин (Царство Польское) подпоручиком пехоты. Находился в составе войск Варшавского военного округа и принял участие в кампании 1863—1864 годов — подавление польского восстания. В 1865 году перевёлся в полевую пешую артиллерию и далее проходил службу в Рижском военном округе, последовательно: в артиллерийской бригаде, подвижном артиллерийском парке и Динаминдской (немецкое название — Дюнамюнде) крепостной артиллерии. В 1868 году был направлен на службу в Лабораторию Рижского военного округа. Лаборатория военного округа (в Российской Империи) — войсковая часть технического обеспечения войск окружного подчинения, занимающаяся отпуском в войска учебных припасов, приготовлением картечей, бумажных патронов и прочих огнестрельных припасов, а также разрядкой негодных и вышедших из употребления зарядов и патронов. Командиром Лаборатории был подполковник полевой пешей артиллерии Пётр Иванович Мамонтов. Именно ему в 1869 году будет поручено создавать новое уникальное военно-учебное заведение артиллерийского ведомства — Тульскую оружейную школу. Боевой офицер, награждённый несколькими орденами, в том числе и орденом Святой Анны IV степени за храбрость, впоследствии генерал-майор (с 1883 г.), отец будущего героя 1-й мировой войны генерал-лейтенанта Владимира Петровича Мамонтова. П.И.Мамонтов, создавая с нуля Тульскую оружейную школу, не случайно рекомендовал для дальнейшей службы в школе молодого поручика Страхова. Видимо, П.И.Мамонтов по достоинству оценил деловые и профессиональные качества своего подчинённого. И, безусловно, в этом своём выборе он не ошибся.

Здание Тульской оружейной школы

В феврале 1870 года В.С.Страхов был направлен во вновь созданную Тульскую оружейную школу на должность обер-офицера, «наблюдающего за обучением мастерствам и наукам». По сути это был заместитель начальника школы.

В школе на занимаемой им должности в обязанности В.С.Страхова входили:

— постоянное присутствие в классах и наблюдение за порядком в них;

— забота об «успешном ходе учения учеников и их прилежании»;

— наблюдение за практическими занятиями и работами учеников;

— забота о своевременном снабжении школы классными принадлежностями, учебными пособиями;

— следить за содержанием библиотеки и литографии и не допускать для литографирования частные заказы.

После назначения П.И.Мамонтова командиром Бендерской крепостной артиллерии в 1879 году В.С.Страхов по избранию Генерал-фельдцейхмейстера был утверждён Высочайшим приказом в должности начальника Тульской оружейной школы. В его военной биографии период руководства школой стал самым ярким и выдающимся. 32 года он возглавлял вверенное ему оружейную школу. Именно в годы его руководства школой она состоялась, как военно-учебное заведение России, готовившее для русской армии оружейных мастеров — специалистов по ремонту и эксплуатации стрелкового оружия в войсковых частях (в «частях войск», как говорили в то время). Всех своих многочисленных наград и поощрений он был удостоен, находясь на службе в оружейной школе.

Полковник В.С.Страхов, 1900 г.

Согласно Положению о специальных школах артиллерийского ведомства начальник школы обладал правами командира полка. На этой должности он был обязан:

— надзирать за ходом обучения и воспитания учеников, за внешним порядком и благосостоянием вверенного ему учебного заведения и за точным соблюдением всеми служащими всех правил, постановленных для школы;

— преподавать в старшем классе теорию ручного огнестрельного оружия;

— наблюдать за удобным помещением и хорошим содержанием учеников у оружейных мастеров. Ведь ученики школы размещались на квартирах у заводских мастеровых или родственников самих учеников.

А те обязаны были «снабжать помещённых у них учеников… пищею, одеждою и всем необходимым для опрятности» за плату, определённую табелем.

За отличие по службе досрочно произведён в чин подполковника в 1882 году.

Он всячески поощрял стремление своих подопечных к личному творчеству. Ведь, воспитанники должны были не только в теории знать весь технологический процесс изготовления изучаемых образцов оружия, но и уметь самостоятельно изготовить детали к ним, как в цехах, так и в полевых условиях. В стенах школы ученики изготавливали действующие модели стрелкового оружия — винтовок, ружей и револьверов, в 1/10 натуральной величины. За изготовление учениками школы под его руководством действующих моделей холодного и ручного огнестрельного оружия с принадлежностями, представленных Военным Министром Государю-Императору, В.С.Страхову была объявлена Высочайшая благодарность. Вот, как в приказе начальника завода говорится об этом:

«Главное Артиллерийское Управление, от 20 сего Августа за № 25841, уведомило меня, что... Государь Император, по представлении Военным Министром означенных моделей, благосклонно приняв их, ВЫСОЧАЙШЕ повелеть соизволил: «Благодарить Подполковника Страхова и учеников Тульской Оружейной Школы». Объявляя об этом, по вверенному мне Заводу, предписываю внести в послужной список Подполковника Страхова ВЫСОЧАЙШУЮ Благодарность и настоящий приказ прочесть ученикам Тульской Оружейной Школы. Начальник завода Генерал-Лейтенант Бестужев-Рюмин.»

— Приказ начальника Императорского Тульского оружейного завода № 238 от 25 августа 1888 г.

Государственный архив Тульской области (ГАТО). Фонд № 187 «Тульский оружейный завод. 1712—1917 гг.», опись № 1, дело № 9758 «Книга приказовъ отдаваемыхъ ИМПЕРАТОРСКОМУ Тульскому Оружейному Заводу».

Эти работы получили мировую известность. В 1900 году на Всемирной выставке в Париже они были удостоены Большой золотой медали. Ныне они представлены в виде экспонатов в Тульском государственном музее оружия.

В.С.Страхов не только точно и педантично исполнял все предписанные ему правила, указанные в Положении о специальных школах артиллерийского ведомства, приказы и распоряжения начальника Главного артиллерийского управления (ГАУ) и приказы, объявляемые по военному ведомству. Он принимал и самостоятельные решения, исходя из собственного видения и понимания той или иной ситуации. Он мгновенно реагировал на поступление в войска новых видов оружия и изменял весь учебный процесс на их изучение. Быстрой перестройке учебный процесс подвергся при принятии на вооружение русской императорской армии знаменитой 3-линейной винтовки образца 1891 года, револьвера системы Нагана образца 1895 года и пулемёта Максима. Вот текст одного из многих рапортов, которые В.С.Страхов подавал командиру Императорского Тульского оружейного завода (ИТОЗ) А.В.Куну:

«Прошу уведомить: будет ли отпущен во вверенную мне школу один экземпляр ружья-пулемёта обр. 1906 года, для всестороннего ознакомления учеников с устройством его»

— Рапорт полковника В.С.Страхова начальнику завода.

Государственный архив Тульской области (ГАТО). Фонд № 187 «Тульский оружейный завод. 1712—1917 гг.», опись № 1, дело № 9493 «О Тульской оружейной школе. 1907 г.»

Он добился невозможного. По его предложению ученикам школы было позволено изучать устройство пулемёта Максима — принципиально нового вида оружия, прямо во время их изготовления в цехах. Вот текст ответа, присланного начальнику завода из ГАУ:

«…Сообщая об этом ГАУ присовокупляет, что ознакомление учеников оружейной школы с устройством пулемёта Максима может быть призведено во время изготовления этих пулемётов в заводе.»

— Депеша оружейно-патронного отделения ГАУ начальнику оружейного завода.

Государственный архив Тульской области (ГАТО). Фонд № 187 «Тульский оружейный завод. 1712—1917 гг.», опись № 1, дело № 9486 «О Тульской оружейной школе. 1906 г.»

Таким образом, не тратилось время на изучение материальной части образца оружия в классах. И, кроме этого, ученики могли наблюдать за технологическим процессом изготовления пулемёта (а также и других видов оружия) на всех его этапах. Процесс перевооружения армии в царской России всегда был крайне растянутым по срокам. Благодаря прозорливости и смелым действиям начальника школы русская армия сразу же, по мере поступления в войска нового оружия, получала и оружейных мастеров — специалистов по эксплуатации конкретных принимаемых на вооружение образцов стрелкового оружия.

За отличие по службе В.С.Страхов был произведён в полковники досрочно в 1891 году.

Но, в то же время В.С.Страхов был очень строг к своим питомцам. Все неуспевающие или недисциплинированные ученики немедленно отчислялись из школы. И, видимо, не всем в городе нравилась такая деятельность начальника школы. В конце 1901 года на имя Военного Министра Российской Империи поступил анонимный донос на В.С.Страхова. В нём начальник школы обвинялся в «страшных преступлениях», а именно:

— «…в школе развито неверие в существование бога и грубость нравов, отсутствует воспитание нравственности и религиозности, духовное воспитание…»;

— «…процветает воровство…»;

— «…к сидящему под арестом воспитаннику приходят его товарищи, приносят водки и закуски и начинается попойка. Часто являются к наказанному женщины, которых приводят товарищи воспитанника, сидящего под арестом и здесь происходит самый гнусный разврат, часто пагубно действующий на здоровье молодёжи…».

— «…младшие учителя зачастую принимают участие в пирушках своих воспитанников…»;

— «…желая сохранить свой уютный уголок за своею семьёю, он выхлопотал своему племяннику перевод в школу на должность наблюдающего за обучением, которого и женил на своей дочери…».

— Из анонимного доноса на В.С.Страхова. 1 декабря 1901 года.

ГАТО. Фонд № 187 «Тульский оружейный завод. 1712—1917 гг.», опись № 4, дело № 2 «Бумаги не подлежащия оглашению», листы 123 – 126

Далее следовало пространное рассуждение о «невыносимой жизни» оружейных мастеров — выпускников ТОШ, у которых нет перспектив в дальнейшем продвижении по службе и обвинение В.С.Страхова в полном бездействии, нежелании проводить реформы в школе («не подаёт никаких проектов»). В конце доноса выдвигалось абсурдное предложение: «…закрыть или расформировать школу до улучшения положения оружейных мастеров».

Несмотря на анонимность доноса и абсурдность многих его положений, для проверки этих сведений всё же была назначена комиссия во главе с Генерал-инспектором оружейных и патронных заводов генерал-лейтенантом В.Н.Бестужевым-Рюминым. В январе 1902 года последовал ответ В.Н.Бестужева-Рюмина Военному Министру, в котором говорилось о «неосновательности» предъявленных фактов по всем пунктам. Подчёркивалось, что руководство в курсе судьбы оружейных мастеров, а также недостатках в организации оружейных школ и эти вопросы не в компетенции начальника школы. Про попойки и разврат в карцерах, а также участие младших учителей в «сих гнусных делах» В.Н.Бестужевым-Рюминым хотя и выражалось сомнение, но, тем не менее, указывалось командиру оружейного завода (оружейная школа наряду с местной артиллерийской командой была подчинена командиру оружейного завода, т.к. входила в состав оружейного завода, как его структурное подразделение) расследовать эти сведения, указанные доносителем. И принять меры к их устранению, если «сие» подтвердится. Вот заключительный исчерпывающий ответ В.Н.Бестужева-Рюмина:

«…Вопрос о том на ком женил начальник школы свою дочь полагаю ни до кого кроме них не относится, тем более, что это обстоятельство доноситель привёл как объяснение почему начальник школы не подаёт никаких проектов и даже тормозит реформу. Между тем как я сказал выше, это совершенно противно истине…»

— Ответ Генерал-инспектора оружейных заводов В.Н.Бестужева-Рюмина Военному Министру. 3 января 1902 года.

ГАТО. Фонд № 187 «Тульский оружейный завод. 1712—1917 гг.», опись № 4, дело № 2 «Бумаги не подлежащия оглашению», листы 127 – 128

Видимо, не устроили результаты проверки «начальство». Уже через месяц, в феврале 1902 года, другой комиссии, назначенной Товарищем Генерал-фельдцейхмейстера, предписывалось сообщить:

«…действительно ли в Тульской оружейной школе замечается отсутствие внутреннего порядка, и в утвердительном случае насколько полковник Страхов в настоящее время соответствует занимаемой им должности…»

— Запрос Товарища Генерал-фельдцейхмейстера командиру Тульского оружейного завода А.В.Куну. 7 февраля 1902 года.

ГАТО. Фонд № 187 «Тульский оружейный завод. 1712—1917 гг.», опись № 4, дело № 2 «Бумаги не подлежащия оглашению», лист 129

И это после досрочного присвоения В.С.Страхову чина полковника. После двадцатилетнего пребывания на должности начальника школы и высоких государственных наград. Впрочем, и эта проверка подтвердила необоснованность выдвигаемых против В.С.Страхова обвинений. Будучи человеком принципиальным, волевым и решительным, В.С.Страхов отчислял из школы учеников и за малейшую провинность, и за неуспеваемость. И тем самым вызывал недовольство в ГАУ. Там объясняли такое положение вещей тем, что «обучение в школе учеников и надзор за ними ведётся не с должным вниманием и строгостью». И требовали от командира оружейного завода «обратить на это обстоятельство особое внимание». Проверки следовали одна за другой, но они лишь подтверждали правильность работы начальника школы по обучению и воспитанию учеников. Очень трудными для В.С.Страхова и всей школы оказались годы первой русской революции 1905 года. Охваченные революционной романтикой ученики предъявили начальнику школы некую петицию, в которой они пафосно утверждали, что присоединяются к всероссийской забастовке. В этой ситуации командир ИТОЗ А.В.Кун принял радикальное решение и отдал распоряжение о закрытии школы:

«…в виду подачи учениками школы петиции о присоединении учеников к общей политической забастовке, мною сделано распоряжение о закрытии школы. Вместе с тем я предложил начальнику школы выдать всем ученикам школы их документы и считать их из школы уволенными…»

— Доклад А.В.Куна начальнику Главного артиллерийского управления. 11 января 1906 года.

ГАТО. Фонд № 187 «Тульский оружейный завод. 1712—1917 гг.», опись № 1, дело № 9486 «О Тульской оружейной школе», лист 7

Конечно же, речь не шла о реальном закрытии школы. У командира оружейного завода не было на то полномочий. Это мог сделать только Государь-Император. Скорее всего, решение командира ТОЗ было спонтанным и эмоциональным. Возможно, А.В.Кун рассчитывал произвести на учеников психологическое воздействие. Безусловно, будучи человеком военным, В.С.Страхов обязан был выполнить этот приказ. И он объявил ученикам о закрытии школы и раздал всем личные документы. Но, с другой стороны, В.С.Страхов по-отечески относился к своим воспитанникам. Он отлично понимал, что ученики, исключённые из школы, не могли бы в дальнейшем поступать в военно-учебные заведения и на военные предприятия России. По распоряжению командира завода он потребовал от них признания в том, что петиция была подписана под давлением товарищей и вновь подать прошения о принятии их в школу. И В.С.Страхов ходатайствовал перед командиром ИТОЗ о принятии в школу тех учеников, которые дадут письменное обязательство в том, что будут подчиняться существующим правилам. Занятия в школе возобновились. Лишь несколько человек всё же отказались подать прошение и были исключены из неё. Уникальное военно-учебное заведение России было спасено. В дальнейшем, после нескольких преобразований, оно превратилось в ведущий технический вуз страны по подготовке специалистов в области ракетно-артиллерийского вооружения — Тульский артиллерийский инженерный институт.

Своим молодым преемникам на посту начальника школы штабс-капитану гвардейской пешей артиллерии Николаю Николаевичу Петрову и, сменившему Н.Н.Петрова, капитану гвардейской пешей артиллерии Борису Яковлевичу Успенскому В.С.Страхов оставил богатое наследие. Они приняли от своего великого учителя незаурядный учебный процесс, передовые и новаторские методы обучения и воспитания, возможность для самосовершенствования и развития. Всё это им пригодилось в тяжелейшую пору российской истории: 1-ю мировую войну, Февральскую и Октябрьскую революции 1917 года, Гражданскую войну. В.С.Страхов вместе с супругой Любовью Петровной принимал активное участие в общественной жизни города Тулы. Сам он был членом «Комитета Общества для содействия и развития кустарной промышленности в Тульской губернии». За полезную деятельность по устройству в Туле кустарно-промышленной выставки Высочайшим приказом ему было объявлено Высочайшее Благоволение в 1898 году. Состоял действительным членом «Совета Попечительства о воспитанниках Тульской духовной семинарии» и «Совета Тульской художественно-ремесленной учебной мастерской». А его супруга Любовь Петровна долгие годы была помощницей попечительницы тульских детских приютов Ольги Альбертовны Шлиппе — Николаевского имени Ея Императорского Высочества Великой Княгини Ксении Александровны, Мариинского и Красноглазовского «Ясли». Л.П.Страхова скончалась 24 марта 1908 года «после продолжительной и тяжкой болезни», как было указано в некрологе, опубликованном в газете «Тульская молва» № 147 от 27 марта 1908 года. Это была не единственная тяжёлая семейная утрата. Ранее, в 1891 году умер один из двух его сыновей. Потеря двух самых дорогих людей, тяжёлые нагрузки, связанные с руководством школой и преклонный возраст (в 1910 году ему исполнилось 67 лет) оказали определённое негативное воздействие на здоровье самого В.С.Страхова. На протяжении всего 1910 года он болел. И в сентябре 1910 года он был отправлен в отставку. В сентябре 1910 года по заводу был объявлен следующий приказ:

«ВЫСОЧАЙШИМ приказом в 13 день сего Сентября, числящийся по полевой лёгкой артиллерии, Начальник Тульской Оружейной Школы Полковник Страхов произведён в Генерал-Майоры с увольнением от службы с мундиром и пенсиею. Вследствие сего предписываю Генерал-Майору Страхову исправлять должность Начальника Тульской Оружейной Школы, впредь до назначения на освободившуюся вакансию и сдачи должности назначенному лицу»

— Приказ командира Императорского Тульского оружейного завода А.В.Куна № 263 от 20 сентября 1910 года.

ГАТО. Фонд № 187 «Тульский оружейный завод. 1712—1917 гг.», опись № 2, дело № 184 «Приказы по заводу 1910—1915 годы», лист 68

Чин генерал-майора В.С.Страхову был присвоен на одну ступень выше чина, предусмотренного по занимаемой штатной должности, при выходе в отставку. 24 марта 1911 года он сдал должность начальника школы штабс-капитану гвардейской пешей артиллерии Н.Н.Петрову, прибывшему с Петербургского трубочного завода 21 марта.

В.С.Страхов проживал в Туле:

С 1870-го по 1897-й гг. — Петровская (современная Ф.Энгельса) улица, дом Ильиной.

С 1898-го по 1911-й гг. — дом офицерского состава на территории оружейного завода.

В 1911 году ему был «назначен пенсион из Государственнаго Казначейства, в размере полнаго оклада, по 860 рублей в год, с производством онаго, за установленным вычетом, из Полоцкаго Казначейства». И, кроме того, назначена эмеритальная пенсия в сумме 1290 рублей в год, также с производством из Полоцкого казначейства. То есть, по месту его дальнейшего проживания. Выбор Полоцка для проживания вполне объясним. Собственного жилья у вдовца В.С.Страхова не было. Упомянутый выше племянник В.С.Страхова, Сергей Михайлович Страхов, занимавший в оружейной школе должность наблюдающего за обучением учеников мастерствам и наукам и женатый на одной из его дочерей в 1906 году был переведён в Полоцкий кадетский корпус на должность офицера-воспитателя. Видимо, дочь и племянник решили заботиться о престарелом отце и дяде и забрали его к себе в Полоцк. Дата и место смерти В.С.Страхова неизвестны.