6 мая родились...

06-05-2025 04:05

к комментариям - к полной версии

- понравилось!

1885

Герман Вирт (немецкое имя — Herman Wirth; также известен как Герман Вирт Ропер Бош, Herman Wirth Roeper Bosch и Герман Феликс Вирт, Herman Felix Wirth)

голландско-немецкий этнолог и мистик, автор псевдонаучной теории о происхождении нордической расы от высокоразвитой арктической («гиперборейской») «арийской» цивилизации, теоретик и идеолог национал-социализма. Первый руководитель Аненербе. Родился в городе Утрехт, Нидерланды. Сын приват-доцента, доктора теологии, по совместительству — гимназического преподавателя, происходившего из Пфальца. Отец, Людвиг Вирт — немец, мать, Софья Хюйсберта Бош — фризка. В 1904—1910 годах изучал нидерландскую филологию, германистику, историю и музыку. В 1910 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Упадок нидерландской народной песни». В 1910—1914 годах преподавал нидерландскую филологию в Бернском университете. В 1914 году после оккупации Германией Бельгии в ходе Первой мировой войны поддержал фламандских сепаратистов и с конца 1914 года работал в германской оккупационной администрации. Издавал газету «De Vlaamsche Post». В 1916 году получил от Вильгельма II звание титулярного профессора. В том же году женился на Маргарет Шмитт. В 1919 году был одним из организаторов фёлькиш-движения «Landbond der Dietsche Trekvogels», радикального националистического движения немецкой молодежи. Вирт был протеже немецкого кофейного фабриканта Людвига Розелиуса и находился под большим его влиянием. В 1923 году переехал в Марбург.

Деятельность в нацистской Германии

В 1920-е годах Вирт тесно общался с представителями пронацистских кругов немецкой Веймарской республики. В 1925 году вступил в НСДАП (партийный билет № 20.151), однако уже в следующем году вышел из неё, несколько позднее присоединился к марксистским партийным обществам, однако потом, в 1926 году (по другим данным, в 1934 году), возвращается в ряды национал-социалистов. В эти годы Вирт издал несколько работ, в которых развивал «арийские» идеи. Работы Вирта получили положительный отклик в фёлькиш-кругах, и в 1932 году правительство Мекленбурга организовало для Вирта «Исследовательский институт по праистории духа» (Forschungsinstitut für Geistesurgeschichte) в Бад-Доберане. В 1934 году Вирт восстанавливается в НСДАП и вступает в СС (членский номер 258.776).

Период «Аненербе»

Вирт достиг вершины своей карьеры в 1935 году, когда он получил поддержку руководителя СС Генриха Гиммлера и стал одним из основателей и первым директором общества Аненербе («Наследие предков»), псевдонаучной организации, занимавшейся поиском древнейшей «арийской» цивилизации в русле эзотерических представлений. В 1938 году по идеологическим разногласиям с Гиммлером, который, в частности, не разделял теорий Вирта относительно матриархата в древнем «арийском» обществе, был уволен из Аненербе. Некоторую роль сыграли и его вольное обращение с финансовыми средствами. Вирт едва не попал в концентрационный лагерь. При этом он оставался добровольным помощником общества вплоть до 1945 года. После Вирта Аненербе возглавил Вальтер Вюст (немецкое имя —Walter Wüst).

После войны

В 1945—1947 годах был интернирован американскими войсками, после чего уехал в Швецию, но в 1954 году вернулся в Марбург, где вёл приватную жизнь учёного. Идеи Вирта относительно происхождения автохтонного населения Америки в 1970-е годы приобрели резонанс у североамериканских индейцев. В 1979 году Вирта посетил Вилли Брандт, а правительство земли Рейнланд-Пфальц предложило учёному создать музей для его этнографической коллекции. Умер в городе Кузель, Рейнланд-Пфальц, ФРГ, 16 февраля 1981 года.

Идеи

В своих построениях Вирт основывался как на сведенниях, посчерпнутых им из философии, археологии, этнологии, филологии, так и на псевдонаучных учениях, включая атлантологию и др. Вирт осуществлял глобальное сравнение доисторических рисунков и орнаментов. Он интерпретировал их, утверждая, что они являются следами первобытной письменности. Пользуясь этим методом, он заявил, что обнаружил древнейшую «атланто-нордическую культуру», созданную «атланто-нордической расой», которая волнами распространялась из Арктики. Эти идеи изложены в книге «Заря человечества» (Der Aufgang der Menschheit, 1928). Согласно этому сочинению, Атлантида существовала в Арктике, заселённой уже несколько миллионов лет назад, а её исчезновение было следствием перемены местоположения полюсов Земли и необратимых климатических изменений. Вирт считал, что Атлантида и Туле являются названиями одного и того же материка или архипелага. Атлантиду населяли белые нордические «арийцы», в силу принадлежности к «высшей расе» обладавшие высокой культурой. После разрушения Атлантиды они переселились на юг, а их культура стала более низкой в результате их смешения с аборигенами. В период работы Вирта археологами на Американском Севере была найдена древнеэскимосскую «культура Туле» 1-го — первой половины 2-го тысячелетия н. э. Вирт произвольно датировал её эпохой позднего палеолита и относил её носителей к «нордической расе». На основе этого Розелиус заявлял: «Мы — древнейший народ на Земле». Вирт («Хроника Ура-Линда», Die Ura-Linda-Chronik, 1933) стремился обосновать подлинность фальсификации XIX века, так называемой «Ура-Линда», выдаваемой за фризскую хронику, в которой говорилось о гибели Атлантиды в 2193 году до нашей эры. Ссылаясь на «Ура Линда» и сравнивая индоевропейскую символику, Вирт пришёл к выводу, что для нордических народов характерным является спирально-циклическое представление о времени. Символ, реликт времени и божества он считал шестилучевое колесо и его всевозможные вариации. Среди прочего, одна из разновидностей нордической эмблемы бесконечного вращения, по мнению Вирта, это восьмилучевой улеборден: «Шестилучевое колесо является нордической идеограммой Года, идеограммой Бога, означающей то же самое, что и восьмилучевое колесо, в котором добавлена несущественная для Севера линия „среднего времени“, соответствующая Востоку-Западу (Весне и Осени)». Символ нордической традиции и возрождающегося мира, по Вирту, является «крест поворота или гамматический крест (свастика), который происходит из древнейшего священного символа года и бега времени». Временем появления (обновления) священного колеса — свастики он считал конец 2-го тысячелетия нашей эры. Мифический золотой век Вирта связывал с эпохой матриархата. В комментариях к тексту «Хроники Ура Линда», он писал об управлении, сосредоточенном в руках «почётной матушки» и «дев-градоправительниц», приписывая им сакрально-культовые функции. «Культ являлся… делом общественным, государственным и государственно-упорядоченным: он находится в руках женщин. А та из этих женщин, которая призывает возглавлять и сохранять культовый порядок, оберегать народную традицию и т. д., несет на себе тем самым высочайшую ответственность за управление государством». Переход власти от женщин к мужчинам и эпоха патриархата Вирт считал регрессом. Писал о «полярном, солнечном монетеизме». Был сторонником идеи первобытного коллективизма. Он считал, что «нордической расе» нужно искать спасение в возвращении к порядкам древнего материнского права (Das Mutterrecht). Первобытную «нордическую культуру» Вирт провозгласил идейным основанием для национал-социализма. Построения Вирта включали также идеи прамонотеизма и первобытных «арийских» истоков христианства. Вирт обличал буржуазный образ жизни и присущие ему пороки и призывал вернуться к «научно установленным» ценностям исконной «арийской» культуры.

Оценки

Вирт получил большое число критических рецензий и откликов специалистов, которые считали его шарлатаном. В 1934 году резкой критике со стороны профессиональных учёных подверглась его вторая книга, посвященная «первописьменности», якобы возникшей в первобытном обществе. Однако всё это не повлияло на популярность его идей у немецкой публики. Большую роль в этом сыграла его рядом националистически настроенных учёных. При этом они делали акцент не столько на научной методологии, сколько на идеологической роли его «теории». Вирта поддерживал ряд немецких журналов («Солнце», «Северный мир», «Северные голоса», «Германия»), которые считали его «нордические» идеи полезными для развития немецкого этнорелигиозного движения. Адольф Гитлер одобрительно отзывался о ряде работ Вирта, в частности «Признаки и душа свастики» (1933), однако также заявлял: «Эти профессора и мракобесы, которые создают собственную нордическую религию, портят мне абсолютно все. Почему я допускаю это? Они вносят сумятицу. А всякая сумятица плодотворна». Философ Валерий Дёмин, развивавший псевдонаучную теорию о Гиперборее, связывал «торжество» «гиперборейской идеи» с работами Вирта. Историк А.В.Васильченко отмечает, что, «в отличие от многих публицистов того времени, находившихся в лагере фёлькиш, Вирт старался, чтобы его теории имели достаточное научное обоснование. Впрочем, сейчас его система доказательств может показаться более чем сомнительной». Построения Германа Вирта ввиду своей произвольности, отсутствия какого-либо метода и противоречия всей совокупности научных знаний отрицаются как наукой его времени, так и современной, и рассматриваются как псевдонаучные и направленные на создание видимости научной опоры идеологии национал-социализма.

Влияние

Идеи Вирта о происхождении «арийской (белой) расы» из Арктики заимствовал итальянский эзотерик и идеолог неофашизма Юлиус Эвола. Историк и религиовед Р.В.Шиженский выявил общие, а местами и полностью идентичные места в концепциях Вирта и Алексея Добровольского (Доброслава), одного из основателей русского неоязычества, работу которого «Хроника Ура-Линда» (Die Ura-Linda-Chronik, 1933) Добровольский, предположительно, использовал в качестве источника. По мнению Шиженского, Добровольский воспринял из работы Вирта значение свастики. Основной символ язычества, утверждённый Добровольским, восьмилучевой гаммадион (свастика) в круге, первоначально был предложен и, предположительно, создан Виртом, которым он трактовался в качестве древнейшего. Этот восьмилучевой «коловрат», якобы языческий знак Солнца, Добровольский (1996) объявил символом бескомпромиссной «национально-освободительной борьбы» против «жидовского ига». Эта свастика стала основным символом славянского неоязычества. Философ Валерий Дёмин, вслед за Виртом и близкими к нему авторами пользовался эзотерическими идеями и изображал эпоху палеолита Золотым веком, в который уходят корни Примордиальной традиции. Идеи Вирта оказали существенное влияние на лидера Международного Евразийского движения и сторонника «арийской» идеи Александр Дугина. Сочинения: Der Untergang des niederländischen Volksliedes. 1911;. Niederländisch-Deutsch. Berlin, ; Ein Hähnlein wolln’n wir rupfen, Jena, 1914; Das alte Flandern. Leipzig, [6]; Vlämisch. Berlin, [6]; Der Aufgang der Menschheit: Untersuchungen zur Geschichte der Religion, Symbolik und Schrift der atlantisch-nordischen Rasse, Jena, 1928. Was heißt deutsch? Ein Urgeistesgeschichtlicher Rückblick zur Selbstbesinnung und Selbstbestimmung, Jena, 1931; Vom Ursprung und Sinn des Hakenkreuzes. Leipzig, 1933; Die Ura-Linda-Chronik, Leipzig, 1933; Führer durch die erste urreligionsgeschichtliche Ausstellung «Der Heilbringer», Berlin, 1933; Heilige Wende, Leipzig, 1933; Die heilige Urschrift der Menschheit: symbolgeschichtliche Untersuchungen diesseits und jenseits des Nordatlantik, Leipzig, 1936 (twee delen); Urmonotheismus, 1955; Die symbolhistorische Methode, 1955; Eurasische Prolegomena, 1955; Um den Ursinn des Menschseins: die Werdung einer neuen Geisteswissenschaft, Wien, 1960; Der neue Externsteine-Führer, Marburg/L., 1969; Die Frage der Frauenberge — eine europäische Gegenwartsfrage, Marburg/L., [72]; Allmutter, Marburg/L., 1974; Führer durch das Ur-Europa-Museum, Marburg/L., 1975; Europäische Urreligion und die Externsteine, Wien, 1980. Литература: Гайдуков A.B., Скачкова Е.Ю. «Славянская» символика как способ социализации в языческой субкультуре позднего модерна // Социология религии в обществе позднего модерна. — 2021. — № 10. — Страницы 83—89; Шиженский Р.В. Опыт сравнительного анализа текстов А.А.Добровольского и Г.Ф.Вирта (к вопросу об источниковой базе российских неоязычников). — 2012а. — 13 апреля; Шнирельман В.А. Арийский миф в современном мире / Российская Академия Наук, Институт этнологии и антропологии имени Н. Н. Миклухо-Маклая. — Москва: Новое литературное обозрение, 2015. — (Библиотека журнала «Неприкосновенный запас»). — ISBN 978-5-4448-0279-3; Эрлихман В.В. Фантастическая «Хроника Ура Линда» // Фальсификация исторических источников и конструирование этнократических мифов / Российская академия наук, Отделение историко-филологических наук (Институт славяноведения Российской Академии Наук), Институт археологии Российской Академии Наук ; ответственный редактор А.Е.Петров, В.А.Шнирельман (Институт этнологии и антропологии имени Н.Н.Миклухо-Маклая Российской Академии Наук). — Москва: Институт археологии Российской Академии Наук, 2011. — Страницы 181—186. — 381 страница. — (Актуальное прошлое: наука и общество). — ISBN 978-5-94375-110-3; Вирт, Герман. Хроника Ура Линда. Древнейшая история Европы = Die Ura Linda Chronik, 1933. — Москва : Вече, 2007. — 624 p. — (Ariana Mystica). — ISBN 978-5-9533-1733-7; Герман Вирт. Священная пятерица и женское начало — Из книги «Изначальная сакральная письменность человечества» (Лейпциг, 1931 год) // Империя Духа. Журнал о религии; Hermann Langer. Der Mann, der mit den Medien tanzte : zum Wirken Herman Wirths in Mecklenburg 1932/33. In: Zeitgeschichte regional, Bd. 7 (2003), 2. S. 30—42; Luitgard Löw. På oppdrag for Himmler : Herman Wirths ekspedisjoner til Skandinavias hellerestninger. In: Jakten på Germania (Oslo, 2009); Dies.: Völkische Deutungen prähistorischer Sinnbilder. Herman Wirth und sein Umfeld. In: Uwe Puschner und Georg Ulrich Großmann (Hrsg.): Völkisch und national. Zur Aktualität alter Denkmuster im 21. Jahrhundert. (Wissenschaftliche Beibände zum Anzeiger des Germanischen Nationalmuseums, Band 29). Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 2009.

1885

Владимир Иосифович Зедник

советский скрипичный мастер. Родился в селе Семидубы, ныне Ровенской области. В 1899-1903 учился инструментальному мастерству в Москве в мастерской Ф.Шпидлена. В 1903-1904 работал в Киеве по реставрации струн. инструментов у мастера Д.П.Томашова. С 1904 жил в Санкт-Петербурге. Известен как первоклассный реставратор старинных смычковых инструментов. Работал долгое время над восстановлением коллекции музыкальных инструментов в музыкальном отделе Государственного Эрмитажа, позднее - инструментальным мастером в Ленинградском театре оперы и балета. Изготовил около 60 скрипок, отличающихся прекрасными звуковыми качествами. Умер в Ленинграде 10 марта 1962 года.

1885

Яэко Ногами (японское имя — 野上 弥生子)

японская писательница, член Японской академии искусств. Родилась в префектуре Оита, остров Кюсю. В 1906 окончила женский Колледж Мэйдзи. В молодости находилась под влиянием Нацумэ Сосэка. Начала печататься в 1907 (роман «Судьба» — «Эниси»). Сблизилась с движением «Пролетарская литература», хотя формально не вступала в объединения демократических писателей. Известностью пользуются романы о молодежи: "Матико" (1928-1930), «Мрачная процессия» («Курой гёрэцу», 1935), «Молодой сын» («Вакай мусуко», 1935) и "Лабиринт" (1948-1956, русский перевод, тома 1-2, 1963) - большое полотно, рисующее судьбу молодежи в годы фашизации Японии. Ногами - автор исторического романа "Хидэеси и Рикю" (1962-1963) о диктаторе 16 в. и его мастере чайной церемонии. Тема драмы Ногами "Гниющий дом" (1927) - распад старинной семьи. Умерла 30 марта 1985 года. Сочинения в русском переводе: Шхуна "Кайдзин-Мару", "Иностранная литература", 1961, № 4; Лабиринт, тома 1—2, Москва, 1963; Шхуна «Кайдзин-Мару», «Иностранная литература», 1961, № 4. Литература: История современной японской литературы, Москва, 1961; Григорьева Т., Логунова В., Японская литература, Москва, 1964.

[442x700]

[442x700]

1886

Альфред Людвигович (Алексей Фёдорович) Бем

историк литературы, литературный критик, общественный деятель русского зарубежья. Бем родился в Киеве, в семье подданного Германской империи. Образование получил в Киевском университете, также учился на филологическом отделении историко-филологического факультета Петербургского университета (1908), его учителями были С.Венгеров и В.Срезневский. Работал в рукописном отделе библиотеки Академии наук, а также в библиотеке Петербургской духовной академии. Был редактором и участвовал в написании 5 томов библиографической серии «Обозрение трудов по славяноведению». В 1919 году покинул родные земли. Изначально проживал в Белграде, потом с 1920 по 1922 год — в Варшаве. В 1922 году переселился в Прагу. Был секретарём Русского педагогического бюро, занимался составлением его бюллетеней. Руководил литературными организациями «Таверна поэтов» (Варшава, 1920—1922) и «Скит поэтов» (Прага, 1922—1939); был одним из ведущих членов Крестьянской партии. В 1932 году в Немецком университете стал доктором наук. С 1922 года работал преподавателем русского языка и литературы в Карловом университете (до 1939 года) и в Педагогическом институте Коменского, Прага. Читал лекции в Русском Свободном университете. Бем написал книги: «К уяснению историко-литературных понятий» (Петроград, 1918), «Тайна личности Достоевского» (Прага, 1928), «У истоков творчества Достоевского» (Прага, 1936), «О Пушкине» (Ужгород, 1937), «Достоевский. Психоаналитические этюды» (Прага — Берлин, 1938), ряд работ о Гоголе, «Письма о русской литературе», выходившие в газетах «Руль» (Берлин; Бем был в составе редколлегии в марте — октябре 1931 года), «Молва» (Варшава, 1932—1934) и «Меч» (Варшава, 1934—1939), статьи и критику в «Новой русской книге», «Воле России», «Своими путями», «Современных записках», а также чешскоязычных «Slavia», «Ceske slovo», «Lumir», «Listy pro umeni a kritiku», «Casopis pro moderni filologii»; всего библиография состоит из 535 позиций. В мае 1945 года Бем был арестован советскими спецслужбами, дальнейшая его судьба достоверно не известна. Его дочь Татьяна вспоминала: «Я была в нашей бубенечской квартире, когда позвонили двое чехов и попросили пройти с ними за угол, перевести что-то, так как они не могут договориться. Папа ушел в белом полотняном костюме, даже без шляпы, только со своим помощником, тростью, без которой не умел ходить. Я следила с балкона за его маленькой, искривленной детским параличом фигуркой, как она скрылась за углом. Бедный, бедный папа, где, в каких местах, в какой трущобе погиб он?…» По одной версии, он окончил жизнь самоубийством, по другой — был расстрелян во дворе пражской тюрьмы, по третьей — умер в дороге к лагерю. Персональный архив Бема находится в Литературном архиве Музея национальной литературы в Праге, некоторые материалы — в Славянской библиотеке в Праге. Литература: Педагогический терминологический словарь. — Санкт-Петербург: Российская национальная библиотека. 2006.

1886

Николай Михайлович Нолинский (настоящая фамилия Скрябин)

русский советский композитор, родной брат В.М.Молотова. Родился в слободе Кукарка, Вятская губерния. С детства интересовался музыкой. В юности играл в домашнем струнном квартете вместе с братьями, включая Вячеслава. В 1910 окончил юридический факультет Казанского университета. Учился на регентских курсах при Казанском музыкальном училище (класс скрипки; гармонию изучал у Р. Гуммерта). Теорию композиции изучал самостоятельно. Умер в Москве 20 июня 1966 года. Похоронен на московском Новодевичьем кладбище. Сочинения: для симфонического оркестра — симфонии: I (1941), II (1944), увертюры: I (1944), II (1948), III (1957), Сюита (1944); для малого симфонического оркестра — Лирическая сюита (1945), Вальс (1950); для струнного оркестра — Классическая сюита (1946), Ария (1946), Вариации на русскую тему (1948), Андантино (1950), Элегия (1953), Думка (1957), Хоровод (1957), Симфониетта (1958); для духового оркестра — Сюита (1936), марши; для оркестра народных инструментов — фантазии: I (1943), II (1944), III (1946), IV (1949), V (1950), VI (1951), VII (1954), VIII (1955), IX (1956), Х-(1957), увертюры: I (1945), II (1950), III (1952), IV (1958), V (1960), сюиты: I (1944), II (1950), симфония Моя Родина (1948), Романс (1956), Русский танец (1956), Юмореска (1956), Две польки (1956), Лирическая песня (1958), Скерцо (1958), Сказка (1959); для 2 скрипок, альта и виолончели — квартеты: I (1939), II (1942), III (1946), IV (1949), V (1950), VI (1951), VII (сюита, 1953), VIII (1953), Менуэт (1952), Адажио, Аллегро (1953); для скрипки и фортепиано — пьесы; для виолончели и фортепиано — Семь лёгких пьес (1951); для балалайки и фортепиано — Танец (1957); для домры и фортепиано — Мелодия (1956), Плясовая (1956), Юмореска (1960); для 2 скрипок — 20 дуэтов (1930—1936); для секстета домр — пьесы, в том числе сюиты: I (1938), II (1943); хоры на слова В.Дёмина, С.Васильева, А.Золотушкина, Н.Самарина, С.Смирнова и др.; песни (более 100) на слова А.Дельвига, А.Кольцова, В.Демина, Е.Медянцевой, А.Пришельца, А.Прокофьева, А.Саксе, Н.Сидоренко, Я.Шведова и др.; музыка к драматическим спектаклям; музыка к стереофильму «Концерт» (1941); обработки народных песен.

1886

Эрик Уолтер Пауэлл (Eric Walter Powell)

британский гребец, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1908. Родился в Эдмонтоне, Великобритания. На Играх 1908 в Лондоне Пауэлл входил во второй экипаж восьмёрок Великобритании. Его команда сразу попала в полуфинал, где проиграла сборной Бельгии. Несмотря на это, она разделила третье место и получила бронзовые медали.

Умер в Пиц Розег, Швейцария, 17 августа 1933 года.

1887

Майкл Браун (Michael Browne)

ирландский кардинал, доминиканец. Родился в Гренджмоклере, Соединённое королевство Великобритании и Ирландии. Магистр Священного дворца с 1951 по 11 апреля 1955. Генеральный магистр ордена проповедников с 11 апреля 1955 по 19 марта 1962. Титулярный архиепископ Идебессо с 5 по 20 апреля 1962. Кардинал-дьякон с дьяконством S. Paolo alla Regola с 19 марта 1962. Кардинал-протодьякон с 20 января по 31 марта 1971. Умер в Риме 31 марта 1971 года.

[700x700]

[700x700]

1888

Елена Александровна Смирнова

артистка балета и педагог, солистка Мариинского театра в 1906—1920 годах; с 1920 года — в эмиграции. Супруга танцовщика и балетмейстера Бориса Романова (1891—1957). Родилась в Санкт-Петербурге. Училась в Императорском театральном училище, где среди её педагогов были Павел Гердт и Михаил Фокин. Начала танцевать в спектаклях Мариинского театра ещё в годы учёбы: так, в 1900 году, в возрасте 12 лет, участвовала в номере «Ману» в балете «Баядерка». Свою первую значительную роль, партию Гименея получила в спектакле училища, балете Кадлеца «Ацис и Галатея» (1905, балетмейстерский дебют Михаила Фокина); её выступление было положительно оценено балетными критиками. В том же году Фокин поставил для неё и Георгия Розая польку с мячиком на музыку «Польки-пиццикато» Иоганна и Йозефа Штраусов. Окончила училище в 1906 году. В выпускном спектакле исполнила партию Титании в балете «Сон в летнюю ночь» и номер на музыку Шопена «Полёт бабочек» Ф.Шопена (вместе с Вацлавом Нижинским). После выпуска была принята в балетную труппу Мариинского театра, в которой состояла по 1920 год. Зачисленная в кордебалет, артистка постепенно начала получать небольшие сольные партии. Так, в 1907 году она танцевала с Вацлавом Нижинским вставное pas de deux в балете «Тщетная предосторожность» — в рецензии от 24 сентября критик Валериан Светлов назвал её исполнение «удовлетворительным». В целом, критики хвалили Смирнову за хорошую технику и точность в исполнении движений, но отмечали, что эти движения не создавали целостного танца, а оставались собственно набором упражнений; критиковали тяжеловесность, отсутствие кантилены. Балетовед В.М.Красовская так описывала исполнение Смирновой: «Танец её представлял собой череду безупречно выполненных движений, подчёркнутая законченность которых нарушала мелодическую связь целого. При высоком прыжке, позволявшем Смирновой соревноваться с Нижинским, её танцу была чужда воздушность. Самые позы были как бы не предвестьем танца, а его итогом. Линии арабеска Павловой устремлялись в бесконечность, истаивали в полёте, арабеск Смирновой отливал законченностью бронзы и утверждал себя на земле.» — В.М.Красовская. Артистка часто гастролировала, выступая как в России, так и за рубежом. В 1908 году приняла участие в большой гастрольной поездке, организованной балериной Юлией Седовой по городам России (были даны выступления в Харькове, Ярославле, Баку, Тифлисе, Ростове-на-Дону и Одессе). В 1909 году приняла участие в первом сезоне дягилевских «Русских балетов» в Париже, выступив в «Половецких плясках» из оперы «Князь Игорь» (эта балетная сцена в хореографии Михаила Фокина и оформлении Николая Рериха стала одним из наиболее ярких моментов сезона). В июне-июле 1910 года участвовала в гастролях в Лондоне и Нью-Йорке, организованных танцовщиком Большого театра Фёдором Козловым. В конце 1910 на два месяца была командирована дирекцией в Большой театр, где выступала в главных ролях в спектаклях «Спящая красавица», «Конёк-Горбунок», «Тщетная предосторожность», «Баядерка» (в роли Гамзатти), но успеха не имела. 9 октября 1911 года Смирнова исполнила свою первую балеринскую партию в Мариинском театре — Сванильду в «Коппелии». Критики были вынуждены признать, что у театра появилась новая балерина, хотя и последняя в ряду. 22 апреля 1912 года исполнила роль Китри в «Дон Кихоте». Эта роль была одобрительно принята и публикой и критикой — здесь совпали требования к характеру героини и собственная фактура балерины: излишний апломб, некоторая угловатость, которые в других ролях смотрелись как недостаток, здесь работали на образ. По мнению В.М.Красовской, «Дон Кихот» стал лучшим балетом балерины. В этот же период Смирнова снялась в Берлине в фильме «Роман балерины». Она удивила многих самостоятельным исполнением трюков, к примеру, спускалась по верёвке с 5 этажа. Закрытый просмотр фильма состоялся в Санкт-Петербурге 25 апреля 1913 года. 21 апреля 1914 года выступила в партии принцессы Авроры в «Спящей красавице». Эта роль считалась особенно удачной, так как образ был создан средствами совершенного классического танца. 22 ноября 1915 года исполняла партию Одетты-Одиллии в «Лебедином озере»: тогда как в роли Одиллии был полный успех, её Одетта была раскритикована — видимо, балерины не подходили лирико-поэтичные образы. После революции, в течение двух сезонов 1918/19 и 1919/20 годов, Смирнова оставалась единственной танцовщицей ГАТОБа (бывшего Мариинского театра), носящей высшее звание балерины. В 1919 году участвовала в премьере балета Александра Чекрыгина «Роман бутона розы», исполнив партию Розы. Последнее её выступление в театре состоялось 8 февраля 1920 года, после чего Смирнова эмигрировала из Советской России. С 1922 по 1926 год вместе со своим мужем Борисом Романовым руководила в Берлине «Русским романтическим театром», исполняла главные партии в спектаклях труппы. В 1928 году супруги переехали в Буэнос-Айрес (Аргентина), где Борис Романов был балетмейстером в театре «Колон», а Елена Смирнова занималась педагогической деятельностью. Умерла в Буэнос-Айресе 15 января 1934 года. Репертуар: Мариинский театр: Танцевала много ведущих партий: «Пахита», «Ручей»; 9 октября 1911 — Сванильда, «Коппелия» Л.Делиба хореография Э.Чекетти и Л.И.Иванова по балету М.Петипа; 22 апреля 1912 — Китри, «Дон Кихот» Л.Минкуса, хореография А.А.Горского; 21 апреля 1914 — Аврора, «Спящая красавица» П. И. Чайковского, хореография М.Петипа; Медора, «Корсар» А.Адана, хореография М.Петипа (возобновление 22 декабря 1914); 22 ноября 1915 года — Одетта и Одиллия, «Лебединое озеро» П.И.Чайковского, хореография А.А.Горского; Аспиччия, «Дочь фараона» Ц.Пуни, хореография М.Петипа; Раймонда, «Раймонда» А.К.Глазунова, хореография М.Петипа;Изора, «Синяя Борода» П.П.Шенка, хореография М.Петипа; Гамзатти; Никия, «Баядерка» Л.Минкуса, хореография М.Петипа; Нирити, «Талисман» Р. Дриго, хореография М.Петипа, возобновление Н.Г.Легата; Царь-девица, «Конёк-Горбунок» Ц.Пуни, хореография А.А.Горского по балету М.Петипа; Лиза, «Волшебная флейта» Р.Дриго, хореография Л.И.Иванова; Армида, «Павильон Армиды» Н.Н.Черепнина, хореография М.М.Фокина; 1918 — Эсмеральда, «Эсмеральда» Ц.Пуни, хореография М.Петипа (возобновление); 1919 — Роза, «Роман бутона розы» Р. Дриго, балетмейстер А.А.Чекрыгин (первая исполнительница). Русские сезоны: «Половецкие пляски» из оперы А.П.Бородина «Князь Игорь», хореография М.М.Фокина. Русский романтический театр: Коломбина, «Карнавал» на музыку Р.Шумана, хореография М.М.Фокина; Мерседес, «Дон Кихот»; Жизель, «Жизель»; «Андалузиана», хореография Б.Г.Романова. Источники: Красовская В.М. Мастера петербургской сцены. Е.А.Смирнова // Русский балетный театр начала XX века. 2. Танцовщики. — Ленинград: «Искусство», 1972. — Страницы 325—333. — 456 страниц — 30 000 экземпляров; Шлуглейт Г.М. Смирнова Елена Александровна // Балет : энциклопедия / Главный редактор Ю.Н.Григорович. — Москва: Советская энциклопедия, 1981. — 623 страницы.

[700x700]

[700x700]

1889

Стэнли Морисон (Stanley Morison)

английский типограф, дизайнер шрифта, историк книгопечатания. Родился в Уэнстеде, графство Эссекс. Детство и юность (1896—1912) провел в фамильном доме на Фейрфекс-роад, Херрингей. Был самоучкой. Ушел из школы после того, как отец оставил семью. В 1913 году устроился помощником редактора в журнал «The Imprint». Во время Первой мировой войны отказался служить в армию, и был арестован. В 1918 году стал главным дизайнером в издательстве «Pelican Press». Через некоторое время он занял такую же должность в «Cloister Press». В 1922 году Морисон стал одним из основателей общества «Флерон», посвященного вопросам типографики (флерон — типографский орнамент в виде цветка). Редактировал журнал «The Fleuron» с 1925 года по 1930-й. Художественные качества издания, его печать были совершенно исключительными. С 1923-го по 1925-й Морисон был редактором и автором «Penrose Annual», журнала посвященного графическим искусствам. С 1923-го по 1967-й Морисон был консультантом компании «Монотайп». В 1920-х и 1930-х, работая в «Монотайп», он занимался исследованием и возрождением исторических шрифтов, включая новые версии шрифтов «Баскервилл» и «Бембо». Морисон значительно расширил ассортимент шрифтов компании, которые, в свою очередь, значительно повлияли на современную типографику. С 1929-го по 1960-й Морисон работал консультантом в газете «Таймс». В 1931-м году, после того как Морисон публично раскритиковал газету за качество печати, ему было предложено создать новый, удобный для чтения шрифт. «Таймс Нью Роман», гарнитура, разработанная Морисоном совместно с Виктором Лардентом, впервые появилась в газете в 1932 году. В 1933-м шрифт начал продаваться компанией «Монотайп». Морисон редактировал «Историю газеты „Таймс“» за период с 1935-го по 1952-й, а также работал редактором литературного приложения к газете «Таймс» (1945—1948). В 1960-м Морисон был избран Королевским промышленным дизайнером. Также Морисон был членом редакционного совета «Энциклопедии Британники» с 1961-го года до своей смерти в Лондоне 11 октября 1967 года. Помимо «Таймса» Морисон разработал для компании «Монотайп» такие шрифты, как «Blado» (1923) и «Bembo» (1929). В 1953-м году Морисону был предложен рыцарский титул. В 1962-м — Орден Британской империи. Морисон отказался от того, и другого. Избранные Сочинения: Four centuries of Fine Printing; Two Hundred and Seventy-two Examples of the Work of Presses Established Between 1465 and 1924, 1924; Type Designs of the Past and Present, 1926; The Typographic Book, 1450—1935: A Study of Fine Typography Through Five Centuries, 1963; Calligraphy 1535—1885: A collection of seventy-two writing-books and specimens from the Italian, French, Low Countries and Spanish schools, 1962; First Principles of Typography, 1936; Letter Forms, typographic and scriptorial: Two essays on their classification, history and bibliography, 1968; A Tally of Types, 1953; On Type Designs Past and Present: A Brief Introduction, 1962; Politics and Script, 1972.

[463x700]

[463x700]

1889

Любовь Сергеевна Попова

русский и советский живописец, художник-авангардист (супрематизм, кубизм, кубофутуризм, конструктивизм), график, дизайнер, одна из самых ярких фигур русского художественного авангарда 1910-1920-х гг. Родилась в имении Красновидово (село Ивановское, Московская губерния), в семье богатого предпринимателя. Первые уроки рисования Л.Попова брала у художника К.М.Орлова, который был другом её семьи. В 1906 году она переехала в Москву, где получила среднее образование. Занималась в студиях С.Ю.Жуковского (1907) и К.Ф.Юона (1908–1909) в Москве, в Париже – в студии «Палитра», под руководством А.Ле-Фоконье, А.Сегонзака и Ж.Метценже (1912–1913), и, наконец, в московской студии В.Е.Татлина (1913). В эти годы много путешествовала по России и Западной Европе. В 1914–1916 участвовала в целом ряде авангардистских выставок («Бубновый валет», «Трамвай В», «О, 10», «Магазин»). Познакомившись с К.С.Малевичем, зимой 1916–1917 приняла участие в организации недолговечного общества «Супремус». Ранние вещи художницы решены в духе фовизма и аналитического кубизма. Позднее перешла к более динамичной, «кубофутуристической» манере (Человек + воздух + пространство, 1913; Портрет философа, 1915; обе работы – в Русском музее) и полуабстрактному синтетическому кубизму. Манера художницы воспринимать мир как гигантский натюрморт, воссоздаваемый на полотне или в графическом листе в остроритмичных, а колористически – в декоративно-насыщенных, красочно-звучных формах, в полной мере проявились в произведениях середины 1910-х годов. Этапным в этом смысле явился цикл Живописная архитектоника, исполненный в 1916–1918-х годах. Именно разнообразие красочных ритмов отличает эти произведения от более строгого супрематизма Малевича. В 1920 художница обращалась к сценографии, предваряя в ней стиль компромиссного между модерном и авангардом «ар деко» (эскизы занавеса и кукол для спектакля Сказка о попе и работнике его Балде по А.С.Пушкину для Первого государственного театра для детей; оформление спектакля Канцлер и слесарь по пьесе А.В.Луначарского в Театре комедии). С 1920 преподавала во Всесоюзных художественно-технических мастерских (Вхутемас) и работала в Институте художественной культуры (Инхук), занимаясь там в секции монументального искусства, руководимой В.В.Кандинским; в 1922 примкнула к ЛЕФу («Левому фронту искусств»). Ее дизайн спектакля Великодушный рогоносец по пьесе Ф.Кроммелинка (поставленного в 1922 мастерской В.Э.Мейерхольда) стал этапным шедевром авангардной сценографии, с доминирующим на сцене миром абсурдно-гротескных структур и вещей; конструктивизм здесь впервые столь решительно продвинулся в сферу театра, однако сами «инхуковские» конструктивисты устроили над Поповой показательный (по-своему театральный) суд, считая этот «выход из лабораторной стадии» преждевременным. Тем не менее теория авангарда продолжала переходить в практику: в 1923 Попова оформила для Мейерхольда еще один спектакль (Земля дыбом по пьесе М.Мартине – С.М.Третьякова), а в 1924 занялась «производственным искусством», разрабатывая рисунки текстиля для 1-й ситценабивной фабрики. 23 мая 1924 года умер от скарлатины её сын. Любовь Сергеевна Попова умерла в Москве также от скарлатины 25 мая 1924 года. Похоронена на Ваганьковском кладбище. В декабре того же года в Москве состоялась персональная выставка работ художницы, одного из ярких представителей русского авангарда в изобразительном искусстве. 19 декабря 2012 года в честь Поповой назван кратер на Меркурии. Работы находятся в собраниях: Государственная Третьяковская галерея, Москва, Государственный Русский музей, Санкт-Петербург, Национальная галерея Канады, Оттава. Библиография: Шишанов В.А. Витебский музей современного искусства история создания и коллекции. 1918—1941. — Минск: Медисонт, 2007. — 144 страниц.

[540x700]

[540x700]

1890

Иван Фёдорович Николаев

советский военный деятель, генерал-лейтенант (1942 год). Иван Фёдорович Николаев родился в Ярославле. Военная служба В русскую армию был призван в 1912 году. Первая мировая и Гражданская война В 1915 году окончил школу прапорщиков в Москве.Во время Первой мировой войны командовал батальоном на Западном фронте, где дослужился до звания штабс-капитана. В 1918 году перешёл на сторону РККА. Воевал на Дону и в Закавказье на должностях начальника штаба отдельной стрелковой бригады, старшего помощника начальника штаба и начальника штаба стрелковой дивизии, а также на должности командира бригады 32-й стрелковой дивизии. С сентября 1920 по июнь 1921 года командовал бригадой 34-й стрелковой дивизии. Межвоенный период С июля 1921 по октябрь 1922 года Николаев служил в Кавказской армии на должности командира бригады и полка. С 1923 года служил в Сибирском Военном Округе на должностях командира полка и начальника оперативной части штаба дивизии. С окончанием в 1929 году курсов усовершенствования комсостава «Выстрел» был назначен на должность командира Туркестанского полка, затем — на должность военкома, находясь на которых, принимал участие в борьбе против басмачества С 1931 по 1933 годы служил на должностях начальника штаба дивизии, командира полка, помощника начальника Ленинградской пехотной школы, а с 1937 по 1940 годы — на должностях начальника штаба, помощника командира и командира 19-го стрелкового корпуса. Участвовал в советско-финляндской войне. 19 февраля 1940 года Николаев был назначен на должность командира 10-го стрелкового корпуса (8-я армия, Прибалтийский военный округ). В 1941 году окончил курсы усовершенствования высшего начальствующего состава Академии Генштаба имени К.Е.Ворошилова. С началом Великой Отечественной войны корпус в составе 8-й армии Северо-Западного фронта принимал участие в приграничных сражениях, в том числе и в Расейняйском сражении. Корпус вёл тяжёлые оборонительные бои с превосходящими силами противника в Шяуляйском УРе. Вскоре корпус отступал Риги и далее на Пярну. В июле корпус вёл оборонительные бои на рубеже Пярну — Тарту, а также уничтожил несколько морских десантов противника на побережье Рижского залива, однако 6 августа противник расколол армию на две группы, где корпус под командованием Николаева составил основу восточной группы армии, которая до конца августа обороняла Таллин. Решением Ставки ВГК от 17 августа оборона города возлагалась на вице-адмирала Владимира Филипповича Трибуца, а генерал-майор Николаев был назначен на должность заместителя командующего КБФ по сухопутной обороне. С 26 по 29 августа корпус при помощи кораблей КБФ был эвакуирован в Ленинград, после чего вошёл в состав Ленинградского фронта. В сентябре был назначен на должность заместителя командующего, а 24 октября — на должность командующего 42-й армией, которая вела оборонительные бои на подступах к Ленинграду. С января 1944 года командовал 70-й армией, находившейся в резерве Ставки ВГК. В феврале армия была передислоцирована в район севернее города Ковель с передачей в состав 2-го Белорусского фронта. В марте в ходе Полесской наступательной операции армия, действуя в условиях лесисто-болотистой местности, продвинулась на 30-40 километров. В ходе наступления армия нанесла поражение крупной группировке противника. Иван Фёдорович Николаев умер в Москве из-за болезни 18 августа 1944 года. Награды: Три ордена Красного Знамени; Медали. Литература: Коллектив авторов. Великая Отечественная. Командармы. Военный биографический словарь / Под общей редакцией М.Г.Вожакина. — Москва; Жуковский: Кучково поле, 2005. — Страницы 159—160. — ISBN 5-86090-113-5.

[420x700]

[420x700]

1890

Николай Николаевич Пономарёв

советский конструктор электроизмерительных приборов, профессор Ленинградского политехнического института. Родился в Санкт-Петербурге, в семье купца 2-й гильдии. В 1907 году окончил Коммерческом училище Петербурга. В том же году поступил на электромеханическое отделение Санкт-Петербургского Политехнического института (ППИ). С началом Первой Мировой войны в августе 1914 года был призван на фронт, служил в 1-й Искровой роте. Во время одной из своих командировок в 1915 году по поручению военного ведомства проводил в Политехническом институте секретные экспериментальные исследования электропроводности. В мае 1915 года был произведен в прапорщики, впоследствии был назначен в 33-е корпусное радиотелеграфное отделение, где и служил до конца войны. В 1918 году демобилизовался в звании подпоручика. В марте 1918 года вернулся в Политехнический институт, который окончил в августе того же года, получив звание инженера-электрика. С июня 1919 года Н.Н.Пономарев — преподаватель кафедры электротехники в Политехническом институте. В период с 1921 по 1929 год так же преподаёт в Училище комсостава флота, в Военной электротехнической академии, Ленинградском Электротехническом институте. Участвовал в разработке плана ГОЭЛРО, был членом Центрального электротехнического совета. Являлся сотрудником электроизмерительного отделения лаборатории профессора А.М.Шателена, по поручению которого редактирует единое учебное пособие «Электроизмерительная техника». В октябре 1923 года поступил на завод имени Козицкого, где организовал лабораторию электроизмерительных приборов и руководил проектированием всех новых приборов. 1927 году перешел на завод «Электроприбор», где работал главным инженером по технической части. В конце 1929 года на базе завода создаётся Отраслевая лаборатория измерений (ОЛИЗ) — первое в СССР специализированное предприятие по разработке и производству электроизмерительных приборов. Техническим руководителем ОЛИЗ назначается Н.Н.Пономарёв. Принимал участие в создании Краснодарского завода измерительных приборов. С 1930 года Н.Н.Пономарев — доцент, а затем профессор. Умер от истощения 31 января 1942 года во время блокады Ленинграда. Захоронен на Богословском кладбище. Достижения: Один из создателей советской научной школы разработки электроизмерительных приборов. Список произведений: Пособие к лабораторным занятиям по электрическим измерениям / Под редакцией профессора Шателена М.А. и Пономарева Н.Н. Москва: Госэнергоиздат, 1931; Конструкции электроизмерительных приборов / Под. редакцией Н.Н.Пономарева. — Москва: ОНТИ НКТП СССР, главный редактор энергетической литературы, 1935. — 617 страниц; Кейнат Г. Электроизмерительная техника: Перевод с немецкого сотрудников ЛПИ под редацией профессоров Пономарева H.H. и Шрамкова Е.Г. Том 2. — Москва: ОНТИ НКТП СССР. 1937; Теория, расчёт и конструирование электроизмерительных приборов / Пономарёв Н.Н., Арутюнов В.О., Дамский А.М., Селибер Б.А. и другие; под редакцией Н.Н.Пономарёва. — Ленинград, 1943—648 страниц.

1890

Николай Ларионович Шинкарь

офицер военного времени Русской императорской армии, в годы Гражданской войны — украинский военный и политический деятель; в 1917 году — эсер, в 1918—1920 — боротьбист. Из крестьян Подольской губернии. Окончил Брацлавское двухклассное городское училище. По профессии юрист. С началом Первой мировой войны, по всеобщей мобилизации, мобилизован 15 августа 1914 на воинскую службу и определён в 7-й пехотный запа́сный батальон. 14 февраля 1915 окончил 2-ю Киевскую школу прапорщиков (обучался в одно время с Е.И.Волохом). 23 февраля 1915 в составе 7-го маршевого батальона в чине прапорщика отправлен на фронт. Служил в 11-м Финляндском стрелковом полку (22-й армейский корпус), в составе которого принимал участие в боях. Последний чин в императорской армии — штабс-капитан. После Февральской революции активно занялся политической деятельностью. На Первом войсковом съезде в мае 1917 избран членом Всеукраинского совета военных депутатов. С июля 1917 — член Украинской Центральной Рады. С того же года — сотник Армии УНР. С 12 ноября 1917 — начальник штаба Киевского военного округа, а после отставки подполковника В.А.Павленко, с 13 декабря 1917 — начальник Киевского военного округа. В январе-феврале 1918 — командующий войсками УНР на противобольшевистском фронте, организатор обороны Киева от советских войск М.А.Муравьёва. 23 января приказом № 8 назначил С.В.Петлюру атаманом всех военизированных формирований Слободской Украины, поддерживающих Украинскую Народную Республику, и поставил ему задачу очистить Полтаву и Слобожанщину от красногвардейских отрядов. В феврале 1918, после захвата Киева советскими войсками, скрывался в районе города Золотоноша, контролируемом в то время формированиями Вольного казачества под командованием Ю.О.Тютюнника, члена Украинской Центральной Рады.22 апреля 1918 назначен губернским комендантом Киевщини (помощник — атаман Андриенко). После перехода власти к генералу П.Скоропадскому ушёл на нелегальное положение и начал борьбу с гетманским режимом и австро— германскими оккупантами. Скрывался в Одессе, затем возглавил 15-тысячный повстанческий отряд на Звенигородщине. 30 ноября 1918 захватил Полтаву, где разогнал гетманскую гражданскую и военную администрацию. При этом погибло около 100 офицеров украинской армии во главе с командующим 6-м Полтавским корпусом генералом Александром Слесаренко. Через несколько дней организованный в Полтаве большевицко-левоэсеровский Революционный комитет был разогнан 2-м Запорожским полком войска Директории. Шинкарь был арестован Дьяченко, однако избежал казни, бежав. Спасшись от расстрела, возглавил на Полтавщине восстание против Директории УНР и перешёл на сторону Правительства Украинской ССР. Был одним из активных деятелей Украинской компартии (боротьбистов). С конца 1919 был «красным» комендантом Умани. В составе 60-й стрелковой дивизии РККА принимал участие в боях против частей Действующей армии УНР — участников первого зимнего похода. Погиб в бою (зарублен сотником Чапайтисом из 2-го конного полка имени И.Мазепы Действующей армии УНР) близ станицы Богдановка, около Умани 16 ноября 1920 года. Источники: РГВИА. — Фонд 409. — Опись 1. — п/с 68-163; ЦДАЮУ Фонд 1076. — Опись 1. — Справка 1-а — Страница 16; Греків О. «Весна 1918 року в Україні». 3а Державність. — Торонто. — 1964. — Часть 10. — Страницы 23—26; Петрів В. «Спомини з часів української революції (1917—1921)». — Львів. — 1927. — Часть 1 — Страницы 95-96; 1931. — Часть 4. — Страницы 57, 61; ВЧ. (Василь Чабанівський) «Спогади про повстання проти гетьмана в Полтаві». Табор. Варшава — 1928. — Часть 9. — Страницы 96— 100; Омелянович-Павленко М. «Спогади українського командарма» — Київ. — 2002. — Страница 295; Тинченко Я. «Офіцерський корпус Армії Української народної республіки (1917—1921)»: Наукове видання. — К.: Темпора, 2007. — 536 с.: іл. Страница. 496; Білоусько О. А., Єрмак О. П., Ревегук В. Я. «Новітня історія Полтавщини (І половина ХХ ст.)». Страница 83; Підкова І. Шинкар Микола Ларионович. «Довідник з історії України (А-Я)»: Посібник для середніх загальноосвітніх навчальних закладів / За заг. ред. І. Підкови, Р. Шуста. — 2-е вид., доопр. і доп. — К., 2001. — Страница 1090; «Енциклопедія українознавства». У 10-х т. / Гол. ред. Володимир Кубійович. — Париж; Нью-Йорк: Молоде Життя, 1954—1989; Андрієвський Віктор. «З минулого». Том ІІ. Від Гетьмана до Директорії. Частина 1. Гетьман. 2. Губернський військово-революційний комітет (Губвійськревком); Несвіцький О.О. «Полтава у дні революції та в період смути 1917—1922 рр.» Щоденник. 1918 р.

1891

Фрэнсис Персивал Уенман (Francis Percival Wenman)

британский шахматист. Родился в боро Кройдон, Лондон, Великобритания. Чемпион Шотландии 1920 г. Один из победителей турнира в Скарборо (1925 г.). В том турнире Уэнмэн выиграл свою группу, но проиграл в финале итальянцу М.Роми. Умер в городе Кардифф, Уэльс, Великобритания, 19 марта 1972 года.

Спортивные результаты:

1891

Кларенс Эдвин Эйрс (Clarence Edwin Ayres)

американский экономист, представитель институционального направления в экономической теории. Родился в городе Лоуэлл, округ Мидлсекс, штат Массачусетс, США. Учился в университете Брауна (Провиденс, штат Род-Айленд); доктор философии Чикагского университета (1917). Преподавал в колледжах Амхерст и Рид; с 1927 по 1968 год работал в Техасском университете. Лауреат премии Веблена — Коммонса (1969). Умер в городе Аламогордо, округ Отеро, штат Нью-Мексико, США, 24 июля 1972 года. Основные произведения: «Теория экономического прогресса» (The Theory of Economic Progress, 1944); «Индустриальная экономика: её технологический базис и институциональная судьба» (The Industrial Economy: its technological basis and institutional destiny, 1952).

1892

Егор Григорьевич Куртуков

бригадир полеводческой бригады колхоза «14 лет Октября» Кузнецкого района Кемеровской области. Родился в селе Куртуково Кузнецкого уезда Томской губернии, ныне Новокузнецкого района Кемеровской области, в крестьянской семье. Русский. Рано потерял своих родителей, в школе не учился. Трудовую деятельность начала с 10 лет. В 1931 году вступил в колхоз «14 лет Октября». Вскоре стал бригадиром полеводческой бригады. В 1947 году бригада Куртукова получила высокий урожай зерновых: 31 центнер с гектара ржи на площади 17 гектаров. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 марта 1948 года за получение высоких урожаев ржи Куртукову Егору Григорьевичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленине и золотой медали «Серп и Молот». Работал в колхозе до выхода на пенсию, в течение 20 лет был бригадиром. Жил в селе Куртуково. Скончался 6 марта 1980 года. Похоронен на кладбище села Куртуково. Награжден орденом Ленина (6 марта 1948), медалями.

1892

Аким Христофорович Лалаев

звеньевой колхоза имени Шаумяна, город Кизляр Грозненской области. Родился в Эриванской губернии, ныне – территория Армении. Армянин. С юного возраста трудился в сельском хозяйстве, после создания в 1929 году в селе Шаумян Кизлярского района Дагестанской АССР одноимённого колхоза стал заниматься виноградарством. В конце 1940-х годов он возглавлял звено виноградарей, которое в 1949 году получило урожай солнечной ягоды 181 центнер с гектара на площади 3,5 гектара поливных виноградников. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 12 июля 1950 года за получение высоких урожаев винограда в 1949 году Лалаеву Акиму Христофоровичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Этим же указом высокого звания были удостоены ещё семь передовых виноградарей кизлярского колхоза имени Шаумяна. В последующие годы возглавляемое им звено продолжало получать высокие урожаи винограда в колхозе имени Шаумяна Кизлярского района Дагестанской АССР (с 1944 года по февраль 1957 года – города Кизляра Грозненской области). Проживал в селе (ныне – посёлке) имени Шаумяна Кизлярского района. Позже выехал на родину в Армянскую ССР (ныне – Армения). Дата его кончины не установлена. Награждён орденом Ленина (12 июля 1950), медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (6 июня 1945).

1892

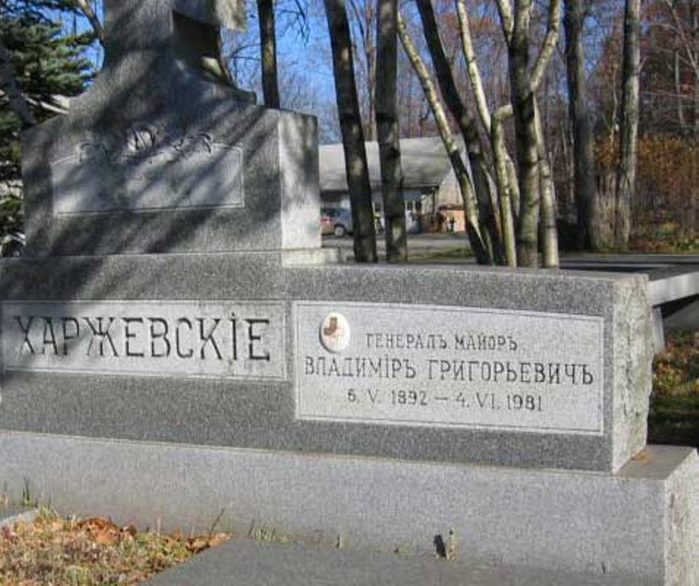

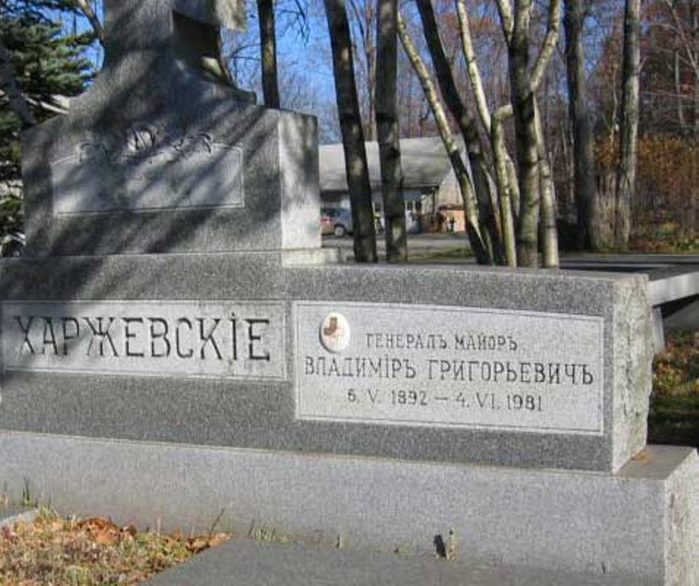

Владимир Григорьевич Харжевский

генерал-майор, участник Первой мировой войны, военачальник Белого движения на Юге России. Дроздовец, участник дроздовского похода, последний начальник Дроздовской дивизии. Эмигрант, галлиполиец. Начальник РОВС (1967). Родился в посёлке Литин, Подольская губерния, Российская империя, ныне Украина. Сын личного почетного гражданина. Образование получил в Винницком реальном училище. 30 сентября 1911 года поступил на военную службу вольноопределяющимся. 17 октября был приведен к присяге, а 11 декабря произведен в ефрейторы. 18 февраля 1912 года зачислен в учебную команду 47-го пехотного Украинского полка. Произведен в младшие унтер-офицеры. Был произведен в прапорщики армейской пехоты запаса и 4 августа 1912 года уволен в запас с зачислением по Литинскому уезду Подольской губернии. В 1913 году поступил в Санкт-Петербургский горный институт.

Первая мировая война

С началом Первой мировой войны был призван в 269-й пехотный Новоржевский полк. В составе полка принял участие в боях на Северо-Западном фронте. В 1916-м году был переброшен на Юго-Западный фронт, в составе которого принял участие в Брусиловском прорыве. Конец 1916 года он встретил уже на новом фронте — Румынском. За боевые отличия награждён орденом Святого Георгия IV степени, Святой Анны IV степени с надписью «За храбрость», Святого Станислава III степени с мечами и бантом, Святой Анны III степени с мечами и бантом, Святого Станислава II степени с мечами, Святого Владимира IV степени с мечами и бантом. В 1916 году в чине штабс-капитана. Служил в войсках Румынского фронта. С 1917 года — капитан. Получил несколько ранений.

Белое движение

Находясь в начале 1918 года на Румынском фронте, вступил добровольцем в отряд русских добровольцев полковника Дроздовского. Участник Дроздовского похода 26 февраля — 27 мая 1918 года. Участник Второго Кубанского похода в рядах Дроздовского полка (лето — осень 1918 года). С июня 1918 года по октябрь 1919 года в рядах 2-го Офицерского генерала Дроздовского полка (получил звания подполковника, полковника), с октября 1919 года — командир 2-го Офицерского стрелкового генерала Дроздовского полка, участник Орловско-Кромского сражения. За боевые заслуги в 28 лет Харжевский получил чин генерал-майора (сентябрь 1920 года). Весной и летом 1920 года принимал участие в десанте на Хорлы, а затем — в наступлении врангелевских войск в Северной Таврии. С октября 1920 года по ноябрь 1920 года — начальник Дроздовской дивизии (сменил на этом посту заболевшего генерала А.В.Туркула).. Проявил личный героизм во время боев в Таврии и на Перекопе осенью 1920 года. В ходе боёв на Юшуньских позициях возглавил ударную группу, прорвав фронт и взяв в плен более 1000 солдат противника, а также захватив два орудия. Однако конница Барбовича и Гусельщикова, которая должна была поддержать наступление, не смогла прибыть вовремя и РККА, подтянув резервы, остановили дроздовцев, а затем начали теснить их с двух сторон. Дивизия понесла тяжёлые потери, однако это сражение не было напрасным: наступление большевиков на Юшуньские позиции удалось задержать, что способствовало организованной погрузке врангелевских частей на транспорты. Эвакуировался с Русской армией Врангеля в Галлиполи на транспорте «Херсон» в ноябре 1920 года.

Дроздовцы в Болгарии. 1920-е годы. Стоят: генерал-майоры А.В.Туркул (пятый слева) и В.Г.Харжевский (третий справа). В центре группы в дроздовской фуражке сидит генерал-майор В.К. фон Манштейн («дедушка»), отец В.В.Манштейна.

Эмиграция

В 1920 — 1921 годах в Галлиполийском лагере в составе 1-го армейского корпуса, командир офицерского батальона. С 1921 года в Болгарии, а затем с 1924 года в Чехословакии в Праге, где окончил Горный институт. Работал горным инженером, возглавлял военные эмигрантские организации в Чехословакии. С 1944 года проживал в Германии, отказался участвовать в РОД. С 1945 года в Марокко, где служил бухгалтером в фирме Рено, с 1956 года работал строительным проектировщиком в США. Принимал участие в выпуске журнала «Перекличка» членов Общества Галлиполийцев в США. В 1964 году вышел на пенсию и поселился в городе Лейквуде, штат Нью-Джерси. С 19 мая 1967 года вступил в должность начальника РОВС, как преемник скончавшегося генерала фон Лампе. Мемуары Харжевского вошли в сборник «Дроздовцы от Ясс до Галлиполи», вышедший в 1973 году. В 1979 году по состоянию здоровья ушел с поста начальника РОВС. Умер в городе Лейквуд, округ Ошен, штат Нью-Джерси, США, 4 июня 1981 года.

Похоронен на православном кладбище Новодивеевского монастыря, штат Нью-Йорк.

Награды: Орден Святого Станислава III степени с мечами и бантом (Высочайший приказ 13 апреля 1916); Орден Святой Анны IV степени с надписью «за храбрость» (Высочайший приказ 4 июля 1916); Орден Святой Анны II степени с мечами (Высочайший приказ 16 июля 1916); Орден Святой Анны III степени с мечами и бантом (Высочайший приказ 11 ноября 1916). Литература: Список генералам, штаб и обер-офицерам и классным чиновникам 269-го пехотного Новоржевского полка. К 20 июня 1916 года. — Страница 21. // Памяти героев Великой войны 1914—1918; Чичерюкин-Мейнгардт В.Г.Харжевский Владимир Григорьевич (1892—1981) // Новый исторический вестник. 2004. № 2 (11). Страницы 236—244.

1893

Вера Сергеевна Гагарина (урождённая — Арсеньева)

русская журналистка, литератор, сестра известного русского философа Н.С.Арсеньева. Родилась в городе Иерусалим, Османская империя, в семье российского дипломата, получила хорошее образование, свободно владела несколькими европейскими языками. Служила научным сотрудником в Главархиве МИДа. В ноябре 1922 года арестована вместе с сестрой Анной и выслана на 3 года в Архангельскую губернию. Там познакомилась с местным служащим Е.А.Гагариным, ставшим её мужем и погибшим впоследствии под колёсами грузовика в Нью-Йорке. Благодаря хлопотам тёти Веры Сергеевны ― леди Эджертон, жившей в Англии, ― семье Арсеньевых в 1933 году разрешили выехать за границу. Вера Сергеевна жила с мужем в Кёнигсберге, Берлине, Зальцбурге и Мюнхене. Выезжала в Италию, Францию, Голландию. Через мужа и брата была знакома с писателями-эмигрантами И.А.Буниным, Б.Зайцевым, И.Шмелёвым.

Вера и Евгений Гагарины. 1930-е годы

Сотрудничала с немецкими газетами, писала очерки о России. Давала частные уроки. Помогала брату Н.С.Арсеньеву в литературной работе. С 1948 года вместе с мужем и братом в Нью-Йорке. Написала «Воспоминания дочери дипломата» (не опубликованы). Скончалась 19 августа 1952 года в деревне Си-Клифф, округ Нассо, штат Нью-Йорк, США, 19 августа 1952 года.

Семья

Муж ― писатель Евгений Андреевич Гагарин (1905—1948). Дед ― Василий Сергеевич Арсеньев (1829—1915), действительный тайный советник. Отец ― Сергей Васильевич Арсеньев (1854—1922), дипломат, один из членов-учредителей Императорского Православного Палестинского Общества, Мать ― Екатерина Васильевна Арсеньева (Шеншина) (1858—1938), Брат ― Василий Сергеевич Арсеньев (1883—1947), псковский вице-губернатор, Сестра ― Наталья Сергеевна Арсеньева (1884—?). Брат ― Николай Сергеевич Арсеньев (1888—1977), философ, профессор, переводчик ООН, Брат ― Юрий Сергеевич Арсеньев (1890—1970), сотрудник радио «Свобода», Сестра ― Анна Сергеевна Арсеньева (1897—21 сентября 1942, Кёнигсберг). Литература: В.С.Арсеньев. Род дворян Арсеньевых 1389 г.-1901 г. Издание М.Т.Яблочкова. Москва, 1901 год. Страницы 91-93; Мнухин Л., Авриль М., Лосская В. Российское зарубежье во Франции. ― Москва, Наука; Дом-музей Марины Цветаевой. 2008.

вверх^

к полной версии

понравилось!

в evernote

1885

Герман Вирт (немецкое имя — Herman Wirth; также известен как Герман Вирт Ропер Бош, Herman Wirth Roeper Bosch и Герман Феликс Вирт, Herman Felix Wirth)

голландско-немецкий этнолог и мистик, автор псевдонаучной теории о происхождении нордической расы от высокоразвитой арктической («гиперборейской») «арийской» цивилизации, теоретик и идеолог национал-социализма. Первый руководитель Аненербе. Родился в городе Утрехт, Нидерланды. Сын приват-доцента, доктора теологии, по совместительству — гимназического преподавателя, происходившего из Пфальца. Отец, Людвиг Вирт — немец, мать, Софья Хюйсберта Бош — фризка. В 1904—1910 годах изучал нидерландскую филологию, германистику, историю и музыку. В 1910 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Упадок нидерландской народной песни». В 1910—1914 годах преподавал нидерландскую филологию в Бернском университете. В 1914 году после оккупации Германией Бельгии в ходе Первой мировой войны поддержал фламандских сепаратистов и с конца 1914 года работал в германской оккупационной администрации. Издавал газету «De Vlaamsche Post». В 1916 году получил от Вильгельма II звание титулярного профессора. В том же году женился на Маргарет Шмитт. В 1919 году был одним из организаторов фёлькиш-движения «Landbond der Dietsche Trekvogels», радикального националистического движения немецкой молодежи. Вирт был протеже немецкого кофейного фабриканта Людвига Розелиуса и находился под большим его влиянием. В 1923 году переехал в Марбург.

Деятельность в нацистской Германии

В 1920-е годах Вирт тесно общался с представителями пронацистских кругов немецкой Веймарской республики. В 1925 году вступил в НСДАП (партийный билет № 20.151), однако уже в следующем году вышел из неё, несколько позднее присоединился к марксистским партийным обществам, однако потом, в 1926 году (по другим данным, в 1934 году), возвращается в ряды национал-социалистов. В эти годы Вирт издал несколько работ, в которых развивал «арийские» идеи. Работы Вирта получили положительный отклик в фёлькиш-кругах, и в 1932 году правительство Мекленбурга организовало для Вирта «Исследовательский институт по праистории духа» (Forschungsinstitut für Geistesurgeschichte) в Бад-Доберане. В 1934 году Вирт восстанавливается в НСДАП и вступает в СС (членский номер 258.776).

Период «Аненербе»

Вирт достиг вершины своей карьеры в 1935 году, когда он получил поддержку руководителя СС Генриха Гиммлера и стал одним из основателей и первым директором общества Аненербе («Наследие предков»), псевдонаучной организации, занимавшейся поиском древнейшей «арийской» цивилизации в русле эзотерических представлений. В 1938 году по идеологическим разногласиям с Гиммлером, который, в частности, не разделял теорий Вирта относительно матриархата в древнем «арийском» обществе, был уволен из Аненербе. Некоторую роль сыграли и его вольное обращение с финансовыми средствами. Вирт едва не попал в концентрационный лагерь. При этом он оставался добровольным помощником общества вплоть до 1945 года. После Вирта Аненербе возглавил Вальтер Вюст (немецкое имя —Walter Wüst).

После войны

В 1945—1947 годах был интернирован американскими войсками, после чего уехал в Швецию, но в 1954 году вернулся в Марбург, где вёл приватную жизнь учёного. Идеи Вирта относительно происхождения автохтонного населения Америки в 1970-е годы приобрели резонанс у североамериканских индейцев. В 1979 году Вирта посетил Вилли Брандт, а правительство земли Рейнланд-Пфальц предложило учёному создать музей для его этнографической коллекции. Умер в городе Кузель, Рейнланд-Пфальц, ФРГ, 16 февраля 1981 года.

Идеи

В своих построениях Вирт основывался как на сведенниях, посчерпнутых им из философии, археологии, этнологии, филологии, так и на псевдонаучных учениях, включая атлантологию и др. Вирт осуществлял глобальное сравнение доисторических рисунков и орнаментов. Он интерпретировал их, утверждая, что они являются следами первобытной письменности. Пользуясь этим методом, он заявил, что обнаружил древнейшую «атланто-нордическую культуру», созданную «атланто-нордической расой», которая волнами распространялась из Арктики. Эти идеи изложены в книге «Заря человечества» (Der Aufgang der Menschheit, 1928). Согласно этому сочинению, Атлантида существовала в Арктике, заселённой уже несколько миллионов лет назад, а её исчезновение было следствием перемены местоположения полюсов Земли и необратимых климатических изменений. Вирт считал, что Атлантида и Туле являются названиями одного и того же материка или архипелага. Атлантиду населяли белые нордические «арийцы», в силу принадлежности к «высшей расе» обладавшие высокой культурой. После разрушения Атлантиды они переселились на юг, а их культура стала более низкой в результате их смешения с аборигенами. В период работы Вирта археологами на Американском Севере была найдена древнеэскимосскую «культура Туле» 1-го — первой половины 2-го тысячелетия н. э. Вирт произвольно датировал её эпохой позднего палеолита и относил её носителей к «нордической расе». На основе этого Розелиус заявлял: «Мы — древнейший народ на Земле». Вирт («Хроника Ура-Линда», Die Ura-Linda-Chronik, 1933) стремился обосновать подлинность фальсификации XIX века, так называемой «Ура-Линда», выдаваемой за фризскую хронику, в которой говорилось о гибели Атлантиды в 2193 году до нашей эры. Ссылаясь на «Ура Линда» и сравнивая индоевропейскую символику, Вирт пришёл к выводу, что для нордических народов характерным является спирально-циклическое представление о времени. Символ, реликт времени и божества он считал шестилучевое колесо и его всевозможные вариации. Среди прочего, одна из разновидностей нордической эмблемы бесконечного вращения, по мнению Вирта, это восьмилучевой улеборден: «Шестилучевое колесо является нордической идеограммой Года, идеограммой Бога, означающей то же самое, что и восьмилучевое колесо, в котором добавлена несущественная для Севера линия „среднего времени“, соответствующая Востоку-Западу (Весне и Осени)». Символ нордической традиции и возрождающегося мира, по Вирту, является «крест поворота или гамматический крест (свастика), который происходит из древнейшего священного символа года и бега времени». Временем появления (обновления) священного колеса — свастики он считал конец 2-го тысячелетия нашей эры. Мифический золотой век Вирта связывал с эпохой матриархата. В комментариях к тексту «Хроники Ура Линда», он писал об управлении, сосредоточенном в руках «почётной матушки» и «дев-градоправительниц», приписывая им сакрально-культовые функции. «Культ являлся… делом общественным, государственным и государственно-упорядоченным: он находится в руках женщин. А та из этих женщин, которая призывает возглавлять и сохранять культовый порядок, оберегать народную традицию и т. д., несет на себе тем самым высочайшую ответственность за управление государством». Переход власти от женщин к мужчинам и эпоха патриархата Вирт считал регрессом. Писал о «полярном, солнечном монетеизме». Был сторонником идеи первобытного коллективизма. Он считал, что «нордической расе» нужно искать спасение в возвращении к порядкам древнего материнского права (Das Mutterrecht). Первобытную «нордическую культуру» Вирт провозгласил идейным основанием для национал-социализма. Построения Вирта включали также идеи прамонотеизма и первобытных «арийских» истоков христианства. Вирт обличал буржуазный образ жизни и присущие ему пороки и призывал вернуться к «научно установленным» ценностям исконной «арийской» культуры.

Оценки

Вирт получил большое число критических рецензий и откликов специалистов, которые считали его шарлатаном. В 1934 году резкой критике со стороны профессиональных учёных подверглась его вторая книга, посвященная «первописьменности», якобы возникшей в первобытном обществе. Однако всё это не повлияло на популярность его идей у немецкой публики. Большую роль в этом сыграла его рядом националистически настроенных учёных. При этом они делали акцент не столько на научной методологии, сколько на идеологической роли его «теории». Вирта поддерживал ряд немецких журналов («Солнце», «Северный мир», «Северные голоса», «Германия»), которые считали его «нордические» идеи полезными для развития немецкого этнорелигиозного движения. Адольф Гитлер одобрительно отзывался о ряде работ Вирта, в частности «Признаки и душа свастики» (1933), однако также заявлял: «Эти профессора и мракобесы, которые создают собственную нордическую религию, портят мне абсолютно все. Почему я допускаю это? Они вносят сумятицу. А всякая сумятица плодотворна». Философ Валерий Дёмин, развивавший псевдонаучную теорию о Гиперборее, связывал «торжество» «гиперборейской идеи» с работами Вирта. Историк А.В.Васильченко отмечает, что, «в отличие от многих публицистов того времени, находившихся в лагере фёлькиш, Вирт старался, чтобы его теории имели достаточное научное обоснование. Впрочем, сейчас его система доказательств может показаться более чем сомнительной». Построения Германа Вирта ввиду своей произвольности, отсутствия какого-либо метода и противоречия всей совокупности научных знаний отрицаются как наукой его времени, так и современной, и рассматриваются как псевдонаучные и направленные на создание видимости научной опоры идеологии национал-социализма.

Влияние

Идеи Вирта о происхождении «арийской (белой) расы» из Арктики заимствовал итальянский эзотерик и идеолог неофашизма Юлиус Эвола. Историк и религиовед Р.В.Шиженский выявил общие, а местами и полностью идентичные места в концепциях Вирта и Алексея Добровольского (Доброслава), одного из основателей русского неоязычества, работу которого «Хроника Ура-Линда» (Die Ura-Linda-Chronik, 1933) Добровольский, предположительно, использовал в качестве источника. По мнению Шиженского, Добровольский воспринял из работы Вирта значение свастики. Основной символ язычества, утверждённый Добровольским, восьмилучевой гаммадион (свастика) в круге, первоначально был предложен и, предположительно, создан Виртом, которым он трактовался в качестве древнейшего. Этот восьмилучевой «коловрат», якобы языческий знак Солнца, Добровольский (1996) объявил символом бескомпромиссной «национально-освободительной борьбы» против «жидовского ига». Эта свастика стала основным символом славянского неоязычества. Философ Валерий Дёмин, вслед за Виртом и близкими к нему авторами пользовался эзотерическими идеями и изображал эпоху палеолита Золотым веком, в который уходят корни Примордиальной традиции. Идеи Вирта оказали существенное влияние на лидера Международного Евразийского движения и сторонника «арийской» идеи Александр Дугина. Сочинения: Der Untergang des niederländischen Volksliedes. 1911;. Niederländisch-Deutsch. Berlin, ; Ein Hähnlein wolln’n wir rupfen, Jena, 1914; Das alte Flandern. Leipzig, [6]; Vlämisch. Berlin, [6]; Der Aufgang der Menschheit: Untersuchungen zur Geschichte der Religion, Symbolik und Schrift der atlantisch-nordischen Rasse, Jena, 1928. Was heißt deutsch? Ein Urgeistesgeschichtlicher Rückblick zur Selbstbesinnung und Selbstbestimmung, Jena, 1931; Vom Ursprung und Sinn des Hakenkreuzes. Leipzig, 1933; Die Ura-Linda-Chronik, Leipzig, 1933; Führer durch die erste urreligionsgeschichtliche Ausstellung «Der Heilbringer», Berlin, 1933; Heilige Wende, Leipzig, 1933; Die heilige Urschrift der Menschheit: symbolgeschichtliche Untersuchungen diesseits und jenseits des Nordatlantik, Leipzig, 1936 (twee delen); Urmonotheismus, 1955; Die symbolhistorische Methode, 1955; Eurasische Prolegomena, 1955; Um den Ursinn des Menschseins: die Werdung einer neuen Geisteswissenschaft, Wien, 1960; Der neue Externsteine-Führer, Marburg/L., 1969; Die Frage der Frauenberge — eine europäische Gegenwartsfrage, Marburg/L., [72]; Allmutter, Marburg/L., 1974; Führer durch das Ur-Europa-Museum, Marburg/L., 1975; Europäische Urreligion und die Externsteine, Wien, 1980. Литература: Гайдуков A.B., Скачкова Е.Ю. «Славянская» символика как способ социализации в языческой субкультуре позднего модерна // Социология религии в обществе позднего модерна. — 2021. — № 10. — Страницы 83—89; Шиженский Р.В. Опыт сравнительного анализа текстов А.А.Добровольского и Г.Ф.Вирта (к вопросу об источниковой базе российских неоязычников). — 2012а. — 13 апреля; Шнирельман В.А. Арийский миф в современном мире / Российская Академия Наук, Институт этнологии и антропологии имени Н. Н. Миклухо-Маклая. — Москва: Новое литературное обозрение, 2015. — (Библиотека журнала «Неприкосновенный запас»). — ISBN 978-5-4448-0279-3; Эрлихман В.В. Фантастическая «Хроника Ура Линда» // Фальсификация исторических источников и конструирование этнократических мифов / Российская академия наук, Отделение историко-филологических наук (Институт славяноведения Российской Академии Наук), Институт археологии Российской Академии Наук ; ответственный редактор А.Е.Петров, В.А.Шнирельман (Институт этнологии и антропологии имени Н.Н.Миклухо-Маклая Российской Академии Наук). — Москва: Институт археологии Российской Академии Наук, 2011. — Страницы 181—186. — 381 страница. — (Актуальное прошлое: наука и общество). — ISBN 978-5-94375-110-3; Вирт, Герман. Хроника Ура Линда. Древнейшая история Европы = Die Ura Linda Chronik, 1933. — Москва : Вече, 2007. — 624 p. — (Ariana Mystica). — ISBN 978-5-9533-1733-7; Герман Вирт. Священная пятерица и женское начало — Из книги «Изначальная сакральная письменность человечества» (Лейпциг, 1931 год) // Империя Духа. Журнал о религии; Hermann Langer. Der Mann, der mit den Medien tanzte : zum Wirken Herman Wirths in Mecklenburg 1932/33. In: Zeitgeschichte regional, Bd. 7 (2003), 2. S. 30—42; Luitgard Löw. På oppdrag for Himmler : Herman Wirths ekspedisjoner til Skandinavias hellerestninger. In: Jakten på Germania (Oslo, 2009); Dies.: Völkische Deutungen prähistorischer Sinnbilder. Herman Wirth und sein Umfeld. In: Uwe Puschner und Georg Ulrich Großmann (Hrsg.): Völkisch und national. Zur Aktualität alter Denkmuster im 21. Jahrhundert. (Wissenschaftliche Beibände zum Anzeiger des Germanischen Nationalmuseums, Band 29). Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 2009.

1885

Владимир Иосифович Зедник

советский скрипичный мастер. Родился в селе Семидубы, ныне Ровенской области. В 1899-1903 учился инструментальному мастерству в Москве в мастерской Ф.Шпидлена. В 1903-1904 работал в Киеве по реставрации струн. инструментов у мастера Д.П.Томашова. С 1904 жил в Санкт-Петербурге. Известен как первоклассный реставратор старинных смычковых инструментов. Работал долгое время над восстановлением коллекции музыкальных инструментов в музыкальном отделе Государственного Эрмитажа, позднее - инструментальным мастером в Ленинградском театре оперы и балета. Изготовил около 60 скрипок, отличающихся прекрасными звуковыми качествами. Умер в Ленинграде 10 марта 1962 года.

1885

Яэко Ногами (японское имя — 野上 弥生子)

японская писательница, член Японской академии искусств. Родилась в префектуре Оита, остров Кюсю. В 1906 окончила женский Колледж Мэйдзи. В молодости находилась под влиянием Нацумэ Сосэка. Начала печататься в 1907 (роман «Судьба» — «Эниси»). Сблизилась с движением «Пролетарская литература», хотя формально не вступала в объединения демократических писателей. Известностью пользуются романы о молодежи: "Матико" (1928-1930), «Мрачная процессия» («Курой гёрэцу», 1935), «Молодой сын» («Вакай мусуко», 1935) и "Лабиринт" (1948-1956, русский перевод, тома 1-2, 1963) - большое полотно, рисующее судьбу молодежи в годы фашизации Японии. Ногами - автор исторического романа "Хидэеси и Рикю" (1962-1963) о диктаторе 16 в. и его мастере чайной церемонии. Тема драмы Ногами "Гниющий дом" (1927) - распад старинной семьи. Умерла 30 марта 1985 года. Сочинения в русском переводе: Шхуна "Кайдзин-Мару", "Иностранная литература", 1961, № 4; Лабиринт, тома 1—2, Москва, 1963; Шхуна «Кайдзин-Мару», «Иностранная литература», 1961, № 4. Литература: История современной японской литературы, Москва, 1961; Григорьева Т., Логунова В., Японская литература, Москва, 1964.

[442x700]

[442x700] 1886

Альфред Людвигович (Алексей Фёдорович) Бем

историк литературы, литературный критик, общественный деятель русского зарубежья. Бем родился в Киеве, в семье подданного Германской империи. Образование получил в Киевском университете, также учился на филологическом отделении историко-филологического факультета Петербургского университета (1908), его учителями были С.Венгеров и В.Срезневский. Работал в рукописном отделе библиотеки Академии наук, а также в библиотеке Петербургской духовной академии. Был редактором и участвовал в написании 5 томов библиографической серии «Обозрение трудов по славяноведению». В 1919 году покинул родные земли. Изначально проживал в Белграде, потом с 1920 по 1922 год — в Варшаве. В 1922 году переселился в Прагу. Был секретарём Русского педагогического бюро, занимался составлением его бюллетеней. Руководил литературными организациями «Таверна поэтов» (Варшава, 1920—1922) и «Скит поэтов» (Прага, 1922—1939); был одним из ведущих членов Крестьянской партии. В 1932 году в Немецком университете стал доктором наук. С 1922 года работал преподавателем русского языка и литературы в Карловом университете (до 1939 года) и в Педагогическом институте Коменского, Прага. Читал лекции в Русском Свободном университете. Бем написал книги: «К уяснению историко-литературных понятий» (Петроград, 1918), «Тайна личности Достоевского» (Прага, 1928), «У истоков творчества Достоевского» (Прага, 1936), «О Пушкине» (Ужгород, 1937), «Достоевский. Психоаналитические этюды» (Прага — Берлин, 1938), ряд работ о Гоголе, «Письма о русской литературе», выходившие в газетах «Руль» (Берлин; Бем был в составе редколлегии в марте — октябре 1931 года), «Молва» (Варшава, 1932—1934) и «Меч» (Варшава, 1934—1939), статьи и критику в «Новой русской книге», «Воле России», «Своими путями», «Современных записках», а также чешскоязычных «Slavia», «Ceske slovo», «Lumir», «Listy pro umeni a kritiku», «Casopis pro moderni filologii»; всего библиография состоит из 535 позиций. В мае 1945 года Бем был арестован советскими спецслужбами, дальнейшая его судьба достоверно не известна. Его дочь Татьяна вспоминала: «Я была в нашей бубенечской квартире, когда позвонили двое чехов и попросили пройти с ними за угол, перевести что-то, так как они не могут договориться. Папа ушел в белом полотняном костюме, даже без шляпы, только со своим помощником, тростью, без которой не умел ходить. Я следила с балкона за его маленькой, искривленной детским параличом фигуркой, как она скрылась за углом. Бедный, бедный папа, где, в каких местах, в какой трущобе погиб он?…» По одной версии, он окончил жизнь самоубийством, по другой — был расстрелян во дворе пражской тюрьмы, по третьей — умер в дороге к лагерю. Персональный архив Бема находится в Литературном архиве Музея национальной литературы в Праге, некоторые материалы — в Славянской библиотеке в Праге. Литература: Педагогический терминологический словарь. — Санкт-Петербург: Российская национальная библиотека. 2006.

1886

Николай Михайлович Нолинский (настоящая фамилия Скрябин)

русский советский композитор, родной брат В.М.Молотова. Родился в слободе Кукарка, Вятская губерния. С детства интересовался музыкой. В юности играл в домашнем струнном квартете вместе с братьями, включая Вячеслава. В 1910 окончил юридический факультет Казанского университета. Учился на регентских курсах при Казанском музыкальном училище (класс скрипки; гармонию изучал у Р. Гуммерта). Теорию композиции изучал самостоятельно. Умер в Москве 20 июня 1966 года. Похоронен на московском Новодевичьем кладбище. Сочинения: для симфонического оркестра — симфонии: I (1941), II (1944), увертюры: I (1944), II (1948), III (1957), Сюита (1944); для малого симфонического оркестра — Лирическая сюита (1945), Вальс (1950); для струнного оркестра — Классическая сюита (1946), Ария (1946), Вариации на русскую тему (1948), Андантино (1950), Элегия (1953), Думка (1957), Хоровод (1957), Симфониетта (1958); для духового оркестра — Сюита (1936), марши; для оркестра народных инструментов — фантазии: I (1943), II (1944), III (1946), IV (1949), V (1950), VI (1951), VII (1954), VIII (1955), IX (1956), Х-(1957), увертюры: I (1945), II (1950), III (1952), IV (1958), V (1960), сюиты: I (1944), II (1950), симфония Моя Родина (1948), Романс (1956), Русский танец (1956), Юмореска (1956), Две польки (1956), Лирическая песня (1958), Скерцо (1958), Сказка (1959); для 2 скрипок, альта и виолончели — квартеты: I (1939), II (1942), III (1946), IV (1949), V (1950), VI (1951), VII (сюита, 1953), VIII (1953), Менуэт (1952), Адажио, Аллегро (1953); для скрипки и фортепиано — пьесы; для виолончели и фортепиано — Семь лёгких пьес (1951); для балалайки и фортепиано — Танец (1957); для домры и фортепиано — Мелодия (1956), Плясовая (1956), Юмореска (1960); для 2 скрипок — 20 дуэтов (1930—1936); для секстета домр — пьесы, в том числе сюиты: I (1938), II (1943); хоры на слова В.Дёмина, С.Васильева, А.Золотушкина, Н.Самарина, С.Смирнова и др.; песни (более 100) на слова А.Дельвига, А.Кольцова, В.Демина, Е.Медянцевой, А.Пришельца, А.Прокофьева, А.Саксе, Н.Сидоренко, Я.Шведова и др.; музыка к драматическим спектаклям; музыка к стереофильму «Концерт» (1941); обработки народных песен.

1886

Эрик Уолтер Пауэлл (Eric Walter Powell)