4 мая родились...

04-05-2025 07:26

к комментариям - к полной версии

- понравилось!

1899

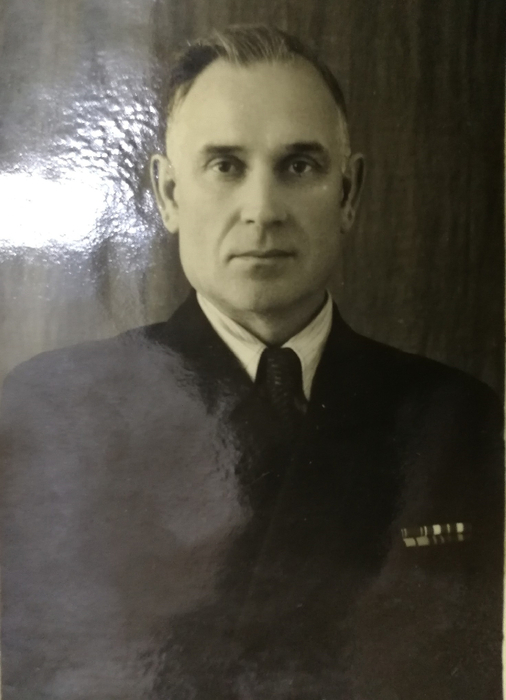

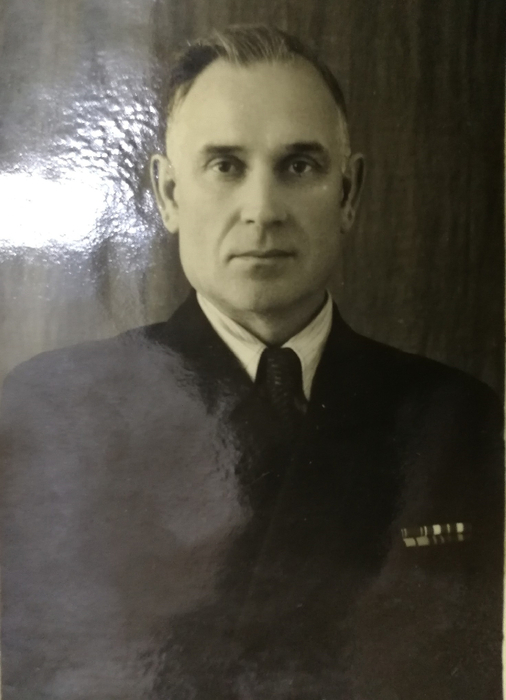

Виктор Александрович Оранский (настоящая фамилия — Гершов)

известный советский композитор, создатель музыки к операм, балетам, множеству драматических спектаклей и фильмам. Жена: драматическая актриса Анастасия Платоновна Зуева (1896—1986). Родился в городе Феодосия, Российская империя. В 1914 или 1915 — 1918 гг. учился в Московской консерватории по классу композиции, там же обучался по классу фортепиано у К.Н.Игумнова, по окончании учебы с 1918 года занимался педагогической деятельностью. В 1919—1921 годах он — зав. музчастью и композитор театра Хамовнического райсовета в Москве. В 1922—1923 годах — преподаватель теории музыки в Институте ритмического воспитания, в 1922—1925 годах — в московских музыкальных школах имени А.К.Глазунова и А.Н.Скрябина. Одновременно, в 1923 году, был приглашен во Вторую студию Московского Художественного театра, где в течение 1923—1925 гг. занимал место дирижера, заведовал музыкальной частью 2-й студии МХАТа и писал музыку к спектаклям. Как раз в это время там начинала свою артистическую карьеру молодая драматическая актриса Анастасия Зуева. Там они познакомились, но на тот момент это ничего для обоих не значило, к тому же Зуева была замужем (правда, ее первый брак закончился довольно быстро); судьба на долгие годы — и до конца жизни — их сведет потом, еще через несколько лет, в начале 1930-х. В 1924 году Анастасия Зуева поступила в основную труппу МХТ. А Виктор Александрович продолжил музыкальную деятельность. Помимо работы в театральных студиях, он сочинял музыку, среди прочего решив положить на музыку и сделать оперой пьесу Вс.Иванова «Бронепоезд 14-69» — этой большой работе так и не суждено было завершиться, она так и осталась незаконченной. Зато композитор еще в 1919 году создал детскую оперу «Звезда радости»; он сочинял песни, симфоническую музыку, сюиты, сонаты, прелюдии и т. д. Слава пришла в 1930 году — с созданием балета «Футболист». История этого балета интересна сама по себе.

Мультфильм «Сказка о царе Салтане» (1943). Композитор — В.Оранский

В 1929 году Управлением театров был объявлен конкурс на написание балетного либретто на спортивную тематику, два лучших сценария должны были воплотиться в балетные постановки. Два победителя были названы, и оба либретто-призёра оказались на одну тему: о быстро входившем в моду футболе. Первое место получил А.В.Ивановский (его творение вылилось в балет «Золотой век» композитора Д.Д.Шостаковича, с которым советская власть в лице балетной партноменклатуры немало натерпелась, и через год спектакль был снят с репертуара, позже это «безобразно» не советское явление получило название «формализм», а на тот момент это слово еще не было ругательным). Второе место было отдано работе литератора В.Н.Курдюмова, называвшейся «Футболист», она и предназначалась для постановки в Москве — в Большом театре. Вот к этому балету «Футболист» и сочинял музыку композитор Виктор Оранский, для которого эта работа стала первым балетом — до того балетов он не сочинял. Ставил балет молодой балетмейстер Игорь Моисеев, эта постановка была в его жизни определенной вехой — до того он возобновлял чужие постановки, это была первая его хореография.

Художественный фильм «Белый Клык» (1946). Композитор — В.Оранский

Можно себе представить, как волновались и старались они оба, приступая к работе — и композитор, и хореограф. Музыка была создана очень быстро — уже в том же 1929 году, и балетмейстер приступил к созданию спортивной хореографии — премьера в московском Большом театре была назначена на март 1930 года. Но неприятности начались раньше. Пока шла подготовка в Большом театре, режиссер Николай Фореггер поставил балет «Футболист» в Государственной Харьковской опере в 1929 году — и это при ожидании торжественной премьеры в Москве. По всей видимости, спасла режиссера Фореггера (а заодно и композитора Оранского) только после-НЭПовская неразбериха. Нарождавшаяся партноменклатура продолжала торжественно готовиться к премьере в Большом театре. Она и прошла 30 марта 1930 г.

Мультфильм «Конёк-Горбунок», 1947 (первая редакция). Композитор — В.Оранский

На этом история балета «Футболист» завершилась: все спортивно-пластические эксперименты были не только запрещены, а стали караться как уголовные преступления и преступления против власти. Балет «Футболист» выдержал 35 представлений и больше никогда на сценах не появлялся. Композитор Оранский продолжил творческую работу в других жанрах, более традиционных и менее конфликтных — без эксцентрической театральной формы. Писал песни, сюиты, музыку к кинофильмам и спектаклям. Во время работы над фильмом «Просперити» о борьбе американских рабочих за свои права в 1931 году (фильм на экраны вышел в следующем 1932 году) композитор Оранский и актриса Зуева встретились вновь.

Мультфильм «Волшебный магазин» (1953). Композитор — В.Оранский

Встретились — и постепенно возникла семья. Правда, не всё в их семье оказалось гладко (а может, гладко и не бывает в жизни): в 1938 году композитор, на том периоде своей жизни ставший весьма преуспевающим, автор музыки ко многим спектаклям и известным фильмам, увлекся юной соблазнительницей, интерсующейся исключительно знаменитостями и их гонорарами. В 1943 году молодая искательница приключений нашла новую знаменитость, еще знаменитее — на этом их семейная лодка разбилась о быт, а родившую дочь она оставила отцу. Куда деваться было с маленьким ребенком композитору — ему надо было работать, а дочь требовала неусыпного внимания. Вопрос решили сестры Анатасии Зуевой — привели несчастного и виноватого композитора домой — а именно: к актрисе МХАТа А.П.Зуевой, только теперь вместе с девочкой. И это оказалось замечательным. Правда, биологическая мамаша ребенка не успокоилась и отсудила алименты. Но в семье Оранского и Зуевой жизнь наладилась — это оказалось самым главным. Они оба успешно работали и счастливо вместе жили. Помимо композиторской деятельности, В.Оранский попутно все эти годы работал на штатных должностях в театрах и студиях: в 1932—1935 годах — в Театре ВЦСПС, в 1934—1943 годах (или 1939—1943) — в Хореографическом училище Большого театра, в 1947—1950 — в московском драматическом театре имени М.Н.Ермоловой.

Романс «ЗВЕЗДА» из спектакля «Пушкин», московский театр имени М.Н.Ермоловой (1950). Стихи Л.Лермонтова. Композитор — В.Оранский. Поет Полина Агуреева

В 1943 году В. Оранский сделал инструментовку произведений И.Альбениса, Э.Гранадоса и Э.Лекуоны для балета С.Н.Василенко «Лола» (музыкальная редакция В.А.Эдельмана) для постановки в московском Театре имени Станиславского и Немировича-Данченко. В.Оранский много сотрудничал с кинематографом, написав музыку к нескольким мультфильмам и 30 художественным фильмам. Он — автор музыки более чем к 60 (это очень много!) драматическим спектаклям, шедшим на сценах разных театров. В 1951 году в мультфильме «Ночь перед Рождеством» по повести Гоголя на музыку Римского-Корсакова выступил как звукорежиссер. Скончался В.А.Оранский в городе Москва РСФСР, СССР, 27 сентября 1953 года. И вот тут выяснилось, что после смерти супруги Оранский и Зуева не могут быть похороны рядом. Оказывается, по рангу актриса Анастасия Зуева как лауреат Сталинской (потом переименованной и названной Государственной) премии второй степени (1952) (а потом, уже после смерти мужа — в 1957 г. народная артистка СССР), должна была упокоиться после своей кончины на престижном Новодевичьем кладбище, а композитор Оранский, автор музыки к 30 фильмам и 60 спектаклям, подобных наград не имел — не удостоился, а следовательно, не имел право на престижное захоронение. Тогда Анастасия Платоновна вообще не позволила его хоронить, забрав урну с прахом домой. Впрочем, до этого не было никому никакого дела. Только после вмешательства подруги по сцене Аллы Константиновны Тарасовой власти выделили место на Новодевичьем кладбище.

Вот так, лишь спустя время, композитор В.А.Оранский был похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище (3 участок 42 ряд).

В 1986 году рядом с ним была похоронена его вдова актриса Анастасия Зуева. Награды: Орден «Знак Почёта» — 1950. Архив композитора хранится в РГАЛИ. Композитор: опера «Бронепоезд 14-69» по пьесе Вс. Иванова; неокончена; 1919 — опера «Звезда радости» по собственному либретто, Москва); 1922 — «Восстание» (по Э.Верхарну) для хора, чтеца и симфонического оркестра; 1923 — соната, пьесы для виолончели и фортепиано; 1922 — музыка к спектаклю «Разбойники» Ф.Шиллера, 2-я студия МХТ;1923 — музыка к спектаклю «Гроза» А.Островского, 2-я студия МХТ; 1923 — музыка к спектаклю «Король Лир», 1-я студия МХТ; 1923 — Сюита на слова А.Ахматовой для голоса и фортепиано; 1924 — музыка в спектаклю «Дама-невидимка» П.Кальдерона (перевод К.Д.Бальмонта, режиссёр Б.И.Вершилов), 2-я студия МХАТ; 1925 — музыка к драматическому спектаклю «Петербург» А.Белого, МХТ-2; 1925 — музыка к художественному фильма «Тайна маяка»; 1926 — цикл на слова А.Фета; 1926 — цикл на слова В.Маяковского; 1926 — цикл на слова С.Есенина; 1926 — Соната-буфф; 1930 — балет «Футболист»; 1930 — музыка к спектаклю «Три толстяка» по сказке Ю. Олеши, Московский Художественный театр (руководитель постановки В.И.Немирович-Данченко); 1930 — музыка к фильму «Две встречи»; 1931 — музыка к фильму «Просперити»; 1933 — мультфильм «Помни!»; 1935 — музыка к спектаклю «Овечий источник» Лопе де Вега, Малый театр; 1935 — балет «Три толстяка» по повести Ю.Олеши, балетмейстер И.А.Моисеев; 1936 — «Матросы из Каттаро» Ф.Вольфа (авторизированный перевод В. Вишневского), Большой драматический театр, Ленинград; 1936 — музыка к драматическому спектаклю «Смерть Тарелкина» А.Сухово-Кобылина, Малый театр; 1938 — сюита из балета «Футболист» для симфонического оpкестра; 1942 — балет «Виндзорские проказницы» по пьесе В.Шекспира (Московский Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко); 1943 — мультфильм «Сказка о царе Салтане»; 1943 — цикл на слова А.Пушкина; 1946 — цикл на слова Ф.Тютчева; 1946 — цикл на слова С.Маршака; 1946 — Концерт для фортепиано и симфлнического оpкестра; 1946 — мультфильм «Павлиний хвост»; 1947 — сюита из балета «Три толстяка» для симфонического оpкестра; 1947 — мультфильм «Конёк-горбунок» (при второй редакции мультфильма в 1975 г. после смерти В.Оранского музыка была дополнена В.Васильевым); 1947 — музыка к спектаклю «12 месяцев» С.Я.Маршака, МТЮЗ; 1948 — мультфильм «Сказка о солдате»; 1948 — мультфильм «Федя Зайцев»; 1949 — музыка к романсу «Ночевала тучка золотая» на стихи М.Лермонтова; 1949 — мультфильм «Чудесный колокольчик»; 1950 — мультфильм «Девочка в цирке»; 1950 — музыка к спектаклю «Пушкин» А. Глобы и романс «Звезда» из спектакля, московский театр имени М.Н.Ермоловой; прослушать романс «Звезда» из спектакля, в посмертном издании 1959 г. романс посвящен Надежде Андреевне Обуховой; 1951 — «Семья Лутониных» братьев Тур и И.А.Пырьева, Малый театр; 1951 — мультфильм «Высокая горка»; 1951 — мультфильм «Таежная сказка»; 1952 — балет «Ойгюль»; 1953 — мультфильм «Волшебный магазин»; музыка к спектаклю «20 лет спустя» М.А.Светлова, ЦДТ; романсы на слова В.Брюсова, Р.Бернса; песни для детей; окончание и инструментовка балета С.Н.Василенко «Лола». Литература: Оранский, Виктор Александрович // Олонхо — Панино. — Москва : Советская энциклопедия, 1955. — Страница 132. — (Большая советская энциклопедия : [в 51 томе] / главный редактор Б.А.Введенский ; 1949—1958, том31).

1900

Антун Августинчич (хорватское имя — Antun Augustinčić)

выдающийся хорватский скульптор, автор памятников главам пяти государств (Польши, Югославии, Албании, Аргентины, Хорватии). Наряду с такими мастерами, как Иван Мештрович и Франьо Кршинич, Антуна Августинчича относят к крупнейшим хорватским скульпторам XX столетия. Наиболее известными его работами являются скульптуры «Мир» (установлена на фронтоне здания ООН в Нью-Йорке) и «Горняк» (установлена на фронтоне здания штаб-квартиры ВТО в Женеве). Антун Августинчич родился в небольшом городке Кланьец, Королевство Хорватия и Славония, Австро-Венгрия, ныне Хорватя. De facto, семья Августинчичей была крестьянской. Мальчик ранних лет увлёкся рисунком и лепкой. По окончании гимназии в 1918 году, он поступает в Высшую художественную школу в Загребе. Там он изучает скульптуру под руководством профессоров Рудольфа Вальдеца и Роберта Франгеш-Михановича. В творчестве этих мастеров реалистическая трактовка натуры сочеталась с заметным воздействием пластической манеры импрессионизма. В 1922 году Высшую художественная школу преобразовали в Академию художеств, а профессором-руководителем скульптурной мастерской стал знаменитый скульптор Иван Мештрович. Под его началом Антун занимается два года (1922—1924). Зарекомендовав себя талантливым и многообещающим выпускником, Августинчич получает стипендию французского правительства, дающую право продолжить художественное совершенствование в Париже. В 1924—1926 годах он завершает своё художественное образование в Школе декоративного искусства и Академии изящных искусств, где преподавал восьмидесятилетний Жан-Антуан Энжальбер. Но больше всего привлекало Антуна творчество Бурделя.

Международное признание

В 1925 и 1926 годах в Париже проходят первые персональные выставки скульптора. После возвращения на родину, он в 1926 году организует экспозицию в Загребе, за которой следуют выставки 1927 года во Львове, снова в Загребе и в «Салоне Галич» в Сплите. В 1929 году Антун Августинчич становится одним из основателей художественной группы Земля (Grupa Zemlja), в которую вошёл ряд известных югославских живописцев, скульпторов и архитекторов: Драго Иблер, Крсто Хегедушич, Иван Табакович, Иван Генералич и др. В 1929 же году Августинчич создаёт памятник П.Кочичу в городе Баня-Лука. Вскоре Антун Августинчич был избран заместителем председателя группы «Земля», участвует в экспозициях этой группы (Загреб — 1929, 1931, 1932 годы; Париж — 1931 г.). В 1929 г. Августинчич организует персональную выставку в Барселоне, в 1930 году — персональные выставки в Лондоне и Белграде. В 1930 году Антун Августинчич выигрывает конкурс на создание памятника Освободителю в Нише (в 1934 году памятник удостоился I премии). После успешного исполнения этой работы скульптор получает заказ на конную статую маршала Ю.Пилсудского в польском городе Катовице. В 1933 г. Августинчич выходит из состава группы «Земля» (в 1935 году группа распалась)… В конце 1930-х годов он создаёт памятники югославскому королю Александру I в городах Самбор и Скопье (были уничтожены в годы Второй мировой войны). Среди других известных его работ следует назвать памятники на загребском Мирогойском кладбище: «Печаль» (1930), «Моисей» (1932) и «Икар» (1935), а также монумент национальному герою Албании Скандербегу в Тиране и памятник аргентинскому президенту Хусто Уркисе в Буэнос-Айресе… Две конные статуи работы Августинчича были поставлены в 1937 году на мосту через реку Вардар, в столице Македонии — Скопье.

Вторая мировая война

В 1940 году Югославская академия наук и искусств избирает Августинчича своим членом-корреспондентом. В том же году его приглашают в Загреб преподавать в Академии художеств, ректором которой стал тогда же его учитель Иван Мештрович. Лучшие работы Августинчича были показаны в документальном фильме «Хорватские скульпторы», снятом Октавияном Милетичем (1940)… В апреле 1941 года, в первые дни немецкой оккупации, Августинчича арестовывает Гестапо. Вскоре его переводят в тюрьму австрийского города Граца. Далее в жизни скульптора происходят загадочные события. Как пишет его русский биограф Л.С.Алёшина,

«Лишь с помощью друзей Августинчичу удалось освободиться.»

И если рассматривать данный факт в историческом контексте, то неизбежно напрашивается вывод, что столь влиятельными друзьями, которые сумели вызволить Августинчича (тем более, уже вывезенного за пределы Хорватии и Югославии) из гестаповских застенков могли быть только усташи. После выхода из тюрьмы Августинчич возвращается в Загреб и первое время демонстрирует полную лояльность вновь основанной Независимой Державе Хорватской и её союзникам. В 1942 году скульптуры Антуна Августинчича (наряду с работами Ивана Мештровича, Иосипа Црнобори, Джозо Кляковича, Бруно Булича, Славко Копача, Славко Шохая, Иосипа Рачича и других хорватских художников) экспонируются в фашистской Италии, на Венецианской биеннале (последней биеннале Второй мировой войны). Кроме того, Августинчич создаёт бюст поглавника хорватских усташей Анте Павелича. Тем неожиданней для всех, в 1943 году Августинчич перебегает к партизанам-титовцам. Вскоре его, как авторитетного не-коммуниста, избирают заместителем председателя Антифашистского веча народного освобождения Югославии (АВНОЮ). Скульптор, ещё недавно ваявший Павелича, лепит с натуры портрет Иосипа Броз Тито… С весны 1944 года почти год Августинчич проживает в Москве, где работает над группой «Перенос раненого партизана».

Послевоенное творчество

В 1946 г. Августинчич становится профессором загребской Академии художеств и депутатом Народной ассамблеи в Загребе. В 1949 году он принимается в действительные члены югославской Академии наук и искусств, в 1950-е годы Августинчич выполняет многочисленные скульптурные работы — в том числе портреты, статуи ню.

«Августинчич создаёт серию обнажённых моделей. Прекрасное женское тело становится символом вечно живого искусства, вечно цветущей и возрождающейся жизни на земле. Почти все "Обнажённые" — торсы. Мастер создаёт несколько вариантов их, разнящихся между собой поворотом, уровнем обреза, материалом. Он словно стремится испытать себя во всех техниках, установить для себя и для своих учеников законы обращения с материалом пластики. В мраморе он добивается нежности фактуры, плавности контурной линии, мягкости переходов объёмных форм. Он не шлифует и не полирует камень, поверхность его словно окутана мерцающей светотеневой дымкой. Поэзия цветущего, полного жизни тела особенно впечатляет в горельефном мраморном „Торсе“ 1953 года благодаря сопоставлению живой, словно дышащей плоти с фоном необработанного аморфного камня. В бронзовых «Торсах» (1950 и 1952) мастер решает поверхность иначе. Как бы боясь, что сияние и блеск металла охладят пульсацию жизни, он не заглаживает фактуру, а оставляет на ней своеобразные натёки, борозды, нашлёпки — как бы непосредственные следы работы пальцев. Но интересно, что в гипсовых вариантах, которые, казалось бы, должны точно соответствовать глиняному оригиналу, с одной стороны, и бронзовой отливке — с другой, этих следов даже меньше. Бронза в подобных работах получает теплоту и трепетность кожи.» — пишет Л.С.Алёшина. Одна из наиболее известных работ Августинчича — «Обнажённая из Бриони», или «Стыд» (1948 — бронза, 1952 — мрамор). Вместе с сербским художником Джордже Андреевичем-Куном, Августинчич участвовал в создании ряда орденов СФРЮ, и совместно с Ваней Радаушем — в дизайне герба социалистической Югославии. Он сделал памятник Тито на родине маршала в Кумровце (1948 г.). К 1954 году относится его скульптура «Мир», установленная на фронтоне здания ООН. В том же 1954 году скульптор получил приглашение в Эфиопию. Здесь Августинчич создал памятники жертвам фашизма в Аддис-Абебе, эфиопскому партизану в городе Холлета и Расу Маконнену в Харэре. Августинчич — автор памятников скрипачу Златко Балоковичу (1962), писателю Марину Држичу (1963) и др. К его наиболее известным скульптурам этого творческого периода следует отнести и группу «Спасение раненого» (Nošenje ranjenika), сделанную для медицинского факультета Загребского университета по известным событиям времён войны. В 1963 году Августинчич получил приглашение в Египет. По заказу египетского правительства он выполнил эскизы и проекты памятника Революции для Порт-Саида. В 1966 г. Августинчич сделал бюст академика П.Л.Капицы. Вот что сообщал об этом Пётр Леонидович в письме Ю.В.Андропову от 11 ноября 1980 г.:

«Когда я покидал Югославию, мне сообщили, что я награждён высшим орденом Югославии - орденом «Югославское знамя с бантом». Тито поручил ведущему скульптору Августинчичу сделать мой портрет. Уже в Москве мне сообщили, что портрет закончен и его мне пришлют вместе с орденом, но это задерживается, т. к. на орден не было от нашего правительства агремана. Тогда я обратился к академику Б.П.Константинову, вице-президенту Академии Наук СССР, и он сказал, что после его обращения лично к Вам агреман был дан. И действительно, через несколько дней югославский посол в Москве вручил мне скульптурный портрет и орден.»

В 1970 году на родине скульптора, в городе Кланьец была основана галерея А.Августинчича. В 1973 году скульптор создаёт свою последнюю большую работу — юбилейный монумент крестьянского восстания 1573 года и его вождя Матии Губеца. Изваянная из камня и бронзы скульптурная группа была установлена в городе Горня-Стубица, она занимает площадь в 180 м².

«Это большое по размерам и сложное по композиции произведение. Оно включает в себя круглую скульптуру, необычные по конфигурации рельефы, архитектурные формы. Активную роль играет цветовое начало — золотистая бронза, белый камень. Немаловажное значение имеет и разнообразие фактурных качеств. Неразрывным элементом образного и эмоционального воздействия монумента мыслится и природное окружение... Изогнутая по дуге белая стена из дикого камня составляет своеобразный фон для другой стены — бронзовых рельефов. Конфигурация их необычна — нечто вроде распахнутых крыльев. Центральная „междукрыльная“ часть занята ещё одной белокаменной стеной, перед которой установлена громадная бронзовая фигура Матии Губеца более шести метров высотой. На краю полуовальной площадки, в центре которой стоит статуя, расположилась ещё одна бронзовая фигура, уже в натуральную величину, — народный герой, шут, балагур и поэт Петрица Керемпух. Вся эта сложная разноплановая композиция размещена на вершине пологого холма. Сюда ведёт подъездная дорога, подымаются пешеходные тропинки и лесенки. Все они как бы повторяют в расширенном виде общие очертания памятника, организуя потоки посетителей, фиксируя их внимание на его главном — изобразительном начале.» — пишет Л.С.Алёшина.

В 1976 году галерея А.Августинчича стала общедоступным музеем. Скульптор был награждён югославской престижной премией в области культуры — т. н. «Премией Владимира Назора».Умер в городе Загреб, СФРЮ, ныне Хорватия, 10 мая 1979 года.

Галерея

Печаль, памятник у семейного склепа Вайда , Мирогой в Загребе, 1930

Монумент Освободителям, в Нише, 1937

Памятник Юзефу Пилсудскому, Катовице, 1936-39

Монумент Победа в Батинской битве, Батина, 1947

Памятник Й.Б.Тито Кумровце, 1948

The Carrying of the Wounded, Faculty of Veterinary Medicine in Zagreb, 1953

Бюст Златко Балоковича на кладбище Мирогой, Загреб, 1967

Памятник крестьянским повстанцам в Донья-Стубица, 1973

Библиография: Antun Augustinčić. [Album], Zagreb, 1954; Antun Augustincic, Predgovor: М. Krleza, Zagreb, 1963; Antun Augustinčić, Boris Kukoč; u.a.: Augustinčić, Republika, Zagreb, 1968; Antun Augustincic, Urodnici В. Kukoc, I. Prizmic, Zagreb, 1976; Milovan Djilas, Memoir of a revolutionary. Harcourt Brace Jovanovich, 1973; Antun Augustinčič: Šehitluci, Glas, Banja Luka, 1970; Antun Augustinčić u. Drago Galić: Antun Augustinčić, 1900—1979, Jugoslawische Akademie der Wissenschaften und Künste, Zagreb, 1985. Литература: Августинчич (Augustinčić), Антун // Большая советская энциклопедия : [в 30 томах] / главный редактор А.М.Прохоров. — 3-е издание. — Москва : Советская энциклопедия, 1969—1978.

1900

Александр Сергеевич Илюхин

виртуоз на балалайке и дирижер, профессор Музыкально-педагогического института имени Гнесиных. Родился в городе Москва, Российская империя. Автор учебников по игре на народных инструментах. российский исполнитель на балалайке, дирижер оркестра народных инструментов, заслуженный деятель искусств РСФСР (1962). Ученик Б.С.Трояновского. В 1936-1941 гг. возглавлял созданные по его инициативе первые в стране заочные музыкальные курсы Всесоюзного дома народного творчества. В 1943-1945 гг. художественный руководитель и главный дирижер Ансамбля песни и пляски 1-го Прибалтийского фронта. Организатор (1948) и преподаватель факультета народных инструментов Музыкально-педагогического института им. Гнесиных (в 1948-1963 гг. – заведующий кафедрой, с 1951 г. – доцент). Автор учебных пособий, обработок для народных инструментов. Умер в родном городе 21 февраля 1972 года.

1900

Никифор Яковлевич Наталевич

государственный и партийный деятель Белорусской ССР. Участник Гражданской войны. Член ВКП(б) с 1922 года. Родился в деревне Веравойша, Оршанский уезд, Могилёвская губерния, Российская империя. В 1919—1937 годах в Красной Армии. В 1934 году окончил Военно-политическую академию имени Толмачёва в Ленинграде. С 1937 года — и. о. председателя ЦИК Белорусской ССР. С июля 1937 по март 1948 председатель Президиума Верховного Совета Белорусской ССР. Депутат Верховного Совета СССР в 1937—1950 годах. В 1938—1948 годах — член Бюро ЦК КП(б) Белоруссии. 2 ноября 1939 года на пятой внеочередной сессии Верховного Совета СССР депутат Верховного Совета СССР от Слуцкого округа Н.Я.Наталевич выступил с речью по вопросу присоединения Западной Белоруссии к Белорусской ССР. 12 ноября 1939 года третья внеочередная сессия Верховного Совета БССР постановила: «Принять Западную Белоруссию в состав Белорусской Советской Социалистической Республики и воссоединить тем самым белорусский народ в едином Белорусском государстве». В тот же день был принят Закон Белорусской ССР «О принятии Западной Белоруссии в состав Белорусской Советской Социалистической Республики» (подписали председатель Президиума Верховного Совета Белорусской ССР Н.Наталевич и секретарь Л.Панков). В 1948—1956 — в Пензенской области, затем — на хозяйственной работе в городах Белорусской ССР. В 1960 г. Н.Я.Наталевич вышел на пенсию и вернулся в Пензу. Умер в городе Пенза, РСФСР, СССР, 28 марта 1964 года. Награды: Орден Ленина — 1939; Орден Красного Знамени — 1944; Орден Красного Знамени — 1943.

1901

Александр Игнатьевич Королёв

командир 23-й стрелковой дивизии (47-я армия, Воронежский фронт), генерал-майор. Родился в деревне Ильинское ныне Пошехонского района Ярославской области, в семье крестьянина. Русский. В 1914 окончил народное училище. Семья был многодетная, и Александра отдали в мальчики немецкому торговцу в Петроград. Работал бесплатно, за еду. В 1917 году после смерти родителей вернулся в деревню. Взял на свои плечи заботу о братьях. В 1920 году добровольцем вступил в Красную Армию. Сражался против Деникина, участвовал в разгроме Врангеля, в подавлении эсеро-меньшевицких мятежей. После Гражданской войны остался в кадровом составе армии. В 1922 году окончил пехотные курсы в городе Москве. Служил на командных должностях в городах Лихославль, Тверь, Кенгисепп. В 1932 году вступил в ВКП(б). В 1939 году был назначен начальником штаба 168-й стрелковой дивизии, дислоцировавшейся в районе города Олонец. В период советско-финляндской войны 1939-1940 годов быстро и четко разработал план боевых действий дивизии и обеспечил быстрое ее продвижение вперед. Полки 168-й стрелковой дивизии с тяжелыми боями прошли более 200 километров вдоль северо-западного побережья Ладожского озера, от Олонца до Сортавала, сокрушая оборону финской армии. За мужество, проявленное в боях с белофиннами, был награжден орденом Красного Знамени. После окончания боевых действий продолжал службу в той же должности. Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 года. 22 июня 1941 года дивизия была поднята по боевой тревоге и заняла оборону на протяжении 62 километров на одном из наиболее трудных участков советско-финской границы. Дивизия 45 дней вела тяжелые оборонительные бои, с боями отступила к Ладожскому озеру. Несколько раз враг объявлял о разгроме и уничтожении дивизии, но дивизия жила, сражалась, и в этом была большая заслуга начальника штаба Королева. Он умело разрабатывал оперативные планы боевых операций, используя опыт финской войны. В середине августа дивизия, сохранив основной состав, на судах Ладожской флотилии была вывезена на остров Валаам, а потам была направлена под город Ленинград. За боевые заслуги и умелое проведение боевых операций полковник А.И.Королев был награжден вторым орденом Красного Знамени. С сентября 1941 года по ноябрь 1942 года полковник Королёв командовал 90-й стрелковой дивизией, которая вела упорные бои с оккупантами на подступах к Ленинграду. В начале ноября 1942 года был направлен на курсы при Военной академии Генерального штаба. По окончанию курсов в мае 1943 года полковник Королев был направлен на Воронежский фронт и принял командование 23-й стрелковой дивизией. В сентябре ему было присвоено звание генерал-майор. Летом-осенью 1943 года дивизия под его командованием освобождала Левобережную Украину, форсировала Днепр. Под его руководством с боями прошла более 300 километров, освободили свыше 260 населенных пунктов. 11 сентября 1943 года дивизия продвигалась вперед и вышла к реке Псёл у города Гадяч (Полтавская область). Генерал-майор Королёв умело организовал форсирование реки и бой за город. Комдив лично провел разведку подступов к городу, поставил задачи полкам и батальонам и направил дивизию на штурм города. Части дивизии форсировали Псёл, сломили сопротивление фашистов и штурмом овладели городом. Дивизия уничтожила более 600 гитлеровцев и захватила много трофеев. Дивизия упорно продвигалась вперед, за 12 дней прошла с боями свыше 200 километров, штурмом овладела районным центром Гельмязово и другими населенными пунктами и вышла к Днепру у села Студенец (Каневский района Черкасской области). 25 сентября передовые части дивизии первыми в корпусе форсировали реку и создали плацдарм на ее западном берегу. Всю ночь шла переправа подразделений. На другой день дивизия сражалась за расширение плацдарма, обеспечивая переправу всего корпуса. 29 сентября был особенно тяжелый день. Еще утром была отбита очередная атака гитлеровцев. Когда наступило временное затишье, комдив обошел все подразделения, чтобы поднять настроение бойцов. Во время артобстрела генерал-майор Королёв был убит, осколок разорвавшегося снаряда попал в голову. Тело генерала было вынесено с поля боя и переправлено на левый берег Днепра. С воинскими почестями он был похоронен в парке районного центра Гельмязово, ныне Золотоношского района Черкасской области. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 октября 1943 года за успешное форсирование Днепра, прочное закрепление плацдарма на его западном берегу и проявленные при этом отвагу и геройство генерал-майору Королёву Александру Игнатьевичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Награжден орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, медалью. На мемориале боевой славы в городе Пошехонье установлен барельеф с портретом героя. Его имя присвоено школе в деревне Вощиково, там же открыт Дом-музей братьев Королевых (все семь братьев Королевых погибли на фронте).

1901

Джордж Мурхаус (George Moorhouse)

американский футболист, левый защитник, участник чемпионатов мира 1930 и 1934 годов. Включён в Зал Американской Футбольной Славы. Джордж Мурхаус родился в городе Ливерпуль, Англия, Великобритания. Во время первой мировой войны служил в британском торговом флоте. После войны он решил заняться футболом.

Карьера

Клубная

В начале 1920-х Джордж был на пробах в «Лидс Юнайтед», однако в команду принят не был. Свои первые игры он сыграл за клуб «Транмир Роверс» в сезоне 1921—1922. В 1923 году Мурхаус эмигрировал в Канаду, получив место в составе «Монреаль Канадиан Пасифик Рейлуэй». Несколько месяцев спустя он перешёл в «Бруклин Уондерерс» из Американской Футбольной Лиги. Сыграв всего три матча, Мурхаус был куплен клубом «Нью-Йорк Джайантс», в котором оставался на протяжении 7 сезонов кряду. За это время Джордж провёл за клуб более 250 игр. В начале 1930-х Мурхаус вновь сменил несколько клубов и в конце концов оказался в «Нью-Йорк Американс», за который выступал до 1937 года. В нём же Джордж Мурхаус завершил карьеру футболиста.

В сборной

Свой первый матч за сборную Мурхаус провёл против канадцев 6 ноября 1926 года (победа досталась американцам – 6:2). Он также выступал на чемпионате мира 1930 года. Отыграв на турнире три матча на позиции левого защитника, Джордж стал первым коренным англичанином, принявшим участие в чемпионате мира. Сборная США заняла на турнире третье место. В течение почти четырёх лет сборная США не играла международных матчей. Перед чемпионатом мира в Италии Мурхаус вновь был приглашён в команду. На этот раз он стал её капитаном. Американцы успешно прошли отборочные игры с Мексикой, но на полях Италии были биты командой хозяев 1:7 и отправились домой. Умер в городе Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США, 12 октября 1943 года.

Матчи и голы Джорджа Мурхауса за сборную США

Итого: 7 матчей / 0 голов; 4 победы, 0 ничьих, 3 поражения.

Итого: 7 матчей / 0 голов; 4 победы, 0 ничьих, 3 поражения.

1901

Неваре Ханым-эфенди (турецкое имя — Nevare Hanım Efendi; во втором браке известна как Айше́ Сёнмезле́р, Ayşe Sönmezler и Лейла́ Сёнмезле́р, Leyla Sönmezler)

жена последнего османского султана Мехмеда VI Вахидеддина. Турецкий историк Недждет Сакаоглу указывает имя «Неваре́» (турецкое имя — Nevare) с титулом ханым-эфенди, дававшимся икбал султана, однако он отмечает, что она могла носить титул третьей жены — кадын-эфенди. Другой турецкий историк Чагатай Улучай также указывает имя «Неваре́» (турецкое имя — Nevare), однако называет её третьей женой с титулом кадын-эфенди. Османист Энтони Олдерсон, как и Сакаоглу с Улучаем, даёт ей имя «Неваре́» (турецкое имя — Nevare). Придворная дама главной жены Мехмеда VI Эмине Назикеды Кадын-эфенди Лейла Ачба указывает имя «Невваре́» и титул ханым-эфенди. Турецкий мемуарист Харун Ачба также указывает имя «Невваре́» (турецкое имя — Nevvare) и называет её главной икбал с титулом ханым-эфенди: он пишет, что поскольку у Неваре не было детей от султана, она не получила титул кадын-эфенди.

Происхождение

Недждет Сакаоглу предполагал, что Неваре родилась в Адапазары или Дербент, Измит, Османская империя, и происходила из местных черкесов. Энтони Олдерсон указывает датой рождения Неваре 4 мая 1901 года; эту же дату указывает и Чагатай Улучай, отмечая, что она была черкешенкой и родилась в Адапазары. Лейла-ханым пишет, что родилась Неваре в 1901 году в Дербенте, отцом её был абхазский бей Мустафа Чихба, а матерью Капба Хафице-ханум. Харун Ачба указывает 4 мая 1901 года датой рождения Неваре, при этом публикуя в своей книге «Жёны султанов: 1839—1924» фотографию, согласно которой Неваре родилась в 1900 году; он также указывает местом рождения деревню Дербент близ Измита, при этом указывая именем при рождении «Айше», а её родителями — Мустафу Чихбу (1857—191?) и Хафизе Кап (1870—195?), дочь Невруза Капа. Сакаоглу также пишет, что историк Йылмаз Озтуна установил, что Неваре приходилась племянницей второй жене Мехмеда VI Шадие Мюведдет Кадын-эфенди. Лейла-ханым же сообщает, что Неваре была «дочкой дяди Мюведдет» — то есть, приходилась Шадие Мюведдет кузиной, а не племянницей. Харун Ачба указывает, что дед Неваре Сулейман Чихба и дед Мюведдет были родными братьями; таким образом, Ачба подтверждает версию Лейлы-ханым о степени родства двух жён султана. Харун Ачба пишет, что помимо Неваре в семье было ещё шестеро детей: Шефика-ханым (1892—19??), Ахмет Шюкрю-бей (1894—1962), Хасан-бей, Фикри-бей (1904—1969), Халиме-ханым (1905—197?) и Хаджер Нювит-ханым (1908—1913). Когда Неваре стала женой султана, Ахмет Шюкрю вошёл в число приближённых Мехмеда Вахидеддина.

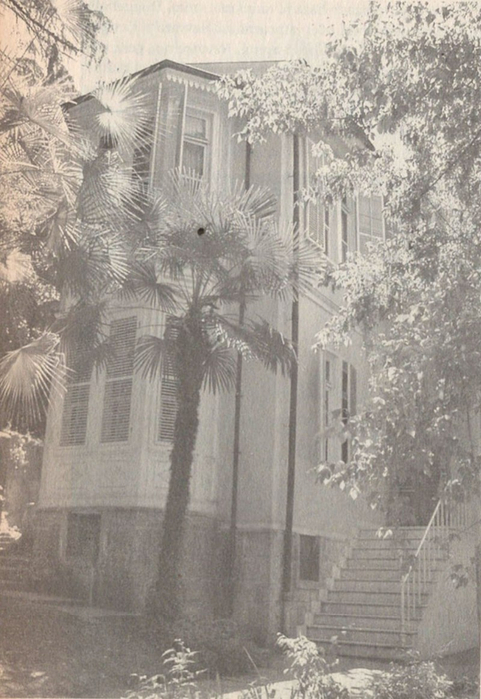

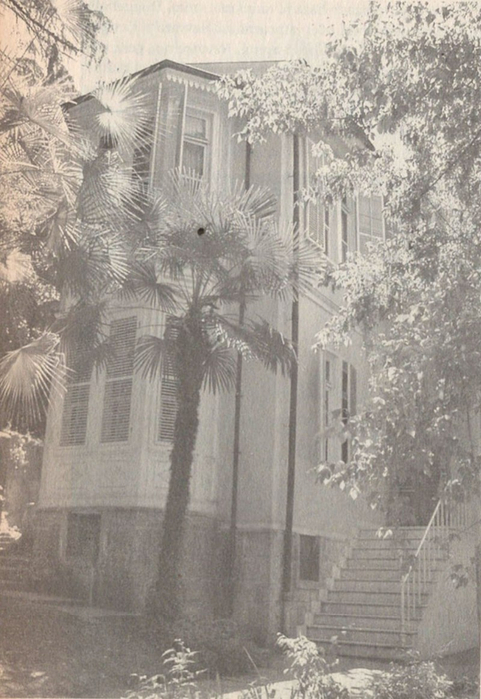

Особняк Неваре Ханым-эфенди

Жена султана

Знакомство Неваре с султаном произошло благодаря Шадие Мюведдет, хотя и против воли последней. Когда в 1918 году после смерти единокровного брата Мехмеда V Решада Мехмед Вахидеддин взошёл на престол под именем Мехмед VI, Мюведдет получила титул второй жены (кадын-эфенди). Лейла-ханым пишет, что сразу после этого она забрала Неваре под свою опеку из Ченгелькёя, где та была служанкой, и сделала её своей придворной дамой. Лейла добавляет, поскольку Неваре также была невообразимой красоты, Мюведдет понимала, что рано или поздно султан обратит на неё внимание, поэтому отправила девушку в Долмабахче. Однако это не помогло, и султан пожелал взять Неваре в жёны. Мюведдет умоляла мужа не делать этого, поскольку не смогла бы любить родственницу как раньше, если бы та стала её соперницей. Однако Мехмед VI не внял мольбам второй жены. Брак был заключён в Долмабахче 20 июня 1918 года; Сакаоглу пишет, что церемония состоялась через 15 дней после его джюлюса согласно всем дворцовым традициям, тогда как Лейла Ачба без указания даты пишет, что Неваре стала женой султана на 14 день после его восшествия на престол, а Харун Ачба — что произошло это за 13 дней до того, как Мехмед Вахидеддин стал султаном. Улучай отмечает, что на момент заключения брака Неваре было 17 лет. Лейла-ханым так пишет о третьей жене Мехмеда Вахидеддина: «Невваре-ханум высокого роста, голубые глаза, длинные чёрные волосы, белокожая, она была превосходно красивой девочкой… Она жила в одном из зданий парка дворца Йылдыз. Но насколько она была добросердечной, настолько же была чрезмерно надменной». Харун Ачба однако отмечает, что надменность Неваре перекрывалась её добросердечием и сострадательностью; она была честной, авторитетной госпожой, которая не вмешивалась ни в чьи дела, при этом действовала согласно со своими принципами. С главной женой Мехмеда Эмине Назикедой Кадын-эфенди у Неваре были чисто формальные отношения, однако с её дочерьми и внуками она была дружна и даже получила от них прозвище «красивая мама» (тур. Cici Anne). Неприязнь у Неваре возникла лишь с последней женой Мехмеда VI Невзад Ханым-эфенди; впрочем, неприязнь эта была взаимной, и женщины старались не пересекаться во дворце Йылдыз.

Упразднение султаната

1 ноября 1922 года правительство в Анкаре приняло решение о разделении халифата и султаната и упразднении последнего. Сакаоглу пишет, что в первые дни после упразднения султаната Вахидеддин провёл тайные приготовления и 17 ноября 1922 года сбежал, при этом его семья и невольницы, не знавшие о происходящем, остались в гареме дворца Йылдыз беззащитными. Согласно Сакаоглу и Улучаю, заботу о них взял на себя новый халиф Абдулмеджид-эфенди, поселивший женщин брата в покоях дворца в Ортакёе. Однако Лейла Ачба сообщает, что ещё 15 ноября вечером Мехмед вызвал к себе главную жену Назикеду и предупредил её о предстоящем отъезде; позднее он также оповестил о поездке остальных жён и дочерей. Отъезд бывшего султана держался в тайне, поскольку во дворце опасались, что правительство в Анкаре отдаст приказ о казни всей его семьи. В половине восьмого утра 17 ноября Мехмед Вахидеддин покинул дворец; по воспоминаниям Лейлы-ханым, никакого личного прощания с жёнами не было — домочадцы свергнутого султана, в числе которых была Неваре, спустились в его покои и из окна наблюдали, как Мехмед с небольшой свитой покидает дворец. 18 ноября анкарское правительство потребовало освободить дворец Йылдыз. В качестве места жительства, согласно Лейле-ханым, Абдулмеджид предоставил женщинам дворец Ферие. Поскольку других вариантов не было, женщины Мехмеда VI согласились на переезд. Лейла-ханым пишет, что когда она с другими женщинами прибыла в Ферие, она пришла в ужас от увиденного: в покоях, предназначавшихся главной жене Мехмеда VI, из обстановки были только кровать и табуретка, в комнатах других жён, свиты и слуг не было и этого. Кроме того, Лейла-ханым пишет, что, поскольку правительство не взяло на себя обязательств по содержанию гарема свергнутого султана, женщины голодали; позднее выяснилось, что средства на питание выделялись из казны регулярно, однако из-за интриг управляющей Ферие Махмуре-ханым деньги эти до адресатов не доходили. Помимо скудных средств из казны Неваре и её спутницы тратили золото, скопленное ими до свержения султаната. Поскольку содержать большой штат прислуги было нецелесообразно, в течение двух месяцев с позволения башкадын Назикеды из 60 женщин половина покинула дворец. Обитательницам Ферие было запрещено выходить из дворца, как и принимать в нём кого-то извне. Навещать женщин разрешалось только дочерям главной жены и их придворным дамам. Несмотря на это, Харун Ачба сообщает, что узниц навещала бывшая придворная художница Эсмерай-ханым, нарисовавшая портреты женщин, заключённых в Ферие. Также за дворцом был установлен полицейский надзор. В феврале 1923 года женщинам, и без того отрезанным от внешнего мира, запретили писать письма; этот запрет удалось обойти только благодаря тому, что падчерицы Неваре и их придворные дамы тайком проносили корреспонденцию в своих одеждах. 12 октября 1923 года в Анкаре было созвано Великое национальное собрание Турции, провозгласившее создание Турецкой республики. Примерно 3 декабря башкадын-эфенди было объявлено, что государство более не может содержать гарем бывшего султана и свиту придётся распустить.

Развод и дальнейшая жизнь

В 1924 году был издан указ о высылке членов династии Османов за пределы страны. 4 марта в 8 утра обитательницы Ферие были собраны в одной из комнат дворца, где им было объявлено, что все члены семьи Мехмеда VI должны покинуть страну; мужчинам давалось 24 часа, женщинам — 10 суток. Те, кто не уедет добровольно в установленный срок, будут выдворены из страны силой. Ранее тем же утром тайно вывезен из страны был халиф Абдулмеджид со своей семьёй. Лейла-ханым пишет, что к этому моменту у обитательниц дворца уже почти не было ни денег, ни драгоценностей, которые можно было продать. 5 марта женщины стали свидетельницами разграбления особняка сына Абдул-Азиза шехзаде Мехмеда Сейфеддина-эфенди, примыкавшего к Ферие; грабёж этот, по словам Лейлы, происходил под руководством полиции. Башкадын-эфенди распорядилась, чтобы оставшиеся ценности спрятали в одеждах. Вечером того же дня надзиравший за дворцом Шукрю-бей самолично открыл двери и впустил толпу для разграбления Ферие. Лейла-ханым отмечает, что хотя самих их не тронули, благодаря храбрости и заступничеству главной жены, в тот день из Ферие вынесли всё, в том числе мебель и личные вещи, кроме тех, что были надеты на самих женщинах. На следующий день было принято решение об отъезде жён Вахидеддина к нему в Сан-Ремо. Организацией поездки занимались падчерицы Неваре Улвие и Сабиха. С главной женой Мехмеда Вахидеддина, помимо Неваре, в изгнание собиралась отправиться также её родственница Шадие Мюведдет; самая младшая из жён, Невзад, приняла решение вернуться к родителям. Однако вечером того дня Неваре заболела и, поскольку состояние её не позволяло отправиться в путь, её забрали к себе родители в Дербент. Харун Ачба отмечает, что Неваре пришлось переодеть в наряд служанки, чтобы она могла свободно покинуть дворец. Сакаоглу пишет, что Неваре всё же поехала в Сан-Ремо к мужу, однако Вахидеддин развёлся с ней и отправил её обратно в Турцию. Однако Харун Ачба пишет, что Неваре не покидала родительского дома в Дербенте и именно оттуда написала мужу письмо с просьбой о разводе. Согласно Сакаоглу, развод состоялся 20 апреля 1924 года, тогда как Улучай и Ачба пишут о 20 мая того же года. Сакаоглу пишет, что после развода Неваре вышла замуж в Дербенте за одного их местных. При этом Улучай пишет, что Озтуна считал, что Неваре со вторым мужем жила в Стамбуле. Сакаоглу также пишет и о третьем браке с неким торговцем, изначально проживавшем в стамбульском районе Каламыш, а затем переехавшим с женой в Анкару. Однако Харун Ачба приводит иную версию: после развода Неваре вернулась в Стамбул, в 1926 году вышла замуж за торговца Мевлюта Сёнмезлера (1895—1974) и сменила имя на Лейла — в честь Лейлы Ачбы, с которой была дружна в период своего первого брака. Вместе со вторым мужем до 1940 года Неваре проживала в его доме в Фенерьолу, затем переехала в Шишли, а в 1970-х годах, вероятно уже овдовев, приобрела дом в родном Дербенте. Сакаоглу пишет, что Озтуна, побывавший в Измите в 1983 году узнал, что Неваре на тот момент всё также проживала в деревне Большой Дербент. Харун Ачба отмечает, что Неваре скончалась 13 июня 1992 года в Дербенте и была похоронена на местном кладбище. Литература: Ачба Лейла. Воспоминания черкесской принцессы / перевод с турецкого Авидзба В.Д. — Сухум: АН Абхазии. АбИГИ имени Д.И.Гулиа, 2017. — 200 страниц; Alderson An. D. The Structure of the Ottoman Dynasty — Oxford: Clarendon Press, 1956. — 186 p.; Açba Harun. Kadın efendiler: 1839-1924 (тур.). — İstanbul: Profil, 2007. — 221 S. — ISBN 978-9-759-96109-1; Sakaoğlu Necdet. Bu mülkün kadın sultanları: Vâlide sultanlar, hâtunlar, hasekiler, kadınefendiler, sultanefendiler — Oğlak Yayıncılık, 2015. — S. 675—676. — ISBN 978-9-753-29623-6; Uluçay M. Çağatay. Padişahların Kadınları ve Kızları — İstanbul: Ötüken, 2011. — 312 S. — ISBN 97-543-7840-1. — ISBN 978-975-437840-5.

1902

Михаил Ефимович Михайлов (настоящая фамилия — Каценеленбоген)

советский партийный и государственный деятель. Первый секретарь Калининского в 1935–1937 и Воронежского (в 1937) областных комитетов ВКП(б). Родился в городе Покров, Покровский уезд, Владимирская губерния, Российская империя. До 1918 года учился в гимназиях городов Витебска, Покрова, Москвы. В 1917 году начал работать фотографом. В ВЛКСМ вступил в 1918 году, на следующий год – в РКП(б). С августа 1919 года — инструктор политического отдела Московского губернского военного комиссариата. С декабря 1919 по весну 1920 занимал пост инструктора, заместителя начальника политического отдела гарнизона города Можайск. В марте 1920 года становится инструктором политического отдела губернского военного комиссариата на Западном фронте в городах Вильно, Гродно, сотрудник политотдела Революционно-военного совета фронта. Через год — инструктор военного отдела Московского комитета РКП(б). С июня 1921 по сентябрь 1922 года — заведующий военным отделом Краснопресненского районного комитета РКП(б). В сентябре 1922 по 1923 год — заместитель заведующего, исполняющий обязанности заведующего организационным отделом Краснопресненского районного комитета и секретарь Ходынской партийного центра РКП(б). В 1923 году был назначен заведующем Красно-Пресненским райполитпросветом, одновременно с января 1924 года заведующий производственным отделом и заместитель председателя райисполкома. В 1924 году был назначен ответственным секретарем Краснопресненского районного комитета ВКП(б). В марте 1924—1925 годах ответственный секретарь Коломенского уездного комитета РКП(б) Московской области. Одновременно — член Московского областного комитета ВКП(б). С марта 1925 года был назначен заведующим организационным отделом, ответственный секретарь Ферганского обкома Компартии Узбекистана. С 1926 по 1927 год — заведующий организационным отделом ЦК КП(б) Узбекистана. В июне 1927 года был откомандирован на учёбу в Московскую Коммунистическую академию. С января 1928 года был назначен помощником заведующего ррганизационно-распределительного отдела ЦК ВКП(б). В 1928—1930 — ответственный инструктор, заместитель заведующего отделом по работе в деревне ЦК ВКП(б), февраль-сентябрь 1930 — заведующий сектором и первый заместитель заведующего агитационно-массовым отделом ЦК ВКП(б), В 1930—1931 — студент аграрного Института Красной профессуры, в 1931—1932 — заведующий организационным отделом Московского областного комитета ВКП(б), в 1932—1934 — секретарь по сельскому хозяйству Московского обкома ВКП(б), в 1934—1935 — третий секретарь Московского областного комитета ВКП(б), в феврале-июне 1935 г. — председатель Организационного бюро ЦК ВКП(б) по Калининской области, в июне 1935 — 2 июля 1937 — первый секретарь Калининского областного комитета ВКП(б). Одновременно в марте-июле 1937 г. — первый секретарь Калининского городского комитета ВКП(б). С июля по ноябрь 1937 года — первый секретарь Воронежского областного комитета ВКП(б). Член ЦК ВКП(б) в 1937–1938, кандидат в члены ЦК ВКП(б) в 1934–1937.

Арест и гибель

Арестован 10 ноября 1937 года без санкции прокурора и предъявления обвинения на основании признательных показаний бывшего работника ЦК ВКП(б) А.А.Левина и бывшего наркома земледелия СССР Я.А.Яковлева. На следствии дал признательные показания. Приговорён к расстрелу и расстрелян 1 августа 1938 года. На суде от всех показаний данных на следствии отказался, виновным себя не признал. Его дело вели следователи 4-го отдела ГУГБ НКВД СССР М.Л.Гатов и З.Н.Глебов-Юфа. В 1938 их также арестовали и приговорили к ВМН за нарушения социалистической законности. На следствии они показали, что в Лефортовской тюрьме Михайлова избивали, требуя признаний, Н.И.Ежов, М.Р.Фриновский, В.А.Каруцкий. Посмертно реабилитирован 4 декабря 1954 года. Награды: Орден Ленина (октябрь 1935 года); Орден Труда (знак Герой труда) от Президиума ЦИК Узбекской ССР (1926 год).

Семья

Жена — Лайма Юльевна Цельмс (позднее Целмс) (1903—1988). Дочь — Елена Михайловна Целма (родилась 6 мая 1933, Москва), доктор философии, доцент Историко-философского факультета Латвийского университета, специалист по русской философии, эстетике, истории культуры. Автор книги: Целма Е. Время и моя судьба. Рига, Zinātne, 2012. Сын — Георгий Михайлович Целмс (10 сентября 1937, Воронеж — 14 апреля 2018, Москва), журналист.

1902

Цветко Рихтман (хорватское имя — Cvjetko Rihtman)

югославский фольклорист и композитор. Родился в городе Риека, Австро-Венгрия (ныне Хорватия). Директор Института фольклора и профессор Музыкальной академии в Сараево (1955-1960 гг. ректор). Автор исследований (главным образом о народной музыке Боснии и Герцеговины), фортепьянных пьес и сольных песен. Умер в городе Сараево, СР Босния и Герцеговина, СФРЮ (ныне Босния и Герцеговина), 1 сентября 1989 года.

1902

Франц Рёстель (немецкое имя — Franz Roestel)

немецкий офицер войск СС. Эрвин Франц Рудольф Рёстель родился в городе Гёрлиц,Силезия, Германская империя. До прихода в СС служил в сухопутных войсках Германии в чине капитана. 15 ноября 1939 года за кампанию в Польше награждён Железным крестом 2-го класса. 30 июля 1941 года награждён Железным крестом 1-го класса. Командовал 1-й ротой 244-го дивизиона штурмовых орудий. 26 сентября 1942 года награждён Немецким крестом в золоте. Как опытный офицер штурмовой артиллерии был переведен в войска СС, причем вступил в саму организацию(билет № 457995). Служил инструктором в учебных частях. К осени 1944 года возглавил 10-й противотанковый дивизион СС. 27 апреля 1945 года стал последним командиром дивизии CC Фрундсберг. Умер 24 ноября 1974 года в городе Регенсбург, ФРГ, 24 ноября 1974 года. Награды: Железный крест I класса; Железный крест II класса. Литература: Р.О.Пономаренко. 10-я танковая дивизия СС «Фрундсберг». — Москва : Вече, 2009. — 271 страница. — ISBN 978-5-9533-3932-2.

1902

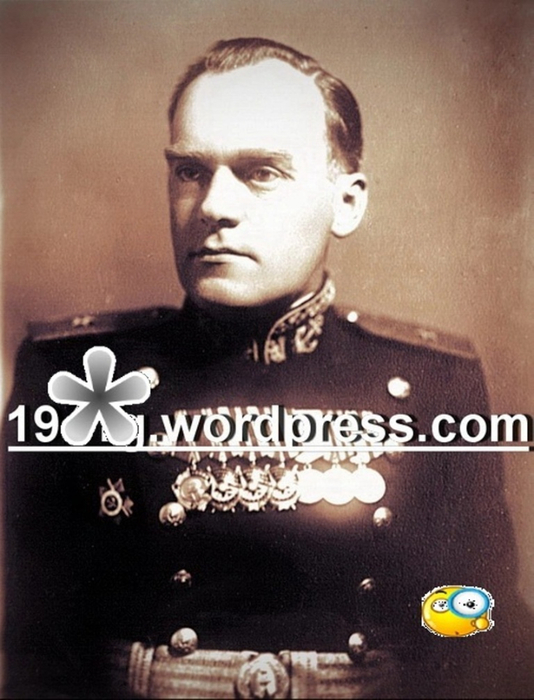

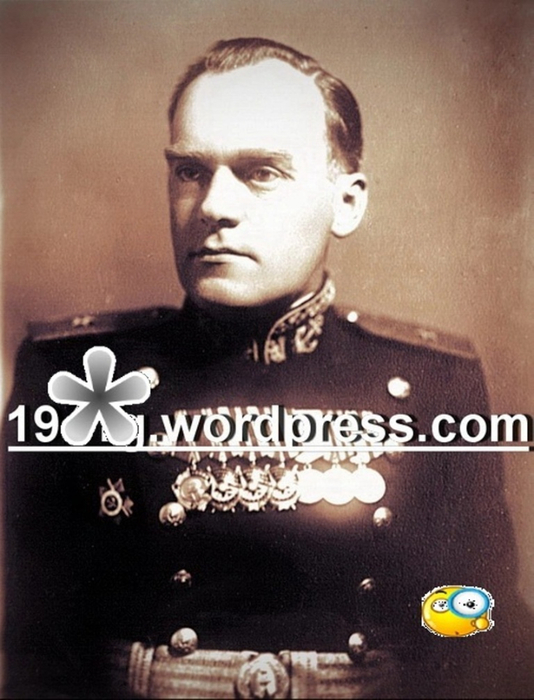

Борис Иванович Романов

деятель ВМФ, контр-адмирал (22 января 1944). Родился в городе Санкт-Петербург, Российская империя. Русский. В РККА — с октября 1918; в ВМФ — с 1921; член ВКП(б) с 1930. Окончил Военно-морскую подготовительную школу (октябрь 1921—сентябрь 1922), Военно-морское училище (сентябрь 1922—май 1925), Специальные курсы комсостава ВМС РККА (октябрь 1926—июнь 1928). Службу проходил краснофлотцем Центрального флотского экипажа (1921), помощником вахтенного начальника (05.1925— сентябрь 1926) и вахтенным начальником (сентябрь —октябрь 1926) линейного корабля «Марат» Морских сил Балтийского моря, старшим химиком линейного корабля «Парижская Коммуна» (июнь 1928—май 1930) Морских сил Чёрного и Азовского морей, главным химиком Главного военного порта (май 1930— апрель 1931), флаг-химиком штаба Балтийского флота (апрель 1931— ноябрь 1936), начальником химической службы Управления Морских сил РККА (ноябрь 1936— май 1937), начальником Научно-исследовательского химического института ВМФ (май 1937— сентябрь 1941), флагманским химиком штаба Балтийского флота (сентябрь 1941—апрель 1942), заместителем начальника (апрель — август 1942) и начальником (август 1942—январь 1950) Химического управления ВМС. Умер в городе Москва, РСФСР, СССР, 4 января 1950 года. Похоронен на Новодевичьем кладбище. Награды: Орден Ленина (1945); Орден Красного Знамени (1942); Орден Красного Знамени (1944); Орден Красного Знамени (1945); Орден Красного Знамени (1949); Орден Отечественной войны I степени (1944); Медаль «За оборону Ленинграда» (1945); Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов» (1945); Медаль «За победу над Японией». Литература: Темушкин О. На кого они равняются? // Неделя. 1988. № 22. Страница 2.

вверх^

к полной версии

понравилось!

в evernote

1899

Виктор Александрович Оранский (настоящая фамилия — Гершов)

известный советский композитор, создатель музыки к операм, балетам, множеству драматических спектаклей и фильмам. Жена: драматическая актриса Анастасия Платоновна Зуева (1896—1986). Родился в городе Феодосия, Российская империя. В 1914 или 1915 — 1918 гг. учился в Московской консерватории по классу композиции, там же обучался по классу фортепиано у К.Н.Игумнова, по окончании учебы с 1918 года занимался педагогической деятельностью. В 1919—1921 годах он — зав. музчастью и композитор театра Хамовнического райсовета в Москве. В 1922—1923 годах — преподаватель теории музыки в Институте ритмического воспитания, в 1922—1925 годах — в московских музыкальных школах имени А.К.Глазунова и А.Н.Скрябина. Одновременно, в 1923 году, был приглашен во Вторую студию Московского Художественного театра, где в течение 1923—1925 гг. занимал место дирижера, заведовал музыкальной частью 2-й студии МХАТа и писал музыку к спектаклям. Как раз в это время там начинала свою артистическую карьеру молодая драматическая актриса Анастасия Зуева. Там они познакомились, но на тот момент это ничего для обоих не значило, к тому же Зуева была замужем (правда, ее первый брак закончился довольно быстро); судьба на долгие годы — и до конца жизни — их сведет потом, еще через несколько лет, в начале 1930-х. В 1924 году Анастасия Зуева поступила в основную труппу МХТ. А Виктор Александрович продолжил музыкальную деятельность. Помимо работы в театральных студиях, он сочинял музыку, среди прочего решив положить на музыку и сделать оперой пьесу Вс.Иванова «Бронепоезд 14-69» — этой большой работе так и не суждено было завершиться, она так и осталась незаконченной. Зато композитор еще в 1919 году создал детскую оперу «Звезда радости»; он сочинял песни, симфоническую музыку, сюиты, сонаты, прелюдии и т. д. Слава пришла в 1930 году — с созданием балета «Футболист». История этого балета интересна сама по себе.

Мультфильм «Сказка о царе Салтане» (1943). Композитор — В.Оранский

В 1929 году Управлением театров был объявлен конкурс на написание балетного либретто на спортивную тематику, два лучших сценария должны были воплотиться в балетные постановки. Два победителя были названы, и оба либретто-призёра оказались на одну тему: о быстро входившем в моду футболе. Первое место получил А.В.Ивановский (его творение вылилось в балет «Золотой век» композитора Д.Д.Шостаковича, с которым советская власть в лице балетной партноменклатуры немало натерпелась, и через год спектакль был снят с репертуара, позже это «безобразно» не советское явление получило название «формализм», а на тот момент это слово еще не было ругательным). Второе место было отдано работе литератора В.Н.Курдюмова, называвшейся «Футболист», она и предназначалась для постановки в Москве — в Большом театре. Вот к этому балету «Футболист» и сочинял музыку композитор Виктор Оранский, для которого эта работа стала первым балетом — до того балетов он не сочинял. Ставил балет молодой балетмейстер Игорь Моисеев, эта постановка была в его жизни определенной вехой — до того он возобновлял чужие постановки, это была первая его хореография.

Художественный фильм «Белый Клык» (1946). Композитор — В.Оранский

Можно себе представить, как волновались и старались они оба, приступая к работе — и композитор, и хореограф. Музыка была создана очень быстро — уже в том же 1929 году, и балетмейстер приступил к созданию спортивной хореографии — премьера в московском Большом театре была назначена на март 1930 года. Но неприятности начались раньше. Пока шла подготовка в Большом театре, режиссер Николай Фореггер поставил балет «Футболист» в Государственной Харьковской опере в 1929 году — и это при ожидании торжественной премьеры в Москве. По всей видимости, спасла режиссера Фореггера (а заодно и композитора Оранского) только после-НЭПовская неразбериха. Нарождавшаяся партноменклатура продолжала торжественно готовиться к премьере в Большом театре. Она и прошла 30 марта 1930 г.

Мультфильм «Конёк-Горбунок», 1947 (первая редакция). Композитор — В.Оранский

На этом история балета «Футболист» завершилась: все спортивно-пластические эксперименты были не только запрещены, а стали караться как уголовные преступления и преступления против власти. Балет «Футболист» выдержал 35 представлений и больше никогда на сценах не появлялся. Композитор Оранский продолжил творческую работу в других жанрах, более традиционных и менее конфликтных — без эксцентрической театральной формы. Писал песни, сюиты, музыку к кинофильмам и спектаклям. Во время работы над фильмом «Просперити» о борьбе американских рабочих за свои права в 1931 году (фильм на экраны вышел в следующем 1932 году) композитор Оранский и актриса Зуева встретились вновь.

Мультфильм «Волшебный магазин» (1953). Композитор — В.Оранский

Встретились — и постепенно возникла семья. Правда, не всё в их семье оказалось гладко (а может, гладко и не бывает в жизни): в 1938 году композитор, на том периоде своей жизни ставший весьма преуспевающим, автор музыки ко многим спектаклям и известным фильмам, увлекся юной соблазнительницей, интерсующейся исключительно знаменитостями и их гонорарами. В 1943 году молодая искательница приключений нашла новую знаменитость, еще знаменитее — на этом их семейная лодка разбилась о быт, а родившую дочь она оставила отцу. Куда деваться было с маленьким ребенком композитору — ему надо было работать, а дочь требовала неусыпного внимания. Вопрос решили сестры Анатасии Зуевой — привели несчастного и виноватого композитора домой — а именно: к актрисе МХАТа А.П.Зуевой, только теперь вместе с девочкой. И это оказалось замечательным. Правда, биологическая мамаша ребенка не успокоилась и отсудила алименты. Но в семье Оранского и Зуевой жизнь наладилась — это оказалось самым главным. Они оба успешно работали и счастливо вместе жили. Помимо композиторской деятельности, В.Оранский попутно все эти годы работал на штатных должностях в театрах и студиях: в 1932—1935 годах — в Театре ВЦСПС, в 1934—1943 годах (или 1939—1943) — в Хореографическом училище Большого театра, в 1947—1950 — в московском драматическом театре имени М.Н.Ермоловой.

Романс «ЗВЕЗДА» из спектакля «Пушкин», московский театр имени М.Н.Ермоловой (1950). Стихи Л.Лермонтова. Композитор — В.Оранский. Поет Полина Агуреева

В 1943 году В. Оранский сделал инструментовку произведений И.Альбениса, Э.Гранадоса и Э.Лекуоны для балета С.Н.Василенко «Лола» (музыкальная редакция В.А.Эдельмана) для постановки в московском Театре имени Станиславского и Немировича-Данченко. В.Оранский много сотрудничал с кинематографом, написав музыку к нескольким мультфильмам и 30 художественным фильмам. Он — автор музыки более чем к 60 (это очень много!) драматическим спектаклям, шедшим на сценах разных театров. В 1951 году в мультфильме «Ночь перед Рождеством» по повести Гоголя на музыку Римского-Корсакова выступил как звукорежиссер. Скончался В.А.Оранский в городе Москва РСФСР, СССР, 27 сентября 1953 года. И вот тут выяснилось, что после смерти супруги Оранский и Зуева не могут быть похороны рядом. Оказывается, по рангу актриса Анастасия Зуева как лауреат Сталинской (потом переименованной и названной Государственной) премии второй степени (1952) (а потом, уже после смерти мужа — в 1957 г. народная артистка СССР), должна была упокоиться после своей кончины на престижном Новодевичьем кладбище, а композитор Оранский, автор музыки к 30 фильмам и 60 спектаклям, подобных наград не имел — не удостоился, а следовательно, не имел право на престижное захоронение. Тогда Анастасия Платоновна вообще не позволила его хоронить, забрав урну с прахом домой. Впрочем, до этого не было никому никакого дела. Только после вмешательства подруги по сцене Аллы Константиновны Тарасовой власти выделили место на Новодевичьем кладбище.

Вот так, лишь спустя время, композитор В.А.Оранский был похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище (3 участок 42 ряд).

В 1986 году рядом с ним была похоронена его вдова актриса Анастасия Зуева. Награды: Орден «Знак Почёта» — 1950. Архив композитора хранится в РГАЛИ. Композитор: опера «Бронепоезд 14-69» по пьесе Вс. Иванова; неокончена; 1919 — опера «Звезда радости» по собственному либретто, Москва); 1922 — «Восстание» (по Э.Верхарну) для хора, чтеца и симфонического оркестра; 1923 — соната, пьесы для виолончели и фортепиано; 1922 — музыка к спектаклю «Разбойники» Ф.Шиллера, 2-я студия МХТ;1923 — музыка к спектаклю «Гроза» А.Островского, 2-я студия МХТ; 1923 — музыка к спектаклю «Король Лир», 1-я студия МХТ; 1923 — Сюита на слова А.Ахматовой для голоса и фортепиано; 1924 — музыка в спектаклю «Дама-невидимка» П.Кальдерона (перевод К.Д.Бальмонта, режиссёр Б.И.Вершилов), 2-я студия МХАТ; 1925 — музыка к драматическому спектаклю «Петербург» А.Белого, МХТ-2; 1925 — музыка к художественному фильма «Тайна маяка»; 1926 — цикл на слова А.Фета; 1926 — цикл на слова В.Маяковского; 1926 — цикл на слова С.Есенина; 1926 — Соната-буфф; 1930 — балет «Футболист»; 1930 — музыка к спектаклю «Три толстяка» по сказке Ю. Олеши, Московский Художественный театр (руководитель постановки В.И.Немирович-Данченко); 1930 — музыка к фильму «Две встречи»; 1931 — музыка к фильму «Просперити»; 1933 — мультфильм «Помни!»; 1935 — музыка к спектаклю «Овечий источник» Лопе де Вега, Малый театр; 1935 — балет «Три толстяка» по повести Ю.Олеши, балетмейстер И.А.Моисеев; 1936 — «Матросы из Каттаро» Ф.Вольфа (авторизированный перевод В. Вишневского), Большой драматический театр, Ленинград; 1936 — музыка к драматическому спектаклю «Смерть Тарелкина» А.Сухово-Кобылина, Малый театр; 1938 — сюита из балета «Футболист» для симфонического оpкестра; 1942 — балет «Виндзорские проказницы» по пьесе В.Шекспира (Московский Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко); 1943 — мультфильм «Сказка о царе Салтане»; 1943 — цикл на слова А.Пушкина; 1946 — цикл на слова Ф.Тютчева; 1946 — цикл на слова С.Маршака; 1946 — Концерт для фортепиано и симфлнического оpкестра; 1946 — мультфильм «Павлиний хвост»; 1947 — сюита из балета «Три толстяка» для симфонического оpкестра; 1947 — мультфильм «Конёк-горбунок» (при второй редакции мультфильма в 1975 г. после смерти В.Оранского музыка была дополнена В.Васильевым); 1947 — музыка к спектаклю «12 месяцев» С.Я.Маршака, МТЮЗ; 1948 — мультфильм «Сказка о солдате»; 1948 — мультфильм «Федя Зайцев»; 1949 — музыка к романсу «Ночевала тучка золотая» на стихи М.Лермонтова; 1949 — мультфильм «Чудесный колокольчик»; 1950 — мультфильм «Девочка в цирке»; 1950 — музыка к спектаклю «Пушкин» А. Глобы и романс «Звезда» из спектакля, московский театр имени М.Н.Ермоловой; прослушать романс «Звезда» из спектакля, в посмертном издании 1959 г. романс посвящен Надежде Андреевне Обуховой; 1951 — «Семья Лутониных» братьев Тур и И.А.Пырьева, Малый театр; 1951 — мультфильм «Высокая горка»; 1951 — мультфильм «Таежная сказка»; 1952 — балет «Ойгюль»; 1953 — мультфильм «Волшебный магазин»; музыка к спектаклю «20 лет спустя» М.А.Светлова, ЦДТ; романсы на слова В.Брюсова, Р.Бернса; песни для детей; окончание и инструментовка балета С.Н.Василенко «Лола». Литература: Оранский, Виктор Александрович // Олонхо — Панино. — Москва : Советская энциклопедия, 1955. — Страница 132. — (Большая советская энциклопедия : [в 51 томе] / главный редактор Б.А.Введенский ; 1949—1958, том31).

1900

Антун Августинчич (хорватское имя — Antun Augustinčić)

выдающийся хорватский скульптор, автор памятников главам пяти государств (Польши, Югославии, Албании, Аргентины, Хорватии). Наряду с такими мастерами, как Иван Мештрович и Франьо Кршинич, Антуна Августинчича относят к крупнейшим хорватским скульпторам XX столетия. Наиболее известными его работами являются скульптуры «Мир» (установлена на фронтоне здания ООН в Нью-Йорке) и «Горняк» (установлена на фронтоне здания штаб-квартиры ВТО в Женеве). Антун Августинчич родился в небольшом городке Кланьец, Королевство Хорватия и Славония, Австро-Венгрия, ныне Хорватя. De facto, семья Августинчичей была крестьянской. Мальчик ранних лет увлёкся рисунком и лепкой. По окончании гимназии в 1918 году, он поступает в Высшую художественную школу в Загребе. Там он изучает скульптуру под руководством профессоров Рудольфа Вальдеца и Роберта Франгеш-Михановича. В творчестве этих мастеров реалистическая трактовка натуры сочеталась с заметным воздействием пластической манеры импрессионизма. В 1922 году Высшую художественная школу преобразовали в Академию художеств, а профессором-руководителем скульптурной мастерской стал знаменитый скульптор Иван Мештрович. Под его началом Антун занимается два года (1922—1924). Зарекомендовав себя талантливым и многообещающим выпускником, Августинчич получает стипендию французского правительства, дающую право продолжить художественное совершенствование в Париже. В 1924—1926 годах он завершает своё художественное образование в Школе декоративного искусства и Академии изящных искусств, где преподавал восьмидесятилетний Жан-Антуан Энжальбер. Но больше всего привлекало Антуна творчество Бурделя.

Международное признание

В 1925 и 1926 годах в Париже проходят первые персональные выставки скульптора. После возвращения на родину, он в 1926 году организует экспозицию в Загребе, за которой следуют выставки 1927 года во Львове, снова в Загребе и в «Салоне Галич» в Сплите. В 1929 году Антун Августинчич становится одним из основателей художественной группы Земля (Grupa Zemlja), в которую вошёл ряд известных югославских живописцев, скульпторов и архитекторов: Драго Иблер, Крсто Хегедушич, Иван Табакович, Иван Генералич и др. В 1929 же году Августинчич создаёт памятник П.Кочичу в городе Баня-Лука. Вскоре Антун Августинчич был избран заместителем председателя группы «Земля», участвует в экспозициях этой группы (Загреб — 1929, 1931, 1932 годы; Париж — 1931 г.). В 1929 г. Августинчич организует персональную выставку в Барселоне, в 1930 году — персональные выставки в Лондоне и Белграде. В 1930 году Антун Августинчич выигрывает конкурс на создание памятника Освободителю в Нише (в 1934 году памятник удостоился I премии). После успешного исполнения этой работы скульптор получает заказ на конную статую маршала Ю.Пилсудского в польском городе Катовице. В 1933 г. Августинчич выходит из состава группы «Земля» (в 1935 году группа распалась)… В конце 1930-х годов он создаёт памятники югославскому королю Александру I в городах Самбор и Скопье (были уничтожены в годы Второй мировой войны). Среди других известных его работ следует назвать памятники на загребском Мирогойском кладбище: «Печаль» (1930), «Моисей» (1932) и «Икар» (1935), а также монумент национальному герою Албании Скандербегу в Тиране и памятник аргентинскому президенту Хусто Уркисе в Буэнос-Айресе… Две конные статуи работы Августинчича были поставлены в 1937 году на мосту через реку Вардар, в столице Македонии — Скопье.

Вторая мировая война

В 1940 году Югославская академия наук и искусств избирает Августинчича своим членом-корреспондентом. В том же году его приглашают в Загреб преподавать в Академии художеств, ректором которой стал тогда же его учитель Иван Мештрович. Лучшие работы Августинчича были показаны в документальном фильме «Хорватские скульпторы», снятом Октавияном Милетичем (1940)… В апреле 1941 года, в первые дни немецкой оккупации, Августинчича арестовывает Гестапо. Вскоре его переводят в тюрьму австрийского города Граца. Далее в жизни скульптора происходят загадочные события. Как пишет его русский биограф Л.С.Алёшина,

«Лишь с помощью друзей Августинчичу удалось освободиться.»

И если рассматривать данный факт в историческом контексте, то неизбежно напрашивается вывод, что столь влиятельными друзьями, которые сумели вызволить Августинчича (тем более, уже вывезенного за пределы Хорватии и Югославии) из гестаповских застенков могли быть только усташи. После выхода из тюрьмы Августинчич возвращается в Загреб и первое время демонстрирует полную лояльность вновь основанной Независимой Державе Хорватской и её союзникам. В 1942 году скульптуры Антуна Августинчича (наряду с работами Ивана Мештровича, Иосипа Црнобори, Джозо Кляковича, Бруно Булича, Славко Копача, Славко Шохая, Иосипа Рачича и других хорватских художников) экспонируются в фашистской Италии, на Венецианской биеннале (последней биеннале Второй мировой войны). Кроме того, Августинчич создаёт бюст поглавника хорватских усташей Анте Павелича. Тем неожиданней для всех, в 1943 году Августинчич перебегает к партизанам-титовцам. Вскоре его, как авторитетного не-коммуниста, избирают заместителем председателя Антифашистского веча народного освобождения Югославии (АВНОЮ). Скульптор, ещё недавно ваявший Павелича, лепит с натуры портрет Иосипа Броз Тито… С весны 1944 года почти год Августинчич проживает в Москве, где работает над группой «Перенос раненого партизана».

Послевоенное творчество

В 1946 г. Августинчич становится профессором загребской Академии художеств и депутатом Народной ассамблеи в Загребе. В 1949 году он принимается в действительные члены югославской Академии наук и искусств, в 1950-е годы Августинчич выполняет многочисленные скульптурные работы — в том числе портреты, статуи ню.

«Августинчич создаёт серию обнажённых моделей. Прекрасное женское тело становится символом вечно живого искусства, вечно цветущей и возрождающейся жизни на земле. Почти все "Обнажённые" — торсы. Мастер создаёт несколько вариантов их, разнящихся между собой поворотом, уровнем обреза, материалом. Он словно стремится испытать себя во всех техниках, установить для себя и для своих учеников законы обращения с материалом пластики. В мраморе он добивается нежности фактуры, плавности контурной линии, мягкости переходов объёмных форм. Он не шлифует и не полирует камень, поверхность его словно окутана мерцающей светотеневой дымкой. Поэзия цветущего, полного жизни тела особенно впечатляет в горельефном мраморном „Торсе“ 1953 года благодаря сопоставлению живой, словно дышащей плоти с фоном необработанного аморфного камня. В бронзовых «Торсах» (1950 и 1952) мастер решает поверхность иначе. Как бы боясь, что сияние и блеск металла охладят пульсацию жизни, он не заглаживает фактуру, а оставляет на ней своеобразные натёки, борозды, нашлёпки — как бы непосредственные следы работы пальцев. Но интересно, что в гипсовых вариантах, которые, казалось бы, должны точно соответствовать глиняному оригиналу, с одной стороны, и бронзовой отливке — с другой, этих следов даже меньше. Бронза в подобных работах получает теплоту и трепетность кожи.» — пишет Л.С.Алёшина. Одна из наиболее известных работ Августинчича — «Обнажённая из Бриони», или «Стыд» (1948 — бронза, 1952 — мрамор). Вместе с сербским художником Джордже Андреевичем-Куном, Августинчич участвовал в создании ряда орденов СФРЮ, и совместно с Ваней Радаушем — в дизайне герба социалистической Югославии. Он сделал памятник Тито на родине маршала в Кумровце (1948 г.). К 1954 году относится его скульптура «Мир», установленная на фронтоне здания ООН. В том же 1954 году скульптор получил приглашение в Эфиопию. Здесь Августинчич создал памятники жертвам фашизма в Аддис-Абебе, эфиопскому партизану в городе Холлета и Расу Маконнену в Харэре. Августинчич — автор памятников скрипачу Златко Балоковичу (1962), писателю Марину Држичу (1963) и др. К его наиболее известным скульптурам этого творческого периода следует отнести и группу «Спасение раненого» (Nošenje ranjenika), сделанную для медицинского факультета Загребского университета по известным событиям времён войны. В 1963 году Августинчич получил приглашение в Египет. По заказу египетского правительства он выполнил эскизы и проекты памятника Революции для Порт-Саида. В 1966 г. Августинчич сделал бюст академика П.Л.Капицы. Вот что сообщал об этом Пётр Леонидович в письме Ю.В.Андропову от 11 ноября 1980 г.:

«Когда я покидал Югославию, мне сообщили, что я награждён высшим орденом Югославии - орденом «Югославское знамя с бантом». Тито поручил ведущему скульптору Августинчичу сделать мой портрет. Уже в Москве мне сообщили, что портрет закончен и его мне пришлют вместе с орденом, но это задерживается, т. к. на орден не было от нашего правительства агремана. Тогда я обратился к академику Б.П.Константинову, вице-президенту Академии Наук СССР, и он сказал, что после его обращения лично к Вам агреман был дан. И действительно, через несколько дней югославский посол в Москве вручил мне скульптурный портрет и орден.»

В 1970 году на родине скульптора, в городе Кланьец была основана галерея А.Августинчича. В 1973 году скульптор создаёт свою последнюю большую работу — юбилейный монумент крестьянского восстания 1573 года и его вождя Матии Губеца. Изваянная из камня и бронзы скульптурная группа была установлена в городе Горня-Стубица, она занимает площадь в 180 м².

«Это большое по размерам и сложное по композиции произведение. Оно включает в себя круглую скульптуру, необычные по конфигурации рельефы, архитектурные формы. Активную роль играет цветовое начало — золотистая бронза, белый камень. Немаловажное значение имеет и разнообразие фактурных качеств. Неразрывным элементом образного и эмоционального воздействия монумента мыслится и природное окружение... Изогнутая по дуге белая стена из дикого камня составляет своеобразный фон для другой стены — бронзовых рельефов. Конфигурация их необычна — нечто вроде распахнутых крыльев. Центральная „междукрыльная“ часть занята ещё одной белокаменной стеной, перед которой установлена громадная бронзовая фигура Матии Губеца более шести метров высотой. На краю полуовальной площадки, в центре которой стоит статуя, расположилась ещё одна бронзовая фигура, уже в натуральную величину, — народный герой, шут, балагур и поэт Петрица Керемпух. Вся эта сложная разноплановая композиция размещена на вершине пологого холма. Сюда ведёт подъездная дорога, подымаются пешеходные тропинки и лесенки. Все они как бы повторяют в расширенном виде общие очертания памятника, организуя потоки посетителей, фиксируя их внимание на его главном — изобразительном начале.» — пишет Л.С.Алёшина.

В 1976 году галерея А.Августинчича стала общедоступным музеем. Скульптор был награждён югославской престижной премией в области культуры — т. н. «Премией Владимира Назора».Умер в городе Загреб, СФРЮ, ныне Хорватия, 10 мая 1979 года.

Галерея

Печаль, памятник у семейного склепа Вайда , Мирогой в Загребе, 1930

Монумент Освободителям, в Нише, 1937

Памятник Юзефу Пилсудскому, Катовице, 1936-39

Монумент Победа в Батинской битве, Батина, 1947

Памятник Й.Б.Тито Кумровце, 1948

The Carrying of the Wounded, Faculty of Veterinary Medicine in Zagreb, 1953

Бюст Златко Балоковича на кладбище Мирогой, Загреб, 1967

Памятник крестьянским повстанцам в Донья-Стубица, 1973

Библиография: Antun Augustinčić. [Album], Zagreb, 1954; Antun Augustincic, Predgovor: М. Krleza, Zagreb, 1963; Antun Augustinčić, Boris Kukoč; u.a.: Augustinčić, Republika, Zagreb, 1968; Antun Augustincic, Urodnici В. Kukoc, I. Prizmic, Zagreb, 1976; Milovan Djilas, Memoir of a revolutionary. Harcourt Brace Jovanovich, 1973; Antun Augustinčič: Šehitluci, Glas, Banja Luka, 1970; Antun Augustinčić u. Drago Galić: Antun Augustinčić, 1900—1979, Jugoslawische Akademie der Wissenschaften und Künste, Zagreb, 1985. Литература: Августинчич (Augustinčić), Антун // Большая советская энциклопедия : [в 30 томах] / главный редактор А.М.Прохоров. — 3-е издание. — Москва : Советская энциклопедия, 1969—1978.

1900

Александр Сергеевич Илюхин

виртуоз на балалайке и дирижер, профессор Музыкально-педагогического института имени Гнесиных. Родился в городе Москва, Российская империя. Автор учебников по игре на народных инструментах. российский исполнитель на балалайке, дирижер оркестра народных инструментов, заслуженный деятель искусств РСФСР (1962). Ученик Б.С.Трояновского. В 1936-1941 гг. возглавлял созданные по его инициативе первые в стране заочные музыкальные курсы Всесоюзного дома народного творчества. В 1943-1945 гг. художественный руководитель и главный дирижер Ансамбля песни и пляски 1-го Прибалтийского фронта. Организатор (1948) и преподаватель факультета народных инструментов Музыкально-педагогического института им. Гнесиных (в 1948-1963 гг. – заведующий кафедрой, с 1951 г. – доцент). Автор учебных пособий, обработок для народных инструментов. Умер в родном городе 21 февраля 1972 года.

1900

Никифор Яковлевич Наталевич

государственный и партийный деятель Белорусской ССР. Участник Гражданской войны. Член ВКП(б) с 1922 года. Родился в деревне Веравойша, Оршанский уезд, Могилёвская губерния, Российская империя. В 1919—1937 годах в Красной Армии. В 1934 году окончил Военно-политическую академию имени Толмачёва в Ленинграде. С 1937 года — и. о. председателя ЦИК Белорусской ССР. С июля 1937 по март 1948 председатель Президиума Верховного Совета Белорусской ССР. Депутат Верховного Совета СССР в 1937—1950 годах. В 1938—1948 годах — член Бюро ЦК КП(б) Белоруссии. 2 ноября 1939 года на пятой внеочередной сессии Верховного Совета СССР депутат Верховного Совета СССР от Слуцкого округа Н.Я.Наталевич выступил с речью по вопросу присоединения Западной Белоруссии к Белорусской ССР. 12 ноября 1939 года третья внеочередная сессия Верховного Совета БССР постановила: «Принять Западную Белоруссию в состав Белорусской Советской Социалистической Республики и воссоединить тем самым белорусский народ в едином Белорусском государстве». В тот же день был принят Закон Белорусской ССР «О принятии Западной Белоруссии в состав Белорусской Советской Социалистической Республики» (подписали председатель Президиума Верховного Совета Белорусской ССР Н.Наталевич и секретарь Л.Панков). В 1948—1956 — в Пензенской области, затем — на хозяйственной работе в городах Белорусской ССР. В 1960 г. Н.Я.Наталевич вышел на пенсию и вернулся в Пензу. Умер в городе Пенза, РСФСР, СССР, 28 марта 1964 года. Награды: Орден Ленина — 1939; Орден Красного Знамени — 1944; Орден Красного Знамени — 1943.

1901

Александр Игнатьевич Королёв